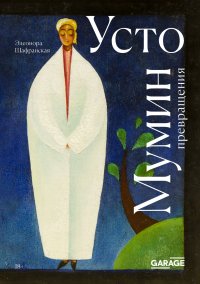

Читать онлайн Усто Мумин: превращения бесплатно

- Все книги автора: Элеонора Шафранская

Усто Мумин. Дружба, любовь, вечность (Старая Бухара). 1928

Фонд Марджани, Москва

© Элеонора Шафранская, текст, 2023

© Никита Михин, дизайн и макет, 2023

© Музей современного искусства «Гараж», 2023

© Фонд развития и поддержки искусства «Айрис» / IRIS Foundation, 2023

Усто Мимин. Русская девушка – сборщица хлопка. Год неизвестен.

Государственный музей искусств Республики Каракалпакстан им. И.В. Савицкого, Нукус.

Александр Николаев (Усто Мумин). Ташкент, 1926

Галеев-Галерея, Москва

Известен мне был также классический случай с крупным французским художником Поль[1] Гогеном, который 7 лет прожил на острове Таити, живя как туземец, исполняя все их ритуалы и обычаи. Это дало ему возможность создать себе большое имя благодаря блестящим работам, написанным им на о. Таити. У меня явилась мысль повторить этот опыт на себе[2].

Усто Мумин

Надпись другу на обороте фотографии:

«Кабан! Если я сдохну или просто придется нам расстаться с тобой – оставляю тебе 4 небольшие заповеди:

1. Будь искренен.

2. Никогда не довольствуйся малым – это удел нищих духом.

3. Учись любить себя. Вся трудность уменья любить себя в том, что эта трудность все время колеблется между самопожертвованием и эгоизмом.

4. Запрещенный плод сладок. Смело срывай все запрещенные плоды.

Саша (д. Шура) Мумин. 12 II 1931»[3]

1. Миф о художнике

Русский художник Александр Васильевич Николаев вошел в историю под нерусским именем Усто Мумин.

Что заставило художника кардинально поменять место жительства и имя? Мало сказать, что, приехав в Самарканд, край для него совершенно экзотический, он был удивлен и восхищен. В 20-х годах ХХ века случилось небывалое перемещение не только творческой интеллигенции, но и людей самых обычных профессий из российских столиц и крупных городов на периферию страны. «Человек с чемоданом, баба с мешком – вот типичные персонажи этой культуры…»[4]

Вернемся к эпиграфу. С оглядкой на собрата-художника Николаев решил повторить его опыт – вписаться в новый для себя узор жизни, не только надев узбекские чапан и тюбетейку. Для полноценного вживания в чужую жизнь необходимо было выучить местные наречия, принять ислам, пройти обряд инициации. Удивительный поступок, озадачивающий. Этот факт биографии Николаева скорее из области мифологии.

Личное дело Александра Николаева, хранящееся в Центральном государственном архиве Республики Узбекистан, с одной стороны, проясняет «религиозное» мировоззрение художника, с другой – порождает новые версии такого поступка. Ведь никакое вероисповедание, за исключением коммунистического, не поощрялось в советском атеистическом государстве, а уж принимать русскому человеку веру, идущую вразрез с традициями, – и вовсе эпатаж. Впоследствии, когда Николаевым занялись органы НКВД, такой оригинальный шаг не мог остаться незамеченным. На допросах Николаев отвечает о вере по-разному (нависшая над жизнью опасность провоцировала на конформизм):

«В.: Подтверждаете ли вы все сказанное вами на 2-м Республиканском пленуме Орг. Ком. художников по вопросу о своей автобиографии?

О.: Подтверждаю все, за исключением одного. Я говорил или, правильнее сказать, выразился так, что можно было понять, что мусульманство я принял из идейных целей и побуждений. – Этого не было. Вступил я в мусульманство по чисто экзотически-романтическим побуждениям. Мне нравился декоративизм одежд и украшений. Была еще одна причина: в это время, в 1921–1922 году, я только что в Оренбурге развелся с женой[5], но она добивалась моего возвращения к ней. Мусульманство я считал возможным использовать как моральную преграду между нами»[6].

Однако в другом документе (1939) отношения с новой верой освещены иначе:

«Достав в публичной библиотеке Коран в переводе Казимирского[7], я прочел его, чтобы понять основы мусульманства. Знакомый татарин, переводчик при Горсовете, Абдулла Бодри, научил меня религиозным ритуалам – чтению арабских молитв, которые я вызубрил наизусть. Спустя примерно месяца 3 после этого я заявил хозяину снимаемой мною квартиры о своем желании принять мусульманство. Хозяин был крайне удивлен, не понимая, зачем русскому художнику принимать ислам. Но я настаивал на своей просьбе и прочел ему молитву по-арабски, что его еще больше удивило. В течение 10–25 дней он все расспрашивал меня, зачем я хочу принять их веру. Я отвечал, что знаю их веру не меньше его хозяина, т. к. знаю содержание Корана, в то время как почти все неарабы-мусульмане его не знают, что вера эта мне нравится, что хочу жить по мусульманским обычаям. Хозяин не раз советовался со своими соседями, с приходским муллой, а затем как-то привел и муллу, который сам спросил меня о моем желании стать мусульманином. В течение нескольких дней произошло “обращение” мое в ислам. У городского казия я переменил свою фамилию на Усто Мумин (усто – мастер, мумин – правоверный), оставаясь по документам во все последующее время Алек. Вас. Николаевым. Обряд обращения был крайне несложен. Были позваны соседи, пришел мулла. Я прочел все знакомые мне молитвы, после чего и мулла прочел длинную молитву. Закончилось все пловом, после которого я подарил халат мулле. С этого времени я стал посещать мечеть, одеваться по-узбекски. Знакомство с языком и обрядами мусульманина дало мне возможность ближе присмотреться к окружающей меня жизни. Этот период, продолжавшийся около 3,5 лет, закончился моей женитьбой на русской девушке, после чего я переехал в Ташкент»[8].

Чем, как не стремлением к безопасности, продиктован ответ на вопрос, заданный художнику в 1937 году: «Веруете ли вы сейчас в бога? – Нет, и никогда не веровал, кроме детства (до 15–16 лет)»[9]. Да и по словам дочери Усто Мумина Марины отец не был верующим человеком.

Скорее всего, дело было не собственно в вере, а в погружении в культуру и быт, в стремлении стать своим для людей, которых он пытался понять, объяснить себе, которых он рисовал. «Увлечение чисто декоративной стороной окружавшей меня обстановки зародило во мне мысль глубже окунуться в жизнь дотоле неизвестного мне народа, глубже изучить его народное искусство, его быт, фольклор»[10]. И не случайно Усто Мумин упоминает[11] Арминия Вамбери, венгерского ученого, путешественника. Со второй половины XIX по первую четверть XX века имя Вамбери было весьма популярно в России. Издавались не только его сочинения, но и книги о нем для детей и юношества[12].

За два года до взятия Ташкента русскими завоевателями Арминий Вамбери в обличье дервиша предпринял путешествие по Средней Азии, взяв себе имя Решид-эфенди и обрядившись в лохмотья, которые подвязал веревкой, как было принято у нищих. Одни говорили о Вамбери: «Хаджи Решид… настоящий дервиш, из него выйдет толк»[13]. Другие же сомневались в его роли: «Конечно, он не дервиш, – говорило большинство, – он меньше всего похож на дервиша, так как бедность его одежды резко противоречит чертам и цвету лица»[14].

Усто Мумин. Радение с гранатом. 1923

Государственный музей Востока, Москва

Арминию Вамбери хотелось узнать об общественной жизни, семьях и племенах. Книга о его путешествии была опубликована в 1864 году, а ее первый русский перевод – в 1865-м. Вамбери в своем «Путешествии по Средней Азии» обращает внимание на характерные черты ментальности народов, среди которых ему пришлось провести десять опасных (из-за угрозы возможного разоблачения) месяцев 1863 года. Его наблюдения, превратившись в прецедентные тексты, легли в основу нынешней ориенталистики. Усто Мумин так связал свою затею с деятельностью Вамбери:

«Я вспомнил, что в свое время путешественник Вамбери, чтобы лучше изучить Среднюю Азию, принял ислам и в одежде дервиша прошел через всю Среднюю Азию и добрался до Мекки»[15].

Однако целью Вамбери была священная Бухара, добираться до которой было не менее сложно и опасно, чем до Мекки.

Усто Мумин. Радение с гранатом. 1923. Фрагмент

Государственный музей Востока, Москва

Биография Александра Николаева не вписывается в парадигму ориентализма, представленную в книге Эдварда Саида, который, в частности, предложил социальную ориенталистскую роль вхождения в Восток – тайный писатель. Эдвард Саид пишет, например, об исторических персонажах:

«Так, в качестве псевдоучастника он сохраняет свою позицию власти и обеспечивает объективность повествования[16].

<…>

Ориенталист вполне может имитировать Восток… <…> Его власть выражалась в том, что он жил среди них открыто как носитель языка и тайно – как писатель. И то, что он писал, было “полезным знанием”, но не для них, а для Европы…[17]

<…>

Как путешественник в поисках приключений Бёртон[18], [19] ощущал самого себя живущим одной жизнью с тем народом, на землях которого он находился. Ему лучше, чем Т.Э. Лоуренсу, удалось стать восточным человеком. Он не только безукоризненно говорил по-арабски, ему также удалось проникнуть в самое сердце ислама и, выдавая себя за доктора-мусульманина из Индии, совершить паломничество в Мекку»[20].

Николаев, если судить по слухам и свидетельствам, не играл в подражание. Он и физиологически, и ментально, и эмоционально жаждал вписаться в новый быт, в новую для него культуру. Подобный поворот в судьбе не мог случиться без какого-то яркого события. Таковым, смею предположить, стало знакомство с юношами-бачи – танцорами и певцами, выступавшими в местных чайханах.

Молва, которая превратилась в миф, окутывающий имя художника, гласит, что пристрастия Николаева (с точки зрения обывателя) были странны. Поначалу ходили обычные слухи, толки. Подобная тема никогда не поднималась в советской печати – она была табуирована. Но молва жива. В одном из фрагментов американского фильма The Desert of Forbidden Art (2010) тогдашний директор Нукусского музея Мариника Бабаназарова, комментируя работы Николаева, говорит о художнике: «Александр Николаев был человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, за что был арестован и впоследствии сослан». (Замечу, что арестован он был по другим причинам, о чем речь пойдет ниже.)

Важны ли гомоэротические пристрастия Николаева для восприятия его творчества – вопрос открытый. (Хотя искусствовед Борис Чухович настаивает на том, что чрезвычайно важны[21].) Этот факт биографии художника вне общедоступной компетенции. Отсутствие проверенной информации снимает этот вопрос с обсуждения.

Миф вокруг Николаева начал складываться по причине необычности (с точки зрения окружающих) объектов его картин. Почти все русские художники, приехавшие в Среднюю Азию, рисовали здания средневековой архитектуры, базары с ломящимися от плодов прилавками, арыки, хаузы, яства и пр. Вскоре осевшим здесь и осмотревшимся художникам стало вменяться в обязанность изображать строительство новой социалистической жизни, которое, естественно, сопровождалось борьбой с «феодальными пережитками».

Николаев никак не вписывался в новую концепцию. Видимо, не хотел. Его вдохновляли красивые мальчики и юноши, танцующие, музицирующие, читающие (впрочем, они вдохновляли целый ряд его коллег, оказавшихся в то время в Средней Азии: Алексея Исупова, Кузьму Петрова-Водкина, Даниила Степанова и др.). Вряд ли это был интерес к «свальному греху», как называли танцы бачей русские колонизаторы, пришедшие в Туркестан. На картинах Усто Мумина предстают чистые, одухотворенные юноши – такими их изобразил художник.

Окунувшись с головой в местную культуру, Николаев постигает основы Корана. Именно там он прочитал о юношах, которых прежде видел танцующими. В райском кораническом саду окружать благочестивых будут «прекрасные отроки, навечно молодые», поражающие «чистотой своей и красотой», подобные рассыпанным жемчужинам, облаченные в зеленые шелка и расписную парчу, украшенные браслетами из серебра (см. суры Корана 56, 76).

Картина Усто Мумина «Радение с гранатом» – рассказ о знакомстве двух юношей, очарованных друг другом при случайной встрече. Фрагмент за фрагментом (клеймо за клеймом) этой работы повествуют об их отношениях: знакомство, прогулка в саду, клетки с перепелками; клетки открыты – перепелки на свободе; играется свадьба, мулла читает молитву. Финал печальный: последнее клеймо в иконоподобной картине изображает два надгробия на одной могиле, увенчанной тугом – шестом с навершием из конских волос, который устанавливали на могиле праведников, суфиев. Ни тени порока, вожделения, сексуального сладострастия в картине нет: непорочные юноши, возвышенные чувства. Однако контекст полотна вполне может быть прочитан как гомоэротический сюжет. Именно его увидел и прокомментировал искусствовед Борис Чухович, подробно проанализировавший сюжет картины, реальный и метафорический, и его метатекст – во фрагменте рукописи, названном «“Дружба, любовь, вечность” Усто Мумина»[22].

Усто Мумин. Радение с гранатом. 1923. Фрагмент

Государственный музей Востока, Москва

Впрочем, любовный сюжет этой работы был прочитан еще современниками художника. Так, в 1948 году, на юбилейном вечере в честь Усто Мумина, высказался его коллега Владимир Леонидович Рождественский, назвав «Радение с гранатом» «иконкой»:

«Здесь затронуты какие-то стороны жизни отдельных людей, типов, в них кроется какой-то эротизм, особый эротизм, какая-то гнилая эстетическая красота, и очень хорошо, что А.В. от них отказался. Но он не до конца остался принципиально честным и очень часто довольно их показывает. Я видел их два года назад в Университете, вижу и здесь. Поскольку А.В. их показывает, значит, у него что-то есть, у него нет резкого отхода от этих вещей, которые его оковали и создали какой-то провал…»[23]

Разговор о гомоэротической интенции работы Усто Мумина превращался в дискуссию и при жизни художника: с Рождественским вступает в спор Василий Куракин[24]:

«Мне непонятно выступление Рождественского, повторенное Мальтом[25], что в этих работах передан какой-то эротизм, по-моему, здесь есть чувство какого-то благородства, высшего благородства, и вдруг там находят какой-то эротизм. Эротика – это особое половое смакование, а я этого не нахожу в этих работах, где такое благородство, и как можно найти здесь эротизм? Мне это непонятно. Работы А.В. потому так остры, что и в линии проглядывает любовь к жизни, и пусть он был бы не в Узбекистане, а в другой стране, он и там бы обязательно нашел жизненную выразительность»[26].

Если официальная пропаганда 1920-х с категоричным напором создавала новую «религию», кумирами которой провозглашались партийные деятели, а «религиозные» обряды совершались теперь в красных уголках – с новыми «иконами» основоположников, то Николаев, создавая своего рода икону «Радение с гранатом», был поглощен совсем другими проявлениями жизни. Новая для него оптика была совсем не новой в художественном пространстве:

«В некотором роде гомосексуальность есть норма чувственного максимализма, который впитывает и поглощает умственные и эмоциональные способности личности… Гомосексуальная идея жизни в конечном счете, вероятно, более многогранна, чем гетеросексуальная. Идея эта, рассуждая теоретически, дает идеальный повод для писания стихов…»[27]

И – как можно продолжить высказывание Иосифа Бродского о поэте Кавафисе – картин.

Почему в 1920-х годах Николаев мог себе позволить гомоэротические сюжеты, а уже в 1930-х – нет? Ответом на этот вопрос может служить наблюдение Владимира Паперного:

«Во введении уголовной ответственности за гомосексуализм[28] <1934> можно увидеть лишь средство укрепления армии накануне войны, но можно увидеть и страх культуры перед ненормальностью, который в конечном счете можно связать с пафосом плодовитости и биологического здоровья»[29].

Можно представить, с одной стороны, удивление окружающих, с другой – недоумение, которое сопровождало почти каждую картину Николаева в первое десятилетие его пребывания в Самарканде и Ташкенте (а это 1920-е). Раздражение со стороны надзирающих органов нарастало, что не могло не вылиться в публичные проработки, а затем и в преследование. Повод не столь важен. Важно лишь то, что художник не желает участвовать в общем деле строительства социализма, а потому он – контрреволюционер и террорист, участник антигосударственного заговора (как и будет задокументировано при аресте).

Ныне картины Усто Мумина выставлены в Музее им. И.В. Савицкого в Нукусе, Музее искусств в Ташкенте, в Музее Востока в Москве. При этом немалая часть его работ не экспонировалась никогда: одни находятся в запасниках Нукусского музея, другие – в частных коллекциях.

Стремясь получить информацию о Николаеве от людей, знавших его, я встретилась в 2011 году с ташкентским искусствоведом Риммой Варшамовной Еремян, которую называют истинным знатоком жизни и творчества Усто Мумина, хранителем тайн его биографии (она дочь художника Варшама Никитовича Еремяна[30], друга Усто Мумина). К сожалению, ни на один вопрос, связанный с «прочерками» в биографии Усто Мумина, Римма Варшамовна не ответила. Она ревностно оберегает все связанное с любимым персонажем ее изысканий, до тех пор пока, по ее словам, ей не удастся издать уже готовую рукопись воспоминаний о художнике. «Не найду издателей – всё брошу в печку», – горько было слышать полные отчаяния слова исследователя.

Встретившись в том же году со старейшим искусствоведом Ташкента Ларисой Вячеславовной Шостко (1927–2014), я спросила, что она помнит из тех далеких времен об Усто Мумине. Лариса Вячеславовна с Николаевым не встречалась, но была хорошо знакома с его зятем Уфимцевым[31], мужем сестры Николаева Галины. По словам Шостко, Виктор Иванович избегал говорить о своем родственнике, хотя, как видно из дальнейших событий, после смерти Усто Мумина Уфимцев очень трепетно вспоминал о нем. Видимо, времена настали другие. Однако Лариса Вячеславовна, в 1945–1950 годах студентка искусствоведческого отделения исторического факультета САГУ (ныне Национальный университет Узбекистана), хорошо запомнила, что имя Усто Мумина звучало в аудиториях из уст преподавателей как ругательство, но в неофициальной обстановке все отзывались о нем душевно, с любовью.

Художник как бы был и его как бы не было. Если кто и восхищался им, то шепотом.

В конце 1950-х Игорь Савицкий[32] начинает собирать русское искусство 1920–1930-х годов, критиковавшееся в свое время за формализм. Многие работы Николаева оказались у него. Вот как описана та пора в книге воспоминаний Галины Успенской[33]. Она, будучи студенткой, оказалась в Нукусе на практике, и судьба свела ее с Савицким. Он пригласил студентов к себе домой и показал им редкие работы, которые еще ни разу не экспонировались.

«После того как он нам это показал, – вспоминает Успенская, – мы попали в комнату, где он жил. Мы были поражены его худобой, и мы принесли Савицкому еду – плов. Он съел две ложки этого плова, потерял к нему всякий интерес, снова обнял свою кружку с чаем и пошел нам показывать дальше. Когда он показывал кувшины, чай он понемногу прихлебывал, а тут оставил кружку у порога, тщательно вымыл руки, вытер и после этого раскрыл крафт-бумагу и вытащил оттуда два холста. Я не запомнила фамилии художника, на обоих холстах были мальчики-усто[34].Почему он их так ценил, не знаю, но, показывая их, Савицкий подпрыгивал, светился и умолял нас никому об этом не говорить. Когда выяснилось, что один из нас что-то слышал об этом художнике, Савицкий был так счастлив, просто в восторге: “Вот, вы тоже знаете, знаете!”»[35].

Савицкий, по воспоминаниям людей, знавших его лично, был безразличен к быту, еде, комфорту. Единственной его страстью было коллекционирование (не для себя, для Нукусского музея) вещей и авторских работ либо никому не нужных или полузапретных шедевров.

События, описанные Галиной Успенской, происходили в 1964 году. Имя художника, о котором желательно было «никому не говорить», – Усто Мумин.

Полузапрет на имя, спрятанные в запасники картины, атмосфера таинственности, окружавшая художника, с одной стороны, оборачивались мифологизацией его биографии, с другой – способствовали тому, что многое из жизни Николаева было предано забвению.

В этой книге будут соседствовать слухи, устные рассказы очевидцев и документальные свидетельства. Молва и слухи – это устная культура повседневности (другими словами, мифология и фольклор), которая нас интересует не меньше фактов. Фольклор отражает темы, которые важны людям определенных эпох, коллективов, групп (даже самых немногочисленных). Фольклор – «…“это вся та чепуха”… которая никем не воспринимается всерьез, кроме самих фольклористов»[36], – шутливо и тем не менее точно обозначил фольклорное пространство социальный антрополог Эллиот Оринг.

В хранилище Нукусского музея находится коллекция не выставлявшихся прежде графических работ Усто Мумина (около ста), собранная еще Савицким: рисунки и наброски, часть из них впервые публикуются в этой книге (вкупе с работами, хранящимися в ЦГА РУз; в том числе и акварельные листы). Не все из них шедевры, однако они в той или иной степени отражают развитие стиля художника, эволюцию графического мышления, поиск тем и даже попытку встроиться в официальное искусство.

ХХ век утаил немало информации: после 1917 года ряд фактов дореволюционной истории перестал вписываться в картину мира и потому просто канул в Лету, а факты истории советской пропускались через сито. Какие-то гипертрофировались, утрачивая правдивость, а какие-то безжалостно вычеркивались.

Начиная с перестроечного времени появляются мемуары, всплывают поразительные сведения, но лишь фрагментарно. Сегодня спросить о лакунах прошлого просто не у кого.

В поисках информации о Николаеве открываем немногочисленные альбомы и книги, где упоминается его имя, в надежде по каким-то крупицам, всплывающим в отдельных изданиях, узнать что-то новое, чтобы заполнить пробелы в биографии художника и людей из его окружения.

Вот, открыв альбом-каталог выставки «Туркестанский авангард» (2009)[37], читаю о том или другом художнике из окружения Николаева: даты жизни неизвестны, факты биографии утеряны. При сравнении информации о тех же художниках с другим каталогом[38] обнаруживаются разночтения. И так со многими источниками. Порой даты жизни разнятся на десять лет и больше. Утеряна информация по одной простой причине: потому что художник своим общественным поведением, творчеством или не был в услужении у власти, или просто не ходил предписанным строем.

Отрадно для потомков, если человек, оставивший след в истории, искусстве, имел попутно тягу к слову и успел зафиксировать свое время в воспоминаниях, записных книжках. Рано или поздно письменные свидетельства становятся фактом публичности.

Сложнее, когда яркий, творческий человек не оставляет никаких письменных свидетельств (или оставляет крайне мало). В таком случае отдельные факты биографии тиражируются современниками, а позже и потомками, превращаясь в миф, порой далекий от собственно личности, как случилось с Усто Мумином.

Александр Васильевич Николаев оставил совсем немного текстов: надписи на фотографиях и рисунках, анкетные данные в «Личных листках по учету кадров» и «Анкете для членов Союза советских художников СССР», автобиография для отдела кадров. Тем не менее случилось почти чудо: после первой публикации моей книги (2014) были найдены уникальные тексты – легенда «Оби-Рахмат»[39], написанная Усто Мумином[40], фрагмент его биографии, изложенный им самим, «Как Усто Мумина заподозрили в басмачестве»[41], детские стихи будущего художника, сохраненные его сестрой Зоей[42].

Усто Мумин. Радение с гранатом. 1923. Фрагмент

Государственный музей Востока, Москва

Усто Мумин. Радение с гранатом. 1923. Фрагмент

Государственный музей Востока, Москва

Нельзя сказать, что творчество Усто Мумина забыто, напротив, начиная с 1990-х годов оно востребовано[43]. И не только в России и Узбекистане (с которым художник связал свою творческую жизнь), но и в других странах.

В советское время была опубликована небольшая книга Софьи Круковской о жизни и творчестве Усто Мумина[44] (1973) с характерной для тогдашней стилистики назидательностью: провинившийся то здесь, то там художник «не понял», «не осознал», «увлекся».

Альбом с репродукциями картин Усто Мумина, составленный Риммой Варшамовной Еремян в 1982 году, не столь прямолинейно, но тоже обозначает ту черту, которую художнику вменялось перешагнуть: «Для нас важна не только роль Николаева как одного из первых художников в Узбекистане в борьбе изобразительного искусства за новый быт, за новые формы взаимоотношений людей, но и принципиальная особенность его плакатов и газетно-журнальной графики»[45] (курсив мой. – Э.Ш.).

Усто Мумин «был виноват» в чрезмерном увлечении старым бытом, реалиями уходящей эпохи Туркестана, но в XXI веке именно эти картины художника вызывают интерес и восхищение.

Случилась нередкая для одаренного творческого человека драма: то, что волновало художника, звало к воплощению, – вызывало неодобрение тех, от кого так или иначе зависела его судьба, а то, что от него требовалось, – было ему чуждо. Николаев попытался сломать себя, перестроиться, да и жить как-то надо было – зарабатывать на существование. Плакаты с социалистическими императивами, заидеологизированные донельзя детские книжки – попытка Николаева найти свою нишу. В итоге – разочарование, усиленное арестом: власть не могла простить ему чрезмерного увлечения некоторыми странными институтами старины, один из которых в УК УзССР за 1926 год назван бесакалбазством[46] (так в местных традициях обозначалось «половое сношение мужчины с мужчиной»)[47], именно с бесакалбазством связывала новая власть бытование бачей и их искусство.

Зная, что ходили слухи о гомосексуальности Усто Мумина и что существовала соответствующая «сталинская» уголовная статья, я стала искать следственное дело художника.

Нет, в деле отсутствует упоминание о гомосексуальности. Официально Николаева объявили «контрреволюционером», причастным к антигосударственной деятельности. Это распространенная форма обвинения, которую можно было предъявить любому, чье поведение не вписывалось в четкую и понятную формулу строителя социализма.

Начавшаяся в 1933 году в СССР кампания по внесению в Уголовный кодекс статьи о мужеложстве ставила знак равенства между «подозреваемыми» в гомосексуальности и «шпионами», «контрреволюционерами», отныне с них один спрос: сначала арестовывают за гомосексуальность, через несколько лет – за контрреволюционную деятельность. Чаще всего арест заканчивался расстрелом.

Попал ли Николаев в эту мясорубку по причине своей «нетрадиционной ориентации», была ли она таковой – неизвестно, однако интереса к красивым юношам, ставшим героями его работ, было, вероятно, достаточно, чтобы началось преследование, чтобы пошли слухи, в итоге приведшие к рождению мифа.

Усто Мумин. Радение с гранатом. 1923. Фрагмент

Государственный музей Востока, Москва

Миф существует, как считают исследователи, пока в него верят. Нет веры – нет мифа. Поживем – увидим. Пока очевидно одно: чем кровожаднее власть, тем менее гуманны законы и циркуляры. Парадигма преследования других на протяжении истории неизменна, будь то XIX век, ХХ или нынешний. Владимир Набоков[48], участвовавший в подготовке проекта Уголовного уложения 1903 года, о «нетрадиционной ориентации» высказывался толерантно, путем сопоставлений приводя к выводу, что запреты и наказания ситуации не изменят. В частности, он привел такой пример:

«Блуд, скотоложство были запрещены уложением о наказаниях, из проекта они исчезли: можно ли отсюда вывести, что отныне эти деяния “официально санкционированы”? Конечно, нет! И наоборот, из того, что ростовщичество было запрещено законом 1893 г., не следует думать, что до этого времени ростовщичество пользовалось официальной санкцией»[49].

В итоге Владимир Набоков пишет: «Обоснование наказуемости добровольной содомии – чрезвычайно сомнительно»[50].

Чем глубже погружаешься в факты биографии Усто Мумина, в молву, сопровождающую его имя, тем больше вопросов остается без ответа. Современника Усто Мумина Константина Сомова в XXI веке именуют «художник-гомосексуал»[51], но вряд ли кто-то напишет так об Усто Мумине.

За арестом и заключением, относительно скорым (спустя четыре года) освобождением последовали душевный надлом, творческий кризис, нервная болезнь, приведшая в конце концов (по прошествии полутора десятилетий) к смерти в 1957-м.

В биографии Усто Мумина по-прежнему много белых пятен и умолчаний, а также превратно толкуемых фактов жизни, пристрастий, нашедших воплощение в картинах.

Эта книга – попытка реконструкции биографии художника. Не столько всей его жизни, сколько самого яркого ее отрезка – 1920-х годов, которые были и счастливыми, и творчески насыщенными. Именно тогда созданы работы, которые, собственно, и стали для художника программными.

Помню, в детстве, когда распускалась сирень, мы отыскивали среди множества четырехлепестковых цветочков редкие – пятилепестковые. Счастьем было, если такой попадался. Усто Мумин видится этим редким цветком.

2. До Самарканда

Что предшествовало этому периоду? Детство, юность. К сожалению, никаких документов или воспоминаний о них не осталось. Однако сохранились стихи Николаева-подростка, записанные по памяти его сестрой через годы после смерти брата[52]. Этот факт нигде никогда не упоминался. В 2000-e Екатерина Ермакова[53] побывала в македонском Скопье у дочери Николаева Марины Козаровской и получила от нее подписанную школьную тетрадку: «Сашечкины некоторые стихи». Тетрадка открывается записью:

«На память дорогой сестре, Галине Васильевне Уфимцевой, от ее сестры Зои – стихи нашего дорогого старшего брата Александра Васильевича НИКОЛАЕВА (Усто Мумина), сохранившиеся в моей памяти, может быть, не всегда полно и точно, еще с детства, когда я много раз перечитывала объемистую общую тетрадь Сашечки с его поэтическими набросками и поэмой “Виолета”»[54].

Зоя и Галина – сестры Александра Николаева, сохранившие память о брате.

Есть еще одна отсылка к стихотворным опытам Николаева: в 1948 году художник вспоминает свою юность в Воронеже:

«…Я пробовал в те годы себя в сочинении стихов, казавшихся мне современными и убедительными. Правда, это мнение разделяли и мои товарищи, и даже редакции газет и журналов, в которых печатались мои потуги. Вот, например, одно мое стихотворение о весне.

- Вернулся из дальних угодий

- В земле молодой Сварог.

- Синим вином половодий

- Напилась вдоволь Земля.

- Смеется пастуший рог

- Голым веселым полям.

- Облаков белогрудых творог

- На кубовой скатерти неба,

- И ответное небо

- В тарелках луж на дорогах.

* * *

- И в нашем городе сером

- После долгого сна

- Гуляет по мокрым скверам

- Радостная весна.

- Тает холодный туман душ

- В свете апрельского солнца.

- Кто-то белые ландыши

- Бросил в мое оконце.

- И меня на улицу грязную

- Увлек весенний поток

- Догонять, молодость празднуя,

- Мелькнувший красный платок»[55].

Впоследствии, сообщает Николаев, его поэтическая тетрадка потерялась во время фронтовых спектаклей 1919 года, однако сам автор не очень печалился, самокритично говоря, что его поэзия так и не вышла «из младенческого состояния»[56].

По сложившемуся канону биографий выдающихся личностей в их детстве обязательно отыскивается среда, формировавшая их. По шаблону – это «поля», «леса», «полноводные реки» и другой ландшафт, глядя на который, будущий гений должен был напитываться творческими соками. Собственно, такие детство и юность Николаева уже есть – в монографии Софьи Круковской:

«Часами с высокого берега, на котором стоит Воронеж, он следил за плавным течением полноводной реки, любовался широкими заречными просторами лугов, наблюдал за громоздящимися на огромном куполе неба облаками»[57].

Отринув лиризм и риторику авторского повествования, которые приписаны и герою – Николаеву, оставлю лишь анкетные данные художника.

Александр Васильевич Николаев родился 18 августа 1897 года (по старому стилю) в городе Воронеже в семье военного инженера (тогда – поручика) Василия Никифоровича Николаева. Уроженец Акмолинской области, 1873 года рождения, В.Н. Николаев получил образование в Сибирском кадетском корпусе, затем в элитном военном учебном заведении – 2-м Константиновском училище[58] в Санкт-Петербурге. Выпускник 1893 года, подпоручик Василий Николаев был сначала прикомандирован к Кронскому резервному батальону (под Орлом), затем направлен в 11-й саперный батальон, дислоцировавшийся в Одессе. По долгу службы он был вынужден часто переезжать. В 1899 году служит в Осовецкой крепости[59] (ныне территория Польши) уже с семьей: женой и двумя детьми – первенцем Александром (это будущий Усто Мумин) и новорожденной дочерью Аделаидой. Далее в разных книгах мелькают (в неизвестной нам последовательности) города Иркутск, Владивосток, Хабаровск[60], Брест-Литовск (1902–1909)[61]. В 1909 году переведен в 16-й Восточно-Сибирский батальон[62]. Согласно спискам 1913 года, Николаев-старший дослужился до чина подполковника[63]. На 1910 год в послужном списке Василия Николаева значатся награды за «беспорочную службу»: «Имеет орден Св. Станислава 3 степени и Серебряную медаль в память царствования Императора Александра III, орден Св. Анны 3 степени»[64]; его специальностью была область связи, если судить по занимаемой им должности: офицер Николаев неоднократно назначался начальником военного телеграфа (в Осовецкой крепости, в Брест-Литовске). В 1914 году Николаевы окончательно переезжают в Воронеж, отец мобилизован на Первую мировую войну.

Сообщение о направлении А.В. Николаева в распоряжение Политуправления РВСР для работы среди гражданского населения и Красной армии Туркестана. 11 января 1920 г.

Российский государственный военный архив

Во всех «листках по учету кадров»[65], которые Александр Николаев заполнял собственноручно, была графа о занятиях родителей гражданина до Октябрьской революции и после. В одном «листке» рукой Николаева написано, что после революции его отец служил «Нач. инжен. Южн. фронта в Красной армии до 1920 г.»[66], однако в другом, более позднем «листке» его же рукой в графе «Отец» написано: «Умер в 1918 г.»[67]. С одной стороны, возможна небрежность творческого человека, с другой – очевидно бессознательное желание освободиться от клейма «бывшего», дворянина, желание все забыть, начать с чистого листа[68]. И это не вина Николаева, таким сформировано было не одно поколение советских граждан, «забывших» о своих предках настолько, что сегодня никто не знает, никто не скажет и не вспомнит, как звали мать художника Николаева. Все «метрические книги по г. Воронежу Воронежского уезда Воронежской губернии не сохранились по условиям военного времени», – сообщено Воронежским государственным архивом.

О своей матери в «листках» Николаев ничего не сообщил. Все, казалось, кануло в Лету. И вдруг всплывает любопытная информация от Мариники Бабаназаровой, получившей доступ к архивным свидетельским показаниям художника Василия Лысенко, творчество которого она исследует. Из материалов допроса явствует, что Усто Мумин, будучи в Ленинграде (1929–1930), временно жил у своей тетки по матери Керенки (как ее называли), общался с ней. Керенкой могла быть Елена Федоровна Керенская, сестра Александра Федоровича Керенского, председателя Временного правительства в 1917 году. Она в ту пору проживала именно в Ленинграде, ее судьба трагична: расстреляна в 1938-м. Каким родством условная «тетка» была связана с безымянной до поры матерью Николаева – неведомо. Сразу оговорюсь: это лишь догадка, не лишенная привкуса сенсационности и не подтвержденная пока никакими документами. (Возможно, со временем будет найдена информация о Керенке.)

Почему «безымянной до поры»? Потому что наконец случилась находка: в Российском государственном военно-историческом архиве в «послужном списке» Василия Никифоровича Николаева в графе «бытность вне службы» («холост или женат») отмечен рукой писаря следующий факт, ценный для поклонников Усто Мумина и исследователей его жизни и творчества: «Женат на дочери священника Ковенской[69] губернии Лидии Александровне Бирюкович; и имеет сына Александра, род. 18 августа 1897 года, и дочерей: Ариадна, род. 20 января 1899 года, Гали, род. 20 января 1901 года, Зоя, род. 1905 года 12 января[70]. Жена и дети вероисповедания православного»[71]. (Галина Лонгиновна Козловская обмолвилась в своих воспоминаниях, что Усто Мумин был русско-польского происхождения[72]. Возможно, его мать была польских кровей.) Обратите внимание на имя сестры Усто Мумина. Гали – именно так иногда называет в записях и рисунках свою жену Виктор Уфимцев. Копия фотографии с карандашной надписью на обороте («Лидия и Зоя»), хранящаяся в собрании Фонда Марджани и прежде не атрибутированная, теперь заговорила: на ней мать Усто Мумина и его сестра.

Лидия Александровна Бирюкович (Николаева) с дочерью Зоей. Год неизвестен

Фонд Марджани, Москва

Усто Мумин. Надежда Николаевна Косминская, жена акад. Е.А. Косминского. 1943

Частное собрание, Москва

Если в послужном списке от 1899 года в графе «недвижимое имущество» за Николаевым-старшим значатся «деревянный дом в г. Ковне, в 3-й части 7-го квартала. Земля в размере 17 десятин и 800 сажен в Виленской губернии Дисненского уезда фольварк Августовка»[73], то уже в послужном списке от 1910 года в той же графе стоит слово «нет».

Самым туманным остается период жизни в Воронеже, где и происходит осознание Александром Николаевым себя как художника.

Как открылось одно чудесное упоминание о Николаеве воронежского периода и в каком неожиданном месте – достойно отдельного сюжета. Вкратце он таков.

Наталья Громова, известный современный писатель, исследователь литературной повседневности сталинской эпохи, открыла читателю дневники[74] Ольги Бессарабовой[75], которые хранятся с недавних пор (середина 1990-х) в Доме-музее Марины Цветаевой в Москве. На выставке, приуроченной к выходу дневников и переписки брата Бессарабовой Бориса[76] с Цветаевой, были выставлены работы художника Усто Мумина: портрет Надежды Николаевны – жены историка Евгения Алексеевича Косминского, портрет историка Степана Борисовича Веселовского, а также портрет дочери Веселовского и Ольги Бессарабовой Анны Степановны Веселовской; на обороте рисунка надпись, сделанная рукой художника: «Аничка (Степановна)». Все работы подписаны автором: «Усто Мумин. 1943». Все они хранятся в доме Анны Степановны Веселовской.

Усто Мумин. Анна Степановна Веселовская. 1943

Частное собрание, Москва

И Веселовские, и Косминские были эвакуированы в Ташкент (именно в это время выполнены рисунки Усто Мумина). Что могло соединять этих людей? Николаев и Ольга Бессарабова оба родом из Воронежа, они были давними знакомцами, встретившимися в Ташкенте. Надо полагать, и у Евгения Косминского было немало тем для общения с Усто Мумином. Историк, помимо прочего, прекрасно рисовал (сделал иллюстрации к «Острову пингвинов» Анатоля Франса), был неплохим карикатуристом[77].

Благодаря опубликованным Натальей Громовой дневникам и письмам Ольги Бессарабовой мы не просто смогли познакомиться с вновь открывшимися работами Усто Мумина – была проложена тропа к новым источникам, которые могли бы пролить свет на какие-то неизвестные факты из жизни художника.

Ольга Бессарабова всю сознательную жизнь вела подневные записи, включая в них не только собственные наблюдения и умозаключения, но и записи своего брата Бориса, письма родных и друзей, случайные записки, оставленные кем-то из близкого круга. По прочтении складывается картина повседневности и нравов первой четверти XX века. (Среди персонажей дневника – Марина Цветаева, Леонид Андреев, Даниил Андреев, Павел Флоренский и многие другие известные деятели русской истории и культуры.)

Дневники заканчиваются 1925 годом. Конечно, это далеко не всё. Ольга Бессарабова (впоследствии Веселовская) дожила до 1967-го, однако наследники пока не хотят делать общедоступным продолжение ее дневников последующих лет, в которых (можно предположить со стопроцентной уверенностью) есть упоминание об Усто Мумине 1940-х годов, ведь он бывал в гостях в доме Веселовских в Ташкенте, рисовал домочадцев.

Итак, Ольга Бессарабова и Александр Николаев были знакомы по Воронежу. Это было не просто землячество. Они ходили по одним улицам в одно и то же время. Ольга Бессарабова активно участвовала в жизни брата: они делились, судя по переписке, всеми подробностями как личных, так и общественных событий.

Борис Бессарабов и Александр Николаев – одногодки (1897 г. рождения), оба принадлежали к воронежской художественной среде, учились у одного учителя – Александра Алексеевича Бучкури[78], Ольга Бессарабова посещала воронежский Свободный театр, где начинал свою деятельность в качестве художника Николаев. Поэтому записи воссоздают атмосферу города 1917–1919 годов, а заодно и жизни Александра Николаева, вопреки «однообразной жизни Воронежа»[79], описанной в книге Софьи Круковской. Так выглядит Воронеж времен детства и юности Николаева:

«Двор был покатый, занимал весь скат окраинного холма. Через темя этого холма – когда-то “Терновой поляны”, заросшей терном, было прорыто полотно железной дороги, а за холмом, к Троицкой Слободе, в низине была сделана очень высокая насыпь, лежавшая между высокой нашей горой, “это еще город Воронеж” – и слободской низиной.

На другой стороне откоса – “на том берегу” – видна была Терновая улица с Терновою церковью в конце. Домик наш стоял на краю откоса, а дальше, над нашей горой, была уже Троицкая слобода. Из окон детской была видна вся слобода, а за ней – горизонты с деревнями и церквами, поездами туда и сюда, лугами, лесами и извилистой рекой Воронеж.

Весною Воронеж разливался, затопляя луга и деревни – до самой Архиерейской рощи, – почти до железнодорожной насыпи. <…> За домом трава была вытоптана широкой дорожкой от яблони до дуба. Позднее братья сделали там стол и скамейки. За этим столом учили уроки, читали, писали письма, играли. С этого места видна была линия, слобода, река и три четверти купола неба пяти-шести-планного горизонта.

Как-то вечером, когда уже стемнело, мы были еще за домом. Всева[80] принес горсть елочных огарков, мы расставили свечечки в круг на столе и зажгли. Все обрадовались этой огненной короне. За дубом и яблоней стало еще темнее. И вдруг Боря сказал: “А вдруг здесь у нас в Воронеже будет война, будут стрелять, убивать и окопы рыть?” Почему-то эта фантастическая мысль была подхвачена, и все мы дополняли картину боя “на той стороне” (откоса) “и за рекой и вообще кругом”. Были: братья – Боря, Володя, Всева, я, Лёля Полянская и, кажется, Миша Азарович. <…> Потом как-то, когда я приехала домой из Москвы на зимние каникулы, я и Боря из окон девичьей комнаты, улыбаясь, вспоминали эти детские бредни.

А потом, в 1919 и 1920-м году, когда “на той стороне” и за рекой и вообще кругом были бои, была война, и стреляли, и убивали, и окопы рыли, и под самыми окнами у семафоры был броневик, и стрелял за реку в белых, и медленно ползал то к мосту, то от моста, чтобы мешать прицелу противника, и когда от первого снаряда в белых все стекла нашего дома вылетели наружу (поздней осенью, да так и остались окна без стекол на всю зиму) – мы должны были согласиться, что в детских бреднях не хватило пороху на броневиках под окнами, и на снаряды “от нас” и “к ним”»[81].

В одном из детских стихотворений Николаева есть перекличка с дневниковой записью Ольги Бессарабовой. Оба упоминают Слободу, знаковое место Воронежа:

- Вольно мне дышится

- Здесь в Слободе!

- Лучше не сыщется

- Места нигде…

- Парни помажены

- Стройно идут,

- Девки наряжены

- Громко поют.

Автору, по свидетельству его сестры, девять лет.

В воронежском доме Николаевых стоял рояль (на нем музицировала мать), была библиотека отца (с альбомами живописцев). В автобиографии Николаев пишет: «Отец мой прекрасно рисовал и разбирался в вопросах искусства»[82]. Словом, семейная атмосфера в той или иной мере располагала к развитию духовного мира будущего художника.

Забегая вперед, процитирую слова Николаева о его родителях, прозвучавшие на официальном мероприятии по случаю 50-летия художника: «Первыми, кто пробудил и направил меня к искусству, были мои родители: отец – страстный поклонник искусства Греции и Ренессанса и мать – тонкий ценитель и исполнитель произведений Шопена, Бетховена, Чайковского»[83].

Отец Николаева, возвращаясь домой,

«…обнаруживал множество рисунков и акварели сына. Саша с упоением рисовал все подряд. Он не мог упустить момента пробуждения природы. Ласковые лучи иногда проглядывавшего солнца и летние проливные дожди тоже приносили ему радость. Каждое время года вызывало в душе мальчика восхищение. <…> С одной стороны, отца радовало увлечение отпрыска, но, с другой, он, как и многие отцы в традиционных семьях, хотел видеть в наследнике продолжателя своего дела – военного инженера. В 1908 году, когда Саше исполнилось одиннадцать лет, Василий Николаев отдал сына в Сумской кадетский корпус»[84].

Так написано в книге, созданной выпускниками Сумского кадетского корпуса. Николаев проходит обучение в Сумском кадетском корпусе (1908–1916; г. Сумы Харьковской губернии), где учителем рисования был художник Николай Константинович Евлампиев (1866–1937). В автобиографии Николаев напишет:

«В развитии моем как художника благотворно сыграло то обстоятельство, что первым моим учителем рисования был Н.К. Евлампиев, окончивший Казанское художественное училище в мастерской Фешина[85]. Евлампиев дал мне основу реалистического рисунка»[86].

По прошествии многих лет на одном из творческих вечеров Николаев так вспоминал Сумской период жизни:

«Репин, Серов, Левитан и казанский Фешин – вот имена, произведения которых особенно ценил Евлампиев, стараясь и в нас, молодых рисовальщиках, развить любовь к великим русским мастерам.

С большой любовью копировал я “Дочь Иаира” Репина, за которую получил первую премию – монографию о Серове. В Сумах была прекрасная картинная галерея, в которой были произведения (подлинники) Сальватора Розы, Ваувермана, Давида, Поленова и даже одна картина Рембрандта. В течение нескольких лет я был редактором печатного литературного журнала, где печатались стихи и рассказы начинающих талантов. А на частных концертах приходилось мне выступать с новыми своими стихотворениями. Но я сам превыше всех искусств почитал музыку…»[87]

После кадетского корпуса Николаев, будучи юнкером, оканчивает Тверское кавалерийское училище (1916–1917) и уже в чине корнета служит в царской армии (или «старой армии», как указывалось в анкетах). Возвращается в Воронеж, где его ждет насыщенная жизнь: с одной стороны, служба в Госбанке (в должности завотделом ликвидации государственных процентных бумаг), правда, всего три месяца, потом помощником декоратора в Свободном театре (1918–1919), с другой – Воронежская школа рисования, мастерская художника Бучкури, в прошлом способного ученика Репина: «…известный воронежский художник академик Бучкури развил и укрепил во мне основы, преподанные Евлампиевым»[88].

Бучкури был авторитетным преподавателем, если судить по дневниковой записи Бориса Бессарабова. Вот воспоминания Бориса о той поре, когда знакомство с Бучкури было его мечтой:

«7 июня 1916 г. Меня начинают интриговать биографии и вообще художники ближе, хочу знакомиться <нрзб> с Врубелем, Серовым и Левитаном. И знакомиться лично с художником Бучкури. <…>

10 июня. <…> После игры пошли в фруктовый сад и говорили о рисовании, о гражданском институте, об академии. Тема разговора, вероятно, была такая потому, что, возвращаясь с крокета, Александр Александрович (так. – Э.Ш.) Бучкури и его жена сидели и рисовали, я спросил, могу ли стоять около него, но отказ его отлично понял и счел его вполне справедливым. Вот с этого и начал я говорить, что отлично понимаю этот отказ и действительно понимал его[89].

Войдя в покаянное кольцо “дач” и чувствуя себя <нрзб>, я увидел Бучкури и его жену рисующими. Ах! Как электричество пробежало по моему телу. И я вспомнил пророчество А.В. о том, что я буду хорошим и что у меня есть жилка художника»[90].

Уже в послереволюционные годы, когда Борис вместе с другими большевиками почувствовал себя хозяином жизни, о Бучкури последовало такое упоминание:

«Только что кончился педагогический совет Художественной Школы, организованной им (Борисом. – Э.Ш.). Он вел собрание. Все, что надо было, “прошло” (проведен как-то там?), он так рад, – пишет Ольга Бессарабова. – Он опять верит в молодежь, в себя, в Россию: “Художница Гаева на нашей стороне. Жданов – художник остался на лето. И Бучкури остался. <…> Но теперь художники на нашей стороне. У нас жизнь, а там рутина”»[91].

У наставников Николаева были неоспоримые заслуги перед отечественным искусством: Бучкури – лауреат премии Архипа Куинджи[92]; Евлампиев написал книгу «Рисование карандашом с натуры» (1915), сделав вклад в теорию искусства, сотрудничал с художником Фешиным, академиком живописи. Вот под влиянием каких людей формировался Николаев как художник.

Прошение уполномоченного Турккомиссии о направлении А.В. Николаева в Туркестан. 16 января 1920 г.

Российский государственный военный архив

Удостоверение, выданное А.В. Николаеву Политическим управлением Реввоенсовета РСФСР. 17 октября 1919 г.

Российский государственный военный архив

В 1918 году в Воронеже открывается филиал московского Свободного театра, возглавляемый Давидом Гутманом[93]. Читаю в дневниковой записи Володи Бессарабова, второго брата Ольги Бессарабовой: «18 марта 1919 г. Воронеж. Вчерашняя лекция в Свободном театре – реабилитация актера – укрепила мое настроение. Я давно уже стараюсь находить у себя внутреннюю силу против суеты сует…»[94]

Первое представление Свободного театра – синтетический спектакль «Русь» с балетными вкраплениями, «бабьими плясками»[95].

Николаева увлек этот экспериментальный театр[96]. Вот как вспоминали о Свободном театре люди из воронежского окружения Николаева:

«3 апреля 1919 г. Вечер. Днем увидала на афише, что в Свободном театре идет “Iоланта”. Обрадовалась очень. <…> “Iоланты” не было – были отрывки „Мазепы”, из “Демона”, был балет»[97].

Продолжает Ольга Бессарабова:

«С Зиной и братом Володей из Библиотеки Чеховского кружка пошли в Свободный театр на Iоланту, а попали на сборный спектакль – отрывок из “Демона” и другие сценки. Красный Мизгирь мотался по сцене как пламенный язык костра, – голос, музыка, его пение – как пожар – с набатом. В антрактах с Зиной читали стихи Городецкого “Ярь” и не могли оторваться[98];

7 апреля 1919 г. На диспуте “Искусство и профессионализм” в Свободном театре. В Воронеж революция выплеснула из Москвы и Петербурга много людей, которых город и не видел, и не слышал бы в “мирном течении” своей жизни. Интересно[99];

8 апреля 1919 г. <…> Слушаю лекции в Университете – по искусству. К нам в Воронеж переведен Юрьевский Университет – и устроен он в бывшем Кадетском нашем корпусе»[100].

Так или иначе, все названные Бессарабовыми воронежские «точки притяжения» присутствуют в биографии Николаева. Совпадает не только место, но и время.

Составители Воронежской историко-культурной энциклопедии, по словам бывшего директора Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского Владимира Дмитриевича Добромирова, в статье об Александре Васильевиче Николаеве собрали максимум информации о его художественной деятельности воронежского периода (увы, очень мало – архивы уничтожены в войну). Один из фактов биографии Николаева не упоминался прежде нигде:

«В 1918–19 гг. работал художником в воронежском Свободном театре, оформил сатирический спектакль “Самсониха, или Укрощение строптивого” по пьесе Н.Л. Персияниновой»[101].

Книжка с текстом пьесы нашлась в РГБ – рукописная, выполненная каллиграфическим почерком, датированная 1909 годом. Жанр пьесы – «Шутка в 1 действии». Действующие лица:

Макар Григорьевич Голованов – богатый лабазник, тучный мужчина за 50 лет;

Аграфена Егоровна Голованова – его третья жена, красивая молодая баба лет 25–30;

Серафима Дмитриевна Коняшина, золовка Головановой по ее первому мужу – купчиха лет 40;

Лукерья – кухарка, старуха.

Действие происходит в глухом уездном городке. Как видим, никакой «Самсонихи» в перечне действующих лиц нет. Оказалось, что именно в таком метафорическом поименовании главной героини пьесы, вынесенном в заглавие, вся соль сюжета. Ее муж, «Cиняя Борода», пытается подчинить жену своему крутому нраву, она же, на свой страх и риск, запирает его в чулане и требует от него клятвы: он не будет запрещать ей ходить в церковь на всенощную в день смерти ее первого мужа и никогда не поднимет на нее руку. И ей удалось усмирить мужа. Потому – подвиг под стать библейскому Самсону, но в женском обличье – Самсониха.

Пьеса, поставленная в годы революционные и пафосные, не могла пользоваться успехом, востребованы были другие сюжеты и другие смыслы. Но Николаев, как в юности, так и в зрелости, никогда не совпадал с «линией партии». И сам факт оформления «Самсонихи» весьма ценен для понимания биографии Николаева – расширяется ее культурный и исторический контекст.

Ольга Бессарабова занесла в свой дневник письмо брата Бориса, адресованное другу Мите Белорусцу. Публикуемый фрагмент письма дает представление о непростой ситуации вокруг организации культурных подразделений в первые годы советской власти в Воронеже:

«Москва, 7 мая 1919 г. <…> Говорят ужасные вещи о Союзе Орешков и Гутман, Завьялов фактически сейчас диктатор, судя по рассказам. Ведь денег Орешкову не выдали по Завьяловским проискам. Вдруг Завьялов спрашивает, мерзавец, у Орешкова: “Кто вас сюда позвал” и т. п., а не так чтобы Орешков, ведь это колоссальная величина среди администраторов даже г. Москвы, спросил бы у Завьялова как администратора театра. Почему у него не в порядке театр, почему он об этом не заботится, когда через неделю приедут люди, репетировать актеры и т. п… <…> Союз, конечно, в лице Завьялова и Алози-Вольской, которым только выгодно, чтобы провалился летний сезон. <…> Если тебя берут на фронт и я не смогу тебя отстоять, то дело наше гибнет. <…> Ты станешь во главе театрального подотдела, я во главе изобразит. искусства, и хотя здесь, в этих областях наладим работу, но непременно работа наша должна расчлениться. <…> Ведь мне в конце концов надоело трепать нервы с Завьяловым, и какое отношение имеют изобразительные искусства в совместном заседании союза актеров, ведь это абсурд. <…> Вообще я тебе должен похвалиться, что я здесь, в коллегии, пользуюсь авторитетом. Меня притянули к работе, и я сейчас разрабатываю положение о Всеросс. Центральном Выставочном Бюро и почти закончил эту работу. Ведь мой план Воронежской выставки принят в основу организации выставок в провинции. <…> Во мне, как в организаторе, что-то есть такое, чего нет даже у местных деятелей, и что ведение дела мне может быть поручено. Ведь мне уже предлагали здесь работать в отделе, но я отказался исключительно оттого, что безумно люблю Воронеж, тебя, Василия, и наш фронт (вероятно, культурный. – Э.Ш.) считаю недопустимым нарушать. Потом просто – у меня там отец, мама и проч.

Выставку привезу в 20-х числах мая. <…> Теперь слава Богу налаживаю дело, которое принесет в области изобраз. искусств много хороших результатов. Я считаю, что вся жизнь в этой области будет исходить от выставки. Ведь она ослепит всю нашу Воронежскую и Губернскую Совдепию и после этого они будут щедры и к моему подотделу, т. ч. тебе понятны, конечно, причины и основания моей неустанной здесь работы во имя будущих благ»[102].

Как видно, интеллектуальная и художественная жизнь Воронежа била ключом:

«18 мая 1919 г. <…> Заходил молодой художник Гога Крутиков[103]. Много рассказывал о делах художеств Подотдела, о Борисе (Бессарабове. – Э.Ш.), о новых направлениях в искусстве»[104].

Именно Гогу (Георгия Крутикова) упоминает Усто Мумин в 1948 году, когда отчитывается перед коллегами о своей эпопее художника, ее начале: как они вместе с Гогой выехали из Воронежа в Москву, чтобы учиться в мастерской Павла Кузнецова, но по дороге раздумали и решили поступать к Казимиру Малевичу[105].

И наконец, здесь же, в дневнике Ольги Бессарабовой, упоминается Александр Николаев (а он не мог не быть упомянут: он ходил теми же тропами в то же самое время, что и Бессарабовы; у Бориса был одноклассник Вася Николаев[106]; в личном деле НКВД на А.В. Николаева есть запись об одном из братьев А.В. Николаева – Василии Николаеве; однако упомянутый Бессарабовой Вася Николаев, возможно, родственник нашего героя, но не близкий, так как далее, в одной из поденных записей Бессарабовой, есть упоминание о гибели Васи Николаева). Но вернусь к упоминанию об Александре:

«2 июня. 1919 г. <…> Александр Николаев: „Я разлюбил женственно красивых мужчин. Мне нравятся сильные и загорелые”. Готовится к выставке. Не сойдет ли он с ума, бедняга?»[107]

Усто Мумин. Степан Борисович Веселовский. 1943

Частное собрание, Москва

Эти слова о художественных вкусах-приоритетах, сказанные самим Николаевым, проливают свет на последующие его пристрастия к выбранной натуре: красивым мальчикам, танцорам-бачам, «сильным и загорелым». Фраза «Не сойдет ли он с ума, бедняга?», скорее всего, говорит о Николаеве как о непохожем на окружающих, возбужденных ломкой жизни, каким, например, предстает на страницах дневника Борис Бессарабов.

Уже в 1919 году Николаев имел достаточно художественных работ, чтобы выставляться, однако, по словам Добромирова, ничего с той поры не сохранилось – уничтожено войной.

Николаев знакомится с художником-декоратором театра Вячеславом Ивановым[108], поступает на службу помощником декоратора – и так входит в современное искусство.