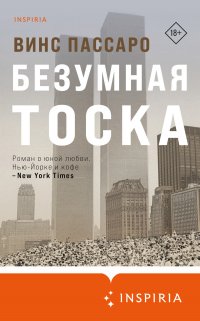

Читать онлайн Безумная тоска бесплатно

- Все книги автора: Винс Пассаро

Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? И ни одна из них не забыта у Бога.

А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь: вы дороже многих малых птиц.

От Матфея, 10:29–31

Vince Passaro

Crazy Sorrow

Copyright © 2021 Vince Passaro

Simon & Schuster, Inc., is the original publisher

© Чарный В., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Часть первая. Если бы сегодняшняя ночь не была кривой тропой

1

4 июля 1976-го: в ту ночь они повстречались. Всего лишь дети, но не душой. В ночь празднества миллион людей маршировал от метро к реке, Джордж был среди них, и Анна тоже – впервые он увидел ее в тесном вагоне подземки. Они вышли на улицу, и толпа растеклась, люди, подобно пилигримам, тем, что вам доводилось видеть на картинках, одурманенные верой, разбредались вниз по Кортленду и Ректор-стрит, вверх по Уотер-стрит и Уолл-стрит, множеством верующих в нравственную силу, стоявшую за основанием республики. Потемневшая история нации легкой ношей лежала на их плечах – все же они были на празднике ее двухсотлетия, и в разгаре были спасительные выборы. Страна еще не выжала надежду из всех, кроме богатейших граждан, и это грандиозное шоу было их официальным развлечением в серебристой тьме, требуя лишь полдолларового жетона на проезд. Они собрались здесь ради фейерверков, что должны были стать кульминацией этого долгого дня, и неизвестно было, достойно ли он завершится, так как все знали об убийствах, и ложь стала привычной – в день, когда по реке шли парусники, а на ее берегах пили пиво и готовили барбекю. А сейчас они все шли и шли, пока не оказались у водной преграды – на востоке за спинами вздымались исполинские башни, а на западе чернел Гудзон – толпа была готова смотреть на фейерверки, фейерверки, каких, как говорили, еще не бывало, пылающие в размытом сумеречном небе над гаванью, где собрались парусники со всего света. Все корабли стояли на якорях, с убранными парусами, и на морской глади раскинулся лес долговязых мачт, подобно крестам, что ждали воров, фанатиков или искупителя.

У Джорджа был особый интерес к кораблям, он три года проработал на лодочной станции Коннектикута и был умелым моряком. Днем по Гудзону проплывали суда, подобных которым он еще не видел: две дюжины гигантских кораблей восемнадцатого века. Лишь в Ньюпорте можно было ступить на борт хотя бы отдаленно похожего судна. Малых судов – малых условно, лишь в сравнении – было больше сотни.

Толпа собралась на свалке – лунном ландшафте песчаных дюн, нырявших в реку за башнями Центра торговли, за готическими останками старого Вестсайдского шоссе, под которыми они прошли, чтобы прийти сюда и неожиданно оказаться на сером пляже; здесь были американцы разного рода, в основном молодежь – не каждый выдержит подобный путь – всех сортов, местные и туристы, богатые и бедные, всех цветов и рас, не теснились, но все были вместе. Джорджу Лэнгленду еще суждено было узнать, что в жизни каждого города есть миг, объединяющий всех, сливая их воедино в полуединодушном эмоциональном переживании. Подобное он испытывал впервые; в ноябре ему, парню из восточного Коннектикута, должно было исполниться двадцать, и он, обычно отрешенный, откровенный циник, был потрясен, не веря в то, что здесь могло собраться такое количество людей, хаотически разбитых на группы, бездумно, словно бизон, пересекавших это песчаное ничто. Сколько в этом было добра! Каждый день город превращался в карту военных действий, где безопасные зоны чередовались с захваченными территориями, где царили враждебность и насилие, но только не здесь. Полуукуренное, жизнерадостное стадо в молочно-белом свете напоминало новых лунных колонистов – Луну покорили семь лет назад, и казалось, что с тех пор минуло целых три века. Джорджу тогда было двенадцать, и мать еще была жива. Она разбудила его в два часа ночи, чтобы он посидел с ней на диване, пока она курила «Раули», поджав голые ноги, чтобы наблюдать за нелепо выглядевшими мужчинами, одетыми, как Дайвер Дэн[1], и двигавшимися так же медленно – подпрыгивая, тяжело шагая по серой пустыне, они устанавливали в грунте неподвижные алюминиевые флаги США, заявляя права своего королевства. Он вспомнил, что сказала мать: «Вся эта затея с флагами всегда была хорошей идеей, ни разу в истории не приносила проблем, и для сопричастных ей все кончалось хорошо». На следующий день парни из NASA играли там в гольф и засеяли «Тайтлистом»[2] лунный ландшафт – помехи, треск, помехи, «вас понял, Хьюстон», помехи, «это было э-э-э-э», помехи, помехи, «около э-э-э», помехи, «пятнадцати сотен ярдов»[3], помехи, треск – электрические волны, и белый шум, и свист, и гул двух сотен тысяч душераздирающих миль. «Да уж, вот бы нам», помехи, помехи, помехи, «так бить», помехи, «там, на большой голубой, перехожу на прием», помехи, помехи, помехи. «Так… вас понял, Орел». NASA не обучали сотрудников наземного комплекса управления жизнерадостной болтовне. На человеческий дружелюбным тоном переводил Кронкайт[4], сверкая неуверенной улыбкой – со дня убийства Джона Кеннеди по его бровям можно было угадать настроение всей нации, – объясняя, как благодаря пониженной гравитации астронавт способен подпрыгнуть на десять футов, даже в столь тяжелом костюме, и запустить мяч, как ракету (одна шестая той силы, подчеркивал он, что притягивает нас к Земле). И кто? кто бы мог подумать, что они сумеют запихать клюшки, мячи, метки и всякую всячину в крохотную, тесную кабинку упакованного в фольгу модуля с паучьими лапками, на котором они прибыли? Ребята, хоть тресните, но не вздумайте забыть клюшки для гольфа, как отправитесь на эту чертову Луну.

Семь лет спустя, почти день в день, здесь поднимались и опускались маленькие нью-йоркские дюны, и гравитация была точно такой же, как на уровне моря на всем Восточном побережье. Песок на свалке был плотный, слежавшийся, казался темноватым, неприятно хрустел под сандалиями и кроссовками и был необъяснимо влажным, с нездоровым маслянистым блеском. Кое-кто из завзятых хиппи топтал его босиком, что казалось Джорджу слегка… неразумным? Перегнули с идеологией. Он попытался представить, откуда руководство нью-йоркской инфраструктуры достало весь этот грязный, мокрый песок, что за гадость могла в нем водиться и как он вообще здесь оказался. Плотные фрагменты – сланец, камни и земля – явно свезли сюда, к реке, когда заложили башни там, за спиной. Но откуда песок, брат? И вот, в эту ночь здесь стоит так много людей: подземку забили до отказа, до самого предела, и здесь были Джордж, на лето оставшийся в кампусе (в сентябре ему предстоял второй курс в Колумбии), и его друзья – большинство из них покинули город в мае, но вернулись ради общенационального парада. Днем в Риверсайд-парке все они курили траву, следя за идущими на всех парусах кораблями, потрясающими и романтичными. Вокруг, в плотной духоте на закрытом вестсайдском шоссе манхэттенские пуэрториканцы и доминиканцы устроили пикник, принеся складные стулья и хибати, а их одеяла, обувь и детские игрушки чудесным образом распределились прямо на горячем асфальте.

Трава уже отпустила, а головная боль еще не пришла, и Джордж, чьи чувства обострились, ощущал лишь пустоту внутри. Сейчас его интересовала лишь девушка, он все еще не знал, как ее зовут. Она была невысокой, смуглой, с изящными формами, а за зелеными глазами, казалось, скрывалась череда тихих, печальных комнат. Небрежная челка, каштановые волосы спадают на плечи. Красная клетчатая хлопковая рубашка, старая и мягкая, немного расстегнулась и тянулась назад под своим собственным весом, открывая шею и спину больше, чем грудь. Лифчика на ней не было, грудь была прелестной. Его влекло к определенным женщинам, с живым и опасным складом ума; проворным, игривым, с озорным взглядом. Перед глазами вновь мелькнул образ матери. Даже после смерти она не покидала его. Особенно после смерти. Кроме рубашки на девушке были обрезанные шорты Levi’s. Кеды, шнурки навыпуск. Патриотичный, чисто американский прикид. Подружка Гейста, перевод: спала с ним, этим богатеньким принстонским плейбоем, но если верить Майклу, встретившему ее и пригласившему сюда, сейчас с Гейстом она не спала.

Джордж нес полуоткрытый мини-холодильник, откуда торчало горлышко уже откупоренного и весьма неплохого шабли, плюс потертый, похожий на треску чехольчик в кармане шорт, где покоилась четверть унции годного колумбийского: темно-желтая трава с крупными, липкими шишками и три уже скрученных косяка. Он, и она, и все остальные тащились по дюнам, вверх-вниз, как миллион тупых исследователей, все, как один, решивших отправиться на южный полюс одновременно; серовато-коричневый песок пылил под сандалиями, конверсами и пумами, зелеными, как лес: толпа знала, что еще не видимой целью был мыс на юго-востоке.

Ее звали Анна. Анна Гофф.

Кто-то из друзей шел впереди, кто-то – слева, кто-то – справа, а в их небольшой группе рядом с Джорджем и Анной был Робби, учившийся курсом старше и курировавший Джорджа в «Очевидце», ежедневнике кампуса, где тот был корреспондентом, а Робби – новостным менеджером; в нескольких футах позади брел скрупулезный гениальный-укурок-с-математическим-уклоном Логан, прилетевший с Гавайских островов – когда он не курил, в особенности с полуночи до пяти утра, то сидел за компьютером в мэйнфрейм-бункере под корпусом физиков. Сегодня был один из тех редких случаев, когда при нем не было кипы бежевых перфокарт, стянутых резинкой.

Наконец они уселись на вонючем, грязном песке. Начался салют, сопровождаемый аханьем и одобрительными возгласами. По кругу передали косяк, и вскоре все снова обдолбались. Джордж откинулся на спину и прямо над собой видел не столько бесконечные фейерверки, но отблески света в небе, призрачной краской заливавшие угольно-черную небесную ткань.

Он поднялся, хлебнул из бутылки, передал ее девушке. Вино было что надо. Он вновь распластался на песке.

– Вино что надо, – проговорил он.

– Да, – согласилась она. – Хорошее.

– Жаль, что мы не в Испании и это не рассказ Хемингуэя с печальным, но неубедительным концом. Такой, где что-то хорошо, а что-то – нет, и нам известно, что в нем хорошо, а что плохо, а другим – нет, и они путаются в хорошем и плохом. И это нехорошо. Но мы-то знаем. И это делает нас хорошими.

Она наблюдала за фейерверками, словно за цветами из красочного света. Логан и Робби сидели чуть поодаль, курили жирный косяк и обсуждали выборы.

– Мы, конечно же, обречены, – говорила она. – Мы не можем быть вместе. Тебя же ранило на войне, ну, туда. А я нимфоманка.

– Чего? – удивился Логан. – Это чё еще такое?

– Из Хемингуэя[5], – ответил Джордж. – Не возбуждайся.

– Я никогда не возбуждаюсь, – возразил Логан.

– Ну разве только когда на своем Фортране напрограммируешь «блядь» на мониторе, – вставил Робби.

– Да делал я так, – бросил Логан.

– И чёй-то я не удивлен? – сказал Робби.

Джордж воспользовался случаем, и пока Анна любовалась сверкающим небом, он предпочел любоваться ею. Ее лицо было непередаваемо чувственным. Рот, скулы, подбородок. Глаза сияли интеллектом, способным буквально сбить с ног – если, конечно, вас, в отличие от Джорджа, не привлекали умницы, и причиной тому была его мать. Он перевел взгляд на мини-холодильник и горлышко бутылки. Вино скоро кончится. Надо оставить этот дебильный холодильник здесь. Пусть станет частью фундамента.

Эндрю и Робби снова раскурили косяк. Робби затянулся: взорвалось семечко, а с ним и весь косяк, как сигара фокусника.

– Бля-я-я-ядь, – протянул Робби.

– Кое-кто хреново лист очистил, – сказал Эндрю.

– Некогда было, – откликнулся Джордж. – Учил наизусть Декларацию независимости.

– Ага, и похерил мои поиски счастья, – проворчал Робби. – Мне почти в глаз попало. И зовут тебя Джордж – плохой знак в дни революции.

– Джордж Вашингтон, – сказал Джордж.

– Быть тебе, мудила, Георгом Третьим[6], если такое повторится, – огрызнулся Робби.

Он снова скрутил косяк, раскурил его и передал через неофициальное пространство, отделявшее Джорджа и Анну от остальных. Время растянулось, словно скатерть на траве. Позади, словно волшебные ящики, стояли две башни, отражая огни гавани и фейерверков длинными, геометрически правильными рядами тонких колонн – словно невероятная фреска, вырезанная узкими полосками. Абстракция. Джордж тронул ее за плечо, чтобы она посмотрела туда, и они обернулись, глядя на плоские фрагменты беспорядочных цветов на грозных громадах. Миллион людей в это время смотрели не в ту сторону. Через несколько минут они лежали ближе друг к другу, соприкасаясь телами. Плечо к плечу, касаясь головами.

– Будет ли отсылка к черному монолиту из «Одиссеи» Кубрика считаться клише? – спросил Джордж.

– Да, будет, – ответила она.

– Тогда я воздержусь. Видела, как тот француз прошел по канату между башнями? Петит?[7]

– Нет, не видела. «Т» не произносится.

– Чего?

– Пети. «Т» на конце не читается. Пе-ти, ударение на последний слог.

– Спасибо. Пе-тИИ. Я по телевизору видел, не мог поверить, что это правда. И он так долго был там, наверху! Танцевал, над копами глумился. Ветер сорок миль в час, сотня этажей. Наверху, в небе, кружат вертолеты. На фотографиях, сделанных с земли, он такой крошечный со своим шестом, как насекомое. Просто невероятно.

Какое-то время она смотрела в никуда, словно пытаясь представить это.

– Каким отрешенным, должно быть, он себя чувствовал. Или был способен чувствовать. Не могу представить, что творилось у него в душе.

– Так далеко я не заходил, – ответил Джордж. – Просто думал об этой высоте, чистое безумие.

– Быть может, ты бы и не заметил этой высоты, если бы полностью ушел в себя, в свой волшебный внутренний мир.

Снова стало тихо. Затем она нарушила молчание:

– Не могу понять, как к этим башням относиться. Сейчас они мне нравятся, но иногда я терпеть их не могу.

– А мне они всегда нравились. Мой дядя работал над ними.

– Сегодня мы лежим прямо под ними. – Она остановилась. Он хмыкнул, приглашая ее продолжить:

– Ммм?

– Они прекрасны.

Сказывалось действие травы. В ее словах Джордж слышал, что она в самом деле чувствовала, как они прекрасны. Они действительно были прекрасны. Отчасти из-за их размеров, издалека этого не ощутить. И они были близнецами. Их цвет тоже был тому причиной: стекло и сталь в переменчивом свете дней и ночей, закатов и рассветов, серого или розового неба, а иногда божественного, прозрачно-голубого.

Косяк потух, и, когда за их спинами вновь грянул салют, он снова раскурил его. Они легли на песок, отвечая друг другу на вопросы о собственной жизни. Студентка Барнарда на том же курсе, что и он, изучала компаративистику, испанский и политологию (это было ближе всего к исследованию культуры Латинской Америки, чем в Барнарде не занимались); она пыталась извлечь как можно больше из доступных ей в Колумбии предметов, но вся учеба была сплошным головняком, и, по ее словам, женщин там ненавидели. «На кафедре английского женщины тоже не в почете», – сказал он. Да, она об этом слышала. Он хотел прикоснуться к ней, прижать к себе, почувствовать, как пахнет ее шея и спина меж лопатками – в метро, всего в нескольких дюймах от нее, он видел там темный пушок – гордый изгиб шеи с ямочкой, ее кожа… Но сколько они были вместе? Полтора часа? Она из Пенсильвании. Откуда? Не хотела говорить. Почему? Не хотела, и все. «Сентралия, – наконец, сказала она, – недалеко от Гаррисберга». – «О’кей». Наконец шоу закончилось; гулкое буханье, резкие хлопки, бессмысленный восторг толпы, учитывая число собравшихся, напоминал жидкие аплодисменты среди влажной ночи. Он предпочитал естественный цвет неба, раньше он не сознавал этого, но фейерверки его совершенно не трогали, наоборот – раздражали. Вот и еще одна особенность взросления: он все еще пробовал его на вкус, свое собственное, автономное творение, взрослую версию самого себя, сбрасывая кожу пропаганды детства, семейных легенд и ложные догматы веры родного города. Будучи ребенком и подростком он всегда жаждал свободы. И вот он получил ее, и вкус ее был столь же сладок, как в его мечтах. Теперь он понял, что всей душой ненавидел фейерверки. Если ты примитивный, да ты, блядь, будешь на них молиться, но ведь уже придумали кино, книги, секс до брака, так почему все стоят, разинув рты, и пялятся в небо? У-у-у. А-а-а. По всей гавани и в устье Гудзона на якоре стоят дюжины шедевров инженерной мысли: искусные мачты, спущенные паруса на гиках, остроносые иглы корпусов, чудесное скопление произведений столярного искусства. Все поднялись, собрались, встряхнулись, и разношерстная толпа с неохотой потащилась прочь со свалки, в сторону Уэст-стрит.

– Холодильник забыл! – крикнул ему вслед Робби.

– Оставлю на потом, – ответил Джордж.

Вместе с Анной они направились на север, а Робби и Эндрю затерялись где-то позади. Все снялись с места, и толпа стала пугающе огромной, подобно ночному отступлению из растерзанной войной земли на юге Манхэттена. Его внимание было приковано к стальным углам башен – трудно представить себе, насколько они колоссальны, пока не окажешься рядом, и сохранить этот образ в мыслях, пока не вернешься сюда. Сейчас, когда шоу закончилось, они почти полностью погрузились во мрак, и казалось, что это два черных туннеля, ведущих на темный чердак вселенной.

Они продолжали идти вперед вдоль северного края толпы, вышли на Чемберс-стрит, сумев попасть на экспресс до пригорода. Состав был полностью забит, и все молчали. Празднество длиною в день и шум салютов лишили всю толпу голоса. В вагоне было сорок с лишним градусов. По лицам струился пот, от него же темнели рубашки. От Четырнадцатой и до Пенн-Стейшн Джордж и Анна ехали в центре вагона без какой-либо опоры: он был достаточно высок, чтобы упереться кулаком в потолок, а она схватилась за его ремень. Это сводило его с ума. Несколько раз их взгляды пересеклись, мгновение они смотрели друг на друга, но были невыносимо близко, это было слишком, и они отводили глаза. На 96-й с толпой они изверглись из вагона. Здесь была станция пересадки на пригородные поезда, где им нужно было сесть в тот, что шел дальше по Бродвею в сторону кампуса. Несколько экспрессов уже прибыли сюда, и на станции скопилось столько людей, ожидающих пересадки, что явившиеся последними подвергались опасности упасть с платформы на пути, рискуя попасть под состав или быть съеденными крысами размером с баклажан. Там, внизу, грызуны кишели, словно аллигаторы. Джордж взял Анну за руку, втянув в ряды идущих на выход. Еще двадцать кварталов им предстояло преодолеть пешком.

– Я здесь не хожу, – сказала она.

Здесь означало пространство от 110-й до 79-й улицы, полное сутенеров, шлюх, наркоманов и пьяни, сумасшедших ветеранов Вьетнама и поехавших всех сортов, только что выписанных из психушек и снимавших комнаты в отелях, что стояли на боковых улицах.

Джордж протянул ей руку, она взялась за нее.

– Но мне нравится на это смотреть.

Все на Бродвее: магазины на углу, бары и прочее – излучало зловещий неоновый свет. Здесь было шумно. Отовсюду слышалась одна сальса – к востоку и западу, на улицах и в школьных дворах, на стихийных вечеринках и танцах. Когда они добрались до Морнингсайд-Хайтс, все стихло; как обычно, на скамейках разделительной полосы спали алкаши, студенты возвращались домой группами или поодиночке, медсестры спешили на ночную смену в больницу. Они вошли на территорию университета на 114-й. У него была комната с двуспальной кроватью в общаге первокурсников, на лето ее сдавали за наличные как одноместную для студентов, приезжавших в гости. За комнату он платил из своей социальной страховки.

– Что собираешься делать? – спросил он.

– Что-то в сон клонит, – ответила она.

Было уже за полночь. Она жила в здании Барнарда на углу 116-й и Клэрмонт.

– Можем музыку послушать. Дунем.

– Мы и так уже накурились. А что потом?

– Потом? Кто знает. Поговорим о Ницше. Читала «Заратустру»?

Она засмеялась приятным, мелодичным смехом:

– Читала, да. А что за музыка?

Он сразу понял, что за этим вопросом последует дюжина других.

– Любая, которая тебе нравится.

– Любая?

– Ну да. У меня, знаешь ли, ее целая куча. Что предпочитаешь?

– Смотрю на тебя и знаю, что у тебя точно есть Дилан. Джони Митчелл, и наверняка Doors. Какое-нибудь обывательское дерьмо. Ставлю на то, что у тебя полным-полно The Who.

– Ладно, все угадала. То есть у меня три альбома The Who, не так уж много.

– Многовато. А еще у тебя есть Kind of Blue Майлза. Его покупка стала для тебя важным событием.

– Эй, притормози!

– Извини.

– Ничего, переживу. Давай дальше.

– Дженис Джоплин у тебя есть?

– Есть ее альбом с Holding Company.

– Хорошо. Гленн Гульд?

– Что за Гленн Гульд?

– Боже. А как насчет, дай-ка подумать… Procol Harum?

– Procol Harum? Серьезно? Procol Harum? Так сложилось, что у меня они есть. Ты что, правда, их слушаешь?

– Нет. То есть редко, но это неважно. А Тито Пуэнте?

– Нет. Только запись Сантаны. Ну, та, где есть его песня.

– Ммм, плохо. А Эдди Пальмиери?

– Погоди-ка, разве плохо, что у меня нет Тито Пуэнте и как его там… Эдди Пальмиери? Шутишь? Конечно, у меня есть Эдди Пальмиери и Тито Пуэнте, есть оба. Точно. Посмотри на меня хорошенько! Я был единственным на всем побережье Коннектикута, кто носил топсайдеры[8] и слушал Тито Пуэнте с Эдди Пальмиери. У меня целая коллекция сальсы. Господи, да мне приходилось пленки прятать от своих друзей – все, как один, здоровые, и тоже в топсайдерах. Тебе повезло, что я не заставлю тебя слушать музыку Ренессанса.

– Нет, это тебе повезло, что ты не попытаешься заставить меня слушать Ренессанс.

– Это что, тест какой-то? Я просто белый парень из пригорода, зависший на полпути меж изысканной буржуазией и рабочим классом.

– Кто на какой стороне?

– Мать была модницей, но деньги у нее редко водились. Отец был учителем в средней школе. Гражданское право и ОБЖ. Чуть лучше, чем физрук, которого, кстати, он иногда подменял. Он был красивым. Лодки любил.

– Был?

– Оба умерли.

– О…

Он замолчал.

– Это тяжело. Извини.

Он никогда не понимал, как на такое реагировать. Честность была бы раздражающе ироничной.

– Ну да, – ответил он. – Но «не позволяй себя сломать». Как в песне Нила Янга.

– Никакого Нила Янга.

– Ни минуты.

– Быстро же ты сдаешься.

– Заглядываю вперед. Стычка – не война. Накурю тебя, поставлю 4 Way Street[9], и ты будешь подпевать, а потом вдруг задерешь голову и закричишь: «Чего?»

– Нет, нет, нет! – закричала она.

На крик обернулись два парня, шедшие в Карман Холл[10].

– Old man sitting by the side of the road… with the lorries rolling by…[11] – пропел фальцетом Джордж.

– Нет! Нет-нет-нет-нет! Нет! – Она смеялась.

– Так и будет, – заверил он.

Они пошли дальше.

– А Шарль Азнавур? Шарль Азнавур у тебя есть?

Он остановился. Ей пришлось обернуться и подождать ответа.

– Что такое?

– Хуйня какая-то.

– Что за хуйня?

– Я даже не должен знать, кто это.

– Но ведь знаешь?

– Есть у меня кое-что из него. Купил кассету еще в школе и прятал от всех друзей. Мне он нравится.

– Вечное возвращение.

Он уставился на нее.

– Все повторяется снова и снова. Ты же вроде как читал «Заратустру»?

– Я не говорил, что читал «Заратустру», это ты сказала, что читала его. Я еще не закончил «Рождение трагедии», которую должен был прочесть в прошлом году. Если я все верно понял, Ницше бы протащился по Rolling Stones. Они шарили во всем аполлоническо-дионисийском.

– Не вижу в них ничего аполлонического.

– Тебе, должно быть, нелегко угодить.

– Даже не представляешь насколько.

И вот они стояли у входа в Карман Холл, у стены из шлакоблока, выкрашенной в холодный белый цвет, сиявший в свете фонарей. Так близко друг к другу и тянулись все ближе.

В полной тишине, скрестив взгляды, как не осмелились в метро, они стояли рядом. Она поцеловала его. Он поцеловал ее в ответ – медленно, легко. Ее губы были мягкими, такими же, как невообразимо мягкие губы, которые он целовал в своих странных снах. Он не хотел вспоминать о тех снах, не сейчас. Он желал владеть этой женщиной. Они поднялись наверх, к нему в комнату. Они целовались, покурили еще немного, и он поставил Sketches of Spain[12], негромко, и музыка переливалась, как поэма с отблесками звездного света на крохотных волнах. Так звучал воздух в ночи. Немного грустно. Что бы ни случилось, ему не хотелось никакой спешки. Они лежали на его постели, целовались и целовались, и он касался ее тела, едва-едва, легко, словно ветер. И ее тело ответило на его прикосновения.

2

Феррис Бут Холл, порция модернизма на неоклассическом колумбийском блюде МакКима, Мида и Уайта[13]. Ему нравилось это нелепое здание, подражание Филипу Джонсону[14], с террасой, вымощенной шиферной плиткой, и стенами из полированного гранита и стекла. У такой стены он стоял вчера, прохлаждаясь, там, где гранит фасада встречался с белым шлакоблоком торца ФБХ. За дверями слева – треугольное кафе, а дальше впереди снова гранит, белая извивающаяся лестница с хромированными перилами, ведущая на второй этаж. Из-за высоких зданий по соседству ФБХ казался еще меньше: позади стоял Карман, кошмарный проект Федерального жилищного строительства, слева виднелась монументальная каменная колоннада библиотеки в европейском стиле, старый кирпично-каменный Ферналд Холл, где тоже жили студенты, был справа. Феррис Бут был здесь совершенно неуместен, но очарователен, словно элегантное дитя в белом платье, что ждет в гостиной дедушки и бабушки, знававшей лучшие времена.

Второй этаж, кабинеты, более практичная обстановка, черная и серая плитка на полу, стены из шлакоблока, люминесцентные лампы за жестяными сетками. Летом работа над «Очевидцем» сводилась к минимуму. Пока шли занятия, газета выходила ежедневно, на восьми или шестнадцати страницах, но с июня по сентябрь появлялась раз в неделю в виде плаката на стене. Джордж обнаружил, что на месте только Луис, тот печатал статью о парусниках и фейерверках от первого лица. Этим летом колонка редактора принадлежала ему, а осенью он во второй раз должен был занять должность редактора отдела. Он был единственным из знакомых Джорджа, кто открыто заявил о своей гомосексуальности. Часто он разворачивал стул спинкой к столу, забираясь на него с ногами и выставив зад так, словно предлагал помесить глину в палатке у костра. Почти весь первый год Джордж его побаивался, но три фактора, решающие для Джорджа в отношениях с мужчинами, преодолели все остальное: Луис был сообразительным, прикольным и наблюдательным, и последнее обычно означало, что он всегда оказывался прав.

– Откуда «би» в «бисентенниал»[15], детка? – не отрываясь от машинки, спросил Луис.

– Ты не би, пока не признаешься, – отмахнулся Джордж.

– А – это неправда, В – откуда тебе знать, С – все мы хоть капельку би. И ты не исключение.

– Что за хуйня у тебя на пальцах?

– На каких?

– На тех, что у тебя на ногах, в сандалиях, как у центуриона, – уточнил Джордж. Вообще, сандалии были вполне ничего: кожаные, с медными кольцами, очень по-библейски. Смущал лишь ряд бесформенных ногтей, напоминавших «Чиклетс»[16].

– Ты про мои великолепные ногти?

– Видеть их не могу.

– Сделал себе педикюр и купил лак пяти цветов, так как не мог определиться, а это же бисентенниал! Красный, белый и голубой – это клише. И глянь, что за прелесть! И они мне (постукивая пальцем по груди Джорджа) нра-вя-тся. Короче, мой широкоплечий друг, отъебись-ка.

Он вернулся к своей работе.

– А ты здесь зачем?

– Просто хотел поглядеть, как дела, – ответил Джордж.

– Нет тут никаких дел. Ну, кроме твоего. Глашатай возвестил о твоих коитальных похождениях.

– Господи, что, уже?

– Видел в «Чоксах»[17] Джо, он вчера ночью пил с Робби и Логаном в Вест-Энде. Там он узнал, что ты ушел от них с какой-то девушкой, и больше они тебя не видели. Он махнул на тебя рукой через шесть, ну, может, семь секунд.

– Мы говорили о Ницше. Коитуса почти не было.

– Кончай заливать!

– Ладно, ну было, до утра, да. А до этого мы к нему шли несколько часов.

– О-о-о-о, – протянул Луис, как будто увидел фото ребенка или котенка. – Это так мило!

– Дискуссии о коитусе. Что мы чувствуем. Что это значит. Почему бы нет. Влажные поцелуи. Возложение рук. Снова разговоры о чувствах. Семейные истории, вкратце. Наблюдения за сигаретным дымом. Еще больше поцелуев и разговоров. Мы голые, славно устроились на холодном сухом песке. Только лежим на кровати, в трусах. Сперва играл Майлз Дэвис, потом Blind Faith[18] на повторе. Должен сказать, что, кроме Presence of the Lord, на повторе альбом не звучит. Потом Билли Кобэм, потом снова он, хотя слушаешь его и не знаешь – во второй раз или в восьмой. Откровения под кайфом и тому подобное дерьмо. Потом, наконец, мы уснули. Сладостное пробуждение. Стояк, как дерево в окаменевшем лесу. Ее это позабавило, ей было интересно, даже возбудилась немного. Какое-то время она была поглощена этим зрелищем, во всяком случае, так мне казалось. А потом устроилась на нем, как скатерть на столе в одной из тех реклам, где скатерть падает на стол в замедленной сьемке. Ты точно такое видел.

– Как будто их постирали с «Вулайтом»[19]?

– Именно. Или с «Бреком»[20].

– «Брек» для волос.

– Хуй тоже может упасть.

– Да, может. Как бы там ни было, из-за тебя я весь горю.

– Уйми стояк.

– Все началось с каменного леса.

– Держи это при себе.

– Возьму себе и уж тогда подержу.

– Я тебя игнорирую. Неважно, потом мы позависали немного, а вечером опять встретимся. Пошли с ней завтракать. Я влюбился. Вот. Теперь ты счастлив?

– Счастлив? Счастлив? Я всегда несчастен. А где завтракали?

– Боже…

– Детали, детали! Историю создают детали!

– У Мака. Поделили с ней их фирменную яичницу с беконом и оладьями.

– Ты ее в «Голодный Мак» повел? Какой ужас.

– Сели за стойкой.

– При следующей проверке надо будет все там сжечь.

– Завтраки там клевые. Оладьи, яйца, бекон, сок, кофе – всего доллар шестьдесят пять.

– Ты просто даешь чаевые палачу.

– Значит, поэтому у раздатчика капюшон?

– Не понимаю я гетеросексуалов, – вздохнул Луис.

– О чем пишешь?

– О своих впечатлениях, – он пропел, почти как профессионал, – на пра-а-а-а-здновании би-би-би… сентенниала.

– Надеюсь, втиснешь туда что-нибудь патриотичное для выпускников.

– Даже не думай.

Вошел Артур. Артур был фотографом.

– Мистер Пеннибейкер, мистер Лэнгленд. Фотографии.

Он слегка поклонился с привычной искусственной официальностью. Этим летом он должен был стать бильдредактором, но с этим была проблема – его не зачислили, и так продолжалось год, если не два. Артур Августин Таунз, так его звали. Читалось как Августин, теолог, а не Огастин, город во Флориде, он бы сразу вас поправил. Смуглокожий, с круглыми плечами, животом и мягким голосом, приемный сын бездетной пары, белого проповедника и его жены, родом со Среднего Запада. Методисты. Со всем упорством продвигавшие Божью благодать. Оставалось загадкой, как они позволили ему учиться в одной школе с коммунистами в Гарлеме. Одежду и обувь он покупал по каталогам «Эдди Бауэр» и «Л. Л. Бин», иногда появляясь в новой рубашке из хлопка от Брукс Бразерс – Джордж подозревал, что ему их дарила мать на Рождество. В хлопчатобумажной рубашке и штанах цвета хаки он олицетворял противоречивость представлений о расах, этот вечный студент, уже лысеющий, говоривший лихорадочно, повторяясь, но четко; с черной бородой, где уже пряталась пара седых волос, живым взглядом, вечно какая-нибудь история наготове, и в основном (как и большинство знакомых Джорджа) сфокусированный на комичной абсурдности мира. Он был Фотографом с большой буквы. Два года он был бильдредактором «Очевидца», работал над одним выпускным альбомом и для учебы был уже староват. Он был подобен призраку этих залов, постоянно присутствуя здесь и регулярно встречаясь с деканом насчет восстановления – предположительно, он закрывал невероятное количество хвостов и считался чем-то вроде студента. У него было множество ключей от разных кабинетов и кладовок. Проявочная. Фотооборудование. Пленочная. Помимо фотосьемки, но совсем близко к ней, он стал экспертом в области фотокопии. Он знал все о емкостях, выдержке, о возможностях аппаратов, об их черном, покрытом порошком нутре, и подобно фермеру, пасущему стадо коров на заре, тихо говорил с ними нараспев или поэтически материл их, когда они перегревались или когда их клинило. Без отрыва от учебы он работал в отделе печати, быстро став помощником управляющего огромным университетским центром печати, пропускавшим через себя для печати, копирования или переплета отчеты, статьи и проекты комитета, президентские речи, руководства для персонала, расписания занятий и курсовые бюллетени, факультетские правоустанавливающие документы (из разряда «только лично»), результаты экзаменов и доработки, разборы программного материала и подготовку к аккредитации. Управляющий занимался собраниями, оставив большую часть работы на плечах Артура, становившегося Робертом Мозесом[21] университетского печатного дела.

Лишь единожды Джордж слышал, как тот упомянул о расовой неопределенности. Ближе к концу весеннего семестра Артур рассказал про один из зимних дней дома, в Милуоки, из тех, когда рано темнеет; тогда он учился в девятом классе и вдруг обнаружил, что забыл учебник. «Было полпятого или около того», – сказал он своим обычным тоном. Да, занятия уже почти кончились, довольно приличная частная школа, которую он посещал, закрывалась в пять, что ему оставалось? Он выбежал за дверь, в ледяной сумрак Висконсина, помчался в школу и успешно вернулся назад с книгой. Мать поджидала его на кухне, где, по мнению Джорджа, всегда ждут разгневанные матери.

«О да, она здорово разозлилась», – сказал Артур. Взбесилась. Просто взбесилась. Сказала: «Из дома нельзя выходить затемно. Нельзя носиться по улицам. Нет, нет. Ты, чернокожий мальчик, бежишь по темным улицам Висконсина. Тебя пристрелят! Все просто, так, если спрыгнешь с печной трубы, ты умрешь, верно? Побежишь по улицам, дорогой мой, и тебя пристрелят, ясно? Ты чем вообще думаешь, а? Нет, это не обсуждается, не-а. Нет, нет, нет, нет. Это Висконсин. Один из штатов, где ККК[22] сильнее всего. Мужчины в простынях. Их здесь больше, чем в Миссисипи, так? Так». И что я ответил? Я сказал: «О’кей. Ладно. Ты права, мам. Да. Больше не буду так делать». – «Нет-нет, не будешь. Не будешь бегать по улицам в Висконсине. Ха-ха-ха. Нет».

На праздновании двухсотлетия Артур отснял много пленки, так же, как и всегда. Толпы людей у реки, парусники. Но в газете было место лишь для одной фотографии, к тому же прескверно напечатанной. Артур проявил пленки в лаборатории ФБХ, бегло изучая их под лупой – бездарные снимки, заключил он, скучные, скучные, скучные. Но все же отобрал шесть наименее бездарных и сделал контактные копии, пять на семь. Для ужасных копий, использовавшихся в летней газете, – дешевая офсетная печать, на шаг впереди мимеографии – надо было снизить контрастность. Одна ему понравилась: странные лица на переднем плане, мужчина и женщина в фокусе, мужчина в профиль, его лицо, шея, грудь и плечи раскрашены в голубой и усыпаны белыми звездами, а на других частях тела, дальше от объектива – знакомые полоски, различимые даже на черно-белом. Женщина держала бенгальский огонь и смеялась. За ними, не в фокусе, как во сне, что снился им обоим, четырехмачтовый парусник на реке, прямо как сцена из «Капитана Горацио»[23]. Когда снимки высохли, он принес их в кабинет. Третьим был тот, что ему нравился.

– Фотографии, – повторил Артур.

– Да-да, фотографии, – ответил Луис. Он быстро просмотрел их, выбрав третью.

– Храни тебя Бог, – сказал Артур.

– Ты всегда кладешь хорошую третьей.

– Нет, нет. Неправда. Нет. Иногда четвертой. Иногда последней, в качестве эксперимента.

– Но сверху – никогда.

– Если положить сверху, им все станет ясно. И его не примут.

– А им это кому? – спросил Луис.

– В данном случае речь о тебе, – ответил Артур.

– Но я всегда выбираю лучшую.

– Да, ты хорош, хорош. Глаз наметанный. И все же открываться не стоит. Отец мне много раз говорил, когда я был моложе. Никому ничего не говори. Это Америка. Что бы там ни было, молчи. И рта не раскрывай.

– Мудрость из самого сердца страны, – пропел Луис.

– Рад, что ты доволен.

– Я не доволен. Я на грани истерики. Но рад, что ты доволен.

– Давай не будем преувеличивать, – предложил Артур.

– Ну, вид у тебя неунывающий.

– Да, точно. Неунывающий. Я это запомню. Не стоит унывать.

И он ушел. «Не унывать!» – послышалось из коридора. Луис думал, что Артур ушел насовсем, но тот снова возник в дверях.

– Мной движет твоя льющаяся через край уверенность.

– Пошеел ты на-а-а ху-у-уй, – пропел Луис.

История о событиях минувшего вечера и утра, рассказанная Джорджем Луису, постепенно теряла очертания, никакой пересказ не мог передать все, что было на самом деле. Слова с легкостью могли разрушить те тонкости, что сохранила память. В ту ночь, еще не сняв трусы, он почти кончил, когда она терлась об него и целовала его, и во второй раз, когда он отстранился от нее, она сказала, что все в порядке и она не против, чтобы он кончил, а он возразил, что кончить в трусы слишком уныло, совсем как в школе. Тогда она предложила кончить ей в руку, на что он вновь ответил отказом, нет уж, подруга, только по-настоящему, и начал взбираться по ее ногам, а она, смеясь, откинулась назад, и он изведал борьбу за власть с резким привкусом железа, напоминавшим вкус крови. Так все и будет между ними; и его простой принцип – за этим излюбленным словом крылись непреложные наклонности личности, скрывавшиеся за его добротой и попытками шутить, – был никогда, ни при каких условиях ни в чем не уступать. Эту склонность, это качество он унаследовал от покойной матери, чей образ был с ним постоянно, и она была – он ненавидел подобные признания, поэтому делал их крайне редко – абсолютно непреклонной. Если нужно, прячься, если должен, исчезни (как сделал его отец, ну, или почти сделал), лги, если должен, притворяйся, если надо, но никогда не сдавайся. Если нужно, прикидывайся побежденным, но даже поступив так, продолжай бороться. Как Вьетконг. В последние годы жизни мать полюбила вьетконговцев, выживавших в своих туннелях и побеждавших. Северо-вьетнамская армия. В Сейбруке[24] она была единственной матерью, знавшей, как звали генерала Зяпа[25].

Так настало утро, и они спали и просыпались, проведя несколько часов в односпальной кровати, она лежала в трусиках, прижавшись к нему, западная сторона здания светилась бледно-голубым, вентилятор гнал прохладный воздух. Он снял трусы, и она трогала его там, проверяя, стоит ли у него еще, крепко сжимала и начинала засыпать. Наконец, они забылись сном, а дальше все было, как в рассказе Джорджа: он проснулся с каменной эрекцией, и, конечно, хотелось поссать, но это пришлось отложить – она снова взяла его за член и уже не отпускала, он стянул с нее трусики, и она оседлала его. В ее миниатюрном, смуглом, прекрасном теле было что-то чудесное, – и она знала это, знала, как на самом деле красива. Нет, не так: она знала собственное тело, ей было легко в нем, легко жить в нем так, словно он и вовсе не смотрел на него как на неземной инструмент соблазна и секса, она была в своих владениях. До сих пор ему не встречалось подобного пренебрежения желанием позировать; он мог бы назвать это самоуверенностью и позже хотел сказать о том, что увидел в ней, но подозревал, что это нечто иное, ощущал, что она станет отрицать любые проявления самоуверенности – по крайней мере, иногда, пока они сливались и разделялись, на миг в ее глазах мелькала неуверенность и тревога, но лишь до тех пор, пока он не начал ускоряться. Она не была самоуверенной, она была цельной. Неизменно была собой. И дело не в том, что в ней не было страха. Ей это нравилось: возбуждаться, ощущать свое тело, даже немного нравилось чувство страха, и она боялась не своего тела, не его тела или чего-то запретного, не боялась секса, то был страх перед чем-то настоящим, эмоциональной уязвимостью, скрывавшейся за сексом, между ним и солнечным светом, отбрасывавшим тень. Он вглядывался в нее, подобно исследователю, и она не отводила глаз, пока не кончила; и он шептал ей, проникая все глубже и глубже: «Я хочу раскрыть тебя», – под чем подразумевалось и то и другое – заглянуть в нее и трахнуть ее, и этот миг стал отправной точкой, движения бедер ускорились, и они достигли оргазма. Он был убежден в том, что она кончила. По меньшей мере один раз. Кровь прилила к ее лицу, шее и груди. На несколько минут ей овладела стыдливость, и она спрятала лицо. Он обнял ее, прижавшись к ней, готовясь снова заснуть, но через три или четыре минуты – точно не через пять – она высвободилась из кокона его объятий, сказав: «Есть хочу. Ты голодный? Я очень».

Женщины – то, как они смотрят на перемены, адаптируясь к ним, и вновь идут дальше. Он лежал в изнеможении, секс и мощь его чувств лишили его сил. Она же тем временем уже готовилась пойти позавтракать.

3

Анна всегда помнила его в этой потускневшей, полинялой, застиранной футболке цвета клубничного шербета, обтягивавшей плечи, которые ей хотелось обнимать, кусать, касаться губами. Большие, круглые, мощные. Как-то она сказала, что он похож на тяжелоатлета, и он опустил взгляд на свое тело, перевел его справа налево и сказал: «Нет». Он был частью лодочного экипажа, чинил лодки, парусные лодки в Олд-Сейбруке, когда был подростком, и то были меркнущие следы тех времен, так как впервые за пять лет он проводил лето не в доках. Он носил причудливые топсайдеры, те, о которых мог говорить без умолку. Никто из тех, кто носил их, никогда не покупал новые. Никогда. Она напоминала себе, что стоило бы исследовать этот протестантский феномен Новой Англии – никакой новой одежды – в будущем, когда они узнают друг друга поближе. Говорил он медленно. Он тщательно подбирал слова, и, как оказалось, это было уместным, так как он работал в газете, желая стать писателем или журналистом. Так что потребовалось немало времени, чтобы узнать, интересен ли он; она чувствовала, что все еще не понимает этого полностью. Почему-то одно его присутствие осложняло любые подобные попытки.

Вот что целиком и полностью захватило ее: то, как он остановился и уставился на нее, стоило ей упомянуть Шарля Азнавура. Он отшучивался, говоря об Эдди Пальмиери и своих ботинках, но с Азнавуром все было по-настоящему. Иногда, вступая в контакт с человеком, ощущаешь электрический ток. Зззззп. Пугающий звук, что слышен, когда касаешься зубца вилки, не вытащенной из розетки до конца. Короткий рассказ о кассете, купленной после смерти матери. Азнавур на «Шоу Майка Дугласа»[26]. Она выудила из него эту маленькую историю. У стольких записей есть своя история. И твоя вместе с ними. Tapestry[27] Кэрол Кинг. Дерьмо. Не стоит даже и думать о нем. Тридцать миллионов женщин строем шли за ним в магазины. Но Sgt. Pepper? Она не могла даже смотреть на обложку: ее брат был просто вне себя от восторга. Теперь все, что от него осталось, включая пластинки, принадлежало ей. У нее было японское издание хоралов Баха в исполнении Вильгельма Кемпфа. Ее старший брат, Марк, играл на фортепиано. Он был очень хорош, но перестал играть, когда ему было четырнадцать или пятнадцать. Потерял интерес. Иногда он слушал пластинки с фортепианной музыкой. Пластинка Кемпфа была выпущена в Японии, и надписи на обложке не поддавались расшифровке. Конверт помялся, пластинка погнулась, и тонарм над диском вздымался и падал, как рука дирижера, задающая ритм неверной пьесы. Но ее можно было слушать. Как и Ohio Players[28]. Словно капли меда на теле. Она хотела, чтобы на ее тело капал теплый мед. Хотела этого с тех самых пор, как увидела обложку их альбома. Но никому об этом не говорила. Может, стоило ему сказать? Может, он бы смог ее понять.

Он был крепким, и что-то явно ранило его. Ей нравилось думать так же о себе самой, но это проявлялось в его манере держаться, а в ее – нет, и она спрашивала себя, не потому ли он так ее заводит. Кожа этого белого мальчика, привыкшего к солнцу, отливала красным, золотисто-красным, чуть ярче, чем его футболка. Этим летом он не работал, только читал и писал; получал пособие в связи с утратой родителей, помощь сироте, как он ей говорил. Ему платили, пока не исполнится двадцать один. Она не знала о том, что у детей есть социальные гарантии. В его комнате, когда они наконец выбрали пластинку, она обвила руками его шею, пока он целовал ее, забросила на него ногу, затем другую, фактически забралась на него и терлась о его тело, раскачиваясь. Чудесная крепость и прочность тела. Как теплое дерево. Ей так, так, так не хотелось трахаться с ним в первую ночь. Она так, так, так верила в то, что это ее роковая привычка. И она держала дистанцию, держала его на расстоянии, пока не поняла, что сводит с ума и его и себя и это правило, принятое ей, совершенно бессмысленно. А утром этот мощный член в ее руке, течет ей на пальцы, она не могла, не хотела, не стала сдерживаться, все-таки эта ночь была уже не первой, так? В розовом и лазурно-голубом свете зари. Ее трусики на полу. Господи, скользить по нему. Его бедра были широкими, так что ей пришлось растянуться, она чувствовала, как раскрывается, и затем он сказал это, он хотел раскрыть ее, и она совершенно потеряла голову и кончила, и еще раз кончила, и ей нравилось чувствовать его тело, с ней такого никогда не было, ей никогда не нравились их тела до этого дня, если вообще нравились. Ей нравилось, как он пахнет. Всегда важно. Они отправились за оладьями. Целовались за стойкой, губы в сиропе. Пошловато, но ей было все равно. Скользкий тип за стойкой постоянно пялился на нее.

4

Скоро они были вместе, стали парой. Когда говорят «я люблю тебя»? Слова застревают в горле, но ненадолго. Настала осень, но сперва – август, она отправилась домой на пару недель – в Херши, Пенсильвания, вот о чем она не хотела ему говорить, – а Джордж нашел где остановиться на неделю, пока общежитие было закрыто, ведь ему возвращаться было некуда. Расстояние немалое, и они поговорили лишь дважды; он написал ей, она написала ему, бесконечная разлука. Затем волнующий сентябрь, бурый октябрь. Конечно, он ее любил. А она любила его. С чего бы им не любить друг друга? Они закинулись кислотой ясной ветреной осенней ночью, что сменила кристально ясный, хрустящий, чудесный голубой день – и тогда как он ее любил. День был светлым, прозрачным! Джордж читал Конрада, и язык заражал его, как древний выживший вирус, перегружая кору головного мозга жертвы латинизмами и вырываясь во внешний мир. В ночном небе сияли звезды, больше, чем обычно, было видно в Нью-Йорке. Поднимался ветер, иногда дул резко, стирая все следы облаков и влаги над землей – прошлой ночью был ливень, – отбрасывая назад их волосы и обжигая лица прохладным огнем. Подчас казалось, что это сверхъестественный ветер, библейский, в нем чувствовалась смерть, смерть неявная, он был предвестником чуда, Божьего гнева и бессудного, прекрасного спасения. Джордж и Анна закинулись около половины девятого, когда весь этаж, кроме них, собрался в комнате отдыха, чтобы смотреть четвертую игру первенства по бейсболу, где «Янкиз» проигрывали; Джордж не мог поверить, что им это было интересно, разве что все были из Цинциннати. Большинство студентов, по меньшей мере половина, была из трех штатов. Игры с первой по третью показали, что две команды, по-видимому, играли в один и тот же вид спорта, но с разным уровнем техники. Мансон, разумеется, был исключением. Он был феноменален. Остальные игроки в команде напоминали испуганных кошек. Джордж хотел оказаться как можно дальше от всего этого, и кислота действительно унесла его далеко. Анне было приятно заполучить его назад спустя три игры. Они сильно испортили ему настроение. Теперь он был свободен, почти счастлив, она понимала, что причина кроется в ней.

Джордж спустился в бар попить пивка. Анна вернулась в комнату, планируя встретиться с ним в холле. В баре почти никого не было, все смотрели бейсбол, и было еще не совсем поздно, пока он стоял с кружкой в руке, готовясь опустошить ее, вошел декан. Ебаный декан. Шесть и шесть ростом, хромой, преподавал русский язык и литературу и говорил еле слышно, бормоча и заикаясь. Он слегка сутулился и, как ни глянь, напоминал птеродактиля. Фамилия у него была дактилическая: Хэррингтон.

Декану нужно было с кем-то поговорить, а не стоять с затрапезным видом, ужасающе возвышаясь над всем вокруг, и этим кем-то оказался Джордж, одиноко расположившийся у входа. Декан улыбнулся. Он был вежливым, несмотря на нескладность.

– Как у вас дела, декан? – протянул ему руку Джордж, тут же подумав, что странно так здороваться с кем-то из руководства, но слишком поздно: Хэррингтон вложил ее в свою мягкую руку, пухлую, как подушка, и гладкую, почти как у младенца, пальцы Джорджа почти утонули в ней.

– Отлично, – Хэррингтон ощерился всеми зубами. – Р-р-р-рад вас ва-ва-ва-видеть. Я-я-я-янки проигрывают. П-п-п-подумал, что с-с-с-стоит прогуляться.

В Джордже было пять футов одиннадцать дюймов или чуть больше пяти и десяти, и временами, на миг, ему казалось, что в нем действительно пять и одиннадцать, и он смотрел на Хэррингтона снизу вверх, а тот ссутулился еще сильнее обычного, чтобы перекричать фанк-гитару, «Хэммонд»[29] и завывания Донны Саммер. Кучка танцующих белых ребят. В колледже были черные студенты, по пять-шесть процентов в классе, но их редко видели там, где тусовались белые, – обе стороны вносили свой вклад в социальную сегрегацию.

– Исход игры уже предрешен, – сказал Джордж. – Все кончено.

– К-к-к-кажется, д-д-д-да. Ж-ж-ж-жаль. Так в-в-в-вот где в-в-в-вся да-да-да-да-движуха, – вновь осклабился Хэррингтон. Опять эти зубы, губы расплылись, лошадиные зубы, большие, желтые. Джорджа уже накрыло, и кислота начала подчеркивать очертания предметов, и сейчас из-за этих зубов его мозг полностью поглотила Equus[30]. Он сидел на сцене, в ряду студенческих мест, и смотрел сквозь огни сцены, за слепящей белой волной которых исчезли зрители, и с ужасом следил за тем, как Мэриэн Селдес на протяжении трех актов оплевывала Энтони Перкинса, в пяти футах от него лежала голая рыжеволосая девушка, он впервые видел настоящую рыжую, с розовыми гениталиями, пока парень носился по сцене, ослепляя лошадей, а Джордж не мог оторваться от девушки, от ее бледно-белого тела, почти прозрачного. Она тяжело дышала, ее живот вздымался и опускался, очаровывая его. Вот это настоящий актерский труд. Что декан? Не слышно? А, он просто улыбался. Нормальный мужик, улыбка простая, скромная, добрая, но из-за строгого лица казавшаяся гримасой боли. Он был гениален, ему не нужны были проблемы, и вообще, подумал Джордж, ему, должно быть, интересно, какого хуя он забыл среди всей этой управленческой возни. Должность хуже некуда, врио декана, да еще этот предательский язык заплетается по сто раз на дню, тормозит, но это ничего, так как ему все равно не нужно было говорить ни о чем существенном.

Минутное неловкое молчание – как долго оно длилось? – и вдруг лицо декана стало меняться, задвигалось. Его голова удлинилась, начала мерцать. Стена за его спиной приятно заколебалась. А затем, о господи, что? Он снова заговорил. О чем?

– Са-са-са-славное местечко, чтобы расслабиться после за-за-занятий?..

Типа того. Джордж видел, как Хэррингтон превращается в птеродактиля, на которого был похож – сокрушительное карканье, словно бумага, хлопают расправляющиеся коричневые крылья, и он срывается с места, вцепившись клювом в бедро Джорджа, а тот висит головой вниз, беспомощно волочит руки, на лице застыл ужас. Глаза дикие, взгляд беспорядочно блуждает – чье лицо сейчас промелькнуло в его сознании? Один из греческих богов, пожирающий своего сына. На хуй западную цивилизацию, сплошная бойня.

– А вы когда-нибудь замечали… – начал было Джордж и осекся.

– Ч-что?

– Замечали когда-нибудь, э-э-э, что вся западная цивилизация – одна сплошная бойня?

– О, и в самом деле, – просиял Хэррингтон. Ничто не могло обрадовать его больше, чем это студенческое утверждение в пабе пятничным вечером. Западная цивилизация, здесь ее подлинный дух.

– Я об этом думал, – продолжил Джордж. – Как на той картине Гойи…

Его повело.

– О, в самом деле, да, на ммм-многих. Очень к-к-к-кровавые. – Хэррингтон едва не выплюнул последнее слово. Встряхнул головой, чтобы слова бросились вперед, и вновь эта лошадь.

– Один из богов пожирает своих детей, – слова Джорджа расплывались.

– Я п-п-п-полагаю, что это т-т-т-титан Кронос, – предположил Хэррингтон. – Я-а-а са-са-са-вершенно не с-с-с-ведущ в иса-са-са-кусстве. Но я так са-са-са-читаю, да. На ла-ла-латыни С-с-с-с-с-с-с-с-с-с… – он набрал воздуха, – Са-са-са-са-сатурн. Кажется.

Какая снисходительная ложная скромность. Сатурн, проще некуда – он едва мог это выговорить – знал, что рисуется.

– Да, Кронос, ага, точно, – согласился Джордж. Он не мог прекратить болтовню, хотя неодушевленные предметы вокруг явным образом двигались, глаза, лица, плитка на стене, Боже мой…

Забавно, но ему этот мужик вообще-то нравился.

– О’кей, – проговорил Джордж, – например, так, Гойя, Кронос. Сатурн. Есть в 90-х на Мэдисон одна закусочная, кажется… может, на Лекс? Нет, на Мэдисон. Там у них во всю стену огромная роспись, а вдоль столики стоят, и тело Гектора влачится за Ахилловой колесницей у троянских стен. Просто гигантская. Довлеет над каждым ланчем.

– Знаете, а я ны-ны-ны-не прочь на нее в-в-в-взглянуть, – заинтересовался Хэррингтон. – Па-па-па-полагаю, речь о га-га-греках?

– Ага, – ответил Джордж. – Греческая закусочная. Ни колы, ни пепси. Да. На восточной стороне. Мэдисон-авеню.

– Что ж, та-тогда это ве-ве-весьма ца-ца-ца-целесообразно.

До Джорджа дошло, под кислотой это ощущалось каким-то особенным открытием: тот использовал вводные «о, в самом деле» и «что ж», когда готовился выговорить фразу.

– Декан, мне пора, чувак. То есть, извините, не чувак. Мне пора. Всего хорошего! Я вообще-то уже уходить собирался. Правда.

Он был взбудоражен, говорил бессвязно. Хэррингтон смотрел на него большими, дружелюбными глазами.

– Мне надо с девушкой встретиться, – уточнил Джордж. Произнес это театрально, мужественным, заговорщическим тоном. Чтобы объяснить свое отбытие, не нуждавшееся в объяснении. Общество с его ебаными парапсихологическими требованиями, Господи. Вселенная набирала скорость. Все, на чем задерживался его взгляд, начинало пульсировать.

– О, п-п-п-превосходно, – сказал декан. Снова эта большая рука. И в ней что-то невыносимо нежное, чуть неуклюжее, мягкое. Другие люди. Джордж развернулся, слабо взмахнул рукой и взбежал по лестнице навстречу ночи, свободе и Анне. Она ждала в пяти футах от пролета, на краю холла со множеством дверей.

– Надо убираться отсюда, – обратился к ней Джордж.

– Дичь какая. Клянусь, я сейчас видела Икабода Крейна[31].

– Это был декан.

– Ну да, но он был так похож на Икабода Крейна, что теперь я жду, когда появится всадник без головы. Хреновый будет трип, да? Что-то типа шоу Арка Линклеттера. Увидеть что-то безголовое, когда трипуешь, та-а-ак обломно.

– Я с ним говорил. Внизу. Декан Икабод. Его лицо начало разлагаться, пока я с ним говорил. Стены двигались, его лицо расплывалось, я думал, оно вот-вот отвалится и упадет к моим ногам…

– Точно, – сказала Анна. – Он и станет всадником без головы.

Затем плавным пассом, загадочным образом понятным Джорджу, она отступила назад и закружилась, как балерина, издав нечто вроде: «Уи-и-и-и-и!»

Джордж закрыл глаза:

– Господи, не делай так, я этого не вынесу.

Анна кружилась и, кажется, смеялась:

– Мы пи-и-издец как упоролись…

Две девушки, спускавшиеся в паб, взглянули на них и прыснули. Их смех был недобрым. Анна продолжала кружиться, и перед Джорджем бесконечной чередой одновременно мелькало четыре или пять фигур, оставляя след.

– Не надо, – взмолился Джордж. – Клянусь, у меня щас крыша рухнет.

Она остановилась:

– Бедненький. Идем. Упс, что-то голова кружится. Давай, возьми меня за руку.

Она переоделась в цветастую юбку, в вязаную хлопковую рубашку; ее ладонь, покоившаяся в его руке, лежала на борту джинсовой куртки, выцветшей от времени. Не было ничего приятнее, чем держать ее за руку. Двадцать восемь – двадцать семь – ее добавочный номер. Он был выжжен в самой глубине его черепа так надежно, что, если он видел телефон где-нибудь в кампусе, как тот, что сейчас висел перед ним на стене старой офицерской общаги времен Первой мировой, где-то в душе напрягалась некая мышца, порываясь набрать этот номер, и неважно, что сейчас она была с ним, – это доказывало всю мощь павловского рефлекса, вызванного образом телефонного аппарата.

Они вышли на четырехугольный двор навстречу порывам переменчивого ветра, и тот столкнулся с ними сотней мимолетных касаний.

5

В ту ночь тот ветер стал их попутчиком, говорил с ними, живое существо, обладавшее мыслями и волей, они познакомились с ним и понимали его при помощи кислоты. Они спустились в подземку, где лица вокруг были почти невыносимы, как и граффити, и запахи, и переменчивые узоры, и пятна, и подтеки на выстланных линолеумом полах вагонов поезда. Тысячеголосая громада скрежещущей стали. Миллион окурков и прилепленных жвачек, уже черных или вульгарно-серых, еще не почерневших. Внезапно Анна увидела каждого из тех, кто выбросил жвачку, его жвачку, ее жвачку, его бычок на полу, мужчин в костюмах, бродяг, рабочих, пуэрториканских девчонок из Бронкса, нервничающих старух и беспокойных стариков – все они множились в ее сознании, как быстро воспроизводящееся общество, медсестры, секретарши, копы; все напоминало странную вставку Совета по рекламе, посвященную обществу. Она закрыла глаза, пытаясь ее выключить, но не сумела, и образ все разрастался, как инфицированный калейдоскоп, пока перед ее глазами не заплясали толпы людей, бесконечный водоворот лиц.

– Лепестки на влажной черной ветви, – шепнула она на ухо Джорджу.

Он посмотрел на нее:

– Боже, только не сраный Паунд.

И засмеялся.

Она смеялась вместе с ним.

– Призраки!

– Нет, не надо. – Он хохотал, согнувшись пополам.

Очевидно, они сошли с ума.

– Лица! Толпы! – сказала она.

Затем отвела взгляд, позволив ему уплыть вместе с сознанием, пока не сфокусировалась на мелькающих двутавровых балках, черных, как сажа, бля, подумать только, на них держится вся улица там, наверху. Затем Джордж продекламировал:

- Один год разливались воды,

- Один год они бились в снегах…[32]

– О нет, – вмешалась она. – Никакого сраного Паунда, ни мне, ни тебе. Хватит твоего сраного Паунда!

О, эти звуки: сталь на стали, перестук и грохот, миллионы в день, миллионы в день, и рельсы, казалось, хрипло пели об этом, и Джордж тоже пел ей об этом, склонясь к волосам, туда, где должно было быть ее ухо. Она представила этот мыслительный процесс, определение местоположения уха под волосами. Он пел: миллионы в день. Она и он почти валились друг на друга, но она хотела, чтобы они выглядели нормальными, – разве не каждая женщина этого хочет, и почему это так мало значит для стольких мужчин, а хуже всего то, что для самых желанных это наименее важно – она хотела, чтобы они сидели прямо, а не испуганно таращились на какую-то пульсирующую точку на стене у чьей-то головы. С каждым новым приступом она снова бормотала: «О боже» – и закрывала глаза, но ее настигало головокружение, и приходилось открыть их опять, и на минуту где-то там ей казалось, что придется сойти с поезда, дернуть стоп-кран и убраться из вагона, или ее стошнит, или, чего хуже, она умрет… но все прошло. Она попыталась достичь дзен, внутреннего покоя, впустить дух силы в раскрытые ладони. Шум: лязг и визг перегруженного металла, двери хлопают, открываясь и закрываясь, сигналы и крики абсолютно…неразборчивые…сообщения… из древнего громкоговорителя, словно глас нелепого божества, утратившего надежду на понимание, звук замыкающей проводки и упущенные зловещие истины. Смешанные с парой невнятных электрических слов – электрических слов, экстатических слов, – казавшихся им понятными.

– Он говорит: «Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?» – сказала Анна после объявления кондуктора.

– Вообще-то, он сказал: «Следующая – Франклин-стрит, осторожно, двери закрываются», – возразил Джордж.

– Ох, да не будь ты таким засранцем, – сказала Анна и ударила его по джинсовому бедру, не очень сильно, но достаточно, чтобы подкрепить свои слова, и оба уставились на то место, куда пришелся удар, как будто видели столкновение кулака с четырехглавой мыщцей, снова и снова, в замедленном воспроизведении. И не могли оторваться.

– Вау, – наконец сказал Джордж, и они снова начали смеяться. Они были вместе, это удерживало их здесь, позволяло выдержать обострившееся ощущение мира, они смотрели друг на друга с изумлением, или удивлением, или и с тем и с другим, и каждый понимал всю настоящую глубину духа и реальности мыслей, чувств, надежд и чаяний другого. Кислотная ясность, кислотная истина.

– Если бы я сказал, о чем ты сейчас думаешь, – сказал Джордж.

Долгая пауза.

– Конечно, ты бы оказался прав, – сказала Анна.

Долгая пауза.

– Да, – сказал Джордж.

Еще более долгая пауза.

– Знаю, – сказала Анна. – Запомнишь и расскажешь мне потом, и я запомню, а потом расскажу тебе.

– Ни хрена, это совершенно невозможно, – возразил Джордж. – Подумай.

Пауза.

– Не могу об этом думать.

Пауза.

– Я уже сам не помню.

Пауза.

– Что не помнишь?

– Вот именно. В этом все дело. То есть именно в этом. Что именно я забыл? Помнить – значит жить. Но это и противоположность жизни, так как если ты о чем-то вспоминаешь, то забываешь другое, так? Слишком многое нужно помнить.

– И слишком много воспоминаний, причиняющих боль.

Анна знала, что значили ее слова. У него же была своя версия, она видела ее темный силуэт, словно тень внутри.

Они грохотали и лязгали во временных промежутках, миллиарды лет, потеряв друг друга и мир, пока не добрались до Саут-Ферри, где поезд совершал невероятный поворот, чтобы прибыть на кривую платформу, крича в повороте, словно рвалось железо, алюминий и сталь. Рифленые стальные панели, как ряды зубов, автоматически выскользнули из платформы навстречу дверям вагонов, чудовищные зубы, перекрывающие широкий промежуток, возникший из-за круто изогнутой платформы, не совпадавшей с прямыми, как линейка, вагонами. Стальные зубы. Черные и серебряные, мерцают отражения. Она и он поднялись по лестнице наверх, на свежий воздух. Наверху она подумала: медленно или быстро они поднимались? Она уже не помнила. Запах гавани и моря, ощущение молекул, бесконечно атаковавших лица, нырявших в бронхи и легкие, эротический воздух проникал в них, обволакивал их, касаясь самого сокровенного, бесстыдно, настойчиво ласкал их, отрывая от земли, и он спросил: «Ты это чувствуешь?» И в ответ услышал звук, безошибочный, низкий и тихий: она все чувствовала – этот воздух, эту ночь, эти оперенные ветром пальцы – все оживало, обретало разум, столь яркое, почти невыносимое. Изумительно. И свет: они могли шагать по его лучам, прыгая по миллиону камней, что сверкали в воде. Он остановил ее.

– Мы не можем ходить по воде и не можем ходить по воздуху, – сказал он.

– Знаю.

– Нам нужно помнить об этом.

– Ясно. То есть у меня уже такое было.

– Хорошо.

Кажется, он успокоился, и она была этому рада.

– Не переживай, малыш. Никакой херни типа Линклеттера этой ночью не случится.

На паром они перебрались на негнущихся ногах, онемев, телепортировавшись с другой планеты, непривычные к здешней гравитации, – ЛЮДИ ЗЕМЛИ – они таращились то туда, то сюда, Джордж еле оторвался от невероятных, размером с кулак, вымазанных грязью и сажей клепок и болтов в контрфорсах, крепивших фальшборт к палубе, от линолеума с длинными трещинами, от голосов и лиц. Они поднялись наверх, вышли на палубу по правому борту, уселись, ощущая ветер и невыносимый грохот гигантских двигателей отходящего парома. Отойдя вправо на четверть мили, судно взяло курс на порт, пересекая канал, за которым стояла знаменитая исполинская необычная статуя, покрытая патиной, освещенная со всех сторон, блистающая над морем, и ее зеленые отблики напоминали неоновых угрей на покрытой рябью воде.

– Кто мог построить такое? – спросил Джордж.

– Французы! – ответила Анна, и он рассмеялся. Замысел ей нравился. Позади, у кромки воды, на краю земли вздымались безумные громады: немыслимый сад корпораций из камня, стали и стекла. Одна за другой, одна за другой, и затем, в самом конце, на западной оконечности острова, два черных исполина, затмевающие все остальное.

– А кто мог построить это?

– Мы, – со скукой бросила Анна.

– Я тут ни при чем.

– Неправда, ты мне рассказывал про своего дядю.

– Да он просто панели к стенам крепил. Я о другом: чье было решение и кто его воплотил? Они же просто гигантские.

Разговор перетек к поцелуям и ласкам на скамье. Дело принимало серьезный оборот.

– О боже, перестань, – отстранилась она. – Я не выдержу, это слишком.

Он откинулся на спинку скамьи.

– Жалеешь, что пропустил последнюю игру первенства?

– Знаешь, с тех пор как мне стукнуло семь, я жил, умирал, дышал и не дышал ради этой команды. А теперь… ммм… Нет. Это все было до того, как мне попалась такая высокосортная – высококлассная женщина, как ты.

– Киска, ты хотел сказать. Высокосортная киска.

– Я бы никогда так не сказал. Слишком вульгарно и унизительно.

– Ага, и как раз это ты собирался сказать.

– Нет. Вовсе нет.

Она поцеловала его. Вдруг она снова обрела способность целоваться. Малейшее проявление развязности затронуло что-то внутри ее. Он говорил ей, что ее поцелуи самые ласковые. Секс в таком нежном режиме она не любила, но когда дело касалось поцелуев, они должны были быть медленными, гибкими, жадными, влажными. Они кое-что напоминали ему, и теперь эти воспоминания преследовали его. Иногда она легонько терлась щекой о его щетину. Ей овладела маленькая, глупая гордость оттого, что его внимание теперь было приковано к ней, а не к бейсбольной команде.

– Что-что?

– Твои поцелуи, – сказал он.

– Да? Интересная тема.

– Мать приходила ночью ко мне в комнату и целовала меня.

– Когда ты был ребенком, желала спокойной ночи?

– Нет, не так.

– О.

– Как-нибудь расскажу. Но не сейчас. У меня голова взорвется.

– О, малыш.

– Очень важно помнить, о чем ты лгал, – сказал позже Джордж.

– Что?

– Помнить, о чем солгал, чтобы не облажаться, противореча себе самому.

– Ты что, солгал о своей матери?

– Нет. Но ты знаешь, о чем я. Например, я сказал одному парню на этаже, что в школе играл в бейсбол. В девятом классе. На самом деле я хотел попробовать, но не срослось. Теперь я должен помнить, что он считает, что я играю в бейсбол.

– О, господи, – вздохнула Анна. – Я такой херни терпеть не могу. От этого я теряю веру в надежность вселенских механизмов.

– Но ты так никогда не делала, да?

– Ох, какой ветер. Господи, что за ветер, – сказала Анна. Джордж засмеялся.

Ветер. В нем время растягивалось, поднималось, падало и плескалось на волнистой воде, создавая внутри себя новые измерения. В какой-то миг Анна прошептала ему на ухо, так как тоже знала об этом, знала, о чем он думает: в нее падают годы и дни[33], он точно знал, что она имеет в виду, точно, что жизнь непреходяща! И за ее пределами, без времени, без срока и без срока, бухта, свет, ветер, смысл всего этого нырял в глубины вод, в глубины земли, о, глубина смысла, самого смысла! Нельзя и помыслить этого. Смысл! Стоять на ветру – что значит ветер? – ее соски затвердели под хлопковой рубашкой, и он шепнул ей на ухо, что собирается сделать. Он хотел слегка коснуться ее, и она кивнула, и его ладонь прошлась по одному, затем по другому, туда и обратно, ее глаза закрылись, и он понял, что нужно обнять ее за талию другой рукой. Это длилось лишь несколько секунд, но, как и все остальное, запечатлелось на барельефе во времени. Конечно, настоящее было вечным, проблема была в том, как научиться проживать его вечное. Так было после минувшей вечности объятий у поручней в звездном ветре, ночи редко бывали такими ясными, что даже нью-йоркское небо было залито светом – нам надо позвонить Карлу Сагану, сказал он ей, это слишком – паром причалил к острову Стейтен, гигантские двигатели загромыхали, давая задний ход, противодействуя инерции судна, и паром тяжко врезался в свайный отбойник. БААМ и снова БААМ, Джорджа и Анну почти швырнуло на палубу, треск, скрип, стон дерева и подпорной стены, шум, как гигантский поток гармоничных, отчетливых звуков, треск и стон каждой сваи, дерево растягивается, дерево вздыхает, звучит их хор, пока паром скользит к пристани, машинотворная современная симфония стали и дерева – разум терялся, пытаясь различить все эти звуки; все страдальческие лица.

– Влажная черная ветвь, – сказал он ей.

– Да, да, да.

– Как насчет влажного черного бушприта?

– Был нос, да в бушприт перерос.

– Хорошо, очень хорошо.

– Знала, что тебе понравится, лодочный мальчишка.

Через некоторое время паром вновь отчалил, они опять пересекли гавань, ветер стал устойчивее, сильнее, ему казалось, что он мчит его домой; в мозгу яркой вспышкой просияло: твой дом здесь и сейчас. Было так холодно, что казалось, они оба замерзнут на месте. Они побрели внутрь, к электрическому сухому теплу длинной серой металлической базилики, где каждое утро на бесконечных скамьях сидели пассажиры из пригорода.

– Дом там, где ты здесь и сейчас, – сказал он ей. – Вот где дом.

– На пароме?

– Где угодно. – Он обхватил себя руками. – Сейчас. Здесь. Везде.

– О. – Она развела его руки и прильнула к груди, и его руки вновь сомкнулись, как будто предназначенные для объятий.

– Хотела бы я, чтобы это было правдой. Но дом нечто более… онтологическое. Во всяком случае, то, что существует в нашем сознании. Это развивающаяся категория моральной жизни. Далеко идущая.

К этому времени она уже просто бубнила, уткнувшись в его грудь.

– Как сраный первородный грех.

– Боже, нелегко тебе живется, – протянул он.

Она засмеялась.

В пригород они вернулись чуть позже часа ночи, выйдя из метро и послонявшись по пустому Линкольн-центру, у черных зеркальных бассейнов за зданием оперы, сверкающих, манящих окунуться, на что они не отважились, возбужденные и даже слегка напуганные (он был слегка напуган) массивными абстрактными скульптурами, стоявшими на каменных пьедесталах посреди воды. Из бронзы, темной, как вода. Он достал косяк из кармана куртки, зажег, задержал выдох, уставился на статуи.

– Что это? – спросил он.

– Генри Мур, – ответила Анна. – Английский скульптор. Лежащие фигуры. Может, поделишься? Мы здесь точно одни?

Он протянул ей косяк.

– Ты что, кого-нибудь здесь видишь? Кроме этих вот голых. Глаз привыкает, и они кажутся мягкими.

Она затянулась, выдохнула и сказала:

– Люблю Генри Мура. Он разбирается в телах.

Их тела, прильнувшие друг к другу, их взгляды. Анна вернула ему косяк. Она ощущала его крепость, подобную статуям Мура; когда она смотрела на них, то желала окунуться в них, проникнуть в них. Она ждала от них тепла, как от вечного солнца. Она желала погрузиться в них с головой, раскинув руки. Изголодавшаяся по любви. Теперь она могла приникнуть к нему, исполнить свое желание здесь и сейчас. Она попробовала сделать это. Она прижалась к нему сильнее. Ноги почти ослушались его, и они завалились влево. Анна смеялась и смеялась, пытаясь все объяснить, – ты должен быть крепким, повторяла она – и он смеялся вместе с ней, но не мог понять, что в действительности произошло, и она знала это. Тогда они оба знали: она знала, что в этом смешного, а он не знал, и она знала, что он не знал, а он знал, что она знает и это – и это снова их рассмешило. Он все спрашивал: «Что? Что?» – но ответа не было, и каждый раз, когда он повторял: «Что?» – они смеялись все сильнее. Уйдя оттуда, они углубились в комплекс зданий, обнаружив площадку с крытой сценой, а за ней забор, откуда открывался вид на пустынную Десятую авеню, жилые небоскребы и многоквартирные дома. Они покурили еще немного, но не до конца. Он хотел положить косяк в карман, но она остановила его руку. «Не надо», – сказала она. Он посмотрел на нее и щелчком смахнул его за проволоку забора на тротуар под их наблюдательным пунктом. Затем они пошли назад, забрались на сцену, пели песни и декламировали с нее – под кайфом выходила пародия на исполнение как таковое, полностью понятная им, и они наслаждались ей, но позже ни он, ни она не могли вспомнить, о чем они говорили и пели на сцене той холодной, ветреной ночью. Джордж вспомнил, что ему удалось очаровать ее, более того, он так и не утратил нового ощущения оглушительного освобождения.

Затем они вернулись на Бродвей и прошли около двух кварталов, пока их не утомили шум уличного движения и движущиеся огни, и почти недееспособный Джордж втянулся в поток машин, волшебным образом поймав такси, со знанием дела избежав опасности быть раздавленным, – она наблюдала за ним и почему-то знала, что он не умрет. Он никогда не умрет. В его голове в это время крутилось кислотное кино, которое его сознание превратило в танец, прелестный променад, где сигналящие и уклоняющиеся автомобили не имели никакого значения. Такси затормозило рядом с ним, его ладонь легла прямо на дверную ручку, чтобы он открыл ее, Анна со всем возможным спокойствием следила за ним, и затем он и она оказались в такси. Они все больше сближались, пока сперва не встретились их губы, затем языки, и Джордж вошел в ошеломительный туннель желания. Они целовались медленно, педантично, будто бы каждое новое движение рта и языка было диссертацией в ответ на предыдущее движение партнера. Его рука лежала на ее коленях, ладонь – на бедре, склоняя ее ближе к себе, чувствуя точку, где сходится столько плоти. Они говорили при помощи рта, но без слов. Пока она не отстранилась…

– Во рту пересохло, тайм-аут, – сказала она.

И у него.

– Надо чего-нибудь выпить, – сказала она.

– У меня в комнате есть банка колы.

– Бог мой, кола, – сказала она, сползая с сиденья и снова заходясь смехом. Он посадил ее обратно.

Доехали до 114-й улицы. То, как они искали нужную сумму, выглядело комично. Джордж нашел пятерку и расплатился. Они вышли на Бродвее, свернули на 114-ю, пока не дошли до дерева за Карман Холлом – маленького, юного, недавно посаженного деревца, изувеченного, валявшегося на тротуаре, вырванного из скудного квадратного клочка земли, поваленного ветром, что был с ними всю эту ночь. Прекрасным, бездумным ветром, и после того, как они увидели корни и корешки, похожие на нервные окончания, внутренности или миниатюрные кости, как это неправильно – видеть, как что-то живое вывернуто наизнанку. Затем, пронизанные чувством трагедии, они отправились дальше и впереди, в конце квартала, на пересечении с Амстердам, увидели все остальное: полицейские автомобили, темные силуэты полудюжины копов в характерных фуражках и красные с белым огни, яркие, мелькавшие так быстро, что галлюцинации моментально вернулись.

Годы спустя, когда каждый из них жил своей жизнью, они ассоциировали ту ночь, тот ветер, печальное дерево, вырванное с корнем, юное, уничтоженное, и свое первое чувство невосполнимой потери с Джеффри Голдстайном, выпавшим из окна Джон Джей Холла, – живым существом, нежным и юным, словно то дерево, лишенным места в этом мире и умирающим на тротуаре ночного Нью-Йорка.

6

Остаток квартала до перекрестка с Амстердам-стрит они преодолели сквозь плотную завесу ужаса, зная, что ждет впереди. Когда они поравнялись с восточными воротами на 114-й, между Батлер и Джей, где лестница вела к галерее у теннисного корта, Анна остановилась, схватив его за руку и не пуская дальше. Что-то внутри подсказывало ей: не стоит смотреть на это, и дело не в том, что впереди ждала кровь или нечто ужасное – дело было в ней, в самой ее сущности – то говорил животный инстинкт, словно они шли навстречу ее смерти, словно она была поваленным деревом и там лежало ее тело.

– Пойдем наверх.

– Не могу. Я должен посмотреть, что там случилось.

– Для газеты?

– Да.

Секунду они молчали, затем Джордж предложил:

– Поднимайся наверх, а я подойду попозже.

В ответ она покачала головой. Она потянула его за собой, но он оставался на месте. Какой же он тяжелый, физически и не только. Он слегка потянул ее за собой, и она поддалась. Свернув за угол, они подошли к телу на тротуаре: место происшествия еще не оцепили, но рядом стоял полицейский, не давая подойти ближе. «Не задерживайтесь», – сказал он.

К северу от тела копы теснили людей, чтобы закрепить на столбах оградительную ленту. Джордж заметил, что Артур уже был там, делал снимки, сверкая вспышкой, перезаряжая камеру, пытаясь подобраться как можно ближе, пока позволяет полиция. На его шее была цепочка, с которой свисал сомнительного вида пропуск. Чуть поодаль стоял детектив, наблюдавший за ним. Джордж сообщил ему, что тоже работает в «Очевидце», спросив, был ли погибший застрелен.

– Спрыгнул или упал.

– Из Джон Джей?

– Вот это здание?

– Да, это Джей.

– Значит, из Джон Джей.

Коп курил, и когда затягивался, выглядел так, будто вот-вот готов был выплюнуть легкие.

– Я думал, ты имел в виду колледж на 57-й.

Джордж стоял и смотрел на него.

– Не знал, что на 57-й есть колледж.

– Ты что, не местный? – спросил детектив.

– Восточный Коннектикут.

– Ясно. Джон Джей Колледж. В центре. Криминология и все такое. Такие, как я, его хорошо знают.

– Кто-нибудь видел, с какого этажа он упал? Вы представитесь? Вы из два-семь?

Все произносили номер участка, называя две цифры.

– Вообще-то, из два-пять, просто был на 110-й, когда услышал вызов. Я – детектив Джон Снеттс. Кроме шуток. С-Н-Е-Т-Т-С.

– Кто-то из два-семь прибудет, или вы этим займетесь?

– Отдел по расследованию убийств. Манхэттен, север. Мое дело подготовить почву.

– Убийств? – спросил Джордж.

– Они всегда первые, – ответил Снеттс.