Читать онлайн Братья бесплатно

- Все книги автора: Крис МакКормик

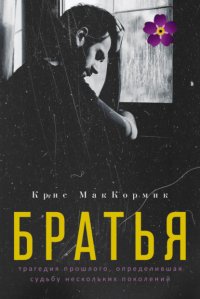

Chris McCormick

The Gimmicks

© 2020 by Chris McCormick

© Светлов И. М., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022

* * *

Посвящается Мейрид

Чтобы стать самим собой, нужно много репетировать.

Уильям Сароян

Голос из неизвестности

«Ты не можешь объяснить боль – только лишь почувствовать ее…» Это я усвоил от великого Дэйва Финли, ирландца, который с грохотом клал на стол руки своих соперников при помощи «Кельтского креста», а потом, завязав с этим делом, отправился куда глаза глядят в поисках спокойного паба. Однако покоя он не обрел. Его донимали толстопузые дураки и прочая шушера, пытаясь оспорить смысл и чистоту рестлинга. Дэйва честили гомосеком, но чаще всего говорили, что он занимается надувательством. Каждый такой комментарий сдергивал Дэйва с барной табуретки. Он хватал обидчика за большой палец руки и говорил:

– А вот теперь слушай. Ты сейчас говоришь своим друзьям, что я издеваюсь над тобой. Хочешь, я просто надавлю на твой палец, и они поймут, что тебе действительно больно.

И он действительно нажимал на палец, да так, что тот становился красным, словно человеческий язык, а обладатель конечности начинал визжать и просил отпустить. Но Финли и не думал отпускать – знай насвистывал какой-то веселый мотивчик. Вокруг собирались зеваки, наполняя бар сдержанным смехом. Друзья жертвы приходили в смущение, полагая, что все это постановка, прикол, шутка… И тут Финли переставал насвистывать и одним щелчком ломал придурку палец. Словно зуб вырывал. От Кёльна до Осаки, от Канзас-Сити до Перта в местных пабах было полно таких, кто называл рестлинг надувательством, а потом судорожно засовывал покалеченную руку себе в карман. Слушайте, может, это и есть великое наследство мистера Финли – сотни поломанных рук, засунутых в карман джинсов, словно свидетельство того, что рестлинг вполне имеет право на существование, что Финли вовсе не шарлатан и что его жизнь и его боль вполне реальны?..

Часть первая

Глава первая

Кировакан [1], Армянская ССР, 1973 год

Холмы разрезала длинная грязная дорога, делившая пастбища на две половины. Скотина в поисках корма разбрелась, оставив братьев наедине друг с другом. Да нет, не наедине поначалу. Один из них остановился, чтобы глотнуть льющейся с неба дождевой воды и дождаться отставшего брата. Все равно сапоги облепила грязь и идти было трудно.

Они были не родными братьями – двоюродными, и это совсем другое дело. Им было по семнадцать, и различала их только разница в росте. Один был выше другого. При таком дожде сложно определить, кто именно, да и какая разница, да? За те два года, что они прожили вместе, им удалось как-то объединить судьбы. Брат брата стоит… Так и есть.

На околице им махала рукою старуха. Даже сквозь ливень парни поняли, что это была Сирануш. А кто еще? Только у нее были рыжие волосы, пусть и тронутые сединой.

Укрывшись вместе с нею под металлическим навесом, один из братьев спросил:

– Ну, как он?

– Все еще говорит, – ответила старуха, подразумевая своего мужа Ергата.

Старик восьмидесяти восьми лет сидел там же, под навесом, поглаживая потертые шляпки латунных гвоздей на подлокотниках своего кресла. Кресло один из братьев – тот, что был повыше, – вытащил под навес еще три дня назад. Чтобы старик не замерз, Сирануш набросила ему на ноги колючее шерстяное одеяло, а на плечи – серое пальто.

Братья поочередно наклонились, чтобы поцеловать старика в щеку. Тот не обратил на них никакого внимания. Сидел и рассказывал о своей юности. О геноциде. Он называл это Катастрофой. Сирануш слышала его истории тысячу раз за прошедшие полвека, но только недавно сдалась и уже не просила мужа заткнуться. Правда, теперь он рассказывал уже по-другому, более подробно, ибо он умирал, и, умирая, ясно помнил, как ему удалось победить смерть.

Навес дрожал от молотящих по нему капель дождя. Весна в Кировакане выдалась очень уж шумной от постоянных ливней. Чтобы тебя услышали, приходилось говорить человеку прямо в ухо.

Оба брата любили зиму. Зимой тихо падал снег и насыпал такие сугробы, что можно было спокойно добраться до небес. А как только выпадал снег, начинал работать ведомственный курорт, и жители деревни то и дело собирались толпой, чтобы поглазеть, как приехавшие туристы устремляются к вершине горы, словно ангелы, а потом слетают с нее. Зима означала, что в их деревушку придут русские и грузины и дети смогут покататься на настоящих лыжах. Но сейчас была весна, и горные склоны стали зелеными, напоминая кладбище. С северной стороны хозяйственные постройки и стволы деревьев начал покрывать нитевидный мох. Между кирпичами появились тяжи плесени, затянувшие также дровяники и курятники. В лужах плавали маленькие островки из водорослей, окруженные пеной. Все из-за дождя. Дождь не переставал. Дождь шел дни напролет. Что ж – весна в Кировакане.

– Пахнет… – произнес старик, и братья наклонились, чтобы разобрать слова.

Ергат не хотел умирать в доме, потому-то они и вынесли его под навес, чтобы он мог слышать шум и запах дождя. В этих местах протекала его юность, и Ергат рассказывал свои истории, которые подхватывал ветер, словно семена.

– Теперь он поэт, – пробормотала Сирануш.

Она вилась вокруг мужа, как огненный сполох. Рыжие волосы и веснушки – ну кто мог бы признать в ней армянку?

Поговаривали, что когда-то она была обычной армянской девочкой: черные как вороново крыло волосы и нежная кожа. Но случилось так, что однажды ее отец – человек злобный по натуре, – уличив Сирануш в каком-то мелком проступке, сказал ей, что лучше бы она не рождалась на этот свет. И девчонка исчезла. Ее не могли найти в течение трех дней, а когда она появилась, то и сама толком не могла объяснить, где ее носило. Но четко сказала, кто был с нею – ангелы. Ангелы забрали ее в ту же ночь, чтобы наказать отца. Ангелы были совсем молодыми, почти подростками, но уже успели разочароваться в человеческом племени, мелочном и мстительном. Эй, послушайте, разве можно винить в чем-то ангелов?

Но тем не менее даже те, кто относился к Сирануш хорошо, не мог не признать, что история была неправдоподобной. Кто может доказать твои слова? – спрашивали ее. Единственный, кто поверил и чье мнение в данном случае действительно имело значение, был ее отец. Когда Сирануш наконец вернулась, он держал ее на руках, плакал и смотрел ей в лицо. Она рассказала ему свою историю, и он поверил… Сирануш вернулась такой же, как и была, но только волосы ее сделались рыжими, и по лицу рассыпались веснушки.

С той поры отец стал следить за своими словами и уже не обижал ее.

Так, ладно. Сирануш позволила своему мужу вспоминать прошлое. А что? Пусть в полной мере насладится ролью местного историка. К тому же каждый должен услышать лекцию историка-армянина на его родном языке. О, это было одновременно возвышенное и эпическое повествование. Словно корабль заходил в гавань.

– Сначала, – говорил Ергат, – турки пришли изымать у нас оружие…

Тогда у него была первая семья – жена и маленькая дочь. Жили они недалеко от Вана, что в Турции. Был тысяча девятьсот пятнадцатый год, и Ергату исполнилось тридцать.

– Вот тогда и пришли турки, – говорил Ергат. – Чтобы нас разоружить.

Оба брата, словно два низверженных ангела – и высокий, и другой, пониже, – наклонились к старику, чтобы лучше разобрать слова. Как и положено каждому армянину, они знали все о Катастрофе. В этом смысле их жизнь была сродни усикам плюща, ползшим по каменным стенам. Каждое новое воспоминание выжившего в Катастрофе давало им возможность зацепиться за новый выступ.

Ергат рассказывал, что у него вообще не было оружия. «Только трусу нужно ружье», – думал он тогда. Но остальные жители деревни поспешили сдать требуемое к озвученному турками сроку. Ергату нечего было сдавать, не в чем каяться – и он, нарядившись эдаким щеголем, спокойно остался дома пить кофе. Он даже велел своей дочери, которой было тогда всего десять, налить ему порцию коньяку.

Но турецкие власти не поверили ему. Солдаты говорили, что знают, где Ергат прячет оружие, и обвиняли его в неповиновении. Они говорили, что он может использовать свое ружье, которого на самом деле не было, против турецких военных.

Турки подозревали Ергата в том, что он относится к тем армянам, которые русских любят больше, чем их, турок. Тогда Ергат со смехом сказал им:

– Идите вы все к черту, и русские, и турки!

Однако турки не оценили его юмора. В полночь, когда уже все в деревне спали, к нему в дом вломились, вынеся входную дверь, и арестовали. После этого Ергат узнал одно турецкое слово, которое врезалось ему в память, как выстрел: «фалака». Оно означало старинную пытку, когда человека бьют палками по подошвам ног. Турки мучили Ергата, одновременно угрожая убить его дочь и жену. Ергат вынужден был сказать, что у него есть ружье, что он его спрятал. Он обещал принести ружье на следующий день к двенадцати часам. Ради спасения жизни пришлось соврать… Турки поверили ему и отпустили. Ергат полз к дому через всю деревню. Когда он добрался до двери, был в таком состоянии, что жене с дочерью пришлось самим усаживать его в кресло.

Старик приподнял ноги, словно возлагая на воображаемую подушку. Затем он рассказал, как попросил жену принести зеркало. Та плакала, что его ступни стали похожи на собачьи лапы – волдыри одни, и те в крови. Ему хотелось посмотреть.

Невольно оба брата взглянули на ноги старика. Шестьдесят лет прошло, но даже кожаные чувяки не могли скрыть следов того избиения – настолько деформировалась стопа.

В Кировакане говорили, что некогда у Ергата был великолепный голос. Обычно Сирануш аккомпанировала ему на дудуке – древнем инструменте, без которого невозможно представить армян. Но теперь, когда он был на пороге смерти, единственной его песней стала нестройная, бесконечно мучительная повесть о депортации, о скитаниях по сирийским пустыням, о насилии, о пытках и казнях, о трупах, плывших по реке Евфрат… словно цветы или мусор, – аллегория зависела от того, как много успел к этому моменту выпить Ергат. Он называл мертвых несчастными душами, сравнивал с теми, кто переплывает Стикс на лодке Харона.

Ноты его мелодии могли варьировать, но сама песня оставалась той же. Деревенские тетушки надеялись, хоть это было и грешно, что старик наконец преставится. Эх, чем раньше, тем лучше…

– Про оружие-то я им соврал, – снова сказал Ергат мальчишкам. – Но я обещал принести ствол в комендатуру, хотя не мог стоять на ногах. Не исполнить своего обещания я не мог. Поэтому рано утром я велел дочери идти и купить ружье. Будь Господь ко мне более милостив, у меня был бы сын, которого я смог бы послать на это дело. Жена упаковывала наши вещи, прятала семейное серебро. Глупость, как оказалось… А дочке я сказал, чтобы она шла в соседнее село, где жил мой давний друг-турок. Он мог нам помочь. Я вложил ей в кулачок деньги, и она отправилась в путь. Думаю, она так крепко сжимала монеты в ладошке, что они должны были отпечататься на ее коже. Много лет потом я разглядывал ручки маленьких девочек, надеясь увидеть эти отпечатки.

Под навес забрела курица. Еще раньше, в тот же день, Сирануш изловила такую же и свернула ей шею. Процесс напоминал выжимание мокрого полотенца, пока голова птицы не откинулась назад. Затем Сирануш ощипала тушку и выпотрошила, пока Ергат блаженствовал в своем кресле. Старуха удалилась в дом и вскоре вынесла мужу его любимую еду – жареную куриную ножку. Тот сначала съел мясо, а потом принялся за кость, положив ее в рот, отчего щека оттопырилась.

Сирануш спросила мальчишек, хотят ли они есть.

– Ты лучше спроси их, – отозвался Ергат, – что они думают о моих зубах? У меня никогда не было кариеса, да и о зубной боли я ничего не знаю. Идеальные зубы! Притом что мне уже почти девяносто…

Маленький брат вытер свои очки о рубашку и спросил Сирануш:

– А на что ему такие зубы, если турки остались?

Та пожала плечами:

– Думаю, он сам вам объяснит. Он же не рассказывает, а разъясняет.

– Истории, связанные с армянским народом, всегда требуют разъяснений, – заметил Ергат, не вынимая кости изо рта.

– Что, даже для армян?

– А, они не армяне. Они советские люди.

– Нет, в первую очередь мы – армяне, – произнес коротышка в очках.

– Может, и да. – Старик вытащил изо рта куриную кость и стал размахивать ею наподобие дирижерской палочки. – А может, и нет. Но, как бы то ни было, вот вам хороший совет – никогда не выбрасывайте кости. Грызите их, ешьте. Неважно – курица, говядина, свинина… Когда моя мать готовила, я просил ее оставить мне кости. В детстве я перемолол больше костей, чем любое кладбище. Тому же я научил и свою дочь. Когда меня посадили, а турки погнали моих через пустыню, дочке приходилось грызть кости павших животных. А иногда она съедала пару-тройку зерен, вытащенных из конского навоза, и такое случалось. Но я надеюсь, что мне удалось натренировать ее в этом деле… укрепить ее зубы. Другие дети, скорее всего, мучились от голода, но моя дочь питалась на славу… словно королевна на званом пиру. Да, она была подобна собаке, стервятнику, мыши – но перемалывала все кости в труху.

– Если вы позволите спросить, – наклонился к старику высокий юноша, – что же случилось с вашей дочерью?

Ергат не мог ответить на этот вопрос. Его дочь могла принять ислам и поверить, что она – турчанка. Если выжила, конечно. Но кто знает об этом? Ергат мог только догадываться…

– А как ее звали?

Старик зашмыгал носом, словно вторя дождю. Потом покачал головой, обсосал до конца кость и вздохнул:

– Я не помню…

– А как же вы выжили? – спросил брат поменьше. – Я слышал, турки уничтожили всех армян-мужчин.

Сирануш неловко шлепнула его ладонью по лицу. Сказала, что Ергату надо бы немного вздремнуть.

– Оставим конец истории на завтра, – пояснила она.

Знала ли она, что ее муж проживет так долго? Возможно… Но он сильно устал, и она понимала это лучше, чем он сам. Сирануш сама закончила его рассказ.

Они встретились в тысяча девятьсот семнадцатом в лагере для беженцев. Она носила на голове платок, чтобы ее рыжие волосы не привлекали удивленных взглядов. Ергат тоже повязал голову и одевался в женскую одежду, чтобы спасти себе жизнь. Он считал это постыдным, однако Сирануш была другого мнения на сей счет. Жизнь… Она понимала это, как никто иной.

Теперь, на пороге смерти, ее муж рассказывал свою историю каждому в мельчайших подробностях. И Сирануш не хотела, чтобы он снова пережил это бесчестие.

К креслу подошла приблудная собака и, облизываясь, с интересом уставилась на старика. Брат, что был поменьше ростом, надулся. Ему хотелось услышать, как Ергату удалось сбежать от турок. Сирануш прошептала ему: «Завтра он тебе сам расскажет». А потом, в качестве компенсации, предложила кое-что получше, чем воспоминания старика. Она расскажет братьям – точнее, двоюродным братьям – историю о будущем.

– Пусть себе спит, – сказала она. – А я сейчас вернусь.

Сирануш исчезла в доме и вышла, держа в руках миску с молоком. Затем внимательно вгляделась в поверхность молока, по которой побежала мелкая рябь. Перекрестилась.

– Я вижу здесь кое-что… О, я хорошо умею провидеть, я одна из лучших в этом деле… Но таких становится все меньше и меньше. Какой стыд! Так, я вижу, что вы оба полюбите одну и ту же женщину. Бог ей в помощь! Но не представляю, кому из вас она ответит взаимностью. Здесь одно лишь имя… О, здесь мало приятного – к счастью, мне не придется быть этому свидетелем! Что еще? А самое главное: только один из вас настоящий армянин. Другой же покажет, что он дешевая подделка.

– И это говорит женщина с рыжими волосами! – воскликнул низенький.

Сирануш засмеялась и поставила миску на пол, где уже принюхивались кошки. Затем, жалея промокшую, но терпеливую собаку, осторожно вытащила из руки своего дремавшего мужа куриную кость и бросила ее дворняге. Та поймала кость на лету, и, казалось, даже сделала легкий поклон, перед тем как убежать и насладиться угощением.

Братья внимательно смотрели друг на друга, словно изучая. Они вроде были одинаковыми, но в то же время разными, словно их похитили во младенчестве и что-то поменяли в них. По пути обратно в город тот, кто был повыше ростом, пошутил, что ангелам небесным нужно было бы поселить эту рыжую старуху где-нибудь в Ирландии или Америке, уж там-то она вполне могла найти себя.

Когда они уже стояли на центральной площади Кировакана, низенький снял очки и стал протирать полой рубашки.

– Вот я бы ни за что не позволил, – начал он, – ни за что бы не позволил арестовать меня, да еще и бить по ступням… Ни за что бы не позволил забрать мою родную дочь!

Он водрузил очки на нос, и за линзами его глаза сделались огромными. Около носа прилипла выпавшая ресница. Высокий заметил ее и протянул пальцы, чтобы смахнуть.

Глава вторая

Округ Кинг, Вашингтон, 1989 год

Удивительно, как охотно всплывают в голове воспоминания во время длительного путешествия… Они принимают отчетливые формы, словно дым на морозе. Я уверен, что многие в этом мире смогут понять: долгая дорога тормозит процесс забывания, так что путешествия – это божественный дар. Однако дело в том, что сам я забываю намеренно, и это потребовало от меня многих лет тяжелейшей душевной работы, так что для меня путешествия опасны. В дороге я чувствую угрозу, что прошлое снова всплывет. Именно поэтому много лет назад я фактически превратился в отшельника, именно поэтому мне так страшно выдвигаться в дальний путь.

Разумеется, эта поездка не была моей личной инициативой. Проработав большую часть своей жизни в борцовском спорте, исколесив всю страну, от штата к штату, я в конце концов решил осесть неподалеку от Сиэтла – там, где прошло наше с братом детство. Завел себе кошек. То, что было до этого, почти никогда не тревожит меня, за исключением разве что торжественных приемов, когда ветеранов, наподобие Бадди Роуза или Датча Сэвиджа, ну, и нас, динозавров калибром поменьше, загоняют в спортзал какой-нибудь школы – пятнадцать долларов за фотографию со звездами. Раз в пару лет могли также позвонить парни, у которых я был менеджером, – Микки Самодельщик Старр или хамоватый Джонни Трампет. Прошлое кажется мне мухой в янтаре. Иногда я сомневаюсь, что все это действительно происходило со мной. Эти истории пересказывались так часто, что вполне могут сойти и за мифы.

Нет и нет, сейчас для меня важнее всего – кошки. Точнее, их разведение и продажа. Буквально на днях мне удалось продать целый помет золотоглазых метисов: мейн-кун и сиамская кошка (нос поплоще, и характер более-менее) – заработал я на этом куда больше, чем за полтора месяца разъездов из штата в штат.

Вообще, я никогда не чувствую себя одиноким, даже если прогуливаюсь возле доков, откуда целую вечность тому назад мой младший брат отправился в Корею. Я счастлив – у меня есть кошки, клиенты, дом, океан и пурпурная дымка этого мира… Видите ли, после стольких лет занятия борцовским спортом мало кому удается обрести душевный покой. Так что мое путешествие – отнюдь не попытка воскресить в памяти дни моего триумфа в спорте. Я не хотел бы возвращаться к образам тех, кого мне удалось пережить, тех, кто душил свою личную боль алкоголем, наркотиками или еще чем похуже. Все эти кошмары и ужасы могут казаться реальными, но иногда даже самая правдивая история может стать похожей на вымысел. Тем более что мне было бы крайне затруднительно оправдать смерть, убийства и прочее. Но нас так учили – защищай себя, своего товарища и свое дело.

Так что нет, тут дело было не в спорте. И кошки тут, в общем-то, ни при чем. Мое путешествие началось с того, о чем я вообще не имел ни малейшего представления. То есть – с женщины.

Она позвонила мне в декабре 1988 года. Вернее, как раз на Рождество. Я почему так хорошо помню дату – именно в тот праздничный день я отправился гулять в доки. На месте крейсера «Джуно» стоял белоснежный круизный лайнер. Может, от этого пирс выглядел убого, а барашки на волнах напоминали выбившиеся из разношенных петлиц нитки.

Я основательно замерз, но настроение у меня было лучше некуда. Вернувший домой, я с удивлением обнаружил, что лампочка автоответчика на телефоне мигает темно-красным цветом. Необычно, чтобы в праздник кто-то позвонил с таким вопросом, но еще необычнее было то, что женщина говорила с каким-то странным акцентом. Я никак не мог понять – то ли арабский, то ли еврейский… Но как только она назвала интересующую ее породу кота, я понял – персидский, фарси. Она сказала, что у нее есть маленькая дочка, которая мечтает о домашнем питомце, но страдает сильной аллергией на кошек. От одной из моих клиенток она узнала, что кошки породы энджел хейр [2] – даже длинношерстные – являются гипоаллергенными, и вот теперь она желала бы посмотреть на них. Сама дама проживала в Лос-Анджелесе, но собиралась прокатиться вдоль побережья. Она оставила свой телефон и домашний адрес: 700, Оранж-Гроув-авеню, на тот случай, если я отвечу ей письмом. И еще имя – Мина.

Утром на пирсе я был совершенно один, если не считать переодетого в Санта-Клауса проповедника из Армии спасения, который, завидев меня, сразу же вытащил руки из карманов и зазвонил в колокольчик. Я выгреб все, что у меня было, и положил в его ведерко. Мелочь, конечно, но Санта сказал мне: «Да благословит вас Бог!» И хотя сам я неверующий, в тот момент мне показалось, что проявленное к незнакомцу участие делает меня чуточку святым.

Вероятно, что-то похожее я ощутил, когда поднял телефонную трубку, чтобы перезвонить Мине. Она ответила сразу, и я услышал на заднем плане смех, также звучала музыка, показавшаяся мне загадочной. Мина спросила, когда она может приехать посмотреть котят. Я ответил, что ехать до меня – путь не близкий, от Лос-Анджелеса-то до Сиэтла. А в наши дни время – деньги. И что неподалеку от нее есть еще несколько кошачьих заводчиков, которых я могу ей порекомендовать. В ответ она как-то недовольно клацнула зубами, и я тут же почувствовал себя дураком, взявшимся объяснить взрослому человеку размеры Америки.

– Вы будете дома, если я приеду через три дня? – спросила она.

– Да, мэм, прошу прощения! Счастливой поездки, – произнес я в трубку.

А что еще я мог сказать?

Через три дня на грязнющей дороге, ведущей к моему дому, остановилось зеленое такси. Я выскочил наружу с зонтиком наперевес, чтобы встретить гостью.

Зная, что она приедет, я с усердием чистил пристройку, где жили мои кошки, и граблями прочесал траву около нее. Но я никак не мог предполагать, что дождь так размоет места, где привыкли гадить мои питомцы. Дело не в этом. Едва увидев, как она морщится от мерзкого запаха, я сразу понял, что приехала эта Мина отнюдь не за котенком. Но я все талдычил ей об оставленном для нее кошаке – пока еще безымянном американском кёрле черной масти.

– Вот, гляньте, – сказал я и буквально вылил живой комочек ей в руки, словно бульон в чашку переливают. – По-моему, он чем-то на вас похож, – добавил я, имея в виду, что кошачьи шерстинки на ушках напомнили мне модную дамскую прическу; со мной такое бывает – я уже давно привык сравнивать людей с кошками.

Однако женщина осталась холодна к моему комплименту и сразу спросила:

– А вы кофейный человек?

Говорила она по-английски, но подобный оборот заставил меня зависнуть, прежде чем я понял вопрос. Мина поинтересовалась, люблю ли я кофе, не против ли выпить чашечку с ней. Впрочем, я понял, что ей не нравится в помещении для моих любимцев.

– Ступайте за мной, – сказал я, но, прежде чем последовать в указанном направлении, она подошла к такси и что-то сказала водителю.

Пока я варил кофе, Мина задавала дежурные вопросы: как кормить? каков размер взрослого кота? какой у кёрла характер? – а я предлагал ей варианты имени для животинки.

– Правильно подобранное имя очень важно, – поучал я. – Это позволит котенку развиваться.

Женщина подошла к камину и стала рассматривать фотографию сорокалетней давности, на которой были изображены моя бывшая жена и брат Гил, сидящие рука об руку. На каминной полке лежал мой чемпионский пояс. Мина осторожно прикоснулась к нему, затем еще раз. Помолчав, спросила, готов ли кофе. Когда я вернулся из кухни, она сидела, положив подушку на колени, чтобы обороняться от кошек. Три из них с интересом посматривали на нее, притаившись под подлокотником. Я поставил чашки с «фолджерсом» на стол так, чтобы их не свернули кошки, – привычка, однако.

– Здорово, что вы решили приобрести котенка для вашей дочери, – сказал я. – Но вы, судя по всему, совсем не любите кошек.

– Когда-то я их любила, – отозвалась женщина. – Но, мистер Крилл, я должна сказать вам правду.

– Правду о чем? – спросил я, подыгрывая ей.

– Я приехала к вам не за котенком.

– Так, минуточку. – Я встал и скрестил руки на груди. – Тогда скажите, зачем?

– Вы ведь Терри Крилл, да? Энджел Хейр?

Она сунула руку в карман и достала черно-белый флаерс. Его края от старости замахрились, словно афишку погрызло само Время. У меня было чувство, что я заглянул внутрь застывшего янтаря. Большой Олимпийский зал, что в центре Лос-Анджелеса, 1979 год. Буян Родди Пайпер и Плейбой Бадди Роуз – главные бойцы того вечера. Под их фотографиями более убористым шрифтом указывались (без фото) поединки таких ребят, как Молния Паттерсон и Монгольский Топтун. И уже ниже было напечатано таким мелким шрифтом, что мне пришлось поднести флаерс к лампочке: Броубитер и его менеджер Терри Энджел Хейр Крилл».

Я взмахнул своими собранными в хвост волосами, совсем как раздраженная кошка. Кстати, не перекрасить ли мне шевелюру снова в белый цвет?

– Что вы имеете в виду? – удивился я. – Я, по-вашему, еще гожусь для этого?

Прошло ужасно много времени с того дня, как меня навещал последний фанат. Правда, эта женщина не была похожа на поклонницу – на ней не было футболки с какой-нибудь моей крылатой фразой. Но все же я был польщен тем, что она узнала меня, и уже искал глазами ручку поприличнее, чтобы подарить ей автограф, и тут понял, что глубоко заблуждаюсь.

– Броубитер, – сказала она.

Только сейчас я заметил на ее пальце обручальное кольцо.

– Вы ведь были его менеджером, да? А как его звали по-настоящему? Его имя?

Во многих отношениях я не такой уж приверженец старых традиций, но в одном остался тверд: я свято соблюдаю принцип «кейфеб», призванный поддерживать иллюзию реальности боя в профессиональном рестлинге. Сейчас многие разоблачают этот бизнес, но дело в том, что с десяток моих товарищей лишились жизни, отстаивая эту иллюзию, и из-за них я не мог просто так раскрыть секреты индустрии первой встречной дамочке, которой вдруг приспичило стать детективом.

– Броубитер, – сказал я, – был тем, кем он был, как на ринге, так и вне его, – мерзким, отвратительным типом, наихудшим из всех иностранных монстров, с кем я работал.

Нетронутая чашка кофе все еще стояла посреди стола.

– У меня есть молоко для кошек. Если не любите черный кофе, могу принести.

– Нет, – ответила женщина, забирая афишку и пряча ее в карман пальто. – У меня на родине кофе пьют малыми порциями. И только черный и крепкий.

Ее акцент я определил неправильно. Откуда она родом, я понял, как только она спросила меня про Броубитера. Но что было еще важнее, я понял, с какой целью она приехала ко мне.

– Вы заплатили таксисту за ожидание? – спросил я.

Она кивнула и вышла, а когда вернулась, наконец сняла пальто и сказала:

– Он переехал в мой город совсем мальчишкой. Мы росли вместе.

Я хотел было ответить, что мы тоже росли вместе, но побоялся, что она подумает, будто я высмеиваю ее английский. Хотя это была сущая правда – Броу и я действительно вместе росли, пусть он и был наполовину младше меня. Я был одним, когда мы познакомились, и стал совсем другим, когда наши пути разошлись.

– Вы из… СССР? – спросил я ее.

– Да. Из Армении.

В углу дивана Фудзи, самая старая моя кошка, поймала маленького черного кёрла и стала вылизывать ему ушки. Мина заметила это и улыбнулась. На ней был свитер, и она все время теребила воротник. Скорее всего, она одного возраста с Броубитером, то есть лет тридцати двух. У нее было светлое лицо, нос – ну в чистом виде конфета «Херши Кисс», и огромные глаза с густыми ресницами. Я мог бы влюбиться в нее, будь я молодым русским эмигрантом, а не старым американским балаганщиком.

– Вы с ним поддерживаете связь? – спросил я как можно небрежнее.

– Нет, последний раз я разговаривала с ним в восемьдесят третьем. Может, вы знаете, где он сейчас.

Но дело-то было в том, что последний раз я видел Броу гораздо раньше. О чем и сообщил Мине, рассказав, как мы колесили с ним два года по дорогам Америки, а в восьмидесятом, когда мы остановились в каком-то городке неподалеку от Гринсборо, Северная Каролина, он взял и исчез. Я не стал выкладывать ей полностью эту историю – я вообще никому об этом не говорил.

Мина оглядывала мою гостиную. Вдоль одной из стен стояли обтянутые ковролином кошачьи домики. Дубовые полки пестрели корешками грампластинок, принадлежавших моему брату.

Я пересел на другой конец дивана.

– Вы женаты? – вдруг спросила Мина. – Дети есть?

– Был женат… – ответил я, – но не официально, скажем так.

– Из-за того, что вы всегда были в разъездах?

– Ну да. И кроме того, рестлинг – это довольно трудный бизнес.

– Он как-то сказал мне, что собирается вернуться в дело и работать с вами. Я подумала, что он может быть здесь…

– Он действительно так сказал? В восемьдесят третьем? Что снова хочет работать со мной?

– Ну, он говорил о нескольких возможностях для него.

– А, значит, он явно не меня имел в виду. Слушайте, а почему бы вам и в самом деле не взять его? В смысле котенка?

– А вы знали человека по имени Рубен?

Честно говоря, я ни разу даже не слышал подобного имени.

– Как вы сказали?

– Рубен. Он был нашим другом еще в Армении.

– Знаете, тут уж я ничем не смогу вам помочь. Разве что продать вам котенка. Я же говорил, что не стоит ехать в такую даль, но, боюсь, котенок – единственное, что я могу вам предложить.

Хотя я поставил чашку с кофе далеко от края, Мина все же дотянулась до нее. И хоть я сидел теперь в дальнем углу дивана, она дотянулась и до меня, а дотянувшись, положила свою руку на мою.

– Я знаю всю его жизнь, – сказала она, – за исключением того времени, когда он работал с вами в Штатах, и нынешнего периода. Мне думается, что если понять одну половину явления, то можно понять и вторую. Я – одна половина, вы – другая. И тогда вместе мы сможем его найти.

Встав с дивана, я отошел к камину.

– Все это очень больно, – сказал я. – Знаете, не могу припомнить ничего такого, что было бы вам интересно. И не могу сказать вам ничего, что вы бы хотели услышать.

Мина накинула пальто, подошла ко мне и протянула на прощание руку. Еще раз махнув мне, она наклонилась за котенком.

– Ну что ж, – сказала она. – Какое же имя дать ему?

Мне показалось, что она прокрутила в уме все возможные места нынешнего пребывания нашего общего друга. Его или кого-нибудь еще.

– Дайте ему значительное имя, – произнес я. – Настоящее.

И я назвал ей это имя – имя, которое я не произносил уже лет десять. Имя, принадлежавшее Броубитеру, человеку, скрывавшемуся под маской борца.

– Назовите его Аво. Созвучно с «браво».

«Быть может, – подумалось мне в тот момент, – это имя поможет установить между нами связь, сплести нас окончательно…» Но Мина лишь наклонила голову набок и спросила:

– То есть вы хотите, чтобы я назвала кота Аво?

Я приступил к своим обычным занятиям – легкомысленным или нет, судить не мне. Однако прошло несколько месяцев, и мои «ангельские шерстки» подверглись неприятной и чрезвычайно тщательной проверке со стороны Национального Одюбоновского общества [3]. Как мне заявили представители этого общества, активность моих кошек вызвала у них обеспокоенность судьбой перелетных птиц. Около трех месяцев сразу после Нового года я угрохал на то, чтобы сохранить жизнь кедровым свиристелям и собственной фирме. Деятельность эта была неблагодарной и отупляющей.

Каждый раз, когда мои мысли поворачивали в сторону разговора с Миной – зачем же она все-таки предприняла столь длительное путешествие ко мне? – я начинал проклинать установку стеклянных панелей вдоль забора и развешивание миниатюрных колокольчиков по периметру земельного участка. Все это приводило к новым проблемам: стеклянная стенка, хотя и не давала моим питомцам хулиганить в лесу, сама превратилась в угрозу, ибо о нее разбилось несколько певчих птичек. Пора бы уже понять, что так всегда и происходит, когда ты сталкиваешься с самоуверенными людьми. Что бы я ни делал, приводило к тому, что они еще больше убеждались в своей правоте (а я думал, с чего бы мне подчиняться их требованиям). И по мере того, как они все дальше и дальше погружались в бездны своего святого негодования, мои искренние попытки найти с орнитологами и кем там еще компромисс выглядели все более беспомощными. Меня снедала горечь, и, фигурально выражаясь, я остался сидеть на берегу океана моей обиды. Мне хотелось бы понять самого себя, но, кроме сравнения обиды с океаном, ничего в голову не приходило, а сама метафора многим могла показаться претенциозной и напыщенной.

В мае около трех сотен человек написали на меня жалобу в администрацию города. Читая подписи под петицией, я увидел множество знакомых фамилий, что чрезвычайно меня расстроило. От меня требовали уменьшить количество кошек. Чтобы показать городскому совету, как жалко будет выглядеть мой кошачий завод перед клиентами, я привез в прицепе двадцать два хвостатых питомца. Но надо сказать, что все это не только окончилось полным фиаско, но еще и повесткой в суд от Общества защиты животных, не говоря уже о дорогостоящем переоборудовании моего внедорожника.

Если говорить кратко, тем летом после визита Мины я крепко сел на мель.

Во время наших закулисных спортивных совещаний, в которых мне приходилось участвовать: мы пытались соединить несоединимое, словно обломки самолета после катастрофы, – я замечал, что рядом со мной постоянно трется какой-то приветливый тип, явно раздолбайской наружности. Ему было что-то около сорока, выглядел он доброжелательно, и он охотно ностальгировал, рассказывая, что в те времена, когда я продвигал в середине семидесятых, а затем в начале восьмидесятых Микки Самодельщика Старра, я был, наверное, самым недооцененным менеджером во всей истории этого вида спорта. Когда я услышал эти слова впервые, то был настолько растроган, что не выдержал и обнял его. Я сам искренне думал, что меня обошли, но, услыхав, что меня на самом деле недооценили (я боялся этой мысли), почувствовал, как с моих плеч упал камень. Во всяком случае, на какое-то время я воспрянул духом. Но, вероятно, я выразил свою признательность слишком эмоционально, поскольку во все последующие встречи на протяжении многих месяцев этот самый тип неизменно показывался перед моим взором и, напоминая о моих былых успехах, произносил одни и те же хвалебные слова. Ясное дело, что чем чаще он повторял одно и то же, тем сильнее мне начинало казаться, что он пудрит мне мозги. Я уже научился чувствовать его приближение миль за сто. Перспектива встреч с ним наконец привела меня к мысли прекратить всякие посещения наших сборищ, и было это где-то за год до знакомства с Миной.

Но вернемся в настоящее. Этим летом мне пришлось фактически ликвидировать мою кошачью фирму. Я набрал номер своего старого знакомого и договорился с ним об организации распродажи фотографий и автографов в душном общественном центре Кента. Конечно же я не сомневался, что этот тип не преминет явиться. Еще издалека он начал петь старые дифирамбы, но я сразу же сменил тему:

– Так, все, забудь про Микки Старра! Лучше припомни того парня, с которым я работал в межсезонье.

Под мышкой тип держал небольшую стопочку подписанных фотографий, которые он успел прикупить до моего прихода. Задумавшись, парень едва не выронил свою добычу.

– У тебя ведь было несколько подопечных? – спросил он.

– Нет, – ответил я. – Только один.

– Хм, – отозвался он. – Значит, это тот, что не попал к Дону Оуэну. Ты, верно, выгнал бычка за пределы его загона.

– Я познакомился с ним в Лос-Анджелесе, если что.

– Угу… Все по любви, так сказать. Психея и Фатум. Не, я ни на что не намекаю…

– Слушай, – сказал ему я, – мне тут нечего стыдиться.

Впрочем, я лгал. Еще как я должен был стыдиться!

– Лос-Анджелес, да? Это мог быть Чаво… Толос… Слушай, если бы он был такой же звездой, то я бы не выпрыгивал сейчас из штанов. Давай же, иначе я вовсе торкнусь головой, если ты не скажешь!

Я смягчился, но при условии, что этот тип купит сувениров на сто долларов.

– Броубитер, – сказал я, пересчитывая деньги и украдкой глядя на него.

На лице парня не промелькнуло и тени узнавания.

Тогда я рассказал о приемах, которые применял Аво Григорян, о его уловках – но этот тип явно ничего не знал. Он ничего не слышал ни о «Самом Страшном Божьем Творении», ни о «Самой Большой Божьей Твари», ни о «Самом Непреклонном Детище Создателя». Не знал он также ни о Гарри Шарнире, ни о Моноброви, ни о Бровастом Громиле (иногда просто Бровь)… Не слышал он и о Харри Кришне или Волосатом Гарри, а имена вроде Ра, Шах, Ближневосточный Зверь вообще не произвели никакого впечатления. Даже не стоило упоминать Огра Грегори, Кебоба-Убийцу или Браво Аво. Когда я произнес имя Кавказский Кинг-Конг, парень даже бровью не повел.

Он совсем не знал, кто такой Аво.

– И что же с ним случилось? – осведомился он.

– Сам не знаю, – ответил я. – Только мы собрались сорвать большой куш, а он – бах – и поминай как звали…

Вот в таком вот состоянии души я и пребывал – затюканный и утомленный, – когда в прошлый уик-энд мне позвонил мой старый приятель, тот самый хамоватый Джонни Трампет, и позвал меня в дорогу.

– Тут до меня дошли слухи, – раздался голос в телефонной трубке, – что ты ударился в ностальгию. И меня что-то тоже потянуло, особенно если вспомнить твой старый должок, о котором я тебе никогда не напоминал…

Позвони он мне в другой ситуации, я бы послал его куда подальше и повесил трубку.

– Трампет, что тебе надо от меня?

– Слушай, твой долбое… просто потрясает меня! Ты что, не в курсе, что наше дело сейчас процветает? Ты не слышал про Халка Хогана и Уорриора, что прямо сейчас ломят бабки в Нью-Йорке? Даже те раздолбаи, с которыми мне приходится работать и которые то и дело пускают слезу при воспоминании о былых деньках, – даже они говорят, что новые правила пошли для нашего спорта на пользу. Я звоню тебе, чтобы попросить у тебя кое в чем мне подсобить. А потом ты сможешь еще и заработать на этом. Ты же знаешь, что я тебе доверяю. Я не хочу нагреть тебя или что-нибудь в этом духе, я хорошо отношусь к тебе. Но дело в том, что финансист из меня никакой, да еще есть привычка швыряться деньгами. Но я готов покупать истории, которые потом могли бы использовать мои биографы.

– Короче, ты о чем?

– Понимаешь, тут, в Калифорнии, есть несколько косноязычных сукиных сынов, которым ты мог бы помочь извлечь их мысли наружу. Мне казалось, что калифорнийцы поумнее жителей Кентукки, но я попал в страну индейцев и ковбоев, которые, прежде чем родить какое-нибудь проклятое слово, должны обдумать его и вспомнить, как оно произносится по-английски. Когда они пытаются что-то сказать, ты буквально можешь видеть, как в их черепах создаются схемы и конструкции предложений. Лучше бы они просто хрюкали, как я им и посоветовал, – в хрюканье эмоций больше. Как бы то ни было, у меня есть на примете несколько борцов, и если тебе удастся их понять и разговорить, то, вполне вероятно, это принесет нам реальные деньги. Я жду тебя в четверг.

– Что, прямо в этот четверг? Ты вышлешь мне билет на самолет?

– Э, нет. У нас практически нулевой бюджет на переезды. Все, что мы сделали, выполнялось на студии, прямо на VHS. Твоя старушка «Каталина» все еще на ходу?

– Да нет. Обменял ее пару лет назад на грузовичок.

– Ну и прекрасно. Значит, доползешь. Единственное, что я смогу тебе предложить от щедрот, – спальное место. У меня тут посреди пустыни бунгало с верандой. Веранда отделана заново кедровой доской. Такой горчичный цвет – очень красиво.

– То есть в четверг, да? А тебе известно, что завтра уже вторник? Чтобы добраться до тебя, мне понадобится двадцать часов – причем без остановок!

– Вот и не останавливайся. Тогда приедешь на день раньше срока. К тому же сдается мне, что ты здорово соскучился по путешествиям.

– Черт его знает, – отозвался я.

– Бьюсь об заклад, что и дорога скучает по тебе.

…И вот я снова в дороге. Изо всех сил пытаюсь сохранить в неприкосновенности то, что мне удалось забыть. Я выехал во вторник утром настолько рано, насколько может покинуть место, называемое домом, человек моего возраста. Короче говоря, за мгновение до рассвета. Ночью зарядил проливной дождь, и мне пришлось сунуть Фудзи, единственную кошку, с которой я не смог расстаться, к себе под пальто. Взревел мотор. Работающие «дворники» помахали на прощание дому. Я сдал назад, развернулся, и мы тронулись в путь.

Едва выехав на улицы Вашингтона, я сразу вспомнил вечерний ливень, что как-то застал меня в Алабаме. Потоп был поистине библейских масштабов, и нам даже пришлось сделать остановку, чтобы переждать его. Это случилось в семьдесят девятом – десять лет тому назад. Я очень удивился, когда увидел, что Броу полез из машины наружу. Представьте – шести футов и шести дюймов роста, полностью бритый, одетый лишь в майку с эмблемой Gold’s Gym и спортивные шорты, которые напоминали салфетку, пытавшуюся растянуться на всю длину обеденного стола. Я сидел в сухом салоне машины и слушал, как над Таскиджи ревел гром. Потом Броубитер, весь промокший, залез обратно и сказал, что эта гроза напомнила ему о родине, о зеленых склонах армянских гор, где дожди так свирепы, что кажется, будто с неба падают не капли, а стрелы.

За те два года, что мы были с ним знакомы, – едва ли не самая развернутая речь, посвященная родному дому. Броубитера куда больше интересовали Америка и американцы. Я неустанно повторял, что ему здорово повезло в этом вопросе: лучше всего можно узнать об американцах, профессионально занимаясь рестлингом. Вообще, многие привели бы в пример скорее футбол или бейсбол, но я настаивал, что именно рестлинг – наше национальное развлечение.

– А почему, братан? – спросил он, подмигнув своим советским глазом. – Может, именно из-за того, что постановочные сцены выдаются за честное соревнование?

– Не будь циником, – ответил я. – А в сущности, это ведь и есть Американская Мечта – обмениваться уловками, пока сам не поверишь в их реальность. Жизнь американца – это матч типа «Я сдаюсь» [4]. Если ты сдался, то непременно проиграл.

Он положил руку себе на сердце и затянул национальный гимн.

– Давай, смейся-смейся, – сказал я, – но скоро ты у меня станешь самым настоящим патриотом Америки, здоровяк!

Если честно, я не говорил так про свою страну с тех пор, как мой брат уехал в Корею. Но в компании Броубитера я почему-то мог раскопать в себе забытые старые версии самого себя. Я прежний верил в то, чему не верю я нынешний. И вдруг это все всплыло. Уж не знаю, нашел ли он мой подновленный лакированный патриотизм убедительным. Но чем дальше мы ехали, тем больше он смеялся, и это само по себе было хорошим знаком. Возможно, в Советском Союзе было подругому, но здесь, в Америке, проще наладить контакт с человеком, если он кажется тебе забавным. Или если он вызывает у тебя интерес. Конечно, можно нарваться на дурного человека, но в случае с Броубитером я знал, что он доверяет мне, так как постоянно ерошил мне волосы своими лапищами, приводя в негодность мою фирменную прическу. Я был его менеджером, мне давно уже стукнуло пятьдесят, а он – двадцатитрехлетний иностранец. Как мне казалось, он был очень доверчивым, совсем зеленым, как склоны его родных армянских гор. Все деньги, что мы зарабатывали, он складывал в дешевый, красного цвета поясной кошелек, какие обычно носят туристы. Во время боев он передавал его мне, и в конце концов этот красный кошелек сделался чем-то наподобие маяка, когда я появлялся у ринга. А он там, на ринге, все время посматривал на меня, как бы проверяя, не потерял ли я этот чертов кошель… Когда он исчез, кошелек остался у меня (и до сих пор еще валяется в кабине моего грузовика). После него осталась масса безделушек и прочего мелкого барахла, что он насобирал, путешествуя со мной по стране.

Вот так. Под моим пальто ворочалась кошка, пока я мчался в сторону бунгало Джонни Трампета. Я просил Фудзи дать мне возможность сосредоточиться на поставленной передо мной задаче, но она переворачивалась с боку на бок, не глядя на меня. Нет, она не то чтобы игнорировала мои слова, просто думала о чем-то другом, очарованная дорогой.

Глава третья

Кировакан, Армянская ССР, 1971 год

Мина сказала, что она выросла вместе с Аво, хотя это было не совсем так. Она жила на первом этаже самого высокого здания в Кировакане, а Рубен – единственный, кого, кроме Мины, приглашал к себе в гости мастер игры в нарды, – жил со своими родителями в исхлестанной дождями горной деревне. И так продолжалось довольно долго, хотя Мина и говорила другое. Она жила в городе, а Рубен – в деревне, да.

И только лишь когда им обоим исполнилось по пятнадцать, тогда и возник Аво – уже в этом возрасте выше на голову любого мужчины на вокзале. Случилось это зимой семьдесят первого года.

Тем утром Аво пожал своему дяде руку и сел в поезд, что направлялся на восток от Ленинакана [5]. От дядюшки, как потом рассказывал Аво, так сильно пахло булгуром [6], что этот запах преследовал его чуть ли не до Спитака. Этот же дядя, по рассказам Аво, на общегородском митинге сказал, что ему следует гордиться тем, как умерли его родители.

– Ты же знаешь, что мы за народ, – произнес он с улыбкой. – У нас есть старая традиция – умирать во время крупных катастроф. Пожар на фабрике… что ж, во всяком случае, твои родители погибли, как истинные армяне!

– Да уж, – отреагировал Аво, хотя почти и не слышал, о чем там разглагольствует его дядя на трибуне у исполкома. Ледяной ветер задувал в микрофон и гнал дым от десятков сигарет прямо Аво в нос. Он чихнул – и дядя протянул ему свой носовой платок, словно поднял флаг на длиннющем флагштоке.

Аво правильно поступил, что не замкнулся в своем горе, – его родители были всего лишь двумя среди пятидесяти девяти погибших. В подобных обстоятельствах делать акцент на личном неблагородно, так как речь шла об общенациональной трагедии. К чести Аво можно сказать, что если он и грустил, то это было почти незаметно, особенно под надзором дядюшки, который полностью его контролировал. Но Аво надеялся, что ему станет легче, если они с дядей расстанутся и он – Аво – осядет на чужбине, где никто не знает о его прошлом.

– Ну и как далеко ты собрался? – спросил как-то раз дядя, поймав племянника за изучением карты.

К своему удивлению, Аво узнал, что у него имеются родственники в Ливане, Сирии и Иране. У него даже имелся троюродный брат, который переехал в город под названием Фресно, США.

– Да мне все равно, – ответил племянник. – Но лучше попытаться во Фресно.

Дядя несколько недель писал письма и разговаривал по международному телефону, надсаживаясь, чтобы докричаться до оператора сети. Но перспективы оставались туманными. Большинство родственников просто не имели средств, чтобы пригласить к себе Аво, а некоторые и не ответили. И вдруг дядина двоюродная сестра, мать пятнадцатилетнего мальчишки – ровесника Аво, – охотно предложила свое гостеприимство. Как заметил дядя: «Она всегда мечтала о втором сыне».

– Так где же она живет? – воскликнул Аво. – В Бейруте, Париже или во Фресно?!

– Несколько ближе, – отозвался дядя, выбивая пыль из своей шляпы.

И вот, окутанный ароматом булгура, Аво сел в поезд, что отходил из Ленинакана, его родного города, и меньше чем через час оказался в городе поменьше. До этого он знал о Кировакане, что этот городишко знаменит зелеными склонами гор и своими чувствительными, доверчивыми жителями.

– У них, – сказал ему дядя еще в Ленинакане, – в каждой шутке есть глубокий смысл. В том-то все и дело…

И хотя Кировакан был еще далеко, Аво уже испытывал некоторую симпатию к его жителям, которым удалось создать о себе подобное мнение.

Он пожал дяде руку совсем как взрослый, словно уезжал не просто в другой город, а на всю оставшуюся жизнь.

Едва лишь поезд подкатил к вокзалу, как блуждавшие по небу тучи вдруг сошлись единым фронтом и разразились ливнем. Между рядов сидений протискивался худощавый билетный контролер, безо всякого выражения выкрикивая: «Кировакан!»

– Позвольте, я помогу, – сказал Аво миниатюрной женщине, которая пришла встретить его.

Он взял у нее из рук зонтик и высоко поднял над их головами.

– И его тоже прикрой, – ответила женщина, указав на тщедушного мальчика в очках, что плелся вслед за ними.

Аво уже знал, что у нее сын его возраста, но мальчишка явно не тянул на пятнадцать. Сам-то Аво уже в двенадцать был ростом со своего отца, и привык, что он на голову выше своих одноклассников. А этот – пусть и дальний, но все же родственник – был не выше девчонки. Да еще и смотрел хмуро, что делало его похожим на старика, обреченного жить в детском теле. Аво внезапно захотелось вернуться к дяде и попросить его забыть о затее с отъездом. Как только он подумал об этом, маленький злюка по-джентльменски протянул ему руку, которую Аво осторожно пожал.

Мальчика звали Рубен.

Мина познакомилась с Аво несколько позже. Впервые она услышала о нем во время урока игры в нарды. На уроки вместе с ней ходил и Рубен, который считался одним из лучших учеников мастера Тиграна. Помимо утренних занятий перед школой, они три раза в неделю оставались у Тиграна на ужин, чтобы заниматься еще и вечером. Мина и Рубен были единственными из учеников, кого Тигран приглашал к себе в дом. К Рубену Тигран был очень внимателен, с Миной он ни разу не заговаривал просто так, разве что за исчерченной острыми треугольниками игральной доской. Но вот когда появился Аво, все изменилось.

Сначала жизнь Аво в деревне над Кироваканом была легкой и спокойной. До начала учебного года было еще далеко, соседи оказались добрыми и гостеприимными людьми. И даже то, что постоянно лили дожди, отчего стекла в окнах становились матовыми, словно во сне, ему нравилось. Он спокойно засыпал под звук бьющих о крышу капель. Никогда еще не спал так крепко! Отец Рубена восхищался его успехами на первенстве юниоров по борьбе, и не сводил с Аво глаз, пока тот ел. Аво много раз подмечал, что он сравнивает его со своим собственным сыном, которого мать избаловала настолько, что до сих пор аккуратно стригла ему ногти. Аво наслаждался отношением «суррогатного отца» к себе, ему было приятно, что он полноправный член семьи, что ему доверяют. Ему позволялось просматривать книги, которые хранились на высоко подвешенной лакированной полке. Рубен утащил с нее все толстые тома, так что на долю Аво остались тоненькие брошюрки. Но и этого хватало. Он растягивался на полу рядом с кроватью Рубена, постелив одеяло, и под шум дождя читал. Прозы тут не было – только стихи: Пушкин, Некрасов, Мандельштам… Тексты были набраны порусски, но на полях кто-то от руки написал переводы на армянский (уже потом Аво догадался, чей это перевод). Чтобы прочесть косые строчки, то и дело приходилось вертеть книгу. Он чрезвычайно гордился тем, что ему и самому удавалось переводить; чем больше он читал, тем легче было понимать строчки и каждое слово в отдельности. А вот стихов Ованеса Туманяна, чье имя Аво слышал еще дома от родителей, тут не было, но он даже был рад этому.

Аво боялся, что Рубен может неожиданно заглянуть ему через плечо и спросить, о чем там пишут. Но на самом деле Рубен почти никогда не задавал Аво никаких вопросов, и они избегали разговоров о смерти его родителей. О взрыве котла на текстильном предприятии Ленинакана в семьдесят первом и последовавшем за ним пожаре и так все знали, поэтому рассказы Аво, в некотором роде, оказались бы излишними. Зато сам Аво в первые дни своего пребывания в доме Рубена то и дело задавал новоприобретенному брату разные вопросы, ответы на которые Рубен неизменно сводил к трем своим любимым темам – нарды, история и возможность загробной жизни. Нарды казались Аво наименее мрачной темой, и он старался придерживаться хотя бы этого русла.

– Нарды – величайший вид спорта, – сказал как-то Рубен, вытягивая из-под своей кровати доску и поправляя очки. – Это не шахматы, которые, по сути, являются просто стратегией, и это не кости, игра азартная. В нардах равно важны и навыки, и случайность. Именно поэтому нарды очень напоминают жизнь.

– Ты это сам придумал? – спросил Аво.

Рубен поколебался, но все же ответил:

– Нет. Это сказал мастер Тигран. Но я с ним полностью согласен, – добавил он таким тоном, будто и сам был гением.

Аво не спорил, боясь, что тема разговора сменится на другое направление. Он даже покивал на то, что нарды – это спорт. А так – просто слушал, как Рубен объясняет правила игры, подкидывая в тщедушных руках два кубика размером не больше грецкого ореха.

Как-то посреди лета Аво проснулся от звука бьющейся посуды и громких криков. За стеной разворачивалась семейная сцена между родителями Рубена. Аво сел и потряс Рубена за плечо, однако тот не проснулся… или притворился, что продолжает спать.

После той ссоры Аво стал плохо спать. Но самое главное – к нему переменился отец Рубена. Поначалу называвший его своим вторым сыном, теперь он безустанно ворчал по любому поводу. А за стенкой каждую ночь твердил одно – как, мол, жена согласилась приютить столь дальнего родственника? Принять парня, который один способен сожрать больше, чем вся остальная семья! Мать Рубена мужу не перечила, просила только, чтобы тот умерил свой голос, иначе Аво может услышать. Умеряй не умеряй, Аво все прекрасно слышал. За пару недель отец Рубена восстановил генеалогическое древо и в два счета доказал жене, почему он не должен заботиться об Аво, жена – та пусть занимается.

Услышав это, Аво протянул руку и растормошил спящего Рубена:

– Слушай, уж не знаю, что я такого сделал, но теперь твой отец невзлюбил меня.

Рубен повернулся в его сторону, потянулся за очками и нацепил их на глаза.

– Ты тут совсем ни при чем, – сказал он. – Отцу перестали давать работу – ему больше не присылают учебники на перевод. Сам-то думает, что это из-за того, что он оставил в тексте упоминание об американской помощи после геноцида, потом редактор это вырезал. Но на самом деле он срывает все сроки, потому что пьет. И об этом знают абсолютно все.

В соседней комнате громко хлопнула дверь. На пол упало что-то тяжелое – то ли молоток, то ли чугунный горшок.

– И что, ты можешь спокойно спать, когда тут такое происходит? – спросил Аво.

И тогда Рубен рассказал ему о своих ночных похождениях.

За много лет до приезда Аво Рубен, еще ребенок, в разгар родительских ссор убегал из дому. Если ссоры происходили днем, он уходил в лес, прогуливая школу. Но бывало, что и ночью бродил по городу в полном одиночестве. Шел к памятнику Сергею Кирову, в честь которого был назван город, садился и разговаривал с ним, как с живым человеком, как с другом.

Однажды у памятника его застала мать. В тот раз ссора была совсем уж невыносимой: муж швырнул в нее книгой и стал угрожать, что подпалит себя собственной сигаретой. Он в своем уме? «Хватит», – подумала она. До этого она никогда и никому не рассказывала о своих семейных неурядицах, но теперь была исполнена решимости прямо сейчас забрать сына и вернуться в Ереван, чтобы жить там с родителями и братьями. Было поздно, она устала. Но ничего… Встань и иди.

Однако Рубена не было в постели. И тогда она выбежала под дождь, разбрызгивая грязь, бросилась в город, к дому мастера Тиграна – ну куда еще мог отправиться Рубен? Она уже понимала, что все равно вернется домой, что ее порыв бросить мужа прошел – и она винила в этом Рубена: и надо было ему куда-то пропасть… Но, увидев сына, бесконечно одинокого, как он сидит под зонтиком и разговаривает с памятником, она расплакалась. Жить с таким отцом, в такой стране… К тому же он такой хрупкий, цыпленок совсем… Два поколения назад лучшие представители народа были убиты, и Рубен был живым доказательством вырождения.

Потом она жалела, что упустила момент – ей надо было не прятаться, а выйти и приободрить сына. Заставить его посмеяться над собой, как свойственно жителям соседнего Ленинакана. Разговаривать с памятником – да это же смешно, пусть и смех этот сквозь слезы… Но ничего такого она не сделала, стояла за деревом и боялась пошевелиться, чтобы Рубен не заметил ее. Он и не заметил. И она ни разу не заговаривала с ним на эту тему.

Рубен стал водить Аво по ночам на центральную площадь. В такие часы, когда улицы пусты, Аво разглядывал неосвещенные прямоугольники жилых домов на фоне темнеющих гор, и горы казались ему ужасно древними, да впрочем, как и все вокруг. Он чувствовал себя ученым-историком, изучающим неведомую цивилизацию. И пока Рубен без умолку вещал ему о стратегиях в нардах – прайминг, блиц-удержание и тому подобное, – Аво задавался вопросом, какие строчки из прочитанных им стихотворений могли бы выразить раскрывавшиеся перед ним образы.

Во время одной из таких прогулок Аво увидел Мину. В тот раз они просидели у памятника гораздо дольше обычного. Уже над горами взошло солнце, и через площадь на работу повалили толпы людей. Среди них была девочка с черной лентой в волосах и лакированной доской для игры в нарды под мышкой. Проходя мимо, она неловко махнула им рукой.

– Кто это? – спросил Аво.

– Никто, – ответил Рубен, закрывая свою доску.

– Она махнула тебе. И у нее тоже есть доска. А тебе не кажется, что хорошо бы рассказать мне о твоей подруге. И может, ты меня познакомишь с ней?

– Ничего она не подруга. Мы просто вместе учимся. Она мой соперник.

– Она нравится тебе?

– Не, мне все равно.

– А, ну, значит, нравится. Как ее звать?

– Ты что, есть не хочешь? Ты же все время жуешь. А тут завтрак пропустил.

– Какие у вас тут все обидчивые! – сказал Аво, решив про себя, что общение с этим тщедушным букой ему особо-то и не нужно. Не хочет, ну и черт с ним.

Так они и проделали весь обратный путь до деревни – невыспавшиеся, раздраженные, и да, Рубен правильно заметил – голодные.

Позже Рубен рассказал еще одну историю. В прошлом году из Министерства образования ему пришло приглашение поступить в Ереванский университет. Письмо доставили в школу, и учителю Рубена, товарищу В., велено было лично вручить конверт адресату. Но, как выяснилось, проблема заключалась в том, что товарищ В. двадцать лет назад сжульничал во время игры в нарды с отцом Рубена. Это вскрылось, и, компенсируя свой позор, он решил мелочно отомстить. Вместо того чтобы отдать письмо, он сам вскрыл конверт и зачитал приглашение перед всем классом, причем таким издевательским тоном, что вся гордость и радость Рубена сразу испарились.

Выслушав исповедь Рубена, Аво издал что-то наподобие сочувствующего мычания, однако еще в Ленинакане ему доводилось общаться с подобными ребятами. Начисто лишенные чувства юмора, вечно хмурые, они, казалось, родились не в том месте и не в то время. Аво не испытывал к ним никакого сочувствия. Поддержать? Невозможно давать ободряющие советы – по сути, единственный совет, который мог бы сработать: «Будь поменьше похожим на себя».

Лето близилось к концу, и Аво с нетерпением ждал начала школьного года, чтобы познакомиться с новыми ребятами. Ему было неприятно признаваться себе в этом, но он готов дружить с кем угодно, кроме странного мрачного подростка, с которым спал в одной комнате. Так-то так, но даже при одной мысли, что он стремится оставить общество Рубена, ему делалось не по себе; в нем поселялось чувство вины, и совесть не давала покоя. Однако разрыв казался неизбежным. Нужно найти себе подходящую компанию, а Рубен пусть возвращается в тот мрачный мир, в котором он пребывал до их знакомства. Вряд ли в старости они вспомнят друг о друге…

На первых порах все вроде складывалось. Как только другие ученики узнали, что Аво родом из Ленинакана, они немедленно стали приставать к нему, прося рассказать какой-нибудь анекдотец. Не любитель анекдотов, он рассказывал, что помнил после посещений ресторана «Полоз Мукуч» и пивной, куда тренеры водили всю борцовскую команду, отметить очередную тренировку. Глупые истории об идиотизме жителей одних селений, об алкоголизме других и – на бис – о простодушии кироваканского населения.

– Вот, например. Колхозник просит ветеринара сделать аборт его захворавшей корове. А ветеринар ему говорит: «Вот уж не думал, что ты настолько одинок!»

У себя в Ленинакане Аво точно не блистал, но в глазах кироваканцев стал настоящей звездой, и его постоянно просили рассказать еще какой-нибудь анекдот. Рубен в этом не участвовал. После уроков он неизменно зажимал локтем свою доску и исчезал где-то в городе.

Они общались все меньше и меньше, даже дома. Рубен опаздывал к ужину, его мать сердилась и упрекала Аво, тот отшучивался, а отец Рубена, казалось, подсчитывал каждое съеденное «родственником» рисовое зернышко.

Новые друзья Аво приглашали его к себе в гости, и он частенько оставался у них ночевать. В деревню приходил все реже и реже. Иногда он мельком видел Рубена в дальнем уголке деревни, около дома, где жили жертвы геноцида. Рыжеволосая старуха играла на дудуке так, словно это был голос самой земли, и, казалось, даже овцы и куры замирали, прислушиваясь к мелодии. А Рубен сидел на пне с книгой по истории, такой толстой, что она ничуть не уступала толщине самого пня.

Мина и Рубен вместе посещали занятия у Тиграна. Однажды вечером они увлеклись и вместо одной партии сыграли сразу четыре. Вдруг учитель взглянул на часы и, побледнев, спросил, сможет ли Рубен, как истинный джентльмен, проводить в столь поздний час свою прекрасную соперницу домой.

– Тем более что идти-то всего несколько минут, – добавил Тигран, помогая девочке надеть пальто.

Рубен шагал рядом с Миной. Из-за того что ее ноги были длиннее, ему то и дело приходилось догонять девочку. Они не разговаривали. А когда подошли к ее дому – самому высокому во всем Кировакане, – он вдруг вспомнил, как однажды Мина обратила внимание на его новую прическу (мать зачесала ему волосы на другую сторону) и сказала: «Вот теперь твое лицо стало куда ярче!»

В тот вечер он надеялся, что Мина скажет что-нибудь похожее, и у него загудит сердце… но она открыла дверь парадного, буркнула что-то вроде «спасибо» и исчезла.

Все здания, построенные в Кировакане при советской власти, демонстрировали поступь технического прогресса. Конечно, город обладал некоторым очарованием, но оно таилось в близких горных склонах, на которых расположились деревушки вроде той, в которой жил Рубен. Сам Рубен думал, что ему повезло жить в деревне. Он прослеживал в этом связь с древней историей Армении, которую знал из отцовских книг. Киликийская Армения, просуществовавшая до пятнадцатого века, вдохновляла его. Ему хотелось, чтобы его родина снова стала великой, как во времена средневековых правителей.

Проходя через площадь с такими мыслями, он салютнул памятнику Кирову, приподняв в знак приветствия очки, словно рыцарское забрало.

В темноте у постамента раздался смех. Рубен узнал троих своих одноклассников. Они явно заметили, как он салютовал памятнику, выдвинулись вперед и окружили его. Один из них, толкнув Рубена, выбил доску на тротуар. По мостовой разлетелись фишки и игральные кости. Другой схватил его за воротник рубашки, назвал сыном алкоголика, а затем напомнил про письмо из Еревана. Третий сорвал с него очки, нацепил себе на нос и стал скакать вокруг, хихикая и повторяя: «Я важная персона! Я незаменим!» Затем он бросил очки на мостовую и с хрустом раздавил каблуком.

– Может, министерство пригласит тебя в Ереван, – ерничал он, – а может, и в саму Москву! Да хоть куда – от тебя все равно будет вонять сыростью!

Наконец Рубен остался один, почти ослепший. Кое-как собрал свои вещи и положил в карман растоптанную оправу от очков.

На следующее утро он остался в постели.

– Разве тебе не нужно в школу? – спросила мать, но Рубен сделал вид, что спит.

Мама принесла ему завтрак – яйца, помидоры и сыр – и оставила рядом с кроватью. Рубен все это посолил, съел и заснул уже по-настоящему.

Проснулся он от воплей родителей.

– Тогда перестань пить, идиот! – кричала мать, стоя в дверном проеме, а отец то выбегал из дома, то снова влетал внутрь.

Рубен пошел за отцом под навес, где вовсю дымил тонир. Тонир служил для выпечки хлеба, но отец бросал в его огненную полость свои книги.

– Они не ценят мою работу, они не платят мне денег, они отдают все заказы этим козлам и бездельникам из Еревана! – гремел он, швыряя в огонь томик за томиком.

Рубен вернулся в дом и взглянул на почти опустевшую полку. На ней остался лишь толстый том «Армянской национальной истории» – он очень любил эту книгу, изданную в короткий период независимости между османами и Советами.

Однажды Рубен услышал историю о том, как турки жгли армянские деревни и местные жители спасали из огня только самое необходимое. И некоторые предпочли вытаскивать книги; трудно поверить – даже детей бросали на произвол судьбы. «Жизнь может начаться и снова, – рассуждали они, – а вот утраченную историю народа уже не вернешь».

Отец продолжал орать все громче. Он вбежал в комнату и схватил последние остававшиеся на полке книги – ту самую историю, которую любил Рубен, и стихи, что нравились брату. Если бы Аво был дома, им бы удалось спасти если не все, то большую часть книг. Но Аво нигде не было.

Тот пришел домой к ужину. Рубен молча сидел за столом. Отец уже спал, а мать на одной ноте оправдывала мужа:

– Он так много работал всю жизнь, он хороший человек, и у него доброе сердце…

Аво спросил ее, что случилось, и та объяснила, что отец, оставшись без работы, побросал все книги в тонир.

– Что, все до одной? – удивился парень.

– Остались лишь те, что лежали у Рубена.

Аво нахмурил лоб и посмотрел на брата. Увидел скрепляющую оправу проволоку, потрескавшиеся линзы.

– Я ими мух бил, – отозвался Рубен, глядя в тарелку.

– У его отца такое доброе сердце, – не унималась мать, словно хотела убедить себя в том, что это правда. – В Армении никогда еще не было столь великого сердца…

Учитывая испепеленную в тонире историю, трудно было проверить, так ли это.

– О, взгляните, кто изволил нас посетить! – воскликнул товарищ В. на следующее утро, постукивая по циферблату своих часов.

Класс наполнился хихиканьем.

– И не трудно бы вам счистить грязь, прежде чем войти? Все остальные приходят вымокшими, вы же – еще и грязным!

Рубен потопал ногами, чтобы стряхнуть налипшую на ботинки глину, и направился к своей парте. Каждый его шаг сопровождался скрипом и хлюпаньем. И – хихиканьем.

– Как я вам уже объяснял, – продолжил товарищ В., не обращая внимания на шум в классе, – как я вам уже объяснял, гипотенуза не может быть по своей длине меньше любого из катетов. Давайте попробуем вообразить обратное. Представьте себе треугольник с гипотенузой короче катетов. Тогда более длинный катет сам превратится в гипотенузу, оттеснив ее в значение катета. Как видите, и здесь без жульничества не обойтись.

Рубен насторожился. Слово «жульничество» служило детектором – товарищ В. любил рассказывать историю о том, как он играл в нарды с отцом Рубена.

– А ведь мне совсем и не нужно было жульничать в игре! – воскликнул товарищ В. – Я был лучшим в нашем состязании, и лишь страх проиграть отвлек мое внимание. Это неплохой урок для всех нас, не так ли? Победить должен был я! А тот… вот его наследие! Посмотрите-ка на его сынка, которого папаша не в состоянии отправить вовремя в школу!

Смех перерос в рев. Рубен уколол себя в ладонь карандашным грифелем, но вдруг смех прекратился. Стало так тихо, что можно было расслышать, как на пол падают капли с курточки Рубена. Все хором, включая товарища В., повернулись к двери.

Один из одноклассников, как раз тот, что несколько дней назад растоптал очки Рубена, стоял, изогнувшись в нелепой позе, – его держал в заломе Аво. Обхватил за поясницу, словно железным поясом сковал. Мальчишка хотел было закричать, но в его легких совсем не осталось воздуха.

– Отпусти его! – крикнул товарищ В. – Отпусти немедленно!

Однако Аво был куда крупнее учителя, поэтому продолжал держать обидчика Рубена в зажиме. Товарищу В. только и оставалось расхаживать взад и вперед на безопасной для него дистанции, и на его лбу выступил обильный пот, словно он попал под ливень.

Мальчишка наконец смог закричать, и из его рта потекла пена. Ученики замерли, испуганные силой этого рослого парня.

– Отпусти его! Отпусти! Ты же сломаешь ему хребет!

– Отпущу, – отреагировал Аво. – Но как только меня попросит Рубен.

– Рубен? – взорвался учитель. – Да пошел он к черту! Я, я приказываю тебе отпустить мальчика!

Аво еще крепче сжал свою жертву, и по лицу мальчишки покатились слезы.

– Ладно! – сдался учитель. – Рубен, во имя мира, скажи ему!

Рубен взглянул на своего огромного, словно ожившая греческая статуя, двоюродного брата:

– Ладно, Аво, довольно…

Тот разжал захват и отпустил плачущего одноклассника.

– Что ж случилось с этим поколением? – пробормотал товарищ В. и осторожно обошел Аво, чтобы посмотреть на распростертого на полу ученика.

Судя по всему, что-то случилось не с поколением школяров, а с самим учителем, ибо после этого случая он никогда больше не упоминал про ту злосчастную партию в нарды и не третировал Рубена из-за опозданий. Он вообще забыл пренебрежительный тон по отношению к мальчику.

А Аво и Рубен после этого сделались самыми настоящими братьями. Именно так их теперь и называли жители Кировакана: один большой брат, другой маленький. Один качает мускулы (когда не ест), а другой ходит с игральной доской, зажав ее под мышкой.

Аво тоже пристрастился к нардам. Их часто видели, как они бросают кости после уроков, а по выходным большой и маленький братья обосновывались с доской на центральной площади у памятника – вылитая парочка пенсионеров.

Иногда после уроков они ходили послушать истории стариков, переживших геноцид. Сирануш будет играть на дудуке, и эта музыка делала ее совсем древней, словно она застала Киликийскую Армению, и каждая веснушка на ее лице была отметиной не слишком легких лет, что прожгли ее кожу и душу… Если выдавался особо дождливый день, Рубен и Аво ориентировались по звуку дудука. Сирануш специально играла громче и протяжнее, чтобы гости не сбились с пути. А когда они наконец приходили, то сразу же снимали носки – одна пара большая, а другая на несколько размеров меньше – и клали их сушиться на разгоряченный глиняный край тонира. Потом ложились на животы или пили чай, ели соленый сыр и слушали, как старуха выводит свои мелодии. Время от времени Сирануш вытряхивала накопившиеся в дудуке слюни, и они шипели на раскаленной глине.

Она неизменно играла на похоронах, когда умирал кто-нибудь из бывших жертв Катастрофы. Закончив, она наставляла свой инструмент на кого-нибудь из участников церемонии.

– Дудук, – говорила она, – имеет два язычка. Они ударяются друг о друга. Именно два язычка. С одним язычком дудук никогда бы не заговорил.

Когда умер ее муж, его обрядили в дорогой костюм и опустили в землю. Аво следом за Рубеном бросил горсть земли на гроб. Рубен перекрестился, а затем приблизился к Аво и что-то очень тихо сказал. Чтобы расслышать его слова, Аво пришлось наклониться к брату.

– И мы можем быть так же, как этот двойной язычок, – сказал Рубен.

Деревенские договорились пригласить на похороны священника. Тот пришел и окурил свежую могилу ладаном. Рубен беспокоился о своих скрепленных проволокой очках. Ведь Аво легко мог дать ему, не дотягивающем уся и до его плеча, подзатыльник за сказанные слова.

Но Аво не сделал этого.

Глава четвертая

Кировакан, Армянская ССР, 1973 год

Теперь они проводили каждый вечер на центральной площади. На семнадцатый день рождения Аво Рубен украл из дому бутылку водки, и они раскупорили ее у подножия памятника Кирову. Уличные фонари едва светили, и братья передавали друг другу бутылку почти на ощупь. Издалека могло показаться, что их фигуры двигаются хаотично, особенно когда большой наклонялся к маленькому, чтобы лучше его слышать.

– Посмотри-ка, что у меня есть, – сказал Рубен, вертя что-то в руках. – Вот книга…

И хотя Аво ничего не мог различить в полумраке, он передал Рубену бутылку и взял книжку. Она оказалась в мягком кожаном переплете, а страницы ее были так тонки, что едва не таяли под пальцами.

– Это дневник, вернее записки. Бесценная штука.

– Дневник? Чей?

– Ты не поверишь…

Аво поклялся, что поверит.

Прежде чем начать объяснения, Рубен глотнул водки, и только тогда сказал, что этим запискам более трехсот лет. Дело в том, что некогда один священнослужитель переписал в дневник некоторые алгоритмы решения математических задач, что принадлежали древнему армянскому математику и философу пятого века по имени Анания Ширакаци. Первоисточники к настоящему времени не сохранились, а записи священника, датированные тысяча шестьсот шестьдесят девятым годом, были одной из немногих научных ценностей, что удалось спасти от турок в Диярбакыре в пятнадцатом году. Рубен назвал эту книгу бесценной – но не столько из-за ее исторического значения или денежной стоимости, сколько благодаря возможности применения содержащихся в ней выкладок на практике. Самое главное, в ней было множество описаний игровых стратегий для игры в нарды. Если учесть, что сама игра была изобретена примерно лет за сто до Ширакаци, возможно, что ученый описывал самые первые стратегии. Эта книга никогда не переводилась на другие языки, и вдобавок передавалась она из рук в руки: мастер вручал ее своему избранному ученику, а тот потом – своему ученику и так далее. И вот теперь эта книга принадлежит Рубену.

Аво вдруг ощутил проснувшуюся в его сердце нежность к брату.

– Значит, Тигран выбрал тебя…

– Нет, – ответил Рубен, – он не давал ее мне. Я ее украл. Три дня назад.

Под воздействием выпитого ощущение времени терялось, но Аво прекрасно понимал, что до момента обнаружения пропажи книги легендарного математика пятого века осталось всего ничего.

– Тигран, наверное, сейчас умирает от горя, – сказал он Рубену.

– Да ничего он не умирает, – отозвался тот. – Я украл ее не у Тиграна, а у его ученика.

– Ученика? – удивился Аво. – Как его звать?

Рубен снова глотнул из горлышка.

– Ну, у ученицы. Он отдал эту книгу Мине.

Мина. Девочка, которая во время разговора прикрывала рукой подбородок. Девочка, которую Рубен не любил чуть меньше, чем всех остальных людей.

– А, ты двинул книгу у своей пассии? – рассмеялся Аво.

– Вот и не смешно, – буркнул Рубен.

– Да она же может утопиться, как поймет, что потеряла книгу!

Рубен успокоил брата, сказав, что скоро вернет дневник. Он провел три ночи, копируя текст, и вечером грядущего дня должен закончить.

– Понимаешь, вся сложность в том, что мы должны вернуть ей книгу так, чтобы она не поняла, кто ее украл на самом деле. Нужно придумать уловку… чтобы она подумала, будто забыла, куда положила дневник, а потом сама же и нашла.

– Мы должны? – поразился Аво.

На следующее утро Аво ввалился в комнату, где ежедневно собирался клуб любителей нард перед уроками. Среди семи учеников совсем не трудно было найти Мину. Она беспокойно ерзала на стуле, нижняя губа прикушена. Едва в комнату вошел Тигран – полный, с благородной сединой, в толстом пальто и синей мягкой шляпе, – девочка кашлянула, будто прочищая горло. Аво готов был поклясться, что Мина на грани, что сейчас она сообщит учителю о пропаже единственной в мире книги, а потом залезет на самое высокое здание в Кировакане и сиганет с него вниз. Но прежде чем она произнесла хоть слово, Тигран картинно схватился за сердце, выпучил глаза и, хлопнув Аво по спине, воскликнул:

– Господи боже мой, парень! Да какой же у тебя рост?!

Две недели тому назад Рубен стоял на стуле и карандашом отмечал на стене рост брата. До двух метров оставалось совсем чуть-чуть.

– Метра два, наверное? – угадал Тигран. – Сколько же тебе лет?

– Семнадцать…

– Боже мой, а выглядишь на все тридцать! Может, ты станешь первым в мире человеком, который дорастет до трех метров?

– Тигран, – раздался дрожащий девичий голос. – Мне надо сказать вам кое-что очень важное…

– Да нет. Еще сантиметров десять, и я перестану расти, – торопливо заговорил Аво, заметно повысив голос. – Так врачи говорят. Если человек вырастает выше положенного, значит, у него проблемы с железами. Такие прямо в монстров превращаются. У них железы работают, словно сломанные водопроводные краны, которые выключить нельзя. Гормоны беспрерывно поступают в организм, и из-за этого возникает множество проблем. Но врачи говорят, что мне повезло. Да, я большой – но вовсе не больной.

– Тигран? – снова послышался голос Мины. – Тигран, извините, что я вмешиваюсь, но я должна вам сказать, что…

– И как только я это услышал, – продолжал греметь Аво, – я вдруг подумал, где бы мне еще попытать счастья? Быть может, попробовать научиться бросать кости у вас в клубе и посмотреть, улыбнется ли мне фортуна и здесь?

– Э, – произнес Тигран, – если бы нарды были азартной игрой, то да. Но, в отличие от шахмат, которые являются борьбой наработанных навыков, или от костей, что являют собой чистую случайность…

– Тигран!

Мина, вскочив со стула, крепко треснулась бедром о край стола (синяк не сходил потом месяца полтора). Она схватилась за ушибленное место, а другой рукой за подбородок. В ее крике слышались подступающие слезы, словно раскаты грома перед дождем.

– У меня есть к вам разговор, учитель, и я не могу больше ждать, а этот дебил-переросток постоянно меня перебивает!

– Может быть, ты не расслышала, что я говорил про железы, – сказал Аво, – но дело в том, что я не переросток.

– Ладно, Мина-джан, скажи нам, о чем таком важном ты хотела сообщить?

Но едва Мина раскрыла рот, как ей на глаза попалась та самая книга, поблескивавшая золотым обрезом страниц. Она поняла, что книгу подсунул Рубен, а Аво просто отвлек ее своими глупыми речами.

– Так что же? – вопросил Тигран.

Мина оглянулась, словно искала хоть какое-то оправдание своего порыва. Она с облегчением посмотрела на Аво, а его сердце усиленно заколотилось в груди. Сердце дебила-переростка…

– Она имеет в виду, – пояснил Аво Тиграну, – что не может сосредоточиться на игре, когда я нахожусь рядом.

В комнате раздался дружный смех.

– И вот еще что. Дело не только в моем росте. Тут еще и мои карие глаза, и сросшиеся брови, и мои медвежьи лапы, которые вы, смертные, по ошибке именуете руками. Так что мне нужно уйти отсюда, пожалуй. Вы только гляньте на нее – она же просто одержимая!

Смех не прекращался. Даже Тигран натянул свою шляпу на глаза и, качая головой, что-то насмешливо пробормотал себе под нос.

Мина взглянула на Аво с выражением ненависти и одновременно признательности. Что же до Рубена, то тот сидел на своем месте, смиренно ожидая начала занятий.