Читать онлайн А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист. Т. 1 бесплатно

- Все книги автора: Б. Н. Тарасов

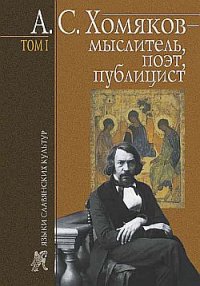

В оформлении переплета использована фотография А. С. Хомякова и «Троица» А. Рублева.

На фронтисписе автопортрет А. С. Хомякова (2-я пол. 1830-х гг.).

Предисловие

В предлагаемом вниманию читателя двухтомнике публикуются доклады международной конференции, посвященной двухсотлетию А. С. Хомякова. 14–17 апреля 2004 года представители многих ведущих академических институтов и вузов, священники и философы, историки и социологи, политологи и экономисты, литературоведы и лингвисты, сотрудники музеев и библиотек из разных городов России, а также из Украины, Латвии, Литвы, Сербии, Хорватии, Франции, Италии, Германии, Финляндии собрались в Москве, в Литературном институте им. А. М. Горького, чтобы отдать дань памяти этому замечательному мыслителю, поэту и публицисту, по словам о. Павла Флоренского, «самому чистому и самому благородному из великих людей новой русской истории», рассмотреть разнообразные грани и подчеркнуть непреходящее актуальное значение его творчества. Проблемы глобализации и национального культурно-исторического самосознания в свете духовного опыта Хомякова и славянофильской традиции, соборность и текучая политика и геополитика, неославянофильство и неозападничество в сегодняшнем контексте, православное и протестантское отношение к хозяйству, воспитание книгой и образовательная концепция Хомякова, формирование под его влиянием тенденций изобразительного искусства, хомяковское наследие в идеях русских религиозных философов XX века и его восприятие на Западе, богословская и историософская полемика вокруг его сочинений, Хомяков и славянский мир, Хомяков и современная отечественная литература, новые разыскания о предках Хомякова и его окружении – с обсуждением этих и многих других вопросов на конференции теперь могут ознакомиться и читатели. Не все печатаемые материалы равноценны по своему содержанию, глубине и адекватности в истолковании многосторонней, сложной и объемной проблематики творчества Хомякова и ее противоречивых отражений. Мы не производили никакого отбора (предоставляя возможность высказаться как авторитетным, так и начинающим исследователям), специально не сокращали и не правили тексты, дабы читатель сам мог оценить теперешнюю панораму взглядов на его личность и деятельность. Эти взгляды порою не совпадают друг с другом, а иногда и не соответствуют духу и смыслу произведений Хомякова, страдают избыточным стремлением «осовременить» его мысль. В любом случае конференция подтвердила живую преемственность традиции, без которой невозможны подлинно плодотворное настоящее и будущее отечественной истории и культуры.

Б. Н. Тарасов

Раздел 1

А. С. Хомяков как личность и как мыслитель

Б. Н. Тарасов

А. С. Хомяков как личность и как мыслитель

Хомякова по праву можно считать главой, «гранитной скалой» и «камнем», по определению Н. А. Бердяева, славянофильства или «корифеем национальной школы», по определению П. Я. Чаадаева. И не только потому, что он стоит у истоков этого направления общественно-литературной мысли, зачастую неправомерно отождествляемой по терминологическому недоразумению с любовью к славянам. Само значение его личности и творчества наиболее раскрывается в постановке самых разных вопросов «о нашей умственной и нравственной самостоятельности» (А. Григорьев), понимаемой не только в этническом, но и – прежде всего – в самом широком историософском и антропологическом контексте. С Хомякова, по существу, начинается самобытная русская мысль, философское самосознание нации, основная и постоянная задача которой, с его точки зрения, заключается в поиске жизненного воплощения ее сокровенных возможностей, когда разумное развитие народа возводится до общечеловеческого значения того типа, который скрывается в самом корне народного бытия.

Религиозные, исторические, общественные, эстетические воззрения и предпочтения Хомякова складывались на основе энциклопедических познаний едва ли не всех областей человеческой деятельности и науки. Как и многие славянофилы, он был блестяще образованным человеком, знал множество языков, мировые религии, лингвистику, писал по-французски богословские трактаты. Хомяков хорошо разбирался в экономике, разрабатывал проекты освобождения крестьян и усовершенствования сельскохозяйственного производства, изобрел дальнобойное ружье и новую паровую машину, получившую патент в Англии, занимался винокурением, сахароварением и гомеопатическим лечением, успешными поисками полезных ископаемых в Тульской губернии, проектами улучшения благосостояния жителей Алеутских островов и созданием хитроумных артиллерийских снарядов в период Крымской войны. Одаренный художник, портретист и иконописец, известный поэт и драматург – таковы еще ипостаси личности Хомякова, о котором его единомышленник А. И. Кошелев писал: «Он не был специалистом ни по какой части, но все его интересовало, всем он занимался, все ему было более или менее известно и встречало искреннее сочувствие. Обширности его сведений особенно помогала, кроме необходимой живости ума, способность читать чрезвычайно быстро и сохранять в памяти навсегда им прочитанное»[1]. Об умении Хомякова с ходу впитывать новые знания и уместно пользоваться ими в полемических целях есть много свидетельств его современников. Например, известный юрист-западник Б. Н. Чичерин вспоминал, что Хомякову, глотавшему книги, «как пилюли», достаточно было одной ночи для усвоения самого глубокомысленного сочинения и точной передачи наутро его основной сути или, как отмечала А. Ф. Тютчева, его юмористической стороны.

Идейная страстность и дискуссионный талант заставляли неутомимого спорщика всегда быть наготове и вмешиваться во все спорные вопросы времени. А. И. Герцен называл его «бретером диалектики», который, подобно средневековым рыцарям, стерегущим храм Богородицы, «спал вооруженным».

И здесь следует подчеркнуть другую, в каком-то смысле противоположную и главную сторону естественного характера и умственного склада Хомякова, не растекавшегося мыслию в разных областях знания и в интеллектуальном остроумии. За многообразными проявлениями его живого искристого ума таилась глубокая духовная и нравственная сосредоточенность, нерасторжимое единство идей, чувств и воли, незамутненная ясность самых серьезных задач.

- «Поэт, механик и филолог,

- Врач, живописец и теолог,

- Общины русской публицист,

- Ты мудр, как змий, как голубь чист», —

писал о нем мемуарист Д. И. Свербеев.

Для понимания не только личности, но и всего духа и смысла творчества Хомякова уместно будет вспомнить роман И. А. Гончарова «Обрыв», где встречается рассуждение о гармонии умственного и нравственного развития, мощи ума и способности «иметь сердце и дорожить этой силой, если не выше силы ума, то хоть наравне с нею. А пока люди стыдятся этой силы, дорожа “змеиной мудростью” и краснея “голубиной простоты” <…> пока умственную высоту будут предпочитать нравственной, до тех пор и достижение этой высоты немыслимо, следовательно, немыслим и истинный, прочный, человеческий прогресс»[2].

Если мы обратимся к Хомякову, то и у него встретим сходное понимание прогресса, уяснение которого чрезвычайно актуально и в наши дни. Необходимо, подчеркивал он, задавать себе вопрос, «чей прогресс, прогресс чего именно… Может усовершенствоваться наука, а нравы могут упадать и страна опять-таки гибнуть. Где же тут прогресс страны? Прогресс есть слово, требующее субъекта. Без этого субъекта прогресс есть отвлеченность или, лучше сказать, чистая бессмыслица»[3].

Двадцатый век, а вслед за ним и XXI являются, несомненно, временем наибольшего разрыва между развитием научно-технической мощи человека и утратой нравственного «субъекта» прогресса. Становится все более очевидно, что если жизнь отдельного человека и целой нации ограничивается материальными интересами и диктуется сиюминутными претензиями, а не освящается абсолютными идеалами и не опирается на многовековые традиции, то она подвергается опасности загнивания и уничтожения.

В таком контексте личностный и творческий опыт Хомякова, «самого чистого и самого благородного из великих людей новой русской истории», по словам П. А. Флоренского, трудно переоценить. Именно соединение змеиной мудрости и голубиной простоты позволяло ему отличать мнимое просвещение от истинного, определять содержание подлинного прогресса.

Многие современники отмечали изначальную цельность мировоззрения Хомякова, отсутствие даже в юности сомнений и исканий. Ю. Ф. Самарин, испытавший в молодости его решающее воздействие, писал: «Для людей, сохранивших в себе чуткость неповрежденного религиозного смысла, но запутавшихся в противоречиях и раздвоившихся душою, Хомяков был своего рода эмансипатором; он выводил их на простор, на свет Божий, возвращал им цельность религиозного сознания»[4]. Главную причину такого состояния личности своего старшего друга, ее воздействия на окружающих Самарин видел в том, что тот с раннего детства до последней минуты «жил в Церкви», составлял ее живую частицу. Именно жизнь в Церкви придавала вселенский богословский и историософский масштаб и одновременно насущную мудрость и трезвость мысли Хомякова, что позволяло ему верно оценивать не только разные явления в окружающем мире, но и их возможные перспективы и судьбы.

Искреннему и последовательному воцерковлению Хомякова во многом способствовала его мать Мария Алексеевна, которой он, по собственным словам, был обязан «своим направлением и своей неуклонностью в этом направлении». Он говорил, что ее духовное существо не было ни разварено (от 1800 до 1825 года), ни придавлено (от 1825 до 1855 года). Мать воспитывала сына в строгой преданности основам Православной Церкви и национальным началам жизни. Она происходила из рода Киреевских. Отдаленные или близкие родственные отношения связывали между собой и весь круг будущих славянофилов. Кстати, сам Хомяков был женат на сестре славянофильского поэта Н. М. Языкова. Укорененность в гуще «семейственных» отношений культурной дворянской среды накладывала неповторимый отпечаток на быт и идеи славянофилов, что с легкой иронией отмечал П. А. Флоренский: «Они хотели бы и весь мир видеть устроенным по-родственному, как одно огромное чаепитие дружных родственников, собравшихся вечером поговорить о каком-нибудь хорошем вопросе»[5].

Верно отмечая «домашнее» влияние на формирование философских воззрений славянофилов, Флоренский, тем не менее, преувеличивает его значение. Да и выразительные факты биографии Хомякова показывают, что не только семейные ценности руководили его поведением. Когда в 1821 году началось восстание против турецкого ига в Греции, юный Хомяков, учившийся в Московском университете и получивший там степень кандидата математики, обзавелся фальшивым паспортом, накопил денег, купил нож и отправился на помощь угнетенным, однако был вскоре задержан и возвращен домой. Характерно, что через несколько лет чувство справедливости и высшей свободы заставило Хомякова поступать иначе, когда он оказался в самом центре декабристских замыслов и протестовал против революционного насилия, говоря о безнравственности всякого военного бунта. Один из современников вспоминал:

Рылеев являлся в этом обществе оракулом. Его проповеди слушались с жадностью и доверием. Тема была одна – необходимость конституции и переворота посредством войска. Посреди этих людей нередко являлся молодой офицер, необыкновенно живого ума. Он никак не хотел согласиться с мнениями, господствовавшими в этом обществе, и постоянно твердил, что из всех революций самая беззаконная есть революция военная. Однажды, поздним осенним вечером, по этому предмету у него был жаркий спор с Рылеевым. Смысл слов молодого офицера был таков: «Вы хотите военной революции. Но что такое войско? Это собрание людей, которых народ вооружал на свой счет и которым он поручил защищать себя. Какая же тут будет правда, если эти люди, в противность своему назначению, станут распоряжаться народом по произволу и сделаются выше его?» Рассерженный Рылеев убежал с вечера домой. Князю Одоевскому этот противник революции надоедал, уверяя его, что он вовсе не либерал и только хочет заменить единодержавие тиранством вооруженного меньшинства. Человек этот – А. C. Хомяков[6].

Из приведенных строк видно, что у молодого человека, к тому времени офицера лейб-гвардии Конного полка, уже созрело стойкое неприятие искусственных разрывов органического развития русской истории и ее насильственных преобразований «сверху», без учета соборного мнения народа, его коренных традиций и основных ценностей – будь то петровские реформы, декабристские планы или грядущие революционно-демократические теории. Что же касается конкретного контекста, то «живой ум» Хомякова не мог, конечно, переломить господствовавшего настроения. Его полк принял участие в восстании на Сенатской площади, а сам он в это время находился в двухгодичном путешествии за границей и внимательно изучал западную жизнь.

После русско-турецкой войны 1828–1829 годов, в которой он проявил геройство и мужество, Хомяков постепенно все больше погружается в философские раздумья и научные занятия. В них огромное место занимают вопросы соотношения и взаимодействия русской и европейской культур. Своеобразным толчком для кристаллизации его мыслей послужила публикация в 1836 году в журнале «Телескоп» первого философического письма П. Я. Чаадаева, резко критиковавшего историческое прошлое России и призывавшего к всецелому копированию европейского пути.

Для опровержения необходимости безусловной подражательности и обоснования возможности самостоятельного развития Хомяков написал оставшуюся неопубликованной статью, где возражал Чаадаеву и подчеркивал: «Мы принимали от умирающей Греции святое наследие, символ искупления, и учились слову; мы отстаивали его от нашествия Корана и не отдали во власть папы; сохраняли непорочную голубицу, перелетевшую из Византии на берега Днепра и припавшую на грудь Владимира»[7]. А через три года, в один из вечеров у А. П. Елагиной, матери братьев Киреевских, Хомяков огласил положения своей статьи «О старом и новом» (1839), ставшей первоначальным программным документом нарождавшегося славянофильства: «Если ничего доброго и плодотворного не существовало в прежней жизни России, то нам приходится все черпать из жизни других народов, из собственных теорий, из примеров и трудов племен просвещенных эпох и из стремлений современных»[8]. Но такова ли в действительности прежняя жизнь России? Да, рассуждал оратор, в ней есть много примеров неграмотности и взяток, вражды и междоусобиц. Но не меньше в ней и обратных примеров. В основании нашей истории, продолжал он свою мысль, нет пятен крови и завоевания, а в преданиях и традициях нет уроков неправедности и насилия. «Эти-то лучшие инстинкты души русской, образованной и облагороженной христианством, эти-то воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно, произвели все хорошее, чем мы можем гордиться»[9].

Хомяков призывал объективно разобраться в разных «плодах просвещения» и определить, нет ли в русском «старом» чего-либо такого, что утеряно в «новом» и что могло бы помочь сделать человеческие отношения более добрыми и разумными. В дальнейшем он посвятил немало страниц раскрытию нелепых и одновременно драматических страниц бездумного подражательства Европе, когда она сделалась для русских, как ни для какой другой большой нации, второй родиной, источником не только приемов и методов внешнего прогресса, но и жизненных целей и задач. При этом, подчеркивал Хомяков, безоглядно осваивались деизм, вольтерьянство, масонство, политический радикализм и другие модные идеи с иностранной этикеткой, а желанными наставниками и учителями становились подчас весьма далекие от духовной культуры люди.

Принимая все без разбора, – писал он, – добродушно признавая просвещением всякое явление западного мира, всякую новую моду и оттенок моды, всякий плод досуга немецких философов и французских портных, всякое изменение в мысли или в быте, мы еще не осмелились ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть в полусомнении спросить у Запада, все ли то правда, что он говорит? Все ли то прекрасно, что он делает? Ежедневно, в своем беспрестанном волнении, называет он свои мысли ложью, заменяя старую ложь, может быть, новою, и старое безобразие, может быть, новым, и при всякой перемене мы с ним вместе осуждаем прошедшее, хвалим настоящее и ждем от него нового приговора, чтобы снова переменить наши мысли[10].

Жадное и некритическое восприятие европейских уроков в отрыве от проникновения в сущность собственного национального опыта увеличивало, показывает Хомяков, разрыв между самобытной жизнью и заимствованным просвещением, усиливало отделение высших слоев общества от народа, приводило к забвению духовной сущности родной земли и ее истории. Редкая семья, пишет он, располагает какими-то знаниями о своем прапрадеде, думая, что «он был чем-то вроде дикаря в глазах своих образованных правнуков». При этом отрицание всего русского, от названий до обычаев, от мелочей одежды до существенных основ жизни доходило порою до нелепой страсти и комической восторженности.

Хомяков подчеркивает, что не является противником западного просвещения, признает неотразимое обаяние, весомость и нужность его многочисленных плодов, которыми и сам каждодневно с удовольствием пользуется. Речь идет лишь о том, чтобы различать пригодные для всех, универсальные научно-технические сведения и методы и гуманитарные знания и общественные идеалы, которые в России и Европе органически формировались в разных исторических условиях и заимствование которых, следовательно, не может проходить безболезненно. К тому же в основных идеях западного просвещения мыслитель обнаруживал определенные ограничения, которые не следовало бы переносить на русскую почву.

Рассматривая, в каком направлении и до каких пределов изменяется под воздействием основополагающих результатов и исходных начал европейской культуры логика внутреннего развития отдельной личности, определяющая своеобразие ее связи с другими такими же личностями, со всеми людьми, Хомяков обращается к идее права и юридического закона. Эта идея, организующая человеческие отношения в западном обществе, обнаруживает в его представлении свою односторонность и отвлеченность, когда внешняя формальность «съедает» внутреннюю справедливость. Ибо в букве закона человек покровительствует эгоистической выгоде, хотя и ограждаемой условным договором. С его точки зрения, абстрактное понимание права получает конкретное положительное содержание и подлинность лишь при зависимости от нравственных обязанностей, находящихся в прямой связи с «всечеловеческой или всемирной нравственной истиной».

Идеал свободы, если она не определена этой истиной, не имеет достаточно положительного внутреннего содержания и раскрывается Хомяковым как неразборчивая воля к недосознаваемой смене разных форм практической деятельности.

Отсюда презрение к бескорыстному поведению, накопление богатства как чувственного раздражителя для бесконечного материального потребления. Отсюда дух соперничества оригинальных индивидуальностей и партийных интересов, раздробляющих всякое желание общего блага в конкуренции частных достижений.

По логике Хомякова, внутренняя противоречивость и неполнота основных европейских достижений являются результатом исторического развития католичества, односторонне понявшего христианство как внешнее принудительное единство по государственному образу и вызвавшего столь же односторонний и опять-таки внешне определяемый пиетет перед отрицательной индивидуалистической свободой в протестантизме. По его убеждению, в этом раздвоении и установке на внешнее бессознательно сказался всеокрашивающий антропоцентризм античного элемента, подчинявший «небо» «земле» и безуспешно пытавшийся воплотить «христианскую истину» в знакомых исторических формах (юридических, политических, государственных).

Другими путями, в представлении Хомякова, просвещалось сознание и создавалась культура в России, где восточное христианство не смешивалось с древнеримским наследием и в чистоте святоотеческого предания воздействовало на национальные начала. Поэтому Православие, в котором христианство отразилось «в полноте, то есть в тождестве единства и свободы, проявляемом в законе духовной любви», он считал подлинным источником истинного просвещения. Такое просвещение не является только сводом общественных договоренностей или научных знаний, а «есть разумное просветление всего духовного состава в человеке или народе. Оно может соединяться с наукою, ибо наука есть одно из его явлений, но оно сильно и без наукообразного знания; наука же (одностороннее его развитие) бессильна и ничтожна без него… Разумное просветление духа человеческого есть тот живой корень, из которого развиваются и наукообразное знание, и так называемая цивилизация или образованность»[11].

Просвещение и просветление человеческого духа законом любви собирает все силы личности и направляет ее волю и разум к высокой простоте целостного знания, водворяющего в душе непосредственное и живое согласие с истинами веры и откровения. Такое знание и согласие поддерживают в свою очередь искреннюю любовь, которая, пишет Хомяков, есть «приобретение, и чем шире ее область, тем полнее она выносит человека из его пределов, тем богаче он становится внутри себя. В жертве, в самозабвении находит он преизбыток расширяющейся жизни, и в этом преизбытке сам светлеет, торжествует и радуется. Останавливается ли его стремление, он скудеет, все более сжимается в тесные пределы, в самого себя, как в гроб, который ему противен и из которого он выйти не может, потому что не хочет»[12]. Без преображения внутреннего мира человека подвигом жертвенного самоотречения нет и подлинной любви, а без подлинной любви нет ни истинного познания, ни настоящего облагораживания человеческих отношений, ни действительной свободы.

По мысли Хомякова, жизнь в Церкви и любви и есть свобода – свобода от поврежденных первородным грехом темных начал человеческой природы, от принудительно рассудочного позитивизма, прагматизма и утилитаризма в поведении людей. С другой стороны, человеку, выходящему из эгоистического «гроба», открывается «высшая правда вольного стремления», становятся доступными сверхлогические «тайны вещей божественных и человеческих», хотя окончательная конкретность их разрешения непостижима человеческому уму. «Выходя из себя» в любви, человек перестает рассматривать окружающий мир лишь как предмет своей пользы и выгоды, видит в других людях такие же уникальные личности.

Сравнивая оба типа европейско-католического и русско-православного просвещения, Хомяков не превозносил второе над первым. Не самодовольство в мнимом превосходстве, не важное похваливание русского народа, не щегольство знанием русского быта и духа, не выдумывание чувств и мыслей, которых не знал русский народ, не искусственное и натянутое возвращение к погибшим формам и случайностям старины, но искренний возврат к общительной любви, к принципам истинного просвещения, к корням православной культуры, хотя они в конкретно-исторических условиях и подвергались всевозможным искажениям.

В одном из писем Хомяков призывал отстранить «всякую мысль о том, будто возвращение к старине сделалось нашей мечтою… Но путь пройденный должен определять и будущее направление. Если с дороги сбились, первая задача – воротиться на дорогу»[13]. Глубинное течение мысли Хомякова определяется не самочинным поклонением старине, тем более не заимствованием любого «нового». «Старое», а точнее, вечное необходимо для сохранения серьезного душевного лада, лучших духовных традиций, той столбовой дороги, которая определяет нравственное состояние личности и общества. Ведь равнодушие к правде и нравственному добру способно «отравить целое поколение и погубить многие, за ним следующие», разложить государственную и общественную жизнь. Поэтому нравственное достоинство должно определять решение всяких гражданских вопросов. Макиавеллистскому политиканству Хомяков противопоставляет нравственный историзм, обеспечивающий жизнеспособность человеческого существования:

Безнаказанно нельзя смешивать общественную задачу с политикой… Со времен революции существует (хотя, разумеется, существует издавна) нелепое учение, смешивающее жизнь общества государственного с его формальным образом, это учение так глубоко пустило свои корни, что оно служит основанием самому протестантству политическому (коммунизму или социализму), разрастающему задачу общества только новою формою, враждебною прежним формам, но в сущности тождественное с ними… Перевоспитать общество, оторвать его совершенно от вопроса политического и заставить его заняться самим собой, понять свою пустоту, свой эгоизм и свою слабость – вот дело истинного просвещения[14].

В решении насущных задач такого просвещения Хомяков отводит большую роль мудрому консерватизму, устойчивым традициям, непреходящим национальным ценностям, на основе которых только и могут получить успешное развитие новые достижения и прогрессивные изменения. Для сопоставления животворного традиционализма и нигилистического новаторства он использовал значительно расширенное истолкование деятельности английских партий ториев и вигов как двух сил, по-разному ориентирующих общество. Вигизм для него есть «одностороннее развитие личного ума, отрешающегося от преданий и исторической жизни общества», от характерной для торизма опоры на религию, древние обычаи, семейное воспитание, классическое образование и берущего за основу эгоистические стимулы поведения, материальную выгоду, чисто внешний, технический прогресс. Между тем без гармонического сочетания «старого» и «нового», их органического врастания друг в друга невозможно подлинно нравственное и прочное преуспеяние народа:

Всякое государство или общество гражданское состоит из двух начал: из живого, исторического, в котором заключается вся жизненность общества, и из рассудочного, умозрительного, которое само по себе ничего создать не может, но мало-помалу приводит в порядок, иногда отстраняет, иногда развивает основное, то есть живое начало. Это англичане назвали, впрочем, без сознания, торизмом и вигизмом. Беда, когда земля делает из себя tabula rasa и выкидывает все корни и отпрыски своего исторического дерева[15].

По убеждению Хомякова, русские виги в лице Петра Великого и его последователей опрометчиво отбросили корневые ценности отечественного торизма – «Кремль, Киев, Саровскую пустынь, народный быт с его песнями и обрядами и по преимуществу общину сельскую»[16]. А это в перспективе грозило социальными напряжениями и кровавыми катастрофами, что и было подтверждено дальнейшей историей.

Философско-исторические и социально-нравственные выводы Хомякова органично сочетались с рассмотрением литературно-эстетической проблематики. Постоянное подавление самобытного начала в искусстве ведет, подчеркивается им, к своеобразному формализму – «подражанию чужеземным образцам, понятым в виде готового результата, независимо от умственного и нравственного движения, которым они произведены». Оторванность от животворных исторических корней, господство «полицейской симметрии» заимствований над «жизненной гармонией» естественного развития, заостряет он проблему, могут оказаться губительными для национальной культуры. Поэтому и вопрос о русской художественной школе «есть для нас вопрос жизни и смерти в смысле деятельности нравственной и духовной»[17].

Хомяков понимал свободу художественного творчества не как неразборчивый выбор готовых форм для отображения любых прихотливых движений человеческих чувств и ума, а как вольное выражение «идеалов красоты, таящихся в душе народной; ибо корень искусства есть любовь. Формальное же изучение его есть не что иное, как приобретение материальных средств для успешнейшего выражения любимого идеала, но без этого идеала и без любви к нему искусство есть только ремесло»[18]. В своих построениях Хомяков стремился дополнить индивидуалистическую «теорию о свободе художества теориею отношений художества к народу и самого художника к своим произведениям». Причем утверждаемая им в разных аспектах народность искусства заключалась не только и не столько в его тематической или функциональной связи с жизнью так называемых простых людей, хотя и это имело свое значение, сколько в расширении художественного мировоззрения, в осознанном освоении глубинных основ непреходящих ценностей народного бытия. Проникновение в нравственно-историческую глубину коренных традиций обогащает уникальное самовыражение писателя, живописца или музыканта «сокрытым» воспроизведением сущностных связей всех поколений. «Не из ума одного возникает искусство, – пишет Хомяков – Оно не есть произведение одинокой личности и ее эгоистической рассудочности, в нем сосредоточивается и выражается полнота человеческой жизни с ее просвещением, волею и верованием. Художник не творит собственною своею силою, духовная сила народа творит в художнике. Поэтому, очевидно, всякое художество должно быть и не может не быть народным»[19].

Открывая в своем внутреннем мире и в окружающей жизни духовную полноту, преображая индивидуальные черты своего творчества лучшими народными традициями и идеалами, художник может создать действительно общезначимое произведение искусства, ибо, чем он «полнее принадлежит своему народу, тем более доступен он и дорог всему человечеству».

Образцовым примером такого всечеловеческого искусства, как бы «растворившего» личность своего творца, являются для Хомякова иконы и церковная музыка: «Произведения одного лица, они не служат его выражением – они выражают всех людей, живущих одним духовным началом, это художество в высшем его значении». Икона представляет собой вершину собирательности и сосредоточенности художественного образа, ибо она «есть выражение чувства общинного, а не личного» и органично воплощает единство со всем бытовым и художественным строем народа и народного сознания.

Поставленные Хомяковым вопросы о сверхиндивидуалистических основах творчества, национальном своеобразии и объединяющем значении искусства, о духовной связи художника и народа не потеряли своей актуальности и сегодня, равно как и многие другие его философско-исторические и социально-нравственные выводы. Мысли Хомякова о соборности как о «свободной и разумной любви», о любви как должном состоянии личности и высшем законе во взаимоотношениях людей, о нигилизме умственной жизни без нравственного основания, о юриспруденции без оживляющей ее совести, о противопоставленности зиждущегося на вере «цельного знания» («живознания», «зрячего разума») и разлагающе-раздробляющего позитивизма отвлеченного рассудка, об иранстве и кушитстве как двух противоположных принципах (духовного и вещественного) мировой истории, о росте «мерзости административности» при снижении роли соборного и земского начал и подобные им дают возможность задуматься над системным направлением разрешения кажущихся неразрешимыми проблем. Он сформулировал ряд законов духовной жизни вроде нижеследующих: «Высшее начало, искаженное, становится ниже низшего, выражающегося в целости и стройной последовательности»; «простота есть степень высшая в общественной жизни, чем искусственность и хитрость, и всякое начало, истекающее из духа и совести, далеко выше всякой формальности и бумажной административности. Одно живо и живит, другое мертво и мертвит»; «та частная польза, которую мог бы принести ум человека порочного в должности общественной, гораздо ниже того соблазна, который истекает из его возвышения»[20]. Реальное постижение и практическое осуществление хотя бы одного из таких законов нынешними властителями дум, почти с религиозным трепетом и неофитским усердием твердящими об общечеловеческих ценностях, цивилизованном обществе, правовом государстве, демократии или рынке, были бы способны просветлить и оздоровить их же собственные «святыни», без того неизбежно оказывающиеся, говоря словами Хомякова, в гробу сплошной материализации и эгоизации человеческой свободы.

В. Н. Катасонов

A. С. Хомяков: целая цивилизация

Читая и перечитывая многочисленные и многообразные труды А. С. Хомякова, невольно пытаешься найти принцип единства, некий общий знаменатель мысли этого замечательного русского человека. Гоголь сказал о Пушкине: «<…> это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Двести лет с того момента уже почти прошло, но русский человек, к сожалению, скорее, обманывает ожидания великого писателя. Однако Хомяков, друг Гоголя, в это же время уже показал, как православный русский человек может проявить себя, – как он должен проявлять себя! – в культуре. Постоянно чувствуется некий единый центр, из которого действует Хомяков, с которым соотносится все его творчество. Конечно, это пример православного христианского персонализма: все поверяется здесь личностью, всякая правда, всякое познание должны не просто коснуться ума, а «пройти через сердце», соотнестись с высшим идеалом личности, исповедуемым христианством. Все поверено у него христианской совестью: познание богословское, философское, научное, вся гамма социальных взаимоотношений, правовые нормы, отношения между народами. Все соотнесено с вертикалью человеческого бытия, открытой по направлению к Богу, все оценивается в свете встречи личности человеческой и божественной.

Однако не только иностранное слово «персонализм», примененное к Хомякову, вызывает чувство неудобства, но и недостаточная адекватность его смысла. В персонализме слишком много индивидуализма, чтобы применить его к Хомякову, и действительные примеры русского персонализма (например, творчество Н. А. Бердяева) показывают яркий контраст с образом Хомякова, этого философствующего «русского барина». В Хомякове, любящем муже и отце, отзывчивом и заботливом друге, по зову сердца отправляющемся на войну защищать свободу братьев-славян, человеке, не щадящем своей жизни ради спасения ближних во время эпидемии холеры и в конце концов потерявшем свою жизнь в борьбе с этой болезнью, было слишком много любви, чтобы покрыть все это словом «персонализм». Речь идет не о любви-восхищении, снизу вверх, от человека к Богу, от дольнего к горнему, к Святыне, а о любви к ближнему, любви-милосердии, любви, так сказать, «по горизонтали». Эти два тока любви, образующие крест, явно чувствуются в жизни русского мыслителя. Если вертикаль этого креста, свои отношения с Богом, Хомяков целомудренно прикрывал от чужих взоров, прятал за безличными философскими формулировками, за своей пресловутой веселостью, – и только редкие свидетельства намекают нам на всю глубину внутренней жизни русского мыслителя (например, рассказ Ю. Ф. Самарина о Хомякове, плачущем ночью перед иконой, или отдельные фрагменты хомяковской поэзии и переписки с друзьями), – то горизонталь этого креста – любовь к ближнему, он сделал одной из основных тем своего творчества. В богословии, философии, историософии, в понимании права, философии образования любовь становится для Хомякова термином познания и его самоконтроля. «Только любовью укрепляется само понимание, – пишет Хомяков в “Разговоре в Подмосковной”, – только в любви жизнь, огонь, энергия самого ума». Эта центрированность хомяковского мировоззрения на любви, может быть, в особенности важна и поучительна для нашего гнилого и смутного времени, когда, как кажется, сбывается пророчество о конце времен: «… и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» (Мф. 24: 12). Любовь становится в определенном смысле основным термином хомяковского богословия, философии, историософии. Рассмотрим это подробнее.

Богословие

Основной нерв полемических богословских сочинений Хомякова, критика рационализма в западном богословии, связан с его пониманием веры. Вера христианская, подчеркивал русский мыслитель, не сводится к умозрению, она связана с волей и представляет собой их определенный синтез. Вера есть «познание и жизнь» одновременно, но жизнь, как она актуализируется именно в Церкви Христовой, в которой воплотилась сама Божественная Жизнь. В связи с этим интересно хомяковское определение Церкви: «Церковь есть не множество лиц в их личной отдельности, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати». Церковь есть «единство Божьей благодати», но благодать Божия есть сам Бог, другими словами: Церковь есть сам Бог, воплотившийся на Земле в своей Церкви. Церковь есть богочеловеческий организм, а не просто человеческая организация. В полном сознании этого факта и начинаются оросы Вселенских соборов дерзновенными словами: «Изволися Духу Святому и нам…» Церковь осознает себя гласом Божиим и говорит от имени самого Бога!..

Чтобы быть Церковью, жизнь в ней должна быть организована по воле Божией, по Его заповедям. Без добродетелей христианских – веры, надежды, любви, смирения, терпения – невозможно войти в Церковь Божию. Хомяков не устает напоминать об онтологическом характере этих добродетелей, особенно любви: без них невозможно пребывание в теле Христовом. От этого зависят и возможности нашего познания: познание высших истин дается не отдельному человеку, a всей Церкви, именно потому, что оно неотделимо от любви. «Познание Божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя, кроме этой любви». Конечно, эти знаменитые слова Хомякова не были каким-то его изобретением, да и сама идея подобных «новаций» чужда Православию. Русский богослов постоянно ссылается в своих полемических брошюрах на «Окружное послание восточных патриархов 1848 года», еще раз засвидетельствовавшее истину Православия перед всем христианским миром. Однако усилия Хомякова в этом вопросе были отнюдь не напрасными. В середине XIX века христианской истории, когда, казалось, заповедь о любви к ближнему уже давно стала общим местом христианской культуры, русский богослов вновь свидетельствовал об этой добродетели, но не нормативно, а позитивно, показав тем самым еще раз полноту христианской жизни в Православной Церкви: «Витии, мудрецы, испытатели закона Господня и проповедники Его учения говорили часто о законе любви, но никто не говорил о силе любви. Народы слышали проповедь о любви, как о долге; но они забыли о любви как о Божественном даре, которым обеспечивается за людьми познание безусловной истины. Чего не познала мудрость Запада, тому поучает ее юродство Востока». Любовь, помимо прочего, есть инструмент познания, и инструмент уникальный: любовь объединяет Церковь, и только любовь может «контролировать» построения богословского разума. Вся эта хомяковская гносеология в своей основе просто свидетельство истории Церкви, ее Духа.

Тезис о любви как основе церковного единства и одновременно основе христианского любомудрия был главным в богословии Хомякова, который неустанно возвращался к нему и показывал, что сама предпосылка церковной схизмы и рационалистического соблазна западного христианства есть как раз нарушение заповеди о любви. Понятна, конечно, связь нарушения заповеди о любви и разрыва отношений между западной и восточной частями прежде единой Церкви. Но Хомяков сумел показать, что и дальнейшая деформация христианской жизни и учения на Западе, в частности введение новых положений в Символ веры, есть прямое следствие нарушения этого догмата Церкви: заповеди о любви. Все происходит согласно законам жизни личности: тот, кто заявляет: «Или – по-моему, или – как хотите!», кто «хлопает за собой дверью» и отказывается от ведения диалога, от попытки понять другого и примириться с ним, тот сам выходит за пределы Истины. Истина требует любви, она соборна и не дается одному горделиво отмежевывающемуся сознанию, или сознанию отделившейся части – партии. Истина требует церковной полноты. В Церкви не может быть партий, и тот, кто пытается создать их, автоматически выводит себя за ее пределы. Характеризуя схизму, Хомяков произносит резкие слова: «Западный раскол есть произвольное, ничем не заслуженное отлучение всего Востока, захват монополии Божественного вдохновения – словом, нравственное братоубийство. Таков смысл великой ереси против вселенской Церкви, – ереси, отнимающей у веры ее нравственную основу и потому самому делающей веру невозможною». Русский богослов показывает логику развития рационализма из исходного злого и своевольного импульса. Нарушение единства в любви поражает прежде всего самого нарушителя: этой любви катастрофически не хватает как раз ему самому. То единство, которое держалось во вселенской Церкви христианской любовью, приходится теперь утверждать силой, силой «авторитета» Римского престола и голой логики. Вместе с насилием над совестью приходят ложь и подтасовки в богословии, утверждающие себя в качестве «доказательств», постоянное давление в умственной сфере, самая невыносимая из возможных несвобод. Поэтому и столь естественна была реакция на это насилие – протестантская Реформация: без свободы не может быть и веры. Однако эта свобода была завоевана ценой утраты единства. Само протестантство вскоре раскололось на множество толков, ожесточенно спорящих между собой. Если католицизм представлял собой, по формуле Хомякова, единство без свободы, то протестантство реализовало другую односторонность: свободу без единства. Но самое главное, не переставал подчеркивать Хомяков, оба течения западного христианства в богословии были одинаково поражены рационалистической ересью. Это была плата за своевольный разрыв со вселенской Церковью в XI столетии, и импульс к рационализму шел именно от папизма: «Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа; он пустил разум на волю, хотя, по-видимому, и попирал его ногами». Это была принципиальная духовная ошибка, о-грех, за которым скрывался грех настоящий – болезнь воли и ума… «Когда преступная гордость, разорвавшая единство Церкви, присвоила себе монополию Св. Духа и задумала низвести восточные Церкви в положение илотов, конечно, она не предугадывала, к чему придет сама; но таков Божественный закон: испорченность сердца порождает ослепление ума и нарушение первой из евангельских заповедей (т. е. заповеди о любви. – В. К.) не могло пройти безнаказанно».

Философия истории

Хомяков, создавший трехтомную «Семирамиду» («Записки по всемирной истории»), писавший специальные статьи по русской истории, имел, конечно, особый вкус к историческим исследованиям. Эта его склонность была и отражением общего духа времени, в которое он жил, влияния Гегеля, Шеллинга. «В философии Хомякова, – писал Н. А. Бердяев, – больше всего места отведено философии истории». Тем интереснее рефлексия Хомякова в этом вопросе, методология его подхода к истории. Основатель славянофильства был в этом, как и во всем другом, самостоятелен и оригинален. Исходная позиция Хомякова – критика самодостаточного научного педантизма в исторических исследованиях, т. е. по существу все того же рационализма, но уже в методологии истории. «Познания человека увеличились, книжная мудрость распространилась, с ними возросла самоуверенность ученых. Они начали презирать мысли, предания, догадки невежд; они стали верить безусловно своим догадкам, своим мыслям, своим знаниям. В бесконечном множестве подробностей пропало всякое единство. Глаз, привыкший всматриваться во все мелочи, утратил чувство общей гармонии. Картину разложили на линии и краски, симфонию на такты и ноты. Инстинкты глубоко человеческие, поэтическая способность угадывать истину исчезли под тяжестью учености односторонней и сухой. Из-под вольного неба, из жизни на Божьем мире, среди волнения братьев-людей, книжники гордо ушли в душное одиночество своих библиотек, окружая себя видениями собственного самолюбия и заграждая доступ великим урокам существенности и правды». Не книжная мудрость, конечно, и не профессионализм историка сами по себе страшны – страшно, что заграждается доступ к «великим урокам существенности и правды», что наука теряет свои высокие цели и становится институтом, обслуживающим самого себя… Необходимо вернуться к этой «жизни на Божьем мире, среди волнения братьев-людей». Отсюда первое методологическое требование: помимо особенностей политической и экономической жизни изучаемого периода, юридических форм, в которых эта жизнь мыслит себя, для историка «важнее <…> преданья и поверья самого народа». В них народ сохранил следы своей истории нередко лучше, чем в памятниках письменных и материальных. Порой и сама память о прошедших событиях уже стерлась, однако в своих преданиях, сказках, а то и предрассудках народ бессознательно сохраняет следы прежней жизни иногда вернее, чем любая писаная история.

Еще важнее для историка понимать сам дух.народа. Еще сложнее определить и выразить его. «Его можно чувствовать, угадывать, глубоко сознавать, но нельзя заключить в определения, нельзя доказать тому, кто не сочувствует. В нем можно иногда отыскать признаки отрицательные и даже назвать их; признаков положительных отыскать нельзя». Эти мысли Хомякова важны и для сегодняшнего дня. Характеристики особенностей национальных культур могут выражаться и количественно – в особенностях экономической деятельности, научной, – об особенностях религиозной жизни народа можно также говорить в определенной степени на языке цифр. Однако ничто из этого не передает то, что открыто нашему целостному восприятию духовной физиономии народа. Но как выразить это восприятие, на каком языке здесь говорить? Несмотря на всю сложность вопроса, Хомяков уверен, что наука должна продвинуться и в эту сферу. Хомякову тесно в тех рамках научной методологии, которые, возникнув в основном в Западной Европе, навязывают себя в качестве универсальных всему человечеству. Как раз общечеловеческий опыт постижения истины и свидетельствует, что есть и иные – не менее убедительные! – измерения человеческого познания, чем только рассудочно-принудительные.

Цивилизация столько же помогает человеку, сколько создает проблем, среди которых одна из главных – это отчуждение человека от самой реальности. Хомяков говорит об этой столь современной теме уже в середине XIX века. Сразу выдвигает особое методологическое требование к работе историка. Ученому-историку нужно не только обладать трудолюбием, тщательностью в описании фактов, беспристрастностью, «лейбницевской способностью сближать самые далекие предметы и происшествия», «гриммовым терпением в разборе самых мелких подробностей». Это все как бы само собой разумеется. Но для проникновения в тайны истории нужно еще обладать чувством поэта и художника. «Выше и полезнее всех этих достоинств (историка. – В. К.) – чувство поэта и художника. Ученость может обмануть, остроумие склоняет к парадоксам: чувство художника есть внутреннее чутье истины человеческой, которое ни обмануть, ни обмануться не может». Как при встрече с произведением искусства, в истории истину, прежде чем доказывать, нужно сначала угадать. Ha самом деле это во многом верно и для естественных наук: исследования по философии и истории науки в XX столетии убедительно показали, что пафос индуктивизма в них имел во многом идеологическую природу, больше выражал желаемое, чем отражал суть дела. Тем более это относится к истории. Хомяков верит в то, что научный прогресс неизбежно приведет к легализации «эвристических» методов познания: «Всякая односторонность должна исчезнуть при дальнейшем развитии разума, и новые убеждения в исторической науке, убеждения, основанные на гармонии и объеме мысли, вытеснят дух тесных систем и мелочной критики». «Объем мысли», – говорит Хомяков. Другими словами, обычное использование мысли в исторических исследованиях, логика, доказательства слишком плоски, чтобы не сказать одномерны, для того чтобы отразить реальность. Но у мысли есть иные измерения, например, те, которые обычны для художника и поэта, и Хомяков призывает использовать этот полный объем мысли для познания в науке. Или чувство гармонии, которое несомненно для тренированного уха или глаза, но которое так трудно выразить логически. Идеи русского мыслителя в высшей степени интересны и сегодня. Несмотря на то что методология холистического познания часто обсуждалась в XX столетии, речь чаще велась о целостности предмета постижения, а не о новом языке науки. Хомяков же смело касается темы внутренней границы науки, зафиксированной в ее собственном языке, и предлагает новое направление развития научного знания.

Угадывание исторической истины, осознание ее во всем объеме ее существа невозможно без особого экзистенциального проникновения в души людей прошлых эпох, без угадывания глубинных движений духовной жизни изучаемого времени. Именно любовь к человеку, который во все времена остается одним и тем же и который преднаходит перед собой все те же «проклятые вопросы» жизни, смерти, спасения, – любовь, и только она, позволяет исследователю проникнуть в сердцевину изучаемой культуры: религиозную жизнь народа. В рамках своей историософии Хомяков сформулировал учение о кушитских и иранских культурах: яркий пример торжества его исторической методологии, вскрывающей самые глубокие слои изучаемой культуры, ставящей нас как бы лицом к лицу с человеком прошлого. Здесь не место подробно обсуждать это учение. Отметим только, что линия водораздела иранства и кушитства идет как раз через опыт любви: или подчинение безличному закону (эманации), как бы совершенен он ни был, или свободное подчинение сотворенной личности– Личности Творца.

Христианизация школы

Сегодня православной общественностью России активно обсуждается вопрос о христианизации образования. Вопрос этот и внутренний — для христиан, для православных школ и университетов, и общероссийский, так как невозможно понять ни русскую, ни мировую литературу, ни искусство, ни европейскую историю без элементарных представлений о христианстве. Как известно, споры вокруг курса «Основы православной культуры» привели к судебным разбирательствам… В связи с этим интересна точка зрения Хомякова на вопрос о соотношении вероучительного и общеобразовательного компонентов в школе и университете. Его работа «Об общественном воспитании в России» написана около 1858 года. Конечно, время тогда было другое, Православие было государственной религией России. Однако Хомяков все равно подчеркивал тот политический принцип, из которого следует исходить в этом вопросе: государство не имеет права изобретать какую-то свою особую политику в образовании, а должно руководствоваться голосом общества и земства. «Внутренняя задача Русской земли есть проявление общества Христианского, Православного, скрепленного в своей вершине законом живого единства и стоящего на твердых основах общины и семьи. Этим определением определяется и самый характер воспитания; ибо воспитание, естественно даваемое поколением, предшествующим поколению последующему, по необходимости заключает и должно заключать в себе те начала, которыми живет и развивается историческое общество». Что же касается непосредственно христианского воспитания, то здесь основатель славянофильства настойчиво рекомендовал делать упор прежде всего на реальную церковную жизнь Православия, а во вторую очередь – на преподавание богословия. Основа веры есть именно жизнь в Церкви, а не выучивание богословских формул, которое само по себе нередко может даже и оттолкнуть от веры и Церкви. Школе следует больше опираться на православие семьи учащегося, а университет должен иметь свой храм и организовать участие студентов в богослужении, подчеркивал Хомяков. Студент должен сначала полюбить Православие – эту любовь внушает, дарует Сам Бог! Этого требует сама природа христианской истины, которая есть не просто богословская теория, а истинное бытие. Православный приобщается истинному бытию именно в Церкви, в ее культе, в ее таинствах. Сначала культ, а потом уже объяснения и богословские рассуждения. Говоря о преподавании богословия, Хомяков писал: «Оно необходимо, но не в нем заключается основа Христианского и Православного развития душевных способностей в юношестве. Эта основа заключается в чувствах сердца, укрепленных постоянной привычкою к внешнему обряду Православия». Подобную мысль прекрасно выразил в ХХ веке священник Павел Флоренский: «Если культ должен говорить и чему-то научать (типично протестантское воззрение на культ как на сплошную проповедь-лекцию, а не как на тайнодействие!) и сам по себе, без толмача, не может научать, то все дело тогда в толмаче, а не в культе. Зачем же этот паллиатив? Если же культ воистину нужен и незаменим никаким разговором о нем, если воистину необходимо именно жить в культе (но отнюдь не просто глазеть — “созерцать” по Тиле – обряды), то, очевидно, самое толмачество есть тогда уже лишь момент культа же, но отнюдь не главное и не первое». Любопытно, что о. Павел Флоренский много критиковал Хомякова, порой достаточно несправедливо. Однако в понимании христианской жизни он идет здесь тем же путем, что и основатель славянофильства.

* * *

Тайна мысли Хомякова, по нашему разумению, есть исполненность любовью, – неважно, превозносит ли он то, что любит, или укоряет, как, например, в стихотворении «Не говорите, то былое…» Мысль Хомякова крещена любовью, сходящей к нам со сфер небесных, хранимой в Церкви Христовой и расходящейся через верных христиан, таких, например, каким был Хомяков, по всему миру. Но вспомним еще раз: «Только в любви жизнь, огонь, энергия самого ума. Она дает ему побуждения к деятельности и труду, крепость в преодолении препон, проницательность и объем его взглядам, она созидает человека». В любви тайна мысли и жизни Хомякова, его продуктивности и столь ощутимого влияния на всю русскую культуру, тайна дела Хомякова. Можно произнести только имя «Алексей Степанович Хомяков» – и сразу же расширяется душа, становится радостно и светло!

На любви же Хомяков хотел строить и Россию. Все его творчество есть как бы один большой набросок нового направления русской жизни, новой цивилизации, не сочиненной, не выдуманной Хомяковым, а найденной, «вычитанной» в душе русского народа и артикулированной им, основанной на науке, трезво осознающей условность своих методов, таящихся в них опасностей, свои границы, цивилизации без экологических кризисов, строящей себя в равновесии с природой, постоянно учащейся у природы, берущей из нее бесчисленные и поражающие своей хитроумностью примеры самоорганизации и саморегуляции, цивилизации с крепким семейным бытом и развитой структурой общественных организаций, активно участвующих в решении всех общественных вопросов («община» – только символ!), цивилизации, укорененной в духовном опыте православия, построенной по законам совести, видящей свою цель в хождении перед Богом и рассматривающей природу как воплощение божественных логосов. Над всей русской культурой реет этот идеал другой цивилизации, Града Китежа, устроенного по Божьей воле преображенным человеком. У некоторых мыслителей, и прежде всего у Хомякова, контуры этого идеала проступают яснее и рельефнее. Вся русская мысль, в особенности русская религиозная философия, пыталась уяснить программу построения цивилизации на христианских началах, ориентировалась на этот идеал и российская общественно-политическая действительность, пока не произошла великая трагедия XX столетия. Однако идеал хомяковский, народный не поблек для тех, кто сохранил силы верить и трудиться. Сегодня он остается единственной легитимной «русской идеей» среди множества соблазнов, подделок и обманов. В 1858 году в статье «О юридических вопросах», опубликованной в «Русской беседе», Хомяков писал:

Для России возможна одна только задача: сделаться самым христианским из человеческих обществ. <…> Эта цель ею сознана и высказана сначала; она высказывалась всегда, даже в самые дикие эпохи ее исторических смут. <…> Задача, издревле нам определенная, не легка: историческая судьба налагает труд по мере почести. Путь нам должен был быть тяжелым. Легко размножение инфузорий и зоофитов: болезненно рождение человека. Но отрекаться от своей задачи мы не можем, потому что такое отречение не обошлось бы без наказания. Вздумали бы мы быть самым могучим, самым материально-сильным обществом!? Испробовано. Или самым богатым, или самым грамотным, или даже самым умственно-развитым обществом? Все равно: успеха бы не было ни в чем. Почему? Тут нет мистицизма, скажу я тем, которым, по некоторой слабости понимания, всюду мерещится мистицизм, – просто потому, что никакая низшая задача не получит всенародного сознания и не привлечет всенародного сочувствия, а без того успех невозможен. Нечего делать: России надобно быть или самым нравственным, т. е. самым христианским из всех человеческих обществ, или ничем, но ей легче вовсе не быть, чем быть ничем. Итак всяк да приложит свой частный труд к разрешению общей задачи. Братолюбия не забывайте.

На этой длинной цитате, содержащей целую историософию России, следует и закончить мое сообщение.

Ю. П. Буданцев

Парадигма А. С. Хомякова

В отечественном социознании, прежде всего в социологии, четко прослеживается тенденция недооценки научного творчества А. С. Хомякова, его исследовательской методологии, категориально-понятийного аппарата – словом, всего того, что называется «научной парадигмой». Во всех академических энциклопедических социологических изданиях А. С. Хомяков упоминается либо как «спутник» неких «крупных фигурантов» (в том числе и довольно сомнительных), либо как масштабная, но опять же сопутствующая величина из далекого прошлого, в настоящем представляющая лишь исторический интерес и в эволюции науки перекрытая другими масштабными величинами (зачастую также довольно сомнительными).

В «Энциклопедическом социологическом словаре» 1995 года, как и в двух томах изданной в 2003 году «Социологической энциклопедии», А. С. Хомякову самодостаточного места совсем не отведено, зато Огюсту Конту, его современнику, или Питириму Сорокину, «амер. социологу рус. происхождения», нашлось. Есть «места» у Н. Я. Данилевского и Н. А. Бердяева, а гениальный А. С. Хомяков, как говорится, не удосужился.

Недооценка связана с тем, что парадигма А. С. Хомякова полностью неприемлема как для западного социознания, так и почти полностью для отечественного, которое в основе своей остается прозападным.

Это во многом объясняет, почему социознание, как и наука в целом, переживает кризис. По общему мнению ведущих представителей социознания, оно оказалось несостоятельным в прогностических оценках, не смогло предвидеть ряд мощных общественных движений, изменивших ход человеческой истории в ХХ веке, в частности кризисные явления 1960–1970-х годов в Европе и США, экономический взлет Японии и новых индустриальных восточно-азиатских стран, возрождение религиозных движений, таких как исламский и протестантский фундаментализм, шоковые изменения в СССР, развал Югославии. В этот перечень нужно включить и трагическое начало нового тысячелетия в США, Ираке. Основой прогностической несостоятельности является то, что социознание рассматривало историю человечества только как социальный, а не целостный социально-природный процесс. По А. С. Хомякову, в научном познании категорически неверно отрывать законы общественного развития от законов развития природы, дробить соразвитие общества и природы.

Сравнительный анализ научной парадигмы А. С. Хомякова и самого известного представителя западного социознания М. Вебера («буржуазного Макса», сменившего «пролетарского Маркса», западника на западника) как раз показывает не только их крайнюю степень расхождения, но и исследовательское превосходство парадигмы А. С. Хомякова. Сравнивались образы парадигм, состоящих из системообразующих элементов (методы изучения, главные и основные понятия) и ядер (вера, догматы, отношения «религия и история», «религия и политика»), а также работающих в пределах парадигм «картин мира», то есть наиболее общих представлений о действительности. Количество всех позиций сравнения (их сорок две) в отношении к общим (их пять) свидетельствует об отрицательном коэффициенте образов парадигм. Совпадают позиции «Христианство», «Религия – главный фактор исторического развития», «Социознание – подсобное средство истории», «Человечество», «Государство». Но качество содержания ниш, связанных с этими позициями, разное: у А. С. Хомякова «отрицательная оценка раскола христианской Церкви», а у М. Вебера «положительная оценка раскола христианской Церкви»; противоположности прослеживаются далее: «осужение Реформации» – «одобрение Реформации», «утверждение православия» – «утверждение протестантизма (кальвинизма)»; «Православная Церковь как хранительница Божественного откровения» – «протестантская церковь – формальная хранительница библейских текстов»; «постоянное общение небесной и земной Церкви как соборной целостности» – «противопоставление абсолютно запредельного Бога и “безбожного” мира»; «Святая праведная жизнь во всем как идеал бескорыстной любви к Богу, миру небесному и земному» – «Рациональный труд и вознаграждение за него как свидетельство избранности и будущего спасения»; «последовательная критика и отрицание протестантизма как положительной тенденции в развитии человечества» – «последовательная апология протестантизма как положительной тенденции в развитии человечества»; «размежевание Церкви и политики» – «союз Церкви и политики»; «духовный смысл и народная вера как одно великое начало истории» – «потребность в спасении, культивируемая в качестве содержания религиозности, как великое начало истории»; «борьба религий нравственной свободы с религиями вещественной необходимости как содержание всемирно-исторического развития» – «систематическая рационализация социальных действий как ведущая тенденция всемирно-исторического развития»; «постоянное взаимодействие (от мира до войны) между “земледельческими” и “завоевательными” народами, воплощающими разные культурно-религиозные архетипы» – «спорадическое взаимодействие между “западным” и “восточным” обществами, воплощающими разные культурно-религиозные архетипы»; «неопределенность конечного результата исторического развития как взаимодействия между народами» – «определенность конечного результата исторического развития как результата рационализации»; «отрицательная оценка процесса отождествления западного христианства со всей системой рационализма» – «положительная оценка процесса отождествления западного христианства со всей системой рационализма»; «историческое неприятие капитализма как соответствующего протестантизму явления»; «будущее православной России как самого христианского из всех человеческих обществ» – «будущее протестантской Германии как самой богатой и могущественной страны».

Парадигмы А. С. Хомякова и М. Вебера принципиально несовместимы. Если сравнить их с царствами-государствами, то их границы будут между «Белым царством» и «Черным царством»: по ту сторону все наоборот, хотя и о том же. Когда рассматриваются парадигмы таких ученых, как А. С. Хомяков и М. Вебер, то в конечном счете сопоставляются две личности, разные по своей сути, прежде всего из-за несовпадения их «смыслов жизни».

Многие параметры А. С. Хомякова были пионерскими и по меркам западной науки. Современник «отца социологии» О. Конта, «отец живознания» А. C. Хомяков намного раньше М. Вебера плодотворно разрабатывал положение о том, что религия является решающим фактором общественного развития и что протестантство оказывает соответствующее влияние на развитие именно западного общества.

Все научное творчество А. С. Хомякова на живознании основано и пронизано им, а также «чувствознанием», «внутренним знанием», «разумной зрячестью», «цельным знанием». Именно «живознание» – антипод рационализма, «безмерной страсти» западной науки «к отвлеченностям, перед которой все сущее, все живое теряет значение и важность и мало-помалу иссушается до мертвого логического закона»[21]. Не ученым людям с их «мертвыми логическими законами», не науке, порвавшей с нравственной основой, с религией, а «простому воззрению на предмет» народа обязано, по подсчетам В. И. Вернадского, большинство важных открытий и изобретений.

У А. С. Хомякова общечеловеческие ценности имеют конкретную предметно-бытовую основу. Человек, придумавший коромысло и ведра, чувствует и понимает изначальную гармонию мира. Такая же неразрывная связь между образом топора, витающим над землей (у Ф. М. Достоевского), и космической, глобалистской смертельной дисгармонией сегодняшнего дня.

Познавательные образы, соответствующие живознанию, имеют определяющее целостное значение в равной мере как в научной, так и в педагогической и практической поведенческой сферах. Сама парадигма А. С. Хомякова имеет свою предметно-бытовую основу. Это «колодец», где верхняя часть устоя «сруба» – «Православная вера», нижняя – «язык», правая – наши «традиции», левая – «Родина», Россия-матушка. Светится, сияет в глубочайшей низине – высочайшей высоте наша соборность. Вся «Семирамида» А. С. Хомякова выстояна на этом образе. Следуя парадигме А. С. Хомякова, среди ойкумены познавательных образов следует остановиться на образе «колодца».

А. С. Хомяков первым в истории науки, на полвека раньше М. Вебера, назвал подлинный базис мирового исторического процесса – религию. Именно она помогла ему «раскрыть историческое значение народов»[22]. У него история показана как история всего человечества, что позже, уже у другого конца соборной научной мысли выразил В. И. Вернадский. В своем взгляде на все человечество и на каждого человека А. С. Хомяков восстанавливает нравственную меру как главный критерий оценки и всего человечества, и «личности народа», и каждой индивидуальной личности, и самого ученого.

А. С. Хомяков считает оправданными только такое историческое движение и такую деятельность отдельного человека, которые являются выражением высокой духовности, нравственной стойкости, их проявлением. «Нравственное усовершенствование или искажение» важно и как «изменение законов общественных», и как «расширение или стеснение круга знаний положительных», и как «увеличение или упадок сил физических»[23]. Нарушение «устава вечной правды» привели и к Хиросиме, и к Чернобылю, и к прозападно ориентированной «катастройке», по выражению А. А. Зиновьева.

Методологические особенности анализа истории А. С. Хомяковым являются новаторскими по сей день. Дело, конечно же, не в том, что он противопоставляет свою методологию принципам изучения истории Н. М. Карамзиным, начиная исследовать прошлое… с современности. А. С. Хомяков внимательно, основательно оглядывает прежде всего нынешнюю жизнь, отсюда, с грешной земли, заглядывает в прошлое. Это особенная «география», когда изучается не просто поверхность земли, ее ландшафты, климатические особенности, но и народы с их верами и культурами. «Видимым настоящим» при таком подходе является язык – второй устой хомяковского колодца после религии.

Язык – «живой памятник», хранилище исторического опыта. «География» A. С. Хомякова – это в первую очередь сравнительное языкознание. Он делает важный вывод: «…племена славянские и санскритские не только ветви одного корня, но отделились из одного узла, в одном и том же возрасте великого древа»[24]. Разве не эти проблемы волновали выдающегося представителя сравнительно-исторического языкознания О. Н. Трубачева?

Как обращение к господам космополитам и националистам всех славянских стран звучат слова А. C. Хомякова: «<…> из всех славянских наречий самым славянским считаю я русское». Основание – оценка «полногласия», «гармонии», «роскоши» и «мягкости», «музыкальности» и «певучести»[25].

«Подсчитывая» слова «по их этимологиям», «обороты по их коренному началу синтаксическому и мысли по их характеристическим источникам», то есть применяя контент-анализ, А. С. Хомяков сравнивает разные исторические эпохи и определяет ведущее влияние одного народа на другой[26].

Даже «мысль приложить к истории человечества ход геологический» чудесным образом нашла воплощение в создании биосферно-ноосферной концепции B. И. Вернадского: от геологии к геохимии, от геохимии к биогеохимии и, наконец, к самой концепции с ее органичной связью с религией, культурой в целом, «научной мыслию как планетным явлением», «полем жизни», «вселенскостью» к самой ноосфере как суперсистеме, созданной человечеством, куда входит человечество и каждый народ, вся эта новая мощная геологическая сила земли, с ее добром и злом. Конечно же, такие парадигмы не могут устраивать «космополитических патриотов» (словесная «находка» постыдно известного «гласа народа»). Космополитические патриоты по тому и узнаются, что, выступая в обличии патриотов, на самом деле являются глобалистами, утверждающими постулаты известных манифестов М. С. Горбачева и Э. А. Шеварднадзе об «общечеловеческих ценностях», «ради всего человечества, а значит, и России». Расчет простой: объявив себя первопроходцами в утверждении общечеловеческих ценностей, можно подменить реально существующие общечеловеческие ценности надуманными, искусственными ценностями североамериканского образца из США.

Однако раньше космополитических патриотов А. С. Хомяков решал проблему единства человечества и общечеловеческих ценностей. По его мнению, единство человечества – единство разнообразия, а общечеловеческие ценности – национальные традиции, культура каждого народа.

В. К. Егоров

А. С. Хомяков – русский европеец

Как это ни парадоксально, но в обширной литературе, посвященной творчеству выдающихся отечественных мыслителей, пожалуй, прежде всего о взглядах Хомякова на российский культурно-цивилизационный процесс, на судьбы страны, перспективы ее развития, сложилось одностороннее видение. Речь идет не о недостаточном внимании, а именно об отсутствии многомерного толкования его наследия. Мы, кажется, попали в какие-то капканы, в том числе творческие, расставленные нашими предшественниками: чуть ли не вся идейная борьба в русской философии, историографии, культурологии так или иначе сводится к противостоянию славянофилов и западников, неославянофилов и неозападников, можно сказать, постоянно модернизирующихся западников и славянофилов. Жертвой этой традиции и подобных «научно»-идеологических клише стал, к сожалению, и Алексей Степанович Хомяков. Если же посмотреть на его творчество через призму всего, что пережила Россия после ухода мыслителя в мир иной, внимательно всмотреться в то, что происходит с нами сегодня, мне представляется, что мы просто обязаны в чем-то и по-новому прочесть хомяковское наследие.

А. С. Хомякову принадлежит, на мой взгляд, удивительно глубокая мысль о том, что «всякий путь ведет дальше цели». Казалось бы, за этой формулой трудно найти что-то конкретно сплетающееся с культурно-цивилизационным процессом. Вроде бы это общефилософское, отвлеченное и даже расхожее прочтение. Однако это далеко не так. Если посмотреть на судьбы того же славянофильства, одним из вождей и теоретиков которого был Хомяков, если посмотреть на судьбы оппонентов славянофилов и в XIX, и в ХХ, и в нынешнем веке, то становится понятно, что цели и задачи, которые ставят теоретики различных идейно-политических течений, а особенно политики, действительно меркнут перед тем, что называется исторической дорогой нации, страны. При этом хочу подчеркнуть – отнюдь не только России, но и любой страны, любого народа.

Именно не детерминированность, а задетерминированность формирует вседовлеющую логику: формулирование цели, определение пути к ней и затем последовательное настойчивое продвижение к ее достижению приводят в конечном счете к тому, что каждый раз, то ли достигая цели, то ли якобы достигая ее и затем разочаровываясь, мы вновь оказываемся на перепутье. Часто наступает даже общенациональная растерянность. Хомяков же призывал к тому, чтобы историческая судьба народа рассматривалась в контексте действительно беспрерывного всемирно-исторического и национального культурно-исторического процесса, не замыкаясь на какой-то отдельной цели. Здесь можно говорить о целях разных, и о том, к чему стремились лучшие умы России в XIX веке, и о том, чего хотели русские марксисты, и о том, что мы ищем сегодня. Действительно, всякий путь дальше цели, и из этого следует исходить.

Достаточно хорошо известно противостояние Хомякова многим идеям Гегеля. Причем в этом противостоянии выделяется хомяковская критика не столько гегелевских, сколько в целом европейских взглядов на роль государства в исторической жизни, на преувеличенную его роль в жизни народа. То, что было для Гегеля безусловным (этатизм), было неприемлемым для Хомякова, который, отнюдь не будучи анархистом, видел в государстве в значительной мере, а может быть, и прежде всего неизбежное зло, которое ведет к разъединению народа.

При этом не следует и незачем преувеличивать степень свободы Хомякова от философско-исторических идей Европы. Сегодня мы, возможно, лучше, чем когда бы то ни было, понимаем значение его утверждений того, что абсолютно равные права на историю, на свое место в культурно-историческом процессе человечества имеют все народы – и азиатские, и африканские, и любые иные. Европоцентризм уже сыграл и продолжает играть над цивилизацией злые шутки.

У А. С. Хомякова идея того, что все народы – без исключения – исторические, является, по сути, одним из стержней всех его историософских построений. Не об этом ли мы сегодня спорим, не это ли ныне является одним из самых сложных поворотов разнообразных дискуссий вокруг многочисленных проблем современной глобализации?

А. С. Хомяков, может быть, одним из первых не только в российской, но и в европейской философии и историографии, пусть не прямо, но все-таки поставил вопрос о том, что мы, как правило, пишем политическую историю народов. Собственно история народа, его культуры, развитие его психики, психологии хозяйствования, быта и т. д., в конце концов, изменения, которые происходят в менталитете нации, остаются как бы за скобками, отодвигаются на задний план. И получается, что мы имеем не историю народов и культур, а историю государственного строительства, столкновения между странами и народами, историю монархов и президентов. А это, в конечном итоге, отнюдь не история развития человека.

В основании философии истории (как ее понимал А. С. Хомяков) лежит немало неустаревших идей, из которых следовало бы выделить две. Это прежде всего идея того, что историю любого народа пронизывает борьба свободы и необходимости. Существенны отнюдь не политизированные и не идеологизированные формулы и теории, а именно такие фундаментальные человеческие ценности, как свобода и необходимость.

Вторая идея – в культуре и психологии, в исторической жизни каждого народа особое значение имеет Вера. Хомяков прекрасно понимал, что, несмотря на единство Веры, скажем, христианских народов, у них самобытные и отличающиеся друг от друга исторические судьбы. Подчеркну, что это было сказано намного раньше Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера и Хантингтона – и о противостоянии миров и культур, и о противостоянии локальных цивилизаций во всемирной истории, и о назревшем или грядущем столкновении цивилизаций. Важно подчеркнуть, что А. С. Хомяков не был болен историческим, культурно-историческим нигилизмом, хотя боли Истории чувствовал хорошо.

На мой взгляд, требуется корректировка и всего того, что стоит за вольными или невольными обвинениями, которые звучали, особенно в советские годы, в адрес Хомякова, якобы преувеличенно комплиментарно смотревшего на историю русского народа, на его культуру как таковую. Вместе с тем Хомякова нельзя отнести даже к образованным националистам. Он бросал, возможно, самый большой упрек в адрес своего народа, утверждая, что народ сохранил «истину», но пока мало что сделал для доказательства своей истинности в истории, для проповеди ее, для приобщения к открывшейся именно русскому народу истине других народов.

Констатация того, что именно русский народ открыл своей историей и культурой некую сокрытую для других народов истину, с одновременным утверждением, что в реальной практике наш – любимый Хомяковым – народ мало что сделал для того, чтобы эта истина стала привлекательной для других и была бы ими принята, – это, возможно, самый большой упрек исторического порядка, который может быть брошен своему народу. Впрочем, и сам Хомяков в письме английскому богослову Вильяму Пальмеру писал о том, что это и для него горький упрек. Признание говорит само за себя.

Конечно, все прекрасно знают о том, как Хомяков серьезно критиковал римско-католическую церковь, что он яростно говорил о «материалистических» недостатках протестантизма и талантливо – не только в философских сочинениях, письмах, но и в произведениях поэтических – утверждал величие православия. Но нельзя забывать о том, что это был мыслитель, предельно трезво и требовательно оценивавший русскую историю и культуру, а также вклад России в мировую цивилизацию. В этом сомневаться не приходится.

Как истинный патриот Хомяков любил Россию, но его отличает от многих прошлых и нынешних «патриотов» одновременная приверженность как пророссийским, так и европейским ценностям. Это был один из самых образованных, эрудированных людей своего времени. Он получил блестящее европейское образование и страстно любил Европу. Что не мешало ему видеть в Европе, в судьбах Запада недостатки, своеобразно оценивать различные национальные истории и культуры и утверждать, что западные историки увлеклись политической историей народов и встали на путь европейского эгоизма, не замечая вклада народов других стран и континентов в общечеловеческую культуру.

Хомяков много внимания уделял взаимоотношению славянских стран с германскими народами, с англосаксами, французами. Достаточно почитать все, что было им написано об Англии и английской культуре, чтобы сказать: величие фигуры Хомякова в том, что, будучи последовательно русским философом и литератором, он был пронзительно европейского склада мыслителем. Может быть, этого и недостает нам, когда мы спорим о судьбах России и Европы, размышляем над темами «Россия и Запад», «Россия и Восток». «Да будет наш пример уроком для вас, – писал Хомяков обращаясь к сербам, – учитесь у западных народов, это необходимо; но не подражайте им, не веруйте в них, как мы в своей слепоте им подражали и веровали. Да избавит вас Бог от такой страшной напасти… Никто не может петь чужим голосом или красиво ходить чужою походкою».

Прекрасно понимая, сколь пагубны могут быть неразумное заимствование зарубежных стандартов жизни и забвение национальных традиций, А. С. Хомяков знал, что никакие охранительные, запретительные меры не могут защитить культуру, ее национальное своеобразие. Для него, в отличие от некоторых наших современных идеологов, а тем более от советских государственных политиков, запрет на чтение иностранных книг, ограничение или отказ в выезде за рубеж представлялся просто диким. Он был убежден, что национальная культура может развиваться только в русле общечеловеческой и европейской культуры. Только достигнув высот в национальном культурном творчестве, можно на равных разговаривать с другими народами и претендовать на утверждение высокого значения культуры своего народа для культуры всего человечества.

При этом А. С. Хомяков мыслил, действительно, очень широко. Желание не подражать, а учиться у других народов проходит у него не только через то, что касается национально-культурных ценностей в общепринятом понимании. Это же он утверждал, обращаясь к вопросам юриспруденции, судопроизводства, писал, что «издавна у нас на земле Русской смертная казнь была отменена, и теперь она нам всем противна и в общем ходе уголовного дела не допускается. Такое милосердие есть слава… От татар да ученых немцев появилась у нас жестокость в наказаниях». Именно главенство государства, пренебрежение человеческой личностью, примат политических интересов над интересами культуры и быта Хомяков считал тем сомнительным даром, который можно принять от современной ему Европы.

У А. С. Хомякова можно отыскать немало иных утверждений об особой роли России, русских и русской культуры. Иногда, как показала история, и не без перебора. Но чего у него нет, так это некритичного самолюбования русскостью, неуважения к истории и культуре любого другого народа, пусть даже самого малого.

И. А. Воронин

Личность и мировоззрение А. С. Хомякова в отечественной и зарубежной историографии