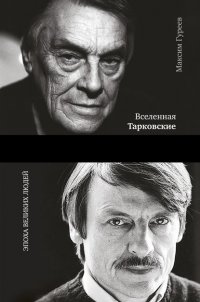

Читать онлайн Вселенная Тарковские. Арсений и Андрей бесплатно

- Все книги автора: Максим Гуреев

Пролог

Крис медленно подходит к замерзшему пруду.

Останавливается у самой кромки льда, какое-то время стоит неподвижно, а затем поворачивается.

Он видит себя идущим по берегу мимо вмерзших в лед деревьев.

Смотрит на кривые сучья, которые еще совсем недавно торчали из воды, а теперь скованны прозрачным, как слюда, льдом.

Крис поднимается на взгорок и оказывается рядом с деревянным домом.

Всякий раз, приезжая сюда, Крис Кельвин испытывает странные, противоречивые чувства. Ему кажется, что он никогда не бывал здесь раньше, хотя и провел тут свое детство. И напротив, он знает здесь каждое дерево, каждый поворот дороги, но почему-то не узнает их, силится вспомнить – и не может.

Вот сейчас к нему навстречу бежит собака.

Видно, что она рада появлению Криса.

Она виляет хвостом и смешно крутит головой.

Рядом с домом догорает костер из старых газет и палой листвы.

Дым едва стелется по земле.

Крис замедляет шаг.

Он направляется к окну, и его взгляд становится все более сосредоточенным, напряженным.

Наконец он останавливается, упираясь ребром ладони в стекло, будто хочет прикрыть глаза от палящего солнца.

Но никакого солнца нет, на улице пасмурно, а в доме темно.

Крис пытается рассмотреть, что там – в глубине комнаты.

Точнее, он, конечно, знает, кто там – в глубине комнаты.

И теперь, когда он видит этого пожилого, седовласого человека, раскладывающего на столе книги, то с трудом может сдержать слезы.

С потолка на плечи старика льется кипяток – забрызгивает стол, стекло, подоконник, но старик, кажется, не замечает этого, будучи совершенно занятым книгами.

Так проходит какое-то время, пока он наконец не оборачивается к окну.

И тут же выражение его лица меняется, губы его начинают дрожать, а глаза улыбаться. За стеклом он видит Криса, своего сына.

Потоки воды усиливаются, но отец и сын не могут оторвать взгляд друг от друга.

Неожиданно, видимо, из-за порыва ветра, костер вспыхивает и начинает разгораться.

Всполох освещает лицо старика.

Крис порывисто отходит от окна и бросается к крыльцу, на котором уже стоит его отец.

Здесь же сидит и собака, которая все это время задумчиво наблюдала за происходящим.

Крис делает несколько шагов по ступенькам навстречу отцу, но потом опускается перед ним на колени и обнимает его за ноги.

Отец кладет руки на плечи сына, и так они замирают.

Клубы дыма все более и более заволакивают замерзший пруд, площадку перед домом, да и сам дом.

Все погружается как бы в туман, но в какой-то момент становится понятно, что это уже не дым и не туман, а густые белые облака, точнее, разрозненные клочья облаков, которые несутся над землей.

Звучит хоральная прелюдия фа минор «Взываю к Тебе, Господи» И-С Баха. И голос Криса. Он полушепотом повторяет слова святого Евангелиста Луки: «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим».

После съемок последнего эпизода фильма «Солярис», которые проходили недалеко от Звенигорода, деревянный дом разобрали и увезли в Москву. Было так странно видеть, как этот «домик в три оконца» закидывают в кузов ЗИЛа, на дверцах которого белой краской нарисованы рабочий и колхозница и написано «Мосфильм».

Откуда мог взяться этот дом, в котором жил отец Криса?

Может быть, из какой-то прежней жизни, из воспоминаний о Завражье, Тучкове, Щипке или Юрьевце, что на Волге.

Через несколько лет Арсений Тарковский напишет:

- Был домик в три oконца

- В такой окрашен цвет,

- Что даже в спектре солнца

- Такого цвета нет.

- Он был еще спектральней,

- Зеленый до того,

- Что я в окошко спальни

- Молился на него.

- Я верил, что из рая,

- Как самый лучший сон,

- Оттенка не меняя,

- Переместился он.

- Поныне домик чудный,

- Чудесный и чудной,

- Зеленый, изумрудный,

- Стоит передо мной.

- И ставни затворяли,

- Но иногда и днем

- На чем-то в нем играли,

- И что-то пели в нем,

- А ночью на крылечке

- Прощались и впотьмах

- Затепливали свечки

- В бумажных фонарях.

Когда Андрей с матерью и сестрой жил в доме на Щипке, отец изредка приходил к ним, и они играли в шахматы. Сохранились фотографии 1948 года, сделанные поэтом Львом Горнунгом. На одной отец и сын смотрят в объектив фотокамеры, а на другой они уже склонились над шахматной доской, разложенной на кровати. Кровать с никелированными металлическими спинками застлана шерстяным армейским одеялом. Точно такая же кровать будет стоять в другом доме, выстроенном для съемок «Зеркала» в Тучково.

А над кроватью в воздухе будет висеть мать.

В этом фильме 1974 года прозвучит голос отца, о котором сын уже точно знал: «Сейчас мой отец, Арсений Александрович Тарковский, по праву считается лучшим из живущих русских поэтов. И я думаю, что его гены в формировании моих запросов сыграли немалую роль».

А еще прозвучат «Страсти по Матфею» Баха, и, на словах Святого Евангелиста «и вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим» 36-летний гвардии капитан, кавалер ордена Красной Звезды обнимет своих детей – сына и дочь, и придут в движение кусты и трава, ветви деревьев и занавески на окнах, двери и страницы книги.

Лампа-вспышка МЭЛЗ выхватила вздувшиеся (видимо, повело стену) обои в полоску и отбросила на них от головы Андрея контрастную тень.

Как закончилась та партия в шахматы между отцом и сыном, мы не знаем, и о том, что происходило после того, как сработал затвор фотоаппарата, мы можем только догадываться.

Вполне возможно, что отец и мать пошли курить на кухню. Открыли форточку…

Через девять лет Арсений Александрович напишет стихотворение «Фотография»:

- В сердце дунет ветер гонкий,

- И летишь, летишь стремглав,

- А любовь на фотопленке

- Душу держит за рукав,

- У забвения, как птица,

- По зерну крадет – и что ж?

- Не пускает распылиться,

- Хоть и умер, а живешь —

- Не вовсю, а в сотой доле,

- Под сурдинку и во сне,

- Словно бродишь где-то в поле

- В запредельной стороне.

- Все, что мило, зримо, живо,

- Повторяет свой полет,

- Если ангел объектива

- Под крыло твой мир берет.

В объектив Андрея попала только мать, а отец нет, лишь сохранился его голос на звуковой дорожке. Значит, получается, что отец невидим, и существуют лишь его предполагаемые изображения, то есть изображения того, каким бы его хотел видеть сын – молодым, в военной форме, мужественным или, напротив, убеленным сединами, с доброй и тихой улыбкой на лице, по которому стекают потоки воды, что хлещет с потолка и заливает комнату.

Конечно, это старый дом.

Уже будучи студентом ВГИКа, Андрей знал, что правда изображения кроется в фактуре, во вздувшихся обоях, трещинах на стене, пересохшей на лице коже, в старых иконных досках, нестираном и неглаженом белье, в мутных потоках воды, в водорослях и испарине, в осыпающейся штукатурке, в пожелтевших страницах книги и зеркалах в черных пятнах.

И тогда дом оживает.

Дом, как место, где бывает отец.

Он бывает здесь нечасто, он как Кламм, герой романа Кафки «Замок», которого можно увидеть только в замочную скважину: «За письменным столом посреди комнаты в удобном кресле с круглой спинкой сидел, ярко освещенный висящей над головой лампой, господин Кламм».

В 1968 году в августовском номере журнала «Звезда» было опубликовано «Письмо к отцу» Франца Кафки в переводе Евгении Кацевой. Как фанатичный книжник, библиофил и охотник за новыми публикациями, Арсений Александрович, вне всякого сомнения, прочитал его. Следует заметить, что мода, хотя это слово здесь не вполне уместно, на Кафку в то время была велика. Особенно после выхода в 1965 году в издательстве «Прогресс» сборника «Франц Кафка, роман, новеллы, притчи».

«Письмо к отцу», написанное Францем в 1919 году, так и не дошло до своего адресата. Мать писателя, которую Кафка попросил передать письмо родителю, так и не решилась это сделать и вернула текст сыну «с несколькими успокаивающими словами».

Письмо начиналось так:

«Дорогой отец.

Ты недавно спросил меня, почему я говорю, что боюсь Тебя. Как обычно я ничего не смог Тебе ответить, отчасти именно из страха перед Тобой, отчасти потому, что для объяснения этого страха требуется слишком много подробностей, которые трудно было бы привести в разговоре. И если я сейчас пытаюсь ответить Тебе письменно, то ответ все равно будет очень неполным, потому что и теперь, когда я пишу, мне мешает страх перед Тобой и его последствия и потому что количество материала намного превосходит возможности моей памяти и моего рассудка».

Конечно, речь не шла о страхе перед Александром Карловичем Тарковским, человеком решительным и непреклонным, народником, три года проведшим в тюрьмах Воронежа, Елисаветграда, Одессы и Москвы и пять лет на поселении в Восточной Сибири, журналистом, общественным деятелем, который был лично знаком с Владимиром Лениным и Игорем Северяниным, Юзефом Пилсудским и Константином Бальмонтом, Иваном Карпенко-Карым и Федором Сологубом. Скорее это было уважение и ощущение дистанции.

Ключевым тут для поэта Тарковского, думается, стали рассуждения о неспособности памяти и рассудка сохранить все подробности. И только слово, вернее сказать, поэтическое слово способно передать фактуру, ту самую, о которой, уже сняв «Иваново детство» и «Андрея Рублева», так много думал его сын Андрей.

Из интервью Андрея Арсеньевича Тарковского: «Если угодно, одна из важнейших условностей кино в том и состоит, что кинообраз может воплощаться только в фактических, натуральных формах видимой и слышимой жизни. Изображение должно быть натуралистично. Говоря о натуралистичности, я не имею в виду натурализм в ходячем, литературоведческом смысле слова, а подчеркиваю характер чувственно воспринимаемой формой кинообраза».

Стало быть, речь идет о чувственном ощущении живого дыхания ушедшего времени, когда каждый предмет обладает многими смыслами и состояниями.

Так, в стихотворении «Вещи» Арсений Александрович писал:

- Все меньше тех вещей, среди которых

- Я в детстве жил, на свете остается.

- Где лампы-«молнии»? Где черный порох?

- Где черная вода со дна колодца?

- Где «Остров мертвых» в декадентской раме?

- Где плюшевые красные диваны?

- Где фотографии мужчин с усами?

- Где тростниковые аэропланы?

- Где Надсона чахоточный трехдольник,

- Визитки на красавцах-адвокатах,

- Пахучие калоши «Треугольник»

- И страусова нега плеч покатых?

- Где кудри символистов полупьяных?

- Где рослых футуристов затрапезы?

- Где лозунги на липах и каштанах,

- Бандитов сумасшедшие обрезы?

- Где твердый знак и буква «ять» с «фитою»?

- Одно ушло, другое изменилось,

- И что не отделялось запятою,

- То запятой и смертью отделилось.

- Я сделал для грядущего так мало,

- Но только по грядущему тоскую

- И не желаю начинать сначала:

- Быть может, я работал не впустую.

- А где у новых спутников порука,

- Что мне принадлежат они по праву?

- Я посягаю на игрушки внука,

- Хлеб правнуков, праправнукову славу.

Все эти предметы проходят перед мысленным взором гвардии капитана, кавалера ордена Красной Звезды, отца, который обнимает сына и дочь, едва сдерживая слезы. Он отворачивается, чтобы жена, мать их детей, не видела этой его слабости.

Но она все видит.

Сын напуган.

Он прячется в ладонях отца, он чувствует незнакомые ему запахи гимнастерки – пороха, брезента, табака, сыромятной кожи, в которой отец приехал с фронта.

Мать столько рассказывала ему и сестре об отце, и вот теперь они встретились.

Сын переводит взгляд на голый осенний лес, на дом, стоящий в этом лесу.

А ветер перелистывает страницы оставленной на столе под деревом книги.

Видно, что отец устал, и это уже спустя годы он скажет: «Я как-то очень постарел в последние годы. Мне кажется, что я живу на свете тысячу лет, я сам себе страшно надоел… Мне трудно с собой… с собой жить…».

Вот как этот эпизод описала Марина Арсеньевна Тарковская: «Это было в начале октября 1943 года, за два месяца до папиного ранения. Сейчас я думаю, что папа приехал к нам в Переделкино третьего октября, в день моего рождения. Вероятно, именно из-за дня рождения мама стал мыть пол, и мы с Андреем были изгнаны на улицу, чтоб не мешались. Мне мама велела наломать еловых веток и постелить их у порога – ноги вытирать. Я осторожно ломала колючий лапник, но вдруг подняла голову и невдалеке, у зеленого сарайчика, увидела стройного человека в военной форме. Он смотрел в мою сторону. Я никак не ожидала увидеть папу и не узнала его… И вот мы с папой идем домой. После первых радостных бестолковых минут начались расспросы про нашу жизнь, про школу, про бабушку. А потом папа развязал вещевой мешок и стал выкладывать из него гостинцы… Все это время мама была рядом – это был и ее праздник. Но с лица у нее не сходило выражение горькой и чуть насмешливой отстраненности – «да, это счастье, что Арсений приехал, дети радуются, ведь это их отец. Их отец, но не мой муж…» Но вот папа стал собираться в Москву, и тут выяснилось, что он хочет взять меня с собой. Одну, без Андрея. Это было ужасно. Почему мама не упросила его взять нас обоих? Наверное, постеснялась, ведь ехал он к другой жене. А может быть, сочла, что это хороший случай для Андрея проявить силу воли и сдержанность… Папа нес меня на руках, Андрей, который пошел нас провожать, шел сзади. Через папино плечо мне было видно, как морщится от слез его лицо, а ведь он никогда не плакал».

«Вы знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже поняли, он же блаженный. Над ним вся округа смеялась, он растяпа был, жалкий такой. А мама говорила – он же Сталкер, он же смертник, он же вечный арестант… и дети, вспомни, какие дети бывают у сталкеров. А я даже и не спорила, я и сама про все это знала, и что смертник, и что вечный арестант, и про детей… А только, что я могла сделать, я уверена была – с ним мне будет хорошо. Я знала, что и горя будет много, ну только уж лучше горькое счастье, чем серая унылая жизнь. А может быть, я все это потом придумала. Тогда он подошел ко мне и просто сказал – пойдем со мной, и я пошла, и никогда потом не жалела. Никогда… И горя было много, и страшно было, и стыдно, но я никогда не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба. Такая жизнь. Такие мы… А если бы не было в нашей жизни горя, то лучше бы не было. Хуже было бы. Потому что тогда и счастья тоже бы не было. И не было бы надежды. Вот…» – женщина замолкает, опускает глаза, пожимает плечами.

Вот Сталкер несет Мартышку на плечах.

Рядом бежит собака.

Падает снег.

Они спускаются к карьеру, что тянется от ТЭЦ № 20 к стенам психиатрической больницы имени Кащенко.

За отцом, несущим на плечах дочь, которая не может ходить, идет жена Сталкера, мать Мартышки.

Женщина отстает от процессии, прислоняет костыли девочки к врытой в землю деревянной катушке для кабеля, закуривает, смотрит на Сталкера и сидящую у него не плечах дочь.

Кажется, что вместе с ней на Мартышку смотрит и 11-летний Андрей.

Процессия останавливается у железнодорожной платформы Переделкино.

Отец снимает Марину с плеч и берет за руку.

Мать подтягивает к себе сына.

Немилосердно гремя на стыках, на станцию вкатывается паровоз. В сумерках видно, как красные фонари-дежурки на тамбурах вагонов повторяют изломанную линию перрона, по которому уже бегут пассажиры.

Начинается суета.

Мать и Андрей делают шаг назад.

Отец и Марина делают шаг навстречу паровому извержению.

Слышны крики, кто-то машет руками, кто-то уронил фибровый чемодан, и из него на платформу вываливаются осенние яблоки, но на них никто не обращает внимания, бегущие к поезду наступают на них, давят, поскальзываются.

Слезы высохли совсем.

Отец пытается перекричать паровозный сиплый гудок, но слов его уже не разобрать.

Андрей отворачивается и видит, как мать уже спустилась с платформы и медленно идет вдоль железнодорожного полотна.

Паровоз бережно сдергивает состав с места и начинает движение в сторону Москвы.

Но мать не видит всего этого, она уходит.

Сын бежит за матерью.

Он догоняет ее не сразу, потому что она уходит, не замедляя шага. Спасительной, впрочем, оказывается остановка на перекур.

И вот теперь они идут вместе и молчат.

Из воспоминаний Марины Арсеньевны Тарковской: «Мама была блондинка, с густыми длинными волосами, со спокойными серыми глазами, с нежной кожей… в молодости у мамы было «лицо, как бы озаренное солнцем». Но эта озаренность быстро погасла… Она не умела устраиваться в жизни и как будто нарочно выбирала для себя самые трудные пути… Казалось, что в жизни ей ничего не было нужно – была бы чашка чая с куском хлеба и папиросы. Вся ее жизнь была направлена на наше с Андреем благо. Но она нас не баловала, напротив, была иногда с нами слишком сурова. А в воспитании Андрея, наверное, сделала ошибку – старалась его подчинить, заставить слушаться, а это было невозможно».

Сдержанность и сила воли, за которыми парадоксально стоят неуверенность в себе и одновременно перфекционизм. Сдержанность и сила воли, не подкрепленные, увы, сегодняшним днем, каждый из которых проживался как последний. Может быть, именно по этой причине автобиографическое «Зеркало» стало для режиссера самой мучительной картиной.

Из воспоминаний Андрея Тарковского: «Зеркало» монтировалось с огромным трудом: существовало около двадцати с лишним вариантов монтажа картины. Я говорю не об изменении отдельных склеек, но о кардинальных переменах в конструкции, в самом чередовании эпизодов. Картина не держалась, не желала вставать на ноги, рассыпалась на глазах, в ней не было никакой целостности, никакой внутренней связи, обязательности, никакой логики. И вдруг, в один прекрасный день, когда мы нашли возможность сделать еще одну, последнюю отчаянную перестановку, картина возникла. Я еще долго не мог поверить, что чудо свершилось».

Нет, чуда не свершилось, отец не вернулся. И его место заняла мать.

Перейдя по мосту речку Сетунь, шли к бывшей даче писателя Бруно Ясенского, в пристройке к которой жили в Переделкино.

Уже стемнело.

Мать требует от сына, чтобы он тщательно вытер на пороге ноги о еловый лапник, который собрала Марина, но Андрей входит в дом, не обращая внимания на это требование.

Он проходит длинный полутемный коридор, заставленный полками с книгами, велосипедными рамами, дворницким инвентарем, и оказывается перед огромным зеркальным шкафом, который в Москву привезла бабушка.

Мальчик останавливается перед ним.

Видит в нем свое отражение.

На него смотрит человек, о котором спустя годы его сестра Марина скажет: «Он слепо искал выхода своей необычной энергии. Ему было необходимо отлупить сестренку, нагрубить маме или бабушке… Андрей многим отличался от своих сверстников – и темпераментом, и одаренностью, и образованностью. А он хотел быть таким, как все. Отсюда его драчливость, матерщина, общение с подозрительными приятелями».

И вновь раздается щелчок затвора фотоаппарата – Арсений Александрович в кожаном пальто с меховым воротником, в кепке, в рукавицах, с трубкой у зеркала. Да, он коллекционировал курительные трубки!

Андрей с котом в руках стоит у зеркала, в котором вновь отражаются те самые вздувшиеся обои в полоску их дома в 1-м Щипковском переулке.

В 2004 году этот дом снесут, о чем еще в 1958 году пророчески напишет отец в своем стихотворении «Дом напротив».

- Ломали старый деревянный дом.

- Уехали жильцы со всем добром —

- С диванами, кастрюлями, цветами,

- Косыми зеркалами и котами.

- Старик взглянул на дом с грузовика,

- И время подхватило старика,

- И все осталось навсегда, как было.

- Но обнажились между тем стропила,

- Забрезжила в проемах без стекла

- Сухая пыль, и выступила мгла.

- Остались в доме сны, воспоминанья,

- Забытые надежды и желанья.

- Сруб разобрали, бревна увезли.

- Но ни на шаг от милой им земли

- Не отходили призраки былого,

- И про рябину песню пели снова,

- На свадьбах пили белое вино,

- Ходили на работу и в кино,

- Гробы на полотенцах выносили,

- И друг у друга денег в долг просили,

- И спали парами в пуховиках,

- И первенцев держали на руках,

- Пока железная десна машины

- Не выгрызла их шелудивой глины,

- Пока над ними кран, как буква «Г»,

- Не повернулся на одной ноге.

И вовсе не потому так написал Арсений Александрович, что был пророком. А потому, что знал сказанное Екклесиастом: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит… Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

Глава 1

Жертвоприношение

1925 год. Москва. Первая Мещанская.

Борисоглебский переулок.

Таганка.

Охотный ряд.

Опять Борисоглебский переулок.

Арсений Тарковский ходит по столице, куда приехал из Зиновьевска (Елисаветград), и не находит себе места. Пытается писать стихи – не получается, пытается продавать книги – тоже не получается, снова берется за написание стихов, но слышит лишь слова матери, сказанные ему со значением еще перед отъездом – «всеми силами пытайся попасть в какой-нибудь вуз».

Он всегда будет слушать мать.

Наконец, попытка увенчается успехом. Тарковского зачисляют на первый курс Высших государственных литературных курсов Московского управления профтехобразования, созданных после упразднения Высшего литературно-художественного института, ректором которого вплоть до своей смерти был В.Я. Брюсов. (Валерий Яковлевич Брюсов умер в 1924 году от крупозного воспаления легких. Александр Карлович Тарковский умер в том же году от кровоизлияния в мозг.) Узнав, что сын выполнил ее наказ, Мария Даниловна, мать, стала присылать ему часть своей пенсии, чтобы ее несчастному мальчику не было так голодно в столице.

Четыре года, проведенные на так называемых «брюсовских курсах», для Арсения (близкие друзья звали его Асинька, Арсик) стали временем осмысления того, чем для него является поэзия вообще. И если раньше об этом было даже страшно подумать, то теперь Тарковский отчетливо понимал, что поэзия является для него всем.

Ведь главное понять это сразу! И не размениваться на мелочи!

Он не был оригинален в этом. Его однокурсники – Даниил Андреев, Юрий Домбровский, Роберт Штильмарк, Мария Петровых полагали занятие литературным творчеством единственным смыслом жизни, ради которого можно пойти на все. Поэт Мария Петровых (1908–1979 гг.) вспоминала: «Я не носила стихи по редакциям. Было без слов понятно, что они «не в том ключе». Да и в голову не приходило моим друзьям печатать свои стихи. Важно было одно: писать».

Спустя годы Тарковский сформулирует свое жизненное кредо следующим образом: «Если бы меня спросили перед смертью: зачем ты жил на этой земле, чего добивался, чего хотел, чего искал и чего жаждал, я бы, не помедлив ни минуты, ответил: «Я мечтал возвратить поэзию к ее истокам, вернуть книгу к родящему земному лону, откуда некогда вышло все раннее человечество».

По воспоминаниям сокурсников, особенно сокурсниц, Арсений Александрович обладал умопомрачительной внешностью – высокий, стройный, с вечной загадочной полуулыбкой на тонких ярких губах.

– Тарковский, вы красите губы?

– Вот, глядите! Глядите! – Арсений принимался тереть губы рукавом рубашки: – Нет!

Однако от этого его губы становились еще ярче.

Поэт Юлия Нейман (1907–1994 гг.) писала: «Своеобразие, особость этой черно-белой красоты осознавалась поздней и постепенно. Первый взгляд ухватывал только то, что могло быть присуще любому красивому брюнету: черные крылья бровей на очень белом лбу. И яркий рот».

Но это был только первый взгляд!

Изысканный, надменно расслабленный, в образе «неунывающего неудачника», впрочем, хорошо знающего себе цену, склонный к мистификации, Тарковский держал всех на расстоянии вытянутой руки. Вполне мог позволить себе во время очередного поэтического джем-сейшена в стиле Сологуба, Кузмина или Бальмонта прочитать нечто совершенно несусветное:

- Сегодня приходит ко мне мама:

- – Асик, какой у тебя вид!

- Ну, как я скажу ей простыми словами,

- Что у меня ничего не болит?

Заболело, надо полагать, чуть позже, когда на подготовительные курсы при ВГЛК поступила Мария Ивановна Вишнякова. Все сразу стали звать ее Марусей, потому что она и была похожа на Марусю – статная, с русой косой до пояса, удивительно спокойная, неторопливая, настоящая русская красавица. Впрочем, была в ее взгляде какая-то затаенная грусть…

Это уже потом выяснилось, что родители Маруси – Вера Николаевна Дубасова, из старомосковской боярской семьи, и калужанин Иван Иванович Вишняков развелись, отчего девочка очень страдала. После развода родителей Маруся осталась с отцом, человеком крутого нрава. Например, поначалу он не разрешал своей бывшей жене видеться с их ребенком. Впоследствии конфликт был исчерпан, но воспоминания о том времени навсегда сохранились в сердце Марии Ивановны.

Скорее всего, поступление на курсы при ВГЛК стало для девушки своего рода поиском своего голоса, именно женского глубинного голоса, который в обществе отца был практически не слышен, и самой Марусе в том числе.

Из воспоминаний ее сокурсницы Натальи Баранской: «Маруся Вишнякова светилась неяркой русской красотой: мягкие черты округлого лица, пшеничная коса, серые глаза. На плечах всегда платок в крупные розаны. Сдержанная, негромкая голосом. Своей тихой красотой и обворожила она Арсения Тарковского, совсем с ней не схожего. Лицом и обликом он походил на персонажа восточных сказок… Когда началась эта любовь – Бог весть: рядом мы видели их уже в первый наш год на курсах».

- Свиданий наших каждое мгновенье

- Мы праздновали, как богоявленье,

- Одни на целом свете. Ты была

- Смелей и легче птичьего крыла,

- По лестнице, как головокруженье,

- Через ступень сбегала и вела

- Сквозь влажную сирень в свои владенья

- С той стороны зеркального стекла…

Пройдут годы, и станет известно, что эти слова, написанные Тарковским в 1962 году, были адресованы вовсе не Марусе Вишняковой, но совсем другой женщине – Марии Густавовне Фальц, чувство к которой Арсений Александрович пронес через всю жизнь.

Мария Ивановна, конечно, знала об этом, но знала она и о том, что Асинька был в первую очередь поэтом, для которого любить вовсе не означало принадлежать безраздельно кому-то одному, налагая на себя тем самым оковы несвободы, но, напротив, имея любовь, делиться ею, как особым Божественным даром, со всеми.

В 1928 году Маруся и Арсений поженились. Друг семьи Тарковских поэт, литератор, фотограф Лев Горнунг вспоминал: «Тарковские были влюблены друг в друга, любили своих друзей, свою работу, литературу и жили большой кипучей жизнью студентов 20-х годов. Муж и жена Тарковские были студентами литературных курсов… вместе слушали лекции в одной группе, на одном курсе. Они сообща готовились к экзаменам и волновались, как они будут проходить друг у друга. И, несмотря на сопротивление матери Маруси этому браку, он осуществился, и жизнь молодых пошла своим путем, несколько беспорядочно, богемно, но любовно».

Этому браку сопротивлялась не только мать Маруси Вишняковой. Мария Даниловна, мама Арсения, в панике упрашивала сына отказаться от этого «преждевременного и безумного поступка». Нет, ни он, ни она не отказались!

Стопка книг, стеганое ватное одеяло и подушка – с таким нехитрым багажом Асинька пришел в комнату Маруси в коммунальной квартире в Гороховом (Гороховском) переулке, 21. Комната была узкая, как пенал, с венецианским окном, что выходило в сад. И вот именно по этому старому заброшенному саду, который, скорее всего, был частью старомосковской городской усадьбы в Басманной части, можно было гулять, сочинять стихи, всякий раз с радостью повторяя при этом слова из Первого послания к Коринфянам святого апостола Павла.

Из Тринадцатой главы слова: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.

И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы…

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится».

Воистину в 1928 году многие языки в Москве умолкли, знания упразднились, а пророчества начали сбываться. Литературный процесс окончательно стал частью процесса политического, когда каждое сказанное или опубликованное слово не могло уже принадлежать исключительно художнику, но неизбежно становилось собственностью «революционных масс», а если говорить менее высокопарно и выспренно, то исключительно собственностью партии, которая определяла, что может быть сказано и напечатано, а что нет.

Созданная в 1925 году Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) и ее печатный орган журнал «На литературном посту» начали разговор о новой пролетарской революции в формате свободной дискуссии, но к концу 20-х годов окончательно выбрали директивный, даже ультимативный тон, не терпящий никаких возражений и пререканий. Ключевой же фигурой движения РАПП стал литературный критик и журналист Леопольд Леонидович Авербах, находившийся в родственных связях с Председателем Всероссийского ЦИК Я.М. Свердловым, управляющим делами Совета народных комиссаров РСФСР В.Д. Бонч-Бруевичем, а также народным комиссаром Внутренних дел Г.Г. Ягодой.

«Кто кого переработает – массы ли старую культуру сумеют разбить на кирпичи, или здание целостной старой культуры окажется сильнее пролетарского культурничества?» Этот, как мы понимаем сейчас, риторический вопрос, заданный Авербахом, стал краеугольным для рапповцев, ряды которых насчитывали более 4 тысяч членов (в руководство раппа входили Дмитрий Фурманов, Александр Фадеев, Юрий Лебединский, Владимир Ставский, Владимир Ермилов).

«Переработка» писательской массы шла полным ходом.

В свете тезиса об обострении классовой борьбы в литературе, выдвинутого в журнале «Большевик» в 1926 году, под яростный огонь рапповской критики попали М. Булгаков, В. Маяковский, А. Толстой и Максим Горький. Писатели и поэты значительно меньшего «калибра», а также начинающие литераторы не могли не понимать, что уж если такие гиганты советской литературы подвергаются остракизму, то что же будет с ними! К концу 20-х годов практически все литературные группировки в СССР были разгромлены. А это были «Серапионовы братья» (М. Зощенко, В. Каверин, К. Федин, Вс. Иванов), «Кузница» (Ф. Гладков, А. Новиков-Прибой), «ЛЕФ» (Н. Асеев, В. Маяковский, Б. Пастернак, А. Родченко), «Литературный центр конструктивистов» (И. Сельвинский, В. Инбер, Э. Багрицкий), «Молодая гвардия» (М. Шолохов, М. Светлов, А. Безыменский).

«Окончательное решение» литературного вопроса в стране победившего социализма сводилось к оптимизации затрат на литературное творчество (материальных и моральных), которое отныне полностью регламентировалось лозунгами РАППа – «долой писателей-попутчиков!», «учеба у классиков», «показ героев пятилетки», «ударников в литературу!», «даешь партийность литературы!», «борьба с троцкизмом в литературе». Вполне закономерно, что молодые люди, входившие в литературу, не могли не ощущать на себе этого жесткого идеологического давления и настойчивого (на грани здравого смысла) целеуказания в творчестве, что нужно советскому читателю, а что ему категорически противопоказано.

Но, с другой стороны – и это было неизбежным парадоксом того времени, – будущие литераторы (поэты, прозаики, драматурги, литературоведы) учились у выдающих педагогов еще дореволюционной академической школы. Так, на Высших государственных литературных курсах преподавали историк литературы, профессор Ю.Н. Верховский, доктор филологических наук, пушкинист М.Я. Цявловский, профессор, академик, исследователь древнерусской литературы А.С. Орлов, доктор филологических наук, языковед В.В. Виноградов. Вне всякого сомнения, эти люди были частью той «целостной старой культуры», которую и предполагалось разбить на «кирпичи», но в силу объективных причин именно эти люди занимались образованием будущих советских писателей. Впрочем, и не только писателей, – математиков, физиков, биологов, химиков, историков.

Школа классического образования, к разрушению которой только приступили строители новой жизни, вне всякого сомнения, стояла в стороне от идеологической истерии. До поры, разумеется, потому что пройдут годы, и старые профессора с успехом воспоют мудрость «друга всех физкультурников» и будут обласканы властью.

А пока 21-летний Арсений Александрович Тарковский не мог не наслаждаться чистым академическим знанием, которое получал от профессоров еще императорских университетов.

Тарковский и его однокурсники принадлежали к поколению, чье мировоззрение формировалось на сломе эпох, на краю своего рода тектонического разлома, которого еще не было в русской истории прежде. Будучи рожденными и воспитанными в одной стране, жить, работать, заниматься творчеством и строить свои семьи они должны были уже в другой.

Надо сказать, что Арсений достаточно энергично включился в это неистовое коловращение середины-конца двадцатых годов, настойчиво и целеустремленно прокладывая себе путь профессионального литератора. Так, он сотрудничал с журналом «Прожектор» и газетой «Гудок», писал стихотворные фельетоны, басни, судебные очерки. С 1929 года Тарковский начал получать ежемесячную стипендию Фонда помощи начинающим писателя при Госиздате, а в 1931 году приступил к работе на Всесоюзном радио в редакции литературно-художественного вещания, по заказу которой начал пьесу «Стекло» о героях-стеклодувах. Однако адекватно отозваться на рапповский призыв показать ударников пятилетки Тарковскому все-таки не удалось. Все дело испортил родоначальник российского стекольного производства Михайло Васильевич Ломоносов, который неожиданно появился в конце пьесы и обратился к потомкам с назидательной речью. С обвинением в буржуазном мистицизме Арсика уволили, и это по тем временам было меньшим из зол.

Весь ход событий, поиски жанра, формы, стиля и метода, как правило сводившиеся к поиску заработка, все более укрепляли уверенность Арсения в том, что только поэзия является его единственным предназначением, которому необходимо отдать всего себя. Спустя годы Тарковский скажет: «Дух человеческий, органически претворенный в художественную мысль, в ритмическое и образное движение стиха, в пластическую его выразительность – вот соль поэзии, ее сердцевина и суть. Самый большой грех поэта – когда он поэзию превращает в «литературу». При этом неизбежно отмирают обильные, питаемые живительными соками корни поэзии. Поэзия же нужна душе как хлеб, как воздух, как земная опора и небесная твердь. Она тождественна в лучших своих образцах деятельному самопознанию духа, и в этом ее смысл, ее зерно».

Стало быть, существовала «литература» и литература.

Были писательские митинги, конференции, многомиллионные тиражи, правительственные награды и премии. А были узкая, как пенал, комната с венецианским окном, что выходит в сад, стол, пепельница на столе и в любое время года открытая форточка, потому что у Арсения слабые легкие, и ему всегда нужен был свежий воздух.

Но что было делать с этой второй, другой литературой, когда рев манифестаций нарастал, а призывы Леопольда Авербаха и иже с ним очистить ряды советских писателей от попутчиков, то есть тех, кто пытался остаться в стороне от великого дела Ленина-Сталина, звучали все громче и напористей?

Вопрос без ответа.

Точнее сказать, ответ, конечно, был, но тогда начинающий поэт метался в поисках выхода, а точнее, входа туда, куда он уже сделал первые шаги и даже купил по этому случаю печатную машинку, что по тем временам было событием абсолютно экстраординарным.

Итак, Асику была жизненно необходима помощь, поддержка человека знающего и понимающего, любящего поэзию и вхожего в высокие кабинеты литературных чиновников. Эта помощь могла прийти откуда угодно, с самой неожиданной стороны, при самой негаданной встрече. И эта по сути чудесная встреча произошла, потому что даже большевики не смогли отменить сердечного притяжения родственных душ.

Георгий Аркадьевич Шенгели – поэт, переводчик, филолог. Председатель Всероссийского союза поэтов. Заведующий редакцией переводов литературы народов СССР в Госиздате. Старше Арсения на 13 лет. Познакомились Шенгели и Тарковский, разумеется, на курсах.

Арсений так описал первую встречу: «Профессорский сюртук, короткие, до колен, черные брюки, жившие второй жизнью: когда-то они были длинны, их износили, потом – обрезали и остатками починили просиженные места… солдатские обмотки и на носу ловко сидящее чеховское пенсне».

Было в этом неторопливом, обстоятельном человеке с проницательным, как бы всматривающимся внутрь собеседника взглядом что-то из прежней жизни, что-то неуловимое, едва слышное, но в то же время необычайно надежное, звучное и солнечное. Может быть, потому что начальные годы своей жизни Георгий Аркадьевич провел на Таманском полуострове и в Крыму. Часто бывал в Коктебеле у Волошина, знал многих «обормотов», без которых дом Максимилиана Александровича был немыслим, дружил с Грином, прекрасно ориентировался в литературном процессе своего времени, видел его изнутри, что не мог не чувствовать Арсений.

По сути, Шенгели стал первым профессиональным критиком поэтических опытов Тарковского. Стиховед, автор «Трактата о русском стихе» и «Практического стиховедения», он с удивительным тактом и в то же время непреклонной настойчивостью требовал от своего молодого друга четкого следования избранному пути. «У вас плохие стихи, молодой человек, но не теряйте надежды, пишите, возможно, у вас что-нибудь и получится». Эти слова, сказанные Тарковскому Федором Сологубом еще на заре его поэтической деятельности, невозможно было забыть. Знал о них и Шенгели, разумеется, однако обиду своего молодого друга на маститого русского символиста находил бессмысленной и непродуктивной.

«Георгий Аркадьевич кормил меня и заставлял писать стихи», – вспоминал впоследствии Арсений Александрович. И это было единственно правильным решением – работать, невзирая ни на что. Впоследствии это качество очень пригодится Тарковскому. Первые публикации в «Гудке» тоже были организованы с подачи Шенгели. И именно Георгий Аркадьевич, понимая, насколько трудно Арсению вписаться в современную ему агитпроповскую литературу, пригласил его в секцию поэтического перевода при Госиздате.

А в 1929 году Высшие государственные литературные курсы были закрыты…

Причин тому было несколько.

Согласно одной из них, курсы закрыли потому, что, как писал Тарковский матери, «состав студентов не удовлетворял требованиям, которые теперь предъявляют ВУЗам: рабочие, крестьяне, да еще партийцы».

Согласно другой версии, приговор ВГЛК вынесли в связи с тем, что одна из курсисток, дочь крупного военачальника, застрелилась из табельного оружия своего отца, потому как была изнасилована пьяными сокурсниками. По понятным причинам вторая версия дала повод к началу «беспощадной борьбы с богемной и половой контрреволюцией».

Опять же, трагедией воспользовались рапповцы, дав самоубийству несчастной девушки жесткую идеологическую подоплеку – мелкобуржуазным пошловатым литераторам и их старорежимным преподавателям не место в стройных колоннах пролетарских писателей!

Однако всем слушателям курсов было предоставлено право сдавать выпускные экзамены в МГУ. Арсений сдавать экзамены в университет отказался. Видимо, он счел себя уже достаточно образованным и сформировавшимся художником. Маруся же, напротив, серьезно готовилась к выпускному испытанию.

Повествование о начале творческого пути Арсения Тарковского, как мы видим, полностью затмило историю его молодой супруги – Марии Вишняковой.

Это понятно и непонятно, это простительно и непростительно, но это в конечном итоге несправедливо по отношению к этой необычайно талантливой и своеобразной женщине. Однако молчание, которым оказался окутан этот период жизни Маруси, вполне объясним. Виной тому объективные причины и объективный выбор, который сделали Тарковский и Вишнякова.

Итак, обо всем по порядку.

Сокурсники вспоминали о Марусе как об интересном и самобытном литераторе. Она много писала стихи и прозу, принимала активное участие в поэтических вечерах, училась на курсах увлеченно и старательно. Ее мечта – обрести свой голос, сказать о чем-то потаенном, о чем она была вынуждена молчать в детстве и юности, – начинала сбываться. При этом происходило то, что и должно происходить с по-настоящему творческими человеком – занимаясь литературным творчеством, Вишнякова все более и более погружалась в саму себя, раскрывала, для себя в первую очередь, сильные и слабые свои черты, которых следовало страшиться и которые не лежали на поверхности.

Из дневниковой записи Марии Вишняковой: «Я теперь поняла, в чем весь кошмар: я – «натура» творческая, то есть у меня есть все, что должны иметь творческие люди – и в отношении к окружающему, и способность обобщать, и умение процеживать, и, самое страшное, требование к жизни, как у «творца». Не хватает одного – дарования – и вся постройка летит кувырком и меня же стукает по макушке, а требования мои никогда не могут быть удовлетворены, потому что они мне не по силам. Т. (Антонина Александровна Бохонова, вторая жена Арсения Тарковского. – Прим. авт.) когда-то мне сказала, что она мечтала быть другом, правой рукой какого-нибудь большого человека, а я удивлялась, потому что я хотела сама быть созидателем… Быть приживалкой чужого дарования! Надо иметь дар самоотречения. И насколько в жизни и в быту он мне свойствен по полному безразличию к тому, от чего я с легкостью отрекаюсь, насколько я жадна к своему внутреннему миру, попробуйте сделать из меня святую! Потому-то я и не смогла бы стать ничьей нянькой, и вот поэтому-то я и не могу никак изменить свою жизнь».

Марусю, как видно, мучили принципиальные вопросы – соотношение призвания и дарования, свободы и творчества, возможности или невозможности изменить свою жизнь. Впрочем, ровно такие же вопросы пытался решить и возлюбленный Маруси. Но если у Арсения был человек, который помогал и поддерживал его, давал советы и направлял (Георгий Аркадьевич Шенгели), то у Марии Вишняковой нет.

Она была абсолютно одна.

Замужество, на которое она, вполне возможно, возлагала надежды в смысле совместного с супругом поиска ответов на «проклятые» вопросы творчества, не принесло облегчения. Скорее, напротив, лишь усугубило внутренний разлад. Более того, Тарковский в этом тандеме видел себя исключительно художником, требующим жертв, без которых его поэзия, да и он сам просто не могли существовать, а это воспринималось как трагедия вселенского масштаба. Маруся не могла не понимать этого, и записанная ею в дневнике фраза «быть приживалкой чужого дарования» не выходила у нее из головы и не давала покоя.

Но ведь Асинька не был ей чужим, она любила его! Значит, речь шла не о самоотречении, а о проникновении, о вхождении в его жизнь целиком, без остатка, и способности жить этой жизнью, воспринимая ее как свою.

Разумеется, Тарковский не дерзал говорить об этом Марусе впрямую, но его стихотворения того времени вопиют об этом.

- Все разошлись. На прощанье осталась

- Оторопь желтой листвы за окном,

- Вот и осталась мне самая малость

- Шороха осени в доме моем.

- Выпало лето холодной иголкой

- Из онемелой руки тишины

- И запропало в потемках за полкой,

- За штукатуркой мышиной стены.

- Если считаться начнем, я не вправе

- Даже на этот пожар за окном.

- Верно, еще рассыпается гравий

- Под осторожным ее каблуком.

- Там, в заоконном тревожном покое,

- Вне моего бытия и жилья,

- В желтом, и синем, и красном – на что ей

- Память моя? Что ей память моя?

Отныне у Вишняковой не было своей памяти.

Именно в это время она уничтожила все свои тексты, написанные во время учебы на курсах. Зачем? У нас, увы, нет ответа на этот вопрос.

Искреннее самооумаление ради любви или жест Катерины Кабановой из «Грозы» Островского, когда вдруг со всей яркостью и непреложностью стало ясно, что она «не полетит, как птица» – а на меньшее она была не согласна.

Может быть, и так.

До нас дошли лишь ее отрывочные дневниковые записи и письма к мужу.

Глава 2

Вчерашние голоса

Мать сидит за столом на веранде и пишет письмо.

Сквозняк двигает газовые занавески на окнах.

В открытую дверь веранды виден сад, где на растянутых между деревьями веревках сушится белье.

Низкое закатное солнце бьет в глаза, и мать закрывает лицо ладонью.

Порыв ветра притворяет дверь, и солнце тут же исчезает, а узкая полоска света дотягивается до противоположной стены, на которой висит выцветшая репродукция портрета Джиневры д’Америго де Бенчи.

Мать отрывается от написания письма и какое-то время смотрит на репродукцию.

Недоуменно поводит плечами, словно говорит себе: «Невозможно выразить то окончательное впечатление, которое производит на нас этот портрет. Невозможным оказывается даже определенно сказать, нравится нам эта женщина или нет, симпатична она или неприятна. Она и привлекает, и отталкивает. В ней есть что-то невыразимо прекрасное и одновременно отталкивающее, точно дьявольское. Но дьявольское – отнюдь не в притягательно-романтическом смысле. Просто – лежащее по ту сторону добра и зла. Это обаяние с отрицательным знаком: в нем есть что-то почти дегенеративное и… прекрасное».

С Волги едва доносится далекий гудок буксира. Протяжный звук долго блуждает над поверхностью воды, а затем растворяется в уходящем до горизонта лесу.

Из книги Андрея Тарковского «Запечатленное время»: «Мне кажется, для того чтобы заставить зазвучать кинематографический образ по-настоящему полно и объемно, целесообразно отказаться от музыки. Ведь если говорить строго, то мир, трансформированный кинематографом, и мир, трансформированный музыкой, – это параллельные миры, находящиеся в конфликте. По-настоящему организованный в фильме звучащий мир по сути своей музыкален – это и есть настоящая кинематографическая музыка….

Что такое натуралистически точно звучащий мир? В кино это невозможно даже себе вообразить: это значит, что должно смешаться все, если зафиксированное в кадре получит свое звуковое выражение и в фонограмме. Но эта какофония означала бы, что фильм вообще лишен какого бы то ни было звукового решения… Стоит только у зримого мира, отраженного экраном, отнять его звуки или населить этот мир звуками посторонними, не существующими буквально ради данного изображения, или деформировать их не соответствующе данному изображению – фильм немедленно зазвучит».

Например, на портрете Джиневры д’Америго де Бенчи – поэтессы времен Леонардо да Винчи, звучит стихотворение Арсения Тарковского: