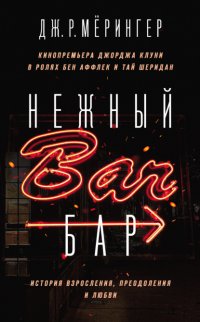

Читать онлайн Нежный бар. История взросления, преодоления и любви бесплатно

- Все книги автора: Дж. Р. Мёрингер

John Moehringer

The Tender Bar: A Memoir

© 2006 J. R. Moehringer

© Голыбина И. Д., перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Посвящается моей матери

Пролог

Где моря нет, там воды сердца

На берег набегают.

Дилан Томас. «Свет пробивается туда, где солнца нет»

Один из многих

Мы приходили туда и получали все, в чем нуждались. Приходили, когда мучились жаждой – а как иначе? – и когда были голодные, и когда до смерти уставали. Приходили счастливые, чтобы праздновать, и грустные, чтобы скорбеть. Приходили после свадеб и похорон, чтобы успокоить нервы, и перед ними – чтобы набраться храбрости. Приходили, когда не знали, что нам нужно, в надежде, что кто-нибудь нам это скажет. Приходили в поисках любви, или секса, или неприятностей, или человека, который куда-то пропал, потому что рано или поздно все оказывались там. А еще приходили, когда хотели, чтобы кто-то нашел нас.

Мой личный список нужд был длинным. Единственный ребенок, брошенный отцом, я нуждался в семье, в доме, в мужчинах. Особенно в мужчинах. Они были нужны мне как наставники, герои, образцы для подражания и как маскулинный противовес моей маме, бабушке, тетке и пяти двоюродным сестрам, с которыми я жил в одном доме. Бар дал мне всех мужчин, в которых я испытывал потребность, и одного или двух, в которых не испытывал.

Задолго до того, как мне было позволено официально употреблять спиртное, бар меня спас. Он вернул мне веру, когда я был мальчишкой, поддержал в подростковом возрасте, а в юношестве принял в свои объятия. Хоть мне и кажется, что нас притягивают те, кто может нас бросить, и, по-видимому, бросит очень скоро, я, тем не менее, уверен, что определяют нас те, кто нас принимает. Я принял бар всей душой, но однажды вечером он отвернулся от меня, и тот финальный разрыв с баром спас мне жизнь.

Бар всегда находился на том углу, под тем или иным названием, с начала времен, точнее, с отмены сухого закона, которые считались одной и той же датой в моем весьма пьющем родном городе – Манхассете, Лонг-Айленд. В 1930-х в бар заглядывали кинозвезды по пути в близлежащий яхт-клуб и на роскошные прибрежные курорты. В 1940-х бар стал раем для солдат, возвращавшихся с войны. В 1950-х там собирались стиляги и их подружки в пышных юбках. Но настоящей достопримечательностью, землей обетованной, он стал в 1970-м, когда Стив купил это место и переименовал в «Диккенс». Над дверью появился силуэт Чарльза Диккенса, а выше вывеска старым английским шрифтом: Dickens. Столь явственная отсылка к англофильству пришлась не по вкусу местным Кевинам Флиннам и Майклам Галлахерам. Они не стали ей противиться только потому, что горячо одобряли Главное Правило Бара, установленное Стивом: каждый третий напиток бесплатно. К тому же Стив нанял обслуживать столики семь или восемь представителей клана О’Мэлли[1] и постарался придать интерьеру «Диккенса» такой вид, будто его по кирпичику доставили прямиком из графства Донегол[2].

Стив хотел, чтобы его бар был европейским внешне, но американским по духу – настоящим домом для всех его клиентов. Клиентов Стива. В сердце Манхассета, пасторального пригорода с восьмитысячным населением, в семнадцати милях к востоку от Манхэттена, Стив постарался создать надежное прибежище для своих соседей, друзей и собутыльников, а особенно для товарищей по старшей школе, возвращающихся домой из Вьетнама, где они могли бы в полной мере насладиться ощущением безопасности. За что бы Стив ни брался, он всегда был уверен в успехе – уверенность была его самой привлекательной чертой и самым трагическим недостатком, – но «Диккенс» превзошел его самые смелые ожидания. Очень скоро бар Стива стал для жителей Манхассета баром. Точно так же, как мы говорили Сити, имея в виду Нью-Йорк-Сити, или Стрит, имея в виду Уолл-стрит, мы называли Баром только одно место, и ни у кого не возникало вопроса, о чем идет речь. Постепенно «Диккенс» стал даже больше, чем Баром. Он превратился в Место, любимое укрытие от любых житейских бурь. В 1979-м, когда взорвался ядерный реактор на Три-Майл-Айленде[3] и весь северо-восток охватил ужас перед надвигающимся апокалипсисом, жители Манхассета звонили Стиву, бронируя себе места в подвале под его баром. Естественно, подвалы имелись и у них дома. Но в «Диккенсе» было нечто особое. При любой угрозе люди вспоминали в первую очередь о нем.

Бар не только давал укрытие, но и учил особому роду демократии – алкогольному плюрализму. За его стойкой можно было видеть мужчин и женщин из всех слоев общества, которые то ли поучали, то ли принижали друг друга. Какой-нибудь городской нищий запросто мог обсуждать «волатильность рынка» с президентом Нью-Йоркской фондовой биржи, а библиотекарь наставлять прославленного игрока «Янкиз» насчет правильного захвата биты. Слабоумный грузчик мог внезапно высказать нечто столь невероятное и одновременно мудрое, что университетский профессор философии кидался записывать его изречение на салфетке, которую потом заталкивал в карман. А бармены – параллельно делая ставки и смешивая «Розовых белок» – рассуждали, как античные цари.

Стив считал, что бар на углу должен быть самым эгалитарным из всех общественных мест в Америке, и знал, что американцы всегда обожествляли свои бары, таверны и салуны – одно из его любимых выражений. Знал, что они наделяют бары особенным смыслом и приходят туда за чем угодно, от роскоши до убожества, а прежде всего за забвением, которого заставляет их искать главная болезнь современности – одиночество. Он понятия не имел, что пуритане, высадившись в Новом Свете, построили бар даже раньше, чем церковь. Не знал, что американские бары происходят напрямую от средневековых таверн из «Кентерберийских рассказов» Чосера, а те – от саксонских пивных, которые, в свою очередь, являются порождением tabernae, стоявших у дорог в Древнем Риме. Генеалогия бара Стива восходила к первобытным пещерам с наскальными росписями в Западной Европе, где старцы каменного века наставляли молодежь чуть ли не пятнадцать тысяч лет назад. Хоть Стив и не знал всех этих вещей, они были у него в крови и заставляли поступать так, как он поступал. Стив сильней остальных ощущал важность определенного места для человека и, основываясь на этом принципе, сумел создать бар столь странный, причудливый, обожаемый и соответствующий клиентам по духу, что тот прославился далеко за пределами Манхассета.

Мой родной город славился двумя вещами – лакроссом[4] и выпивкой. Год за годом в нем прибывало как потрясающих игроков в лакросс, так и случаев цирроза печени. Некоторые знали Манхассет еще и как место действия «Великого Гэтсби». Фрэнсис Скотт Фицджеральд писал свой роман, сидя на прохладной террасе в Грейт-Нек и глядя через бухту на наш городок, который превратил в вымышленный Уэст-Эгг, отчего местные боулинг и пиццерия обрели некоторое археологическое величие. Каждый день мы проходили по заброшенным декорациям из книги Фицджеральда. Крутили романы на их руинах. То было и стимулом, и настоящей честью. Но, как и бар Стива, эти декорации меркли перед любовью Манхассета к спиртному. Любой, кто бывал там, сразу понимал, почему в романах Фицджеральда выпивка течет, как Миссисипи по равнинам. Мужчины и женщины закатывают грандиозные вечеринки и пьют, пока не свалятся с ног или не собьют кого-нибудь на машине? Да это же обычный вечер вторника на Манхассете!

Манхассет, где располагался самый большой супермаркет алкоголя в штате Нью-Йорк, был единственным городом Лонг-Айленда, в честь которого называли коктейль («Манхассет» – это «Манхэттен», только крепче). Главная улица Манхассета, длиной в полмили, Плэндом-роуд, была улицей мечты любого пьяницы – сплошь бары, бары и бары. Многие в Манхассете сравнивали Плэндом-роуд с вымышленным графством в Ирландии, где люди ходят по улицам, доверху налившись виски, исполненные веселья. Бары на Плэндом-роуд могли соперничать по количеству со звездами на Голливудской аллее славы, и мы гордились этим, упрямо и восторженно. Когда владелец одного из баров на Плэндом-роуд поджег свою собственность, чтобы получить страховку, полицейские обнаружили его в другом баре, по соседству, и сказали, что увозят на допрос. Мужчина прижал руку к сердцу, словно священник, обвиненный в сожжении креста.

– Да как бы я осмелился, – воскликнул он, – как бы любой человек осмелился поджечь бар?

Со своим причудливым разделением на высший класс и рабочих, этническим смешением ирландцев с итальянцами и изобилием представителей богатейших семейств Соединенных Штатов, Манхассет всегда испытывал проблемы с самоопределением. То был город, где чумазые пьянчуги собирались на стадионе «Мемориал» поиграть в «вело-поло»; где соседи прятались друг от друга за идеально подстриженными живыми изгородями, но при этом тщательно следили за всеми жизненными перипетиями по ту сторону; откуда все отправлялись поутру на электричках на Манхэттен, но никто не уезжал навсегда – разве что в сосновом ящике. Хотя Манхассет и напоминал городок в сельской местности, а агенты по недвижимости называли его «спальным районом», мы все придерживались мнения, что это «район баров». Бары помогали нам составить представление о себе и служили неизменным местом встречи. Детская лига, софтбольная лига, лига боулинга и юношеская лига не просто устраивали в баре Стива свои собрания – частенько они встречались в один и тот же вечер.

«Медный пони», «Купол», «Лампа», «Килмид», «Джоан и Эд», «Пробка», «1860», «Ржавое корыто», «Метка» – названия манхассетских баров мы знали лучше, чем названия его улиц и имена отцов-основателей. Периоды существования баров напоминали смены династий: мы измеряли по ним время и находили своеобразное утешение в сознании того, что, стоит одному закрыться, как на его месте тут же возникнет следующий. Бабушка как-то мне сказала, что Манхассет – одно из редких мест, оправдывающих банальную поговорку: кто пьет дома, тот уже алкоголик. До тех пор, пока ты пьешь на людях, не втихаря, ты не пьяница. Поэтому – бары. Много-много баров.

Конечно, многие бары в Манхассете, как и везде, были просто притонами, где люди мариновались в собственном раскаянии. Стив хотел, чтобы его бар был другим. Хотел сделать его утонченным. Представлял себе место, способное удовлетворять запросам самых разных персонажей. В одну минуту – уютный паб, а в следующую – разгульный ночной клуб. Семейный ресторан в начале вечера, а под утро – распутная таверна, где мужчины и женщины врут друг другу в глаза и пьют до упаду. Но главный замысел Стива заключался в том, что «Диккенс» должен быть противоположностью окружающего мира. Прохладный в жару и теплый от первых заморозков до прихода весны. Всегда чистый и светлый, словно жилище идеальной семьи, в существование которой мы верим, хоть на самом деле таких не бывает. Чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным, но при этом никто не выделялся. Моей самой любимой историей о баре Стива была та, в которой один сумасшедший заявился туда, сбежав из ближайшей психушки. Никто не посмотрел на него косо. Никто не спросил, кто он такой, или почему он в пижаме, или почему у него так странно поблескивают глаза. Его просто приняли в общий круг, стали развлекать забавными историями и весь день угощали выпивкой. Единственная причина, по которой беднягу в конце концов попросили уйти, заключалась в том, что он ни с того ни с сего спустил с себя штаны. Но даже тогда бармены лишь ласково его пожурили, использовав свое обычное: «Ну-ну, не надо так!»

Как любовные связи, бары зависят от сочетания многих тонкостей: правильно выбранного времени, химии, освещения, удачи и – наверное, в первую очередь, – щедрости. С самого начала Стив объявил, что в «Диккенсе» все будет на широкую ногу. Бургеры – с филе-миньон толщиной в три дюйма, время закрытия – обсуждаемое, вне зависимости от того, что говорит закон, а бокалы – полные до краев. Стандартный напиток в «Диккенсе» – как в других заведениях, двойной. Двойной такой, чтобы глаза лезли на лоб. А тройной, чтобы «ум зашел за разум», по выражению младшего брата моей матери, моего дяди Чарли, первого бармена, которого нанял Стив.

Настоящее дитя Манхассета, Стив веровал в алкоголь. Был обязан ему всем, что имеет. Его отец, дистрибьютор «Хайнекена», после смерти оставил Стиву небольшое состояние. Дочь Стива звали Бренди, а его лодку – Запой, его лицо, после многих лет гомерического пьянства, приобрело характерный алый оттенок. Он видел в себе заклинателя зеленого змия, и жители Манхассета, все как один, повиновались ему. С течением времени у него появилась собственная паства, легион преданных последователей. Этакая секта Стива.

У каждого есть собственное священное место, прибежище, где на сердце становится легче и очищается разум, где чувствуешь себя ближе к Господу, или к любви, или к истине – иными словами, к объекту своего поклонения. Для меня прибежищем был бар Стива. И поскольку я обрел его ребенком, бар стал для меня святыней еще и благодаря ореолу особого почитания, которое дети испытывают к тем местам, где они в безопасности. Для кого-то это может быть классная комната или игровая площадка, театр или церковь, лаборатория, или библиотека, или стадион. Даже собственный дом. Но ничто из вышеперечисленного меня не привлекало. Мы поклоняемся тому, что видим ежедневно. Если бы я вырос на берегу реки или океана, природного источника утешения и отдохновения, возможно, они приобрели бы для меня мифологический смысл. Вместо этого я жил в 142 шагах от потрясающего американского салуна, и это все решило.

Я проводил там отнюдь не все свое время. Я выходил в большой мир, работал, терпел неудачи, влюблялся, бывал одурачен, оставался с разбитым сердцем и открывал новые горизонты. Но благодаря бару Стива каждый новый мой шаг был связан с последующим и с предыдущим. То же самое касалось людей, с которыми меня сводила судьба. Первые двадцать пять лет моей жизни все, кого я знал, либо посылали меня в бар, либо подвозили туда, либо шли со мной вместе. Спасали меня из бара, сидели там, когда я приходил, словно дожидаясь моего появления с того момента, как я родился. К последним относились Стив с парнями.

Я часто говорю, что в баре Стива нашел отцов, в которых нуждался, но это не совсем верно. В какой-то момент бар сам стал мне отцом, а десятки мужчин слились в один гигантский мужской глаз, заглядывающий мне через плечо и обеспечивающий противовес моей матери, игрек-хромосому к ее иксу. Мама понятия не имела, что соперничает с парнями из бара, а парни не знали, что уравновешивают ее. И ей, и им казалось, что они на одном положении, потому что разделяют старые добрые представления о мужественности. И мама, и парни из бара считали, что быть хорошим мужчиной – это искусство, а быть плохим – трагедия, как для мира, так и для людей, которые зависят от тебя плохого. Хотя познакомила меня с этим кодексом мама, в баре Стива его положения подтверждались ежедневно. Бар Стива привлекал и женщин, причем самых разных, но мальчишкой я видел в нем только удивительную выборку мужчин, плохих и хороших. Свободно циркулируя в этом уникальном братстве альфа-самцов, слушая рассказы солдат и бейсболистов, поэтов и полицейских, миллионеров и книжных червей, актеров и бродяг, собиравшихся по вечерам за барной стойкой, я раз за разом слышал одно: различия между нами велики, но причины, по которым так сложилось, самые пустяковые.

Совет, жест, байку, философию, мнение – что-то я заимствовал у каждого из парней в баре. Я мастерски «крал личности», когда это еще не было преступлением. Я мог быть язвительным, как Спортсмен, пафосным, как дядя Чарли, суровым, как Джоуи Ди. Пытался держаться с достоинством, как Боб-Коп, высокомерно, как Кольт, и оправдывать приступы злобы, говоря себе, что им все равно далеко до Вонючкиного праведного гнева. Постепенно я начал применять навыки мимикрии, приобретенные в «Диккенсе», за пределами бара – с друзьями, любовницами, родителями, начальством, даже незнакомцами. Бар научил меня видеть в каждом человеке, с которым нас сводит судьба, своего наставника, или любопытного персонажа, и я благодарен бару, и одновременно виню его за то, что стал отражением – или преломлением – всех этих людей.

Каждый завсегдатай бара Стива был кладезем житейской мудрости. Один пожилой поклонник бурбона сказал мне, что жизнь любого мужчины – это череда гор и пещер. На горы мы взбираемся, а в пещерах прячемся, когда боимся гор. Для меня бар был и тем и другим. Самой уютной пещерой и самой опасной горой. А парни – пещерные люди в душе – стали моими проводниками. Я любил их всей душой, и думаю, они это знали. Пусть им многое пришлось пережить – войны и любовь, позор и славу, богатство и разорение, – вряд ли когда-нибудь другой мальчишка смотрел на них такими же блестящими, влюбленными глазами. Мое поклонение было им в новинку, и поэтому, наверное, они похитили меня в мои одиннадцать лет. Мне кажется, я до сих пор слышу их голоса. Оу, пацан, что-то тебя понесло.

Стив, думаю, выразился бы так: я влюбился в бар, и любовь оказалась взаимной, поэтому тот роман оказал влияние на все последующие. В нежном возрасте, стоя посреди «Диккенса», я решил, что жизнь – это череда романов, и каждый новый является реакцией на предыдущий. Один из многих романтиков в баре Стива, я пришел к этому заключению и поверил в цепную реакцию любви. И эта вера, как сам бар, объединяли нас. Благодаря им моя повесть – всего лишь нить в толстом канате, которым перевита наша общая история любви.

Часть первая

В каждом мужчине дремлет бесконечное множество скрытых потенциалов, которые не стоит будить без нужды. Поскольку это ужасно, когда мужчина так и остается эхом, не превращаясь в настоящий голос.

Элиас Канетти. «Записки из Хэмпстеда»

Глава 1. Мужчины

Не каждый мужчина может досконально проследить свою эволюцию от маленького мальчика до завсегдатая бара, но моя началась жаркой летней ночью 1972 года. Мне было семь, и мы с мамой ехали по Манхассету, когда я, выглянув в окно, заметил девятерых парней в оранжевой форме для софтбола, бегающих по стадиону «Мемориал», с профилями Чарльза Диккенса, отпечатанными на груди.

– Кто это? – спросил я маму.

– Парни из «Диккенса», – ответила она. – Видишь, вон твой дядя Чарли. И его босс, Стив.

– А нам можно посмотреть?

Она остановила машину, и мы расположились на трибуне.

Солнце садилось, и мужчины отбрасывали на землю длинные тени, такие же черные, как профили у них на груди. Футболки, надетые поверх защитных доспехов, растянулись так, что профили выглядели кляксами, образовавшимися, когда игроки ступали в собственную тень. Они казались нереальными, словно персонажи мультфильма. С прилипшими к голове волосами, в гигантских ботинках, непропорционально раздутые выше талии, эти парни были похожи на Блуто и Попая или Элмера Фадда, наевшегося стероидов, за исключением моего тощего дядюшки Чарли, который патрулировал инфилд, словно фламинго с больными коленями. Помню, что Стив размахивал деревянной битой размером с телеграфный столб, и при каждом хоум-ране, который он делал, мяч зависал в небе подобно второй Луне.

Стоя на позиции отбивающего, этот Бейб Рут[5] пивной лиги зарывался ногами в землю и хрипло орал на питчера, чтобы тот послал ему такой мяч, который можно разнести в пыль. Питчеру было одновременно и страшно и весело, потому что Стив, даже крича на него, продолжал улыбаться. Его улыбка напоминала луч света от маяка, в котором каждый чувствует себя в безопасности. А еще это был приказ – всем улыбаться тоже. Ему невозможно было противиться, и не только тем, кто находился рядом. Стив и сам никак не мог перестать скалить зубы. И он, и остальные парни из «Диккенса» обожали соревноваться, но никогда бы не допустили, чтобы игра помешала их главной цели в жизни – веселью. Вне зависимости от счета, они не прекращали хохотать, и болельщики на трибунах тоже. Я смеялся сильнее всех, хоть и не понимал их шуток. Смеялся просто потому, что смеялись все вокруг, смеялся над ходом игры и тем, как они меняли время, когда им требовалось, увеличивая его чуть ли не вдвое.

– Почему они все ведут себя так глупо? – спросил я маму.

– Ну, просто они… счастливы.

– Из-за чего?

– Это пиво, дорогой. Они счастливы из-за пива.

Каждый раз, когда мужчины пробегали мимо, в воздухе повисал шлейф ароматов. Пиво. Лосьон после бритья. Кожа. Табак. Тоник для волос. Я глубоко вдыхал, стараясь его запомнить – эту квинтэссенцию мужества. С тех пор, стоило мне поднести к носу флакон «Шаффера», бутылку «Аква Вельвы», смазанную «Сполдингом» бейсбольную перчатку, пачку «Лаки Страйка» или бутылку «Виталиса», я снова переносился туда, на трибуну, где мы с мамой сидели, наблюдая за пивными гигантами, топчущимися по ромбу площадки.

Тот софтбольный матч стал для меня началом многих вещей, но прежде всего отсчета времени. Воспоминания до него обрывочные и фрагментарные, а после текут плавно и непрерывно, одной лентой. Возможно, мне требовалось обрести свой бар, один из организующих принципов моей жизни, прежде чем я смогу рассматривать ее как целостный и достоверный нарратив. Я помню, как обернулся ко второму организующему принципу моей жизни и сказал ей, что хотел бы смотреть на этих мужчин вечно. Но мы не можем, детка, ответила она, игра уже закончилась. Что? Я в панике подскочил с места. Мужчины уходили с поля, обнимая друг друга за плечи. Когда они скрылись за живой изгородью из сумаха вокруг стадиона, выкрикивая на ходу «увидимся в «Диккенсе», я начал плакать. Мне хотелось пойти за ними.

– Но зачем? – спросила мама.

– Посмотреть, что там такого.

– Нет, мы не пойдем в бар, – ответила она. – Мы идем… домой.

Она всегда спотыкалась на этом слове.

Мы с мамой жили в доме моего деда, настоящей достопримечательности Манхассета, почти столь же знаменитой, как бар Стива. Люди часто указывали на дом пальцем, проезжая мимо, а однажды я услышал, как прохожие шутили, что он пострадал от «какой-то тяжелой архитектурной болезни». На самом деле дом страдал лишь от сравнений. На фоне элегантных викторианских пряничных домиков и изысканных особняков в голландском колониальном стиле, дедов обветшалый «Кейп-Код» выглядел отталкивающе. Дед утверждал, что не может себе позволить ремонт, но на самом деле ему было просто все равно. С некоторым пренебрежением и извращенной гордостью он называл его Говноприютом и нисколько не обеспокоился, когда крыша начала проседать, словно шатер бродячего цирка. Он не обращал внимания, когда от дома отваливались куски штукатурки размером с игральную карту. Дед накричал на бабушку, когда она показала ему змеистую трещину на подъездной дорожке, похожую на след от молнии – кстати, молния туда действительно попадала. Мои двоюродные братья своими глазами видели, как огненная плеть хлестнула по дорожке, едва не ударив в навес. Даже Господь, подумал я, тычет пальцем в дедушкин дом.

Под этой проседающей крышей мы с мамой жили в компании деда, бабушки, маминых взрослых брата и сестры – дяди Чарли и тети Рут – и шестерых детей тети Рут, пяти дочек и одного сына. «Народные массы, не желающие платить за жилье», – называл нас дед. Бар Стива по адресу 550, Плэндом-роуд, был пристанищем для всех беспокойных душ, а дедушкин дом, номер 646 – ночлежкой.

Дед тоже мог бы вывесить над дверью профиль Чарльза Диккенса, потому что условия в его жилище сильно напоминали работный дом диккенсовских времен. В нем ютилось двенадцать обитателей, а функционирующая ванная была всего одна, так что ждать приходилось невесть сколько, и выгребная яма все время переливалась (Говноприют порой становился не просто остроумным сравнением). Горячая вода по утрам заканчивалась посередине Душа Номер Два, возвращалась ненадолго во время Душа Номер Три, а потом дразнила и жестоко обманывала того, кто принимал Душ Номер Четыре. Мебель, большая часть которой относилась к третьему президентскому сроку Франклина Рузвельта, держалась на скотче… и еще скотче. Единственными новыми предметами домашнего обихода были пивные стаканы, «одолженные» в «Диккенсе», и диван из «Сирс» в гостиной, обитый тканью с психоделическим узором из колоколов, американских орлов и портретов отцов-основателей. Мы называли его «двухсотлетним диваном». Конечно, мы прибавляли тут пару лет, но дед говорил, что название очень подходящее, потому что диван выглядит так, будто Джордж Вашингтон переправлялся на нем через реку Делавэр.

Хуже всего в дедовом доме был бесконечный шум – двадцатичетырехчасовая череда ругани, плача и драк, криков дяди Чарли, что он хочет выспаться, и тирад тети Рут в адрес ее шестерых детей, больше похожих на душераздирающие вопли голодной чайки. Ритм этой какофонии задавал равномерный перестук, поначалу слабый, а потом становящийся все более назойливым, словно сердцебиение в глубинах Дома Ашеров[6]. В Доме деда вместо сердца стучала входная дверь, которая открывалась и закрывалась, когда кто-то приходил и уходил – скрип-стук-скрип-стук, – а еще шаги всех домочадцев, которые топали каблуками, словно полк пехотинцев. Наслушавшись криков и стука дверей, ругани и топота, к вечеру ты сам начинал лаять и визжать, как собака, которая сбегала при малейшей возможности. На закате наступало крещендо – это был самый громкий и нервный момент за день, потому что мы садились ужинать.

Усевшись вокруг колченогого стола в столовой, мы все говорили одновременно, пытаясь отвлечься от еды. Бабушка готовила отвратительно, а дед практически не давал ей денег на продукты, поэтому содержимое надтреснутых мисок, подававшихся из кухни, казалось одновременно и страшным и забавным. Приготовление спагетти с фрикадельками по бабушкиному рецепту подразумевало, что она разваривает пасту в кастрюле до состояния клея, выливает туда банку консервированного томатного супа, а сверху выкладывает куски сырых сосисок. Соль и перец по вкусу. Однако несварение у нас вызывала не ее стряпня, а дед. Угрюмый человеконенавистник, заика и скупердяй, он каждую ночь возвышался во главе стола над своими двенадцатью непрошеными гостями, включая собаку. Этакий ирландский вариант Тайной вечери. В его взгляде так и читалось: «каждый из вас предаст меня». Надо отдать ему должное, дед никого не прогонял. Но и рад никому не был, и часто заявлял во всеуслышание, что нам «пора убираться отсюда к чертовой матери».

Мы с мамой убрались бы с удовольствием, но нам некуда было идти. Зарабатывала она очень мало, а отец, обзаведшийся новой семьей, не давал ей ни копейки. Он был крепким орешком, мой папаша, взрывной смесью обаяния и гнева, и у мамы не осталось другого выбора, кроме как бросить его, когда мне исполнилось семь месяцев. В качестве ответной меры он просто исчез – лишив ее какой-либо помощи.

Поскольку на момент его исчезновения я был слишком мал, то не запомнил, как выглядит мой отец. Я знал только его голос, и очень хорошо. Популярный диск-жокей, отец каждый день обращался ко мне в микрофон откуда-то из Нью-Йорк-Сити: его сочный баритон пролетал по Хадсон-ривер, через бухту Манхассет, вдоль Плэндом-роуд и миллисекунду спустя вырывался из оливкового цвета динамика дедова радиоприемника на кухонном столе. Голос у отца был такой глубокий и зычный, что от него звенели столовые приборы, а ребра начинали зудеть.

Все взрослые в доме деда старались защитить меня, делая вид, что моего отца не существует. (Бабушка даже не упоминала его имя – Джонни Майклз, – а называла просто Голосом.) Они хватались за рукоятку всякий раз, заслышав его, и даже прятали от меня приемник, что приводило к бурным рыданиям. Окруженный женщинами и всего двумя мужчинами, державшимися крайне отстраненно, я расценивал Голос как свою единственную связь с мужским миром. Кроме того, он был для меня единственным способом заглушить остальные раздраженные голоса в доме. Голос, каждый вечер устраивавший в зеленой коробочке вечеринки со Стиви Уандером, Ван Моррисоном и «Битлз», служил противоядием от хаоса, царившего вокруг. Когда бабушка с дедом воевали из-за денег на продукты или тетя Рут от ярости что-то швыряла о стену, я прижимался ухом к динамику, и Голос рассказывал мне что-нибудь забавное или ставил песенку «Пепперминт Рейнбоу». Я внимал ему так самозабвенно и так старательно игнорировал остальные голоса, что стал настоящим мастером избирательного слушания, которое считал даром свыше, пока оно не оказалось проклятием. Жизнь – всегда выбор между тем, какие голоса ты слушаешь, а какие нет, и этот урок я усвоил гораздо раньше остальных, но мне потребовалось немало времени, чтобы правильно пользоваться своим знанием.

Помню, как-то раз мне было особенно одиноко, и я поймал отцовское шоу. Первой он поставил песню «Фор Сизонс», «Стремлюсь обратно к тебе», а потом сказал своим самым бархатным, самым шелковым тоном, с улыбкой в голосе: «Я стремлюсь обратно к тебе, мама – но придется потерпеть, потому что зарабатываю я пока только развозом газет». Я закрыл глаза, засмеявшись его шутке, и на несколько мгновений позабыл, кто я и где нахожусь.

Глава 2. Голос

Мой отец обладал множеством талантов, но главный его талант был исчезать. Без предупреждения он менял время выхода в эфир и радиоволну. Я выносил приемник на крыльцо, где радио ловилось лучше. Поставив его на колени, я вращал антенну и медленно поворачивал рукоятку, чувствуя себя совсем потерянным, пока Голос не возникал снова. Однажды мама поймала меня за этим занятием.

– Что ты делаешь? – спросила она.

– Ищу отца.

Мама нахмурилась, потом развернулась и пошла назад в дом.

Я знал, что на маму Голос не оказывает столь же успокаивающего действия. Для нее голос отца «звенел деньгами» – как писал Фицджеральд про другой беззаботный голос из Манхассета. Когда отцовский баритон гремел из динамика, маме было не до его шуток и обаяния. Она слышала лишь пропущенные платежи по алиментам, которых он не высылал. Проведя весь день за радиоприемником, слушая Голос, я нередко видел, как мама перебирает почту в поисках чека от него. Бросая на стол стопку конвертов, она поворачивалась ко мне с пустым лицом. Ничего. Опять.

Ради мамы я старался не включать радио громко. Пытался вообще больше не слушать Голос, но ничего не мог с собой поделать. В дедовом доме за всеми водились грехи – выпивка, сигареты, азартные игры, ложь, сквернословие, распутство. Голос был моим грехом. Моя зависимость от него росла, а с ней и прощение, и вскоре просто слушать стало для меня недостаточно. Я начал разговаривать с ним. Рассказывал Голосу о школе, детской лиге, о маминых проблемах со здоровьем. Говорил, что каждый вечер она возвращается домой совсем без сил и я постоянно за нее беспокоюсь. Если мне удавалось правильно подгадать с паузами – слушать, когда Голос говорит, и говорить, когда он замолкает, – у нас выходила настоящая беседа.

Наконец мама застала меня.

– С кем ты говоришь? – спросила она.

– Ни с кем.

Потрясенная, она поднесла руку ко рту. Я приглушил звук.

Как-то вечером, когда Голос вышел из эфира, в дедовой гостиной раздался телефонный звонок.

– Ответь, – сказала мама каким-то странным тоном.

Я взял трубку.

– Алло?

– Алло, – сказал Голос.

Я судорожно сглотнул.

– Папа?

Я ни разу не произносил этого слова раньше. Мне показалось, что внутри у меня что-то взорвалось, словно пробка выстрелила из бутылки. Он спросил, как у меня дела. В каком я классе? Правда, уже? Хорошие у нас учителя? Он не спрашивал про маму, которая потихоньку организовала этот звонок, когда услышала мои разговоры с отцом по радио. Не объяснял, почему никогда меня не навещает. Просто болтал со мной, словно со старым армейским приятелем. Потом я услышал, как он глубоко затянулся сигаретой и выдохнул с такой силой, что мне показалось, струя дыма вот-вот вырвется из телефонной трубки. Я слышал этот дым в его голосе, и сам этот голос был дымом. Именно так я представлял себе отца – как говорящий дым.

– Ну, – сказал он, – как насчет того, чтобы сходить на бейсбол со своим стариком?

– Ух ты! Серьезно?

– Конечно.

– На «Метс» или «Янки»?

– «Метс», «Янки», все равно.

– Дядя Чарли говорит, «Метс» заходили в «Диккенс» пару дней назад.

– Как, кстати, у него дела? И что там в баре?

– Завтра вечером они играют с «Брейвз».

– Кто?

– «Метс».

– О! Понятно.

Я услышал перезвон кубиков льда в бокале.

– Отлично, – сказал он. – Завтра вечером. Заеду за тобой к деду. В половине седьмого.

– Буду ждать.

В половине пятого я был уже полностью готов. Сидя на крыльце в бейсболке «Метс», в митенках с Дэйвом Кэшем[7], я провожал глазами каждую машину, проезжавшую мимо. Я ждал отца, но даже не знал, что это означает. Мама не сохранила его фотографий, и я еще не бывал в Нью-Йорке, где его лицо красовалось на рекламных щитах и бортах автобусов. Мой отец мог запросто оказаться одноглазым, в парике и с золотыми зубами. Я не ткнул бы в него на опознании в полиции – кстати, бабушка не раз говорила, что рано или поздно это его ждет.

В пять бабушка вышла из дверей.

– Я думала, вы договорились на половину седьмого, – сказала она.

– Я решил подождать тут. Вдруг он приедет раньше.

– Твой отец? Раньше? – она причмокнула языком.

– Мама звонила с работы. Сказала напомнить тебе взять куртку.

– Сейчас слишком жарко.

Она снова чмокнула языком и ушла. Бабушка не любила моего отца – и не она одна. Вся семья бойкотировала свадьбу моих родителей, за исключением маминого брата-бунтаря, дяди Чарли, на четыре года младше, который вел ее к алтарю. Мне было стыдно, что я так радуюсь отцовскому визиту. Я знал, что это неправильно – встречать его, думать о нем, любить его. Как мужчине в семье и маминому защитнику мне следовало потребовать у отца деньги, как только он появится на пороге. Но я не хотел его отпугнуть. Я мечтал познакомиться с ним сильней, чем вживую увидеть своих обожаемых «Метс» первый раз в жизни.

Я чеканил резиновый мячик о крыльцо и пытался сосредоточиться на хороших вещах, которые знал об отце. Мама говорила мне, что до работы на радио он был стендап-комиком, и люди «животы надрывали от смеха» на его выступлениях.

– А что такое стендап? – спросил я.

– Это когда человек встает перед залом и всех смешит, – ответила она.

Мне стало интересно, будет ли отец стоять передо мной и смешить меня. Что, если он похож на моего любимого комика, Джонни Карсона? Хорошо бы! Я обещал Господу, что никогда больше ни о чем не стану просить, если мой отец будет похож на Джонни Карсона – с его хитрым прищуром и легкой улыбкой в уголках рта.

И тут ужасная мысль заставила меня отвлечься от мячика. Что, если мой отец, зная, что вся семья его ненавидит, не захотел свернуть к нам на подъездную дорожку? Вдруг он притормозил на Плэндом-роуд, посмотрел на меня издалека и уехал? Я кинулся к проезжей части. Теперь я смогу запрыгнуть к нему в окно, если он замедлит ход, и мы умчимся вдаль. Я склонился над дорогой, словно автостопщик, всматриваясь в мужчин за рулем и гадая, кто из них может быть моим отцом. Все они оглядывались, встревоженные и раздраженные, не понимая, с какой стати семилетний мальчишка так пристально разглядывает их.

В восемь вечера я вернулся на крыльцо и стал наблюдать за закатом. Горизонт был оранжевый, как форма «Диккенсов» для софтбола и буквы NY на бейсболках «Метс». Дядя Чарли отправился в бар. Он прошел через газон, низко опустив голову, и так увлеченно протирая салфеткой свои солнечные очки, что не заметил меня.

В половине девятого бабушка снова вышла из дома.

– Пойди съешь чего-нибудь, – сказала она.

– Нет.

– Но тебе надо поесть.

– Нет.

– Хоть кусочек.

– Мы поедим хот-догов на стадионе.

– Хм…

– Он просто опаздывает. Скоро приедет.

Я слышал, как дед включил трансляцию матча «Метс» на девятом канале. Обычно из-за плохого слуха и постоянного шума в доме он врубал звук телевизора на полную мощность. Но в тот вечер – ради меня, – приглушил его.

В девять я решил попробовать кое-что новенькое. Если я не буду высматривать следующую машину, подумал я, если просто гляну на водителя, то это наверняка окажется мой отец. Эту стратегию, в которой я был полностью уверен, я опробовал на тридцати машинах.

В половине десятого я сделал первый шаг к примирению с неизбежным. Снял бейсболку «Метс». Положил ловушку на крыльцо и сел на нее, как на подушку. Проглотил кусок бабушкиной жареной курицы.

В десять я заскочил в дом, чтобы пописать. Пробегая через холл, услышал рев толпы на стадионе «Шиа», когда кто-то из игроков сделал хоум-ран.

В одиннадцать игра закончилась. Я вернулся к себе, надел пижаму и залез под одеяло. Спустя несколько секунд после того, как я погасил свет, дедушка появился у изножья моей кровати. Даже будь это Линдон Джонсон, я и то удивился бы меньше.

– Мне жаль, – сказал он. – Насчет твоего отца.

– О! – ответил я вроде как равнодушно, изо всех сил цепляясь за спасительное одеяло.

– Я даже рад, что он не приехал. Мне все равно не нравились брюки, которые я надел сегодня.

Дед кивнул и вышел из комнаты.

Я лежал в темноте, слушая разговор деда с бабушкой на кухне – они говорили, что мой отец «даже Джей Ару навешал лапши». Но тут к дому подъехала машина, и оба замолчали. Гравий захрустел под колесами, потом водитель заглушил мотор. Папа! Я выскочил из постели и кинулся к дверям. В конце узкого коридора, ведущего к входу, стояла мама.

– О нет! – воскликнула она. – Что ты тут делаешь? Вы же должны были идти на матч!

Я покачал головой. Она быстро подошла ко мне, и я обхватил ее руками, потрясенный тем, насколько сильно люблю ее и как бесконечно в ней нуждаюсь. Прижавшись к ней, рыдая ей в колени, я думал о том, что она – все, что у меня есть, и если я не буду изо всех сил заботиться о ней, то останусь совсем один.

Глава 3. Спасительное одеяло

Когда я не сидел, скорчившись над радиоприемником и слушая Голос, то настраивался на мамину волну и следил за ее настроением. Я наблюдал за ней, анализировал ее, ходил за ней из комнаты в комнату. Это было больше, чем привязанность, больше, чем стремление защитить. По сути, я преследовал ее, потому что, сколько бы я ни смотрел и ни слушал, мама оставалась для меня загадкой.

В хорошем настроении, радостная и полная любви, мама могла быть на редкость громкой. Но когда ей было грустно или обидно, когда она боялась или беспокоилась о деньгах, то замолкала, а лицо ее становилось пустым. Некоторые люди воспринимали это как холодность. Но они ошибались. Даже в свои семь я понимал, что за маминым молчанием и равнодушным лицом таится настоящий фонтан эмоций. То, что выглядело отсутствием чувств, на самом деле было гейзером. Вулканом. Мама пряталась за маску притворного спокойствия из скромности, словно за ширму, когда переодеваешься.

Бабушка говорила, что в ней всегда было нечто необъяснимое, и как-то раз даже рассказала мне историю, которая наглядно это подтверждала. Когда мама училась во втором классе, учительница задала всем вопрос, и мама подняла руку. Она знала ответ, и ей не терпелось произнести его вслух. Но учительница спросила кого-то другого. Через пару минут учительница заметила, что мама так и сидит с поднятой рукой.

– Дороти, – сказала она, – опусти руку.

– Не могу, – ответила мама.

– Опусти руку сейчас же, – повторила учительница.

Мамины глаза наполнились слезами.

Учительница отослала маму к директору, а тот отправил к медсестре, которая заключила, что мама не притворяется. Ее рука действительно застыла в поднятом положении. Бабушку вызвали в школу, и она описала мне их долгий и странный путь обратно домой, когда мама шла за ней, по-прежнему держа руку в воздухе. Бабушка уложила маму в кровать – единственное, что она смогла придумать, – и наутро, когда горечь разочарования, видимо, отступила, мамина рука опустилась вниз.

Хотя мама была загадочной по своей природе, порой она использовала эту загадочность намеренно. Самый честный человек из всех, кого я знал, она одновременно была изощренной лгуньей. Чтобы не причинить другому боль, смягчить тяжесть плохих новостей, она искажала правду или просто выдумывала что-нибудь без всякого стеснения. Ее ложь была настолько тонкой и преподносилась так ловко, что мне ни разу не случалось в ней усомниться. В результате время от времени в своих детских воспоминаниях я натыкаюсь на одну из маминых выдумок, напоминающих причудливо раскрашенное пасхальное яйцо, которое пролежало спрятанным так долго, что о нем напрочь забыли.

Первая ее ложь, которую я помню, относится к нашему переезду в маленькую квартирку в пяти минутах от дедова дома. Наконец-то, сказала она, нам удалось сбежать. Она была безудержно, мятежно счастливой, пока ее не уволили с работы. Очень скоро я нашел у нее в сумочке продуктовые талоны.

– Что это такое? – спросил я.

– Купоны на скидку, – ответила мама жизнерадостно.

Она не хотела, чтобы я знал о нашем банкротстве. Не хотела, чтобы я беспокоился. По этой же причине она солгала, когда я спросил, почему мы не купим телевизор.

– Видишь ли, я и сама хотела его купить, – сказала мама, – вот только производители телевизоров устроили забастовку.

Неделями я спрашивал ее о забастовке на телевизионном заводе, и она с лету сочиняла захватывающие истории о пикетах на проходной и ходе переговоров с дирекцией. Когда ей удалось скопить достаточно, чтобы приобрести подержанный черно-белый «Зенит», она подошла ко мне и объявила, что дирекция пошла на уступки. Долгие годы я считал, что на Лонг-Айленде приостанавливалось производство телевизоров, пока не упомянул об этом на какой-то вечеринке и не обратил внимание, как странно все на меня смотрят.

В тех редких случаях, когда маму ловили на лжи, она держалась с очаровательной самоуверенностью. Холодно объясняла, что у нее «свои отношения» с правдой, и, как любые отношения, они требуют компромиссов. Солгать, по ее убеждению, было не большим грехом, чем приглушить звук радиоприемника, чтобы уберечь меня от Голоса. Она просто приглушала громкость правды.

Ее самая вдохновенная ложь стала водоразделом в наших отношениях, потому что касалась моей самой драгоценной собственности – спасительного одеяла. Одеяло из салатового сатина, простеганное толстыми белыми нитками, было моим вторым наваждением после Голоса. Я приходил в бешенство, если его куда-нибудь убирали. Я носил его как пончо, как юбку и шарф, а иногда и как шлейф на платье невесты. Я считал одеяло своим верным другом в жестоком мире, а мама – симптомом будущего психического расстройства. В семь лет никто не таскает за собой одеяло, говорила она, пытаясь меня урезонить, но когда здравому смыслу удавалось взять верх над патологической привязанностью? Она пыталась отнять у меня одеяло, но, стоило ей отцепить от него мои руки, как я ударялся в истерику. И вот однажды, проснувшись ночью, я увидел ее сидящей на краю постели.

– Что случилось? – спросил я.

– Ничего. Спи.

В следующие несколько недель я начал замечать, что одеяло уменьшается в размерах. Я спросил маму, и она ответила:

– Наверное, садится при стирке. Надо будет стирать холодной водой.

Много лет спустя я узнал, что мама по ночам пробиралась ко мне в комнату и ножницами отрезала от спасительного одеяла узкие полоски, пока оно не превратилось в спасительную шаль, потом в спасительный платок, а потом в спасительную заплатку. Со временем у меня появились новые спасительные одеяла – люди и мысли, и особенно места, к которым я болезненно привязывался. Но что бы ни случалось со мной в жизни, я никогда не забывал, как осторожно мама отобрала у меня самое первое.

Единственное, о чем у мамы не получалось лгать, это то, насколько дедов дом оскорблял ее. Она говорила, что на его фоне Амитивилль[8] кажется Тадж-Махалом. Что дедов дом надо спалить дотла, а землю засыпать солью. Что это манхассетская версия Алькатраса[9], только матрасы тут еще жестче, а манеры за столом еще отвратительней. В девятнадцать она сбежала – в буквальном смысле улетела, – поступив в «Юнайтед Эрлайнс» стюардессой, и порхала по всей стране в аквамариновой униформе с шапочкой. Пробовала и другие неожиданные работы, например, телефонисткой в «Кэпитол-Рекордс», где познакомилась с Натом Кингом Коулом и подслушала телефонный разговор босса с Фрэнком Синатрой. Сейчас, в тридцать три года, оставшись одна с ребенком и без гроша за душой, она вернулась в дедов дом, что было для нее горьким поражением и шагом назад. Она работала сразу в трех местах – секретаршей, официанткой и няней, – и откладывала деньги на наш «Следующий Большой Побег». Но ни один из этих побегов не удался. Месяцев через шесть-девять сбережения заканчивались, квартирная плата поднималась, и мы снова оказывались в Говноубежище. К моим семи годам мы сбегали от деда трижды, и трижды возвращались.

Хотя Говноубежище мне совсем не нравилось, я не испытывал к нему такой ненависти, как мама. Просевшая крыша, перемотанная скотчем мебель, переполняющаяся выгребная яма и двухсотлетний диван – все это казалось мне справедливой платой за возможность жить рядом с кузенами, которых я обожал. Мама это понимала, но дедов дом высасывал из нее силы до такой степени, что она не получала никакого удовольствия от того, какую компенсацию я имел. Я так устала, повторяла она. Так устала.

Больше, чем переезд к деду, больше, чем необходимость снова таскать вещи, маму убивало осознание того, что возврат неизбежен. Помню, я проснулся в очередной квартирке с одной спальней, вышел на кухню и увидел маму, сидящую над калькулятором. Судя по всему, она тыкала в кнопки с самого рассвета и выглядела так, будто это калькулятор тыкал в нее. Я давно подозревал, что она ведет с ним беседы, как я с радиоприемником, и в то утро застал ее с поличным.

– С кем ты разговаривала? – спросил я.

Она подняла глаза и уставилась на меня со своим равнодушным выражением.

– Мам?

Ничего. У меня на глазах она превратилась в ту самую школьницу, застывшую с поднятой рукой.

Каждый раз, когда мы возвращались к деду, мама настаивала, чтобы мы регулярно совершали «разгрузочные» вылазки. Воскресными вечерами мы садились в свой проржавевший «Т-Берд» 1963 года, который грохотал, как пушки времен Войны за независимость, и отправлялись прокатиться. Начинали с Шор-драйв, самой роскошной улицы Манхассета, где белоснежные особняки с колоннами превосходили размером городскую ратушу, а у некоторых были еще и яхтенные причалы.

– Только представь, каково жить в таком месте, – говорила мама.

Она останавливалась у самого большого дома, с золотисто-желтыми ставнями и террасой по всему периметру.

– Представь, лежишь себе в постели летним утром, – продолжала она, – а окна открыты, и ветерок с моря раздувает занавески.

Почему-то во время наших вылазок непременно шел мелкий дождик, и мы с мамой не выходили из машины, чтобы взглянуть поближе. Мы сидели, не заглушая мотор, чтобы работала печка, и дворники гоняли воду по стеклу взад-вперед. Мама разглядывала особняк, а я разглядывал маму. У нее были блестящие каштановые волосы до плеч и зеленовато-карие глаза, которые становились совсем зелеными, когда она улыбалась. Однако обычным выражением ее лица была сдержанная сосредоточенность, как у юной аристократки, позирующей для портрета в честь дебюта в свете. Это было выражение женщины, которая, конечно, нежная и хрупкая, но готова драться зубами и когтями за тех, кого любит. По некоторым фото моей мамы можно понять, что она сознавала эту свою способность – в суровые времена забывать о деликатности натуры и биться насмерть, – и гордилась ей. Камера ухватила эту гордость, а вот я, семилетний, ее не замечал. Единственное, что я тогда сумел разглядеть, это удовольствие, которое она находила в своем стиле. Хрупкая и миниатюрная, мама прекрасно знала, какая одежда будет выигрышно на ней смотреться. Даже когда мы сидели без денег, она умудрялась выглядеть классно, что обусловливалось, скорее, ее манерой держаться, нежели собственно одеждой.

Через некоторое время хозяева дома, услышав «Т-Берд», начинали выглядывать в окно. Мама трогалась, и мы поворачивали на юг по Плэндом-роуд, проезжая через коммерческий квартал, который начинался с «Диккенса» и заканчивался церковью Святой Марии. Мне нравилось, что Манхассет, словно скобки, замыкают два этих священных места – каждое со своей переменчивой паствой. За церковью мы поворачивали налево, на Северный бульвар, а потом направо, на Шелтер-Рок-роуд, проезжая мимо самого Шелтер-Рок, камня весом 1800 тонн, прокатившегося по территории штата тысячелетия назад. В миле оттуда, на стадионе начальной школы Шелтер-Рок, я играл в софтбол. О Шелтер-Роке ходили легенды. Столетиями под его крутым выступом, естественным навесом из камня, люди укрывались от дождя, диких зверей и своих врагов. Ему поклонялись индейцы, жившие на берегах бухты Манхассет, потом голландские фермеры, приплывшие в Америку в XVII веке, чтобы разбогатеть на разведении коров, потом – британцы, искавшие религиозной свободы в XVIII веке, а потом миллионеры, которые в XIX веке стали строить на Шелтер-Рок-роуд свои поместья. Если у деда станет совсем невыносимо, думал я, мы с мамой поселимся возле Шелтер-Рок. Будем спать под каменным навесом и готовить пищу на костре – хоть это и трудно, нам не привыкать.

После скалы мы проезжали череду пологих холмов, где стояли еще более роскошные особняки, чем у воды. Самые красивые дома в мире, говорила мама. Через каждые пару сотен ярдов, сквозь высокие кружевные кованые ворота мы видели очередной газон – еще больше и зеленее, чем поле на стадионе «Шиа», лежащий перед очередным сказочным замком из моих детских книг.

– Здесь живут Уитни, – говорила мама.

– А здесь – Пэйли. А тут – Пейсоны. Красота, правда?

Развернувшись за последним особняком, по пути назад к деду, мама непременно начинала петь. Она разогревалась на «У меня есть ты», потому что ей нравились слова, «говорят, что любовь за квартиру не платит, на ней не зарабатывают, а тратят». Дальше шла ее любимая, старая мелодия «Тин-Пэн-Элли»:

- Да, нет у нас бочонка с золотом,

- И сами мы смешны в своих обносках,

- Но едем мы вперед

- И песенку поем

- Вместе с тобой.

Она всегда пела во весь голос, но громкость не могла скрыть ее разочарования. Эти особняки терзали мою маму в той же мере, что чаровали, и я ее понимал. Я чувствовал то же самое. Прижавшись лбом к стеклу и глядя, как они проносятся мимо, я думал: В мире столько чудесных мест, но нам доступ туда закрыт. Определенно, секрет жизни заключается в том, как проникнуть внутрь. Почему мы с мамой не можем сообразить, как это делается? Мама заслуживает свой дом. Пускай не особняк, просто маленький коттедж, окруженный розами, с занавесками цвета сливок и мягкими коврами, ступая по которым босиком, чувствуешь, что они тебя словно целуют. Этого было бы достаточно. Меня злило, что у мамы нет красивых вещей, еще сильней злило, что я не могу их ей дать, и еще сильней – что ничего этого нельзя сказать вслух, потому что мама поет, чтобы хоть как-то держать себя в руках. Моя забота о ней заключалась в том, чтобы не подрывать этот хрупкий оптимизм, поэтому я прижимался лбом к стеклу изо всех сил, до боли, и старался смотреть не на особняки, а на свое отражение.

Да, я держал свои чувства внутри, но они бродили там, а потом прорывались на поверхность в форме разных причуд. Внезапно у меня появились навязчивости и неврозы. Я стал пытаться привести в порядок дедов дом – поправлял ковры, складывал стопками журналы, перематывал мебель новыми слоями скотча. Мои кузены смеялись надо мной и дразнили Феликсом, но дело было не в аккуратности – я сходил с ума. Мне не просто хотелось сделать дом приятней для мамы – я пытался упорядочить хаос, то есть по-своему преобразовать окружающую реальность.

Я стал видеть во всем одни только крайности. Раз Манхассет устроен так, значит, и весь мир тоже? В Манхассете ты за «Янки» или за «Метс», богат или беден, пьян или трезв, ходишь в церковь или в бар. «Или кельт, или чесночник», – сказал мне один мальчишка в школе, и я не посмел признаться ни ему, ни себе, что у меня, кроме ирландских, есть итальянские корни. Кругом сплошные противоположности, решил я, что доказывается ярким контрастом между Говноубежищем и особняком Уитни. Люди и вещи либо идеально ужасны, либо идеально прекрасны; и когда жизнь не подчинялась моим черно-белым правилам, когда люди или вещи оказывались сложными и противоречивыми, я это попросту игнорировал. Каждую проблему я превращал в катастрофу, каждую удачу – в эпический триумф, а людей делил на героев и злодеев. Не в силах мириться с неопределенностью, я возводил вокруг нее баррикады иллюзий.

Некоторые из моих иллюзий бросались в глаза и потому сильно беспокоили мою маму. Я стал до странности суеверным и коллекционировал фобии, как другие мальчишки бейсбольные карточки. Я избегал лестниц и черных кошек, сыпал соль через плечо, стучал по дереву, задерживал дыхание, проходя мимо кладбища. Чтобы не наступить на трещину – из страха, что мама упадет и сломает себе спину, – я петлял по подъездной дорожке, словно пьяный. Бормотал «волшебные» слова по три раза, чтобы отогнать опасность, следил за знаками и знамениями свыше. Слушая голос отца, я одновременно слушал глас Вселенной. Я разговаривал с камнями и деревьями, с неодушевленными предметами, особенно с нашим «Т-Бердом». Словно шаман, гладил его приборную доску и уговаривал продолжать ездить. Мне казалось, если «Т-Берд» сломается, мама этого не переживет. Меня переполняли иррациональные страхи, и худшим из них был страх не заснуть, когда все в доме уже спят. Если спали все, кроме меня, я ощущал невыносимое одиночество, а мои руки и ноги становились ледяными и неподвижными. Наверное, причина была в отсутствии голосов. Когда я рассказал свой секрет кузине Шерил, на пять лет старше, она обняла меня и сказала гениальную вещь:

– Даже если мы все спим, можешь быть уверен, что дядя Чарли и все остальные в «Диккенсе» не спят.

Мама надеялась, что я перерасту свои странности. Но вместо этого они только усилились, и когда я начал закатывать истерики, она повела меня к детскому психиатру.

– Как зовут мальчика? – спросил врач, когда мы с мамой уселись в кресла напротив него. Он делал какие-то записи в блокноте.

– Джей Ар, – ответила мама.

– Нет, его настоящее имя.

– Джей Ар.

– Но это не имя.

– Имя.

– Ладно, – психиатр отложил свой блокнот. – Вот вам и ответ.

– Прошу прощения? – сказала мама.

– У мальчика определенно кризис идентичности. У него нет собственного имени, что и вызывает гнев. Дайте ему имя – настоящее, — и истерики прекратятся.

Мама встала и сказала мне надевать куртку – мы уходим. Потом наградила психиатра таким взглядом, что мог бы расколоть Шелтер-Рок пополам, и очень сдержанно проинформировала его, что у семилетних детей кризисов идентичности не бывает. По дороге домой она крепко вцепилась в руль, а свой обычный репертуар пропела заметно быстрее. Потом вдруг замолчала и спросила, что я думаю про слова доктора. Мне не нравится мое имя? У меня правда кризис идентичности? Или есть еще что-то – или кто-то, – что вызывает у меня гнев?

Я оторвался от зрелища пролетающих мимо особняков, медленно развернулся к маме и продемонстрировал ей собственное пустое лицо.

Глава 4. Дед

Я понял это в одночасье. Осознал, что мою мать оскорбляет не столько дедов дом, сколько его хозяин. Поломки огорчали ее, потому что напоминали о человеке, который не хотел заниматься ремонтом. Видя, как она бросает взгляд на деда и сразу погружается в бездонную тоску, я это почувствовал, но по наивности предположил, что ее отношение к деду связано с его внешним видом.

Дед не заботился не только о доме, но и о себе. Носил штаны с заплатами и ботинки с дырами, рубашки в пятнах от слюны и остатков завтрака, мог по нескольку дней не расчесывать волосы, не чистить зубы и не принимать душ. Одноразовые бритвы он использовал так долго, что после них его щеки выглядели, словно расцарапанные дикой кошкой. Он был весь помятый, сморщенный, вонючий и – этого мама совсем уж не могла снести – ленивый. В молодости он утратил, или нарочно убил в себе все амбиции, какие имел. Когда его мечты стать профессиональным бейсболистом пошли прахом, он занялся страховым бизнесом и добился успеха, но это совсем его не порадовало. Как жестоко, думал он, преуспевать в деле, которое ты ненавидишь. И дед взял реванш над судьбой. Как только он скопил достаточно денег, чтобы обеспечить себе приемлемый доход на всю оставшуюся жизнь, то ушел с работы. С тех пор он лишь наблюдал за тем, как разваливается его дом, да внушал отвращение своему семейству.

Самым отвратительным было то, как он вел себя вне дома. Каждый вечер дед шел на вокзал, чтобы встретить поезд, прибывающий из центра. Пассажиры, выходя на платформу, выбрасывали прочитанные газеты, и дед нырял в мусорные баки, чтобы выловить свежие, лишь бы сэкономить пару центов. Увидев его ноги, торчащие из бака, никто из приезжающих ни за что бы не догадался, что старый бедолага собирается найти в газете текущие цены на свой внушительный портфель акций.

У деда была фотографическая память, потрясающе богатый язык и отличные знания греческого и латыни, но семья не могла насладиться его интеллектуальными богатствами, потому что он никогда не вступал с нами в нормальный разговор. Он держал родных на расстоянии с помощью телевизионных отбивок и рекламных слоганов. Мы рассказывали ему, как прошел наш день, а он в ответ кричал: «Это свободная страна!» Просили передать фасоль, и он говорил: «Лучший вкус настоящей сигареты». Предупреждали, что у собаки завелись блохи, и он откликался: «Никому не говори – это у тебя внутри». Этот его язык был чем-то вроде стены, которую дед возвел вокруг себя и которая выросла еще на пару сантиметров в тот день, когда он услышал, как моя двоюродная сестра уговаривает собаку, страдающую запором, «сделать ка-ка». Это стало его знаковой фразой. Минимум десять раз в день он говорил «сделай ка-ка», имея в виду что угодно от «доброе утро» до «пора обедать» или «Метс» проиграли» – а порой и ничего. Вполне возможно, так дед компенсировал заикание, ведь заученные фразы легче произносить. А возможно, он просто немного выжил из ума.

У деда было две страсти, одна тайная, одна – нет. Каждую субботу по утрам он спускался вниз причесанный, вставив зубные протезы, в безупречно выглаженном синем костюме в тонкую полоску. Из нагрудного кармана у него фонтанчиком вырывался уголок белоснежного кружевного платка. Не говоря ни слова, дед садился в свой «Форд Пинто» и уезжал. Возвращался он всегда поздно, иногда на следующий день. Никто не спрашивал, куда дед ездит. Его субботние рандеву были чем-то вроде выгребной ямы – таким очевидным безумством, что комментариев не требовалось.

Очевидной же дедовой страстью было слово. Он мог часами просиживать у себя в спальне, решая кроссворды, читая книги или изучая словарь через увеличительное стекло. Шекспира он считал величайшим из людей, «потому что он изобрел анг-анг-английский язык – если он не мог найти слово, то выдумывал его». Дед считал, что страсть к чтению поселили в нем преподаватели иезуитской школы, которые, когда не могли заставить его выучить слово, прибегали к телесным наказаниям. Хотя побои сработали, дед был уверен, что из-за них и начал заикаться. Священники внушили ему любовь к чтению и отвратили от разговоров. Первый в моей жизни пример жестокой иронии судьбы.

Один из редких моментов близости между мной и дедом тоже был связан со словом. Это случилось, когда он случайно ответил на телефонный звонок. Из-за заикания и плохого слуха дед избегал телефона, но тут как раз проходил мимо и поднял трубку. Наверное, рефлекторно. А может, дед заскучал. Не слыша, что говорит собеседник, он подозвал меня.

– Переводи, – скомандовал дед, передав мне трубку.

Оказалось, это опрос потребителей. Девушка на другом конце провода перечисляла товары, машины и продукты, которые дед никогда не покупал, не водил и не ел. Дед по каждому высказывал свое мнение, выдуманное от начала до конца.

– Итак, – сказала она под конец, – что самое лучшее в городе, где вы живете?

– Что самое лучшее в Манхассете? – перевел я.

Дед впал в задумчивость, словно давал интервью «Таймс».

– Близость к Манхэттену, – изрек он.

Я передал девушке его ответ.

– Очень хорошо, – ответила она. – И последнее, каков ваш годовой доход?

– Какой у тебя годовой доход? – перевел я.

– Вешай трубку.

– Но…

– Сейчас же.

Я положил трубку на рычаг. Дед сидел молча, с закрытыми глазами, а я стоял перед ним, потирая руки, как обычно, когда не знал, что сказать.

– А что такое близость? – спросил я.

Дед поднялся. Сунул руки в карманы и погремел в них мелочью.

– Теснота, – ответил он. – У м-м-меня вот, например, слишком большая близость с моей семьей.

Дед расхохотался. Сначала это был просто смех, потом яростный хохот, от которого я начал смеяться тоже. Оба мы так и заходились, пока дед не раскашлялся. Он вытащил из кармана носовой платок, сплюнул в него, а потом похлопал меня по макушке и удалился.

После того краткого мгновения я почувствовал доселе незнакомую эмоциональную близость к нему. Начал придумывать, как бы нам подружиться. Может, надо перестать обращать внимание на его недостатки и сфокусироваться на достоинствах – каковы бы они ни были. Надо как-то перебраться через языковой барьер, которым он себя окружил. Я написал про него стихотворение, которое торжественно подарил деду однажды утром в ванной. Дед намыливал щеки помазком из бобровой шерсти, напоминающим гигантский гриб. Он прочитал стих, вернул мне листок и поглядел на свое отражение в зеркале.

– Спасибо за пр-пр-пробку, – сказал он.

Чуть позже ко мне пришло прозрение. Что, если, подружившись с дедом, я предам мою маму? Надо было спросить у нее разрешение, прежде чем двигаться дальше, поэтому перед сном я позвал ее к себе и попросил еще раз рассказать, почему мы ненавидим деда. Она подоткнула мое скукожившееся спасительное одеяло и заговорила, тщательно подбирая слова. Мы не ненавидим деда, объясняла она. Вообще, она надеялась, что я смогу отыскать способ сблизиться с ним, пока мы живем под одной крышей. Мне надо продолжать разговаривать с дедом, сказала мама, хоть он и не отвечает. И не надо обращать внимания на то, что она сама с ним не говорит. Никогда.

– Но почему? – спросил я. – И почему ты всегда грустнеешь, когда смотришь на него?

Мама уставилась на оторванный клок обоев.

– Потому, – ответила она, – что дед – настоящий Скрудж, и не только в отношении денег.

Дед экономил на любви, объяснила мама, словно боялся, что однажды она закончится. Он игнорировал их с тетей Рут и дядей Чарли, пока они росли, не давая им ни тепла, ни внимания. Она рассказала, как однажды, когда ей было пять, вся семья поехала на пляж. Наблюдая за тем, как чудесно отец ее кузины Шарлин играет со своими детьми, мама попросила деда посадить ее на плечи, стоя в воде. Он так и сделал, но потом унес подальше от берега, и когда они были уже далеко и берег практически скрылся из вида, мама испугалась и попросила деда ее отпустить. И он бросил ее в воду. Мама сразу захлебнулась и пошла ко дну. Она отчаянно забилась, вынырнула на поверхность, хватая ртом воздух, и тут увидела отца – он смеялся. Ты же хотела, чтобы я тебя отпустил, сказал он, не обращая внимания на мамины слезы. Выбираясь на песок через волны, одна, мама осознала кое-что: ее отец – плохой человек. И с этим осознанием, сказала она, пришло освобождение. Она почувствовала себя независимой. Я спросил, что значит «независимой». «Свободной», – объяснила она. Потом еще раз посмотрела на отклеившиеся обои и повторила:

– Свободной.

Но была и другая вещь, которая обидела ее еще сильнее. Дед запретил маме и тете Рут поступать в колледж, а студенческих займов тогда еще не придумали, и они ничего не могли с этим поделать. То его решение, вдобавок к пренебрежению к дочерям, определило их будущую жизнь. Мама мечтала поступить в колледж, собиралась сделать блестящую карьеру, но дед лишил ее этого шанса. Девочки становятся женами и матерями, заявил он, а женам и матерям колледж не нужен. «Вот почему ты обязательно получишь образование, которого нет у нас, – сказала мама. – Пойдешь в Гарвард или в Йель, детка. Гарвард или Йель».

Невероятно было слышать такое от женщины, зарабатывавшей двадцать долларов в день. И она не собиралась останавливаться на этом. После колледжа, добавила мама, я поступлю в юридическую школу. Я не знал, чем занимаются адвокаты, наверняка какой-нибудь скучищей, и что-то пробормотал на этот счет. «Нет и нет, – повторила мама, – ты станешь адвокатом. И тогда я тебя найму, чтобы отсудить алименты у твоего отца. Вот так!» Она улыбалась, но мне показалось, что мама не шутит.

Я попытался представить себе свое будущее. Вот стану адвокатом, и мама сможет осуществить свою давнюю мечту – пойти в колледж. Мне бы этого так хотелось! Пусть даже придется выучиться на адвоката – я готов. А пока лучше забыть о том, чтобы подружиться с дедом.

Перевернувшись на бок, к маме спиной, я пообещал, что на первую же свою адвокатскую зарплату отправлю ее в колледж. До меня донесся вздох – а может, всхлип, – словно она опять барахталась в глубинах океана, а потом мама наклонилась и поцеловала меня в затылок.

Глава 5. Джуниор

За несколько дней до моего восьмилетия в дверь постучали, и до меня донесся Голос – им говорил мужчина, стоявший на пороге. Солнце, светившее у него из-за спины, слепило меня, и я не мог разглядеть черты его лица. Я видел только контуры торса, массивную груду мышц в обтягивающей белой футболке, опиравшуюся на две полусогнутые ноги. Голос был крепким малым.

– Ну же, обними своего старика, – приказал Голос мне.

Я потянулся и обхватил его руками, но плечи оказались слишком широки – я словно пытался обнять гараж.

– Куда это годится! – сказал он. – Обними по-настоящему!

Я затоптался на цыпочках, стискивая его изо всех сил.

– Крепче! – сказал он.

Но крепче я уже не мог. Я ненавидел себя за слабость. Если я не обниму отца как следует, если не удержу его в объятиях, он больше никогда не вернется.

После недолгого разговора с моей мамой, которая периодически бросала на меня встревоженные взгляды, отец сказал, что собирается повезти меня в город познакомить с семьей. По дороге он развлекал меня, пародируя разные акценты. Как оказалось, Голос был не единственным его голосом. Кроме стэндапа, сказал отец, он занимался еще «имитацией» – это слово было для меня чарующе новым. Он показал, что это значит: говорил то как фашистский генерал, то как французский шеф-повар. Потом как мафиози и британский дворецкий. Перескакивая с одного голоса на другой, он напоминал мне радио, на котором быстро вращаешь рукоятку: этот трюк меня всегда нервировал и смешил одновременно.

– Итак, – сказал он, прикуривая сигарету, – нравится тебе жить у деда?

– Да, – ответил я. – То есть нет.

– И то, и другое?

– Ага.

– Твой дед – классный мужик. Живет, как сам хочет. Мне в нем это всегда нравилось.

Я не нашелся, что ему ответить.

– Так что тебе не нравится в жизни у деда? – спросил отец.

– Мама все время грустная.

– А что нравится?

– Близость с мамой.

Отец резко развернулся ко мне, затянулся сигареткой и пристально вгляделся в глаза.

– Мама сказала, ты часто слушаешь своего старика по радио.

– Да.

– И что думаешь?

– Ты смешной.

– Хочешь стать диск-жокеем, когда вырастешь?

– Я буду адвокатом.

– Адвокатом? С чего бы? Почему?

Я не стал отвечать. Он выпустил на лобовое стекло облако дыма, и мы оба смотрели, как дым вскарабкался вверх и завернулся назад, словно гребень волны.

В тот день я плохо запомнил отцовское лицо. Я слишком нервничал, чтобы глядеть на него дольше, чем по секунде зараз, и был слишком зачарован его голосом. А еще я пытался сосредоточиться на речи, которую собирался произнести. Если я найду верные слова, если правильно их произнесу, то вернусь к маме с кучей денег, и мы сможем сбежать из дедова дома, а ей больше не придется петь от злости и тыкать в свой калькулятор. Я повторил про себя заготовленную тираду, сделал глубокий вдох и выпрямил спину. Ощущение было такое, словно собираешься прыгнуть с трамплина в городском бассейне. Я зажмурил глаза. Один. Два. Три.

Я не смог. Не захотел говорить то, что могло заставить Голос снова исчезнуть. Вместо этого я уставился в окно на трущобы, и винные магазины, и вороха бумаг, летавшие вдоль обочины дороги. Наверное, мы уже очень далеко от Манхассета, думал я, лениво гадая, что буду делать, если отец продолжит ехать и ехать и никогда не вернет меня назад. К моему стыду, такой сценарий вызывал у меня дрожь предвкушения.

Мы подъехали к какому-то кирпичному дому, пропахшему тушеными томатами и жареными колбасками. Меня усадили в кухне в уголок, где я только и мог, что наблюдать за перемещениями упитанных женских спин. Пятеро женщин, включая одну, которую звали тетушка Толстушка, толклись у плиты, готовя обед. Заглотав несколько тарелок запеченных баклажанов, приготовленных Толстушкой, отец повел меня в соседнюю квартиру, познакомить со «своей бандой». Снова меня усадили в угол и сказали развлекаться. Но вместо этого я наблюдал, как отец и еще три парочки расселись вокруг стола и стали играть в карты и пить. Вскоре они уже снимали с себя одежду.

– Да ты блефуешь! – воскликнул один из них.

– Уж конечно! Хорошо еще, на мне сегодня чистое белье.

– Хорошо, что на мне вообще есть белье, – отозвался отец под очередной взрыв смеха.

Отец сидел в трусах и одном черном носке. Потом проиграл носок тоже. Вгляделся в свои карты, изогнул бровь, и вся компания опять расхохоталась над его притворной паникой перед перспективой лишиться последнего предмета одежды.

– Джонни, – обратился кто-то к нему, – что у тебя?

– Что за вопрос – я же голый! Сам видишь, что у меня!

– У Джонни ничего нет.

– Вот черт, я не хочу смотреть на его причиндалы.

– Это точно! Поддерживаю! Джонни выбывает.

– Подождите! – воскликнул отец. – Мальчишка! Я ставлю мальчишку!

Он позвал меня, и я поднялся со стула.

– Взгляните на этого юного джентльмена. Думаю, вы предпочтете выиграть его, а не любоваться моим мужским достоинством, верно? Выберете плод моих чресл, а не сами чресла. Так что я повышаю ставку – на кону Джей Ар!

Отец проиграл. Его друзья чуть со стульев не попадали от хохота, когда решали, едва дыша, кто будет платить за мое образование, а кто объяснит ситуацию моей матери, когда отец не вернет меня домой.

Я ничего не помню дальше этого момента, который показался мне хуже, чем любые побои. Не помню, как отец протрезвел, оделся и отвез меня домой, и не помню, что рассказал маме про проездку. Знаю только, что правду я утаил.

Несколько недель спустя я сидел в обнимку с радиоприемником, дожидаясь начала отцовского шоу. Я хотел рассказать Голосу о тревожных слухах, будто «Метс» собираются продать моего кумира, Тома Сивера. Подтянутый и симпатичный, бывший морской пехотинец, настоящая звезда «Метс», Сивер при каждой подаче сначала складывал руки под подбородком, словно молился, а потом выносил свой мощный торс вперед и опускался на правое колено, словно делал отбивающему предложение. Страшно было даже помыслить, что «Метс» могут его кому-то уступить. Я гадал, что скажет Голос на этот счет. Но время шоу пришло, а Голос так и не появился. Отец опять поменялся сменами или перешел на другую станцию. Я вынес радио на крыльцо и стал медленно вращать рукоятку. Ничего. Я пошел к маме и спросил, не знает ли она, куда подевался Голос. Мама ничего не ответила. Я спросил еще раз. Пустое лицо. Я настаивал. Мама тяжело вздохнула и посмотрела на облака.

– Ты же в курсе, что я много лет просила твоего отца помогать нам, – сказала она. – Так ведь?

Я кивнул.

Она нанимала адвокатов, подавала заявления, обращалась в суд, но отец все равно не платил. Поэтому мама сделала последнюю попытку. Потребовала, чтобы отца арестовали. На следующий день двое копов надели на него наручники и вытащили из студии во время прямого эфира – пораженная аудитория слышала все от начала до конца. Когда на следующий день отца выпустили из тюрьмы, он был вне себя от злости. Выплатил малую долю того, что задолжал нам, и не явился на судебное заседание через неделю. Его адвокат заявил судье, что отец сбежал из штата.

Мама подождала, пока я переварю эту новость. Потом сказала, что сутки назад отец ей позвонил. Он не сказал, где находится, и угрожал, что, если она не перестанет преследовать его за неуплату алиментов, он меня похитит. Годы спустя я узнал, что еще отец угрожал нанять киллера, чтобы маму убили, и был при этом так убедителен, что она поверила – он не блефует. Несколько недель ей сложно было заводить «Т-Берд», потому что у мамы тряслись руки.

Мой отец не хотел меня видеть, но грозил украсть? Бессмыслица! Я поморгал, глядя на маму.

– Наверное, он просто думал меня испугать, – продолжала она. – Но если твой отец покажется в Шелтер-Роке или кто-то скажет, что отвезет тебя к нему, ни в коем случае не соглашайся.

Она взяла меня за плечи и развернула к себе.

– Ты понял?

– Да.

Я отстранился и пошел обратно на крыльцо, к своему радио. Возможно, мама ошибается. Возможно, отец перешел на другую станцию и говорит одним из своих забавных голосов, чтобы его не узнали. Я крутил рукоятку, дергал антенну, прислушивался к каждому голосу, но не один не походил на отцовский – ни один не был достаточно глубок, чтобы от него дрожали столовые приборы, а в ребрах зудело. Мама подошла и присела рядом со мной.

– Хочешь об этом поговорить? – спросила она.

– Нет.

– Ты никогда не говоришь, что чувствуешь.

– Ты тоже.

Она помрачнела. Я не хотел быть таким грубым. Слезы потекли у меня по щекам. Я думал, что мама рассказывает мне всю правду об отце, почему и терзался так, но, конечно, она многое умалчивала. В последующие годы она понемногу открывала мне новые факты, осторожно отрезая по лоскутку от моих иллюзий, связанных с Голосом. Но все равно, я навечно запомнил ее историю, рассказанную на крыльце пасмурным вечером, потому что тогда был отрезан первый лоскут.

Отец обладал невероятным набором привлекательных и отталкивающих качеств. Обаятельный и ненадежный, умный и отчаянный, забавный и несдержанный – и опасный, с самого начала. Прямо на их свадьбе он ввязался в драку. Напился, оттолкнул маму, а когда шафер с его стороны заметил, что с невестой так не поступают, набросился на него. Несколько гостей кинулись их разнимать, но когда приехали полицейские, отец уже бегал взад-вперед по улице и угрожал прохожим.

На медовый месяц отец повез маму в Шотландию. По возвращении она обнаружила, что путешествие на самом деле было главным призом в конкурсе, который отцовская радиостанция устраивала для слушателей. Отцу еще повезло, что его не арестовали. Все два года, что они были женаты, он постоянно ходил по острию бритвы – якшался с мафиози, отказывался платить таксистам и официантам, а раз даже избил своего босса. Постепенно его рукоприкладство распространилось и на семью. Когда мне было семь месяцев, отец бросил маму на кровать и попытался задушить подушкой. Она вырвалась. Две недели спустя он попробовал снова. Она опять вырвалась, но на этот раз он погнался за ней и, прижав к стене в ванной, поднес к горлу опасную бритву. Отец во всех подробностях описал, как сейчас будет резать ей лицо. Он готов был приступить к делу, но тут мой плач из соседней комнаты его отвлек. В тот день мы от него ушли. Переехали к деду, потому что нам некуда было больше податься.

– Почему ты вышла за него? – спросил я маму тогда на крыльце.

– Я была молодая, – ответила она, – и глупая.

Я не хотел, чтобы мама продолжала. Мне надо было только узнать ответ на последний вопрос, прежде чем навсегда закрыть эту тему.

– Почему у отца другая фамилия – не как у нас?

– На радио он пользуется псевдонимом.

– Что такое псевдоним?

– Выдуманное имя.

– А какое у него настоящее имя?

– Джон Джозеф Мёрингер.

– А меня зовут Джей Ар, – сказал я. – Почему?

– О! – мама нахмурилась. – Видишь ли, официально твое имя Джон Джозеф Мёрингер-младший. Но мне не нравится имя Джон, и я не хотела называть тебя Джозеф. Вот мы и сошлись на том, что тебя будут звать Джуниор – «младший». Джей Ар.

– То есть на самом деле у меня такое же имя, как у отца?

– Да.

– А кто еще знает?

– Ну… бабушка. И дед. И…

– А мы можем больше никому не говорить? Никогда? Чтобы все думали, что Джей Ар и есть мое настоящее имя? Пожалуйста!

Она посмотрела на меня с самым грустным выражением, какое я только видел у нее на лице.

– Конечно.

Мама обняла меня, и мы сцепили мизинцы. Наша первая общая ложь.

Глава 6. Песочный человек

Для того чтобы заместить Голос, многого не требовалось. Просто другой мужской образ, другой суррогат отца. Но все-таки я понимал, что даже суррогат будет лучше, если я смогу видеть его. Мужественность – это подражание. Чтобы стать мужчиной, мальчик должен видеть мужчину. Дед на эту роль не подходил. Соответственно, я обратился к другому мужчине в нашей семье, дяде Чарли – и тут правда было на что посмотреть.

Когда ему только исполнилось двадцать, волосы у дяди Чарли начали выпадать – сначала по одному, потом прядями, потом клоками, а за ними последовала растительность на груди, руках и ногах. В конце концов, даже брови, ресницы и волосы на лобке разлетелись, словно пух с одуванчика. Доктора диагностировали алопецию, редкую болезнь иммунной системы. Болезнь подкосила дядю Чарли – не столько снаружи, сколько изнутри. Обнажив его тело, она оставила нагой и его душу. Он стал патологически застенчив, не выходил из дому без кепки и темных очков – маскировка, которая делала его еще более подозрительным. Он был похож на Человека-невидимку.

Лично мне даже нравилось, как выглядит дядя Чарли. Задолго до того, как бритые головы вошли в моду – до Брюса Уиллиса, – дядя Чарли ходил лысый, и это было круто. Но бабушка сказала, что дядя Чарли ненавидит свою внешность и сторонится зеркал, словно в него оттуда целятся из пистолета.

Для меня главным в дяде Чарли было не то, как он выглядит, а как он говорит – на безумной смеси научных терминов и гангстерского сленга, словно гибрид оксфордского профессора с мафиози. Еще более странное впечатление производила его манера сыпать ругательствами, а потом извиняться за какое-нибудь наукообразное словечко, словно эрудиция – нечто более постыдное, чем невежество. «Ох, прости, я снова сказал «неправдоподобный», – извинялся он. «Тебя не смущает, что я говорю «всевидящее»?» Дядя Чарли унаследовал дедушкину любовь к словам, но, в отличие от дедушки, каждое из них он произносил отчетливо, упирая на дикцию. Иногда мне казалось, что дядя Чарли красуется, хочет утереть деду нос – он-то не заикается!