Читать онлайн Вернон Господи Литтл бесплатно

- Все книги автора: Ди Би Си Пьер

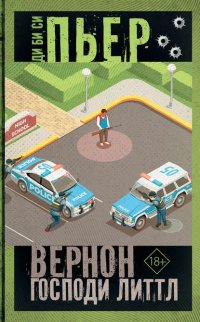

DBC Pierre

VERNON GOD LITTLE

Серия «Чак Паланик и его бойцовский клуб»

Перевод с английского В. Михайлина

Серийное оформление и дизайн обложки В. Половцева

Печатается с разрешения Conville&Walsh Ltd. и Synopsis Literary Agency.

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© DBC Pierre, 2003

© Перевод. В. Михайлин, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

* * *

Действие 1

По самое мое

1

В Мученио жара смертная, но от утренних газет на пороге тянет холодом – такие в них новости. Ни за что не догадаетесь, кто всю ночь со вторника на среду простоял посреди дороги. Отгадка: старая сраная миссис Лечуга. Трудно сказать, пробрала ее предутренняя дрожь или неровный свет от фонаря над крылечком сквозь листья ивы и тучу мошкары играл на ее коже, как шелковый саван в надвигающейся буре. Во всяком случае, при свете утра между ног у нее обнаружилась лужица. В обычное время это был бы недвусмысленный сигнал: надо рвать из города когти, и чем быстрее, тем лучше. Может, и насовсем. Видит бог, я искренне пытался понять, что к чему в этом мире; мне даже случалось испытывать смутные предощущения насчет того, что нам суждено просиять и прославиться. Но после всех этих событий и предощущать больше нечего. В том смысле, что дальше просто некуда.

А сегодня уже пятница, и я у шерифа в кутузке. Похоже на пятницу в школе или еще что-нибудь в этом роде. Школа – тьфу, блядь, даже не напоминайте мне про школу.

Сижу и жду промеж лучами света из выстроенных в рядок дверных проемов, голый, как перст, если не считать ступарей и вчерашнего белья. Такое впечатление, что я – единственный, кого они пока успели загрести. Не то чтобы я и в самом деле в чем-то таком был замешан, не поймите меня неправильно. К тому, что случилось во вторник, я не имею никакого отношения. Но ситуация от этого приятней не становится. Как тут не вспомнить Кларенса Какматьеготамзвали, ну, в общем, этого черного, про которого трындели в новостях всю прошлую зиму. Психа, который клевал носом перед камерой вот в этой же самой обшитой деревом комнате. И в новостях говорили, вот, значит, насколько ему пофигу, какую память он по себе оставит. А под памятью, которую он по себе оставит, они, судя по всему, имели в виду рубленые раны. Топором. А старина Кларенс Хуйзнаеткакегофамилия был бритый наголо, как боров, и одет был во что-то вроде пижамы, ну, как дуриков в психушке одевают, и в очках пузырями, как у людей, у которых во рту все десны, десны, а зубов – как грибов, то есть, в смысле, ищите и обрящете. В зале суда они для него соорудили специальную такую клетку. А потом приговорили к смертной казни.

Сижу и смотрю на собственные «найки». «Джордан Нью Джекс», между прочим, не хрен собачий. Пытался их чуть-чуть образить собственной слюной, но хули смысла, если я все равно сижу тут голый. И пальцы липкие. Эти чернила даже в Армагеддоне не сгорят, зуб даю. Только и останется в мире, что тараканы и эти вот ебаные чернила для отпечатков пальцев.

В темном конце коридора набухает огромная тень. А следом – ее обладатель. То есть обладательница. Идет в мою сторону, и в полосах света становится видно, что в руках у нее – картонная коробка из фастфуда «Барби-Q», пакет с моей одеждой и телефон, в который она пытается на ходу говорить. Медлительная потная баба, и морденка в кучку посреди обширной жирной хари. Даже в форме сразу ясно, что это Гури. За ней в коридор пытается выйти еще какой-то в форме, но она ему машет, чтоб, в смысле, не суетился лишнего.

– Дай мне снять предварительные показания, а когда нужно будет составлять протокол, я тебя позову.

Она опять заглатывает телефон и прочищает горло. И переходит на ультразвук.

– Гх-ррр, а я и не говорю, что ты тупой, я просто объясняю, что с точки зрения стасс-тисстики занятия по спецтехнике и тактике могут снизить число потенциальных потерь. – Тут она совсем срывается на визг, и коробка от «Барби-Q» падает на пол. – Ланч упал, – хрюкает она в трубку и нагибается. – Да нет, только салат, немножко – госссподи ты боже мой.

Она замечает меня и отключает трубку.

Я навостряю ушки, на случай если вдруг за мной приехала мать; нет, не приехала. Я так и знал, что не приедет, вот какой я умный. А все-таки ждал, вот какой я сраный гений. Вернон Гений Литтл.

Она кидает мне на колени пакет с одеждой.

– Давай шевелись.

Ну и бог с ней, с мамашкой. Будет теперь мотаться по городу в поисках сочувствующих душ, это она умеет. «Вы знаете, Берн от всего этого просто сам не свой». Слышу, слышу. Верном она меня называет, только когда треплется со своими подружками за утренним кофе, чтобы, типа, показать, какие мы с ней неразлейвода, хотя на самом деле ловить тут давно уже нечего. Если бы мамаш продавали с инструкциями по эксплуатации, то у моей в самом конце этой тоненькой книжечки было бы черным по белому написано: а теперь пошли ее на хуй. Зуб даю. Последняя собака в городе знает, что во всем, что было во вторник, виноват Хесус; но вы мою мамашку видели? Одного того, что я даю показания по уголовному делу, ей хватит, чтобы заполучить какой-нибудь ебаный синдром Турели, или как там это называется, когда человек начинает размахивать руками и не может остановиться.

В комнате, куца она меня сопровождает, стол и два стула. Окна нет, и только на внутренней стороне двери фотография моего друга Хесуса. Мне достается тот стул, что погрязнее. Одеваясь, я пытаюсь представить, что сейчас – прошлые выходные; просто обычные, ничего не значащие ржавые минуты, которые сочатся в город по капле сквозь кондиционеры со сломанными регуляторами; спаниели пытаются напиться из автополивалок и вместо глотка воды получают струей в нос.

– Вернон Грегори Литтл? – Она предлагает мне поджаренное на гриле ребрышко. Но предлагает как-то в полдуши, и, чес-слово, увидишь один раз все ее подбородки и как они колышутся над этим ребрышком – и уже никакой кусок в горло не лезет.

Она бросает мое ребрышко обратно в коробку и выбирает себе другое.

– Гх-ррр, давайте начнем сначала. Ваше обычное местожительство – дом номер семнадцать по Беула-драйв?

– Так точно, мэм.

– Кто еще там живет?

– Никого, только моя мать, и все.

– Дорис Элеанор Литтл?

Соус барбекю капает на ее табличку с именем. Под каплей соуса надпись: «Помощник шерифа Вейн Гури».

– И вам пятнадцать лет от роду? Трудный возраст. Она что, блядь, шутки тут шутит? Мои «Нью Джекс» трутся друг о друга в поисках моральной поддержки.

– Мэм, это у нас с вами надолго?

Глаза у нее на секунду делаются большие-пребольшие. А потом суживаются в щелочку.

– Вернон, у нас речь идет о соучастии в убийстве. И займет это ровно столько времени, сколько потребуется.

– Да, но…

– Только не говори мне, что ты знать не знал этого юного мексикоса. И не пытайся меня уверить, что ты не был едва ли не единственным его другом. Даже и думать об этом забудь.

– Мэм, я только хочу сказать, что наверняка должна быть еще масса свидетелей, которые видели гораздо больше, чем я.

– Да что ты говоришь? – Она оглядывается вокруг. – Что-то я больше никого здесь не вижу – а ты?

И я, как полный дебил, начинаю тоже вертеть башкой по сторонам. Н-да. Она перехватывает мой взгляд, смотрит пристально.

– Мистер Литтл, вы вообще-то понимаете, почему вы здесь очутились?

– Вообще-то догадываюсь.

– Ага. Тогда позвольте мне объяснить вам, что в мою задачу входит обнаружение истины. Прежде чем вы успеете подумать, что это будет не так-то просто сделать, я напомню вам о том, что с точки зрения стасс-тисстики жизнью в этом мире управляют всего две основные силы. Вы можете назвать две основные силы, которые стоят за всем, что только есть в этой жизни?

– Ну, богатство и бедность.

– Нет, не богатство и бедность.

– Добро и зло?

– Нет – причина и следствие. И прежде чем мы перейдем к делу, я хочу, чтобы вы назвали мне две основные категории людей, населяющих наш мир. Вы в состоянии назвать две упомянутые выше категории людей?

– Причинщики и следователи?

– Нет. Граждане – и лжецы. Вы следите за моей мыслью, мистер Литтл? Вы вообще-то здесь?

Типа того. Мне очень захотелось сказать: «Нет, я на озере с твоими ебаными дочками», но не сказал. Насколько мне известно, у нее даже и дочек-то никаких нет. Все, теперь целый день буду думать, что нужно было ей ответить. Блядский род.

Помощник шерифа Гури отрывает от косточки полоску мяса; и оно, поболтавшись в воздухе, исчезает у нее между губами, как говно, если пленку пустить задом наперед.

– Надеюсь, вам известно, что такое лжец? Лжец – это психопат, человек, который закрашивает серым промежутки между черным и белым цветами. И я просто обязана дать вам совет – не нужно серого. Факты есть факты. Или они превращаются в ложь. Следите за моей мыслью?

– Да, мэм.

– Очень на это надеюсь. Вы помните, где вы были во вторник утром, в четверть одиннадцатого?

– В школе.

– А какой именно в это время шел урок?

– Ну, математика.

Гури опускает косточку, чтобы повнимательней меня рассмотреть.

– А не помните ли вы тех существенно важных фактов, которые я только что изложила вам насчет черного и белого?

– Я же не сказал, что был на уроке…

Стук в дверь: только он и спасает мои «найки» от короткого замыкания. В комнату вваливается нечто деревянное в прическе.

– Вернон Литтл здесь? Ему звонит мать.

– Хорошо, Эйлина.

Гури бросает в мою сторону взгляд, смысл которого ясен без слов – не расслабляйся, – и указывает костью на дверь. Я иду за деревянной теткой в приемную.

Блядь, как я был бы счастлив, если бы это звонила не моя старуха. Между нами: иногда мне кажется, что, едва успев меня родить, она воткнула мне в спину здоровенный такой тесак, и теперь стоит ей хоть слово произнести – и нож проворачивается у меня в спине. А теперь и отца больше нет, делиться болью не с кем, и хуев ножик режет еще того глубже. Когда я выхожу в приемную и вижу телефон, голова сама собой уходит в плечи и челюсть на сторону. Ебать мой род, если я слово в слово не знаю, чего она сейчас мне скажет, эдак на всхлипе, мол, бейте меня, режьте меня. «Вернон, с тобой все в порядке?» Вот, зуб даю.

– Вернон, с тобой все хорошо?

– Все путем, ма.

И голос у меня выходит какой-то тихий и придурковатый. То есть как-то само собой получается, что я пытаюсь не дать ей впасть в жалостный тон, вот только действует это на нее как кошка на ебливую шавку.

– Ты сегодня ходил в ванную?

– Т'твою… Ма-ам…

– Ты же сам прекрасно знаешь, что тебе нельзя… ну, из-за этого твоего недомогания.

Нет, она позвонила не для того, чтобы поработать ножиком, она позвонила, чтобы его вынуть, а вместо него вставить пику или еще какую-нибудь ебитскую силу. Вообще-то вам об этом знать необязательно, но когда я был маленький, ребенком я был, ну, как бы это сказать, непредсказуемым, что ли. По крайней мере, насчет просраться. Бог с ними, с этими говенными деталями, но матушка моя никак не могла пройти мимо этакой радости и всякий раз спешила смазать ножик моим же собственным дерьмом – ну, просто чтобы жизнь лишний раз не казалась мне медом. Однажды она даже написала об этом моей учительнице, у которой и у самой был припасен на мой счет целый арсенал, и эта сука не преминула сказать все как есть перед всем как есть классом. Представляете, да? Я чуть и в самом деле не усрался от счастья, прямо на месте. А последние несколько дней я на этом ножике верчусь, как чембурек на шампуре, как ебаный шашлык в говенном соусе.

– Ну, сегодня утром у тебя же не было на это времени, – говорит она в трубку, – вот я и подумала, а вдруг ты – ну, сам понимаешь…

– Все хорошо, правда.

Я стараюсь быть вежливым, а не то она тут же угостит меня целым золингеновским набором, сверкающая, сука, радость на вашей блядской кухне. Вот уж попал так попал.

– А что ты сейчас делаешь?

– Слушаю помощника шерифа Гури.

– Лу-Делл Гури? Тогда ты ей скажи, что мы знакомы с ее сестрой Рейной, по «Часовым веса».

– Это не Лу-Делл, ма.

– Если это Барри, то, ты сам знаешь, Пам видится с ним по два раза в месяц, по пятницам…

– И не Барри. Мам, мне пора.

– Ну, в общем, машину еще не починили, а я еще затеяла печь радостные кексы для Лечуг, полную духовку, и мне нужно их не упустить, так что, наверное, Пам тебя заберет. И еще, Вернон…

– Ну?

– В машине сиди прямо, не сутулься – в городе столько журналистов с камерами.

У меня по позвоночнику побежали пауки с велькровыми[1] лапками. Серые пятна, они на видео не видны, сами знаете. А когда говно начинают разгребать на черную и белую стороны, посередке тоже пахнет не слишком приятно. Только не поймите меня неправильно, я не хочу сказать, будто я действительно в чем-то виноват. Я на сей счет спокоен, как танк, усвоили? И сквозь печаль мою просвечивает полное спокойствие духа, проистекающее оттого, что я знаю: добро в конце концов побеждает. Всегда. Почему в кино всегда все кончается классно? Потому что кино подражает жизни. И вы об этом знаете, и я об этом тоже знаю. А вот моя старуха ни хуя об этом не знает, и пиздец.

Я тащусь через холл к своему не слишком чистому стулу.

– Мистер Литтл, – говорит Гури, – давайте-ка начнем все сначала. Иначе говоря, я хотела бы прояснить для себя кое-какие факты. Вот шерифу Покорней ничего насчет вторника прояснять не нужно, ему и так все ясно, так что благодарите бога, что мы с вами беседуем наедине.

Она тянется было к своему перекусону, но в последнюю секунду кладет руку на кобуру.

– Мэм, я был с другой стороны от спортплощадки, я даже не видел, как оно все случилось.

– Вы же сказали, что были на математике.

– Я сказал, что в это время шла математика.

Она смотрит на меня эдак искоса.

– Вы что, занимаетесь математикой за спортплощадкой?

– Нет.

– Тогда почему вас не было на занятиях?

– Мистер Кастетт дал мне поручение, и я, типа, ну, в общем, слегка задержался.

– Мистер Кастетт?

– Наш учитель по физике.

– Он что, и математику тоже преподает?

– Нет.

– Гх-ррр. Знаете, в этой части картины у нас выходит сплошной серый цвет, мистер Литтл. Просто чертовски серый.

Вы даже представить себе не можете, как иногда хочется стать Жан-Клодом Ван Даммом. Засунуть эту сраную пушку ей в задницу и удрать с фотомоделью из рекламы нижнего белья. Но вы только посмотрите на меня: шапка непослушных каштановых волос и ресницы, как у верблюда. Морду мне слепили с бассет-хаунда: такое впечатление, что Бог использовал увеличительное стекло, чтобы ее как следует вытянуть. Мой персонаж в кино – из тех, что заблюют себя по самое не хочу, а потом приходит сестра милосердия и спрашивает, что случилось и как он себя чувствует.

– Мэм, у меня есть свидетель.

– Да что вы говорите.

– Мистер Кастетт меня видел.

– А кроме него?

В коробке остались одни сухие косточки, и вот она между ними роется, чего-то ищет.

– Куча народу.

– Вот это да. И где теперь все эти люди?

Я пытаюсь себе представить, где теперь все эти люди. Но память как-то не идет, а вместо нее наворачивается слеза, падает с ресницы и взрывается на столе как большая мокрая пуля. Я впадаю в ступор.

– Вот то-то же, – говорит Гури. – Какие-то они теперь не слишком общительные, а, как вам кажется? Так что, Вернон, позвольте задать вам два простых вопроса. Первый: вы имеете отношение к наркотикам?

– Э-э, нет.

Она отслеживает мой взгляд вдоль по стеночке, а потом аккуратно загоняет его – стык в стык – под свой собственный.

– Второй: у вас есть огнестрельное оружие?

– Нет.

Губы у нее вытягиваются в ниточку. Она вынимает из чехольчика на поясе телефон и пристально смотрит на меня, а палец у нее при этом висит над кнопкой. Потом она на нее нажимает. Откуда-то из холла начинает чирикать тема из «Миссия невыполнима» в телефонной обработке.

– Шериф? – говорит она. – Зайдите в дознавательскую, вам будет интересно.

Если бы у нее в коробке оставалось мясо, этого бы не случилось. И чувство разочарования заставило ее искать, чем еще себя утешить, это я понял, причем только что. Так что теперь я сам заместо мяса.

Минуту спустя открывается дверь. В комнату вползает полоска бизоньей кожи, затянутая вкруг душонки шерифа Покорней.

– Тот самый парень? – спрашивает он. (Нет, сука, блядь, я Долли Партон[2], собственной персоной.) – Сотрудничает со следствием, а, Вейн?

– Я бы не сказала, сэр.

– Дай-ка я поговорю с ним наедине.

Он притворяет за собой дверь.

Гури сволакивает со стола буфера, все четыре тонны, и отворачивается в угол, так, словно теперь ее больше нет. Шериф выдыхает мне в лицо густой гнилой вонью – как из половника плеснул.

– Сынок, там снаружи стоят люди. И они очень нервничают. А когда люди нервничают, они скоры на расправу.

– Но меня даже там не было, сэр, у меня есть свидетель.

Он поднимает бровь с той стороны, с которой сидит Гури. Она семафорит ему в ответ, мол, все путем, шериф, мы с этим разберемся.

Покорней выбирает в коробке от «Барби-Q» косточку почище, подходит к прилепленной на дверь фотографии и обводит воображаемым овалом лицо Хесуса, его затравленные глаза и, поверх лица и глаз, потеки крови. Потом поворачивается и перехватывает мой взгляд.

– Он ведь говорил с тобой, правда?

– Об этом – нет, сэр.

– Но ты же не станешь отрицать, что вы с ним находились в близких отношениях.

– Я не знал, что он собирается кого-то убить.

Шериф поворачивается к Гури.

– Вы обыскали одежду мистера Литтла?

– Мой напарник обыскал, – отвечает она.

– А нижнее белье?

– Обычные, плавками.

Покорней на минуту задумывается, прикусывает губу.

– А вы заднюю часть внимательно осматривали, а, Вейн? Знаете, есть такие забавы, от которых у мальчиков сфинктеры становятся менее упрямыми.

– Вроде чистые были, шериф.

Знаю я, к чему вы, суки, клоните. В наших, блядь, местах всегда так – никто прямо не встанет и не скажет. Я пытаюсь хоть как-то поучаствовать в разговоре.

– Сэр, я не голубой, если вы это имеете в виду. Мы с ним дружили с детства, я же не знал, как оно все обернется…

Под шерифскими усами расцветает змеиная улыбка.

– Значит, ты правильный парень, да, сынок? Тебе нравятся машины, тебе нравятся пушки, да? И девочки тоже?

– Конечно.

– Ну, ладно. Давай-ка проверим, правду ли ты нам говоришь. Сколько у барышни помещений, в которые ты можешь сунуть больше чем один-разъединственный пальчик?

– Помещений?

– Ниш – ну, дыр, в конце концов.

– Ну, я не знаю – две.

– Ответ неправильный.

Шериф фыркает в усы, довольный, как будто он только что открыл самую охуенную на свете теорию относительности.

Ебаный в рот. В смысле, а мне-то откуда об этом знать? Я и палец-то в дырку совал всего раз в жизни; не спрашивайте в какую. И в памяти остался разве что запах, как в разгрузочной молочного магазина после ливня – размокший картон и скисшее молоко. И что-то мне подсказывает, что не ради этого люди вбухивают такие бабки в порноиндустрию. На другую мою знакомую это никак не похоже – по имени Тейлор Фигероа.

Шериф Покорней роняет косточку в коробку и кивает Гури:

– Запиши все это, а потом оформи задержание. И – скрып-скрип-скрып – выплывает из комнаты.

– Вейн! – кричит сквозь дверь еще какой-то полицейский. – Пальчики готовы.

Гури собирает руки-ноги в кучку.

– Вы слышали, что сказал шериф. Сейчас я вернусь и приведу с собой еще одного офицера. И мы запишем ваши показания.

Когда ширканье ее жирных бедер друг о друга затихает в отдалении, я принимаюсь ковыряться в носу. Хоть какая-то радость. Хотя бы на секунду – запах теплого тоста, дыхания с привкусом «сперминта». Но единственный запах, который я чувствую сквозь пот и барбекю-соус, – это запах школы: гороховый запах отморозков, когда они учуют тихоню, словоплета, слабака и загонят его в угол. Запах опилок, когда пилят дерево, чтобы сбить из него хуев крест.

2

Матушкину лучшую подружку зовут Пальмира. В просторечии Пам. Она еще жирней, чем матушка, и матушка на ее фоне чувствует себя примой. Всех остальных своих подружек она толще. И они не самые лучшие подружки.

Пам уже здесь. За три графства слышно, как она орет в приемной у шерифовой секретутки.

– Господи, да где же он? Эйлина, ты видела Верна? Слушай, как тебя классно подстригли!

– Не слишком вызывающе? – чирикает в ответ Эйлина.

Мне кажется, Пальмира вам должна понравиться. Не то чтобы вам захотелось оказаться с ней в койке, но дело не в этом. Ей свойственно удивительное, с запахом лимонной свежести неумение владеть ножами. Но что она действительно умеет, так это жрать.

– Вы его хоть кормили?

– По-моему, Вейн покупала ребрышки, – пищит Эйлина.

– Вейн Гури? Так она же на Притыкинской диете, а то Барри не выберется из-под этого грузовичка!

– Приехали! Да она только что не ночует в «Барби-Q»!

– Гос-споди боже ты мой.

– А Вернон вон там, внутри, Пам, – говорит Эйлина. – Ты лучше подожди снаружи.

Ну и дверь, естественно, тут же распахивается настежь. Вплывает Пам, прямая, как будто несет на голове стопку книжек. Просто страшно подумать, что будет, если она хоть на чуть-чуть отклонится от центра тяжести.

– Верни, ты что, ел эти р'обра? Ты вообще что-нибудь сегодня ел?

– Завтракал.

– О господи, обратно едем через «Барби».

Не важно, что ты дальше будешь ей объяснять. Решение принято. Домой мы едем через «Барби-Q», можете мне поверить.

– Я не могу, Пам. Меня не отпустят.

– Чушь собачья, давай поехали.

Она дергает меня за рукав, и пол сам собой уходит у меня из-под ног.

– Эйлина, я забираю Верна. Скажешь Вейн Гури, что мальчик с утра ничего не ел, я припарковалась вторым рядом прямо у вас перед крыльцом, а если она не успеет сбросить пару фунтов до того, как я увижусь с ее Барри, ей же хуже.

– Оставь его, Пам. Вейн еще не закончила…

– Наручников я на нем не вижу, а каждый ребенок имеет право поесть.

От голоса Пам начинает подрагивать мебель.

– Не я придумала все эти правила, – говорит Эйлина. – Я просто хочу сказать, что…

– Вейн не имеет права его здесь держать, и ты прекрасно об этом знаешь. Мы ушли, – говорит Пам. – А подстригли тебя – просто класс.

Горестный вздох Эйлины сопровождает нас через всю приемную. Навостривши ушки, я вслушиваюсь в тишину, пытаясь уловить отдаленные признаки присутствия Гури или шерифа, но помещения пусты – в смысле, помещения шерифа. И в следующий момент я уже на полпути к выходу, в мощном гравитационном поле Пальмиры. Бля буду, с таким количеством современных женщин в одном теле спорить бессмысленно.

Снаружи вокруг солнышка уже успели вырасти целые облачные джунгли. От них тащит мокрой псиной, как всегда в наших местах перед грозой, и передергивает икоткой беззвучных зарниц. Сгустились, так сказать, тучи судьбы. Уебывай из города, намекают они, и чем быстрее, тем лучше, съезди проведай бабулю или еще чего, покуда все не утолмачится, покуда правда не просочится, блядь, наружу. Езжай домой, избавься от наркотиков, а потом устрой себе каникулы.

Над капотом старенького «меркьюри» Пальмиры поднимается марево. В нем дрожат чопорные, с поджатыми жопками домики города Мученио, плавятся и сверкают вдоль всей Гури-стрит нефтяные качалки. Вот-вот: что встречает человека в Мученио? Нефть, по задворкам скачут зайцы и Гурии. А когда-то это был едва ли не наикрутейший город во всем Техасе, если не считать Лулинга, конечно. Наверное, все, кому надрали задницу в Лулинге, ползли на карачках сюда. Теперь наикрутейшее событие в нашем городе – это автомобильная пробка на сквозной трассе в субботу по вечерам. Я не то чтобы очень много где бывал, но уж этот-то город я знаю как свои пять пальцев, и, по идее, везде должна быть одна и та же херня: все деньги и все людское хуе-мое роится в центре города и постепенно затухает к окраинам. В самой середке скачут ухоженные девочки в беленьких, белее белого, штанишках, далее по сторонам будут шортики-ситчики, вплоть до тех мест, где по закоулкам маячат датые цыпочки в розовых подштанниках с отвисшими коленками. И один какой-нибудь магазин на всю округу, где торгуют автомобильными глушителями; и никаких тебе лужаек с поливалками.

– Господи, – говорит Пам, – ну скажи мне на милость, откуда у меня во рту вкус чик-н-микс? В самую, блядь, распроточку. У нее в «меркьюри» даже зимой пахнет паленой курицей, а сегодня жара, как у черта в жопе. Пам притормаживает, чтобы достать из-под дворников скрин-рефлектор; оглядевшись вокруг, я вижу, что они присобачены чуть не на каждой проезжающей машине. В раскаленной дымке в конце улицы катается Зеб Харрис и продает такие прямо с велосипеда. Пам раскладывает нехитрую приспособу и косится на пропечатанный в середке слоган: «Магазин Харриса – бери еще, если понравится!»

– Вот тоже, – говорит она. – А мы с тобой только что сэкономили на целый чик-н-микс.

Есть от чего протащиться, но у меня на душе висит все та же хуетень. Пам втискивается в машину, как пудинг в форму. Голову даю на отсечение, душа у нее уже вяжется узлами вкруг главной сущностной проблемы: что выбрать на гарнир. Впрочем, исход заранее предрешен: она выберет салатик из капусты, моркови и лука под майонезом, поскольку матушка считает, что он полезен для здоровья. Типа овощи. Мне же сегодня позарез необходимо что-нибудь еще более полезное для здоровья. Вроде вечернего автобуса, междугородный рейс.

На углу Гепперт-стрит мимо нас проносится сирена с мигалкой. Какого, спрашивается, – они уже все равно никого не спасут. А Пам так и так проехала бы мимо поворота, из раза в раз все та же хуйня, и ничего с ней не поделаешь. Теперь ей придется делать круг в два квартала, приговаривая: «Бог ты мой, когда в этом городе хоть что-то встанет на свои места». Репортеры и люди с камерами бродят по улицам пачками. Я наклоняю голову как можно ниже и осматриваю пол, нет ли в машине термитов. Пам называет их дерьмитами. Она же каждый раз с месяц, наверное, втискивается в свою машину, и столько же времени уходит на то, чтобы вылезти: хуй знает, кто только не успеет за это время набиться к ней в салон. Вся Дикая, ебать ее, Природа.

В «Барби-Q» сегодня все в черном, если не считать того, что на ногах у них все те же «найки». Пока нам готовят курицу, я отсматриваю новые модели. Город – это, знаете ли, что-то вроде клуба. И узнаешь сочленов по башмакам их. Некоторые модели здесь постороннему человеку даже и за хорошие деньги не продадут, поверьте мне на слово. Я смотрю, как суетятся одетые в черное фигуры с разноцветными ступнями, и, как всегда, когда за стеклом «меркьюри» появляется какая-нибудь пакость, по старенькой Памовой стерео Глен Кэмпбелл затягивает «Галвестон»[3]. Это такой закон природы. У Пам, видите ли, всего одна кассета – «Лучшие песни Глена Кэмпбелла». И в самый же первый раз, когда она ее поставила, эта ебучая кассета застряла в магнитоле и играет теперь в свое удовольствие. Это судьба. Пам всякий раз принимается подпевать на одном и том же месте, там, где про девушку. Кажется, когда-то у нее был бойфренд из Уортона, а от Уортона до Галвестона вроде как ближе, чем отсюда. А про сам Уортон песен, наверное, не поют.

– Верн, ешь нижние кусочки, а то отклекнут.

– Тогда верхние станут нижними.

– О господи!

Она с удивительной для этакой горы жира и мяса прытью выворачивает руль, но все равно не успевает объехать свежевычищенные пятна на асфальте возле перекрестка, и мы сворачиваем на Либерти-драйв. Могла бы сегодня выбрать какой-нибудь другой маршрут.

Чтобы не смотреть на то, как девочки плачут возле школы.

Галвестон, о, Галвестон…

Перед нами начинает выруливать к тротуару еще один лимузин, а в нем еще и цветы, и девочки. Он медленно маневрирует между пятнами на дорожном покрытии. Чужие люди с камерами отходят подальше, чтобы все эти маневры попали в кадр.

И по-прежнему волны бьют в берег…

За девочками, за цветами стоят мамы, а за спиной у мам – адвокаты; сорокалетние школьницы в объятиях плюшевых мишек.

И по-прежнему пушки палят…

Вверх и вниз по улице люди с потерянным видом стоят у дверей своих домов. Впрочем, матушкина так называемая подруга Леона потерялась в астрале еще на той неделе, после того как Пенни купила ей на кухню занавески не того цвета. У нее и вообще по жизни вид припизднутый.

– Ой боже мой, Верни, о господи, и эти крестики, все такие маленькие…

Я чувствую, как мне на плечо опускается тяжелая лапа Пам и меня самого начинает колотить изнутри.

Ту фотографию Хесуса, которая висит у шерифа за дверью, сняли на месте преступления. С другого угла, не с того, с которого я его в последний раз видел. На ней нет остальных тел, нет этих изуродованных, невинных лиц. У меня внутри совсем другая карточка. Вторник прорывается у меня изнутри, как ебаная кровь горлом.

Я снимаю ружье со стены, и снится мне Га-алвес-тон…

Хесус Наварро родился с шестью пальцами на каждой руке, и это была еще не самая его большая странность. Самое странное выяснилось под конец, под самый-самый конец. И добило. Он не собирался умирать во вторник, и на нем обнаружили шелковые трусики. И теперь главная нить расследования тянется из женских трусов, такие дела. Его отец сказал, что копы сами надели на него эти трусы. Типа группа захвата «Лифчик»! Всем стоять! Вот только я, ебать мой род, так не думаю.

То утро у меня перед глазами, со всех сторон. «Хеезуус, еб твою мать, куда ты гонишь!» – орал я ему вслед.

Ветер встречный, и мешает ехать в школу, и давит почти так же сильно, как самый факт последнего вторника перед летними каникулами. Физика, потом математика, потом снова физика, какой-то идиотский эксперимент в лаборатории. Шестиблядское семипиздие, одним словом.

Волосы у Хесуса забраны в хвостик, и этот хвостик приплясывает, кружась, в вихрях солнечного света; такое впечатление, что он танцует со стоящими вдоль дороги деревьями. Он здорово изменился за последнее время, старина Хесус, вот что значит сильная индейская кровь. Пеньки от липших пальцев у него почти заровнялись. Но руки у него все равно не тем концом вставлены, и мозги, кстати, тоже; уверенную легкость нашей детской логики смыло прибоем, и остались только камушки сомнения и злости, которые трутся друг о друга с каждой новой волной чувств. Моего друга, который однажды так изобразил Дэвида Леттермана, что вам в жизни не увидеть ничего похожего, похитили у меня кислотные препараты для воздействия на железы внутренней секреции. Отмороженные песенки и ароматизированные смеси с гормонами прокоптили ему, на хрен, все мозги – и как-то он не горит желанием кому бы то ни было эти свои смеси показывать. Такое впечатление, что это не просто гормоны. У него появились тайны даже от меня, чего отродясь не бывало. Он стал странный. И никто не знает почему.

Я видел как-то раз шоу про подростков, в котором речь шла о том, что ключом к индивидуальному развитию человека являются ролевые модели, ну, вроде как у собак. Не знаю, кто делал это шоу, но вот с кем он точно в жизни не встречался, так это с Хесусовым папашей, это я вам точно говорю. Или с моим, если уж на то пошло. Мой предок был все-таки получше, чем мистер Наварро, по крайней мере почти до самого конца, хотя, помнится, я буквально кипятком ссал, что он не дает мне попользоваться нашей винтовкой, как мистер Наварро давал Хесусу попользоваться своей. Теперь я проклясть готов тот день, когда вообще узнал, что у нас есть ружье, и Хесус, думаю, тоже. Ему очень была нужна другая ролевая модель, и вот – надо же, какое блядство! – никого подходящего рядом не оказалось. Наш учитель, мистер Кастетт, конечно, много с ним возился после школы, вот только сдается мне, что наш старый гриб Кастетт с его мишурным словоблудием как бы не очень и считается. В смысле, разве можно принимать всерьез мужика, которому за тридцать и про которого ты точно знаешь, что он садится, когда ему надо поссать. Он столько времени угробил на Хесуса, таскал его к себе домой, катал на машине и говорил с ним вполголоса, глазами в пол, хуе-мое, – ну, как эти ребята в телефильмах, которые готовы протянуть руку помощи. Типа, по-взрослому. Один раз я видел, как они сидели, обнявшись, ну вроде по-братски и все такое. Ну, в общем, не важно. Смысл в том, что в конце концов Кастетт порекомендовал обратиться к мозгоебу. А Хесусу в результате стало только хуже.

Мимо на папашином грузовике проезжает Жирножопый Лотар Ларби и показывает моему братишке язык. «Шизя мокрожопая!» – кричит он.

Хесус просто опускает голову. Мне его иногда становится так жалко, с его «совсем-как-новыми», купленными в секонд-хенде «Джордан Нью Джексами», с его альтернативным стилем жизни, если теперь так принято называть подобную херотень. Когда-то его характер подходил ему на все сто, тик-в-тик, как носок на ногу, – в те далекие счастливые времена, когда мы были короли вселенной, когда пятнышко грязи на кроссовках значило больше, чем сами кроссовки. Мы бродили по пригородным пустошам с винтовкой Хесусова папаши, наводя ужас на банки из-под пива, на арбузы и прочую поебень. Такое ощущение, что взрослыми мы успели стать много раньше, чем стали детьми, то есть еще до того, как превратились в нынешнее хуй знает что. Я чувствую, как невъебенность жизни заставляет мои губы пристыть одна к другой, и смотрю, как мой друг наяривает рядом со мной на велосипеде. Глаза у него стекленеют: не в первый раз с тех пор, как он стал ходить к этому мозгоклюву. Сразу видно, что на него нашло очередное философское опизденение.

– Слушай, ты помнишь того Великого Мыслителя, о котором нам рассказывали в школе на прошлой педеле? – спрашивает он.

– Это который «весь в себе»? Кант – по шву в три пальца?

– Ну да, который сказал, что в действительности ничего не происходит, пока ты не увидишь, как оно происходит.

– Я помню только, что спросил Нейлора, как он понимает, когда человек весь в себе, а он ответил: «Либо в рот, либо через жопу, но я обычно ни так ни эдак не дотягиваюсь». И тут мы с ним так уссались, что чуть в штаны не наложили.

Хесус щелкает языком.

– Твою мать, Вернон, да вынь ты голову из жопы хоть раз в жизни. Уссались, усрались, ебу дались. Это настоящее, понимаешь? Весь В Себе задает вопрос насчет котенка – загадку, что есть, скажем, у нас коробка, а внутри котенок, и если в этой коробке лежит еще, скажем, открытый баллончик с какой-нибудь смертельно ядовитой дрянью или еще что-нибудь в этом духе, так что котенок в любой момент может бросить кони…

– А чей это котенок? Нет, что за люди, Хесус? Это как же надо было ужраться…

– Блядь, Вернон, я серьезно. Это философский вопрос, причем в реальном времени. Котенок сидит в коробке и по-любому вот-вот сдохнет, и Весь В Себе спрашивает, можем ли мы уже считать его мертвым, в техническом смысле слова, поскольку нет никого, кто увидел бы, что он все еще жив, кто бы понял, что он существует.

– Может, проще наступить на эту коробку и придавить засранца?

– Проблема не в том, чтобы убить котенка, мудило. Хесуса в последнее время вывести из себя – как два пальца обоссать. Очень стал серьезный парень.

– А в чем тогда эта хуева проблема, Джез?

Он хмурит брови и отвечает медленно, каждое слово по килограмму:

– В том, что если ничего не происходит, пока ты не увидишь, как оно происходит, произойдет ли оно, если тебе известно, что оно должно произойти, но ты об этом никому не скажешь…

Он не успевает договорить до конца, потому что сквозь деревья вдруг вздыбливаются откуда ни возьмись похожие на мавзолей очертания городской средней школы Мученио. И меня вдоль хребта продирает вертлявый холодок, как червяк сквозь яблоко, как ебаный шахтер с большим отбойным молотком.

3

Слишком, блядь, поздно. Если ты заметил зайца, он автоматически на тебя обернется; закон природы, если вы не знали. Вот и с Вейн Гури та же хуйня – стоило мне ее заметить на дороге возле нашего с матушкой дома. Патрульная машина с гарниром из грозовых туч.

– Пам, стой! Давай я выйду прямо здесь…

– Что за нетерпячка? Мы, считай, приехали.

Если Пам раскочегарилась, остановить ее не так-то просто.

Мой дом – облезлая деревянная хибара на улице, состоящей из облезлых деревянных хибар. И раньше, чем увидеть его сквозь ивы, вы непременно увидите скрипящую рядом нефтяную качалку. Не знаю, как в вашем городе, а мы свои качалки украшаем. Как умеем. Даже конкурс такой проводим. Нашу качалку нарядили богомолом, присобачили башку и лапы. И вот этот гигантский богомол качает себе, и качает, и качает в грязи на соседнем участке. Украшали его местные дамы. Но все равно в этом году приз получил Годзилла с Калавера-драйв. Пока Пам осаживает машину, я замечаю в дальнем конце улицы репортеров и еще одного чужака, который стоит рядом с приткнувшимся под ивой Лечуги фургоном. Когда мы проезжаем мимо, он отгибает ветку ивы, чтобы удобнее было на нас смотреть. И улыбается – не спрашивайте у меня почему.

– Этот мужик торчит тут с самого утра, – говорит Пам, указав глазами на иву.

– Просто приезжий или репортер? – спрашиваю я.

Пам качает головой и останавливается возле дома.

– Он не из наших мест, это уж точно. А еще у него при себе видеокамера…

«Еб'т, еб'т, еб'т», – усирается богомол возле моего родительского дома, и так каждые четыре секунды, сколько я себя помню. Газ, тормоз, газ, тормоз… Пам ставит на прикол свою машину, словно это не машина, а речной паром. Еб'т, еб'т, газ, тормоз, я попал в колеса механизма под названием Мученио. Окна у миссис Лечуг, на той стороне улицы, плотно зашторены. В доме номер двадцать старая миссис Портер глазеет из-за внешней, обтянутой москитной сеткой двери на пару с Куртом, средних размеров черно-белой псиной. Курт заслуживает самого почетного места в Зале славы для ебаных брехунов, но с самого вторника даже он не проронил ни звука. Нет, как все-таки собаки чувствуют такие вещи – просто пиздец.

И тут, конечно, на машину падает тень. Вейн Гури, собственной сраной персоной.

– И кто это у нас тут приехал? – спрашивает она, открывая дверцу с моей стороны.

Голос у нее идет откуда-то из горла, как у попугая. Так и хочется заглянуть ей в рот – а вдруг и язык там птичий, такая кожистая, блядь, боксерская перчатка.

Мать выскакивает на крыльцо с подносом унылых, клеклых суперблядьрадостных кексов. Нынче она у нас – Вспугнутая Лань. Точно такой же вид у нее был в тот день, когда я в последний раз видел живым и здоровым своего папашу, хотя в общем-то Вспугнутая Лань может означать все, что угодно, оттого, что кто-то положил не на место ее любимую кухонную прихватку в виде лягвы – и вплоть до форменного Армагеддона. Но варежка туг как тут, под подносом. Она спускается с крылечка и идет мимо ивы, той, под которой поставила себе лавочку для желаний. Лавочки для желаний в наших краях стали ставить совсем недавно, но эта хреновина уже успела накрениться чуть не до самой земли. Она не обращает на лавку внимания и сразу бросается к машине Пам.

– Салют, чувак, – говорит она мне, и от нее за милю, как будто духи пролила, несет дешевыми понтами, и такой у нее говорок, такие, блядь, Чаттануги чу-чу – вот так она и говорит со мной с тех самых пор, как я обнаружил первые признаки, так сказать, мужественности. Я пытаюсь отодвинуться, но какое там, она меня уже сграбастала и покрывает с ног до головы слюнями, губной помадой и хер знает чем еще. Плацентой. И все это время на лице у нее улыбка, которую ты уже где-то видел, вот только не можешь точно вспомнить где. Отгадка: в фильме, где мать приезжает в молодую семью, а под конец им приходится отнимать у нее ножницы, чтобы она всех, на хуй, не порезала.

– Гх-ррр, – является меж нами Вейн Гури. – Боюсь, что этот ваш чувак только что сбежал с допроса.

– Вейн, для тебя я – просто Дорис! Я сама почти что Гури, мы с Лу-Делл просто души друг в друге не чаем, и с Рейной, и вообще.

– Да-да, конечно, миссис Литтл, позвольте я вам кое-что объясню…

– Да, кстати, грех не попробовать вот этих славных кексиков, а, Вейн?

– Боюсь, что не я придумывала эти законы, мэм.

– По крайней мере, может, зайдете в дом, чем стоять здесь, париться и сердиться; там бы все и уладили миром, – говорит матушка.

Я каменею. Вот чего мне меньше всего на свете сейчас хочется, так это чтобы Гури оказалась в моей комнате. В шкафу, например, порылась и все такое.

– Боюсь, Вернону придется проехать со мной, – говорит Гури. – А потом мы будем вынуждены обыскать его комнату.

– Господи, Вейн, но он же ничего такого не натворил, он всегда делает только то, что ему скажешь…

– Да что вы говорите? До сих пор он только и делал, что врал мне на каждом шагу, а как только я ему доверилась и оставила одного, он тут же смылся. И у нас до сих пор нет никаких сведений о том, где он был и что делал во время совершения убийства.

– Да его даже там не было!

– А нам он сказал, что был; что в это время он был на математике.

– В это время у нас шла математика, – поправляю я.

Еб вашу в бога душу мать, напечатайте мне этот текст на майке, и я клянусь не снимать ее даже на ночь.

– Тогда и беспокоиться не о чем, – говорит Гури. – Если вам нечего скрывать.

– Но послушайте, Вейн, в новостях сказали, что дело возбудили и тут же закрыли, потому что всем и так известно в чем причина.

Ресницы у Гури вздрагивают.

– Всем могут быть известны разве что следствия, миссис Литтл. А вот насчет причин мы еще посмотрим.

– Но в новостях сказали…

– В новостях много разного говорят, мэм. А нам фактически со всего графства пришлось собирать пластиковые мешки для трупов, и то едва хватило; и если вас интересует мое мнение, то одному стрелку, без посторонней помощи, трудновато было бы этакое устроить.

Матушка ковыляет к своей скамеечке для желаний и не глядя отставляет кексы в сторону. Скамеечка перекошена, а потому и матушку на ней слегка ведет в сторону. Эта херовина каждую неделю умудряется встать под каким-нибудь новым углом, как будто в нее встроили компас и сориентировали стрелку по матушкиной голове или еще по чему-нибудь столь же добротному.

– Я не понимаю. Я просто не понимаю, почему все несчастья на свете должны происходить именно со мной. У нас есть свидетели, Вейн, свидетели!

Гури вздыхает.

– Мэм, вы же сами знаете, какой ненадежный народ эти так называемые свидетели. Может, ваш сын все знал. А может, и нет. Но факт остается фактом: он удрал из участка прежде, чем я успела его допросить, – люди со стопроцентным алиби обычно так не поступают.

И тут наконец Пам удается выгрузить свои телеса из «меркьюри». Как только она окончательно его с себя снимает, машина с видимым облегчением переводит дух. На сиденье градом сыплются термиты и подпрыгивают, как просыпавшиеся семечки.

– Это я его оттуда забрала, Вейн. Полумертвым от голода.

Гури складывает руки на груди.

– Ему предложили поесть…

– Чтоб мне пусто было, да этой вашей порции от Притыкина не хватит даже для того, чтобы накормить нос от растущего организма.

Ее суровый глаз пришкваривает Гури к месту.

– Да, кстати, Вейн, а как у тебя самой с диетой по Притыкину – помогает?

– Ну, в общем, нормально. Гх-ррр.

Вот это Гури попала, как козявка на булавку. Потрепанного вида чужак с видеокамерой снова обозначается под Лечугиной ивой, перехватывает мой взгляд, потом смотрит на Вейн. К лицу у него по-прежнему приклеена безнадежная, на шрам похожая улыбка, которая вдруг режет меня поперек души, как ножом, не спрашивайте почему. Гури он по фигу. Она просто замечает его для себя уголком глаза, и все. На нем пегая спецовка, а под ней – белый смокинг, как у Рикардо Мандельбаба, или как там звали этого матушкиного любимчика из «Острова фантазии», у которого был собственный карлик. Но вот он трогается с места, пингвиньей развалочкой перебирается на нашу сторону дороги и устанавливает камеру на треногу. Чтобы, типа, никто на его счет больше не заблуждался: либо турист, либо репортер. В наши дни единственный способ отличить одно от другого – это имя. Никогда не обращали внимания, насколько ебнутые имена у местных репортеров? Типа Зирки Серцен, Альдо Манальдо и прочая поебень.

– Так что, – говорит Гури, обращая хрен внимания на Мандельбаба, – давайте-ка доставим мальчика обратно в город.

Хуяльчика доставим.

– Нет, погодите, – говорит матушка. – Я должна вас предупредить: видите ли, Вернон страдает от недомогания.

Она произносит это слово таким скрипучим шепотом, как будто речь идет о раке.

– Ч-черт, мама!

– Вернон Грегори, ты прекрасно знаешь, что это может вызывать определенные неудобства!

Господи, твою мать. Ножик у меня в спине становится длиннее на целый ярд. Поодаль, на обочине дороги, хихикает Мандельбаб.

– Мы о нем позаботимся, – говорит Гури, вытирая ладонь о штанину. И всем телом подталкивает меня в сторону собственной машины; весьма действенный аргумент в пользу правопорядка, если жопа у тебя как два остоебенных фугаса.

– Но он же не сделал ничего такого! У него медицинские противопоказания!

Медиблядьцинские противонахуйпоказания.

И в этот самый момент Судьба ходит с козыря. По улице разносится знакомый шорох «эльдорадо» Леоны Дант. Адский, ети его, маткомобиль. Под завязку набитый двумя другими матушкиными приятельницами – Жоржетт и Бетти. Которые всегда ну просто проезжали мимо. До вторника душой компании была миссис Лечуга; теперь она не расположена к общению – вплоть до соответствующего уведомления.

Леона Дант объявляется у нас только в тех случаях, когда у нее есть как минимум два повода пустить пыль в глаза: чтобы вы знали, как она идет по жизни. Для того чтобы зайти к Лечугам, ей требуется по меньшей мере пять новых достижений, так что мы в младшей лиге. И даже в лиге, блядь, для эмбрионов. Если не принимать в расчет бедра и жопу, как у стельной коровы, и пару прыщиков вместо грудей, Леона – идеальная блондинка с медовыми устами, которые становятся тем слаще, чем чаще она их полирует о бумажник собственного мужа. Покойного мужа, а не того, самого первого, – тот от нее сбежал. О том, который сбежал, она вообще не говорит ни слова.

Жоржетт Покорней в этой компании самая старая; высохшая старая сойка с волосами из лакированного табачного дыма. Для своих просто Джордж. В настоящий момент она замужем за шерифом, но я даже представлять себе не хочу, как они могут чем-нибудь этаким заниматься, и вам не советую. В смысле, представлять. И еще один прикол: при ней, как при носорогах, которых показывают в дикой природе по телику, состоит специальная птичка, которая постоянно сидит у нее на спине. А зовут ее Бетти Причард: еще одна из матушкиных так называемых приятельниц.

Главная задача Бетти – ходить за Джорджем по пятам с идиотской всепонимающей миной и повторять, как попка: «Я понимаю, как я тебя понимаю». У нее десятилетний сынок по имени Брэд. Этот пизденыш сломал мою игровую приставку, но сознаваться не желает. И при этом слова ему не скажи и пальцем его, сука, не тронь: медицинское освидетельствование выявило у него расстройство, которое теперь работает чем-то вроде билета на свободный выход из тюрьмы. Мое недомогание тут и рядом не стояло.

Итак, Судьба играет с козыря в виде невъебенной Леониной тачки, которая останавливается прямо позади патрульного автомобиля. Рикардо Мандельбаб, этот мудила репортер, принимает позу тореро, а потом отступает в сторону, когда на кусочек утоптанной глины, который мы называем «нашей лужайкой», выплескиваются два гектара целлюлита. Сей момент имеет означать, что матушкин мармеладный мир покоится на подушке из сахарной ваты, где каждая ниточка – не просто так, а подушку всегда есть кому взбивать. А теперь посмотрим, как вся эта херь будет таять.

– Привет, Вейн! – кричит издалека Леона.

Она здоровается первой, по той причине, что моложе всех прочих: ей нет еще и сорока.

– Что такое, Вейн? – присоединяется к ней Жоржетт Покорней. – Ты так надоела моему благоверному в участке, что он отправил тебя куда подальше?

Матушка тут же цепляется за соломинку:

– У Вейн обычная проверка, девочки. Давайте зайдем выпьем содовой.

– И больше ничего, Дорис? – спрашивает Леона.

– Ой, мамочки, – вскидывается матушка. – Кексы-то у меня сейчас вспотеют. И отклекнут!

Убей меня бог капустной кочерыжкой, если в этих кексах есть хоть капля жизни: вспотеть они не смогут ни при каких раскладах.

Вейн Гури прочищает горло, чтобы что-то сказать, но в этот самый миг к ней подступает Мандельбаб с видеокамерой и крокодильей улыбкой на роже.

– Несколько слов в камеру, капитан?

Вокруг собирается аудитория в лице Пам, Жоржетт, Леоны и Бетти. В руках у Жоржетт появляется пачка сигарет. Она устраивается надолго. Всепонимающая мина на лице Бетти сменяется выражением озабоченности.

– Ты же не собираешься курить, когда тебя снимают для телевидения, а, Джордж?

– Шшш, – отвечает Жоржетта. – Это не меня снимают, а вот ее. Не пудри мне мозги, Бетти.

Губы у помощника шерифа Гури вытягиваются в ниточку. Она набирает полную грудь воздуха и хмуро переводит взгляд на репортера.

– Во-первых, сэр, я помощник шерифа, а во-вторых, за свежей информацией вам следует обратиться к уполномоченному по связям с общественностью.

– Вообще-то новости мне не нужны. Я пытаюсь вникнуть в контекст, – говорит Мандельбаб.

Гури сканирует его взглядом, с ног до головы.

– Тогда понятно. А вы, собственно…

– Си-эн-эн, мэм, Эулалио Ледесма, к вашим услугам. – Солнечный луч высекает искру из золотого зуба у него во рту. – Мир застыл в ожидании.

Гури усмехается и качает головой.

– Мир довольно далек от Мученио, мистер Ледесма.

– Сегодня Мученио и есть наш мир, мэм.

Гури быстро переводит взгляд на Пам. Рот у Пам открыт настежь, как у младенца на рекламе фастфуда. В глазах горят две волшебные буквы: ТВ!

– Твой Барри просто умрет от гордости! – говорит она.

Помощник шерифа Гури оглядывает себя.

– Но я же не могу сниматься прямо вот так, разве так можно?

– Ты что, Вейн, с ума сошла, – нетерпеливо восклицает Пам. – Такой шанс. Да все с тобой в порядке.

– Да иди ты. Гх. А что я, собственно, должна сказать? Ну, в двух словах.

– Расслабьтесь и во всем положитесь на меня, – говорит мистер Ледесма.

Прежде чем Гури успевает хоть что-то ему возразить, он переустанавливает треногу, наводит на нее камеру и встает перед объективом. Голос у него становится вдруг насыщенным и звучным, как расплавленное дерево.

– И снова мы примеряем на себя скорбные одежды – одежды, изношенные от частого употребления в быстро меняющемся мире. Сегодня добропорядочные граждане города Мученио, в центре Техаса, задаются тем же вопросом, которым задаюсь я: как нам излечить Америку?

– Гх-ррр.

Гури открывает рот, как будто именно она, блядь, только и знает ответ. Нет, Вейн, прижухни – он еще не кончил.

– Мы начнем с передовой, с тех людей, чья роль в ситуации, сложившейся здесь после трагедии, постепенно меняется: с работников правоохранительных органов. Помощник шерифа Гури, скажите, ощущаете ли вы, как в подобных случаях изменяется отношение местных жителей к вам и вашим коллегам?

– Ну, у нас это в первый раз, – отвечает Гури.

Вот уж сказала, как в воду перднула.

– Но вы замечаете, что к вам стали чаще обращаться за консультацией, что люди надеются не только на то, что вы исполните свой гражданский и служебный долг, но и на вашу моральную поддержку?

– С точки зрения стасс-тисстики, сэр, консультантов у нас в городе больше, чем полицейских. Они не охраняют общественный порядок, а мы не даем консультаций.

– Общество сталкивается с вызовом, и – что? Люди тянутся друг к другу?

– Ну да, конечно, мы получили подкрепление из Лулинга, из графства Смит нам прислали собак. Даже комитет в Хьюстоне кое-какое оборудование подогнал, самопал, конечно, но лучше, чем ничего.

– Вероятно, с тем, чтобы высвободить драгоценное время, которое вы можете провести теперь с теми, кто выжил… – Ледесма начинает подталкивать меня поближе к камере.

У Гури аж дыхание перехватывает.

– Кто выжил – выжил. А в мои обязанности, сэр, входит выяснить причину случившегося. Этот город не успокоится, пока причина всех наших нынешних проблем не будет установлена. И устранена.

– Но, насколько я понимаю, дело возбуждено и закрыто?

– Ничто на свете не происходит без причины, сэр.

– Вы утверждаете, что местной общине придется смириться с тем, что расследование будет вестись в ее собственных границах, и, кроме того, вполне возможно, что ей придется столкнуться с рядом не слишком приятных фактов относительно ее собственной роли в этой трагедии.

– Я утверждаю, что нам придется найти причину, то есть конкретного человека, из-за которого все произошло.

В глазах у Ледесмы всплескивают искорки. Он дотягивается до моего плеча и выдергивает из толпы – прямо в кадр.

– Неужели причиной и был вот этот молодой человек?

Двойные подбородки Гури съеживаются, как улитки, когда их спрыснешь уксусом.

– Гх-ррр, я этого не сказала.

– Тогда почему американские налогоплательщики должны оплачивать ваше личное желание посадить его под замок в первый же день после убийства, которое могло нанести ему такую психическую травму, от которой он не оправится до конца своих дней?

С дальнего конца улицы начинают подтягиваться другие репортеры. На лице у Гури выступают капельки пота.

– На этом съемка закончена, мистер Ледесма.

– Помощник шерифа, эта земля находится в общественной собственности. Здесь даже Господь Всемогущий не сможет наложить запрет на видеосъемку.

– Я только хочу сказать, что не я придумывала все эти законы.

– Этот мальчик нарушил закон?

– Ну, этого мы пока не знаем.

– Так, значит, вы сажаете его просто на всякий случай?

– Гх-ррр.

Шерифова жена нахмурилась так, что брови сошлись чуть не на сиськах. То есть, по сути дела, чуть ниже пупа. Ледесма оценивает ее краем глаза, у этого парня явно все под контролем. Гури пытается по тихой унести ноги, но он тут же наставляет на нее камеру, как пистолет.

– Может быть, вы скажете, как зовут шерифа, который отдал вам такое распоряжение?

По тому, как Жоржетт Покорней обычно говорит о своем благоверном, прямо-таки и не скажешь, что ей до него есть хоть какое-то дело. Но тут, однако, выясняется, что все не так просто. Сквозь вихрь «клинексов» у нее из сумочки выпархивает телефон.

– Бертрам? Вейн показывают по телевизору.

Через секунду в кармане у Гури раздается телефонный сигнал.

– Шериф? Нет, сэр, богом клянусь. Бандера-роуд? Примерно в двух кварталах отсюда. Собаки? Так точно, сэр, сию секунду.

Ледесма спокойно сворачивает камеру и наблюдает за тем, как Гури с побитым видом тащится к машине. Затем под аккомпанемент первого раската грома и последнего солнечного блика от нефтяной качалки поворачивается ко мне и подмигивает – в замедленной съемке. Иначе чем в замедленной и не заметишь, так быстро он это сделал. Мне приходится сделать над собой серьезное усилие, чтобы не улыбнуться в ответ. И не уссаться со смеху, да так, что весь Техас, на хуй, вынесет в Карибское море.

– С тебя причитается, – одними губами проговаривает он и тычет в меня коротким толстым пальцем.

Я просто киваю и иду вслед за матушкой к нашему крыльцу, вместе с Леоной, Жоржетт и Бетти. Она загоняет их в дом, а сама задерживается у внешней двери, чтобы посмотреть, по-прежнему ли старая миссис Портер, бездетная миссис Портер, мешком по голове оглоушенная миссис Портер, маячит в собственном дверном проеме. Маячит, но делает вид, что ее там нет. А Курт, хрен собачий, просто стоит и смотрит. Хули ему-то притворяться.

Последнее, что я вижу сквозь затворяющуюся дверь, – как Пальмира катится, постепенно набирая скорость, по тротуару в нашу сторону. Проходя мимо Гури, она тычет пальцем в пятно у той возле бейджика с именем.

– Батюшки, Вейн, никак барбекю-соус?

Если мир и впрямь черно-белый, то вся моя комната – одно большое свидетельство против меня. Густое марево носков и нижнего белья, изрешеченных тайными грезами. В компьютере нужно первым делом подчистить кое-что в реестре и в истории, чтобы от некоторых файлов даже следа не осталось, вроде тех картинок, где ампутанты занимаются сексом, которые я распечатывал для старика Сайласа. У него, видите ли, нет компьютера. Сайлас – это такой старый местный доходяга, и вы туда даже не ходите, нечего вам там делать, нет, правда. У нас, у несовершеннолетних, с ним меновая торговля: мы ему картинки, а он нам взамен… ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я ставлю себе галочку: почистить компьютер или «заняться виртуальной гигиеной», как не скажет мистер Кастетт. А сам тем временем продолжаю внимательный осмотр комнаты. Возле кровати стопкой сложено белье, выстиранное еще на той неделе, а под ним матушкин каталог женского белья; надо будет вернуть его к ней в комнату. И держать пальцы фигами, чтобы она никогда в жизни не открыла страницы 67 и 68. Ну, знаете, как оно бывает. Теперь шкаф, где в самом низу лежит коробка из-под «найков». А в ней два косяка и две чеки ЛСД. Только не поймите меня неправильно, я их храню для Тейлор Фигероа.

Сквозь сумрак за окном всплескивает тусклый свет. Неудержимо тянет выглянуть, я выглядываю и вижу, как на крылечке у Лечуг выгружают целую кучу цветов и плюшевых мишек. Теперь оно похоже на крыльцо принцессы Дебби, или как там звали эту принцессу, которая недавно умерла. И все это лежит кучкой и не распаковано. Коню понятно, что Лечуги сами за это все заплатили. А больше никто Максу цветов не прислал, вот что самое печальное. Душераздирающее зрелище – нет, правда.

Мозг у меня превратился в желе, и где-то на его задворках я фиксирую обыденную трагичность произошедшего. Вот, например, Лечугам приходится самим себе отправлять плюшевых мишек. А знаете почему? Потому что их Макс был полный мудила. Вот только подумал, а по душе как пилой полоснуло: огненные псы вот-вот сорвут намордники и уволокут мою говенную душонку в ад, на муки вечные. И при всем том вот он я, в глазах щиплет, стою и реву по Максу, по всем моим одноклассникам. Правда – штука ебучая. Такое впечатление, что все, кто материл покойных на чем свет стоит, теперь выстроились в очередь, чтобы рассказать нам, какими ангелами были эти милые детишки при жизни. Я уже успел понять, что этот мир каждый день смеется до усрачки, а потом, когда говно все-таки полезет наружу, начинает упражняться во вранье. Такое впечатление, что всех нас держат на Притыкинской диете из ебучего вранья. И скажите мне на милость – еб вашу мать, разве это жизнь?

Я затыкаю глаза накрахмаленным краешком футболки и пытаюсь взять себя в руки. Мне стоило бы прибраться в комнате как следует, поскольку все теперь такие, на хуй, нервные, но на душе у меня как говном намазано. А потом в памяти как-то вдруг сама собой всплывает мысль, которую я, кажется, где-то вычитал: если ты запланировал что-то сделать и прикинул, сколько времени у тебя на это уйдет, то именно столько времени Судьба и отведет тебе прежде, чем нужно будет браться за что-то следующее на очереди.

– Верн? – вопит с кухни матушка. – Вер-нон!

4

– Вер-нон?

– Чего еще? – ору я в ответ.

И ни хуя она не отвечает. Это, наверное, у всех матерей от рождения: ей просто захотелось вспомнить, как звучит твой голос. На каких, блядь, нотах. Если ты ее потом попросишь повторить, что ты ей сказал, она ни полслова не вспомнит. Нужно только, чтобы звук был правильный. Как из жопы.

– Вер-нон.

Я затворяю дверь шкафа и иду через холл в кухню, где вокруг стойки разыгрывается знакомая до боли сцена. Матушка на кухне возится с плитой, Леона составляет ей компанию. Брэд Причард сидит на ковре в гостиной и притворяется, что никто не видит, что палец у него в жопе чуть не по самый локоть. А все притворяются, что и впрямь ничего не видят. Таковы люди – а я вам что говорил? Им не хочется марать свои вечно, блядь, зеленые жизни, открывши рот и сказав: «Брэд, да вынь ты наконец свой сраный палец из анального отверстия», ни хуя подобного, они вместо этого лучше просто притворятся, что их здесь нет. Точно так же они умудряются делать вид, что не имеют к царящей в городе скорби никакого отношения. А все равно, блядь, не выходит. И ребра их плотно сжаты железным обручем тоски. Единственный человек, на котором глаз отдыхает, – это Пам: выбросилась, как кашалот на берег, на старый папашин диван в темном конце комнаты. И из-под складок ее попоны уже появился положенный «сникерс».

Я иду на кухонную сторону стойки, где Леона никак не перейдет к главной цели своего визита: к очередным понтам. Сперва она должна выбить все козыри у матушки, а потому ее медовый голосок скользит как по накатанному то вверх, то вниз: «Ой, как здорово, уау, Дорис, ой, какая прелесть», как пароходная сирена в тумане. Потом, когда матушка наконец выдыхается, она ходит с туза.

– Да, кстати, я тебе говорила, что наняла горничную?

Рот у матушки разъезжается гармошкой.

– Ой, о-ой.

А теперь задержи дыхание и жди второго. Джордж выпускает супертонкую струйку дыма у Бетти поверх головы, они сидят и делают вид, что смотрят телевизор, но их супермягкие улыбки суть недвусмысленное свидетельство: они знают, что еще у Леоны в рукаве. Матушка просто наклоняется к духовке, и все. Будет куда сунуть голову, если еще чем-нибудь вовремя не оглоушат. На носу у нее набухает капелька пота. И – тссык – на коричневый линолеум.

– Ага, – говорит Леона, – она выходит на работу, как только я вернусь с Гавайев.

Дом содрогается от облегчения.

– Не может быть, что – опять в отпуск? – спрашивает матушка.

Леона откидывает волосы на спину.

– Тодду хочется, чтобы я ни в чем себе не отказывала, пока я молодая.

А то. Моложе не бывает.

– Черт, но не сегодня же, – доносится из гостиной голос Джордж. Что значит: ша, конец понтам.

– Я понимаю, как я тебя понимаю, – говорит Бетти.

– Такое впечатление, что дальше уже некуда, и вдруг – бабах!

– О господи, я понимаю.

– Шесть фунтов как одна унция, а я ее видела всего-то на прошлой неделе. Шесть фунтов за неделю! – Слова вылетают у нее изо рта в густом клубе дыма, и она разгоняет их по комнате рукой.

Бетти отмахивается от тех, что пришлись на ее долю.

– Все из-за диеты, из-за этих ее крабов, – говорит Леона.

Пам хрюкает что-то неразборчивое из полумглы.

– Я понимаю, – говорит Бетти. – А почему она решила отказаться от «Часовых веса»?

– Милочка, – говорит Джордж, – Вейн Гури очень повезло, что эти чертовы шорты еще не лопнули прямо у нее на жопе. Я вообще не понимаю, какой ей смысл пытаться с собой что-то сделать.

– Это Барри ее припугнул, – подает голос Пам. – Дал ей месяц на то, чтобы мясо больше не висело, а если нет, только она его и видела.

Джордж задирает голову вверх так, чтобы слова летели по навесной траектории, через голову Пам.

– Тогда нечего и думать о Притыкине – ей нужна система Вилмера.

– Но, Жоржетт, – выглядывает из кухни матушка, – в моем случае Вилмер не сработал – пока, по крайней мере.

Леона и Бетти переглядываются. Джордж тихо кашляет.

– Сдается мне, Дорис, что ты не слишком-то строго ее придерживалась.

– Ну, я, конечно, еще не успела в ней окончательно разочароваться, вы же понимаете… Да, кстати, а я вам говорила, что заказала холодильник – новый, поперечной системы?

– Уау, – говорит Леона. – Специальное Предложение? А цвет какой?

Матушка скромно роняет глаза в пол.

– Ну, в общем, миндальный на миндальном.

Нет, вы на нее только посмотрите: раскраснелась, вся в поту, под шапочкой старых добрых светло-коричневых волос на собственной старой доброй светло-коричневой кухне. А внутри все ее органы вкалывают как сумасшедшие, пытаясь переработать желчь в земляничное молочко. А снаружи ее светло-коричневая жизнь увивается бессмысленными кольцами вокруг веселенькой красной загогулины на ее платье.

Я напоминаю ей о своем присутствии – из той части кухни, где у нас стиральная машина.

– Ма?

– А, вот и ты. Иди-ка спроси у этого телевизионщика, не хочет ли он стаканчик коки. Там, снаружи, наверное, градусов девяносто[4], не меньше.

– У того, который одет как Рикардо Мандельбаб?

– Ну, он много младше Рикардо Монтальбана – правда, девочки? И симпатичнее…

– Хнфф, – доносится с дивана.

Джордж перегибается вперед, чтобы заглянуть матушке в глаза.

– Ты же не собираешься приглашать совершенно незнакомого человека в дом? Вот так вот – взять и пригласить?

– Ну, Жоржетт, ведь ты же знаешь, что жители Мученио славятся своим гостеприимством…

– Ага, – фыркает Джордж. – Только что-то я не слышала, чтобы кто-то из той группы поддержки, у которой в прошлый раз сломался здесь автобус, сильно рвался вернуться в наши края.

– Ну, это ведь совсем другое дело.

Все девочки, за исключением Пам, поджимают губки и переглядываются. Джордж аккуратно прочищает горло.

Брэд Причард наконец закончил трудиться над собственной задницей. Засим последует целая пантомима из множества разнообразных и ненужных жестов, в результате которой палец все равно окажется у него в носу. Выходя из кухни, я встречаюсь с ним глазами, указываю себе на задницу и смачно облизываю палец.

– Мм-ам! – верещит он.

Беула-драйв разбухла от жары. Я тащусь к стойке с лимонадом, которую соорудили соседские детишки на подъездной дорожке к дому номер двенадцать; за информацию о репортере они просят пятьдесят центов, и я бреду обратно, чтобы обследовать красный фургон под Лечугиной ивой. Мой нос расплющивается о заднее стекло. Под сиденьем – коробка из-под готового завтрака, а в ней половинка коричневого яблока. На полу какие-то проволочки. Растрепанная книжка под названием «Хорошая идея в массмедиа». Потом – голова Ледесмы; покоится на паре старых башмаков. Он лежит на полотняном матрасике, глаза закрыты, тело расслаблено и все в поту. Как только я фиксирую на нем взгляд, он вздрагивает, как заяц.

– Т-твою мать!

Он приподнимается на локте и принимается тереть глаза.

– Эй, командир, дверь у нас с другой стороны.

Переправив на ходу беглого плюшевого мишку на Лечугину лужайку, я огибаю фургон. В лицо мне ударяет густая потная волна, стоило только открыть дверцу. Лицо у этого типа какое-то смурное. Явно за тридцать. Матушке он, судя по всему, чем-то глянулся, но я бы на ее месте был с ним поосторожнее.

– Вы прямо в фургоне живете? – спрашиваю я.

– Ц-ц, в мотеле ни одного свободного места. Кроме того, надо же дать моей корпоративной «Амекс»[5] хоть немного передохнуть.

Он сгребает одежду, и по полу раскатываются какие-то стеклянные флакончики.

– Мать просила вам передать, что вы можете зайти к нам и выпить кока-колы.

– Я бы с гораздо большим удовольствием воспользовался вашей ванной. И чего-нибудь перекусил.

– У нас есть радостные кексы.

– Радостные?!

– Во-во.

Натягивая на себя комбинезон, Ледесма сгребает пригоршню флакончиков и заталкивает их в карман. Глаза у него черные и быстрые, и он явно меня изучает.

– Сегодня твоя мама пережила настоящий стресс.

– Бывало и хуже.

Он смеется, как астматик, закашлялся – «кхеррерр, хррр» – и шлепает меня по руке. Типа, как папаша делал, когда играл в друзей. Мы идем через улицу, потом по нашей подъездной дорожке. У лавочки для желаний он останавливается, чтобы поудобней уложить в штанах яйца. Потом качает головой и смотрит на меня.

– Верн, ведь ты же ни в чем не виноват, да?

– Ага.

– Не знаю, почему меня это настолько задевает, ц-ц. Все это дерьмо, которое на тебя обрушилось, и у меня никак не идет из головы мысль – ну разве это жизнь?

– Вам хочется об этом поговорить?

Он кладет мне руку на плечо.

– Я просто хочу тебе помочь.

Я просто стою и смотрю на свои «найки». Если честно, моменты истинной близости не мой репертуар, особенно если ты только что видел этого типа голым. И отдаешь себе отчет в том, что следующим номером будешь трястись, как шавка в каком-нибудь сраном телефильме, вот там тебе и будет и откровенность, и истинная близость. Мне кажется, он и сам почувствовал, что слегка переборщил. Он убирает руку с моего плеча, щиплет себя еще разок в промежности и склоняется над нашей лавочкой для желаний, которую совсем перекосило.

– Вот, блин, – говорит он и распрямляется. – Вы что, не могли поставить ее где-нибудь на ровном месте?

– А то! Конечно, могли – там, где она раньше стояла. В магазине.

Он смеется.

– С тебя причитается, большой человек по фамилии Литтл. Расскажешь мне всю историю с начала до конца. Мир просто тащится от неудачников.

– Но мы же только что уделали помощника шерифа Гури.

– Ц-ц, камера-то не работала.

– Тогда вам лучше делать ноги из города.

– Считай, что я просто выручил тебя, как неудачник неудачника.

– Это вы-то неудачник?

На этой моей фразе дверь миссис Портер приоткрывается, в щелку осторожно выглядывает Куртов нос и пробует воздух.

– В этом мире нет никого, кроме неудачников и психов, – говорит Ледесма. – Психов вроде этой толстозадой помощницы шерифа. Подумай об этом на досуге.

Но мне, понятное дело, недосуг. Хочешь не хочешь, а трястись в этом сраном телике все равно придется, ни хуя не поделаешь, закон природы. Трястись и жрать говно за обе щеки. Ни секунды в этом не сомневаюсь, да и вы бы со мной согласились, если бы хоть раз увидели, как матушка смотрит по ТВ «Суд идет». «Ты только посмотри, как спокойно он держится, зарубил топором десять человек и съел их внутренности, и ему на все начхать». Лично я не вижу никакой логики в том, чтобы трястись, если ты ни в чем не виноват. Если вас интересует мое мнение, так мне кажется, что люди, которые не едят внутренности других людей, имеют полное право чувствовать себя спокойно. Так нет же, недавно до меня дошло, что судьи смотрят те же самые телешоу, что и моя родительница. И если тебя не бьет кондратий, значит, ты виновен.

– Ну, я не знаю, – говорю я и поворачиваю к нашему крыльцу.

Ледесма явно не торопится.

– Не стоит недооценивать широкую общественность, Верн. Ей хочется видеть торжество правосудия. Вот и дай им то, чего они хотят.

– Не понял. Я ведь ничего такого не совершил.

– Ц-ц, а кто знает? Люди могут выносить суждения как опираясь на факты, так и не опираясь на факты. И если ты не выйдешь на авансцену и не нарисуешь свою собственную парадигму, кто-нибудь нарисует ее за тебя.

– Что я нарисую?

– Па-ра-диг-му. Никогда не слышал о парадигматическом сдвиге смысла? Вот, к примеру: ты видишь, как некий мужчина лезет рукой в задницу к твоей бабке. Что ты о нем подумаешь?

– Ублюдок.

– Именно. И тут тебе говорят, что туда забралась какая-нибудь смертельно опасная тварь и что этот человек, забыв о природной брезгливости, пошел на это, чтобы спасти бабке жизнь. Что ты теперь подумаешь?

– Герой.

Сразу видно, что он в жизни не встречался с моей бабулей.

– Вот это и называется парадигматическим сдвигом смысла. Само действие ничуть не изменилось – все дело в той информации, на которую ты опираешься, прежде чем вынести суждение. Ты был готов урыть этого парня на месте просто потому, что не владел всей полнотой информации. А теперь ты с гордостью пожмешь ему руку.

– Не уверен.

– Я в переносном смысле, олух. – Он смеется и выбивает мне с полдюжины ребер. – Факты могут казаться черными и белыми, когда ты видишь их на телеэкране, но для того, чтобы они стали такими, целые команды профессионалов должны просеять горы абсолютно серого вещества. Тебе, как и любому рыночному продукту, нужно суметь подать себя. Тюрьмы битком набиты людьми, которые просто не сумели себя правильно подать.

– Погодите, вы же слышали, у меня есть свидетель.

Ледесма трогается в сторону крыльца.

– Ага, и жирножопая помощница шерифа этим тоже страшно заинтересовалась. Общественное мнение колыхнется вслед за первым же психом, который ткнет пальцем и завопит: «Держи его!» Так что, командир, твоя задница – первый кандидат на этих выборах.

Мы открываем скрипучую наружную дверь и окунаемся в кухонную прохладу. Матушка тут как тут, уже успела вытереть пот своей любимой лягушачьей прихваткой, и на щеке у нее – тесто от радостного кекса. Прочие старые прошмандовки сгрудились на заднем плане и держатся естественно.

– Милые дамы, – с широкой ухмылкой говорит Лалли. – Так вот, значит, как вы туг устроились, покуда я, как раб, подыхаю на самом солнцепеке?

– Ну, мистер Смедма… – открывает рот матушка.

– Эулалио Ледесма, мэм. Образованные люди кличут меня просто Лалли.

– Принести вам колы, мистер Ледесма? Что вы предпочитаете, диет- или без кофеина?

Матушке нравится, если в гости к ней заходят важные люди вроде доктора или еще кого-нибудь в этом роде. Ресницы у нее трепещут, как умирающие мухи.

Лалли опускает задницу на кухонную скамеечку и устраивается поудобней.

– Нет, благодарю. Мне, если можно, простой воды и, может быть, один из этих замечательных кексов. По правде говоря, у меня есть для вас сногсшибательная новость, милые дамы, если вам, конечно, интересно.

– Разбудите меня кто-нибудь, когда он кончит, – раздается с дивана голос Пам.

Лалли извлекает наружу стеклянные флакончики, наполненные чем-то вроде мочи.

– Настойка сибирского женьшеня. – Он сует одну из них мне в руки и подмигивает. – Лучше всякой виагры.

– Хи-хи, – шелестят девочки.

– Итак, Лалли, – вступает матушка, – вы спите прямо в фургоне или…

– В настоящее время именно так дело и обстоит – ни единого свободного мотеля отсюда до самого Остина. Говорят, некоторые особо любезные горожане пускают к себе на постой, но я, к сожалению, таковых пока не встретил.

– Ну, в общем, – говорит матушка и оглядывается в сторону коридора. – То есть я хочу сказать…

– Дорис, ты же не собираешься разрешить Вернону пить эту гадость, правда?

Вот, полюбуйтесь: образчик отвлекающей техники старушки Джордж. Она вызывает у меня смешанное чувство. В смысле, я искренне рад, что она не дала моей родительнице вот так вот с ходу взять и пригласить Ледесму у нас переночевать. Но зато теперь все смотрят на меня.

– Не беспокойтесь, это совершенно безвредно, – говорит Лалли. – И стресс как рукой снимает.

Джордж смотрит, как я верчу в руках пузырек. Она прищуривается, а это, блядь, охуенно плохой признак.

– Такое впечатление, что у тебя и в самом деле стресс, Верн. Ты на лето работу нашел?

– Не-а, – говорю я и опрокидываю в рот флакончик с женьшенем. На вкус – говно говном.

– Дорис, ты слышала, что у Харрисов сын купил грузовик. «Форд». Все мои знакомые молодые люди уже нашли себе работу на лето. А еще они все подстриглись, как порядочные люди.

– Ни фига это не «форд», – подает с ковра голос Брэд.

– Брэдди, – говорит Бетти, – что это еще за «ни фига»?

– Отвали.

– Не смей со мной так разговаривать, Брэдли Эверетт Причард!

– А какого ты развонялась? Я сказал – отвали, вот и отвали и засунь себе язык в жопу.

Он принимается плеваться, выгибаться, потом подскакивает к Бетти и бьет ее кулаком в живот.

– Брэдли!

– Отвали, отвали, ОТВАЛИ!

Я просто стою и молчу. Лалли поднимает глаза, видит, с какой тоской я смотрю в сторону коридора. Он тоже проглатывает флакончик женьшеня и говорит:

– Я очень надеюсь на твою помощь, капитан. Может, у тебя в комнате можно будет создать по-настоящему рабочую атмосферу? – Он оборачивается к матушке. – Если, конечно, вы не возражаете. Берн согласился проанализировать для меня кое-какие местные данные…

– Да нет, конечно, о чем речь, Лалли, – тут же отзывается матушка. – Верн, а ну, живо! Слышали, девочки? Он уже работает на Лалли, он анализирует для Лалли данные!

Я несусь прочь, чувствуя себя целой крысиной стаей.

– При таком внешнем виде это будет единственная работа, которую он умудрится найти, – говорит Джордж-Черт знает что на голове, с виду – так настоящий преступник. И кроссовки ему не помогут, у этого психа-мескалеро были точно такие же…

Да пошла ты в жопу. Я пинаю в сердцах стопку белья и с грохотом захлопываю дверь спальни. В свете подобного поведения со стороны моих родственников и знакомых я начинаю всерьез подумывать о том, чтобы просто-напросто эвакуироваться через заднюю дверь, прыгнуть на автобус, уехать к бабуле и даже не ставить никого об этом в известность. Просто позвоню потом, и все дела. Ведь каждая собака знает, что причиной этой ебаной трагедии стал Хесус. Но Хесус умер, а раз они не могут убить его за это еще раз, вот и рвут жопу, чтобы найти себе козла отпущения. Вот вам истинная людская сущность – ни прибавить, ни убавить. Я бы и сам с удовольствием объяснил, как было дело во вторник. Но дело в том, что руки у меня, видите ли, связаны. Приходится принимать в расчет семейную честь. И защищать матушку, поскольку я теперь единственный мужчина в семье и все такое. Но я хочу заранее предупредить: если кто примется тыкать пальцем в меня только на том основании, что я дружил с этим парнем, как бы не пришлось ему об этом пожалеть. Умыться, блядь, ебаными слезами, когда правда выплывет наружу. А она всегда, на хуй, выплывает. Посмотрите любое кино – и сами все поймете.

Сквозь дверь спальни я все равно слышу, о чем они там говорят: как плохие актеры в телесериале, один в один.

– Это нелегкие времена для нас всех, – говорит Лалли.

– Я понимаю, как я вас понимаю.

– А Вейн: такое впечатление, что с живых она с нас не слезет, – говорит Леона. – Она что, не может сделать скидку на то, что у нас горе?

Джордж кашляет – как собака тявкнула:

– Это мой благоверный с Вейн с живой не слезет – он дал ей месяц на то, чтобы повысить раскрываемость. А иначе – поминай как звали.

– Ты хочешь сказать, он уволит ее из полиции после стольких лет службы? – ужасается матушка.

– Хуже. Он, вероятнее всего, переведет ее к Эйлине в заместители.

– О господи, – говорит Леона, – но ведь Эйлина… она же вроде как секретарша. Это же работа все равно что у Барри!

– Только еще ниже, – мрачно усмехается Пам.

Засим следует короткая пауза. Это значит, что все вздохнули. Потом матушка подхватывает тему:

– Ну конечно, для Вейн этот месяц многое решает. И не сказала бы, что для нее все складывается хорошо, судя по тому, как она обращается с Верноном, да и вообще.

– Ц-ц, – говорит Лалли. – Может, собаки что отыщут.

– Собаки? – переспрашивает Леона.

– Ищейки, из графства Смит.

– Не понимаю, а собакам-то теперь что тут делать?

– Можно, я вам перезвоню, Дорис? – спрашивает Лалли. Потом тоном ниже: – Видите ли, Дорис, люди задаются вопросом, может ли человек в здравом уме и трезвой памяти учинить подобную резню. И хочешь не хочешь, на ум сразу приходят наркотики. Если слухи насчет наркотического следа окажутся больше чем просто слухами, эти специально обученные собаки за пять минут все расставят по своим местам.

– Ну что ж, прекрасно, – пыхтит матушка, – тогда я бы с удовольствием пригласила их в дом прямо сейчас, чтобы раз и навсегда положить конец всем этим нелепым подозрениям. Насчет Вернона.