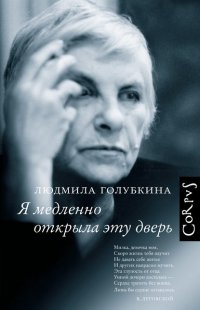

Читать онлайн Я медленно открыла эту дверь бесплатно

- Все книги автора: Людмила Голубкина

Составитель Олег Дорман

© Л. Голубкина, наследники, 2019

© О. Дорман, составление, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Издательство CORPUS ®

* * *

Предисловие

Десять лет назад по случаю юбилея Института кинематографии у входа поставили памятник трем знаменитым выпускникам: Геннадию Шпаликову, Андрею Тарковскому, Василию Шукшину. Оказываясь там, я всякий раз думаю: если институт гордится причастностью к славе этих трех, к их дару, воле и удаче, сознает ли так же причастность к их трагедии? Ненужный вопрос, конечно. Просто место для памятника не самое удачное. А может, наоборот. Теперь новые поколения киношников встречают у входа самоубийца, изгнанник-эмигрант, умерший от тоски по родине, и жертва вечной русской болезни, которая унесла столько известных и никому не известных людей.

Людмила Владимировна Голубкина окончила ВГИК в 1957 году. Она хотела быть сценаристкой, но по разным причинам занялась в кино другим делом. Стала редактором. Сама она любила цитировать определение Маршака: «Редактор – это человек, который надувает ветром чужие паруса». Но есть важное обстоятельство: просил ли автор дуть в его паруса? Нуждается ли он в совете – или вынужден выполнять данные в форме совета требования, чтобы его произведение увидело свет?

И в этом было всё дело. Всегда между автором и, так сказать, заказчиками фильма был человек, который должен был служить обеим сторонам. И каждую минуту решать, кому служить. Не то чтобы авторы были сплошь Шекспир, Чехов или Стоппард. Но по другую сторону всегда, без вариантов, была сила, уничтожавшая то, ради чего люди занимаются искусством. Сила даже не политическая – хотя, разумеется, власть ее держалась на штыках и крови, – но, в первую очередь, именно духовная: сила культурного плебса, презирающего всё сложное, человечное, свободное.

Возможно, когда-нибудь с высоты веков семьдесят лет торжества этой силы в России будут рассматриваться как вариант исторической нормы; может, сольются в представлении потомков с разбоем Ивана Грозного, татаро-монгольским игом и сказками про Змея Горыныча. Страшно подумать, если так случится. Но даже если случится, сегодня я не могу воспользоваться всепримиряющей оптикой будущего, и что важнее – не хочу. Я знаю на собственном опыте и опыте близких, что семьдесят лет так называемой советской власти были исключительной антропологической трагедией, и не ее надо сравнивать с европейскими «темными» веками или китайской культурной революцией, а наоборот, по ней теперь будет равняться человечество, соотнося свои беды с этой русской катастрофой. Если оно хочет быть.

А внутри катастрофы была жизнь. Жизнь была в каждом бараке, каземате, на пепелище и пустыре. Жизнь отказывается не быть. Пробивается травинкой, просветом в тучах, улыбкой ребенка, старой колыбельной, дружески протянутой рукой, вкусом снега, внезапным чувством тайны внутри самого простого и обычного человека, постыдной усталостью в сердце палача. Никогда человек гордый не признает над собой власти истории, эпохи, общества, государства. Все они только лишь обстоятельства образа действия, материал для его работы, вызов. Значение имеет то, как человек на этот вызов отвечает.

Людмила Владимировна Голубкина была одним из хранителей катакомбного добра – в жизни вообще и в области, где сохранять его было почти невозможно. Роль таких людей исключительна, как роль каких-нибудь клеток крови, несущих кислород, и столь же невидима свысока. Сама их сравнительная безвестность – следствие и условие решимости не участвовать в зле или прикасаться к нему минимально; сколько хватает сил в нем не участвовать. Отовсюду виден академик Сахаров, или семеро, вышедших на площадь, или Тарковский, Шпаликов и Шукшин; но больничная нянечка, под страхом увольнения добывшая страдальцу обезболивающее, но безвестная соседка, устроившая клумбу в убогом дворе, но учитель литературы, поставивший тройку юному карьеристу, написавшему о Ленине, – кто мог бы перечислить всех этих тайных хранителей добра? Кто – кроме нас всех, отлично знавших, что наша жизнь только потому выносима, только потому возможна, что есть эти люди, и на них только и всегда вся надежда.

Репутация, известность, влиятельность Людмилы Владимировны в узком кругу были исключительны. Ее мнение было тем более значительно, что всякий знал, чем оно оплачено.

Я учился у нее во ВГИКе, на курсе, который она вела с Семеном Львовичем Лунгиным. Она была строга, и каждый, кто хотел, понимал, что строгость эта относится не к студентам, но к нравственной опасности и той ответственности, которую берет на себя человек, беспечно решивший заняться кинематографом в Советском Союзе.

Она была смешлива, чувствительна и высоко ценила игру ума, легкость, поэзию, а выше всего – чужой талант. В нас, студентах, – даже тень таланта, даже скромный росток. Она была великим читателем, лучшим зрителем. Ее присутствие многое определяло в фильмах, на которых она даже и не была редактором. И многое – в жизни тех, кому посчастливилось ее знать.

Более всего Людмила Владимировна была строга к себе. Она как мало кто ценила жизнь и умела наслаждаться ею, но никогда не соглашалась просто жить. Каждой ее минутой руководили высокие идеалы, понимание собственного несовершенства, знание, что жизнь не заканчивается жизнью, стремление сделать что-то существенное, значительное, кому-то помочь, как-то уменьшить влиятельность зла.

Она была человеком исключительной породы и сознательной наследницей ценностей, которые невозможно получить в наследство: они требуют самостоятельного, самоотверженного труда, так что в конце концов человек сам определяет свою породу.

В самом конце пути Людмила Владимировна стала писать воспоминания. Я говорил ей: как-то маловато драматических и, прямо скажем, темных сцен, которыми была полна жизнь кинематографистов советской поры. Она отвечала: мне всё это стало совершенно неинтересно. Не хочу давать этому жизнь. Даже не хочу хранить в памяти. Не хочу никого судить.

Милость – при всей гордости, а может, как следствие гордости – была одним из главных свойств ее натуры. Твердо стремясь различать добро и зло, она была так же тверда в решимости не осуждать людей.

Сейчас вы прочтете воспоминания Людмилы Владимировны Голубкиной и повесть, которую долгие годы знали только друзья, и задумаетесь, почему автор, обладавший таким талантом, вкусом и умом, не работал как автор. А потом прочтете воспоминания друзей, коллег, учеников, детей и внуков и, может быть, подумаете, как думаю я сам сквозь горе разлуки с ней: какая в высшей степени состоявшаяся жизнь.

Олег Дорман

Я медленно открыла эту дверь

Людмила Голубкина

Воспоминания

1

Каждый, кто начинает писать воспоминания, наверное, задается одним и тем же вопросом – зачем? Всё прожито и осталось во времени, которому нет возврата. Ты был другим, жил и чувствовал не так, как сейчас. Когда я вспоминаю какой-нибудь эпизод, у меня нет уверенности, что это происходило именно так, как мне сейчас кажется. Как не поддаться желанию что-то подправить с точки зрения сегодняшнего знания? Зачем ворошить прошлое, к чему искать слова?

Есть причина. Она заставляет меня преодолеть сомнения и попытаться воскресить далекое. Это долг перед ушедшими, которые могут исчезнуть бесследно с моим уходом. Пока я жива, живы и они. Но дни мои клонятся к закату, и мне кажется, я должна запечатлеть их образы. Я не могу смириться с их исчезновением.

Прочтет ли однажды кто-нибудь эти строки, нужны ли они будут кому-нибудь, в конце концов, неважно. Но я их напишу, и они останутся, как остается всё, что делал на земле человек.

2

Я начинаю эти воспоминания в кабинете, который совсем недавно стал моим, а прежде принадлежал дорогому для меня человеку – Сергею Александровичу Ермолинскому, мужу моей тети, Татьяны Александровны Луговской.

Я сижу в его кресле. Передо мной на столе чернильный прибор с амуром, держащим над головой бронзовый венок, два подсвечника с бегущими амурами, колокольчик, увенчанный лирой. Когда берешься за нее, колокольчик откликается высоким чистым звуком. Кого подзывали им когда-то? Чьи отпечатки хранит эта бронза? Мне уже никогда не узнать и не у кого спросить. Может, это прибор моей бабки, а может, куплен в комиссионном магазине, когда обставляли кабинет, как я сама купила и принесла в подарок Сергею Александровичу подставку для писем и бумаг, и он обрадованно сказал, что она идеально подходит ко всему остальному. Теперь эта подставка слева от меня; на ней среди прочего фотография молодой женщины в старинном закрытом платье с буфами и высоким воротником. Это мать Сергея Александровича, которую он очень любил, хотя она не жила с ними – ушла от мужа к другому человеку, поляку, и дети встречались с ней только раз в год на летних каникулах.

Всё здесь носит отпечаток вкусов Сергея Александровича, его жизни. Почти ничего – моей.

Как часто, приходя к ним в гости, я видела его работающим за этим столом. Иногда он даже не замечал моего прихода, настолько был погружен в свой мир. Он любил и умел работать.

Может, именно поэтому я принимаюсь за свои записки здесь, хотя в доме есть и мой собственный, более привычный и уютный письменный стол. Мне бы хотелось, чтобы в моих трудах меня благословил светлый образ Сергея Александровича и его высокое трудолюбие. Какое хорошее слово – трудолюбие. Любить труд. Остальное приложится.

3

Я родилась 13 декабря 1933 года в деревне Амос, что на Алтае. Моя мама, Ирина Соломоновна Голубкина, приехала туда работать на туристской базе. Предполагалось, что, когда придет пора рожать, она доберется до города Айрт-Тура (теперь он называется Горно-Алтайск) или уедет в Свердловск, где жила ее подруга. Но что-то произошло – то ли слишком долго не устанавливался лед на реке, то ли не приехали маму сменить, и выбраться в город не удалось. Мама рожала меня в избе, под завывание метели. Рядом была только деревенская повивальная бабка, которая ничем не могла помочь. Просто гладила ее руку и твердила: «Терпи, Иринушка, терпи, Бог поможет». Рожала мама тяжело, трое суток, потому, вероятно, что была уже не молода – тридцать один год, для первых родов поздновато.

Она рассказывала мне об этом мельком, не придавая трудностям никакого значения, а я, рожавшая своих детей в столичном роддоме, в окружении врачей и медсестер, часто думаю, каким мужеством, какой силой нужно было обладать, чтобы совсем одной, среди чужих людей совершить такой подвиг. Я не расспрашивала маму о подробностях и помню из ее рассказов только, что однажды она вышла со мной на улицу, села на завалинку под лучами негреющего алтайского солнца и, глядя на весело играющих бесштанных деревенских ребят, подумала: все дети здоровые, румяные, а моя болеет, плачет – за что мне это?

Потом я, надо сказать, всю жизнь отличалась отменным здоровьем. И поэтому теперь, в старости, когда пошли болезни, так трудно приспосабливаюсь к новому своему состоянию.

Мама выбралась из деревни в начале лета. Когда она одна, без провожатых, доехала до Свердловска, мне было полгода.

В Свердловске жила Лида Шахова, ее ближайшая подруга, которую я всю жизнь звала тетя Лида. Жили они с мужем в крошечной комнатке в коммуналке. Туда к ним мама и приехала.

Лида была единственным человеком на свете, знавшим, что мама ждет ребенка. Мама уехала из Москвы на Алтай по собственной воле, не желая осложнять жизнь моего отца. Он узнал о рождении ребенка, только когда мне было года полтора. Кроме того, мама не хотела доставлять неприятностей своим родителям, патриархальным евреям, которые так и не смогли привыкнуть к свободным нравам послереволюционной эпохи. Мама и папа мои происходили из таких разных родов, которые никогда бы не встретились и не породнились через меня, если бы не взбаламученная революцией жизнь.

4

Мой отец, Владимир Александрович Луговской, родился в Москве в 1901 году, в семье преподавателя и инспектора Первой Московской гимназии.

Род Луговских корнями связан с русским Севером – считается, что их предки вышли из Олонецкой губернии. У Луговского в стихах много говорится об этом: «Кондо-озеро», «Молодецкая-струговая». В Карелии и сейчас живут Луговские – потомки брата моего деда.

Но вообще с родословной Луговских не всё ясно. Отец мне показывал в какой-то исторической книге строки про Томилу Луговского, который принимал участие в «московском сидении», то есть осаде Москвы войсками Речи Посполитой в 1618 году, а потом был бит кнутом и сослан на Север. Отец говорил, что после этого род захирел. Последним из людей известных, о ком говорили в семье, был какой-то Луговской, служивший секретарем у поэта Гаврилы Романовича Державина. От него якобы досталась деду, а потом и папе старинная чернильница, которая по сей день стоит на письменном столе в квартире отца в Лаврушинском переулке и так и именуется – «чернильница Державина».

Но, с другой стороны, доподлинно известно, что дед мой, Александр Федорович, получил личное дворянство, а это значит, что отец его дворянином не был. Более того, кто-то из родственников видел в Риге на кладбище могилу моего прадеда; на надгробии было написано: «Священник отец Федор Луговской». А священники в России, в отличие, скажем, от Англии, дворянами не были.

Так что концы с концами не сходятся. Скорее всего, род тех Луговских исчез во тьме веков, а отцу просто нравилось причислять себя к Рюриковичам. Он вообще был не прочь прихвастнуть и присочинить, хотя, как утверждала его мама, Ольга Михайловна (по словам моей тети Татьяны Александровны), «Володя никогда не врал. Он фантазировал».

Странно, но деда своего, Александра Федоровича, которого я никогда не видела – он умер в 1925 году, до моего рождения, – я тем не менее ощущаю как кровно связанного со мной человека, а бабушку, Ольгу Михайловну, к которой один раз перед войной меня возили, нет. Смутно помню величественную полную женщину в каких-то шуршащих шелках. Вероятно, она меня чем-то подавляла, а может, я почувствовала фальшь ситуации, этих смотрин чужой ей, в сущности, девочки. Во всяком случае, родственности я тогда не ощутила.

Ее девичья фамилия была Успенская. Татьяна Александровна всегда произносила с ударением на первой букве. Наверное, чтобы не подумали, что они из священников. Впрочем, было известно, что прадед служил при Синоде. Протоиерей Михаил Дмитриевич Успенский. Но для Татьяны Александровны очевидного не существовало. Свой мир она творила самостоятельно. Даже в семейном альбоме, который тщательно выклеивала последние годы, прадед фигурирует только в партикулярном платье или в виде отрезанной головы – чтобы не было видно рясы.

Так что, судя по всему, и дед, и бабушка – дети священников.

У деда было четверо братьев и две сестры. Один брат, по имени, кажется, Николай, погиб в 1905 году, во время той революции. Как уж его туда занесло, не знаю.

Евгений был земским врачом, служил в Петрозаводске. Недавно мне прислали вырезку из тамошней газеты. Заметка озаглавлена «Тысяча пульсов». Судя по ней, он был из типичнейших, благороднейших русских провинциальных врачей, из тех, которым редкую ночь удавалось поспать спокойно. Под окнами уже стояла запряженная лошадь, и он ехал сквозь темень по плохим дорогам к очередному больному. В Петрозаводске его помнят до сих пор.

Куда делись остальные братья, не знаю. В семейном альбоме есть фотография, где они все четверо, веселые, молодые, в светлых рубашках, сняты где-то возле ручья.

Одна сестра вышла замуж за поляка и уехала в Польшу. После революции, как гласит семейное предание, двое ее старших сыновей пытались перейти границу, чтобы попасть в Россию, но погибли. Младший до недавнего времени был жив, писал Татьяне Александровне. Он, кажется, стал в Польше известным ученым-геологом.

Вторая сестра жила с мужем в Эстонии. Их сын Федор – по фамилии Блие – учился в Москве и некоторое время жил в семье Александра Федоровича. Потом уехал на родину и сделался священником. Его расстреляли большевики. Могилу его до сих пор чтят в Эстонии.

Александр Федорович, мой дед, был старшим из детей. Отец его, как гласит предание, умер во время помолвки Александра Федоровича и бабушки. Встал, произнес тост за молодых, упал и умер. Свадьбу пришлось отложить на год.

Дед в то время был студентом. Он окончил Московский университет, сразу два отделения – богословское и историко-филологическое. Был очень образованным человеком, знал шесть языков, в том числе древнееврейский. Сразу после университета стал преподавать в гимназии словесность. Поначалу получил место где-то в провинции. Там они с бабушкой прожили года два, у них родился ребенок, который вскоре умер. Потом вернулись в Москву. И следующий сын – мой отец – увидел свет в доме своего деда, Михаила Дмитриевича, на Поварской улице. Сохранилось несколько снимков этого дома, своего рода семейного гнезда. Самого дома давно уже нет. Потом семья Александра Федоровича переехала на казенную квартиру при гимназии. Этот дом и сейчас стоит в глубине двора, неподалёку от Музея изобразительных искусств.

Успенские тоже были большая семья – три дочери и сын Алексей, будущий адвокат. Татьяна Александровна рассказывала, что бабушка всё боялась, что Володя, мой отец, будет похож на Алешу, который в семье считался легкомысленным. И он таки был на него похож и лицом, и характером[1].

Странно и грустно, что от таких больших семей почти никого не осталось. От Успенских точно никого. Впрочем, чему тут удивляться. Какой век выпал на их долю!

5

Рассказать о маминых корнях куда сложнее. По-моему, даже она сама не знала, кто был ее дед, мой прадед. Откуда взялась в еврейской семье такая русская фамилия – Голубкины? Вроде бы предки деда проживали в знаменитом местечке Любавичи в Белоруссии. Сам дед, мамин отец Залмон Мордухович Голубкин, перебрался в город Белый Смоленской губернии из Вильно. Там еще долго оставалась близкая родня.

Город Белый не входил в черту оседлости. Вероятно, деду разрешили там жить благодаря его востребованной ремесленной профессии: он был часовщиком и ювелиром.

Я его не помню. Он умер в Москве в 1936 году. Судя по фотографиям, на одной из которых дедушка красуется за работой в окружении будильников и с лупой в глазу, он был своеобразно красив. В облике что-то библейское – высокий, открытый лоб, тонкие черты лица. Взгляд пристальный и спокойный. Пожалуй, он больше похож на интеллигента, чем на ремесленника. Говорили, что он был личным часовщиком графа Рачинского, известного педагога и мецената. Кажется, именно граф Рачинский изображен на картинах художника Богданова-Бельского, посвященных сельской школе.

А бабушка, Муся Мовшевна, была маленькая, некрасивая, какая-то суетливая – это чувствуется даже по фотографиям; к тому же одноглазая. Кажется, она лишилась глаза в молодости, упав с лестницы в погребе.

Что соединило этих двух столь непохожих людей? Любовь? Расчет? Воля родителей? Жалость?

Бабушка была неграмотная, а дед любил читать, писал и по-русски, хотя с ошибками, и на идише. Он был старостой синагоги, уважаемым в городе человеком. Странная дружба связывала его с отцом Дмитрием, настоятелем православного храма. Дети их учились в одной гимназии, видимо, приятельствовали. Старики иногда захаживали друг к другу в гости. Отец Дмитрий прятал нашу семью во время погрома. Но когда после революции моя тетя Эмма, редкая красавица, и сын отца Дмитрия Сергей Селезнев поженились, оба старика были недовольны. Не принято это было в те времена. Впрочем, потом всё сгладилось, и тетя Эмма очень дружила со всеми Селезневыми, даже после смерти дяди Сергея.

Семья у дедушки была большая – восемь детей: четверо сыновей и четыре дочери. Почти всем дочерям удалось получить высшее образование, а вот из сыновей – только одному, младшему, который учился уже после революции.

Чтобы прокормить такую семью, дедушка весной покупал лошадь и телегу и летом отправлялся на заработки – ездил по деревням, чинил часы. Это был более доходный промысел, чем ювелирное дело, хотя зачастую с ним расплачивались не деньгами, а продуктами.

Когда произошла революция, многие дедушкины заказчики подались в дальние края, не успев забрать свои вещи. В семье долго хранились – «на черный день» – какие-то кольца, небогатые, как я теперь понимаю, золотая цепочка и главное – большие напольные часы. Что-то всё же пришлось продать: черных дней было немало, одно кольцо я потеряла, еще одно дала поносить знакомому, известному кинодраматургу, а он забыл вернуть. Цепочку ухитрилась спустить под пол моя маленькая дочь и рассказала об этом, лишь когда мы переехали на другую квартиру. Только напольные часы по сей день величественно стоят у меня в кабинете, но не ходят. Всего-то наследства осталось от дедушки с бабушкой – эти часы да ритуальный серебряный стаканчик, из которого пили вино на Пасху.

Я очень мало знаю о предках. Большую часть жизни проживаешь, не думая, что твоя жизнь конечна. Продираешься через ее трудности, судорожно выстраивая какую ни на есть свою линию и свое благополучие – или попросту ни о чем не думая. И вдруг однажды обнаруживаешь, что между тобой и тем светом никого не осталось, ты сделался старшим в семье, а то и в роду.

И тогда возникает беспокойство: что, если с тобой уйдут пусть небольшие, обрывочные знания, которые тебе достались? Что, если эта цепочка прервется и твои внуки не будут знать, какого они роду-племени, чья кровь течет в их жилах, чьи черты просвечивают в их облике? Если этого не знать, если не понимать, что на земле, на которой ты живешь, до тебя жили, страдали, любили, надеялись на лучшее уже много людей и среди них – твои прямые предки, наступает ощущение вседозволенности. «Мы молодые хозяева земли» – пели в дни моей молодости. Вот – дохозяйничались.

Когда приходит это чувство конечности, начинаешь жалеть, что мало расспрашивала, что потеряла при переездах какие-то казавшиеся неважными документы и записи. Но поздно.

6

Мама моя, Ирина Соломоновна, по метрике Рися Залмоновна, была из младших детей в семье. Она родилась в 1902 году. Училась в гимназии, а окончила уже «школу второй ступени». И подалась в Москву, следом за старшими сестрами.

Насколько я знаю, сначала в Москве обосновалась самая старшая из них – тетя Роза: Рахиль. Она еще до революции окончила медицинское отделение женских курсов Петербургского университета. Во время Гражданской войны была мобилизована как врач. У меня сохранилась забавная справка о том, что врачу Голубкиной Р. З. разрешается как бойцу Красной Армии приобрести корову. Зачем моей тетке была корова? Вероятнее всего, для дедушки с бабушкой, у которых на руках оставались еще четверо младших детей. А может, в армейском госпитале без коровы было не прокормиться?

Потом поехала в Москву поступать в педагогический институт тетя Эмма: Эстер. До этого она почти год работала учительницей в сельской школе.

А потом, уже в 1921-м, отправилась в столицу моя мама. Застенчивая провинциальная девочка, угловатая и почти что некрасивая, если судить по фотографиям, но с удивительно чистым, словно ожидающим чего-то радостного взглядом. Говорили, что в детстве она была безумно неловкой, всё сшибала на ходу, обо всё ударялась. Позже, в расцвете своих женских лет, она стала прямо-таки классически красивой, с правильными чертами ясного лица, пленительно очерченными губами, гордой посадкой головы. И очень женственной.

Сестры снимали комнату у какой-то милой женщины, «со столом», как тогда называлось. Она о них заботилась, как о родных, всегда спрашивала: «Ты сыты, детки?» Так у нас всю жизнь потом заканчивались все трапезы. Кто-нибудь обязательно, улыбаясь, говорил: «Ты сыты, детки?»

Мама училась в Московском университете на факультете общественных наук. Позже он назывался истфак. Самым интересным, самым блестящим лектором, собиравшим полные аудитории, был Бухарин. Рассказывая об этом даже в послесталинские времена, мама невольно понижала голос[2].

В университете как-то сразу определилось ее будущее. На факультете преподавал профессор Геника, один из энтузиастов и основателей туризма в Советском Союзе. Туризм еще не был массовым и столь разрушительным явлением, как сейчас. В то время только прокладывались маршруты и создавались первые туристские базы; движение в основном охватывало интеллигенцию, студентов, рабфаковцев. При кафедре образовалась группа инструкторов и методистов, в которую вошла и мама.

Потом вся ее жизнь была связана с туристско-экскурсионной работой. Она и на пенсию ушла из МОСТЭУ – Московского туристско-экскурсионного управления.

В университете мама вышла замуж за однокурсника Эмиля Ярошевского. Прожили они вместе не больше года.

Как-то у нас дома зашла речь об антисемитизме. В годы моего послевоенного детства по понятным причинам об этом говорили много и горячо. Мама редко участвовала в разговорах, но однажды грустно сказала: «Когда мы были молоды, национальности не придавалось никакого значения. Я узнала, что мой муж поляк, только при разводе, в суде».

Когда мне было лет четырнадцать, мы с мамой встретили возле кинотеатра «Форум» тучного, лысого, полуслепого человека – очень, на мой взгляд, немолодого. А было ему тогда лет сорок пять. Это оказался Ярошевский.

Он стал к нам захаживать, сидел подолгу, жаловался на жизнь. Я его терпеть не могла, он казался мне невероятно скучным, хвастливым и высокомерным, хотя был со мной ласков и всё время что-то дарил. Он был вдов или разведен, жил со взрослой дочерью и, вероятно, захаживал не просто так, а «с намерением», как говорили у нас во дворе. Но я понимала, что опасаться нечего: я видела, что мама тоже скучала и раздражалась в его обществе. Однажды я спросила: «Как ты могла выйти за него замуж?» Она пожала плечами и равнодушно сказала: «Молодая была».

Вскоре после окончания университета мама поступила на работу в Главполитпросвет. Что это было за учреждение, по сей день не знаю. Слышала только, что им руководила или курировала его вдова Ленина. У мамы хранилась групповая фотография: в центре сидит немолодая расплывшаяся женщина в темном сарафане и светлой кофте. Некрасивая. Крупская. А где-то в задних рядах – моя молодая мама с веселыми глазами.

О, эти бесконечные групповые фотографии тех лет! Обязательно кто-то лежит на земле валетом, опираясь на локоть, кто-то стоит явно на табуретках в задних рядах. Все смотрят в объектив серьезно и ответственно. И лица какие-то другие, не наши. Может, худее… А скорее всего дело не в лицах – во взглядах. В них еще нет усталости. И какая страсть фотографироваться плечом к плечу, так что с трудом отыщешь в толпе знакомого человека. На всех слетах, семинарах, в Крыму под пальмами, в Одессе на Потемкинской лестнице, в столовой с неестественно повернутыми к объективу головами. И подпись: «Совещание работников ПРСТ». Чего? Теперь уже не понять.

В этом учреждении, в кабинете политпросветработы, и познакомились мои родители.

7

Ну не смешно ли, что мы до смерти всё ищем во времени и пространстве то столкновенье случайностей, через которое проявилась закономерность нашего появления на свет? Ведь знаем точно, что не нами и даже не нашими родителями это было определено. А всё равно любопытно.

Отец к тому времени был уже довольно известным поэтом. У него вышли две книги – «Мускул» и «Сполохи». Он входил в группу конструктивистов, откуда потом вместе с Маяковским перешел в РАПП.

Позади была школа кремлевских курсантов, фронты Гражданской войны, смерть отца.

Папа рано женился на Тамаре Эдгардовне Груберт, воспитаннице Загорской колонии, которой руководил в те времена Александр Федорович и куда наезжал с фронта папа.

Нужно было зарабатывать на жизнь. К тому же после скоропостижной кончины деда в кассе школы в Сокольниках, где он последнее время директорствовал, обнаружилась крупная недостача. Никто не мог понять, как это случилось. Все знали Александра Федоровича как безукоризненно честного и очень обязательного человека.

Семья не хотела допустить, чтобы даже тень подозрения коснулась его памяти. Решено было недостачу выплатить. И взрослые, и дети трудились, отказывая себе во всём. Даже пятнадцатилетняя Татьяна, начинающая художница, стала расписывать платки на продажу. Она рассказывала, что работать часто приходилось и по ночам, чтобы успеть к сроку. Так уставала, что иногда не выдерживала и плакала. А мама, которая когда-то растила своих детей для совсем другой жизни, ласково, но твердо говорила: «Надо, Танечка, надо».

Всё закончилось неожиданно. Бабушка повезла сдавать очередной взнос, добытый с таким трудом, и ей по дороге встретился бригадир плотников, работавших на строительстве нового корпуса школы. Они очень любили Александра Федоровича, как, впрочем, и все, кто с ним соприкасался. Он радостно приветствовал бабушку и осведомился: «Ну что, Ольга Михайловна, стало вам полегче?»

Бабушка даже оскорбилась. Как полегче? Так трудно, как никогда не было!

Оказалось, плотники чуть не целый год работали по воскресеньям и давно выплатили дедушкин долг.

Поднялась буря, в результате выяснилось, что деньги, и первые и вторые, присвоил заместитель директора, с виду вполне приличный человек.

Бабушке вернули большую часть выплаченных взносов, и, почувствовав себя сказочно богатой, она на радостях объявила: «Дети, купите себе из еды что захотите».

Татьяна потребовала яичницу из двадцати яиц. С тех пор она до конца дней не прикасалась к яичницам и омлетам.

Отец для заработка писал стихи, пьесы и сценарии вечеров для пионерской организации.

Он слегка стыдился этого и подписывался псевдонимом В. Лугин.

В моем свидетельстве о рождении в графе «отец» так и написано: Владимир Лугин. Наверное, чтобы ничем не связывать его. А может, и потому, что его псевдоним был дорог маме – ведь их свела именно эта работа.

У меня сохранилась записка на клочке бумаги, написанная папой явно на каком-то собрании или заседании, что-то вроде: «Вы похожи на пупса, объевшегося вареньем» и еще какие-то глупости, столь знакомые и мне по моим девичьим флиртам.

Милая, ничего не значащая записка. Мама хранила ее все годы вместе с остальными письмами отца, но никогда мне не показывала. Я прочла всё это только после ее смерти.

Живо себе представляю, как он входит в небольшую, так мне кажется, комнату в этом самом Главпросвете, где мама сидела с еще несколькими сослуживицами. Думаю, все учреждения, прошлые и будущие, похожи одно на другое.

Он высокий, в те годы очень красивый – брови вразлет, чуть раскосые глаза, унаследованные им от матери, а от него – моими сыном и внуком; мужественный профиль, крепкая, почти скульптурной лепки шея, широкие плечи. Да еще поэт. Стихи он читал роскошным рокочущим басом, то понижая, то повышая голос. Очень выразительно. Пел. От матери же ему достались удивительно красивый голос и музыкальность. Он утверждал, что его приглашали петь в Большой театр. Может, конечно, и придумал.

Его коронным номером было исполнение гимнов разных стран. Он знал их во множестве, с текстами. Свободно владел французским, немецким, английским, знал латынь и древнегреческий.

И еще воевал. И еще интеллигент, настоящий, потомственный. Это всегда ощущалось в его облике.

В его семье детей хорошо воспитывали. Учили музыке, танцам, языкам.

Кажется, Лотман в своем «Комментарии к „Евгению Онегину“» писал, что дворянских детей учили танцам еще и для того, чтобы они чувствовали себя свободно, непринужденно. Отец всегда чувствовал себя свободно. В отличие от меня. Я в юности часто не знала, как держаться в обществе, очень стеснялась и замыкалась.

Когда я и моя единокровная сестра Маша были уже немолодыми дамами, тетка строго говорила нам: «Девочки, у вас совсем нет манер».

И правда – чего не было, того не было.

Татьяна Александровна рассказывала, что у них дома во время обеда гувернантка продевала детям между локтями палку, чтобы спину держали прямо, не сидели, развалившись на стуле, и не облокачивались на стол.

Сама она, даже скрученная болезнью и старостью, всегда сидела на своей постели прямо – «держала спину», не сутулясь и не оплывая вниз.

Как же могла моя бедная мама устоять перед таким блестящим господином!

Он входил в комнату и сразу заполнял ее всю своим ростом, статью, раскатами голоса, замечательными рассказами, остроумными репликами.

И мама полюбила его на весь отпущенный ей век.

Спустя много лет мамин начальник и приятель, по-моему, ухаживавший за ней, с огорчением говорил: «Что вы с собой сделали, Ирина? Полюбили одного человека, а остальные для вас не существуют».

Не смотрелись остальные рядом с папой. Это правда.

А что же отец? Как он относился к этой внезапной любви красивой и цельной молодой женщины? Во всяком случае – не пренебрегал ею.

К тому времени он уже, кажется, разошелся с Тамарой Эдгардовной, еще раз женился – на некой Ольге Шелконоговой. Даже венчался по ее настоянию, о чём Татьяна Александровна рассказала мне под большим секретом спустя много лет после его смерти. Но и венчание не помогло. С Ольгой он вскоре тоже разошелся. Потом опять вернулся к Тамаре Груберт, но уже не регистрировал брак с ней. Так что моя сестра Маша, появившаяся на свет в результате этой второй попытки жизни с Тамарой, тоже как бы «незаконная». Впрочем, тогда этому не придавали никакого значения.

Отец был женат еще дважды. На пианистке Сусанне Черновой, которая ушла от него перед самой войной. Разрыв он пережил очень тяжело, свидетельство этому – прекрасные горестные стихи из цикла «Лирика».

А в самом конце войны женился на Елене Леонидовне Быковой, замечательной женщине редкой красоты, обаяния, масштаба личности. «Майя Луговская» – так она с тех пор подписывала свои стихи, рассказы и картины. «Майя» – потому что в мае родилась. Она папу и похоронила в 1957 году, прожив с ним около тринадцати лет. Их брак тоже не был зарегистрирован, и после папиной смерти Татьяне Александровне пришлось выступать в суде, чтобы подтвердить факт их совместного проживания.

Но о Елене Леонидовне речь впереди. Она сыграла большую роль в моей жизни.

Ни женитьбы, ни драмы никогда не мешали отцу ухаживать за другими женщинами. В него влюблялись, он влюблялся. Совсем серьезно он уверял меня, что ни разу не бросил ни одну женщину и ни разу ни с кем не был без любви. «Правда, я создавал ситуации, при которых они сами меня покидали», – лукаво добавлял он.

И, наверное, это правда. При всей своей супермужественной внешности он был человеком мягким, временами даже безвольным и нерешительным. К тому же, как все творческие люди, – а я прожила среди них большую часть жизни – был погружен в себя, своеобразно эгоистичен, даже эгоцентричен.

Не знаю, может, это защита от внешнего мира. Ведь талантливые люди живут с обнаженными нервами. Что для обычного человека проходит незаметно, у них зачастую вырастает в огромную проблему. Эренбург как-то заметил, что душевное спокойствие для поэта – то же, что глухота для музыканта или слепота для художника. «Не в этом ли объяснение стольких трагических судеб поэтов и писателей?» – спрашивал он сам себя.

Но отец, очевидно, расставался так, что женщина не чувствовала себя оскорбленной, униженной.

Роман папы с мамой, судя по их переписке, длился несколько лет, то затухая, то вспыхивая вновь.

Конечно, это была неравная любовь. Мама была в жизни отца всего лишь эпизодом, одним из многих. Хотя, судя по его письмам к ней, да и по тому, что он сам говорил мне впоследствии, он ее глубоко уважал и ценил.

То были бурные и плодотворные годы его жизни. Поездки в Среднюю Азию, которая надолго стала темой его поэзии, в Европу – Грецию, Францию, Англию. Были написаны знаменитая «Песня о ветре», первый цикл «Большевикам пустыни и весны», цикл «Европа».

Мама тоже постоянно была в разъездах. С наступлением весны она отправлялась к месту своей летней работы – то по Военно-Грузинской дороге, то в Крым. Одно время жила и работала в Таджикистане.

И всюду ее находили папины письма, а главным образом, телеграммы. Видимо, этот вид почтового отправления он больше всего уважал.

8

Вот они лежат передо мной. Довольно внушительная папка. Листки, исписанные круглым, разборчивым почерком, в некрасивых довоенных конвертах. Телеграммы на серых и голубых шершавых бланках, а времен войны – просто наклеенные на газетную бумагу. Аккуратно сложены по датам. К некоторым приложены черновики маминых ответов. В том числе, по-видимому, так и не отправленных.

Их я читаю с особенно стесненным сердцем.

Это повесть неразделенной любви. Временами нежность, временами вспышки гордости. Иногда обращение «дорогой Володя», иногда «уважаемый Владимир Александрович». То на «ты», то на «вы».

В конце поздних по времени написания писем обязательное: «Милочка растет, шлет тебе (или Вам) привет».

Милочка – это я.

Когда я подросла и ближе узнала отца, переписка почти прекратилась. Посылались только местные телеграммы (у нас не было телефона), адресованные нам обеим. Например, такая: «Люди, вы поросята. Почему не звоните? Беспокоюсь. Володя».

Последнее письмо в этой папке адресовано мне и послано на турбазу «Лисички» на Волге, где я отдыхала.

В старости мама часто говаривала, что слухи о ее любви к Луговскому сильно преувеличены и что она довольна тем, как сложилась жизнь, ибо ей нравится жить одной, ни от кого не зависеть, ни к кому не приноравливаться.

Она восхищалась Еленой Леонидовной, ее терпением и умением сохранять мир в доме, потому что жить с моим отцом было нелегко. Мама ясно сознавала, что она бы так не смогла.

Я теперь очень хорошо ее понимаю.

Есть женщины, наделенные высоким даром служить мужчине, мужу, а иногда даже не ему, а «дому», вить гнездо, сохраняя и охраняя его по мере сил.

Ни мама, ни я этим даром не обладали. Хотя мне, в отличие от мамы, такие возможности выпадали, и я честно пыталась им соответствовать. Но, несмотря на свойственную нам обеим мягкость нрава, стремление к независимости всякий раз брало верх над остальными чувствами.

Последнюю попытку создать семью и жить «как все» она предприняла в 1932 году.

Вместе со своей подругой и сослуживицей Лидой Шаховой, которую я упоминала, мама перебралась из Москвы на Урал, в Свердловск.

Там она встретила человека, который полюбил ее и предложил стать его женой. Она согласилась. Вероятно, они уже жили вместе. Мама поехала в Москву, чтобы взять вещи, сдать комнату, устроить всё для окончательного переезда.

И, как в плохом кино, случайно встретила на Кузнецком мосту знакомого, которого давно не видела и с которым не переписывалась.

В результате этой встречи я и появилась на свет.

Мама не колебалась. Она решила, что ребенок от любимого для нее важнее, чем устроенная жизнь и ясное будущее. Она порвала с тем свердловским человеком и осталась в Москве.

Много лет спустя, когда я уже была замужем и растила двоих детей, мы с мамой ехали в метро; вдруг она побледнела, схватила меня за руку. Я проследила за направлением ее взгляда и увидела какого-то невыразительного, немолодого мужичонку в сопровождении тучной женщины.

Я в недоумении спросила: «Кто это?» Но мама только сильнее сжала мне руку.

Мужичонка заторопился и на ближайшей остановке вылетел из вагона, подталкивая перед собой ничего не понимающую спутницу.

И только тогда мама призналась: «Это тот самый свердловский человек. Смешно, как он испугался. Решил не узнать меня».

Мне тоже было смешно. Все старые, с моей точки зрения, какие уж тут страсти?

Помню, было даже чуточку неловко за маму, за то, что она вообще испытывает еще какие-то этакие чувства.

А сейчас со щемящим сердцем вспоминаю его испуганное лицо. Ведь это, наверное, означало, что он не забыл, а может, и не простил.

И, скорее всего, не такой уж он был невидный и завалящий. Может, просто моё младое высокомерие его так увидело.

9

Многие хорошо помнят детство. Мой друг, замечательный писатель и драматург Семен Лунгин, был уверен, что его память хранит впечатления трехмесячного возраста. В рассказе «Избирательная память» он описал их так живо и точно, что сомнений быть не может.

А я такой памятью похвастаться не могу. Мои воспоминания о ранней поре жизни обрывочны и не имеют стойкого образа.

Только одно веселое ощущение давно храню в душе.

Я только что проснулась и лежу в кровати. Кроватью этой мы с мамой очень гордились. Она была специально детская, с высокими спинками и сеткой по бокам. Сетка, натянутая на металлическую палку, при необходимости опускалась, и я могла сама из нее выбраться. Еще мы гордились одеялом, тоже предназначенным для детей из хороших семей: на нем были изображены собачки под зонтиками.

И кровать, и одеяло приобретены недавно, радость обладания еще не прошла.

Комната залита солнцем. Рядом с нами, через стенку, на коммунальной кухне слышатся голоса, позвякивает посуда. Пахнет чем-то вкусным.

Утро. День только начинается. И такое счастье затопляет меня! Счастье оттого, что я проснулась, что этот мир принадлежит мне, что у меня такие красивые кроватка и одеяло. И оттого просто, что я живу на свете.

Не часто, но все-таки еще несколько раз за жизнь ко мне приходило это чувство, но с такой остротой – никогда.

Когда это было? Думаю, мне было года три-четыре. Наверное, была весна. Или выпало редкое солнечное утро зимой.

Когда-то этот дом и соседний, напротив во дворе, принадлежали домовладельцу Елизарову. Он сдавал их внаем, а в одной квартире жил сам. И вот в этой квартире, отобранной новыми властями у владельца, поселили целую колонию молодых, веселых учителей. Тетя Эмма и мама, начавшие работать в школе, тоже получили казенные комнаты.

Наверное, это были лучшие годы их жизни, потому что вспоминали о них всегда со счастливой улыбкой. Юность, безбытность, всё впереди.

Квартира была большая, барская, шестикомнатная, с парадным и черным ходом. Парадный выходил на лестницу, которая вела в школу. Так что на уроки учителя ходили прямо из своих комнат.

Вскоре школу перевели, на ее месте расположился районный отдел народного образования. Парадный вход закрыли, все стали ходить через двор. Учителя уехали. Старшие сестры перебрались в Столешников переулок. А мама осталась.

Дом этот в самом начале проспекта Мира. В моём довоенном детстве улица называлась Первой Мещанской и дом числился под номером 10, а с переименованием почему-то стал 12.

Квартиру, когда отобрали у владельца, перестроили; кухню перенесли в одну из комнат, и она поражала богатым паркетом, а от бывшей кухни с черным ходом отрезали часть еще под одну комнату. В результате образовалась большая передняя, заставленная вещами, накрытыми клеенкой. И только раковина, несуразно оказавшаяся возле самой входной двери, напоминала о прежней диспозиции.

В каждой из шести комнат жила семья.

В самой большой и светлой помещался сам бывший домовладелец Елизаров, угрюмый старик, со своей дочерью и внуком, товарищем моих детских игр.

Они считались у нас самыми богатыми, и, несмотря на приятельство с внуком, я редко попадала в их заставленную старинными мебелями комнату, хозяин которой жил как бы в логове, отгороженном шкафами, а на остальном пространстве располагались его дочь, Анна Алексеевна, вдова какого-то арестованного начальника, о чём говорили шепотом, оглядываясь, внук Женя и его бонна – немка, которая воспитывала мальчика по всем правилам: как сидеть, как держать вилку и нож, как благодарить и шаркать ножкой. Кое-что из этих уроков перепало и мне.

В соседней с нами комнате жила мамина землячка и одноклассница художница Шура Маркелова с мужем и двумя детьми. Вернее, второй ребенок у нее появился позже, а до войны был только сын Олег, значительно старше меня. В конце сороковых, окончив школу, он поступил в Ленинградское военно-морское инженерное училище имени Дзержинского и, приезжая на побывку или прибывая на парады, поражал моё воображение своей синей форменкой с голубыми полосками на воротнике и суконными черными клешами. Не говоря о золотых нашивках на рукаве, соответствующих, кажется, году обучения.

Семья Маркеловых в городе Белом считалась состоятельной, не то что мамина голытьба. Они были из купцов. Но их дети учились с Селезневыми и Голубкиными в одной гимназии. Тетя Эмма с Верой Маркеловой и Тасей Селезневой. Мама с Шурой Маркеловой и Соней Селезневой… и так далее.

Художницей нашу соседку я назвала потому, что она сама любила так рекомендоваться, хотя на самом деле была учительницей рисования. Но еще потому, что ей обязана первым интересом к живописи. У Шуры было несколько альбомов репродукций, в том числе из Музея новой западной живописи, как тогда назывался Музей изобразительных искусств. Иногда по большим праздникам мне разрешалось посмотреть. Это было очень увлекательное занятие, потому что никуда не нужно было спешить. Мы с мамой часто ходили в музеи, но там на меня обрушивалось столько впечатлений, что я быстро уставала и разглядеть понравившуюся картину не успевала.

Муж Шуры, Александр Петрович, был инженер, тихий человек, хмурый и неразговорчивый.

Зато очень разговорчивой была другая наша соседка справа, за кухней, Фаина Владимировна. Фамилии не помню, а саму вижу отчетливо, как сейчас. Уж больно часто она возникала в дверях нашей комнаты в роскошном халате, затканном цветами, полная, вальяжная, доброжелательная.

Она была еврейка, откуда-то с Украины, окончила там гимназию и очень этим гордилась. Муж у нее был русский, военный, с милым, добрым, простым лицом. Гимназий он явно не кончал. Жену обожал и побаивался. Он как-то терялся в тени ее мощного тела и умения жить.

Тогда много было таких браков. Красные командиры, большей частью родом из деревенских семей, женились на образованных еврейских девушках, которых увлекало их героическое прошлое, народные корни и возможность выбраться из замкнутого мирка провинции.

Надо сказать, по большей части браки эти были счастливые, и многие мои друзья и знакомые вышли именно из таких семей.

Детей у Фаины Владимировны и дяди Саши, как я его любя называла, не было. Одно время с ними жила ее племянница Зоя, учившаяся в школе второй ступени и добровольно взявшая на себя роль старшей сестры по отношению ко мне и моему ровеснику Жене Елизарову.

Перед войной, когда разрешили ёлки, на которые прежде были объявлены гонения, Зоя учила нас делать игрушки из ничего: гирлянды-цепочки – из страниц цветных журналов, клоунов – из яиц, в которых раскаленной иглой прокалывали дырочки, выпивали содержимое, а потом сооружали колпак из бумаги, из ленточки устраивали жабо, рисовали глаза, брови, обычно чуть изломанные в шутовской печали, и рот.

Мы золотили орехи, склеивали из пустых спичечных коробков домики. Работа кипела, и радости было много.

Еще в нашей квартире проживали два человеконенавистника – муж и жена Скирдовы. Они никогда ни с кем не общались, в кухонных разговорах участия не принимали. Готовили, разогревали и тут же исчезали.

В их комнате никто ни разу не бывал. Ходили смутные слухи, что там не одна комната, а даже целых две. Подозреваю, слухи пускал бывший домовладелец. Или опровергал. Теперь уже не помню. Так супруги Скирдовы и остались загадкой моего детства.

В передней, возле Елизаровых, жили баба Феня и ее племянница.

В комнате у бабы Фени, довольно большой по нашим меркам, было очень интересно. Там стояла никелированная кровать с шарами и таким множеством перин, что казалась нам высокой, как гора. До полу свисали кружевные подзоры, а в совсем уж немыслимой высоте громоздились одна на другой взбитые подушки в наволочках, вышитых мережкой.

Сама баба Феня была маленькая, сухонькая, и нас очень занимало, как она забирается на эту кровать. Я предполагала, что с табуретки, а Женя утверждал, карабкается по спинке.

Еще там имелся комод, покрытый салфеткой, на котором стояли слоники и лежали стеклянные пасхальные яйца, предмет нашей вожделенной зависти, потому что внутри яиц помещались то домик со светлыми окнами, то ангел с трубой. В нашем бедном игрушками детстве всё необычное казалось подарком судьбы. Помню, как Жене купили катер, который, когда внутрь поставишь огарок свечи и зажжёшь, начинал бегать по тазу с водой, поднимая волны и раскачивая на них белых восковых лебедей с гордыми шеями. Это стало событием нашей жизни.

В комнате бабы Фени были бумажные цветы, казавшиеся нам очень красивыми, и фотографии каких-то остолбенелых людей по стенам. Всё это были родственники бабы Фени, но, несмотря на ее подробные объяснения, мы так и не разобрались, кто есть кто.

А запах! До сих пор слышу этот особый запах, наверное, лампадки, горевшей в углу под иконой, засушенной мяты, которой перекладывалось бельё в шкафу, милой старушечьей чистоты.

По субботам они с племянницей ходили в баню, а потом, распаренные, пили на кухне чай, чашку за чашкой, с баранками, купленными на обратном пути, и сахаром вприкуску.

Елизаровы не очень поощряли Женины заходы в соседнюю комнату, а моя мама относилась спокойно. Она и сама не прочь была поболтать о разном с бабой Феней, хотя вообще к разговорам на кухне относилась сдержанно.

10

Устроить ребенка в детский сад человеку, не работавшему на большом предприятии, было почти невозможно. На помощь приходили няньки, нанять которых было проще простого. Сколько их у меня перебывало!

Это были девушки, молодые женщины, приезжавшие из деревень, чтобы как-то закрепиться, а потом пополнить ряды московского пролетариата.

Поначалу испуганные, изголодавшиеся – помню, мама сетовала: сколько не положишь сахара в сахарницу, всё исчезает. Потом обживались, знакомились с соседями, с соседской прислугой, находили своих. Знали, где что дают, где выкинули мануфактуру, где масло, где валенки, и сколько «в одни руки».

Помню скучные стояния в бесконечных очередях, свары, скандалы, в которых выделяется визгливый голос моей няни: «А я с ребенком! А мне на двоих!»

Это была для них жизнь наполненная, интересная, не то что в деревне.

Освоившись, устраивались куда-нибудь на завод или на фабрику с общежитием. Спрос на рабочие руки в Москве был велик. Или выходили замуж. А в нашем доме появлялась новая няня.

Мы жили в восьмиметровой комнате, где едва помещались моя кровать, мамин диван с полкой для книг, вешалка, накрытая простынёй, что заменяла нам шкаф, и обеденный стол. Поэтому няни спали на полу, на матрасе, который на день выносился в коридор, благо он был вместителен.

Впрочем, вместительной была и наша комната. Позже, когда я училась в старших классах и в институте, за нашим столом усаживалось до пятнадцати человек. За это комната получила у нас прозвище «резиновая». Танцевать ходили в коридор, вернее, в переднюю. Соседи, пробиравшиеся на кухню, лавировали со своими кастрюльками между танцующими парами. Не ворчали, посмеивались.

11

Летом мы всегда уезжали из Москвы на съемную дачу.

Я их не помню, этих небогатых подмосковных домиков. Но когда увидела в «Зеркале» Тарковского цветы, стоящие в кувшине на полу, дощатый стол, бритые затылки детей, слезы выступили на глазах. Это был мой мир. Я из него вышла.

В среде московской интеллигенции, самой малообеспеченной, самой трудно живущей, всегда вывозили детей за город. Это было святое.

Зачастую вся дача – одна комната. Из мебели только сенники на полу. Но вокруг всё наше – поля, речка, мягкая пыль на дороге, по которой так приятно ступать босыми ногами.

Может быть, от этого рождалось ощущение прочности и осмысленности жизни, столь не соответствующее эпохе.

Сейчас мои дети предпочитают вывозить своих на курорты. Или вовсе не вывозить никуда. Перебьются еще одно лето в душной Москве, что страшного.

12

Когда мне исполнилось четыре года, мама стала опять ездить на туристские базы. Так как она там работала, нас сопровождала очередная домработница.

Отправляясь в путешествие вглубь своей памяти, я нахожу первое отчетливое видение мира уже на юге, на турбазе в Тагенекли, где мама работала методистом.

И первый, кого я помню, – маленький ослик с мягкими губами, который нежно брал хлеб с моей протянутой ладони. Я испытывала к нему настоящую любовь. Помню его кроткие глаза, подвижные уши, вздрагивающую шкуру, серую, чуть стертую поклажей спину. У меня даже есть фотография, где я стою рядом с ним. На обороте маминой рукой: «Миле 4 года».

Мы жили в ауле рядом с турбазой, снимали комнату в сакле. Отношения с хозяевами были самые дружеские. Местные маму любили.

Однажды она взяла меня в горы. Поначалу я бежала впереди всех, легко взбиралась на кручи и перескакивала с камня на камень, но потом притомилась, а к концу меня уже по очереди несли на руках.

Наконец среди зелени проявилась какая-то сакля. Остальные пошли дальше, а мама со мной зашла передохнуть. Внутри был прохладный полумрак. Мы огляделись. Никого. Только плакал в деревянной люльке крепко спелёнутый ребенок, и мухи жужжали под потолком.

Неожиданно дверной проем потемнел. В саклю вошла женщина с вязанкой хвороста. Сбросила ношу на пол и всплеснула руками: «О! Ирина!»

По-русски она почти не говорила, но по всему было видно, что рада нашему приходу. Тут же принялась хлопотать – достала с полки стаканы, протерла подолом юбки, на вид не очень чистой, налила кислого молока и села, поджав ноги, смотреть, как мы пьем.

Я было поморщилась, но мама, никогда не разрешавшая мне съесть немытое яблоко или огурец, строго глянула, и я принялась покорно и не без удовольствия пить замечательно освежающий напиток, почему-то припахивающий дымком.

А женщина всё улыбалась и говорила на своем гортанном языке, доставала из люльки ребенка, показывала маме и ревниво вглядывалась ей в лицо – понравился ли?

Мама ахала восхищенно, цокала ребенку и охотно держала на руках этого, как мне показалось, червячка со сморщенным темным личиком.

Другое воспоминание из тех дней страшное.

Мы в гостях в каком-то европейском доме с несколькими комнатами и верандой. Наверное, в Нальчике. Я одна на веранде, и вдруг открывается от толчка дверь и со двора вбегает огромная овчарка. Я кричу, собака бросается на меня, с разбегу валит на пол, расцарапав когтями лицо.

На веранду врывается мама, бесстрашно отгоняет овчарку, хватает меня на руки, топает ногой, и собака, поджав хвост, пятится к двери.

С тех пор моя вера в маму не знала границ. Она была для меня весь мир, надежная защита и покой.

А на память об этом приключении на носу осталась царапина, которая обычно совсем незаметна, но проявляется, когда я бледнею.

13

Турбаза Тагенекли была расположена в очень красивом месте, на дне долины, которую со всех сторон обступали горы.

Неподалёку, у подножья гор, через бурную, но неглубокую речку, был аул, давший ей название. Заборы из грубого камня, извилистые улочки, сакли, уступами поднимавшиеся по склону. Жара. Пыль.

А на турбазе – клумбы, беленькие палатки, столовая и клуб с маминым «методкабинетом».

У меня есть газета, где обведена карандашом заметка о превосходном обслуживании на турбазе Тагенекли в Кабардино-Балкарии. Особо отмечена методист Голубкина, которая наладила туристскую работу, разработала новые маршруты и привлекла к проведению экскурсий талантливую научную молодежь. Там даже перечисляется, кого именно. Среди фамилий одна мне знакомая – Лукашевич.

Женя Лукашевич была маминой приятельницей, преподавательницей географического факультета Московского университета. Она и ее муж, тоже географ, приезжали в Тагенекли каждое лето и проводили там весь свой отпуск.

Да и остальные экскурсоводы, насколько я понимаю, были такие же – летние. Зимой они где-то служили, чаще преподавали (у педагогов высшей школы и тогда отпуск был побольше), а как только наступала весна, начинали собирать рюкзаки, чтобы податься в горы.

Турбаза была перевалочным пунктом. На ней не жили подолгу. Прибывали маршрутом откуда-нибудь из Красной Поляны, несколько дней отдыхали, готовились к восхождению и отправлялись к «Приюту одиннадцати», а отдельные, особо подготовленные, группы – и еще выше.

Изредка мы наведывались в Нальчик, который из нашей глухомани казался оплотом цивилизации, а был в то время всего лишь маленьким, зеленым, одноэтажным городком.

Там у мамы были приятельницы. Хорошо помню одну, Ольгу Христиановну, помню ее домик, чистый и уютный, поразившее меня пианино, на котором мне изредка разрешалось побренчать одним пальцем, стол, покрытый вязаной скатертью, запах хорошего табака из трубки, которую курил ее муж.

Позже, когда я уже сама стала разъезжать по стране, почти в каждом провинциальном городе встречались мне такие дома, где стояли книги, звучала музыка, на стенах висели картины или репродукции, а хозяева жадно расспрашивали: ну, что там, в Москве? Что идет в театрах? Что в концертах? Я мычала что-то неопределенное в ответ и испытывала стыд, поскольку очень скоро выяснялось, что они осведомленнее и заинтересованее, чем я.

В то первое лето с нами в Тагенекли была моя няня Катя, которую я очень любила. Ее одну и помню из всей череды домработниц.

Там у нее случился бурный роман с парнем из аула.

Уже в Москве выяснилось, что роман имел последствия – Катя забеременела. Ей пришлось от нас уйти и устроиться на фабрику. Я была безутешна.

Однажды, много времени спустя, мы с мамой поехали проведать ее в общежитие, где Катя жила с маленьким ребенком.

Мы встретились как родные. Катя плакала, каялась – и радостно любовалась своим сыном. А я ревновала.

От этого посещения осталась у меня игрушка – физкультурник на турнике. Если его завести маленьким ключиком, он начинал с лязгом крутить «солнце», застревая на мгновенье в самой высокой точке вниз головой, а потом с грохотом обрушиваясь к земле. У нас так его и звали – «катин физкультурник». Я его немного побаивалась.

Но и Катя, и ее физкультурник исчезли позже в безднах войны.

14

Отец появлялся довольно часто, слишком большой для нашей скуднометровой комнаты, всегда как-то по-особенному, даже щеголевато, одетый. Как будто из другого мира.

Может, поэтому я не воспринимала его как близкого человека.

Часто я забиралась к нему на колени и затихала, иногда даже засыпала под громыханье его рокочущего баса. Всё в нем было сильно, крупно, громко. Когда он чихал, звенели тазы и корыта в ванной.

Мне очень нравилось играть с его немыслимыми бровями. Я оттягивала одну и смотрела, докуда достанет. Чаще всего доставала до самого кончика его крупного носа.

Я любила, когда он приходил, хотя в те времена еще не знала, что он мой отец. Я звала его «дядя Володя».

Уже позже я домучила маму вопросом «кто мой папа?», и она сказала: «Спроси у дяди Володи».

Я с нетерпением ждала его прихода, а когда он появился, обменявшись на пороге с мамой какими-то насторожившими меня репликами, бросилась к нему и потребовала немедленного ответа.

Он посадил меня к себе на колени и сказал серьезно: «Он в этой комнате. Попробуй догадайся, где».

Я решила, что это такая забавная игра. Стала тыкать в углы, спрашивая: «Здесь? Здесь?», а он отрицательно качал головой. Наконец я указала на него, не придавая этому значения, просто разыгравшись: «Здесь?» И он сказал почти торжественно: «Да, я твой папа».

Я вовсе не обрадовалась, а даже была разочарована, что игра так неожиданно кончилась.

Дядя Володя и так был моим. А я ждала какого-то нового, незнакомого папу.

Но потом осмыслила это открытие, приноровилась к нему. И привыкла к тому, что у меня такой папа – приходящий. У других постоянный, а у меня приходящий. Мне даже нравилось такое положение вещей, потому что он меня не воспитывал, никогда не делал замечаний. Появлялся как праздник.

Думаю, он нам не помогал. Мама бы не допустила. Она сама приняла решение и сама отвечала за это. Да отец и не рвался помогать.

Тогда такое положение устраивало обоих. У них были общие друзья. Иногда у нас собиралось целое общество. Мама рассказывала мне: однажды их приятельница Лия Семеновна Коган шутя назвала папу «полковником Скалозубом», вероятно, за его громкий смех. Смеялся он замечательно, запрокидывая голову, показывая все свои ровные белые зубы. Но я почему-то за него обиделась и устроила настоящий скандал. Я бушевала, а все смеялись. Конечно, я не знала тогда Грибоедова, но чем-то это прозвище, Скалозуб, показалось мне обидным.

15

Недавно Нина, дочка той самой Лиды Шаховой, сказала между делом, что у нее есть фотография, где мама и папа сняты вместе. Я очень обрадовалась. У меня нет ни одного их общего снимка. Мне казалось, я посмотрю на фото и что-то пойму об их взаимоотношениях, о которых, в сущности, знаю мало.

Я умоляла Нину найти фотографию и дать мне переснять.

Она не нашла. Где-то затерялась за эти годы.

Но у меня есть письма.

«Родной мой, ты ведь знаешь, как я жду твоих писем. Очевидно, сюда ты не успеешь написать. Я буду ждать твоего письма в Москве. Хотя бы телеграмму.

Я тебя очень ценю и очень к тебе привязана в лучшем смысле этого слова.

Мы с дочерью крепко тебя целуем. Ирина и Мила».

Так или иначе, это повторяется во всех письмах и с той и с другой стороны.

Отец очень хорошо относится, ценит, уважает, оправдывается, сокрушается.

Мама тоскует, радуется малейшему знаку внимания и ко мне, и к себе, иногда обижается, гневается, чаще прощает и понимает.

Я – связующее звено, поэтому на этих пожелтевших страницах появляюсь очень часто. Читая их сегодня, я много интересного узнаю о себе и своем детстве.

Вот, например:

По пути в группу Ботанического сада она мне позавчера вдруг заявила: «Скоро ли приедет папа? Некого ждать, не с кем поговорить, не у кого на коленях посидеть и не для кого скатерть постелить». На что я ей резонно заявила, что скатерть стелется не только ради тебя. Она заявляет: «Ну, я стелю скатерть только ради папы. И для тебя (это чтобы меня не обидеть)». А скатерть положила на стол она сама всего только один раз в жизни.

Недалеко от нас, на углу Грохольского переулка, располагался Ботанический сад, маленький райский уголок с уютными аллеями, тихими скамеечками и диковинными растениями, которые росли в оранжереях и на воле.

Ежедневно мама водила меня туда в «немецкую группу». Тогда в больших городах они были довольно распространены. Их создавали, как правило, бывшие гувернантки и бонны, застрявшие в России и оставшиеся после революции и ликвидации НЭПа без средств к существованию. Наша, насколько помню, даже плохо говорила по-русски. В группе было шесть-восемь детей дошкольного возраста. Мы проводили в саду часа четыре – гуляли, играли и заодно обучались языку. Бонна разговаривала с нами только по-немецки, и к концу своего пребывания там я довольно бойко болтала, еще больше понимала. Конечно, на элементарном уровне. Потом всё забыла.