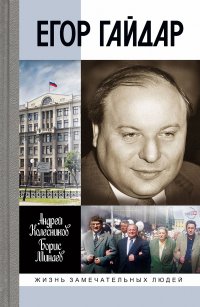

Читать онлайн Егор Гайдар бесплатно

- Все книги автора: Андрей Колесников, Борис Минаев

© Колесников А. В., Минаев Б. Д., 2021

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2021

Предисловие

На первый взгляд кажется, что писать о Гайдаре довольно просто. Его коллеги, друзья, соратники, слава богу, в основном еще живы, здоровы, полны сил – все они прекрасно, до деталей помнят все основные перипетии его биографии. И почти все они много раз давали интервью – в совокупности это тысячи страниц текста, где до деталей разобрана его жизнь, повороты судьбы.

Есть множество интервью самого Егора Гайдара, не говоря уж о сотнях его статей, о его книгах, которые составили пятнадцатитомное собрание сочинений. Существуют документальные фильмы и масса видеохроники. Десятки исследований о его экономических реформах. Тома статистики.

Но писать о Гайдаре все-таки очень трудно. Дело в том, что он не сводим ни к одной из своих ипостасей – политика, экономиста, ученого, депутата или частного человека. Интроверт по натуре, он до сих пор ускользает из любой ясной формулы, любого определения. Остается загадкой, которую почти невозможно разгадать.

Мы все живем в мире, который был создан Егором Гайдаром за несколько месяцев 1992 года. Удивительно, но в эти несколько месяцев российская история сделала один из самых крутых своих поворотов – из эпохи дефицита, вечных очередей и почти хронического недоедания, из эпохи пятилеток и командно-административной экономики мы шагнули в мир, который был неизвестен, непонятен, а для многих – враждебен.

В мир, где есть рынок, есть безработица, есть богатые и бедные, есть конкуренция и свободные цены.

Это мир, в котором не нужно «постановлений партий и правительства» для того, чтобы решить, сколько производить чугуна, а сколько алюминия, сколько угля и сколько автомобилей.

Это мир, который нельзя спланировать, который развивается непредсказуемо и в котором есть кризисы.

…Многие тоскуют по тому, прежнему миру. Но вряд ли он уже когда-нибудь вернется.

Велик соблазн представить Гайдара просто человеком, который оказался в нужное время в нужном месте и предъявил истории некую совокупность качеств, необходимых для такого крутого поворота. Но в том-то и загадка Егора, что его личная история – это еще и история незавершенного, не до конца реализованного плана. История несбывшегося замысла о русской истории. И все мы по-прежнему гадаем, сбудется он или нет.

Человек такого масштаба, конечно, заслуживает объективной, честной биографии.

Но критериев для того, чтобы оценить по достоинству его вклад, еще не существует. У нас нет и, наверное, не может быть единого мнения о том, что случилось в стране за последние тридцать лет. Нет и языка, на котором всё это можно описать.

Не случайно при всем богатстве материалов до сих пор увидела свет только биография Гайдара, написанная Мариэттой Чудаковой для подростков.

Наша попытка – одна из первых и оттого довольно рискованная.

Мы не старались угодить тем или этим, мы не хотели ни лакировать, ни очернять его биографию. Мы хотели изложить жизнь Гайдара в контексте воистину великих событий, коим он был свидетель и участник, а в каком-то смысле – и творец. Удалось ли – судить не нам.

Но одно мы поняли, пока писали эту книгу, – труды и дни Гайдара заслуживают того, чтобы о них знали все.

Мы благодарим Фонд Егора Гайдара, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара, его семью, его друзей, а также Президентский центр Бориса Ельцина за неоценимую помощь в нашей работе.

Декабрь 2020 года

Глава первая. Два деда

У Егора Гайдара было два великих деда – оба Петровичи: Аркадий Петрович Гайдар и Павел Петрович Бажов.

Их книжки печатались миллионами экземпляров, инсценировались в театрах, экранизировались в кино; про них писали статьи, исследования, биографии; их портреты висели в домах культуры, пионерских лагерях, библиотеках, детских садах и школах.

Есть семейная легенда: когда Егор в школе написал сочинение по литературе, где просто упомянул этот факт (мол, один мой дед – Гайдар, другой – Бажов), ему поставили жирную двойку и вызвали родителей для беседы: ну что, мол, за наглое вранье?

Ну да, смешно… Но, наверное, ему-то было не очень смешно. Груз «великого отца» (или «великого деда») довольно часто давит на детские плечи, невольно заставляя согнуться. Этот груз может родить даже чувство вины или чувство страха, абсолютно на пустом месте – я-то ведь так, наверное, не смогу?..

Однако вот – смог. Ныне об Аркадии Петровиче и Павле Петровиче пишут и говорят именно в связи с их великим, без преувеличения, внуком. Пусть иные граждане этого внука вспоминают с предубеждением, даже с проклятием на устах, но забыть, стереть память о нем в истории уже не получится ни у кого.

Два великих деда в биографии Егора Гайдара обычно присутствуют как «казус», забавный или примечательный факт, удивительное совпадение. Недоброжелатели Егора трактуют эту наследственность гораздо злее – вменяют Егору революционную жестокость деда Аркадия и «советскость» деда Павла.

Но прямое родство с двумя Петровичами – вовсе не «казус». Понять Егора Гайдара без его дедов просто невозможно. Они оба, по большому счету, как бы в ответе за то, кем он стал, почему сделал то, а не это. Они невольно наметили тот абрис характера, который сформировался к 1991 году – сформировался так, что в какой-то момент стал играть решающую роль в истории России.

…В 1988 году Тимур Гайдар, отец будущего вице-премьера по экономике, выпустил книгу «Голиков Аркадий из Арзамаса». Главы из нее были напечатаны перед этим в «Новом мире». Интересно, что флагман перестроечной литературы, «Новый мир», печатавший тогда и Солженицына, и Бродского, отдал свои страницы столь, казалось бы, привычному и даже слегка официозному сюжету: сын Аркадия Гайдара о своем отце, «любимом писателе советской детворы». Значит, сотрудники «Нового мира» нашли в рукописи что-то такое, что зацепило их. Интересно и другое – сам Тимур, известный советский журналист, выпустивший до этого немало книг, свою личную книгу об отце «отложил» аж до самой перестройки (хотя писать ее начал еще в юности).

У Аркадия Гайдара были свои, официальные советские биографы. В серии «ЖЗЛ» таким биографом, например, был Борис Николаевич Камов.

Это был невероятно страстный, искренний, увлеченный творчеством и жизнью Гайдара человек. Но некоторые детали из книжки Тимура явно не вписывались в привычный образ «любимого писателя советской детворы». И вряд ли Камов о них вообще знал. (А если знал – предпочитал обходить стороной.)

Ну, скажем, знал ли он про то, что Аркадий Гайдар был внуком царского офицера, дворянина, поручика Салькова? «Окончил поручик Виленское пехотное училище, служил в 37-м пехотном Екатеринбургском, в 4-м его величества короля саксонского Капорском и в Бендерском крепостных полках. На Юго-Западном фронте (Первой мировой войны. – А. К., Б. М.) поручик Сальков пробыл до августа тысяча девятьсот шестнадцатого. За это время получил три ордена: св. Станислава 3-й степени, св. Анны 2-й и 3-й степени. С мечами и надписью “За храбрость”. А августе 1916-го заболел и отправлен в тыл на лечение. Ушел в запас из 102-го пехотного Вятского полка».

Одного этого было бы достаточно, чтобы такую книжку об Аркадии Гайдаре до перестройки в печать не пропустить.

Или вот такой эпизод из детства Аркадия Гайдара. О его первой, так сказать, «предварительной», попытке сбежать из дома на фронт. Только вот фронт этот был совершенно неправильный, «не наш».

«С полмесяца назад ушел на фронт Первой мировой войны Петр Исидорович Голиков. В Арзамас начали прибывать раненые. Их размещали в Спасском монастыре. Врачей, сестер не хватает, и Наталья Аркадьевна (мама Аркадия Гайдара. – А. К., Б. М.) переходит фельдшерицей в госпиталь.

Аркадий еще больше предоставлен себе. Тоскует по отцу. Раздобыл карту железных дорог, купил фонарик и… исчез из дома.

“Это было глубокой осенью четырнадцатого года, – рассказывает Адольф Моисеевич Гольдин. – Я хорошо помню, как поздним вечером у нас дома раздался звонок. Это Наталья Аркадьевна и Наташа (сестра А. Гайдара. – А. К., Б. М.) обходили друзей и товарищей Аркадия, у которых он мог бы поздно засидеться или заночевать. Встревоженные, с заплаканными глазами они ушли”.

Через четыре дня Аркадий обнаружен на станции Кудьма и водворен домой. Попытка убежать к отцу на фронт закончилась неудачно».

Напомним – в ту пору ему стукнуло всего десять лет.

Сам Гайдар в повести «Школа» тоже описал этот эпизод, но… приписал его товарищу, соученику.

Таких детей тогда в России было много. Тысячи их пытались убежать на фронты Первой мировой.

…Поколение Егора Гайдара было воспитано в том числе на образах «пионеров-героев». Пионеры-герои (в основном это были дети, павшие в боях с немцами на Великой Отечественной) – важнейшая часть советской иконографии. Их имена присваивались всему: от пароходов до проспектов; им ставили памятники, гипсовые изваяния в парках и пионерских лагерях, им поклонялись, о них писали сочинения. Но мы тогда, конечно, понятия не имели, откуда растут ноги у этой мифологии.

В 1915 году Корней Чуковский написал статью «Дети и война». О ней и сегодня редко вспоминают, а при советской власти и вовсе старались забыть.

В статье Чуковский дотошно и с огромным знанием дела разбирает, каким образом война вошла в мир русского детства, в каждую детскую комнату.

«…Вначале это было эпидемией. В газетах ежедневно мелькали такие телеграммы о детях:

“Вильна. Бежали на войну сын полковника Рубанович, реалист пятого класса Бейзак и сын местного пристава Кармелитов”.

“Серпухов. Скрылись на войну гимназисты: сын дворянина В. Ю. Фредерикс 13 лет и его товарищ Курдюков”.

“Москва. Скрылись от родителей с целью попасть в действующую армию гимназист Гернет-Короленко и его сверстник Куренин”.

Все эти дети из высшего круга. Крестьянских же мальчиков бежало без счету. Об них не станут публиковать телеграмм. В Пскове ежедневно задерживали около десяти малышей. В первые шесть месяцев из одной только Вильны их убежало до сотни. Полиция, как говорится, сбилась с ног, разыскивая их и водворяя обратно. Обычно они бегают партиями, по три, по четыре человека. Зачем они стремятся на войну, никто из них определенно не знает. Разве знают перелетные птицы, какая сила тянет их за тысячи верст! Древний неискоренимый инстинкт!»

…Пройдет 30 лет, и вот дети, бегущие на войну, опять шагнут на историческую сцену – но уже в качестве маленьких святых.

И сам Аркадий Гайдар, один из таких беглецов, станет проповедником крестового похода детей, того самого, о котором писал Чуковский. Во многих своих статьях и даже выступлениях по радио Аркадий Гайдар станет говорить о том, что подростки, дети должны смотреть правде в глаза – и учиться овладевать оружием, закаляться и готовиться воевать вместе со старшими.

Да и сам Чуковский, написавший сказку в стихах о приключениях Бибигона на войне, потративший на нее кучу сил и нервов, так и не добившись, чтобы ее пропустили в печать, теперь пытался вложить в эту тему – детского участия в войне – свою лепту.

Как бы противореча себе прежнему.

Но противоречия на самом деле не было. Просто история заговорила вдруг на другом языке. Совершив круг.

Гайдар – один из тех, кто почуял эту нарастающую «отчаянную», жертвенную волну загодя, за несколько лет до войны. Почуял – несмотря на официозную и насквозь фальшивую «дружбу» Гитлера и Сталина. «Дружбу», которая тогда прозвучала для советских людей как гром среди ясного неба, ведь их много лет воспитывали на ненависти к «германскому фашизму» и к фашизму вообще – испанскому, итальянскому, любому.

Кстати говоря, об этой «дружбе».

В 1936 году Гайдар напечатал рассказ «Голубая чашка» (сначала в журнале «Пионер»). Так вот, в рассказе этом стоит перечитать внимательнее один эпизод.

«– Есть в Германии город Дрезден, – спокойно сказал Пашка, – и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей. Убежал и приехал к нам. А с ним девчонка приехала, Берта. Сам он теперь на этой мельнице работает, а Берта с нами играет. Только сейчас она в деревню за молоком побежала. Так вот, играем мы позавчера в чижа: я, Берта, этот человек, Санька и еще один из поселка. Берта бьет палкой в чижа и попадает нечаянно этому самому Саньке по затылку, что ли… Нам смешно, а Санька злится. Перелез через забор и орет оттуда: “Дура, жидовка! Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!” И Берта дуру уже хорошо по-русски понимает, а жидовку не понимает никак. Подходит ко мне и спрашивает: “Это что такое, жидовка?”»…

Место хрестоматийное, известное – во всей советской литературе, тем более в детской, пожалуй, совсем не много таких страниц – где автор так просто и ясно развенчивает бытовой антисемитизм.

Но в 1936 году это еще было можно издать, а в 1940 году – уже нет. «Голубую чашку» переиздали в том году в совершенно новой редакции. Исчезают «фашисты», исчезает «жидовка».

Получается следующий текст.

«– Перелез через забор и орет оттуда: “Дура, обманщица! Чтобы ты в свою заграницу обратно провалилась!” А Берта дуру по-русски уже хорошо понимает, а обманщицу не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: “Это что такое, обманщица?”».

…Трудно даже понять, как Гайдар мог согласиться на такое.

В СССР каждый ребенок лет с трех знал, что главные враги – фашисты. Что фашисты – главное зло, с которым его страна будет воевать. Что Гитлер – главный враг. И когда это в одночасье изменилось, для многих это было шоком. Шок пережили и дети, и взрослые. Например, писатель Эренбург впал в депрессию, в которой, по его воспоминаниям, пребывал восемь месяцев и похудел на 20 килограммов. Пострадал не только рассказ Гайдара «Голубая чашка» – пострадали сотни статей и книг; государство вмешивалось в личную переписку граждан, затыкало рот всем, кто по привычке говорил об угрозе фашизма.

Отношение Аркадия Гайдара к Сталину – особая тема в семейной истории. «Примечательно, что ни в его прозе, ни даже в его журналистских публикациях и выступлениях по радио, – писал Егор Гайдар, – никогда ни разу не упоминался Сталин. Не знаю, было ли это осознанно. Но ясно, что Сталин был внутренне чужд светлой картине мира, за который Аркадий Гайдар готов был бороться».

Да, всё так. Зияющее отсутствие в творчестве Гайдара Сталина как иконы, которой принято в те годы кланяться, – это факт непреложный. Что не мешало, конечно, Гайдару быть в конце 30-х, может быть, главным детским писателем, а его книгам издаваться огромными тиражами. Впрочем, были на этом славном поприще и у него свои «подводные камни». «Голубые звезды» – так называлась повесть Аркадия Петровича, которую он взялся писать для журнала «Пионер» (где тогда работал его любимый редактор Боб Ивантер) в 1936 году. Взялся писать, заключил договор, получил аванс и… пропал. Книжку о колхозном мальчике, который борется с кулаками и погибает в этой священной борьбе, Гайдар согласился написать легко. Но вот уехал в командировку и… не написал. Почему? Какие там бездны ему открылись? Мы не знаем.

Впрочем, «вредителей и шпионов» в его творчестве и без того хватало. Своим талантом он очевидно поддерживал мифологию сталинского террора. Хотя и тут всё не так просто. В тридцать восьмом другое детское СМИ – газета «Пионерская правда» начала печатать «Судьбу барабанщика». Начала печатать, да и остановилась. Что, как, почему? Поползли тяжелые слухи, газету с первыми кусками повести начали изымать из библиотек. Аркадий готовился к аресту. По крайней мере – к крупным неприятностям.

Однако его вдруг награждают орденом, к очередному юбилею Октября повесть издают книжкой. Благодаря поддержке и советам все того же Боба Ивантера все как-то «рассосалось».

Да и то? Вредители, шпионы – всё ж вроде в повести нормально, по логике тех лет? А вы почитайте. У мальчика арестовывают отца. Он остается один. Один в пустой пыльной квартире. Отец мальчика – вроде как растратчик, а в первой редакции повести – жертва доноса. Вся «Судьба барабанщика» – чудовищное по силе свидетельство о поколении одиноких детей, оставшихся без родителей в годы террора. Долгое время в семье хранилась эта рукопись с вымаранными кусками – сейчас она находится в Арзамасе, в музее Аркадия Гайдара.

Тема отношения детского писателя к Сталину – это, скорее, бермудский треугольник, нежели открытый ясный пейзаж. Мужа его первой жены, Лии Лазаревны Соломянской, Израиля Разина, чекисты арестовали и расстреляли. Мама Тимура Гайдара как жена врага народа два года провела в лагерях. Аркадий лично участвовал в судьбе бывшей жены, звонил из телефона-автомата Николаю Ежову, требовал отпустить «мою Лийку». Подробности эпизода уже в постсоветское время восстановил Борис Камов, напечатав очерк об этом.

Еще одна семейная легенда?

Да вряд ли. Дело в том, что их всех, за редким исключением – Сталина, Буденного, Ежова, да и многих других – Аркадий Гайдар не воспринимал, как «политбюро», как «вождей», как богов на Олимпе. Это были люди, с которыми у него была масса общих знакомых, о которых он многое знал, которые для него были однополчанами по гражданской войне.

«Советской властью» или «советским строем» он считал не очередные решения конкретных исторических деятелей, это для него было куда более общее понятие.

Но вернемся к детству Аркадия Гайдара, к Первой мировой войне, «империалистической».

В эпизоде его первого, несостоявшегося побега из дома есть очень важные слова:

«Аркадий еще больше предоставлен себе. Тоскует по отцу».

Да, именно тоска по отцу становится главным двигателем его судьбы. Тоска мощная и всепоглощающая.

В 1917 году Временное правительство издало приказ № 1. Этот приказ отдавал полную власть в армии солдатским комитетам. Единоначалие и воинская дисциплина (в воюющей стране!) мгновенно рухнули. Солдаты перестали подчиняться своим командирам. Ни один приказ не мог быть утвержден без согласия солдатского комитета. Офицеров, которые пытались вернуть солдат к военной реальности, отстраняли или расстреливали. Генерал Краснов описывает в своем рассказе, как комиссара Временного правительства расстреливают разгневанные солдаты, за то, что он призывает их подчиняться приказу и идти воевать с немцами.

Петр Исидорович Голиков, прадед Егора, – интеллигент-разночинец, сначала учитель в городе Льгове Курской губернии, потом сотрудник фискального, как говорили тогда, то есть налогового ведомства в Арзамасе. Он ушел на Первую мировую по призыву – простым солдатом. Когда младших офицеров в окопах повыбило, закончил школу прапорщиков (послали как грамотного). Как и для миллионов других солдат, для Петра Голикова одна война – плавно или резко – перетекла в другую. «Германская» – в гражданскую.

В 1917 году он из простого солдата превратился в члена полкового комитета солдатских депутатов, а затем, уже во время гражданской войны, стал комиссаром дивизии.

То есть война затянулась для него на долгие годы. И вот все эти годы тоска по отцу становится важнейшей частью существования будущего писателя. Аркадий пишет отцу письма – раз в три дня, раз в неделю, иногда каждый день. Он сообщает ему о каждой мелочи своего бытия. Он рвется к нему всей своей пылкой душой.

«Милый папочка!

Как хорошо сейчас у нас. Светит солнышко, все зелено, весело. Цветет черемуха.

Мне сейчас ужасно хочется куда-нибудь ехать далеко-далеко, чтобы поезд меня уносил подальше, туда, за тобой, по той же линии, где ехал ты, с того же вокзала, где я так горько плакал. Бедный папочка, как у меня сжимается сердце и как мне тяжело при каждом воспоминании этого мимолетного сна. Помню, когда рота остановилась, я залез на гору, я смотрел на тебя и сдерживал слезы, “неужели” – пронеслось в голове, “неужели” – подумал я, “неужели его могут убить?” – точно сдавленный, рыдающий стон, вырвалось у меня… А поезд уходил все дальше и дальше, мерно стукал он по рельсам, и отрывалось от души что-то и уносилось вдаль за поездом к нему, милому и дорогому. Прощай, пиши, крепко целую, и напиши мне, хотя вкратце, содержание письма пропавшего.

Любящий Аркадий Голиков».

…О многом говорит это письмо сегодняшнему читателю. Об удивительной эмоциональности этого тринадцатилетнего мальчика, о его очень взрослой и вместе с тем наивной душе. Но прежде всего – о том, как много значил для Аркадия Гайдара его отец. Вернее, как многое значило – его отсутствие.

Но ведь и Тимур Гайдар вырос с этой же тоской по отцу. Это не было в те годы чем-то из ряда вон выходящим – неполных семей были миллионы. Но судьба действительно повторялась, хотя и по-другому.

Аркадий Гайдар погиб в 1941 году, оставшись за линией фронта, после того как наши войска сдали Киев, и став пулеметчиком в партизанском отряде.

Конечно, он не был единственным писателем, погибшим на войне. В фойе Центрального дома литераторов до сих пор висит этот скорбный список – начинает его Гайдар, продолжает, например, Евгений Петров, соавтор «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка».

Среди писателей было много военных корреспондентов. Отнюдь не все отправились в эвакуацию. Многие рвались на фронт: Андрей Платонов, Василий Гроссман, тот же Евгений Петров, десятки других.

Однако фронтовой корреспондент, сознательно оставшийся в тылу врага, чтобы воевать в партизанском отряде, – это редчайший случай. Биограф Гайдара Борис Камов пытался восстановить эти события так:

«Казнов и Белоконев показали на карте, где в крайнем случае его некоторое время будет ждать катер. Обнялись. Он попросил:

– Если все-таки я не вернусь ни сюда, ни к тому месту, где будет стоять катер, доложите при случае в Москву, что я остался в Киеве».

Гайдар остался за линией фронта, чтобы не просто писать о войне, а непосредственно в ней участвовать (в действующую армию его не брали по здоровью). Сегодня мы это уже знаем. Знаем, и все равно – поступок поразительный.

Реконструкция Камова, конечно, не из головы. И Казнов и Белоконев – реальные офицеры, фронтовики. Со всеми Камов говорил лично. Но…

Евгений Долматовский, известный советский поэт, например, три месяца выходил из окружения в сорок первом. Его считали погибшим. Но он выжил – и вышел.

Вот это было понятно каждому в том сорок первом году. Остаться в тылу врага – было страшно: или убьют немцы как коммуниста и комиссара, или, если вернешься, арестуют свои.

Среди писателей и поэтов, которые воевали в составе партизанских отрядов, можно назвать, пожалуй, лишь еще одно имя – Марк Максимов. Его так и звали в литературной среде: «поэт-партизан».

Кстати, он был одним из друзей Тимура Аркадьевича Гайдара.

Осенью 1941 года началась массовая эвакуация детей из Москвы.

Со стороны советской власти это было отнюдь не предложение, а приказ. Родители обязаны были вывозить детей до шести лет из Москвы. Начали составляться списки, пролагаться маршруты, их спешно вывозили на поездах и кораблях в самые разные места. Многие затем не видели своих матерей месяцы и годы.

Почему вывозили? Боялись бомбежек. Первая серьезная бомбежка состоялась 21 июля 1941 года, Москва серьезно полыхала, сразу были десятки, если не сотни жертв, всего от бомбежек в Москве погибло около трех тысяч жителей, но эти цифры неточны, их тщательно скрывали даже через десятилетия после войны. Боялись бомбежек в том числе и потому, что, в отличие от нас, сегодняшних, москвичи прекрасно знали о фашистской бомбардировке Лондона 1940 года. Тогда немецкие самолеты превратили в руины целые кварталы, улицы, районы британской столицы и погибли десятки тысяч человек. Знали и о страшных бомбардировках мирных городов во время гражданской войны в Испании. Маленьких москвичей грузили на поезда и корабли, чтобы вывезти из города. Хотя вера в то, что «война кончится быстро», была в народе еще жива.

Вторая волна эвакуации началась уже в сентябре – октябре, перед самым острым приступом всеобщей паники, который охватил Москву 16 октября. Тут детей эвакуировали уже с семьями.

Деятелей культуры, писателей, например, вывозили в Татарскую АССР, здесь они оказались в маленьком Чистополе, с которым отныне неразрывно оказалась связана история русской литературы. В Чистополе жили писали Борис Пастернак и Николай Асеев, неподалеку отсюда, в Елабуге, покончила с жизнью Марина Цветаева.

Многие писательские дети в октябре 1941 года оказались в чистопольском интернате, среди них – сын Цветаевой Георгий Эфрон (Мур), который в 1944-м погибнет на фронте.

«В те двадцать дней, которые Мур был в интернате, он успел подружиться с Тимуром Гайдаром… Там было множество детей знаменитостей. Дети Зинаиды Пастернак – Леня и Станислав Нейгауз, ночью играющий на разбитом рояле, чтобы не потерять музыкальную форму…» – рассказывает в книге «Ноев ковчег писателей» Наталья Громова.

Да, там были многие писательские дети. Но Мур выделялся среди всех. Только что потерявший мать, он был холоден и надменен. Он не желал читать ее стихи, он с какой-то брезгливостью говорил о ее самоубийстве, он прятал за этой «железной маской» свою гигантскую растерянность.

«…Было в его взгляде много ума, надменности и силы, – вспоминала Гедда Шор, одна из воспитанниц чистопольского интерната. – Сверстники до такой степени не были ему ровней, что ощущение собственного превосходства было неизбежно… В те страшные, военные дни осени сорок первого мы все, от мала до велика, слушали (по радио. – А. К., Б. М.) сводки Совинформбюро. Но никто из детей не слушал их так, как слушал их Мур. Спросили бы меня тогда, как это “так”, – я бы не сумела ответить. Так слушали сводки раненые в госпитале… Сегодня это слово знаю: причастность. Что делало его причастнее сверстников, которым, как и ему, предстоял фронт? Его зрелость, опережающая возраст? Трагедия семьи, неотступное злосчастие, взорвавшееся самоубийством матери? Он, как те раненые в госпитале, уже был ранен».

Сын Цветаевой – один из трагических героев своего поколения.

Но почему же среди его друзей оказался Тимур Гайдар? Только ли из-за любви к спорту, суровым мальчишеским играм? Или потому, что и Тимур тоже «уже был ранен»? Именно тогда, в октябре 1941 года от отца перестали приходить письма. Именно тогда ледяной ветер дунул в сторону Тимура – и тоска по отцу стала двигателем и его дальнейшей судьбы.

Казалось бы, что их могло связывать – несчастного сироту Мура, сына расстрелянного в тюрьме НКВД бывшего белогвардейца Сергея Эфрона – и сына Аркадия Гайдара, «любимого писателя советской детворы»? А общее все-таки было.

Их связало вот это сиротское чувство мальчиков, идущих навстречу войне как к избавлению от своего тотального одиночества.

Вообще жизнь в чистопольском интернате, где жили дети писателей, известных людей, была далеко не такой гладкой, как может показаться на первый взгляд. Да, тут были праздники, представления, спектакли театрального кружка, приходили «из города» эвакуированные поэты, чтобы читать детям свои стихи, но при этом дети оголодали до того, что написали жалобу Фадееву (секретарю писательского союза СССР) на директора интерната, прославившегося своим хамством и скупостью. Другой мрачный эпизод «детского» Чистополя связан с несчастным случаем – неожиданно разорвавшейся в руках учебной гранатой, случаем, во время которого погиб сын Василия Гроссмана, а другие подростки были ранены. Вообще все чистопольские страницы – горькие, тяжелые, отравленные тоской одиночества для Тимура: отец пропал без вести, мать побывала в лагере (с июня 1938-го по январь 1940-го) – и в то же время это годы, определившие многие из векторов его будущей судьбы.

И еще эти годы определили его главный жизненный выбор: армию.

Армия (та, военная и послевоенная Советская армия) станет для Тимура Гайдара профессией, биографией, эстетикой, моралью, в каком-то смысле даже его семьей.

Он вышел в отставку в 1984 году в чине контр-адмирала. Военный журналист, писавший очерки о военно-морском флоте, диктовавший в редакцию боевые репортажи с Кубы во время Карибского кризиса, выполнявший задания редакции в военном Афганистане, он в повседневной жизни очень часто носил флотскую форму (черную в обычные дни, белую в праздничные), ходил в ней на работу, гордился ею.

Надо сказать, что эта любовь к армии во многом была подхвачена, подсмотрена, вычитана им у отца. До болезненности звенящую почти в каждой книге Аркадия Гайдара любовь к оружию, к военной форме, к красоте строя, к тяжелой и страшной готовности умереть в бою, к повседневному героизму военной службы разные критики объясняют по-разному. Объясняют атмосферой эпохи, идейным фоном того поколения, которое буквально выросло в постоянной готовности к «мировой революции».

Но есть и другое объяснение – это была неразделенная, мучительная любовь. Отвергнутая любовь, если говорить точнее.

…Тимур Гайдар, сын Аркадия Гайдара, служил в армии 40 лет. Его отцу досталось лишь два с половиной армейских года. Включая обучение на военных курсах, хаос и фантасмагорию гражданской войны.

Всю свою очень короткую жизнь Аркадий Гайдар лишь мечтал об армии, грезил армией, создавал в своих книгах культ армии. Но после 1921 года она была для него навсегда закрыта: тяжелейшая контузия и целый букет ее медицинских последствий были тому причиной – включая сложнейший невроз и адские головные боли.

Однако эти два с половиной года, проведенные им на военной службе, оказались в итоге еще и источником прямо противоположных, контрастных мифологий.

Один из мифов гласит: в 16 лет Аркадий командовал полком, это был самый юный красный командир, красиво летящий впереди полка на боевом коне («всадник, скачущий впереди» – таково объяснение его псевдонима, ставшего фамилией), герой, рыцарь, практически ангел революции. Он воевал за правое дело.

Другой миф: Аркадий лично расстреливал пленных, он был жестокий садист, и в довершение этого мифологического ряда его собственная фраза, кочующая из одного разоблачительного памфлета в другой: «снились мне убитые мною в детстве люди».

Да, так бывает, что сентиментальные люди становятся хладнокровными убийцами, но это не случай Аркадия Гайдара. Тяжелая, острая, разрывающая душу память о гражданской войне станет лейтмотивом всей его жизни, его творчества и его сознания и подсознания. А ведь рядом жили сотни тысяч, миллионы других – для которых память о кровавом кошмаре гражданской стала лишь фоном, почти неразличимым за суетой дел.

А вот Аркадий помнил буквально всё – и переносил это в свои книги.

Ну а что касается его мифологической «жестокости», давайте с ней все-таки разберемся.

Настоящая, подлинная история гражданской войны, как и история русской революции, фактически неизвестна среднестатистическому гражданину России. Посмертная судьба Аркадия Гайдара – довольно яркое тому подтверждение.

Советские историки начиная уже с 1920-х годов настойчиво внедряли мысль о том, что гражданская война была войной «белых» и «красных». То есть сторонников «старого», царского режима и революционно настроенной народной массы. Поколение Егора выросло именно на такой мифологии – «бывшие люди» (дворяне, купцы, офицеры), с одной стороны, и «народ», то есть будущее страны – с другой.

Апофеозом этого исторического штампа в массовом сознании стал, как ни странно, безусловно детский и, безусловно, не очень серьезный фильм – «Неуловимые мстители». Образ «царского офицера» (штабс-капитана Овечкина) в гениальном исполнении актера Армена Джигарханяна для многих советских поколений стал неувядаемой матрицей.

Но это – обманная, фальшивая матрица.

На протяжении всей гражданской войны главными врагами советской власти были вовсе не штабс-капитаны Овечкины, не «белые» и уж тем более не скрытые или открытые монархисты.

Главными врагами большевиков были восставшие крестьяне. «В условиях ожесточенной гражданской войны, – пишут современные исследователи П. Алешкин и Ю. Васильев, – обе противоборствующие стороны, нередко в одних и тех же местностях, использовали… одинаковые методы принудительной мобилизации местного населения в армию, конфискаций и реквизиций имущества, лошадей, продовольствия, накладывали контрибуции, осуществляли аресты и расстрелы. Грабежи и мародерство в прифронтовой зоне стали обычным явлением… Отряды зеленых были неоднородными по составу, состояли по преимуществу из крестьянства. Зеленое движение являлось специфической формой крестьянского сопротивления… Зеленые выполняли функции крестьянского ополчения, отрядов самообороны для защиты селений от грабителей, продовольственных и карательных отрядов… Действия зеленых вносили серьезные осложнения в стратегию борющихся сторон, внося хаос в тылу и отвлекая войска с фронта».

Чем же были недовольны восставшие крестьяне? Всем.

«Бесчинствами комиссаров». Очень часто, особенно в маленьких уездных городках, смена власти происходила чрезвычайно карикатурно, жестоко и абсурдно. В какое-нибудь городское собрание врывалась пара мальчишек с наганами, производила показательный расстрел двух-трех чиновников и купцов, потом пьянствовала, дебоширила, арестовывала уважаемых людей, наводя на городок ужас.

Крестьяне были недовольны и подлым обманом большевиков – вместо обещанного мира они втягивали страну в бесконечную гражданскую войну всех против всех.

Вместо земли и мирного труда на земле крестьян снова гнали на войну – гнали принудительной жестокой мобилизацией.

Крестьяне, безусловно, были не просто раздражены, а возмущены до глубины души и полным обрушением хозяйственных связей и хозяйственной жизни – бесконечные конфискации, экспроприации обрушились на них еще до начала жуткого голода и грабительской продразверстки.

Закрылись крестьянские банки, выдававшие ссуды, закрылись ярмарки, где земледельцы продавали плоды своего труда, остановились мельницы, зерновые склады, полностью закрылись привычные рынки зерна и скота, кормившие всю страну, рухнула национальная финансовая система, обесценились деньги, исчез правопорядок, растаяла хоть какая-нибудь законность, крестьянский мир лишился своего главного свойства – стабильности и предсказуемости, в жизнь вторгся великий хаос, и не видеть в этом вины большевиков и комиссаров было попросту невозможно – именно они провозгласили этот хаос вершиной исторического развития.

Они сулили золотые горы, а потом расстреливали и загоняли в свою армию.

Большевики, и это было очевидно, украли у народа победу в революции 1917 года.

Именно поэтому в 1918–1920 годах началась война «крестьянского мира» против больших городов, в которых прочно установилась советская власть. Установилась благодаря поддержке рабочих и солдатских отрядов, обманутых большевистской агитацией. Началась война губерний с уездами. Война крестьянских восстаний против Харькова, Москвы, Питера, Ростова и других больших городов.

Параллельно этой крестьянской войне, охватившей всю страну, двигалась и другая история – возникновение очагов сопротивления, которые возглавили кадровые офицеры и генералы: Деникин, Колчак, Каппель, Шкуро и другие.

Однако крестьянские армии создавали не меньшую, а большую угрозу большевикам, потому что их численность невозможно было подсчитать, их действия – предугадать. Такой, например, была крестьянская армия знаменитого анархиста Нестора Махно, остановившая движение регулярной армии Деникина на Москву, как бревно, неожиданно брошенное под колеса модного лакированного автомобиля.

А вот что пишут современные исследователи крестьянских восстаний:

«Крестьянские волнения распространились на уральские и сибирские территории. В Томской губернии бунты и восстания охватили всю губернию. Восставшие захватили г. Колывань. Томские чекисты докладывали: слово “коммунист” стало ненавистным крестьянам, во время выступлений вырезались все коммунисты и их семейства с малыми детьми, по деревням прокатились избиения коммунистов. Активное недовольство выражали десятки сибирских казачьих станиц. В Оренбургской губернии повстанцы заняли район западнее Верхне-Уральска. Боевые силы повстанцев объединяли пять полков, в том числе казачий. Повстанческие части насчитывали до пяти тысяч башкир. В Башкирской губернии численность повстанцев достигала 1500 человек. Лозунги восставших: “Бей коммунистов! Да здравствует Советская власть, свободная торговля и мелкая собственность!”».

Крестьянские армии, по сути дела, захватили всю страну. Лишь в Поволжье произошли друг за другом четыре крупных восстания (так называемая «чапанная война», «вилочное движение», «сапожковщина», «серовщина» и десятки более мелких).

…Вот в этой чудовищной мясорубке и оказался шестнадцатилетний Аркадий Гайдар.

Что именно он в ней увидел? И что запомнил?

Главная характеристика – это хаос. Хаос, который жадно, со страшным людоедским чавканьем поглощает нормальную, рутинную, устоявшуюся человеческую жизнь.

То, что ожидалось с огромным нетерпением философами и поэтами начала ХХ века, то, о чем грезилось революционной молодежи в нескольких поколениях – старая, надоевшая историческая эпоха уходит, новая властно приходит – все это в реальности выглядело очень неаппетитно. Если не сказать иначе – выглядело жутко.

Что же противостояло той огромной, разнородной, всколыхнувшей всю Россию силе, которую сегодняшние историки очень аккуратно называют «антибольшевистскими силами»? Что смогло разомкнуть это самое «кольцо фронтов», что стало причиной поражения всей этой мощной стихии?

«Антибольшевистские силы», по сути, опиравшиеся на крестьянские восстания, имели множество центров, десятки «столиц» и «правительств»; это была центробежная стихия разбегавшихся в разные стороны векторов, кратно умножавших распад и хаос – национальных, социальных, политических, – в то время как большевики строили свою экспансию как раз на идее объединения страны вокруг ее центра и железного государственного порядка.

Большевики предлагали не только новую идеологию; вместе с этими нелепыми идеями они предлагали и главное – новый порядок, новую структуру, новую центральную власть.

А для юного Гайдара все это воплощалось именно в армии.

Армия – это ведь и есть порядок, и есть строй, это и есть железная дисциплина, пронизанная убежденностью в собственной правоте, это и есть иерархия, вертикаль, которая притягивает к себе все и организует все вокруг себя – некий электрический стержень, который создает мощный разряд и организует силовые поля, убирая хаос и уничтожая его.

Так, двигаясь от одной кровавой сцены к другой, по логике гражданской войны, – Гайдар втягивался все в новые и новые битвы с крестьянскими восстаниями и отрядами.

На Украине это были «народные республики» Донбасса, самостийные петлюровские сечевики, на Кубани – армии восставших казаков, затем он воевал в районе крестьянского Тамбовского восстания, затем устанавливал советскую власть очень далеко в Сибири, в Хакасии, – то есть всюду, куда его посылали, повышая в чине. Он участвовал именно в этом процессе – борьбы «центра» против окраин, Москвы – против национальных движений, регулярной военной силы – против крестьянского сопротивления, структуры – против хаоса, порядка – против анархии, центральной власти – против сепаратизма и раскола страны на части. Такой была его гражданская война. Такой он ее запомнил.

Каким же образом оборвалась эта блистательная военная карьера?

Напомним, что в 1918 году Аркадию было всего 14 лет. Он поступил адъютантом (по рекомендации отца) в штаб фронта, затем всеми правдами и неправдами выбил разрешение в 15 лет поступить на краткосрочные офицерские военные курсы, а вернее «курсы красных командиров». Затем их роту бросили в самое пекло под Киев, где Гайдар впервые и увидел настоящую войну.

Двигаясь в 1919 году с Красной армией на юг, Гайдар почти не принимал непосредственного участия в боевых действиях на Кавказе, а в 1920 году его неожиданно повысили – в силу адского дефицита грамотных командиров: направили командовать целым «укрепрайоном» в районе Тамбовского восстания.

Большую роль в его повышении сыграл будущий маршал Тухачевский. Он и сам был военным вундеркиндом: в двадцать с небольшим лет возглавил армию, а затем стал одним из непосредственных заместителей «военмора» (военного министра) Троцкого.

Тухачевский не мог не заметить необычайно талантливого розовощекого мальчишку, который спокойно руководил огромными армейскими подразделениями, в тылу и на марше, в бою и в позиционной обороне, держал в голове тонны военной информации, был вежлив и спокоен, хладнокровен в бою, словом, «держал удар», как и положено офицеру.

Кем и чем руководил Аркадий Гайдар во время подавления Антоновского восстания на Тамбовщине? Участвовал ли он лично в карательных акциях? Какова его мера ответственности за расстрелы и уничтожение восставших крестьян?

На этот вопрос можно ответить однозначно – его основной задачей было уговорить крестьян сдаться без оружия, выйти из леса, вернуться к мирной жизни.

Это и делал Аркадий Петрович в свои 18 лет, непрерывно засылая переговорщиков, посылая им депеши, ставя свои условия и принимая условия чужие. «Шесть тысяч молодых и не очень молодых людей перестали участвовать в братоубийственной войне. Шесть тысяч потенциальных и явных врагов в благодарность за проявленную к ним человечность пожелали служить в Красной армии. Шесть тысяч больших многодетных семейств перестали считаться врагами советской власти. Это означало, что десятки тысяч людей оказались выдернуты из круговерти войны», – пишет Борис Камов об итогах этого эпизода военной биографии Аркадия Петровича. Та часть антоновской армии, которая из леса не вышла, оказалась впоследствии под ударом. Их действительно травили газом, их окружали и уничтожали в бою.

Но большое количество крестьян из леса вышло и сдалось – чтобы вернуться к мирной жизни.

Эта его деятельность продолжалась несколько месяцев. И по достоинству была оценена командованием.

Так возник последний военный эпизод в карьере Гайдара как «красного командира» – сибирский. Эпизод, который и дал начало антигайдаровской мифологии, пышно расцветшей в начале 1990-х, после публикации очерка «Соленое озеро» В. Солоухина в «Огоньке» (в 1993 году).

«Ну и почему же Голиков взял себе в псевдонимы хакасское слово “куда”? – писал Солоухин в «Огоньке». – А его так хакасы называли. Кричали: “Прячьтесь! Бегите! Хайдар-Голик едет! Хайдар-Голик едет!” А прилепилось это словечко к нему потому, что он у всех спрашивал: “Хайдар?” То есть куда ехать? Он ведь других хакасских слов не знал. А искал он банду Соловьева. И самого Соловьева ему хотелось поймать. Его из Москвы специально прислали Соловьева ловить, а никто ему не говорил, где Соловьев прячется. Он подозревал, что хакасы знают, где Соловьев, знают, а не говорят. Вот он и спрашивал у каждого встречного и поперечного. “Хайдар?” Куда ехать? Где искать? А ему не говорили. Один раз в бане запер шестнадцать человек хакасов. “Если к утру не скажете, где Соловьев, всех расстреляю”. Не сказали. А может, и не знали, где Соловьев, тайга ведь большая. Утром он из бани по одному выпускал и каждого стрелял в затылок. Всех шестнадцать человек перестрелял. Своей рукой. А то еще, собрал население целого аила, ну, то есть целой деревни… Семьдесят шесть человек там было. Старухи и дети, все подряд. Выстроил их в одну шеренгу, поставил перед ними пулемет. “Не скажете, всех перекошу”. Не сказали. Сел за пулемет и… всех… А то еще в Соленом озере, да в Божьем озере топил. В прорубь под лед запихивал. Тоже – многих. Тебе и сейчас эти озера покажут. Старожилы помнят…»

Последствия этой публикации были настолько грандиозны, что о ней стоит поговорить отдельно. Статью Солоухина в том или ином виде перепечатала или пересказала почти каждая региональная (областная, районная) газета России. Повторно «убивая» деда, ментально уничтожая его, советские и постсоветские журналисты метили во внука. Хотели причинить ему боль. Да они этого и не скрывали – каждая такая статья кончалась упоминанием Егора Гайдара и его реформ.

Позднее Егор говорил: «Бывает, что дети расплачиваются за грехи отцов. Но чтоб дед, да еще покойный, расплачивался за грехи внука!» В Москве переименовали улицу Аркадия Гайдара. Некоторые библиотеки начали сжигать его книги «за ненадобностью».

После Солоухина ни одна статья, ни одна книга, посвященная Егору Гайдару, не обошлась без упоминания мифической «жестокости» его деда.

Но так ли это?

Мы уже упоминали о писателе Борисе Камове, ставшем главным биографом Аркадия Петровича Гайдара. В постсоветский период Камов посвятил практически все свое время разоблачению этого мифа. В его книге «Аркадий Гайдар. Мишень для газетных киллеров» подробно, с указанием документов, фамилий и дат, рассказана вся эта история. В отличие от Солоухина, который в своем очерке не приводит ни одной ссылки на архивные документы, расследование Камова опиралось на изучение личного дела Аркадия Петровича.

Прибывший в Хакасию восемнадцатилетний Аркадий Гайдар поразил тамошних советских товарищей, в частности из органов НКВД, своей молодостью. И уверенностью в том, что с боевой задачей он справится. Он с местными чекистами не пил, не дружил, не проводил время – он гонялся за отрядом атамана Соловьева, стараясь его уничтожить или хотя бы рассеять.

И это ему в конечном итоге удалось. Атаман Соловьев, вслед за многими командирами тогдашнего казачьего сопротивления, ушел в Монголию. Через горные хребты.

Однако это случилось уже после того, как Аркадия Гайдара арестовали, заключили в тюрьму, судили военным трибуналом и отправили в госпиталь с «белым билетом», уволив из армии.

Решения трибунала и различных парткомиссий – а Аркадий Гайдар был на шесть месяцев исключен из партии – не были следствием масштабных преступлений, а были следствием рутинного, как сама советская жизнь, аппаратного заговора, доноса и чиновничьей мести (которая бывает очень страшна). Местным чекистам Аркадий Гайдар был неудобен, он был им враждебен.

Голикову-Гайдару приписывали самые разные преступления – в основном те, на которые восемнадцатилетний юноша, «пламенный революционер», вряд ли был способен: тут мешок с овсом он якобы украл, тут два кольца золотых, тут торговал краденым бельем, тут в виде взятки отобрал 50 золотых монет, тут взял у крестьян 9 баранов… Похоже на него? Всю жизнь ютившегося по углам, по домам друзей, по летним дачам, из всего имущества возившего за собой по стране подушку да походную чернильницу? Вообще-то не очень. Да и обвинения впоследствии были сняты.

На Гайдара тем не менее написали десятки доносов. И все по поводу таких вот «бытовых» преступлений. Максимум, что удалось доказать, – выпорол плетьми пленного. Ни о каких расстрелах, пытках, уничтожении мирного населения речь не шла; командира Голикова пытались судить совсем за другое – за то, чего он не совершал.

Когда Тимур в 1980-е годы писал свою книгу об отце, темы «гайдаровской жестокости» в печати еще не существовало. В семейной легенде не было никаких упоминаний о чем-то, что могло бросить тень на репутацию старшего Гайдара. Когда же волна вокруг статьи Солоухина поднялась (напомним, это случилось в 1993-м), Тимур успел съездить в Хакасию, увидеть документы и коротко сообщить своим близким: это ложь. В архивах удалось выяснить – да, преступления против хакасов, против мирного населения были, но отца в этот момент в Хакасии не было.

Ариадна Павловна, мама Егора, спросила Тимура: будет ли он судиться с клеветниками? Нет, ответил Тимур, «нам это невместно» (то есть много им чести).

Однако последующие поколения российских литераторов, вслед за Солоухиным, подхватили легенду о «массовых репрессиях» и «садистской жестокости» Гайдара.

Но докопаться до правды нам все же удалось. Произошло это благодаря красноярскому историку А. П. Шекшееву и его тщательной работе в местных архивах. Он опубликовал несколько работ о ходе гражданской войны в Хакасии, причем каждый факт у него сопровождается ссылкой на архивное дело.

Конкретно о Гайдаре Шекшеев в одной из своих работ написал следующее:

«В результате выделения свежих сил численность чоновцев (чрезвычайный отряд особого назначения. – А. К., Б. М.) в Ачинско-Минусинском боевом районе увеличилась с 390 до 650 бойцов, вооруженных 15 пулеметами. Для их рационального использования были созданы три боевых участка, командовать которыми были назначены В. Ф. Поченко, В. А. Кудрявцев и А. П. Голиков (Гайдар). Начиная с апреля 1922 года отряд комбата Голикова в основном занимался разведкой, поиском и преследованием повстанцев. В то же время по его приказу было расстреляно пятеро лиц – лазутчиков Соловьева или представителей населения. Обвиняемый в злоупотреблении служебным положением (мы видели, в чем они состояли, а вот расстрелы Голикову как раз не вменялись. – А. К., Б. М.), Голиков в июне того же года был снят с должности, а затем наказан по партийной линии».

В этой статье, опубликованной в журнале «Вестник Евразии» и нашпигованной до предела фамилиями командиров – красных, казачьих, партизанских, а также боевыми эпизодами, фактами грабежей и репрессий, историк Шекшеев доходит и до эпизода, который стал ключевым для писателя В. Солоухина. Вот он:

«В ночь на 15 февраля в с. Шарыпово по инициативе и под руководством начальника Ачинской уездной милиции П. Е. Пруцкого и бывшего партизанского вожака и командира одного из отрядов М. Х. Перевалова были удушены, по разным данным, от 34 до 43 жителей. По приказу руководства Кызыльского волисполкома в с. Малое и Черное озеро расстрелу и удавлению подверглись 30 хакасов, заподозренных в снабжении повстанцев оружием и продуктами. Волостной комиссар Тартачаков душил людей, или, угрожая оружием, заставлял коммунистов топить их в озере».

Давайте сличать даты. Гайдар прибыл в Хакасию в апреле 1922-го. Жуткий случай с массовым утоплением в озере – это февраль. Ни один подобный эпизод Гайдару вменен не был. Тем более нет в его деле и того факта, что он лично кого-то пытал и расстреливал. Все эти обвинения возникли гораздо позже, в 1993 году, с «легкой» руки Солоухина.

Понять писателя можно – ему необходимо было создать символ. Для этого он приплел «свидетелей», ни один из которых потом не нашелся. А вместо безвестного командира Тартачакова в историю с озером поместил детского писателя Гайдара.

«Борьба принимала ожесточенный характер: соловьевцы стали приходить в деревни специально, чтобы вырезать коммунистов. Очевидцы сообщали, что “банда” за время переговоров (была создана комиссия для ведения мирных переговоров с атаманом Соловьевым. – Авт.) “выбила” до 100 коммунистов и 10 милиционеров, увезла 3 тыс. пудов хлеба, предназначенного для рудничных рабочих, разграбила ряд кооперативных лавок и Учумскую экономию. Посетив Ивановский рудник, с. Божье озеро и д. Парную, “бандиты” зарубили 8 коммунистов».

Современный историк Шекшеев не случайно ставит слова «банда», «бандиты», упоминаемые в советских документах, в кавычки. Ему-то понятно, что это никакие не бандиты, а крестьянские повстанцы. Но разве эти определения как-то облегчают наше впечатление от потоков крови, от зверских убийств (не менее зверских, чем те, которые совершали «партизанские» герои и чекисты) и грабежей?

Восемнадцатилетний Гайдар, возможно, отдавая приказ о расстреле пятерых «лазутчиков Соловьева», исходил вовсе не из абстрактной «классовой справедливости» или «классовой борьбы». Он оказался в кровавом котле и видел, как поступают со своими врагами эти восставшие крестьяне. Он воевал.

Но можно ли изолировать случай Аркадия Гайдара из общего фона большевистских репрессий времен гражданской войны? Можно ли «устранить» его из всей этой череды бесконечных скорых расстрелов без суда и следствия, взятия заложников и т. д.?

Ведь и сам он в автобиографической повести «Школа» этого не скрывал.

«Куда это они идут?» – подумал я, оглядывая хмурого растрепанного пленника.

– Стой! – скомандовал Чубук, и все остановились.

Взглянув на белого и на Чубука, я понял, зачем сюда привели пленного; с трудом отдирая ноги, побежал в сторону и остановился, крепко ухватившись за ствол молодой березки.

Позади коротко и деловито прозвучал залп.

– Мальчик, – сказал мне Чубук строго и в то же время с оттенком легкого сожаления, – если ты думаешь, что война – это вроде игры али прогулки по красивым местам, то лучше уходи обратно домой! Белый – это и есть белый, и нет между нами и ними никакой средней линии. Они нас стреляют – и мы их жалеть не будем!»

И тут нам вновь придется обратиться к судьбе Петра Исидоровича Голикова, отца Аркадия Гайдара. После бурных лет на фронтах Первой мировой и гражданской он, дослужившись в политотделах Красной армии до больших должностей, ушел в отставку, вернулся в Арзамас и закончил свои дни в 1927 году скромным служащим потребкооперации. Очень говорящая деталь – не собирался Петр Исидорович, скромный школьный учитель и служащий, делать мощную карьеру при новой власти. Не было у него наполеоновских замыслов, то есть воевал он за большевиков – по убеждениям. И поскольку убеждения эти оказали столь огромное влияние на его сына Аркадия, стоит посмотреть в корень событий – как же они сложились, эти убеждения?

Тимур Гайдар знал от отца, что предки его вовсе не из Арзамаса родом, а из города Льгова Курской губернии. Хотя факт этот в советской иконографии Аркадия Гайдара был настолько малоизвестен, что однажды даже школьная учительница обиделась на Тимура, когда он написал в школьном сочинении: «Мои предки происходят из Курской губернии», – мол, тебе ли не знать, что твой отец родился в Арзамасе?

Так как же семья оказалась далеко от родных мест, в Нижегородской губернии?

Может быть, поехали за лучшей долей, за более высокой зарплатой?

Дело было сложнее – и это тоже раскопал в своей книге Тимур. Родители Аркадия Гайдара покинули Льгов спешно, опасаясь преследований полиции. При том что на тот момент (1908 год) вовсе не были они ни большевиками, ни эсерами или анархистами, вообще ни в какой партии не состояли.

Вот что пишет Тимур Гайдар:

«Осенью 1908 года Голиковы внезапно покидают Льгов. Навсегда. Оставлено обжитое уютное гнездо. Едва успели попрощаться с друзьями. Два месяца спустя в деревню Карасевку (где работал Петр Исидорович учителем. – А. К., Б. М.) и во Льгов приходят письма… В конверты вложены фотографии. “Своему другу Ф. С. Симонову от сбежавшего соратника П. Голикова”… Но почему “от сбежавшего”? Что случилось?»…

Ответ на эти вопросы Тимур нашел в воспоминаниях Е. И. Тихоновой, как говорили раньше, «старого большевика», то есть члена партии, вступившей в нее еще до революции 1905 года.

«Февраль 1907 года был лютый. Глубокой ночью мы – трое местных подпольщиков и товарищ из Харькова по кличке Дмитрий – возвращались из села Нижние Груни, где провели собрание с крестьянами ближних сел. И уже собирались расходиться – товарищи на сахарный завод, я к себе во Льгов. Оставалось перейти речку Опоку. И тут я, не разглядев проруби, угодила по пояс в ледяную воду. До поселка сахарного завода было гораздо ближе.

– Бежим, хоть немного согреешься, – предложил один из товарищей и подхватил меня под руку.

Вскоре мы были возле школы. Петр Исидорович Голиков провел нас на кухню…

Сидя на лежанке, я пила душистый, с липовым настоем чай, приготовленный Натальей Аркадьевной. А когда она еще и растерла меня спиртом, я быстро уснула. Проспала часов одиннадцать, и, когда открыла глаза, в комнате была Наталья Аркадьевна, а с нею мальчик. Он с нескрываемым любопытством смотрел на меня».

…Вот это внезапное падение в прорубь и сыграло свою особую роль в российской истории.

Через месяц Евдокия Тихонова оставила часть нелегальной литературы у Голиковых. Потом они вновь давали ей приют и кров, скрывали от полиции. Как пишет Тимур, после революции 1905 года «усилились репрессии в охваченной крестьянскими волнениями Курской губернии. Арестованы члены Курского комитета РСДРП. Во Льгове тоже аресты. Казачья сотня разместилась в имении князя Барятинского (именно Барятинским принадлежал сахарный завод, где в школе при поселке и преподавал отец Аркадия Гайдара. – А. К., Б. М.)».

Из воспоминаний Тихоновой: «Июль и август пролетели в скитаниях по селам. Пришло осеннее ненастье, и я в полной мере поняла, почему “волчий билет” считают пострашнее ссылки. Месяцами не могла видеться с товарищами, опасаясь провалить их… Снова на помощь пришли Голиковы».

В середине 1980-х этот текст практически не требовал расшифровки. Сегодня, когда антибольшевистский дискурс окончательно утвердился в нашей книжной культуре и полутона, конкретные детали, объем фактов, попросту отменены – стоит к этому фрагменту вернуться.

Что такое «казачья сотня разместилась в имении»? Какой такой «волчий билет» проклинает Тихонова? Зачем ей надо было «отсиживаться» в чулане? Кого она могла «провалить»? А главное – при чем тут Голиковы?

Ответ будет неудобным для нынешних исторических стереотипов – мол, русская интеллигенция вляпалась в революцию по ошибке. Из-за своих прекраснодушных идей и фантастических воззрений.

Увы. Для огромной части интеллигенции ее «революционность» была лишь ответом на жесточайшее, грубое и беспредельное полицейское насилие. На тот уровень жестокости после беспорядков и волнений 1905 года, от которого давно отвыкло российское общество (а по сути-то – оно никогда и не знало такого уровня насилия).

Для тех, кто даже случайно (как Голиковы) попал в эту воронку, в эту «прорубь с ледяной водой», эти самые дни, месяцы, годы после неудачного восстания были тем водоразделом, за которым началась для них другая жизнь. Они навсегда попали в революционный поток.

Для примера приведем и пару других похожих судеб.

Первая московская обсерватория, как известно, находится на Пресне, в одном из ее тихих переулков. Основатель обсерватории и один из первых российских ученых-астрономов – русский немец Павел Карлович Штернберг. До событий декабря 1905 года он был самым обычным ученым.

А после событий – активнейшим членом большевистской партии. Он прятал в обсерватории оружие, он вступил в партию, он был одним из руководителей московского восстания уже в октябре 1917 года. Умер он (от внезапной болезни) военным комиссаром Московской области, в самый разгар гражданской войны.

Что же случилось с тихим кабинетным ученым? То же самое, что и с тихим учителем из Льговского уезда Петром Исидоровичем Голиковым.

Ужасающие картины полицейского насилия перевернули его сознание. Увидев однажды, как казаки рубят шашками людей, как солдаты стреляют по толпе, как преследуют и избивают демонстрантов, он уже ничего не смог с собой поделать.

Его дальнейшая жизнь и путь в революцию были предрешены.

То же самое случилось с другой участницей пресненских событий 1905 года – учительницей частной гимназии Копейкиных-Серебряковых Надеждой Николаевной Дробинской. В гимназии образовался стихийно возникший госпиталь для людей, раненных на улице. Попали в него частично и восставшие, а не только случайные прохожие. Когда войска выкатили пушки и ударили по гимназии и по рабочим общежития Прохорова из винтовок, пулеметов и пушек – возникло «революционное самосознание» и у этой, вполне скромной женщины, даже не помышлявшей до этого о своем участии в политике.

Конечно, невозможно сравнивать уровень полицейского насилия с тем, что творилось потом на гражданской войне. Но ведь невозможно и время повернуть в другую строну. Невозможно ли?

Для огромной части российской интеллигенции именно насилие и жестокость государства по отношению к инакомыслящим, к протестующим, к гражданским активистам, которые достигли своего пика после событий 1905 года, стали главным фактором их вовлеченности в революцию. И это было на уровне нормального нравственного инстинкта. Когда при тебе бьют, избивают, убивают невинного человека, ты не можешь не реагировать.

Для них, увидевших как это бывает, – вся их дальнейшая борьба (и вся история революции) стала лишь ответом на эти крайние меры. Они воевали, боролись и помогали новой советской власти лишь для того, чтобы не повторялись в будущем эти казни и расстрелы. Воевали, не зная, что с жутким скрежетом повернется колесо истории и еще через 20 лет их борьба и их нравственный порыв к разрушению старой репрессивной машины станут фундаментом к созданию машины новой, еще более страшной и жуткой.

Уволенный из армии по здоровью еще в начале двадцатых, Аркадий Гайдар всю жизнь оставался, как сказали бы сейчас, «милитаристом»: то есть не просто писал об армии и грядущей войне в своих книгах, он мечтал об армии, бредил ею, оставаясь в душе красным командиром, «краскомом», как тогда говорили. Даже трудно представить его в чем-то штатском – почти на всех фотографиях он в военном френче и в кавалерийской кубанке.

Очень шла флотская форма и Тимуру, его сыну. И в этом, конечно, тоже был отзвук отцовской легенды.

Тимур прожил свою жизнь как бы за двоих. Старший Гайдар почти никакого «быта» в привычном понимании не имел. Скитался по углам, жил у друзей, обживал дачу в Кунцеве, летними месяцами снимал с друзьями на паях сарайчик у Паустовского в Рязанской области, в Солотче. Московский его период жизни – это диван в квартире у друзей, то есть в прямом смысле слова «угол», комната, то одна, то другая, подмосковные дома, то есть целый сменный список адресов. И только в последние пару-тройку лет своя квартира возле Курского вокзала, в районе Казенных переулков. Ну а до этого – сплошные скитания по стране, от Средней Азии до Владивостока.

Тимур же, его сын, построил не просто дом, а настоящий домашний очаг, крепкий и фундаментальный. И хотя в его военно-журналистской жизни тоже были бесконечные командировки, в том числе и на настоящую войну (афганскую), но этих добровольных скитаний – не было. Он всегда возвращался к себе домой.

«Думаю, что дед всю жизнь, до своей гибели в 1941 году, продолжал верить в ту же коммунистическую идею, за которую ушел сражаться в четырнадцать лет, – писал Егор Гайдар в книге «В дни поражений и побед» (1996). – Но с течением времени ему все труднее было ассоциировать эту идею с картинами реального советского мира. Отец говорит, что для деда тяжелейшей трагедией был арест ведущих военачальников гражданской войны, у которых он служил: Тухачевского, Блюхера. Он не мог поверить в их измену и одновременно в то, что обвинение ложно. Придумывал для себя самые фантастические объяснения».

Каждое слово, каждая фраза, даже запятая в этом пассаже необыкновенно важны – здесь Егор Тимурович формулирует для себя, может быть, самую важную (с детства!) проблему: почему он, внук Аркадия и сын Тимура, отступил от догматов «коммунистической веры»?

Надо сказать, Егор в этом смысле был совершенно не одинок.

Именно дети и внуки революционеров, советских маршалов и «краскомов» становились диссидентами и бунтарями уже в брежневские и хрущевские годы. Примеров много.

Елена Боннэр, вдова академика Сахарова, – дочь одного из основателей компартии Армении, видного коминтерновца.

Известнейший диссидент Павел Литвинов – внук сталинского наркома иностранных дел.

Петр Якир, диссидент, – сын расстрелянного Сталиным красного маршала, героя Гражданской войны.

Лен Карпинский – ближайший друг Тимура Гайдара, известнейший диссидент-марксист, с треском исключенный из партии и чудом избежавший тюрьмы, – сын одного из первых большевиков-ленинцев, ближайшего, можно сказать, друга Ленина.

Примеры можно множить и множить, вплоть до сегодняшнего дня. И многие сегодняшние диссиденты, оппозиционеры – отнюдь не потомки купцов и дворян (те в большинстве своем уже не в первом поколении живут не в России). Нет, они корнями вросли в революционную Россию.

Колесо истории вновь повернулось со скрежетом, и смыслы ее тоже повернулись, вернее перевернулись. То, что было «революцией» в начале века – стало закостеневшей химерой, заржавевшей от времени тюремной решеткой для страны, для нескольких последующих поколений.

Поэтому любовь к деду или к отцу во всех этих следующих поколениях отнюдь не была равнозначна слепому подражанию, повторению их «символа веры». Скорее, оно вело к пониманию того, что их жертвы, по большому счету, были напрасны. И что смыслы истории изменились радикально. А вот ответственность за Родину, моральная позиция по отношению к истории – остались прежними.

Аркадий Голиков, впоследствии ставший Гайдаром, был мальчиком крупным, физически развитым. Читал он очень много и много времени проводил в играх: подвижных, спортивных, любых – причем среди них самыми любимыми были те, когда ты испытываешь страх, потом восторг, потом некоторую эйфорию. Именно эти рискованные игры и были его страстью.

«Если мяч попал на крышу – Аркадий туда первым… – записывал в Арзамасе Тимур Гайдар воспоминания соседки по улице. – Достанет, да еще с мячом по коньку крыши пройдет, рукой машет, улыбается. Иногда не слезет, а спрыгнет. Мы думали – ему нравится».

Да, все так думали поначалу. Но…

«Потом Наташа (сестра Аркадия. – А. К., Б. М.) сказала мне по секрету, что ее брат высоты не любит и себя “самоперевоспитывает”. Это его выражение».

Бесконечные игры, рождающие страх и восторг одновременно. Игры, преодолевающие страх и превращающие его в восторг. В его детстве – целая энциклопедия таких игр и таких занятий.

Гайдар с детства ловил ужей, лягушек, ящериц, прятал их по карманам, пугал девчонок. (Потом, уже взрослым знаменитым писателем, пришел однажды в Детгиз с ужом в кармане, зашел в бухгалтерию и получил аванс, хотя больше никому его в тот день не выплатили.) Он наряжался в привидение. Ходил ночью на кладбище. Бесконечно прятался, играя в индейцев.

И всем – опять-таки в основном девочкам, сестрам, матери – наставительно объяснял: нужно учиться преодолевать страх. Нужно!

«Меня отличать ужа от гадюки научил отец в том же Кунцеве: два белых пятнышка на полосатой головке – значит, бояться нечего, – пишет в своей книге об отце Тимур Гайдар. – Спряталось солнце. После встречи с ужом… мы возвращаемся домой по лесной тропинке. У отца в зубах трубка. Ремень полевой сумки переброшен через плечо. Я при оружии – деревянный кинжал в жестяных ножнах. Одет в черкеску. На груди газыри. Темнеет. Тропинка спустилась в овраг. Отец спрятал трубку, откашлялся, запел печально.

- Ни дорог, ни путей.

- Заблудилися мы.

Песня мне не нравится. Невольно прижимаюсь плечом к его ноге, беру за руку.

– Ты что, Тимур, испугался?

Знаю: сказать “испугался” – нельзя. Конец уважению, а значит, и дружбе.

– Нет, папка, не испугался.

Однако неправду нельзя. Тоже конец дружбе. Со вздохом добавляю:

– Ну разве совсем капельку.

Он великодушно не замечает моих слов, произнесенных шепотом.

– Вот и хорошо, что не испугался! Вот и славно!.. Понимаешь, такое дело, спички обронил. Ты подожди здесь, пожалуйста.

Его нет долго. Слишком долго. Стою, зажав рукоятку кинжала. Какие-то шорохи. Хруст сучьев. И вроде не в той стороне, где он скрылся… Вот-вот брызнут слезы обиды и страха.

– Извини, Тимур. Не сразу нашел. Темновато.

– Ничего, папка.

– Давай возьму тебя на руки. Как бы нам от мамки не попало».

Вот так воспитывал Аркадий Петрович своего маленького сына, учил преодолевать свой страх. Учил, как видите, без назидания. Легко.

Интересно, кстати, сравнить этот отрывок с текстом Егора Гайдара.

Автобиографическая книга «В дни поражений и побед», напомним, издана им в 1996 году. Вот один отрывок о пребывании семьи Гайдаров на Кубе.

«…С Брайаном Поллитом, английским экономистом, сыном одного из основателей Британской компартии, и его женой Пенни едем вместе в большое путешествие по Кубе на их “лендровере”. На севере Ориенте, в одном из самых диких мест, мощная машина намертво застревает в болоте. В этом районе неспокойно. Отец и Брайан берут пистолет, идут искать подмогу. Второй пистолет оставляют мне, доверяя охранять женщин: маму и Пенни. Все строго в семейных традициях, убежден, и дед не смог бы отказаться от такой возможности воспитания в сыне храбрости. Часа через два они возвращаются, нашли негритянскую деревушку. Жители пригнали волов, вытаскиваем машину, потом спим в хижине за плотным марлевым покрывалом, страшно много комаров, прекрасно это помню».

Ну и главное, для чего все это написано.

«…Вообще в нашей семье трусость, даже намек на нее считались самым страшным пороком. Отец прыгает с вышки бассейна, предлагает и мне сделать то же самое. Это приглашение не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Однако прыгаю, больно шлепаюсь животом о воду, но делаю вид, что получаю немыслимое наслаждение».

Вот оно, главное: «…Делаю вид, что получаю немыслимое наслаждение»…

Да, сила отцовского образа, мощь его влияния на ребенка, в общем-то, не совсем постижимы, не вполне открыты рациональному взгляду. Это в каждой семье так. Но особенно, конечно, в семье Гайдаров – просто в силу того, что для Аркадия Гайдара его отец Петр Исидорович Голиков, а для Тимура его отец Аркадий Петрович Гайдар – во многом остались лишь ярким воспоминанием. Сборником писем, легенд, нескольких важных эпизодов, крепко засевших в памяти, ярких, но отдельных воспоминаний.

Это скорее тень отца, потерянного в раннем возрасте, отца, которого уже нельзя воскресить, увидеть воочию.

Иногда отсутствие отца важнее его присутствия.

Так было и в этой семье.

Музей Аркадия Гайдара в Арзамасе состоит из двух частей. Современная экспозиция, большие красивые витрины, в которых личные вещи писателя, документы, фотографии… И крошечный мемориальный домик, сохранившийся в этом районе лишь благодаря имени Аркадия Гайдара. Сюда Тимур, а потом Егор (а сегодня уже его друзья, члены семьи) приезжают ежегодно. В этих двух крошечных комнатках с печкой и сенями жила большая семья. Отсюда ушел на Первую мировую Петр Исидорович Голиков. Отсюда убежал в армию его сын. Отсюда начался этот огромный и длинный путь в большую русскую историю.

Арзамас – город на самом деле удивительный. Очень церковный, богомольный и в то же время очень военный – недаром сюда во время Великой Отечественной войны собирались переводить Министерство обороны, а недалеко отсюда, в Сарове, делали ядерную и водородную бомбу. Город заводов и тихих яблоневых садов. Город купцов и революционеров. Город, можно так сказать, неразрешимых российских противоречий.

В архиве и коллекции музея, которым руководит Елена Владимировна Бундакова, есть удивительные вещи. Тот самый именной пистолет, подаренный Тимуру Гайдару Фиделем Кастро. Первые наброски книги об отце, сделанные Тимуром еще в 1940-е годы. Письма и дневники Аркадия Петровича.

Интересно, о чем думал Егор, когда приезжал сюда?

О том, как со скрипом поворачивается колесо русской истории? О том, почему его дед оказался внутри революционной лавы? О том, как меняется роль интеллигента в истории?

Он иногда просил оставить его одного в этом старом доме. И в доме другого своего деда, Павла Бажова, в Екатеринбурге, тоже просил оставить одного.

Сидел и думал.

«В бажовском доме в Свердловске все дышало уютом, видно было, что здесь жила большая дружная семья. Теперь семья разъехалась, остались лишь двое – бабушка и мой любимый старший брат Никита, которому контрабандой от родителей поставляю кубинские сигареты. В жизни мне пришлось сменить несчетное количество квартир, но, пожалуй, самое глубокое чувство дома навсегда осталось от маленького деревянного строения на улице Чапаева, окруженного садом, который посадил мой дед», – писал Егор Гайдар в своих воспоминаниях.

Маленький Егор, и это зафиксировано в семейной легенде, говорил о бажовском доме так: «Дом свой, деревья свои, даже воздух – и тот свой».

Дом этот – на углу Большакова и улицы Чапаева, бывшей Архиерейской – и поныне стоит в Екатеринбурге.

Трудно поверить, но купил этот дом Павел Петрович еще до революции, в 1914-м. Умер в нем в 1950-м.

Ариадна Павловна Бажова-Гайдар, мать Егора, иногда всплескивала руками, глядя, как подходит маленький Егор к письменному столу, как, опираясь на одно колено, пишет, как поддерживает голову плечом – вылитый дед. Наследственные жесты, наследственная пластика – бажовские.

В 1969-м семья Бажовых переехала в новую городскую квартиру, а в доме открылся литературный музей. Музей писателя Бажова. Подлинные вещи – мебель, рабочий стол, подушки-думочки, фотографии в рамочках, книги, чернильница, но дело, конечно, не только в этом – каким-то волшебным образом дом этот сохраняет бажовскую ауру. Дух волшебства, спрятанный в самых простых вещах. Ощущаешь его и в саду. Здесь за каждым деревом Бажов ухаживал сам.

Что писал о деде его внук (родившийся уже после смерти уральского сказочника)?

«Павел Петрович Бажов – по судьбе, характеру – во многом полная противоположность Аркадию Петровичу. Если от Гайдара в семье осталась страсть к приключениям, то от Павла Петровича – спокойная рассудительность и основательность. Мальчишка из семьи уральских горнорабочих как-то подошел к учителю и попросил что-нибудь почитать. Тот дал ему первый том Пушкина и сказал: выучишь наизусть, придешь за вторым. Когда Павел Бажов выучил наизусть все тома собрания сочинений, учитель решил, что парень он толковый и заслуживает покровительства.

Потом была Духовная семинария, учительская работа и на многие годы – страстное увлечение собиранием уральского фольклора».

Да, книжный, кабинетный человек, весь мир строивший вокруг своего письменного стола. Как и его внук.

Кстати, когда мы вошли в последнюю квартиру Егора на Осенней улице, сын Петр показал нам кабинет с такими словами – «вот это единственное место в квартире, которое отец обустраивал лично, к которому приложил руку: сам заказывал и выбирал шкафы, говорил с плотниками, даже рисовал макеты сам».

То же самое было в доме Бажова – каждая деталь в кабинете продумана, все предметы лежат на своих постоянных местах, книжные шкафы, полки, всё сделано по его проекту. Для Бажова кабинет – это целая вселенная, вселенная мыслящего человека.

Была еще одна черта, роднившая их, – фантастическая, уникальная память, проявившая себя еще в детстве. И не случайно Гайдар с удовольствием излагает семейную легенду о том, как маленький Бажов выучил наизусть все тома Пушкина.

Егор дальше пишет о своей собственной юношеской «гиперпамяти»: как запоминал вначале все слова на географической карте, потом цифры и факты из географических атласов, энциклопедий и словарей, потом ходы в шахматных партиях, потом все учебники, книги – уже целыми страницами и главами. Его фантастическая память стала притчей во языцех с ранних лет.

Да, это тоже, «свое», наследственное, бажовское.

Но было бы, конечно, неправильно сводить всю личность Павла Петровича Бажова и весь итог его жизни только к работе за письменным столом или тем более к «изучению уральского фольклора».

Были там и совсем другие страницы.

Почему Бажов учился, кстати, именно в семинарии, в духовном училище? Нет, он не собирался становиться священником, как и многие его однокашники (даже поповские дети) – просто это образование было и дешевле, и доступнее, притом по качеству и содержанию оно мало отличалось от гимназического: те же древние языки, древние тексты, те же основы точных наук, та же литература. Плюс, конечно, Библия и ее толкование. Здесь, в семинариях и епархиальных училищах, формировалась народная интеллигенция, которой потом предстояло служить в уездных городах, не в столицах. Бажов тоже преподавал в епархиальном училище (кстати сказать, как и К. Э. Циолковский): здесь учили и девочек, и мальчиков – в уездном тогда Екатеринбурге.

А в 1915 году он вместе с молодой женой переехал в другой уездный город – Камышлов. А дом в Екатеринбурге на углу Архиерейской улицы сдал в аренду.

Бажову было уже далеко за тридцать, когда он после событий февраля 1917 года, добровольного отречения Николая II начал сотрудничать с местной камышловской газетой. Но статьи в этой газете – лишь одна сторона его жизни. Гораздо важнее участие учителя Бажова во всевозможных «выборных органах».

Этих самых выборов и выборных органов было в те месяцы немерено.

Выборы в Учредительное собрание. Выборы на уездный съезд народных (крестьянских и пр.) депутатов. Выборы на съезд крестьянского союза. Выборы в земские органы, в добровольные союзы, и так далее, и так далее.

Все началось раньше, с выборов в Государственную думу, но при царе предвыборный закон все время меняли, Думу распускали, и не один раз. А вот начиная с февраля 17-го, когда объявили будущие выборы в Учредительное собрание, все пошло-поехало.

Казалось тогда, в феврале, что новая демократическая Россия – вот она, уже есть, и никуда больше не денется (так казалось и в августе 1991-го). Вся огромная страна, притом страна воюющая, превратилась в один сплошной митинг и заседание-голосование: в каждой школе, на каждом заводе, в каждом селе собирались люди, они выбирали во всевозможные президиумы самых умных и толковых, они спорили о «путях развития», о понимании «народного блага», произносили речи, писали резолюции. Говорили о свободе, о первоочередных задачах, о гражданских правах.

Казалось, что теперь, когда жандармы больше не следят, не засылают провокаторов, не устраивают облав и арестов, все пойдет иначе. Само пойдет.

Не стал исключением и уездный Камышлов. Павел Петрович оказался выбран сразу в пять или шесть (кто их тогда считал?) уездных собраний, органов и советов. И вот тут-то, в разгар исторических событий, в начале новой светлой эры, он и написал свою первую книгу. А вернее, написал и напечатал одну брошюру.

Надо сказать, что несмотря на все последующие миллионные тиражи «сказов Бажова», несмотря на сотни статей и монографий о его творчестве, несмотря на неоднократное издание его многотомного собрания сочинений и даже несмотря на бюст на берегу городского пруда (а это было главное место отдыха и прогулок в Свердловске, который потом станет опять Екатеринбургом) – об этой самой первой книжке Бажова как-то совсем забыли. Она как будто напрочь исчезла. И сам Бажов о ней никогда больше не вспоминал.

И только в 2003 году, в сборнике «Неизвестный Бажов», эта брошюра 1917 года была переиздана. Называлась она замысловато: «Программа трудового крестьянства. К вопросу крестьянской организации (доклад П. Бажова)». В ней учитель Бажов излагает свое видение будущего России. Будущего – с точки зрения задач именно «трудового крестьянства», причем излагает удивительно подробно и развернуто для уездного деятеля. Ну так что ж, что уездного: ведь тогда каждый город, даже маленький, кипел политическими страстями и готовился к эпохальным изменениям, и в каждом городе рождались свои Робеспьеры и Дантоны, почему бы и нет?

Программа Бажова 1917 года касается буквально всех сторон политической, экономической, социальной жизни «трудового крестьянина», не только уральского; написана она, как следует из научного комментария 2003 года, «под влиянием программных документов всероссийского крестьянского союза». А союз этот довольно широко был представлен и в Государственной думе, и на первых съездах Советов. Но написана программа очень по-своему. Уже тогда – своим, особым бажовским языком.

«…Каждому, например, требуются дрова или каменный уголь для топлива… Но ведь потребность может быть разная: одному для двух печей, другому – для пятнадцати. Поэтому и необходимо установить в законе ограничения, что для личного пользования не всегда можно отпускать бесплатно».

«Особым законом должны быть установлены правила для периодических переделов земли, причем должна быть установлена, применительно к видам растений и системе хозяйства, необходимая длительность пользования участком».