Читать онлайн Только роза бесплатно

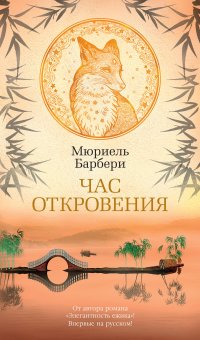

- Все книги автора: Мюриель Барбери

© Р. К. Генкина, перевод, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство АЗБУКА®

На крыше ада

1

Рассказывают, будто в Древнем Китае, во времена правления династии Сун Северного периода[1], один князь каждый год приказывал высаживать поляну из тысячи пионов, головки которых в первые летние дни колыхались под ветерком. На протяжении шести дней, сидя на галерее деревянной беседки, где он имел обыкновение любоваться луной, время от времени выпивая чашечку светлого чая, князь смотрел на тех, кого называл своими девочками. На рассвете и на закате он прохаживался по поляне.

В начале седьмого дня он приказывал начинать избиение.

Слуги укладывали убитых красавиц со сломанными стеблями головками к востоку до тех пор, пока на поле не оставался один-единственный цветок, развернувший лепестки навстречу первым дождям муссона.

Следующие пять дней князь пребывал там, попивая темное вино. Вся его жизнь сводилась к этим двенадцати оборотам вокруг солнца; весь год он думал только о них; когда они проходили, он возносил молитву о смерти. Но часы, посвященные выбору той единственной, с которой он ждал наслаждения безмолвным уединением, совмещали столько жизней в одной, что он не видел особой жертвы в месяцах траура.

Что он чувствовал, глядя на выжившую? Печаль, подобную сверкающему драгоценному камню, к которой примешивались вспышки счастья столь чистого, столь пронзительного, что у него изнемогало сердце.

Поляна тысячи пионов

Когда Роза пробудилась и, осмотревшись, поняла, где находится, она увидела алый пион с насупленными лепестками. Что-то промелькнуло в ней, вея ароматом сожаления или улетевшего счастья. Обычно эти внутренние движения царапают сердце, прежде чем исчезнуть, как сон, но иногда преображенное время наделяет разум новой ясностью. Именно это ощутила тем утром Роза лицом к лицу с пионом, который выпростал свои золотистые тычинки из изысканной вазы. На мгновение ей показалось, что она может до бесконечности оставаться в этой голой комнате, созерцать цветок и чувствовать, что она существует, как никогда. Она оглядела татами, бумажные перегородки, выходящее на переплетения ветвей под солнцем раскрытое окно, обиженный пион; наконец, как встреченную накануне незнакомку, оглядела саму себя.

Вечер вспомнился вспышками – аэропорт, долгая дорога в ночи, прибытие, освещенный фонариками сад, стоящая на коленях на приподнятом дощатом настиле женщина в кимоно. Слева от раздвижной двери, через которую она вошла, возносящиеся из вазы с темными гранями ветки летней магнолии поток за потоком впитывали свет. Будто переливчатая вода дождем падала на цветы; тени на стенах мерцали, вокруг царила темнота – странная, трепещущая. Роза различала в ней матовые перегородки, плоские камни, ведущие к высокому полу, тайных духов; целую жизнь сумерек, пронизанную вздохами.

Японка отвела Розу в спальню. В соседней комнате поднимался пар от большой купели из гладкого дерева. Роза скользнула в обжигающую воду, удивленная скудостью убранства этой влажной и тихой крипты, ее деревянной отделкой, чистотой ее линий. Выйдя из ванны, она облачилась в кимоно из легкого хлопка, будто проникая в святилище. С тем же необъяснимым трепетом она улеглась меж простыней. Потом все исчезло.

В комнату деликатно постучали, и дверь с шелестящим звуком скользнула вбок. Маленькими точными шажками вошла вчерашняя женщина с подносом и поставила его перед окном. Произнесла несколько слов, отступила плавным текучим движением, опустилась на колени, поклонилась, прикрыла дверь. Воспоминание о ее кристальном голосе с надтреснутой ноткой в конце фразы зазвенело в воздухе, как гонг. В тот момент, когда женщина уже почти исчезла, Роза увидела, как дрогнули опущенные веки, и поразилась красоте ее коричневого кимоно, перепоясанного расшитым розовыми пионами оби.

Она придирчиво рассмотрела незнакомые блюда, чайник, мисочку с рисом; любое собственное движение казалось ей кощунством. В голой раме окна с раздвижным стеклом и бумажной ширмой она видела трепещущие резные листья клена, а за ними более широкую панораму. Там, меж берегов, заросших дикими травами, текла река, а по обеим сторонам ее каменистого ложа вдоль песчаных отмелей шли аллеи кленов и вишневых деревьев. На мелководье в ленивых водах стояла серая цапля. Картину завершали легкие облака – знак хорошей погоды. Ее поразила притягательная сила бегущей воды. Где я? – подумала она, и, хотя знала, что это город Киото, ответ ускользнул, как тень.

Cнова постучали.

– Да? – сказала она, и дверь открылась.

Вновь появился пояс с пионами; на этот раз коленопреклоненная женщина сказала ей:

– Rose san get ready?[2] – и указала на дверь ванной.

Роза покачала головой. Что я здесь делаю? – спросила она себя, и, хотя знала, что приехала услышать завещание отца, ответ снова ускользнул. В просторном и пустом приделе ванной рядом с зеркалом высыхал на воздухе, как только что написанная картина, белый пион с чуть тронутыми алой тушью лепестками. Утренний свет, льющийся в разграфленный бамбуковой рамой проем, отбрасывал светлячков на стены, и в его обманчивых переливах ей на мгновение показалось, будто она в соборе. Она оделась, вышла в коридор, свернула направо, уткнулась в запертую дверь, двинулась обратно, следуя ломаным линиям пола и бумажных переборок. За очередными поворотом стены превратились в перегородки из темного дерева, на которых различались раздвижные панели, потом, за другим поворотом, она оказалась в большой комнате, в центре которой жил клен. Его корни уходили в бархатистые складки мха; прильнувший в стволу папоротник соседствовал с каменным фонарем; вокруг бежала застекленная галерея, открытая небу. В частичках раздробленного мира Роза видела деревянный пол, низкие сиденья, лаковые столики, а справа, в большой глиняной вазе, композицию из ветвей с неизвестными листочками, трепещущими и легкими, словно феи; но дерево пронзало пространство разрывом, куда низвергались ее ощущения, и Роза чувствовала, что оно влечет ее к себе, как магнитом притягивая дыхание, превращая ее тело в куст с перешептывающимися ветвями. Через несколько мгновений она стряхнула с себя чары, перешла на другую сторону внутреннего сада, где большие застекленные рамы выходили на реку, и сдвинула одну из панелей, бесшумно скользнувшую по деревянным пазам. Вдоль заросших вишневыми деревьями берегов, сквозь биение пространства-времени мчались утренние бегуны, и Розе захотелось раствориться в их беге без прошлого и будущего, без связующих звеньев и истории; захотелось стать лишь движущейся точкой в потоке времен года и гор, потоке, который несется сквозь города и катится до океана. Она выглянула наружу. Дом стоял на небольшой возвышенности, над песчаной аллеей, виднеющейся сквозь ветви деревьев. На другом берегу – такая же песчаная аллея, те же вишневые деревья, те же клены, а еще дальше нависающие над рекой улицы и другие дома – город. И наконец, закрывая горизонт, волнистые холмы.

Она вошла в святилище дерева. Японка ждала ее.

– My name Sayoko[3], – сказала она.

Роза кивнула.

– Rose san go for a stroll?[4] – спросила Сайоко.

Потом, чуть покраснев, добавила со странным акцентом:

– Прогулка?

И снова в конце фразы призвук запнувшейся ноты, и перламутровые веки как раковина.

Роза заколебалась.

– The driver outside[5], – сказала Сайоко. – Wait for you[6].

– О, – ответила Роза, – all right[7].

Она почувствовала какую-то тревогу, а дерево позади Сайоко снова позвало ее к себе, странное и обольстительное.

– I forgot something[8], – бросила она и убежала.

В ванной комнате она оказалась перед белым пионом с кровавым ободком на белоснежных лепестках. «Hyoten»[9], – прошептала она. Постояв мгновение, она взяла полотняную шляпу, покинула святилище тишины и воды и направилась в прихожую. При свете дня цветы магнолии вились, словно бабочки. Как они так делают? – раздраженно подумала она. Перед домом ей поклонился вчерашний шофер в черном костюме и белой фуражке. Почтительно придержал дверцу и мягко захлопнул ее. В зеркальце заднего вида она рассмотрела щелочки его глаз – тонкие полоски, нанесенные штрихами черной туши, моргающие, не открывая радужки, и, как ни странно, ей понравилась эта неразличимая глубина взгляда. Через несколько мгновений он улыбнулся ей детской улыбкой, осветившей его восковое лицо.

Они проехали через мост и по другому берегу двинулись к дальним возвышенностям. Она открывала для себя город в неразберихе бетона, электрических проводов и неоновых вывесок; то тут, то там очертание храма терялось в болоте уродства. Холмы приближались, начинались кварталы частных вилл, и наконец они выехали на окаймленный вишневыми деревьями берег канала. Они оставили машину внизу заполненной лавочками улицы, где толпились туристы. Поднявшись по ней, прошли через деревянный портал.

– Silver pavilion[10], – сказал шофер.

Она удивлялась эфемерности его присутствия – он словно отрекался от самого себя, полностью нацеленный на нее, на удовлетворение ее интересов. Она улыбнулась ему, он едва заметно кивнул в ответ.

Здесь начинался древний мир деревянных домов с серыми черепичными крышами. Перед ними из квадратов мха росли высокие странные сосны; выложенные камнями дорожки вились между полосами серого песка, по которым были проведены граблями параллельные линии, кое-где перемежавшиеся азалиями. Они прошли через ворота, ведущие в главные сады. Справа на берегу пруда старый павильон словно готовился взлететь, завершив взмах своих выгнутых крыш, и у Розы мелькнуло тревожное чувство, будто он дышит, будто органическая жизнь укрылась в его не имеющих возраста стенах и галереях, в его затянутых белой бумагой проемах, бросающих в воду молочные вытянутые отражения. Напротив него возвышался большой песчаный холм с ровной, словно срезанной вершиной, слева брала начало широкая полоса того же песка, исчерченная параллельными бороздами и своей волнообразной оконечностью выплескивающаяся на берег. Если взглянуть на все в целом, сначала глаз выхватывал минеральный поток, затем – подобие горы с плоской вершиной и домик с крылатой кровлей; дальше – пруды с ртутной водой, сосны в форме взлетающих птиц и еще несколько азалий; повсюду, окруженные светлым стелющимся мхом, глубоко врастали в берега столетние камни. И наконец начинались сады, идущие до эспланады, где собиралась толпа посетителей. Между нею и Розой в лавине кружевных листьев струились высаженные ступенями вдоль склона клены.

Столько красоты, минеральность, дерево – она чувствовала, как все это пьянит ее; все для нее было оцепенением, все было перенасыщено; я не могу пережить это еще раз, сказала она себе в усталости и страхе. Но сразу же добавила: здесь что-то есть. Ее сердце забилось, она поискала глазами, где можно присесть. Как в стране детства. Она прислонилась спиной к деревянной галерее главного здания; взгляд остановился на одной из азалий; ужас и ликование, внушенные сиреневыми лепестками, сложились в новое чувство, и она подумала, что оказалась в сердце святилища чистой ледяной воды.

Они пошли по тропинкам, проложенным для посетителей, задержались на маленьком деревянном мостике, перекинутом через серые воды; он вел к кленам и к верхним уровням сада. Вокруг прудов росли высокие странные сосны. Роза подняла глаза, и в нее ударила молния ветвистых иголок среди ясного неба; темные стволы в растительных вспышках метали силу земли; она почувствовала, как ее всасывает поток облаков и мха. Шофер шел размеренным шагом, иногда оборачиваясь и без малейших признаков нетерпения поджидая ее, и снова пускался в путь, когда она подавала знак. Его ровная поступь успокаивала Розу, возвращала миру долю реальности, которую мощь сада растворяла в деревьях. Тропа, окаймленная высокими зелеными стеблями бамбука, вела к каменной лестнице; протянув руку к склону, она могла коснуться пальцем бархатистого мха, из которого росли клены. На каждой ступеньке ветви создавали новую совершенную картину, и эта возникающая перед глазами хореография хватала за сердце, но и злила – однако эта злость, как с удивлением поняла она, приносила ей благо. Наконец они вышли на маленькую эспланаду; внизу остался павильон, деревянные дома, серые черепичные крыши, песок с его узорами; за ними – Киото, а еще дальше – другие холмы.

– We are East[11], – сказал шофер и, показывая на горизонт, добавил: – West mountains[12].

Она пыталась прикинуть размеры города. Все в нем определялось горами, которые обхватывали его под прямым углом на востоке, севере и западе. На самом деле это были всего лишь большие холмы, но их резные очертания создавали зрительную иллюзию высоты. Сине-зеленые в утреннем свете, они стекали к городу своими лесистыми откосами. Лежащий напротив нее за маленькой зеленой возвышенностью город казался уродливым, забетонированным. Взгляд Розы вернулся к садам внизу, и ее поразила их отчетливость – их алмазная очевидность, обостренная болью чистота, их способность воскрешать ощущения детства. Как в давних снах, она билась в черной ледяной воде, но теперь в разгар дня, среди множества деревьев, в запятнанных кровью лепестках белого пиона. Она облокотилась о бамбуковые перила, вгляделась в соседний холм, отыскивая там что-то. Стоящая рядом женщина улыбнулась ей.

– Вы француженка? – спросила она с английским акцентом.

Роза повернулась к ней, увидела морщинистое лицо, волосы с сединой, стильный пиджак.

Не дожидаясь ответа, женщина продолжила:

– Чудесно, не правда ли?

Роза согласилась.

– Результат многих веков преданности и самоотречения.

Англичанка засмеялась собственным словам.

– Столько страданий ради одного-единственного сада, – сказала она легкомысленным тоном.

Но взгляд ее, устремленный на Розу, оставался пристальным.

– Ну, – сказала она, хотя Роза по-прежнему молчала, – возможно, вы предпочитаете английские сады.

Она снова засмеялась, небрежно погладила перила.

– Нет, – сказала Роза, – но это место меня потрясает.

Ей захотелось рассказать о ледяной воде, она заколебалась и передумала.

– Я приехала этой ночью, – проговорила она наконец.

– Вы впервые в Киото?

– Я впервые в Японии.

– Япония – страна, где много страдают, но не обращают на это внимания, – сказала англичанка. – И в награду за подобное безразличие получают сады, куда боги заходят выпить чаю.

Розу это рассердило.

– Мне так не кажется, – возразила она, – награды за страдание не бывает.

– Вы так думаете? – спросила англичанка.

– Жизнь причиняет боль, – ответила Роза. – И никаких выгод ждать от этого не приходится.

Англичанка отвернулась и погрузилась в созерцание павильона.

– Если ты не готов страдать, – вновь заговорила она, – ты не готов жить.

Она отпустила перила, улыбнулась Розе:

– Приятного пребывания.

Роза обернулась к шоферу. Со смешанным выражением неприязни и опаски он провожал глазами англичанку, чей силуэт исчезал за листвой кленов. Роза двинулась вниз по склону. Прежде чем шагнуть на последнюю ступень ведущей к пруду перед павильоном лестницы из черного камня, она остановилась, пораженная мыслью, что ее никто нигде не ждет. Она приехала услышать завещание отца, которого не знала; вся ее жизнь сводилась к последовательной смене призраков, которые распоряжались каждым ее шагом, ничего не давая взамен; она всегда двигалась к пустоте и ледяной воде. Ей вспомнился один полдень в бабушкином саду, белизна лилий, травка на краю участка. Слова англичанки всплыли в памяти, а вместе с ними – порыв к бунту.

– Никогда больше, – громко сказала она. Облокотилась о перила, посмотрела на серую воду, павильон, покрытый узорами песок, клены, огромную протяженность детства и вечности, вмещенной в сад, и ее вдруг затопила грусть, к которой примешивались всполохи чистого счастья.

2

В давние времена в Японии, в провинции Исэ, на берегу бухты, украденной у океана, жила одна целительница. Ей были ведомы целительные свойства растений, чем она и пользовалась, помогая тем, кто приходил к ней, умоляя облегчить их недуги. Несмотря на это, как если бы боги раз и навсегда приняли решение и ничто не могло его изменить, ее саму постоянно преследовали ужасные боли. Однажды князь, которого она вылечила своим гвоздичным чаем, спросил ее: почему ты не прибегаешь к своему дару, чтобы исцелить саму себя? Тогда дар уйдет, ответила она, и я больше не смогу исцелять ближних. Какая тебе важность, что другие страдают, если сама ты будешь жить, не испытывая мук? Она засмеялась, пошла в свой сад, срезала охапку кроваво-красных гвоздик и протянула ему со словами: а кому я тогда с легким сердцем подарю мои цветы?

Охапка кроваво-красных гвоздик

В свои сорок Роза почти и не жила. Ребенком она росла в чудесной деревне, там ей были хорошо знакомы недолговечная сирень, поля и лужайки, ежевика и речной камыш; и наконец, однажды вечером под скоплением золотистых, чуть тронутых розовым облаков она обрела понимание мира. А когда наступала ночь, она читала романы, так что душа ее была вылеплена из тропинок и историй. Но потом пришел день, и она утратила готовность к счастью, как теряют носовой платок.

Юность ее была безрадостной. Жизнь других казалась ей многоцветной и исполненной прелести, в то время как ее собственная, стоило о ней задуматься, утекала, как вода из ладони. У нее были друзья, но любила она их без душевных порывов; любовники проходили сквозь ее жизнь, словно тени, и день за днем она существовала в окружении смутных силуэтов. Она не знала своего отца, которого мать покинула перед самым ее рождением; от матери исходило лишь чувство меланхолии и отсутствия, поэтому она была поражена, какой чудовищной болью обернулась ее смерть. Прошло пять лет, и она ощущала себя сиротой, хоть и знала, что где-то живет японец, который приходится ей отцом. Она знала его имя, знала, что он богат, мать заговаривала о нем, но редко и безразлично, бабушка молчала. Время от времени она представляла, что он думает о ней, в другие моменты убеждала себя, что, уж если сама она рыжая и зеленоглазая, то Япония лишь выдумка матери, никакого отца не существовало и она взялась из пустоты, – она ни к кому не привязывалась, никто не привязывался к ней, пустота понемногу поглощала ее жизнь, которую сама же и породила.

Но если бы Роза могла видеть себя глазами других, она была бы изумлена. Ее раны казались им загадочностью, страдание оборачивалось целомудрием, подозревали, что она ведет тайную насыщенную жизнь, а поскольку она была красива, но сурова, то внушала робость и держала воздыхателей на расстоянии. То, что она стала ботаником, еще сильнее увеличило эту опасливую отстраненность: профессия загадочная, считавшаяся элегантной и редкой; с Розой никто не осмеливался говорить о себе. С проходящими через ее жизнь мужчинами она занималась любовью с беспечностью, которая могла равно сойти и за безразличие, и за увлеченность. Впрочем, ее желание всегда иссякало всего за нескольких дней, и человеческим существам она предпочитала кошек. Она ценила цветы и растения, но ее отделял от них невидимый полог, затенявший их красоту, лишавший их жизни, – и все же она чувствовала, как в этих хорошо знакомых соцветиях и под корой ветвей трепещет нечто, стремясь сблизиться с ней. Но шли годы, и ледяная вода ее кошмаров, черная вода, в которую она медленно погружалась, мало-помалу отвоевывала ее дни. Бабушка тоже умерла; любовников у нее больше не было, с друзьями она не виделась; ее жизнь скукоживалась, застывая во льду. И вот как-то утром, неделю назад, нотариус сообщил, что ее отец скончался, и она села на самолет в Японию. Она не задумывалась, стоит ли ей лететь; в небытии ее жизни это имело так же мало значения, как и все остальное. Но угрюмая покорность просьбе нотариуса скрывала ту жажду, которую сейчас выявил Киото.

Вслед за шофером она снова прошла через большие ворота святилища и спустилась по торговой улочке.

– Rose san hungry?[13] – спросил он. Она кивнула.

– Simple food, please[14], – сказала она.

Он, казалось, удивился, потом на мгновение задумался и двинулся дальше. За каналом они свернули влево, к улице внизу, и оказались возле маленького домика, перед которым на тротуаре стоял щит с надписями. Нырнув под короткую занавеску, шофер вошел в раздвижную дверь, она последовала за ним и очутилась в единственной комнате, пропахшей жареной рыбой. В центре помещения гигантский колпак нависал над решеткой, под которой алели угли; слева – стойка на восемь мест; справа, за очагом, – полки, забитые посудой и разной утварью, небольшой кухонный стол; на низком буфете вдоль шероховатой перегородки, расписанной изображениями кошек, стояли бутылки с саке. В целом все это беспорядочное нагромождение предметов и обилие дерева смахивало на трактир ее детства.

Они уселись за стойку; показался повар, толстяк, затянутый в короткое кимоно и того же цвета штаны. Официантка принесла им теплые салфетки.

– Rose san eat fish or meat?[15] – спросил шофер.

– Fish[16], – ответила она.

Он по-японски сделал заказ и осведомился:

– Beer?[17]

Она кивнула. Они замолчали. Вокруг них трепетало некое присутствие, проступая в их молчании, – аромат невинности, разлитый в беспорядке заведения, – и Роза почувствовала, как мир пульсирует на древний лад – древний, да, сказала она себе, пусть это и не имело никакого смысла. И еще: мы здесь не одни. Официантка поставила перед ними лаковый поднос с маленькими плошками, наполненными незнакомыми кушаньями, чашу с сашими, миску с рисом и другую, с прозрачным супом. И произнесла что-то извиняющимся тоном.

– Fish coming soon[18], – перевел шофер.

Повар выложил на решетку две нанизанные на деревянные шпажки рыбины, похожие на макрель. Пот стекал с него крупными каплями, и он утирал лицо белой салфеткой, но Роза не ощутила отвращения, которое охватило бы ее в Париже. Она сделала глоток ледяного пива, взяла кусочек белого сашими.

– Ink fish[19], – подсказал шофер.

Она медленно прожевала. Шелковистая плоть моллюска ласкала нёбо, а в голове проплывали образы кошек, озер, пепла. Непонятно почему ей вдруг захотелось смеяться, в ожидании, пока мгновением позже не обрушится секущее лезвие – но на что? – и из того, что должно быть болью, не родится острое наслаждение. Она сделала еще глоток пива, попробовала красное сашими (Fat tuna[20], – сказал он), которое потрясло ее чувства; сколько удовольствия, рожденного из простоты, восхитилась она, а официантка уже несла жареную рыбу. Она не совладала с палочками, пытаясь отделить мясо, сосредоточилась, в конце концов выработала медленную, тщательную стратегию и победила. Вкус у рыбы был тонкий, есть больше не хотелось, ею овладел непривычный покой.

Они вернулись домой. Там их ждал мужчина, европеец. Он вежливо приветствовал ее, когда она зашла в комнату с кленом. Рядом, скрестив руки на своих пионах, стояла Сайоко и смотрела на нее. Роза молчала. Мужчина сделал шаг в ее сторону. Она заметила, что он двигается по-особенному, рассекая ставшее как будто жидким пространство и словно плывя между двумя водами реальности. А еще она обратила внимание на его светлые глаза, синие или зеленые, и на перерезающую лоб морщину.

– Меня зовут Поль, – сказал он. – Я был помощником вашего отца.

Поскольку она промолчала, он добавил:

– Возможно, вы не знаете, что он торговал произведениями искусства?

Она отрицательно покачала головой.

– Произведениями современного искусства.

Она огляделась.

– Не вижу здесь ничего современного, – сказала она.

Он улыбнулся:

– Существует много разновидностей современного искусства.

– Вы француз?

– Бельгиец. Но живу здесь уже двадцать лет.

Она прикинула, что они ровесники, и задумалась о том, что могло в двадцать лет привести его в Японию.

– Я изучал японский в Университете Брюсселя, – сказал он. – Приехав в Киото, я познакомился с Хару и начал работать на него.

– Вы были друзьями? – спросила она.

Он заколебался.

– Он был моим наставником, но под конец, да, можно сказать, что мы стали друзьями.

Сайоко обратилась к нему, в ответ он кивнул и знаком предложил Розе устроиться за низким столиком слева от клена. Она села с ощущением, что жизнь вытекает из нее, как из проколотого шарика. Сайоко принесла чай в глиняных шероховатых чашках, бугристых, как вспаханная земля. Роза повертела свою в ладонях, погладила ее неровности.

– Кейсукэ Сибата, – сказал Поль.

Она подняла на него непонимающий взгляд.

– Гончар. Хару был его представителем больше сорока лет. Кроме того, он поэт, художник и каллиграф.

Он отпил глоток чая.

– Вы не слишком устали? – спросил он. – Я хотел бы обсудить вместе с вами ближайшие дни, так что скажите мне, как вы себя чувствуете.

– Как я себя чувствую? – повторила она. – Мне кажется, усталость – это не главный показатель.

Он посмотрел ей в глаза. Она смутилась и умолкла.

– Разумеется, – сказал он, – и мне все же хотелось бы знать. Про остальные показатели мы еще подробно поговорим.

– С чего вы взяли, что я хочу разговаривать? – спросила она с запальчивостью, о которой тут же пожалела.

Он ничего не ответил.

– Что нужно сделать? – спросила она.

– Поговорить и в пятницу пойти к нотариусу.

Он все так же смотрел ей в глаза и говорил спокойно, неспешно. Снова появилась Сайоко, войдя в дверь по другую сторону клена, опять налила им чаю и осталась поодаль, сложив руки на своих розовых пионах и вопросительно глядя на Поля.

– Там в ванной стоит пион, – сказала Роза. – Он называется «Хёутен». Его разводят на острове Дайконсима, на вулканической почве. Слово «Хёутен» означает что-нибудь по-японски?

– Оно значит «ледяная вода» или, точнее, «температура ледяной воды», «точка замерзания», – ответил он.

Сайоко посмотрела на Розу.

– Volcano ice lady[21], – произнесла она.

– Вы ботаник, – продолжил Поль.

И что? – подумала Роза с тем же раздражением, которое испытала перед цветами магнолии у входа.

– Он постоянно рассказывал мне о вас, – продолжал он. – Не проходило дня, чтобы он о вас не думал.

Она восприняла его слова как пощечину. Он не имеет права, подумала она. Хотела заговорить, но смогла только потрясти головой, сама не зная, соглашается она, отрицает или вообще не понимает только что произнесенные им слова. Он поднялся, она машинально тоже встала.

– Вы пока отдохните, но я скоро вернусь, – сказал он. – Поужинаем в городе.

В своей спальне она упала на татами, скрестив руки на груди. В черной вазе нежились, склонив головки в точеном изгибе, изящно расположенные в ней три кроваво-красные гвоздики. Это был китайский сорт, с хрупкими стеблями и незамысловатыми лепестками невероятно насыщенного карминного цвета. Она восприняла эти три венчика, наивность простых цветков, их ароматную свежесть как упрек; что-то в их расположении взволновало ее; на нее накатила волна ожесточения. Она заснула.

Неожиданно ее разбудили два тихих стука в дверь.

– Yes?[22] – сказала она.

– Paul san waiting for you[23], – произнес голос Сайоко.

На мгновение она растерялась, потом вспомнила.

– Coming[24], – ответила она и подумала: звонок, вызов к директору, прогулки под присмотром – хуже, чем в школе.

Она задумалась, сколько проспала. Долго, решила она. Никак не приспособлюсь к разнице во времени, я все еще живу по другим часам. Взглянув в зеркало в ванной, она заметила отпечатки подушки на щеке. Взялась было за тюбик помады, но тут же отложила. Он постоянно рассказывал мне о вас. Швырнула тюбик через всю ванную, вернулась в спальню, глянула на гвоздики, успокоилась.

В комнате с кленом она увидела Поля.

– Ну что, идемте? – спросил он, подходя к ней.

Она впервые заметила, что он прихрамывает, и тут же сообразила, что этому дефекту он и обязан своим свойством перемещаться в пространстве, как речная рыба, чтобы его дефект растворялся в текучести. Она последовала за ним в прихожую, где цветы магнолии соревновались друг с другом в безмолвных пируэтах. Они прошли по маленькому саду, лежащему между домом и улицей. Азалии запускали звездчатый фейерверк своих розовых и сиреневых лепестков. У изножья каменного фонаря из того же невысокого бархатистого мха, который виднелся повсюду, возникали хосты[25]; вереница кленов справа; слева белая стена, на которой в зарождающихся сумерках плавали тени бамбуковой рощицы.

– Куда мы идем? – спросила она.

– В Киото Хару сразу узнавали, стоило ему где-то появиться. Его тайным убежищем было кафе «Кицунэ».

Как и утром, шофер повез их на другой берег, и снова за окнами машины замелькали бетонированные улицы и электрические провода. Алая лампа перед рестораном, справа от раздвижной двери, показалась Розе маяком в ночи. Внутри дымка застилала глаза. В глубине, за баром, заставленным бутылками саке, поднимались запахи жареного мяса; в передней части – четыре столика темного дерева, полутьма, подсвеченная несколькими подвесными лампами, на выкрашенных черной краской стенах афиши манг[26], рекламные плакаты, фигурки супергероев; повсюду ящики с пивом, загадочные бутылки, книги с картинками; в целом обстановка необычная, озорная, много дерева. Может, все их рестораны похожи на чердаки детства? – подумала она и ощутила голод.

– Я представляла себе Японию продезинфицированной, – сказала она, – а не пропахшей кухонным жиром.

– Мы здесь не среди протестантов, – сказал он, – и я знаю, о чем говорю. В Японии по большей части царит развеселый бардак.

– Но не у него, – возразила она, не в силах произнести «у моего отца».

– По большей части, – повторил он.

Перед ними появился хозяин, оказавшийся молодым человеком в очках, с тканой лентой на лбу и торчащими передними зубами. Роза уловила его робкое любопытство, когда Поль обменивался с ним дружескими приветствиями, потом ей показалось, что она услышала имя отца, и лицо молодого человека переменилось. Он снял очки, протер их. Оба умолкли, потом он что-то сказал, глядя на нее.

– Добро пожаловать, – перевел Поль.

И это всё? – подумала она.

– Вы едите мясо? – спросил Поль.

– А что это за ресторан?

– Якитория. Нанизанные на шпажки кусочки курицы и овощей на гриле.

– Меня устраивает, – сказала она.

– Пиво или саке?

– И то и другое.

Мужчины перекинулись еще несколькими словами, после чего она осталась лицом к лицу с Полем в томительном молчании, которое привело ее в смятение. Она вздрогнула, когда хозяин поставил перед ними два больших стакана с ледяным пивом. Мелькнула та же мысль, что и утром, – мы здесь не одни – затем: что это за страна, где никогда не остаешься один?

– Хару был из небогатой семьи, – заговорил Поль. – Здесь он вспоминал якиторию своего детства, в горах, в Такаяме[27].

Он поднял стакан.

– Ваше здоровье, – сказал он и, не дожидаясь ответа, сделал большой глоток.

Странно, но она почему-то вспомнила о трех красных гвоздиках в той черной вазе. Хозяин поставил на стол порцию шашлычков и бутылку саке. Она выпила половину своего пива и почувствовала себя лучше.

– Саке из Такаямы, – сказал Поль, наливая ей.

– Из Такаямы? Вы тут разыгрываете приступ сентиментальности? – спросила она.

Он посмотрел ей в глаза тем прямым и прозрачным взглядом, который смущал ее, отпил глоток. Она заметила изгиб его бровей, высокий лоб, пересеченный вертикальной морщиной. Фруктовый привкус прохладного саке ласкал нёбо, от шашлычков шел пряный дух. Подступало опьянение. Она осознала, что они уже некоторое время едят молча. Ужин подходил к концу, а они почти не разговаривали. Она расслабилась, первоначальная неловкость пропала. Когда он снова заговорил, ей показалось, что ее вырвали из мирной задумчивости.

– Больше всего Хару сожалел о том, что ничего не смог дать вам при жизни.

Он не должен так поступать, подумала она, он больше не должен неожиданно бить меня под дых.

– И почему же? – с запальчивостью спросила она.

Он в недоумении взглянул на нее.

– Думаю, вы знаете, – сказал он.

Я знаю, о да, я знаю, раздраженно подумала она.

– Так почему же он об этом сожалел? – снова спросила она.

Он отхлебнул пива. И ответил медленно, тщательно подбирая слова:

– Потому что верил, что способность давать возвращает к жизни.

– Он был буддистом? А вы? Вы тоже поклонник сансары?

Он засмеялся.

– Я атеист, – ответил он. – Но Хару был буддистом. Только на свой лад.

– На какой?

– Его буддизм был любовью к искусству. Он полагал, что это прежде всего религия искусства. Но также верил, что это религия саке.

– Он много пил?

– Да, но я никогда не видел его пьяным.

Он осушил свой бокал. Она неприязненно посмотрела на него.

– Я приехала, потому что меня попросили.

– Даже не сомневаюсь, – сказал он.

Она засмеялась с горькой иронией.

– Что он может мне дать теперь? – спросила она. – Что могут дать отсутствие и смерть? Деньги? Оправдания? Лаковые столики?

Он не ответил. Больше они не разговаривали, но, пока ехали обратно в машине, которая ждала их у входа, пока ночь текла вокруг них, как темный древесный сок, пока они снова шли через сад с фонариками и Поль прощался с ней возле ветвей магнолии, она ощущала, сама не понимая, что это может значить, как глубоко внутри ее трудятся цветы. Она чувствовала, как нечто в их соцветиях и под корой ветвей трепещет, стремясь сблизиться с ней. Измученная, с гудящей от беспорядочных мыслей головой, она заснула. Ночью ей приснился сон, в котором она поняла, почему гвоздики стояли в такой позе: они просили, чтобы их взяли, они нуждались в жесте подношения. Она брала их в руки, сжимала стебли, вынимала из воды, не обращая внимания на капли, падающие на татами. Потом, в полутьме той же комнаты, где сейчас спала, видела себя, протягивающую три кроваво-красные гвоздики Полю со словами: а кому иначе я с легким сердцем подарю мои цветы?

3

Говорят, что поэт Кобаяси Исса[28], который в европейскую эпоху Просвещения прожил в еще феодальной Японии долгую и мучительную жизнь, однажды отправился в Сисэн-до, дзен-буддистский храм в Киото, и долго оставался там на татами, восхищаясь садом. К нему подошел молодой монах и принялся расхваливать тонкость песка и красоту камней, вокруг которых был вычерчен очень ровный круг. Исса не говорил ни слова. Монах красноречиво воспел философскую глубину минеральной картины; Исса по-прежнему молчал. Немного удивленный его немотой, молодой монах отдельно восславил совершенство круга. Тогда Исса, указывая рукой на великолепие больших азалий, росших за песком и камнями, сказал: если выйдешь из круга, то встретишь цветы.

Ты встретишь азалии

Роза проснулась в полной уверенности, что луна здесь. Увидела ее в раме открытого окна, одинокую и перламутровую, и в голове сложилась картина – деревня и виноградники, но их навязчивое появление здесь показалось ей странным. Было жарко, пели цикады. Она какое-то время полежала с открытыми глазами, медленно дыша. Мир вращался, а она пребывала неподвижной, ветры неслись, а она оставалась на месте. В этой тишине, в этой темноте она появилась из ниоткуда, из вне времени. Она снова заснула.

Наутро она подумала о вчерашнем ужине, об его необъяснимой атмосфере неосязаемого присутствия. Приняла душ, оделась и направилась в комнату с кленом, где нашла Сайоко в светлом кимоно и оранжевом оби, усеянном серыми стрекозами. Японка жестом предложила ей присесть и подала такой же поднос, как накануне, а она снова залюбовалась полупрозрачной текстурой ее век.

– Rose san sleep well?[29] – спросила Сайоко.

Роза кивнула.

– Drivers say you meet kami yesterday[30], – добавила та.

– Ками?

– Kami. Spirit[31].

Роза озадаченно на нее посмотрела. Я вчера встретила духа? Потом она вспомнила об англичанке из серебряного павильона и о том, как посмотрел ей вслед шофер.

– The British woman?[32] – спросила она.

Сайоко нахмурилась.

– Ками, – повторила она.

Затем с озабоченной морщинкой на лбу добавила:

– Bad kami[33].

И удалилась мелкими упрямыми шажками. Розе доставило удовольствие совершенствовать свою технику разделки рыбы палочками – незнакомой рыбы, нежной и тающей, которую она жевала с наслаждением неофитки. Она не притронулась к рису, налила себе чашечку чая, сделала глоток. Нахлынувшее волнение подняло ее с места в поисках воздуха, она открыла выходящее на реку окно. Мощь воды заставила ее отпрянуть, она быстро вернулась и оказалась лицом к лицу с кленом. Между небом и землей, укоренившись в своем световом колодце, он впитывал образы, рожденные благоуханием срезанных листьев зеленого чая, – слезы, ветер над полями, боль. Пока виде́ние рассеивалось, она услышала голос бабушки, говорившей: прошу тебя, не плачь при малышке. Где-то в доме раздвинулась дверь, и Роза вздрогнула. Рассекая воздух в своей текучей, изломанной манере, навстречу ей шел Поль с охапкой розовых пионов в руках.

– Готовы к прогулке? – спросил он Розу, пока Сайоко забирала у него цветы.

Застигнутая врасплох, она кивнула. Снаружи их ждал шофер. Погода стояла прекрасная, чуть прохладная, и она поймала себя на ощущении приятной легкости. Бывает, подумала она, но быстро пройдет, такое всегда быстро проходит. И снова они пересекли реку, но теперь поднялись вдоль холмов, двигаясь на север. Через некоторое время они свернули вправо, на пологую улицу, идущую через богатый жилой квартал. Шофер остановился перед деревянными воротами.

– Сисэн-до, – сказал Поль. – Мой любимый в это время года.

– Это храм? – спросила она.

Он кивнул. Поднявшись на несколько ступенек, они двинулись по мощеной тропе, окруженной высоким бамбуком, чьи серые листья и почти желтые стебли смыкались в свод цвета кварца и соломы. Идущие по обе стороны тропы полосы светлого песка, изборожденного параллельными линиями, напоминали минеральные ручьи, и Роза ощутила ласку умиротворяющей волны, ее изысканность, живость светлой воды. Преодолев еще несколько ступеней, они оказались перед храмом. У стены на островке того же песка приютился единственный куст азалий. Они разулись и вошли. За небольшим коридором открылась галерея с татами, выходящая на панораму сада. Поль сел на настил справа, она устроилась рядом. Здесь не было ни души.

Она не видела ничего другого. Вокруг расстилался растительный мир, где в деревьях гулял ветерок и возвышались округлые кусты, но вся ее жизнь, ее годы и часы свелись к изогнутым линиям, проведенным вилами вокруг большого камня, единственной азалии и куста хосты, расположенных на песке столь мелком, что казалось, будто он запорошил взгляд. Из этого идеального овала рождалась вселенная; душа Розы танцевала вместе с песком, следуя его извивам, раз за разом огибая камень и все начиная вновь; не осталось ничего, кроме бесконечной прогулки по кругу дней, по кольцу чувств; она решила, что сходит с ума. Хотела вырваться, передумала, полностью отдаваясь упоению минеральным круговоротом. Бросила взгляд вовне и не увидела ничего. Мир замкнулся в этом пространстве песка и круга.

– Сюда приходят главным образом весной, чтобы полюбоваться азалиями, – сказал Поль.

Ее стрелой пронзило интуитивное озарение.

– Это он попросил вас поводить меня по разным местам? Он составил программу? Серебряный павильон, этот храм?

Он не ответил. Она снова посмотрела на овал, песок, линии его внутренних миров. За их пределами огромные кусты азалий ограждали безводный сад заслоном нежной зелени.

– Я не увидела азалий, – сказала она, – я смотрела на круг.

– В традиции дзен круги называются «энсо», – сказал он. – Энсо могут быть разомкнутыми или закрытыми.

Ее удивил интерес, который пробудили в ней его слова.

– Каково их значение? – спросила она.

– Какое вы пожелаете, – ответил он. – Реальность здесь не имеет особой важности.

– Поэтому он хотел, чтобы вы перетаскивали меня с места на место, как неудобный тюк, – чтобы растворить реальность в круге, утопить ее в песке? – сказала она.

Он ничего не ответил, продолжая любоваться садом.

– Вы ботаник, а на цветы не смотрите, – наконец произнес он.

В его голосе не было ни агрессии, ни осуждения.

– Мое любимое стихотворение принадлежит Иссе, – продолжил он. И прочел его по-японски, а потом перевел:

- Мы идем в этом мире

- по крыше ада,

- глядя на цветы.

Она осознала, что слышит периодически повторяющийся звук, один и тот же с самого их прихода в храм, – нечто вроде сухого пощелкивания, прерываемого через регулярные промежутки музыкой бегущей воды. Внезапно что-то изменилось. Песок преображался, втягивался, струился в родную песочницу, исчезал, в то время как сцена расширялась, разворачиваясь среди деревьев, пения птиц, шелеста легкого ветра. Теперь она различала ручеек, бегущий внизу, полый бамбук, с гулким перестуком бьющийся о каменное ложе и отклоняющийся в другую сторону, следуя за током воды; клены, прибрежные ирисы, и повсюду – азалии, уходящие корнями в древний песок; ее охватила дрожь, потом все улеглось, и она снова стала просто Розой, заблудившейся в незнакомом саду. Но в каком-то ином месте, где реальность не имела значения, она продолжала смотреть на цветы. Они встали.

– Полагаю, вы отвезете меня ужинать туда, куда он приказал, – сказала она.

– Про рестораны он ничего не говорил, – ответил Поль. – Но сначала я хотел бы кое-что вам показать.

– Вам больше нечего делать, кроме как заниматься мной? – спросила она. – У вас нет семьи? Вы не работаете?

– У меня есть дочь, она сейчас в хороших руках, – сказал он. – Что касается работы, то это будет зависеть от вас.

Она мгновение размышляла над его ответом.

– Сколько лет вашей дочери?

– Десять. Ее зовут Анна.

Она не решилась осведомиться о матери Анны, расстроилась при мысли, что она существует, и изгнала ее из своей головы.

Дома в прихожей утренние розовые пионы слагались в замысловатую композицию. Она последовала за Полем, они миновали ее спальню и дошли до конца коридора. Он отодвинул дверь, перед которой накануне она повернула обратно. Это была комната с татами и двумя большими угловыми окнами, одно из них выходило на реку, другое на северные горы. У стены, обращенной на восток, стоял низенький столик с бумажным фонариком, принадлежностями для каллиграфии и несколькими разбросанными листами; на стенах, противоположных окнам, – высокие панели светлого дерева. Сначала она увидела реку, потом горы с хребтами, наложенными друг на друга, как складки ткани, и, наконец, фотографии, тщательно приколотые к деревянным панелям.

На одной из них была маленькая рыжая девочка в летнем саду. На заднем плане большие белые лилии скрывали сложенную из сухих камней стену. Справа виднелась долина с синими и зелеными холмами, вьющейся рекой и небом с пухлыми облаками. Она рассмотрела все фотографии и через мгновение поняла, что первая, бросившаяся ей в глаза, была единственной знакомой ей. Все остальные снимались телеобъективом без ее ведома, под разными углами и в разное время года.

– Как он ее раздобыл? – спросила она, подходя к рыжей девочке.

– Паула, – ответил он.

– Как?

– Однажды Хару получил от нее эту фотографию.

– И всё?

– И всё.

Она обвела взглядом панели. На сделанных украдкой снимках она была представлена в разных возрастах рядом с Паулой, ее бабушкой, с друзьями, дружками, любовниками. Она опустилась на колени на татами, склонила голову, словно каясь. Очевидность, взывающая к покорности и мольбе, снова пробудила в ней гнев, и она подняла голову.

– Нет ни одной фотографии с моей матерью, – сказала она.

– Да, – согласился он.

– Он шпионил за мной всю мою жизнь. И ни одной фотографии с нею.

– Он не шпионил за вами, – возразил Поль.

Она наткнулась на его прозрачный взгляд, почувствовала себя загнанной в тупик, доведенной до крайности.

– А как это называется? – спросила она.

– Это все, что Мод ему позволила.

– Целая жизнь без матери, – сказала она.

Она встала.

– И без отца.

Она снова опустилась на колени.

– Вы подозревали, что он приглядывает за вами? – спросил Поль.

Она не ответила.

– Вы сердитесь, – сказал он.

– А вы бы не рассердились? – пробормотала она, яростным жестом указывая на фотографии, уязвленная тем, что у нее голос дрожит.

И снова она ощутила себя затерянной между двумя пластами восприятия. Посмотрела на рыжую девочку в саду с лилиями, гнев еще усилился, а затем внезапно преобразился. В детстве ее посещало это предчувствие будущей насыщенной жизни, которую называют счастьем; затем пустота поглотила все, вплоть до воспоминания. Сейчас это воспоминание возникало перед ней, словно чаша, полная чудесных плодов; она вдыхала аромат спелых персиков, слышала гудение насекомых, ощущала, как источает истому время; где-то звучала мелодия – на лужайке, которую называют сердцем или центром, – и она отдалась уносящей туда волне этого ставшего текучим мира. Жизнь была соткана из серебряных нитей, вьющихся среди диких трав сада, – и она пошла за одной из них, самой сверкающей и яркой, и на этот раз нить растянулась очень далеко, продолжаясь до бесконечности.

– Гнев никогда не замыкается в одиночестве, – сказал Поль.

Она вырвалась из своего безмолвного транса. С беззвучным грохотом дуги круга снова сошлись, и напрасно она пыталась удержать прекрасные плоды, как делают, пробуждаясь ото сна.

– По словам Сайоко, шофер рассказал, что в серебряном павильоне я встретила ками, – сказала она. – Какого-то bad kami.

Он сел рядом с ней.

– Я там никого не видела, только обменялась парой слов с английской туристкой.

– У Сайоко и Канто свои очень своеобразные представления о духах, – сказал он, – я не уверен, что их классификация может считаться общепринятой.

– Англичанка сказала, что если человек не готов страдать, то не готов и жить.

Он рассмеялся коротким смешком, который не был адресован ей.

– Страдание ничего не дает, – заметила она. – Абсолютно ничего.

– Но оно есть, – возразил он. – И что нам с ним делать?

– Значит, мы должны принимать его только потому, что оно есть?

– Принимать? – повторил он. – Не думаю. Но это вопрос точки замерзания. Чуть выше элемент еще жидкость. Чуть ниже, и он твердеет, становясь пленником самого себя.

– И что это означает? Что в любом случае надо страдать?

– Нет, я только хотел сказать, что, когда точка замерзания пройдена, застывает все вместе – страдание, наслаждение, надежда и отчаяние.

Хёутэн, подумала Роза. Хватит с меня цветов.

– У нас в семье все мономаны[34], моя мать была воплощением грусти, а я воплощение гнева, – сказала она.

– А бабушка? – спросил он.

Выходя из комнаты, она оглянулась. В обрамлении проемов синеватые хребты гор терялись в дымке солнечной погоды; тепло поднималось от земли, стирало грани и перепады высоты, покрывая мир патиной невидимой туши, полупрозрачной и мощной сепией.

В машине она повела себя как дующийся ребенок. Молчание давило на нее, но она упорно не желала его нарушить; выбранный Полем ресторан ей понравился, но она воздержалась от похвал. Они устроились в баре. Все вокруг было из белого гладкого дерева, без украшений – аскетизм хижины. Напротив них в залитой светом нише из глиняной вазы, бугорчатой, как раковина устрицы, вырывался сноп кленовых веток. Поль сделал заказ, и на столе тут же появилось два пива. Она подумала, что обед пройдет в молчании, но после нескольких глотков он заговорил:

– Хару родился в горах рядом с Такаямой. Родительский дом стоял на берегу потока, который замерзал на три месяца в году. У семьи был магазинчик саке в городе, и отец каждый день пешком спускался с горы. Хару привез меня туда, к большой скале у брода, и сказал, что вырос, глядя, как снег падает на этот камень или тает на нем. Его призвание определил этот утес с заснеженными деревьями, водопадами и льдом.

Опять лед, подумала Роза.

– В восемнадцать лет он приехал в Киото, у него не было ни денег, ни образования, но он очень быстро свел знакомство с теми, кто имел дело с материей, – гончарами, скульпторами, художниками и каллиграфами. Он сделал себе состояние благодаря их работам. У него была прирожденная деловая хватка. И сумасшедшее обаяние.

Поль посмотрел ей в глаза. В очередной раз она почувствовала раздражение и с горечью подумала о неописуемых магнолиях в прихожей.

– В то же время ни единого дня его жизни не было посвящено деньгам. Единственное, чего он хотел, это лишь свободы на свой лад почтить скалу у родной реки. А еще, с момента, как вы родились, свободы оставить своей дочери наследство, которое послужит бальзамом.

– Бальзамом? – повторила она.

– Бальзамом, – сказал он.

Она отхлебнула пива. Ее рука дрожала. Перед ними появился повар и поклонился, прежде чем достать кусочки сырой рыбы из маленькой охлаждаемой витрины, слева от кленового букета. Она не обратила внимания на то, что они сидят перед выложенной рядами сырой плотью, щупальцами осьминогов и оранжевыми морскими ежами; она слишком сосредоточилась на усилии, какого ей стоило отгородиться от жестокости и слов, – жестокости и мертвецов, сказала она себе, охваченная усталостью, вскоре сменившейся странным возбуждением, которое время от времени вызывала в ней эта страна деревьев и камней. Повар поставил перед каждым из них квадратное керамическое серо-коричневое блюдо, неровное, как тропинка в горах. Потом выложил на землистую поверхность маринованный имбирь и суши из жирного тунца, в которое она вцепилась, как в спасательный круг, спеша снова обрести тело, убежать от собственного разума, стать одним лишь желудком. Сочетание тающей рыбы и риса с уксусом умиротворило ее. С облегчением чувствуя себя вновь воплощенной, она подумала, что понимает отца, что ее спасет материя