Читать онлайн От фарцовщика до продюсера. Деловые люди в СССР бесплатно

- Все книги автора: Юрий Айзеншпис

© Айзеншпис Ю. Ш., 2014

© ООО «Издательство Алгоритм», 2014

Вместо предисловия

Вечером 28 июня 2003 года у меня неожиданно разболелось сердце. Ну посидели с друзьями в хорошем ресторане, ну выпили с аппетитом… Но все прилично, в меру. Или у меня с собственным сердцем разные представления о «мере»?

А вообще-то досадно, что за мелкие удовольствия приходится платить чем-то большим, чем деньги. Например, болью. Во взаимоотношениях с ней я уже опытный, знаю ее привычки. Иногда она приходит неожиданно, а вот сейчас благородно предупредила заранее. Сначала тихо постучалась, потом затарабанила все сильней, а затем просто ломиться начала:

– Эй, есть кто живой? Открывай!

Бороться с болью одному и даже вместе с лекарствами я не чувствовал сил и вызвал врача. Милая девушка что-то измерила, чем-то уколола, зачем-то покачала головой и посоветовала: «А теперь постарайтесь уснуть. И вести более спокойную жизнь, а то никакого сердца на этот темп не хватит!». Я пообещал, хотя заранее знал, что обману: более спокойная жизнь не для меня. И это не поза, не бравада. Просто более спокойная жизнь называется «существование» и для меня неприемлема. С тем же успехом врач могла порекомендовать меньше дышать. Меня держит драйв происходящего, движение и скорость. Мне кажется, стоит лишь остановиться, как я умру… Поэтому я всегда иду вперед. Всегда стараюсь обогнать самого себя…

Ладно, попробую соблюсти первый совет врача – уснуть. Но и это непросто. На улице уныло льет дождь, от порывов ветра вязко шуршат листья, и даже пластиковые окна не полностью заглушают эти звуки, более приличествующие осени, а не июню. И может быть, кому-то под шум дождя хорошо и сладко спится, но я не из их числа. Какое холодное, унылое лето – его так долго ждешь, а оно… Мне, любителю ярких и сочных красок, солнца и цветов, оно навевает уныние и приносит хандру. И хотя сердце слегка отпустило, но та наша эфемерная часть, которую обычно называют душой, продолжала пребывать в беспокойстве. Не все гладко в последнее время, не все хорошо. Не особо ладятся съемки клипа Димы Билана на песню Крутого «Июньский дождь», никак не поставят визу в Великобританию. Забавно, и песня про дождь, и Лондон – столица дождей и туманов, и за окнами уже целый ливень. Почему-то в памяти всплыло холодное лето 53-го года, сначала одноименный фильм. Какие прекрасные артисты – Леонов, Папанов, как жаль, что их уже нет. А потом и сам 53-й год. Ровно пол века назад, а вроде и совсем недавно. А вроде и очень давно. Честно говоря, не помню, было ли лето того года действительно холодным, да и не погода являлась его главным отличием. Как-то утром мама подошла ко мне, еще спящему, потрепала по голове и очень трогательно, с огромной грустью повторила: «Сталин умер. Сталина больше нет». Я не мог осознать смерть, да и сейчас не могу. Столь же неосязаемым был и образ «друга всех ребят». Как же мог умереть бессмертный? Парадокс не для детского ума. Но мама только плакала, и я заплакал тоже. А через неделю мы в школе уже разучивали песенку «на смерть вождя», быстро сварганенную кем-то из партийных поэтов, и вскоре на показательных выступлениях школьного хора я с приятелем солировал. В белой рубашечке, с черной траурной бабочкой весь прилизанный… От волнения на глазах десятков учеников и их родителей приятель забыл строчки куплета, и я один спасал ситуацию.

А вот лето 1964-го или, скорее, 65-года года. Путешествуя по всей Европе, в Москву заехал зажигательный песенный фестиваль «Катаджиро». Тото Кутуньо, Далида, Рита Павоне – весь цвет итальянской эстрады ненадолго заглянул за железный занавес, чтобы дать единственный концерт в Зеленом театре в Парке Горького. И, конечно же, я находился в первых рядах зрителей, в своей самой яркой рубашке и модных солнцезащитных очках. Но лучше бы я захватил зонтик: в самый разгар концерта начался жуткий ливень. Все промокли мигом, но лишь единицы ушли с представления, наверное, случайные люди, ибо это было такое редкое, очень долгожданное событие. Его действительно ЖДАЛИ, этот кратковременный прорыв от «них» к «нам». Весь вымокший, я еще долго после концерта ходил по вечерней Москве. На моих глазах были слезы умиления, а может, как это часто сравнивается в песнях, просто капли дождя.

Примерно те же чувства я испытал в 1976 году, когда с группой заключенных прибыл в колонию-поселение в Печорском районе. Оставалась треть срока, и воля казалась такой близкой. Особенно вечером, когда, устроившись на свежеспиленном бревне перед стареньким телевизором, я смотрел выступление Клифа Ричарда в Москве. Плохой звук, скверное изображение, но как это опьяняло! Не хуже водки, которую вокруг глушили расконвоированные, отмечая новый этап в нашей зэковской жизни. Ко мне же приблизилась не только свобода, но и та культура, которую я безумно любил. А потом я вернулся в свое новое жилье – большую брезентовую армейскую палатку, где пол был устлан «ковром» из окурков, где жужжали тысячи злющих комаров, а грязными сапогами прямо на моей подушке спал в дугу пьяный поселенец – сосед по шконке. Клиф Ричард, да и Москва сразу оказались на другой планете. Несколько минут я помялся, но усталость поборола брезгливость, и вскоре я провалился в глубокий сон…

А вот сейчас в большой удобной кровати, на белоснежном белье, я ворочаюсь и никак не могу заманить сон. Вдобавок неожиданно трезвонит телефон, а в трубке одни гудки. Хулиганят? Да вряд ли, наверное, номером ошиблись… Может, начать телефон отключать на ночь? Но, когда звонков мало, я начинаю волноваться: неужели я никому не нужен, хотя сами звонки не всегда несут добрые вести.

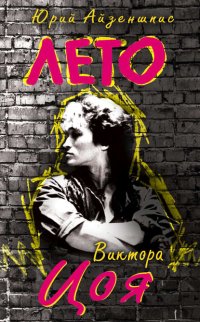

Лето 1990-го, поднимаю трубку, мертвый голос Наташи Разлоговой, второй жены Виктора Цоя: «У нас несчастье». Те несколько секунд, пока я не задал стандартный и дурацкий вопрос: «Что случилось?», я был готов к чему угодно, только не к гибели Виктора. Тем более после такого же звонка от Наташи месяцем раньше я узнал, что утонул сын хозяина рыбацкого хутора, и сейчас ожидал чего-то подобного – страшного, но не запредельного. Нет, Виктор не мог погибнуть так рано, так не вовремя! Оказалось, он все мог.

Я лежал и думал: какой долгий и извилистый, какой интересный путь. Словно в нем соединилась не одна жизнь, а несколько, словно не один человек шел по нему, а целая компания. А что, если? Может, не такая уж бредовая идея моего знакомого Львовича Кирилла написать книгу о моей жизни. Интересный композитор, поэт, писатель – он предложил помочь мне в этом весьма незнакомом для меня деле. Всерьез я это предложение не воспринял, авантюризм чистый воды, а сейчас вот думаю: а почему бы и нет? Ну действительно, почему бы не написать книгу о моей жизни?

…И мы сделали это, и книга теперь перед вами. И если какой-нибудь досужий критик из тех, которые всегда вокруг как пчелы крутятся, язвительно спросит: «А для кого она написана?», – отвечать не буду. Или отвечу так:

«Прежде всего для себя, чтобы еще раз все вспомнить и расставить по местам. Потом – для родных и близких. Для друзей, которые мне помогали, чтобы сказать им спасибо. И для врагов, чтобы знали: я ничего не забыл. И, наконец, для всех остальных, которым известна фамилия Айзеншпис, но которые совершенно не знают, кто он. Бизнесмен, певец, продюсер, уголовный авторитет? Нет, Айзеншпис – это я, и это моя книга».

Первые шаги по жизни

Мои родители

7.07.2003

Погода первой недели июля определенно в лучшую сторону отличалась от всего прошлого месяца: чаще светило солнце, чаще температура поднималась выше 25 градусов, чаще хотелось жить. Впрочем, потом снова начинался дождь, и Москва превращалась в парилку. Дел было немного, а делать их хотелось еще меньше, и иногда в мыслях я возвращался к своему желанию написать автобиографию. Подчас это казалось ерундистикой, подчас – аферой, а иногда и вполне осмысленным мероприятием. Иногда я думал: я ведь еще полон сил и планов, не рано ли начинать подводить итоги?.. Как бы не сглазить! Но через минуту вспоминал, что в приметы не верю, и на ум приходило совсем другое:

– А когда же писать, если не сейчас? Пока ты интересен, пока твое имя на слуху, пока активно живешь и работаешь! А лет через десять, даст бог, можно будет и продолжение написать! Поэтому так я напишу в самом последнем предложении: «Расстаюсь, но не прощаюсь!».

Итак, завершающая строчка уже есть, а это уже полдела. С этой воодушевляющей мыслью я включил компьютер, открыл вордовский документ и напечатал название: «Без тормозов». Или лучше «Полный вперед»? Или совместить оба? Или как-то иначе, ведь название должно быть максимально привлекающим.

Ладно, над названием подумаю позже, не самое это важное. А пока постараюсь вернуться в самое далекое прошлое, доступное моей памяти. Вот оно, совсем близко! Удивительно, но с годами начинает казаться, что вижу его ярче и подробнее. Всплывают забытые имена, звуки, вспоминаешь, кто и во что был одет, какие слова говорил. А может, это как в музыке: яркое вступление не забывается и накладывает настроение на всю песню. Наверное, вступление действительно было ярким, ибо научило меня радоваться жизни. Хотя сама жизнь не всегда была такой уж радостной.

Моя мама, Мария Михайловна, родом из Белоруссии, или Беларуси, как сейчас ее самостийно называют. Она рано потеряла родителей и воспитывалась у дальних родственников в деревне Старые Громыки, рядом с городом Речице Гомельской области. Любопытно, что там же родился Андрей Андреевич Громыко, будущий министр иностранных дел и Председатель Президиума Верховного Совета СССР. Даже переименовывать деревеньку в его честь не пришлось. Уж не знаю, откуда такое совпадение, может, бывшее фамильное владение? Недавно я где-то прочел, что «малую родину своего отца посетил Анатолий Громыко – сын Андрея Андреевича…». Прочел и загрустил. Увы, сам я туда так и не доехал, хотя несколько раз порывался, хотя бывал совсем рядом. Однажды после «Славянского базара» уже почти отправился туда, но важные дела вызвали в Москву. А с другой стороны, что там делать? Лишь вспоминать и печалиться.

Старший брат будущего «видного деятеля КПСС» преподавал какие-то предметы в той самой школе, где училась мама. По ее отзывам, милый, скромный человек, прекрасный педагог. Уже после войны матушка несколько раз с ним виделась, когда приезжала навестить оставшихся в живых родственников. Учитель угощал ее крепким чаем с вареньем и вел долгие разговоры «за жизнь».

Школу мама окончила на «отлично», может даже с медалью – не помню точно, и сразу же поехала в Минск, где поступила на государственный факультет журналистики местного Университета. Студенческие годы пролетели весело и быстро, и вот пришла пора получать диплом. Как раз накануне 22 июня 1941 года.

Не знаю, как сейчас, но в предвоенные годы большинство минчан отличалось особой любовью к городским паркам. Особенно к «Парку имени Горького», называвшемуся тогда сад «Профинтерн», и парку «Челюскинцев», который располагался у самой черты города. В саду «Профинтерн» стояли незатейливые, но веселые аттракционы – разнообразные качели-карусели, тир, комната смеха с кривыми зеркалами… Танцплощадка и небольшое кафе. Летом любимым развлечением отдыхающих было катание на лодочках по Свислочи, достаточно широкой и очень чистой и прозрачной реке. В ней и рыбу ловили, и белье стирали, и купались. Именно там, неторопливо скользя по спокойной вечерней воде, мама и десятки других выпускников университета отмечали радостное событие получения дипломов, строили грандиозные планы на будущее. Может, и пиво-вино пилось, а почему бы и нет? Что тут плохого, если позади столько лет напряженной работы, а впереди та самая бесконечная даль, которая почти физиологически ощущалась в последние предвоенные годы. На 22 июня планировалось открытие «Комсомольского озера», котлован которого копали всем миром, и мама с друзьями собиралась продолжить праздник там. Но человек предполагает, а небеса…

Неожиданно, непонятно, невероятно – множество самолетов со страшным гулом протаранили темное небо. Казалось, оно сорвалось и плашмя падает на голову, казалось, наступает конец света, апокалипсис… И эти образы оказались недалеки от истины: так начиналась война.

В ее первые дни на территории Белоруссии все развивалось стремительно и смертельно, ведь именно туда пришелся первый немецкий удар. Население пребывало в шоке, но никто не сомневался, что война продлится пару недель, от силы – месяц. И закончится нашей уверенной победой. И все ошибались. Бомбежки начались на третий день войны, на шестой – немцы взяли Минск, а за неделю – всю Западную Белоруссию. Практически молниеносное наступление врага привело к тому, что миллионы людей оказались на оккупированной территории. Не всем им удалось выжить, но и «выжить» не означало окончания горя и мытарств. Кого-то записали в предатели и отправили в сталинские лагеря, кого-то выслали в далекие, негостеприимные земли, а оставшихся просто отказывались брать на нормальную работу за положительный ответ на вопрос кадровых анкет «Были ли вы или ваши родственники на оккупированной территории?». Исчез этот вопрос только в 1992-м.

23 или 24 июня мама бежала к близким знакомым в городок Речица. Расположенный в самой глубинке республики, он в первые недели войны продолжал вести привычную и размеренную провинциальную жизнь. Правда, сразу же сформировали истребительный батальон, затем народное ополчение, готовился к боям Речицкий партизанский отряд. Но в целом население находилось под воздействием официальной успокаивающей пропаганды и не подозревало о размерах надвигающейся катастрофы. Далеко не все собирались в эвакуацию. В июле – августе 1941 года Речица пережила три так называемых «паники», когда распространялся слух, что немцы прорвали фронт и вот-вот войдут в город. Люди срывались с мест, укладывали нехитрые пожитки, брали детей и покидали городок. Шли пешком, ехали на телегах и на автомобилях, по железной дороге, плыли на баржах вниз по Днепру. Потом, когда слухи не подтверждались, дойдя до Паричей, Гомеля или Лоева, многие возвращались обратно.

Мама рассказывала, как незадолго до оккупации к ним домой приходила председатель горкома союза работников просвещения Сара Рабинович и настойчиво уговаривала уезжать, ибо в первую очередь будут отстреливать именно евреев. Впрочем, не все так думали. По Тюремной улице жил бывший нэпман Гуревич, явно недолюбливавший советскую власть, но слывший человеком грамотным и рассудительным. На вопрос, стоит ли оставаться в оккупации, Гуревич отвечал, что немцы – люди цивилизованные и бояться их нашествия нечего. В империалистическую и гражданскую войны они, мол, всячески поддерживали порядок, защищали мирное население от погромов, а если что-то и брали, то за плату. «Кто тогда больше всех грабил и убивал?», – риторически спрашивал Гуревич и сам же отвечал: «Бандиты, булаховцы, националисты». Умный Гуревич, увы, не преуспел в своих оптимистических прогнозах. Реальность оказалась гораздо хуже самых плохих ожиданий, гораздо страшнее.

Евреи

Я – еврей. Моя мама еврейка, и папа той же национальности. И что из этого? Ровным счетом ничего. Я не чту иудаизм, не знаю его традиций и не интересуюсь его историей. Я не считаю евреев ни самым умным, ни самым гонимым, ни вообще каким-то исключительным народом. Принцип индивидуализма, давно исповедуемый мной, требует непосредственной оценки человека безо всяких сносок на национальную, половую или какую-либо иную принадлежность

Говорят, евреев в России всегда притесняли. Не знаю, не уверен. Во всяком случае, как мою семью обошли стороной сталинские репрессии, так и меня совершенно не затронул антисемитизм. Да, где-то это наверняка практиковалось, и друзья родителей, приходя к нам, иногда употребляли это слово вкупе с «дискриминацией». Говорили, что с «пятым пунктом» биографии нельзя работать в КГБ, не дают поступать в «сильно» научные вузы и продвигаться по партийной линии. Может быть, и так, но я туда и не лез. Зато ни в школе, ни дальше по жизни я не слышал обидных слов типа «жид» или «жидовская морда», брошенных ни в лицо, ни в спину. А услышал бы – дал бы по поганому рту. Не зря же моя фамилия переводится с иврита как «железный конец»! И иногда, когда мне приходилось особенно тяжело, я вспоминал этот дословный перевод фамилии и заставлял себя соответствовать ей. Воспитывал в себе терпение и стойкость к обиде и к боли, к несправедливости и хамству, и это мне очень помогло.

Когда я начал осознавать себя евреем, гораздо сильнее всяких национальных ген в крови сидело ощущение многонациональности и равенства всех народов, ощущение дружной советской семьи. Конечно, еврейская нация великая – одних продюсеров сколько, а уж о банкирах, артистах и ученых я помолчу. Но когда я ходил в синагогу с отцом, посещал Израиль как турист, ничего внутри не дрогнуло. Ничего. Поэтому я никогда не говорю «наша» нация. Я – сам за себя.

Речицу оккупировали 21 августа 1941 года, и сразу начались повальные обыски и аресты. Прежде всего именно евреев, которых насчитывалось свыше четверти населения. Тогда еще их поголовно не расстреливали, а угоняли в оперативно понастроенные гетто. А вот оттуда больным и отощавшим, окруженным колючей проволокой под напряжением, злобными овчарками и охранниками – еще более злобными собаками, выйти на волю не удалось почти никому. Официально решение о тотальном уничтожении евреев было принято на Ванзейской конференции в январе 1942 года, тогда и задымили трубы концлагерей.

Уже после войны мамина подруга, которая оставалась в оккупированном Минске, рассказала удивительную историю о еврейке Розе и ее русском муже. Когда пришли немцы, Роза пропала. Соседи были уверены, что ее забрали в гетто. Правду же узнали лишь 3 июля 1944 года, в день освобождения Минска, когда из погреба вышла седая, очень бледная Роза. Всю войну она провела там, а ее муж, храня их общую тайну, носил ей еду.

Обыски и аресты в Речице продолжались несколько дней, с немецкой педантичностью прочесывался каждый дом, каждый сарай. Мама от обысков спряталась в скирдах соломы на чердаке, фрицы ходили практически по ее ногам, сделали даже пару выстрелов в стог, но ворошить его поленились. И той же ночью мама с группой друзей решила бежать к партизанам. Мужественная, спортивная, имеющая высокие разряды по волейболу и легкой атлетике, она той же ночью сумела вырваться из окруженного врагами города. Из пяти бежавших это удалось только двоим… Я не знаю, как мама вышла на Речицкий партизанский отряд, но до конца сентября 1941 года она пробыла, а точнее, прослужила именно там. Писала листовки, вела партизанскую газету. При генеральном штабе вермахта тогда существовало специальное управление по пропаганде среди населения оккупированных территорий, направлявшее в Белоруссию агитационные материалы. Воевать с типографскими станками сложно и не особо перспективно, но написанные мамой и ей же от руки растиражированные партизанские листовки все-таки в известной степени противостояли продукции немецкой агитационной махины. Рука затекала, в темной землянке почти ничего видно, но спина не разгибалась. Листовки мама разбрасывала в Речице, куда приходила под видом крестьянки, продающей молоко. И однажды, случайно или по предательской наводке, ее арестовали и доставили в местную комендатуру. Это могло закончиться очень плохо, но мама выпрыгнула из раскрытого окна и скрылась в небольшом леске. Ее портреты расклеили на всех столбах, обещая большое вознаграждение за «партизанку», поэтому больше в городе мама появляться не могла. Зато активно принимала участие в нескольких успешных диверсионных вылазках партизан, в том числе и в одном из первых подрывов немецкого эшелона с пушками и боеприпасами, бойко идущего «nach Ost».

Но против лома нет приема, и к середине осени партизанский отряд был рассеян превосходящими силами немцев на несколько маленьких групп. В одной из которых оказалась и мама. Из оккупированной Белоруссии она ушла практически с последней из отступающих частей регулярной Красной Армии. Я помню, как в послевоенные годы мама уверенно и метко стреляла в городских тирах, и не сомневаюсь, что не один фашист у нее на счету. Многочисленные медали и ордена – еще одно доказательство моему предположению. Мама до самой своей смерти поддерживала связь с однополчанами, встречаясь и в День Победы, и в другие праздники, и когда кто-то бывал проездом в Москве. Фронтовые друзья-приятели вспоминали войну и поминали ушедших друзей, иногда плакали, а иногда и смеялись… И на одной из таких встреч к маме подошел бывший сослуживец и подарил ей свою книгу. В качестве прототипа героини своей повести автор-фронтовик использовал образ мамы и ее военную судьбу. Эта книга долго хранилась у нас с авторским посвящением, а потом в связи с многочисленными переездами пропала. Жаль! Как она называется, кто ее написал? Стыдно, но я сейчас не могу восстановить в памяти эту деталь, а ведь это могло сейчас очень пригодиться. После 15-летнего возраста у меня вообще особо не нашлось времени подробно расспросить маму о ее военной жизни или хотя бы просто внимательно выслушать. Все куда-то спешил, куда-то убегал. А теперь, увы, поздно.

Впрочем, я точно знаю, что мои родители познакомились в 1944 году на Белорусском вокзале. Именно оттуда отправлялось на фронт большинство эшелонов с боевой техникой и личным составом. Туда же приходили и другие эшелоны – битком набитые ранеными, с покореженными танками и боевыми машинами. И среди этого столпотворения людей и техники отец разглядел маму. Предки отца жили в Испании, и в детстве я гордо всех уверял, что были они самые настоящие бесстрашные торрерос, наездники и покорители злобных быков. Сам же отец – Шмиль Моисеевич (моим же друзьям впоследствии известный как «дядя Миша») – родился в Польше, а перед самой войной бежал в Россию, прозорливо спасаясь от наступающего еврейского геноцида. Многие из подобных эмигрантов впоследствии попадали под жернова сталинских репрессий, но отцу повезло. Он вообще считал себя везунчиком: без ранений прошел всю войну, познакомился с такой прекрасной женщиной, как моя мама, имел хорошую и высокооплачиваемую работу. И разве что мои похождения… Ну да не будем забегать вперед.

Для моих родителей, как и для многих других, Белорусский вокзал стал символом любви и надежды. И когда на экраны вышел одноименный фильм, они его могли смотреть бесконечно, казалось, его сценарий написан практически по их жизни. И могли бесконечно слушать песню Окуджавы «10-й наш десантный батальон». Родители поклялись вместе дойти до Берлина, но эту клятву осуществил только отец. Ибо любовная страсть, «сделавшая» меня, заставила маму уехать рожать в далекую эвакуацию в Челябинск. Именно там 15 июля 1945 года появился на свет маленький Юра Айзеншпис.

Вперед, в столицу!

22.07.2003

Сегодня я включил, как обычно, телевизор, и приятная неожиданность – крутится на МузТВ клип Димы Билана на песню «Не надо плавить мои мозги». Да, не просто оказалось убедить их на ротацию, но я постарался. Естественно – без денег, я уже давно за эфиры не плачу. Как сама песня, как и сам Дима, клип получился нервный. Можно даже сказать, с острыми краями… Жалко, конечно, что «Руки вверх» по– свински украли нашу стилистику: та же агрессивная женщина-вамп в кожаном прикиде, тот же заброшенный завод как место съемок и даже те же декорации! Мы начинали снимать раньше, просто немного затянули с эфирами, точнее, нас немного затянули.

Но все равно у Димы более стильно получилось!

В общем, я доволен… Но довольство мое всегда длится очень недолго: очень быстро вспоминаю о несделанном, а если вдруг все сделано, то сразу строю новые планы. Чтобы не скучать, чтобы действовать. Но сегодня я точно знаю, чем займусь – я расскажу о первых годах моей жизни.

Нескольких месяцев от роду я переехал в Москву, где родители вместе начали трудиться в частях Главного управления аэродромного строительства, или сокращенно ГУАС. Вначале это было одно из подразделений в составе НКВД СССР, и основные работы велись силами заключенных, приговоренных к исправительно-трудовому «воспитанию» без содержания под стражей. Хотя встречались и строительные батальоны, и военнопленные, и даже колхозники, мобилизованные местными органами власти. Но в феврале 1946-го ГУАС передали вновь организованному Наркомату строительства предприятий тяжелой промышленности. Стройуправления передавали со всеми вольнонаемными рабочими, инженерно-техническим персоналом и служащими, а также оборудованием, транспортом, материалами, а вот заключенных и пленных НКВД оставляло себе. Акценты деятельности сдвинулись на мирное строительство и восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Одним из первых московских объектов «управления» стал институт МЭИ. Его решили основательно реконструировать, возвести много новых учебных корпусов – в общем, превратить в один их крупнейших вузов страны. Именно там находилась первая моя «московская квартира», в общежитии на Красноказарменной улице, 14, в здании, где сейчас находится музей истории института.

А тогда… Жилищные условия, как и практически везде по стране: перенаселенность, шум, недостаток бытовых удобств, но ведь и запросы сохранялись весьма незначительные: крыша над головой, свет, тепло, элементарная пища. И отсутствие войны, бомбежек, расстрелов. А еще – колоссальный энтузиазм и вера в светлое будущее. Впрочем, все это скорее относилось к ощущениям родителей – лично я еще мало что соображал.

А вокруг, на территории в несколько квадратных километров, ударными темпами возводились бараки. Тысячи и тысячи, преимущественно деревянных и одноэтажных. Никто не сомневался, что это лишь временное жилье, хотя для многих жизнь в этих весьма сомнительных условиях растянулась на многие-многие годы. Но тогда и это жилье являлось существенным прогрессом по сравнению с ужасной теснотой общежития, мощным движением вперед. Вдобавок люди въезжали в новые постройки, а в гнилые и осевшие халупы они превратились еще не скоро. Я же, совсем еще малявка, тоже осваивал новую территорию. Что-то загадочное и влекущее присутствовало в больших чуланах, гулких коридорах, огромных печках, заросших палисадниках… Я любил исследовать эти дальние закоулки: сердце замирало, когда спускался на несколько ступенек вниз в темноту подвала и прислушивался. Из глубины раздавались какие-то звуки и шорохи, я пугался и стрелой улетал к свету. Там что-то жило, в этой темноте!

Тех бараков уже и не сохранилось в Москве – и слава богу! А может, стоило оставить изнеженным потомкам хотя бы один из них, превратить в музей неприкрашенной истории той жизни, наполнить незамысловатой атрибутикой первых послевоенных лет. Ведь для большинства людей моего поколения эти неказистые строения остались символом давно ушедшего детства, ушедших друзей и ушедших родителей. А значит, объектом ностальгии. И романтики.

Именно из барака я пошел в свой первый детский садик, оттуда же отправился и в первый класс школы.

– Вот, это твои новые друзья, – сказала мама, показывая на слегка испуганных ребятишек моего возраста.

Мы стояли перед воспитательницей младшей группы детского садика, что располагался возле Горбатого моста в районе шоссе Энтузиастов и Заставы Ильича. Кто-то прятался за маму, те, кто посмелее, с любопытством посматривали друг на друга. Мне понравилась одна девочка с рыжими косичками, и я сразу после маминых слов начал с ней активно «дружить». Подошел и протянул весьма дорогую вещь – маленькую коробочку, похожую на спичечный коробок. Не знаю, какой секрет девочка ожидала увидеть внутри, но только не большого шустрого паука. Почуяв свободу, он стремительно побежал по ее руке, осмотрелся и шмыгнул за рукав. Девочка закричала, родители зашипели на меня, а я ничего не понимал: паук – это ведь так здорово!

Из этого садика я однажды весною сбежал домой и почти сразу же заблудился. Теперь и не вспомнить, зачем именно, а точнее – от чего я бежал: то ли от противной манной каши, то ли от скучного тихого часа. То ли от одной особенно нелюбимой воспитательницы, которая всегда заставляла по второму разу мыть руки. Я блуждал, 5-летний мальчуган, все более отчаиваясь, но и за помощью обратиться не решался. Я догадывался, что наверняка заругают и отведут обратно к рассерженным взрослым. Поэтому я старался двигаться с максимально уверенным видом, словно точно знал дорогу домой. За какими-то полуразрушенными сараями за мной увязалась большая серая дворняга. Наверное, она просто хотела поиграть или поесть, но тут остатки храбрости меня покинули, и я громко, громко заплакал. Старшие ребята вернули меня в садик, ибо правильно объяснить, где живу, я не мог. До прихода родителей я простоял в темном углу, «обдумывая» свое плохое поведение, дома меня тоже наказали. Нет, не ремнем – это у нас не практиковалось, – всего-то без сладкого оставили на неделю. Ну и подумаешь!

После войны обустраивалась вся страна, складные речи про ударные темпы возрождения не сходили со страниц газет и из речей коммунистических политиков. И в целом эти слова не сильно расходились с делом, причем многое происходило прямо на моих глазах, рядом с домом. Например, вырастали новые здания по Энергетической улице и Лефортовскому валу, пошли первые троллейбусы по Красноказарменной улице, и прокатиться на них считалось неплохим развлечением. Ведь до этого там лишь громыхал по чугунным рельсам грузовой трамвай, соединяющий хлебозавод с центром столицы. А вот когда построили основной корпус МЭИ, строение 17, проезжую часть уже полностью заасфальтировали и открыли для движения.

Часто выезжая с родителями в центр столицы, я видел грандиозное строительство тех лет. Везде стояли леса, кипела работа, в любую погоду, днем и ночью, в праздники и будни. И какая работа! При этом техники участвовало, наверное, не намного больше, чем при возведении египетских пирамид. Многое делалось вручную, те же кирпичи, безо всяких башенных кранов, а прямо на спинах поднимались на последние уровни знаменитых сталинских высоток. И, думаю, в отсутствие передовых технологий они возводились не намного медленнее, чем современный «Триумф-Палас», который мне хорошо виден из окон квартиры. Говорят, со шпилем он станет самым высоким жилым домом в Европе – очередной пример нашей российской гигантомании. Так вот, его основные строители «интернациональны» – узбеки, молдаване, прочие граждане нищего СНГ. Их привозят из общежития и отвозят туда же, и, думаю, многие и до Красной площади еще не добирались. В сумме человек 700–800.

А тогда, хотя стройки и назывались «комсомольскими», вкалывали там преимущественно заключенные. Тысяч по пять-десять на объект. Не знаю, все ли высотные здания, но главный корпус МГУ строился именно подневольным трудом. Тогда недалеко от нынешней Олимпийской деревни стояли многочисленные лагеря, откуда и поставлялась основная рабочая сила. Дешевая и бесправная. А когда уже возвели этажей 20, лагеря переместили прямо на стройплощадку. Вся Москва тогда перешептывалась, рассказывая, как двое заключенных совершили оттуда дерзкий побег, сконструировав дельтаплан и сиганув на нем с высотной площадки. Одного вроде бы застрелили во время полета, а второго после поимки чуть ли не освободили по личному приказу Сталина «за смекалку и техническую одаренность». Но, скорее всего, никакого побега не было – просто одна из бытовавших городских баек. Как и о секретных подземных бункерах размером с несколько стадионов. И о втором специальном метро, лежащем глубоко под первым.

Обновление страны и размах положительных преобразований большинство народу связывало именно с именем Сталина. Я тоже должен был хорошо учиться и примерно вести себя, чтобы не огорчать вождя. Ведь он знал, думал и беспокоился обо мне. Второй отец! Именно строгий взгляд «кремлевского горца» смотрел на меня с плаката на обшарпанной стене и когда я засыпал, и когда просыпался. А рядом висел еще один красочный плакат, вольная иллюстрация на тему «Широка страна моя родная» – уж не знаю, как художник умудрился уместить там и нивы, и горы, и леса, и моря… Сталина сняли лишь через несколько лет после его смерти. Даже не сняли, а оставили при переезде на новую квартиру.

Сталин

Он являлся для меня, как и для многих других детей и взрослых, полусказкой-полубылью. Сверхчеловеком. Тем не менее, я никогда не сомневался, что он верный друг и мудрый учитель. Уже потом я узнал о нем другое, не столь приглядное и приятное, долго прятавшееся в тени всеобщего восторга и преклонения. Наверное, в нашей стране действительно немало всего построено на костях, немало орошено слезами, но я видел лишь лицевую сторону происходящего. А со стороны фасада все возводилось, обновлялось, менялось к лучшему. И траур, охвативший почти всю страну в день смерти вождя, был самым настоящим – горе народа, в том числе и своих родных, я ощущал почти физиологически. Репрессии, в которых канули миллионы, счастливым случаем обошли стороной и мою семью, и семьи моих друзей. Невероятное везение для тех страшных лет.

И уже потом, когда я «гулял» по российским зонам или тюрьмам, я думал, что эта страна все равно берет свое. Увы, в плохом смысле.

Мои родители всячески стремились развивать меня с малых лет. И физически – утренними зарядками и даже короткими пробежками с отцом по выходным, и интеллектуально. Когда еще до школы меня учили считать и писать, то приговаривали: вот не будешь образованным, останешься неучем, вырастешь дворником. Тезка-дворник дядя Юра почему-то вызывал во мне особую жалость: и встает рано, и работает много и в снег и в дождь, и всякую дрянь сметает. Да и живет в какой-то вонючей каморке. В общем, дворником я становиться не хотел, а метил в военные, как и мой отец. Но, кажется, в отличие от остальных мальчишек меня привлекали не столько погоны и ордена, оружие и форма, сколько особый пищевой паек. Наверное, где-то услышал об этом факте. А еще я хотел стать Тарзаном – американское кино крутили в военной части рядом с домом, и по воскресеньям мы бегали туда на бесплатные утренние просмотры. Никакой иронии, естественно, это зрелище в нас не вызывало, наоборот, очень нравилось. Герой фильма ловко прыгал по лианам, спасал и лечил попавших в капканы тигров и совершал еще кучу хороших и смелых поступков. Вот и я решил спасти от голода каких-то крикливых птенцов. Их пернатая мамаша, по моему мнению, плохо справлялась со своими родительскими обязанностями. И я решил ей помочь – столовой ложкой накопал в саду жирных червяков, почти целую банку, и полез на дерево. Падение было быстрым и болезненным – ссадины, кровь, необъяснимая злость на этих самых птенцов. В общем, ловким Тарзаном мне становиться расхотелось. Глупость все это, кино…

Сладкая селедка

Школа – совершенно особенное, ни с чем не сравнимое время. Настоящий трамплин из детства во взрослую жизнь. Моя, отдельная мужская, стояла на Лефортовском валу недалеко от Лефортовской тюрьмы, где тогда находился следственный изолятор МГБ. Поблизости от 7-этажного кирпичного домины, куда мы переехали из барака. Заветная мечта 99 процентов москвичей тех лет, и, хотя из трех комнат нам принадлежала только одна, это жилье казалось настоящими хоромами. Уже потом, сидя в той самой Лефортовской тюрьме, я из зарешеченного окна третьего этажа видел крышу своего бывшего дома. Есть забавный анекдот про еврея, который всех уверяет, что очень удачно поменял местожительство, ибо сейчас у него куда лучше вид из окна. Если раньше он видел окна тюрьмы, то теперь видит окна своего дома. Так вот, этот анекдот почти обо мне.

Думаю, моя семья жила зажиточнее многих других. Еще в бараке мы приобрели патефон с кучей пластинок, а в новом доме появился даже телевизор КВН-49. Наверное, это год выпуска. Завидовали ли нашему относительному достатку соседи? Может быть, но я ничего такого не чувствовал. К нам приходили на общественные просмотры не только соседи по коммуналке, но даже из других подъездов. Пили чай с сушками и сухарями, вели длинные задушевные разговоры. А еще слушали военные песни и хором подпевали. Двери квартиры просто не закрывались, да и воровства тогда почти не было. Помню, как страшно расстроились родители, когда после подобного «набега» гостей у них пропали папины наручные часы. С дарственной надписью. И как радовались, когда потом их нашли: случайно завалились за комод. И не столько самим часам, сколько сохранению своей веры в людей… Общие беды и проблемы как самой войны, так и первых послевоенных лет всех сблизили. Фронтовое братство, без которого под пулями было просто не выжить, еще надолго сохранилось в сердцах наших людей.

В первых классах школы я был очень прилежен и собран, настоящий октябренок-активист, с примерным поведением и отличными оценками. Я учился, учился и учился, в точности как завещал дедушка Ленин. Мне хотелось быть лучшим, хотелось похвал родителей и педагогов, хотелось знаний, тяга к которым настойчиво вела меня в школьную библиотеку, куда разрешалось записываться только с четвертого класса. Но ждать я не мог, и как-то, надув щеки, увеличив объем тела свитерами и отнюдь не последний рост – толстенными стельками, я пошел на подлог. Наверное, первый в своей жизни. Вскоре он вскрылся, но поскольку повод был уважительный, то наказывать не стали и даже от книг не отлучили.

А книги в те годы, да и многие десятилетия после были в дефиците, при этом чтение являлось и развлечением, и символом культурной жизни, и просто внутренней потребностью. Помню чувство огромной личной трагедии и стыда, когда я потерял какой-то роман! Родители компенсировали его стоимость в многократном размере, а я буквально проплакал несколько дней. Конечно, теперь это очень сложно представить.

Пик моего чтения пришелся на 4–7 классы: тут и Гайдар, и Тургенев, и Мамин-Сибиряк. Я заглатывал сотни страниц, и хотелось еще и еще. Легко одолел «Войну и мир», которую потом перечитывал еще несколько раз с позиций все более и более взрослого человека, с каждым разом все выше оценивая достоинства этого великого романа. Освоил Драйзера, всех Толстых. И если некоторые обязательные по программе произведения я осваивал лишь с целью ухватить сюжетные линии, то кое-что меня откровенно захватывало. Ну а потом времени для чтения оказывалось все меньше, а сосредотачиваться все сложнее. Хотелось не просто узнавать о чужой жизни, но и делать свою. И, как оказалось, о ней тоже можно написать книгу.

Вне школы я тоже не валялся на диване, хотя доступных развлечений насчитывалось совсем немного. Например, разные кружки типа «умелых рук». В пятом – шестом классе я занимался моделированием, выпиливанием, выжиганием – всем понемножку, не отдавая ничему предпочтения. Но и ни в чем не достигая особенного мастерства. Ходил в какие-то детские театры, иногда просто отбывал, а иногда с интересом. Реально же основных увлечений было два: футбол – о нем расскажу позже – и голуби.

Тогда голубятни виднелись везде: и на пустырях, и на крышках бараков, и на неказистых пристройках. Для нас, послевоенных мальчишек, они совмещали в себе и игру, и развлечение, и даже мелкий бизнес. Голубей меняли, покупали и продавали, за хорошего сизаря иногда с себя рубашку снимали. Эти птицы, которых теперь принято считать глупыми и заразными, тогда считались почти святыми. Причинить им боль равнялось преступлению, а за воровство могли крепко побить. И вдруг голуби стали пропадать. Слухи поползли самые нелепые: кто-то якобы видел в небе хищного сокола, а кто-то рассказывал об особом тайном свисте, которым заманивают птиц в соседние районы местные пацаны. Но самой дикой казалась история про каких-то бродяг, которые на дальнем пустыре зерном приманивают голубей, ловят их и… варят в котлах вместе с перловкой. И едят! По эффекту этот рассказ был сродни жутким историям об африканских каннибалах-людоедах, я не мог поверить! Но именно это и оказалось правдой. И как-то огромный отряд голубеводов разных возрастов, вооружившись палками и прутьями, отправился мстить за падших птиц. Я не пошел в бой по малолетству, но мечтал о смерти этих бродяг, этих подлых убийц. Я даже не мог представить, что им просто нечего было кушать.

На улице, как и в школе, тоже шла борьба за лидерство, и здесь авторитет поднимался и кулаками, и энергией, и знаниями. И если особыми физическими данными я похвалиться не мог и в редких драках побеждал лишь благодаря напору, то в развитии я существенно опережал многих однолеток. И я подчинял себе не кулаками и страхом, а целеустремленностью и конкретностью. Я мог заводить идеей, заряжать энергией. И убеждать. Первый опыт – строительство всем двором волейбольной площадки. Убедил главного инженера строительного управления отпустить необходимый транспорт и выделить фонды, дворовых ребят – катать каток и сеять песок, а маму – руководить всем этим и обучать азам игры. А было ведь мне всего 12 лет! В школе предлагал организовать походы, соревнования, фестивали, собирал деньги на какие-то совместные мероприятия и подчас действовал куда эффективнее формального культмассового сектора.

…И дальше по жизни я неоднократно доказывал свою высокую эффективность как в организации крупнейших концертов и фестивалей, так и труда на зоне. Наверное, я мог бы создать какую-нибудь мощную политическую партию или общественную организацию. Только не интересно мне это. И даже противно.

Люди СССР

Я всегда смотрю вперед, люблю постоянное развитие и все новое: музыку, моду, технику… Я совершенно не понимаю охающих и ахающих представителей моего поколения, причитающих на лавочках у подъездов или у пивных ларьков: «А вот раньше…». А что было раньше – хорошо, что ли? Просто человек всегда склонен идеализировать времена своей молодости, но если в них всмотреться… Мало что хорошего можно увидеть, как ни старайся!

И все-таки, ей-богу, кое-что из прошлого мы потеряли напрасно. Я говорю о тех человеческих и духовных качествах, которые отличали граждан СССР. Особенно в первые послевоенные годы, когда люди были необычайно открыты и добры, душа нараспашку. Да и позже, в 60-е и 70-е, в их сердцах почти не находилось места корысти и зависти, злости и насилию. Возможно, вопреки всему. А возможно, нас не так уж плохо воспитывали: вся страна – большая семья, одно большое дружное общежитие. Сейчас миролюбие и спокойствие покинули наше общество. Нельзя утверждать, что оно озверело, но прагматизм и расчет все больше проникает в сознание и в поведение людей. И вот парадокс – я всегда стоял на стороне свободного предпринимательства и частной инициативы, но как-то не задумывался о минусах, которые с ним приходят. Большинство советских людей, вполне комфортно живших во времена заботы государства, материальной помощи и бесплатных путевок, во времена жалоб жены в профком на пьянство мужа – теперь все они оказались в растерянности перед необходимостью быть самостоятельными. Плата за свободу оказалась для них слишком высока, а сама свобода не особо-то и нужной. И мне их искренне жаль.

Из учителей неплохо помню первую – Нели Александровну. До сих пор вздрагиваю, когда вижу указку: по нашим стриженым головам обожала бить ею Мария Гавриловна – здоровенная бабища с грубым, почти мужским голосом. Жалею, что свою нелюбовь к учительнице английского языка я перенес на сам предмет. Среднее знание инглиша потом сильно мешало мне в общении с иностранцами, а главное – в переводе текстов моих любимых западных песен. А может, оно и к лучшему, когда мне однажды перевели, то не поверил – какой примитив!!! Но перевод был правильный.

Не ненавидеть же училку-англичанку казалось просто невозможно, ибо она являлась откровенной мещанкой. В те годы это звучало жутким ругательством, хуже было только «фашистка». То, что нас учит мещанка, мы заключили из ее особенности просить одну из своих любимых учениц во время уроков бегать в буфет и приносить чай. И запивать им столь обожаемую селедку. Происходило все по единой схеме, урок за уроком, и мы удивлялись, как можно с таким постоянством поедать столь странную комбинацию. Происходило все так: после переклички «англичанка» ставила на стол большую пузатую сумку, доставала газетный сверток с сельдью и еще одну газетку – для чешуи. Затем начинала тщательно очищать рыбу, одновременно посылая за чаем одного из счастливчиков. Почему «счастливчика»? Да очень просто: его сегодня уже не спрашивали. Впрочем, особого страха вызов к доске не вызывал, благо ответы можно было подсмотреть в учебнике, тетрадке или на шпоре, которые открыто ставились прямо за ее огромную сумку. THE DOG – пожалуйста, собака. «Англичанка» не отрываясь чистила сельдь, а ученик не отрываясь подсматривал. Это не замечалось, и кто знает, сколько бы продолжалось сие хрупкое равновесие. Но у меня созрел план проучить мещанку, который одобрили мои верные сотоварищи. Требовалось лишь выбрать подходящий момент, когда противная училка выйдет из класса, и помазать селедку какой-нибудь гадостью. Рассматривались экстремальные варианты со скипидаром, собачьей мочой, еще какой-то гадостью, но в итоге остановились на вполне безобидном растворе сахара – фактически сахарном сиропе. Удобный случай представился достаточно быстро: заглянул завуч, позвал «на секунду» из класса. Этой секунды хватило, чтобы я окунул только что очищенную селедку в бесцветный раствор и вернул на газетку. С замиранием сердца мы ждали укуса: вот поднимает рыбку, вот открывает рот, вот… Мы не услышали ни крика, ни ругани – просто после гримасы нас обвели таким взглядом, что стало понятно – всем жить плохо, а кое-кому, может, и вообще не жить. Особенно главному проказнику. Короче, меня заложил кто-то из одноклассников, а может, собственный хитрый взгляд выдал. Вину я признал, но разбирательство проступка оказалось неоднозначным: неожиданно на мою сторону встал завуч, которому давно поступали сигналы о не вполне советском поведении англичанки. Да и сам ее предмет, мягко говоря, был не вполне советским. На первый раз все ограничилось предупреждением и снижением отметки по поведению до четверки. И это оказалось маленькой драмой для такого примерного мальчика, как я.

Но оставался ли я к тому времени действительно примерным? Очень скоро выяснилось, что нет. После моей шутки с физруком Виктором Петровичем Носовым, здоровенным бугаем из бывших метателей диска, меня уже чуть было не исключили из школы. Носова, или «Носа», я не любил, и это единственный случай, когда отрицательное отношение к учителю не отразилось на восприятии предмета. Или, наоборот, когда любовь к предмету не смогла изменить негативное отношение к учителю. Носов вел себя с учениками весьма по-свински: то вовсю панибратствовал, хлопал по плечам, использовал всякие прозвища, то изъяснялся в том смысле, что мы – никто, нули, а он – бесконечная величина. А еще и по стенке размажет… В общем, личность достаточно отталкивающая.

И вот как-то наш класс гурьбой двигался на стадион, все веселились и дурачились, в снежки играли. Дружок незаметно встал на корточки за физруком, а я его легонько толкнул. И эта глыба рухнула в сугроб, покраснела от злости, уставилась на меня красными бычьими глазами – все думали, вот сейчас и закопает в этом же сугробе. Но мужик пересилил свою ненависть и пошел официальным путем, в смысле донес. На педагогическом совете меня строго предупредили и ввели дисциплинарную тетрадку, где каждый учитель на каждом уроке ставил оценку по поведению. Так вот я стал практически хулиганом.

О каком еще преподавателе могу рассказать? Например, о смешном учителе машиноведения Григории Ивановиче. Он часто изрядно опаздывал, приходил навеселе, фальшиво мурлыча популярные мотивчики… Потом не мог найти классный журнал, потом не мог попасть ключом в скважину замка своего кабинета. Уже взрослым, читая Генриха Манна «Учитель Умрод», я явственно увидел в нем нашего машиноведа. Я встречал людей, половина слов в речи которых была матерной, читал про Эллочку-людоедочку с ее мини-словарем, а вот у Гриши добрую половину разговора наполняли слова-сорняки:

– Итак, значит, я тебе поставлю двойку, а это значит, что ты можешь получить двойку за четверть. А это в общем значит, что ты можешь вылететь из школы. И, значит, будешь мыть там полы в уборных. И поделом тебе. Значит.

И так до бесконечности. В лексиконе литературного Умрода тоже присутствовало любимое выражение «это значит». И хотя Умрод по-немецки значит «дерьмо», а наш «герой» носил нейтральную кличку «Гриша» – просто одно лицо, если вслушаться.

В школе я учился взаимоотношениям с людьми, с учителями и соучениками. Думаю, что чувство личного достоинства, умение постоять за себя и за собственные взгляды, некие принципы, пусть и не всегда такие уж правильные и безусловные, отличали меня уже где-то с 7-го класса. Я парировал придирки некоторых учителей, особенно той самой англичанки, которая нас учила так, словно повинность отбывая. Ругался с директором и завучем, которые даже за минутные опоздания портили дневник всякими записями. Защищал какую-то веснушчатую девчонку от нападок сотоварищей – не потому, что нравилась, а просто считая их несправедливыми. В общем, неосознанно завоевывал авторитет.

Смена дислокации

В 61-м году нашей семье дали отдельную квартиру в районе Сокола на улице Панфилова. Дом сохранился и по сей день, он рядом с Новопесчанной улицей, где я живу сейчас. Однажды, проезжая мимо, я не удержался, вышел, поднялся на знакомую лестничную площадку. Постоял немного и спустился вниз. Честно говоря, никаких эмоций, никакого желания зайти внутрь. А тогда я не столько радовался отдельной жилплощади и отдельной личной комнате, сколько переживал из-за необходимости смены привычного окружения. Идти в новую школу, завязывать новые знакомства??? Удивительно, я всегда был на редкость контактным, но этих перемен почему-то боялся. Решение пришло быстро, в стране как раз начиналась перестройка образовательной системы и стали появляться школы с различным профессиональным уклоном. Поэтому, если вместо обычной одиннадцатилетки попасть в школу рабочей молодежи, можно сэкономить целый год. Вроде не столь престижно, да выгода налицо. Зачем мне требовался этот выгаданный год, понятно – да чтобы скорее стать самостоятельным! Дети всех поколений стремятся быстрее начать взрослую жизнь, и я не являлся исключением. Я обошел массу вечерних школ, но везде требовали справку с места работы. И лишь на Скаковой улице, где-то в получасе езды от дома на трамвае, мне повезло. Благодаря серьезному недобору меня туда приняли под письменное обязательство, что я в трехмесячный срок устроюсь на работу и принесу справку. Справку я нес долго, но в итоге все-таки заимел какую-то формальную запись в трудовой книжке, и от меня все отвязались. Какой была моя первая фиктивная «работа» – теперь и не вспомнить. А на настоящую не было ни времени – весь день я отдавал спорту, ни необходимости – в деньгах я особой нужды не испытывал. Родители удовлетворяли мои основные потребности, не знаю, правда, насколько тяжело это им давалось. Наверное, не особо, ибо каких-то сверхурочных не припомню. Карманные деньги водились у меня всегда, но и особых трат я не делал – мороженое, кино, цветы девушке. Вкус к модной дорогой одежде тогда еще не проснулся, я не курил, вино не распивал, а ведь именно это требует немало средств. Вообще, так называемые «вредные привычки» ни у меня, ни у большинства друзей сверстников не водились. Кто-то увлекался учебой и мечтал о карьере ученого, кто-то ходил в технические и творческие секции, некоторые, как и я, большую часть времени посвящали спорту. Но во дворах, где я обычно проводил вечера и выходные, публика гуляла весьма разношерстная. В том числе и дети-сорняки, жуткая безотцовщина, хулиганы, наводившие страх на приличных мальчиков и девочек, а особенно на их родителей. Могли ведь не только побить и отнять, но и вовлечь и испортить. Оружием отпетых сорванцов служили рогатки, кастеты, выкидные ножички и отборный мат, они пили, дрались, воровали и быстро расходились по колониям. Одного такого «грозу двора», ставшего матерым уголовником, я позже повстречал на суровой свердловской пересылке. Он сразу же узнал меня и подивился встрече: «Ба, и ты здесь… А ведь был таким приличным…».

Хоть и приличный, я и со шпаной вскоре нашел общий язык, ведь в чем-то тоже был уличным парнем. Сблизил же нас футбол: тогда на нем все просто помешались, а я неплохо владел мячом, чем и снискал уважение в среде «дворовых». Хотя в их пьянках не участвовал, в ножички, расшибец, орлянку и другие приблатненные игры тоже не баловался. И, конечно, не воровал белье, развешанное во дворах и на чердаках. Даже ради любопытства.

Свидание с королевой спорта

Где-то лет с 12 мои интересы практически полностью принадлежали спорту, спорту и еще раз ему. Вообще мое отрочество пришлось на период его явного расцвета в СССР, причем его культивирование во многом являлось глобальной государственной политикой. И вполне разумной. Спорт не просто не оставлял большинству из нас времени на всякие «глупости», он действительно растил крепкое и здоровое поколение. Конечно, наше здоровье требовалось прежде всего для армии и флота, для глобальных строек и воспроизводства населения, но это являлось тем редким случаем, когда интересы государства и народа совпадали. Ну а те из нас, кто достигал в спорте особых успехов, строем шли на мировые арены сражаться за честь родины. В своего рода спортивной войне, которую мы объявили мировой капиталистической системе, и просто обязаны были выиграть. И это обязательство, как правило, с честью выполняли.

Еще одним спортивным «стимулом» являлось отсутствие иных развлечений для молодежи тех лет – ни компьютерных игр, ни видео, ни Интернета, ни интересных телевизионных программ. И спорт удачно замещал этот дефицит.

Как и многие другие мальчишки, я начинал с футбольных баталий до темноты. Словно из кинофильма тех лет: теплое лето, медленно темнеет, мамы открывают створки окон и на весь двор зовут сыновей домой ужинать. А в ответ слышат традиционное: «Ма, ну еще полчасика, ну пожалуйста!». Почти у каждого из нас была в кумирах какая-нибудь футбольная команда, и часто мы приходили в школу минут за двадцать до начала уроков, чтобы обсудить перипетии последних матчей с участием любимчиков. Большинство одноклассников дружно «болело» за «Динамо» или «Торпедо», я же выбрал в фавориты «Локомотив». Почему именно железнодорожников, даже не знаю, может, из духа противоречия, из желания выделиться? Меня с этим клубом ничто не роднило: ни профессия родителей, ни близость стадиона, ни мечта стать проводником или машинистом. Да и клуб этот особо не блистал, хотя в 1963 году сумел-таки выиграть Кубок страны. Даже теперь я периодически слежу за их неплохими результатами, легкое чувство удовлетворения, конечно, присутствует, хотя энтузиазм уже не тот. Дискуссии вокруг футбольных матчей и качества их судейства шли жаркие и громкие, разве что до рукопашной схватки не доходило. В 1958 году мы горячо обсуждали процесс над Эдуардом Стрельцовым, которого привлекли к суду за изнасилование. Тут мы оказались единогласны во мнении, что это несомненная ошибка или чьи-то злые козни. Этого классного игрока любили практически все, независимо от клубных пристрастий, он стоял явно выше рамок своего «Торпедо», был настоящим народным кумиром.

С отцом я посетил большинство значительных футбольных матчей того времени, почти все встречи с приезжающими в Москву европейскими или южноамериканскими командами. Стадионы ломились от народа, впрочем, пустых трибун обычно не было и на более ординарных матчах. Казалось, что людям было интересно все.

В 12 лет я увлекся еще и волейболом – классная игра. Мне так хотелось бить по мячу не только ногами, но и руками, что я привил к волейболу интерес моим дворовым друзьям, убедил «захотеть» этой игры. И по личной инициативе во дворе мы решили построить волейбольную площадку. По всем правилам, с дренажем, с разметкой, предварительно основательно изучив книгу о правилах ее обустройства.

Наш почин поддержали взрослые, тем более что на первом этаже одного из домов нашего двора находился «Штаб строительных работ района». Все стройматериалы мы получали бесплатно, а уж «возводили объект» своими руками, каждый день, каждую свободную минуту. А потом играли взахлеб, в том числе и со взрослыми, и с моей мамой, имевшей по волейболу спортивный разряд. Меня тоже не особо удовлетворял дворовый уровень игры, мне хотелось совершенствовать спортивные умения. А это могли обеспечить только многочисленные секции. Какую выбрать? Как ни странно, в итоге раздумий я не выбрал ни футбольную, ни волейбольную. Наверное, уже тогда желая не отставать от моды, я отдал предпочтение только что появившемуся гандболу, или, по-русски, «ручному мячу»

Но в спорте меня привлекали не только игровые соревнования. Я рос рядом со стадионом, принадлежащим Московскому институту связи – теперь на его месте понатыканы высотные дома, а я хорошо помню, как там занимались студенты. И я, ничуть не стесняясь, подходил к ним и тоже пробовал прыгать в длину и высоту, бегать на разные дистанции. И, хотя был существенно моложе их, многое у меня получалось существенно лучше. Их учителя видели мои результаты и часто ставили в пример какому-нибудь долговязому очкарику. И настойчиво советовали побольше тренироваться.

С 14-го по 16-й годы жизни я одновременно ходил в гандбольную и легкоатлетическую секции, а в итоге победила легкая атлетика. Может, для гандбола оказался слабоват комплекцией и маловат ростом, а может, больше нравилось бороться не с мячом, а с метрами и секундами. Нравилось постоянно улучшать результаты. Сегодня лучше, чем вчера, завтра лучше, чем сегодня! Родители в целом приветствовали мои спортивные увлечения, просто периодически напоминая мне, что и учебу забрасывать нельзя. Вдобавок скоро им стало не до меня: в 1959 году родилась сестренка Фаина – золотой ребенок, выросший в замечательного человека. Но хоть девочка и золотая, а внимания требовала много. Но я не ревновал. Я уже стал почти самостоятельным.

Занимался я в детской спортивной школе завода «Серп и Молот» общества «Труд». Их спортивная база и спортлагерь размещались в Подольске, куда я ездил каждое лето на сборы. Там же находилась основная база сборной СССР по легкой атлетике, которая тогда готовилась к Олимпийским играм 1960 года. На моих глазах тренировались знаменитые Валерий Брумель и Игорь Тер-Ованесян, Роберт Шевлакадзе… Брумель только входил в силу, в 1960 году в Риме он получил серебро, зато 1964-й стал для него золотым. Я, совсем еще мальчишка, с народными кумирами здоровался за руку, беседовал о спорте, и они относились ко мне весьма серьезно. А чемпион по спортивной ходьбе мельбурнской олимпиады Леонид Спирин вообще являлся одним из моих тренеров, равно как и Галина Анатольевна Мадая – тоже выдающаяся легкоатлетка. Я смотрел на этих титанов спорта и восхищался, а присутствуя на тренировках сборной, ощущал приобщение практически к государственной тайне. Тогда ведь, повторюсь, советский спорт служил неким аналогом мирного оружия пролетариата, и секреты подготовки казались сродни военным. Разве что формы допуска у нас не было.

Мечтал ли я когда-нибудь стать одним из приближенных великой «королевы спорта»? Разве что в самой глубине души, и не особо серьезно. Как иногда абстрактно мечтаешь стать волшебником и творить чудеса. Реально же спорт давал необыкновенное чувство удовлетворенности собой, насыщенности и реальности жизни. Мне нравилось, когда я валился с ног от усталости, когда пот лил ручьями, когда болели все мышцы. И я умел терпеть, стойко переносить. И это умение терпеть, в том числе и сильную боль, удивляло многих из тех, с кем я сталкивался по жизни – от зубных врачей до матерых уголовников. И закалил меня именно спорт. Советский спорт.

Победы и поражения

Я всегда, с первых классов школы, был нацелен на успех и победу и сильно переживал свои неудачи. Этот соревновательный интерес, желание постоянно выиграть мне старательно прививал отец. Подтянуться больше раз, получить лучшую оценку… Соревноваться с другими, постоянно улучшать собственные результаты. Быть лидером. Быть только первым, только впереди всех! Любой ценой. Второе место равносильно поражению!

Потом я стал смотреть на неудачи проще, более реально, что ли: побеждает сильнейший, и если ты сделал все, что мог, но не сумел выиграть, не стоит делать из этого трагедии. Надо делать выводы и работать, работать, работать. В том же спорте, как и в шоу-бизнесе, как и в нашей жизни в целом – если кто-то добивается больших успехов, ему рукоплещут, смотрят в рот, готовы выполнить любую прихоть… Но стоит ему проиграть или показывать средний результат, даже руки не подадут. Поэтому и не стоит особо убиваться ради мимолетной победы.

И, осознав эту мудрую мысль, я вскоре стал относиться к спорту как к способу физического совершенствования, а не как к культу. Без излишнего фанатизма. А без фанатизма стать большим чемпионом превратилось просто в мечту, а не в реальную цель, ради которой готов на все. А потом и сама мечта потихоньку растаяла.

И все-таки в нашей жизни должно быть некое состязание, ради победы в котором ты не пожалеешь ничего. Состязание, где ты напрягаешь все свои силы, все свои возможности, где не позволяешь себе расслабляться и лениться. Для меня это, несомненно, шоу-бизнес. И хотя критерии успеха в нем не столь очевидны, рекордных секунд не бывает, мое первенство мало у кого вызывает сомнение. И не в смысле успехов прошлых, а именно настоящих. И, кстати, будущих.

Раз в два года в Москве проходили «домашние» соревнования легкоатлетов СССР и США, и я не пропускал ни одного из них, с неподдельным интересом следя за «битвой гигантов» и громко болея за «наших». Я и сам принимал участие в серьезных турнирах, не настолько, конечно же, громких, но все-таки. Например, в 1963 году выступал в первенстве Союза в Запорожье за спортклуб завода «Серп и Молот». В моем забеге на 100-метровке Виктор Усатый установил новый рекорд СССР – 10,90. Я видел только спину бегуна, отстав метров на 10, а то и больше. Во многом мои невысокие результаты объяснялись серьезной травмой – защемлением мышцы, а вот чем объяснить мое грубое нарушение правил при передаче палочки в эстафете 4 по 100? За это команду дисквалифицировали, а меня хоть и не подвергли острой обструкции, но, конечно, смотрели косо…

Кстати, одним из первых моих друзей на новом месте жительства, Соколе, стал Валера Гуревич, чей отец тренировал сборную СССР по гандболу. Наша дружба с Валерой продолжилась и после моего прощания со спортом, он тоже интересовался музыкой, и отец часто привозил ему из загранпоездок фирменные диски. Переезд на новое место жительство никак не отразился на интенсивности моих занятий спортом. И почти каждое утро, иногда даже и по выходным и праздничным дням, я отправлялся в Лефортово на стадион «Энергия». Добираться приходилось уже не пять минут, как раньше, а почти час, но расстояния меня не останавливали. На стадионе был совершенно роскошный большой крытый манеж, наверное, уникальный для Москвы тех лет, что позволяло заниматься даже зимой. Со стадиона, подчас даже не успевая отдышаться, я нередко мчался прямо в вечернюю школу. Там училось еще несколько столь же активных спортсменов, благо ипподром находился совсем рядом. Наш учитель математики, бывало, приходил на урок и начинал перекличку:

– Петров?

– А вот на ипподроме, в синей шапочке скачет.

Учитель подходил к окну, подслеповато пытался разглядеть Петрова среди мчащихся наездников и грустно говорил:

– Надеюсь, хоть скачет хорошо!

Уже после окончания школы я еще некоторое время ездил на сборы, был даже призером спартакиад, становился чемпионом района и разных первенств Москвы. Вряд ли мне светили олимпийские награды, но, не случись у меня серьезной травмы, спортивная карьера наверняка продолжилась бы. А перелом в моих взаимоотношениях со спортом произошел из-за травмы мениска. Столь распространенная проблема у спортсменов, в те годы она очень тяжело подвергалась лечению. Мне делала операцию в ЦИТО на Войковской тогда еще малоизвестный врач-хирург Миронова. Спасибо ее золотым рукам. Теперь ее сын Сергей Павлович – начальник Медицинского Центра Управления Делами Президента. Операцию мне делали практически первому в СССР, по совершенно новой методике и, можно сказать, и по большому блату – за меня просили весьма известные люди. Новая методика позволяла оставаться в спорте, но после операции и последующего лечения результаты все-таки стали падать. А вместе с ними и спортивный энтузиазм. А может, впереди уже маячило мое настоящее призвание – музыка.

Проблемы с ногой сделали меня нестроевым и для Советской Армии с формулировкой «Не годен к службе в мирное время», так что эта школа жизни меня миновала. Честно говоря, об этом совершенно не жалею. Возможно, в ком-то армия помогает вырастить стержень, но у меня он уже имелся. Вдобавок я не отождествлял службу в армии с патриотизмом и не стремился к карьере военного. А вне карьеры это представлялось просто пустой тратой драгоценного времени. Как ни странно, тот факт, что именно время и является настоящим сокровищем, я понимал уже тогда.

Секретный объект

6.08.2004

Почти две недели я не написал ни строчки автобиографии, но на это были вполне уважительные причины. Во-первых, моя поездка в Англию. Неделя в ее столице оказалась просто роскошной. Очень давно я мечтал посмотреть Лондон, и вот свершилось. При этом многие вещи, которые я ждал очень долго и наконец получал, нередко не вызывали во мне ожидаемого восторга. Например, летний визит в Москву Пола Маккартни. Этого выступления я ждал 40 лет, сидел в первом ряду, был прекрасно настроен и… И ничего особенного. Респектабельный сэр, давно устаревший материал, может даже фонограмма. Да совсем не то, хоть вставай и уходи. Я и ушел. А с Лондоном все оказалось не так – долгие ожидания встречи более чем оправдались. Вдобавок я совершенно напрасно боялся процесса получения визы… Странно, мне еще никогда никуда не отказывались выдавать визу, даже сразу после освобождения из заключения, но про английское посольство мне говорили, что очень тяжелое собеседование, нужно много справок и т. д. И поскольку всегда находилось чем заняться, я постоянно откладывал и думал: «Настанут лучшие времена, вот тогда». И вот они настали, визу дали заочно и без осложнений. Но проблемы не миновали моих попутчиков: Диме Билану пришлось лично явиться в посольство, ибо его новый загранпаспорт вызвал вопросы. А представителю лейбла «Гранд-Рекордс» Сергею – моему давнему другу и партнеру – просто отказали без объяснения причин. Он расстроился, огорчился и я. «Гранд-Рекордс» выпускает пластинки Димы и «Динамита», и во время поездки у нас был ряд творческих планов, которые так и не осуществились. Мы уехали вдвоем, а уже в Англии встретились с Катей Лель – моей давней знакомой, которую я выводил в свое время в мир музыки, и еще с сотрудниками МГВ. И неплохо отдохнули.