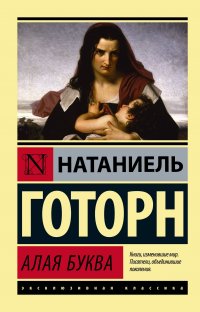

Читать онлайн Алая буква бесплатно

- Все книги автора: Натаниель Готорн

© Перевод. Е. Осенева, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Предисловие ко второму изданию

Салем

19 марта 1850 г.

К большому удивлению автора, а также к немалому (в чем мог бы он признаться, не слишком боясь усугубить оскорбительность своих слов) его развлечению, он обнаружил, что вышедший из-под его пера и предваряющий «Алую букву» очерк с описанием общественной жизни колонии вызвал небывалое волнение в кругу всеми уважаемых граждан. Сожги автор здание таможни и погаси последние дымящиеся угли кровью того или иного достопочтенного лица из тех, к кому он, как, по-видимому, предполагается, питает особенно недобрые чувства, шум и то был бы менее яростным. Поскольку общее осуждение легло бы тяжелым бременем на совесть автора, в случае, если б согласился он, что осуждение это им заслужено, автор просит принять во внимание, что добросовестно перечитал страницы очерка, намереваясь подвергнуть переделке или вовсе исключить из текста все, что может считаться ошибочным, и тем самым сделать все, что в его силах, для умаления того ужасного зла, в котором его обвинили. Но, как ему представляется теперь, единственное, что можно поставить в вину автору и что характеризует данный очерк, – это благодушный тон повествования, юмор и абсолютная точность, с какой он воспроизводит свои впечатления от лиц, там описываемых. Что же до враждебности, предубеждений и недобрых чувств, якобы питаемых к тем или иным лицам или же политическим установлениям, то такие обвинения автор полностью и решительно отвергает. Очерк этот, разумеется, можно было бы и опустить без большого ущерба как для книги, так и для публики, но, беря на себя труд написания этого очерка, автор был полон самых добрых намерений и преследовал, насколько это было в его возможностях, лишь одну цель – создание живой и правдивой картины.

Поэтому автор и осмеливается переиздать свой вступительный очерк, не поменяв в нем ни слова.

Таможня

Вступительный очерк к роману «Алая буква»

Примечателен тот факт, что, не имея склонности злоупотреблять рассказами о себе и своих делах – сидя у камина или же в кругу друзей, я дважды за всю мою жизнь все же уступал непреодолимой потребности обратиться к читателям напрямую.

В первый раз – случилось это года три-четыре тому назад – я совершил поступок, непростительный и вызванный бог весть какой причиной, понять ее ни благосклонному читателю, ни въедливому сочинителю не дано – я одарил публику описанием моей жизни в глубоком уединении и тишине Старой Усадьбы. Теперь же, ибо сверх всех моих ожиданий и никак не по моим заслугам мне случилось найти одного-двух слушателей в первом случае, я хватаю публику за пуговицу и рассказываю о трехлетнем моем опыте работы на таможне. При этом я, как никто другой, свято следую примеру прославленного «П.П., приходского клерка»[1]. Однако истиной мне кажется и то, что если он разбрасывает исписанные им листы, поручая их воле судьбы, автор в свой черед обращается не к тем многочисленным читателям, которые либо сразу же отложат книгу в сторону, либо вовсе не возьмут ее в руки, но к тем немногим, кто поймет его гораздо лучше большинства школьных его приятелей или тех, кто сопутствовал ему в дальнейшей жизни.

Встречаются, правда, авторы, которые позволяют себе излишество, пускаясь в такие откровения, которыми разумно делиться только и исключительно с тем единственным, чье сердце и ум полны к тебе неизменного сочувствия. Такие писатели воображают, что брошенная в широкий мир книга непременно отыщет отделенную от автора вторую его половину и тем дополнит круг его существования, завершив его недостающей частью. Но поскольку язык немеет, а мысль застывает, если говорящий не находит никакой связи со слушателями, то, может быть, и простительно воображать себе, что есть на свете друг, пусть и не близкий, но добрый и чуткий, который будет слушать рассказ, и что благосклонное внимание его способно растопить твою природную сдержанность, так что позволительно будет болтать обо всем, что на ум взбредет, рассказывая и о жизненных обстоятельствах, и о себе самом, оставляя все же сокровенное «я» за некоей туманной вуалью. До этих пределов и не выходя за их рамки, автор, на мой взгляд, может быть автобиографичным, никак не нарушая ни прав читателя, ни прав собственной личности.

В дальнейшем читатель убедится в том, что очерку этому свойственна черта, нередко встречаемая в литературе и ею узаконенная, – автор рассказывает о том, каким образом в его руки попала значительная часть последующих страниц, и тем самым подтверждает истинность всего изложенного в книге. Только желание определить мое место как всего лишь издателя или чуть больше, нежели издателя, этого наиболее многословного из моих сочинений и явилось истинной причиной моего прямого обращения к читателю для установления с ним личных отношений – только это и ничто другое. Для достижения главной цели потребовались и кое-какие дополнительные штрихи. Ими я бегло обрисовываю жизнь, дотоле никем не описанную, и характеры людей, участвовавших в ней, среди которых был и я.

Полвека назад, в эпоху старого Кинга Дерби[2], центром всей жизни был шумный и оживленный порт. В наши дни порт превратился лишь в скопление обветшалых пакгаузов и не обнаруживает или почти не обнаруживает признаков какой-либо торговой деятельности. Изредка в меланхолических водах его в отдалении можно различить барку или бриг, привезший шкуры, или какая-нибудь шхуна, прибывшая из Новой Шотландии, сгружает на берег дрова. Так вот, у самого выезда из этого пришедшего в упадок порта, нередко затопляемого волнами прилива, там, где окаймленная густой травой и несущая на себе следы многих медлительных лет, тянется дорога, вдоль и за которой там и сям виднеются дома, здесь, с видом на сей безрадостный пейзаж из окон фасада, а значит, поперек гавани высится поместительное кирпичное строение. С высокого конька его крыши ровно в течение трех с половиной часов, начиная с девяти утра, возносится вверх колеблемый ветерком или уныло свисает в безветрие флаг республики, тринадцать полос которого расположены не горизонтально, а вертикально в знак того, что власть Дяди Сэма представлена здесь не военной, а только гражданской своей частью.

Фронтон здания, украшенный портиком из полудюжины деревянных колонн, имеет выступ в виде балкона; широкие гранитные ступени лестницы ведут с балкона на улицу. Над входом распростер свои крылья огромного размера образчик американского орла. Грудь его прикрыта щитом, а в каждой лапе, как помнится мне, пучок молний и колючих стрел. Со свойственной ей вспыльчивостью, о чем свидетельствует свирепость ее клюва, выражение глаз и агрессивность позы, несчастная эта птица, как кажется, всем видом своим грозит бедой безобидным жителям мирного городка, в особенности предостерегая тех, кто осмелится вторгнуться в пределы, над которыми она распростерла свои крылья.

Невзирая на устрашающий вид птицы, многие даже и сейчас пытаются найти прибежище под сенью ее крыльев, полагая, по всей вероятности, что на самом-то деле грудь у птицы мягкая, как пуховая подушка. Но даже и в самом благостном настроении орел не склонен нежничать и рано или поздно, скорее рано, встряхнется и отбросит от себя птенчиков ударом клюва или запустив в них одну из колючих своих стрел.

Растрескавшийся тротуар и мостовая возле здания, которое мы вправе назвать таможней порта, обильно поросли травой, свидетельствующей о том, что люди не снуют здесь взад-вперед и деловая жизнь толп не собирает. Впрочем, иногда в утренние часы бывает здесь заметно некоторое оживление. В таких случаях какой-нибудь престарелый обитатель городка может предаться воспоминаниям о времени, предшествующем последней войне с Англией, когда Салем был портом настоящим, а не таким, как теперь, презираемым даже местными купцами и судовладельцами, позволившими причалам Салемского порта ветшать и осыпаться, потому что дела свои, товары и грузы переместили они в Нью-Йорк или Бостон, где те и не нужны вовсе, и незаметны в мощном потоке других. В такие утра, когда в порту находится одновременно несколько судов, как правило, африканских или южноамериканских, прибывших или готовящихся к отплытию, лестница таможни гудит от множества торопливых шагов людей, снующих вверх-вниз по гранитным ступеням. Тогда вы встретите здесь и сможете приветствовать раньше, чем собственная его жена, загорелого, просоленного всеми ветрами капитана с потертой жестяной коробкой судовых документов под мышкой. Сюда заходит и его работодатель-судовладелец, веселый или сумрачный, любезный или угрюмый, в зависимости от результата только что завершившегося плавания – оставит ли оно его с прибылью в виде кучи золотых монет от хорошо проданного товара или же с несбытым грузом и неприятностями, избавить от которых никто не может и не желает. А вот и тот, кому в будущем предстоит превратиться в морщинистого седобородого и утомленного заботами делягу-купца, – хваткий юноша-клерк; уже познав вкус профессии, как вкусивший крови молодой волчонок, он начинает проворачивать на хозяйском судне собственные торговые дела, хотя по возрасту ему более пристало пускать игрушечные кораблики в пруду возле мельницы.

Еще один гость таможни – это матрос, отправляющийся в дальнее плавание, – ему нужен документ, а когда, бледный и изможденный, он из этого плавания возвратится, он будет просить здесь направление в больницу. Не следует забывать и о капитанах маленьких ржавых шхун, что возят дрова из британских владений. Хоть вид этих неуклюжих посудин, может, и не соответствует энергичной живости янки, но все же они вносят важный вклад в наш допотопный торговый промысел.

Собираясь все вместе, как это порою случается, и с добавлением ради разнообразия кое-каких случайных посетителей, все эти люди время от времени сообщают таможне некое оживление. Но чаще, однако, поднявшись по ее ступеням, вы увидите, у входа ли, если дело происходит летом, а в зимнее время или же в плохую погоду – внутри соответствующего помещения – лишь ряд достойных джентльменов, удобно устроившихся в старомодных креслах у стены.

Часто джентльмены эти дремлют, изредка перебрасываясь друг с другом словами, перемежаемыми то всхрапыванием, то сонным бормотанием, что обнаруживает полное отсутствие у них жизненной энергии, как это бывает у обитателей богаделен или кормящихся трудом других, словом, у тех, чья жизнь не требует личных усилий. Престарелые джентльмены, занятые, подобно Матфею, взиманием пошлин[3], хотя вряд ли они заслуживают апостольского призвания, – это таможенные чиновники.

Далее, по левую руку от парадного входа, расположена зала, или же контора – комната в пятнадцать квадратных футов с довольно высоким потолком; из двух арочных окон ее открывается вид на обветшалую пристань, в то время как третье окно выходит в узкий проулок, за которым можно разглядеть часть Дерби-стрит. Из всех трех окон видны лавки бакалейщиков, торговцев мелочным товаром, корабельной утварью, а также съестным; возле дверей здесь обычно толпятся, болтают и балагурят старые моряки и всяческая шушера, что вечно околачивается возле порта. Стены конторы, облупленные, грязные, затянуты паутиной; пол, как во всех прочих присутственных местах по моде былых времен, покрыт слоем серого песка, что еще больше усиливает впечатление запущенности и вызывает подозрения, что волшебные женские орудия – метла и тряпка – проникают в это святилище крайне редко. Что же касается меблировки, то в комнате находятся печь с внушительным колпаком вытяжки, старый сосновый стол с колченогим табуретом, два или три шатких стула с деревянными сиденьями, а также – немаловажная подробность! – подобие библиотеки: полки с десятком-другим сборников законов и постановлений Конгресса и объемистый справочник по налогообложению. Проходящая по потолку жестяная труба служит для сообщения с находящимися в других помещениях. И здесь же полгода тому назад бродил из угла в угол или же, сидя на колченогом стуле и опершись локтем на стол, проглатывал столбцы утренней газеты человек, хорошо знакомый вам, уважаемый читатель, тот самый, что любезно пригласил вас некогда в свой уютный тесный кабинет в западной стороне Старой Усадьбы, куда сквозь ивовые листья так весело проникали солнечные лучи. Однако теперь напрасно стали бы вы искать его здесь, расспрашивая, куда подевался сей поклонник «Локофокского наблюдателя»: метла реформ вымела его отсюда, и теперь другой, более достойный, заменяет его на этом служебном посту и вместо него получает жалованье.

Старый Салем, городок, где я родился и который считаю родным, хоть подолгу живал вне его и в детстве моем и в более зрелые годы, обладает или же обладал для меня притягательностью, силу которой я начинал ощущать, только когда покидал его. По правде говоря, городок этот – и само местоположение его на плоской и унылой равнине, и деревянные дома, по большей части или вовсе даже не претендующие на какие-либо архитектурные достоинства, и хаотичность планировки, и весь его облик, который, не отличаясь ни живописностью, ни оригинальностью, может быть охарактеризован не иначе как банальный, и его длинная главная улица, лениво тянущаяся через весь полуостров, от Холма Висельников и местной тюрьмы в ее начале и до богадельни на другом ее конце, – все эти черты моего родного городка, вместе взятые, способны вызвать привязанность не больше, чем может это сделать доска для шашек с разбросанными по ней фигурами. Но все же, и несмотря даже на то, что гораздо счастливее бывал я во многих других местах, чувство, которое питаю я к старому Салему, за неимением других определений, вынужден я назвать любовью. Возможно, в сентиментальном чувстве этом повинны глубокие корни, которые издавна пустила в эту землю моя семья.

Вот уже два с четвертью столетия минуло с тех пор, как первый британский эмигрант, носивший мою фамилию, прибыл в этот затерянный в диких лесных дебрях поселок, постепенно ставший городом. И потомки его, здесь родившиеся и умиравшие, смешали бренный свой прах с этой землей, так что немалая ее доля стала мне родной, так или иначе, войдя в плотскую мою оболочку, в которой мне суждено, по-видимому, еще некоторое время разгуливать. Поэтому привязанность, о коей я толкую, в какой-то мере является чувственным влечением праха к праху. Мало кому из моих земляков близко это чувство, ну и слава богу, ибо, как говорят, частая пересадка укрепляет растение.

И однако чувство мое не лишено нравственной основы. Фигура прародителя моего, каковую семейное предание рисовало окутанной дымкой некоего мрачного величия, сколько я себя помню, всегда увлекала мое воображение. С нею связано и то теплое чувство, которое я питаю к прошлому, но отнюдь не к настоящему родного моего города. Мне кажется, что право мое на проживание в Салеме я получил не в силу собственных заслуг – они не так уж и известны и говорят жителям городка не больше, чем говорит им мое лицо, которое они столь редко видят, а увидев, не узнают, – правом этим я обязан человеку, здесь похороненному, этому строгому, бородатому, в темных одеждах и островерхой шляпе предку, приехавшему сюда бог весть когда с Библией под мышкой и мечом в руке, человеку, гордо шествовавшему здесь по только что проложенной улице и бывшему всегда на виду как в мирное время, так и в дни сражений. Он был солдатом, законником, судьей, он правил местной церковью и обладал всеми чертами характера истинно пуританского, как достоинствами его, так и недостатками. Он был неутомим, как полагается пуританину, в искоренении человеческих пороков, и, как свидетельствуют квакеры в своих воспоминаниях, память об особой жестокости его по отношению к одной женщине из их секты, надо думать, надолго переживет рассказы о добрых его делах, коих было немало.

Сын его унаследовал отцовскую непреклонность и жестокость, а роль, которую он сыграл в процессах над салемскими ведьмами и кровь этих несчастных покрыли его, как можно смело утверждать, несмываемым пятном позора. Пятно это въелось в него столь глубоко, что даже кости его на кладбище у Чартер-стрит, если только они не истлели окончательно, должны были сохранить на себе его след. Не знаю, испросили ли мои предки прощение у Неба за все свои жестокости или даже теперь, пребывая в ином мире, все еще стонут под тяжестью грехов своих. Так или иначе, но пишущий эти строки, берет на себя, как их представитель, стыд за их позор и молится за них, дабы души их отныне были избавлены от тяжести проклятия, говорят, вполне ими заслуженного, как заслуживают его грехи всех тех из нашего рода, кто жил в то далекое и сумрачное время.

Не сомневаюсь, однако, что каждый из этих суровых и мрачных пуритан счел бы достаточным наказанием за грехи уже и то, что по прошествии долгих лет старый, почтенный и замшелый ствол фамильного древа на верхушке своей пустил росток в виде такого пустого малого, как я! Ни одна мечта, которую я когда-либо лелеял, не была бы ими одобрена, ни одну из целей моих не сочли бы они достойной похвалы, никакой мой успех, если жизнь моя вне дома и была когда-либо озарена успехом, не поколебал бы их отношения ко мне как к человеку ничтожному, и хорошо еще, если не как к позору семьи. «Да кто он такой?» – шепчет какая-нибудь седая родственная мне тень другой. – «Да истории всякие пишет». «Что за занятие он выбрал! Как прославить этим Господа? Как послужить времени и поколению своему! Это ж все равно что пиликать на скрипке!» Подобным образом прохаживаются, должно быть, на мой счет мои предки, перекликаясь через бездну времени. Но при всем их презрении ко мне я не могу не заметить стойкого сходства их натуры со своей и их черт, вплетенных в черты моего характера.

Глубоко укоренившись посредством этих двух энергичных и честных граждан в жизни городка периода его младенчества и детства, род наш с тех пор и обитал здесь, ни разу, насколько мне это известно, не уронив достоинства своего каким-либо бесчестьем, в котором уличили бы того или иного представителя нашего рода, но при этом редко, если не считать первых двух прародителей, совершали родичи мои что-либо значительное или памятное для сограждан. Мало-помалу становились они неприметными, как наполовину ушедшие в землю, погребенные под слоями почвы старинные дома на улице. Более ста лет передавали они от отца к сыну наследственную профессию морехода; в каждом поколении седовласый шкипер, уходя на покой, вместе с местом своим на баке вручал четырнадцатилетнему юнцу и право грудью встречать шторма, с которыми воевали его отец и дед. Юнец же, тоже в свой черед перейдя в капитанскую каюту и проведя годы зрелости в борьбе со стихиями, странствуя по морям, к старости возвращался домой, чтобы умереть там и смешать свой прах с родной землей. Эта длительная связь семьи с местом рождения и смерти вызывает родственную близость человека с тем, что его окружает, близость, независимую ни от красот пейзажа или отсутствия таковых, ни от условий существования и морального климата вокруг.

Это не любовь, это инстинкт. Новоприбывший, сам ли переместившийся сюда из чужой страны, либо являющийся лишь сыном или внуком переселенца, не может претендовать на звание истинного салемца – ему чужда та устричная прилипчивость, с какой цепляется за эту землю поселенец, через которого уже третье столетие врастает сюда всеми корнями и могилами предков. И не важно, что место это, может, и не приносит ему радости, и может, надоели ему эти ветхие деревянные дома, эта грязь и пыль, эта унылая плоскость горизонта и всей жизни вокруг, леденящий восточный ветер и куда более леденящая общественная атмосфера – все это и другие недостатки и пороки не играют никакой роли. Волшебное притяжение этого места продолжает действовать и пленять, словно это земной рай.

Так это было и со мной. Я чувствовал, что мне самой судьбой предназначено сделать Салем моим домом, с тем чтобы черты и характер, присущие этому месту испокон веков и навсегда, ибо как только ложился в могилу один, другой быстро и четко, как смена караула, брал на себя его задачу и шел с дозором по главной улице, – чтобы они и в отпущенный мне малый срок оставались видимыми и узнаваемыми. И однако же чувство подсказывает мне, что связь эту необходимо, наконец, оборвать. Природа человеческая, подобно картофелю, не станет обильно плодоносить, высаживаемая слишком долго, поколение за поколением, в одну и ту же оскудевшую почву. Мои дети родились в других местах и, насколько я могу судить, пустят корни в почву еще не освоенную.

Итак, я покинул Старую Усадьбу, но все та же странная, ленивая, безрадостная привязанность к родному городу заставила меня занять место в кирпичном здании Дяди Сэма, хотя с тем же или даже большим успехом я мог бы претендовать на что-нибудь другое и где угодно. Тяготевший надо мною рок подталкивал меня и управлял мною. Не раз и не два, а кажется, постоянно, стоило мне улизнуть, уехать – и я, подобно негодной монете, возвращался назад, точно Салему было предназначено стать для меня центром вселенной. И потому однажды ясным утром я с президентским назначением в кармане поднялся по гранитным ступеням, чтобы быть представленным сообществу джентльменов, которым надлежало отныне оказывать мне содействие в моей тяжкой и ответственной работе главного инспектора таможни.

Весьма сомневаюсь, а вернее будет сказать, не имею ни малейшего сомнения, чтоб какому-нибудь должностному лицу в Соединенных Штатах, состоит ли оно на службе военной или гражданской, доставалось бы, как мне, заполучить под свое начало сообщество ветеранов возраста столь близкого к возрасту патриархов. С первого же взгляда понял я, где обитает старейший из американских граждан. В течение двадцати лет до описываемого периода независимое положение главного сборщика пошлин позволяло ему держать Салемскую таможню в стороне от водоворота политической борьбы, обычно делающей положение всякого чиновника шатким и неопределенным. Боец – и самый прославленный – боец Новой Англии, он твердо и несокрушимо высился на пьедестале боевых своих заслуг и, будучи сам в глазах сменявших друг друга мудрых либеральных правителей, которым он служил, незаменимым, являлся защитой и для своих подчиненных, оберегаемых им в часы опасностей и потрясений. Генерал Миллер был совершенным консерватором, человеком, на добрый характер которого немалое влияние оказывали привычка и стойкое желание видеть вокруг себя знакомые лица и сопротивляться переменам, даже тем, что сулили несомненное улучшение. Таким образом, приступив к выполнению своих обязанностей, я обнаружил, что в подчинении моем оказались, за малым исключением, одни старики, которые, избороздив моря и мужественно выстояв противоборство всем ветрам и бурям, отдрейфовали в тихую гавань, где не тревожимые ничем, кроме периодических встрясок президентских выборов, получили возможность продлить свой жизненный срок.

Подверженные немощи и возрастным болезням не менее своих ровесников, они словно обрели некий талисман, способный удерживать смерть на расстоянии. Двое или трое из них, будучи, как меня заверили, ревматиками или подагриками, а может, и вообще с трудом встававшие с постели, большую часть года в таможню даже и носа не показывали, но когда в мае или июне начинало пригревать солнышко, они, прерывая свою спячку, выползали из берлог и с ленивой неспешностью принимались за то, что почитали своим долгом, чтобы вскоре, почувствовав усталость или просто когда вздумается, опять забраться в постель.

Я должен повиниться в том, что сократил срок служебного существования нескольких из таких почтенных слуг республики. По моему заявлению им было разрешено отдохнуть от праведных трудов, после чего они вскоре отошли в иной, лучший мир, как будто жизнь в них поддерживалась одним лишь стремлением послужить отчизне, что, впрочем, вполне возможно. Правда, слабым утешением мне может послужить благочестивая мысль, что мое вмешательство подарило им больше времени для раскаяния в том зле и корыстолюбии, в которых, разумеется, не может не погрязнуть любой служащий таможни. Ни парадная, ни черная лестницы ее не ведут в рай.

Большинство подчиненных мне служащих были вигами. Большой удачей для братства их являлось то обстоятельство, что новый инспектор не был политиком и, имея стойкие демократические убеждения, не считал возможным примешивать политику к делам служебным. Сложись все иначе и заступи на важный пост главного инспектора таможни действующий политик, он бы непременно ополчился на главного сборщика пошлин – и так как из-за немощей своих последний был не в силах самолично вершить дела и представлял собой легкую добычу, то не прошло бы и месяца после появления в дверях таможни нашего ангела мщения, как все старички-чиновники были бы изгнаны и прекратили служебное свое поприще. Согласно принятому в политике кодексу морали, рубить седые головы на гильотине есть всего лишь долг истинного политического деятеля. Совершенно ясно и очевидно, что подобной неучтивости старики, замирая от страха, ожидали и от меня. Было и больно и в то же время забавно наблюдать, каким ужасом в их жизни был окружен мой приход, как морщинистые щеки тех, кто в течение полувека выносил морские шторма, покрывались пепельной бледностью при одном взгляде на существо столь безобидное, как я; замечать, как, обращаясь ко мне, вдруг начинал дрожать голос, привыкший в рупор реветь команды так зычно и оглушительно, что реву этому позавидовал бы сам бог ветров Борей. Они знали, эти добропорядочные старцы, что по установленным правилам, да и по собственным воззрениям тех, кто понимал, что уже не может выполнять положенную работу, они должны уступить место людям, придерживающимся более ортодоксальных политических взглядов и более пригодным поэтому служить общему нашему Дядюшке Сэму. Знал это и я, но не находил в себе сил применить это знание на практике. В результате, к прискорбию и стыду моему, а также в ущерб для моей деятельности все время, пока я работал на таможне, они ползали по причалам и, кряхтя, спускались и поднимались по ее лестнице. Много времени также отнимал у них сон – в привычных, облюбованных уголках таможни, в креслах у стены; сон, прерываемый лишь по нескольку раз на дню для того, чтоб обменяться в сотый раз набившими оскомину морскими байками или бородатыми анекдотами, шутками, давно уже превратившимися у них в пароли и отзывы.

Вскоре, однако, как я думаю, родилось понимание, что новый инспектор угрозы в себе не несет. И с облегчением, и со счастливым сознанием, что они на своем месте и продолжают исполнять работу, нужную по крайней мере им самим, если не их стране, эти добрые старые джентльмены вновь погрузились в круговорот мелочных забот и формальностей таможенной службы. С умным видом сквозь очки оглядывали они содержимое корабельных трюмов. Они поднимали шумиху из-за пустяковых нарушений и в то же время чудесным образом и проявляя подчас немыслимую глупость, смотрели сквозь пальцы на нарушения действительно крупные и пропускали огромные партии неучтенного товара. Когда же подобная неприятность случалась, ничто не могло сравниться с той прытью и предусмотрительностью, с какой они принимались запирать на двойные замки, запечатывая еще для верности и клейкой лентой, все входы и выходы проштрафившегося корабля. В результате дело оборачивалось так, что вместо выговора за совершенную ранее оплошность они оказывались достойными похвалы и даже награды за усердие, проявленное в момент, когда изменить что-либо было уже невозможно.

К людям, коих нельзя счесть полностью и совершенно несносными, я по глупой моей привычке стараюсь относиться по-доброму. Лучшее, что есть в компанейском и общительном моем характере, если есть в нем это лучшее, состоит в склонности моей прежде всего замечать в людях их добрые черты и соответственно складывать и мнение о том или другом человеке.

Поскольку старожилы таможни не были лишены и определенных достоинств, в то время как я занимал положение их отца и покровителя, что подогревает дружеские чувства, вскоре они стали мне нравиться. Как же отрадно было летним днем, когда палящий зной, словно намереваясь сжечь дотла весь род человеческий, мучил всех остальных, видеть, что моих стариков зной этот лишь слегка и приятно отогревает, приводя в действие механизмы их зябких тел. Отрадно было слушать их чириканье, их болтовню у задней двери, где они сидели рядком в своих креслах, как всегда у стены, а застылые шутки и остроты былых времен, тоже оттаивая, пузырились и сопровождаемые смехом слетали с их уст. Веселость стариков внешне напоминает веселье расшалившихся детей – как и у детей, в ней незаметно признаков ума или тонкого юмора, такое веселье скользит по поверхности, подобно световым бликам, равно способным расцветить своей игрой как зеленую ветвь, так и замшелый серый ствол. Но если в первом случае игру их рождает солнце, то во втором – это мертвенно фосфоресцирует гниющая древесина.

Было бы печальной несправедливостью заронить у читателей моих подозрение, что вышеописанные достойные джентльмены все сплошь были дряхлы и выжили из ума. Во-первых, среди стариков там затесались и люди в расцвете сил и дарований, полные энергии и ума, совершенно не соответствующих тому жалкому и зависимому существованию, на которое обрекла их судьба. Более того, седая шевелюра некоторых моих подчиненных оказывалась кровлей здания, находящегося в хорошей сохранности. Но что касается большинства моих ветеранов, то я не погрешу против истины, если назову их скопищем унылых и безнадежных старых болванов, не сумевших вынести из опыта долгой и разнообразной своей жизни ничего достойного сохранения. Словно с каждой жатвы, плодами которой они столь часто имели случай насладиться, они ухитрялись, выбрасывая драгоценное золотое зерно мудрости, тщательно и заботливо собирать шелуху, набивая лишь ею одной закрома памяти. Не кораблекрушения сорока- или пятидесятилетней давности, не многообразие всех чудесных событий, свидетелями которых им случалось быть, оставили в них самые яркие воспоминания, нет: с гораздо бо́льшим интересом и живостью вспоминали они утренний завтрак или предвкушали обед – сегодняшний или завтрашний!

Патриархом таможни, старейшиной не только нашего маленького отряда таможенных служащих, но всего уважаемого сообщества надзирателей за всем, что приносят в американские порты воды прилива, являлся один несменяемый инспектор. Он мог по праву именоваться законным сыном и наследником нашей налоговой системы, вскормленным, а вернее, рожденным ею с серебряной ложкой во рту, так как папаша его, полковник революционных войск и бывший таможенный начальник в нашем порту, создал должность для своего сына и способствовал ему в получении этой должности во времена столь давние, что их не помнит уже никто из ныне живущих. Ко времени моего с ним знакомства инспектор был мужчиной лет восьмидесяти или около того и представлял собой удивительный образчик существа, не знающего, что такое увядание. Румяные щечки, ладная фигура, облаченная в щеголеватый синий форменный сюртук с надраенными до блеска пуговицами, бодрая энергичная походка – весь его облик, ясно говоривший о хорошем здоровье и добродушии, не столько молодили его, сколько превращали в некое новое произведение матушки-природы, подобное человеку, но неподвластное ни возрасту, ни болезням.

В его речи и смехе, то и дело эхом разносившемся по всему зданию таможни, не было ни крупицы старческой немощи – дрожи, охриплости, шамкающей невнятицы, звуки вылетали из его груди громким кукареканьем, ясные, чистые, как пастуший рожок. Оценивая его с точки зрения физической, а по-другому оценивать его было бы бессмысленно, – надо признать его экземпляром в высшей степени и по всем статьям удовлетворительным: здоровье в полном порядке, организм функционирует нормально и в преклонном возрасте своем не утратил способности предаваться всем или почти всем радостям, каким предавался ранее или какие способен измыслить. Беззаботность пребывания на должности с хорошим доходом, колеблемая лишь редкими тревогами насчет возможной отставки, несомненно, способствовала тому, что время словно обходило его стороной. Но более существенной и значимой причиной являлось редкостное совершенство его животной конституции, на которую лишь самое незначительное влияние имели предметы порядка нравственного или духовного.

Впрочем, качествами духовными или нравственными он был наделен лишь в той степени, в какой они препятствуют хождению на четвереньках. Он не обладал ни глубиной интеллекта, ни силой чувств, ни способностью сопереживания – все это ему заменяло несколько немудреных инстинктов, которые вкупе с порожденными хорошим здоровьем, веселостью и добродушием отлично и ко всеобщему удовлетворению заменяли ему сердце. Он был трижды связан прочным, до самой смерти жены, браком и являлся отцом двадцати детей, большинство которых в младенчестве или же в последующие годы отошли в мир иной, что должно было бы несколько омрачить скорбью лучезарность его настроения. Но не таков был наш инспектор! Мимолетного вздоха оказывалось достаточно, чтоб унести груз печальных воспоминаний, и уже в следующую секунду инспектор был готов к безоглядной и безоблачной, истинно детской веселости, готов даже более, нежели самый молодой из его подчиненных, девятнадцатилетний клерк, казавшийся из них двоих и взрослее, и серьезнее.

Я пристрастился наблюдать за стариком и изучать сей персонаж, вызывавший во мне живейшее любопытство, большее, нежели кто-либо другой из представавших моему взору. Он и вправду был существом феноменальным: с одной стороны, совершенным, а со всех других – удивительно плоским, эфемерным и неуловимым – словом, полным ничтожеством. Я пришел к заключению, что он не имел ни души, ни сердца, ни ума – ничего, кроме, как я уже говорил, инстинктов, но при этом все то немногое, что составляло его характер, было так плотно и ладно пригнано друг к другу, что не производило горестного впечатления некоей недостаточности, а по крайней мере у меня рождало полное удовлетворение тем, что я вижу в нем и наблюдаю. Может быть, трудно и даже чрезвычайно трудно представить себе такого земного и чувственного человека в загробной жизни, но если предположить, что жизнь его окончится с последним его вздохом, то следует признать, что жизнь была дарована ему с большой щедростью и не напрасно, потому что пользовался он ею так же щедро и со вкусом: моральной ответственности столько же, сколько у животных, а возможности наслаждаться не в пример шире и разнообразнее, и при этом такая же полная свобода от столь тягостных спутников старости, как тоска и горестные, омрачающие душу мысли и предчувствия.

В одном он был счастливее четвероногих своих собратьев и имел перед ними колоссальное преимущество – он обладал способностью помнить все обеды, вкусом которых наслаждался когда-либо в жизни и что являлось для него одной из существеннейших жизненных радостей. Гурманство было весьма приятной его чертой, а от рассказов его, предположим, о ростбифе слюнки текли не меньше, чем от проглоченных пикулей или устрицы. Так как свойств более изысканных и высокодуховных он не имел и, направляя всю свою энергию и стремления на потребу желудку, не жертвовал никакими своими талантами и дарованиями, я всегда с большим удовольствием слушал его пространные рассуждения о рыбе, говядине и мясе домашней птицы, о лучших способах их приготовления и подачи к столу. Воспоминания его о вкусных и сытных пирушках, сохранившихся в его памяти детально, несмотря на даты, когда его угощали, казалось, подносят к самым твоим ноздрям вкуснейшее блюдо, и ты вдыхаешь аромат жареной свинины или индейки. Вкус съеденного когда-то он ощущал нёбом и шестьдесят, и семьдесят лет спустя, и ощущения эти были так же свежи и ярки, как память о бараньей отбивной, которой он лакомился за завтраком.

Я слушал, как он причмокивает, вспоминая о званых обедах, все участники которых, кроме него, давно уже стали пищей для червей. Было настоящим чудом наблюдать, как перед взором его один за другим возникают призраки былых обедов – не гневные, не мстительные, а полные благодарности за то, что некогда он оценил их, и жаждущие воскресить бесконечный ряд наслаждений, одновременно чувственных и призрачных. Нежнейшее говяжье филе, телячий окорок, свиные ребрышки, какой-нибудь несравненный цыпленок или выдающаяся, выше всех похвал индейка – все, что украшало его трапезы, он хранил в своей памяти с адамовых времен, хранил трепетно и свято, в то время как все знаменательные для человеческого рода события, все происшествия, случавшиеся с ним лично и озарявшие или, наоборот, омрачавшие его жизненный путь, пронеслись над ним, как легкий ветерок, не оставив заметного следа. Самой большой трагедией его жизни, насколько я могу судить, была неудача с неким гусем, который при жизни своей, завершившейся двадцать или даже сорок лет назад, обещал очень многое, но, очутившись на блюде, проявил такую неумеренную жесткость и неуступчивость, что нож не оставлял на теле его даже следов, а разделывать упрямца пришлось с помощью топора и ручной пилы.

Пора, однако, заканчивать сию зарисовку, над которой, правда, я был бы рад потрудиться еще немного, ибо из всех знакомых мне людей этот индивид, как никто другой, подходил для роли таможенного чиновника.

В большинстве своем люди, находясь на такой службе, неизбежно претерпевают некую нравственную деградацию по причинам, касаться коих здесь было бы неуместно. Старый же инспектор подобной трансформации был совершенно не подвержен и прослужи он на таможне до конца времен, он и тогда полностью сохранил бы свое благодушие, а садясь за стол, поглощал бы еду с прежним аппетитом.

Есть и еще один персонаж, без чьего портрета моя галерея обитателей таможни страдала бы неполнотой, но обрисовать которого я могу лишь в общих чертах, так как наблюдать модель мне случалось относительно редко. Модель эта – главный сборщик, наш храбрый старый генерал, который по завершении блистательной военной карьеры и последовавшего затем периода правления одной из диких западных территорий прибыл лет двадцать назад к нам сюда, чтобы провести здесь закат своей богатой событиями славной жизни. Лет храброму воину насчитывалось уже дважды по тридцать и еще десяток, если не больше, и он завершал свой так браво начатый поход, ковыляя под грузом многочисленных недугов, грузом, облегчить который не могла для него даже бодрая маршевая музыка воспоминаний. Он, некогда первым бросавшийся в атаку, сейчас брел, спотыкаясь и через силу. Подняться по ступеням таможни он мог лишь с помощью слуги и тяжело опираясь на железные перила, а поднявшись, мучительно медленно преодолевал расстояние до привычного своего кресла у камина. Там он обычно и сидел, невозмутимо глядя туманным взором на мельтешение вокруг входящих и выходящих, слушая шуршанье бумаг, препирательства чиновников, деловые распоряжения и болтовню. Весь этот шум, казалось, достигал его сознания не вполне и вряд ли проникал в его глубины. Лицо его в эти минуты отдохновения оставалось спокойным и выражало благожелательность и смирение. Если к нему обращались, черты его озарялись отблеском некоего вежливого интереса – в доказательство того, что внутри его все же горит еще какой-то свет и только некая внешняя преграда мешает этим тихим лучам пробиться наружу. Чем ближе вы подходили к нему, чем внимательнее вглядывались в движение его души, тем более здравым казался вам его рассудок. Когда ему не требовалось говорить или слушать – и то и другое, по-видимому, стоило ему некоторых усилий, лицо его мгновенно возвращалось к исходному выражению непоколебимого покоя. Вид этого человека не вызывал грусти, ибо взгляд его, каким бы туманным он ни был, не говорил о старческом слабоумии. Костяк его характера, когда-то крепкий и твердый, еще не разрушился до основания.

Однако наблюдать и описать его характер, учитывая названные нами препятствия, было бы не легче, чем вообразить себе и потом воссоздать заново старую крепость, подобную Тикондероге, сохранившейся лишь в седых руинах. Где-то вдруг натыкаешься на кусок стены, почти цельный, другой – такой же, но в целом это только груда камней, за долгие годы поросших травой и сорняками.

Тем не менее при взгляде на старого вояку с любовью, ибо, как ни мало мне удалось с ним пообщаться, чувство мое к нему, как и чувства всех других – двуногих и четвероногих – его знавших, по праву можно именовать этим словом, я увидел в нем основное. В нем проглядывали такие качества, как благородство и героизм, свидетельствующие, что не случайно, а по праву имя его пользуется известностью и окружено почетом. Характер его, как я думаю, не отличался чрезмерной экспансивностью. В любой период его жизни ему требовался внешний толчок, чтоб начать действовать, но, встряхнувшись и придя в движение, а к тому же и хорошо различая достижимую цель, он уже не знал удержу, и никакое препятствие не могло его остановить – он был из тех, кто не сдается и не терпит поражений. Пыл, которым некогда он был проникнут и еще не полностью в нем угасший, никогда не вспыхивал ярко, не разгорался в ослепительное пламя, скорее он мерцал ровным свечением раскаленного в горне железа. Основательность, прочность, твердость – вот что чувствовалось в нем и его покое, чувствовалось вопреки дряхлости, так незаметно и безвременно подкравшейся к нему в период, о котором я говорю. Но я легко мог себе представить, как под влиянием проникшего в самую его глубь и потрясшего его импульса он может, собрав дремлющие в нем, но не угасшие силы и, поднявшись, как по зову трубы, достаточно громкому, чтоб мог он его услышать, сбросить с себя, как халат с больного, все свои недуги, отшвырнуть палку, и, схватив свой меч, вновь превратиться в воина. Но и в этот решающий момент он не утратит хладнокровия.

Вот какая картина представляется мне в воображении, но не в мечтах и вовсе не как предвидение. В этом человеке, как и в несокрушимых крепостных валах старой Тикондероги – если уж использовать выбранный нами образ, – мне всегда виделись черты непреклонного, стойкого и несколько тяжеловесного упорства, ранее, в молодые его годы, возможно, граничившего с упрямством; цельность и твердость, которые, как и прочие его достоинства, надо было разглядеть, добыть, как добывают железо из тяжелых и неповоротливых глыб руды, а еще была в нем доброжелательность, и я готов отстаивать это так же яростно, как вел он штыковые атаки на реке Чиппева или у форта Эри, – печать доброжелательности, которой он был отмечен, была высшей пробы – доброжелательности самой искренней, искреннее, быть может, чем у всех филантропов, вместе взятых. Он собственными руками убивал людей, и под ударами, вдохновленными бешеной его энергией, они падали, должно быть, как падает трава под серпом жнеца, и, однако, жестокости в нем не хватило бы даже на то, чтоб сдуть пыльцу с крыла бабочки. Нет человека, к глубокой природной доброте которого я испытывал бы большее доверие.

Многие качества, в том числе и очень значимые для придания портрету его точного сходства с оригиналом, должно быть, исчезли или же стерлись в генерале еще до времени моего с ним знакомства. Ведь все красивое и изящное в человеке, как правило, особенно преходяще, а природа не склонна украшать человеческие руины цветами вновь расцветшей красоты, как сделала это с вьющимися растениями, которые оплели остатки крепостных стен Тикондероги, найдя пропитание своим корням в расселинах и щелях. Но в старом генерале сохранились даже следы былой красоты и изящества. Иногда, как светлый луч сквозь преграждающую ему путь туманную завесу, к нам пробивался его юмор, и лица наши озаряла какая-нибудь отпущенная им шутка. А еще проявлялось в нем тонкое чувство красоты – черта, редко встречающаяся в мужчине, чей возраст преодолел рубеж детства и ранней юности: генерал любил цветы – их вид и источаемые ароматы, притом что от старого вояки скорее ждешь пристрастия к одним лишь запятнанным кровью лавровым венкам из тех, какими венчают голову победителя. Но вот нам встретился воин, любивший и ценивший, подобно юной деве, прелесть цветочного племени.

Так и сидел он, бравый старый генерал у камина, а главный инспектор, по возможности старавшийся не обременять себя трудной задачей втянуть его в разговор, довольствовался тем, что стоял в некотором отдалении, наблюдая его спокойное и слегка сонное лицо. Казалось, он далеко от нас, хотя был он совсем рядом, всего в нескольких шагах, отстраненный, хотя мы, снуя туда-сюда, чуть ли не задевали его кресло; недосягаемый, хотя протяни руку – и ты коснешься его руки. Наверное, мысли его являлись для него большей реальностью, чем вся эта такая неподходящая обстановка кабинета главного сборщика. Наверное, перед его внутренним взором проносились сцены парадов, отчаянные схватки и сумятица битв, он слушал звуки старых полковых маршей, героическую тридцатилетней давности музыку былого. А между тем рядом входили и выходили люди – купцы и корабелы, бойкие, ловкие клерки и неотесанные матросы, кипела и жужжала коммерческая и таможенная суета, но ни к ней, ни ко всем этим людям генерал словно не имел никакого отношения. Он выглядел таким же неуместным здесь, как выглядела бы старая сабля – ныне заржавевшая, а когда-то грозно сверкавшая в первых рядах сражающихся – на столе какого-нибудь младшего сборщика, где, валяясь среди чернильниц, скоросшивателей и линеек из красного дерева, она вдруг нечаянно блеснула бы своим острием.

Одна деталь немало помогла мне в воссоздании образа стойкого защитника Ниагарского фронтира, человека неброского, но истинного мужества, – памятные слова, которые он произнес, бросаясь в отчаянную и героическую атаку: «Я попытаюсь, сэр!» Он сказал слова, впитавшие в себя душу Новой Англии, отчаянную стойкость, четкое понимание всех опасностей и решимость противостоять им. Если бы в нашей стране принято было отмечать храбрость геральдическими почестями, то эта фраза, простая, но такая, которую мог произнести только он, решившийся выполнить задачу столь опасную и столь славную, могла бы достойнее всех прочих девизов украсить собой герб генерала.

Для сохранения умственного и нравственного здоровья весьма полезно бывает постоянное общение с людьми на тебя совершенно не похожими, с теми, кому чужды все твои стремления и чьи способности и интересы ты можешь оценить лишь отрешившись от себя. Не раз жизненные передряги дарили меня преимуществом такого опыта, но лишь в период моей службы на таможне я мог насладиться им в полной мере и в разнообразных его формах. Среди прочих мне особо запомнился там человек, наблюдения за которым заставили меня изменить представление о том, что такое талант. Все его дарования были подчеркнуто дарованиями бизнесмена – он обладал умом четким и цепким, ясностью мышления, позволявшей ему проникать в самую сердцевину запутанных проблем и делать так, что вся путаница, как по мановению волшебной палочки, исчезала. Он вырос на таможне, где служил с самых ранних лет, дело это было ему знакомо во всех тонкостях и то, что ставило в тупик и совершенно сбивало с толку новичка, ему представлялось абсолютно понятной и хорошо отлаженной системой. По существу, он сам и был таможней или же, во всяком случае, главной ее пружиной, поддерживавшей вращение всех колесиков механизма, ибо в учреждениях такого рода, куда служащие назначаются главным образом для собственной пользы и выгоды и редко когда для пользы дела и учитывая пригодность их для данного рода службы, сотрудники волей-неволей вынуждены обращаться за помощью к тому, кто обладает качествами, которых они лишены.

И с неизбежностью магнита, притягивающего к себе железные опилки, наш герой притягивал и забирал себе все трудности, с которыми сталкивались остальные. С какой же милой и терпеливой снисходительностью к нашей тупости, которая ему с его складом ума должна была видеться едва ли не преступной, и с каким добродушием он одним щелчком, одним касанием пальца делал ясным как день то, что секунду назад выглядело непостижимой абракадаброй! Торговцы и коммерсанты ценили его не меньше, чем это делали мы, его сослуживцы. Он был неподкупен и чист как стеклышко. Честность была скорее его природным свойством, чем выбранной из принципа стратегией поведения. Да и не мог человек, наделенный столь ясным и четким умом, исполнять свои обязанности иначе, чем аккуратнейшим и честнейшим образом. Пятно на совести, насколько это имело бы отношение к его деятельности, встревожило и огорчило бы его так же, только в значительно большей степени, как встревожила бы и огорчила ошибка в балансе или чернильное пятно на чистом листе в книге счетов.

Это был редчайший в моей жизни случай, когда я видел человека, находящегося полностью и безусловно на своем месте.

Таковы были люди, с которыми связала меня судьба. Полагаю, именно она бросила меня в сферу совершенно чуждую прежним моим привычкам и заставила честно и усердно извлекать из этого всю возможную пользу. После моего пребывания среди трудов и несбыточных прожектов мечтателей Брукфарм [4]; после трех лет, которые я провел под воздействием такого интеллектуала, как Эмерсон; после вольной жизни на реке Ассабет и сидения у потрескивавшего сухими сучьями костра с Эллери Чаннингом[5], когда наши с ним мысли улетали далеко-далеко, принимая самые фантастические очертания; после бесед о соснах и индейских древностях с Торо в его Уолденском уединении [6]; после того как я воспитал свой вкус под влиянием Хилларда с его культурными изысками [7] и переполнялся поэтическими чувствами, вдыхая дым камелька Лонгфелло, для меня настало, наконец, время поупражнять другую сторону моей натуры и перейти на пищу, дотоле не вызывавшую у меня особого аппетита. Для человека, знакомого с Олкоттом [8], годился даже и старый инспектор – в качестве нового, разнообразившего диету блюда. Если человек, помнящий общение с такими собеседниками, может легко и безболезненно войти в круг людей совершенно иного склада и никогда не роптать на произошедшую перемену, то в какой-то мере это можно считать доказательством исконной цельности его натуры, гармоничности разнообразных ее качеств и свойств.

Литература, ее задачи, цели и все связанные с этим устремления на какое-то время перестали меня занимать. Книгами в тот период я не увлекался – они оставляли меня равнодушным. Природа, если только это была не природа человека, а та, что является нашему взору на земле или на небе, была тогда словно скрыта, спрятана от меня вместе с тем высшим наслаждением, которое она обычно нам дарит, – я словно забыл о нем. Талант, творческие способности, если не ушли совсем, то как бы замерли во мне и молчали. И все это было бы крайне печально и непостижимо, томительно скучно, если бы не сознание, что в моей власти вернуть все то ценное, что было в прошлом. Надо, однако, признать, что, поживи я новой моей жизнью подольше, и я мог бы за это поплатиться, изменившись так, как жизни угодно было бы меня изменить. Но я не собирался делать эту новую жизнь для себя постоянной, всегда считая ее неким временным промежутком. Какой-то пророческий внутренний голос постоянно нашептывал мне, что очень скоро, едва назреет необходимость в новой перемене, она произойдет и образ жизни мой изменится.

А пока я был главным инспектором таможенных сборов и, насколько могу судить, с должностью своей справлялся как следует. Человек, наделенный мыслительными способностями, фантазией и чувствами, даже в десятикратном размере по сравнению с тем, что имеет инспектор, всегда может стать деловым человеком, стоит лишь захотеть. Мои коллеги, а также торговцы и капитаны судов, в общение с которыми я вступал по долгу службы, только в этом качестве меня и рассматривали, по-видимому, понятия не имея о другой стороне моей личности. Подозреваю, что никто из них не прочел и страницы моих сочинений, а если бы даже прочел их все, то это ничуть не поколебало бы их отношения – ни на дюйм не вырос бы я в их глазах; да и будь написанное мною сочинено Бернсом или Чосером – оба они в свое время тоже отдали дань таможенной и налоговой службе, – даже это ничего бы не изменило. Хороший, хотя, может быть, и жестокий урок для человека, мечтающего о литературной славе, о том, чтоб с помощью литературных трудов своих занять достойное место среди людей, пользующихся почетом, вдруг выпасть из тесного круга тех, кому уже известно его имя, круга, где он завоевал признание, и понять, насколько ничтожно все, что он делает и чего достиг, и как мало значит он со всеми своими устремлениями вне тесного своего круга. Не то чтобы я так уж нуждался в подобном уроке в качестве укоризны или предостережения, во всяком случае, усвоил этот урок я вполне, но мне приятно сознавать, что, открыв для себя эту истину, я не испытывал горестных сожалений и не пытался со вздохом отринуть ее. Что же касается литературных бесед, то для них был там один морской офицер, отличный, надо сказать, парень, поступивший на таможенную службу одновременно со мной, а оставивший ее чуть позже; он любил втянуть меня в обсуждение одной из двух излюбленных его тем – Наполеон и Шекспир.

Всегда под боком находился еще и мелкий клерк – молодой джентльмен, о котором поговаривали, что ему случалось заполнять листы гербовой бумаги Дяди Сэма чем-то, что на расстоянии в несколько ярдов было похоже на стихи. Юноша этот время от времени затевал со мной разговоры о книгах, полагая, видимо, что предмет этот я, возможно, сочту достойным обсуждения. Других высокоученых бесед я не вел и в большем нужды не испытывал.

Не заботясь более, чтобы имя мое, значась на книжных титулах, разносилось по всему миру, я с улыбкой относился к тому, что становилось оно известно иным образом: наш таможенный штамповщик, заполняя черной краской трафарет, оттискивал его на мешках с перцем, на корзинах с плодами аннато, на ящиках сигар и на тюках со всевозможными товарами в знак того, что положенный сбор уплачен и товар прошел таможенную проверку. Несомая столь причудливой колесницей славы, весть обо мне проникала туда, где имени моего и слыхом не слыхивали раньше и где, надо надеяться, не услышат и потом.

Но прошлое не умерло. Изредка мысли, ранее казавшиеся столь важными и своевременными, а теперь мирно спавшие где-то под спудом, оживали и поднимали голову. Одним из самых знаменательных случаев, когда привычки прежних дней вновь пробудились во мне, был тот, что заставил меня, как приличествует порядочному литератору, предложить вниманию публики очерк, который я сейчас пишу.

На втором этаже таможенного здания есть обширная зала, кирпичные стены и голые балки которой так и не узнали штукатурки и деревянной обшивки. Ведь таможня эта проектировалась и сооружалась с размахом, в соответствии с тогдашней оживленной деятельностью порта и с расчетом на дальнейшее процветание, чего не случилось, почему и осталось в здании таможни множество пустых помещений, которые обитатели не знали, как приспособить к делу. Пустая зала, расположенная над комнатами главного сборщика, остается неотделанной и, несмотря на клочья паутины, свисающие с потемневших балок, кажется, еще не утратила надежду, что к ней приложит руку трудолюбивый плотник или каменщик. У дальней стены залы в нише громоздятся сваленные как попало бочки с кипами документов. Подобным же мусором усыпан пол. Грустно думать, сколько дней, недель и месяцев было потрачено впустую на составление этих бумаг, плесневеющих теперь никому не нужными в этом забытом богом углу и лишь умножающих груз мусора, скопившегося на нашей планете. Но разве не канули в забвение и кипы других рукописных страниц, заполненные уже не скучными выкладками официальных расчетов и квитанций, а произведениями животворящего ума, глубокими и искренними сердечными излияниями? Более того, оказавшиеся ненужными, невостребованными даже в свое время, они – и это самое горькое! – не смогли обеспечить писавшим их достойное и безбедное существование, каким наслаждались таможенные клерки, нацарапавшие всю эту жалкую, не имеющую ценности дребедень.

Но все-таки кое-какую ценность бумаги эти, возможно, имеют – как материал для изучающих местную историю. Здесь они могли бы почерпнуть статистические сведения о торговле, некогда процветавшей в Салеме, документальные свидетельства о жизни крупнейших ее представителей – старого Кинга Дерби, старины Билли Грея, старины Саймона Форрестера, множества других магнатов, чьи пудреные головы еще не упокоились в могилах, когда начали таять накопленные этими людьми горы золота. Здесь можно проследить истоки величия большинства семейств, ныне составляющих аристократию Салема. Узнать, как темные и часто сомнительные сделки мелких коммерсантов, предпринятые значительно позже Революции[9], легли в основу того, что потомки их почитают давним и безупречно прочным фамильным достоянием.

Документы дореволюционные здесь редки, возможно, по той причине, что архивы таможни были вывезены отсюда, когда королевские чиновники вместе с британской армией бежали из Бостона в Галифакс[10]. Я часто сожалел об этом, ибо подобные свидетельства, относившиеся, возможно, ко времени Протектората, должны были исходить от людей, как сохраненных историей, так и забытых, и о старинных обычаях, знакомство с которыми доставило бы мне удовольствие не меньшее, чем наконечники индейских стрел, которые я находил на поле возле Старой Усадьбы.

Но однажды в дождливый день, когда я лениво копался среди старых документов, мне посчастливилось отыскать нечто небезынтересное. Разбирая кучи хлама в углу, расправляя и разворачивая одну бумагу за другой, читая названия судов, давно покоившихся на дне морском или сгнивших на заброшенных верфях, и имена купцов, давно уже не звучавшие на бирже, стертые и неразборчивые даже на замшелых могильных плитах, скользя по ним усталым, грустным и несколько брезгливым взглядом, как мы это делаем, глядя на неподвижный труп некогда деятельного человека, когда я подстегивал обленившуюся за ненадобностью мою фантазию и понуждал ее по этим высохшим останкам воссоздать картину города в период более радостный и яркий, в частности и потому, что путь в Индию был для нас еще внове, а только из Салема и можно было туда добраться, рука моя вдруг нащупала маленький пакет, аккуратно обернутый куском пожелтевшего пергамента. Обертка походила на официальный документ, относящийся к древним временам, когда чиновники исписывали своим четким каллиграфическим почерком листы, сделанные из материала куда более прочного, нежели современная бумага. Что-то в этой обертке вызвало мое инстинктивное любопытство, отчего я поспешил развязать скрепляющую пакет ветхую красную тесемочку с таким чувством, будто ожидал явить оттуда миру некое сокровище.

Разгладив покоробившийся пергамент, я обнаружил, что это распоряжение, собственноручно написанное губернатором Шерли и с его печатью, о назначении некоего Джонатана Пью главным инспектором таможни его величества в порту Салема залива Массачусетс. Я вспомнил, что мне попалось (кажется, в фелтовских анналах восьмидесятилетней давности) сообщение о кончине таможенного инспектора Пью, а в газете уже недавнего времени я встретил заметку, где рассказывалось о вскрытии могилы инспектора и его гроба на маленьком погосте церкви Святого Петра в связи с реконструкцией церкви. Насколько мне помнится, от уважаемого моего предшественника не осталось ничего, кроме находящегося в очень плохом состоянии скелета, клочков одежды и роскошного завитого парика, прекрасно сохранившегося в отличие от головы, которую он некогда украшал. Но, изучая находившиеся внутри пергаментной обертки бумаги, я обнаружил больше следов мыслительной деятельности мистера Пью и работы его ума, чем сохранил завитой его парик на почтенном черепе покойного.

В целом бумаги эти носили частный характер, по крайней мере написаны они были лицом частным и собственной рукой. Объяснить появление их в куче таможенного хлама я могу лишь тем, что кончина мистера Пью, видимо, произошла неожиданно и эти бумаги, которые он мог хранить в ящике стола на работе, не попали в руки наследников или же были сочтены ими таможенными документами. При перемещении архива в Галифакс эти документы, как не имеющие общественной и деловой значимости, были оставлены, и с тех пор никто их не касался.

Покойный главный инспектор, которому, полагаю, в те далекие времена не слишком плотно приходилось заполнять свой день трудами, видимо, имел склонность посвящать часть обширного своего досуга изысканиям в области истории города и прочим исследованиям такого рода. Это давало некоторую пищу уму, который, не будь этой подпитки, мог заржаветь и покрыться плесенью. Кое-что из описанных там фактов помогло мне, когда я готовил материал для включения в данный том очерка «Главная улица»[11]. Другие факты я, возможно, использую позже для целей столь же достойных или же когда примусь за написание большой истории Салема, если искреннее почтение, которое я питаю к родной моей земле, когда-нибудь подвигнет меня на этот труд. Пока же они могут быть представлены любому достаточно компетентному джентльмену, который захочет заменить меня в этом кропотливом и неблагодарном деле. В дальнейшем я планирую передать эти материалы Эссекскому историческому обществу.

Но более всего другого в таинственном сем пакете внимание мое привлек кусочек красной материи, старой и выцветшей, но хорошего качества. На ней можно было различить следы выполненной золотом вышивки, потертой столь сильно, что золотые нити почти утратили блеск. И однако было видно, что вышивала это великая мастерица, потому что каждый стежок (в чем заверили меня дамы, сведущие в такого рода делах) здесь свидетельствовал о владении искусством, ныне полностью забытым, искусством, загадку которого невозможно было бы разгадать, даже распусти мы по ниточке всю вышивку. Эта алая тряпица – ибо время, износ и святотатственно равнодушная к красоте моль превратили клочок материи не иначе как в тряпку – по внимательном рассмотрении обретала форму заглавной буквы «А». Тщательное измерение показывало точные размеры составлявших букву палочек – по три с четвертью дюйма каждая. Задумана буква эта была как украшение на платье – сомнений тут быть не могло, но когда и в каких случаях ее следовало прикреплять и какое отличие или звание, некогда бывшее в ходу, она обозначала, оставалось загадкой, которую (учитывая скорость, с какою меняется мода на подобные украшения) я почти не имел надежды разрешить.

И однако загадка эта странным образом заинтриговала меня. Алая тряпица в форме буквы «А» притягивала взгляд и не отпускала. Несомненно, в ней таился глубокий смысл, достойный понимания, смысл, с какой-то мистической силой и настойчивостью пытающийся стать внятным моим чувствам и донести до них нечто неуловимое, непостижимое умом.

Совершенно сбитый с толку, я хватался то за одну гипотезу, то за другую, и, заподозрив, в частности, что украшение это может принадлежать к числу тех хитрых приманок, которыми белые люди соблазняли индейцев, я как-то раз приложил эту букву к груди; читатель вправе тут усмехнуться, но прошу его поверить правдивости моих слов – я ощутил – не совсем физически, но совершенно отчетливо – сильное жжение, словно буква была не куском красной материи, а куском раскаленного железа. Я вздрогнул и невольно уронил тряпицу на пол.

Занятый созерцанием алой буквы, я не сразу обратил внимание на грязный бумажный сверточек, который обматывала материя. Развернув его, я, к большому моему удовольствию, обнаружил там написанную рукой старого инспектора и достаточно полную историю матерчатой буквы. На нескольких разрозненных листках излагались в подробностях жизнь и духовное прозрение некоей Эстер Принн, бывшей в глазах наших предков фигурой весьма примечательной. Зрелость ее пришлась на период между первыми годами колонии Массачусетс и концом семнадцатого века. Старики, дожившие до времени мистера таможенного инспектора Пью, на чьи устные свидетельства он опирался, помнили ее с молодых своих лет уже очень старой, но не дряхлой женщиной, осанистой и очень серьезной. Сколько они себя помнили, она вечно сновала по округе, предлагая свои услуги в качестве добровольной сиделки, творя добро всеми доступными ей способами и полностью отдавая этому силы, в том числе выступая и как советчица в разного рода делах, в особенности делах сердечных. Как и бывает всегда в отношении людей, имеющих подобные склонности, одни благоговели перед ней, считая чуть ли не ангелом, другие же, догадываюсь, ворчали, что она лезет, куда ее не просят, и навязывает себя людям. Углубившись в эти рукописные заметки, я обнаружил там дальнейшие факты и подробности полной страданий жизни этой необыкновенной женщины, узнать которые читатель сможет из повести «Алая буква», помня, что все, в ней изложенное, подкреплено подлинными документальными свидетельствами инспектора Пью. Листки его рукописи, как и сама алая буква, эта любопытнейшая реликвия, до сих пор хранятся у меня, и с ними может легко ознакомиться всякий, кого заинтересует эта история и кто пожелает своими глазами увидеть связанные с нею предметы. Это не значит, будто я утверждаю, что в моем повествовании, изображая страсти персонажей, живописуя мотивы и внутренние побуждения их поступков, я ограничивал свою фантазию, заставляя ее не вырываться за пределы, указанные бывшим инспектором и очертившие содержание его разрозненных заметок. Напротив, я позволил себе обращаться с фактами так, словно они целиком и полностью моя выдумка. Единственное, что я готов отстаивать, – это достоверность общих контуров этой истории.

Этот случай вернул меня в некотором смысле на круги своя. Передо мной были наметки повести. И мне казалось, что в заброшенном помещении таможни я вижу старого инспектора, что он не истлел в могиле, а, одетый по моде столетней давности и в вечном своем парике, пришел, чтобы встретиться со мной. Держится он с достоинством, вполне объяснимым и простительным для человека, получившего свою должность распоряжением самого короля и потому озаренного лучами, хранящими отблеск того ослепительного сияния, которое исходит от королевского трона. Увы, как это непохоже на повадку чиновника республики, который в качестве слуги народа чувствует себя самым малым из малых и самым ничтожным из ничтожных своих хозяев! Призрачной рукой своей эта величественная, хоть и несколько расплывчатая фигура вручила мне алую букву вместе с маленькой трубочкой пояснительных листков. Призрачным, загробным голосом он призвал меня к почтительному выполнению моего сыновнего долга по отношению к нему, человеку, по праву считающему себя моим таинственным праотцем, – донести его изъеденные молью и заплесневелые литературные наброски до читающей публики. «Сделай это! – говорит призрак мистера инспектора Пью и с чувством кивает мне столь величественной в нетленном своем парике головой: – Сделай это, и вся прибыль пойдет тебе! Тебе она вскоре понадобится, ибо в твое время в отличие от моего должности перестали быть пожизненными, а тем более наследственными. Но я жду от тебя, чтобы, рассказывая историю матушки Принн, ты отдал должное и своему предшественнику, вспомнив его добрым словом!» И я ответил призраку инспектора Пью согласием.

Итак, я много думал и размышлял об Эстер Принн. Я посвятил этому много часов, шагая взад-вперед по комнате, или сотни раз меряя расстояние от парадного входа в таможню до ее бокового входа, и шаги мои по длинному коридору гулко раздавались в его стенах. Велики, надо думать, были досада и раздражение старого инспектора и всех весовщиков и приемщиков, в чью дремоту так жестко и немилосердно врывался этот нескончаемый топот – мои шаги то туда, то обратно.

Улетая памятью к прежним своим обычаям, они говорили, что инспектор, видимо, обходит шканцы. Наверное, они воображали, что единственной целью таких моих прогулок – а и вправду, что еще может заставить человека в здравом уме вдруг по собственной воле нарушить неподвижность тела? – является предобеденный моцион. И надо признаться, что аппетит, к тому же еще и подстегиваемый восточным ветром, который обычно продувал коридор сквозняком, бывал единственным ощутимым результатом этой моей неуемной живости. Атмосфера таможни так мало приспособлена к тому, чтоб взращивать нежные ростки фантазии и чувствительности, что, оставайся я в моей должности на срок, равный еще десяти президентским срокам, и повести об алой букве читателю никогда бы не увидеть. Воображение мое уподобилось мутному зеркалу, не отражавшему или отражавшему весьма туманно фигуры, которые я старался в нем представить. В горниле моего разума не было того жара, который один способен согреть и придать пластичность создаваемым характерам. Я не умел вдохнуть в них ни огонь страсти, ни теплоту чувств. Окоченевшими трупами взирали они на меня с отвратительной, полной презрения и вызова ухмылкой. «Ну и что ты теперь будешь с нами делать? – как бы спрашивали они. – Та небольшая власть над племенем воображаемых сущностей, которой ты некогда обладал, тобой утрачена! Ты променял ее на жалкие крупицы золота, которыми наделяет тебя общество. Так иди, отрабатывай подачку!» Короче, эти вялые и безжизненные плоды собственной моей фантазии потешались надо мной, смеялись над моей глупостью, на что имели все основания.

В таком несчастном состоянии оцепенелости я пребывал не только в течение тех трех с половиной часов, которые каждодневно вырывал из моей жизни в качестве законной своей доли Дядя Сэм. Оцепенелость эта не оставляла меня и во время моих прогулок по побережью, вылазок на природу, которые я предпринимал редко и неохотно, но при моей вере в живительную силу природы ранее всегда стоило мне выйти за порог Старой Усадьбы, как природа обновляла меня и придавала свежесть моим мыслям. Все та же препятствующая всем моим интеллектуальным поползновениям оцепенелость сопровождала меня домой и наваливалась на меня всей своей тяжестью в комнате, которую я абсурдно продолжал называть кабинетом. Не расставалась она со мной и глубокой ночью, когда, сидя в пустой гостиной, освещенной лишь светом луны и мерцанием углей в камине, я пытался вообразить себе такие картины, чтобы завтра, свободно лиясь с моего пера, они расцветили бумагу живописным богатством оттенков.

Если сила воображения отказывает и в этот час, значит, дело совсем уж плохо и случай следует признать безнадежным. Ведь лунный свет в знакомой комнате, когда белые отблески падают на ковер, так ясно очерчивая все детали узора, когда каждый предмет в комнате виден отчетливо, но все же по-другому, не как при утреннем или дневном свете, – это лучший помощник сочинителю в знакомстве с призрачными его гостями. Вся привычная обстановка квартиры – стулья, каждый из которых обладает собственным норовом, стол в центре комнаты с рабочей корзинкой, одна-две книги, потушенная лампа, диван, книжный шкаф, картина на стене – все это, видимое так ясно и в то же время одухотворенное необычным освещением, словно теряет свою материальность и становится иллюзорным, созданным воображением.

Каждая мелочь подвергается изменению, преображается и тем самым обретает новое достоинство. Детский башмачок, кукла в плетеной колясочке, деревянная лошадка – все, чем пользовались и с чем играли днем, теперь кажется странным, увиденным словно издалека, хотя столь же несомненным, как и при дневном свете. Таким образом, пол в хорошо знакомой нам комнате превращается как бы в нейтральную полосу, территорию, где мир реальный граничит со сказкой, где Действительность и Воображение могут, встретившись и обменявшись дарами, проникнуться друг другом. Сюда могут являться призраки, и пугаться их мы не будем. Обстановка так подходит видениям, что если, оглядевшись, мы вдруг заметим сидящий в кресле и освещенный луной любимый образ человека, давно исчезнувшего, мы не удивимся, а только задумаемся над тем, действительно ли он вернулся издалека или так и сидел здесь всегда у камина.

Тусклое мерцание углей в камине тоже производит воздействие, которое я постараюсь описать. Оно придает воздуху в комнате легкий тепловатый оттенок, окрашивая розовым стены и потолок, поблескивая искрами на поверхности мебели. Теплый свет мешается с холодной одухотворенностью лунных лучей и придает человеческую сердечность и нежную чувствительность созданиям фантазии. Из снежно-холодных чучел они превращаются в живых мужчин и женщин. Глядя в зеркало, мы замечаем в зачарованной его глубине отблеск догорающих углей, отражения лунных лучей на полу, и повторенная зеркалом со всем ее сиянием и мраком картина кажется еще менее реальной и более иллюзорной. И если сидящий в этот час в одиночестве человек, которому предстает эта картина, не в силах предаться самым необузданным и странным мечтам и сделать их подобием правды, значит, браться за перо ему нечего даже и пытаться.

Что же до меня, то на протяжении всей моей таможенной жизни лунный свет и жаркое пламя в камине одинаково мало действовали на меня и вдохновляли не более чем слабое мерцание сальной свечки. Все мои способности восприятия и связанный с ними дар, пусть не такой богатый или же ценный, но все же присутствовавший во мне, – ныне улетучились.

Однако я верю, что выбери я иной замысел, и мои способности оказались бы не столь ничтожными и неглубокими. Я мог бы, например, обратиться к рассказам одного старого шкипера, к которому я выказал бы непростительную неблагодарность, не упомянув о нем, в то время как не проходило и дня, чтобы он не заставлял меня хохотать и восторгаться своим мастерством рассказчика. Передай я живописность его стиля, юмор, которым природа научила его окрашивать описания, и результат, в чем я искренне уверен, обогатил бы современную литературу. Или же я мог бы поставить перед собой и более серьезную задачу. Разве не было с моей стороны чистым сумасбродством пытаться уйти с головой в иную эпоху, упрямо надеясь придать жизнеподобие воздушному миру фантазии, когда со всех сторон вокруг меня теснилась грубая реальность? Не разумнее было бы сосредоточить усилия на том, чтоб, проникнув мыслью и воображением в вязкую и темную повседневность, придать ей яркости и прозрачности, одухотворить тот груз, что начал так тяготить, решиться на поиски того истинного, полного непреходящей ценности, что спрятано в докучливых мелочах повседневной жизни, в обыденности характеров, с которыми я тогда общался? Каюсь! Простиравшаяся передо мной странная жизнь казалась мне унылой и неинтересной лишь потому, что я не проник в глубины ее смысла! Мне представлялась возможность создать книгу, прекраснее которой мне не написать, лист за листом являлись, написанные реальностью летучих мгновений, являлись, и тут же исчезали, потому что мозгу моему не хватило проницательности, а руке – мастерства их запечатлеть. Но возможно, когда-нибудь в будущем в памяти моей всплывут разрозненные обрывки, отдельные мысли, и я запишу их и увижу, как буквы на странице превращаются в золото.

Такого рода прозрения явились мне поздно. А пока я понимал лишь, что былое удовольствие превратилось для меня в безнадежный каторжный труд. И сколько ни стенай – делу не поможешь. Былой сочинитель весьма жалких рассказов и очерков превратился во вполне сносного главного инспектора таможни. На этом можно поставить точку. Однако чувствовать, как слабеют умственные силы, и подозревать, что интеллект твой незаметно улетучивается, подобно эфиру из сосуда, когда каждый раз, взглянув, убеждаешься, что количество вещества уменьшилось, а остаток его стал плотнее, – не слишком приятно.

Опираясь на сей несомненный факт и наблюдая за собой и окружающими, я заключил, что государственная служба не слишком благоприятна для развития личности. Когда-нибудь я, возможно, порассуждаю на этот счет подробнее. Пока же достаточно будет сказать, что ветеран таможенной службы вряд ли может считаться лицом, вполне достойным похвалы или же уважаемым в силу ряда причин. Одна из них – устойчивость положения, которое ему обеспечивает его место, другая же – это сам характер того дела, которому он посвятил себя и которое, при всей почтенности своей, в кою я верю, все же не вносит достаточный вклад в поступательное движение человечества. Результат, мне кажется, более или менее зрим в каждом чиновнике таможни, и заключается он в том, что, опираясь на мощное плечо республики, такой чиновник теряет способность опираться на собственные силы. И скорость, с какой это происходит, пропорциональна количеству отпущенной ему природой силы или слабости характера. Если он обладает необычайным запасом природной энергии или же расслабляющее влияние службы действует на него не так долго, утраченная способность может восстановиться.

Отринутый службой чиновник, которому посчастливилось безжалостным пинком быть ввергнутым вновь в мир борьбы, чтобы бороться там наравне с другими, может вновь стать самим собой, вернувшись к тому, чем был исконно. Но подобное происходит редко. Обычно чиновник долго сохраняет свое место и успевает превратиться в руину, когда его вышвыривают, уже никуда не годного, слабого, с трудом ковыляющего по каменистой тропе жизни. Горестно ощущая свою немощь, чувствуя, что утратил полностью и закалку, и гибкость членов, он грустно озирается в поисках какой-либо внешней поддержки. Его не оставляет надежда – призрачная и вопреки разочарованиям не желающая признавать свою иллюзорность, надежду эту сохраняет он до самого конца и, подобно холерной судороге, мучает она его даже какое-то время после смерти, – что благодаря некоему счастливому стечению обстоятельств он будет восстановлен на службе. Эта несбыточная вера не дает ему даже помыслить о том, чтобы заняться чем-нибудь другим. Зачем утруждать себя, стараться встряхнуться, собраться с силами и выбраться наконец из мягкой тины, когда совсем скоро ему протянет сильную руку его Дядюшка и поможет подняться? Зачем работать здесь или отправляться копать золото в Калифорнии, когда он вот-вот будет осчастливлен опять регулярными, раз в месяц, подачками блестящих монеток из Дядюшкиного кармана? С печальным любопытством наблюдаем мы, как вредоносна оказывается сама атмосфера службы, как глубоко поражает она организм бедняги страшной болезнью. Золото Дяди Сэма – при всем моем уважении к достопочтенному старому джентльмену – обретает в этом случае сходство с заклятием, наложенным на сокровище дьявола. Тот, кто прикасается к этим монетам, должен вперед хорошенько подумать, чтоб не случилось с ним ничего, чтоб не потерял он либо душу, либо лучшие из ее качеств – упорство, храбрость, верность, умение полагаться на себя – все то, что составляет суть истинно мужского характера.

Нечего сказать, приятная перспектива! Не то чтобы главный инспектор применял к себе все вышесказанное или считал, что может быть полностью разрушен как личность, продолжай он работу на таможне или будучи уволен, но настроение мое было не из лучших. Все чаще меня стали одолевать меланхолия и беспокойство; я постоянно копался в себе, пытаясь понять, какие из скромных моих способностей я утратил полностью и насколько ухудшилось состояние остальных. Я все время прикидывал, как долго еще смогу оставаться на службе, не рискуя потерять себя как личность. По правде говоря, больше всего опасался я одного: так как увольнять смирного и безобидного человека было бы нерационально, а оставлять службу по собственной воле противно самой природе чиновника, то я боялся состариться на службе, одряхлеть и превратиться во второго старого инспектора. Неужели и мне предстоит по прошествии некоторого томительного периода службы, как это делает мой почтенный друг, считать обеденный перерыв главным событием рабочего дня, а все остальные часы дремать, как старый пес на припеке или в тени? Какая скучная перспектива для человека, почитающего за счастье в полной мере давать волю всем своим чувствам и способностям! Но вышло так, что волновался я напрасно. Провидение оказало мне помощь таким образом, который я даже не мог себе представить.

Важным событием, ознаменовавшим третий год моего таможенного служения – говоря языком П.П., – было избрание президентом генерала Тейлора[12].