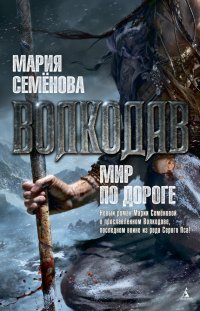

Читать онлайн Истовик-камень бесплатно

- Все книги автора: Мария Семёнова

- Мой прадед был из тех, кто не сберёг свободы.

- Подраненный в бою, пощады запросил

- И в доме у врага оставшиеся годы

- Прозвание «раба» без ропота носил.

- Должно быть, он сперва хранил в душе надежду

- Вернуться в прежний мир: «Судьба, не разлучи!..»

- …Но вот хозяин дал и пищу, и одежду,

- И кров над головой в неласковой ночи.

- И больше не пришлось в заботе о насущном

- Решать и знать, что жизнь ошибки не простит.

- Хозяин всё решит, хозяин знает лучше,

- За ним рабу живётся и сыто и в чести.

- Свободному закон не очень мягко стелет,

- Свободный, он за Правду стоит порой один…

- Ну а раба – не тронь! За ним его владелец.

- А провинится раб – ответит господин.

- И женщину он даст – супругу не супругу,

- Но всё ж таки утеху толковому рабу…

- …И время потекло по замкнутому кругу,

- В котором повелось усматривать Судьбу.

- И прадед мой не слал ей горьких поношений,

- Не возносил молитву о разрешенье уз.

- Ведь право рассуждать, ответственность решений —

- Кому-то благодать, кому-то тяжкий груз.

- И прежняя свобода – закрытая страница —

- Всё более казалась полузабытым сном.

- Иною стала жизнь – и мысли об ином…

- …А правнукам его свобода и не снится.

1. Пёсий вой

Отгорел закат, и полная луна облила лес зеленоватым мертвенным серебром. Было тихо, лишь ветер, вечно дующий в этих местах, заставлял вершины сосен еле слышно шептаться. Ветер дул всегда в одном направлении – с гор. Его так и называли: «горыч». Отдельно стоявшие, окраинные деревья росли согнутыми в вечном поклоне этому ветру, с сучьями, вытянутыми в одну сторону, как флаги. Горыч зарождался высоко, на промороженных ледниках, где горело холодное сизое солнце и не было места ни зверю, ни человеку. Здесь, внизу, на прожаренной, как сковородка, равнине, смертоносное дыхание льдов становилось живительно-влажным и позволяло вырасти лесу. Не худосочному степному кустарнику, проникшему жилистыми корнями на много саженей сквозь сухие бесплодные недра, а настоящему лесу!

Темноволосый мальчик, то шагавший, то пытавшийся устало бежать по старой дороге, пугливо косился по сторонам, и даже отупляющее изнеможение не могло заставить его смотреть исключительно под ноги. Ему было страшно. Он решился войти сюда только потому, что остаться одному было ещё страшнее. Случись на то его воля, он нипочём бы не согласился здесь жить. Другое дело, до сих пор его согласия спрашивали очень редко. И вряд ли спросят в дальнейшем. Таков был порядок вещей, предопределённый задолго до его рождения, и оспаривать этот порядок у мальчика даже мысли не возникало. Но неужели там, где судьба скоро отведёт ему жить и прислуживать новому господину, тоже не окажется ни полей, ни степи, ни открытого неба – ничего, кроме этих ужасных деревьев повсюду?..

Мальчика звали Каттай, что на древнем, лишь в книгах оставшемся языке означало «ремесленник, делающий кирпичи». Там, где он вырос, люди не привыкли к лесам. Вокруг стольного города Гарната-ката расстилались пастбища, пашни да виноградники, а между ними – лиственные рощи, видимые на просвет. Леса, которые можно было пересечь пешком за неполных полдня, считались дремучими чащобами. Людская молва населяла их хищными страшилищами, которыми пугали не только детей…

Каттай был мальчиком не из самых отчаянных, а проще говоря – послушным и робким, и боялся того, чего ему с младенчества велено было бояться. Но теперь он видел, что «страшные» леса его родины против здешних были – как игрушечная лошадка против свирепого боевого коня-хара, чьи копыта и морду хозяин-воин после сражения не спешит обтирать от вражеской крови. Воистину, эти леса были способны смутить не только десятилетнего уроженца западного Халисуна! Здесь воззвали бы к своим Богам даже многоопытные лесовики родом из баснословных северных дебрей, о которых никто не мог с уверенностью сказать, существуют ли они на самом деле. Взять хоть дорогу, по которой из последних сил переставлял ноги маленький странник. Лишь отъявленный лжец сказал бы о ней, будто её здесь проложили. О нет! Она смиренно пролегла там, где лес ей позволил. Ради неё не валили деревьев. Наоборот – это дорога благоговейно и опасливо огибала чудовищные стволы! Стволы столь громадные, что внутри каждого можно было бы изваять целый дом. И не маленький дом. С просторными жилыми хоромами, кухней и помещением для рабов. Наверное, даже небольшому скотному дворику нашлось бы местечко…

Подумав так, Каттай ужаснулся посетившим его святотатственным мыслям. У него дома лишь у кустарника брали ветви, необходимые для корзин, а на окраину леса смиренно ходили не с топором – с верёвкой для хвороста. Что, если могущественный дух этой чащи услышал помыслы нечестивца, и из-за деревьев вот-вот ринутся разъярённые демоны?..

Измученные ноги так и приросли к месту. Мальчик пугливо огляделся по сторонам и заплакал. Его шаровары отяжелели от пыли, простую неподпоясанную рубаху густыми разводами выбелил пот, а желудок, пустой со вчерашнего дня, от усталости уже перестал требовать пищи. Жажда сделала слёзы густым жгучим рассолом, нехотя истекавшим из глаз. В десятке шагов от дороги слышалось ласковое воркование лесного ручья, но Каттай так и не решился приблизиться к нему, чтобы умыть лицо и напиться. Демоны всё не появлялись. Страх вновь погнал мальчика вперёд, и он сперва зашагал, потом неловко побежал по дороге. Наверное, он так и умрёт, догоняя караван, от которого отстал. Если даже его не схватят лесные духи, то наверняка съедят звери или доконает усталость. Но пока он ещё жив и может идти – он не остановится и не повернёт из этого леса назад. Ибо горе тому, кто не исполняет своего Предназначения и не считается с ним… Каттай давился слезами и размазывал их рукавом по грязным щекам. Лес, облитый луной, еле слышно роптал, отвечая на его бессловесную жалобу. Морщины обросшей лишайниками коры складывались в бородатые лики, ветви двигались и клонились в неторопливой беседе… Мудрый лес, видевший всё и знающий всё. Он многое мог бы поведать Каттаю в остережение и науку. В том числе о предназначении и судьбе. И о жизни, которая не всегда послушна даже Богам – ибо Лес был определённо старше некоторых Богов…

Но в огромных голосах Сущего каждый слышит лишь то, что способен постичь. А по дороге бежал всего лишь маленький мальчик. Голодный, напуганный мальчик, вовсе не расположенный созерцать величественные бездны Вселенной…

Солнечные лучи уже благословляли лесные вершины, и на косматых головах великанов, где ночью играли и прятались звёзды, одна за другой вспыхивали огненные короны. Свет и тепло медленно сползали вниз по стволам, но слишком долог был путь до подножий, до вросших в землю корней. Не скоро будет озарена маленькая поляна, не скоро над нею развеется пронизанный косыми отсветами туман…

Середину поляны занимало глубокое круглое озеро. Редкие путешественники, проезжавшие здесь, не удосужились дать озеру имя, но передавали друг другу, что вода, сквозь которую было видно кремнистое дно, очень вкусная и холодная. Она не испортится, если запасти её в бурдюках для путешествия через засушливые равнины. А если выкупаться – даже целебная. Как говорили, делала она мужчин ещё более мужественными и привлекательными для женщин. Может быть, именно из-за холода и чистоты, а впрочем, кто знает?

На прибрежном камне стоял молодой раб и держал в руках полотенце. Полотенце было из тех, что умели делать лишь халисунские ткачи, непревзойдённые мастера хлопка. Эти мастера исхитряются класть нити удивительным образом, уподобляя ткань мохнатой меховой шкуре, причём с обеих сторон. Подобное полотенце дивно впитывает влагу и приятно массирует тело. Рассказывают, будто не один тайный подсыл отдал жизнь за попытку увидеть ткацкий станок, порождающий подобное чудо. Многие пробовали своим умом изобрести нечто подобное и повторить знаменитую халисунскую работу, но до сих пор никто не преуспел. Оттого полотенце стоило больше, чем невольник, бережно державший его наготове для господина, и сам раб о том знал.

Ни другого берега, ни даже середины озера не было видно в тумане. Оттуда, из неспешно вихрившихся клочьев, плескали на камень бодрые волны, поднятые сильными руками пловца, и время от времени раздавался довольный мужской смех. Потом в тумане произошло движение, и над водой смутно обрисовались плечи и голова человека, вброд шедшего к берегу. Фыркая и весело отдуваясь, мужчина поднялся на отлогий камень, и раб сразу накинул на него полотенце. Крепкое, стройное тело хозяина было пупырчатым и красным после холодной воды.

– Хорошо ли выкупался мой господин? – почтительно спросил юноша. В левом ухе у него висела серьга – крупная бусина из твёрдого дерева на железном шпеньке, с выжженной надписью на саккаремском: «Ксоо Тарким». Пережиток давно минувших времён, когда воинственные предки Ксоо Таркима пригвождали пленников к шестам за уши, а клейма выжигали на теле. С тех пор, по воле Богини, в Саккареме многое изменилось. Кое-кто полагает, что люди сделались милосердней, а кое-кто – что они стали просто слабей. Теперь случается и так, что грамотный и сметливый невольник правит хозяйством, а господин живёт в праздной лености, даже не умея читать. Но Тарким из славного рода Ксоо был не таков. О нет, совсем не таков!

– Вода пробуждает к долгому дню, полному преодолений, – дружески отвечал он слуге. – Я оденусь сам, а ты, Белир, скорее неси чай.

Ещё две тени, неслышно маячившие в тумане, тотчас подались прочь и растаяли. Господин выкупался. Теперь можно брать воду на питьё и пищу для невольников…

Немного погодя Ксоо Тарким сидел на ковре и с наслаждением потягивал чай, крепкий, горячий, в меру сдобренный сладким мельсинским вином: Белир хорошо знал пристрастия господина. Рядом с чайником лежали на блюдце всего два жареных пирожка. По утрам Тарким никогда не ел много, ибо полагал, что брюхо, набитое спозаранку, лишает бодрости мыслей. Ему нравилось это безымянное озеро, неизменно дававшее его караванам желанную передышку, нравился краткий момент праздности после купания, который он всегда позволял себе здесь утром: посидеть за чаем и помечтать, просто помечтать о грядущих свершениях дня…

Ему нравился даже ветер-горыч, всегда ровно и неизменно тянущий в одну сторону. Ветер уносит прочь скверные запахи каравана, позволяя дышать чистым лесным воздухом. Увы, уже нынче к вечеру благодать кончится. Сегодня они заночуют в предгорьях, и Белир вытащит из хозяйских вьюков толстое меховое одеяло и тёплый кафтан…

Между тем солнечные лучи достигли земли и прогнали остатки тумана, льнувшие к древесным корням, и стал виден караван, расположившийся на том берегу. Ах, где вы, благородные путешественники минувшего, воины и торговцы, имевшие – если верить книгам – дело лишь с пряностями и серебром!.. Караван Ксоо Таркима был не из тех, на которые приятно смотреть. На лужайке у берега щипали траву четыре саврасые лошадки некрупной, но сильной и очень выносливой нардарской породы. Когда придёт пора трогаться в путь, их впрягут в стоящую под деревьями повозку. Повозка большая и вместительная; в ней путешествует имущество Таркима и много зерна, засыпанного в мешки. То, которое получше, – на корм коням. То, которое дешевле и хуже, – на кашу для трёх десятков людей. Потому что эти так называемые люди лучшего обращения поистине не заслужили. К задку повозки намертво приделана длинная и толстая цепь, а к цепи попарно – кто за правую руку, кто за левую – прикованы рабы. В этом заключается необычность. В пристойном караване рабы идут сами, а дети, нежные красавицы и старики со старухами даже едут в возках. Но у Таркима такие рабы, что ни один здравомыслящий человек себе подобных не пожелает. Месяц назад все они сидели за тюремной решёткой – воры, грабители и мошенники, пойманные с поличным, – и в старые славные времена, о которых так тоскует Таркимов отец, Ксоо Хармал, их давно бы уже казнили на рыночной площади, когда приходит весна и настаёт время очищать тюрьмы. Нынешний шад, да прольётся ему под ноги дождь, ограничил смертную казнь, и теперь подвалы освобождают иначе. Скопившийся за зиму сброд продают за бесценок торговцам, а те выбирают мужиков поздоровее и доставляют на рудники. И без цепей тут не обойтись, ведь разбойный люд не ценит продления жизни, дарованной милосердием шада, и только думает о том, как бы сбежать. Потому идут Таркимовы рабы грязными, нечёсанными и немытыми, потому и выглядит его караван до того непотребно, что самому хозяину неохота смотреть. Одно благо – недалеко осталось шагать. А там, в Самоцветных горах, за сильных парней дадут настоящую цену. Золотом и дорогими камнями. Даже не спрашивая о строптивости нрава. Там из самых опасных, благодаря которым Тарким в пути некрепко спит по ночам, живенько повышибут дурь…

* * *

…Надсмотрщики неторопливо шли вдоль цепи, черенками копий и просто пинками поднимая тех, кто ещё спал или притворялся, что спит. Рабы огрызались в ответ, переругиваясь на нескольких языках. В большом котле, подвешенном над огнём, булькала ячменная каша.

Размышления хозяина каравана были прерваны внезапным возгласом одного из надсмотрщиков. В дальнем пути следует быть готовым решительно ко всему, но неожиданное всегда застаёт врасплох, иначе оно называлось бы по-другому. Ксоо Тарким тревожно вскинул голову, едва не расплескав из чашки душистый чай: «Что? Неужели за ночь кто-то пропал?..»

Оказалось, однако, что в караване произошла не убыль, а прибыль. Туман рассеялся окончательно, открыв дорогу, накануне выведшую их к озеру. И Тарким увидел, что по дороге, хромая и спотыкаясь, из последних сил плёлся мальчишка.

– Каттай?.. – искренне изумился торговец. – Во имя запылённых сандалий Хранящей-в-пути!.. Вот уж не думал, что он найдётся. Да ещё сумеет нас догнать!..

Правду молвить, вчера он почти обрадовался, когда после дневного привала они недосчитались маленького паршивца. Его, конечно, поискали, но больше для виду. От такого раба немного толку в дороге, да и на рудниках за него большой цены не дадут. Тарким его и купил-то больше из желания выручить старого знакомого, неожиданно испытавшего затруднение в деньгах… Пропал – и да будет к нему милостива Богиня. И что же? Потерявшийся было мальчишка стоял тут как тут, грязный, измученный… но, по всей видимости, невредимый. Вот он разглядел Ксоо Таркима и хотел было к нему побежать, однако ноги вконец отказались повиноваться. Надсмотрщик, широко улыбаясь, подхватил его и понёс. Он вообще-то немногим отличался от своих подопечных, этот надсмотрщик; его звали Харгелл («Наверняка не настоящее имя», – время от времени думал Тарким), невольники боялись его жестокой руки, а рожа у Харгелла была самая что ни есть воровская, и Тарким нимало не сомневался, что в одном из городов Нарлака по нему скучала верёвка. Но вот мальчишку нёс так, словно тот был его собственным сыном, утраченным и вновь обретённым. Торговец удивился, глядя на них, и помимо воли ощутил, как отозвалось что-то внутри.

Харгелл приблизился и поставил было Каттая перед хозяином, но мальчик немедленно упал на колени:

– Мой господин!.. Прости ничтожного раба, мой великодушный и милостивый господин…

Тарким безуспешно попробовал напустить на себя строгость:

– Прощу, если правдиво расскажешь, что с тобой приключилось.

– Вчера, – всхлипнул Каттай, – ничтожный раб сильно стёр ноги, мой господин. Раб устал и крепко заснул под кустом. Он не слышал, как караван отправился в путь. Когда раб проснулся, вокруг никого не было, а солнце уже клонилось к закату…

Его с детства приучили к тому, что в присутствии хозяина раб не должен говорить о себе «я»: это привилегия свободного человека, право, которое предки Каттая утратили давным-давно.

Тарким отхлебнул чаю.

– И ты побежал меня догонять?

– Да, мой милостивый господин…

В эту ночь, один-одинёшенек на лесной дороге, Каттай ничего так не хотел, как вновь оказаться в караване хозяина. И вот это сбылось, и немедленно навалился новый страх, страх наказания. Нерадивых рабов, слишком крепко засыпающих под кустами, по головке не гладят. А если поведение Каттая будет истолковано как попытка побега, прекращённая из-за боязни погибнуть в незнакомых местах?..

Хорошо было лишь то, что кончилась неизвестность, кончился этот бег навстречу неведомому. Теперь только выслушать приговор господина – и принять свою судьбу, какой бы она ни была.

Но Тарким не первый год торговал невольниками и, конечно, видел мальчишку насквозь. Он отпил ещё чаю и велел:

– Разуйся и покажи мне ноги.

Каттай неверными движениями распутал завязки сапожек, когда-то нарядных, а теперь до такой степени забитых пылью, что невозможно было разобрать даже их цвет. Эти сапожки на прощание подарила ему мать. «Служи верно и преданно, куда бы ты ни попал, – говорила она. – Раб, зиждущий честь господина, будет вознаграждён от Богов…» Босые ступни Каттая являли самое жалкое зрелище. Их сплошь покрывали волдыри, большей частью лопнувшие и запёкшиеся кроваво-грязными корками. Пот и сукровица пропитали кожу сапог, растворив краску, и она перешла на человеческое тело, украсив природную смуглость бурыми полосами.

– Почему ты не пошёл босиком? – спросил Тарким. – Так ты сохранил бы и ноги, и обувь. Посмотри, во что ты себя превратил! Мозоли-то заживут, а вот сапоги теперь только выбросить…

– С позволения милостивого господина, ничтожный раб вырос в городе… – дрожа с головы до пят, выговорил Каттай. – Он не умеет долго ходить босиком… Он не надеялся догнать караван, если разуется…

Тарким взял с блюдца второй пирожок.

– Харгелл! – окликнул он надсмотрщика (и Каттай вздрогнул, отчаянно прижимая к груди материны сапожки). – Проследи, чтобы этот раб хорошенько промыл ноги, и дай ему мази из горшочка, что под крышкой с красной полоской. Пусть едет сегодня в возке, а дальше посмотрим.

– Мой великодушный и добросердечный господин… – начал было Каттай, но слёзы облегчения хлынули таком потоком, что перехватило горло, и он не смог ничего больше сказать. Он хотел было подняться, но теперь, когда напряжение отпустило, израненные ступни не выдержали соприкосновения с колючей травой, и Каттай вновь повалился на колени. Подошёл Харгелл, поднял его на руки и понёс к берегу озера. Обветренная, в шрамах, рожа надсмотрщика кривилась в непривычной улыбке. Таркима, наслаждавшегося последними мгновениями отдыха, даже посетила ленивая мысль о странной нежности, что порой возникает у зрелых мужчин к молоденьким мальчикам. Эта мысль не задержалась надолго. Он слишком давно знал Харгелла. И его хозяюшку, ожидавшую восьмого ребёнка.

Когда караван тронулся в путь, Каттай уже крепко спал на мешках. Он даже не почувствовал, как тронулась с места повозка. Сапожки, почти совсем отчищенные от пыли, лежали у него под головой, и завязки от них он на всякий случай привязал себе к пальцу.

Маленький халисунец проснулся, когда день давно уже перевалил полуденную черту. Его разбудил изменившийся ритм колёсного скрипа, и он испуганно вскинулся на своём ухабистом ложе, спросонок решив, что вновь задремал под кустом и прозевал уход каравана. Но обмотанные тряпицами ступни тут же чиркнули по тугим выпуклостям мешка, Каттай вздрогнул, ахнул и сразу всё вспомнил. Он открыл глаза. Над ним тяжело трепетал кожаный полог, ограждавший зерно от птиц и дождя. Сзади возок был открыт, и там, вечерея, неистово синело солнечное небо, а в нём плыли, удаляясь, белые облака и последние высокие вершины отступившего леса.

Утром, у озера, Каттай вволю напился воды. После долгой ночной гонки она была воистину благословенна, но теперь часть её ощутимо просилась наружу. Мальчик приподнялся и выглянул из повозки.

Там тянулась прочь и колебалась на весу длинная толстая цепь. Её звенья были покрыты густой ржавчиной всюду, где не тёрлись одно о другое. Через каждые два локтя от неё отходили цепи потоньше, увенчанные парами железных челюстей. В этих челюстях, запертых особым замочком, плотно и прочно удерживались человеческие руки. Колёса и копыта коней взбивали тонкую пыль, и она садилась на лица, волосы и одежду мужчин. Шедшие впереди успели за время пути стать одинаковыми буро-серыми близнецами, различимыми только по росту.

– Ага! – проворчал тот, что шагал слева. Одно ухо у него было отсечено. Вероятно, ещё в юности, когда впервые попался на краже. – Сопливый царевич проснулся, мать его шлюха! Как почивалось, вельможа?..

Каттай лишь втянул голову в плечи и ничего не ответил на незаслуженные слова. Он не первый день был с ними в пути. Иногда на привалах он помогал Харгеллу и другим надсмотрщикам раздавать кашу. После того как один из рабов в благодарность запустил в него камнем, а ещё двое звероподобных попробовали схватить – Каттай понял: господин Тарким собрал в своём караване вовсе не тех благонравных невольников, которых, бывало, ставила ему в пример его мать.

– Отстань от мальчонки, Корноухий, – почти добродушно проворчал тащившийся справа. И сплюнул, выхаркивая из горла дорожную пыль: – Во имя ложа Прекраснейшей, рухнувшего во время весёлых утех! Ты-то сдохнуть готов, только чтобы другому не было лучше.

В караване почти не употребляли имён, обходясь прозвищами, придуманными на месте. Этого раба звали Рыжим: прежде чем все цвета уничтожила грязь, у него была густая шапка тугих рыжих кудрей.

Шедший слева выругался на неведомом Каттаю наречии и яростно дёрнул цепь, чем тут же вызвал сиплые проклятия сзади. Каттай слышал когда-то: раньше «поводки» от общей цепи крепили к ошейникам. Потом от этого отказались. Не потому, что железные обручи натирали невольникам шеи, – из-за драк, приносивших хозяевам караванов убыток. Конечно, прикованные за руку тоже дрались – а как же без этого, если своенравные и задиристые мужчины оказываются насильно скучены вместе! – но шеи друг другу ломали всё-таки реже.

– Я тоже стёр ноги!.. – рычал между тем Корноухий. – Дома мы, бывало, таких домашних любимчиков… Которые задницу готовы лизать за сладкий кусок…

– Вот тут ты не прав, – спокойно возразил Рыжий. – Ты ведь тоже всё слышал. Мальчишка ни о чём не просил. Ему сказали – лезь в повозку, он и полез…

На самом деле Рыжий Каттаю даже нравился. Он был единственным, кто за миску каши говорил ему «спасибо», и некоторым образом чувствовалось, что человек он учтивый, быть может, даже образованный. Но сейчас они с Корноухим рассуждали так, словно Каттая здесь вовсе не было. Так позволительно вести себя свободным господам на торгу, когда они выбирают раба и спорят о его достоинствах: один, как водится, хвалит, а другой всем недоволен. Каттай ощутил не то чтобы обиду – ему давно объяснили, что потомкам пленников как бы не положена утраченная их предками гордость. На него просто напала глухая тоска: «И зачем они говорят обо мне так, ведь, во имя Лунного Неба, я никому из них плохого не сделал?..» Он отвернулся и, стараясь опираться в основном на колени, пополз обратно под полог.

Скоро ему повезло. Примерно посередине обнаружилось место, где тяжёлые мешки, наваленные один на другой, неожиданно открывали сплетённое из толстых веток дно повозки. Солнечные лучи косо стлались над землёй, и внизу можно было разглядеть колеи и неспешно проплывавшую траву. Здесь Каттай облегчил наконец свою телесную надобность. Как раз когда он наново подвязывал и поправлял шаровары, повозка в последний раз охнула, наехав на кочку, и остановилась совсем. Впереди сделались слышны голоса. Каттай пробрался ещё дальше вперёд, оказавшись прямо за спиной возчика, и выглянул сквозь кожаную шнуровку.

Он сразу увидел господина Ксоо Таркима. Тот сидел на своей лошади, перекинув в знак миролюбия левую ногу через седло, и разговаривал с двумя мужчинами, стоявшими возле дороги. Немного поодаль щипал травку ослик, впряжённый в оглобли. Тележка на двух больших деревянных колёсах напомнила Каттаю кое-что виденное ещё дома: её кузов представлял собой прочную и довольно большую – каждая сторона почти в размах рук – клетку. В городе Гарната-кат, где жил раньше Каттай, во дни больших праздников в таких клетках возили по улицам леопардов из зверинца государя шулхада. Клетка и теперь была не пуста. Только вместо опасных диких зверей в ней сидели двое мальчишек немного старше Каттая. Русоволосые и светлоглазые, они сперва показались Каттаю близнецами. Один из них просто сидел, свесив между прутьями ноги. Второго держал за шею ошейник, крепившийся короткой цепью к угловой стойке.

– Поторопись, почтенный, ибо солнце скоро закатится, – говорил один из мужчин, такой же стройный и чернобородый, как и Тарким, – а мы – добропорядочные торговцы и не заключаем сделок после ухода Надзирающего-за-Правдой!

– Потороплюсь, – невозмутимо ответствовал Ксоо Тарким, – если только вы убедите меня, что мне в самом деле пригодятся эти двое оборвышей. У меня в караване и так уже есть малолетний раб, с которым я не знаю, что делать. Я купил его исключительно из сострадания к другу. Но это по крайней мере учтивый и преданный мальчик, из которого добрый господин с лёгкостью воспитает слугу для личных покоев. А ваши, как я посмотрю, сущие зверёныши! Их ещё учить и учить хорошему поведению, да и то – скорее палку сломаешь. Какого хоть они племени?

Путешественники беседовали на языке Саккарема, хотя лишь один из них был уроженцем этой страны. Но справный купец, ездящий повсюду, знает, что не видать ему удачи в делах, если не овладеет он речью трёх великих торговых держав: просвещённой Аррантиады, блистательного Саккарема и вечно воюющей страны чернокожих – Мономатаны. Таркиму ответил второй, коренастый, наделённый рано наметившимся брюшком:

– Мы не спрашивали этих невольников сами, ибо не можем с ними объясниться, но человек, продавший их нам, утверждал, будто они принадлежат к диковинному народу, обитающему далеко на севере, там, где всё время ночь и зима. Тот человек именовал сей неведомый народ «веннами»…

Тарким не позволил себе показать даже тени любопытства.

– Там, куда я веду своих рабов, – проговорил он не без некоторой брезгливости, – не нужны будут диковинки, годные только, чтобы их показывать на базаре. И там вряд ли обрадуются заморышам, измождённым от долгого заточения в клетке!

Однако его собеседники уже поняли: если бы их предложение совсем не заинтересовало хозяина каравана, он давно бы раскланялся и уехал себе дальше. Но нет ведь – терпеливо сидел, перекинув ногу через седло, в то время как пегая кобыла ощипывала приглянувшийся куст, а рабы, прикованные к длинной цепи, усаживались на землю передохнуть.

– Эти подростки только выглядят необученными зверёнышами, почтенный. На самом деле они не отказываются от пищи и, видимо, окажутся способны кое-что понимать, конечно, если попадётся хороший наставник…

Тарким рассмеялся:

– О-о, в Самоцветных горах, как я слышал, наставников всего двое, но оба такие, что способны управиться с каким угодно строптивцем. Люди говорят, их зовут Голод и Кнут. А скажите-ка, почтенные, если ваши юные рабы столь многообещающи, почему вы их держите в клетке? Неужели эти славные дикари всё-таки пытались бежать?

– Мы скажем тебе правду, как подобает добропорядочным торговцам, хотя эта правда и не является украшением для нашего товара. Они вправду пытались бежать, и не однажды. Тот, что сейчас сидит на цепи, к тому же ещё и кусается, точно самая злобная из собак. Зато оба отменно жилисты и сильны, и ты, благородный сын Ксоо, ещё вспомнишь нашу встречу добром. В рудниках ты поистине возьмёшь за них хорошую цену…

– Тогда почему, – поинтересовался Тарким, – вы не отвезёте их туда сами? Даже если я их куплю, я ведь не заплачу вам за них так щедро, как заплатили бы там!

– Увы, третий, путешествующий с нами по дорогам земли, заболел, – ответил чернобородый. – Мы, право же, опасаемся, что не успеем туда и обратно до снега.

– И почему я вечно выручаю кого-нибудь из беды?.. – вздохнул Ксоо Тарким. – Сколько же вы, мои почтенные, просите за этих худосочных мальчишек, наверняка утративших подвижность и притом ещё непослушных?..

Владельцы невольников обрадованно начали торг. Каттай жадно следил из повозки за тем, как прихотливо колебалась цена, как разговор перескакивал с достоинств товара к сочетанию благосклонных звёзд на следующий месяц – и затем обратно. Каттаю почему-то очень хотелось, чтобы Тарким купил обоих подростков. Может быть, оттого, что в караване у него совсем не было сверстников. Вдобавок Тарким казался справедливым и милостивым господином. По крайней мере умеющим вознаграждать за добрую службу. «Если твой новый хозяин будет к тебе слишком строг, да не смутит это тебя и да не отвратит от праведного служения, – наставляла мать. – Порою Лунное Небо посылает нам испытания, решая о нашей судьбе и о судьбах наших потомков…»

Наконец Тарким и обрадованные торговцы ударили по рукам: двое мальчишек, клетка и ослик переменили владельцев.

– Как же я буду звать своих новых рабов? – поинтересовался напоследок Тарким. – Имена-то хоть у них есть?

– У дикого народа веннов, почтенный, нет не только имён, но даже и достойной уважения веры. Они считают себя детьми различных животных. Этих двоих тебе очень легко будет запомнить. Тот, что сидит в углу клетки, зовётся Волчонком. А тот, на котором ошейник, – Щенок.

– И правда легко, – рассмеялся Тарким. – Собака и должна быть в ошейнике. А волк – сидеть в клетке!

Двое подростков явно не разумели саккаремского языка, но, естественно, понимали, что речь шла о них. Каттай видел: Волчонок так вцепился в прочные деревянные прутья, что побелели суставы, светло-карие глаза горели огнём. Щенок, напротив, сидел совсем неподвижно, обхватив костлявые коленки руками и полузакрыв глаза. «Что толку метаться, – как бы говорил весь его вид, – если всё равно ничего поделать нельзя?.. Лучше я подожду, пока настанет мой день…»

Истину рёк тот, кто первым подметил мастерство халисунских лекарей. Мазь из горшочка под крышкой с красной полоской вправду оказалась почти чудодейственной. Весь день Каттай осторожно ощупывал свои ступни и под вечер обнаружил, что волдыри перестали причинять боль. К тому времени древний лес остался далеко позади, превратившись в подобие тучи, синевшей у горизонта. Теперь дорога шла по заросшей густым кустарником пустоши; ровная прежде земля всё более вспучивалась холмами. С самых высоких вершин уже были видны впереди белые вершины, словно парившие в безоблачном небе. Каттай смотрел на них заворожённо. Он знал от людей, что наверху будет холодно. Гораздо холоднее, чем в стольном городе Гарната-кат в самую ненастную зимнюю ночь. Что ж, у Каттая была с собой связанная мамой тёплая безрукавка. И хорошее шерстяное одеяло…

Седоусый возчик-сегван, правивший лошадьми, пустил его к себе на скамеечку.

– Видишь тот куст? – спросил он, и кнут в его руках щёлкнул, небрежно снимая муху с крупа одного из коней. – Небось думаешь, это обычное держидерево или ракита? Присмотрись как следует к его листьям, малец. Этот кустик – самый настоящий дуб, вот как!

– Дуб?..

– Да. Это оттого, что здесь сухо и холодно и всё время дуют сильные ветры.

Каттай сказал:

– В городе, где я вырос, есть умельцы, которые выращивают карликовые деревца. Эти мастера обладают особым искусством, и деревца очень дорого стоят. – Подумал и добавил: – Больше стоят, чем я.

Возница расхохотался:

– А на острове, где вырос я, самые высокие деревья доставали мне лишь до колена, а большинство было ещё меньше. Вот так проживёшь жизнь и потом только поймёшь, как надо было обогащаться!..

Погода стояла в самом деле нежаркая, и Каттай поймал себя на том, что прячется от ветра за свисающим пологом. Потом он заметил небольшую пещерку, словно выгрызенную кем-то в песчаном склоне холма. Сердце сразу заколотилось: вот они, знаменитые каменоломни!.. Он отважился спросить:

– Это уже рудники?..

На сей раз возчик не стал смеяться над его наивностью, лишь покачал головой:

– Когда мы к ним подъедем, малыш, ты их сразу узнаешь.

Перед самым заходом солнца Тарким вывел караван к берегу речушки и велел останавливаться на ночлег. Каттай натянул сапожки и попробовал осторожно пройтись, и у него получилось. Он помог Харгеллу таскать воду для костра и собрал в кустах сухих веток на растопку. «Всегда будь полезен своему господину, – говорила мать. – Не сиди без дела, это грешно!»

Несколько раз он проходил мимо клетки с мальчишками из «дикого племени, рекомого веннами». Каттаю хотелось заговорить с ними, но он не отваживался. Да и как с ними заговоришь?.. Чего доброго, ещё зарычат или залают в ответ. Сами они большей частью сидели тихо, лишь изредка перебрасываясь словом-другим. Каттай внимательно и с любопытством вслушивался в их речь. И нашёл, что она в самом деле была ни на что не похожа. А уж он в родном Гарната-кате каких только купцов не видал!..

В конце концов столковаться с новоприобретёнными сумел не кто иной, как Харгелл. И, если подумать, ничего удивительного в том не было. Надсмотрщику приходится иметь дело с рабами из самых разных народов, и грош ему цена, если он не сумеет объяснить каждому, что от него требуется!

Когда начали раздавать кашу, Харгелл подошёл к клетке и стал обращаться к мальчишкам поочерёдно на всех наречиях, которые знал, начиная со своего родного нарлакского. И скоро пришёл к выводу, что народ веннов обитал действительно где-то далеко и притом в отчаянном захолустье, там, где не имели понятия о языках великих торговых держав. Харгелл был уже готов махнуть на свою затею рукой, потом вспомнил, что продавшие рабов вроде бы упоминали северные края, и решил наудачу испытать сегванскую речь. Хотя на сегванов – что береговых, что островных – юные невольники были похожи меньше всего…

И вот тут ему неожиданно повезло. При первых же словах на лице напряжённо слушавшего Волчонка отразилось искреннее облегчение.

– Я понимаю тебя, – сказал он Харгеллу. Выговор был довольно неуклюжим (как, впрочем, и у самого надсмотрщика), но вполне членораздельным.

– Ты забыл добавить «господин», – наставительно поправил Харгелл. Жизнь научила его: в таких вещах раба следовало вразумлять без промедления. И без поблажек.

– Я… недавно, – медленно ответил Волчонок. – Я ещё не привык…

– Господин!

– Г-господин…

В руках у Харгелла была длинная палка, необходимая в его ремесле. А может, просто урок оказался не первым.

Довольный надсмотрщик посмотрел на Щенка и обратил внимание, что тот, оказывается, впервые утратил невозмутимость: сидел напрягшись всем телом, и глаза у него были весьма нехорошие. Харгелл даже подумал, что парень был странно похож на своего четвероногого тёзку… на взъерошенного пёсьего детёныша, из которого обещает вырасти ого-го какой Пёс. С во-о-от такими зубами… Харгеллу это не понравилось. Строптивые юнцы, если сразу не выбить из них дурь, очень скоро превращаются в опасных рабов. Не успеешь оглянуться, как щенячью шёрстку заменит щетина свирепого кобеля… «Впрочем, – сказал он себе, – мне-то что за печаль? Всё равно скоро его продавать…»

– А этот, – спросил он Волчонка, – тоже понимает меня?

– Да… господин. Он умеет говорить по-сегвански.

– Тогда почему он ведёт себя так, словно Боги забыли наделить его речью?

– Он не любит сегванов…

– Не слышу!

Волчонок спохватился:

– Он не любит сегванов, господин. У них было немирье, и он поклялся о мести.

– А почему ты сидишь просто так, а он – на цепи? Из-за побегов небось? Говорят, он даже кровь кому-то пустил?

Волчонок оглянулся на своего товарища. Надо было отвечать, и он проговорил неохотно, словно совершая вынужденное предательство:

– Он сын кузнеца, господин, и дважды открывал замок, которым запирается клетка.

– Это правда? – Харгелл живо повернулся к Щенку. – Ты! Тебя спрашиваю!

Тот не пожелал открыть рот, и Харгелл ткнул его палкой. Ткнул умело, больно, в рёбра. Со второго раза Щенок поймал и перехватил палку. Надсмотрщик, понятно, её тотчас высвободил, но про себя отметил, что рука у Щенка оказалась на удивление сильная. Паренёк между тем посмотрел на него серо-зелёными глазами и плюнул сквозь решётку. Не в Харгелла – просто так, наземь. И отвернулся.

Харгелл отлично знал подобное состояние, которое переживает иной пленник, только что проданный в рабство: «Ну, бейте, убивайте меня, я вам покажу, как умирают воины моего рода…» Нет уж. Пускай этим занимаются, если глупости хватит, надсмотрщики там, в Самоцветных горах. У него, Харгелла, работа другая – доставить туда всех рабов живыми и по возможности невредимыми. Он, конечно, обломает тех, кто даст ему повод. Но с большинством пускай возятся их новые господа…

Он кивнул, довольный, что сумел-таки объясниться с мальчишками и, что гораздо важнее, разведать нрав того и другого. Уважающему себя надсмотрщику следует знать всё о своих подопечных. Хотя бы им предстояло путешествовать вместе всего несколько дней… Он пошёл прочь, кивнув Каттаю, безмолвно присутствовавшему в сторонке:

– Накорми их.

Каттай помчался было бегом, но стёртые ноги тотчас напомнили о себе, отозвавшись болью. Всё же он поспешил как мог и вскоре вернулся с миской и ложками. Тут оказалось, что миска между прутьями не проходила, а каша была достаточно жидкая: наклонишь – немедленно выльется. Тогда Каттай натянул рукава курточки на ладони, чтобы не жечь рук, и сказал по-сегвански:

– Ешьте, я подержу.

«Всегда будь полезен другим рабам, – учила мать. – Особенно таким, которые в неволе недавно. Они могут не знать обычаев и по незнанию совершить проступок, за который будут наказаны…»

Юные венны, проголодавшиеся за день, с готовностью взяли деревянные ложки. Щенку, с его цепью, было трудно зачёрпывать сквозь решётку, он ел медленнее, и Каттаю показалось, что Волчонку досталась большая доля. Щенок ничего по этому поводу не сказал. Каттай вымыл миску и принёс мальчишкам глиняный кувшин с водой из реки.

Вечерами Ксоо Тарким иногда позволял себе пороскошествовать – если, конечно, позади был удачно прожитый день, за который не грех себя немного побаловать. Нынешний вечер был как раз из таких. Его караван безбедно одолел дневной переход: никто не свалился замертво, не поранился, не заболел, послушная пегая кобыла ни разу даже не споткнулась… и от рудников его отделяло чуть меньшее расстояние, нежели накануне. Тарким полулежал у костра, блаженно вытянувшись на ковре (шутка ли – день-деньской провести в седле, присматривая за людьми!), не спеша жевал только что поджаренную лепёшку и копчёное мясо, очень тонко, как он любил, нарезанное старательным Белиром. Тарким ужинал не спеша, растягивая удовольствие. Он смотрел на огонь сквозь большой стеклянный бокал, любуясь отсветами огня. Он был доволен собой. Те двое торговцев, что продали ему веннских мальчишек, определённо присочинили себе больного товарища, чтобы он, Ксоо Тарким, не уличил их в неопытности. Конечно, они просто боялись застрять в Самоцветных горах, запертые снегом, который сделает перевалы непроходимыми. Тарким отхлебнул ещё немного славного мельсинского вина, в меру хмельного, сохранившего золотой аромат любовно возделанного винограда. Он-то был опытным торговцем и в Самоцветные горы шёл не впервые. А потому очень хорошо умел выбрать время для подобной поездки – в самом конце лета, в месяце Яблок, который обычно считают неподходящим для путешествия по горам. Это мнение тех, кто редко высовывается за городские ворота. Послушать их, так надо было бы вести караван весной, когда только-только устанавливается тепло. Глупцы! Где ж им знать, что лишь к поздним Яблокам на перевалах успевает просохнуть талая грязь, в ущельях успокаиваются безумные реки и можно более не опасаться лавин, а воздух ещё остаётся более-менее тёплым, пригодным для дыхания!.. К тому же Тарким давно следил за погодой и знал приметы, позволяющие судить, каковы окажутся ниспосланные Небом лето и осень. Эти приметы описаны в книгах, и горе купцам, не читающим книг, ибо те составлены мудрецами. Такими, например, как достославный Зелхат, домашний лекарь и наставник саккаремского шада… Таркиму не нравилось слово «шад», он, как и многие образованные саккаремцы, полагал его варварским сокращением от «шулхада» – воистину державного, произнести-то приятно, титула государя соседней страны. Видно, правы те, кто помнит, сколько раз Халисун древности воевал – и порой завоёвывал! – ничем не знаменитых в ту пору соседей, даря им на память слова для обозначения правителя, советника, военачальника… И самые красивые родовые имена, такие, например, как у него, Ксоо Таркима.

Иные люди, не читавшие книг, ныне полагали, будто Саккарем ВСЕГДА был могущественным и великим. Тарким слышал краем уха: не так давно эти невежды, склонившие к себе ухо молодого шада, отправили в ссылку Зелхата Мельсинского. Тот якобы оскорблял державность Саккарема, описывая его некогда униженное положение и не усматривая в том ничего стыдного. Всякой стране, говорил Зелхат, свойственно переживать эпохи величия и упадка. Ну и что с того, если несколько столетий назад Халисун был воинственней и сильней? Где теперь былые завоеватели и бывшие покорённые?.. И что станется с ними, если подождать ещё полтысячи лет?..

«Надо будет, – подумал Тарким, – по возвращении домой раздобыть его последнюю книгу. Конечно, через кого-нибудь, чтобы не обвинили в крамоле. Но если он и об истории написал так же занятно, как о земном устроении, рискнуть, право же, стоит…»

Ощутив, что под влиянием отдыха и вина мысли всё более устремляются прочь от насущных забот завтрашнего дня к возвышенному и радующему пытливый ум, молодой торговец улыбнулся и подозвал верного Белира:

– Принеси каррикану.

Слуга исчез в сгустившейся темноте, чтобы вскоре вернуться, бережно неся на ладонях истинное сокровище своего господина. Каррикану отличала благородная красота формы, выработанной столетиями. Это совсем особенная красота. Каждая крохотная деталь служит своему назначению, ни одной невозможно убрать, чтобы не нарушить целостности, но и прибавить что-либо решительно невозможно. Для подобного совершенства сущее надругательство даже шёлковый бант, который в последнее лето так полюбили столичные щёголи, те, что покупают себе дорогой инструмент, а сами толком в руках-то его держать не умеют, уже не говоря об игре…

Каррикана, которую любовно устраивал на коленях Тарким, стоила, пожалуй, побольше, чем весь нынешний его караван. Она была редкостным старинным изделием, достойным искушённого ценителя. Дека со струнами была посажена на точёный деревянный короб, округлый и гладкий, своими очертаниями неуловимо напоминающий прекрасное женское тело. По одну его сторону блестел полировкой длинный ряд клавиш. Стальные язычки нависали над струнами, готовые своими поцелуями пробудить их к звучанию. Тарким держал каррикану, словно хрупкую бабочку или птицу, готовую улететь. Потом закрыл глаза и опустил пальцы на клавиши.

Каррикана от его прикосновения ожила и издала звук густого медового тона. Тарким смаковал его, как смакуют изысканное вино. Первый звук ещё дрожал в темноте, расходясь вместе со светом и дымом догорающего костра, когда вдогонку ему полетели другие. Таркиму, наверное, всё же далеко было до придворных музыкантов шулхада, ну так те с рассвета до заката не выпускают свои карриканы из рук, совершенствуя тонкости мастерства. А ему, чтобы позволять себе вот такие мгновения, целый день приходится посвящать грязной, малопочтенной и к тому же небезопасной работе. Сопровождать три десятка висельников в Самоцветные горы! Это вам не в шулхадовых виноградниках о поэзии рассуждать…

Золотые угли дышали щедрым теплом. Они ещё выдыхали языки пламени: в царстве огня возникали и рушились города, вспыхивали косматые солнца, проваливались в небытие величественные хребты…

Всё же Ксоо Тарким играл так, как дано немногим любителям. Каррикана в его руках пела сразу тремя голосами. Голоса сплетались и расплетались, следуя прихотливому течению мысли великого Хпаа Вурната, оставившего эту музыку людям. Сведущие знатоки уверяли Таркима, что Лунному Небу было угодно наделить его безошибочным слухом и тонким пониманием красоты. Без сомнения, они правы: его место не здесь, среди пустоши с её вечно воющим ветром, во главе каравана грубых скотов, ошибочно именуемых людьми. Когда-нибудь он скопит достаточно денег, отойдёт от дел и примется коротать неспешные дни в цветущем саду, с любимой карриканой и книгами. Может, он даже сам напишет книгу о своих путешествиях. Он назовёт её «Пыль на моих сапогах»…

…Ах, этот несносный ветер. И зачем он воет так громко, мешая приобщаться к бессмертию великого сына Хпаа…

Ветер?..

Выпитое вино, жар костра и паче того музыка успели увести мысли Таркима весьма далеко в область приятного, но не настолько, чтобы торговец рабами вовсе утратил привычную бдительность. (А будь по-другому, давно бы лежал где-нибудь с перерезанным горлом, отлучённый от жизни одним из тех, кого вёл продавать.) Уловив некую неправильность в окружающем мире, Тарким тотчас насторожился и сел, обрывая мелодию.

Выл не ветер. В темноте пел свою одинокую песню волк.

Настоящей опасности для каравана волки не представляли: сытые в эту пору, они самое большее напугают привязанную кобылу. Тем не менее Тарким начал поспешно подниматься, уже открывая рот, чтобы на всякий случай кликнуть Харгелла…

…И сообразил, что снова ошибся. Не волк.

Собака.

После долгого любования огненным царством ночь над пустошью была для его глаз черней болотной воды, но воображение успело нарисовать ему эту собаку. Огромного, мохнатого, страшного своей свирепостью пса с глазами, горящими бешеной зеленью. Не приведи Лунное Небо столкнуться с таким один на один…

…Но тут слуха Ксоо Таркима достигли ругань Харгелла и резкий стук, который могла произвести только палка надсмотрщика, с силой шарахнувшая по деревянной решётке. Пугающее видение сразу пропало, зато вспомнилась кличка одного из приобретённых сегодня юных рабов: Щенок. Так вот, значит, кто испоганил великую музыку, заставив опечаленно удалиться тень божественного Вурната!..

По мнению Таркима, с людей, оказавшихся способными на подобное святотатство, следовало живьём сдирать кожу.

Когда он подошёл к клетке, возле неё стоял разъярённый Харгелл. Надсмотрщик тяжело дышал и с отвращением смотрел на свою палку, валявшуюся сломанной под ногами. Новую здесь, посреди пустошей, вырезать было просто не из чего. Перепуганный Каттай держал масляный светильник с фитильком, выдвинутым до отказа. Ветер колебал плюющийся копотью огонёк. У Щенка всё лицо было в крови, губы разбиты. Но молящего взгляда, свойственного наказанному рабу, не было и в помине. Если бы не клетка и цепь – точно бросился бы на Харгелла… чтобы тут же погибнуть, конечно. Съёжившийся Волчонок плотно вжался в свой угол, стараясь отодвинуться от него как можно дальше…

– Ты! – неожиданно сказал ему Харгелл, и он вздрогнул. А надсмотрщик поднял и протянул ему тот из обломков своей палки, что был покороче: – Ну-ка всыпь ему! Двадцать раз, и я буду считать!

Волчонок спрятал в коленях лицо и попытался отодвинуться, укрыться, насколько позволяла теснота клетки.

– А не то я отлуплю его сам! – рявкнул Харгелл. И громыхнул палкой по прутьям: – А потом выколочу пыль из тебя! И ты получишь в полтора раза больше, чем он!

Гнев, снедавший Таркима, поневоле уступил любопытству. Хозяин каравана остановился и стал ждать, чем кончится дело. Когда доходило до сбивания спеси со слишком дерзких рабов, равного Харгеллу было трудно найти.

Волчонок между тем принял какое-то решение и протянул руку за палкой. Примерился, сглотнул, трудно перевёл дух… и ударил вскинувшего руки Щенка по плечу.

– Раз… два… – начал считать Харгелл. И вдруг заорал: – А ну стой, ублюдок прокажённого и горбуньи!!! Я сказал – БИТЬ, а не мух отгонять!.. Бей в полную силу, не то живо раком поставлю и…

По части угроз многоопытный нарлак тоже был мастером, какого не всякий день встретишь. Где же сообразить перепуганному мальчишке – увечить товар, предназначенный для продажи, не станут уже потому, что это невыгодно. Он видит лишь всклокоченную седоватую бороду, занесённую палку и рот, из которого яростно брызжет слюна и летят чудовищные непотребства. Он способен думать лишь о том, что случится, если этот могучий и страшный человек разойдётся уже как следует…

Волчонок съёжился ещё больше, всхлипнул, заплакал – и стал бить. Каттай крепко зажмурился. Он не первый раз видел, как бьют провинившегося раба. Его прежний владелец дал тридцать плетей нерадивому слуге, упустившему из дому породистую хозяйскую кошку, и тот ещё сидел потом на воде и хлебе, пока беглянка не отыскалась (чтобы в должный срок родить самых что ни есть простецких котят). «Если тебе кажется, что наказание несправедливо, хорошенько подумай ещё раз», – говорила мать. О нет, конечно, милостивого господина Ксоо Таркима было не за что упрекнуть. Щенок помешал его отдыху и вынудил прервать чудесную музыку. И теперь получал удары, наносимые не Харгеллом и подавно не Волчонком, а своей собственной дерзостью…

Но масляный светильничек всё сильнее дрожал в руках у Каттая, и перед зажмуренными глазами плыли зелёные пятна. Что-то было неправильно. Мама, мудрая мама, посоветоваться бы с тобою сейчас…

Он не видел, как Харгелл обернулся к Таркиму и – куда только подевалась вся его недавняя ярость – довольно улыбнулся углом рта.

- Порою люди, не желая зла,

- Вершат настолько чёрные дела,

- Что до таких блистательных идей

- Не вдруг дойдёт и записной злодей.

- Один решил «раскрыть тебе глаза»

- И о любимой сплетню рассказал.

- Другой тебя «приятельски» поддел —

- А ты от той подначки поседел.

- Подумал третий, что державы друг

- Обязан доносить на всех вокруг.

- И вот – донёс… За безобидный взор

- Тебе прочитан смертный приговор.

- И жизнь твоя приблизилась к черте…

- А ведь никто худого не хотел.

- Порою люди, не желая зла,

- Вершат настолько чёрные дела…

2. «Это – самый дешёвый раб…»

Следующее утро выдалось холодным. Ветер в кои веки раз стих, и над пустошью повис влажный серый туман. Не самый густой, бывал и погуще – стольный город Гарната-кат, где вырос Каттай, стоял на берегу океана, и оттуда иной раз наползало сущее молоко. Взмахнёшь рукой – и видишь, как между пальцами завиваются белёсые пряди! Каттаю нравился туман, нравилось приходившее вместе с ним ощущение тайны и то, какими новыми и непривычными становились знакомые улицы и дома… Проснувшись и выглянув из повозки, он от души понадеялся, что господин не прикажет ехать дальше: стёртые ноги Каттая хоть и зажили благодаря мази, однако оставались ещё нежными, отдых пришёлся бы им кстати… Но нет – Белир уже взнуздывал и седлал лошадь хозяина. Путеводная колея дороги была отлично видна, она не даст заблудиться, и Тарким объявил, что не намерен терять даже часть дня, пригодную для путешествия.

– А то мало ли какую задержку пошлёт нам назавтра Лунное Небо! Ещё не хватало вправду угодить на обратном пути в снегопад, ибо как можем мы доподлинно знать, который день будет свыше для этого избран!

Книги книгами – а десяток дней Тарким всегда держал про запас. И разбазаривать попусту этот запас вовсе не собирался, понимая, что тут ценой может стать жизнь.

Немного позже Каттай завладел миской каши и двумя деревянными ложками и направился, обходя лагерь, туда, где вчера стояла двухколёсная клетка. Она никуда не делась за ночь. Возле неё Каттай заметил Таркима и Харгелла. Оба смотрели себе под ноги, разыскивая что-то в траве.

Каттай подошёл к надсмотрщику и шёпотом спросил его:

– Господин мой, что потерял наш почтенный хозяин?

Сперва Харгелл хотел отмахнуться от услужливого мальчишки, но всё же решил, что зоркие глаза юнца всяко не помешают в поисках, и ответил:

– Ключ от клетки. Должно быть, вчера выронил из кошеля.

…Ключ. Маленький железный ключ, тронутый ржавчиной и утративший способность блестеть. С обрывком конопляной верёвки, привязанным к колечку… Мысленно Каттай сразу увидел его. Он поставил миску и, отойдя на несколько шагов в сторону, вправду поднял ключ из травы.

– Вот он, мой господин.

Двое мужчин подняли головы, Тарким взял ключ и удивлённо кивнул, а Харгелл хмыкнул:

– Уж не ты ли стибрил его и теперь подбросил, чтобы заслужить похвалу?

Каттай отчаянно покраснел и ответил не надсмотрщику, а самому Ксоо Таркиму:

– В доме прежнего господина ничтожного раба часто хвалили за то, что он находил пропавшие вещи…

Харгелл недоверчиво мотнул бородой, но больше ни в чём подозревать Каттая не стал и ушёл вслед за Таркимом. Каттай подобрал миску и ложки и подошёл к клетке.

Волчонок так и трясся от холода, глаза у него были красные, опухшие от бессонной ночи и слёз, и одно ухо, побагровевшее, казалось вдвое больше другого – Харгелл съездил-таки его палкой, доказывая свою ярость. Щенок выглядел ещё хуже. Он посмотрел на протянутую миску и отвернулся, еле заметно покачав головой. Пёсий вой не прошёл ему даром. Разбитые губы запеклись двумя чёрными бесформенными струпьями, неспособными касаться даже остуженной пищи. И уже было видно, что один передний зуб ему вышибли. Харгелл? Или?..

Каттай принёс Щенку большую кружку воды. Тот медленно выпил её, а потом вдруг сказал по-сегвански:

– Спасибо.

Волчонок давился и хлюпал носом, но всё-таки съел всю кашу один.

Всё утро, пока солнце, пробившееся сквозь облака, не разогнало туман, Каттай ехал на козлах рядом с возницей. Седоусый сегван показался мальчику странно задумчивым. Его настроение передавалось коням, а может, всему виной был туман: мохноногие гривастые лошадки шагали ещё неторопливей обычного, и чмоканье возчика не добавляло им прыти. Коников взбадривало лишь резкое щёлканье кнута, проносившегося над одинаковыми рыжеватыми крупами. На жёстких щетинках грив оседали капельки влаги.

– Дядя Ингомер, тебя что-то тревожит? – спросил наконец Каттай (возчик был из свободных, но разрешал называть себя просто по имени, потому что Каттай ему нравился). – Ты тоже боишься, что снег ляжет раньше обычного?

«Если другие кажутся невесёлыми, постарайся разузнать о причине, – говорила мать. – Может статься, истина не столь ужасна, как представляют иные. А если она и вправду страшна, ты хоть будешь знать, чего следует опасаться…»

– Снег!.. – буркнул возница. – Ты когда-нибудь бывал в горах, паренёк?

– Нет, – сознался Каттай.

– Здесь, на равнине, снег выпадает только затем, чтобы без следа растаять под солнцем, когда приходит весна. В горах же зима стоит круглый год, лишь становится то крепче, то мягче. Там снег пополняет тела ледяных великанов. Эти великаны коварны и охочи до жестоких забав…

Каттай, правду молвить, лёд-то видел только по праздникам Зимнего Солнцеворота, когда на базарной площади от щедрот шулхада народу раздавали «сладкую радость» – битые круги подслащённого замороженного молока. Готовили его, говорят, где-то далеко, в горах нардарского пограничья, а ко двору доставляли на быстрых лодках, несомых течением полноводной Гарнаты. Друзья отца, могучие каменотёсы, дружным клином шли в давку и щедро делились удивительным лакомством. Поэтому всё связанное со льдом и морозом было для Каттая окрашено сладостью. И даже теперь, когда он попробовал вообразить ледяных великанов, они представились ему изваянными из молочно-белых искрящихся глыб, пахнущих праздником.

– Если хочешь побольше узнать о снеге и холоде, спроси у нас, островных сегванов! – продолжал Ингомер. – Мы-то всё знаем об этом проклятии мира. Мы живём на севере, и у нас, чтобы встретить ледяных великанов, не нужно подниматься за облака. Это оттого, что наши острова расположены совсем рядом с краем земли, там, где на неё опирается небо. Небо над Островами – как наклонная крыша, видишь?.. – Сегван сложил две ладони, чтобы Каттаю было понятней. – Облака застревают под ней, и из них всё время сыплется снег…

– И умножаются великаны, – тихо проговорил Каттай.

– Вот именно, умножаются. И ещё распухают, точно обжора, который заедает пиво блинами. Этот обжора скоро перестаёт влезать в своё прежнее платье, так?

– Так. – Каттай вспомнил супругу прежнего господина, вечно примерявшую свой девичий поясок: подобных поясков ей теперь понадобилось бы штуки четыре.

– Ну а великан, разрастаясь, может заполнить собою весь остров, и под его тяжестью остров начинает тонуть в море, как болотная кочка, на которую наступили ногой. Говорят, прежде Падения Тьмы наши края были благодатны и изобильны. У нас выращивали пшеницу, и я сам однажды нашёл в земле бивни слона… совсем такого, как водятся в Мономатане, только мохнатого. А теперь половину островов поглотил лёд, а на остальных растёт только ячмень, да и того не всякий год наскребают даже на пиво!

Каттай задумался о том, почему Ингомер не сказал «даже на хлеб». У него-то дома выразились бы именно так. Ну, может, добавили бы: «…и виноград уродился годным лишь на изюм»…

– Остров, где я вырос, называется островом Розовой Чайки. Я видел его на картах, которые каждое утро рассматривает хозяин, но сомневаюсь, чтобы его ещё можно было найти, путешествуя на корабле. Хотя это был не маленький остров… Наш двор стоял в вершине залива, где к морю выходила хорошая пахотная долина. Когда мой дед был молодым, там рос лес. Потом сосны перестали приносить шишки, а корни у них загнили, поскольку земля больше не хотела оттаивать летом. Когда родился мой отец, мёртвый лес уже перевели на дрова, а в долину высунул пятки ледяной великан. Когда родился я, ледяная стена была в одном поприще от забора, огороды превратились в болото, а деревья вырастали крохотными, ещё меньше, чем здесь. Когда мне было столько зим, сколько тебе, мой род решил последовать за другими, покинувшими острова, и уехать на кораблях за море, в счастливый край, который ваши племена поделили на страны, а у нас его называют попросту Берегом. Уходить решили весной. За зиму великан проломил пятками тын и приблизился к самому дому. А потом ночи стали короткими, но морозы не прекращались. И морской лёд оставался по-прежнему прочным. Тогда мы поняли, что лето не наступит совсем. Когда великан начал разрушать дом, мы вытащили из сараев корабли и поволокли их через ледяные поля на катках, надеясь добраться до чистой воды. Это был страшный путь, паренёк…

– Я понимаю, – проговорил Каттай ещё тише прежнего.

– Ты? Что ты можешь понимать! – возмутился сегван. – У вас здесь только поливай – подсолнечная лузга прорастёт!..

«Если услышишь речи спесивца – лучше смолчи, – говорила мать. – Но когда доведётся беседовать с человеком понимающим и разумным, не бойся объяснить ему его заблуждение. Если, конечно, он не слишком важный вельможа…»

Ингомер был Каттаю не ровня, но уж точно не из родовитых господ, и мальчик отважился пояснить:

– Когда прежний шулхад насытился днями, он велел приготовить себе Посмертное Тело. Ты, может быть, видел их в Саду Лан, что разбит к востоку от города…

Ингомер, пребывавший мыслями на далёком острове Розовой Чайки, не сразу сообразил, о чём толкует мальчишка.

– Какой-какой ещё сад?..

– В нашем городе иные зарабатывают деньги, показывая его приезжим. Если ты не был там, то побывай, когда возвратишься. Там много цветов и деревьев и высятся Посмертные Тела, в которые помещают земные останки шулхадов. Мастера вытёсывают их из красивого и прочного гранита, который ломают в десяти днях пути от столицы. Изваяние должно соответствовать величию и мощи правителя, чтобы после его смерти от народа не отвернулась удача. Никакая повозка не может выдержать каменного веса, и множество рабов везёт Посмертное Тело, как вы везли корабли, – на катках. Туда проложена дорога, но каждый раз что-то случается, и один или два раба гибнут. У нас говорят, это хорошо: они добавляют свою кровь к мощи шулхада… – Каттай вздохнул и осенил себя знаком Ущербной Луны: – В прошлый раз там погиб мой отец… да вознесёт его душу Лан Лама на Праведные Небеса.

Ингомер помолчал, подумал и ответил:

– Значит, ты вправду способен уразуметь, о чём я говорю. – Но сразу ревниво хлопнул себя по колену: – Только нам пришлось хуже! У нас под ногами был лёд, а поверх льда – глубокий снег. Иногда плотный, а иногда – как рыхлый песок. И ещё торосы, которые приходилось либо обходить, либо прорубать. Сначала мы тащили пять кораблей, потом оставили два – только чтобы всем поместиться. Самую большую «белуху»… и боевую «косатку», ибо тому, кто бросит «косатку», незачем называться сегваном. Вот так мы шли, паренёк…

Туман казался серым коконом, окутавшим караван. Он нехотя расступался, открывая дорожные колеи, и вихрился по сторонам повозки, желая снова сомкнуться. Скрипели деревянные колёса, глухо топали копытами неторопливые кони, изредка звякала позади цепь и слышалась ругань ссорившихся рабов… Ссоры, впрочем, не затягивались и в драку не перерастали – Харгелл был начеку. И двумя короткими палками управлялся не менее ловко, чем одной длинной.

– У тебя погиб отец, а у меня – старший брат, – всё ещё ворчливо проговорил Ингомер. – Многие не дошли до чистой воды и не увидели Берега, и он в том числе. Он был сильным и красивым парнем и, знаешь, из тех, кто, если несут дерево, хватается не за верхушку, а за комель… Ну да ты понял, о чём я говорю.

Каттай кивнул.

– Вот он и надорвался однажды. А у него был охотничий пёс… Настоящая сегванская лайка, островная, их, сколько я знаю, пробуют разводить и на Берегу, но там им не житьё: одно-два поколения, а потом паршивеют и вымирают… У нас собакам редко дают имена, только самым лучшим, так вот, немного было равных этому псу. Его звали Быстрый. Когда мой брат не смог больше идти, я впряг Быстрого в саночки, и он два дня вёз брата по снегу, а на третий день мой брат умер. В том походе мы не давали умершим погребального костра, потому что никто не знал, сколько ещё осталось идти и сколько потребуется дров. Вот и брата мы похоронили просто во льду.

Тут Ингомер угрюмо замолчал и долго не произносил ни слова, и Каттай не решался спросить его, к чему он затеял этот рассказ.

– Мы завалили тело и двинулись дальше, – наконец сказал Ингомер. – Но Быстрый с нами не пошёл. Я хотел увести его, но он меня не послушал. Кое-кто говорил, будто он тоже надорвался, пока тащил санки, но я-то знал, что это было не так. Он лежал на могиле и смотрел нам вслед, а потом завыл. Мы шли медленно, потому что приходилось копать и утаптывать снег для корабельных катков. Мы долго-долго слышали его вой…

Ингомер вновь замолчал, хмуря брови и мрачнея всё больше.

– А чего ради я тебе всё это рассказываю, – проворчал он затем. – Нынче ночью я видел во сне брата и с ним Быстрого. Была метель, и Быстрый бежал в упряжке, а брат сидел на саночках и махал мне рукой… – Ингомер несколько раз согнул и разогнул корявые пальцы, что-то подсчитывая: – Сегодня четвёртый день седмицы, день нашего громовержца Туннворна, и, во имя Его трёхгранного кремня, сон должен быть вещим!.. И зачем только я нанялся в эту поездку?..

Он помолчал ещё, потом переложил кнут из руки в руку и мотнул кудлатой седеющей головой.

– А всё из-за того, что тот парнишка-венн в клетке, Хёгг его задери, вчера выл ну точно как Быстрый. Аж мурашки по спине поползли! Я-то думал – ни с чьим его голос не перепутаю!..

В середине дня туман наконец разошёлся, а вечер задался тихим и солнечным. Самоцветные горы, приблизившись, уже не казались в темнеющем небе мазками пепельной кисти. Они громоздились вещественно и тяжеловесно, заполняя и стискивая горизонт, и надо всем господствовали три высоченных зубца – Большой, Южный и Средний. В лучах заходящего солнца они были невероятно красивы. Вершины горели холодным алым огнём, ниже этот пламень становился малиновым и постепенно остывал до глубокого пурпурного, чтобы затем перейти в непроглядную черноту, кутавшую предгорья. Рабы, перешёптываясь, смотрели на это завораживающее диво. Ни у кого не было охоты скорее познакомиться с ним вблизи. Ксоо Тарким и Харгелл знали, что с этого времени следует ждать отчаянных попыток побега, и Харгелл велел младшим надсмотрщикам держать ухо востро.

Он как раз делил их на стражи, когда Каттай, призванный Таркимом, подбежал к хозяйскому костру.

– Мой милостивый господин звал своего ничтожного?..

– Да, звал. Послушай-ка внимательно, мальчик. В котором кулаке у меня камешек?

Это было совсем просто. Каттай никогда не ошибался, когда мама подзывала его: «Ну-ка, в какой руке у меня печенье, сынок?..»

Он ответил:

– В левом кулаке, господин. Только, с твоего позволения, не камешек, а монетка. Серебряная…

– Маленький паршивец видел, как ты её прятал, – недоверчиво заявил Таркиму Харгелл.

Но торговец рабами лишь покачал головой.

– Теперь отвернись, Каттай. А ты, Харгелл, сам проследи, чтобы он не подглядывал.

Нарлак ничего не делал наполовину. Он встал перед Каттаем и втиснул его лицо себе в живот, в полу заскорузлой кожаной куртки, густо пропахшей пылью, дымом и потом. Каттай едва мог вздохнуть, а уж о том, чтобы подсматривать, и речи не шло.

Когда Харгелл наконец его выпустил, перед Таркимом лежал большой пёстрый платок, расстеленный на траве.

– Под ним кое-что спрятано, – сказал торговец Каттаю. – Укажи мне, где это лежит и что это такое. Не прикасаясь к платку!

И снова Каттай ответил без запинки, ни на мгновение не задумавшись:

– Там ничего нет, господин мой. Если только тебе не было угодно укрыть дохлого жука, лежащего вот тут, и норку, вырытую земляным червём, – вон там…

Тарким переглянулся с Харгеллом; мальчику показалось, будто на лице господина промелькнуло радостно-тревожное выражение. Ни дать ни взять Тарким обнаружил нечто столь редкостное и удачное, что сам себе боялся поверить. Каттай даже подумал: неужто Лунное Небо наделило хозяина свойством всё время что-то забывать и терять и он радуется невольнику, умеющему найти любую пропажу?.. Было бы воистину хорошо, если бы «под это дело» (как выражался дядя Ингомер) милостивый господин Тарким решил оставить его при себе… Каттай подумал и всё-таки решил, что на растеряху его нынешний хозяин нисколько не был похож. Наоборот: всякая вещь у него занимала своё, раз и навсегда определённое место. Такой нигде не позабудет не то что кошелёк с деньгами или родительский амулет – даже щепочку, которой чистил в зубах…

– Проведи его кругом лагеря, – велел торговец Харгеллу, – и вернись. Белир! Быстро сюда!.. Да лопату с собой захвати…

«Значит, – идя рядом с надсмотрщиком, гадал про себя Каттай, – господин хочет, чтобы я делал для него что-то иное. Но что?..»

Ему представилась палатка, поставленная на рыночной площади. Люди платят по денежке и входят туда, а он, Каттай, угадывает, у кого в кулаке лежит позолоченный орешек. Это была бы хорошая и сытая жизнь…

Когда они с Харгеллом вернулись к костру, возле ковра, на котором возлежал Ксоо Тарким, возвышалась кучка песка. Упыхавшийся Белир сидел в сторонке на корточках, рядом стояла воткнутая лопата. Видно было, как тщательно он гладил ею песок, делая кучу со всех сторон одинаковой.

Каттай подошёл, и Тарким нетерпеливо обратился к нему:

– Можешь мне рассказать, что зарыто в песке?

Он очень волновался. Каттай понял: его ответ был важен для господина. Мальчик невольно напрягся, и за лобной костью стало сгущаться тёмное облачко боли. Такого с ним ещё не бывало. Он зажмурился и протянул ладони вперёд. Хозяин каравана дёрнулся было – «Не прикасаясь!..» – но всё-таки промолчал. И правильно сделал. Мальчишке понадобилось на раздумье всего несколько мгновений.

– Моему господину, – сказал он, – было угодно зарыть здесь три камня: серый, зелёный и беловатый. А ещё под серым лежит медная монетка. Это нардарская монетка в одну двадцать пятую лаура…

Хозяин каравана стиснул угол подушки.

– Разрой песок, Белир…

Всё было так, как сказал Каттай. И камешки, и монетка, за которую дома можно было купить у булочника половинку свежей лепёшки…

Тарким резко выдохнул – он всё это время, оказывается, не дышал – и с величайшим облегчением откинулся на ковре, закрывая глаза.

Харгелл скривился так, словно в рот ему попала какая-то гадость:

– Я видел уличных чародеев, угадывавших, сколько горошин ты вытащил из мешочка. Мне рассказали, как они это делают, и с тех пор я всегда обманывал их. Вытаскивал три, а сам думал: «четыре! четыре!», и они тоже говорили «четыре». Это ведь ты положил монетку и камни. Мальчишка просто подслушал, что было у тебя на уме!

Каттай смотрел то на одного, то на другого. Боль покинула его лоб и переползла в затылок и шею. Он мог бы сказать – и доказать! – надсмотрщику, что действительно видел. Но не отваживался.

– Милый мой Харгелл, – проговорил Тарким, не открывая глаз. – Ты пытаешься уберечь меня от разочарования, и я тебе благодарен. Я действительно сам положил и монетку, и камни. Но я подумал об уличных фокусниках чуть раньше, чем ты. И я вытряхнул монетку из кошеля не глядя, чтобы самому не знать ни её достоинства, ни места чеканки. И Белир не увидел её, потому что я велел ему отвернуться. Что ты скажешь на это, мой добрый Харгелл?..

Надсмотрщик поскрёб нечёсаную бороду и ответил:

– Скажу, что мальчишке надо бы дать хлеба с маслом, сколько в брюхо войдёт.

– Ну так и дай!.. – неожиданно громко расхохотался Тарким. – А ты, Каттай, вот что. С завтрашнего дня можешь ехать в повозке или идти пешком, как сам пожелаешь. А если вдруг кто обидит – не жди, сразу жалуйся мне или Харгеллу. Понял, малыш?

Каттаю действительно дали ломоть хлеба, настоящего белого хлеба из запасов хозяина, огромный ломоть, отрезанный от целой ковриги. Ксоо Тарким знал, чем запасаться в дорогу! Замечательный мастер испёк этот хлеб таким образом, что мякиш не черствел даже после долгого путешествия в кожаном коробе. Конечно, коврига не казалась только что вынутой из печи, но была мягкой и плесенью не отдавала. После однообразной каши, которой кормили рабов, этот хлеб, да ещё и густо намазанный маслом, показался Каттаю самым вкусным, что он когда-либо ел. Он единым духом умял половину ломтя. Потом неизвестно отчего вспомнил о сидевших в клетке Щенке и Волчонке. У обоих кости выпирали сквозь кожу, и матери не дали им в дорогу вязаных безрукавок, отгоняющих холод. «Помоги тому, кому плохо сегодня, и назавтра кто-нибудь поможет тебе…»

Каттай представил, как проглотили бы эту пищу Богов двое оголодалых мальчишек, и очередной кусок застрял у него в горле. Ему расхотелось доедать хлеб. Надо было, пожалуй, сразу разделить его натрое… Каттай собрал с колен крошки и огляделся, чувствуя, как подкатывает тоска. Он ещё не согрешил, но уже видел себя преступником. Господин наказал своих рабов, особенно Щенка. Получается, он, Каттай, вознамерился пойти против господина?.. Ну, не то чтобы против…

Порка за этот проступок ему, может, и не грозила. Но если его застанут у клетки, хозяйского благоволения ему больше не видать уже точно. И как быть с Предназначением? «Мы должны быть добрыми слугами, сынок. И тогда от нашей крови когда-нибудь родится Достойный. Тот, кто совершит Деяние, дарующее свободу…»

«Я не буду перечить моему господину, – мысленно ответил он матери. – Я просто сделаю так, чтобы двое его рабов одолели дорогу немножко более сытыми и здоровыми». Он поднялся и направился к клетке, пригибаясь, словно воришка, и на ходу придумывая оправдания на случай, если будет-таки застигнут.

Ему повезло. Харгелл резался в кости с другими надсмотрщиками у большого костра, освещавшего цепь и рабов, а Ингомер вовсю храпел, завернувшись в попону, прямо на земле под ногами у своего любимца-коренника. Саврасый, привязанный на длинной верёвке, осторожно переступал через сегвана, выискивая траву посочней. Никто не перехватил Каттая, не спросил, что это он тут делает, не вынудил врать. Пробираясь к клетке, он даже разделил хлеб пальцами надвое, чтобы сразу сунуть мальчишкам. Из-за спешки и темноты куски получились неравными, но это было не так уж и важно. Главное, что всё удалось!

Юные венны не спали. Волчонок жадно схватил протянутый хлеб и один кусок сунул Щенку, во второй впился зубами. Каттай заметил мелькнувшую корку: Волчонок взял себе тот край, что был побольше.

Щенок, прежде чем есть, подержал хлеб на ладони, словно молясь. Он жевал медленно. Разбитый рот плохо слушался и болел. Потом он спросил Каттая, сидевшего возле колеса:

– Ты – раб?

Он не сказал «тоже». Каттай поддел пальцем деревянную бирку-серьгу, оттягивавшую левое ухо.

– Разве ты не видел у меня это?..

– Видел. Но не знал, что это такое.

Каттай пояснил:

– Господин не надевает тебе свой знак, потому что скоро продаст.

– Тебя не ведут на цепи и не везут в клетке, – сказал Щенок. – Почему же ты не убегаешь?

Каттай улыбнулся: вот и ему выдался случай наставить не знающего истин. Он ответил:

– Потому что негоже бегать от Предназначения.

– Какого предназначения?..

Каттай объяснил, и венны переглянулись.

– Кто научил тебя такой чепухе?.. – хмыкнул Волчонок.

– Моя мама.

Волчонок поёрзал на жёстком деревянном полу.

– У нас чтут матерей, – проговорил он затем. – Давай выбросим то, что я нечаянно сказал, в отхожее место. Я не хотел обидеть тебя.

Каттай улыбнулся впотьмах.

– Я раб и сын рабов. У меня нет гордости, которую можно ранить словами.

– Этот Достойный с его Деянием… – вновь подал голос Щенок. – Кто тебе сказал, что это – не ты сам?

– Я?.. – изумился Каттай. Потом вспомнил: – Двести лет назад в нашем городе сразу много рабов совершили Деяние. Это было во время Последней войны. Полководец Гурцат Великий хотел захватить город. Под стенами встал отряд в два раза больше нашего обычного войска. Тогда государь шулхад вооружил всех мужчин и даже рабов. За доблесть в сражении им была обещана вольная…

– И они её получили?

– Да. Потому что, как говорят, именно ярость рабов помогла разбить осаждающих. Шулхад Эримей был великий правитель…

Щенок придвинулся ближе, насколько позволила цепь. Он сказал:

– Не хочешь бежать сам – так выпусти нас!

Каттаю стало страшно. Ему показалось, глаза венна светились в ночи, как два изумруда.

– Нет, нет!.. – зашептал он, отползая прочь по траве. – Нет, что ты… нет… Я добрый раб… Я не могу предать господина…

Щенок хотел сказать что-то ещё, но Каттай слушать не стал. Он вскочил и убежал прочь, спотыкаясь в потёмках. Забрался в повозку, ставшую за эти дни такой родной и привычной, свернулся там на мешках и неслышно заплакал. Что-то в нём жутко и томительно отозвалось на слова о побеге, что-то затрепетало в груди, словно домашняя птица, услышавшая из поднебесья зов вольных собратьев…

Но слишком искусно подрезаны были крылья, и птица даже не попыталась взлететь.

* * *

Самоцветные горы были труднодосягаемы и славились этим. Старинные летописи гласили: давным-давно, когда безымянный старатель впервые обнаружил драгоценные жилы-верховки (легенда рассказывала о подстреленном олене: зверь, силясь встать, сорвал копытами пласт земли с травой, и на солнце засверкали баснословные россыпи), завоёвывать дармовое богатство отправилось превеликое множество народу. Охотники за камнями повалили из всех ближних держав. Саккаремцы, нарлаки, халисунцы, нардарцы… шли люди даже из Вечной Степи и из Потаённой Страны Велимор. В одиночку закладывали неглубокие копанки, по двое-трое били первые шурфы[1] – «напытки»… Всем казалось: только бы отыскать «то самое» место – и за богатством, валяющимся под ногами, останется лишь нагнуться…

Кому-то действительно повезло. Большинство, как водится, просчиталось.

Потомки самых удачливых стали хозяевами рудников и теперь наслаждались богатствами, не поддававшимися никакому исчислению. Дети менее удачливых пошли к ним в услужение, став рудознатцами и гранильщиками камней. Но большинство тех, кто устремился к Трём Зубцам с котомками и кирками, так и не увидели не то что рубинов и золота – даже самого паршивенького крошащегося червеца…[2]

Так говорил Харгелл, и Каттай ему верил. Трудно не поверить, когда говорит Харгелл. Харгелл жесток, как сама жизнь, и, подобно ей, мало расположен к ласковым сказкам.

Караван Ксоо Таркима только-только втянулся в предгорья, а дорога уже стала опасна. Она косо тянулась вверх по склону холма, и обе её стороны были укреплены сваями и плетнём. Иначе сверху могли посыпаться камни, а сама дорога – съехать оползнем вниз. Харгелл утверждал, будто такие рыхлые склоны были куда страшнее нависающих скал. Наверное, он знал, что говорил. Каттай только пробовал вообразить, сколько дерева и из какой дали потребовалось привезти, чтобы построить эту дорогу. А какого людского труда она, наверное, стоила!..

– Труда?.. – расхохотался Харгелл. – Труд – это то, что делает наш хозяин. Он сам ставит себе урок, он знает, чего хочет, и не жалуется, когда тяжело. А рабов, строивших эту дорогу, всё время подгоняли кнутами и грозили оставить без жратвы, если они не выполнят назначенного на день. Такие не трудятся, а ишачат!

Каттай посмотрел на вереницу невольников, угрюмо и молча одолевавших подъём.

– Каждый из них либо грабил, либо убивал, либо обманывал, – заметил Харгелл. – Их сюда привели их собственные дела. Пусть отрабатывают то, что отняли у добрых людей!

«И Щенок с Волчонком? – невольно испугался Каттай. – Они тоже у кого-то срезали кошелёк?..»

На сей раз Харгелл превратно истолковал его взгляд.

– Вот кому незачем бояться кнута, так это тебе. Ты ещё там, чего доброго, даже и в господа выйдешь…

В другое время Каттай непременно набрался бы храбрости и расспросил его, почему это господин велел дать ему хлеба с маслом и что за удивительная судьба ожидала его в Самоцветных горах. А уж от слов «даже и в господа выйдешь» у него просто захватило бы дух: то есть как??? Мне скажут, что я ДОСТОИН, мне дадут свободу и назовут ГОСПОДИНОМ???

Но не теперь! С самого утра Каттая преследовало острое, как головная боль, ощущение некоей неправильности и зловещего напряжения повсюду вокруг. Почти так было однажды, когда у него на ноге случился нарыв: воспалённая шишка зрела и зрела, чтобы наконец прорваться и вытечь. Вот и сегодня весь день в нём росло зудящее беспокойство. Откуда-то шёл глухой гул: так стонали бы прочные дубовые балки, не в силах выдержать навалившийся груз. Гул этот оставался неразличимым для обыкновенного уха, лишь Каттай слышал его… да ещё кони, беспокойно прядавшие ушами. Когда наконец мальчик понял, в чём дело, он отчаянно схватил надсмотрщика за руку и закричал:

– Дядя Харгелл, здесь опасно!.. Дядя Харгелл!..

Он даже не думал, поверит ли ему свирепый нарлак. Но тот поверил. Сразу и без лишнего слова. Он был слишком опытен. Такие, если видят, что смирный домашний пёс вдруг схватил из колыбели младенца и бежит с ним на улицу, – мысленно благодарят за предупреждение и тотчас бросаются следом. А не ищут дубину, чтобы прибить взбесившегося кобеля.

– Ингомер!.. – заорал Харгелл во всю силу лёгких. – Гони!..

Сам же кинулся к невольникам, ругаясь в девяносто девять петель и ревя что было мочи:

– Бегом, вонючие отродья водяной крысы! Бегом!..

Говорят, никто на свете не умеет материться так, как надсмотрщики. Наверное, это правда. Они имеют дело со всеми народами света и прекрасно знают, что самое оскорбительное для арранта, а что – для жителя шо-ситайнских болот. Поэтому до них далеко и проигравшим битву наёмникам, и саккаремским купцам, обнаружившим, что их надули, и даже чёрным головорезам с кораблей, охраняющих морские границы империй Мономатаны.