Читать онлайн Лотта Ленья. В окружении гениев бесплатно

- Все книги автора: Ева Найс

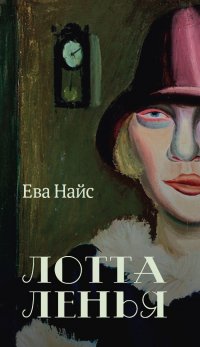

Eva Neiss

Lotte Lenya und das Lied des Lebens

© 2020 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main

© А. В. Бояркина, перевод, 2022

© Клим Гречка, оформление обложки, 2022

© Издательство Ивана Лимбаха, 2022

* * *

Пролог

Берлин, апрель 1955

Лотта танцевала на руинах города. По крайней мере, так казалось, когда она бежала, прыгая через лужи, а прохладный и влажный воздух склепа ударял прямо в нос.

Серый моросящий апрельский вечер подходил к концу, и она не могла припомнить такого весеннего дня, в воздухе которого разливалось бы меньше обещаний. Она съежилась от холода, подняла воротник пальто. Влажная шерсть царапала подбородок. Какое удручающее зрелище представлял собой этот новый Берлин! Скорее бы наступила ночь и темнота спрятала горы обломков.

О прежнем Берлине, который был ее домом, напоминали только несколько неоновых вывесок. На месте некоторых домов, когда-то ярко освещенных, зияли провалы. Разрушен танцевальный зал «Фемина», некогда сверкавший тысячами лампочек. Раньше здесь было такое столпотворение, что с друзьями, которые сидели за соседним столиком, лучше было разговаривать по телефону[1]. Лотта и тогда с нетерпением ждала наступления ночи. Чтобы тьма поглотила все, что шито белыми нитками. Но погрузиться в сверкающее 1000-ваттное безумие – не то же самое, что в этот мрак.

Она не могла удержаться от вопроса: как человек, к которому она шла, после всего, что было, снова мог здесь жить. Лотта умерла бы от тоски. Его дом на Шоссештрассе был недалеко. Она, наверное, могла бы спросить, почему он вернулся. Но в глубине душе ей было все равно, лишь бы он позволил ей спеть ту песню для ее новой пластинки. Думая о своей миссии, она, несмотря на усталость, заставила себя ускорить шаг по пустынному тротуару.

Раньше все им давалось легко, будто незримые силы двигали их вперед. Зарождающееся тогда чудо электричества наполняло воздух и электризовало город вместе с его жителями.

«Фюрер полностью сдержал слово – через десять лет подарить нам Берлин, которого мы не узнаем», – с горечью подумала Лотта.

Или это она изменилась? Может, расстояние и время отдалили ее от этого города? Тогда ведь тоже раненые солдаты и беспризорные дети просили милостыню. Но в воспоминаниях Лотты эти печальные образы светились лихорадочным ожиданием чего-то нового, что после первой большой войны изменило бы жизнь к лучшему. А потом началась вторая, которая, вопреки обещаниям, оставила после себя разрушения и расколотый город.

Огромный мир, казавшийся им безграничным, был теперь за железным занавесом. И только муравьи молодого государства трудящихся заново отстраивали город. То, что некоторые из них выглядели удрученными, можно объяснить осознанием ситуации. Теперь было понятно, что за страшной войной могут последовать еще более страшные последствия. Победоносное будущее, которое обещала война, обернулось обманчивым настоящим. Кто мог гарантировать, что на берегу Шпрее очередной неудавшийся художник не захочет предаться мечтам о мировом господстве? Такой быстро найдет сторонников, сомнений нет. Вторая война могла бы и не начаться, если бы об этом спросили людей. По крайней мере, никто из них не был нацистом, как они уверяли Лотту еще вчера. Действительно, ни одного нациста! Все они проснулись вдруг, потрясенные жертвы кошмарного сна, когда в Нюрнберге вздернули на виселице этих негодяев. Уж лучше никого не трогать, пусть они спокойно зализывают свои раны. Конечно, спасибо красным, что они помогли прикончить коричневых. Но особого подъема в прогулке этим утром по аллее Сталина, первой социалистической улице Германии, как-то не ощущалось. Раньше бы она сказала, что ей до лампочки политическая позиция – красная или какая угодно другая. Но это не мешало ей сокрушаться о Берлине, который знал больше цветов, чем только эти два. Она всегда чувствовала в нем родственную душу: может быть, немного надломленную, но в любой момент готовую выставить этот надлом на свет рампы и, подмигнув, показать публике презрение к смерти.

Разве это было не вчера? Мысль о том, что для Курта все закончилось, – будто что-то может закончиться, – казалась ей невыносимой. Но она вознамерилась заставить мир не забыть Курта, значение которого может пойти на убыль, потому что сам он уже покинул этот мир.

Новая запись, которую она планировала, помогла бы сохранить память о нем. Поэтому Лотта смело шла по тускло освещенному двору, хотя ее и трясло: этот Брехт действительно жил посреди кладбища. Он обосновался на бледных останках Доротеенштадтского кладбища рядом со старыми гугенотскими захоронениями. Нормальные люди чувствовали бы здесь леденящее дыхание в каждом порыве ветра. В таком месте Лотта и минуты бы не задержалась. Но справедливости ради надо признать, что привычные мерки не для Брехта. А когда он открыл дверь, ее страх тут же улетучился. Она сняла этот страх вместе со своим пальто, которое повесила на вешалку, и снова оказалась в его мире.

– Только не будь сентиментальной! – услышала она шепот его молодого голоса.

Лотта научилась у него своим лучшим актерским приемам, и не важно, к каким противоречиям это привело потом. Сняв платок с головы, она громко рассмеялась:

– Как старая babuschka! Клянусь, я такое не ношу. Думала, что здесь так принято. Ну что скажешь, Брехт, как живется посреди кладбища?

Ее взгляд скользнул с кепки на кожаную куртку. Он был одет, будто прямо сейчас хотел выйти на улицу. То ли он и дома не мог перестать быть «Брехтом», то ли не хватало денег на дрова. Особого тепла у него не чувствовалось.

Вежливо поздоровавшись, он всматривался в нее своими черными, глубоко посаженными глазами. Никакого волнения они не выдавали, но Лотта не забыла, насколько обманчивым было это затишье. Спокойствие воцарится в этой вязкой болотной топи, только если Брехта придавит могильная плита. Она знала, что он тайно изучает каждую ее морщинку, каждое движение и позу. Но Лотта с готовностью показала себя, ни разу не опустив глаз. Она редко в своей жизни сдавалась под напором пристального взгляда. Вместо этого, наоборот, вызывающе выдвинула вперед подбородок, который с годами стал чуть тяжелее. Она вспомнила те времена, когда была более осторожной, задолго до встречи с Брехтом. Мужчины появились в ее жизни рано, а еще раньше, ребенком, в борьбе за хлеб она отказалась от всякой бессмысленной застенчивости, которая могла осложнить ей жизнь. Она, смеясь, подбирала каждую крошку, которую солдаты бросали детям из окон казарм.

«Я была молода, боже, всего шестнадцать…»[2] – в ее голове невольно крутились строчки, которые она напевала своим юным голоском. Ей было всего тринадцать, когда какой-то мужчина привел ее в убогую комнатку.

И вот теперь без всякого стеснения она подхватила под руку о-очень важного поэта и таким образом дала понять, что пора пройти в дом. Когда они вошли в кабинет, он неожиданно ответил на ее вопрос.

– А как здесь может житься, Лотта? Думаешь, я боюсь встретиться с будущим? – И он хихикнул.

– Отлично сказано, дорогой Брехт. Как всегда, поднимает настроение. – Лотта скривила уголок рта.

Он расположился на стуле за своим письменным столом и взял недокуренную сигарету из переполненной пепельницы, которая стояла рядом с печатной машинкой. А что стало с его сигарами? Во рту торчал черный окурок. Быстрым движением он зажег спичку и, не успев затянуться, тут же погасил ее. Годы усилили странную асимметрию его черт. Правая бровь поднялась настолько выше левой, что он больше не мог не смотреть с издевкой.

– Что у тебя в большой сумке, Лотта?

– Бутерброд. Я не была уверена, что в этой новой стране найдется нормальная еда. И если меня не выпустят обратно, я хотя бы не буду голодать.

Вот сейчас Брехт рассмеялся именно так, как в самом начале их знакомства, еще до верности линии партии. Это был смех, который сотрясал все его тело. Слезы катились по щекам. Лотта закрыла глаза и ждала фразу, которая обычно следовала за таким приступом.

– Да, такова жизнь.

И он сказал эту фразу. Лотта улыбалась, пока Брехт вытирал руками лицо.

– Ах, Лотта, ты почти не изменилась. Всегда готова удивить, и мало что может выбить тебя из седла. Знаешь, а там Гегель похоронен. Вот что должно нас радовать.

Лотта не понимала, почему могила почившего философа должна ее радовать. Речь шла, в конце концов, только об отсутствии известного человека, которое ничем не отличается от отсутствия почившего уличного торговца. Но на самом деле Брехт просто любил Гегеля, он и раньше выражал свое восхищение постоянно и многословно. Лотта была любознательной, и ей нравилось его слушать. Эти знания из вторых рук ее вполне устраивали. Образованный человек мог написать объемные труды для своих собратьев. Но пока они пылились на полках, другие люди были заняты тем, чтобы прокормить горстку голодных ртов или просто прожить жизнь. Эти философы, похоже, мало в чем разбирались, кроме своей философии. Она вспомнила выражение Брехта: «Еда превыше морали». Конечно, легко обвинять других во всех смертных грехах, если сам сидишь в кабриолете сытый и довольный.

– Должно быть, приятно, если сам Гегель застолбил тебе теплое местечко, – произнесла она сухо.

Брехт осклабился.

– Поверь, было непросто обеспечить там себе могилу. А теперь я еще хочу камень, на который бы с радостью писала какая-нибудь собака.

На него нельзя было обижаться. Лотта громко рассмеялась и почувствовала, что досада на Брехта за то, как он обращался с ее Куртом, исчезла. А к ней Брехт всегда относился с уважением. Этот его злорадный огонек часто забавлял ее. Сколько же им было тогда? В любом случае, меньше тридцати, может, двадцать пять. Как же много времени утекло. Так много, что можно было бы прожить две жизни. Но Брехт, казалось, нисколько не изменился.

Если бы Лотта знала тогда, что совсем скоро сердце этого человека остановится, она бы не поверила. Именно его сердце они с Куртом считали неуязвимым. И вот почти через год она открыла газету и наткнулась на два заголовка: «Лотта Ленья прибыла в Гамбург», и на той же странице – «Бертольт Брехт умер в Восточном Берлине». Ей потом еще долго казалось, что это тайное злорадство судьбы, которая свела их в последний раз. Но сейчас он стоял перед ней живой и отпускал свои шуточки.

– Ну раз ты так хочешь, Брехт. В камнях я не разбираюсь. И в собаках тоже, – начала она. – Но я абсолютно уверена, что ты обязательно найдешь камень, на который с радостью помочится любая собака.

Из-за всей политической и эпической суеты вокруг него Лотта совсем забыла, какой отъявленный пройдоха скрывался под личиной этого господина. Однажды Курт достал у него с полки «Капитал», со словами: «Вот это да, сокращенный вариант. Раньше он был толще». И вдруг на пол упала обложка, которая была явно больше книги. Оказалось, что Брехт спрятал в нее триллер Эдгара Уоллеса.

Лотта взяла протянутую ей сигарету, закурила и откинулась назад, прислонившись спиной к тяжелой книжной полке, пока Брехт снова садился за письменный стол. Она глубоко затянулась, заметила беспорядок на его рабочем месте – многочисленные исписанные неразборчивым почерком черновики рядом с двумя толстыми раскрытыми книгами.

– Слышала, ты едешь в Кремль? – сказала она, чтобы не сразу выпалить главное. Он не должен заподозрить, насколько важно для нее это дело. Пусть поиграет в кошки-мышки. Когда по телефону она сообщила о своем приезде, он болтал только о себе – о своих планах, мыслях. И ни разу не спросил о жизни Лотты или о том, как ее дела. Он казался все еще фанатично убежденным в своей эпике[3] и эффекте отчуждения. Хорошо, что в нем все-таки осталось немного от того молодого человека, который притягивал и радовал ее. Про Кремль она спросила, просто чтобы польстить, но он посмотрел на нее равнодушно. У него трудно было что-то выпытать. После того как большевики исковеркали «Мамашу Кураж», в утешение только и осталось получить в Кремле Сталинскую премию.

– Скажи, Брехт, ну в самом деле, может, вы с освободителями не очень-то любили друг друга?

Его лицо перекосилось.

– Когда я в такое верил?

Так же как и Курт, Брехт после бегства попытался найти себя в Америке. Там его травили из-за коммунистических взглядов, как и в гитлеровской Германии, но, к счастью, не отправили в лагерь. Так что он с красным флагом в руках смог вернуться в Германию, где теперь некоторые считали его творчество слишком претенциозным. Казалось, ему лучше оставаться на своем собственном фронте – в стороне от всех.

Их общий успех мог создать впечатление, что они тесно связаны, но с самого начала у каждого была своя цель. Брехт жаждал революции. Курт хотел возродить оперу, чтобы спасти этот жанр для будущего. Лотта мечтала ступать по деревянным половицам сцены, вдыхать пыльный запах занавеса и ощущать свет прожекторов. Для нее не было ничего более прекрасного, чем отдаться происходящему, когда открывается занавес.

– Лоттхен, ты вдруг стала такой серьезной, я тебя такой никогда не видел, – сказал Брехт.

Для старого грубияна это прозвучало почти ласково. Неужели настольная лампа и его выжидающий взгляд все время были направлены на нее?

– Да нет, ничего особенного, просто город сильно изменился.

– Может, стал лучше? Неужели ты хочешь поговорить со мной о политике?

Она весело покачала головой.

– Нет, думаю, что в этой теме лучший собеседник для тебя – ты сам. Как считаешь, не пойти ли мне на кухню и не подогреть ли молока? Теплое нам сейчас не помешает.

Брехта, казалось, почти не удивило, что гостья хочет накормить хозяина. Он привык, что кто-то о нем заботится. Много лет назад это взяла на себя Вайгель, с которой он все еще был вместе, хотя сейчас она жила отдельно. Лотта видела фотографию Хелены в газете. Она и в молодости выглядела старой, поэтому с тех пор почти не изменилась: волосы туго зачесаны назад, взгляд серьезный и недоверчивый. А теперь она возглавляла новый театр «Берлинский ансамбль» и ставила там спектакли в полном соответствии с идеями мужа, хотя сейчас больше, чем жену, он любил молодую женщину по имени Изот.

И в этом Брехт не изменился, как и в своем отвращении к пустой трате времени. Пока Лотта была на кухне, он низко склонился над одним из фолиантов, лежавших перед ним. Когда она вернулась, карандаш ритмично пульсировал в его руке, будто слова, которые он читал, приводили его в крайнее беспокойство. Лотте пришлось дважды громко откашляться, прежде чем Брехт заметил ее и отложил в сторону книгу, чтобы освободить немного места для молока. Лотта вернулась к книжным полкам и, улыбаясь, кивнула в сторону книги:

– Ты опять за свое? Улучшаешь творения других?

Он был застигнут врасплох и тут же захлопнул том.

– Поверь мне, они от этого только выиграют.

– Может, и мне приняться за твои?

Он на секунду прищурил глаза.

– Мои написаны так, как нужно.

Да уж! Лотта с Куртом не раз смеялись над его манией вносить дополнения и правки в напечатанные произведения. Он вычеркивал целые предложения и исправлял грамматику. Все он знал лучше других, высокомерный подлец. Даже Гегеля не оставлял в покое. Лотта отпила глоток теплого молока и почувствовала его действие. Оно было даже лучше алкоголя, который сначала делает человека бесшабашным, а потом вгоняет в меланхолию. Эта кремообразная жидкость была сладкой на вкус, как прошлое, только без горечи. Лотта не питала никаких иллюзий, будто жизнь могла сложиться по-другому, – и все-таки в эти дни прошлое казалось идеальным, потому что они были молоды и были вместе.

Она вытянула губы и стала насвистывать мелодию Мэкки-Ножа.

– Помнишь, эту балладу можно было услышать на каждой берлинской улице?

Брехт откинулся назад, сложив руки за голову.

– Конечно. Но поначалу она нам не очень нравилась, просто нужна была песня, чтобы Паульзен, этот идиот, чувствовал свою значимость.

– А шейный платок, который он всегда носил?

Они рассмеялись. Потом он снова стал серьезным.

– Я знаю, как сильно ты взволновала публику. Казалось, что эти люди ничего настоящего до этого не испытывали.

Лотта восприняла его слова как комплимент, даже если за ним и скрывался мягкий упрек. Соответствовало ли это его представлению о театре – волновать людей? После «Трехгрошовой оперы» казалось, что весь мир открыт для них. И они никак не ожидали, что та его часть, которая была домом, их отвергнет. Прошло еще два года, и начались первые столкновения с коричневорубашечниками. Знала бы она с самого начала, чем все это кончится! Задним числом всегда все становится ясным, но поначалу в этих отвратительных людях она видела лишь хамов, которые переносят евреев чуть хуже других сограждан. Наверное, ей, как жене еврея, надо было быть подогадливее. Но она выходила замуж за Курта, а не за приверженца той или иной религии.

Ее по-прежнему интересовало, как к этому относился Брехт. Вне всякого сомнения, нацистов он ненавидел. Они вели классовую борьбу не так, как он себе представлял. А кроме этого? Несмотря на все разговоры вокруг истязаний заключенных, Брехту все-таки импонировали драчуны и задиры. Временами Лотте приходило в голову, что он презирает жертв, даже тех, кто случайно попал в беду.

– Теперь ты пишешь свое имя через ипсилон, Ленья. Это выглядит очень современно.

– Это имя все равно никогда не было настоящим, почему бы его не обновить?

Лотте показалось, что они уже достаточно ходили вокруг да около.

– Я хотела бы тебя кое о чем попросить.

– Меня? О чем? Интересно.

Мы хотим записать новую пластинку с песнями Вайля.

Глаза Брехта закрылись, как диафрагма камеры. Лотта тут же пожалела, что не нашла нужные слова. Ей не надо было начинать с «песен Вайля», ведь Брехт каждое произведение считал своим. Это, собственно, и стало причиной, почему сегодня она выступала в роли просительницы.

– Я хочу спеть песню «Сурабайя Джонни», – продолжила она твердым голосом. – Было бы хорошо, если бы ты согласился.

Черты Брехта трудно было прочитать в полумраке. Только напряжение его тела выдавало, что все его внимание направлено на Лотту и ее дело.

Да, ты не единственный, у кого есть дело.

– Песня? Я о ней уже почти забыл! – удивленно воскликнул Брехт. На мгновение он замолчал. – Спой для меня. Пожалуйста! – попросил он хриплым голосом.

Лотта вздрогнула от испуга, ведь ему опять удалось преподнести ей неприятный сюрприз. Это невозможно, как петь перед ним в тишине? Без инструментального сопровождения, за которое можно спрятаться. Сейчас ничто не сможет отвлечь от ее уже низкого и хриплого голоса.

– Может быть, это не достаточно эпично для тебя, Брехт, и тебе не понравится, – колебалась она.

Когда он наконец ответил, его голос звучал нежно.

– Ленья, дорогая, все, что ты делаешь, вполне эпично для меня.

Тогда она закрыла глаза и начала петь. На первых тактах, будто в первый раз, она услышала свой постаревший голос. Но чем дольше она пела, тем быстрее улетучивалась тревога. Она пела, пока все вокруг не поплыло перед глазами и она не погрузилась в картины прошлого.

Так говорят о смерти – время в этот момент как будто растягивается. И перед Лоттой мелькает вся ее жизнь.

Акт 1

Я таращусь, поражаюсь,

и смотрю теперь на дверь

(Песня о фрикадельке)[4]

Сцена 1

Гребная шлюпка – Грюнхайде, лето 1924 года

Лотта вытерла со лба капельки пота. Соль жгла свежий комариный укус на запястье. Целый рой этих насекомых окружил ее, пока она выравнивала шлюпку. Но Лотта спешила и ни разу не опустила весло, чтобы отмахнуться. И это стоило того – надо было быстро выполнить важное задание. Господин композитор, наверное, уже на вокзале и ждет, чтобы его встретили. Он, видно, пишет музыку к новому либретто гостеприимного хозяина, приютившего ее. Вот уже несколько месяцев она живет в прекрасном особняке у семьи Кайзер и не платит ни гроша. Лотта многим обязана этому семейству, и как только «глава кайзеровской империи» попросил, поспешила отправиться на вокзал, чтобы встретить этого господина Вайля.

– Возьми шлюпку, тогда не придется долго обходить озеро через лес, – посоветовал он.

Сначала эта мысль ей понравилась. Но когда она гребла, стараясь быстрее пересечь озеро, руки просто отваливались. Не страшно! Кайзер описал своего гостя как настоящего кавалера. На обратном пути он наверняка возьмется за весла. Она тщательно пришвартовывает лодку и взбирается на деревянный причал. Место на запястье чешется так сильно, что его приходится намочить. Вспомнив, что при знакомстве ей придется подать руку, она тут же вытирает ее о свое белое платье.

А может быть, и не надо было вытирать, он не обратил бы внимания. Очень даже возможно, что этот прибывший – очередной холуй, готовый ко всему. У Лотты уже был некоторый опыт общения с начинающими музыкантами, которые навязывались господину Кайзеру. Но не все ли равно, приключение не помешает.

Она быстро взглянула на солнце и прикрыла лоб рукой, чтобы защитить глаза от ослепительных лучей. У нее никогда не было так мало забот, как в эти дни. В доме Кайзеров, среди зелени и воды, единственной проблемой, как ей казалось, могли стать только темные тучи, которые удерживали ее от купания. Многого от нее не требовалось – только стать старшей сестрой для детей семейства. А поскольку она выросла в многодетной семье, то легко смогла вжиться в роль. Ей нравилось быть большим ребенком, чего никогда не удавалось почувствовать в собственном доме. И хорошо, что Лотта даже не подозревала, что можно расти в окружении света, солнца и заботы, а то она просто пожелтела бы от зависти. Иногда ей что-то перепадает по хозяйству, но более ответственные задания в доме выполняют домашний учитель, садовник и кухарка.

Единственное, чего ей не хватает, – это сцена. Вопреки ожиданиям, Лотта пока ничего особенного не добилась. И пока она наконец не получит новый ангажемент, ей лучше оставаться здесь – без финансовых проблем, назойливых любовников и миллиона соблазнов выбросить деньги на ветер. Конечно, гораздо разумнее приютиться под крылом любимого страной драматурга. Да и еда здесь намного лучше, чем в ее последнем убогом пристанище, где приходилось уговаривать себя съесть рыбные фрикадельки, когда хозяйка подавала это блюдо странного цвета. В утешение бедная женщина только и могла сказать:

– Да не волнуйся ты, это не кошатина.

Надо было, наверное, пересчитать всех крыс в доме до и после еды, но возмущаться наглостью этой несчастной вдовы, которая пережила войну, Лотта не могла. Что поделать, если приходится выживать с тремя детьми, один из которых болен туберкулезом. Плату за жилье она собирала каждый день, ведь нельзя было предсказать, кто завтра сможет оплатить комнату, – так быстро обесценивались деньги. Лотте нравились эти постоянные приходы и уходы – хозяйка и ее постояльцы, – пока один студент, красивый русский пианист из соседней комнаты, не покончил с собой. Может, ему надоело приходить и уходить. Или он больше не мог себе позволить куда-то уйти. Но даже после этого случая это жилье казалось Лотте лучше, чем ее первый адрес в Берлине, где почти никто не зарабатывал деньги честным путем, а матрац приходилось делить на пятерых.

Она рассказала Кайзерам о жизни в пансионах, будто речь шла о приятной шутке. Хозяева дома смеялись в полном недоумении, и, чтобы не испортить веселье, она умолчала о студенте.

По дороге к платформе Лотта думает, как же ей узнать этого господина Вайля. Она просила Кайзера описать его, на что тот ответил, смеясь:

– Ну как он выглядит? Как все музыканты.

А вот и поезд – она не опоздала. Пока открываются двери, Лотта надеется, что в этом забытом богом уголке Берлина выйдет не так много пассажиров. Но она зря беспокоится. Когда господин Вайль с чемоданом в руке выходит на платформу, она сразу его узнаёт. В том, что это тот самый господин, можно не сомневаться, потому что из поезда больше никто не вышел. Стоит один-единственный чудной паренек, росточком едва ли больше ее. Она подходит к нему, рассматривая темно-синий костюм, тонкий галстук и черное борсалино на голове. Каждый уважающий себя музыкант носит именно такую шляпу. Так что Кайзер в своем описании был прав. Кроме головного убора, ничто в этом человеке не могло бы выдать его профессию. Наоборот. Чем ближе Лотта подходит к нему – сам он не собирается идти навстречу, – тем больше он напоминает ей профессора математики. Или какого-то серьезного ученого, занимающегося исключительно важными делами, в которых, кроме него, никто ничего не понимает. Если бедняга носит такие толстые очки, он, наверное, слепой, как котенок. Поэтому и не шел навстречу. Такие, как он, надеются, что их найдут, если уж договорились.

Но как только она предстает прямо перед ним, в его хитрой улыбке весельчак побеждает ученого. Вблизи он кажется моложе ее, отметившей двадцатишестилетие.

– Вы, случайно, не господин Вайль?

– Да, это я.

Его голос ей нравится. Он мягкий, как дуновение ветра, то есть самый желанный подарок в такой жаркий день.

– Прекрасно. Я приехала за вами и должна отвезти вас к Кайзерам. Меня зовут Лотта Ленья, – говорит она и протягивает руку, которую он пожимает с неожиданным рвением.

– Здравствуйте, госпожа Ленья.

Чем чаще она слышит это имя, тем меньше оно режет ей слух. Но пока она еще не может сказать, что произносит его совершенно естественно. Слишком долго она была Каролиной Бламауэр. Ее спутник, видно, немного напряжен, потому что сильно прижимает к себе локоть, под которым у него зажата папка.

– Охраняете исключительную ценность? – спрашивает Лотта, улыбаясь.

– Мою самую главную ценность, – отвечает он. – Папку с нотами.

– А это что? – Она дотронулась до скомканной бумажки, торчащей вместе с другими из кармана его пиджака.

– Если эта кипа сойдет вашему шоферу за чаевые, их сначала придется разгладить, чтобы тот хотя бы взглянул на них.

Он ловит ее взгляд со смущенной улыбкой.

– Это наброски. Я не умею по-другому. Как только в голову приходит мелодия, я должен ее записать.

Позже она поймет, что ей следовало бы отнестись к этим словам как к предупреждению. Но пока она даже не подозревает, что каждая клеточка этого человека пропитана музыкой и что особенности характера этого незнакомца будут иметь для нее значение.

– Ну что же, следуйте за мной, – говорит она.

Подойдя к пристани, он недоверчиво смотрит на озеро.

– Полная идиллия. Но никакого дома не видно.

Смеясь, она забирается в лодку.

– Вас не затруднит сесть в эту колымагу? Это, вообще-то, наш транспорт.

Увидев его испуганный взгляд, она начинает раскачивать лодку, чтобы подразнить.

– Вы серьезно? – спрашивает он.

Продолжая подтрунивать, Лотта замечает нервное подергивание его верхней губы. Кроме голоса, самое привлекательное в нем – губы. Выдающийся вперед подбородок уравновешивает пропорции, и полные губы не кажутся такими женственными.

Она кивает.

– Сдается мне, вы хотели бы попробовать добраться через лес?

– Да я даже не знаю, – бормочет он.

Он осторожно ставит в лодку одну ногу. От нерешительного движения шлюпка начинает качаться.

– Боитесь? – спрашивает она, моргая густо накрашенными ресницами.

Не удостоив ответом, он протягивает ей нотную папку, чтобы найти равновесие. Наконец ему удается занять место напротив. По его выжидательному взгляду становится понятно, что этот завидный кавалер даже и не собирается взяться за весла. Он правда думает, что она его служанка? До сих пор ни волевой подбородок, ни короткие волосы не мешали мужчинам разглядеть в ней женщину. Она никогда не тешила себя иллюзией, что красива. Но даже мать видела в ней особенный свет, который мог превратить мужчин в мотыльков.

– Они всегда будут любить тебя, – прошептала она однажды.

Лотте нравилась эта мысль. Из того немногого, что имеешь, надо выжать все, что можно.

Руки наливаются свинцом, когда она берется за весла, но в голове и мысли нет показать это. Только тот, кто знает ее хорошо, заметил бы, что она говорит меньше обычного, чтобы не перехватывало дыхание. Но если уж она изо всех сил гребет, он мог бы и поговорить. Лотту раздражает спокойствие, с каким он переносит молчание, ее это все больше нервирует. Звуки издают только весла и утки, которые с громким кряканьем и хлопаньем крыльев жалуются, что им приходится оплывать лодку. Скоро Лотте надоедает молчание и она, слегка задыхаясь, принимается тараторить. Лотта рассказывает гостю, какие добрые эти Кайзеры, какие чудесные их трое детей и как прекрасно в их доме.

Вайль вежливо кивает и закуривает трубку. Ценная папка лежит у него на коленях. Может, чтобы вовлечь его в разговор, ей стоит спеть – он ведь все-таки музыкант? Но не успевает она открыть рот, как тот вытягивает губы и начинает насвистывать. Лотта сразу узнает вальс «На голубом Дунае». Он шутит над ее венским акцентом? К счастью, она не мимоза и шутку в свой адрес оценить может. Она громко смеется.

– Вы попали в самую точку. Я, вообще-то, из Вены, как и король вальса. Но никогда его не встречала, если вам интересно. По крайней мере, насколько помню. Мне как раз исполнился год, когда он умер. Думаю, он нечасто шатался по улочкам пригорода. Я выросла именно там.

Он наклоняет голову немного в сторону и смотрит на нее темными, как у плюшевого медвежонка, глазами.

– Правда? Я не очень хорошо знаю Вену. Мелодия вспомнилась по другой причине. Вы не думаете, что мы уже встречались?

Лотта качает головой. Ничего такого она не припоминает. Но на трепача, который начинает флирт с избитого вопроса, не встречались ли они раньше, он тоже не похож. Она поднимает правую бровь идеально выщипанной формы.

– Встречались? Тогда ваша память намного лучше моей.

Чем больше ее трогает румянец, заливающий лицо Курта, тем меньше она может противиться внутреннему дьяволенку и, подхлестываемая его неуверенностью, старается еще больше его раззадорить.

– Дайте угадаю – я точно встречала вас в ваших снах. – И она поднесла руку ко рту, чтобы прикрыть его, демонстративно зевая.

Лотта с удовольствием следит за лицом Курта, которое приобретает цвет вареного омара. И то же самое происходит с его шеей. Хотела бы она знать, как далеко за воротничок рубашки может распространиться его смущение. Она мягко касается его колена кончиками пальцев правой руки.

– Ну что вы, не берите в голову. Вы не первый, с кем такое случается, господин Вайль.

Это, наверное, ее проклятый голос. Ах, просто много времени прошло с ее последнего выступления.

Но он снова удивляет ее, не отстраняясь, но и не выказывая удовольствия от ее навязчивости.

– Нет, госпожа Ленья, я должен вас разочаровать. Мы действительно встречались раньше, – говорит он спокойно, больше не опуская взгляда. – И не где-нибудь в райских садах, а на бренной земле, на которой мы и находимся.

Значит, поэт. Она его явно недооценила. На фоне его завидной выдержки ей даже немного стыдно свой дерзости. Какой удивительный человек! Хотя она и убирает руку, но прекратить игру пока не готова.

– Сегодня совсем тепло, не так ли? – говорит она как ни в чем не бывало и таким голосом, который мог бы принадлежать скорее девушке с косичками, а не брюнетке со стрижкой под мальчика.

– Думаю, не намного теплее, чем вчера, – отвечает он.

Она сдается. Против такой объективности ничего не поделать.

– Ну что ж. Где это было? – спрашивает она. – Я имею в виду, где мы встретились?

Он смеется.

– Если подумать, то, наверное, не совсем в этом мире. Вы стояли на сцене, а я сидел в оркестровой яме, под вами, в «Волшебной ночи». Вы наверняка меня даже не заметили.

Разрозненные обрывки воспоминаний собираются в одну картинку. «Волшебная ночь». Пантомима для детей.

– Это было ваше произведение, так? – вырывается у нее. – Вы композитор, сидели за роялем, когда я пришла в театр на отбор танцовщиц.

Он кивает.

– Я удивился, что вы потом ни разу не появились. Боялся, что что-то случилось. Или вы не захотели исполнять эту роль?

То, что он уже тогда думал о ней, сразу к нему расположило. Приятно, когда о тебе кто-то заботится. По правде говоря, она с удовольствием сыграла бы ту роль. Было глупо от нее отказываться. И если бы она как следует покопалась в себе, то обнаружила бы гораздо больше, чем только отсвет раскаяния. Но какой смысл вспоминать о нем, если время неумолимо бежит вперед? Его нельзя повернуть вспять, чтобы откалибровать одно колесико.

– Это была серьезная потеря? – спрашивает она, не раздумывая.

– Для нас – да. Не думаю, что мне часто встречались женщины, которые не боятся чудить. А вы просто забросили в угол свои туфли и даже не беспокоились, что нам это покажется странным. Ваши конкурентки, наоборот, слишком старались понравиться. Ни сучка ни задоринки. Все было таким мягким и податливым.

– Так легче из них вылепить что хочешь, – говорит Лотта, смеясь.

Ах, если бы он только знал! Услышав комплимент, она почувствовала себя мошенницей, потому что в душе хочет нравиться ничуть не меньше других, а может быть, и больше. Зато Лотта опережает этих сладеньких домашних девочек, делая интересное открытие: чем бесстыднее она, тем успешнее в своем стремлении. Но только до тех пор, пока проявляет неслыханную дерзость, которую все в ней и ценят. И это ведь не ложь, а тщательно отобранная правда. Она уже знает, откуда может выползти тревога, и глядит в оба, чтобы ее не пропустить.

– Мне кажется, ваша манера выдающаяся, – говорит Вайль.

– Теперь я начинаю припоминать вас. – Она смеется над беспокойством, которое чувствуется в его наивной серьезности. – То есть я помню приятный голос из оркестровой ямы. Вы меня очень подбодрили. Как давно это было? Три года назад?

– Два года прошло, – поправляет он.

– Это же почти вчера. Как я могла забыть? – Она подмигивает ему.

– Так и почему же вы не вернулись? – настаивает он.

– Боюсь, что не смогу объяснить. Наверное, каприз.

Она не хочет объяснять, что ей пришлось отказаться из-за Ришара Реви. Он был ее верным наставником в Цюрихе и очень хотел стать режиссером «Волшебной ночи». После того как его кандидатуру отклонили, было бы предательством со стороны Лотты принять это предложение. Вряд ли кто-то заботился о ней так нежно, как Реви. Именно он связал ее с Кайзерами, когда ей было практически нечем платить за квартиру. И он же первым обнаружил объявление о наборе молодых танцовщиц в «Волшебную ночь». Любовнику не стоило особенно рассчитывать на верность Лотты, но товарищ мог положиться на нее всегда, даже если это означало выбросить на ветер три миллиарда марок гонорара. Нет, с такими деньгами не разбогатеешь. Два года назад как раз наступил пик инфляции. Слава богу, он позади. А тогда ничего приличного купить было невозможно, даже еды. Как только она увидела, что появились кактусы, и к тому же дешевые – кто думал о них, ведь и масла нельзя было раздобыть, – она купила сразу три. Сначала они пробуждали мечты о бесконечных пустынных ландшафтах, расположившись на подоконнике ее крошечной комнатки в Берлине; теперь, в ее комнате у Кайзеров, они напоминают Лотте, что от всего можно урвать что-то хорошее.

– Может, это было не лучшее время поближе узнать друг друга, – говорит она, дерзко улыбаясь.

Вайль кивает.

– Тогда я подумал, не случилось ли с вами что-нибудь. На репетиции у меня было впечатление, что вы в совершенном восторге. Поэтому я и удивился, что вы больше не пришли. – Он улыбается. – Потом я подумал, что вы все-таки не очень заинтересовались представлением. Мы никого не звали на сцену несколько раз. И когда вы появились, поначалу казалось, что вы как-то растеряны. Другие девушки старались намного больше.

– Скорее их матери, – мрачно поправила его Лотта. – Малышек даже жалко.

С ужасом думает она о заносчивых бабах, которым больше нечего делать, как только носиться вокруг своих дочерей в поисках изъяна. Они поправляют каждую мелочь и каждый выбившийся волосок воспринимают как смертельного врага, который может разрушить всю жизнь.

– Вы, наверное, правы насчет матерей, – говорит Вайль. – Они – как опасные драконы.

– К счастью, моя не такая.

Мать отпустила Лотту, за что она всегда будет благодарна. Йоханна Бламауэр с самого начала увидела, что из Лотты добропорядочного представителя рабочего класса сделать не получится. Временно ей удалось устроить девочку на шляпную фабрику. И дело как будто пошло на лад. Лотта не была ленивой. Подмастерьем вкалывала за гроши каждый день без перерыва. К счастью, уже с детства она понимала, как преподнести себя правильным людям. Так, еще несколько крон она зарабатывала в богатых домах, поливая цветы или подкармливая попугаев во время отъезда жильцов. Конечно, владельцы даже не подозревали, что Лотта красовалась перед зеркалом в их одеждах и разваливалась на изысканных подушках, как на своих собственных. Но очарование трудом быстро улетучилось, и тело стало выдавать неудовлетворенность работой на мрачной фабрике. У нее вдруг проявилась аллергия, происхождение которой врачи не могли определить. Губы, глаза и горло были воспалены. Так с самого детства ее организм защищался от любой несправедливости. Мать этому не удивилась. Она собрала девочке узелок с пожитками и посадила ее в поезд. Они не обратили внимание на отца Лотты, который язвительно предрекал ей будущее проститутки. Йоханна крепко поцеловала Лотту в лоб.

– Линнерль, будь умницей и, если получится, никогда не возвращайся.

Прошло целых десять лет с тех пор, как пятнадцатилетняя девушка отправилась в Цюрих на пробы балетных танцовщиц и актрис. Потом началась война, и через три года после ее окончания она решила поехать в Берлин, о кипучей театральной жизни которого была наслышана.

После замечания о матерях Лотта и Курт умолкли, но в этот раз Лотта не нарушает молчания. Теперь, когда она узнала в нем человека из оркестровой ямы, он стал ей соратником.

Его доброжелательность рассеяла ужасную робость, которой Лотта до сих пор терзается перед выступлением. Застенчивой она не была, но перед самим выходом на сцену всегда возникает момент, когда она не в силах ручаться, что ее ноги не побегут в другую сторону.

Она опускает весло, чтобы вытереть пот.

– Вы подумали, что мне было не интересно? Я расскажу, почему не сразу вышла тогда на сцену. – Она понижает голос и переходит на шепот: – Я не узнала своего имени, можете представить? – Она смеется, поймав его взгляд. – Нет, правда. Не смотрите так удивленно. Лотта Ленья только-только появилась.

Его недоверчивый взгляд сменяется громким смехом.

– Как же вас раньше звали, госпожа Ленья?

– Каролина Вильгельмина Шарлотта Бламауэр. Реви решил, что такое имя совершенно не подходит артистке. Тогда мы быстро придумали «Лотту Ленью».

– То есть вы Каролина.

Она кивает, задаваясь вопросом, что для него значит это имя и чем оно отличается от Лотты. Это ведь всего лишь имена.

- Что значит имя?

- Роза пахнет розой,

- Хоть розой назови ее, хоть нет.

- Ромео под любым названьем был бы

- Тем верхом совершенств, какой он есть[5].

С каким удовольствием она сыграла бы Джульетту.

И ей ничего не стоило сдать ее проклятое имя, как костюм после выступления. Новое имя звучит намного веселее. Да и легче жить Лоттой Первой, чем метаться из угла в угол Каролиной Второй, постоянно убегая от отца, который с удовольствием колотил ее из-за этого проклятого имени. Старшая Каролина умерла еще до рождения Лотты. С раннего детства в его глазах и алкогольном угаре Лотта чувствовала, как сильно он ее ненавидит за то, что она носит имя старшей сестры, но не может ею стать. Другая Каролина сидела на его коленях и пела, но не так, как та. Он с гордостью показывал ее всему Кайзерштадту, а потом она умерла.

Лотта до сих пор удивляется, кому пришла в голову эта дурацкая идея – назвать следующего ребенка именем умершего. Не исключено, что это придумал отец, чтобы помучить себя и найти оправдание для пьянства. Других детей в семье он жалел, но не Каролину. Он посылал ее в пивную напротив за кружкой пива, и если видел, что что-то пролилось, колотил ее и кричал: «Никому ты не нужна, никчемное отродье». Иногда он обращался с ней чуть ли не по-товарищески, тогда просил напеть песенки, которые знала ее сестра. В такие дни он проявлял выдержку и заставлял стоять перед его креслом и петь, пока глаза девочки не закрывались от усталости. Однажды у нее получилось так хорошо сымитировать голос старшей сестры, что мать в ужасе развела руками. Отец внимательно вслушивался с закрытыми глазами, а когда открыл, их застилала влажная пелена, но как только он обнаружил подлог, стал бить ненастоящую Каролину еще сильнее. До сих пор Лотте снится сон, в котором он тащит ее из постели, схватив обеими руками за горло, будто хочет задушить. Даже если бы она была старше, невозможно в полусне отбиться от такого сильного мужика.

Когда мать успевала, то спешила втиснуться между мужем и дочерью, чтобы Лотта могла снова скользнуть в постель. То есть в ящик на кухне, который мать бережно накрывала доской, если отец не хотел успокаиваться. Это был такой удобный маленький гробик, на котором в течение дня то гладили, то месили тесто. Но мать не всегда успевала на помощь. Тогда не было спасения. Руки сжимали ее шею тем крепче, чем сильнее она увертывалась от него, чтобы не чувствовать перегар. Иногда он что-то кидал в нее. Тогда она прижималась к стене, раздавленная его безудержным гневом. Однажды над самым ухом просвистел нож. Лотта сказала себе, что не должна бояться, а то ее в конце концов действительно убьют. Но несмотря на это, после удара керосиновой лампой ее трясло еще десять дней. Лампа погасла, пока летела в голову, но Лотту охватила такая паника, что началась лихорадка.

Было хорошо выйти из тени Каролины с новым именем. Только она не сразу его узнала, когда Лотту вызвали на свет рампы. Как только она поняла, что зовут именно ее, то бросилась на сцену с трепещущим сердцем. Там ее охватило сценическое волнение. Ей казалось, как всегда, что в этот вечер ее окончательно сровняют с землей. Лотта не могла произнести ни звука. До сих пор все складывалось хорошо, но как она могла быть уверена, что однажды не впадет в ступор прямо на сцене? Она не может сознательно влиять на то, что с ней происходит в свете прожектора.

И лишь мягкий голос вывел ее из оцепенения. Он поднялся к ней из оркестровой ямы и тихо спросил, какую музыку она любит. Выбор, который он ей предоставил, помог справиться с неуверенностью. Она знала, что этот незнакомец, наверное, композитор, но не могла его разглядеть.

– Станцуйте что-нибудь под «Голубой Дунай». Сможете?

Она на секунду задумалась, кусая губы. Предложение молодого человека пришлось кстати, но ей было страшно обидеть или рассмешить его своим собственным выбором. Конечно, любой дурак знал «Голубой Дунай». На ее родине этот вальс звучал на каждом углу.

– Я постараюсь, – приглушенно ответила она.

Но первые звуки, как и предполагал молодой человек, быстро заглушили беспокойство Лотты. Мягкие аккорды рассеяли напряжение. Свет теперь не казался ей таким ярким, скорее согревающим. И в эту музыку она могла скользнуть, как в ароматную ванну с теплой водой. Она так хорошо знала этот вальс, что в голове раздавалось тремоло струнных, хотя аккомпанировал только рояль. Пока она не сбилась с ритма в сложном месте, все шло хорошо. Но как назло, самый известный из всех вальсов до того, как перейти в окрыляющий трехдольный размер, начинался с двухдольного. Лотта начала движение и уже не могла остановиться. Туфли полетели в угол, и она с поднятыми руками качалась, босая, в такт вальса.

– Стоп, – прозвучал голос режиссера.

Музыка остановилась. Сердце Лотты разрывалось от обиды – ей так хотелось показать третью из многочисленных тем, составляющих «Голубой Дунай».

Во время танца Лотта наконец-то становилась самой собой. Теперь она уныло разыскивала глазами туфли.

– Вы можете показать нам что-то другое? – крикнул режиссер.

Ухмыляясь, Лотта снова сбросила туфли, без колебаний изобразила танцующего на канате клоуна и исполнила песню дерзкой проститутки. Лотта получила роль. И хотя речь шла о маленьком эпизоде, это не умалило ее радости. Конечно, она хотела бы сыграть и Джульетту, но больше всего ей не терпелось просто приобщиться к магии, которая во время спектакля разворачивалась на сцене. Это было священное волшебство, завораживающее и дарившее невидимые крылья не только Титании, но и безымянному эльфу.

Покашливание возвращает Лотту в реальность. Она с нетерпением смотрит на собеседника, думая, что тот заговорит, но он опять смотрит на воду. Лотта разглядывает его профиль и обнаруживает еще одно достоинство – уши. Он музыкант, то есть ценит их, наверное, как незаменимый инструмент, но ему определенно никто не говорил, что они еще и красивые. Похожая на улитку форма его ушных раковин идеальна. Он снимает очки, чтобы рукавом пиджака убрать несколько капель воды, которые попали на них из-за сильного гребка. По его лицу, обнаженному и открытому, пробегает тень. Хотя Лотте и в голову не приходит, что он огорчился из-за воды на стеклах очков, теперь она старается грести осторожнее.

– Вы вдруг почему-то расстроились. Очень надеюсь, что не из-за того, что я тогда отказалась от роли, – дразнит она. – Может быть, нам еще доведется поработать вместе.

Вайль качает головой.

– Я тут на какое-то время забыл, что только что умер Бузони. Он любил воду.

О смерти композитора Лотта прочитала в газете на прошлой неделе.

– И теперь вы грустите, что давно не грустили?

– Да уж, звучит довольно глупо. Но это так.

Невозможно не проникнуться этим печальным взглядом.

– Он был вашим другом? – спросила Лотта вкрадчивым голосом.

Вайль кивает.

– И учителем. Я считаю его одним из лучших композиторов.

Она не может позволить этому доброму человеку хандрить в такой прекрасный день.

– Зато теперь вы познакомились с Кайзером! Говорят, он сочиняет великие произведения. Не такие, конечно, как Бузони. Но, может быть, это и к счастью. Я уверена, что вы вместе обязательно придумаете что-нибудь замечательное.

– Да, наверное, вы правы. Именно так и надо смотреть на вещи. В конце концов, это начало нового.

Он смотрит на нее ищущим взглядом близорукого человека. Кажется, он вот-вот что-то добавит, но пока собирается, сильный удар срывает его с места. От резкого движения очки летят за борт.

– Мы куда-то врезались.

Лотта испуганно оборачивается, чтобы понять причину толчка, и обнаруживает торчащее из воды бревно. Рядом с обидчиком плавают очки.

– Они утонули? – спрашивает он испуганно. – Я без них почти слепой.

– Без паники, – бормочет Лотта.

Она пытается веслом развернуть шлюпку так, чтобы дотянуться до очков. Но они постоянно ускользают. Шлюпка вот-вот опрокинется, так сильно Лотта наклоняется вперед. В конце концов, чертыхаясь, она скидывает платье, на что Вайль смотрит, впадая, наверное, в еще большую панику. Нравится ему или нет, но перед тем, как броситься головой вниз, врезаясь в воду с громким шумом и плеском, она предстает перед его расплывчатым взглядом в маленькой летящей комбинации.

– Нет! – слышит она его отчаянный крик перед прыжком, и начинает смеяться, из-за чего вода и ряска забивают ей рот и нос.

Она всплывает, откашливается и оглядывается вокруг. Как только находит очки, хватает их и в два гребка подплывает обратно к шлюпке.

– Помогите подняться, пожалуйста! – просит она, громко дыша. Крепкой хваткой он берет ее и переваливает через борт.

– Да в вас столько силы! – замечает она.

– Это, вероятно, от плавания. Когда удается, то я всегда проплываю несколько дорожек.

– Тогда вам здесь очень понравится, мой спаситель. – Правую руку она подносит к сердцу.

– Вы проявили настоящий героизм, – отвечает он рассудительно.

Она смеется и снова берется за весла.

– Было неразумно с вашей стороны так вот прыгнуть. В этой бурде вообще не видно, что там на дне. Головой можно было удариться о такое же бревно. И теперь вы совершенно мокрая.

Она пожимает плечами.

– Хорошо, что я сняла платье. Видите, я намного разумнее, чем вам кажется. Теперь могу просто переодеться в сухое. Не могли бы вы отвернуться – я сниму нижнее белье? Будет достаточно, если вы просто снимете очки.

Он хватается за дужки очков, но тут же опускает руки. Хорошую вещь он не будет снимать. Вместо этого отворачивается, насколько может. И еще закрывает глаза.

– Всё! Можно смотреть. – У ног Лотты лежит скомканное мокрое тряпье. – Вот, пожалуйста, теперь все так, будто ничего и не было. Как считаете, господин Вайль?

– Да уж, никто в это не поверит, – отвечает он.

Они смотрят друг на друга и впервые вместе громко смеются. Вибрации хохота что-то меняют вокруг, отзываясь эхом, когда они умолкают.

Оба чувствуют: что-то произошло. И Лотте не кажется странным, что он снова снимает очки. Тихие воды глубоки, думает она, когда его лицо приближается к ее лицу. Без всякого колебания она отвечает напору его полных мягких губ. Есть что-то в этом человеке – именно сегодня, – что заставляет ее считать подобные вещи не только возможными, но и совершенно закономерными.

После поцелуя Вайль надевает очки и расправляет складки на своих брюках. Он смотрит на нее, склонив голову немного набок.

– Вы правы, фрейлейн Ленья. Ничего не было.

Смеясь, Лотта брызгает ему водой в лицо. Остаток пути они преодолевают в дружеском молчании. Когда причаливают и Лотта опускает весла, Вайль крепко берет ее за руку.

– Вы, наверное, даже и не думали выходить за меня замуж?

Лотта прищуривает глаза.

– Странно, что вы спрашиваете меня об этом сейчас. Ведь теперь вы надели очки.

Она быстро проводит рукой по его щеке и встает. В улыбке, с которой он поднимается за ней из шлюпки, нет и следа недавней растерянности.

Сцена 2

В кайзеровской Германии – Грюнхайде, 1924 год

Прошло несколько дней, а Лотта все еще не знала, как себя вести с новым гостем. Все, кто мельком видел этого молодого человека в костюме, могли принять его за хорошего мальчика перед бармицвой.

Но у нее было достаточно возможностей узнать, что его трогательная застенчивость вполне непринужденно уживается с завораживающей вседозволенностью. Рано утром он снимает на берегу всю свою одежду и с распростертыми руками бросается в воду. А когда плавает, то преодолевает такие расстояния, что Лотта с беспокойством следит за ним, хотя, кажется, плавает он лучше ее. Однажды она решила подшутить, ожидая его на берегу. Ей трудно было удержаться и не поднять на смех его костюм Адама. Когда он вышел из воды, ничего не подозревая, она появилась из-за дерева и протянула ему очки.

– Только не чувствуйте себя неловко из-за того, что я могу вас видеть, а вы меня нет. И пусть вам не мешает, что я одета, а вы нет.

Он не покраснел, как она ожидала, а спокойно объяснил, что его родители симпатизировали нудистскому движению и что нет ничего приятнее, чем купаться без одежды. И вместо того чтобы испуганно заматывать полотенце вокруг талии, досуха вытирал волосы на голове.

Курт определенно не красавец, но уверенность, с которой он преподносит свое тело, привлекает Лотту – как и его умение наслаждаться. Оно чувствуется в том, с каким удовольствием он ест и как плавает на спине с закрытыми глазами. Ему удалось даже шокировать ее. Не своей наготой. Она слишком много повидала, чтобы мужчина без штанов мог ее смутить. Но вот как могут консервативные евреи, так Кайзер называл родителей Вайля, быть еще и нудистами?

Вся семья, очевидно, такая же противоречивая, как и сам этот человек. Он болтает с Лоттой, будто они старые знакомые, не переходя на «ты» и не пытаясь продолжить дружбу, начатую в шлюпке. Лотте кажется это каким-то нереальным сном. Иногда она ловит странный взгляд господина Вайля. Тогда она представляет, что и он спрашивает себя о том же: неужели мы так и не узнаем, что это было? Ничего серьезного, говорит она себе. А если и было что-то, то еще много времени впереди, чтобы это выяснить. Ведь в начале лета всегда кажется, что оно бесконечно.

Не то чтобы ей приходилось думать о нем каждую минуту.

Если и думает, то только в редкие моменты между заходом солнца и ночной темнотой, когда кажется, что весь мир погружается в состояние неопределенности. Да и детские игры, прогулки, разговоры с женой Кайзера фрау Маргарете и плавание полностью заполняют дни Лотты. Вайль, похоже, тоже занят другими вещами. На прогулках мужчины, увлеченные разговорами, уходят далеко вперед. Женщины следуют за ними и обсуждают свои темы – детей и знакомых.

– Ты слышала?

Новости от друзей из города доносятся до них, как истории из какого-то далекого мира. В сущности, эти сообщения никого не интересуют, но все с радостью следят за ними, чтобы было о чем поговорить.

Завтраки, обеды и ужины они проводят вместе, а потом Кайзер и Вайль исчезают – часто на лодке. Кайзер без ума от лодок. Всё, на чем катаются, ходят под парусом, гребут или заводят мотор, он должен иметь. На лодке мужчины обсуждают свои идеи. Лотта знает, что они собираются создать совершенно новый вид оперы. Речь идет о трехактной пантомиме. Они работают везде, только не дома. Там нет кабинета, и Лотта никогда не видела, чтобы хозяин работал в других комнатах. Будто Кайзер ведет двойную жизнь. Здесь, на окраине Берлина, он состоятельный радушный отец семейства, который щедро увешивает темные стены дома добротной живописью и рогами, будто это чуть ли не комната страха. В городе – напротив, это должен быть изысканный отель. Там опытного мастера с нетерпением ожидают рабочий стол и новая любовница.

Кайзеровская жена постарела. Когда ее муж возвращается из города, на ее губах появляется горькая усмешка. Лотте жаль ее. Он нравится женщинам, но она никогда не чувствовала к Кайзеру ничего такого, что могло бы ранить ее старшую подругу. Лотта благодарна ему за то, что он приютил ее, когда все драгоценности последнего покровителя были распроданы.

Трудно сказать, действительно ли он хорош собой или его украшают элегантность и аура успеха. Но его глаза примечательны. Они горят удивительным серо-голубым цветом – ни теплым, ни холодным, а каким-то нейтральным. Лотте он нравится, но ей бы хотелось, чтобы он реже огорчал свою жену, которая явно достойна любви.

– Он вернулся в город. – В такие моменты вздох Маргарете раздирает душу.

А ведь она старше Лотты и должна бы знать, что нельзя ставить все на одного парня. С годами он высосал из нее не только состояние, но и легкость. Она ему никогда не простит, что когда-то из-за него ей пришлось попасть под семейную поруку и даже сесть в тюрьму. Он растратил не только деньги жены, дочери богатого коммерсанта, но еще и деньги, которые им не принадлежали. За это его взяли под стражу. Жену держали недолго, но этого хватило, чтобы осталось тяжелое чувство стыда. Лотта не верит, что он когда-то думал о чувствах Маргарете или хотя бы извинился перед ней. Вот и сегодня он занят тем, что зализывает раны: насколько недоброжелательным должен быть мир, чтобы наказать его за мошенничество и растрату. А еще и жена что-то требует – это уж, извините, слишком!

К счастью для всех, вскоре он стал самым успешным драматургом страны. Загребает достаточно денег, чтобы избежать неприятностей.

Вечером они все вместе сидят за столом, как одна большая семья.

– Мой новый друг и я будем вас воодушевлять, – произносит Кайзер.

Кёнигсбергские фрикадельки подаются с картофельным пюре и бутылкой шампанского. Шампанское к фрикаделькам! Лотта не имела ничего против шампанского и фрикаделек, просто ей хотелось, чтобы после поездки в город он не выставлял напоказ свое хорошее настроение. Его сын, красавец Ансельм, еще не переодел нарядный матросский костюм, который отец выбрал для него утром. Лотта представляет себе, как он показывает своего модного мальчика с той же гордостью собственника, что и свои лодки. Однако Кайзеру следовало бы знать, что дети не умеют держать язык за зубами. Тем более если они, как десятилетний Ансельм, не знают истинной причины молчания. Перед ужином он честно рассказал Лотте, как они с отцом и какой-то дамой обедали в «Адлоне». Ансельм не мог поверить своему счастью, когда ему достался второй кусок торта. Так отец хотел утешить сына, потому что сам на какое-то время должен был уединиться с молодой дамой, чтобы без помех обсудить деловые вопросы.

– Это прекрасно, если отец и сын могут доверять друг другу маленькие секреты, – ответила она, улыбаясь.

Она надеялась, что ее замечание помешает мальчику рассказать матери эту историю. И в самом деле, свой смелый поход за вторым пирожным он скрыл от матери, но вот приятную девушку – нет.

– Что интересного вы делали в городе? – хочет узнать теперь Маргарете.

Она до сих пор не притронулась к блюду. То, что Георг дополнил ужин бутылкой шампанского, кажется, отбило у нее всякий аппетит. Лотте не по себе, и она надеется, что дело не дойдет до неприятной сцены.

Кайзер щурит глаза. Его пьесы производят впечатление нравоучительных, но его гений измеряется другими категориями. Мир должен ему все, он – ничего. И никакого отчета. Он настолько умен, что Лотта могла бы даже принять его высокомерие, если бы он не обижал Маргарете.

– Я не хочу утомлять вас деловыми вопросами. Ведь было ужасно скучно, правда, Ансельм? – Кайзер поддевает вилкой фрикадельку. При этом улыбается одними лишь губами. – Ах нет, тебе было не скучно, ты был безумно рад торту.

– Да, Ансельм? – спросила Маргарете.

Мальчик уставился в тарелку, покраснев до ушей. Видно, теперь его осенило, что он совершил ошибку.

Если Георг сердится, у него появляется тик. Он дергает головой, как голубь. Когда он поворачивается к дочери, его лицо, искаженное гримасой, не обещает ничего хорошего.

– Может быть, немного музыки для нашего гостя? Мы должны ему что-нибудь сыграть. Сибилла, спой для нас!

Маргарете неодобрительно смотрит на мужа, будто он ее невоспитанный сын.

– Я буду очень рад, – говорит Вайль.

Лотта бьет слишком вежливого музыканта ногой по голени, чтобы он прекратил подбадривать Сибиллу. Почему бедная девочка должна расплачиваться за недопонимание между родителями? Но уже поздно. Сибилла подскочила и в своем энтузиазме чуть было не стянула скатерть со стола. Васильковые глаза сверкают под пшенично-белой шапкой волос – эти дети и правда рождены для лета, думает Лотта, вздыхая. От их здоровой, веселой природы будто отскакивают негативные переживания, когда в других они порождают яд недоверия к людям. Иначе не объяснить, почему Сибилла с такой готовностью соглашается выступить перед отцом. Малышка несколько раз смущенно трет нос указательным пальцем, настолько радует ее внимание, которого она удостоилась.

– Что вы хотите послушать? – спрашивает она смело.

– Может быть, «Поедем в Вараздин»? – предлагает Кайзер. Лотта скрепит зубами. Оперетта, как нарочно, да еще и со сложным ритмом!

Пока Маргарете, задумавшись, смотрит в одну точку на стене, а братья Ансельм и Лоран скалятся друг на друга, Георг позволяет дочери пропеть все строфы. По окончании он хлопает в ладоши.

– Молодец, доченька. Редко услышишь, чтобы произведение так испоганили. Но оно того заслуживает. Я ведь говорил, что Кальман переоценен.

Перемена в лице Сибиллы вызывает у Лотты приступ тошноты. Должно быть, девочка все-таки чувствует иронию в словах отца и растерянно опускается на свой стул.

– Я с удовольствием на тебя смотрел, – говорит Вайль дружелюбно.

Лотта улыбается. От нее не ускользнуло, что он говорил не о музыке. Никогда она еще не встречала человека, который был бы так мил и все-таки удерживался от приятной лжи.

– Я знаю одного художника, который бы все отдал, чтобы тебя написать, – продолжает он.

Сибилла снова сияет.

– Слышишь, папа?

Кайзер закатывает глаза.

– Да, конечно, слышу, даже если мне на мгновение показалось, что я оглох.

Пока кто-то молча продолжает есть, накладывать в тарелки еду и передавать другим, Лотта с любопытством смотрит на Вайля. Он поможет ей вернуть разговор в более безобидное русло.

– Как случилось, что музыкальный театр вы любите больше, чем инструментальную музыку?

– Мне нужны стихи, чтобы вдохновиться, только тогда появляется музыка.

– Значит, вы тоже любите оперу? – восклицает Лотта. – Я от нее без ума.

Он думает, прежде чем ответить:

– Естественно, я тоже. Но считаю, что в традиционном понимании она закончилась на Вагнере и Штраусе. Сегодня нужно что-то другое.

– И вы уже знаете, что это будет? – интересуется Лотта.

– Да, конечно. Я бы хотел создать музыкальный театр, в котором музыка и текст были бы на равных. И этот театр должен быть для всех, а не только для горстки элиты во фраках. Какой смысл что-то создавать, если мы проигнорируем большинство людей? Я хочу музыкальный театр без восторженной шумихи – он должен быть привязан к реальной жизни и актуальным событиям.

В пылу спора щеки его горят.

– Вот именно такой человек для моих пьес и нужен! – говорит Кайзер, похлопывая по спине своего нового друга. – Этот парень ничего не боится – ни джаза, ни балаганных песенок. Он наведет ужас на критиков.

Лотта изобразила в воздухе энергичный удар кулаком.

– Прекрасно, господин Вайль. Мое восхищение. Если вы хотите обратиться к широкой публике и иметь оглушительный успех, то держитесь за Кайзера. Вы ведь слышали, что его «Граждане Кале» добрались до Японии?

Кайзер смотрит свысока, но непринужденная улыбка выдает его – комплимент Лотты вернул драматурга в прекрасное настроение. Жена-рогоносица, кажется, не очень-то довольна, что обидчику льстят, но для Лотты лучше так, чем издевательства над детьми.

– Так вы об этом уже слышали? – весело восклицает Кайзер. – Копию они переправили через океан по фототелеграфу, без всякого кабеля и проводов. Она перелетела через Атлантику из Америки в Швецию – незаметно. Я что, единственный, кто считает это отвратительным?

– Отвратительным? – переспрашивает Вайль. – Разве это не естественно – передавать информацию на длинные расстояния, если на короткие, в пределах Европы, она уже передается?

– Наверное, – неохотно соглашается Кайзер. – Но все же эти изобретения нам не по уму. Или вы будете рассказывать, что кто-то из нас понимает, как это работает?

– Конечно нет, – без колебаний отвечает Лотта. – Но мне это не кажется отвратительным. Я считаю, что это интересно, и особенно потому, что ничего не понимаю. Полная копия пьесы оказывается в далеком далеке? Да это почти волшебство – так соединяться с внешним миром.

Только что, в прошлом году, Лотта восхищалась новым изобретением, которое может передавать голос человека в другой город или даже в совсем отдаленные места. Но Лотта не может позволить себе радио. И не знает никого, кто мог бы заполучить подобное устройство, но все же считает это великим открытием.

– Внешний мир? – вскрикивает Кайзер презрительно. – Звучит так, будто речь идет о таинственном месте, вроде Кумбалумбы. Но я тебе скажу: на другом конце мира сидят такие же люди. И они могут быть мерзкими. И мне не нравится, что аппараты становятся быстрее и умнее нас. Кто в итоге будет ими управлять? Это все оружие.

Человек, который кажется таким деятельным, будто у него в спине заводной ключ, удивляет неприятием новой техники. Это из-за его ужасного пессимизма, думает Лотта. Недавно он написал странную пьесу. В ней речь идет о газе, который сначала питал невиданные новые технологии, а в итоге убивал людей. Безумная идея! Мир, по его мнению, вращается слишком быстро, даже бешено, но автоматизация, которую он осуждает, приносит много хорошего. Она упрощает работу на фабриках. Позволяет людям преодолевать расстояния, которые убили бы любую лошадь. Зажигает свет там, где царила кромешная тьма.

В своих текстах Кайзер симпатизирует рабочим, но об их жизни он почти ничего не знает. Если у них испачканы руки, он думает, что у них потекла перьевая ручка.

– Ах, дорогой Кайзер, – тихо шепчет Лотта. – Если быть бедным, то лучше при электрическом свете, чем в темном углу, правда? Я думала, что вы больше открыты миру. Тем более теперь, когда вас ставят даже в Токио. – Подмигнув, она поднимает за него тост.

Когда Лотта думает о Японии, то представляет элегантных гейш с белым гримом на лице и красными губами. Интересно, а японские граждане Кале носят макияж?

– Я бы хотела когда-нибудь слетать в Японию. Но пока все мои попытки были неудачными.

Вайль поднимает бровь.

– А вы не знали, что самолеты из Берлина летают не дальше Веймара?

– Да что вы! Какие там самолеты, я пыталась взлететь своими собственными силами.

Она вытягивает руки и изображает звуки двигателя.

Дети Кайзера хихикают.

– Что вы смеетесь? Если захотите, я расскажу историю. Хотите?

Все трое кивнули.

– В детстве я видела в цирке прекрасную бабочку. Вообще-то это была женщина, но она летала. Правда! Ладно, ее держал тонкий канат, но я не могла понять, где он крепился. Дома я взяла подтяжки отца. Зацепила их на кухне на крючок, который держал бельевые веревки. Потом поднялась на стул, крепко прикусила ремни и прыгнула.

– И что? – спрашивает Сибилла с интересом.

Лотта прикрывает большим пальцем передние зубы и продолжает, бормоча:

– Когда я пришла в себя, лежа лицом на полу, рядом валялись два молочных зуба.

В этот раз даже Маргарете не может удержаться от смеха.

Сцена 3

Сомнамбулы – Грюнхайде, 1924 год

В эту ночь Лотта никак не может заснуть. Скомканное одеяло лежит на полу. Она открыла окно и сняла ночную сорочку, чтобы легкое дыхание свежего воздуха коснулось прохладой ее горячего тела. Но и снаружи стоит та же неподвижная духота, что и здесь, внутри. Единственное, что проникает в комнату – смесь запахов. В вязком воздухе аромат лунника становится невыносимо сладким. Он наслаивается на затхлый запах земли и смешивается с аккордом из смолы и сухостоя, в который неожиданно вплетается что-то еще. Запах сигарет?

Лотта встает и подходит к окну. Луна, словно огромный серебряный мяч, висит над верхушками елей. Луч освещает человека, который курит под деревом. При вдохе сигарета светится красным.

Лотта быстро набрасывает легкий халат на голое тело и поддается искушению ускользнуть от бессонницы. Она сбегает босиком вниз по лестнице еще до того, как человек успеет скрыться в недрах дома. Эта ночь так медленно тянулась, что не верилось в утешение утра. Наоборот, было ощущение, что переходное состояние, в котором ей приходится оставаться, лишает всякой осторожности. И накрывают мысли, от которых в реальной жизни при дневном свете легко защититься.

– Вы тоже не можете заснуть? – с сочувствием спрашивает Вайль, когда Лотта появляется перед ним.

Даже если он и удивляется ее наряду, то не подает виду.

Лотта берет у него сигарету. И только после жадной затяжки спрашивает разрешения:

– Вы же не против?

Улыбаясь, он забирает ее обратно. Его губы окрашивает красный след губной помады, который она оставила. Вечером у нее не было сил снять макияж.

– У вас закончился табак для трубки? – спрашивает Лотта.

Он откашливается.

– А что, если я скажу, что сегодня утром трубка выпала за борт, когда мы с господином Кайзером катались на лодке, и мы не смогли ее выловить?

Лотта громко смеется.

– Хорошо, что на этот раз не очки. Трубку заменить легче. Кстати, то, что вы сказали Сибилле, мне показалось очень милым. – Она кладет руку на его плечо и тут же ее отдергивает. – Господин Кайзер иногда по-хамски с ней обращается, но она привыкла. «Я знаю художника, который бы с удовольствием тебя написал» – неплохо.

Вайль смеется тому, как она копирует его голос.

– Если вы думаете, что я это просто так сказал, то ошибаетесь.

– Правда?

– Каждый раз, когда я смотрю на Сибиллу, мне вспоминается Цилле[6].

Лотта смеется, прикрывая рот рукой, чтобы не разбудить других. Окна спален открыты настежь.

– А вы не такой уж и милый. Если бы Сибилла знала, что именно этого художника вы имеете в виду, она не была бы так польщена.

Он пожимает плечами.

– И все же его картины мне очень нравятся. И стихи.

– «Плачь, не плачь, ведь все напрасно, эти слезы жизни, ясно, неизбежно в склеп стекут. Шкуру все равно сдерут». Он прав. И вы тоже. В Сибилле действительно есть что-то от ребенка Цилле. Стойкого и закаленного. Только ей никогда не придется пачкать руки, – отвечает Лотта.

В школе она завидовала таким девочкам, как Сибилла. Ведь детям из очень хороших семей разрешалось сидеть впереди, куда тянулась и маленькая Каролина. Низкое происхождение она компенсировала смекалкой. Утверждала, что у нее плохое зрение, поэтому могла занять место в первом ряду, где ее не могли не заметить.

На улочках Вены Лотта встречала много детей Цилле. Сибилла только на первый взгляд похожа на этих грязных, нахальных и нищих существ.

Всех забавляют рисунки Цилле. Но кто действительно всматривается, у того смех застревает в горле. Цилле прячет свою любовь за насмешкой и издевательством, но никогда не скрывает, что у этих детей часто нет ничего, кроме крови, которой они могут харкать на снег. А от фосфора и серы спичечных фабрик у них выпадают ногти.

Когда Лотта снова тянется за сигаретой, Вайль прячет ее за спиной, так что рука девушки вынуждена вытянуться вперед. Он обхватывает ее свободной рукой и быстро целует пальцы.

– Милостивая госпожа, – говорит он насмешливо, – как хорошо, что вы составили мне компанию. Кстати, вы тоже чем-то похожи на ребенка Цилле.

– Вы говорите это как знаток, – отвечает она с издевкой.

Ах, что все это значит? Она делает маленький шаг к нему и целует в губы. Они легко касаются друг друга, пока Вайль не привлекает ее к себе обеими руками. Сигарета падает. На мгновение Лотта беспокоится, что горящий окурок может вызвать лесной пожар. Но потом забывается. Поцелуй этого молодого человека при полной луне кажется ей еще более нереальным, чем в лодке, – и одновременно совершенно нормальным.

Мучительный возглас разъединяет их.

– Что это? – спрашивает он испуганно.

– Кайзеру часто снятся кошмары, – объясняет Лотта. – Он видит себя в большом темном помещении, которое становится все меньше и меньше, пока стены его не раздавят. Наверное, поэтому ему всегда кажется, что он бежит. Чтобы стены его не поймали.

– Плохо, – говорит Вайль удрученно. – Думаю, это из-за войны.

Лотта кусает губы. Она не хочет, чтобы Вайль считал ее сплетницей. Если уж обмениваться сигаретами и поцелуями, то можно доверить и несколько секретов, но не обязательно чужих.

– Пусть это останется между нами. Маргарете однажды со мной поделилась, но мне не следовало об этом знать.

Вайль кивает.

– Не все так блестяще в империи Кайзера.

– Не все. Но достаточно хорошо. Порой я даже не уверена, покину ли это место. Я здесь уже почти год.

– Разве у вас нет дома? – удивленно спрашивает Вайль.

Она задумывается на мгновение и качает головой. Ничто не держало ее, когда Кайзер предложил к ним переехать. Идея была спасительной, и она испугалась, когда вскоре в ее квартиру постучалась Маргарете. Лотта была уверена, что жена Кайзера хотела отменить его легкомысленное предложение. Вместо этого, улыбнувшись, она посоветовала Лотте захватить купальный костюм. Такой была Маргарете, когда муж ее не сердил, – терпимой и великодушной. Лотта рада, что последовала совету. Купальник уже протерся в нескольких местах, настолько необходимым он оказался.

– Я не знаю, почему считаю этот дом своим, – объясняет Лотта. – Здесь райский уголок, но думаю, что моя настоящая жизнь – в Берлине и, наверное, не в каком-то определенном месте, а на сцене.

– Вы где-то играете? – с любопытством спрашивает он.

Она качает головой.

– У меня сейчас перерыв.

После переезда в Грюнхайде новых ангажементов она не искала. Несколько раз писала Реви ни к чему не обязывающие открытки, как ребенок на школьных каникулах: семья очень милая, дом очень красивый, еда очень вкусная. Иногда она выезжает в город, чтобы погулять с друзьями или посмотреть спектакли. Театр – единственное, чего здесь действительно не хватает.

– Надо иметь квартиру в городе и дом на природе, – говорит она. – Кайзеру это удалось. А вам? Есть ли у вас место, которое вы называете домом?

Он медлит с ответом.

– Я снимаю квартиру в Берлине, в которой есть все, что необходимо. Но если вы имеете в виду, есть ли там люди, которых я мог бы назвать своими домашними, то мой ответ – нет.

– Ах, боже мой, похоже, вам разбили сердце, – замечает она.

– Правда? – смотрит он на нее. – До недавнего времени был такой человек, который мог бы разбить мне сердце. Но теперь его нет.

Лотта не расспрашивает дальше, иначе ей придется утешать, а она не представляет, как помочь человеку, который пережил потерю близкого.

– У нее был муж, который и не думал давать развод, – добавляет Вайль.

Лотта смеется.

– Не смотрите на меня с таким ужасом, Вайль. Я смеюсь, потому что предполагала самое страшное. Когда вы сказали, что такого человека больше нет, это прозвучало так, будто у нее чахотка или что-то в духе «Ромео и Джульетты». Кстати, я бы с удовольствием сыграла эту роль.

– Джульетту? – спрашивает он. – Вообще-то вы на нее не похожи.

Теперь Лотта знает, что в его глазах она не Каролина и не Джульетта. Со временем она выведала бы, что она представляет собой по его мнению.

– Ну раз вы так считаете… В любом случае я рада, что вы не Ромео и от любовной тоски не погибли. Будет лучше, если вы сконцентрируетесь на своем произведении. Папочка имеет на вас большие виды. Он утверждает, что вы гений.

– Папочка?

– У вас не было чувства, что мы как приемные дети?

Он морщится.

– Спасибо большое. У меня есть родители, которые хорошо исполняют свою роль.

Он замолкает на мгновение и потом продолжает:

– Вам уже сказали, что послезавтра я уезжаю в Берлин?

– А когда возвращаетесь?

– Не знаю. Боюсь, не очень скоро.

– Как жаль, нам будет вас не хватать.

– Это обнадеживает.

Он протягивает ей руку.

– Могу ли я просить вас немного прогуляться со мной?

– Конечно, – отвечает она.

Под руку они идут по дороге к берегу. У поваленного ствола останавливаются и садятся.

– Спойте для меня еще раз ту песню, – просит Вайль.

– Какую?

– Которую вы пели тогда на репетиции.

– Именно сейчас и здесь? Вы серьезно?

Вайль кивает.

– Конечно. Я бы хотел забрать в Берлин звучание вашего голоса.

– Не ждите от меня колоратур, я не оперная певица.

– Вы же знаете, как я отношусь к опере и к вокальной музыке. Обе прекрасны, но их время прошло. Мир жаждет такого голоса, как у вас. Он звучит естественно, будто создан для моих идей.

Она смотрит на него с некоторым сомнением.

– Вы пьяны?

Он качает головой.

– Ну хорошо, – соглашается Лотта.

Пока она поет, он не сводит с нее глаз.

– Может быть, вы навестите меня на Винтерфельдштрассе? – спрашивает он потом.

– Может быть.

– Может быть, на днях?

– Может быть. Кто знает, что будет завтра. Мы должны использовать каждую минуту, которая у нас есть.

Она поворачивается к нему спиной и смотрит через плечо.

– Разве это не странно? Петь вам было для меня сейчас гораздо волнительнее, чем раздеться.

Лотта спускает халат на плечи, чтобы он увидел ее голую спину. Нервный кашель сопровождает ее по дороге в воду. Она не оборачивается – нет, не из-за чувства стыда, а потому, что знает, что это произведет максимальный эффект. Она наслаждается, спокойно скользя по водной глади. Пока он снимает одежду, она смотрит наверх, на серебряный шар в небе. Она не помнит, чтобы хоть раз ее переполняли чувства так, как теперь, когда он еще не с ней. Это от уверенности, что он вот-вот к ней придет, и от ощущения, что настоящее слияние никогда не будет таким опьяняющим, как ожидание. И вот еще мгновение, и она смотрит, счастливая, на звездное небо, которое в городе никогда не увидишь, потому что люди создали там свой собственный небосвод из неоновых реклам и иллюминаций.

Сцена 4

Двое в комнате – Берлин, 1925 год

Одним «может быть» дело не обошлось, и одним посещением тоже. Снова и снова после его отъезда из Грюнхайде Лотта отправлялась на Винтерфельдштрассе, где Вайль живет в пансионе. Пока ей не бросается в глаза, что каждый угол его квартиры завален нотами. Они написаны не только на предназначенной для этого бумаге, но и на пакетах и салфетках, которые выглядывают из карманов его пальто. Когда Лотта попадает в этот мир бесчисленных немых звуков, она иногда представляет себе, какой ужасный грохот должен возникнуть, если все эти ноты зазвучат одновременно.

В тот холодный январский день Вайль наконец справился с пассажем, который его замучил.

– Хотите послушать, над чем я сейчас работаю, фрейлейн Ленья? – спрашивает он весело.

Она кивает.

– С удовольствием.

Он суетливо разбирает страницы кайзеровской пьесы. Но Лотта уже знает, о чем идет речь. В центре произведения – актер елизаветинских времен, который забыл, как отличать иллюзию от реальности. Зритель увидит не только пантомимы, которые он репетирует – одну комическую, другую трагическую, – но и его реальную жизнь, в которой он в конце концов закалывает любимую сестру, приняв ее за неверного любовника в своей пьесе. Зритель каждую секунду должен осознавать, что видит театр в театре. Поэтому действие сопровождается двумя оркестрами. Один находится в оркестровой яме, другой на сцене – духовой ансамбль герцога. Это довольно безумная, наверное, даже гениальная вещь.

– Мне интересно, понравится ли тебе, – говорит Вайль. – Натан и Ганс считают эту музыку ужасной, они обозвали меня доморощенным музыкантишкой.

– Начинай, тогда я смогу тебе сказать, правы ли твои братья.

Уже через два-три такта Лотта понимает, насколько чуждой эта музыка может показаться любителям классических вокальных произведений. И ведь Вайль не радикал. У него главное – музыка, а не какой-то там принцип.

– Пусть Шёнберг хватается за свои двенадцать тонов и ломает все представления о музыке. Меня вдохновляет обновление, которое не отвергает старое целиком, – как-то объяснил он.

В его музыке чувствуется это стремление. Она достаточно новая, чтобы сбить с толку кого угодно, но одновременно в ней много привычного, так что она скорее обогащается новыми приемами, а не просто раздражает. По крайней мере, так кажется Лотте. Но, видно, для Ганса и Натана слишком много незнакомого, и музыка кажется им абсолютно чуждой и атональной.

С волнением Лотта вслушивается в то, что сочинил Вайль и что играют его руки. Она не может точно определить, насколько ее восхищение вдохновляется его восхищением. Его струны постоянно касаются ее струн, так что они колеблются во взаимной вибрации.

– Что ж, господин Вайль, я, возможно, не очень образованна, но могу с уверенностью сказать, что эту музыку считаю превосходной. Твои братья ничего не понимают, – говорит она.

Ей не страшно бравировать нехваткой образования. О жизни она знает намного больше, чем он. В других вещах лучше разбирается Вайль, но ей известно, как он ценит ее непредвзятые советы. Они переходят к отрывкам, которые показались Лотте особенно красивыми или странными. Ей льстит, что он так внимательно следует ее замечаниям, и в душе она ликует, когда в конце над первой строчкой партитуры он размашистым почерком царапает «Лотте Ленье».