Читать онлайн Таксидермист бесплатно

- Все книги автора: Ярослав Гжендович

Jarosław J. Grzędowicz

WYPYCHACZ ZWIERZĄT

Copyright © 2008 by Jarosław J. Grzędowicz

© Кирилл Плешков, перевод, 2022

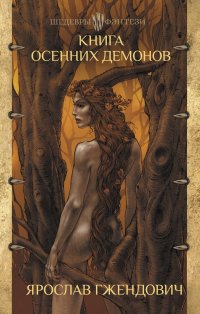

© Dark Crayon, illustration, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Хобби тетки Констанции

– Аминь, – нараспев произнес ксендз, и сделанный из красного дерева гроб тетки Констанции мягко, будто погружающаяся подводная лодка, опустился на холщовых ремнях в яму.

Все было как положено – старое кладбище, окутанные туманом позеленевшие каменные надгробия, голые ветви деревьев, воронье карканье и небольшая группа одетых в черное родственников. Настроение портили лишь позвякивающая музыка из наушников моей двоюродной сестры и полные ненависти взгляды остальных участников церемонии. Вид у них был такой, словно им очень хотелось помочь мне броситься в яму вслед за гробом, а потом быстренько засыпать могилу и сплясать на ней качучу.

На похоронах стариков редко доходит дело до горестных рыданий. Тетка прожила очень долго, до самого конца оставаясь в добром здравии. Судьба избавила ее от постыдных симптомов старческой деменции. Горевать не о чем, поскольку смерть человека в таком возрасте вряд ли может стать для кого-то шоком. Тетка казалась неуязвимой, до последних дней ведя активную жизнь. Еще пару лет назад она путешествовала по миру, и вдруг одной февральской ночью тихо и спокойно угасла во сне, будто Бог отключил ее от сети.

Каждому бы так хотелось.

Когда я спросил врача скорой о причине смерти, тот лишь буркнул в ответ: «Девяносто два года, чего вы еще ожидали?»

С того момента началась моя жизнь. Я покинул братство бездомных. Пришел конец моим скитаниям, попыткам существовать на четырех квадратных метрах комнаты в квартире родителей. В двадцать восемь лет я стал человеком, имеющим крышу над головой – благодаря тетке. Я вовсе не был ее ближайшим родственником, просто меня она любила, а остальных – нет. Вот почему она переписала на племянника свою квартиру вместе с обстановкой, да еще и оплатила услуги нотариуса.

Именно потому по окончании похорон все молча разошлись, каждый в свою сторону, и никто на меня даже не взглянул.

Я украл у них теткину квартиру.

Лишь заперев за собой дверь на засов и положив связку ключей на комод, я понял, насколько все изменилось. Мои ключи. На моем комоде.

И впервые в жизни – моя собственная дверь.

Квартира, в которой я бывал тысячу раз, выглядела чуждо и странно. Дом окружал меня запахом тетки, ее привычками и чудачествами. Я не большой любитель древностей и не верю в сокровища в громадных сундуках на чердаке. Я чихаю, просматривая старые бумаги. У меня не лежит душа к фарфоровым безделушкам. А теперь мне предстояло среди них жить.

Первым кошмарным открытием стала кровать. Кровать с разворошённой постелью, в которой умерла тетка. Я не смог бы на нее лечь. Белье выбросил, но это мало чем помогло. Я знал, что придется выбросить и кровать. В холодильнике на блюдце лежал надкушенный ломоть хлеба с сыром. Фарфоровые зубы тетки оставили на бутерброде след в виде полумесяца.

Стол. Круглый столик, за которым она встречалась со своими четырьмя подругами. Они сидели за чаем, пирожными и вареньем, а потом, осушив очередную бутылку «Бабушкиной наливки», зажигали свечи, брались за руки и вызывали духов. Круглую крышку когда-то покрыли резьбой и инкрустацией в виде странных знаков: посередине переплетающиеся многоугольники, украшенные непонятными символами, а вокруг них кольцо с узорчатыми буквами алфавита. По этой крышке тысячи раз скользила специальная тарелочка, которую вели соединенные руки пяти старушек, желавших пообщаться с умершими.

А теперь умерли они сами. Тетка была из них самой старшей, но ушла последней. Конец.

Больше никаких шабашей.

Теперь тут будут стоять подносы с бутербродами, бутылки, иногда мой ноутбук. Фигурки, сложенные в картонные коробки, отправятся в подвал – так же, как и бо́льшая часть рассыпающихся справочников по оккультизму, книг тайного знания, амулетов и стеклянных шаров. Пламя свечей уже не будет беспричинно отклоняться от вертикали, и за шевелящимися от несуществующего сквозняка занавесками не замаячит призрак Мицкевича. Конец.

Теперь здесь живу я.

И все же я боялся первой ночи, проведенной на купленном в супермаркете надувном матрасе. В квартире царили необычная тишина и темнота. Куда-то исчезли звуки города – визг сирен, шорох шин, скрежет трамваев. Только тишина и торжественное тиканье больших часов, а также скрип старого паркета из-за перемены температуры, треск, с которым открывались покосившиеся дверцы шкафчиков, скрежет, с которым выдвигались и задвигались ящики.

Я знал, что со старой мебелью такое бывает. Вибрация. Температурные изменения. Слабые замки.

Но, несмотря на это, едва продержался до рассвета.

В последующие несколько дней я потратил все свободное время на наведение порядка в доме. Каждое утро закрывал открывшиеся дверцы и ящики, убирал вещи, странным образом вывалившиеся за ночь на пол. Выносил мешки старой одежды, коробки самого невероятного хлама и кухонной утвари, засохшей косметики. Но, несмотря на данное себе обещание, не притронулся ни к фигуркам, ни к картам Таро, ни к толстым фолиантам с тайными знаниями.

Отчего-то не посмел.

Все началось на третью ночь, когда я уже думал, что освоился в квартире. Я считал, что это всего лишь кошмарный сон.

Сперва было странное ощущение, будто я проваливаюсь сквозь матрас моей новой тахты и падаю куда-то в светящуюся пропасть. Я видел вокруг переливающиеся светящиеся силуэты, мелькавшие среди них морды странных пугающих созданий, лязгающие пасти, тянущиеся ко мне когти. А потом вдруг оказался голый в огромном зале с колоннами, под куполообразным потолком, где все сверкало чернотой, будто отполированный базальт. Вокруг кружили полупрозрачные призраки, покачиваясь, словно обрывки тонкого муслина. А где-то надо мной грохочущий голос с потолка задавал вопросы.

Странные вопросы – о ситуации в Ираке, что сказал какой-то политик, какая сейчас погода.

Иногда я знал ответ, а иногда нет, и тогда чувствовал разочарование допрашивавших меня существ – ледяное, пронизывающее до мозга костей, почти болезненное. Все это походило на некую пытку.

Я проснулся весь в поту, зная, что это всего лишь кошмар. И все же на следующую ночь боялся заснуть.

Потом понял, что это был не просто сон – когда то же самое случилось посреди бела дня, на кухне, над кастрюлей с супом. Все то же самое – страшное бессильное падение сквозь туманный неоновый космос, а затем допрос в черном зале с колоннами. Десятки вопросов, холод пола и ужас.

Когда вернулся, оказалось, что я лежу на кухонном полу, а в кастрюле шипят и дымятся приклеившиеся ко дну и стенкам обуглившиеся остатки моего супа.

Естественно, первым делом мне пришло в голову, что я сошел с ума. Но в это не так просто поверить, как кажется. Не считая странных приступов галлюцинаций, я рассуждал и вел себя как вполне нормальный человек.

Но как-то раз я оказался тогда не один. У меня гостила девушка. И мы вовсе не играли в карты.

Когда я очнулся на полу, ее уже не было. Она не отвечала на звонки, не хотела со мной разговаривать. Лишь несколько дней спустя я убедил ее рассказать, что случилось.

Она увиливала и выкручивалась, но в конце концов расплакалась и, нервно сплетая дрожащие пальцы, поведала мне всю историю.

Я исчез. Сперва стал в ее объятиях туманным и бестелесным, а потом вдруг исчез. И она осталась одна.

Каждый бы на ее месте сбежал.

Лишь тогда я позвонил Адриану.

Адриан – единственный известный мне настоящий оккультист. Он размахивает маятниками, постоянно рассказывает про энергии, сущности и заклинания. В течение многих лет я относился к нему как к безвредному психу, но теперь уже не был в том настолько уверен.

Он приехал сразу же. Для таких, как он, это неожиданная удача, так же как для знахаря – таинственная африканская болезнь, донимающая знакомого ординатора. Я беспомощно смотрел, как он ходит по моей квартире с болтающимся на веревочке грузиком в руке, как рисует на полу круги и буквы странного алфавита. Я слышал, как он бормочет себе под нос: «Ну и грохочет этот буфет, что тут вообще творилось?», «Этот портрет лучше бы снять», «А чем тут занимались, на этом полу?».

Мне самому хотелось все это знать. Я ждал диагноза. И мне даже в голову не приходило насмехаться.

– Возможно, квартира одержима духами, – наконец заявил он. – Говоришь, эта твоя тетка была оккультисткой? Думаю, за столько лет некоторые… сущности… в общем, духи, привыкли тут бывать. Теперь тетки нет, а они возвращаются. Либо сама твоя тетка чего-то хочет.

Стол привел его в восторг.

– Великолепно! Настоящее сокровище! Где она его взяла? С таким оснащением можно кое-что выяснить прямо сейчас.

И таким образом в моем доме вновь вспыхнули свечи, салфетка опять оказалась на стуле, и в гостиной снова наступили темные века.

Теткиным блюдечком мы не пользовались. Адриан подал мне одну руку, а другую, с маятником, вытянул над серединой стола. Мне полагалось лишь сидеть, положив руки на крышку, и не мешать, но я все равно чувствовал себя идиотом.

Вся процедура заняла не так уж много времени. Грузик сперва начал покачиваться, потом дергаться во все стороны, и наконец, отклонившись вбок, указал на первую, вырезанную на краю стола букву: «З». Потом на следующую, за ней на еще одну…

– ЗДРАВСТВУЙ, КШИСЬ, – читал Адриан. Волосы у меня встали дыбом. Меня обдало холодом, пламя свечей отклонилось в стороны. Я сглотнул.

– Здравствуй, тетя, – ответил я. Не слишком умно, но найдите кого-нибудь, кто знает, как себя вести в подобной ситуации. – Как там у тебя дела?

– СПЕРВА Я НЕМНОГО СКУЧАЛА, – деревянным голосом зачитывал Адриан. – НО ТЕПЕРЬ УЖЕ ВСЕ ХОРОШО. ТЕПЕРЬ Я ВЫЗЫВАЮ ЖИВЫХ.

Часовщик и охотник за бабочками

Прежде чем приготовить мне утренний кофе, экономка ходит за первыми покупками. На моем столе кое-что ежедневно должно быть свежим – рогалики с маком и тмином, пончики и булочки от Венцеля, коробка «египетских». А также «Время», «Ежедневный иллюстрированный курьер» и «Газета Польская».

Утро я начинаю с прессы. Это не те газеты, что в мои времена. Вы не найдете в них слова «оргазм» – пока что это неисследованное явление и в любом случае тайное. Вы не увидите женского соска, голых ног или ягодиц. Нет также понятий «менеджер», «видеофайл», «гипертекст», «концептуализм» или определения «теплая гейская атмосфера»…

Я пробегаю взглядом статьи, те бесстыдно обнажают точку зрения авторов, не знакомых с политкорректностью, и одновременно маскируют обычное невежество. Статьи, основанные на сплетнях, свидетельствах, сведениях, передаваемых по телеграфу или телефону. Меня забавляют такие слова, как «референция», «сударыня» или «городовой», но лишь мимоходом, вызывая самое большее легкую снисходительность.

Я ищу слова, восприятие которых у меня особо обострено – имена, события. Некий признак того, что мир намерен пойти путем, знакомым мне по учебникам истории.

Через год наступит сентябрь тридцать девятого. И хотя я знаю, что ничего не произойдет, все равно прекрасно понимаю, что буду постоянно поглядывать на небо в ожидании бомб.

* * *

«Нужно было заходить с пик, – мрачно подумал ксендз Гожельский. – И, может, еще не пить столько вишнёвой. Прямо-таки грех. Наверное…»

Бричка тарахтела по гранитной мостовой, за шпалерами лип у самого горизонта начинало синеть небо. Близился поздний осенний рассвет. Гаврила хлестнул лошадей, стук копыт участился. Порывшись в кармане пальто, ксендз нашел папиросницу и спички. Широкая спина Гаврилы, как обычно в четверг, выражала лишь святое негодование, хотя возница не осмелился произнести ни слова. Ксендз сунул папиросу в пересохшие губы и загремел спичечным коробком.

«А еще не есть столько утятины, матерь Божья, – продолжались молчаливые угрызения совести. – И столько паштета… Ну и еще колбаса из кабана и грибочки… И «Охотничья», боже мой… Сколько я всего выпил? Не считая вина, естественно, вино – напиток евангельский. Хотя рябиновка вряд ли, – забеспокоился он. – Так же как арака, сливовица и английский виски. Рябиновка необходима для здоровья, но, боюсь, я пил еще какой-то коньяк, хотя нельзя же после ужина не выпить коньяка… Особенно французского…»

Спичка попала нужным концом о коробок, и отец Юзеф затянулся ароматным дымом.

«Надеюсь, я не делал никаких свинских предложений дамам. Вдова на прощание так странно улыбалась… Боже мой, насколько же слабо тело, – озабоченно подумал он. – А уж мое, похоже, слабо вдвойне. Что я ей наговорил? Ах да – я же танцевал!.. – Ксендз на мгновение очнулся, словно ударенный роковым воспоминанием. – И пел „журавейки“[1]!.. Прости, Господи…»

Молчавший до сих пор Гаврила тяжело сплюнул сквозь зубы.

Бричка катилась сквозь плотный угольно-черный предрассветный мрак, среди деревьев висели полосы тумана, копыта звонко стучали по мостовой.

Первая вспышка хлестнула синей ацетиленовой голубизной в то самое мгновение, когда несчастный ксендз уже проваливался в тяжелый от угрызений совести сон. Словно бесшумный удар молнии среди пустых пастбищ, яркий свет рассек дорогу полосами теней и исчез. Снова наступила темнота.

Видневшаяся на горизонте главная улица Бернатича, уже год как освещенная электрическими лампами и мерцавшая будто шнурок светящихся бус, внезапно замигала и погасла, будто село исчезло в брюхе мрачного левиафана. Наступила безраздельная тьма – казалось, будто погасли даже звезды. В глубокой непроницаемой черноте хором завыли собаки.

– Морока одна с ентой електрикой, – буркнул Гаврила и снова хлестнул поводьями. – Но! Пошла!

Грохот копыт участился, но было почти ничего не видно. Два фонаря со свечами, висевшие по бортам брички, давали не больше света, чем если бы горели в бочке с черным кофе. Их отблеск едва доставал до дороги, задевая стволы на обочине.

«Добраться бы до дома, – подумал ксендз. – И в постель. Вряд ли я сегодня еще на что-то способен…»

Очередная вспышка залила окрестности ртутным сиянием, изрезав дорогу полосами теней и разлившись по полям.

– Какого черта… – пробормотал ксендз Юзеф, заслоняя рукой лицо.

Первым делом ему пришло в голову, что кто-то занялся сваркой или где-то вспыхнул пожар. Почему под утро и в чистом поле – неведомо, но, к чести ксендза, суеверным человеком он не был.

Бричка остановилась.

– Господи Иисусе… – срывающимся голосом вскрикнул Гаврила.

«Значит, у меня все-таки не белая горячка, – рассудительно подумал Юзеф. – Раз и Гаврила видит то же самое. Значит, наказание за неумеренность в еде и питье…»

Посреди поля сиял большой купол, освещая окрестности. В воздухе ощущался странный металлический привкус, как во время грозы, а Гожельский почувствовал, как у него встают дыбом все волосы на теле. Подобное попросту не умещалось в голове, но он не считал себя готовым к тому, чтобы увидеть чудо. Только не сегодня… Не на полпути между ужином у графа и глубоким сном в уютном доме. Вздремнуть, отслужить заутреню, а потом принять аспирин и вернуться в постель. Не самый подходящий момент для чудес. Не сегодня.

Пылающий посреди поля светящийся купол слегка потускнел, и внутри стало можно различить фигуру голого мужчины, который скорчился, обхватив себя руками и опустив голову. Вокруг по идеально геометрической окружности горела трава. Ксендз окаменел.

Гаврила, напротив, снова заорал: «Господи Иисусе!», спрыгнул с козел и не раздумывая кинулся бежать во тьму с такой скоростью, будто тренировался до этого всю жизнь. Ксендз остался один на сиденье брички, среди горящего в ночи синего сияния. Лошади заржали, объятые внезапным страхом.

Юзеф Гожельский мог быть слегка под мухой, мог стареть в своем приходе вдали от возможного благочестия, мог тратить впустую время, сражаясь во дворе в карты или триктрак и заигрывая с овдовевшими дамами, но при этом он оставался не просто обычным сельским священником. Прежде всего он ощущал себя полевым капелланом Двадцатого эскадрона моторизованных уланов, и с этой точки зрения относился к своему предназначению со смертельной серьезностью. Не в смысле сдержанности, скромности и набожного смирения – этим ксендз никогда особо не отличался – но, когда дело принимало серьезный оборот, его вера превращалась в гранитную скалу.

Тяжело вздохнув, он поднялся с сиденья и, открыв находившийся под ним ящик, достал оттуда сверток. Развернув оливкового цвета тряпку, Юзеф извлек треугольную деревянную коробочку с закругленными краями. Какое-то время его дрожащие и онемевшие от холода и алкоголя пальцы сражались с ремешком, после чего священник сумел открыть крышку на более короткой стенке коробочки и достать из нее масляно блестящий черный пистолет с длинным дулом и продолговатой, словно ручка сливного бачка, рукояткой. С треском передернув затвор, он перевернул деревянную кобуру и одним движением закрепил ее на конце рукоятки. Оружие таким образом обрело импровизированный приклад, а ксендз-ротмистр Гожельский подозревал, что сегодня ему потребуется намного больше точек опоры, чем одна только земля под ногами. Подняв воротник пальто, он достал из кармана четки, повесил их на шею, перебросил пистолет в левую руку и совершил над ним крестное знамение. Кроме четок, у него ничего больше не было, но и собирался он вовсе не на причастие, а сыграть в вист. Маузер под сиденьем брички путешествовал с ним всегда – отчасти как память, а отчасти на всякий случай. Никогда не знаешь, не захочется ли кому-нибудь, встретив ночью повозку с безоружным слугой Господним, затеять драку. Скажем, какому-нибудь социалисту. Времена настали более чем безнравственные.

Спрыгнув с двуколки, ксендз бросил папиросу на дорогу, растер ее подошвой и, нащупав в темноте крестик на конце четок, перепрыгнул через канаву, после чего двинулся через пастбища в сторону света.

Найдя внутри деревянной кобуры ремешок с карабином, он пристегнул его к кольцу на конце рукоятки. Теперь можно было повесить пистолет на плечо и в случае чего показать, что в руках ничего нет. Он знал, что успеет схватиться за приклад быстрее, чем кто-либо мог предполагать, а оружие пока что останется невидимым.

Шагая по пустому пастбищу в сторону странного резкого света и отбрасывая на бурьян длинную тень, он вспомнил о лежавшей в кармане плоской металлической фляжке, которую обычно никому не показывал, поскольку припаянная к ней эмблема Корпуса полевых капелланов казалась ему кощунством. Теперь, однако, плескавшаяся внутри арака соблазнительно напомнила о себе. Сделав еще несколько шагов, он подумал, что сейчас не самое подходящее время для глотка перед атакой. Сегодня он и так уже достаточно выпил, так что лучше, если руки будут действовать вернее.

Для благословений, естественно.

Он видел круг пылающих кустов, но это был обычный огонь, вполне понятный и обыденный. Его мог бы затушить кто угодно. Однако лиловая светящаяся сфера, окружавшая силуэт сидящего на корточках человека, и метавшиеся вокруг молнии, которые лизали невидимый купол, выглядели отнюдь не обычно. «Может, какой-то аэроплан разбился?» – беспомощно подумал ксендз, прекрасно понимая, что подобные мысли – полнейшая глупость.

Уже слышался резкий треск разрядов и странное басовитое гудение, отзывавшееся даже в зубах. В воздухе ощущался металлический запах грозы и дурманящая вонь тлеющей травы. Ксендз почувствовал, как его бьет дрожь – мелкая и колющая, не совсем такая, как от страха.

Вдали мрачно завывали хором собаки.

Молнии внезапно погасли, оставив после себя зеленые зигзаги на сетчатке Гожельского и смолистую черноту вокруг. Лишь вокруг тела скорчившегося мужчины светился зеленоватый нимб, отбрасывая слабый свет на траву и лицо ксендза.

Мужчина сидел упершись руками в землю и опустив голову, не шевелясь, будто полностью лишился сил. Его отчетливо видимое тело еще испускало зеленоватое, похожее на фосфорное, свечение. Гожельский различил широкие плечи, выгнутую дугой спину и ягодицы. Разум священника словно оцепенел, отказываясь что-либо понимать.

Человек, сидевший в обведенной кру́гом горящей травы яме в форме идеального полушария, внезапно поднял голову и с усилием встал. Он был очень высок, с необычно правильными чертами лица, в которых чувствовалось нечто неземное.

Беззвучно шевеля губами, ксендз поднял крестик четок, который держал в пальцах.

Голый мужчина тряхнул головой, будто оглушенный боксер, и выпрямился. Капеллан опустился на колени в мокрую траву.

– Я недостоин, Господи… – проговорил он. Больше ему ничего в голову не пришло. Он откашлялся, прочищая пересохшее горло, и повторил: – Я недостоин… Я даже никогда не верил в ангелов… То есть… Иисусе, помилуй…

– У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, – неожиданно громогласно произнес пришелец. – И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее.

– Деяния апостолов, глава вторая, стих сорок четвертый… – узнал Гожельский. Проповедь о братской любви. И тут понял, что кем бы ни был пришелец, он голый и наверняка замерз. Сняв пальто, ксендз подал его незнакомцу.

– Не было между ними никого нуждающегося, – продолжал тот, надевая пальто ксендза, – ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного.

– Да, да… Само собой, – ошеломленно пробормотал ксендз, шаря в карманах в поисках бумажника и сомневаясь, что двадцать гульденов, которые он носил с собой на мелкие расходы, и шестнадцать пятьдесят, выигранные в вист у графа, – достаточное пожертвование для ангела.

– Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое, – проговорил бархатным голосом ангел, – мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?

Капеллан окаменел. Он прекрасно помнил, что было дальше.

* * *

Над горизонтом серело пасмурное небо. Мелкий дождь погасил тлеющую траву, а серый дым от идеально круглого пожарища поглотили низкие полосы слоистого тумана. Наступал мрачный синий рассвет.

Каркали вороны.

На дорогу вышел высокий мужчина в черном пальто и слишком короткой для него сутане. Рукава едва доставали до локтей. На плече у него висел на ремне пистолет с длинным дулом и закрепленным на рукоятке деревянным прикладом. Сдвинув шапочку-биретту на затылок, он достал украшенную эмблемой Корпуса капелланов фляжку и сделал большой глоток, после чего сунул в рот папиросу и одной рукой зажег спичку. Бросив спичку на землю и шлепая расшнурованными ботинками, он направился к стоявшей на дороге небольшой бричке, едва видимой в синих предрассветных сумерках.

Лошади неуверенно ржали и переступали копытами, тревожно озираясь через плечо.

Мужчина вскочил на козлы и отпустил тормоз.

– Ну, гнедые, – сказал он, – едем к дому священника.

* * *

– Позволите присесть?

Мейер поднял взгляд от газеты и молча показал на стул напротив. Гость сел не снимая шляпы. Мейер отхлебнул кофе и взял со стола коробку с папиросами. Пришедший покачал головой, а затем наклонился к хозяину.

– Ой, не цимес, что вас так легко найти, пан Мейер, уж таки скажу я вам.

– С чего бы, пан Гольцман?

– Ну, раз уж вы меня наняли, значит, хотите-таки знать, когда оно случится. А мне так сдается – стоит вам узнать, что оно наконец случилось, как вам, может, бежать таки придется, пан Мейер.

– Пан Монек, – спокойно сказал Мейер, – хватит выделываться, и говорите по-людски. Тут вам не кабаре. Ничего не понимаю. Куда я должен бежать?

– Ой-вэй, а что ж вам в моей речи не нравится? Я что, таки не по-людски говорю? Я к вам пришел как Монек Гольцман, а Монек Гольцман всегда по-людски говорит. Если мне вдруг таки понадобится, чтоб меня за гоя принимали – стану говорить как Евгениуш Бодо[2].

– К делу.

– Вы хотели знать, когда кое-что произойдет. Ну так я вам говорю, что оно произошло.

– То есть?

– Я пришел к вам домой. Мне мои люди и по телефону позвонили, и депешу прислали. Ну так вот, я взял и приехал на такси, пан Мейер, так что вам это будет стоить гульден и сорок грошей сверху. Прихожу, а та девушка, что вам готовит, говорит, что вы ушли. Ну, думаю, раз сегодня пятница, то пан инженер Мейер сидит внизу в «Земянской», читает газеты и пьет кофе. И, как я понимаю, те, кто вас ищет, тоже про это знают. Нехорошо это. Слишком уж вы предсказуемы, пан Мейер.

– Так что случилось?

– На позапрошлой неделе кто-то ограбил дом ксендза, а его самого нашли убитого в поле, совершенно голого. Так, как вы говорили. Забрали все деньги, что у него были, все сбережения из дома, даже бричку. Взяли пальто и всю одежду, ботинки тоже. Оставили, прошу прощения, в чем мать родила, и шею свернули. Это было на Подолье[3]. Вы еще велели выигрыши проверять. И – представляете, в Бердичеве один ксендз три дня спустя выиграл на скачках десять тысяч. Это раз. Потом, значит, в Львове полиция нашла ночью одного чудака, тоже был голый и нес всякую чушь, якобы памяти лишился. Знал только, как его зовут. О, как раз кельнер подошел – возьмите мне сто грамм тминной, пан Мейер, и сами лучше тоже коньяка возьмите. Тот задержанный светился в камере, пан Мейер, будто его фосфором намазали. К утру все прошло. Вдобавок обеспамятевший через несколько дней сбежал из больницы, а потом некто очень на него похожий выиграл в лотерею «Клевер» две тысячи гульденов. Это два. И вы тоже говорили, что так может случиться. Следом кто-то убил артиллерийского офицера и тоже оставил его с голым тухесом на улице. Деньги, одежду – всё забрали. И это, пан Мейер, три. Но это случилось вчера на Повислье[4]. На том же самом Повислье одна баба подняла шум, будто видела дьявола, который среди молний народился. Вы мне никогда не говорили, в чем тут дело, но что-то мне сдается, придется вам срочно уехать. Я прав?

– А откуда вам пришло в голову, будто меня кто-то ищет?

– А кто сказал, будто мне что-то в голову пришло? Нет, я могу понять, если кому-то дадут по башке и сопрут деньги. Ну, еще пойму часы или пусть даже шубу. Но если кто-то крадет даже подштанники и ботинки, то это уже, скажем так, ненормально. Так же как ненормально убивать человека за пару грошей и какие-то тряпки. Что за гешефт – болтаться в петле за чужие портки? Мне не нужно, чтобы мне что-то приходило в голову – я детектив, и мне нужно, чтобы вы мне заплатили за работу, которую я для вас делаю. Если вы вдруг уедете, или вас найдут голого где-нибудь в поле, кто мне заплатит? Король Зигмунт? Я вовсе не потому работаю, что мне заняться нечем, пан Мейер. Я всего лишь бедный еврей, но не настолько глуп, чтобы не понимать, что вам нужно знать об этих самых голышах вовсе не для смеха. Да вы коньяк одним глотком опрокинули! Кто ж так французский коньяк пьет, пан Мейер? Разве что какой-нибудь русский… А папироса вам во рту на что, если предыдущая еще в пепельнице тлеет?

– А кто вам таки сказал, будто я вам не заплачу? – спросил Мейер, поймав себя на том, что начинает говорить с тем же акцентом, что и детектив. – Вы получите свой гонорар, можно даже прямо сейчас. Чеком.

Достав из кармана пиджака авторучку и чековую книжку, он ненадолго задумался, вздохнул и заполнил соответствующие рубрики.

Гольцман тихо присвистнул.

– Кто ж они такие, пан Мейер? Спрашиваю еще до того, как возьму чек. Ибо сдается мне, что таков он именно затем, чтобы я ни о чем не спрашивал.

– Есть вещи, пан Раймонд, о которых лучше не спрашивать. – Мейер потер лицо жестом крайне уставшего человека. – Впрочем, я мог бы вам сказать, но вы наверняка бы подумали, будто я… как это у вас говорится – «мешугене»[5]?

– Мне уже пора начинать бояться?

– Если вы не перейдете им дорогу – нет. Но если им удастся то, что они хотят сделать, то… Оглянитесь вокруг. Вам нравится этот город?

– С чего бы он должен мне не нравиться?

– Он исчезнет. Исчезнет в одно мгновение вместе со всем миром. Да, здесь будет стоять другая Варшава, и в ней будут жить другие люди… Но не будет ни этой улицы, ни таких, как вы, и таких, как я, тоже. Разразится большая война, которая сметет все с лица земли. А потом… Впрочем, слишком долго рассказывать, пан Монек. Все изменится, и вовсе не к лучшему. Даже прошлое…. Вообще всё.

– И это собираются проделать трое голых гоев?

– Их больше. И вы сами знаете, что они уже не голые.

– Где?

– Не «где» – только «когда». Во всей истории. На всей линии времени. Они устроят небольшой саботаж. Тут убьют человека, там что-нибудь разрушат или, наоборот, перенесут с одного места на другое. Но все будет так, как если вытащить кирпичи с самого низа груды. Небольшие перемены приведут к большой. Огромной, с целый мир.

– Знаете что? Вам незачем мне что-либо говорить, а я вовсе не собирался вас о чем-то спрашивать.

– Сделаете для меня кое-что еще, пан Монек?

– Смотрю я на этот ваш чек, и сдается мне, что, похоже, таки придется. Но вы правы. Что-то у вас с головой явно не того.

Мейер раздавил в пепельнице «египетскую» и наклонился к детективу:

– У вас есть револьвер?

* * *

Раз, два… Раз, раз… Не знаю, зачем я это делаю. Если у меня все получится, никто не поверит этой записи. А если ничего не выйдет – запись исчезнет вместе со мной и этим миром. В нашей истории, в тысяча девятьсот тридцать восьмом году, нет магнитофонов, по крайней мере для бытового использования. Здесь, в этой реальности, они дороги, но вовсе не столь редки. Через три-четыре года у нас появится телевидение, хотя не знаю, стоит ли этому радоваться.

(Кашель. На фоне – лай собаки и звуки играющей во дворе шарманки. Шаги, звук закрывающегося окна. Сперва одна створка – слышен скрип засова, потом – другая. Становится тише. Скрипит кресло.)

Еще раз. Я решил это записать, поскольку недавно пытался кое-кому все объяснить и оказалось, мне не хватает слов. Просто не выходит. Мне не с кем поговорить. Может, мне нужна… некая терапия. Мне хотелось бы… объяснить, почему я делаю то, что делаю. Я предал своих близких. Я предал не только свою страну, но и мир, и, собственно, всю планету. Я предал свое время.

(Звук откупориваемой пробки, плеск жидкости, льющейся в сосуд из толстого стекла. Неопределенный шорох, треск спички. Вздох.)

Я родом из две тысячи сорокового года, и на самом деле меня зовут Мунир Козловский. Официально я – сотрудник ЕТА, Европейской темпоральной администрации. Мы занимаемся исследованиями путешествий во времени. Вернее – занимались. Официально программа приостановлена. Я работал в Европейском центре темпоральной трансмиграции в Карандаше под Марселем. Все началось тридцать лет назад с передачи информации о квантовом состоянии атома на тысячную долю секунды в прошлое. Десять лет спустя удалось переправить обезьяну на неделю назад. А седьмого ноября две тысячи тридцать седьмого года отправили человека, темпонавта Колина Филиппа Дернье. О том, что его отправят, узнали год назад, но не поверили. Он появился в лаборатории ЕТА, спустился в кафетерий и выпил кофе, хотя одновременно находился в учебном центре под Эссеном. Тогда это сочли городской легендой.

(Сухой иронический смешок, без тени веселья.)

Все должно было обернуться просто прекрасно. Заскочить на строительство пирамид и увидеть, чем передвигали эти чертовы блоки. Сфотографировать Иисуса на кресте. Приветствовать Колумба транспарантом: «AMIES GO HOME!» Помахать Жанне д’Арк. Проверить, кого на самом деле изобразил да Винчи в «Тайной вечере». Несколько исторических экскурсий, за три с половиной миллиарда евро каждая.

А потом оказалось, что истории не существует.

По крайней мере, нашей. Это какой-то другой мир. Хотите знать, почему пал Рим? Знаете, каков ответ? «А он что, пал?» Аттила? Погиб под Альтинумом. Если кто-то хочет знать, почему гуситы были разбиты под Белой Горой, то мне очень жаль. Можно самое большее проверить, почему они победили и каким образом завоевали Силезию и Судеты, а также распространили реформацию на пол-Европы. Разделы Польши? Какие разделы? Геттисберг? Сорри, господа, у нас две Америки. Гражданская война закончилась перемирием. О Гитлере даже мне уже говорить не хочется. Он сидит в психушке в Висбадене, так и не сделав политической карьеры.

(Звон стекла. Мгновение тишины, шорох одежды, далекий звонок трамвая.)

Как чисто академическая проблема, это выглядело даже забавным. Мы наткнулись не просто на параллельный мир – его просто не могло быть. У меня не очень получается все это изложить, но время представляет собой информацию, по крайней мере на квантовом уровне. Ну, здравствуйте – вы не знаете, что такое кванты? Это такие особенные элементарные частицы энергии. Время подобно струне, и мы, темпонавты, путешествуем в виде информации по этой струне. Мы распадаемся на квантовые частицы, заряженные информацией, и вновь собираемся в другом месте, из аналогичных частиц – позитрон за позитроном. Так что пространство тут не имеет никакого значения. Теоретически во время физического перемещения во времени Земля и вся эта часть Галактики должны исчезнуть у вас из-под ног. Вселенная пребывает в движении. Поэтому мы путешествуем в виде чистой информации вдоль линий временны́х данных. В пространстве, в котором временной и пространственный векторы приближены к точке. Неважно. Оттуда одинаково близко до любого мгновения прошлого. Вот о чем речь. Для этого требуется термоядерная энергия стоимостью в три с половиной миллиарда евро. С ее помощью можно было бы разогнать «тойоту» до скорости света. «Тойота» – это автомобиль. С водородным двигателем. Неважно.

(Треск спички. Приглушенный звон падающего в стакан кубика льда и плеск жидкости. Стук стакана о стеклянную крышку.)

Важно то, что мы не оказались в каком-то ином, альтернативном прошлом. Это была наша временна́я линия, но мир выглядел совершенно иначе. Похоже, но все же иначе. Ничто не совпадало. Хуже того, оказалось, что процесс расширяется.

В данный момент наша история простирается примерно до семнадцатого октября тысяча девятьсот сорок шестого года. В тот день живы наши предки: бабушки, которых сегодня помнят старики, дремлют в креслах-качалках, не зная, что позади у них всего несколько часов жизни. На стенах видны следы от снарядов после войны, которой никогда не было. Работают монетные дворы, чеканя монеты, которые у нас лежат в коробочках на блошиных рынках. Днем раньше солнце встает над совершенно иным миром. Миром, который пожирает наш со скоростью два дня за день, продолжая ускоряться.

Ваш мир, ваша история пожирают нашу.

Время должно быть непрерывным. Последовательность событий и так далее. Но не в этот день. Не в октябре тысяча девятьсот сорок шестого года. С каждой секундой реальность превращается в совершенно иную. Мир, в котором двадцатый век выглядит как гибрид Верна и Конана Дойла с немалой примесью Гашека, внезапно превращается в мир Трумэна и старика Сосо, в Европу, разрушенную Второй мировой войной, тогда как на самом деле не было даже Первой… И не спрашивайте меня, что помнят наши старики. Черт их знает, что они помнят. Наверняка то прошлое, которое существовало, пока было настоящим, но на оси времени сменилось другим. Просто, да?

Интересно, что случится, когда мир, в котором я сейчас нахожусь, охватит мое родное время… Когда я подкачу к нему будто серфер на волне Нового времени. Исчезнет ли все за долю секунды? И можно ли будет это вообще заметить?

Именно тогда вся программа отправилась под сукно – когда оказалось, что наше прошлое ежедневно сжимается на два дня и в течение каких-то сорока лет наступит самая тихая и самая быстрая катастрофа, какую кто-либо только мог себе представить. Конец Европейскому союзу, Исламской Арабской Сунне, Содружеству Независимых Государств, биохимическому терроризму, клонированию и так далее. Конец Интернету, политкорректности, Новым Левым и Республиканскому Возрождению. Конец топливному кризису и теории глобального потепления. Не помогут ни протесты, ни петиции, ни общественные выступления, ни ленточки очередного цвета. Конец. Оревуар.

Трудно точно сказать, где появились первые различия между нашими временами. Предполагалась четкая, соответствующая теориям и научно-фантастическим рассказам схема. Единственное событие. Единственный роковой момент, в котором что-то произошло иначе: на ступенях Форума какой-нибудь римлянин поскользнулся на оливке и в итоге не зачал сына, и так далее. Единственное критическое событие, изменения от которого разошлись словно круги на воде, сгенерировав ваш мир.

Только не спрашивайте, как и откуда нечто подобное могло появиться в прошлом, которое уже имело место. Я спросил. Лучшего в мире физика-темпоральщика. Нобелевского лауреата.

Еще в Карандаше.

У него имелись две электронные доски, перемещавшиеся вверх-вниз по рельсам, и световое перо. Я ни разу в жизни не видел, чтобы кто-то писал на доске столь мелкие значки – меньше ногтя на большом пальце. Он исписал этими значками обе доски, наоткрывал вспомогательных окон с анимациями и уже собирался стереть начало, когда я не выдержал:

– Господи, Даладьер, что вы делаете? Что все это значит?

– Если коротко, – ответил он, выключая перо, – это примерно значит, что мы ни хрена не знаем, коллега. Просто так уж оно есть – и все. Что бы мы на этот счет ни думали.

Оказалось, все не так просто. Не существует единственного изменения, от которого все зависит. Недостаточно вытащить из воды тонущего предка Юлия Цезаря или застрелить дедушку человека, изменившего мир.

Есть тысячи изменений, больших и малых. В каждом из этих случаев наша история спокойно могла пойти тем же путем, и даже казалось, будто так и должно быть, но отчего-то не пошла. Так, будто что-то становилось на ее дороге. Сражения, которые вдруг повлияли на судьбы государств, хотя куда более серьезные войны не меняли ничего. Загадочным образом погибшие цивилизации – без всяких причин, будто кто-то их попросту стер. Гениальные законы и изобретения, которые должны были работать, но отчего-то не хотели. Периоды, когда люди остервенело вцеплялись друг другу в глотку, хотя война была последним, в чем они нуждались. Тысячи и миллионы изменений, редко зависимых от единственной детали, вроде удачного покушения вместо неудачного. Попросту вдруг оказалось, что река времени течет не по тому руслу, как нам казалось. Тут осела земля, там камень упал в поток, где-то рухнула запруда, а где-то, может, хватило трепетания крыльев бабочки.

Это была уже другая река.

Что-то, однако, следовало делать. Наше время заканчивалось, но мы вовсе не были безоружны. Можно было заглянуть в прошлое. Можно было даже послать туда человека. Можно было принудительно вызвать перемены. Вот только никто не знал, какие именно и где. И тогда к нам прислали спецов по математике хаоса с их кошмарными квантовыми компьютерами.

Именно они разработали теорию узловых критических точек. Теорию крылышек бабочки.

Трепетание крыльев бабочки в Нью-Йорке может вызвать землетрясение в Шанхае… Оно может развернуть течение времени. Только бабочек нужно много…

* * *

Это был вполне пристойный пригородный район с одноэтажной застройкой. Идеальное место для жизни. Дома в тени деревьев и обсаженные кленами улочки. Место, где можно прогуливаться посреди ночи, рискуя самое большее тем, что тебя облает из-за забора какая-нибудь псина. Место, большинство жителей которого ездили на собственных автомобилях, где до полудня можно было встретить лишь сплетничающих возле магазинчика молоденьких служанок и где даже полицейский участок окружали деревья. Мир чаепитий на веранде, наливок, клубники и сигар.

Приличное соседство – не чрезмерно богатое, но и не бедное. Адвокаты, врачи, офицеры, инженеры, государственные чиновники, банковские служащие. Но все достаточно среднего уровня – никаких расфуфыренных звезд. Люди, которые в воскресенье играли в теннис, ездили отдыхать как в Сопот, так и в Канны или Триест, а вечерами водили своих ухоженных и пахнущих французскими духами жен в приличные рестораны. Вполне неплохая размеренная жизнь, не слишком богатая, не слишком бедная – в самый раз… Жизнь, которую мог бы вести и постовой Кундера, если бы слушал отца и учился вместо того, чтобы бить баклуши. Если бы он стал автомехаником, может, уже купил бы собственную мастерскую и такую вот виллу. А в руке вместо патрульной дубинки держал бы ручку зонтика, трость или теннисную ракетку. Вместо суконного мундира с латунными пуговицами носил бы легкое пальто из шерсти ламы, с меховым воротником, и на глаза ему падала бы тень не козырька полицейской фуражки, а полей приличного английского котелка. В это время, вместо того чтобы топтать мостовую в патруле, он возвращался бы с игры в карты, а дома его ждала бы стройная темноволосая жена, такая, как пани Ядзя. Красивая и изящная.

Кундера вздохнул. Могло быть и хуже. Здесь, в районе Черняковских садов, патруль скорее походил на прогулку. Он мог угодить на Шмульки или Повислье, где ему пришлось бы пробираться будто крысе, судорожно сжимая дубинку, которая здесь служила лишь для того, чтобы небрежно ею помахивать, дразнить собак и стучать по заборам. Там его ждали бы воняющие мочой темные подворотни и закоулки, забитые мусором сточные канавы и пьяные дворники. В руке любого прохожего могли внезапно блеснуть бритва, кусок велосипедной цепи или сделанный из кроватной пружины и свинца кастет. Здесь же никогда не случалось ничего, что требовало бы вмешательства пешего полицейского, ничего худшего, чем застрявший в ограде головой мальчишка, соседская ссора или залезший на дерево кот.

В Черняковских садах ничего не происходило, и ничто не отклонялось от нормы в большей степени, нежели юная горничная, расхаживающая голышом по комнате при открытых занавесках.

К примеру, тут никогда прежде не видели рослого ксендза, который сидел на корточках возле калитки, ковыряясь отмычкой в замке. Ему светил электрическим фонарем некий господин в дорогом плаще от Берберри и цилиндре на голове.

Постовой Кундера вовсе не был дураком. Но даже кто-то достаточно сообразительный редко в состоянии быстро опомниться в столь сумасбродной ситуации. Трудно сказать, что больше сбило его с толку – ксендз-взломщик или сочетание цилиндра с клетчатым плащом и шароварами. В другом времени и в другом мире для этого придумали определение «когнитивный диссонанс».

При виде обычных негодяев или даже просто рядовых мужчин он знал бы, что делать. Но картина, явившаяся ему в свете газовых фонарей, походила на лихорадочный бред.

– Что тут происходит? – попытался прогреметь во весь голос постовой Кундера, забыв приготовить свисток, а прежде всего – повесить дубинку на пояс и достать револьвер.

Ксендз лишь поднял брови, продолжая спокойно возиться двумя стальными шпильками в замке. Щелкнул засов, калитка со скрипом приоткрылась. Господин в цилиндре поднял фонарь и направил в лицо постовому сноп света. Ксендз начал выпрямляться.

Кундера заслонил глаза рукой.

– Убрать свет! – рявкнул он.

Цилиндр послушался, но у полицейского уже плыли перед глазами зеленые пятна. Ксендз выпрямился во весь свой огромный рост и улыбнулся. Постовой в жизни не видел столь высокого священника.

– Ах, пан городовой! – внезапно раздался где-то за его спиной женский голос.

Кундера повернулся, предусмотрительно встав спиной к забору. Из-за припаркованного на улице автомобиля появилась женщина. «Темный „фоккер“ с выпуклыми крыльями», – промелькнуло у него в голове. Дама была красивая, но тоже ненормально высокая. Чтобы взглянуть в бирюзовые глаза под жокейской шляпкой и увидеть окружавшие худощавое лицо светлые кудри, ему пришлось задрать голову. Одежда ее также выглядела абсурдно – песочного цвета костюм для верховой езды с бриджами, высокие сапоги, а в руке она даже держала хлыст. «Переодетые, – мелькнула мысль у Кундеры. – Возвращаются с какого-то бала».

– Пан городовой, а я тут ключ потеряла, – сказала она, капризно надув губы. Обойдя полицейского, повисла на шее у ксендза. – Все получилось, дорогой?

Это уже выглядело слишком по-идиотски. Кундера отпустил дубинку – та повисла на ременной петле – и потянулся к кожаной кобуре, лихорадочно размышляя, заряжен ли револьвер. Амазонка, повернувшись к нему спиной, целовала ксендза в губы, задрав одну ногу. Внезапно поставив ее на землю, она молниеносно развернулась, будто танцовщица, и махнула рукой.

Кундера почувствовал, как что-то обожгло ему шею, и вскрикнул – хотел вскрикнуть, но услышал лишь шипение, с которым смешанный с распыленной кровью воздух вырвался из щели в его шее. Револьвер со стуком упал на тротуар, а постовой отчаянно схватился за перерезанное горло, пытаясь зажать края раны и ошеломленно уставившись на окровавленное бритвенное лезвие в узких пальцах амазонки. Ноги под Кундерой подогнулись, и он сполз по забору.

– Ну и зачем это? – свирепо рявкнул ксендз. – Оглушить не хватило? Обязательно нужно было тут все забрызгать, Заноза? Забирай его теперь. Быстро!

– Что там происходит?! – крикнул мужчина в тужурке, стоя в квадрате света открытой двери.

– Ах, дорогой пан доктор Фох! – весело крикнул в ответ ксендз, поднимаясь на крыльцо. Из-под полы его черного пальто появился маузер с длинным матовым стволом.

Доктор ошеломленно раскрыл рот. Высокий ксендз втолкнул Фоха внутрь дома, а тем временем очень высокая женщина в костюме для верховой езды волокла по каменной дорожке хрипящего полицейского, держа его под мышки.

Мужчина в цилиндре и шароварах вошел последним, сунув руку за полу плаща и бдительно озираясь, и тихо закрыл за собой дверь.

Господин средних лет с тщательно подстриженной седой бородкой, в тужурке с шелковыми отворотами, уже сидел на поставленном посреди гостиной стуле, с ртом, заклеенным куском медицинского пластыря. Круглые проволочные очки свалились с его носа и лежали растоптанные в прихожей среди стеклянной пыли. Высокая амазонка, которую назвали Занозой, сидела на корточках за стулом, с треском отрывая куски полотняной ленты и обматывая ею запястья хозяина.

– Есть еще кто-нибудь в доме? – прошептал высокий ксендз, упершись дулом пистолета под подбородок мужчины. – Сейчас сниму пластырь, и ты ответишь на вопрос. Сперва только движение головы. Да или нет. Понял?

Доктор кивнул, дрожа от ужаса.

– Есть кто-нибудь в доме? Да или нет?

– Нет…

– Пигмей, проверь, – шепнул ксендз, подтверждая приказ жестом головы.

Джентльмен в твидовых шароварах и цилиндре тихо, словно кот, двинулся наверх.

Мужчина на стуле отчаянно дернулся.

– Без истерики, – предупредил ксендз. – Убью, понял? Только закричи или попробуй поднять шум – тут же убью как собаку. Понятно?! Ах, дорогой пан доктор! – внезапно весело заговорил он. – Прошу простить за столь неожиданное вторжение! Столько лет, столько лет…

Наверху раздался сдавленный крик, какая-то возня и глухой грохот. Доктор оцепенел.

– Знаю, это варварство, – прошептал ксендз. – Но мы спасаем миллиарды людей, пан доктор. Вы, как гуманист, должны понимать, что без жертв не обойтись.

Пигмей появился снова, уже без цилиндра на голове, неся на плече бесчувственную женщину, он положил ее на пол перед камином.

– Жива? – коротко спросил ксендз.

Человек, которого назвали Пигмеем, кивнул.

– Отлично. Это сэкономит время. Я задам вам несколько простых вопросов, доктор Фох. Очень простых. Если я не получу удовлетворительного ответа, мы начнем пытать вашу жену. Это сделает моя коллега, со свойственной ей прирожденной интуицией и знанием женской анатомии. Советую не тратить время на условности. Эта девица – самая жестокая из всех нас. В вашей прихожей сейчас подыхает полицейский, которого она почти прикончила…

Амазонка захихикала, роясь в изящной сумочке, после чего выложила в ряд на полу бритву, аптекарскую бутылочку из темного стекла, несколько зубоврачебных инструментов, большой стеклянный шприц и спиртовую горелку.

Господин в твидовых штанах закончил привязывать бесчувственную женщину к стулу, сунул ей в рот солидных размеров сливу из стоявшей на столе вазы, после чего тщательно заклеил рот большим куском пластыря. Доктор рванулся в кресле, вытаращив глаза, и издал несколько отчаянных стонов.

– Благодаря этому пытка будет происходить в тишине, – объяснил ксендз, жестикулируя маузером. – Ваша жена не сможет кричать. Может, это и плохо, поскольку, слыша ее голос, вы быстрее начали бы с нами сотрудничать, но мы не хотим тревожить соседей. Вы должны только отвечать на вопросы. Вопрос первый: где ключ от сейфа?

Протянув руку к лицу доктора, он рывком содрал пластырь с одной стороны рта. На клейкой части осталась довольно большая кучка волос.

– Деньги в письменном столе, в шкатулке. Господа, в сейфе нет ничего ценного, Богом клянусь! Деньги в шкатулке, в правом ящике. Отпустите ее, она ведь ничего вам не сделала, я отдам деньги и драгоценности…

Пластырь вернулся на место.

– Ничего вы не поняли, дорогой доктор Фох. Я спрашивал про ключ от сейфа. И не более того. Заноза, начинай.

Худощавая амазонка уселась женщине на колени к ней лицом и сунула ей под блузку бритву. Раздался треск распарываемой материи, разрезанная ткань полетела на пол.

– Придержи стул, – сказала она Пигмею. – Сейчас дергаться начнет, холера ясная…

Заноза вынула пробку из темной бутылочки, уронив каплю жидкости на дубовый паркет. От политуры поднялась тоненькая струйка едкого дыма.

– Упс!.. Сорри за пол!..

– Привести в чувство? – спросил Пигмей.

– Спокойно, я сама.

Высокий мужчина в сутане выбрал пластинку, поднял рычаг патефона и включил его.

Доктор и его жена рвались из пут, издавая жуткий, заглушаемый кляпами звериный рев, царапая пятками пол и вцепившись в подлокотники. Так продолжалось около минуты. До ужаса тихой минуты, под аккомпанемент нежно играющего патефона, в котором недоставало крика, способного выбить стекла в окнах. Недоставало настолько, что аж было больно. Ведь шум наверняка не привлек ничьего внимания на улице или за стеной.

«До чего же ночи жарки, соловьи спать не дают, а в окно ко мне виденья очень страшные плывут…» – лирично, но не слишком громко причитал патефон. Высокий мужчина выглянул в окно, ритмично постукивая пальцами по подоконнику.

– Ключи в ванной… Под полотенцем… Висят на цепочке… Они были у меня на шее… – Доктор задыхался в судорогах, но старался говорить как можно быстрее, боясь даже взглянуть в сторону Занозы, вытиравшей окровавленные руки обрывками женской сорочки. – Есть еще шифр… Один… восемь… девять… пять…

Несколько минут спустя содержимое сейфа уже лежало на столе в гостиной. Пять набитых бумагами потрепанных папок из коричневого картона, пара толстых блокнотов в твердом переплете и пистолет, который забрал себе Пигмей.

– Браунинг эф эн ка, – сообщил он, хотя это никого не заинтересовало.

Заноза выжидающе стояла, опершись длинной ногой о стул, на котором лежала бесчувственная полуголая женщина. Человек по прозвищу Пигмей тихо открыл дверь и вышел наружу. Слышно было, как он открывает багажник «фоккера» и достает что-то металлическое, после чего крутит ручку стартера. Ксендз небрежно просмотрел содержимое папок и положил одну на другую.

– Это всё? – строго спросил он. – Все документы?

– Да… все… Но, господа, там ничего еще не закончено. Никто вам за это даже гроша не даст. А ведь речь идет о лекарстве. Понимаете? Благодаря нему можно будет вылечить даже рак… И достаточно скоро… Еще немного работы… Умоляю вас… Имейте в виду… Ведь у вас тоже есть семьи… Благо человечества… Ведь этим можно спасти миллионы жизней.

Ксендз покачал головой и вздохнул:

– Благо человечества, говорите? Все, что мы делаем, – во благо человечества. Миллионы жизней? Мы спасаем миллиарды. Мне очень жаль, доктор, но рак никуда не денется.

Пигмей вернулся с четырьмя канистрами, которые поставил на пол, после чего принес откуда-то медный таз и установил в нем свечу, вынутую из столового подсвечника.

Из патефона теперь доносилась песня «Последнее воскресенье».

Ксендз сложил папки и блокноты в кожаный портфель, который нашел в прихожей, и вышел. Пигмей и чокнутая амазонка облили все вонючим бензином, после чего наполнили таз и зажгли свечу. Прежде чем уйти, мужчина в клетчатом плаще забрал из стола шкатулку с деньгами и отыскал наверху свой идиотский цилиндр.

Они уже закрывали за собой дверь, когда пластинку заело на словах: «На веки вечные – трк!.. На веки вечные – трк!.. На веки вечные…» Это крайне раздражало, но никто в гостиной не мог поправить иглу.

* * *

Похоже, я начинаю сходить с ума. Сегодня утром я вышел в город, и мне показалось, будто что-то изменилось. Некоторые места выглядели слегка незнакомо. Не знаю, стояли ли там раньше такие здания.

Все началось с газеты. В Нью-Йорке сгорел дирижабль. Он не назывался «Гинденбург», но как-то вроде того. Сто сорок жертв. В отличие от моей версии времени дирижабли здесь – обычное дело. Для меня они стали символом этого мира. Почти всегда, стоит только посмотреть в небо, я вижу, как по нему плывет огромная серебристая сигара, и знаю, что все в порядке. Они наполнены гелием. Почти всегда. Ведь этим людям известно, насколько проблематичен и опасен водород. И тем не менее какой-то кретин отправил тот корабль, наполненный проклятым газом, который превратил его в термобарическую бомбу. Мой мир сбежал от дирижаблей. Они были безопасны, эффективны и экономичны, позволяя совершать долгие комфортабельные путешествия, а также перевозить гигантские количества товаров. Одни преимущества. Но от них отказались якобы из-за аварий, как будто самолеты никогда не падали… В моей временно́й линии было множество подобных аспектов. А теперь уже тут кто-то бредит насчет того, что дирижабли – ошибка, хотя еще позавчера его за подобные заявления увезли бы в психушку. Обожаю дирижабли.

(Звон стакана.)

Вдобавок в Германии получает поддержку некая Национально-народная партия. Вождь этой партии носит фамилию Винклер. Забавно, да? До вчерашнего дня я ничего о нем не слышал, а теперь вдруг читаю, как его движение набирает силу и неизбежно приведет к объединению всех земель в единый Рейх. В России волна забастовок, естественно разогнанных казаками. Кровь, трупы, резня, черный вторник в Петербурге. Волна убийств невиданных масштабов. Ураган сравнивает с землей Атланту. Покушение на президента Чешско-Моравской Республики – неудачное, но предвещающее растущий сепаратизм австрийцев. Всё за один день. Как будто «Курьер» вдруг начали издавать в моем мире.

Где-то далеко бьет крыльями бабочка. Я слышу их тихое трепетание, которое сметет мир с лица земли.

Ураган приближается…

* * *

Выйдя из трамвая, Мейер поднял воротник пальто, сунул сложенную газету под мышку и, горбясь под дождем, перешел на другую сторону улицы. Какое-то время он стоял на тротуаре, глядя на неоготические каменные здания вдоль Братской, потом поднял голову и посмотрел на продиравшийся сквозь низкие тучи поблескивающий позиционными огнями голубой фюзеляж аэростата с большими буквами LOT[6]. Одобрительно улыбнувшись, инженер направился в извилистые переулки центра. Как ни в чем не бывало зайдя в магазин «Радлич и сыновья, колониальные товары», он начал разглядывать полки, вдыхая ароматы цитрусов, табака, кофе и чая и одновременно то и дело посматривая сквозь витрину на пустую улицу. Проехала пролетка. Прошла юная девушка с художественно набитой овощами корзиной, из которой торчал зеленый хвост лука. Никто не ждал в подворотне напротив, никто не читал под дождем газету.

Никто за ним не следил.

Под вывеской «Кафе Касабланка» помещалась низкопробная забегаловка в подвале дома, где никому даже в голову бы ни пришло заказывать кофе. Пол был устлан тростником, а в тусклом, полностью пустом нутре сидел в одиночестве бармен, прячась за потемневшей стойкой из обшарпанного дерева.

Еще раз оглядевшись, Мейер толкнул дверь и вошел внутрь. Звякнул колокольчик. Бармен поднял голову и мрачно взглянул на гостя. У него была широкая бульдожья физиономия, зачесанные назад седеющие волосы и глаза как у кобры – безжизненные и безжалостные, сверкающие, будто два гвоздя, вбитых в крышку гроба. Мейер заметил в уголке глаза маленькую вытатуированную слезинку.

– Закрыто! – Голос бармена звучал хрипло, будто выжженный кислотой. – Сегодня не принимаем.

– Я на поминки, – сообщил Мейер.

– Тогда заходите. Но еще никого нет.

– Подожду. Мне пива и рюмку араки.

– Будет сделано, шеф. Холодно, да? Собачья погода…

– Я сяду в кабинке.

– Как пожелаете, начальник.

Мейер положил на стол газету и втиснулся на скользкую деревянную скамью, странно напоминавшую церковную. Закурив, он мрачно уставился на трепещущий огонек поминальной лампады, стоявшей на обшарпанном столе. На газету даже не взглянул.

Гольцман был одет в черное, будто факельщик. Повесив пальто и зонтик, он молча пожал Мейеру руку, затем сел напротив, не снимая котелка.

– Сто «Житной» и миноги, – крикнул он в сторону стойки.

– Придут? – спросил Мейер.

– Придут, – без следа акцента ответил детектив. – Я специально хотел с вами поговорить заранее. Я, пан Мейер, ночью глаз не сомкнул. Долго думал про прошлый наш разговор, у вас дома. И, похоже, я вам верю. – Он хлопнул ладонью по столу, опрокинул рюмку и надел на вилку свернутую миногу с луком. – Пан обер, еще одну! Речь о том, что вы мне раньше говорили. Слишком уж о многом вы знаете еще до того, как оно произойдет. Я пошел последить за этим Фохом, как вы мне велели, но уже было поздно. Дом сожгли, пан Мейер, вместе с доктором и его женой. Привязали их к стульям и сожгли живьем. Потом я поехал во второе место и тоже опоздал, но не слишком. Тот молодой Равич явно и впрямь договорился с девушкой в кафе «Альгамбра». Я приехал почти одновременно с ней и видел, что случилось. К Равичу подсела какая-то шикарная дамочка, высокая как дракон. Вроде она хотела о чем-то спросить, но как только к кафе подошла его девушка, вдруг начала при всех целовать Равича в губы и шарить у него в штанах, а девушка все увидела через витрину. Само собой, она даже внутрь не зашла. Вы говорили, кому-то важно, чтобы они не сошлись, и я вам точно скажу, что не сойдутся. Та высокая сразу же встала и вышла как ни в чем не бывало. – Он помолчал, бездумно забавляясь миногами на тарелке. – А знаете, почему я вам верю? Потому что читаю газеты. Польские, еврейские, английские. Вы могли кого-то знать, могли даже сами убить этого Фоха или нанять ту девицу. Но о том, что мир встанет с ног на голову, вы никак знать не могли. Вы не могли нанять этого немца Винклера, чтобы он вчера выступил с речью о чистоте расы и еврейском заговоре лишь с целью произвести на меня впечатление. Я его слушал по немецкому радио, пан Мейер, у нас даже об этом еще не писали.

Детектив осторожно отпил половину второй стопки и закусил миногой. Мейер отставил кружку и пошарил по карманам в поисках папиросы.

– Я вам еще кое-что скажу. Знаете, что делает еврей, когда не знает, что делать? Идет к раввину. Я не настолько религиозен, но все равно пошел. Он долго слушал и молчал, а потом говорит: «Может, ты и сошел с ума, реб Гольцман, но мне тот мир, про который ты рассказываешь, по ночам снится. Я живу на Новолипках и заснуть не могу. Мне снится железная дорога, по которой везут на смерть евреев, набитых в вагоны будто скот. Мне снятся черные люди, которые жгут женщин и детей в больших печах. Мне снятся война и голод, страшнее которых никто еще не видел… Все это видится мне здесь. Путь по той железной дороге будет начинаться от Ставок[7], я вижу те же улицы и людей, которых знаю, запертых за колючей проволокой и худых как скелеты. Ямы, полные трупов. Я каждую ночь все это вижу, реб Гольцман, и всё в точности так, как ты мне рассказываешь. Так что, может, это и в самом деле некая правда». Так он мне сказал.

– Рад, что вы мне верите, пан Раймонд. Я бы на вашем месте не поверил.

– Я не столько верю, сколько готов признать, что ваши слова могут быть правдой. Но раз уж так, ответьте мне на несколько вопросов, пан Мейер. Вы ведь… оттуда, да?

– Да. Я родился в две тысячи пятнадцатом году.

– Вас послали, чтобы спасти ваш мир, да?

– Скорее на разведку. Но – в общем, да.

– Вы один из тех. Почему вы на нашей стороне?

Мейер склонился над столом.

– Потому, пан Раймонд, что мой мир ужасен. Я ненавижу его и не хочу в него возвращаться. Я сыт им по горло. Сыт по горло всемогущим государством, которое вмешивается в любые, даже самые личные дела, зато нападения среди бела дня – обычное дело. Сыт по горло толпой, всевозможными привилегированными группами, бесчисленными запретами. Каждый человек под наблюдением. Днем и ночью. На улице, в собственном доме. Нельзя пить алкоголь, нельзя курить табак, нельзя говорить многих вещей, нельзя есть мяса – ничего. Обычный человек может попасть в тюрьму за любую глупость, зато бандиты делают все, что им захочется. На километры тянутся гигантские омерзительные города, полные бедноты со всего мира. Есть такие районы, по которым можно проехать только на бронеавтомобиле. Богачи запираются в крепостях, а остальные толпятся будто муравьи. Нет надежды, нет будущего. Здесь все нормально. Не чудесно, не как в раю – просто нормально. Я понял это сразу же, как только вышел здесь в первый раз на улицу. Я взглянул на город, который там, у меня, разрушался и по-дурацки отстраивался после нескольких войн, невероятно забитый людьми, враждебный, и подумал: «Господи, ведь именно так он должен выглядеть». Мне казалось, будто я его узнаю, хотя выглядит он совершенно иначе. Я ходил по нему часами, и все приводило меня в восторг. Я влюбился в ваш мир, пан Гольцман. Здесь все нормально. Все так, как должно быть. Совсем не так, как у меня. Это мой мир – ошибка, а не ваш. Здесь, в этой газете, – Мейер хлопнул ладонью по сложенному «Курьеру», – вы видите рождение мира, подобного моему. Он рождается через хаос, преступления и тиранию. Он приближается. Государства важнее своих граждан, прогресс важнее людей – постоянные, беспорядочные, похожие на раковую опухоль изменения. И всегда к худшему. Все должно изменяться. Неважно, есть ли в том смысл, – лишь бы изменялось. Глупо. – Он глотнул араки и вздохнул. – Вы спросили о чем-то весьма сложном, и это самый простой ответ, который я могу вам дать. Но на самом деле у меня тысячи причин.

– Следующий вопрос: у вас есть что-нибудь оттуда? Хоть что-то?

– Нет. Я же вам говорил. Переносится информация о человеке, о том, что у него в голове и как он сложен. Это как бы душа. Тело создается на месте… Из воздуха… Из атомов… Не знаю, как вам объяснить, но суть в том, что перенести ничего нельзя. Даже булавки. Нельзя послать в прошлое предмет. Именно потому те пришельцы появляются голыми.

– Тогда откуда у вас взялись деньги?

– Я никого не убил и не ограбил, пан Раймонд. У нас это называется «агрессивная технология получения ресурсов», но она хороша для оперативной группы. Они тут ненадолго, их задача – саботаж, и они не считаются с расходами. Я решил остаться, так что мне не хотелось начинать с преступлений. Нас учат разным способам. Один из них – обман. Разные штучки, позволяющие выманить деньги. Мы знаем их десятки. Иногда можно перед прыжком извлечь информацию из времени, в которое человек отправляется. Например, вычислить номера, которые выиграют в лотерею, но это не всегда получается и не всегда работает. Есть специальные вычислительные машины, которые этим занимаются. Первую одежду мне удалось украсть – я снял ее с веревки, – к счастью, дело было летом. Первые деньги выиграл в карты – меня научили обманывать. Потом соблазнил богатую одинокую женщину из высших сфер и убедил ее какое-то время меня содержать, после чего запатентовал несколько известных в моем мире простых изобретений и сделал на том состояние.

Детектив смотрел на Мейера широко раскрыв глаза.

– Что за изобретения? – наконец обрел он дар речи.

– Вечный карандаш – металлическая ручка, внутри которой находится тонкий кусок графита. Я продал его чешской фирме канцтоваров. Еще продал им шариковую ручку, вечное перо, у которого внутри такая трубка с густой тушью, заткнутая металлическим наконечником с шариком. Эта вставка будет продаваться за гроши, а сама ручка останется навсегда. Она не проливается, не засыхает, не делает клякс. Их еще не производят, но скоро начнут. Сухую батарею в маленькой жестяной баночке, которая не портится и долго держит ток. Ленту для пишущей машинки, которая затирает ошибки. Но больше всего денег я получил за сменные бритвенные лезвия. Они будут продаваться по всему миру, можете не сомневаться. Наверняка вы и сами такие видели, но не знаете, что их якобы изобрел я. Я их не произвожу – только изготавливаю прототип и продаю патент крупным фирмам.

– А те пришельцы? Почему они так странно себя ведут? Почему не застрелят премьера Грабского, не взрывают мосты? Какое значение имеет некий парень в кафе? Выбитое стекло? Или чемоданы, перенесенные с места на место?

– Неизвестно, что имеет значение. Может, когда те парень с девушкой сошлись, их ребенок совершил нечто важное? Может, тот, кто открыл не свой чемодан, узнал нечто, чего не должен был знать? Если вы застрелите вождя или короля, придет другой король и, возможно, сделает примерно то же самое. И это ничего не изменит. Но, возможно, из-за подмененных чемоданов не случится какое-нибудь сражение сто лет спустя. Есть вещи внешне незначительные, но они приводят в действие целую цепь событий. И есть великие, которые ничего не меняют. Я же вам говорил. Таких, как они, – много. Во многих временах. В прошлом и будущем. И они везде так поступают. А изменения аккумулируются… Ну, суммируются, накапливаются… Я могу сражаться только с теми, кто здесь. И не знаю, хватит ли этого.

– Выбитое стекло – лишь выбитое стекло, пан Мейер. Я могу выбить сколько угодно стекол, – это ничего не изменит.

– Во-первых, может, и изменит, пан Раймонд. Откуда вам знать? Во-вторых, они не из этого времени. Они – постороннее влияние. Они знают, какое стекло выбить и когда. Им известно, что это будет иметь некое значение. Если бы их тут не было, то событие бы не произошло. Потому они это и делают.

Детектив взглянул на часы.

– Скоро придут наши гости, пан Мейер. Говорите как можно меньше. Я займусь всем сам. У вас есть деньги?

– Да.

– Хорошо. Но о путешествиях во времени мы с ними беседовать не будем. Вы им заплатите, а говорить буду я.

Первый из пришедших был высок, ростом почти с Мейера, но худ, с торчащим кадыком и в круглых очках на крючковатом носу. В нем вообще чувствовалось нечто птичье. На голове у него поблескивал мокрый котелок, одет он был в темный полосатый костюм-тройку, а ботинки его защищали резиновые галоши. Длинное черное пальто, свисавшее будто сложенные крылья, и взмах рукой, в которой он держал мокрый зонтик, лишь подчеркивали птичье впечатление.

– Добрый вечер, господа. – Он протянул сухую ладонь с блестящим перстнем на мизинце. – Я…

– Ваша фамилия Абацкий, – сухо сообщил Гольцман.

– Это еще почему?

– Потому что вы пришли первым. Следующими будут Бабацкий и Цабацкий.

– То есть будут и другие? – Гость поднял брови и слегка склонил набок голову, будто возмущенный скворец. – В таком случае мое почтение уважаемым господам…

– Сядьте! – не выдержал Мейер. – Дело серьезное. Мы… мои доверители были вынуждены попросить о помощи целых троих, поскольку мы не можем рисковать. Учтите, мы платим вдвойне.

– Меня волнуют не деньги, – сказал Абацкий, – а репутация. Когда я работаю, то знаю, за что берусь, и всегда справляюсь. И все потому, что полностью владею ситуацией. Еще двое – это два неизвестных. Более того, я не желаю, чтобы меня кто-либо видел. То, что я согласился говорить лично, – уже уступка с моей стороны.

– Мы погасим свет, – успокоил его Гольцман. – Останется только эта лампада. Будет видно то, что лежит на столе, а наши лица останутся в тени. Ваши коллеги тоже неохотно позируют для фото.

Мейер встречал пришедших перед кабинкой и единственный мог как следует их рассмотреть.

Бабацкий явился в клетчатых твидовых штанах и велосипедной шапочке. У него был заметный протяжный львовский акцент, широкое, ничем не примечательное лицо, зачесанные назад волосы и поблекшие голубые глаза. «Явный камуфляж, – подумал Мейер. – Когда все закончится, он сменит одежду, акцент, отпустит усы, и ищи ветра в поле». Цабацкий, в свою очередь, вообще никак не выделялся – одетый модно, но не изысканно, в широкие брюки и короткий пиджак, с серым «стетсоном» на голове. Обычный прохожий. По улицам Варшавы таких ходили тысячи. Собственно, ему не требовалось ни полумрака, ни камуфляжа. Его лицо забылось бы через полсекунды после того, как он исчез бы из поля зрения.

– Я введу вас в курс дела, – продолжал Гольцман. – Этот господин представляет наших доверителей, но все вопросы прошу решать со мной. Для вас меня зовут пан Немо. И это все, что вам нужно знать. Ситуация выглядит следующим образом: у нас трое клиентов. Они иностранцы, но очень хорошо говорят по-польски. Наши люди постоянно за ними наблюдают. У нас также имеются фотографии.

Достав из кармана пиджака три конверта, он раздал их гостям.

– Что-то снимки плоховаты, – заявил Бабацкий. – Как тут кого узнать?

– Мне очень жаль, но снимали из укрытия.

– Зачем нас аж трое на двух таких болванов? Да я сам их прибью…

– На трех. Все трое опасны. Впрочем, они уже убили несколько человек. А эта красотка голыми руками прикончила полицейского и двух вооруженных мужчин. Лучше вбейте себе в голову, господа: мы знаем, что делаем. И вы тут не просто так. Если бы все было так, как вам кажется, мы бы и сами справились. А теперь прошу послушать меня внимательно. Еще важнее, чем ликвидация… проблемы – не допустить, чтобы им удалось совершить задуманное. Может, вам это покажется бессмыслицей, но что бы они ни пытались, пусть даже украсть горшок с окна или перекрасить извозчичью лошадь в синий цвет, вы не должны им этого позволить. Горшок должен остаться на окне, даже если это будет стоить вам жизни. Пока они сидят в гостинице или идут куда-нибудь поесть, можете планировать по-своему, в подходящее время и как хотите. С одним условием: вы должны действовать вместе. Прикрывать друг друга и разделаться с ними одновременно. Каждый со своим. Если, однако, они вдруг решат совершить некий странный поступок, хотя бы проехаться на карусели, – выходим из укрытия и наносим удар. Пан Немо?

Мейер полез за пазуху и, вынырнув из тени, положил перед гостями три конверта. Обычных голубых конверта, но заметно пухлых.

– Прошу. Так, как договаривались. Чтобы вам не приходилось беспокоиться из-за того, есть ли какой-либо смысл в том, чем вы занимаетесь. Смысл в этих конвертах.

– Минуту, – подал голос Цабацкий. – Один момент. А откуда нам знать, что важно, а что нет? Мы должны вдруг кидаться на них, когда они решат купить газет или пойти в Королевский музей? Без плана, по-дурацки? Так же невозможно работать!

– Об этом будем знать мы, – ответил Мейер. – И предупредим вас, хотя все может случиться неожиданно. Знать такие вещи – наша работа. А ваша работа – обезвредить тех трех. Теперь подробности…

* * *

Комната была пуста. На большой двуспальной кровати лежал распотрошенный чемодан и поднос с остатками завтрака, в ванной валялись туалетные принадлежности и развевалась занавеска в выходящем во двор открытом окне. Гольцман сдвинул шляпу на затылок, яростно жуя спичку в углу рта.

– Просто великолепно. Поздравляю, господа.

Убийцы молчали. Казалось даже, будто Бабацкий, который беспомощно стоял во фраке, все еще держа на левой руке поднос с шампанским, а в правой пистолет, явно покраснел, что могло бы выглядеть забавно, если бы не обстоятельства. Цабацкий продолжал наблюдать за коридором, а Абацкий выглядывал в окно ванной.

– Замечательный план, ничего не скажешь, – продолжал издеваться детектив. – Можете мне объяснить, пан Цабацкий, как так могло случиться, тысяча чертей?

– Они сбежали, – ответил тот.

– Через окно в ванной? На них что, откровение снизошло? Кофейник еще теплый. Они всё бросили и вдруг ни с того ни с сего сбежали?

– Хватит вам злиться, – отозвался из ванной Абацкий, глядя на часы. – Они к этому давно готовились. Весь этот беспорядок – не для нас, а для обслуги. Чтобы казалось, будто тут и дальше кто-то живет. Через то окно просто так не выйдешь. Они его развинтили, и притом не сию секунду. Из того, что тут осталось, ничего полезного не найдешь. Даже зубного порошка кот наплакал. Они меняют логово. Нам не повезло, только и всего. Как будто этим ублюдкам цыганка будущее нагадала.

Гольцман выплюнул спичку.

– Пан Немо будет в восторге.

– Ничего не поделаешь, звоните ему.

* * *

Инженер Мейер сидел в вагоне-ресторане и ждал, ощущая тяжесть пистолета, висевшего в кожаной кобуре под пиджаком. Перед Мейером лежали блокнот, авторучка и часы, рядом стояла рюмка коньяка. Он никогда не предполагал, что мысль о том, успеет ли некий Стефан Форнальский на поезд до Кельце, может так трепать нервы. Несчастный Форнальский понятия не имел, что за его отъездом день и ночь следят пятеро вооруженных людей в двух автомобилях. Проще всего было похитить сукиного сына и отвезти в эти самые Кельце. За ним наблюдали, когда он покупал билеты. Мест в первом классе не оказалось, но тут же, словно ниоткуда, появился ничем не выделяющийся, модно одетый мужчина в серой шляпе, у которого как раз имелся именно такой билет, а ехать он не мог, так что весьма любезно продал его за полцены.

Почтальон постучал карандашом в дверь и успел сказать лишь: «Пан Форнальский, вам телегр…», когда во мраке лестничной клетки свистнула обшитая кожей мягкая дубинка и бесчувственного сотрудника государственной почты оттащили за угол коридора.

Теперь настал день отъезда, а Мейер сидел в вагоне-ресторане скорого поезда до Кельце, смотрел на циферблат часов «Дельбана» и ждал.

До отхода поезда осталось десять минут. Из окон вагона был виден выход на перрон, где суетилось множество людей, но Форнальского – ни слуху ни духу. Дама в замысловатой шляпе, с белым пуделем на руках, носильщик, толкающий тележку с грудой кожаных и полотняных саквояжей…

Здесь не было ни раций, ни мобильных телефонов. Мейер мог только ждать и смотреть на циферблат швейцарских часов. Тихое быстрое тиканье звучало так, как мог бы звучать трепет крыльев бабочки, если бы его вообще удалось услышать.

Локомотив зашипел, выпустив клубы белого пара, которые, казалось, можно было резать ножом.

– Покушение в Герцеговине-е-е! – раздался возглас газетчика. – Винклер угрожает Польше-е-е! Убит судья трибунала-а-а! Коммунисты хотят вла-сти-и-и! Покупайте «Курье-е-е…»

Мейер слегка вздрогнул и прикусил сигару. «Только через мой труп, – подумал он. – Смерть бабочкам».

Дежурный пронзительно свистнул и поднял руку.

Встав, Мейер дернул вниз окно. «Посылка для пана Форнальского-о-о!» – донесся до него мальчишеский крик, утонувший в шуме и свисте дежурного. Локомотив издал пронзительный рев. Мейер высунулся в окно, но увидел только суетящихся словно муравьи пассажиров. Послышалось резкое шипение, потом еще одно, поезд дернулся, мартель в бокале Мейера заколыхался. Перрон начал медленно уплывать назад, вместе с газетчиками, пассажирами, буфетами на колесах, ведрами цветочниц и полицейскими. Скорый в четыре десять до Кельце отправлялся в путь.

Пан Форнальский не успел на поезд.

Состав уже выезжал со станции, когда открылись качающиеся двери вагона-ресторана, впустив Гольцмана.

Лицо детектива покраснело, галстук развязался, он дышал словно выброшенный на берег карп.

– Ус… успел… – прохрипел он. – Воды…

– Успел?! – резко спросил Мейер. – Сукин сын успел на этот поезд?

Гольцман вливал в себя содовую, одновременно кивая головой.

– Цабацкий погиб… Мы потеряли автомобиль. Они ждали… на улице, за углом. Мы подъехали за ним с Абацким… Так, как договаривались: «Вижу, вы с чемоданом, я как раз везу брата на Главный…», и так далее. Он сел, мы едем. Те сволочи ждали в автомобиле, на боковой улице. Цабацкий за ними следил и преградил им дорогу. Ударил их в переднее колесо, столкнул на фонарь. Я успел заметить, как та дамочка вышла и с ходу выстрелила ему в лоб. Бабацкий наблюдал из подворотни, но не успел добежать. Они сели в нашу машину и поехали, но уже не успели. Он сел в поезд… в последний момент. Ничего не заметил. Выстрел он слышал, но я ему сказал, что это просто лопнула шина.

– Где Абацкий?

– Пошел в купе. Там толпа.

Облегченно вздохнув, Мейер откинулся на плюшевую спинку и выпил коньяка. Но не прошло и секунды, как он вдруг вскочил, бледный как мел.

– Господи Иисусе, посылка!..

Им показалось, будто они целую вечность проталкивались сквозь толпу во втором классе. Перешагивали через чемоданы, которые еще не разместили в купе, расталкивая пассажиров, все еще бродивших вдоль вагона в поисках места.

В вагоне первого класса в коридоре молча толпились остолбеневшие и потрясенные люди. Некоторые выглядывали из купе, но комментировали случившееся только шепотом.

Пан Форнальский полулежал на диване у окна. Лицо его было белым как снег, вытаращенные глаза помутнели, пальцы скрючились словно когти. В уголках открытого рта собралась густая желтая пена. Перед ним на столике лежала распакованная коробка шоколадных конфет «Сюшар».

Абацкий стоял у двери купе, глядя на свои часы.

– Цианистый калий, – сухо сообщил он. – Я не успел.

Гольцман что-то неразборчиво пробормотал на идише.

– Что?

– Похоже, шлемазл все-таки опоздал на поезд.

* * *

Следовало наблюдать за ними самими, а не критическими точками. Все это понимали, но как уследить за пришельцами, если эти сволочи постоянно куда-то исчезают? Похоже, им уже о нас известно. По крайней мере, им известно, что кто-то идет по их следу.

Перечень узловых точек в моем времени и месте я помню наизусть. Все записано в блокноте, но точек этих чересчур много. Не у всех имеются даты. Иногда это люди. В некоторых случаях мы добрались до места лишь затем, чтобы убедиться: слишком поздно. Я не уверен в том, насколько этот перечень полон. Я даже не понимаю, почему именно это время и это место столь существенны. Может, это очередная развилка во времени. Нафаршированная критическими узлами, будто булка изюмом.

(Звон стакана.)

Гольцман спросил меня, нет ли у меня в моем мире кого-то из близких. Он не смог понять. Как мне ему объяснить, что значит быть клоном? Посмертным ребенком, которого воспитало государство? Продуктом тоски слишком старой для материнства женщины? Клоном мертвого отца? Нет, пан Гольцман, у меня никого нет. Совсем. «Никакой семьи, пан Мейер?» Семьи в его понимании уже не существуют. Они стали пережитком. Семья – лишь временный союз. Смена обстановки. Как и многое другое. Он не понял.

А все близкие, которые у меня есть, – по эту сторону. Баронесса Констанция Стадницкая. Женщина, каких в моем мире давно уже нет. Единственная, кого я любил. Когда-либо. Критическая точка. Последняя в списке.

Именно потому я отслеживаю критические точки. Особенно эту.

(Кашель. Пауза. Слышен скрип кожаного кресла.)

Я боюсь… Где-то там наверняка очередная группа работает над разделами Польши. В очередном временно́м узле, в котором моя страна не пала, хотя мы считаем, что она должна пасть. Должна рухнуть со сломанным хребтом. Что будет, если у тех все получится, даже если удастся сдержать наших?

Увижу ли я однажды Цитадель там, где сейчас парк Героев 1860 года, в честь выигранной войны с Россией? Вырастут ли вдруг посреди города дворцы в стиле ренессанса? Появятся ли Лазенки и Вилянов[8]?