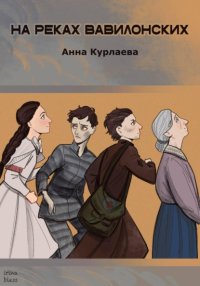

Читать онлайн На реках вавилонских бесплатно

- Все книги автора: Анна Курлаева

Глава 1

Из-за пасмурной погоды класс был погружен в полумрак. На улице с самого утра крупными пушистыми хлопьями падал снег; тяжелые тучи, затянувшие небо, навевали тоску и сонливость. Тася спряталась за доской, куда обычно уединялись подружки пошептаться, а она – заняться уроками, чтобы никто не мешал. Она сидела, спиной прислонившись к стене, а ноги поставив на нижнюю перекладину табуретки и положив на обтянутые юбкой зеленого форменного платья колени учебник истории. В классе царил обычный для рекреации гвалт – в перерыве между уроками девочки занимались кто чем хочет. Синявки1, которые маленьких воспитанниц сурово осаживали за шум, на поведение выпускного класса почти не обращали внимания.

В приоткрытую дверь из коридора доносился характерный для Великого поста запах постного масла, пропитавший весь институт. Тася тяжело вздохнула и, подергала кончик своей толстой темно-русой косы: даты исторических событий никак не укладывались в голове.

У нее не было близких подруг: одноклассницы считали ее безнадежной парфеткой2 и дружить не стремились. Даже, когда они были седьмушками, и все девочки активно выбирали себе лучшую подружку, Тася так ни с кем и не завела доверительных отношений. Сначала ее это огорчало, но вскоре она привыкла.

Дочь сельского священника, Тася потеряла родителей в столь раннем возрасте, что совсем их не помнила. До десяти лет, когда она поступила в Павловский институт, ее воспитывала бабушка – разорившаяся помещица. Средств на обучение внучки у нее не было, и Тася состояла казеннокоштной пансионеркой, а потому считала своим долгом все силы вкладывать в учебу, дабы оправдать деньги, потраченные на нее Государем.

Она училась последний год, и надо было решать, что делать дальше: остаться в институте пепиньеркой3, или вернуться к бабушке. С одной стороны, здесь у нее всегда будет верный кусок хлеба. С другой стороны, не хотелось бросать старенькую больную бабушку. Та горячо любила внучку – всё, что осталось ей от единственной дочери, и с трудом расставалась с ней. Тем более что за неимением средств не могла часто ее навещать. Но «образование превыше всего», как отвечала она на мольбы десятилетней Таси, когда везла ее в Петербург.

Тася нахмурилась и принялась заново повторять даты, изредка заглядывая в учебник. Проклятые цифры тут же вылетали из головы, и от бессилия хотелось заплакать.

Доска резко раскрылась, обдав Тасю порывом воздуха.

– Вот ты где, Преображенская! Насилу нашла! – на нее с недовольной гримаской смотрела Маша Фроловская – замечательно красивая и гордая девочка. – Тебя Maman к себе требует. Признавайся: что натворила?

Тася молча пожала плечами и спрыгнула с табуретки, оставив на ней книгу. Стараясь не обращать внимания на презрительно-высокомерный взгляд Фроловской, она, молча обойдя ее, пошла к мадемуазель Дюбуа – их классной даме.

– Подумаешь, парфетка! – хмыкнула ей вслед Маша.

Тася горько вздохнула: чем она заслужила подобное отношение? Разве она виновата, что сирота и у нее нет такого состояния и положения в обществе, как у Фроловской? Она постаралась прогнать эти мысли: что толку обижаться – всё равно ничего не изменится.

Мадемуазель Дюбуа кивнула, отпуская Тасю к Maman, одарив ее странно сострадательным взглядом. Тася недоуменно нахмурилась: что происходит? Для вызова к Maman должна быть по-настоящему серьезная причина. Никаких проступков за собой она не припоминала. Тогда что?

В коридорах было пусто – в институте не поощрялось праздное хождение, и всё свободное время девочки проводили в классах. Из приоткрытых дверей доносились веселые голоса и время от времени строгие окрики классных дам.

Незаметно для себя, Тася шла всё быстрее, под конец почти перейдя на бег. Добежав до комнат Maman на первом этаже, она совсем запыхалась и вынуждена была задержаться на пару мгновений у двери, чтобы отдышаться: неподобающий вид и неподобающие манеры Maman не терпела больше чего бы то ни было. Пригладив волосы и оправив сбившуюся пелеринку, Тася постучала.

– Entrez!4 – раздался изнутри властный голос Maman.

– Bonjour, Maman, – Тася «обмакнулась»,5 войдя, и вопросительно взглянула на нее.

Maman стояла возле громадного трюмо рядом с окном, до половины скрытым тяжелыми драпировками. Темно-синее шелковое платье с большой пелериной обтягивало ее мощную фигуру, а белый кружевной чепчик с желтыми лентами обрамлял круглое лицо. В руках она держала какой-то конверт.

– Chère enfant6, – начала Maman непривычно ласковым тоном, – я должна сообщить вам очень печальную новость.

Она замолчала на мгновение, и у Таси сердце замерло в нехорошем предчувствии.

– Мне сообщили, что ваша бабушка – Марья Андреевна Солопова – намедни скончалась.

Тася замерла, не в силах поверить услышанному. Не может быть! Как же так? Бабушка… единственный родной человек, что был у нее…

– Soyez courageuse!7 – Maman мягко положила широкие ладони ей на плечи и заглянула в глаза. – Подите соберитесь. Мадемуазель Дюбуа сопроводит вас на похороны.

И она легонько подтолкнула оцепеневшую Тасю к выходу.

***

Дорога до родного Чудова показалась бесконечной. По-прежнему падал снег, и, наблюдая за кружением белой карусели за окном почтовой кареты, Тася пыталась свыкнуться с обрушившимся на нее известием. То ей хотелось как можно быстрее добраться до места, и она едва подавляла желание крикнуть ямщику, чтобы подстегнул лошадей, то, напротив, душу охватывал ужас и почти непреодолимое стремление вернуться в институт.

Слез не было. Возможно, оттого, что Тася никак не могла по-настоящему осознать и принять новость. Она нервно теребила носовой платок и беспрестанно переводила взгляд с пейзажей, проплывавших за окном, на сидевшую напротив худую высокую мадемуазель Дюбуа. Последняя, к счастью, молчала, только сочувственно посматривала на свою подопечную. Когда же Тася слегка подпрыгнула на сиденье, в очередной раз охваченная желанием ехать побыстрее, мадемуазель Дюбуа вдруг быстро наклонилась и мягко сжала ее ладонь. От этого простого жеста почему-то сразу стало спокойнее – Тася благодарно улыбнулась и откинулась на спинку.

Родовое имение Солоповых за те годы, что Тася провела в институте, стало еще запущеннее, чем она запомнила. Господский дом – когда-то красивое строение с колоннами в классическом стиле – теперь производил жалкое впечатление. Краска облезла обширными пятнами, а там, где еще держалась, потускнела настолько, что невозможно понять, какого она была цвета. Камень обкрошился и пестрел выщерблинами, словно ранами. Парк одичал и стал напоминать небольшой лес, и уже не разглядеть, где проходили когда-то аллеи, обсаженные цветами и посыпанные белым песком.

Тасе вдруг стало страшно заходить в дом. Она замерла напротив родного особняка, не в силах сделать ни шагу. Снег всё шел, покрывая голову белой шапкой, тая на щеках и стекая по лицу, точно слезы, но она даже не замечала этого. Несколько минут, долгих, словно вечность, Тася боролась с желанием броситься бежать неважно куда, лишь бы прочь отсюда. Она растеряно оглянулась на мадемуазель Дюбуа и, встретив ее понимающий взгляд, взяла себя в руки и шагнула к дому.

Внутри царило то же запустение, что и снаружи. Холодные, давно не отапливаемые комнаты, мебель, покрытая белыми чехлами, пыль и сумрак. Только спальня бабушки на втором этаже хранила еще тепло человеческого жилья. Прасковья – горничная Марьи Андреевны, прожившая рядом с ней всю жизнь, и единственная оставшаяся в доме прислуга – встретила Тасю у дверей и сразу запричитала:

– Барышня! Сердешная! Горе-то какое!

Тася вздрогнула, губы ее скривились, и в следующее мгновение она уже рыдала в объятиях Прасковьи. Видела бы это Maman – немедленно устроила бы выговор. Но мадемуазель Дюбуа ничего не сказала: молча ждала, пока ее воспитанница и старая служанка успокоятся. За что Тася была ей глубоко благодарна.

Марья Андреевна лежала в гробу в окружении зажженных свечей и казалась спящей, разве что слишком бледной. Тасе отчаянно захотелось закричать: «Бабушка!» – подбежать к ней, потрясти за плечо, разбудить. Но она только изо всех сил вцепилась пальцами в юбку и закусила губу. Окружающая обстановка покачнулась, в глазах поплыло, и Тася вдруг обнаружила себя в кресле: над ней обеспокоенно склонилась мадемуазель Дюбуа, державшая в руке флакончик с резким запахом, рядом суетилась Прасковья.

Отпевание назначили на следующее утро, и всю ночь Тася не сомкнула глаз: в опустевшем доме было страшно и холодно; холодно не телу – душе.

Все события этого дня Тася воспринимала, будто во сне: церковь, пахнущая ладаном и воском, слова заупокойных молитв, какие-то люди вокруг, длинная дорога до кладбища. И только когда застучала земля по крышке гроба, она очнулась и снова заплакала, только на этот раз беззвучно и безнадежно.

Тася надеялась, что они с мадемуазель Дюбуа сразу же вернутся в институт, но пришлось еще присутствовать при чтении завещания и официально вступить в права наследства. Лысый плюгавенький чиновник нудно гнусаво читал:

– …завещаю всё свое движимое и недвижимое имущество моей внучке Преображенской Наталье Кирилловне…

Тася перестала слушать уже со второго слова: то, что бабушка всё, что у нее оставалось, передаст ей, она и не сомневалась, а в остальном всё равно не разбиралась. Вместо этого она думала, как поступить с имением. Возвращаться в опустевший дом совсем не хотелось, да и теперь, когда не стало бабушки, Тася предпочитала остаться пепиньеркой в институте. Так не лучше ли дом сразу продать?

Мадемуазель Дюбуа, с которой Тася посоветовалась, одобрила это решение и обещала поговорить с Maman, чтобы та взяла на себя юридическую сторону дела.

Со слезами Тася простилась с Прасковьей, которой теперь придется искать другое место. Как ни жаль было старую преданную служанку, но ни взять ее с собой в институт, ни платить ей Тася не имела возможности. Та жалобно причитала, расставаясь со своей дитяткой, которую нянчила с колыбели, но скорее для порядка: она прекрасно понимала, что иного выхода у них не было.

Оказавшись, наконец, в карете, Тася в изнеможении откинулась на спинку сиденья и, измученная переживаниями, через пару минут заснула.

***

Одноклассницы встретили Тасю сочувственными взглядами – все уже знали. Девочки они были озорные, любившие понасмешничать, особенно над учителями, но в большинстве своем добрые. Однако подойти, что-то сказать, попытаться утешить ни одна не решилась. Они просто не знали, что делать, ведь до сих пор с подобными ситуациями им сталкиваться не приходилось. Шестнадцати-семнадцатилетние девочки никогда еще не видели ни смерти, ни серьезного горя. Сама же Тася весь остаток дня провела, лежа на кровати, пытаясь принять случившееся. Она никогда не была особенно набожна. Скорее по привычке, усвоенной с детства, ходила в церковь, раз в год причащалась вместе со всеми. О духовных вопросах она прежде не задумывалась – просто следовала обычаю: так делали все, ну и она – как все. Сейчас же Тася мучительно спрашивала себя, почему ей выпала такая безрадостная жизнь, за что Бог наказывает ее.

Вечером, когда все легли спать, Тася тихонько окликнула свою соседку, одну из немногих, с кем она общалась почти дружески:

– Бергман, приходи ко мне в гости?

«Прийти в гости» означало перебраться на кровать приглашавшей. Хозяйка лежала под одеялом, а гостья, в одной ночной рубашке и полупрозрачной юбке, садилась поверх него, поджав под себя ноги. В гости приглашали для конфиденциальных разговоров, и это считалось выражением высочайшего доверия.

Лиза Бергман, хрупкая с виду девочка, обладавшая стальной волей, глянула на Тасю большими темными глазами и, кивнув, перебралась к ней. Некоторое время они молчали. Дортуар был погружен в темноту. Только высокая ночная лампа под темным зеленым колпаком тускло освещала тридцать серых байковых одеял с голубыми полосами. Кровати, поставленные в два ряда изголовьями одна к другой, чередовались ночными шкапиками. В ногах у каждой стоял табурет и на нем лежали аккуратно сложенные принадлежности дневного туалета. Уютную тишину нарушало сонное дыхание одноклассниц, да едва слышные перешептывания.

– Лиза, душка, – нерешительно произнесла Тася, – я вот всё думаю: за что Бог меня наказывает? Как будто мне мало было, что я сиротой росла.

Бергман пренебрежительно фыркнула:

– Ты как маленькая, Преображенская! Давно пора перестать верить в эти сказки. Нет никакого Бога.

– Как нет?! Что ты говоришь?

– Ну, точно – дитё, – Лиза одарила ее сострадательным взглядом. – Пора взрослеть, Тасенька! И понять, что наша судьба – в наших руках. Сейчас знаешь, какие идеи в народе ходят?

– Какие? – Тася завороженно слушала подругу: с одной стороны, она не могла еще полностью согласиться с ее словами; но с другой – та говорила так страстно и убежденно, что это невольно увлекало.

– Хватит ждать милости с небес! Мы сами можем построить идеальное общество, где все будут счастливы. Мой брат Миша состоит в одном кружке, который как раз подготавливает это великое событие. Я, как закончу институт, тоже пойду к ним.

Лиза сделала короткую паузу, после чего схватила Тасю за руку и, наклонившись к ней, горячо зашептала:

– Хочешь – пойдем со мной?

Фанатичный огонь, горевший в ее глазах, немного пугал – Тася поежилась и протянула:

– Не знаю. Я, вообще-то, собиралась пепиньеркой остаться…

В глазах Лизы сверкнуло презрение.

– Пепиньеркой! – передразнила она. – Охота тебе хоронить себя в этом болоте!

Тася опустила глаза и промолчала: Лизе хорошо говорить – у нее есть семья, которая всегда поддержит. А у Таси никого не осталось. Снова навернулись слезы, но она мужественно запретила себе плакать, часто заморгав, чтобы прогнать их. Затянувшееся молчание прервала Лиза, правильно его поняв:

– Ну, как знаешь. Но если передумаешь – скажи. Я всегда тебе рада.

С этими словами она спрыгнула с кровати и вернулась к себе. А Тася долго еще лежала без сна, глядя в потолок и думая, думая, думая… Ей всё больше казалось, что Лиза права, но ее путь пугал нежную, деликатную Тасю. Все-таки институт – привычен и надежен, а новое общество пусть создают другие. Более смелые.

***

В воскресенье вставали позже, и Тася все-таки смогла выспаться, несмотря на долго не дававшие уснуть невеселые размышления. Тем не менее она проснулась с тяжелой головой, когда почти все уже умылись. В дортуаре стоял гвалт, девочки бегали в умывальню и обратно, болтали, то и дело можно было услышать:

– Mesdames, перетяните меня.

В воскресенье все старались выглядеть особенно красиво. Форменные платья не оставляли возможности нарядиться, и институтки компенсировали это надевая корсеты и перетягиваясь «в рюмочку». Тася не стала затягиваться – настроение было унылое, и ничего не хотелось. Она умылась ледяной водой, слегка дрожа от утреннего холода – в дортуаре никогда сильно не топили. Рядом с ней Вера затягивала пухлую Настю, пыхтя от усердия.

– Выдохни, – сквозь зубы попросила она.

– Больше не могу, – простонала та.

Вера из последних сил потянула ленты передника и, смочив их водой, чтобы затяжка не разошлась, завязала узел и потом сразу – бант. Облегченно вздохнув, она вытерла лоб.

– Уж извини, душка, как смогла – затянула.

Тася невольно фыркнула – перетянутая Настя выглядела ужасно забавно – и побежала одеваться. Незаметно для нее самой настроение улучшилось.

Когда мадемуазель Дюбуа повела их в класс, Тася встала в пару с Лизой. К вчерашнему разговору они больше не возвращались, и всё же в Лизе чувствовалось расположение больше обычного – она даже взяла Тасю за руку, что считалось выражением особой дружбы.

На доске уже красовались имена лучших учениц, и началась выдача шнурков. Тася, как обычно, получила синий – знак особо отличившихся. Две самые большие хулиганки их класса – Вера Меняева и Шурочка Новосельская – остались вовсе без шнурков. Правда, ни та, ни другая не выказали ни малейшего огорчения по этому поводу.

В институтской церкви девочки чинно стали рядами, благоговейно вслушиваясь в песнопения. К Тасе вновь вернулись мучавшие ее вопросы: почему? за что? Но красота службы постепенно заставила увлечься, и тоска растворилась.

После завтрака начался прием родных. Девочки собрались в классе в ожидании, когда дежурная воспитанница вызовет их в приемную. Все годы, проведенные в институте, Тася с замиранием сердца ждала воскресенья и возможности увидеться с бабушкой. И чем реже происходили свидания, тем больше счастья они приносили. Но сегодня впервые она не высматривала, затаив дыхание, появления дежурной, не надеялась, что та крикнет:

– Преображенская – в приемную!

Ей больше некого ждать. Никто никогда к ней не придет. Тася сидела за задней партой, подальше от возбужденно галдящих одноклассниц, стараясь не обращать внимания на их веселое воодушевление. Она бездумно выводила карандашом в тетради фантастические цветы, невольно вспоминая свою последнюю встречу с бабушкой.

Задним числом Тася осознала, что уже тогда та выглядела слабой и больной. Но в радости долгожданной встречи она этого не заметила. Бабушка мало говорила, больше слушая ее болтовню об институтской жизни и уроках, и только ласково гладила по макушке, когда Тася прижималась к ее груди, стараясь надолго сохранить память об этом чувстве родного человека.

Класс опустел – все ушли в приемную, – и, оставшись в одиночестве, Тася тихо заплакала. Она низко склонила голову над тетрадью, чтобы мадемуазель Дюбуа, остававшаяся в классе присматривать за теми, к кому никто не пришел, не заметила ее слез. Тася терпеть не могла, когда кто-то видел, как она плачет. И даже в первые дни в институте, когда с непривычки невыносимо тосковала по дому, рыдала только ночью в подушку, когда все спали. Впрочем, мадемуазель Дюбуа не смотрела на нее, увлекшись чтением, и Тася могла свободно выплакать свое горе. Главное, не всхлипывать.

К тому времени, как начали возвращаться девочки – счастливые, раскрасневшиеся, шумные, – ее глаза уже были совершенно сухи, а лицо спокойно.

На обеде Тася единственная из класса начала сразу есть. Остальные ждали раздачи гостинцев. Считалось позором прикасаться к казенной еде, если приходили родные и принесли гостинцы. Так что, пока Тася ела суп, ее подруги с нетерпением поглядывали на двери, ожидая появления швейцара с корзинами.

И вот двери столовой открылись, и четыре солдата внесли две громадные корзины. Одну поставили к столам младшего отделения, другую – к столам старшего. Дежурные тотчас подошли помогать раздавать гостинцы. Тася грустно наблюдала за тем, как девочки разворачивали коробки и пакеты, перебирали сладости, обменивались с соседками. Фроловская со снисходительной величественностью раздавала дорогие конфеты своим почитательницам. Не то чтобы Тасе так уж хотелось полакомиться (хотя хотелось), больше удручала сама мысль, что отныне некому приносить ей подарки.

Доев суп, она отодвинула тарелку, изо всех сил стараясь не смотреть слишком пристально на подруг, чтобы кто-нибудь не подумал, будто она завидует или – еще хуже – выпрашивает подачки. И поэтому сосредоточенно уставилась в окно.

– Тася, – Лиза легонько подергала ее за пелерину, привлекая внимание, – хочешь леденцов?

Она удивленно повернулась к протягивавшей ей бонбоньерку и сочувственно улыбавшейся Лизе. Душу охватила горячая благодарность.

– Спасибо, – тихо произнесла Тася, принимая подношение.

Лиза кивнула, и они принялись по очереди выбирать леденцы, делясь впечатлениями о том, какие вкуснее. Подавленное настроение исчезло, и вскоре Тася беззаботно смеялась, болтая с подругой.

***

Незаметно подошел к концу Великий Пост. Тася успокоилась, вновь погрузилась в повседневную институтскую жизнь. Остались лишь печаль и тоска по бабушке. Впрочем, не слишком сильная – за семь лет Тася привыкла жить вдали от нее.

Пережитое горе странным образом поспособствовало сближению с одноклассницами: за последний месяц Тася подружилась с ними больше, чем за все предыдущие годы. И только надменная Фроловская – «княжна», как ее прозвали в институте – и ее ближайшее окружение держались в стороне, глядя свысока с легким презрением.

Старший класс говел с особенным благоговением, почти все дали какой-нибудь обет и строго исполняли его. Одна только Лиза Бергман относилась к происходящему со снисходительным пренебрежением. Тасю порой пугали ее убеждения, но в то же время восхищала твердость в их отстаивании. Сама она говела вместе со всеми и даже исполняла обет каждое утро ходить до завтрака к церкви и класть десять поклонов.

На седьмой неделе поста выпускные увлеченно изготавливали «христоносные мячики». Этими мячиками они потом христосовались с обожательницами из младших классов. Яйца девочки не красили – всякая «пачкотня» была им строго запрещена. Мячики же были делом сложным, но увлекательным. Прежде всего следовало достать хорошо вычищенное и высушенное гусиное горло. Доставали его через горничных, и оно обходилось в немалую сумму – порой до рубля. Тася огорчилась было, что придется ей обойтись без подарка в этом году: денег на покупку горла не было – всё, вырученное от продажи имения, хранилось у Maman до выпуска. Но с ней неожиданно поделилась Вера со словами:

– Мне лишнее принесли. Хочешь – возьми себе. А ты мне за это сделаешь рисунок.

С трудом веря своей удаче, Тася согласно закивала. Она бы в любом случае помогла с рисунком – ей они удавались лучше всех в классе, и подруги часто просили ее помочь.

Весь вечер Тася провела за работой. Насыпав в гусиное горло горох, обмотала его грубыми нитками, а затем мягкой бумагой, пока оно не приобрело безукоризненно круглую форму. После чего настало самое сложное: воткнув по экватору и меридиану мячика булавки, Тася принялась за рисунок – натягивание на них цветного шелка. Себе она сделала золотые звезды по фиолетовому фону, а Вере – красные буквы «ХВ» с одной стороны мячика и желтого цыпленка – с другой.

Вера, увидев ее творение, аж запрыгала от счастья.

– Спасибо тебе, душка, – пылко благодарила она, обнимая Тасю, – такую красоту мне сделала!

В Пасхальную ночь старшим дозволялось не ложиться. Вернувшись от вечернего чая, девочки сидели группами, расхаживали по коридору, и кто-нибудь беспрестанно бегал вниз по парадной лестнице и приносил известия о том, который час и пришел ли в церковь батюшка.

Они попросили друг у друга прощения, переоделись в праздничные платья: с тонкими передниками, пелеринами и рукавами, – тщательно причесали волосы и с нетерпением ждали благовеста к заутрене.

И вот раздался строгий голос мадемуазель Дюбуа:

– Rengez-vous, rengez-vous, Mesdemoiselles – à l’église8.

Тася вскочила с табуретки у окна и поспешно встала в пару с Лизой – несмотря на разногласие во взглядах, в последнее время они стали близкими подругами и всегда ходили в паре.

Вскоре весь институт стоял в церкви, заполняя ее до предела. Но, несмотря на массу обычно шумных и шаловливых девочек в возрасте от девяти до семнадцати лет, в церкви царила абсолютная тишина и благоговение. Тася внимательно вслушивалась в Пасхальные напевы, и на душе становилось светлее. В этот миг она забыла все свои сомнения и печали.

Из церкви, уже не соблюдая пар, они побежали в столовую, христосуясь со всеми встречными. Там их ожидал чай, казенный кулич, пасха и яйца. А в дортуаре уже стояли принесенные накануне гостинцы от родных. Из дома на Пасху присылали по целой корзине провизии: кулич, пасха, яйца, фрукты, конфеты. Всё это по институтскому обычаю разделялось на весь класс, чтобы разговеться с друзьями.

Пролетели праздничные Пасхальные дни. Началась усиленная подготовка к выпускным экзаменам. Собственно, подготовка шла весь год – старший класс тренировали как скаковых лошадей. И всё ради того, чтобы произвести хорошее впечатление на высокую комиссию. Реальные знания девочек никого не волновали. Тася, как одна из первых учениц, попала в отборную группу, которую будут спрашивать больше всего, поэтому на них ложилась особая ответственность. С остальными, годящимися для определенных вопросов, занимались постольку-поскольку. Наконец, двух отъявленных двоечниц не замечали вовсе – их фамилии каким-то чудом даже не попали в экзаменационные списки.

Тася учила с утра до вечера – даже по ночам ей снились войны, грамматические формулы и географические карты. Она побледнела и осунулась. Но с другой стороны, интенсивная учеба занимала всё время и позволяла не думать больше ни о чем. Ни о бабушке, по которой она по-прежнему скучала, ни о том, что будет через несколько месяцев по окончании института, ни о предложении Лизы Бергман, в глубине души волновавшем ее. Реальная жизнь, расстилавшаяся перед Тасей, казалась тонущей в тумане и потемках.

Одновременно с подготовкой к экзаменам спешно шились наряды для выпускного бала. Швейцарская постоянно была полна маменек, портних и модисток. По лестницам носили узлы и картонки. Девочки на переменах собирались гурьбой и рассматривали модные картинки, выбирали материи из кучи нанесенных им образчиков. По стенам в дортуаре на наскоро вбитых гвоздях появились пышные белые юбки с оборками и кружевами. Но главный восторг вызывали цветные чулки. Тася не участвовала в общей суматохе. Ей, как будущей пепиньерке, первую пару нарядов шил институт, и она не задумывалась о фасонах и материях. Всё равно это никак не повлияет на конечный результат. К тому же выпускные платья у всех были одинаковые – белые кисейные или тюлевые, воздушные, с одинаковыми широкими голубыми кушаками. Так чего зря тратить время? Одноклассницы пару раз пытались втянуть ее в обсуждение, но, не добившись успеха, отстали.

И вот наступил день экзамена. Тася так нервничала, что ночью почти не спала. Однако утром встала раньше всех, на удивление свежей и бодрой. Как только раздался звонок, девочки, не строясь в пары и не обращая внимания на редкие окрики мадемуазель Дюбуа, гурьбой понеслись на парадную лестницу, где каждая заняла давно известное ей место. Все волновались. Тася в уме повторяла ответы на три традиционных вопроса по-французски и по-немецки: Который вам год? В каком вы классе? Кто ваш отец?

На площадке у самых дверей в швейцарскую стояли инспектор, классная дама и учителя. Швейцар Матвей в парадной красной ливрее с орлами, в треугольной шляпе, с большой булавой стоял в открытых дверях.

Карета подъезжала за каретой, выходили ордена, ленты, выплывали шлейфы и перья, и всё это направлялось в приемную к Maman. Девочки наблюдали за приезжающими гостями через окна. Тася, замерев от восторга, разглядывала пышные наряды, важных дам и господ. Этот высший свет был ей чужд, но манил своим далеким блеском.

Швейцар стукнул три раза булавой, всё всколыхнулось, зашумело и сразу замерло, оцепенело. Затаив дыхание, Тася вместе с подругами ждала появления гостей. Дверь в комнату Maman открылась, и появилась она сама – в шуршащем синем шелковом платье, белой кружевной мантилье и воздушном тюлевом чепце с белыми лентами. Высокие посетители поднялись на первую площадку и двинулись к лестнице. Ряды подобранных по росту девочек приседали – низко, плавно, с гармоничным жужжанием:

– Nous avons l’honneur de vous saluer9.

За гостями шли инспектор и учителя, а вслед за ними двинулись и девочки. В зале Тася с любопытством огляделась: всё здесь было сегодня не так как обычно. Мягкий красный ковер тянулся по широкому проходу от самой двери. Направо и налево крыльями шли по семь рядов красных бархатных кресел. Перед первым рядом – столик с программами и тисненными золотом билетами. Лицом к креслам, такими же двумя крылами с проходом посередине стояли стулья для экзаменующихся девочек, а глубже – скамейки для разных лиц, которым дозволялось присутствовать при публичном экзамене. Натертый как зеркало паркет, большие портреты в золоченых рамах, столы вдоль боковых стен, убранные розовым коленкором, с разложенными на них работами и картинами кисти институток.

Двери закрылись. Хор пропел гимн, затем молитву, и все сели. Тася глубоко вздохнула и сжала ладони в кулаки, пытаясь успокоиться. Всё будет хорошо, она прекрасно знает все билеты. Главное, не нервничать.

– Преображенская, – прозвучала ее фамилия, и Тася, сжав губы, пошла к столу.

Самый нелюбимый ее предмет. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его», – мысленно произнесла Тася и, едва сдерживая дрожь в руках, подошла, глубоко присела, взяла билет и перевернула его. «Смутное время». Тася перевела дыхание, постаравшись сделать это незаметно, отошла на три шага и снова присела. Этот вопрос она знала неплохо и бойко начала отвечать. Члены комиссии одобрительно кивали и даже улыбались.

– Чудесно, – похвалил седой генерал, когда она закончила. – Прекрасные знания.

Тася воспрянула духом. Нервозность отступила, и остальные предметы она отвечала уже спокойнее. По каждому предмету вызывали по пять девочек – лучших в данной науке.

Когда экзамен завершился, посетители вышли в соседний класс, где им приготовили роскошный завтрак. Девочкам же принесли на подносах бульон в кружках и пирожки с говядиной. Проголодавшаяся от волнения Тася как никогда с аппетитом проглотила еду.

Полчаса спустя все снова заняли свои места. Теперь выпускницы демонстрировали высокой комиссии свои творческие достижения. Играли на шести роялях, пели, декламировали, преподносили свое рукоделье и показывали свои картины. Впрочем, большинство картин написал учитель, за исключением работ трех учениц, которые действительно умели рисовать.

А потом началась торжественная часть: раздавали медали, похвальные листы и аттестаты. Тася, едва веря глазам, получила из рук важного генерала золотую медаль. Светясь от счастья, она отошла, уступая место другим девочкам, и уже не слышала ничего, не в силах оторвать взгляда от своей награды. Пока у нее не шее не повисла Вера:

– Поздравляю, Тасенька!

Тася обняла ее в ответ, тронутая этим выражением сочувствия. Сама Вера едва-едва набрала пропускной балл, но ее это нисколько не волновало.

– Мы с тобой молодцы! – довольно произнесла подошедшая Лиза – обладательница серебряной медали.

Тася радостно закивала, и они в свою очередь обнялись.

Когда высокие гости уехали – девочки бегом врассыпную провожали их до швейцарской, – начался торжественный обед, накрытый для выпускных в нижних приемных, в отделении Maman. Войдя в комнату, Тася вздохнула от восхищения. На столах стояли вина и фрукты, прислуживали лакеи. В ближайшей комнате играл оркестр военных музыкантов. Вместе с выпускницами обедали учителя и пепиньерки. Все садились, кто где хотел. Дисциплины не было никакой: девочки беспрестанно вскакивали из-за стола и передавали доверху нагруженные кушаньями тарелки второклассницам, стоявшим в коридорах.

Тася со смешанным чувством радости и грусти тоже выносила младшим товаркам угощения, вспоминая, как в прошлом году точно так же стояла в коридоре, провожая старших. Вот теперь и она выпускница. Закончилась учеба, начиналась взрослая жизнь. Правда, вряд ли ее жизнь сильно изменится, разве что будет больше свободы. Но, с другой стороны, и обязанностей прибавится.

В ту ночь в дортуаре не спал никто. Девочки сидели на кроватях группами и попарно. Над городом стояла первая белая ночь. Обсуждали, кто куда пойдет после института.

– Так ты не передумала, Тася? – тихо спросила Лиза.

Она покачала головой:

– Это лучший шанс для меня.

Лиза пожала плечами, всем своим видом показывая неодобрение к подобному роду занятий.

– Если все-таки передумаешь, найди меня.

Тася кивнула, сжав ее ладони:

– Мне будет не хватать тебя, душка.

В темных глазах всегда сдержанной Лизы вдруг сверкнули слезы, и она, порывисто обняв Тасю, прошептала:

– Мне тебя тоже.

Мало-помалу усталость взяла свое – девочки разошлись по кроватям, и дортуар погрузился в тишину.

***

На следующее утро с девяти часов дортуар заполнился маменьками, родственницами, портнихами, горничными. Все суетились, толкались. Девочки преобразились: в высоких прическах, в белых пышных платьях с голубыми поясами они казались выше, стройнее.

В десять началась обедня. Выпускные стояли впереди всех, а за ними – родственники. После молебна пожилой отец Викентий произнес речь:

– Белый цвет есть символ невинности. Институт выпускает вас из своих стен невинными душой и телом. Да почиет на вас благословение Божие, и да не сотрет с вас жизнь невинности, наложенной на вас институтом.

Тася плакала, как и многие другие. Всем было жаль расставаться с институтом, где они провели семь лет, который стал им домом; со своими подругами, ставшими сестрами.

После обедни все собрались в актовом зале. Теперь уже Maman произнесла речь, в которой коснулась наступающих для выпускниц новых обязанностей добрых семьянинок и полезных тружениц. Едва она закончила, как девочки окружили ее, целуя руки, лепеча слова любви и признательности.

Когда закончилась официальная часть, начались сердечные прощания с классными дамами и любимыми учителями, просьбы о фотографиях.

Остававшаяся в институте Тася прощалась только с товарками. И хотя они никогда не были особенно близки, все-таки с этими девочками она прожила бок о бок семь лет, и расставаться с ними было грустно. Ей казалось, она будет скучать даже по надменной Фроловской. Что уж говорить о Лизе, с которой они в последнее время стали настоящими подругами.

– Лиза, душка, напиши мне свой адрес, – чуть не плача, попросила Тася. – Обещай, что не забудешь.

Лиза, сама едва сдерживая слезы, записала ей адрес в книжечку.

– И ты не забывай – пиши.

Тася закивала, быстро моргая. Тут обе не выдержали и, разрыдавшись, крепко обнялись.

Но вот закончились последние объятия и поцелуи. Девочки в воздушных белых платьях в сопровождении родственников направились в швейцарскую. Швейцар, весь блестевший своей парадной формой, с эполетами на плечах и алебардой в руках, широко распахивал двери. Карета за каретой подъезжали к крыльцу, и девочки разъезжались по домам. Тася грустно наблюдала за подругами, в душах которых предвкушение новой интересной жизни уже пересилило печаль прощания с институтом.

Последние выпускные уехали, и институт сразу точно притих. Тася вытерла платком уже не сдерживаемые слезы и повернулась, чтобы пойти в дортуар – собрать вещи. Теперь у нее будет отдельная комната, как полагается пепиньерке.

Глава 2

С наступлением лета начались ежегодные перестановки. В сад, в крытые галереи, перенесли парты, а в классах на втором этаже разместили тюфяки, и девочки спали на полу: многие – особенно из старших – оставались на каникулы в институте. Кровати же в это время красили и чинили. Когда ремонт дошел до первого этажа, спать перешли наверх. А когда парты вернулись на свои места, в галереях устроили столовую. Родных теперь принимали в саду.

Лето проходило размеренно и монотонно. Первую половину дня Тася посвящала подготовке к деятельности пепиньерки: под руководством классных дам и самой Maman входила в тонкости своих обязанностей. После же обеда она проводила время в саду за чтением или вышиванием, одновременно присматривая за воспитанницами.

Младшие играли в разбойников, используя для этого группы кустов, окаймлявшие большие лужайки, и обсаженную старыми ивами заднюю аллею, которая всегда была темна и прохладна. Популярностью пользовались и гимнастические игры. Особенно «гигантские шаги»10, стоявшие на передней площадке, усыпанной светлым песком: девочкам нравилось вертеться вокруг них, будто взлетая. Старшие же вели себя чинно, как настоящие дамы, гуляли парами по аллеям или уединялись в большой круглой беседке в центре сада, налево и направо от которой шли куртины11 немудреных цветов.

Слушая веселый смех и крики, Тася немного завидовала воспитанницам: ей теперь по статусу не положены подобные развлечения. А так хотелось присоединиться! Вздохнув, она опустила взгляд в книгу, слегка щурясь от яркого солнца. Но уже через пару минут снова отвлеклась.

В саду защебетала какая-то птичка, и вокруг нее тут же собралась толпа девочек, слушавших ее с замиранием сердца. Тася улыбнулась – не так давно она точно так же бегала слушать пташек и искала с одноклассницами птичьи гнезда.

Немного поодаль девочки кормили бездомных кошек, которые во множестве собирались в институтском саду. Воспитанницы брали над ними шефство и приносили своим кошкам говядину от обеда, покупали молоко.

– Тася, сколько от Петербурга до Сергиевой Приморской пустыни? – раздался рядом звонкий голос, и Тася с улыбкой посмотрела на подошедшую к ней Надю из пятого класса – озорную, но добрую девочку с тугими темными косами.

– Что за фамильярность! – возмутилась проходившая мимо фрау Штюц. – Она теперь для вас Наталья Кирилловна!

– Простите, мадемуазель, – смутилась Надя, опустив глаза.

Фрау Штюц неодобрительно покачала головой, выразительно посмотрела на Тасю, как бы говоря: «Будь с ними построже», – и пошла дальше.

– Девятнадцать верст, – Тася доброжелательно улыбнулась, и Надя подняла взгляд, улыбнувшись в ответ, тут же расцветая.

Ну, как можно с ними быть строгой? Она прекрасно понимала, как несчастные девочки тоскуют по семье, как жаждут ласки. Разве можно их лишить хотя бы малого утешения?

– Спасибо! – радостно поблагодарила Надя и умчалась к подругам.

Они собрались небольшой стайкой и чинным шагом пошли по аллее вокруг сада. Это был один из институтских обычаев – ходить на богомолье. Приняв круг сада за полвесты и узнав расстояние до какого-нибудь монастыря, девочки отправлялись в путь. Дорогой велись исключительно благочестивые разговоры, привал делался лишь через пять верст, а доходя до места, вставали на колени и молились.

Тася с умилением понаблюдала за богомолками и снова погрузилась в чтение.

***

В конце июля по институту пронеслась тревожная весть: Германия объявила России войну. Сообщение слегка обеспокоило Тасю, но особого значения она ему не придала. Может, еще ничего страшного не случится и всё быстро закончится. Пока, во всяком случае, Петербург продолжал жить обычной жизнью, а Тася занималась своими новыми обязанностями.

Осенью институт вновь наполнился веселыми, шумными, отдохнувшими за лето девочками. Набрались новые маленькие кофульки12, которые ходили с красными носами и заплаканными лицами и просились домой.

По случаю начала занятий служили молебен, после которого все собрались в большой зале. Многочисленные речи сводились к тому, что надо хорошо себя вести и учиться. Старшие не особенно и слушали, больше тихонько переговариваясь, делясь новостями после каникул. А маленькие стояли, затаив дыхание – испуганные, растерянные. Тася с состраданием наблюдала за ними: сразу вспоминался собственный ужас, когда она впервые попала в институт. После торжественной части девочки, приседая, поблагодарили начальство и разошлись по классам, весело болтая и смеясь.

Кофульки заозирались, пытаясь понять, что им теперь делать и куда идти. Тася вместе с другими пепиньерками подозвала их к себе. Каждая выбирала себе по три-четыре воспитанницы. Их обязанностью было помочь девочкам освоиться в институте, проверять уроки, следить за поведением – словом, всячески опекать. Пепиньерки, заблаговременно ознакомленные со списками, уже знали, как кого зовут и даже соперничали между собой, выбирая подопечных из лучших семей.

Тася не стала ввязывать в споры с товарками – просто взяла трех оставшихся девочек. Таню Варламову – смуглую, подвижную вертушку, уже успевшую где-то испачкать пелеринку; тихую, с большими серыми глазами, полными слез, и двумя тонкими русыми косичками Сашу Давыдову; и с виду невозмутимую полненькую Катю Заранскую. Собравшись возле Таси, точно цыплята вокруг наседки, они смотрели на нее с надеждой и доверием, от которых потеплело на сердце. Никто прежде не смотрел на нее с таким безграничным доверием. И она твердо решила всеми силами заботиться о своих подопечных.

Тася постаралась внушить им, чтобы старательно учились – что это необходимо не только родителям, но и им самим, – и проводила девочек в дортуар, по пути рассказав основные институтские правила:

– В дортуаре днем оставаться нельзя. Всё свободное время проводите в классе под присмотром классной дамы. В столовую, в церковь, вечером в дортуар и утром из дортуара ходите только в сопровождении классной дамы. После уроков я приду помочь вам готовить домашнее задание. Если возникнут какие-то проблемы обращайтесь ко мне или к классной даме.

– А у нас строгая классная дама? – бойко спросила Таня.

Тася помолчала, вспоминая, кого поставили к седьмушкам, и покачала головой:

– Нет. Фрау Сильберг – добрая. Но вы не вздумайте ее снисходительностью пользоваться. Иначе я буду вас наказывать.

Девочки дружно покивали и с улыбками хором заявили:

– Мы всё поняли, мадемуазель!

Тася потрепала их по макушкам. Кажется, у них обещают сложиться хорошие отношения. Девочки повеселели, из глаз исчезли слезы, они уже с любопытством осматривали помещение, которое станет им домом на семь лет. Тася поздравила себя с маленькой победой.

Вечером она пришла вместе с фрау Сильберг проведать подопечных. Электрическая лампочка под голубым колпачком в виде груши слабо мерцала, едва озаряя своим бледным светом ближайшие кровати и оставляя во мраке дальние углы. Тишину нарушало только мерное дыхание спящих девочек. Долгий суматошный день закончился, теперь можно было отдохнуть и морально подготовиться к начинающимся учебным будням.

***

Первую половину дня, когда шли уроки, Тася была свободна и вольна заниматься своими делами. Обычно она посвящала это время чтению или изредка выходила на прогулку. Воспитанниц крайне редко выпускали из института, и, проведя в Петербурге – или, как его теперь стали называть, Петрограде – семь лет, Тася почти не видела города. Так что сейчас она нагоняла упущенное, знакомясь со столицей, которая быстро очаровала ее своей красотой. Особенно она любила пройти по Знаменской улице, на которой располагался институт, до Воскресенской набережной и погулять по берегу Невы.

Приходилось, правда, идти осторожно: известковые плиты на тротуарах были в выбоинах и трещинах, в которые то и дело норовил попасть каблук.

Повсюду между тротуаром и мостовой стояли округлые чугунные тумбы. А перед богатыми особняками стояли еще и каменные – в виде львиных голов – соединенные цепью.

Увы, красоту столичной архитектуры портили многочисленные вывески. Прямо в глазах рябило от них. Особенно отличались вывески над магазинами – чем богаче магазин, тем больше и ярче вывеска. Чего здесь только не было! Роги изобилия, из которых сыпалась разнообразная сдоба. Головы быков или баранов с золотыми рогами. Окорока, сосиски, сыры. Смотря чем торговал тот или иной магазин. А брандмауэры домов занимала разнообразная реклама. В первую свою прогулку Тася из любопытства читала всё, что попадалось на глаза, но потом перестала обращать внимание.

Да и уличный шум после вековой тишины института несколько дезориентировал. Мимо проезжали трамваи, реже конки и омнибусы, пролетали лихачи, порой встречались кареты. Всё это сопровождалось грохотом по булыжной мостовой, окриками извозчиков и кучеров.

И только на набережной можно было немного отдохнуть от кричащей пестроты и шума. Широкий водный простор убаюкивал своей спокойной величественной гладью.

Иногда Тася заходила в Летний сад – побродить по аллеям и полюбоваться на скульптуры. Именно там она любила читать письма от Лизы Бергман, уйдя вглубь – подальше от многочисленных нянек с детьми. Подруга сдержала слово и, хотя редко, но писала. О том кружке, в который она звала Тасю, Лиза ничего не рассказывала – возможно, не могла. Ведь наверняка кружок был нелегальным. Зато делилась новостями из дома, гордостью за старшего брата Мишу и много с нежностью писала о младшем – Илюше. Тася в ответ рассказывала о своих буднях, воспитанницах и отношениях с товарками, которые пока складывались ровные и спокойные. К новой жизни она быстро привыкла. Обязанности не казались тяжелыми. Ее подопечные, хотя иногда и шалили, как все дети, в основном слушались ее и учились прилежно.

С наступлением октября Тася стала меньше гулять – с Невы дул ледяной пронизывающий ветер, пробиравший до костей. Выходить на улицу не хотелось, и она всё свободное время проводила в своей комнате, свернувшись в кресле с книгой в руках.

Раз в неделю Maman приглашала ее к себе и ласково осведомлялась о том, как она справляется, хорошо ли ведут себя девочки. Тася неизменно отвечала, что всё прекрасно, даже если они вели себя не совсем примерно. Она еще помнила себя в их возрасте и не хотела выдавать их шалости. В конце концов, они всего лишь дети – пусть радуются детству, пока оно не закончилось. Зато три ее подопечные в ней души не чаяли, прибегали к ней по любым вопросам и просто поболтать. И даже выбрали ее своей душкой.

У седьмушек был обычай выбирать себе душку из старших. К ней подходили здороваться по утрам, с ней гуляли по праздникам в зале, угощали конфетами и знакомили с родными во время приема. Вензель душки вырезался перочинным ножом на пюпитре (особо смелые даже выцарапывали его булавкой на руке). Однако душкой выбирали ученицу старших классов, а не пепиньерку. Поэтому Тася была поражена и одновременно глубоко тронута, когда сначала Саша угостила ее конфетами, принесенными матерью. Потом Таня подозвала ее, когда Тася дежурила в приемной, и представила отцу – усатому важному чиновнику:

– Папенька, это Наталья Кирилловна.

Тот улыбнулся так, будто был наслышан о ней, и с теплотой в голосе ответил:

– Приятно познакомиться, мадемуазель.

Тася, страшно смутившись, пробормотала ответные приветствия и, сославшись на работу, поспешила отойти.

Наконец, Катя принесла ей пирожных – причем своих любимых. Уж не говоря о том, что все три неизменно подходили к Тасе утром перед завтраком, придумывая наивные предлоги, чтобы сказать пару слов и вернуться к одноклассницам, сияя довольными улыбками.

Поняв, что происходит, Тася, памятуя об еще одном институтском обычае, строго предупредила своих воспитанниц:

– Не вздумайте совершать ради меня подвиги – я не хочу, чтобы вы попали в неприятности.

Девочки покивали, но Тася не была уверена, что они послушаются, особенно Таня. Катя была слишком ленива для подобных выходок, Саша – слишком робка. А вот Таня – своенравная, озорная, упрямая и смелая до безрассудства – являлась постоянным источником беспокойства.

В тот день, придя в класс после уроков, чтобы помочь девочкам с домашним заданием, Тася обнаружила только двух. Саша с Катей сидели за задней партой и, склонившись над тетрадями, старательно писали, от усердия слегка высунув языки. Поздоровавшись с фрау Сильберг, бдительно наблюдавшей за классом со своего места возле кафедры, Тася подошла к ним и спросила:

– А где Таня?

Обе одновременно вскинули головы, посмотрев на нее с надеждой в широко распахнутых глазах.

– В лазарете, – грустно ответила Саша, – она вчера выбегала в сад раздетая и простудилась.

Тася сокрушенно всплеснула руками: что ж за непоседа такая! Ведь просила же: без подвигов! Но нет, Тане обязательно надо сделать по-своему.

– Мы хотели ее навестить, – с ноткой разочарования сообщила Катя, – но фрау Сильберг не разрешила.

– А мы волнуемся: как она там? – жалобно подхватила Саша.

Тася невольно улыбнулась, умиленная преданной детской привязанностью.

– Я схожу проведаю ее, если вы к моему возвращению закончите с уроками, – пообещала она, постаравшись придать голосу строгость.

Тася, конечно, в любом случае сходила бы в лазарет проведать Таню, но почему бы не придать девочкам большего энтузиазма в приготовлении уроков?

Саша с Катей усиленно закивали, тут же заулыбавшись. Потрепав их по макушкам, она покинула класс.

В просторной палате, полной света и воздуха, Таня была единственной пациенткой. Бледная, с каплями пота на лбу, она лежала, завернутая в одеяло, а рядом на тумбочке стояли пузырьки с лекарствами. Первым делом Тася поинтересовалась у медсестры о состоянии больной.

– Ничего страшного, – ответила та. – Она девочка сильная, с простудой быстро справится. Уже послезавтра можно будет вернуться в класс.

Тася облегченно вздохнула и подошла к смущенно потупившейся Тане, присев на стул рядом с кроватью.

– Зачем ты это сделала? – огорченно спросила она.

– Я должна была, – Таня сверкнула глазами, явно гордясь своей выходкой.

Тася покачала головой:

– Я ведь просила тебя: никаких подвигов?

Таня упрямо насупилась, ничего не ответив. Ну что с ней делать?

– Танюша, пойми, здоровье надо беречь, – мягко произнесла Тася. – Я ценю твою преданность, но обещай, что больше не будешь так делать. Я и без подобных безумств верю, что ты любишь меня.

Таня молчала, опустив голову.

– И потом. Ты не подумала, что своей выходкой подставляешь в первую очередь меня? Значит, я плохо справляюсь со своими обязанностями, не смогла воспитать дисциплину у своих подопечных.

Таня вскинула голову, устремив на нее испуганный взгляд:

– Вас накажут?

Сдержав улыбку, Тася покачала головой:

– В этот раз, не думаю. Но если подобное повторится…

Таня вдруг порывисто обняла ее за шею, горячо прошептав:

– Не повторится. Обещаю.

Тася улыбнулась, успокаивающе погладив ее по спине. Она посидела с Таней, пока та не заснула, и вернулась в класс. По пути в коридоре ей навстречу попалась одна из пепиньерок – Людмила Алексеевна, которую все за глаза называли Людочкой. Поравнявшись с Тасей, она неодобрительно бросила:

– Довели ребенка до лазарета? – и с деланным сокрушением покачала головой. – Как можно быть такой безответственной?

Тася пораженно застыла:

– О чем вы?

– О том, что надо было сразу пресечь это их обожание, – фыркнула та, – а не доводить до крайностей.

Не дожидаясь ответа, Людочка пошла дальше, а Тася еще несколько мгновений растерянно смотрела ей вслед. Что это было?

– Не обращайте внимания, мадемуазель.

Тася вздрогнула и обернулась, обнаружив рядом Олю Мишакову – ученицу выпускного класса. Она весело и одновременно сочувственно улыбалась.

– Людочка просто завидует вам. Потому что вас седьмушки любят, а ее терпеть не могут.

Сделав это эпохальное заявление, Оля побежала в свой класс, оставив Тасю в еще большем недоумении. До сих пор ей даже в голову не приходило, что кто-то может ей завидовать. И что с этим делать, она не знала. Разве что последовать Олиному совету и не обращать внимания.

Когда она вернулась в класс, Саша и Катя, заметив огорченное выражение ее лица, сразу обеспокоились.

– Ей очень плохо, да? – чуть ли не хором спросили они.

– Нет-нет, – поспешила заверить их Тася. – С Таней всё в порядке, она скоро поправится.

От вида их мордашек, расцветших счастливыми улыбками, Людочка немедленно вылетела из головы.

– А теперь покажите, как вы подготовили уроки, – велела Тася.

И Саша с Катей с готовностью протянули ей тетрадки с задачами по арифметике, а потом столь же дружно принялись наперебой отвечать задание по истории.

***

Вести с фронта приходили всё более тревожные. На стороне Германии, Италии и Австрии выступила Турция. Тася теперь с тревогой следила за новостями. В народе бродило недовольство войной, правительством, императором, ситуацией в целом. Прогулки по городу потеряли прежнее очарование: там постоянно происходили какие-то волнения, повсюду собирались кучки рабочих, упоенно внимавшие ораторам. Тася однажды из любопытства подошла послушать. И вроде бы всё правильно говорилось, она готова была согласиться с каждым отдельным высказыванием, однако всё вместе вызывало невольную дрожь. Она и сама не смогла бы сказать почему.

И Тася стала выходить из института только в случае крайней необходимости. Что будет дальше? К чему приведет эта война и эти беспорядки? Невольно вспоминались слова Лизы Бергман о лучшем новом мире. К слову, подруга совсем перестала писать, и Тася немного беспокоилась – вдруг с ней что-то случилось. От размышлений обо всем этом становилось страшно. Даже уютный закрытый мирок института уже не казался надежным и незыблемым, как прежде.

Рождественский бал позволил хотя бы ненадолго отвлечься и порадоваться празднику.

С утра окна Большого зала были открыты настежь, и к вечеру там установилась температура близкая к нулю. Рядом с залом в маленькой приемной устроили уютную гостиную с цветами в горшках. Любопытные институтки весь день бегали подглядывать за приготовлением праздника. Тася, вместе с другими пепиньерками и классными дамами, то и дело отгоняла их от дверей. Пару раз она видела темноволосую головку Тани, но она так быстро исчезала, что невозможно было застать ее на месте преступления. Зато ни Саша, ни Катя не показывались, терпеливо ожидая вечера.

Пепиньерки увлеченно украшали зал и наряжали елку, сами получая немалое удовольствие от процесса. Тася неплохо ладила со всеми, кроме Людочки, которая с той встречи в коридоре старалась уколоть ее при всяком удобном случае. Несколько раз пепиньерки и даже классные дамы пытались ее осадить, но на нее ничто не действовало. Тася предпочитала не отвечать на выпады и делать вид, будто Людочки не существует. Пока эта тактика неплохо работала.

– Не понимаю, зачем Maman ее держит? – заметила Вера Ольховская, с которой Тася сблизилась больше всего.

Они вместе натягивали гирлянду по периметру зала, и Людочка, проходя мимо, не преминула отпустить в адрес Таси едкий комментарий.

– Ну, она прекрасно справляется со своими обязанностями, – пожала та плечами. – А наши взаимоотношения – это наши проблемы, и Maman не касаются.

– Ага, то-то седьмушки боятся ее как огня, – скептично хмыкнула Вера.

Тася не ответила. Она была согласна с подругой, но обсуждать Людочку ей не хотелось. Видимо, почувствовав ее настроение, Вера сменила тему, принявшись рассказывать об очаровательном молодом человеке, с которым недавно познакомилась на приеме у тетушки. Тася слушала вполуха, в нужных местах улыбаясь и кивая. О кавалерах, которые постоянно вились вокруг нее, Вера могла болтать бесконечно.

Наступил вечер. Большой зал был залит огнями. Воспитанницы чинно расселись вдоль стен рядами, ожидая прибытия Maman. Многие зябко ежились и растирали покрасневшие от холода и покрывшиеся гусиной кожей руки. Другие кокетливо оправляли черные бархотки – «ошейники», – взбивали незаметно, как они думали, «кок» из мелко подвитых волос и украдкой кидали любопытные взгляды в сторону маленькой гостиной, где толпилась молодежь, то и дело заглядывавшая в зал. Тася невольно улыбнулась, вспомнив, как в прошлом году точно так же сидела с колотящимся в предвкушении сердцем.

Посреди зала, сияя бесчисленными огнями свечей и дорогими, блестящими украшениями, стояла большая, доходящая до потолка елка. Золоченые цветы и звезды на самой вершине горели и переливались не хуже свечей. На темном бархатном фоне зелени красиво выделялись повешенные бонбоньерки, мандарины, яблоки и цветы, сделанные старшими воспитанницами. Под елкой лежали груды ваты, изображавшие снежный сугроб.

Наконец, небольшой струнный оркестр заиграл полонез, и в дверях появилась Maman под руку с почетным опекуном. За ней следовали гости и пестрая толпа молодежи из столичных учебных заведений. Воспитанницы приветствовали прибывших глубоким реверансом и опустились на свои места лишь тогда, когда Maman и ее свита разместились на мягких красных креслах в глубине зала. Тягучий полонез сменили тихие нежные звуки вальса. Кавалеры торопливо натягивали перчатки и спешили пригласить дам.

Бал проводился для старших, однако кофулькам позволялось присутствовать, но не танцевать. Тася нашла своих подопечных среди моря темных, светлых, рыжих головок. Они, вместе с остальными седьмушками, сидели под портретом императора Павла – основателя института. Три подружки жадно наблюдали за танцующими старшими и приглашенными молодыми людьми. Их глазенки так и сияли восторгом. Поймав их взгляд, Тася ободряюще улыбнулась и кивнула. Они заулыбались в ответ, а Таня даже помахала и послала воздушный поцелуй.

По окончании условных двух туров (больше двух с одним и тем же кавалером делать не позволялось) институтки приседали, опустив глазки, с тихим, еле уловимым: «Merci, monsieur»13. Строго воспрещалось отводить на место под руку, а еще строже – разговаривать с кавалером.

Тася и сама с удовольствием потанцевала бы, да пепиньеркам не полагались развлечения – они должны были следить за поведением воспитанниц.

– Mazurka générale!14 – объявил дирижер.

– Mademoiselle, – раздался рядом с Тасей мужской голос, заставивший ее вздрогнуть, – permettez vous inviter15.

Повернув голову, Тася обнаружила среднего роста молодого человека с резкими чертами лица, темными глазами и темными вьющимися волосами. Вид у него был решительный и уверенный. Кого-то он смутно напоминал, однако она никак не могла понять кого. Тася с сожалением покачала головой:

– Merci, monsieur, mais je ne peux pas16.

Он удивленно округлил глаза, а в следующую секунду в них мелькнуло понимание, когда он обратил внимание на ее форменное синее платье.

– Oh, pardonnez-moi17, – он откланялся и отошел, отправившись приглашать другую девушку.

Тася с сожалением вздохнула. Ну, почему правилами пепиньеркам запрещается танцевать? Так хотелось повеселиться! Да и молодой человек ей понравился.

В десять часов зал стали проветривать, и все разбежались по коридорам и классам, превращенным в гостиные. Там стояли красиво задрапированные бочонки с морсом и оршадом. Институтский вахтер черпал из них стаканом живительную влагу.

После перерыва устраивалась кадриль исключительно для маленьких институток и подходящих им по возрасту кадетов – чтобы они тоже могли получить удовольствие от праздника. Седьмушки веселились от души: путали фигуры, бегали, хохотали, суетились.

После этого в двенадцать часов их повели спать, накормив предварительно бульоном и пирожками. Тася проводила подопечных до дортуара и, убедившись, что девочки легли, вернулась на бал. Теперь можно было немного расслабиться. Хотя за старшими тоже следовало приглядывать, все-таки с ними проще, чем с малышами.

К трем часам утра Тася вернулась в свою комнатку, уставшая, но довольная, и мгновенно уснула. Ей снился родной дом и бабушка, сидевшая у камина и читавшая ей Библию.

Глава 3

Затянувшаяся война наложила отпечаток на жизнь института. Родные многих воспитанниц отправились на фронт, и они, конечно, беспокоились о них. Если в сентябре все говорили, что Берлин будет взят к Рождеству, то теперь с этими иллюзиями пришлось расстаться. Прошло Рождество, наступил новый год, а конца войне всё не предвиделось.

Тасины кофульки посерьезнели и притихли. Даже Таня оставила шалости – у нее на фронт ушел старший брат, а у Саши – отец. Обе переживали, ежедневно спрашивали Тасю о новостях и писем из дома ждали теперь не только с надеждой, но и со страхом. У одной Кати родные не воевали, но она сочувствовала подругам и старалась их поддержать. Тася тоже подбадривала своих девочек, как могла, и старалась не показывать им собственную тревогу.

– Мама пишет, что пошла работать сестрой милосердия – ухаживать за ранеными солдатами, – сообщила однажды Катя, когда они, закончив с уроками, сидели в классе и делились новостями из дома. – Говорит, наш долг – сделать всё, что в наших силах, для поддержания армии.

Тася согласно кивнула – она и сама не раз задумывалась об этом, и Катины слова стали решающим толчком.

– И моя сестра Оля тоже, – подхватила Саша. – Она мне рассказывала в последний раз, когда навещала меня. В Зимнем дворце сделали лазарет, и туда перевозят тяжелораненых с фронта.

– Я бы тоже хотела что-нибудь делать, – мечтательно заметила Таня. – Если бы я была постарше…

Тася невольно улыбнулась, и тут ей в голову пришла мысль.

– Я знаю, как вы можете внести вклад в общее дело.

Девочки сразу оживились и заинтересованно уставились на нее загоревшимися глазенками.

– В свободное время вы можете изготовить открытки с пожеланиями, цветы или еще что-нибудь. А я отнесу ваши подарки солдатам. Уверена, им будет приятно.

Девочки с энтузиазмом закивали и тут же принялись обсуждать, что можно смастерить для поддержания духа раненых. А Тася глубоко задумалась. Катина мама была права: долг каждого сделать всё возможное для победы. И она решила, что вполне может свободное время посвятить уходу за ранеными. Зимний дворец не так далеко от института – она будет помогать там первую половину дня и возвращаться к обеду.

Вечером Тася рассказала о своем желании Maman и получила ее полное одобрение и разрешение проводить в лазарете утренние часы.

– Да благословит вас Господь, дитя, – напутствовала она Тасю.

У Maman недавно на фронт ушел сын.

На следующий день Тася проснулась рано. Не дожидаясь общего завтрака, она перекусила чаем с булочкой, быстро оделась и пошла к Зимнему дворцу.

Шел снег, и пронизывающий ветер бросал холодные снежинки в лицо, заставляя отворачиваться, ускорять шаг и повыше поднимать воротник пальто. Голые руки мерзли – Тася как всегда забыла перчатки, – и приходилось греть их по очереди: одной рукой держать воротник, другую засунуть в карман, потом – наоборот.

Заметенные снегом петербургские улицы в этот ранний час уже были довольно оживленными. Рабочие тянулись на фабрики. Дворники в ватниках и теплых шапках чистили снег и скалывали лед с тротуара. Спешили почтальоны с большими кожаными сумками на широком ремне через плечо. На перекрестках стояли газетчики. Открывали лавки и магазины приказчики. Бежали за продуктами кухарки с корзинкой или кошелкой в руках. Ходили по дворам, громко возвещая о продаже того или иного товара разносчики. То и дело можно было слышать: «Селедки астраханские, селедки!», «Молоко, свежее молоко!», «Пышки, горячие пышки!» На их зов из домов высовывались жильцы и просили подняться в ту или иную квартиру. Некоторые выходили на улицу сами. На перекрестках дежурили городовые в черных шинелях с красным кантом – внушительные, рослые, важные.

На Дворцовой площади стояло несколько машин с красными крестами. Одни подъезжали, другие отъезжали. Входить внутрь было боязно – кто она такая, чтобы появляться в императорском дворце? – но, глубоко вздохнув, Тася собралась с силами и толкнула двери. На мгновение перехватило дыхание от окружающей роскоши. Ни разу в жизни она еще не видела такого великолепия: мрамор, позолота, лепнина, бархатные портьеры, широкие белокаменные лестницы.

Но вот пол был грязным от множества ходивших по нему ног, туда-сюда сновали самые простые люди, а не прекрасные дамы и кавалеры. Тася завертела головой, пытаясь высмотреть, к кому обратиться. Ей на глаза попалась усталая женщина средних лет в сером платье с белым передником и нарукавниками. Темные волосы убраны под белую косынку с красным крестом посередине.

– Прошу прощения, мадам, – остановила ее Тася, – я хотела бы помогать ухаживать за ранеными.

Женщина окинула ее внимательным взглядом.

– Сколько вам лет?

– Восемнадцать.

– Уверены, что справитесь? Это нелегкая работа.

– Я… – Тася хотела ответить, что конечно, но здравый смысл заставил ее остановиться, немного остудив энтузиазм, и она изменила фразу: – Я постараюсь.

Женщина вдруг улыбнулась и одобрительно кивнула:

– Пойдемте.

Она повела Тасю вглубь дворца, по дороге спросив ее имя.

– Тася, – ответила она по привычке, но тут же поправилась: – Наталья Кирилловна.

Женщина снова кивнула:

– Что ж, Наталья Кирилловна, я Антонина Михайловна, помощница нашего главного врача. В институте учились?

– Да, в Павловском, – Тася удивилась, как она догадалась – вид у нее, что ли, бывшей институтки?

– Значит, базовые познания в медицине есть, – удовлетворенно заключила Антонина Михайловна. – Это хорошо. Остальное придет с опытом.

Она выяснила, сколько времени Тася собирается посвящать уходу за ранеными, сообщила, что на первых порах она будет заниматься работой, не требующей особых умений, и одновременно ее научат промывать раны, делать перевязки и прочему, чем занимается сестра милосердия, она пройдет фельдшерский курс по анатомии и внутренним болезням. Тася сосредоточенно кивала.

Они зашли в небольшую комнатку, где Тася сняла пальто и надела передник, косынку и нарукавники – такие же, как у Антонины Михайловны.

– В следующий раз наденьте какое-нибудь платье похуже – какое не жалко, – посоветовала она. – Даже с передником вы быстро его испачкаете.

Тася кивнула – могла бы и сама догадаться. После чего они прошли в следующее помещение.

Решительно шагнув внутрь, Тася в ужасе замерла. Казалось, будто она вдруг очутилась в аду. Всюду, куда падал взгляд, лежали раненые в потрепанной и окровавленной форме, слышались чьи-то тихие голоса и стоны, а в воздухе тяжелой волной повис удушливый запах пота, крови, спирта и лекарств.

У Таси внезапно ослабели колени, и она вцепилась в косяк двери, стараясь дышать короткими вздохами, чтобы не чувствовать жуткого аромата смерти, висящего вокруг. Антонина Михайловна одарила ее внимательным взглядом и сочувственно похлопала по руке. Сама она осталась совершенно невозмутимой. Тася на мгновение прикрыла глаза, собираясь с силами, и крепко сжала кулаки. «Я смогу, – твердо сказала она себе. – Это мой долг». Вздохнув, она посмотрела на Антонину Михайловну, взглядом спрашивая, что делать. Та едва заметно улыбнулась – с явным уважением и одобрением.

Немного придя в себя, Тася огляделась. Просторное помещение, цветной узорный паркет весь запачкан грязными следами и кровью. Из высоких окон лился дневной свет. По большей части зал был заполнен самодельными лежаками, расставленными вдоль стен. В глазах невольно зарябило от белых полос бинтов и перевязок, на которых местами выступали кровавые пятна.

– Тася? – вдруг раздался рядом знакомый голос. – Ты ли это?

Повернувшись, она обнаружила свою одноклассницу Веру Меняеву. Ведь всегда была двоечницей, беспечной и гораздой на всевозможные шалости. А поди ж ты – тоже пришла работать в лазарете.

– Вера! – Тася радостно улыбнулась, сжав ее ладони. – Я так рада тебя видеть!

– Ну, раз вы знакомы, – заметила Антонина Михайловна, – то сработаетесь вместе. Вера, поручаю вам обучить Наталью всем тонкостям. А мне надо заняться своими делами.

С этими словами она оставила девушек, быстрым шагом покинув зал.

– Я думала, ты собиралась пепиньеркой оставаться? – спросила Вера, подводя Тасю к одному из лежаков.

– Я и осталась, – согласилась она. – Но до обеда у меня свободное время, и я решила, что могу посвятить его чему-то полезному.

Вера покивала, склоняясь над одним из солдат. Его голову охватывала окровавленная грязновато-белая повязка. Такие же небрежно разорванные полосы плотным слоем опоясывали грудь и живот. Из-под повязки спутанными грязными прядями спадали длинные светлые волосы.

– Пить, – прохрипел раненый. – Пить… Умоляю.

– Вам нельзя, – сочувственно прошептала Вера.

– Воды… Прошу вас…

У Таси на глаза навернулись непрошенные слезы. Вера секунду поразмышляла и подбежала к стоявшему неподалеку ведру, зачерпнув из него воды алюминиевой миской. Вернувшись к раненому, Вера села рядом с ним прямо на пол и, опустив в миску платок, осторожно смочила им губы солдату.

– Что ты делаешь? – прошептала Тася – говорить в полный голос казалось неприличным.

– У него брюшное ранение – ему нельзя пить. Но, думаю, если смочить губы, ему станет легче.

– Спасибо, – прошептал раненый, обессиленно откинувшись назад.

Так они переходили от одного к другому. Кому-то промывали раны, кому-то меняли повязки, кому-то давали лекарства. Точнее всем этим занималась Вера, Тася же наблюдала и помогала, когда подруга подсказывала ей, как и что делать. А иногда они просто сидели рядом с ранеными, разговаривали, пытаясь поддержать и ободрить, слушали их рассказы о близких.

К двенадцати часам, когда пришло время возвращаться в институт, Тася едва держалась на ногах, чувствуя себя измотанной морально гораздо больше, чем физически.

– Устала? – заметила Вера ее состояние. – Первый день всегда так. Потом привыкнешь.

Тася надеялась, что это действительно так, потому что сейчас ей казалось, в таком ритме она не выдержит и недели. Однако Вера выглядела по-прежнему бодрой и деловитой. Так что, может, и правда привыкнет?

Перед уходом Тася подошла к тому первому раненому – с брюшным ранением. Он уже не просил пить – запрокинув голову, лежал страшно бледный с закрытыми глазами.

– Вера, – обеспокоенно позвала Тася. – Кажется, он без сознания.

– Нет, милая, – вдруг возразил рядом мужской голос, и чья-то рука мягко легла ей на плечо. – Он уже не без сознания.

Тася вздрогнула и, повернувшись, обнаружила мужчину средних лет с густой темной бородой. Он с понимающей грустью смотрел на солдата. Рядом печально вздохнула Вера и опустила голову. Тася с ужасом посмотрела на мужчину, перевела взгляд на раненого и помотала головой.

– Нет. Не может быть. Он не умер. Ведь не умер?! – внезапно охрипшим голосом произнесла она, едва подавив порыв вцепиться в лацканы пиджака мужчины – видимо, доктора – и потрясти его.

– Это война, милая, – горько вздохнул тот. – Ничего не поделаешь.

Тася судорожно всхлипнула, зажав рот ладонью, и снова посмотрела на лежавшего перед ней солдата. Такой молодой… едва ли намного старше нее. Почему-то даже смерть любимой бабушки не вызвала у нее такого потрясения. Может, потому что бабушка прожила на свете много лет, а этот мальчик… Ему бы танцевать на балах и ухаживать за девушками, а не лежать здесь в грязи и крови с развороченным животом.

Вера, у которой тоже глаза наполнились слезами, погладила ее по плечу, а в следующее мгновение они уже обнимались, и Тася тихо плакала, уткнувшись ей в плечо.

– Новенькая? – спросил врач, когда Тася отстранилась от Веры и вытерла глаза.

Она кивнула, всхлипнув в последний раз.

– Привыкай: еще не раз придется столкнуться.

Конечно, Тася понимала это изначально, но, как выяснилось, была не готова к реальности. Врач представился Алексеем Михайловичем. Он был главным хирургом в лазарете и, как позже сообщила Вера, спас немало людей. Его любили и больные, и санитарки за отеческое ко всем отношение.

Возвращение в институт стало словно глотком свежей чистой воды. Здесь жизнь шла по установленному годами порядку – размеренно и неизменно, создавая иллюзию, будто в мире ничего не изменилось. Всего лишь иллюзия, но всё равно отрадно было отвлечься от ужасов лазарета.

Пару дней спустя Тася поняла, что Вера была права – она начала привыкать и к обстановке, и к раненым. Она освоилась со своими обязанностями и уже не чувствовала себя такой беспомощной, хотя всё еще часто обращалась к Вере за советом.

Вечером в субботу подопечные вручили Тасе свои поделки: открытки и букетики цветов, сделанных из ткани, бумаги и проволоки.

– Какие вы умницы! – похвалила их Тася – поделки вышли действительно замечательными.

– Думаете, солдатам понравится? – неуверенно спросила Катя.

– Наверняка.

– Мы сделаем еще, – решительно заявила Таня, – чтобы всем хватило.

Тася улыбнулась ее энтузиазму.

Подарки удалось отнести только в понедельник – в воскресенье она не могла покинуть институт. К этому времени девочки сделали еще несколько открыток, над которыми работали весь день. Тася была тронута до глубины души их трудолюбием и желанием поддержать незнакомых людей.

В понедельник Тася шла в лазарет с радостным предвкушением. Быстро переодевшись, она принялась разносить подарки тем раненым, которые были в сознании. Они встречали подношения с таким детским восторгом, что теплело на сердце. Один – молодой офицер Николай – даже заплакал, хотя изо всех сил пытался скрыть это. У него была тяжелая контузия, но он уже почти поправился и скоро должен был вернуться на фронт. Тася в свободное время останавливалась поговорить с ним, зная, как не хватает этим несчастным простого общения. Из его рассказов она знала, что Николай учился в кадетском корпусе, почти сразу после выпуска отправившись на войну. Его семья осталась в Харькове, и здесь, в Петербурге позаботиться о нем было некому.

– Передайте своим девочкам мою горячую благодарность, – всё еще дрожащим голосом попросил он Тасю.

– Непременно, – с улыбкой кивнула она.

Из соседней комнаты, где располагалась операционная и где Тася еще ни разу не была, выбежала Вера и завертела головой, словно кого-то высматривая. Тася привстала, обращая на себя ее внимание – не ее ли она ищет? Вера облегченно улыбнулась и жестом позвала подойти.

– Будешь ассистировать при операции, – сообщила она, когда Тася приблизилась.

– Но… – Тася слегка испугалась – она ведь не профессиональная медсестра, чем она может помочь?

– Не бойся – там ничего сложного, – успокоила ее Вера, схватив за руку и потянув к двери. – Просто подавать инструменты да вдевать нитки в иголки. Справишься.

Тася глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться, надеясь, что оправдает уверенность подруги.

Когда они вошли, в операционной кипела работа. Напряженную тишину нарушали лишь хриплое дыхание и стоны раненых, тихий звон хирургических инструментов, да отрывистые команды врачей. Тася, недоумевавшая поначалу, зачем понадобилась она – неужели не нашлось более опытных, – теперь поняла: одновременно шло несколько операций и ассистирующих действительно не хватало. Вера подвела Тасю к столу, чтобы вымыть руки настоем карболки, и они поспешили к Алексею Михайловичу, который осматривал раненого.

Вера ловко разрезала форму, которая скорее напоминала окровавленные лохмотья, чем одежду, освобождая руку. При виде раздробленной плоти, уже начавшей загнивать, Тасе едва не стало плохо. Она пошатнулась, на мгновение прикрыла глаза, беря себя в руки, и решительно посмотрела на доктора.

Тот хмуро покачал головой и мрачно изрек:

– Придется ампутировать.

Солдат, к счастью для него, был без сознания, тем не менее ему вкололи морфий в предплечье – делать общий наркоз не было возможности. Тася, как и сказала Вера, в основном вдевала нитки в иголки, стараясь при этом не смотреть на саму операцию. Удушающий запах крови и загнившей плоти вызывал тошноту, но она держалась, стиснув зубы, подбадривая себя тем, что несчастному солдату сейчас гораздо хуже – руку ему отняли у самого плеча. Вера подавала инструменты Алексею Михайловичу. Судя по побледневшему лицу, ей тоже было не по себе, но действовала она четко и спокойно.

– Он выживет? – тихо спросила Тася, когда операция закончилась.

Алексей Михайлович молча кивнул, вытирая руки смоченной в карболке тряпкой. Тася облегченно выдохнула. Он улыбнулся, потрепав ее по руке.

– Спасибо, милая, можешь возвращаться к своим обычным делам.

По-прежнему под впечатлением от операции Тася вышла в общее отделение. И ей еще казалось, что перевязки – это тяжело! Да по сравнению с пережитым только что, повседневный уход за ранеными представлялся забавой.

Так дни шли за днями – работа в лазарете, работа в институте – всё слилось в сплошную круговерть, и Тася уже почти не различала дней. Новые раненые поступали постоянно. Кто-то быстро вставал на ноги, кто-то задерживался в лазарете надолго, а для кого-то он становился последним пристанищем. С того первого дня Тася еще несколько раз видела умирающих, и думала, что никогда не сможет к этому привыкнуть. Каждый раз ощущался как непоправимая трагедия.

Однажды, когда выдалась свободная минутка, они с Верой присели отдохнуть у окна. Майское солнце ярко освещало лазарет, нагревая воздух, отчего сильнее становился запах лекарств и крови.

– Я вот всё думаю: может, Лиза права была? – поделилась Тася с подругой своими переживаниями.

– Это Бергман-то? Нашла кого слушать! – фыркнула Вера и добавила, словно передразнивая кого-то: – Мы старый мир разрушим – мы новый мир построим! Тоже мне – каменщики нашлись!

– Почему ты думаешь, что они неправы? – возразила Тася.

– Потому что нельзя построить царство справедливости на крови.

– А если нет другого способа?

– Глупости, – Вера вдруг тревожно заглянула ей в глаза. – Только не говори, что ты разделяешь эти безумные идеи. Не понимаю, как они не видят, что их путь ведет в бездну?

Тася передернула плечами и ничего не ответила. Вера ее не убедила, но спорить не хотелось. Тем более что о методах борьбы Лизиных единомышленников она ничего не знала.

По пути Тася зашла в Спасо-Преображенский собор неподалеку от института. Внутри почти никого не было – лишь пара человек бродили по храму, ставя свечи и прикладываясь к иконам. От этого безлюдия громадный собор казался еще больше. Тася встала возле одной из колонн. Перед ней висела икона Богородицы. Казалось, большие печальные глаза Пресвятой Девы смотрят прямо в душу. Но от былого чувства благоговения не осталось ничего. В душе царили пустота и бесконечная усталость. Хотелось заснуть и проснуться, только когда всё закончится и повсюду воцарится мир.

Тася попыталась вспомнить молитвы, но они казались бессмысленными, точно заученные слова на иностранном языке. И в церкви она не находила утешения. Вздохнув, она вышла, даже не перекрестившись. С каждым днем всё больше хотелось найти Лизу: может, ее дело увлечет и возродит огонь в душе. Но Тася пока не решалась.

Глава 4

Война всё длилась и длилась, и чем дальше, тем больше таяла надежда на скорое ее окончание. И вдруг – неожиданный прорыв. Австрии нанесли смертельный удар, заново расцвела уверенность в победе. Всё лето продолжалось наступление. Брусилов с сильными боями шел вперед – казалось, теперь-то уж конец действительно недалек.

Но миновало лето. Брусилов не взял ни Кракова, ни Львова. Победа снова откладывалась на будущую осень.

Из-за войны возникли проблемы с продуктами – сложно было купить любую ерунду. Даже за хлебом приходилось стоять в длинных очередях. Воспитанниц института всегда кормили по-спартански, но сейчас стало совсем голодно. Вместе с кризисом росло и недовольство народа – в Петрограде то и дело можно было наткнуться на митинги, на которых призывали к замене правительства.

Лазарет в Зимнем дворце закрыли еще в прошлом году. Тася стала редко выходить из института, душу охватила меланхолия. Впереди всё представлялось неясным и унылым. Тася давно оставила мечты о победе: лишь бы всё закончилось, хоть как-нибудь. Люди жадно ловили слухи, горячо обсуждали каждую газетную строчку. Все говорили о злой воле Распутина, об измене, о невозможности далее бороться.

Та зима далась особенно тяжело.

Пепиньерки занимались только с младшими классами, и первые воспитанницы Таси, учившиеся теперь в пятом, вышли из-под ее ответственности. Однако все три продолжали подходить к ней поболтать перед обедом и забегать в гости.

Тася, тронутая до глубины души преданной привязанностью девочек, поила их чаем с печеньем, раздобытым с большим трудом. Они с удовольствием поедали угощение и наперебой рассказывали о своих проблемах и достижениях.

– Саша – лучшая у нас по истории! – с жаром доказывала Таня. – И Крутиной прекрасно это известно, но ведь никогда не признается!

Она фыркнула и выразительно посмотрела на подругу, призывая ее в свидетельницы. Саша скромно улыбнулась, явно не желая доказывать свое первенство кому бы то ни было. Таня, недовольная ее позицией, собиралась продолжить пламенную речь, но ее прервал мелодичный звон: заиграли часы, висевшие в комнате.

– Уже восемь! – воскликнула Тася. – Вам давно пора возвращаться в дортуар.