Читать онлайн Тень алой птицы бесплатно

- Все книги автора: Настасья Нагорнова

Глава 1. Ваше Величество Тишина.

Дождь стучал по фигурной черепице крыш королевского дворца Кёнбоккун, словно тысяча нетерпеливых пальцев, пытающихся проникнуть внутрь. Вода стекала по каменным желобам, превращаясь в серебристые завесы, сквозь которые дворец казался призрачным, нереальным. Внутри тронного зала Кынджонджон царила тишина, густая и тягучая, как старый мед. Воздух был наполнен запахом старого дерева, ладана и влажного шелка, смешанного с едва уловимым ароматом человеческого пота и страха.

Король Ли Джин сидел на троне.

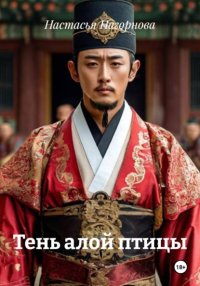

Его поза была безупречна: прямая спина, руки, покоящиеся на резных подлокотниках из черного дерева, взгляд, устремленный в пространство над головами собравшихся сановников. На нем был парадный гонёнпо – красный халат из тяжелого шелка, с вышитыми на груди и спине золотыми драконами о пяти когтях. Каждый коготь, каждая чешуйка были свидетельством его неземного статуса. И каждый грамм шелка и вышивки давил на плечи невыносимой тяжестью, впиваясь в кожу через тонкую нижнюю рубаху.

Он чувствовал, как влажный воздух прилипает к лицу. Как тяжелая корона, украшенная нефритом и жемчугом, врезается в лоб. Как ноги затекают в положении, которое нельзя было изменить уже два часа.

– Ваше Величество, – голос, высокий и плавный, как масло, разрезал тишину. Это был Главный придворный евнух, Ким. Он стоял чуть в стороне и ниже трона, но его положение в зале было центровым. Его тучная фигура в темно-синем халате казалась монолитом, вокруг которого вращалось все. – Вопрос о восстановлении дамбы в провинции Чолла. Министерство общественных работ предоставило смету.

Ли Джин медленно перевел взгляд на министра – полного, нервного мужчину лет пятидесяти, с жирным блеском на лбу и дрожащими руками. Тот тут же уткнулся лбом в полированный пол так сильно, что раздался глухой стук кости о камень.

– Государь, сумма необходима, ибо прошлогодние наводнения разрушили три шлюза полностью, а основание дамбы подмыто на протяжении ста двадцати шагов, – голос министра дрожал, слова лились слишком быстро. – Нам потребуется двести тысяч мешков цемента, пятьдесят тысяч бревен твердой древесины, и конечно, рабочая сила – три тысячи крестьян на три месяца…

Министр говорил долго, путано, сыпал цифрами, названиями материалов, цитировал древние трактаты по гидротехнике. Ли Джин слушал, не двигаясь. Он видел, как советники по обе стороны зала прятали зевоту в широкие рукава. Видел, как молодой чиновник из министерства финансов едва заметно покачал головой, услышав цифру. Видел, как взгляд евнуха Кима блуждал по позолоченным сводам потолка, полный скучающего превосходства.

Когда министр закончил, в зале вновь повисла пауза. Все ждали. Казалось, даже дождь затих на мгновение.

Евнух Ким мягко кашлянул в кулак, украшенный массивным нефритовым кольцом.

– Проект важен для урожая и спокойствия в провинции, – произнес он, и его слова повисли в воздухе не предложением, а приговором. Голос был тихим, но каждый слог отчеканивался с ледяной четкостью. – Необходимо утвердить выделение средств.

Ли Джин почувствовал, как сжимаются его пальцы под складками халата. Ногти впились в ладони так, что под кожей появились красные полумесяцы. Он знал, что половина указанной суммы осядет в карманах министра и его покровителей. Знал, что качественный известковый раствор заменят глиной, смешанной с соломой, что бревна будут не дубовыми, а сосновыми, сгнившими изнутри. Знал, что дамбу построят кое-как, и ее смоет первым же паводком, унеся с собой не только вложения, но и жизни десятков крестьян, которых заставят работать за миску риса.

Он открыл рот, чтобы задать вопрос – всего один, технический, о качестве известкового раствора и происхождении бревен. Вопрос, который показал бы, что он не совсем спящая кукла на троне.

Но прежде чем звук сорвался с губ, он встретил взгляд своей бабушки, Вдовствующей королевы.

Она восседала на небольшом возвышении слева от него, за тонкой шелковой ширмой с вышитыми журавлями, но сквозь ажурную решетку он видел ее лицо – высеченное из слоновой кости, холодное, непроницаемое. Ее тонкие, как нарисованные тушью, брови были слегка приподняты, всего на волос. Это было не выражение удивления, не вопрос, не совет. Это был приказ, отточенный за шестьдесят лет жизни при дворе. Молчи.

Горло Ли Джина сжалось. Он проглотил слова вместе с комком беспомощной ярости, который подкатил к самому горлу, горький и обжигающий. Слюна была словно смешана с пеплом.

– Пусть будет так, – произнес он. Его собственный голос показался ему чужим, плоским, лишенным тембра, словно говорил кто-то другой, сидящий внутри него. – Утверждаю.

Евнух Ким склонил голову, уголки его тонких, бескровных губ тронула едва уловимая улыбка удовлетворения, похожая на трещину на фарфоровой вазе. Министр забился в благодарственном поклоне, его тучное тело колыхалось, словно желе. Дело было решено. Король сказал.

Так проходило утро. Вопрос о налогах на соль, где львиная доля уходила в карман родственнику евнуха. Доклад о беспорядках на границе, который умалчивал о том, что командир гарнизона продавал оружие контрабандистам. Прошение о помиловании невинно осужденного чиновника, которое было отвергнуто без обсуждения – человек этот когда-то осмелился критиковать клан Ким.

Так проходили дни, месяцы, два долгих года с момента его восшествия на престол после скоропостижной кончины отца. Отца, который кашлял кровью в этих самых покоях, пока придворные врачи, подкупленные евнухом, лечили его пиявками и заговорами. Ли Джину было восемнадцать, когда его короновали. Восемнадцать, когда он понял, что трон – это золотая клетка, а корона – ее замок.

Он был пешкой в руках евнуха, который контролировал доступ ко всему и ко всем: к докладам, к казне, даже к наложницам. И марионеткой на виду у своей бабушки, для которой он был лишь живым символом, продолжением династии, не более одушевленным, чем нефритовая печать на его столе. Его мысли, желания, страх – все это было неважно. Важно было лишь его тело на троне и его кровь в будущем наследнике.

Когда аудиенция наконец завершилась, и сановники, шурша шелком, покинули зал, Ли Джин остался сидеть. Слуги у стен, замершие в почтительных позах, не смели пошевелиться, пока он не двинется с места. Только евнух Ким задержался, его тень, отбрасываемая низким послеполуденным светом, проникающим сквозь бумажные окна, легла на ступени трона, длинная и уродливая.

– Ваше Величество выглядит утомленным, – сказал он, подходя так близко, что Ли Джин уловил сладковатый, приторный запах женьшеня, которым всегда была пропитана его одежда, смешанный с запахом старческой кожи и какой-то пряной мази. – Долгие заседания тяготят молодого государя. Вам необходимы… отвлечения. Может быть, прогулка в саду? Или музыка?

Ли Джин не ответил. Он смотрел прямо перед собой, на пустующее теперь пространство зала, где только что кипели ложь и лицемерие. Его взгляд упал на одну из массивных колонн, поддерживавших потолок. На ней на высоте человеческого роста была едва заметная царапина. Он помнил, как сделал ее в семь лет, зацепившись за колонну рукоятью деревянного меча, играя в воинов. Тогда его отец, еще полный сил, рассмеялся и потрепал его по голове. Теперь эта царапина казалась шрамом на теле чего-то давно мертвого.

– Вдовствующая королева и ваши преданные слуги обеспокоены будущим династии, – продолжил евнух, его голос стал медовым, ядовитым, словно сироп из испорченных фруктов. – Престол не может оставаться без наследника. Это вопрос стабильности всего Чосона. Народ ропщет. Духи предков беспокоятся.

Вот оно: Ли Джин чувствовал, как по спине пробегает холодок, словно кто-то провел по позвонкам лезвием ножа. Он знал, к чему клонит евнух. Говорили об этом уже полгода намеками, а последний месяц – все прямее.

– Мы нашли идеальное решение, которое укрепит вашу власть и принесет гармонию во дворец, – евнух сделал паузу, наслаждаясь моментом, как кот, играющий с мышью. Его пальцы с длинными, ухоженными ногтями перебирали нефритовые четки на поясе. Младшая дочь Правого советника Ким Ми Ён. Девушка редкой красоты и кроткого нрава, воспитанная в строжайших конфуцианских традициях. Ей всего шестнадцать. Цветок, готовый распуститься. Ее семья… лояльна. Брак будет заключен в следующем месяце. Уже выбраны благоприятные дни астрологами.

Это был не вопрос. Даже не предложение. Это был указ, завернутый в шелк учтивости. Причем удар был двойным: Правый советник – не просто правая рука евнуха Кима, а его кровный брат. Женившись на его дочери, Ли Джин навечно приковывал себя к ним цепью из плоти и крови. Он становился не просто марионеткой, а членом семьи. Собственностью. Его будущий сын будет наполовину Ким, и клан сможет править от его имени долгие годы.

Ли Джин медленно, с огромным усилием, поднял глаза и встретился взглядом с евнухом. В темных, как чернильные лужицы, глазах старика он увидел торжество и предупреждение. Увидел там насмешку и абсолютную уверенность в своей безнаказанности. Любое сопротивление будет сломлено. Все уже решено. Вдовствующая королева дала свое благословение. Совет министров приготовил поздравления. Оставалось только поставить печать.

– Я… понимаю, – наконец выдавил из себя Ли Джин. Каждое слово резало горло, как осколок стекла.

– Рад, что Ваше Величество столь благоразумно, – евнух склонился в почтительном, но неглубоком поклоне, который был оскорблением сам по себе, и удалился, его мягкие туфли бесшумно скользили по полированному полу, отражавшему, как в мутном зеркале, изогнутые своды потолка.

Ли Джин сидел еще долго, пока слуги не начали бросать на него тревожные взгляды. Он чувствовал, как немеет все тело, как холод от мраморного трона проникает сквозь слои шелка в кости. Наконец он поднялся. Его движения были механическими, как у хорошо отлаженной куклы на пружинах. Свита тут же окружила его плотным кольцом, и он покинул тронный зал, шествуя по бесконечным, похожим на лабиринт коридорам в свои личные покои. Шел молча, глядя прямо перед собой, не видя роскошных фресок на стенах, изображавших сцены из мифов, не слыша почтительного шороха шагов позади.

Его покои, расположенные в самой защищенной части дворца, были убежищем, которое тоже не было его. Здесь каждый предмет, каждый слуга, каждый запах был подобран, одобрен и подконтролен либо бабушке, либо евнуху.

Двери из твердого дуба закрылись за ним с глухим, окончательным стуком, оставив снаружи придворных и стражу. Только тут, в полумраке комнаты, где единственным светом были последние лучи дня, пробивавшиеся сквозь бумажные окна, его плечи сгорбились на мгновение, будто с них сняли ту самую каменную дамбу. Он стянул с головы тяжелую царскую корону и швырнул ее на груду шелковых подушек у стены. Золото и нефрит со стуком ударились о деревянную раму кровати. Красный халат, вдруг ставший символом позора, он срывал с себя, не обращая внимания на дорогие застежки. Шелк рвался с тихим шипением. Одежда упала на пол бесформенным багровым пятном, похожим на лужу крови.

На нем осталась только тонкая белая нижняя рубаха и свободные штаны. В покоях было тихо. Запахло сандалом из курительницы и чем-то еще – острым, горьким запахом одиночества.

– Можно войти? – раздался спокойный, низкий голос из-за резной ширмы, отделявшей спальную зону от кабинета.

Ли Джин не обернулся. Он знал этот голос лучше, чем собственный.

– Входи, Ин.

За ширму шагнул мужчина в темно-синем, почти черном мундире начальника королевской стражи. Хан Со Ин был почти ровесником короля, но казался старше своей сдержанностью и шрамом, пересекавшим левую бровь – подарок от пьяного янбана, которого он однажды обезоружил, защищая еще принца Ли Джина. Его лицо с резкими, угловатыми чертами было спокойно, но глаза, острые и наблюдательные, как у ястреба, сразу заметили следы унижения на лице друга: тонкую белую линию сжатых губ, тень в глубине темных глаз, легкую дрожь в пальцах.

– Слышал, сегодняшнее заседание было… продуктивным, – осторожно начал Со Ин, подходя ближе. Его походка была бесшумной, как у кошки, результат долгих лет тренировок.

– Продуктивным? – Ли Джин горько рассмеялся, звук вышел резким и сухим, как треск ломающейся ветки. – Они утвердили воровство, а меня женили. В один день. Очень эффективно. Настоящие мастера своего дела.

Со Ин помолчал, изучая друга. Он видел не короля в парадных одеждах, а того мальчика, с которым когда-то тайком ловил сверчков в дворцовом саду, того юношу, что мечтал читать книги по государственному управлению, а не трактаты по этикету, чьи мечты о справедливом правлении разбились о каменные стены реальности, возведенные вокруг него с детства.

– На ком? – спросил он просто, без церемоний. Здесь, наедине, церемоний не было. Здесь был только Ли Джин и Со Ин. Так было с тех пор, как они оба помнили себя.

– На младшей дочери Правого советника, Ким Ми Ён. – Ли Джин выговорил это имя, как проклятие, с ненавистью, которая обжигала ему губы.

– Евнух Ким хочет привязать меня к своей семье навеки. Сделать своей собственностью. А бабушка… – он закусил губу до боли, чтобы не вырвалось что-то лишнее, чтобы не посыпались слова, полные давней, детской обиды, которая никогда не заживала. Старая рана, воспоминание о том, как она в детстве отстранила его, выбрав церемонию встречи китайских послов вместо его постели, где он лежал с горячкой и бредил, заныла с новой силой.

– Бабушка согласна. Для нее я всего лишь сосуд для продолжения династии. Чистая кровь Ли, которую нужно смешать с выгодной кровью, чтобы получить наследника. Мое сердце, моя душа – пустой звук.

Он подошел к окну, смотрящему на внутренний двор, где уже зажигали первые фонари. Дождь стих, оставляя на темном камне двора блестящие, как ртуть, лужи, отражавшие багровое закатное небо. Они казались темными, как слезы, пятнами на лице дворца.

– Она будет их глазами и ушами в моей спальне, Ин, – прошептал он, касаясь лбом прозрачной бумажной перегородки. – Она будет доносить каждый мой вздох, каждое слово, сказанное во сне. Она будет вынюхивать каждую мою мысль. И ночью… – он замолчал, глотнув воздух. – Ночью она будет их орудием. Ее тело будет ловушкой, а мой долг – попасть в нее, чтобы произвести на свет нового узника для этой клетки.

Со Ин стоял рядом, его молчание было красноречивее слов. Он не касался друга, не пытался утешить пустыми фразами. Он был просто здесь. Он всегда был здесь. Внебрачный сын знатного воина, чье происхождение закрывало для него любые карьерные высоты, кроме одной – быть тенью короля. Его преданность была единственной не купленной, не вынужденной вещью во всем дворце, а настоящей, твердой, как сталь его меча.

– Что будешь делать? – наконец спросил Со Ин, его голос был тихим, но в нем чувствовалась готовность. Готовность слушать, повиноваться, убивать, если нужно.

Ли Джин отвернулся от окна. В его глазах, еще минуту назад полных отчаяния и усталости, теперь разгорался холодный, жесткий огонь. Огонь человека, который слишком долго глотал унижения и понял, что может обратить его в топливо. Топливо для мести.

– То, что от меня ждут, – тихо сказал он, и его голос обрел странную, леденящую ровность. – Буду марионеткой. Послушной, тихой, покорной. Буду ненавидеть свою жену так открыто, чтобы они это видели и считали это слабостью. Буду презирать бабушку так осторожно, чтобы она чувствовала, но не могла доказать. Буду бояться евнуха так очевидно, чтобы он пресытился своим могуществом. Буду таким ничтожным, таким незначительным, таким предсказуемым в своей покорности, что они перестанут видеть во мне даже потенциальную угрозу. Перестанут смотреть на меня вовсе. Стану частью интерьера. Тенью на стене.

Он повернулся к Со Ину, и его лицо было маской ледяного спокойствия. Ни тени сомнения, ни искры прежнего отчаяния. Только расчет и решимость, выкованные в горниле унижения.

– А ты, мой друг, будешь моими глазами и ушами там, куда я не могу пройти. Моими руками там, где мои должны дрожать. Мы будем слушать. Мы будем ждать. Мы будем изучать каждого слугу, каждую щель в стене, каждую слабость наших врагов. Мы найдем их тайны. Их долги. Их преступления. И однажды, – он наклонился ближе, и его шепот был едва слышен, но в нем вибрировала сталь, – когда они решат, что тень не может укусить, что марионетка смирилась со своими ниточками, мы разорвем им глотки. Не метафорически, Ин. Буквально. Евнух, его брат, вся их паутина. Мы вырежем ее с корнем.

Со Ин медленно кивнул. Ни страха, ни сомнений, ни моральных терзаний. Только принятие, полное и безоговорочное. Для него Ли Джин был не просто королем. Он был другом, братом, единственным человеком, который видел в нем не «бастарда», а Хан Со Ина. И за это он был готов на все.

– Всегда, – произнес он одно слово, и в нем была клятва, крепче любой, скрепленной печатью.

– А теперь оставь меня, – Ли Джин вздохнул, и маска на мгновение дрогнула, показав невыносимую усталость, тяжесть, которая давила на него два года и теперь должна была давить всю жизнь, до самого конца, до самого акта мести или гибели. – Мне нужно… подготовиться к роли жениха. Выучить улыбку. Отразить в зеркале нужный взгляд. Придумать, как ненавидеть девушку, которую я даже не видел, но которая уже обречена разделить эту клетку со мной.

Когда Со Ин исчез за ширмой так же бесшумно, как появился, Ли Джин остался один в наступающих сумерках покоев. Слуги не смели войти без зова. Он был наконец по-настоящему один.

Он подошел к лаковому столику черного цвета, где лежали кисти, тушь и стопка тонкой, почти прозрачной бумаги. Рука сама потянулась к кисти. Он не стал писать стихов о тоске или планов действий. Он окунул кисть в тушь, смешанную с водой до серого оттенка, и начал рисовать карикатуру.

Сначала появился толстый, самодовольный евнух с лысой головой и хищной улыбкой. Затем от его пальцев потянулись толстые, похожие на кишечник, ниточки. Они опутывали маленькую, тщательно прорисованную королевскую фигурку в миниатюрной короне. Фигурка висела в воздухе, ее руки и ноги были скручены нитями. А рядом, чуть в стороне, он нарисовал старую женщину с лицом, похожим на маску театра, но – бесстрастным, с узкими щелями глаз. В ее костлявых руках были огромные ножницы, лезвия которых были направлены к нитям. Она не перерезала их, но была готова это сделать в любой момент, если кукла вздумает пошевелиться не так.

Он смотрел на рисунок, и его губы искривились в беззвучной, горькой усмешке. Тушь сохла, впитываясь в бумагу, делая линии вечными.

Пусть думают, что дергают за ниточки. Они даже не подозревают, что марионетка видит руки кукловода. Видит каждую морщину на них, каждое пятно, каждый нервный тик. И считает каждый его палец. Запоминает. И ждет того дня, когда сможет эти пальцы один за другим сломать.

За окном, в сумеречном багрово-синем небе над дворцом, пролетела одинокая черная птица, спеша укрыться от надвигающейся ночи. Ли Джин наблюдал за ней, пока она не растворилась в темноте, словно ее и не было.

Завтра начнется новая игра. Игра, где ставкой была его жизнь, его душа и будущее целого королевства. А у него не было права проиграть. Не было права даже на ошибку.

Он отложил кисть, взял листок с рисунком, поднес к пламени свечи. Бумага вспыхнула ярко, осветив на мгновение его каменное лицо, и превратилась в пепел, который он стряхнул в бронзовую жаровню.

В воздухе остался лишь запах гари и решимости, холодной и безжалостной, как клинок, спрятанный в складках одежды. Ваше Величество Тишина готовилось к войне. И первым полем битвы станет его собственная свадьба.

***

За ширмами и шелком, в самом сердце женской половины дворца Кёнбоккун, покои Вдовствующей королевы казались миром, законсервированным в янтаре. Здесь время текло иначе: медленно, тягуче, подчиняясь не часам, а ритуалам. Воздух был густым от аромата выдержанного сандала, сушеных лепестков хризантемы и чего-то неуловимого – запаха безграничной, холодной власти, от которой стыла кровь.

Пак Ми Хи, Вдовствующая королева, сидела на низкой платформе у окна, выходящего на внутренний сад. Ей было семьдесят два года, и каждый из них был отчеканен на ее лице, как на старой монете – не морщинами слабости, а тонкими, четкими линиями решений, принятых и не принятых, обид, нанесенных и полученных, тайн, унесенных в могилу и сохраненных в сердце. Ее поза, несмотря на возраст, была безупречно прямой, словно позвоночник сросся с нефритовой палочкой, которую она держала в руках.

Она наблюдала, как последние капли дождя, скатываются с листа бамбука за окном. Но ее взгляд был обращен внутрь, на иную сцену.

– Он молчал? – спросила она голосом, сухим и тихим, как шелест шелковой бумаги.

– Как рыба, Ваше Величество, – ответил из глубины комнаты Главный евнух Ким. Он стоял в почтительной позе, но в ней не было ни капли подобострастия. Это была позиция партнера, пусть и младшего. – Проглотил и дамбу, и новость о браке. Лишь на мгновение в глазах вспыхнуло… что-то. Но он подавил. Словно вы научили его это делать.

– Я и научила, – отозвалась Ми Хи, не меняя выражения. Ее пальцы, длинные и узкие, с ногтями, тщательно покрытыми золотой краской, перебирали нефритовые четки. Каждый шарик был холодным и гладким, как ее мысли. – Его отец слишком много чувствовал. Слишком много хотел. Это свело его в могилу. Чосону нужен не пылкий правитель, а стабильный символ. Тихий центр, вокруг которого вращаются дела государства.

– Стабильность… – евнух Ким мягко произнес слово, делая в нем едва уловимую паузу. – Она стоит дорого. Проект дамбы…

– …обеспечит лояльность твоих людей в Чолла и наполнит твои сундуки, – закончила за него Ми Хи, наконец повернув к нему голову. Ее глаза, темные и проницательные, как горные источники, уставились на него без всякой теплоты. – Не играй со мной в слова, Ким. Ты получишь свою долю. Я получаю гарантии, что мой внук останется на троне, а твоя семья получит королевскую кровь. Это сделка. Чистая, как горный хрусталь. Без лишних сантиментов.

Уголки губ евнуха дрогнули в подобии улыбки. Ему нравилась ее прямолинейность. В ней не было лицемерия придворных дам, которые говорили одно, а думали другое. Королева-Вдова думала вслух, потому что была уверена – ее не посмеют осудить.

– Молодой король может… воспротивиться в брачную ночь, – заметил евнух, искушая судьбу. – Ненависть – плохое лекало для зачатия наследника.

Ми Хи усмехнулась. Звук был коротким, беззвучным, больше похожим на выдох.

– Ненависть, страх, долг – лучшие стимулы, чем любовь. Любовь делает человека слабым, заставляет идти на глупости. Ненависть заставляет подчиняться, чтобы выжить. Он будет выполнять свой долг. Он умный мальчик. Он понял сегодня в тронном зале. Понял, что его воля ничего не стоит. Что его чувства – роскошь, которую он не может себе позволить. Он будет ненавидеть эту девушку, будет холоден с ней, но он ляжет с ней. Потому что от этого зависит его выживание. А инстинкт выживания – самый сильный.

Она замолчала, глядя в окно, где уже загорались первые вечерние звезды.

– А девушка? Ми Ён? – спросила она, как будто вспомнив о незначительной детали.

– Кроткая, послушная, воспитанная в страхе перед отцом и перед Богом. Идеальная глина. Она будет боготворить его как короля и бояться, как мужа. Будет видеть в нем солнце и трепетать от его холода. Она не осмелится даже подумать о предательстве семьи – мы позаботимся, чтобы ее мать и младшая сестра оставались… в поле ее зрения.

Ми Хи кивнула. Все было продумано. Все, кроме одного. Глаза ее на мгновение затуманились, уходя в прошлое. Она видела не покои, а другой дворец, шестьдесят лет назад. Сама она, шестнадцатилетняя наложница, поднесенная ко двору могущественным кланом. Ночь страха, боли и отчуждения. Старый король, от которого пахло лекарствами и смертью. И ее собственная решимость – выжить любой ценой. Родить сына. Возвыситься. И вот теперь она здесь. На вершине. И ее внук повторяет ее путь, только в зеркальном отражении. Он – король-жертва. Она была наложницей-победительницей. Разные роли, одна цена.

– Он рисует, – внезапно сказала она, возвращаясь в настоящее.

– Ваше Величество?

– По вечерам. Когда думает, что за ним не наблюдают. Карикатуры. На тебя, на меня, на министров. – Она произнесла это без осуждения, даже с оттенком любопытства.

– Выплескивает яд на бумагу. Это хорошо. Значит, у яда есть выход. Значит, он не копит его внутри, где он может просочиться в дела. Пусть рисует. Следи, чтобы эти рисунки сжигались. И чтобы он об этом знал.

Евнух Ким слегка склонил голову, восхищенный ее осведомленностью. Ничто не ускользало от старухи. Ее сеть шпионов была тоньше и обширнее, чем его собственная.

– А как же… его друг? Хан Со Ин? – спросил евнух, и в его голосе впервые прозвучала легкая, тщательно скрываемая озабоченность. – Тень короля. Она становится слишком длинной.

Ми Хи замерла. Да, тень. Внебрачный сын. Преданный, как пес, и опасный, как голодный волк. Он был единственной неподконтрольной переменной в уравнении. Единственным человеком во дворце, чьи мотивы она не могла до конца вычислить. Преданность – самая непредсказуемая из сил.

– Со Ин… – она протянула имя, пробуя его на вкус. – Он полезен. Он – громоотвод для ненависти моего внука. Пока у Ли Джина есть он, ему есть на кого изливать свои истинные чувства. Он не чувствует себя в полном одиночестве. А одиночество… одиночество толкает на отчаянные поступки. Пусть пока остается. Но приготовь кого-нибудь. Молодую, красивую служанку для его покоев. Или нового офицера в страже, амбициозного и жадного. Нам нужны глаза и внутри этой тени. И возможность эту тень… укоротить, если она начнет отбрасываться не в ту сторону.

Евнух кивнул, мысленно составляя список кандидатов. Он наслаждался этими беседами. Они были как сложная игра в падук, где каждая фигура имела цену и потенциал.

– Ты думаешь, он способен на большее? – вдруг спросила Ми Хи, и в ее голосе впервые зазвучал оттенок чего-то, что не было ни холодным расчетом, ни властью. Было что-то вроде… профессионального любопытства скульптора к куску мрамора.

– Король? – уточнил евнух.

– Король, – подтвердила она.

Ким помолчал, подбирая слова.

– В нем есть сталь. Но она скрыта глубоко, под слоями учтивости, страха и… чужой воли. Вашей, моей. Он научился ее прятать. Опасно ли это? Возможно. Но пока он считает, что играет в покорность, мы можем направлять его ярость в безопасное русло. На карикатуры. На холодность с будущей женой. Даже на тихое презрение к вам. Главное – чтобы он не нашел союзников. Не нашел тех, кто увидит в этой стали клинок, а не просто украшение.

– Он найдет, – тихо сказала Ми Хи, и ее взгляд снова стал отстраненным, устремленным в будущее. – Рано или поздно. У каждого правителя, даже марионетки, находится свой рыцарь или свой палач. Вопрос в том, кем окажется для него этот Хан Со Ин. И успеем ли мы сделать его палачом для самого себя.

Она взмахнула рукой – легкое, изящное движение, полное неоспоримой власти.

– Достаточно. Я устала. Принеси мне чай. И позови ко мне лекаря. Старые кости ноют от этой влажности.

Евнух Ким поклонился и бесшумно удалился, скрывшись за многослойными шелковыми портьерами.

Когда он ушел, Ми Хи не двинулась с места. Она продолжала смотреть в сад, погруженная в свои мысли. Ее разум, острый и безжалостный, анализировал ситуацию, как генерал анализирует карту перед битвой.

Ее внук был не просто марионеткой. Он был тигренком в клетке. Можно держать его голодным и слабым, но однажды, если клетка даст трещину, инстинкты возьмут свое. Ее задача была в том, чтобы клетка оставалась прочной. Брак – один из ее прутьев. Страх – другой. Ощущение тотального одиночества – третий.

Но в глубине души, в той ее части, что не была полностью выжжена дворцовыми интригами, жила странная, почти извращенная надежда. Надежда, что сталь в нем окажется крепче, чем она рассчитывала. Что однажды он сумеет вырваться. Не для того, чтобы свергнуть ее – она слишком стара для борьбы. А для того, чтобы доказать. Доказать ей, мертвому отцу, всему миру, что он – не просто тень. Что он чего-то стоит.

И если этот день настанет, она, возможно, даже испытает нечто вроде гордости. Прежде чем сделать все, чтобы снова загнать его обратно в клетку. Потому что стабильность Чосона была важнее судьбы одного человека. Даже если этот человек – ее кровь.

Она закрыла глаза, вдыхая аромат сандала. В ушах стояла тишина дворца – тишина, которую она создала и которой правила. Тишина, сквозь которую вот-вот должно было прорваться эхо будущей бури. И она, Пак Ми Хи, вдовствующая королева, будет слушать это эхо, готовясь встретить бурю во всеоружии, как встречала все бури за свои долгие семьдесят два года. Без страха. Без сожалений. Только с холодной, непоколебимой волей к власти.

В саду за окном на ветку сосны села сова. Ее большие, круглые глаза, казалось, смотрели прямо в покои королевы, видя все, что скрывалось за ширмами и ритуалами. Ми Хи встретилась с ней взглядом. Две хищницы, две королевы своих миров, разделенные оконным проемом. Сова бесшумно взмахнула крыльями и исчезла в наступающей ночи.

Королева Ми Хи позволила себе слабую, едва заметную улыбку. Ночь принадлежала хищникам. И она всегда чувствовала себя в ней как дома.

***

Тишина коридоров за покоями Вдовствующей королевы была особого рода. Она не была мирной – она была притаившейся, выжидающей, как затишье перед ядовитым выдохом. Здесь даже воздух казался гуще, насыщенный запахами лекарственных трав, воска и старой пыли, скопившейся в бесчисленных щелях между деревянными панелями.

Главный придворный евнух Ким шел неспешно, его мягкие, стеганые туфли не издавали ни звука. За спиной у него оставалась дверь в логово львицы, и с каждым шагом осанка его менялась почти неуловимо: почтительный изгиб спины распрямлялся, плечи отводились назад, подбородок приподнимался. Из слуги он вновь превращался в властителя теней, в паука, восседающего в самом центре дворцовой паутины.

Его личные апартаменты располагались не в главных зданиях, а в лабиринте служебных помещений к востоку от тронного зала. Снаружи – скромно, даже бедно. Но за дверью, укрепленной стальными пластинами и охраняемой двумя безмолвными, глазастыми евнухами помоложе, открывался мир, мало чем уступавший по роскоши покоям самих правителей.

Здесь не было окон. Вечный полумрак нарушали лишь масляные лампы в позолоченных бра, отбрасывающие теплые, пляшущие тени на стены, обитые темно-вишневым шелком. Воздух был пропитан сложным букетом: дорогие благовония из Аравии, сладковатый дым опиумной трубки, стоявшей на низком столике из черного дерева, и все тот же назойливый запах женьшеня – он исходил от маленькой жаровни, где томился целебный отвар. Ким считал, что именно этот отвар сохраняет его ясность ума и власть над ослабевающим телом.

Он сбросил парадный синий халат, и слуга-подросток, подобострастно склонившись, принял его, заменив на просторный халат из темно-зеленого бархата, расшитый серебряными нитями. Ким тяжело опустился на груду подушек у столика, протянул руку к трубке, но не закурил, а лишь обхватил ее прохладный янтарный мундштук, как скипетр.

В комнате, кроме него и слуги, находился еще один человек. Он сидел в тени, в углу, и только блеск его внимательных глаз выдавал его присутствие.

– Ну, что скажешь, Пён? – голос евнуха звучал теперь иначе: ниже, грубее, без придворной слащавой плавности. В нем слышалась усталость и власть.

Человек в тени, Пён, был его правой рукой, начальником дворцовой стражи внутренних покоев и, что важнее, главой разветвленной сети доносчиков. Тощий, с лицом, напоминавшим высушенную грушу, он был воплощением невзрачности, что и делало его идеальным шпионом.

– Король вернулся в свои покои, – тихо начал Пён. Его голос был монотонным, лишенным эмоций, как чтение доклада о запасах риса. – Выбросил корону, порвал халат. Сидел у окна. Потом к нему вошел Хан Со Ин.

Евнух Ким кивнул, его пальцы постукивали по янтарю.

– Содержание разговора?

– Стены в тех покоях толстые, а слуги, которые могли бы подслушать, либо его личные (и запуганы этим ястребом Со Ином), либо наши, но их он к себе близко не подпускает. Однако, судя по выражению его лица, когда он выходил провожать Со Ина… Он принял решение. Не смирился – принял решение.

– Какое? – в голосе евнуха прозвучал легкий интерес.

– Неизвестно. Но это не была покорность. Это было… холодное решение. Как у врача, который готовится ампутировать конечность.

Ким усмехнулся. Звук был похож на сухой треск.

– Врача? Он больше похож на пациента на моем столе. Но пусть думает, что держит скальпель. Это даже полезно. Отчаявшийся человек опасен, а тот, кто верит, что у него есть план – предсказуем. Он будет играть в покорного. Ждать своего часа. – Евнух потянулся к чашке с женьшенем и сделал маленький глоток. Горечь разлилась по языку, бодрящая и знакомая. – А мы будем знать каждый шаг его «плана». Как обстоят дела с девушкой?

Пён слегка кашлянул.

– Ким Ми Ён. Шестнадцать лет. Воспитывалась в строжайшем затворничестве. Умеет читать, писать, играет на гайагыме. Характер… податливый. Боится отца. Боится темноты. Любит сладости и вышивку. Ее мать и младшая сестра уже переселены в особняк в столице под нашим «присмотром». Девушке намекнули, что их благополучие зависит от ее безупречного поведения при дворе.

– Идеально, – прошептал Ким. Его взгляд стал отстраненным, он видел не комнату, а будущее. – Она будет идеальным проводником. Через месяц она будет делить с ним ложе. Через год родит наследника. И каждый ее вздох, каждая слеза радости или обиды будет доноситься до нас. Он попытается ее ненавидеть, отдалять… а она, бедняжка, будет лишь сильнее к нему привязываться, искать его расположения. И будет приходить к нам за советом, как его завоевать. Мы будем ее ушами. И ее устами.

Он помолчал, наслаждаясь изящностью конструкции.

– А что с тенью? С этим… бастардом?

Пён наклонился вперед, и тень исчезла с его лица.

– Хан Со Ин – проблема. Он как волк: предан только своей стае. А стая – это король. У него нет слабостей: не пьет сверх меры, не играет в кости, женщин, кажется, вообще избегает. Его люди в страже обожают его, потому что он честен и делит с ними все тяготы. Подкупить невозможно. Запугать… он не из тех, кто боится. Его единственная уязвимость – это сам король.

– Тогда, возможно, нам нужно создать другую, – задумчиво проговорил евнух. – Вдовствующая королева права. Нужно поместить рядом с ним кого-то. Не служанку – он таких не заметит. Соратника. Молодого офицера, амбициозного, голодного, но с темным пятном в биографии, которое мы будем держать. Кого-то, кто сможет стать ему… почти другом.

– У меня есть кандидат, – тут же отозвался Пён. – Лейтенант Кан. Сын разорившегося янбана. Отчаянно храбр, жаждет восстановить честь семьи. Имеет долги у ростовщиков из квартала Сочхон. Деньги решат его проблемы. А его амбиции и некоторая… наивность в вопросах дворцовых интриг сделают его идеальным инструментом.

– Займись этим, – кивнул Ким. Он закрыл глаза, ощущая приятную усталость, смешанную с удовлетворением. Все шло по плану. Тигренок в клетке. Грядущая невестка-шпионка. Преданный телохранитель, которого предстоит обезвредить. И он, евнух Ким, в центре всего, невидимая ось, вокруг которой вращается мир дворца.

Но в глубине его холодного, расчетливого ума, там, где хранились самые потаенные мысли, шевелилось что-то еще. Не страх, нет. Скорее, странное, почти ностальгическое чувство. Он смотрел на Ли Джина и иногда, в редкие мгновения, видел в нем не врага или пешку, а… воспоминание.

Сам Ким попал во дворец мальчишкой, сыном мелкого чиновника, попавшего в немилость. Кастрация была не выбором, а билетом в единственно возможное будущее. Он тоже был полон ярости, унижения, страха. И он тоже научился молчать. Научился прятать свою сталь. Он наблюдал, учился, лизал руки тем, кто был сильнее, и потихоньку, год за годом, паук за паутиной, строил свою империю из страха, долгов и тайн. Он стал мастером тишины, как его теперь называли некоторые за спиной.

И теперь он видел ту же ярость, то же унижение в глазах молодого короля. Разница была лишь в том, что у Ли Джина была корона. Но что такое корона без настоящей власти? Всего лишь тяжелый головной убор. Ким почти испытывал к нему нечто вроде уважения. Мальчик учился быстро. Он мог бы стать опасным соперником. Если бы у него было время. Если бы у него были союзники. Если бы не опыт и безжалостность того, кто уже прошел этот путь до конца.

– Он рисует, – вдруг сказал Ким, открыв глаза.

– Карикатуры. Да. На вас, на министров, на Вдовствующую королеву. Сжигает их. Думает, что мы не знаем, – отозвался Пён.

– Пусть рисует, – повторил Ким слова Ми Хи, но с иной интонацией. В его голосе звучало не просто расчетливое разрешение, а некое снисхождение знатока. – Это его месть. Безобидная. Пока он мстит на бумаге, у него не хватит духу на месть настоящую. И… принеси мне один из этих рисунков. Не сожженный. Мне интересно на них посмотреть.

Пён удивленно поднял бровь, но кивнул. Приказ был странным, но оспаривать его он не смел.

Евнух Ким откинулся на подушки, его взгляд устремился в потолок, украшенный сложной резьбой с изображением летучих мышей – символа удачи. Удача. Он сам создал свою удачу. Вырвал ее кровавыми ногтями из брюха этого дворца.

Молодой король считал, что играет в терпение и скрытность. Но он даже не подозревал, что его противник – не просто жадный старик у трона. Его противник – само чрево дворца. Система, которая перемалывала людей веками. И Ким был плоть от плоти этой системы. Ее идеальным продуктом и хозяином.

И когда придет время, и король, наконец, решит, что готов нанести удар, он обнаружит, что бьет в пустоту. Что враг, которого он ненавидел, – лишь одна из множества голов гидры. И что на месте отрубленной головы вырастут две новые. Или же он обнаружит, что его собственная жена, держащая на руках его сына, будет смотреть на него глазами, полными страха перед его врагами. И этот страх окажется сильнее любви.

Это была игра, в которой все ходы были предопределены. И он, евнух Ким, написал правила.

– Пён, – тихо произнес он.

—Да, господин?

—Усиль наблюдение за королевской библиотекой. И за архивами. Если он ищет слабости, он начнет с прошлого. С дел своего отца. С наших… старых отчетов. Убедись, что все, что он найдет, будет тем, что мы хотим, чтобы он нашел.

Пён снова кивнул, его худое лицо оставалось непроницаемым.

Евнух Ким закрыл глаза, на этот раз окончательно отпуская напряжение дня. В ушах стояла знакомая, убаюкивающая тишина его владений. Тишина, которую он охранял. Тишина, которой он правил.

А за стенами его роскошной, безоконной клетки дворец жил своей жизнью, готовясь к свадьбе. И где-то в своих покоях молодой король, возможно, в этот самый момент снова брал в руки кисть. И где-то в женской половине шестнадцатилетняя девушка по имени Ким Ми Ён, дрожа от страха и смутного предвкушения, примеряла свадебный ханбок, не зная, что стала пешкой на поле, которое было разложено задолго до ее рождения.

И все нити сходились здесь, в этой темной комнате, в руках старого евнуха, который уже почти забыл вкус настоящей свободы, но прекрасно изучил вкус абсолютной власти. Власти, которая была слаще любого вина, сильнее любой страсти и горше самого крепкого женьшеня.

***

Тень, отбрасываемая телом, длинна и бесплотна. Но тень, которой был Хан Со Ин, имела вес, плотность и остроту закаленной стали. После ухода из покоев короля он не пошел в казармы стражи, не отправился проверять посты. Он растворился в сумеречных переходах дворца, двигаясь с беззвучной уверенностью хищника, знающего каждую тропу в своем лесу.

Его мир был миром граней и углов, запахов и звуков, невидимых для других. Он слышал, как за стеной бормочет пьяный повар; как скрипит половица под неверным шагом служанки, несущей в покои к вдовствующей королеве чай с успокоительными травами; как шепчутся два младших евнуха у кладовой, деля взятку за пропуск лишнего ящика с шелком. Все это складывалось в картину, живую и дышащую, карту нервной системы дворца.

Личные покои начальника королевской стражи были аскетичны, как келья воина-монаха. Небольшая комната в служебном крыле, без излишеств. Простая соломенная циновка на полу, низкий столик, сундук для доспехов, стойка для оружия, где висел его меч в простых, потертых ножнах, и лук из манджурского тиса. Ни картин, ни украшений. Только на полке стояла одна-единственная вещь, не имевшая утилитарного значения: грубо вырезанная из дерева фигурка лошади. Ее подарил ему Ли Джин, когда им было по десять лет. Они тогда тайком пробрались в мастерскую резчика по дереву.

Со Ин снял темно-синий мундир, остался в простой хлопковой рубахе и штанах. Мускулы на его плечах и спине играли под кожей, покрытой сетью старых шрамов – молчаливых свидетельств драк, тренировок и одной серьезной битвы на северной границе, куда он последовал за тогда еще принцем, желавшим увидеть реальность своей страны. Один шрам, длинный и белый, тянулся от ребер до бедра – память о том, как он принял на себя удар меча, предназначенный Ли Джину. Он не считал это геройством. Это был его долг. Быть щитом. Быть тенью.

Он опустился на циновку в позу для медитации, но его глаза не были закрыты. Они, острые и темные, смотрели в одну точку на стене, однако видели гораздо больше.

Сегодня все изменилось. В тронном зале он стоял у колонны, вне поля зрения большинства, но с идеальной точкой обзора. Он видел, как сжимались пальцы короля. Видел, как дрогнула его челюсть, когда евнух Ким объявил о браке. Видел этот взгляд вдовствующей королевы, брошенный сквозь ширму – холодный, режущий, как лед. И самое главное – он видел момент, когда в глазах Ли Джина что-то умерло, а на его месте родилось нечто новое. Не смирение. Не отчаяние. Решимость. Холодная, безжалостная, опасная.

И слова, сказанные ему наедине: «Мы разорвем им глотки».

Со Ин не был наивен. Он понимал, что их шансы ничтожны. Дворец – это единый организм, а евнух Ким и вдовствующая королева – его мозг и холодное сердце. Они контролировали все: поставки еды, воду, связь с внешним миром, назначения чиновников, суды, казну. У Ли Джина была лишь корона и его преданная гвардия, верная в первую очередь Со Ину. Триста человек против целой системы.

Но он также видел и их слабости. Система была громоздкой. Она зависела от страха, жадности и взаимных обязательств. Такую систему можно было взломать, если найти правильные рычаги. Не силой – силой здесь ничего не добиться. Хитростью. Терпением. И абсолютной, безупречной преданностью, которой у них не было.

Его размышления прервал тихий, условный стук в дверь – два быстрых, один медленный. Свой.

– Входи, – сказал Со Ин, не меняя позы.

В комнату скользнул молодой стражник, почти мальчик, с простым, открытым лицом. Это был Пак Чи Хун, сын конюха, которого Со Ин несколько лет назад взял под свое крыло, увидев в нем потенциал и, что важнее, чистоту. Чи Хун был одним из немногих, кому он доверял безоговорочно.

– Командир, – юноша почтительно склонил голову. – Новости с кухни.

– Говори.

– Повар Квон снова пьян. Бормотал, что ему принесли «особые» специи для свадебного пира. Очень дорогие. Но я заглянул в кладовую – ящик с этими специями уже полупустой. Исчезли шафран и сушеная кора сандалового дерева.

Со Ин медленно кивнул. Дорогие специи, исчезающие с кухни перед большой церемонией. Их могли продать на черный рынок. Или… их могли использовать для других целей. Например, чтобы подмешать что-то в пищу кому-то очень важному. Пока это было лишь ниточкой, но каждую такую ниточку нужно было пометить.

– Хорошо. Продолжай наблюдать за Квоном. Узнай, с кем он встречался в последние дни. И проверь, не появились ли у него внезапные деньги.

– Есть. – Чи Хун замялся. – И еще, командир. В восточном крыле, у покоев младших придворных дам, видел, как ночная служанка, та, что с шрамом на щеке, передавала что-то маленькое и завернутое в шелк одному из курьеров евнуха Кима. Курьер ушел через служебные ворота.

Шрам на щеке. Служанка Мисун. Она работала в покоях одной из немногих оставшихся при дворе наложниц покойного короля-отца. Что она могла передавать? Письмо? Украшение? Информацию?

– Запомни это, – сказал Со Ин. – Пока не трогай. Просто запомни.

Когда Чи Хун ушел, Со Ин поднялся и подошел к узкой бойнице, служившей окном. Вид открывался на тренировочный двор стражи. Даже сейчас, в сумерках, несколько человек отрабатывали удары на манекенах. Он знал каждого по имени. Знаком с их семьями, с их слабостями, с их мечтами. Эта гвардия была его единственным реальным активом. И ее нужно было не только укреплять, но и очищать.

Он знал, что среди его людей есть те, кто доносит. Не из злого умысла, может быть, из страха. Или потому что им пообещали продвижение их родственников. Он уже вычислил двоих. Пока не трогал их. Лучше иметь известных шпионов и осторожно кормить их нужной информацией, чем устранять и получить на их место новых, неизвестных.

Но сейчас, после решения короля, все изменилось. Игра перешла в новую фазу. Пассивное наблюдение было уже недостаточно. Нужно было действовать. Готовить почву.

Он подошел к столику, взял кисть и кусок грубой бумаги. Не стал писать слов. Он начал рисовать схему. В центре – стилизованная корона. От нее линии к двум фигурам: старухе с ножницами и тучному евнуху с паутиной. От короны также тянулась тонкая, но жирная линия к маленькой фигурке воина – к нему самому. А от него – множество тонких лучей к другим, малым фигуркам: его проверенным людям, вроде Чи Хуна.

Затем он начал рисовать другие фигуры, окружавшие центр. Министры. Чиновники. Слуги. К некоторым он ставил вопросительные знаки. К другим – едва заметные крестики. Третьих обводил кружком.

Один кружок он поставил рядом с именем «Кан, лейтенант». Молодой, голодный, с долгами. Идеальная мишень для вербовки со стороны клана Ким. Со Ин давно заметил повышенный интерес к этому юноше со стороны людей Пёна, шпиона евнуха. Возможно, стоило опередить их. Или, наоборот, позволить вербовке состояться и вести свою игру через него.

Мысли его были холодны и методичны. Он не испытывал ненависти к евнуху или Вдовствующей королеве. Ненависть – эмоция. Она мешает ясности. Он видел в них препятствия на пути безопасности и воли своего короля. Препятствия, которые нужно либо обойти, либо устранить. Как инженер видит скалу на пути строящейся дороги.

Но была одна точка, где холодная логика давала сбой. Когда он думал о Ли Джине. Не о короле, а о мальчике Джине. О том, как они вместе прятались от учителей в библиотеке. Как Джин, уже зная о своем статусе бастарда, делился с ним книгами и мечтами о справедливости. Как однажды, когда на Со Ин ополчились другие юные аристократы, обзывая его выродком, Джин, тогда еще принц, встал между ними, его лицо было белым от гнева, и сказал тихо, но так, что слышали все: «Он – мой друг. Кто тронет его, тронет меня».

Он спас его тогда не от побоев, а от чего-то более страшного – от ощущения, что он никому не нужен, что он ошибка, которую стоит стереть. С тех пор Со Ин дал внутреннюю клятву, что его жизнь принадлежала не Чосону, не династии Ли, а этому человеку. Только ему.

И теперь этому человеку, его другу, уготовили участь быть производителем наследников для клана, который уничтожил его отца. Посадили в золотую клетку и собирались разводить там его потомство, как ценных племенных птиц.

Со Ин положил кисть. Его лицо, обычно непроницаемое, исказила гримаса такого чистого, беспримесного гнева, что воздух в комнате словно сгустился. В этот момент он не был начальником стражи или стратегом. Он был хищником, почуявшим угрозу своему вожаку.

Гнев прошел так же быстро, как и накатил, оставив после себя еще более холодную, еще более твердую решимость.

Он свернул схему и сунул ее в потайное отделение своего сундука. Затем подошел к стойке с оружием. Он снял меч, вытащил клинок из ножен. Сталь отливала синевой при свете лампы. Он провел пальцем по лезвию, не нажимая. Острота была идеальной.

Завтра начнется подготовка к свадьбе. Усилятся проверки, во дворец хлынут толпы родственников, чиновников, поставщиков. Суматоха. Идеальное время, чтобы что-то пронести. Или кого-то вывести. Идеальное время для того, чтобы потеряться в толпе и провести ряд встреч.

Он думал о невесте. Ким Ми Ён. Шестнадцать лет. Заложница в шелковых одеждах. Она тоже была жертвой этой системы. Но ее жертвенность могла стать оружием против его друга. К ней нельзя было испытывать жалость. К ней нужно было присмотреться. Узнать ее слабости. Возможно, даже найти способ до нее достучаться. Если она боится отца и любит мать… это можно было использовать.

Со Ин вложил меч в ножны. Движения его были точны, ритуальны. Это успокаивало ум.

Он погасил лампу и снова опустился на циновку в темноте. Теперь он слушал. Слушал ночные звуки дворца: крик дальней совы, перекличку часовых на стенах, скрип телеги где-то за воротами. Он отфильтровывал шум, выискивая аномалии. Так он проводил многие часы. Это была его форма бдения.

Где-то в своих покоях Ли Джин, вероятно, тоже не спал, размышляя о своем унижении и о мести. Где-то в своих темных, роскошных комнатах евнух Ким строил планы на следующие десятилетия. А где-то в женских покоях молодая девушка, обреченная стать королевой, плакала в подушку от страха перед неизвестностью.

А Хан Со Ин сидел в темноте, неподвижный, как камень в ручье, вокруг которого бурлит вода. Он был якорем. Он был щитом. Он был тенью, которая готовилась стать кинжалом.

И в тишине его комнаты было слышно лишь одно: ровное, спокойное биение сердца человека, который уже сделал свой выбор и был готов заплатить за него любую цену. Даже если этой ценой станет его собственная жизнь, честь или душа. Для него это не имело значения. Единственное, что имело значение, было сияние той короны, которую он поклялся защищать. И человека, который был для него гораздо больше, чем король.

Глава 2. Алые узы.

Свадьба была великолепна, как гнойная язва под слоем парчи и золота. Дворец Кёнбоккун, обычно погруженный в сдержанное величие, взорвался кричащей алой пестротой. Всюду реяли знамена с иероглифами «двойное счастье», казавшиеся Ли Джину насмешливыми гримасами. Воздух, плотный и влажный от предвечерней жары, гудел от назойливых переливов придворной музыки – мелодии гаягыма и тэпёнсо звучали слащаво и фальшиво, сливаясь с гомоном сотен голосов в единый подавляющий гул.

Ли Джин проходил церемонии, как сквозь плотный, дурно пахнущий сон. Его свадебные одежды – многослойный темно-синий королевский халат с золотым шитьем в виде драконов и облаков – весил как доспехи. Каждый шов врезался в тело. Корона, еще более массивная, чем повседневная, давила на виски пульсирующей болью. Он совершал поклоны в святилище предков, чувствуя на себе тяжелые, оценивающие взгляды портретов прежних королей. Казалось, они смотрят на него с презрением.

Главный ритуал проходил в тронном зале. Он стоял на возвышении, механически повторяя слова, заученные до тошноты. Его взгляд, остекленевший от напряжения, скользил по морю лиц. Евнух Ким, облаченный в парчу лилового цвета – привилегия, которой удостаивались немногие, – сиял жирным блеском удовлетворения. Его маленькие глазки, похожие на изюминки, впивались в Ли Джина с откровенной собственнической гордостью. Вдовствующая королева, восседающая на почетном месте, напоминала идола, вырезанного из черного нефрита. Ее лицо было непроницаемо, лишь легкий кивок в такт церемонии выдавал ее одобрение. А отец невесты, Правый советник Ким, казалось, вот-вот лопнет от важности. Его тучное тело, затянутое в алый халат, колыхалось при каждом поклоне, а на губах играла улыбка человека, сорвавшего банк в игре, в которую другие даже не знали, как войти.

Купил трон по оптовой цене, – ядовито сверлила мысль в голове Ли Джина, когда он поднимал ритуальную чашу с чистым рисовым вином. И получил в придачу молодое тело, чтобы скрепить сделку кровью моего будущего сына.

Наконец, бесконечная процессия переместилась в покои для брачной ночи. Не в его личные апартаменты, где он мог чувствовать хоть призрачное подобие безопасности, а в специально подготовленные, громадные и бездушные покои в самом сердце женской половины. Воздух здесь был густо пропитан ароматом цитрусов, сандала и цветущих персиков – навязчивая, удушающая смесь, призванная заглушить все остальные запахи. В том числе запах страха, пота и лжи.

Когда тяжелые лакированные двери наконец закрылись, отсекая последних свах, церемониймейстеров и слуг, в покоях воцарилась оглушительная тишина. Она оказалась громче любого гула толпы.

Невеста стояла у края ложа, застеленного шелковыми покрывалами невероятного алого цвета, расшитыми золотыми фениксами и серебряными драконами. Ее свадебный хварот, многослойный и невероятно тяжелый, превращал ее в алую, застывшую статую. Лицо, согласно строжайшему церемониалу, было покрыто густым слоем белил, румяна лежали на щеках ровными кругами, губы подкрашены красной охрой. Черными линиями были подведены глаза и нарисованы тончайшие, высоко взлетающие брови. Это была идеальная маска. Но даже сквозь нее проступали черты поразительной, хрупкой красоты: изящная линия носа, небольшие, плотно сжатые уста, нежный овал подбородка. Ее глаза, опущенные в пол, казались огромными темными озерами в белоснежных берегах грима.

Ли Джин смотрел на нее, и его переполняло нечто большее, чем ненависть. Ненависть была бы слишком простой, слишком горячей эмоцией. Его охватило леденящее, физическое отвращение. Она была не человеком, а самым изощренным орудием, которое его враги могли придумать. Живым контрактом, обтянутым шелком и плотью.

– Тебе подробно объяснили, что от тебя требуется сегодня? – его голос прозвучал в тишине резко, как удар хлыста. Он намеренно опустил все титулы, все церемониальные обороты.

Она вздрогнула, почти незаметно, но не подняла глаз. Ее руки, спрятанные в широких рукавах, судорожно сжали друг друга.

—Ваше Величество… – ее голос был тихим, мелодичным, но абсолютно ровным, лишенным дрожи. Голосом, отточенным годами тренировок.

—Оставь эти «величества» для придворных, – отрезал он, срывая с себя верхний, самый тяжелый слой одежды и швыряя его на ларец из черного дерева. Драгоценная парча грубо скользнула на пол. – Мы здесь одни. Можешь мысленно готовить доклад своему отцу и дяде: их пешка успешно водружена на нужную клетку доски. Игру можно продолжать.

Теперь она подняла на него глаза. И в этих огромных, подведенных черным глазах он не увидел ни страха, ни вызова, ни фальшивого смирения. Он увидел усталое, бездонное понимание. Почти что сочувствие. Это обожгло его, как раскаленное железо.

– Я не пешка, Ваше Величество, – произнесла она все тем же тихим, ровным голосом. – Я – приданое. Самое ценное в моем приданом – моя кровь. И она теперь ваша.

Откровенность, почти циничная в своей простоте, ошеломила его. Он замер, изучая ее. Это была игра, конечно. Утонченная, расчетливая игра на снижение его оборонительного пыла. Он в этом не сомневался.

– Прекрасно, – прошипел он, чувствуя, как гнев снова закипает в жилах. – Тогда избавься от этой шелухи и ложись. Чем быстрее мы исполним эту часть фарса, тем быстрее я смогу тебя не видеть.

Он резко отвернулся, подошел к столику с вином и налил себе полную серебряную чашу. Рисовое вино, крепкое и обжигающее, он выпил залпом, чувствуя, как тепло разливается по желудку, но не может растопить лед в груди.

За его спиной послышалось легкое, почти неслышное шуршание. Шелк терся о шелк, шептались тончайшие ткани. Он слушал, стиснув зубы, представляя, как один за другим спадают эти алые слои, обнажая то, что они купили и ему подарили. Звук был унизительным. Для них обоих.

Когда он обернулся, она уже лежала на самом краю необъятного ложа, укрытая легким шелковым покрывалом до подбородка. Ее волосы, теперь распущенные, были рассыпаны по белой наволочке черным, отливающим синевой водопадом. Она смотрела в балдахин над ними, расшитый сценами из «Сна в красном тереме». Ее тело под покрывалом было прямым и неподвижным, как у фигуры на саркофаге.

Ли Джин медленно потушил светильники один за другим, длинным медным щупом. Пламя сопротивлялось, вздрагивало и гасло, отбрасывая на стены пляшущие тени. Он оставил гореть лишь одну толстую свечу у изголовья, погрузив комнату в зыбкий, трепетный полумрак. Он не хотел видеть ее лица. Не хотел, чтобы она видела его.

Он сбросил оставшиеся одежды, чувствуя на себе ее взгляд, ранее прикованный к потолку. Кожа покрылась мурашками не от холода, а от омерзения к самому себе, к этой ситуации, к долгу, который давил тяжелее свинца.

Ложась рядом, он почувствовал, как все ее тело, едва касающееся его, напряглось до предела. Каждый мускул был готов к удару, к боли. Между ними лежала целая вселенная отчуждения.

Его прикосновения были лишены какой бы то ни было прелюдии, нежности, даже простого человеческого любопытства. Это был механический акт присвоения. Он взял то, что, по мнению двора, принадлежало ему по праву. Его руки были грубы, движения резки и целеустремлены. Он ощущал под пальцами холодную, гладкую кожу, тонкие кости, слышал ее сдавленный, едва уловимый вдох, когда он вошел в нее. Она не издала ни звука. Не закричала, не заплакала. Лишь однажды, когда боль, должно быть, достигла пика, она резко зажмурилась, и в свете одинокой свечи ему показалось, что по ее виску, смывая белила, скатилась чистая, бриллиантовая слеза. Или это был просто отсвет пламени?

Он закончил быстро, подгоняемый яростью и стыдом. Как только спазм наслаждения, горького и отравленного, прошел, он тотчас отстранился, как от чего-то заразного. Повернулся к ней спиной, уставившись в темноту, где угадывались очертания ширмы. В комнате стояла абсолютная, давящая тишина, нарушаемая лишь его собственным тяжелым дыханием и едва слышным, прерывистым всхлипыванием за его спиной. Она старалась подавить его, и от этого звук был еще невыносимее.

– Завтра, – проскрежетал он в темноту, голос его был хриплым от выпитого вина и сдерживаемых эмоций, – тебе отведут покои в западном крыле. Ты будешь появляться только тогда, когда тебя вызовут. Не пытайся говорить со мной. Не задавай вопросов. Твоя функция – быть украшением на официальных церемониях и, когда придет время, родить наследника. Это все.

В ответ – только тишина, ставшая еще глубже.

Он пролежал так, не двигаясь, пока ее дыхание не стало ровным и глубоким – или пока она не заставила его стать таковым. Затем беззвучно поднялся, накинул первый попавшийся под руку халат и вышел в смежный кабинет.

Там, в полной темноте, прислонившись к стене, его ждал Со Ин. Лицо друга было скрыто тенью, но напряжение в его фигуре было ощутимо. Он все слышал. Каждый звук. Каждое несказанное слово.

– Ни слова, – хрипло бросил Ли Джин, опускаясь на пол у пустого столика. Он чувствовал себя грязным, разбитым, униженным до самого основания.

—Я и не собирался, – тихо отозвался Со Ин. – Но стражу к ее покоям? Наших людей или… его?

—Его, – отрезал Ли Джин. – Пусть охраняют свою шпионку, считая это привилегией. А ты внедри среди них наше ухо. Самого серого, самого незаметного.

—Уже есть кандидат, – кивнул Со Ин.

Прошла неделя. Двор утопал в показном ликовании. Каждый день приносил новые празднества, пиры, подношения от провинциальных чиновников, спешивших засвидетельствовать почтение новой королеве. Ли Джин играл свою роль с ледяным совершенством. На людях он был безупречно учтив с Ми Ён, соблюдая церемониальную дистанцию ровно в три шага. Он не удостаивал ее прямым взглядом, не обращался первым, его голос, когда он был вынужден что-то сказать ей, звучал ровно и безжизненно, как зачитанный указ. Подарки, которые он ей отправлял по протоколу – безделушки из нефрита, редкие сорта чая, рулоны лучшего шелка, – даже не распаковывались в ее покоях. Они складывались в сундуки, как трофеи холодной войны.

Она, со своей стороны, была воплощением кроткого, безропотного идеала. Тень в алых и лазурных одеждах, скользящая за ним по дворцовым залам. Она отвечала на любезности придворных дам с мягкой, никогда не достигающей глаз улыбкой, говорила мало и тихо, всегда попадая в нужную тональность. Она была идеальной фарфоровой куклой, и это бесило Ли Джина все сильнее. Где же расчетливая шпионка? Где хотя бы намек на злорадство или высокомерие?

Однажды вечером, после особенно изматывающего военного совета, где его робкие попытки оспорить кадровые назначения клана Ким были высмеяны старыми генералами, Ли Джин, не в силах сразу вернуться в душные покои, свернул во внутренний сад. Со Ин последовал за ним, сохраняя дистанцию.

Сад тонул в сизых сумерках. Воздух был свеж и пах влажной землей и цветущим жасмином. Ли Джин шел по дорожке из мелких камешков, стараясь заглушить в себе гул унижения. И тогда он увидел ее.

Она сидела на краю каменного парапета у пруда с карпами кои. На ней было не парадное платье, а простое, домашнее одеяние бледно-голубого цвета, без вышивки. Волосы были собраны в небрежный узел, несколько прядей выбивались и касались щеки. В руках она держала небольшую книгу в потертой синей обложке – сборник стихов поздней династии Силла. Но она не читала. Она смотрела на воду, где в последних багровых отсветах заката медленно двигались золотые и алые тени карпов. Ее лицо, очищенное от обильного дневного грима, было бледным и удивительно юным. И на нем лежала печать такой глубокой, такой безысходной печали, такого одинокого понимания своей участи, что у Ли Джина перехватило дыхание. Это был не маскарад. Это было настоящее.

Он замер за толстым стволом столетней сосны. Со Ин мгновенно растворился в арке галереи.

И тут к ней, семеня, подбежала юная служанка, та самая, что прислуживала ей, – девочка лет тринадцати по имени Окчжи. Лицо ее было искажено беззвучными рыданиями, губы дрожали. Она что-то быстро, захлебываясь, прошептала, упав на колени. Тоска по дому? Оскорбление от старшей ключницы? Неважно.

Ми Ён не оттолкнула ее. Не сделала строгое лицо. Не оглянулась по сторонам в страхе, что эту сцену увидят. Она мягко, почти матерински, положила руку на вздрагивающую головку девочки, притянула ее к себе и начала тихо говорить. Ли Джин не различал слов, но тон был теплым, успокаивающим, как колыбельная. Затем она вынула из своего рукава простой деревянный гребень – не украшенный перламутром, а самый затертый, бытовой – и, вытащив из прически Окчжи сломанную шпильку, аккуратно вставила на ее место гребень, поправив пряди.

– Иногда самые прочные стены тюрьмы сложены из золота и вышитого шелка, – ее голос донесся до Ли Джина ясно и четко в наступающей тишине. – Но это не значит, что внутри нельзя зажечь маленькую свечу доброты. Иди, умой лицо прохладной водой. Завтра будет новый день.

Девочка, успокоенная, кивнула, с трудом сдерживая новые слезы благодарности, и убежала. Ми Ён снова осталась одна. Она глубоко, с надрывом вздохнула, и это был звук такой искренней, такой измученной души, что у Ли Джина сердце упало куда-то в пятки, а потом рванулось в горло. Он увидел, как она на мгновение закрыла лицо ладонями, ее плечи содрогнулись в одном-единственном, сдавленном рыдании. А затем, будто надевая невидимые доспехи, она выпрямилась, стерла следы влаги с лица и, поднявшись, тихо пошла прочь, растворяясь в сумеречной аллее.

«Стены тюрьмы из золота и шелка…»

Эти слова впились в его сознание, как занозы. Он стоял, прижавшись лбом к шершавой коре, и слушал, как ее шаги затихают. Внутри все перевернулось. Он, мнивший себя единственным пленником, единственным, кто понимал истинную цену этого позолоченного ада… А она? Она знала. Она видела ту же самую клетку. И в своей собственной, возможно, более тесной камере, она находила силы быть доброй. Быть человечной.

Это рушило все его расчеты. Это не укладывалось в образ бездушной шпионки.

На следующее утро, во время формального совместного завтрака в Мёнчжончжоне (они сидели за разными столами, но в одном зале), он впервые пристально, изучающе всмотрелся в нее. Она ела мало, аккуратными, крошечными кусочками. Ее движения были отточено грациозны, но лишены живости. И теперь, зная куда смотреть, он заметил то, что раньше игнорировал: темные, почти синие круги под глазами, тщательно припудренные, но все равно проступающие. Легкую нервную дрожь в пальцах, когда она брала чашку с чаем. Напряженную складку между едва нарисованными бровями.

Она тоже не спит, – пронзила его мысль. Она тоже измучена страхом. Она тоже заложница.

В этот момент она, почувствовав его взгляд, невольно подняла глаза. Их взгляды встретились над золотой чашей с фруктами. По правилам, она должна была тут же опустить глаза. Но на долю секунды, меньше чем мгновение, она задержала взгляд. И в этих темных, глубоких глазах он не увидел ни страха, ни покорности, ни ненависти. Он увидел ту же самую усталую, понимающую печаль, что и вчера в саду. Печаль сообщника по заключению. Почти что молчаливое признание: «Я знаю. И ты знаешь. Каково это».

Ли Джин резко отвел взгляд, чувствуя, как кровь бросается в лицо, а сердце колотится с бешеной силой. Это была слабость. Глупая, опасная, смертельная слабость. Она – дочь Кимов. Плоть от плоти его врагов. Инструмент. Ничего более.

Но позже в тот же день, когда евнух Ким, явившись с докладом о поставках зерна, небрежно, словно между прочим, спросил: «А не хочет ли Ваше Величество уделить молодой королеве больше внимания в эти дни? Для укрепления супружеских уз и… ускорения благословенного события?», ярость, вспыхнувшая в Ли Джине, была уже иного свойства.

Раньше это была ярость загнанного зверя, ярость на посягательство на его свободу. Теперь, смешавшись с тревожным прозрением, ярость стала тоньше, острее и странным образом… направленной вовне. Это была ярость за нее. За то, что они сделали с этой девушкой. За то, что превратили ее в товар, в разменную монету в своей грязной игре. И за то, что теперь он, ненавидя их, вынужден быть частью этого унижения, причинять ей боль по их указке, становиться в ее глазах таким же монстром, как и они.

– Королева еще слишком юна и не привыкла к ритму дворцовой жизни, – произнес он, глядя куда-то в пространство за плечом евнуха, стараясь, чтобы голос звучал просто скучно, а не защищающе. – Излишняя спешка может породить ненужные толки и повредить ее репутации. Мы будем следовать естественному ходу вещей и установленным традициям.

Евнух склонил голову в почтительном поклоне, но, поднимая ее, метнул быстрый, испытующий взгляд. В его глазах мелькнула искорка подозрения, быстрая, как молния. Ли Джин понял, что допустил ошибку. Защищая ее, даже такой скучной фразой, он выдал нечто большее, чем простое равнодушие.

Вечером, в своих покоях, он вызвал Со Ина.

—Мне нужно знать о ней больше, – сказал он, не глядя на друга, разглядывая трещинку в лаковом покрытии столика. – Не официальную биографию, которую составил ее отец. А настоящее. Чем она жила до этого. Что читала. Чего боялась. Что любила.

—Джин, – в голосе Со Ина впервые за многие годы прозвучало не формальное обращение, а имя, и в нем была тревога. – Это риск. Если евнух заподозрит твой интерес…

—Он уже заподозрил, – перебил Ли Джин, наконец поднимая глаза. В них горел странный, беспокойный огонь. – Я сегодня дал слабину. Теперь отступать поздно. Нужно знать врага во всех его проявлениях. Даже в самом… обманчивом.

Со Ин молча кивнул. Но в его обычно непроницаемом взгляде Ли Джин прочел не просто неодобрение, а настоящую тревогу. Его друг, его тень, его щит – увидел первую, опаснейшую трещину в броне. И испугался за него.

Оставшись один, Ли Джин подошел к окну, распахнул его, впуская ночную прохладу. Где-то там, в западном крыле, в отведенных ей роскошных и безличных покоях, сидела девушка, чьи слова выжгли в его душе дыру. Он все еще ненавидел ее. Он должен был её ненавидеть.

Но теперь эта ненависть была отравлена. Каплей сомнения. Каплей невольного сострадания. Каплей того, что очень, очень опасно походило на интерес.

Он сжал кулаки так, что кости затрещали. Нет, он не позволит этому сломать себя. Он должен обратить это в оружие. Все, что могло его ослабить, должно было быть взято под контроль, изучено и использовано. Даже эта предательская, непрошенная жалость. Даже это щемящее чувство, что они с ней – узники одной и той же золоченой клетки.

Он смотрел в темноту, где уже ярко горели холодные, далекие звезды. Алые узы брака, навязанные ему, все еще душили, врезаясь в плоть. Но теперь он начинал смутно чувствовать, что эти же шелковые путы, возможно, туго опутали и ее. И что, быть может, именно в этом и заключалась самая жестокая часть плана его врагов – заставить его самого стать палачом для того, кто был так же несвободен, как и он.

***

Покои Вдовствующей королевы после захода солнца превращались в святилище тишины и запахов. Аромат выдержанного сандала, который тлел в бронзовой жаровне круглые сутки, смешивался с более тонкими нотами – сушеными лепестками пиона, растертыми в пудру, и едва уловимым запахом камфары, которую добавляли в мазь для ее старых, ноющих суставов. Свет исходил не от открытого огня, а от массивных ламп из молочного кварца, рассеивающих мягкий свет, в котором сглаживались морщины и таяли тени.

Пак Ми Хи не спала. Она редко спала больше четырех часов. Сон был уступкой слабости, а слабость в ее положении была смертельным грехом. Она сидела на своем возвышении у окна, но теперь окно было закрыто резными ставнями из черного дерева. Перед ней на низком столике из яшмы лежали не отчеты и не государственные бумаги, а набор изящных инструментов и несколько кусочков необработанного нефрита разного оттенка – от молочно-белого до темного, почти черного, с прожилками изумрудного цвета.

Ее руки, несмотря на возраст и тонкую, пергаментную кожу, пронизанную синими жилками, были удивительно ловкими. Длинные, узкие пальцы с ногтями, покрытыми не золотом сегодня, а прозрачным лаком, двигались с невероятной точностью. Она взяла небольшой алмазный резец и, не глядя на свои действия, принялась наносить едва заметные штрихи на поверхность светло-зеленого камня. Это была ее тайная страсть, ее способ медитации и одновременно – анализа. Каждый камень был подобен человеку при дворе. Его нужно было изучить, понять внутренние трещины, скрытые включения, потенциал. И затем – либо отполировать до зеркального блеска, либо, обнаружив скрытый изъян, расколоть.

В комнате, кроме нее, была только одна служанка – немолодая женщина по имени Ана, которая служила ей больше пятидесяти лет, с тех пор как Ми Хи была простой наложницей. Ана была немой от рождения, ее язык был вырезан в наказание за какую-то давнюю, уже забытую провинность еще при предыдущем короле. Теперь она была идеальной служанкой: всевидящей, всеслышащей и абсолютно безгласной. Она сидела в углу, недвижимая, как еще один предмет мебели, и чистила кисти для макияжа своей госпожи в фарфоровой чаше с розовой водой.

– Он проявил к ней интерес, – тихо произнесла Ми Хи, не отрываясь от работы. Ее голос в ночной тишине звучал особенно отчетливо, сухо, как шелест падающих листьев. – Защитил ее. Слабо, неумело, но защитил. От Кима.

Ана не ответила, лишь слегка наклонила голову, показывая, что слышит. Ее пальцы продолжали свое монотонное движение.

– Глупо, – продолжила королева-вдова. Алмазный резец издал тонкий, скрежещущий звук, снимая крошечную стружку с нефрита. – Сентиментальность – это болезнь, которая погубила его отца. Тот тоже вначале пытался быть… человечным. Смотреть на женщин как на людей, а не как на сосуды или инструменты. – На ее губах, тонких и бледных, без следов краски, появилось нечто вроде усмешки. – Он умер, захлебнувшись кровью и рвотой, а его любимая наложница повесилась в соседней комнате. Человечность в этих стенах – роскошь, которую никто не может себе позволить.

Она положила резец, взяла кусок замши и начала полировать прочерченную линию. Движения были медленными, почти ласковыми.

– Но это и… интересно. Предсказуемо, но интересно. Девушка, кажется, не так проста, как рассчитывал Ким. Она не плачет, не жалуется. Она… печалится. И эта печаль – более опасное оружие, чем истерика. Она ранит. Вызывает сострадание. А сострадание – первая ступень к слабости.

Она отложила камень, взяла другой, более темный, с внутренним изъяном – мутным пятном в глубине. Она повертела его в пальцах, изучая при свете ламп.

– Ким видит в ней глину. Податливую, мягкую. Я же вижу в ней речную гальку. Гладкую снаружи от долгой полировки чужими руками, но твердую внутри. Ее нужно или раздавить сразу, пока она не стала жерновом, или… – она замолчала, прищурившись. – Или использовать ее твердость, чтобы разбить что-то другое.

В дверь постучали – три четких, но почтительных удара. Ана мгновенно встала и бесшумно скользнула к портьере.

– Войди, – сказала Ми Хи, не оборачиваясь.

В комнату вошел не евнух Ким, а мужчина лет сорока пяти, одетый в темный, простой халат без каких-либо знаков отличия. Его лицо было невзрачным, а походка бесшумной. Это был Ли Сан, главный лекарь дворца и, что более важно, личный врач и доверенное лицо вдовствующей королевы. Он был единственным мужчиной, кроме евнухов, имевшим практически неограниченный доступ в ее покои в любое время суток.

– Ваше Величество, – он поклонился, не опускаясь на колени, – вы звали.

– Подойди, Сан. Посмотри на эту работу.

Лекарь приблизился, его внимательные глаза скользнули по разложенным на столике инструментам и камням, а затем пристально остановились на лице своей повелительницы. Он искал признаки усталости, боли, немощи. Не нашел.

– Вы продолжаете совершенствовать свое искусство, – заметил он нейтрально.

– Искусство – это понимание материала, – отозвалась она, снова взяв в руки светлый нефрит. – И понимание, когда материал готов к тому, чтобы его сломали. Принес ли ты то, о чем я просила?

Лекарь кивнул, достал из складок своего халата небольшой флакон из темного стекла с серебряной пробкой. Он был размером с мизинец.

– Настойка мандрагоры и корня дикого женьшеня, смешанная с экстрактом растения, которое привозят с южных островов, – его голос был профессионально-ровным. – Три капли в вино или чай вызывают… повышенную восприимчивость. Эмоциональную открытость. Ослабление воли. Эффект длится несколько часов. Безвредно при редком применении.

– А при частом?

– При частом… ведет к эмоциональной зависимости от источника, который ассоциируется с моментом приема. К смущению ума. К жажде повторения состояния легкости.

Ми Хи протянула руку, и лекарь почтительно вложил флакон в ее ладонь. Она ощутила прохладу стекла.

– И другая? Та, что для сна?

Сан достал второй флакон, чуть больше, из непрозрачного белого фарфора.

– Концентрированный отвар мака, валерианы и еще нескольких компонентов. Густой, почти без вкуса и запаха. Половина ложки обеспечивает глубокий, беспробудный сон на шесть-восемь часов. Без сновидений. Без побудок.

– И если дать двойную дозу?

Лекарь на мгновение замер, его глаза встретились с ее взглядом. В воздухе повисло невысказанное.

– Тогда сон может стать вечным, Ваше Величество. Без мучений. Без судорог. Как угасание пламени.

Ми Хи медленно кивнула, ее пальцы сомкнулись вокруг фарфорового флакона. Она положила оба сосуда рядом с необработанными камнями. Они выглядели так же естественно, как и они.

– Спасибо, Сан. Ты можешь идти. И помни – твои знания принадлежат только этому флакону и только этим стенам.

– Всегда, Ваше Величество, – он поклонился глубже и так же бесшумно удалился.

Когда дверь закрылась, Ми Хи взяла флакон с белым фарфором и поднесла его к свету лампы. Молочно-белая поверхность отражала мягкое сияние.

– Инструменты, – прошептала она. – Все в этом мире – инструменты. Люди. Чувства. Даже сама смерть. Вопрос лишь в том, в чьих руках они находятся и насколько умело эти руки умеют действовать.

Она снова взглянула на нефриты. Ее мысли вернулись к внуку и его юной жене. Сцена, которую ей описали в саду, была показательной. Девушка обладала интуитивной психологической гибкостью. Она не ломалась, а гнулась. И своим тихим состраданием, своей печалью она начала будить в Ли Джине то, что Ми Хи стремилась в нем подавить: чувство ответственности, инстинкт защитника. Это было опаснее открытого бунта. Бунт можно сломить силой. А как сломить тихое, растущее чувство долга перед другим заложником этой игры?

Возможно, нужно было не ломать эту связь, а перенаправить ее. Контролировать ее рост. Сделать так, чтобы именно она, вдовствующая королева, стала тем, кто тонко, незаметно подсказывает Ли Джину, как обращаться с женой. Как завоевать ее доверие. А затем, когда доверие будет установлено, использовать этот канал в обратную сторону.

Или… другой вариант. Ускорить. С помощью содержимого темного флакона. Устроить так, чтобы их уединение было не холодным и отталкивающим, а… теплым. Эмоционально заряженным. Чтобы между ними вспыхнула не страсть – страсть ненадежна, – а нечто более глубокое и разрушительное: взаимная зависимость двух глубоко травмированных душ. А затем контролировать эту зависимость, дергая за ниточки то одного, то другого.

Она представляла себе это, и в ее уме, остром и безжалостном, выстраивались целые комбинации. Свадьба была лишь первым ходом. Теперь начиналась настоящая партия. И фигуры на доске были не деревянными, а живыми, с их страхами, надеждами и болью.

Ана снова подошла, поставив перед ней чашку с травяным отваром – смесью для улучшения памяти и ясности ума. Ми Хи отпила маленький глоток. Горечь разлилась по языку, бодрящая и знакомая.

– Завтра, – сказала она, глядя на немую служанку, – я приглашу молодую королеву на чай. Только мы вдвоём. Прикажи приготовить покой у Золотого ручья. И… достань тот сервиз, что подарили мне китайские послы. Тот, с драконами из синего стекла.

Ана кивнула и склонилась в поклоне.

– И, Ана, – голос Ми Хи стал еще тише, – присмотрись к ней повнимательнее. К тому, как она держит чашку. Куда смотрит. Что говорит, а что умалчивает. Малейшая дрожь, малейшая скованность. Девушка, которая способна утешить плачущую служанку, способна и на большую ложь. Но тело… тело всегда выдает. Особенно когда думаешь, что на тебя никто не смотрит.

Она отпила еще глоток отвара, поставила чашку и снова взяла в руки резец. Но теперь она смотрела не на камень, а в пространство перед собой, где в воображении уже разворачивались будущие сцены.

Ли Джин считал, что начал свою тайную войну. Евнух Ким полагал, что держит все нити в своих руках. А она, Пак Ми Хи, сидела в самом сердце дворца, окруженная тишиной, запахами и холодной красотой нефрита. Она была старше их всех. Мудрее. И беспощаднее.

Она видела не отдельные ходы, а всю доску целиком. Видела, как пешки превращаются в ферзей, а короли становятся пешками. И знала, что в этой игре проигрывает тот, кто позволяет чувствам – будь то ненависть, жалость или любовь – затмить холодный расчет.

А расчет подсказывал, что хрупкий союз двух отверженных душ может стать самым мощным оружием. Или самой уязвимой точкой. И она намеревалась проверить это лично. Завтра, за чаем с синими драконами, в окружении осеннего сада и незримых, но остро чувствующих слуг. Первый шаг к тому, чтобы либо отполировать эту новую фигуру на своей доске, либо, обнаружив скрытый изъян, расколоть ее вдребезги.