Читать онлайн Портрет бесплатно

- Все книги автора: Олег Фонкац

Глава 1. Московская усадьба

Эта усадьба – прекрасный образец позднего ампира, хотя за полтора столетия существования маленького дворца, в нём смешалось всё разнообразие вкусов и безвкусия постоянно менявшихся владельцев. Чопорные слуги расхаживали не спеша, выполняя свои ежедневные обязанности: зажигали свечи, смахивали пыль, докладывали о гостях. И так продолжалось до тех пор, пока старинный дворянский род не пришёл в упадок; старики умерли, дети промотали баснословное наследство и дом перешёл в руки цепкого купца, не способного отличить барокко от русской печи, но скупавшего дорогую мебель, восточные ковры, ширмы, этажерки и плюшевые скатерти. И в этом нагромождении заморской экзотики распивали чаи и крепкие наливки, и бородатый глава семейства предавался воспоминаниям о своём босоногом детстве. Затем, по этому, чудом уцелевшему, наборному паркету громыхали сапожища народного комиссара и каблучки его красавицы жены, свободно лепетавшей по-французски по телефону со своими подругами, чтоб благоверный ничего не понял. Здесь устраивались музыкальные вечера и литературные чтения. На этих разностильных диванах, креслах, стульях и пуфиках из карельской берёзы, чёрного дерева и ореха, обтянутых кожей, бархатом и шёлком, сиживали известные поэты, талантливые музыканты, руководящие работники и артисты, многие из которых сменили изысканную меблировку на скромную обстановку холодных бараков. И все эти хрупкие хрустальные люстры, зеркала, вазы на тумбах, картины в золочёных рамах, керосиновые лампы, в анфиладе парадных комнат, пережили своих могущественных хозяев и превратились в музейные экспонаты. Хотя, описываемые события, поговаривают, начались совсем в другой усадьбе, лет триста назад, под сводами московского барокко…

Глава 2. Пятно для интерьера

Следователь появился как раз перед закрытием музея и это никак не входило планы Александра. Делать было нечего. Сыщик уселся в предложенное кресло, разглядывая директора музея и его кабинет, совершенно бесцеремонно. Возникла неловкая пауза…

– Следователь Горюнов. Итак, рассказывайте, я вас слушаю.

– Собственно, рассказывать то нечего, – ответил директор, – пропала картина…

– Ну, вот, а говорите нечего, – оживился сыщик, доставая блокнот и ручку, – кража, стало быть.

– Да как вам сказать…

– Вот так прямо и скажите – украли картину, автор, название. Шедевр поди?

– Нет, ну что вы! – запротестовал Александр, – какой шедевр! Портрет неизвестного, автор неизвестный, предположительно начало восемнадцатого века.

– Старинная вещь! – воскликнул Горюнов. – Когда пропала картина?

– Месяц назад.

– Так, так, так, – следователь забарабанил пальцами по столу и снял очки, – а почему только сейчас заявили? Не порядок.

– Так только сегодня заметили.

– Не понял, – откинулся на спинку кресла Горюнов.

– Понимаете, месяц назад, два дня подряд, у нас проводили фотосъёмку интерьера для журнала «Городская усадьба». А вчера нам прислали наш экземпляр, посмотрите, этот снимок сделан семнадцатого августа, во второй половине дня, в так называемой Розовой гостиной, и портрет висит между окон, выходящих во двор, где ему и положено быть.

– Та-ак, – заинтересовался следователь, вновь водружая очки на нос.

– А это фото с другого ракурса, здесь межоконное пространство и то всего на четверть, оказывается в самом углу композиции. Но старший научный сотрудник Курносова сразу заметила – портрета нет! А съёмка производилась на следующее утро, восемнадцатого августа.

– Прекрасно! – воодушевлённо воскликнул бесцеремонный Горюнов, – значит время кражи можно установить с точностью… – и вопросительно вперился в музейщика хищным взглядом. Тот с готовностью засучил запястье и задумчиво взглянул на наручные часы.

– Съёмка закончилась в шесть вечера, музей закрыли в семь, а продолжили снимать, на следующий день, в десять утра. Итак, время кражи можно установить с точностью до… пятнадцати часов, – констатировал директор и аккуратно постучал по стеклу циферблата.

– А часы то у вас не дешёвые! – заметил сыщик.

– Швейцарские, – гордо подтвердил Александр и осёкся.

– Давно приобрели?

– На что вы намекаете?

– Просто спрашиваю, – ответил следователь, выдержал паузу и продолжил, – и что ж всё это время никто не замечал, что полотно восемнадцатого века исчезло со стены?

– Представьте себе – никто.

– Прекрасно, так и запишем. Можете мне показать фотографию портрета?

– Да, конечно. Я уже приготовил. Перед вами портрет молодого человека в полный рост, в двубортном кафтане, сверху плащ, отделанный серебряным галуном. Поколенные узкие кюлоты, чулки и башмаки с пряжками. Парик, треуголка и прочее – можно смело отнести к восемнадцатому веку. Но грубая техника живописи выдаёт в художнике любителя, не более того.

– Зачем же вы повесили в музее портрет, если он не имеет никакой художественной ценности.

– Он всегда там висел, так, пятно для интерьера, чтоб заполнить пустое пространство. Сыщик задумался и почесал подбородок.

– Хорошо. Тогда такой вопрос – у вас ведь есть картины, которые действительно имеют художественную ценность?

– И не только картины – старинная посуда, антикварные книги, украшения. Каждый вечер ставим на сигнализацию.

– А взяли никому ненужную картину – пятно для интерьера, как вы утверждаете…

Глава 3. Игра теней или богатое воображение

Какой странный человек. На вид – дряхлый старик: чёрные очки, фетровая шляпа, тяжёлое серое пальто. Его жёлтые узловатые пальцы крепко вцепились в набалдашник сучковатой трости. Так держится хищная птица на суку старого дуба, в ожидании добычи. Куда он смотрит? И смотрит ли он вообще? Можно предположить, что он дремлет; или того хуже – умер! Вся его величественная поза говорит о том, что ничто не поколеблет его покой: ни упругий детский мяч, закатившийся ему под ноги, ни любопытный пёс, пробегающий мимо, который вдруг остановился, прижал уши и зарычал; даже если внезапно налетит штормовой ветер, повалят густые хлопья снега и вулканического пепла – старик не шелохнётся. И отсюда можно рассмотреть глубокие морщины, больше похожие на трещины в скале, кустарники седых бровей, заросли густой растительности на окаменевшем лице и выступ горбатого носа. Интересно, если он разомкнёт свои застывшие уста, наверное, ещё больше растрескается ороговевшая кожа и тогда из казематов голосовых связок заскрипят ржавые петли и визгливые засовы упрёков. Страшно предположить, что будет, если он попытается встать, опираясь на свою толстую палку: взлетит стая птиц, рухнет вековое дерево, заухает сова и на густую зелень парка опустится тьма египетская. И вдруг – задул ветер, набежали тучи и тень листвы, как живое существо зашевелилась и смешалась с пролитой гуашью пасмурных сумерек. Тогда старик встал проворно и двинулся по аллее, в летнем пиджаке, с гладковыбритым лицом и зорким взглядом, держа в руках обычный зонт и вновь проглянувшее солнце тут же набросало жирных теней, но в этом месте уже не было подходящей физиономии или фигуры, чтоб разыгралось живое воображение случайного зрителя. Словно змея, сбросившая старую кожу, молодой человек проворно удалялся, похрустывая гравием под ногами и переливаясь в солнечной ряби.

– Фиии, Люся! Что за отвратительного старика ты нарисовала.

Людмила вздрогнула.

– Саша, ты не поверишь, этот страшный дед у меня на глазах превратился в мальчишку и исчез. Мне и сейчас кажется, что на скамейке он оставил: пальто, шляпу и очки. Но ты опоздал почти на пол часа! Где ты был?

– Следователь приходил.

– Следователь? Что случилось?

– Пропала картина. Так, мазня, но пришлось отвечать на вопросы.

Глава 4. Змеиная мудрость

Все ему говорили, что он не выглядит на свои сто лет. Конечно, это лесть – самое хитрое и беспощадное оружие, которое придумали древние. Старик и сам иногда опробовал коварные свойства лести и ужасался её страшным возможностям. Пользуясь этим изощрённым жалом, приходилось проявлять змеиную мудрость, иначе потеряешь лицо, и всё пойдёт насмарку.

Итак он не выглядел на свой возраст. Никто не мог предположить какие воспоминания роились в его, слегка подёрнутой сединой, голове. Какие картины представали перед ним, в то время, когда всем казалось, что это реликтовое существо закемарило над шахматной доской. Конь чёрных, весь в царапинах и с надколотым профилем оживал, разбрызгивая пену и источая горячий пот, мчал комиссара в атаку. Конь белых вздымался на дыбы и сабля юного, с перекошенным лицом, поручика, вспыхивала в лучах заходящего солнца. Стальные клинки лязгали и звенели…

– Сущий пустяк, молодой человек, сущий пустяк. При вашем образовании, – Серов выдержал паузу, наблюдая, как у юноши дрогнули уголки рта и нанёс второй укол, – и вашей эрудиции!

– Вы ко мне очень добры… э-э.…

– Пётр Алексеич, – подсказал Серов.

– Пётр Алексеевич. Но почему я?

– Ну, помилуйте, голубчик Александр Осипович, кого же нам попросить об этом одолжении? Корреспондента газеты «Красный серп» Никифора Кокошного? Он в поэзии разбирается, как свинья в апельсинах. А у вас, за плечами Оксфорд, блистательные статьи о поэтах серебряного века, на английском языке. Что вы на меня так смотрите? Да, я читал! Или вы думаете, мы здесь, в нашем суровом заведении, лаптем щи хлебаем. У нас много людей незаурядных и наше сотрудничество будет на пользу отечеству. И кроме того – засиделись вы там, у себя в провинции…

Серов встал из-за стола, сделал круг по кабинету, чтобы пауза казалась естественной и подошёл к Александру.

– Вы могли бы преподавать в московском университете, – молодой человек вздрогнул, и чекист с удовольствием заметил, как тот покраснел до кончиков ушей. Сработало!

– Самый молодой профессор – Александр Осипович Цветков! Звучит, чёрт возьми. Вам будут завидовать. Там есть много напыщенных персонажей старой закалки. Но, как говорится, – по Сеньке шапка! Потом – у вас есть мы.

– Но ведь он же прекрасный литератор. – сказал Цветков.

– Поэтому мы и хотим сохранить его для русской литературы. Вокруг него вьётся много тёмных личностей, которые сбивают нашего поэта с пути…немного поповским языком я заговорил, не так ли? Но иначе не скажешь!

Глава 5. Жара, жара…

Искусство прятаться в тени – полезный навык. Как бильярдный шар отскакиваешь с одной стороны улицы на другую, останавливаешься, делаешь вид, что сверяешься с записью в блокноте – та ли улица?! Ты его уже ненавидишь! Чёртов очкарик готов бродить по городу часами и поведение его совсем непредсказуемо. Ни с того, ни с сего разворачивается на сто восемьдесят, идёт навстречу. Хоть кариатидой прикидывайся. Налетел с размаху, пардон, поклонился, Малый Козихинский? Проверяет – местный ли, срисовал меня, но на английского шпиона не похож. И на фотокарточку, что у меня в кармане, он тоже что-то не очень похож, да он ли это? Упустил! Всё это конец, пропал, жара, жара, хоть бы дождь пошёл. Всё равно за ним, другого нет в таком наряде. Ах какой прохладой повеяло из этого случайного сквера. Садись на скамейку, передохнём. И ветер задул, и кроны зашумели, и струя фонтана не выдержала и надломилась – так выглядит рай! Если бы ни этот, одетый, как иностранец. Нет бы косоворотка да галифе – за своего бы сошёл. А так, к чему весь этот цирк: пиджак двубортный, белый платочек торчит треугольником, брюки в полоску, шляпа, оправа золотая вспыхивает на солнце. Того и гляди достанет сигару… точно достал, нюхает, шарит в кармане – спички ищет. И перламутровое облако окутало странного человека, и запах чужой, незнакомый и потому настораживающий, заставляет вспомнить то, чего с тобой никогда и не было: старый запущенный сад, пруд, кувшинки, лодка, уключины скрипят и вёсла шлёпают о воду. И наплывает густая и сочная мгла, и смешивается с голландским табаком. Жара, жара! Пить, иначе случится обморок. Благодарю! Ух, ещё стаканчик… Вот, кажется, и закапало. Сначала редкие, пробные, робкие и полило… А он скинул пиджак. Промокнет же до нитки. Вот чудак! Да он ли это? Конечно нет, вон же он, в конце аллеи, сейчас повернёт и растает вместе с облаком от сигары. По запаху найду, вцеплюсь в рукав зубами, прикинусь псом. Мне потерять тебя никак нельзя, любезный! На тебя уповаю. Ты моё последнее задание. Напишу отчёт, повяжут тебя, сердешный мой, тебе казённый дом, а мне покой, в управление, ксивы проверять. Взгляд-то у меня зоркий, ноги вот только ни к чёрту. Возраст. Сколько можно бегать, как мальчишка наперегонки? А я буду по тебе скучать, честное слово, вот тебе крест. Буду тосковать по твоей лёгкой походке, даром что писатель. Я ведь тоже пишу: подробно, по минутам, каждый шаг, в деталях. Какую память надо иметь, наблюдательность! Товарищ старший лейтенант, говорит у меня талант… Поеду на Минводы, отдохну…подцеплю какую-нибудь. А мой, тоже губа не дура, то с одной, то с другой, духами пахнут, цветочки, ручку целует, до дому провожает, ходок сразу видно! Жара, жара! Как я в молодости. Ох, мне бабы не давали проходу, но свобода, для меня превыше всего. Свобода, я вам скажу, не для каждого. Вот мой скоро это поймёт. Ох и заскучает. Ну, а что поделаешь, раньше надо было думать…

– Владимир Иваныч, дорогой, вы совсем промокли.

– Не беспокойтесь, Александр Осипович.

– Все уже собрались, ждут. Умоляю, читайте только старое, я не могу вам всего рассказать, но поверьте мне…

– Александр, не драматизируйте, кому я нужен?

– Кому вы нужны, надо спросить у того типа, который остановился на углу.

– Обычный прохожий. Прочь паранойю преследования. Скажите лучше мне, тот портрет, о котором рассказывали, на месте.

– Куда же ему деваться? Покажу. Ну и жара! А этот на углу, вы только посмотрите – в кителе, галифе и сапожищах, в такую-то жару. Могли бы там ему, костюмчик справить, ботиночки на шнуровке…

– Где там?

– Потом, потом, любезный Владимир Иванович. Заждались уже!

– Кого?

– Вас, кого же? Дождь прошёл, кажется, должно полегчать, но всё равно – жара, такая жара…

Глава 6. Обаяние старины

Замечательному актёру, прекрасному человеку – В. М. Бутенко

– Слава, дорогой, конечно всё было немного иначе…

– Нет, Олег, всё было именно так…

– Я покажу тебе прекрасное место! Тебе понравится…

Что сулит эта фраза, сказанная со вкусом, с неуловимой интонацией опытного завсегдатая? Ты доверяешься ему, следуешь за ним: в тёмную арку, в кривой переулок, в средневековье, где луна поблёскивает на влажном булыжнике.

– Где-то здесь! – восклицает твой проводник или поводырь. – За мной, за мной, не пожалеешь. Во времена моей молодости, я частенько сюда захаживал. Сначала съёмки, гастроли, потом просто полюбил этот город. Благо, тогда, с деньгами не было проблем. Вот ступеньки вниз, затем вверх, я исходил его вдоль и поперёк, знаю, как свои пять пальцев, помню каждый изгиб на ощупь.

– По-моему, мы заплутали, – пытаешься поддеть.

– Пришли! – парирует.

И погружаешься в чудесный каземат, и свечи наделяют пространство волшебством, и незнакомые лица трепещут и искажаются в нервном и неровном пламени. Музыка: струнная, странная, духовая, вкрадчивая и настолько деликатная, что можно разговаривать и слышать друг друга.

– Возьми вот этого вина, не пожалеешь!

О, этот аромат, которым проникнут чёрный дубовый стол, впитавший пивную пену, свиной жир, табачный пепел и кровь, пролитую в горячем споре с пришельцем о достоинствах местных красоток. Жёсткие кресла с прямыми спинками. Ветвистые рога на стенах. Мутное оконце, настолько закопчённое, будто затянуто бычьим пузырём. И воск на канделябре слезится и ползёт по ажурному железу, как теплокровная рептилия, завораживая и гипнотизируя, сжимая в своей жирной скользящей горсти всё, что подвернётся на извилистом пути. Уже не вырваться из гремучих оков обаяния старины. Гремят шаги в гулком подземелье, вздымается мост над разделительным рвом. И мы засели, как в осаде и торопиться некуда. Грубая керамическая посуда, бочки с солениями, ковши и деревянные подносы вцепились мёртвой хваткой в полумрак и медный колокольчик на двери, блям-блям, приветствует входящих. И завяжется задушевная беседа за соседним столиком, и кажется, что двойные согласные преобладают и выпячиваются, и затяжные гласные зависают и оставляют повод для размышления, и ты теряешься в догадках, что же вызвало такой восторг и одобрение, и неудержимый взрыв хохота, словно супостаты бросились на приступ. И снова дверь распахивается, и свежий воздух залетает и вязнет в заколдованном тумане, и живописной копоти чудесных посиделок.

– Детское время, о чём ты говоришь! Когда ещё сюда вернёмся? – медленно произносит твой соратник, вкушая яства.

– И вернёмся ли? – вторишь ты не задумываясь.

– Ах, какие были времена! – продолжает обладатель красочных реминисценций и аллюзий, – а, впрочем, я просто был молод, всё было нипочём, всё было хоть бы хны.

– Ты бы хотел здесь жить? – провоцируешь подуставшего спутника.

– В музее? Жить? Почувствовать себя экспонатом? – возмущается представитель древней гильдии.

– Зато, ты здесь не пропадёшь! С твоей харизмой и талантом в каждой харчевне тебя будет ждать сковородка мульгикапсада и кувшин медового пива, стоит лишь тебе нацепить кольчугу и шлем…

Так мы сидим и не ведаем, что полуночным великаном по городу ступает мгла, сдувает облака, как пену с кружки, чтобы пригубить и насладится поздним часом, сбивает флюгера, облокачивается на коньки двускатных крыш, заглядывает в окна, стучит и привлекает внимание. Но нам не до неё! Мы погрязли в разговорах и созерцании старины. Нас занимает кривизна потолочного свода, нависшая над пиршеством праздных людей. Рыцарские доспехи, расставленные по углам, то ли для устрашения, то ли для ощущения безопасности, становятся добычей наших смыкающихся очей. И этот портрет тебе кажется знаком, хотя скорее всего на нём изображён какой-нибудь родственник хозяина заведения, судя по тому, как неумело он написан…

– Ах, время, время, как оно бежит! Пол века или пол тысячелетия, мелькнули, канули, пропали, – сотрапезник пригладил пепельную бороду, в глазу весёлая искорка вспыхнула и погасла. – Посмотри на этот портрет, он здесь не к месту.

– Думаешь?

– Уверен! Он промахнулся на пару столетий… девушка, чей это портрет?

– Не знаю, всегда здесь был. Так, пятно для интерьера.

– Скажите тому, кто его повесил, он ничего не понимает в эпохе, которую вы тут затеяли. Мы, с моим приятелем, были бы на этой стене более уместны. Так и передайте!!! Ха-ха-ха!!!

– Хорошо, передам, – улыбается официантка.

– Какой прелестный акцент, какое чудесное непопадание в ударения. Чтобы почувствовать вкус этого местечка – надо общаться, выучить десяток сочных слов и смаковать их, как изысканное лакомство и ощущать послевкусие, облизывая губы.

И мы бредём дальше, озираясь на вывески, козырьки и черепицу. И нахваливаем булыжную мостовую, на которой можно переломать ноги, но зато, как она играет в случайном свете фонарей. Все окна и двери наглухо закрыты, ворота ведущие в подворотни заперты и нам не страшно натолкнуться на грозного ливонца – все спят. Вскарабкавшись на возвышение, мы усердно глотаем солёный ветер ночного залива и разглядываем мерцающие огоньки, крыши, башни и крепостные стены…

Глава 7. Призраки

Когда заходишь в старый дом, давно оставленный жильцами, запахи чужого прошлого просыпаются и обволакивают пришельца. Запахи затхлые, выдохшиеся, отсыревшие наперебой, как немые торговцы на рынке предлагают, подсовывают, отдают задаром ароматы былого. Сколько оттенков, намёков, реплик они содержат, порождая головокружение. И ты хватаешься за подоконник перепачкав ладони и рукава в полувоздушной пыли, чертыхаешься, как сапожник, цедишь проклятия и брезгливо отряхиваешь с себя серые лохмотья пушистой паутины вместе с её уловом уснувших, иссохших насекомых. Ну и местечко, ведь кто-то здесь жил. Заброшенное жилище, оставленное впопыхах. Пепельница, в которую вдавлен бумажный мундштук, сохранивший прикус опытного курильщика, не выпускавшего папиросу изо рта во время игры в карты. Словно фокусник он манипулировал разномастным веером и назначал козыря. Вон он – залетел под табурет – туз пик кажется, или наоборот он его незаметно скинул. Не разжимая зубов, щурясь и выдыхая сизый дым, он хрипло смеялся и без умолку болтал, отвлекая соперника, сбивая его с толку. На столе стояла бутылка вина, бокалы и кофейные чашки. Деньги шелестели, перекочёвывая из кармана в карман. И так всю ночь. Только под утро – бледные, злые, с нездоровым блеском в глазах и почему-то взлохмаченные, они расходятся по домам, еле волоча ноги, озираясь по сторонам, вываливаются в тёмный переулок: тают и растворяются в бледных утренних сумерках.

Призраки сменяют друг друга, толкаются, ссорятся, смеются и не замечают тебя. Их время скоротечно. Пока ты выглядывал в окно, поменялся антураж, переставили мебель, перевесили гардины; да и на улице двуколка превратилась в чёрный переливающийся автомобиль, который заскрипел тормозами и замер, как вкопанный. Услужливый человек вырос, как из-под земли и распахнул дверцу. Точёная ножка, высокий каблук, тонкое предплечье в кремовой кружевной митенке, изящные пальцы в перстнях, нетерпеливо трепещущие и сверкающие изумрудом вуалетка, вздрагивающая от нервного дыхания и вся тонкая и хрупкая фигура, уверенная в своей грациозности и непогрешимости, является на свет божий, как драгоценность из своей шкатулки, приковывая взгляд случайного прохожего в столь ранний час. Светлое платье, шляпка и веер, которым богиня стучит по плечу услужливого человека, отчитывая вежливым голосом за нерасторопность, за невнимательность, за… ещё не придумала за что и указывает на багажник, блестящий, как чёрное золото, отражающий в своей лакомой амальгаме небо и летнюю зелень нависших шевелящихся крон. Полированная поверхность меняет угол, опрокидывает облако, и слепит солнечным бликом капризную хозяйку. От этого она становится ещё прекрасней. Все её помыслы устремлены в недра, из которых шофёр и услужливый человек извлекают, что-то плоское и прямоугольное, обёрнутое в нежный бархат серого цвета. Уголок ткани сползает, оголяя золочёный багет, часть парика, кусочек треуголки и один внимательный глаз, который то ли блеснул, то ли подмигнул, охваченный солнечной рябью.

В Розовой гостиной всё блестит, отражается, сверкает, переливается, играет солнечными бликами. И запахи, сейчас, здесь совсем другие. Преобладает дамский парфюм, опьяняющий, тонкий, романтичный, название которого мне неведомо, но перед которым не могу устоять даже я. Но, вдруг, в эту гармонию примешиваются пачули, сандал и дубовый мох. Это обладатель резкого баритона выходит из ванной комнаты и, чтобы вконец обрушить ароматный храм, закуривает папиросу. И это в Розовой то гостиной, где на паркет страшно ступить, на кресла боязно присесть. Но публика, которая сюда захаживает – самая разнообразная и почти никто из них не испытывает трепета перед красотой и роскошью. Наоборот, в глазах у них сквозит презрение, плохо скрываемое любезной улыбкой. Только тому, в пенсне, которое всегда бликует, удаётся скрыть выражение глаз. Но мысли! О, если б они могли слышать о чём думает сосед, не долго бы они здесь засиживались и наслаждались изысками наркомовской кухни.

«Вы только посмотрите на неё, как она вырядилась! Конечно, та ещё парочка – Красавица и Чудовище. Говорят, у неё интрижка с этим писателем».

«Эх, Марина, Марина, куда ты смотришь, погубишь нас обоих!»

«А Пётр Алексеич хорош, неужто слепой, довольный, улыбается».

«Ох, попляшите вы у меня, дайте время, а пока у меня руки связаны!»

«А это кто такой в пенсне? Того и гляди уронит в тарелку. Ни тот ли критик, пришёл послушать Владимира Иваныча. Ну, Володя, рот на замок, только старое, проверенное…»

«Ох, как краснеет надежда русской словесности, словно барышня. Застенчив. Ну этого то я уничтожу одной статьёй. Почитал я его рассказики. Тоже мне Бунин!»

– Нет спасибо я не пью.

– Хотите обидеть хозяина дома, Владимир Иваныч?

– Ну, разве что самую малость…

– Самую малость обидеть или вина?

Гости оценили шутку гомерическим смехом, даже хрусталь на люстре мелодично блямкнул, а, впрочем, это сквозняк, услужливый человек приоткрыл окно, стало душно.

– Пётр Алексеич, откуда этот портрет?

– Всегда здесь висел.

– Что-то я не замечал.

– Мариночка дорогая, расскажи гостям, что это за портрет.

– Ну, знаете ли, Никифор Иваныч, ничего особенного, так пятно для интерьера.

– Но в прошлый раз, на майские кажется, когда мы здесь заседали – портрета не было.

– Какой вы, однако, наблюдательный, товарищ Кокошный!

– Мариночка, мы же договорились на ты и без отчества, современные же люди.

– Ну, я с вами на брудершафт не пила.

– Так за чем же дело стало.

– Боже упаси! Достаточно уже, что вы меня «Мариночкой» величаете.

– Обидеть хотите.

– Ни в коем случае! Только из уважения к вам. Вы – известный журналист, а я – простая домохозяйка.

– Ой, лукавишь, Мариночка! Простая. Три иностранных языка, на рояле как играешь, Диккенса всего перечитала в оригинале, Руссо. Давай я буду брать у тебя уроки французского!

– Никифор, угомонись.

– Ну, Пётр Алексеич, я же от чистого сердца.

– Никифор, ещё одно слово и пойдёшь вон!

– А всё же, что было с портретом.

– Я отдавала его на реставрацию.

– Кого это он мне напоминает. Батюшки мои, так это же Владимир Иваныч. Пётр Алексеич, я, конечно, могу пойти, как вы изволили сказать – вон, но согласитесь – одно лицо.

– Не без того, действительно похож. А? Что скажешь, Мариночка?

– На любого из вас надень парик, треуголку и кафтан, будете похожи.

– Ну, так кто же это?

– Хозяин усадьбы. Соседи поговаривают – иногда он здесь появляется.

– Зачем?

– В этом доме он должен встретить своего убийцу, который отравил его двести лет назад.

– Ох и выдумщица вы, Марина Пална!

Как же они заразительно смеются. Если не знать их мыслей, они вполне себе симпатичные призраки. Их давно уже нет. Иногда они сталкиваются со мной в темноте и шарахаются, будто я призрак, а не они. Им не дано чувствовать опасность. Запахло палёным и болотными испарениями, порохом и дымом, тайгой и морозным ветром. А им хоть бы что. Мариночка села за фортепиано и заиграла божественную музыку. А какую музыку она ещё может играть – богиня, неземное существо… Но, и музыку, похоже, они тоже не слышат. Столько тоски, лирики, успокоения, полёта, а они ухмыляются, будто им предлагают ещё кусочек отбивной. Не все конечно. Вон услужливый замер и присел на краешек дивана. И писатель застыл, выдавая себя с ног до головы. И Пётр Алексеич косится глазом на Владимир Иваныча. И Александр весь испереживался… Нет лучше вернуться к картёжникам. Там всё проиграли в пух и прах: загородное имение, фамильные драгоценности, московскую усадьбу. Кто-то застрелился! Выставили на продажу. Дорого не покупают, дёшево жалко отдать. Нежилой дом быстро приходит в упадок. Пыль, плесень, паутина. Хорошо революция случилась, а то бы всё пропало…

Глава 8. Если бы рыба обладала фантазией

Ну что ж, если хотите, давайте поговорим. Только я совсем не уверен, что мы будем говорить с вами на одном языке. Да, он только называется «русский», а на самом деле у каждого он свой. О, как же он, язык, влияет на взгляд, как меняет окружающий мир! Придаёт ему блеск, заманчивость, перспективу; или наоборот – сужает, делает серым и безликим. Если вам всё равно каким переулком идти, пойдёмте этим. Здесь, в архитектуре, как и в языке, наворотили, кто во что горазд; но всё же кое-что, от века девятнадцатого осталось, начало двадцатого: городские усадьбы, доходные дома, церквушки и сочные названия. Здесь город заканчивался и начинались поля, и стояла церковь Георгия Победоносца. Пойдёмте, пойдёмте! По этим улицам наверняка хаживали Пастернак, сёстры Цветаевы, Мандельштам и много кто ещё, если вам интересно, конечно. Быть может, через тысячу лет этот город окажется на дне океана, и вездесущие водоросли разрастутся на ступенях, на колонах, на ионических ордерах и двускатных крышах, тогда немые морские чудовища будут проплывать тёмными переулками, куда с превеликим трудом пробивается мутное солнце. Обитатели морских глубин, смотря на рыхлые остатки строений, как на скопление диковинных раковин, будут искать убежища и приюта. Язык их, скудный и невыразительный, взгляд сонный и подслеповатый, не дадут возможности насладиться былой красотой и прежним величием самого прекрасного города в мире! Там, на разноцветных фасадах: лимонных, голубых, зелёных – останутся невзрачные проплешины облупившейся краски, но слизь и тина затянут неприглядные места, словно фрески, сюжет которых можно было бы понять, если бы рыбы обладали фантазией. Но всё это может случиться через тысячу лет, или не случится, так тоже бывает; а пока яркий мартовский денёк и мы прогулочным шагом идём с вами неспеша и время от времени я замечаю героев книг, которые я читал с упоением, и которые действительно произвели на меня впечатление; и самое главное язык которых я прекрасно понимаю.

И вот этот дом, предназначение его – внушать людям самые разнообразные настроения: задумчивость, лиричность, романтизм, веселие и слёзы. Этому изобретению несколько тысяч лет. Оно притягивает как магнит, восхищает, будоражит, вселяет надежду или отвращение. Странный дом! Такие возможности для русского языка и такие промахи! Хотя это естественно… Здесь пара сотен преданных служителей. Задайте им вопрос, что вы сейчас читаете? И на него мало кто ответит, в лучшем случае вас не поймут. Конечно, вы застали меня врасплох, товарищ майор, когда показали ваше удостоверение. Не каждый день приходится общаться с людьми из вашего ведомства. Я знаете ли маленький человек и должность моя более, чем скромная. Да, мне нечего скрывать. Если мне не нравятся Фет и Тютчев, я так прямо и говорю – не нравятся. Нет они не работают у нас. А вы шутник! А, вы не шутите? Ну, знаете ли, они давно уже умерли. Нет, нет – никакого криминала. Естественной смертью, от старости. Поверьте мне, я об этом прекрасно осведомлён. В свою очередь, могу ли я задать вам вопрос? Имеет ли ваша контора отношение к тому, что происходит в нашем так сказать Храме Искусств? Имеет?! Я удивлён! Тогда почему вы не повлияете на… я не знаю, на выбор материала, на эстетику, на сохранение традиций, в конце концов. И кто расставил приоритеты, ведь это же чёрт знает что! Публике нравится, вы полагаете? Публика, как стая рыб, держится друг дружку. И если бы рыба обладала фантазией, она бы вряд ли к нам заплывала. Хотите показать мне фотографию? Это же старинный портрет. Нет, не видел раньше. Хотя… похож на какого-то актёра. Понял, понял – о нашем разговоре никому. Если что-то узнаю, как я вам сообщу? А, вы меня сами найдёте…

Вот же привязался чёрт…

Глава 9. Дача

Этот дачный участок на окраине посёлка, возле самого леса, был притчей во языцех.

Посмотрите на этот глухой забор с кирпичными столбами в виде миниатюрных башенок. Огромные ворота такие же глухие, как и ограда. Если кому посчастливилось или наоборот, кто имел ужас услышать торжественный момент отпирания ворот, то дух перехватывало от скрежета несмазанных петель, словно открывали древний каземат и стоны неведомых существ, казалось, возопили из глубины запущенного сада, внутри которого возвышался, не просто дом, а псевдоготический замок. Тускло светилось веерное окно над дверью главного входа и мерцали никогда негаснущие огни на третьем этаже нависающего эркера, что низводило изначальные потуги грозной готики к немецкому средневековому быту. Высокая фигура коротко стриженного услужливого лакея, в гимнастёрке тридцатых годов, в галифе и в хромовых сапогах маячила мрачной тенью, скрежеща засовами. Между собой соседи называли этот участок «генеральская дача». С хозяином не то, что дружбы, даже знакомства никто не водил. Поговаривали, что там живёт крупный чин из бывших чекистов на пенсии. Но почему он выбрал себе участок, в таком, прямо скажем, небогатом посёлке, для всех было загадкой. А может он никакой и не генерал, так, наворовал денег и строит себе крепость непреступную. Несколько раз на «генеральскую дачу» подъезжали грузовики со стройматериалами, и ворота отворялись, как пасть ненасытного великана и весь груз заглатывался без долгих пережёвываний. Загорелые солдатики молча суетились, таскали, стучали, сверлили и к вечеру убирались восвояси. Но это было давно. Жизнь в замке, казалось, замерла и только эркер на третьем этаже нависал, как старческая челюсть и некая тень сомнамбулой проплывала за бордовыми занавесками. Но нам то ни что не помешает заглянуть внутрь этого странного терема, приоткрыть занавеску, будто это и не мы вовсе, а лёгкий летний ветерок, сквозняк: задул, зашевелил, потрогал красивую ткань. И тут нам открылась то ли гостиная, то ли кабинет, то ли чёрт знает что на самом деле, столько разнообразных предметов мебели здесь было нагромождено. Сам хозяин сидел в высоком вольтеровском кресле перед камином, слева от которого на одной толстой резной ноге стоял стол с круглой столешницей коричневого цвета. Бутылка красного вина на ней отражала или скорее привлекала золотистые частички пламени. Лакированные поверхности буфета, секретера, резной рамы старинного зеркала и паркета, всё участвовало в этом блеске и мерцании странной комнаты. Толстая потрёпанная книга лежала у Петра Алексеича на коленях, укрытых клетчатым пледом, и линза увеличительного стекла нависла над ней, подрагивая в старческой, но ещё крепкой руке. Но подкравшись поближе, мы замечаем, что это никакая ни книга, а фотоальбом. Чёрно-белые фотографии, выцветшие, пожелтевшие и с фигурными краями завладели всецело вниманием хозяина дома. Он вздохнул, положил лупу на альбом, потянулся к бокалу, но по дороге передумал, подхватил пальцами ручку бронзового колокольчика, аккуратно позвонил два раза, как будто боялся кого-то разбудить. Звук получился сладкоголосым, почти приторным и Серов довольно ухмыльнулся про себя, – «Мариночке бы понравилось!» Внизу всё заскрипело сухо, отдаваясь эхом затравленным и неожиданным. Дверь отворилась и вошёл услужливый человек, в гимнастёрке.

– Филимон, ты ещё не спишь… – то ли спросил, то ли констатировал старый чекист.

– Нет, Пётр Алексеич, не сплю-с.

– Что так?

– Разбираю архив-с.

– Зачем?

– Вы же приказали найти всю переписку Марины Палны с Владимир Иванычем!

– Ну и как успехи?

– Ищу-с. Кое-что интересное нашёл, но сперва надо систематизировать.

Глава 10. Письма и донесения

Письмо к Марине

Милая, Марина Павловна! Нет лучше, Марина! Это не имя, это – морская волна, это – утренняя дымка в чудесной лагуне, это – лодка, что качается на волнах, это – покой!

Если бы я имел право, то мне надо было бы Вас хорошенько отругать за Ваше вчерашнее неосмотрительное поведение. Ваши глаза выдают Вас с головой своим блеском, сиянием, внимательным взглядом и полным пренебрежением ко всем остальным присутствующим. Вы не представляете с каким облегчением я выдохнул, когда Вы сели за фортепьяно и я оказался вне поля Вашего зрения. Идиот Никифор Кокошный пытался с Вами флиртовать в присутствии Петра Алексеича! В какой-то момент я подумал, что товарищ Серов его просто пристрелит. Впрочем, это всё не о том. Любовь моя, нам надо расстаться. Больше всего на свете я боюсь стать причиной Ваших несчастий. Профессор Цветков уверяет меня, что Ваш супруг обо всём догадывается. Что за мной установлена слежка и лучше бы мне покинуть Россию, иначе меня арестуют. Вчера я пришёл к Вам с единственной целью – посмотреть на Вас перед тем, как мы расстанемся. И конечно же посмотреть на портрет. В этом доме должен быть настоящий хозяин, пока я отсутствую, даже если он неузнаваем. Он будет Вам напоминать обо мне, он будет Вашим ангелом хранителем. Никогда больше не выносите его из дома и силы зла не потревожат Вашего покоя. Как только я буду в относительной безопасности (в относительной, потому что ведомство Вашего мужа имеет длинные руки) я дам о себе знать. Я всё хорошо обдумал, доверьтесь мне, у нас всё получится. Но ради Бога, умоляю Вас сожгите это письмо! Не порвите, а спалите его, чтобы оно распалось в прах и в золу. Пётр Алексеич – страшный человек! Если он обнаружит это письмо – всё пропало! Но я должен был Вам написать, чтобы Вы ждали от меня известий, если Вы всё ещё любите меня. Вижу, как Вы вспыхнули от возмущения. Ну что ж, мне надо было Вас немного привести в чувство, потому что вчера Вы вели себя более, чем неосмотрительно. И только деревенщина Филимон ничего не заметил. Чтобы Вас утешить, дарю Вам, как обычно – стихи, которые лишь бледное подобие того, что я чувствую. Но вспомните нашу давнюю стихотворную забаву, чтобы не упустить главного…

- Марина, не плачьте, не надо,

- А если, роняя слезу,

- Раскроете тайного ада

- И явного рая грозу

- Нависшую в небе, похоже

- Аркада готова упасть,

- Спросите всевышнего: «Боже

- Откуда такая напасть?

- Такая нелепая пропасть

- Разинула чёрную пасть.

- И кто даровал эту кротость

- Терпеть эту жуткую власть?»

- Едва ли счастливому мигу

- Теперь осветить эту мглу.

- Раскройте заветную книгу,

- Её оставляю в углу

- Укромном, где в солнце закатном

- Горит горизонт за окном

- Оттенком сначала мускатным,

- Лишь после кровавым вином.

- Как только цветущая липа

- Утратит и горечь, и мёд,

- Терпенье закончится, либо

- Арктический холод придёт

- Московскому лету на смену

- Колымский лелея покой,

- Любовно взбивающий пену

- Юродивой снежной рукой

- Чтоб смысл утаить за строкой…

Письмо к Владимиру Ивановичу

Мой дорогой! Земля уходит из-под ног. Да, в тот вечер был сущий карнавал. Все взоры (вернее маски) были обращены на нас. Казалось, я слышала их злорадство. Тот критик в пенсне, помните, сидел прямо напротив Вас. От него исходила явная агрессия и, Вам может показаться это странным, я бы сказала зависть. Когда Вы стали читать (о, это пошлое «что-нибудь новенькое») он вытянул шею в Вашу сторону, невольно потянулся за блокнотом и карандашом, но слава Богу вовремя опомнился. Уморительно смотрелся услужливый Филимон. Вот уж кто для меня загадка! Это громадное чудовище, которому впору идти за плугом, бывает иногда чрезвычайно любезен и заботлив. Никифор играет с огнём! Если Пётр Алексеич вспылит, то Кокошному не поздоровится. Цветков очень милый молодой человек (хотя уже профессор университета) и я ума не приложу, что он делает в этой компании советских литераторов. Среди них есть Ваши истинные поклонники и, может быть, даже настоящие ценители изящной словесности, но в нашем доме это всё окрашено оттенком подозрительности и, в последнее время, погружено в зловещую дымку непредсказуемости. С тех пор, как Пётр, всемогущий, как мне казалось, с его то связями не смог спасти моего бедного брата, я потеряла уверенность в завтрашнем дне. Лишь мысли о Вас дают мне ещё силы находиться в этом мире. Поэтому, чтобы Вы там не задумали, меня ни что не пугает.

В тот вечер я свалилась в полуобморочном состоянии, как только вошла в спальню. Что Вы думаете, следом за мной зашёл Филимон и принёс мне тёплое питьё, какое-то снадобье, которое я почему-то послушно выпила и провалилась в глубокий сон. Когда я проснулась, первая мысль моя была о Вашем письме. Оно оказалось на прикроватном столике и было вскрыто. Холодный пот выступил у меня на лбу. Ах, да! Я же вчера успела его прочесть. Но не успела его уничтожить. Пётр уже уехал на службу и ничто не помешает мне выполнить в точности, то, о чём Вы меня просили. Мне только жаль стихов. Я не успела их выучить. Но зато я получила ключ, воспользоваться которым не получится сразу. Дайте время! Наш верный «почтальон» последний раз послужит нам верой и правдой, и я никогда не раскрою Вам его имени. Он и так подвергает себя смертельной опасности. Берегите себя. Жду весточку. Ваша Марина.

Донесение агента под псевдонимом «Дотошный»

Объект «Писатель» был под присмотром с 11:00 до 14:30, то есть до того времени, когда прибыл в «Особняк». Поведение беззаботное. С одной стороны хорошо ориентируется в городе, с другой, казалось, часто путал направление, спрашивал дорогу или делал вид, что спрашивает. Хорошая спортивная подготовка, без преувеличения, за ним было трудно поспеть. Несколько раз скрывался в толпе или терялся из виду, но каждый раз невероятным образом, опять оказывался в поле зрения. Своим внешним видом выделяется среди окружающих его людей и привлекает внимание. Это поведение человека, которому нечего скрывать. Возле «Особняка» объект «Писатель» был встречен объектом «Профессор». Между ними произошёл короткий разговор и оба зашли в дом. Далее следуя инструкциям, ровно один час я наблюдал за подъездом. В дом зашло ещё трое известных нам гостей, находящихся в разработке по данному делу: объекты «Критик», «Журналист» и «Поклонник». Далее в 15:30 наблюдение было передано агенту под псевдонимом «Незаметный»

Донесение агента под псевдонимом «Незаметный»

Ровно в 15:30 заступил на пост. Никакого движения до разъезда гостей, которое началось в 22:30, не происходило. Объект «Писатель» вышел из дома последним. На крыльце, между ним и хозяином дома произошёл разговор, который длился около десяти минут. Было похоже, что объект «Писатель» был чем-то обеспокоен, в то время как хозяин дома проявлял показное дружелюбие и громко смеялся. В 22:40 за объектом «Писатель» подъехал автомобиль чёрного цвета. На этом встреча закончилась.

Глава 11. Разговор на крыльце, которого никто не слышал или почти никто

– Прекрасный вечер, Владимир Иваныч! И всё благодаря вам.

– Ну что вы Пётр Алексеич! Среди ваших гостей были очень интересные собеседники.

– Нет, нет и ещё раз нет! Не скромничайте! Все пришли ради вас, послушать, насладиться, так сказать, истинной поэзией! Этот критик, в пенсне, я специально его позвал, что вы думаете – проглотил язык. Вы его очаровали. Теперь ждите восторженный панегирик в ближайшем номере. А Мариночка! Так мне прямо и призналась!

– В чём призналась?

– Ну только это секрет, обещайте мне, что это останется между нами.

– Ну, конечно же, никому…

– Что она в вас влюблена.

– Пётр Алексеич!

– Да, да, так и сказала, что раньше она любила стихи Пастернака, слыхали про такого, говорят талант, подаёт большие надежды. А теперь влюблена в вас, как в поэта, разумеется. А у Мариночки безукоризненный вкус, поверьте мне.

– Несомненно.

– Дорогой Владимир Иваныч, знаете ли что? А давайте закатимся в Ялту, я отложу все дела! Всё равно всех дел не переделаешь. Разгар сезона, сливки литературного общества. Я вас познакомлю с нужными людьми.

– С нужными… позвольте, в каком смысле?

– Ну, что вы так насупились? Вы должны быть открыты для общения. Вы, поэты, нуждаетесь порой в помощи, в дружеской руке. Иначе иногда, наверное, такова природа творческих людей, вы сбиваетесь с пути истинного. Вот у нас сейчас один очень способный литератор, пытаемся ему помочь, очень способный!

– Способный?

– Да, представьте себе, невероятно интересный, образованный! Беседуем, каждый день. Хотелось бы выяснить, как интеллигентный человек, ваш коллега, скатился до пошлого пасквиля. Ему бы вовремя дать путёвку, в Ялту, например, чтобы он пообщался с людьми своего круга.

– И кто же это, если не секрет?

– А знаете, что? Вы приходите к нам, и я вас с ним познакомлю. Побеседуете и может повлияете на него. Иначе никакого с ним сладу.

– Нет уж, увольте!

– Ну, как знаете. А ведь там наверху приказали сохранить его для советской литературы. Так мало на самом деле больших талантов. Вот и Мариночка за вас тоже очень переживает. Так и сказала мне, Пётр, повлияй на Владимира Ивановича, много не благонадёжных личностей вокруг него вьётся.

– Так и сказала?

– Да, она за вас очень волнуется. А сколько ваших стихов знает наизусть. Скоро и я начну вас цитировать. Особенно эти:

- «Немного красного вина,

- Немного солнечного мая

- И тоненький…»

– Это не мои стихи, знаете ли…

– А чьи же?

– Первый раз слышу.

– Хорошо, спрошу Мариночку, она точно знает. Кладезь! Любое стихотворение запоминает с первого прочтения. Так как мне приходится общаться с вашим братом, то она мне часто помогает.

– Помогает? Чем же?

– Консультирует. У Марины Палны, как я уже говорил, безукоризненный вкус и я бы сказал чутьё на настоящий талант. Вот вы например! Благодаря вашему таланту, Вам многое позволено, ваш талант – ваша индульгенция, но только конечно же не надо переходить границу…

– Какую границу?

– Границу дозволенного, так сказать, хе-хе! Ну так вы подумайте о моём предложении!

– О каком из?

– О сотрудничестве, если вы меня правильно понимаете. Мариночка просто бредит вашими литературными успехами. Столько впечатлений от сегодняшнего вечера у неё. К сожалению, не может вас проводить, утомилась, прилегла, плохо себя почувствовала. Заходите к нам в любое время, даже, когда меня нет дома. Марина Пална всегда будет рада вас принять. Не огорчайте её, дорогой мой Владимир Иванович!

– Спасибо, непременно.

– А вот и автомобиль! Я распорядился, чтобы вас отвезли в гостиницу или куда прикажете!

– Что вы право, Пётр Алексеич, неудобно!

– Оставьте, свои же люди. И я хочу, чтобы все об этом знали, что лучший советский поэт, нашего времени, мой близкий друг!

– Эээ, вы вгоняете меня в краску.

– Или я ошибаюсь, Владимир Иваныч.

– Марине Палне скорейшего выздоровления…

Глава 12. Слуга

Филимон вошёл в кабинет, с ловкостью фокусника одной рукой придерживая дверь, а другой, вывернув ладонь и сухощавое предплечье вверх, явил подслеповатому взору полусонного отставного чекиста серебряный поднос. Чайная баба на нём скрывала в своих хлопково-синтепоновых недрах огненный сосуд и весело пялилась на кабинетный полумрак. В позолоченном кольчугинском подстаканнике с затейливым растительным орнаментом, монотонно позвякивала мельхиоровая ложечка о стекло, испещрённое алмазной гранью. Хрустальная розетка с малиновым вареньем соблазнительно переливалась ягодным рельефом. Хрустящие хлебцы аккуратным веером ожидали своей участи на фарфоровой тарелочке с гжельским узором. Титанических усилий стоило Петру Алексеичу приоткрывать тяжёлое припухшее веко, да и то, всё виделось, как на дне: мутном и непроницаемом. Но поднос был поставлен на столик, рядом с креслом и, чуть слышный щелчок выключателя зажёг торшер над головой немощного повелителя и образовался уютный уголок в холодном от одиночества доме. Мысли его путались, как водоросли, но одна, всегда вызывала в нём удивление и восторг, которые он тщательно скрывал: неутомимый, аккуратный, предупредительный и безропотный Филимон – всегда с ним! Казалось, умри Пётр Алексеич, и услужливый человек ляжет рядом, и будет покорно ожидать отправления в лучший мир, как слуга в древнем Египте, умерщвлённый, чтобы сопровождать своего господина на полях Осириса, где нет ни давней ревности хозяина к своей красивой жене, ни жгучего чувства мести к её тайному любовнику, исчезнувшему, словно призрак, но всегда подававшему некие знаки мимолётные и болезненные. То этот странный сборник стихов и рассказов никому неизвестного автора Андрея Кафтанова, случайно найденный им на книжной полке, а потом на прикроватном столике у Мариночки (издательство “Госзнак”, где, как выяснил дотошный Филимон, никогда не издавался этот сборник), но каждая строчка в нём была узнаваема своей вычурностью и притягательностью; то портрет якобы бывшего хозяина дома, который, как утверждал глупый и потому бесстрашный Никифор Кокошный, удивительно похож на Владимира Иваныча; или это сгоревшее письмо в печи, где на уцелевшем клочке можно было прочесть обрывок фразы: таить за строкой…

Филимон кружил по кабинету, задёргивая шторы, проверяя балконную дверь, так как лето в этом году выдалось душное и дождливое, и раскаты грома обещали накрыть посёлок в ближайшее время самым безжалостным образом. Такая же зловещая непогода разыгралась пол века назад, там, в московской усадьбе. Хозяйка дома сидела за роялем и пальцы её касались клавиш так, словно в последний момент она могла передумать, казалось Филимону. Из всех присутствующих, по-настоящему, слушал её только он, все остальные были заняты чем угодно, только не музыкой. Знаменитый, но, впадающий, день за днём, в опалу писатель, смотрел на Марину Палну; Пётр Алексеич, сгорая от смертельной ревности, смотрел на писателя; модный критик смотрел на них обоих; Никифор Кокошный смотрел на бутылку бордо Шато Лафит Ротшильд, которое попробовал ещё в прошлый раз, но, впрочем, и от водки не отказывался, поэтому вряд ли пролетарский литератор мог оценить ноты чёрной смородины, кедра, табака и специй; бархатистую текстуру и долгое многослойное послевкусие, и уж тем более винтаж, в зависимости от которого проявляются оттенки вишни, малины, сливы, неожиданные ноты карандашной стружки и даже земли. “Бррр!!!” – сказал бы Никифор, прочитав описание изысканного баснословно-дорогого алкоголя в винной энциклопедии. Но, к счастью, ничего кроме собственных виршей и объявлений московского ипподрома (куда и относилась часть немалых гонораров), он не читал. Были ещё несколько гостей, которых не назовёшь случайными. Пётр Алексеич продумывал всё досконально, чтобы сделать последнюю попытку и привлечь на “правильную” сторону, уже впавшего в смертельно-опасную немилость писателя. Несколько искренних поклонников были приглашены профессором Цветковым, по просьбе (или скорее по приказанию) Серова, на эту литературную вечеринку, но были ослеплены красотой хозяйки дома, великолепием усадьбы и, совершенно оробев, потеряли дар речи. С одной стороны, хитроумный чекист испытывал жуткое желание пристрелить чересчур болтливого Никифора Кокошного, с другой же, как это не парадоксально, именно он, глуповатый и непринуждённый графоман, создавал впечатление живой беседы. Все остальные, на кого надеялся хозяин дома, превратились в сущих истуканов. И в тот момент, когда в очередной раз мёртвый свет молнии полыхнул в грозовом небе и трескучие раскаты грома не заставили себя долго ждать, хрусталь под белоснежной лепниной потолка померк; из окна пахнуло ливневой влагой и драгоценные стекляшки заблямкали жалобно и мелодично. Дом погрузился во тьму и тогда уж все превратились в еле заметных призраков, и пространство заколыхалось от повторного разряда молнии, но вездесущий Филимон, не прошло и пары минут, вошёл в гостиную, с пылающим канделябром и застал всех врасплох: Владимир Иваныч придерживал Марину Палну за локоть, критик уронил-таки пенсне в тарелку, Пётр Алексеич замер на пол пути к роялю, а Никифор Кокошный тянулся к бутылке бордо и растеряно улыбался. Услужливый человек поставил свечи на середину стола и со словами: “Марина Пална, вам не хорошо, давайте я помогу” – повёл её, как ребёнка через бесконечную анфиладу комнат, куда-то в нескончаемую глубь…

С уходом Марины Палны, компания распалась. Последовали робкие попытки продолжить чтение стихов, но Владимир Иваныч был непреклонен. А уж когда Кокошный с зашкаливающим амикошонством воскликнул: “Ну, Володенька, дорогой, что-нибудь новенькое, на посошок, так сказать!” Пётр Алексеевич громогласно объявил: “Дорогие мои, время позднее. Предлагаю поаплодировать Владимиру Ивановичу и поблагодарить его, за то, что он согласился уделить нам внимание” и так сдавил, стоящему рядом пролетарскому литератору предплечье своей железной дланью, что у того слёзы брызнули из глаз.

– Никифор, что с вами, – участливо спросил профессор Цветков, – не переживайте вы так! Это не последняя встреча.

– А что Мариночка не выйдет попрощаться, – выдавил из себя бесстрашный пролетарский литератор.

– Они-с не важно себя чувствуют, – пробасил, внезапно выросший у него за спиной, вездесущий Филимон.

– Я зайду к ней на секундочку.

– Нет, любезный, Марине Палне необходим покой, а уж я провожу вас до дверей, не извольте беспокоиться.

– На улице ужасная погода.

– Совсем напротив, развиднелось, такая благодать, самое время для прогулки. А то ведь целыми днями в кабинетах пропадаете.

Услужливый человек всех проводил и долго ещё наблюдал за Василисой, приводившей Розовую гостиную в надлежащий вид. Не дай Бог завтра Марина Пална заметит малейший намёк на сегодняшний варварский набег этих посторонних в общем-то людишек. Ну разве что к этому знаменитому писателю она благоволит, чем раздражает Петра Алексеича, но он этого не показывает. Кремень, а не человек. Сразу видна закалка старого бойца, прошедшего огонь и воду. А Никифором Кокошным, если я правильно понял, надо заняться поплотнее. Конечно же за ним кто-то стоит, а то, с чего бы он вёл себя так с Мариной Палной? Ну ничего-ничего, только хозяин даст команду и места мокрого, от этого выскочки, не останется. Никто и не вспомнит о нём, когда он вдруг, ни с того, ни с сего исчезнет, уж будьте покойны. А Владимир Иваныч? Ну что ж видать это действительно важная птица, коль он его не трогает или там на верху просили не торопиться. Ведь прищучил же он этого иудея, крещёного в протестантскую веру. Откуда я всё это знаю, спросите. Послужите с моё такому человеку, как Пётр Алексеич и не то узнаете. Государственный человек! Поэтому у него столько врагов и завистников. Ох, если бы не я, если бы не я, давно бы его подсидели и отправился бы он во след за своими подопечными. Главное вовремя понять, кто есть кто? И не обязательно это должен быть, пропахший порохом комбриг, с красными эмалированными ромбами в петлицах, с золотой окантовкой. Какой-нибудь писака из РАППа, бывает куда опаснее. Так что Никифор не обессудь. Уж не знаю с чьей ладони ты кормишься и скорее всего на твоё место пришлют другого. Ну так ведь на то я здесь и поставлен, чтобы выуживать вашего брата сексота…

– Что ты думаешь о нём?

Филимон вздрогнул и чуть не выронил серебряную ложку, которую, в задумчивости тщательно протирал салфеткой, уже несколько минут, не заметив появление хозяина.

– О ком?

– Ладно, забудь.

– Надо бы с ним уже разобраться, Пётр Алексеич.

– С кем?

– С товарищем Кокошным.

– Что ты имеешь ввиду?

– Ничего особенного. Но чтобы здесь он больше не появлялся.

– За что я тебя люблю, ты всё понимаешь с полуслова.

– Будет сделано.

– Только чтобы никто не пострадал.

– Всё будет в лучшем виде. Вы же меня знаете.

– А что Марина Пална.

– Я дал ей травяной настой, и она уснула, как младенец.

– Опять ты со своими бабкиными снадобьями, ведь есть же нормальные лекарства из аптеки.

– Завтра она будет, как огурчик и не сомневайтесь.

– А что это с ней было?

– Переутомилась, столько народу лишнего вы пустили в дом: натоптали, накурили.

– Всё нужные людишки… к сожалению. Ну да ладно, со всеми разберёмся… когда-нибудь. Ступай к себе. Завтра ты мне понадобишься!

* * *

А теперь, вы только посмотрите на этого, некогда, несгибаемого солдата. Кабинет его мрачнее кладбищенского склепа. Он весь в прошлом, настоящее его не интересует. Или он действительно думает, что Марина Пална всё также хороша, как пол века назад. Конечно, если разглядывать старый фотоальбом, где все молоды и катаются на лодках в городском парке, то можно услышать женский смех, скрип уключин и дымчатый аромат ветивера: это Марина Пална открыла бутылочку Шанель Сикомор и лёгкими движениями касается то запястья, то нежной шеи, за розовой мочкой уха. И взгляд её задумчив, и она то ли нашёптывает, то ли напевает стихи, которых, помнит наизусть, тьму тьмущую. От них, от стихов, все беды. Рожала бы детей, занималась бы хозяйством. Ан нет! Подавай ей изящную словесность. Но всё же я её любил, хоть она и была беспутная…

Глава 13. Последний клиент

– Это точная копия сейфа короля Виктора Эммануила II из савойской династии, – сказал старик скрипучим голосом, – он долгое время хранил в нём, как величайшую драгоценность письма своей тайной любовницы Розы Верчелланы, больше известной под псевдонимом Ла Белла Розин.

– Меня не интересуют исторические подробности, – нетерпеливо перебил мастера Пётр Алексеич, – какова надёжность этого стального ящика?

– Если царственная особа, рискуя своим положением хранила там компрометирующие её документы, то исторические подробности говорят сами за себя. Поэтому, товарищ Серов, не пренебрегайте деталями этой уникальной вещи, которую вы собираетесь приобрести. Не только внешний вид изделия, который, как нельзя лучше сочетается с интерьером вашего изысканного кабинета в викторианском стиле: торцы распашных дверей с латунными медальонами в форме королевского герба, обилие серой стали, предающее сейфу неприступный вид, пикантные детали арматуры с изображениями розы – намёк на имя монаршей возлюбленной, заслонки замочных скважин с ликами медузы, но и вес этой бронированной маленькой крепости легко внушит доверие любому, самому капризному клиенту.

– Сколько же весит эта не детская игрушка?

– Пол тонны!

Алексей Петрович, не удержался и присвистнул.

– Как же вы собираетесь доставить это сокровище в мой дом?

– О, об этом не беспокойтесь. В молодые годы, под моим руководством, его брат-близнец был доставлен из Италии в Южную Германию.

– Мне докладывали об этой афере, там что-то пошло не так.

– Вовсе не афера, – обиделся старик, – серьёзный заказ и мы его выполнили, но в последний момент клиент таинственным образом исчез. Зато мы приобрели бесценный опыт в перевозке подобных грузов и, кроме того, наша работа была оплачена.

– Но, ведь, мастерам мануфактуры Маркуса Дёттлинга пришлось восстанавливать, этот непревзойдённый шедевр, больше полутора лет, после вашей варварской операции.

– У вас неверная информация. Доставили мы это чудо девятнадцатого века, до места назначения, в целости и сохранности. Но охотники за реликвиями пытались его вскрыть, любыми способами, когда мы уже не несли за него, юридически, никакой ответственности. Их интересовали, скорее, не драгоценности, хранившиеся в нём, а письма. Сперва были задействованы самые известные медвежатники, например такой, как Чарли Пэйс.

– Здесь у вас неувязочка, Иван Францевич, – воскликнул чекист, – Пэйса казнили 25 февраля 1879 года, а сейф короля Виктора Эммануила Второго был обнаружен сравнительно недавно, в 1919 году! Не так ли?

– Официальные источники уведомили общественность, что преступника повесили. Но таких специалистов, уже тогда, охранные службы пытались приберечь для самих себя. В конце концов он сбежал и от них, долго скрывался и после неудачной попытки вскрыть это чудо инженерной мысли, разочаровался в себе и, уже навсегда, отошёл от дел. Впрочем, в то время он был уже глубоким стариком.

– Ну и кто же его отомкнул?

– Никто не смог этого сделать. Его пытались распилить, разрезать ацетиленовой горелкой, но всё было тщетно. Лучшие инженеры до сих пор ломают головы, какой сплав использовали братья Морозини из Милана.

– Но ведь письма извлекли и продали на аукционе.

– Сейф, варварским способом, взорвали на открытой местности. Большая часть переписки сгорела дотла. Но то, что удалось заполучить, принесло дерзкому шниферу хорошие барыши.

– Всё это звучит из ваших уст, как тщательно подготовленная реклама.

– И не удивительно. Я этим занимаюсь пол века. Вы не первый мой клиент, и, я надеюсь, не последний.

– Ну, хорошо, – смягчился Алексей Петрович, – меня смущает лишь количество ключей. Почему только два?

– Всё очень просто. Предыдущих владельцев было двое и это было их условием. Если вы желаете, я могу изготовить ещё комплект, но это возьмёт некоторое время.

– Сколько?

– Ключ сувальдный, с некоторым секретом, что делает практически невозможным изготовление копии.

– При всём уважении к вам, как к эксперту в этой области, я не могу поверить, что в Москве не найдётся слесаря, который, по самому обычному слепку, не сможет изготовить дубликат.

– Если не знать маленькой хитрости, то дубликат заблокирует замок. Думаю, даже у меня, на эту работу уйдёт не меньше месяца.

Серов подошёл к сейфу и ладонью провёл по холодной металлической поверхности.

– Эта стальная шкатулка должна быть у меня завтра к вечеру.

Старик немного опешил, затем быстро совладал со своими эмоциями.

– К чему такая спешка, позвольте полюбопытствовать?

– Именно завтра в Большом, очередной раз, дают “Лебединое”, а моя супруга никогда не пропускает этого спектакля.

– А, понял, понял, – подобострастно пробормотал старик, хотя, на самом деле, ничего не понял, – будет сделано.

– Покажите, как вставить ключ.

– Нажмите левой Горгоне на правый глаз, а правой Горгоне на левый, одновременно.

Чекист всё сделал, как велел мастер и правая медуза, с чуть слышным скрипом, отъехала в сторону, обнаруживая узорную замочную скважину. Затем взял из сморщенной ладони старика длинный ключ и потрогал пальцем зубчатую бородку.

– Что же здесь секретного?

– Поверьте мне, это чудо инженерной мысли, по изящности исполнения – практически шахматный этюд, но, к сожалению, я не смогу вас посвятить во все тонкости.

– Сколько ещё человек, кроме вас, знают этот секрет?

– Не беспокойтесь, Пётр Алексеич, только я.

– Отлично! Поторопитесь с дубликатами, – и с этими словами отомкнул замок. Потянув за круглые ручки, отворил распашные двери и застыл, разглядывая мрачную внутренность сейфа.

– Чёрный бархат! – словно удивившись, произнёс Серов.

– По желанию клиента внутреннюю отделку можно поменять.

– Ни в коем случае. То, что надо. Настоящий каземат.

* * *

Услужливый Филимон распахнул дверцу новенькой “эмки” перед Петром Алексеичем, аккуратно, словно крышкой драгоценной шкатулки, щёлкнул замком и сел за руль.

– Куда прикажите?

– Домой.

– Как вам вещица, понравилась?

– Вполне.

– Можно доверять этому старику?

– Доверять нельзя никому, Филимон, – зловеще произнёс чекист и выдержав длинную паузу, добавил, – кроме тебя.

Услужливый человек самодовольно заулыбался, а Серов, в очередной раз убедился, что его любимое оружие – лесть, работает безотказно. Автомобиль мчался по вечернему пригородному шоссе, накрапывал дождь, клонило в сон – любимая погода. Мариночка, наверное, уже заждалась с ужином и конечно же будет выказывать недовольство.

– Дело государственной важности, Филимон, – между тем продолжал Серов. – Когда привезут сейф, чтобы у подъезда посторонних не было. И, необходимо закончить до того, как Марина Пална вернётся из театра. Грузчики, конечно же, наследят на её безупречном паркете в Розовой гостиной, иначе в мой кабинет не попасть, так что скажи Василисе, пусть постарается всё убрать и проветрить, да так, чтобы комар носа не подточил.

– Не извольте беспокоится, Пётр Алексеич. Лично за всем прослежу.

– И, самое главное! Этот сейф предназначен для сверх секретных документов. Когда старик изготовит второй комплект ключей, позаботься пожалуйста, чтобы всё-таки он понял, что в случае чего, – здесь чекист опять сделал паузу, и неудержимая зевота его одолела, словно он хотел попросить своего верного помощника о каком-то пустяке, да вдруг запамятовал, ни с того, ни с сего…

– Позаботиться о чём? – напомнил услужливый Филимон, выворачивая руль на повороте и не отрывая взгляда от дороги.

– Ах, да! – попытался вспомнить товарищ Серов, – на чём я остановился…

– Что в случае чего…

– Я могу стать для старика, последним клиентом. Не дай Бог из этого сейфа пропадёт хоть одна бумажка, нам с тобой, друг мой, головы не сносить, уж поверь мне на слово.

– Может быть будет лучше, – вкрадчивым голосом произнёс Филимон, – избавиться от него?

– А если с сейфом, что-нибудь случится, ты его вскроешь?

– И то, правда ваша.

– Смотри, чтобы ни один волос с его головы не упал.

И опять, страшный приступ зевоты исказил и без того зловещее лицо бывалого чекиста. Филимон посмотрел внимательно в зеркало заднего вида и без удивления заметил, что Пётр Алексеич внезапно задремал, и во сне улыбался чему-то, вероятно, приятному. Так безмятежно могут спать только дети, после долгого летнего дня проведённого на даче, опьянённые летним воздухом и невинными шалостями. Или человек с железными нервами…

* * *

Пётр Алексеич, в сопровождении Филимона, зашёл в антикварный магазин на Петровке и старый мастер, встрепенувшись, рассыпался в извинениях.

– Товарищ Серов, мы же договорились, что завтра я вам завезу ключи домой.

– Что, они ещё не готовы?

– Отчего же? Готовы!

– Вот и чудесно. А мы с Филимоном мимо проезжали. Дай думаю заскачу. Уютно у вас тут. Просто музей.

– Да, что вы, жалкие остатки былой роскоши, как говорится.

– Время позднее, а вы всё работаете.

– Если есть клиенты, грех дома сидеть.

– И много клиентов? – прищурившись спросил чекист.

– Не то, чтоб много… ну вот – вы, хотя бы. Для меня такая честь, честное слово.

– Эх, не бережёте вы себя, друг мой.

– Привычка, Пётр Алексеич. Ещё с трудных времён НЭПа. Работали до последнего клиента, на износ: кому ключи сделать, кому картину отреставрировать, кому самовар залудить. На все руки, так сказать.

– Кому сейф вскрыть…

– Бывало и такое просили, но никакого криминала. Целыми днями шли и шли. Так что работали до последнего клиента. Да, кстати, вот ваши ключики, как обещал. Не прошло и месяца.

– Ну, тогда, у меня для вас хорошая новость, друг мой, – недобро сверкнув глазами, сказал чекист, – я могу стать вашим последним клиентом и вы, со спокойной душой, отправитесь на заслуженный отдых.

– Не совсем улавливаю, что вы имеете ввиду.

– Что вы так побледнели, Иван Францевич? Держите язык за зубами, и я вам гарантирую долгую и спокойную жизнь.

– П-премного б-благодарен!

– Да, и, если вдруг у вас возникнут какие-нибудь проблемы, – сказал чекист, остановившись в дверях, будто случайно вспомнив незначительную деталь неоконченного разговора, – мой старый друг и верный помощник, Филимон, всё решит. Будьте с ним на связи.

Глава 14. Антиквар

Этот город создан для проливных дождей, нескончаемых снегопадов, кучевых облаков, ураганного ветра, внезапных затиший и пронзительной небесной синевы. Всё это задумано, чтобы скрасить существование несчастного москвича, бредущего изо дня в день одной и той же дорогой от дома до места службы или, назовём это, вынужденного времяпрепровождения, ради куска хлеба насущного, и, между делом, воздающего хвалу, кому-то там наверху, несущему, как ему кажется, ответственность за все эти погодные коллизии или божию благодать. И всё это лишь для того, чтобы оценить уют убогого жилища или роскошного особняка, поглядывая в окно, держа в руке стакан горячего чая или бокал терпкого хереса, словно путешествующий странник в ожидании обещанных лошадей. Как затейливо переплетается листопадная лиана случайных мыслей и впечатлений оцепеневшего человека, созерцающего, казалось бы, с безразличным видом, события, от которых леденеет кровь и дух захватывает, что в самую пору было бы задёрнуть штору и повернуться спиной к настоящему, ища утешения в приукрашенном и выхолощенном прошлом. Уверенный в себе адмирал в роскошном парчовом камзоле, с кружевным воротником, в парике и в шляпе со страусиным пером, смотрит, будто ожидая, что вы, покорно склонив пред ним свою никчемную голову, подадите нижайшую челобитную. И только спасительная толща веков позволяет вам быть с ним на равных и даже, ничуть не смутившись, задать дерзкий вопрос: “Скажи-ка Франц, уж не ты ли нанял этих немецких да голландских голодранцев, для строительства первого русского флота, которые у себя-то не сгодились, а в Московии их обласкали почестями и наделили непомерным жалованием?” Молчит царёв фаворит и бровью не ведёт. “Тогда, будь любезен, открой секрет, кого угораздило ткнуть пальцем в карту обширного Государства Российского и затеять строительство верфей на мелководной реке Воронеж. Да и плотников набрать, которые о судостроительстве и слыхом не слыхивали. И, с помощью этой флотилии из отсыревших брёвен (которая, к слову сказать, большей частью сгнила) предполагалось одолеть семитысячный гарнизон Хасана Арслан-бея. И, уже при первом штурме, полегло полторы тысячи русских солдатиков убитыми и ранеными! Что скажешь адмирал? Продолжать? А! Вижу, что-то стал ты мрачнее тучи. Вовремя Господь прибрал тебя к рукам, а то бы и в Северной кампании ты отличился. Хотя, и без тебя, нашлись предприимчивые государствы слуги, продолжили твоё дело и не только строили плохие корабли, но и покупали, старые, видавшие виды, расшатанные штормами судёнышки, как совершенно новые, у той же немчуры, некоторые из которых, позвольте справедливости ради упомянуть, прослужили дольше отечественных. Да и государь был хорош! Горазд наступать на одни и те же грабли дважды. Носился со своим флотом, как с писанной торбой. Да где ж ему было за всем углядеть, пока он пропадал в своей токарне, равной которой, как утверждали льстецы, нет и во всей Европе (уж не умница ли Нартов Андрей Константиныч был одним из них, доложивший из Англии, в которой овладевал искусством точить из панциря черепахи, по царёву приказу, мол учиться здесь нечему, сами точаем не хуже). И вот плетутся при дворе интриги, и расплющивается государственный бюджет, и скудеет казна, потому как судно должно прослужить хотя бы тридцать лет, а не сгнить через десять, так и не оправдав вложенные в него царёвы рубли. Но будущий император, как утверждает досужая молва и маститые историки, на все руки мастер: владел и топором, и стамеской, и в звании капитана, как простой бомбардир, заряжал корабельную пушку. А любознательность его не знала границ, потому и носил он изящную трость с секретом, где, под набалдашником был спрятан таинственный аршин с пометками саксонского и данцигского футов. А что стоит кусочек коричневой помповой кожи, не пропускающей воду, секрет изготовления которой был неведом тогда отечественным умельцам, пока не пригласили из Лондона самого Томаса Олдфри”.

О, если бы старинная масляная краска, покрытая сетью кракелюров, позволила бы легендарному адмиралу, имя которого известно любому москвичу, разомкнуть свои уста, какой бы грозной бранью, приправленной неисправимым акцентом, в адрес дерзкого посетителя разразился царедворец. Но последний хранил молчание, хотя могло показаться, что черты лица его исказились. Впрочем, это могло быть и следствием старой раны, полученной при падении с лошади, и, казалось бы, за двести с лишним лет боли в животе должны были пройти и не беспокоить любимчика Петра Великого. Совершенно явственно дрогнула лефортова губа, прищурился укоризненно глаз, и пропахший порохом солдат Его Величества, склонив едва заметно голову, качнул страусиным пером и тогда, наконец, Владимир Иваныч услышал скрипучий и проникающий в самое сердце баритон: “Нет, даже не думайте об этом! Вовсе не Франц Лефорт виновник этой встречи”.

Владимир Иваныч вздрогнул и отшатнулся от портрета.

– Вы заметили, как освещение влияет на выражение лица на портрете? Сейчас, когда набежала внезапная туча и багровый свет заходящего солнца померк, мне показалось, что он готов был вам что-то сообщить, но в последний момент, вдруг опомнился и передумал.

– Иван Францевич, это правда, что он ваш предок?

– Учитывая нынешние времена, я предпочитаю считаться сыном лудильщика из немецкой слободы. Быть поближе к пролетариату, знаете ли, спокойней.

– Ну, что ж вам виднее. Тогда, давайте перейдём к делу. Мне нравится этот портрет, но вы же помните основное моё условие, он должен иметь сходство со мной.

– Нет, дорогой мой! Этот портрет – фамильная реликвия. К тому же вы говорили о 18 веке, а это конец семнадцатого.

– Это может определить только очень дотошный эксперт.

– И всё же, заказ есть заказ. Я вам кое-что подыскал. Только не высказывайте сразу своё суждение. К портрету, который я хочу вам предложить, надо, как бы вам сказать поточнее, привыкнуть, что ли.

– Вы меня заинтриговали.

– Тогда пройдёмте в соседнюю комнату.

Антиквар отдёрнул штору на высоком окне и указал на мольберт.

– Если вы готовы, я снимаю бархат с этого шедевра.

Владимир Иваныч замер в предвкушении чуда, но, в следующее мгновение, в голосе его не послышалось ничего, кроме сокрушительного разочарования.

– И вот этот портрет, написанный дилетантом, вы хотите продать мне за баснословную сумму?

– Вы не знаете самого главного, – ответил антиквар, – это не просто портрет!

– Что же в нём особенного? То, что ему двести лет? Но это никак не влияет на его художественную ценность. Это же видно с первого взгляда.

– Ценность этой картины вовсе не художественная и не в её возрасте. А то, что она принадлежит перу Якова Брюса.

– Если этот знаменитый колдун был ещё и портретистом, то художник из него никакой.

– Позвольте вам возразить. Чтобы оценить этот портрет, надо стать его хозяином.

– То есть купить эту сомнительную мазню.

– Не говорите так, Владимир Иваныч, он может обидеться.

– Кто, Яков Вилимович Брюс?

– И он тоже. Всё зависит от того, чей образ несёт в себе портрет на данной момент.

– Иван Францевич, не впутывайте меня в свою чернокнижную секту. Мне нужен портрет, не то, чтобы похожий, но, хотя бы, отдалённо напоминающий меня. Но так как он должен висеть на стене старинной усадьбы 18 века, то и одежда должна соответствовать, приблизительно, тому времени. Понимаете, это подарок, скажем так, на память.

– Хорошо, тогда возьмите вот этот, – антиквар сдёрнул ткань с соседнего мольберта, – я сделаю для вас хорошую скидку.

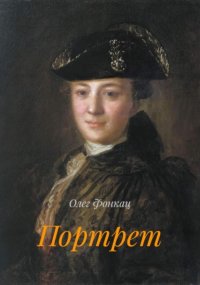

– Это же портрет “Неизвестного в треуголке”, кисти Фёдора Рокотова.

– Да, Владимир Иваныч, и должен вам сказать очень приличная копия, ничего не стоит её состарить, что сможет заметить только опытный специалист, но вам же не для продажи в Дрезденскую галерею.

– Да, это конечно а-ля 18 век…

– Приятно иметь дело с человеком, разбирающимся в живописи.

– Я немного в теме и насколько мне известно эксперты склонны считать, что на портрете изображена девушка.

– Что это меняет, дорогой мой? Зато какой румянец, улыбка, обаяние и всё это в традициях рококо.

– Портрет должен быть похож на меня.

– Да, вы правы, портрет кисти Рокотова ни капли не похож на вас. Но если, вы всё-таки возьмёте вот этот, написанный Яковом Брюсом, то поверьте мне на слово, будете несказанно удивлены.

– Мне не нужны впечатления. Всё, что мне нужно от портрета, это чтобы он был узнаваем и чувствовалась рука мастера. В конце концов, возьмите хотя бы эту рокотовскую копию девушки-юноши и предайте ей мои черты. На этом полотне, несмотря на игривый флёр таинственности, прослеживается строгий классицизм, присущий живописной манере того времени. Всё, что мне надо: моё лицо и, чтобы время, откатилось на двести лет назад.

– Владимир Иваныч, предлагаю договор. Вы покупаете, всё-таки, портрет, который, так настойчиво, называете мазнёй и вешаете его у себя в кабинете. Если, через месяц, поймёте: это не то, что вам надо, я заберу его у вас обратно, возвращу деньги, и совершенно бесплатно перепишу рокотовскую копию для вас. Но, при этом, одно условие: пока портрет у вас, два раза в день, утром и вечером, вы должны подходить к нему и рассматривать совершенно внимательным образом.

– Ну, что за детские игры вы мне предлагаете? Вы же взрослый человек. К сожалению, Иван Францевич, у меня больше нет времени на ваши оккультные затеи, и я должен идти.

– Одну минуту. Берите портрет бесплатно, пока. Рокотовскую копию я начну переписывать, для вас, сегодня же. Через месяц вы сами сделаете выбор за какой портрет вы мне заплатите деньги. Подходит вам такой вариант.

– Странный вы народ антиквары.

– Времена такие! Каждый серьёзный клиент на счету. Когда вы поймёте, что приобрели стоящую вещь, то, я уверен, сами того не замечая, сделаете мне одолжение.

– Какое ещё одолжение?

– О! Сущие пустяки! Недавно появилось модное выражение – сарафанное радио. Не слыхали?

– Первый раз слышу.

– В переводе с пролетарского, это когда информация передаётся из уст в уста.

– И при чём здесь я?

– Вы человек, так сказать, публичный, всегда на виду. Где-нибудь да упомяните старого, честного антиквара, с безупречной репутацией и изысканным вкусом, Лиферта Ивана Францевича.

Глава 15. Что-то пошло не так

Если оглядываться в прошлое или пытаться забегать немного вперёд, то непроизвольно рискуешь потерять нить событий, потому как всем вовлечённым в канву этого запутанного дела требуется уделить некую долю внимания. Следователю Горюнову, который получил неограниченный доступ к многочисленным письмам, дневникам, запискам и финансовым документам, хранившимся в старинной усадьбе, где загадочным образом исчезла, “не представляющая никакой художественной ценности” картина, стало казаться: что-то пошло не так, как задумывалось первоначально многочисленными участниками событий тридцатилетней давности. Так как, без пяти минут пенсионер, в своём ведомстве всем уже порядком надоел, ему и всучили это безнадёжное, никому ненужное дело. Старый служака приходил в усадьбу каждое утро, как на работу и усаживался за изучение ветхих документов, чему, кстати, тихо радовалась, старший научный сотрудник Курносова, питавшая, пока не понятную для неё самой, симпатию к этому человеку. И тандем их был плодотворным и взаимовыгодным: бумаги, которые никого, никогда не интересовали и лежали мёртвым грузом, вдруг приобрели притягательную ценность, для человека постороннего. Однако одинокая дама даже не могла предположить и в страшном сне, что, этот, почти уже коллега, к которому она испытывала непреодолимое влечение, в своём потёртом, замызганном блокнотике вписал и её в круг подозреваемых. Какое коварство, могла подумать она, узнай случайно о гипотезах, роившихся в голове, увенчанной благородной сединой. И, чем дольше они общались, тем явственней следователь Горюнов становился для неё комиссаром Мегрэ из старого французского чёрно-белого фильма. И слава Богу, что они оба не знали всей правды друг о друге, иначе исследования жизни, которая кипела здесь три десятка лет тому назад, прекратились бы на самом загадочном и драматичном моменте, за всю историю существования старинной усадьбы.

– Вам бы очень пошло курить трубку, – однажды заявила Курносова.

– Я курю “Беломор”, – смущённо ответил Горюнов. – Брат Марины Палны курил трубку.

– Комиссар Мегрэ тоже курил трубку.

– Причём здесь комиссар Мегрэ.

– Коли вы всё равно курите, что несомненно вредно, я хотела бы, в знак нашей дружбы, подарить вам трубку Мегрэ.

– Вы, что курите трубку? – удивился Горюнов.

– Нет! Просто я люблю романы Сименона. Позвольте я подарю вам трубку Мегрэ, формы “прямой бильярд”.