Читать онлайн Империя и одиссея. Бриннеры в Дальневосточной России и за ее пределами бесплатно

- Все книги автора: Рок Бриннер

Посвящается множеству моих друзей во Владивостоке, так тепло меня принявших.

Владивосток возлюбленный мой второй дом.

© Рок Бриннер, 2006, 2015

© М. Немцов, перевод на русский язык, 2015

© «Фантом Пресс», 2017

* * *

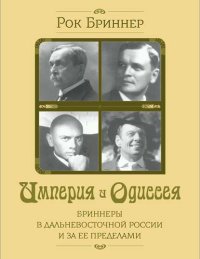

Жюль (Юлий Иванович) 1849–1920

Борис (Борис Юльевич) 1899–1948

Юл (Юлий Борисович) 1820–1985

Рок (Юлий Юльевич) 1946-

Благодарности

Первым во Владивосток меня пригласил Александр Долуда, и если бы не его упорство, эта история так и осталась бы нерассказанной; ему я обязан вечной благодарностью. То же относится и ко Льву Рухину. В равной же мере консул по связям с общественностью Тара Ругл из Консульства США во Владивостоке приложила особые старания к тому, чтобы привезти меня на российский Дальний Восток по Лекторской программе Государственного департамента, и вместе с генеральным консулом всеми силами стремилась сделать мой первый визит как можно ценнее.

В. В. Видер, королевский адвокат Королевского колледжа, Университет Лондона, много лет изучал жизнь Бориса Бринера и историю рудников в Тетюхе. Его щедрость в предоставлении исследовательских данных и консультаций бесценна, равно как и помощь Сони Мельниковой. Белла Пак и ее отец, профессор Борис Пак, уважаемые специалисты по истории русско-корейских отношений, предоставили два уникальных документа, касающихся дел Жюля Бринера в Корее, – их они обнаружили в Государственном архиве в Москве. Биргитта Ингемансон, преподающая русскую культуру в Университете штата Вашингтон, снабдила меня ценными результатами своих изысканий по истории первых лет существования Владивостока и, не жалея времени, отредактировала мою рукопись. То же сделал выдающийся специалист по российскому Дальнему Востоку профессор Джон Дж. Стивен, перед которым я в глубоком долгу.

На русском языке мои работы сильно выиграли от скрупулезного и тонкого перевода, выполненного Максимом Немцовым. В Санкт-Петербурге мне помогали многие сотрудники Смольного колледжа Санкт-Петербургского университета, начиная с профессора Геннадия Шкляревского, также работающего в Колледже Бард, и директора Валерия Монахова. Ольга Воронина, в то время сотрудница Консульства США, тоже тепло принимала меня и помогала в координации лекций в библиотеке Маяковского. Жанна Полярная, директор музея Санкт-Петербургского горного института, посодействовала в отыскании выпускных документов моего деда.

Пол Родзянко оказал мне огромную помощь. Несколько моих лекционных турне спонсировал Владивостокский международный кинофестиваль «Меридианы Тихого» при любезном содействии Ларисы Белобровой и ее супруга Сергея Дарькина, в то время – губернатора Приморского края. Музей Арсеньева во Владивостоке располагает самыми обширными архивами фотографий Бринеров; его директор Наталья Панкратьева и научный сотрудник Ираида Клименко помогли мне чрезвычайно. Объединение «Дальполиметалл» позволило мне посетить рудники Бринера в Тетюхе. Елена Резниченко щедро уделила время поиску историков и переводу документов. Владивостокские историки Мария Лебедько и Нелли Мизь также внесли ценный вклад в эту работу.

Помощь Кэтрин Бринер, дочери Бориса, живущей в Австралии, была особенно полезна – Кэтрин предоставила мне живые свидетельства жизни, которую они с ее матерью вели с моим дедом Борисом.

В Соединенных Штатах мои добрые друзья Пегги Трупин и Кэрол Эншуэц обеспечивали живой и тщательный перевод цитируемых здесь основных документов на английский. Моя сестра Виктория Бриннер Салливан не жалела времени и сил на репродуцирование многих фотографий. Я благодарен ей за разрешения воспроизвести их здесь; в отдельных случаях идентифицировать фотографа мне не удалось. Особая благодарность – Чипу Флейшеру из издательства «Стирфорт Пресс».

Наконец я должен поблагодарить Елену Сергееву (Уссурийск и Владивосток), ставшую ведущим специалистом по истории всего семейства Бриннеров, не только тех его членов, о ком речь идет в этой книге. Ее обширные труды можно найти здесь: http://www.bryners.ru.

О правописании

«Жюль Бринер» и «Юл Бриннер» – одно имя, написанное по-разному. По-русски так: Юлий Бринер. Полное имя моего прадеда-швейцарца – Юлиус. На письме они транслитерируются по-разному, сначала – кириллицей (с немецко-швейцарского на русский), затем обратно в латиницу.

Рассказывая о Жюле и Борисе, их фамилию я пишу «Бринер», как это делали они сами; говоря о Юле и себе – Бриннер. Когда речь заходит о семье в целом, как в названии этой книги, я употребляю написание «Бриннеры»: нынешнее включает в себя прошлое, не наоборот. Мой отец такое правописание уж точно сделал более привычным, да и я от рождения ношу именно эту фамилию.

Датировка соответствует обычному западному календарю, кроме случаев, отмеченных особо.

- Мы не оставим исканий,

- И поиски кончатся там,

- Где начали их; оглянемся,

- Как будто здесь мы впервые.

Предисловие

…историю нельзя рассматривать ни как бесформенную субстанцию, зависящую исключительно от достижений… ни как… произведение высшей силы, сиречь судьбы, случая, удачи, Бога. Этим подходам, материалистическому и трансцендентальному, Вико предпочитает третий – рациональный. Личное – это конкретизация всеобщего, и каждое личностное действие одновременно надличностно.

Сэмюэл Бекетт, «Данте…Бруно. Вико…Джойс» (1929)[2]

Эта работа началась с приглашения, которое я получил в июне 2003 года у себя дома – на холме, в глубинке штата Нью-Йорк: меня звали приехать во Владивосток, на Дальний Восток России. Послание заканчивалось следующими словами: «По-русски ваше имя “Рок” означает “судьба”, поэтому вам судьба приехать во Владивосток».

Меня это письмо, конечно, заинтриговало, поскольку мой отец Юл и дед Борис родились во Владивостоке. Прадед мой, Жюль Бринер, помогал строить этот город, а на закате Российской империи он основал на Дальнем Востоке собственную империю. С самого детства я считал, что Владивосток не увижу никогда: как и у большинства потомков русской диаспоры, визиты на родину за железным занавесом даже не обсуждались. Кроме того, рассказывали нам, после Сталина делать это и незачем: души российских городов уничтожены тоталитарным террором, а затем вычеркнуты из истории, сами же города стерты с карт либо переименованы. Для многих эмигрантов «Родина» была вовсе не местом, а давно ушедшей эпохой, остававшейся жить лишь в памяти.

Поначалу я не ответил на это приглашение. Я преподавал историю и не понимал, как мне совместить расписание своих лекций с планами поездки. Но затем пришло другое приглашение, за ним еще одно, пока я наконец не ответил единственным словом, которого хватило, чтобы началось приключение, приведшее меня в итоге к этой книге, – «Да».

После чего меня подхватили события, преобразившие всю мою жизнь и восстановившие мне душу. С тех пор, как я ответил «да», меня, похоже, обуревают силы, которым я и названия-то не могу дать, – они доброжелательно и щедро влекут меня в потоке истории моей семьи. Я постепенно начал понимать, что это – силы истории, а воздействие их – и обыденное явление, и в то же время духовное переживание; иными словами, место ему – в царстве человеческого духа. Распутать эти исторические силы можно единственным способом – написать эту книгу. Так вышло, что я историк и писатель, опыт для такой работы у меня есть.

Как историк, я отрицаю понятие Судьбы, ибо оно предполагает, будто все вопросы выбора, встающие перед нами, уже предрешены, а личности – беспомощные пешки, которым предначертано играть свои роли по уже написанному сценарию в некой громадной и непостижимой шахматной партии. Ни секунды не верю я и в то, что судьба – генетика. Человеческая история, на мой взгляд, по крайней мере – отчасти, – есть результат индивидуальной и коллективной свободы воли, и, хотя на нее могут влиять идеологии, амбиции и модные веяния, сами события отнюдь не предрешены, поскольку будущее пока не написано. Тем не менее я ощущал чуть ли не тягу поехать на Дальний Восток России – тягу не Судьбы, а собственного любопытства. И едва я оказался там, как тут же почувствовал и свое крепкое сродство с Владивостоком; но это, быть может, еще и оттого, что меня так тепло там приняли, – любой на моем месте почувствовал бы то же самое.

Я – сын американки и русского, детство мое, похоже, олицетворяло собой всю холодную войну: то место, где родился отец, было смертельным врагом того места, откуда родом я сам. И я никак не мог в этом разобраться. Не столько сам с собой воевал (хотя, если вдуматься, – воевал, но битвы эти шли на других фронтах), сколько с самого раннего возраста отчетливо осознавал разницу между Россией и Союзом Советских Социалистических Республик. К шести годам я уже знал, что русская культура великолепна и душевна: меня завораживали «Петя и волк» Прокофьева, а затем и «Первый концерт» Чайковского. Кроме того, в школе я понимал, что советские власти – бездушные тоталитарные чудовища, истребляющие своих граждан в трудовых лагерях точно так же, как это делали пособники Гитлера, хоть и иными средствами, да и мундиры на них другие. Поэтому я рос, любя тех многих русских, с которыми был знаком, и презирая Советский Союз, как и множество других американских детей в 1950-е годы. Но в последующее десятилетие реальность Взаимно-Гарантированного Уничтожения придала такому шовинизму некую пустоту и пагубность. Кто, в конечном итоге, победитель, если после войны выжившие будут завидовать мертвым?

Почти всю свою взрослую жизнь я хранил свое русское происхождение как бы на чердаке: оно попросту никак не отражалось на моей повседневной жизни или в моих профессиональных интересах. Только после того, как советскому режиму в 1991 году пришел конец, появилась возможность приезжать в эту страну, а я тогда был занят – писал докторскую по истории в Университете Коламбиа. Сегодня, после пятнадцати визитов во Владивосток и обширных изысканий, Россия вошла не только в мою повседневную жизнь, но и в профессиональную работу, а русский и американец во мне наконец примирились.

Всемирный эпос Бриннеров составлен из четырех жизней, одна за другой, и они складываются в единую историю: темы и лейтмотивы ее дают хронику времен и тем самым очерчивают современную российскую историю, с которой тесно переплетены. Каждый из этих людей, включая меня, при рождении получил одно и то же имя (хотя, если точнее, у моего деда таким было отчество – Юльевич).

Разумеется, для миллионов поклонников моего отца навсегда останется лишь один Юл Бриннер. Его неотразимое присутствие на сцене и киноэкране, его звездный свет естественно затмевали всех остальных членов семьи, включая его собственного отца, пережившего Русскую революцию, и деда, создавшего рабочие места для сотен тысяч трудящихся, хотя большинство его достижений коммунистический режим предал забвению. Однако главный вклад Юла в мировую культуру состоял в том, что он превратился в самую экзотическую звезду в истории кино, и происхождение ее невозможно было ни подтвердить, ни опровергнуть. Такая личина помогла ему вывести на передний план новый стиль актерской игры – родившийся в России, как и сам Юл.

В сравнении с заслугами моих предков мои собственные достижения кажутся скудными, несмотря на эклектичное разнообразие приключений, выпавших на мою долю. Однако многие их успехи остались бы неизвестны, не развей я в себе навыков, необходимых для того, чтобы воссоздать их жизнь в исторических контекстах. Даже самая добродетельная работа Юла – в Организации Объединенных Наций – осталась, в общем, не замеченной. Я не унаследовал ни промышленной широты взглядов Жюля, ни мужества Бориса перед лицом тоталитарной диктатуры, ни ослепительного шарма и героической силы Юла. В наследство от них мне достались, очевидно, лишь пылкое любопытство, а также страсть отхватывать от жизни большие ломти так, чтобы сок стекал по подбородку.

На мою долю досталось завершить нашу семейную одиссею, вернувшись во Владивосток. Город, чье население в период расцвета достигало почти миллиона человек, основала горстка людей, в которую входил и мой прадед, чья фамилия значится у меня в швейцарском паспорте. Кроме того, мне выпало проводить изыскания для нашей коллективной саги: лишь из-за моей родословной мне удалось получить документы и фотографии, которые не под силу было раскопать другим историкам. Именно поэтому я ощущал обязательство написать хронику достижений моей семьи в России и за ее пределами – чтобы история не осталась нерассказанной.

Приезд на родину моего отца почти через двадцать лет после его кончины и впрямь казался некоторым возвращением, а также бальзамом на старые раны – и для меня самого, и для других: эта реконструкция империи и одиссеи Бринеров оказалась важна для многих моих друзей в России, от Владивостока до Санкт-Петербурга. Некоторые по многу часов помогали мне отыскивать документы и факты – просто по доброте сердечной. Но кроме того, не один десяток лет они жили с нуждой воссоздать досоветскую культуру своего региона, им нужно было гордиться тем, что память в их семьях жива – под спудом, хотя Сталин изо всех сил постарался отсечь Россию от ее истории. Передавая мне эту культуру, они выполняли свое невысказанное обязательство перед собственными предками.

Очень символично, что я начинаю писать этот семейный эпос здесь, в отеле «Версаль» на Светланской во Владивостоке, где в данный момент живу. В 1921 году, вскоре после рождения Юла недалеко от этого здания, за углом, «Версаль» служил штаб-квартирой жуткому казацкому вожаку, атаману Семенову, последнему из самопровозглашенных «верховных правителей России» в последние годы жестокого сопротивления коммунистическому владычеству.

Читателя этой книги я хочу попросить об одной услуге: придержите свои суждения о личностях, с которыми скоро познакомитесь. По моему собственному опыту, начиная судить людей, мы перестаем их понимать. Лишь щедрые духом способны видеть мир глазами других. Я сам постараюсь следовать этому совету и показывать ясноглазую правду об этих четырех жизнях и множестве тех, что с ними соприкасались. Обозревая галактики собранных мной фактов, я предоставлю читателю соединять линиями эти точки света и самому различать образуемые ими созвездия.

Сказав это, начну с того места, где началась и эта одиссея – со Швейцарии…

Часть первая

Жюль Бринер

…Могу сказать по совести, что редко встречал человека более наблюдательного и, если можно так выразиться, практически любознательного.

Официальный агент Министерства финансов Д. Д. Покотилов директору Общей канцелярии Министерства финансов Российской империи П. М. Романову (1896)

• 1 •

Юлиус Йозеф Бринер родился в 1849 году в деревне Ла-Рош-сюр-Форон, в 50 километрах к юго-востоку от Женевы, Швейцария. Он был четвертым ребенком Йоханнеса Бринера, профессионального прядильщика и ткача, и его 25-летней супруги, в девичестве – Мари Хюбер фон Виндиш. Хотя под Женевой Бринеры прожили уже некоторое время, они оставались гражданами Мёрикен-Вильдегга, деревни к северо-западу от Цюриха, куда вскорости и вернулись. По вере Бринеры, как и большинство семейств в кантоне Аргау, были протестантами, хотя учение, которое они исповедовали, вероятно, бо́льшим было обязано немцу Мартину Лютеру, нежели их соотечественникам – швейцарцам Жану Кальвину или Ульриху Цвингли. Дом Бринеров в Мёрикен-Вильдегге представлял собой просторную двухэтажную ферму, крытую соломой, но места в нем для восьми потомков Йоханнеса едва хватало: за «Жюлем», как его на французский манер всю жизнь называли в семье, последовало еще четверо детей[3].

Жюль родился в первый год существования современной нации Швейцарии, когда Новое федеральное государство объединило 22 прежде независимых кантона. Страну издавна раздирали противоречия между ее либеральными протестантскими и консервативными католическими районами, но в конце Зондербундской войны на основании конституции до того прогрессивной, что она помогла заронить революционные искры в Вене, Венеции, Берлине, Милане и, в итоге, во Франции, было основано Федеральное государство.

В год рождения Жюля Его императорское величество царь Николай I, верховный самодержец Всея Руси, готовился покорить Оттоманскую империю и взять в свои руки власть над константинопольским проливом Босфор и бухтой Золотой Рог – водным путем, который предоставил бы России выход в Средиземное море впервые за всю ее восьмисотлетнюю историю; тем самым влияние России на всю Европу и остальной мир упрочилось бы и усилилось. Когда Россию разгромили в Крымской войне, а Николая I на троне Романовых сменил царь Александр II, для неугомонного и агрессивного империализма России остался единственный выход – на восток, где велась схватка за колониальное владычество над Дальним Востоком. Китай в ту пору был беспомощным жалким исполином, чьи владения по кускам отрезали Британия (Сингапур и Гонконг), Франция (Лаос, Камбоджа и Индокитай) и Япония (Маньчжурия и Корея). Вскоре и Россия, заключив с Китаем договор, обеспечила себе новую военно-морскую базу на Тихом океане, далеко к югу от замерзающих портов Камчатки и Сахалина. Само имя, данное этой базе, говорило о русской силе – Владивосток, Владетель Востока.

В четырнадцать лет Жюль покинул Мёрикен-Вильдегг и отправился осваивать мир. Ничего особо удивительного в этом поступке нет. Ученичество предоставило бы мальчику его возраста возможность освоить какую-либо профессию или ремесло, а семья бы освободилась от лишнего рта. Но по тем решениям, которые Жюль принимал и в последующие годы, и всю оставшуюся жизнь, также видно, что он не только был прилежен, но и располагал авантюрным складом ума. Он быстро схватывал новые навыки – особенно ему удавались языки – и быстро приспосабливался к незнакомым обстоятельствам, которые выискивала его любознательная натура.

Жюль рос в 1850-х годах и потому знал, что один из знаменитейших людей на свете, Йоханн Зуттер, происходил из городка совсем неподалеку от Мёрикен-Вильдегга, а как раз в год рождения Жюля «Дробилки Саттера» в далекой Калифорнии стали центром величайшей золотой лихорадки в истории – туда потянулись честолюбивые золотоискатели со всего мира. Вдохновила Жюля история Саттера или нет, но он не мог не знать о приключениях своего соотечественника на золотых приисках – и уж вне всяких сомнений понимал, что такова награда тем, кто осмелится эти приключения искать. Не знал Жюль, вероятно, одного: что Саттер на этом своем приключении потерял все, что заработал.

Подростком Жюль учился ремеслу в цюрихской компании Данзаса[4] – пароходном агентстве, где работал его дядя Мориц Бринер. Через это агентство он узнал, какие возможности открываются в морях перед молодыми людьми, вроде него. Когда Жюлю исполнилось шестнадцать, он уже зарабатывал на жизнь камбузным юнгой на капере, отплывшем из Средиземного моря курсом на Дальний Восток[5].

Суда, ходившие по торговым маршрутам в 1860-е годы, были по-прежнему парусными – двух-трехмачтовыми бригантинами и хорошо вооруженными шхунами, шлюпами и корветами, у которых в трюмах стояли пушки. Вскоре на них начали устанавливать паровые гребные колеса, приводившие парусные суда в движение, когда стихали ветра, но большая часть морской торговли, осуществлявшейся в те времена по всему миру, по-прежнему шла под парусом, мало чем отличавшимся от того натянутого холста, каким пользовались греки три тысячи лет назад. На борту капера Жюль открыл в себе страсть к морю, которая не покидала его всю оставшуюся жизнь. Швейцария, само собой, выходов к морю не имеет; когда Жюль осознал, сколь сильно тянут его к себе заливы и океаны мира, а также стиль жизни, который диктует человеку море, он, должно быть, сообразил, что никогда больше не станет жить под сенью Альп.

Следующие несколько месяцев, пока ветра влекли судно на восток, Жюля неоднократно запирали на камбузе – «ради его собственной безопасности», как говорили ему другие члены экипажа. В таких случаях, когда его судно приближалось к другим кораблям и швартовалось у их бортов, с палубы до него доносились звуки жестоких потасовок и крики, иногда звучавшие не один час. Команда его корабля, все – опытные пираты, пасшиеся на морских дорогах, – перемещаясь на восток, собирала с моря всю какую ни есть добычу: брать встреченные суда на абордаж и грабить их было легко. Шелк, красное дерево, чай, опий, а порой даже золото и драгоценности – вот какие сокровища доставались этим морским грабителям. Лишь немногие торговцы опием имели в своем распоряжении быстрые клиперы, вооруженные тринадцатидюймовыми орудиями.

Когда до Жюля дошло, что и он сам – разбойник, если кормит экипаж пиратского судна, которое насильственно захватывает чужой груз, подросток также сообразил, что товарищи по плаванию заклеймят его предателем, если он дезертирует с судна без предупреждения и без плана. Ему придется сходить на берег в крупном порту, где отыщутся работа и защита.

С 1840-х годов Шанхай существовал под юрисдикцией британской короны, которой в этих местах требовался глубоководный торговый порт. Поэтому ежегодно через этот порт переваливалось около сотни тысяч фунтов чая, а также 50 тысяч тюков шелка и 30 тысяч ящиков опия, свозившихся со всех соседних гор и складывавшихся в трюмах судов, пришвартованных к Бунду – набережной в самом сердце города. Когда на ней установили газовые фонари, неутомимый деловой район ожил – рикши носились по нему круглосуточно, шум не смолкал. Поскольку на севере Шанхай был единственным глубоководным портом, практически всей китайско-европейской морской торговле приходилось осуществляться на Бунде, где грузы перемещались с речных джонок на трехмачтовые шхуны. По реке Янцзы неподалеку уже начали ходить и первые пароходы – торговлю ожидал небывалый всплеск.

Когда в середине 1860-х годов семнадцатилетний Жюль Бринер сошел на берег в Шанхае, Тайпинское восстание уже подавили, и после массового исхода китайских беженцев остались тысячи рабочих мест и домов для жилья. Жюль уже немного выучил мандарин и быстро нашел себе работу в конторе торговца шелком, покупавшего у местных жителей шелк-сырец и продававшего его за границу. За следующие несколько лет швейцарский юноша уже хорошо разобрался в шелке – быть может, еще и потому, что отец его работал прядильщиком и ткачом, – а также в местной торговле вообще. Выполняя разные поручения, он стал довольно бегло изъясняться на нескольких местных диалектах, а вскоре после научился и управлять компанией. Безынициативной рутинной работе он добавил результативности, начал обращать внимание на детали, что сделалось чертой его предпринимательского стиля на все последующие годы. Но самое главное – он мог вести дела с английскими, французскими и немецкими клиентами китайской компании, в которой работал.

Для британцев, составлявших большинство трехтысячного иностранного населения города, где проживало 400 тысяч человек, Шанхай был кусочком Англии, воссозданным здесь с причудливым колониальным колоритом. Говорили, что где бы ни оказался англичанин, он берет с собой свою церковь и свой скаковой круг: к 1860-м годам в городе было уже пять христианских церквей и три ипподрома. Кроме того, здесь учредили Королевское азиатское общество, открылись библиотеки, любительские театральные кружки, масонская ложа и, разумеется, превосходный новоотстроенный Шанхайский клуб. В последующие десятилетия Шанхай стал известен как «Дальневосточный Париж» – первый из азиатских городов, претендовавших на этот титул, и единственный, его поистине заслуживавший. Но когда здесь работал Жюль, шанхайская культура еще представляла собой преимущественно «британское колониальное владычество», как в Индии, только вместо карри – чау-мейн. Ничего удивительного, что китайское население все больше озлоблялось на этих захватчиков-англосаксов – и на алчных хищников, и на тех, кто был исполнен самых благих намерений. В 1869 году принц Гун объявил в Пекине британскому консулу сэру Разерфорду Олкоку: «Уберите опий и миссионеров – тогда добро пожаловать»[6].

Вот в такой космополитической атмосфере Жюль упражнялся в деловом руководстве, набирался привычек и манер международного homme d’affaires[7] и среди британских колонистов учился вести себя в приличном обществе и выглядеть заинтересованным в крикете. А между тем – сосредоточенно изучал предприятия и компании Дальнего Востока и то, как они могут сотрудничать, чтобы регион этот развивался.

По поручению своего нанимателя он также занялся местными политическими махинациями англичан касаемо двух вопросов, которые могли бы непосредственно улучшить местное судоходство: дноуглубительными работами в устье Янцзы и строительством первой железнодорожной линии в Китае – из Шанхая в Вусун. Для осуществления обоих проектов группа иностранных предпринимателей, преимущественно англичан и американцев, основала отдельную компанию. Плану строительства железной дороги общественность и власти весьма препятствовали, но предпринимателям разрешили построить трамвайную линию; они проложили рельсы под локомотивы, с широкой колеей, и поставили китайцев перед fait accompli[8]. Все это Жюль мотал на ус.

К началу 1870-х годов между китайским населением и обитателями иностранного сеттльмента в Шанхае возникли трения. В грядущие бурные годы под иностранной пятой беспокойные китайцы начали устраивать бунты; их череда завершилась Боксерским восстанием 1900 года с его недвусмысленным лозунгом: «Сохранить династию, изничтожить чужеземцев».

Китайские работодатели Жюля часто командировали его в Нагасаки, Япония, чтобы он общался с клиентами непосредственно. Шанхай покамест отказывался от какой бы то ни было телеграфной связи – из широко распространенного опасения, что телеграфные столбы нарушат фэншуй всей местности. В одной такой командировке в Нагасаки, где шелк-сырец из Шанхая окрашивали и реэкспортировали, Жюль познакомился с пожилым английским джентльменом, единолично управлявшим судоходным агентством, которое работало по всему Тихоокеанскому региону, и тот вскоре пригласил Жюля к себе в помощники и протеже. Быть может, от недостатка возможности сделать карьеру в китайской компании, а отчасти из-за возраставшей угрозы для иностранцев, Жюль оставил Шанхай и по шелковому пути перебрался в Нагасаки, крупнейший порт Японии.

Менее чем двадцатью годами ранее на берег под Ёкохамой сошел коммодор Мэттью Перри – с письмом президента Соединенных Штатов Милларда Филлмора новому микадо Муцухито (1852–1912), где высказывалось требование, чтобы Япония вступила в международную торговлю. После этого Перри на год уехал – дабы любезно предоставить микадо время на обдумывание вариантов ответа. В 1854 году Перри вернулся, и Япония подписала Канагавский договор, впервые открывший двери для международной коммерции.

Десяток лет спустя в Нагасаки поселился Жюль, оказавшийся под крылом у английского судоходного агента. Ему было чуть за двадцать. До приезда сюда он изучал японский, и вскоре швейцарского парнишку, который умел вести переговоры на французском, немецком, английском, мандарине и японском, причем все это – в одно утро, – назначили распоряжаться всеми деловыми встречами и корреспонденцией агентства.

Само судоходное агентство судами не владело: оно лишь арендовало места на них согласно самым выгодным предложениям по эффективной перевозке грузов. Договориться о перемещении крупногабаритного груза из одного места в другое было довольно легко, гораздо хитрее – сделать эту операцию выгодной, особенно с учетом того, что вдоль побережья рыскали каперы. Жюль это понимал более чем отчетливо.

Став признанным молодым предпринимателем, Жюль уже был хорошо знаком с основными игроками региона и подходил к ним с отвлеченной эмпирической сосредоточенностью, отчего у него выработалась репутация человека, способного решить любую проблему. Он предлагал новые творческие решения для старых досадных задач в судоходстве: как максимизировать вместимость, усовершенствовать погрузку и выгрузку, выгодно перевозить товар сушей и справляться с беспредельной коррупцией среди портовых властей. Через несколько месяцев после переезда в Японию Жюль влюбился в молодую женщину, с которой его познакомили, и еще через год у них родилась дочь, а немного погодя – и вторая. В наши дни японские потомки Жюля живут под Ёкохамой, где его внук Это Наоасукэ после Второй мировой войны стал преуспевающим производителем бумаги.

В 1870-х английский патрон Жюля скончался, и текущие деловые контракты – которые и составляли само предприятие вместе с некоторыми активами – перешли к его швейцарскому помощнику. Жюлю еще не исполнилось тридцати, а он уже владел процветающим судоходным агентством.

Почему именно тогда Жюль предпочел покинуть семью в Нагасаки и переместить штаб-квартиру своего судоходного предприятия в русскую приграничную деревню, – вопрос до сих пор открытый, но для бизнеса его в этом имелось несколько преимуществ. Он уже стал свидетелем становления современных Шанхая и Нагасаки, и русский порт Владивосток за Японским морем в нескольких сотнях километров от Нагасаки предоставлял ему возможность помочь в развитии еще одного современного города. Это значило – железные дороги, телеграф, строительство зданий, а у Жюля к тому времени сложились крепкие связи в банках. Кроме того, у перемещения штаб-квартиры во Владивосток имелись и значительные налоговые преимущества. Но самой крупной выгодой могло оказаться вот что: Россия все же была европейской державой, непрерывно растянувшейся на многие тысячи верст до столицы империи Санкт-Петербурга на западе. А с распространением по всему миру железных дорог – особенно на западе США и в Канаде – Жюль наверняка прикидывал, что настанет день, когда он сможет из нового русского порта доехать до Европы.

• 2 •

Владивосток породило море.

Новый военно-морской форпост установили при благом правлении Александра II примерно в то же время, когда в 1861 году он освободил по всей России миллионы крепостных. Царь и его министры намеревались переселить часть россиян на восток, за Сибирь, в уссурийские и амурские приморья – отчасти для того, чтобы продемонстрировать другим дальневосточным державам, что Россия всерьез намерена развивать этот регион. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев (впоследствии граф Амурский) сам исследовал акваторию залива Петра Великого на борту построенного в США корвета «Америка» – быстрого трехмачтового колесного парохода. Подписав с Китаем Айгунский и Пекинский договоры, Муравьев обеспечил России контроль над приморским регионом, так и названным – Приморье.

Первые русские моряки и офицеры прибыли сюда на транспортном барке «Маньчжур» и расположились на южной оконечности узкого пальцеобразного полуострова длиной сорок километров между Амурским и Уссурийским заливами: с большой землей их соединяла лишь коровья тропа. Моряки обнаружили здесь врезанную в полуостров естественную гавань – широкую бухту, которую назвали Золотым Рогом в честь акватории в Константинополе, который избежал царской оккупации в Крымской войне пятью годами ранее. Послужило ли это имя данью имперской амбиции или же насмешкой над ее несостоятельностью, неясно до сих пор: акватория эта настолько мала, что название ее представляется намеренной гиперболой.

По берегам этих бухт еще обитали маленькие группы местных жителей – племена низкорослых и смуглых охотников-собирателей, которые, по мнению этнографов, восходят к палеоазиатам и тунгус-маньчжурам, процветавшим здесь задолго до строительства египетских пирамид. Удэхейцы, нанайцы (гольды), орочи и племена помельче были почти полностью уничтожены шестью сотнями лет раньше разрушительным натиском Чингисхана и его монгольских племен, однако остатки этих культур по-прежнему существовали в общинах, ютившихся на побережье, производивших красивые предметы и носивших одежду из прокопченных рыбьих кож.

Темучин – вот какое имя дали мальчику, когда он родился в Забайкальских горах Монголии в 1162 году, а «Чингисхан» – «повелитель бескрайнего» – стало его титулом, который он принял в сорок два года. Он создал первую империю, объединившую Дальний Восток с Европой – гораздо крупнее, чем римляне могли и мечтать, – и она поглотила большую часть Китая и южной России. Обильное и неуклонное насилие его орд над женщинами привело к зарождению народа, названного бурятами – традиционно их называют «потомками Чингисхана». До недавнего времени эту идею отметали как миф, пока генетик и антрополог Спенсер Уэллз посредством составления генетических карт не подтвердил, что такая версия истории по сути верна. Сам Чингисхан содержал гарем из пяти сотен женщин, собранных со всех покоренных им земель; он сам и его подчиненные, многие – его собственные сыновья, – намеренно зачали тысячи детей на территориях от Восточной Европы до Тихого океана. Многие из этих потомков стали править и Дальним Востоком – включая его внука Хубилая (Кублай-хана), первого императора китайской династии Юань.

Ныне же тайгой правила нация тигров: амурский тигр, бесспорный чемпион пищевой цепи – крупнейшее животное семейства кошачьих на земле, в длину он достигает тринадцати футов. Каждый такой зверь потребляет еженощно сотню фунтов мяса. Тысячи амурских тигров бродили по густым лесам вокруг Амурского залива, с наступлением темноты забредали и к матросским баракам в поисках поживы, и утаскивали домашний скот. Ночи на военно-морском посте не проходило без выстрелов, и каждое утро встревоженные обитатели подсчитывали хищников, виденных или слышанных при спуске с сопки, которую назвали Тигровой.

Русский гость базы так описывал этот унылый пейзаж в первый год существования поста:

…когда мы входили на клипере в бухту, почти против самого входа, на северном берегу стоял офицерский флигель. Далее от него к востоку, саженях в 40, деревянная казарма на 48 человек солдат, составлявших команду поста. Позади казармы, в нескольких саженях от нее в сторону – кухня; возле нее загорожен скотный двор на крутом берегу оврага. По низу его бежит едва заметный ручей, впрочем, чистой и приятной воды. В 200 саженях к востоку от казармы только что была заложена церковь… Между солдатами развито было в сильной степени пьянство и кормчество… Большая часть из них была переведена из армейских полков за штрафы…[9]

Первый гражданский житель поста Яков Семенов поселился здесь на следующий год, когда командир поста выделил ему землю для строительства дома и устройства выгона для скота. В тридцать лет Семенов был купцом третьей гильдии – низшим торговым чином по государственной иерархии – и торговал морской капустой, изобиловавшей в Амурском и Уссурийском заливах. Семенова, этого крупного, дородного и важного человека с вандейковской бородкой, сюда, должно быть, заманил указ, прошедший через министерства и финансов, и иностранных дел, – они оба в редкий миг единодушия объявили Владивосток порто-франко, беспошлинным портом: компаниям, основанным здесь, дозволялось вести торговлю, не платя никаких налогов. Довольно скоро предприятие Семенова добилось успеха. Как первый почетный гражданин города, следующие полвека он оставался фигурой уважаемой и дослужился до звания купца первой гильдии.

Все ранние городские постройки здесь были деревянные – просто-напросто причалы, лодочные сараи, бревенчатые хижины; моряки постепенно рыли колодцы и расчищали землю для посадок с помощью прибившихся к ним корейцев и китайцев, и мужчин, и женщин, строивших себе фанзы-мазанки. Немного погодя возник лазарет, а в 1863 году во Владивостоке родился первый ребенок. Вскоре первую деревенскую улицу назвали Американской – в честь пароходо-корвета из эскадры Муравьева. Еще через некоторое время экипаж шхуны «Алеут» расчистил дорогу, перпендикулярную Американской, и новую дорогу назвали Алеутской.

В последующие несколько лет на восток по наспех проложенным дорогам и мерзлой тайге к более терпимому климату сибирского приморья, где холод смягчен океаном, потянулся первый ручеек переселенцев из переполненных городов и деревень западной России. Владивосток, однако, тепловодным портом не был, как на это рассчитывало имперское правительство: зимой он частью замерзал, ему для навигации требовались ледоколы. В то же время постановлением Императорского суда с Дона стали переселяться казаки и основывать на Дальнем Востоке свои станицы.

В 1864 году, когда строящемуся городку угрожало китайское вторжение, сюда прибыли два щеголеватых немецких предпринимателя. Густав Кунст и Густав Альберс познакомились в Китае[10], хотя оба были из Гамбурга; они приехали в этот форпост, чтобы совместно открыть здесь крупный торговый дом. Перед отъездом из Европы и тот, и другой заключили протяженные кредитные договоры с различными компаниями, поддержавшими их предприятие, «Дёйчебанк» предоставил им капитал. Со временем «Кунст и Альберс» стал, как это ныне называется, универсальным магазином – здесь продавался широкий ассортимент товаров из Азии и Европы. Поначалу торговый дом располагался в небольшом деревянном домике, но последующий рост их оборотов отражал возраставшее благополучие всего региона.

Сюда прибывало все больше моряков и рыбаков, а также корейцев и китайцев – дешевой рабочей силы, – и постепенно стало появляться уже нечто вроде городка. К 1867 году географ Николай Пржевальский, навестивший эти места, писал:

Кроме солдатских казарм, офицерского флигеля, механического заведения, различных складов провианта и других запасов, в нем считается около пятидесяти казенных и частных домов да десятка два китайских фанз. Число жителей, кроме китайцев, но вместе с войсками, простирается до пятисот человек. Частные дома принадлежат по большей части отставным, навсегда здесь поселившимся солдатам и четырем иностранным купцам, которые имеют лавки, но преимущественно занимаются торговлей морской капустой…[11]

Первый городской совет был сформирован в 1869 году и старостой своим избрал Якова Семенова, торговца морской капустой. Под его водительством и при энергичной поддержке и европейских связях немецких купцов удалось убедить датскую компанию «Большой северный телеграф» соединить Владивосток кабелем с Шанхаем, а подводным кабелем – с Нагасаки. Это нововведение, вероятно, и убедило императорский флот переместить свое тихоокеанское командование из Николаевска во Владивосток. Кроме того, благодаря ему увеличились объемы торговли «Кунста и Альберса» с торговцами шелка, чьи заказы поступали через судоходное агентство в Нагасаки, которым управлял другой немецкоговорящий европеец – Жюль Бринер.

Впервые Жюль приехал во Владивосток в середине 1870-х годов – энергичным и самоуверенным 25-летним молодым человеком. Хорошо сложенный невысокий мужчина – не выше пяти с половиной футов – носил прямые темные волосы, аккуратно разделенные пробором, и пышные усы. Во всем соблюдал тщание – и в манерах, и в одежде, и в планировании: швейцарский перфекционист по всем статьям, а подстегивала его при этом авантюрная любознательность. Куда бы ни кинул он взгляд, везде ему открывались новые возможности для развития, а там, где видел потенциал, – не боялся рисковать. Жюль был предприимчив в лучшем значении этого слова, а честолюбие его хорошо подстраивалось под общественные нужды, которые он замечал вокруг. То ли черту эту он вывез с собой из Швейцарии, то ли приобрел, уже занимаясь предпринимательством, но Жюль всегда выбирал себе деятельность, способную что-то принести тому сообществу, которому он помогал образоваться. Здесь же ему было ясно с самого начала: чтобы помочь в создании современного города в этой глуши, он должен сам основать деловую империю.

Взгляду опытного швейцарского путешественника открылась кучка деревянных домишек у сонной гавани, куда заходило всего два десятка судов в год. По-русски он еще не говорил, но в особенности региона его быстро посвятили Густав Альберс (Кунст к тому времени вернулся в Германию – управлять экспортной частью их процветающего предприятия) и его другой партнер – Адольф Даттан. Жюль немедленно понял: процветающая новая община станет идеальным портом для его судоходной компании и предоставит ему возможность применить на деле все, что он знал о городском развитии. Статус порто-франко освободит его от значительных тарифов в Японии: тем самым у него окажется значительное преимущества перед конкурентами, но для этого ему придется перенести во Владивосток штаб-квартиру – и переехать самому. Однако городок на пограничье – не место для его родившихся в Японии дочерей. И Жюль оставляет семью в Нагасаки. Поначалу в Японию он ездил часто, а позднее продолжал поддерживать свою тамошнюю семью – еще долго после того, как переселился в новый русский порт.

Горстка замечательных и решительных европейцев, уже обосновавшихся во Владивостоке, а также их внушительные деловые и финансовые связи помогли убедить Жюля, что здесь и следует открывать собственное пароходство. Первый городской голова М. К. Федоров был избран в 1875 году 165 членами городского совета, и на последующих своих заседаниях все единогласно одобряли главное устремление: выстроить здесь целиком и полностью европейский город.

Не случайно это совпадало и с намерением имперского правительства. Довод в пользу русской гегемонии на востоке лучше всего изложил князь Ухтомский, пылко писавший, что нам нечего здесь покорять: все эти народы разных рас и так к нам тяготеют, а великий и непостижимый восток готов стать нашим[12]. Может статься, неуклонно неверное прочтение имперским правительством азиатской геополитики в корнях своих имело чересчур оптимистические ее трактовки князем Ухтомским.

Московские министры все еще рассчитывали населить регион русскими, несмотря на едва проезжие дороги из Европы. Полгода считались тогда быстрым путешествием – ввиду отсутствия деревень почти по всему пути; на восток тогда шли немногие освобожденные крепостные-переселенцы. Северная Корея – всего в нескольких сотнях километров южнее Владивостока – испытывала суровые экономические трудности, равно как и восточный Китай в двухстах километрах к западу; в результате, в 1877 году бо́льшую часть городского населения составляли новоприбывшие, бежавшие из Кореи или Китая. Для того чтобы превратить Владивосток в культурный европейский город, явно требовались немалые сознательные усилия.

В середине 1870-х годов в Санкт-Петербурге начали всерьез говорить о возможности прокладки железной дороги, которая пересекала бы всю Россию. Первые попытки оценить технические трудности и стоимость проекта оказались настолько устрашающи, что даже самые рьяные его сторонники примолкли на много лет. Однако, глядя на неумолимое развитие железных дорог в Африке, Соединенных Штатах и Канаде, равно как и на усиление государственной мощи во Владивостоке, Жюль и прочие отцы города наверняка считали, что железнодорожная магистраль, непосредственно связывающая Дальний Восток с Европой, рано или поздно будет проложена.

В 1875 году Жюль впервые вернулся в Швейцарию – он рассчитывал установить крепкие деловые связи с европейскими банками в Цюрихе (где учился ремеслу в пароходном агентстве), дабы расширить собственное пароходство. Поездка его оказалась триумфальной: он поселился в самой дорогой гостинице города «Baur au Lac», преподнес подарок властям Аргау, подписанный «От Жюля Бринера из общин Мёрикен и Японии»[13]. Мальчик, в четырнадцать лет уехавший из дома, в двадцать шесть стал весьма зажиточным предпринимателем.

К тому, чтобы разнообразить деловые интересы, Жюля побуждала необходимость заполнять пустые пространства на судах, которые он арендовал. Растущее владивостокское общество, к примеру, для своего выживания было вынуждено постоянно импортировать предметы потребления и промышленные материалы; а поскольку Владивосток не экспортировал ничего, кроме морской капусты, суда Жюля покидали бухту Золотой Рог пустыми, тем самым увеличивая стоимость импорта вдвое. Поэтому причин создавать новые предприятия, которые наполняли бы трюмы его судов, уходивших в Нагасаки, Шанхай и Гонконг, у него было более чем достаточно.

Официально транспортно-грузовая компания Жюля «Бринер, Кузнецов и Ко.» была основана во Владивостоке в 1880 году – как судовладелец, через много десятков лет влившийся в Дальневосточное морское пароходство. Посоветовавшись с Кунстом и Альберсом, Жюль выбрал известного русского архитектора Бабинцева – проектировать барочное трехэтажное здание из камня посреди некрашеных деревянных построек. Жюль уже договорился с долгосрочными арендаторами, которые делили бы с ним это выгодное местоположение, среди них – «Сибирский торговый банк», да и сам Жюль некоторое время жил там в квартире. Здание располагалось в самом центре города на перекрестке Алеутской и Светланской (бывшей Американской). От этого перекрестка городскими кварталами уже прокладывались все остальные улицы.

Два года спустя «Торговый дом Кунста и Альберса» переехал в громадное новое строение чуть дальше по улице от дома Жюля. Его построил немецкий архитектор по фамилии Юнгхендель, и его большое трехэтажное творение могло бы поспорить своими габаритами с «Хэрродзом» в Лондоне, знаменитым уже тогда. «Кунст и Альберс» был (и остается) зданием ар-нуво с барочным декором, напоминающим Дрезден эпохи Баха. Вотан, валькирии и прочие герои германских легенд охраняют его фасад. «То был энциклопедический магазин, – писал гость города в 1889 году, – где можно было купить все, от иголок до живого тигра»[14]. Нигде больше в России не существовало ничего подобного «Кунсту и Альберсу», и репутацию торгового дома его местоположение лишь укрепляло. «Продавцы говорили на нескольких языках, – писал историк Джон Дж. Стивен, – и предлагали швейцарские часы, немецкие специи, бордосские вина, парижские домашние халаты и костюмы с Сэвил-Роу»[15].

В 1883 году русский «Добровольный флот» начал доставлять сюда переселенцев – в основном бывших крепостных, садившихся на суда в черноморской Одессе, – и с ними численность населения Дальнего Востока стала возрастать. Вскоре во Владивостоке уже насчитывалось семьдесят казенных зданий и пять сотен жилых домов, в которых обитало около пяти тысяч европейцев (в соотношении пятеро мужчин на одну женщину), а также образовательные, лечебные и благотворительные заведения.

Жюль близко сдружился еще с одним замечательным европейцем – искателем приключений и личностью известной у дальневосточной интеллигенции. Польский дворянин Михаил Иванович Янковский был фигурой выдающейся, он коренным образом преобразовал жизнь Жюля Бринера. После Польского восстания 1863 года Янковского обвинили в измене, приговорили к каторжным работам и отправили в ссылку на Дальний Восток, но пять лет спустя помиловали по общей амнистии. Янковский в партнерстве с финским капитаном-китобоем по имени Фридольф Гек занял полуостров площадью восемь тысяч акров, лежащий на другой стороне Амурского залива в полудне хода от Владивостока; назывался он Сидеми (или Сидими). Там на своих угодьях он начал выращивать пятнистых оленей, чьи панты высоко ценятся в китайской медицине как средство от импотенции, и вскоре очень разбогател.

Высокий могучий мужчина, обаятельный, но серьезный, с пышными усами, Янковский затем вывел собственную породу дальневосточных лошадей – крупнее и сильнее монгольских или корейских. В 1900 году он добился правительственного контракта на снабжение лошадьми русской армии во Владивостоке, а для этого отправил старшего сына Юрия в Калифорнию изучать коневодство. Кроме того, у него была успешная плантация женьшеня – ценного растения, культивировать которое в те времена еще не умели. Позднее он основал норковую ферму, а затем занялся еще и перевозкой песка баржами на городские пляжи.

Помимо других своих занятий, Янковский не один десяток лет изучал флору и фауну – открыл и описал более ста видов и подвидов бабочек, из которых семнадцать до сих пор носят его имя, а также дальневосточный подвид американского лебедя (Cygnus columbianus jankowskyi) и еще два вида птиц. Кроме того, он был рьяным защитником природы – страстно протестовал против разграбления природных ресурсов и ратовал за охрану множества видов животных и растений; для XIX века он определенно заглядывал очень далеко в будущее.

Но Сидеми окружали недруги. Вокруг домов, выстроенных польским шляхтичем и финским шкипером, вместе с амурскими тиграми бродили дальневосточные леопарды (амурские барсы), хотя ни те, ни другие особой опасности для людей не представляли. Да и стаи монгольских волков тоже, хоть они и наводили на жителей ужас: что ни ночь, резали бы по десятку оленей Янковского (или коз, овец, коров, даже лошадей), если бы хозяин усадьбы не строил изгородей и сторожевых башен, на которых выставлялись караулы. Но и они, однако, не гарантировали безопасности деревни, выстроенной Янковским для возросшей рабочей силы своего имения, где особому риску подвергались дети и домашний скот, хотя от нападений хищников не был застрахован никто.

Самыми опасными же врагами были банды китайских разбойников, известными под именем хунхузов – «рыжебородых», осколков бандитской армии, разбросанных по всей тайге. В 1878 году, вскоре после приобретения имения в Сидеми, Янковский и Гек однажды вместе вернулись из Владивостока и обнаружили, что хунхузы жестоко убили жену и домочадцев Гека, а ребенка похитили. Вне себя от горя шкипер Гек переселился на свое китобойное судно.

Жюль Бринер познакомился с Янковским и часто проводил выходные в огромной каменной крепости, которую польский шляхтич выстроил в Сидеми. Его уже заворожил этот полуостров, и поскольку Гек ни в какую не желал продавать свою землю на нем, он подписал с хозяином договор аренды на 50 гектаров земли, а после смерти шкипера в 1904 году Жюль выкупил участок у его дочери. То было место поразительной красоты – с хорошим пирсом и островком, идеальным для строительства на нем маяка: с ним добираться в тумане от Владивостока было сохраннее.

Стараясь обеспечить безопасность своих владений, Жюль и Янковский совместно объявили бандитам личную войну. Как писал один историк: «Работая вместе, Янковский, Бринер и Шевелев [еще один сосед] нанимали больше людей для охраны участков и присмотра за стадами – этих людей стали называть “людьми Янковского”. Своих “людей” Янковский превратил в частную армию, набирал в нее исключительно корейцев – только им, по его мнению, можно было доверять, – и отправлял выслеживать и уничтожать рыжебородых»[16]. В итоге им удалось приструнить всех бандитских вожаков, «извести их», как сообщалось в одном отчете. Последующие пять лет Янковский и его милиция продолжали выезжать ночами на патрулирование, и вскоре хунхузы перестали угрожать непосредственной округе.

На Жюля большое впечатление производила вся эта семья, включая русскую жену Янковского Ольгу; но сердце его покорила Ольгина младшая двоюродная сестра Наталья Куркутова. Представительная молодая брюнетка, упрямая и независимая в суждениях, она выросла в Иркутске, у озера Байкал на границе Бурятии, в двух тысячах километров к востоку. Внучке сибирского купца, наполовину бурята, исполнилось тринадцать лет, когда ее отец умер от чахотки, в долгах и опозоренным. Следующие три года ее воспитывала двоюродная сестра Ольга и ее муж, польский шляхтич.

Жюль Бринер, по вероисповеданию лютеранин, женился на Наталье Иосифовне Куркутовой 1 ноября 1882 года в Успенском православном соборе Владивостока[17]. Ему было тридцать три года; Наталья в свои шестнадцать была для него сущим ребенком. Из своей городской квартиры они на катере перебрались в летнюю резиденцию Бринера в Сидеми, где в каменном «коттедже новобрачных», который Жюль сам спроектировал на утесе над Амурским заливом, и провели вместе свою первую ночь.

За год до свадьбы Жюля и Натальи совершили покушение на царя Александра II. В Александре III убийство отца укрепило веру в то, что любое участие народа в управлении Российской империей – катастрофа. Россией может править лишь абсолютное самодержавие, а за границей ее мощь следует крепить лишь демонстрацией силы.

Николаю же, чувствительному тринадцатилетнему цесаревичу, был преподан наглядный урок: царей могут калечить и убивать их же подданные.

К 1884 году, когда у Жюля и его жены Натальи родился первый ребенок, пара обосновалась в собственном доме на Светланской, напоминающем швейцарское шале. Теперь они входили в городскую элиту. Город уже насчитывал восемь тысяч жителей, из которых половину составляли флотские. Всего за двадцать лет неразвитый военно-морской форпост стал примечательно космополитичным городком: здесь жили североамериканцы, французы, шведы, турки, итальянцы, сербы, немцы, датчане, швейцарцы и англичане, а также множество представителей соседних наций – японцев, корейцев и китайцев. Но «Доброфлот» теперь регулярно доставлял сюда переселенцев из западной России, и они постепенно расселялись по всем Амурской и Приморской областям. По суше сюда добиралось множество казаков – умелых наездников, назначенных имперской властью поддерживать закон и порядок почти по всей территории России. Казацкое население насчитывало два с половиной миллиона душ, и на Дальнем Востоке их войска составляли бо́льшую часть населения – они наводили порядок среди крестьян-переселенцев и всех, кто им попадался.

Жюль неуклонно стремился к результативности. Его совет, передававшийся в семье три поколения, звучал так: «Из-за стола всегда нужно вставать чуточку голодным». Такая воздержанность во всем, естественная для делового швейцарца, подразумевает и взвешенный подход к жизни в целом.

Чтобы поддерживать двусторонний грузопоток между Владивостоком и Японией, Шанхаем и Европой, Жюль вкладывал капиталы в предприятия, чья продукция могла заполнить трюмы уходящих из Владивостока судов, а вскоре принялся основывать и собственные. Оглядывая регион, он видел то же, что и другие: тайгу, бескрайние леса – лиственница, ель, сосна, клен, ясень, дуб и береза. Всего за несколько месяцев ему удалось запустить успешное лесозаготовительное и перерабатывающее предприятие: так не только заполнялись трюмы, но и создавались новые рабочие места – ему теперь требовались лесорубы, тележники и колесники, фрезеровщики, канатчики, счетоводы и многие другие. Впоследствии он вошел в долю золотых приисков и начал знакомиться с горной добычей. Пароходство его выполняло крупные промышленные и государственные заказы, а также перевозило лес и уголь других предприятий Жюля. После стольких лет, прожитых на Дальнем Востоке, он получил право на российское гражданство, а приняв его, не потерял и швейцарского, хотя российские чиновники отныне относились к нему только как к русскому.

В это время ему присваивают звание купца первой гильдии – титул был показателем стоимости его активов, – и почти все последующие сорок лет его статус оставался неизменным (хотя состояние могло уменьшаться после особо крупных капиталовложений). К первой гильдии относились купцы с капиталом, превышающим десять тысяч рублей, имевшие от пяти до десяти тысяч относились ко второй гильдии, а те, у кого была всего тысяча рублей, принадлежали к третьей. Купцы первой и второй гильдии имели право владеть промышленными предприятиями и крупными поместьями, а также не подвергались телесным наказаниям.

Население и объемы промышленности Владивостока возрастали, а с ними росла и изысканность города. На другой стороне Светланской, прямо напротив конторы Жюля, застройщик Иван Галецкий возвел двухэтажную гостиницу «Центральная»; затем, в 1885 году пристроил к ней европейский театр на 350 мест – единственный на тысячи километров окрест, его называли «Театром мадам Галецкой». Городские улицы бо́льшую часть года по-прежнему представляли собой опасные топи, но после того, как город в 1907 году установил у себя телефонную сеть, необходимость слать посыльных через весь город с каким-либо сообщением отпала. Телефонный номер Бринеров был 14.

Росли не только предприятия Жюля, но и его семья. За следующие двенадцать лет Наталья благополучно разрешилась тремя мальчиками и тремя девочками – после того, как их первый ребенок умер во младенчестве, надолго погрузив Наталью в глубокую печаль. В результате, каждые несколько зим Бринерам приходилось перебираться в дом попросторнее. Лето они обычно проводили в Сидеми, где Наталья могла навещать свою кузину Ольгу, редко покидавшую каменную «крепость» Янковских. Третий ребенок Бринеров Борис родился 29 сентября 1889 года. С самого начала он казался очень умным – но и остальные дети Бринеров не были глупы. Быть может, Борис видится мне особенным, потому что он – мой дед.

• 3 •

Все правление Александра III планы строительства железной дороги через Сибирь не только демонстрировали имперские амбиции России, но и подчеркивали подковерную борьбу ее министерств. В XIX веке часто говорилось, что у России нет правительства, есть только министры. Главным образом из-за нескончаемых дебатов между министрами строительство дороги началось лишь после кончины Александра в 1894 году. Не все министерские диспуты были пустяшны – они часто случались из-за расхождения взглядов на режим управления: надо ли сиюминутным решениям просто подчиняться царской воле или же они должны соответствовать крепкой экономике? Потому что Транссибирская магистраль никогда не была осуществимым капиталистическим предприятием – не было ни малейшей надежды, что она когда-нибудь станет приносить прибыль. Говоря попросту, за билетами в Сибирь люди выстраиваться в очередь к кассе не станут.

Правительство, однако, и не собиралось предоставлять им выбор: оно намеревалось переселить миллионы крестьян из их деревень и промышленных городов на Западе на пустынные равнины, в тундру и тайгу Востока. Фактически, власть впервые в таком масштабе училась управлять движением населения, а цель этих учений – разгрузить перенаселенный Запад после отмены крепостного права. Но кроме того предполагалось и «русифицировать» Дальний Восток. Как это недвусмысленно объяснял генерал-губернатор Унтербергер: «Край нами занят не для колонизации его желтыми, а для того, чтобы его сделать русским»[18]. Один проницательный историк заметил по этому поводу лучше всех: «Транссибирская железная дорога была построена с целью переместить на Восток население, которому понадобится железная дорога»[19]. А также, мог бы добавить, армию для защиты этого населения.

Транссибирская магистраль стала железным мостом через всю Россию; кроме того, она служила доказательством, что Россия готовится к военному господству над Азией. Эта система обеспечила бы переброску из западной России войск и снабжения, при помощи которых было бы легко одолеть некрупные (а в случае Китая – дисфункциональную) державы Азии. Такое значимое военное преимущество могло бы даже отменить необходимость воевать с Японией: как только Транссиб заработает, победы можно добиться одной лишь угрозой натиска России.

То была Имперская Эпоха – ее описывали как «последовавшее за 1880-ми неистовое соперничество Великих Держав за дополнительные колониальные территории в Африке, Азии и на Тихом океане, отчасти ради выгоды, отчасти из страха оказаться обойденными»[20]. Англия колонизовала Восток с 1700-х годов, Германия, Франция и Соединенные Штаты тоже обзавелись здесь плацдармами и выискивали природные ресурсы, которые можно было бы грабить, используя неистощимую местную рабсилу, дешевую и покорную.

Россия три сотни лет контролировала малонаселенную Сибирь, а вот на Дальнем Востоке могла похвастаться лишь Владивостоком. Были там, конечно, и другие городки, включая Никольск-Уссурийский и Хабаровск к северу, а вот крупных городов еще не построили. Хуже того: этот регион был частью континентальной России, не какой-то удаленной колонией, однако сам факт не значит ничего, если до этих мест невозможно добраться и никак нельзя их защитить. Если на Владивосток нападут европейские державы, обосновавшиеся в Азии, он окажется беззащитен, а его утрата будет значить потерю российской земли, а не просто колониальных владений. Тем самым уже по мере развития города усилиями горстки личностей, заботящихся об интересах общества, он приобрел огромное стратегическое и геополитическое значение, весьма превышавшее его скромную действительность.

С самого начала долговременное выживание города зависело от того, возьмется имперское правительство за прокладку Транссиба или нет. К 1880-м годам, казалось, Владивостоку угрожает нечто происходящее в тысячах километров от него – в Канаде, как ни странно. Британское правительство завершило постройку Канадско-тихоокеанской железной дороги, и средняя длительность путешествия из Англии в Японию сокращалась с 52 дней (восточным маршрутом через Суэцкий канал) до всего лишь 37 (западным через Канаду). «Лондон рассчитывал пользоваться канадской дорогой, – пишет историк Маркс, – чтобы сосредоточивать свои силы против Владивостока»[21].

По любым меркам прокладка Транссибирской железнодорожной магистрали предприятием была дерзким: громадность этого проекта осознать трудно даже сейчас. Следовало пересечь почти семь тысяч километров почти непроходимой территории – за десяток лет до первых автомобилей и грузовиков, причем кое-где на этом маршруте почва не оттаивала месяцами. По оценкам, только западные и центральные участки дороги требовали усилий 80 000 человек, включая 30 000 одних лишь землекопов для перемещения грунта – бульдозеров тогда не существовало, – и 2000 квалифицированных каменщиков. Один участок русской Китайско-восточной железной дороги был настолько удален, что в 1896 году российские министерства решили выстроить в Китае совершенно русский город, где могли бы разместиться железнодорожные рабочие и их семьи. Для этого выбрали место на берегу реки Сунгари и возвели там несколько домов, посад назвали Харбином. К 1910 году город уже стал своим для 44 000 русских и 60 000 китайцев.

Специально для строительства железной дороги был создан и русский торговый флот. Для дороги требовалось 150 миллионов фунтов чугуна в чушках. Для строительства десятков железнодорожных мостов из Соединенных Штатов импортировалась закаленная сталь. Многие рельсы доставлялись с английских заводов партиями по 6000 (что покрывало участок в 25 километров) и грузились на баржи, которые иногда под их тяжестью тонули. Весь подвижной состав требовал более 30 000 железнодорожных вагонов и 15 сотен локомотивов.

Как «отца Транссиба» помнят отнюдь не царя Александра III, а утонченного и дальновидного министра Сергея Витте. Карьера Витте, начинавшего в Министерстве путей сообщения, поднявшегося до ранга министра и занявшего пост министра финансов, поместила его в такое положение, что он понимал все аспекты этого исполинского замысла и мог довести его до завершения. Фактически, много лет Транссиб был главным компонентом всей российской экономической политики Витте. До него министры спорили об огромной стоимости проекта; Витте же доказывал, что он выгоден для России при любой стоимости – одной лишь престижностью и мощью своей. Сами открывающиеся возможности для торговли будут на руку «экономическому империализму» – подчинению Азии торговой политикой, а не военной мощью.

Широкоплечий и крепкий мужчина, Витте «был высок даже для России, где часто встречаются люди высокого роста, и все тело его казалось сделанным грубыми ударами топора, – писал А. П. Извольский, бывший министр иностранных дел. – Его лицо имело бы тот же характер, если бы не дефекты формы носа, которые давали ему некоторое сходство с портретом Микеланджело»[22]. Историк Джон Алберт Уайт замечал, что проекты министра финансов «поглощали огромную часть государственного бюджета, хватка его власти затрагивала жизни все большего числа людей, и он становился повелителем буквально государства в государстве»[23]. «В дальнейшем его стремление бесконечно распространять власть государства на различные сферы деятельности, – писал далее Извольский, – привело к тому, что в течение десяти лет он был действительным господином 160-миллионного населения империи».

Единственное принятое Витте решение действенно гарантировало со временем завершение этого монументального проекта. В 1892 году он назначил 23-летнего цесаревича Николая первым председателем Комитета Сибирской железной дороги. Тем самым Витте удалось «подлизаться» к будущему царю, как считали некоторые члены правительства, отыскав выход для инициатив последнего. На самом деле, это стало первым предприятием Николая в мире взрослых, и с его престижным участием и номинальным руководством, Витте понимал, что проект этот никогда не бросят, что бы ему ни грозило.

Цесаревич Николай прибыл во Владивосток 11 мая 1891 года, и этот церемониальный повод многое значил для зарождавшегося города, да и, в итоге, для самого Николая и его безвременно прервавшегося правления. Миру тем самым продемонстрировали, что следующего правителя России искренне интересует этот регион. Здесь его, разумеется, приветствовали отцы города, включая и Жюля Бринера. Николай, бывший, по оценке одного современника, русским по крови лишь на 1/128-ю, вероятнее всего беседовал с Жюлем по-немецки – тот был на 100 % швейцарцем, хоть и стал русским гражданином, а потому – подданным царской фамилии.

Цесаревич приехал сюда из Японии, где на него совершил покушение размахивавший мечом нападавший; Николаю оцарапало череп, и событие это его объяснимо расстроило. К тому же, вероятно, убогий городок в его тогдашнем виде впечатления на него не произвел. Несмотря на несколько роскошных домов, Владивосток все равно еще оставался военно-морской базой в глуши, где основное население по-прежнему проживало во времянках. По словам биографа Роберта Мэсси, цесаревич счел Владивосток «унылым пограничным городком с грязными немощеными улицами, открытыми сточными канавами, некрашеными деревянными домами и кучками глинобитных соломенных фанз, населенных китайцами и корейцами»[24]. На следующий день по прибытии Николай посетил благодарственный молебен в Успенском соборе. Еще через несколько дней, 19 мая, отцы города сопроводили его на закладку железной дороги, где, как записал в своем дневнике князь Ухтомский, «по окончании молебствия, Наследник Цесаревич изволил лично наложить в приготовленную тачку земли и свезти ее на полотно строящейся Уссурийской дороги»[25]. «Вскоре после этого, – писал Мэсси, – он взял мастерок и заложил первый камень владивостокского железнодорожного вокзала». В тот миг Владивосток и стал официально последней станцией самой длинной железной дороги на свете. Собственноручно заложив этот камень – между Тигровой сопкой и Алеутской улицей с одной стороны и берегом бухты Золотой Рог с другой, – Николай поставил честь империи на завершение строительства магистрали, хотя его русским подданным, заплатившим за нее, проку от этого будет мало. Несмотря на то, что дорога эта грозила военной мощью самому сердцу Дальнего Востока, врагам России она же подарила несколько лет для подготовки к отражению этой угрозы.

Пройдет еще десяток лет, пока на эту станцию не прибудет первый поезд, а по расписанию они начнут сюда прибывать и еще лет через десять. Весь проект, столь тесно связанный с именем Николая, принес такие долгосрочные расходы, какие станут очевидны лишь гораздо позже, да и то лишь историкам. «Траты Витте, – писал Маркс, – повергли бюджет в дефицит, что вынудило его повысить налоги», для чего потребовались «большие жертвы со стороны населения России»[26], которые только усугубили суровые условия, в которых Россия оказалась в годы, предшествовавшие революции 1905-го, которую Троцкий назвал «генеральной репетицией» большевистской.

Три года спустя Николай II и Жюль Бринер окажутся втянуты в еще одно совместное предприятие гораздо теснее, и последствия его для их соответствующих империй окажутся более зловещими.

К 1890-м годам жизнь во Владивостоке для зажиточного населения была уже вполне цивилизованной. Город немного походил на Сан-Франциско после золотой лихорадки: в грубую инфраструктуру метрополии там были вправлены неожиданные изощренность и культура. Другие колониальные державы лишь прививали европейские кварталы к существующим азиатским городам, а вот архитекторы Владивостока преуспели в придании всему городу безошибочного европейского флера уже первыми своими крупными постройками. На Дальнем Востоке никогда еще не было подобного места – нет его и по сию пору.

Жюль Бринер и другие отцы-основатели неустанно старались обогатить местную культурную жизнь. Они отчетливо помнили бревенчатые хижины пограничного поста, с которых начинался Владивосток; ныне же вдоль Светланской и Алеутской улиц высились преимущественно каменные дома, трехэтажные, построенные на века. Театр мадам Галецкой (также именуемый театром «Золотой Рог») вскоре стал привлекать известных актеров и актрис из Москвы и Санкт-Петербурга, а также музыкантов и исполнителей со всего Тихоокеанского региона.

В октябре 1890 года, еще до приезда сюда цесаревича Николая, Владивосток посетил Антон Чехов. Тогда ему было всего тридцать лет, и он еще не стал трагикомическим гением русского театра и литературы, занятым раскопками человеческой души. Чехов стал врачом и именно в этом качестве совершил свое героическое гуманитарное путешествие в поисках фактов на сахалинскую каторгу, существовавшую к тому времени не один десяток лет. Опубликованный отчет о его путешествии стал откровением для большинства русских.

Владивосток отдельно интересовал Чехова на обратном пути в западную Россию – в Москве Чехов мог выписывать газету «Владивосток», выходившую с 1883 года. На нее подписывались даже в царской канцелярии в Санкт-Петербурге – вот до чего мощно действовал Дальний Восток на воображение жителей метрополии, точно так же, как жителей Восточного побережья США в эту же эпоху манил Дикий Запад.

За пять дней, которые Чехов провел в городе, он мог встретиться с редактором газеты «Владивосток» и засвидетельствовать ему свое почтение, а также, по мнению Веры и Ирины Бриннер, пить чай у Бринеров. Еще он любовался Амурским заливом со склона Тигровой сопки и работал в библиотеке Общества изучения Амурского края. Общество это, основанное в 1883 году, стало первой организацией, обратившей внимание на флору и фауну региона, его этнографию и историю. В музее общества хранилась коллекция образцов, до сего дня дающая нам представление о естественной истории Амурской области. Жюль Бринер был пожизненным членом и важным покровителем Общества, не один десяток лет делал благотворительные пожертвования в его пользу. Он лично оплатил изысканные цветные литографии с изображениями ботанических образцов, отпечатанные в превосходной немецкой типографии и ничем не уступавшие тем, что печатало Королевское ботаническое общество в Лондоне.

Через два месяца Чехов вернулся в Россию, еще через некоторое время навестил брата Александра и впервые увидел своего новорожденного племянника Михаила. Сорок лет спустя Михаил Чехов сыграет в одиссее Бринеров решающую роль.

Развитию культурных и образовательных ресурсов Владивостока Жюль уделял не только деньги, но и время. В 1899 году после многих лет подготовки был основан Восточный институт – ему суждено было стать крупным российским академическим центром ориенталистики. Вскоре к нему потянулись с запада страны честолюбивые востоковеды – преподавать историю и языки Китая, Японии, Монголии, Маньчжурии и Кореи. Студенты должны были изучать в нем английский, китайский и один из прочих восточных языков. С первого года существования института Жюль служил председателем стипендиального комитета и лично щедро вкладывал средства в стипендиальный фонд. Его дети в числе первых стали посещать владивостокские гимназии, готовившие молодых людей к поступлению в западные университеты, а девушек – к конторской работе.

Благодаря переписке местной жительницы Элеанор (Элеоноры) Лорд Прей сохранился богатый сведениями дневник повседневной жизни здешних зажиточных семейств. Миссис Прей родилась в штате Мэн, но в 1894 году вместе с мужем обосновалась на Дальнем Востоке. У семейства Гольденштедт они арендовали летний дом на полуострове Де-Фриза, весьма похожем на Сидеми, располагавшийся южнее в четырех часах ходу от них. Тридцать пять лет она почти каждый день отправляла письма родственникам в США, в которых описывала все аспекты здешней жизни. Ферма Гольденштедтов снабжала город говядиной, свининой и разнообразной птицей, а также молоком, маслом, сметаной, картофелем и капустой; добывали они и устриц, крабов и рыбу. На ферме заготавливали тонны кислой капусты и варили варенья (персиковое, малиновое, черносмородинное, яблочное), делали мармелад, соленья и маринады. К празднику на даче подавали «холодный лосось под майонезом, заливную рыбу, говяжью колбасу, холодную телятину, яйца в майонезе, чуп-чуп, датский салат, картофельный салат, горячий отварной картофель, подливку, соус из хрена, огурцы, латук, редис, желе из ревеня, мороженое и кофе»[27]. В январе 1900 года миссис Прей писала: «Бринеры позавчера давали ужин, и миссис Хэнсен рассказала мне об их столовой. Говорит, она великолепна: размером примерно с четыре наших гостиных, целиком освещается через крышу за исключением одного большого окна. Вокруг нее бежит узкая галерея, и она заполнена камелиями и другими растениями»[28].

Во Владивостоке «Кунст и Альберс» меж тем превратились в поистине великолепный универсальный магазин. В 1893 году их здание первым оборудовали электрическим освещением – от их собственного парового генератора, который сам по себе был новинкой, – а вскоре в нем заработали первые электрические лифты в Азии. Зажиточный покупатель мог найти здесь множество фабричных товаров, галантерею, скобяные, шорно-седельные товары, книги (включая научные издания), фортепиано и прочие музыкальные инструменты и ювелирные изделия. А самые зажиточные могли заказать через «Кунст и Альберс» вообще что угодно.

• 4 •

От Сидеми, где Бринеры проводили каждое лето, до северной границы Кореи было всего 50 километров. Тогда эту местность знали как «Уединенное царство страны отшельников». В поисках новых предприятий, которые смогут и далее упрочить дело России на Дальнем Востоке, Жюль отправился добывать лесные концессии на север, к Никольск-Уссурийскому. Его предложений там не приняли, и он заслал своих агентов на север Кореи, разведывать тамошние лесные ресурсы – и те вскоре нашлись в изобилии на берегах рек Ялу и Туманной; следовало только убедить короля Кореи выделить ему в этом регионе концессию. И Жюль выехал в длительную командировку в Сеул, столицу тогда еще не разделенной Кореи.

К 1896 году Корея окончательно попала под влияние Японии, а соседняя Маньчжурия к западу – под контроль России. Корейский король Коджон, нерешительный вождь небольшого роста и непонятного авторитета, боялся за свою жизнь: несколькими годами ранее его супругу королеву Мин убили японские агенты, дабы прекратить ее интриги против японского влияния. В то время, опасаясь за свою жизнь, Коджон нашел прибежище в русской дипломатической миссии в Сеуле.

Там 28 августа 1896 года Жюль и встретился с 26-м королем династии Чосон, который на следующий год будет провозглашен императором, несмотря на отсутствие империи. Они подписали соглашение, согласно которому новой «Корейской лесной компании» Жюля сроком на 20 лет предоставляется право

…вести лесные операции на казенных землях в верховьях реки Тумень и по ее правым притокам в Мушинском округе, а также на острове Дажалет (Ульленг-до) в Японском море. Затем, после устройства дел в этих местах, «Корейская лесная компания» имеет право исследовать при содействии сведущих людей лесные площади на корейской территории системы реки Ялу, и после того она будет иметь право распространить свои операции в подходящих местах, производя операции на тех же основаниях, как в Туменском участке[29].

Этот громадный район – 5000 квадратных верст – предоставлял абсолютный стратегический контроль над всем Корейским полуостровом. Кроме того, в соглашении оговаривалось право

…делать все, что необходимо для проведения дорог и конножелезных путей и для очистки рек в видах удобств сплава леса; также строить дома, мастерские и устраивать заводы… Для разработки леса компания может устраивать паровые лесопильные заводы или на русском берегу реки Тумень, или на корейском, где будет удобнее.

Подразумевалось, что он также имеет право вводить на эти участки охранную стражу – если сочтет необходимым защищать свои бригады рабочих от хунхузов. Почти четверть этого документа посвящена необходимости правильного ведения лесного хозяйства и эксплуатации лесных богатств. И наконец, договором Жюлю разрешалось «передать сей контракт любому русскому благонадежному лицу или обществу». Взамен король Коджон получал четверть чистой прибыли от всей операции, чьей штаб-квартирой служила контора Бринера во Владивостоке, на углу Алеутской и Светланской.

Разумеется, Жюль знал, что правительство империи осведомлено о его лесной концессии с самого начала – его переговоры с корейским королем происходили в российском посольстве. Точно ему не было известно другое, и об этом он мог только подозревать: Сергей Витте лично интересуется его деятельностью, и она могла тревожить министра. Директор Общей канцелярии Министерства финансов Российской империи Петр Михайлович Романов потребовал, чтобы один из агентов министерства в Сеуле – по имени Д. Д. Покотилов – сообщал ему все, что удастся выяснить о деятельности русского купца швейцарского происхождения в Корее. Покотилов отправил в министерство полный четырехстраничный текст лесного контракта, отметив, что «домогательства г. Бринера увенчались полным успехом»[30]. Кроме того, Покотилов сообщал:

Во время своего почти месячного пребывания в Сеуле и Чемульпо, г. Бринер самым обстоятельным образом занялся изучением вопросов, имеющих отношение до оживления сношений Кореи с нашей тихоокеанскою окраиной, причем я могу сказать по совести, что редко встречал человека более наблюдательного и, если можно так выразиться, практически любознательного. – Кроме своего лесного дела, он заинтересовался и притом, как мне кажется, вполне серьезно, возможностью организовать вывоз риса из Кореи во Владивосток… Вместе с тем, г. Бринер обратил серьезное внимание на возможность начать сюда ввоз керосина, который в настоящее время доставляется сюда одними японцами и притом исключительно американский. – С этой целью г. Бринер поручил одному из своих новых знакомых в Чемульпо присмотреть и купить ему место в этом порте для устройства цистерн…

Агент, перед которым стояла задача шпионить за Жюлем, подпал под обаяние владивостокского предпринимателя и его дальновидных интересов:

Доводя до сведения Вашего Превосходительства о деятельности в Корее г. Бринера, беру на себя смелость выразить мнение, что усилия его завязать непосредственные торговые сношения между здешней страной и Владивостоком должны, казалось бы, быть встречены со стороны Министерства финансов самым сочувственным образом, и я уверен, одобрение выраженное ему от имени Вашего Превосходительства, еще значительно усилит его рвение на этом несомненно симпатичном с русской правительственной точки зрения поприще. – В ноябре сего года г. Бринер предполагает отправиться в Россию, будет и в Петербурге, и, по моему совету, не преминет представиться Вашему Превосходительству.

С некоторым беспокойством агент также рапортовал:

Как и следовало ожидать, подписание этого контракта не осталось незамеченным в японской и японофильствующей англо-японской прессе, толкующей все это дело в смысле нового шага России, стремящейся распространить свое политическое влияние на северные провинции Кореи и т. п. Некоторые выдающиеся японские газеты напечатали даже длинные статьи по этому предмету, указывая на крайнюю важность этого факта в смысле упрочения влияния России в Корее и т. д.