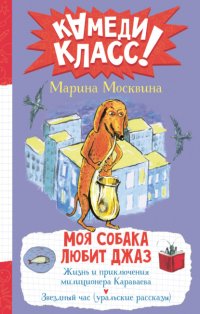

Читать онлайн Моя собака любит джаз бесплатно

- Все книги автора: Марина Москвина

© Марина Москвина, текст, 2016

© Леонид Тишков, ил., 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2025

Моя собака любит джаз

Осень моего лета

Я люблю утро первого сентября. Когда приходит пора идти в школу. Мама с папой всегда осыпают меня подарками. В этот раз они купили мне фонарик и торжественно преподнесли со словами, что ученье – это свет! Папа также вручил набор юного слесаря и сказал такую фразу, что труд сделал из обезьяны человека.

Еще папа купил мне хорошего Шварцнеггера – его портрет, где он – с одним выпученным глазом.

– Кумиры есть кумиры, – сказал папа, – надо же курить им фимиам.

А мама – ботинки остроносые, тряпичные, в каких только ходят толстые тети. Я надел, а они оказались пришиты друг к другу суровой ниткой. Папа разрезал нитку ножницами и сказал:

– Ну, широким шагом в пятый класс!

Тут вдруг выяснилось, что мама не удлинила мне школьные брюки. И за минуту до выхода я стоял у двери, как говорится, в «брючках дудочкой и по колено». Плюс ослепительно-белая рубашка с желтым пятном на груди. Это мой родной двоюродный брат Рома вечно все испакостит, а потом мне дает.

Носки у меня полосатые, как у клоуна, хотя мой любимый цвет серый, черный и коричневый.

– Черт, что ж это несчастья все меня преследуют? – говорю я.

– Да ладно тебе, – говорит папа, – на одежду внимание обращать! Не мужское это дело.

И дал мне букет увядших георгин – он их заблаговременно приобрел позапозавчера. И как раз сегодня они завяли.

– Ну и ну, – говорю, – у тебя, пап, я вижу, нервов нету. Оказался бы на моем месте.

– Нет, – сказал папа, – не хочу я на твоем месте, не хочу быть десятилетним. Подрастал-подрастал…

Один Кит меня понимает. Он, конечно, отправился вместе с нами.

У подъезда нас ждал Рубен. Его папа Армен вообще не купил никакого букета, поэтому Рубен нес в подарок учителю чучело ежа.

– Он жил-жил, – решил объясниться Рубен, чтоб никто не подумал, что это он его укокошил, – жил-жил, а потом состарился и умер. Своей смертью.

– Ну, Рубен, – говорит моя мама, – замолчи, не терзай нам сердце.

А Кит страшно разволновался, увидев ежа. Он, наверное, подумал, что еж – это кошка. Он всех кошек гоняет, охотится. Наверное, думает, что это соболи или хорьки. Рубен говорит:

– Андрюха! У тебя ботинки как у Ломоносова. Ломоносов идет в школу учиться.

У Рубена хорошо с ботинками, его мама любит ходить в обувной магазин. А моя мама не любит. Она говорит:

– Я не создана для того, чтобы ходить в обувной магазин.

– А для чего же ты создана? – спрашиваем мы с папой.

– А ни для чего! – отвечает она. – Меня ни для чего невозможно приспособить.

Идем. Тучи разогнало, солнце золотое, небо синее-синее. Как я люблю праздник Первого сентября! На школьном дворе играет веселая музыка – так дух поднимает! Старые лысые десятиклассники жмут друг другу руки. Все наши в сборе – Вадик Хруль, Сеня – узенькие глазки, Фалилеев, который в любую непогоду ходит без шапки в расстегнутой куртке. И никто ему не скажет:

«Запахни куртку, Фалилей!»

Все очень раздались вширь, вымахали. Жаль, нас не видит наш учитель по физкультуре. Это был настоящий учитель. Он так многому нас научил. От него мы узнали, что лучший в мире запах – это запах спортзала. А самая лучшая радость – это радость мышечная. Самая большая мечта у него была – пройти вместе с классом по Красной площади: все с лентами, флагами, обручами, впереди он в широких белых штанах, в майке, а на груди написано «Динамо», и его воспитанники сзади идут. В этом году он бросил школу и ушел в рэкетиры.

Остальные все в сборе наши любимые учителя.

Трудовик Витя Паничкин в черном костюме. Рукава прикрывают его мозолистые кисти рук. Он всю жизнь полирует указки. Сам и вытачивает, и обтачивает, и шлифует. О его жизни мы знаем очень мало. Знаем только одно: когда Вите проверили ультразвуком сердце, у него сердце оказалось как высохший лимон.

Виталий Павлович по русскому и литературе. Учитель, что называется, от Бога, весь в черных волосиках с головы до пят. Возит нас каждый год на экскурсию на Лобное место. Чтобы мы знали и любили историю нашей страны.

Что это там за маленькая клетчатая тетечка? А, это англичанка!

– Уйдите с собакой! – кричит она моей маме с Китом. – Дети и собака – вещи несовместные! Как гении и злодейство!

Она добрая, но строгая и очень некультурная. «The table, the table», а сама в носу ковыряет. Весь нос искрутила. А все на нее серьезно смотрят. И в кабинете английском всегда чем-то пахнет – то ли кислым арбузом, то ли тухлым помидором. Невозможно сидеть! А она окно не открывает, хотя на улице теплынь…

Люблю праздник Первого сентября! Море цветов, чучело ежа… Приветственные речи!

– Дорогие дети! Пусть школа будет для нас родным домом.

– Дорогие родители! Ваши дети в надежных руках!

– Дорогие первоклассники! Сейчас звонок зальется, смолкнут голоса, и у вас, малыши, начнется жизни новая полоса!

– Дорогие взрослые! Вы знаете, какое сейчас напряжение с вещами! Могут войти посторонние и украсть вещи ваших детей.

– Счастья вам, дорогие друзья!

– Хорошо, да? – спрашивает у меня папа.

– Очень хорошо, – говорю я ему.

– Но вообще-то ты рад, – говорит он, – что мы тебя родили?

– Конечно, – отвечаю, – я вам так за это благодарен.

– Не стоит благодарности, – великодушно говорит папа.

И тут я не выдержал и заплакал.

– Ты что? – все меня стали спрашивать. – Чего ты???

А я плакал то, что кончилось лето.

Крокодил

Я и Рубен – мы все время смеемся. Нам, когда мы с ним вместе, ужасно хохотать хочется.

– Вот и дружите всегда и не ссорьтесь, – сказал нам наш классный руководитель Сергей Анатольевич. – Станете такие два старичка – «ха-ха-ха» да «хи-хи-хи» – надо всем заливаться. А сейчас, – говорит, – у меня к нашему третьему «Г» серьезное дело. Будем выдвигать кандидатов в пионеры. И не просто выдвигать, а приводить причину почему.

Рубен выдвинул меня. Если б он меня не выдвинул, то бы и я его не выдвинул. Так что он меня выдвинул.

– Я выдвигаю Андрюху Антонова, – сказал Рубен, – за то, что он редко дерется, средне учится и не обижает маленьких детей.

Я покраснел и стал улыбаться.

– Кто «за»? – весело спросил Сергей Анатольевич.

Косолруков говорит:

– Я против. Я Андрюху давно знаю, мы с ним ходили в один детский сад. У него есть отдельные недостатки.

– Нет у него недостатков, – угрожающе сказал Рубен.

– У Андрюхи недостатков хоть пруд пруди, – не дрогнул Косолруков.

Трудно Косолрукову не вести себя самодовольно. Он везде первый – и в учебе, и в труде. Он даже вел записи, кто первый ученик класса, кто второй… И себя везде ставил первым.

– Объяснись, – попросил Косолрукова Сергей Анатольевич.

Стояла ранняя весна. Сергей Анатольевич начиная с апреля ходил в сандалиях на босу ногу. На выдвижение в пионеры явился он в новых брюках – прямо из ателье. Брюки Сергея Анатольевича оглушительно шуршали, стояли колом, кругом оттопыривались ложные карманы! А на спинке учительского стула висела тряпичная сумка в цветок, откуда выглядывали старые брюки Сергея Анатольевича – голубые, сто раз залатанные и зашитые его мамой.

– Дело прошлое, – сказал Косолруков. – Когда нас с Антоновым сдали в младшую группу, он сразу оторвался от масс.

– Как это ему удалось? – удивился Сергей Анатольевич.

– А он удрал! – говорит Косолруков. – Главное, несется по улице. За ним нянечки, воспитательница, врачиха, мама Андрюхина, Андрюхин папа! А он бежит и отстреливается!..

– Не понял, – сказал Сергей Анатольевич.

– У него был игрушечный пулемет! – вскричал Рубен, чувствуя, что Сергей Анатольевич подумал, что я уложил на месте штук десять нянечек, воспитательницу, родную мать с отцом и единственную на три детских сада медсестру.

– Факт остается фактом, – сказал Косолруков. – Антонов все детство не расставался с пулеметом. И мне записку прислал с ошибками в каждом слове: «Гитлер! Надо нам побольше солдат! Целую, Геринг!»

– Ну, брат, – сказал Сергей Анатольевич, – за давностью лет это дело Антонову простится.

Я посмотрел на него, а он на меня. У него было такое настроение хорошее. Желтый куртончик – коротенький, как у матадора, заплатка на локте, очень ровно подстриженная челка.

Помню, я в первом классе залез на гору в овраге, а слезть не мог. Тогда он залез туда тоже и сказал: «Пошли, не бойся! Ведь у нас с тобой четыре ноги!»

– Но это не все, – говорит Косолруков. – Антонов яйца красит и празднует Пасху. А октябрятам нельзя справлять Пасху, так как это не ленинский праздник.

– И правда, – вдруг согласился Сергей Анатольевич. – Пускай Антонов пообещает, что он больше не будет красить яйца.

Первое, что я хотел, – это пообещать. Что может быть проще – пообещать не красить яйца! Но тут я вспомнил, как мы с папой красим их в кастрюльке с кипятком в луковой кожуре. Мы их опускаем туда белыми, похожими на зиму и снег. А вытаскиваем – рыжие.

«Рыжие яйца, – говорит папа, – олицетворяют жизнь и весну!»

– А я видел во сне Бога, – сказал Рубен, пока я раздумывал, обещать бросить красить яйца или нет.

Тут все к Рубену стали приставать, где он его видел – дома или на улице?

– На улице, – отвечал Рубен. – Мне все сны снятся на улице.

– А какой он? – спросил Сергей Анатольевич.

– Настоящий армянин, – ответил Рубен.

Вопрос о яйцах оставался открытым.

– Да ну их, эти яйца! – сказал Сергей Анатольевич.

Он понял, как я хочу вступить в пионеры. И как не хочу отрекаться от яиц.

– Тем более, – вскричал Рубен, – что Андрюха, когда помойку выносит, всегда скорлупу складывает в отдельное ведро! Ведь это кальций, полезный свиньям! Видите, он какой – думает и заботится о свиньях, которых даже никогда не видел и, может быть, даже не увидит!

– Зато он на бабушку с балкона… – крикнул Косолруков, – сбросил мыльницу с мылом!!!

– Андрюха не нарочно! – вскричал Рубен. – Он пускал мыльные пузыри! Мыльница сама свалилась на бабушку, не причинив ей никакого вреда!..

– Нет, причинив! Мыльная пена, наверно, попала старушке в глаз, и ей его защипало!!! – кричал Косолруков, а из ушей у него вылетали кукушки.

Гвалт стоял невообразимый. Рубен превозносил меня до небес. Косолруков же изо всех сил напирал на мои недостатки. Он сказал, что я жмот, что я непунктуальный – везде опаздываю и никого не уважаю, а мой папа, оказывается, заявил папе Косолрукова, что я – это надругательство над его мечтой о ребенке.

Я хотел ответить, что и у Косолрукова есть один недостаток: он преклоняется перед иностранными ручками. Он мне сам говорил, что у них в шариковых ручках стержни лучше! А я ему дал отпор, что зато у нас лучше, чем у них, чеснок!..

– Люди! – взмолился Сергей Анатольевич. – Если мы каждого так будем обсуждать, то в какой-нибудь тевтонский орден вступить и то легче, чем в пионеры!

– Каждого, – сказал серьезный Косолруков. (А у самого такие малиновые уши!) – Разве из Антонова выйдет пионер, если он боится крокодила?

– Какого крокодила??? – спрашивает Сергей Анатольевич.

Тут наступила тишина. И если клоп прошелся бы по классу, то были б слышны его шаги.

Дурак я рассказал Косолрукову. Я ведь не знал, что он растрезвонит. Я сразу так себя почувствовал, как будто наелся до отвала ненавистными пельменями. Да еще пять сосисок дали на сверхосыточку.

Тогда я встал и сказал:

– Боюсь, я не подхожу в пионеры. У меня дома под кроватью лежит крокодил. И я боюсь ночью руку свесить или ногу. Боюсь, он мне что-нибудь отхряпает.

– Бред какой-то. – Сергей Анатольевич сел на стол. – Ты что, его видел? Воочию?

– Нет, – ответил я. – Но я на него не смотрю.

– Ясно, – сказал Сергей Анатольевич. – А ты, Косолруков, не боишься крокодила?

– Нет, – ответил Косолруков безо всякого сомнения.

– И ты мог бы всю ночь с глазу на глаз просидеть с ним в одном помещении? – спрашивает Сергей Анатольевич, а сам так пронзительно смотрит.

– Пионеры – смелости примеры! – слегка поеживаясь от этого взгляда, ответил Косолруков.

– Тогда вперед! – сказал Сергей Анатольевич и снял со стула сумку. – Мой друг Саша Кац работает в зоопарке заведующим отделом рептилий. Я попрошу, и он оставит Косолрукова наедине с самцом нильского аллигатора.

– Я не могу сегодня, – сказал Косолруков.

– А завтра?

– Завтра не могу!

– А послезавтра?

– Послезавтра тоже!..

– А послепослезавтра?..

Вот так нас всех приняли в пионеры.

Моя собака любит джаз

Для меня музыка – это все. Только не симфоническая, не «Петя и волк». Я ее не очень. Я люблю такую, как тогда играл музыкант на золотом саксофоне.

Мы с моим дядей Женей ходили в Дом культуры. Он врач-ухогорлонос. Но для него музыка – это все. Когда в Москву приехал один король джаза – негр, все стали просить его расписаться на пластинках. А у дяди Жени пластинки не было. Тогда он поднял свитер, и на рубашке фломастером король джаза поставил ему автограф.

А что дядя Женя творил на концерте в Доме культуры! Свистел, кричал, аплодировал! А когда вышел музыкант в соломенном шлеме, зеленых носках и красной рубашке, дядя Женя сказал:

– Ну, Андрюха! Толстое время началось.

Я сначала не понял. А как тот отразился, красно-золотой, в черной крышке рояля! Как начал разгуливать по залу и дуть, дуть напропалую в свой саксофон!.. Сразу стало ясно, что это за «толстое» время.

Зрители вошли в такой раж, что позабыли все приличия. Вытащили дудки, давай дудеть, звенеть ключами, стучать ногами, у кого-то с собой был пузырь с горохом!

Музыкант играл как очумевший. А я все хотел и хотел на него смотреть. Там все про меня, в этой музыке. То есть про меня и про мою собаку. У меня такса, его зовут Кит. Я за такую собаку ничего бы не пожалел. Она раз пропала – я чуть с ума не сошел, искал.

– Представляешь? – говорит дядя Женя. – Он эту музыку прямо на ходу сочиняет. Все «от фонаря». Лепит что попало!

Вот это по мне. Веселиться на всю катушку. Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет дальше. Мы с Китом тоже – я бренчу на гитаре и пою, а он лает и подвывает. Все без слов – зачем нам с Китом слова?

– И у меня были задатки, но их не развивали, – сказал дядя Женя. Он стоял в очках, в галстуке, с портфелем-дипломатом.

– Я в школе, – говорит, – считался неплохим горнистом. Я мог бы войти в первую десятку страны по трубе.

– А может, и в первую пятерку, – сказал я.

– И в первую тридцатку мира!

– А может, и в двадцатку, – сказал я.

– А стал простой ухогорлонос.

– Не надо об этом, – сказал я.

– Андрюха! – вскричал дядя Женя. – Ты молодой! Учись джазу! Я все прошляпил. А тебя ждет необыкновенная судьба. Здесь, в Доме культуры, есть такая студия.

Дядино мнение совпадало с моим: джаз – подходящее дело. Но вот в чем загвоздка – я не могу петь один. Неважно кто, даже муха своим жужжанием может скрасить мое одиночество. А что говорить о Ките? Для Кита пение – все! Поэтому я взял его с собой на прослушивание.

Кит съел полностью колбасу из холодильника и шагал в чудесном настроении. Сколько песен в нас с ним бушевало, сколько надежд!

В Доме культуры навстречу нам шел вчерашний музыкант без саксофона, с чашкой воды. Он наклонился и дружески похлопал Кита по спине. При этом у него из кармана выпал пакетик чая с ниткой.

Кит дико не любил, когда его так похлопывают, но от музыканта стерпел. Правда, мигом уничтожил пакетик чая. Он вообще все всегда поедал на своем пути. Но делал это не злобно, а жизнерадостно.

Я спросил:

– Где тут принимают в джаз?

– Прослушивание в третьей комнате, – ответил музыкант.

На двери висела табличка: «Зав. уч. частью Наина Петровна Шпорина».

Я постучал. Я так волновался раз в жизни, когда Кит изжевал и проглотил галошу. Я чуть с ума не сошел, все думал: переварит он ее или нет?

Стройная красавица с длинным носом сидела у пианино и выжидательно глядела на нас с Китом.

– Я хочу в джаз!

Я выпалил это громко и ясно, чтобы не подумали, что я мямля. Но Наина Петровна указала мне на плакат. Там было написано: «Говори вполголоса».

А я не могу вполголоса. И я не люблю не звенеть ложкой в чае, когда размешиваю сахар. Приходится себя сдерживать, а я этого не могу.

– Собаку нельзя, – сказала Наина Петровна.

– Кит любит джаз, – говорю. – Мы поем с ним вдвоем.

– Собаку нельзя, – сказала Наина Петровна.

Вся радость улетучилась, когда я закрыл дверь перед носом у Кита. Но необыкновенная судьба, которую прошляпил дядя Женя, ждала меня. Я сел на стул и взял в руки гитару.

Мне нравится петь. И я хочу петь. Я буду, хочу, я хочу хотеть! Держитесь, Наина Петровна – «говори вполголоса, двигайся вполсилы»! Сейчас вы огромное испытаете потрясение!..

Наина стояла, как статуя командора, и я не мог начать хоть ты тресни! Чтобы не молчать, я издал звук бьющейся тарелки, льющейся воды и комканья газеты…

– Стоп! – сказала Наина Петровна. Руки у нее были холодные, как у мороженщицы. – «Во по-ле бе-ре-зка сто-я-ла…» – спела она и сыграла одним пальцем. – Повтори.

– «Во по-ле бе-ре…»

– Стоп, – сказала Наина Петровна. – У тебя слуха нет. Ты не подходишь.

Кит чуть не умер от радости, когда меня увидел. «Ну?!! Андрюха? Джаз? Да?!!» – всем своим видом говорил он и колотил хвостом.

Дома я позвонил дяде Жене.

– У меня нет слуха, – говорю. – Я не подхожу.

– Слух! – сказал дядя Женя с презрением. – Слух – ничто. Ты не можешь повторить чужую мелодию. Ты поешь как НИКТО НИКОГДА до тебя не пел. Это и есть настоящая одаренность. Джаз! – сказал дядя Женя с восторгом. – Джаз – не музыка. Джаз – это состояние души.

– «Во по-ле бе-ре-зка сто-я-ла…» – запел я, положив трубку. – «Во по-о-ле…»

Я извлек из гитары квакающий звук. Взвыл Кит. На этом фоне я изобразил тиканье часов, клич самца-горбыля, крики чаек. Кит – гудок паровоза и гудок парохода. Он знал, как поднять мой ослабевший дух. А я вспомнил, до чего был жуткий мороз, когда мы с Китом выбрали друг друга на птичьем рынке.

– «ВО ПО-ЛЕ!!!»

Из мухи радости мы раздули такого слона, что с кухни примчалась бабушка.

– Умолкните, – кричит, – балбесы!

Но ПЕСНЯ ПОШЛА, и мы не могли ее не петь.

…Дядя Женя удалял больному гланды. И вдруг услышал джаз.

– Джаз передают! – воскликнул он. – Сестра! Сделайте погромче!

– Но у нас нет радио! – ответила медсестра.

…Вчерашний музыкант заваривал новый пакетик чая, когда ему в голову пришла отчаянная мысль: сыграть «горячее» соло на саксофоне под паровозный – нет, лучше пароходный – гудок!!!

…А в Новом Орлеане король джаза – негр – ну просто совершенно неожиданно для себя хриплым голосом запел:

– «Во по-ле березка стояла! Во поле кудрявая стояла!..»

И весь Новый Орлеан разудало грянул:

«Лю-ли, лю-ли, сто-я-ла!!! Лю-ли, лю-ли, сто-я-ла!!!»

О, швабра, швабра, где моя любовь?

Я сейчас открыл только что – я могу под голову положить ногу. Я так увлекся этим занятием, даже не заметил, как к нам домой явился учитель по рисованию Василий Васильевич Авдеенко.

– Ваш сын, – услышал я, – на уроке постоянно рисует чудовищ.

– А надо что? – испуганно спросила мама.

– Букет ромашек с васильками, – ответил ей Василий Васильевич. – Я ставил им сухой початок кукурузы, пластмассовые фрукты в блюде, гипсовый шар… Я задавал «парад на Красной площади», «уборку урожая», «портрет вождя кубинской революции». А он – чудовищ да чудовищ! У вас благополучная семья?

– Благополучная, – сказала мама.

– А Антонов – желанный ребенок?

– Желанный, – сказала мама. – Да вы проходите! Мы как раз садимся обедать.

Сидим: я, папа, Василий Васильевич – и ждем. Ждать маминого обеда можно сутки. Папа говорит:

– Люся, Люся! Мы не такие долгожители, чтобы тратить четыре часа на обед…

– Холодная закуска! – объявила мама. – Салат с крабовыми палочками. Кто-то крабовые палочки выел, – предупредила она. – Остался один лук.

Перешли к супу. Папа съел три ложки и закричал:

– Фу! Не могу есть такой суп. Это похоже на национальное блюдо, только неизвестно какой нации.

– Если вы будете меня критиковать, – обиделась мама, – я засну летаргическим сном. Буду лежать и спать и ничего не делать по хозяйству. А ты, Михаил, ни на ком не сможешь жениться, ведь я-то буду жива!..

На второе она приготовила курицу. Курица у нее вся в перьях. Тушеная курица в очень больших перьях.

– Все! – закричал папа. – Вожделение сменилось отвращением. Тут можно с голоду умереть среди еды. Кстати, мой папа развелся с моей мамой только из-за того, что она недосаливала!

– Твой папа, – сказала мама, – очень любил отмораживать холодильник.

– Вот он простудился, заболел и умер, – говорит папа.

– Я хочу быть японским отшельником, – сказала мама.

– А я люблю невкусно поесть, – говорю я. – Я приспосабливаюсь: к невкусной пище, к плохому воздуху, чтоб если что – я был готов.

– И мне нравится ваша кухня, – вдруг вымолвил Василий Васильевич.

Он казался толстяком среди нас. Мы все суховатые, голубоватого цвета, как бабушки обветшалые.

– Понимаете, – говорит, – люди в пищу стараются употреблять то, что устоялось веками. Русские любят пареное, другие национальности любят рыбу. Но я ценю эксперимент во всем. Даже в такой рискованной области, как кулинария.

– Я тоже так считал, – крикнул папа, – пока у меня фигура не стала как у какой-то букашки!

– Я тебе изменю меню, – пообещала мама.

– Не слушайте никого, – сказал Василий Васильевич. – Когда человек ест вашу пищу, его ничто не может остановить – даже целящийся из револьвера бандит.

– Да у нее образ жизни грудного ребенка! – крикнул папа.

– Люблю теплый семейный круг. – Василий Васильевич встал из-за стола. – Это немного похоже на рай.

– Я хочу быть старой джазовой певицей, – сказала мама.

Через два дня он позвонил нам по телефону.

– Я простудил шею, – произнес он слабым голосом. – И снаружи. И изнутри. Аспирин!!! Аспирин!!! Аспирин… – Василий Васильевич пробормотал адрес и повесил трубку.

А мы – я и папа – отправились его навещать. Он встретил нас в полумраке со щетиной на щеках. Окно занавешено. Света не зажег. Картины у него – приключения какого-то Пэрдо, который живет в военных лагерях.

Папа говорит:

– Это вы сами нарисовали?

– Сам.

– Красиво, – сказал папа.

Василий Васильевич пожал ему руку:

– Вы единственный, кто понимает меня, – сказал он.

Папа молча натер ему шею скипидаром.

Потом мы немного посидели у окна, глядя, как зажигаются звезды. Я спел им две песни собственного сочинения: «Наша жизнь – сплошная горечь» и «О, швабра, швабра, где моя любовь?».

Василий Васильевич обнял меня и прижал к своей груди.

– Не беда, что ты двоечник, Антонов, – сказал он. – Поэту не нужна математика. Поэту вообще ничего не нужно: все остальное только заботы – история, природоведение, русский…

Когда мы уходили, папа спросил:

– Вам правда нравится, как готовит моя Люся? Кроме шуток?

– Нет, – ответил Василий Васильевич. – Но я почувствовал к ней такую симпатию! Я никогда не скажу ей ничего неприятного, хотя я очень привередлив в еде.

– Но послушайте, – зашептал папа с горящим взором. – Девять лет я прошу ее не резать ножом, который дает ржавый запах. У нее нос не работает совсем, а у меня нюх, как у английского сеттера. Нет, она все равно будет резать вонючим ножом, доводя меня до исступления.

– Тут надо что? – Василий Васильевич сделал огромную паузу. – Унять обоняние.

Вскоре он выздоровел, и мы пригласили его к нам в Уваровку. Еще было только начало сентября, он бродил по огороду, высматривая, как живут в палых листьях жабы, и со счастливой улыбкой в мисочку собирал черноплодную рябину.

– Надо замотаться шарфом, – посоветовал ему папа, – у вас очень шея, Василий Васильевич, уязвимое место.

– Он нарочно терзает нам сердце, – сказала мама и вынесла на крыльцо шарф.

А он сиял и прямо на дереве щупал, не срывая, антоновские яблоки.

– Нет ничего прекраснее, – говорил он, – вида зреющих яблок!

– А зреющих слив? – спрашивал из окна папа.

– Ничего!

– А зреющих груш?

– Тоже нет!

– А камыша в болоте?

– Нет ничего прекраснее всего этого! – отвечал Василий Васильевич.

Потом мы варили картошку и ели ее с чесноком.

– Чеснок я делаю так, – рассказывала мама, – чищу зубы, споласкиваю рот одеколоном, жую чеснок и выкладываю его в готовое блюдо.

– У нас в России, – говорил папа, – люди не самые умные, но самые смелые.

– До свиданья, сегодняшний день, – сказал Василий Васильевич на прощание. – Если б вы знали, как я рад, что вы – …ВЫ!

– Еще увидимся! – махнул рукой папа.

Наутро Василий Васильевич, разодевшись в пух и прах, пришел с белою гвоздикой в красной кофте – снегирь на снегу.

– Дорогие мои! – Он влюбленными глазами смотрел то на маму, то на папу, то на меня. – Я хочу сделать вам предложение.

– Предложение чего??? – спросил папа.

– Я хочу предложить, – заявляет Василий Васильевич, – свою руку и сердце.

– Кому??!

– Вам троим, – говорит он, – мне все тут понравились. Особенно вы, Михаил, – вы такой приветливый, дружелюбный. Я принес вам в подарок хлопчатобумажные носки.

– Милая, родная, – обратился Василий Васильевич к маме. – Вы похожи на этот цветок. А когда вы состаритесь, я куплю вам саксофон. Это будет умопомрачительная картина: маленькая старушка, сухонькая, наяривает на саксофоне…

Повисло астрономическое молчание.

– Но позвольте, Василий Васильевич, – проговорил наконец мой папа. – Есть здравый смысл! И какая-никакая, а честь! У нас абсолютно укомплектованная ячейка!..

– Возможности жизни безграничны, – сказала мама. – Миша! Я поняла: мой идеал мужчин – не только сутулые и долговязые, но также маленькие и шарообразные.

– Вы режете меня без ножа, – простонал папа. – Василий Васильевич художник, он завазюкает нам всю квартиру.

– Я буду аккуратно! Вот увидите! – просился Василий Васильевич.

– У нас тут что?! – взревел папа. – Львиный прайд? Племя тумбо-юмбо? Василий Васильевич, дорогой, мы с удовольствием встретимся с вами, даже устроим ужин в вашу честь…

– Не надо ужин, – заартачилась мама. – Столько возни!

– Можно же сосиски! – прошептал папа. – Люся! Люся! – воскликнул он. – Я проштрафился? Я говорю тебе мало ласковых слов?

Мама подошла поближе и заглянула ему в лицо.

– Ты мой, – сказала она, – самый лучший, любимый, единственный Миша!

– А он? – грозно спросил папа.

– А он наш единственный Вася!..

– Я умоляю вас – станьте моей семьей, – подхватил Василий Васильевич. – Мы устроим праздник, бразильский карнавал. Мы будем танцевать в набедренных повязках и жечь бенгальские огни. И мы еще увидим небо в алмазах!..

– Возьмем его! – Мы с мамой закричали. – Возьмем!

И заплакали.

– Ну ладно, ладно, – сказал папа, – ладно, только не плачьте.

Как здорово мы зажили! Не было никакой неразберихи. Теперь, когда у нас с мамой их стало двое, мы вообще ели раз в день, но очень плотно и на ночь.

По воскресеньям к нам бабушка приезжала с котлетами.

– А вот и котлеты! – завидев ее, говорил Василий Васильевич.

– Редкий зять, – радовалась бабушка, – так любит свою тещу, как мои Вася и Миша.

Спали они со мной в детской – валетом. Мама к нам зайдет, укроет их, меня посмотрит, поцелует и отправляется к себе.

А как они дружно ходили в магазин!

– Давай мы понесем, – кричали они маме, – все сумки! Все-все-все! Давай все! Иначе зачем тебе мужья?

– Чтобы их любить! – отвечала мама.

– Нет! – кричали они на всю улицу. – Чтобы носить тяжести! А ты будешь нести одни цветы и укроп.

Василий Васильевич настоял, чтобы мы взяли его фамилию и стали Антоновы-Авдеенко. А мой папа поставил условие, чтобы он стал Авдеенко-Антонов. Единственный раз они не поладили, когда Василий Васильевич попросил меня, чтобы я в своей жизни пошел по его стопам.

– Только через мой труп! – сказал папа. – Будет художником – будет жить очень бедно. Лучше пусть идет в армию – обмундирование дадут, бесплатная еда…

Василий Васильевич надулся и долго ни с кем не разговаривал. Наутро в предрассветной синеве он разбудил папу.

– Михаил, – недовольно сказал он. – Вы брыкаетесь.

– Тысяча извинений, – забормотал папа. – Мне снилось, что я тону.

За завтраком между яичницей и чаем Василий Васильевич объявил, что он уходит в другую семью. Мы чуть не умерли с горя, когда это услышали.

– Василий Васильевич! – сказал папа. – Мы проштрафились? Мы говорим вам мало ласковых слов?

– Я там нужнее, – ответил Василий Васильевич.

Мама плакала. Папа метался из угла в угол, как ягуар.

– Ума не приложу, – говорил он, – неужели невозможно жить одновременно и тут и там?

– Те узнают, будет тарарам, – объяснил ему Василий Васильевич.

– Иногда люди до абсурда доходят своей какой-то негибкостью, – возмущался папа.

О, швабра, швабра, где моя любовь? Расставаясь, Василий Васильевич подарил нам сухой початок кукурузы.

Наш мокрый иван

Я вернулся из школы, смотрю: мама сидит грустная около наряженной елки. И говорит:

– Все, Андрюха. Мы теперь одни. Папа меня разлюбил. Он сегодня утром в девять сорок пять полюбил другую женщину.

– Как так? – Я своим ушам не поверил. – Какую другую женщину?!!

– Нашего зубного врача Каракозову, – печально сказала мама. – Когда ему Каракозова зуб вырывала, наш папа Миша почувствовал, что это женщина его мечты.

Вот так раз! Завтра Новый год, день подарков, превращений и чудес, а мой папа отчебучил.

Я боялся взглянуть на мокрого ивана. Это наш цветок – комнатное растение. Он без папы не может ни дня. Как папа исчезает из его поля зрения – в отпуск или в командировку, – наш мокрый иван… сбрасывает листья. Стоит с голым прозрачным стволом, пока папа не вернется, – хоть поливай его, хоть удобряй! Не мокрый иван, а голый вася.

Иван был мрачнее тучи.

– Уложил в новый чемодан новые вещи, – рассказывала мама, – и говорит: «Не грусти, я с тобой! Одни и те же облака проплывают над нами. Я буду глядеть в окно и думать: „Это же самое облако плывет сейчас над моей Люсей!“»

Насчет облаков папа угодил в точку, ведь зубодерша Каракозова жила в соседнем доме, напротив поликлиники. И я, конечно, сразу отправился к нему.

Как можно разлюбить? Кого? Маму??? Бабушку?! Дедушку Сашу?!! Да это все равно, что я скажу своему псу (у меня такса Кит): «Я разлюбил тебя и полюбил другого – бультерьера!» Кит уж на что умник – даже не поймет, о чем я говорю!

Я позвонил. Открыл мой папа Миша.

– Андрюха! – Он обнял меня. – Сынок! Не позабыл отца-то?!

И я тоже его обнял. Я был рад, что его чувства ко мне не ослабели!

Тут вышла Каракозова в наушниках. У нее такие синие лохматые наушники. Она в них уши греет. В квартире у нее невероятный холод. Сидят здесь с папой, как полярники. Папа весь сине-зеленый.

– Мой отпрыск, – с гордостью сказал он ей. – Андрюха.

А Каракозова:

– Молоток парень!

Папа:

– Может, будем обедать?

А Каракозова:

– Надо мыть руки перед едой.

Пока мы с папой мыли руки, он мне и говорит:

– Врач Каракозова Надя – веселый, культурный человек. У нее широкий круг интересов. Она шашистка, играет в пинг-понг. Была в шестнадцати туристических походах, пять из них – лодочные!

– Вот здорово! – говорю.

Я сразу вспомнил, как мама однажды сказала: «Андрюха вырастет и от нас уйдет». А папа ответил: «Давайте договоримся: если кто-нибудь из нас от нас уйдет, пусть возьмет нас с собой».

Тут Каракозова внесла запеченную курицу в позе египетского писца: выпуклый белый живот, полная спина и крылышки сложил на груди. Она не пожмотничала – положила нам с папой каждому крыло, ногу и соленый огурец.

– Огурцы, – важно сказал папа, – Надя солит сама в соке красной смородины.

– Немаловажен укроп, – говорит Каракозова. – Только укроп нужно брать в стадии цветения.

Видно было, что она по уши втрескалась в нашего папу. И правильно сделала! В кого ж тут влюбляться из пациентов, кроме него? Вон он какой у нас, как наворачивает курицу! В жизни бы никто не подумал, что этому человеку сегодня вырвали зуб!

– Надя – прекрасный специалист, – с нежностью сказал папа.

– А я вообще люблю вырывать зубы. – Каракозова улыбнулась. – Вайнштейн не любит. Так я и вырываю за себя и за него.

Папа переглянулся со мной – дескать, видишь, какая славная. Я сделал ему ответный знак. Папа был в ударе. Усы торчат. Взор горит. И много ошарашивающего рассказывал он о себе.

Рассказ у него шел в три ручья. Первый – за что папа ни возьмется, выходит у него гораздо лучше всех. Премии и первые места на папу валятся – не отобьешься! И у него есть все данные считать себя человеком особенным, а не каким-нибудь замухрышкой.

Второй – что в семье, где он раньше жил (это в нашей с мамой!), его считают ангелом.

– Скажи, Андрюха, я добрый? – говорил папа. – Я неприхотливый в еде! Я однолюб! И два моих принципа в жизни – не унывать и не падать духом!

Третий ручей был о том, какую папа Миша играет огромную роль в деле пылесошения и заклейки окон. И чтоб не быть голословным, он вмиг заклеил Каракозовой щели в окнах, откуда вовсю дули ветры с Ледовитого океана. А также, хотя Каракозова сопротивлялась, пропылесосил ей диван-кровать.

– Может, у вас есть клопы? Или тараканы? – спросил я у Каракозовой. – Папа всех здорово морит.

– Миша – это человек с большой буквы! – ответила она с нескрываемой радостью.

Я стал собираться. Папа вышел в переднюю меня проводить. Он спросил, завязав мне на шапке-ушанке шнурки:

– А как вы без меня, сынок? Кит в живых? Вы смотрите, чтоб вас не ограбили. Сейчас очень повысился процент грабежей. Сам должен понимать, какой сторож Кит.

Кит умирает от любви к незнакомым людям. Если к нам вдруг заявятся грабители, он их встретит с такой дикой радостью, что этих бандитов до гробовой доски будет мучить совесть.

– А как мокрый иван? – спросил папа.

– Не знаю, – говорю. – Пока листья на месте. Но вид пришибленный.

Что-то оборвалось у папы в груди, когда он вспомнил про ивана.

– Я просто чудовище, – сказал он. – Надя! Дома мокрый иван! Вот его фотография. Здесь он маленький. Мы взяли его совсем отростком… За столетник-то я спокоен – он в жизни не пропадет. А иван без меня отбросит листья. Надя! – Папа уже надевал пальто. – Пойми меня и прости!..

– Я понимаю тебя, – сказала Каракозова. – Я понимаю тебя, Миша. Ты не из тех, кто бросает свои комнатные растения.

– Я с тобой! – вскричал папа. – Одни облака проплывают над нами. Я буду смотреть и думать: это же самое облако проплывает сейчас над моей Надей.

– Да вы приходите к нам праздновать Новый год! – сказал я.

– Спасибо, – ответила Каракозова.

– Но моя Люся, – предупредил папа, – не может печь пироги. Она может только яйцо варить.

– Ничего, я приду со своими пирогами, – тихо сказала Каракозова.

И мы отправились домой с папой и с чемоданом.

А мама, и Кит, и мокрый иван, и даже столетник чуть листья не отбросили от радости, когда увидели нас в окно.

Сейчас он придет, и будет весело

Папа все не шел, а я сидел дома и время от времени ставил чайник. «Сейчас, – думаю, – он засвистит, и папа явится по свистку».

Час проходит. Еще полчаса. Часы: пи! пи! Хоть бы позвонил: «Я там-то и там-то, буду тогда-то…» Пап ведь опасности подстерегают на каждом шагу. Мой, например, совершенно беззащитный. И очень доверчивый. Любой негодяй может обмануть его, напугать или заманить на безделушку.

Тем более, говорят, в газетах писали, что в июне будет конец света. И я волнуюсь, когда папы нет дома.

СЕЙЧАС ОН ПРИДЕТ, И БУДЕТ ВЕСЕЛО.

Чтобы не скучать, я включил нашу старенькую «Спидолу». Весь мир облазил и ничего не нашел.

Наверху у нас кто-то что-то пилит. Трудно представить, что этажом выше пилят бревно. Это может быть только злодейство.

А перед окном бетонируют поле. Исчезла трава, ручей, лес под бескрайней бетонной площадкой. В один прекрасный день сюда прилетит летающая тарелка. Здесь будет встреча, цветы, оркестр. Потом она улетит, и останется поле бетонное – навсегда.

Я смотрел и смотрел на небо в окно: нет ли инопланетян? И как какая-нибудь точка – я: О! О! Хотя эта точечка на стекле.

А сверху старушка:

– Киса! Кис! – кричит бездомному коту. – На тебе сосиску!

Сосиска – бумс! Лопнула, расплющилась, кот понюхал и пошел.

Я представил: какая-то одинокая старушка сварила себе сосисочку, но увидела одинокого кота и метнула ее ему с этажа десятого-одиннадцатого!.. А этот бродяга ноль внимания.

Тогда я крикнул:

– Кис! Кис! Что обижаешь старушку? Ешь сосиску!

И выпал из окна.

Пока я летел, я слышал барабанный бой. Кто-то заводит под нами такую пластинку каждый вечер. Я раньше представлял, как ОН марширует под эту музыку и делает резкие движения типа карате. Но, пролетая мимо, я увидел, что ОН сидит в кресле с закрытыми глазами и слушает.

Этажом ниже – Войцехов. ГРУДЬ, НОС, УСЫ!.. Он одессит, пышущий здоровьем. Им там, в Одессе, чтобы выжить, сила нужна. Войцехов – коллекционер. Он коллекционирует бутылки. Я столько бутылок, сколько у Войцехова, не видел никогда.

А вон художник Лейдерман. В руках он держит палку в розах. На ней – фанера, на фанере большими буквами написано: «ОБИЖАЮТ!»

Как хорошо жить на свете, когда знаешь, что жизнь бесконечна.

Я упал и лежал, как подстреленная птица, пока сосед Сорокин не схватил меня своими тонкими веснушчатыми руками и не побежал в травмопункт.

Домой меня принесли два санитара. Они положили меня и ушли. А я почувствовал, что пахнет гарью.

Оказывается, я чайник снял, а плиту не выключил! Она раскалилась докрасна и горела в темноте, как планета Марс. Вокруг полыхали деревянные ложки, дощечки, тюль, клеенка, смотрю: я сам весь в огне!..

Но, к счастью, прорвало трубу, и начался потоп.

Вмиг прискакал Войцехов с черпаком. За ним его жена Манюня. Это такое одесское имя.

– У нас с Манюней тапочки, – кричит Войцехов, – поплыли по квартире, как шаланды!

Художник Лейдерман – возвышенная натура, всегда витает в облаках – мечтательно сказал:

– Андрюха! Гони мне деньги за ремонт!

Сорокин тонкими руками схватил трубу, прижался к ней всем телом, прикрыв нас от ужаснейшей струи. Единственный к нам не поднялся – сосед снизу. Наверное, ему ВСЕ ВСЕ РАВНО, ЛИШЬ БЫ НЕ СМОЛКАЛ БАРАБАН!

Пришел водопроводчик – глаза цвета морской волны. Войцехов с Манюней, Сорокин и Лейдерман успокоились и разошлись по домам. Но водопроводчик не стал чинить – обиделся, что у меня, кроме потопа, пожар.

– Уж если ты водопроводчиком рожден, так будь водопроводчик!.. – Он хлопнул дверью и ушел.

Теперь я уже не только горел, но и тонул, и тут мне прибавилось хлопот, потому что явились грабители и убийцы.

Один грабитель и убийца сжимал в руке пальцевой эспандер, похожий на челюсть вымершего осла с желтыми зубами. И на руке у него было написано: «КОЛЯ». Второй накачивал мышцы эспандером, похожим на кольцо, которое грызут беззубые младенцы. И на руке у него написано: «ВАСЯ».

«Эх, ты! – Я подумал про папу. – Не торопишься, потом будешь локти кусать».

Я намекнул, чтобы ВАСЯ и КОЛЯ уходили, потому что неудобно было сказать об этом прямо. Но они не поняли намека. КОЛЯ вынул из кармана бутерброды, которые дала ему с собой бабушка, стал их есть и критиковать – мол, бабушка подхалтуривает: хлеб режет толсто, а сыр – тонко.

У меня в холодильнике лежал плавленый сырок «Дружба». И я предложил его КОЛЕ. Но он отверг «Дружбу».

– Когда я был мальчиком, – сказал КОЛЯ, – я часто просил мою бабушку купить мне мороженое. Она подходила к киоску и делала вид, что покупает! А САМА ВМЕСТО МОРОЖЕНОГО ПОДСОВЫВАЛА МНЕ ПЛАВЛЕНЫЙ СЫРОК!.. А я верил! – процедил он сквозь зубы. – Жевал и думал: «Ну и дрянь же это мороженое! Что его все так любят?!!»

– Страшная история! Страшная! – воскликнул ВАСЯ. – Вот почему из тебя, Коля, вырос бандит!

И он сам слопал «Дружбу», а серебряную бумажку закинул в ведро.

– Один удачный бросок – и хорошее настроение на целый день! – радостно сказал ВАСЯ.

Они мне понравились, ВАСЯ и КОЛЯ. Мне ВСЕ НРАВЯТСЯ – вот в чем моя беда. Эта дурацкая любовь КО ВСЕМ когда-нибудь уморит меня, я знаю! Как бы мне хотелось быть настоящим мальчишкой! Иметь рогатку, гонять голубей, стрелять в стекла, как семья Волобуевых. Присоединиться к ним, ходить в пиджаках с подрезанными рукавами, просить: «Парень, мне надо домой, дай на метро!» А потом зайти за угол и смеяться над этим человеком! Ходить в овраг, жечь костры, сидеть на каких-то лавках, а потом орать под окнами!..

Я предложил грабителям чаю. ВАСЯ согласился, а КОЛЯ ни в какую. Он сказал, что от чая не отказывается, но СНАЧАЛА – ДЕЛО, и стал выносить вещи из квартиры. Он выносил и выносил и все твердил:

– Я лишнего не возьму, а только то, что надо до зарезу.

Они по-дружески отнеслись ко мне, я знаю, но хищные чувства взяли верх, и они забрали все, даже мой кубок с надписью «Виват», крышку чернильницы в виде головы негра и альбом с фотографиями папиной молодости. Они ограбили меня и убили. И уехали, чай не стали пить.

– А чай? – все-таки спросил ВАСЯ.

– Чай мы попьем дома, – строго ответил КОЛЯ.

И тут мой папа пришел – такой веселый!

– Андрюха, – говорит, – ничего, я чуть-чуть припозднился?

Я ответил:

– Нормально.

И на душе у меня запели воробьи.

– Ты молодец! – говорит папа. – Не насвинячил нигде ничего. Все на своих местах. Сам в полном порядке. Я вижу: за тебя уже можно не волноваться.

– Конечно, – сказал я. – Чего зря волноваться?

Мы подхваливали меня, оба мной гордились. И вдруг за окном загудела сирена. Во двор, обгоняя друг друга, мигая мигалками, въехали пожарные, милиция и скорая помощь. Они, как сумасшедшие, выскочили из машин и бросились в наш подъезд.

– Боже мой! – сказал папа. – К кому это?

И пошел открывать, потому что нам в дверь позвонили.

Блохнесское чудовище

Не просто вырастить охотничью собаку. Вот наша такса Кит. Сейчас он уже в летах. А лучшие годы жизни он посвятил уничтожению ВСЕГО вокруг себя, и все это он ел!

Мы страшно боялись, что он заболеет и умрет. Но Кит жил припеваючи. Только однажды он впал в меланхолию, когда проглотил мою резиновую галошу. Месяц ходил печальный, а потом опять взялся за свое.

Если положить в кровать рыжего пса, который сторожит тети-Нюрин огород, он быстро вскочит и удерет. А Кит ляжет, устроится поуютней и будет пыхтеть, чтобы пожарче сделать своему товарищу по кровати – мне.

Я даже представить не могу, что у нас когда-то не было Кита. Я помню, как у него нос вытягивался, уши, туловище, он рос хоть и незаметно, а прямо на глазах, как идут минутные стрелки.

Когда мы первый раз привели его на выставку, он оказался лучшей собакой в Москве. Все были начесанные, причесанные, а Кит вышел с папой на ринг, и судья сказал:

– Кобель Антонов! Первое место по красоте.

Когда он подошел к двухметровому барьеру, мы ужаснулись: он никогда не прыгал такую высоту. Забор сплошной. Никто никого не видит. Папа встал за барьером и крикнул:

– КИТ!

Кит взвыл – это было тоскливое коровье мычание – и перепрыгнул.

А как он охотился! Механический заяц в штаны наложил, когда Кит появился на горизонте.

Из уважения к Киту папа приобрел ружье и подал заявку на охоту на ворон как на вредных животных. Но Кит так весело на них кидался, что все вороны просто улетели из нашего двора.

С тех пор у Кита во дворе хорошая репутация.

Когда к нам пришла отравительница крыс и мышей, тихая женщина в серой шапочке, увидела Кита – испугалась, то наша дворничиха сказала ей:

– Не бойтесь! Это самая лучшая собака на свете.

Тихая женщина в серой шапочке пришла травить крыс и мышей, но у нас их не оказалось. И все-таки папа взял телефон этой тихой женщины, папа взял ее визитную карточку: «Плахова – крысы-мыши». И мы забыли про эту карточку, совсем забыли.

Летом я и Кит гуляли в полях. Он давал круги, зависая над маленькими зелеными елками. Он так хорошо себя чувствует в полете. И я себя тоже! А когда шел дождь, мы бежали домой под дождем. Впереди, задрав хвост, шпарил Кит. И я думал: «Вот как надо счастливо жить».

И вдруг – ни с того ни с сего – как гром среди ясного неба: у нашего Кита завелись блохи. Блохи очень приспособлены к жизни. Они пришли к нам из тьмы веков и, наверное, будут прыгать и скакать, когда погаснет Солнце и наша цивилизация исчезнет с лица Земли.

– Выше нос! – сказал папа псу.

Он схватил Кита, как орел курочку, сунул в ванну и намылил дегтярным мылом. Блохи обалдели. У них был такой ошалелый вид! Мы думали: никто не уйдет живым, все найдут себе тут могилу. Но они проявили самообладание и дружно перебежали к Киту на нос. Я поймал несколько штук.

– Где ты их находишь, где?! – кричал папа.

– Сейчас я тебе покажу, – отвечал я, – и ты запомнишь.

– А что? Какое чувство, – кричал папа, – когда ты поймал блоху?

– Чувство радости, – отвечал я.

Тут они взяли и перескочили на папу. Папа бил их газетой, крича:

– Андрюха! Они скачут по моей груди!

Он гонял их с места на место, пока вся компания почти без потерь снова не оказалась на Ките.

– Только веселое животное, как блоха, – сказал папа, – не станет предаваться унынию после таких сокрушительных ударов судьбы.

И вызвал ветеринара.

Ветеринар приехал на «газике».

– Поменьше гуляй, – сказал он мне. – Ваш двор полон инфекции.

Я поглядел в окно. Двор был пуст. Как странно устроен мир! Один человек смотрит и не видит. Другой же видит не глядя. Тогда я представил себе толпу ИНФЕКЦИЙ, похожих на слоноедов, свирепо разгуливающих по двору.

– На что жалуемся? – спросил ветеринар.

Кит лежал у меня в постели. Я боюсь: если не пускать на кровать Кита, он может не понять, в чем дело, и подумает, что его разлюбили.

– Кто это? – спросил ветеринар, осмотрев Кита.

– Это блохи, – ответил папа. И беззаботно добавил: – Что за собака в наше время без блох?

– А кто вам сказал, что это собака? – спрашивает ветеринар.

Я знал, я давно подозревал, что Кит не собака, а четвероногий человек.

– Это короткоухая такса, – твердо произнес папа, – купленная мной и Андрюхой на Птичьем рынке.

– Вас обманули, – сказал ветеринар. – Это крыса. Циклопическая американская крыса. Вид найден в городе Бостоне, штат Массачусетс, во время ремонта канализационных труб. Бостонцы привозят их в клетках на Птичий рынок и продают в качестве такс.

– А-а-а! – закричала мама и грудью заслонила меня от Кита.

Все сразу вспомнили его странное поведение: как он любит пожевать папино ухо, ест подчистую все на своем пути и как он в овраге – первый – покинул тонущий в луже плот…

– Значит, наш Кит – это крыса? – задумчиво сказал папа.

– Да, – вздохнул ветеринар. – И среди этих крыс встречаются людоеды.

Мама закачалась.

Почуяв неладное, Кит сделал вид, что он глубокий старик, и стал доканывать нас своими печальными вздохами. Я хотел к нему подойти, чтобы он знал, что мне неважно его происхождение, но мама вцепилась в меня, как медведь коала в эвкалипт.

– Так вот почему на даче, – задумчиво сказал папа, – он в окне выгрыз форточку и вылетел в огород.

– Это настоящий крысиный поступок, – сказал ветеринар.

– А я его понимаю! – говорю. – Я-то по опыту знаю, что такое одиночество.

– Но все равно, – говорит папа, – зачем же окна грызть?

А я говорю:

– Потому что оно ему мешало! Его неведомая сила влечет. Он ничего с собой не может поделать.

– Вот именно – неведомая сила, – зловеще произнес ветеринар. – Он дома гадит?

– Никогда!

– Уникальный случай! – Ветеринар вынул фотоаппарат и нацелил на Кита объектив.

Кит дико затрясся.

– Видите, – сказал ветеринар. – Не хочет фотографироваться. Боится, что его разоблачат.

– Раз крыса, так крыса, – говорю я. – Подумаешь!

– Если Кит съест папу, – сказала мама, – я не переживу.

– А не надо его злить, – говорю. – В случае чего я запру его в комнате.

– Люся! – вскричал папа. – Люся! Как же нам быть?

Он воздел руки к небу, и в этот момент из его кармана выпала визитная карточка: «Плахова – крысы-мыши».

Все молча уставились на нее, окаменев.

– Нет! – крикнул я. Я думал, у меня разобьется сердце.

Бедный Кит. Он, умевший уходить отовсюду, где ему не нравилось, и удирать ото всех, кого он не любил, в мгновение ока очутился в лапах ветеринара. Тот сжимал его цепко, профессионально. И уже уходил от нас, бормоча:

– В доме ребенок… опасно… внизу спецмашина… эти крысы такие коварные…

Он еще что-то бормотал, унося Кита, но я не слышал. Я орал:

– КИТ! КИТ!!!

Я рвался к нему, но мама держала меня. И папа меня держал.

– Это катастрофа, – растерянно шептал папа. – Это катастрофа! – Но держал крепко.

И тогда я понял, что уйду из дома. Буду бродить, вспоминая Кита и родителей. Но, конечно, никогда не вернусь. Никогда. Они поймут, что значит потерять САМОЕ БЛИЗКОЕ СУЩЕСТВО. Тогда они поймут.

Ветеринар уходил. А я ничем не мог помочь Киту! Наши взгляды встретились. В последний раз. В полной тишине.

И тут Кит сказал:

– ВЫ ЧТО, ПСИХИ? Слышал бы мой дедушка ТАКС КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ эту белиберду! Ветеринар ненормальный. Он сбежал из сумасшедшего дома… Андрюха! – сказал Кит. – Положи меня в кровать.

Это было первый и последний раз в жизни. Больше Кит ничего не говорил. И ветеринар тоже. Но, прежде чем исчезнуть из нашей жизни навсегда, он обернулся на пороге и сказал:

– От блох хороша черемичная настойка.

Хобби

– Надо тебе, Андрюха, выбрать хобби! – строго сказал папа. – Невооруженным глазом заметно, как человек с хобби отличается от человека без хобби.

– Чем же он так отличается? – спрашивает мама.

– Если ты имеешь хобби, – ответил папа, – у тебя совсем другой вид, потому что ты разгадал смысл своей жизни.

А я как раз давно уже думаю: в чем смысл жизни? Теперь мне осталось узнать, что такое хобби.

– Это когда человек, – объяснила мама, – каждый раз впадает в какую-нибудь дурь.

– Бескрылые личности, – сердито сказал папа. – Наш современник на утлых судах бороздит океаны, бросает вызов пикам и отрогам, летает на воздушных шарах, а вы сидите и не знаете, чем вам заняться.

– Я знаю, – сказала мама. – Ты, Михаил, будешь только рад, если я улечу на воздушном шаре.

– Необязательно великие свершения, – возразил папа. – Можно выбрать простое хобби – охота или рыбалка… Что-то доступное, легкое, чему радовалась бы душа.

Охота. Когда я закрываю глаза, мне снится не сон, а представление, как я бегу по поляне с Китом за оленями. У меня лассо. Мой пес – такса Кит – загоняет их в кучу. Я набрасываю одному на рога лассо и веду его домой – жить!..

Но и рыбалка увлекает меня. Я только не знаю, куда идти. С кем? Хорошо бы с папой!

– Итак, рыбалка! – сказал папа, потирая руки. – Вполне достойное хобби. Но, милые мои, хобби надо заниматься всерьез. Это работой можно заниматься шутя. А хобби требует серьезного отношения. Слушайте меня внимательно. Возьмем с собой воду. Пресную! Спички не забудь. Рюкзак. Мать пойдет с нами обязательно – запекать в глине лещей. Хотя неизвестно, – добавил папа, – будет у нас – нет удачная рыбалка. Надо бы опарышей.

– А их полно везде, – сказал я беззаботно.

– Городишь чепуху, – сердито сказал папа. – Опарыш – крайне редкий червь. А рыбы его любят – он белый и приятный.

– Встань пораньше, – сказала мама, – побрейся, спрыснись английским одеколоном – и на рынок за опарышем.

– Надо рано встать, – согласился папа. – Встанем часов в девять.

– Что?! – вскричал я. – В пять надо вставать.

– Мы – рыбаки начинающие, – сказал папа. – Имеем право встать попозже.

Я говорю:

– Попозже – это в семь тридцать!

– Какой, а? – обиделся папа. – Ему хобби выдумывают, а он вон какой!

И тут я заплакал. Я держался еле-еле. А они уже начали.

– Не хочу я никуда идти! – сказал я. – Все уже. Испортили все.

– Друзья! – сказал папа. – Не будем тратить драгоценное время общения на ссоры. Потому что жизнь есть радость.

И отошел ко сну.

Какой-то ветер пустынный дул нам навстречу, когда мы выбрались на рыбалку, – ни жаркий, ни холодный. Такой в пустыне Гоби в порядке вещей.

Папа все утро был не в духе. Потому что не выспался. Он у нас, когда выспится-то, производит впечатление человека, не спавшего дня два-три, а так – просто караул!

– Где пакет? – угрюмо говорит папа.

– Зачем тебе пакет? – ледяным голосом спрашивала мама.

– Плох тот рыбак, – сурово отвечал папа, – который, идя на рыбалку, даже не берет с собой пакет.

Пакет взяли, опарышей забыли. Глядим: на дороге лежит полбатона вареной колбасы. А неподалеку – большой батон хлеба. Наш дом издавна славится выбрасыванием продуктов из окна.

– Вот и наживка, – сказал папа. – Батонами будем манить.

Хорошо иметь хобби! Разве мы шли бы вместе – плечом к плечу – по оврагу, кишащему улитками! Мы так часто ссоримся. Даже опасность возникает, что мы все когда-нибудь станем по отдельности.

Два дня назад мне приснился карлик. Забегал вокруг меня, забегал, поднял с дороги часы, деревянные, нарисованные на палке, и говорит:

«Андрюха, пора!»

А еще спрашивает:

«Какого цвета?»

«Синий!» – говорю.

Он подхватил меня и понес – в синее небо, над синими горами. А папа, ма-аленький, с маленькой мамой стоят у подъезда и не знают, как быть…

В нашем овраге электрическая зона. Столбы высоковольтки. К каждому столбу примыкает садовый участок. Но к этим садоводам опасно подходить. Их основная особенность – ток. За руку здороваются – и всех ударяет током.

Зато у нас – тех, кто ест их укроп и петрушку, – основная особенность – магнетизм. Ложку на грудь положим – и не падает.

– Не отставать! – кричит папа. – Не отставать! Если отстанете, то неизвестно, что с вами может случиться! – И он исчез в черном дыме горящей свалки.

– Папа! – кричу я.

– Твой папа не слышит тебя, – отвечает мне мама. – Ему дует ветер в уши, и шапка на нем надета.

Сколько разных вещей держит на себе Земля! Дома́, разные горшочки, люстры, подушки, зеркала – даже невозможно перечислить! А океан!!! Какой он тяжелый! Но иногда ей становится легче, потому что в небо поднимаются самолеты.

– Люся! Люся! – Папа вынырнул из клубов дыма. – Я тебе платочек нашел!

– В платочках, Михаил, – отвечает мама, – ходят одни мули.

В этом – вся мама. Ей лишь бы поперечить! Сказала бы спасибо. А не хочешь сама носить платок, который тебе муж с такой любовью преподнес, подари его бабушке!..

Мы шли вспотевшие, замерзшие, дым свалки ел глаза. Я хотел подобрать бидон для рыбы, но папа не разрешил.

– Может быть, в нем яд был, – сказал папа.

– Очень у нас хобби опасное для жизни, – говорит мама. – Давайте лучше марки собирать…

– Поздно, Люся, – отвечал папа. – Хобби человеком выбирается один раз.

Было полпервого дня, когда мы достигли воды. Кит влез в реку с головой и начал нюхать дно. А мы стали искать удилище. Нашли, да кривое.

– Это не подходит, – говорит папа. – Рыбы испугаются, когда увидят.

– А это слишком тонкое, – сказал он. – Оно крупную рыбу не выдержит.

– Леска запуталась, – говорит папа. – Извечная проблема рыбака. Вместо того чтобы уже забрасывать удочки и таскать рыбу одну за одной, он сидит и распутывает самые невероятные узлы два часа. Еще у рыбака больной вопрос – это крючок обязательно в него должен впиться.

– Та-ак! – сказал папа. – Не будем ходить вдоль побережья – искать счастья рыбацкого, пусть счастье ищет нас. Главное, – сказал он, – поплевать на наживку.

– Главное в рыбалке – терпение, – сказал папа.

Сморщив лоб, он около часа простоял и просмотрел вдаль. Вдалеке плыла лодка, похожая на стручок гороха, и люди – две горошины.

– Главное, место поменять вовремя, – сказал папа. – Несчастливое на счастливое.

Сапоги чьи-то надеты на колы в реке – как будто человек упал, а брызг нету.

– Люся, Люся! – говорит папа. – Рыбалка у меня не вытанцовывается. А ведь я мужчина в расцвете лет. Что будет с нами в старости?

– Не беспокойся, папа, – говорю я. – Я буду вам помогать.

– А что ты будешь делать, сынок? – спрашивает мама.

– Улиток буду продавать. «Продаются хорошие, сочные улитки». На баночке напишу: «Улитка умная». Ее обязательно купят. Что это, подумают, за такая умная улитка. Придут домой и спросят: «Ну, чего ты там умеешь?» А она рожки вытянет, посмотрит и опять их втянет. А ночью – шебурш! шебурш!

– Ты куда пришел? – кричит мне папа. – Ты на рыбалку пришел! «Не насаживается хлеб»!.. Это потому, что он черствый. А на бутербродах, – кричит он, – есть свежий хлебушек?

– На бутербродах есть, – отвечает мама.

– Тогда давайте есть бутерброды!.. – говорит папа. – Вот это хобби – рыбалка! – говорил он, уписывая бутербродики. – Пришли, сели. Это какая река? Москва? А это кто? Утка или чайка?

Вот такой он у меня: живет одной ногой на земле, другой – в небе.

Мы устроились на бревнышке; волны, водоросли, прибой, водяные мухи, сейчас прямо раздевайся, ныряй да плыви.

Садилось солнце. На солнечном диске папиной рукой было нацарапано:

И у нас был такой вид у всех, особенно у Кита, как будто мы разгадали смысл своей жизни.

Все мы инопланетяне на этой Земле

Каждую субботу с воскресеньем я надеялся, что папа побудет дома. Мы будем болтаться по улицам, сходим в тир, покатаемся на водном велосипеде…

Но мой папа ничего этого не мог. Все воскресные дни напролет он ходил на курсы изучать летающие тарелки.

Случилось это так. Однажды он выбежал из комнаты и в своих черных кожаных шлепанцах заметался по квартире.

– Люся! – закричал он. – Люся! Где мои туристские ботинки?

– А что за спешка? – спрашивает мама.

– Я уезжаю!

– Куда?

– На Шамбалу! – говорит папа. – Это далекий горный край. Там живут космические пришельцы. Шамбала зовет меня.

– Ты в своем уме? – спрашивает мама.

– Я поливал цветок, – сказал папа. – И я его спросил: «Скажи, есть на свете Шамбала, люди не врут?» И ОН НАКЛОНИЛСЯ! «А Шамбала меня зовет?» НАКЛОНИЛСЯ!!!

– Я сейчас врача вызову, – сказала мама.

– Не веришь?! – вскричал папа. – Идем, я тебе покажу!

Мы зашли в комнату, а из папиного шкафа все вынуто, и он на кучки раскладывает: ледоруб нержавеющий, наш общий карманный фонарик, термос, чай, кипятильник, зубную пасту и зубную щетку.

Папа близко подвел нас к цветку – к ваньке мокрому на подоконнике, – и он спрашивает у ваньки:

– Ваня, Шамбала меня зовет?

Тот не шелохнулся.

– Ну ответь мне, ответь, – стал упрашивать папа. – Ты же мне говорил…

В общем, когда он спросил несколько раз, ванька поклонился.

– Видели? Видели? – закричал папа. – При вас он еще не очень. А когда мы с ним были одни…

– А где это расположено? – спрашивает мама.

– Горы Гималаи, страна Непал, – гордо и свободно отвечал папа. – Я звонил, узнавал – самолет в семнадцать сорок.

– Самолет – КУДА?

– В Катманду!

– Кто тебя там ждет, в этой Катманду? – Мама встала у двери в прихожей. – Ты и языка-то не знаешь. Ни визы, ни валюты… С инопланетянами собирается встречаться! А у самого ум – как у ребенка…

Короче, мы отговорили его. Папа плакал в семнадцать сорок, когда улетел самолет. А наутро взял и записался на курсы изучения летающих тарелок.

Он совсем забросил нас, землян. Он раскрыл сердце космосу. И мы, папины близкие: я, мама и наша такса Кит, – посыпались из его сердца, как горох.

Он смотрел на нас равнодушными глазами, а когда я на даче опился парным молоком, он сказал безо всякого сочувствия:

– Ничего, такова жизнь. Приехал на курорт – погулял – заболел – выздоровел – сел в тюрьму – вышел – женился – поехал на курорт – умер.

Он прекратил добывать еду, позабыл дорогу в прачечную, год не брал в руки веник.

– Я уже не представляю себе папу метущим, – жаловалась мама, – а только мятущимся.

Если он смотрел телевизор и возникали помехи, папа говорил:

– Летающие тарелки пронеслись над Орехово-Борисовом в сторону Бирюлева или Капотни.

Если мама просила его поискать в магазинах носки или ботинки, папа отвечал:

– Я ищу в жизни не ботинки и носки, а контакта с инопланетным разумом.

– Мы одиноки во Вселенной! – кричала на папу мама. – Мы без конца прощупываем космос и никого пока не нащупали!

А папа отвечал:

– Я смеюсь над тобой, Люся! Над твоими убогими представлениями о мире. Знаешь ли ты, что, когда художник рисовал Ленина, Ленин мечтательно посмотрел на небо и сказал: «Наверняка есть другие существа, обитающие на других планетах, обладающие другими органами восприятия из-за разницы давления и температур!»?

На даче в Уваровке у нас украли с крыши трубу, с огорода украли кусты старой черной смородины, из колодца украли ведро. Какие-то жучки съели за зиму полдома…

А папа сидел сложа руки на крыльце и говорил нам, что жизнь на Земле появилась не сама. Кто-то привез нас с иных планет и теперь опекает, как младенцев.

– От обезьян никому не хочется происходить, – грустно говорила мама. – А всем от инопланетян.

А папа думал: попадись ему космический пришелец – хоть в виде мыслящей плесени или океана, краба или инфузории туфельки, – папа, конечно, вмиг его узнает и распахнет ему навстречу объятия.

– Миша! Миша! – звала мама папу и такой взгляд давала фиолетовый.

А папа думал: если я встречу представителя внеземных цивилизаций, что спрошу? Откуда вы? Откуда мы? Когда наступит дружба между народами?

А мама то наденет новое платье, то испечет пирог с надписью: «Привет Михаилу!», то свяжет папе варежки. Как-то раз, чтобы обратить на себя папино внимание, совсем остриглась под лысого.

А папа уставится в окно и смотрит на кучевые облака. Небо в Уваровке на закате стоит перед глазами как горы. С деревьев облетали листья. Такса Кит бегал за окном, обалдев от шуршания листьев. У него ноги короткие, и шуршание близко, под самым ухом. Листья летели и забывали о дереве. Как папа о нас с мамой и Китом.

– Дальше так жить нельзя! – решил наконец папа. – Надо обратиться к космическому разуму через Организацию Объединенных Наций. Я люблю определенность. Я хочу знать: существуют ли инопланетяне?

– Все мы инопланетяне на этой Земле, – сказала мама. Она помыла посуду, повесила фартук на гвоздик и… начала исчезать. Прямо на глазах. Она стала как рисунок, будто невидимая мама была обрисована тонкой линией – лиловым карандашом.

Кит задрожал и полез под кровать. Папа насторожился, как боевой конь при звуках трубы. У меня голова пошла кругом.

А мама превратилась в блин. Блин светящийся, огненный и лучистый. Он помаячил из стороны в сторону, вылетел в форточку и с диким грохотом стремглав улетел на небо.

Мы стояли – я, папа, Кит – как окаменелые.

– Профуфукали инопланетянина! – сказал папа.

Он уже хотел кусать локти и рвать на себе волосы. Но наша мама, конечно, вернулась. Приходит со станции с авоськой огурцов.

– Не бойтесь, – говорит. – Никуда не денусь. Не могу же я бросить вас на произвол судьбы.

Фантом Буздалова

Теперь мы висели один на один, с глазу на глаз, не на жизнь, а на смерть. Он висел ровно и немигающим глазом глядел прямо перед собой, производя впечатление человека, способного с легкостью провисеть жизнь.

Я тоже висел – несгибаемый, с бесстрастным лицом. Я знал: если я упаду – меня ждет бесславный конец.

Как-то у нас по природоведению была контрольная на тему человека. Мы проходили голову, скелет, лопатки, зубы, уши… Все хохотали я не знаю как! А Маргарита Лукьяновна сказала:

– Кому смешно, может выйти посмеяться за дверью.

И прицепилась именно ко мне.

– Антонов, – говорит она, – ты знаешь, где у человека что?

А я смеюсь, не могу остановиться. Такая чертовская вещь этот смех. Его нельзя сдержать, можно только напрячься, но в этом случае я за себя не ручаюсь.

– Антонов, – сказала Маргарита Лукьяновна. – Я ясно вижу твое будущее. Ты никогда не принесешь пользу родине. И не достигнешь никаких высот. Ты будешь есть из плохой тарелки дырявой ложкой, спать на диване с клопами и в пьяной драке зарежешь товарища.

Вообще уже учителя дошли! Им даже в голову не приходит, что такой двоечник, как я, может стать садовником. Ведь стать садовником – никаких дипломов не нужно. Садовником в красных кедах, окучивающим пионы, в кепке и с бакенбардами.

Откуда ей знать, что я сам всех боюсь?

Если я вижу жужелицу в книге, мне кажется, что она меня уже укусила. Когда я был маленький и видел много людей и что все они идут куда-то, мне казалось, что все они идут убивать дракона.

И вот теперь он – Буздалов. О нем во дворе ходили страшные слухи.

– Видишь – трава примятая? – говорили жильцы. – Здесь Буздалов сидел в одном шерстяном носке и из-за куста подслушивал чужие разговоры.

– Видишь перья? – говорили они. – Это Буздалов ворону съел.

Буздалов – ногти не стриженые, зубы не чищеные, голова как бицепс на плечах, а первое слово, которое он сказал в своей жизни, – «топор».

Как-то Буздалов допрыгался: ему выбили зуб, а через неделю на этом месте у него вырос новый зуб – золотой.

Я чуть не умер от страха, когда он погнался за мной – хотел пригробить. Но я отвлек его разговором.

Папа говорит:

– Мой Андрюха хотя и двоечник, но очень способный. Я его отдам в английскую школу, и в музыкальную, и в фигурное катание.

А мама:

– Какое фигурное катание? Ему надо учиться лупасить хулиганов! Нельзя в наше время быть тютей и мокрой курицей.

– Люся, Люся! – отвечал папа. – У каждого из нас есть свой ангел-хранитель. И если кто-то не слышит шороха его крыльев, то это у него с ушами что-то, а не означает, что его нет.

– Но на всякий случай, – говорила мама, – ты должен воспитывать в Андрюне храбрость.

А папа отвечал:

– Я и сам-то не очень храбрый. Я научу нашего сына великому искусству убегать. Ты знаешь, Люся, когда надо убегать? За пять минут до того, как возникнет опасность.

– А если с ним будет девушка? – сказала мама. – И на эту девушку в темном переулке накинется головорез?

Я сразу представил себе: ночь, ветер теплый, совсем не пронизывающий, я и моя девушка возвращаемся из ресторана.

– Это какое созвездие, Андрей? – спрашивает девушка.

– Это Большая Медведица, дорогуша, – отвечаю я.

И тут появляется Буздалов с чугунным утюгом. И перед носом у моей девушки демонстративно накачивает мышцы шеи.

– Хорошее дело, – говорит он, – мускулы качать. Благородное. Ни о чем не думать, только качать и качать. А потом их взять как-нибудь однажды и использовать!..

Я бы дал тягу, но моя девушка – нескладная, неуклюжая, ей не унести ноги от Буздалова. Если я убегу, он стукнет ее утюгом и съест, как ворону.

– Я должен спасти свою девушку, – сказал я.

И папа сказал:

– Да, ты должен ее спасти.

И он повел меня в секцию боевых китайских искусств при ЖЭКе. В одну вошли дверь – там арбузы продают. В другом помещении встретил нас физкультурник. Сам красный, с красными руками, такой пупок у него мускулистый. Тренер ушу Александр Алексеевич.

Потные, красные, толпились вокруг него воспитанники. Особенно кто прошел курс, тот выглядел, конечно, смачно. Мы как взглянули с папой – такие лица, такая речь там слышится, – нам сразу захотелось домой.

Но моя перетрусившая девушка, похожая на пингвина, стояла у меня перед глазами, а злоумышленник Буздалов занес над нею свой утюг.

– Я остаюсь, – сказал я папе.

А папа сказал тренеру:

– Друг! Возьми моего сына в обучение. А то что у нас за семья? Мать больная, прикована к постели – у нее ангина. Я – ты видишь – сутулый, сухощавый. Пусть хоть сын у нас будет громила.

С этими словами папа внес за меня деньги и пошел покупать арбуз.

– Китайская борьба ушу, – начал Александр Алексеевич, когда мы набились в физкультурный зал, – учит избавляться от образа врага. Достаточно представить его себе в деталях, или, как мы, мастера ушу, это называем, – создать фантом.

Я отвернулся и стал смотреть в окно. Какое дуб необычайное дерево! Не липа, не тополь, чего в городе полно. А именно дуб! И желуди – я их всегда собираю. Это все равно как бесплатный подарок.

– Вот он стоит перед тобой – твой враг, – сказал Александр Алексеевич. – И бой с ним легок, как щелчок пальцев.

А я думал: «Чего слоны не стесняются без штанов ходить? Такие же люди, только жирные».

– Вы должны всё вложить в свой удар, – настаивал Александр Алексеевич. – В бою, говорят китайцы, участвуют даже мышцы уха, хотя в ухе мышц нет!..

А я не понимаю, как может захотеться ударить человека? И также я не представляю, как это может чесаться хвост?