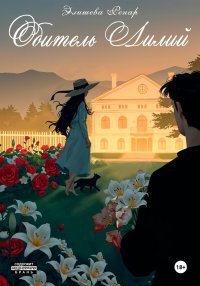

Читать онлайн Обитель лилий бесплатно

- Все книги автора: Элишева Ренар

Часть первая

I

В окно льется жаркий, окутанный солнцем воздух. Середина июля в этом году славится особенной духотой, и только свежесть с близлежащих гор спасает обитателей пансионата от последствий расщедрившегося на теплоту лета.

– Хватит причитать. В прошлом году было намного хуже.

Сквозь тарахтение радио Герберт слышит, как в фойе пререкаются медсестры. Здешнее прошлое лето он не застал, зато помнит, как безобидно начинавшиеся симптомы в конечном итоге привели его сюда. Так ли это важно сейчас? Человеческий разум любит придавать значение незначимому, наделяя его необъятной силой – властью над чувствами и эмоциями. И если от его чувств и эмоций что-то осталось, то они сосредоточены на мелодии, разливающейся по коридору, и на хлебе, щедро намазанном маргарином.

Вспоминая отголоски жизни, еще не потертые пеленой памяти и медикаментозной терапии, Герберт всегда испытывал тоску по чему-то, чего никогда не знал. Он хотел быть достойным человеком: усердно учился и работал, не жалуясь на усталость, помогал нуждающимся, был добр, но не мягкотел, к окружающим. Но когда все пошло не так?

– Хотите еще чаю?

Девушка в фартуке склоняется к нему, приветливо улыбаясь. От ее волос пахнет шалфеем и хозяйственным мылом.

«Новенькая», – кивает Герберт и наблюдает за тем, как она ловко орудует чайником. Молодая, не дать больше двадцати лет. За время пребывания здесь он уже встречал таких, как она.

Восемь месяцев не назвать весомым сроком, но этого достаточно, чтобы начать делать выводы. В частный психоневрологический пансионат, раскинувшийся в устье горной долины, сложнее попасть, чем из него выбраться. Люди, что проходят в нем лечение, живут или просто существуют, потому что на саму жизнь у них не осталось сил, либо когда-либо обладали обширными возможностями, чтобы суметь оплатить свое проживание, либо были направлены в него имеющими обширные возможности семьями. Иногда, но не редко – за счет тех, кого сдали на попечение местных специалистов.

Новенькая откликается на Лисбет, вздрагивает, как распушенный птенец, и бежит дальше по столовой. Герберт провожает ее взглядом и поднимается из-за стола.

И среди медсестер, и среди обслуживающего персонала встречались те, кто преследовал примитивные и понятные цели пребывания в здешних стенах. Изголодавшиеся по жизни, в которой нет места бедности, они мечтали влюбить в себя страждущего, что подарит им мир, даже если не излечится от галлюцинаций или суицидальных мыслей. Мечтам суждено оставаться мечтами, тогда как действительность если не подрывает веру, то наносит ей серьезные увечья. Герберт никого не судил, но не потому, что считал себя выше этого, а оттого, что не видел в этом, как и во многих других вещах, смысла.

В саду так тихо, что шарканье дежурной санитарки по гравию он слышит раньше, чем тучная женщина появляется на горизонте. Синее, как цветы василька, небо нагревает голову. Борьба с законами жизни и смерти, с вечным течением времени и изменением мира кажется ему проигранной: солнечный удар не повернет ход игры в лучшую для него сторону.

Он бредет по тропинке, слышит, как вдалеке сторож ругает собаку, – ей нет дела до его возгласов и бредней, она звонко лает и виляет хвостом. Счастливое существо, мир которого сосредоточен на ласкающих и подносящих еду руках хозяина.

«Маловероятно, что я чем-то от нее отличаюсь. Только в мою еду еще что-нибудь да подмешивают», – Герберт останавливается у деревянной покошенной изгороди. За ней цветут лилии – символ пансионата, выгравированный на эмблеме, знамя жизни и смерти, чистоты, что дарует выздоровление, и порока, возникающего, когда настигает болезнь.

Он вздрагивает, когда впереди раздается шорох. Различает поднимающийся с земли человеческий силуэт. Кажется, будто девушка, сидящая среди лилий, смотрит сквозь него. Она смахивает с угольно-черных волос пыльцу и землю, оглядывается по сторонам, но не затравленно, как большинство обитателей пансионата, а скорее лениво, как кошка, застигнутая врасплох, но безразличная к этому.

Герберт хочет улыбнуться, но искривленные губы напоминают оскал умалишенного. Неловко. Но непонятно, от чего больше – от того, что он все так же не двигается с места, дожидаясь от нее ответной реакции, или от того, что ей, очевидно, нет до него дела. Черт, а раньше-то дела обстояли наоборот.

Девушка встает, поднимая с собой соломенную шляпу с широкими полями и бантом. Огибает изгородь и на мгновение, которое врежется в голову Герберта на всю оставшуюся жизнь, смещая устоявшиеся плиты прошлого, смотрит в его лицо понимающим нежным взглядом. Она либо здорова, как никто из тех, кого он знает, либо больна настолько, что понимает что-то, чего он осознать не в состоянии. Ее прозрачные, как хрусталь, глаза пусты и оттого кажутся бездонными – в них плещется, огнями переливается сама жизнь, давно отринувшая Герберта, недоступная ему. Будто проведший века в заточении, он чувствует себя вырвавшимся на свободу и тянется, не понимая, для чего, к этому яркому свечению, к этой жизни, которой жаждет владеть.

Герберт делает шаг в ее сторону, но тут же нерешительно замирает. Девушка улыбается ему и направляется в сторону западной части сада, туда, где расположен женский флигель. Он не сводит глаз с ее удаляющегося силуэта, с узкой юбки из шелка, струящейся по ногам, волнами расходящейся у тонких щиколоток.

– Господин Барбье, вам противопоказано долго находиться на солнце, – старшая медсестра возникает рядом с ним, сурово сдвигая брови. – Пойдемте, профессор Хирцман ожидает, – она смягчается, делает голос ниже, будто уговаривая ребенка, и цепляется за его локоть, чтобы потянуть за собой.

Герберт не сопротивляется. Вряд ли он когда-либо, кроме детства и раннего юношества, это делал. Уже и не вспомнить.

– Что-то увидели?

– Нет, показалось, – он ускоряет шаг, и женщина бодро семенит подле него.

В кабинете профессора Витольда Хирцмана прохладно и светло. Главный врач пансионата – человек, убежденный в собственной исключительности и верящий, что таланта в медицине, как у него, в нынешнее время уже не сыскать. Не то чтобы он был строг, скорее зациклен на деталях, мало имеющих значение, – не изучая причин, он сосредотачивался на уже вылившемся из них результате. Факт того, что некоторые находящиеся под его эгидой пациенты обрывали себе жизни, Хирцман предпочитал игнорировать. Он-то сделал все, что было от него возможно, – бросил спасательный круг. Если учить каждого отчаявшегося заново плавать, можно и самому потонуть.

– Герберт, дорогой! Добрый день, – Витольд тушит сигарету, бросает окурок в медную пепельницу.

На дубовом столе среди вороха документов возвышается портрет его дочери.

Из настежь распахнутого окна открывается вид на горный массив и прилегающие к нему луга. Вдалеке пасутся пятнистые телята. Они громко зовут матерей, бегают за ними, боясь остаться одни, и Герберту кажется, что он сам мало отличается от этих пушистых, не знающих жизни детей. Разница лишь в том, что ему приходится разговаривать с такими, как Хирцман, и выслушивать, почему определенная часть мозга вырабатывает мысль о смерти, а не о продолжении жизни. Но разве здоровые, по мнению общества, не размышляют о смерти? Кто-то лишь претворяет мысли о ней в жизнь, другие – закапывают их на периферии сознания.

Герберт кивает, опускается в кресло напротив дубового стола. Стабильный разговор раз в несколько дней, от которого ничего не изменится. Если в первые месяцы он еще верил, что сумеет выкарабкаться, увидит мир по-новому, откроет его для себя и починит, как шкатулку со сломавшимся механизмом, то теперь смирился и с происходящим, и с необходимостью бесполезных разговоров.

Выкарабкаться, ощутить, как жизнь пронизывает тело. Увидеть мир по-новому. Девушка с прозрачными глазами, спящая среди лилий. Герберт вздрагивает, вспоминая ее улыбку.

– Как самочувствие? Что нового?

Хирцман садится обратно за стол, подпирая голову. Был бы он так же любопытен, если бы семейство Барбье не передавало за проживание сына увесистые ежемесячные конверты? Стоит только догадываться.

– Сильная боль в затылке. Думаю, от таблеток, которые добавили к основным на прошлой неделе, – Герберт выдерживает снисходительный взгляд врача, следит, как тот приглаживает бороду и пишет что-то в увесистом журнале. Конечно, светило медицины убежден, что выписанные им таблетки не могут навредить, – это организм пациента, не желающего выздоравливать, их беспощадно отвергает.

– Тянущая?

– Острая. Как будто стреляют, но с первого раза не попадают.

Хирцман отрывается от записей, поднимает на него прищуренный взгляд, от которого Герберт в недалеком прошлом мог бы засмеяться, – настолько это чудаковато выглядит. Сейчас он лишь пожимает плечами.

– Продолжаем лечение. Посмотрим на динамику, – профессор расписывается, ставит печать. – Чудесная погода. Правда, обещают еще большую жару. Будьте аккуратны, постарайтесь не проводить много времени под солнцем.

Герберт кивает. В первые месяцы он благодарил Витольда Хирцмана после каждой встречи, верил, что пропорционально увеличивающееся количество таблеток и капельниц поможет если не перекроить, как запутавшийся лоскут, мозг, то как минимум поставить его на место. Теперь он благодарит только медсестер, легко попадающих иглой в вену и не задающих лишних вопросов о том, хочет ли он сегодня умереть. Конечно хочет. Но перед этим непременно отужинать в местной столовой.

– На этой неделе ваши родители обещали почтить нас своим визитом, точную дату передаст Фрида. Вот, к слову, и она, – Хирцман замечает старшую медсестру, бесшумно остановившуюся на пороге его кабинета. Высокая тучная женщина с мягким нравом, она вызывала у большинства симпатию, потому что относилась к душевнобольным пациентам по-людски, интересовалась их делами и новостями, утешала и успокаивала, когда это было необходимо, или была строга и сурова, чего требовала от нее должность.

– Я провожу вас до процедурной, господин Барбье, сестра уже подготовила раствор.

– Спасибо, Фрида.

Герберт не видит, как меняется выражение лица Хирцмана, но знает, что уязвить того проще, чем сложить скороговорку, – достаточно поблагодарить тихую медсестру, а не пасть ниц перед его талантами. Людская натура. Он и сам, наверное, такой же – легко рассуждать со стороны, судить, думая, что тебя самого, препарируя на злачные детали, не судят. Еще как судят, всегда будут, пока остаешься живым.

* * *

Алый закат разливается по горизонту, сменяется мягкой прозрачной темнотой наступающей ночи. Сосед Герберта по комнате, Штефан Поль, некогда известный австрийский политолог, не смирившийся с утратой в авиакатастрофе жены и двух дочерей, беспокойно спит в своей постели. Возможно, он вновь будет кричать, хуже, если начнет истошно плакать, – весь следующий день Штефан не сможет подняться с кровати.

– Штефан, – Герберт осторожно касается плеча дрожащего мужчины, тянет скомканное в его ногах одеяло выше и подтыкает вокруг шеи. – Тише, тише, дружище. Спи, – тот, мучаясь от кошмаров, хлюпает носом. Спустя пару минут успокаивается и зарывается в подушку, что взмокла от пота и слез.

Зачем заводить семью, если однажды ее можно потерять, а впоследствии лишиться еще и рассудка? Вопрос, может, и глупый, но если поломать над ним голову – конец, обратного пути нет. Когда-то Герберт хотел жениться на Люсьен, увидеть их детей с зелеными, как у нее, глазами. Что осталось от этих желаний из прежней жизни – отголоски воспоминаний, пыль, забивающаяся в потаенные углы разума. Семья – это легкодостижимое, но сложно поддерживаемое удовольствие. Найти человека – задача на раз плюнуть, но сохранить любовь, взаимное уважение, верность в душевных деталях – иной разговор. Существуют ли по-настоящему счастливые семьи, или их скелеты не спрятаны в шкафу, а зарыты так глубоко, что лучше и не копать в этом направлении? Герберт потирает ноющий затылок, морщась.

Он ворочается под плач Штефана и каждый раз, закрывая глаза, как наяву видит перед собой черноволосую девушку среди пышущих белизной лилий. Она смотрит на него, распахивает в безмолвном вздохе пухлые, налитые кровью губы. Ветер треплет, как ласковый любовник, подол ее юбки, и Герберт не может выбросить из мыслей, как шелк поднимается выше, обнажая тонкие девичьи щиколотки. Еще выше – и будут видны бедра.

Кто она? Почему он не замечал ее в саду, в фойе или в столовой раньше? Неужели новенькая? Она не была вместе с ним на процедурах, не гуляла, коротая время, по тихим коридорам. В ее пустых глазах больше жизни, чем во всех обитателях пансионата, словно она снизошла сюда, желая показать, насколько от них отличается.

Герберт мучается от бессонницы, пока его мозг не отключается, как перегревшийся механизм, и спит, уже не слыша жалостливых всхлипов.

Весь следующий день – на процедурах и за тремя приемами пищи, за чтением книги, которую в прошлый визит оставила его мать, за прогулкой по саду и изучением зловонных лилий – он думает о странной девушке. Этой ночью Штефан спит спокойно, отвернувшись к стене. Только Герберт не может заснуть. Лежит, уставившись, как истукан, в потолок, думает о девичьих бедрах, черт их побери. Но бедра и правда красивые. На удивленное «Господин Барбье?» дежурящей в три часа ночи медсестры он пожимает плечами: вколи, мол, ампулу снотворного, вот и все дела. Она соглашается. Вообще-то ей не терпится дочитать любовный роман с пикантными подробностями, поэтому она быстро находит, что вколоть и куда. Смышленая девчонка. Раньше Герберт таких особенно любил.

Зыбкий утренний зной спадает к полудню. Облака застилают небо. Ближе к вечеру, когда фойе наполняется жизнью и сестры включают радио – в воздухе разливаются шум голосов и тихая мелодия, – фиолетовые сумерки сгущаются над садом. Слышно, как сторож запирает ворота, зовет кружащуюся у полей собаку.

Герберт смотрит себе под ноги и подбрасывает мыском ботинка камень, идет, не отрываясь, за ним. Оттягивает воротник колючего больничного свитера. Сестры распахивают окна, выходящие в сад, и мелодия отголосками окутывает утопающие в тяжелом сумраке деревья.

Сердце стучит, гулом отдаваясь в ушах, кровь приливает к ладоням. Пожалуй, причиной тому не улетевший камень. На скамейке, закинув голову назад и распластав руки на перемете, сидит странная черноволосая девушка.

II

Эйфемия Барбье была поклонницей литературы, захватывающих детективов, в которых мистика переплеталась с границами разумного. Она много читала, погружаясь в вымышленные миры и тем самым убегая от собственного, – мысли о детстве в неблагополучной семье и вынужденном взрослении отдавались внутри нее болью, которую она несла долгие годы. Мягкая и ласковая, Эйфемия была хорошей женой и матерью, и Герберт всегда думал о ней с теплотой, пока чувства еще были ему доступны. Она радовалась, что ее интеллектуальное увлечение передалось сыну. Передалось до той поры, пока он не разучился концентрировать внимание на буквах и запоминать прочитанное. Страшное дело для адвоката, подающего надежды.

Герберт помнит жизнь промежутками. Помнит ее яркой, когда от девичьего взгляда по коже проходит разряд электричества, а от долгих поцелуев в груди разливается нестерпимый жар. Помнит веру в собственную исключительность. Легкая тоскливость и обреченность, окутывающие его, как вуаль, с детства, были привычны, пока не переросли в физически ощутимые страдания. Герберт, ныне не чувствующий ничего, кроме внешнего вмешательства, отдал бы многое, чтобы вновь испытать дискомфорт в мышцах, который сопровождал его первые симптомы.

Запах лилий не так удушлив и въедлив, как днем. Он вдыхает его полной грудью, задерживает дыхание, слыша, как дробью заходится сердце. В голове разрастается вакуум. Только ветер, треплющий волосы, дает понять, что это не затянувшийся медикаментозный сон, из которого не получается выбраться, а реальный мир. Тот самый, заглянуть в лицо которому и по сей день боится его изувеченная детскими травмами мать.

– Сбежите, не извинившись?

Герберт моргает. На следующем приеме у Хирцмана следует признаться, что таблетки вызывают галлюцинации, – вот и стадия, когда он слышит голоса. Дожили, дружище. Только этот голос реален, и его обладательница с улыбкой наблюдает за несчастным проходимцем, которого она застала врасплох.

– Извиниться? За что?

Девушка смахивает с лица угольно-черную прядь и подзывает Герберта к себе. Он повинуется, но не потому, что не имеет на обратное сил, а потому что по собственной воле хочет ей повиноваться. Как сирена, прильнувшая к лодке, она завлекает его, будто жаждет утащить на дно, но всем своим видом демонстрирует обратное – ленивая безмятежность, с которой она потягивается, не предвещает опасности. Бледное лицо с раскосыми, как у кошки, глазами и впавшими щеками кажется лазурным из-за сгустившихся сумерек.

– Где ваша шляпка?

Герберт садится на край скамейки.

– Шляпка?

– С бантиком.

Она недоуменно ведет бровью, но уже через мгновение заливается бархатистым смехом, от которого по его телу проходят вибрации. Герберту нравится, как эта странноватая девушка говорит, тянет, будто мурлычущая кошка, на вздохе гласные. Цапнет ли, если погладить против шерсти?

– Решила надеть шаль, – она поворачивает к нему голову. – Вечером тут приятнее, чем днем. Отдыхаешь от суеты.

– Какая здесь может быть суета? От завтрака до обеда, от капельницы до сменяющихся пилюль?

– Вы слишком зациклены на негативных деталях. Даже на страницах плохой книги можно увидеть важные послания между строк.

– Звучит чересчур громко. Как цитата из плохой книги.

Герберт заламывает руки. Косится на эту причудливую девушку, вздрагивает, замечая ее улыбку и обращенный в его сторону взгляд. Почему она так открыто, не смущаясь, смотрит на него, будто они не пересеклись второй раз в жизни, а большую ее часть провели бок о бок друг с другом? Она еще страннее, чем казалась впервые: человек, чья голова пребывает в здравии, не станет в полуденный зной спать прямо на земле, посреди клумбы, в едких и зловонных лилиях. Он бы не стал. Он-то образец здравомыслия.

– Морена, – шепчет девушка, – Морена Ришар.

– Герберт Барбье, – он пожимает ее руку в приветственном жесте. Его взгляд скользит по их сомкнутым пальцам. Девичья кожа мягкая и холодная на ощупь, таким рукам чужд непосильный тяжелый труд – они созданы для струн музыкального инструмента, бутонов свежесрезанных роз, влажных из-за утренней росы. – У вас необычное имя, впервые такое встречаю.

– В славянской мифологии оно принадлежит богине зимы и смерти.

– Да, и правда странно.

– Простите?

– Говорю, необычное имя. Вам подходит.

Морена поднимается со скамьи, стряхивая пыль с широких фетровых штанов. В прошлый раз она была в юбке. Герберт мельком осматривает ее силуэт, подмечает, путаясь в комке мыслей, сдавливающих разум, что и в мешковатых вещах она выглядит привлекательно. Почему он пялится на нее, как подросток, впервые увидевший женщину на эротических фотоснимках? Черт, если она заметит, то наверняка подумает, что он сумасшедший. Прозаично.

Он встает следом за ней и обнаруживает, что она находится на уровне его плеча, – улыбающаяся и наблюдающая за ним, как затаившаяся кошка. Точно цапнет.

– Ходите без сопровождения?

Герберт бредет за ней вглубь сада. Девушка кружится, сцепив руки за спиной. Он хочет остановить ее, укорить за то, что она может упасть, и удивляется этому беспокойству за чужую судьбу так же, как удивляется и тому, что способен что-либо ощущать. Это похоже на толчок в груди, резкий и внезапный, с остающейся после него болью, липко стиснувшей кости.

– Даже не привязывают к постели. Я, как и вы, не опасна ни для окружающих, ни для себя. Вылитый ангел, правда, с головой набекрень.

– Самокритично. Почему вы решили, что я не опасен? Вдруг все наоборот?

– Настоящие психопаты там, во внешнем мире. Они управляют толпой, начинают войны, определяют, что есть нормальность, а что подлежит уничтожению. А мы с вами здесь. Будем хорошо себя вести – не привяжут к постельке. И даже не всунут в рот резиновый ремень.

– Да и бежать смысла нет. Куда? От собственной головы не убежишь.

– Вы такой пессимистичный.

– Спасибо, я стараюсь.

Морена замирает. Вслушивается в колокольный звон, эхом разносящийся по округе. В деревне у склона, в старой и покосившейся от ветров церкви проходит вечерняя служба.

Герберт смотрит на линию горизонта, куда смотрит и она, пытаясь разглядеть в сгустившихся облаках то, что украшает ее лицо неизвестным отблеском радости и благоговения. Он незаметно косится на ее профиль – может ли быть, что эта радость уже существует в ней и не вызвана внешними обстоятельствами, а только усиливается, как безграничный сосуд, ими? Он чувствует себя сломанным, истрескавшимся кувшином на ее фоне, который, сколько в него ни лей, не будет заполнен и наполовину.

– И давно вы здесь, фрау Ришар?

– С конца прошлой недели. Еще осваиваюсь, но стараюсь не привязываться: не думаю, что задержусь тут надолго.

Он усмехается и тут же обезоруженно поднимает руки, когда она поджимает губы.

– Простите, я не ставлю ваши слова под сомнение. Здорово, если будет так, как вы говорите. Я здесь без малого год. Думал, что жизнь изменится, и я вернусь домой новым человеком. А сейчас не уверен, человек ли я или ходячий мешок, бесполезно гремящий костями.

Герберт вздрагивает и опускает затравленный взгляд – Морена крепко сжимает его ладонь в своей.

– Никогда не поздно изменить свою жизнь, – она не дает ему сказать, будто предугадывая все слова, что последуют за его холодной улыбкой. Хотел бы он рассмеяться ей в ответ, что наслушался этой чуши до рвотных позывов. Люди постоянно разбрасываются словами, не придавая им значения. – Даже внешнее вмешательство – терапия, лечение, это место – уже большой шаг к выздоровлению. Главное, не останавливаться на достигнутом. По-настоящему стараться.

– А если стараться больше нет сил? – усмехается Герберт. Склоняется к ее лицу. Желваки проступают на его челюсти, натягивают, как маску, бледную кожу. – Ну, знаете, всю жизнь там бежишь, стараешься, снова бежишь. Тебе в ответ: все так живут, ты еще счастливчик, потому что у кого-то – полнейшее дерьмо, так они его едят, не жалуются, хрустят от удовольствия, ведь у кого-то бывает и того хуже. И что это за жизнь такая?

Черт, почему он злится? Она такая же больная, как и он, раз оказалась здесь, – ее слова не стоят того, чтобы придавать им смысл, не стоят драгоценных эмоций, на ощущение которых была затрачена дюжина искусственных стимуляторов.

– Стараться вместе. Каждому ли выпадает такой шанс? – она не пугается его близости. Щурит, как готовая к нападению кошка, серые глаза. – Впрочем, дело индивидуальное. Можно мыслить и рассуждать, пока мозг не посинеет, только ничего не изменится, если не начать идти. Это-то и самое сложное, – шепчет Морена и улыбается, будто возвращаясь к важнейшему разговору – с собой же. Она зарывается в шерстяную шаль и следует дальше по тропинке. Ветер треплет ее волосы, и короткие пряди спереди лезут, мешаясь, в лицо. Вдалеке проступает крыша женского флигеля с облупившейся белой черепицей.

Герберт не в состоянии определить чувство, фантомным клокотанием разрывающее грудь, – неловкость ли это за то, что он чуть не сорвался на едва знакомую, такую же, как и он, а может, и более того, умалишенную, но он безропотно следует за ней, как мотылек, изможденный и бредущий за светом.

– Я провожу вас, фрау Ришар. Уже темнеет.

Люсьен с присущей ей язвительностью отметила бы, что даже при слабо работающем мозге джентльменские порывы, взращенные в нем с молоком матери, не покидают его и в минуты душевного мрака. И правда, каков героизм, мрачно думает он, замечая, что Морена остановилась, повернувшись к нему через плечо.

– Не стоит. В каждой девушке должны оставаться загадка и самостоятельность, иначе с ней быстро наскучит.

– Думаю, с вами точно не заскучаешь.

– Жизнь покажет.

Морена пожимает плечами и склоняется к одной из клумб. С хрустом отламывает белоснежный цветок и опускает его в нагрудный карман свитера Герберта. Зловонная лилия. Болезнь или выздоровление – тут уж с какого угла посмотреть.

Он прожигает ее взглядом, еще видит перед собой, как наяву, бледное лицо с впавшими щеками, когда странная девушка, разбрасывающаяся высокими фразами из плохих книг, исчезает в стенах женского флигеля. Она кивает дежурной, и та неопределенно машет рукой в ответ.

* * *

Звонкий голос разносится по фойе. Метеоролог из тарахтящего радио обещает похолодание. Это плохо: процедурные будут забиты пациентами с мигренью.

Герберт перелистывает книгу. Рядом с ним на диване сидит медсестра Эльке, скрючившаяся над вязальными спицами. Пошел второй год, как она присматривает за Петша Вабешем.

Румынский шахматист-гроссмейстер, Петша не представлял для окружающих опасности, но был забывчив и предпочитал разыгрывать партии не с другими постояльцами, а с кем-то, кого видел только он сам.

– Эта свинья опять съела моего коня! И что мне с ним делать, а, Герберт? – восклицает Петша, в одиночестве сидящий за столом. Он бьет кулаком по доске, и фигурки подпрыгивают над ней, как по дуновению сильного румынского ветра.

– Господин Вабеш, не шумите, – с улыбкой покачивает головой Эльке, ласковая, будто кормилица, и спускающая с рук все особенности своего подопечного, как участливая мать.

– Ты же знаешь, Петша, – напоминает Герберт, не отрываясь от книги, – я не умею играть.

– И правда, – спустя время откликается шахматист, приглаживая редеющую, густо покрытую сединой бороду, – надо тебя научить.

Петша снова расставляет рассыпавшиеся фигурки, погружаясь в собственный мир и забывая обо всем, что говорил мгновение назад.

– У вас сегодня нет процедур, господин Барбье?

Эльке ловко орудует спицами, протягивая одну петлю через другую.

– Только вечерняя. Обещали поставить капельницу.

Герберт цепляется взглядом за предложение, пытаясь запомнить прочитанное. Что мешает ему сосредоточиться? Таблетки ли, головная боль – вместо красочных описаний из книги он помнит лишь девушку с холодными руками и пустыми, остекленевшими глазами. Морена Ришар. Необычнее ее имени кажется только фамилия: он уверен, что слышал ее раньше, в прошлой, до пансионата, жизни. Не может вспомнить. От размышлений голова норовит взорваться, как раздувшийся склизкий пузырь.

«Слышал и слышал, какая разница, – думает Герберт, отмахиваясь. – Я болен, она больна, здесь не о чем говорить. Постоянно думать о ком-то ужасно, наша история с Люсьен тому пример – конец особенно печален, когда начало маниакально. Нечего забивать и без того больную голову».

Герберт жмурит глаза. Фойе, обычно оживленное в этот час, пустует. Оттого появление новенькой медсестры, которую он уже встречал в столовой, нарушает царящий покой. Она тащит тяжелые коробки, едва не запутываясь ногами. Вылитый пятнистый теленок.

«И какая мне разница, – он отворачивается, закрывая глаза, – это ее обязанность».

Секунда за секундой тянутся, как средневековая пытка водой. Боль в затылке усиливается из-за напряжения, разрывающего черепные кости. Герберт не выдерживает и поднимается с изможденным вздохом. Эльке не обращает на него внимания, насвистывая очередную мелодию, ввергающую в сон и наверняка сочиненную для этой цели. Петша ворчливо сдвигает съеденную фигуру в угол стола. Тарахтит радио.

Медсестра испуганно застывает, когда Герберт, настигнув ее, вытягивает ладони. Бедняжка мысленно прощается с жизнью. Вот и все, а ведь она даже не успела поцеловаться с тем миловидным юношей с математического факультета. Спета ее песенка, что была до смешного недолгой.

– Я могу вам помочь? – движением головы Герберт указывает на коробки в ее дрожащих, раскрасневшихся от тяжести руках.

– Не стоит, – она качает головой, стараясь казаться старше и серьезнее, – пациентам не положено заниматься работой персонала.

Медсестра пытается на ходу перехватить коробки и окончательно теряет равновесие. Герберт, не прикладывая усилий, забирает у нее три из них – в четвертую она, как изворотливая кобра, впивается до онемения пальцев. Вот это прыть.

– Почему вам не помогают другие сестры?

– На этой неделе ожидается много посетителей, родственники приедут навестить пациентов. Все заняты приготовлениями, – лепечет девушка, окидывая Герберта суровым, не терпящим пререканий взглядом. Злобный теленок. – Спасибо за предложенную помощь, но я справлюсь самостоятельно.

– Так куда их нести? Фрида вот-вот нас заметит, насколько нам обоим не поздоровится, как считаете?

Он бьет точно в цель: новенькая вздрагивает при упоминании старшей сестры и показывает в дальнюю часть коридора. В выборе между строгостью начальницы и помощью умалишенного, страдающего еще и от добросердечности, она очевидно выбирает меньшую из возможных опасностей.

– Я Лисбет, – шепчет медсестра, – только начала здесь работать. Простите, многого еще не знаю. Но я быстро учусь.

Герберт молча покачивает головой. Она и правда похожа на пятнистого теленка с пастбища, за которыми он любит наблюдать из кабинета Хирцмана: с запутывающимися ногами, неопытная и пытающаяся казаться излишне серьезной. Вряд ли другие сестры задирают ее, скорее, тяжелая с непривычки работа отнимает много времени и сил – под круглыми, как монетки, глазами лежат глубокие морщины, свидетели затянувшейся бессонницы.

– Герберт, – представляется он в ответ, опуская взгляд на коробки. В них звенят стеклянные, туго завинченные банки с молоком. – Проходите практику после университета?

– Нет, здесь просто хорошо платят. Мой единственный член семьи, бабушка, уже год не встает с постели. Требуется много средств для содержания, – мрачно улыбается Лисбет.

– Простите, что спросил.

– Что вы, что вы! Я же сама рассказала!

Она распахивает нужную дверь и опускает коробку на пол. Герберт следует ее примеру. Молоко постукивает и звенит, они оба морщатся, надеясь, что стекло уцелело.

– Еще раз спасибо за помощь, – девушка суетливо оглядывается по сторонам в надежде не застать старшую медсестру.

– Вряд ли Фрида сейчас в главном здании, – Герберт потирает ладони, – скорее всего, готовит приемные для встречи гостей. Раздает указания санитарам.

– Она отругает и накажет меня, если узнает, что вы таскали тяжести, – неловко заламывает руки Лисбет.

– Пусть накажет меня, может, мне еще и понравится?

Медсестра тихо смеется, и он из вежливости улыбается в ответ.

* * *

В лучах заходящего солнца сад кажется прозрачной, ускользающей из-под пальцев грезой. Герберт, опершись на оконную раму, рассматривает верхушки деревьев, шелестящих на ветру, движущихся в известном только им танце. По коридору снуют санитары, провожают пациентов до комнат или тихо разговаривают между собой.

«Это она, – думает он, замечая среди клумб знакомый силуэт, – снова гуляет вечером».

Морена накидывает на голову кружевную шаль, неспешно направляясь в сторону женского флигеля. Гладит цветы, мимо которых проходит, и улыбается им, будто хорошим приятелям. Вот-вот заговорит с ними, интересуясь экономическими сводками.

– Ситуация хуже, чем у меня, – вслух вздыхает Герберт и закрывает глаза. Стекло, в которое он упирается виском, болезненно морозит кожу. Снова саднит затылок.

Он чувствует, как внезапная дрожь сковывает руки, бессильно смотрит на свои немеющие пальцы. Пытается найти в окне скользящий среди клумб силуэт, но видит только зловонные, как цветущий дурман, лилии. Поначалу восхищавшие его, после – вызывавшие злость и отторжение, но сейчас до безразличия привычные, как боль, с которой свыкаешься, и оттого уже не придаешь ей значение.

III

Что есть семья? В чем ее ценность? В кровном ли родстве, в сплоченности ли, когда остальной мир поворачивается спиной? Лучше ли иметь то, чего можешь лишиться, или не познать радость и горечь обладания вовсе – существуют вещи, по поводу которых не встретить единого мнения, и в этом представляется истина жизни, многогранная – когда один угол наносит увечье, а второй смягчает полученный удар.

– Что-то в тебе изменилось, – голос матери, мягкий и добрый, действует на него удушающе. Ее светлые глаза полны непролитых слез, но Герберт не испытывает ни чувства вины, ни желания загладить причиненную ей боль.

– Правда? Надеюсь, что так, – он переводит взгляд на окно, у которого, скрестив руки, стоит Бертхольд Барбье. Цветочные занавески складками обрамляют подоконник.

Первое потрясение случилось, когда Герберт окончил школу и поступил в университет, на котором настаивали его достопочтенные родители. Его никогда не интересовала юриспруденция, но литература не позволила бы продолжить отцовский бизнес или начать собственный. В непрекращающихся семейных конфликтах он безвольно проиграл, а оттого произошло второе потрясение.

Проведенные за обучением годы оказались потраченными впустую. Он не испытывал нужды в деньгах, не пребывал в ситуациях, угрожавших его положению, как и не страдал от дефицита в дружеском или любовном общении. Рано начал работать, еще учась в университете; стремительно пошел вверх по карьерной лестнице. Радоваться бы да плясать. Молодой перспективный адвокат, подающий надежды. Как натравленная гончая, вышколенная с щенячьих лет для охоты, он стремглав несся и рвал, намертво вгрызался в дичь, не думая собственной головой, но смиренно выполняя указания тех, кто затянул на нем ошейник. Чем дороже на тебе ошейник, тем больше ответственность: старайся усерднее, чтобы выделка из кожи не сменилась дешевой тканью, чтобы в будущем затянуть на шее отпрысков не менее престижный экземпляр. Не дай бог будет иначе – что подумают родственники и соседи?

Оглядываясь назад, Герберт никого, кроме себя, не винил. Вместо откровений с психотерапевтом он, сам того не осознавая, шагнул под машину – и, чудом спасшийся, убедил окружающих, что по невнимательности поскользнулся на льду. Это стало началом конца, первым выстрелом, оказавшимся холостым. Затем на охоте он порезал палец – ничего особенного, частый случай. Только вот физическая боль принесла мимолетное успокоение. Вернувшись домой, он из интереса порезал себе предплечье. Вспорол вену. Ни алкоголь, ни секс не приносили ему такого спокойствия, как кровь, стремительно покидающая тело, и близость смерти – долгожданного душевного штиля. А дальше жизнь стала похожа на беспросветный туман. Ночью вспарывать вены, чтобы хоть что-то почувствовать, днем – улыбаться, подавая перспективные надежды. Когда сидишь в рубашке Stefano Ricci, никому в голову не придет, что под ней не успевают зажить раны, потому что их по новой вскрывают, чтобы было еще больнее. Ему бы полчище детишек да тучную полногрудую жену, вот тогда жизнь заиграет красками, – так говорят счастливые люди? Наскучит – подцепит молоденькую студентку, и краски вновь вольются в осточертевшие будни.

Обычная жизнь среднестатистического человека – проснуться, чтобы отработать во благо других, и заснуть, чтобы вновь проснуться. Налаженный обществом и восхваляемый им же механизм, гарантирующий одобрение. В Герберте не было цепкой хватки, которой обладал его отец, поднявший до небывалых высот семейный бизнес; не было безумия, благодаря которому он мог бы бросить то, что глубоко осточертело, отказаться от неподходящего и причинявшего мучения, настоять на собственных предпочтениях и выстроить жизнь так, чтобы гордиться ею, а не жаждать чьего-либо одобрения. Ему казалось, что так делают сумасшедшие, начисто лишенные здравого смысла. И что в итоге, кто в действительности оказался сумасшедшим? У кого крыша съехала до такой степени, что однажды он физически больше не мог встать с постели? Вопросы, конечно, риторические. Показывать пальцем неприлично.

– Люсьен обещала навестить тебя, – щебечет Эйфемия Барбье. – Здорово, что вы поддерживаете друг друга и продолжаете дружить даже в непростые времена.

«Дружить, – думает Герберт, не отрывая от матери взгляда. – Люсьен и правда очень дружелюбна, особенно когда дело касается мужчин, с которыми она кувыркается».

– Да, здорово, – кивает он в ответ. Не хочется расстраивать мать, рубя с плеча, она и без того не заслужила той участи, на которую он ее обрек. – Как твое самочувствие? Сейчас, кажется, середина июля, твоя резеда расцвела?

– Ты помнишь! – сияет Эйфемия. Герберту не нужно быть светилом медицины, чтобы видеть за пеленой этих отвлеченных и бессмысленных разговоров боль, стискивающую материнское сердце. – Все по-старому, на природе сейчас хорошо. Ужинаем на веранде. Найна довольна: наевшись, закапывает кости в саду. Глупышка, ну да что с нее взять? Резеда благоухает, ты же знаешь, сколько я с ней намучилась. Все страдания рано или поздно вознаграждаются.

«Правда ли? – он устало моргает, борясь с сонливостью. – Пусть будет так, как она говорит. И пусть это окажется для нее действительностью за то, что я ей причинил и продолжаю причинять».

– Я привезла тебе книги. Больше, конечно, юридических. Нельзя надолго уходить из профессии, сам понимаешь.

Эйфемия роется в сумке и достает оттуда стопку, перевязанную лентой.

– Профессор Хирцман сказал, что от нового лекарства ты пойдешь на поправку, – впервые за встречу подает голос Бертхольд Барбье, перебивая лепетание жены.

Они не обсуждают его самочувствие – об этом принято говорить с такими, как Хирцман. Для него нет неизлечимой депрессии, проявление суицидальных наклонностей – следствие неправильно подобранного препарата. На сей раз препарат подобран блестяще. В тошноте и гудящем черепе нет ничего удивительного: «организм перестраивается, идет на выздоровление» – скрипучий голос доктора стучит в голове Герберта, как заевший механизм.

– Да, я соблюдаю рекомендации, – соглашается он, встречаясь с отцом взглядом.

Когда-то с трудом выдерживавший взгляд отца на себе, сейчас Герберт смотрит в его лицо прямо и открыто, и ни один мускул не выдает его дискомфорта, потому что он и вовсе его не ощущает.

– Спасибо за книги, – он первым нарушает затянувшееся молчание и кивает улыбающейся матери.

– Не за что, – она гладит Герберта по руке. – Может, к осени получится забрать тебя домой?

– Хотелось бы верить в это.

– Не нужно верить, нужно делать все возможное, – сурово бормочет Бертхольд.

Отец выходит из приемной – маленького светлого помещения с диванами и столом – одной из многих, что сейчас забиты родственниками и друзьями пациентов. Комнаты без дверей, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций, не позволить передать пациентам то, что запрещено. А запрещено почти все.

Посещать пансионат принято не чаще раза в месяц, если состояние больного стабильно. При серьезных ухудшениях пациента переводят в другое крыло, отдаленное от остальных, – оно расположено наиболее близко к кладбищу, но данный факт является скорее совпадением, нежели роковой злополучностью.

Герберт смотрит отцу вслед, но не испытывает ни боли, ни чувства вины. Он свыкся с мыслью, что никогда не предстанет перед Бертхольдом тем, кого тот хотел бы в нем видеть. Жить, как ни странно, становится легче, когда не отрицаешь собственных слабостей, а принимаешь их как старинных товарищей. Я, мол, когда-нибудь от вас избавлюсь, но и с вами я неплохо сосуществую.

– Он переживает за тебя, – шепчет Эйфемия, сильнее стискивая ладонь сына в своей.

– Я знаю, – устало закрывает глаза Герберт. – Я его подвел.

«Через час капельница», – он прикидывает в голове собственное расписание, как когда-то расписывал даты предстоящих судебных заседаний. Без эмоций, как четкую структуру, отхождение от которой означает снова впасть в бессознательный мрак, выходом из которого представляется только смерть. Темнота. Красивая, влекущая, зовущая его в объятия, как чувственная любовница.

– Общаешься с кем-нибудь?

Герберт, разлепляя красные глаза, удивленно смотрит на мать. То ли потому, что этот вопрос абсурден, учитывая его окружение, то ли из-за мысли о болезненной девушке, скорее похожей на кошку, чем на здравомыслящего человека. Но кошки-то ему нравятся, чего греха таить. Девушки – еще больше. Но насчет конкретно этой – имеются вопросы, на которые нет ответов.

– Да, – нехотя кивает он под радостный возглас Эйфемии, – кажется, есть человек, с которым я могу проводить время, но видимся мы не часто.

– Тогда все точно налаживается.

Эйфемия улыбается, но Герберт знает, что за ее улыбкой скрываются боль и отрицание, вина на саму себя за что-то, чего она понять не в состоянии. Сочувствие ощущается искусственным, когда человек не догадывается о болезни, которой сопереживает, потому что не прожил ее, не умер в собственной голове, не понимая, почему его отчаянно жаждут воскресить. Но у Герберта нет ни сил, ни причин на злость: он любит мать, гладит ее по руке, переплетая их пальцы; уже с трудом цепляясь за нить разговора, но не показывая этого, чтобы ее не расстраивать. Он умеет терпеть. Потерпит еще раз.

* * *

– Ты похож на отца.

Герберт оборачивается. Морена наблюдает за картиной, развернувшейся за высоким кованым забором – преградой, что отделяет пансионат от крутого склона, по которому движутся автомобили.

– Только внешне, – отвечает он, окидывая ее взглядом. Она одета в шерстяной костюм с высокими сапогами, будто только что вернулась с верховой езды. Он упустил момент, когда они перешли формальности. Или решил сделать вид, что не обратил на это внимания. Нет смысла в натянутой вежливости, когда они оба числятся как потерявшие связь с реальностью. – А на кого похожа ты?

– Думаю, на саму себя? – бормочет девушка и улыбается. Странный ответ. Впрочем, ему не привыкать.

Она покачивается из стороны в сторону, как цветок на ветру, и сквозь костюмную ткань поглаживает сгиб локтя.

– Тоже ставили капельницу? – спрашивает Герберт будто невзначай, сам не понимая, интересуется ли или разговаривает вслух, потому что с недавних пор боится тишины. Он задирает рукав кофты, и Морена хмурится: сквозь неплотно повязанный бинт просачивается кровь. – Бывает и такое. Долго не могут найти вены.

– Ничего, – шепчет она, поднимая на него прищуренный взгляд, – до свадьбы заживет.

Герберт усмехается.

– Обойдемся без нее. За своей головой не уследишь, а тут еще за чужую брать ответственность.

– Может, ты просто боишься?

– Боюсь? Чего?

Морена улыбается, и Герберту кажется, будто она знает о нем все, понимает его лучше, чем он сам понимает себя.

– Боишься брать ответственность. Оттого прячешься за страданиями, чтобы было законное оправдание не жить, – отвечает она и беззлобно хлопает его по плечу, зазывая за собой.

– Я адвокат. Ответственность – мое второе имя.

– Адвокат, адвокат… И что, ты счастливый человек? Или просто адвокат?

Он смотрит ей вслед, перебирая каждое произнесенное ею слово. Должен ли он разозлиться, выкрикнуть, что не ей судить людей и не в ее положении раздавать советы о жизни? Да черт с ней. Пусть болтает все, что пожелает.

– Пойдем, Герберт, – подает голос Морена. – Меньше думай.

– Тебя послушать, так это очень легко сделать. С удовольствием отключил бы себе эту функцию, торчи из башки рычажок. Ты довольна груба, знаешь ли, – сквозь зубы цедит он. Следует за ней, выпутываясь из травы, в которую им пришлось залезть, чтобы подойти к забору.

«Особенно для человека, с которым разговариваешь второй с половиной раз в жизни».

– Правда? – с искренним удивлением восклицает Морена. – Нет же, я честная, а не грубая. Ты такой же, как и я, поэтому я и знаю, о чем говорю.

Она поворачивается к нему, ее бледное, измученное лицо так открыто и трогательно, что сердиться на нее невозможно. Да, он падок на красивых женщин. И да, даже с отключенным медикаментами либидо он это признает. Может, он и депрессивный безвольный мешок с костями, но зато он честный мешок с костями.

– И с чего ты взяла, что мы похожи? – спрашивает Герберт, скидывая мыском одного ботинка с другого прилипшую грязь. Он не хочет смотреть в ее пустые, как стекло, глаза, потому что каждый раз видит в них себя – того настоящего себя, от которого, как она и сказала, он бежит.

Морена молчит – или делает вид, что не расслышала вопроса. Со вздохом падает на скамейку. Прижимает одну ногу к груди, а голову запрокидывает назад. Только сейчас Герберт замечает, что ее волосы собраны на затылке в узкий и гладкий пучок, отчего лицо кажется еще более острым и натянутым, как предсмертная маска.

– Рад встрече с семьей? – интересуется она, приоткрыв один глаз.

– Не знаю. И да, потому что у них все хорошо, и нет, потому что было бы лучше, если бы не мое присутствие в их жизни, – он опускается рядом. – Хуже ребенка-неудачника только ребенок, у которого голова пошла набекрень.

– Самокритично.

– Спасибо, я стараюсь.

– Они тебя любят, просто по-своему, – Морена кладет руку на плечо Герберта, подсаживаясь к нему ближе. Он не помнит, когда в последний раз ощущал женщину так тесно к своему телу, не считая местных медсестер – обезличенных, пахнущих медикаментами, от которых его постоянно тошнит. Наверняка это было незадолго до госпитализации. С болезнью к нему пришла боль от чужих прикосновений. Будто посторонние руки норовят залезть под кожу, вырвать пальцами жилы, взрыхлить грязными ногтями вены.

Герберт скользит взглядом по девичьей ладони, что сжимает его плечо. Удивительно: похоже, таблетки действуют. Ему не больно. Хирцман запляшет, как Пина Бауш.

– Расскажу тебе интересный факт. Моя семья любит меня, но они не умеют выражать чувства словами. Никогда не слышала, чтобы мама шептала мне о любви. Отец – и подавно. Сам понимаешь, время было другое. Их собственные родители не говорили им об этой эфемерной любви, кусок хлеба и крыша над головой – вот ее лучшее проявление. Сложно поспорить, да? Но я-то знаю, что действия значат больше слов: родители не отвернулись от меня в тяжелое время, навещают и сейчас, оплачивая пребывание здесь и надеясь на мое скорое возвращение. Нельзя судить о людях однобоко, у каждого свое видение и своя боль, – неожиданно улыбается Морена, и Герберт вспоминает, что когда-то умел улыбаться так же – не навязывая свою уверенность и не кичась ею, а транслируя ее тихо, как роскошь, доступную немногим.

Он слушает девушку молча, смирившись с ее рукой на своем плече. Значит, она из любящей семьи. По роковой случайности оказалась здесь, рядом с ним, среди этих зловонных лилий, запах которых щекочет ему нос. В разговорах с умалишенными нельзя быть уверенным наверняка, говорят ли они правду или озвучивают искаженный мир галлюцинаций, процветающий в их головах. Но Герберт почему-то верит Морене.

– Боюсь, что я не оправдал ожиданий своих родителей, – он равнодушно пожимает плечами. – Угробил, так сказать, возложенные надежды. В итоге не стал ни тем, кого они хотели бы во мне видеть, ни тем, кого сам хотел бы видеть в себе. Странно думать об этом, когда идет третий десяток.

– Может, у них не было ожиданий, и ты это придумал? А они всегда хотели, чтобы ты был счастлив и свободен. Не зависел ни от них, ни от кого-либо другого. Как много рабов, стелящихся перед господами за хлебную крошку. Или за случайно брошенный взгляд. Сомневаюсь, что ты сам хотел бы себе этого, – Морена перемещает руки на колени, склоняясь над ними. Она смотрит на Герберта снизу вверх. Возле ее левого уха, под линией волос, белеет шрам – похожий на тот, каким он был награжден на первых уроках верховой езды, когда упал с лошади.

– Я знаю, что они желают мне лучшего. Только это лучшее – мое или все-таки их?

– Не узнаешь, если гроб над тобой заколотят. Для этого нужно жить и пробовать, падать, снова вставать. Идти наперекор. За что ты себя наказываешь, отказываясь от этого? – девушка смотрит в его глаза прямо и безжалостно, как экзекутор, препарирующий жертву, прежде чем низвергнуть ее в нескончаемые страдания.

Герберт немигающим взглядом окидывает ее лицо, сияющее то ли болезненным помешательством, то ли неведомым ему знанием. Удивительно, как его угораздило связаться с человеком с предположительно шизофреническим расстройством. Одно дело старина Петша, который не представляет угрозы, – разве что соперникам по шахматным партиям. Другое дело – девица, вызывающая в нем драгоценные и долгожданные крупицы эмоций.

– Что тебе знать об этом? – отмахивается Герберт, не понимая, из-за чего дрожит его голос. Дрожит голос? У него-то? Он выступал на судебных заседаниях, будто акула, бороздящая собственную гавань, препирался с прокурорами вдвое, а нередко и втрое старше него. И тут, перед умалишенной девчонкой, у него спирает дыхание.

Морена улыбается, наблюдая, как он вскакивает со скамьи.

– И на что я рассчитывал, – сквозь зубы цедит Герберт, направляясь к виднеющемуся вдалеке главному крылу.

Она ничего не знает, пусть и утверждает обратное. Он сам мало что знает о мироустройстве и людях, тем более – о себе. Головная боль и клокочущее чувство, разрывающее грудь, вынуждают его замедлить шаг и вскоре остановиться. Сердце колотится с такой силой, что вот-вот затрещат ребра. Как она может говорить о том, чего не знает?

А что или кто ее останавливает? Кем или чем установлены порядки, о чем говорить, чтобы тебя сочли за гения, а не за потерявшего рассудок? Может ли быть, что он завидует свободной от предрассудков Морене, потому что она может позволить себе говорить все, что взбредет ей в голову, не боясь косых взглядов и мнений, а он привык выверять слова и действия, чтобы производить на людей благоприятное впечатление? К чему его привело благоприятное впечатление? К больничной койке и зловонному саду вдали от мирского течения жизни, к унижению, когда медсестра проверяет, не была ли засунута за десну цветная пилюля.

– Пошли. Я провожу тебя.

Герберт в несколько шагов доходит до Морены, впиваясь в ее лицо взглядом, не терпящим возражений. Пусть он будет глупцом, но глупцом, который даже в умопомешательстве не оставит женщину, с которой связан беседой, общим делом, узами или постелью, в одиночестве.

– Проводи. А то вдруг я потеряюсь, и ты обо мне забудешь.

Мимо них, прогуливаясь по тропинке, бредет санитарка – дежурная, следящая за порядком в саду. Разрешение свободного перемещения не предполагает отсутствия ограничений. В ином случае психоневрологический пансионат не отличался бы от санатория. Хотя для бедолаг, помещенных в государственные клиники, он и без статуса санатория покажется небесным пристанищем, ниспосланным милостивым Богом. В небесном пристанище принимают наличные.

– Добрый вечер, – кивает дежурная.

– Добрый, – через плечо здоровается в ответ Герберт.

Морена, как затаившаяся кошка, склоняет в приветствии голову.

– Уже не злишься? Жаль. Тебе идет, вена на шее соблазнительно вздувается, – она смеется, поднимаясь следом.

– Я не злился, – он протягивает ей ладонь. Снова никакой боли от чужих прикосновений. Надо проверить с кем-нибудь другим. В прошлом он зажал бы молоденькую медсестру, что строит ему глазки, в ближайшем углу, помурлыкал бы с ней о том да о сем, и болезнь прошла бы, как плохой сон, под ее маленькими пальцами, пропахшими спиртом и латексными перчатками. – Для того, чтобы чувствовать злость, мне сегодня не вкололи ее инъекцией.

– Звучит как цитата из плохой книги.

– Ты что, дразнишь меня?

– Дразню, и что с того? Разозлишься?

Они движутся медленно, останавливаясь через каждые полшага, потому что Морене нравится гладить цветы. Она рассматривает стебли, перебирает пожухшие или пышущие жизнью лепестки, бормоча что-то под нос, будто вынося приговор или озвучивая диагноз – этот пациент будет жить и наслаждаться каждым мгновением, а этот проведет остаток дней в стенах лечебницы и будет похоронен на здешнем кладбище.

– Герберт, – зовет его девушка, и он поворачивает к ней голову. – Герберт, а, Герберт?

– Да, Морена?

Она улыбается, наслаждаясь его хриплым, бархатисто низким голосом. Под его карими глазами, утратившими жизненный блеск, лежат глубокие синяки – кожа кажется бледной, отливающей нездоровой синевой, плотно обтягивает высокие и острые скулы.

– Назови три вещи, которые тебе нравятся.

Герберт утомлено вздыхает, но Морена, игнорируя это, не сводит с него взгляда.

– Зачем?

– Назови и все.

– Тебе нечем заняться?

– А тебе есть чем? – от ее ироничного замечания он все-таки злится.

– Мне ничего не нравится.

– Не придумывай. Назови то, что когда-то нравилось.

– Литература, женщины, животные, выдержанный виски. Получилось даже четыре. Достаточно?

Девушка кивает и задумчиво смотрит на линию горизонта. Она часто так делает, и неведомо, что в такие моменты творится в ее голове.

– Мне нравятся цветы, маленькие семейные застолья, дни, когда на жизнь есть силы. Еще я люблю лошадей, – щебечет Морена, переплетая их сведенные пальцы.

«Лошадей», – по слогам повторяет Герберт в голове. Верховая езда была неотъемлемой частью его жизни, той жизни, когда он был здоров, – сейчас непонятно, был ли он таковым или подстраивался под окружающих, пряча собственное сумасшествие, чтобы соответствовать общепринятому. В первые свидания с Люсьен они долго катались на лошадях, потому что в их кругах это считалось престижным, как большой теннис, гольф или выходные на яхте в Средиземноморье, и шептали сквозь поцелуи то, что сделают друг с другом на ближайшей тихой поляне.

– Давай покатаемся на лошадях, когда выберемся отсюда?

Герберт переводит взгляд с горизонта на лицо Морены, цепляясь за ее улыбку, что могла бы показаться безумной, не будь все, что их окружает, таковым. Она хочет продолжить общение в жизни, далекой от стен, пропитанных медикаментозным запахом. Запахом спирта и испражнений, который въелся в стены, сколько их ни намывай. Парадокс или извечная насмешка судьбы: отринув все, что было желанно, и смирившись с утратой, он ныне получает вдвойне. Однако не испытывает от этого ни радости, ни горечи.

– Договорились. Но при условии, что ты перестанешь грубить, – насмешливо изгибает бровь Герберт. Ему не хочется ее расстраивать: кто знает, выберутся ли они отсюда. Пусть это останется во власти судьбы, что столкнула их лбами.

– Я не грублю, – низко, как взъерошенная кошка, рокочет Морена. – Грубость – это сделать так и не извиниться, – она поднимается на носки и легким, неосязаемым порывом накрывает его губы своими. Улыбается, задиристо щуря глаза.

Вот это да. Ему, конечно, не привыкать целоваться на первых встречах. Только вот смазанный поцелуй с девушкой-шизофреником вряд ли входит в это число.

– Хочу ли я за это извиниться? Думаю, что нет. Неужели я и правда грубая? И что мне с этим делать?

Морена отстраняется, увлеченно разговаривая уже с собой и скрываясь в белокаменных стенах женского флигеля. Напевает какую-то детскую песню.

Герберт безмолвно следит за ее силуэтом.

– Вот ты и приплыл, братец, – вздыхает он. Внезапно, сотрясаясь грудью, смеется и поднимает голову, когда мимо проходит дежурная санитарка. Ситуация – полная комедия. Дешевенькая, бульварная.

– Все в порядке, – он кивает ей, и она идет дальше, некоторое время не сводя с него подозрительного взгляда пустых рыбьих глаз.

Черт, завтра Хирцман поинтересуется, в чем причина его смеха посреди сада в блаженном одиночестве. Будет хуже, если он скажет правду, что и сам этого не знает. Лучше соврать про пикантное воспоминание из прошлого – это звучит как то, что главврач будет доволен услышать. Ведь так поступают здоровые и счастливые – говорят желанное собеседнику и делают искренний вид, мало отличающийся от гримасы с отпечатком сумасшествия.

* * *

– Как самочувствие?

Вопрос, от которого кишки скоро полезут через рот наружу. Вот такое самочувствие.

Герберт с трудом разлепляет глаза. Замедленная реакция на происходящее, сонливость, непонимание большинства слов в разговорах медсестер уже не вызывают страха. Человек, бравый солдат в пищевой цепочке, легко примиряется с дискомфортом. Вскоре не чувствует его или подменяет состоянием, подходящим для функционирования психики. Таким состоянием для Герберта предстает равнодушие, холодное и острое, как корка льда, покрывающая реку Шпре зимой.

Он моргает, силясь сбросить пелену, застилающую взгляд. Отросшие волосы из-за пота липнут ко лбу. Герберт чувствует прикосновение девичьих пальцев, что сдвигают их к ушам. Вопрос запоздало доносится до него, эхом взрывается в черепной коробке.

– Терпимо, – выдавливает он, путаясь в буквах. Проводит языком по иссохшим, в трещинах, губам. На языке остается свинцовый привкус.

Благотворная жидкость бесшумно вливается в одну из его взбухших вен. Он не любит излишне молодых или чрезмерно старых сестер: первым не достает опыта и уверенности, вторым – зрения и ловкости, и оттого при работе с обеими нещадно страдают его руки. На этот раз ему повезло: сестра Карла работает достаточно, чтобы легко орудовать иглой и с первого раза найти подходящую вену.

Герберт поворачивает голову. Кажется, что это занимает у него вечность. Возле капельницы стоит Лисбет. Ее золотые, как пшеница на полях поблизости, волосы собраны на затылке, и выбившаяся прядь спадает на щеку. Он впервые замечает, что они кудрявые.

«Волосы Морены прямые, как полотно, несминаемым шелком просачиваются сквозь пальцы», – думает он, шевеля рукой, будто воскрешая ощущения от ее прикосновений.

На соседней койке надрывно плачет пациент. Герберт видит его не впервые, но знает о нем только то, что тот болеет шизофренией. Частая здешняя история. Это не пугает: года в пансионате достаточно, чтобы понять, что безумие более многогранно, чем о нем принято говорить. Некоторые пациенты агрессивны для себя и окружающих, и оттого за ними ведется повышенный контроль; большую часть времени они проводят с санитарами, не контактируя с остальными обитателями пансионата. Другие – как, например, Петша – пусть и считаются по медицинским показаниям такими же шизофрениками, редко проявляют интерес к реальному миру, поскольку погружены в собственный. То-то Петша и сидит часами в фойе, верещит, пока Эльке не треснет ему вязальными спицами.

– Внутри моего тела живут пауки, ты убьешь их своими иглами!

Мужчина истерично кричит, и этот возглас, будто принадлежащий раненому зверю, разносится в голове Герберта болезненным фейерверком.

– Иди к черту, мразь, ты убьешь моих пауков, – он продолжает кричать, привязанный по рукам и ногам к койке. Стоящая возле него Лисбет сохраняет самообладание, не меняясь в лице. Выпускает из подготовленного шприца воздух.

– Все хорошо, молодец, – шепчет она то ли умалишенному, то ли себе.

Мужчина-санитар, пришедший на оглушительные вопли, локтем придавливает шизофреника. Крики и ругань могут как напугать других пациентов, так и вызвать у них агрессивный припадок – буйство, подобно безумию, заразительно, и если один может себе его позволить, другие не будут ждать приглашения.

Герберт снова моргает. Борется с желанием провалиться в сон, когда замечает на себе открытый, совершенно ясный и здоровый взгляд.

Шизофреник смотрит на него так же, как люди из внешнего, за стенами пансионата, мира смотрят друг на друга – встречаясь взглядами, по воле судьбы проходя мимо, поддерживая безмолвный диалог, что известен двоим, но который забудется уже через мгновение, когда наступит время встретиться взглядом с кем-то другим. В остекленевших глазах нет болезни, из них исчезли пауки, снующие внутри и шепчущие на своем языке тайны, неподвластные обывателю, не бывавшему на грани, – обрыву, что отделяет здравомыслие от темной пропасти. Мужчина кажется здоровым человеком, засыпающим не менее здоровым сном.

Герберт хорошо помнит эту темную пропасть. За несколько месяцев до госпитализации он провел ночь без сна, наутро не смог подняться с постели – двухдневный больничный затянулся на неделю, пока не перерос в длительный отпуск и дальнейшее увольнение по состоянию здоровья. Ему не было стыдно, потому что липкая темная пропасть уже приняла его в свои объятия – отпал смысл вставать с постели, принимать пищу, мыться, общаться с семьей и посторонними. На руках и ногах не осталось живого места. Когда он перестал отвечать, потому что сам уже не инициировал разговоры, его семья с предварительного согласия Хирцмана, найденного через общих знакомых, приняла решение о госпитализации. Тайной и без лишнего шума. Оттого и покинуть больничные стены можно было без вреда для репутации и дальнейшего существования в нормальном обществе, отгораживаемом от всего ненормального.

Шизофреник несколько раз моргает и закрывает глаза. Ослабевает, как тряпичная кукла. Трясется, стуча зубами. Дружит ли он со своими пауками, когда отключается, или даже в бессознательном омуте они преследуют его, не давая покоя?

Герберт слышит, как санитар беседует с Лисбет, пока не проваливается в сон, в котором не видит ничего, кроме сгущающейся темноты. Хорошо, что там нет пауков. Пришлось бы их, к сожалению, нещадно давить. Дружить с ними он не намерен.

– Вы долго спали, – голос вновь будит его, и он медленно открывает глаза, всматриваясь в белый, узорами расплывающийся потолок. Ему кажется, что этот голос принадлежит Морене, – низко и хрипло, растягивая гласные, она зовет его, тянет за собой из темноты, ставшей ему родной. Разве что формальное обращение мало на нее похоже.

Он двигает рукой, не чувствуя сопротивления капельницы.

– Что-то беспокоит? – голос ощущается ближе и утрачивает ту кокетливую наглость, с которой разговаривает Морена. Рядом на табурете сидит Лисбет и внимательно смотрит в его обескровленное лицо.

– Нет, ничего нового, – прочищая горло, шепчет Герберт. – Кружится голова, болят глаза. Пройдет через полчаса.

Медсестра улыбается. Фрида рассказывала ей об этом мужчине – выходец из престижной семьи, отличающийся высококлассным образованием и пользующийся у санитарок и сестер популярностью, потому что он молод, богат и не женат. Убийственное сочетание. Красивый и холодный, он нравился местным женщинам своей галантностью, но был ко всему, а особенно к своей жизни, равнодушен. Клиническое депрессивное расстройство, как подытожила рассказ о нем Фрида. Как такой молодой, имеющий все, что пожелает, начиная от внешности и материальных благ, заканчивая признанием и карьерой, мужчина может страдать от подобного недуга? Лисбет этого не понять. Будь она на его месте, жила бы на полную катушку. На философствование нет времени, когда борешься за место под солнцем.

– Сестра, – она отвлекается от размышлений, повинуясь хрипу, который Герберт издает, пытаясь подняться с койки.

– Еще рано вставать, полежите, – улыбается Лисбет, мягко надавливая на его широкие плечи. Красивый высокородный мужчина легко повинуется ей, и это не может не вызвать в ней вскипающий интерес.

Но он повинуется ей из-за бессилия, вызванного капельницей, а не по собственной воле, как откликается на просьбы и желания Морены.

Герберт осматривает плотно перебинтованную руку, замечает, что соседняя койка пустует, – беднягу с шизофренией увезли в палату. Вряд ли он сегодня проснется, если у него был приступ. Благо они живут лучше, нежели их умалишенные предшественники: электросудорожная терапия не применяется открыто. По слухам, которые разносятся здесь быстрее, чем в злачной конторке, она допустима в наиболее тяжелых случаях, под непосредственным присмотром Хирцмана. Вряд ли он был бы рад услышать, что без его ведома электрошоком убили высокопоставленного пациента, даже если у того полезли из носа пауки.

Шизофрения больше не кажется страницей из академического учебника, особенно теперь, когда в его жизнь бесцеремонно вторглась своенравная Морена. Герберт предполагает, что та болеет именно ею, поскольку она видит галлюцинации и общается с ними, жалуется на головную боль и страдает сменяющимися вспышками настроения. Он не уверен, воспринимает ли она его тем, кем он является. Или видит в нем кого-то другого из выдуманного ею же мира. Забавно, ведь так живут люди без соответствующих диагнозов. Наделяют других качествами, которыми те не обладают, подменяют действительность иллюзиями, потому что реальность кажется страшнее, чем сладкие мечты о несбыточном.

– Лисбет, – подзывает к себе медсестру Герберт. Она польщена тем, что он помнит ее имя. – У вас есть бумага и ручка?

Девушка непонимающе хмурится. Сетует на свой слух и переспрашивает, потому что ей кажется, что она ослышалась. Но Герберт повторяет вопрос, и она задумывается: никто не предупреждал, что этот пациент опасен для окружающих, и за время пребывания в лечебнице у него не было ни припадков, ни суицидальных наклонностей, оттого ручка, которую она для безопасности все же будет держать сама, не вызовет неприятностей.

– Секунду.

Медсестра вскоре возвращается, опускаясь на тот же табурет.

– Что случилось? Записать какое-то послание родным?

Она не относится к его просьбе скептично или с пренебрежением, как могли бы поступить другие сестры, посчитав ту очередным признаком сумасшествия. Герберт не похож на человека, который просит о чем-либо. Лисбет кажется, что это представляется важным, раз он покинул свой бесчувственный мир, чтобы обратиться за помощью.

– Запишите все, что я буду диктовать.

Он прочищает горло, замирая, потому что сомнения разъедают его сердце. Не вспомнить, когда в последний раз он писал что-либо, кроме юридических документов. Однажды отринув мысль о том, что его страстью является писательство, и смирившись с надобностью жить так, как требуют родители и общество, Герберт похоронил надежды, обменяв их на всеобщее одобрение.

Его голос тихой мелодией разносится по процедурной. Лисбет, уверенная в том, что он диктует ей завещание или тайное послание, записывает каждое произнесенное слово. Но молодой мужчина говорит не о разделе имущества после его смерти или о секретном коде, который поймут его приближенные. Иссохшими губами он шепчет, как женщина лежит у покосившейся изгороди, запутавшись в цветах; как заговорщически улыбается, когда он склоняется к ее лицу, и как смыкает их губы, увлекая его за собой в разросшуюся траву. Вдалеке цветут лилии. Они оба больны, и нет надежды на спасение – когда завтрашнего дня не существует, есть только мгновение, и они тонут в нем, как друг в друге.

Герберт переводит дыхание, поднимает на медсестру усталый взгляд. Она с раскрасневшимися щеками кусает ручку, проверяя написанное.

– Что это за произведение? – спрашивает Лисбет, смущаясь, потому что представила все, что прочитала. Краснеет веснушчатый нос. – Хочу узнать продолжение.

Он безмолвно смотрит на нее. Не впервые люди говорят ему, что им нравится его творчество. В юности их было достаточно, чтобы он наивно уверовал в собственный талант. Нельзя обольщаться, поддаваться мнимым порывам и сиянию чужих глаз.

– Можете оставить написанное у себя? Завтра я хотел бы продолжить.

– Да, ручкой вы и правда можете воспользоваться только в фойе под присмотром, – бормочет она. – Я постараюсь присутствовать завтра в процедурной, когда у вас будет капельница. Но обещать не могу.

– Я понимаю. Спасибо, – медленно поднимается с койки Герберт. Борется с тошнотой, стиснувшей горло. Холодный, красивый, богатый – да-да, полный комплект. Сейчас он, весь из себя маменькино совершенство, согнется пополам, и колючий больничный свитер перепачкается в серовато-зеленой из-за постоянных лекарств, склизкой рвоте.

IV

Он не знает, почему попросил медсестру зафиксировать на бумаге мысль, возникшую в его голове. Привычка подавлять эти бесполезные порывы, не несущие выгоды в адвокатском поприще, была стабильна, пока вместо них не осталась зияющая пустота.

Годы жизни, а особенно пребывание в больничных стенах, научили его не полагаться на человеческое милосердие. Герберт был готов к тому, что Лисбет обсудит с Хирцманом произошедшее. Это ее работа – докладывать, и даже имей он возможность чувствовать, не стал бы на нее злиться. Мир суров, и молодая девушка продолжает бежать в гонке под названием жизнь, трудиться во благо себя и близких, когда он, напротив, выбыл из игры и предпочел путь наименьшего сопротивления – сойти с ума.

– К слову, хотел спросить, – главврач перелистывает журнал, подчеркивая в нем информацию с точностью ювелира.

Герберт, как всегда, сидит в кресле напротив и смотрит в окно. Сегодня не видно телят. Наверняка их отвели пастись на другое поле. Как прекрасна для них окружающая действительность: новые просторы и пастбища не пугают, а удивляют, когда рядом есть тот, на кого можно положиться и кто защитит в случае опасности. Людская жизнь не отличается, только по прошествии лет этой фигурой человек должен стать для себя сам. Так его учил отец, и Герберт всегда страшно гордился, что был его сыном, – в те моменты, когда не чувствовал себя бесполезным.

Он переводит взгляд на Витольда.

– Пару дней назад вы смеялись, когда прогуливались в саду. Это не может не радовать. Что послужило причиной для таких положительных эмоций? – главврач напускает дружелюбный вид.

Герберт знает, что ходит по тонкому льду: Хирцман, как надрессированная ищейка, опытен и хладнокровен, и предполагает сразу несколько вариантов развития событий. Его подопечный либо идет на поправку, впервые за долгое время выказывая смену настроения, либо страдает от диагноза опаснее, чем был поставлен изначально.

– Вспомнил, как выиграл первое дело. Прокурор злился, что его надул юнец, только окончивший университет, – на его слова главврач довольно кивает.

Их разговор длится не более получаса. Герберт изрядно устает от Хирцмана, который накануне защитил очередную диссертацию и не мог не поделиться этим. Он хочет вернуться в постель и забыться во сне, не просыпаясь ни на следующий день, ни когда-либо вновь.

– Я могу отправлять письма? – его слова удивляют главврача, и неизвестно, в какую сторону скажется это удивление. – Семье. Иначе я разучусь писать и не смогу вернуться в профессию.

– Конечно можете, – нараспев восклицает Витольд и пожимает руку Герберту на прощание. Это кажется ему верхом благородия: как высок и чист он в своих действиях, ведь даже с умалишенными пациентами олицетворяет эталон воспитания и хороших манер. – Правда, отправлять их будет Фрида. Надеюсь, это вас не обидит.

«Не обидит что? Вскрытие всех писем, чтобы убедиться, что больной на голову не отправляет больные по содержанию мысли?»

– Понимаю, куда уж без правил, – Герберт не желает спорить с главврачом и оттого соглашается, лишь бы скорее выпутаться из плена его бессмысленных разговоров.

Хирцман провожает молодого мужчину задумчивым взглядом.

«Современные молодые люди, что с них взять. Поколения, пережившие войну, смерть и лишения, были другими. О каком удовольствии может идти речь? Мы все тут не ради него. Живем, чтобы издохнуть, но оставить что-нибудь после себя. Желательно, побольше материального. Как в таких условиях мечтать о возвышенном? Вздор. Если слишком часто думать о вечном, недолго вставить в горло оружейное дуло… Интересно, что сегодня на ужин в столовой?»

– Здравствуйте, господин Барбье, – приветливо улыбается медсестра Эльке. – Пришли повидаться с господином Вабешем?

В саду стоит вечерняя прохлада. Листва шелестит, поддаваясь дуновению ветра. Женщина, сидящая на скамейке, кутается в колючую шерстяную шаль.

– Добрый вечер. Он сейчас на веранде? – Герберт благодарно кивает медсестре, когда она положительно отвечает на его вопрос и вновь принимается за вязание. Кажется, у нее недавно родился внук. Он слышал это от других сестер и оттого мог понять ее рвение – женщина желала уберечь крошечное существо, именуемое новорожденным человеком, хотя бы от одной беды – холода. Герберту нравилась Эльке, и он хотел бы, чтобы и она, и ее семья, и особенно новоиспеченный внук прожили долгую и счастливую жизнь.

– Она с таким интересом на меня посмотрела. Теперь точно не отделаешься от сплетен.

Он равнодушно отмахивается, показывая, что ему нет до подобного дела. Морена, все это время держащая его за руку, широко улыбается.

Герберт встретил ее на выходе из процедурной, когда она, не церемонясь, потянула его за собой в дальний угол коридора. Пикантная сцена, сестры еще месяц будут шушукаться, если предварительно не огреют их обоих чем-нибудь за непотребства в общественном месте. Он упирается предплечьем в стену, рядом с головой Морены, закрывая ее собственной спиной от назойливых взглядов.

– И что на этот раз ты задумала? – бормочет Герберт, не меняясь в лице, когда девушка порывом обвивает его шею и вынуждает склонить голову на ее плечо. Он утыкается в него подбородком, чувствуя, как она ластится к его щеке своей. Рука соскальзывает со стены, и он мгновение сомневается, прежде чем кладет ее на болезненно тонкую талию.

Морена пахнет можжевельником и медикаментами. Герберт ловит себя на мысли, что они пахнут одинаково, потому что живут в стенах, пропитанных этим великолепным ароматом. Только она олицетворяет жизнь, которую дарует выздоровление, в отличие от него, свыкшегося с отчаянием и конечностью бытия, неизменными спутниками смерти.

– Пойдем в сад, там какой-то мужчина играет на веранде в шахматы. Я хочу посмотреть поближе.

– Шахматы? Думаю, это Петша, – Герберт делает шаг назад и окидывает улыбающуюся Морену взглядом. – Он часто бывает в фойе, ты с ним не знакома?

– Нет, но он кажется добрым малым, – девушка движется ему навстречу, переплетая их пальцы. Герберт позволяет ей и это, думая, что вряд ли может чему-либо противиться, когда она смотрит на него так, будто он главный герой в ее романе, именуемом жизнью. Хочет ли он этого? Безусловно хочет. Может, он и считает себя неудачником, склонным к суицидальным желаниям и лишенным эмоций, но противиться такому взгляду, который бросает на него красивая молодая женщина, невозможно.

– Так и есть, ты ему наверняка понравишься, – кивает Герберт, направляясь по коридору в сторону выхода.

– Я не хочу ему нравиться. Я хочу нравиться тебе, – просто и открыто, пожимая хрупкими плечами, парирует девушка.

Герберт пропускает ее слова мимо ушей. Не то чтобы он ей не верил, скорее сомневался, что из этого что-то выйдет. Ему нравится Морена, и у него хватает мужества и опыта в любовных делах, чтобы признаться себе в этом. Она странная, с еще более странным характером и излишне, на его взгляд, активна. Но они похожи намного больше, чем может показаться: он чувствует это каждый раз, когда видит свое отражение в ее стеклянных глазах. Непривычно ощущать к кому-либо симпатию спустя такой долгий период времени, когда глухая пустота в груди стала для него неотъемлемой спутницей.

– Здравствуй, Петша.

Герберт первым оказывается на деревянной веранде. Маленькая, сколоченная из брусьев будка с резными стенами. Она стоит на возвышении, и из нее особенно хорошо видна деревня, раскинувшаяся у подножия горы.

– Привет, Герберт, – бормочет румынский шахматист, не отрываясь от ферзя. – Этот глупец проиграл мне уже в шестой раз, представляешь? И не намеревается сдаваться. Сейчас я ему наподдам.

Морена с интересом осматривает ворчащего мужчину. Она выскальзывает из-за спины Герберта, крепче сжимая его руку в своей, будто боясь, что ей могут навредить. Он перебирает пальцами, сплетая их, и девушка смущенно улыбается, не поднимая головы. Как, однако, легко сбить ее бахвальство.

– Он же говорит сам с собой! – она разгоряченно шепчет, вынуждая Герберта склониться ниже. Непонятно, напугана она или взбудоражена.

– Да, но он безобиден. По крайней мере, если ты не вражеская ладья, – он не может не улыбнуться, когда девушка морщит нос от недовольства. Подшучивать над ним она явно любит больше, чем принимать его подшучивания над собой.

Они еще некоторое время стоят рядом с шахматистом, не обращающим на них внимания.

– Петша, – прочищает горло Герберт. – Я хочу познакомить тебя кое с кем. Это Морена, Морена Ришар. Она тоже лежит здесь, и ей понравилось, как ты играешь в шахматы.

Он движением руки, свободной от девичьей хватки, указывает на темноволосую бестию. Она резко выпрямляет спину, будто желая казаться выше и внушительнее, чем есть на деле. Вылитый ангелок, сама вежливость и учтивость. Вот-вот склонится в реверансе.

– Морена, это Петша Вабеш. Известный румынский шахматист.

– Самый известный, – поправляет его мужчина, поднимая палец к небу.

– Да, самый известный, – соглашается с ним Герберт. Морена смеется, когда он закатывает глаза.

– Приятно познакомиться, дорогая, – Петша на мгновение отрывается от доски, смотрит на улыбающуюся девушку и кивает ей, тут же возвращаясь в свой шахматный мир. – Герберт, и как мне тут поступить, а? Он загнал меня в угол!

– Ты же знаешь, я не умею играть.

– Точно, – бормочет мужчина, отмахиваясь. – Надо тебя научить. Вместо постоянного чтения книжонок лучше бы написал собственную. Про меня, например.

Они бредут вглубь сада, здороваются с дежурной, неспешно прогуливающейся вдоль клумб. Герберт ощущает, как Морена жмется к его боку. Хрупкая и болезненная, в ней есть что-то такое одинокое и знакомое, от чего щемит в груди, – он притягивает ее ближе, стискивает костлявое плечо под колючим больничным свитером.

– Ты был прав, господин Вабеш забавный, – она первая подает голос, задумчиво улыбаясь. – Он здесь, потому что видит и слышит кого-то? Его семья от него отказалась из-за этого?

– У Петши шизофрения, но он не опасен для окружающих, – качает головой Герберт. – Насколько мне известно, из семьи у него остались только внуки. Жена давно умерла от инсульта. Не знаю насчет детей, но внуки переехали в Штаты. Чтобы не тащить больного старика за собой, оплачивают ему пребывание здесь. Скорее всего, доплачивают и Эльке: она больше сиделка, чем его надзиратель.

– Откуда ты все это знаешь? – удивленно смотрит на него девушка, и он ловит себя на мысли, что ему и дальше хочется вызывать на ее лице эту неподдельную эмоцию, освещающую его, как яркое полуденное солнце. Как, оказывается, здорово, когда тебе вообще чего-то хочется.

– Моя болезнь научила меня больше слушать, чем говорить, – усмехается Герберт.

Морена сочувственно поджимает губы и кладет голову ему на плечо. Он сдвигает черные волосы ей за ухо, и она щекой ластится к его руке, как изнеженная кошка.

– А познакомились вы как?

– Меня госпитализировали в ноябре, до середины декабря я не мог подняться с койки. К Рождеству, когда я начал выходить в фойе и понемногу проводить там время, Петша пытался заговорить со мной, но ни медсестры, ни я не обратили на это внимания: он же постоянно ругается вслух, и черт пойми, к кому он обращается, – моргает Герберт, сбрасывая пелену воспоминаний. – Вскоре он попросил Эльке передать мне книгу. Думаю, потому что видел, что я постоянно читаю. Точнее, пытаюсь это делать. Книга, конечно же, была о шахматах, и я ни слова в ней не понял, о чем и сказал ему, когда подошел поблагодарить.

– И он пообещал научить тебя играть?

– Да. Сначала я воспринимал это всерьез, но со временем понял, что это одно из проявлений его болезни – строить планы, о которых забываешь. Может, это помогает его психике сохранять шаткую стабильность? Пусть разбирается Хирцман. Я все равно не хотел бы, чтобы Петша меня по-настоящему учил: он кажется слишком строгим учителем.

Морена смеется, замечая, как Герберт хмурит брови, словно сочувствуя самому себе. Она крепче обхватывает его руку, безмолвно обещая спасение и блистательный совместный побег от сурового преподавателя, если обучение шахматам однажды состоится. Он хочет верить, что она и правда спасла бы его.

– Кстати, о книгах. О чем говорил господин Вабеш? Ты можешь написать собственную книгу?