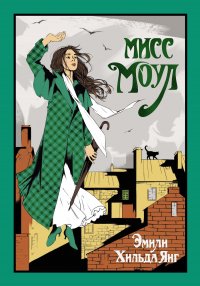

Читать онлайн Мисс Моул бесплатно

- Все книги автора: Эмили Хильда Янг

© М. А. Валеева, перевод, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024

Издательство Иностранка®

Глава 1

Голос новой подруги, желающий спокойной ночи, последовал за Ханной Моул по садовой дорожке, и лавровые кусты, которые она задела, проходя мимо, повторяли шепотом, но со странной убежденностью настоятельное приглашение миссис Гибсон навестить ее как можно скорее.

– Да-да, я приду! – торопливо крикнула Ханна и, обернувшись через плечо, увидела, как золотой прямоугольник на дорожке исчез: миссис Гибсон закрыла входную дверь и вернулась к проблемам, которых никогда не должно было возникнуть в ее респектабельном доме. Теперь Ханна, освобожденная от необходимости помогать, выражать сочувствие и давать советы, смогла наконец восхититься собственными умениями, которые проявила в этом деле. Но в первую очередь, будучи от природы человеком благодарным, хотя и высоко себя ценившим, она вознесла горячую благодарность за своевременное оправдание ее веры в непреложную увлекательность жизни. Эта вера была стойкой, но в последнее время приходилось прикладывать усилия, чтобы такой она и оставалась, однако в тот самый момент, когда Ханна больше всего нуждалась в ободрении, поддержка пришла. Мисс Моул, конечно, не собиралась принижать похвальную быстроту, с которой ухватилась за представившуюся возможность; в самом деле: чудеса случаются для тех, кто имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. И кому как не Ханне Моул хватило бы ума после столкновения с пышной грудью миссис Гибсон и принесенных извинений слегка задержаться, чтобы дать той прийти в себя, отдышаться и объяснить наконец, почему она стоит за калиткой с непокрытой головой и в расстроенных чувствах.

Теперь Ханна была на том же самом месте, так же слегка запыхавшись от волнения и попытки примирить свою удачу с мелким обманом работодательницы, на который пришлось пойти. Попытка не увенчалась успехом, и мисс Моул еще больше утвердилась в том, что ее жизнь не подчиняется общепринятой людской морали: иначе Ханну наверняка наказали бы, а не вознаградили за ложь, которая побудила миссис Виддоуз отправить компаньонку за покупками в тот час, когда предполагалось, что она будет починять лучшее после парадного черное платье почтенной вдовы. Да уж, Ханна должна была попасть под машину или, что еще хуже, подвергнуться нападению грабителя и лишиться сумки в наказание за то, что спрятала катушку черных шелковых ниток и притворилась, будто не может ее найти.

В тесной маленькой гостиной миссис Виддоуз стояла невыносимая жара. Пылал и потрескивал огонь в камине; канарейка, сморенная духотой, вяло шевелилась в клетке; корсет миссис Виддоуз размеренно скрипел, а ее костлявое левое колено почти касалось правого колена компаньонки, поскольку женщины сидели рядом, деля свет одной лампы, и тут Ханна, у которой мозгов было побольше, чем у канарейки, придумала способ спастись. Умудренная опытом, она не стала прямо предлагать сходить за шелковыми нитками, а лишь с сожалением заметила, что миссис Виддоуз не сможет завтра надеть свое второе приличное платье, после чего та тотчас же с негодованием погнала Ханну в магазин с указанием обернуться немедленно. Однако прошло почти два часа, а нитки по-прежнему оставались в магазине. Впрочем, мисс Моул не волновалась, ведь катушка, которую она тайком извлекла из рабочей корзинки, лежала в кармане ее пальто, так что она обогатилась на два с половиной пенса и целое приключение. Но течение времени – дело серьезное, серьезное настолько, что лишние час или два погоды не сделают. Она посмотрела в один конец улицы, потом в другой и, хотя, по видимости, колебалась между долгом и желанием, свой выбор уже сделала: она отправится прямиком к уличной сутолоке и магазинам. При свете фонаря Ханна взглянула на старомодный хронометр-луковицу, который носила в сумочке. Шесть часов; большинство магазинов наверняка закрылись, но впереди ждут яркие огни и суета, полные пассажиров шумные трамваи, которые рывком срываются с места, как удивительные звери, радующиеся своей силе, и пешеходы, идущие домой из Рэдстоу. И мисс Ханна Моул, у которой нет своего дома, будет смотреть на них с завистью, но и с циничной мыслью, что некоторые из жилищ могут оказаться не менее душными и недобрыми, чем обитель миссис Виддоуз, или в них, как в доме, который она только что покинула, разыгрываются трагедии, приправленные черным юмором. Ханна почти двадцать лет зарабатывала на жизнь трудом компаньонки, гувернантки и помощницы по дому и за это время утратила практически все иллюзии, кроме тех, которые создавала для себя сама; они подчинялись ее воле, и сейчас, взбудораженная недавним приключением, Ханна готова была сотворить очередную иллюзию с приближением каждого встречного. Однако прохожих на Принсес-роуд было немного, да и эти немногие неспешно прогуливались, словно старые особняки с террасами по одной стороне улицы влияли на них сильнее, чем здания более поздней постройки по другой стороне. Именно старинные дома придавали характер улице, и здесь, как и везде в Верхнем Рэдстоу, бережно сохранялась узнаваемая индивидуальность места, не тронутого никакими материальными и духовными сдвигами с тех самых пор, как первые красные кирпичи были надежно уложены в кладку. Район напоминал шедевр портретной живописи, с полотна которого человек минувшего поколения взирает на потомков свысока и властвует над ними через соединение мастерства живописца и собственной неизменности. Даже там, где старые дома исчезли, их призраки, казалось, витали над улицей, и Ханна тоже шла неспешно, стараясь их не потревожить. Ни в одном из мест, с которыми она была знакома, деревья не отбрасывали в свете фонарей таких красивых теней, как в Рэдстоу, и в этот безветренный вечер узорчатые листья отпечатывались на мостовой с необычайной, почти сверхъестественной четкостью. Время от времени Ханна останавливалась, чтобы рассмотреть их тени, озадаченная вопросом, почему отраженный предмет всегда кажется красивее оригинала, и стремясь найти аналогию этому опыту в мыслительном процессе.

– Не сама вещь, а ее тень, – пробормотала она, глядя на свой вытянутый силуэт, шагающий впереди, и кивнула, будто разрешила какую‐то загадку. Мисс Моул судила себя по той тени, которую сама, для своего же удовольствия, выбирала отбрасывать, и делом ее жизни было заставить других поверить в эту проекцию. Однако она потерпела поражение, всецелое и сокрушительное. Никто не хотел смотреть на прекрасную драгоценную Ханну Моул, все видели лишь оригинал и не одобряли его, и Ханна их не винила: она и сама поступила бы точно так же. В тот единственный раз, когда она сосредоточилась на представленной ей прекрасной тени человека, а не на его сущности, ее ждало горькое разочарование.

Отбросив неприятную мысль, мисс Моул ускорила шаг и вышла на широкую магистраль, где со звоном катились трамваи. Тут она остановилась и огляделась. Эта часть города недавней постройки не особо ей нравилась, но осенним вечером даже здесь было прекрасно. Широкое пространство, образованное слиянием нескольких дорог, со всех сторон обрамляли деревья, которые в Рэдстоу росли повсюду, – как и шпили церквей, возносящиеся к небу, они, похоже, были на каждом углу, – а электрические фонари на высоких столбах отбрасывали театральные блики на зеленую, багряную и желтую листву. По левую руку от Ханны в зарослях кустарника пряталось здание в дурном греческом стиле, куда музы время от времени влекли жителей Рэдстоу для не слишком искреннего поклонения. Темнота, в которой оно укрывалось, внезапно взрезанная фарами проезжающего автомобиля, мягко скрадывала недостатки и придавала бледному фасаду с колоннами таинственность, а удаление от дороги обещало некий намек на чувствительность и отчужденность. Когда Ханна проходила мимо этого храма искусств днем, ее длинный нос дергался в насмешке над фальшивой строгостью портика и порыжелыми лавровыми кустами, которые должны были подчеркнуть важность здания в эстетической жизни Рэдстоу (интересно, когда садовник выбирал лавры, его интересовала только их выносливость?), но в полумраке оно привлекало искусственным очарованием; к тому же можно было не обращать внимания на афиши на ограждающих перилах и видеть лишь еще один пример способности города счастливо сочетать несочетаемое. Ханна стояла на тротуаре, худая и потрепанная, такая незначительная в старой шляпе и еще более старом пальто и настолько полно забывшаяся в наслаждении сценой, что вполне могла быть одета в плащ-невидимку; и пока она следила за быстрыми разноцветными трамваями, скользящими подобно картинкам в волшебном фонаре, никто из тех, кто все же заметил ее сквозь волшебный плащ, не заподозрил бы мисс Моул в способности превращать обычное в редкое и таким образом обуздывать беспокойные мысли. Впрочем, сегодня она не могла сдержать тревогу полностью, потому что, хоть и была довольна своим приключением и рассуждениями, в которые оно позволило погрузиться, по-прежнему альтруистически беспокоилась о других участниках драмы, да и саму ее ожидали очевидные последствия. Миссис Виддоуз была не из тех, кого можно растрогать слезливыми признаниями и оправданиями, и Ханне в настоящий момент грозило остаться без места. Знакомый опыт, но в данном случае ее презрение к обстоятельствам было бы напускным. Быстро подсчитав в уме свои сбережения, она пожала плечами и свернула направо. Чашка кофе и булочка должны были придать ей сил перед встречей с хозяйкой, а за трапезой можно было еще раз притвориться, что ее внешность не соответствует содержимому кошелька и она просто одна из тех эксцентричных богатых леди, которым нравится выглядеть бедными. Притворяться Ханна умела и неустанно благодарила Бога, что самоуважение позволяет ей сопротивляться снисходительности и подчеркнутой доброте, ранящим гордые души; коварству, с которым она сталкивалась в юности со стороны мужчин, когда уступчивость и пренебрежение были в равной степени губительны для ее благополучия; издевательствам людей, неуверенных в своей власти, и бессердечию тех, кто видел в ней машину, которая приступает к работе по их приказу и не смеет остановиться без спросу. Независимость мисс Моул пережила все это, и Ханна знала – хоть не сожалела – о том, что твердое убеждение в своем человеческом достоинстве оказывается причиной ее бед чаще, чем любой из недостатков. Однако и от него бывала польза, когда она, к примеру, заказывала кофе с булочкой у молодых женщин, уважающих более нескромные аппетиты, так что она продолжила идти, сохраняя достоинство и наслаждаясь прогулкой. И хотя подобную улицу можно было найти в любом городе, Ханна знала, что́ таится в конце, поэтому уговаривала себя как ребенка, который считает, что его обманули, пообещав сюрприз: уже недалеко, еще немного, до сюрприза рукой подать, – и когда она увидела долгожданную картину, то вознаградила себя долгим вздохом удовлетворения.

Она стояла на вершине крутого холма, с которого сбегали, хаотично теснясь, ряды магазинов и цепочки фонарей, чтобы встретиться внизу и затеряться в голубом тумане. На открытом пространстве, окутанном теперь дымкой, росли деревья; золотые и охристые ветви подсвечивали другие фонари, и хотя на таком расстоянии и в сгущающихся сумерках цвета было трудно различить, память Ханны усиливала зрение, и пейзаж представлялся ей расписной алтарной преградой [1] собора, темная башня которого виднелась вдали на фоне бледного по контрасту неба. Была ли эта перспектива столь же прекрасна для других, как и для нее, Ханна не знала, да это и не имело значения; чудо заключалось в том, что детские воспоминания ее не обманули. Впервые она стояла на этом месте тридцать лет назад, когда после дневного похода по магазинам они с родителями остановились на мгновение перед спуском на станцию, и огни, туман, деревья, глядящие сквозь таинственное море синевы, казались ей тогда не менее сказочными, чем теперь. Есть вещи непреходящие, сказала она себе и улыбнулась, вспомнив, как отец приписывал волшебную голубую дымку влаге, поднимающейся от реки, и как мать вздохнула по поводу предстоящего спуска с горы. Для маленькой Ханны (она рисовалась себе в нелепом платье и деревенских башмаках между кряжистым, как одна из его яблонь, отцом с одной стороны и румяной как яблочко мамой – с другой) это было путешествие, полное наслаждения, которое ничуть не уменьшилось, когда они спустились к самой лазури и, достигнув ее, потеряли, поскольку потом свернули за угол и оказались посреди суматохи, волнующей, как цирковое представление. Огромные разноцветные трамваи, любви к которым Ханна не утратила по сей день, собирались вокруг треугольной площадки, и когда одно из аккуратно управляемых чудовищ скользило прочь под звон колокольчика, рассыпая искры над крышей вагона, другое заступало на его место, а первое, удаляясь, становилось все меньше, набирая скорость и покачиваясь с боку на бок от удовольствия и осознания своей силищи. Казалось, нет конца этим левиафанам с их ярко освещенными – в отличие от чрева кита Ионы, которому такое и не снилось, – внутренностями; и когда, подталкиваемая обоими родителями, девочка втиснулась в один из трамваев, не успев толком ими налюбоваться, то чуть не пропустила мачты и трубы кораблей, вырастающие, как казалось, прямо из улицы; и хотя позже она узна́ет, что река здесь течет по водопропускной системе шлюзов, вливаясь в доки, это знание, которое так многое портит, не лишит ни юную, ни зрелую Ханну повторяющегося как в первый раз изумления при виде чудесного зрелища.

С тех пор в городе многое переменилось. Крутая улица рычала ползущими на подъем и мурлыкала катящимися под гору автомобилями; на тротуарах стало больше людей – откуда все они взялись? – спрашивала себя Ханна, думая о снижении рождаемости, но не возмущалась их присутствием. Толпа будоражила напоминанием о том, что у каждого отдельного человека есть право на существование, что жизнь других требует от них такого же полновластия, как и ее собственная, и что у них так же есть перед жизнью обязательства: мысль, заставляющая спуститься с высот гордыни, но и благотворная. Ханна вовсе не считала, что ее жизнь скупа на удовольствия или что они усиливаются, если наслаждаться ими тайком. Она чуть было не взмахнула рукой посреди улицы, как бы приглашая всех незнакомцев разделить с ней красоту, раскинувшуюся внизу, но голод снова дал о себе знать, и она с сожалением преодолела оставшиеся несколько шагов и вошла в чайную.

Глава 2

В этот час, когда до ужина было еще далеко, а время вечернего чая миновало, заведение оказалось полупустым, и леди, которая сидела напротив входа и вздрогнула при виде вошедшей, сумела подавить первоначальный испуг и смириться с тем, что разыграть неузнавание не получится. Она опустила нож и вилку, пока Ханна, в свою очередь, приближалась с наигранным воодушевлением.

– Лилия! Какое счастье! – громко воскликнула мисс Моул, а затем удовлетворенно хихикнула, пока ее глаза неопределенного цвета – то ли светло-карие, то ли зеленые, а может, и серые – обозревали видимую часть фигуры сидящей за столом дамы. – Ты все такая же! – промурлыкала она, и уголки ее большого рта приподнялись в дружелюбной улыбке. – Если бы я попыталась нарисовать в мыслях, как ты будешь выглядеть, случись нам встретиться, – хотя, по правде говоря, я давно о тебе не вспоминала, – в моем воображении ты выглядела бы именно так. И шляпка у тебя определенно осенняя, но не унылая…

– Ради бога, присядь, Ханна, и говори потише. Что вообще ты здесь делаешь?

Мисс Моул села, а на стул, занятый элегантной сумочкой миссис Спенсер-Смит с личной монограммой, поставила свою, потрепанную, чтобы разница стала очевидна, отчего Лилия раздраженно дернула подбородком; однако, когда Ханна подняла глаза, в их выражении не было ни тени зависти.

– А пальто! – продолжила она. – Ну не чудо ли, как твоему портному удалось скрыть горбик на шее, который с возрастом вырастает у многих. Впрочем, может, у тебя его и нет. В любом случае выглядишь чудесно, и я очень рада тебя видеть.

Миссис Спенсер-Смит моргнула, отметая сомнительный комплимент, и заметила:

– Я считала, что ты обретаешься где‐нибудь в Брэдфорде или таком же затрапезном городишке.

– Уже много лет как нет, – сказала Ханна и заглянула в тарелку Лилии. – Что ты ешь? И почему здесь? Подхватила привычку питаться в ресторанах или у тебя нет кухарки?

– Моя кухарка бессменно служит мне больше десяти лет, – высокомерно ответила миссис Спенсер-Смит.

– Что делает ей честь, – заметила мисс Моул, подзывая официантку и заказывая кофе и булочку. – Спроси при случае, как ей это удается.

– Она удовлетворяет требованиям, – так же высокомерно ответила ее собеседница.

– И, уверена, выполняет их, – вздохнула Ханна. – С другой стороны, не укачало на качелях – стошнит на каруселях, и я предпочту мой опыт ее характеру. В конце концов, что ей с ним делать, кроме как смириться? А ответственность, должно быть, огромная. Золотой характер хуже жемчуга, ведь тот, по крайней мере, можно заложить.

– Напротив… – начала миссис Спенсер-Смит, но мисс Моул остановила ее, выставив ладонь:

– Я знаю. Мне известны все моральные максимы. Говорить легко. И опять же, не все работодатели подобны тебе, Лилия. Кстати, кофе пахнет чудесно, но увы, булочка слишком мала! Да, твои слуги всегда сыты, не сомневаюсь, а уж спальни у них просто безупречны. Ты бы видела ту, что я сейчас занимаю: в полуподвале, среди мокриц. А слуга спит на чердаке, подальше от любвеобильных полисменов. И не нужно встревоженно хмуриться, Лилия. Моей жизни ничто не угрожает. – Она откинулась на спинку стула и прикрыла глаза. – Зато я слышу корабли. Слышу, как они гудят, поднимаясь вверх по реке. Знаешь, что такое ностальгия? Именно это я испытывала в том, как ты выразилась, заштатном городишке. Поэтому я потратила часть кровно заработанных…

– Не кричи, – взмолилась миссис Спенсер-Смит.

– Да какая разница. С твоей всем известной склонностью к благотворительности меня просто примут за одну из твоих приживалок – и честно предупреждаю, что могу ею стать. Я пожертвовала немало средств на нонконформистские религиозные еженедельники и чуть не подорвала собственную репутацию, демонстративно читая их. Но меня интересовал только раздел объявлений. Я хотела оказаться в Рэдстоу, а жители Рэдстоу извещают о своих нуждах в религиозных еженедельниках. Я уцепилась за первое же предложение с крошечным жалованьем и, к сожалению, не застала цветения сирени и ракитника, зато поспела как раз к золотой осени, ведь так ты называешь эту пору, дорогая Лилия? Но, – печально добавила Ханна, – до следующей весны я не продержусь, а так хотелось ее увидеть. Потому что, боюсь, уже сегодня вечером меня опять уволят.

Миссис Спенсер-Смит снова нахмурилась, незаметно оглядела чайную и, к счастью не увидев никого из знакомых, резко прошипела:

– И ты сидишь здесь и поедаешь пирожные!

Приподняв брови в веселом изумлении, Ханна взглянула на пустую тарелку с крошками от булочки.

– Я всегда была безрассудна, – пробормотала она и, чтобы перевести тему разговора с себя любимой, с преувеличенным энтузиазмом спросила: – А как Эрнест? Как дети? Я была бы рада их повидать.

– Дети в школе, – отрезала миссис Спенсер-Смит, немедленно пресекая надежды собеседницы. – У Эрнеста все хорошо, как обычно. Хотя он работает сверхурочно, – добавила она, разрываясь между гордостью за мужа и привычным неудовольствием. – А теперь, Ханна, давай вернемся к твоему непростому положению. Что случилось? И будь добра, отвечай правдиво, если ты на это способна. С кем ты проживаешь?

– С длинной тощей женщиной с накладными буклями вместо челки. Одевается она во все черное; предполагается, что как раз сейчас я чиню ее лучшее после выходного платье. Даже исподнее у нее наглухо черное, от подмышек до колен. В память о покойном она носит черные бусы, и фотография почившего, увеличенная и раскрашенная, выставлена на мольберте в гостиной. Проживает вдова на Ченнинг-сквер под фамилией Виддоуз [2]. Пророческой, можно сказать. Думаю, лишь поэтому супруг и рискнул жениться.

– Не будь вульгарна, Ханна. Шутки о браке – проявление дурного вкуса. Значит, миссис Виддоуз? Никогда о ней не слышала.

– Возможно, поэтому она так неприятна, – любезно заметила мисс Моул.

Блестящие, как у птички малиновки, карие глаза миссис Спенсер-Смит затуманились неодобрением. Она была неглупа, хоть и позволяла Ханне предполагать обратное, и сурово произнесла:

– Тебя послушать, так каждый твой работодатель вызывает только неприятие.

– Не каждый, – поспешно возразила мисс Моул, – но тех, кого я любила, я лишилась, и, увы, по собственной вине. Они были исключительными людьми! Но вот остальные… Ну естественно, а чего ты ожидала? У меня и должность, которую не знаешь, как назвать, к тому же возможно – маловероятно, но чем черт не шутит, – на свете есть люди, которые находят миссис Виддоуз приятнейшей особой.

– Ты не желаешь приспосабливаться! – возмутилась миссис Спенсер-Смит. – То же самое было и в школе. Ты вечно бунтовала против власти. Но уж к настоящему времени должна была набраться ума! Допустим, уйдешь ты от миссис Виддоуз, и что собираешься делать дальше?

– Не знаю, – сказала мисс Моул, – но я точно собираюсь съесть еще одну булочку. У меня завалялись в кармане лишние пара пенни и полупенсовик. Я их заработала ловкостью рук. Да, будьте любезны, еще одну булочку, они у вас чудесные, со смородиновой начинкой, пожалуйста. Врачи, – поведала она миссис Спенсер-Смит, – утверждают, будто смородина обладает питательными свойствами, а я в них нуждаюсь как никогда. Не знаю, что я буду делать дальше, но не слишком об этом беспокоюсь. У меня впереди целый месяц для построения планов; признаться, обожаю последний месяц перед расчетом. Я испытываю такую радость, такую свободу, и, в конце концов, бывали случаи, когда в итоге меня просили остаться. Счастье, – вздохнула она, и тон ее стал слегка масленым, – величайшая движущая сила, не так ли?

– Цыц! – цыкнула миссис Спенсер-Смит. – Уж на мне‐то не испытывай свои приемчики. Я тебя слишком хорошо знаю.

Мисс Моул фыркнула.

– Допустим, но не в Рэдстоу. Я позаботилась о твоей репутации: ни одной живой душе не сказала, что мы родственницы. И даже не доставила тебе неудобства, сообщив, что нахожусь здесь. Признай, это целиком моя заслуга. Заяви я с порога, что я двоюродная племянница миссис Спенсер-Смит, эта драная черная кошка уж конечно отнеслась бы ко мне по-другому, ведь тебя все знают! Но нет, я ни минуты не думала о себе.

– Тебе пошло бы только на пользу, если бы ты в действительности не имела ни пенни, – отчетливо произнесла Лилия. – Полагаю, дом ты сдаешь внаем?

– Дом? – изумилась Ханна. – А, ты имеешь в виду тот крохотный коттеджик?

– Ты же получаешь за него арендную плату?

– Полагаю, да, – ответила Ханна со странной улыбкой, – вот только деньги у меня имеют обыкновение утекать как вода сквозь пальцы.

– Значит, переселиться туда, когда оставишь место, ты не сможешь. Тебе стоит умерить аппетиты, Ханна, а иначе даже не знаю, что с тобой будет.

– Ну… – протянула мисс Моул, – возможно, я окажусь в твоем милом красно-белом домике, и не далее чем завтра, поскольку меня могут выставить за дверь без предупреждения. Да-да, окажусь в твоем чудесном особнячке с кружевными занавесками, геранями и щебенчатой подъездной дорожкой и буду завтракать в постели, хотя, боюсь, твоя служанка будет скандализована видом моей ситцевой ночной сорочки.

– Я сама сплю в ситцевой сорочке, – кивнула миссис Спенсер-Смит, выражая свое сугубое одобрение.

– Но твоя служанка – вряд ли.

– И вовсе не завтрак в постель тебе нужен, Ханна.

– Что ты об этом знаешь!

– Тебе нужно место, где ты могла бы осесть и быть полезной, – продолжила Лилия. – Возможность приносить пользу – вот что сделает тебя счастливой. Неужели ты не в состоянии передумать и угодить наконец миссис Виддоуз?

– Она не желает, чтобы ей угождали. Она с нетерпением ждала момента, когда сможет меня выдворить и найти себе новую жертву, и вот час настал. И я не боюсь умереть с голода, пока у меня есть такая добрая богатая тетушка – ладно, кузина! – как ты, моя дорогая. К тому же моя старая школьная подруга! Чего я хочу в свои годы (такие же, кстати, как твои), так это какую‐нибудь необременительную работенку в доме вроде твоего. Уж это ты мне можешь предложить. Кто‐то же должен расставлять цветы в вазах и пришивать оторванные пуговки к перчаткам, а если к ужину ожидаются гости, я в столовой и не появлюсь. Ты сможешь не считаться с моими чувствами, поскольку у меня их нет, а если кухарка решит внезапно уволиться, я умею готовить, если же уволится горничная, то смогу расставить блюда на дамасской скатерти.

– Да, не сомневаюсь! И опрокинуть на нее соус. Но так уж вышло, что моя прислуга не предупреждает об увольнении загодя. При первых признаках недовольства я увольняю слуг сама.

– Так с ними и надо! – бодро воскликнула Ханна. – Но прислуга может заболеть, Лилия, – продолжила уговаривать она, наклонившись через стол, – а тут я, просто находка. И ты сама знаешь, что в глубине сердца Эрнест питает ко мне слабость.

– Да уж, – проворчала Лилия, – слабости Эрнеста доставляют массу неудобств. Сегодня, например, когда я хотела взять автомобиль, чтобы вернуться домой после напряженного дня, выяснилось, что муж одолжил его кому‐то еще. Вечером мне нужно быть в молельном доме на собрании литературного общества, но если я дважды за день пересеку Даунс [3] пешком, то выбьюсь из сил еще до начала мероприятия.

– Зато это пойдет на пользу твоей фигуре, – заметила Ханна, – а то ведь в один прекрасный день портной не сможет объять необъятное. Так вот, значит, почему ты обедаешь не дома. Я бы посмотрела на тебя на собрании, и обещаю не зевать во весь рот. И какова тема?

– Чарльз Лэм.

– Ну как всегда, – пробормотала Ханна, наморщив нос.

– Это моя обязанность, – терпеливо, но с оттенком величия объяснила миссис Спенсер-Смит. – С куда бо́льшим удовольствием я провела бы вечер дома с интересной книжкой, но подобные мероприятия нужно поддерживать ради подрастающего поколения.

– О да, вот только молодежь на такие собрания не ходит. Одни престарелые девицы вроде меня, которым больше нечем заняться. Видела я, как они клюют носом, сидя на жестких скамьях, как куры на насесте.

– Сегодня‐то они точно уснут, – заявила Лилия, но тут же добавила, вспомнив, что Ханна все‐таки должна знать свое место: – Хотя не тебе блистать остроумием насчет старых дев. Вечные попытки острить – один из главных твоих недостатков.

Мисс Моул смиренно потупилась.

– Я знаю, что не должна замечать смешного, за исключением тех случаев, конечно, когда вышестоящие изволят пошутить, вот тогда‐то я обязана прямо‐таки лопнуть от смеха. У меня нет права своевольничать или высказывать свое мнение, но, увы, я всегда поступаю наперекор! Поэтому буду смеяться, когда мне смешно, и вовсю демонстрировать собственное скудоумие. Позволь мне пойти сегодня с тобой, Лилия, и, возможно, я выставлю свою кандидатуру, чтобы толкнуть речь на собрании.

– Ты выставишь себя дурой, – возразила миссис Спенсер-Смит, оборачивая горло меховой горжеткой, скромной, но дорогой. – Возвращайся сию же минуту на Ченнинг-сквер и, ради бога, попытайся припомнить, с какой стороны твой бутерброд намазан маслом. В любом случае, лекция мистера Бленкинсопа вряд ли послужит большим развлечением. Он довольно унылый юноша. В чем дело? – спросила она, увидев, что собеседница уронила руку с булочкой, которую не успела надкусить, да так и застыла с открытым ртом.

– Какая занятная фамилия! – пробормотала Ханна. Она откинулась на спинку стула и сложила руки на коленях. – Я люблю сверять свои впечатления о людях – или как это назвать, догадки? – с подлинными фактами. Взять, например, эту фамилию. Я бы так и предположила, что ее обладатель – унылый юноша, похожий на встрепанную сову, с ветхозаветным библейским именем. Я права?

– Его зовут Сэмюэл, – неохотно подтвердила миссис Спенсер-Смит, которую раздражал предмет разговора.

– И он прихожанин вашей общины?

– Не слишком усердный, должна сказать. Он крайне непостоянен.

Ханна, сверкнув глазами, подалась вперед.

– Уж не хочешь ли ты сказать, что он любитель гульнуть налево?

Веки миссис Спенсер-Смит прикрыли глаза, отсекая мир, в котором существуют любители загулов.

– Он приходит в церковь не каждое воскресенье, – холодно уточнила она.

– Это идет вразрез с одним из моих предположений, но так даже интереснее. Ты уходишь, Лилия? Постарайся отыскать для меня уголок в своем красно-белом доме. Я проходила мимо несколько раз. Мне нравится цветовая гамма. Сочетание желтого щебня и гераней…

– Герани уже отцвели, – перебила Лилия. – И какого еще цвета, по-твоему, должен быть щебень из песчаника? Я спрошу у Эрнеста, не знает ли он подходящей вакансии.

– Ответ Эрнеста будет очевиден. Лучше не спрашивай.

– И потом напишу тебе.

– Не беспокойся, не стоит, – беззаботно отмахнулась мисс Моул. – Я как‐нибудь загляну на чай вечерком. Это, конечно, не лучший мой наряд, – она ехидно улыбнулась, – но почти. Однако туфли, – и Ханна выставила неожиданно элегантно обутую ногу, – выдержат любую инспекцию.

Миссис Спенсер-Смит невольно опустила взгляд.

– Как нелепо! У тебя совершенно отсутствует чувство меры.

– И однако, – мисс Моул указала на правую ногу, – я купила эти туфли без раздумий, за одну лишь красоту. К счастью, правая не получила ни царапины. – Ханна подняла взгляд, и лицо ее приобрело озорное выражение. – Я выбила ею окно, Лилия.

Недоверие боролось в миссис Спенсер-Смит с любопытством, а любопытство – с твердым намерением лишить собеседницу удовольствия почувствовать интерес к своей персоне.

– Пф! – небрежно фыркнула она, но тут ее нетренированное воображение совершило внезапный скачок к неожиданному выводу: – Уж не хочешь ли ты сказать, что та вдова выставила тебя на улицу, а сама заперлась в доме?

– Я ничего не хочу сказать, – любезно ответила мисс Моул и с улыбкой на лице проводила взглядом кузину, чей горделивый уход должен был показать посетителям, число которых в чайной заметно увеличилось, что она вовсе не одного поля ягода с особой, оставшейся за столиком.

Глава 3

Поздней весной тротуары по всему Верхнему Рэдстоу усеяны разноцветными крапинками – как будто в каждом доме состоялась свадьба, – и белые, розовые, фиолетовые и желтые лепестки лежат повсюду, облетая с деревьев, как благословение на пороге лета. А перед этим, побуждаемые теплыми дождями, деревья медленно раскрывают молодые листочки, бережно разворачивая ежегодный подарок, который никогда не устаревает, и цветы, распускающиеся следом, звенят счастливым смехом, подтверждающим успех предприятия. В осыпающихся лепестках есть благородное смирение невысоких цветущих деревьев со своей участью, ведь они остаются лишенными красоты все оставшиеся месяцы: летом их зелень растворяется в буйстве окружающей растительности, а осенью лиственный наряд не отличается роскошью красок. Мисс Моул пропустила весну в Рэдстоу, пропустила цветение миндаля – сочность ярко-розовых соцветий на фоне лазури, выцветающую до бледно-розового, почти белого цвета, на фоне пасмурного неба, – цветение сирени, ракитника и махровой вишни, тюльпаны на длинных стеблях в садах и тайное знание, что за рекой, на поросшем травой берегу, распускаются примулы; лето же Ханна застала и попыталась выжать всё из единственного времени года, которое не слишком жаловала; и вот наступила осень, щедрая на золото и бронзу, и случались моменты, когда мисс Моул почти готова была изменить своей приверженности весне, точнее, развить вместе с нею и любовь к осени, которая отвечает за будущий весенний рост. Весной Ханна знала с уверенностью, что каждый день принесет с собой нечто новое и волнующе-прекрасное, осенью же ее удовольствие было сколь предвкушающим, столь и завершенным. Как человек, пожирающий глазами винные бутылки, которыми собирается наполнить свой погреб, наслаждается многообразием форм сосудов, объемов и оттенков содержимого, но все же с нетерпением ожидает того дня, когда вино созреет, так и Ханна сначала наблюдала за деревьями на пике их расцвета, а теперь с удовлетворением гораздо более глубоким, чем доступно взгляду, созерцала ковер листвы у их корней. Она была дочерью фермера, ее тянуло к земле, вид хорошо удобренной почвы вызывал у нее физическое удовольствие, и хотя мисс Моул обладала не меньшей тягой к красоте (которую считала самодостаточной), дополнительное удовлетворение ей приносило то, что красота питает тот источник, из которого произросла; поэтому когда в октябре Ханна бродила по Верхнему Рэдстоу, неожиданно обнаруживая узенькие улочки и мощеные переулки, извилистые тропинки и каменные ступеньки, ведущие из Верхнего в Нижний Рэдстоу; когда гуляла вдоль длинной Авеню, где с одной стороны, в глубине от дороги, стояли большие дома, отгороженные высаженными в ряд вязами, а с другой, тоже за аллеей вязов, тянулась травянистая пустошь с одиночными деревьями, которая, круто обрываясь, образовывала высокий берег реки; когда пересекала равнину Даунс, утыканную там и сям разросшимися кустами боярышника, теряющимися в бескрайних просторах, где благодаря голосам корабельных гудков, то призывным, то жалобным, не покидало ощущение близости реки, пусть и невидимой, – тогда Ханна чувствовала, что если у нее дела и находятся в плачевном состоянии, то у природы они обстоят превосходным образом.

Пока ей не исполнилось четырнадцать, она видела Рэдстоу лишь урывками, когда родители, отправляясь по делам в город, брали ее с собой; эти редкие поездки были и удовольствием, и пыткой, поскольку отец надолго застревал на скотном рынке, а мать неоправданно много времени проводила в магазинах. Ханну сводила с ума мысль о том, что многие извилистые мили реки остаются неисследованными, как и доки; что за каких‐то полпенни ей досталось бы путешествие на пароме; что ее ждут широкие мосты, перекинутые над рекой, и узкие, без поручней, мостки над шлюзами, огромные корабли с мешками муки, скользящими в трюмы, медленные неповоротливые краны, не спешащие расставаться с захваченным в клешни грузом; было мучительно видеть все это лишь мельком или во время отчаянных вылазок, из которых ее выдергивали тревога матери, гнев отца или собственное преждевременное понимание, что эти двое – сущие дети и потому их нельзя расстраивать. Она всегда испытывала по отношению к родителям смутную жалость: наверное, какое‐то время они являлись для нее источником мудрости и авторитета, но в памяти сохранилась лишь неловкость из-за их медлительности и молчания, изредка прерываемого для изложения того, что они считали фактами. А еще они казались очень старыми – оба были уже в годах, когда родилась Ханна, – тогда как она могла себе позволить на время отложить исследования.

Способность ждать и вера в наступление лучших времен сослужила Ханне хорошую службу на протяжении жизни, которую другие люди сочли бы скучной и полной разочарований. Мисс Моул же отказывалась смотреть на свое существование с такой точки зрения: это было бы предательством по отношению к себе самой. Жизнь была чуть ли не единственным достоянием Ханны, и она обращалась с нею бережно, как мать с неполноценным ребенком: нет сомнений, что ситуация выправится, произойдет большое чудо, ну а пока всегда есть место для чудес поменьше – как, например, возможность вволю нагуляться по Верхнему Рэдстоу, пересечь подвесной мост и углубиться в лес на высоком южном берегу реки или отправиться дальше в поля – миссис Гибсон была бы поражена ее энергией! – и обнаружить там настоящую сельскую местность, где ветер пахнет яблоками и влажным мхом. Ханне впервые представилась возможность исследовать город, ведь, хотя на пятнадцатом году жизни ее отправили в школу в Верхний Рэдстоу, до сего дня экскурсии были весьма ограничены и никогда не проходили в одиночестве. Однако она влюбилась в эти места и сохранила детскую способность удивляться. Ханну не огорчали даже частые дожди, и она была безмерно благодарна отцу за внезапный приступ подражательства, который побудил фермера послать дочь в школу вместе с кузиной Лилией. Подобным поступком отец переступил через свою веру в то, что для дочери простого крестьянина модное образование не ступенька, а камень преткновения на жизненном пути, к тому же ему пришлось изрядно поднапрячься с деньгами, и Ханна часто спрашивала себя, какие скрытые противоречия расцвели в батюшке буйным цветом к ее внезапной выгоде. Это был единственный импульсивный поступок человека, столь же далекого от эксцентричности, как репа с его грядок; впрочем, Ханне случалось видеть, как репа иногда вырастает немыслимо странной формы; вероятно, нечто вроде подобного отклонения настигло и фермера Моула. В школе его дочь оставалась до своего восемнадцатилетия, поскольку не должна была покинуть ее ни днем раньше, чем Лилия; это экстравагантное решение, как подозревала Ханна, приносило отцу мрачное удовлетворение, а матери – бесконечные хлопоты и заботы о гардеробе ученицы. Помимо облачения для танцевального класса, Ханне требовались воскресное платье для церкви и повседневное для времени после уроков, и если бы не мастерство деревенской портнихи, с чьей помощью миссис Моул перешивала собственные наряды, она бы не справилась. К счастью, в то время, когда мать выходила замуж, ткани делали на совесть, поэтому в собранном из чего попало гардеробе Ханны, который она забрала в школу, были и черный муаровый шелк, и тонкое шерстяное сукно черносливового оттенка, и штапель с узором из анютиных глазок. Они прослужили долгое время, и хотя девочка изрядно вытянулась за время учебы, она оставалась худенькой, а приданого у матери было достаточно, чтобы вовремя надставлять длину. Платья переживали удивительные метаморфозы, когда одни и те же полоски ткани то пришивались, то отпарывались, кочуя с места на место в невероятных сочетаниях; и пусть они служили постоянным источником страданий, как терновый шип в боку, Ханна ни разу даже не поморщилась. За нее это делала Лилия, и Ханна испытывала удовлетворение, наблюдая за гримасами кузины; мисс Моул была привязана к Лилии, но ее бесконечно забавляло присущее той даже в юные годы чувство собственной важности и незыблемое представление о приличиях. Яркий сангвинический румянец и блестящие глаза, служившие предметом гордости Лилии, ее наряды, слишком дорогие и модные для школьницы, а также напыщенный вид казались Ханне такими же смешными, какой сама Ханна казалась всем остальным.

Однако обидные насмешки одержимых модой девиц остались лишь в школьных воспоминаниях. Мисс Моул приложила все силы, чтобы окружающие смеялись над ней только в тех случаях, когда она сама это позволит, и сейчас, на пороге сорокалетия, могла оценить плоды предусмотрительности (назвать это смелостью язык не поворачивался), которую проявила в четырнадцать, убедив зубоскалов, что ее ужасная одежда – символ превосходства и отличия от таких, как они.

Ханна часто проходила мимо здания с простым белым фасадом, откуда все так же неслись нестройные звуки игры на фортепиано – какофония, наполняющая ее великолепным чувством свободы. Скоро она вырвется из пут собственных безнадежных усилий! А пока запинающиеся на каждой ноте гаммы и арпеджио, бегущие вверх и вниз, перемежающиеся в паузах «Веселым крестьянином» Шумана или прелюдией Рахманинова, которая самого композитора наводила на мысль о собственной ничтожности, заставляли ее вновь ощутить изысканный вкус ушедшей юности. У здания школы отсутствовали любые отличительные черты. Оно возвышалось четырьмя этажами посреди двора, снабженное одноэтажными крыльями с каждой стороны и окруженное садом и оградой. Напротив главного входа находились кованые ворота для гостей и преподавательниц, а с черного хода – калитка для всех остальных; но и для парадных ворот дни славы миновали: они проржавели и нуждались в покраске, да и само здание знавало лучшие времена. Дома в Верхнем Рэдстоу обладали свойством ветшать, и когда Ханна, стоя перед воротами школы, глядела сквозь решетку, она воображала, что так же, должно быть, и призраки восемнадцатого века наблюдают упадок своих прекрасных особняков, превращенных в многоквартирные дома для новых жильцов, загромождающих детскими колясками и велосипедами некогда величественные вестибюли. Несомненно, духи былого так же черпали полное скорби наслаждение в своих воспоминаниях и беззастенчиво их приукрашивали; вся разница между призраками и Ханной состояла лишь в том, что она обладала настоящим, которое не проигрывало в сравнении с прошлым. Она не тешила себя иллюзиями, что в детстве была беззаботно счастлива или трагически непонята: тогда, как и сейчас, она была живой и полной интереса, и если возможности ее будущего ограничивались утекающим временем, то и в этих ограничениях имелась определенная ценность, поскольку то, чему следовало случиться, теперь было намного ближе, чем раньше. Теперь мисс Моул наверняка находилась в двух шагах от богатого старого джентльмена, который оставит ей в наследство состояние, или не столь богатого, который обеспечит безбедную жизнь. Опять же, если поумерить требования к судьбе, за любым поворотом жизненного пути может встретиться идеальный работодатель, который наконец оценит Ханну Моул по заслугам и оставит жить в доме на правах старого друга семьи, когда нужды в ее услугах больше не будет, а к скупым строкам некролога в «Таймс» добавит несколько сердечных слов. Еще она могла бы стать наперсницей подрастающего поколения, доброй советчицей, обладающей мудростью и юмором.

С трудом Ханна заставила себя вынырнуть из видений, в которые погрузилась, глядя на обшарпанный фасад старой школы. Она собиралась нанести визит Лилии, а для этого стоило хотя бы притвориться практичной, в нужной пропорции смешав искренность и фальшь, чтобы угодить взыскательному вкусу богатой кузины. С момента их встречи в чайной прошла неделя, и всю эту неделю, за исключением нескольких часов, Ханна провела в доме миссис Гибсон, под одной крышей с мистером Сэмюэлом Бленкинсопом. Этому требовалось дать объяснение, а рассказывать правду Ханна не собиралась, не имея такого желания. Тут была замешана частная жизнь других людей, к тому же шанс обмануть и подразнить Лилию всегда обещал особое удовольствие. Более того, высказанная правда покажется кузине невероятной, и она просто посоветует Ханне быть правдоподобнее в своих выдумках. Да и в конце концов, правда – благо лишь относительное; как и лекарство, ее нужно отмерять в индивидуальной дозировке в зависимости от особенностей конкретного человека, поэтому Ханна и не собиралась рассказывать ни о первом, ни о втором визите на Принсес-роуд.

Она отправилась туда после встречи с Лилией, и маленькая служанка в огромном чепце, которая не до конца оправилась от потрясения, испытанного ранее этим вечером, проводила гостью к миссис Гибсон, одно присутствие которой создавало уют. Волнения, испытанные хозяйкой дома, не могли поколебать прочного основания безмятежности характера, замешанной на вялости мыслительных процессов, добродушии и крепком здоровье, так что, хотя миссис Гибсон, безусловно, встряхнуло, она была далека от упадка сил и рада вновь видеть Ханну. Все прошло неплохо, как и ожидалось, но мистера Бленкинсопа сильно расстроило происшествие, и хозяйке не помешала бы дружеская беседа.

– И с чего мистеру Бленкинсопу расстраиваться? – вопрошала Ханна. – Он ведь не пытался покончить с собой и не является женой того несчастного, который пытался, как не является и ребенком неудавшегося самоубийцы! Ему несказанно повезло, в том числе со мной. Если бы не я…

– Верно! – перебила миссис Гибсон. – И вы так быстро сориентировались! Как вам только в голову пришло выбить окно! Но видите ли, мистер Бленкинсоп – мужчина респектабельный. Он сразу был против того, чтобы я сдавала внаем цокольный этаж. Говорил, туда заселятся нежелательные личности. И вот пожалуйста! – Она указала пальцем вниз. – Они такие и есть.

– Если бы не я, – напирала Ханна, – не обошлось бы без расследования. И как мистеру Бленкинсопу понравился бы такой поворот? Я ведь тоже не каждый день имею дело с самоубийствами…

– Ну конечно же нет! – вежливо вставила миссис Гибсон.

– …Но для бедняжки миссис Риддинг попыталась представить дело так, будто ничего необычного не случилось. Это самое меньшее, что можно было сделать, однако мистер Бленкинсоп и этого не сделал.

– Жаль, что он пришел именно в тот момент, – вздохнула миссис Гибсон. – Это правда, я искала его. Пришлось выбирать: либо он, либо полисмен, пока вы не налетели на меня и необходимость в других помощниках не отпала. Я охрипла, пока пыталась докричаться до жильца в замочную скважину, но какой в этом смысл, если человек заперся изнутри? И эта юная бедняжка, его жена! И орущий младенец! Боже, боже! Будем надеяться, для бедного самоубийцы это послужит уроком. Сейчас он лежит в постели, а его супругу я хочу выманить наверх к ужину.

– А что на это скажет мистер Бленкинсоп?

– Надеюсь, он не узнает, – бесхитростно ответила миссис Гибсон. – Обосновавшись здесь после кончины матушки, он выразил надежду, что я откажусь брать других жильцов. Он хорошо платит, но я не стала ничего обещать. Совсем без общества скучно.

– Тогда примете меня в постоялицы завтра? – спросила Ханна. – Платить как мистер Бленкинсоп я не смогу, но обещаю не совать голову в духовку с открытым газом. Пока не знаю, на какой срок мне нужно жилье: на несколько дней или недель, ситуация еще не ясна.

– Неужели? – удивилась миссис Гибсон. – А у меня сложилось впечатление, что вы независимая дама.

– Независимости хоть отбавляй, но карманы ею не набьешь.

– Ну надо же! – воскликнула добропорядочная леди. – В жизни не подумала бы. Понимаете, я обратила внимание на ваши туфли. Я всегда была наблюдательна. И вы действовали так быстро и решительно… и все же, признаюсь, приятно сознавать, что вы такая же, как я.

Глава 4

Такова была история, которую предстояло переделать в угоду Лилии, но Ханна верила, что в нужный момент вдохновение ей не откажет, поэтому решила не тратить ни минуты времени, отведенного на любование чудесным октябрьским деньком. Осеннее солнце светило как‐то по-особенному ярко, словно его лучи, пронзая золотые кроны деревьев, насыщались цветом и раскрашивали груды опавшей листвы с удвоенной силой. Улицы были добела выметены восточным ветром, дымовые трубы и крыши домов рисовались четкими контурами в прозрачном голубом небе, а звуки голосов, шагов, машин и конных повозок далеко разносились звонким эхом. В садах цвели астры и георгины, алели гроздья рябин, как будто весь город вывесил флаги, и когда Ханна переходила через Грин, падение спелого каштана прозвучало глухо, словно украдкой, стыдясь внести диссонанс в общее ликование. Плод лежал поверх опавших листьев, выглядывая глянцевым бочком из треснувшей колючей зеленой кожуры, и Ханна наклонилась, чтобы поднять его, но передумала и оставила лежать, где упал. Когда школьники высыплют на улицу после учебы, кто‐нибудь из них подберет каштан, а ей довольно и памяти об ощущении тяжеленького гладкого шарика в ладони, как будто она его подержала. И действительно, подумала мисс Моул, насколько благословеннее помнить или надеяться на обладание в будущем, чем схватить и зажать желанную вещь в кулачке; наверное, и Бог, чьи планы, предначертанные для его созданий, постоянно расстраиваются из-за своеволия последних, нашел вдохновляющей идею хотя бы такой компенсации.

– И это хорошо, – пробормотала Ханна, бросив взгляд на англиканскую церковь в доках.

Не было времени пойти вокруг холма, чтобы полюбоваться на реку; придется спуститься по Чаттертон-стрит, мимо поворота на Ченнинг-сквер, где Ханна может столкнуться с миссис Виддоуз. Впрочем, риск невелик: бедняжка, должно быть, дремлет у очага в заставленной мебелью гостиной, в то время как женщина, которую вдова уволила с прискорбным пренебрежением – прекрасное слово, хотя Ханна так толком и не научилась его правильно произносить, – участвует в красочном карнавале природы. Мисс Моул сознавала, что ее вклад в праздник скорее духовный: в ее внешности не было ничего, что украсило бы пейзаж, поскольку ее платья всегда отличались практичным оттенком, но она держала голову высоко и шла бодро, наслаждаясь хрустом веток и шуршанием листьев под ногами.

Узкая дорожка, по которой она спускалась, расширялась на перекрестке, встречаясь с другими. Величественная Авеню находилась по левую руку; еще одна дорога, затененная деревьями, вилась вверх от реки; справа широкая тропа огибала край Даунса, куда можно было попасть, поднявшись прямо на пригорок, а концы всех этих путей стягивались в единый узел у питьевого фонтана для людей и животных.

Трудно было поверить, что неподалеку раскинулся большой город. Местность располагала к отдыху и чинным прогулкам, здесь семенили змейкой вереницы старшеклассниц, поскольку пристойное воспитание, помимо прочего, предполагало наслаждение природными красотами, и неспешно прохаживались в тени деревьев благородные леди в маленьких шляпках и платьях с турнюрами. Здесь не было места столкновению нового и старого, ветхости с роскошью, и Ханна, возможно, меньше любила бы эту часть Верхнего Рэдстоу, даже несмотря на деревья, если бы та не выросла на месте более древней и если бы Ханна не знала, что до скромной на первый взгляд, но дикой в своей первозданности земли на том берегу реки, таящей скальное основание под упругим дерном, рукой подать.

Даунс не считался загородом, но очень походил на сельскую местность. Его ровные луга простирались, насколько хватало взгляда, обрамленные с трех сторон домами и дорогами, а с четвертой – обрывистым берегом; на равнине там и сям встречались огромные деревья и старые кусты терна. Вязовая аллея вела прямиком к дому Лилии, и, шагая в пестрой тени листвы, Ханна слышала цокот копыт, скрип кожи и звяканье металла и думала, как все это вписывается в пестрый характер Даунса: и всадники (наверняка на наемных лошадях), и овцы (наверняка с грязными боками), усердно пасущиеся на травке, и пинающие футбольный мяч юноши, в чьих голосах слышался сильный рэдстоуский акцент. И всегда, казалось Ханне, даже если идет дождь, облака над этим местом проплывают выше, чем где‐либо в мире; она слышала, как Лилия хвасталась, что за исключением суббот и воскресений вид из ее окон напоминает частный парк. К сожалению, дом Лилии, который уже мелькал красными и белыми пятнами за деревьями, невозможно было принять за образчик прекраснейших загородных особняков Англии. Его построили по заказу отца Эрнеста под конец жизни старика, и попытка возвести нечто вроде небольшой елизаветинской усадьбы споткнулась о решимость заказчика не допустить сомнений относительно его происхождения, поэтому под плоским фронтоном верхнего этажа нижний выпирал эркерами и парадным крыльцом. Черепица была ярчайшего оттенка алого, какой только можно купить за деньги, а кирпичную кладку скрывал слой белоснежной штукатурки. Сад отделялся от дороги широкой лужайкой, огороженной столбиками с цепями, и откровенный намек на то, что территории сада Спенсер-Смитам и так хватает с лихвой, бессовестно истолковывался мальчишками как приглашение покачаться на цепях. Даже в Лилиной бочке меда есть ложка дегтя, подумала Ханна, и ослепительно улыбнулась напрягшемуся в ожидании нагоняя маленькому хулигану, а потом неожиданно для себя еще и весело подмигнула ему и шагнула в ворота, за которыми ее встретило сияние белизны, красного и желтого.

На ступеньках не было ни пятнышка грязи, дверной молоток сверкал на солнце, хризантемы в горшках, расставленных на крыльце ярусами, так и манили, и Ханна только успела сунуть нос в цветок, наслаждаясь его горьковато-сладким запахом, как дверь открылась. С точки зрения горничной, это было плохое начало, и то ли в наказание, то ли быстро оценив, какое место посетительница занимает в свете, она отвела Ханну в маленькую комнатку нежилого вида. Здесь смиренные просители сидели на краешке стула; здесь же хранились книги, неподходящие для библиотеки Спенсер-Смитов. Мисс Моул подумала, что классики наверняка выставлены на виду, чтобы создать выгодное впечатление о хозяевах, а сюда сослали томики с книжных развалов, детскую литературу и произведения писателей, в чьей известности и благонадежности хозяйка дома сомневалась.

Ханна взяла книгу и приготовилась ждать, но Лилия, видимо, предпочитала не тянуть, если ее ждали дурные вести, и, тактично выразив неудовольствие, что кузину оставили в нетопленой комнате, привела мисс Моул в светлую из-за обитой веселеньким кретоном мебели, разожженного камина и яркого солнца гостиную, жизнерадостно поинтересовавшись, неужели гостье дали полдня выходного.

– В каком‐то смысле у меня действительно выдался свободный денек. И прекрасный, надо сказать! Такие дни помогают пережить зиму, как говорится. Миленькая гостиная, кстати. Как видишь, Лилия, в моем мире все хорошо.

– Рада слышать, – сдержанно ответила миссис Спенсер-Смит. Обладая некоторым опытом, она настороженно относилась к ситуациям, когда у Ханны вдруг возникало приподнятое настроение. – Останешься на чай?

– Раз ты так настаиваешь, дорогая, конечно, останусь. Для меня течение времени остановилось, и о нем напоминает лишь голод, но существует множество способов обмануть желудок. Если проваляться в постели до десяти, то на одной чашке чая можно протянуть до середины дня; а если ты сейчас бесплатно меня накормишь, то я окажусь в кровати с книжкой еще до того, как приступ голода успеет возобновиться.

– Вот только ради бога, – проворчала Лилия, позвонив в колокольчик, – не мели подобной чепухи при Мод, когда она будет подавать чай. А потом тебе придется объяснить, что ты имела в виду.

– Я имела в виду, – продолжила Ханна, когда запрет на разговоры был снят, – что сейчас у меня перерыв между ролями, как мы говорим в театре. Обрати внимание на местоимение «мы», Лилия. Да, однажды я играла на сцене, изображала женщину из толпы. И мне разрешили остаться в своей одежде.

– Тогда на твоем месте я бы не стала упоминать такую деталь, – скривилась Лилия. – Как ты могла! Впрочем, вряд ли это было на самом деле. А если действительно было и ты продолжаешь вести такие речи, только подумай, что с тобой станет?

– Это была толпа добродетельных горожан, – слабо воспротивилась Ханна, – по сюжету пьесы мы освистывали злодея. О большем не спрашивай. Я освистывала неделю, а потом в соседнем городишке дирекция наняла другую оборванку.

– Не желаю ничего об этом слышать, – отрезала миссис Спенсер-Смит. – Ради собственного блага лучше не рассказывай мне о том, чего я не одобряю.

– И в чем же заключается твой хитрый план?

Лилия поджала губы.

– Не уверена, что у меня есть право иметь план.

– Это неважно, дорогая.

– Для меня важно, – возразила кузина и, мгновенно сменив благородные манеры на практичный тон, спросила: – Ты получила месячное жалованье?

Ханна пристыженно кивнула:

– Да. Пришлось лавировать между откровенно дерзким поведением и неприкрытой грубостью, чтобы хозяйка не могла ни оставить, ни выгнать меня без содержания. Это стоило неслабых усилий, скажу я тебе. А так хотелось нахамить, перейти на личные оскорбления, знаешь ли. Впрочем, полагаю, не знаешь: ты слишком благовоспитанна.

Лилия, дернувшись, подсунула подушку под спину, сохраняя бесстрастное выражение лица и вместе с тем давая выход раздражению, которое в любом случае не произвело бы на Ханну ни малейшего впечатления.

– И где ты сейчас остановилась? Ты ведь не ушла в тот же вечер?

– Нет, на следующее утро. Я наняла кэб. – Речь мисс Моул замедлилась, а взгляд застыл в одной точке; было заметно, что она усиленно обдумывает какую‐то мысль. – Конную повозку со стариком-извозчиком, накачанным пивом, с обвисшим носом, который напомнил мне сливу.

– Мне не нужны подробности.

– Подробности – часть рассказа, а старик с сизым носом – странствующий рыцарь. Жаль, что подобный тип людей вымирает. Они знают жизнь, эти старики, и мне они нравятся. Всегда ожидают худшего и никогда не вмешиваются. Он сразу понял, что произошло, и с сожалением должна признаться, что он мне подмигнул. Я не подмигнула ему в ответ, но дала понять, что умею проделывать подобный фокус, а потом сказала, что мне нужно дешевое жилье, а он заявил, что как раз знает подходящее место, и повез меня на Принсес-роуд. Кстати, это недалеко от твоего молельного дома, и, думаю, ты можешь за меня порадоваться, потому что миссис Гибсон – прихожанка общины. Я бы сообщила тебе раньше, но была занята, просматривая в публичной библиотеке объявления о найме на работу.

Лилия помолчала и выдавила:

– Более неудачное стечение обстоятельств и представить трудно.

– Почему? Я считаю, мне повезло. Всего фунт в неделю за жилую комнату; спальня, она же гостиная, шиллинг в щель за газовое отопление, а совместные обеды с миссис Гибсон обходятся мне почти даром. Она слишком щедра, но я стараюсь ей помогать, и она находит беседы со мной весьма поучительными.

– Что за невезение! – повторила Лилия. – И как только этому кэбмену пришло в голову отвезти тебя в один из тех домов, которые я советовала бы обходить стороной, – это выше моего понимания.

– Дом кажется вполне респектабельным, – пробормотала Ханна. – Вот и мистер Бленкинсоп там живет, ты же знаешь.

– Конечно, знаю! Надеюсь, ты нечасто с ним видишься?

– Стараюсь как можно чаще! – весело ответила Ханна. – Но он от природы робок. Если ты беспокоишься о том, что́ я рассказала новым соседям, то можешь быть спокойна: фамилия Спенсер-Смит ни разу не слетела с моих губ. Миссис Гибсон не чувствовала бы себя непринужденно, общаясь со мной, знай она, что я обладаю такими серьезными связями.

Лилия попыталась стереть с лица все эмоции, чтобы противостоять нападкам кузины. Выражение получилось почти бесстрастным, но не совсем. Наградив подушку еще одним тычком, миссис Спенсер-Смит сказала:

– Я тут подумала о твоей манере болтать об игре на театральных подмостках. Это никуда не годится, Ханна. Может, ты и выступила блистательно, – слово прозвучало на редкость ядовито, – но подобные сведения могут обернуться против тебя. Дело в том – заметь, я ничего не гарантирую, лишь призываю тебя к осторожности, – что существует немалая вероятность устроить тебя экономкой к мистеру Кордеру.

– И кто он? О, я знаю. Священник! И он хочет нанять экономку?

– Нет, – отрезала Лилия, снова поджимая губы. – Но, думаю, нуждается в ней.

– Тогда он обречен, – заявила Ханна. – Спасибо, Лилия. Я любезно принимаю предложение. Какова плата?

– Еще ничего не утряслось. Не рассчитывай на место заранее. Мистер Кордер – вдовец и пока лишь обсуждает с дочерью возможность нанять экономку.

– О, так у него есть дочь.

– Две, – уточнила Лилия. – Рут еще школьница, и за ней нужно присматривать. На литературном вечере…

– Доклад мистера Бленкинсопа был занимателен? – перебила Ханна.

– Нет. Создавалось впечатление, что мыслями он пребывает где‐то далеко и вообще не думает, о чем говорит.

– Неудивительно, – пробормотала Ханна. – Но ты продолжай, продолжай! На литературном вечере…

– У Рут на чулке зияла огромная дыра. Выглядело это ужасно. От Этель никакого проку, она вечно в миссии, и я уже некоторое время думала, что дом священника нуждается в женщине, способной взять на себя ответственность. Все хозяйство кое‐как держится на юной служанке; кроме того, с ними живет молодой кузен (сын мистера Кордера учится в Оксфорде – и только между нами, Ханна, это я его туда пристроила), и, по-моему, это не слишком красиво, но я не собиралась ничего предпринимать до тех пор, пока не смогу порекомендовать подходящую кандидатуру экономки. В приходе полно женщин, которые ухватились бы за такой шанс, но мне нравилась миссис Кордер…

– Ни слова больше, дорогая! – воскликнула Ханна. – Я все поняла! Тебе нужен старый добрый мешок с песком, чтобы заткнуть брешь; сторожевая собака, не обладающая ни породой, ни красотой, лишь бы умела грозно лаять. Твоя привязанность к бедной женщине и память о ней оказались сильнее, чем у вдовца, и ты не позволишь ему окончательно забыть супругу. И правильно! – Некрасивое худое лицо Ханны осветилось изнутри, а глаза засияли ярче и стали зеленее. – То, что я подхожу, едва ли мне льстит, но место представляется великолепным, а уж гавкать я буду как фурия. А еще говорят, женщины не умеют быть верными и преданными друг другу! Да я уже чувствую себя родной сестрой миссис… как там ее.

– Не будь смешной, – бросила миссис Спенсер-Смит. – Мне, конечно, нравилась миссис Кордер, однако по сравнению с мужем она была пустым местом, бедняжка, хотя наверняка старалась как могла. И когда я вижу, как Пэтси Уизерс строит преподобному глазки…

– Я запомню это имя, – кивнула Ханна.

– Ты еще не получила место, – резко возразила Лилия, – и на самом деле я не думаю, что ты подходишь. Разве что с большой натяжкой. Сомневаюсь, что ты сможешь настолько войти в роль экономки, чтобы обратить на себя внимание мистера Кордера, и вообще, одному Богу известно, чем ты занималась все эти годы. Но если ты подойдешь, то, надеюсь, не забудешь, что я практически поручилась за тебя. И кстати, о нашем родстве я не упоминала. Подумала, что это будет несправедливо по отношению к вам обоим. Пусть тебя оценивают исключительно по твоим достоинствам. Я советовалась с Эрнестом, и он со мной согласился.

Ханна ехидно улыбнулась и ничего не сказала, но весь ее вид просто кричал о том, что у нее найдется реплика в ответ, поэтому Лилия торопливо продолжила:

– Дам тебе знать, как обстоят дела. Я увижусь с мистером Кордером на неделе на вечерней службе.

– Разве он не захочет со мной встретиться?

– Это необязательно, – сказала миссис Спенсер-Смит в неподражаемой спенсер-смитовской манере.

– Ты имеешь в виду, нежелательно? Осмелюсь предположить, ты права. А какого типа он мужчина? Открытый и энергичный или из тех милых лапочек, что прячут коготки?

– Это не смешно, Ханна, и даже вульгарно; я бы сказала, непочтительно. Постарайся помнить о том, что ты леди.

– Но я не леди. Мы с тобой одного роду-племени, Лилия, и ты знаешь какого. Мы произошли от простых йоменов, и мой отец проглатывал «х» в начале слова, как и твой. Знаю, ты не любишь об этом вспоминать, но факты – вещь упрямая. Так уж вышло, что я получила образование выше соответствующего моему положению (но ты‐то, конечно, нет!), поэтому временами скатываюсь до прежнего уровня, так сказать, возвращаюсь к истокам. Но постараюсь вести себя прилично и глаз не спущу с Пэтси. Спасибо тебе за чай, а я отправлюсь обратно к миссис Гибсон и постараюсь привести в божеский вид свое нижнее белье, хоть и надеюсь, что преподобному Кордеру не будет до него дела.

– Ну вот опять ты! – вздохнула Лилия и подставила прохладную румяную щеку для поцелуя.

– Можем же мы пошутить между нами, девочками! – Ханна коснулась щекой лица кузины и добавила: – Добрая ты душа, Лилия. Ты всегда мне нравилась.

– Ой, иди уже, – добродушно проворчала миссис Спенсер-Смит, настойчиво подталкивая гостью к двери: неизвестно, какую великодушную глупость совершит Эрнест, если застанет кузину, когда вернется домой.

Глава 5

К вечеру поднялся сильный ветер, и когда Ханна шла обратно через Даунс, верхушки деревьев раскачивались, а облетевшие листья закручивались вихрем. Игроки в футбол, всадники и дети попрятались по домам; вдоль дороги тянулся ряд фонарей, но под вязами, где шла Ханна, клубилась грозовая тьма. Ветви гнулись и скрипели, горестно протестуя, а те, на которых еще остались листья, молотили воздух, словно гигантские цепы, сходя с ума от бесплодных усилий, ибо ветер пожинал урожай, обмолачивая с деревьев листья, и гнал их перед собой. Подгонял он и Ханну, легкую, как листок, и захмелевшую от свиста и грохота бури. Яркая и уютная гостиная Лилии сейчас казалась сном, мистер Кордер – досужей выдумкой, а у Ханны Моул не было ни прошлого, ни будущего, лишь перехватывающее дух настоящее, в котором ветер толкал ее на запад, в то время как она прокладывала путь на юг. В течение десяти минут или четверти часа, когда она спускалась с холма под защиту улиц, где ветер хоть и налетал на деревья в садах, но находил их слабое сопротивление скучным, Ханна испытывала свободу от бремени забот, которой всегда вознаграждается чрезмерное физическое усилие; но в относительной тишине Чаттертон-роуд к ней вернулось осознание, что бренное тело нуждается в деньгах на еду и одежду, и, как ни абсурдно, пред ней возникло видение мистера Кордера, протягивающего щедрые дары на блюде для пожертвований. Она встряхнула головой и скривилась, отгоняя видение. У мисс Моул было стойкое предубеждение против нонконформистских священников, и в воображении мистер Кордер рисовался елейно-невежественным и притворно-смиренным, в то время как смирения в нем не было ни на пенни, и на мгновение все существо Ханны взбунтовалось. Она могла посмотреть на себя чужими глазами: невзрачная, приближается к середине жизни, а то уже и перевалила за нее, и производит впечатление женщины, которая всегда прет против течения; в сущности, она была идеальной экономкой для мистера Кордера. Она признавала, что никто другой, сидя в его гостиной и штопая вязаные подштанники за столом, покрытым саржевой зеленой скатертью с порыжелым папоротником в горшке посередине, не смотрелся бы так уместно, как Ханна Моул. Кто бы заподозрил в ней чувство юмора и иронию, пылкую любовь к красоте и умение находить ее в самых неожиданных местах? Кто мог бы вообразить, что мисс Моул в разное время рисует себя в мечтах то первооткрывательницей неведомых земель, то утопающей в роскоши леди в дорогих нарядах, то матерью очаровательно непослушных сорванцов или вечно ускользающей музой, возлюбленной поэта? Она могла воротить свой длинный нос от этих причудливых экскурсов, в то же время не считая их невероятными. Она была полна желаний, энергии и веселья, но над ними царило ироническое представление о себе, которое не страдало непоследовательностью и защищало ее, как доспех, против не желающего проявлять дружелюбие мира. В конце концов, уговаривала себя Ханна, подавляя бесполезный бунт, стоит лишь завладеть тем, о чем так страстно мечтаешь, и оно почти сразу станет ненужным – тут снова пришла на помощь удачная мысль Бога о компенсации, – к тому же она обожала играть в переодевание и примерять на себя чужие роли, а поскольку ее острая наблюдательность не была целиком направлена на выявление слабостей в других, Ханна могла честно признать: раз уж она потерпела неудачу в жизни, назначенной жребием лично для нее, то вряд ли достигнет успеха, выбрав чужую судьбу. Она обладала душой бродяги со всеми преимуществами такого уклада – готовностью в любой момент сорваться с места, пренебрежением к нажитому, – но эти же качества заставляли ее мириться с переездами, к которым она не готовилась, и бедностью за пределами уровня комфорта. И сейчас оба условия сошлись. Мало что, думала мисс Моул в ту минуту, может быть неприятнее, чем покидать дом, где с ней обращались как с другом, где она находила тайное ленивое удовольствие в выслушивании банальностей миссис Гибсон и более острое – когда приводила в замешательство мистера Бленкинсопа, подстерегая его на лестнице и вынуждая вступить в разговор; дом, который она могла покинуть по минутной прихоти, чтобы послоняться по Верхнему Рэдстоу или совершить долгую прогулку на другом берегу реки, и куда могла вернуться с уверенностью, что ей там рады. И вот теперь она должна отказаться от всего этого и штопать чулки дочери мистера Кордера ради того, чтобы иметь пропитание и одежду.

И все же лучше быть Ханной Моул, чем Лилией, единственная личность которой незыблема и зовется миссис Спенсер-Смит, которая никогда не выбивала окно полуподвала, чтобы спасти мужчину от отравления газом, не оттаскивала его от плиты, не бросалась потом утешать плачущего младенца, брошенного в коляске; лучше, чем быть бедняжкой миссис Риддинг с исказившимся лицом. Ханна тогда подумала, что это выражение отчаяния несчастной, уже смирившейся с неизбежностью надвигающейся катастрофы и вдруг с ужасом обнаружившей, что кошмар откладывается. Гримаса мелькнула и тут же исчезла, но сейчас, в темноте, Ханна видела ее как наяву. «И все из-за денег!» – мысленно простонала она, думая вовсе не о себе. Деньги могли бы излечить невротика-мужа, а если нет, то позволили бы молодой вдове вырастить сына, и Ханна пожелала этого всем сердцем. Она слышала, как Лилия отзывалась о деньгах с пренебрежением, но как человек, у которого они всегда были, именно о них кузина позаботилась бы в первую очередь. Деньги – одна из лучших вещей в мире, если ими правильно распорядиться, как распорядилась бы мисс Ханна Моул, и всю дорогу до Принсес-роуд она назначала воображаемую ренту для людей вроде себя, отложив несколько тысяч в пользу миссис Риддинг и рассылая знакомым рождественские открытки и валентинки в виде пятифунтовых билетов.

Подойдя к дому миссис Гибсон, мисс Моул увидела свет в полуподвале. Стекло уже вставили, а из открытого окна кухни доносилось пение миссис Риддинг. У Ханны отвисла челюсть. Она слышала это пение каждое утро перед уходом мистера Риддинга на работу и каждый вечер, когда он возвращался домой, но никогда в другое время суток, и ей стало больно оттого, что столь юная девочка так несчастна, но вынуждена храбриться. Ей стало стыдно за собственное недовольство и зацикленность на себе. Все, что случилось с Ханной, прожившей половину жизни, в которой были и забавные моменты, и даже безумная романтическая интермедия, сейчас не имело значения; огромное эксцентричное сердце мисс Моул болело за юную миссис Риддинг. Но что тут поделаешь? Неистощимый запас советов – которым сама Ханна не следовала, – шуток и ободряющих слов был бесполезен; миссис Риддинг держалась спокойно и холодно с теми, кто стал свидетелем отвратительной сцены в полуподвале, даже с женщиной, которая утешала и купала ее ребенка. Ханна была бы не прочь искупать дитя еще раз. На миссис Гибсон произвело изрядное впечатление ее умелое обращение с младенцем; впрочем, миссис Гибсон восхищало все, что бы ни делала новая подруга, и, возможно, для Ханны будет отрезвляюще благотворно пожить с мужчиной, которого восхищают лишь собственные действия.

Она открыла замок ключом, одолженным ей миссис Гибсон, и в прихожей наткнулась на мистера Бленкинсопа, который как раз вешал шляпу.

– О, добрый вечер, мистер Бленкинсоп, – по-девчоночьи пискнула Ханна. – Вы сегодня припозднились, верно?

Мистер Бленкинсоп сурово взглянул на нее сквозь стекла очков.

– Как и намеревался, – многозначительно произнес он и шагнул в сторону, пропуская соседку вперед по лестнице.

Ханна вяло потащилась наверх. Ей никак не удавалось найти подход к мистеру Бленкинсопу. Она пыталась усилить впечатление, которое ее доблестные действия в полуподвале должны были произвести на него, намекала, что тоже интересуется литературой и Чарльзом Лэмом, задавала глупые женские вопросы о банковском деле, которое являлось профессией мистера Бленкинсопа, но ничто не вызывало в нем отклика. Он оставался серьезен, тверд и односложен – насколько позволяли английский язык и простая вежливость.

– Меня от этого тошнит, – проворчала Ханна себе под нос, выпрямляя спину, поскольку знала, что вид снизу на женщину, поднимающуюся по лестнице, почти всегда выставляет ее в невыгодном свете; но когда она включила свет в комнате и посмотрела на себя в зеркало, то тут же простила соседа. Все равно она с ним еще не закончила. Мистер Бленкинсоп явно не был ни знатоком человеческих характеров, ни любителем оригиналов, поэтому не имел причин поощрять внимание женщины с сатирическим носом, бледным лицом и глазами не пойми какого цвета, и все же Ханна испытывала смутную тревогу, как солдат во враждебной стране, оставивший за спиной непокоренную крепость. Она жалела, что ей не удалось коснуться в разговоре имени мистера Кордера, что могло бы вызвать в соседе интерес, а заодно подсказать ей верную линию поведения с будущим работодателем. Предупрежден – значит вооружен, и советы миссис Гибсон тут не пригодятся. Для нее все священники одинаково хороши, хотя в большинстве своем ужасны; они подобны звездам, которые проливают свет, но остаются при этом недоступными. Однако, хотя содержание речей миссис Гибсон заранее не являлось тайной, их форма могла оказаться забавной, и когда Ханна сняла платье для прогулок и переоделась в старенькое шелковое, которое при искусственном освещении выглядело неплохо, она постучала в дверь гостиной домохозяйки и проскользнула внутрь, не дожидаясь ответа.

– О, это вы, дорогая, – вздохнула миссис Гибсон. – Как всегда, бодры.

– Что случилось? – спросила Ханна, поскольку тон миссис Гибсон был меланхоличен, а тело безвольно осело в кресле, будто ее туда толкнули.

– Он высказал мне всё, – ответила та, – по поводу Риддингов. Вот только что ушел. Или они, или я; так и сказал. А вы что об этом думаете? Мне неприятно так говорить, но Сэмюэл поступает недобро, недобро по отношению и ко мне, и к этим бедняжкам внизу. А что бы вы сделали на моем месте, дорогая мисс Моул? Отказали бы им от дома? Нет, вы бы точно так не сделали. Да, миссис Риддинг держится холодно и отстраненно, учитывая события, если вы понимаете, о чем я, но я чувствую свой долг перед ней. Я могу присматривать за бедняжкой. К тому же есть еще ребенок. У меня никогда не было своих детей, и если вы меня спросите, то из бездетных женщин получаются лучшие матери!

– Ага! – сказала Ханна со значением. Она отвлеклась от проблемы миссис Гибсон и уцепилась за высказанную идею. Она‐то думала, что это ее мысль, и удивилась, что миссис Гибсон додумалась до того же. – Но муж у вас был, – уточнила она.

– Ну конечно, дорогая. И я была ему хорошей женой. Его слова, не мои.

– А вот интересно, – продолжила Ханна, – возможно ли, что и лучшие жены – те, кто никогда не был замужем?

– Ох, милая, я не разделяю этих новомодных взглядов!

– Нет, я имела в виду другое, не то, что вы.

– Я рада, – отметила миссис Гибсон, – а то, говорят, уж слишком много такого развелось в наши дни.

– Ужасно, не правда ли? – поддакнула мисс Моул.

– В любом случае здесь об этом и речи не идет, слава богу, но мистер Бленкинсоп сказал, что проблемы не закончились и что он чувствует, будто атмосфера в доме изменилась. По его словам, после целого дня работы он нуждается в тишине!

Ханна громко и насмешливо фыркнула.

– Работа в банке! Грести деньги лопатой. Это как весь день играть в «блошки» [4]! А что касается тишины, послушайте! – Она приложила руку к уху. – Ни звука!

Миссис Гибсон самодовольно кивнула:

– Дом прочной постройки. Не знаю, где он найдет лучше. И потом, понимаете, я знала его матушку. Мы встречались на швейных вечерах. Теперь‐то я на них не хожу, дорогая. Штопки мне хватает и дома, на мистере Бленкинсопе носки просто горят, но в старые добрые времена ходила вместе с миссис Бленкинсоп и миссис Кордер. А теперь матушка Сэмюэла умерла, и могла ли я подумать, что ее сын станет моим жильцом? Она была унылой женщиной, надо сказать, но тем не менее что было, то было.

– А миссис Кордер?

– Тоже умерла, такие дела, дорогая. Пневмония. Страшная болезнь. Сегодня ты здесь, а завтра там. Она и проболела‐то всего неделю. Бедный муж! Никогда не забуду ее похороны.

Ханна сочувственно хмыкнула.

– Большая потеря для прихода, – закинула она удочку.

– Ну, – протянула миссис Гибсон, которую начало клонить в сон от жарко растопленного камина и воспоминаний, – не знаю, я бы не сказала. Люди вечно сплетничают. По воскресеньям она никогда не бывала у вечерней службы, что выглядит не слишком добродетельно, не так ли?

– Возможно, она уставала круглосуточно слушать своего мужа.

– И такое может быть. – Миссис Гибсон вдруг проявила необычную терпимость. – Отношение жены не такое, как у посторонних. Но на швейных собраниях она время от времени бывала забавна. Из-за своей… рассеянности, – обрадовалась миссис Гибсон, найдя нужное слово.

– Наверное, думала о муже, – подсказала собеседница.

– Ну уж нет: или то, или другое, что‐нибудь одно, – с хитрецой заметила миссис Гибсон.

– Верно, но думать‐то можно уйму всего. – И Ханна сморщила нос, выражая то ли неприязнь, то ли горькое удовлетворение.

Миссис Гибсон проявила мудрость и не заглотила наживку.

– Иногда он заходил и окидывал нашу компанию веселым взглядом.

– Ясно, – кивнула Ханна.

– Любил посмеяться! И за шутками в карман не лез.

– Ясно, – мрачно повторила мисс Моул. Как ей справляться с шуточками проповедника – или в кругу семьи они не так часто идут в ход? Теперь она была убеждена, что жена ненавидела мистера Кордера, и пока миссис Гибсон продолжала говорить, Ханна то переносилась в будущее, полное неприязни к этому любителю веселья, то восстанавливала картину несчастливой семейной жизни его супруги.

– Да я совсем заговорилась! – наконец спохватилась миссис Гибсон. – А вы так и не сказали, как мне быть с мистером Бленкинсопом.

– Скажите, что ему должно быть стыдно за себя, – изрекла Ханна, поднимаясь с коврика у камина, и вышла из гостиной, впервые за время знакомства оставив миссис Гибсон разочарованной в способности мисс Моул найти выход из любого положения.

Глава 6