Читать онлайн Пустошь. Первая мировая и рождение хоррора бесплатно

- Все книги автора: У. Скотт Пулл

Разразилась война: и вот наступила мировая зима.

Уилфред Оуэн, «1914» (1914)

Пустошь растет; горе тому, кто не видит пустошь в себе!

Фридрих Ницше, «Так говорил Заратустра» (1891); фраза была использована художником Отто Диксом в качестве эпиграфа к картине «Семь смертных грехов» (1933)

Они ушли давно, и все, что мне дано, – Из мрака наблюдать за призрачным кино.

Зигфрид Сассун, «Сеанс» (1919)

Перевод оригинального издания

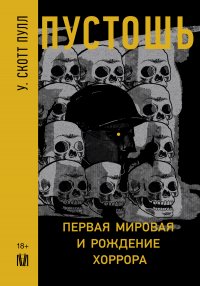

W. Scott Poole

Wasteland: The Great War and the Origins of Modern Horror

Печатается по специальному соглашению с Counterpoint Press, an imprint of Catapult, LLC in conjunction with their duly appointed agent 2 Seas Literary Agency and co-agent SAS Lester Literary Agency & Associates

© W. Scott Poole, 2018

© А. С. Яковлев, перевод на русский язык, 2024

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024

Предисловие

Трупы на руинах

Нет такого документа цивилизации, который не был бы в то же время документом варварства.

Вальтер Беньямин

Написанием истории, судя по всему, занимаются преимущественно обитатели руин. Такие руины, в прямом и переносном смысле, оставила после себя XX веку Великая война (1914–1918) [1], отравив зародившееся в XIX веке ощущение радости бытия разочарованием и горечью. Многовековая традиция сентиментального благоговения перед смертью на большей части Европы рухнула уже через несколько месяцев – настолько огромным было количество погибших. Война перекроила карту мира, создала новые могущественные державы и породила в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и в России ряд проблем, которые до сих пор кажутся неразрешимыми, едва ли не апокалиптическими, и каждый день напоминают о себе в выпусках новостей.

В словах вольнодумца, интеллектуала и эссеиста Вальтера Беньямина, который в первой половине XX века скитался по разрушенной Европе, пока не нашел свою смерть, таится еще одна истина. За фасадом того, чем мы восхищаемся в нашей культуре – как высокой, так и «популярной», и даже той, которую Марк Дери называет «непопулярной культурой», – скрывается мир страданий. Все созданное цивилизацией вносило в культуру вирусный код варварства. В каждом фильме ужасов, в каждом рассказе в жанре хоррор, в каждой компьютерной игре этого жанра резвятся и щекочут нам нервы призраки Первой мировой войны, обитающие у самого порога нашего сознания. Картины несметного множества трупов и раненых на наших экранах – это свидетельства варварства, предоставленные современниками той войны и всеми, кто обращался к этой теме в дальнейшем.

Мир, существовавший до 1914 года, то есть чуть более 100 лет назад, был очень непохожим на сегодняшний. Это был мир дряхлых империй, кое-как доковылявших из Средневековья в современность, – Российской, Австрийской, Османской. Все они объединяли народы и языковые группы, не имевшие между собой ничего или почти ничего общего. После окончательного разгрома Наполеона в 1815 году многие коронованные особы полагали, что могучий джинн революции надежно запечатан в своем узилище. Кайзеры, императоры и короли вели кратковременные локальные войны, заключали династические брачные союзы и договоры для приобретения крохотных территорий. Воинственная Великобритания, сочетавшая конституционную монархию, масштабную промышленность, многочисленный средний класс и непревзойденную морскую мощь, управляла империей, простиравшейся от Карибского моря до Африки и Азии. Америка тогда казалась выскочкой с крохотной армией; ее территориальные притязания ограничивались Латинской Америкой и Тихим океаном, которые не так сильно привлекали внимание старых европейских держав.

Признаки близкого крушения этого мира множились. В числе причин, по которым политическая культура Европы не воспрепятствовала превращению Старого Света в пылающие руины, можно назвать неоднозначность этих признаков, невозможность просчитать все последствия. На Балканах непомерно возросшая национальная гордость сербов опиралась на частично мифологизированную историю. Бурно развивавшаяся экономика государств Западной Европы все больше зависела от рынков и сырья из колониальных владений, без которых им грозил экономический крах. В 1905 году Россия проиграла войну Японии, и вдруг обнаружилось, что на мировую арену выходит новая держава, представлявшая собой, несмотря на свою долгую и увлекательную историю, полнейшую загадку для большинства жителей Запада. К тому же Соединенные Штаты выиграли войну с одряхлевшей европейской державой – Испанией. Вооруженные столкновения, подобные короткой, но кровопролитной Крымской войне и затяжной Гражданской войне в США, показали, что новые технологии способны приводить к гибели десятков тысяч человек, калеча и травмируя целые поколения. Государства и империи играли целыми народами как шахматными фигурами, но хрупкий мир еще как-то поддерживался. Хитроумными усилиями старых европейских держав была создана сложная система взаимосвязанных альянсов, так что падение в пропасть одного увлекало туда всех остальных.

Конфликт начался летом 1914 года: Германия и Австро-Венгрия (Центральные державы) вступили в войну с Францией, Великобританией, Россией и Сербией (членами Антанты, или Союзниками). Это событие вызвало хищную радость у романтически настроенных людей. Далее мы увидим, что писатели, художники, актеры и первые кинорежиссеры поступали на службу в пехотные, артиллерийские и пулеметные подразделения. Многие европейцы (хотя, конечно, не все) относились к этой войне как к приключению – скорее всего, кратковременному, оживление которого развеет скучную рутину повседневности. Каждый надеялся вернуться домой героем. Темные тучи близкой войны казались им грозой, нарушившей однообразие жаркого сухого дня и несущей вместе с громом и молнией живительную влагу.

Однако всего через несколько кратких недель летний военно-патриотический угар сменился ужасом. На Западном фронте Германия прошлась катком по Бельгии. Немецкие войска стояли в 30 километрах от Парижа, и из 3 миллионов парижан покинул столицу как минимум каждый третий. Британские и французские войска дали немцам отпор в битве на Марне, но обе стороны понесли катастрофические потери. Всего за две недели боев погибли 15 000 британских солдат. На востоке царская Россия поначалу добилась некоторых успехов в боях с Австро-Венгрией и Германией, вторгшись в Восточную Пруссию. Но в августе в битве при Танненберге относительно небольшая немецкая группировка под командованием Пауля фон Гинденбурга и Эриха Людендорфа нанесла Российской империи поражение, от которого она так до конца и не оправилась. Боевые действия охватили и Восточную Европу: Болгария выступила на стороне Центральных держав, Сербия и Румыния – на стороне Антанты.

Во Франции к концу 1914 года немцы были отброшены и вынуждены перейти к обороне. Обе стороны принялись рыть хитроумные системы окопов, сооружать земляные укрепления, неуютные блиндажи и братские могилы. Нейтральная полоса – или «ничейная земля» – между позициями противников превращалась в выжженную местность, опутанную колючей проволокой, испещренную воронками и покрытую незахороненными, разлагающимися трупами. Солдаты обеих сторон, месяцами не сменявшиеся на передовой, жили в отвратительных условиях: зловоние, грязь, мрак, крысы и всевозможные паразиты. Артобстрелы – знак предстоящего наступления – могли продолжаться по несколько дней, расшатывая нервы обороняющимся. Ночь взрывалась ружейным огнем и грохотом пулемета максим, косившего ряды атакующих. Блиндажи, строившиеся в целях безопасности, превращались в могилу, как в рассказе Эдгара По «Заживо погребенные», где солдаты задыхаются под землей и обломками рухнувшего оборонительного сооружения.

Вид окопов ужасал тех, кто видел эту картину впервые. Член британского парламента и друг Уинстона Черчилля Валентайн Флеминг, побывав во Франции в конце 1914 года, рассказывал об «абсолютно неописуемых последствиях огня современной артиллерии, разрушительных не только для людей, животных и зданий в зоне поражения, но и для самого лика природы». Он описал пейзаж, «усеянный трупами людей и испещренный наспех вырытыми могилами», и воздух, который днем и ночью разрывал «отвратительный… непрекращающийся грохот, свист и рев снарядов всех типов и калибров», сопровождаемый «зловещими столбами дыма и пламени».

Такие места, как Ипрский выступ (вблизи бельгийского города Ипр), превратились в неузнаваемые руины; мертвые тела устилали «ничейную землю» на протяжении десятков километров. Эта бельгийская территория стала местом одного из самых ужасных кровопролитий; в период с 1914 по 1918 год здесь произошло не менее трех крупных сражений. Именно под Ипром в начале 1915 года Германия впервые применила отравляющие газы, и страны Антанты назвали это варварством и бесчеловечностью, обвинив немцев в нарушении правил цивилизованной войны. В течение нескольких месяцев обе стороны усовершенствовали этот вид оружия и начали использовать его почти на всех фронтах; жуткого вида противогаз, придающий человеку сходство с призраком, сделался такой же обычной принадлежностью солдатского снаряжения, как каска.

К 1915 году линии оборонительных сооружений протянулись от Северного моря до Швейцарии. Любые усилия по переходу в наступление приводили к десяткам тысяч погибших и сотням тысяч раненых. Некоторые солдаты совершенно утрачивали связь с реальностью, отрешенно бормотали что-то себе под нос, галлюцинировали и порой даже слепли на нервной почве. По мере того как окопы превращались в фабрики по производству трупов, изменялось само понятие «битва». До 1914 года короли и полководцы полагали битву средством добиться решающей победы в течение одного-двух дней. Вопреки ожиданиям, в битве при Вердене, ознаменовавшей начало немецкого наступления в феврале 1916 года, бои продолжались ежедневно до декабря и обернулись почти миллионом погибших. На некогда покрытой пышной зеленью местности даже сейчас, спустя 100 лет, видны увечья той войны.

Война быстро превратилась в мировую. К исходу второго года сражений Османская империя, государство со столь же древним политическим устройством, как и Австро-Венгрия, вступила в борьбу на стороне Германии и Габсбургов. Атака Союзников на турецкий порт Галлиполи в 1915 году обернулась настоящим кошмаром. Крупный армейский корпус, прибывший из Австралии и Новой Зеландии, окопался на побережье, но солдаты гибли десятками тысяч как от артиллерийско-пулеметного огня, так и от болезней. Противостояние, длившееся более восьми месяцев, окончилось ничем, если не считать почти 300 000 погибших.

В схватку вступила Италия в надежде отторгнуть сопредельные территории Австро-Венгрии. Вскоре к Антанте присоединилась и Япония, чтобы захватить германские колонии в Тихом океане. Сразу после начала войны британцы захватили в Африке немецкие колонии Тоголенд [2] и Камерун, расположенные к югу от Сахары. Немецкие войска вели партизанскую войну, которая, по всей видимости, стоила жизни большему числу мирных жителей Африки, чем британских солдат. На протяжении всей войны в Южной Африке бились солдаты регулярных британских и немецких частей.

В 1917 году Соединенные Штаты вступили в войну на стороне Антанты, а над Россией вскоре взошла красная звезда революции. Несмотря на то что большевистская революция в октябре 1917 года положила конец жестокому царскому самодержавию и вывела Россию из мировой войны, она в итоге привела к еще большему насилию в виде Гражданской войны (1917–1922), когда Антанта попыталась помочь сторонникам прежнего режима уничтожить революционное правительство. Новообразованный СССР взял курс на социализм; вскоре страну возглавил Иосиф Сталин.

В последнем столкновении с Центральными державами Антанту поддержали Соединенные Штаты, обладавшие неиссякаемым запасом солдат и боевой техники. Весной 1918 года Людендорф и Гинденбург предприняли массированное наступление под названием Kaiserschlacht («Кайзершлахт» – «Битва кайзера»), задуманное как широкомасштабная операция с целью разбить Союзников во Франции до того, как американские войска ступят на землю Европы. И вновь немцам оставалось дойти всего несколько десятков километров до охваченного паникой Парижа, но злобный дух Великой войны опять остановил немецкое наступление, обратив триумфальный марш в мешанину грязи, крови и выпущенных внутренностей. С прибытием на фронт американских войск немцы утратили надежду на быструю победу во Франции, и Антанта начала оттеснять их к прежним границам. Пришло время для прекращения огня, соглашение о котором было подписано 11 ноября 1918 года. Однако продовольственная блокада Германии Союзниками продолжалась, что позволило превратить перемирие в унизительный для немцев мирный Версальский договор, заключенный в июне 1919 года. Чудовище вернулось в свой шкаф и затаилось в ожидании.

Ни одна война еще не приводила к такому количеству трупов. Только в первый день битвы на Сомме в 1916 году погибли 20 000 британских солдат. Историк Мартин Гилберт отмечает, что в дальнейшем, с августа 1914 по ноябрь 1918 года, столько же людей погибало в среднем каждые четыре дня. В общей сложности жертвами Первой мировой войны стали 40 миллионов человек, половина из которых – военнослужащие, а остальные – просто мирные жители, гулявшие по улицам, ухаживавшие за скотом, растившие детей и пытавшиеся жить своей жизнью.

После такого кровопускания мир не мог остаться прежним. В одной только Великобритании к 1922 году правительство назначило пенсии 50 000 ветеранов, получивших боевые психические расстройства. Правительство с осторожностью относилось к постановке такого диагноза, поскольку, как мы увидим далее, правильность самого термина подвергалась сомнению. Подлинное число ветеранов и гражданских лиц по всему миру, которые страдали от невыносимых ночных страхов, сильного психического возбуждения и даже галлюцинаций, возвращавших их в Верден, на Сомму или под Ипр, подсчитать невозможно.

Как невозможно и отделить историческое от ужасного. Наши монстры порождаются историческими событиями. Перефразируя французского режиссера Жоржа Франжю, снявшего в 1960 году фильм ужасов «Глаза без лица», можно сказать, что открывать для себя историю – все равно что быть обезглавленным, причем так, что голову тебе не отрубают, а медленно откручивают1.

Что же представляет собой ужас? Страх перед темнотой и мертвецами, которые могут вернуться под ее покровом, возможно, преследовал человеческое сознание с момента его зарождения. Погребальный обряд предшествует письменной истории; этот акт явно был попыткой задобрить покойника, чтобы тот не совершил нежелательного возвращения с того света. Корни религии как таковой, вероятно, кроются в самом этом позыве, а преподнесение даров умершим представляет собой первый ритуал.

На самом деле многое из того, что мы полагаем «естественной человеческой жизнью», может проистекать из ужаса перед смертью и мертвецами. Даже сексуальное влечение и сопутствующие ему постоянно меняющиеся представления о ролях полов могут быть связаны со страхом смерти. Стремление давать жизнь себе подобным может быть связано с невротической фантазией обмануть смерть путем продления собственной жизни в потомстве. Вы можете проверить изначальную силу этой культурной идеи, отметив, что никто не ставит под сомнение рациональность воспроизводства жизни даже в мире быстро истощающихся ресурсов. В то же время люди, предпочитающие не заводить детей, часто становятся объектом как религиозного, так и светского презрения и воспринимаются как эгоисты, нарушители негласного общественного договора или просто чудаки.

Означает ли движущий нами страх смерти, что ужас всегда был нашим темным спутником, универсальным человеческим переживанием, для которого наскальные рисунки и киноэкраны – просто разные средства передачи одного и того же жуткого содержания? Это не совсем так. Идея смерти и разрушения как развлечения, даже чего-то такого, на чем можно построить свой образ жизни, впервые появляется в XVIII веке в таких романах как «Замок Отранто» Горация Уолпола (1764) и «Монах» Мэтью Льюиса (1796). Этот стиль получил название готического, так как интерес к руинам и замкам ассоциируется с готическим стилем архитектуры Средневековья.

Привычный нам современный термин «готичный», используемый для описания множества вещей, начиная с направления в музыке и заканчивая черным лаком для ногтей, безусловно, происходит от названия приверженцев «готического» стиля XVIII века. Богачи того времени могли в полной мере предаваться этому новому увлечению, превращая свои поместья в подобия средневековых усадеб и заставляя слуг, вдобавок ко всем прочим унижениям, появляться на вечеринках в рясах, придававших им сходство с персонажами, которых литературовед Клайв Блум называет «монахами-вампирами». Нельзя сказать, что данное увлечение было широко распространено, поскольку романы, использующие саспенс [3] и послужившие источником такого поветрия, были кое-где прокляты или запрещены, да и мало у кого имелось подходящее поместье, деньги и слуги, чтобы поиграть в «дом с привидениями»2.

Жанру хоррор в его нынешнем понимании еще предстояло возникнуть. Слово уже существовало, и история у него была под стать жанру. Согласно Оксфордскому словарю английского языка, слово «ужас» (horror) появилось в XIV веке как синоним слова «грубый» или «неотесанный». Через несколько веков этот термин приобрел оттенок чего-то крайне грубого, то есть грязного, убогого и вульгарного до содрогания.

Одновременно с появлением готического романтизма в конце XVIII века слово «хоррор» проникло в поэзию и прозу уже в значении, довольно близком к современному. Восхваление «Темного ужаса» английским поэтом-романтиком Робертом Саути в 1791 году нашло отклик в Германии, где проявился интерес к жутким произведениям. Однако и там под этим словом подразумевалось скорее нечто убогое и грязноватое, а не щекочущий нервы страх. В трактате 1798 года, озаглавленном «Об объектах ужаса» (On Objects of Terror), английский эссеист Натан Дрейк использовал слово «хоррор» в качестве синонима к слову «отвращение» и советовал деятелям искусства лишь «приближаться к отвратительному», не вступая под его темные своды. По мнению Дрейка, понятие «ужас» включало в себя ощущение физического омерзения, а не сильного испуга. Еще в 1800-х годах под этим словом подразумевалось состояние глубокой депрессии. В одном медицинском учебнике 1822 года оно употреблялось в таком контексте: «Первый приступ [болезни] сопровождается подавленностью (horror)».

«Война запечатлелась в наших душах в форме всех тех ужасов, которые она создавала вокруг», – писал французский писатель Пьер де Мазено в 1922 году, рассказывая о Первой мировой. Употребляемое им слово horreur встречается в различных формах в огромном количестве рассказов о войне, написанных английскими, немецкими, австрийскими, французскими, русскими и американскими ее участниками. Годы, последовавшие за Первой мировой войной, стали первым случаем в истории человечества, когда слово «ужас» и его синонимы получили широчайшее распространение. Изображений катастрофы было предостаточно. Австрийский писатель Стефан Цвейг, один из кумиров декадентской и демонической салонной культуры Центральной Европы до 1914 года, писал, что в результате вооруженного мирового конфликта «разрушены мосты между сегодняшним, завтрашним и позавчерашним днем». Распалась связь времен. Если слово «хоррор» и не использовалось для описания войны, то оно уже вызывало весь привычный для нас ассоциативный ряд. Один французский пилот, пролетавший над разрушенным Верденом, описал открывшийся ему пейзаж как кошмарную пустошь с привидениями, напоминающую «влажную кожу чудовищной жабы»3.

Ужас войны отравил существование как военных, так и гражданских людей; он преследовал их во сне, захватывал воображение наяву и, как ни странно, проник в сферу развлечений. Фильм ужасов как жанр родился в конце XIX века почти одновременно с самим кинематографом. Однако после мировой войны появился новый вид фильмов ужасов. «Ужастики» стали не только более многочисленными, но и по-настоящему страшными, так как все более откровенно и подробно повествовали об участи покойников и их тел. Более того, появился не поддающийся классификации вид художественной литературы, который часто называли weird («таинственный», «причудливый», «жуткий»), как в названии популярного журнала Weird Stories, издававшегося с 1923 года, потому что более подходящего слова не нашлось. Публика и сами писатели этого жанра стали называть его литературой ужасов (хоррора). Искусство и литература эксплуатировали одни и те же темы, хотя господствовавшее в то время строгое разделение культуры на высокую и низкую мешало многим критикам обсуждать «ужасное» на холсте или в поэзии, а некоторым мешает до сих пор. Британская модернистка Вирджиния Вульф писала, что после 1914 года некоторые чувства уже невозможно испытывать; ей представлялось, что их еще можно выразить словами, но тело и душа уже не в состоянии пережить те чувства, «которые раньше были привычными».

Точно так же начали искать себе новое выражение мысли о смерти и вызываемом ею страхе. Источником происхождения этих новых культурных форм послужило специфичное и ужасно неприглядное явление: человеческий труп. Пробудив первобытный и, вероятно, всеобщий страх перед мертвецами, война заставила людей существовать в непосредственном соседстве с миллионами трупов, которые невозможно было похоронить. Что еще хуже, многие из них невозможно было опознать; часто они вообще не соответствовали нашему представлению о том, как должно выглядеть человеческое тело. Снаряды, пули, газы и прочие технологические достижения превращали их в бесформенные оболочки, по-прежнему материальные и органические и тем самым внушающие беспокойство. Ужас мировой войны, болезненно воспроизводившийся вновь и вновь с 1918 года вплоть до настоящего времени, рождался на выжженных пустошах, покрытых разодранными, распухшими и разлагающимися трупами.

Мое объяснение истоков хоррора последствиями Первой мировой войны никоим образом не является фрейдистским. Тем не менее Зигмунд Фрейд фигурирует в данном рассуждении как человек, который не только был затронут войной, но и сделал несколько интересных наблюдений о трансформации европейской культуры и сознания в 1914–1918 годах. Под влиянием этой войны он пересмотрел собственные взгляды в сторону усложнения, признав, что тяга к смерти может играть не менее важную роль в человеческом мироощущении, чем сексуальные переживания, а также связанные с ними детские психологические травмы. Танатос может быть таким же значительным, а иногда и более значительным, чем Эрос.

Одна из мыслей Фрейда касалась того, как война может изменить сюжеты художественной литературы. «Мы более не в силах поддерживать прежнее отношение к смерти», – отмечал он в 1915 году. В то время как его собственные сыновья и многие из его студентов сражались на фронте, он написал: «Мы уже не можем упускать смерть из виду, нам приходится в нее поверить. Теперь люди умирают по-настоящему, и не единицы, а во множестве, подчас десятки тысяч в день». Фрейд выражал надежду, что возвращение «примитивных» страстей и своего рода «очарование» смертью окончатся, когда вновь установится мир. Он был бы сильно разочарован4.

Лишь один человек, как ни странно, счастливо избежавший службы в австро-венгерской армии, смог объяснить этот гнойный нарыв на реальности. Вальтер Беньямин слишком любил гашиш и женщин, чтобы удосужиться написать настоящее историческое исследование; но он писал эссе такой красоты и глубины, что мы очарованы и озадачены ими до сих пор, спустя без малого 80 лет после его смерти. В течение периода, рассматриваемого в нашей книге, он лихорадочно строчил эссе, художественную прозу, личные размышления, в том числе и обширную незаконченную научную работу, незатейливо озаглавленную им «Книга пассажей» (Das Passagen-Werk).

В 1936-м, за четыре года до своей безвременной кончины, Беньямин написал эссе под названием «Рассказчик», в котором, размышляя в числе прочего о природе памяти, сказал о Первой мировой войне следующее:

Разве мы не видели, что, когда окончилась война, люди возвращались с фронта онемевшими? Не с обогатившимся, а с оскудевшим опытом непосредственного общения. То, что обнаружилось позднее, десять лет спустя, что в потоке послевоенной литературы можно было видеть все, что угодно, только не опыт общения из уст в уста5.

Беньямин, разумеется, знал об обширной литературе, порожденной войной, и часто критиковал ее, особенно те произведения, которые толковали про «возвышенный» смысл всемирного кровопролития и восхваляли «красоту» непрекращающегося насилия; такие отзывы предвосхитили грезы фашистов о мифических воинах. А он писал о безруком ветеране, увиденном в кафе, или двоюродном брате, который побывал то ли под Ипром, то ли где-то еще, и теперь молча сидел на семейных сборищах, глядя отсутствующим взглядом в пространство. Он писал о ветеранах, скрывавших под масками свои лица, изуродованные ранами, а порой еще больше обезображенные несовершенной, делавшей первые шаги пластической хирургией.

Беньямин писал об опыте, пережитом этими людьми:

Поколение, которое ездило в школу еще на конке, оказалось под открытым небом, среди природы, где все, кроме облаков, переменилось, а под ними в силовом поле разрушительных потоков и взрывов крошечная хрупкая фигурка человека.

Эти уязвимые тела, миллионам которых предстояло превращение в трупы посредством первой в истории полностью механизированной машины убийства, называемой Великой войной, стали подлинным наваждением последующих десятилетий XX века. Эти глаза, наполненные сначала потрясением, а затем пустотой, стали навязчивой идеей пессимистического творчества целого поколения кинематографистов, писателей и художников, которые сами часто приступали к работе с искалеченными телами и надломленной психикой. Растерянность и страх, ассоциировавшиеся в фольклоре и беллетристике с автоматическими человекоподобными устройствами, с пугающими свойствами зеркал, с тенями и марионетками – внезапно стали исторической реальностью в виде миллионов трупов, еще большего числа навсегда искалеченных и обезображенных тел, а также людей, возвращавшихся домой в виде пустых оболочек себя прежних; человек, которого родные и близкие знали до 1914 года, исчезал бесследно.

«Мы должны писать о таких вещах со всей возможной горечью», – советовал Беньямин. Однако для многих представителей его поколения даже горечь казалась недостаточно исцеляющим средством.

Я думаю, что в воздухе в достаточной мере ощущается статическое напряжение, запах опасной алхимии, предвестие того, что Беньямин в свое время назвал «одиночной катастрофой», разрывающей историю на части, подобно мощному взрыву, который «громоздит развалины на развалины». Дело в том, что единичные акты ужаса не только имели место, но и породили мир ужаса, в котором все мы продолжаем жить как в воображении, так и в повседневной реальности. Художников, сценаристов и режиссеров, переживших Первую мировую войну (большинство из которых столкнулись с ней непосредственно), неотступно преследовал тот кошмар, о котором они рассказывали миру. В то же самое время, словно воплощая неудачное заклинание, Великая война создала новый мир, некую альтернативную реальность, отличную от того будущего, с которым до 1914-го связывало свои надежды большинство людей. Это было мрачное пространственное измерение, где фильмы, книги и картины жанра хоррор стали не развлечением, а чем-то вроде путеводителя по новой нормальности. Из открывшейся бездны вышли на свет чудовища.

Я старался писать об этих вещах со всей возможной горечью.

1. Симфония ужаса

Джордж Уиллис, «Что может рассказать сыну каждый солдат» (1919)

- …в прекрасной той стране, в которой нет конца войне,

- Где лик земли гноится, как чудовищный нарыв,

- И недра, как из вспоротого брюха, вынул взрыв;

- Где гниль на всем, что до сих пор не тронуто огнем;

- Где ходят только по ночам, и все стихает днем.

- Где те, кто жив – в земле, а мертвым нет могил…

Птица смерти

Весной 1922 года умами многих немцев овладел фильм об изголодавшемся монстре с предосудительными вожделениями, подобно птице смерти (Totenvogel) олицетворяющем чуму, недуги и разложение. Киношное чудовище вызвало у людей такой интерес, какого они не проявляли много лет.

Жуткая тень «Носферату» пала на мир. Фильм был снят режиссером Фридрихом Вильгельмом Мурнау при участии Альбина Грау и являлся вольной адаптацией романа Брэма Стокера «Дракула», вышедшего в 1897 году. Премьерный показ состоялся 4 марта 1922 года в Берлинском зоологическом саду и широко рекламировался. «Чего вы ожидаете от этого замечательного творения? Вам не страшно?» – вопрошала афиша1.

Десяткам тысяч человек было страшно, а некоторых потом неотступно преследовали призрачные кошмары этого немого фильма с мрачными спецэффектами. Мурнау и Грау использовали светофильтры, чтобы превращать яркий день в темную ночь, и нижние софиты, чтобы тень вампира заполняла собой весь экран. Музыка к фильму, сочиненная Гансом Эрдманом, была пронизана навязчивой мелодией, где даже в немногочисленных легких пассажах слышались зловещие полутона.

Сюжет был выстроен вокруг семейства двух представителей среднего класса в мирном городке Висборг. Вымышленный Висборг предстает некой идиллической деревенькой XIX века в воображаемой Германии, не затронутой войной, не испытавшей ни имперских амбиций, ни горечи поражения. Вступительный титр сообщает, что действие происходит в 1838 году и что фильм расскажет о пришедшей в этот сказочный городок «великой смерти» (das grosse Sterben). Однако и у зрителей, и у создателей фильма упоминание о «великой смерти» неизбежно вызывало в памяти события 1914 года.

Чтобы усугубить ощущение грядущего ужаса, Мурнау и Грау хотели для начала воссоздать поблекший романтизм того знакомого мира, каким он был до 1914 года. В первой сцене фильма – вид Висборга с высоты птичьего полета – городок кажется обителью покоя и стабильности. Церковный шпиль, на котором фокусируется кадр, являет собой символ мира и традиционного благочестия, не оскверненного ни мировой войной, ни когтями вампира.

Первые 10 минут фильма призваны убедить зрителей в том, что Хуттер и Эллен – идеальная молодая пара, питающая друг к другу нежные чувства, живущая в семейном счастье и материальном благополучии в этом буколическом городке. Мы встречаемся с Эллен, когда она мило играет с кошкой, дразня резвящееся животное клубком, а затем переходит к домашней работе – шитью. Эллен показана настолько нежной и доброй, что мы почти не обращаем внимания на кошку, которая безжалостно теребит пряжу, наглядно демонстрируя кошачью склонность мучить добычу.

Затем мы видим Хуттера, больше похожего на пылкого влюбленного, а не на мужа и главу семьи: он рвет в саду цветы для Эллен. Первое предвестие того, что в их отношениях, возможно, не все благополучно, – это сцена, в которой Эллен баюкает букет как маленького ребенка (которого у этой пары явно нет). «Зачем ты убил их… эти прекрасные цветы?» – спрашивает она Хуттера, прежде чем без особого восторга оказаться в его объятиях. Вскоре она услышит «зов птицы смерти» и поприветствует вампира. В отличие от вялой привязанности, которую она испытывает к мужу, она с жаром бросится в распростертые объятия монстра.

Сперва любовь, потом капитализм. Хуттеру обещает продвижение по службе его работодатель Кнок, странный старичок, явно руководствующийся какими-то своими непонятными мотивами. Из титров зрители узнают, что Кнок является агентом по продаже недвижимости, «о котором ходят самые различные слухи». Похоже, он действительно в курсе, что отправляет наивного молодого человека в логово того самого монстра.

Зловеще посмеиваясь, Кнок говорит бесхитростному Хуттеру, что за свои старания тот «заработает кругленькую сумму», которая, возможно, будет стоить ему также… «немного крови». Когда Эллен впервые узнает о предстоящей поездке, она от испуга впадает в оцепенение. Хуттер не обращает на это особого внимания. Еще раз крепко, но торопливо обняв недовольную жену, он устремляется, как выразился Кнок, в «страну призраков», а Эллен, одетая в черное вдовье платье, остается плакать на лестнице. Хуттер, судя по всему, испытывает смутное ощущение надвигающейся опасности, но все же садится на коня.

В «стране призраков» он встречает смерть в уродливом обличье графа Орлока, иначе называемого Носферату. Башня, где Хуттер окажется пленником, горделиво возвышается на фоне стального неба. Искусствовед Антон Кес называет эту башню символом Империи Носферату, царства смерти. Хуттер понимает, что ему следовало придать больше значения зловещему безумному смеху старого Кнока.

Вскоре по прибытии Хуттер нечаянно режет себе палец, обедая с вампиром, который сам при этом воздерживается от трапезы. Эта сцена памятна всем тем, кто смотрел фильм «Дракула», вышедший на экраны в 1931 году, или последующие подражания. Почти во всех версиях граф в этот момент на миг обнажает клыки, но спохватывается (хотя в картине Фрэнсиса Копполы 1992 года Дракула в исполнении Гэри Олдмана зловеще облизывает бритву). Носферату же ни в чем себе не отказывает: хватает Хуттера за руку и жадно присасывается к порезу. Пытаясь убежать, Хуттер спотыкается.

Почему это чудовище проявляет свою сущность так быстро? В отличие от Дракулы более поздних версий, в Носферату с самого начала мало человеческого. Похожий лицом на крысу и невероятно рослый, он держит пальцы так, как если бы это были когти той самой птицы смерти, воплощением которой он и является в фильме. В те времена (от которых мы и сейчас недалеко ушли) люди хотели, чтобы монстры как-то сразу проявляли себя; они не хотели тратить время на разгадывание выдуманных тайн. Зрители шли в кино именно для того, чтобы увидеть монстра, и ужас с готовностью обрушивался на них с экрана.

Хуттер оказывается бессильным перед лицом злого рока, который он сам на себя навлек. После первой ночи, проведенной в замке, когда солнце восходит и прогоняет «ночные тени», он осторожно осматривает это загадочное здание. После зловещего визита графа следующей ночью Хуттер с наступлением дня продолжает осмотр и обнаруживает Носферату спящим в гробу. Этот знаменитый момент в фильме пробуждал у современников Первой мировой войны самые мрачные воспоминания. Вид нежити – «недоумершего» трупа, вероятно, вызывал в их памяти все мертвые тела, разбросанные по полям сражений той эпохи2.

Вид мертвеца, существующего на каком-то немыслимом уровне между жизнью и смертью, казался тому поколению невыносимо ужасным. Ночная прогулка по началу XX века открывает глубокое и зловещее увлечение эпохи трупами и различными их заменителями. Двойник, кукла, восковая фигура, марионетка – все символизировало погибших на Великой войне. Они воскрешали в памяти стальные механизмы, которые в годы войны противостояли живой плоти и убедительно напоминали европейцам об их смертности. В этот ужасный новый век даже древние религиозно-философские истины о бессмертии души стали казаться мертвыми словами3.

Какие же истины о человеческом теле и древних представлениях о душе выявила война? Люди оказались свидетелями слишком большого количества трупов и увечий. Близкие не умирали мирно в постели после ободряюще-благочестивых последних напутствий. Нет, их тела были разорваны на части или вовсе затерялись; но даже уцелев, они жили словно в трансе, страдали от психических травм, подчас наряду с увечьями, ожогами, недомоганиями или слепотой. «Носферату» вызвал этот ужас в памяти страны, где количество смертей стало невыносимым.

Обнаружив труп графа Орлока, Хуттер не бросается немедленно бежать из замка, что явно свидетельствует о нервном срыве от психологического напряжения. Даже осознав, что само существование Носферату представляет собой сугубый парадокс – жизнь в состоянии смерти, – Хуттер, лежа на полу своей комнаты, вяло реагирует на открытие, что сам находится в тисках смерти; очнувшись, он обнаруживает, что Носферату деловито засыпает в ящики местную почву для перевозки в Висборг, жизнь в котором скоро перестанет быть идиллией.

Впоследствии Хуттеру удается сбежать из замка, но потом мы опять видим его распростертым, на сей раз на больничной койке. Он явно находится в состоянии, близком к «боевой психической травме», столь знакомой поколению, измученному войной. Когда он пытается приподняться с постели, к нему склоняется медсестра. «Гробы!» – тревожно вскрикивает Хуттер, а затем снова впадает в беспамятство.

Тем временем Эллен тоже попадает под власть тени вампира. Она ходит во сне, а явление сомнамбулизма очень пугало людей начала XX века: оно казалось чем-то вроде оживления трупа, когда человеческое тело превращается в марионетку, приводимую в движение неизвестным механизмом. Эллен также суждено отправиться в «страну призраков», даже не покидая Висборга. В одной из самых знаменитых сцен фильма она сидит на побережье среди могильных крестов и с тоской смотрит на море. Ее муж, как показано в ряде вставных кадров, медленно возвращается в Висборг по суше. Однако она ждет не супруга; ее внимание приковано к чему-то другому.

Медленному движению обессилевшего Хуттера противопоставлено яростное, стремительное приближение Носферату. По пятам за надвигающимся монстром следует опустошительная чума. В титрах сообщается, что «ослабевший юный Хуттер» с большим трудом добирается домой. Тем временем паруса «корабля смерти» наполняются тлетворным, но могучим дыханием самого Носферату. В отличие от надломленного мужа, вампир мчится к Эллен «со сверхъестественной скоростью».

Чума переносится на крыльях птицы смерти, туман болезни окружает монстра, предстающего в фильме как олицетворение бубонной чумы, «черной смерти» Средневековья. Эллен наблюдает за происходящим из окна – так же, как на протяжении большей части фильма. Она смотрит, как муниципальный чиновник помечает дома жертв чумы белыми крестами. Болезнь распространяется, и создается впечатление, что черные крылья птицы смерти вскоре покроют весь мир.

В фильме не объясняется, каким образом Эллен узнает о прибытии своего будущего любовника-монстра. Он принес с собой массовую гибель – ту самую, воспоминания о которой хотели освежить кинозрители, заполнившие кинотеатры на первых показах «Носферату». Дракула из более поздних ремейков раздает смерть порционно, прокусывая по одной шее за раз. Однако «Носферату» 1922 года принес в Висборг поток смертей, точно так же как Первая мировая война принесла всей Европе то, что поэт Райнер Мария Рильке назвал «днями чудовищно ускорившегося умирания»4.

Вампир, то есть сама смерть, вселяется в заброшенный дом через дорогу от жилища Хуттера и Эллен, и однажды ночью она видит его призрачный образ – тот смотрит на нее из окна с противоположной стороны улицы. Носферату с вожделением созерцает ее, обрамленную окном, – как икона в окладе. Эллен поворачивается к мужу, но тот лишь пожимает плечами и усаживается в кресло, сонный и обессиленный. Позже, когда Носферату направляется к их дому, Эллен будит Хуттера; теряя сознание, она велит ему сходить за профессором Бульвером (который в данном фильме выполняет функции охотника на вампиров Абрахама Ван Хельсинга из романа Стокера).

Пока Хуттер бежит за помощью к Бульверу, Эллен уступает домогательствам Носферату, который жадно и похотливо пьет ее кровь, увлекшись настолько, что не замечает приближения рассвета. Когда раздается крик петуха, Носферату отрывается от горла Эллен и проходит мимо окна, сквозь которое на него падают лучи восходящего солнца, обращая его в прах. Его постигла окончательная смерть, финальная благодать, которая не пощадила и Эллен, явившись для нее, возможно, наивысшим блаженством. Эллен умирает, во всех смыслах принеся себя в жертву этой твари и оставив Хуттера в безутешном горе.

Таким образом, в фильме «Носферату» изображена женщина, которая одновременно спасает мир от вампира и позволяет ему забрать себя, предоставив мужу горько оплакивать свою потерю. Сравните это с концовкой «Дракулы» Стокера, в которой Мина Мюррей и Джонатан Харкер вступают в брак и дают жизнь ребенку. У Стокера в финале празднуются даже три свадьбы, и все пары после счастливого избавления от чудовища начинают новую жизнь в буржуазном благополучии5.

Носферату же восстал из склепа в послевоенном мире в тот момент, когда многие наивные представления XIX века получили критическую переоценку. Смерть, унесшая жизни столь многих людей, – вспомним «великую смерть» из вступительного титра – является по замыслу авторов фильма наиболее важным элементом современной реальности. Идея смерти формировала понимание реалий новой эпохи, в таких масштабах затронутой ею, что люди уже не отвечали ни за то, что делали они сами, ни за то, что делали с ними, ни за то, каким стал мир.

Необузданный, порочный, чрезвычайно чувственный вампир, изображенный в фильме Мурнау, принялся бродить по всем провинциальным кинотеатрам Германии. Реклама обещала нечто большее, чем просто фильм: «Хотите познать симфонию ужаса? Вы вправе ожидать большего. Будьте осторожны. “Носферату” – это не просто развлечение, к нему нельзя относиться легкомысленно»6.

Сами создатели этого первого фильма о вампирах, безусловно, не относились к теме легкомысленно. Альбин Грау, который был не только ветераном Великой войны, но и оккультистом, наполнил фильм тайной символикой. Он не хотел, чтобы критики и зрители воспринимали «Носферату» как простую забаву. Еще до выхода фильма Грау говорил, что правильно понять картину можно только в контексте войны. Именно война была для его поколения тем, что режиссер назвал «вселенским вампиром», пришедшим «выпить кровь миллионов людей»7.

Тень вампира над Веймарской республикой

Мысленно перенесемся в 1922 год и представим себе немецкое реальное училище (среднюю школу), где учатся дети в возрасте от 10 до 16 лет. Получать образование позволяли им проявленные интеллектуальные способности и социальное происхождение. Многие из этих совсем юных немцев осиротели в ходе войны, обошедшейся их стране в невообразимое количество жертв – 1,8 миллиона человек. Отцы других оказались в числе 7 миллионов выживших, но физически или морально искалеченных ветеранов.

За этими статистическими данными стояла тень, омрачавшая каждый день их жизни. Но сегодня – скажем, через несколько недель после первого показа «Носферату», – дети в классе обсуждают кино. Не важно, говорят они о фильме с воодушевлением или с неприязнью, – все их мысли заняты исключительно вампиром. Облик его страшен: удлиненный торс, руки как паучьи лапы, острые ногти и необычайная физиономия с заостренными ушами, крысиными зубами, густыми бровями и темными кругами под глазами. Обсуждают и то, что он питается кровью. «Он соблазняет женщин, – говорит остальным мальчик постарше с таким видом, словно ему каким-то образом удалось посмотреть фильм. – Он их гипнотизирует». День тянется мучительно медленно. Дети развлекаются размышлениями о том, позволят ли им родители увидеть фильм, который уже вызвал у них ночные кошмары.

Если бы учитель потратил последние томительные минуты этого школьного дня на изучение новейшей истории, урок получился бы необычным. На протяжении большей части существования Веймарской республики, созданной в 1919 году на месте имперской Германии в попытке построить демократию, в школьных учебниках не сообщалось о поражении немцев в мировой войне. Во многих даже не упоминалось унизительное перемирие, заключенное в ноябре 1918 года. Вместо этого изложение событий Первой мировой войны завершалось описаниями состоявшегося в том же году весеннего наступления («Битвы кайзера»), в котором немцы добились кратковременного успеха8.

Конечно, дети, читавшие эти учебники, прекрасно понимали, что там что-то упущено. Почему у многих отцы так и не вернулись с войны, если она была триумфальным маршем к победе? Где плоды победы? Почему отцы других вернулись сильно изменившимися, без рук или ног, с приступами мрачной ярости и страшного кашля по ночам, а говорят они о войне совсем не то, что рассказывают учителя?

Этот диссонанс отчасти объясняет, почему так много представителей этого поколения оказались в подростковом возрасте способны восторгаться вампиром, а затем, став взрослыми, сделаться горячими сторонниками нацистской партии. История, которую они изучали в школе, никоим образом не соответствовала миру, в котором они жили. Монстры, как фантастические, так и политические, наполняли их кошмары и давали им жизнь – точнее, противоестественное существование нежити.

Взрослые немцы стали после войны объектом такой же пропаганды, исходящей из более убедительных источников, чем учебники. Пауль фон Гинденбург – в годы войны фельдмаршал, а впоследствии президент Веймарской республики – на следующий день после прекращения боевых действий германскими войсками, то есть 12 ноября 1918 года, направил им послание, в котором хвалил за самопожертвование и стойкость, проявленные ими для достижения того, что он и многие другие предпочли считать чем-то вроде победы. «Вы не позволили врагу приблизиться к нашим границам и спасли родину от несчастий и бед войны», – писал Гинденбург. Немецкая армия продержалась четыре года против целого мира, полного врагов, утверждал он, и теперь может отправляться домой «с гордо поднятой головой»9.

Окончание войны и возвращение солдат из окопов вызвали кратковременное воодушевление. Прекращение блокады, которую Антанта осуществляла до 1919 года, положило конец страданиям народа: в некоторых местах Германии люди уже умирали от голода. Веймарская республика [4] (названная по имени города, где обновленная нация перешла к парламентаризму) многим представителям германского среднего класса теперь казалась более безопасной, чем в первые месяцы своего существования. Наступивший мир благоприятно влиял на экономику, пока на ней не начали сказываться финансовые репарации, истребованные Антантой. Демократические реформы распространили избирательное право на женщин. Однако к 1922 году иллюзии стали развеиваться; на благополучие молодой демократии, подобно тени Носферату, надвигались новые беды.

В структуре Веймарской Германии были уязвимые места. Должности при новом режиме сохранили антидемократические силы, в том числе значительное количество монархистов, желавших возвращения кайзера Вильгельма II. Бывший монарх проживал в изгнании в Голландии, коротая время за охотой, курением трубки и рубкой дров. Промышленники Германии надеялись сохранить огромные богатства и политическую власть, которых они добились при кайзере.

В 1919 году Владимир Ленин, Лев Троцкий и другие коммунистические вожди Советской России по-прежнему пребывали в убеждении, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) подвигнет бывшего врага России к участию в мировой пролетарской революции. Однако СДПГ оказалась под полным контролем немецких капиталистов. Тревогу вызывало и то, что радикально настроенные элементы в немецкой армии и правые ветеранские группировки, ряд которых вошли в военизированные организации, известные под общим названием «Фрайкор» (нем. Freikorps – «добровольческий корпус»), жаждали реванша за военное и политическое поражение.

Январская революция[5] 1919 года, представлявшая собой ряд массовых забастовок под руководством Коммунистической партии Германии (КПГ), потерпела сокрушительное поражение. Веймарское правительство и сама СДПГ предпочли не вмешиваться или притворялись, что не замечают, что фрайкоровцы обратили оружие, которым сражались на войне, против бастующих. Отряды бывших фронтовиков арестовывали или зверски убивали лидеров КПГ. В числе жертв оказалась Роза Люксембург, видный теоретик коммунистического движения. Ее забили насмерть дубинками; товарищи по партии нашли ее тело в канаве 19 января – на следующий день после начала в Париже переговоров о переустройстве послевоенного мира10.

Германский средний класс, питавший надежду на дальнейшее улучшение ситуации и достижение какой-нибудь стабильности в предстоящем десятилетии, не утратил оптимизма даже тогда, когда на улицах разгорелись открытые бои между левыми и правыми. Однако с началом 1920-х годов отрицать наступивший экономический хаос было уже невозможно, а поддерживать статус среднего класса его представителям становилось все труднее. Кладовые опустели, а в гостиных стало тихо и грустно: пианино, старинные часы и другие семейные реликвии были распроданы. Мужчины, которым повезло устроиться на работу, донашивали костюмы десятилетней давности. К концу 1922 года стоимость жизни выросла в 15 раз, а курс доллара США составил 7400 обесценившихся немецких марок.

Мрачные, гнетущие тона в «Носферату» придавали вампиру сходство с кошмарным видением, проникшим в реальный мир и ставшим воплощением хаоса в послевоенной Германии. Изначально Мурнау намеревался экранизировать роман ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула», но не сумел договориться о правах с вдовой автора, охранявшей наследие покойного мужа с параноидальным рвением.

Чтобы обойти эту проблему, Мурнау и его коллеги просто изменили географические названия и имена персонажей фильма, перенесли место действия из Англии в Германию, превратили графа Дракулу в графа Орлока, а вместо слова «вампир» использовали слово «носферату» (которое по-румынски означает не «вампир», а «черт», «дьявол»). Флоренс Стокер была вне себя от ярости. Она привлекла к участию в тяжбе целую группу адвокатов, что в итоге привело к разорению продюсерской компании Мурнау и Грау – но монстр успел поселиться в расстроенном сознании немцев. В общем-то, одна лишь тревога создателей фильма из-за правовых претензий иностранки Флоренс Стокер вполне могла лечь в основу фильма, выражавшего горький военный опыт Германии.

Оформление «Носферату» является в основном заслугой Грау. Раскадровками, сценографией и самим замыслом этот фильм обязан преимущественно ему. Почти каждый раз при обсуждении фильма Грау указывал, что в его основу положен образ «вселенского вампира, высосавшего кровь миллионов», имея в виду войну, итогом которой стали горы трупов. Птица смерти Носферату, являющаяся, как и сама Великая война, порождением запутанной истории Восточной Европы, превратила Германию в охваченный чумой дом смерти.

Интерес Грау к подобным вещам был вызван явно чем-то большим, чем простой метафорой. Воюя в Сербии в рядах австро-венгерской армии, он слышал рассказ одного крестьянина о недавней вспышке вампиризма в деревне, где квартировало подразделение, в котором служил Грау. Паника местного масштаба, вызываемая подобными историями, была явлением балканской сельской жизни на протяжении сотен лет, став особенно распространенной в XVIII столетии (несмотря на то, что историки прозвали это время веком Просвещения). Например, в 1725 году растерянный австро-венгерский чиновник сообщил начальству, что позволил сербским крестьянам разрыть некую могилу и предать огню покоившееся в ней тело, чтобы его прижизненный обладатель не превратился в привидение, несущее округе болезни и смерть11.

Рассказ сербского крестьянина был лишь одним из упомянутых Грау мифов о вампирах, которые послужили основой для сюжета картины. В другом, гораздо более драматичном варианте, описанном в немецком киноведческом журнале, Грау пересказал одну из историй, которыми он и четверо его товарищей делились, состригая друг другу волосы, чтобы избавиться от вшей (для профилактики от тифа – на Восточном фронте эта болезнь представляла серьезную угрозу). Один солдат, румын по национальности, утверждал, что рассказы о вампирах вовсе не пустые выдумки. Его отец был похоронен без священника и без надлежащей церковной церемонии – в балканском фольклоре это одна из причин появления нежити. (Другими могли быть смерть без покаяния, самоубийство или смерть при попытке совершить убийство, но список этим не исчерпывался.) Этот молодой солдат, как утверждал Грау, носил при себе документ, заверяющий, что заслуживающие доверия свидетели однажды ночью обнаружили могилу его отца пустой. Жители деревни якобы дождались возвращения этого существа к могиле и сожгли его, предварительно вбив в него осиновый кол. «После этого мы всю ночь глаз не сомкнули!» – говорил Грау о себе и своих товарищах, выслушавших рассказ румына12.

Этот прием напоминает трюк балаганного зазывалы и играет весьма важную роль в пропаганде культуры хоррора. Тенденция к раздуванию шумихи прослеживается даже в современных фильмах ужасов, титры которых бесстыдно заявляют, что «история, которую вы сейчас увидите, основана на реальных событиях». Но когда Грау пишет о вампирской сущности войны, он переходит на серьезный тон. История о бессонной ночи в ожидании ледяного прикосновения нежити напомнила ему не о кошмаре, являющемся плодом вымысла какого-нибудь фантазера, а о «страданиях и горе», вызванных Великой войной, о «чудовищных событиях, которые обескровили мир»13.

Независимо от того, пробудился у Грау интерес к вампирам в Сербии или где-то еще, он всю жизнь был одержим навязчивой идеей понять природу «великой смерти» и с этой целью увлекся оккультизмом. Единомышленников в этом деле у него было множество. Томас Манн писал, что спиритические сеансы после 1918 года превратились во вполне обычное времяпрепровождение немецкого среднего класса. Грау наполнил «Носферату» алхимической символикой, которая особенно заметна в причудливом договоре о купле-продаже недвижимости, подписанном графом Орлоком. Далекий по форме от стандартного юридического соглашения, этот документ содержит ряд так называемых енохианских символов. Оккультисты того времени реконструировали мистический енохианский [6] язык, используя подделки и имитации магических книг двухсотлетней давности. Благодаря многочисленным книжкам по оккультизму и якобы магии зрители «Носферату» с первых кадров понимали символику фильма: Эллен читает «Книгу вампиров»14.

Английский оккультист Алистер Кроули, которого иногда называют самым одиозным магом XX века, после Первой мировой войны вошел в эзотерические сообщества, в надежде что его якобы мистическая «Книга закона» поможет ему стать главой немецкого Ордена восточных тамплиеров – гностико-магического сообщества, в деятельности которого Кроули принимал участие в течение 10 лет. Альбин Грау был достаточно тесно связан с этой группой и читал немецкий перевод «Книги закона» Кроули, изданный в 1924 году.

Грау проявлял особый интерес к склонности Кроули делиться со своими последователями мрачными пророчествами. Действительно, Кроули, называвший себя Зверем Апокалипсиса, рисовал картину мира, лежащего в руинах, воздействуя этим трюком на доверчивых слушателей. Поддавшись порожденному войной пессимизму, Грау проникся этим мрачным видением мира и истолковывал пророчества Кроули как возвращение к «первобытному миру», подобному «самым темным дням Атлантиды». Жестокая, кровопролитная война, свидетелем которой Грау оказался на Балканах, заставила его поверить в разрушенный мир, которым безраздельно правят Носферату и принесенная им чума15.

Мурнау не разделял интереса Грау к оккультизму. Однако он, как и его компаньон, воспринимал войну как некое подобие леденящей сердце тени вселенского вампира. Призванный в армию в возрасте 26 лет, он выжил в битве при Вердене, которая длилась почти год и обошлась более чем в 700 000 жизней. Затем, недолго послужив в недавно созданной немецкой военной авиации, в 1917 году в результате вынужденной посадки на территории Швейцарии он был интернирован. Плен, по всей вероятности, спас ему жизнь, избавив от участия в губительных весенних наступлениях 1918 года.

Такой опыт сам по себе мог послужить источником вдохновения для создания величайшего фильма в жанре хоррор. Однако страдания Мурнау также носили сугубо личный характер. В 1915 году война унесла жизнь его бывшего любовника и друга Ганса Эренбаума-Дегеле. Этот 25-летний поэт и композитор погиб на Восточном фронте во время кровавого наступления на реке Нарев на территории современной Польши, когда огромное количество русских солдат, подчас вооруженных только штыковыми винтовками без патронов или даже дубинками, окружили немецкое укрепление и взяли его штурмом в «бою берсерков», как назвал это сражение один современный историк. Мурнау попал в армию по призыву, а Дегеле – по собственному побуждению, едва успев опубликовать первые сборники своих стихов. Таким образом, почти как Хуттер в «Носферату», Дегеле бросился во тьму, вступив добровольцем в кайзеровскую армию и отправив Мурнау стихи с такими строками:

- Рой себе могилу поглубже, солдат!

- Когда-нибудь, возможно, воцарится мир…

- И все вокруг снова засияет16.

В сознании Мурнау и Грау личный опыт ужаса, пережитого под разрывами вражеских снарядов, а также горе, увечья, нескончаемый траур и мистические настроения, царившие в обществе, слились с преданиями о вампирах, возможностью отказа мертвых от пребывания в состоянии смерти; этот же опыт внушил им мысль о том, что кровавая бойня войны знаменует собой не какую-то одну историческую катастрофу, а наступление целой апокалиптической эпохи, положить конец которой не сможет никакое перемирие. Возникла некая сущность, которая, как часто повторял Грау, питается кровью миллионов. Из хаоса начала подниматься темная Атлантида Кроули.

Цепкие корни: хоррор и Первая мировая война

Сейчас, в XXI веке, спустя 100 лет после перемирия, положившего конец Первой мировой войне, жанр хоррор по-прежнему популярен. Вожделеющие вампиры, одержимые демонами тела, кровавые идолы, орды зомби и отдельные сверхъестественные аномалии заполняют не только большой экран, но и экраны всех типов и размеров. Даже призракам, которые вроде бы устарели в эпоху цифровых технологий, но все же прочно укоренились в центральной нервной системе западного мира, находится место в творческих планах художников, писателей и кинематографистов, желающих напугать нас до смерти.

Почему так происходит? Мы не только потребляем огромное количество хоррора, но и много читаем и пишем о причинах этого явления. За последнее десятилетие было написано большое количество книг, эссе и постов в Интернете, посвященных выяснению причин нашего нездорового интереса к ужасному. Часто результатом этих попыток исследования является то, что можно назвать «зеркальное объяснение». То есть ужасы в кино и художественной литературе представляют собой отражение тревог, характерных для настоящего момента и выражают глубинные страхи современной эпохи.

Зеркала, как мы далее увидим, таят в себе больше опасностей, чем кажется на первый взгляд. Фильмы ужасов и другие произведения этого жанра – это нечто большее, чем просто зеркальное отражение наших тревог. У хоррора есть своя история, которая тесно переплетена с мировой скорбью и с вызываемым ею страхом.

Уместно повторить слова Томаса Стернза Элиота, который будет сопровождать нас в прогулке по кладбищу:

Что там за корни в земле, что за ветви растут Из каменистой почвы? [7]

Каковы корни ужаса в кишащей монстрами пустоши современного мира? Неужели жуткие романы и леденящие кровь фильмы просто затрагивают самые чувствительные на данный момент струны нашей души? Становится ли мир, который мы привыкли считать реальным, менее пугающим, когда нам приоткрываются еще более мрачные альтернативные реальности?

Хоррор начал свою зловещую пляску смерти в художественной литературе и кино как одно из последствий Первой мировой войны. Подобного катаклизма в истории человечества еще не бывало. Наполеоновские войны (1799–1815) продолжались более 15 лет и оказали немалое влияние на мироустройство. Битвы, происходившие на обширных театрах военных действий и на морских путях всего мира, отличались необычайным размахом. Однако число людских потерь оставалось сравнительно небольшим в связи с устройством тогдашних пушек и мушкетов; более того, мир в 1815 году выглядел во многом так же, как и в 1799-м. Коронованные особы Европы изо всех сил старались делать вид, что никакой Французской революции не было, и по окончании кровавых авантюр Наполеона перекроили границы европейских стран по прежним династическим лекалам.

Гражданская война в Соединенных Штатах ошеломила обилием жертв как американцев, так и европейцев. Одним из итогов боев под Шайло, Энтитемом и Геттисбергом было поразительное количество погибших от опустошительных залпов шрапнели, впервые применявшейся в больших масштабах. Новые винтовки обеспечивали повышенную меткость стрельбы, что привело к большим потерям живой силы и необходимости внедрения первых принципов окопной войны, что и осуществилось в штате Вирджиния в окрестностях Питерсберга и Ричмонда в ходе боев 1864–1865 годов. Эта ужасная война породила у американцев конца XIX века собственную традицию хоррора, выразившуюся в интересе к теме убийств и склонности к демонстрации трупов на полях сражений, в частности в работах фотографа Мэтью Брэди, а также в произведениях писателя Амброза Бирса, ветерана армии северян, работавшего в жанре фантастического хоррора.

Однако ничего подобного Первой мировой войне никто раньше даже представить себе не мог просто потому, что прецедентов подобного насилия не существовало. В одном только 1916 году потери немецких и французских войск, сражавшихся за превращенный в груду щебня Верден, превысили половину числа жертв Гражданской войны в Америке. В результате Первой мировой войны в Африке погибло больше гражданского населения, чем в Гражданской войне в Соединенных Штатах. К этому следует добавить почти четверть миллиона погибших африканских солдат, призванных из колониальных владений европейских держав. Британская армия за один день битвы на Сомме понесла более чем в два раза больше потерь, чем погибло за два дня битвы при Шайло или три дня битвы при Геттисберге17.

На фоне оптимизма, свойственного среднему и господствующему классам Западной Европы XIX века, внезапная вспышка самой смертоносной войны в истории человечества явилась для них тем более неожиданным потрясением. Британский купец, банкир или представитель другой профессиональной группы в Лондоне в начале 1914 года процветал в столице всемирной империи, флот которой господствовал на океанах, а мощь экономических мускулов ощущалась на каждом материке. Любой немец того же класса был согласен с философом Гегелем в том, что именно «германский дух» помог его народу достичь наивысшей степени развития в истории, создав самую цивилизованную страну на земле и, несмотря на некоторое отставание военно-морских сил, возможно, самую мощную в военном отношении.

Мертворожденные надежды буржуазии XIX века рухнули и облеклись кровавым саваном в осенней тьме 1914 года. Это вооруженное столкновение привело Германию и ее союзников к позорному поражению, а эксплуатация британцами миллионов людей в Африке и Азии становилась все более очевидной и неприемлемой. Когда война, наконец, закончилась, планы держав Антанты, заявленные в Версале, предусматривали хищнический захват целых континентов с их рабочей силой и ресурсами. Они фактически приближали окончательный крах Британской империи, произошедший позднее в том же столетии, и, хотя тогда никто не мог этого предвидеть, те же самые планы породили в Азии и на Ближнем Востоке такие конфликты, которые сегодня представляют угрозу для будущего всего человечества.

Основные участники боевых действий, наряду с такими странами Британского Содружества, как Австралия, Канада и Новая Зеландия, а также колонии Британии в Африке и Азии на протяжении большей части XX века сталкивались с катастрофическими изменениями, вызванными Первой мировой войной. Никто не предвидел ее отдаленных последствий, и даже результаты непосредственных культурных и геополитических изменений не осознавались большинством людей. Что действительно дошло до сознания большинства людей всего мира, так это сильнейший шок от громадного количества человеческих жертв, которых потребовала эта война.