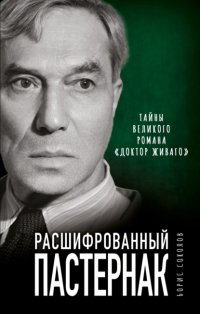

Читать онлайн Расшифрованный Пастернак. Тайны великого романа «Доктор Живаго» бесплатно

- Все книги автора: Борис Соколов

© Соколов Б.В., 2022

© ООО Яуза-пресс, 2022

О чем этот роман?

Роман великого русского поэта Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго» стал едва ли не самым знаменитым романом XX века. Западных читателей, которые первыми смогли ознакомиться с этим произведением, роман заставил по-иному взглянуть на советскую Россию. В СССР в разгар перестройки «Доктор Живаго» стал важным аргументом для отказа от сталинского наследия. И на Западе, и на Востоке роман воспринимался прежде всего как политическое событие.

По поводу художественных достоинств «Доктора Живаго» споры не утихают с момента публикации. Многие литературоведы считают, что пастернаковский роман перевернул все представления о романной форме и содержании, стал самой поэтической прозой в истории русской литературы, что в нем поэт сказал небывало глубокую правду о человеке, обществе и государстве, революции и советском строе, пропущенную через призму индивидуальной рефлексии. Разумеется, популярности романа, равно как и присуждению Пастернаку Нобелевской премии, немало способствовал скандал вокруг «Доктора Живаго», инициированный советским руководством и с энтузиазмом раздувавшийся советскими писателями. Однако только этим, и даже главным образом этим решение Нобелевского комитета не объяснишь. То, что «Доктор Живаго» – это великое произведение мировой литературы именно с точки зрения формы, становится особенно ясно сегодня, в начале XXI века. Это – символистский роман в постсимволистскую эпоху, постмодернизм до постмодернизма.

В пастернаковском романе единственная и главная реальность – это душевные переживания главного героя. Все остальное, в том числе реалии быта, пространства-времени, – достаточно условно и подчиняется главному, и в этом смысле «Доктор Живаго» – ни в коем случае не реалистический роман. Вместе с тем осмысление реалий и духа революционной эпохи автором романа – вполне реалистическое, без какого-либо пиетета к революции и власти, что и вызвало такое раздражение Хрущева и его присных. Главное в романе – это разговоры. И оказалось, что разговоры могут держать читателя в таком же напряжении, как самый закрученный сюжет.

Пастернак не преследовал своим романом политических целей. Он лишь хотел сказать в главной прозе своей жизни все, что наболело, оценить путь страны и свой жизненный путь, вычленить вечные вопросы из потока времени. Поэт верил в бессмертие души, равно как и в то, что созданное им надолго переживет его самого. Вспомним, как Юрий Живаго говорит умирающей Анне Ивановне Громеко:

«… смерть, сознание, вера в воскресение… Воскресение. В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения слабейших, это мне чуждо… одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили…

Человек в других людях и есть душа человека… В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего…

Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали талант, это другое дело, это открыто нам. А талант – в высшем широчайшем понятии есть дар жизни…

Смерти не будет потому, что прежнее прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная…»

Пастернака волновала природа поэзии и искусства, проблема индивидуума, который старается осмыслить бурную эпоху, не становясь на сторону ни одной из сторон. Наделив Юрия Живаго собственными переживаниями и мыслями и придумав ему совсем другую биографию, автор хотел заклясть смерть, отдалить ее приход, показать всему миру величие и безграничность русской души.

А в результате получился роман совсем несоветский, который властью был воспринят как решительно антисоветский. По мнению последней возлюбленной Пастернака, Ольги Всеволодовны Ивинской, образ Юрия Живаго – это «прежде всего утверждение права человеческого духа на свободу, отрицание любого рода тоталитаризма, единообразия мышления, гимн величию творческого начала в человеке».

Пастернак был великим поэтом, всю жизнь грезившим о большой прозе, романе, который бы перевернул если не мир, то литературу. Неслучайно Юрий Живаго «с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделывался вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине».

Мечты о романе стимулировались особой пропагандой романной формы в советское время. Писателей призывали создать новые шедевры, превосходящие «Войну и мир». На щит поднимались идеологически выдержанные произведения Александра Фадеева и Федора Гладкова.

Своему другу драматургу Александру Константиновичу Гладкову в 1942 году Пастернак писал: «Я много бы дал за то, чтобы быть автором «Разгрома» или «Цемента». Да, да, не смотрите на меня с таким удивлением… Большая литература существует только в сотрудничестве с большим читателем…»

Пастернак с «Доктором Живаго» и в самом деле получил большого читателя. Только, к сожалению, не у себя на родине, а в окружающем мире, от которого наследники Сталина отгородились «железным занавесом». Там были переводы на десятки языков, миллионные тиражи, миллионные гонорары (в списке мировых бестселлеров в конце 50-х «Доктор Живаго» потеснил даже набоковскую «Лолиту»). В СССР же роман появился только в 1988 году через 28 лет после смерти автора, и тоже миллионным тиражом – в «Новом мире».

Первый приступ к большому автобиографическому роману Пастернак сделал сразу после окончания Гражданской войны. Уже к концу ее у поэта проступили первые нотки разочарования революцией. В письме Д.В. Петровскому от 6 апреля 1920 года Пастернак рисовал ужасы разрухи и опошления революции: «… Советская власть постепенно выродилась в какую-то мещанскую атеистическую богадельню. Пенсии, пайки, субсидии, только еще не в пелеринках интеллигенцию и гулять не водят парами, а то совершенный приют для сирот, держат впроголодь и заставляют исповедовать неверье, молясь о спасенье от вши, снимать шапки при исполнении Интернационала и т. д. Портреты ВЦИКа, курьеры, присутственные и неприсутственные дни. Вот оно. Ну стоило ли такую вещь заваривать… Мертво, мертво все тут, и надо поскорее отсюда вон. Куда еще не знаю, ближайшее будущее покажет, куда… Прав я был, когда ни во что это не верил. Единственно реальна тут нищета, но и она проходит в каком-то тумане, обидно вяло, не по-человечески, словно это не бедные люди опускаются, а разоряются гиены в пустыне. Вообще – безобразье. А ведь и у вши под микроскопом есть лицо».

Вот от этого «мертво, мертво все тут» и родилась фамилия главного героя романа – Живаго. Но в ранней прозе она еще не присутствовала.

В 1922 году Пастернак опубликовал повесть «Детство Люверс» – своеобразный вариант будущего начала «Доктора Живаго». По определению самого Пастернака, эта повесть составила примерно пятую часть будущего романа. Там речь шла о предреволюционной поре, и никаких острых политических или идеологических моментов не было. Тогда еще Пастернак не успел разочароваться в революции, которой, вероятно, тогда и должен был кончаться роман.

Следующая автобиографическая проза – появившаяся в 1931 году «Охранная грамота», уже была полна скрытых аллюзий и явных параллелей с советской действительностью. Так, в главе, посвященной Венеции, Пастернак писал: «… Опускная щель для тайных доносов на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронеза и Тинторетто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта «Ьосса di leone» современникам и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения». Из первого издания книги бдительная цензура выкинула следующий за этим местом пассаж: «Кругом – львиные морды, всюду мерещащиеся, сующиеся во все интимности, все обнюхивающие, – львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за жизнью жизнь. Кругом львиный рык мнимого бессмертья, мыслимого без всякого смеху только потому, что все бессмертное у него в руках и взято на крепкий львиный повод. Все это чувствуют, все это терпят…»

А первые наброски того романа, который теперь известен нам как «Доктор Живаго», по утверждению французского слависта Жоржа Нива, были сделаны летом 1932 года на Урале, когда Пастернак был потрясен тяжким положением жертв коллективизации – раскулаченных.

Об этой поездке Пастернак рассказывал скульптору 3. А. Масленниковой 17 августа 1958 года: «В начале тридцатых годов было такое движение среди писателей – стали ездить по колхозам собирать материалы для книг о новой деревне. Я хотел быть со всеми и тоже отправился в такую поездку с мыслью написать книгу. То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось уже как бы абстрактным, не укладывалось в границы сознания. Я заболел. Целый год я не мог спать».

Эти впечатления наложились у Пастернака на более ранние – от поездок в деревню зимой 1929/30 года.

О той же злосчастной поездке вспоминала вторая жена поэта Зинаида Николаевна: «… Его пригласили на Урал посмотреть заводы и колхозы, познакомиться с жизнью в тех местах и написать что-нибудь об Урале. Поездка предвиделась на три-четыре месяца. Борис Леонидович поставил условие, что возьмет с собой жену и детей…

Первое время мы жили в гостинице «Урал» в Свердловске. Столовались мы в обкомовской столовой. Потом нас переселили на озеро Шарташ под Свердловском и дали нам домик из четырех комнат. Время было голодное, и нас снова прикрепили к обкомовской столовой, где прекрасно кормили и подавали горячие пирожные и черную икру. В тот же день к нашему окну стали подходить крестьяне, прося милостыню и кусочек хлеба. Мы уносили из столовой в карманах хлеб для бедствующих крестьян. Как-то Борис Леонидович передал крестьянке в окно кусок хлеба. Она положила десять рублей и убежала. Он побежал за ней и вернул ей деньги. Мы с трудом выдержали там полтора месяца. Борис Леонидович весь кипел, не мог переносить, что кругом так голодают, перестал есть лакомые блюда, отказался куда-либо ездить и всем отвечал, что он достаточно насмотрелся. Как я ни старалась его убедить, что он этим не поможет, он страшно возмущался тем, что его пригласили смотреть на этот голод и бедствия и писать какую-то неправду, правду же писать было нельзя. Я пыталась его отвлекать, устраивала катание по озеру на лодке…

Он стремился уехать в Москву. Я понимала, что ему тяжело жить в такой обстановке, видеть голод и несчастья крестьян. Отговорившись болезнью Бориса Леонидовича, мы попросили взять нам билеты в Москву. Предлагали подождать еще неделю мягкого вагона. Борис Леонидович был непреклонен и говорил, что поедет в жестком. На вокзал нам принесли громадную корзину со съестным. Он не хотел брать, но я настояла, так как на станциях ничего нельзя было купить, а ехать предстояло четыре дня. Всю дорогу до Москвы мы ехали полуголодными: Борис Леонидович запретил открывать корзину и обещал раздать все соседям по вагону, если я нарушу запрет. Я очень хорошо его понимала, но со мной ехали маленькие дети, и я с краешка корзины доставала продукты и кормила сыновей тайком в уборной.

Меня порадовала и еще больше покорила новая для меня черта Бориса Леонидовича: глубина сострадания людским несчастьям. И хотя на словах я не соглашалась с ним, но в душе оправдывала все его действия. На каждой остановке он выбегал, покупал какие-то кислые пирожки… Дома мы открыли эту корзину. Продуктов оказалось так много, что мы питались ими целый месяц.

По приезде в Москву Борис Леонидович пошел в Союз писателей и заявил, что удрал с Урала без задних ног и ни строчки не напишет, ибо он видел там страшные бедствия: бесконечные эшелоны крестьян, которых угоняли из деревень и переселяли, голодных людей, ходивших на вокзалах с протянутой рукой, чтобы накормить детей. Особенно возмущала его обкомовская столовая. Он был настроен непреклонно и требовал, чтобы его никогда не приглашали в такие поездки. Больших усилий стоило заставить его забыть это путешествие, от которого он долго не мог прийти в себя».

Пастернак не мог участвовать в этом «пире во времена чумы», не хотел уподобляться французской королеве Марии-Антуанетте, предлагавшей вместо хлеба питаться пирожными. И, конечно, никаких иллюзий насчет благотворности революции. Два года спустя пережитое на Урале стало одной из причин тяжелого нервного заболевания. А все позднейшие уступки власти – в стихах ли, в выступлениях, в подписях под резолюциями, были лишь сознательным компромиссом, но никак не данью убеждениям. Зинаида Николаевна же, как кажется, не была столь потрясена происходящим в районах сплошной коллективизации и была склонна к гораздо большему конформизму.

Через несколько месяцев после возвращения с Урала, 4 марта 1933 года, Пастернак признавался в письме Горькому: «Я давно, все последние годы мечтал о такой прозе, которая как крышка бы на ящик легла на все неоконченное и досказала бы все фабулы мои и судьбы». Но для воплощения мечты в завершенный роман, причем такой, который бы точно не понравился бы Горькому, потребовалось еще более двадцати лет.

Первоначально Пастернак, как кажется, питал некоторые иллюзии насчет коллективизации, допуская, что первоначальные трудности будут преодолены и создание колхозов в конечном счете окажется во благо народа. Неслучайно в 1929 году он писал сестре Лидии в Берлин: «Сейчас все живут под очень большим давлением, но пресс, под которым протекает жизнь горожан, просто привилегия по сравнению с тем, что делается в деревне. Там проводятся меры широчайшего и векового значения».

Однако поездка на Урал все расставила на свои места. Очевидно, тогда, на Урале, возникла идея завершить основные события романа 1929 годом – «годом великого перелома». Именно в этом году должен погибнуть главный герой романа, что символизирует гибель дореволюционной интеллигенции – не обязательно физическую (хотя многие из этого слоя не пережили 1937–1938 годы), но прежде всего духовную, ибо, чтобы выжить, пришлось приспосабливаться под коммунистическую идеологию. А это, как Пастернак, пережив тяжелый психический кризис в 1935–1936 годах, убедился на собственном примере, губительно для подлинного творчества, для созидания нетленных ценностей.

Революция теперь воспринималась Пастернаком как ураган, положивший начало хаосу и духовной разрухе. В романе Юрий Живаго говорил Ларе: «Со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом».

После уральского опыта никаких иллюзий насчет революции и советской власти у Пастернака не осталось. Потрясение было слишком велико, особенно потрясение от сравнения бедственного положения голодающих крестьян и сытого существования номенклатурной публики.

Вообще надо заметить, что «Доктор Живаго» – это роман потрясения. Бурные события в личной жизни Пастернака начала 30-х годов (роман с Зинаидой Николаевной Нейгауз, уход от первой жены, Евгении Владимировны Лурье, и сына Жени) наложились на столь же бурные события в жизни страны. Характерно, что всерьез за роман Пастернак принялся уже после Великой Отечественной войны, когда потерпели крах вызванные войной надежды на либерализацию и завязался новый бурный роман – с Ольгой Ивинской.

Вскоре после 1932 года работа над романом была на время оставлена, и в 30-е годы Пастернак к нему возвращался очень редко. По словам английского дипломата Исайи Берлина, познакомившегося с поэтом уже после Второй мировой войны, «Пастернак был русским патриотом, он очень глубоко чувствовал свою историческую связь с родиной…

Пастернак любил всё русское и готов был простить своей родине все ее недостатки – всё, за исключением варварского сталинского режима…» Но как раз в 30-е годы, после «великого перелома», советский режим стал все более ужесточаться, остатки интеллектуальной свободы улетучились. Пастернак пробовал приспособиться, с одной стороны, не возражая, когда Николая Бухарин пытался сделать из него полуофициального «первого поэта страны», а с другой – сохранить личную, творческую независимость. К 1935 году выяснилось, что это – «две вещи несовместные».

Впрочем, у властей Борис Леонидович всегда был на подозрении, даже тогда, когда честно пытался найти свое место в советской действительности. Летом 1934 года Пастернак говорил: «Я не хочу, чтобы в поэзии все советское было обязательно хорошим. Нет, пусть, наоборот, все хорошее будет советским…» Но несбыточность этих мечтаний стала ясна поэту очень скоро.

В июле 1934 года, когда появилась статья Горького «Литературные забавы» с нападками на поэта Павла Васильева, Пастернак, встретив Васильева в Доме Герцена, шутливо приветствовал его: «Здравствуй, враг отечества». А по поводу статьи Горького, согласно донесению агента ОШУ, Пастернак сказал следующее: «Чувствуется, что в Горьком какая-то озлобленность против всех. Он не понимает или делает вид, что не понимает того значения, которое имеет каждое его слово, того резонанса, который раздается вслед за тем или иным его выступлением. Горьковские нюансы превращаются в грохот грузовика».

У Пастернака озлобленности никогда не было, в том числе и в романе, хотя ему и пришлось в дальнейшем вынужденно солидаризоваться с горьковскими словами о врагах, которых нужно уничтожить.

И тогда же, накануне съезда писателей, Пастернак, согласно донесению того же осведомителя, утверждал: «Оказывается, теперь в моде героические жертвы. Я не вовремя сделался советским. Мне надо было оставаться таким, каким я был 2 года тому назад. В то время я кипел и бушевал, способен был на всякие жесты. Потом мне начало казаться, что это – неверная позиция, что я – гнилой интеллигент, что перестраиваются же все вокруг, и что мне тоже надо перестраиваться. И я искренне перестроился, и вот теперь оказывается, что можно было обойтись без этого. Я опять не попал в точку. Все это я говорю смеясь, но в этом, серьезно, есть своя правда. Один разговор с человеком, стоящим на вершине, – я не буду называть его фамилии (очевидно, речь идет о разговоре со Сталиным насчет Мандельштама. – Б. С.). , – убедил меня в том, что теперь, как я сказал, мода на другой тип писателя. Когда я говорил с этим человеком в обычном советском тоне, он вдруг заявляет мне, что так разговаривать нельзя, что это приспособленчество. Я чувствую, что теперь многим на вершине нравилось бы больше, если бы я был таким, как прежде до перестройки».

«Доктор Живаго» убедительно доказал, что Пастернак так и не перестроился. Но самое любопытное, что процитированное донесение – это единственное известное сегодня свидетельство о знаменитом разговоре со Сталиным, исходящее непосредственно от Пастернака, причем по горячим следам события – менее чем через два месяца. Как можно понять, здесь содержится намек на те слова Пастернака, когда он сказал, что писательские организации не занимаются защитой писателей от политических преследований с 1927 года, а Сталин возразил, что, будь он на месте Пастернака, то сделал бы все, чтобы заступиться за Мандельштама.

На Первом съезде Союза советских писателей Пастернак вел себя далеко не ортодоксально, не желая подчинять простые человеческие чувства идеологизированным мифам-схемам. 29 августа 1934 года, выступая на Первом съезде Союза советских писателей, Пастернак заявил: «Когда я в безотчетном побуждении хотел снять с плеча работницы Метростроя тяжелый забойный инструмент, названия которого я не знаю (смех), но который оттягивал книзу ее плечи, мог ли знать товарищ из президиума, высмеявший мою интеллигентскую чувствительность, что в этот миг она в каком-то мгновенном смысле была сестрой мне и я хотел помочь ей как близкому и давно знакомому человеку». Но идеологическая схема требовала женщину-трудящуюся, а не женщину-человека.

Пастернак призывал писателей: «… Не жертвуйте лицом ради положения… При огромном тепле, которым окружают нас народ и государство, слишком велика опасность стать литературным сановником. Подальше от этой ласки во имя ее прямых источников, во имя большой и дельной, и плодотворной любви к родине и нынешним величайшим людям».

Пастернак не дождался конца съезда и вечером 30 августа после речи заведующего отделом культуры ЦК А. Стецкого уехал в Одоевский дом отдыха. По словам Всеволода Вишневского, поэт сбежал с середины послесъездовского банкета у Горького, когда увидел, какое значение имеет там иерархия, в том числе – кто сидит ближе к «буревестнику», а кто – дальше. Тем не менее 1 сентября, по предложению Александра Фадеева, съезд избрал Пастернака членом правления Союза.

А уже 26 октября 1934 года во вступительном слове на вечере памяти Лермонтова Пастернак утверждал вещи, абсолютно не соответствующие бодрому пафосу социалистического строительства: «Нам, русским, всегда было легче выносить и свергать татарское иго, воевать, болеть чумой, чем жить. Для Запада же жить представлялось легким и обыденным». Советское иго, сам того до конца не сознавая, Пастернак свергал своим романом.

27 января 1935 года на вечере поэта Дмитрия Петровского в Доме писателей на вопрос критика Анатолия Кузьмича Тарасенкова, с которым они тогда дружили, о его «генеральной прозе» Пастернак ответил: «Вы очень правы, называя ее генеральной… Она для меня крайне важна. Она движется вперед хоть и медленно, но верно. Материал – наша современность. Я хочу добиться сжатости Пушкина. Хочу налить вещь свинцом фактов. Факты, факты… Вот возьмите Достоевского – у него нигде нет специальных пейзажных кусков, – а пейзаж Петербурга присутствует во всех его вещах, хоть они и переполнены одними фактами. Мы с потерей Чехова утеряли искусство прозы… Очень трудно мне писать настоящую прозаическую вещь, ибо кроме личной поэтической традиции здесь примешивается давление очень сильной поэтической традиции XX века на всю нашу литературу Моя вещь будет попыткой закончить все мои незаконченные прозаические произведения. Это продолжение «Детства Люверс». Это будет дом, комнаты, улицы – и нити, тянущиеся от них повсюду… Нужны факты жизни, ценные сами по себе. Пусть это будет неудачей, я даже наперед знаю, что вещь провалится, но я все равно должен ее написать…»

Позднее Тарасенков скурвится в 47-м, после погромной статьи Суркова, и напишет проработочную статью о Пастернаке. А началось падение критика и его отдаление от Пастернака в 1936 году, в связи с книгой французского писателя, будущего нобелевского лауреата Андре Жида «Возвращение из СССР» – о его поездке в Советский Союз. Во время этой поездки произошла его встреча с Пастернаком, ставшая, можно сказать, судьбоносной для обоих. Андре Жиду Пастернак во многом открыл глаза на истинное положение в СССР. Сам же Борис Леонидович еще больше укрепился в намерении написать правду о трагической судьбе интеллигенции на фоне трагической судьбы всего народа. Встреча с Жидом сыграла не последнюю роль в формировании замысла романа.

Знакомство с Андре Жидом произошло в июне 1935 года на парижском Международном конгрессе в защиту мира. Пастернак в ту пору оказался, по его собственным словам, «на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы». Он почти насильно был в июне отправлен в Париж для участия в конгрессе по личному распоряжению Сталина, уступившего просьбам французских писателей включить Пастернака в состав советской делегации. Марина Цветаева вспоминала, как Пастернак шепотом сказал ей: «Я не посмел не поехать, ко мне приезжал секретарь Сталина, я – испугался». А еще 10 марта 1935 года в письме к своему другу поэту Тициану Табидзе Пастернак жаловался на «серую, обессиливающую пустоту», отнимающую у него возможность писать.

Но вместе с тем тогда Пастернак еще не потерял веру в то, что происходит в России. 3 апреля 1935 года он писал Ольге Фрейденберг: «А знаешь, чем дальше, тем больше, несмотря на все, полон я веры во все, что у нас делается. Многое поражает дикостью, а нет-нет и удивляешься. Все-таки при расейских ресурсах, в первооснове оставшихся без перемен, никогда не смотрели так далеко и достойно, и из таких живых некосных оснований. Временами, и притом труднейшими, очень все глядит тонко и умно».

На конгрессе Пастернаку устроили овацию. Там поэт, в частности, заявил: «Поэзия останется всегда той, превыше всяких Альп прославленной высотой, которая валяется в траве, под ногами, так, что надо только нагнуться, чтобы ее увидеть и подобрать с земли; она всегда будет проще того, чтобы ее можно было обсуждать в собраниях; она навсегда останется органической функцией счастья человека, переполненного блаженным даром разумной речи, и таким образом, чем больше будет счастья на земле, тем легче будет быть художником». А в заключение своей речи сказал нечто совсем уж крамольное, явно имея в виду свой печальный опыт в Союзе советских писателей: «Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы оказать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Организация – это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789, 1848 и 1917 годах писателей не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо». Точно так же, замечу, построен «Доктор Живаго». Текст выглядит неорганизованным, сюжет, равно как и перемещение героя в пространстве и времени, – достаточно условным, встречи персонажей и их действия – не мотивированными. Главным остаются разговоры, которые и превращают роман в шедевр.

Но не стоит увлекаться излишним символизмом образов пастернаковского романа. Сам поэт 14 мая 1959 года писал немецкому филологу Ренате Швейцер: «Разные ложные толкования обо мне существуют везде (созданные для моего восхваления) и, может быть, тебя частично вводят в заблуждение. Например, в Америке книгу эту изучают, как тайнопись. Названия улиц, имена собственные, ситуации, все вплоть до отдельных слогов – все должно быть аллегорией, все должно быть символично, все это будто бы скрытое глубокомыслие. Но если бы вообще был возможен такой антихудожественный, неестественный вздор, то что в нем могло бы быть достойного похвалы?

Весь мой символизм, если только о нем вообще может идти речь, состоит в том, что я, несмотря на весь необходимый мне, неотъемлемый от меня реализм, несмотря на все подробности, старался описать действительность в состоянии движения, в состоянии взволнованного вдохновения, как я ее всегда наблюдал, видел и знал…»

О том же он писал французскому филологу Жаклин де Пруайар: «В каждом слоге моего романа ищут скрытый смысл, расшифровывают слова, названия улиц, имена людей как аллегории или криптограммы. Ничего этого у меня нет. Я отрицаю существование возможности законченных, частичных и обособленных символов даже у других, у кого бы то ни было, если это только художник. Если художественное произведение не исчерпывается тем, что в нем сказано и напечатано, если есть в нем еще что-то кроме того, – то это может быть только то общее качество, дыхание, движение, бесконечное устремление, которые пронизывают все произведение и делают его таким или иным не потому, что в нем скрыта определенная идея, как разгадка ребуса, а потому, что душа, по нашему предположению, наполняет тело и не может быть из него извлечена.

Итак, если душа живописи французских импрессионистов – это воздух и свет, то что является душой новой прозы «Доктора Живаго»? В своем происхождении, в своей подготовке и по своему заданию это было реалистическое произведение. В нем должна была быть обрисована определенная реальность определенного периода романа. А именно: русская действительность последних пятидесяти лет. После того как это было осуществлено, оставался еще некоторый остаток, достойный того, чтобы быть охарактеризованным и описанным. Что же это за остаток? Действительность как таковая, сама действительность как явление или категория философии – самый факт бытия какой-то действительности.

Не нужно думать, что это что-то совсем новое, что прежде никто не ставил себе подобной задачи. Наоборот, большое искусство всегда стремилось передать целостное восприятие жизни, в ее совокупности, но это делалось и комментировалось всегда по-разному, в согласии с философией эпохи и потому разными способами…

Вот мой символизм, мое ощущение действительности. Я описываю характеры, положения, детали, особенности с единственной высшей целью: расшатать идею железной причинности, идею абсолютной необходимости; представить действительность как зрелище воплощенного внутреннего порыва, как видение, движимое выбором и свободой, как определенный вариант среди других вариантов, как что-то свершающееся не случайно, а по чьей-то воле…»

Андре Жид восхищался пастернаковским гением и симпатизировал Пастернаку как человеку. А после конгресса проникся к нему безграничным доверием и прислушивался к каждому его слову. Из-за болезни Пастернак уклонялся от встреч с французскими писателями. Андре Жид писал ему: «Я хочу, чтобы Вы знали, с какой теплотой мы к Вам относимся. Неужели это неспособно поддержать Вас?»

В июле 1936 года Жид приехал в Москву, в ореоле славы блистательного мастера слова, живого классика. Его торжественно встречали. Но на второй день после приезда Жида умер Горький. После траурного митинга Андре Жид пришел к Пастернаку на Волхонку, где тот просветил его насчет оборотной стороны «советского рая».

Два месяца А. Жид ездил по стране. В Москву он вернулся накануне открытия судебного процесса по делу так называемого троцкистско-зиновьевского террористического центра. Все эти события поколебали его представления о действительном положении вещей в СССР. И вернувшись во Францию, он издал книгу «Возвращение из СССР», где написал, что в России культ личности Сталина, диктатура одного человека, а не диктатура объединившегося пролетариата, свирепствуют репрессии и «всеобщее счастье достигается обезличиванием каждого», поставил под сомнение смысл стахановского движения и высокий культурный уровень простого советского человека. В СССР книгу не только не стали переводить, как предполагалось ранее, но запретили даже ввозить экземпляры французского издания.

После отъезда Андре Жида Пастернак стал объектом направленной против него кампании со стороны послушной партии критики. Поводом послужили несколько резких публичных высказываний Пастернака насчет собратьев-писателей, погрязших в материальных благах и забывших о литературе, своеобразное понимание Пастернаком метода социалистического реализма и несогласие с развернутой партией кампанией борьбы с «формализмом» в искусстве, жертвами которой стали Шостакович, Пильняк и многие другие. Так, 16 февраля 1936 года, выступая на Минском пленуме правления Союза писателей, Пастернак говорил о простоте «толстовской расправы с благовидными и общепризнанными условиями мещанской цивилизации». Развивая эту тему, он предложил, чтобы недавно провозглашенный метод социалистического реализма опирался на «бури толстовских разоблачений и бесцеремонностей». Он утверждал: «Лично для меня именно тут где-то пролегает та спасительная традиция, в свете которой все трескуче-приподнятое и риторическое кажется неосновательным, бесполезным, а иногда даже и морально подозрительным. Мне кажется, что в последние годы мы в своей банкетно-писательской практике от этой традиции сильно уклонились… Искусство без риска и душевного самопожертвования немыслимо, свободы и смелости воображения надо добиться на практике… не ждите на этот счет директив…»

А 13 марта 1936 года на общемосковском собрании писателей он публично заявил о своем несогласии с редакционными статьями «Правды», направленными против формализма в искусстве. Это было его последнее выступление на форуме такого рода.

1 октября 1936 года Пастернак писал своей кузине Ольге Фрейденберг: «Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и послушать, как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими настоящими именами. Прежде всего я столкнулся с искренним удивлением людей ответственных и даже официальных, зачем-де я лезу заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирался. Отпор мне был дан такой, что потом, и опять-таки по официальной инициативе, ко мне отряжали товарищей из Союза… справляться о моем здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали как фронду». Борис Леонидович не мог тогда и в страшном сне вообразить, что тогдашние нападки были лишь цветочками по сравнению с ягодками периода нобелевского скандала.

Как раз с осени 1936 года начались выступления против Пастернака в печати, обвинения в «уходе от жизни». Это совпало с началом открытых политических процессов над «врагами народа» – бывшими противниками Сталина из числа партийной оппозиции.

А тут как раз подоспела книга Андре Жида, в Москве сразу окрещенная «клеветнической».

Советские писатели подготовили свой протест против книги «Возвращение из СССР» и предложили Пастернаку подписать его, но он отказался, сославшись на то, что книгу не читал. Один из писателей, подписавший протест, негодовал: «Ну и что же, что не читал. Можно подумать, что все остальные читали. И что ему, больше всех надо? Ведь «Правда» написала, что книга вранье…» Пастернак же в разговорах с писателями не скрывал, что Жид написал правду об СССР. Реакция последовала незамедлительно.

16 декабря 1936 года, выступая на общегородском собрании московских писателей, посвященном сталинской конституции, Владимир Ставский обрушился с резкой критикой на Пастернака. Первый секретарь Союза писателей утверждал, что Пастернак «в своих кулуарных разговорах доходит до того, что выражает солидарность свою даже с подлой клеветой из-за рубежа на нашу общественную жизнь». Пастернак по этому поводу заявил критику Тарасенкову (их разговор зафиксировал осведомитель НКВД): «… Это просто смешно. Подходит ко мне Тарасенков и спрашивает: «Не правда ли, мол, какой Жид негодяй». А я говорю: «Что мы с вами будем говорить о Жиде. О нем есть официальное мнение «Правды». И потом, что это все прицепились к нему – он писал, что думал, и имел на это полное право, мы его не купили». А Тарасенков набросился: «Ах так, а нас, значит, купили. Мы с вами купленные». Я говорю: «Мы – другое дело, мы живем в стране, имеем перед ней обязательства».

Поэт Павел Антокольский заметил, согласно донесению того же сексота: «Пастернак трижды прав (в том, что отказался подписать письмо против А. Жида. – Б.С(). Он не хочет быть мелким лгуном. Жид увидел основное, – что мы мелкие и трусливые твари. Мы должны гордиться, что имеем такого сильного товарища».

С ним солидаризовался и поэт Александр Гатов: «Пастернак сейчас возвысился до уровня вождя, он смел, неустрашим и не боится рисковать. И важно то, что это не Васильев, его в тюрьму не посадят. А в сущности так и должны действовать настоящие поэты. Пусть его посмеют тронуть, вся Европа подымется. Все им восхищаются».

Сам же критик Тарасенков, которому Пастернак и говорил в кулуарах крамольные слова о Пастернаке, перекочевавшие затем в доклад Ставского, в мемуарных записях изложил этот эпизод следующим образом: «… Наступили события, связанные с процессом троцкистов (Каменев – Зиновьев). По сведениям от Ставского, Б. Л. сначала отказался подписать обращение Союза писателей с требованием о расстреле этих бандитов. Затем, под давлением, согласился не вычеркивать свою подпись из уже отпечатанного списка. Выступая на активе «Знамени» 31 августа 1936 г., я резко критиковал Б. Л. за это. Очевидно, ему передал это присутствовавший на собрании Асмус.

Когда после этого я приехал к Б. Л. – холод в наших взаимоотношениях усилился. И хотя Б. Л. перед наступавшей на меня Зинаидой Николаевной, которая целиком оправдывала поведение мужа в этом вопросе, даже несколько пытался «оправдать» мое выступление о нем, видно было, что разрыв уже недалек.

Через некоторое время я написал Б. Л. письмо о том, что хочу к нему приехать и поговорить. Ответа не было. На банкете в честь конституции – в ДСП (Доме советских писателей. – Б. С.) – у нас с Б. Л. зашел разговор об этом письме. Б. Л. вилял, не отвечая мне прямо даже на вопрос, почему он на него не ответил. Затем разговор зашел почему-то об А. Жиде. Оба мы были в некотором подпитии, и формулировки звучали резко, определенно. Дело свелось к тому, что Б. Л. защищал Жида (речь шла о его книге, посвященной СССР). Я резко выступал против. Если припомнить, что летом мне БЛ. рассказывал о своем разговоре с А. Жидом, в котором тот отрицал наличие свободы личности в СССР, – то эти высказывания Пастернака приобретают определенный политический смысл. В результате этого разговора произошла резкая ссора, разрыв. Б. Л. заявил, что я говорю общие казенные слова и что разговаривать со мной ему неинтересно.

Позднее об этой нашей беседе, которую слышали многие (Долматовский, Арк. Коган и др.), говорил в своей речи Ставский».

В то же время Пастернак 26 февраля 1937 года на IV пленуме правления Союза советских писателей вынужденно возмущался Андре Жидом: «… Когда появилась книга Андре Жида, меня кто-то спросил – каково мое отношение. Должен сказать, что я этой книги не читал и ее не знаю. Когда прочел об этом в «Правде» (Редакционная статья «Смех и слезы Андре Жида» появилась в центральном партийном органе 3 декабря 1936 года. – Б. С.) , у меня было омерзение, не только то общее, которое вы испытывали, но, кроме того житейское, свое собственное омерзение. Я подумал: он со мной говорил, и говорил не просто, он как-то меня мерил – достаточно ли я кукла или нет, и, по-видимому, он меня счел за куклу. И вот когда меня спросил человек относительно Андре Жида и моего отношения к тому, что он написал, я просто послал его к черту, я сказал – оставьте меня в покое.

Когда я ездил на съезд в Париж, я вследствие болезни не бывал у Андре Жида, хотя он тогда был апробированной личностью и у него бывали все. Когда он приехал сюда, я не приехал его встречать. После всего этого, после речи на Красной площади, он сам явился ко мне, и не успел я его узнать, меня спросили об этом человеке. Я сказал: поговорите со мной о Мальро, а об Андре Жиде я буду говорить с вами немного погодя (Смех).

Что вам сказать о моем отношении? Это все ужасно. Я не знаю, зачем Андре Жиду было нужно каждому из нас смотреть в глаза, щупать печенку и т. д. Я этого не понимаю. Он не только оклеветал нас, но он усложнил наши товарищеские отношения. Иногда просто человек скажет – я отмежевываюсь. Я не говорю этого слова, потому что не думаю, чтобы моя межа была настолько велика, чтобы отмежевывание мое могло вас интересовать. Но все-таки я отмежевываюсь (Смех.)».

Однако это не отражало его подлинного отношения к Андре Жиду, что было прекрасно известно и в писательской среде, и в компетентных органах. Да и фраза насчет «отмежевывания» была не без скрытой издевки над теми, кто требовал «отмежевывания». Слова о куклах вообще была скрытая цитата из любимого и переводимого Пастернаком Генриха Клейста (его перевод драмы Клейста «Принц Гомбургский» был опубликован в 1940 году, а в 1937 году Пастернак готовил его к публикации в «Знамени», которая не состоялась). Клейст утверждал, что естественностью в движениях обладают только куклы и Бог, а не танцоры, которые, вследствие заданности своих движений, часто выглядят неестественно. Получается, что, открыв правду о Советском Союзе французскому писателю, Пастернак поступил естественно. В собрании писателей, где он выступал, только он один был куклой, все остальные – танцорами.

Неизвестно, дошло ли это вымученное отмежевывание до Андре Жида. Но даже если дошло, французский писатель своего отношения к Пастернаку нисколько не изменил.

В 1941 году в беседах с критиком Александром Бахрахом, жившим вместе с Буниным, Жид вспоминал, что «боялся рассказывать о своей огромной симпатии к Пастернаку, которая – он это подчеркивал – пробудилась у него молниеносно, чуть ли не при первой встрече. Он говорил, что Пастернак открыл ему глаза на происходящее вокруг, предостерегал его от увлечения теми «потемкинскими деревнями» или образцовыми колхозами, которые ему показывали».

А 28 августа 1941 года Иван Бунин записал в дневнике после визита Андре Жида: «В восторге от Пастернака как от человека – это он мне открыл глаза на настоящее положение в России».

Замечу, что Андре Жид писал в дневнике 15 января 1945 года: «Нет сомнений, что победить нацизм можно было лишь благодаря антинацистскому тоталитаризму; но завтра важнее всего окажется борьба с этим новым конформизмом». Я думаю, что подобные же идеи вдохновляли Пастернака на создание своего великого романа.

В середине 30-х годов Пастернак фактически был вождем той части писателей и поэтов, которые не безоговорочно принимали советскую власть. Но этой ролью он, в общем, тяготился и без жалости расстался с ней в 1937 году, когда первым поэтом был официально провозглашен Маяковский и никаких живых вождей в поэтическом творчестве уже не требовалось, а претендовать на подобную роль стало смертельно опасным.

12 марта 1935 года Пастернак говорил Тарасенкову: «Наше время носит шекспировский характер. Мы вовлечены в историю, в судьбу Франции, Германии. Наше государство становится из объекта – субъектом истории. Вот единый фронт на Западе… Ведь у нас для них есть лицо, которое мы еще сами не видим».

В тот момент, когда поэт осознал, что его страна превратилась в субъект истории, он начал писать свой великий роман. А к его завершению он приступил, когда кончилась Вторая мировая война, рассеялись как утренний туман надежды на либерализацию режима, и Советский Союз, сокрушив Гитлера и выполнив свою историческую миссию, по мнению Пастернака, опять перестал быть субъектом истории. Неслучайно основная часть романа завершается в «досубъектном» 1929 году, а эпилог отнесен к тому короткому периоду, когда СССР действительно был субъектом истории, оказывал решающее влияние на ее ход. Но когда после победы внутри страны все вернулось на круги своя и режим забронзовел еще больше, Пастернак понял, что надежды на то, что страна обретет свободу и сохранит себя в качестве субъекта истории, не сбылись.

Осенью 1936 года Пастернак урывками возвращался к «генеральной прозе», но потом оставил ее из-за нарастания кампании репрессий и все усиливавшегося чувства разлада с эпохой. Он вынужденно ушел в переводы. В 1936 году вариантами названия романа были «Когда мальчики выросли» и «Записки Патрикия Живульта». А еще в юношеских набросках начала 1910-х годов одного из героев звали Пурвит. Эта латышская по форме фамилия производилась Пастернаком от французского pour vie – ради жизни. В конце концов автор превратил героя в Живаго, в том числе ради эффектной фразы в начале романа: «Живаго хоронят». В советское время Пастернак, как и его герой, как и многие другие интеллигенты, сформировавшиеся в своих нравственных убеждениях еще до 1917 года, чувствовали себя похороненными заживо, ощущали постоянную нехватку воздуха. Вспомним у Осипа Мандельштама: «Отравлен хлеб, и воздух выпит…» и его же мотив поэзии как «ворованного воздуха».

1 ноября 1939 года Пастернак говорил Тарасенкову, с которым тогда восстановил отношения после скандала по поводу Андре Жида: «Все мы живем на два профиля: общественный – радостный, восторженный – и внутренний, трагический… В эти страшные и кровавые годы мог быть арестован каждый. Мы тасовались, как колода карт. И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет. Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически. У нас трагизм под запретом, его приравнивают к пессимизму, нытью. Как это неверно! Трагичен всякий порыв, трагична пора полового созревания юноши, – но ведь в этом жизнь и жизнеутверждение… И нужен живой человек – носитель этого трагизма. В эти страшные годы, что мы пережили, я никого не хотел видеть, – даже Тихонов, которого я люблю, приезжая в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече – прятал глаза. Даже Всеволод Иванов, честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал черт знает что, подписывал всякие гнусности, чтобы сохранить в неприкосновенности свою берлогу – искусство. Его, как медведя, выволакивали за губу, продев в нее железное кольцо, его, как дятла, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это, а потом снова лез в свою берлогу – в искусство. Я прощаю ему. Но есть люди, которым понравилось быть медведями, кольцо из губы у них вынули, а они все еще, довольные, бродят по бульвару и пляшут на потеху публике».

Роман нужен был для реализации трагического профиля.

В «Докторе Живаго», несомненно, отразилось христианское мировоззрение Пастернака. Но, что интересно, мы до сих пор не знаем твердо, был ли поэт вообще крещен. 2 мая 1959 г. он писал Жаклин де Пруайар: «Я был крещен в младенчестве моей няней, но вследствие направленных против евреев ограничений и притом в семье, которая от них избавлена и пользовалась в силу художественных заслуг отца некоторой известностью, это вызвало некоторые осложнения и факт этот всегда оставался интимной полутайной, предметом редкого и исключительного вдохновения, а не спокойной привычки. Но я думаю, что здесь источник моего своеобразия. Я жил больше всего в моей жизни в христианском умонастроении в годы 1910–1912, когда вырабатывались корни, самые основы этого своеобразия, моего видения вещей, мира, жизни…» Пастернак из принципа не афишировал до революции свое крещение и не пользовался привилегиями, которое это давало евреям, чтобы не подумали, что он принял христианство из конъюнктурных соображений. В «Записях разных лет» он утверждал: «Я не был связан с традиционной еврейской обрядностью, но, глубоко веря в Бога, никогда не позволил бы себе и думать о крещении в корыстных целях».

Но христианство Пастернака – какое-то внецерковное, мистическое. Его бы правильно было определить как «христианин вне конфессий». Для общения с Богом ему не требовалась помощь священника, хотя эстетикой обрядов он восхищался. В романе Живаго «слушал заупокойную службу как сообщение, непосредственно к нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти слова и требовал от них смысла, понятно выраженного, как это требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба, которым он поклонялся как своим великим предшественникам».

А шведскому филологу А. Нильсону Пастернак говорил: «Мы узнали, что мы только гости в этом мире, путешественники между двумя станциями. За то короткое время, которое мы живем на земле, нам нужно уяснить себе свое отношение к существованию, свое место во вселенной. Иначе ведь жизнь немыслима… Это означает возрождение нашей внутренней жизни, возрождение религии не как церковно-религиозной догмы, но как жизнеощущения».

По свидетельству Ольги Ивинской, поэт ненавидел «каждую торжествующую казенную церковь», поскольку «его гражданственность и патриотизм не имели ничего общего с казенным оптимизмом и квасной народностью».

«Смерти не будет» – крупно и размашисто вывел Пастернак название на титульном листе карандашной рукописи первых глав, писавшихся в декабре-январе 1945-46 годов. Справа под названием эпиграф, указывающий, откуда взяты эти слова: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прошлое прошло» (Откровение Иоанна Богослова, 21, 4). Роман для него стал исполнением христианского долга. А слова Иоанна Богослова отразились в романе в процитированном выше разговоре Юрия Живаго с умирающий Анной Ивановной (Иоанновной) Громеко.

Пастернак писал в первоначальной рукописи романа: «Наше время заново поняло ту сторону Евангелия… которую издавна лучше всего почувствовали и выразили художники. Она была сильна у апостолов и потом исчезла у отцов, в церкви, морали и политике. О ней горячо и живо напомнил Франциск Ассизский, и ее некоторыми чертами отчасти повторило рыцарство. И вот ее веянье очень сильно в девятнадцатом веке. Это тот дух Евангелия, во имя которого Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. Это мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна».

Отсюда – глубокий символизм романа, предрекающий гибель того строя жизни, который отверг христианские принципы. Истинно художественно для Пастернака только то, что символично.

Сделавшись христианином, о своем еврейском происхождении Пастернак старался не вспоминать. По справедливому замечанию критика Натальи Ивановой, «он ощущал себя принадлежащим всему сообществу и очень хотел ассимиляции. Он не хотел быть евреем и все время доказывал, что он поэт русский».

Всерьез за «Доктора Живаго» Пастернак взялся только после окончания войны. События военных лет и крах ожиданий лучшего послевоенного будущего побудили его к этому.

Последняя возлюбленная Пастернака Ольга Ивинская приводит дарственную надпись Пастернака на машинописном сборнике его стихотворений: «Искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон. Сегодня (17.11.1956), разбирая те немногие дополнения, кот. у меня есть, и напав на эти стихи, вспомнил отчетливо: я не всегда был такой, как сейчас, ко времени написания 2-й книги докт. Живаго. Именно в 36 году, когда начались эти страшные процессы (вместо прекращения поры жестокости, как мне в 35 году казалось), все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы. Личное творчество кончилось. Оно снова пробудилось накануне войны, м.б. как ее предчувствие, в 1940 г. (На ранних поездах.) Трагический тяжелый период войны был живым (дважды подчеркнуто Пастернаком. – Б.С.) периодом и в этом отношении вольным радостным возвращением чувства общности со всеми. Но когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после такой щедрости исторической стихии повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 г.) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз. Я хотел бы что-нибудь в этом роде сказать в предполагаемой в качестве введения к однотомнику автобиографии. Это очень важно в отношении формирования моих взглядов и их истинной природы».

Драматургу Александру Гладкову Пастернак так объяснял, почему он взялся за «Доктора Живаго»: «Я вернулся к работе над романом, когда увидел, что не оправдываются наши радостные ожидания перемен, которые должна принести война России. Она промчалась, как очистительная буря, как веянье ветра в запертом помещении. Ее беды и жертвы были лучше бесчеловечной лжи. Они расшатывали владычество всего надуманного, искусственного, не органичного природе человека и общества, что получило у нас такую власть. Но все же победила инерция прошлого».

А в переводе шиллеровской «Марии Стюарт» Пастернак утверждал:

- Но разве можно преданность отчизне

- За верность строгой правде выдавать?

«Роман об эпохе можно писать только после того, как она закончилась», – подметил один из пастернаковских друзей, К. Локс. Повторю, в той форме, в которой он нам сегодня известен, «Доктор Живаго» начал писаться после окончания Великой Отечественной войны, когда стало понятно, что надеждам на перемены в общественной жизни, вызванным патриотическим подъемом и кажущимся ослаблением хватки тоталитарной власти в военные годы, не суждено сбыться. Пастернак понял, что революционная эпоха окончена раз и навсегда, хотя ему еще и предстояло доживать жизнь в век ее разложения.

А надежды на то, что война и победа изменят советский режим, у Пастернака в военные годы были нешуточные. Так, осенью 1943 года в очерке «Поездка в армию» Пастернак утверждал: «Победил весь народ, всеми своими слоями, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победило разнообразье. Победили все, и в эти самые дни на наших глазах открывают новую, высшую эру нашего исторического существования. Дух широты и всеобщности начинает проникать деятельность всех. Его действие сказывается и на наших скромных занятиях».

А в марте 1944 года, выступая в Московском университете, Пастернак заявил, что война положила конец «действию причин, прямо лежавших в основе переворота», он говорил о «зрелости исторического отрезка революции» и подчеркивал: «Приближается победа! Наступает момент оживления жизни! Историческая эпоха, какой свет не видал! Срок приспел! Писателю теперь как никогда необходима своя крепкая внутренняя эстетика».

Это чувство свободы и оживления жизни сохранялось еще и несколько месяцев после войны – вплоть до постановления с осуждением Ахматовой и Зощенко. Причину этого Пастернак вскрыл, когда писал в июне 1948 года Зинаиде Николаевне о том, что хаос повседневной жизни «хуже войны, потому что война – это смертельная и быстро разрешающая катастрофа, а этот порядок – смертельная катастрофа, надолго затягивающаяся». Отсюда, в том числе, – восприятие войны как большей свободы, чем повседневная советская действительность в эпилоге «Доктора Живаго».

Из обретенного вновь ощущения внутренней свободы Пастернак сделал практический вывод о том, что надо вновь приниматься за генеральную прозу.

Так, 29 июня 1945 года он признавался в письме литературоведу С. Н. Дурылину: «За последние два года я, поначалу отрицательными путями, из нападок (здешних) на себя узнал о существовании молодого английского направления непротивленцев (escapistes). Эти люди были на фронте и воевали, но считали, что писать и говорить о войне можно только как об абсолютном обоюдостороннем зле. Их другое литературное прозвище – персоналисты, личностники. На их знамени имена Руссо, Рескина, Кропоткина, Толстого. Они скорее анархисты, чем чтобы то ни было другое… Они зачислили меня в свое братство, поместили «Детство Люверс» в первом альманахе <«Transformation»>, и их издательство анонсировало выпуск тома моей прозы, за которым последуют стихи… Это тот поворот людей издали лицом друг к другу, который их ничем не связывает и не обременяет, но в каких-то высших целях, не исчерпываемых жизнью каждого в отдельности, одухотворяет пространство веяньем единенья, без которого нет бессмертья… Я почувствовал, что только мириться с административной росписью сужденного я больше не в состоянии и что сверх покорности (пусть и в смехотворно малых размерах) надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени попробовать выйти на публику».