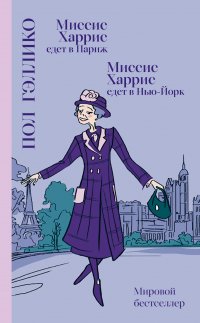

Читать онлайн Миссис Харрис едет в Париж. Миссис Харрис едет в Нью-Йорк бесплатно

- Все книги автора: Пол Гэллико

© Mathemata Anstalt, 1958

© Mathemata Anstalt, 1960

© Павел Вязников, «Миссис Харрис едет в Париж», пер. на русский язык, 1994

© Павел Вязников, «Миссис Харрис едет в Нью-Йорк», пер. на русский язык, 1999

© Александра Борисенко, предисловие, 2024ISBN 978-5-907784-03-1

© Livebook Publishing LTD, оформление, 2024

Предисловие Миссис Харрис в России

Пол Гэллико (1897–1976) завоевал мировую славу в сороковые годы, после того как выпустил в свет повесть «Белая гусыня». Он родился и вырос в Америке, но много жил в Европе, в частности – в Англии и во Франции. Воевал на Первой мировой, был кинокритиком, потом спортивным комментатором, но в конце концов решил посвятить себя писательству и написал более сорока книг. Был четырежды женат. Увлекался рыбалкой и фехтованием. История сохранила примечательный факт: в какой-то счастливый период жизни у него была собака и двадцать три кошки, о детях же биографы лишь туманно сообщают, что их было «несколько».

Джоан Роулинг сказала однажды, что Гэллико – один из любимых писателей ее детства и в «Гарри Поттере» можно найти отголоски его книг.

Однако российский читатель долго не знал этого удивительного сказочника – первые переводы Гэллико стали появляться в периодике в 1980-е годы (в 1983 году в газете «Литературная Россия» впервые вышла на русском языке легендарная повесть «Белая гусыня»; в переводе А. И. Пахотина она называлась «Белый гусь»). Отдельные книги Гэллико стали выходить только в годы перестройки. Зато ему очень повезло с русскими переводчиками – его всегда переводили по любви.

Первая книга Гэллико, которая стала по-настоящему популярной в России, – это «Томасина», сказка о кошке, вышедшая в переводе Натальи Леонидовны Трауберг в 1991 году. Марина Аромштам пишет: «В тот момент российскому обществу неожиданно вернули возможность открытой религиозной жизни, и “Томасина” в переводе Натальи Трауберг воспринималась в интеллигентской среде как глубоко христианская книга».

Несколько произведений Гэллико, включая легендарную «Белую гусыню», перевел блестящий режиссер Олег Вениаминович Дорман.

Повезло с переводами и бесстрашной лондонской уборщице миссис Харрис, героине целых четырех новелл. Самая популярная из них первая – «Цветы для миссис Харрис» (1958 год, американское название – «Миссис Харрис едет в Париж»). Она неоднократно была экранизирована, последний раз в 2022 году; кроме того, по ней поставили мюзикл.

Книга, которую вы держите в руках, включает две повести. В одной Ада Харрис отправляется в Париж, а в другой – в Нью-Йорк; оба раза она на наших глазах пускается в отчаянные и, казалось бы, безнадежные авантюры, но выходит из них победительницей.

На русский язык обе повести перевел Павел Александрович Вязников. Впервые в России история о том, как миссис Харрис едет в Париж, была опубликована в журнале «Смена» в 1994 году. В том же году переводчик получил за эту работу премию журнала. В 1999 году Вязников перевел и вторую часть цикла – «Миссис Харрис едет в Нью-Йорк».

Однако повесть «Цветы для миссис Харрис» переводила также и Наталья Леонидовна Трауберг. Вышел этот перевод в 2008 году, но когда он был сделан, сказать трудно: Наталья Леонидовна часто переводила важные для нее книги без надежды на публикацию, иногда они распространялись в самиздате – это были во всех смыслах слова миссионерские переводы, с соответствующей свободой интерпретации оригинала.

Перед издательством «Лайвбук» встал нелегкий выбор. С одной стороны, имя Гэллико для русского читателя прочно связано с Натальей Леонидовной, которая много переводила Гэллико. С другой, издать под одной обложкой переводы Трауберг и Вязникова оказалось невозможно – слишком разный у этих двух переводчиков подход к тексту. Речь миссис Харрис – как и речь автора – слишком сильно менялась бы от повести к повести. Так что издательство приняло поистине мудрое решение: пусть будет и то и другое.

В настоящий сборник, объединивший две повести, вошли переводы Павла Вязникова – полные, без сокращений, точно следующие оригиналу, но при этом живые и изобретательные.

А несколько сокращенный и более вольный перевод Натальи Леонидовны Трауберг с ее характерной интонацией будет издан отдельно – для тех читателей, которые привыкли, что Пол Гэллико говорит ее голосом.

Кажется, и сама миссис Харрис осталась бы довольна таким смелым и необычным решением.

Александра Борисенко

Миссис Харрис едет в Париж

Представительницам славного племени уборщиц, которые ежедневно приводят в порядок Британские острова, с любовью посвящается эта книга

Дом Диор[1] – это, без сомнения, действительно Дом Диор. Однако все персонажи этой книги с обоих берегов Ла-Манша, столь же несомненно, будучи плодом авторского воображения, в реальности не существуют и не имеют сходства с какими-либо реальными прототипами.

П. Г.

1

Низенькая худая женщина с румяными, как яблочки, щечками, начавшими уже седеть волосами и хитрыми, если не сказать плутоватыми глазками, приникла к иллюминатору «Вайкаунта» Британских европейских авиалиний, следующего рейсом Лондон – Париж. Когда с ревом и гулом самолет оторвался от взлетной полосы аэропорта, ее душа взлетела вместе с ним в волнении и ликовании. Да, она волновалась – но ничуть не боялась, ибо была твердо уверена, что теперь ей ничего не грозит. Она была охвачена благословенным вдохновением тех, кто вышел в полный приключений путь, дабы добыть предмет своей мечты.

Она была одета опрятно и очень себе нравилась в несколько поношенном твидовом пальто и безукоризненно чистых коричневых нитяных перчатках; кроме того, она прижимала к себе потертую сумочку из коричневой же искусственной кожи. И правильно делала, между прочим, поскольку в сумочке лежали не только десять однофунтовых банкнот (сумма, дозволенная к беспрепятственному вывозу из Соединенного Королевства), но и тысяча четыреста долларов США – свернутые в тугой рулон бумажки по пять, десять и двадцать долларов. Рулон был стянут широкой аптечной резинкой.

Где в полной мере проявилась ее кипучая натура – так это в шляпке. Воистину потрясающая шляпка из зеленой соломки; спереди на ней была укреплена на гибком стебельке огромная нелепая роза, которая все время кивала туда и сюда, как будто повинуясь лежащей на штурвале руке пилота – самолет как раз разворачивался и набирал высоту.

Любая лондонская домохозяйка, хоть раз пользовавшаяся услугами уникальной породы «уборщиц по найму» – да что там, любой англичанин! – сразу сказали бы, только глянув на женщину с розой: «Женщина в такой шляпке не может быть никем иным, как лондонской уборщицей!..» – и, что самое главное, они были бы абсолютно правы.

В списке пассажиров она фигурировала как миссис Ада Харрис (как истинная кокни[2] она, естественно, произносила это как «Аррис») – номер пять по Уиллис-Гарденз, Баттерси, Лондон, ЮЗ2[3], – и была она, действительно, уборщица, вдовая, одинокая, с клиентурой в фешенебельных районах Итон-сквер и Белгравии.

До волшебного мига, в какой «Вайкаунт» поднял ее с поверхности нашей бренной земли, жизнь ее была полна бесконечной черной работы, все радости которой составляли лишь не слишком частые посещения кино, паба на углу да, совсем уже редко, мюзик-холла.

Мир миссис Харрис, приближавшейся уже к шестому десятку, был весьма запущен и грязен. Не раз и не два – а пять-шесть раз на дню открывала она двери чужих ей домов и квартир доверенными ей ключами, и за этими дверями представали перед ней горы грязной посуды в раковине, целые акры несвежего и скомканного постельного белья на незастеленных кроватях, разбросанная одежда, мокрые полотенца на полу ванной, невылитая из стакана вода для полоскания, вещи, которые надлежало собрать и сдать в стирку, и, разумеется, полные окурков пепельницы, пыль на столах и зеркалах – словом, вся грязь, какую только могут оставить за собой двуногие поросята, уходя по утрам из дома.

Миссис Харрис убирала эту грязь, потому что такова была ее профессия, которой она зарабатывала на жизнь. Но не только поэтому. Для многих уборщиц, а для миссис Харрис в особенности, их работа заключает в себе возможность гордиться приведенными в порядок домами почти как своими. Это созидательный труд, в котором действительно можно находить удовлетворение. Она приходила в квартиры, достойные называться разве что свинарниками, – а, уходя, оставляла их убранными, сверкающими и пахнущими чистотой. То, что она в следующий раз вновь заставала эти комнаты в состоянии первозданного хаоса, мало ее беспокоило. Она получала свои три шиллинга в час и вновь превращала свинарник в безупречно чистый дом.

Вот такова была профессия и жизнь невысокой пожилой женщины – одной из трех десятков пассажиров, летящих этим утром в Париж.

Разворачивающаяся под крылом самолета зеленая с коричневым рельефная карта Британии уступила место взъерошенной ветром голубизне Ла-Манша. Миссис Харрис с интересом глядела вниз: игрушечные домики и фермы сменились поджарыми телами танкеров и сухогрузов. Миссис Харрис вдруг ясно осознала, что покидает Англию и вот-вот окажется в чужой стране, среди иностранцев, которые говорят по-иностранному и, насколько она слышала, весьма аморальны, жадны, едят улиток и лягушек и склонны к «преступлениям на почве страсти» и расчлененным трупам в чемоданах. Нет-нет, она не боялась, ибо слову «страх» нет места в словаре английской уборщицы, – она лишь укрепилась в готовности быть настороже и не допускать никаких безобразий. В Париж ее влекло дело необычайной важности, и она надеялась осуществить свои намерения, общаясь с французами так мало, как только возможно.

Здоровый британский стюард подал ей здоровый британский завтрак – причем не взял за него ни пенни, сообщив, что завтрак она получает бесплатно, с наилучшими пожеланиями от авиакомпании. Это было приятно.

Позавтракав, миссис Харрис вновь прильнула к иллюминатору (разумеется, сумочку она не выпускала из рук ни на миг). Проходя мимо нее, стюард сообщил:

– На некотором расстоянии справа от нас вы можете увидеть Эйфелеву башню.

– Ну-ка… – пробормотала миссис Харрис, всматриваясь вдаль.

В следующий миг она нашла иголку, торчащую из лоскутного одеяла крыш и труб, прошитого голубой лентой реки, по-змеиному протянувшейся через город.

– Чего-то она на картинках куда выше, – заключила она.

Пару минут спустя «Вайкаунт» без малейшего толчка приземлился во французском аэропорту. Настроение миссис Харрис поднялось еще сильнее. Мрачные пророчества ее подруги миссис Баттерфилд: «Эта чертова штуковина или взорвется в воздухе, или свалится в море и утонет с тобой вместе» не сбылись. Может, и Париж окажется не таким уж плохим местом. Тем не менее миссис Харрис решила впредь быть как можно более осторожной – и это решение только укрепилось после долгой поездки на автобусе из Ле-Бурже по чужим улицам с чужими домами и магазинами, предлагавшими чужие товары на бессмысленном и невнятном чужом языке.

Сотрудник Британских европейских авиалиний, чьей обязанностью было помогать пассажирам, теряющимся в суете аэровокзала Инвалидов в Париже, бросил один единственный взгляд на шляпку, на сумочку, на слишком большие туфли и, разумеется, на неподражаемые дерзкие (а говоря прямо, так и нахальные) глазки, и, конечно, сразу же поставил верный диагноз. «Боже всемогущий, – пробормотал он про себя, – лондонская уборщица! Что, ради всего святого, она делает в Париже? Неужели у них здесь настолько плохо обстоят дела с уборкой квартир?!»

Он заметил ее неуверенность, быстро заглянул в список пассажиров – и снова угадал. Подойдя к приезжей, сотрудник БЕА притронулся к козырьку и произнес:

– Разрешите помочь вам, миссис Харрис?

Умные жуликоватые глазки изучающе обежали его в поисках признаков морального разложения или иных заграничных штучек-дрючек. К некоторому разочарованию миссис Харрис, незнакомец был точь-в-точь похож на обычного англичанина. Поскольку же он был вежлив и на вид вполне безвреден, она осторожно ответила:

– О… да они тут, значит, могут все-таки говорить по-английски!..

– Ну… как же иначе, мадам. Я ведь и есть англичанин, – ответил сотрудник БЕА. – Однако большинство людей здесь знает английский хоть немного, так что вы не пропадете. Вижу, вы намерены вернуться в Лондон вечерним одиннадцатичасовым рейсом; куда вы хотели бы направиться сейчас?

Миссис Харрис поколебалась мгновение, не будучи уверенной в том, насколько она может быть откровенна с незнакомцем, и твердо ответила:

– Я только хочу взять такси – если вы не против, конечно. У меня есть десять фунтов.

– Прекрасно, – кивнул человек БЕА, – но вам лучше обменять часть ваших денег на французскую валюту. Один фунт приблизительно равен тысяче франков.

В окошечке обменного пункта несколько солидных зеленых фунтовых банкнот превратились в тонкие, непрочные, мятые, потертые и грязные, даже надорванные синие бумажки с цифрами «1000» и горсточку каких-то скользких, точно засаленных, алюминиевых монет самого несерьезного вида, номиналом в сто франков.

Вид этих, с позволения сказать, денег привел миссис Харрис в справедливое негодование.

– Это, по-вашему, деньги? Монеты-то, гляньте, один в один как фальшивые!

Человек БЕА улыбнулся.

– В каком-то смысле они действительно не вполне настоящие, но выпускать их может только правительство, и французы еще не сообразили, что к чему. Так что эти деньги пока сходят за настоящие, – он провел ее сквозь толпу, помог подняться по пандусу и усадил в такси.

– Итак, куда вам ехать? Я переведу ему.

Миссис Харрис уселась, гордо выпрямив худую от долгой и нелегкой работы спину: розовый цветок на шляпке указывал строго на север, на лице – спокойствие, достойное герцогини; только бегающие глазки выдают волнение.

– Скажите ему везти в магазин одежды Кристиана Диора, – велела она.

Сотрудник авиакомпании уставился на нее, не в силах поверить своим ушам.

– Прошу прощения, мадам?..

– Вы же слышали – одежный магазин Диора!

Да, представитель БЕА ее прекрасно слышал, однако его мозг, привыкший справляться с любыми осложнениями и диковинными проблемами, никак не мог уловить связь между лондонской уборщицей – бойцом огромной армии, каждое утро выходящей на сражение за чистоту, вымывающей грязь большого города из каждого дома и каждой конторы, – и самым изысканным, самым дорогим центром моды в мире. Поэтому он все еще медлил.

– Ну ладно, давайте-ка, переводите, – нетерпеливо скомандовала миссис Харрис. – Что тут такого? Или леди уже и не может поехать в Париж за платьем, а?

Потрясенный до глубины души сотрудник БЕА по-французски обратился к шоферу:

– Отвезете мадам в Дом Кристиана Диора на авеню Монтень. И предупреждаю – обсчитайте ее хоть на су, и больше вам в такси не работать – я прослежу за этим лично.

Когда такси с миссис Харрис на заднем сиденье отъехало от аэровокзала, сотрудник БЕА, покачивая головой, отправился на свое место в зоне прибытия. Он чувствовал, что теперь он действительно видел на свете все.

А миссис Харрис с колотящимся от радостного волнения сердцем катила в такси по улицам Парижа и, мысленно возвращаясь в Лондон, думала о том, сумеет ли миссис Баттерфилд справиться со всеми клиентами.

Дело в том, что клиентура миссис Харрис, будучи подвержена время от времени изменениям безо всякого предупреждения (то есть она могла неожиданно отказаться от одного из своих клиентов – и никогда наоборот), тем не менее оставалась вполне стабильной. Некоторым клиентам она посвящала несколько часов ежедневно, другие заслуживали ее забот лишь три раза в неделю. Она работала по десять часов в день – с восьми утра до шести вечера, ежедневно, кроме воскресенья, когда лишь самые избранные клиенты удостаивались ее внимания и когда она трудилась лишь полдня. И такого расписания миссис Харрис придерживалась пятьдесят две недели в году. Поскольку в сутках никогда не бывает больше двадцати четырех часов, миссис Харрис брала не более шести-восьми клиентов и притом ограничивала их географию фешенебельным районом Итон – Белгрейв-сквер; таким образом, раз приехав сюда утром, миссис Харрис могла просто переходить от подъезда к подъезду.

Среди ее клиентов был, например, майор Уоллес – холостяк, чей моральный облик был подорван, естественно, при прямом содействии миссис Харрис и к чьим частым и разнообразным любовным делам она проявляла живой интерес.

Нравилась ей и миссис Шрайбер – немного суматошная супруга представителя Голливуда, живущего в Лондоне, – нравилась американской теплотой и широтой натуры, проявлявшимися самыми разнообразными способами, в первую очередь интересом и заботой, которые миссис Шрайбер проявляла к самой миссис Харрис. Убиралась миссис Харрис и у элегантной леди Дант, жены богатого «промышленного барона», кроме лондонской квартиры владевшей загородным замком. В «Квин» и «Татлере» постоянно печатались снимки леди Дант на охотничьих и благотворительных балах. Этой клиенткой миссис Харрис гордилась.

Были и другие: белорусская графиня Вышинская – миссис Харрис любила ее, поскольку графиня была неподражаемо безумна; молодая супружеская пара; младший отпрыск знатной фамилии – миссис Харрис нравилась его квартира, полная красивых вещиц; разведенная миссис Ффорд Фулкс – неисчерпаемый кладезь сплетен и слухов о богатых бездельниках и высшем свете вообще; ну и несколько прочих, в том числе мисс Памела Пенроуз, молодая актриса, ведущая борьбу за свое признание с плацдарма двухкомнатной квартирки в старом доме.

И за всеми этими домами миссис Харрис ухаживала в одиночку, хотя в чрезвычайных обстоятельствах она могла положиться на помощь своей подруги и своего alter ego, миссис Вайолет Баттерфилд – тоже вдовы и тоже уборщицы. Правда, миссис Баттерфилд была склонна к довольно пессимистическому взгляду на жизнь и мрачным предсказаниям.

Миссис Баттерфилд, в противоположность маленькой, худой миссис Харрис, была высокой и довольно полной. Разумеется, у нее были свои клиенты – хотя, что было весьма удобно, в том же районе. Но подруги при необходимости нередко помогали друг другу.

Если одна из них заболевала, или какая-то иная причина не позволяла ей выполнять свои обязанности, второй всегда удавалось выкроить немножко времени и прибраться у клиентов подруги – по крайней мере, в достаточной степени, чтобы те не возмущались. Случалось, например, миссис Харрис слечь в постель с каким-нибудь недугом (а случалось это редко) – тогда она обзванивала клиентов, извещала их о такой катастрофе и утешала: «Ну да не волнуйтесь. Подружка моя, миссис Баттерфилд, она к вам заглянет, приберется; а завтра я выйду». Точно так же миссис Харрис выручала миссис Баттерфилд. Обе достойные дамы по характеру различались, как день и ночь, но оставались при этом надежными, верными и внимательными подругами, и полагали взаимную помощь в работе необходимой дружеской обязанностью. Дружба есть дружба – и этим все сказано. Полуподвальная квартирка миссис Харрис носила номер пять по Уиллис-Гарденз, миссис Баттерфилд жила в номере семь – и редкий день они не ходили друг к другу в гости – поговорить, обменяться новостями и свежими сплетнями.

…Такси переехало через широкую реку – ту самую, которую миссис-Харрис видела из окна самолета, только теперь река казалась не голубой, а серой. На мосту шофер вступил в бурный диспут с коллегой – оба водителя кричали и ругались. Миссис Харрис по-французски не понимала, но интонации были достаточно красноречивы, и она довольно улыбнулась. Ее мысли сами собой обратились к мисс Памеле Пенроуз и к скандалу, учиненному последней по случаю намерения миссис Харрис взять выходной. Миссис Харрис даже особо обратила внимание миссис Баттерфилд на необходимость зайти к этой честолюбивой будущей звезде.

Может показаться странным, что миссис Харрис, при всей ее проницательности и умении судить о людях, любила мисс Пенроуз больше всех остальных своих клиентов. Девушка (чье настоящее имя, как узнала миссис Харрис из, конечно же, случайно попавшихся ей на глаза писем, было Энид Снайт) жила в маленькой квартирке, которая могла бы служить эталоном беспорядка.

Была Памела-Энид маленькой блондинкой с недурными формами, поджатыми губками и странно-малоподвижными глазами – казалось, эти глаза сосредоточены постоянно на одном предмете, и предмет этот – сама Памела. Фигурка, как сказано выше, у нее была отличная, и были еще у нее очаровательные ловкие ножки, никогда не оступавшиеся на трупах, по которым сия особа карабкалась к славе. На свете не было ничего, чего она не сделала бы ради своей карьеры – то есть того, что она карьерой называла: к настоящему времени оная карьера включала год или два в хоре и несколько эпизодических ролей в кино и на телевидении. И была мисс Снайт подленькой, вздорной, эгоистичной и безжалостной, а манеры ее иначе как отвратительными назвать было нельзя.

Но миссис Харрис относилась к мисс Снайт хорошо, ибо прекрасно понимала жгучее, безумное, голодное желание девушки быть кем-то, чем-то, вырваться из повседневной борьбы за существование и подняться над ней, урвать для себя от жизни что-то хорошее.

До того, как саму миссис Харрис охватило желание, которое привело ее в Париж, ей не приходилось испытывать ничего подобного стремлениям Энид Снайт – но понимала она девушку очень хорошо. Правда, жизнь миссис Харрис была подчинена борьбе не за видное место в жизни, а за обыкновенное выживание, но борьбу вели обе и были этим похожи. Ведь и миссис Харрис пришлось самой заботиться о себе, когда, лет двадцать назад, ее муж скончался, оставив ее без гроша, а пенсии вдовы ей никак не хватало.

А кроме того, мисс Снайт – или мисс Пенроуз, как все же предпочитала называть ее миссис Харрис, – окружало обаяние сцены, и против этого обаяния Ада Харрис устоять не могла.

Дело в том, что титулы, богатство, важные должности и положение в обществе не производили на миссис Харрис никакого впечатления – но очарование всего, что было связано со сценой, телевидением и кино, имело над нею огромную власть.

И она, конечно же, никак не могла знать, насколько тонки ниточки, связывающие мисс Пенроуз с миром муз, и что та была не только скверной девчонкой, но весьма и весьма посредственной актрисой. Миссис Харрис было достаточно того, что голос Памелы время от времени звучал по радио, а иногда она даже проходила через телеэкран в переднике и с подносом в руках. Миссис Харрис с уважением относилась к битве, которую вела маленькая блондинка, терпела ее выходки, каких не потерпела бы ни от кого другого, и даже всячески ее ублажала…

– Далеко еще? – прокричала миссис Харрис.

Шофер, не сбавляя скорости, снял обе руки с руля, замахал ими, обернулся к пассажирке и закричал в ответ что-то по-французски. Миссис Харрис, разумеется, ничего не поняла, но улыбка под моржовыми усами была достаточно дружелюбной и успокаивающей, так что она откинулась на мягкое сиденье и принялась терпеливо ждать прибытия к месту, куда давно стремилось ее сердце. И пока машина ехала, миссис Харрис вспоминала цепь странных событий, которая привела ее сюда.

2

Все началось несколько лет назад, когда, убирая в доме леди Дант, миссис Харрис открыла гардероб, чтобы навести в нем порядок, и перед нею предстали два платья. Одно было осколком рая из шелка цвета слоновой кости и кремового, с кружевами прозрачного шифона; второе – застывшим взрывом, созданным из гладкого алого шелка и того же цвета тафты, и его украшали пышные алые банты и не менее пышный красный искусственный цветок. Миссис Харрис стояла как громом пораженная – никогда в жизни не приходилось ей видеть что-либо столь совершенно прекрасное.

Какой бы бесцветной и унылой ни могла бы показаться ее жизнь, мисс Харрис всегда стремилась к прекрасному, к ярким краскам и красивым формам. Эта тяга к красоте нашла свое выражение в любви к цветам. У миссис Харрис были, как говорит поговорка, «зеленые пальцы», и природный дар, соединяясь с умением, позволял ее любимцам благоденствовать там, где у всякого другого они бы просто не выжили.

За окнами ее полуподвальной квартирки размещались два ящика с геранью – любимыми ее цветами; а в комнате и на кухне повсюду, где находилось место, стояли горшочки все с той же геранью, мужественно цветущей в этих условиях; иногда, впрочем, это была не герань, а гиацинт или тюльпан, купленные на заработанный тяжелым трудом шиллинг.

Кроме того, не так уж редко кто-нибудь из клиентов отдавал ей слегка подвядшие цветы из букетов; тогда миссис Харрис приносила их к себе и любовно выхаживала. Наконец, изредка – обычно весной – она позволяла себе купить немножко анютиных глазок, подснежников или анемонов. И пока у нее были в доме цветы, миссис Харрис не видела оснований серьезно жаловаться на жизнь. Цветы были ее прибежищем в мрачной каменной пустыне, где ей приходилось жить. К ним стоило возвращаться вечером и просыпаться по утрам.

Но теперь она стояла перед дивными творениями, висящими в гардеробе леди Дант; это была совсем новая красота, красота рукотворная, созданная художником-мужчиной, но коварно нацеленная прямо в женское сердце. В один миг миссис Харрис пала жертвой этого художника – в этот самый миг родилось в глубине ее души желание обладать подобным платьем. Это было бессмысленно: где бы она могла носить его? В жизни миссис Харрис не было места таким вещам. Но то была чисто женская реакция. Она увидела платье – и захотела иметь его, захотела с невероятной силой. Что-то внутри нее сразу же с томлением потянулось к удивительному платью; так младенец в колыбели тянется к яркой игрушке. Но в этот миг миссис Харрис не знала еще, как сильно и глубоко ее желание. Она просто стояла, восхищенная и очарованная, перед открытым гардеробом, опираясь на швабру, – в мешковатом запачканном комбинезоне, туфлях словно прямо с ноги клоуна из мюзик-холла, со свисающими на уши мокрыми прядями, – классический портрет уборщицы.

Такой и застала ее, войдя в комнату, леди Дант.

– О! – воскликнула она. – Так вы заметили мои новые платья?

И, видя позу и выражение лица миссис Харрис, леди Дант добавила:

– Вам они нравятся? Я еще не решила, которое надену сегодня вечером.

Миссис Харрис едва слышала леди Дант – ее полностью захватили и покорили удивительные, почти живые создания, сотканные из шелка, тафты, шифона, поражающие воображение комбинациями оттенков, содержащие какие-то хитрые каркасы, благодаря которым даже на вешалке они стояли как бы сами по себе…

– У-у-у-уу… – выдохнула миссис Харрис. – Ну вот это да!.. Красиво-то как!.. И должно быть, стоят кучу денег…

Леди Дант, конечно, не могла устоять перед искушением поразить воображение миссис Харрис: в конце концов, не так-то просто поразить лондонскую уборщицу, ибо известно, что лондонские уборщицы – наименее впечатлительные представительницы вида homo sapiens. Леди Дант всегда немножко боялась миссис Харрис – а тут подвернулась такая возможность сравнять счет. Поэтому она засмеялась своим ломким смехом и ответила:

– Н-ну, признаться, да. Вот это платье – «Ивуар», то есть «Слоновая кость», – стоило триста пятьдесят фунтов, а это – большое красное, оно называется «Обаяние», – около четырехсот пятидесяти. Я, видите ли, всегда покупаю платья от Диора. Так можно быть уверенным, что не ошибешься в выборе.

– Че-етыреста пятьдесят монет!.. – эхом повторила за ней миссис Харрис. – Да откуда только берутся такие деньги?..

Нельзя сказать, чтобы миссис Харрис была вовсе незнакома с парижскими модами, наоборот – она была постоянной и усердной читательницей старых журналов мод, которые иногда дарили ей клиенты, и слышала, конечно, такие имена, как Фат, Шанель, Баленсиага, Карпантье, Ланвен и Диор, – и последнее из этих имен зазвенело теперь, точно колокол, в ее жаждущей красоты душе.

Ведь одно дело – видеть платья на фотографиях, перелистывая глянцевые страницы журналов «Вог» или «Эль»: на снимках – неважно, цветных или черно-белых, – это были просто платья. Красивые – да, но платья настолько же вне ее мира и ее досягаемости, что и, скажем, луна или звезды. И совсем иное дело – увидеть такое платье въяве, насладиться каждым совершенным стежком, потрогать ткань, обонять аромат, восхититься – и почувствовать вдруг, что тебя снедает огонь страстного желания обладать этим платьем.

Правда, сама миссис Харрис не успела еще осознать, что в ее ответе леди Дант уже прозвучала решимость обладать чудесным платьем. На самом-то деле, ее слова «откуда только берутся такие деньги» следовало понимать как «откуда я возьму такие деньги?..». Ответа на этот вопрос, конечно же, не было. Вернее, был, но один. Такие деньги можно надеяться выиграть. Но подобный выигрыш был опять-таки столь же недостижим, что и луна…

Леди Дант была до крайности довольна впечатлением, какое, казалось, ей удалось произвести на миссис Харрис. Она даже сняла по очереди оба платья с вешалки и приложила к себе – показать, как примерно должны выглядеть создания Диора на своей хозяйке. Более того, она разрешила уборщице пощупать материал (ибо работящие руки миссис Харрис были безупречно чисты от воды, мыла, порошков и паст) – и маленькая лондонская уборщица коснулась платьев так благоговейно, как если бы это был сам Святой Грааль[4].

Откуда было знать леди Дант, что в этот самый миг миссис Харрис осознала наконец, что превыше всего на земле и на небе она мечтает обладать платьем от Диора – чтобы такое же чудо висело в ее собственном шкафу. Исподволь улыбаясь, довольная собой леди Дант закрыла гардероб, но она не могла, конечно же, помешать миссис Харрис видеть в своем воображении то, что предстало только перед ней: красота, совершенство, абсолютная вершина искусства украшения, какого только может пожелать женщина. А миссис Харрис была женщиной ничуть не меньше, чем леди Дант или любая другая из дочерей Евы. И она хотела, хотела, хотела такое платье из самого дорогого магазина в мире – Дома мсье Диора в Париже.

Миссис Харрис была далеко не глупа. Ни на миг ей не пришла в голову мысль о возможности носить такое платье. Что-что, а свое место она знала. Место это она блюла, и горе тому, кто на него покусился бы. Конечно, ей приходилось трудиться, не разгибаясь, но зато она была вполне независима. Однако в ее мире не было места экстравагантности и пышным нарядам.

Все, чего она хотела, – это обладание; чисто женское желание иметь платье, повесить его в своем шкафу, знать, что оно висит там, пока ее нет дома, а вернувшись, открыть дверцу шкафа и увидеть платье, ожидающее хозяйку. Платье, изысканное, совершенное на взгляд и на ощупь, а главное – идеальный объект для обладания. Словно все, чего ей не пришлось увидеть из-за рождения в ее классе и жизни в бедности, могло быть восполнено обладанием этим великолепным образцом женского убранства. Разумеется, та же огромная сумма могла бы быть представлена ювелирным украшением или, скажем, единственным крупным алмазом, но миссис Харрис алмазы не интересовали. Однако то, что платье может выражать подобную невероятную сумму, лишь увеличивало его притягательность и желание миссис Харрис завладеть им. Да, она понимала, что это желание бессмысленно… но от этого оно не уменьшалось.

И весь этот сырой, туманный день ее согревал образ виденных ею шедевров – и чем больше она о них думала, тем больше росло в ней стремление к ним.

Вечером, когда густой лондонский туман протек наконец унылым дождиком, миссис Харрис сидела в уютном тепле кухоньки миссис Баттерфилд – это был вечер, который подруги традиционно посвящали церемонии заполнения билетов еженедельной футбольной лотереи.

Сколько они себя помнили, и миссис Харрис, и миссис Баттерфилд каждую неделю вкладывали по три пенса в эту увлекательную общенациональную игру. Замечательно дешевую – по такой цене надежда, волнение и ожидание стоили всего по пенни каждое. И понятно: достаточно заполнить купон билета и опустить его в почтовый ящик – и до самого прихода разрушающей иллюзии тиражной таблицы корешок билета означал неслыханное богатство. Впрочем, настоящего разочарования не было, ибо подруги никогда всерьез не рассчитывали на выигрыш. Правда, миссис Харрис выиграла как-то тридцать шиллингов, а миссис Баттерфилд несколько раз получала свои деньги обратно – или, вернее, возможность бесплатно сыграть на следующей неделе. Но это было и все. Фантастические главные призы оставались завораживающими и воодушевляющими сказками, время от времени попадавшими на газетные страницы.

Поскольку миссис Харрис не интересовалась спортом и вдобавок не располагала свободным временем, позволяющим следить за успехами футбольных команд, а также принимая во внимание то очевидное соображение, что число возможных сочетаний и перестановок было весьма велико, она заполняла лотерейные билеты, руководствуясь единственно догадкой, случаем, и вдохновением свыше. Надо было предсказать результаты – «выиграли-проиграли-ничья» – более чем трех десятков игр; и метод миссис Харрис сводился к тому, что ее карандаш замирал над очередной клеточкой, напечатанной в билете таблицы, и она ожидала, пока что-либо не подскажет ей результат. Какой-нибудь внутренний импульс, догадку. Удача, как чувствовала миссис Харрис, была чем-то вполне материальным. Она, удача, витала в воздухе, изредка падая в руки того или иного человека чем-то вроде крупных хлопьев. Удачу можно было ощутить, пощупать, схватить, откусить от нее кусочек для себя; удача в какой-то миг была здесь – а в следующий она улетучивалась без следа. И вот, пытаясь поймать удачу, флиртуя с ней, миссис Харрис как бы настраивалась на волну неведомого. И если, вглядываясь в очередную пустую клеточку, она не чувствовала ничего особенного – того, что она называла озарением, – она помечала «ничью».

Так вот, в тот вечер подруги сидели в круге от лампы, и перед каждой лежал незаполненный билет и дымилась чашка чаю. Сегодня миссис Харрис казалось, что удача сгустилась вокруг нее плотнее, чем туман за окном. Прицелившись карандашом в первый квадратик – «“Астон Вилла” – “Болтон Уондерерз”», – миссис Харрис подняла взгляд на миссис Баттерфилд и заявила:

– Это – на мое платье от Диора.

– Твое – что, милочка? – переспросила миссис Баттерфилд, которая не вслушивалась как следует, потому что сама была привержена методу заполнения таблиц в состоянии транса и уже приближалась к этому состоянию – в нем она ощущала, как что-то щелкает в ее голове, и она начинала быстро, без пауз, заполнять клеточки.

– Мое платье от Диора, – повторила миссис Харрис и добавила так истово, словно самая страстность ее слов могла помочь ей выполнить ее намерение: – Я собираюсь купить платье Диора.

– Вот как, милочка?.. – пробормотала миссис Баттерфилд; ей не хотелось выходить из своего полукаталептического состояния, в которое она и входить-то только-только начала. – Это что – что-то новенькое в «Маркс энд Спаркс»?[5]

– «Маркс энд Спаркс»? Как бы не так! – ответила миссис Харрис. – Да ты что, никогда не слышала о фирме Диора?

– Как будто нет, милочка, не припомню, – ответила миссис Баттерфилд, все еще в полутрансе.

– Это самый дорогой в мире магазин, – сообщила миссис Харрис. – В Париже. И платья там по четыре с половиной сотни фунтов.

Миссис Баттерфилд с грохотом вывалилась из своего сатори[6]. Ее рот сам собой открылся, причем подбородки сложились один в другой на манер секций складного стаканчика.

– Четыре с половиной сотни чего?! – еле выговорила она. – Милочка, да ты спятила!..

Это последнее выражение несколько шокировало миссис Харрис – но сама энергичная его грубость, соединяясь с собственным могучим желанием миссис Харрис, быстро восстановила ее уверенность. Она сказала:

– У леди Дант такое висит в шкафу. Она его наденет сегодня на благотворительный бал – специально купила. И я ничего подобного в жизни не видела, разве только во сне да еще, может, в книжках и журналах.

Она немного понизила голос:

– У самой королевы и то, наверно, такого платья нет.

И добавила громко и твердо:

– А у меня – будет!

Вызванная потрясением ударная волна в душе миссис Баттерфилд понемногу начала успокаиваться, уступая место обычному ее практическому пессимизму.

– Да откуда тебе взять такую кучу денег? – осторожно спросила она.

– Вот отсюда, – решительно ответила миссис Харрис и постучала по лотерейному билету карандашом, словно для того, чтобы удача точно знала, чего от нее хотят и не ошиблась в выборе точки приложения сил.

Миссис Баттерфилд приняла это сообщение как должное: у нее самой давно был составлен список первоочередных приобретений на случай, если ее билет выиграет. Но она имела в виду другое.

– Я хочу сказать, милочка, что такие платья – не для нас с тобой, понимаешь? Не для таких, как мы, – мрачно сказала она.

Миссис Харрис страстно возразила:

– Да какое мне дело – для нас, не для нас?! Это просто самая красивая вещь, какую я вообще видела, и я намерена добыть ее!

Миссис Баттерфилд не сдавалась:

– Но что ты будешь делать с платьем, когда купишь?..

Это заставило миссис Харрис на миг замереть: дело в том, что до сих пор она не задавалась мыслью о том, что она будет делать с таким шедевром после того, как сумеет заполучить его. Все, что она знала, – это что она хочет это платье, хочет его с невероятной силой – и поэтому все, что она могла ответить, было:

– Это будет мое платье! Оно просто у меня будет, и все!

Ее карандаш вернулся к первой клетке на отрывном купоне билета. Она сосредоточилась на этой клетке и повторила:

– А теперь – к делу…

И без всякого колебания – словно ее рука повиновалась не ей, а чьей-то чужой воле – она принялась быстро заполнять строчку за строчкой: выиграют, проиграют, ничья, выиграют, выиграют, ничья, ничья, ничья, проиграют, выиграют – пока вся таблица не была заполнена. Никогда еще она не заполняла билет так быстро.

– Вот так, – сказала она.

– Удачи тебе, милочка, – отозвалась миссис Баттерфилд.

Ее так зачаровали действия подруги, что к собственному билету она проявила лишь весьма поверхностное внимание, и тоже заполнила его довольно быстро.

Все еще чувствуя вдохновение, миссис Харрис воскликнула:

– Бросим их в ящик сейчас же, покуда я чую свою удачу!

И они надели пальто, и повязали головы косынками, и вышли в капающий дождем туман, к красному ящику, мокро поблескивающему под уличным фонарем. Миссис Харрис на секунду прижала конверт к губам и прошептала:

– На мое платье от Диора… – и решительно протолкнула конверт в щель, прислушиваясь к его падению в недра Британской почтовой службы. Миссис Баттерфилд опустила свой конверт с куда меньшей уверенностью.

– Не жди ничего и не придется разочаровываться – вот мой девиз, – сообщила она.

И подруги вернулись к своему чаю.

3

Поразительную новость, которая воистину потрясла мир, первой узнала в то воскресенье не миссис Харрис, а миссис Баттерфилд. Дрожа от волнения каждым фунтом своего обильного тела, ворвалась она в кухню подруги; при этом миссис Баттерфилд едва могла говорить и находилась в одном шаге от апоплексического удара.

– Ми-ми-милочка… – запинаясь, выговорила она наконец, – милочка, ЭТО СЛУЧИЛОСЬ!..

Миссис Харрис в это время как раз гладила свежевыстиранные сорочки майора Уоллеса (между прочим, это был один из методов, которыми она развращала его). Не отрываясь от тонкой работы по выглаживанию воротничка, она пробормотала:

– Спокойнее, дорогая, спокойнее, не то тебя хватит удар… И что же случилось?

Задыхаясь и фыркая, точно гиппопотам, миссис Баттерфилд помахала газетой:

– Ты… ВЫИГРАЛА!

Значение этих слов миссис Харрис поняла не сразу, потому что, вверив свою судьбу удаче, она затем выкинула лотерею из головы, но мало-помалу до нее дошел смысл выкриков, аханья и пыхтения миссис Баттерфилд, и утюг с грохотом грянулся оземь.

– Мое платье от Диора!!! – воскликнула миссис Харрис, и вот она уже обхватила талию подруги (непростая задача), и они, точно дети, закружились по кухне.

Затем, дабы не ошибиться, подруги сели к столу и, графа за графой и цифра за цифрой, сверили результаты субботних игр по своим билетам. Да, все сходилось. Не считая двух только ошибок, миссис Харрис все угадала верно. Значит, ей полагается приз. Большой приз, может быть, даже «джекпот» – в зависимости от того, угадал ли кто-нибудь столько же, сколько миссис Харрис, и не было ли еще более точных ответов. Но в одном они были уверены: платье от Диора – или, вернее, деньги на него – были у них в руках, ибо нельзя было представить, что приз за двенадцать верных ответов из четырнадцати может быть меньше нужной суммы, пусть даже большой.

Но подругам предстояло еще одно испытание: дождаться телеграммы, официально подтверждающей выигрыш миссис Харрис. Телеграмма должна была прийти в среду.

– Что останется после покупки платья, разделим пополам, – пообещала маленькая уборщица своей толстухе[7] подруге в приступе щедрости (и так бы она и поступила, конечно). Она уже видела себя шествующей по залам этого самого магазина Диора в окружении кланяющихся и суетящихся продавцов, с лопающейся от денег сумочкой в руках. Она будет идти от прилавка к прилавку, от вешалки к вешалке, мимо бессчетных дивных одежд, жестких от украшений из шелка, сатина, кружев, бархата и парчи; и вот, наконец, она находит самое красивое платье и приказывает: «Заверните вот это!..»

И все же, все же миссис Харрис, хоть и была оптимисткой от природы, не могла не подозревать, что без проблем, по крайней мере, не обойдется. Это чувство было естественным следствием не слишком легкой жизни и ежедневного нелегкого труда. И захотеть нечто великолепно-изысканное, но совершенно бесполезное, предмет роскоши из мира богачей, понадеяться на удачу в лотерее и немедленно выиграть – это была история из дешевой книжки. Опыт подсказывал, что так не бывает.

Но, с другой стороны, такое все-таки иногда случалось. Ей самой приходилось читать в газетах о подобных случаях… впрочем, что гадать? Оставалось только дождаться среды! И не имело смысла отрицать совпадение цифр. Она выиграла, это не видение, она многократно сверялась с таблицами… Платье от Диора будет принадлежать ей, а может, и еще много-много чудесных вещей – даже учитывая, что она поделит остаток выигрыша с миссис Баттерфилд. Ведь призовой фонд составлял ни много ни мало сто пятьдесят тысяч фунтов!

И так, в крайнем смятении, прошло три дня, и наконец пришла судьбоносная телеграмма из управления лотереи. Единственно лишь привязанность к подруге не дала миссис Харрис тут же вскрыть и прочесть телеграмму; она быстро оделась и побежала к миссис Баттерфилд. Та плюхнулась в кресло и покрепче схватилась за ручки в ожидании потрясения, но тут же принялась обмахиваться фартуком.

– Бога ради, читай его скорее, не то я просто помру от волнения! – воскликнула она.

И вот миссис Харрис дрожащими руками распечатала конверт и развернула телеграмму. Там сообщалось, что ее билет выиграл, и выигрыш составил сто два фунта, семь шиллингов и девять с половиной пенсов. Скверные предчувствия подтвердились: эта сумма была настолько меньше необходимой для превращения миссис Харрис в обладательницу заветного платья от Диора, что осуществление мечты фактически оставалось столь же далеким и невозможным, как и прежде. Даже попытки миссис Баттерфилд утешить ее (звучащие в стиле библейского Иова): «Ну-ну, милочка, в конце концов – это лучше, чем ничего; подумай, да всякий, наверно, был бы рад выиграть такие деньги» – не могли помочь разочарованной и убитой миссис Харрис, хотя она понимала прекрасно, что просто так уж устроена жизнь, что разочарование – это нормальное состояние человека.

Так что же случилось? Список выигравших, присланный через несколько дней по почте, все разъяснил. То была трудная неделя для футбольной лиги, со многими неудачами. И хотя ни один человек не угадал результаты всех четырнадцати игр, или хотя бы тринадцати, довольно большое число участников лотереи шло вровень с миссис Харрис – соответственно, каждый из них уменьшил ее долю.

Нет, сто два фунта, семь шиллингов и девять с половиной пенсов на дороге не валяются. И все же несколько дней у миссис Харрис лежал под сердцем холодный камень, и не раз просыпалась она ночью с чувством горечи и непролившихся слез – и вспоминала затем, что их вызвало…

Но первое разочарование прошло, и миссис Харрис пришла к мысли, что сто с лишним фунтов, выигранных в футбольной лотерее, – сто фунтов, которые она могла потратить на что захочет, – должны были бы положить конец безумной мечте о платье от Диора. Но не тут-то было. Все вышло наоборот. Ее стремление обладать этим платьем не угасло. Оно даже усилилось! Просыпаясь утром, она чувствовала печаль и опустошение, словно с ней случилось что-то плохое, или словно у нее что-то пропало; а сон лишь на время заглушал это чувство. Затем она вспоминала, что все дело в платье от Диора, о котором она мечтает… и которого у нее никогда не будет.

А вечером, допив чай и распрощавшись с миссис Баттерфилд, она ложилась в постель, которую делила со своими старыми друзьями – грелками, натягивала одеяло до подбородка и изо всех сил пыталась думать о чем-нибудь другом – например, о новой девушке майора Уоллеса, которая была представлена на сей раз в качестве племянницы из Южной Африки (все его девушки были племянницами, подопечными сиротами, секретаршами или же друзьями семьи), о последнем чудачестве графини Вышинской, которая вдруг пристрастилась курить трубку… Она пыталась сосредоточиться на самой любимой из «ее» квартир, на выражениях, которые употребила Памела Пенроуз, когда она разбила пепельницу. Она пробовала представить цветущий сад. Все напрасно! Чем больше старалась она думать о чем-нибудь другом, тем ярче вставало перед ее мысленным взором платье от Диора – и она лежала в темноте, дрожа и тоскуя по нему.

Даже погасив свет, когда только слабый отблеск уличного фонаря просачивался в окошко полуподвала, миссис Харрис глядела прямо через закрытую дверцу шкафа – и представляла висящее в шкафу платье. Цвет и материал менялись: иногда ей виделось платье из золотой парчи, иногда – из розового и алого шелка, а иногда – белое с кружевами цвета слоновой кости. Но всегда это было самое красивое и самое дорогое платье в мире.

Между тем платья, возжегшие ее диковинную мечту, перекочевали куда-то из шкафа леди Дант и более не могли поэтому причинять миссис Харрис танталовы муки. (Позже в журнале «Татлер» появилось фото леди Дант в платье «Обаяние».) Но миссис Харрис и не надо было более видеть эти платья. Желание обладать этим сокровищем уже прочно пустило в ней корни. Порой это желание было так сильно, что миссис Харрис засыпала в слезах, да и после этого оно продолжало терзать ее во сне.

Но вот как-то такой же бессонной ночью, неделю или две спустя, мысли миссис Харрис приняли новое направление. Она вспоминала, как заполняла пресловутый лотерейный билет и с какой уверенностью почувствовала, что этот билет выиграет ей желанное платье. Да, результат вполне совпадал с ее жизненным опытом, учившим, что жизнь полна разочарований. А с другой стороны, такое ли уж это разочарование? Сотня фунтов… нет, больше: сто два фунта, семь шиллингов, девять с половиной пенсов!

Но что может означать эта странно-некруглая сумма, какой знак судьбы несет она? (Надо сказать, что мир миссис Харрис был полон знаков судьбы, примет и указаний свыше.) Итак: платье от Диора стоит четыреста пятьдесят фунтов, и триста пятьдесят фунтов – сумма по-прежнему недосягаемая. Однако погодите-ка! Тут-то ее и озарило. Она включила свет и села в кровати, взволнованная разгадкой послания судьбы. Не трехсот пятидесяти фунтов не хватает ей до заветной суммы! Это в банке сотня; но ведь есть еще два фунта, семь шиллингов и девять с половиной пенсов, открывающие счет второй сотне. А когда у нее будет две сотни, третью набрать будет куда легче!

– Вот оно, – громко сказала миссис Харрис. – Я добуду его, даже если это займет весь остаток моей жизни!

Она вылезла из-под одеяла, взяла карандаш и бумагу и принялась считать.

Миссис Харрис никогда не покупала платья дороже, чем за пять фунтов. Эту сумму она и написала, поставив ее напротив абсолютно фантастического числа, выраженного как четыреста пятьдесят фунтов. Назови леди Дант цену фунтов так в пятьдесят-шестьдесят, вполне возможно, что миссис Харрис выбросила бы из головы мысль об этих прекрасных творениях, как из-за цены, которую она не была готова заплатить, так и из-за того, что это было бы платье другого класса.

Но самая невероятность суммы совершенно изменила дело. Скажите, какая сила заставляет женщину мечтать о шиншилловом манто, русских соболях, роллс-ройсе, драгоценностях от Картье или Ван Клифа и Арпельса, или о самых дорогих духах, ресторанах, о доме в самом дорогом районе и так далее? Сама недоступность и невероятность суммы делает эти вещи желанными для нее – свидетельством и гарантией драгоценности ее женственности и ее личности. Так и миссис Харрис чувствовала, что, если бы у нее было платье настолько прекрасное, что стоило четыре с половиной сотни фунтов, ей было бы не о чем больше мечтать на этом свете.

Карандаш миссис Харрис забегал по бумаге.

Итак: она зарабатывает три шиллинга в час. Работает десять часов в день, шесть дней в неделю; в году – пятьдесят две недели. Миссис Харрис подперла щеку языком и, старательно перемножая цифры, вскоре высчитала, что ее годовой заработок составляет четыреста шестьдесят фунтов, то есть в точности равен стоимости желанного платья, плюс дорога в Париж и обратно.

Затем, с той же энергией и решимостью, миссис Харрис принялась за второй столбик цифр. Сюда вошли: квартплата, налоги, еда, лекарства, обувь и все прочие необходимые расходы, какие она только могла вспомнить. Третья часть работы – вычитание – была по-настоящему мучительной. Ей предстояли годы строгой экономии. Как минимум два года, а то и три, если только ее не посетит еще раз удача в лотерее или не обрушится дождь чаевых. Однако полученные цифры не пошатнули ни ее уверенности, ни ее решительности.

– Оно будет моим, – заявила миссис Харрис.

Она уснула сразу, мирно, как девочка, – а проснувшись поутру, ощутила не грусть, а волнение и решительность, словно путешественник перед долгим и удивительным приключением.

О своих намерениях миссис Харрис объявила на следующий день, вернее, вечер. Они с миссис Баттерфилд должны были пойти в кино (обычное еженедельное мероприятие); миссис Баттерфилд появилась в девятом часу, одетая по холодной погоде в пальто, и была поражена, обнаружив миссис Харрис на кухне, совершенно не готовую к походу и углубленную в изучение брошюрки под названием «ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА ДОМУ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ».

– Мы опоздаем, милочка! – увещевающе воззвала она.

Миссис Харрис виновато взглянула на подругу.

– Я не иду, – ответила она.

– Не идешь в кино?! – эхом отозвалась миссис Баттерфилд. – Но это ж Мэрилин Монро!

– Ничего не поделаешь. Я не могу идти. Я экономлю.

– Господи помилуй! – воскликнула миссис Баттерфилд, на которую время от времени тоже накатывалось желание экономить. – И на что ты копишь?

Миссис Харрис пришлось сглотнуть, прежде чем она сумела ответить:

– На… мое платье от Диора.

– Боже мой, ты все-таки спятила, милочка! По-моему, ты говорила, что платье это, чтоб ему пусто было, стоит четыреста пятьдесят монет!

– А у меня уже есть сто два фунта, семь шиллингов и девять с половиной пенсов, – напомнила миссис Харрис. – И я скоплю остальное.

Миссис Баттерфилд покачала головой, и ее подбородки колыхнулись.

– Что у тебя точно есть, так это характер, – заметила она. – Вот я бы так не смогла! Вот что, милочка, пошли в кино – сегодня я плачу.

Но миссис Харрис была непреклонна.

– Не могу, – возразила она. – Ведь я не смогу потом заплатить за тебя!

Миссис Баттерфилд тяжело вздохнула и принялась расстегивать пальто.

– Ну что ж, делать нечего, – проговорила она. – В конце концов, Мерилин Монро еще не все в жизни. Чашечка чаю и хороший разговор ничуть не хуже. Ты слыхала, лорда Клеппера опять арестовали? Все та же история. Я ведь убираюсь у его племянника на Халкер-стрит. Славный мальчик; вот с ним все в порядке – не то, что дядюшка!

Миссис Харрис приняла жертву подруги… но как могла незаметно посмотрела на чайницу, и взгляд ее был виноватым. Сейчас чайница была почти полна, но скоро станет негостеприимно пустой. Потому что чай был в списке расходов, подлежащих сокращению. Она включила плиту и поставила чайник.

Так начался долгий и трудный период экономии и скудной жизни, которая, впрочем, ничуть не отразилась на обычном расположении духа миссис Харрис – не считая лишь того, что она не могла уже позволить себе покупать время от времени горшочек цветов, и тем тщательнее лелеяла свои герани: ведь заменить их она уже не могла.

Она обходилась теперь без курения, хотя сигаретка-другая частенько скрашивала ее дни. И без джина. Ходила пешком, а не ездила на автобусе или подземке; а когда в туфлях появились дыры, она подложила в них сложенную газету. Отказалась от своих любимых вечерних газет и добывала новости и сплетни из мусорных корзин клиентов днем позже. Экономила на еде и одежде. Экономия на пище могла бы даже повредить ее здоровью, если бы не американка миссис Шрайбер. Миссис Харрис убирала у нее обычно в обеденное время, и миссис Шрайбер угощала уборщицу, предлагая ей, например, яичницу или какую-нибудь холодную закуску из холодильника.

Теперь она не отказывалась от этого угощения.

Но в кино ее больше не видели, как не видели и в «Короне» – пабе на углу. Она не пила чай, чтобы, когда придет черед миссис Баттерфилд быть ее гостьей, в чайнице что-нибудь было. Она почти совсем испортила глаза, выполняя плохо оплачиваемую надомную работу: по ночам она вшивала молнии на спинки дешевых блузок. Единственная роскошь, которую она теперь себе позволяла – были три пенса в неделю на футбольную лотерею… но, разумеется, молния отнюдь не спешила повторно ударить в то же место. Однако миссис Харрис не могла отказаться от лотереи. Листая выброшенные шестимесячной давности модные журналы, она следила за новинками Кристиана Диора (эта история происходила до того, как мэтр Диор неожиданно покинул наш мир). И ее постоянно поддерживала вера в то, что однажды – и не в таком уж отдаленном будущем – одно из этих удивительных, уникальных творений будет принадлежать ей.

И хотя миссис Баттерфилд по-прежнему полагала, что стремление обладать вещами, не приличествующими своей касте, до добра не доведет и миссис Харрис еще пожалеет о нем, – она преклонялась перед решимостью и мужеством подруги, поддерживала ее в чем могла и, разумеется, хранила ее тайну. Ибо миссис Харрис никого другого в свои планы и устремления не посвятила.

4

И вот как-то летним вечером миссис Харрис позвонила в дверь миссис Баттерфилд, будучи в состоянии возбуждения. Щечки-яблочки были куда румянее обычного, а маленькие глазки горели просто каким-то электрическим светом. По всему было видно, что ее охватило «предчувствие», и это предчувствие влекло ее сегодня на собачьи бега в Уайт-Сити – и она хотела, чтобы миссис Баттерфилд отправилась с ней.

– Проветриться хочешь, милочка? – обрадовалась миссис Баттерфилд. – Признаться, я и сама не прочь немножко прогуляться. Как твои сбережения?

От волнения голос миссис Харрис слегка охрип.

– Я накопила уже двести пятьдесят фунтов. Если их удвоить – я куплю свое платье уже на следующей неделе.

– Удвоить – или потерять, милочка? – озабоченно переспросила миссис Баттерфилд, верная своему пессимизму и всегда предпочитавшая смотреть на жизнь с теневой стороны.

– У меня предчувствие, – прошептала миссис Харрис. – Пошли – я плачу! – миссис Харрис ощущала не просто предчувствие, а, скорее, послание свыше.

Утром она встала с чувством, что наступил ее счастливый день, что сегодня Бог взирает на нее с небес дружелюбно и с обещанием содействия.

Надо сказать, что миссис Харрис познакомилась с Богом еще девочкой в воскресной школе, и с тех пор она сохраняла представление о Всевышнем как о чем-то среднем между нянюшкой, полисменом, магистратом и Санта-Клаусом: всемогущее существо с довольно изменчивым характером, но всегда интересующееся делами миссис Харрис. Она же всегда могла сказать, какое настроение сегодня преобладает у Всевышнего по тому, что происходит с ней лично. Она безропотно принимала кару, если чувствовала, что вела себя не вполне хорошо, – принимала ее как приговор суда. Если же миссис Харрис вела себя примерно, она ожидала заслуженной награды; в несчастьях она просила о помощи – и ожидала ее; а если ей везло, она была готова разделить успех с Господом. Иегова был ее личным другом и защитником, хотя ей приходилось быть с Ним настороже, как если бы Он был старым джентльменом, подверженным время от времени необъяснимым приступам непростительных шалостей.

Так вот, в то утро миссис Харрис проснулась с чувством, что с ней должно случиться нечто очень хорошее; она была уверена, что это нечто непременно связано с ее желанием обладать вожделенным платьем, – что сегодня Он поможет ей приблизиться к своей мечте.

Весь день, пока миссис Харрис чистила, мыла, протирала и мела, она старалась настроить себя на прием новых сообщений свыше, дабы узнать, в какой форме ей будет явлена обещанная награда. Когда же она добралась до квартиры мисс Памелы Пенроуз (которая, как всегда, пребывала в состоянии хаоса – квартира, разумеется… впрочем, и хозяйка тоже), среди прочего барахла на полу обнаружился вчерашний выпуск «Ивнинг Стандарт» – миссис Харрис просмотрела его и обнаружила сообщение о том, что сегодня в Уайт-Сити состоятся собачьи бега. Вот оно! Сообщение было принято и расшифровано. Оставалось лишь угадать собаку и сумму ставки, затем забрать выигрыш – и сразу в Париж!

Ни миссис Харрис, ни миссис Баттерфилд не были новичками в раю Уайт-Сити, но в этот вечер мизансцена, которая в обычных условиях взволновала бы их – овал трека, залитый электрическим светом, жужжание бегущего по треку механического зайца, летящие за ним собаки, толпы на трибунах и у касс, – была лишь средством, ведущим к заветной цели. Надо сказать, что к этому моменту и миссис Баттерфилд заразилась лихорадочным возбуждением подруги и семенила теперь в кильватере миссис Харрис – от трека к кассам, от касс к треку и обратно, без единого слова протеста. Они даже не заглянули в буфет ради обычной чашки чая и сосиски с булочкой – вот как обе дамы были захвачены предстоящим событием и желанием настроиться на подсказки свыше.

Они искали подсказку в списках участников, они разглядывали их самих – длинные, узкие, жилистые животные; подруги держали ушки на макушке, чтобы не пропустить ни капли информации, – это была последняя предосторожность, которая бывает так важна для достижения результата…

Стиснутая в толпе возле загончика, где выводили участников четвертого забега, миссис Харрис прислушивалась к разговору двух джентльменов спортивного вида. Первый из них сосредоточенно ковырял в ухе мизинцем и в то же время рассматривал программку.

– Значит, От-Кутюр.

Второй джентльмен, углубленный в аналогичные исследования недр своего носа, глянул на собак и отозвался:

– Номер шесть. А что эта чертовня значит – «От-Кутюр»?

Первый джентльмен оказался начитанным.

– Это французская сука, – объяснил он, вновь заглянув в программку. – Владелец Марсель Дюваль. Вообще не уверен, но, по-моему, от-кутюр – это что-то насчет платьев и мод, или как-то так.

Миссис Харрис и миссис Баттерфилд ощутили, как ледяные мурашки пробежали по их спинам. Они посмотрели друг на друга. Сомнений нет – вот оно. Они посмотрели на свои программки: да, вот имя собаки – От-Кутюр, владелец француз, еще кое-что из родословной… А табло сообщило, что ставки на От-Кутюр – пять к одному.

– Скорее! – воскликнула миссис Харрис, рванувшись к окошку кассы.

Она рассекала волны людского моря, словно эсминец, ведущий могучий линкор – миссис Баттерфилд. Задыхаясь, подруги ошвартовались у кассы.

– Что ты поставишь, милочка, – пятерку? – пропыхтела миссис Баттерфилд.

– Пятерку?! – фыркнула миссис Харрис. – Это с таким-то указанием?! Ну нет! Полсотни!

Услышав эту цифру, миссис Баттерфилд едва не лишилась чувств. Бледность захватила один за другим все три ее подбородка, ее затрясло от волнения.

– Пя-пя-пятьдесят… – шепотом, на случай если кто-то услышит о таком безрассудстве, еле выговорила она. – Пятьдесят фунтов!!!

– При ставке пять к одному это будет двести пятьдесят фунтов, – спокойно объяснила миссис Харрис.

Наконец, миссис Баттерфилд пришла в себя и к ней вернулся ее нормальный пессимизм.

– Но если она проиграет?..

– Она не проиграет, – невозмутимо отрезала миссис Харрис. – Как она может проиграть?

Тут они добрались до окошечка кассы, и глаза миссис Баттерфилд едва не вылезли из орбит, когда миссис Харрис открыла свою потертую коричневую сумочку, извлекла кошелек и объявила:

– Пятьдесят фунтов на Атку Тьюр, шестой номер, на выигрыш.

Кассир механически повторил:

– От-Кутюр, номер шесть, пятьдесят на выигрыш, – и затем, пораженный суммой, наклонился, чтобы посмотреть сквозь проволочную сетку на игрока, который делает столь крупную ставку.

Его глаза встретились с блестящими голубыми бусинками глаз миссис Харрис, и явление маленькой уборщицы исторгло у него восклицание: «Господи боже!» – которое он поспешно дополнил пожеланием: «Удачи вам, мадам», – и протянул в окошечко билет. Недрогнувшей рукой миссис Харрис приняла его – а вот миссис Баттерфилд вздрогнула, будто это была готовая ужалить змея. И подруги направились к треку, намереваясь лицезреть обещанное чудо.

Но лицезреть им пришлось короткую и ужасную трагедию. От-Кутюр вела в первом круге, и бежала она легко и ровно, выказывая все данные настоящей породистой леди… но на последнем повороте ее одолел неожиданный и непреодолимый зуд. И французская сука, выбежав на середину трека, уселась и чесалась, пока не достигла полного облегчения и удовлетворения. Когда же с зудом было покончено – точно так же было все кончено и с забегом, и с миссис Харрис.

И самым страшным была даже не потеря тяжело заработанных и с трудом сбереженных драгоценных пятидесяти фунтов; не столько сама эта потеря так удручила миссис Харрис и омрачила ее энтузиазм – сколько мысль о том, что этот проигрыш свидетельствовал, что верх взяла полицейская ипостась Бога, и что Он ею недоволен. Видимо, она неверно поняла Его намерения – или вся затея с игрой на бегах всецело принадлежала ей и Создателю она не понравилась, и Он ниспослал быстрое и неотвратимое наказание в облике блохи. Значит ли это, что Он не желал, чтобы миссис Харрис получила свое платье? Было ли ее желание настолько глупым и несоответствующим ее положению, что Он решил продемонстрировать свое неодобрение?..

И миссис Харрис вернулась к своей работе, но мысль о Господнем недовольстве не оставляла ее… и тем сильнее было ее желание обладать платьем. Миссис Харрис была из тех, кто при необходимости готов спорить и со своим Создателем, хотя и без малейшей надежды на победу в борьбе с Ним. Он был всемогущ, а Его решения – окончательны, но это отнюдь не значило, что миссис Харрис обязана эти решения одобрять или безропотно принимать их.

На следующей неделе, возвращаясь однажды вечером после работы, миссис Харрис брела, опустив голову под бременем своего несчастья, – и вдруг заметила, как что-то блеснуло в сточной канаве под светом уличного фонаря, точно осколок стекла. Но когда она нагнулась, то обнаружила, что это была не стекляшка, а бриллиантовая брошь – причем, насколько она могла судить по платиновой оправе и по размеру камней, весьма ценная.

На сей раз миссис Харрис и думать не думала ни о каких «предчувствиях», «посланиях» и «указаниях». Она и задумываться не стала о том, что цена броши должна раз в десять превосходить цену вожделенного платья. Поскольку миссис Харрис была миссис Харрис, она отреагировала почти автоматически – иначе говоря, пошла в ближайший полицейский участок и сдала находку, присовокупив свое имя, адрес, а также место и обстоятельства, при которых обнаружила брошь.

Через неделю ее пригласили в тот же участок и вручили награду благодарной владелицы броши – двадцать пять фунтов стерлингов.

Так с души миссис Харрис спали тяготившие ее сомнения – суровый Судия на небесах снял свой судейский парик и прицепил его к щекам, превратив в бороду Санта-Клауса; теперь миссис Харрис легко могла понять все случившееся с ней, равно как и указания свыше. Он вернул половину проигранной суммы, дабы указать, что Он более не гневается на нее – и что, если она будет верить и упорно добиваться своего, она может получить свое платье; однако она не должна более пытаться играть на деньги, об этом говорили недостающие двадцать пять фунтов. Деньги надо зарабатывать честным трудом, потом и самоотречением. Что же! Преисполненная радости миссис Харрис была готова заплатить эту цену.

5

Вскорости, без особых усилий с ее стороны (ибо она верила, что кто чрезмерно любопытствует, тот может узнать слишком много), миссис Харрис узнала кое-что важное. А именно: таможенные правила запрещали вывоз из Великобритании более десяти фунтов стерлингов – и потому ни один французский магазин не примет оплату в фунтах. Значит, ей необходима другая валюта. Значит, если ей и удалось бы незаконно вывезти из страны четыреста пятьдесят фунтов, воспользоваться ими она не сможет. Да она и не стала бы нарушать закон, вывозя деньги.

Дело в том, что этический кодекс миссис Харрис был одновременно и строг, и практичен. Так, она готова была слегка сочинить – но не солгать; невинная ложь допускалась, но не ложь ради выгоды. Она не стала бы нарушать закон, но не возражала против того, чтобы толковать оный достаточно вольно. Она была безупречно честна – но никто не назвал бы ее ни святошей, ни раззявой.

Итак, фунты стерлингов были: а) запрещены к вывозу и б) бесполезны за рубежом в больших количествах; следовательно, нужно иное платежное средство. Миссис Харрис остановила выбор на американских долларах. Кстати же, был у нее и человек, к которому можно было обратиться с подобным делом, – хорошо относящаяся к миссис Харрис, легкомысленная и, между нами, не слишком умная американка – миссис Шрайбер.

Миссис Харрис изобрела себе американского племянника – постоянно безденежную личность без царя в голове, даже, можно сказать, полного недоумка. Этот племянник был не в состоянии обеспечить себя, и миссис Харрис вынуждена была (кровь родная – не водица!) поддерживать его. Она назвала недотепу-племянника Альбертом и поселила его в Чаттануге – это название встречалось ей в «Экспрессе». И миссис Харрис частенько и подолгу обсуждала обстоятельства дуралея-племянника с миссис Шрайбер. «Славный он мальчик, сын моей бедной покойной сестрицы. Славный, но, знаете, головой слабоват, бедняжка…»

Миссис Шрайбер, которая сама слабовато разбиралась в британском таможенном законодательстве, не видела причин не посодействовать такой милой женщине и хорошей помощнице, как миссис Харрис; и так как миссис Шрайбер была богата и не испытывала недостатка в долларах – во всяком случае, доллары у нее появлялись, как только в них возникала нужда, – фунты, медленно скапливавшиеся у миссис Харрис, постепенно превращались в американские доллары. Этот обмен стал обычным делом – более того, миссис Шрайбер платила миссис Харрис тоже сразу в долларах, и чаевые тоже давала долларами, и все были довольны.

Медленно, но верно – целых два года – сверток пяти-, десяти- и двадцатидолларовых купюр рос и увеличивался, пока одним прекрасным январским утром, пересчитывая свои финансы, миссис Харрис не обнаружила, что уже стоит на пороге осуществления своей мечты.

Она, конечно же, знала, что всякий житель Британских островов, выезжающий за рубеж, должен иметь правильно оформленный британский паспорт – и выяснила у майора Уоллеса в точности, куда и к кому обращаться (в письменной форме) для получения оного.

– Собираетесь за границу? – спросил он с некоторым удивлением, и с немалой тревогой, поскольку привык уже считать услуги миссис Харрис незаменимыми для своего комфорта и благополучия.

Миссис Харрис захихикала.

– Кто, я? Да куда б я поехала?..

И она быстренько произвела на свет новую родню.

– Это, знаете, для моей племянницы. Девочка едет в Германию, замуж выходить. Хороший мальчик – он там в армии служит.

На этом примере, между прочим, легко видеть, чем ложь невинная отличалась от лжи греховной для миссис Харрис. Выдумка, подобная вышеприведенной, никому не причиняла вреда; а ложь дурная есть нечто, измышленное ради нечестного получения преимущества в какой-либо ситуации.

И вот настал незабываемый миг – Паспортное бюро прислало ей «инструкции», требовавшие заполнить и прислать устрашающих размеров анкету, вкупе с «четырьмя фотографическими портретами заявителя размером два на два дюйма», и так далее.

– Представляешь, – делилась донельзя взволнованная миссис Харрис с миссис Баттерфилд, – я должна сфотографироваться! Им нужны мои фото для паспорта. Пойдем – я буду держать тебя за руку, чтобы так не волноваться.

Дело в том, что это был второй раз в жизни миссис Харрис, когда ей пришлось предстать перед стеклянным глазом фотоаппарата. Первый был в день ее свадьбы – но тогда у миссис Харрис была крепкая опора в виде крепкой руки крепкого водопроводчика (ныне покойного мистера Харриса), каковая и помогла ей пройти испытание.

То фото в рамочке с нарисованными на ней цветочками ныне украшало собой стол в ее тесной квартирке. На фото была изображена миссис Харрис, какой она была тридцать лет назад – миниатюрная, изящная девушка, чьи простые черты украшены свежестью юности. Волосы подстрижены в каре (а-ля Сассун) согласно тогдашней моде; муслиновое подвенечное платье, несколько напоминающее китайскую пагоду. В позе юной миссис Харрис уже проглядывал намек на мужество и независимость, которые она в полной мере проявила позже, овдовев. В лице ее читалась гордость за пойманного ею мужчину, который стоял теперь подле нее, – симпатичный юноша, невысокий, в темном костюме, с тщательно прилизанными волосами. Юноша, казалось, испытывал ужас перед своим новым положением.

И с тех самых пор никто не озаботился запечатлением образа миссис Харрис – а она и сама об этом не думала.

– Это ведь небось стоит кучу денег! – такова была реакция миссис Баттерфилд, по обыкновению смотревшей на мир с теневой стороны.

– Десять шиллингов за полдюжины, – доложила миссис Харрис. – Я читала объявление в газете. Если хочешь, я и тебе подарю одну карточку!

– Это будет так мило с твоей стороны, дорогая, – растроганно ответила подруга.

Она действительно так считала.

– Боже мой! – это восклицание вырвалось у миссис Харрис, пораженной новой мыслью. – Боже мой! – повторила она. – Если я иду фотографироваться – мне же нужна новая шляпка!

Два нижних подбородка миссис Баттерфилд, потрясенной этим откровением, задрожали.

– Да, милочка, – конечно, ты ее купишь… и это, конечно, будет действительно стоить кучу денег!

Миссис Харрис отнеслась к этому факту не только стоически, но даже с некоторым удовольствием.

– Ничего не попишешь. Ну да, у меня, по счастью, сейчас достаточно денег!

Подруги выбрали ближайший воскресный день, в каковой и почтили своим присутствием Кингз-Роуд, где и намеревались выполнить обе задачи – начиная, разумеется, со шляпки. Надо признаться, что миссис Харрис с первого взгляда влюбилась в выставленную на витрине шляпку. Но сначала она решительно от этой шляпки отказалась – та стоила целую гинею, а на полках были шляпки, выставленные для распродажи, по десять шиллингов и шесть пенсов, а некоторые так даже и по семь шиллингов шесть пенсов!

Но миссис Харрис не была бы лондонской уборщицей, не выбери она шляпку за гинею – ибо та была придумана, разработана и создана специально для миссис Харрис и ее коллег. Это было нечто вроде матросской шапочки, но изготовленной из зеленой манильской соломки; главным же достоинством сего произведения шляпного искусства была розовая роза на гибком стебле, укрепленном спереди. Миссис Харрис, разумеется, клюнула, ибо была задета ее любовь к цветам. Подруги зашли в лавочку, и миссис Харрис, как положено, перемерила шляпки всех фасонов и материалов, которые предположительно стоили в пределах допустимых затрат; но ее мысли и глаза все время возвращались к витрине с зеленой соломенной шляпкой. Наконец, не в силах более сдерживаться, миссис Харрис потребовала ее.

Миссис Баттерфилд, увидев ценник, ужаснулась.

– Господи! – воскликнула она. – Гинея! Милочка, это значит выбрасывать на ветер деньги, которые ты так долго копила!

Миссис Харрис надела шляпку – и дело было решено.

– Неважно! – яростно ответила она. – Я преспокойно могу лететь в Париж неделей позже!

Если фотоаппарат должен был запечатлеть ее черты на веки вечные, если сегодняшней фотографии суждено красоваться в паспорте, если на нее будут смотреть друзья, а миссис Баттерфилд получит ее, вставленную в маленькую рамочку, в подарок, – то миссис Харрис согласна сниматься только в этой шляпке, и ни в какой другой.

– Покупаю, – объявила она продавщице и отсчитала двадцать один шиллинг.

Из магазина она вышла гордая и довольная – в великолепной новой шляпке зеленой соломки. В конце концов, что такое какая-то гинея для человека, готового приобрести платье за четыреста пятьдесят фунтов!

Фотограф, снимавший на паспорта, был свободен, и вскоре миссис Харрис уже сидела перед холодным оком камеры, а фотограф, сгорбившись, рассматривал ее из-под своего черного покрывала. Затем он включил пышущую жаром батарею ламп, высветивших каждую морщинку, которую годы труда оставили на хитром и веселом ее лице.

– А теперь, мадам, – обратился наконец фотограф к заказчице, – если вы будете любезны снять вашу шляпку…

– Какого… да ни за что! – отрезала миссис Харрис. – Для чего ж, по-вашему, я покупала эту шляпку, если не для фото?

Но фотограф настаивал.

– Извините, мадам, но таковы правила. Паспортное бюро не принимает фотографии с головными уборами. Если угодно, я потом сниму вас и в шляпке – две гинеи за дюжину отпечатков.

Миссис Харрис не слишком вежливо объяснила фотографу, что тот может сделать с этими отдельными снимками за две гинеи, но миссис Баттерфилд утешила ее.

– Ничего, милочка, – сказала она, – ты ведь сможешь носить ее в Париже. Там все носят модные вещи.

…И вот четыре месяца спустя – или через два года, семь месяцев, три недели и один день после того, как миссис Харрис решила, что непременно станет владелицей платья от Диора, – миссис Харрис, решительную и полностью экипированную, включая зеленую шляпку с розовой розой, нервничающая миссис Баттерфилд провожала до автобуса к аэропорту. Кроме собранной великими трудами колоссальной суммы – цены платья – миссис Харрис имела при себе британский паспорт, билет в Париж и обратно, а также деньги, достаточные для самой поездки.

Составленный ею план включал: выбор и покупку платья, обед в Париже, осмотр местных достопримечательностей и, наконец, возвращение в Лондон вечерним рейсом.

Разумеется, все клиенты миссис Харрис были предупреждены о столь необычном событии, как ее дополнительный выходной, во время которого ее подменит миссис Баттерфилд. Все реагировали сообразно своей натуре и характеру. Так, майор Уоллес, естественно, несколько растерялся и даже был немного недоволен, ибо без помощи миссис Харрис не был способен найти даже свежее полотенце или носки. Но по-настоящему безобразный шум подняла актриса, мисс Памела Пенроуз.

– Но это же безобразие! – набросилась она на маленькую уборщицу. – Вы не можете! Я ничего не желаю слушать! Я же вам плачу! Назавтра я пригласила на коктейль очень важного продюсера. А вы, все уборщицы, все, все одинаковы! Вы думаете только о себе! Я-то думала, что после всего, что я для вас сделала, я могу рассчитывать на некоторую отзывчивость с вашей стороны!

В какой-то момент миссис Харрис испытала сильнейшее искушение рассказать, куда и, главное, зачем она едет. Но она сдержалась. Все же ее любовь к платью от Диора была слишком личным делом. Поэтому она лишь успокаивающе сказала:

– Ну-ну, милочка, нечего вам так выходить из себя. Моя подруга миссис Баттерфилд просто заглянет к вам завтра по дороге и приберет все как надо. Этот ваш продюсер и не заметит никакой разницы! Ладно, милочка, – желаю, чтобы он вам нашел хорошую работу, – весело закончила миссис Харрис и оставила миссис Пенроуз сердито сверкать очами в одиночестве.

6

Но все мысли о вздорной актрисе – как и все вообще мысли о недавнем прошлом – покинули миссис Харрис, как только с рывком и скрипом тормозов такси замерло, очевидно, прибыв к цели.

Огромное серое здание – Дом Диор – занимает целый квартал на широкой авеню Монтень, что начинается у Рон-Пуан на Елисейских Полях. У здания два подъезда: один выходит на саму авеню Монтень и ведет в бутик, где можно купить разные безделушки и аксессуары к платьям, по цене от пяти фунтов до сотни; а вот второй подъезд-то и есть главный, и он не для всех.

Таксист же счел, что необычную пассажирку надо доставить именно к этому, второму подъезду, через который в Дом Диор попадали лишь по-настоящему богатые клиенты, поскольку был уверен, что везет как минимум английскую графиню. В крайнем случае, просто миледи – рыцарственную даму. По той же причине он запросил с нее ровно столько, сколько показывал счетчик – и даже на чай взял лишь пятьдесят франков, памятуя о предупреждении представителя БЕА. После чего он распрощался с ней единственным известным ему английским выражением: «Хау ду ю ду!» – и укатил, оставив миссис Харрис на тротуаре перед тем самым местом, куда были направлены все ее мечты и устремления в последние три года.

В этот миг странное предчувствие ледяной сосулькой скользнуло под коричневый твид ее пальто. Перед нею было здание, ничем не напоминавшее магазин – такой, например, как «Селфридж» на Оксфорд-стрит, или «Маркс энд Спенсер», куда она обычно ходила за покупками. В магазине должны быть витрины с товарами и рекламой, манекены с жемчужными зубами и розовыми щеками, с руками, элегантно растопыренными так, чтобы выставленные наряды предстали в самом выгодном свете. Здесь же ничего этого не было – вообще ничего, кроме обыкновенных окон, занавешенных красивыми серыми шторами, да двери с железной решеткой за стеклом. Правда, на ключевом камне арки подъезда было высечено: «Кристиан Диор» – но это было и все.

Если бы и вы мечтали о чем-то так же долго и сильно, как миссис Харрис мечтала о платье от Диора, то вы поняли бы, что когда мечта наконец приближается к своему осуществлению, каждый миг, ведущий к этому осуществлению, воспринимается необычно остро и уже никогда не забывается.

И вот, стоя одна посреди чужого города, окруженная непривычным гулом чужих улиц и толпами иностранцев, возле огромного серого здания, похожего вовсе не на магазин, а на частный дом, миссис Харрис вдруг почувствовала себя одинокой, испуганной и заброшенной – и даже, несмотря на толстый рулон серебристо-зеленых американских долларов в ее сумочке, ей подумалось, что лучше бы ей было не приезжать… или что надо было, по крайней мере, попросить того любезного человека из аэропорта сопровождать ее; или пусть хотя бы таксист не уезжал и не бросал ее здесь одну…