Читать онлайн Автореферат. Троице-Сергиева Лавра и Россия. Иконостас. Имена. Метафизика имен в историческом освещении. Имя и личность. Предполагаемое государственное устройство в будущем бесплатно

- Все книги автора: Павел Флоренский

Основные черты личности, жизнь и творчество священника Павла Флоренского

Ваши Высокопреосвященства, глубокочтимое собрание![1]

Перед каждым жизнеописателем стоит нелегкая задача изложить длинную цепь событий человеческой жизни в ограниченном объеме времени или текста. Чтобы решить эту задачу, необходимо сжать время до характерных точек, сделать биографию прерывной, рассматривать ее через символико-типические факты как нервные узлы всей жизни. Каждый такой факт реален и как явление жизни во времени, и как сокровенная сущность ее. Такой факт-символ больше себя самого, поэтому он раскрывает тайну жизни.

В жизни отца Павла мы находим целый ряд подобных символико-типических фактов: это – его родословие, имя, лицо, таинства Брака и Священства. Но чтобы найденные нами символические факты не распались на самостоятельные и не связанные друг с другом, надо найти для них единую систему координат, общую характеристику. Такой характеристикой их для отца Павла Флоренского является противоречие.

«Противоречие! – восклицал отец Павел, – хочется повторить за Гераклитом его жалобу, остающуюся и теперь современной: „Люди не понимают этой вечно существующей истины, пока не услышат о ней; не понимают они и тогда, когда услышат о ней впервые. Ибо, хотя все происходит согласно этой истине, люди оказываются непонимающими, когда на опыте находят и речи, и факты такими, какими излагаю их я, разумея каждое явление по природе и объясняя его по существу”»[2].

Родословие отца Павла сложилось из четырех сильных ветвей-родов: Флоренских, Соловьевых и Ивановых, Сапаровых. Род Флоренских происходил из Малороссии, и в начале XVII века представители его поселились на костромской земле. В письме от 27 апреля – 13 мая 1935 года отец Павел писал: «Этот род отличался всегда инициативностью в области научной и научно-организаторской деятельности. Флоренские всегда выступали новаторами, начинателями целых течений и направлений – открывали новые точки зрения, новые подходы к предметам. <…> Мне не известно ни одного Флоренского с выраженными художественными способностями ни в какой бы то ни было области искусства»[3]. Московский род Соловьевых с сильно развитой музыкальностью и клинский род Ивановых, среди которых было много художественных натур, соединились в бабушке отца Павла – Анфисе Уваровне Соловьевой. От армянского рода матери, Сапаровых, «наследственность выражается в ярком ощущении материи и конкретного мира. Красота материи и ее положительность – вот что унаследовали мы от рода моей матери» (из письма от 27 апреля – 13 мая 1935 года[4]. Научность и художественность, отвлеченность и конкретность – вот противоречия, полученные отцом Павлом от своих предков.

Противоречивость личности отца Павла, заложенная в его родословии, усиливалась данным ему именем.

«Нет сомнения, – писал отец Павел, – имена суть категории познания личности, потому что в творческом воображении имеют силу личностных форм». «Имя – тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная сущность». Имя Павел характеризуется деланием, внутренним напором воли, стремящейся излиться через него в мир. Павел теснейшим образом связан корнями личности с первоосновой бытия. «Павел томится по воплощении: со стороны воли оно есть самораскрытие ее в мире, а со стороны формы – победоносное явление идеи… Воля и вера – это в данном имени полюсы, между которыми распространяется все строение личности… Все остальное <…> оболочки и орудия. И прежде всего – таков в Павле разум… Слабое или сильное, поверхностное или глубокое, в зависимости от индивидуального сложения, мышление Павла диалектично… столкновение с миром у него ни на минуту не прекращается… Внутреннее противоречие воплощается и вовне и ломает и разрывает плавную кривую его жизни. Основное ощущение поэтому есть тут страдание, связанное с самою природою имени, но вместе с тем лишь утверждающее основную веру Павла в необходимость воплотить в жизни начало духовное, – не потому, что существовать без него неправильно, а потому, что просто невозможно»[5].

Ближайшим и наглядным явлением имени в личности является лицо. В 1921 году отец Павел сам провел научное исследование своего черепа и лица. Наиболее характерным в своем лице он считал сильно выдающиеся вперед нос и верхнюю губу. Отец Павел отнес себя к типу средиземноморской расы с чертами, присущими болгарам и грекам, и писал о себе: «Несомненно грек!» Эллинский облик отца Павла отмечали все его современники. Эллинство как идея нашло в нем столь благодатную и податливую почву, что в лице запечатлело лик, духовную сущность. Но лицо отца Павла также несло в себе противоречивые черты. В детстве и юности в нем были ясно выражены южные черты, в годы учения в университете и Московской Духовной академии П. А. Флоренский был сильно похож на Гоголя. Вероятно, после женитьбы (1910 г.) и принятия священного сана (1911 г.) наиболее выявились эллинские черты, как запечатлено на портрете, писанном М. В. Нестеровым. В. А. Комаровский, который также много рисовал отца Павла в 1924 году, сознательно разрушая живописный портрет, пришел к иконописному изображению отца Павла. В нем эллинский лик отца Павла явлен как реальность иного мира. С конца 20-х годов в облике отца Павла стали появляться новые черты. Стало больше выявляться сходство с отцом, костромские, русские черты потеснили южные. Это хорошо видно на последних портретах 1935 и 1936 годов.

Отец Павел родился 9 января 1882 года около местечка Евлах Елисаветпольской губернии (ныне Азербайджан), где его отец, инженер путей сообщения, Александр Иванович Флоренский, строил участок Закавказской железной дороги. «Место моего рождения, – писал отец Павел, – Евлах, где преизобилующая природными богатствами и обременительная избытком роскоши жизни степь стеснена двумя снеговыми горными группами. <…> В этой двойственности природы, меня воспитавшей, я склонен видеть наглядное выражение собственной моей двойственности, в которой север и юг через кровь, исторически самую молодую и самую древнюю, напряженно противостоят друг другу, не только не смешиваясь, но и, напротив, возбуждая друг друга к более крепкому самоопределению».

Дух передовой технической науки и изысканность древнего армянского рода равно должны были приспосабливаться к условиям кочевой жизни дикой степи. Вся семья жила в палатках, а затем – в товарных вагонах на месте будущей станции. Детство Павел Флоренский провел в Тифлисе и Батуме.

«Отчасти по недостаточной обеспеченности, отчасти по убеждению родителей семья жила очень замкнуто и серьезно: развлечения и гости были редким исключением, но зато в доме было много книг и журналов, на что урезывалось от необходимого. Уровень семьи был повышенно-культурный, с разносторонними интересами, причем предметом интересов были знания технические (отец), естественно-научные (дети) и исторические (отец, мать и отчасти все). <…>

Относительно моего интеллектуального развития правильный лишь формально ответ был бы совсем неверен по существу. Почти все, что приобрел я в интеллектуальном отношении, получено не от школы, а, скорее, вопреки ей. Много дал мне отец лично, но главным образом я учился у природы, куда старался выбраться, наскоро отделавшись от уроков. Тут я рисовал, фотографировал, занимался. Это были наблюдения характера геологического, метеорологического и т. д., но всегда на почве физики. Читал я и писал тоже нередко среди природы. Страсть к знанию поглощала все мое внимание и время. [Воспитанный в полной изоляции от представлений религиозных и даже от сказок, я смотрел на религию как на нечто вполне чуждое мне, а соответственные уроки в гимназии вызывали вражду и насмешку.] Я составил себе стенное расписание занятий по часам, причем время, назначенное классам и обязательному посещению богослужения, окружил траурной каймой как безнадежно пропавшее. <…>

В конце гимназического курса [летом 1899 года] я пережил духовный кризис, когда мне открылась ограниченность физического знания. В этом состоянии мною было воспринято воздействие Л. Толстого (которого ранее я игнорировал). В дальнейшем оно сказалось в стремлении понять общечеловеческое мирочувствие и мировоззрение как истинные безотносительно, в противоположность условным и имеющим преимущественно техническое значение истинам науки. Моя склонность к техническому применению физики была внедрена во мне моим отцом, но оформлена лишь тогда, когда наука перестала быть предметом веры. Далее из того же кризиса вышел интерес к религии»[6].

В 1900 году П. А. Флоренский поступил на физико-математический факультет Московского университета по отделению чистой математики. В университете наибольшее влияние на него оказали лекции профессора Н. В. Бугаева о прерывности. «Мои занятия математикой и физикой, – писал священник Павел Флоренский, – привели меня к признанию формальной возможности теоретических основ общечеловеческого религиозного миросозерцания (идея прерывности, теория функций, числа). Философски же и исторически я убедился, что говорить можно не о религиях, а о религии, что она есть неотъемлемая принадлежность человечества, хотя и принимает бесчисленные формы». На историко-филологическом факультете П. А. Флоренский слушал лекции профессоров С. Н. Трубецкого и Л. М. Лопатина и занимался в семинарах, руководимых ими. Кандидатское сочинение П. А. Флоренский писал на самостоятельно намеченную тему: «Об особенностях плоских кривых как местах нарушений прерывности». Это сочинение он предполагал сделать частью большой работы общефилософского характера «Прерывность как элемент мировоззрения». В 1904 году П. А. Флоренский окончил университет с дипломом I степени. Несмотря на предложение H. E. Жуковского и Л. К. Лахтина остаться в университете на кафедре математики, П. А. Флоренский 4 сентября 1904 года поступил в Московскую Духовную академию.

К этому шагу его склонил духовник, епископ Антоний (Флоренсов), к которому П. А. Флоренский в начале марта 1904 года пришел просить монашество вместе с А. Белым[7]. Духовное возрастание П. А. Флоренского во время учебы в Академии с 1904 по 1908 год происходило также под руководством старца Гефсиманского скита, иеромонаха аввы Исидора (Грузинского; † 3 февраля 1908)[8].

В Московской Духовной академии П. А. Флоренский занимался богословскими и церковно-историческими предметами, а также символической логикой, теорией познания, историей философского религиозного мировоззрения, археологией, еврейским языком, организовал философский кружок, в котором прочел ряд докладов.

Курс Московской Духовной академии П. А. Флоренский окончил первым. Кандидатское сочинение П. А. Флоренского «О религиозной Истине» легло в основу магистерской диссертации «О духовной Истине» (М., 1912), защищенной 19 мая 1914 года и книги «Столп и утверждение Истины» (М., 1914). 23 сентября 1908 года после прочтения двух пробных лекций[9] П. А. Флоренский был утвержден исправляющим должность доцента Московской Духовной академии по кафедре истории философии (впоследствии названной им кафедрой истории мировоззрений).

За время преподавания в Московской Духовной академии (1908–1919) священник Павел Флоренский создал ряд оригинальных курсов по истории античной философии, философии культа, кантовской проблематике. Оценивая вклад священника Павла Флоренского в изучение платонизма, один из лучших знатоков античной культуры, А. Ф. Лосев, писал, что Флоренский «дал концепцию платонизма, по глубине и тонкости превосходящую все, что когда-нибудь я читал о Платоне… Его имя должно быть названо наряду с теми пятью-шестью именами, которые знаменуют собой основные этапы понимания платонизма во всемирной истории философии вообще… Символически-магическая природа мифа – вот то подлинно новое, почти небывалое, что Флоренский вносит в мировую сокровищницу различных историко-философских учений, старающихся проникнуть в тайны платонизма. Замечу, кроме того, что взгляды Флоренского на Платона развивались вне всякой зависимости от каких бы то ни было учений о Платоне на Западе»[10].

П. А. Флоренский поступил в Московскую Духовную академию не только для того, чтобы восполнить образование. Академия должна была стать шагом к церковному служению. Но ни за четыре года обучения, ни в начале преподавания П. А. Флоренский не принял священного сана. И это несмотря на то, что уже давно у него созрело твердое решение о необходимости принятия священства.

Духовник П. А. Флоренского, Владыка Антоний, с самого начала их знакомства не благословлял его желания уйти в монастырь, а тот, в свою очередь, ни за что не хотел жениться. «Если бы я был сейчас женатым, – писал П. А. Флоренский матери 21 января 1906 года, – то мог бы привести в исполнение свои заветные планы – сделаться священником. Может быть, из-за неисполнения их вся жизнь моя будет сломлена. И все-таки я говорю, что никогда в жизни не женился бы, потому что знаю, что это свяжет совесть, и, сознаваясь или не сознаваясь, я на место Бога поставлю на первый план семью».

Бог или семья – это противоречие раздирало душу П. А. Флоренского в течение шести лет (с 1904 по 1910), но духовник был непреклонен. Особенно тяжелый период жизни наступил для П. А. Флоренского после окончания Московской Духовной академии. Как духовно-учебное заведение, Академия во многом не удовлетворяла П. А. Флоренского, и он начал преподавательскую деятельность лишь по настоянию Владыки Антония. К тому времени П. А. Флоренский лишился отца († 22 января 1908), через которого он остро чувствовал свою коренную связь с костромским родом «дьячков». Самый близкий друг, С. С. Троицкий, закончив в 1907 году Академию, поселился в Тифлисе.

«Мой кроткий, мой ясный! Холодом, грустью и одиночеством дохнула на меня наша сводчатая комната, когда я в первый раз после поездки открыл дверь в нее. Теперь – увы! – я вошел в нее уже один, без тебя <…> Дни и ночи сливаются для меня. Я как будто не знаю, где я и что со мною <…> Я одинок, абсолютно одинок в целом свете. Но мое тоскливое одиночество сладко ноет в груди. Порою кажется, что я обратился в один из тех листов, которые кружатся ветром на дорожках»[11].

Скончался и старец Исидор († 3 февраля 1908), земной ангел-утешитель, кроткий и простой, чьими «дружескими молитвами узрел „духовную зарю” торжествующего Неба» П. А. Флоренский[12]. Теперь лучезарное Небо скрылось, и вместо него серые тучи заволокли душу. Стальным кольцом обступили тоска и отчаяние.

По воспоминаниям А. В. Ельчанинова, П. А. Флоренский находился в состоянии «тихого бунта». Лето 1910 года было переломным. Духовник не ошибся: П. А. Флоренский встретил человека, с которым соединил свою жизнь. Это была А. М. Гиацинтова (31 января 1889 – † 18 марта 1973), происходившая из крестьянской семьи села Кутловы Борки Рязанской губернии. В семейной жизни Владыка Антоний видел прежде всего таинство Брака, которое не только требует особых подвигов, но и подает Божественную благодать, так же как и прочие таинства. Для отца Павла семья была одним из главных мерил, помогавших безошибочно определять свое отношение к людям и событиям.

Время, когда налаживалась семейная жизнь П. А. Флоренского, было одно из самых счастливых для него. Семья внесла глубокие изменения в духовный склад П. А. Флоренского. Первый ребенок отца Павла, Василий, был для него не просто долгожданным сыном, но живым напоминанием о переломе в жизни. Всего у отца Павла было пятеро детей. Дети были для него живительным источником, родником; они рождали его к жизни и творчеству.

Как семьянин отец Павел писал прежде всего для своих детей. В этом кроется громадное духовное своеобразие творчества отца Павла времени создания антроподицеи. По мере собственного возрастания в браке и семье его произведения становились все более простыми и все более глубинными. «Если ты не можешь объяснить самое сложное явление ребенку, значит, ты его не понимаешь», – говорил отец Павел. Своей жизнью он раскрыл образ мыслителя, облагодатствованного таинством Брака.

Таинство Брака не только совершенно обновило П. А. Флоренского, но дало также возможность принять другое таинство – Священство. Это было не просто личным желанием. Церковнослужение лежало в основе одной из ветвей рода П. А. Флоренского – то была мужская, костромская ветвь.

В 1915–1916 годах П. А. Флоренский провел много изысканий по уточнению своего родословия и писал: «Почитание родителей должно выражаться конкретно прежде всего в стремлении узнать их. У меня лично пестрота невероятная, начиная от мещан и до графов Разумовских, бывших почти на престоле, от бедных дьячков и до знаменитого епископа, от забитых судьбою сирот и до владетельных царьков. Тут такая пестрота, что разобраться во всем этом надо немало времени. Однако костромские дьячки одни только всецело привлекают мое внимание, и сердцем я именно с ними» (из письма В. В. Розанову от 30 октября 1915 года).

«Дед мой, Иван, был сыном священника[13],– писал отец Павел. – Он блестяще окончил Семинарию и был послан в Академию, но тут задумал, по любви к науке, уйти в Военно-медицинскую академию. Сам митроп[олит] Московский] Филарет уговаривал его остаться и будто бы пророчил, что если примет монашество, то будет митрополитом. Но дед все же пошел по своему пути, на нищету и разрыв с отцом. Мне порою и является мысль, что в этом оставлении семейного священства ради науки – πρωτον ψευδος[14] всего рода и что, пока мы не вернемся к священству, Бог будет гнать и рассеивать все самые лучшие попытки». Семейное священство или наука – это противоречие разъедало сердце не меньше, чем другое: Бог или семья. Так начиналось «живое восприятие антиномичности»[15].

Но «тайны религии – это не секреты, которые не следует разглашать, не условные пароли заговорщиков, а невыразимые, несказанные, неописуемые переживания, которые не могут облечься в слово иначе, как в виде противоречия, которые зараз – и „да”, и „нет”. Это – „вся паче смысла… Таинства” <…> Противоречие! Оно всегда тайна души – тайна молитвы и любви. Чем ближе к Богу, тем отчетливее противоречия.

Там, в Горнем Иерусалиме, нет их. Тут же – противоречия во всем»[16]. «И Бог, и семья», – говорил Владыка Антоний. Семья не стала у П. А. Флоренского на место Бога, Который открылся ему теперь через семью совершенно по-новому. Так решилось первое противоречие. «И Священство, и наука», – говорил Владыка Антоний. Со дня рукоположения в священный сан, с 24 апреля 1911 года, богословие и наука у отца Павла вдохновлялись и опытно проверялись в алтаре, у престола, а потому были пронизаны церковностью. Так решилось второе противоречие. «В отце Павле встретились и по своему соединились культурность и церковность, Афины и Иерусалим, и это органическое соединение само по себе уже есть факт церковно-исторического значения. Чего же искал в Священстве отец Павел? Это не было призвание к пастырству и учительству, хотя, разумеется, он их не отрицал, но прежде всего и больше всего влечение к предстоянию Престолу Господню, служению литургически-евхаристическому»[17].

В литургическом служении отца Павла необычайно органически соединились два таинства: Брак и Священство. В этом он был близок духу древних патриархов, сочетавших семейно-родовое и священное главенство.

Таинства Брака и Священства внесли перелом не только в личную жизнь и духовное устроение отца Павла, но определили также поворот в его творчестве.

«Мой „Столп” до такой степени опротивел мне, что я часто думаю про себя: да не есть ли выпускание его в свет – акт нахальства, ибо что же на самом-то деле понимаю я в духовной жизни?! И, б[ыть] м[ожет], с духовной точки зрения, он весь окажется гнилым» (из письма В. А. Кожевникову от 2 марта 1912 года). Трудно поверить, что эти строки написаны священником Павлом Флоренским за два года до выхода его книги «Столп и утверждение Истины» (М., 1914). Столь резкий отзыв, при всей самокритичности отца Павла, объясняется тем, что после принятия священства ему внутренне стал чужд дух «Столпа», дух теодицеи. Биографически «Столп» стал пройденным этапом еще ранее, к 1908 году. Не случайно П. А. Флоренский первоначально взял в качестве магистерской диссертации перевод неоплатоника Ямвлиха. Последние четыре главы «Столпа», написанные до 1912 года, уже во многом заняты вопросами антроподицеи. Но процесс отхода от теодицеи, совпавший с мучительными в личной жизни 1908–1910 годами, сам по себе не мог породить принципиально нового в творчестве П. А. Флоренского. Построение «Столпа» можно было продолжать, но это было бы лишь очередное продолжение. Епископ Феодор удивительно верно заметил, что, хотя последние четыре главы «Столпа» (3-е изд. М., 1914) в богословском отношении лучшие и наиболее интересные, они не внесли чего-либо нового по сравнению с предыдущими изданиями[18]. Брак и Священство явились теми семенами, из которых творчество отца Павла смогло расти в новом направлении.

В письме к В. А. Кожевникову от 27 июля 1912 года отец Павел разделил свой творческий путь на три периода и указывал:

«Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Александрович! <…>

Те мужественные звуки, которых Вам, – а мне самому еще более, нежели Вам, – хотелось бы слышать от меня, звучат пока лишь в тайниках сердца моего, и ни субъективно, по ступени моего развития, ни объективно, по задачам, мною ставимым, им звучать пока невозможно. Καθάρσίς, μαθήσις. πράξίς! [очищение, научение, действо] «…Писать можно о том, что пережито, а я лишь подхожу (да и подойду ли – это вопрос.) к πράξίς. Мои научные статьи, из коих большая часть не напечатана или даже слегка набросана, „тетради” мои и т. д., […—?] математическая работа и математические заметки – это все, как я мысленно называл всегда, τά καθαρτικά, расчистка души моей от современности. „Поэма” (написанная) – завершение катартического периода. „Столп”, разрабатываемый, хотя тема его явилась около 9—10 лет тому назад, – μαθήσις первой половины, т. е. теодицея (только!), и все иные темы из него сознательно исключены. Вот почему и лирика «Столпа» опять не то, чего Вы хотите, – нечто хрупкое и интимно-личное, уединенное. Предполагаемая и отчасти набросанная 2-я часть „Столпа”, под иным названием, – 2-я половина μαθήσις, т. е. антроподицея, о тайнах и таинствах, о благодати и Боговоплощении во всех видах и образах. В ней слегка намечается πράξίς, но я надеюсь, что художественная сторона, „фон”, сознательно антиципирующий дальнейшее, уже не будет ни свирелью, ни жалобою покинутого (потому-то и возникает проблема теодицеи; иначе оставался бы праздник обручения и пастораль), а „драмой”, в современном смысле слова, и намеком на трагедию. Мне чудятся в дальнейшем πράξίς и тоны трагедии – мистерии. Но это только чудится, и я еще почти не представляю, как это будет и будет ли как-нибудь. Надо очень, очень расти, чтобы превзойти μαθήσις, и очень много страдать, чтобы дорасти до мистерии, до πράξίς. Ведь пока единственный зародыш у меня этого – цикл переживаний, благодаря которым и из которых сложилась моя семейная жизнь».

Итак, 1911 год является точкой перелома не только в периоде научения, но и во всем творческом пути отца Павла. К нему тяготеют очищение и теодицея, от него отталкиваются антроподицея и деяние. Если так, то главное событие 1911 года – принятие Священства – было сердцевиной, средоточием, искомым родником творчества отца Павла. Для него невозможно было писать о таинствах и благодати, не будучи самому облагодатствованным таинством Священства.

«Боговоплощение во всех видах и образах» раскрыто в двух трудах отца Павла, написанных в совершенно отличном от «Столпа» творческом стиле. Это «Философия культа» (1918–1922)[19] и «У водоразделов мысли»[20].

«Столп» написан в виде писем, эти труды – в виде лекционных бесед на ряд тем, объединенных общим замыслом. «Столп» содержит многочисленные экскурсы и примечания – в этих трудах изредка встречаются сноски на цитируемый источник. В «Столпе» автор вместе с читателем искал Истину в Горнем мире – в этих трудах Истина показывалась читателю как пребывающая в мире дольнем. «Столп» вырос из юношеской уединенной дружбы с С. С. Троицким и духовного окормления аввы Исидора – эти труды из мужской московской «церковной дружбы» и руководства епископа Антония (Флоренсова).

В годы афонских споров об Имени Божием вокруг священника Павла Флоренского сплотился круг богословов (ректор МДА епископ Феодор, М. Д. Муретов, С. Н. Булгаков, В. Ф. Эрн, М. А. Новоселов, В. А. Кожевников), которые мужественно защищали имяславие как церковное учение.

С 28 сентября 1912 года по 3 мая 1917 года священник Павел Флоренский возглавлял издававшийся при Московской Духовной академии журнал «Богословский вестник». Говоря о направлении «Богословского вестника» за этот период, следует отметить, что, сохраняя церковность и традиционную академичность, журнал публиковал много материалов по общекультурным вопросам: в нем органически находили свое место статьи богословского, философского, церковно-исторического, литературного, общественного и математического характера. В этом, несомненно, сказалась направленность интересов самого редактора. Как редактор «Богословского вестника» священник Павел Флоренский организовал в нем целый ряд архивных публикаций, которые ставят «Богословский вестник» 1912–1917 годов в ряд лучших археографических журналов России.

«В то время, когда вся страна бредила революцией, и в церковных кругах возникали одна за другою, хотя и эфемерные, церковно-политические организации, отец Павел оставался им чужд – по равнодушию ли своему вообще к земному устроению или же потому, что голос вечности вообще звучал для него сильнее зовов временности. Обновленческое движение в среде русского духовенства, позднее выродившееся в живоцерковство, никогда не находило для себя отзвука в отце Павле, как ни страдал он от всей косности нашей церковной жизни»[21].

В автобиографии 1927 года отец Павел писал: «По вопросам политическим мне сказать почти нечего. По складу моего характера, роду занятий и вынесенному из истории убеждению <…> я всегда чуждался политики». Такая принципиальная позиция позволила отцу Павлу после революции остаться вместе с народом, чтобы сознательно и активно участвовать в развернувшемся культурном и научно-техническом строительстве в стране.

В церковно-общественной жизни последующего периода священник Павел Флоренский не участвовал, сохраняя каноническую верность Святейшему Патриарху Тихону, а впоследствии заместителю Местоблюстителя Митрополиту Сергию. В Академии, перебравшейся в Москву, а затем на пастырско-богословских курсах отец Павел читал лекции и рецензировал студенческие работы до 1926 года. Как неприходской священник он служил в церквах Сергиева Посада и Москвы.

22 октября 1918 года отец Павел был приглашен в Комиссию по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. Кроме П. А. Флоренского, который являлся ученым секретарем Комиссии и хранителем ризницы Троице-Сергиевой Лавры, в Комиссии состояли: Ю. А. Олсуфьев (товарищ председателя, затем председатель), И. Е. Бондаренко и Н. Д. Протасов (представители Отдела по делам музеев), М. В. Боскин, П. Н. Каптерев, Т. Н. Александрова-Дольник, С. Н. Дурылин, С. П. Мансуров, М. В. Шик, а впоследствии H. M. Щекотов и А. С. Свирин.

П. А. Флоренский принимал непосредственное участие в приемке и описании икон, панагий и серебра ризницы Троице-Сергиевой Лавры, музея Московской Духовной академии и музея в покоях митрополита Платона, присутствовал при реставрации икон Троицкого собора. В связи с этими работами необходимо привести Обращение Святейшего Патриарха Тихона к Всероссийской Комиссии по реставрации памятников искусства и старины. «Комиссия по реставрации памятников искусства и старины» в лице ее председателя И. Э. Грабаря и членов В. Т. Георгиевского и А. И. Анисимова приступила ныне к изучению древних памятников русского иконописания великих мастеров Андрея Рублева и Дионисия. С этой целью члены Комиссии предпринимают путешествие по древнейшим святыням нашего Отечества. Желаю успеха этому полезному для Святой Церкви начинанию, призываю благословение Божие на тружеников науки. Тихон, Патриарх Москвы и всея России».

Много сделал П. А. Флоренский для организации охраны памятников в окрестностях Сергиева Посада и других культурных центров, в особенности в Абрамцеве, куда неоднократно сам выезжал. Развивая проект музея Троице-Сергиевой Лавры, составленный 9 декабря 1918 года П. А. Флоренским и П. Н. Каптеревым, Комиссия заложила новые принципы музейного дела, когда музей, обладающий самыми различными по типу и хронологии коллекциями предметов, рассматривается как единое целое.

В результате деятельности Комиссии по охране Лавры было принято и научно описано огромное историко-художественное богатство Лавры и спасено национальное достояние неизмеримой духовной и материальной ценности. Деятельность Комиссии подготовила условия для Декрета «Об обращении в музей историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой Лавры» от 20 апреля 1920 года, подписанного председателем Совнаркома В. И. Лениным (СУР. 21 апреля 1920 года, № 27. С. 133).

В марте 1920 года отец Павел вместе с Ю. А. Олсуфьевым ввиду опасности уничтожения мощей преподобного Сергия сокрыл его главу, заменив на череп одного из князей Трубецких из склепа под Троицким собором. При открытии Троице-Сергиевой Лавры в 1946 году глава преподобного Сергия была возвращена в его раку с мощами.

С 1920 года отец Павел начал работать в Москве. Для него, всегда стремившегося к уединению и жизни непосредственно рядом с местом работы, сознававшего в этом не только удобство, но и особенности мировосприятия, это было нелегко.

«Служба моя трудна, и часто совсем изнемогаю душою. Но да будет воля Божия!» – писал отец Павел 6 мая 1920 года. Эти слова определили духовное устроение на многие годы вперед.

В 1920 году П. А. Флоренский начал работать на московском заводе «Карболит». Это был один из первых в стране заводов по изготовлению пластмассы, который работал на отечественном сырье. Деятельность завода была связана с проведением плана ГОЭЛРО. В 1921 году П. А. Флоренский перешел в Главэлектро ВСНХ РСФСР. Он возглавил лабораторию испытания материалов (впоследствии отдел материаловедения) Государственного экспериментального электротехнического института, которую сам создал.

В 1921 году П. А. Флоренский был утвержден профессором Высших художественно-технических мастерских на кафедре «Анализа пространственности в художественных произведениях» и в течение трех лет читал соответствующий курс и подготовил монографию.

С середины 20-х годов работы П. А. Флоренского почти полностью сосредоточиваются в области электротехники. В 1924 году он был избран членом Центрального электротехнического совета Главэлектро ВСНХ СССР. Тогда же вышел один из основных трудов П. А. Флоренского в области электротехники «Диэлектрики и их техническое применение. Часть 1. Общие свойства диэлектриков» (М., 1924).

Исследовательские работы П. А. Флоренского направлялись в основном на поиски новых материалов, необходимых для передачи электроэнергии высокого напряжения на большие расстояния. Решение этой задачи было жизненно необходимо для подъема промышленности в стране. Особое внимание П. А. Флоренский уделял тому, чтобы новые материалы изготовлялись из отечественного сырья. Это давало экономию и ликвидировало зависимость от внешнего рынка.

С 1927 года П. А. Флоренский являлся редактором «Технической энциклопедии» (М., 1927–1934. Т. 1—23) и автором 127 статей в ней.

Летом 1928 года П. А. Флоренский был в ссылке в Нижнем Новгороде. После возвращения из Нижнего Новгорода П. А. Флоренский был восстановлен в должности заведующего отделом материаловедения ГЭЭИ (затем Всесоюзный элетротехнический институт – ВЭИ). Общественные настроения П. А. Флоренского того периода хорошо характеризует письмо к парижскому издателю М. Л. Цитрону от 18 марта 1929 года по поводу подготовки и издания сочинений В. В. Розанова за границей: «Лично я никогда не разделял многих его мнений, но, зная его как одного из самых талантливых современников, полагал, что имею нравственное право редактировать его труды так же, как редактировал бы какой-либо извлеченный из недр земных текст древнего автора <…> Но <…> вдумываясь в принятый властью курс, я увидел, что действительно печатание сочинений Розанова (независимо от цензурных запретов) приходится считать невозможным <…> Будучи принципиально лояльным, я не считаю возможным для себя идти в обход директив власти (отнюдь не затрагивающих совести) и стараться во что бы то ни стало напечатать книги В. В. Розанова, хотя бы за границей, раз не позволяют этого внутри страны. Дело даже не в юридической ответственности, а в сознании незаконности подобных действий, если не букве, то, во всяком случае, по смыслу действующих у нас правил»[22].

5 января 1930 года он был назначен помощником директора Всесоюзного электротехнического института К. А. Круга по научной части.

4 мая 1932 года П. А. Флоренский был включен в Комиссию по стандартизации научно-технических обозначений, терминов и символов (при Комитете по стандартизации) при Совете Труда и Обороны СССР.

Многочисленные изобретения и открытия П. А. Флоренского в различных областях науки и техники имели важное значение в развитии народного хозяйства страны и укреплении ее обороноспособности.

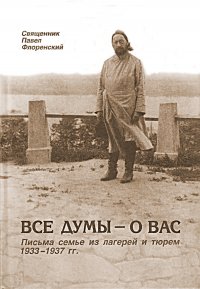

25 февраля 1933 года П. А. Флоренский был арестован по ложному обвинению. 26 июля 1933 года репрессирован на 10 лет. Он был реабилитирован постановлением Московского городского суда от 5 мая 1958 года.

С 1 декабря 1933 года по август 1934 года П. А. Флоренский работал на лагерной Сковородинской мерзлотной научно-исследовательской станции. Он получил ряд ценных результатов при исследовании вечной мерзлоты. Исследования и наблюдения научной группы станции, в которую входил П. А. Флоренский, легли в основу книги Н. И. Быкова и П. Н. Каптерева «Вечная мерзлота и строительство на ней» (М., 1940). В Сковородине П. А. Флоренский написал лирическую поэму «Оро», собирал материалы к орочено-русскому словарю.

В середине августа 1935 года П. А. Флоренский был переведен в Соловецкий лагерь. С осени 1935 года по июнь 1937 года П. А. Флоренский занимался вопросами добычи йода из агар-агара из морских водорослей на лагерном Соловецком заводе йодной промышленности, в чем он также сделал ряд научных открытий. Весной 1936 года П. А. Флоренский там же на курсах йодных мастеров читал лекции по технологии и химии водорослей.

Последние годы П. А. Флоренский работал в тех областях техники, где не предполагал развивать научную деятельность, хотя с успехом применил свои знания. Естественно, встает вопрос: каковы были творческие интересы и планы самого отца Павла? Частичный ответ можно найти в его высказываниях 1935–1937 годов:

«Моей мечтой было разработать физику систем со специальными структурами». «Меня вновь одолевают замыслы построить новую дисциплину – морфометрию, и основу ее в общей форме, мне кажется, я нащупал». «Хотелось бы, будучи в отставке от больших дел, отдаться размышлениям на общие космофизические и космохимические темы». «Я стал бы заниматься космофизикой, общими началами строения материи, как она дана в действительном опыте, а не как ее отвлеченно конструируют из формальных посылок. Ближе к действительности, ближе к жизни мира – таково мое направление».

В конце своей жизни отец Павел, подводя итоги, оставил список важнейших областей и вопросов, в которых он проложил дорогу грядущим поколениям:

«В математике: 1. Математические понятия как конституитивные элементы философии (прерывность, функции и пр.). 2. Теория множеств и теория функций действительного переменного. 3. Геометрические мнимости. 4. Индивидуальность чисел (число – форма). 5. Изучение кривых in concretо. 6. Методика изучения формы.

В философии и истории философии: 1. Культовые корни начатков философии. 2. Культовая и художественная основа категорий. 3. Антиномии рассудка. 4. Историко-филолого-лингвистическое изучение терминологии. 5. Материальные основы антроподицеи. 6. Реальность пространства и времени.

В искусствоведении: 1. Методика описания и датировки предметов древнерусского искусства (резьба, ювелирные изделия, живопись). 2. Пространственность в художественных произведениях, особенности изобразительного искусства.

В электротехнике: 1. Изучение полей. 2. Методика изучения электрических материалов – основание электроматериаловедения. 3. Значение структур электроматериалов. 4. Пропаганда синтетических смол. 5. Использование различных отходов для пластмасс. 6. Пропаганда и разработка элементов деполяризации. 7. Классификация и стандартизация материалов, элементов и пр. 8. Изучение углистых минералов как одной группы. 9. Изучение ряда пород горных. 10. Систематическое изучение слюды и открытие ее структуры. 11. Изучение почв и грунтов и т. д.

Раздельно стоят. Физика мерзлоты. Использование водорослей» (из письма 11–13 мая 1937 года)[23].

«Что я делал всю жизнь? – Рассматривал мир как целое, как единую картину и реальность, но в каждый данный момент или, точнее, на каждом этапе своей жизни под определенным углом зрения. Я просматривал мировые соотношения на разрезе мира по определенному направлению, в определенной плоскости и старался понять строение мира по этому, на данном этапе меня занимающему признаку. Плоскости разреза менялись, но одна не отменяла другой, а лишь обогащала. Отсюда непрестанная диалектичность мышления (смена плоскостей рассмотрения), при постоянной установке на мир как целое» (из письма 21 февраля 1937 года)[24].

В начале декабря 1937 года отец Павел вместе с этапом заключенных был вывезен из Соловецкого лагеря в Ленинград и расстрелян 8 декабря. Предположительное место захоронения – Левашовская пустошь.

В своей необычной, трудной, но благодатной судьбе он видел не стечение случайных обстоятельств, но волю Божию, которую ощущал с самого детства. Отец Павел направлял свои силы туда, где они могли принести наибольшую пользу для Церкви и Родины в данный момент. Жизнь отца Павла, исполненная самых неожиданных поворотов и противоречий, является нам как гармонически-прекрасное целое.

Игумен Андроник

Флоренский П. А. [Автореферат]

Биографические сведения

Родился 9-го января 1882 г. в м[естечке] Евлах Елизаветпольской г[убернии], где отец его строил тогда Закавказскую ж[елезную] д[орогу]. Детство провел в Тифлисе и главным образом в Батуме. Учился во 2-й Тифлисской классической гимназии и окончил там курс в 1900-м г. Дальнейшее образование получил на физико-математическом факультете Московского университета, по математическому отделению. В 1904 г. окончил здесь курс, специализировавшись по чистой математике, и был оставлен при кафедре. Кандидатское сочинение писал на самостоятельно намеченную тему «Об особенностях плоских кривых, как местах нарушений непрерывности»; это сочинение предполагалось сделать частью работы общефилософского характера «Прерывность, как элемент мировоззрения». В университете Ф[лоренский] работал преимущественно в атмосфере идей теории функций действительного переменного и Н. В. Бугаева и под дружеским покровительством Н. Е. Жуковского. Параллельно с занятиями математикой и физикой шло изучение философии на историко-филологическом факультете у С. Н. Трубецкого и Л. М. Лопатина. В 1904 г. Ф[лоренский] поступил студентом в Московскую Духовную Академию и с этого времени поселился в Сергиевском Посаде. В Академии он занимался дисциплинами, необходимыми ему в разработке общего мировоззрения, – философскими, филологическими, археологическими, историей религии, и отчасти продолжал работы математические. Будучи на IV курсе, был избран на кафедру истории философии, которую затем занимал с осени того же 1908 года в качестве и[сполняющего] д[олжность] доцента, а с 1911 – э[кстра]о[рдинарного] проф[ессора], по защите на степень магистра диссертации «О духовной истине».

Лекции его и семинарии были посвящены преимущественно вопросам истории мировоззрения. Параллельно с занятиями философскими Ф[лоренский] работал и отчасти преподавал в области математики и физики. В 1911 г. принял священный сан, не занимая приходской должности. С 1911 по 1917 г. Ф[лоренский] редактировал академический орган «Богословский Вестник», которому старался придать исторический характер и в котором опубликовал ряд документов, освещающих историю мировоззрения и школы в XVIII и XIX вв. С 1917 г. Ф[лоренский] читал лекции физического и математического характера в педагогическом Сергиевском институте и разработал курсы по методике геометрии, энциклопедии математики и др. Вместе с тем, состоя сотрудником Музейного отдела, он разрабатывал методику эстетического анализа и описания предметов древнего искусства, для чего привлек данные технологии и геометрии. В результате этих занятий был написан ряд докладов и составлен ряд описей, изданных лишь частично.

Мировоззрение

Свою жизненную задачу Ф[лоренский] понимает как проложение путей к будущему цельному мировоззрению. В этом смысле он может быть назван философом. Но в противоположность установившимся в новое время приемам и задачам философского мышления, он отталкивается от отвлеченных построений и от исчерпывающей, по схемам, полноты проблем. В этом смысле его следует скорее считать исследователем. Широкие перспективы у него всегда связаны с конкретными и вплотную поставленными обследованиями отдельных, иногда весьма специальных, вопросов. Вследствие этого, развиваемое им мировоззрение строится контрапунктически, из некоторого числа тем миропонимания, тесно сплоченных особою диалектикою, но не поддается краткому систематическому изложению. Построение его – характера органического, а не логического, и отдельные формулировки не могут обособляться от конкретного материала. Руководящая тема культурно-исторических воззрений Ф[лоренского] – отрицание культуры, как единого во времени и в пространстве процесса, с вытекающим отсюда отрицанием эволюции и прогресса культуры. Что же касается до жизни отдельных культур, то Ф[лоренский] развивает мысль о подчиненности их ритмически сменяющимся типам культуры средневековой и культуры возрожденской. Первый тип характеризуется органичностью, объективностью, конкретностью, самособранностью, а второй – раздробленностью, субъективностью, отвлеченностью и поверхностностью. Ренессансовая культура Европы, по убеждению Ф[лоренского], закончила свое существование к началу XX в., и с первых же годов нового столетия можно наблюдать по всем линиям культуры первые ростки культуры иного типа.

Свое собственное мировоззрение Ф[лоренский] считает соответствующим по складу стилю XIV–XV вв. русского средневековья, но предвидит и желает другие построения, соответствующие более глубокому возврату к средневековью. Основным законом мира Ф[лоренский] считает второй принцип термодинамики – закон энтропии, взятый расширительно, как закон Хаоса во всех областях мироздания. Миру противостоит Логос – начало эктропии1. Культура есть сознательная борьба с мировым уравниванием: культура состоит в изоляции, как задержке уравнительного процесса вселенной, и в повышении разности потенциалов во всех областях, как условии жизни, в противоположность равенству – смерти.

Всякая культура представляет целевую и крепко связанную систему средств к осуществлению и раскрытию некоторой ценности, принимаемой за основную и безусловную, т. е. служит некоторому предмету веры. Первые преломления этой веры в неотъемлемых функциях человека определяют углы зрения на области, связанные с этими функциями, т. е. на все бытие, как оно соотнесено с человеком. Эти углы – категории, но не отвлеченные, а конкретные (сравни каббалу)2; проявление их действием есть культ. Культура, как свидетельствуется и этимологией, есть производное от культа, т. е. упорядочение всего мира по категориям культа. Вера определяет культ, а культ – миропонимание, из которого далее следует культура.

Натуралистическому этическому монизму при метафизическом дуализме Ф[лоренский] противопоставляет этический дуализм при метафизическом монизме; отсюда – борьба с пронизавшими все общество испарениями манихейства, гностицизма, богумильства и проч[ее]3.

Та же позиция Ф[лоренского] – и в теории знания. Иллюзионизму, субъективизму и психологизму он противополагает реализм как убеждение в транссубъективной реальности бытия: бытие непосредственно открывается знанию. Восприятия не субъективны, а субъектны, т. е. принадлежат субъекту, хотя и лежат вне его. Иначе говоря, в знании сказывается подлинная расширенность субъекта и подлинное соединение его энергии (в смысле терминологии XIV в.) с энергией познаваемой реальности. Но с другой стороны, в противоположность общепринимаемой или общежелаемой единой, замкнутой в себе системе знания (французский и особенно германский стиль мысли) Ф[лоренский], примыкая к стилю мысли англо-американскому и в особенности – восточному, считает всякую систему связною не логически, а лишь телеологически и видит в этой логической обрывочности (фрагментарности) и противоречивости неизбежное следствие самого процесса познавания, как создающего на низших планах модели и схемы, а на высших – символы. Языки символики есть одна из существенных проблем теории знания.

Строение познающего разума выше логики и потому содержит основное противоречие двух конститутивно присущих ему тенденций; приблизительно одно и то же, назвать ли его бытие и смысл, остановкою и движением, конечностью и бесконечностью, законом тождества (разумея законы тождества, противоречия и исключенного третьего) и закон[ом] достаточного основания. Так как без совместного наличия обеих тенденций не может разум действовать, то всякое действие разума существенно антиномично, и все построения его держатся лишь силою противоборствующих и взаимоисключающих начал. Непреложная истина – это та, в которой предельно сильное утверждение соединено с предельно же сильным его отрицанием, т. е. – предельное противоречие: оно непреложно, ибо уже включило в себя крайнее его отрицание. И поэтому все то, что можно было бы возразить против непреложной истины, будет слабее этого, в ней содержащегося отрицания. Предмет, соответствующий этой последней антиномии, и есть, очевидно, истинная реальность и реальная истина. Этот предмет, источник бытия и смысла, воспринимается опытом.

Мировоззрение Ф[лоренского] сформировалось главным образом на почве математики и пронизано ее началами, хоть и не пользуется ее языком. Поэтому для Ф[лоренского] наиболее существенным в познании мира представляется всеобщая закономерность, как функциональная связь, но понимаемая, однако, в смысле теории функций и аритмологии4. В мире господствует прерывность в отношении связей и дискретность в отношении самой реальности. Неприемлемое позитивизмом и кантианством как нарушающее непрерывность, тем не менее закономерно и соответствует функциям прерывным, многозначным, распластывающимся, не имеющим производной и проч[ее]. С другой стороны, дискретность реальности ведет к утверждению формы или идеи (в платоно-аристотелевском смысле), как единого целого, которое «прежде своих частей» и их собою определяет, а не из них слагается. Отсюда – интерес к интегральным уравнениям и к функциям линий, поверхностей и проч[ее]; отсюда же, в другую сторону, – пифагорейский уклон и стремление понять число как форму. А в связи с представлением о многослойности реальности и недоступности одних слоев другим (условная трансцендентность) – стремление дать наглядную модель мнимостей5.

В отношении пространства и времени у Ф[лоренского] – своеобразный атомизм. Борьба с кантовским понятием пространства и сознание условности и недостаточной гибкости неевклидовских проективных пространств направили интерес Ф[лоренского] к пространствам не-проективным и к топологии6. Именно на этой почве в значительной мере сложились его эстетические взгляды (курсы лекций по «анализу пространственности в изобразительном искусстве», читавшиеся в Высш[их] Худ[ожественных] Мастерских)7.

Ф[лоренский] видит в математике необходимую и первую предпосылку мировоззрения, но в самодовлеемости математики находит причину ее культурного бесплодия: направляющие импульсы математике необходимо получать, с одной стороны, – от общего миропонимания, а с другой – от опытного изучения мира и от техники. Собственные занятия Ф[лоренского] направлены в обе эти стороны, причем предметом техники служит электротехника, преимущественно электрические поля и их материальные среды. Учение о полях, расширительно, связывается с задачами геометрии, натурфилософии и эстетики, а материаловедение – с гистологией материалов, как областью применения учений о множествах и теории функций.

Наконец, следует еще упомянуть о занятиях языком: отрицая отвлеченную логичность мысли, Ф[лоренский] видит ценность мысли в ее конкретном явлении, как раскрытия личности. Отсюда – интерес к стилистическому исследованию произведений мысли. Кроме того, отрицая мысль бессловесную, Ф[лоренский] в изучении слова видит главное орудие проникновения в чужую мысль и оформления собственной. Отсюда – занятия этимологией и семасиологией.

Сочинения

По внешним и отчасти внутренним обстоятельствам Ф[лоренский] не напечатал большей части своих работ, напечатанное же представляет чаще всего случайные заметки или экскурсы из больших сочинений. Из ненапечатанного назовем: «У водоразделов мысли», «Философия Культа», «Анализ пространственности в изобразительном искусстве», «Число как форма», «Автобиография», «Об особенностях плоских кривых, как местах нарушения прерывности», «Материалы по изучению языка и быта Костромской губернии», «Жизнь и личность А. М. Бухарева», «Жизнь и личность Архим[андрита] Серапиона Машкина», «Лекции по энциклопедии математики» (в частности, новый подход к вопросам топологии), «Первые шаги философии», «Словарь графических символов» (обширная работа, сделанная с А. И. Ларионовым), «Технология диэлектриков», «Пористость изоляционного фарфора и метод измерения и подсчета поверхности неправильных тел», «Электроинтегратор», «Гидростатический и электростатический приборы для решения алгебраических и трансцендентных уравнений», «Древнерусские названия драгоценных камней», «Об оценке качества продукции», «Заливочные составы для кабельных муфт» и др. Кроме того, он читал часть курса по вопросам творчества.

С 1919 г. Ф[лоренский] устанавливает более тесную связь с техникой, читает ряд докладов во Всерос[сийской] Ассоц[иации] Инженеров, в Русск[ом] Обществе Электротехников и в других обществах, печатает ряд статей в «Электричестве» и др[угих] технических журналах. Служба его с этого времени в ВСНХ, сначала при заводе «Карболит», затем в Главэлектро. Там и тут он занят преимущественно вопросами, связанными с электрическими полями и диэлектриками. С 1921 г. Ф[лоренский] читает лекции в Высших Художеств[енных] Мастерских и разрабатывает курс по анализу пространственности. Вместе с тем он ведет экспериментальные работы в Гос[ударственном] Эксперим[ентальном] Электротехн[ическом] Институте, а с 1924 [г.] состоит там же заведующим вновь организованной лаборатории Испытания Материалов. С 1924 [г.] избран членом Центр[ального] Электротехнического Совета и работает в области нормализации в МОКЭНе. Параллельно этому идет экспериментальная и литературная работа в связи с деятельностью в Особом Совещании по Улучшению Качества Продукции.

Троице-Сергиева Лавра и Россия

I

Посетивший Троице-Сергиеву Лавру в XVII веке, именно 11-го июня 1655 года, архидиакон антиохийского патриарха Павел Алеппский отзывается о ней с величайшим восхищением, как о прекраснейшем месте всей земли. Церковь же св. Троицы «так прекрасна», по его словам, «что не хочется уйти из нее»1. Нам нет нужды заподазривать искренность этого суждения: ведь Павел Алеппский писал не для печати, а исключительно для себя и для своих внуков, и лишь в наше время его впечатления стали общим достоянием. Неправильно было бы отнести это свидетельство и ссылкой на восточное красноречие писателя, ибо, если арабская фантазия его, а точнее сказать, огнистость восприятий, способна была видеть в окружающем более художественных впечатлений, чем притупленная и сыроватая впечатлительность северян, то одинаковой оценке подвергалось все виденное, и среди него Лавра оказывается на первом месте, – то очевидно она и была таковою. Это свидетельство Павла Алеппского невольно проверяет на себе всякий, кто прожил достаточно времени возле «Дома Пресвятыя Троицы», как выражаются наши летописцы. При туристском обходе Лавры беглому взору впервые развертывается не подавляющее количественно, но действительно изысканное богатство художественных впечатлений от нее. Есть, однако, и гораздо более тонкое очарование Лавры, которое охватывает изо дня в день, при вживании в этот замкнутый мир. И это очарование, теплое, как смутная память детства, уродняет душу Лавре, так что все другие места делаются отныне чужбиной, а это – истинною родиной, которая зовет к себе своих сынов, лишь только они оказываются где-нибудь на стороне. Да, самые богатые впечатления на стороне скоро делаются тоскливыми и пустыми, когда потянет в Дом Преподобного Сергия. Неотразимость этого очарования – в его глубокой органичности. Тут – не только эстетика, но и чувство истории, и ощущение народной души, и восприятие в целом русской государственности, и какая-то, труднообъяснимая, но непреклонная мысль: здесь, в Лавре именно, хотя и непонятно как, слагается то, что в высшем смысле должно назвать общественным мнением, здесь рождаются приговоры истории, здесь осуществляется всенародный и, вместе, абсолютный суд над всеми сторонами русской жизни. Это – то всестороннее, жизненное единство Лавры, как микрокосма и микроистории, как своего рода конспекта бытия нашей Родины, дает Лавре характер ноуменальности. Здесь ощутительнее, чем где-либо, бьется пульс русской истории, здесь собрание наиболее нервных, чувствующих и двигательных, окончаний, здесь Россия ощущается как целое.

Подобно тому, как художественный портрет бесконечно более плотен, так сказать, нежели фотографический снимок, ибо сгущенно суммирует в себе многообразие различных впечатлений от лица, которые фотографической пластинкой улавливаются лишь случайно и разрозненно, так и Лавра есть художественный портрет России в ее целом, по сравнению с которым всякое другое место – не более как фотографическая карточка. В этом смысле можно сказать, что Лавра и есть осуществление или явление русской идеи, – энтелехия, скажем, с Аристотелем. Вот откуда это неизъяснимое притяжение к Лавре. Ведь только тут, у ноуменального центра России, живешь в столице русской культуры, тогда как все остальное – ее провинции и окраины. Только тут, повторяю, грудь имеет полное духовное дыхание, а желудок чувствует удовлетворенность правильно-соразмеренным и доброкачественным культурным питанием. Отходя от этой точки равновесия русской жизни, от этой точки взаимоопоры различных сил русской жизни, начинаешь терять равновесие, и гармоническому развитию личности начинает грозить специализация и техничность. Я почти подхожу к тому слову о местности, пронизанной духовной энергией Преподобного Сергия, к тому слову, которому пока еще все никак не удается найти себе выражения. Это слово – античность. Вжившийся в это сердце России, единственной законной наследницы Византии, а через посредство ее, но также – и непосредственно, – древней Эллады, вжившийся в это сердце, говорю, здесь, у Лавры, неутомимо пронизывается мыслью о перекликах, в самых сокровенных недрах культуры, того, что он видит перед собою, с эллинской античностью. Не о внешнем, а потому поверхностно-случайном подражании античности идет речь, даже не об исторических воздействиях, впрочем бесспорных и многочисленных, а о самом духе культуры, о том веянии музыки ее, которое уподобить можно сходству родового склада, включительно иногда до мельчайших своеобразностей и до интонации и тембра голоса, которое может быть у членов фамилии и при отсутствии поражающего глаз внешнего сходства. И если вся Русь, в метафизической форме своей, сродна эллинству, то духовный родоначальник Московской Руси воплотил в себе эту эллинскую гармонию совершенной, действительно совершенной, личности с такою степенью художественной проработки линий духовного характера Руси, что сам, в отношении к Лавре, или, точнее, всей культурной области, им насквозь пронизанной, есть, – возвращаюсь к прежнему сравнению, – портрет портрета, чистейшее выражение той духовной сущности, которая сквозит многообразно во всех сторонах Лавры как целого. Если Дом Преподобного Сергия есть лицо России, явленное мастерством высокого искусства, то основатель ее есть первообраз ее, этого образа России, первоявление России, скажем с Гёте2, или, обращаясь к родной нашей терминологии, лик лица ее, ибо под «ликом» мы разумеем чистейшее явление духовной формы, освобожденное ото всех наслоений и временных оболочек, ото всякой шелухи, ото всего полуживого и застягшего чистые, проработанные линии ее. В церковном сознании, не том скудном сознании, которое запечатлено в богословских учебниках, а в соборном, через непрерывное соборование и непрерывное собирание живущем духовном самосознании народа, Дом Живоначальныя Троицы всегда сознавался и сознается сердцем России, а строитель этого Дома, Преподобный Сергий Радонежский, – «особым нашего Российского царствия хранителем и помощником», как сказали о нем цари Иоанн и Петр Алексеевичи в 1689 году3,– особым покровителем, хранителем и вождем русского народа, – может бы точнее было сказать – Ангелом-Хранителем России4. Не в сравнительных с другими святыми размерах исторического величия тут дело, а – в особой творческой связанности Преподобного Сергия с душою русского народа. Говоря о своем отце как об исключительном для меня человеке, я этим даже не ставлю вопроса о сравнительных его размерах с другими отцами, но, тем не менее, он – мой, о н именно, и, вникая в себя, я не могу не сосредоточиться исключительным образом именно на нем. Так, в стремлении познать и понять душу России, мы не можем не собрать своей мысли на этом Ангеле земли Русской – Сергие, а ведь народная, церковная мысль об ангелах-хранителях весьма близко подходит к философским понятиям: платоновской идее, аристотелевской форме, или скорее энтелехии, к позднейшему, хотя и искаженному, понятию идеала, как сверх-эмпирической, выше-земной сущности, которую подвигом художественного творчества всей жизни надлежит воплотить, делая тем из жизни – культуру. Чтобы понять Россию, надо понять Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанного святым при жизни, «чюдного старца, святаго Сергия», как свидетельствуют о нем его современники.

II

Время Преподобного Сергия, то есть время возникновения Московской Руси, совпадает с одной из величайших культурных катастроф. Я разумею конец Византии, ибо Преподобный Сергий родился приблизительно за полтораста, а умер – приблизительно за шестьдесят лет до окончательного падения Константинополя. Но светильник перед угасанием возгорается ярче: так Византийское Средневековье перед падением дает особенно пышный расцвет, как бы предсмертно, с обостренной ясностью, сознавая и повторяя свою идею: XIV-й век ознаменован так называемым третьим Возрождением Византии при Палеологах. Все духовные силы царства Ромеев тут вновь пробуждаются – и в умозрении, и в поэзии, и в изобразительных искусствах. Древняя Русь возжигает пламя своей культуры непосредственно от священного огня Византии, из рук в руки принимая, как свое драгоценнейшее достояние, Прометеев огонь Эллады. В Преподобного Сергия, как в воспринимающее око, собираются в один фокус достижения греческого средневековья и культуры. Разошедшиеся в Византии, и там раздробившиеся, – что и повело к гибели культуры тут, – в полножизненном сердце юного народа они снова творчески и жизненно воссоединяются ослепительным явлением единой личности, и из нее, от Преподобного Сергия, многообразные струи культурной влаги текут, как из нового центра объединения, напаивая собой русский народ и получая в нем своеобразное воплощение.

Вглядываясь в Русскую историю, в самую ткань русской культуры, мы не найдем ни одной нити, которая не приводила бы к этому перво-узлу: нравственная идея, государственность, живопись, зодчество, литература, русская школа, русская наука – все эти линии русской культуры сходятся к Преподобному. В лице его русский народ сознал себя, свое культурно-историческое место, свою культурную задачу, и тогда только, сознав себя, – получил историческое право на самостоятельность. Куликово поле, вдохновленное и подготовленное у Троицы, еще за год до самой развязки, было пробуждением Руси как народа исторического: Преподобным Сергием incipit historia5. Однако, вглядимся, какова форма того объединения всех нитей и проблем культуры, которая была воспринята Преподобным от умирающей Византии. Ведь не мыслить же Преподобного полигистором или политехником, в себе одном совмещающим всю раздробленность расползающейся Византийской культуры. Конечно, нет. Он прикоснулся к наиболее огнистой вершине греческого Средневековья, в которой, как в точке, были собраны все ее огненные лепестки, и от нее возжег свой дух: этою вершиной была религиозно-метафизическая идея Византии, особенно ярко разгоревшаяся вновь во времена Преподобного. Я знаю: для не вникавших в культурно-исторический смысл религиозно-метафизических споров Византии за ними не видится ничего, кроме придворно-клерикальных интриг и богословского педантизма. Напротив, вдумавшемуся в догматические контроверзы рассматриваемого времени бесспорна их неизмеримо важная, обще-культурная и философская подоснова, символически завершающаяся в догматических формулах. И споры об этих формулах были отнюдь не школьными словопрениями о бесполезных тонкостях отвлеченной мысли, но глубочайшим анализом самых условий существования культуры, неутомимой и непреклонной борьбой за единство и самое существование культуры, ибо так называемые ереси, рассматриваемые в культурно-историческом разрезе, были, по своей подоснове, попытками подрыть фундамент античной культуры и, нарушив ее целостность, тем ниспровергнуть сполна. Богословски все догматические споры, от первого века начиная и до наших дней, приводятся только к двум вопросам: к проблеме Троицы и к проблеме Воплощения. Эти две линии вопросов были отстаиванием абсолютности Божественной, с одной стороны, и абсолютной же духовной ценности мира – с другой. Христианство, требуя с равной силой и той и другой, исторически говоря, было разрушением преграды между только-монотеистическим, трансцендентным миру, иудейством и только-пантеистичным, имманентным миру, язычеством, как первоначал культуры. Между тем самое понятие культуры предполагает и ценность воплощаемую, а следовательно – и сущую в себе, неслиянно с жизнью, и воплощаемость ее в жизни, так сказать пластичность жизни, тоже ценной в своем ожидании ценности, как глины, послушной перстам ваятеля:

- …Сама в перстах слагалась глина

- В обличья верные моих сынов…—

свидетельствует о творчестве, устами Прометея, глубинный исследователь художественного творчества6. Итак, если нет абсолютной ценности, то нечего воплощать, и, следовательно, невозможно самое понятие культуры; если жизнь, как среда, насквозь чужда божественности, то она не способна принять в себя, воплотить в себе творческую форму, и, следовательно, – снова уничтожается понятие культуры. Нападения на это понятие были все время то с одной, то с другой стороны – то со стороны одностороннего язычества, то со стороны одностороннего иудейства, и защита культуры, в самых ее основах, всенародным соборным сознанием всегда была борьбой за оба, взаимо-необходимых начала культуры. Смотря по характеру нападений, и самая защита схематически чеканилась в лозунгах, имеющих, на вкус случайного обозревателя истории, узкий и схоластический характер догматических формул, но полных соками жизни и величайшей обще-культурной значимости, при рассмотрении их в контексте культуры. Два принципа культуры, – они же – предельные символы догматики, – взаимно-подкрепляемые и взаимо-разъясняемые, как основа и уток, сплетают ткань русской культуры. Притом, Киевская Русь, как время первообразования народа, как сплетение самых тканей народности, раскрывается под знаком идей о божественной Восприимчивости мира, тогда как Руси Московской и Петербургской, как веку оформления народа в государство, маячит преимущественно другая идея – о воплощающемся, превыше-мирном Начале ценности. Женственная восприимчивость жизни в Киевской Руси находит себе догматический и художественный символ Софии-Премудрости, Художницы Небесной. Мужественное оформление жизни в Руси Московско-Петербургской выкристаллизовывается в догматический и художественный символ Пресвятой Троицы. Родоначальники двух основных пластов русской истории, – Киевского и Московского, вместе с тем, суть величайшие провозвестники этих двух основных идей русского духа.

III

Это они первыми узрели в иных мирах первообразы тех сущностей, которыми определяется дух русской культуры, – вовсе не богословской науки только, культуры не церковной только, ложно понимая это слово как синоним «клерикальный», но во всей ширине и глубине ее, церковной – в смысле всенародной, целостной русской культуры, во всех ее, как общих, так и частных, обнаружениях. Да, Равноапостольный Кирилл узрел в таинственном сновидении, в видении детского возраста, когда незапятнанная душа всецело определяется явленным ей первообразом горнего мира7, узрел Софию, и, в его восприятии, Она – божественная восприимчивость мира – предстала как прекраснейшая Дева царственного вида. Избрав ее себе в невесты из сонма прочих дев, Равноапостольный Кирилл бережно и благоговейно пронес этот символ через всю свою жизнь, сохранив верным свое рыцарство Небесной Деве. Этот символ и сделался первой сущностью младенческой Руси, имевшей восприять от царственных щедрот Византийской культуры. Первый по времени русский иконографический сюжет – икона Софии, Премудрости Божией, этой царственной, окрыленной и огненно-ликой, пламенеющей Эросом к Небу, Девы – исходит от первого родоначальника русской культуры – Кирилла. Нужно думать, что и самая композиция Софийной иконы, исторически столь таинственной, – имею в виду древнейший, так называемый Новгородский, тип, – дана Кириллом же. Около этого небесного образа выкристаллизовываются Новгород и Киевская Русь. Не забудем, что самый язык нашей древнейшей письменности, как, вместе с ним, и наша древнейшая литература, пронизанная и формально и содержательно благороднейшим из языков – эллинским, был выкован, именно выкован, из мягкой массы языка некультурного – Кириллом, другом Софии, ибо прозвание его – Философ, и что около Софийного храма, около древнейших наших, Софийных, храмов обращается рыцарственный уклад Средневековой Киевской Руси. Но вот, за доверчивым приятием эллинства и за формированием извне женственной восприимчивости русского народа, приходит пора мужественного самосознания и духовного самоопределения, создание государственности, устойчивого быта, проявление всего своего активного творчества в искусстве и науке и развитие хозяйства и быта. Новое видение горнего первообраза дается русскому народу в лице его второго родоначальника – Преподобного Сергия, и опять небесный зрак выкристаллизовывается в его душе с детского, на этот раз еще более раннего, а по сказанию жития – даже утробного возраста. Нам нет надобности опровергать или защищать сказание жития о том, как младенец Варфоломей приветствовал троекратно Пресвятую Троицу8, ибо важно народное сознание, желающее этим сказать: «вот как глубоко определился дух Преподобного горним первообразом, еще в утробе материнской весь ему преданный и весь им проработанный». Этим первообразом была абсолютность Пресвятой Троицы, приблизительно в это время, во время Преподобного Сергия, предельно довыясненная и досказанная в так называемых паламитских спорах и в вопросах об «общей благодати Пресвятой Троицы» церковною мыслью Византии9. Эти вопросы глубоко занимали и Преподобного Сергия – для осведомленности в них он посылал в Константинополь своего доверенного представителя. Выговорив это свое последнее слово, Византия завершила свою историческую задачу, и ей делать было больше нечего. В истории открылся новый век – век культурного воплощения этого слова, и культурная миссия переходила к новому народу, уже усвоившему добродетель восприимчивости, а потому и способность воплощать в себе горний первообраз. Византийская Держава выродилась в «грекосов», а из русских болот возникло русское государство. Символом новой культурной задачи было видение Троицы.

IV

Нередко говорится, что деревянный храм Пресвятой Троицы, построенный Преподобным Сергием в Лавре и затем вновь возведенный из белого камня Преподобным Никоном, есть первая по времени в мире церковь во имя Пресвятой Троицы10. Сейчас трудно отстаивать внешне-фактическую точность этого первенства: древние историки упоминают до четырех храмов во имя Пресвятой Троицы на Востоке и два – на Западе в IV–IX веках; но если бы эти свидетельства и были достоверными, то все же такое храмоздательство не вошло в обиход, и даже названные церкви не удержали долго своего имени, так что впоследствии Восток не имел Троицких храмов. В наших летописях уже в XII, XIII и XIV веках упоминаются храмы Троичные; так, в Кракове, в Лысце, несколько в Новгороде Великом, Холме, в Серпухове, в Паозерье и, главное, соборный в Пскове11. Точно ли позднейшая редакция летописных известий соответствует древним записям, или же названные храмы, первоначально все деревянные и горевшие, были лишь впоследствии переименованы в Троицкие и названы в летописях, в более древних известиях, этим именем только ретроспективно, – сказать трудно. Но бесспорно, во-первых, существовавшее в древности переименование храмов (так, например, Лаврский Святого Духа был первоначально во имя Троицы), во-вторых, варианты в летописных известиях (например, Троицкий Краковский называется и Богородичным) и, наконец, в порядке раскрытия богословско-философского сознания, – сравнительно поздняя, в XIV веке лишь, установка симметричной Троичной формулы, каковая именно в XIV веке в Восточной Церкви делает идею Троицы предметом особенного внимания и ведет потому к строительству Троичных храмов, развитию Троичной иконографии, созданию цикла Троичных празднеств и новой литургической поэзии. Поэтому весьма маловероятно построение храмов Троичных до этого роста Троичной идеи в XIV веке; но если бы несколько таких храмов и в самом деле было в века предшествующие, то они не могли быть сознательно воздвигнутыми символами идеи еще не оформившейся и, следовательно, должны быть рассматриваемы либо как исторические случайности, не входящие в планомерное течение истории, либо – как смутные предчувствия того целостного явления, которое раскрывается лишь с XIV века. Великое не возникает случайно и не бывает капризной вспышкой: оно есть слово, к которому сходятся бесчисленные нити, давно намечавшиеся в истории. Великое есть синтез того, что по частям фосфорически мерцало во всем народе; оно не было бы великим, если бы не разрешало собою творческое томление всего народа. Но тем не менее это оно именно творчески синтезирует смутные волнения, изливая их в одном слове. Таковым было слово Преподобного Сергия, выразившего самую суть исканий и стремлений русского народа, и это слово, хотя бы и произносимое ранее, сознательно и полновесно было, однако, произнесено впервые им. В этом смысле неоспоримо мировое первенство Лаврского Собора Пресвятой Троицы. Начало западноевропейской самостоятельности в Петербургский период России опять ознаменовалось построением Троицкого собора. Этим установил Петр Великий духовную связанность Санкт-Петербурга и Москвы. Таким же построением было ознаменовано, в свое время, и начало самостоятельности России на Востоке. Чтитель Пресвятой Троицы, Преподобный Сергий строит Троичный храм, видя в нем призыв к единству земли русской во имя высшей реальности. Строит храм Пресвятой Троицы, «чтобы постоянным взиранием на него, – по выражению жизнеописателя Преподобного Сергия, – побеждать страх пред ненавистной раздельностью мира»12. Троица называется Живоначальной, т. е. началом, истоком и родником жизни, как единосущная и нераздельная, ибо единство в любви есть жизнь и начало жизни, вражда же, раздоры и разделения разрушают, губят и приводят к Смерти. Смертоносной раздельности противостоит живоначальное единство, осуществляемое духовным подвигом любви и взаимного понимания. По творческому замыслу основателя, Троичный храм, гениально им, можно сказать, открытый, есть прототип собирания Руси в духовном единстве, в братской любви. Он должен быть центром культурного объединения Руси, в котором находят себе точку опоры и высшее оправдание все стороны русской жизни. Широкое гостеприимство, заповеданное Преподобным Сергием и возведенное в силу закона царем Алексеем Михайловичем, дары всех родов, начиная от хлеба и кончая исцелением душ и тел, причем не забыты даже утешения детям – игрушки, самим Преподобным изготовляемые, все это вместе, по замыслу гениального открывателя Троичного культурного идеала России, должно было стать благоприятным условием для «взирания» на храм Пресвятой Троицы и созерцания в нем первообраза Божественного единства. Отныне Троичное храмоздательство связывается с именем Преподобного Сергия, и не без причины Троичные храмы имели обычно Сергиевские приделы.