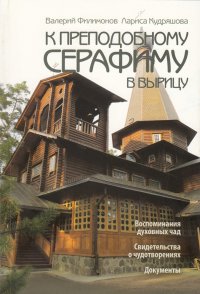

Читать онлайн К преподобному Серафиму в Вырицу бесплатно

- Все книги автора: Валерий Филимонов, Лариса Кудряшова

© В. П. Филимонов, Л. П. Кудряшова, текст, материалы и фотографии, 2015

© Издательство «Сатисъ», 2015

Икона святого преподобного Серафима Вырицкого Чудотворца с предстоящими преподобным Серафимом Саровским и преподобным Варнавой Гефсиманским. (Работа Инны Воронковой. Просим молитв о ее упокоении.)

«…Ты мне уподобился любовью!»

Всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным

(Мф. 10, 32)

Открыто и безбоязненно исповедал Христа перед людьми преподобный Серафим Вырицкий в годы лютого богоборчества и кровавых гонений на Веру Православную. Самой жизнью своей исполнил он заповеди Святаго Евангелия и стал избранным сосудом благодати Божией.

Уже на земле вырицкому подвижнику было открыто Небесное. Милосердый Господь щедро наделил его дарами Святаго Духа, высшим из которых был дар деятельной, сострадательной любви. Любви всепрощающей… Именно любовь соединяет святых с Господом нашим Иисусом Христом и Господа со святыми, ибо Он Сам есть любовь. Святые по любви своей ходатайствуют перед Господом о немощных и малодушных, а Он по любви Своей вдохновляет и укрепляет народ Божий в находящих скорбях и искушениях.

В писаниях преподобного Силуана Афонского приводится удивительный пример из жизни древних подвижников:

«Когда преподобный Паисий Великий молился за монаха, который отрекся от Христа, явился ему Господь и сказал: „Паисий, как ты можешь за него молиться, ведь он же отрекся от Меня?“ Тем не менее святой продолжал просить и умолять Господа о помиловании отступника. Тогда Господь сказал ему: „Паисий, ты Мне уподобился любовью!“»

Такой полноты любви достиг и преподобный Серафим Вырицкий. Своей любовью он обнимал весь мир и желал всем спасения. Чаще всего люди, посещавшие вырицкого старца при земной его жизни, не могут без слез рассказывать о незабвенных минутах общения с батюшкой Серафимом. Эти чистосердечные, порою краткие и простодушные повествования еще раз показывают, каких великих даров сподобился преподобный: молитвы и утешения, прозорливости и пророчеств, исцелений и духовной мудрости, видения происходившего вдали и других. А скольким людям открыл Господь через Своего избранника ощущения неземной радости!

Безусловно, не сразу, а путем многолетнего подвига, путем внутренней работы над собой и горячей молитвой человек достигает такой духовной высоты. Но этот путь открыт каждому.

Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный (Мф. 5, 48), – назидает нас Сам Господь Иисус Христос. Подвиги и дела святого преподобного Серафима Вырицкого еще раз напоминают нам, что достижение святости есть истинная цель жизни нашей христианской.

Воистину солью земли и светом миру стал вырицкий старец. Его любовь привела ко Христу великое множество людей разных возрастов и сословий. Так было во дни его земного жития, так происходит и доныне, а горячее народное почитание свидетельствует о небесной славе вырицкого подвижника.

Живые свидетельства и воспоминания людей, воочию видевших великого русского святого, имеют сегодня особую ценность, когда на наших глазах исполняется его знаменитое пророчество: «Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога и погибнет куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой – настанет царство лжи и зла. Истинная Церковь всегда будут гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер…»

Как сохранить веру, находясь среди мира, который все более и более ожесточается и озлобляется? Среди мира, который бешено несется к огненной бездне, пытаясь увлечь за собой и христиан?

Невозможное человекам возможно Богу (Лк. 18, 27), и Бог, желающий всем спасения, не оставит ищущих Его без Своей всесильной помощи и поддержки. От православных требуется только твердая решимость сохранять верность Христу, отвергая все соблазны века сего. Именно таким путем шли угодники Божии, достигшие Небесного Царства. Они видят наши скорби, знают нашу немощь и неустанно ходатайствуют за нас пред Богом. Среди них и великий молитвенник и печальник земли Русской – святой преподобный Серафим Вырицкий.

Вырица. Воспоминания

(Из дневника Веры Константиновны Берхман)

Вера Константиновна Берхман (†24.03.1969) была духовной дочерью известного петербургского пастыря, прошедшего тюрьмы и лагеря, исповедника Христовой веры, протоиерея Владимира Шамонина. С отцом Серафимом и матушкой Серафимой (Муравьевыми) Вера Константиновна была знакома с 20-х годов XX века. До Великой Отечественной войны она часто ездила к ним в Вырицу не только за духовным советом, но и как к очень близким людям.

Страницы дневника Веры Константиновны сохранили ценнейшие свидетельства о преподобном вырицком старце. Донесли они до нас и живой, одухотворенный образ матушки Серафимы – единомысленной спутницы и сомолитвенницы великого подвижника. Схимонахиня Серафима предстает пред нами богомудрой старицей, человеком большой духовной силы, терпения, мужества, и воистину христианской любви.

Мои воспоминания о встречах с отцом Серафимом и матушкой Серафимой (Муравьевыми) после блокады

… Вырица была освобождена в феврале 1944 года. Но не так-то легко удалось мне получить туда пропуск, в минированную, недавно освобожденную местность. К тому же – живы ли Муравьевы? На два письма-запроса в Вырицкий сельсовет ответа не последовало. И только в июне моя сослуживица получила от своих знакомых известие: отец Серафим жив, а матушка Христина «умерла» – вместо нее появилась и живет в схиме мать Серафима. В первую минуту даже сердце дрогнуло. Но сразу же догадалась, о какой смерти шла тут речь. Мы долго соображали, как мне достичь Вырицы. Пропусков все не давали. Наконец мне посоветовали идти в Заводоуправление и просить пропуск, якобы для обследования пионерлагеря и детдомов завода № 810 (теперь Линотип) – на столько-то дней (не больше 3-х – 4-х).

Ни лагерей, ни детских домов в Вырице сейчас, пока ее не привели в безопасность, не могло быть, но к осени планировали их оборудовать, и обследование могло пригодиться. В силу всего этого, да еще у меня оказались «больные старые родственники» – мне дали направление в Вырицу. Но надо было еще затратить день в филиале НКВД на Невском проспекте для получения форменного пропуска с возвратом. Там были окошечки по железнодорожным направлениям – духота, очереди, теснота, людские сетования, – но все это преодолелось довольно легко. По пропуску я получила билет в Вырицу на 24 июля 1944 года. Ольгин день – мирские именины матушки Серафимы. Я все еще именовала ее в уме «Христина».

Душный, тяжелый день для таких, какими мы были еще в то время. Трудно идти даже и с легкой поклажей трехкилометровый путь. Грозовые облака на небе. Вот-вот хлынет дождь. Пахнет смолой и сосной. Около въезда Пильный проспект параллелен Майскому. Мы всегда доходили до Пильного и шли вверх по нему, а сейчас мне указали краткую дорогу до Майского – через лесок. Ни души в лесу. Ни души на Майском. Птицы уже отгнездились, но все же несется отовсюду то воробьиное щебетание, то стук дятла, то низко-низко пролетит «дождевик». Весь лесок дышит и живет июльской красотой. Я шла по лесным тропинкам, по мшистым корневищам и не верила, что я снова в Вырице. Безлюдье мне говорило о недавней войне, об отторженности пригородов от центра, и все же в этом безлюдье было так хорошо, от всего отъединенно! По Майскому проспекту немцы понаставили заборчиков, сарайчиков, кое-где была еще не стерта свастика… Павловск, Пушкин – все пострадало – и как! Но Вырицу они не тронули.

И наконец-то я близка к цели – 30-е номера домов. Мне выпало на долю счастье снова найти своих дорогих, быть одной из первых ленинградских птиц, прилетевших к ним. Я нашла их, чтобы снова приветствовать, сообщить им все нужное и потерять через восемь с половиной месяцев свою дивную старицу. 17 апреля 1945 года ее не стало.

Передо мною – похожий на церковь, деревянный одноэтажный дом. Его можно даже считать двухэтажным из-за круглой галерейки мезонина с высокой куполообразной крышей и еще одной постройкой. Вокруг – цветущий палисадник, левой стороной примыкающий к лесу. Первая входная дверь полуоткрыта. Я вошла, поднялась на несколько ступенек и постучала в боковую, обшитую клеенкой, дверь. Послышались легкие, как бы летящие шаги. – «Кто…?» Я сказала: «К батюшке». В ответ на это: «Батюшка болеет, не принимает никого». «Пустите меня, пожалуйста, – попросила я. Я из Ленинграда, по пропуску… Меня зовут Вера Константиновна». И лишь только я вымолвила имя-отчество, оно сразу же было повторено кому-то, и вслед за этим я сквозь полуотворенную дверь услышала знакомые интонации – «Жива? Слава Богу!.. Где же она?» Шаги навстречу, и впустила меня монахиня в белом апостольнике. «Где же она, пусти!» – сказал кто-то из большой комнаты, залитой вечерним светом – и с той минуты я помню и не помню, как все произошло. Помню, как маленькая, хрупкая старушка в черной скуфейке-с первого взгляда и не узнать мать Христину – открыла мне навстречу руки… Да, это была она – ее живые, внутрь смотрящие глаза: «Слава Богу!

Жива!» И все заключилось в нашем объятии. И нет у меня слов передать – как? – но все вокруг нас: и палисадник с цветущими ромашками, дигиталисом, серебряным пустырником и окопником на клумбах, и веранда, насквозь пронизанная лучами вечернего солнца, – все стало потусторонним, все вышло из пределов, все объялось светом незаходимого дня. И моя матушка была уже не Христина, а Серафима. Вместо белого апостольника черная скуфья закрывала лоб, все было другое. Во всем была истина пережитых страданий, и ни в чем – лжи…

И что я особенно ярко восприняла в тот вечер, что меня утешило, это то, что она не ужасалась и не сетовала на ленинградцев, бросавших на произвол общего захоронения своих родных и близких. Она не только не была способна ранить израненное, добивать вопросами измученное, произнести даже самые обычные слова недоумения. Нет, ее могучее сердце не только все покрывало любовью, но оно все понимало… Все, что произошло, ее сердце оправдывало, все. Что я говорю – оправдывало! На меня излились потоки самой искренней материнской любви и нежности. После многих безпросветных дней и ночей страдания я поняла, что есть у меня кто-то на земле, кто не просто терпит и оправдывает, как делают обычно хорошие люди, но – любит. Любит! Узнав от меня, что не пришлось мне проводить в могилу близких людей, она не проявила ни упрека, ни недоумения, наоборот – тут было столько нежности и любви, что сразу упали тяжелые цепи окаянного чувства.

Она состарилась, очень состарилась и изменилась. Как долго – в ее 55 лет и дальше – можно было ей дать 40–45, и даже в Финскую войну – в 67 лет – мать Христина была для нас та же красавица-монахиня, как при первой встрече. Глаза ее то и дело загорались тем же блеском, что и в юности, когда матушка начинала гневаться на какую-то ею замеченную неправду или ересь. Теперь передо мною сидела 74-летняя, тяжелобольная, задыхающаяся от кашля, старица. Щеки ввалились и опали, глаза углубились, их окружала синяя тень, вверху на щеке рдело темно-малиновое пятнышко, и весь вечер эти новые явления открывали мне состояние, в котором она находилась.

Передо мною была схимонахиня Серафима. Сразу же я выслушала ее рассказ, как в прошлом, 1943 году, она, как обычно, вошла вечером в келлию отца Серафима. Результатом их разговора были его слова: «Пора, матушка, ни война, ни болезнь не ждут, дни лукавы суть». День посвящения в схиму назначили на 24 сентября 1943 года. В той же самой церкви в честь Казанской иконы Божией Матери, которую мы всегда посещали в Вырице, мать Христина уступила место схимонахине Серафиме.

«Так и начали мы, два Серафима, жить вместе. Да, и еще у нас появилось новое лицо в доме, тоже мать Серафима – ее войной пригнало к нашей пристани (эта была та самая монахиня, которая меня впустила). Хорошая, смиренная, чтица первоклассная…»

Много чего прозвучало в наших разговорах тем незабываемым вечером. Но о чем бы мы ни говорили, чего бы ни касались, было совершенно ясно: мать Христина осталась в прошлом, и в мир явилась схимонахиня Серафима. Год как в схиме, а вся – другая. И не то, что та была лучше или хуже… Та была прекрасна как мать Христина, эта – как новая схимница матушка Серафима. Та была прекрасна всем – величием осанки, властным жестом, легкой шуткой вовремя, остроумным замечанием, умением во все входить, все сразу увидеть, всем распорядиться, и все же никогда не терять внутреннего света, всегда горевшего. Заботившаяся и о всех пекущаяся мать Христина! Матерью истинно духовной была она и для меня, грешной… Кто знал все мое и всю меня, как не она? По чести говорю, не знаю, кто лучше, она или мой духовный отец? Он знал, чтобы отпускать и брать на себя, она, чтоб, зная все, молиться и любить. Но сейчас очевидно: со схимой была принята печать высшего служения…

Как изменили ее, как состарили годы войны, оккупации… Да и раньше много скорбей по жизни несла мать Христина, всех она умела любить во Христе, иначе не была бы названа так. «Ждала я имени Евфросиния», – когда-то рассказывала она мне про свой первый постриг. Уж очень любила я княжну Евфросинию Полоцкую, чтила ее память…

Вдруг слышу имя «Христина». Удивительно показалось мне это. При поздравлении мне говорит игуменья: «Ты – Христина, значит, Христова, неси иго Его. Христина, люби всех, как самое себя».

И внешне матушка вся изменилась. Вся она стала меньше. Иссушила ее болезнь, исчезла ее прежняя полнота. Теперь это что-то невесомое, до того легкое и воздушное, что вот-вот улетит. И в этой готовности к полету – передо мною новое существо – мать Серафима.

Разговоры наши, всего того вечера – как их передать? Как связать все слова, вопросы и ответы? Это кануло в вечность, и в глубину души… После первого, затаенного своего рыдания в ответ на мои слова, так сказала она мне: «Ты потеряла за эти три года всех своих ближних… Не горюй, что не схоронила их. Не ищите больше по могилкам – даже в мыслях своих. Все равно у Бога они, не пропадет у него ничто. Так-то, друг мой!» И когда я снова склонилась перед ней, матушка распахнула предо мной руки, обняла меня и сказала так неповторимо, как не говорил никто: «Родимая моя!..»

То немногое, что запомнилось мне из наших разговоров с матушкой Серафимой

24–25 июля 1944 года

«Жизнь возвращена, чтобы не коптить и скверниться, а для того, чтобы светить. Если будешь говорить – за тем, да за другим не угнаться, так в этом не смирение, а гордость. Тщеславие, прикрывшееся личиной смирения. Как же нам угнаться за Христом, Который сказал: „Будьте святы, как Я свят“, если не погонишься за ближним примером? Ведь все, несущие свет, – это малые и большие светы одного присносущного Света… Для того, чтобы пустить ростки, потянуться к Свету – надо прозябнуть, умереть и прорасти. Всё – мираж, всё – призрак: земная дружба, плотская человеческая любовь. Вот хочешь подойти теснее, вплотную к душе родной, присной по духу, глянь, – она тебя ранит… Разве не бывало так?» – говорила матушка. Я ответила ей: «Да, бывало, и от самых близких бывало…»

«Видишь ли, друг мой, в чем тут дело? И это Христова тайна… Разве мы, люди, можем так любить друг друга, как любит нас Христос? То есть искру Его любви отдавать каждому, чтобы воспламенялась могучим огнем. Любить каждого индивидуально в полной мере может только Господь! Он любит так, что каждый чувствует: „я – Твой, а Ты – только мой“. А он-то, Христос, – Он во всех, и во всех – в полной мере. Он – в каждой верующей душе. И Он не только ждет. Он жаждет от каждого из нас великой, и не только общей, но и непременно личной любви к человеку – к ближнему. И дает на такие дела верующим и любящим Его неизреченные силы.

А святые? А преподобные? Как они любили! Слов не хватает… И больше сего сотворили, ибо сказано было: „Я к Отцу Моему иду“. Приглядись после трехлетней разлуки к батюшке, – недалеко ходить, тут, за стеной. Как велик в любви! Он истинно светится любовью небесной. Вот и нам всем надо следовать, особенно теперь, когда нам дана такая ощутимая поблажка во времени – всех люби и каждого люби, крепче, сильнее, раздувай в себе искру любви и пламя любви. Помни, не только адаманта по духовным способностям – Павла, но и мытаря призвал Господь, и блудницу, и Закхея, малого ростом, посетил. Каждого – особо, и каждому – все… – назидала меня матушка. – Вспомни, как дружили святители Василий Великий и Григорий Богослов. Но Григорий был и остался Григорием, а Василий – Василием. Бог-то любит равно! Как того, так и другого. Дело тут не в изглаголании любви, не в признаниях… надо каждому из нас принять каждого и полюбить как чадо Христово, и это можно и должно!»

Когда мы затронули вопрос о немощах, болезнях, кое-каких медицинских проблемах, которыми матушка интересовалась, она вдруг спросила меня: «Скажи, жалуешься ли ты людям на болезни?» Я ответила, что стараюсь жалоб избежать, да и к врачу иду в редких случаях, за больничным листом. Матушка выслушала меня, перебирая свою лестовку, и вдруг твердо сказала, взявши меня за плечо и повернув к своему лицу: «Всегда ко мне приходи, когда болит. А людям, ты права, лучше много не говорить. Все-то больные, и каждый думает, что он один такой. Люди и поболеть вместе, единодушно, даже вдвоем, не умеют. Ты кому-то скажешь: „У меня сердце болит“, а он в ответ: „Это что, ваше сердце, а у меня и голова, и сердце, и ноги“. Или кто оборвет: „Ну, уж вы всегда со своими болезнями носитесь“, – а ты, между прочим, первый раз ему о себе поведала. Ты уж, Верушка, ко мне всегда приходи, без смущения.

Тебя всю перевернуло – говоришь ты, а я – вижу. Так что же? Надо теперь начать жить по-другому. Но как? Это трудно, почти немыслимо, особенно теперь.

В подвиге принятия на себя Христовых язв – скорби, ох, какие скорби будут. Сразу придут и у каждого ведь – свои. Какие искушения! Веруша, миленькая, на что тебе мир? Ну, скажи, на что он нам, мир-то, таким уродам, таким блаженным, таким больным?»

Я попыталась сказать нечто про обновление духовной жизни. «Нет этому миру покаяния! – твердо и властно прервала меня старица, – отдельные души, светильники – они всегда были и будут. Вот такие, как батюшка Иоанн Кронштадтский, инок Владимир[1], ну, наконец, и наш батюшка, и другие…»

Тем первым, незабвенным вечером мы долго с ней сидели на веранде. Стемнело, над высокими елями зажглась яркая звезда. Сырость все же заставила матушку уйти в комнату. Я должна была ночевать наверху, в мезонине… Матушка позвала новую келейницу Серафиму. «Станем все в ряд. Вот так, и споем „Се, Жених грядет в полунощи“». Это был экспромт, но из тех, которые запоминаются навсегда. Хриплая, с трудом дышавшая матушкина грудь слабо участвовала в пении, но вся ее душа горела в словах: «И блажен раб, его же обрящет бдяща…» Не столько это было пением, сколько исповеданием всей сущностью потрясенной, верующей, скорбящей души того, чего она ждала, к чему готовилась всей жизнью…

Матушка не отрывала глаза от лампады, горевшей перед ликом Богоматери. Затем она благословила меня своим большим, таким знакомым мне Крестом, троекратно прикоснувшимся ко лбу, плечам, груди. Он был как бы насыщен молитвой, он и по сей час как бы отпечатан на мне – этот живой, монашеский Крест. И мы расстались.

Хорошо, дивно было наверху в светелке. Ночь упала на мир – июльская, лунная. Прямо предо мною, за окном – высокий мягкий ельник… Что-то прекрасное посетило меня. Я села на кровати и застыла. Сказка это или сон, что снова я здесь и завтра увижу батюшку Серафима! Как будто нет трех лет разлуки. И каких лет! И не только это наполняло душу радостью. А случилось так, что все скорби и потери отошли куда-то, все грехи и ошибки, что ковали мне цепи, – все было в прошлом. Осенили, засияли литургические слова: «Обновится, яко орля, юность твоя…» И так я долго сидела, то молясь, то плача от радости и умиления, улыбаясь чему-то. Как прекрасен Свет посещения Твоего, Господи!..

Памятный день 25 июля 1944 года…

Встреча с батюшкой Серафимом

Батюшку Серафима я увидела утром 25 июля 1944 года после утреннего правила, прочитанного ему той же новой монахиней, матушкой Серафимой (Морозовой). Три с половиной года разлуки.

Когда я с ним виделась последний раз перед войной на Пасху 1941 года, я еще абсолютно не вникала в смысл слова «старец», старец иеросхимонах Серафим… Больной батюшка, духовник Лаврской братии, находился на покое в Вырице с ухаживавшей за ним монахиней Христиной, бывшей в миру ему супругой. К нему все время ходили люди, обремененные заботами, горем, грехами и скорбями. Ездили последние 10 лет перед войной и мы. Даже гостили у него по неделям, мы считались близкими, своими. Мать Христина кормила нас грибными и рыбными супами, и каждый имел свободный доступ к батюшке, чуть ли не по часу беседовал с ним. Людские эти посещения тогда носили характер «в гости к батюшке приехали».

Увидев его теперь в 1944 году, вскоре после открытия Вырицкой зоны, я не узнала в нем того батюшку, которого знала прежде. Та перемена, о которой я уже писала, говоря о матушке Серафиме, в нем совершилась яснее, строже и… как-то – резче. В Вырице я застала в июле 1944 года ту «паузу» в жизни батюшки, когда новых посетителей из Ленинграда еще не было, а около него сосредоточились свои, вырицкие, да еще две-три монахини из закрытого монастыря, попавшие в оккупацию, да кое-кто из застрявших здесь дачников 1941 года. Въезд по пропускам для многих был невозможен. Люди хлынули в Вырицу много позднее, и их число постепенно разрасталось. В Великом посту 1945 года и до матушкиной кончины 17 апреля 1945 года – уже было значительное количество посетителей, а с лета 1945 года до самого успения батюшки (3 апреля 1949 года) – непрерывная череда, поток людской.

С волнением, с каким-то новым чувством трепета вошла я в его келлию. И келлия была для меня тоже будто новая. Отец Серафим лежал справа в полной схиме. Я подошла к кровати и встала перед ним на колени. На его тонком, бледном лице светилась улыбка. Он благословил меня, сказал ласково: «Увиделись наконец-то. Жива! Слава Тебе, Боже!» Затем спросил: надолго ли? С трудом ли достала пропуск? И затем утешительно так: «Теперь к нам скоро можно будет ездить почаще. Путь откроется. Матушку-то нашу повидала? Каково? Теперь и она – мать Серафима!» – улыбнулся, говоря про нее.

Преподобный Серафим Вырицкий. Около 1944 г.

«Бедный, бедный Петербург!.. – просто сказал он после двух-трех моих слов о зиме 41/42 годов. – Мученики… да-да, это мученики…»

Говорить с ним пространно и долго не пришлось. Матушка ему еще вчера рассказала про все мои потери. Он знал все и сам.

«А знаете ли Вы, Вера Константиновна, для чего мы остались жить? Чтобы их „догнать“. Как теперь говорят: „догнать и перегнать“. Ну, а мы-то – хоть вдогонку – не вперегонку?… так ведь!»

Он смеялся своим добрым полусмехом, полуулыбкой. Он словно знал все и совсем уж не о чем было рассказывать. Родилось такое впечатление, что здесь я была всего два-три дня назад. Те же образа, лампадочки, тот же отец Серафим передо мною, а главное, что тут не надо было ничего тормошить и много рассказывать. Встречу с матушкой Серафимой пережила я вчера совсем по-другому. Надо было бурно и глубинно ее прочувствовать. В тихой келлии старца – завершение всего. Мирно дышали стены, ласково светились его голубые глаза.

Отец Серафим постарел, но не так заметно, как матушка. Хотя он все время лежал, она же – ходила. Но что воспринялось – это та мудрая во всем духовная высота, принимавшаяся мною раньше на веру, опиравшаяся на общее о нем высокое мнение. Теперь эта духовная мощь явилась мне воочию, ввела меня в свою атмосферу, крепко овладела сознанием. Я слишком долго, чуть ли не смолоду /с 33 лет/, знала батюшку, знала его слова, присловки, шутки и поучения. Слово «старец» мне открылось во всей силе только 25 июля 1944 года, после разлуки в три года.

Памятный день 25 июля 1944 года…

Разговор с матушкой Серафимой…

Весь остальной день 25 июля мы были до вечера один на один с матушкой. В этот незабвенный день я не отходила от ее ног. Не помню, сколько времени мы сидели с нею тесно, но ни она не отпускала меня от себя, ни я не отходила от ее низенького креслица.

«Приезжай ко мне почаще. Много ли жить осталось. Книг привези. Читать хочу… Как хорошо случилось – ты приехала – и дома никого, кроме нас, нет. А ведь скоро будет людно, хлынет к нему народ. Если знавшие нашего батюшку многие и умерли за эти годы, то другие, живые, узнают и приедут. И скоро они приедут, теперь ведь только вырицкие, да два-три человека по пропуску. Вот и к Великому посту, наверное, приедут». Так и сбылось, и матушка еще застала эти толпы духовно голодных людей.

К вечеру матушке занездоровилось, и я рано ушла от нее наверх в светелку. От всего переговоренного и вспомянутого за эти два дня на меня напал крепкий сон. Рано утром меня разбудила монахиня Серафима:

«Не хотела Вас будить, Вы так крепко спали. Но матушка очень заболела. Все тут у нее вместе – и кашель, и жар, и колет бок, и тошнит ее очень. Послали к врачам. Уж не в первый раз так!»

Матушка была в жару: 39,2°. Она задыхалась, и ее сильно тошнило, пульс невозможно уловить – ниточка с перебоями. Я ей сделала сразу укол – камфара с кофеином. Тут пришел врач, определил воспаление легкого, прописал дигиталис, камфару и ушел. До вечера я ходила за матушкой. Тошнота кончилась, но откашливается сгустками крови… Батюшка сгорбленный, маленький, пробрался в комнату посмотреть матушку, приобщить, но из-за тошноты не решался. Ее приобщили 27 июля, когда я была уже в Ленинграде. А в тот памятный день, 26 июля, я уехала вечерним поездом, так как 27-го надо было работать. Жутко мне было оставлять в таком состоянии вновь найденную матушку. Перед отъездом в четыре часа я сделала ей укол. Когда я уходила, матушка распорядилась мне отдать только что собранный букет из сада: «Это положи на могилку, на любую грядку и верь, что они примут». И благословила меня горячей рукой: «Ну, иди с миром». Когда я уже была в дверях, она сказала мне вслед: «Приезжай поскорее. Я теперь, наверное, выправлюсь». И эти слова меня утешили, как ничто иное.