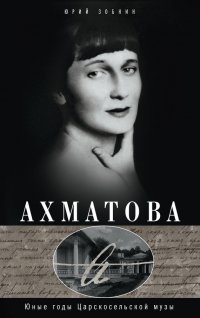

Читать онлайн Ахматова. Юные годы Царскосельской Музы бесплатно

- Все книги автора: Юрий Зобнин

© Зобнин Ю.В., 2016

© ООО «Рт-СПб», 2016

© «Центрполиграф», 2016

* * *

Часть первая

Россия Достоевского

I

Эразм Иванович Стогов – Детство – Подпоручик И. Д. Стогов – Капитан-лейтенант И. П. Бунин и Анна Бунина – Путешествие в Петербург – Морской кадетский корпус – Служба на Дальнем Востоке – Вновь в Петербурге – III отделение Собственной ЕИВ канцелярии – Жандармский штаб-офицер в Симбирске – Женитьба на Анне Мотовиловой – Служба в Киеве – В отставке.

Больше всего на свете отставной жандармский штаб-офицер, полковник Эразм Иванович Стогов любил правильный ход вещей, не нарушаемый дерзновенно, отнюдь, ничем – ни помыслами, ни поступками, ни неразумными страстями человеческими, которые, как известно, чаще всего и оказываются досадной помехой свершающемуся в мире божественному промыслу. Сам он отличался завидным здоровьем, никогда не пил ни капли вина и равномерно был усерден и бережлив в делах, чем снискал глубокое уважение соседей-помещиков по всему Летичевскому уезду Подольской губернии. Молился Эразм Иванович всегда долго и истово, однако попов не жаловал, с сокрушением замечая среди знакомого духовенства ту же неподобающую суетность, что и среди мирян. Был Эразм Иванович строг: сына своего, Илиодора, за непочтительность прогнал с глаз долой без средств и состояния. С гостями же, вне различия звания, всегда был внимателен и любезен. В хорошем расположении духа говорил, шутил и смеялся очень охотно, а если избранное общество оказывалось совсем приятным – и вовсе пускался в воспоминания о своих встречах в молодые годы с государем Николаем Павловичем, которого всю жизнь почитал пламенно и ставил на недосягаемую высоту:

– Я, будучи тогда штаб-офицером флота, обязан был при разводе явиться к Государю. Император Николай I был верхом – что за красавец, что за молодец, нельзя не любоваться! Нас, после развода, являлось человек тридцать, я стоял из последних, на левом фланге. Развода и всех проделок я почти не видал, потому что всё смотрел на истинно русского царя. Нас перекликал комендант, а богатырский конь переступал только на одного человека – и ни разу не сбился. Дошла очередь и до меня. «Капитан-лейтенант Стогов из Камчатки», – сказал комендант. «Долго Вы там были? – спросил император с привлекательной улыбкой. – Скучно там было Вам?» – «Нет, Государь, там много службы и там русское царство!»

– И Государь, – с чувством заключал Эразм Иванович, – милостиво поклонился в ответ!

В своем благоденствии Эразм Иванович не обделён был и потомством. Помимо неблагодарного сына Илиодора, небеса подарили ему пятерых дочерей, которых он, по мере возрастания, выдавал, как водится, за соседских помещиков. Старшая Ия стала женой Александра Змунчиллы, Алла – Владимира Тимофиéвича, Зоя – Льва Демяновского, Анна – Виктора Вакара[1]. За каждой полагалось 80 тысяч рублей приданого (Эразм Иванович подходил к браку, как, впрочем, и ко всякому солидному жизненному предприятию, основательно). Сёстры были дружны меж собой, и оставались дружны, разлетевшись по своим новым домам, так что даже тайком от отца, получив каждая свою долю, скинулись вместе на вспомоществование отверженному Илиодору, бедствовавшему с семьёй учителем в Полтаве. Наконец, когда в 1874 году Эразм Иванович выдал за Григория Григорьевича Змунчиллу (брата Александра и свояка обожаемой Ии) последнюю дочь – самую добрую, безответную и бестолковую младшенькую Инну (сопроводив и её в жизненный путь всё теми же непременными 80 тысячами), – то, с облегчением вздохнув, переписал на чету Змунчилл-старших 4000 десятин своей Снитовки, и зажил тут, уйдя от дел, на полном покое, балуя сверх всякой меры регулярно прибывающих внучат да составляя в назидание потомства «Очерки, рассказы и воспоминания» собственной жизни[2].

А вспомнить и рассказать ему, и в самом деле, было что!

Эразм Иванович Стогов родился 24 февраля 1797 года в семье отставного подпоручика Ивана Дмитриевича Стогова (1766–1852), ординарца славного генералиссимуса, князя А. В. Суворова-Рымникского. Вместе с другими чудо-богатырями Иван Дмитриевич брал на штык турецкий Гаджибей, позже воевал на Дунае. Громкая слава суворовских викторий не преумножила состояния бравого подпоручика. Именье Золотилово Можайского уезда Московской губернии, где он проживал в отставке, было захудалым, всего два десятка душ, принадлежавших, к тому же нераздельно, не только Ивану Дмитриевичу, но и его братьям Михаилу и Федору, таким же почтенным инвалидам екатерининских войн. Правда, золотиловские помещики упорно пытались доказать родство со знаменитыми новгородскими боярами Стоговыми, соперничавшими в 1478 году с московским великим князем Иваном III и рассеянными, веком позже, его грозным внуком Иваном IV по разным российским землям. Однако Московское губернское дворянское депутатское собрание в конце концов после многолетних разбирательств, признало происхождение Ивана Дмитриевича и его родни лишь от деда, Дементия Аркадьевича Стогова, купившего Золотилово в последней четверти XVII столетия, – о чём Ивану Дмитриевичу и была выдана в 1804 году соответствующая обидная грамота. Получалось, что вместо легендарных поколений, уходящих в глубину веков, к новгородско-московским распрям, ветеран Гаджибея был родовит лишь дедушкой-приобретателем да чудаковатым батькой, который, по слухам, знал заветное слово, чтобы останавливать лошадей на скаку.

Как и полагается воспитаннику Суворова, Иван Дмитриевич был бескорыстно честен, к картам и вину равнодушен, неприхотлив в быту, чрезвычайно смел и горяч до безрассудности: деревенских озорников нещадно наставлял розгами, дворовых бездельников – кулаками. Улыбка никогда не касалась его уст; чтение гражданских книг он почитал делом греховным, духовную же литературу усердно изучал, молился исступленно и постился, как истинный аскет. Зная добродетель Ивана Дмитриевича, можайское дворянство неоднократно избирало его на ответственные должности местного судьи и казначея. Тут Иван Дмитриевич в общих заботах сблизился с казначеем соседнего Рузского уезда Максимом Кузьмичем Ломовым, чья дочка Прасковья (1781–1832) почиталась первой уездной красавицей; надо ли добавлять, что она и стала вскоре дражайшей половиной сурового инвалида. В браке Прасковья Максимовна принесла ему шестнадцать детей, принесла бы и семнадцатого, да, уже будучи на сносях, вывалилась из пролётки и насмерть убилась. Из столь многочисленного потомства Ивана Дмитриевича выжило, впрочем, лишь четыре дочери и трое сыновей, из которых Эразм был старшим.

Терпя по добродетели своей постоянную нужду, Иван Дмитриевич, в отцовских попечениях, регулярно, если представлялся случай, прибегал к благодетельной помощи извне. Эразм шести лет от роду был отдан для начального воспитания в Лужецкий монастырь под Можайском. Пробыв там год с небольшим, он перекочевал в имение Праслово под крыло к местному богачу Борису Карловичу Бланку, состоявшему со Стоговыми в не уловимом свойстве через тёщу Варвару Петровну. К Варваре Петровне, урождённой Буниной, наезжала влиятельная столичная родня. Брат её, Иван Петрович Бунин, блестящий адъютант адмирала П. И. Ханыкова, получив в 1807 году капитан-лейтенанта, «баламутил» можайских помещиков, устраивавших в честь балтийского героя обеды и балы с фейерверками. На одном из увеселений Бунин, выловив за ухо отрока Эразма, посоветовал находящемуся здесь же родителю:

– Вижу, что вашего сына не будет укачивать на корабле; отдайте-ка его в Морской корпус…

Со своей стороны капитан-лейтенант сулил всяческое содействие. С этого момента судьба Эразма Ивановича была предрешена. В начале 1810 года отец, по договоренности, отвёз его в Москву к младшей сестре Варвары и Ивана Буниных Анне Петровне, собиравшейся в столицу[3].

Анна Петровна Бунина, доставившая недоросля Эразма в Петербург, была женщиной замечательной. Семнадцати лет от роду, явившись по сиротской бедности из рязанской поместной глуши, она обратилась к вдовствующей императрице с челобитной… в стихах. Приятно удивлённая новому дарованию, Мария Фёдоровна назначила пенсион. Ободрённая успехом, Анна Петровна тут же написала стихотворное послание к императору Александру I – и тоже получила пенсион. Перебрав затем в качестве адресатов поэтических слёзниц ещё нескольких лиц царствующей фамилии, Анна Петровна не только окончательно поправила свои дела, но и приобрела в светских салонах славу «русской Сафо»[4]. Ко времени появления в Петербурге юного Стогова Анна Бунина уже выпустила первую книгу стихов «Неопытная Муза», которую одобрили Г. Р. Державин и И. А. Крылов. Впрочем, племянник относился к её дарованию скептически. «Стихи стоили страшного труда Анне Петровне, – писал о «тётушке» Эразм Иванович, – но зато и читать их можно только за большое преступление. Может быть, их никто и не читал, но все хвалили Бунину, называли её – “десятая муза”»[5].

Тем не менее, популярности Анны Петровны он был обязан целым рядом полезных светских знакомств. И, конечно, ещё более обязан Эразм Иванович был её брату, который слово своё вполне сдержал, устроив «племяша» без экзамена в младшие, кадетские классы петербургского Морского кадетского корпуса.

В стенах корпуса Эразму Ивановичу предстояло пройти весьма строгую жизненную закалку. Как отмечал историк этого старейшего российского военного училища, «в жизни и обстановке воспитанника того времени оставалось ещё довольно много грубого и сурового. Между кадетами право сильного было в общем употреблении; но всякий маленький и слабосильный гардемарин мог самовластно распоряжаться самым взрослым и сильным кадетом. Воспитанники всех возрастов жили вместе в одних комнатах <…> О чистоте и утончённом комфорте помещения <…> тогда не в одном Морском корпусе, но во всех учебных заведениях не имели понятия, и мальчику надобно было иметь крепкое физическое сложение, чтобы безвредно вынести переход от домашней жизни к Корпусной»[6]. С другой стороны, кадет, а затем гардемарин Стогов застал время, когда, стараниями выдающегося ученого, педагога и литератора П. Я. Гамалеи, ведавшего учебной частью, воспитанники Корпуса получали образование, соответствовавшее самым высоким, не только российским, но и европейским стандартам. «Каждый, имевший способности, старался изо всех сил, чтобы опередить товарищей или, по крайней мере, не отстать от них. Первые ученики в классе пользовались глубоким уважением своих товарищей, которые даже называли их не иначе, как по имени и отчеству. Почётное кадетское называние Зеймана (See man – морской человек), которым величали товарищи знающих воспитанников, было для честолюбивого мальчика почётнее всякого учебного диплома. Держаться в числе лучших воспитанников было тогда нелегко, если вспомнить, что в курс входило дифференциальное и интегральное исчисления с их приложениями к механике и высшей геометрии. Но в каждом выпуске было около десятка и более таких учеников, которые своим товарищам рассказывали и поясняли всё пройденное не хуже учителя. Из этих-то “зейманов” и вышли наши учёные гидрографы, кругосветные плаватели, искусные адмиралы, боевые капитаны и, кроме множества хороших флотских офицеров, вышло множество способнейших и достойнейших служивых по другим отрaслям государственной службы»[7].

Эразму Ивановичу судьба указала для начала служебного роста Дальний Восток, куда он убыл в 1817 году. Шестнадцать следующих лет проходят для него в плаваниях и разнообразных приключениях на Камчатке и в Сибири, в среде, большей частью совершенно экзотической для уроженца Можайской губернии. Такое положение пробуждало в молодом моряке как познавательные[8], так и деловые навыки. Решительно делая карьеру, «зейман» не чуждался прибыльных торговых операций, обнаруживая предприимчивость и железную хватку[9]. Явившись (как уже знает читатель) в 1833 году в Петербург флотским штаб-офицером, Эразм Иванович имел в своём активе богатый профессиональный и жизненный опыт и достаточно средств, чтобы, распростившись с морской службой, переменить жизнь в сторону куда более основательного положения офицера по особым поручениям при главном начальнике III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии графе Александре Христофоровиче Бенкендорфе.

Предание гласит, что, учреждая в 1826 году институт тайного сыска, Николай I вместо инструкции вручил шефу жандармов белый платок со словами: «Вот тебе вся инструкция. Чем больше отрёшь слёз этим платком, тем вернее будешь служить моим целям!» За давностью лет позабылось, что жандармерия в России создавалась изначально для борьбы не столько с крамолой, сколько со злоупотреблениями на местах[10]. А. Х. Бенкендорф, совершив в молодости длительное путешествие по России (вплоть до Сибири и Дальнего Востока), был равно потрясён как невероятными богатствами страны и живой бойкостью её многообразного рабочего населения, так и гомерическими масштабами провинциального воровства, которое сводило на нет все добрые начинания Петербурга:

Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет…

Поэтому, разрабатывая по поручению Николая проект оздоровления отечественной жизни, Бенкендорф, помня о круговой поруке, связывающей провинциальные элиты в единое криминальное целое, предложил создать независимую контрольную организацию, не обременённую обычными административными и полицейскими задачами и действующую под покровом государственной тайны. По этому плану европейская Россия, сверх прочего административного деления, была поделена ещё и на пять жандармских округов со своими генералами и штабами (в Петербурге, Москве, Киеве, Витебске и Казани). Округа состояли из региональных отделений, которыми руководили жандармские штаб-офицеры, непосредственно надзирающие за ходом дел на местах. Пресловутый утешительный платок вместо инструктивного формуляра точно отражал специфику их работы – в каждом конкретном случае «отирания слёз» они могли действовать по своему собственному разумению. Законодательным регламентом их обязанности строго не ограничивались, а полномочия предоставлялись огромные: полная независимость от губернской администрации, право самостоятельного объезда губерний, право контроля над полицейским следствием и службой исполнения наказаний, право наблюдения за дворянскими выборами, рекрутскими наборами, организацией ярмарочной торговли и т. д. В идеале жандармский штаб-офицер мыслился создателем III отделения человеческим типом, схожим с героем средневековых рыцарских баллад (а в наше время – героем голливудских боевиков). Deus ex machina[11], он являлся перед жертвами произвола в последний, отчаянный момент – и, именем Государя, вершил высшую справедливость (Бенкендорф так и называл жандармерию – высшей полицией).

Понятно, что для подобной работы требовались особые исполнители, натуры сильные, инициативные, самостоятельные, очень твёрдо стоящие на ногах, имеющие недюжинные познания и способности, но лишённые излишнего идеализма и, конечно, умеющие за себя постоять. Тридцатишестилетний Эразм Иванович Стогов именно таков и был, и заместитель Бенкендорфа, генерал Л. В. Дубельт, познакомившись с камчатским капитан-лейтенантом, сразу оценил все его достоинства, помог с переводом из флота и в 1834 году, без лишних проволочек, направил командовать жандармами в Симбирск.

Три года, проведённые в Симбирске, стали звёздным часом Эразма Ивановича. Строгий патриот, не имеющий и тени сомнения в правоте своего дела, он коршуном обрушился на губернию, разметав в разные стороны воров, лихоимцев, подозрительных инородцев, иноверцев и тайных франкмасонов. Апофеозом его жандармской эпопеи явилось разоблачение самого губернатора А. И. Загряжского – человека легкомысленного и невоздержанного. Затравленный Загряжский, в слезах, получил указ об отставке, и акции жандармского штаб-офицера поднялись после того на небывалую высоту. Новый губернатор И. С. Жиркевич относился к нему с уважением и опаской, равно как и сменивший Жиркевича (на этот раз без участия Эразма Ивановича) И. П. Хомутов. Последний был одержим идеей совершенно очистить Симбирск от грабителей, донимавших горожан, – и тут жандармский начальник оказался на высоте, лично захватив атамана разбойников, угрожавшего пистолетом… Подвиги Эразма Ивановича в Симбирске завершились после того, как он дерзнул учредить негласный надзор за… сенатором Л. А. Перовским (вице-президентом уделов и будущим министром внутренних дел), объезжавшим в 1837 году охваченные волнениями губернские имения. Возник скандал. Перовский, вернувшись в Петербург, пожаловался на симбирского штаб-офицера императору, но Бенкендорф, знавший о личном расположении Николая I к «камчадалу», не только уладил дело, но ходатайствовал о переводе Эразма Стогова на повышение в Киев.

Эразм Иванович покидал Симбирск, будучи уже человеком семейным. Войдя в силу и почувствовав себя, по собственным словам, «по праву первым», Эразм Иванович, как и следовало в его положении и летах, задумал жениться. Понимая ответственность такого жизненного шага, он взял предварительные меры. Используя свою безграничную осведомлённость, жандармский штаб-офицер составил особый список брачных кандидатур, учитывая и знатность, и добрый нрав, и возможное приданое, нижней границей которого полагалось наличие не менее ста крепостных душ. По всему вышло, что из 126 «великодушных» окрестных невест более всего желательна была Анна Егоровна Мотовилова (1817–1863), дочь отставного поручика, владевшего поместьем Цильна в шестидесяти верстах от Симбирска. Для Эразма Ивановича, хорошо помнившего родительское фиаско в генеалогических спорах, особенно привлекательной являлась несомненная знатность Мотовиловых, ведущих свое начало из XV века, от московского боярина Федора Ивановича Шевляги, брата самого Андрея Кобылы, родоначальника царствующей фамилии Романовых. По матери же, урожденной Ахматовой, Анна Егоровна состояла в родстве с князьями Чегодаевыми, чьим легендарным пращуром был знаменитый Чагатай-хан, второй сын Чингисхана Тэмуджина и Борте[12].

Явившись в Цильну, Эразм Иванович без особых прелюдий объявил хозяевам о намерении своём.

– Но Вы же незнакомы с моей дочерью, – удивился Егор Николаевич Мотовилов, – да и мы Вас не знаем!

– Извините, но я жандарм и, по долгу службы, обязан всё знать, и знаю, – веско возразил Эразм Иванович. – О себе же доложу, что человек я во всех отношениях превосходный.

И оставив хозяев переваривать услышанное, Эразм Иванович вернулся в Симбирск. Через четыре дня Мотовиловы дали знать, что ждут его к себе вновь. В Цильне, после двухчасовых переговоров («Мы с Прасковьей Федосеевной думали, старались узнать о Вас, да ведь один Бог Вас узнает. Но вот, видите ли, Вы в голубом мундире, этого мундира никто не любит, но Вас все хвалят, видно, и вправду Вы хороший человек, а если так, то Бог Вас благословит»), он наконец отправился к девице:

– Нет ли во мне что-нибудь противного Вам?

– Нет, – отвечала смущённая Анна Егоровна.

– В таком случае, пойдемте к образу, перекрестимся!..

В браке Эразм Иванович оказался совершенно счастлив. В канун переезда в Киев Анна Егоровна разрешилась первенцем, и, не желая рисковать их здоровьем, он отправился к новому месту службы один. «Прощай, моя лихая деятельность! – думал он, уносясь из Симбирска. – Я был на своём месте и по способности, и по характеру. Я был любим всем обществом, не делал зла, а прекращал злоупотребления тихо, без шуму, и старался исправлять, а не губить».

В Киеве Эразм Иванович принял должность начальника канцелярии киевского генерал-губернатора Д. Г. Бибикова и очень скоро сделался к губернатору самым близким человеком, прослужив бессменно четырнадцать лет. Впрочем, его таланты были востребованы здесь большей частью по линии рутинного администрирования, чем Эразм Иванович, тосковавший по жандармским приключениям, очень тяготился. Всё же, по-видимому, иногда, по старой памяти, его призывали в Петербург для неких особых поручений. «Государь, – пишет он в завершении «Записок», – поручал мне дела лично, помимо генерал-губернатора, всегда милостиво разговаривал со мною. Последний раз, в 1850 году, на вопрос мой о здоровье, [Государь] изволил спросить:

– А ты, старый драбант (я был уже седой), всё ещё служишь?

– Устарел, Ваше Величество, хочу в отставку.

– Погоди, вместе пойдём».

Как известно, Николай Павлович «пошел в отставку» 18 февраля 1855 года, скончавшись от огорчений Крымской кампании. Что же касается Эразма Ивановича, то он, покинув службу в 1851-м, пережил своего кумира на четверть века. Он занимался поместьем, воспитывал детей, схоронил жену и сам мирно скончался 17 сентября 1880 года на руках любимой дочери Ии. Соборовавшись и причастившись, он, испуская дыхание, утешал её: «Не плачь, Юша, о чём плакать? Ты видишь, я говорю без отчаяния, без горечи, пожил долго и счастливо, благодарю Господа и без ропота пойду, когда Он призывает меня!» Этот баловень судьбы так и остался в счастливом неведении, что благоденствие, окружающее его старость, уже превратилось в призрачную химеру, и потрясение основ всего, что было смыслом и основанием его долгой жизни, готово было разразиться вот-вот – при непосредственном участии младшей дочери Инны.

II

Инна Эразмовна Стогова – Брак с Григорием Змунчиллой – Разрыв – Париж, Петербург – Разночинцы – «Бестужевки» – Мария и Анна Вальцер – В. Н. Фигнер – «Народная воля» и «Черный передел» – Среди революционеров-народников.

Инна Эразмовна… Но здесь уверенный ритм нашего повествования начинает давать ощутимые сбои. С полной достоверностью (сохранились фотографии) о молодых годах матери Ахматовой можно сказать только то, что она была в юности весьма миловидна: «Чёрные до колен волосы, огромные сине-голубые глаза, полные ласки и неизъяснимой доброты, хорошего рисунка рот, ослепительный цвет лица» (Х. В. Горенко). Родилась она в 1856 году и была последним ребёнком в семье; спустя семь лет Анна Егоровна скончалась. Не вызывает сомнения, что Инна Эразмовна получила приличное домашнее воспитание и образование – у Эразма Ивановича была возможность нанимать хороших гувернанток и, зная его основательность в делах семейных, сложно предположить, что младшая дочь, рано лишившись матери, росла затем как полевая трава. Она учила языки, была охоча до литературы: первый муж дарил ей книги. С очень большой степенью вероятности можно утверждать, что этим её избранником в 1874 году стал, как уже говорилось, Г. Г. Змунчилла, но тут следует сделать оговорку: никаких официальных документов, подтверждающих их брачный союз, до нас не дошло. Судя по всему, брак был «неравным» и муж, служивший по военной части, был намного старше восемнадцатилетней жены.

А дальше – вплоть до середины 1880-х годов – в жизни Инны Эразмовны следует биографический «провал», о котором мы можем судить лишь по обрывкам мрачных семейных слухов и разрозненным фактам, странным и зловещим.

Следует повторить: ни о каком связном изложении тут говорить не приходится. Однако выходит, что, покинув в 1874 году родительский дом, Инна Эразмовна Змунчилла, перебравшись к мужу (возможно – в имение Новая Соколовка Ярмолинецкой волости Проскуровского уезда Подольской губернии), побывала затем (очевидно, вместе с Григорием Григорьевичем) в Одессе у своей тётки Анастасии Ивановны Александровой. А затем Г. Г. Змунчилла совершает самоубийство…

На этом пункте и без того запутанная история первого замужества Инны Эразмовны становится вовсе невнятной. И Ахматова, и её брат Виктор, со слов матери, утверждали, что это было «окончательное» самоубийство, и Инна Эразмовна очень рано овдовела. Однако майор Г. Г. Змунчилла в 1878 году упоминается в подольских геральдических документах как вполне здравствующий и, главное, – как состоящий в законном браке с Екатериной Павловной Змунчилла, от которой у него в том же году родился сын Георгий. В 1884 году в чине подполковника Г. Г. Змунчилла вышел в отставку и жил у себя в Новой Соколовке, по меньшей мере до 1903 года. Поэтому современные исследователи ахматовской родословной склоняются к предположению, что в реальности имела место какая-то тяжёлая семейная драма, завершившаяся разводом. Возможно, в ходе этой драмы Г. Г. Змучилла пытался стреляться. Но очевидно, что, разведясь с Инной Эразмовной, он больше знать не хотел об её существовании и вскоре нашёл новую жену (с которой, как хочется надеяться, был более удачлив). Если учесть, что русский бракоразводный процесс в последней четверти XIX века – дело весьма продолжительное; если прибавить к этому, что, обретя вновь свободу, Григорий Григорьевич должен был потратить затем какое-то время на объяснение с новой невестой, помолвку и новые брачные хлопоты; наконец, если учесть также, что уже в 1878 году у супругов появился новорожденный первенец, то сроки первого брака Инны Эразмовны представляются крайне быстротечными. И виновата в столь скором разрыве, несомненно, была она – иначе её бывший муж и думать бы не посмел о новой законной семье, по крайней мере в обозримом будущем. Ведь на виновную сторону в случае официального развода налагалась епитимия (церковное покаяние) на длительный срок (а то и запрещение вступать в церковный брак до конца дней).

Если такое предположение верно, то становится понятна история о самоубийстве мужа и раннем вдовстве, которую слышали от Инны Эразмовны дети: посвящать их в подробности своей «прошлой жизни» она, естественно, не считала необходимым. Впрочем, не исключено, что Ахматова знала о катастрофе и позоре первого брака матери, хотя и не обмолвилась об этом никогда, заученно повторяя всем историю про «самоубийство и вдовство». На подобное предположение наводит странная нелюбовь Ахматовой ко… Льву Николаевичу Толстому, причём источником нелюбви всегда оказывается почему-то только один роман – «Анна Каренина»:

– Неужели вы не заметили, что главная мысль этого великого произведения такова: если женщина разошлась с законным мужем и сошлась с другим мужчиной, она неизбежно становится проституткой. Не спорьте! Именно так! И подумайте только: кого же «мусорный старик» избрал орудием Бога? Кто же совершает обещанное в эпиграфе отмщение? Высший свет: графиня Лидия Ивановна и шарлатан-проповедник. Ведь именно они доводят Анну до самоубийства.

Лидия Чуковская, зафиксировавшая в своём дневнике (18 мая 1939 г.) этот гневный монолог, равно как и другие собеседники Ахматовой, попавшие в подобную переделку, обычно не мешали её филиппикам: «Я не спорю. Мне слишком интересно слушать, чтобы говорить самой. Ну да, она женофилка…» Но если причиной этой обвинительной речи явилось не «женофильство» (феминизм), а сохранённое чувство детской обиды за мать – горячность Ахматовой станет куда понятнее и ближе:

Мама!.. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя… я благословляю тебя. Вишнёвый сад продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа…

Чехова, впрочем, Ахматова тоже не любила (об этом – позже).

Если вернуться к судьбе Инны Эразмовны во второй половине 1870-х годов, то, вновь следя за «пунктирными» вехами, которые так или иначе можно выявить в скудных биографических репликах её близких, можно заключить, что она побывала в Париже, где, среди прочего, обновила свой туалет (по крайней мере, приобрела шубку или «мантилью»), – а затем оказалась в Петербурге среди учениц Высших женских (Бестужевских) курсов. Логика тут понятна. После разрыва с мужем она могла вести самостоятельную жизнь – 80 тысяч рублей её приданого оставались при ней (надо полагать, на эти деньги Змунчилла имел благородство не претендовать). Однако на время бракоразводного процесса виновные его участники из среды российского дворянства предпочитали (вспомним ту же Анну Каренину) уезжать за границу, где общественное мнение к подобным казусам личной жизни относилось куда более терпимо. Тем не менее долго в Париже ей было нечего делать, а на родине статус разведённой жены предполагал тогда для женщин её круга, в сущности, только две формы социальной адаптации – либо в качестве «дамы полусвета», либо в качестве «нигилистки». Инна Эразмовна выбрала второе, после чего путь её, естественно, пролёг в Петербург, который в эпоху реформ Александра II представлял собой средоточие всевозможных либертинских группировок молодёжи обоих полов, равно поставлявших человеческий материал и для революционных политических партий, и для формирующейся интеллигенции – научной, педагогической, технической, художественной, медицинской, юридической.

Эта молодёжь, большей частью ещё не имеющая устойчивых профессиональных доходов, ютящаяся в съёмных комнатах и едва перебивающаяся в самых насущных заботах об одежде и питании, была уверена в своих силах и оптимистична. Высшей добродетелью тут почиталось умение жить своим трудом, профессионализм, творческая воля, жажда знаний:

- Он родился в бедной доле,

- Он учился в бедной школе,

- Но в живом труде науки

- Юных лет он вынес муки[13].

Все прочие ценности считались предрассудками, из которых злейшими становились духовные, сословные и семейные добродетели минувшей «дореформенной» России. Активное неприятие «предрассудков» в первую очередь и превращало разночинцев (и «разночинок») в «бесов-нигилистов», охваченных губительным стремлением к разрушению тысячелетнего российского бытового и государственного уклада:

- Порешить в конец боярство,

- Порешить совсем и царство,

- Сделать общими именья

- И предать навеки мщенью

- Церкви, браки и семейство —

- Мира старого злодейство![14]

Этих «новых людей» предугадал и воспел ещё на заре реформ Н. Г. Чернышевский, указав, в частности, в своём романе «Что делать?» (1863) на сексуальную революцию и женскую эмансипацию как на важнейшие составляющие того прогресса, который и должен был привести Россию, в итоге, к светлому будущему, явившемуся главной героине романа в знаменитом «четвёртом сне». В отличие от патриархальных нравов провинции, петербургское разночинное вольномыслие не только не осуждало супружескую измену и развод, но подчас восторженно приветствовало их как формы «социального протеста». Как точно формулировал незабвенный Андрей Семёнович Лебезятников (списанный Достоевским в «Преступлении и наказании» с… натуры): «Рога – это только естественное следствие всякого законного брака, так сказать, поправка его, протест, так что в этом смысле они даже нисколько не унизительны… И если я когда-нибудь, – предположив нелепость, – буду в законном браке, то я даже рад буду вашим растреклятым рогам; я тогда скажу жене моей: “Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь же я тебя уважаю, потому что ты сумела протестовать!”»

Неизвестно, насколько Инна Эразмовна была подготовлена к принятию мировоззренческих установок столичного разночинства, так сказать, идейно. Очевидно, что её семейная подготовка, проходившая под бдительным оком Эразма Ивановича (не утратившего, надо полагать, и на покое прежних жандармских навыков), не предполагала глубокого знакомства с трудами Чернышевского и Писарева. Однако мы знаем, например, что одним из упомянутых «книжных» подарков Г. Г. Змунчиллы стал том Н. А. Некрасова. Конечно, строить на таком зыбком основании какие-либо окончательные заключения невозможно, но всё же выбор сочинений именно Некрасова (а, скажем, не Салиаса или Крестовского[15]) в качестве подарка для любимой женщины в какой-то мере позволяет судить об её умонастроении. Но даже если Инна Эразмовна и не была знатоком новейших либеральных и революционных теорий, то само её отверженное, «каренинское» положение (в отсутствии желания следовать до конца по пути толстовской героини) располагало к нонконформизму. В Петербурге среди студентов, курсисток, нигилистов, обитателей «коммун»[16], энтузиастов женского «освобождения» и равноправия – ей, разумеется, было уютнее, чем среди подольского поместного дворянства, просто в плане какой-то позитивной человеческой перспективы. Приехав в Петербург, она, не испытывая стеснения в средствах, вполне могла снять не «угол», а отдельную квартиру, где-нибудь в Коломне или на Песках, и, как водится, спустя малое время, превратиться de facto в хозяйку одного из тех молодёжных разночинных «салонов», которых в 1870-е годы было неисчислимое множество и где дебатировались проклятые вопросы. Явление Инны Эразмовны среди этого разночинного петербургского «взбаламученного моря» описано её дочерью в начальной «Северной элегии» столь выразительно, что нельзя не заподозрить тут отголосок каких-то давних рассказов, услышанных Ахматовой в детстве и юности «от первого лица»:

- Россия Достоевского. Луна

- Почти на четверть скрыта колокольней.

- Торгуют кабаки, летят пролётки,

- Пятиэтажные растут громады

- В Гороховой, у Знаменья, под Смольным.

- Везде танцклассы, вывески менял,

- А рядом: «Henriete», «Basile», «André»

- И пышные гроба: «Шумилов-старший».

- ………

- Шуршанье юбок, клетчатые пледы,

- Ореховые рамы у зеркал,

- Каренинской красою изумленных,

- И в коридорах узких те обои,

- Которыми мы любовались в детстве

- Под жёлтой керосиновою лампой,

- И тот же плюш на креслах…

- Всё разночинно, наспех, как-нибудь…

- Отцы и деды непонятны. Земли

- Заложены. И в Бадене – рулетка.

- И женщина с прозрачными глазами

- (Такой глубокой синевы, что море

- Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),

- С редчайшим именем и белой ручкой,

- И добротой, которую в наследство

- Я от неё как будто получила, —

- Ненужный дар моей жестокой жизни…[17]

С конца 1860-х – начала 1870-х годов одной из важнейших составляющих общественной жизни столицы стала борьба за женское образование – высшее и специальное. Первые вечерние открытые занятия для слушателей и слушательниц проходили в Петербурге, в здании Пятой мужской гимназии у Аларчина моста (т. н. «Аларчинские курсы»), а затем – в здании Владимирского уездного училища («Владимирские курсы»). Тогда же, независимо от этих официально разрешённых лекций, которые читали университетские профессора, начали действовать всевозможные образовательные женские кружки, собиравшиеся как на частных квартирах, так и в аудиториях Артиллерийской академии, в частных лабораториях Кочубея и Зверкова и иных исследовательских и учебных центрах. Однако, несмотря на огромный энтузиазм педагогов и учениц, научно-методическое качество занятий везде было сомнительным: «…Аудитории составлялись в значительной мере случайно, из слушательниц различных возрастов, с весьма разнообразною подготовкой. Это обстоятельство лишало профессоров возможности вносить в свои лекции строгую систему, научность и полноту – надо было, так или иначе, приспособляться к разнородной и притом переменной по составу и в высшей степени подвижной аудитории. Курсы не имели постоянного учебного плана, не предъявляли к своим слушательницам никаких определённых требований относительно предварительной научной подготовки, наконец, не назначали для слушания лекций никакого срока»[18].

Постепенно необходимость включения женщин в систему отечественного высшего образования была осознана и на властных верхах. В 1876-м последовало Высочайшее повеление, которое предоставляло Министерству народного просвещения право открывать Высшие женские курсы в университетских городах, используя приблизительно ту же административно-организационную схему подготовки специалистов, которая действовала и в «мужских» университетах – с набором обязательных дисциплин, промежуточной и итоговой аттестацией слушательниц и вручением выпускницам дипломов о высшем образовании. «Открытие курсов признавалось не только полезным, но и необходимым, чтобы прекратить наплыв русских женщин в заграничные университеты, давая им возможность получить высшее образование в России, а вместе с тем и для приготовления достаточного количества учительниц для высших классов женских гимназий и институтов, взамен учителей, число которых оказывалось недостаточным даже для мужских гимназий»[19]. Спустя два года, 20 сентября 1878 года, после огромной подготовительной работы, проделанной инициативной группой, сложившейся ещё со времени Владимирских курсов (А. Н. Бекетов, Н. В. Стасова, А. П. Философова, М. В. Трубникова и др.), первый русский «женский университет» открылся в здании Александровской женской гимназии на Гороховой улице. Новое учебное заведение, имеющее три отделения (словесно-историческое, физико-математическое и специально-математическое), 468 постоянных и 346 вольных слушательниц, возглавил К. Н. Бестужев-Рюмин[20]. Курсы потому стали называть Бестужевскими; под этим именем они и вошли в историю России.

Практически все биографические источники сообщают, что Инна Эразмовна Змунчилла-Стогова во время своего пребывания в Петербурге была «бестужевкой». Между тем поиски в архивах Высших женских курсов ничего не дали: никаких формальных отметок, фиксирующих её пребывание там, на настоящий момент не обнаружено. Однако, как уже было сказано, открытию Бестужевских курсов предшествовал восьмилетний период разнообразных общественных просветительских инициатив, которые позднее могли быть ассоциированы с деятельностью самих курсов, т. к. исходили от будущих организаторов, преподавателей или слушательниц «женского университета». Инна Эразмовна могла посещать (а то и принимать у себя) какие-либо кружки, собрания, мероприятия, непосредственным продолжением которых явилось учреждённое профессором Бестужевым-Рюминым учебное заведение.

Помимо того, сами слова «бестужевка» и «курсистка» имели в тогдашнем обиходе двоякое значение. Непосредственно они относились к молодым женщинам, подавляющее большинство которых вело в учебные аудитории не желание заявить «общественный протест», а самая обыкновенная семейная бедность, которую они думали преодолеть, получив специальность более востребованную и денежную, чем традиционная подёнщина белошвеек, прачек, нянек и кухарок. «Бестужевки» большей частью точно так же нуждались и боролись за свое повседневное существование, как и студенты-универсанты, вроде Раскольникова и Разумихина Достоевского. «Эти сырые и холодные углы, где набиваются по три, по четыре слушательницы, нередко одна постель на троих, которой пользуются по очереди, – описывал «бестужевский» быт петербургский журнал «Друг женщин» (1882), – этот в трескучий мороз плед поверх пальто, подбитого ветерком; эти обеды грошовых кухмистерских, а зачастую колбаса с чёрствым хлебом и чаем; эти бессонные ночи над оплачиваемой грошами перепиской вместо отдыха…» Разумеется, и курсистки, и студенты принимали участие в общественной жизни, но всё же главной задачей у них было получение специальности и вместе с ней материальной обеспеченности. Ради этого они, затянув пояса, три года работали не покладая рук, изучая в учебных аудиториях, лабораториях и библиотечных залах логику, психологию, богословие, историю древней и новой философии, историю педагогики, историю литературы, теорию эмпирического познания, русский, латинский, немецкий, французский, английский языки, математику, физику, химию, ботанику, зоологию, минералогию, кристаллографию… Двое из таких настоящих курсисток-бестужевок, сёстры Мария и Анна Вальцер, были в конце 1870-х годов подругами Инны Эразмовны, а может быть и компаньонками, живущими у неё. Вместе с ними Инна Эразмовна могла посещать какие-нибудь особенно примечательные лекции, участвовать в дискуссиях, сходках, праздниках, самодеятельных вечерах – и чувствовать себя вполне включённой в «бестужевскую» курсистскую среду. Что же касается непосредственно образовательного процесса, то никакой необходимости в нём у Инны Эразмовны не было. Материально она была вполне обеспечена благодаря рачительности отца и благородству бывшего мужа, а особенной бескорыстной любви к профессии педагога, судя по её дальнейшему жизненному пути, она не имела, равно как вроде бы не имела и навыков, свидетельствующих о каких-либо специальных образовательных усилиях.

Но, как уже было сказано, слово «бестужевка» (равно как и «курсистка») очень скоро стало использоваться не только для обозначения принадлежности женщины к определённой учебной корпорации, но и для фиксации её убеждений (как понятно, «левых», нигилистических или вовсе революционных). Вряд ли это было полностью справедливо. Среди курсисток встречались и революционерки, и нигилистки, однако в целом общественный состав учащихся был (как и в университете) достаточно пёстрым. Впрочем, тон, действительно, задавали слушательницы, которые, по выражению тогдашнего шефа жандармов, генерал-адьютаната А. Р. Дрентельна, «стремились во внешних проявлениях нового высшего учебного заведения подражать прискорбным уклонениям от правильного пути, которыми, к сожалению, в последнее время отличается учащаяся молодёжь». И, главное, сам образ учёной женщины «из простых» был для России XIX века настолько экзотичным, что любые невинные вольности в словах и поступках подобной «белой вороны» тут же бросались в глаза каким-то постоянным злоумышлением против спокойствия и порядка:

- Теруань де Мерикуры

- Школы женские открыли,

- Чтоб оттуда наши дуры

- В нигилистки выходили[21].

Такое «расширенное» понимание вскоре стало настолько употребительным, что в толковых словарях конца XIX – начала XX веков наряду с прямым значением слóва «бестужевка» появилось и дополнительное – «идеалистка». А петербургский обер-полицмейстер П. А. Грессер для обозначения политически неблагонадёжных выпускниц приказывал ставить на их аттестатах особую помету: «курсистка» – и был отлично понят всеми заинтересованными лицами.

Вот в этом-то «расширенном» смысле Инна Эразмовна была, конечно, и «бестужевкой», и «курсисткой». За несколько лет, проведённых в Петербурге, она полностью эмансипировалась от прежнего образа подольской помещицы, – настолько, что её попытка навестить угасающего отца едва ли не ускорила его кончину. Эразм Иванович, увидев дочь, пришёл в «неудержимый гнев» и тут же, на глазах у всех домашних, заставил стирать с лица петербургскую косметику. Вряд ли старик знал подробности, но отцовское сердце и жандармская интуиция своё дело сделали: по свидетельству Ии Змунчиллы он вплоть до последних минут «говорил только о своих дочерях, молился об их счастии». И, нужно сказать, что молитвы его достигли цели, поскольку Инна Эразмовна чудом смогла пройти по краю той страшной пропасти, которая разверзлась перед ней, после того как в число её петербургских знакомых попала Вера Николаевна Фигнер.

По всей вероятности, эта встреча произошла летом 1880 года, когда за плечами двадцативосьмилетней Веры Николаевны были уже казанский Родионовский институт благородных девиц; работа ассистенткой профессора П. Ф. Лесгафта в анатомическом театре Казанского университета; учёба на медицинском факультете университета в Цюрихе; встречи в Берне с теоретиками революционного террора С. Г. Нечаевым и П. Н. Ткачёвым; сотрудничество в Петербурге с Г. В. Плехановым и создание революционной группы «Земля и воля»; работа фельдшером в Саратовской и Самарской губерниях; революционная пропаганда среди местных крестьян; дружба с Софьей Перовской; реорганизация радикалов из «Земли и воли» в террористическую партию «Народная воля»; и, наконец, подготовка динамитчиков в Одессе во время «охоты на царя», развязанной Исполнительным Комитетом народовольцев в 1879–1880 годы. Это была фанатичка, хорошо усвоившая § 1 нечаевского «Катехизиса революционера»:

Революционер – человек обречённый. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Всё в нём поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией.

Свою верность этим заветам она доказала делом, без колебаний разорвав по требованию товарищей как с учёной карьерой (ввиду практически готовой докторской диссертации), так и с не подходящим из-за рода занятий мужем (А. В. Филиппов был судебным следователем). Кроме того, она была азартна. Убедившись, что южные террористические группы не будут задействованы в цареубийстве, она, предварительно попытавшись в сердцах взорвать хотя бы заведующего гражданской частью по управлению Новороссийского края статс-секретаря С. Ф. Панютина[22], решила не размениваться на мелочи и летом 1880 года прибыла из Одессы в Петербург, чтобы лично принять участие в заключительной акции по умерщвлению затравленного Александра II.

К этому времени «Народная воля» уже обладала разветвлённой агентурной сетью среди учащейся петербургской молодёжи. «Бестужевки» не были исключением, тем более что на Высших женских курсах училась младшая сестра В. Н. Фигнер Ольга. Последняя организовала среди слушательниц особый кружок, который вёл пропаганду и осуществлял сбор пожертвований на нужды революции. Возможно, именно Ольге Николаевне Фигнер Инна Эразмовна и передала (по словам Виктора Горенко) «2200 рублей на покушение на царя». Помимо того, связь с народническим подпольем имела и Анна Фёдоровна Вальцер: в том же 1880 году она вместе с М. К. Решко, А. П. Булановым и О. К. Трубниковой (тоже «бестужевкой») входила в «молодую группу» действовавшего параллельно с «Народной волей» «Чёрного передела». По всей вероятности, именно это своё окружение в 1880–1881 годы Инна Эразмовна и имела в виду, когда впоследствии добродушно именовала революционных боевиков-террористов «нашим кружком» (В. С. Срезневская). С появлением среди участников «кружка» члена Исполнительного комитета «Народной воли» Веры Фигнер дочь бывшего штаб-офицера Симбирской жандармерии оказывается в самом эпицентре событий, потрясших основы Российской империи. Неизвестно, правда, была ли Инна Эразмовна знакома с главной участницей этих событий, руководительницей «Народной воли» Софьей Львовной Перовской. Это вполне вероятно, поскольку из воспоминаний Веры Фигнер следует, что они с Перовской постоянно встречались осенью-зимой 1880/1881 годов на разных петербургских квартирах у знакомых, сочувствующих революционной борьбе.

Софья Перовская тоже была «курсисткой» (она училась на Аларчинских курсах)[23].

28 февраля 1881 года на конспиративной явке Исполнительного Комитета у Вознесенского моста Перовская, Фигнер, Л. А. Тихомиров, Н. Е. Суханов и М. Ф. Грачевский принимают решение действовать незамедлительно. На следующий день, 1 марта, боевые группы народовольцев занимают свои подготовленные позиции, расположенные по нескольким возможным маршрутам следования кортежа Александра II. «В начале третьего часа, – вспоминает Фигнер, – один за другим прогремели два удара, похожие на пушечные выстрелы: бомба Рысакова разбила карету государя, бомба Гриневицкого сокрушила императора; смертельно раненные, и царь, и метальщик через несколько часов были бездыханны. <…> Я бросилась к своим; на улицах повсюду шёл говор и было заметно волнение: говорили о государе, о ранах, о крови и смерти. Когда я вошла к себе, к друзьям, которые ещё ничего не подозревали, то от волнения едва могла выговорить, что царь убит. Я плакала, как и другие: тяжёлый кошмар, на наших глазах давивший в течение десяти лет молодую Россию, был прерван; ужасы тюрьмы и ссылки, насилия и жестокости над сотнями и тысячами наших единомышленников, кровь наших мучеников – всё искупала эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжёлое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была кончиться, чтобы уступить место обновлению России. В этот торжественный момент все наши помыслы заключались в надежде на лучшее будущее родины».

И действительно, в первые часы и дни после расправы над императором Александром Фигнер и прочие руководители «Народной воли» «видели вокруг себя сильнейший энтузиазм; смиренно сочувствующие люди, пассивные и индифферентные, расшевелились, просили указаний, работы; всевозможные кружки приглашали к себе представителей партии, чтоб войти в сношения с организацией и предложить свои услуги. Если бы честолюбие было руководящим мотивом членов партии, то теперь оно могло бы насытиться, потому что успех был опьяняющий». Глава Исполнительного Комитета народовольцев Софья Перовская в первые минуты эйфории готовила оставшихся в её распоряжении боевиков для немедленного продолжения устрашающих акций в городе, чтобы взбунтовать «низы» и солдат гарнизона, взять штурмом Петропавловскую крепость, освободить заключённых там сподвижников и вместе с ними брать власть. Но очень скоро даже ей стало понятно, что русский народ бессознательным и безошибочным жизненным инстинктом отторг от себя убийц Царя-Освободителя, проклял их и возненавидел как извергов. По стране прокатилась волна стихийных погромов. Народовольцев стали повсеместно «сдавать», причём добровольные группы охранителей-патриотов появились даже среди студентов и гимназистов. Арестована была и Перовская, которую вместе с другими «первомартовцами» судили и приговорили к повешенью. «…День 3 апреля был днём казни наших цареубийц, – вспоминала Вера Фигнер. – Погода была чудная: небо ясное, солнце лучезарно-весеннее, на улицах полная ростепель. Когда я вышла из дома, народное зрелище уже кончилось, но всюду шёл говор о казни, и, в то время как сердце сжималось у меня от воспоминаний о Перовской <…>, я попала в вагон конки, в котором люди возвращались с Семёновского плаца, на котором происходило зрелище. Многие лица были возбуждённые, но не было ни раздумья, ни грусти. Как раз против меня сидел в синей свитке красавец мещанин, резкий брюнет с курчавой бородой и огненными глазами. Прекрасное лицо было искажено страстью – настоящий опричник, готовый рубить головы».

Сама Фигнер сумела тогда уйти от расплаты. Некоторое время она практически безвыходно отсиживалась на конспиративной квартире, а в самый день казни «первомартовцев» бежала из Петербурга. Накануне побега, по её воспоминаниям, к ней тайно пробирались прощаться сподвижники по партии и сочувствующие – двое «морских офицеров» и две «дамы», собиравшие её в путь. Если верно семейное предание, одной из этих «дам» была Инна Эразмовна, снабдившая Веру Николаевну своей парижской «мантильей». Sancta simplicita, она несла свою «щепочку» на разгоравшийся костёр, который спустя десятилетия взметнётся до небес и поглотит и её страну, и всех её родных и близких… Впрочем, даже «идеалистки», подобные Инне Эразмовне, постепенно осознавали, что цареубийство 1 марта 1881 года менее всего походило на «торжественный момент начала обновления России». Среди петербургской интеллигенции вовсю ходили слухи, что невероятный успех народовольцев, прикончивших царя прямо в сердце столицы, на глазах впавших в неожиданный ступор жандармских и полицейских телохранителей, был достигнут лишь благодаря династическому придворному заговору, имеющему целью помешать овдовевшему Александру II сочетаться законным браком с его давней пассией Екатериной Долгорукой. Получалось, что революционные Прометеи при всей их обаятельной романтической жертвенности и талантах[24] – суть беспомощные марионетки в руках совершенно противоположных им и корыстных кукловодов. И, главное, до интеллектуальной элиты страны постепенно доходило, что бомбисты настигли царя-реформатора как раз в тот день и час, когда он должен был подписать конституционное соглашение, окончательно утверждавшее европейский и демократический путь развития России, и, следовательно, народовольцы в нетерпении своём объективно сыграли на руку самой чёрной и тупой реакции… Можно предположить, что разные сомнения посещали Инну Эразмовну и её подруг-курсисток задолго до первомартовской трагедии. В биографических записях Ахматовой имеется глухое упоминание о том, что компаньонка матери Мария Вальцер, очевидно, в 1880-м году «беседовала с Достоевским». Фёдор Михайлович, сам прошедший в юности через революционные кружки, арест, каторгу в Омском остроге и ссылку, был для тогдашней молодёжи едва ли не единственным безусловным авторитетом среди тех, кто призывал страну к общественному согласию. Однако, как и полагается пророку, в отечестве своём Достоевский в итоге услышан не был:

- Страну знобит, а омский каторжанин

- Всё понял и на всём поставил крест.

- Вот он сейчас перемешает всё

- И сам над первозданным беспорядком,

- Как некий дух, взнесётся. Полночь бьёт.

- Перо скрипит, и многие страницы

- Семёновским припахивают плацем.

Достоевский скончался в самом начале рокового 1881 года, не увидев сам ни очередное торжество российской бесовщины, ни внезапное рассеяние «бесов» из Петербурга. Что же касается Веры Николаевны Фигнер, то она (в парижской «мантилье» Инны Эразмовны) благополучно выскользнула из возбуждённого казнью цареубийц города, чтобы вновь собрать вокруг себя революционных мстителей и на страх «красивым русским опричникам» – убивать, убивать, убивать… Ещё около двух лет она будет руководить «Народной волей», неуклонно придерживаясь линии террора. Самое громкое её дело этих лет – организация покушения на военного прокурора, генерал-майора В. С. Стрельникова, убитого на Николаевском бульваре в Одессе 18 марта 1882 года. Везение, сопутствовавшее В. Н. Фигнер, превосходило все мыслимые границы вероятия, и только профессиональный талант жандармского подполковника Георгия Порфирьевича Судейкина смог положить конец её лихим похождениям. 10 февраля 1883 года Вера Фигнер, выданная одним из своих доверенных лиц, была опознана в Харькове, задержана и препровождена под конвоем в Петербург. Император Александр III, узнав об этом, не смог сдержать радостного восклицания: «Слава Богу! Эта ужасная женщина арестована!»

Неизвестно, вспоминала ли все эти годы Вера Николаевна о петербургской «курсистке», сопровождавшей её бегство из столицы в апреле 1881-го, хотя, конечно, нельзя отделаться от мысли, что подаренная в соответствующих обстоятельствах парижская мантилька стóила известного в истории русской литературы заячьего тулупчика. Однако упоминание об одесском покушении на Стрельникова неоднократно встречается в биографических монологах Ахматовой (письменных или устных) в совершенно неожиданном контексте:

– Моя мама была сама кротость, – рассказывала она в 1963 году в Комарово Натану Готхарду. – И, можете себе представить, была близка с «Народной волей». Была близка с Верой Фигнер, прятала её, давала ей свою шубу… Крёстный мой – Романенко. Я его никогда не видела. Он был в «Народной воле». В день моих крестин убил какого-то генерала. Представляете, бросил бомбу или что-то в этом роде, а потом поехал на крестины…

Разумеется, крёстный Ахматовой, ученик Ильи Мечникова и кандидат естественных наук, Степан Григорьевич Романенко, направляясь 17 декабря 1889 года в кафедральный Преображенский собор портового города Одессы, не метал по ходу своего движения бомбы – равно как не был он повинен (по крайней мере – непосредственно) и в трагической кончине жандармского генерала, происшедшей за семь лет до появления Ахматовой на свет. Но и семидесятичетырехлетнюю Ахматову нельзя упрекать в смешении событий, о которых, на заре её жизни, родители говорили вполголоса (а она тогда вполуха подслушала). Нам же, чтобы разобраться во всём этом, нужно вспомнить, что среди петербургской народовольческой эпопеи конца 1870-х – начала 1880-х годов в жизни «бестужевки» Инны Эразмовны Змунчиллы-Стоговой появляется флотский лейтенант Андрей Антонович Гóренко.

III

Андрей Антонович Горенко – Прапорщик А. Я. Горенко и полковник А. А. Горенко: дед и отец – Братья Пётр и Владимир – Сестры Мария, Анна, Надежда и Евгения (Аспазия) – В штурманском училище – В 1-м Черноморском флотском экипаже – Великий князь Константин Николаевич – РОПИТ – Реорганизация военного флота – Преподавание в николаевских юнкерских классах – «Николаевская коммуна» – В столичном Морском училище – А. Н. и Е. И. Страннолюбские – Салон А. П. Философовой – Знакомство с Достоевским – Революционное подполье – Первая семья – Катастрофа 1 марта 1881 года.

Как Александр Великий, Цезарь или Наполеон Бонапарт, Андрей Антонович был человеком рока; само появление его на свет оказалось отмечено событиями рубежными и грозовыми для судеб Российской империи и всей Европы. Младенца, рождённого 13 (25) января 1848 года, родители едва успели крестить в севастопольском Адмиралтейском соборе, как в Париже начали строить баррикады, король Луи-Филипп в страхе бежал, отрекшись, а император Николай Павлович, ворвавшись с роковой депешей в руках на придворный бал, прервав мазурку, провозгласил: «Седлайте коней, господа, во Франции республика!»

Когда Андрею Горенко исполнилось семь лет, великие державы Европы, обеспокоенные военными успехами России, теснившей Турцию из придунайских княжеств, вторглись в Крым и, разбив тридцатитысячную армию князя А. С. Меньшикова на Альме, осадили Севастополь. Сам Андрей вместе с матушкой Ириной Ивановной[25], старшей сестрой Марией, братьями Петром и Леонидом и новорождённой сестрой Анной были до осады вывезены в Николаев, родитель же его, подпоручик 4-го ластового экипажа Черноморского флота, принял удар неприятеля вместе со всем севастопольским гарнизоном.

А в год совершеннолетия Андрея Антоновича, когда он, завершая штурманское училище в Николаеве юнкером 1-го сводного Черноморского флотского экипажа, служил на каспийских и черноморских шхунах и транспортах (Россия, потерпев поражение в Крымской войне, на пятнадцать лет лишилась возможности держать на юге военный флот), безумный мечтатель Дмитрий Каракозов стрелял в Петербурге в императора Александра II, положив начало эпохе революционного террора.

И дед, и отец Андрея Антоновича принадлежали к числу тех служилых людей, которые, не имея ни денег, ни связей и даже не блистая особыми дарованиями, резко выделяющими их из общего строя, достигают тем не менее прочного основания в жизни исключительно прямым и постоянным усердием, доблестью и добросовестностью. Дедушка Андрей Яковлевич, простой крепостной рекрут, честно бил под командованием Кутузова сначала турок, потом французов, получил серебряные солдатские медали за Бородино и Париж и за заслуги оказался произведённым в конце Отечественной войны в унтер-офицеры. Затем дослужился в 1825 году и до прапорщика, а право на потомственное дворянство, которое представлял этот чин, передал в 1840 году старшему сыну Антону Андреевичу Горенко (1818–1891), к тому времени – унтер-офицеру николаевского 2-го Учебного морского экипажа. Через два года Антон Андреевич сам был произвёден в прапорщики и перевёден в Севастополь, где, вполне освоившись в новом, дворянском статусе, уверенно делал офицерскую карьеру, встретив Крымскую войну, как известно читателю, подпоручиком. Ластовые экипажи являлись нестроевыми командами, обеспечивавшими снабжение войск и эвакуацию раненых. Антон Андреевич побывал в таковом качестве в сражениях на Николаевской батарее и Инкерманских высотах, не был ни ранен, ни захвачен в плен, находился бессменно в Севастополе вплоть до июня 1855 года, когда попал в команду «сухопутного транспорта» с ранеными, направлявшегося в Николаев. Там подпоручик Горенко, воссоединившись с семьей, и остался; Севастополь же, как известно, пал. С 1855 по 1861 год Антон Андреевич занимался штабной работой в Николаеве, где после подписания Парижского мирного договора базировалась оставшаяся у России на Чёрном море скудная флотилия, а затем, уже в чине поручика, вновь оказался в разрушенном Севастополе – смотрителем морского госпиталя. В этой должности он состоял до 1873 года, был участником медленного возрождения города, служил затем (с повышениями) смотрителем казённых земель и садов Севастопольского порта, а в апреле 1887 года вышел в отставку «с мундиром и пенсией» полковником по Адмиралтейству. Был он кавалером орденов Св. Анны 3-й степени с бантом и мечами «в воздаяние отличной храбрости и мужества» (за Севастополь), Св. Владимира 4-й степени (за 25 лет выслуги), Св. Станислава 2-й степени и Св. Анны 2-й степени с императорской короной. Вместе со своими многочисленными наследниками Антон Андреевич Горенко был занесён во 2-ю часть родословной книги Таврической губернии как потомственный дворянин Симферопольского уезда. Между тем ни поместий, ни капиталов Антон Андреевич нажить не успел, так что для детей его открывалась ещё возможность приложения сил по возрастанию фамильного успеха.

Но в детях случился разнобой. Пётр и Владимир, точно, продолжили служить Отечеству в душевной простоте, верой и правдой, хотя и избрав для того гражданское поприще: Пётр пошёл по севастопольской чиновной части, Владимир же учительствовал в Евпатории[26]. Марья Антоновна на правах старшей дочери неотлучно находилась с родителями, ведала всем домом и хранила их старческие дни[27]. Что же касается сестёр Анны, Надежды и Аспазии (в крещении – Евгении[28]), то они, принадлежа к иному поколению, несколько иначе понимали и служение отчизне:

- Не может сын глядеть спокойно

- На горе матери родной,

- Не будет гражданин достойный

- К отчизне холоден душой,

- Ему нет горше укоризны…

- Иди в огонь за честь отчизны,

- За убежденье, за любовь…

- Иди и гибни безупрёчно.

- Умрёшь не даром: дело прочно,

- Когда под ним струится кровь…[29]

Анна Антоновна Горенко (1854–?) являла собой совершенный образ курсистки-«семидесятницы». Рано оставив родительский дом, она поступает на открывшиеся в 1872 году в Петербурге Женские медицинские курсы (тут готовили акушерок) и, вероятно, участвует в 1874 году в «хождении в народ». В 1875 году, когда были задержаны и находились под стражей сотни народников, пытавшихся внушать деревенским мужикам «бред фантастического воображения» (как именовались социалистические теории в тогдашних официозах), по «Делу о пропаганде в Империи» привлекалась и Анна Антоновна – ей инкриминировали «передачу студенту Крутикову запрещённых книг». Всё решилось в административном порядке, и в число 193 непосредственных участников так называемого «Большого процесса» она не попала, но негласный надзор с января 1876 года за ней был установлен. Впрочем, от сыскной опеки она скоро избавилась, вступив сестрой милосердия в отряд русских волонтёров, который под началом генерала М. Г. Черняева участвовал в освободительной войне княжества Сербского против Османской империи (июнь – октябрь 1876 г.). Вернувшись в Петербург, Анна Антоновна, по всей вероятности, принимала участие в знаменитой народнической демонстрации 6 декабря у Казанского собора (где Г. В. Плеханов держал речь под красным знаменем с надписью «Земля и воля»). По крайней мере, в следующем 1877 году вместе с Верой Фигнер, А. И. Иванчиным-Писаревым[30] и другими «землевольцами» она оказывается в народническом поселении под Самарой (именно тогда в Самаре появляется Софья Перовская и начинается формирование ядра будущей «Народной воли»). В 1878 году Анна Антоновна вновь в Петербурге, где попадает под арест по подозрению в укрывательстве Иванчина, но вскоре выходит на свободу под залог. В это время к ней уже присоединилась сестра Аспазия (1862–1927), которая, окончив гимназию, приехала учиться на женских медицинских курсах при петербургском Николаевском военном госпитале. Благодаря жандармской отчётности, мы знаем, что они квартировали на Песках, в доме № 28 по восьмой Рождественской улице, а также, что Аспазия Антоновна Горенко «с 15-летнего возраста стремилась к самостоятельному труду и, поступив на курсы, приезжала в Севастополь только на каникулярное время»[31].

«Народная воля» уже вовсю действовала, и сёстры принимали непосредственное участие в подпольной работе, а один из боевиков-народовольцев, вольнослушатель Петербургского университета Николай Желваков, стал близким другом Аспазии. На знаменитой демонстрации, устроенной народовольцами в здании Двенадцати Коллегий на университетском Акте 8 февраля 1881 года, все они, вероятно, были вместе и видели, как среди черырёхтысячного торжественного собрания с хоров белоколонного зала вдруг полетели листовки, как ученик Желябова, студент Папий Подбельский, зачитав краткий картель, под рёв студенческих глоток: «Вон наглого лицемера!! Вон негодяев!!!», – ринулся к ошеломлённому министру народного просвещения А. А. Сабурову и нанёс ему оскорбление действием… В разбушевавшемся зале в это время были Софья Перовская и Вера Фигнер; воображение тут же рисует рядом с ними и сестёр Вальцер, и Инну Эразмовну, взволнованно вцепившуюся своей «белой ручкой» в чёрный морской китель стоящего рядом спутника…

Впрочем, не будем забегать вперёд.

Из всего потомства Антона Андреевича лишь старший сын продолжил военную династию в фамилии, однако, в отличие от деда и отца, для которых форма предоставляла возможность выразить себя вполне, фигуру Андрея Антоновича Горенко и в куртке юнги, и в щегольском черноморском командирском кителе окружала какая-то недосказанная значительность. Казалось всё время, что явилось что-то бóльшее, что тут непременно какое-то incognito, взявшее облик черноморца, чтобы только не смущать без нужды окружающее его невеликое общество.

Он был прекрасен!

Все пишущие об Андрее Антоновиче упоминают прежде всего об его необыкновенной мужской красоте, сочетающей чарующую юношескую мягкость черт и обаятельно-непосредственные манеры с несомненно ощущаемой властностью, даже брутальностью энергичной и физически исключительно крепкой натуры. Очень высокий, белокурый, с открытым лицом и идеальной выправкой, он был ещё и видимо умён – так, что окружающие большей частью легко и необидно признавали за ним интеллектуальное превосходство. «Хороший человек и очень неглупый человек», – вот первое, что выносили из общения с Андреем Антоновичем его многочисленные знакомцы. Правда, за ним водились странности. Он был до чрезвычайности любопытен ко всему, а жажда жизни клокотала в нём сверх всякой меры. «К сожалению, – честно признаёт сын Виктор, – он кроме хороших качеств имел и плохие качества. Умел тратить деньги, как никто другой, вечно ухаживал за чужими жёнами, и они его очень любили». Помимо того, он был подвержен приступам возбуждённой обидчивой злобы, во время которых, по поводу и без повода, мог наговорить дерзостей. В таком состоянии он собой словно не владел и даже нарочно избирал своей мишенью лицо в нарушение всякой субординации. С начальством и прочими сильными мира вообще имел обыкновение брать совершенно равный тон: черта удивительная, если учесть, что Андрей Антонович, при всех своих дарованиях и наследном дворянстве, оставался почему-то всегда гол как сокол. Впрочем, это мало тяготило его, поскольку обстоятельства, как будто заведомо зная о непрактичности черноморца, как-то сами выворачивали в нужную сторону.

Если довоенный, парусный, нахимовский Севастополь хранился в его памяти городом детства, то местом отроческого мужания и юности стал Николаев, где уничтоженному в Крымскую кампанию флоту суждено было возродиться в стали и броне. Отец ещё служил в николаевских штабах, когда Андрей Антонович вступил в местное штурманское училище. За девять лет учёбы кадету, а затем юнкеру Горенко довелось совершать плавания на разных судах, вплоть до императорской яхты «Тигр». По всей вероятности, в выборе морской профессии сказалось влияние его николаевского дяди Ивана Андреевича Горенко (1838–1911), также начинавшего свою службу в Черноморских штурманских ротах и попавшего затем в инженер-механики, флотскую элиту того времени. Выбор оказался удачен. Юный Андрей Антонович был замечен начальством и по выходе из штурманской роты в 1868 году, как и дядя, получил производство в кондукторы корпуса инженер-механиков флота. Два года он плавал на пароходах Русского Общества пароходства и торговли (РОПиТ), ходил в Константинополь, а по возвращении получил первый офицерский чин прапорщика и оказался в 1-м Черноморском флотском его императорского высочества генерал-адмирала великого князя Константина Николаевича экипаже[32].

В придворных кругах Константин Николаевич, любимый брат и конфидент Александра II, слыл либералом из либералов. Молва приписывала ему, а не императору, происхождение всех идей, двигавших Великие реформы: именно он в 1857 году возглавил комитет по освобождению крестьян, настоял затем на судебной реформе и отмене телесных наказаний в армии. В качестве адмирала и управляющего морским ведомством на правах министра Константин Николаевич, переживший севастопольский разгром, полагал своей жизненной миссией возрождение российского флота на Чёрном море[33]. Черноморское Пароходное общество было его личным ответом Парижскому конгрессу:

– Подобное Общество, – разъяснял в 1856 году великий князь, – заменило бы до некоторой степени прежний Черноморский флот наш, а для транспортировки войск представило бы даже с меньшими издержками несравненно бóльшие средства. Оно было бы в высшей степени полезно для развития морской торговли нашей, ибо занялось бы перевозкой товаров на русских судах, и, наконец, посредством беспрерывных сношений с разными пунктами православного Востока и перевозки большого числа поклонников в Палестину и к Афонской горе, оно содействовало бы весьма сильно сближению нас с нашими единоверцами и доставило бы России необходимое для неё значение на Востоке[34].

За 15 лет «нейтралитета», Чёрное море заполнили русские пароходы. Создатели РОПиТ-а, капитан 1-го ранга Н. А. Аркас и статский советник Н. А. Новосёлов, вели дело с размахом, прокладывая пароходные линии из Одессы в Константинополь, Марсель, Александрию, создавая собственные портовые сооружения во всех черноморских гаванях, закладывая на правах мирного акционерного предприятия новые верфи, приобретая железные дороги, сталелитейные заводы, рудные и угольные разработки. Встрепенулся и Севастополь, военные моряки которого служили теперь на пароходах РОПиТ-а. А в 1871 году рухнула французская Вторая империя, кабальный парижский договор превратился в фантом, и новоиспечённый контр-адмирал Николай Андреевич Аркас, вступая в должность Главного командира Черноморского флота и военного губернатора Николаева, имел в своём распоряжении не несколько ветхих корветов и шхун, а мощную морскую транспортную структуру в качестве базы для возрождающегося морского могущества России на её южных рубежах.

Подобно Петру I, великий князь Константин Николаевич, понимая масштабы работ по строительству нового флота, активно окружал себя в начале 1870-х годов честолюбивой и талантливой молодёжью. Возглавляемый им 1-й Черноморский флотский экипаж являлся интеллектуальной элитой военно-морских сил, на представителей которой не распространялись обычные правила карьерного роста. Прапорщик Андрей Горенко, оказавшись здесь, тут же уловил направление фортуны. Не оставляя службы, он в 1870–1872 годы начал посещать вольнослушателем одесский Новороссийский университет, недавно возникший из Ришельевского лицея, был вполне замечен и вознесён почти вертикальным карьерным взлётом. В 1873 году в ходе реорганизации механической службы флота он становится мичманом, вслед за тем получает назначение преподавателем в юнкерские классы в родном Николаеве, а спустя два года приказом по Морскому ведомству назначается штатным преподавателем петербургского Морского училища, где готовился высший офицерский состав и которое лично курировал сам царственный генерал-адмирал[35].

Великий князь, досконально изучивший постановку морского дела в Европе, ясно видел назревшую в ходе рванувшегося вперед технического прогресса стратегическую необходимость как в переходе к принципиально новым образцам военных кораблей (паруса в Крымскую кампанию уже отпели свою лебединую песню), так и в подготовке новых кадров для грядущих морских сражений, в которых тон задавать будут уже не дерево, пенька и холстина, а сталь и горючее топливо. С первыми сполохами грядущей научно-технической революции начиналась и интернациональная гонка вооружений, и «русский европеец» Константин Николаевич осознал это едва ли не первый в стране. Поэтому ещё на заре РОПиТ-а он дал указание Аркасу и Новосёлову строить для Общества пароходы «с таким расчётом, чтобы, когда понадобится, правительство могло нанять или купить их для перевозки десанта и обращения в боевые суда». Первенцем в серии подобных кораблей стал заказанный в Марселе железный пароход «Великий князь Константин», который во время Балканской войны 1877–1878 годов превратился в носителя минных катеров. Под командованием отважного лейтенанта С. О. Макарова «Константин» крушил минами и торпедами турецкие корабли так лихо, что Аркасу приходилось проводить разъяснительную работу, призывая к осторожности. А Степан Осипович Макаров, став вице-адмиралом, сам начал заказывать за границей опытные модели новейших кораблей: усиливая военно-морскую мощь страны, они одновременно служили образцами для творческой конкуренции в отечественной промышленности. Кульминацией этого процесса на самом излёте девятнадцатого столетия (уже после кончины великого князя Константина Николаевича) станет строительство для 1-й русской Тихоокеанской эскадры на далёких, почти экзотических в российском ракурсе филадельфийских верфях настоящего чуда – бронепалубного крейсера 1-го ранга, получившего имя «Варяг», лучшего боевого корабля всех времён и народов. Андрей Антонович Горенко, попав в 1875 году под своды петербургского Морского училища, мог на следующий год обратить внимание на худощавого, изящного и взбалмошного выпускника-балтийца, которого за пристрастие к чтению модных литературных новинок и салонной болтовне среди светских дам все дразнили «Дипломатом», – Всеволода Федоровича Руднева. Тогда, в 1876-м, за блистательные экзаменационные ответы он получил Нахимовскую премию. Открыл ли дар провидения, который Андрей Антонович передал своей дочери, кто стоит сейчас перед ним, дрогнуло ли его сердце?

- Скорее, скорее —

- Кончается срок:

- «Варяг» и «Кореец»

- Пошли на восток…

А в Николаеве в 1870-е годы спешно переоборудовали верфи Адмиралтейства для того, чтобы из путиловской стáли строить броненосцы. Концепция броненосного флота была разработана ещё в 1869 году другим выдвиженцем великого князя Константина, вице-адмиралом А. А. Поповым, стараниями которого в Петербурге был возведён первый корабль этого класса «Пётр Великий», спущенный на воду в 1877-м. В ходе строительства обнаружилась неприспособленность балтийских условий для подобных работ, и было принято решение о перенесении «броненосного проекта» на юг. С этого момента Николаев менялся буквально на глазах. Сюда была протянута железнодорожная ветка из Знаменки, связавшая причерноморский край со страной. Н. А. Аркас начал радикальное благоустройство и расширение города, помнившего ещё времена светлейшего князя Потёмкина-Таврического. Военные заказы, как водится, влекли за собой и преображение мирной городской жизни: возникли новые жилые кварталы, было перестроено здание театра, появились реальное училище, фельдшерская и даже музыкальная школы. «Красивейший город среди степей всей Таврии», – писали тогда о Николаеве заезжие иностранные путешественники.

Те юнкерские классы, которые оказались в ведении мичмана Горенко, были открыты 10 августа 1873 года в заново отремонтированном здании Морского собрания с великолепным залом и множеством служебных помещений. И Андрей Антонович, приступив к занятиям, тут же взял быка за рога, бомбардируя начальство рапортами о необходимости улучшения программ, о закупке современных учебников, об оборудовании классов новейшими физическими приборами. Вдохновлённый всеобщим подъёмом, он работал не за страх, а за совесть, читая не только положенные ему физику, навигацию и теоретическую механику, но и – если была необходимость – физическую географию и русский язык. В броненосцы же он, как и все «птенцы гнезда Константинова», был беззаветно влюблён. Отношение Андрея Антоновича к этим жутким стальным чудовищам было подобно страсти любвеобильного дамского угодника к особенно чувственным пассиям: он коллекционировал их фотографии и в часы особого расположения духа вновь и вновь пересматривал, смакуя. Ахматова всю жизнь хранила воспоминание о том, как в детстве, перебирая эти фотографии, она выбирала вместе с отцом самый чудесный из николаевских кораблей по красоте и выразительности силуэта: выбор пал на барбетный броненосец «Три святителя»… И потом, забираясь на скалы крымского Херсонеса, с которых открывался сумасшедший простор Чёрного моря, она, как истинная дочка своего отца, тут же представляла себе берегущие этот простор грозные стальные суда:

- Когда я стану царицей,

- Выстрою шесть броненосцев

- И шесть канонерских лодок,

- Чтобы бухты мои охраняли

- До самого Фиолента…[36]

Возвращаясь к педагогическому дебюту Андрея Антоновича, нужно сказать, что народническое фрондёрское поветрие коснулось и его тоже (в среде морских офицеров-константиновцев это не считалось зазорным). Сам он, вероятно, непосредственно не участвовал в подпольной борьбе, но всюду, где ни появлялся, оказывался вдруг окружённым лицами и событиями, весьма… своеобразными. Так, мы можем сейчас только догадываться о содержании встреч и бесед мичмана Горенко с деятелями так называемой «Николаевской коммуны», полулегальной просветительской группы, возникшей весной 1874 года для агитации среди горожан и окрестных крестьян. А такие встречи были наверняка, ибо Андрей Антонович в это время сотрудничал с газетой «Николаевский вестник», являвшейся чем-то вроде легального «филиала» коммунаров. Здесь работал корректором организатор коммуны И. М. Ковальский, а главный редактор, отставной моряк А. Н. Юрковский, приходился родным братом Фёдору Николаевичу Юрковскому, вошедшему в историю русского народнического террора под кличкой «Сашка-инженер». По воспоминаниям соратников, Ф. Н. Юрковский уже тогда постоянно носил «мундир революционера», то есть никогда не расставался с кинжалом и револьвером, а по жандармской ориентировке был «человеком смелым, решительным, смерти не боялся». В Николаевской коммуне развернуться ему было негде, ибо тут в основном агитировали (и Юрковский вместе с другими коммунарами отделался потому кратким заключением в морской тюрьме и административным взысканием). Зато пятью годами позже, в 1879 году, он совершил сразу два подвига: провёл подкоп под Херсонское казначейство, экспроприировав для нужд революции тамошние средства, и покорил сердце Веры Николаевны Фигнер, которую называл запросто: «Топниножка»… Известно также, что Юрковский взялся лично исполнить провокатора, а потом очень живо описал процесс «исполнения» в одном из своих рассказов (он был одарён литературно).

Обратил ли внимание Андрей Антонович Горенко на будущего «Сашку-инженера» – точно неизвестно (хотя не заметить столь неординарную личность, кажется, сложно). Зато с определённостью мы можем говорить о том, что он был знаком с боцманом 2-го Черноморского экипажа Иваном Ивановичем Логовенко, одним из лидеров другой николаевской подпольной организации, революционного кружка военных моряков, готовивших взрыв царской яхты. Вопрос об этом Андрею Антоновичу задавали в петербургском жандармском управлении, после того как Логовенко и другие участники заговора летом 1878 года попались с поличным (на конспиративной квартире при их аресте были обнаружены запалы с гремучей ртутью и проводá):

– Были ли Вы с ним в дружеских отношениях?

– Я был с ним в дружеских отношениях[37].