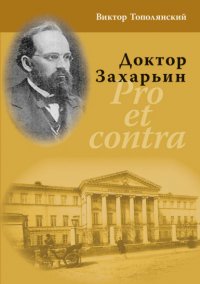

Читать онлайн Доктор Захарьин. Pro et contra бесплатно

- Все книги автора: Виктор Тополянский

Введение

Технический прогресс и философские концепции XVIII-XIX столетий основательно расшатали казавшиеся в прошлом незыблемыми устои традиционного врачевания. Одним из предвестников исподволь надвигавшегося кризиса медицины оказалось двоемыслие. Известный немецкий врач первой половины XIX века Гуфеланд однажды признался: «В больнице я обязан поступать, как велит мне совесть, а на кафедре я вынужден говорить то, чего все требуют».

На закате ХХ века в средствах массовой информации появилось несметное число удивительных объявлений: всевозможные народные целители уведомляли о своей готовности излечить любой недуг; дипломированные парапсихологи и члены Российской Академии оккультных наук сулили каждому больному полное восстановление здоровья за умеренную плату; потомственные колдуны и маги за небольшую мзду предлагали устранить «сглаз и порчу». Невиданный прежде расцвет знахарства и шарлатанства свидетельствовал о безусловной утрате престижа официальной медицины.

Поскольку такой кризис созревает обычно на протяжении многих лет, уместен вопрос: кто стоял у его истоков? Ответить на него позволяет в известной степени биография доктора Захарьина – знаменитого во второй половине XIX века профессора медицинского факультета Московского университета. В непрестанной погоне за призраком жизненного успеха доктор Захарьин стал одним из основоположников безудержной коммерциализации врачебной помощи, официально преобразованной в медицинские услуги, и непосредственно связанной с этим дегуманизации медицины.

I. На старте

Ваша страна – увы! – похожа на все страны в мире. Богатство и бедность, знатность и рабство, смерть и несчастья, разум и глупость, святость, преступления, совесть, бесстыдство – всё это перемешано так тесно, что просто ужасаешься.

Евгений Шварц. «Тень»

1.1. Доктор Г.А. Захарьин (1860).

Биография миллионера и нашумевшего в прошлом медицинского авторитета Григория Антоновича Захарьина напоминает старинную географическую карту, изобилующую белыми пятнами с надписью на них: “Terra incognita”. В перечне «загадок жизни и судьбы», как выражались порой советские историки медицины, дата его появления на свет обычно не упоминалась. Опираясь на информацию Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1894), исследователи дружно повторяли: Захарьин родился в 1829 году.1 По утверждению профессора Гукасяна, автора монографии, посвящённой этому безусловно нестандартному человеку, Захарьин родился в Пензе 8 (20) февраля 1829 года, а встречающиеся в литературе иные числа следует считать ошибочными.2 В итоге именно эту дату советские историки медицины признали установленной и сомнений не вызывающей.3

Между тем при жизни Захарьина в Российском медицинском списке неизменно фигурировала другая дата его рождения – 1830 год. В конце XIX века безымянный корреспондент газеты «Московские ведомости» напечатал «наиболее полные и точные сведения» по этому поводу: жизненный путь Захарьина начался в Пензе 8 февраля 1830 года.4 Тот же день и год называли потом историк Языков и преемник Захарьина в терапевтической факультетской клинике профессор Попов.5 Такое разногласие можно было бы рассматривать, наверное, как очередную, хотя и не замеченную ранее загадку жизни и судьбы именитого профессора, если бы в архивном «деле о принятии» Захарьина в число студентов Московского университета не отложилось представленное ниже его метрическое свидетельство:

По Указу Его Императорского Величества Пензенская Духовная Консистория слушала, во-первых: прошение штабс-ротмистра Антона Сергеева сына Захарьина о выдаче ему из метрических книг града Пензы Введенской церкви за 1830-й год, о времени рождения сына его Григория, свидетельства на предмет помещения его в учебное заведение; и, во-вторых, справку, по коей оказалось, что в метрических за тысяча восемьсот тридцатый год Пензенской Введенской церкви под номером девятнадцатым записано так: у штабс-ротмистра Антона Сергеева Захарьина сын Григорий рождён осьмого и крещён четырнадцатого числа февраля месяца. Приказали: как из справки видно, что у штабс-ротмистра Захарьина сын Григорий по метрическим книгам, записанным в числе родившихся, значится, то просимое свидетельство выдать. Каковое и выдано за подлежащим подписом и с приложением печати из Пензенской Духовной Консистории Декабря 11 дня 1837-го года.

Кафедральный протоиерей Фёдор ОстровидовСекретарь Миловский.6

Отец будущей знаменитости Антон Сергеевич Захарьин принадлежал к обедневшему дворянскому роду и совместно с братьями владел 225 душами крестьян мужского пола в Сердобском уезде Саратовской губернии. В сентябре 1810 года в возрасте 19 лет он покинул свою усадьбу ради службы корнетом в лейб-гвардии Уланском полку. Через несколько месяцев его перевели в гусарский полк. за последующие три года ему довелось участвовать в войне с Турцией на территориях Молдавии и Валахии, неоднократно отличиться в боях и в партизанских действиях против наполеоновской армии, перенести пулевое ранение в подбородок и наконец в чине штабс-ротмистра вступить в Париж в составе войск антифранцузской коалиции.

В феврале 1816 года, выйдя в отставку (формально по болезни), он женился, вернулся в своё имение, занялся сельским хозяйством и за шесть лет стал отцом троих сыновей и одной дочери. Что-либо рассказать о его интересах, характере и мировоззрении, равно как о личностных особенностях его супруги, скупые архивы, естественно, не могли. Известно лишь, что спустя примерно четыре года после рождения четвёртого ребёнка отставной гусарский офицер сочетался повторным браком. Поскольку в те времена, тем более в глухой провинции, о разводах и не помышляли, тогда как родильная горячка и прочие женские напасти слыли страданиями весьма заурядными, надо полагать, что первая спутница его жизни скончалась после четвертых родов.

В рукописной грамоте о занесении его вместе с потомством во вторую часть дворянской родословной книги Саратовской губернии ничего не говорилось ни о судьбе его первой жены, ни о времени и месте заключения нового брачного союза. Там было сказано только одно: вторым браком Антон Сергеевич Захарьин сочетался с дочерью надворного советника Григория Геймана Людмилой Григорьевной, от коей к 1833 году имел троих детей – Елизавету 6 лет, Григория 3 лет и Сергея 2 лет.7

Отец второй супруги отставного штабс-ротмистра, Гейман (Heimann) Григорий (Hertz, Heinrich-Gregor) Ефимович (1771–1843), был уроженцем Германии и обладателем врачебного диплома одного из немецких университетов. После защиты докторской диссертации он принял предложение правительства Российской империи, приглашавшего европейских врачей для оказания медицинской помощи больным и раненым солдатам, и приехал в Вильно то ли на исходе XVIII века, то ли в самом начале 1802 года. Там он состоял врачом при Виленском почтамте и директором оспопрививательного института, был членом-учредителем Виленского медицинского общества, а в местном университете читал лекции по патологии, изданные потом под заглавием «Pathologiae Medicae Elementa» (Wilno i Warszawa, 1811).

Поскольку один из его сыновей, 1802 года рождения, в возрасте 15 лет поступил в Московский университет, можно полагать, что семья Геймана перебралась в Москву не позднее 1817 года. Где он проживал и в каком учреждении служил после переселения, неизвестно. Согласно его официальной биографии, он стал консультантом Мариинской больницы для бедных и удостоился в конце концов чина надворного советника (равнозначного армейскому рангу подполковника). Однако в списке сотрудников этой больницы со дня её основания в 1806 году его фамилия отсутствует.8 Наиболее вероятно, что занимался он преимущественно частной практикой; во всяком случае лекарства по его рецептам регулярно отпускали аптеки на Пречистенке и на Арбате.9 Вероисповедание доктора медицины Геймана не нашло отражения в его очень сжатой и неточной биографии; нельзя исключить, что он остался некрещёным. Скончался он в Москве в преклонном по тогдашним понятиям возрасте и был погребён на Иноверческом кладбище на Введенских горах.10

По утверждению советского историка медицины Лушникова, жена мелкопоместного дворянина Антона Захарьина и мать будущего профессора Московского университета Григория Захарьина «была внучкой известного учёного, профессора Фишера фон Вальдгейма, президента Московской медико-хирургической академии, друга Гёте и Шиллера».11 Отсюда вытекает, что Григорий (Готгельф, Готхельф, Gotthelf) Иванович Фишер фон Вальдгейм (Fischer von Waldheim, 1771–1853) должен был оказаться отцом либо Геймана Григория Ефимовича, либо супруги последнего и, соответственно, дедом Захарьиной Людмилы Григорьевны, урождённой Гейман. Такое открытие советского историка следовало бы отнести, безусловно, к ещё одной загадке жизни и судьбы профессора Захарьина, ибо неясно, каким образом младенец 1771 года рождения сумел перевоплотиться в отца не то мальчика того же года рождения, не то его будущей жены.

Доктор Гейман сочетался законным браком в самом начале 1800 года; 28 декабря того же года родилась его старшая дочь Анна. Если предположить, что супруга доктора Геймана была намного моложе своего мужа, возникает вопрос: в каком году она родилась? Чтобы выйти замуж хотя бы в 16 лет, она должна была появиться на свет в 1784 году, когда Фишеру фон Вальдгейму было всего 13 лет. Надо сказать, однако, что в конце XVIII века гимназические и даже студенческие браки отнюдь не поощрялись. В действительности Фишер фон Вальдгейм вступил в свой первый и единственный брак 25 июля 1801 года, а его первенец Александр (будущий заслуженный ординарный профессор Московского университета) родился в городе Майнце в 1803 году.12 Таким образом, стать прадедом Захарьина профессор Фишер фон Вальдгейм не мог ни при каких обстоятельствах.

1.2. Естествоиспытатель, почётный член Императорской Академии наук Г.И. Фишер фон Вальдгейм.

Тем не менее между Фишером фон Вальдгеймом и доктором Гейманом установились в последующем родственные отношения. Сын доктора Геймана Родион взял в жены дочь Фишера фон Вальдгейма Августу. К своему тестю, основателю Московского общества испытателей природы, Родион Гейман испытывал чувство глубокого уважения, считал его крупным учёным, называл «истинным христианином» и через два года после его смерти с волнением и печалью вспоминал о «той нежной внимательности», с которой Фишер фон Вальдгейм «в течение более чем двадцати лет услаждал страдания своей больной супруги».13

Старшая дочь доктора Геймана Анна Григорьевна в 1822 году вышла замуж за дворянина из Петербургской губернии, капитана Генерального штаба Патона (von Patton) Петра Ивановича (1796–1871) и через год родила сына Оскара. Eё муж отлично зарекомендовал себя в сражениях против наполеоновских войск (1812–1814), в войне с Турцией (1828) и в боевых действиях против горцев на Кавказской линии (1844–1845). Кавалер множества орденов, в том числе Святого Владимира 4-й степени с бантом (1829), Святого Владимира 3-й степени (1840) и Святого Владимира 2-й степени с мечами (1862), он стал в конечном счёте сенатором (1853) и генералом от инфантерии (1869).14 Двоюродный брат будущего профессора Захарьина со стороны матери, инженер, участник Крымской войны, надворный советник (чин, соответствовавший армейскому рангу подполковника) Оскар Петрович Патон (1823–?) в 1858 году приобрёл имение (3500 десятин земли, 268 ревизских душ мужского пола) в Бельском уезде Смоленской губернии, после чего покинул гражданскую службу в Петербурге и в дальнейшем занимал место российского консула сначала в Ницце, потом в Бреслау.15 Его сын Евгений Оскарович Патон (1870–1953) остался в истории как выдающийся специалист в области сварки и мостостроения, академик АН УССР (1929), вице-президент АН УССР (1945–1952) и Герой Социалистического Труда (1943).

Двое сыновей доктора Геймана получили медицинское образование. Старший из них, доктор медицины Венедикт (Бенедикт Соломон) Григорьевич Гейман (1801–1874) пользовался в Москве репутацией искусного целителя. не случайно поэтому высокое начальство, закрыв глаза на то, что он был некрещёным евреем, назначило его ординатором Московского военного госпиталя, а двоюродная сестра декабриста Якушкина, хозяйка литературного салона Левашова выбрала его в качестве персонального доктора для своей семьи и проживавшего во флигеле её дома на Новой Басманной улице Чаадаева. Впоследствии Чаадаев высказывался о своём личном враче Геймане так: «Ему воздвигнул памятник в своём сердце».16 По данным Российского медицинского списка, в 1854 году Венедикт Гейман стал кавалером ордена Святой Анны 3-й степени, а в 1856 году вышел в отставку в чине статского советника.

Наибольшую известность приобрёл, однако, второй сын доктора Геймана – заслуженный ординарный профессор Московского университета, действительный статский советник Родион (Rudolf) Григорьевич Гейман (von Heimann, 1802–1865). Хорошее домашнее воспитание в состоятельной еврейской семье и очень неплохие способности позволили ему с 13 до 15 лет обучаться на физико-математическом и медицинском факультетах в Вильне, до 18 лет слушать лекции по медицине в Москве, в 20 лет защитить докторскую диссертацию «О пользе химии в медицине» (« De utilitate chemiae in medicina») и с 21 года преподавать химию в Московском университете и в Медико-хирургической академии сначала в должности адъюнкта, а позднее (с 32 лет) – в звании ординарного профессора. Ему сразу же удалось разжечь интерес студентов к его предмету, так как лекции он читал увлекательно и чуть ли не каждую из них сопровождал различными химическими опытами, производившими неизгладимое впечатление на неискушённую аудиторию.

Задумав посвятить себя учёной деятельности в Московском университете, он принял христианство, после чего присущие ему упорство и находчивость, организаторский талант и особое умение угождать вышестоящим обеспечили молодому преподавателю неизменное благорасположение начальства и стабильный карьерный рост. В 1830 году, когда в городе разразилась эпидемия холеры, московский генерал-губернатор включил его в специально созданный медицинский совет, куда вошли и такие маститые врачи, как Гааз и Лодер, Мухин и Поль. По окончании эпидемии он был удостоен монаршего благоволения и ордена Святой Анны 3 степени «за особенные труды и усердие при исправлении должности главного медицинского инспектора Мясницкой части и временной холерной больницы». Поскольку холеру считали тогда несравненно опаснее чумы, Геймана наградили, в сущности, не столько за «особенные труды и усердие», сколько за проявленные им бесстрашие и верность врачебному долгу. В дальнейшем за ревностное исполнение своих обязанностей и распоряжений начальства его жаловали и бриллиантовым перстнем, и орденами Святого Станислава 3 степени и Святой Анны 2 степени, и знаками отличия беспорочной службы за 15, 20 и 30 лет.17

Ещё в бытность свою адъюнктом он снискал себе необычайную популярность в московских торговых кругах, постоянно участвуя в качестве эксперта в городских мануфактурных выставках. К 1836 году связи ординарного профессора химии с коммерческим миром настолько упрочились, что его назначили директором первого в Российской империи стеаринового завода, состоявшего под официальным покровительством графа Строганова – попечителя Московского учебного округа. С той поры граф оказывал ему «особенное доверие» в течение всего периода своего попечительства. Когда же Родион Гейман стал членом Московского отделения Мануфактурного Совета, Строганов признал в нем «умелого исполнителя своих забот о развитии московской промышленности».18

1.3. Попечитель Московского учебного округа граф С.Г. Строганов.

От столь добрых взаимоотношений графа с ординарным профессором университет только выиграл, ибо обзавёлся новой, «настоящим образом устроенной лабораторией», где занятия химией «были впервые поставлены более научно». Однако сугубо утилитарный склад мышления Родиона Геймана обусловил не строго научное, а преимущественно практическое направление преподавания на его кафедре, что, впрочем, целиком отвечало воззрениям попечителя Московского учебного округа. не остались внакладе и московские предприниматели, поскольку с 1836 года Родион Гейман, с превеликим, как всегда, старанием осуществляя поручение графа Строганова, читал ежегодные курсы публичных лекций по технической химии, привлекавшие до 300 слушателей.

С годами Родион Гейман, всё более поглощаемый всевозможными коммерческими и техническими хлопотами, всё менее ответственно относился к преподаванию и всё чаще пренебрегал чтением лекций, возлагая на своего лаборанта демонстрацию тех или иных опытов. В августе 1854 года его отправили в отставку «за выслугою срока», с мундиром, присвоенным должности, и с пенсией, достигшей полного оклада профессорского жалованья.19 Было ему в то время всего лишь 52 года. Он сохранял прежнюю бодрость и подвижность, но вместе с тем производил впечатление настолько солидное и внушительное, что университетские сторожа неизменно величали его «генералом».20 Внезапное увольнение его весьма огорчило, однако заступиться за профессора было некому: давешний его покровитель граф Строганов ушёл с поста попечителя Московского учебного округа за семь лет до того. Родион Гейман скончался в возрасте 63 лет и был погребён на Иноверческом кладбище на Введенских горах вместе с первой своей супругой Августой, урождённой Фишер фон Вальдгейм. Там же предали земле вторую его жену Вильгемину (урождённую Мартос), пережившую мужа на четыре года. Рядом с ними похоронили его старшую сестру Анну Патон, урождённую Гейман.21

Крайне обрывочные сведения о младшей дочери надворного советника Геймана, родившейся в 1803 или 1804 году, в общем малосодержательны. Вполне вероятно, что в детстве она под руководством отца и совместно с братьями изучала дома историю и географию, немецкий и французский языки, но невозможно даже предположить, почему образованная московская барышня из зажиточной врачебной семьи согласилась обвенчаться с отставным гусарским офицером из поволжского захолустья, да ещё 35-летним вдовцом, обременённым выводком несовершеннолетних детей. Можно лишь допустить, что она просто засиделась в невостребованных невестах и её родители поспешили сбыть её замуж. Произошло это не позднее 1826 года (на следующий год она сама стала матерью).

Много лет спустя профессор Захарьин рассказывал коллегам, что его мать приняла христианство непосредственно перед вступлением в брак с его отцом.22 На исходе XX столетия в метрической книге Николаевской церкви города Пензы была обнаружена запись от 26 октября 1829 года: «Штабс-ротмистра Антона Захарьина жена лютеранского исповедания Людмила Григорьева миром помазана».23 Приходится думать, что перед бракосочетанием, примерно в 1826 году, мать Захарьина избрала протестантское вероисповедание, а три года спустя и за три с лишним месяца до появления на свет старшего сына, названного в честь деда по материнской линии Григорием, перешла в православие.

Сам по себе факт рождения будущего медицинского авторитета в Пензе, а не где-нибудь в Саратовской губернии подтолкнул советского историка медицины Лушникова к очередному биографическому открытию, выраженному всего в одной фразе: «Отец Захарьина вскоре после рождения сына разошёлся с женой, и детство ребёнка прошло в имении отца в Саратовской губернии».24 Детство ребёнка действительно прошло в Саратовской губернии, о чем никогда не забывал и сам Захарьин. «Я родился в Пензе и состою пензенским землевладельцем, – писал он, например, обер-прокурору Святейшего Синода Победоносцеву 6 марта 1896 года. – Отец мой был землевладельцем Саратовской губернии, где я и вырос».25 Вот только «разойтись» с женой отцу Захарьина не довелось, и не потому, что разводы были тогда просто-напросто нереальны, а потому, что расставаться со своей супругой у отставного штабс-ротмистра никакого желания не было. Следующий сын четы Захарьиных, названный Сергеем в честь деда с отцовской стороны, родился 22 октября 1831 года в селе Трескине Сердобского уезда Саратовской губернии.26

Дед будущего профессора Московского университета, надворный советник Сергей Наумович Захарьин скончался в 1819 году. После его смерти трое сыновей покойного произвели раздел оставшейся недвижимости. По решению Пензенской Гражданской палаты Антону Сергеевичу Захарьину достались село Трескино, расположенное недалеко от него сельцо Облизовка и более 70 душ крепостных крестьян и дворовых людей. не то в 1832-м, не то в 1833 году он продал село Трескино и семь или восемь лет вместе с женой и многочисленным потомством обитал в соседнем сельце Облизовке, где ему принадлежали 30 крепостных душ мужского пола.27 Впоследствии профессор Захарьин предпочитал не вспоминать о своём деревенском детстве и в официальных бумагах аттестовал себя дворянином Саратовской губернии, лишь изредка добавляя к этому «Сердобского уезда», но никогда не называя сельцо Облизовку, доставшееся его отцу по наследству после раздела дедовских владений.

Не позднее начала 1841 года отставной штабс-ротмистр продал оставшуюся часть унаследованного имения и семья Захарьиных переселилась в Саратов.28 В 11 лет (27 сентября 1841 года) Григория Захарьина отдали в саратовскую гимназию; за время обучения он продемонстрировал отличное поведение и отличные успехи по всем предметам, за исключением рисования, черчения и чистописания.29 Его своеобразный замкнутый характер, как уверяла неплохо информированная о судьбе Захарьина газета «Московские ведомости», в значительной степени сложился в тот период «под влиянием отца, под влиянием крепкого патриотического духа и блестящей литературы сороковых годов, под влиянием поэзии Пушкина, под влиянием строгого режима тогдашней гимназии».30

Летом 1847 года он завершил семилетнее среднее образование, обретя право на чин 14 класса через год после начала гражданской службы, и уехал в Москву, где исправно служили родные братья его матери. Там он поселился в доме своего дяди, ординарного профессора химии Геймана, и поступил на медицинский факультет Московского университета. Через три года всё тот же профессор Гейман приютил в своём доме его младшего брата Сергея, тоже окончившего саратовскую гимназию и принятого на первый курс медицинского факультета Московского университета.31

Каких-либо документальных свидетельств того, как сложилась жизнь родителей двух братьев-студентов после 1850 года, когда младший из них объявился в Москве, не обнаружено. По легенде, запущенной в оборот через 90 лет, многолюдная семья Захарьина «сильно бедствовала» и его мать была вынуждена давать уроки музыки.32 Даже если она отличалась такой же музыкальной одарённостью, как её родной брат Родион Гейман, в семилетнем возрасте сочинивший опубликованные в Кёнигсберге вариации для фортепьяно, то кому же нужны были её уроки в сельце Облизовке? Можно допустить, впрочем, что, овдовев, Людмила Григорьевна перебралась в Пензу, где проживали родственники её почившего мужа и где её знание иностранных языков и умение музицировать пригодились ей в добывании хлеба насущного.

1.4. Посвящение Родиону Григорьевичу Гейману в докторской диссертации Г.А. Захарьина.

В этом отношении производят впечатление достоверности мемуары доктора Петра Филатова (младшего брата прославленного педиатра Филатова и отца советского академика офтальмолога Владимира Филатова). В 1867 году ученик 7 класса Пензенской гимназии Пётр Филатов начал брать ежедневные уроки французского языка у соседки по дому, где он снимал комнату, – больной, почти ослепшей и очень пожилой женщины, бывшей когда-то замужем за бедным помещиком Саратовской губернии. Её часто навещал сын, Пётр Антонович Захарьин, «человек непутёвый, без образования, служивший писарем в казённой палате», но вместе с тем хорошо известный в городе специалист по дрессировке легавых собак. Преподавательница неоднократно уверяла Филатова, будто другой её сын, видный московский профессор, занимает место директора клиники. Приблизительно через полтора года, увидев профессора Захарьина в Московском университете, Филатов с чувством крайнего удивления констатировал, что этот важный господин с черной бородой, в черном сюртуке и с тростью в руках представлял собою «вылитый портрет» одинокой и малоимущей женщины, учившей его французскому языку.33

1.5. Офтальмолог и хирург П.Ф. Филатов.

Воспоминания доктора Филатова вызывали тем не менее какое-то недоумение. В самом деле, почему престарелая мать профессора Захарьина прозябала в постыдной нужде, в то время как её сын держал сотни тысяч рублей в акциях Рязанской железной дороги? не сохранились ли в необъятной памяти профессора какие-то неизжитые детские обиды? не чувствовал ли он себя ущемлённым, оттого что вырос не в родовом поместье, а в каком-то захудалом поселении с малопривлекательным названием? не стеснялся ли он своих незадачливых провинциальных родителей? Или не мог простить отцу распродажи наследственных владений, а матери – её еврейского происхождения. И если уж он не воздавал должное ни отцу, ни матери, то кого же из своих многочисленных родственников ценил и почитал безоговорочно? Вот на этот вопрос ответил сам Захарьин в 1853 году, написав в своей диссертации посвящение:

«Родиону Григорьевичу Гейману, Ординарному Профессору Химии, Члену Мануфактурного Совета, Действительному Статскому Советнику, Кавалеру и Члену разных учёных обществ русских и иностранных, высокоуважаемому дяде в знак искренней любви и истинной благодарности».

II. Первые достижения

Я не волшебник, я ещё только учусь…

Евгений Шварц. «Золушка»

В августе 1847 года Захарьина зачислили на первый курс медицинского факультета Московского университета. К тому времени «золотой век» попечительства графа Строганова приблизился к неизбежному концу. Уже 25 ноября 1847 года либерального графа сменил его недавний помощник – казённый педант Голохвастов.

Через год революционная ситуация в Европе побудила российские власти срочно ввести в действие новые инструкции о порядке обучения и усилении надзора за учащимися, отменить преподавание ряда гуманитарных дисциплин, в том числе государственного права других стран, возложить на профессоров богословия чтение лекций по логике и психологии, а заодно повысить плату за высшее образование. Министр народного просвещения даже изготовил для императора специальный доклад о вредоносных последствиях изучения философии и для студентов, и для всей державы. Российское просвещение, которое нуждалось ещё, как писал Соловьёв, в тепличных условиях, «вынесенное на мороз, свернулось». В сановных кругах принялись негромко обсуждать умело запущенные в общество слухи о целесообразности закрытия университетов – рассадников вольнодумства и потенциальной крамолы. На всякий случай в 1849 году профессуру обязали заранее готовить подробные программы лекций для предварительного рассмотрения их начальством. Вплоть до 1855 года над университетской жизнью нависли «тяжёлые сумерки» последнего периода царствования Николая I – «времени покоя и тишины, покоя мертвенного и тишины кладбищенской», когда всякую живую мысль считали преступной, а самую умеренную жалобу – бунтом.34

При таких обстоятельствах от учащихся требовали в первую очередь примерного поведения и отменного прилежания, а вовсе не остроты ума и непредвзятости мышления. для получения же врачебного диплома студенту нужна была особая, цепкая, натренированная зубрёжкой память, поскольку в медицине середины XIX века, не пустившей ещё ни физиологических, ни биохимических корней и во многом догматической, проникновение в суть явлений подменялось обычно механическим заучиванием внешних признаков той или иной патологии. для характеристики того периода лучше всего, наверное, подходило старинное латинское изречение: Сколь мало нужно разума, чтобы овладеть медициной. Как заметил Боткин, окончивший Московский университет в 1855 году, «будущность наша уничтожалась нашей школой, которая, преподавая нам знание в форме катехизисных истин, не возбуждала в нас той пытливости, которая обусловливает дальнейшее развитие».35

В университете

По отчётам о состоянии и действиях Императорского Московского университета с 1848 по 1851 годы, Григорий Захарьин выделялся поведением очень хорошим и успехами в науках отличными; более того, на третьем курсе он удостоился похвального отзыва за сочинение на латинском языке «О происхождении лихорадки». О тех же его качествах шла речь и в аттестате, выданном ему 4 сентября 1852 года за подписями ректора и декана: «При отличном поведении, окончив курс по медицинскому факультету, допущен был к испытанию прямо на степень Доктора Медицины, но не представил ещё диссертации для окончательного утверждения его в той степени; определением же Университетского Совета, 10 июня сего года состоявшимся, согласно его прошению, утверждён в степени лекаря с предоставлением ему права, по защищении диссертации, получить без экзамена степень Доктора Медицины».36

Потребность быть не просто первым учеником, а лучшим на счету начальства объяснялась не только и, наверное, не столько честолюбием молодого способного провинциала, сколько скудостью его материальных ресурсов. Формально от начала и до конца обучения в университете он оставался своекоштным студентом, иначе говоря, находился на собственном содержании и сам оплачивал своё образование; фактически же сомнительно, чтобы его вконец обедневшие родители могли помогать ему регулярно, да ещё в достаточной мере из своих мизерных средств. Наиболее вероятно, что постоянную поддержку, в том числе и финансовую, ему оказывал брат его матери – заслуженный ординарный профессор химии Московского университета и член Московского отделения Мануфактурного Совета Родион Гейман.

Более чем скромное существование в юности не могло не отразиться на характере и привычках Захарьина. во всяком случае его безвестный биограф из газеты «Московские Ведомости», тщательно избегавший какого-либо упоминания о родственниках Захарьина с материнской стороны, предложил свою вполне приемлемую трактовку формирования своеобразного комплекса отличника у будущего медицинского авторитета: «Очутившись в Московском университете с крайне скудными средствами, среди бедной студенческой обстановки, без родных и знакомых, он отдался всецело изучению медицины и усердно занялся дополнением своего образования самым разнообразным чтением. Невольное отчуждение от столичного общества с его лоском, манерами, хорошими и дурными влияниями, на всю жизнь наложило отпечаток оригинальности на умного самолюбивого юношу, выросшего в бедной провинциальной ученической квартире».37 Буквально в тех же самых словах, только без кавычек, описал становление личности Захарьина и один из его советских биографов.38

2.1. Профессор факультетской терапевтической клиники Московского университета А.И. Овер.

Вместе с тем стремление показать себя с наилучшей стороны подстёгивало ощущение (несмотря на молодость, надо полагать, достаточно осознанное), что для успешной карьеры ему, неимущему провинциалу, жизненно необходима солидная протекция. Главным его благодетелем со дня приезда в Москву оставался наиболее близкий родственник Родион Гейман; не случайно именно ему посвятил Захарьин свою докторскую диссертацию. Профессор Гейман – фигура достаточно заметная и в университете, и в городе – старался, конечно, всячески помогать почтительному племяннику, но теперь его содействия уже не хватало. И тогда в качестве явного покровителя Захарьина выступил директор терапевтического отделения факультетской клиники Овер.

Современники единодушно признавали Овера светилом медицинского факультета. Чрезвычайно изысканный господин с несколько надменным выражением красивого лица и манерами очень важного барина, на мундире которого пестрело не менее трёх десятков наград разных государств, а через плечо извивалась зелёная лента персидского ордена Льва и Солнца, Овер отличался замечательной эрудицией и уникальной способностью чуть ли не с первого взгляда, почти интуитивно распознавать болезни.39

Самый энергичный и самый преуспевающий московский врач, целиком поглощённый колоссальной частной практикой, да ещё подготовкой четырёхтомного атласа (по материалам многолетних клинико-анатомических сопоставлений), он, однако, откровенно манкировал профессорскими обязанностями. В свою клинику он врывался всегда неожиданно, не чаще одного-двух раз в месяц, хотя по программе должен был заниматься преподаванием девять часов в неделю, с окружающими держался высокомерно, с адъюнктом бывал до неприличия резким и накопленными знаниями со студентами в сущности не делился, если не считать пяти-шести случайных лекций в семестр, прочитанных звонким сердитым голосом на блистательном, но малопонятном для большинства слушателей латинском языке.

Спустя много лет бывшие выпускники Московского университета Белоголовый и Боткин вспоминали терапевтическое отделение факультетской клиники с чувством трудно скрываемой досады. Первый считал клинику Овера «малонаучной и непитательной», порождавшей у студентов чувство неудовлетворённости, тогда как второй изъяснялся более сдержанно: «Профессор Овер, несмотря на свой бесспорно большой талант практического врача, к сожалению, не мог передать нам своего инстинктивного искусства узнавать и лечить больных и потому не имел достаточного влияния на наше развитие». Вслед за ними, но более неприязненно высказался Сеченов, назвав Овера «особой, увешанной несметным количеством орденов, но не показывавшей и носа в свою клинику».40

Почему этот в сущности чёрствый человек, не помнивший по фамилии ни одного студента и отнюдь не увлечённый педагогической деятельностью, задержал вдруг свой холодный пристальный взор на Захарьине, неизвестно. Можно лишь предполагать, что однажды он пошёл навстречу просьбам или уговорам коллеги, Родиона Геймана, либо его тестя, Григория Фишера фон Вальдгейма, знавшего Овера с детства и оказывавшего ему «нравственную поддержку в тяжёлых обстоятельствах».41 Так или иначе, но 10 июня 1852 года Овер подал в Совет университета прошение: «На открывшуюся вакансию ассистента вверенного мне отделения, находя вполне достойным студента Григория Захарьина, выдержавшего в минувшем мае месяце экзамен на степень Доктора Медицины, честь имею покорнейше просить Совет Университета исходатайствовать ему определение в означенную должность».42 Поскольку в тот день Совет университета утвердил Захарьина в степени лекаря, нельзя исключить, что решение предоставить место ассистента вчерашнему студенту, только что получившему звание докторанта, возникло у Овера внезапно и своё прошение он написал всё на том же заседании Совета.

Вопрос о назначении новоявленного выпускника Московского университета на скромную должность ассистента требовал, однако, всестороннего рассмотрения и согласования. Всякой официальной бумаге надлежало перемещаться от чиновника к чиновнику степенно и с оглядкой, а не вприпрыжку, как в странах, где полагают, что время – деньги. не удивительно поэтому, что лишь в конце декабря 1852 года попечитель Московского учебного округа уведомил ректора: «Высочайшим Приказом по Гражданскому Ведомству 3 сего декабря лекарь Захарьин определен ассистентом Терапевтического Отделения Факультетской Клиники Московского Университета».43

В клинике Овера

Когда томительное ожидание резолюции высокого начальства закончилось, и Захарьин получил наконец и место в клинике, и казённую квартиру, и первое жалованье в размере двухсот рублей серебром в год, настала пора срочной подготовки докторской диссертации. В 1853 году девяностостраничный опус «Учение о послеродовых болезнях, изложенное Григорием Захарьиным» вышел в свет на русском языке с посвящением достопочтенному дяде Родиону Гейману.

Тут же выяснился, кстати, ещё один университетский покровитель Захарьина, поскольку в самом начале своего исследования диссертант написал: «Пользуюсь случаем выразить публично полную признательность моему высокоуважаемому профессору, Алексею Ивановичу Полунину, не отказавшему мне в своих советах».44 Внешний вид и манеры ординарного профессора Полунина, возведённого впоследствии в ранг одного из основоположников патологической анатомии в Российской империи, придавали ему удивительное сходство с обычным сельским дьячком: «Маленький, лысый с зачёсанными вперёд жиденькими висками, в допотопном фраке, он ходил как-то особенно, как будто подпрыгивая на каждой ноге и вместе с этим раскачиваясь в стороны, и всею своею фигурою напоминал семинарию, хотя, кажется, вовсе и не был семинаристом. Голос его был похож отчасти на гусиный, а говорил он, словно упирая на букву “о” и почти к каждому слову прибавляя частицу “с”, даже во время чтения лекций».45 Чрезвычайно аккуратный в исполнении своих обязанностей, студентов пятого курса он обучал патологической анатомии, второго курса – патологической физиологии, а третьего курса – общей терапии. для него было, по-видимому, не так уж и важно, что преподавать, лишь бы возвышаться на кафедре и ежегодно читать по засаленной пожелтевшей тетрадке одни и те же бесполезные для студентов лекции.

Невозможно даже предположить, почему этот невзрачный, тщеславный и довольно холодный человек взялся протежировать вчерашнему студенту. за истечением срока давности, как говорят юристы, невозможно также ответить на вопрос, почему Захарьин принёс свою благодарность не родителям, не учителям и даже не директору клиники, а трудолюбивому схоласту Полунину, совершенно лишённому, по словам Белоголового, «того священного огня», который всегда озаряет деятельность крупных учёных и педагогов. Не исключено, впрочем, что Захарьин просто заискивал перед Полуниным, поскольку тот пользовался безусловным влиянием в Совете университета, да ещё редактировал «Московский Врачебный Журнал».

2.2. Титульный лист докторской диссертации Г.А. Захарьина (1853).

Перевод напечатанного трактата на латинский язык затянулся на несколько месяцев, из-за чего публичная защита диссертации под названием «De puerperii morbis in genere atque de peritonitide puerperali in specie (О послеродовой болезни вообще и послеродовом перитоните в особенности)» состоялась только 5 июня 1854 года.46 По миновании летних каникул Захарьин счёл полезным для будущей карьеры обзавестись ещё и другими дипломами и аттестатами.

После испытания его практической сноровки (судебно-медицинского исследования тела московского мещанина, который повесился в полицейском участке) он выдержал экзамены по судебной медицине, медицинской полиции и эпизоотическим болезням и 14 ноября 1854 года был удостоен звания уездного врача.47 Через месяц он сдал экзамены по теоретической и практической хирургии (в частности, показал на трупе, как следует производить резекцию стопы, и вылущил атерому на лице пятилетнего ребёнка, помещённого в хирургическую факультетскую клинику) и 15 декабря того же 1854 года был утверждён в звании оператора.48

Проявленная Захарьиным несколько избыточная, на первый взгляд, поспешность в приобретении дополнительных врачебных сертификатов имела достаточно серьёзные основания. Дело в том, что должность ассистента в середине XIX века никто не воспринимал ни как пожизненную синекуру, ни как изнурительную трудовую вахту. Она не давала никому ни особых прав, ни преимуществ. Её рассматривали, пожалуй, как своеобразную пересадочную станцию между беспечной и, главное, безответственной студенческой юностью и хлопотливой, предприимчивой зрелостью, а предоставляли всего на два года, с тем чтобы за этот относительно небольшой отрезок времени молодой лекарь добавил к своим теоретическим познаниям определенные практические навыки, продемонстрировал, насколько он способен к преподаванию и самостоятельным научным изысканиям, или выбрал для себя какое-то иное поприще. Двухлетний срок службы ассистентом в клинике Овера истекал у Захарьина в конце 1854 года, и продлить его на несколько месяцев или хотя бы недель можно было лишь под каким-либо очень весомым предлогом.

Нарастающее беспокойство относительно своего будущего даже вынудило Захарьина 15 ноября 1854 года запросить копию своего формулярного списка, чтобы отослать её в Киев.49 Там, в университете Святого Владимира, он надеялся, очевидно, занять место, соответствовавшее его претензиям, интересам и квалификации. Ответ из Киева пришёл, по всей вероятности, неутешительный, и тогда в судьбу Захарьина вмешался старший брат его матери – доктор медицины, статский советник Венедикт Гейман, служивший в Московском военном госпитале.

С кем встречался доктор Гейман, озабоченный неопределённостью положения своего племянника, в анналах Московского университета отражения не нашло. Тем не менее хлопоты его увенчались замечательным успехом. Крайне желательную отсрочку неумолимо надвигавшегося увольнения Захарьин получил 25 января 1855 года. В тот день помощник попечителя Московского учебного округа направил ректору Московского университета неожиданное сообщение: «Начальник всех пехотных резервов и запасных войск Армии уведомил Г[осподина]Московского Военного Генерал-Губернатора, что по недостатку врачей в запасной дивизии 6-го Пехотного Корпуса изъявил желание принять на себя пользование нижних чинов Ассистент Императорского Московского Университета Доктор Медицины Захарьин. <…. К прикомандированию Захарьина к запасной дивизии 6-го Пехотного Корпуса препятствий не имеется, если прикомандирование это не будет препятствием ему в исполнении обязанностей по должности ассистента».50

Нестандартный манёвр доктора Геймана какой-то старательный чиновник зафиксировал потом в формулярном списке Захарьина: «Был по собственному желанию прикомандирован, по случаю тифозной эпидемии, к лазарету запасной бригады 17-й пехотной дивизии для пользования заболевших воинских чинов с 25 января по 3 мая 1855 года. во всё время исправлял должность с усердием и ревностию, в удостоверение чего и выдано ему командующим означенною бригадою генерал-майором Лобком от 10 мая 1855 года за №4393 свидетельство».51

Ещё в 1839 году маркиз де Кюстин подметил: «В России ничто не называется точным словом; любое сообщение здесь – обман, которого следует тщательно остерегаться».52 У каждого умудрённого долгой службой российского чиновника, тем более у многоопытного университетского начальства, этот тезис никаких сомнений не вызывал. Раз сам начальник всех пехотных резервов и запасных войск Армии лично обратился к московскому военному генерал-губернатору по столь ничтожному поводу, как временное трудоустройство молодого ассистента университетской клиники, значит, оный до сих пор себя ничем особенным не проявивший врач обзавёлся весьма влиятельным покровителем.

2.3. Главный доктор Московского военного госпиталя В.В. Пеликан.

Относительно родственных отношений Захарьина университетская администрация обладала сведениями вполне достаточными, чтобы вычислить, кто именно и перед кем мог ходатайствовать за ожидавшего увольнения ассистента факультетской клиники. Прочными и многочисленными связями в закрытом для посторонних военном ведомстве обладал один лишь сердобольный доктор Венедикт Гейман, питавший симпатию к одарённому племяннику. Вполне возможно, что Венедикт Гейман позволил себе обеспокоить настойчивыми хлопотами мужа своей старшей сестры, тогда ещё генерал-лейтенанта Патона, назначенного с 1853 года «присутствовать в Сенате с оставлением по армии». Но запросто обратиться к начальнику всех пехотных резервов и запасных войск Армии только ради того, чтобы помочь безвестному московскому лекарю, – на такое был способен лишь один давний знакомый доктора Геймана, тайный советник Венцеслав Пеликан.

Потомок литовских дворян, уроженец города Слонима (одного из центров еврейской оседлости) Гродненской губернии, Пеликан с 1817 года работал ординарным профессором кафедры теоретической и практической хирургии медицинского факультета Виленского университета, где учился будущий доктор Гейман. В 1838 году Пеликан стал главным врачом Московского военного госпиталя, и с его благословения доктор Гейман поступил на штатную врачебную должность в этом учреждении. Через восемь лет карьера Пеликана круто взмыла вверх: его назначили директором Медицинского Департамента Военного Министерства. С 1851 года он исполнял кроме того (по совместительству, как выражались в последующем) обязанности президента Медико-хирургической академии, а с 1854 года ещё и председателя Военно-медицинского учёного Комитета. Как писал один из биографов Пеликана, «его государственный ум, глубокая проницательность и испытанная честность сразу заставляли признать в нем, со стороны одних, мудрого и честного советника и исполнителя, а со стороны других – опытного наставника и руководителя».53 Ни один войсковой, да, наверное, и гражданский, начальник не взял бы на себя смелость хоть в чем-нибудь отказать персоне столь высокого ранга.

Крайне озадаченный сложившейся ситуацией, ректор Московского университета задумал на всякий случай поощрить Захарьина, чтобы тем самым ненароком потрафить его вельможному патрону (как говорил тот же маркиз де Кюстин, «в этой империи насилия страх оправдывает всё», а «угодничество – промысел не хуже других»). О своём намерении ректор доложил попечителю Московского учебного округа. Помощник последнего, в свою очередь, 28 февраля 1855 года проинформировал министра народного просвещения о столь беспрецедентном по отношению к ассистентам предстательстве:

«Ректор Московского Университета, основываясь на засвидетельствовании Директора Терапевтического Отделения Факультетской Клиники Московского Университета донёс, что ассистент того отделения Доктор Медицины Захарьин в продолжении двух лет исправлял должность свою с примерным усердием, полным знанием дела при благородном поведении, в особенности оказал отличную деятельность и самоотвержение во время двух холерных эпидемий, когда в клиниках были учреждены холерные больницы. В вознаграждение особенно полезной службы ассистента Захарьина Ректор Университета ходатайствует о назначении ему, при увольнении от службы за выслугою срока, в выдачу единовременно годового оклада двухсот рублей серебром из экономических сумм клиники, принимая при сем во внимание и бедное состояние г[осподина] Захарьина и затруднительность положения его до приискания новой службы. <…> Разделяя вполне мнение о полезных и отличных трудах ассистента Захарьина, считаю долгом покорнейше просить о назначении ему означенного пособия при увольнении его от службы». Через пять месяцев, 26 июля 1855 года, Министерство народного просвещения поставило в известность помощника попечителя о Высочайшем повелении: выдать Захарьину двести рублей серебром из экономических сумм клиники.54

Пока в заоблачных сферах всяческого начальства обсуждался вопрос о воздаянии в виде единовременного пособия, Захарьин, покинув лазарет запасной бригады 17-й пехотной дивизии, принялся срочно готовиться к очередным экзаменам. «По надлежащем испытании в медицинском факультете» 9 июня ему вручили свидетельство об утверждении его в звании акушера, а 16 июня 1855 года отправили в бессрочный отпуск.55

На вынужденных каникулах

Инициативный и самолюбивый доктор медицины, недавно избранный к тому же действительным членом Физико-медицинского общества (первого в Российской империи медицинского общества, учреждённого при Московском университете в сентябре 1804 года и просуществовавшего до 1917 года), вновь очутился на перепутье. Можно было бы вернуться к родителям в поволжское захолустье, но это означало навсегда проститься с честолюбивыми помыслами; не зря же в застойной атмосфере николаевского режима вылупилась на свет поговорка: дома жить – чина не нажить. Можно было бы с головой окунуться в частную практику, но 25-летнему врачу без солидной репутации не стоило даже мечтать о приличных гонорарах. Отставному доктору медицины оставалось либо покориться обстоятельствам и признать стоявшие перед ним препятствия непреодолимыми, либо сделать совершенно неожиданный ход, способный потрясти университетскую администрацию.

«Уступчивость или податливость не были в его характере, – констатировал впоследствии профессор Снегирёв. – Он был боевой человек и натура наступательная. Раз он решал наступать – все свои способности, силы он употреблял до конца».56 Какие действия предпринял Захарьин после увольнения, у каких высокопоставленных лиц, смирив гордыню, побывал на приёме, какие аргументы выложил своим покровителям – таких секретов архивные документы не выдают. В фонде Московского университета сохранилось только заявление Овера на имя ректора, написанное 29 июля 1855 года (почти через полтора месяца после увольнения Захарьина) ровным, чётким, изящным почерком:

«Состоявший при Терапевтическом отделении Факультетской клиники Ассистент Доктор Медицины Захарьин ныне, по выслужении узаконенного срока, Высочайшим приказом 16 июня сего года от службы уволен. Постоянно замечая в нем усердие к исправлению своей должности, любовь к науке и старание более и более совершенствоваться во врачебных ея отраслях, я, по просьбе его, Захарьина, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство, во уважение усердной службы бывшего моего Ассистента, ходатайствовать пред Высшим Начальством о разрешении ему отправиться на год за границу, в Германию и Бельгию, для дальнейшего усовершенствования себя в медицине, – с увольнением его от взноса узаконенной платы за годовой заграничный паспорт».57

При внимательном чтении этого прошения бросалась в глаза одна странность. Дело в том, что российских подданных ничуть не прельщала возможность «усовершенствования во врачебных науках» в Бельгийском королевстве. Торговцев манили туда знаменитые кружева, революционеров – стрелковое оружие, естествоиспытателей – химическое оборудование. В 1841 году Родион Гейман, исполняя поручение графа Строганова, побывал в Германии, Франции и Бельгии, откуда привёз различные учебные пособия и множество неизгладимых впечатлений. Нельзя исключить в этой связи, что 29 июля 1855 года за спиной Овера, нежданно-негаданно выступившего с ходатайством о зарубежной командировке Захарьина, стоял Родион Гейман, не упомянувший о посещении Франции из-за продолжавшейся Крымской войны.

Между тем высокомерное безразличие директора факультетской терапевтической клиники к собственным сотрудникам (тем более бывшим) было настолько заметным для современников, что внезапная вспышка его альтруизма не могла не возбудить у администрации Московского университета чувства смутной тревоги. не имея, скорее всего, точного представления о том, под давлением какого сановника настрочил Овер своё неожиданное прошение, ректор счёл за благо оное ходатайство поддержать и 12 сентября 1855 года отослал попечителю Московского учебного округа блестящую характеристику Захарьина, акцентировав в ней ревностную службу молодого доктора медицины в лазарете запасной бригады 17-й пехотной дивизии.58

Вслед за тем обнаружилась тенденция к прямо-таки невероятному для российского делопроизводства ускоренному движению бумаг входящих, равно как исходящих. для начала сам Захарьин 3 октября подал ректору Московского университета прошение:

«Будучи представлен Начальством Императорского Московского Университета к увольнению на год за границу, за собственный счёт, для дальнейшего усовершенствования в медицинских науках – с целью быть потом полезным Правительству в качестве Преподавателя при каком-либо из отечественных Университетов, – желая провести это время с возможно большею пользою, но не имея для того вполне достаточных средств, беру смелость покорнейше просить Ваше Превосходительство об исходатайствовании мне у Начальства небольшого денежного вспоможения от Московского Университета».59

Поскольку годовое жалование ассистента составляло двести рублей, университетская администрация без долгих раздумий пришла к заключению: если к этому окладу добавить ещё сотню, то уж трёхсот рублей Захарьину с лихвой хватит и на дорожные расходы, и на проживание в западных странах. Совершенно удовлетворённый собственной щедростью за счёт казны, ректор тут же обратился к своему начальству за соответствующим благословением. Однако попечитель Московского учебного округа решения университетской администрации не одобрил. Чиновник не менее искушённый, но, видимо, более осмотрительный, нежели ректор, попечитель придерживался в данной ситуации правила извечно популярного, хотя и крайне редко соблюдаемого: рука дающего да не оскудеет. Свои соображения о размере пособия он изложил ректору 21 октября:

«Ваше Превосходительство от 5 сего октября за №1714 ходатайствует о выдаче Доктору Медицины Захарьину из университетских сумм 300 рублей в пособие на путевые издержки при отправлении его за границу.

Находя ходатайство о таковом пособии за выданным ему уже однажды вознаграждением неудобным, а вместе с тем имея в виду, что Захарьин по отличным способностям и любви к науке мог бы со временем с пользою занять место преподавателя Университета, я покорнейше прошу Ваше Превосходительство предложить о том на соображение Медицинскому Факультету с тем, не найдёт ли он со своей стороны полезным, в видах приготовления на будущее время достойного преподавателя, отправить Захарьина за границу на казённый счёт с обязательством прослужить определенный срок по ведомству Министерства Народного Просвещения и о последствиях с Вашим по сему предмету заключением мне донести.

При сем не излишним считаю присовокупить, что известные мне, а равно и Факультету данные о способностях и ревностном занятии наукой Захарьина, по мнению моему, представляют положительные ручательства в том, что он достойно оправдает ходатайство о нем пред Высшим Начальством и вознаградит те издержки, которые мог бы сделать Университет для его дальнейшего образования».60

Точку зрения попечителя «по сему предмету» ректор довёл до сведения медицинского факультета 31 октября.61 Так как суждения начальства надлежало принимать без сомнений и возражений, 15 ноября декан медицинского факультета отрапортовал Совету университета о единодушном желании профессуры командировать Захарьина в чужие края на казённый счёт.62

Затем наступило временное затишье, связанное с перемещением официальных бумаг из Москвы в Петербург. Только 15 марта 1856 года министр народного просвещения проинформировал попечителя Московского учебного округа о положительном решении по делу Захарьина, и лишь через две недели, 29 марта, ректор уведомил медицинский факультет о Высочайшей санкции: «Доктора Медицины Захарьина отправить на один год в Германию и Бельгию для усовершенствования в медицинских науках с выдачей ему на путевые издержки тысячи рублей серебром из экономической суммы Московского Университета с тем, чтобы он по возвращении в Россию прослужил по распоряжению Министерства Народного Просвещения не менее 6 лет в звании преподавателя одного из Русских Университетов».63

В первой зарубежной командировке

Формально Захарьин числился в зарубежной командировке с 15 марта 1856 года. Фактически же, получив «установленным порядком» заграничный паспорт, он смог покинуть пределы Российской империи не ранее первой половины июня, поскольку соответствующее указание университетскому казначею о выплате Захарьину единовременного пособия последовало только 16 мая. Перед отъездом декан медицинского факультета вручил ему инструкцию о рациональном самоусовершенствовании в западных клиниках:

1. Он должен заниматься преимущественно Патологией и Терапией медицинской и основными науками Патологии и Терапии – Патологической Анатомией, Патологической Физиологией, Патологической Химией, Фармакологией.

2. В настоящее время он найдёт в Вене достойнейших представителей по всем названным наукам и там обратит особенное внимание на клинические лекции профессоров Шкоды, Оппольцера, Гельма, Гебры, на лекции анатомо-патологические Рокитанского и лекции Патологической Химии Геллера.

3. Сколько позволит время, он займётся опытной физиологией и микроскопической анатомией.

4. Кроме лекций названных преподавателей, по его усмотрению, он будет посещать лекции и других учёных и, кроме Вены, побывает, если время позволит, в Праге, Берлине и других городах.

5. Он постоянно будет посещать больницы и вникать в их устройство и разнообразные выгоды и невыгоды для клинического преподавания.

6. В бытность в Брюсселе он осмотрит больницы этого города. По окончании путешествия он представит подробный отчёт о своих занятиях за границей.64

Чрезмерная, даже немного странная опека вполне самостоятельного доктора медицины, владевшего немецким и французским языками, объяснялась достаточно просто: с 1848 по весну 1855 годов зарубежные командировки молодых учёных были фактически упразднены. Хоть с весны 1855 года (после кончины Николая I и воцарения Александра II) в Москву стали просачиваться осторожные слухи о предстоящих либеральных реформах, сознание верноподданных чиновников по-прежнему заполняли многолетние тотальные страхи. И Захарьин, рождённый и воспитанный в условиях мрачной стагнации предыдущего царствования, нисколько не возражал против явно избыточного попечения своего начальства. Строго соблюдая инструкцию, он приехал в Вену и 2 сентября 1856 года написал первый отчёт:

«В Медицинский Факультет Императорского Московского Университета находящегося для усовершенствования во врачебных науках за границею Доктора Медицины Григория Захарьина

Донесение

Вследствие словесно сообщённого мне Господином Деканом Медицинского Факультета желания Факультета получать от меня каждые два месяца краткий отчёт о моих занятиях за границею, имею честь довести до сведения Факультета следующее:

1. Прибыв в Вену, я во вторую половину июня месяца и в течение июля посещал различные клиники внутренних болезней, по преимуществу клинику Профессора Шкоды.

2. В августе, по закрытии клиник на вакационное время, посещал различные отделения Общей Больницы, по преимуществу отделение Доктора Колиско.

3. В течение второй половины июня, в июле и августе занимался практически Физиологической и Патологической Гистологией человеческого тела в лаборатории Профессора Ведля.

4. Во вторую половину июля и в августе слушал курс Опытной Физиологии Профессора Людвига.

5. Присутствовал при вскрытиях трупов, производимых Профессором Рокитанским и его ассистентом.

Вышеприведённое составляет перечень моих занятий в Вене за вторую половину июня, июль и август.

Доктор Медицины Григорий Захарьин. Вена, 1856 года, 2/14 сентября».65

В тот же день, 2 (14) сентября 1856 года, Захарьин написал два прошения, адресовав одно из них ректору Московского университета, а другое попечителю Московского учебного округа. Сугубо деловой тон второго прошения немного смягчался выражением надежды на сохранение благосклонности Его Превосходительства, наряду с покорнейшей просьбой о покровительстве; в остальном же оно представляло собой полную копию первого. В самом начале своего письма Захарьин упомянул о мирном договоре между Российской империей и странами антироссийской коалиции, завершившем Крымскую войну и заключённом 18 (30) марта 1856 года.

«Отправляя меня за границу для усовершенствования во врачебных науках ещё до заключения мира, окончившего последнюю войну, Университет назначил мне пробыть год в Германии и Бельгии. Ознакомившись на месте с состоянием Внутренней Медицины и связанных с нею наук – предметами моих занятий, определенными инструкцией Медицинского Факультета, я увидел, что мне, по крайней мере по моим силам, необходимо пробыть приблизительно около 3 или 4 месяцев сверх года в одной Германии для того, чтобы вполне удовлетворить инструкции Факультета и достойно воспользоваться богатствами, представляемыми теми врачебными науками этой страны, которые составляют предмет моих занятий.

Так как при том посещение Парижа сделалось в настоящее время возможным, то я думал, что для цели моего отправления за границу мне было бы полезно познакомиться на месте с французскою медициною и обогатить свои сведения посещением знаменитых медицинских учреждений Парижа. Эти поводы заставляют меня обратиться к Вашему Превосходительству с покорнейшею просьбою исходатайствовать мне позволение пробыть другой год за границею с сохранением получаемого мной содержания 1000 рублей серебром в год и паспорт на проезд во Францию.

Осмелюсь прибавить, что я желал бы, если моя просьба будет найдена основательною, получить паспорт и назначенную на содержание сумму в Берлине через Русское Посольство в этом городе».66

Не в тексте, а в интонации этого послания (особенно последнего его абзаца) университетская администрация могла бы уловить не столько просительную, сколько требовательную нотку. Однако университетское начальство решило тональность этого прошения проигнорировать. В ноябре 1856 года медицинский факультет и Совет университета, одобрив столь замечательное стремление к знаниям, ходатайствовали перед попечителем Московского учебного округа о дозволении господину Захарьину пробыть за границей ещё один год сверх назначенного срока.67 Сам же Захарьин продолжал совершенствоваться во врачебных науках, о чем уведомил декана в очередном донесении:

«Честь имею довести до сведения Факультета, что, оставаясь сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы текущего 1856 года в Вене, я занимался следующим:

1. Посещал клиники внутренних болезней Профессоров Оппольцера и Шкоды;

2. посещал клинику грудных болезней Профессора Колиско;

3. посещал клинику болезней кожи Профессора Гебры;

4. посещал клинику сифилитических болезней Профессора Сигмунда;

5. занимался практически Патологической Гистологией человеческого тела в лаборатории Профессора Ведля;

6. во время бывшего в Вене в прошлом сентябре месяце 32-го Съезда Немецких Натуралистов и Врачей посещал заседания Отделений Внутренней медицины, Анатомии и Физиологии.

Доктор медицины Григорий Захарьин. Вена, 1/13 декабря 1856 года».68

Следующее, третье по счету донесение Захарьин отправил из Галле – небольшого немецкого города неподалёку от Лейпцига со своим университетом, основанным в 1694 году. Внятных объяснений, почему он перебрался именно в этот провинциальный город, не упомянутый в инструкции, медицинский факультет не получил:

«Честь имею довести до сведения Факультета, что декабрь месяц прошлого 1856 года и январь текущего 1857 я оставался в Вене, продолжая посещать клиники Профессоров Шкоды, Оппольцера, Гебры, Сигмунда и Колиско, и занимался Патологической Гистологией человеческого тела в лаборатории Профессора Ведля. В Вене пробыл я всего 7 Ѕ месяцев, с половины июня 1856 года по конец января 1857. Чтобы заняться Физиологической Химией и её приложением к Клинической Медицине, я отправился, по совету некоторых венских профессоров, в Галле, где и нахожусь в настоящее время, работая в химической лаборатории Профессора Гайнца (Heintz) и посещая клинику Профессора Фогеля (Julius Vogel).

Доктор медицины Григорий Захарьин. Галле 1/13 февраля 1857 года».69

Последующие три месяца Захарьин провёл в Галле, а затем поспешил в Москву, хотя сначала планировал получить деньги и паспорт, не покидая территории Германии, через российское посольство. Единственным, в сущности, основанием для срочного приезда была тяжёлая болезнь его младшего брата Сергея, два года назад с отличием окончившего медицинский факультет Московского университета. Сразу же по прибытии, 22 мая, Захарьин доложил ректору: «Возвратившись в назначенный срок из-за границы, имею честь представиться Вашему Превосходительству и представить при сем мой заграничный паспорт».70 Через двое суток, 24 мая, Сергей Захарьин скончался в возрасте 25 лет. Причина смерти молодого лекаря осталась неизвестной. В фонде Московского университета сохранилась только записка ректора на имя попечителя Московского учебного округа от 25 мая 1857 года: «Честь имею донести Вашему Превосходительству, что ассистент акушерского отделения факультетской клиники сего университета лекарь Сергей Захарьин вчерашнего числа волею Божиею умер».71

Во второй зарубежной командировке

Похоронив брата, Захарьин стал собираться в дорогу. Никакого резона для задержки в пыльной летней Москве у него не было. К тому же с 5 мая 1857 года он числился в зарубежной командировке, так как в тот день министр народного просвещения проинформировал попечителя Московского учебного округа о Высочайшем дозволении господину Захарьину совершить новый вояж в западные страны и даже посетить Францию.72 Оставалось лишь получить обещанное пособие, но на этот раз Совет университета проявил исключительную расторопность и 10 июня распорядился выдать Захарьину на путевые издержки и содержание за границей одну тысячу рублей серебром из суммы, собираемой со студентов за прочитанные им лекции.73 В конце июня Захарьин покинул Москву и направился в Бреслау (Бреславль, ныне Вроцлав). Спустя почти пять месяцев университет получил от него давно ожидаемое четвёртое донесение:

«Честь имею довести до сведения Факультета, что июль месяц сего года я пробыл в Бреслау, где занимался в микрографической лаборатории Профессора Рейхардта и посещал клинику Профессора Фрерихса.

Конец летнего семестра и начало зимнего, до половины текущего ноября месяца, я оставался в Галле, занимаясь медицинской химией в лаборатории Профессора Гайнца и посещая клинику Профессора Фогеля.

В настоящее время нахожусь в Берлине, где посещаю:

● клинику внутренних болезней Профессора Траубе,

● клинику нервных болезней Профессора Ромберга,

● клинику детских болезней Профессора Эберта,

● клинику глазных болезней Профессора Грефе и

● демонстративный курс патологической анатомии Профессора Вирхова.

Доктор медицины Григорий Захарьин, Берлин, 1857 года, 7/19 ноября».74

Довольная присланным отчётом, университетская администрация не сочла нужным прояснить одну странность: с какой целью Захарьин провёл в общей сложности около семи месяцев в Галле? Вряд ли его целиком захватила малоизвестная и, в сущности, заурядная клиника профессора Юлиуса Фогеля. Более вероятно, что его внимание приковала к себе лаборатория органической химии Вильгельма Гайнца (Гейнца) – сорокалетнего профессора, уже составившего себе в те годы солидную репутацию, но не в медицинском, а в техническом мире. Однако углублённое изучение органической химии не привлекало Захарьина ни раньше, ни в последующем. Раз так, то истратить несколько драгоценных месяцев заграничной командировки на занятия тем, что его никогда не интересовало, он мог по просьбе (или, может быть, по конкретному поручению) какой-то весьма уважаемой персоны – например, своего высокочтимого родственника и покровителя, заслуженного ординарного профессора Родиона Геймана, три года назад уволенного в отставку, но тесных связей с московскими промышленниками отнюдь не растерявшего.

О своём пребывании в Галле Захарьин, надо полагать, никому ничего не рассказывал. во всяком случае его любимый ученик и главный биограф профессор Голубов заверял, будто «за границей Захарьин учился сначала в Берлине» у Вирхова, Траубе и Фрерихса, а потом в Париже у Труссо, Клода Бернара и «у других знаменитостей того времени».75 То же самое повторяли вслед за Голубовым, нередко забывая на него сослаться, советские историки медицины. На самом деле, как видно из его пятого по счету донесения, в 1857 году Захарьин обретался в Берлине очень недолго и свою квалификацию повышал не в клинике Фрерихса, ещё служившего тогда в Бреслау, а в основном под руководством Вирхова и Траубе:

«Честь имею довести до сведения Факультета, что до конца прошлого 1857 года я оставался в Берлине, где продолжал слушать демонстративный курс патологической анатомии и курс общей патологии Профессора Вирхова, заниматься под его руководством патологической микрографией человеческого тела и посещать поименованные в моем прошлом донесении клиники, по преимуществу клинику профессора Траубе.

С начала настоящего года я нахожусь в Париже, где посещаю разные госпитали <…> и слушаю курс Клода Бернара в College de France (физиология и патология соков человеческого организма), курс сифилитических болезней Доктора Лангльбера и курс болезней мочевых путей Доктора Кодмона.76

Доктор Медицины Григорий Захарьин. Париж, 1858 года, 19/31 января».77

Спустя два месяца Захарьин причинил университетской администрации огорчение непредвиденное и оттого особенно чувствительное. Вместо реляции о новых успехах в преодолении медицинских премудростей он прислал прошение об отсрочке учебной кампании ещё на один год:

«10/22 июня настоящего года истекает срок моего двухлетнего пребывания за границей. из этого времени я пробыл полтора года в Германии и, следовательно, могу остаться только полгода в Париже. Но, пробыв около трёх месяцев в этом городе, я убедился, что полугодичного пребывания в нем решительно недостаточно для того, чтобы сколько-нибудь основательным образом познакомиться с богатством его госпиталей и достойно воспользоваться ими, как того требует полученная мною от Факультета инструкция. Два обстоятельства по преимуществу условливают эту невозможность. Первое – то, что визитации во всех парижских госпиталях происходят в одно время, а потому ежедневно возможно посещение лишь одного госпиталя; посещение же госпиталей вне этого времени редко возможно и притом далеко не представляет того интереса, как присутствие при визитациях врачей. Второе обстоятельство есть огромность представляемого госпиталями материала – не только в смысле цифры больных и возможности наблюдать вдруг большое число больных, поражённых одинаковыми болезнями, но в особенности в отношении разработки самого материала.

Между врачами больших городов – Парижа, может быть, по преимуществу – сильно развита наклонность к специальному разрабатыванию отдельных частей медицины, что, естественно, объясняется удобством наблюдать много сходных болезней в одно время, желанием сосредоточить свои силы на одном предмете и, наконец, возможностью сделать это, предоставив другие ветви медицины специальному вниманию других врачей. не вдаваясь в разбор хороших и дурных сторон такого разделения медицинских занятий, можно, однако, положительно сказать, что оно имело последствием замечательное усовершенствование многих частей медицины. Поэтому в парижских госпиталях много таких специалистов по различным частям медицины, клинические курсы которых полны высокого интереса и не могут быть опущены ни в коем случае. <…> Эти обстоятельства делают необходимым по крайней мере годичное пребывание в Париже для достижения цели предписанных мне занятий. С другой стороны, пробыв только полтора года в Германии, я мог остаться лишь на короткое, совершенно недостаточное время во многих весьма важных местах, каковы Берлин, Бреслау и Лейпциг.

Побуждаемый этими обстоятельствами, а с другой стороны не будучи пока ещё обязан исполнением какой-либо службы при Факультете и видя предшествовавшие примеры трёхлетнего пребывания за границей для усовершенствования во врачебных науках, – срок, в необходимости которого я убеждаюсь теперь собственным опытом, – я считаю своим долгом, препровождая вышеизложенные доводы на благоусмотрение Факультета, просить его об оставлении меня ещё на год – считая от 10/22 июня текущего года – за границей с сохранением получаемого мною содержания 1000 рублей серебром в год, – с тем, чтобы половину этого года пробыть в Париже, а другую – в Германии. Причём смею надеяться, что Факультет не оставит меня осведомлением принятого им решения.

Доктор медицины Григорий Захарьин, Париж, 1858 года, 13/25 марта».78

Университетская администрация с большим интересом ознакомилась с аргументами в пользу французской медицины, однако желание продлить ещё на один год заграничную командировку признала неосновательным. В конце апреля (или в самом начале мая) декан сообщил Захарьину о негативной реакции медицинского факультета на его прошение. В ответ Захарьин незамедлительно прислал своё шестое донесение:

«Честь имею довести до сведения Факультета, что по получении мною от Господина Декана уведомления об отрицательном решении Факультета на мою просьбу – остаться ещё год за границей – я отправился из Парижа в Берлин с тем, чтобы, пробыв в этом последнем городе до конца летнего семестра, то есть до будущего августа месяца, потом возвратиться в Москву. до отъезда из Парижа я занимался преимущественно посещением госпиталей, неоднократно упомянутых в моих донесениях Факультету; в Германии же, теперь, посещаю клинику Профессора Траубе и лекции профессора Вирхова.

Доктор медицины Григорий Захарьин. Берлин, 1858 года, 9/21 мая».79

В третьей зарубежной командировке

Из второго заграничного странствия Захарьин, по его же подсчётам, должен был вернуться не позднее 10 июня 1858 года. В своём шестом донесении он обещал приехать в Москву к августу того же года. Как отмечено в его формулярном списке, из этой командировки, официально начавшейся ещё 5 мая 1857 года, он «возвратился в срок».80 На самом деле не так уж и важно, когда именно он объявился в Москве. Существенно другое: 12 августа 1858 года в медицинский факультет Московского университета от «находящегося за границей» Захарьина поступило новое прошение, но на этот раз без указания места временного проживания просителя:

«В течение моего двухлетнего пребывания в Германии и Франции я должен был, по данной мне факультетом инструкции, заниматься Внутренней Патологией и её вспомогательными науками. для выполнения этой инструкции я, с одной стороны, старался ознакомиться с прямым предметом моих занятий – с настоящим состоянием Внутренней Медицины в Германии и Франции посредством посещения клиник, неоднократно поименованных в моих донесениях Факультету, а с другой – употреблять оставшееся время на вспомогательные предметы, преимущественно на Гистологию и Химию человеческого тела в здоровом и больном состоянии.

Гистологией я занимался около семи месяцев у Профессора Ведля в Вене и около полутора месяцев у Профессора Вирхова в Берлине, а химией около четырёх с половиной месяцев у Профессора Гайнца в Галле. Занятия этими предметами, конечно, остались небесплодными: без них, между прочим, было бы совершенно невозможно понимание современной Внутренней Патологии, но, с другой стороны, для современного Патолога они далеко недостаточны в настоящее время, при теснее и теснее становящемся слиянии Физиологии и Патологии. Гистология, Химия и Физика человеческого тела настолько же необходимы для Патолога, как и для Физиолога; никакой прогресс на этом пути невозможен без них. Весь ход немецкой медицины в последние 25 или более лет служит этому блестящим свидетельством. Как на отдельное подтверждение этого я позволю себе указать, хоть, например, на последний труд Фрерихса “Клиника болезней печени”, из которого ясно видно, что гистология, химия, физика и физиологический эксперимент настолько же достояние Патолога, как и Физиолога, что они суть необходимые союзники клинического наблюдения и что последнее, одно, без них решительно бессильно в деле прогресса Патологии. Поэтому не только чтобы быть в состоянии способствовать этому прогрессу, – цель, от которой, конечно, никто охотно не отказывается, – но даже чтобы быть в состоянии понимать плоды его и пользоваться ими, современный Патолог неизбежно должен настолько владеть средствами, представляемыми гистологией, химией и физикой человеческого тела, чтобы быть спокойным за верность необходимо предпринимаемых им, в его области, гистологических, химических и физических работ. Такого обладания названными средствами я не имел возможности приобресть как по недостатку посвящённого изучению их времени, так и потому, что это было лишь время, остающееся от прочих занятий, от посещения клиник и неразрывно связанного с ним изучения патологической литературы; тогда как для того, чтобы приобрести умение владеть этими средствами с уверенностью в результате работ, необходимо исключительное, упорное занятие ими.

Поэтому я считаю своим долгом, предоставляя вышеизложенные доводы на благоусмотрение Факультета, просить его о доставлении мне возможности приличным образом закончить изучение назначенной мне специальности, об отправлении меня ещё на год за границу с сохранением получавшегося мною содержания, тысячи рублей серебром в год.

Доктор медицины Григорий Захарьин, 1858 года, августа 12 дня».81

Категорически отвергнув в апреле предыдущее, ясно изложенное и внутренне более логичное прошение, медицинский факультет с энтузиазмом воспринял новую челобитную, написанную неряшливо и наспех не то в Москве, не то за рубежом. С удивительной скоростью, уже 11 сентября 1858 года медицинский факультет донёс Совету университета, что теперь он находит просьбу господина Захарьина справедливою.82 Столь резкое и быстрое изменение позиции факультета по одному и тому же вопросу рациональному истолкованию не подлежало. не следовало также подозревать прагматичную и прижимистую университетскую администрацию в неожиданной щедрости или в сентиментальном сочувствии Захарьину, признавшему вдруг, что двухлетнее самоусовершенствование за границей, хоть и «осталось небесплодным», но плоды принесло мелкие и незрелые. В качестве наиболее реального объяснения случившегося можно было бы предположить вмешательство некой чрезвычайно влиятельной персоны, пожелавшей выступить в роли негласного благодетеля Захарьина, но имя, звание и должность этой особы неразличимы в сумраке минувшего.

Пока второе прошение о заграничной командировке, оснащённое одобрением медицинского факультета и согласием попечителя Московского учебного округа, ковыляло по инстанциям, сам Захарьин числился в отставке без награждения чином. Но наконец, как зафиксировано в его формулярном списке, с Высочайшего соизволения Захарьин был «вновь отправлен за границу с учёной целью на один год 9 февраля 1859 года и возвратился в срок».83 Дату, проставленную в формулярном списке, не следовало, однако, рассматривать как непреложную, ибо 9 февраля была получена только Высочайшая санкция на выезд за рубеж. Сама же третья командировка началась не ранее второй половины апреля того же года, после того как казначей Московского университета выдал Захарьину, несмотря на связанное с международным финансовым кризисом 1858–1859 годов расстройство денежного обращения в Российской империи, тысячу рублей серебром из суммы, собираемой со студентов за слушание лекций, а московский военный генерал-губернатор, исполняя распоряжение петербургских инстанций, вручил ему «безденежный» заграничный паспорт.84 Спустя три с половиной месяца в Москву пришло последнее, седьмое донесение Захарьина:

«Честь имею довести до сведения Факультета, что летний семестр 1859 года я находился в Берлине, где занимался практически:

1. Нормальной гистологией человеческого тела у Профессора Рейхерта.

2. Патологической гистологией человеческого тела у Профессора Вирхова.

3. Физиологической и патологической химией в лаборатории Патологического Института, состоящей в заведовании Доктора Гоппе. Предметом моих занятий были исследования состава крови, результаты которых по их окончании я надеюсь сообщить.

4. В свободное время посещал клиники Траубе, Фрерихса, Ромберга и Береншпрунга.

Григорий Захарьин. Берлин, 1859 года, 1/13 августа».85

Только теперь, на третьем году своего постдипломного усовершенствования, Захарьин овладел методиками приготовления и окраски микроскопических препаратов и по примеру Боткина приступил к «самостоятельным занятиям» в лаборатории Гоппе-Зейлера. Результаты своей работы он напечатал через два года в «Медицинском Вестнике» и «Вирховском Архиве» под названием «По поводу некоторых вопросов учения о крови». Эта публикация упоминалась потом в учебниках физиологии XIX века.