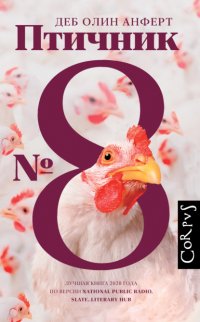

Читать онлайн Птичник № 8 бесплатно

- Все книги автора: Деб Олин Анферт

© Deb Olin Unferth, 2020

© И. Филиппова, перевод на русский язык, 2021

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Издательство CORPUS ®

18+

* * *

Посвящается Мэтту

Гнездо. Свитое из толстой оцинкованной проволоки и двадцати пяти ниппельных поилок, устеленное мхом из птичьего корма и пуха. Многоярусная кормушка тянется рядами общей протяженностью шесть миль. Штабеля желобов высятся десятифутовыми конструкциями в форме буквы А – вселенского символа горы. Деревянные стропила, фанерные мостки. Темнота. Внезапный свет. Мигание трехсот тысяч допотопных глаз. Хитроумный механизм тикает, гудит и клацает, будто машина Судного дня. А надо всем этим кудахчут, квохчут и поют на рассвете сто пятьдесят тысяч птиц.

1

Едва выйдя из автобуса, Джейни заподозрила, что совершила ошибку.

До этого (пока ехала много часов подряд, из одного города в другой, из одного в другой, и свет за окном понемногу тускнел, и дверь то со вздохом раздвигалась, то снова закрывалась, и постепенно смеркалось, и наконец окончательно стемнело, и голова болталась взад-вперед в полусне, а в Чикаго пришлось выйти, чтобы пересесть на другой автобус, и ждать, поставив дорожную сумку на землю, и снова ехать в темноту, и вот уже рассвет, и мимо проносится клетчатый день, и отражение в окне наслаивается на дорожные знаки и торговые центры) Джейни казалось, что впереди ее ждет удивительное приключение. Она сбросила с себя свое старое “я”, оставила прежнюю Джейни позади.

Казалось, она ее видит: прежняя Джейни призраком движется по обычному своему маршруту, она осталась там, в городе, и сейчас идет в школу. Они были как разделенные сиамские близнецы: одному суждено выжить, второму – умереть, и доктора не знают, которому из двух повезет, поэтому мир напряженно застыл, наблюдая. Она дрожала от предвкушения (штаты становились просторнее, земля – ровнее, закончились куцые клочки кустов и деревьев и потянулись бескрайние поля, а вдоль дорог на столбах шатались знаки с божьими вестями). Она, новая Джейни, шагнула из строя одноклассников и двинулась прочь, и кто знает, что станется с ней теперь. Ей казалось, можно оглянуться, бросить взгляд через всю страну и увидеть: строй шагает вперед без нее, и прежняя Джейни медленно плетется за остальными, как корова, не желающая отстать от тех, кто идет впереди.

Но теперь, после полутора суток в дороге, она вышла из автобуса, на деревянных ногах спустилась по ступенькам, и вид станции зародил в ней первые сомнения. Чистые пластиковые сиденья, запах антисептика, сборище очень плохо одетых людей, чьи чемоданы замотаны в полиэтилен и уложены горкой на полу, как великанский завтрак из завернутых в пленку бутербродов.

А главное, отец: он не приехал. Как он выглядит, Джейни не знала, но у дверей не было никого, чья нервозность и выражение взволнованного ожидания на лице соответствовали бы моменту. Никто не переминался с ноги на ногу, не вертел в руках кепку, не вглядывался в глаза каждому приехавшему. Или, по-другому: никто не стоял в центре зала, сияя от гордости и сложив на груди руки, так что купленный в супермаркете букетик цветов в целлофане болтался головками вниз. Здесь никому не было дела до грандиозного путешествия Джейни. И в свое собственное грандиозное путешествие тут тоже никто не собирался.

Она и не рассчитывала, что он будет ее встречать. Он не говорил, что приедет. Он вообще ничего не сказал, не ответил, когда она отправила смс (какая глупость – в подобных обстоятельствах писать смс!) и когда позвонила (“Эм-м, привет, это Джейни, ваша… дочь”). Джейни опустила дорожную сумку на поблескивающий пол и проверила телефон (очередное сообщение от мамы проигнорировала). Но вообще-то она все-таки рассчитывала, что он ее встретит.

На том конце длинной ленты автобусного путешествия, на другом краю страны, прежняя Джейни сейчас, наверное, возвращается домой с электрички, уроки заканчиваются в четыре, потом дискуссионный клуб до шести, над головой – наклонный навес из листвы. Джейни отчетливо видела, как прежняя Джейни проходит мимо соседских особняков, размахивая рюкзаком, как спотыкается на лестнице, ведущей к квартире, как кричит: “Мам, ты дома?”

Нет, погодите. Та, прежняя Джейни обгоняла эту на час. Значит, сейчас она должна ужинать, удобно устроившись на стуле и подогнув под себя одну ногу, рука с вилкой – в воздухе, как у оратора или проповедника, мать прислонилась к плите и смеется. Тем временем у новой Джейни, той, что остановилась перед рядом торговых автоматов, напрочь пропал аппетит, хотя в медленном и неудобном автобусе она почти ничего не ела (теперь-то она призналась себе, что автобус был неудобным, а в дороге все постила фотографии сараев, сена, домов, дорожных знаков с названиями населенных пунктов и численностью населения и сопровождала их рожицами, выражающими восторг, смех, удивление, озарение и другие эмоции, которые она в тот момент то ли испытывала, то ли нет), это были торговые автоматы с плоскими бутербродами, втиснутыми в пластиковые ячейки, и с пачками сигарет, которые выталкивает наружу спиральный держатель. Боже. Подхватила сумку и вышла наружу, в весеннюю вечернюю прохладу.

Джейни было пятнадцать лет, и пять дней назад она узнала, где все эти долбаные годы пропадал ее отец. Мать вечно втюхивала ей древнюю историю про банк спермы, и Джейни верила, хотя как вообще можно было поверить в такую тупую хрень? Ведь был же момент, когда она подросла и научилась считать, так чего бы ей было тогда не сообразить, что она никак не могла появиться из пробирки? Какая женщина впадет в отчаяние и ляжет под спринцовку в восемнадцать лет – главный возраст любви и абортов? Но Джейни ей поверила и всю жизнь мечтала об отце. А в день пятнадцатилетия мать усадила ее и сказала, что Джейни уже достаточно взрослая, чтобы узнать: ее отец жив-здоров и находится там же, где мать Джейни его оставила, когда беременной сбежала в Нью-Йорк, чтобы дать будущей дочери лучшую жизнь, а оставила она его в Южной Айове – бесцветном краю стоянок грузовых автомобилей, переполненных тюрем и монокультурного земледелия. Джейни повезло, что она всего этого никогда не видела. Мать добавила, что только вот не надо теперь развивать в себе в связи с этим изнуряющие психологические комплексы, которые отравят ей всю дальнейшую жизнь. Джейни уже достаточно взрослая, чтобы принять осознанное решение о встрече с отцом и о посещении города, в котором ее зачали. Мать сама отвезет ее туда, когда учебный год закончится.

Другими словами, мать (сука!) ей врала.

Учебный год заканчивался только через месяц, и никто не имеет права так долго не давать дочери увидеться с родным отцом. Уж не говоря про пятнадцать лет и сколько там еще дней.

Джейни шла по городу, по Центральной улице с ее поддельными старинными фонарями и закрытыми магазинами, хотя было еще только семь. Она взвалила сумку на плечо, как грабитель, и следовала мерцающей карте в телефоне. Нужный адрес обнаружился позади домов и торжественных нарядных лужаек, в одном из двух идентичных многоквартирных зданий из унылого серого кирпича. Домофона не было, поэтому она просто поднялась по лестнице к двери номер 209 и постучалась. “Эгегей! – позвала она смешным не своим голосом, чтобы было не очень заметно, как он дрожит. – Пивка не найдется?” Вообще-то она была не из тех, кто любит глупые шуточки, но вот пожалуйста. Она быстро поправила волосы.

Прежняя Джейни (лента дороги связывала их как веревка с двумя консервными банками или как игра в испорченный телефон: передаваемые сообщения искажались, почти лишались смысла, рассыпались в труху) сейчас, наверное, уже вернулась в Бруклин, говорит, что сегодня не ее очередь мыть посуду. Мать прежней Джейни, наверное, сидит перед компьютером и говорит, что мыть посуду всегда ее очередь. Мать новой Джейни как раз в этот момент звонила ей по телефону. Джейни услышала, как завибрировало в сумке. И тут же увидела, как поворачивается ручка на двери 209. Замок щелкнул, и за секунду, пролетевшую между щелчком и появлением отца, новая Джейни почувствовала, как откуда-то из самых глубин ее естества взметнулась надежда, отчаянное желание, такое знакомое и задавленное, боль прежней Джейни.

Она отшатнулась, увидев в дверях испуганное лицо. Спешно растянула рот в улыбке.

– Сюрприз! – воскликнула она, разведя руки в стороны. – У вас девочка.

Кожа у него была белая, как у Фреда Флинтстоуна, а мощными плечами и осанкой он напоминал быка.

Джейни услышала, как он (ее отец?) сказал:

– Ты рано.

Она притворно надула губы.

– Надо было дождаться тридцатилетия?

Новая Джейни улыбнулась с напускной отвагой прежней Джейни (той Джейни, которой хватило смелости отослать новую Джейни из дома, собрать сумку, пока мать на работе, помахать на прощанье из окна) и шагнула в квартиру.

Джейни сидела на одном конце дивана. Отец – на другом. Она чувствовала себя нелепо женственной, даже в своей далеко не девчачьей одежде: казалось, сама женственность кровью просочилась в эту смертельно-мужскую квартиру. Они разговаривали, вот так:

Он (избегая ее взгляда): Я думал, автобус приходит в восемь.

Она: Все нормально. Я люблю ходить пешком.

Он: Я собирался тебя встретить.

Она (часто-часто кивая и оглядываясь по сторонам): Нормально. Так, значит, вы здесь живете?

Он: Это временно, перекантоваться.

Она: Да? А дальше куда?

Он (утыкается в телефон): Подожди. Надо матери твоей позвонить.

Она: У нас диван почти такой же. Так чем вы занимаетесь?

Он: Ну, я в эсха.

Она (понятия не имеет, что это такое, и продолжает увлеченно кивать): Классно.

(Тишина. Кивание не прекращается.)

Даже его телевизор казался ей пережитком прошлого. У нее телевизора никогда не было. Все ее экраны были компьютерами разных форм и размеров. Она чувствовала себя так, будто в поисках отца совершила путешествие во времени, и он оказался кем-то с диорамы в Смитсоновском институте, до того устаревшим, что уже даже почти футуристским. И, что ужаснее всего, вид у него был такой, будто ему смертельно хочется уйти, будто он предпочел бы не иметь ни малейшего отношения к тому, что тут происходит. Он уже превысил сегодня свой лимит общения. Он не думал, что все будет вот так.

Он: Так ты говоришь, будешь пиво?

Она: Мне пятнадцать.

Он: Точно. Позвоню твоей матери (нажимает на кнопку). Гудки. (Поднимает палец.) Привет, она тут… ага… ага… (взгляд на Джейни) Э-э, да не, вряд ли… ладно… (Протягивает телефон.) Хочет с тобой поговорить.

Последнее, что крикнула Джейни матери в приступе ярости после того, как та сообщила ей, что все это время знала, кто ее отец, и после того, как Джейни потребовала объяснить ей, как можно было врать все эти годы, как можно было скрывать от нее человека, которому даже шанса не дали побыть ее отцом, как вообще это кем надо быть, чтобы такое сделать, да ведь только самым ужасным человеком надо быть, и вот после всего этого она прокричала: “Я больше никогда ни слова тебе не скажу!” (знала бы она тогда), и на следующее утро спросила у телефонной трубки: “Как дешево добраться до Айовы?”

И вот она сидит на диване своего отца (?), с непреклонным видом скрестив руки на груди. Мать отныне даже голоса ее не услышит.

Он (возвращая телефон к уху): Э-э, я попрошу ее тебе перезвонить.

Положил трубку.

– Она говорит, тебе надо поесть.

Качнувшись взад-вперед, поднялся с дивана и поплелся на кухню.

Теперь-то понятно, почему донор спермы был белым – потому что у матери был с ним секс, а не потому что она поставила в анкете галочку рядом с вариантом “белый”. Дедушка Джейни был из Мексики, и они с матерью обе носили его фамилию. Флорес. Почему ты не выбрала латиноамериканца? – вечно докапывалась Джейни. Хотя бы с этим все прояснилось.

– Газировку будешь? – крикнул он из кухни. – Она всегда говорила, что когда-нибудь ты захочешь меня найти. Если бы ты еще немного подождала, я бы успел получше устроиться.

– Ничего, – отозвалась она, готовая выразить признательность за… за… – Ничего, все и так нормально. Тут…

Она огляделась по сторонам, чтобы найти что-нибудь такое, что можно было бы похвалить. И вдруг замерла.

– Подождите, что? – проговорила она. – Когда?

Он вернулся в комнату с банкой неизвестной апельсиновой газировки.

– Что – когда?

– Когда она всегда говорила?

– Говорила? Вчера.

В голове загудело.

– Нет, когда она сказала вам, что я вообще есть?

У него был растерянный вид.

– Да она всегда мне говорила, что ты есть. С тех пор, как ты появилась.

К горлу подступил внезапный приступ тошноты. К Джейни впервые пришло осознание: мать ведь не упоминала, что он о ней не знал. Гул в голове усилился. Дыхание перехватило. Она осознала, что вынуждена прикладывать неимоверные усилия, чтобы не разрыдаться. Удалось выдавить из себя лишь:

– И вам ни разу не захотелось найти меня самому?

Он прокашлялся.

– Ну, я…

Где-то со щелчком включился кондиционер.

И в ту же секунду Джейни отчетливо увидела все разом: прошлое, предчувствие будущего, тяжесть ошибки, точнее, целой цепочки ошибок, неверных расчетов, а именно: 1) она ему не нужна; 2) все эти годы он с ужасом ждал дня, когда она захочет его найти; 3) он боится ее, своей дочери, боится всего женского; он один из этих, ее отец; 4) его квартира в сто раз хуже ее квартиры, а этот город – в сто раз хуже ее города; 5) ей никогда не удастся полюбить, или понять, или хотя бы узнать поближе этого чужого человека; 6) который приходится ей отцом; 7) ей так больно, так противно; 8) (и да, так стыдно); 9) что она теперь не представляет, как вернется домой.

Сколько времени они молчали, она не смогла бы сказать. Три минуты? Двадцать секунд? Она сидела, обхватив голову руками.

Он поставил газировку на журнальный столик и осторожно опустился на другой конец дивана.

– Так что, детка? – произнес он наконец. – Ты ко мне надолго?

Она подняла голову. В это мгновенье она осознала (надолго ли она к нему? какая неприкрытая трусость!) ценность двух расколотых жизней – прежней Джейни, которая осталась позади, и новой, которая уехала, цену их подмены, цену этого внезапного переворота, осознала, что новая жизнь, в которую она катапультировалась, на глазах падает в цене, опускается на самое дно, обрушивается, в то время как ценность ее прежней жизни стремительно поднимается, растет. Она ощущала под собой виниловую поверхность дивана (в доме ее матери не было и никогда не могло появиться такого уродства), чувствовала запах его старой одежды, тараканов в стенах, и вот с этой самой секунды (Джейни прямо как будто услышала: с громким щелчком захлопнулся замок) началось умирание (хотя на него уйдут годы), потому что она ведь не подхватила сумку и не пошла в тот же вечер обратно на станцию, хотя именно так и следовало поступить, и она прекрасно это понимала. Она осталась где была, потому что решила, что этот человек должен узнать ее или, по крайней мере, должен поплатиться за то, что ее не знает.

– У меня для тебя отличные новости, папочка, – сказала она и пнула ногой сумку. – Я к тебе навсегда! – (Знала бы она.)

Выражение его лица не изменилось. Разве что глаз слегка дернулся. Он подвинулся ближе, рука взметнулась в воздух между ними – обнять? ударить? указать на дверь? Она замерла. Будь что будет, она готова ко всему. Он что-то держал в руке. Что-то прямоугольное.

Судьба определяется не одной-единственной ошибкой, хоть нас и учат думать, что это так, прямо начиная с Библии: один неверный шаг, и вот ты уже стоишь под проливным дождем, и ковчег уплывает без тебя, или же ты десятки лет скитаешься по пустыне. (Джейни, пока ей не исполнилось десять, ходила в католическую школу для девочек, но после этого одержала верх над матерью и перешла в школу без религиозного уклона.) На самом-то деле у нас есть сколько угодно возможностей облажаться. И если даже мы найдем способ наладить то, в чем облажались, все равно и тут облажаемся.

– Ну ладно, – сказал отец, и лицо его слегка перекосило (улыбнулся или нахмурился? По такому лицу сразу не поймешь). – Давай посмотрим, какой счет.

Он ткнул в пульт и включил телевизор.

Конечно, это была не единственная ее ошибка, но из всех ее ошибок эта уж точно была самой большой, как у других людей бывает большая любовь, или великие идеи, или огромные трагедии. Все, что еще когда-либо предстояло Джейни сделать в жизни, будет меркнуть рядом с этим ее промахом. Даже если она убьет человека. Даже если утонет в ведре. Даже если не выступит против политика, который пойдет и замучает миллионы людей. Все, что ей предстоит сделать в будущем, будет неизменно возвращать ее сюда, в точку отсчета, в альфу.

Она откинулась на спинку дивана, позволив “счету” мигать, отражаясь у нее на лице. Она думала о прежней Джейни, о своем бывшем “я”, об изначальной, настоящей Джейни, которая никуда не уехала и осталась в пяти штатах отсюда, счастливая и сияющая в своем старинном доме в Бруклине. Она прямо как будто по правде ее видела. Та Джейни сидела, свернувшись калачиком, перед ноутом, работала над докладом о Малкольме Иксе, и мать протягивала ей тарелочку с мороженым, просто потому что наступил их особенный час. Час мороженого.

* * *

Она жила у отца уже два месяца, и все это время ей было тошно и отвратительно, но гордость не позволяла позвонить матери и сказать, что она хочет домой. Джейни знала, что они разговаривают, мать и “отец”, и пытаются придумать, как сделать так, чтобы она без скандалов поехала обратно. Про их разговоры она знала, потому что мать оставляла ей длинные сообщения о том, что они с отцом разговаривали, и Джейни вообще представляет, как она напугала мать, когда вот так исчезла? Понимает, как ей повезло, что она вообще добралась до места, не попав в лапы похитителей, под колесо грузовика или не в тот автобус, который увез бы ее на Аляску?

Джейни с отцом жили как чужие люди, каждый хранил свои вещи в сумке, а ели они фастфуд, сидя на кухне и макая еду в кетчуп из пакетиков. Она честно попыталась несколько раз наладить “контакт”. Достала из сумки дорожные шахматы (в школе она состояла в клубе), расставила фигуры и спросила, не хочет ли он сыграть. Она учредила в квартире режим раздельного сбора мусора: пластик и бумага – в этот пакет, пищевые отходы – в тот, но постоянно ловила его на том, что он все кидает в одно ведро.

Но он никогда не просил ее уехать. Скоро она уже читала телепрограмму (это был бумажный журнал, который приходил по почте каждую неделю) и смотрела все, что показывали по телевизору. Работал отец кем-то там в сфере сельского хозяйства, на птицекомбинате, и это означало, что он целыми днями инспектировал мертвые туши. Она до полудня спала в комнате, которую он для нее “обустроил” (положил на пол надувной матрас), а потом до его возвращения рыскала по квартире. Она перерыла все полки, ящики, липкие кухонные шкафчики в поисках чего? Доказательств. Доказательств того, что ее отец не только ужасный отец, но и вообще человек никчемный, и доказательств этому было сколько угодно: огромные мешковатые рубашки, ржавые щипцы для ногтей, гнутые ботинки, просроченные банки консервированного супа, во всем доме ни одной книжки, и голые стены, без единственной фотографии. Каждый день ровно в 16.50 он возвращался с работы провонявший потрохами и с неизменным пакетом из дешевой забегаловки “Айхоп” с одной и той же едой для них обоих. Он держал в холодильнике галлоновые бутылки из-под молока, наполненные водой, и за едой выпивал такую бутылку.

Мать каждый день оставляла ей сообщения. Разве это хорошо – вот так пропускать школу? А Джейни в курсе, что пора сдавать работу по Малкольму Иксу? И что на следующей неделе региональный дискуссионный клуб, к которому она столько готовилась, и руководитель клуба к тому же… Ну что ж, конец учебного года она тоже пропустила. Довольна?

Она смотрела, как он стоит, сгорбившись, над мойкой или трясущимися пальцами достает из шкафчика пластиковые тарелки. Терзалась вопросом, что могла ее мать найти в этом типе. Но терзалась недолго, потому что ведь понятно, что ничего мать в нем не нашла, и именно поэтому уехала, и именно поэтому держала Джейни подальше от него все эти годы.

Прежняя Джейни, насколько ей помнилось, редко спорила со старшими, зато новая Джейни оказалась той еще язвой и могла сказать что угодно, лишь бы задеть отца, сделать ему больно или вытянуть из него хоть слово. Между новой Джейни и ее бессмысленным отцом бушевали настоящие сражения. Однажды она забаррикадировала дверь. В другой раз выбросила в окно его одежду, вещи упали на автомобильную стоянку и лежали разноцветными кляксами на раскаленном асфальте, пока он наконец не спустился и не стал собирать их, натыкая на длинную поварскую вилку и сбрасывая в мешок, как заключенный, приговоренный к общественным работам.

О, зачем она уехала из дома? Конечно, объяснение этому было: девочка захотела встретиться с отцом, правильно? Люди все чего-то ищут. Рыщут по свету.

Она так и видела ту, другую себя, воображаемого близнеца, прежнюю Джейни, которая слетает по лестнице на улицу, на бегу бьет ладонью о поднятую вверх ладонь дворника (эту деталь она присочинила, потому что на самом деле редко разговаривала с дворником, но та, приморская версия ее “я” постепенно обрастала такой крутизной и добротой, которыми настоящая Джейни никогда не обладала).

Сообщения от матери становились все длиннее. Она рассказывала, как росла в маленьком городке в Айове, как ее собственный отец перебрался в США подростком, как он работал в с/х, стал гражданином и поставил перед собой задачу (по большей части провальную) объединить фермеров из разных частей страны. Он уезжал на несколько месяцев, потом на несколько недель возвращался и снова уезжал, а однажды не вернулся вовсе. Ее мать работала в сельхозуправлении, говорила на английском и воспитала дочь в твердом намерении никогда не влюбляться в бродягу. Но мать Джейни сама оказалась странницей, от матери ей достался язык, а от отца – сердце и фамилия. На пятом месяце беременности, когда ей еще и девятнадцати не исполнилось, она собрала чемодан и одна доволокла его до Нью-Йорка. Она купит Джейни билет на самолет, как только та будет готова. Она сама прилетит и заберет ее. Она не хочет ее заставлять, не хочет давить на нее, но она очень любит Джейни, ужасно по ней скучает, и ей страшно жаль, что все так получилось…

Наступил июль, и комары стали настолько назойливыми, а воздух настолько влажным, что Джейни почти не выходила из квартиры. Но в замкнутом пространстве они с отцом все больше погружались в безумие. Ей было до того одиноко, что иногда казалось, будто она слышит, как мать ее зовет. Ну разве она виновата, что переспала с этим оковалком? – будто спрашивала мать. Впрочем, сделка оказалась выгодной: ей досталась Джейни.

Как-то вечером отец молчал несколько часов подряд, и Джейни чувствовала, что вот-вот взорвется. Она вышла из кухни, сложила ладони рупором у рта и завопила: “Есть кто дома?”

Он оглянулся на нее и снова перевел взгляд на телевизор.

Ее так и распирало от злости. Она схватила со стола его телефон – сначала будто бы для того, чтобы посягнуть на его личное пространство, но потом, спохватившись, что не знает пароля, – просто чтобы напугать. Подбежала к кухонной мойке, включила воду и поднесла мобильник почти к самой струе.

– А ну отдай! – заревел отец.

Он вскочил с дивана, в приступе ярости сбросил ее телефон со столика и занес над ним ногу. Оба в ужасе замерли. Она сунула мобильник под воду. Он с силой топнул.

Стационарного телефона в квартире не было, так что они остались совсем без связи.

В тот вечер он выключил телевизор, и оба неслышно скользили туда-сюда по тихим комнатам, бестелефонные и еще более одинокие в компании друг друга, чем обычно. Из-за окон доносился треск цикад, едва различимый за долгим выдохом кондиционера. Джейни сидела на диване, обхватив руками колени. Он ушел к себе в комнату и захлопнул за собой дверь.

На следующее утро Джейни все так же сидела на диване, дожидаясь его, и вот он вышел. Она потащилась за ним на кухню, издевательски приговаривая:

– Надеялся, что меня тут больше нет, да? Все никак не придумаешь, как от меня избавиться, угадала? А это потруднее, чем сбежать самому, скажи?

– Да, хотел бы я придумать, как от тебя избавиться! – наконец проговорил он, схватившись за голову. – У меня по квартире бегает дикий зверь. Может, тебе поехать домой, а?

Она замерла. За все это время он ни разу не просил ее уехать. То, что эта последняя фраза оставалась непроизнесенной, казалось свидетельством чего-то, пусть совсем призрачного, но вот она все же прозвучала. Уезжай. Ты никогда не была мне нужна.

– И не мечтай! – проорала она в ответ. Ты от меня никогда не избавишься! – (Знала бы она.)

Она вытолкнула собою дверь и вылетела из квартиры.

Сначала она бежала, потом стала сбавлять скорость. Она так отчаянно хотела, чтобы мама была рядом, что почти физически ощущала ее присутствие. И отчетливо видела фигуру матери, уходящую вдаль.

Мама! Без телефона она уже второй день не слышала ее голоса. Как же, наверное, больно Джейни ее ранила: сбежала, не отвечала на звонки и вообще вела себя как худшая дочь, какую только можно родить, а ведь мать посвятила ей свою жизнь. Мама была права, когда вырвалась из этого города с Джейни, растущей внутри нее, ей хватило смелости проехать через всю страну – в противоположном направлении относительно путешествия Джейни. Она была совсем ребенком, немногим старше, чем Джейни сейчас, только она-то убегала ради любви, ради Джейни, а Джейни бежала потому, что разозлилась, – разозлилась на собственную мать.

Джейни примчалась в ближайший магазинчик, чтобы позвонить матери из последнего телефона-автомата на планете. (Конечно, он находился здесь, в этом тупом городишке.) Ей разменяли несколько скомканных банкнот. (Как она вообще дошла до такой жизни? У нее что, теперь даже телефона нет? И все ее сбережения закончились?) Мать к телефону не подошла, и Джейни оставила голосовое сообщение: “Привет, это я”. Она выровняла голос, постаралась унять дрожь, чтобы следующая фраза не прозвучала уж слишком отчаянно, какая-то последняя искорка гордости в ней еще теплилась. “Когда сможешь это послушать, перезвони”. И назвала номер телефона-автомата.

Повесив трубку, она уселась на бетонный парковочный столбик в нескольких футах от телефона и стала ждать, сидя на солнцепеке. Она увидела все, что хотела. Она настояла на своем, даже больше, чем требовалось. Хватит. Она хочет домой. Мама купит ей билет на самолет, который отправляется через несколько часов, и Джейни даже за сумкой не станет возвращаться в квартиру. Полетит домой прямо так, в чем есть. До аэропорта, если понадобится, дойдет пешком, – самолет взлетит, поднимет ее над землей, и она больше никогда в жизни не увидит этого придурка отца. Она ждала. Телефон зазвонил. И двадцати минут не прошло. Она коршуном бросилась на трубку.

– Джейни? – произнес женский голос, не мамин.

– Джуди? – отозвалась Джейни. Джуди была соседкой, маминой подругой. – Джуди, где мама?

– Джейни, слава богу. Мы все утро пытаемся дозвониться до вас с отцом. Уже в полицию хотели обращаться.

– У нас телефоны сломались.

– Оба?

– Я…

– Джейни, послушай. Произошла авария. Где ты?

– Авария? – переспросила Джейни.

Мама погибла. Во второй машине никто не пострадал.

Так что домой Джейни в тот день и в самом деле полетела, только не так, как рассчитывала. Отец довез ее до аэропорта на машине, бормоча слова соболезнований, которых она не слышала из-за рева мотора, только видела краем глаза, как шевелятся ненавистные губы. Отец провел ее через пункт досмотра, сунул несколько двадцаток на такси, когда приземлится, деньги она бросила в мусорное ведро в женском туалете, потому что не хотела от этого человека ничего. Отсидела поминки, похороны. Люди ставили перед ней тарелки с едой и потом убирали. Попадали в поле ее зрения, касались плеча, пристально вглядывались в глаза, двигали губами. Она и две недели спустя по-прежнему была все в той же глубокой заморозке, даже не начинала оттаивать, когда служба опеки развернула ее и отправила прямиком обратно – к отцу. Ведь он, в конце концов, был ей отцом и сказал, что возьмет ее. В момент аварии она жила у него (именно этот факт оказался роковым: она жила у него), и она согласилась, пришлось согласиться, потому что больше никаких родных у нее не было. В завещании матери в качестве опекуна была указана бабушка Джейни, но она жила в доме престарелых, и Джейни проведывала ее там два раза в год. Кроме нее было еще несколько дальних родственников в Мексике, которых Джейни никогда не видела, и почему же мама никогда не ездила туда, чтобы познакомиться с ними поближе? В общем, она полетела обратно, едва живая, едва способная произнести хоть слово. Что делать с учебой, ни она, ни отец не знали, так что она просто никуда не пошла. В деревенскую школу со здешними румяными детишками она бы записалась, только если бы ее туда затащили силой. И вот пришла социальный работник и затащила ее туда силой. Отец записал Джейни в местный одиннадцатый класс.

Первые пару лет Джейни была так раздавлена горем, чувством вины и ощущением безвыходности своего положения, что из состояния онемелости выходила не иначе как взорвавшись. Ее задача была как можно больше отсутствовать дома – точь-в-точь как делал отец. Но что еще ей оставалось?

Вообще-то было что-то несправедливое в том, что за одну нелепую детскую ошибку, которую она совершила в пятнадцать лет и которую мог совершить любой на ее месте, ей придется расплачиваться всю оставшуюся жизнь. Ведь понятно, что, останься она в Нью-Йорке, никто бы не смог отправить ее жить с отцом, которого она никогда в жизни не видела, который никогда не пытался с ней связаться, никогда не платил матери алиментов. В таком случае ее бы, конечно, повесили на одну из маминых подруг. Многие совершают глупости в пятнадцать лет, и ничего. Остаются на второй год или отправляются работать на зимних каникулах, чтобы расплатиться за то, что сломали, украли или разбили, или же месяц сидят под домашним арестом по выходным, а некоторых отправляют в рехаб. Но ее ошибка оказалась поистине катастрофической.

Именно осознание этой ошибки заставило Джейни придумать игру – ну, некое подобие игры. Она стала часто думать про прежнюю Джейни, ту, изначальную, и про то, как она продолжает жить вместе с мамой, – это была та версия жизни, в которой она не убежала, а значит, мама в тот день не оказалась в машине (теоретически такое было возможно) и значит, осталась жива, и у них все было по-прежнему, и в их отношениях, и вообще. Что-то там поделывает сейчас та, старая, настоящая Джейни?

* * *

Она размышляла об этом в новой школе, где учителя заунывно объясняли материал по заунывным учебникам, но прежняя Джейни эти уравнения прошла еще два года назад и к тому же новой Джейни школа была пофигу. У новой Джейни был длиннющий список того, что было ей отныне пофигу: дискуссионный клуб, шахматный клуб, вообще любые клубы и все подряд ученики, а также спорт каких угодно видов, поступление в колледж и будущее в целом. Учителя отстали от нее после первого же месяца, одноклассники – после второго. Постепенно ее печальная судьба стала известна всем, и школа расступилась перед ней. Меченная смертью, клейменная городом, латиноамериканка лишь на четверть, но в то же время толком и не белая. Возможно, приложи она усилие, ей бы нашлось здесь место, но она ничего для этого не делала. По коридорам она ходила будто в воздушном пузыре и сразу же ныряла на задние ряды. С девственностью покончила рано и без долгих церемоний (в шестнадцать лет и четыре месяца с сотрудником продуктового магазина). Тем временем старая, подлинная Джейни продолжала учиться в своей подлинной школе в окружении добрых друзей – тех добрых друзей, которые первое время писали новой Джейни каждый день, но потом стали писать все реже, по мере того как и сама Джейни писала им все реже, и не прошло и года, как переписка совсем прекратилась, потому что ни та, ни другая сторона толком не знала, о чем писать.

Она гадала, что-то там поделывает прежняя Джейни, обучаясь в выпускном классе. Новая Джейни (“новая улучшенная”, шутила она про себя) в последнем классе проучилась всего полгода. Она выпустилась в декабре: сдала экзамены вместе с недоумками годом старше, которые не осилили их летом, вырвалась из школы как можно скорее и тут же устроилась на работу в крупную фирму, которая занималась доставкой и перевозкой (хотя бы не с/х). Она выполняла одни и те же повторяющиеся движения по девять часов в день, четыре дня в неделю, пока люди по всей стране стучали по кнопкам и заказывали с доставкой на дом розовые рюкзаки, наушники с функцией шумоподавления, футболки со скидкой, наборы деревянных ложек, и работа Джейни заключалась в том, чтобы грузовики стартовали с другого конца страны, ехали ночь напролет и доставляли товары с той срочностью, которой заслуживали граждане. Новая Джейни смотрела на старую, которая вместе с друзьями подавала документы в университеты, которую мать водила на экскурсии по квадратным лужайкам колледжей, демонстрировала ей интерьеры готических построек, отправляла на пробные занятия в те колледжи, которые Джейни для себя “выбрала” (это слово было теперь испорченным, оно сыграло с ней злую шутку), и те, которые она добавила в список для “безопасности” (безопасность тоже было так себе слово).

Достигнув восемнадцатилетия, она вот над чем задумалась. Как раз в этом возрасте ее мать покинула родной город, увозя Джейни внутри себя. Она уезжала на поиски богатой жизни для них обеих, но теперь Джейни вернулась, так и не разбогатев и имея при себе не больше, чем было у матери целую жизнь назад: школьный аттестат и фальшивые водительские права – вот только вдохновения, чтобы последовать за призраком матери, было недостаточно.

Тем временем прежняя Джейни села на самолет (новая мысленно следила за ее перемещениями, видела, как она идет по длинному коридору аэропорта Кеннеди) и отправилась в длинные предуниверситетские каникулы в… Марокко! Там она выучила французский и (наконец-то) испанский (ведь мать так давно ее упрашивала), за четыре месяца – два языка, а заодно несколько фраз на арабском, чтобы пускать пыль в глаза, побродила по архитектуре чужой страны, впервые влюбилась и много чего еще. Новая Джейни воображала, какой умной и увлеченной была та, старая.

Новая Джейни, которая теперь была “эта Джейни”, или просто “Джейни”, или “старый добрый вкус” (так она шутила про себя, когда приводила домой мужчин и изредка женщин, с которыми знакомилась в сети), по-прежнему жила с отцом. В те часы, когда она не следила за процессом переправки населению срочных товаров, Джейни сидела на том же диване, что и в первый вечер, сидела и смотрела футбол вместе с отцом, потому что, да черт его знает почему. Отец вручал ей картонные ведерки с жареным мясом, лоточки с салатом коул-слоу в качестве “здорового гарнира” для дочери и огромные разбухшие стаканы диетической газировки. И все это пока первая Джейни – та, которой следовало остаться единственной настоящей, – закончила первый курс в университете на отлично, вскладчину с тремя подружками сняла квартиру в районе получше, и – ах, как же им там было весело! По ночам прежняя Джейни бродила по мостам, тротуарам и улицам. А днем шла за своими мечтами, ясными и неразмытыми, хоть новой Джейни их было и не разглядеть. Прежняя Джейни, искушенная, но романтичная, была на одной волне с родным городом и вместе с другими ньюйоркцами выходила на улицы, какие бы потрясения к тому ни побуждали: подымется ли ураган, отключат ли электричество, или вдруг какая война дотянется до Нью-Йорка, коснется его своими черными пальцами. С матерью Джейни по-прежнему виделась каждую неделю. Они встречались на открытиях выставок, ели на верандах кафе под весенними навесами, мать делилась с ней мудростью, и Джейни вполсилы притворялась, что не слушает, но на самом деле ловила каждое слово.

Для Джейни было очень важно понять, в какой точке два “я” могли пересечься. Это была такая игра. Например, что если прежняя Джейни и новая одновременно произнесут одно и то же слово? Что если обе Джейни скажут – ну а почему нет? – скажут слово “привет” в одну и ту же секунду – в 14.04 по центральному поясному времени / 15.04 по восточному? Или вдруг в унисон обратятся к людям с одинаковым именем? Она произносила вслух имена мужчин, с которыми встречалась – “Билл”, “Коротышка”, “Трак”, – на всякий случай звала их по имени чаще, чем следовало, хотя сильно сомневалась в том, что подлинная Джейни могла встречаться и уж тем более спать с человеком по имени Трак. Или с женщиной, “Вики”, с длинными черными волосами. Джейни шептала имя ей в волосы: “Вики, Вики, Вики”, давая подлинной Джейни три лишних возможности выйти на связь.

Она думала об этом каждый вечер, когда ее начальник, Мэнни, выливал в раковину остатки кофе. “До завтра, Мэнни”, – говорила Джейни. Она пропевала это имя еще несколько раз себе под нос, пока Мэнни махал рукой и уходил. “Мэнни, Мэнни, Мэнни” – будто пыталась докричаться до другой Джейни, вынуждая ее отыскать кого-нибудь с таким же именем на ее перенаселенном далеком острове и таким образом выйти на связь.

– Ты что-то хотела? – спрашивал Мэнни, высунув голову из-за двери.

Это была фантастика наоборот. Джейни не интересовали сюжеты про разветвление будущего, где один неверный поступок запускает новую цепочку событий, далекую от изначальной. Такое она уже проделала и теперь испытывала на себе последствия. Ей были интереснее истории, в которых ты делаешь что-нибудь не так, но жизнь при этом остается прежней.

Наверняка это постоянно происходит. Ведь мы так много всего делаем одинаково, где бы ни оказались. Например, день за днем ходим по-большому в любой точке планеты. Бесконечно обуваемся и разуваемся. Здороваемся с бесчисленным множеством идиотов. Сочиняем тонны вранья, чтобы понравиться людям. Снова и снова ходим по коридорам, тыщу раз пишем свое имя. Столько всякой ерунды произносим за день, будто прокручиваем снова и снова одну и ту же песню. Предложения пересекаются то одним словом, то другим, врезаются друг в друга и снова расходятся. Если так посмотреть, то выходит, что большинство жизней протекают почти одинаково.

Джейни думала об этом как-то вечером, сидя на отцовском диване, по телевизору шло ток-шоу, в ноутбуке был открыт сайт с вакансиями. Мэнни то ли уволился, то ли перевелся на другое место, то ли умер, то ли переехал подальше от нее, когда, после шести вторников подряд в мотеле у выезда с трассы 67 сказал, что готов уйти от жены, и Джейни рассмеялась. К зиме ее уволили “на законном основании” за неподчинение новому начальству. Она скроллила страницу с предложениями работы все дальше и дальше, просматривая нестерпимо дерьмовые вакансии, на которые могла рассчитывать, будучи женщиной без образования и профессии, двадцати лет от роду, раньше состоявшей в шахматном клубе, раньше побеждавшей в дискуссионном клубе, раньше…

Конечно, существовала и третья версия жизни, о ней Джейни иногда тоже задумывалась, и вот сейчас ей это опять пришло в голову: версия, в которой Джейни была мертва. В той жизни она не отправилась в тридцатичасовое автобусное путешествие. Не познакомилась с отцом. Он так и остался для нее загадкой. (А разве это было бы так уж плохо? – задавалась она вопросом, бросая взгляд на него, тюленя. Он, конечно же, был тут как тут, с гамбургерами и газировкой, или с чем там еще.) Вместо этого она села в машину с матерью в тот самый день, и они обе разбились на трассе, когда переезжали через мост. (Куда мать ехала? Джейни столько раз думала об этом, но так и не смогла найти ответа. На бескрайних просторах там ничего толком и не было, разве что “Икеа”.) Если бы в тот день она погибла вместе с матерью, в мире не стало бы обеих Джейни. (А разве это было бы так уж плохо?)

Она домотала до самого последнего из сотен объявлений о работе. Отец протянул ей коробку картошки фри. Бросил на клавиатуру лист бумаги, сложенный втрое, – рекламную листовку.

– Решил взять, – сказал он. – В комнате отдыха у нас лежали.

Она взяла листок. На верхней стороне – фотография улыбающихся белых людей, некрасивых и одетых в униформу.

– Что это?

– Да так, ничего. Решил взять для тебя.

– Не надо ничего для меня брать, – сказала она и сунула листовку в щель между диванных подушек.

– Мама была бы рада, если бы ты чего-нибудь добилась в жизни.

– Мама была бы рада, если бы я стала… – Джейни вытянула бумажку обратно и прочитала под фотографией: – “контролером качества продукции птицефабрики”? Это что вообще за хрень?

Иногда, как вот сейчас, Джейни представляла себе умершую Джейни, ту, которая “трагически погибла” вместе с матерью в автокатастрофе. Она видела, как мертвая Джейни парит над землей и смотрит сверху на обеих Джейни: на ту, которая не умерла в Нью-Йорке, и ту, которая не умерла в Айове. Мертвая Джейни была высоко над головами, она называлась “верхняя Джейни”, и сейчас, пока новая Джейни в Айове произносила “контроль качества”, слова, крайне маловероятные в жизни прежней Джейни, верхняя Джейни смогла заглянуть к новой Джейни в голову и заметить, как пять секунд назад мысли ее забуксовали, когда отец произнес слово “мама”. Верхняя Джейни увидела, что слово “мама” впечаталось в разум Джейни, будто приклеенное утюгом. И, возможно, верхняя Джейни увидела прежнюю Джейни там, в Нью-Йорке, и, ну кто знает, вдруг в эту самую секунду у той в голове тоже возникло слово “мама”, потому что, к примеру, ее (их) мать только что вошла в дом, запыхавшись, и теперь стряхивала капли воды с дождевика и начинала что-то рассказывать, а прежняя Джейни смотрела на нее и во весь рот улыбалась. У Джейни в голове мелькнуло, что ведь тут совпали только мысли – и это вообще считается? – и могла ли верхняя Джейни разглядеть настолько тонкую связь между ними, прочную и хрупкую, как паучья сеть, и мысль эта была самая примитивная, та, которая первой возникает в сознании младенца еще до того, как он научится называть ее словом: мама.

– Стабильная работа, – продолжал отец. – Учебу оплачивают. Образование можно получить.

– Ни за что не буду делать то, что делаешь ты.

– Я не это делаю. Там перспектива развития.

– Я уже достаточно развилась, так что пошел ты.

Но как понять, мысли – это считается? Мысли, которые проносятся со скоростью света – мысли вообще похожи на свет? – и сопровождаются таким количеством всякого еще. Мысли – как рыболовные сети, тянут со дна песок и печаль, ил и боль. Она взглянула на листовку.

– У меня нет нужного образования.

– Можно без образования. У меня там знакомая.

– Какая еще знакомая? У тебя нет никаких знакомых.

– Она сказала, что возьмет тебя.

– Знакомая. Твоя новая подружка, что ли?

– Не смешно. – Он откашлялся. – Она дружила с твоей матерью.

День не пробивался сквозь жалюзи, телевизор звякал то победно, то с издевкой, на экране улыбались лица, руки выбрасывались вверх то с искренней радостью, то с напускной, воздух вокруг был полон кислорода, ионов, озона, пыли.

– Твоя мать подрабатывала у нее бебиситтером, когда они были маленькими.

В этот день Джейни почувствовала, с каким значением мигает, зарождаясь внутри нее, каждое слово. Она ощущала, как за ней наблюдает верхняя Джейни.

– Надо только пройти курс подготовки. Всего четыре дня.

Она не сомневалась, что это вот-вот случится, что прямо сейчас родится слово, которое объединит двух Джейни, старую и новую. Обе уже раскрывали рот, готовясь ответить на вопрос. Но о чем сейчас спрашивали у прежней Джейни, которая смотрела, как мать вешает дождевик на стул и капли дождя стекают с него на плиточный пол? Не выйти ли им за дождливым мороженым с фруктами? Не сходить ли в ближайшие выходные в зоопарк?

– Хочешь, я ей позвоню? – спросил отец.

Даже если они произнесут одно и то же слово, Джейни понимала, что значения у него получатся разные: контексты были разные и сами Джейни – тоже разные, но факт пересечения был очевиден, контакт не подлежал сомнению!

Вот только верхняя Джейни не собиралась доставить это удовольствие ни одной из нижних. Она и не думала позволить новой Джейни произнести то самое слово, и не думала допустить, чтобы связь возникла, ремешок защелкнулся. Она хотела утаить это слово от обеих, удержать его в своем крепком кулачке (читай: сердце). Но прежняя Джейни – подлинная, лучшая, та, которая могла бы жить дальше и добиться славы, или по меньшей мере счастья, или по меньшей мере хоть чего-нибудь, если бы не допустила одной-единственной чудовищной ошибки, – та Джейни была из них троих самой сильной. Другие две были лишь тени, тающие в ярком свете. Если кто и мог объединить обеих Джейни, то только она одна. Прежняя Джейни произнесет то, что нужно, и, если новая ее услышит, она произнесет это вместе с ней. Прежняя Джейни приготовилась раскрыть рот. Полет, сознание, время: могло произойти что угодно, даже то, чего никак не могло произойти. Джейни напрягла слух. Она скажет “нет”? Или “да”?

* * *

Кливленд знала ее под именем Оливия. Ей было семь, когда ясным субботним вечером Оливия Флорес впервые появилась у них в доме. Кливленд в это время складывала и разбирала на полу вселенную из пуговиц: галактика Сигара, Андромеда, комета Галлея с блестками. Ее мать склонилась над тем, что получилось:

– Ну-ка, что тут у нас?

Но юная Оливия в платье с турецкими огурцами и с красной помадой на губах едва глянула на пол.

– У Юпитера шестьдесят семь лун, а не десять, как у тебя тут. И ты, кстати, знала, что в открытом космосе абсолютная тишина? Там нет атмосферы, и звуку не в чем перемещаться.

Кливленд уже тогда большинство людей не нравилось, поэтому, когда она бросила черную дыру из крышки от бутылки и выпрямилась, сидя на полу, ее мать облегченно вздохнула.

Оливия пришла в ту субботу и потом приходила еще в несколько последующих суббот и в другие дни недели в безрассудной попытке спасти брак родителей Кливленд (план сработал, но некоторым людям лучше расстаться, чем продолжать жить вместе). Кливленд нравилось собирать детали будильников и прыгать на мини-батуте, но Оливия потащила ее выпрашивать сладости у соседей на Хэллоуин, никому не удавалось увлечь ее этим с тех пор, как девочке исполнилось четыре. Оливия настояла на том, что им необходимо создать группу из бубна и ксилофона, несмотря на очевидное отсутствие у Кливленд способностей. Оливия обучила ее испанским глаголам, таблице Менделеева, вальсу (сохранилось видео, где Кливленд отважно покачивается по застекленной террасе), печальной истории взлетов и падений трудовых прав в этой стране, и как приготовить тако. Оливия была умна, образованна, красива и честолюбива. Рядом с клецкоподобными родителями Кливленд Оливия казалась девочке воплощением всех лучших человеческих качеств. Она приходила посидеть с Кливленд в течение пяти лет – на год дольше, чем представлялось необходимым матери Кливленд (но что плохого в том, чтобы платить человеку за дружбу с твоей дочерью?), а потом бесследно исчезла.

Кливленд получила открытку с высотными зданиями, потом еще одну – со статуей, и больше ничего. Шли годы, она скучала по своему бебиситтеру, до нее доносились слухи о ее далекой жизни (дочь, шумный город), она вспоминала о ней в трудную минуту, плакала, когда узнала о ее смерти. Короче говоря, так ее больше и не увидела.

В тот день, когда Кливленд забрала курицу, в тот оцепеневший день, похожий на все прочие февральские дни в Айове, исполнялся двадцать один год с тех пор, как она видела Оливию в последний раз, – не такой уж и долгий срок, как может показаться. Она по-прежнему пристально наблюдала за тем, как собираются и разбираются вселенные, только теперь они были меньше, и в них не было комет и планет, зато были птицы, экскременты и оборудование, словом, это были птичники. Не такие, как когда-то давным-давно, не старомодные и антикварные, не тот выкрашенный красной краской дощатый домик – национальный символ с курами, стойлом для лошадей и вилами, а птичник наших дней, с мощными машинами, массивными роботизированными суперкомпьютерами, – мегафауна, созданная человеком. В тот день, когда она забрала курицу, Кливленд стояла перед одним из таких птичников: длиной в четыреста восемьдесят футов, почти полтора футбольных поля или четыре самых крупных динозавра из всех, что когда-либо ходили по нашей планете, выстроенных друг за другом (ей нравился этот образ), одна только эта махина пропускала через себя сорок миллионов яиц в год – нормальная цифра для птичников такого рода, но для кур – рекордная яйценоскость в истории.

Ветер с воем носился над полями. Холодное солнце, как могло, пробивалось сквозь серость. Кливленд недавно повысили и назначили главным инспектором птицефабрик Айовы. Инспекция: контроль использования передовых технологий, обеспечивающих безопасность потребителя и правильные условия содержания кур, навигация по звездам на карте технических требований. Даже в семь лет Кливленд была сильна в играх, где требовалось четкое следование правилам и схемам: рисованию предпочитала сборку пазлов, а дочкам-матерям – таблицу умножения. Должность была ну прямо для нее.

Через пять минут она заберет со Счастливой семейной фермы Гринов курицу, и ход ее жизни навсегда изменится (но она еще не знала, что вот-вот это сделает).

– Простите, у вас найдется минутка?

Это было три недели назад, на ее первой встрече с начальником регионального управления. Кливленд подняла со стола планшет.

– Я хотела бы предложить кое-какие идеи.

Он мигнул в свой экран, а потом – снова на нее.

– Давайте.

У нее были идеи об обучении фермерских работников. О журналах кормления кур. В описании новой должности значилось “пересматривать и дорабатывать инструменты и шаблоны инспекции”.

– Санитарные меры ненадежные, – начала она и ткнула в планшет. – И вообще, извините меня, пожалуйста, но весь контроль транспортных перевозок – сплошная показуха.

Она яростно тыкала в планшет, перематывала страницу за страницей.

– Далее – требования относительно пространства в клетках.

А еще была секция освещения, секция помета и секция подрезки клювов.

Начальник, однако, задумчиво потирал лицо.

– Кливленд, простите, я вас перебью, – сказал он и уронил руки на стол. – Вот не зря я с самого начала сомневался. Мы ведь все это уже проходили. Вы нам обещали.

– Но в интересах точности проверки… – начала она.

– Это не входит в ваши обязанности. Вы должны отчитываться о том, что соответствует или не соответствует стандартам. Решение проблем в круг ваших задач не входит.

Она опустила планшет. Поняла, что будет дальше.

– Чем мы здесь занимаемся, Кливленд?

– Кормим страну, сэр.

Он с довольным видом откинулся на спинку кресла.

– Яйцо – идеальный питательный продукт. – Он легонько крутанулся в кресле. – Белок, витамин D, B12. Польза для мозга и костей. – Приложил палец к виску. – Сила и интеллект. Дюжина яиц – и вот уже бедняк питается не хуже богача. Американская мечта, Кливленд. Демократическое решение. – Он высоко задрал брови. – Подними цену на яйца, и семья бедняка потеряет возможность нормально питаться.

Вот только она сомневалась, что бедняк обрадуется, когда узнает, что контроль качества, на который он полагался, на самом деле…

– Это наука, Кливленд. Забота о людях. Этика выживания. Поддержание существования цивилизации.

– Ясно, – сказала она.

– Вот и хорошо. Чтобы это было в последний раз. – Он перевел взгляд на монитор. – Это все? Можем расходиться?

Она шагала обратно по коридору, и пропасть между нею и начальником заполнялась ковром и гипсокартоном. Она шла через эту брешь, и с каждым шагом разрыв становился все шире. Тихонько пискнул телефон.

Джейни записалась на обучение.

Оливия, галактическое создание. Исполненная свободы и огня, которых была начисто лишена Кливленд, как бы усиленно она ни пыталась научиться этому, зазубривая, имитируя, снова и снова повторяя. Оливия на ее месте наверняка нашла бы, что сказать. (Оливия поднимает подбородок, взмахивает волосами, выпрямляется в полный рост, открывает рот…) Кливленд – ну, боялась – это громко сказано, но ее беспокоила предстоящая встреча с дочерью Оливии. Ей бы очень хотелось соответствовать.

Три недели спустя Кливленд шла вдоль ряда птичников, который можно было разглядеть с самолетов и даже с космических кораблей. Земля на горизонте громоздилась, вырастала слоями. Силосные башни тянулись к небу. Кливленд только-только закончила ежегодную инспекцию фермы Гринов. Портфель тянул к земле старомодным электронным оборудованием сомнительного, а то и вовсе бессмысленного назначения. На пороге конторы сам Грин помахал на прощанье и запер за ней дверь. Кливленд без особого энтузиазма помахала в ответ. (Все знали, что его сестра сбежала и стала защитницей прав животных.) Она села в машину, скатилась с небольшой подъездной дорожки. И тут заметила впереди размытое белое пятно. Сбавила скорость. Чуть светлее серой земли и совсем крохотное.

Курица шагала по дороге, как будто просто пришло время взять и уйти.

Курица за пределами птичника. Это, пожалуй, можно счесть нарушением требований содержания птиц.

Сидя за рулем, Кливленд рассматривала курицу. Вселенная – полная темноты, тишины и грязи – существовала благодаря совпадению, свободе воли, ошибке. Но в птичнике ошибка означала крах. Если у кур есть возможность выбраться наружу, значит, у другой живности есть возможность проникнуть внутрь, распространить болезни, погубить половину американских потребителей яиц и так далее. Теперь придется возвращаться и объяснять фермеру, что у него тут налицо нарушение биобезопасности. Придется переделывать бланк ревизии, вычитать два балла в строке “Безопасность помещения и контроль доступа на территорию”, заново подписывать, оформлять запрос на внедрение корректирующих изменений, заполнять бланк “Схемы биобезопасности”, пересохранять то, что…

А можно просто объехать птицу и убраться отсюда восвояси.

Кливленд посмотрела на курицу, уставилась в самую ее середину.

В мысли камнем ворвалась Оливия. (Оливия указывает пальцем с голубым маникюром в сторону лобового стекла, оборачивается с возмущенным лицом к начальнику и говорит…)

Может, именно это стало решающим фактором, а может, и не это. Человеческий разум – загадка.

Курицы пребывают в постоянном движении. Они не застывают на месте, как кролики. Не смотрят тебе прямо в глаза, не мигая. Их глаза вращаются независимо друг от друга, фокусируясь одновременно на множестве объектов. Склоняя голову набок, они делают целую серию снимков с разных ракурсов. Но эта курица остановилась. И “встретилась” взглядом с Кливленд.

Кливленд съехала на обочину, выключила двигатель и вышла из машины.

* * *

Курица, одна-одинешенька, шагала прочь от восьми теряющихся в полутьме агрегатов Счастливой фермы Гринов. Первые ее шаги по земле, а не по металлической сетке. Где ее мать? Ей едва больше года, сирота с первой трещины в скорлупе. Кто знает, куда она направлялась (зачем курица переходит дорогу?) и “думают” ли вообще курицы о таких вещах, как расстояние (конечно, думают – не совсем так, как мы, но похоже). Такую курицу стоило поддержать. Не всякая промышленная птица, впервые выбравшись из клетки, решится шагнуть в холодную свободу после того, как всю жизнь провела за решеткой. Большинство прижмется к стене под навесом или спрячется в кустах, надеясь поскорее снова оказаться внутри, чтобы не стать жертвой черт знает чего – неба и всякого зла, которое в нем наверняка таится. Рожденные для страха, можно так сказать. Но вот вам пожалуйста – предприимчивая (неосмотрительная?) курица, Буааак – так она себя называет. Все цыплята, курицы, вообще все птицы называют себя и друг друга особыми индивидуальными видами чириканья – иначе говоря, именами.

Как же это Буааак вляпалась в такое затруднительное положение?

Или, если точнее, как она ухитрилась из него выпутаться? (Затруднительное – это скорее положение ста пятидесяти тысяч кур-несушек, которых она оставила там, в птичнике. Как все эти прочие куры вляпались в такое?)

В предвечерний промозглый час мелкими шажками бежала она по дороге.

* * *

Любой другой главный инспектор оставил бы курицу в покое и уехал. Но Кливленд Смит была не понаслышке знакома с беговой дорожкой и стерла не один тренажер для бега. Три года подряд она занимала первое место в Забеге на башню Хэнкок, для которого инспекторы со всей страны собираются в последний день ежегодной конференции в Чикаго и наперегонки взбираются на 94-й этаж небоскреба. В общем, бегать она умела.

Курица оказалась быстрой. Она шныряла и петляла, но Кливленд загнала ее в угол у эстакады для мойки колес и поймала. Она держала птицу согласно методическим указаниям Союза производителей яиц: одна ладонь – под грудью, другая захватывает обе лапы, для надежности поближе к туловищу. Она зашагала обратно к конторе, чтобы вернуть курицу и прочитать лекцию о соблюдении стерильности фермы.

И вдруг засомневалась. Курица, побывавшая снаружи, вернуться в курятник уже не может. Работник фермы ее усыпит. Отличную курицу, шуструю. Тут бы нужен карантин. Ветеринарный кабинет на каждой ферме и врач-ветеринар на полставки, не такая уж безумная идея, если учесть, что на каждой ферме содержатся миллионы птиц.

Начальник регионального управления поднимает руку.

– Кливленд, простите, я вас перебью.

(Оливия в цветочном платье и кроссовках бросается за улетевшим мячом, победно поднимает его над головой и с улюлюканьем бросается вниз по ступенькам трибун.)

Она положила курицу на заднее сиденье и завела мотор.

Ха-ха! Вот она мчится в направлении города (конечно, на предельной допустимой скорости) с кудахтающей курицей на заднем сиденье. Глупая птица свалилась на пол. Земля за окном цвета песка, небо – каменного оттенка, и только Кливленд внутри раскрашена, как мультипликационный персонаж, она – вжих! – уносится прочь. Смотрите, как она исчезает вдали.

Она сидит в машине у своего дома. Стены, газон, соседние дворы – все размытого оттенка середины зимы, цвета искусственно поддерживаемой жизни. Ее вдруг осенило: а как она объяснит появление в доме полудохлой курицы? (Да, у нее есть муж, хороший человек, администратор приемной комиссии местного техникума, специализирующегося на том, чтобы заталкивать молодых людей в особые прорези, пока они едут по конвейеру, и возвращать обратно упакованными и сертифицированными.) Он вернется домой через час и решит, что она сошла с ума. Кливленд оглянулась на заднее сиденье. Курица была тощая, как будто недоразвитая, половины перьев не хватает, грязная, истерзанная клеточным содержанием, как все они там. Это ведь могут счесть за воровство.

Она занесла курицу в гараж, расчистила для нее немного пространства, налила воды в консервную банку и поставила тарелку с салатными листьями. К тому моменту, когда муж вернулся с работы, Кливленд уже сидела с раскрытым ноутбуком на диване. Паника колотилась в груди, дышать приходилось прерывисто. Речь тут явно шла о нарушении закона “Эг-Гэг”[1]. Ее могут уволить. Ну что ж, она скажет, что ферма Гринов сама нарушила правила. У нее было полное право конфисковать курицу. Но, конечно, остальным это вряд ли будет настолько очевидно. Так что же ей теперь делать? Не может же она просто привезти курицу обратно на ферму и вернуть ее в клетку посреди ночи, чтобы там ее расклевали в клочья и инфекция распространилась по всей Америке.

Муж опустил на пол сумку со спортивной формой.

– Как будто курица где-то кудахчет?

Кливленд похолодела.

– Может, Клейборны завели кур?

– Нарушение зонирования, – сказал он. – Напишу в жилищный комитет.

Кливленд включила телевизор.

Она лежала в постели с открытыми глазами и прислушивалась, а муж дышал рядом. Выход был только один: отвезти курицу в местное управление защиты прав животных. В конце концов, сестра фермера Грина как раз там работает. Так что это практически то же самое, что вернуть курицу хозяевам. Она встала и пошла в гараж. Курица пролила воду на пол и сидела, нахохлившись, под велосипедами. Кливленд опустилась на четвереньки, выудила ее оттуда, посадила в картонную коробку и повезла в офис управления, расположенный в тихом центре. Кливленд имела дело с защитниками прав животных только однажды – на ежегодном празднике День на ферме, когда несколько тинейджеров в рваных джинсах и футболках с воззваниями раздавали всем истеричные листовки. Составленные так невнятно, что речь в них могла идти о чем угодно, от разрушенной церкви и умирающей аптеки до поддержки провального политического кандидата. Она достала коробку из машины и подтолкнула к их двери.

Потом отправилась домой и написала защитникам животных анонимное сообщение. Приветствую. Вас ждет подарок.

На экране вспыхнул ответ.

Кто же это стал нашей феей-крестной?

Она написала:

Выгляни на крыльцо, дорогая Золушка.

Надеюсь, там не что-нибудь такое, из-за чего нам придется вызвать полицию.

Кливленд захлопнула ноутбук.

Они что, правда могут вызвать полицию из-за курицы?

Она поспала не больше часа, встала до будильника, муж еще не просыпался. Поехала на работу, спряталась в кабинете и работала над систематизацией данных. Слышно было, как один за другим появляются коллеги, заходят в комнату отдыха и выходят, здороваются друг с другом. Наконец она все-таки проверила, больше терпеть не было сил. И – да, защитники животных прислали новое сообщение.

Мы видим твой IP-адрес.

Они смогут узнать, кто она?

Раздался стук, и дверь распахнулась.

– Оливия, – выдохнула Кливленд.

Девчонка была одета во что-то вроде кофты с капюшоном, на голове – узлы из волос.

– Умерла, – отозвалась она. – Внезапно. ДТП.

Дочь.

* * *

Оливия нарочно перестала общаться? Кливленд все эти годы ломала себе голову. Она была странным ребенком, что правда, то правда, но ведь до нее Оливии ни о ком не доводилось заботиться. Она представляла себе, как Оливия приезжает в Нью-Йорк, запрокинув голову, смотрит на небоскребы, держит ладонь на животе и думает о Кливленд, своем подопечном ребенке, единственном доказательстве того, что она уж как-нибудь с этим справится.

С другой стороны, у Оливии тогда забот хватало. Одна, в огромном городе, в восемнадцать лет, без денег, умная, но без дипломов и аттестатов, и к тому же вот-вот появится малыш. Наверняка у нее не было времени читать, а уж тем более отвечать на многочисленные имейлы, которые отправила ей Кливленд. Кливленд писала, и писала, и писала, и наконец перестала. С чего она решила, что в сердце бебиситтера для нее навсегда останется место? Она ведь была для Оливии работой, а не сестрой, не племянницей и не подругой.

Как-то зимой позвонил отец ребенка. Оливия тогда уже полгода как умерла. Сказал, что дочь живет у него. И что ей надо немного помочь.

Кливленд переполошилась, боялась все испортить, поэтому пока отложила, ждала нужного момента, ничего не делала.

Она ухватилась за край стола.

– Пять лет назад, – сказала девчонка. – Почти шесть.

Кливленд была так ошарашена, что не могла сосредоточиться.

– Меня проинформировали о ее смерти, но встреча вам назначена на следующей неделе.

– Я поменяла дату.

– Я не получила подтверждения о том, что вы окончили курс подготовки.

Девчонка сердито нахмурилась. Она напоминала не то выпускника детдома, не то подростка, который только что вышел из колонии для несовершеннолетних. Но в то же время была так сильно похожа на мать.

– Ну, я его окончила. В прошлый четверг, – сказала она. – Об этом вас не проинформировали?

Кливленд с ней что, спорит? Надо взять себя в руки.

– Начнем завтра.

– Так вы меня берете?

– Приветственный набор для новых сотрудников получите на стойке администратора.

Девчонка вышла, поскрипывая кроссовками (Оливия играет в звездолет в бывшем амбаре, Оливия стряхивает листья и веточки с ее одежды…). Сердце Кливленд бешено колотилось. Она совсем не так хотела начать. Развернула кресло и подкатилась обратно к компьютеру. Еще одно сообщение от защитников.

Она понимала, что не надо его читать, но все же прочла.

Понимала, что не надо на него отвечать, но ответила.

На следующий день дочь Оливии снова пришла, и Кливленд, дрожа и заикаясь, посвятила ее в курс дела: рассказала про задачи и цели Союза производителей яиц, про историю сертификации кур-несушек США, про Пять Свобод, предоставляемых курицам. Она слышала собственный голос, механически выдающий сухую информацию, видела, какими скупыми жестами она сопровождает свои слова. У Оливии периодическая таблица звучала как песня, а тригонометрические уравнения она рисовала краской из баллончика на стене гаража (к ужасу родителей Кливленд, которые были уверены в том, что это символы уличных банд). У Оливии и контрольно-ревизионная проверка оказалась бы чем-то веселым.

Кливленд выдала девушке форму, доску-планшет, простейший ноутбук и целую стопку бланков и папок для бумаг.

– Завтра проверим, что ты уяснила.

Тем временем, как ни абсурдно об этом говорить, сама она ввязалась в войну с активистами из защиты прав животных.

Где вы взяли эту птицу? На вас следует подать в суд за халатность.

Вообще-то это ваша птица.

Да хрен бы там! Никакая она не наша. Широко распространенное концептуальное заблуждение homo sapiens заключается в том, что мы полагаем, будто одно живое существо может быть собственностью другого.

Она написала им снова три дня спустя, прикрепив к письму двенадцать снимков кур в ржавых клетках, которые она сделала (нелегально, на телефон), пока Джейни Флорес снова и снова ошибалась в измерениях пространства в клетках.

Вот, можете сделать себе календарь на весь год.

Мы занимаемся расследованием жестокого обращения с животными, а не присматриваем за чужими птицами. Если вы тоже задумали провести подобное расследование и вам хватит на это воли и смелости, в чем лично мы очень сомневаемся, приходите и поговорите с нами лично, а не посредством телефона.

Вот тогда-то она украла еще двух куриц. Поехала на Семейную птицеферму Андерсонов, подхватила птиц и оставила их в коробке с запиской.

Там, откуда эти две, еще два миллиона таких же. Я делаю вашу работу за вас. Вы вообще на чьей стороне?

Они снова написали.

Ах простите, что мы не прыгаем от радости, когда незнакомцы оставляют у нас под дверью птиц, чтобы мы о них заботились. Спасение единичных куриц – это идиотизм. Если вы отказываетесь работать на наших условиях по причине, таящейся в вашей мятежной душе, если вы облегчаете себе совесть, забрав двух кур и оставив остальных страдать и умирать (мы уж молчим про то, что каждый год их страдает и умирает по десять миллиардов), отвозите их вот по этому адресу, а не к нам.

Это был очень далекий адрес, в шестидесяти милях от города, один из тех приютов для животных, которые располагаются вдали от трассы. Кливленд нашла его в интернете и листала изображения, вид сверху, пока Джейни Флорес сидела напротив в переговорной фермы Андерсонов и листала журнал кормежки – слишком быстро, чтобы определить, все ли требования соблюдены.

Два дня спустя Кливленд поехала на Семейную птицеферму Спиллмана, где занималась инспекцией каждый год вот уже пять лет. Она вошла на территорию фермы с сумкой вроде тех, с какими ходят за продуктами, и подхватила шесть куриц прямо с пола – здесь куры содержались без клеток.

Вы начинаете выводить нас из себя, – написали они. – Поскольку вы отказываетесь представиться, мы возьмем эту заботу на себя. Мы установили камеру видеонаблюдения, приобретенную на наши скромные и чрезвычайно ценные средства. Она прекрасно работает, так что имейте в виду: теперь мы увидим все, что вы станете делать, когда явитесь к нашей двери – неважно, нарядитесь ли вы для этого в фермерскую спецодежду или в темное одеяние революционера-защитника животных.

После этого она некоторое время кур не забирала.

А потом не выдержала и забрала еще трех.

– Джейни, посмотри вокруг.

Они стояли среди углов, которые редко встретишь в природе. Восемнадцать птичников. Кучка вспомогательных построек. Девушка продолжала смотреть в землю перед собой. Тусклое солнце.

– Видишь ли, Джейни, это история американской изобретательности. Современная ферма по производству яиц – идеально отлаженный механизм.

Кливленд произносила эту речь двенадцать раз в год – на занятиях по подготовке и на встречах “4-H”[2], спонтанно организуемых местными общественными объединениями.

– Курица, предоставленная сама себе, сносила не больше тридцати яиц в год. Яйца были роскошью. – Она указала на птичник.

– Эти куры сносят ежегодно по двести семьдесят яиц каждая. Знаешь как? Благодаря одному научному открытию.

Она остановилась и, прищурившись, посмотрела на девушку.

– Выпрямись, Джейни. Сутулясь, научного прогресса не добьешься.

Девушка едва заметно распрямилась.

Джейни Флорес. Тихая (угрюмая?), невыразительная (несообразительная?) и с невыносимой привычкой вечно двигать молнию на куртке с капюшоном вверх и вниз, вверх и вниз – на куртке с капюшоном, которую она отказывалась снимать и носила поверх формы, что делало ее похожей на проблемного подростка (а может, она таковым и являлась?). И все же каждый раз, когда она оборачивалась и Кливленд видела ее лицо с нового ракурса, ее охватывала нестерпимая нежность и желание защитить.

– Свет. Этим открытием был свет. – Кливленд зашагала дальше и продолжала: – В тридцатые годы американские ученые выяснили, что сигналом для организма курицы о том, что пора нестись, является свет. Долгий световой день – значит, весна и время для яиц. Короткий день – значит, зима и отдых. Чем больше света, тем больше яиц.

Девушке просто не хватает дисциплины, участия, заботы.

– Ученые стали подсвечивать помещения с курицами, и, как и следовало ожидать, те продолжили нестись.

Она снова указала рукой на птичники.

– Дай им достаточно света, и эти куры будут нестись и нестись беспрерывно. Что ты на это скажешь?

– Еще одна победа человечества, – мрачно ответила Джейни.

– Американцев, – поправила ее Кливленд.

* * *

Все эти недели Джейни с волнением ожидала встречи с женщиной, с которой когда-то нянчилась ее мать. Она боялась ей не понравиться. Пыталась припомнить, мелькало ли ее имя хоть раз в рассказах матери – женщину звали Кливленд, классное имя! – и осознала, что память о матери постепенно стирается. У нее почти ничего не осталось от матери – всего-то чемодан, набитый старой одеждой, две картины, пригоршня украшений и три голосовых сообщения, которые она аккуратно копировала с каждой фотографией на всякую техническую новинку. Так много было безвозвратно потеряно.

Она пыталась выйти на связь с прежней Джейни. Спроси у нее, мысленно обращалась к ней новая Джейни. Спроси у мамы про Кливленд.

Она лежала в своей комнате в квартире отца и пыталась представить себе, что за человек эта Кливленд. Веселая, энергичная, умная. Она выросла в прерии, и Джейни рисовала себе образ здоровой девушки с косичками, в сандалиях, наигрывающей что-нибудь на акустической гитаре. Джейни понимала, что не следует об этом думать, но представляла себе, как они вдвоем идут в поход, перебираются через бурные реки, отважно шагают через лес, сидят у костра, и Кливленд рассказывает, как мать Джейни была подростком, она даже изображает разные голоса. И Джейни хохочет до слез! А потом Кливленд протягивает руку, заправляет прядь волос Джейни за ухо и говорит: “Она бы так тобой гордилась”, – и Джейни начинает плакать. Кливленд обнимает ее за плечо, как обнимают старшие сестры, и говорит: “Давай-ка придумаем для тебя план. Не вечно же ты будешь заниматься этим!” – и машет куда-то в направлении конторы, в которой они работают (работа как таковая в сценарии вообще не фигурировала). На этом месте фантазия Джейни буксовала, потому что ведь сама Кливленд именно так и поступила. Осталась в Айове, устроилась на эту работу и даже стала здесь начальницей! Джейни бросалась ее защищать. В случае с Кливленд это вполне объяснимо, потому что… потому что… потому что… тут Джейни опять притормаживала, но потом спохватывалась: ну конечно, Кливленд – мать-одиночка! Она одна растит ребенка и при этом замечательно выполняет свою работу (совсем как мать Джейни!). У воображаемого костра возникала маленькая девочка с наткнутым на палочку комочком зефира. Они втроем исследовали непроходимые леса региона пяти смежных штатов, ходили по озерам на каноэ, лазали по пещерам. И теперь, когда Джейни интегрировалась в эту новую маленькую семью (тетя Джейни!), появилась новая новая Джейни: обрезанные шорты, волосы, подвязанные банданой, студентка экологического факультета университета штата (Джейни никогда особенно не интересовалась природой, но рядом с Кливленд от всей души полюбила планету), которая на выходные приезжает домой к Кливленд и ее дочери (Олив!).

Она так давно не думала о том, чтобы сделать что-нибудь здоровое. Интересно, сможет она пойти на такое ради этой женщины, если понадобится? Она постарается, изо всех сил.

Курс по подготовке инспекторов был просто ужасен: четыре долгих дня презентаций в пауэр-пойнте, в конце каждой – картинки ухмыляющихся куриц, как будто на дворе опять 1999-й, самые скучные часы во всей ее жизни и в то же время неимоверно сложные часы. Одни термины чего стоят: “освобождение птичника” (т. е. уничтожение кур сотнями тысяч), “принудительная линька” (т. е. сокращение питания настолько, чтобы куры просто не подохли с голоду), “сертификация” (допущение, точнее, требование выполнения целого ряда злодейств), “Союз производителей яиц” (белые мужчины средних лет, которые всем этим заправляют).

Она как будто попала в квест, где полагается пройти испытание скукой в надежде в один прекрасный день достичь просветления, и вот наконец путь пройден… Джейни была не в силах дольше терпеть и перенесла собеседование на пять дней пораньше. И поехала по указанному адресу. Здание кубической формы в ряду других зданий кубической формы, офисный “парк”, акры асфальта. Вместо деревьев – указатели, подсказывающие, как добраться до отдаленных уголков. Девушка на ресепшне указала на дверь кабинета Кливленд. Джейни постучалась и вошла. Бледная женщина за письменным столом побледнела еще сильнее.

– Оливия?

Джейни растерялась.

– Умерла.

Дальше все становилось только хуже. В первый день Кливленд усадила Джейни за стол, а сама ходила взад-вперед перед белой доской и вещала что-то на тему “долга”. Десять минут ушло на изложение правил обеденной комнаты для сотрудников. Джейни от удивления ни слова не могла сказать. Кливленд дала ей “домашнее задание”.

В последующие несколько дней они выезжали на проверку. Джейни мрачно напяливала на себя форму, сидела в люминесцентном свете фермерских офисов и листала документацию, а потом под дождем тащилась за Кливленд в птичники, где они ходили вдоль рядов кур. Почти все фермерские работники были латиноамериканцами. Несколько раз кто-то пошутил с ней на испанском, но она ни слова не поняла. Она чувствовала себя отчаянно нездешней и потерянной. Птичники были просто огромные и выглядели совершенно нереально, как в фантастических фильмах, к тому же там мощно воняло химикатами и аммиаком.

И Кливленд оказалась странной. Лицо без всякого выражения. Голову поворачивает как-то резко и как будто с трудом. Откуда в тупых мозгах Джейни вообще взялось, что Кливленд может быть какой-то другой, а не вот такой? Эта “Кливленд”, адепт посредственности и заурядности, нелепая тетка в форме, скованная, с аутичным помешательством на выполнении требований, названная в честь американского президента, который вообще ничего не сделал, причем два раза[3]. Женщина, искренне полагавшая, что эти отвратительные сараи – идеальное место для того, чтобы держать там птиц, как будто это какие-нибудь газонокосилки или телевизоры. Не назови Кливленд на собеседовании имени матери, Джейни решила бы, что ее по ошибке отправили не к той женщине.

Что-то с ней было не так. Дерганая, скрытная. Жила в уродливом доме – Джейни в жизни не видела такого уродства: с пластиковыми жалюзи на окнах и пластиковой же обшивкой на стенах, местами отошедшей. Никаких детей, только вялый муж, который уже начал лысеть. Джейни поспешно пригнулась к рулю, когда Кливленд вышла из дома с мусорным ведром.

Она была в отчаянии. И зачем только она придумала себе такую Кливленд, которая теперь была напрочь разрушена, зачем позволила маячить где-то на краях сознания чувству, похожему на надежду. Она потеряла форму в прачечной самообслуживания, потеряла папки для проверок – на одной из бескрайних ферм (положила куда-то и забыла про них, вспомнила только, когда Кливленд посмотрела на нее с подозрением час спустя), потеряла всякий интерес к Кливленд, потеряла способность притворяться, что ей интересно, а теперь все шло к тому, что и работу она может потерять.

Другими словами, Джейни даже не стала спрашивать Кливленд про мать.

– Спасибо большое, – сказала она отцу. – Теперь я вечно буду замерять уровень аммиака и отчищать помет с кроссовок. Мне уже даже снится, что я воняю.

И потом добавила:

– Мама с ней, наверное, всего раз или два сидела, да? Они небось толком и знакомы-то не были.

Он омерзительно пожал плечами.

– Какая разница?

– Есть разница.

– Тогда, может, у нее и спросишь?

* * *

А однажды она увидела, как Кливленд пользуется в птичнике телефоном. Один раз, потом еще. Запрещено, но кому какое дело. И опять. Наверное, сообщения читала.

Вот только ни хрена подобного…

Джейни была так разочарована в Кливленд и так упивалась своим разочарованием, что могла запросто все прозевать.

Кливленд записывала птиц на видео – нарушала принятый в штате Айова закон “Эг-Гэг”, о котором Джейни сквозь сон слышала на курсе подготовки и который, насколько она поняла, карается каким-то там наказанием или тюремным, что ли, заключением и штрафом. И вот Кливленд, такая, фотографирует – и не хорошеньких пушистых цыпочек, а вусмерть упоротых кур. Кур, которые толпятся за сеткой, с кровавыми ранами, с выпавшим яйцеводом, дохлых кур, окровавленным ворохом сброшенных в мусорный бак. Джейни наблюдала за этим неделю. Кливленд вела тайное расследование. Кто бы мог подумать. Ну и ну. Гениально. Джейни была впечатлена. Она даже немножко испугалась: надо быть реально чокнутой, чтобы вот так запросто делать такое. Кливленд, видимо, совсем того.

И еще птичье дерьмо. Его она тоже фотографировала.