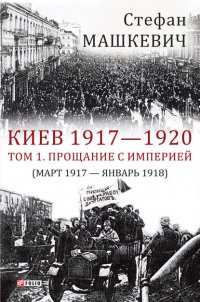

Читать онлайн Киев 1917—1920. Том 1. Прощание с империей бесплатно

- Все книги автора: Стефан Машкевич

От автора

Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьет всех до единого современных писателей <…>, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели на грандиозном памятнике 1917–1920 годам.

Михаил Булгаков, «Киев-город»

С начала событий, о которых здесь пойдет речь, минуло сто лет.

Много это или мало?

С одной стороны, век – более чем достаточно, чтобы никого из свидетелей не осталось в живых. Мы теперь можем опираться лишь на записанные свидетельства того или иного рода (в которых, к счастью, недостатка нет). С другой стороны, все четверо моих дедушек и бабушек в 1917 году уже родились (а один дедушка был абсолютно взрослым). Мне, в моем далеко не почтенном возрасте, выпал шанс пообщаться с человеком, который видел живого Керенского, и с человеком, неплохо помнившим живого Грушевского. Так что события 1917–1920 годов, равных которым в истории Киева не было (и, надо надеяться, не будет!), не так уж далеки от нас в чисто временнóм измерении.

И тем более никуда не деться от того факта, что они перекликаются с днем сегодняшним в плане проблематики. Оглядываясь на сто лет назад, осознаешь (с разными чувствами: интересом, удивлением, разочарованием), что история где-то идет по спирали, а где-то едва ли не банально повторяется; и, во всяком случае, убеждаешься, что закономерности практически не изменились. Здесь, разумеется, нет никакого открытия – но, окунувшись в те события, чувствуешь это не теоретически, а иногда так, как будто сам жил в то интересное и страшное время.

Сюжет этой книги построен на событиях, происходивших в Киеве с начала 1917 по конец 1920 года. Как ни странно, единого последовательного подробного рассказа об этом периоде киевской истории до сих пор не существует; надеюсь, что теперь этот пробел будет восполнен. Событий так много, что рассказ о них разбит на четыре тома; первый из них, который вы держите в руках, охватывает период с марта 1917 по январь 1918 года, вплоть до первого прихода в Киев большевиков.

Эта книга – не научная монография в узком смысле слова, но в то же время она абсолютно документальна. Ни единого слова моих вымыслов здесь нет. Тем более я старался воздерживаться от того, чтобы становиться на чью-либо сторону. Насколько позволяет корпус источников, я отображаю все точки зрения, в том числе и по острым вопросам. Мое дело – пересказать и минимально проанализировать, но не восхвалять и не осуждать.

Однако здесь есть далеко не только факты. Мне хотелось помочь читателю почувствовать атмосферу тех сложных лет. В идеале, подтолкнуть читателя (по крайней мере того, кто на это настроен) к тому, чтобы вообразить себя свидетелем событий. Отсюда множество деталей, нередко мелких, которые, на мой взгляд, этому помогают. Для этого включены стихотворные пассажи. С этой же целью в цитатах, которыми книга полна, я максимально сохранил стиль и орфографию оригинала (единственное исключение – замена старой русской орфографии на современную). Поэтому же сохранено обозначение времени: не «15:30», а «3½ часа дня», как писали тогда.

Но речь не просто о событиях, а, в большой степени, о конфликтах. Об этом важно помнить. Конфликт – основа драматургии, нередко – движущая сила позитивных перемен; но конфликты нужно уметь решать. И в этом за прошедшие сто лет человечество хоть и преуспело, но заметно меньше, чем хотелось бы. Мы как не умели договариваться в 1917-м году, так сплошь и рядом не умеем в 2019-м. Напомнить о том, что бывает, когда люди не умеют договариваться, не было моей основной целью, но рассказ неизбежно получился и об этом тоже.

Наконец, мой приятный долг – выразить искреннюю благодарность друзьям, сотрудникам и коллегам, поделившимся со мной знаниями, информацией и оказавшим всевозможную помощь и содействие. Это Олег Айрапетов, Александр Возницкий, Андрей Ганин, Святослав Дацковский, Татьяна Заболотная, Алла Зейде, Эдуард Зуб, Андрей Иванов, Михаил Кальницкий, Виталий Ковалинский, Эдуард Котов, Петер Либ (Peter Lieb), Дмитрий Малаков, Анна Полисученко, Александр Пученков, Валерий Солдатенко, Юрий Ткаченко. Отдельная благодарность Михаилу Ковальчуку, Антону Чемакину и Олегу Юнакову за целый ряд полезных замечаний, во многом способствовавших улучшению текста.

Чрезвычайно признателен сотрудникам Музея Михаила Булгакова в Киеве, в первую очередь Людмиле Губианури и Анатолию Кончаковскому, предоставившим мне возможность работать с уникальным материалом – воспоминаниями Леонида Карума. Короткий разговор с Татьяной Рогозовской на раннем этапе работы укрепил мое убеждение в том, что работа нужна (иногда для этого хватает одной фразы!).

Искренне благодарю сотрудников библиотек и архивов, где исследователю идут навстречу: Бахметьевского архива в Колумбийском университете (Нью-Йорк, США) и его куратора Татьяну Чеботареву (Tanya Chebotarev), военного отделения Бундесархива (Фрайбург, Германия), Гуверовского архива в Стенфордском университете (Пало-Альто, США) и его куратора Кэрол Леденхем (Carol Leadenham), Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского в Киеве, Центрального государственного архива высших органов власти и управления Украины в Киеве.

Без поддержки Геннадия Зиновьева и Виталия Шелеста эта книга вряд ли увидела бы свет. Особая благодарность – Алексею Янковскому и Наталье Янковской, чья помощь в обработке огромного массива информации была и остается для меня незаменимой.

Нью-Йорк – Киев – Санто-Доминго, март 2019 г.

1. «Старая власть оказалась бессильной»

Временное правительство 2 (15) марта 1917—1 октября (13 ноября) 1917

1.1. Весна надежд (март – июнь 1917)

Хлебный бунт, ставший революцией

Хронология февральской революции хорошо известна. 21 февраля (по новому стилю – 6 марта) 1917 года в столице империи, на Петроградской стороне, начался разгром булочных и мелочных лавок, продолжившийся затем по всему городу. На следующий день сначала в районе Путиловского завода, а затем на всех рабочих окраинах, ходили огромные толпы с криками «Хлеба! Хлеба!»1.

Бунт, вероятнее всего, остался бы локальным и был бы подавлен, если бы в стране к тому времени не созрела, по словам Ленина, «революционная ситуация»: низы не хотят жить по-старому, верхи не могут управлять по-старому. Но в реальности желание хлеба оказалось той самой спичкой, которая очень быстро подожгла пороховую бочку.

«Верхи», однако, этого поначалу не поняли. На следующий же день Государь Император, получивший заверения от министра внутренних дел в том, что ситуация в столице под контролем, «изволил отбыть в действующую армию» (в ставку Верховного главнокомандующего в Могилёве). Об этом кратко сообщили киевские газеты2. На самом же деле пожар в Петрограде разгорался. 23 февраля по старому стилю (8 марта по новому) отмечали День работницы (одно из тогдашних названий этого праздника). Посвященные этому событию антивоенные митинги стали перерастать в массовые демонстрации и стачки. В тот же день в городе появились войска, а на следующий день началась всеобщая забастовка. Еще через день, 25 февраля (10 марта), начали стрелять…

Но в Киеве об этом до поры до времени ничего не знали.

Тысяча двести километров, отделяющие Киев от Санкт-Петербурга, были в ту пору расстоянием гораздо бóльшим, чем в наши дни. Телефон, тем более междугородный, был в зачаточном состоянии, письма шли долго – оставались газеты, получавшие информацию, как правило, по телеграфу. Киевские газеты в те дни исправно печатали сообщения из столицы, но без упоминаний о демонстрациях, забастовках или о чём-либо в таком роде. 24 февраля (9 марта): «За последние дни отпуск муки для пекарен Петрограда производится в таком же количестве, как и прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть». Правда, буквально рядом, в соседней колонке: «[П]равление Петроградского университета признало заслуживающей всякого внимания просьбу студентов организовать доставку хлеба им, ибо стояние в хвостах лишает их возможности заниматься в университете»3… Днем позже признали, что в Петрограде имеет место «обострение продовольственного вопроса»4 – но не более того.

Киевский адвокат Алексей Гольденвейзер, к чьим интересным воспоминаниям мы не раз будем обращаться, рассказывал, что первым вестником петроградских событий стал для сведущих киевлян биржевой бюллетень петроградского телеграфного агентства. Петроградская фондовая биржа открылась 25 января (7 февраля), после вызванного войной перерыва в два с половиной года5. Курсы большинства акций с того момента не падали, а напротив, стремительно шли вверх, так что банки не успевали выполнить запросы клиентов на покупку. Но… «25 или 26 февраля киевляне нашли в своей газете, вместо ожидаемых сведений о последней котировке в Петрограде, – пустое место. Биржи не было – что бы это могло означать?»6

26 февраля (11 марта) «Киевлянин» напечатал короткую заметку о том, что накануне в Петрограде не вышли газеты «Биржевые ведомости», «День» и «Русская воля»7; на следующий день – еще более лаконичное сообщение: «Сегодня [26 февраля. – С. М.] большинство газет в Петрограде снова не вышло»8. Умевшие «читать между строк» наверняка должны были заподозрить неладное. Но о том, что в этот же день, 26 февраля (11 марта), в столице расстреляли демонстрацию на Знаменской площади[1] (около 40 убитых и столько же раненых), на окраинах появились баррикады, а бастовало более трехсот тысяч человек, по-прежнему не было ни слова.

Впрочем, в Киеве чуть было не случился свой «хлебный бунт». Затруднения с продовольствием ощущались и в нашем городе. 22 февраля (7 марта) чрезвычайное собрание Киевской городской думы утвердило правила введения в Киеве карточек на получение хлеба и муки. Зерно и мука, поступавшие в город, должны были строго контролироваться и отпускаться по так называемым коллективным карточкам (общежитиям, ресторанам, а также булочным, причем не всем, а лишь тем, которые дадут обязательство выпекать хлеб определенного качества и продавать его по установленной цене). Хлеб, в свою очередь, отпускался по семейным карточкам: для лиц, занятых физическим трудом – 2½ фунта (1022 грамма) в день, для детей до пяти лет – 1 фунт (409 граммов), для всех остальных – 1½ фунта (613 граммов). По желанию вместо полутора фунтов хлеба можно было получить фунт муки9. Через два дня, 24 февраля (9 марта), когда в Петрограде было уже неспокойно, киевскому городскому голове сообщили о закрытии хлебопекарни на Паньковских дачах (район современных улиц Эренбурга, Яна, Жилянской). «На этой почве, – сообщал корреспондент газеты “Киевлянин”, – населением дачи выражалось крайне резкое недовольство, чуть не перешедшее в открытое возмущение». Во избежание эксцессов губернатор (эту должность тогда занимал граф Алексей Игнатьев) попросил исполнявшего обязанности городского головы Федора Бурчака немедленно распорядиться об открытии хлебопекарни на Паньковских дачах10. На следующий день на собрании владельцев местных пекарен, под председательством того же Бурчака, прозвучало, что «в последнее время хлебные лавки с раннего утра осаждаются большим количеством покупателей, причем ко времени открытия лавок образуются длинные очереди». Похожая проблема возникла в поселке Караваевские дачи: «Муки нет, а хлеба, доставляемого из городских пекарен средствами местного кооператива (35 пудов в день) недостаточно, так как хлеба нужно свыше 100 пудов ежедневно». Председатель общества благоустройства поселка обратился к губернатору с просьбой открыть в районе Караваевских дач городскую хлебопекарню11. На другом совещании, под председательством генерал-лейтенанта Гельмгольца, обсуждались различные пути доставки муки и зерна в город (по Днепру, по железным дорогам) и развозки хлеба по городу (предлагалось задействовать с этой целью городской трамвай), а также был заслушан доклад о введении карточек: бланки для карточек уже были заказаны и должны были быть готовы через двадцать дней12.

Хлебного бунта в Киеве не случилось. Наш город накрыло революционной волной из столицы – событиями, положившими конец Российской империи…

Две телеграммы Бубликова

«Однажды вечером, – вспоминал Алексей Гольденвейзер, – должно быть, это было 28 февраля или 1 марта – получилась в Киеве знаменитая телеграмма за подписью Бубликова»13.

Более памятен пассаж Михаила Булгакова из очерка «Киев-город», в котором автор обозначает эту же телеграмму в качестве поворотного исторического момента:

Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история. Я совершенно точно могу указать момент ее появления: это было в 10 час. утра 2-го марта 1917 г., когда в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадочными словами:

– Депутат Бубликов14.

Булгаков, однако, ошибся с датой. На самом деле в Киеве получили телеграмму (точнее, две телеграммы) днём 28 февраля (13 марта). Произошло это так.

Александр Бубликов (1875–1941)

Александр Бубликов, инженер путей сообщения, депутат IV Государственной Думы от партии прогрессистов, участвовал в собрании членов Думы утром 28 февраля (13 марта) 1917 года. Заседание было, как сейчас бы сказали, нелегитимным – ибо к тому времени в Думу поступил Высочайший указ о ее роспуске. Компромисс был невозможен: парламентариям оставалось либо разойтись, либо захватить власть. Промедление, вероятно, означало бы поражение. После долгих дебатов было решено образовать новый орган с длинным названием: «Временный комитет для поддержания порядка и для сношения с организациями и лицами» (в дальнейшем его называли просто «Временный комитет Государственной Думы», иногда опуская и первое слово).

Бубликов хорошо знал, что Министерство путей сообщения обладало собственной телеграфной сетью, не подчиненной Министерству внутренних дел, и настаивал на том, что занять Министерство – прямой путь к власти. В ответ на очередное обращение председатель Думы Михаил Родзянко сказал Бубликову: «Если это необходимо, пойдите и займите!» Тот вынул из кармана написанное воззвание к железнодорожникам и предложил председателю его подписать.

Родзянко прочитал первые слова: «Старая власть пала» и возразил: «Как можно говорить “пала”? Разве власть пала?» Фразу заменили на «Старая власть оказалась бессильной», и Родзянко подписал обращение. Бубликов с трудом получил в свое распоряжение три грузовика с солдатами, сел в легковой автомобиль и поехал в Министерство – брать власть. Его официальным (насколько это слово применимо в той обстановке) титулом стало «комиссар от Временного комитета Государственной думы в Министерстве путей сообщения». Первым делом по прибытии он разослал по железнодорожной сети ту самую телеграмму15.

Телеграмма. По всей сети. Всем начальствующим. Военная.

По поручению Комитета Государственной Думы сего числа занял Министерство Путей Сообщения и объявляю следующий приказ председателя Государственной Думы:

«Железнодорожники, старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, оказалась бессильной. Государственная Дума взяла в свои руки создание новой власти. Обращаюсь к вам от имени отечества: от вас зависит теперь спасение Родины; она ждет от вас больше, чем исполнения долга, она ждет подвига. Движение поездов должно производиться непрерывно, с удвоенной энергией. Слабость и недостаточность техники на русской сети должны быть покрыты вашей беззаветной энергией, любовью к родине и сознанием важности транспорта для войны и благоустройства тыла.

Председатель Государственной Думы Родзянко».

28 февраля 1917 г.

Член вашей семьи твердо верю, что вы сумеете ответить на этот призыв и оправдать надежды на вас нашей родины. Все служащие должны остаться на своем посту.

Член Государственной Думы Бубликов.

28 февраля 1917 г., 13 час. 50 мин.16

В киевском архиве сохранился другой вариант этой же телеграммы17: текст не очень существенно отличается от вышеприведенного (к примеру, «[Государственная Дума] обращается к вам от имени отечества» вместо «Обращаюсь к вам от имени отечества»), зато существенно отличается подпись: «Министр Путей Сообщения Бубликов». Впрочем, как бы ни назвали чиновника – министром ли, комиссаром ли (большевики впоследствии нарекут министров «народными комиссарами») – речь шла, по сути, об узурпации власти. Сам Бубликов позже признавал, что своими действиями, да и просто фразами о «старой власти», он опережал события. В тот момент исход противостояния еще никоим образом не был ясен. Хотя многие из дислоцировавшихся в столице полков перешли на сторону восставших, царь, вероятно, еще мог бы подавить революцию, вызвав войска с фронта. «Ощути [царь] тогда хотя малейший прилив энергии, – предполагал Бубликов, – и я был бы на виселице»18. Но Николай II не предпринял ничего, и через два дня монархия в России перестала существовать.

Николай І (1868?1918)І Александрович (1868–1918)

Того же 28 февраля (13 марта), около 3-х часов дня, кто-то из высших чинов управления Юго-Западных железных дорог, располагавшегося по адресу Театральная[2], 8, начал разговор с Петроградом по железнодорожному телеграфному проводу. Но не успел он сказать несколько слов, как ему предложили прервать разговор и принять срочную телеграмму на имя железнодорожников. Тотчас же и началась передача телеграммы Бубликова. Еще не закончилась ее передача, но первые же фразы («Старая власть <…> оказалась бессильной. Государственная Дума взяла в свои руки создание новой власти») облетели здание управления железных дорог…

«Как большинство русских граждан, и мы получили первое известие о перевороте через телеграмму Бубликова, – вспоминал Гольденвейзер. – <…> Никто не знал, кто такой Бубликов; стали искать его имя в списке депутатов. Но текст телеграммы, включавший первое воззвание Родзянки, не оставлял сомнений в том, что переворот произошел»19.

Впрочем, не все прекратили сомневаться. Раздавались голоса:

– Не мистификация ли это?

Начальник Юго-Западных железных дорог Э. П. Шуберский распорядился послать запрос в Петроград, дабы проверить подлинность телеграммы. Проверка подтвердила, что телеграмма настоящая. Вскоре была получена еще одна телеграмма от того же Бубликова; ради полноты изложения приведем и ее текст:

Служащие, мастеровые и рабочие железнодорожных мастерских!

Наиболее слабое место русских железных дорог – изношенность подвижного состава и переутомление служебного персонала, поистине героически трудящегося без отдыха третий год. Но во имя спасения Родины призываю все-таки напрячь вашу энергию еще сильнее и справиться с ремонтом разрушенного ненормальной работой подвижного состава. Пусть вся ваша трудоспособность, все ваше знание дела направится на разрешение этой важной задачи. Родина глядит на вас с надеждой. Не поддавайтесь страстям и помните, что нет у вас в руках лучшего способа освобождения Родины, чем безотказная изо всех сил работа. Труд ваш не будет забыт.

По поручению комитета государственной думы Бубликов20.

Так пришла в Киев весть о революции.

Тотчас же начался, как сейчас бы сказали, «информационный голод». Дело было не только в ограниченных возможностях связи. Тогдашние киевские власти были весьма консервативными и, пока это было возможно, скрывали от своих жителей информацию о событиях в столице. «Тривожне і нетерпеливе вичікування корінних змін, в якім жив Петербург [sic], тільки дуже далекими і слабкими вібраціями віддавались тут», – вспоминал Михаил Грушевский. Первую телеграмму Бубликова вывесили было на железнодорожных станциях, но провисела она недолго: администрация велела ее снять21.

Михаил Александрович, брат Николая ІІ (1878–1918)

Лишь когда события стали абсолютно необратимыми, скрывать их стало невозможно. 2 (15) марта Николай II отрекся от престола в пользу своего брата, Михаила Александровича. На следующий день Михаил объявил, что примет верховную власть только в том случае, если того пожелает будущее Учредительное собрание, и призвал население подчиниться Временному правительству, образованному Государственной Думой. Оба манифеста – Николая и Михаила – были опубликованы в киевских газетах. Очевидным вопросом было: «Что будет дальше?»

Свобода!

«Вчера [3 (16) марта. – С. М.] был ясный, слегка морозный день. <…> Газеты вышли в обычное время и в обычном виде, но не с обычными для русского обывателя заголовками и телеграммами, – сообщал корреспондент “Киевской мысли”. – Читатели бросались к киоскам, к продавцам газет. Номера газет буквально рвались из рук и здесь же жадно читались. Однако жизнь в городе оставалась в рамках полного порядка и спокойствия»22. Примерно та же картина имела место на следующий день, 4 (17) марта: «Начался день с погони читателей сперва за газетами, затем за выпущенными позже дополнительными телеграммами. У газетных киосков и возле газетных продавцов длинные очереди. Газеты берутся нарасхват, о цене вопроса нет, не спрашивают сдачи – и здесь же жадно газеты читаются и жарко обсуждаются»23.

Первой и, видимо, главной эмоцией по получении известия о смене власти была радость, эйфория.

Свидетельница киевских событий Марианна Давыдова вспоминала:

Всё как-то закипело[,] заволновалось. На улицах встречались всё смеющиеся[,] довольные лица. У всех моих знакомых, до одного великого князя включительно[,] было только одно чувство – радости и надежды на будущее. Печать освободилась. Какая-то активная суета поднялась везде. Тут группа каких-то людей идут по улице и горланит запрещенную песнь, там идут войска к городской думе для присяги новому правительству… но почему-то на всех штыках привязана красная ленточка… Дальше весело, и почти нахально бегут мальчишки с длинными штыками и где и как могут, сбивают двуглавые орлы на присутственных местах, церквах, музеях…24

«Праздновали – и одновременно боялись поворота событий вспять, даже после отречения царя. Реальной информации по-прежнему было мало. Получаемые телеграммы переписывались, перепечатывались, искажались», – констатировал Гольденвейзер25. По мнению репортера «Киевлянина»:

В связи с событиями последних дней наблюдается в Киеве хотя и сильно повышенное, но очень корректное отношение населения ко всему происходящему. Везде на улицах полный порядок, жизнь города идет полным темпом, все заводы работают при полном составе своих рабочих. Один из киевских заводов, работающих на оборону, как мы слышали, постановил, по желанию самих рабочих, увеличить число рабочих часов на один час.

Около газетных киосков длинная очередь. Газеты расхватываются26.

Об образцовом порядке вспоминала и Давыдова: «Воодушевление было всеобщее без скандалов, без стычек с полицией, впрочем[,] ее и не было! Как-то скрылись городовые, их заменили милиционеры, больше всего из студентов…»27 Киевский губернатор граф Игнатьев сообщил начальнику штаба Киевского военного округа: «Населением объявление актов установления нового правительственного строя принято при большом возбуждении, но порядок нарушен не был»28. Начальником штаба округа тогда был генерал-лейтенант Николай Бредов29. Через два с половиной года он вернется в город во главе отряда Добровольческой армии и на некоторое время станет комендантом Киева.

В свою очередь, командующий войсками Киевского военного округа генерал-лейтенант Николай Ходорович около 4 (17) марта телеграфировал командующему Юго-Западным фронтом:

Два дня первого и второго марта настроение горожан было приподнятое[,] но в умеренной степени, так как телеграмма Родзянко о временном Комитете давала умеренным элементам надежду на полнейшее разрешение вопроса.

Третьего марта настроение резко обострилось изменением происшедшим в составе Комитета с преобладающим крайне левым элементом.

Пока порядок всемерно мною в городе поддерживается, но положение стало напряженным30.

Впрочем, «приподнятое» настроение было не у всех.

Более чем за полвека до революции, в 1864 году, была основана газета «Киевлянин». Первым ее редактором стал профессор Киевского университета Святого Владимира, историк Виталий Шульгин. «Киевлянин» с самого начала позиционировал себя как консервативную газету (одной из основных задач ее было способствовать русификации, как тогда говорили, Юго-Западного края). С течением времени эта тенденция лишь усилилась. В 1913 году газету возглавил сын ее первого редактора, депутат Государственной думы, талантливый журналист и публицист Василий Шульгин.

Здание редакции газеты «Киевлянин», на углу Караваевской (Толстого) и Кузнечной (Антоновича) улиц, конец XIX – начало XX в.

Случилось так, что младший Шульгин принял самое непосредственное участие в событиях Февральской революции. Он не только вошел в состав Временного комитета Государственной думы, но и стал одним из двух депутатов (вторым был Александр Гучков), которые 2 (15) марта в Пскове, в салон-вагоне царского поезда, приняли отречение царя. Однако и в 1917 году, и всю гражданскую войну Шульгин оставался монархистом, последовательным противником революции и «нового порядка» (будь то власть Временного правительства, украинцев или большевиков).

Василий Шульгин (1878–1976), главный редактор газеты «Киевлянин» (слева)

В небольшой передовой статье «Киевлянина» от 4 (17) марта не было ни слова о радости и прочих подобных чувствах. Тон был совершенно иным:

Киев, 3-го марта 1917 г.

Если Провидение желает наказать человека особенно сильно и глубоко – оно погружает его в слепоту и безумие. Безумцами и слепцами были накоплены горы горючего материала. И ими же был брошен в эти горы факел.

Произошел грандиозный взрыв. Он не мог не дать детонации. Это относится к области стихийного, непредотвратимого.

Но вся жизнь человеческая проходит и направлена на борьбу со стихиями – и прежде всего на борьбу с той стихией, которую человек представляет собою сам. Для этого ему дано ясное зрение и разум.

Всех тех, кто осуждал безумие и слепоту, кто – только что боролся с нею – мы еще раз призываем не впасть во власть этих ужасных вожаков гибели.

<…>

Пусть киевляне не забывают ужасов паники августа и сентября 1915 года. Ведь враг стоит почти на границе Юго-Западного края.

Киев несет высочайшую ответственность в настоящую минуту. И Киев первый может стать жертвой своей слепоты и безумия – потому что киевские беспорядки непосредственно могут отозваться в окопах, не только русских, но и германских.

Пусть же благоразумие – охранит киевлян и не допустит их до предательства перед Родиной31.

Автор заметки, разумеется, не мог в тот момент знать, как в точности скажется революция на ходе мировой войны, в которой продолжала участвовать теперь уже бывшая Российская империя. Но «предсказать», что, помимо радости и эйфории, возникнут большие проблемы, было несложно. Иначе после революций не бывает.

Исполнительный комитет

Имперская система власти представляла собой многоступенчатую иерархию. В Киеве, как и в других городах, существовало самоуправление – городская дума, состоявшая из избранных гласных (депутатов), и ее исполнительный орган, городская управа. Выше думы стояли представители имперской администрации: киевский губернатор, над ним – Киевский, Подольский и Волынский генерал-губернатор. Многие решения городской думы требовали утверждения административной властью. В таком случае городской голова, он же председатель думы, направлял ходатайство об утверждении решения губернатору; тот, если требовалось – генерал-губернатору; лишь последний имел право пересылать ходатайство в Петербург, в надлежащее министерство; наконец, особо важные вопросы министр подавал на Высочайшее утверждение. Затем бумага «спускалась» в обратном порядке. Если одну из высших инстанций что-то не устраивало, или требовалось разъяснение, то переписка соответственно затягивалась. Утверждение даже простого решения думы, скажем, о переименовании улицы в городе, могло занять несколько месяцев32.

Революция, по определению, ломает старые механизмы власти, но никогда не делается по плану. Поэтому новые властные структуры возникают в той или иной мере спонтанно, а представители прежних если и остаются на сцене, то часто не поспевают за событиями. Киев марта 1917 года не стал исключением.

Новый орган власти был сформирован из небольшого числа гласных думы, а в большей мере – представителей различных партий и городских общественных, культурных, национальных организаций.

Центром городской власти в Киеве на первом этапе оказалась городская дума, но «в большей мере думское здание, чем личный состав Городской управы или гласных», согласно Гольденвейзеру. Вечером 1 (14) марта в зале думы, под председательством городского головы Федора Бурчака, состоялось заседание некоего «общественного комитета», на котором было принято воззвание с оповещением о петроградских событиях и призывом к киевлянам сохранять спокойствие33. Однако деятельность этого комитета не получила развития. Новообразованную организацию назвали «Совет объединенных общественных организаций города Киева». Этот Совет сразу же оказался слишком громоздким, и из его состава был выделен Исполнительный комитет, который и стал фактической властью в городе34. В первый состав Исполнительного комитета вошли представители:

городской думы (Николай Страдомский, Дмитрий Григорович-Барский);

Киевской губернской земской управы (Михаил Суковкин);

комитета Юго-Западного фронта Всероссийского Земского союза (Сергей Шликевич);

комитета Юго-Западного фронта Всероссийского союза городов (барон Федор Штейнгель);

областного Военно-промышленного комитета (Иван Черныш);

Совета рабочих депутатов (Алексей Доротов, Илья Алексеев, Яков Цедербаум, Константин Паламарчук);

кооперативных организаций Киева (Дмитрий Колиух);

коалиционного комитета высших учебных заведений (Григорий Гуревич);

украинских организаций (Андрей Никовский);

еврейских организаций (Илья Фрумин);

польских организаций (Станислав Зелинский);

кооптированный член Комитета полковник Константин Оберучев35.

Первое заседание комитета, в составе семнадцати человек (вышеперечисленные 16 и городской голова Федор Бурчак), открылось 4 (17) марта в 11:30 утра. Первым вопросом в повестке дня значилось избрание президиума. По результатам баллотировки избранными оказались:

в председатели – Страдомский (13 голосов);

в товарищи председателя – Григорович-Барский (16 голосов) и Доротов (15 голосов);

в казначеи – Зелинский (14 голосов);

в секретари – Никовский (14 голосов) и Фрумин (14 голосов).

Городскому голове Бурчаку было предложено войти в состав комитета ex officio[3]. С другой стороны, все члены комитета автоматически стали гласными городской думы. Так доктор Илья Фрумин стал первым в истории Киева евреем – гласным думы36 (до революции евреи могли быть гласными лишь в городах черты оседлости, в число которых Киев, за исключением двух участков, не входил). Роль городской думы в первые месяцы значительно уменьшилась, но дума продолжала существовать параллельно с Исполнительным комитетом. (На заседании 3 (16) марта дума постановила ассигновать 10 тыс. рублей на организационные расходы Совета объединенных общественных организаций37.) Будучи товарищем городского головы, председатель комитета Страдомский иногда председательствовал и на заседаниях думы38.

Доктор Николай Страдомский (известный общественный деятель, бывший в свое время кандидатом в депутаты Государственной думы), как и подобает председателю, не имел своей политической позиции, концентрируясь на технической работе и, насколько это было возможно, на сглаживании разногласий. Товарищей (заместителей) председателя нельзя было назвать аполитичными. Дмитрий Григорович-Барский, адвокат (получивший известность как один из защитников Бейлиса на знаменитом процессе 1913 года), был лидером киевских кадетов. «Наиболее дельный человек» в комитете, по оценке Гольденвейзера (видимо, недаром за него проголосовали 16 из 17 членов комитета), он, однако, не пользовался доверием левого большинства. Алексей Доротов, представитель рабочих, до революции работавший наборщиком, был меньшевиком, ярым врагом большевиков и проукраинских сил – и «всеобщим любимцем в Комитете»39.

8 (21) марта в состав комитета вошел капитан Леонид Карум – муж сестры Михаила Булгакова и прообраз капитана Тальберга, не самого симпатичного героя «Белой гвардии». Вспомним:

В марте 1917 года Тальберг был первый – поймите, первый, – кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве40.

Леонид Карум (1888–1968)

Настоящий Карум преподавал юриспруденцию в Константиновском военном училище. Согласно его собственному рассказу, он принял участие в организации новой власти в городе благодаря стечению обстоятельств:

6-го марта к нам в дежурную комнату, где во время перерыва в занятиях собрались почти все строевые офицеры, вошел Начальник Училища и сообщил нам, что из Штаба Округа получено уведомление, что в Штабе Округа состоятся выборы 2 представителей гарнизона в исполнительный комитет общественных организаций, и что нашему училищу предлагается выслать на выборы своего представителя.

За два дня до того в училище случился инцидент. На вечерней перекличке юнкера, как было заведено, пропели молитву, но после этого отказались петь царский гимн. Карум, который был в тот момент дежурным по училищу, приказал им разойтись, но юнкера начали митинговать. Карум не стал звать начальство, угрожать применить силу, а спокойно поговорил с митингующими, напомнил им о необходимости сохранять дисциплину… и те, еще немного поговорив, отправились спать.

Теперь офицеры вспомнили о том, как Карум справился с потенциально опасной ситуацией, и его очень быстро выбрали представителем от училища. В этом качестве он на следующий день явился в штаб округа, где должны были состояться выборы в Исполнительный комитет. Присутствовало около 100 человек, и никто не знал друг друга.

Один офицер проявил инициативу, выделяясь из среды своим знанием процедуры избрания.

Его фамилия была Лепарский.

Ему было около 40 лет, проседь уже украшала его бородку и волосы на голове, но по чину он был лишь всего поручик.

Нам было ясно, что он из запаса.

Мы быстро избрали его Председателем.

Лепарский сказал речь о том, что наше собрание не должно пройти бесследно, и мы не только должны избрать 2 представителей в Исполнительный комитет, но и создать офицерский комитет, который войдет в число руководящих учреждений города.

Собрание продолжалось весь день, с утра. Лишь после восьми вечера приступили к голосованию. В Исполнительный комитет были избраны сам Карум, получивший 62 голоса «за», и Александр Лепарский, получивший 57 голосов. Последний был социал-демократом, меньшевиком41.

Через некоторое время Карум стал третьим товарищем председателя Исполнительного комитета; на заседании 30 марта (12 апреля), в отсутствие Страдомского, он председательствовал42.

Второе заседание Исполнительного комитета состоялось в тот же день, что и первое, 4 (17) марта, в 6:30 вечера. Прежде всего, было решено известить о создании комитета председателя Совета министров (князя Георгия Львова) и министра юстиции (Александра Керенского), установив тем самым отношения с Временным правительством. Далее комитет перешел к практическим вопросам – в частности, о создании в Киеве милиции – а также принял решение кооптировать в Совет объединенных общественных организаций новых представителей (от Киевского общественного собрания, Университета Св. Владимира, Политехнического института, Киевских высших женских курсов и т. д.). На третьем заседании, 5 (18) марта, в числе прочих было дано поручение Илье Фрумину «составить воззвание к населению, призвать его к спокойствию и уверенности в прочности нового строя и доверия к действиям Исполнительного Комитета»43. Воззвание это было на следующий же день опубликовано в газетах. «Граждане! Ликвидация старого строя свершилась быстро и бесповоротно», – начиналось оно. «Организуйтесь, граждане, посылайте представителей в Совет Объединенных Общественных Организаций, приступайте к мирному труду. Будьте спокойны, тверды, мужественны. Верьте в светлое будущее Родины», – гласили заключительные фразы44.

В марте Исполнительный комитет заседал почти ежедневно, а в некоторые дни – по два раза. Позднее заседания стали проводиться по три раза в неделю, обычно с часа до пяти часов дня; в остальные дни собирался президиум комитета. «Прения по каждому вопросу, – вспоминал Гольденвейзер, который стал членом комитета в конце апреля, – как водится на русских заседаниях, затягивались бесконечно и повестка никогда не бывала исчерпана к концу заседания. Она переходила, разбухая и удлиняясь, с одного заседания на другое…»45. Первый месяц комитет заседал в Дворянском доме на Думской площади (сейчас на этом месте Дом профсоюзов), а в начале апреля переехал в Мариинский дворец46.

В некоторых заседаниях комитета принимал участие историк литературы, критик, будущий вице-президент Украинской академии наук Сергей Ефремов47; как минимум однажды он исполнял обязанности секретаря48. По воспоминаниям Карума, «в исполкоме он был в тени и выступал мало», но самому Каруму хорошо запомнился…

Для меня самым странным был Ефремов. Он был представителем украинских социалистов-революционеров [на самом деле он был членом Украинской демократической партии. – С. М.]. У меня в голове всегда ассоциировался социалист-революционер с террористом. Я был под впечатлением рассказов Савинкова и романа Леонида Андреева «Сашка Жигулев».

На Ефремова я первое время смотрел с ужасом, просто боялся сидеть с ним рядом, дума[я], что он вдруг выхватит револьвер и начнет палить по всем присутствующим.

Потом, оказалось, он был очень мирным и простым человеком49.

Сергей Ефремов (1876–1939)

С 16 (29) марта 1917 года самая старая киевская газета – «Киевские губернские ведомости» – стала выходить под названием «Известия Исполнительного комитета Киевского совета объединенных общественных организаций». Это изменение, впрочем, оказалось временным.

Комиссары и аресты

Комиссар – слово, однокоренное со словом комитет. В нашей памяти комиссары обычно ассоциируются с большевиками, но изобрели их отнюдь не большевики. Слово само по себе означает «уполномоченный», «представитель центра». В Российской империи земские комиссары существовали при Петре I, а после падения империи появилась должность губернского комиссара Временного правительства. Распоряжением князя Львова все губернаторы отстранялись от должностей, а управление каждой из губерний принимал председатель губернской земской управы (исполнительного органа местного самоуправления, аналогичного городской управе), который и становился губернским комиссаром.

В Киеве телеграмма Львова об отстранении губернатора была получена 6 (19) марта около 11 часов утра. Граф Игнатьев собрал своих подчиненных в 2 часа дня в доме губернатора, куда был приглашен и председатель земской управы Михаил Суковкин (уроженец Санкт-Петербурга, выпускник Александровского лицея). Игнатьев прочитал присутствующим телеграмму председателя Совета министров и сообщил о передаче управления губернией вновь назначенному комиссару, Суковкину50. «Многотысячная толпа при известии о моем назначении выразила мне громкими кликами свое доверие», – без излишней скромности сообщил новый высший чин губернии в своем кратком воззвании, опубликованном на следующий день. Свои будущие распоряжения он обещал согласовывать с постановлениями Исполнительного комитета и Совета общественных организаций, в которые, как и городской голова, он входил по должности51. (Исполнительный комитет постановил назначить Суковкина «комиссаром при киевском губернаторе» еще 4 (17) марта, на первом же своем заседании52 – так что в данном случае распоряжение из Петрограда совпало с решением киевской местной власти.)

Первый состав Временного правительства, март 1917

По состоянию на конец марта комиссаров в Киеве было восемь:

по губернии (Михаил Суковкин);

военный (Константин Оберучев);

судебных учреждений (Дмитрий Григорович-Барский);

почты, телеграфа и дел печати (Сергей Ефремов);

собраний и помещений (Николай Порш);

продовольствия (Иван Черныш);

труда (Александр Спицын);

при духовном ведомстве (отец Федор Поспеловский)53.

Константин Оберучев (1864–1929)

Военным комиссаром Киевского военного округа был назначен полковник Константин Оберучев. На заседании городской думы 7 (20) марта он сделал экстренное заявление. За несколько дней до этого должен был быть приведен в исполнение смертный приговор над двумя осужденными; лишь то, что Оберучев случайно об этом узнал, позволило ему вмешаться и обеспечить отмену исполнения приговора. Новый комиссар предложил городской думе обратиться к Временному правительству с просьбой об издании закона об отмене смертной казни в России навсегда; дума встретила эту инициативу бурными аплодисментами54. Действительно, 12 (25) марта Временное правительство приняло постановление об отмене смертной казни55, однако летом казнь на фронте за ряд воинских преступлений была восстановлена. 29 апреля (12 мая) генерал Ходорович ушел в отставку, и полковник Оберучев принял должность командующего военным округом56.

Реформа военной власти в Киеве ознаменовалась первым или одним из первых эпизодов, когда Исполнительный комитет поступил исходя не столько из закона, сколько из своего рода революционной целесообразности – причем, по всей видимости, пойдя на поводу у толпы.

6 (19) марта на Думской площади состоялся большой солдатский митинг и шествие.

В полном порядке воинские части одна за другой проходили между выстроившейся по обеим сторонам шпалерами публики. Море непокрытых голов.

В воздухе мелькают шапки и переливается могучее «ура» тысяч голосов.

– Спасибо, товарищи-солдаты!

– Спасибо, г. г. офицеры!

– Да здравствует свободный – русский народ!

– Да здравствует русская армия!

<…> Впереди отдельных частей в надежных руках знаменоносцев развевается красное знамя Свободы. <…> Толпа все растет. Солдаты некоторых продефилировавших частей присоединяются к толпе. Останавливаются трамваи. Скоро и трамваи как внутри, так и на крышах переполняются народом…

– восторженно сообщал газетный корреспондент. С балкона думы собравшихся приветствовали представители Исполнительного комитета. Солдаты и народ восторгались их словам. Когда же на балкон вышел член комитета барон Штейнгель, в толпе воцарилась тишина…

«[Штейнгель] заявляет: “Сейчас сделано постановление об аресте генерала Мёдера”… Клики “ура” и шумные аплодисменты покрывают это известие. “Браво”, да здравствует исполнительный комитет, – раздается с различных углов собравшихся». Тут же Штейнгель объявил и об аресте Афнера, старшего адъютанта Мёдера, что вновь вызвало восторженную реакцию57.

Петр Мёдер, комендант киевской крепости

Предыстория этого эпизода такова.

1 (14) марта, когда в Киеве уже была получена телеграмма Бубликова, будущий комиссар военного округа полковник Оберучев был арестован и посажен на гауптвахту. Через два дня, когда стали известны подробности ликвидации старой власти, генерал-лейтенант Пётр Мёдер, комендант киевской крепости, посетил полковника в камере. На вопрос Оберучева о причине ареста Мёдер смущенно ответил: «Не знаю, это по распоряжению из Петрограда»… после чего связался с генералом Ходоровичем, который приказал доставить Оберучева к нему. Адъютант Мёдера препроводил полковника в дом на Александровской, 3 (ныне Грушевского, 32 – особняк, в котором расположено посольство Китая58). В просторном, роскошном кабинете посетителя встретил сам Ходорович. Здесь же, в кабинете, у телефона сидел генерал-майор Бредов.

Оберучев описал состоявшийся диалог:

Поговорив немного на тему дня и обменявшись с генералом Ходоровичем несколькими фразами, я задал ему вопрос.

– Скажите, Ваше Превосходительство, за что я посажен и почему я сижу под арестом?

– Видите ли, полковник, я получил о вас очень нелестную аттестацию от департамента полиции с предложением вас немедленно арестовать и выслать в Иркутскую губернию. И вот, во исполнение этого распоряжения мною уже подписан приказ о вашей высылке, и для выполнения этого вы и арестованы, – ответил он мне прямо.

– Но, ведь, теперь, пожалуй, не существует уже и самого департамента полиции, и, думаю, его распоряжения для вас необязательны.

Генерал подумал с минуту, и обращаясь ко мне, сказал:

– Хотя я не имею права вас освободить, но я беру на себя и освобожу вас. Идите на гауптвахту, а я прикажу написать распоряжение об освобождении и сегодня, или, быть может, завтра, вы будете свободны.

Как полагал Михаил Грушевский, непосредственной причиной ареста Оберучева было то, что он опубликовал в «Киевской мысли» сведения о революции, «котрих місцева адміністрація не пускала, думаючи, що все се, можливо, тільки проминаючий епізод, і стара власть [щ]е поверне собі свої позиції»59. Однако документы свидетельствуют об ином. Через два с лишним месяца было опубликовано рассекреченное «Дело об отставном полковнике Оберучеве», из которого явствовало, что полковник попал «под колпак» имперских властей во второй половине 1880‑х годов (!). Его обвиняли в принадлежности к революционному кружку, арестовывали, заменяли ссылку разрешением на выезд за границу (с тем, чтобы он не мог продолжать подрывную деятельность в империи)… Наконец, 6 (19) февраля 1917 года штаб Киевского военного округа уведомил охранное отделение, что «дальнейшее пребывание [Оберучева] в Киеве является крайне опасным в политическом отношении <…> Главный начальник округа по представлению начальника киевского губернского жандармского управления приказал выслать в спешном порядке названного Оберучева»60. Следовательно, Ходорович не лукавил.

По возвращении на гауптвахту, через четверть часа, полковник был немедленно освобожден. Тогда же он узнал о предстоявшей смертной казни двух человек и передал генералу Ходоровичу просьбу отменить казнь, на что тот без колебаний согласился. Именно об этом случае Оберучев впоследствии рассказал на заседании Исполнительного комитета.

Прошло еще два дня. Вечером 5 (18) марта в квартире Оберучева раздался телефонный звонок…

– Алло. Кто у телефона?

– Генерал Ходорович! Здравствуйте!

– Здравствуйте, Ваше Превосходительство, что прикажете?

– Я слышал, – говорит генерал, и в голосе его слышна тревога, – что Вы собираетесь арестовать меня и генерала Медера (Комендант).

– Нет, Ваше Превосходительство. И не думаю, – ответил я, смеясь.

И я поехал немедленно к нему, чтобы успокоить его и снять всякую тень подозрений и сомнений в этом отношении. Мы просидели с ним часть вечера, и я успокоил его. Во время моего визита к нему позвонил генерал Медер с таким же запросом, и он успокоил его заявлением:

– У меня сидит полковник Оберучев, и он утверждает, что ничего подобного не предполагается. Собирайтесь и уезжайте завтра на фронт.

Действительно, в свежеобразованном Исполнительном комитете возникло предложение арестовать и Ходоровича, и Мёдера. Против последнего были выдвинуты обвинения со стороны офицеров и солдат – по словам Оберучева, «недовольных, главным образом, потому, что он был педант, и не один воинский чин претерпел от его педантизма и стремления к внешнему порядку». (Не в немецкой ли фамилии генерала дело?..) Однако Комитет решил было не арестовывать Мёдера, а попросить Ходоровича немедленно заменить его другим лицом, что тот сразу же и сделал. Мёдер был снят с должности коменданта 5 (18) марта и заменен генералом Мурзичем61. Дебатировался и вопрос об аресте самого Ходоровича, но за него решительно вступился Оберучев, категорически заявив: если командующий округом будет арестован, то он, Оберучев, немедленно уйдет с должности комиссара. На этом вопрос об арестах был закрыт… ровно на один день, до уже упомянутого митинга перед зданием думы.

Но уже на следующий день перед думой собралась толпа солдат, а впереди нее два человека, – один в форме военного врача, другой в казачьей, забайкальского казачьего войска; и оба по очереди произносили речи о необходимости немедленного ареста генерала Медера, так как он «кровопийца» и «мучитель» солдат.

Этих речей, повторявшихся несколько раз в самой истерической форме, было достаточно, чтобы до такой степени наэлектризовать толпу, что требования «арестовать Медера» раздавались всё настойчивее и настойчивее.

Исполнительному Комитету пришлось внять требованиям толпы и, во избежание возможного самосуда над Мёдером, вернуться к вопросу об его аресте62. Вопрос был тут же решен, а решение – приведено в исполнение. В два часа дня того же 6 (19) марта уполномоченные комитета С. П. Шликевич и К. С. Паламарчук явились к Ходоровичу и сообщили ему о постановлении комитета об аресте Мёдера. Поехали на квартиру к бывшему коменданту, но там его не нашли. Решили уже уходить, но внезапно увидели автомобиль, в котором был генерал Мёдер. Последний заявил, что собирался уезжать – но тут узнал о постановлении о своем аресте и счел необходимым вернуться домой…

В сопровождении Шликевича генерала Мёдера отправили в Косой Капонир63. После этого его пытались освободить, но против этого категорически возражали уже набравшие силу Советы рабочих и солдатских депутатов. Лишь в конце апреля на объединенном собрании обоих Советов, после доклада нового начальника милиции поручика Лепарского, было принято постановление об отправке генерала Мёдера и капитана Афнера в Петроград, в распоряжение министра юстиции Керенского64. Временное правительство, за отсутствием состава преступления, наконец освободило арестованных65. И всё же революция вскоре «догнала» пожилого генерала: 1 августа 1919 года он был расстрелян по приговору ВУЧК (Всеукраинской Чрезвычайной комиссии) в Киеве66.

С капитаном Афнером, адъютантом Мёдера (возможно, тем самым, который несколькими днями ранее доставил Оберучева к своему шефу), получилось сложнее. Отправившись к нему на квартиру, члены Исполнительного комитета его там не застали. Выяснилось, что он решил бежать из Киева. Поехали на вокзал, но и там Афнера не оказалось. Узнали, что он выехал тернопольским поездом. Послали срочную телеграмму с требованием задержать поезд, и одновременно затребовали экстренный поезд из паровоза и одного вагона. Члены Исполнительного комитета и солдаты заняли места в вагоне, экстренный поезд тронулся и догнал тернопольский поезд на станции Пост-Волынский. Оцепив и обыскав этот поезд, в последнем вагоне 3-го класса обнаружили Афнера… Ему объявили распоряжение об аресте, под конвоем перевели в экстренный поезд, доставили обратно на вокзал, а оттуда автомобилем в здание думы, где и заперли в одной из комнат под охраной67.

И еще один высокий военный чин не избежал ареста в те дни. Вновь вспомним Булгакова:

Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова68.

Это еще один пассаж из «Белой гвардии», основанный на реальном событии. «Генерал Петров» – это генерал Николай Иванов, который до начала мировой войны был командующим войсками Киевского военного округа, т. е. предшественником Ходоровича, а с июля 1914 по март 1916 года – командующим Юго-Западным фронтом. В конце февраля 1917 года генерал Иванов двинул было войска на Петроград для подавления революции, но был остановлен на станции Сусанино специальной телеграммой уже знакомого нам Бубликова. Генерал вернулся в Могилёв, а оттуда выехал в Киев – где и попал под арест, в производстве которого действительно участвовал Леонид Карум69. В Киеве он провел под домашним арестом около двух недель70, после чего Карум, по поручению Исполнительного комитета, отконвоировал его в Петроград71. Там арестованного взял на поруки сам Керенский, благодаря чему генерал был освобожден. 1919-й год стал последним и для него: Иванов умер от тифа в Одессе.

Как уже понятно, аресты в те дни бывали, скажем так, спонтанными (и, безусловно, необоснованными). Вместо полиции образовалась милиция. Вопрос об организации милиции в Киеве Исполнительный комитет поставил, как уже говорилось, 4 (17) марта72; на общегосударственном уровне Временное правительство приняло Временное положение о милиции в конце апреля73. Как и многие другие нововведения, обычно ассоциирующиеся у нас с советским строем, милиция как орган охраны правопорядка на самом деле гораздо старше. Ликвидировать полицейские префектуры попыталась еще Парижская коммуна. Но одно дело – принять красивое решение, и другое дело – выстроить новую структуру так, чтобы она работала. От услуг старых полицейских отказались. На помощь пришла учащаяся молодежь, студенты и курсистки (!), а также рабочие, которые более или менее добровольно взяли на себя обязанности стражей порядка. Но представление о методах охраны порядка у некоторых из них было… революционное. «[Р]ядом с арестами воров у многих развился вкус и к предварительным арестам “в порядке целесообразности”, как покусителей на новый строй», – вспоминал Константин Оберучев. С улиц и площадей постоянно приводили в думу, в помещение Исполнительного комитета, всё новых и новых арестованных. Как правило, оказывалось, что никакой опасности они не представляют, и их приходилось немедленно отпускать. Один раз привели даму и молодого человека. Как оказалось, где-то на площади, на митинге дама, обращаясь к своему мужу, выразила неудовольствие манерами оратора говорить или чем-то в таком роде. Милиционеру-студенту это показалось опасным для нового строя, и он, взяв на помощь другого, привел пару в думу. Оберучев, дежуривший тогда у входа в здание, естественно, мгновенно отпустил «преступников», даже не попросив их пройти в здание. Другой раз два студента, вооруженные с головы до ног – шашками, револьверами и ружьями – привели женщину. По заявлению «конвоиров», она поносила новый строй. Каким же образом? – осведомился Оберучев. «Она сказала: “Прежде были городовые, а теперь студенты!”» – отчитались юные милиционеры. Оберучев расхохотался… и отпустил даму, причем ему пришлось уговаривать ее, что к ней никаких претензий никто не имеет.

Сплошь и рядом были попытки ареста инакомыслящих. «Какой-то испуг, боязнь контрреволюции, как бы овладел многими, и то и дело были указания на необходимость арестов тех или иных партийных противников», – писал тот же Оберучев. К счастью, Исполнительный комитет был в этом плане достаточно разумен и не злоупотреблял своим правом внесудебных арестов74.

Оберучеву также принадлежит интересное воспоминание об аресте по политическим мотивам в первые дни революции – неплохое свидетельство о «порядках» тех дней:

Во время <…> посещения гауптвахты мне пришлось встретиться с первым “политическим арестованным нового строя”.

Когда я пришел на гауптвахту, товарищи по былому заключению говорят мне:

“У нас здесь есть политический”.

“Где он?” – спрашиваю я.

Мне показывают камеру. Оттуда выходит юноша-офицер.

Прямой, открытый взгляд сразу располагает в его пользу.

“Вы почему здесь?” – спрашиваю я его.

“Меня посадил командир полка”.

“За что?”

“Командир полка поставил нам – офицерам – вопрос об отношении нашем к перевороту и потребовал, чтобы мы дали письменное объяснение. Я подал рапорт о том, что я отношусь к перевороту отрицательно и что стою за Николая II. Он приказал меня арестовать и отправить сюда”. Объяснил юноша.

Это был офицер первого польского полка, формировавшегося тогда в Киеве. Меня несколько удивило такое отношение его, поляка, к бывшему царю. Но открытый взгляд, прямая, простая без рисовки и аффектации речь, заставили меня внимательнее отнестись к нему.

“Итак, Вы любите Николая II?” – спрашиваю я его.

“Да, я хочу видеть его на престоле”.

“И Вы будете стараться восстановить его на престоле?”

“Да, непременно”.

“Как же вы думаете это делать?”

“Если я только узнаю, что где-нибудь имеется заговор в пользу его, я непременно примкну”, – отвечает он без запинки.

“А если нигде не будет, сами-то Вы будете стараться составить такой заговор?”

Юноша задумался.

“Да”, – ответил он после некоторого размышления.

“Ну, видите, мы находим, что восстановление Николая II на престоле было бы вредно для нашей родины и народа, а потому я не могу отпустить вас. Вам надо немного посидеть”, сказал я ему и вышел, горячо пожав его честную руку. Я хотел расцеловать его за такой прямой ответ, опасный для него в наше тревожное время. Но удержался.

Через несколько дней мне говорят, что офицер хочет меня видеть.

Я вошел к нему.

Опять старый разговор.

“Вы любите Николая II?”

“Да”.

“И Вы будете стараться восстановить его на престоле?”

“Нет”, – сказал он, потупив взор, и через несколько секунд прибавил: “Я считаю это дело безнадежным”.

“В таком случае вы нам не опасны. Идите. Вы свободны”. И я немедленно отдал распоряжение об его освобождении.

Однако, командир полка не принял его и заставил перевестись в другой полк. Уже через несколько дней, во время одной из поездок на фронт, я встретил его на перроне одной из станций. Он ехал на фронт в новую часть.

Где-то теперь этот милый честный юноша, который не постеснялся представителю революционной власти в первые дни революции сказать о своей приверженности к только что свергнутому монарху, сказать в такое время, когда большинство стремилось не только скрыть эти свои чувства, а напротив манифестировать совсем другие и манифестировать так усердно, как будто они никогда не были монархистами75.

Советы и большевики

Исполнительный комитет стал далеко не единственным новообразованным коллегиальным органом в Киеве.

Первая российская революция вызвала появление политической организации деятелей социалистических партий и рабочих – Петербургского совета рабочих депутатов. Образовался он 13 (26) октября 1905 года, в ходе всеобщей политической стачки, а 3 (16) декабря прямо во время заседания (председателем Совета тогда был Лев Троцкий) все депутаты были арестованы. Совет ушел в подполье, набрал новый состав, но очень скоро был снова разгромлен полицией, и в январе 1906 года окончательно прекратил существование.

Теперь о том краткосрочном опыте, естественно, вспомнили.

Уже 2 (15) марта состоялось совещание представителей групп рабочих, на котором было решено немедленно приступить к созданию киевского совета рабочих депутатов. 4 (17) марта в 12 часов дня в помещении народной аудитории, на Бульварно-Кудрявской, 26, состоялось первое заседание вновь образованного совета. Основное время ушло на выборы исполнительного комитета (по аналогии с Исполнительным комитетом Совета объединенных общественных организаций); в комитет вошло 35 (по другим данным – 45) человек76. Председателем собрания был избран меньшевик Павел Незлобин, товарищем председателя – большевик Михаил Майоров (настоящее имя – Меер Биберман, уроженец Минской губернии). «Выборы происходили беспорядочно, никакой пропорциональности не было, все было случайно», – вспоминал Майоров. В Исполнительный комитет оказались избранными: председателем – тот же Незлобин, товарищами председателя – меньшевик Доротов и большевик Ермаков, которого вскоре заменил рабочий Андрей Иванов77. В 9 часов вечера началось заседание вновь избранного исполнительного комитета, которое продолжалось до 3-х часов ночи78.

Еще через неделю, 11 (24) марта, вышел первый номер газеты «Известия Киевского совета рабочих депутатов». На первой странице, кроме информационных сообщений, было напечатано нечто отнюдь не праздничное – текст известной песни «Похоронный марш», написанной А. Архангельским (настоящее имя Антон Амосов) примерно за сорок лет до того:

- Вы жертвою пали в борьбе роковой

- Любви беззаветной к народу,

- Вы отдали всё, что могли, за него,

- За честь его, жизнь и свободу!

- Порой изнывали вы в тюрьмах сырых,

- Свой суд беззаконный над вами

- Судьи-палачи уж давно изрекли:

- “Пойдете, гремя кандалами!” <…>79

Песня эта стала одним из двух знаменитых похоронных маршей русского революционного движения (наряду с «Замучен тяжелой неволей»). В те дни в Петрограде готовились устроить торжественные похороны жертв революции80, чем, возможно, и объясняется публикация (похороны, в конечном счете, состоялись несколько позже – 23 марта (5 апреля), на Марсовом поле81).

Затем образовался Совет солдатских и офицерских депутатов.

Константин Оберучев рассказывал о собрании офицеров для выбора членов Исполнительного комитета, состоявшемся в штабе округа. Это практически наверняка то же собрание, в котором участвовал и о котором рассказал Карум. С самого начала на заседании обозначились два течения. Одни (незначительное меньшинство) полагали, что нужно ограничиться выборами в Исполнительный комитет и на том разойтись. Вторые (подавляющее большинство) считали, что нужно здесь же, не выходя с собрания, создать новый революционный орган, Совет офицерских депутатов Киевского округа, с собственным исполнительным комитетом. «После долгих и страстных дебатов, – сообщает Оберучев, – во время которых кто-то из присутствующих выяснил свою политическую физиономию, были избраны два представителя в Исполнительный комитет объединенных общественных организаций [Карум и Лепарский. – С. М.], а кроме того настоящий состав представителей был объявлен Советом офицерских депутатов с правом делать свои постановления по разным вопросам военной жизни, и постановления эти представлять Командующему Войсками на утверждение и для отдачи после этого в приказе. Тут же был избран Исполнительный комитет Совета офицерских депутатов и составлено приветствие созываемому на следующий день собранию представителей солдат и пожелание совместной работы всем воинам гарнизона на общую пользу свободной родины»82.

На следующий день Оберучев присутствовал на собрании солдат, в казармах понтонного батальона. Это собрание было гораздо многочисленнее офицерского (что вполне естественно); если на первом число участников исчислялось десятками (по Каруму, их было около ста), то на втором – сотнями. Собрание продолжалось до раннего утра. И здесь были выбраны члены в Исполнительный комитет объединенных общественных организаций, а также, по примеру офицеров, решено было считать это собрание Советом солдатских депутатов, из состава которого избрать свой Исполнительный комитет.

Таким образом, наиболее вероятно, что Совет офицерских депутатов действительно образовался 7 (20) марта, Совет солдатских депутатов – днём позже.

Оберучев утверждал, что это было «первое открытое солдатское собрание с политической окраской»83. Здесь возникает вопрос датировки. Если верить Каруму, то офицерское собрание в штабе округа состоялось 7 (20) марта, а солдатское собрание в казармах понтонного батальона – соответственно, 8 (21) марта. Но еще 5 (18) марта в Троицком народном доме (нынешнее здание Театра оперетты) состоялось собрание офицеров и солдат киевского гарнизона, на котором присутствовало около 3000 (!) человек. На этом собрании, разумеется, произносились многочисленные политические речи. Однако в репортаже о собрании не говорится, что на нём был образован какой-либо Совет84.

Эти два совета вскоре объединились. Подполковник Онацкий, сапер, убедил генерала Бредова в целесообразности создания Совета офицерских депутатов, а также вошел в контакт с представителями солдатских депутатов и договорился об объединении. Новый Совет называли Советом солдатских и офицерских депутатов, просто Советом солдатских депутатов или Советом военных депутатов. Его председателем был избран солдат (до мобилизации – частный поверенный85) Ефрем Таск86 (по мнению Михаила Грушевского, «доволі зручн[ий] демагог і заїдл[ий] ворог українського руху»). В президиуме Совета был также будущий киевский городской голова, эсер Евгений Рябцов87.

Киевские большевики пытались добиться слияния двух советов в один (подобно тому, как в Петрограде образовался один Совет рабочих и солдатских депутатов), но меньшевики и эсеры с этим не согласились, и в Киеве так и осталось два параллельных Совета88. Они продолжали быть независимы друг от друга вплоть до ноября, и их политические позиции различались: если в Совете рабочих депутатов постепенно усилилось влияние большевиков, то в Совете солдатских депутатов преобладали меньшевики и эсеры, а большевистская фракция насчитывала 3–4 человека89.

Трения возникали как между двумя Советами, так и между Советами с одной стороны и Исполнительным комитетом Совета объединенных общественных организаций с другой. К примеру, Совет рабочих депутатов в какой-то момент стал требовать смещения нового командующего военным округом полковника Оберучева «из-за неблаговидных действий по отношению к рабочим». Однако реальная власть была у Исполнительного комитета, и смещение не состоялось90. С другой стороны, Советы не могли открыто враждовать с комитетом – в частности, потому, что получали от него деньги. На одном из первых заседаний Исполнительного комитета, 5 (18) марта, было решено ассигновать Совету рабочих депутатов 3000 рублей. 19 марта (1 апреля) комитет рассмотрел срочное заявление представителя Совета солдатских депутатов об ассигновании 10 000 рублей на организационные нужды. Решено было «открыть кредит в 10 000 руб., а пока выдать 3000 руб.»91. Впрочем, Советы финансировались не только властью. Так, в первую же неделю существования Совета рабочих депутатов издатель «Киевской мысли» Р. К. Лубковский пожертвовал в фонд этого Совета 10 000 рублей92.

Обывателям в какой-то момент показалось, что Совет рабочих депутатов стремится к власти – получи он ее, в городе возникло бы двоевластие. Эти опасения в начале апреля развеял сам же Совет, заявив, что к власти он никоим образом не стремится и отрицательно относится к «непримиримой политике Ленина» (Ленин тогда же и сформулировал свои «апрельские тезисы», включавшие в себя требование «Вся власть Советам»). Тогда же, с 7 (20) апреля, Совет рабочих депутатов, Совет солдатских и офицерских депутатов, а также коалиционный студенческий совет стали «соседями» Исполнительного комитета: все эти организации разместились в бывшем царском дворце93.

То, что впоследствии назовут «властью Советов», на самом деле будет в значительной мере диктатурой партии. Это будет после того, как большевики выиграют гражданскую войну. Но в марте 1917 года такой исход представлялся не то что не очевидным – скорее невероятным. Большевики только включились в политическую борьбу.

Киевская социал-демократическая организация на момент выхода из подполья, сразу после революции, насчитывала до двухсот человек – причем в это число входили как большевики, так и меньшевики. Первое легальное собрание этой организации состоялось 6 (19) марта в той же Народной аудитории на Бульварно-Кудрявской, под председательством Михаила Майорова. Секретарем организации был избран большевик Исаак Крейсберг. На первом же собрании большевики и меньшевики, вполне по Ленину, «размежевались», и меньшевики перешли в другое помещение. Большевики (которых, вопреки названию, было меньше, чем меньшевиков – и во всей тогдашней России, и в Киеве), в свою очередь, стали выстраивать свои структуры. Записаться в члены партии в марте можно было в трех местах: на Бульварно-Кудрявской, 26, на Паньковской, 17 и в Лукьяновском народном доме (позднее Клуб трамвайщиков, Дегтяревская, 5)94. Появились районные комитеты, а впоследствии – общегородской киевский комитет. Именно тогда на киевскую политическую сцену вышли многие из участников будущих бурных событий: Лаврентий Картвелишвили, Александр (Саша) Горвиц, Владимир Затонский, Виталий Примаков, Андрей Иванов, Ян Гамарник, Георгий Ливер. Начали выпускать газету «Голос социал-демократа». В Киев прибыли будущие лидеры украинских большевиков – супруги Георгий Пятаков и Евгения Бош.

Сами большевики признавали, что народные массы поначалу были настроены не в их пользу. Как в Советах, так и в профсоюзах и на предприятиях преобладали меньшевики. Первым профсоюзом, который большевикам удалось подчинить себе, оказался союз портных. Из крупных предприятий наименее «большевизированным» на первых порах был завод Гретера и Криванека; по совпадению (или в назидание?), именно его через пять лет назовут заводом «Большевик». Первым предприятием, которое завоевали (мирным путем) большевики, стал оружейный завод на Печерске, более известный как «Арсенал»95. Вскоре он станет настоящей цитаделью киевского большевизма.

Центральная Рада

Наконец, в те же мартовские дни в Киеве, рядом с Золотыми воротами, произошло событие, в значительной мере определившее дальнейший ход украинской истории.

История сохранила имя человека, чьими усилиями был создан орган, поначалу бывший чем-то вроде клуба, но вскоре ставший парламентом нового государства. Максим Синицкий, киевский адвокат, в 1915 году помощник присяжного поверенного96, был не очень заметным человеком, однако талантливым организатором. «Бiльшiсть нiколи й не передбачала, – вспоминал Василий Королив-Старый, украинский писатель, хорошо знавший Синицкого, – що цей ласкавий i приязний чоловiк, що з’являється тут i там, лагiдно розмовляючи з зустрiчними <…> фактично порядкує всiєю громадою, дає напрям зборам, непомiтно диригує програмом <…> Синицький майстерно умiв зробити все непомiтно, старанно приховуючи свою керуючу руку. Це був з природи режисер, котрий не виходить на кон, знаходючи собi й за лаштунками сатисфакцiю у власнiй свiдомостi, що справа, котрiй вiн вiддано й невтомно служить, переведена так, як того вимагають обставини»97.

Синицкий жил в старом городе – на Владимирской, 39, у Золотых ворот98. В 1905 году, когда первая российская революция принесла ростки свободы, в Киеве был основан украинский клуб «Родина», насчитывавший 12 человек. Синицкий стоял во главе инициативного кружка, но председателем клуба стал не он, а композитор Николай Лысенко. В числе членов клуба, кроме Максима Синицкого, была Ольга Косач (она же Олена Пчилка), мать Леси Украинки99. В 1914 году всякому «вольнодумству», в том числе украинскому, в империи пришел конец. Синицкий был членом комитета по сооружению памятника Тарасу Шевченко в Киеве (в этот же комитет входили и Федор Бурчак, и Николай Страдомский)100; памятник планировали открыть к 100-летию со дня рождения поэта, но, как объяснили киевлянам из Петербурга, «есть мнение», что этого делать не следует.

28-го февраля (13-го марта), узнав о телеграмме Бубликова, Максим Синицкий тотчас же начал действовать. На следующий день он организовал совещание представителей украинских организаций в доме Евгения Чикаленко (известного к тому времени мецената, издателя украинской газеты «Рада», выходившей в Киеве в 1906–1914 годах). На этом «всенародном» совещании присутствовало… 27 человек. Синицкого отнюдь не смутило отсутствие массовости. Еще через день в помещении клуба «Родина»[4], на Владимирской, 42, уже стояла пишущая машинка и была организована украинская революционная «ставка».

Синицкий рассудил: прежде всего нужно «разбудить» Украину. Распространить информацию о наличии некоего координирующего ядра. И принял решение. Василий Королив-Старый рассказывал:

І Синицький зважується атакувати нашого ворога – жидівську – «Київську Мисль», щоб на її гадючих шпальтах знайти притулок для українського організуючого голосу, через неї пустити по всій Україні велику українську акцію, котра ще ледве-ледве зачинала закреслюватись в мріях чинного київського українського суспільства.

– Афера!… Афера, Максиме!…

– А все таки, сідайте, товаришу, за машинку…

Починалася сцена з «Пісні в лицях».

– «Во первих, що ж писать»?

– Пиши, я буду диктувать… Пишіть: «Товариство українських поступовців»… Ні, не так. Пишіть: «Об’єднання українських громадських…» Ні… Почекайте!… «Центральне українське об’єднання»… Та, ні ж бо! Візьміть новий аркуш.

– «Во первих, що ж писать?»

– Пишіть, по московському: «Центральная Украинская Рада, обсудивъ… і т. д.»

Титул було знайдено. Назва першого українського парламенту народилась…

Слово «Центральная» было ключевым. Синицкий абсолютно верно рассчитал: увидев слово «Центральная», украинцы на местах воспримут этот новый орган как тот самый центр, вокруг которого им следует объединиться (решив, что, возможно, украинских рад уже много – хотя на самом деле их больше не было ни одной!)101. Задача объединения была исключительно важной. По воспоминаниям Михаила Еремеева, секретаря Центральной Рады, накануне революции «українці залишилися вірними своїй віковічній тактиці йти вроздріб і, замість того, щоб утворити один-два поважних органів [имеются в виду печатные органы. – С. М.], <…> наплодили пару десятків ефемерних публікацій»102.

Расчет сработал. 4-го (17-го) марта на страницах «Киевской мысли» – как бы ни расценивал ее Королив-Старый, она была газетой либерального направления – действительно была опубликована заметка «Среди украинцев»103. Менее известно, что эта же заметка, практически слово в слово, была того же числа опубликована и в «Киевлянине»104. Мы не знаем, сам ли Синицкий отнес материал в редакцию последнего (остается только догадываться, в каких выражениях охарактеризовал бы эту газету Королив-Старый), или же редакция «Киевской мысли» передала заметку коллегам-конкурентам. Приведем полный текст заметки в «Киевлянине»:

Воззвание украинских представителей. Вчера вечером состоялось многолюдное собрание представителей[5] местных и некоторых провинциальных организаций и групп. Всего присутствовало свыше 100 человек, в том числе представители украинских организаций всех местных высших учебных заведений и рабочих групп. По прочтении телеграмм и личных сообщений представителей, собрание единогласно приветствовало образование нового правительства и постановило оказывать ему всяческое содействие. Были выбраны представители в числе 10 человек для участия в городском и других комитетах, где потребуется представительство украинских организаций. Собрание очень горячо приняло предложение «Центральной Рады» о посылке депутации в Петроград для заявления новому правительству о неотложных нуждах украинского народа. Также принято предложение о принятии мер к немедленному возобновлению украинской прессы. В связи с последним постановлением проектируется выпуск приостановленной 20 июля 1914 г.[6] ежедневной газеты «Рада». В заключение постановлено выпустить от имени объединенных украинских организаций к широким массам городского и сельского[7] воззвания о необходимости поддержания полного порядка и спокойствия и содействия возможному ослаблению остроты продовольственного вопроса.

Хотя «рада» переводится как «совет», название «Центральная Рада» с самого начала закрепилось и в русском языке; название «Украинский Центральный Совет» встречается лишь эпизодически: в репортаже «Киевской мысли» об украинской манифестации в Киеве 19 марта (1 апреля)105, в протоколе Исполнительного комитета за 3 (16) апреля106.

Итак, 3 (16) марта – первый день существования Центральной Рады. Через два дня она отправила приветственные телеграммы председателю Совета министров князю Львову и министру юстиции Керенскому, а также телеграмму провинциальным организациям107. Еще через несколько дней был заочно избран ее председатель – корифей украинского национального движения профессор Михаил Грушевский, который в тот момент находился в Москве. До возвращения Грушевского в Киев на заседаниях председательствовал Федор Крыжановский. 9‑м (22‑м) марта датируется первый известный протокол заседания Центральной Рады. На этом заседании было объявлено, что Грушевский уведомлен о своем избрании, а также принято решение «в свій час реквізувати [! – С. М.] бувший царський палац, а поки що домагатись, щоб ЦР [було] передано Педагогічний музей»108. Того же числа было издано первое воззвание Центральной Рады к украинскому народу. «Уперше, Український тридцятип’ятимільйонний народе, ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти і як хочеш жити, як окрема нація», – провозглашалось в воззвании. Был в нём и призыв к введению украинского языка в школах и правительственных учреждениях. 25 марта (7 апреля) это воззвание было опубликовано в первом номере новой украинской газеты «Нова Рада»109, которая позиционировала себя как продолжение газеты «Рада», выходившей под редакцией Евгения Чикаленко с 1906 по 1914 год (она была закрыта через три дня после вступления России в Первую мировую войну). Главным редактором новой газеты стал Андрей Никовский.

Андрей Никовский (1885–1942)

Правда, объединить всех выдающихся деятелей украинского движения Центральной Раде так и не удалось. Традиционная разобщенность украинцев дала о себе знать. В первые же дни возник конфликт между вновь созданной Радой и «старой гвардией» – Товариществом украинских прогрессистов (Товариство українських поступовців, ТУП). Эта прежде тайная организация, созданная в 1908 году, позиционировала себя как надпартийная. Грушевский до своего ареста в 1914 году был одним из ведущих деятелей ТУП. В марте 1917 года на первых ролях в этом товариществе были Сергей Ефремов, Дмитрий Дорошенко и Людмила Старицкая-Черняховская. На своем собрании ТУПовцы решили, что именно вокруг их товарищества должен быть сформирован будущий центральный украинский орган. Этому решительно воспротивились украинские социал-демократы, во главе (на тот момент) с Дмитрием Антоновичем. ТУПовцы выдвинули Дорошенко, которого поддерживала Старицкая-Черняховская, на пост товарища председателя Центральной Рады. Но при голосовании Крыжановский собрал больше голосов, на что Дорошенко обиделся и вообще отказался от участия в деятельности Рады110; еще и позже он, по словам Грушевского, на Центральную Раду «дулся»111. Ефремов стал главным публицистом «Новой Рады»112, которая, несмотря на свое название, деятельность Центральной Рады не всегда и не во всём поддерживала.

Людмила Старицкая-Черняховская (1868–1941)

Михаил Грушевский (1866–1934)

Начиная приблизительно с 6 (19) марта, Михаилу Грушевскому в Москву стали приходить телеграммы с призывами приехать в Киев. «Коли сі телеграми зачастили, – вспоминал профессор, – і в них з’явились уже вирази, що мене кличуть як формально вибраного голову, котрого присутність потрібна, щоб прийняти провід – не пам’ятаю, чи названа там була Центральна рада, чи загально згадана якась громадська організація, – се переконало мене, що українське життя вийшло з летаргіі, і справді треба кидати всі недокінчені праці, і недокінчений друк “Хмельниччини”, і недопломбовані зуби та поспішати до Києва». Правда, он не мгновенно принял решение выехать – потому что не был уверен, что его может ждать по приезде. Дело в том, что в Москве Грушевский был в ссылке. Киевская администрация имела заслуженную репутацию, дипломатически выражаясь, консервативной, и, как полагал профессор, «стара воєнна диктатура в особі мого старого приятеля генерала Ходоровича» вполне способна была доставить ему неприятности. Кто-то посоветовал Марии, жене Грушевского, проконсультироваться по этому поводу с Оберучевым. Тот не дал (и не мог дать) никакой официальной информации, но высказался в том плане, что, хотя ссылка Грушевского формально не отменена, его возвращение, вероятно, не вызовет никаких репрессий. Только тогда Мария Грушевская посоветовала соратникам мужа телеграфировать ему – от ее имени и за ее счет – и призывать его как можно скорее вернуться в Киев113. 9 (22) или 10 (23) марта Грушевский принял решение об отъезде из Москвы.