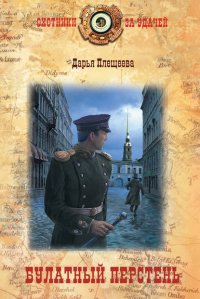

Читать онлайн Булатный перстень бесплатно

- Все книги автора: Дарья Плещеева

Глава первая

Мокрый Купидон

Случается, что нужно вложить всю силу в оплеуху. Не в удар дубиной или иным предметом, а именно в оплеуху – чтобы вышла чувствительной и сногсшибающей.

Александре это удалось – вертопрах Каменский отлетел на сажень, завалился в лопухи, прокомментировав выходку дамы самым недостойным кавалера образом.

– Поговори мне еще, – пригрозила Александра. – Ишь, купидон сыскался. – И пошла прочь, потирая правую руку.

Смех разбирал ее – до чего же нелепы мужчины, полагающие себя красавцами! Тонконогий и узкоплечий Каменский сам себе казался Антиноем и был убежден – не родилась еще женщина, способная устоять перед его чарами, а коли кобенится и кочевряжится – то знак – иди на приступ, ибо ей приятно сдаться на милость победителя. Даром он, что ли, бродил за ней с утра и осыпал двусмысленными комплиментами?

Вот и схлопотал по заслугам. Мог бы отделаться звонкой пощечиной, если бы просто полез целоваться. Но ему почему-то втемяшилось, что дама предпочтет атаку с тыла и ловкое задирание пышных юбок. Оплеуха, данная с разворота, сильно возмутила ухажера. Он искренне не понимал, как Сашка Денисова, уже не девица, а вдова почтенных лет, может отвергнуть его – великолепного, страстного, опытного, двадцатилетнего!

В жизни госпожи Денисовой это была не первая оплеуха – и, Бог даст, не последняя. Она казалась мужчинам доступной: потеряв мужа в двадцать два года, Александра вторично замуж не спешила, и что могли подумать кавалеры? Только то, что дама хочет вволю нагуляться.

Александра потрогала пройму правого рукава (от резкого движения шов, конечно, разошелся), оправила юбки и пошла прочь, оставив Каменского барахтаться в лопухах. Парк вокруг усадьбы Вороновых невелик, но причудлив – есть где побродить, развлекаясь искусственными развалинами, гротами с росписью на античный манер, китайским мостиком над прудом и прочими затеями.

Походка у нее была быстрая, а сражение с Каменским случилось, как она потом сообразила, на северном краю парка – там, где регулярные клумбы, боскеты и аллеи кончались. Справа находились оранжерея и домики садовников при ней, а слева – просто зелень и нечто вроде тропинки. Эта тропка подвернулась Александре под ноги. Выяснилось, что за оранжереей отсутствует ограда, и Александра поняла, что идет куда-то не туда, лишь оказавшись на речном берегу.

Точнее, это был берег излучины, где узкая речка раздалась вширь, отменное место для купальни, и Александра затосковала – в своем Спиридонове она бы, по случаю неожиданной майской жары, уже сидела по уши в воде или плавала наперегонки с девками, и даже ныряла. А тут изволь расхаживать по парку, прячась под широкополой шляпой, обливаясь потом, затянутая в корсет в погоне за тонкостью стана.

Решила хотя бы прогуляться босиком по мелководью, вздернув юбки повыше. Все-таки некое облегчение. Александра пошла вдоль берега, ища проход в кустах, чтобы спуститься к воде и не испортить платье.

Но эта затея не удалась. У противоположного берега дурачились какие-то мужчины – балуясь, топили друг дружку, кричали, хохотали. Их было трое, судя по голосам – молодые. Лютая зависть овладела Александрой – этим можно купаться нагишом, а если подобное позволит себе кто-либо из дам, гостящих у Вороновых, – заклюют.

Она встала за кустами, в тени, прислушиваясь. На излучине завязался спор – кто далее проплывет под водой. Мужчины встали – воды им было по грудь. Выбрав направление – прямиком к Александре, – по команде нырнули.

Нырять Александра умела, но проплывала под водой не более двух сажен. Подруги считали, что для женщины это подвиг, но «подвиг» из разряда ненужных. Но плавать в мужском обществе ей не доводилось, и на что способен опытный и сильный пловец, она не знала.

Этот пловец возник в трех шагах от берега. В жажде первенства последнюю часть нырка он не столько плыл, сколько полз по дну. Наконец он вынырнул и обернулся. Заметив головы соперников на порядочном от себя расстоянии, вскочил на ноги.

Перед взором Александры возник мужчина такой стати и красоты, что встречается лишь на полотнах древнегреческих живописцев. Это был атлет в самом что ни есть античном понимании слова – широкоплечий, широкогрудый, с мощными мускулистыми ногами, той бронзовой смуглоты, какая возможна разве где-нибудь на Кипре или Крите. Если поставить рядом с ним хилого Каменского, зрелище вышло бы презабавное. Вообразив эту картину, Александра едва не расхохоталась, но зажала себе рот и хрюкнула самым простецким образом.

Атлет понял, что из кустов за ним наблюдают.

Без единого слова он повернулся к Александре спиной и в два шага оказался на достаточной глубине, чтобы не смущать даму своим откровенным видом. Лишь тогда он обернулся.

Она, показавшись, улыбнулась, улыбнулся и он. И тут Александра поняла, что счастлива.

Этот жаркий день, и комическая сценка с Каменским, и сверкающая река, и белый шиповник на берегу, и тайное желание роковой встречи, – все сплавилось и образовало сгусток горячей радости, в сердцевине которого – двадцативосьмилетняя женщина, чернобровая и румяная от природы, сильная телом и духом, ощущающая свою силу как торжество, гордая этой силой и лишь не знающая, на что бы ее употребить.

А в воде стоял тоже сильный, тоже гордый человек, не считая нужным скрываться под унылой, модной, тесной одеждой.

Атлет вдруг поднял руку – это был знак: подожди. И быстро поплыл на другой берег.

– Я не дура, – сказала себе Александра, – нет, я не дура.

Пусть радость продлится еще немного.

Атлет появился очень скоро. Он выплыл на мелководье и встал. Александра сперва растерялась: не каждый день к ней среди бела дня так решительно устремлялись нагие кавалеры. Но она ошиблась – незнакомец сделал себе набедренную повязку из рубахи.

– Разрешите представиться, сударыня, – сказал он. – Ее императорского величества фрегата «Мстиславец» капитан второго ранга Михайлов.

– Так вы моряк, сударь! Вот почему вы так ловко ныряете.

– Хотите спуститься к воде?

– Хочу, но не могу понять, где тут тропинка.

– Сделайте шагов десять вправо, за ивой – спуск.

Несколько удивленная спокойной, простой и толковой речью капитана, совершенно не смущенного своим видом, Александра приблизилась к иве и, придерживаясь за накренившийся ствол, стала спускаться. Он протянул руку и помог, даже высвободил оборку светло-васильковой юбки.

– Трудно вам, дамам, – сказал Михайлов. – Признайтесь, вам ведь страсть как хочется искупаться. А приличия не позволяют сбросить всю эту броню.

– Да, я бы охотно сплавала на тот берег, – согласилась Александра. – А приличия тоже необходимы. Иногда.

– Вы имеете в виду мой вид, сударыня? Но поверьте, через сто лет все будут так ходить. Набедренная повязка – все, что нужно естественному человеку, живущему в гармонии с природой. И то не во всех случаях жизни.

– Разве что человеку, живущему близ экватора, сударь, – возразила Александра. – А в нашем климате зимой нужны шуба и меховые сапоги.

– По той причине, что мы находимся в разладе с матушкой-природой. Если наши дети и внуки привыкнут расхаживать в набедренных повязках, то их кожа сделается не чувствительной к холоду. И родится поколение, для которого снег – украшение пейзажа, а не Божья кара. Они будут нырять в сугробы и ощущать блаженство.

– В моем Спиридонове мужики и бабы, выскакивая из бани, кидаются в снег, и он им вреда не приносит. Но потом они надевают тулупы. А что может быть натуральнее, чем наши поселяне, которые чуть не до Покрова бегают босиком? – спросила Александра.

– Да, поселянин – тот самый естественный субъект, которого имел в виду господин Руссо. Но предрассудки мешают единению человека с природой. Вы видели, как купаются деревенские девки, не снимая рубах?

– Видела. Но природная стыдливость…

– А она нужна – стыдливость? Чего стыдиться?

– Однако вы, сударь, не осмелились явиться без набедренной повязки!

Михайлов улыбнулся.

– Это так, – согласился он, – потому что стать полностью естественным человеком в наш век невозможно. Потому хотя бы, что господин Руссо писал о диком лесном жителе, не имеющем не токмо жилища, но даже внятного языка. Он не ведал добра и зла, а мы ведаем. Поэтому из философии Руссо о естественных людях следует взять то, что годится для нашего времени – или же потребуется грядущему обществу, когда исчезнут предрассудки. Отчего непременно нужно прикрывать тело одеждой, если погода вопит благим матом: дамы и господа, разденьтесь, не то испечетесь заживо?

– Но если послушать вас – чем будут заниматься люди через сто лет? Хотя бы мы, женщины? Прясть, ткать, вышивать, вязать не будет нужды – разве что раз в год изготовлять набедренные повязки для своих домочадцев. Не станет швей, сапожников, ювелиров, придут в упадок ремесла и торговля, неужели все сделаются пейзанами? – перешла в наступление Александра.

– Об этом я пока не думал. Но о том, что тело освободится от ненужных покровов, а его красота и гармоничность станут предметом гордости, я думал много. И здесь я не одинок – еще Гельвеций писал, что человек есть произведение природы и не может от нее освободиться, а в природе красиво все, что означает телесное здоровье…

Тут Александра осознала комизм ситуации – она стоит с почти голым мужчиной, и он рассуждает о Руссо, Гельвеции и, чего доброго, доберется до Платона с Аристотелем. А меж тем солнце и ветер сушат его волосы, они закручиваются колечками, и становится ясно, что они – русые с легким золотистым отливом. Глаза же у капитана темные, видимо, карие, не понять – глубоко посажены, а лоб – высокий, широкий, открытый… Красавцем не назвать, черты лица грубоваты, нос мог бы быть и потоньше… но взгляд, взгляд…

– Жаль, я не доживу до того времени, когда дамы освободятся от шнурованья, – вздохнула Александра.

– Вам, чтобы искупаться и снова одеться, непременно нужна горничная, – согласился моряк. – Но сейчас такая жара, что можно купаться и ночью. Вы могли бы прийти сюда без этих доспехов…

– А вы бы ждали меня здесь в набедренной повязке?

– Знаете девиз аглицкого ордена Подвязки? – спросил он.

– Знаю – «да будет стыдно тому, кто дурно о сем подумает».

– Ну вот – я готов поучить вас нырять, сударыня, и только. Со мной вы в безопасности.

– Тогда будьте тут ближе к полуночи, раньше я не смогу удрать от любезных хозяев. Постарайтесь не замерзнуть в «мундире» естественного человека.

– Постараюсь. Но если в потемках придется вас окликнуть… Как, сударыня, к вам обращаться?

– Друзья зовут меня Сашеттой.

– Мадмуазель Сашетта?

– Мадам.

– Значит, ближе к полуночи?

– Да, господин Михайлов. – Александра улыбнулась, кивнула и направилась к иве. Взбираться было невысоко – одну ступеньку образовал древесный корень, другую – островок голой земли среди травы. И очень скоро она оказалась в парке.

Сейчас Александре захотелось собрать пестрый букет. Она обещала маленьким дочкам госпожи Вороновой, что напишет прехорошенькие акварели для детской. А что предложить девочкам, кроме цветов?

Возле оранжереи довольно высокую оградку вокруг грядок заплел вьюнок, и его розоватые раструбы очень были бы хороши на бумаге, если передать игру света и тени. Но цветок уж больно нежен – не успеешь донести до комнаты, до стакана с водой, как сморщится – и рисовать уж нечего. Разве прийти сюда со всеми принадлежностями, но это можно сделать завтра, а сегодня чем развлечься?..

На обочине рос тысячелистник. Александра обыкновенно не обращала на него внимания – цветок скромный, неяркий, серенький какой-то, порой желтоватый, однако ведь можно совместить его с другими, и его зонтики станут отменным фоном для алых лепестков… где взять алые лепестки?..

За сбором тысячелистника и возней с жесткими стеблями ее застала кузина Пашотта (Прасковья, в просторечье, но кто же называет кузин на русский лад?). Пашотта была с кавалером и светилась радостью – ей уже давно следовало быть замужем, и всякий, кто вел ее танцевать на домашних приемах, тут же зачислялся в незримый список женихов.

– Вас тетушка искала – сказала она по-французски, жеманясь. – Подите к ней, она сидит на террасе.

– Да, сейчас иду.

Беседа с теткой Федосьей Сергеевной была главной причиной, по которой Александра приняла приглашение Вороновых погостить с недельку. Тетка летом жила у них постоянно. Кроме Александры, приехал и двоюродный брат покойного мужа, Лев Иванович, и недавно овдовевший дядюшка Григорий Семенович Волошин. Предстояло решить судьбу девицы Мавры Сташевской, смольнянки, которую пора было забирать из Воспитательного общества благородных девиц, но куда девать дальше – никто понятия не имел.

Александра, выйдя замуж в двадцать лет потому, что быть в эти годы девицей неприлично, попала в семью, где было очень мало женщин. Ее супруг имел двух родных братьев и ни одной сестры. Оба брата служили в армии и погибли в турецкую войну, оставив сыновей, которых родня отдала в кадетский корпус. Имел он также двоюродного брата, старого холостяка Льва Ивановича. Батюшка супруга, свекор Александры, незадолго до ее свадьбы похоронил жену и сдружился с ее кузиной – Александра так и привыкла считать эту кузину, Федосью Сергеевну, теткой. А была у него еще одна кузина, она родила единственного сына и померла. Сын выдался непутевый, женился на бесприданнице, потом и вовсе утонул. Бесприданница родила ему дочь – эта дочь и была Мавренька Сташевская. Но горячих материнских чувств к дитяте дама не питала – сильно беспокоилась, что ребенок отпугнет женихов: и так денег негусто, а тут еще кроха за подол держится, и нет бабок-нянек, кому бы ее отправить и вздохнуть с облегчением.

Происхождение позволяло шестилетней девочке поступить в Воспитательное общество благородных девиц, которое попросту называли Смольным монастырем. Туда ее и отдали, а мать вышла замуж, уехала с новым супругом куда-то в провинцию и там затерялась – не писала и знать о себе не давала, жива ли – неведомо. Вот и получилось, что Мавреньке, выйдя из института, некуда было податься. Сперва думали, что ее заберет к себе семейство Волошиных, родня с материнской стороны, но супруга Григория Семеновича скончалась, а поселять девицу в доме, где нет женщины пожилой или средних лет, чтобы за ней присмотреть, было уж вовсе непристойно.

Когда Александра взошла на террасу, Федосья Сергеевна пила по глоточку какой-то неимоверно вонючий декохт, а мужчины толковали о будущей войне – так, как толкуют о ней пожилые господа, прослужившие в молодости несколько лет в гвардии и на том основании мнящие себя великими стратегами.

– Густав не посмеет напасть на нас, – говорил Лев Иванович. – Не для того его наша государыня деньгами дарит, чтобы воевать нас собирался.

– Он спит и видит, как бы забрать у нас финские земли, как только на трон сел.

– Так ведь у шведов конституция. Она запрещает королю начинать войну наступательную, а позволяет вести лишь оборонительную.

– Он додумается, как обойти конституцию!

Александра политических бесед не любила и не понимала. Не то чтоб ей было совсем безразлично, как ссорится и мирится наша государыня со шведским Густавом, но, как всякая женщина, она больше интересовалась, будут ли свадьбы. У государыни растут внуки, Александр и Константин, растут внучки – Александра, Елена и Мария, великая княгиня Мария Федоровна непременно еще детей нарожает – ей ведь всего-то двадцать восемь. Еще лет шесть-семь – и начнутся свадьбы, и все будут гадать о женихах и невестах. Отчего бы не породниться со Швецией? Тогда уж точно будет мир с их сумбурным королем.

Куда важнее было сейчас придумать букет с тысячелистником, найти два ярких цветка, чтобы оживить его, таких, чтобы по цвету уравновешивали друг друга, а по форме – находились в противоречии.

Оба стратега меж тем костерили на все лады шведского Густава, называя его сумасшедшим и полоумным, по примеру самой государыни. Разве не безумец? Своей демонстрацией готовности к войне хочет задержать на Балтике флот Грейга, которому велено идти в Средиземное море воевать турок. И за то ему платят якобы французский король и турецкий султан.

Александра не особо прислушивалась к политическим рассуждениям, но мелькнуло слово «масоны». Масонских лож развелось немало, в чем их суть она не докапывалась: смысл? – дам в ложи не допускали, хотя господин Калиостро, сказывали, пытался учредить дамскую ложу, но окончилось это каким-то невозможным развратом. Калиостро куролесил в российской столице лет десять назад, и Александра была слишком молода, чтобы иметь о его подвигах свое мнение. Но того, что Калиостро со скандалом выставили из Санкт-Петербурга, и того, что сама государыня не поленилась – написала комедию о его мошенничествах, для Александры было довольно.

Поэтому она и не стала вникать, какое отношение имеют масоны к российскому флоту, а села возле госпожи Вороновой и тетки, Федосьи Сергеевны, с самым кротким видом. Тетка ее по-своему любила и однажды даже сказала:

– Ты, дурочка, резвись, пока молодая. Коли что – не выдам, прикрою.

Такую тетушку следовало холить и лелеять. Даже невзирая на то, что от нее за версту несло «Венериным маслом», которое успело выйти из моды еще при прежнем царствовании; сам по себе запах был неплох, да больно надоедлив.

– Ну, что, сударыни, начнем, благословясь? – спросила Федосья Сергеевна. – Ох и тяжек крест – молодых девок пристраивать. Вся надежда на тебя, Сашка. У тебя ведь кавалеров множество, ты и в театры ездишь, и на гулянья. Левка! Григорий Семеныч! Хватит в солдатики играть. Что скажете?

– То скажу, матушка, что не след было Маврушу отдавать в институт. Кто не знает, что невесты из монашек прескверные! – отвечал Лев Иванович. – Я в сем деле помогу деньгами, и только. Где для набитой дуры искать жениха – не знаю!

Монашками смольнянок прозвали потому, что Смольный институт государыня велела устроить в здании, которое строилось для женской обители.

Их образование считалось для девицы избыточным. Ну, языки – куда ни шло, в гостиной хорошо блистать по-французски, неплохо понимать по-немецки, модно – по-аглицки, по-итальянски – разве что для тех, кто итальянскую оперу любит. Рисование – тоже отменное дамское ремесло, при нужде и прокормить может. А физика девицам на что?!

К тому же девушки, отнятые от родителей, чтобы в семье не набраться всяких глупостей, к восемнадцати годам о пошлости не ведали, да и жизни не знали, были наивнее шестилетнего дитяти. И не то беда, что девицы мало годились в супруги, а то, что в свете очень скоро это распознали. И ладно бы еще за смольнянкой давали хорошее приданое! Мавра Сташевская приданое пока что имела самое скромное.

– Деньгами – само собой, не отвертишься. Ей нужно бывать там, где можно подцепить женишка, – сказала тетка. – Слышишь, Сашетта? Беда в том, что ей не всякий поглянется. Солидного господина с набитым кошельком она, пожалуй, пошлет искать ветра в поле, если он не разбирается в итальянской опере и не рисует цветочки акварелью. А заставить ее мудрено, коли голова полна возвышенных чувств и прочей дребедени.

И тут Александре пришел на ум «естественный человек». Вот была бы пара для смольняночки! Они непременно должны поладить… Впрочем, отдавать девчонке смуглого атлета не хотелось, она, поди, и не поймет, в чем его красота и привлекательность…

Александра, вспомнив мокрого Михайлова в набедренной повязке, невольно улыбнулась.

– Что смеешься, матушка? – спросила недовольная тетка. – Ты немногим лучше Маврушки! Тоже одни цветочки на уме, а замуж давно пора!

– Так чего же лучше – обеих невест вместе поселить? – спросил Григорий Семенович. – Александра Дмитриевна – вдова, поведения примерного, слухов о ней не распускают. А чтобы женихам было веселее, я буду на Маврушино содержание каждый месяц по двести рублей давать. Это немало. И в духовную впишу Маврушу.

– Может, так и решим? – предложил Лев Иванович. – Ты, сударь, дашь двести в месяц, а я оплачу Мавруше гардероб. Сколько платьев нужно девице на лето и осень? А осенью-то, чай, и жених сыщется.

– Сашетта, ты посмотри, что у нее в сундуке, разберись, составь список, прикинь по деньгам, – велела Федосья Сергеевна. – А я подарю серьги и браслеты, у меня их полон ларец. У них оправа немодная, но камни чистой воды. Отвези к хорошему ювелиру, пусть сделает на новый лад. Эти же побрякушки пойдут и в приданое Маврушке. А иное можешь сейчас продать, чтобы хоть с тысячу рублей уже было живыми деньгами. Да я еще в духовной ей Пустошку откажу. Деревенька мала, душ полсотни, ну да все одно – не кот начхал.

– Я могу ей дать мебели. Муж согласился купить новые, а те, что у меня в гостиных и в спальне, еще совсем хороши. Я велю их до поры свезти в Вороновку, – пообещала госпожа Воронова. – И есть у меня комнатная девка Павла, обучена рукоделию и за барыней ходить. Забери ее, Сашетта, будет горничная Мавруше. Прямо теперь и забирай. Бумаги потом выправим.

– Дело говоришь, – одобрила тетка. – Вот, с Божьей помощью, общими силами девку приданым обеспечим и пристроим.

При этом Федосья Сергеевна с неподобающим возрасту лукавством метнула взор Сашетте и получила ответный: все-де понимаю и веселюсь с вами вместе, любезная тетушка. Девка Павла была слишком хороша собой, чтобы держать ее при тридцатилетней барыне, постоянно брюхатой. Ни один муж такого соблазна не выдержит – а господин Воронов, сдается, и не пытался бороться с соблазном.

– Сударыня тетушка, я не умею за девицами смотреть, – сказала Александра. – Места дома хватит, угловая комнатка свободна, только какая из меня воспитательница? Может, я Мавруше от себя денег дам, тысячи две сразу? А при себе ее держать – увольте!

– Больше некому! – рявкнула тетка. – При мне она от скуки помрет! Надобно, чтобы ее в свет вывозили, чтобы дома кавалеры кишмя кишели! Нешто ко мне кавалеры потащатся? Разве что мои одногодки, из ума выживши! Да это и ненадолго. Помнишь, к тебе сватался Зверков? Он еще у тебя бывает?

– Приезжал с Пасхой поздравить.

– Он мне по нраву, основательный господин. Ты с ним потолкуй. Скажи – красавица, чуть не вдвое тебя моложе, а приданого хотя нет, да родня на свадьбу сделает хорошие подарки, – велела Федосья Сергеевна.

– Потолкую, тетенька, – Александра вздохнула. Будь господин двумя пудами легче и десятью годами моложе – то можно было бы вносить его в жениховский список.

– Да про институт поменьше рассказывай! Особо, как она там в комедиях кавалеров играла! Ты больше про то, что скромница и красавица, поняла?

Тут тетка Федосья была права – кто ж на кавалере из французской пасторали женится?

Вечер все общество провело на террасе, туда были поданы напитки, бламанже, мороженое, конфекты, земляника со сливками. Услышав доносившийся из гостиной бой напольных часов, Александра поднесла руку ко лбу, призналась дамам – бродила по парку, искала цветы для акварели и, видать, несмотря на шляпу, ей напекло голову. Ей в один голос наказали тут же идти в свою комнату и лечь.

Она спустилась и перешла во флигель, где во втором этаже ей отвели комнату, достаточно большую – там ширмой выгородили местечко и для горничной Фроси, которую Александра взяла с собой.

В комнате сидела при свече Фрося, штопала чулок и пела.

– Ну-ка, живо рассупонь меня, – велела Александра. – Подай новую сорочку, ту, с шитьем, как венецианское кружево. И расчеши меня скорее! Косу заплети, без затей…

Она сообразила, если со взбитыми и высоко поднятыми волосами нырять в речной воде, образуется настоящий войлок – хоть валенки из него потом катай.

Проблему набедренной повязки Александра решила: сорочку следует поддернуть повыше и подпоясать, получится хорошо и в воде не соскользнет.

– А теперь покажи лестницу, по которой вы, девки, сбегаете, – сказала она.

– Так та лестница к службам ведет, к поварне, голубушка-барыня, к заднему двору.

– Покажи. Ты ведь там, поди, уже все облазила.

– Да куда ж вы, голубушка-барыня, на ночь глядя?

– В парк ненадолго. Ты меня выведешь и потом встретишь, поняла? Шаль возьми, орешков возьми, чтоб не скучать.

Фрося была горничная испытанная, не болтливая, – за то Александра оставила при себе. Вторая горничная, Танюшка, и кухарка Авдотья, и прочая дворня были оставлены стеречь петербуржскую квартиру.

Главное было – так пробежать по парку, чтобы с террасы не увидели, и никто из охотников до ночных прогулок по дороге не попался. Как на грех, Александра прихватила с собой только одежду модных светлых тонов, какая пристала летнему времени. А тут бы не помешало маскарадное черное домино. Она оглядела комнату и заметила тонкое темно-зеленое покрывало для кровати, которое было свернуто и лежало на стуле.

– Доставай иголки с нитками, да ленты! Сейчас епанчу соорудим!

Епанчу они в четыре руки смастерили просто – заложили край покрывала мелкими складками, прихватили их лентой – крупными стежками, чтобы потом с легкостью распустить, а длинные концы ленты оставили для завязок.

– Сойду этак за крапивный куст, – сказала Александра. Фрося засмеялась – знала, что голубушка-барыня с малоприятными мужчинами – та еще «крапива».

На туалетном столике стояли пузырьки с баночками. Александра взяла большой флакон лонделаванда, понюхала и усмехнулась: кто ж поливается ароматной водой, собравшись лезть в воду? Потом, балуясь, мазнула влажным стерженьком пробки Фросю по шее, та радостно взвизгнула.

Было то странное время, когда небо еще светлое, но внизу под ним – почти ночной мрак. Фрося провела барыню за длинным каретным сараем, за конным двором и вывела в парк, а сама села ждать ее в боскете на лавочке. Условным сигналом был свист – свистеть Александра научилась еще в детстве, у деревенских мальчишек.

Александра бежала по аллеям, держась поближе к деревьям. Главное было – не ошибиться и выйти к тому месту, где нет ограды.

Блуждать в потемках под кронами кленов и лип она не привыкла, поэтому двигалась осторожно, и о близости реки догадалась потому, что ухватилась за куст белого шиповника – он только там и рос.

– Господин Михайлов! – позвала Александра.

– Мадам Сашетта?

– Где вы? Я ничего не вижу.

– Пройдите вперед. До спуска не более пяти шагов, я приму вас… – Моряк протянул руки и попросту снял Александру с заросшего кустами откоса. – Я вижу, вы не раздумали купаться.

– Нет. Я весь день мучилась от жары. В этом доме не любят плавать – есть только маленькая купальня для детей, там, выше по течению.

– Идем. Не бойтесь, на мелководье – прямо парное молоко, а дальше пуститесь вплавь, верхние слои еще теплые.

Александра потянула ленты, узел распустился, епанча соскользнула с плеч на траву.

– Что это на вас? – спросил Михайлов.

– Сорочка, подпоясанная на мужицкий лад, а вы думали – я тоже в набедренной повязке?

– Признаться, плавать в повязке, сделанной из рубахи, не так удобно, как хотелось бы.

Александра хотела было сказать, что в потемках, да еще и в воде, попытки соблюсти приличие нелепы, но вовремя сдержалась. Делать авансы кавалеру в такой обстановке опасно.

Оставив туфли на траве, возле епанчи, Александра ступила на серый речной песок и потрогала носком воду.

Михайлов преспокойно, в несколько шагов, забрел по пояс и пустился вплавь.

«Вряд ли это деликатность кавалера, не желающего, чтобы дама смущалась из-за своего фривольного наряда, – подумала Александра. – Просто в воде ему теплее, чем мокрому и голому – на берегу».

Она пошла следом, ощущая границу воды и воздуха, которая все поднималась и поднималась, до колен, выше, замерла на бедрах.

– Ну, что же вы? – спросил Михайлов. – Плывите сюда!

Александра сделала еще несколько шагов, легла на воду и поплыла.

Мир человека, плывущего ночью, резко меняется. Река, которую, казалось, можно пересечь днем в несколько гребков, вдруг раздается вширь, берега исчезают, и остается лишь бескрайняя водная равнина.

– Каково? – спросил, подплыв, моряк. – Вы ногами, ногами бойчее шевелите, у пловцов вся сила в ногах. А устанете – ложитесь на спину отдохнуть.

– Как это – отдохнуть? – удивилась Александра.

Плавать она училась вместе с деревенскими девчонками: саженками, по-собачьи и по-лягушачьи, о других «стилях» поселяне Спиридонова и не подозревали.

– А вот так, – моряк, перевернувшись и раскинув руки и ноги растянулся на воде, позволяя течению нести себя. – Главное – уравновесить тело и сохранять правильную ватерлинию, проходящую через ухо.

– Я этих ваших морских слов, сударь, не понимаю, – обиделась Александра, торопясь за ним привычным образом.

Михайлов пустился в объяснения и поклялся, что опасности никакой нет, стоит лишь преодолеть страх, как все получится. Затем подвел руки под спину Александры, помогая ей поймать верное ощущение.

Но итог его педагогики оказался неожиданным – Александра вдруг рассердилась.

Они были вдвоем, наедине, почти полностью раздеты – облепившая тело мокрая сорочка уже преградой не являлась. А этот «естественный человек» словно не понимает, что рядом с ним молодая женщина! Он даже не пытается чуточку сжать пальцы, чтобы это походило на ласку! Ей нужно было совсем немного – попытка объятия, чтобы убедиться – они не играющие в реке детишки, а женщина и мужчина. Азарт – великая сила, подвигающая человека порой на экстравагантные поступки. Как – непонятно, может, и впрямь что-то испугало Александру, какой-то водяной житель, пробиравшийся по своим рыбьим делам.

– Что это было?! – вскрикнула Александра, ухватившись за плечи моряка.

– Ничего страшного. Осьминоги здесь не водятся.

Михайлов поддерживал Александру так, словно рядом какая-то перепуганная восьмидесятилетняя старушка. И это было невыносимо.

– Ах, опять, опять! – воскликнула Александра, приникая к широкой груди извечным движением испуганной женщины, ищущей спасение в мужском объятии.

– Может, щука? – неуверенно предположил Михайлов, все еще не понимающий игры.

– Я не знаю! Скользнуло вдоль ноги, такое толстое…

– Давайте-ка выйдем на берег, – предложил моряк.

Но на берегу повторить проказу Александра бы не смогла.

– Нет, не надо… не съест же меня эта щука!.. – запротестовала она.

– Ну, тогда есть еще одно решение! – и Михайлов подхватил Александру на руки. Волей-неволей она должна была обнять его за шею. И тут на нее напал смех: – Мы как греческие водяные божества! Тритон и наяда! – пояснила она. – Отчего никто не рисует их с мокрыми волосами? Вот была бы потеха!

Ее коса уже давно намокла и отяжелела, а русые кудри Михайлова от воды развились и прилипли к щекам.

– Тритон – это тот, что с хвостом? – осведомился моряк. – Наяда в мокром хитоне, который являет все ее формы?

– Да…

И они стали целоваться.

Если в тот миг где-то поблизости находился Купидон, то он не летал, а плавал вокруг молодых людей со своим луком, и даже нырял, целясь золотой стрелкой не в сердце, а куда как ниже…

Глава вторая

Два перстенька

Шведскому королю возжелалось мировой славы. Получив от турок сколько-то денег, сказывали – чуть не пять миллионов золотом в неведомой монете, он возомнил, отомстить России за турецкое поражение в прошлой войне. А удачный исход прославила бы его имя и в Азии, и даже в Африке.

На что Густаву слава в Африке, кой с нее прок для Швеции – неизвестно. Он, верно, и сам этого не знал, когда сообщал о своих планах другу, барону Армфельду. Пятидесятитысячная армия была готова – требовался лишь повод, и сгодился бы любой, даже дурацкий.

Повод дал российский посол в Швеции граф Андрей Кириллович Разумовский. Выполняя распоряжение государыни, он писал к министру иностранных дел, прося объяснить желание Швеции вооружаться. Слова, коли перевести на русский были таковы: «Императрица объявляет министерству его величества, короля шведского, а также и всем тем, кои в сей нации некоторое участие в правлении имеют, что Ея императорское величество может только повторить им уверение своего миролюбия и участия, приемлемаго Ею в сохранении их спокойствия».

Видимо, граф слишком хорошо угадал мысли государыни – коли она считает шведского Густава полоумным, то обращаться к нему разумнее через его голову – к тем, кто покамест в своем рассудке. И тем очень обрадовал Густава – тот увидел в миролюбивом послании «казус белли». Разумовский был объявлен в Швеции persona non grata[1] и выслан за вмешательство во внутренние шведские дела и связь с некими мифическими заговорщиками-шведами, противниками короля. Были ли таковые на деле – неведомо; или придуманы для сей оказии сознательно.

А за день до изгнания посла Густав отправил государыне ультиматум: сперва наказать Разумовского, затем вернуть Швеции все, что Россия отняла у нее, начиная с первых побед Петра Великого, и, наконец, чтоб не мелочиться, – вернуть Турции Крым, завоеванный в 1783 году.

Планы Густава были достойны Александра Македонского: начать военные действия на юге Финляндии и одновременно разгромить русский флот у Кронштадта, сам Кронштадт сжечь, после чего очень легко будет взять двадцатитысячный корпус в Гельсингфорсе, высадить на побережье между Красной Горкой и Ораниенбаумом, а потом взять с налету российскую столицу.

В этом злодейском замысле был резон: основные части русской армии и лучшие генералы находились на турецком фронте и в Польше, только под Выборгом стояло войско в двадцать тысяч человек, которым командовал генерал-аншеф Мусин-Пушкин, далеко не лучший из полководцев Екатерины. Кроме того, угроза Санкт-Петербургу могла бы задержать на Балтике эскадру Грейга, имевшую приказ идти в Средиземное море, и тем Густав оказал бы помощь турецкому султану.

А эскадра уже стояла на кронштадтском рейде под вымпелами, готовая к отплытию. Королевский ультиматум получил единственно возможный ответ – государыня объявила войну Швеции. И, разумеется, капитан второго ранга Михайлов обязан был принять в этой войне участие вместе со своим сорокачетырехпушечным фрегатом «Мстиславец».

Роман с Александрой прервался внезапно. 5 июня три фрегата – «Мстиславец», «Ярославец» и «Гектор» – были отправлены в разведку – поглядеть, чем занимаются на Балтике господа шведы. «Мстиславец» и «Гектор» обшаривали Финский залив за Гогландом, в направлении Карлскроны, где, по донесениям лазутчиков, шведский флот уже стоял на рейде, а «Ярославец» пошел к Ревелю.

Михайлов служил на «Мстиславце» с 1885 года. Фрегат был новенький, только год назад спущен на воду в Соломбале, и штурман гордился, что причастен к судьбе этакого красавца. Побывав с эскадрой Чичагова в далеком плавании, добравшись до итальянского города Ливорно, он счел, что долг перед самим собой вроде как выполнил, в Средиземном море побывал и может с чистой совестью травить моряцкие байки, вроде «…когда мы шли Гибралтаром»…

Однако Михайлов был из тех чудаков, кому неймется – они изобретают себе всякие занятия, иной – от скуки, иной – потому что приятели приохотили, а случается, что и со злости.

В случае с Михайловым это была именно злость – по милости пьяного штурмана ему как-то довелось провести трое суток на судне, севшем на мель не в самую скверную погоду – шторм грянул позже. И он сперва, стоило ощутить подошвами сушу, заехал пьянчужке в зубы, а потом как-то неожиданно сдружился со старым штурманом Ефремом Осининым, который было совсем собрался списаться на берег и нянчить внуков.

Осинин был в чине капитана, что отнюдь не давало ему права командовать судном: штурманам присваивались общеармейские чины, и капитанство было лишь чином. Он окончил Морской корпус и на себе испытал все последствия дурного предписания Адмиралтейств-коллегии, по которому с 1745 года дворян к штурманскому ремеслу не допускали. Итогом предписания стало высокомерие офицеров по отношению к штурманам, а молодые люди, пожелавшие служить во флоте, наотрез отказывались обучаться в штурманской роте, и эту должность на судах часто исполняли люди ленивые, малознающие и небрежные – других-то взять было негде.

Именно этот ветеран показал Михайлову карты, собственноручно вычерченные, и несколько томов лоций Балтики с такими подробностями, как повадки лифляндских рыбаков, собравшихся на лов трески и камбалы. А среди книг нашелся сущий раритет – напечатанная в 1721 году по распоряжению государя Петра Великого лоция под названием «Книга морская, зело потребная, явно показующая правдивое мореплавание на Балтийском море и пр.». Сколько помнили старые морские волки, это было первое такого рода издание в России.

Получив в наследство от ветерана эти сокровища, Михайлов увлекся тем, что стал их выправлять и дополнять. Новая служба тому способствовала – на «Мстиславце» не переводились кадеты и гардемарины, и он бороздил Финский залив на манер плавучего учебного класса.

Поскольку война не была еще формально объявлена, Михайлов плаваньем наслаждался и даже внес поправки в лоцию, когда проходили остров Гогланд. Там была одна-единственная бухта, и удалось сделать новые промеры у входа – мало ли для чего понадобится она во время войны.

«Мстиславцу» повезло – шведский флот у Карлскроны был замечен издали. Подойдя почти на выстрел, загнали на мачты самых глазастых матросов, те насчитали пятнадцать кораблей и пять фрегатов, то бишь – двадцать вымпелов, после чего сильно недовольный капитан Хомутов приказал взять курс на Кронштадт.

Придя туда, узнали – война уже объявлена, а «Ярославец» с «Гектором» не вернулись. И в порту – суматоха, потому что дело предстояло жаркое, а людей мало, особливо простых матросов.

Михайлов вдруг осознал, что военные действия на море – не шутка. Но близость опасности произвела на него неожиданное действие. Он, отпросясь на сутки, решил сделать два визита и нанял для этой цели в купеческой гавани ял. Лодочников в Кронштадте не обижали, следили только, чтобы они от шкиперов иностранных судов не брали для передачи в столицу частных писем – это был прямой убыток казенному почтамту.

Первым делом Михайлов отправился на Васильевский остров – навестить семью, пока дети не забыли совсем батиной физиономии. Заодно следовало убедиться, что с ними все благополучно, и устроить дела на случай, если не суждено вернуться с войны.

Дома его встречали по заведенному чину – все пять дочек спешно выстроились по ранжиру, строй замыкали мамка Матвеевна, вырастившая всех, и Наталья Фалалеевна, любезная теща, мать его покойной жены, Аграфены. Старшая дочь уже заневестилась – ей было четырнадцать, младшая, семилетняя, держала за руку потрепанную куклу.

Девиц своих Михайлов любил, хотя в глубине души желал бы еще пару сыночков породить. Он всех поочередно расцеловал, выслушал новости (кошка принесла шестерых котят, Даше и Маше требуются новые башмачки, у соседей Егоровых скоро играют свадьбу, Танюша от зависти подрезала косу Наташе на целых полтора вершка), после чего сообщил о войне, перепугав тещу с мамкой до полусмерти.

– И что, свейский король на Питер пойдет? – в ужасе спросили они. – А мы тут с девками! Ахти, надо уезжать, пока не поздно.

– Густава мы сюда не пустим, – пообещал Михайлов и уединился с тещей в ее комнатушку, потолковать о печальном – на всякий случай.

– И слушать не хочу! – рассердилась она. – Вот твердила тебе, Алешка, походил вдовцом, срок соблюл – женись! Была бы в доме молодая баба, ею бы и командовал! С нее бы и спрос! А то – один да один! От соседок стыдно – спрашивали, не порченый ли!

– А может, и женюсь.

– Есть кто на примете?

– Да.

– Кто такова? Какого роду-племени?

– Роду дворянского, собой хороша, молода, рано овдовела, ну так и я вдовец, умница, и ей не противен.

Такой супругой, как Александра, всякий мог бы похвастаться, а теща довольно знала зятя, чтобы по улыбке понять: он своим выбором гордится, более того – откровенно бахвалится. Но теща зятя любила и маленькие слабости охотно прощала.

– Звать-то как? – только и спросила.

– Александрой. К ней сейчас поеду.

– Погоди-ка! Точно собрался свататься?

– Точно, – подумав, сказал Михайлов.

Теща вытащила из-под кровати большую укладку, оттуда – ларчик, из ларчика – узелок, развязала пестрый лоскут, выложила на стол кольца и серьги. Это были украшения покойной жены, которые Михайлов полагал когда-либо разделить между дочками.

– Вот, перстенек возьми, а то как же без подарка?

– Вы ангел мой, матушка Наталья Фалалеевна, – серьезно сказал Михайлов. – У кого еще такая теща есть?

– Ангел-то ангел… а как бы впрямь к ангелам в гости не отправиться… Хворь меня гложет, Алешенька. Коли что – как с девками быть? Нужна молодая хозяйка. Что хошь делай, в ногах валяйся, а женись.

Она улыбалась, а личико, обрамленное стареньким пожелтевшим кружевцем чепца, было нерадостное и точно больное. «Все деньги на внучек тратит, – подумал Михайлов, – на себя уж рукой махнула. И тут надо что-то предпринять».

– Так не успею повенчаться, я на сутки из Кронштадта еле выпросился.

– Она к тебе приедет, там повенчаетесь. Я знаю, в Кронштадте и Преображенская церковь есть, и Андреевская! И Успенская! Ты только сговорись, а потом дай мне знать. Я к ней с визитом поеду! Лет ей сколько?

Михайлов крепко задумался.

– Лет двадцать пять, поди… – неуверенно произнес он.

– А тебе тридцать четыре. По годам очень даже хорошо подходите. И коли сговоритесь – на то тебе мое родительское благословение.

Теща и впрямь заменила ему мать, которую Михайлов помнил очень плохо.

– Поторопись с этим делом, – сказала Наталья Фалалеевна. – Не то вовсе бобылем останешься. Девок замуж отдашь, мы с Матвеевной помрем, с фрегата тебя спишут за ненадобностью – что тогда? А жена будет тебя и старенького ублажать.

Он усмехнулся – Александра не очень-то была похожа на кроткое создание, смыслом жизни полагающее ублажение супруга. Может, со временем, когда-нибудь – тогда, когда буйная плоть уже не попросит ночных купаний…

Но других невест у него на примете не было.

Кабы не шалость Александры, вздумавшей тогда выучиться нырять, – сейчас и вовсе ни о ком бы не вспомнил, чтобы срочно посвататься. Две кронштадские вдовушки, к которым он иногда захаживал, не в счет, – на таких не женятся.

– Женюсь, но с уговором. Чтобы вы, матушка, хорошего врача позвали. Хватит травками отпаиваться, нужно настоящие лекарства принимать.

– Да больно дорого немцы за визит берут, – вздохнула теща.

– Ничего, от врача не разоримся.

Михайлов наскоро поужинал с семейством, взглянул в окошко, еще не прикрытое ставнями, и понял – пора собираться. Хоть белые столичные ночи и заставляют забыть о цифирках на часах, однако свататься заполночь – как-то не по-людски.

Полагая, что предстоят страстные объятия, он не стал обременять голову пудрой. Вьющиеся волосы убрал в косицу, надел свежую рубаху, чулки и счел себя готовым к подвигам. Еще с утра жених искупался, и не у гаваней, а в приятном местечке на северном берегу Котлина, где вода была чиста, а поверху не плавала всякая дрянь.

Морские офицеры одевались нарядно – белоснежные мундиры мундиры с зелеными лацканами, воротниками и подбоем, с золотым галуном по борту, с золотой кистью на левом плече; камзол со штанами также были зеленые. Белый цвет Михайлову был к лицу – теща о том не раз говорила.

Он расцеловал и благословил дочек, сам подошел под тещино благословение и поспешил к ялу, ждущему у мостков.

Петербуржцы гордились таким природным дивом, какого не было ни во Франции, ни в Англии. Белые ночи выманивали из дому всех, а поскольку со времен царя Петра заведено было иметь свои лодки, шлюпки, ялы, яхты, йолы, то Нева, Мойка, Фонтанка, Большая и Малая Невки в это время становилось сущим променадом. Иной барин сам плыл впереди, а следом – полная лодка дворовых музыкантов, иной вывозил на Неву и роговую музыку, под которую нарядные дамы пели и веселились.

Роговая музыка, изобретенная примерно сорок лет назад капельмейстером Яном Марешем, служившим у гофместера Нарышкина, звучала главным образом летом – ее можно было слушать только под открытым небом и только на значительном расстоянии, так громок был звук, что не удивительно, ибо музыканты дули в медные рога, предназначенные, чтобы подавать сигналы охотникам, разбежавшимся в лесу на несколько верст. Чтобы исполнить простенький модный контрданс – и то требовалось с полсотни человек, из коих каждый тянул свою ноту.

Михайлов, улыбаясь, смотрел вперед. Он предвкушал встречу.

Подобных встреч после ночного купания было три. Александра нарочно не спешила в свое Спиридоново, чтобы капитан мог навещать ее в Санкт-Петербурге, когда вздумается. Это было хорошим знаком – стало быть, рада ему, и его мужские качества пришлись ей по душе. И спаленка Александры куда как лучше речного берега – забрать бы там счастья про запас, чтобы на всю войну хватило вспоминать…

О войне в Кронштадте говорили по-разному. Одни полагали – коли Грейг еще не увел эскадру, победа над шведами – дело трех-четырех недель. Другие сомневались, и Михайлов тоже считал, что лишь ледостав прекратит военные действия. Однако в победе он был уверен – еще недоставало на Балтике уступить шведам!

Ял с невского простора вошел в устье Фонтанки и за Летним садом повернул в Мойку. У той излучины, что была ближе к Миллионной улице, имелся каменный спуск к воде – совсем маленькая пристань. Михайлов велел причалить и ждать себя до рассвета. Сам ловко выскочил на ступени и старательно одернул на себе мундир – хотел явиться во всей красе.

Дорога была знакома – три ночи он приходил сюда, бывал впущен и заключен в объятия, из которых выбирался только ближе к рассвету.

Михайлов засвистел соловьем – пусть соседи гадают, что за дурная птаха завелась по соседству. Фрося этот сигнал знала и выглянула в окошко. Но не ответила привычным знаком – мол, сейчас тебя, сударь, впущу! – а тут же пропала.

Она появилась в окошке минут пять спустя и поманила рукой. Михайлов побежал к черному ходу. Там Фрося его и встретила.

– Подарочек тебе привез, – сказал он, вручая фунтик конфект.

– Благодарствую, – смущенно отвечала Фрося. – Пожалуйте в дом.

Она потихоньку провела Михайлова в знакомую спальню. Однако Александра на сей раз не поспешила навстречу – радостная, полураздетая, как это обычно бывало. Она, причесанная и одетая, словно только что вернулась с бала, сидела в кресле с пасмурным лицом и поднялась как-то неохотно.

– Саша, здравствуй, свет! – весело сказал Михайлов. – Что стряслось? Не больна ли ты?

– Голова разболелась, – лениво и тоскливо ответила Александра.

За все время их знакомства у нее не случалось никаких хвороб, а над мигренями – модной болезни избалованных малокровных девиц – она смеялась.

– Знаешь новость? – спросил он.

– О войне? Слыхала.

– Я оттого не приходил, что был в разведке и лишь утром вернулся в Кронштадт, – доложил Михайлов. – Наше счастье, что Грейг еще не увел эскадру бить турок. У шведов вымпелов более, чем хотелось бы, и лазутчики доносят – людей под ружье поставили немало.

Александра смотрела на него так, словно говорила: и что мне до той войны, до тех шведов?

– Они нацелились сперва на Кронштадт, потом на Санкт-Петербург, – продолжал Михайлов. – Сама государыня забеспокоилась. И «Ярославец» еще не вернулся, и «Гектора» мы где-то потеряли, а ему бы следовало разом с нами прийти.

– Я поеду в Спиридоново. Все равно в столице летом делать нечего, – сказала Александра.

– Ты захворала? – предчувствуя недоброе, спросил Михайлов.

– Да.

– Я пришел не вовремя? Ты мне не рада?

Не стоило задавать такие прямые вопросы, но капитан не умел разговаривать с дамами.

– Я не ждала тебя, Алексей.

За краткое время их романа она ни разу не назвала его по имени.

– Что-то случилось?

– Как тебе объяснить…

– Да уж говори, как есть.

– Мы поторопились тогда. Мы совершенно не знали друг друга. Это было безумие. А всякое безумие кончается тем, что возвращается рассудок.

– К тебе вернулся рассудок?

– К счастью. Я хотела написать тебе письмо, но ты пришел… Так даже лучше…

– Ну что же. Не стану обременять! – выкрикнул Михайлов. И сам не понял, как оказался на улице.

Упрашивать женщину сжалиться – что может быть отвратительнее?! И даже не попыталась удержать…

Михайлов не шел – какая-то сила несла его, подталкивая промеж лопаток.

Он понимал, что все амуры с Александрой кончены, и ставил чугунный крест на романе, и в то же время пытался угадать: почему, в чем его ошибка, можно ли загладить оплошность?

Мысль о том, что какой-то столичный вертопрах перебежал дорогу, в голову штурману, конечно, заглядывала. Но он уже довольно знал Александру, чтобы уразуметь: на дешевые ужимки она не клюнет. Выходит, влюбилась в более достойного человека? Но Михайлов считал себя весьма достойным и в спальне сил не жалел, зная также, что Александра пылала к нему неподдельной страстью. Что же это был за ангел в человечьем облике, если она столь разительно переменилась к бывшему любовнику?

Неведомая сила влекла его по ночной столице, оберегая одновременно от встреч с малоприятными людишками: штурман сейчас охотно бы выбил последние зубы налетчику, вздумавшему избавить его от кошелька. Наконец Михайлов очнулся на невской набережной. Теперь следовало или, перелетев через ограду, нестись по воде, аки посуху, или угомониться, идти к Мойке, где у маленькой пристани ждет ял.

Не было никакого сомнения, что моряк и в тяжелом суконном мундире, и в туфлях с пряжками, сверзившись в воду, запросто переплывет реку. Но незримая сила развернула его в другую сторону и погнала по пустынной набережной… пустынной ли?..

Странный силуэт явился его взору – словно бы неимоверной величины ворон присел отдохнуть на ограде. Больших птиц Михайлов видывал – как-то на палубу «Мстиславца» опустился серый орлан-белохвост, промышлявший над волнами в поисках еды. Размах крыльев у этой пташки – две сажени и более, желтый четырехвершковый клюв, внушающий почтение, мощные когтистые лапы – какими и теленка можно подцепить и унести, и Михайлов, наглядевшись, велел матросам прогнать гостя, пока не загадил палубу.

Но орлан вьет гнезда на высоких деревьях прибрежных лесов, и странно, что этакое чудище залетело в столицу, да и силуэт скорее воронов…

Михайлов невольно замедлил шаг, боясь спугнуть странную птицу. А когда она пошевелилась, стало ясно – пернатые тут ни при чем, а просто некий человек, забравшись на одну из каменных тумб ограды, сидит на корточках.

Тут моряк, невзирая на свой душевный сумбур, задал себе вопрос: что можно делать ночью, на ограде набережной, в столь странной позе?

И зрение, и слух у него, как у всякого настоящего моряка, были отменные. Потому-то он и уловил за три десятка шагов характерный звук: человек, изображавший птицу, взвел курок пистолета.

– Стой, дурак! – заорал Михайлов и помчался к тумбе.

Человек резко повернулся на голос, пошатнулся, взмахнул руками и едва не слетел вниз, но моряк был уже рядом.

– Совсем сдурел? – спросил он сердито. – Вот тоже выдумал! А ну, слезай, слезай!

Он стащил бедолагу с тумбы, усадил наземь и первым делом отнял пистолет.

– Кой черт тебя принес? – возмутился несостоявшийся покойник.

– Ты пьян? – Михайлов принюхался. – Вроде не пьян. Что за дурь на тебя нашла?

– Не дурь… иного выхода не осталось…

По речи и выговору Михайлов признал в самоубийце человека если и не своего круга, то вполне благовоспитанного. Белая ночь прибавляла загадочности простецкому, худому, губастому лицу, в последний раз выбритому дня три назад, так что щетина виделась отчетливо. И эта щетина подсказала Михайлову – человек был занят до такой степени чем-то важным, что о себе не помнил.

– Пойдем отсюда прочь, сударь. Давай руку.

– Оставьте меня. Судьба моя решена.

– Вставай, вставай! Чудила грешный! Знаешь, что на том свете самоубийц ждет?

– Мне все равно.

Моряк был достаточно силен, чтобы подхватить под мышки и поставить на ноги даже очень крупного человека, а спасенный был по части дородства – пуда на три с половиной, может, не более. Но с ним вышла какая-то загвоздка – Михайлов сперва решил, что тот не желает выпрямляться, потом понял, что и не может: на шее у бедолаги была петля, а к ней прикреплен порядочный булыжник в веревочной оплетке.

– Разумно, – одобрил моряк. – Коли пулей себя не до смерти порешишь, так эта дрянь на дно утащит. Но ты должен был проявить последовательность и выпить впридачу какой-нибудь отравы.

– Отвяжись ты от меня, сударь, – проникновенно попросил спасенный. – Не приведи тебе бог вот этак булыги искать.

– Нет уж. Пошли! Найдем какой-нибудь не совсем заблеванный кабак, и там я тебя напою до положения риз.

– Зачем?

– Чтобы в башке прояснение наступило.

– Мне с того прояснения легче не станет.

– Это ты что за узел завязал? – спросил Михайлов, пытаясь отцепить каменюку от самоубийцы. – Погоди, сейчас я эту холеру кортиком… как Александр Македонский… руки убери!..

Кортик морского офицера – вещь, полезная в сражении, где мало места для замаха и удара, однако пилить им впотьмах веревки – унизительное для клинка испытание. Наконец пудовый булыжник повис на ниточке, и Михайлов тут же бросил его в воду вместе с оплеткой – от греха подальше.

– Идем, – приказал он спасенному. – Мне тоже есть что залить вином. Однако ж не стреляюсь и в воду не бросаюсь.

– Да у тебя, сударь, пустяк по сравнению с моей бедой.

– У меня пустяк? – тут Михайлову пришло на ум, что беда у обоих одинаковая. – Бросила меня невеста – это ли не горе? А коли и твоя избранница умом повредилась, так мы – братья по несчастью.

– Невеста! – с презрением воскликнул самоубийца. – Невеста – чушь, ерунда, мелочишка! Пук тряпок и фунт белил! Невест на каждом углу по дюжине! А у меня погибло то, чего более в мире нет!

– Душу ты свою бессмертную, что ли, загубил?

– Душу… А ты, сударь, кто таков?

– Я капитан второго ранга Михайлов с фрегата «Мстиславец», а ты?

– А я оружейный мастер, тульский. Звать – Ефимом Усовым.

– Вот и славно. Идем, Усов, авось нам повезет и найдется питейное заведение.

– Не надо. Мне вином не поможешь.

– Да что у тебя стряслось?

– Эх, – вздохнул Усов. – Впрочем, ты-то меня, Михайлов, как раз поймешь. Ты – моряк, и со всяким железным прикладом привык дело иметь. Ты цену металлу знаешь.

Вместо кабака им попалась та маленькая лодочная пристань, где стоял михайловский ял с задремавшим экипажем. Издалека доносилась музыка – словно кто-то вздумал посреди Невы танцевать контрданс. К воде вели ступеньки; они уселись на них рядышком, и Усов приступил к своей печальной истории.

– Ты наши дамасковые стволы видал? – начал Ефим. – Ружейные, пистолетные?

– Тульские, что ли? Ну, видал. Славные стволы, легкие, прочные. Жаль, дорогие.

– А отчего они узорные – знаешь?

Михайлов страх как не любил признаваться в незнании.

– Слыхивал.

– Дамаск мы ковать научились. Да только что – дамаск? На стволы хорош, а на клинки – нет. На клинки нужен булат. С виду он таков же, да не таков! Булатные клинки издавна были на Руси, назывались тогда харалужными. Ты кавказские и персидские сабли видывал? А бухарские ножи?

– А как же, – туманно отвечал Михайлов, избегая слова «да», ибо это было бы враньем.

– У нас в Туле их собрано – не счесть. Подержать, полюбоваться – милое дело. Так ведь зло берет! Отчего они могут, а мы – нет?

Михайлов насторожился – такая злость была ему знакома и мила.

– И узор у нас вроде тот же, а металл не тот. В ствольном дамаске главное – ковка, а на те сабли и ножи шел дорогой булат. А булат сварить – этого у нас еще никому не удавалось. А нужен! Ты на хороссанский булат взгляни! Нет художника, чтобы такое диво изобразил. Есть булаты с золотым отливом, есть с красным. Вот хотел бы ты, чтобы по твоему кортику шел золотой узор, да не наведенный, а словно изнутри проступающий?

– Для чего? – спросил Михайлов.

– А это – знак, что клинок прочен и остер. Хотя этот золотой отлив сразу не разглядишь – надобно уметь так под свет клинок поставить, чтобы он заиграл… Дай-ка, покажу…

– Нет уж!

Давать оружие в руки, которые совсем недавно смастерили оплетку для булыжника, Михайлов не пожелал. И тратить слишком много времени на беседы о хороссанском булате он не мог. Раз уж не судьба свататься к Александре – нужно возвращаться в Кронштадт. А если не медлить – то вскоре можно будет поймать слабый утренний бриз.

Однако родство душ много значит. И Михайлов как-то удачно сообразил, что можно сделать для несостоявшегося покойника, чтобы тот, помахав ручкой спасителю, не поплелся отыскивать новую булыгу. Доставить его к Новикову! И пусть там разглагольствует о турецких саблях! Новиков гостям рад, опять же – дома у него собрание самых неожиданных предметов, бог весть откуда вывезенных, ему будет любопытно послушать Усова. А Михайлову и без того тошно…

– Вот что, сударь. Не в питейное заведение пойдем, а в гости, – твердо сказал он. – Там и расскажешь, каким образом вздумал стреляться и топиться из-за булата.

– А что рассказывать – его у меня украли…

– Идем, идем.

Погрузив Усова в ял и растолкав сонную команду из трех человек, Михайлов велел возвращаться к Васильевскому острову – там недалеко от порта жил старый приятель, ушедший в отставку лет пять назад и в любое время суток доступный.

Домовладельцем этот приятель по фамилии Новиков сделался случайно. Помер дальний родственник, перед смертью озлился на племянников и вспомнил, что есть еще один наследник – служит во флоте; правда, носа не кажет, да и пакостей не творит, интриг не плетет, сплетен не разносит. Завещание чуть ли не в последний миг было переписано, родные племянники чуть не лишились рассудка, Новиков – тоже, но придраться было не к чему, по форме последняя воля была высказана правильно, и тридцать тысяч рублей как с неба свалились на моряка. К тому времени у него начались неприятности со здоровьем – совсем брюхо расстроилось и морского провианта принимать не желало. Посоветовавшись с друзьями, Новиков подал в отставку и, желая жить поближе к порту, купил хороший дом на Васильевском острове, перевез туда жену и полагал, что теперь, на покое, займется приращением семейства основательно. Однако новиковская супруга, невзирая на все усилия, никак не могла забрюхатеть, а скорее всего – и не больно-то хотела. Прок от вынужденной отставки был один – хорошее питание да присмотр доктора-немца, да травки, которых у судовых лекарей не водилось, спасли ему брюхо.

Семейная жизнь Новикова сложилась так, что половину дома он предоставил супруге и встречался с ней крайне редко, а другую преобразил в настоящую кунсткамеру. Он был талантливый рисовальщик, что в годы службы не раз пригождалось, и его рисунки Михайлов даже вклеивал в свои лоции. Теперь же Новиков рисовал корабли, и произведения эти пользовались спросом среди моряков: всякому приятно иметь дома изображение родного фрегата. Из-за этих картинок иногда случались горячие ссоры и споры: не приведи Господь ошибиться в количестве пушек или люков для весел. Еще он таскал с собой альбомчик для портретов, которые набрасывал очень быстро, и они получались у него пресмешные.

Детки были большой бедой Новикова. Он женился, рассчитывая вырастить хоть бы полдюжины. Но супруга Настасья оказалась хворой и рожать отчего-то не могла. Муж, уходя надолго в плаванье, оставлял ее одну в твердой уверенности, что кавалеров отогнать сумеет, и точно – кавалеров вокруг нее не маячило ни единого, зато кумушек, соседок, бабушек, тетушек, приблудных богомолок – рой не хуже комариного, и они обратили женщину к божественным мыслям. Уже не младенца ей хотелось, а съездить на богомолье в какую-нибудь особенную обитель, завести новые знакомства среди инокинь, послушать проповедь особо говорливого батюшки.

В таких обстоятельствах умнее всего было бы взять сиротку на воспитание. Но сироток супруга не желала, от них шум и баловство, а она построила свою жизнь так, что для детей, тем более чужих, места уже не было.

Новиков сперва думал о разводе, но заниматься этим хорошо, когда сидишь на берегу, поскольку дело сие хлопотное и требующее денег. А когда на берегу бываешь лишь зимой, и то не каждой, то помечтаешь, помечтаешь о свободе и молодой жене да и махнешь на все рукой. Потом же, осев на Васильевском острове, он вынужден был заботиться о своем здоровье, устраивать дом, и стерпелся со своим нелепым положением.

Как-то вышло, что в яле воцарилось молчание. Михайлов слушал плеск весел, который на всякую взбаламученную душу действовал умиротворяюще, а Усов время от времени тяжко вздыхал. Наконец причалили у мостков. Новиковское жилище было неподалеку.

Михайлов, зная, что калитка на ночь закрыта, перемахнул через забор и постучал в ставню.

– Кого черти несут? – спросил любезный хозяин.

– Принимай, свои!

– Алешка?! Ну, вовремя! У меня чай поспел!

Михайлов содрогнулся – Новиков имел особые привычки в области чаепития, которые обыкновенного человека могли до припадка довести. Заварку он сыпал прямо в стакан и, выхлебав крепчайший горячий настой без сахара, зажевывал его чайными листьями, утверждая, что от них исходит бодрость, позволяющая рисовать хоть до утра.

Минуты две спустя дверь отворилась и на пороге воздвиглась фантастическая фигура в зеленом камчатном халате и в голубой, атласной, обшитой черной каймой шапочке, с верхушки которой свисала увесистая серебряная кисть. Это добро Новиков привез, кажись, из Греции, и там же приобрел турецкие туфли с загнутыми носами и без пятки, обтянутые пестрой парчой.

– Заходи, брат, заходи!

– А что ты в такую ночь все щели законопатил и все дырки задраил? Испечешься ведь. Окно хоть открой.

– Да? А мне и невдомек… – круглая физиономия Новикова излучала полнейшую искренность.

– Со мной человек, которого надобно выслушать и утешить, – сказал Михайлов. – У него беда. Чуть сам себя не порешил сдуру. Сам бы помог, да только я часа через полтора отбываю в Кронштадт.

Новиков, шлепая туфлями, поспешил к ставням, а Михайлов пошел отворять калитку.

– Усов! Усов!.. Сбежал, черт!

– Тут я…

Оружейный мастер отлепился от забора. Михайлов втащил его в дом и чуть ли не пинком отправил в новиковский кабинет, где было все на свете, включая подвешенного к потолку сушеного крокодила.

– Садись, сударь, сюда, сейчас чашки принесу. У меня для гостей новомодные, фарфоровые, с цветочками, – похвалился Новиков. – Гарднеровские! И самовар – лисицынский…

– Слышь, Усов? Твой, тульский!

Моментально все рисовальные принадлежности были сдвинуты к краю стола, явились чашки, расписанные шиповником и незабудками, явился медный небольшой самовар в виде бочонка на ножках. Откуда-то из-под кучи книг Новиков извлек помятую серебряную сухарницу с маковыми сухарями каменной прочности.

– Гаси свечи, чудак, – сказал Михайлов. – И без них – хоть бисером вышивай.

И вздохнул – в такую бы ночь жизни радоваться, держа в объятиях любимую женщину, а не сбылось, не сбылось, и напрасно воспарил душой – как раззява-матрос с рея о палубу, грянулся оземь…

Усова усадили и велели заново рассказывать печальную историю. Первую ее часть – о том, как и почему оружейному мастеру возмечталось сварить булат, – Михайлов знал и потому рассеянно перебирал новиковские картинки. Ему было не до железа. А Усову как раз хотелось выговориться.

– А что ж не варить? Для него, как я понял, нужна особая руда – в Индии она есть, там мастерам посчастливилось ее в дело пустить. В Персии есть. А у нас вокруг Тулы разных руд – множество, неужели правильной не подберу? Здоровенными глыбами бурый железняк добывают! У нас железо издавна варили, когда-то в каждом селе горны были. И железные заводы, и медеплавильные были, и лес на уголь жгли, все было! А теперь леса стало мало, уголь вздорожал, а как сенатским указом запретили все заводы вокруг Москвы на двести верст, и железные, и стекольные, и винокуренные, так и руды остались из земли не выбранные. У нас с полдюжины доменных заводов, чтобы оружейникам было с чем работать. А руды-то есть! И разные, понимаете, судари мои, разные! Есть из чего выбирать, есть что пробовать! – Усов совсем разбушевался, говорил звонко, с отчаянием, Новиков согласно кивал, даже вопросы задавал, убеждая при этом жевать чайные листья.

– И металл вскоре потребуется. В будущем году завод перестраивать станут. Новые станки поставят, и вертельные, и точильные, и для оттирания, новые водяные машины. А железо и сталь – что, все те же, сибирские. Не дело это! Я сговорился со знающими людьми, они мне все болота облазили, стали мы пробовать то так, то сяк. Дробленый чугун добавлял, меня этому кузнецы научили. Да что наши кузнецы! Я к цыганам советоваться ходил! – с непонятной гордостью сообщил Усов.

– Надули! – уверенно сказал Михайлов.

– Нет, и они про чугун толковали. У них приемы не наши, особые, старинные. Они присоветовали старую ухватку – сами не пользуют, а старики что-то этакое помнят: в тигель вместе с древесным углем и чугуном класть смесь руд, а каких – черт их знает, по-своему они назвать умеют, а по-русски – шиш! Я взял бурый и магнитный железняк, стал искать соотношение. И они же, цыгане, сказали: главное – вовремя плавку прекратить. А как ты это «вовремя» узнаешь? Потом оказалось – сутки плавка идет. Потом чуть на ржавые гвозди не разорился…

– На что тебе? – спросил Новиков.

– Так ведь их тоже в тигель надобно класть! Мелкие ржавые гвоздишки от подков! Ребятишкам платил – они приносили. Этому меня наш старый бронник дядя Матвей выучил, сказывал, сталь для гишпанских клинков так варили и для стволов, и персы тоже ржавчину в дело пускают, нарочно железо в земле выдерживают, чтобы ржа его выела. Кто его разберет – у гишпанцев и у персов, может, и получалось со ржавым железом, у меня не вышло. Они же, персы, в нужное время немного серебра добавляют. По словечку, по намеку я свой булат собирал… Вот известно, персы плавильную печь навозом топят, и откованный клинок в навозе выдерживают. Так я и это испробовал! Ну, мы маленькие тигли завели, в них слиточки получаются вот такие, кругленькие, мы их хлебцами называли. Научились их медленно в золе остужать. И я вот что вдруг понял – булат нельзя калить добела, он сильного жара не любит. Потому и не выходило раньше – мы ж как норовим? Мы ж норовим так, что жарче не бывает! И что-то сходное стало получаться!

– Ишь ты! – искренне обрадовался Новиков. – Славно!

Михайлов ждал – когда же наконец оружейный мастер растолкует свое странное поведение.

– Эх! – Усов стукнул кулаком по столу. – Два года маялся! Из хлебцев разное пробовал ковать! Друзья помогали. Ванюшка, он мастак алмазную грань по стали наводить, сколько для меня потрудился! Два года, судари мои! На заводе наломаешься, потом до ночи в своей кузенке мудришь! И понял – надо везти в столицу, к самой государыне пробиваться. Булат-то – дело государственное! Все лучшее собрал – и хлебцы, и поделки, приехал, остановился в трактире… и там у меня сундучок мой заветный украли!..

– Вот незадача! – воскликнул Новиков. – Что ж ты? Сам оплошал?

– Деньги при себе носил, а сундучок… Там же не только мои безделки лежали! Я из заводской конторы, из хранилища, клинки взял для сравнения, диковинки взял! Дружок мне тайно вынес. Все, все пропало! Бегал, искал – никто ничего не знает, трактирщик божится, что в комнату никто не заходил!

– И ты с горя пошел за булыгой?

– Да как же я теперь домой вернусь?!. Мне он все под честное слово выдал…

– Не повезло тебе, – согласился Новиков. – Но ты взгляни на это дело с другой стороны. Кто знает подлинную цену твоих булатных хлебцев? Чай, во всем Питере такого знатока нет. Как могут воры распорядиться своей добычей? Не в заклад же они ее понесут?

– Могут посовещаться с каким-либо кузнецом, – подсказал Михайлов.

– Могут. А что им скажет кузнец? А? Он-то булата, может, не видывал, а коли и видал – не догадается, что у нас свой завелся. Скажет он им: братцы, такого рябого ствольного дамаска полна Тула. И разве что для починки стволов возьмет их добычу. Надобно обойти кузнецов. И коли найдутся твои хлебцы – выкупить их! – решительно заключил Новиков.

– На какие деньги? – уже загоревшись надеждой, спросил оружейный мастер.

– Да много не возьмут. Деньгами поможем. А, брат Михайлов? – спросил Новиков. – Коли ты этого чудака с того света вытащил, теперь с ним и нянчись.

– Вот! – Михайлов брякнул на стол перстенек, которому не судьба была стать обручальным.

– Это что ж ты в карманах таскаешь? – удивился Новиков. – Алешка, ты не прелестницу ли завел? Гони ее в шею! Ахнуть не успеешь – под венцом окажешься!

Михайлов невольно усмехнулся – вот ведь как все наизнанку вывернулось.

– Новиков, сделай милость, сходи с Усовым к кузнецам, – попросил он. – Я-то в Кронштадт возвращаюсь. Список составьте, что пропало… бумагу вижу, где чернильница с пером? Вот. Усов, диктуй.

– Персидский булатный лук унесли, одна тетива осталась! – воскликнул Усов.

– А что, с виду можно понять, что эта железная палка – лук?

Усов задумался.

– Да нельзя, поди…

– Выходит, и это сокровище понесли к кузнецам, чтоб хоть за пятак продать. А умный кузнец как раз больше пятака за него и не даст.

– За персидский лук, который на восемьсот шагов бьет?!

– Врешь! Не бывает таких луков! – возмутился Михайлов. – Ни один пистолет даже так не бьет!

– Булатный – бьет! Теперь понимаешь, сударь, какая сила в булате? Вещицы булатные пропали – пишите, сударь… Лук. Кинжал бухарской работы, с накладными золотыми узорами! Саблю бухарскую с дивным звоном! Да что вы так глядите, судари мои, я из ума не выжил. Истинный булат долго звенит. Мы ее подвешивали, молоточком ударяли – четыре «отченаша» с небольшим звенела.

– А тульского дела сабля?

– И одного «отченаша» за глаза хватит.

– Ишь ты…

– А нашей работы, из наших хлебцев, – подсвечник, чернильница… Только и уцелело, что перстень.

– Что? – хором спросили Михайлов и Новиков.

– Перстень! Я хотел знать, как булат тонкую обработку примет. Мастера мне изготовили. Не бог весть что, да любопытно, глянь…

Белая ночь перевалила через середину, небо заметно посветлело, и Михайлов, стоя у окна, смог хорошо рассмотреть довольно крупный перстенек с печаткой, вся прелесть которого была в качестве металла – в тусклом узоре причудливых тонких линий.

– Что ж ты его не велел отполировать? – спросил моряк. – Сам знаешь, полированная сталь в большой моде, граненые шарики только что в кольца не вставляют.

– Кто ж полирует булат?! Он и должен быть тускловат, чтобы узор был виден. Ты посмотри на черкесские сабли – никакого блеска, а режут – сказывали, иная пуховую подушку на лету разрезает как бритвой. А шелка клочок – это запросто.

Михайлов непонятно для чего примерил перстень – он хорошо сел на безымянный палец левой руки.

– Вот тут ему и место, – вдруг сказал Усов. – Ты меня, дурака, от смерти спас, владей, сделай милость!

– Да на что мне?

– Владей! Коли ты меня чуть не с того света достал, то я тебе – вроде крестника.

– А ты, Михайлов, ему крестный! – обрадовался Новиков. – Носи, не обижай хорошего человека! У тебя целее будет!

Моряк посмотрел на свою руку, хмыкнул – что-то в этой затее с перстнем было правильное, необъяснимо точное.

– Спасибо, Усов, – сказал он. – Ну, и за чай спасибо, мне пора.

– Так ты ж еще новостей толком не рассказал! – возмутился Новиков. – Все кричат: война, война! А что, как?

– Когда мы пришли в Кронштадт, ни «Ярославец», ни «Гектор» еще не вернулись. Где и что они обнаружили – бог весть. Сказывали, флотом, что стоит у Карлскроны, командует генерал-адмирал, он же герцог Зюдерманландский, родной братец его шведского величества.

– А что он такое?

– Черт его знает. Ничем до сих пор себя не показал. Пока известно, что на его судах – шесть с половиной тысяч отборного войска. И пехоты на финском берегу до двадцати тысяч, и гребные суда ждут приказа.

– И при такой благодати государыня посылает Грейга в Архипелаг турку воевать?

– Когда мы вернулись, только и разговора было, что Чичагова вызывали к ней в Царское Село. А наш адмирал – человек прямой, так и доложил: коли все боеспособные суда, назначенные идти в Архипелаг, из Балтики уйдут, то для обороны он сможет выставить ровно пять вымпелов. А людей такая недостача, что впору инвалидов на борт брать. И Кронштадт оборонять некому – всех обученных канониров забрал Грейг. А если сдадим Кронштадт – дорога на Санкт-Петербург открыта.

– Как это все скверно… – тут Новиков обвел взглядом свой кабинет со всеми диковинками, и Михайлов понял смысл этого взгляда.

– Погоди, – сказал он, – погоди… Может, Грейга оставят.

– Коли что…

– Эх… – Михайлов хлопнул по плечу старого надежного товарища. – Ну, пойду. Буду тебе весточки с оказией слать. Прощай, Усов! Дай бог тебе отыскать твои железки. Да вперед не дури.

– Еще встретимся, – возразил оружейный мастер. – Я коли что решил – меня с пути не свернешь. Ты, Михайлов, мой второй крестный, так Бог велел. Домой возвращаться – стыд… Буду искать пропажи до последнего. А в Кронштадте мое ремесло тоже пригодится.

Михайлов улыбнулся ему и, чтобы не попадать в объятия, шагнул в сторону. Тут-то он и споткнулся.

– Что это у тебя тут? – спросил он, перескочив через странное препятствие. – Рука?! Чья рука?

– Да это Ероха, будь он неладен, – объяснил Новиков. – Часа за два перед тобой притащился, сперва водки просил, потом – пятака на водку, потом плакать принялся, потом со стула свалился и заснул.

– Хорош сокол, – заметил Усов.

Видимо, Ерохе уже пора было просыпаться, и он, лежа под столом, пребывал в полудреме, слушая разговор, но не делая из него никаких выводов. Удар туфельным носком по руке окончательно вернул его в действительность.

– Гони ты его в шею, – посоветовал Михайлов. – Коли собрать все те пятаки, которые он у тебя выклянчил, дом купить можно.

– Ан нет, – вдруг заговорил Ероха. – Не дом, а сарай… справный…

– Подсоби, Усов, – попросил Михайлов. – Сейчас мы этого ясна сокола на крыльцо вытащим, до калитки доведем и отправим в вольный полет.

– Как? – удивился оружейный мастер.

– Для того пинки под зад придуманы.

– Нет, – внятно возразил Ероха и приподнялся на локте. – Никаких пинков. Мне сословие не дозволяет.

– Пропил ты свое сословие. Ну, Новиков, давай хоть обнимемся на прощанье. И с тобой, крестничек! Смотри, больше не чуди. Найдутся твои пропажи.

Мужчины втроем обнялись.

– Ты на войну собрался? – спросил снизу, из-под стола, Ероха. – Я с тобой…

Ответа он не получил.

Михайлов вышел из кабинета, Усов пошел его проводить, Новиков – присмотреть за Усовым.

Ероха с некоторым трудом утвердился на четвереньках и, цепляясь за огромный новиковский стол, встал на ноги. Налив из кружки в ладонь остывший чай, он протер себе физиономию и пробормотал в растерянности:

– Долбать мой сизый ч-ч-череп… череп… а дальше как… вот дурень… ни черта в башке не д-д-держится…

Он потряс головой, словно надеясь, что слова и мысли, в ней находящиеся, наподобие камушков перемешаются со стуком и улягутся на правильные места.

– В Кронштадте каждый человек на счету? А я тут?.. – едва удерживая равновесие, Ероха кинулся в дверь, вылетел в коридор, вмазался лбом в стену, и от того наступило некоторое просветление.

Михайлов был уж у калитки.

– П-послужу Отечеству! – заорал Ероха, отпихивая Усова и слетая с крыльца неимоверным прыжком, почти как дансер Большого Каменного театра мусью Лепик.

– Вот только тебя Отечеству недоставало, – преспокойно отвечал Михайлов.

Он шел к мосткам быстрым шагом, но Ероха, обуреваемый праведной мыслью, вскоре пустился бежать и нагнал Михайлова, когда тот уже сидел на корме яла.

– Стойте, стойте! – закричал он и вторым чудовищным прыжком влетел в ял, повалился Михайлову под ноги.

– Это что за леший? – спросил молодой гребец Никитка. – Алексей Иванович, выкинуть его?

Михайлов задумчиво посмотрел на Ероху.

Запойный пьянчужка, желавший служить Отечеству, был изумительно хорош собой – черноволос, кудряв, с точеным, еще не обрюзгшим, лицом, вот только прямой нос был малость долговат, и особую красу составляли зубы – истинно жемчужные, которые он каким-то дивом умудрился не растерять за месяцы беспутной жизни. Насколько Михайлов помнил, Ероха был моложе его лет на семь. Вполне мог еще стать человеком.

– Черт с ним. Кто-то же должен с метлой у складов бегать, – решил Михайлов, понимая, что обратно в мичмана этого сокола вряд ли возьмут.

Ял, поймав береговой бриз, вышел в невское устье. Вдали виднелись черные точки и полоски. Это был Кронштадт.

Глава третья

Роковой романс

Мавруша Сташевская свое имя не любила. Есть имена благородные – Евгения, Елизавета, Глафира, есть простонародные – Фекла, Секлетея, Лукерья, Мавра. И потому ей очень пришелся по душе обычай смольнянок давать прозвища. «Сташка» звучит куда лучше, чем «Мавра», это всем понятно. Мавра – кухарка в засаленном переднике и с красными ручищами, а Сташка – легкий веселый мотылек.

Но институт был позади – приходилось терпеть ненавистное имя и привыкать к новой жизни.

– Бога благодари, что тебя не какая-нибудь старая тетка забирает, а госпожа Денисова, – сказала Сташке Смирка. – Денисова светская дама, у нее общество собирается, музицируют, веселятся. А у теток одно развлечение – за пяльцами сидеть.

– Я прежде всего Мурашку отыщу.

– Ай, Сташка! Мурашка нас забыла. После того как ее увезли, ни разу не приезжала. А ведь знает – мы все ждали, что она мужа привезет показать.

– Не могла забыть. Мы с ней в вечной дружбе поклялись.

Поликсену Муравьеву родня забрала, не дав ей окончить курса, потому что посватался хороший жених. У жениха было условие – он по служебным делам должен был надолго уехать в Пруссию и желал увезти туда молодую жену. На то потребовалось распоряжение самой государыни – по правилам, родители отдавали дочек в Воспитательное общество на двенадцать лет без всяких послаблений.

– Ни словечка не написала! Хороша вечная дружба!

Сташка и без того сильно горевала, что от Мурашки, с которой делили одну келейку, между кроватями – не более двух аршин, хоть за руки во сне держись, с которой о самом сокровенном ночью шептались, ни слуху ни духу, а тут еще ядовитая Смирка издевалась.

– Ай, Смирка, как тебе не совестно? – укорила Сташка. – Ты до сих пор не можешь Мурашке простить, что, когда государыня приезжала, ее, а не тебя, поставили в концерте на арфе играть! Как будто она сама напросилась, а не Маман ей приказала.

Маман – так велено было называть госпожу де Лафон, начальницу Воспитательного общества.

– А ты вспомни, как она опозорилась? Играючи, на кавалеров глядела! – напомнила Смирка.

– Будто ты не опозорилась – кто бы еще в менуэте веер уронил?

Чуть Сташка со Смиркой не поссорилась. Дня два друг на дружку не смотрели.

А потом оказалось, что Смирка-то была права – в жилище госпожи Денисовой все было устроено для светской жизни. Она нанимала весь третий этаж в доме госпожи Рогозинской, в Большой Миллионной улице, целых восемь господских комнат с изрядно расписанными стенами и каминами, с паркетными полами, да еще помещения для слуг, и там же, во дворе, были сарай и конюшня для собственного выезда.