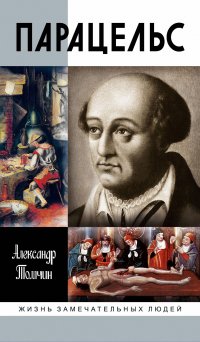

Читать онлайн Аполлинария Суслова бесплатно

- Все книги автора: Людмила Сараскина

© Сараскина Л. И., 2022

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022

* * *

Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее.

Ф. М. Достоевский

У меня была какая-то мистическая к ней привязанность… Один я знал истинную цену в ней скрываемых даров души… и не мог отлипнуть от нее.

В. В. Розанов

Предисловие. «Друг вечный, Поленька…»

…У нее был легкий, стремительный, торопливый почерк. Как большинство людей прошлого века, причастных к литературе, она вела обширную переписку и, не вполне полагаясь на свою способность к эпистолярным экспромтам, предварительно составляла черновики. Они-то и обнаруживали ее мучительную неуверенность в себе, тягостные поиски нужного слова, превращавшие порой листки почтовой бумаги в своего рода шифровки из сплошь зачеркнутых строк.

От прожитых ею семидесяти девяти лет (если учесть, что уже в двадцать она впервые попробовала свое перо) собственно литературного осталось ничтожно мало: четыре повести, из которых она смогла опубликовать первые три, один перевод с французского, три записные тетради с дневниковыми заметками интимного характера, два-три рукописных фрагмента, частная переписка и несколько фотографий. Не больше, чем вообще остается от частной жизни частного человека, приобщенного к благам книжности и грамотности.

Между тем редкий указатель имен, связанный с литературными реалиями ее эпохи, обходится без упоминания о ней. Первый в России «Библиографический словарь русских писательниц», составленный князем Н. Н. Голицыным и включавший сведения о 1286 литературных дамах, вышел в Санкт-Петербурге в 1889 году – в один из самых драматических моментов ее жизни. Может быть, увидев свое имя среди других женских имен, она смогла бы хоть немного порадоваться: это было то самое поприще, которого она так хотела, к которому поначалу так стремилась, но которое – как сама она это в конце концов поняла – ей не далось… И наверное, она была бы крайне обескуражена, смущена и раздосадована, если бы могла предположить, что войдет в историю русской литературы не столько в своем самостоятельном значении – писательницы, переводчицы, педагога (была у нее и эта роль), сколько в амплуа специфическом и – если судить по ее письмам и дневникам – для нее унизительном.

Ибо что же могло быть более противоестественным для нее – шестидесятницы, эмансипантки, нигилистки, всецело сосредоточенной на себе, жаждущей внутренней свободы и не зависимого от кого бы то ни было существования, чем роль «роковой женщины», предмета любовной страсти и мужского вожделения?

Но в том, может быть, и заключался главный парадокс ее жизни, что, добиваясь с каким-то фатальным упорством отдельного, суверенного существования, терпя одну катастрофу за другой на поприще самостоятельной и общественно значимой деятельности, она, сама того не желая, вошла в историю в той роли, которую многие не обремененные самоанализом женщины почитают за счастье и высшее благо.

Возлюбленная Достоевского, предмет самой большой и самой страстной его любви, «инфернальница», прототип наиболее пленительных женских персонажей его знаменитых романов, мучительница, жестокая муза… Девушка, которая «всю себя» отдала первой любви, но сама же ее и разрушила… Подруга Достоевского, которая краснела за свою связь с ним и не пожелала стать его женой… Женщина, которая одарила великого писателя мучительным опытом любви-ненависти, ибо и сама, любя, ненавидела.

Аполлинария, Полина, Поленька… «Друг вечный» – так писал ей Достоевский, когда уже знал наверное, что жизнь их разлучила навсегда. Она же сказала о Достоевском: «Он первый убил во мне веру».

Но именно потому, что она, Аполлинария Суслова, была «женщиной Достоевского», в нее, сорокалетнюю, влюбился, а затем женился на ней молодой В. В. Розанов.

А. С. Долинин, ее первый и, по сути, до сих пор единственный биограф, известнейший специалист по Достоевскому и первый публикатор ее «Дневника» (Суслова А. П. Годы близости с Достоевским. М., 1928), замечал во вступительной статье: «Два больших человека – Достоевский и в известном отношении ему конгениальный В. В. Розанов, – так близко к ней подошедшие, имели, должно быть, свои основания, чтобы оставить под густым покровом тайны ту роль, которую она играла в их жизни, и даже отраженно она до сих пор еще никого не интересовала, и никто не собирал сведений о ней».

С двадцатых годов, когда Долинин писал эти строки, и по сию пору ничего существенно не изменилось. К Аполлинарии Сусловой как к подруге великого писателя сложилось отношение вполне определенное: ею интересуются, так сказать, в прикладном порядке – в той степени, в какой ее жизнь соприкоснулась с биографией Ф. М. Достоевского (и здесь опять судьба сыграла с ней злую шутку: она хотела быть единственной хозяйкой своей жизни, а вышло так, что самые интимные стороны ее женского существования стали пикантным комментарием к жизнеописаниям двух знаменитых мужчин).

Однако и это не всё: фактом своего разрыва с Достоевским (равно как и фактом разрыва с Розановым) она как бы лишила себя исторического покровительства, а имя свое – благодарной памяти: статус «бывшей» возлюбленной или «бывшей» жены традиционно считается слишком эфемерным, чтобы быть неприкосновенным для злых языков. Женщине, самовольно вышедшей из любовного союза с гением, история ничего хорошего не гарантирует…

Ее жгуче боялась и ненавидела Анна Григорьевна Достоевская; жестоко ревновала к ней смолоду (в свадебном путешествии убедившись, что ее муж еще полон прежней любовью) и страстно желала ей смерти в старости (вдове Достоевского было под шестьдесят, а жене Розанова за шестьдесят, когда Розанов лично просил у Анны Григорьевны помощи и совета по «обезвреживанию» «фуриозной» Аполлинарии).

Ее оговорила Любовь Федоровна Достоевская, дочь писателя, которая могла знать о «любовном приключении» отца только со слов матери, к тому же спустя годы после смерти Ф. М. Достоевского: в год кончины писателя ей было всего 11 лет.

Были уничтожены – в разные времена и по разным причинам, – а также утеряны почти все письма Аполлинарии Сусловой Ф. М. Достоевскому (которые в свете позднейших событий несомненно могли бы служить стареющей, одинокой и очень несчастливой женщине своего рода тылом, охранной грамотой). Из обширнейшей их переписки до нас дошли всего три письма Ф. М. Достоевского и два черновика ее писем к нему.

Она оказалась беззащитна против публичных интерпретаций своей брачной жизни с В. В. Розановым – со стороны самого Розанова, который, кажется, не оставил без комментария ни одну, даже самую интимную, из деталей их брака. К моменту ее окончательного разрыва с мужем ей было уже под пятьдесят, и две строчки в библиографическом словаре князя Голицына вряд ли могли явиться большой моральной компенсацией.

Именно от Розанова, исключительно пристрастного к ней человека, а через него – от людей из его ближайшего окружения известны некоторые специфические подробности второй половины жизни А. П. Сусловой. Авторитетнейшие друзья и знакомые В. В. Розанова, писавшие о его первой («плохой») жене, среди которых была даже поэтесса и литературная львица Зинаида Гиппиус, поставили на Аполлинарии Прокофьевне несмываемое клеймо: «исчадие ада», «железная Аполлинария», «тяжелая старуха», «страшный характер», «развалина с сумасшедше-злыми глазами». Молва, идущая из этого же источника, была к ней беспощадна, приписав «старухе Сусловой» не только дурной характер (она и впрямь была далеко не ангел, но кто же ангел?), но и тяжелый деспотизм, доведший якобы ее воспитанницу до самоубийства.

Неужели же так ошибался Достоевский в «друге вечном», написав ей однажды: «Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность…»? Ведь не ошибся же он в главном, разгадав ее будущность, когда ей было всего двадцать пять… «Мне жаль ее, – писал он Надежде Прокофьевне Сусловой, сестре Аполлинарии, – потому что, предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья».

Глазами пристрастными, но любящими смотрел он на свою подругу, жалуясь на нее, упрекая в бессердечии: «Она не допускает равенства в отношениях наших. В отношениях со мной в ней вовсе нет человечности. Ведь она знает, что я люблю ее до сих пор. Зачем же она меня мучает? Не люби, но и не мучай».

Но знал ли он, что примерно за полгода до его письма с жалобами на Аполлинарию сама она записала в «Дневнике»: «Мне говорят о Ф[едоре] М[ихайловиче]. Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания. Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастья в наслаждении любви, потому что ласка мужчин будет напоминать мне оскорбления и страдания».

Кто может быть тут судьей?

Двадцатитрехлетняя Аполлинария упрекала сорокалетнего женатого мужчину, своего любовника: «Ты вел себя, как человек серьезный, занятой, который по-своему понимал обязанности и не забывает и наслаждаться, напротив, даже, может быть, необходимым считал наслаждаться, на том основании, что какой-то великий доктор или философ утверждал, что нужно пьяным напиться раз в месяц».

Достоевский же назвал свою возлюбленную «больной эгоисткой»: «Эгоизм и самолюбие в ней колоссальны».

Безнадежное дело – искать в любовной драме правых и виноватых.

Другое дело – попытаться понять обоих, а также то обстоятельство, что обе стороны могут быть сторонами страдающими и в этом своем страдании заслуживающими уважения.

Кстати, именно уважения никогда не лишал Аполлинарию Достоевский.

Гордая барышня… Не самовлюбленная, но самолюбивая, терзаемая сознанием собственной неуклюжести, мучимая рефлексиями и самоанализом, страдающая максималистка – такой предстает Аполлинария Суслова в 1863 году, в разгар ее «любовного приключения» с Достоевским.

«Я никогда не была счастлива, – писала она в своем «Дневнике» в тот день, когда Ф. М. Достоевский наконец встретился с ней в Париже после нескольких месяцев разлуки. – Все люди, которые любили меня, заставляли меня страдать, даже мой отец и моя мать, мои друзья – все люди были хорошие, но слабые и нищие духом, богаты на слова и бедны на дела. Между ними я не встретила ни одного, который бы не боялся истины и не отступал бы перед общепринятыми правилами жизни. Они также меня осуждают. Я не могу уважать таких людей, говорить одно и делать другое – я считаю преступлением, я же боюсь только своей совести. И если бы произошел такой случай, что согрешила бы перед нею, то призналась бы в этом только перед самой собою. Я вовсе не отношусь к себе особенно снисходительно, но люди слабые и робкие мне ненавистны. Я бегу от тех людей, которые обманывают сами себя, не сознавая, – чтобы не зависеть от них».

Не от хорошей жизни уходила она в одиночество, избегая зависимости от несовершенных, на ее строгий взгляд, людей. Те, кто читал и анализировал ее «Дневник», часто замечали, как испортилась гордая барышня «после» Достоевского, как постепенно засасывала ее тина пошлости, бросая в объятия то одного, то другого, то третьего безымянных и безликих ее поклонников. Но не читатели первыми обнаруживали понижение уровня любовных переживаний Аполлинарии – эту обстоятельную фиксацию в ее «Дневнике» мужских взглядов, рукопожатий, прикасаний. Она сама судила себя беспощадным судом – сама же и расплачивалась за свои ошибки.

«Ветреная» Аполлинария писала: «Покинет ли меня когда-нибудь гордость? Нет, не может быть, лучше умереть. Лучше умереть с тоски, но свободной, независимой от внешних вещей, верной своим убеждениям, и возвратить свою душу Богу так же чистой, как она была, чем сделать уступку, позволить себе хоть на мгновение смешаться с низкими и недостойными вещами, но я нахожу жизнь так грубой и так печальной, что я с трудом ее выношу. Боже мой, неужели всегда будет так!»

Так – увы – в ее жизни было если не всегда, то чаще всего. За минуты слабости она платила высокую цену, чувствуя себя тотально несчастной.

«Кто же не несчастлив, спросите, есть ли хоть одна женщина счастливая из тех, которые любили», – сказала ей как-то раз в утешение ее близкий друг писательница Е. В. Салиас (Евгения Тур), по-матерински нежно и преданно относившаяся к Аполлинарии с момента их знакомства (1864) и до конца своей жизни (1892).

Но и помимо тех страданий, которые доставались Аполлинарии за молодую нерасчетливость, за неудачный любовный опыт, за свободу от предрассудков, судьба посылала ей удар за ударом и совсем в другой сфере – именно там, где она надеялась найти спасение от горьких разочарований, непроходимой тоски и мучительного одиночества.

Она хотела стать писательницей и, пока была с Достоевским, опубликовала в его журнале первые свои рассказы, но затем, расставшись с ним, ничего не напечатала. Почему? Потому, что лишилась покровительства редактора журнала? «Ее художественная дорога по каким-то причинам, о которых мы можем только догадываться, пресеклась весьма рано», – отмечал А. С. Долинин. Что же это за причины?

В ее «Дневнике» есть странный эпизод, датируемый 4 февраля 1865 года. Знакомый Аполлинарии, Евгений Утин, спросил, почему она не идет замуж за Достоевского. «Нужно, чтоб я прибрала к рукам его и “Эпоху”…» «Прибрать к рукам “Эпоху”, – комментирует Аполлинария. – Но что я за Ифигения!» По иронии судьбы этот парижский разговор имел место в то самое время, когда в Петербурге решалась участь «Эпохи» и февральский ее номер стал последним. Своего журнала лишился, таким образом, не только Достоевский, но и дебютировавшая в семейном журнале братьев Достоевских Аполлинария Суслова.

Среди оставшихся от нее бумаг есть один листок, вернее, даже клочок без начала и конца, без обращения и без подписи, зарегистрированный в архиве ее имени как черновик письма неизвестному лицу. «Так думают и мать его тоже, и все порядочные люди, следовательно, я покоряюсь, нельзя идти против всех. Еще если б я была уверена, что у меня действительный талант… Итак, я совсем бросила эту мысль», – писала Аполлинария.

Так или иначе, но к осени 1865 года что-то, по-видимому, случилось с ее намерением продолжать литературные занятия, и теперь ее планы были связаны не с Парижем, не с Петербургом, а с маленьким городом где-нибудь в Центральной или Южной России, где она могла бы учить грамоте крестьянских детей. Но и это поприще – как только она вступила на него – было насильственно прервано.

Она пыталась задержаться в Москве, где однажды получила заказ на перевод с французского, и жить на литературные заработки, но не задержалась.

Ей люто не везло.

В автобиографической повести, написанной Надеждой Сусловой, младшей и гораздо более удачливой сестрой, Аполлинария, изображенная под именем Елены, признается: «А я до сих пор не нашла себе такого дела, которому бы решилась посвятить жизнь. Я терялась перед неопределенностью и призрачностью пользы, которую может принести кому-то мой предстоящий труд. Мне не по росту стремление к неопределенному добру для людей вообще, для общества, – мне нужны цели ясные и уже поставленные, чтобы они одушевляли меня… Мне казались невозможными поиски каких-то новых путей в жизни, казалось грубостью протискиваться на эти новые пути, разнося препятствия, толкая других, причиняя другим досаду, иногда горе, даже, может быть, страдание, и двигаться вперед, не зная твердо, куда и для чего. А оглядываясь вокруг, я не находила никакого повода для моей работы: никто меня не искал, никто во мне не нуждался, и я ничего не могла пожелать сердцем в мире, где мне все были чужие».

И еще одно поразительное признание делает Елена: «Жизнь моя поддерживается восторгом, любовью, а не мыслью и убеждением. Моя жизненная задача, очевидно, исчерпана моими неудачами и – кончена».

В повести Надежды Сусловой Елена-Аполлинария и в самом деле кончает с собой, бросаясь в озеро, – так и не сумев ничем оживить опустошенную душу.

С точки зрения сестры, преуспевающего доктора медицины, взявшей штурмом (и, конечно, упорным трудом) свое докторское звание, таким женщинам, как Аполлинария, не было места в жизни. И если бы Аполлинария действительно покончила с собой, как это сделали списанные с нее персонажи – Елена (в повести сестры) и Анна (уже в повести самой Аполлинарии, написанной на основе ее отношений с Достоевским), вряд ли бы кто-нибудь очень сильно удивился: это было бы логическим завершением проигранной жизни.

Однако героини тонули в прудах и озерах, а Аполлинария продолжала жить. В одну из самых трагических минут, когда очередная надежда на осмысленное существование была вдребезги разбита, она, адресуясь к своему единственно близкому человеку, графине Салиас, писала: «Я… решалась на отчаянные меры, просто готова была броситься в какой-нибудь омут. Я даже удивляюсь теперь, как вышла невредимой…»

Пройдут годы, и ее муж В. В. Розанов, уже оставленный ею, скажет о ней в высшей степени знаменательные слова: «…В характере этом была какая-то гениальность (именно темперамента), что и заставляло меня, например, несмотря на все мучение, слепо и робко ее любить. Но я был до того несчастен, что часто желал умереть, только чтобы она жила и не хворала. А она была постоянно здорова, сильна и неутомима».

Карамазовская сила жизни? Это или что-то другое держало ее?

В ее жизни куда больше вопросов, чем ответов.

Почему, например, перестав писать и печататься как профессиональная писательница, она не оставила хотя бы воспоминаний о своей молодости – ведь она была дружна со многими выдающимися людьми своей эпохи: знакома с Герценом и Тургеневым, Марко Вовчок и Огаревым, Тучковой-Огаревой и Яковом Полонским, не говоря уже о братьях Достоевских? Даже если она разуверилась в своем литературном таланте – сама стилистика ее письма, суховатая и бесстрастная, как нельзя лучше подходила именно для мемуарного жанра.

Как, далее, воспринимала она растущую популярность Достоевского и его посмертную славу? Читала ли его романы? Жалела ли о былой любви? Последние 18 лет А. П. Суслова жила в Севастополе. Каждый второй-третий номер городской ежедневной газеты «Крымский вестник», которую она наверняка хотя бы просматривала, содержал какое-нибудь упоминание о Достоевском – то рецензию на театральный спектакль по его роману, то анонс на переиздание его произведений, то объявление о предстоящем литературном вечере, посвященном его творчеству. Ей некуда было деться от этой славы и раньше – раз даже ее молодой муж видел в ней прежде всего женщину, которую страстно любил Достоевский.

Выйдя замуж за Розанова за два месяца до смерти Достоевского, – как она восприняла эту смерть? А Розанов, тогда еще студент и восторженный почитатель Достоевского – обсуждал ли он с ней произведения любимого писателя? Знал ли о существовании ее «Дневника»?

В дошедших до нашего времени ее письмах обо всем этом – ни звука.

После разрыва с Розановым она прожила еще 30 лет. Знала ли она, как много, как детально и как нелестно пишет он о ней – в официальных прошениях, в частных письмах, – как охотно выносит на публику альковные подробности их неудавшегося брака? Сделала она хоть что-нибудь в целях самозащиты? Или только мстила ему, не давая развода?

Розанов (так же, впрочем, как и Достоевский) реализовался в полную силу уже «после» Сусловой, в браке с тихой, домашней женщиной, давшей ему семейный уют и детей. Страдала ли Аполлинария Прокофьевна от своей органической неспособности к «дешевому необходимому счастью», о котором ей написал в 1867 году тогда только что вторично женившийся Достоевский?

Много лет спустя, когда Розанову было под шестьдесят, а ей за семьдесят, он, по-прежнему горячо и страстно описывая достоинства и недостатки характера своей первой жены, подчеркнул: «К деньгам была равнодушна. К славе – тайно завистлива».

Как она переживала громкую славу ненавидимого ею Розанова, о которой не могла не слышать?

Аполлинария Суслова прожила странную, парадоксальную, может быть, даже призрачную жизнь. По всем внешним критериям ее одинокое, неприкаянное, бездетное существование, лишенное цели и деятельности, предрекало забвение: такая жизнь, как правило, не оставляет следа.

Но она была не правилом, а исключением. Что-то очень значительное было в самом складе ее человеческой личности (Розанов называл это стилем души): с ней было трудно жить, но ее было невозможно забыть. Странным образом решилась и проблема с «желанием славы» – Суслова, может быть, действительно втайне завидовала прославленным своим возлюбленным, но прошло время, и ее бумаги, написанные второпях, порой на случайных клочках, измазанных чернилами, хранятся в главных архивах страны, а ее письма за большие деньги перекупаются библиофилами.

Те кляксы, которыми забрызгана ее частная жизнь, ее бытовое и интимное поведение, как ни странно, только повышают к ней интерес, вызывают жгучее любопытство, а порой и чью-то зависть – пути славы неисповедимы.

Чем дальше, тем более притягательной становится жизнь женщины, которая только-то и сумела, что зажечь любовь двух знаменитых мужчин, заставила их страдать и страдала сама.

Годы ее жизни прошли в тени, не осененные чьей-либо привязанностью или любимым делом. Чем жила она, как тратила свои силы, как справлялась с тоской и обреченностью? Что за призрачные фигуры ее окружали? Какие таинственные истории с ней происходили?

«Дело в том, что я понравилась и полюбила человека, который вызвался не только поправить мои дела, но и открыть мне новую дорогу, какую только я могла желать… Я была близка к падению, замаскированному очень ловко, но кого мне нужно было обманывать, если мое сердце чувствовало ложь и не удовлетворялось», – признавалась она в письме графине Салиас, но, по своему обыкновению, скрыла имя «человека» и всю, так сказать, фактическую сторону дела.

Для историка литературы и общественной мысли Аполлинария Суслова – заманчивый объект исследования, для писателя – благодатный сюжет, золотая жила.

Если задаться целью и начать поиски затерянных (кто знает, были они уничтожены или где-нибудь лежат мертвым грузом) писем – ее и к ней, – могут высветиться многие закоулки ее судьбы, а также тех, с кем она была связана по жизни. Может открыться и просто – тайна человека, которую всю жизнь разгадывал ее первый возлюбленный, Ф. М. Достоевский.

Так случилось, что мужчины, которые любили ее, обеспечили ей бессмертие. Оно, бесспорно, дает право на биографию…

* * *

Эта книга – первая из написанных об Аполлинарии Сусловой – специфична по жанру. Это не роман, и не исследование, и не привычное читателю жизнеописание. Это собранные вместе, расположенные в хронологическом порядке и в определенной логике документальные, биографические, автобиографические и художественные свидетельства, почерпнутые из самых разнообразных печатных и архивных источников. В совокупности они должны составить основу для биографии героини этой книги.

Жанр мозаики в русской литературе хорошо известен и давно получил право независимого существования. Он – этот жанр – имеет свои плюсы и свои минусы. Минусом, очевидно, можно счесть ту особенность мозаичного принципа биографии, при котором на одной странице, рядом, могут расположиться два свидетельства, взаимно опровергающих друг друга. Автор, имеющий определенную тенденцию в освещении своего героя, несомненно, проигнорирует то из них, которое не укладывается в тенденцию. Мозаика же как раз и подразумевает многозначность жизни, наличие в ней противоречивых фактов и оценок.

Невольно встает вопрос о доверии к тем источникам, которые служат «свидетельскими показаниями».

Может ли быть объективен в своих оценках человек, даже если это сам Достоевский, когда он пишет о женщине, которую любил страстной, мучительной любовью и которая бросила его, отдавшись первому встречному?

Может ли быть объективна жена Достоевского, если ее муж за полгода до свадьбы пережил разлуку с той, которую любил и которой писал пронзительно-нежные письма, путешествуя с молодой супругой?

Может ли быть объективна дочь Достоевского, получившая из рук матери, безумно ревновавшей мужа к «его Полине», представление о ней как о служительнице Венеры?

Может ли быть объективным Розанов к своей жене, если она оставила его?

Могут ли быть объективны исследователи, изучающие творчество Достоевского или Розанова, если они невольно усваивают точку зрения тех, кем занимаются? В результате достоевсковеды относятся к Сусловой как бы вслед за Достоевским, а специалисты по Розанову – как бы вслед за Розановым.

Следует ли доказывать, что истинный облик этой «роковой женщины» обретается где-то на стыке всех этих необъективностей?

Знаменательно, что до сих пор единственным, кто, являясь одним из лучших знатоков Достоевского, захотел взять ее сторону, был именно публикатор «Дневника», исследователь, первым прочитавший тетради Аполлинарии Сусловой и почувствовавший подлинность ее переживаний. А. С. Долинин потратил немало сил, чтобы усвоить этот судорожный почерк, пробиться через недописанные и зачеркнутые места к ее живой, но заблудшей душе. Он не просто по-человечески пожалел несчастливую и обездоленную женщину, не только лишний раз подчеркнул самоценность любой человеческой жизни, но и доказал историко-литературную значимость темы. Впрочем, друзья Розанова, считавшие Аполлинарию Суслову «злобной фурией», осудили Долинина за его сочувствие и сострадание к «вечной подруге» Достоевского.

* * *

Материалы, помещенные в книге, можно разделить на одиннадцать категорий.

Во-первых, это «Дневник» и четыре повести Аполлинарии Сусловой, наброски к незавершенным произведениям, фрагмент ее опубликованного перевода с французского.

Во-вторых, ее письма, как уже публиковавшиеся, так и публикуемые здесь впервые.

В-третьих, письма к ней разных корреспондентов: в их числе три известных письма Ф. М. Достоевского, письма (до сих пор не публиковавшиеся) В. В. Розанова и графини Е. В. Салиас.

В-четвертых, свидетельства о ней, содержащиеся в переписке третьих лиц: таково, например, письмо Ф. М. Достоевского Н. П. Сусловой или письмо В. В. Розанова А. Г. Достоевской.

В-пятых, фрагменты мемуаров с характеристиками А. П. Сусловой; среди них и широко известные (А. Г. Достоевской, Л. Ф. Достоевской, Е. А. Штакеншнейдер), и неизвестные, публикуемые здесь впервые (Е. П. Иванова).

В-шестых, разнообразные сведения о ее деятельности, разбросанные в печати тех лет – в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Голосе», «Русских ведомостях», «Нижегородских епархиальных ведомостях» и др.

В-седьмых, источники, связанные с биографией Н. П. Сусловой, но касающиеся и А. П. Сусловой.

В-восьмых, это различные словари и справочники, в которых значится имя А. П. Сусловой; так, в биобиблиографическом словаре «Деятели революционного движения в России» (М., 1928) ей посвящено 14 строк (как революционерке ей ставятся в заслугу участие в работе воскресных школ, контакты с радикальными кружками, а также то печальное обстоятельство, что она, живя у брата в Тамбовской губернии, подверглась обыску, в ходе которого были найдены прокламации и вследствие чего за ней был учрежден полицейский надзор).

В-девятых, это официальные документы, как правило, непубликовавшиеся, связанные с событиями ее жизни (таковы, например, несколько завещаний В. В. Розанова или его объяснения с нижегородским полицмейстером).

В-десятых, это фрагменты изысканий о ней – в связи с Достоевским – ученых-литературоведов (среди них – Л. П. Гроссман, А. Л. Бем, Е. В. Петухов, А. С. Долинин).

В-одиннадцатых, это некоторые характеристики эпохи, к которой она как шестидесятница принадлежала, нарисованные рукой таких, например, авторитетных свидетелей, как А. И. Герцен.

Ссылки на источники даются в книге под каждым фрагментом мозаики; дополнительные сведения и уточнения, а также все замечания текстологического характера содержатся в преамбулах к каждой из двенадцати глав книги и в комментариях.

Я сердечно благодарю за ценные советы и помощь коллег-достоевсковедов – В. И. Богданову, директора Музея Ф. М. Достоевского в Старой Руссе; академика Г. М. Фридлендера и доктора филологических наук Г. Я. Галаган, сотрудников Института русской литературы Российской академии наук; Н. В. Живолупову, доцента Нижегородского университета; Н. В. Чернову и Н. В. Шварц, сотрудников Музея Ф. М. Достоевского в Петербурге; литературоведа Г. В. Коган; библиофила и собирателя изданий Достоевского Н. В. Паншева; сотрудника отдела рукописей Российской государственной библиотеки А. В. Ломоносова; сотрудника Российского государственного архива литературы и искусства Е. Е. Гафнер.

Особую признательность хочу выразить исследователю творчества Розанова, автору книги «Жизнь Василия Васильевича Розанова “как она есть”» В. Г. Сукачу за огромную помощь и материалы к «розановской» части биографии А. П. Сусловой.

Глава первая. Детство, пансион, университет (1839–1860)

Трудно сказать, как много было бы известно сегодня и было ли бы известно что-нибудь вообще о детских годах Аполлинарии Сусловой, если бы не ее сестра Надежда.

Уже в середине шестидесятых годов снискавшая себе громкую и заслуженную славу блистательной защитой диссертации на соискание ученой степени доктора медицины в Цюрихе, Надежда Суслова стала в ряд тех женщин, кто может рассчитывать на интерес к себе со стороны публики независимо от пикантных подробностей ее личной жизни. О ней стали собирать сведения сразу же, как только она получила престижное звание первой русской женщины-врача. О ней писали статьи, биобиблиографические справки, ей посвящали очерки и документальные повести. За столетие таких сведений набралось немало: биографы Надежды Прокофьевны поработали добросовестно.

Но родители, детство и школьные годы у сестер были одни на двоих. Вплоть до появления семьи Сусловых в Петербурге сестры были неразлучны.

Она дочь крестьянина[1], бывшего крепостного графа Шереметева, родом из села Панина Горбатовского уезда Нижегородской губернии. Ее зовут Аполлинарией Прокофьевной Сусловой, и родилась она в 1840 году[2]. Отец, по-видимому, был человек незаурядный, крепкого закала, умный и энергичный; по всей вероятности, еще до освобождения крестьян вышел он на волю, оставаясь на службе у Шереметева же и занимая у него ответственные должности.

Долинин А. С. Достоевский и Суслова // Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Сб. 2. М.; Л., 1924. С. 169.

Село Панино Горбатовского уезда Нижегородской губернии было когда-то пожаловано в удел Козьме Минину-Сухоруку, спасшему вместе с князем Пожарским Россию от польского нашествия. Впоследствии оно стало вотчиной знаменитого фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева, который был обласкан за свои военные заслуги императрицей Екатериной.

…Род крестьян Сусловых был древний, коренной, кондовый род землепашцев, кормильцев земли русской. Один из пращуров рода, о котором сохранилась память людская, – Иван Суслов, российский мужик, двадцать лет тянул солдатскую лямку на военной государевой службе. Тысячи верст прошел он в пеших походах Суворова в Италийских Альпах и горах Швейцарии.

Придя после солдатчины домой, Иван Суслов женился и сел на свое тягло. Четыре дня в неделю бесплатно работал он на чужой графской земле, а остальное время бился с самодельной сохой над своим наделом на три души – узкой полосой земли шириной «в восемнадцать лаптей»… Умер он на девяносто третьем году жизни, как говорили тогда – «от преклонных годов»… Единственный сын его, Григорий, в расцвете сил, двадцати лет от роду, был задавлен насмерть тяжело нагруженным возом с дровами. После него осталась вдова и двое ребят-сыновей, из которых младшему, Прокофию, было всего полтора года. Меньшого сироту стал воспитывать бездетный отставной дворецкий графа – Трегубов, усыновивший его. Шести лет Прошу Суслова отдали в ученье приходскому дьячку, который обучал его грамоте по псалтырю и часослову, скорописи светской и церковнославянскому полууставу с титлом. Ученье давалось мальчику легко… Трегубов определил мальчика, как взрослого грамотея, в вотчинную контору графа Шереметева на должность писаря…

Начав с переписки «ревижских сказок и шнуровых книг» в конторе графа, Прокофий Суслов быстро пошел в гору. Был он умен, сообразителен, отличался распорядительностью и честностью. К восемнадцати годам он был уже приказчиком, а к двадцати – доверенным по управлению имением.

В ту пору, бывая по графским делам в Павлово на Оке, где все местное население промышляло «железным издельем», замками и ножами, присватался он к крестьянской девице из села Ворсмы Анне Ястребовой. Она была единственной дочерью в зажиточной семье. Родители ее были согласны отдать Анну за Прокофия, он был завидный жених, но мешало одно обстоятельство… Ястребовы еще до рождения Анны откупились у своего барина на волю. Выходя же замуж за крепостного, Анна вновь лишалась вольного состояния. Из-за этого свадьба чуть было совсем не расстроилась. К счастью, об этом узнал нынешний владелец Панина – внук знаменитого фельдмаршала. Он пожалел Суслова и, кроме того, желая иметь преданного себе человека, который служил бы ему не за страх, а за совесть, решил устроить его счастье и дал ему вольную. Свадьба состоялась.

Вскоре у молодой четы Сусловых появились дети: сначала сын Василий, потом дочь Аполлинария и, наконец, родилась третья и последняя дочь.

Смирнов А. А. Первая русская женщина-врач. М., 1960. С. 7–10, 30.

В августе 1854 года Прокофий Григорьевич получил письмо, в котором граф Шереметев, весьма довольный тем, что Притыки приведены в порядок, сообщал о том, что назначает его своим управляющим имениями в Москве[3].

Пост главного управляющего имениями графа в Москве был для Суслова чрезвычайно ответственным делом. Уже почти год длилась война в Крыму. На Суслова были возложены огромные заботы не только по управлению имениями, но и по поставкам продовольствия в Крымскую армию, в которых граф решил принять участие, чтобы подправить свои финансы.

Смирнов А. А. Первая русская женщина-врач. С. 34.

В годы отрочества она (Надежда Прокофьевна Суслова. – Л. С.) училась в одном частном пансионе в Москве (на Тверской ул., г-жи Гениккау); там – как рассказывает ее биография – главное внимание обращали на новые языки – немецкий и французский, общеобразовательные же предметы были поставлены плохо. Не в этом ли пансионе воспитывалась и Аполлинария Прокофьевна?

Долинин А. С. Достоевский и Суслова. С. 170.

Пансион благородных девиц помещался на Тверской, в доме княгини Белосельской[4]. Дом этот с виду был мрачен… В левом крыле этого неуютного огромного здания помещалась квартира директрисы.

…Пансион мадам Пенигкау (так у автора. – Л. С.) был «антиком», в своем роде феноменом пятидесятых годов. Это было еще в то время, когда не существовало женских гимназий и все образование для девочек сосредоточивалось в руках частных содержательниц пансионов, по преимуществу иностранного происхождения. Все в нем было уродливо, начиная с начальницы и кончая классными дамами.

В пансионе Пенигкау училось человек восемьдесят девочек самых разных возрастов и знаний. Однако это не помешало поместить их в одну классную комнату, огромную, как зал. Тут были и совсем еще крошки, лет семи, и уже взрослые девушки шестнадцати-семнадцати лет; была даже одна двадцатилетняя девица.

Самую удивительную картину представляло подобное соединение во время так называемых «классов». Несмотря на то, что девочки всех возрастов занимались, по сути дела, в одной длинной комнате, разделенной двумя арками, Юлия Петровна Пенигкау требовала от преподавателей, чтобы каждый из них всю эту разношерстную девичью публику в течение своего двухчасового урока обязательно спросил и поставил отметку в журнале по двенадцатибалльной системе для того, чтобы она могла судить об успеваемости и принимать строгие меры к отстающим[5].

Учителю, если он был добросовестный, качество, которым отличались немногие из учителей пансиона, при обязанности зараз обучать восемьдесят учениц разных возрастов и знаний, ничего не оставалось делать, как спешить успеть за два часа хотя бы в книжке каждому классу, а их было шесть, отметить ногтем «от сих до сих» и кое-как выслушать вызубренную страницу, заданную на предыдущем уроке…

Так называемые «естественные науки» не были в почете в пансионе мадам Пенигкау. От физики, химии, ботаники, зоологии им давались какие-то жалкие кусочки. Считалось, что будущим женам и матерям все это не к чему знать. Да и гуманитарные науки давались здесь в сугубо сокращенном виде. Только один чудак – учитель истории, искренне любивший свой предмет, когда не был пьян, мог поразить воображение пансионерок вдохновенным рассказом о великих людях прошлого. Его уроки тогда становились неким лучом света, в котором сверкало живое слово истинной науки, расширявшее их кругозор, будившее мысль.

Герои истории в рассказе учителя выглядели величаво и монументально, как в греческой трагедии. Люди огромных, всепоглощающих страстей, нечеловеческой силы воли, вступающие в титаническую борьбу с силами рока, погибающие, но не сдающиеся… Они входили в их мир душных дортуаров как персонажи чудесных сказок…

Смирнов А. А. Первая русская женщина-врач. С. 37, 39, 46, 53.

Наступил 1859 год. Исполнилось трехлетие нового царствования. Царь остался доволен своим пребыванием в Москве, и в частности в Останкине. Шереметев нахвалиться не мог своим управляющим: и толков, и честен, дела графских имений привел в образцовый порядок. Недолго думая граф прислал Суслову новое назначение: быть главноуправляющим всеми его имениями с местожительством в Санкт-Петербурге.

В Петербурге Сусловы зажили на широкую ногу. Положение обязывало содержать большой штат прислуги. Появились просторные апартаменты, против которых обстановка их московской квартиры показалась бы бедной.

Граф Шереметев, имевший своей постоянной резиденцией северную столицу, не хотел и не мог допустить, чтобы его главноуправляющий всеми имениями, раскиданными по просторам России, принимающий у себя крупных финансовых тузов и видных чиновников, не имел средств на представительство. У девочек появились гувернантки и даже учитель танцев. Образование, начатое в пансионе мадам Пенигкау, им пришлось заканчивать в одном из институтов для благородных девиц в Петербурге.

Смирнов А. А. Первая русская женщина-врач. С. 68.

В начале 60-х годов Прокофий Григорьевич Суслов управляет всеми имениями и делами графа Шереметева… Семья Сусловых живет в Петербурге. Надежда Прокофьевна посещает публичные лекции в университете, по всей вероятности, популярных тогда профессоров: Костомарова, Спасовича и Соколова (по химии). Вместе с нею, быть может, ходила на эти лекции и Аполлинария Прокофьевна. В русле тогдашних освободительных идей, особенно восприимчивые к ним благодаря своему демократическому происхождению, одаренные, энергичные и темпераментом пылкие, они обе могли играть довольно заметную роль в среде студенческой молодежи[6]; вместе с нею, надо полагать, увлекаются и выступлениями известных писателей, среди которых Достоевский у части молодежи мог пользоваться особенным вниманием, окруженный ореолом страдальца-борца, каторгой поплатившегося за свои политические убеждения.

Долинин А. С. Достоевский и Суслова. С. 171.

Сестры Сусловы не могли остаться в стороне от этого движения молодежи. Они были вовлечены в самый водоворот политической борьбы… участвовали в первой студенческой демонстрации[7].

В студенческой среде они обе стали скоро заметными, да это было и неудивительно: обе энергичные, пылкие и увлекающиеся, они принимали самое горячее участие во всех начинаниях студентов.

Смирнов А. А. Первая русская женщина-врач. С. 88.

Глава вторая. Знакомство с достоевским (1860–1861)

Только с момента своего появления в Петербурге в начале 1860-х годов Аполлинария Суслова начинает интересовать биографов – однако опять-таки применительно к жизнеописанию и летописи творчества Ф. М. Достоевского. Так, никто, как правило, не задавал вопроса: когда именно написала Аполлинария свой первый рассказ, почему вдруг решила пойти по шаткому писательскому пути?

Всех интересовало другое: когда именно (день, месяц, год) могло произойти ее знакомство с Достоевским? До или после опубликования рассказа? Каким образом они познакомились – написала ли Аполлинария письмо известному писателю, подошла ли поговорить с ним в конце какого-нибудь литературного вечера, принесла ли показать свою рукопись и попросить совета? Где произошло их знакомство?

Интересно, что ни Достоевский, ни Аполлинария Суслова ни разу и словом не обмолвились о своей первой встрече и не оставили об этом ни воспоминаний, ни устных рассказов, ни даже намеков в письмах или дневниковых записях.

Единственная достоверная дата, которая может служить опорной точкой, определяющей границы их первой встречи, – это помета цензора Ф. Веселаго на пятой книге журнала «Время» за 1861 год, где печатался первый рассказ Аполлинарии. «Печатать позволяется с тем, чтобы по отпечатании представлено было в Цензурный Комитет узаконенное число экземпляров. С.-Петербург, 1 сентября 1861 года», – значилось на оборотной стороне титульного листа журнальной книжки.

Между тем уже в начале двадцатых годов (в период чрезвычайно интенсивных и плодотворных разысканий, связанных с творчеством Достоевского) появилась оригинальная версия знакомства писателя и его будущей возлюбленной, исходящая из весьма специфического источника. В 1922 году в Мюнхене вышла книга дочери Ф. М. Достоевского, Любови Федоровны Достоевской (1869–1926), под названием «Достоевский в изображении своей дочери». Эта книга сразу приковала к себе внимание ученых, так как содержала не только оценки, но и версии событий из жизни Достоевского. Русские журналы и газеты тех лет отразили мгновенно разгоревшуюся полемику – ибо известный и авторитетный специалист-литературовед Л. П. Гроссман принял многие версии Л. Ф. Достоевской, в целом или с небольшими оговорками, а не менее известный и авторитетный знаток Достоевского А. С. Долинин почти целиком их опроверг.

С точки зрения интересующей нас темы книга Л. Ф. Достоевской содержала ранее не известную и не подтвержденную никакими документальными свидетельствами историю первого знакомства писателя и поклонницы его таланта, молодой девушки по имени Полина. «Она написала ему письмо с объяснением в любви, – рассказывает дочь Достоевского. – Это письмо было найдено в бумагах отца, оно было простым, наивным и поэтичным».

Что означают слова «было найдено в бумагах отца»? Кем найдено? И когда? Почему об этом письме ни словом не обмолвилась Анна Григорьевна Достоевская в своем «Дневнике 1867 года», если нашла письмо соперницы в первые месяцы брака? Почему она ничего не сказала о письме, имевшем для нее столь важное значение, в своих «Воспоминаниях», которые писала уже после смерти мужа?

Далеки от истины и оценки, которые дает дочь писателя его молодой подруге. «Молодая и красивая Полина, – пишет Л. Ф. Достоевская, – усердно следовала веянию времени, служа Венере, переходила от одного студента к другому…» Однако не выдуманная Л. Ф. Достоевской Полина, а реальная Аполлинария «ждала до 23 лет», а когда полюбила, то отдала любимому человеку «всю себя», не требуя ничего взамен. К тому времени, когда вышла книга Л. Ф. Достоевской, Аполлинарии Прокофьевны Сусловой уже не было в живых. Хотя кто знает, доживи она до 1922 года, стала ли бы она бороться за свою честь, если и смолоду привыкла придавать мало значения любым пересудам на свой счет?

Аполлинария Прокофьевна Суслова появилась вместе со своей младшей сестрой Надеждой в начале 60-х годов в петербургских студенческих кружках. Обе сестры жили в родительском доме, пользовались достатком, учились, участвовали в тогдашнем либеральном движении молодежи, были здоровы, жизнерадостны и свободны. Это было замечательное время в русской жизни, многократно описанное, отраженное во множестве литературных произведений, мемуаров, в критике и публицистике; это была эпоха самой острой стадии так называемого «женского вопроса», широкой популярности Писарева и Чернышевского с его романом «Что делать?», хождением русской молодежи «в народ», тайными прокламациями, политическими процессами, борьбой старых и новых течений русской жизни, эпоха большого общественного возбуждения и оживления литературной мысли, всяческих надежд и мечтаний. В 1860 году приехал в Петербург из ссылки Достоевский. Окруженный ореолом мученичества, уже довольно известный писатель, он пользовался в кругах петербургской учащейся молодежи большой популярностью, участвуя в разных литературных вечерах и студенческих собраниях как увлекательный чтец и автор.

Петухов Е. В. Из сердечной жизни Достоевского (Ал. Прок. Суслова-Розанова) // Известия Крымского педагогического института. Симферополь, 1928. Т. 2. С. 37–38.

Много находилось и таких особ, которые обращались к Ф. М. за разрешением тяготивших их вопросов, ища в нем руководителя совести и просто доброго советчика в трудных житейских делах. В начале 1860-х гг. обратилась за советом к Ф. М-чу моя тетка, Елизавета Карловна Степанова (Циханович), встречавшаяся с великим знатоком человеческой души у небезызвестной женщины-врача, одной из пионерок женского медицинского образования в России Сусловой (Эрисман). В семье родителей Сусловой бывал Ф. М. Достоевский[8]. Бывала там и медицинская молодежь…

Перетц В. Н. Из воспоминаний // «Достоевский». Однодневная газета русского библиологического общества. Пг., 1921. 30 октября (12 ноября).

После «Записок из Мертвого дома» отец опубликовал «Униженных и оскорбленных»[9], первый свой большой роман, также имевший значительный успех. В литературных салонах, которые снова стал посещать Достоевский[10], он всегда был окружен почитателями, осыпавшими его любезностями. Он появлялся также в общественных кругах. Во время пребывания моего отца в Сибири петербургские студенты и студентки стали играть важную роль в литературном мире России. Чтобы иметь возможность оказать помощь неимущим товарищам, они устраивали литературные вечера, где известные писатели читали отрывки из своих произведений. Студенты бурно ими восхищались, усиленно их рекламировали, из чего честолюбивые сочинители романов пытались извлечь для себя пользу, льстя молодежи. Отец мой не был честолюбив и никогда не льстил студентам, наоборот, он всегда говорил им горькую истину. Поэтому они и ценили его выше других писателей и больше им восхищались. Любовь, которой пользовался Достоевский у студенчества, и заставила обратить на него внимание молодую девушку Полину Н. Она являла собой именно тот особый тип «вечной студентки», встречающийся только в России. Тогда в России еще не было высших женских курсов. Правительство разрешило женщинам временно посещать университет вместе с молодыми людьми.

Полина Н. приехала из русской провинции, где у нее были богатые родственники, посылавшие ей достаточно денег для того, чтобы удобно жить в Петербурге. Регулярно каждую осень она записывалась студенткой в университет, но никогда не занималась и не сдавала экзамены. Однако она усердно ходила на лекции, флиртовала со студентами, ходила к ним домой, мешая им работать, подстрекала их к выступлениям, заставляла подписывать протесты, принимала участие во всех политических манифестациях, шагала во главе студентов, неся красное знамя, пела Марсельезу, ругала казаков и вела себя вызывающе, била лошадей полицейских, полицейские, в свою очередь, избивали ее, проводила ночь в арестантской, а когда возвращалась в университет, студенты с триумфом несли ее на руках как жертву «ненавистного царизма». Полина присутствовала на всех балах, всех литературных вечерах студенчества, танцевала с ними, аплодировала, разделяла все новые идеи, волновавшие молодежь. Тогда в моду вошла свободная любовь. Молодая и красивая Полина усердно следовала веянию времени, служа Венере, переходила от одного студента к другому и полагала, что служит европейской цивилизации. Услышав об успехе Достоевского, она поспешила разделить новую страсть студентов. Она вертелась вокруг Достоевского и всячески угождала ему. Достоевский не замечал этого. Тогда она написала ему письмо с объяснением в любви. Это письмо было найдено в бумагах отца, оно было простым, наивным и поэтичным. Можно было предположить, что писала его робкая молодая девушка, ослепленная гением великого писателя.

Достоевский, растроганный, читал письмо Полины. Это объяснение в любви он получил именно в тот момент, когда он больше всего в нем нуждался. Сердце его было разбито предательством жены; он презирал себя, как обманутого и осмеянного мужа. И вдруг свежая и красивая молодая девушка предлагает ему свою любовь! Итак, его жена все же заблуждалась! Его можно было полюбить, его, побывавшего на каторге в обществе воров и убийц. Достоевский с жадностью ухватился за то утешение, которое ему было послано судьбой. О легких нравах Полины он не имел ни малейшего представления. Отец наблюдал жизнь студентов только с кафедры, на которой выступал с чтением своих произведений. Студенты, окружавшие его, представляли собой полную почтения толпу, которой он говорил о Боге, отечестве и цивилизации. Мысль о том, чтобы знаменитого писателя, почитаемого всем миром, посвятить в проблемы аморального поведения молодых людей, не могла прийти им в голову. Когда позднее они заметили любовь Достоевского к Полине Н., естественно, они не решились разъяснить ему, что она из себя представляет. Отец считал Полину юной провинциалкой, одурманенной утрированными идеями эмансипации, каких много было тогда в России. Он знал, что врачи отказались от Марии Дмитриевны и что через несколько месяцев он сможет жениться на Полине. У него не было сил ждать и отказываться от этой молодой любви, отдававшей ему себя свободно и без оглядки на общество и условности. Достоевскому было сорок лет, и его еще никогда не любили…

Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери. СПб., 1992. С. 85–87.

Из книги Л. Ф. Достоевской можно удержать лишь несколько сведений о «Полине». Она приехала в Петербург учиться из провинции и поступила в университет. Хотя в начале 60-х годов Достоевский мало выступал на студенческих литературных вечерах и далеко не пользовался таким успехом, как в конце 70-х годов, вполне допустимо, что Суслова познакомилась с ним на одном из таких вечеров. Хотя в существующих архивах Достоевского и не имеется любовного письма к нему Аполлинарии, можно поверить дочери писателя, что такое письмо было действительно получено Достоевским и глубоко тронуло его своей искренностью и поэтическим тоном: казалось, юная девушка, ослепленная гением великого художника, выражала ему свое восхищение. Достоевский пошел навстречу этому горячему молодому чувству.

Гроссман Л. П. Путь Достоевского. Л., 1924. С. 145.

Гроссман, большой знаток Достоевского, не мог не отнестись критически к словам его дочери, Л. Ф. Он отказался от фактов, дочерью сообщенных; с портрета Сусловой стер несколько клякс, самых грубых… Суслова… не из провинции приехала в Петербург учиться, а жила постоянно в Петербурге в своей семье.

Долинин А. С. Достоевский и Суслова. С. 255–256.

А. П. Суслова, родная сестра известной Надежды Сусловой-Эрисман, знакомится с Достоевским в Петербурге. Это знакомство могло состояться на литературной почве…

Бем А. Л. «Игрок» Достоевского (В свете новых биографических данных) // Современные записки. Париж, 1925. Кн. 24. С. 380.

Это было на заре бурных 60-х годов. Формировался новый социальный и психологический тип женщины. Вольнослушательница университетов, получившая диплом учительницы, фельдшерицы, акушерки, активная деятельница первых революционных кружков, социалистка, смело ломавшая устои старого, кондового, семейственного быта, самоуверенно и настойчиво пролагавшая пути к полной самостоятельности, а в глазах окружающей консервативной среды казавшаяся не то «синим чулком», не то «нигилисткой» и получившая презрительную кличку «стриженная», – вот какой появлялась эта новая русская женщина в эпоху «великих реформ». Замечательно, что дочь Достоевского – Любовь Федоровна, – написавшая книгу воспоминаний о своем отце, отметила появление этого нового типа женщины. Рассказывая о близости Достоевского с Аполлинарией Сусловой, она не преминула бросить традиционное обвинение в «легкости нравов», якобы господствовавшей в среде учащейся молодежи, и обвинила Аполлинарию Суслову в грубом разврате. В действительности ничего этого не было. Эпоха была достаточно суровой, не без примеси ригоризма, для того чтобы сохранить образ новой русской женщины в очертаниях некоторой суровости, может быть, надменности, наверное, фанатичности и, конечно, возвышенного романтизма. И ведь та же Л. Ф. Достоевская, не замечая противоречий, говорит, что Суслова первая сделала шаг к сближению с ее отцом, послав ему наивное поэтическое письмо.

Достоевский был тогда в особенной моде. Еще не померк его нимб политического мученичества, с которым он пошел по делу петрашевцев на каторгу. Возвращенный после долгих лет «мертвого дома» из ссылки, он, как и Шевченко той поры[11], был положительно кумиром радикально настроенной молодежи. Достоевского неизменно приглашали читать на студенческих вечерах. Вероятно, не раз слушала Достоевского и Аполлинария Суслова. Он не мог не произвести впечатления на темпераментную, гордую девушку, и она, действительно, первая завязала с ним знакомство.

Соболев Ю. Подруга Достоевского // Прожектор. 1928. № 19 (137). С. 20.

Опубликованные воспоминания дочери Достоевского – Любови Федоровны впервые осветили этот эпизод в печати. Как и вся книга, глава о Сусловой, которую она именует «Студентка Паулина N», содержит наряду с ценными биографическими подробностями ряд неверных утверждений и весьма субъективную оценку личности героини этого романа. Я решительно высказываюсь против характеристики, данной Сусловой в книге Л. Ф. Достоевской. Она рисует ее резко отрицательными чертами, изображая искательницей сильных ощущений, чуть ли не авантюристкой. В этой оценке, несомненно, отразились настроения Анны Григорьевны, весьма ревниво относившейся к этому эпизоду жизни Достоевского. Отношения Сусловой и Достоевского не были окончательно порваны еще и после вторичной его женитьбы.

Бем А. Л. «Игрок» Достоевского (В свете новых биографических данных). С. 382.

В этой атмосфере общественного оживления, среди возрастающего своего литературного успеха, Достоевский познакомился с сестрами Сусловыми и привлек их обеих к литературной работе[12]; в сентябрьской книжке журнала «Время» за 1861 год был напечатан первый рассказ Аполлинарии Сусловой «Покуда», всецело написанный на тему женской эмансипации, с центральной фигурой молодой девушки, стремящейся осуществить идеалы свободной любви и независимой жизни в общественном и личном смысле. Короткий и незрелый жизненный опыт, горячие мечты и энтузиазм, пропитанный мыслью о пользе обществу, действительность и фантазия, искренность и риторика мысли и чувства – вот тот материал, из которого возникло это и последующие беллетристические произведения юной писательницы, приютившейся под крылом всем известного уже тогда романиста, одного из идейных вождей общественного движения, человека с признанным высоким литературным дарованием. Неудивительно, что эти литературные и журнальные отношения и симпатии перешли вскоре у молодой и экзальтированной девушки, с повышенной нервозностью и пылким темпераментом, в более горячее чувство. Достоевский, неудовлетворенный своей первой женитьбой, истомленный жаждой здоровой женской привязанности, ответил на этот порыв тем же. В результате – их взаимное увлечение с преобладанием рефлексии и душевного надрыва у него и непрерывной экзальтации у нее: вот начало их любовного романа, обратившегося потом в страдание. Но тут именно и начинается загадка, которую, на наш взгляд, не суждено разгадать историку-биографу. Что представлял собою тот душевный вклад, который каждый из участников внес в историю этой мучительной и жуткой страсти? Как и за что именно любила Суслова Достоевского и Достоевский Суслову? Сколько тут было непосредственного чувства, литературной надуманности, болезненного мучительства и мученичества, жалости и злобы, эгоизма и самопожертвования?

Петухов Е. В. Из сердечной жизни Достоевского (Ап. Прок. Суслова-Розанова). С. 38.

Когда и при каких условиях познакомился Достоевский с Сусловой? В ответ на этот вопрос у нас есть пока единственная прочная дата: это цензурная пометка: 1 сентября 1861 г. на – 5-й книге журнала «Время» за 1861 г., где был напечатан ее первый рассказ. Если считать приблизительно месяц на печатание книги, остается как будто последней гранью август месяц 1861 г. Но само собою разумеется, что она могла представить свой рассказ задолго до печатания книги, и даже очень может быть – Достоевский потому и дал место ее первому рассказу в своем журнале, что знал ее уже лично. Ее первый рассказ в художественном отношении достаточно слаб для того, чтобы допустить и такую мысль: именно потому, что знал уже ее и относился к ней с особенным вниманием, оценка рассказа оказалась не совсем объективной. Была она, без сомнения, и в юные годы девушкой весьма экзальтированной; могла пленять мысль, как бы скорее на деле проявить себя свободной от каких бы то ни было общепринятых установленных норм, и нет ничего невероятного в том, что она первая, как уверяет дочь Достоевского, написала ему свое «наивное поэтическое письмо». Тогда пришлось бы отодвинуть их первое знакомство еще дальше назад… Само собою разумеется, что можно допустить и обратное: рассказ был послан заочно, был напечатан, а знакомство состоялось после.

Долинин А. С. Достоевский и Суслова. С. 175.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

с тем, чтобы по отпечатании представлено было в Цензурный Комитет узаконенное число экземпляров. С.-Петербург, 1 сентября 1861 года.

Цензор Ф. Веселаго

Глава третья. Литературный дебют (сентябрь-ноябрь 1861)

Все, кто писал когда-либо о первом произведении Аполлинарии Сусловой, повести «Покуда», опубликованной в семейном журнале братьев Достоевских «Время», с каким-то странным удовлетворением отмечали, что литературный дебют двадцатилетней студентки, вольнослушательницы Петербургского университета – далеко не шедевр. Банальный сюжет, рыхлая композиция, стиль, лишенный индивидуальности, шаблонные психологические ходы, слабая, беспомощная обрисовка характеров, в лоб поданная тенденция.

Скорее всего, так оно и есть. И скидки на возраст, неопытность, наивность молодого автора, которые и в обычных случаях выглядят не слишком убедительно, здесь, в случае далеко не стандартном, действовали, что называется, наоборот.

Почему же издатели «Времени» поместили малохудожественную, весьма посредственную повесть никому не известного автора между восьмой главой «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского и романом в стихах «Свежее предание» Я. Полонского? Что стояло за привилегиями, которые, непонятно по каким причинам, были даны дебютантке-анониму, – быть напечатанной в одном разделе с такими признанными мастерами, как Островский (его «Женитьба Бальзаминова» открывала этот номер), А. Майков (стихотворение «В горах»), Некрасов («Крестьянские дети»), Григорович («Уголок Андалузии»)?

Если отбросить вариант случайного совпадения, то история выглядит просто и – романтично: начинающая писательница так понравилась редактору (вернее, соредактору) журнала, что в видах на возможное развитие отношений он решил протежировать ей.

Вряд ли писательница «А. С-ва» могла слишком радоваться первой публикации, если понимала, что обязана не своему таланту, а протекции. Очень скоро к тому же был явлен пример сестры Надежды – та тоже отважилась весной 1862 года написать рассказ и отнести его, без всякого предварительного знакомства с редакторами, в «Современник», где ее рукопись прочитали и немедленно одобрили Чернышевский и Некрасов, а затем очень скоро опубликовали.

Литературный успех Аполлинарии был много тише. Ни сразу, ни позже повесть «Покуда» не вызвала ни единого отклика, ни одной печатной рецензии. Только однажды (уже в мае 1864 года) Аполлинария, которая никогда не писала в «Дневнике» о своей литературной работе, как бы теша авторское самолюбие, сделала такую запись: «Вчера была у Маркович. Она читала мою повесть (1-ю), ей она понравилась. Маркович сказала, что эта повесть лучше Салиас. Я ей читала ненапечатанную повесть, и та ей понравилась, только конец не понравился. Во время чтения Маркович говорила: “Это хорошо! Прекрасно!” В разговоре после того она сказала, что “нужно смотреть на людей во все глаза”» (не напечатана к тому времени была третья повесть Аполлинарии «Своей дорогой», которая вышла в июньском номере «Эпохи» в том же 1864 году).

Однако какими бы скромными художественными достоинствами ни обладала ее первая повесть, имевшая, как и всё ею написанное, во многом автобиографический характер, биограф смотрит на литературные упражнения своего героя совершенно иными глазами. Биограф ищет в тексте не стилистические новации и не изощренность формы, а знаки судьбы. Поэтому чем простодушнее, чем наивнее первое произведение, тем выпуклее проступит в нем фигура автора и тем сильнее обозначится его человеческий потенциал.

С этой точки зрения повесть «Покуда» – будто зеркало для будущего.

Двадцатилетняя Аполлинария Суслова конспективно излагала, что может и что неминуемо должно случиться с женщиной, которая «с достоинством и благородством» будет отстаивать себя, останется верной себе и «твердо пойдет своим путем, несмотря на мелкие оскорбления и придирки».

Она как бы заранее знала, что это за путь: разрыв с родными, с мужем, уход в никуда. Поразительно точными в контексте жизни А. П. Сусловой оказались «подробности» несчастья ее героини – предсказание сбудется через три десятка лет: «Жила в гувернантках в каком-то уездном городе», «переходила из дома в дом и нигде не могла ужиться»…

Она как бы предчувствовала, чем может окончиться для нее брак; муж героини сообщал, что жизнь с женой ему надоела, «потому что это не женщина, а упрямый черт, с ней нельзя не ссориться», но при всем этом ему трудно было с ней расстаться, потому что был он в нее влюблен.

Пройдет много лет, и муж Аполлинарии В. В. Розанов почти в тех же словах, но куда талантливее и ярче, чем персонаж повести, будет описывать знакомым их семейную драму.

Удостоится Аполлинария Прокофьевна и предусмотренного ею комплимента. «Это не баба, это – черт в юбке», – скажет о ней, 63-летней женщине, друг Розанова Тернавцев, откомандированный для переговоров с «Суслихой» о разводе.

Итак, 1 ноября 1861 года пятая книга (№ 10) журнала «Время» вышла в свет.

Если она даже и написала Достоевскому письмо (а это было на нее похоже – сделать первый шаг), то значит, в личности и творчестве писателя ее привлекли какие-то особые черты: либо они вызывали непосредственный отклик в ее воображении, либо она их угадывала. Во всяком случае, Достоевский ей ответил, и они стали видеться – сперва в редакции журнала, затем в доме брата Михаила и, наконец, наедине. Аполлинария немного занималась литературой, и в сентябре 1861 г. во «Времени» появился ее рассказ «Покуда». Этот слабый и мало оригинальный очерк не отличался никакими художественными достоинствами: очевидно, редактор журнала имел особые основания содействовать дебюту и дальнейшему сотрудничеству своей молодой знакомой…

Слоним М. Три любви Достоевского. М., 1991. С. 116.

Только одна идея из идей века, действительно, захватывает ее целиком, становится ее собственной идеей, определяя собою в известной степени все своеобразие истории ее жизни, – это вопрос об эмансипации женщины, в то время смело и ярко поставленный в обществе и в литературе. И уже теперь, когда только что начинает завязываться сложно запутанный узел отношений к ней Достоевского – в 1861 г., – этой идеей она заполнена, и она сразу делается пафосом ее художественных писаний.

В хоре публицистов и полухудожников, тогда столь много и поэтически писавших на эту жгучую тему, вплоть до романа «Что делать?», – звучит и ее несильный голос. И – заметим сейчас же эту особенность – звучит как-то исключительно заунывно, без тени того молодого задора, который, независимо от темы или сюжета, все же чувствовался у большинства переживавших эту раннюю весну русской гражданственности начала 60-х годов.

Долинин А. С. Достоевский и Суслова. С. 172.

Задача, которую ставили себе в личной жизни деятели шестидесятых годов, вообще очень трудно исполнима. В их время в некоторых отношениях она представляла еще особые трудности.

Сами себя они называли «новыми людьми». Действительно, с ними на арену общественной жизни России выступил новый социальный класс. Во всяком случае, громадное большинство их не принадлежало к привилегированному классу, делавшему раньше историю.

В этом отношении они были действительно людьми новыми.

Но они не родились духовно в момент рождения их поколения. Они были более или менее подготовлены к той роли, какую им суждено было играть.

Как ни законопачивай стены тюрьмы, воздух через них все же проникает. И веянье новых идей проникало и в семинарии, и в закрытые корпуса, и в глухие углы провинции.

Проникало, но касалось оно только одной половины рода человеческого. В этом отношении «новые люди» все же принадлежали к привилегированным, так как они были мужчины.

Они и сами это понимали. Поэтому «женский вопрос» и играл в ту пору такую первенствующую роль.

Женщины были такие же рабы в семье, как крестьяне – в обществе. Их надо было во что бы то ни стало раскрепостить.

Их и раскрепощали самым энергичным образом. Но как ни много надежд возлагали на них их освободители, женщины того времени все же далеко не всегда могли сразу стать «новыми людьми» в том широком понимании, какое вкладывалось тогда в это слово.

Хотя по мысли рационалистов разум может все и достаточно понять, что хорошо, чтоб осуществить это, – на деле это не всегда оправдывалось, особенно в применении к угнетенной половине человеческого рода.

Испорченный рабством разум женщины не мог, очевидно, понять простой и непререкаемой истины, провозглашенной Чернышевским, что «расчетливы только добрые поступки и рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр».

Свобода и равенство – вот главные условия для счастья будущего человечества. Но современная жизнь насквозь пропитана рабством и угнетением. Это самое большое зло. С ним прежде всего надо бороться во всех его проявлениях, начиная от личной жизни, семьи, положения в ней женщины.

«По моим понятиям, – пишет Чернышевский в дневнике, – женщина занимает недостойное место в семействе. Меня возмущает кроме того неравенство. Женщина должна быть равна мужчине».

Богданович Т. А. Любовь людей шестидесятых годов. Л., 1929. С. 22, 35–36.

Серьезная сторона вопроса состоит в том, чтоб определить, откуда у нас взялась в дамском обществе эта потребность разгула и кутежа, потребность похвастаться своим освобождением, дерзко, капризно пренебречь общественным мнением и сбросить с себя все вуали и маски? И это в то время, когда бабушки и матушки наших львиц, целомудренные и патриархальные, краснели до сорока лет от нескромного слова и довольствовались, тихо и скромно, тургеневским нахлебником, а за неимением его – кучером или буфетчиком.

Это своего рода полуосознанный протест против старинной, давящей, как свинец, семьи, против безобразного разврата мужчин. У загнанной женщины, у женщины, брошенной дома, был досуг читать, и когда она почувствовала, что «Домострой» плохо идет с Ж. Санд, и когда она наслушалась восторженных рассказов о Бланшах и Селестинах, у нее терпенье лопнуло и она закусила удила. Ее протест был дик, но ведь и положение было дико. Ее оппозиция не была формулирована, а бродила в крови – она была обижена. Она чувствовала униженье, подавленность, но самобытной воли вне кутежа и чада не понимала. Она протестовала поведеньем, ее возмущенье было полно избалованности и дурных привычек, каприза, распущенности, кокетства, иногда несправедливости; она разнуздывалась, не освобождаясь. В ней оставался внутренний страх и неуверенность, но ей хотелось делать назло и попробовать этой другой жизни. Против узкого своеволья притеснителей она ставила узкое своеволье лопнувшего терпенья без твердой направляющей мысли, но с заносчивой отроческой бравадой. Как ракета, она мерцала, искрилась и падала с шумом и треском, но очень неглубоко.

Девушка-студент, барышня-бурш ничего не имеют общего с барынями Травиатами. Вакханки поседели, оплешивели, состарились и отступили, а студенты заняли их место, еще не вступивши в совершеннолетие. Камелии и Травиаты салонов принадлежали николаевскому времени.

Эта фаланга – сама революция, суровая в семнадцать лет… Огонь глаз смягчен очками, чтоб дать волю одному свету ума…

Тут настоящий, сознательный протест, протест и перелом… Разгул, роскошь, глумленье, наряды отодвинуты. Любовь, страсть на третьем-четвертом плане. Афродита со своим голым оруженосцем надулась и ушла; на ее место Паллада с копьем и совой. Камелии шли от неопределенного волненья, от негодованья, от несытого и томного желанья… и доходили до пресыщения. Здесь идут от идеи, в которую верят, от объявления «прав женщины» и исполняют обязанности, налагаемые верой. Одни отдаются по принципу, другие неверны по долгу. Иногда студенты уходят слишком далеко, но все же остаются детьми – непокорными, заносчивыми, но детьми. Серьезность их радикализма показывает, что дело в голове, в теории, а не в сердце.

Они страстны в общем и в частную встречу вносят не больше «патоса» (как говаривали встарь), как всякие Леонтины. Может, меньше. Леонтины играют, играют огнем и очень часто, вспыхнув с ног до головы, спасаются от пожара в Сене; утянутые жизнью прежде всяких рассуждений, им иной раз трудно победить свое сердце. Наши бурши начинают с анализа, с разбора; с ними тоже многое может случиться, но сюрпризов не будет и падений не будет; они падают с теоретическим парашютом. Они бросаются в поток с руководством о плавании и намеренно плывут против течения.

Герцен А. И. Былое и думы. Часть восьмая: «Махровые цветы». «Цветы Минервы» // Герцен А. И. Сочинения: В 9 т. Т. 6. М., 1957. С. 458–463.

Так начинает она, за подписью А. С-вой, в пятой книжке журнала Достоевского «Время» (запомним, что на книге цензурная пометка – 1 сентября 1861 г.) свою литературную деятельность рассказом «Покуда». Рассказ типичен и со стороны сюжетной, и проводимой в нем тенденции. Героиня – обычное центральное лицо сюжета у писателей, проповедовавших идею эмансипации женщины, – девушка, «ищущая», жизнью неудовлетворенная, изнывающая под гнетом устарелых семейных традиций. Одиноко протекает ее детство; власть матери невыносима (этот последний мотив повторяется у Сусловой еще раз); без любви выходит она замуж за человека, чуждого ей по убеждениям, в надежде на то, что перемена обстановки даст ей относительную свободу. Но в новой семье ее никто не любит и не понимает; она кажется всем дерзкой и грубой. Жизнь с каждым днем становится невыносимей; давит пошлость и бессмысленность окружающих людей и обстановки, больше всего – мужа; и вот она решается порвать с ним и его семьей, уезжает внезапно в какой-то провинциальный город, там зарабатывает себе на пропитание грошовыми уроками, заболевает чахоткой и, всеми покинутая, нищая, умирает где-то на чердаке.

Этому сентиментальному сюжету, довольно плохо скомпонованному, с чрезвычайно слабо обрисованными характерами других действующих лиц, соответствует и стиль рассказа, лишенный индивидуальности, во многом сливающийся со стилем, господствовавшим как в публицистике, так и в художественной прозе того времени, поскольку литература ставила себе целью будить чувства жалости и сострадания ко всем «страдальцам», в том числе и к женщине.

В духе времени же в конце повести имеется и заключение – по современной терминологии – концовка, в повышенно-эмоциональном тоне, назначение которой – дать почувствовать читателю, что этот рассказ есть не более как частный случай общего ненормального строя жизни. Благородный герой, брат мужа, тоже страдалец, но безвольный, «мысленно приподнимает жалкое рубище города, заглядывает во все углы», и «воображению его представляется столько трагических, раздирающих душу картин, и в ушах гремят проклятия и слышатся подавленные стоны». Таков первый рассказ Сусловой, напечатанный у Достоевского… Это наиболее слабое ее произведение. Еще не отразился в нем ее личный жизненный опыт, он не обвеян дыханием ее своеобразной индивидуальности, и власть шаблона, как со стороны идеологической, так и стиля, оказалась для нее неодолимой. Но только один раз, только здесь, отдана дань пассивной покорности – так полно – «общим местам» эпохи. Вскоре развернется шире и глубже ее личная жизнь; в ней, в пережитом будет она черпать и темы, и сюжеты, и вместе с этим подымется и ярче станет окраска эмоциональная; тогда будут попадаться и интересные детали, свидетельствующие о росте ее наблюдательности, – станет заметнее уклон в сторону реализма и в связи с этим – ослабление элементов сентиментальных.

Долинин А. С. Достоевский и Суслова. С. 172–173.

ПОКУДА

Повесть

Как странно создан человек! Говорят – существо свободное… какой вздор! Я не знаю существа более зависящего: развитие его ума, характера, его взгляд на вещи – все зависит от внешних причин. Разум, эта высшая способность человека, кажется, дан ему для того, чтобы глубже чувствовать собственное бессилие и унижение перед случайностью.

Прежние товарищи упрекают меня, что я ничего не делаю, говорят, что служение обществу есть долг всякого честного человека. Я много спорю с ними по этому поводу. Счастливые люди! В тридцать лет они сохранили юношеский пыл и те высокие верования, что так облагораживают ошибки, за которые я преследую моих товарищей беспощадною насмешкой и чувствую злобную радость, когда замечаю, что слова мои делают на них впечатление; но в то же время в глубине души, где так много неизъяснимой печали, я им завидую. И много бы я отдал за упоение их веры…

Я слишком рано начал жить, т. е. думать, наблюдать и разбирать людей, их характеры, привычки и страсти.

Условия, при которых сложился мой характер, как нельзя более благоприятствовали такому результату. С детства меня никто не любил; вся любовь и надежды матери и сестер были сосредоточены на старшем брате: то был красивый и бойкий мальчик, самолюбивый и надменный. Он был старше меня двумя годами; каждый, кто видел нас вдвоем, невольно делал сравнение, так невыгодное для меня, причем моя застенчивость и неловкость еще сильнее бросались в глаза, и тогда как брату расточали похвалы и ласки, обо мне или забывали, или, что еще хуже, утешали. С тех пор как я начал сознавать себя, это обидное снисхождение было для меня невыносимо: зависть и вражда к брату глубоко запали в мою детскую душу.

Чтобы избежать неприятных столкновений с домашними, я старался как можно более отдаляться от всех; раз и навсегда я принял эту меру и, несмотря на выговоры, даже наказания, не выходил из своей комнаты. Детей было много в нашем доме: кроме нас с братом, трех сестер и дочери гувернантки, мать моя воспитывала еще двух дочерей своей умершей сестры, и ни с кем из них я не мог сойтись. Напрасно гувернер и гувернантка старались заставить меня идти гулять вместе с братом и сестрами или играть в зале: я упорно отказывался и сходился с ними только в классной комнате. Я всегда одинаково удовлетворительно знал мой урок, не заслуживал ни похвал, ни порицаний; раз только я особенно хорошо отвечал из истории, которой всегда занимался с любовью: учитель посмотрел на меня с изумлением, начал рассыпаться в похвалах и ставить мое прилежание в пример другим детям, упрекая их в несправедливости ко мне. Не знаю почему, похвала эта показалась мне слишком позднею и обидною, и с этого дня я старался как можно менее обращать на себя внимание. Мать хотела отучить меня от этих странностей, но все ее попытки остались без успеха, и она должна была примириться с моим характером, тем более что я никому не мешал. Я был так рад, что меня оставили в покое! И скучно, однообразно проходило мое детство: не освятили его ни ласки родных, ни дружба сверстников. По целым часам я сидел в моей комнате, тогда как веселые голоса детей и звонкий смех их порой долетали до меня; я сидел один, и сколько дум проходило в моей голове!.. Я так свыкся с этими думами, так полюбил их, что они сделались для меня лучшим наслаждением. Я особенно любил думать во время вечерней молитвы. Не знаю, почему мне так нравился этот торжественный час, когда даже ненавистная гувернантка не находила приложения своей должности; напрасно смотрела она по сторонам, желая сделать какое-нибудь замечание: на всех лицах был покой и тишина. Я стоял обыкновенно позади всех; прислонясь к стенке и сложив руки, я уходил в свой фантастический мир и вызывал любимые образы и события. Но часто, когда съезжались гости, комнаты были ярко освещены, в зале играла музыка, мои сестры, красивые и нарядные, как бабочки, порхали по гладкому паркету, мое сердце рвалось туда, я проклинал мое добровольное заточение: искушение было сильно; но я вспоминал моего ловкого и счастливого брата и преданных ему сестер, вспоминал их насмешки – и чувство ненависти, непримиримой вражды заглушало во мне все другие чувства. Я думал: они все заодно, а я один… И долго я плакал, потом отыскивал какие-нибудь книжки и начинал читать. Чтение развлекало и занимало меня; помню, какое наслаждение доставляли мне сказки: «Чудовище и красавица» и «Девочка красная шапочка». Я перечитал все книжки нашей детской библиотеки, и, когда в свободные от уроков часы мне нечего было делать, я снова принялся было их перечитывать, но уже не нашел и половины тех красот, которые меня поражали с первого раза. Я даже начал сомневаться в действительности описываемых происшествий. Как-то, перечитывая в третий раз «Чудовище и красавицу», я чувствовал усталость и скуку. Это было летом; мы жили на даче. С досады я бросил книжку и пошел в сад; там никого не было: мои сестры и брат гуляли с гувернанткой в роще. За садовой решеткой я увидал крестьянских мальчиков, играющих в лошадки. Я с завистью прислушивался к их шумному говору и резкому смеху, подумал немного о том, не лучше ли было бы, если бы я родился в крестьянской семье, и, не останавливаясь долго на этой мысли, я перелез плетень и просил их принять меня в свою игру. Но они мне решительно отказали на том основании, что я барин, начали дразнить меня и гнать прочь, так что я впредь не смел показаться в их кружке. Но я на этом не остановился; мне как-то удалось завести знакомство с сыном нашего дворника, и через его протекцию меня приняли в свое общество крестьянские мальчики. Благодаря отсутствию всякого надзора ничто не мешало моим сношениям с новыми друзьями; я знал, что если бы узнала мать, то она не допустила бы этого, но я вел дела свои осторожно, и лето для меня прошло очень весело и приятно. Я смело рассчитывал на будущее.

С наступлением зимы я снова принялся за чтение; на этот раз я добрался до библиотеки моей матери. Мать читала не много, но выписывала все лучшие журналы, и я начал читать все новые повести и романы; правда, многого не понимал, но читал с наслаждением.