Читать онлайн Почему Боуи важен бесплатно

- Все книги автора: Уилл Брукер

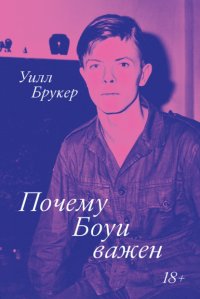

Will Brooker

Why Bowie Matters

Copyright © Will Brooker 2019

First published in English by William Collins, an imprint of HarperCollins Publishers

© С. Афонин, В. Бойер, перевод, 2021

© ООО «Индивидуум Принт», 2021

18+

* * *

Для меня важно многое[1].

Дэвид Боуи, «Afraid»

Введение:

Дэвид Боуи – история жизни

«За одну жизнь папа прожил десять!» Этот жизнерадостный твит Данкана Джонса в день второй годовщины смерти его отца обобщает типичное представление о Дэвиде Боуи как о человеке, который жил, опережая время, и менял себя с выпуском каждого нового альбома. После юношеского увлечения фолк-роком за одни только 1970-е годы Боуи успел побывать Зигги Стардастом, Аладдином Сэйном, Изможденным Белым Герцогом и даже исполнителем голубоглазого соула в альбоме Young Americans, прежде чем пройти через берлинское затворничество и завершить десятилетие на пороге мейнстримного успеха, который будет сопровождать его и в эпоху MTV, в 1980-х годах.

Об этом нам рассказывают все его биографы. Однако во введении к этой книге речь пойдет о другом. Я расскажу, как Дэвид Боуи повлиял на мою жизнь, как он просвещал и вдохновлял меня, с тех пор как я впервые послушал мамину кассету Let’s Dance в тринадцать лет. Речь пойдет не о том, как менялся Боуи, а о том, как вслед за ним менялся я, начиная со случайного знакомства с его творчеством в 1983 году и вплоть до 2015-го, когда в качестве эксперимента я жил как он и попытался уместить всю его уникальную карьеру в двенадцать месяцев.

У каждого фаната есть своя история о том, какую роль Боуи сыграл в его жизни. Моя – уникальна, как и все остальные. В этой части книги я не пытаюсь выставить себя исключительным суперфанатом. Хотя мой опыт был довольно необычным, я всего лишь один из миллионов его поклонников – такой же, как любой из вас. У каждого есть свой собственный Боуи, и это самое главное.

Дэвид Роберт Джонс родился 8 января 1947 года и умер 10 января 2016 года. Сценический псевдоним Дэвид Боуи появился на свет 16 сентября 1965 года – и жив до сих пор. Да, «Дэвид Боуи» – образ, сотворенный Джонсом. Однако он успешно существовал в течение сорока лет не только потому, что Дэвид Джонс в какой-то момент остановился на этом псевдониме (ведь ранее он был известен как Лютер Джей, Алексис Джей и Том Джонс), но и потому, что именно его приняла публика – благодаря его фанатам.

Боуи стал звездой, сверхидеей, иконой своего времени именно благодаря нам, людям, которые с распростертыми объятиями впустили его в свою жизнь. Мы отдали ему частичку себя, и поэтому он по-прежнему продолжает жить в каждом из нас. В этой книге я воспеваю значимость Боуи и изучаю его наследие как феномена культуры. С другой стороны, я хочу отдать дань нашему внутреннему Боуи, позволить ему менять и вдохновлять нас. Ведь мы и есть те самые «миллионы», в которые он вглядывался в 1970 году в песне «The Man Who Sold the World». Мы и есть та самая галактика черных звезд, которую он покинул в 2016-м. У каждого из нас есть своя история о том, как Боуи вошел в нашу жизнь и что он значил для нас. Вот моя история.

Я родился на год раньше Данкана Джонса, а значит, в 1970-е имя Дэвида Боуи мне уже было известно, но ассоциировалось оно исключительно с чем-то шокирующим, скандальным и взрослым. С чем-то вроде вина или пива, чей вкус я смогу по достоинству оценить, как мне казалось, лишь с возрастом. Клип на песню «Ashes to Ashes», который показывали в Top of the Pops[2] в 1980 году, из-за странных цветов, сюрреалистического видеоряда и ровного однообразного вокала казался мне неприятным и даже немного пугающим. Монотонный припев напоминал о граффити на стене жилого дома в южной части Лондона, мимо которого я проходил по дороге из школы: «Секс – это круто, секс – это классно, секс без резинки всегда потрясный»[3]. Помню, как каждую неделю я с нетерпением ждал, когда этот клип закончится, чтобы наконец послушать песни ABBA, Blondie и Adam and the Ants.

Однако я изменился – и Боуи тоже. В 1983 году мы с родителями отдыхали в английской глубинке: неделю ходили по музеям паровозов, гуляли по холмам и катались на лошадях. Я взял кассету, которую привезла с собой мама: это был альбом Дэвида Боуи Let’s Dance, его прорыв в мейнстрим. Моей маме тогда было 38 – всего на два года старше Боуи. А мне было тринадцать. Я вставил кассету в красный пластмассовый Walkman, подаренный мне на Рождество, и не вынимал ее всю неделю. Больше мама ее не видела. Эта кассета до сих пор у меня. Недавно я спросил маму, почему она купила Let’s Dance, ведь, по моим воспоминаниям, она даже не была фанаткой Боуи в 1970-е. Она ответила, что была им «очарована»: он выглядел потрясающе красиво и притягательно, а не просто необычно. Она призналась, что стала каждую неделю смотреть Top of the Pops ради его клипов. Я чувствовал то же самое, хотя тогда мы с ней об этом не говорили.

В 1983 году творчество Боуи ассоциировалось у меня с саундтреками к воображаемым фильмам, с музыкой, сопровождавшей любовные сцены и финальные титры неснятых картин. Это была щелочка, через которую можно было заглянуть в замысловатый мир взрослых. Эта музыка была не умышленно шокирующей, как его синглы 1970-х годов, а торжественной и стильной, полной отсылок и как бы невзначай брошенных мыслей, выдававших острый ум поэта. «Марш цветов! – провозглашал он на фоне рваного ритма в песне „Ricochet“. – Грошовый марш! Это тюрьмы! Это преступления!»[4]. Я слушал и старательно записывал тексты, чувствуя сопричастность к чему-то сложному и авангардному. Я анализировал их словно стихи на школьных уроках литературы.

В моей школе вписаться было непросто – нужно было создать правильный образ: брюки Farah, свитер Pringle, правильная спортивная сумка, правильная стрижка и правильное высокомерное поведение. Я не мог себе всего этого позволить, да к тому же с головой ушел в учебу, поэтому меня считали зубрилой, голодранцем и, наверное, гомиком. Парни в школе говорили, что Дэвид Боуи – гей, а мне нравилось смотреть его клипы. Я записывал их с телешоу Макса Хедрума, перематывал и ставил на стоп-кадр. Мне нравились его костюмы с иголочки, острые зубы и выражение боли на лице, будто его что-то мучило. В клипе «Let’s Dance» Боуи стоит в австралийском баре, прислонившись к стене, окруженный пялящимися на него пьянчугами, – и здесь, как и я в школе, он выглядит чужим.

Может быть, в моих чувствах к Дэвиду Боуи и было что-то гейское, но он сам ясно дал мне понять: это не имеет значения.

Как выяснилось, ни я, ни Боуи геями не были. Да это было и неважно. Мы оба сочетались браком – с женщинами. Мне никто не сказал, что на свадебной церемонии жениху не положено включать свою песню, поэтому к алтарю я шел под инструментальную версию «Modern Love» в костюме, который, мне казалось, Боуи бы оценил. Потом я получил работу в университете и стал читать лекции. Как-то зимой, в конце прошлого века, я летел на конференцию в Австралию транзитом через Японию. Я взял с собой новый Walkman и всего одну кассету – сборник песен Боуи, составленный мной специально для этого путешествия. Впервые я оказался один на другом конце света. Всю неделю я слушал одного только Боуи. Я открывал для себя новые песни, прогуливаясь вдоль реки Брисбен под удивительно жарким декабрьским солнцем. На обратном пути я застрял в аэропорту Нарита, и мне пришлось ехать на автобусе ночевать в отдаленный отель. В городе я никого не знал и ни слова не понимал по-японски. Никогда еще я не чувствовал себя так далеко от дома. Я снова и снова слушал одну и ту же песню. Именно тогда вся странность и одиночество героя «Ashes to Ashes» обрели для меня настоящий смысл.

Я менялся, как и Боуи. Сейчас мне кажется, что он был со мной и в той поездке, и во многих других, или, точнее сказать, это был Боуи, созданный моим собственным воображением из всего, что мы пережили вместе с 1983 года. Уверен, что у каждого из вас есть свой Боуи – похожий на моего, но другой, – сыгравший важную роль в вашей жизни, собранный из тех моментов, которые вы пережили вместе с ним.

Мы с Боуи становились старше. Я получил должность профессора. Боуи, казалось, почти оставил сцену, но десять лет спустя в 2013 году вернулся с новым альбомом. В октябре того же года умер Лу Рид, они были старыми друзьями, еще с 1960-х. Боуи был одним из первых британских фанатов The Velvet Underground, да и сам я заслушивался музыкой Лу Рида в 1980-е. Но важнее было то, что Лу Рид всего на пять лет старше Боуи, и поэтому припев одной старой песни теперь зазвучал как предупреждение: «Пять лет – это все, что нам осталось»[5]. Мои рок-кумиры уже начали умирать. Казалось, Боуи будет жить вечно, но вдруг я осознал, что он смертен. В тот момент ему было около 65 лет. Я хотел сделать что-нибудь, чтобы его отблагодарить, воздать ему должное, почтить его талант, пока он еще жив.

Когда-то, как и любой ребенок, я рисовал, пел и танцевал. В яслях и детском саду мы все наряжаемся в костюмы, разыгрываем сценки и рисуем. Все дети так делают, не стесняясь и не раздумывая, хорошо у них получается или плохо. Как и большинство детей, с подросткового возраста я постепенно стал забрасывать все эти занятия. Жизнь тинейджера и без творческих увлечений была непростой. К тому же в мое время в школе нам советовали сосредоточиться на том, что у нас получается лучше всего. Восемь экзаменов базового уровня – это был первый год, когда в школах Англии ввели новую систему аттестации GCSE, – и три экзамена продвинутого уровня для поступления в университет, потом один предмет основной специализации в университете с возможностью добавить второстепенный. (Мой маленький бунт против системы выразился в выборе специальности, которая отчасти была связана с английской литературой, а отчасти – с кинематографом: на третьем курсе я даже включил анализ клипа Боуи в свою курсовую работу.) Когда мне исполнилось 18, я уже смирился с тем, что мои способности к рисованию и пению были в лучшем случае заурядными. Зато мне хорошо давалась исследовательская деятельность, и я неплохо владел пером. Именно это и стало моей профессией: я занялся наукой. А в 2013 году я решил посвятить одну из работ Боуи. Мое исследование началось в мае 2015-го.

Сначала, основываясь на биографиях и онлайн-ресурсах, я составил списки всех книг, прочтенных Боуи, затем всех песен, которые он слушал, и, наконец, всех его любимых фильмов. Я надеялся, что, погрузившись в его творческую среду, в искусство и культуру, оказавшие на него влияние, выйду на новый уровень понимания его творчества. Путешествуя по Австралии и Японии, я целую неделю слушал только Боуи и ничего больше. Теперь я посвящал себя его музыке на целый год. Двенадцать месяцев моей жизни были организованы таким образом, чтобы соответствовать разным периодам его карьеры, с 1960-х годов и до 2015-го: я брал каждый из альбомов поочередно и слушал только его. В знак своей решимости я даже покрасил волосы и сделал такую же прическу, как у Боуи в фильме «Человек, который упал на землю», вышедшем в середине 1970-х годов. Мне хотелось, чтобы отражение в зеркале каждый раз служило напоминанием о моем проекте. Я хотел установить с ним связь, в каком-то смысле слиться с ним, стать своего рода гибридом – чем-то средним между Брукером и Боуи. Как Боуи было известно, «Die Brücke» – это одновременно и название творческого объединения[6], и «мост» в переводе с немецкого. Кроме того, это слово почти полностью совпадает с моей фамилией. Казалось, все сходится. Я пытался навести мост между нами.

Однако погружения в интересы Боуи было недостаточно. Район, где Дэвид Джонс провел ранние годы, располагался примерно в десяти километрах от мест, где вырос я, и летом 2015 года я погрузился в атмосферу его детства и юности, повторяя его маршруты и украдкой исследуя дома, в одном из которых жила когда-то семья моего героя. В двадцать с чем-то лет я учился фото- и киноделу – еще одно занятие, которое я позже забросил, – но, хотя среди моих друзей было полно стилистов и гримеров, сам я никогда не снимался, всегда оставаясь по другую сторону камеры. Теперь я решил, что пришло время рискнуть. Я выступил в качестве модели в фотосессии в образах Зигги Стардаста и Аладдина Сэйна и выложил фотографии в Сеть. Вскоре ко мне обратились из редакции журнала Times Higher Education – новость о том, что некий университетский профессор решил провести летние каникулы, преобразившись в Дэвида Боуи, заслуживала заметки. Затем последовали другие журналы, газеты, радиостанции и, наконец, телеканалы. К тому моменту, когда меня позвали в утреннюю программу к Имонну Холмсу, я уже добрался до образа Изможденного Белого Герцога и ходил в сшитой на заказ белой рубашке с высоким и широким воротником – точь-в-точь как те, что носили в 1970-е годы. На следующий день после того интервью мне пришлось встать пораньше, чтобы успеть в студию утренних новостей телеканала Sky, а вечером я уже ехал на такси на другую площадку: в полночь начинались съемки для прямого эфира на австралийском телевидении. «Ваши дальнейшие планы?» – наперебой интересовались репортеры. «Я отправляюсь в Берлин», – отвечал им я. И действительно туда отправился.

Ко мне обращались СМИ и литературные агенты. Организаторы выставки, посвященной Дэвиду Боуи, пригласили меня в ней участвовать – что я и сделал, сначала в австралийском Мельбурне, а затем в нидерландском Гронингене. У меня брали интервью на неизвестных мне языках, и я слышал закадровый перевод своих реплик в новостных программах по всему миру. Интервью со мной были опубликованы в шведской, испанской, российской[7] и португальской прессе. Я стал своего рода международной знаменитостью второго порядка, карликом на плечах гиганта Боуи. Я выступал в двух образах – публичном и частном, как бы расколовшись надвое. Я начал понимать, как, должно быть, чувствовал себя Боуи, впервые став знаменитостью.

А в январе 2016 года Боуи умер. Той зимой я был в Нью-Йорке. Я носил сшитую на заказ копию плаща от Александра Маккуина – того самого, в котором Боуи изображен на обложке альбома Earthling. Волосы коротко пострижены и уложены шипами, под нижней губой – бородка, словом, вид как у Боуи на пятидесятилетие. Я повторял его жизнь в 1997 году: гулял по Лафайетт-стрит в Нижнем Манхэттене – еще одной улице, ставшей для него родной, – и посещал его любимые книжные магазины и кофейни. Сам он тогда находился шестью этажами выше, в своей роскошной квартире. Жить ему оставалось две недели.

Девятого января я вернулся в Берлин, чтобы снять видеодневник о своих впечатлениях. Я тогда снова увлекся фотографией и видеосъемкой и даже откопал свою старенькую кинокамеру Super 8, на которую последний раз снимал еще подростком. Вечером того же дня я полетел домой. На следующее утро было ощущение, что новости о его смерти – дурной сон. Я дал лишь одно интервью, а от остальных отказался. Я был слишком шокирован и подавлен, у меня просто не было слов. Вечером по приглашению режиссера Джульена Темпла я отправился на BBC Radio 4. После эфира мы выпили в пабе с протекающим потолком, неподалеку от студии. Темпл рассказал мне о реакции Боуи на смерть единоутробного брата в 1985 году. (С настоящим Боуи я никогда не встречался – у меня был только мой внутренний Боуи, – но в тот год я познакомился со многими, кто знал его лично.)

Я действительно испытал горечь настоящей утраты, будто потерял родного человека. Многие поклонники пережили что-то подобное – возможно, и вы тоже. Я сидел дома и копался в себе. К тому моменту я уже некоторое время работал с трибьют-группой The Thin White Duke и заменял их солиста, но в очередной раз смог выйти на сцену лишь через несколько месяцев. Это случилось в мае, в самом конце моего исследовательского проекта. Казалось, что пора чествовать Боуи, а не оплакивать. На концерт пришла толпа: от давних поклонников за пятьдесят до студентов-первокурсников. Когда мы на бис исполняли «Starman», весь зал пел хором. У меня даже сохранилась видеозапись, на которой толпа зрителей поет последний припев. Чистое коллективное счастье. Каждый из нас благодарил своего собственного Боуи, и нам казалось, что он здесь, среди нас.

В мае 2016 года проект подходил к концу, и я решил записаться к психотерапевту на шесть приемов. Казалось, мне нужно перекинуть свой собственный мост – из напряженного эксперимента обратно в нормальную жизнь. Мы начали с разговоров о Боуи, а затем постепенно стали обсуждать мою семью, жизнь и то, что я унаследовал от предков, например от деда, который служил на флоте и никогда не рассказывал о том, что видел на войне. Боуи родился сразу после войны и вырос рядом с Брикстоном – лондонским районом, полуразрушенным бомбежками. Вся его жизнь была манифестом самовыражения, творчества и свободы, противоядием от английской сдержанности. Его пример учит нас не беспокоиться о несоответствии общепринятым нормам и храбро выходить из зоны комфорта. Он не был лучшим среди певцов – в песне «Under Pressure» Фредди Меркьюри дает ему серьезную фору – и уж точно не был лучшим танцором. В кино он обычно играл самого себя, а его живопись была довольно посредственной. И все равно он всем этим занимался. Поэтому, решившись на этот эксперимент, я тоже занимался тем, в чем не был лучше всех.

Наряду с кино и фотографией, при работе с которой я использовал как винтажную технику 1960-х годов, так и цифровые форматы, я попробовал заняться живописью – ведь в Берлине Боуи тоже писал картины. Как ни странно, мне очень понравилось. Сначала получалось не очень, вскоре стало лучше. Я начал ходить на занятия по портретной живописи раз в неделю и продолжал совершенствоваться. Я стал посещать уроки пения, и хотя идеала мне не достичь, после четырех лет занятий вокалом я пою не так уж плохо. В компьютере у меня есть папки «Живопись» и «Вокал», где я сохраняю свои работы и отслеживаю прогресс. И все это благодаря Боуи. Я не стал новым Боуи – на это не способен никто, – но, вдохновившись его примером, я стал лучшей, яркой и смелой версией самого себя.

Я не только фанат Боуи, но и преподаватель, и эти две части меня скорее связаны, нежели разделены. Я опубликовал монографию и научные статьи о Боуи, материалы для которых были основаны как на критической теории, так и на знаниях, приобретенных за десятилетия фанатской любви. В ходе исследований и написания статей я погрузился еще глубже в мир Боуи, поскольку больше о нем узнал и гораздо ближе познакомился с его творчеством. Я даже посвятил один из учебных курсов ему и его звездному успеху. Я с наслаждением наблюдал за тем, как студенты, родившиеся примерно в год пятидесятилетия Боуи и выхода его альбома Earthling, и высоко оценивали, и критиковали его звездный образ.

Эти два подхода, фаната и ученого, объединены в этой книге. Для меня критическая теория и философия полезны только тогда, когда они служат инструментами, обогащают наши знания и позволяют взглянуть на предмет исследования с новой стороны. В этой книге есть ссылки на таких теоретиков, как Фредрик Джеймисон, Михаил Бахтин, Жак Деррида, Жиль Делёз и Феликс Гваттари, но не ради попытки поднять творчество Боуи на какой-то высокий научный уровень, не для того, чтобы показать, что он достоин серьезного анализа и его имя может быть упомянуто в одном ряду с их именами. Для меня это и так очевидно. Их теории выступают здесь в роли инструментов, позволяющих представить творческое наследие Боуи, этапы развития его образа и культурные отсылки под другим углом и в ином контексте. Эти теории дают нам новый способ видения – то есть именно то, чему Боуи и посвятил всю свою жизнь.

Если вы любите Дэвида Боуи, то знаете, почему он так важен. Каждый из вас найдет собственные аргументы, связанные с историями из жизни, в которых песни Боуи оказывались созвучны вашим переживаниям, создавали для них идеальный саундтрек. Я же в этой книге предлагаю другие ответы на этот вопрос, захожу с новых сторон и под другими углами – ищу новые способы соединить точки в мозаике жизни Боуи и начертить по ней маршрут.

I

Становление

25 марта 2018 года на рыночной площади в Эйлсбери[8] торжественно открыли статую Боуи. Точнее, нескольких Боуи, поскольку в бронзовой химере соединено множество его воплощений. Скульптурная группа называется «Посланец на Землю» («Earthly Messenger»). Ее художественную концепцию критиковали, но название приняли безоговорочно, ведь оно идеально подходило образу Боуи, сложившемуся после его смерти, – внеземного существа, спустившегося на нашу планету в январе 1947 года и покинувшего ее в январе 2016-го.

«Зигги стал звездной пылью» («Ziggy is Stardust now») – гласила подпись к мемориальному рисунку, где лицо Аладдина Сэйна изображено в виде нового созвездия. И действительно, по итогам кампании «Звездная пыль для Боуи» («Stardust for Bowie») молниеобразное созвездие неподалеку от Марса получило его имя. Другие рисунки вдохновлены образом майора Тома: астронавт, проходящий через райские врата, или центр управления, тщетно вызывающий на связь безответного астронавта. Один из художников изобразил Боуи в нежных акварельных тонах в стиле иллюстраций к «Маленькому принцу» Экзюпери: Зигги стоит на своей маленькой планете посреди Вселенной, картина называется «Человек, который упал на Землю».

Журнал Time, в свою очередь, опубликовал специальный мемориальный выпуск под названием «Его время на Земле». Авторы блогов, статей и твитов повторяют фразу «До свидания, Стармен», каждый год развивая эту тему в день его смерти. «Год назад Стармен Дэвид Боуи попрощался с нашей планетой, чтобы отправиться навстречу своему „Космическому происшествию“»[9], – заметил один фанат в интернете в январе 2017 года. Журнал Vice отметил, что «с вознесения Дэвида Боуи на небеса прошел год». «Минуло два года с тех пор, как Дэвид Боуи оставил нас и взял курс на свою родную планету, и мы уже не те, что прежде», – писали на сайте Consequences of Sound в январе 2018 года в статье под заголовком «Мы помним Человека, который упал на Землю. Два года с возвращения Боуи к звездам».

Безусловно, Боуи сам подготовил почву для такого воплощения в медиапространстве. В нем его песни и персонажи – Стармен, Леди Стардаст, Черная звезда, майор Том, Человек, который упал на Землю и, в первую очередь, Зигги-мессия – сведены в единый образ загадочного пришельца из космоса, «посланца на землю»: то ли инопланетянина, то ли ангела. Фанаты Боуи едва ли виноваты в том, что, зацепившись за его многолетнее увлечение космосом, нарисовали в своем сознании красивую картинку на стыке религии и научной фантастики – дескать, он не умер, а просто отправился в иные миры. Ведь в своем последнем альбоме он сам призывал их: «Посмотрите наверх, я на небесах»[10]. Однако я уже тогда считал эту интерпретацию ложной. Она успокаивала, но звучала неуважительно по отношению к его скорбящей семье (Данкан Джонс, надо думать, не считал своего отца вернувшимся на родную планету космическим пришельцем) и не описывала того Боуи, которого, как мне казалось, я знал.

В моем представлении Боуи не был загадочным существом, прибывшим к нам в уже готовом, сложившемся облике, чтобы поделиться своим искусством и улететь. Я видел его персонажем, когда-то придуманным юным Дэвидом Джонсом, который стремился к успеху, достиг его и потом делал все, чтобы его сохранить и укрепить. На мой взгляд, суть Боуи отчасти заключается в том, что Джонс, вопреки распространенному мифу, был амбициозным, неуверенным в себе и творчески одаренным молодым человеком самого обычного происхождения. Ему удалось создать нечто выдающееся благодаря упорной работе, самоотдаче и стойкости перед лицом трудностей. Относиться к нему как к фигуре, которая просто спустилась с небес, значит обесценивать эту часть его жизни. Мне кажется, что моя версия не только сложнее, но и правдивее, хотя, как мы увидим далее, в случае с Боуи правда – понятие расплывчатое.

Статуя в Эйлсбери свидетельствует и еще об одном противоречивом восприятии Боуи, возникшем после его смерти. Он вроде бы прибыл из иного мира, но при этом был связан и с конкретными местами на Земле: где-то родился и жил, с чем-то ассоциировался. Разумеется, эти места использовали свою связь с Боуи как приманку для туристов. Предметом гордости Эйлсбери было то, что именно здесь состоялся первый концерт тура, посвященного продвижению альбома Ziggy Stardust, хотя сам Зигги дебютировал в пабе Toby Jug в Толуорте, неподалеку от моего дома. Кроме того, утверждалось, что именно рыночная площадь Эйлсбери, где был установлен памятник, упоминается в первой строчке песни «Five Years». Юго-восточный Лондон назвал Боуи «своим парнем из Брикстона» (именно такое заявление появилось на фасаде местного кинотеатра Ritzy Cinema сразу после его кончины) и гордится граффити-фреской, которая теперь уже в обновленном виде и под защитой пластикового покрытия находится за углом от дома на Стэнсфилд-роуд, где он провел раннее детство.

Формально он действительно был парнем из Брикстона и родился на этой улице в доме № 40. Однако его семья переехала, когда ему едва исполнилось шесть, и с января 1953 года он жил в лондонском пригороде Бромли, в том числе десять полных лет – в доме на Плэйстоу-гроув. Брикстон и южный Лондон звучит круче, чем Бромли и графство Кент, и Боуи, безусловно, понимал это, когда порой хвастался тем, что участвовал в «уличных драках», сделавших его «мужиком», и рос «среди чернокожих». В начале 1950-х годов Брикстон оказался на стыке прошлого и будущего: разрушенные бомбежкой здания и продовольственные карточки еще напоминали о недавней войне, но потихоньку проявлялись приметы современного мультикультурного Лондона. Один из местных жителей вспоминает яркую цветную одежду, экзотические карибские овощи и даже фокусников и шпагоглотателей на местном рынке, а Боуи утверждал, что улицы вокруг Стэнсфилд-роуд «похожи на Гарлем». В свою очередь, Бромли, помимо того, что здесь родился Герберт Уэллс, ассоциируется преимущественно с безликим предместьем. Биограф Боуи Кристофер Стэнфорд называет его «унылым и бесцветным спальным пригородом», а сам Боуи в интервью 1993 года язвительно вспоминает о его монотонности, конформизме и «убожестве». На протяжении большей части жизни он предпочитал вычеркивать Бромли из своей официальной биографии.

Но задумайтесь о своем детстве: где вы родились и где на самом деле выросли? Я родился в Ковентри[11] и провел там первые годы в дешевой муниципальной квартире, но, когда мне исполнилось три, родители решили переехать в юго-восточный Лондон, где мы принялись менять одно съемное жилье на другое. Я с трудом вспоминаю эти квартиры, глядя на фотографии тех лет, не будучи уверен, что в памяти всплывает реальное место, а не вымышленный образ; Ковентри же я не помню вообще. Конечно, я родился именно там, но мои по-настоящему родные места, те, что действительно повлияли на меня с трех до одиннадцати лет, – это окрестности улицы Кинвичи-гарденс в лондонском пригороде Чарлтоне, а затем, в подростковом возрасте, – улицы Вудхилла в соседнем Вулидже.

Сформировали ли первые шесть лет жизни Дэвида Джонса в Брикстоне его личность? В каком-то смысле да. «Я уехал из Брикстона довольно рано, но этого хватило, чтобы он на меня повлиял, – говорил он впоследствии. – В моей памяти отложились очень четкие образы». Говорят, он побывал на Стэнсфилд-роуд в 1991 году по дороге на очередной концерт, попросив водителя гастрольного автобуса остановиться у его старого дома, а потом приезжал в последнее паломничество с дочерью в 2014-м. Однако влияние Брикстона, без сомнения, меркло по сравнению с воздействием, которое оказал на становление личности Дэвида период с семи до 17 лет, когда он жил в доме № 4 по Плэйстоу-гроув, рядом с железнодорожной станцией Сандридж Парк в Бромли. Здесь по-прежнему нет ни статуи, ни памятной таблички, ни граффити – лишь время от времени у его дома, где теперь живет кто-то другой, появляются цветы. И это несмотря на то, что он вспомнил об этом месте в песне «Buddha of Suburbia», строчки которой – подарок для любого биографа: «Живу во лжи у железной дороги, отбрасываю волосы с глаз. Элвис – англичанин и взбирается на холмы <…> не могу отличить бред от лжи»[12]. «Я знал его как Дэйва из Бромли, – годы спустя подтвердит друг детства Боуи Пол Ривз. – Ведь мы оба оттуда».

Когда в 2015 и 2016 году я попробовал погрузиться в жизнь и карьеру Боуи, то последовал по пути, который он проложил по миру, – из Нью-Йорка в Берлин и Швейцарию и обратно в Нью-Йорк. Кроме этого, я посещал места в Лондоне, где он был завсегдатаем, читал его воспоминания о кафе La Gioconda в доме № 9 по Дэнмарк-стрит, сидя на том же месте – теперь там мясной ресторан Flat Iron. Но, гуляя по его родным улицам в Бромли – Кэнон-роуд, Кларенс-роуд и Плэйстоу-гроув, – я не обращал на них особого внимания. Сейчас я понимаю, что на то была подсознательная причина.

Мое родовое гнездо, неподалеку от Кинвичи-гарденс и Вудхилла, находится примерно в десяти километрах от дома Боуи в Бромли, то есть наши районы расположены достаточно близко друг от друга, чтобы мы оба хорошо изучили их, пока росли. Он приезжал в Вулидж как минимум однажды, на концерт Литл Ричарда в кинотеатре Granada. Наши пути, хотя и в разное время, пересекались в районах Блэкхит и Луишем, равноудаленных от домов, где мы жили в детстве. Мы ходили в гости в шикарные дома в Блэкхите и ездили за покупками в большие магазины Луишема. Конечно, между нами есть существенная разница, и я льщу себе, воображая, что нас многое связывает. Боуи сел в автобус, чтобы доехать до Луишема и купить там ботинки и рубашки, но через две остановки выпрыгнул из него с уже готовой песней «Life on Mars?» в голове. Так что моя жизнь в Вулидже заметно отличалась от жизни Дэвида Боуи в Бромли. И все же здесь можно разглядеть любопытную культурную преемственность, несмотря на нашу разницу в возрасте. Так, сами городки похожи друг на друга: универмаги Littlewoods с обязательной школьной формой и пончиками с вареньем; ножи, вилки и диспенсеры для кетчупа в форме помидора в очень английских по духу бургерных сети Wimpy’s; вычурно украшенные в стиле ар-деко новые кинотеатры Odeon на окраинах. Поскольку Бромли казался мне хорошо знакомым еще с детства, я не очень подробно его исследовал, и именно поэтому в мае 2018 года мне пришлось снова обратить на него внимание. Я отправился в Бромли, чтобы пожить там жизнью Дэвида Боуи. Там я ел, пил, спал и ходил по магазинам, повторяя маршруты его юности.

На мой взгляд, в процессе исследования (и, шире, в процессе критического осмысления), важно не столько искать и находить информацию, сколько устанавливать связи, то есть прочерчивать линии, соединять точки и порой совершать неожиданные скачки во времени и пространстве. Если представить пути моего исследования наглядно, они образуют сеть, матрицу, своего рода карту ассоциаций, которая расширяется, эволюционирует и усложняется.

Я начал с карты, точнее, с двух карт: карты Гоуда[13] – гигантского, начерченного вручную плана Бромли 1960-х годов, который я расстелил на столе в зале исторических документов местной библиотеки, и более скромной по размеру цифровой карты в приложении Google Maps в моем смартфоне, которую я просматривал для сравнения. Одно и то же место, но в разное время.

Маленьких бутиков и забавных частных лавочек, которые могли быть частью культурного ландшафта Дэвида Джонса, – таких как булочная Tip Top Bakery, магазин тканей Sherry’s Fabrics, Terry’s Stores, ресторан Dolly’s Trolley, – в современном Бромли почти не осталось, но маникюрный салон Tips and Toes и закусочная Buddy’s Café работают по сей день. Некоторые из открывшихся позднее магазинов и заведений стали лишь бледной имитацией прошлого. Стилизованный под старину кондитерский магазин Mr Simm’s Olde Sweet Shop на самом деле работает по франшизе только с 2004 года, а бар Greater than Gatsby, обещающий погрузить вас в атмосферу 1920-х, строго предупреждает посетителей: «Ребята, никаких шапок и капюшонов, вам же не двенадцать лет».

В здании универмага Medhurst’s, где Боуи покупал американский винил и слушал пластинки в акустических кабинах на цокольном этаже, теперь магазин Primark. На месте Wimpy’s, где, потакая своему пристрастию к американской культуре, он ел бургеры со школьным приятелем Джеффом Маккормаком, сейчас кафе Diner’s Inn. Расположенное рядом кафе Lyons» Corner House, где подростки собирались поболтать за чашкой кофе, тоже исчезло, уступив место магазину товаров для мам и малышей Mothercare, а вот магазин музыкальных инструментов Reid’s с саксофонами на витринах по-прежнему работает.

Я сидел в Stonehenge Café, напротив Primark, смотрел на рыночную площадь и Хай-стрит и видел две картинки одновременно. Мне было несложно представить входящего в Medhurst’s подростка Дэвида: вот он проходит туда, где теперь висят футболки с принтом Аладдина Сэйна, чтобы встретиться со своей подружкой Джейн Грин, работавшей в отделе пластинок, и незаметно для окружающих поцеловать ее под музыку Эдди Кокрана и Рэя Чарльза. «Не могу не думать о себе»[14], – поет Боуи в одном из синглов 1960-х. А я не мог не думать о нем. Одна из его песен, вышедшая в свет уже посмертно, 8 января 2017 года, называется «No Plan» («Никакого плана»). Его последние композиции особенно напоминают загадки, послания, адресованные последователям. А какой план был у него в 1960-х? Была ли у него конечная цель? Пробивал ли он себе дорогу к славе или просто наслаждался окружающим миром, своим образом жизни, музыкой и девчонками подобно многим другим подросткам, которые любили пластинки и писали песни?

Увеличивая масштаб цифровой карты от Хай-стрит, мы начинаем представлять себе общий план Бромли времен Боуи. Большинство важнейших объектов, относящихся к раннему периоду его жизни, находятся в пешей доступности друг от друга. Я убедился в этом сам, сделав прогулки частью исследования. Лишь технический колледж Bromley Tech, где учился Боуи, расположен не близко: он ездил туда на 410-м автобусе. Теперь он называется Ravens Wood School, и я посетил его, когда писал последнюю главу этой книги.

Плэйстоу-гроув находится менее чем в двух километрах к северу от центра Бромли. Я повернул направо от паба Hop and Rye и двинулся по Колледж-лейн, минуя церковь Святой Марии, где семилетний Боуи пел в хоре со своими друзьями Джорджем Андервудом и Джеффом Маккормаком. Рядом с ней с 1920 года расположен магазинчик, торгующий едой на вынос. Интересно, ребята тоже покупали здесь фиш-энд-чипс[15], как это сделал я? По пятницам в церкви до сих пор проходят встречи группы бойскаутов-волчат[16] «18th Bromley», в которую они входили. От ухоженной зеленой лужайки Плэйстоу-грин мне понадобилось еще пятнадцать минут, чтобы тихими улочками дойти до начальной школы Burnt Ash, которую окончил Дэвид.

Если пройти еще одну милю от Плэйстоу-гроув по Лондон-лейн, мы увидим отель Bromley Court Hotel, где находится клуб Bromel Club. В 1966 году 19-летний Боуи выступал здесь с группой The Lower Third, что было весьма престижно, ведь на этой сцене играли The Yardbirds, The Kinks и Джими Хендрикс. Снаружи здание почти не изменилось, но джаз-клуб превратился сначала в танцевальный зал, а затем и в ресторан Garden с великолепными изогнутыми сводами и элегантными колоннами. Вестибюль отеля украшают фотографии юного Боуи с прической в стиле мод[17] и вставленный в рамку сингл с его ранними песнями, которые он записывал с группами The Lower Third и The Manish Boys.

Сидя в ресторане, я изучал еще одну схему – список имен и адресов из старого справочника Kelly’s Directory. Из него я почерпнул точные сведения о том, кто жил на улице Боуи и в ее окрестностях в определенные годы. Даже сокращения несли на себе отпечаток притягательно старомодной, еще довоенной традиции. Имена всех Джорджей были сокращены до «Джо.» (Geo.), а Уильямов – до «Ум.» (Wm.). Здесь были Герберты, Катберты, Сирилы и Артуры, а также миссис Остин, мисс Осборн и мисс Гиббс.

Я побеседовал с обитателями Плэйстоу-гроув, заставшими здесь Боуи. Некоторые из них помнили его самого или же истории о нем со слов представителей предыдущих поколений. Одна дама рассказала, что ее няня постоянно встречала Дэвида и его мать в овощной лавке мистера Булла. «Когда он был маленьким, она всегда повязывала ему волосы пестрыми лентами, потому что хотела девочку. Неудивительно, что он вырос таким странным!» Жители Бромли постарше вспомнили магазины, работавшие в те времена за углом от дома Джонсов, уважительно называя всех их владельцев по фамилиям. У мистера и миссис Булл была собака по имени Карри. Ларек Kiosk, торговавший сладостями на железнодорожной станции Сандридж Парк, принадлежал мисс Вайолет Худ, рядом находились мастерская электриков по фамилии Коутс, ремонт обуви Артура Эша, газетный киоск Бэйли, мясная лавка, которую держали два брата, и парикмахерский салон, носивший имена своих владельцев – сначала Берил, а потом Пола.

Главная городская магистраль Плэйстоу-лейн слегка поднимается перед поворотом на родную улицу Боуи. Знак у дороги сообщает, что этот район называется Сандридж Виллидж. Солнечным весенним вечером он кажется местом, идеально подходящим для жизни ребенка. За весь период между 1955 годом, когда Дэвиду Джонсу было восемь лет, и 1967 годом, когда ему исполнилось двадцать, соседи его семьи не менялись. Слева, в доме № 2, жила мисс Флоренс Уэст, справа – мистер Гарри Холл. В доме № 8 проживал мистер Джордж Роу, а в доме № 10 – мистер и миссис Поллард. Никто из них за двенадцать лет ни разу не переезжал. В этом локальном масштабе атмосфера жизни Боуи на Плэйстоу-гроув представляется очень однообразной, чуть ли не коматозной.

Проходя по короткой тихой улице от главной городской магистрали до дома Боуи – «Доброе утро, мисс Уэст, здравствуйте, мистер Холл», – легко представить себе, какая скука может охватить здешнего честолюбивого и творчески одаренного подростка с богатым воображением. Из своей спальни в задней части дома он мог слышать и поезда, отправляющиеся в Лондон со станции Сандридж Парк, и музыку из паба Crown Hotel, и гвалт его подвыпивших посетителей. Я поговорил с нынешней обитательницей его комнаты, переехавшей в этот дом после отъезда семьи Джонсов. Она рассказала, что теперь шум поездов не слышен благодаря новым стеклопакетам. Времена меняются. Паб превратился в элитный ресторан индийской кухни Cinnamon Culture. Я посидел за столиком в саду ресторана. Отсюда можно увидеть окно на задней стене дома – окно спальни Дэвида, и снова представить себе его, глядящего на фонари, поезда, парочки и компании, слушающего музыку, которая доносится из паба и смешивается с американскими музыкальными передачами из его радиоприемника, и мечтающего сбежать отсюда.

Разумеется, это только мои фантазии. Мы можем установить определенные факты, но затем сами решаем, чем заполнить лакуны. Без автобиографии, которую Боуи долго обещал написать, но так этого и не сделал, мы можем опираться лишь на доступные нам документальные свидетельства, например карты и справочники, и давние воспоминания его друзей, родных и знакомых. Впрочем, судя по шуткам, провокациям и откровенному вранью, которыми изобилуют многие интервью Боуи, с чего мы взяли, что его мемуары заслуживали бы доверия?

Любая биография Боуи, даже самая авторитетная, – это «созвездие», созданное путем соединения рассеянных «звезд» в убедительную картину. Это особый маршрут, проложенный по точкам на карте и оставляющий некоторые пути неисследованными. Это набор представлений и свидетельств из матрицы Боуи – хитросплетения известных нам фактов его публичной и частной жизни, – в которой одни детали высвечиваются, а другие остаются без внимания. Природа исследовательского и писательского труда такова, что в нем важен не только поиск информации, но и то, как мы сводим ее воедино, выбираем, что следует использовать, а чем пренебречь. История Боуи, как и любая другая, формируется путем отбора фактов, их толкования, предположений и догадок, а также отказа от использования некоторых сведений. Она и должна быть такой, поскольку если бы биографы лишь собирали и транслировали всю доступную информацию о жизни Боуи, это уничтожило бы смысл самого повествования и самого героя – проще говоря, это не имело бы смысла.

К примеру, в 1967 году Боуи сообщил журналисту британского музыкального журнала New Musical Express (NME), что в возрасте восьми лет он переехал с семьей не в Бромли, а в Йоркшир. Он заявил, что жил со своим дядей в старинном фермерском доме, «в окружении широких полей и пастбищ для овец и коров», а рядом была пещера, где в XVII веке католические священники скрывались от протестантов. Интервьюер услужливо поддакнул, мол, какое «романтичное место для жизни ребенка». В этом утверждении, кажущемся чистой выдумкой, есть зерно правды: в книге «Со дня на день: лондонские годы» («Any Day Now: The London Years»), построенной на документально подтвержденных фактах, автор Кевин Кэнн указывает, что Дэвид навещал своего дядю Джимми в Йоркшире на каникулах в 1952 году, а позже преподнес эти поездки как длительное пребывание. И все же даже это противоречит сделанному в то же время утверждению Боуи, что до десяти или одиннадцати лет он жил в Брикстоне и ходил в школу мимо ворот местной тюрьмы. Другие биографы Боуи, Питер и Лени Гиллман, внимательно изучили школьные архивы и выяснили, что Дэвид Джонс был переведен в школу Burnt Ash Juniors в Бромли 20 июня 1955 года. Эта школа находится в одиннадцати километрах от Брикстонской тюрьмы, поэтому предположение, что десятилетний ребенок делал такой крюк, звучит не слишком правдоподобно. Исторические архивы и карты с их прозой фактов скучнее рассказов Боуи о его прошлом, однако они внушают доверие.

Можем ли мы верить воспоминаниям людей, выросших вместе с ним? Дана Гиллеспи, одна из первых подружек Боуи, красочно описывает поездку к его родителям, в «крошечный дом, типичный для рабочего класса <…> самый маленький, в котором мне только доводилось бывать». Она вспоминает, что они ели «скромные бутерброды с тунцом <…> это был очень холодный дом с неприветливой атмосферой». «В углу громко работал телевизор», «и никто ни с кем не разговаривал». Она повторила этот рассказ в документальном фильме британского режиссера Фрэнсиса Уотли 2019 года «Дэвид Боуи: Путь к славе» («David Bowie: Finding Fame»), добавив комментарий: «Атмосфера была тяжелой. Там не было души».

Школьные друзья Дэвида Джонса описывают его мать Маргарет, для близких Пегги, очень похоже – как холодную и неласковую. «Я бы не назвал их семьей, – вспоминает Дадли Чепмэн. – Это были несколько человек, которым приходилось жить под одной крышей». Джордж Андервуд соглашается: «Мать Дэвида не нравилась даже ему самому. С ней было нелегко ладить». Джефф Маккормак однажды заметил при Дэвиде, что Пегги «никогда выказывала ко мне особой симпатии», в ответ тот грустно признался: «Она и ко мне никогда не выказывала особой симпатии». Питер Фрэмптон полагает, что отношения Дэвида с его учителем, Оуэном Фрэмптоном (отцом Питера), были теплее, нежели с собственным отцом Хейвордом Стентоном Джонсом, которого близкие называли Джон: «Я не был посвящен в их отношения… Но не думаю, что они были такими уж хорошими».

Джордж Андервуд, наоборот, вспоминает Джона Джонса как «славного, по-настоящему приятного и мягкого человека». Двоюродная сестра Боуи Кристина Амадеус обращает внимание на то, что отец Дэвида «души в нем не чаял», он купил сыну пластиковый саксофон, металлическую гитару и ксилофон еще до того, как тот стал подростком, и что у Дэвида «был проигрыватель для пластинок, который был далеко не у всех детей… Отец брал его на встречи с певцами и другими артистами, участвовавшими в выступлениях Королевского варьете». Дане Гиллеспи дом Джонсов казался крошечным, а вот для Кристины он был домом представителей «нижнего среднего класса <…> его отец происходил из вполне обеспеченной семьи». Дядя Джон, как она сказала Гиллманам, «действительно хотел, чтобы его сын стал звездой». Несмотря на многочисленные документально подтвержденные дружеские связи и родственные отношения с двоюродными братьями и сестрами примерно его возраста, Боуи утверждал, что в детстве он «был одинок», а еще вспоминал: «Ребенком я любил проводить время в своей комнате, читая книги и мечтая о разном. Я часто жил в своем воображении. Мне стоило больших усилий стать светским человеком».

Что бы ни говорили о холодной атмосфере в доме Джонсов, в конце 1990-х Боуи вспоминал зимние воскресные обеды у ярко пылающего камина и голос матери, подпевающей песням из радиоприемника. «О, я обожаю это, – говорила она, подпевая гимну Мендельсона. – Услышь молитву мою!» – а потом ворчала на Джона Джонса, обвиняя его в скептическом отношении к ее музыкальным амбициям. Биограф Дэвид Бакли описывает ее как женщину, «склонную все драматизировать», лелеющую тщетную мечту «стать певицей, стать звездой», а Джона – как «от природы неконфликтного» человека. Холодная и неласковая мать, ненастоящая семья? Или теплая, даже разгоряченная домашняя атмосфера с импульсивной матерью и мягким отцом, который использовал свои связи должности главы отдела рекламы Фонда доктора Барнардо[18] и приличный заработок для поддержки амбиций своего сына?

Впечатления бывшего менеджера Боуи Кеннета Питта от дома № 4 по Плэйстоу-гроув, между тем, сильно отличаются от отзыва Даны Гиллеспи, а Пегги в его воспоминаниях предстает любящей матерью. «Это был обычный дом в предместье, маленький таунхаус, очень комфортабельный и уютный <…> в гостиной которого я сиживал, разговаривая о Дэвиде, а его мать говорила мне: „Ты знаешь, он всегда был самым очаровательным мальчиком в нашей округе, которого любили все соседи“».

Биограф Кристофер Сэндфорд усложняет семейный портрет. Отец Дэвида «безудержно гордился своим сыном», но при этом был «угрюмым, молчаливым и прижимистым, холодным и равнодушным человеком», постоянно заводившим романы на стороне и имевшим «множество предрассудков… множество». Пегги же, в отличие от него, была «шумной, капризной и склонной к резким перепадам настроения», но вместе с тем «замкнутой и отчужденной». Сэндфорд находит цитаты из высказываний Боуи в поддержку этих характеристик: отец «очень любил меня, но не умел это выражать. Я не помню, чтобы он хоть раз дотронулся до меня», а похвалу от матери «было очень трудно получить. Когда я доставал свои краски, она лишь говорила: „Надеюсь, ты тут не напачкаешь“».