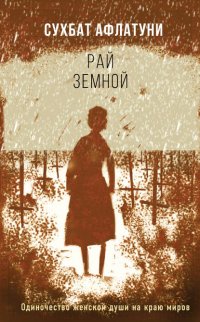

Читать онлайн Рай земной бесплатно

- Все книги автора: Сухбат Афлатуни

© Афлатуни С., текст, 2019

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

«Если говорить о смерти, то в естественных условиях она встречается в двух видах: мужском и женском. Оба этих вида между собой не общаются, между ними идет борьба за территорию, верх одерживает то одна, то другая сторона. Последние два столетия мужские особи обитают преимущественно в городах; женские облюбовали деревни, леса и цветущие луга; они продолжают носить традиционную одежду, чаще всего – белую; при себе имеют косу, которую используют так же как посох. Мужские особи эволюционировали гораздо сильнее: у них больше подвидов и изучены они хуже: за каждый шаг исследователю приходится платить жизнью, и не всякий рискнет на это пойти.

Картину усложняют ангелы смерти – они не относятся к царству природы и бывают посланниками из той области, которая исследованию недоступна вообще. Почему в некоторых случаях к умирающему вместо биологических уродов приходят эти ангелы, неизвестно.

…Про одну монахиню рассказывали, что она была незлобива и не имела никакой привязанности к земному. Когда при кончине явился к ней ангел смерти, старица попросила: “Не забирай меня, я и здесь всем довольна”. Она и на земле переживала рай. И ангел, вздохнув, ушел. В конце концов, Бог послал к ней пророка Давида, и тот, играя на лире, смог забрать ее душу».

Плюша глядит в окно.

Снег лежит пятнами, давно уже не белый, а такой, как пемза, которой в детстве мамуся терла ей пяточки. По полю бродят птицы. Плюша смотрит на них, иногда они взлетают и быстро садятся. А поле лежит огромное, сплошное, и темнеет. Вечер, пора думать об ужине, но вставать с обогретого места тяжело, хочется еще посидеть и пожалеть себя. И Плюша глядит на поле.

Поле это еще в детстве казалось ей огромным, да и сейчас не маленьким: конца ему не видно, полю. Если подняться к Натали на пятый, то из окна на краю поля видны строения и лесок. Но с ее, Плюшиного, второго поле занимает собой все окно и не имеет пределов, кроме оконной рамы и занавесок в ромбик, которые Плюша быстро задергивает, когда включает свет. Ей кажется, она даже точно знает, что с улицы ей в окно глядят и все внутри видят. Хотя кто мог видеть ее с поля? Поле было пустым, только птицы летали над ним. Но птиц она не так боялась, чего бояться птиц.

Плюша отрывает себя от стула, делает несколько шагов и начинает заниматься ужином. Вытаскивает ледяные макароны, вылавливает помидорину, берет консервы и идет за открывашкой. Ходит Плюша осторожно, как начинающая фигуристка по льду, хотя на фигуристку она со своими ногами и халатом не похожа совсем. Но пуговички на халате перламутровые. За этим она всю жизнь следит, за красотой и уютом. В детстве еще и танцевать любила, представляла себя лебедем.

За окном загорается фонарь. Значит, всё, значит, ночь, панове мои ясновельможные. Значит, Плюша задергивает занавески и включает свет.

Плюша живет в двухкомнатной квартирке.

Одна из комнат закрыта и используется как кладовка. Там старая этажерка, два ненужных, но крепких стула, ящик с ношеной и пахучей обувкой и еще мелочушка разная.

Все это можно было продать за копейки или куда-то пристроить – такие мысли у нее в голове уже бывали. Можно даже все выбросить, хотя выбрасывать жалко: и вещи хорошие, и обувочка старая пахнет по-своему. И если от всего этого освободить, то что делать с пустой комнатой? Надо тогда обставлять другим, браться за швабру, придумывать чего-нибудь на стены. А Плюше, с тех пор как перестала ходить по магазинам, а только в «Магнит» через два дома, все стало не в радость.

Что делать с этой комнатой, Плюша не знает. Когда-то берегла ее для будущей личной жизни. Еще мамуся была жива, а Плюша уже мысленно прикидывала, какие салфеточки на трюмо положит и пластмассовые цветы в вазу воткнет. Грех, конечно, при живой мамусе такими вещами в уме заниматься. Вот теперь, наверное, и наказана за это комнатой, с которой не знаешь, что делать. Даже входить в нее перестала; позвала Игната с четвертого врезать туда замок.

Тот приход Игната Плюшу немного разволновал, это был первый за долгие годы приход постороннего мужчины в ее жилплощадь. Она укрылась под видом каких-то таинственных забот на кухне. И пока он там сопел и стучал с дверью, обдумывала варианты на случай, если Игнат, с этими своими ручищами, вдруг возьмет да и полезет к ней. Но Игнат закончил дверь и ушел, а она еще долго глядела в окно и слушала сердце, а потом накапала валерьяночки. Потому что всю жизнь, во всех случаях капала валерьяночку.

Плюша зажигает свет в квартире. Не только на кухне, а везде: на электричестве мы не экономим. Пусть лучше будет свет, вот так… И вот тут. Пусть везде будет свет, а мы сядем ужинать. Королева Плюша садится за стол. Она ведь наполовину польских кровей, дворянских. А там и до королевских рукой подать, и не смейтесь там, слышите вы? Затихли, не улыбаются.

От дворянской крови у Плюши с детства проявилась нелюбовь к домашнему труду. Нет, бездельницей не была и вот так просиживать у окна стала только недавно, после того, что случилось. А так в свободное время всегда что-то делала. Читала книгу, поливала цветы, вязала или перешивала пуговицы с одного платья на другое.

В детстве, когда они еще жили в центре, любила прогулки и всегда возвращалась с чем-то интересным в карманах. С одуванчиком, например, или кедровой шишкой для мамуси, или даже простой жестяной крышкой от пива с зазубринками, похожими на корону. Крышки от пива мамуся не одобряла: алкаши неизвестные пьют, а ты это в дом тащишь, выбрось скорее эту гадость. Но Плюша продолжала их тайно доставлять домой и складывать в секретики. Эти секретики мамуся иногда находила. «Понюхай, – подносила она их к Плюшиному носу, – понюхай, пожалуйста, как они пахнут!» И жаловалась на нее подругам: «Откуда вдруг у девочки и такие наклонности? Как будто лимонад ей не покупаю!»

У мамуси было много подруг, и всем она находила, на что пожаловаться. А Плюша почти никогда никому не жаловалась, даже Натали, несмотря на теплоту отношений. Только плакала иногда, но это уже природа так устроила, чтобы слезы у женщин текли.

Самого пива Плюша за всю свою жизнь, кстати, так и не попробовала, хотя кругом все пили, весь их дом пил. Натали, бедная, тоже пиво любила с копченой рыбкой, пару раз заносила. Плюша рыбку ела, а пиво пальцем от себя отодвигала. Если бы еще те крышечки были, золотистые с зубчиками, может, и решилась на глоточек. Но Натали таскала «пивасик» в пластиковых бутылках, и крышки тоже были пластиковые, как на воде, и где интерес? Повертев такую крышку, Плюша клала ее равнодушно на стол. А Натали улыбалась своей улыбкой: что, мол, с тебя взять, Василиса Блаженная.

Сама Натали с юности была натурой неординарной. Юбок не признавала, тяготела к брюкам. Ноги у Натали были стройные, но тощие; брюки этот дефектик скрывали. Но Натали о форме своих ног размышляла меньше всего, нравились брюки ей, и точка. В школе юбки она еще как-то выдержала, зато в техникум сразу заявилась в джинсах и в новенькой, с кое-где невыткнутыми булавками, мужской рубахе. Время было еще советским, начались неприятности и беседы. Но Натали из джинсов так и не вылезла, еще и дымить стала. Такой был у нее характер, чем больше давили, тем больше проявлялся.

Подавили на Натали, побеседовали про облик и махнули рукой: пусть на себя хоть половую тряпку напялит, раз такая. Время было уже вялое, по привычке еще чего-то боялись, чем-то друг друга в актовых залах пугали, но отчислять Натали не стали. Может, еще перебесится и начнет одеваться как человек. Училась она на отлично, играла в теннис и вообще со своими мозгами могла бы еще в школе два годика отсидеть, а потом прямой дорожкой в институт. Но Натали все рвалась к взрослой жизни, с зарплатой и независимостью: отсюда и техникум.

Попытались завлечь ее спортом. В техникуме был хороший, не разворованный еще спортзал. Заведовал им коренастый физрук со сложным кавказским отчеством, которого звали просто дядь Вася и уважали. И Натали этому дядь Васе чем-то приглянулась. Она вообще нравилась такому типу взрослых мужчин, ценящих в девушках не только сладкую попку и приятную глупость, но и другие аспекты. Вот этот дядь Вася и предложил ее тренировать. Другая бы обделалась от радости, а Натали запыжилась. Ей все хотелось что-то руками создавать, а не просто чтоб поскакушки какие-то; так и ответила. Дядь Вася пожал своими мохнатыми плечами и закурил. «Странная ты», – сказал задумчиво.

Странности в Натали, и правда, было много. Хотя училась на текстильном, ткани ее интересовали слабо, а больше пыльные и вонючие станки. Обожала в них ковыряться, гайки щупать: глаз был мужской. И с парнями ей легче было язык найти, о футболе, о «мотиках» поговорить, какие лучше. Но дальше разговоров процесс не продвигался: не притягивала к себе, магнит не работал. Ни за руку никто ее не пытался схватить и пальцы помучить, ни даже сумкой, пробегая, пихнуть. Друзей много, а так чтоб с перспективой… Даже чтоб просто на каком-нибудь дне рождения в ванную вдвоем ненадолго запереться и воду на полную громкость включить… И этого не было.

Это, кстати, ее подружек волновало, что Натали совсем одна гуляет, как Царевна-лягушка. То, что у Натали не было заметно ни парня, ни засосов, их беспокоило и даже как-то обижало. Сами они уже были опробованные, со всяким опытом. И изобретали планы, чтоб Натали скорее почувствовала себя женщиной, пока поезд не совсем ту-ту.

Идея эта всех тогда очень воодушевила. Возникло даже какое-то инициативное ядро, пару раз собиравшееся в кафе «Чебурашка». Обсуждались кандидаты из знакомых парней, кого можно было как-то подтолкнуть к Натали. Попробовали договориться с тремя старшекурсниками из техникумовских донжуанов. Двое отказались сразу; один, посерьезнее, обещал подумать. Думал месяц, то есть мозги крутил. Подруги подстроили им встречу на каком-то дне рождения; тот при виде Натали забился в самый угол, даже на танцы с дивана не слез. Зато Натали так отплясывала, соседи аж через два этажа прибежали в дверь звонить.

После этой неудачи инициативное ядро, уже не такое инициативное, но все еще желающее Натали большого женского счастья, снова собралось. На этот раз в «Бригантине», или, как пивную ту среди населения звали, «Блевонтине». Слава у «Блевонтины» была своеобразная, по вечерам туда даже районные проститутки не любили заглядывать. По слухам, в пиво таблетки клали. Но девушки собрались там днем, скромно уселись в уголке. Знакомый официантик пообещал, что пиво будет без таблеток, высший сорт; врал, конечно.

После второй кружки к девчонкам и подсел Гриша по кличке Порох. Гриша был кого-то из них знакомый и пристроился со своей кружкой сбоку. Лицом Гриша напоминал неандертальца, а на голове, как у Пушкина, вились кудри. Девчонки, закосев от пива, обсуждали свои планы открыто, не стесняясь. Да и Гриша вел себя тихо. Другой бы начал уже прижиматься-лапать, а этот лапал только кружку свою и губами шмякал. Тут одна из подруг и поглядела на Гришу со смыслом. Пихнула ногой другую, та переглянулась с третьей… Короче, Грише было сделано важное предложение.

Гриша молча повертел кружку, прикидывая что-то там под своими кудрями, а потом взял и потребовал за это… нет, ну вот взял и потребовал деньги. Сумма была небольшой, но девчонки, конечно, все равно возмутились. Любовь должна быть чистой и бесплатной, особенно со стороны парня, если ты мужик, а не будем говорить чего. Но Гриша стоял на своем крепко. «Не хотите – пойду скажу вашей этой… что вы тут ей…» Последовал новый взрыв возмущения, у Косиченко даже кружка на пол гребнулась, но удачно, а то бы еще и за кружку пришлось платить. Что делать? Стали девушки тык-пык по карманам, чтобы и на это пиво хватило, которое уже ясно стало, что с «химией». Жаль только, Натали, дура, жертвы их не оценит.

Гриша сгреб деньги в карман. Натали он уже где-то видал, фотка не понадобилась. Только адрес, где жила, и еще родительский. Записывали его девушки всем коллективом, с трудом выводя разбегавшиеся буквы. «Только чтоб романтично было», – строго сказала Косиченко, как самая трезвая и ответственная.

Гришка Порох не соврал. Побрившись и помазав себя одеколоном, подкараулил Натали, когда та вечером к родителям шла.

На беду, шла с посиделки и не слишком трезвая. Через то самое поле и шла.

Сама виновата, говорила Плюша. Плюша слышала эту историю от самой Натали. Как можно было через это поле идти? Да еще одной. Да еще вечером. Да еще девушке. Через него даже мужчины без надобности просто не ходят.

Говорила это Плюша про себя, а вслух молчала, чтобы не обидеть. Она, вообще, с Натали чаще молчала. Чувствовала себя каким-то большим и теплым ухом, которое только слушает и кивает. Или чай с вишней глотнет. А Натали любила адмиральский, с ромом.

…Плюша доужинала, поднялась и снова проверила занавески. Нужно новые покупать: эти совсем тонкие. А сейчас такие приборы, через все могут видеть. Если кто-то на поле стоит с прибором, то Плюша перед ним вся голая, как на ладони. А если материал толще, то это какая-никакая, но защита. Ей еще Натали предлагала жалюзи, но жалюзи – это что-то бездушное. А в занавесках все-таки есть тепло и добрая энергия.

Посудку за собой Плюша не убирает, в раковине уже целая гора. Ни посуду, ни полы, ни окна Плюша с детства мыть не любила. Мамуся мыла, как ее только на всё хватало, тут протрет, там… Плюша пару раз тоже, чтобы мамусе сделать сюрприз, помыла что-то, подшуршала. Один раз посудку, а один раз и полы. Полы на мамусю слишком даже сильное впечатление произвели. «Плюшенька, ты теперь всегда будешь полики мыть?» У Плюши брови поднялись. Особенно обидело ее это «всегда». В ведре всегда тряпку отжимать? Грязной водой всегда руки гробить? Нет-нет, Плюша себе другие домашние обязанности придумала. Тоже, между прочим, трудные. Она украшала дом.

Тяга к искусству проснулась в ней рано. В семье читали мало, предпочитая телевизор, но было и три альбома с репродукциями. Плюша клала альбомы на живот и развивала по ним вкус и любовь к прекрасному. Картины эти она знала наизусть, вместе с трудными именами художников.

Одновременно с любовью к голландской и прочей мировой живописи проснулся и ранний интерес к рукоделию. Исследуя шкаф, Плюша отыскала пяльцы с заготовками, мамуся когда-то увлекалась. Вышивание тоже сделалось Плюшиной любовью: вначале обычным крестом, потом болгарским; сперва по заготовкам, потом по фантазиям. Сколько накидочек, наволочек, салфеточек вышила она вот этими вот руками и раздарила родственникам и духовно близким людям… И для дома, и для мамуси. Даже папусе несколько раз дарила, но мужчины такие вещи не чувствуют. Тем более ее папуся, который… Не будем, не будем; вечная память, и точка.

Плюша глядит на раковину, на тарелки с засохшими остатками еды и на чашки с патокой. Предлагала ей Натали посудомоечную машину, но Плюша как-то не доверяла технике: не на то нажмешь, и всё. «Лучшее – враг хорошего», как мамуся всегда говорила. Хотя мамуся бы нынешнюю ее раковину, конечно, не одобрила. Встала бы, как мученица, и начала бы эту гору мыть.

А Плюша с детства грязи не замечала. Ни грязи, ни пыли на полках, ни пятен на платьях и блузках, ни желтоватых разводов на трусиках. Это потом пришлось это все замечать и как-то бороться. А в детстве и юности Плюша порхала в мире прекрасного, среди вышивок с собачками и картин всемирно известных мастеров.

А какие она бусы в младших классах мастерила! Желуди на нить нанизывала и, не переставая, дарила мамусе. На, мамуся, носи, родная. Еще из растопленного воска кругляши, и тоже на нить, и тоже все ей, мамусе, чтоб всех краше была. Пузатый шиповник, как заалеет, рвала, и на бусы. Каштаны с каникул привезла, долго любовалась, о щечку терла. Тоже бусы из них наделала. Одну нить только каштаны, а вторую с желудями.

Требовала, чтобы мамуся все это носила, для чего тогда она старалась, палец два раза уколола? Мамуся терпеливо носила, но только дома. На работу если и наденет, в подъезде быстро снимет, и в сумочку. Плюша ее за этим обманом застигла. Отобрала у нее все свои бусы и со второго этажа с детскими проклятиями выкинула. Пусть другие мамуси подбирают и носят. Потом что-то сама подобрала, в секретик спрятала. Нашла через много лет, мамуся уже слегла когда. Каштаны ссохлись, и желуди время не пощадило. Только три нити восковых бус, когда помыла, – как новенькие, надевай и носи. Одни на мамусю надела, когда та уже говорить не могла и сопротивляться, в этих бусах ее и отпели.

Постояв в воспоминаниях у раковины, Плюша решает заняться мытьем завтра. А сегодня… Телевизор? Нет, телевизора Плюша не держала. Был когда-то, сломался; спокойнее стало. Ни тебе человеческих жертв, ни девиц с силиконом. Какое-то время мертвый телевизор еще побыл в комнате, Плюша раздумывала, куда определить с телевизора фигурку снегиря и салфеточку, накрывавшую экран. Салфеточку перенесла на книжную полку с классикой, а снегиречка на подоконник, где виднелась ветка березы, вот он будто теперь на ней сидит, если подключить воображение. А телевизор отдала в починку, а потом в одну нуждающуюся семью, пусть он теперь им про жертвы показывает.

После той встречи на поле с Гришей Натали день отлеживалась и прокурила всю комнату. Постарался, сволочь: весь нижний этаж болел. Но долго горевать над сюрпризами, которые подсовывала ей жизнь, Натали не любила: говорила свое: «Танцуем!» – и принимала ответные меры. Через неделю уже ходила в секцию карате; они тогда полезли, как после дождя. Но эта была без дуриков, физрук дядь Вася посоветовал.

Походив туда полгода, почувствовала себя вполне готовой. Гришу она давно вычислила: не так много на районе парней с такими кудрями вертелось. Да и морду его тогда, на поле, трезвой половиной мозга сфоткала. Короче, теперь уже она сама Гришку караулила. И докараулила. Жаль, не на том же самом месте, но и так все неплохо прошло, Гришуня без сознания возле борщевика валялся. Был у Натали еще один замысел: лишить его того места, которым он ей тогда больше всего обиды причинил; даже ножик складной заранее заточила. Но, брезгливо повертев что-то теплое и жалкое, раздумала и натянула штаны Гришуне обратно; тот только глаз затекший приоткрыл и снова закрыл.

Потом он еще месяц выкарабкивался в больнице. Натали ментам не сдал, сказал, хулиганы, какие – не помню; вопрос закрылся. Натали берег лично для себя, только и дышал в больнице ею, даже поправлялся, сволочь, быстро, так не терпелось снова с ней пообщаться.

Вышел из больницы и сразу занялся этим делом. На собственные силы не рассчитывал, собирал группу. Всех обстоятельств перед дружками не раскладывал: подговорить на телку всем скопом непросто, тут тоже были понятия, чего можно, а чего других дураков ищи. Сочинил им что-то про нее, недаром же кудрявый.

Натали, кстати, тоже дорогого Гришу не забывала, продолжала ходить на карате и орать «ити, ни, сан». Но тут как раз приземлилась неудачно, еще и выпускные подкатили. Переехала в новую комнату, в центр, там считалось спокойнее.

Гришку, конечно, центр не остановил. Подкараулили ее по новому месту жительства, от подружки поздно шла, с которой к экзамену готовилась. Должны были сперва ее чем-то тяжеленьким сзади и потом передать в руки Грише, у которого была для Натали своя программа. В общем, если бы Гришины планы тогда сбылись, осталась бы от Натали одна инвалидность, и то в лучшем случае.

Но у Натали чуйка вовремя сработала, перед самой засадой давай, прихрамывая, бежать. Надо было ей, балде, конечно, сразу на Буденного, там даже ночью какая-то жизнь, а она – дворами-переулками. Спасло, что смогла непонятно как влезть на дерево, старую липу. Гришкины придурки пробежали внизу мимо, потом обратно и разбрелись, перематюгиваясь в темноте. Натали выждала среди веток, пока все уйдут, попыталась слезть, и не смогла, боль адская. Осталась куковать на дереве, зато живая.

На утренней заре нащупала в джинсах спички, закурила. Заблестела внизу лысина: мужичок какой-то заинтересовался летевшим сверху пеплом. «Что сидим?» – сделал ладошку козырьком. «Рассвет встречаю», – сплюнула Натали в сторону. Мужичок оказался человеком: вернулся, тарахтя по асфальту стремянкой.

Этого рыцаря с лысиной Натали всегда вспоминала с благодарностью. Жалела, что даже имени не спросила, молодая была.

Жить, однако, стало так, что из дома нос не кажи. Техникум кончила на пятерки, а вместо радости – одни нервы.

В один из таких дней Натали, вернувшись из хлебного, обнаружила у себя незнакомого парня. Стоял парень возле этажерки и по-хозяйски разглядывал ее книги, как раз пролистывал Толстого. Пустила сожительница по квартире, дура, был же уговор, чтоб ни-ни, никого. Натали положила булку хлеба на стол и изготовилась дать отпор.

– Антон, – парень сунул Толстого обратно. – Гришин брат… Старший.

Ну да, одно лицо с Гришей. Только кудри спокойнее и взгляд не такой нагло раздевающий. Тоже, конечно, наглый, но в пределах нормы.

– Я в курсе. – Антон присел за стол, заскрипев стулом. – Садись поговорим.

– Не в гостях, постою как-нибудь.

– Чисто у вас…

Натали хмыкнула. Чистоту она, и правда, поддерживала. Пошкрябать пол или пыль снять с полок – без вопросов, танцуем…

– Я, короче, – сказал Антон, – в курсах того, что он тогда с тобой сделал. И что ты с ним потом… Это мне сам рассказал. Ну и насчет последнего тоже.

Он глядел на Натали и поигрывал губами, точь-в-точь как сволочь Гришка. Но как-то аккуратней, солидней.

– Короче, – закончил свою губную игру. – Пришел сказать, что больше он не полезет. Я с ним поговорил.

Скрипнул стулом и поднялся.

– И ты к нему, – добавил, – тоже не лезь.

– Нужен он мне!.. Есть хочешь? – спросила вдруг Натали.

– Нет. Два пирожка сюда по дороге съел, с капустой.

– Понятно… – Натали машинально отошла от двери, пропуская Антона.

– Вот если, – остановился, – только пить…

– Квас пойдет?

– Лучше воды. Обычной.

Шумно заглотал, слил остаток на ладонь и примочил кудри. Кудри сразу заблестели, а по щербатому лбу поехала крупная капля. Натали отчего-то на нее загляделась. Антон попрощался и стал враскачку спускаться по лестнице. Одна нога у него была короче другой.

Плюша знала эту историю. Знала и восхищалась Натали, ее выдержкой, ее умением общаться с мужчинами. Проводить с ними нужную линию.

Сама она ничего этого не умела. Только чувствовать и отзываться.

Плюша смотрит в монитор, теребит мышь, пытаясь направить бестолковую стрелку. Натали дарила ей коврик для мыши, но Плюша куда-то его задевала, может, в ту комнату, которая теперь на замке. Связала коврик сама, но хитрая мышь ездить по нему не хотела.

Устав воевать с техникой, Плюша снова проваливается в воспоминания.

…Плюше одиннадцать лет, мамусе тридцать семь с половиной. Заметив в дочери тягу к прекрасному, а может, просто устав от ее желудевых бус, мамуся отдала Плюшу в изостудию. Изостудия была при Дворце пионеров, второй этаж; руководил ею знаменитый Карл Семенович. У Карла Семеновича были офицерская осанка и большие ладони, а головой был похож на Деда Шишковика, которого Плюша мастерила в школе на уроках рукоделия.

Раз в неделю, по средам, дети шумно поднимались по ступеням, прижимая папки с заданиями. Вход в изостудию был налево от лестницы, внутри пахло краской, гипсом и сыростью. Это был большой, огромный, как казалось Плюше, зал; по углам стояли повернутые к стене картины и муляж человека на шарнирах. Еще были пыльный скелет, с которым мальчики норовили поздороваться или нацепить на него шапку; Плюша в его сторону старалась не глядеть. Когда глядела, чувствовала щекотку в одном месте и делалась красной, как пионерский галстук, который мамуся ей раз в неделю стирала и гладила.

Поздоровавшись с Карлом Семеновичем, дети развязывали тесемки на папках и раскладывали на полу задания. Задавали обычно одно и то же: две композиции и пятнадцать набросков. Композиции нужно было рисовать («писать», как Плюшу сразу же поправили) гуашью, а наброски – карандашом «эм» или «два эм». Карл Семенович вышагивал по оставленной среди разложенных листов тропинке и делал замечания.

Мамуся, прежде чем явиться к Карлу Семеновичу с Плюшей, отыскала каких-то общих знакомых. Долго передавала ему от них приветы, Карл Семенович кивал и темнел. На нем был светлый галстук; на голове, пряча бугристую лысину, берет. Были показаны Плюшины рисуночки и даже восковые бусы, на которые Карл Семенович поморщился. Рисунки его немного заинтересовали. Это были срисованные Плюшей картины ее любимых великих художников.

– Рембрандтом увлекаетесь? – поглядел на Плюшу. К детям он обращался на «вы».

Плюшенька кивнула. Да, она очень любит Рембрандта Харменса ван Рейна… Великого голландского живописца…

Плюша была взята без охоты и с испытательным сроком.

Вскоре все с ней стало ясно. Даже самой Плюше.

Она не могла рисовать. Срисовывать с чужого худо-бедно получалось. А самой, на пустой бумаге… никак. Часами просиживала перед листом, боясь тронуть его карандашом.

Какое-то чувство ужаса перед белой пустотой. От переживаний у нее началась сыпь под школьной формой.

Иногда кто-то соглашался помочь Плюше, провести несколько первых линий. Появлялся за спиной кто-нибудь из тихих помощников Карла Семеновича: сам он не рисовал, был искусствоведом, профессором местного института.

Плюша тихонько дорисовывала остальное, поглядывая из-под челки.

Через полгода Карл Семенович поговорил с мамусей.

– Но она так любит искусство… – пыталась возразить мамуся.

– Вот и пусть любит дальше. – Карл Семенович поднялся. – Есть много способов любить искусство, не принося ему этим вреда. Станет музейным работником, например.

Мамуся спустилась ватными ногами по ступенькам. На улице, вертя старым зонтом, ждала Плюша. Мамуся пересказала Плюше беседу, и они пошли по лужам на автобус.

После ухода из изостудии в Плюшиной жизни возникла пустота. Ей стали сниться белые листы бумаги. Один раз приснился тот самый скелет; на черепе сидела пушистая шапка, а из глазниц текли слезы.

Спасали тайные танцы: запиралась у себя, натягивала сшитую из тюля юбочку-разлетайку, тяжело подпрыгивала и чувствовала себя Майей Плисецкой. Тихонько дрожали стекла в шкафу.

Плюша окончила школу с двумя тройками и поступила в Театральный институт.

К тому времени они уже жили здесь, вот в этом доме.

Их прежний деревянный на Свердлова снесли. Снесли не сразу: дом долго стоял пустым и черным, и Плюша приезжала к нему поплакать, погладить бревна, но внутрь заходить боялась. Как все пустые дома, он не был пустым, в нем кто-то ругался женским голосом и гремел бутылками. Плюша стояла возле дома, плакала и кусала холодный пирожок.

Папуся от них ушел как раз с переездом. У него обнаружилась еще одна семья, где его тоже ждали по вечерам, ставили перед дверью тапки и готовили его любимые макароны по-флотски. Там у него тоже было свое кресло с протертым ковриком, свое полотенце и еще одна дочь, почти ровесница Плюши. Стало ясно, почему он ночевал дома не каждый день, а выборочно. Эта вторая семья жила недалеко, мамуся о ней знала все, но таила из педагогических соображений. Теперь, с переездом, папуся вначале стал задумчивым, а потом начал перевозить часть упакованных вещей, но не на новую квартиру, а туда, во вторую семью, которая теперь стала первой. С новой квартиры ему было тяжело добираться до работы, автобусы ходили нерегулярно и набитыми. А он уже был в возрасте: сердце.

Это и правда был край города. Это и теперь почти край. Город за эти годы быстро расползся на юг, немного на восток, в заречье; Плюша там давно не бывала, но слышала. Даже в бывшей промзоне, в северной части, выросли многоэтажки, раскрашенные в попугайные цвета. А вот их, «западников», все это не коснулось, обтекло стороной, особенно их район, с полем.

Еще когда дом их только заселялся, на поле начали рыть котлован под новый. Потом яму, которую успели вырыть, засыпали обратно. Поле снова очистилось.

Причину этого Плюша тогда не знала. И почему поле их звали иногда Мертвым полем. Знала ее мамуся, но мамуся оберегала Плюшину психику и молчала, а если говорила, то на другие темы.

А Натали?

Натали эту историю, конечно, знала. Никто ее не оберегал, и сама она себя ни от чего не оберегала. Родители ее получили квартиру на пятом, и она там тоже была прописана, для большей жилплощади. Но жила отдельно и бывала у них редко. Зайдет попьет воды на кухне и уйдет. Дом ей не нравился, и все вокруг ей там не нравилось. А на поле, вообще, та встреча с Гришей произошла.

Гриша, кстати, после того раза, как к ней его брат приходил, исчез из жизни Натали. Как-то даже скучно стало. Сдала выпускные, устроилась на фабрику. На фабрике первое время было интересно, пока опыта набиралась. Появились, как всегда, друзья-мужчины, сразу почуявшие в Натали своего парня. Но без сволочи Гриши все равно было как-то не то. Какой-то азарт из жизни ушел, скучно ходить по улицам стало. Попробовала читать философию, почитала, плюнула: не ложились ей на душу эти абстракции. Перечитала третий раз «Войну и мир».

На фабрике Натали двинули в профком. От комсомола сама отмахнулась, он ее еще по техникуму достал, когда с джинсами призывал к совести. А на профсоюзной линии почувствовала себя в своей тарелке. Можно и людям помочь, и с начальством ругнуться. Тут как раз и перестройка подвалила. Натали поставили в очередь на жилье и повесили на стенд. Этот стенд и коридор, выкрашенный под дуб, помнились долго. На фотографии там она была в короткой своей стрижке, без косметики, только над бровями ради доски слегка поработала, чтоб не торчали. В жизни ей было с высокой башни плевать, что у нее и как торчит.

Карате бросила, решила попробовать парашют. Попробовала – понравилось: и риск, и новый какой-то взгляд на мир. Сразу стала яснее философия, которую до этого чуть не по слогам разбирала. Но перечитывать не хотелось, чтобы этого нового понимания не испортить.

Эти полеты и упругий воздух ей тоже долго помнились. Когда ночевала у Плюши, дергала иногда во сне руками и лягала стоявший рядом шифоньер. От звона Плюша просыпалась и таращила глаза. А Натали рвала кольцо парашюта и подбрасывалась вверх, так что диван вздрагивал. И зависала на стропах над их микрорайоном, над узкой дорогой, соединявшей его с городом, и полем, казавшимся отсюда, с высоты, и не таким уж огромным.

Плюша снова стоит у раковины.

Вынимает отмокающую тарелку, глядит на нее, кладет обратно.

Подходит к окну и осторожно раздвигает занавески.

Поле уже совсем погасло и слилось с небом. Только належни снега немного угадываются. Плюша складывает три пальца и крестит поле. Спите, мои хорошие, спите… Рот ее улыбается, становятся видны не только зубы, но и десна.

Плюша вспоминает, как поступила в местный Театральный институт, на отделение музееведения, как раз открыли в нем тогда такое, экспериментальное.

Институт находился там же, где и теперь, в особняке на Первомайской. С одним львом у входа, на месте второго клумба с окурками. Здание было звучащим: пело, читало монологи и разыгрывало гаммы, шумело и взрывалось хохотом на переменах. Мамуся подарила к поступлению новый плащ, Плюша потихоньку осваивала косметику. Бусы она носила из желудей. Потом, почувствовав взгляды, перестала.

Плюша ходила на студенческие выставки. Своего мнения у нее еще не было, и она таинственно молчала, поигрывая желудевыми бусами. Иногда у нее в голове появлялись кое-какие мысли, она записывала их в блокнотик.

Но главным был не особняк, не запахи и даже не лекции, которые Плюша слушала рассеянно, больше думая о своем. Главным оказался Карл Семенович, тот самый. Из изостудии он к тому времени ушел: возраст, здоровье, приходилось экономить силы. Это он сообщит ей потом, когда она сделается его ученицей.

А тогда, осенью, на первом курсе, он просто открыл дверь и вошел в их аудиторию. Плюша, сидевшая, как всегда, вся в своих мыслях, как-то сразу стряхнула с себя все это облако и подобралась. Подняла голову с тетрадки, сложила перед собой по-школьному руки. И все остальные тоже как-то подобрались. Остальных, правда, было не так много. Еще семь девиц и юноша Максим, чьей мечтой, как он сам признался, было пописать в женском туалете.

Карл Семенович начал перекличку. Нет, никого не «перекликал», а просто знакомился, присев на стул и слегка подшучивая над фамилиями. Плюшу он сразу не вспомнил.

– Полина Круковская? – Карл Семенович качнул ногой и спросил что-то непонятное.

Оказалось – разумеет ли пани по-польски.

Плюшенька не «разумела». Из иностранных языков у нее значился только «английский со словарем», как писала в анкетах. Что значило это «со словарем» и как словарь этот выглядел, представляла себе плохо. В голове сидело несколько стишков, которые они с мамусей выучили в школе. «Пуси-кэт, пуси-кэт…» Читала их с выражением.

Карл Семенович разочарованно моргнул и продолжил перекличку.

Он считался одним из лучших советских специалистов по живописи барокко. В институтской библиотеке можно было заполучить брошюру со списком всех его книг и статей. «Неполная», – презрительно говорил Карл Семенович. Но в последние годы публиковал мало: здоровье, глаза.

Когда он первый раз приобнял Плюшу, ее испугал резкий запах табака и старости. И защекотало там же, где в изостудии. Но отстраняться не стала. Карл Семенович возлагал свои ладони на многих первокурсниц; что-то вроде «посвящения в студенты». Точнее, в «студентки».

Рядом с собственными Плюшиными мыслями в блокноте стали появляться мысли Карла Семеновича.

«Мы восхищаемся… потому что многое не сохранилось. Если бы от Античности сохранилось больше, если бы… и финикийское искусство того времени, и… то, может, мы бы и не так…»

Он говорил не очень быстро, но Плюша все равно не успевала. Писала она с сопением и перерывами на покусывание и посасывание ручки.

«Восхищение в науке происходит от недостаточного знания. Но без восхищения наука была бы мертвой».

Он читал им «Введение в науку». Тетради с его мыслями до сих пор хранятся на висячей книжной полке, рядом с ее соломенными мишками.

Плюша стоит и думает. Хотя можно сесть и думать сидя, так было бы удобнее. Но Плюша все стоит, то утекая в воспоминания, то вдруг до болезненности, до миллиона впивающихся в нее иголок воспринимая кухню, лампу и шорохи. И тяжелые удары капель из крана. И хруст отдаленной машины по мерзлой дороге. И соседские шаги над головой.

Когда с ней раньше, еще при Натали, случались такие минуты, она открывала рот и, немного подержав его открытым, звала Натали. Иногда Натали сама все понимала по застывшей Плюшиной фигуре и открытому рту, подходила к Плюше и брала ее за плечи: «Ну что? Что? Опять?..» Плюша даже не кивала, а просто моргала и дергала губами в знак согласия. «Ну, ванну иди прими. Пустить тебе воду? Горячую ванну… с израильской солью…» Плюша мотала головой: она боялась ванны. Там можно обжечься водой, можно глубоко задуматься и утонуть. Она представляла, как ее, толстую и скользкую, будут вытаскивать из ванны, и мотала головой.

Натали обнимала ее и прижимала к прокуренной кофте. Давай уедем куда-нибудь, давай уедем, где тепло… В Таиланд. И делает глубокий вдох. Ворсинки липнут к мокрым губам.

– Таиланд? – переспрашивает Натали. Они все еще стоят, обнявшись, под лампой. А может, уже сидят на кухне. Натали, как всегда, жарко, она просит открыть хотя бы форточку, чтобы был воздух.

Плюша неуверенно называет еще Малайзию, но форточку не открывает. Сквозняки – это смерть.

– Ты же плавать не можешь, – напоминает Натали.

Она, Плюша, будет просто на пляжике…

И она уже почти видит себя на пляже, в белом песочке, обтекающем ладони и пяточки. Будет смотреть, как Натали плавает. Плавает Натали красиво, как птица. Натали молчит, прикидывает.

– Ты ж знаешь, не люблю жару… Уф! Давай форточку откроем? Ты теплый свой накинешь…

А можно, где не жара. В Польшу. В Краков…

Форточка остается закрытой.

А в тетрадке с мыслями появлялись все новые записи. Уже почти без пробелов.

«Барокко было последним великим стилем. После него… топтание на месте. Это был стиль аристократизма, религиозного аристократизма. Это был протест против плебейского, лавочного духа Реформации. Который все упрощал, все сводил к самому необходимому, к минимуму. Сажал искусство на паёк. Протестантские храмы такие скучные поэтому, и дворцы. Их строили, считая каждую копейку. В этом была сила протестантов, там умели считать. Им не было дела до аристократизма: аристократов они ненавидели. Любить их было, конечно, не за что: аристократия вырождалась… Видно по портретам: физическая дегенерация, хотя художники льстили и пытались ее скрыть. Аристократия уничтожала сама себя. Но смогла взять последний реванш, имя ему было барокко. Это был фейерверк, рассыпавшийся по всей Европе и долетавший до испанских колоний Латинской Америки, до португальских колоний Индии… Даже до России, его принесли вначале, кстати, поляки. А потом все погасло. На место аристократа приходил бюрократ – по сути, тот же лавочник со счетами… Это как в “Гамлете”, великой барочной трагедии. Аристократия исчезает, все мертвы, все убиты, остается только этот торгаш… Ослик…»

Карл Семенович сказал: «Озрик», но Плюша писала, как слышала.

К первой паре она обычно опаздывала, автобусы ходили переполненные; чужие люди мяли Плюшу и дышали ей в уши и затылок.

На курсе Плюшу не любили за старомодный плащ, за булочки, которые жевала на переменке, за то, что не интересовалась журналом «Бурда».

В конце первого курса ее посетило горе. Умер папа, папуся… Привыкший жить на два дома, на две семьи и сам себя этой привычки лишивший, он не выдержал. Устоявшийся ритм, ритм равномерного его колебания между двумя женщинами, был нарушен, и сдало сердце.

Ни у Плюши, ни у мамуси не оказалось черных платьев, пришлось срочно покупать; в спешке купили, конечно, не то. Ездили попрощаться, дверь открыла Плюшина копия с неприятным голосом, папусина вторая дочь. Вторая жена спряталась в другой комнате, чтобы избежать общения. Было несколько знакомых, но, когда мамуся села поплакать, к ней никто не подошел. Одна Плюша стояла рядом и все не знала, куда деть гвоздики; положила рядом с гробом, они тут же свалились на пол. Папуся лежал некрасивый и чужой, и Плюша стеснялась на него смотреть. Ей было обидно, что он умер без нее и без ее участия и каких-то важных слов, которые она обязательно бы придумала и произнесла ему. Можно было и сейчас что-то сказать, но новое платье сидело плохо, и по ногам гуляли сквозняки. А еще она услышала чужую речь и узнала ее: на кухне говорили по-польски. Мамуся, поплакав и высморкавшись, поднялась и сжала губы, и Плюша тоже, из солидарности, поджала губы. Они с мамусей решили не ехать на кладбище; никто их, правда, туда и не звал.

С того дня Плюша заинтересовалась своими польскими корнями.

Дома книг о Польше не было, узнавать в библиотеке она стеснялась. Оставалось проконсультироваться у Карла Семеновича, когда он следующий раз ее приобнимет и спросит о студенческом житье. Но Карл Семенович все не обнимал, а просто так вот подойти и заговорить с профессором на постороннюю тему… Наконец Плюша придумала способ. Связала кружевную салфетку и, подкараулив Карла Семеновича после пар, решительно ему ее преподнесла.

Карл Семенович был тронут и тут же, конечно, приобнял. И не за плечо, как обычно, а пониже, в сторону талии. И снова у Плюши всё защекотало, и сердце застучало так, что даже ноги в туфлях почувствовали этот стук. Набрав воздуха, Плюша задала томивший ее вопрос.

Они шли по Буденновской, профессор предложил заглянуть к нему. Это было недалеко, день был сухим. Плюша помогала Карлу Семеновичу идти, боясь, что от близорукости он наскочит на столб. Постепенно осмелела, стала брать его в опасных местах за локоть и предупреждать шепотом; ему это, кажется, нравилось.

Карл Семенович жил в двухэтажном доме стиля классицизм или модерн: в стилях Плюшенька была еще нетверда. Два небольших балкона поддерживали полуголые пыльные женщины с выпученными глазами. В подмышке у одной темнел мох.

Поднялись на второй этаж; дверь открыла крупная дама с зализанными волосами и в переднике. «Знакомьтесь, – сказал Карл Семенович, – пани Катажина, моя экономка». Плюша уставилась на нее: живых экономок она прежде не видала. «Да можно просто Катя», – отвечала та и принялась помогать Карлу Семеновичу освободиться от плаща. Плюша тоже стала расстегиваться и пританцовывать, снимая туфли. Пани Катажина предложила ей воспользоваться рожком.

Потом они обедали каким-то загадочным супом; Плюша сжимала тяжелую серебряную ложку и боялась что-то съесть неправильно. Косилась на неестественно тонко нарезанный хлеб. «В нашей семье, – говорил Карл Семенович, – хлеб нарезали так, чтобы сквозь него можно было увидеть ратуш…»

Плюша не знала, что такое «ратуш», потела и улыбалась.

На второе подали рыбу, Плюша отказалась. Дома мамуся сама чистила ей от косточек и подкладывала в тарелку, а тут спасения ждать было неоткуда. Пока Карл Семенович чинно, по-профессорски, ел рыбу, она докусывала тонкий хлеб и разглядывала обстановку, мысленно подыскивая место для своей салфеточки. По стенам бугрилась лепнина, и мебель тоже была какой-то изогнутой. Из серванта поблескивал сервиз. Барокко, думала Плюша.

Чай Карл Семенович велел сервировать в его кабинете. Домработница Катажина убрала посуду, выразив сожаление, что Плюша не попробовала ее заливного судака.

Они вошли в кабинет. Здесь резко пахло старыми книгами. Карл Семенович усадил Плюшу на диван; сам сел на стул, предварительно сняв с него стопку бумаг.

– Вы спрашивали о Польше… – обвел костлявой рукой кабинет. – Вот она!

В дверь аккуратно постучали, Катажина внесла поднос с липовым чаем.

Поляки жили в городе давно, с девятнадцатого века.

Первые были сосланными после своего неудачного восстания. Жили узким обществом, страдая от сурового климата и нечистоты на улицах. Некоторые, особо тонкие, от этого быстро спились, положив начало местному польскому кладбищу. Другие привыкли и принялись потихоньку сеять европейскую культуру, школы, больницы и музыкальные вечера.

Прибывали и другие сыны Польши, уже добровольно: коммерсанты, гражданские инженеры, циркачи и лица без определенных занятий. Держались все еще замкнуто, своим польским кругом. Некоторые, впрочем, из-за нехватки полек, женились на местных девицах, плечистых и непритязательных. Но и породнившись с туземцами, не забывали, кто они, а кто остальные.

Особенно много прибыло из Польши при последнем царе, когда в городе решили развивать промышленность. Появились польские рабочие, польские социалисты и польские подпольщики. Община выхлопотала разрешение на строительство костела и выстроила его пред самой революцией…

Город, в котором Плюша до сих пор бездумно жила, вдруг стал наполняться новым смыслом. Она брала у Карла Семеновича книги и оборачивала их вместе с мамусей в хрустящую кальку. Что касается местной истории, Карл Семенович сам ей рассказывал. Он помнил еще польскую речь на улицах. Помнил костел открытым, с органом и кропильницей на входе; помнил воду от нее на своих детских пальчиках. Костел и сейчас открыт, но теперь в нем помещался музей. Плюша была там еще сонной школьницей, теперь сходила осознанно. Побродила по залам, постояла возле чучел птиц и бледно освещенных стендов.

Поляков, судя по рассказам Карла Семеновича, в городе было много-много. Больше тысячи. Куда они все исчезли?

– Уехали, – быстро ответил Карл Семенович. – У-е-ха-ли.

В институте всем уже было известно о ее походах в особняк на Буденновской.

«В тихом омуте черти водятся», – услышала о себе случайно. Вспомнились черти из альбома Босха с зелеными пупырчатыми животами. Заперлась в туалете, растирала слезы. Они думают, что она кто? Вечером нагрубила мамусе, потом мучилась этим.

Научилась есть рыбу.

Связала Карлу Семеновичу еще две салфетки. Дипломную работу она будет писать у него, у кого же еще?

Хотела взять что-то польское, но профессор, пройдясь вдоль книжных полок, величественно помотал головой: «Не надо…»

Может, она будет писать о Рубенсе? Ей нравились его женщины, и сама она чувствовала себя немного такой… рубенсовской. Белая кожа, серый взгляд, пепельный, чуть желтоватый на солнце волос. Карл Семенович похлопывал себя по лбу: думал.

– Что ж ты его не окрутила?.. – Натали доглатывала пиво, всасывала пену и откидывалась назад. Вытягивала ноги, стараясь не задеть ими Плюшу.

Плюша пила чай.

– Я бы окрутила, – продолжала Натали, глядя в потолок. – Пардон… Это относилось к бурчанию, которое раздавалось у нее в животе. Натали зевала и перебралась на диван.

А Плюша все еще сидела за столом, поглядывая на крупные пятки своей подруги. Поигрывала ложечкой. Вспоминала Карла Семеновича, кабинет его.

Как объяснить Натали с ее вот этими вот пятками, с ее манерой шумно втягивать пиво, что у нее, у Плюши, даже в мыслях такого не было… Что были совсем другие отношения. Карл Семенович ее, конечно, иногда трогал, брал за руку, но как? Как профессор, как научный руководитель. А то, что при этом как будто сквознячок легкий кое-где пробегал, так это ведь от возраста. Возраст у Плюшеньки был уже такой, что хотелось иногда легких прикосновений, а их не было. Ребята в институте Плюшу вообще не замечали; общался с ней только Максим, ему было безразлично, с кем общаться, лишь бы только его глупости слушали… Мечту свою пописать в женском туалете Максим уже успешно осуществил, бедная Плюша стояла на карауле; теперь у него были какие-то новые мечты, еще более дурацкие. Покрасить волосы, кажется, или ногти, но не в красный, а в какую-то сложную гамму… И все это он вываливал на Плюшу и заглядывал ей в глаза. Ему не нужен был ее ответ, и сама Плюша была ему не нужна, и от этого в горле делалось горько и обидно: хотелось, чтобы он случайно взял ее за руку… Или оказаться с ним утром в набитом автобусе, и чтобы их прижало хотя бы на одну остановочку. Но они жили в разных районах, и в ее автобусе он не ездил.

На третьем курсе Плюша тяжело и слезно влюбилась.

Нет, не в Максика, с ним было уже все ясно. Появился другой объект, по имени Евграф. Объект играл на гитаре, носил длинные волосы, живописно мотал головой; волосы при этом тоже мотались. Роста был чуть выше Плюши, которая имела славу местной коротышки, но глядел сверху вниз и имел обо всем свое очень резкое мнение. Особенно о марксизме, который им иногда преподавали. «Я его просто ненавижу», – говорил он загадочно.

Было в этом Евграфе что-то такое, и Плюша слушала его, приоткрыв рот; во рту пересыхало. Она даже стала реже ходить к Карлу Семеновичу. Вместо этого гуляла по дубовой аллее у института и рассеянно собирала желуди.

В общем, Плюшенька влюбилась и стала вести себя соответствующим образом.

Своих стихов у Плюши не было, писать их боялась, чтобы случайно не получилось что-то смешное и недостаточно значительное. Для выражения чувств пользовалась стихами М. Цветаевой и Э. Асадова. Переписывала их на твердую и гладкую бумагу и закладывала в двойные открытки, которые выбирала в книжном на Октябрьской. Потом в заклеенных конвертиках подбрасывала Евграфу в спортивную сумку, когда тот оставлял ее без присмотра, и наблюдала реакцию.

Евграф не реагировал. Плюшины старания и каллиграфические буквы пропадали впустую.

Она стала рассеянной, пару раз нагрубила мамусе и даже швырнула в стену тапкой. А тут еще Карл Семенович пригласил к себе и определил тему дипломной работы.

Тема показалась неожиданной. Картина «Девушка и смерть» из их музея.

А что Натали?

Натали, лежа на диване, смеялась, когда Плюша это рассказывала. Не про «Девушку и смерть», про «девушку» Натали слушала молча: интересовалась. А насчет Евграфа не выдерживала и хохотала, дергая ногами. Смех у Натали был такой сочный, что и Плюша начинала похихикивать. Хотя ничего веселого в Плюшиной молодости не было: одно глубокое одиночество.

Натали сама до двадцати семи ходила без пары. Как раз рухнул Союз, фабрику приватизировали, она тоже в том поучаствовала. Как сама говорила: хапнула, но по-честному. Приватизированная фабрика быстро сдохла. Натали ушла, открыла свой бизнес и на нем прогорела. Хватка у нее была, и с людьми общаться умела. Не было главного: любви к деньгам; даже просто какой-то к ним симпатии. Текло бабло, да к рукам не липло. Хорошо еще, без долгов закрылась, вчистую: могли и на «счетчик» посадить. Потом шинами приторговывала, лесом – та же история. Не чувствовала денег. Но голодной даже в черные деньки не сидела. Еще и родне подкидывала, друзьям-подругам. Шоферила. Город благодаря этому узнала, места всякие.

В двадцать шесть, проснувшись после отмечания днюхи с тяжестью в висках, задумалась. «Я стою у ресторана, замуж поздно – сдохнуть рано», – сказала отражению в зеркале, подышала на него и протерла краем ночнушки. Оглядела грудь, проверила ноги, поочередно приподняв каждую. Шлепнула себя по заду и пошла на кухню, доедать остатки праздника.

На кухне поставила чайник и стала хмуро думать о замужестве. Давно уже и родня намеки бросала, и друзья вот на отмечалове чокнулись, чтоб ей встретился «он». А этот «он» был ей сто лет в обед не нужен: сама могла и прибить чего надо, и тяжесть отнести: мышц ей собственных и мозгов хватало. Но природа сигнализировала о себе временами: родить чего-нибудь, одного или лучше двух, чтоб один эгоистом не рос.

С того утра Натали стала по-хозяйски присматриваться к мужчинам. К знакомым неженатикам, а то и к случайным седокам, кого подвозила. Зубья себе подлечила, ноги станком пошкрябала. Даже косметикой прибарахлилась, но куда-то сунула и забыла куда – так и ходила неразмалеванной. Помада ей, честно сказать, и не шла, или просто клала слишком густо.

Можно было, конечно, отнестись к делу проще. Пригласить мужика на один койко-сеанс, им какая разница, жалко, что ли, все равно потом это в мусор выкидывают. Но Натали любила чистоту: чистоту и порядок. И чтобы все было законным путем, хотя законы она не очень уважала. Но тут уж рогами уперлась: или загс, или иди, сокол, гуляй.

Но даже «идти гулять» некому было: не шло, что нужно. Все шелупонь какая-то.

Когда она это потом, через много лет, рассказывала, при слове «шелупонь» у нее смешно морщился лоб. И такая получалась гримаса, что Плюша прямо видела этих мужичков, которые, как мальки на мелководье, юркали вокруг огромных и бритых Наталийкиных ног. И Плюше делалось так смешно, что она хохотала в подушку…

«“Врач, советник и руководитель для супругов и вообще для молодых людей, содержащий в себе: анатомическое описание мужских и женских производительных частей, их развития, предназначения и сообразного с природою изменения: Исполнение половых отправлений: Брачная жизнь и др.”

Так называлась эта книга, читанная мною еще студентом. Название не поленился списать в тетрадь. Опус сей значился как “сочинение доктора медицины Вейса”, издан был в Москве, в типографии Л. Степановой при Императорских Московских театрах в году 1859-м. В год венчания любезных родителей моих, стало быть…

Какое отношение имела типография при московских театрах к руководству супругов касательно “исполнения половых отправлений”, не ведаю. Думаю, решили попользоваться цензурным послаблением в первые годы царствования Александра Николаевича и заработать, напечатав товар, ходкий во все времена.

Но до чего простодушна, до чего целомудренна была эта книга!..

Самой страшной бедой объявлялось в ней рукоблудие; чуть ли не треть тома была о том, как сей тяжкий недуг врачевать, дабы избежать дурных последствий. Как трогательны были советы о том, как обращаться со страждущим сей болезнью! А какой наивной поэзией веяло от описания “производительных частей”! Добрый доктор Вейс представлял их в виде глуповатых домашних животных, слегка своенравных, но вполне поддающихся усмирению…

Милый, милый девятнадцатый век. Он и не полагал, какие демоны вскоре овладеют этими зверушками, а через них и их владельцами. Как распространятся и усугубятся извращения, каких страшных цифр достигнут венерические заражения. И какие последствия это будет иметь для общественности…

Вчера снова приходил З. из польской коммуны. Тайно, с оглядкой, дворами. Случай запущенный и острый, но излечимый. Главное, уврачевать дух; имел с ним долгую беседу. Просит соответствующей литературы. Эх! Опасно, но дал, и своего немного, из проповедей.

Распростившись с ним, перечитал отчего-то старые свои писания про смерть как животное существо. Фантазии это. Не сжечь ли?

Теперь пишу свой переклад Евангелия для детей. Порчу глаза, керосина нет, пользуюсь грошовыми свечками. Много ли при таком бережливом свете напишешь? А с утра темнота, и кропит, и на выход солнца надежды нет. Сходить, что ли, к ксендзу, чай попить, о материях богословских поспорить? Добрый он человек, хотя и с хитрецой. И несчастный, и пытается это спрятать, всегда чисто выбрит…»

Короче, отложила тогда Натали свои невестинские проекты: тут как раз позвали на одно текстильное СП, тоже, правда, дышавшее недолго. Но прибыль поначалу была, и пахота, и возвращалась поздно: пожрать, потупить в телевизор и вздрыхнуть под него же.

Вернулась однажды, а у нее гость незваный за столом: хозяйка квартирная впустила, хотя обычно даже знакомых не впускала. Натали и не узнала сразу. Только когда он книжку отложил и приподнялся, тогда вспомнила.

Антон, того Гриши брат. Поседел… Ну и что приперся, сокол кудрявый?

– Гришу вчера похоронили, – сообщил на ее молчаливый вопрос.

Во как… Натали стала сердито выкладывать продукты из магазинного пакета. Антон наблюдал за ней.

– И что? – прервала процесс Натали.

– Тебя перед смертью вспоминал. Сходить к тебе просил.

Натали разобралась с продуктами, захлопнула холодильник и шумно уселась напротив.

– Что ко мне ходить? – поглядела жестко ему в глаза.

Антон взгляд выдержал:

– Извинение передать.

– Ну. Передал?

Хотела добавить: а теперь – гуляй…

Не стала.

Поднялась, задумалась насчет ужина. Можно яичницу соорудить… Заодно и этого накормить. Тоже, наверное, голодный: щеки вон впалые. Или это от горя? Может, от горя, и что? Жалелку, что ли, ему включить?

С ужином не ладилось. Мысли разъезжались, не хотели собираться на яичнице.

– Ладно, – Натали погасила горелку. – Пошли, что ли, куда, помянем…

Антон кивнул, точно того ждал, и заковылял в коридор обуваться. Натали вспомнила про его хромоту, вздохнула, вытерла руки и сама пошла туда. Молча оделись, обулись и вышли.

Засели в кафе по соседству. Натали лень было снова выводить машину; Антон оказался вообще «безлошадным».

Натали спросила себе солянку; подумав, добавила водку и соленья. Антон показал жестом, чтобы рассчитывала только на себя. Непьющий. Томатный сок только взял, прям детский утренник какой-то.

Выпили: она водку, он сок. Принесли пепельницу, Натали вытянула ноги, зевнула и закурила.

– Пусть земля ему будет пухом, – сказала, чувствуя, как водка начинает свое теплое действие.

Антон одобрительно кивнул.

– Улыбнись-ка, – сказала Натали.

– Чего?

– Улыбнись, говорю.

Антон настороженно улыбнулся.

– Женатый? – Натали стряхнула пепел.

Антон помотал головой: «Кому косоногий нужен?»

– А работаешь…

– Электриком. Могу сварку. Малярку разную. Инструктором по шахматам…

Это хорошо, что инструктором, подумала Натали и снова стряхнула пепел.

Допивать графин не стала: мозги нужны были ясными. Принесли солянку.

Натали задержала ложку на весу.

– Возьми меня в жены, Антон.

Сказано это было каким-то глухим, не ее голосом. Антон чуть поднял бровь. Брови были у него густые, богатые… Но Натали бровей его в тот момент не видела: глядела в суп, где меж картошкой и мясом плавала одинокая оливка.

– Детей тебе рожу, – поиграла с оливкой Натали. – Верной тебе буду. Послушной. Пять лет гарантию даю, – прибавила для чего-то.

Подняла глаза на Антона. Тот слушал неподвижно, только губами двигал. Шлеп-шлеп. Как покойный брательник.

– Хорошо. Я тебе тоже буду… – Антон запнулся. – Только одно условие…

Взял солонку и высыпал всю соль в суп Натали:

– Что ты сейчас это всё съешь.

Натали поглядела на сугроб быстро намокавшей, рыжевшей соли. Потом на Антона: очень захотелось плеснуть ему это в рожу. Сдержалась. Сама ведь идиотский разговор этот завела.

Просто встала и пошла снимать куртку с вешалки.

Антон сидел неподвижно, допил остаток томатного сока.

Натали вернулась к столику: забрать сигареты, оставить бабло, чтобы не думал…

Села.

Взяла ложку.

Стала быстро и решительно есть. Соль обжигала внутренности.

– Запивать можно? – поглядела на Антона.

Тот, приподнявшись, отнял у нее тарелку:

– Лады, не надо… Сам доем.

И быстро влил в себя остатки. Закашлялся.

Заказали потом две бутылки воды… так и не напились. Просидели до закрытия.

– Зачем улыбнуться просила? – спросил Антон, провожая ее обратно по лужам.

– Да какое-то лицо у тебя нерусское показалось.

– Поляки мы. – Антон слегка замедлил ход. – Поляки…

Она медленно, медленно движется по лесу. Солнце, между стволами висит сладкая духота. Платье расшнуровано, снято и подвешено на ветви бука, подальше от муравьев. Внимательно, где песочек почище, спускается к ручью. Теребит пяточкой воду, чтобы проверить холодность. Затем вступает в ручей и трижды приседает, троекратно вскрикивая: «Ай! Ай! Ай!..» Остудившись, спешит на берег, к оставленной одежде. Накидывает льняное покрывальце, обтирает им плечи и прочие цветущие члены. Но… Что это? Она слышит сзади тяжелый костный стук и смрадный запах. Кто-то властно схватывает и влечет к себе… О!.. Остов с остатками гниющей плоти ласкает ее и запечатлевает роковой поцелуй. Слезы отчаяния брызжут струями из глаз; солнце, лес и игривый ручей – все темнеет, все гаснет…

Плюша открывает глаза.

Она сидит в кабинете Карла Семеновича, в своем кресле, куда он ее всегда сажает. С подушечкой.

Сам Карл Семенович полулежит в халате. На полу, на полках, на столе – книги, книги, книги. Пара ее, Плюшиных, салфеточек. На одной стоит графин с кипяченой водой, запивать лекарства. Плюша сама так поставила.

Говорит Карл Семенович медленно, с усилием. Три месяца назад инсульт перенес.

Плюша ходит к нему почти каждый день: на носу защита, диплом не дописан. Карл Семенович хочет, чтобы она шла в аспирантуру. Плюша колеблется: не чувствует в себе большой склонности к научной работе. Для науки нужно много писать, а писать Плюша не может. Может только кого-то цитировать и правильно, как научил Карл Семенович, оформлять сносочки. Или записывать мысли самого Карла Семеновича, как сейчас. Да, она научилась быстро, почти как стенографистка, писать за ним… Только от привычки покусывать ручку не избавилась, а надо избавиться. И мамуся ворчит: негигиенично и взрослая уже девушка. И Карл Семенович, хоть и близорукий, а что-то чувствует, вздыхает.

Самой писать не получалось. Пугал голый лист бумаги, как в изостудии когда-то. Вся вспотеет и ручку изгрызет, пока первое слово напишет. И потом полчаса разглядывает его: какое бы второе к нему добавить. Потом возле двух слов возникало третье. Или запятая. И день так проходит. Много разве так напишешь? Это всё придет, считал Карл Семенович. Но когда? Пока не приходит.

Почти весь диплом надиктовывает ей Карл Семенович. Иногда, правда, увлекается, начинаются разные отступления… Вот как сегодня. Плюша их тоже записывает, они даже интереснее, живее. Хотя в диплом не войдут, сразу будет видно, что это не Плюшины мысли, а ясно чьи. Только когда Карл Семенович начал описывать, как Девушка могла Смерть встретить, тут Плюша отвлеклась немного: задумалась. Точно задремала. Перед глазами картины, картины… От переутомления, наверное. Вчера до часу ночи мамусе записи диктовала, та сидела и тюкала на своей машинке. Тюк! Тюк! Потом еще уснула не сразу: полнолуние, как ни завешивай, все равно луна в глаза лезет… Свет тревожный… тревожный… творожный…

И Карл Семенович замолчал, глядит на нее.

– Может, Полина, кофе еще желаете?

А?.. Плюша распахивает глаза и роняет ручку.

Нет, спасибо!.. То есть да.

Поднимает ручку и пару раз покусывает, отвернувшись: чтобы профессор не видел.

Катажина приносит чашку кофе и кувшинчик со сливками; Плюша все не приучится называть эту большую женщину Катей. Плюша смотрит на чашку и кувшинчик, внимательно смотрит и понимает, что хотела бы еще и булочку. Маленькую-маленькую. Малюсенькую… Но не решается попросить. А то подумают, что она всегда голодная и не из потомственных дворян.

Карл Семенович кофе после инсульта не пьет. Просто лежит и глядит на Плюшу.

С верхней полки падает книга и шлепается на пол. Карл Семенович вздрагивает, шерстяное одеяло, которым он укрыт, оказывается на полу, рядом с упавшей книгой.

– Не переношу, когда падают книги. – Карл Семенович пытается поднять одеяло и прикрыть им ноги в кальсонах телесного цвета.

Плюша быстро расправляет одеяло и укрывает своего научного руководителя. За время его болезни она научилась ухаживать, поправлять подушку и бегать за продуктами. Один раз даже сварила сама супчик, под руководством пани Катажины. Карл Семенович похвалил ее, назвал кулинаркой. Вечером, не выдержав, сообщила об этом мамусе – восторги.

Болезнь Карла Семеновича встряхнула Плюшу. Она слегка похудела, стала красить губы. Конечно, вначале, когда Карла Семеновича увезли в больницу, Плюша просто целый день гуляла по городу, глотала слезы, сморкалась и не знала, что делать.

Сама она при пощечине Карлу Семеновичу не присутствовала, но ей все рассказали: институт бурлил. Ни у кого не укладывалось: театровед Ричард Георгиевич Геворкян, толстый, с седыми кудрями, считался другом Карла Семеновича, хотя был его младше на пятнадцать или даже больше лет. Они еще какую-то книгу вместе написали… И теперь вдруг эта пощечина, при всех, в вестибюле: «Это тебе за «Польское дело»!» Какое еще «Польское дело»? Ричард Георгиевич – армянин, весь институт знает, хотя говорить об этом считается неприлично: его уважают… Но больше уважать не будут, Плюша уверена. Если его всё еще будут уважать, то надо что-то сделать, чтобы прекратили… У Карла Семеновича почти сразу случился инсульт. Какие еще нужны им доказательства? Его «Скорая» увезла!

Наплакавшись и нагулявшись, Плюша решила дать Ричарду Георгиевичу ответную пощечину: от имени института. Но Геворкяна в институте больше не было: уже месяц, как уволился. А давать пощечину где-то в другом месте не хотелось.

Потом Плюша даже об этом и забыла немного: надо было ездить на троллейбусе в больницу, бегать по аптекам, думать о дипломной работе… Она даже Евграфа временно отложила. Делала закладки в книгах со стихами, но не выписывала.

Иногда, правда, вот как сейчас, когда она укрывает Карла Семеновича и поднимает упавшую книгу, у нее возникало желание спросить профессора об этой ужасной пощечине… Нет, конечно, не спросит. Врачи запретили ему волноваться. Покой, и только покой.

– Может, вы хотите булочку? – спрашивает Карл Семенович, укрытый ее руками.

Нет-нет, Плюша и так поправилась. И надо еще немного дописать…

Писать ей совсем не хочется. Хочется просто слушать Карла Семеновича. Пить маленькими глоточками кофе со сливками и медленно, до сладковатой кашицы, пережевывать булочку…

– Полнота вам идет, – делает свой обычный комплимент Карл Семенович. Приподнимается на локтях: «Катажина!»

Не надо, не надо… Плюша сама за ней сходит.

Карл Семенович послушно опускается; на лысине выпадает роса. Бедный, как он еще слаб…

Через час Плюша уходит, прихватив, как всегда, пару альбомов по живописи. В коридоре пахнет мокрым паркетом: пани Катажина трет полы.

– Мой любимый Гойя, – говорит пани Катажина, глянув на один из альбомов.

Плюша удивляется: надписи на альбоме нет.

– Когда-то диплом по нему писала…

У Кар…

– …ла Семеновича, у кого же еще…

Потом?

– Потом? Потом – вот… – Катажина показывает на мокрый пол и на ведро.

Плюша выходит, но спускается не сразу.

Перед глазами темным пятном стоит Катажина с тряпкой. Потом Ричард Георгиевич со своей загадочной пощечиной. Под конец Плюша видит себя в лесу, голой и мокрой, и кто-то сзади обдает ее ледяным дыханием и тянет к себе, и тянет.

За Антоном Натали прожила семь лет. Пять лет, на которые давала гарантию, и два года сверх того. «Сверхсрочницей», как она хмуро шутила.

О семейной жизни Натали молчала, как партизанка на допросе. Допроса, правда, и не было. Плюша проявляла свою фирменную тактичность и не лезла. Кое-что сама знала.

Знала, что от Антона Натали родила Фаддея, Фадюшу, который теперь учится в Польше. Приезжал недавно, уже после всего, квартиру Натали продавать. Сказал называть его «Тадеуш» и поглядывал с подозрением.

Плюша, правда, ему отказала, когда он попросился пару дней у нее пожить. Квартиру продал, а договориться, чтобы те не сразу с ремонтом начинали, ума не хватило, хотя и в Польше учится. Заявился к Плюше, как будто у нее тут прямо гостиница. Плюша бы, конечно, его пустила: диван стоял свободный или на полу можно было матрасик сообразить. Не понравилось, как просил: как будто Плюша чего-то должна. А она ему ничего не должна. И потом, он ей хоть в сыновья годился, а все-таки мужчина, западный: свободные взгляды, гей-парады, секс-шопы… Что у него там в голове творится, иди разбери. Интеллигентно, тактично, но не пустила. Ночевал в гостинице «Вокзальная».

Еще они с Натали, пока была, раза два ездили могилки проведать. Плюша все никак не могла собраться поставить мамусе памятник, так холмик долго и оставался. Листиками засыпало, птички какали. Потом Натали взяла это в свои золотые руки, договорилась с людьми. Через месяц уже стоял. Плюше он, правда, не очень понравился: оттенок у камня был какой-то холодный, не передавал мамусину теплоту и отзывчивость. И надпись на нем как-то официально выглядела, буквочки надо было чуть круглей сделать. Плюша положила цветы и, стараясь не глядеть на камень, посидела на скамейке, дыша воздухом. Натали, довольная, стояла рядом.

Потом пошли к ее Антону, первый раз тогда Натали ее туда повела. Плюша даже не поняла, куда идут, а прервать молчание боялась. Там стоял странный памятник в виде колонны с закругленным верхом. Антон, догадалась Плюша. Прочла подтверждение: «Порошевич Антон Игнатьевич», и даты. А Натали поставила ведро и принялась оттирать колонну. Плюша осторожно предложила свою помощь, зная, что Натали откажется. Так и есть, Натали сказала свое вечное: «Сама!» Плюша поискала скамейку. Заметила рядом маленький памятник. «Григорий Порошевич». Тот самый – брат, решила вначале. Поглядела на цифры, пошевелила, считая, губами: не сходилось. Получалось, всего три года жил. «Старший мой», сухо сказала Натали, почувствовав спиной ее мысли.

Натали дотерла оба памятника, большой и маленький, и стала стелить на скамейку кусок клеенки. Женщины сели. Натали достала из спортивной сумки армейскую фляжку и пластиковую коробочку. «Помянем», – вытаскивала Натали из коробочки бутерброды с ветчиной, отвинтила крышку и глотнула. Протянула фляжку и бутерброд Плюше. Коньячное тепло продернулось сквозь горло и растеклось в груди.

Немного опьянев, Плюша спросила, что же они его Григорием назвали.

– Антон хотел, – сказала Натали.

Больше ничего сообщать не стала. Собрала пакеты, отжала тряпку на мрамор и тоже убрала. Хозяйственной она оставалась даже в пьяном виде. «Будешь?» – протянула Плюше фляжку, чуть толкнув.

Плюша отрицательно вздохнула, и Натали допила все сама. Поднялась; Плюша поднялась следом.

– Спите, – сказала Натали своим памятникам. Язык ее слегка не слушался, получилось не «спите», а какие-то «спицы».

Они шли по кладбищу к выходу. Натали остановилась, закурила и поменялась с Плюшей местами, чтобы той дым не лез в лицо.

– Ой, мороз, моро-оз… Не-е морозь меня…

– Кладбище, – напомнила Плюша.

Натали помотала головой и повисла на Плюшиной руке.

– Не морозь меня-а-а… а… Я ж, ё, не ору! – Натали шатнуло, Плюша с трудом ее удержала. – Я тихо, культурно…

Плюша вздохнула и глянула по сторонам. Посетителей, к счастью, не было.

– Моего-о коня! – спела Натали и тоже вздохнула. – Знаешь, что он со мной делал?

Плюша догадалась: это о покойном.

Натали припала к Плюшину уху и что-то горячее туда прошептала. Плюша не разобрала, на всякий случай расширила глаза: да ты что…

Натали сморщила подбородок и кивнула. Резко остановилась:

– Давай вместе… Тишина на Ивановском кладбище, и деревья луна та-ра-ра…

Натали… Плюша стала гладить ее по куртке, от плеча к локтю.

– Що Натали? Що – Натали?

Когда Натали выпивала, начинала говорить с украинским акцентом.

– Но у смерти законы суровые… Що молчишь? Как это «слов не знаю»? А шо ты у дэтстве пэла?

Плюша задумалась. В детстве она любила песню про улитку.

– Но у смерти законы суровые… Ты лизнула меня в черепок!

С кладбища вышли без приключений, песен больше не было. Натали вымыла под краном ладони, освежила покрасневшее лицо. Плюша тоже пошевелила слегка пальцами под холодной струей и обтерлась платочком.

* * *

Диплом Плюша защитила на отлично, хотя чего ей это стоило, одна мамуся знала, потому что в этом участвовала. Карл Семенович тоже догадывался, глядя на исхудавшее Плюшино лицо и ее нервные движения. «Вы очень утомляетесь, – говорил, поглаживая ее по руке. – Так нельзя утомляться».

Карл Семенович звал Катажину и просил сделать для Плюши кофе со сливками: не годится, чтобы девушка так от дипломных переживаний увядала.

В ночь перед защитой был снегопад, и Плюша не спала. Она ворочалась и глядела на снежинки, бегала в туалет, гремела пузырьками, ища валерьянку, возвращалась в постель. Снег бесконечно падал, Плюша стучала зубами, не могла согреться и заснуть. Снова поднималась, сжимая живот. Выходила мамуся с полотенцем на голове, советовала принять душ. «Не надо было тебе о смерти диплом писать», – говорила в который раз, и полотенце на ее голове разматывалось и соскальзывало, открывая седоватые волосы. Плюша безразлично глядела, как полотенце падает и мамуся неловко пытается поймать его, но оно все равно падало и ложилось у мамусиных ног. «Вон ее сколько и так!» – Мамуся поворачивала голову к окну, где сыпал снег. Плюша не понимала, о какой смерти говорит мамуся, стояла, прислонясь к двери, и слушала, как холодная дверь под ее тяжестью поскрипывает. «Идем искупаю тебя…» – Мамуся вытаскивала шпильку, зажимала ее в губах и заново укладывала волосы. В ванной набиралась вода, от ее шума делалось еще страшнее, но Плюша послушно снимала ночнушку и пробовала пальчиком воду. Вода была горячая и какая-то твердая, чужая.

– Красавица… Красавица моя, – сонным голосом повторяла мамуся.

Оставь, я в этом месте здесь сама помылю…

– Красавица… – Мамуся послушно отступала к мокрой стенке, а Плюша вытирала слезы, вытаскивала из воды ногу и ставила на край ванны. В детстве мамуся выдавливала из губки ей мыльные пирожные на некоторые места, и там сразу становилось красиво. Но теперь Плюше хотелось стать подводной Дюймовочкой и спрятаться в сливное отверстие.

Утром серая и невыспавшаяся Плюша добиралась до института. Автобус скрипел по снегу, в голове было пусто, горячо и чесалось от шапки. На коленях трещали оберткой букеты, заготовленные мамусей заранее и сунутые Плюше перед уходом: один для руководителя, другой для рецензента, «не забудь», «не забудь».

Мамуся тоже хотела пойти на защиту, даже пальто ради этого загодя в химчистку сдала, но Плюша расплакалась, чтобы мамуся не ходила. Она боялась, что мамуся со своей слепой материнской любовью не там сядет, не так поздоровается или начнет вздыхать во время защиты. Мамуся обиделась, уткнулась лицом в вычищенное пальто, но осталась дома.

В аудитории, где проходила защита, было холодно; в глаза сразу бросился сидевший за вторым столом жирный Геворкян, давший ту знаменитую пощечину.

Он недавно снова вернулся в институт, отрастил бородку и читал какой-то туманный спецкурс по театру. Мимо Карла Семеновича в коридоре проходил, не видя, как мимо стеклянного предмета. Карл Семенович тоже отворачивался в сторону. Их хотели помирить.

Теперь этот ужасный Геворкян явился на защиту и еще с кем-то разговаривает вполголоса.

А Карла Семеновича, наоборот, не было.

Текст защиты Плюша знала наизусть. Стараясь не глядеть на Геворкяна и вообще никуда не глядеть, она все проговорила и замолчала. Только бы никто не задал вопросы!.. Зачитали хвалебный отзыв Карла Семеновича, который не явился по состоянию здоровья. Но Плюша похвалам не радовалась и поглядывала на Ричарда Георгиевича, который что-то чиркал в блокноте. Что? Плюша холодела. Вышел рецензент, из бывших учеников Карла Семеновича. И снова похвалы. И снова Плюша слушала их ледяными ушами, мечтая скорее убежать в туалет и отплакаться. А потом зайти в пирожковую, съесть два пирожка, один с мясом, другой с картошкой, и забыть поскорее весь этот кошмар.

– Будут ли вопросы?

Вопросов вроде не было. Плюша вздохнула, порозовела и засобиралась.

Поднялся Ричард Георгиевич:

– М-м… интересная работа. Хотел бы отметить. Поблагодарить, если так можно выразиться.

Это была манера его – говорить обрывками и прищуривать правый глаз.

У Плюши заныло под лопаткой.

– …Большой материал… Хотя, с другой стороны… у меня вопрос.

Геворкян глянул в блокнот, потом на Плюшу. Плюша прижала к себе переплет диплома.

– …Вы вот рассказали о работе неизвестного художника. Ну да, он неизвестен. Хранящейся в нашем музее. Неизвестного художника середины семнадцатого столетия. Если я правильно понял, – и снова сощурил правый глаз на Плюшу и бровь косматую изогнул.

– Да, – выдохнула Плюша.

– Девушка и Смерть… – Геворкян повернулся к остальным.

Кто-то кивнул: в городском музее хранилось мало старых картин, и эта была известной, хоть и неизвестного мастера. Ее даже держали под стеклом, в отличие от висевшего неподалеку неостекленного Шишкина…

– И картина эта поступила, как было верно замечено, из одного частного собрания. Собрания, – Геворкян зачем-то поднял палец, – Ю. Стаковского. А знает ли уважаемая… так сказать, дипломница…

– Круковская, – подсказал кто-то. Геворкян не отреагировал и продолжал, постукивая толстым пальцем по столу:

– Ведомо ли ей…

Плюша стояла, уже ничего не чувствуя, как что-то холодное и неживое.

– …При каких обстоятельствах поступила в музей эта оригинальная картина? – закончил Геворкян и сел обратно за стол, растопырив локти.

Плюша молчала.

– Вы поняли вопрос? – спросил чей-то голос.

Плюша кивнула. По щекам ее потекли теплые капли. Они скапливались на подбородке и падали вниз на букет, тюкая по его обертке.

Тюк… Тюк…

Ее отпустили.

Плюша вышла в коридор, подошла к окну и прижалась низом живота к батарее.

Сзади подошел Максик. Поправил ей сбившийся платок на плечах:

– Хочешь ириску?

Макс был теперь блондином и носил малиновый свитер.

Из Плюши начала выходить вторая порция слез.

– Не плачь, девчо-онка… Пройдут дожди. Оргазм вернее-ется, ты только жди… – Максик пообтирался рядом и отошел.

Плюша слышала, как он разворачивает ириску и чавкает. Мог бы немного придержать свой эгоизм: видит же, как ей плохо, как ей ужасно… Проявить понимание. Но, кроме Максика, к ней вообще никто не подошел и ничего не проявлял. Так называемые однокурсницы стояли сбоку и обсуждали свои очередные глупости. А Евграфа, единственного луча в этом темном царстве, уже год не было: отчислили за то, что пришел несколько раз пьяным и что-то сказал. Плюша хотела поехать к нему по-дружески утешить и, может, даже как-нибудь спасти. Но у нее не было для этого адреса, а узнавать она боялась, и вообще, нужно было думать только о дипломе, как ее наставлял Карл Семенович.

Их позвали для объявления результатов. Плюша вытерлась, высморкалась и пошла со всеми слушать приговор судьбы.

Ей поставили пять.

– Круковская!

Плюша чуть не выронила оставшийся букет. Первый она уже вручила рецензенту, а со вторым теперь спускалась с лестницы, чтобы съездить к Карлу Семеновичу, проведать и собственноручно поставить в вазу, которая стоит на ее второй салфеточке…

– Круковская… – внизу стоял Ричард Георгиевич и курил.

И Плюша спускалась прямо ему в лапы. Еще и фамилию ее запомнил.

Геворкян докурил.

– Не обижайтесь, – ловко послал бычок в урну. – Защита, между нами говоря, была так себе.

От Геворкяна пахло горько и неприятно. Плюша опустила глаза и стала смотреть на его огромные сапоги. Какой у него размер, интересно?..

– Карл, конечно, поработал. Его рука…

Плюше хотелось сказать, что она должна идти. Но как-то не смогла это сформулировать.

– К нему торопитесь? – снова читал ее мысли Геворкян.

Плюша кивнула и заскрипела букетом.

– Бросайте вы это все. Никакой вы не ученый, и козе понятно. Карл вам голову заморочил. Это он умеет.

Вытряс из пачки еще одну сигарету и закурил, прищурясь.

– Память у вас есть. Усидчивость, видно, тоже… – Геворкян говорил куда-то вниз, точно самому себе. – Но ученого из вас не выйдет.

Плюша неуверенно сказала, что не может без искусства.

– А оно – без вас? Может без вас обойтись? Если может, то лучше…

У Плюши снова мерзли уши, а сердце билось так, что вздрагивал букет.

– Лучше ко мне приходите работать, – сказал Геворкян вдруг спокойно, по-деловому. – Для архивной работы как раз такие нужны. Как вы.

Теперь весь тайный замысел Геворкяна стал для Плюши как на ладони. Ее хотят просто отбить у бедного, больного Карла Семеновича. Переманить к себе.

Плюша начала говорить, что ей нужно…

– Подумать? Думайте. Вот мой телефон. – Геворкян достал из кармана заранее написанный номер. На листке того самого блокнота.

Плюша машинально его взяла и начала прощаться. А то сейчас он еще что-нибудь ей предложит… Что-нибудь вообще такое…

– Кстати, – остановил ее взглядом Геворкян, – картина «Девушка и Смерть», о которой я вас спросил… А вы, естественно, не знали. Так вот, она поступила из коллекции Стаковского в тридцать седьмом году. Вам об этом Карл тоже ничего не говорил?

Плюша с неожиданной для себя злостью ответила: нет. Не говорил, – добавила чуть помягче.

Преподаватель все-таки. Неудобно.

Геворкян все же почувствовал ее злость и слегка приподнял бровь.

– Разумеется, не говорил… – Голос его зазвучал тише, но тоже злее. – Он же его сам, сука, и заложил.

У Плюши приоткрылся рот, она повернулась и, не прощаясь, пошла, побежала к выходу.

– И не только его! – услышала сзади.

Оборачиваться не стала. Может, надо было… Нет, нет, не надо. Назвать так Карла Семеновича… Ее Карла Семеновича…

В тот же день она побывала у Карла Семеновича, который оказался не таким больным, как она ожидала. Даже совсем не больным, а просто испугавшимся снега, добираться по которому ему было бы тяжело. А может, его предупредили, что на защиту собирается Геворкян, и Карл Семенович решил не подвергать себя новым потрясениям. Как бы то ни было, букет он воспринял с благодарностью, гладил Плюшу по холодной ладони и подробно расспрашивал. О кознях Геворкяна она рассказывать ему не стала. Хотя очень хотелось, просто чесалось все внутри. Но… пока не стала.