Читать онлайн Русский балет Дягилева бесплатно

- Все книги автора: Линн Гарафола

Lynn Garafola

DIAGHILEV’S BALLETS RUSSES

Перевод с английского Марины Ивониной и Олега Левенкова

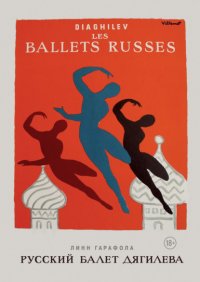

На обложке: Афиша, созданная французским художником-графиком Б. Виллемо (1911–1989) к выставке «Дягилев: Русский балет», проходившей в Национальной библиотеке Франции с 17 мая по 29 июля 1979 года.

© Бернар Виллемо, УПРАВИС, 2021

© 1989 by Lynn Garafola

© Ивонина М. Ю., перевод на русский язык, 2021

© Левенков О. Р., наследники, перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2021

КоЛибри ®

Предисловие к русскому изданию

Возможность представить читателю русское издание моей книги «Русский балет Дягилева» – большая честь для меня. В 2009 году весь балетный мир отмечал столетие первых выступлений прославленной дягилевской труппы. Концерты, выставки, симпозиумы и спектакли отдавали дань искусству, которое Дягилев воплотил в жизнь, и открытым им талантам. Пусть из балетов, созданных его труппой, ныне продолжают исполняться не более дюжины, дягилевское наследие остается жизнеспособным. Несмотря на то что остальные постановки канули в Лету, разделив судьбу, которой удалось избежать лишь малому числу балетов, идеи, лежащие в их основе, остаются актуальными и художественно плодотворными.

Эти идеи составляли кредо Дягилева – хотя сам он вряд ли использовал бы это слово. Он нес их с собой из Петербурга в Париж, из одной гастрольной поездки в другую; они диктовали его выбор, был ли он юным денди, зачинателем «Мира искусства», или солидным барином, проницательным руководителем Русского балета. С самого начала он верил в то, что высокое искусство обладает силой, достигающей глубины души и способной передать индивидуальные чувства артиста зрителям. С ранних лет он был исключительным энтузиастом, чья любознательность не знала границ. Его жизнь можно представить себе как постоянный поиск, в котором процесс создания искусства занимал, наверное, более важное место, чем художественный результат. Он верил, что искусство – многогранный феномен, оно может принимать бесчисленные формы и звучать разными голосами, – возможно, именно поэтому его хореографы так сильно отличались друг от друга, а приглашенные им художники и композиторы представляли столь разные течения модернизма. Он верил в мастерство, в изысканность и доверял своему вкусу, определяя эстетику каждой стороны Русского балета, какой бы незначительной внешне она ни была. Он жил ради искусства и сделал искусство образом жизни. Притом что форма искусства, которой он посвятил последние двадцать лет своей жизни, была предельно эфемерна, он всегда относился к ней как к делу высшей степени серьезности и необходимости – и этот урок мы должны помнить.

Дягилев был глубоко русским человеком. Его родословная уходит корнями в Центральную Россию, в Пермь и Бикбарду, где находилось летнее имение его семейства. Он вырос на просторах России, в окружении ее лесов, ее народного искусства и обычаев, в эпоху упадка российского дворянства, чьи исчезающие богатства он прославил на грандиозной выставке портретов 1905 года. «Единственный возможный национализм, – писал он в “Основах художественной оценки”, своем раннем эссе, опубликованном в “Мире искусства”, – это бессознательный национализм крови»[1]. И начиная с самого названия – «Русский балет» – созданная Дягилевым труппа была, по крайней мере отчасти, осознанно национальным проектом, пусть даже быстро утратила всякую связь с российским правительством и никогда не выступала в России. Действительно, именно Русский балет и его постановки изменили повсеместно распространенное восприятие балета как французского или итальянского искусства, представив его как искусство преимущественно русское. В годы перед Первой мировой войной никто не прилагал столько усилий к тому, чтобы привлечь зрителя к русскому искусству, как Дягилев. Он познакомил Запад с несколькими русскими операми, начиная с «Бориса Годунова» (который в его антрепризе был поставлен дважды), и обратился к музыке Римского-Корсакова при постановке балетов. Он также явил миру шедевры Стравинского, ставшего его открытием и «первым сыном», в которых Россия предстала в разнообразных обличьях – народной сказки, старинной уличной ярмарки, жестокого скифского обряда. Во время Первой мировой войны он инициировал постановку неопримитивистских балетов с оформлением Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, которые ослепляли публику яркими красками и стилизованными картинами русской народной жизни, прекрасно сочетавшимися с музыкой Римского-Корсакова и Лядова.

После войны путь Дягилева, как и Стравинского, лежал в стороне от России. Но даже в эти годы, когда новый репертуар труппы, казалось, всецело принадлежал Западу, Россия время от времени возникала в нем – приходя чаще всего через воспоминания. Говоря о «Женских хитростях» Чимарозы, которые Дягилев поставил в 1920 году как оперу-балет, он приписывал происхождение этой постановки временам пребывания композитора в России в начале 1790-х. «История увенчивается свадьбой, – объяснял он в интервью лондонскому “Обзерверу”, – и когда дело доходит до женитьбы, то последняя строчка либретто гласит: “А теперь у нас будет русский балет”». Так среди мелодий итальянской оперы появилась «Камаринская», под которую обычно танцевали на русских крестьянских свадьбах[2]. Россия скрыто присутствовала в балете «Зефир и Флора» (1925), современном прочтении античного мифа на музыку «третьего сына» Дягилева Владимира Дукельского, молодого эмигранта, который под псевдонимом Вернон Дюк позже сделал успешную карьеру на Бродвее. Композитор так вспоминал об истоках балета в своих мемуарах «Паспорт в Париж»: «Дягилев сказал мне, что хочет иметь балет, где классика сочеталась бы с русскими мотивами – как он выразился, балетные пачки – с кокошниками. Сергей Павлович… обожал… русскую “классическую” живопись… и особенно крестьянок Венецианова… – их одежду, которая представляла собой нарядное смешение крестьянских головных уборов с представлением русских помещиков об античных одеяниях. У этих помещиков были свои театры… и их излюбленным занятием было наблюдать на сцене своих новых фавориток – Дуняш и Параш, – которые, помимо своего простонародного очарования, приобретали божественные черты Флоры или Психеи»[3]. «Ода» (1928) также была попыткой передать современный взгляд на русское прошлое. Источником вдохновения для этой постановки была ода Ломоносова на восшествие на престол императрицы Елизаветы. В балете киноэффекты и неоновое освещение использовались для изображения упомянутого в оде северного сияния. (По словам композитора этого балета Николая Набокова, двоюродного брата известного писателя, ходили слухи, что Дягилев был «праправнуком одного из внебрачных детей императрицы»[4].) Не было постановки более русской, чем «Свадебка» Стравинского (1923), как утверждал Дягилев, защищая балет от нападок лондонской прессы. «Можно сказать, что “Свадебка” – это неосуществленная мечта Мусоргского. Я уверен, что никакая другая постановка не представляет Россию более полно. Наконец, я сам русский и знаю, что говорю; и возможно, недаром этот балет был посвящен мне». В «Свадебке» была заключена та «человеческая красота», которая «объединяла “Бориса Годунова” с поэзией Шекспира»[5].

Притом что Дягилев был глубоко русским, он являлся величайшим космополитом. В эссе для «Мира искусства», которые он писал в двадцатилетнем возрасте, уже заметен масштаб его мыслей, легко пересекавших границы стран и веков. Еще до 1917 года он стал экспатриантом, который лишь изредка бывал в России, гражданином мира. Он побывал на трех континентах (хотя ненавидел морские путешествия), а домом ему служила бесконечная вереница гостиничных номеров. Его вторым языком был французский, но, если верить Вернону Дюку, он неплохо говорил и по-английски, хотя часто предпочитал притвориться, будто не понимает его. Дягилев обладал энциклопедическими познаниями в музыке и гордился своим знакомством с новыми композиторами и новыми произведениями повсюду, где ему приходилось бывать. Он обожал Италию и питал любовь к Испании, передавая свои чувства через балеты, являвшиеся подлинными вехами его биографии.

Дягилев не любил Соединенные Штаты, но его занимала – и не раз – идея создания американского балета, о чем наиболее ярко свидетельствует его интервью в «Бостон сандей пост». Это было в 1916 году, когда слово «революция» еще не вызывало в воображении картин политического мятежа и насильственной смены режима. «В те дни мы все были революционерами, – говорил он музыкальному критику Олину Доунзу, – когда боролись за дело русского искусства, а сам я лишь чудом избежал того, чтобы участвовать в революции иным способом, чем с помощью живописи и музыки… Мы начали с того, что поставили под вопрос и ниспровергали каждое устоявшееся явление… и мы нашли свою публику» – вот в чем состоял его совет американцам. «Дорогой господин, в Америке полно искусства – зрелого и своеобразного. Единственная проблема – в том, что Америка его не знает… Они пытаются подражать Европе точно так же, как мы в России столько лет упорно копировали ее». Как и все прочие, кто приезжал в Нью-Йорк, Дягилев восхищался жизнью и «бесконечным многообразием красоты» ночного Бродвея[6].

Несмотря на сложное отношение Дягилева к революции, которая сломала жизни и карьеры столь многих дорогих ему людей, он не отказался от идеи художественных преобразований и не стал отождествлять достижения советского искусства с политическим триумфом большевизма. Он по-прежнему оставался бесконечно открытым новому, и в его репертуаре можно обнаружить продолжающуюся связь как с советскими, так и с эмигрировавшими деятелями искусства, порой даже в течение одного сезона. Откуда бы ни происходили идеи, лежащие в основе постановок, больше всего он ценил в них постоянное стремление к эксперименту. Именно это вывело его на путь поиска, который вызвал столько потрясений в узком кругу его художников и придал ему способность преображаться, подобно фениксу, всякий раз после того, как он извлекал лучшее из очередного хореографического периода. Английские критики, такие как первый биограф Дягилева Арнольд Хаскелл, сокрушались по поводу его тяги к экспериментам, обвиняя его в 1920-е годы в «лихорадочной погоне за новизной» и в безнадежных попытках сохранить «контакт с молодым поколением и новыми идеями»[7]. Тем не менее в эстетическом подходе Дягилева видна определенная последовательность, которая опровергает его обвинения в художественном оппортунизме, даже если он временами и был ему свойствен, как это было в случае, когда он заменил оформление для постановки «Ромео и Джульетты» 1926 года, выполненное Кристофером Вудом, на сюрреалистическую живопись Макса Эрнста и Миро – притом что только друзья английского художника могли поставить под сомнение мудрость дягилевского решения. Он был уверен, что искусство в своей основе субъективно и что значение искусства кроется в созвучии взглядов художника и зрителя. Он изложил эту теорию в «Мире искусства», в эссе «Основы художественной оценки», и никогда не отступался от нее. В его защиту свидетельствует то, что тридцатью годами позже молодая англичанка, посетившая лондонскую премьеру «Свадебки», сказала ему, что «хотя она не совсем поняла спектакль, она почувствовала что-то такое, чего не испытывала никогда в жизни»[8].

В том же эссе в Дягилеве проявился и «революционер», который отождествлял свое поколение с теми, «которые бесстрашно боролись против принятых в их время взглядов»[9]. Он придерживался этой позиции нонконформизма до конца жизни. И действительно, последнее из опубликованных им заявлений – письмо редактору «Таймс», вышедшее лишь за месяц до его смерти, – содержало проникновенную защиту недавней премьеры «Блудного сына» Баланчина (1929), обвиненной лондонскими критиками в излишнем атлетизме. «В пластических исканиях Баланчина, – утверждал он, – гораздо менее акробатики, чем в последнем “па-де-де” в “Свадьбе Авроры”»[10]. Дягилев любил парадоксы и остроумные словесные обороты, которые придавали его кредо экспериментатора легкость эпохи джаза. В 1926 году в статье Беверли Николс в газете «Скетч» приводятся два его высказывания: «Величайшая доблесть артиста – в его неверности» и «Артист заканчивается в тот момент, когда он знает, что будет делать в следующий раз»[11]. Такая антисентиментальность и готовность периодически менять свой художественный облик не устраивала его коллег, которые «отживали» век своей полезности и оказывались отторгнуты Дягилевым, исключены из среды, которая была творческим центром их жизней. Но эта готовность двигаться вперед, невзирая на боль и гнев, которые вызывало у других его поведение, была основой психологической маскировки Дягилева и ключом к его последовательным художественным перевоплощениям. Дягилев никогда не оглядывался назад, но всегда нес свое прошлое с собой. Оно было для него хранилищем воспоминаний, отложенных до дня, когда они подскажут ему идеи замечательных новых работ. Его заставляли двигаться вперед эта перспектива и осознание того, что его «искания, кажущиеся сегодня… опасными, станут необходимыми завтра»[12]. Эта убежденность в необходимости «делать работу», как сказали бы сегодняшние танцовщики, более чем любая из его постановок, является для нас значимым наследием Дягилева, и именно поэтому он остается нашим современником уже спустя век после рождения Русского балета.

Апрель 2009Линн Гарафола

От научного редактора

Перевод книги Diaghilev’s Ballets Russes американского исследователя Линн Гарафолы на русский язык стал возможен благодаря ее щедрому разрешению.

В работе над переводом нам с М. Ивониной оказали помощь Елизавета Суриц, Виолетта Майниеце, Олег Брезгин, Александр Ласкин, Карен Хьюитт, Евгения Илюхина, сотрудники Дома С. П. Дягилева – и конечно, на наши многочисленные вопросы отвечала сама автор.

Монография содержит огромное количество названий, которые мы даем в тексте на русском языке с указанием оригинального названия, за исключением тех, которые получили устойчивый перевод в отечественной литературе.

Библиографический список автора приведен без изменений. Процитированные в нашем издании источники, написанные на русском языке или имеющиеся в переводе, указаны в примечаниях. Имена собственные, когда это возможно, приведены в устоявшейся транскрипции.

О. Р. Левенков

Предисловие к американскому изданию

История балета XX века не знала труппы, которая оставила бы в ней столь же глубокий и влиятельный след, как Русский балет Дягилева. Он просуществовал всего двадцать лет – с 1909 по 1929 год, – но за эти два десятилетия успел превратить балет в живое, современное искусство. Русский балет создал первые образцы классики XX века: «Шопениана», «Жар-птица», «Петрушка», «Послеполуденный отдых фавна», «Весна священная», «Парад», «Свадебка», «Лани», «Аполлон Мусагет», «Блудный сын», – которые живут на сцене и по сей день. В этой труппе были взлелеяны выдающиеся хореографы XX столетия Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, Леонид Мясин, Бронислава Нижинская и Джордж Баланчин, благодаря творчеству которых Русский балет определял развитие хореографии вплоть до 1970-х годов. Русский балет породил самые выдающиеся в XX веке союзы танца с другими видами искусств: содружества с композиторами – такими, как Игорь Стравинский, Клод Дебюсси, Морис Равель, Сергей Прокофьев; и художниками – такими, как Пабло Пикассо, Наталья Гончарова, Андре Дерэн и Анри Матисс. Из танцовщиков, прошедших школу этой труппы, вышли преподаватели и балетмейстеры, продолжившие ее дело в столицах и провинциальных городках многих стран Запада. И сверх того – как будто всего этого было мало! – труппа воспитала несметное число поклонников балета, предшественников его современной массовой аудитории. Не будь Русского балета, история балета XX века сложилась бы совершенно иначе.

Истоки дягилевской труппы лежат в России – на родине ее первых танцовщиков и всех ее хореографов, как, впрочем, и многих композиторов и художников-декораторов. Тем не менее Русский балет никогда не выступал в России, а с 1909 года вообще не имел со своей страной никаких официальных связей. Труппа была детищем Запада, начиная с названия (она и называлась по-французски – Ballets Russes). Париж стал городом ее рождения, Виши – ее угасания, а между ними ей служили домом подмостки трех континентов. Существование в постоянных странствиях глубоко повлияло на труппу и не раз меняло ее облик. Однако даже в «юные годы» ее работы не были похожи на постановки, преобладавшие в российском репертуаре. В петербургском Мариинском театре в то время господствовали балеты Мариуса Петипа – многоактные произведения, такие как «Спящая красавица», «Раймонда», «Баядерка». А в репертуаре Русского балета с момента образования труппы и до 1914 года особое положение занимали одноактные драмы и лирические миниатюры Михаила Фокина – так называемый новый балет, существовавший лишь на периферии официальной танцевальной культуры России.

Таким образом, с самого начала отход от официального балета стал и краеугольным камнем, на котором труппа создала свой неповторимый облик, и ее raison d’être – причиной ее бытия, стоящей за круговертью постоянных преобразований. В репертуаре труппы оставили след многие ипостаси модернизма: символизм, примитивизм, кубизм, футуризм, конструктивизм, неоклассицизм, бесчисленное множество других «измов», сменявших друг друга на творческом горизонте того времени. В течение двадцати лет Русский балет, казалось, был вовлечен в постоянные эксперименты, результатом которых явилось расширение выразительных возможностей балетного театра. Это коснулось всего: сюжета, выбора танцевальной лексики, стиля хореографии, сценического пространства, музыки, оформления сцены, костюмов и даже внешнего вида танцовщиков – на всем отразился поиск новых форм. Идеи, вдохновлявшие эти поиски, часто заимствовались из других видов искусств, не связанных с танцем – живописи, авангардных спектаклей и особенно из «новой драмы», революционизированной такими новаторами сценического мастерства, как режиссеры Константин Станиславский и Всеволод Мейерхольд. Не все из этих экспериментов оказались плодотворными, многие просуществовали не более сезона. Но в целом все они способствовали освобождению балета от бремени XIX столетия.

И тем не менее хореографы Русского балета никогда полностью не порывали с достижениями прошлого. Его наследие почти всегда присутствовало в их творчестве, каким бы новаторским оно ни было. Во все двадцать лет существования труппы основами ее профессионального языка оставались па, комбинации и средства художественного воздействия классического балета. Именно их ежедневно оттачивали артисты в своих танцевальных классах, и именно на них опирались в своем творчестве даже самые радикально настроенные хореографы труппы. Наряду с языком классического танца они заимствовали из прошлого еще одно – идею о том, что источником смысловой наполненности танца является движение. В отличие от многих современников хореографы Русского балета никогда не отвергали самой сути классического танца. Они пытались избавиться лишь от груза условностей, ставших непременной частью классического балета конца XIX века. Подобно многим писателям того времени, стремившимся к выявлению живой литературной традиции, эти хореографы боролись за переосмысление классического наследия, столь необходимого для нового века. Этим самым они подготовили почву для триумфа неоклассицизма середины XX столетия – стиля, впервые появившегося в 1920-е годы.

Но влияние Русского балета ощущалось не единственно в области хореографии. 1920, 1930 и 1940-е годы стали свидетелями рождения многих новых балетных трупп, по большей части позаимствовавших у Русского балета не только вдохновение, но и, по меньшей мере, некоторые черты их облика. Среди них были разнообразные гастролирующие коллективы русского балета, унаследовавшие магическую притягательность и репертуар своего прославленного предшественника и распространившие их по всем частям света. В Англии такими последователями стали Вик-Уэллс Балле (впоследствии Королевский балет Англии), Балле Рамбер и труппа Маркова—Долин – все они основаны ветеранами Русского балета. В США это были Балле Тиэтр (современный Американ Балле Тиэтр), в первые годы существования выступавший главным пропагандистом основных постановок Русского балета, а также Нью-Йорк Сити Балле, чей художественный руководитель Джордж Баланчин был последним собственным хореографом труппы. К этому перечню можно добавить еще несколько трупп, существование которых оказалось не столь продолжительным: Театр танца Брониславы Нижинской, труппа Иды Рубинштейн, Балле Интим Адольфа Больма, а также такие известные коллективы, как Парижская опера и Театр Колон в Буэнос-Айресе, которые с появлением в них выходцев из Русского балета получили новый творческий импульс. То, что сегодня искусство балета процветает и развивается во всех уголках земного шара, – во многом заслуга Русского балета.

На протяжении всего своего существования эта труппа была центром притяжения ярких, талантливых, исключительных личностей. Но одна фигура возвышалась над всеми остальными – Сергей Дягилев, выдающийся импресарио, руководивший Русским балетом с первых дней его возникновения до самой своей смерти в 1929 году, с которой прекратила существование и труппа. Это был человек железной воли и чрезвычайно тонкого вкуса, обладавший энциклопедическими знаниями и страстной любознательностью, – своеобразный Наполеон от искусств – и вместе с этим личность масштабов эпохи Возрождения. Он родился в России в 1872 году и уже к тридцати годам достиг известности. Его часто называли дилетантом – и действительно, в молодые годы он пробовал себя во многих сферах деятельности. Но при всем этом его первые начинания были уже не чем иным, как шагами к возрождению русского искусства, и стали ему прекрасной школой, пригодившейся в будущем.

Отец Дягилева, кадровый военный, видел будущее сына на поприще гражданской службы. Но у самого Дягилева были другие планы, хотя он, следуя воле отца, изучал юриспруденцию в Санкт-Петербурге. Он записался в консерваторию, намереваясь стать композитором. Однако оказалось, что он не настолько одарен, чтобы это намерение могло осуществиться, и Дягилев отказался от этой мысли, даже не предполагая, какое значение для успеха его будущей карьеры будет иметь опыт ученичества в консерватории. С середины 1890-х годов его интересы сосредоточились главным образом на сфере изобразительных искусств. Он занимался критикой и коллекционированием, организовав при этом первую из целой серии выставок, бросавших вызов всеобщему – свойственному времени – увлечению реализмом. Но самым выдающимся его предприятием стал петербургский журнал, который он основал в 1898 году и издавал до конца его существования в 1904 году.

Для России журнал «Мир искусства» был тем же самым, что «Желтая книга»[13] для Англии – глотком свежего воздуха в застойной атмосфере искусства того времени. Главным критерием для «Мира искусства» являлась красота, что принималось в штыки российскими критиками. Журнал поддерживал художников, чье творчество бросало вызов методам и целям главенствующей школы реалистической живописи. С самого начала «Мир искусства» был ориентирован на Запад, в нем публиковались материалы и иллюстрации, которые знакомили русскую общественность с художниками, работавшими в манере символизма и постимпрессионизма. Интересы журнала были чрезвычайно разносторонними. Хотя в первую очередь он был посвящен современному искусству, на его страницах большое внимание уделялось искусству России прошлых веков, и этот интерес к прошлому достиг своей вершины в 1905 году, когда Дягилев организовал грандиозную выставку портретов XVIII века, оказавшуюся его последним крупным проектом в России. Журнал занимался и литературной деятельностью, при этом основное внимание точно так же уделялось всему новому: в нем публиковались произведения известных писателей-символистов и статьи, содержавшие резкую критику казенных художественных заведений страны. К началу 1900-х годов «Мир искусства» был центром обширного движения, способствовавшего переменам практически во всех сферах искусства.

Хотя движущей силой «Мира искусства» был Дягилев, журнал был коллективным творением. Вместе с Дягилевым работали его старые друзья, включая тех, кто впоследствии вошел в состав художественного «ядра» Русского балета. Особое положение среди них занимали художники Александр Бенуа и Лев Бакст, нашедшие свое истинное призвание в качестве театральных художников и положившие начало неповторимому стилю труппы в таких постановках, как «Клеопатра», «Шопениана», «Шехеразада» и «Петрушка». Их дружба с Дягилевым зародилась в начале 1890-х годов и за десятилетие превратилась в тесное профессиональное сотрудничество. Вместе с ним они работали над выпуском «Мира искусства» и вслед за ним перешли в Императорские театры – финансируемую государством структуру, куда в 1899 году Дягилев получил выгодное назначение на пост чиновника по особым поручениям при директоре театров. Их первым начинанием в Императорских театрах – и одновременно первым опытом работы в театре вообще – стала постановка балета «Сильвия». Эта постановка так и не увидела свет, но работа над «Сильвией», в которой принял участие целый ряд художников «Мира искусства», стала опробованием того метода совместного творчества, который будет положен Дягилевым в основу деятельности Русского балета.

Бакст и Бенуа получили затем еще несколько театральных заказов, а Дягилев занимал свою должность всего лишь два года. Его отставка – результат бюрократической интриги, осложненной его собственным своеволием, – означала для него конец гражданской карьеры. Но лишь революция 1905 года, окончательно уничтожившая всякую надежду на преобразование художественной бюрократии в стране, заставила Дягилева обратить свой взгляд за границу. В 1906 году он организовал в Париже огромную выставку русской живописи, а в следующем году – ряд концертов русской музыки. В 1908 году на сцене Парижской оперы он впервые за пределами России показал постановку «Бориса Годунова», а год спустя организовал оперно-балетный сезон, ставший неофициальным дебютом труппы Русский балет.

Исследования, посвященные истории Русского балета, почти всегда начинаются с рассказа о Дягилеве и его друзьях-художниках, сопровождавших его в поездке из Петербурга в Париж. Эта книга также начинается с событий, происходивших в российской столице. Однако открывают ее другие герои, и события излагаются в ней с иной точки зрения. Русский балет был прежде всего танцевальной труппой, и хотя хореография занимала далеко не первое место в дягилевской иерархии искусств, именно она придала всему его проекту неповторимые черты. Михаил Фокин никогда не принадлежал к кругу деятелей «Мира искусства» и до начала подготовки к сезону 1909 года имел лишь шапочное знакомство с большинством представителей этого круга. Более того, с самого начала его творческий путь складывался иначе. Истоком его творчества было не чувство неудовлетворенности реализмом, а осознание того, что балет конца XIX столетия был не способен передать современное понимание красоты и индивидуальное поэтическое видение мира. Раскол в Санкт-Петербургском Императорском балете, инициатором которого были Фокин и те, кто последовал за ним, – вот та естественная отправная точка для книги, где Русский балет рассматривается как прародитель всего современного балета.

Преобразования, начатые Фокиным, были продолжены его преемниками в труппе Дягилева. Вместе с Нижинским балет сделал шаг к модернизму; благодаря Мясину он вступил в союз с футуризмом; с Нижинской он вобрал в себя абстрактный метод конструктивизма; с Баланчиным – слился с неоклассическим идеализмом. При каждом из этих хореографов репертуар труппы менялся, и менялось само видение современности. И тем не менее все они подчинялись требованиям, которыми руководствовался и Фокин, – тому, что балетное искусство должно принимать во внимание мир, в котором оно существует, и выражать индивидуальный взгляд художника на этот мир. Главы, которые составляют первую, вступительную часть книги, посвящены исследованию творчества этих хореографов с точки зрения упомянутых требований, в них представлена попытка проанализировать в каждом случае истоки их творчества и лежащую в его основе идеологию.

Не менее захватывающей, чем повествование об этой художественной революции, является сага о выживании труппы в сложных финансовых условиях. Русский балет был огромным театральным организмом, неким подобием бродячего цирка, объединявшего танцовщиков, музыкантов, композиторов, художников, аккомпаниаторов-репетиторов, гримеров и рекламных агентов. Такой труппе всегда непросто удержаться на плаву, и несколько раз за свою двадцатилетнюю историю она лишь чудом не уходила на дно. В отличие от полностью финансируемых правительством Императорских театров, эта труппа родилась в среде рыночных отношений, и с самых первых дней существования ей приходилось изыскивать деньги. Дягилев выпрашивал и брал в долг, вынужден был торговаться с антрепренерами и распродавать имущество, когда касса была пуста. Часто решения, которые он принимал, были лишь «латанием дыр», компромиссом с обстоятельствами, позволявшим труппе выжить и при этом сохранить лицо. За свою двадцатилетнюю жизнь Русский балет сменил множество обличий. Хотя основным источником существования труппы был балет, в ней было поставлено около двадцати опер. В Лондоне она выступала на подмостках мюзик-холла; в Монте-Карло обосновалась в местном оперном театре. Порой превращалась просто в странствующую труппу, а в иные времена напоминала экспериментальную студию или лабораторию. Сменяющие друг друга обличья касались всех сторон жизни труппы. От этого зависело, кто оплачивал счета и какое жалованье получали танцовщики; этим определялись размеры труппы и география гастролей. Это также влияло на репертуарную политику и на взаимоотношения между создателями спектаклей, на положение танцовщиков и хореографов. Чаще, чем можно себе представить, творческая деятельность Русского балета отражала его статус как сложного экономического предприятия. Этот аспект истории труппы, до сих пор не получавший должного освещения, послужил темой для второй части данной книги.

На протяжении двадцати лет Русский балет привлекал в театр многочисленных зрителей. Никогда еще со времен романтизма 1830-х и 1840-х годов балет не собирал такого огромного количества поклонников. Аудитория была замечательной не только с точки зрения ее численности. До появления Русского балета считалось, что балет – зрелище для детей и стариков. Однако благодаря Дягилеву балет превратился во времяпрепровождение для избранных. На его спектакли приходили люди состоятельные и знаменитые – члены королевских семей и известнейшие люди эпохи, чьи имена постоянно мелькали в светских хрониках того времени. Были среди зрителей и писатели, художники, композиторы и коллекционеры – интеллектуальная и художественная элита, которую до той поры редко привлекали балетные спектакли. Дягилев создавал свою публику и в других кругах общества: так, в послевоенном Лондоне наряду с интеллектуальными сторонниками балета на спектакли приходили и простые люди – завсегдатаи мюзик-холлов. Состав сегодняшней балетной аудитории во многих смыслах был определен Русским балетом.

Зрительская аудитория Дягилева создала широкий культурный контекст для его труппы. Она влияла на ее общественный и – в значительной мере – художественный облик. Во времена, когда реклама делала еще только первые шаги, Русский балет пользовался огромной популярностью в той социальной среде, где формировались вкусы публики. Зрители Дягилева приводили на спектакли своих друзей, нанимали танцовщиков для выступлений на частных вечеринках, надевали на балы-маскарады костюмы в стиле постановок Русского балета. В печати труппу превозносили на все лады, и можно было по пальцам пересчитать те журналы мод и светской хроники, которые игнорировали ее знаменитостей. Интеллектуальные журналы того времени – даже те, которые редко помещали материалы о балете, – также не обходили труппу своим вниманием, хотя тон их статей был несколько иным. Русский балет оказывал влияние на моду, искусство, развлечения. Но и они, в свою очередь, наложили свой отпечаток на труппу – от костюмов танцовщиков до содержания хореографии. В целом в каждый отдельно взятый период облик Русского балета отражал социальный состав его аудитории. Роль различных слоев зрительской аудитории Дягилева в формировании постоянно развивающейся идеологии, лежавшей в основе его деятельности, – тема третьей, заключительной части книги.

Эпоха Русского балета, вероятно, описана подробнее, чем любой другой период в истории танца. Тем не менее мы впервые попытаемся взглянуть на эту труппу в целостности – представить ее искусство, охарактеризовать ее как антрепризу и рассмотреть ее публику. Эта задача не только побудила меня искать ответы на новые вопросы в уже знакомых источниках, но и привела в архивы Парижа, Монте-Карло, Нью-Йорка, Беркли, Сиракуз и Принстона, к которым ранее не обращались исследователи деятельности Дягилева.

В этой книге также впервые пересматриваются основные положения так называемой британской школы историков Русского балета, которая возникла в 1930-е годы. Труды представителей этой школы, и прежде всего Сирила У. Бомонта и Арнольда Хаскелла, заложили основы современного дягилеведения и открыли первоисточники, которые остаются незаменимыми по сей день. Однако с течением времени трактовки, предлагаемые данной школой, не получили развития. В многочисленных работах Ричарда Бакла, ведущего современного исследователя деятельности Дягилева, Русский балет предстает либо как связующее звено в некоей последовательности, ведущей от Русского балета к Королевскому балету Англии, либо как полностью независимая труппа, на которую не влияли ни искусство, ни идеи современной ей эпохи. Бакл вскрыл новые факты, но не сумел дать им соответствующую интерпретацию. Кроме того, он усердно избегал применения новейших подходов в социальной истории, балетной критике и идеологии феминизма, которые оживили американское балетоведение и без которых появление этой книги было бы невозможным.

История, рассказанная ниже, весьма продолжительна, многообразна и населена. Она начинается в России конца XIX века и заканчивается в Западной Европе эпохи джаза. Она включает в себя политические и художественные революции, а также Первую мировую войну. Ее действующими лицами являются мужчины и женщины самых разных кругов общества, разного стиля жизни – такие непохожие друг на друга личности, как леди Кунард, законодательница лондонского высшего света; Эдвард Бернейз, отец современных рекламных технологий; Анатолий Луначарский, советский комиссар просвещения, и Отто Кан, финансировавший армии союзников во время войны. Исполины модернизма – Пикассо, Стравинский, Джойс и Пруст – присутствуют здесь наряду с танцовщиками и хореографами, чьи имена стали легендой. В этой книге представлены и люди, чьи судьбы менее известны, – Василий Киселев, работавший вместе с Фокиным в самом начале его карьеры и отправленный в психиатрическую лечебницу за активное участие в забастовке танцовщиков 1905 года, а также Дорис Фэйтфул, подавшая от имени нескольких танцовщиков жалобу на нищенское жалованье во время одного из турне труппы по Америке. Они тоже появляются на страницах этой книги, вплетая прозу своих жизней в общий ход событий. История Русского балета – это и их история. Она принадлежит им в той же степени, что и самым ярким личностям той эпохи.

Нью-ЙоркМай 1989Л. Г.

I

Искусство

1

«Освободительная эстетика» Михаила Фокина

9 января 1905 года бастующие рабочие с окраин Санкт-Петербурга собрались у Зимнего дворца для подачи царю петиции «от лица всего трудящегося класса России» о прекращении войны с Японией и принятии «мер против гнета капитала над трудом». Главными лозунгами петиции, которые спровоцировали трагедию, вошедшую в историю как «Кровавое воскресенье», были право на самоопределение, свобода личности и осуждение чиновничества[14].

В последовавшие месяцы призывы к гражданской свободе и независимости дошли от рабочих кварталов Петербурга до самых привилегированных культурных учреждений царской России. В феврале произошла забастовка студентов Петербургской консерватории. «Некоторые из требований студентов весьма обоснованны», – писала мать студента консерватории Сергея Прокофьева. И далее:

Они просят, чтобы ежемесячно ставились оперные спектакли с участием студентов: певцов, дирижеров и полного состава оркестра, где студенты играли бы на инструментах, на которых учатся… Они просят библиотеку, повышения уровня академических занятий и вежливого обращения со стороны служебного персонала и преподавателей. Например, говорят, что [Леопольд] Ауэр бьет студентов смычком по голове. Нынешнюю ситуацию можно сравнить с надвигающейся бурей, когда воздух становится тяжелым и трудно дышать[15].

В марте, на гребне волны протеста, Николай Римский-Корсаков, открыто выражавший свои либеральные убеждения в прессе, был уволен с должности директора консерватории, в результате чего ее покинули также Александр Глазунов и Александр Бенуа. Сорок студентов были отчислены, а после того как премьера «Кощея Бессмертного» Римского-Корсакова в театре Веры Комиссаржевской превратилась в политическую демонстрацию, царь запретил постановку в Императорских театрах произведений этого «революционного» композитора[16].

Консерватория стала не единственным учреждением искусства, которое всколыхнули события 1905 года. Осенью забастовка разразилась в Императорском балете. Конечно, на фоне общей революционной панорамы забастовка танцовщиков представляла собой лишь незначительный эпизод. Тем не менее она оказала крайне значительное влияние как на само возникновение Русского балета, так и на его эстетику. В таком виде искусства, где идея приобретает форму лишь в самом исполнителе, подбор состава труппы, соответствующего видению хореографа, выполняет необходимую художественную функцию. Забастовка в Мариинском театре возымела именно такой эффект: она превратила инакомыслящих членов труппы в инициаторов хореографического раскола – и главных действующих лиц Русского балета 1909 года. Бастующие избрали двенадцать делегатов, которые выступили с их требованиями, и по меньшей мере трое из этой дюжины – Михаил Фокин и балерины Анна Павлова и Тамара Карсавина – стали в будущем звездами дягилевской антрепризы. Даже тщательно оберегаемых студентов Петербургского театрального училища коснулись «бесконечные разговоры о забастовках и мятежах», вспоминает учившаяся в те смутные дни балерина Елена Люком. В октябре учащиеся выступили с нешумным протестом, о котором Владимир Теляковский, директор Императорских театров, так записал в своем дневнике: ученики «собрались на совещание без разрешения для обсуждения своих нужд». Одним из присутствовавших на этом необычном митинге, где требовали «улучшить обучение, ввести специальные занятия по гриму, разрешить… старшим учащимся носить собственную обувь и крахмальные воротнички и манжеты под форменной курткой», был Вацлав Нижинский[17].

Забастовка выявила недовольство, усилившееся из-за кризиса в руководстве и художественного упадка, который последовал за золотым веком Императорского балета 1890-х годов (именно в это десятилетие долгая карьера Мариуса Петипа в Мариинском театре достигла своей творческой вершины, и именно тогда появились такие классические постановки, как «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Раймонда» и «Лебединое озеро»). Многие из требований бастующих были экономическими: повышение заработка, право голоса в вопросах формирования бюджета, пятидневная рабочая неделя. Но так же как и в консерватории, ключевые разногласия касались вопросов искусства. Танцовщики требовали права на выбор режиссеров – штатных руководителей труппы, которые отвечали бы за репетиции и выступали представителями руководства в повседневных взаимоотношениях с танцовщиками, а также просили о возвращении к своим обязанностям Петипа, его ассистента Александра Ширяева и педагога Альфреда Бекефи, незадолго до этого уволенных из театра по политическим причинам. То, что личность Петипа, который руководил Императорским балетом четыре с лишним десятка лет и придал завершенный облик русскому классическому балету, столь явно фигурировала в дебатах, демонстрирует, до какой степени искусство и политика переплетались в Мариинском театре. Как объясняла Карсавина своей матери, не одобрявшей ее действий, целью танцовщиков было «поднять уровень искусства на должную высоту… Мы намерены потребовать право на самоуправление, право избрать свой комитет, который станет решать… вопросы творчества… намерены покончить с бюрократизмом в организационных делах»[18].

Ключевым для революции 1905 года было слово «свобода». Оно означало принцип личной свободы в общественной, культурной, равно как и экономической, жизни. У танцовщиков и других работников Императорских театров забастовка вызвала чувство сопричастности общим художественным устремлениям, сродни той, что объединяла художников вокруг дягилевского журнала «Мир искусства». «Помните, – обратился режиссер – участник забастовки[19] к своей драматической труппе, когда был опущен занавес в Александринском театре – собрате Мариинского, – мы боремся за почетную свободу. Еще совсем недавно русский актер был рабом»[20]. Утверждение политического единства подразумевало трансформацию художественного и общественного сознания восставших.

Вопреки сказанному в воспоминаниях Карсавиной, жизнь в Императорском балете после событий 1905 года так и не вошла в привычное русло. Для расследования беспорядков была создана комиссия, и, несмотря на официальную амнистию, Петр Михайлов и Валентин Пресняков, возглавлявшие забастовку танцовщиков, были уволены, а еще один из активных ее участников – Василий Киселев – был отправлен в психиатрическую лечебницу. (Очевидно, его пребывание там не оказало долговременного влияния на него как танцовщика, поскольку он, как и Пресняков, принимал участие в постановках первых сезонов Русского балета.) Иосиф Кшесинский, брат Матильды Кшесинской, prima ballerina assoluta Мариинского театра и бывшей возлюбленной царя Николая II, также был уволен за участие в забастовке, хотя, благодаря связям сестры при дворе, смог сохранить пенсию. Даже Павлова, ярчайшая звезда молодого поколения, получила от барона Владимира Фредерикса, всемогущего министра двора, осуществлявшего контроль над Императорскими театрами, предупреждение о последствиях, которые ее ожидают, если она не воздержится от дальнейшего участия в смуте. «Многие принимавшие участие в “бунте” были позднее уволены без особой причины, – вспоминала Бронислава Нижинская, – не получали хороших ролей или очень медленно продвигались по службе»[21]. Эти репрессии, безусловно мягкие по царским меркам, тем не менее усилили раскол между взбунтовавшимися и оставшимися верными руководству.

Дальнейшая поляризация уже расколовшейся труппы подготовила почву для «исхода» талантливых танцовщиков, что фактически привело к оттоку молодого поколения из Императорского балета. Начиная с 1907 года танцовщики Мариинского театра стали все чаще поглядывать за границу в поисках ангажементов. В 1907–1908 годах Адольф Больм и Павлова совершили ряд выездов за рубеж, в том числе на гастроли по Скандинавии, которые завершились в Берлине и повсюду имели оглушительный успех. Больм также стал партнером Лидии Кякшт в ее первом выступлении в Эмпайр Тиэтр в Лондоне в 1908 году, а Карсавина танцевала в столице Англии весной 1909 года, всего за несколько месяцев до парижского дебюта Дягилева. Другие танцовщики левого фланга труппы вскоре последовали за ними: Георгий Кякшт (брат Лидии), Людмила Шоллар и сестры Бекефи выступали в Лондоне в 1909–1910 годах, так же как и Ольга Преображенская, балерина со стажем, танцевавшая в Парижской опере в 1909 году. (Дабы не быть превзойденной, Матильда Кшесинская, первая из традиционалистов, организовала несколько выступлений в Опере, там же, где в 1908 году состоялся показ Дягилевым «Бориса Годунова».)

Зарубежные выступления были привлекательны с точки зрения гонорара, но еще сильнее в них притягивала редкая возможность работать вне условий бюрократии и художественного застоя Императорских театров. Больм писал:

В театрах Петербурга и Москвы много таких, как мы, тех, кто жаждет посвятить свое искусство иным, лучшим целям. Мы беспомощны, потому что руководство нашего театра крайне реакционно. Мы не осмеливаемся открыто критиковать его. Нам даже не позволено выступать с предложениями. Петипа умер. [Он скончался в 1910 году. ] Балетмейстеры по-прежнему используют то, что он создал, но они утратили его дух. После свободы гастролей такая атмосфера вызывает удушье[22].

В этих словах Больм выражает страсть к искусству и веру в его высокое предназначение, которыми были движимы молодые идеалисты Русского балета.

Как и все государственные учреждения, Мариинский театр представлял собой общество в миниатюре, где политика, общественные отношения и художественные задачи были неразрывно связаны. Революционный импульс породил отклик на все эти стороны существования танцовщиков. Он предопределил отношение к «старой классической технике», которую олицетворяли Кшесинская и главный режиссер Императорского балета Николай Сергеев, и к карьеризму, столь характерному для этих хранителей традиций. Он политизировал даже само стремление к новым творческим подходам в искусстве танца и обострил необходимость в групповых творческих усилиях, которая в будущем выразится в создании Фокиным актерского ансамбля. И он же усилил критический настрой по отношению к «приклеившимся к искусству», как Фокин назвал чиновников, которые осуществляли контроль над казной Императорских театров и тем самым вынуждали его самого и его коллег-единомышленников к тому, чтобы искать себе работу за пределами мира бюрократии[23]. Идеалы 1905 года не только изменили ход мысли и стиль поведения молодого поколения танцовщиков Мариинского театра, но и повлияли на образный мир ранней хореографии Фокина. В темах и структуре его первых балетов прослеживались устремления его бастовавших собратьев, слившиеся с утверждением либеральной идеологии.

Становление Михаила Фокина как хореографа совпало по времени с революцией 1905 года и выявило как общественные, так и художественные противоречия, породившие беспорядки в Мариинском. Как и прочие, кто возглавлял забастовки, Фокин был связан с Гребловской школой имени Гоголя, благотворительным учреждением, которое танцовщики основали и поддерживали и которое стало центром собраний левого крыла труппы[24]. Фокин явно противостоял Александру Крупенскому, консервативному главе петербургской конторы Императорских театров, и на шестичасовом митинге 15 октября 1905 года, где бастующие танцовщики и представители администрации вели язвительные дебаты, открыто назвал Сергеева «шпионом дирекции». Сергеев, который позднее, в 1920-х и 1930-х годах, завоевал прочную славу на Западе благодаря постановкам «Жизели», «Лебединого озера» и «Спящей красавицы», сыграл весьма неприглядную роль в событиях 1905 года. Карикатура того времени, озаглавленная «Плоды балетной забастовки», изображает его машущим петицией танцовщиков над поверженной Ольгой Преображенской, которую сечет розгами скелетообразный экзекутор на глазах у Крупенского и Теляковского[25].

Хотя Фокин не воздерживался от критики Императорского балета в художественном и административном отношении еще до революции, события именно того беспокойного времени побудили его к действиям. В период с февраля 1906 года по март 1909-го он поставил по меньшей мере две дюжины балетов и танцевальных номеров: такая плодотворность удивляет, особенно если учесть, что до этого времени на его счету было лишь три постановки. Практически все без исключения работы осуществлялись не для Мариинского театра, а в более свободной атмосфере выпускных концертов училища и благотворительных вечеров, немалую часть которых хореограф организовал сам. В этих случаях Фокин мог выбирать, с кем ему работать, и мог надеяться на то, что и получил, – «полное взаимопонимание и энтузиазм»[26]. Его первая значительная работа «Виноградная лоза» была создана по предложению коллег-танцовщиков и поставлена в рамках благотворительной акции для Гребловской школы в начале 1906 года. Подобранный Фокиным состав исполнителей состоял почти целиком из мятежников Мариинской труппы: так, вина в спектакле олицетворяли Павлова, Карсавина, Кякшт и жена хореографа Вера Фокина. С участием «представителей левого крыла» проходили все его послереволюционные спектакли, поставленные для профессиональных танцовщиков, – «Умирающий лебедь», «Эвника», «Шопениана» (в ее различных версиях), «Павильон Армиды», «Египетские ночи» и Bal poudré, – причем почти во всех постановках танцевали Павлова и Карсавина. В оригинальной версии «Карнавала», ставшей завершением цикла его собственных постановок, начавшегося с революцией, выступили не только Карсавина, но и трое из возглавлявших забастовку: Альфред Бекефи (также танцевавший в Bal poudré), Александр Ширяев и Василий Киселев.

Особенно близко в те годы Фокин общался с Петром Михайловым. В своих мемуарах хореограф описывает встречу у него дома в конце 1907 года, где собрались Бенуа и другие художники «Мира искусства» и где Михайлов по просьбе Фокина зачитывал бумагу «о необходимости слияния мира художников с балетом, о новом пути, на который вступил балет, о тех возможностях, которые открываются в обновленном балете для работы художников и музыкантов и т. д.». С изложенными взглядами, добавляет Фокин, он был «совершенно согласен»[27]. Существование такого вольнодумного сообщества говорит о безграничной преданности его участников новым идеям. С одной стороны, оно указывает на то, что происхождение фокинского художественного раскола сложным образом переплеталось с политическими событиями 1905 года, с другой – на то, что влиятельное содружество Дягилева уходит корнями в сообщество художников, сформированное этими событиями и появившееся на основе ранних начинаний Фокина. В этой «бодрящей» атмосфере «все чувствовали, – писал хореограф, – что создается новое дело, что рождается новый балет»[28].

Хотя Петипа пользовался огромным уважением в среде танцовщиков Императорского балета, поколение, достигшее зрелости в начале XX века, его художественные достижения уже относило к прошлому. «Постановки, создававшиеся после “Спящей красавицы”, становились все длиннее и длиннее», – вспоминает Карсавина, известнейшая исполнительница спектаклей Фокина, которая, однако, прекрасно владела и репертуаром Петипа:

Сюжет был только нитью, на которую нанизывались многочисленные баллабили. Хотя хореографическое мастерство никогда не изменяло Петипа… он терял из виду… внутреннюю мотивацию танцев… «Синяя Борода» [например] (1896)… содержала несколько танцевальных номеров, весьма слабо связанных с сюжетом. Они представляли собой картины сокровищниц Рауля Синей Бороды в то время, когда их посещала его седьмая жена Изора… В одной из них танцующие ножи, вилки, ложки и тарелки сами по себе оказывались поводом для танцевальной сцены… сводя классический танец к абсурду. На самом деле балет «Синяя Борода» имел все черты рождественской пантомимы или французского ревю…[29]

Сомнения Фокина по поводу художественных традиций Мариинского театра возникли у него еще в начале карьеры профессионального танцовщика:

Когда я играл мимическую роль, то имел вид, соответствующий изображаемой эпохе, но когда танцевал классику, то выглядел как первый танцовщик, то есть «вне времени и вне пространства» <…> я чувствовал, что это нелепо, но такова была традиция. <…> Чем более исторически были точны костюмы у мимистов… <…> тем глупее, мне казалось, выглядели среди них мы, «классики» <…> с розовыми ногами, в коротких юбочках, имеющих вид раскрытого зонтика[30].

В 1904 году, в самый канун революции, Фокин предложил Теляковскому либретто «Дафниса и Хлои». Черновому наброску сценария этого двухактного балета он предпослал вводную заметку, где объяснялись принципы, которые предполагались к соблюдению при постановке. Написанные в форме пожелания, эти принципы представляют собой самую раннюю из художественных деклараций Фокина. Он писал:

Пришло время осуществить эксперимент в постановке греческого балета в духе эллинского века. Балетмейстеры не должны совершать подобной ошибки: ставить танцы для русских крестьян в стиле Людовика XV или… сочинять танцы в манере русского трепака к французскому сюжету. Зачем повторять одну и ту же ошибку, ставя древнегреческие сюжеты: заставлять греков танцевать на французский манер?[31]

Фокинский призыв к аутентичности был как неотъемлемой частью его эстетики, так и средоточием большинства его недовольств, связанных с Императорскими театрами. С самого начала его идеалы представляли собой идеалы натуралиста: искусство должно воплощать расу, момент и среду – как в известном высказывании Тэна, – а не твердо следовать классическим установлениям:

Поскольку жизнь в разные эпохи различна и различны жесты людей, то танец, отображающий жизнь, должен варьироваться. Египтянин времен фараонов совершенно не похож на маркиза восемнадцатого столетия. Пламенный испанец и флегматичный житель Севера не только говорят на разных языках, но и используют различные жесты, которые никто не изобретал, но которые породила сама жизнь[32].

В наши дни натурализм утратил былую популярность, и зачастую мы говорим об этом наукообразном отпрыске реализма с пренебрежением. Однако в свое время натурализм являлся живительным течением, которое стремительно относило художника к реальному миру трущоб, шахт, публичных домов и бульварных театров, сообщая ему эмпирические методы ученого и внушая, что искусство есть средство социальных преобразований. Хотя Фокин остерегался заходить слишком глубоко, с ранних лет его пытливый ум вырывался далеко за пределы Театральной улицы. В каникулы он каждый день совершал походы в Эрмитаж и срисовывал статуи и картины из его богатейшей коллекции. В период кризиса, наступившего после его дебюта как танцовщика, он вдоль и поперек исходил Петербург, посещая уроки живописи, изучая анатомию, рисование углем и маслом, и проводил много времени, погрузившись в книги по искусству. «Мне надо было много учиться, чтобы попасть в Академию, – писал он позднее, – что отныне стало моей мечтой»[33].

Кроме живописи, его помыслами владели музыка и путешествия. Он ездил по разным уголкам России, удаленным от Петербурга, и за границу. В первую свою поездку, выехав из столицы в вагоне третьего класса, он посетил Москву, Нижний Новгород, увидел Волгу, Каспийское море и Кавказ; во второй раз побывал на землях Древней Руси – в Киеве, в Крыму; следующее путешествие привело его в Будапешт, Вену, в Италию. Увиденное там оживило истории, хранившиеся в его памяти. Казалось, что у могучей Волги стоит Стенька Разин, готовый бросить в волны свою возлюбленную персидскую княжну, а в Бахчисарае «фантастическое, царственное великолепие» «Тысячи и одной ночи» смешивалось с пушкинскими строками. Сокровищами Венеции, Флоренции, Рима, Помпеев Фокин «наслаждался, упивался и в то же время приходил в отчаяние», что его мозг «не успевает ни полностью воспринять, ни удержать в памяти все виденное»[34]. Везде, где бы он ни был, он встречал танцевальные образы. С Кавказа привез воспоминание о легкой, гордой походке черкесов; из Италии – множество открыток и репродукций картин, изображающих танец, которые положили начало его богатой коллекции ритуальных и фольклорных материалов.

Вернувшись домой, Фокин стал сотрудничать с музыкальными кружками, которые стремились удовлетворить возросший в обществе интерес к русской народной музыке. Он играл на мандоле с профессионалами из Мариинского театра и на балалайке на концертах для заводских рабочих, а также выступал вместе с ансамблями, исполнявшими русскую фольклорную музыку на народных инструментах. В ходе этого, как он выразился сам, «дилетантского музицирования» он научился обращаться с партитурами и даже сочинять – в степени, достаточной для того, чтобы оркестровать целые произведения для своих выступлений. Это не только научило Фокина глубже понимать музыку, но и хорошо дало понять, какое воздействие может оказывать музыка на слушателей. Когда изысканная публика была до слез растрогана песней волжских бурлаков «Эй, ухнем!», это поразило его силой, с какой живое искусство может воздействовать непосредственно на чувства. Он нашел в этом подтверждение тезиса Толстого о том, что сущностью всякого истинного искусства является «передача чувства, заражение им зрителя»[35]. До сих пор он представлял это лишь теоретически, но теперь этот тезис стал частью его художественного кредо, как, впрочем, и другое высказывание Толстого: искусство принадлежит широким массам, а не «узкому кругу балетоманов», которые посещают Мариинский театр. Это убеждение еще больше окрепло после чтения Фокиным политической литературы – Петра Кропоткина, Михаила Бакунина, Августа Бебеля и Фердинанда Лассаля, с трудами которых его познакомили сосланные из России социалисты, встреченные им в Швейцарии[36].

Все это наложило глубокий отпечаток на мировоззрение Фокина. С самого начала хореографической карьеры его работы были наполнены острым чувством истории. Он был убежден, что сюжет, период и стиль в балете должны соответствовать времени и месту сценического действия, что акту творчества должны сопутствовать эмпирические наблюдения и исследования, что выразительность рождается из соответствия изображения и реальности. Под эгидой истории Фокин и начал свое наступление на балетные условности.

Со времен романтизма реализму в балете принадлежало заслуженное место, однако он существовал скорее как дополнение к классическим традициям, в рамках двойственности, отличавшей все грани постромантического стиля. Двойственность эта выражалась в структуре изложения сюжета (мимические сцены – эпизоды чистого танца), в танцевальной манере («характерный» или народный танец – академический танец), в стилистике жестов (пантомимные – символические), в костюмах (исторически точные костюмы – балетные пачки), даже в обуви танцовщиков (сапоги и мягкая обувь – пуанты). Все эти проявления двойственности, впервые оформившиеся в систему в 1830-х годах, с течением века становились все более условными. Для Фокина они были проклятием.

Вместо двойственности Фокин добивался полного единства выразительных средств. Перед ним открывались две перспективы: либо обойтись без реализма, либо отойти от классики. Как показала практика, в большинстве случаев он выбирал второй путь. Но даже в работах, выполненных в классическом стиле – «Шопениане» с ее ранними версиями, «Прелюдах» и «Эросе», – он включал хореографический материал в исторический контекст. Как красноречиво выразился Андрей Левинсон, «обостренная чувствительность»[37] Фокина указывала ему на то, что классика состоит не в создании вневременных образов, но в воссоздании стиля, ассоциирующегося с романтической эпохой, раем первозданной чистоты для хореографа. Более поздние приобретения века – виртуозность, акробатика, игра на публику – виделись ему причиной художественного упадка в балете.

Если реализм выступил фундаментом здания фокинской поэтики, то этнография обеспечила его строительным материалом. В работах Петипа характерные танцы придавали хореографии живую плоть, наделяли ее историческими особенностями, а свойственная им телесная динамика и интенсивность эмоций были весьма созвучны представлениям Фокина. К концу столетия тем не менее стилизация стала подрывать как полнокровность народных танцев, так и их подлинную близость к фольклорным истокам. Александр Ширяев писал:

Будучи последователем классического балета, Петипа пришел к характерному танцу именно от него, а не от народных танцев. Сарацинский танец в Раймонде основан на классических движениях pas de basque и ballonnée, испанский панадерос в том же балете – также на pas de basque, индийский танец в Баядерке – на grand battement и так далее… Какими бы внешне блестящими и впечатляющими ни были характерные танцы Петипа, более справедливо рассматривать их как вариации классического танца на народные темы, а не как действительно народные танцы, даже в чисто театральном смысле[38].

Часто использовались пуанты и прыжковая техника классического танца (обычно это касалось китайского, японского и других «экзотических» стилей). Временами черты одного национального танца встречались в другом, особенно частым было смешивание испанских и итальянских форм. Несмотря на то что венгерские и польские танцы достигли «высокого сценического развития», отражая, в частности, наличие в Императорской труппе танцовщиков этих национальностей, другие, писал Фокин, «исказились до неузнаваемости»[39]. К рубежу веков характерный танец представлял собой лишь прикрытые нарядными одеждами национальные стереотипы.

Фокин восстановил жизнеспособность различных «диалектов» танца, которые, казалось, зачахли. Основываясь на живых образцах, он создал то, что получило наименование genre nouveau[40], форму, независимую от академической традиции и связанную исключительно с национальными и этническими стилями танца[41]. В период между 1906 и 1918-м – годом, когда он покинул Мариинский и окончательно обосновался на Западе, – Фокин также часто обращался к этому неиссякающему источнику. В «Виноградной лозе» Мария Петипа, чтобы показать дух венгерского вина, танцевала жгучий чардаш. В 1906 году появились также две постановки в испанском стиле – «Севильяна» и «Испанский танец», премьера которых прошла вместе с «Виноградной лозой». В 1907 году он впервые использовал в работе материалы, собранные в поездках. Хотя «Эвника» была поставлена в античном стиле, винный мех из овечьей шкуры, вдохновивший Фокина на идею танца с бурдюками, представлял собой предмет домашнего быта на Кавказе. В том же году он поставил первую версию «Шопенианы», grand ballet в миниатюре, в котором две классические композиции – Ноктюрн и Вальс – шли в обрамлении сцен характерного танца. Балет открывался блестящим Полонезом, бальным танцем, созданным, как писал Фокин, «в период расцвета польской шляхты»[42]. Третья картина – Мазурка Шопена – представляла собой свадьбу в польской деревне. Пятой и завершающей сценой была Тарантелла, где Фокин стремился «передать подлинный характер народных плясок», которые он «изучил особенно на острове Капри»[43]. Хотя Тарантелла была (как и другие характерные танцы) исключена год спустя из последующей, классической версии балета, ее постановка ознаменовала собой новый этап фокинского подхода к фольклорному материалу. Впервые он экспериментировал, «оглядываясь на танцы народа среди природы»[44], определяя свой идеал как симфонию, созданную из живых форм. Вновь и вновь Фокин совершенствовал свой метод. При постановке «Тамары» для Русского балета в 1912 году он создавал неистовые, бурные танцы для этой грузинской легенды на основе своих кавказских воспоминаний. Балет «Стенька Разин», премьера которого состоялась на благотворительном концерте в Мариинском театре в 1915 году, начинался картиной на берегах Волги, напоминавшей о первом путешествии Фокина по Центральной России. На следующий год все в том же Мариинском театре он представил публике «Арагонскую хоту», сюиту из испанских танцев, на которую его вдохновила поездка в Андалузию в 1914 году. В этой постановке он приложил все усилия не только к тому, чтобы воспроизвести ритм, па и характерные черты иберийских танцев, но и к тому, чтобы передать «веселье и радость, так свойственные подлинной народной пляске»[45].

Над этими балетами Фокин работал прежде всего как этнограф, применяя натуралистические методы для изучения ныне живущих народов. Имея дело с прошлым, он вел точно такие же исследования, тщательно разыскивая в библиотеках и музеях следы ушедших цивилизаций. Замысел «Дафниса и Хлои» возник из античного романа Лонга, замысел «Эвники» – из либретто, написанного по роману Генрика Сенкевича «Камо грядеши?»; «Шопениана» и «Карнавал» были вдохновлены эпизодами из жизни композиторов, их написавших[46]. Однако литература была лишь отправной точкой: в Танце трех египтянок из «Эвники» Фокин старался скопировать профильные положения и угловатость линий с древних фресок и барельефов. Он одел трио в облегающие туники и парики, соответствующие эпохе, велел покрыть тело темной краской и с помощью грима удлинить глаза для сходства с египетскими изображениями. Этот танец стал предшественником балета «Египетские ночи», поставленного в 1908 году и включенного под названием «Клеопатра» в парижский репертуар Русского балета год спустя. Профильные положения и плоские ладони сохранялись теперь на протяжении всего балета, а эффект угловатости пластики стал преобладать в расположении групп. В ходе постановки Фокин погрузился в изучение Древнего Египта и в свободное время забегал в Эрмитаж, где окружал себя посвященными Египту книгами. На постановку Танца со змеей, который он создал для Павловой, его вдохновила репродукция, найденная во время блужданий по музею. Для балета «Синий бог», поставленного для Русского балета в 1912 году, он занимался схожими исследованиями. В угловатых положениях рук и ног, ладонях, обращенных кверху, и согнутых пальцах танцовщиков отразилось влияние на Фокина индусской скульптуры.

Временами, однако, воображение заменяло в его методе «археологию». «Шехеразада», которая потрясла Париж в 1910-м, была полностью ориентальной фантазией. «Танцовщица с босыми ногами, – писал он позже, – танцующая главным образом руками и корпусом… как это было далеко от балетного Востока того времени!»[47] В равной степени созданными воображением были и «Половецкие пляски», поставленные для оперы Бородина «Князь Игорь» и показанные Дягилевым в 1909 году. При их подготовке Фокин оказался в затруднении. Его исследования ни к чему не привели: о древнем племени половцев достоверно ничего не было известно. После долгих размышлений и сомнений он начал сочинять: «Я верил, что если половцы танцевали и не так, то под оркестр Бородина они должны танцевать именно так»[48]. Фокин несколько преувеличил вклад своего воображения: его «Половецкие пляски» имели значительное сходство с созданным ранее дивертисментом в хореографии Льва Иванова, долгое время работавшего ассистентом балетмейстера у Петипа. (Николай Рерих, создававший оформление для постановки, в свою очередь столкнулся с проблемой поиска необычного стиля одежды: в его эскизах смешивались характерные черты якутских и киргизских национальных костюмов.)

Genre nouveau отличался от характерных танцев как верностью историческим источникам, так и яркой эмоциональностью. Но не только это отделяло его от предшественников. Неотъемлемым от фокинского этнографического метода было признание разнообразия народов и многоликости их культур – вера в то, что плюрализм будет править в лучшем из возможных миров. В противоположность этому, русский балет XIX столетия обладал одновременно имперским и империалистическим видением. В нем нашли законченное театральное выражение идея обширной и разрастающейся Российской империи и поддерживавшая ее идеология панславизма. Одной из постановок, которую Александр Бенуа в детстве смотрел «с неостывающим интересом», была «Роксана, краса Черногории». Впервые исполненная в 1878 году – лишь месяцы спустя после того, как русская армия освободила Черногорию от ненавистных турок, – она была «ознаменованием увлечения русского общества идеей освобождения славян на Балканах»[49]. Другой популярный балет, «Конек-Горбунок», противопоставлял русского крестьянина, ставшего царем, омерзительному распутному хану. Поставленный в 1864 году, когда генерал Черняев начал наступление на ханство в Туркестане, балет заканчивался грандиозным националистическим финалом. «В глубине сцены, – вспоминал Бенуа, – появлялся новгородский памятник тысячелетия России, а перед ним на сцене дефилировал марш из народностей, составляющих население Российского государства и пришедших поклониться Дураку, ставшему их властелином. Тут были и казаки, и карелы, и персы, и татары, и малороссы, и самоеды»[50]. Фокинский genre nouveau содержал собственный политический подтекст: это становится ясным из той яростной критики, которая появилась в 1911 году в реакционной газете «Новое время». Статья М. О. Меньшикова обличала Фокина как еврея (кем он в действительности не был) – а следовательно, как художника, которому чужда исконная российская культура. В качестве свидетельства автор привел постановку «Половецких плясок», где прославлялись варварские половцы, а не русские христианские воины[51].

До встречи с Александром Бенуа в 1907 году Фокин редко общался со своими будущими сотрудниками. Несмотря на это, родство между их произведениями было заметным. Хотя «краеугольным камнем “Мира искусства”» стал в общих чертах оформившийся символизм[52], художники, собравшиеся вокруг журнала, в своей программе провозглашали выход за пределы чистого эстетизма. Действительно, пусть даже они отрицали утилитаризм художников-реалистов, известных как передвижники, в творчестве дягилевских художников довоенной поры обнаруживалось влияние прежней школы: оно проявлялось в их очарованности национальными мотивами и в стремлении изображать сюжеты в их детальном соответствии месту и времени.

Как и Фокин, многие художники вступили в пору зрелости во время подъема неонационалистских настроений, охвативших Россию в конце столетия. Практически всех затронуло стремление оживить исконные формы искусства, а многие участвовали в объединениях художников, основанных Саввой Мамонтовым в Абрамцеве и княгиней Марией Тенишевой в Талашкине. Там возникли мастерские прикладных искусств в духе британского движения Arts and Crafts (Искусства и ремесла), где производились мебель, вышивка, игрушки и другие изделия русских народных промыслов, продававшиеся в Москве и Санкт-Петербурге. Обоим объединениям принадлежали обширные коллекции народного и древнеславянского искусства, уникальные собрания, вдохновлявшие художников на изучение легендарного и исторического прошлого. И в обоих сообществах художники, не удовлетворенные ограниченностью академического искусства, нашли себе конгениальное окружение, общество равновеликих единомышленников, совместно с которыми они могли вести исследования и творить.

Княгиня Тенишева, представительница Петербурга, ранее других установила отношения с будущими художниками дягилевского круга. В 1895–1899 годах Бенуа служил в качестве куратора ее коллекции живописи и графики, в то время как Иван Билибин начиная с 1898 года обучался в ее художественной студии под руководством Ильи Репина, величайшего из живущих представителей русского реализма. После 1893 года, когда она приобрела в собственность Талашкино, поместье стало местом летних встреч различных групп художников и интеллектуалов: среди тех, кто посещал Талашкино в 1890-е годы, были Федор Шаляпин, Александр Головин, Константин Коровин, Николай Рерих и Дмитрий Стеллецкий – все они впоследствии принимали участие в дягилевской театральной антрепризе. Более того, в 1898 и 1899 годах княгиня оказывала финансовую поддержку изданию «Мира искусства».

Вклад Тенишевой в предысторию Русского балета был значительным, но деятельность Мамонтова в этом смысле оказалась гораздо важнее: в оперной труппе, выросшей из любительских постановок в Абрамцеве в 1870-х и начале 1880-х, исследователи усматривают музыкальный и художественный прообраз первоначальных Русских сезонов Дягилева. В 1896–1899 годах Московская частная русская опера (так Мамонтов переименовал «Русскую частную оперу Кроткова», основанную им в 1885 году) стала центром провозглашения национализма в оперном искусстве: за этот недолгий период здесь были поставлены не менее одиннадцати произведений русских композиторов. Репертуар включал в себя оперы «Орлеанская дева» Чайковского, «Жизнь за царя» Глинки, «Юдифь» Александра Серова, «Аскольдова могила» Алексея Верстовского, однако в большинстве своем он состоял из произведений руководителя объединения «Могучая кучка»[53]. Николай Римский-Корсаков действительно занимал главенствующее положение в мамонтовской труппе – не только в Москве, где дирекция труппы располагалась в театре Солодовникова, как раз напротив Большого театра (один из примеров того, как географическое расположение оказывается символом положения художественного), но и в Санкт-Петербурге, куда труппа часто наносила визиты. В эти годы было представлено пять работ Римского-Корсакова: «Иван Грозный» («Псковитянка»), «Садко», «Снегурочка», «Майская ночь», «Моцарт и Сальери», – а также его редакции опер Мусоргского «Борис Годунов» и «Хованщина». Все оперы, за исключением «Снегурочки» и «Моцарта и Сальери», были впоследствии показаны Дягилевым, так же как и отдельные сцены из «Юдифи»[54]. Даже расширяя репертуар, Дягилев придерживался направления, заданного Мамонтовым. Так, наряду с «Русланом и Людмилой» Глинки, «отца русской оперы», был поставлен и «Князь Игорь» Бородина, также принадлежавшего к «Могучей кучке». Представляя публике Стравинского с его первым балетом «Жар-птица», написанным в 1910 году, Дягилев видел его в роли наследника неонационалистской короны Римского-Корсакова.

Музыка, однако, не была единственной сферой, в которой политика Мамонтова оказалась своеобразным прецедентом для Русского балета. Художники собирались в Абрамцеве на протяжении более двадцати лет, и с самого начала Мамонтов ориентировал их таланты на театральное дело. Цикл опер, поставленный его труппой в конце 1890-х годов, представлял целую плеяду художников из числа будущих сотрудников Дягилева. Крупнейшими из них были Константин Коровин, главный театральный художник Мамонтова, Александр Головин, Валентин Серов[55]. Подобно передвижникам, они избрали предметом своего искусства темы русской жизни и российского прошлого. Но, в отличие от предшественников-реалистов, они окружили этот материал аурой красоты, столь чуждой утилитаристскому духу прошлого поколения. Открытые западным веяниям, они использовали новые приемы, наполняли композиции движением и воплощали сюжеты с виртуозной техникой живописи и богатством цвета. В период с 1896 и до 1899 года, когда Мамонтов оказался под следствием по обвинению в растрате, его студия создала декорации и костюмы для более десятка опер. Несмотря на то что работы числились за отдельными художниками – Коровин был автором «Садко», Серов – «Юдифи», Михаил Врубель – «Моцарта и Сальери», – в действительности они были плодом совместного творчества. Речь идет не только об интенсивном взаимном обмене идеями: часто некоторые художники выступали как в качестве авторов эскизов (к примеру, Врубель создал костюм морской царевны для «Садко»), так и в роли мастеров, писавших декорации: позднее их стали отдельно обозначать в афишах. Такой метод совместной работы, как и практику использования художников-станковистов вместо профессиональных декораторов, Дягилев стал применять с первых дней.

Кроме того что работа Коровина, Головина и Серова предопределила подход Дягилева к технической стороне постановки, она также привнесла в его антрепризу русский дух. В 1908–1910 годах эти трое подготовили декорации, а в некоторых случаях и костюмы, для спектаклей «Борис Годунов» (Головин), «Пир» (Коровин), «Юдифь» (Серов), «Иван Грозный» (Головин), «Руслан и Людмила» (Коровин), «Ориенталии» (Коровин) и «Жар-птица» (Головин). В 1911 году Серов также создал просцениумный занавес в духе персидских миниатюр, который сопровождал увертюру Римского-Корсакова к «Шехеразаде», а двумя годами позже Головин оформил возобновление «Ивана Грозного». Все эти усилия были логическим продолжением неонационалистских настроений, шедших из Абрамцева, и стали точкой сближения со сходно мыслящими художниками из Петербурга – Билибиным, Стеллецким, Рерихом, Бакстом и Бенуа, – также участвовавшими в некоторых из постановок. Тем не менее «русскость» с самого начала не поддавалась строгому определению: она имела оттенок ориентализма, который был общим знаменателем для России и Востока в понимании Парижа. Даже в Абрамцеве между национальным материалом и экзотикой проходила очень тонкая грань. Действительно, для самых разных художников России конца XIX века Россия и Восток представлялись в воображении чем-то сходным. Для империи, через которую тянулась Транссибирская железная дорога и на чьей земле были Бухара, среднеазиатский священный город мусульман, Бахчисарай и Одесса, «иным» в культурном отношении был скорее не Восток, а Запад. Формирование представления о России как исторически и этнически незападной стране, ставшее ключевым элементом в идеологии довоенной дягилевской антрепризы, было еще одним из проявлений наследия Мамонтова[56].

Для Льва Бакста и Александра Бенуа, ведущих творческих фигур у Дягилева в предвоенный период, приверженность русской национальной тематике не была первостепенной. Они отвергали славянское наполнение неонационализма, сохраняя присущий ему эмпирический и исторический метод.

В случае с Бакстом его связь с передвижниками очевидна. Она возникла в середине 1880-х годов, когда, будучи студентом Петербургской академии художеств, он познакомился с Михаилом Нестеровым, Виктором Васнецовым и Валентином Серовым, художниками круга Абрамцева. Серов, который некоторое время учился в академии у Репина, стал близким другом Бакста. Работы последнего, выполненные в конце 1880-х – начале 1890-х, с такими названиями, как «Пьяный факельщик» («Бредущий с похорон»), «Отчаяние» («Самоубийца»), «Супруги» («Мезальянс»), продолжали передвижническую традицию верности социальной правде, совмещая в себе реалистическое изображение действительности с интересом к наиболее мрачным ее сторонам. В 1890-е годы Бакст постепенно отходил от этой эстетики. В этом, в частности, проявилось его знание новых тенденций в живописи, приобретенное в Париже, куда он часто ездил и где периодически жил до 1899 года. Не меньшее значение имел его возросший интерес к природе. Как Фокин несколько позднее, Бакст в это переходное для него десятилетие покинул студию, рисуя пейзажи с натуры, делая наброски сцен деревенской жизни или запечатлевая изменяющиеся картины неба, а также написал первые из целой серии замечательных портретов. В 1897 году, застав свою возлюбленную в объятиях другого, он уехал в Северную Африку, и это путешествие обозначило для него начало увлечения Ближним Востоком, колыбелью ориентализма, столь ярко представленного в его работах для Русского балета. Поездка десять лет спустя в Грецию и знакомство с греческой, арабской и тюркской культурами произвели на него столь же неизгладимое впечатление.