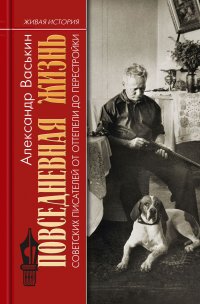

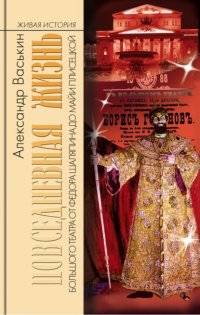

Читать онлайн Повседневная жизнь Большого театра от Федора Шаляпина до Майи Плисецкой бесплатно

- Все книги автора: Александр Васькин

© Васькин А. А., 2021

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2021

* * *

Предисловие. Как космические ракеты «бороздили» Большой театр

В июле 1974 года в аэропорту канадской столицы царило необычное оживление. Сотни людей с тюками и чемоданами выстроились в длинную очередь на таможенный досмотр, на несколько часов нарушив привычную работу воздушной гавани. Почти у каждого из стоявших багаж весил ровно 20 килограммов – в противном случае пришлось бы доплачивать. И все же у нескольких пассажиров обнаружилось превышение допустимой нормы, один из них – видный мужчина с приятным голосом – все пытался что-то объяснить угрюмому таможеннику на ломаном английском языке, тыча ему под нос круглый золотистый значок. Таможенник отрицательно крутил головой, показывая, в свою очередь, металлический жетон на своей форме. Продолжалось это довольно долго, из очереди уже слышались недовольные возгласы. Со стороны могло показаться, что один пытается всучить другому значок в подарок, а тот отказывается (или просто не хочет меняться, потому что собирает не значки, а марки). Но все было наоборот. На этом значке, болтающемся на красно-синей колодочке, читались слова: «Народный артист РСФСР». Его обладатель – известный певец, солист Государственного академического Большого театра – уговаривал таможенника: «Ну неужели я, народный артист, не имею права на лишние два килограмма? Это все для родственников, для мамы с папой. Я на правительственных концертах в Кремле пою, я лауреат международных конкурсов!» Таможенник, мало что понимавший из этой речи, изобилующей всякого рода советизмами (разве что слово «Кремль» его не смутило, – но на Брежнева певец похож не был), стоял на своем: нельзя и всё – инструкция!

Сценка эта – не выдумка, а вполне реальная история из повседневной жизни труппы Большого театра, в то время главного театра страны, артисты которого разъезжали по всему миру не только с целью демонстрации достижений советского искусства, но и для пополнения государственного бюджета, добывая валюту для казны. А зарабатывал театр много, под стать своему названию и государственному статусу – это был крупнейший репертуарный театр в мире, общее число сотрудников которого достигало порядка трех тысяч человек. Конечно, всех их вывезти на гастроли не представлялось возможным, но все равно выезжало много. Достаточно сказать, что только лишь в одной очереди в канадском аэропорту стояли 400 человек, в том числе хор (всуе именуемый «хорьё»), солисты которого хвастались тем, что освоили на гастролях «бараний язык» – имелись в виду консервы, привезенные с собой из Москвы.

Место съеденных консервов в чемоданах не пустовало: отдавая большую часть заработка государству, артисты умудрялись «кое-что» привозить и для себя – одежду, продукты и все, что было дефицитом в ту эпоху. Будучи людьми бывалыми, гастролеры ясно усвоили правила перевозки через границу личных вещей. Например, в Шереметьеве существовало четкое правило: выезжающие советские граждане имеют право ввезти обратно ровно столько же багажа, сколько вывезли. И потому вывозили как можно больше. Но что можно было вывезти тогда? Икру? Водку? Нет, соль. Да, обыкновенную поваренную соль – стратегический продукт, обычно пропадавший с полок магазинов перед очередной денежной реформой. Солью, спичками, сахаром советские люди запасались всегда вне зависимости от профессии, будь ты актер или заводской слесарь. Пользуясь тем, что багаж тогда еще не просвечивали, пачками с солью забивали чемоданы, чтобы потом, пройдя паспортный контроль, высыпать ее родимую в унитаз в туалете аэропорта. А кто-то брал с собой гантели или блин от штанги – чтобы меньше места занимали. Уборщицы Шереметьева жаловались: мало того, что после Большого театра приходилось драить от этой соли туалеты (некоторые артисты очень неаккуратно открывали пачки, просыпая мимо унитаза), так еще и гантели за ними убирай. Отсюда, кстати, и пошло широко известное среди уборщиц выражение – «съесть пуд соли». Шутка.

Зато как приятно было везти обратно (через то же Шереметьево) набитые импортными шмотками чемоданы – на перепродаже одних только джинсов или женских колготок можно было неплохо заработать, вот так съездишь пару раз, глядишь, и первый взнос на кооперативную квартиру соберешь. «Шерше ля фам», – как говорят французы. А их, женщин, и искать не надо, сами набегут, так как колготок этих всегда не хватало (в ЦК КПСС существовала специальная комиссия по снабжению населения женскими колготками во главе с товарищем Капитоновым И. В.). Вот почему так важно было для артистов иметь возможность выезда за границу, бороздя просторы планеты, они возвращались в родную страну радостными, поджарыми и оптимистично настроенными на следующие гастроли.

Выступления Большого за границей всегда активно освещались иностранной прессой, положительные отклики перепечатывались в советских газетах (еще Дягилев придумал скупать парижских журналистов во время своих «Русских сезонов»). Народу с утра до вечера трезвонили, что «зрители Метрополитен-оперы двадцать минут не отпускали со сцены артистов Большого» или: «С восторгом встретила французская публика балетную труппу ГАБТ СССР, в очередной раз доказавшую, что советское искусство находится на недосягаемой высоте». Все это и отразилось в сознании народа соответствующими фразами: «Космические ракеты бороздят Большой театр» и «В области балета мы впереди планеты всей».

Вынесенная в название предисловия фраза из популярной кинокомедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» очень точно характеризует место Большого театра в системе культурных ценностей советского человека. Вложенная в уста простого гражданина – «алкоголика, тунеядца и хулигана», осужденного на 15 суток, – она ярко выражает оскомину, образовавшуюся от постоянного присутствия Большого театра в повседневной жизни эпохи. Отношение к нему не только как музыкально-драматическому учреждению, но и «национальной гордости страны» – отличному средству пропаганды – поставило его в ряд других столь же весомых достижений наряду с полетом Гагарина, великими стройками коммунизма, рекордной выплавкой чугуна и стали на душу населения и т. д. Не зря же прораб-болтун в исполнении Михаила Пуговкина, проводя своеобразную политинформацию для тунеядца Феди, валит все в кучу – и космические корабли, и «тружеников Большого балета, которым рукоплещут все континенты». Желая усилить впечатление, он лично демонстрирует Феде свое танцевальное мастерство, отбивая чечетку и вызывая тем самым неподдельный интерес последнего.

Превращение Большого театра в эталон высокого искусства, которое несут в массы самые лучшие в мире певцы, артисты балета, дирижеры и режиссеры, началось задолго до эпохи оттепели, на исходе которой снималась упомянутая кинокомедия. Еще с начала 1930-х годов по радио каждую неделю в определенный день (по вторникам) велась прямая трансляция из Большого театра. Так можно было прослушать весь репертуар, оперу или балет. Слушали не только в коммунальных квартирах, но и на улицах – черные репродукторы были установлены повсеместно. Просвещение не заставило себя ждать – имена солистов театра знали назубок даже те, кто не слушал специально, а шел мимо, с родного завода, со смены в пивную. Слова из арий распевали под сурдинку («Кто может сравниться с Матильдой моей?»), не всегда угадывая, из какой это, собственно, оперы.

Антонина Нежданова, Надежда Обухова, Валерия Барсова, Максим Михайлов, Александр Пирогов, Марк Рейзен, Сергей Лемешев, Иван Козловский, Надежда Шпиллер, Вера Давыдова, Мария Максакова, Павел Лисициан, Иван Петров – вот далеко не полный список артистов, с которыми принято связывать так называемый «золотой век» Большого театра. Со всей страны в труппу собирали лучших артистов, бывало, что и против их воли. Не имели значения ни возраст, ни даже образование – главное, чтобы голос звучал хорошо. Вот почему в биографиях некоторых известных певцов (особенно первой половины XX века) место храма занимает консерватория, где началась их вокальная карьера, продолжившаяся затем в Большом театре. Система отбора артистов позволяла достичь высокого уровня исполнительского мастерства, приучив к этому ожиданию и публику. Солист Большого театра обретал не только все положенные привилегии (как тот сыр, который в масле катается), но и статус государственного певца.

Свою роль в укреплении уверенности, что лучше театра в мире нет, сыграл и железный занавес. Десятки лет кряду «москвичи и гости столицы» (штамп советской эпохи) ходили в Большой на одни и те же спектакли, превратившиеся в канонические. Смотрели любимые оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», «Иван Сусанин» и «Борис Годунов», «Садко» и «Хованщина», «Кармен» и «Аида», «Травиата» и «Риголетто» и другие. Однажды поставленная опера демонстрировалась зрителям в одной и той же версии и тридцать, и пятьдесят лет, и подавалась в качестве примера для подражания в остальных театрах Советского Союза. Несмотря на это, очереди в кассы Большого театра стояли немалые, так же как в ГУМ и ЦУМ, стояли за тем, что давали. Особого выбора у прорвавшегося к кассе потенциального зрителя не было. К билетам на известные спектакли полагался довесок – билеты на неходовые советские оперы. На каждом спектакле с участием народных любимцев, в основном лирических теноров, в зале присутствовали их поклонницы – «сырихи» (лемешистки и козловитянки). Доходя до крайностей, они соперничали между собой в желании как можно выразительнее обозначить любовь к своим кумирам, ездили за ними по всей стране, а фотографиями увешивали квартиру.

Немало талантливых артистов было и в балетной труппе. Чудом сохранившаяся русская балетная школа, созданная еще Александром Горским и Мариусом Петипа, давала свои плоды. Не зря же иностранные туристы так стремились в Большой театр, именно на балет, чаще всего это было «Лебединое озеро», превратившееся с годами в спектакль государственного значения, в котором танцевали лучшие балерины – Галина Уланова, Марина Семенова, Майя Плисецкая. У «Озера» решались важнейшие государственные дела и мировые проблемы, когда лидеры Советского государства и их зарубежные высокопоставленные гости смотрели этот спектакль из бывшей царской ложи. А показ «Лебединого озера» по телевизору означал смену политических эпох в жизни страны. У театралов-москвичей сложилась традиция ходить 31 декабря на балет «Щелкунчик», вопреки очередям и спекулянтам. Билет в Большой на Новый год был замечательным подарком для московского интеллигента той поры. Помимо «Лебединого озера» и «Щелкунчика» с трудом удавалось достать билет на «Спартак» Арама Хачатуряна, где во всей красе блистал звездный состав: Владимир Васильев и Марис Лиепа, Екатерина Максимова и Нина Тимофеева. Любили зрители «Жизель» и «Дон Кихот».

Страна не скупилась на содержание своего главного театра, ни в чем ему не отказывая и в самые трудные периоды жизни, когда народ еле сводил концы с концами. Такого внимания к нуждам театра не было даже при царе, когда Большой входил в немногочисленный ряд императорских театров. Дорогостоящие декорации (почти в натуральную величину), огромные зарплаты солистов, один из самых больших театральных бюджетов в мире – все это ставило советский Большой театр в положение государства в государстве. Внедрение Большого театра в повседневную жизнь происходило сверху, наиболее мощно при Сталине и ослабло при Хрущёве, когда и началась активная гастрольная деятельность, породившая такое явление, как «невозвращенцы» – артисты, отказавшиеся возвращаться на родину. В основном из балетной труппы. Неудивительно, что москвичи стали шутить: «Теперь Большой театр переименуют в Малый». В Большой театр все чаще стали наведываться иностранные артисты, встречая радушный прием у москвичей. Все это постепенно разубедило отечественных мастеров сцены в их непревзойденности, а публике вдруг открылось, что хорошо поют и танцуют не только в Большом театре, не избежавшем звездной болезни.

Трудности свободного выезда за границу, отсутствие права у артиста выбирать, где ему выступать, привели к определенной скученности звезд в Большом театре. Уж слишком много было здесь народных и заслуженных, вынужденных выходить на сцену чуть ли не в очередь. Неудовлетворенность творческих и материальных амбиций приводила не к творческим победам, а к многочисленным конфликтам, пришедшимся на 1960–1980-е годы. Ярким примером послужил скандал с записью «Тоски» на грампластинку, в котором Галина Вишневская – председатель цехкома и прима оперы – схлестнулась с более молодыми, но не менее голосистыми и энергичными солистами (спорили не о том, кто споет лучше, а у кого больше прав на запись). Победила молодость. После отъезда Вишневской и Ростроповича за рубеж (вызвавшего бурю положительных эмоций в труппе: место примы освободилось!) недовольство артистов обратилось в другую сторону. Как правило, объектом своей критики они выбирали главного режиссера или главного дирижера, обвинения были стандартными – «безыдейность», «вредность», «глумление над классикой». Так, например, выжили из театра Бориса Покровского, настаивавшего на том, что зарубежные оперы должны исполняться на русском языке, что по понятным причинам не устраивало орденоносных «первачей», то есть первых солистов. Кончилось все ликвидацией должности главного режиссера.

Сплоченности артистической труппы в ее борьбе с очередным постановщиком способствовала и как нигде распространенная в Большом театре семейственность: Ирина Архипова была замужем за Владиславом Пьявко, Тамара Милашкина – за Владимиром Атлантовым и т. д. Нормальным было, когда главный дирижер (Евгений Светланов) все ведущие партии отдавал своей жене (Ларисе Авдеевой), лишь ее недомогание однажды позволило выйти на сцену Елене Образцовой, которая, в свою очередь, была замужем за дирижером Альгисом Жюрайтисом. Аналогичная картина царила и в балете. Не способствовал укреплению авторитета Большого, проблемы которого оказывались все более очевидными, и другой творческий конфликт – между многолетним главным балетмейстером Юрием Григоровичем (30 лет проработавшим в этой должности) и Марисом Лиепой. Скоропостижная кончина доведенного до инфаркта выдающегося танцовщика прервала затянувшееся противостояние. Тем временем на Запад устремились все те артисты, кто не смог сделать этого ранее. Гул оглушительных премьер стих, потонув в эхе публичных скандалов, череда которых совпала с концом социалистической эпохи и советского дважды ордена Ленина Большого театра. В соответствии с законами жанра последним балетом Большого театра, передававшимся по телевидению в августовские дни 1991 года, стало «Лебединое озеро»…

Окончилась советская эпоха, но Большой театр никуда не делся. Является ли он сегодня национальной гордостью – вопрос дискуссионный. Скажем так: при наступившей свободе выбора и мнений (и для артистов, и для зрителей) каждый волен сам определять смысл этого выражения – «национальная гордость», будь то накопленный за столетия бесценный опыт или творческие достижения текущего момента. Трудно оспорить другое утверждение – национальная гордость создается конкретными людьми, вот почему в названии этой книги присутствуют фамилии, пожалуй, самых известных русских артистов – певца Федора Ивановича Шаляпина и балерины Майи Михайловны Плисецкой, ставших олицетворением успеха отечественного искусства не только в России, но и на Западе (что почему-то особенно важно для нас). Именно с приходом Шаляпина началось возрождение театра в начале XX века, на долгие годы артист стал образцом для подражания для всех следующих поколений певцов. Не меньшее влияние оказала на развитие театра эпоха Плисецкой, властвовавшей на его сцене вплоть до конца прошлого столетия. О том, что происходило в повседневной жизни театра между этими важными вехами, – рассказ далее…

Глава первая. Захват Большого театра. Питерцы против москвичей. Шаляпин, Рейзен и Атлантов

Я знаю, что, когда я умру, обо мне скажут: «Сволочь был, но – талантливый». А ведь мне только это последнее и нужно!

Федор Шаляпин

Шаляпин: бас под номером 11 – «Прячьтесь, директор идет!» – Боевые действия начинаются… – Сколько стоит Федор Иванович – Леонид Собинов, первый юрист среди певцов – Царь как главный антрепренер императорских театров – Две жены и куча детей – Шаляпинские котлеты и бордо из Парижа – Ох эти розыгрыши… – Окаянная рулетка – Отдайте мне 200 тысяч! – Когда не хочется петь в Большом театре, а надо – Скитания Марка Рейзена – Квартира от Сталина – Театральный поезд «Красная стрела» – Уланова танцует для Риббентропа – 700 долларов от политбюро на поездку в Европу – Варяжские гости из Ленинграда – Обида Игоря Моисеева – Побег из Большого – Владимира Атлантова берут «под руки» – Чужак во стане русских воинов – Зураб и Зурабчик – Артисты и их покровители – Счастье Магомаева – Фурцева: с пьянкой по жизни – Дойная корова – Отважный курсант Владислав Пьявко – Войнаровский хорошо, а цыгане лучше! – «Царская невеста» на сцене и в зрительном зале – Нехороший пример Бомелия

Крутыми и извилистыми бывают порой пути великих (и не только) артистов на сцену Большого театра. Федор Иванович Шаляпин, к примеру, поступил в его труппу лишь со второго раза. Когда в мае 1894 года он приехал из Тифлиса (с лавровым венком от местной оперы) в Москву, то сразу направился в Дирекцию императорских театров, что располагалась на Большой Дмитровке. Большой театр оказал на молодого певца грандиозное впечатление, особенно колонны и квадрига лошадей на фронтоне, он почувствовал себя мелким и ничтожным пред «этим храмом». А ведь еще пять лет тому назад Шаляпин был рад, что его взяли на работу простым статистом. В 1889 году в Казани шестнадцати лет от роду он впервые пришел наниматься в свою первую труппу. На вопрос директора, может ли он петь, молодой человек ответил утвердительно, смело продемонстрировав свои способности. Затем его спросили:

– Ну хорошо. А плясать можете?

– Могу.

– Так спляшите!

И он стал лихо отплясывать барыню-сударыню – а как же иначе, ведь «нужно было добиться места», как позднее объяснял Федор Иванович. И вот теперь, приехав в Москву, он хочет поступить в труппу императорских театров, коих в Российской империи насчитывалось тогда пять: Большой и Малый в Москве, а в Санкт-Петербурге – Александринский, Мариинский и Михайловский.

У Шаляпина в кармане – рекомендательное письмо от Дмитрия Андреевича Усатова, бывшего солиста Большого театра в 1880-х годах и первого Ленского на его сцене (он пел эту партию на премьере оперы «Евгений Онегин» в 1881 году). Усатова можно назвать и первым настоящим учителем Шаляпина, по-отечески любившим своего «Федю», которому он не только давал в Тифлисе бесплатные уроки вокала, но и кормил, обувал и одевал. Дмитрий Андреевич напророчил Феде всемирную славу, снабдив письмами к управляющему Московской конторой Дирекции императорских театров Павлу Пчельникову, главному дирижеру Ипполиту Альтани, главному хормейстеру Ульриху Авранеку и главному режиссеру Антону Барцалу (нынче все они остались в истории как театральные деятели эпохи Шаляпина).

Но в Большом театре Усатова уже успели позабыть. Сторож-бездельник при входе в Дирекцию императорских театров, заважничав, едва пустил Шаляпина на порог: «Это от какого Усатого? Кто он таков? Подождите!» Битый час проторчал в предбаннике кандидат в солисты, удивляясь тому, как все непохоже внутри на торжественный фасад Большого театра: вероятно, он ожидал увидеть в дирекции красную дорожку и самого Аполлона с музами, а здесь – снующие клерки с бумагами в руках и перьями за ушами и «типичная мебель строго казенного учреждения, в ней обычно хранятся свечи, сапожные щетки, тряпицы для стирания пыли». Шло время, а Шаляпина почему-то не приглашали в кабинет директора. В самом деле – ведь только молодого баса из Тифлиса и не хватало в Большом театре! Наконец Шаляпин решился напомнить о себе сторожу. Прошло еще полчаса. Сторож смилостивился, объявив, что «господин директор Пчельников принять не могут и велят сказать, что теперь, летом, все казенные театры закрыты».

Не принесли удачи и визиты к Альтани и Авранеку, в отличие от Пчельникова снизошедшими до личного общения с молодым и амбициозным певцом. Даже чаю предложили с баранками, но помочь ничем не могли, объяснив, что «сезон закончен и что голоса пробуют у них, в казне, великим постом», а такого добра, как лавровые венки, у них и самих хватает, тем более от провинциальных театров. Но у Шаляпина пост уже наступил, ибо в его карманах кроме рекомендательных писем не было ни гроша. Все свои деньги (250 рублей!) он проиграл поездным картежникам по дороге в Москву. Даже обедать было не на что, а впору протягивать ноги. До начала следующего сезона в Большом театре он мог бы и не дожить. Но тут, к счастью, подвернулась антреприза, и Шаляпин уезжает в Петербург…

Тогда в Москве Шаляпину не повезло, зато судьба окольными путями привела его в Мариинку, куда он поступил уже в следующем, 1895 году. Ему было едва за двадцать, на многое рассчитывать не приходилось, ибо в труппе императорского театра к тому времени уже состояло десять басов, Федор Иванович стал одиннадцатым (обычная история для государственных театров!). Так что не театр нуждался в Шаляпине, а Шаляпин в театре. Тем не менее певец довольно быстро пообтерся в труппе, усвоив, что к чему. В частности, к своему глубокому разочарованию, Шаляпин узнал, что «в этом мнимом раю больше змей, чем яблок. Я столкнулся с явлением, которое заглушало всякое оригинальное стремление, мертвило все живое, – с бюрократической рутиной. Господству этого чиновничьего шаблона, а не чьей-нибудь злой воле, я приписываю решительный неуспех моей первой попытки работать на императорской сцене».

По поводу змей весьма точно подмечено, недаром бытует определение, что театр – это террариум единомышленников. Но помимо самих пресмыкающихся артистов, в театре Шаляпин встретил и тех, перед кем они непосредственно пресмыкались, то есть чиновников: «Что мне прежде всего бросилось в глаза на первых же порах моего вступления в театр, это то, что управителями труппы являются вовсе не наиболее талантливые артисты, как я себе наивно это представлял, а какие-то странные люди с бородами и без бород, в вицмундирах с золотыми пуговицами и с синими бархатными воротниками». Чиновники управляли театром, а артисты брали под козырек, серьезно поколебав уверенность молодого певца в правильности избранного пути: «Я долго не мог сообразить, в чем тут дело. Я не знал, как мне быть. Почувствовать ли обиду или согласиться с положением вещей, войти в круг и быть как все. Может быть, думал я, этот порядок как раз и необходим для того, чтобы открывшийся мне рай мог существовать. Актеры – люди, служащие по контракту: надо же, чтобы они слушались своих хозяев». Хозяева эти распоряжались в театре по принципу «разделяй и властвуй», подчиняя себе в том числе и все творческие вопросы.

И в Мариинке, и в Большом театре последнее слово всегда оставалось за чиновником. Угнетала Шаляпина и моральная атмосфера подобострастия. Например, стоило директору императорских театров (в 1881–1899 годах) Ивану Всеволожскому зайти в фойе, как из уст специально приставленного для этой цели человека раздавался громкий клич: «Директор идет!» Весь театр мгновенно вытягивался по струнке: «Почтенный человек в множестве орденов. Сконфуженно, как добродушный помещик своим крестьянам, говорил: “здасте… здасте…” – и совал в руку два пальца. Эти два пальца получал, между прочим, и я. А в антрактах приходили другие люди в вицмундирах, становились посреди сцены, зачастую мешая работать, и что-то глубокомысленно между собою обсуждали, тыкая пальцами в воздух»[1].

Иван Всеволожский сам по себе был человеком неплохим, образованным. За два десятка лет своего директорства он не только успел провести театральную реформу, увеличив финансирование театров, но и заказал Чайковскому музыку к балетам «Спящая красавица» и «Щелкунчик», создав костюмы и сценарии к спектаклям. Но за спиной Всеволожского стояла толпа серых управленцев, мало что понимающих в театральном деле, но смевших указывать режиссерам и артистам. Шаляпину не нравилось, «что актеры молчали и всегда соглашались со всем, что и как им скажет чиновник по тому или другому, в сущности, актерскому, а не чиновничьему делу. Конечно, чиновники, слава богу, не показывали, как надо петь и играть, но выражали свое мнение веско, иногда по лицеприятию, то есть о хорошем говорили плохо, а о дурном хорошо».

Консервативный чиновничий диктат не давал выхода на сцену новым операм. И на вопрос Шаляпина о том, почему, например, в театре не идет «Псковитянка» Римского-Корсакова, следовал ответ: «Идут же “Русалка”, “Жизнь за царя”, “Руслан и Людмила”, “Рогнеда”. И этого довольно». Воцарившуюся атмосферу певец уподоблял удушливому газу, отягчавшему его грудь. «Запротестовала моя бурная натура», – писал Шаляпин.

За свой первый и недолгий сезон в Мариинке он спел Руслана, Мефистофеля, Мельника, Галицкого, но удовлетворения не получил. Не разглядели его талант в театре, расценив дебюты и актерские потуги как «кривляние» на сцене, а еще голос у него был «слишком громкий». И лишь встреча с миллионером Саввой Ивановичем Мамонтовым коренным образом изменила судьбу певца. Шаляпин до сей поры и слова такого не знал – меценат, а тут ему объяснили, что это хороший и богатый человек, который денег на всякие искусства не жалеет. Кроме того, Мамонтов – он ведь и швец, и жнец, и на дуде игрец. То есть и скульптор, и художник, и певец – в самой Италии петь учился! Значит, знает, что к чему, откуда какая нота вылетает. И Шаляпин разрывает трехлетний контракт с Мариинкой, уплатив неустойку, и переезжает в Москву.

В Московской частной русской опере[2] Мамонтова Шаляпин встретил то, чего не нашел в Мариинке, – творческую свободу, уже на первых же репетициях сразу почувствовав разницу «между роскошным кладбищем моего императорского театра с его пышными саркофагами и этим ласковым зеленым полем с простыми душистыми цветами». Обратите внимание, что доселе у молодого певца о деньгах речи не идет, по крайней мере в его впечатлениях не слышно звона монет. Это придет потом, со временем. Пока он нуждается в иной атмосфере: «Работа за кулисами шла дружно, незатейливо и весело. Не приходили никакие чиновники на сцену, не тыкали пальцами, не морщили бровей. Приятно поразили меня сердечные товарищеские отношения между актерами. Всякий дружески советовал другому все, что мог со знанием дела посоветовать, сообща обсуждали, как лучше вести ту или другую сцену, – работа горела».

Три года в опере Мамонтова и сделали из Шаляпина того певца, которого мы знаем и которым гордимся по сей день: здесь он с огромным успехом спел свои главные партии – Борис Годунов, Иван Сусанин, Досифей, Мефистофель. В опере «Фауст» он у Мамонтова и дебютировал. Меценат сказал: «Феденька, вы можете делать в этом театре все, что хотите! Если вам нужны костюмы, скажите, и будут костюмы. Если нужно поставить новую оперу, поставим оперу!» Это своеобразный карт-бланш облачил душу Шаляпина «в одежды праздничные, и впервые в жизни я почувствовал себя свободным, сильным, способным побеждать все препятствия». Что и говорить, свобода творчества делает чудеса, необычайно стимулируя художника в широком смысле этого слова.

О костюмах разговор особый, тратиться на их обновление не хотели ни в императорских театрах, ни в антрепризах. Дело доходило до того, что в Большом театре костюмы героев русских опер были потрепаны временем и изъедены молью настолько, что актеры выходили на сцену чуть ли не в лохмотьях. В Мариинке было лучше, но там Шаляпину приходилось петь Сусанина в красных сафьяновых сапогах – дирекция полагала, что лапти создают на сцене невыносимый дух щей, водки и гречневой каши. А когда Шаляпин попросил заведующего гардеробом и режиссера сшить ему новый костюм Мефистофеля, те, будто по команде, посмотрев на него «тускло-оловянными глазами» и нисколько не рассердившись, ответили: «Малый, будь скромен и не веди себя раздражающе. Эту роль у нас Стравинский (отец композитора Игоря Стравинского. – А. В.) играет и доволен тем, что дают ему надеть, а ты кто такой? Перестань чудить и служи скромно. Чем скромнее будешь служить, тем до большего дослужишься…» Короче говоря, сиди и не высовывайся.

А в опере Мамонтова все по-иному – новые костюмы шьют для каждой роли с учетом мнения Шаляпина, выбирают материю так, чтобы костюмы соответствовали декорациям. А декорации-то какие: это не столетние облезлые занавесы императорских театров – их создают художники из круга Мамонтова, в котором вращались Валентин Серов, Исаак Левитан, братья Виктор и Аполлинарий Васнецовы, Константин Коровин, Василий Поленов, Илья Остроухов, Михаил Врубель… Пройдет несколько лет, и некоторые из этих художников почтут за честь рисовать портрет Шаляпина.

Если в Мариинке годовое жалованье Шаляпина составляло 2400 рублей, то Мамонтов платил ему шесть тысяч рублей в год – очень даже неплохое содержание, позволявшее нанимать в Москве приличную квартиру, не отказывать себе во многих удовольствиях, ужинать в хороших ресторанах, шить костюмы у модных портных, ездить в поезде первым классом. Уровень жизни певца неуклонно повышался одновременно с его творческим ростом – условие весьма важное для развития карьеры, ибо нередко бывает так: запросы растут, а роста нет (да и сам артист этого не понимает). В эти годы, как вспоминает Коровин, Шаляпин «своей подвижностью, избытком энергии, множеством переживаний – веселье, кутежи, ссоры – так себя утомлял, что потом засыпал на двадцать часов и разбудить его не было возможности. Особенностью его было также, что он мог постоянно есть. Он был богатырского сложения. Я не видел Шаляпина, чтобы он когда-либо читал или учил роль. И все же – он все знал, и никто так серьезно не относился к исполнению и музыке, как он. В этом была для меня какая-то неразгаданная тайна. Какой-либо романс он проглядывал один раз и уже его знал и пел».

На этом-то важном этапе и свела судьба Шаляпина с его следующим меценатом – на сей раз не представителем частного капитала, а государственным чиновником, полковником-конногвардейцем Владимиром Аркадьевичем Теляковским, назначенным управляющим императорскими театрами Москвы (Большим и Малым) в мае 1898 года. Назначение сугубо военного человека руководить театрами вполне соответствует тому отношению, что испытывал к себе Большой театр со стороны чиновничьей столицы – Санкт-Петербурга. По меткому выражению искусствоведа В. Зарубина, долгие годы Большой театр оставался пасынком Санкт-Петербургской конторы Дирекции императорских театров. Оркестром руководили нередко люди посредственные, по своему дурному вкусу перекраивавшие партитуру; теноров заставляли петь басовые партии, а баритонов – партии теноров и т. д. Декорации и костюмы не обновлялись десятилетиями. А в 1882 году балетную труппу Большого и вовсе сократили в два раза как провинциальную. Трудно в такое поверить, но Большой театр был для петербургских артистов чем-то вроде ссылки. Иногда солисты Мариинского театра приезжали в Москву, чтобы хоть как-то повысить сборы Большого. Именоваться оперным артистом Мариинского было куда почетнее, чем служить солистом Большого театра. Сборы с оперных спектаклей упали до 600 рублей, а с балетных – 500 рублей, то есть вчетверо. Таково было незавидное состояние, в котором пребывал Большой театр при прежнем директоре Павле Пчельникове, не нашедшем времени, чтобы принять Шаляпина.

А ведь на последние десятилетия XIX века пришлись премьеры интереснейших опер Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Порфирия Бородина и, конечно, Петра Чайковского. И хотя на премьере «Евгения Онегина» в марте 1881 года самый большой успех у зрителей снискали куплеты Трике, а декорации набрали из старых спектаклей, на Петра Ильича все-таки надели лавровый венок. А в рецензиях предлагалось переименовать оперу в «Месье Трике» – такой восторг вызвала партия этого странного персонажа в ярком парике и туфлях на высоком каблуке. Это яркая характеристика вкусов тогдашней московской публики.

Новый управляющий Московской конторой Дирекции императорских театров, в чьем ведении находился и Большой театр, Владимир Аркадьевич Теляковский, потомственный военный, был человеком широко образованным, попробовав себя и в живописи, и даже в музыке – современники утверждают, что он считался неплохим пианистом, то есть умел отличить ноту до от ноты ре. Теляковский был низкого мнения и о «царившей тогда в оперном деле рутине», и о «декорациях немецкого фабричного производства», и о «аляповатой стряпне наших казенных машинистов, этих поставщиков эпохи упадка декоративной живописи в России». Редкий случай – под военным мундиром скрывалась натура не ретрограда, а новатора. Кто бы мог подумать…

Тем не менее театральные ворчуны нашли повод позлословить на его счет: вчера руководил лошадьми в конюшне, а сегодня артистами! В общем, старожилы кулис и не такое видели, но никак не могли предположить, что выпускник Академии Генерального штаба Теляковский окажется для Большого театра сущей находкой, не только реанимировав его, но и вдохнув в старые мехи молодое вино. Полковник начал действовать, как его учили, применив блестящие познания в стратегии и тактике. Первая наступательная операция, им осуществленная, была нацелена на захват Шаляпина у конкурентов – и это не преувеличение. Теляковский именно в таком плане и выразился: «Мамонтов без боя Шаляпина не уступит!»

В этот раз, для того чтобы вновь поступить в труппу Большого театра, Шаляпину ни петь, ни плясать не пришлось: за плечами его уже был необходимый опыт, помноженный на громкую славу и солидные гонорары. Подготовка к операции по переманиванию Шаляпина проходила в сверхсекретных условиях. О ней не знало даже театральное командование Теляковского – то есть Дирекция императорских театров. Теляковский, взявший на себя всю ответственность, поручил своему помощнику В. А. Нелидову встретиться с Шаляпиным тайно, избрав местом дислокации ресторан «Славянский базар» на Никольской – место для нашего театрального искусства намоленное: здесь же Станиславский и Немирович-Данченко договорились о создании Художественного театра. Так где же еще вести сепаратные переговоры, как не в этом ресторане? Нелидов должен был накормить Шаляпина завтраком, заполировать все это дело вином и шампанским, а затем скрытно отвезти певца прямо на квартиру Теляковского, который жил при конторе дирекции на Большой Дмитровке. Но видеть этого не должен ни один чиновник конторы: не дай бог догадается!

Тщательная подготовка военной операции обеспечила ей успех. Все случилось 12 декабря 1898 года. Переговоры у Теляковского, надо полагать, также прошли не без возлияний – Шаляпин согласился покинуть Мамонтова (а сегодня говорят просто «кинуть»), который был ему как отец родной, и заключить трехлетний контракт, главным условием которого было высокое ежегодное жалованье, возраставшее год от года: сначала девять, потом десять и, наконец, 11 тысяч рублей. Эх, знал бы Федор Иванович, как он продешевил! Теляковский в эти дни признаётся в дневнике: «Я уж его без контракта не выпущу – будь это 10–12–15 тысяч – все равно. Он должен быть у нас, пока не спросил 30 тысяч – а будет время – спросит, и как!!! Вероятно, в Петербурге за это выругают, но что делать, – чувствую, что, взяв его, сделаю большое дело не только в смысле сборов, но и поднятия общего уровня оперного театра. А как весело будет его потом показать в Мариинском театре. Нелидов благословил и просил никому не говорить о моем поручении, а то наши басы начнут брехать. Власов и то говорит, что у Шаляпина голос небольшой: “У нас в Большом театре будет плохо звучать”. Болван Власов – он думает, что голос один важен».

Степан Григорьевич Власов – совсем не болван, он просто родился лет за тридцать до Шаляпина и привык совершенно к иному поведению на сцене. Он просто не был Шаляпиным. После стажировки в Италии на сцене Большого театра Власов пропел 20 лет, с 1887 года исполнив весь басовый репертуар, завоевав сердца армии поклонников. В 1907 году стал заслуженным артистом императорских театров. Обладая голосом широчайшего диапазона, впоследствии он не раз заменял Шаляпина. По Москве даже ходил анекдот.

Едет Шаляпин домой на пролетке, крепко выпивши. Интересуется у извозчика:

– Братец, ты когда сильно напьешься, поешь?

– А как же без этого, конечно, пою, барин.

– А ты сам поешь?

– Как это? Конечно, сам, кто ж за меня еще споет.

– А за меня вот, когда выпью, Власов поет. Дай Бог ему здоровья!

Зная себе цену, Шаляпин не стеснялся торговаться с Теляковским, внося в контракт самые неожиданные пункты, например, обязательство театра держать специальную ложу в зале для Горького и еще три ложи для других его приятелей, имена, которых, правда, он никак не мог вспомнить. Или требовал поставить возле своей гримерки постоянный вооруженный караул с саблями наголо для отпугивания журналистов. Помимо этого, Шаляпин захотел получать отдельно за каждый выход на сцену не менее полутора тысяч, а то и вообще две тысячи рублей (такие же требования он некогда предъявлял и Мамонтову). При этом Шаляпин умудрялся терять подписанные им контракты. Теляковскому надоело, и он дал Шаляпину чистый бланк, поставил свою подпись и сказал, чтобы тот сам вставил новые пункты: то, что ему нравится. Но и этот контракт Федор Иванович тоже где-то посеял, свалив все на жену Иолу, дескать, она положила его в шкаф, который был унесен из квартиры мебельщиком. Теляковский соглашался на все, обосновывая свою уступчивость одним: «Что поделаешь, великий артист!» А чтобы угодить великому артисту, из положения выходили банальным способом – повышали цены на спектакли с его участием[3].

Действуя по известному принципу «победителей не судят», Теляковский получил и одобрение своего начальства – директора императорских театров Всеволожского, через силу утвердившего контракт 24 декабря 1898 года. При этом он посетовал, что «нельзя басу платить такое большое содержание», услышав в ответ от Теляковского: «Мы пригласили не баса, а выдающегося артиста!» 27 декабря 1898 года Теляковский отметил: «Я думаю, что Всеволожскому обидно, что он Шаляпина убрал из Петербурга, а я, его же подчиненный, его взял обратно и с утроенным контрактом. Нюха нет у этих людей… Он покажет кузькину мать». Скажи подобное Теляковский за границей – и любой импресарио спросил бы его: «Кес ке се “кузькина мать”? Разве господин Шаляпин поет женские роли?..» В том-то и дело, что выражение это на редкость удобно и содержательно именно для употребления в России, подчеркивая глубину смысла в него вложенного. Иностранцам перевести его невозможно. Потому и говорят они про загадочную русскую душу, ярким воплощением которой на Западе был Шаляпин.

Неустойку платить не пришлось: контракт с Мамонтовым заканчивался 23 сентября 1899 года, после чего – на следующий день – состоялся дебют Шаляпина в роли Фауста на сцене Большого. Спектакль прошел с большим успехом, превзошедшим всякие ожидания. И казне прибыль. Не прогадал Теляковский. Все были рады, лишь чуть не плакал в кулисах бас Власов, чьи поклонницы вместо его фамилии теперь кричали другую: «Шаляпина!» (в Италии, кстати, фамилию Федора Ивановича публика будет кричать как «Шаляпино!» с ударением на третьем слоге). Пророчества Власова не сбылись ни в чем – отсутствие у Шаляпина опыта выступлений в Большом театре, незнание акустики зала (где лучше стоять, чтобы было слышно на галерке) нисколько не повлияли на успех. Первый блин вышел не комом.

Но еще до дебюта Шаляпин успел передумать и захотел разорвать контракт, чему способствовали уговоры купца Сергея Корзинкина, одного из спонсоров оперы Мамонтова (самого Савву Ивановича к тому времени арестовали по подозрению в махинациях, проведя под конвоем по Москве, – это было стратегически очень кстати). Но к отступлению все пути были отрезаны – если бы Шаляпин нарушил договоренности с Теляковским, ему пришлось бы заплатить огромную неустойку в сумме 35 тысяч рублей. А денег таких у него не было. Был бы Мамонтов на свободе – одолжил бы, да только сам он теперь нуждался в займе на адвоката. Вот почему некоторые сочли поступок Шаляпина предательством. А Мамонтов завещал – на похороны Шаляпина не звать и к гробу его не подпускать, если сам придет (аналогичную просьбу он высказал и в отношении Коровина, также перешедшего в Большой театр).

Для певца переход в Большой театр имел под собой не только серьезные финансовые основания. В это время благодаря Теляковскому, взявшему императорский театр под уздцы, возрождается его престиж. Рутина уступает место новизне. Не только современные художники – приятели Шаляпина – приглашены для работы в Большом, в оркестр приходит Сергей Рахманинов, в балет – Александр Горский. Теляковский, как еще недавно Мамонтов, говорит Шаляпину: «Вот мы все и будем постепенно делать так, как вы найдете нужным!» И ведь так и произошло на самом деле – атмосфера в театре изменилась до неузнаваемости, его словно подменили, а репертуар обогатился новыми интересными постановками. А старые куда делись? От них избавились так же, как и от старых кадров, круто, по-военному. Попросили на выход многолетнего декоратора Анатолия Гельцера, на смену которому пришли молодые Александр Головин и Константин Коровин. Жена Гельцера, не смирившаяся с его увольнением, напала на Теляковского, желая побить директора. Только ловкость и сноровка боевого офицера помогли ему отбиться от этой женщины, так сильно влюбленной в искусство своего мужа. Узнав о том, что на фронте Большого театра неспокойно, Коровин купил себе револьвер с большой кобурой, прицепил ее на пояс и в таком виде приходил в театр писать декорации.

Шаляпину пистолет был не нужен, его богатырская фигура отбивала всякое желание нанести ему оскорбление даже словом. Гардеробщики уже не смели спорить с ним, когда он требовал новых костюмов. Когда ему вновь принесли «парадную» одежду Ивана Сусанина с красными сафьяновыми сапогами, какой ее видели не один десяток лет в старых постановках оперы, Федор Иванович взбеленился, истоптав всю эту красоту и потребовав немедля мужицкий армяк и лапти: «Гардеробщик не ожидал, конечно, такой решительности и испугался. Я думаю, что это был первый случай в истории императорских театров, когда чиновник испугался актера… До сих пор актеры пугались чиновников. Гардеробщик, вероятно, доложил; вероятно, собирался совет – тяжелый случай нарушения субординации и порча казенного имущества. Костюма я дожидался долго, но дождался: мне принесли темно-желтый армяк, лапти и онучи. Революция свершилась. На самой высокой баррикаде стоял костромской мужик Сусанин в настоящих лаптях». Так бывший мужик Шаляпин утверждал образ сценического мужика Сусанина.

Райская обстановка в Большом театре позволила позднее Шаляпину написать: «Императорские театры, о которых мне придется сказать немало отрицательного, несомненно, имели своеобразное величие. Россия могла не без основания ими гордиться. Оно и немудрено, потому что антрепренером этих театров был не кто иной, как российский император. И это, конечно, не то что американский миллионер-меценат, английский сюбскрайбер или французский командитер. Величие российского императора – хотя он, может быть, и не думал никогда о театрах – даже через бюрократию отражалось на всем ведении дела. Прежде всего, актеры и вообще все работники и слуги императорских театров были хорошо обеспечены. Актер получал широкую возможность спокойно жить, думать и работать. Постановки опер и балета были грандиозны. Там не считали грошей, тратили широко. Костюмы и декорации были сделаны так великолепно, что частному предпринимателю это и присниться не могло. Может быть, императорская опера и не могла похвастаться плеядой исключительных певцов и певиц в одну и ту же пору, но все же наши российские певцы и певицы насчитывали в своих рядах первоклассных представителей вокального искусства».

Что и говорить, прав Федор Иванович – императорский театр в принципе не может разориться. Но о ком он конкретно пишет в последнем предложении? Ведь Шаляпин пришел не на выжженную землю. Да о том же теноре Собинове (хотя в книге «Маска и душа» о Леониде Витальевиче ни слова – как хочешь, так и понимай!). Он поступил в Большой за два года до Шаляпина, в 1897 году. Многообещающего тенора заметил дирижер Ипполит Альтани, пригласив его на прослушивание. В то время Собинов солировал в другом месте – в судах, выступая адвокатом. Он ведь юрист по образованию, окончил Московский университет, стажировался у самого Плевако, подавал большие надежды как «лучший певец среди юристов и лучший юрист среди певцов». Предание гласит, что однажды во время процесса один остроумный и умудренный опытом прокурор, желая уколоть защитника Собинова побольнее, обратился к нему: «Ну-с, молодой человек, что вы нам теперь споете?» Устав от дурацких подколок, в конце концов Леонид Витальевич выбрал вокальную стезю. Его первой партией в Большом стал Демон в опере Антона Рубинштейна.

А с Шаляпиным они впервые спели 27 сентября 1899 года в «Фаусте» и не раз выступали на одной сцене в дальнейшем. Отношения между двумя выдающимися артистами были сложными. «Собинов, – сообщает Теляковский, – с первого же года своего поступления, благодаря чарующему голосу своему и благородной манере держаться на сцене, при хороших внешних данных, завоевал симпатии публики, которые неизменно росли с каждым появлением его в новой опере. Успех его шел параллельно успеху Ф. Шаляпина, и время окончания его контракта всегда вызывало беспокойство дирекции. Будучи от природы человеком добрым и совсем не алчным, он тем не менее в условиях требуемого гонорара был не очень податлив, и разговоры о возобновлении нового контракта были не из легких. Им руководило не столько желание сорвать побольше денег, сколько вопрос самолюбия. Высшего оклада против всех других артистов оперных Петербурга и Москвы он достиг довольно скоро: только Ф. Шаляпин получал больше, и этот вопрос его волновал. И если Л. Собинов следил за возрастающим окладом Шаляпина, то и этот последний, в свою очередь, очень интересовался окладом Собинова, и сколько бы ни прибавлять Собинову, – Шаляпин неизменно просил больше. Потерять же того или другого артиста было невозможно. Оставалось изыскивать способы обоих удовлетворять, но, однако, ни тот ни другой вполне довольны своими окладами не были никогда и немалые суммы зарабатывали на стороне».

Ну что здесь сказать – аппетит приходит во время еды. Заработкам на стороне всячески препятствовала Дирекция императорских театров, вынуждая своих артистов выступать под псевдонимами. Был, например, в Большом театре такой баритон Павел Акинфиевич Хохлов – Онегина пел, Демона. Так вот, в концертных афишах он обозначал свое присутствие следующим причудливым образом: «Х. О. Хлов». Согласитесь, остроумно. И придраться не к чему, и контракт с театром соблюдает… А Шаляпин в дальнейшем будет постоянно требовать у театра прибавки жалованья – 20, 30, 40 и даже 50 тысяч рублей в год, став самым высокооплачиваемым артистом Российской империи за всю ее историю. А Собинов… Когда Шаляпин захотел поставить спектакль сам, то Леонид Витальевич заявил, что тоже желает попробовать себя в режиссуре – лишь бы не уступать партнеру. Откуда такая принципиальность – конечно, из прошлой профессии адвоката! Ничего даром не проходит[4].

Владимир Теляковский еще не раз вспомнит об окладе Шаляпина. В своем дневнике директор расскажет такой интересный случай: жена певца, мадам Иола Шаляпина как-то пришла послушать супруга в роли Мельника в «Русалке» Даргомыжского. Было это 12 сентября 1900 года, а билет в театр она предъявила от 8 сентября, то есть просроченный. Более того, билет был уже использован, о чем свидетельствовал специальный штемпель, которым обозначали сей факт. Хотела Иола Шаляпина сесть на место по просроченному билету – а там уже некий господин сидит, и у него-то билет есть, как раз на 12-е число. А она и говорит, что, мол, это в кассе что-то напутали. Стала требовать места. А ее-то в театре узнали! Чуть до полиции дело не дошло. Хорошо еще, что тот господин джентльменом оказался: встал и уступил жене Шаляпина место, а сам весь спектакль простоял в проходе. «Вот до чего может дойти жена артиста, получающего 13 тысяч жалованья и зарабатывающего до 20 тысяч в год. Подложный билет в театр!!!» – поражался Теляковский. Хотя ему, надо полагать, уже ничему не приходилось бы удивляться: то хористы на сцене подерутся (один другому дал в ухо), то капельдинер рехнулся – страх перед студентами перешел у него в манию преследования, пришлось искать подходящую психбольницу.

А что столица? Раскаялась ли, что потеряла такого артиста, как Шаляпин? В новом качестве – солиста Императорских театров – он выступил в Мариинке уже на гастролях 20 декабря 1899 года. Зрители оценили, как изменился Шаляпин, назвав его голос отшлифованным (как рис и даже лучше!). Долгую овацию устроили и Теляковскому – в благодарность за возвращение Шаляпина обратно на императорскую сцену, а директор пошутил, что очень благодарен Петербургу за то, что отпустил Шаляпина в Москву за ненадобностью. Но министр императорского двора не шутил, захотев перевести певца обратно в Мариинку. Находчивый Теляковский тут же придумал отговорку, что столичный климат слишком суров для Шаляпина: «Он уже раз из Петербурга бежал, но, к счастью, недалеко, в Москву, и мне удалось его перехватить. Боюсь, чтобы второй раз он не убежал много дальше, ибо певец он будет, очень скоро, европейский. Пока он у меня на службе – думаю, что не сбежит, ибо я такое особое московское слово знаю». Интересно, что это за слово такое – наверное, деньги! Отныне Москва будет иногда отпускать своего лучшего певца в Петербург, держа столицу на голодном пайке…

Шаляпин пел в Большом театре 23 года, с 1899 по 1922-й. Не все было гладко – периодически возникало у него желание уйти (но как уйдешь, когда размер неустойки в его контракте обозначен в 200 тысяч рублей). Имя певца прочно связано с историей нашего искусства двух эпох – царской и советской. Его любили все – и члены императорской семьи, и большевистские вожди, и зрители разного уровня образования и достатка. В непререкаемый авторитет Федор Иванович превратился и для коллег по театру, набивавшихся в артистическую ложу как сельди в бочку, чтобы его послушать. Некоторые, как молодой танцовщик Асаф Мессерер, приходили со своим стулом, чтобы, забравшись на него, через головы гримеров, костюмеров, капельдинеров увидеть обожаемого певца, пускай даже стоя на одной ноге: «Мысль, что я работаю с Шаляпиным в одном театре, приводила меня в трепет. Я не мог воспринимать его в бытовом плане, но всегда – как явление. Его выделяла чисто физическая особость, редкостность. Во внешнем облике проступала внутренняя значимость, которая приковывала внимание. Меня всегда изумляло его лицо – сильное, мужицкое, мясистое, “разинское”. На сцене из этого лица можно было вылепить все – дона Базилио, царя Бориса, Демона… “Как же это так? – наивно думал я. – Тенор Лабинский, к примеру, красив, как карточный валет. А на сцене – карикатурен, смешон. Что бы он ни пел, лирическое или трагическое, поза его всегда одинакова – это почти что египетски-профильная поза. Потому что одним глазом Лабинский, как привязанный, смотрит на дирижера, боится хоть на секунду от него оторваться, а другим – на партнера. Или сидит в любовных сценах, согнув колено одной ноги и отставив другую. И указательный палец, как точка опоры, уперт в ладонь…” До Шаляпина я считал оперу фальшивейшим из искусств. А про многих певцов думал, что их лучше слушать с закрытыми глазами. И вот однажды я попал на “Русалку” с Шаляпиным-Мельником. На первом же спектакле я испытал потрясение, которое не стирается с годами. Я увидел чудо гармонии. Неисчерпаемый голос, гений драматического актера, почти балетная лепка, пластика поз. На Шаляпине я понял, что культ звука – не вся правда о пении. Хотя Шаляпин и был великим мастером делать образ “в голосе”. Анна Ахматова писала как-то о Лермонтове, что слово было послушно ему, как змея заклинателю. Так можно сказать и о Шаляпине. Он чувствовал плоть слова, играл им, окрашивал оттенками – для усиления выразительности. Шаляпин же научил меня в каждом образе искать характер, судьбу, душу человеческую. Выше этого в театре не придумано ничего! А Князя в этой “Русалке” пел Лабинский. По своему обыкновению он стоял боком и косил глазом на дирижера. И вдруг из своей артистической ложи я слышу громкий шаляпинский бас: “Кому поете? На меня смотреть нужно!” Лабинский хотел петь и осекся. На секунду впал в замешательство и дирижер. А мне даже жарко стало от этого шаляпинского бунта против рутины, против пустого механического пропевания… Дирижер первый справился с собой, отмахал какой-то музыкальный период, пока Лабинский смог прийти в себя и продолжить пение»[5].

Воспоминания Мессерера относятся к 1921 году, Асаф Михайлович только пришел тогда в балетную труппу, за год до эмиграции Шаляпина. Но написано это могло быть и в 1901-м, и в 1910 году почти каждым артистом труппы. Шаляпин есть Шаляпин. У него учились не только певцы, но и артисты балета. Такова была сила и мощь таланта, получившая высочайшую оценку и на Западе. Поражались артисты, удивлялись зрители. Однажды во время представления оперы «Борис Годунов» в парижской Гранд-опера в сцене, когда царю мерещатся галлюцинации, публика повскакивала с мест, устремившись в ту сторону, куда показывал шаляпинский Годунов, якобы увидевший убиенного царевича.

Крестьянский сын, «певец из мужиков», достигший в жизни грандиозного успеха, человек, сделавший себя сам, Шаляпин вызывал интерес еще и по той причине, что смог добиться всего вопреки существовавшим в российском обществе сословным предрассудкам. Конечно, его трудно сравнивать с Ломоносовым, пришедшим пешком из своих Холмогор, но сходство напрашивается, согласитесь. И еще одно веское обстоятельство способствовало восхищению и зависти современников – его молодость, когда есть вагон здоровья, и многое уже обретено, но сколько открытий ждет впереди.

Шаляпин по праву получил официальное признание и как первый певец России царской и России советской, о чем свидетельствуют его звания и ордена. С ним многие хотели выпить на брудершафт, еще больше людей ожидало от него пения, вне зависимости от того, хотел ли он петь, зайдя в ресторан пообедать или просто отдохнуть. Находившиеся тут же рядом доморощенные меломаны, посылавшие на его стол бутылку дорогого шампанского, считали себя вправе запанибрата обратиться к нему. Он любил париться в Сандунах по вторникам, народ прознал об этом и ходил специально поглазеть на голого Шаляпина. Объясняя свое нежелание пить шампанское с незнакомыми людьми и с ними же мыться в бане, артист, когда хватало сил, пытался оправдаться: «Прошу прощения, вы поймите меня, я же не виноват. Я пою, я артист – и только. А мне не дают жить. Вы не думайте, что я не хочу видеть людей. Это неверно. Я люблю людей. Но я боюсь, боюсь оскорбления». Усталость от непрестанно направленных на него чужих глаз приводила и к агрессии.

Однажды домой к Шаляпину заявился незнакомец, слезно попросивший денег якобы на похороны умершего ребенка. Получив 25 рублей от добросердечного хозяина дома, обнаглевший проситель без приглашения уселся за обеденный стол. Шаляпин объяснил: мол, у нас семейный праздник – и проводил незнакомца на крыльцо, у которого его ждал пьяный приятель: «Ну что, Ванька, достал?.. Едем к Яру!..» Шаляпин понял, что его облапошили, что никакого «убиенного ребенка» нет, что это типичные жулики. Федор Иванович догнал просителя и надавал ему тумаков, чтобы неповадно было. Этот случай был далеко не единственным. В другой раз притащилась деревенская старуха за алиментами: «Феденька, сынок, дай я тебя обниму!» Шаляпин ей: «Мамаша, моя мать давно умерла, а отец спился». И не дал ни гроша. «Скупердяй!» – обиделась «мамаша». К нему шли как к Льву Толстому, но в основном за деньгами.

Купаясь во всенародном обожании, певец, конечно, позволял себе больше, чем все остальные. И за это получал по полной от завистников и вредных писак-журналистов, расценивавших поведение Шаляпина («Кому поете?») как грубость и заносчивость, приклеив певцу обидный ярлык «генерал-бас». Желтая пресса была таковой всегда. В дореволюционных газетах часто писали о его жадности (любителей подсчитывать чужие барыши у нас всегда хватало), о том, что приходит он на спектакль впритык, чуть ли не за 20 минут, что закатывает скандалы и ссоры с коллегами, дирижерами и музыкантами. Что много пьет в компании с купцами и даже дерется, потому театр и не может обойтись без Власова, готового прийти на замену.

А замена в иные годы требовалась часто. «Вне артистического мира у меня было много знакомств среди купечества, в кругу богатых людей, которые вечно едят семгу, балык, икру, пьют шампанское и видят радость жизни главным образом в этом занятии. Вот, например, встреча Нового года в ресторане “Яр”, среди африканского великолепия. Горы фруктов, все сорта балыка, семги, икры, все марки шампанского и все человекоподобные – во фраках. Некоторые уже пьяны, хотя двенадцати часов еще нет. Но после двенадцати пьяны все поголовно… Четыре часа утра. К стенке прислонился и дремлет измученный лакей с салфеткой в руках, точно с флагом примирения. Под диваном лежит солидный человек в разорванном фраке – торчат его ноги в ботинках, великолепно сшитых и облитых вином. За столом сидят еще двое солидных людей, обнимаются, плачут, жалуясь на невыносимо трудную жизнь, поют», – рассказывал на правах участника попоек и веселья Шаляпин. Естественно, что все это попадало в газеты, выставлявшие артиста едва ли не главным персонажем кутежей и оргий. Но он мало обращал внимания на подобные выпады, ибо более популярного певца в России до него (да и после) не рождалось. В честь Федора Ивановича называли детей, шоколадные конфеты и одеколон.

Если и находились поводы для серьезного разочарования, то связаны они были с политикой. Наступившие с началом XX века времена разброда и шатания в российском обществе самым негативным образом сказались и на искусстве в его широком понимании. Различные политические силы пытались использовать певца в своих конъюнктурных интересах. В 1905 году он спел в Большом театре революционную «Дубинушку», за что получил выговор от дирекции и восторженные отклики от либеральной публики. С тех пор «Дубинушка» стала ассоциироваться исключительно с Шаляпиным. В 1911 году он вместе со всем хором встал на колени перед царем после спектакля «Борис Годунов» и был обвинен в холопстве и ползании на «карачках» перед «мерзавцем и убийцей» (так совпало, что в тот же день утром Шаляпин лично благодарил царя за присвоенное ему звание «Солиста Его Императорского Величества»). Мало того что на него ополчились друзья – Серов и Горький, – так еще и развернулась невиданная травля, заставившая певца оправдываться за «холуйство». Разразился скандал, вынудивший Шаляпина объявить об отъезде из России во Францию на постоянное жительство. Но отъезд не состоялся. Уговорили остаться. А в 1918 году уже эмигрантские газеты обвинили Шаляпина в беспринципности, узнав о том, что он во время исполнения партии генерала Гремина в Мариинке сорвал с себя погоны, бросив их в оркестр в знак протеста против наступления белогвардейцев на Петроград. Аркадий Аверченко из Парижа даже назвал Шаляпина хамелеоном – «хамом, желающим получить миллион». А когда певец, выехав в 1922 году в Европу, решил помочь детям русских эмигрантов, уже в Советской России его обозвали предателем трудового народа. И так всю жизнь. Но где взять силы, чтобы каждый раз объяснять, что его неверно поняли? Да и нужно ли объяснять? Вот какими тяжелыми обстоятельствами была отягощена повседневная жизнь Шаляпина…

Помимо столь огромного внимания публики, прессы, царской семьи, свидетельствовавшего о приобретении Шаляпиным определенного статуса, выше которого, уже казалось, не было, Федор Иванович получил возможность серьезно улучшить и уровень жизни. Еще в 1910 году он прикупил обширную усадьбу на Новинском бульваре с голландским отоплением (это условие он обозначил как непременное при выборе дома). До этого певец сменил несколько адресов в Москве, но такого большого и личного домовладения у него еще не было. Учитывая, что усадьба пережила пожар 1812 года, состояние ее было далеко от идеального. Зато после ремонта особняк стал как новенький – провели водопровод с горячей и холодной водой и газ, установили телефон, устроили ванные комнаты. За поддержанием порядка в доме следила куча прислуги. Украсился и фасад – изящной лепниной и декоративными вазами (сегодня ценой неимоверных усилий бывший дом Шаляпина превращен в музей – здесь долгое время были коммуналки – все, что было уничтожено, в том числе и лепнина, восстановлено). На обстановку особняка Шаляпин не поскупился, благо что дружил с художниками.

В своем доме на Новинском бульваре артист любил собираться с друзьями после спектаклей и концертов. «В столовой на огромном столе, покрытом белоснежной скатертью, стояли закуски, графин с водкой и бутылка красного вина бордо. Это было любимое вино отца и посылалось ему специально из Франции, на этикетке стояла надпись: Envoi special pour m-eur Chaliapine (“Специально для г-на Шаляпина”). За столом уже сидели домашние и друзья отца: Коровин, Сахновский и другие. Отца встретили импровизированным тушем. Смеясь и шутя, отец занял свое председательское место. В столовой было тепло и уютно, крестная мать отца Людмила Родионовна разливала чай. За столом шутили и веселились. Отец был в отличном настроении, рассказывал смешные анекдоты, соперничая в этом с К. А. Коровиным…» – вспоминала дочь певца Ирина.

Среди художников и актеров законное место за столом всегда занимал один интересный человек – Исай Григорьевич Дворищин, или Исайка, как звал его Шаляпин. Это еще одно свойственное большим артистам обстоятельство – наличие свиты, коей они почти сразу обрастают. Свита состоит, как правило, из поклонников, обожателей, добровольных помощников, готовых на побегушках исполнять любое желание своего хозяина. Исайка был человеком свиты – и секретарь, и собутыльник, и адъютант, и шут гороховый, и коллега по работе, готовый подыграть и в картах, и на сцене. Сохранились старые фотографии – Исайка и Шаляпин в гриме Досифея играют в карты во время «Хованщины», а вот они в роли Варлама и Мисаила (соответственно) в «Борисе Годунове». Исайка, отдавая должное своему кумиру, терпел и его шутки – то Шаляпин пришьет его, спящего, к дивану, а потом как крикнет над его ухом: «Караул!» И всем весело. В другой раз Федор Иванович разыграл Исайку, не выпустив его из отправляющегося поезда в Финляндию. Исайка пришел проводить певца на гастроли, а пришлось ехать с ним самому – не прыгать же из вагона. Зато Исайка был незаменим при переговорах о гонорарах Шаляпина за его выступления. Незаменимость эта понадобилась в голодные революционные времена, когда за концерты платили селедкой, мукой или мясом (к оплате натурой Шаляпин привык еще в юности, когда за разгрузку барж получал оплату арбузами). Дружили они с Исайкой лет двадцать, вплоть до отъезда Шаляпина из Совдепии.

Дом Шаляпина на Новинском бульваре. Москва. Современный вид

Шаляпин был готов постоять за себя не только на сцене, но и в жизни. 1935 г.

Что касается розыгрышей Шаляпина, то они не всегда были безобидными. Как-то в любимом ресторане «Эрмитаж», желая отплатить назойливо рассматривающей его публике, он принялся готовить яичницу в котелке. Если бы Шаляпин еще носил котелок, – но этот головной убор он позаимствовал у ничего не подозревавшего приятеля. Официант принес Шаляпину спиртовку и пять яиц. Окружающий народ напрягся. А Федор Иванович как ни в чем не бывало разбил яйца в котелок и по готовности яичницы выложил ее в тарелку, делая вид, что ест. Невольные зрители, к удовольствию артиста, не скрывали возмущения: «Это вызов! Какой хам! Босяк! Невежа!» Впрочем, эти слова доносились со стороны – вряд ли кто-нибудь набрался смелости сказать их в лицо Шаляпину. Он мог ответить одним ударом (как однажды и поступил с приставучим поклонником у Большого театра).

Содержанием и ремонтом московского дома Шаляпина занималась его итальянская жена балерина Иола Игнатьевна Торнаги. Красивая женщина с тонкой талией («Она баба хорошая, серьезная!» – хвалил ее певец Коровину) родила любимому Феденьке шестерых детей. Правда, с 1910 года отношения между супругами были уже исключительно дружескими, ибо у Шаляпина была еще одна жена – в Петербурге, мать троих его дочерей. Не правы те, кто именует ее второй женой. Правильнее сказать – параллельная жена. Да, наш великий певец был двоеженцем (и это тоже повседневность жизни любимцев публики, от которой никуда не деться, как мы знаем из современных телепередач). Шаляпин настолько много себе позволял, что после рождения у петербургской жены дочери Марфы обратился к Николаю II с просьбой разрешить девочке носить его фамилию. Вообще-то она считалась незаконнорожденной. Император поставил условие: он позволит дочери взять фамилию отца, ежели разрешит его законная жена. Иола Игнатьевна не сопротивлялась: дочку жалко, пусть и чужую!

Сегодня определение ДНК нередко используют для установления истинного отцовства. Если бы в то время генетика существовала, то Шаляпину отбоя бы не было от потенциальных сыновей и дочерей. Любимца женщин Федора Ивановича не назовешь примерным семьянином, он легко сходился с представительницами прекрасного пола. Коровин рассказывал, как его друг Федя флиртовал с молодой балериной в кулисах за несколько секунд до выхода на сцену в роли Годунова. Вот уже увертюра кончается, на сцену пора, а он: «Господи, если бы я не был женат… Вы так прекрасны!.. Но это все равно, моя дорогая…» А через несколько мгновений он уже поет перед зрителями: «Чур, чур… Не я… Не я твой лиходей… Чур, чур, дитя!..» И самое примечательное, что «дети лейтенанта Шмидта» к нему приходили. Пришлось даже обратиться к адвокату, чтобы отбиться от липового «сынка», требовавшего сто тысяч рублей на собственное воспитание.

Содержание двух семей, дома́ в Москве и квартиры в Петербурге, куча детишек, обожавших своего папашу, требовали и немалых расходов (прислуга, гувернеры, доктора, повара и т. д.). Но для Шаляпина это не должно было быть тяжелым финансовым бременем, ибо он сам назначал стоимость билетов на свои спектакли, что отразилось и в терминологии – существовало даже понятие «шаляпинские цены», то есть заоблачные. Судя по тому, как год от года росли гонорары певца, он мог бы быть миллионером. Мог бы… Если бы не страсть к картам и рулетке, которую он пронес через всю жизнь. Биографы певца почему-то старательно обходят стороной это его пагубное увлечение, а ведь оно в немалой степени повлияло на судьбу артиста, его личную жизнь.

Мы не зря обмолвились, что в 1894 году Шаляпин приехал в Москву почти голым: его обыграли в карты. Менялись театры, а желание Шаляпина испытать судьбу за карточным столом лишь усиливалось. Он любил играть, но чаще всего проигрывал. Азарт помогал ему создавать непревзойденные образы на сцене, а после сцены – заставлял полностью спускать заработанное. И так было с молодости. Коровин вспоминал, что в кармане у Шаляпина часто было лишь три рубля. И всё. Он растерянно выгребал мелочь, занимая у друзей десятку на обед. Торговался с извозчиками и официантами. В то же время были хорошо известны его поговорки: «Бесплатно только птицы поют» или «Пусть платят, если любят». Воистину, загадочная русская душа. А ведь в самом деле, можно ли представить великого русского артиста, складывающего денежки в кубышку или покупающего акции на бирже? С трудом. Этот все проигрывает, а тот все пропивает.

Иола укоряла мужа: «Скажу тебе только, что это не достойно умного человека, как ты, оставлять в Монте-Карло все деньги, заработанные своим трудом». Он пытался побороть свою зависимость, но не мог, ведь игра – это болезнь, о чем хорошо осведомлены и сами игроки, и их родственники. Монте-Карло стало для Шаляпина землей обетованной, куда он так стремился попасть, чаще всего летом, после завершения театрального сезона в России. Здесь он отдавался сразу двум своим страстям, признавая: «Монте-Карло – один из красивейших уголков земли – имеет благодаря окаянной рулетке весьма скверную репутацию, но театр там – хороший, и отношение к делу в нем такое же прекрасное, как везде за границей. Все артисты, хористы, музыканты работают на совесть, с любовью к делу, все аккуратны, серьезны, и работа идет споро, весело, легко». Театр в этом городе назывался «Казино». Шаляпин мог бы отдыхать и в Крыму, но там ему все время чего-то не хватало, ведь рулетка и баккара были запрещены в России.

«Публика Монте-Карло смотрит на тебя как на певца в кафе, – писала мужу Иола. – Уверяю тебя, что в этом Монте-Карло все кончится тем, что ты окончательно потеряешь голову и станешь заурядным артистом и человеком малопривлекательным и неуважаемым. Ты не имеешь права делать то, что ты делаешь, поскольку такой артист, как ты, всегда должен быть достоин своей славы, которая есть слава всего народа». А народу только этого и надо было. Смакуя подробности личной жизни певца, его неутолимые и необузданные страсти, российские газеты не дремали, публикуя эпиграммы:

- Он не страдает и не плачет,

- И вот – быстрей своей «Блохи»

- По всей Европе резво скачет,

- Забывши старые грехи.

Эти стихи украсили карикатуру Шаляпина, изображенного идущим из Парижа в Монте-Карло в сюртуке, из кармана которого вылезает стотысячная купюра. Проигрывать Шаляпину было что: за один сезон он мог заработать 50 тысяч рублей. И это только в императорских театрах. А были еще и выступления в концертах, когда за выход ему платили многие тысячи. Случилось, что в один вечер он оставил в игорном доме тысяч триста французских франков, все, что заработал в Европе. Проигрыш был большим даже по меркам Монако. И тогда по сложившемуся обычаю директор казино отблагодарил Шаляпина – выписал ему чек на десять тысяч франков. Так сказать, подарок фирмы. И еще сказал, что если господин Шаляпин надеется выиграть, «то пусть он знает, что в рулетку вообще нельзя выиграть крупную сумму».

О своих несметных богатствах Шаляпин не любил распространяться – это понятно: столько проигрывать на зеленом сукне! За эти деньги можно было выстроить филиал Большого театра. Но о его доходах можно узнать хотя бы из писем и обращений к большевистским вождям с просьбами вернуть награбленное у него. Например, он хлопотал перед Зиновьевым, чтобы ему возвратили 200 тысяч рублей, реквизированных по решению Совета солдатских и матросских депутатов Ялты. Писал Луначарскому об ограблении квартиры революционными солдатами, которые увезли с собой целый сундук с подарками – серебряными изделиями. Хотя искали они больничное белье (в доме Шаляпина во время войны был госпиталь). А еще пропали 200 бутылок хорошего вина, полученного певцом-гурманом прямо из Парижа. В дальнейшем это вино ему подавали в московском ресторане за немалые деньги. Не стало у Федора Ивановича и автомобиля.

И все же польза от революции 1917 года была – Федору Ивановичу стало нечего проигрывать в рулетку. Эту блажь, чуждую трудовому народу, ему пришлось позабыть. Благосостояние Шаляпина серьезно пошатнулось, сблизив его в этом плане с многочисленными обнищавшими почитателями. В худшую сторону изменился его рацион, о фирменных шаляпинских котлетах уже и речи быть не могло (секрет их приготовления заключается в добавлении в мясной фарш сметаны). В худшие дни 1918 года гостей в своей холодной нетопленой петербургской квартире он поил морковным чаем вприкуску с черным хлебом. Всё национализировали, но певец не унывал: «Мне сказали, что мои деньги нужны для народа. Ну, что ж! Если для народа, ничего не имею против!.. Правда, эти деньги я не “нажил”, а заработал горбом, ведь у меня не было ни каменноугольных копей, ни золотых россыпей! Главное, не хотелось бы расстаться с государственным театром. Буду работать!»

Особняк на Новинском превратился в коммунальный муравейник. Швондеры решили оставить первому народному артисту республики мезонин, где его и застал поэт Скиталец: «Площадка старого московского дома была застеклена и представляла что-то вроде сеней или антресолей. Вместо потолка – чердак. Топилась “буржуйка”, а на кровати лежал Шаляпин в ночной рубашке. По железной крыше стучал дождь. Завидев меня, взбиравшегося к нему по крутой и узкой деревянной лестнице черного хода, он весело засмеялся и, протягивая мне руку, великолепно продекламировал стихи Беранже: “Его не огорчит, что дождь сквозь крышу льется! Да как еще смеется!”». А затем вдруг сказал Скитальцу: «Да ну их!» Видимо, Федор Иванович уже твердо решил осуществить свое давнее желание – покинуть «их», то есть родину…

К Шаляпину мы еще вернемся в этой книге, его жизнь в театре и дома – отличная отправная точка для проведения параллелей и аналогий, ибо каков бы певец ни был в глазах современников, он навсегда останется маяком, ориентиром для всех остальных русских артистов и зрителей. Прежде всего это касается его исполнительской манеры: она надолго превратилась в образец, даже в икону. Вот лишь один из примеров. В 1950 году в Швецию впервые на индивидуальные гастроли отправятся певцы Большого театра Мария Максакова и Иван Петров, получившие приглашение выступить в Королевской опере Стокгольма в опере Шарля Гуно «Фауст». Партию Мефистофеля Петров уже пел не раз, а тут вдруг режиссер замучил его на репетициях придирками. Чуть ли не каждую минуту он подходил к Петрову: «А вы знаете, Шаляпин здесь делал не так. Вот вы сели, а Шаляпин стоял… вы здесь не вынули шпагу до конца, а Шаляпин вынимал шпагу и делал круги, отгораживаясь от наступающих горожан, когда они увидели, что это черт в образе человека». На что Петров был вынужден отвечать: «Я никогда Шаляпина не видел, а только слышал его в записи, на пластинках. Шаляпин, конечно, гениальный певец, и я многое почерпнул от него. Но даже если бы я его видел и слышал при жизни, я бы никогда его не копировал, потому что каждый артист исходит из своих данных, своего представления об образе. Поэтому я играю роль, исходя из собственных возможностей». Но режиссер не унимался, вынудив Петрова на довольно резкий и окончательный ответ: «Или вы уж принимайте меня таким, какой я есть, или приглашайте Шаляпина!»

В не меньшей степени Шаляпин был объектом для подражания в частной жизни последующих поколений артистов Большого театра. Его привычки, увлечения, розыгрыши, проведение досуга – все будет взято на вооружение. А сама фамилия «Шаляпин» превратилась в бренд. Вот почему логично в продолжение нашего рассказа перейти к певцу, которого называли вторым Шаляпиным, тем более что петь в Большом театре он не хотел.

Напрасно считать, что для любого артиста приглашение в Большой театр – мечта всей жизни. В советское время бывало всякое, иные и не хотели – те, у кого хватало мудрости понять, что чем ближе к огню, тем опаснее. Например, бас Марк Осипович Рейзен стал солистом Большого театра против своей воли в 1930 году. С Шаляпиным его роднило происхождение – Рейзен из такой же бедноты, только родился он не в русской семье, а в еврейской, в Донбассе (его отец грузил уголь). Рейзен воевал в Первую мировую, затем учился в Харьковской консерватории у итальянца Бугамелли, там же, в местной опере, впервые вышел на сцену. С 1925 года он пел в Ленинграде, с успехом гастролируя в Германии, Франции, Англии, испытав на себе пристальный интерес русской эмиграции. В 1929 году в Париже Рейзен познакомился с Рахманиновым. Композитор поинтересовался: не все ли театры еще закрыли большевики, хоть один остался? К удивлению композитора, Рейзен рассказал ему, что Советы театры не только не закрывают, но и открывают. Рахманинов все расспрашивал певца о положении дел в Мариинке.

Рейзен так долго был в Париже, что соскучился по русской кухне. Ужиная в ресторане «Максим», он впервые услышал выступавших там Надежду Плевицкую и Александра Вертинского. А в Лондоне, где Рейзен записывал пластинку с оркестром Альберта Коутса, с ним захотела повидаться Анна Павлова – со слезами на глазах внимала она его рассказу о балеринах Мариинки, об Улановой и Семеновой. В Монте-Карло Рейзен не только пел Мефистофеля (на итальянском языке!), но и играл в казино. Правда, без шаляпинских последствий для своего кармана. Тут же он узнал, что сам Соломон Юрок предложил ему устроить длительное турне по Америке. Находчивый импресарио успел сделать отличную рекламу «молодому русскому басу». Возвращаясь весной 1930 года на родину, Рейзен предвкушал скоро грядущие гастроли за океаном. Однако советская действительность опустила его с небес на землю…

Нет, Рейзена не арестовали и не обвинили в связях с белоэмигрантами, как Шаляпина (всех не посадишь – а кто же тогда петь будет?). Его ожидала иная участь. Наездившегося по заграницам молодого советского баса ждала смена места работы. О том, как это случилось, Марк Осипович поначалу не очень распространялся. Подробности случившегося он сообщил лишь через много лет врачу кремлевской больницы – простой русской женщине, уроженке Тамбовщины Прасковье Николаевне Мошенцевой. Больница находилась тогда на улице Грановского[6], туда и привезли с острым приступом аппендицита народного артиста СССР и обладателя так называемого «бархатного» тембра. К этой правительственной клинике были прикреплены солисты Большого театра. Операция по удалению аппендикса прошла успешно, Рейзена перевели в отдельную палату. И вдруг ночью к дежурному врачу Мошенцевой прибегает медсестра: «Скорее, с товарищем Рейзеном, лауреатом трех Сталинских премий первой степени, совсем плохо! Прасковья Николаевна, бегите к нему!»

У Рейзена поднялась температура и появились боли в животе, расцененные врачом как послеоперационное осложнение. Мошенцева спасла для родины любимого певца, сразу же организовав ему проведение повторной операции. Неизвестно, как закончилась бы для Рейзена та ночь, не сориентируйся вовремя Мошенцева. Такого не забывают – благодарный Марк Осипович и спасший его дежурный врач подружились. Она подарила ему жизнь, а он ей – пластинки с оперой «Борис Годунов» в его собственном исполнении, да еще и с дарственной надписью. А еще пригласил домой, с женой познакомил – Рашелью Анатольевной, накормившей докторицу с мужем вкуснейшим творожным пирогом. Марк Осипович даже исполнил для званых гостей свои любимые арии, но не в полный голос, конечно, а так, слегка, не напрягаясь.

И вот, в один из таких вечеров с пирогами, между ариями царя Бориса и князя Игоря, Марк Осипович вспомнил осень 1930 года. В ту давнюю пору, когда певец подумывал вновь о мировых гастролях, он пел в опере «Фауст» в двух театрах: в своем, ленинградском, и в Большом. Бывало обычно так: вечером он выступает в Ленинграде, затем сразу из театра на вокзал, ночью в поезде, а утром уже в Москве, репетирует вечерний спектакль. А затем все повторяется в обратном направлении. После одного из выступлений в Большом театре Рейзена долго не отпускали с усыпанной цветами сцены – аплодисменты не смолкали, зал стоя благодарил певца. В этот момент к нему подошел военный и сказал, что его ждут в правительственной ложе. В костюме Мефистофеля, как был, певец явился перед светлыми очами товарища Сталина (ложа и по сей день находится слева от сцены, если стоять к ней лицом). Вождь радушно улыбался, похвалив за прекрасное исполнение партии черта с рогами, и вдруг спросил: «Товарищ Рейзен, а почему вы поете в Ленинграде, а не в Москве, в Большом театре?» Рейзен оторопел, причем не от самого вопроса, а от внезапной встречи с вождем, потеряв дар речи. «Я не мог ничего объяснить толком…» – рассказывал певец.