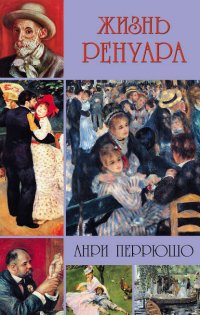

Читать онлайн Жизнь Ренуара бесплатно

- Все книги автора: Анри Перрюшо

Часть первая

Фонтан Невинных

1841–1870

I

Лиможский фарфор

Я и в самом деле бесконечно радуюсь тому, что живу, – иной раз я даже думаю, не возникло ли у меня это желание жить задолго до моего появления на свет?

Андре Жид. Новые яства

Вторая империя существовала всего два года. Новый префект департамента Сены Османн приступил к работам, которым предстояло преобразовать Париж. По его собственным словам, он «набил себе руку на разрушениях» в квартале Карузель, где прежде громоздилось диковинное скопище лачуг и развалюх. Вот как описывал этот квартал в 1847 году в романе «Кузина Бетта» скончавшийся несколько лет спустя Оноре де Бальзак: «…Эти развалины, именуемые домами, опоясаны со стороны улицы Ришелье настоящим болотом; со стороны Тюильри – океаном булыжников ухабистой мостовой; чахлыми садиками и зловещими бараками – со стороны галерей и целыми залежами тесаного камня и щебня – со стороны старого Лувра. Генрих III и его любимцы, разыскивающие свои потерянные штаны, любовники Маргариты, вышедшие на поиски своих отрубленных голов, должно быть, пляшут сарабанду среди этих пустырей вокруг капеллы, еще уцелевшей как бы в доказательство того, что столь живучая во Франции католическая религия переживет все на свете»[1].

Самые разношерстные обитатели населяли эти ветхие домишки. По вечерам из них высыпали девицы, охотившиеся за клиентами на улице Сент-Оноре. Старьевщики торговали здесь по дешевке произведениями XVIII века, к которым коллекционеры тех времен уже потеряли интерес.

Cтаринный квартал в Лиможе, где Ренуар прожил до 1844 г.

В этом квартале маленький Пьер-Огюст – четвертый оставшийся в живых ребенок бедного портного Леонара Ренуара – чувствовал себя как дома. Приехав из Лиможа в 1844 году, Леонар Ренуар сначала поселился на улице Библиотек, 16, возле часовни Оратуар. Когда улицу Риволи решили продолжить в сторону улицы Сент-Антуан, портному и его семье пришлось искать другое пристанище. Он нашел его все в том же районе Карузель, на улице Аржантей, 23. Но вскоре ему снова пришлось перебраться в другое место – на сей раз на улицу Гравилье неподалеку от Училища прикладных искусств и ремесел.

Когда его родители уехали из Лиможа, Огюст был слишком мал, чтобы запомнить город, где он родился на бульваре Сент-Катрин[2]. Все его детские воспоминания были связаны с кварталом Карузель, где бок о бок жили представители самых разных классов общества, – воспоминания забавные и печальные, как сама жизнь, как эта беспокойная эпоха, когда во Франции за короткое время три раза сменилась форма правления и углубились классовые противоречия. Машины, причина потрясений в мире, который к ним еще не приспособился, с одной стороны, убили ремесло, с другой – породили этот антагонизм. Начало разрыву положили кровавые дни 1848 года, когда прогремели первые раскаты того, что проживавший в изгнании в Лондоне немец Карл Маркс[3] назвал «классовой борьбой».

Альфонс де Ламартин не пропускает 25 февраля 1848 г. социал-революционеров с красным знаменем в Парижскую ратушу

В царствование Луи-Филиппа Огюст вместе с другими мальчишками играл возле дворца Тюильри, и королева Амелия одаривала детей конфетами. Примерно в ту же пору повар «короля-буржуа», живший в доме на улице Библиотек, часто приносил Огюсту пирожные (Огюст был сластена). Потом разразилась революция 1848 года; однажды в дом ворвались национальные гвардейцы и увели повара на расстрел.

Живой, впечатлительный, необычайно чуткий мальчик, нервный почти как женщина, Огюст тем не менее быстро забывал теневые впечатления жизни и жадно впитывал радостные. Отчасти это объяснялось возрастом, но прежде всего это было неотъемлемым свойством его характера. Он не любил смаковать горести, интуитивно отворачивался от всего тяжелого, и не потому, что был беззаботен – при всей своей жизнерадостности и непосредственности он часто впадал в задумчивость, о чем-то мечтал, – но он отличался редким душевным здоровьем и чистотой. У него была естественная потребность видеть хорошую сторону всего того, что с ним приключалось, а дурную отметать. Счастье – это ведь тоже призвание. Одни и те же события производят на разных людей впечатления совершенно различные, иногда даже прямо противоположные. Семье портного, в которой в мае 1849 года появился еще один, пятый ребенок, жилось трудно, она нуждалась, как большинство семей мелких ремесленников. Но Огюст умел извлекать радость из любого пустяка. Еще в раннем детстве стоило ему взять в руки цветные карандаши, которые ему иногда удавалось стянуть у отца, и он забывал серое уныние будней. Синий или красный грифель в руках – и вот уже небо становилось безоблачным.

Школьные учителя не раз бранили Огюста за то, что он разрисовывает свои тетради человечками. Только один из них посоветовал родителям не мешать склонностям мальчика. А приходский регент дал другой совет: он сказал портному, что тот должен готовить сына к музыкальному поприщу. Этот регент, получивший когда-то Римскую премию, теперь стал известен публике благодаря своей опере «Сафо». Звали его Шарль Гуно.

Шарль Гуно

Это был будущий автор «Фауста»[4]. Ему очень понравился голос Огюста, и ко времени первого причастия мальчика он включил его в хор при церкви Святого Роха и даже иногда поручал ему сольные партии.

Но портной не послушался совета Гуно. Музыка, пение – все это не слишком прельщало Леонара. Зато способности Огюста к рисованию породили в душе лимузенского ремесленника надежду на совершенно другую карьеру для сына. Вот если бы Огюст стал когда-нибудь художником по фарфору!

Леонар Ренуар всю жизнь провел в нужде. Его отец, неграмотный лиможский сапожник, умерший за несколько лет до описываемых нами событий, вырастил со своей женой Анной Ренье девятерых детей. Анна была еще жива. В семье Ренуаров любили рассказывать, будто дед Огюста происходил из аристократической семьи, пострадавшей во время террора, когда его и усыновил некий Ренуар, сапожник, который дал мальчику свое имя и обучил своему ремеслу. Но все это было игрой воображения. На самом деле дед Огюста был подкидышем, которого подобрали в каком-то приюте, и случилось это задолго до террора. Его отдали в богадельню, Лиможский дом призрения, и там крестили 8 января 1773 года. Леонар, родившийся в конце Директории, 18 мессидора VII года (7 июля 1799 г.), еще в юности отправился на поиски счастья за пределы Лимузена. В Сенте он женился на дочери портного, швее Маргарите Мерле. Супруги поселились в Лиможе. Лет пятнадцать они прозябали там и решились наконец перебраться в Париж в надежде, что в столице судьба окажется к ним благосклонней. Но главное, они стремились – портному к тому времени было уже пятьдесят пять лет – обеспечить будущее своих детей, и в частности старшего сына, Пьера-Анри. Пьер-Анри стал гравером, специализировавшимся в геральдике и ювелирном деле, а второй брат, Леонар-Виктор, избрал профессию отца. И все же роспись по фарфору в глазах портного была, несомненно, самым почтенным из ремесел. Подумать только, его сын станет «художником»! Об этом можно было только мечтать.

Портрет матери

Портрет отца

И вот когда в 1854 году пришло время отдать подростка в учение, Леонар устроил сына на фабрику фарфора братьев Леви на улице Фоссе-дю-Тампль, 76[5].

* * *

Ремесло, которым пришлось заниматься Огюсту, увлекло подростка. Оно открыло ему те стороны его собственного «я», которые он сам до сих пор почти не знал, выявило склонности, которым до сих пор не представилось случая обнаружиться. В фабричной мастерской Огюст сразу почувствовал себя на своем месте. Работая, он испытывал удовлетворение, в котором нельзя было обмануться. Со своей стороны хозяин фабрики и рабочие полюбили мальчика. Они ценили его вдумчивость, усердие, желание выполнить работу как можно лучше, сообразительность, покладистый нрав и несомненные способности к их изящному ремеслу.

Период ученичества длился недолго. Очень скоро Ренуару стали поручать расписывать маленькими розочками тарелки и чашки, а потом писать цветы на более крупных предметах. Руки у Огюста были ловкие, он очень быстро приобрел сноровку. Он проворно действовал кистью, уверенно накладывая мазки текучей, чистой краски, и восхищенно любовался тем, как эти краски приобретают блеск, застывая после обжига, когда готовые изделия вынимают из печи.

В мастерской Огюста в шутку прозвали «господин Рубенс» – главным образом потому, что его талант оказался для всех приятной неожиданностью. Но Огюста это огорчало: он был еще совершенным ребенком, впечатлительным мальчиком, насмешливое прозвище его задевало, он не чувствовал скрытой в нем похвалы. Работать он продолжал с еще большим рвением. Во время обеденного перерыва он наскоро перекусывал в лавчонке какого-нибудь виноторговца, а потом торопился в Лувр и там рисовал в галереях античного искусства, куда он однажды впервые попал еще в детстве и с тех пор проводил здесь много времени, погруженный в смутные мечты среди сонма статуй – мраморных Венер. Огюст почти никогда не заглядывал в залы живописи. Это может показаться странным, но живопись привлекала его куда меньше, чем скульптура. Она представлялась ему каким-то особым миром, недосягаемым и почти запретным. Глядя на большие замысловатые композиции, он робел и даже скучал.

Однажды в полдень он бродил в районе Парижского рынка, ища где бы пообедать – его обед состоял из куска мяса и жареного картофеля, – и вдруг, потрясенный, остановился у фонтана, которого до сих пор не видел: это был Фонтан невинных. Барельефы Жана Гужона, изгибы тел его нимф так восхитили подростка, что он и думать забыл про обед – он купил несколько ломтиков колбасы и проглотил их на ходу, но зато вволю налюбовался легкими формами, запечатленными в камне фонтана. «Какая чистота, какая наивность, какая элегантность и в то же время какая основательность!» – скажет пятьдесят лет спустя Огюст Ренуар, вспоминая об этой встрече с нимфами Жана Гужона – встрече, которую он запомнит на всю жизнь.

Фонтан Невинных в Париже

Барельефы Фонтана Невинных

После работы Огюст либо бродил по бульвару Тампль среди маленьких лавчонок, вокруг которых раздавались голоса зазывал мелодраматических театров (живая, веселая, подлинно народная атмосфера этого «бульвара преступлений» бесконечно нравилась Огюсту), либо, зажав под мышкой папку, шел на вечерние курсы рисунка на улице Пти-Карро. За короткое время он достиг таких больших успехов в мастерской, изображая на фарфоре Ясенские лица, в частности профиль Марии-Антуанетты, причем с той же легкостью, с какой вначале писал цветы, что у него возникла честолюбивая мечта – мечта, может быть, безумная – попытаться поступить на Севрскую мануфактуру.

Севрская мануфактура

Он работал без передышки, жил на седьмом этаже в мансарде вместе с братом Эдмоном, который был на восемь лет моложе его. Только поздно ночью Огюст гасил лампу. Он читал все, что попадало под руку. Кстати, круг его интересов все время расширялся. В Лувре он теперь поднимался по лестнице в залы живописи. Недосягаемый прежде мир теперь приоткрылся для Ренуара. Казалось, подростком руководило не осознанное им самим смутное влечение. Уж не Венеры ли пеннорожденные из залов античной скульптуры и не нимфы ли Фонтана невинных привели Огюста к женщинам на картинах Буше и Ланкре? Так или иначе, именно эти женщины первыми приняли его в мире живописи. Первый трепет при виде картины он испытал перед «Купанием Дианы» Буше.

Купание Дианы

И, как раз копируя это «Купание Дианы», Огюст впервые расписал на фабрике целый сервиз. Он так блистательно выдержал это последнее испытание, что хозяин подарил ему на память одно из расписанных им блюдец.

События нашей жизни сопрягаются по какому-то таинственному контрапункту. «Господин Рубенс» полюбился старому мастеру-скульптору, который поставлял модели для фабрики. Старый мастер учил Огюста видеть образцы высокого искусства в произведениях не Ватто, а весьма академичного художника Поля Делароша, автора «Жирондистов» и «Убийства герцога де Гиза». Скульптор, страстно любивший живопись и сам иногда писавший на досуге, взял молодого друга под свою опеку. Он стал его учить, давал ему холст и краски, помогал делать эскизы.

Убийство герцога де Гиза

Успехи ученика очень обнадеживали скульптора. Поэтому он вскоре предложил юноше самостоятельно написать картину. Когда картина будет закончена, он придет посмотреть ее на улицу Гравилье.

Огюст решил – не сказалось ли и в этом выборе его неизменное скрытое пристрастие? – написать Еву, Еву накануне грехопадения, а за ее спиной змия-искусителя.

Последний мазок был положен. На улице Гравилье ждали лестного визита – скульптор обещал прийти в воскресенье после полудня. Великое мгновение. Ренуары, как это часто свойственно людям, были недовольны своим общественным положением. Это чувство неудовлетворенности было бы невыносимо для смертных, если бы их тщеславие не тешилось всяческими уловками, но главное, не будь у них последней утехи – надежды, что в детях осуществятся их несбывшиеся мечты. Перед лицом жизни, которая только еще начинается, люди готовы поверить в чудо. Картина Огюста была водворена на самое выигрышное место. Родные принарядились как могли. Малышу Эдмону строго-настрого запретили проказничать. Семья была в тревоге и волнении. Наконец старый мастер постучал в дверь.

После обмена любезностями все направились к картине. Эдмон пододвинул гостю стул. Тот сел и стал молча, внимательно рассматривать картину. Прошло десять минут, четверть часа… Наконец старый мастер встал, подошел к портному и его жене и сказал им, что он очень доволен работой своего ученика.

«Вы должны разрешить ему заниматься живописью, – заявил он. – Если ваш сын посвятит себя нашему ремеслу, на какой заработок он может рассчитывать? Самое большее – на двенадцать-пятнадцать франков в месяц. Зато на поприще живописи я предрекаю ему блестящее будущее. Поразмыслите, чем вы можете ему помочь».

Чудо совершилось. Лица членов семьи Ренуар просияли от счастья.

Однако когда первый восторг улегся, радость угасла. «Блестящее будущее», напророченное их сыну, то ли осуществится, то ли нет, да и на пути к нему столько препятствий, тяжелая борьба и, может быть – кто знает? – долгие, бесконечные годы нужды… Чтобы добиться этого будущего, Огюсту придется бросить свое ремесло – ремесло, конечно, скромное, но надежное, – и вступить на поприще, как никакое другое подверженное случайностям. Отважиться на это – значит обречь себя на жесточайшие разочарования. Нет, в этом мире чудес не бывает. Слово «чудо» как бы подразумевает, что все совершается просто, с волшебной легкостью, но это мираж. В жизни все гораздо сложнее и труднее. Призвав на помощь здравый смысл, Ренуары с грустью взглянули в глаза правде.

Редкая трапеза в их доме проходила так уныло, как вечером того воскресенья, когда старый мастер предсказал их сыну, что в один прекрасный день он станет Огюстом Ренуаром.

* * *

Тем не менее Огюст продолжал в свободные часы заниматься живописью.

При всем своем честолюбии он полагался на судьбу. Да и честолюбив он был на свой лад. Деньги, громкое имя, слава – все это отнюдь его не прельщало. Социальное преуспевание само по себе таило для него куда меньше соблазна, чем те душевные радости, бескорыстные и чистые, какие могла подарить ему сама жизнь, и среди них в первую очередь то, что ему довелось совсем недавно испытать, – счастье держать в руке кисть. Была в этом известная наивность. Но Огюст и был человеком простосердечным. Он почти безоговорочно верил в жизнь. Он отдавался ее течению, невозмутимо принимая ее события и не пытаясь на них повлиять. Живущий больше сердцем, чем умом, он не принадлежал к числу тех, кто любит задаваться вопросами.

А меж тем обстоятельства складывались пока довольно неблагоприятно. Сначала жизнь семьи Ренуаров омрачил траур. В апреле 1857 года умерла бабушка Анна. Шестнадцатилетний Огюст написал ее портрет, передав на холсте тонкие черты лица, живые глаза, добродушно-насмешливую улыбку. Бабушка Анна в своем кружевном чепце ни дать ни взять дама XVIII века.

На фарфоровой фабрике дела тоже шли не слишком хорошо, более того, они все ухудшались. Ручную роспись стало вытеснять печатание. Будущность Огюста становилась неопределенной. Фабрика приходила в упадок. И вскоре молодому человеку пришлось самому искать выход из положения.

Он обивал пороги торговцев, пытаясь продать расписанные им чашки и блюдца. Чаще всего приходилось уходить ни с чем: «Ручная работа? О нет! Наши покупатели предпочитают печатный способ, он аккуратнее».

Много месяцев подряд Огюст пытался найти какое-нибудь другое применение своим способностям. Для старшего брата, гравера-геральдиста, он рисовал гербы. Расписывал веера, скопировав для них «Паломничество на остров Киферу».

Паломничество на остров Киферу

А однажды ему повезло: ему поручили роспись стен кафе на улице Дофины[6]. Но все эти работы приносили гроши. О будущем лучше было не думать. Уверенность в завтрашнем дне – такая же иллюзия, как многие другие. Так не лучше ли следовать влечению своей души и делать то, что тебе доставляет удовольствие? Уж тут ты не обманешься. Огюст больше не мечтал о Севрской мануфактуре. Он мечтал о Школе при Академии художеств и о подлинной живописи.

«Требуется мастер для росписи штор». Это объявление, вывешенное на двери мастерской по улице Бак, 63, привлекло внимание Огюста. Фирма, вывесившая объявление, уже много лет занималась производством и продажей прозрачных штор. Расписанные религиозными сюжетами, эти шторы имитировали витражи. Покупали их миссионеры. Шторы развертывали, натягивали на рамы и расставляли вокруг импровизированных алтарей в далеких странах, где миссионеры проповедовали Евангелие. Такой украшенный шторами алтарь заменял часовню.

Огюст не имел никакого представления о том, как расписывают шторы, но на всякий случай предложил хозяину, господину Жильберу, свои услуги. «Где вы до этого работали?» – «В Бордо», – ответил Огюст, опасаясь, как бы хозяин не вздумал навести справки о его успехах в этом своеобразном искусстве. «Ну ладно, принесите мне образец вашей работы – поглядим, что вы умеете».

В ближайшее же воскресенье Огюст встретился с одним из мастеров фирмы (это оказался племянник хозяина) и убедился, что живопись на шторах не труднее любого другого вида росписи. Под руководством племянника он написал Святую Деву, а потом Святого Винсента де Поля. Наброски оказались более чем удовлетворительными. Огюста взяли в мастерскую.

Итак, Огюст занялся новым для него ремеслом. Он преуспел в нем так же блистательно, как прежде в фарфоре.

«Я занял место старого рабочего – гордости мастерской; он заболел, и не похоже было, что он встанет. „Ты идешь по его стопам, – говорил мне патрон. – В один прекрасный день ты наверняка станешь с ним вровень“. Одно только досаждало хозяину. Он был в восторге от моей работы, признавался даже, что не видывал такой искусной руки, но, так как он знал цену деньгам, он был в отчаянии, видя, как быстро я обогащаюсь. Мой предшественник, которого всегда ставили в пример новичкам, писал после длительной подготовки и тщательной разметки на квадраты. Когда патрон увидел, что я пишу свои фигуры прямо набело, у него просто дух занялся: „Вот беда, что ты так стремишься разбогатеть! Увидишь, ты в конце концов испортишь себе руку!“ Когда же он наконец убедился, что придется отказаться от любезной его сердцу разметки на квадраты, он захотел снизить мне расценки. Но племянник посоветовал мне: „Не уступай! Без тебя здесь не могут обойтись!“»[7]

И все же это ремесло, как бы хорошо оно ни оплачивалось, не было целью Огюста. Его родители, которых очень беспокоило желание юноши поступить в Школу при Академии художеств, были бедны, он мог рассчитывать только на самого себя. Он это знал, ни от кого не ждал никакой помощи и благоразумно откладывал деньги (платили по тридцать франков за штору, а ему случалось расписывать по три шторы в день), чтобы скопить небольшую сумму, на которую он смог бы прожить хотя бы год. «Я ходил посередине улицы, по ее немощеной части, чтобы подметки не стирались о камни».

Это благоразумие в сочетании со спокойным мужеством было присуще натуре Огюста. Присуще настолько, что сам он не назвал бы это ни благоразумием, ни мужеством. Это было нечто само собой разумеющееся. Выспренние слова и позы были глубоко чужды Ренуару. Он, как всегда, следовал течению жизни, не спешил уйти из мастерской, но и не боялся избрать удел, к которому его влекли заветные стремления. И если бы один из старых знакомых Огюста по курсам на улице Пти-Карро, Эмиль Лапорт, посещавший частные занятия профессора Академии художеств Шарля Глейра, не стал его звать на эти занятия, наверняка Огюст еще некоторое время оставался бы у торговца шторами, ожидая, чтобы сама жизнь указала ему, куда идти…

В начале 1862 года – Огюсту был тогда двадцать один год – он решился держать экзамены в Академию художеств. С успехом выдержав их, он 1 апреля был зачислен в Школу и записался в мастерскую Глейра.

II

Группа

Великие движения в области искусства не зависят от воли людей. Они как бы вписаны в великую книгу истории человечества, подобно войнам и революциям, предтечами которых они и являются в силу своей способности предвосхищать будущее, и, как войнам и революциям, им присуще нечто биологическое.

Андре Лот

Стройный, узкокостный, метр семьдесят шесть росту, худое, несколько удлиненное лицо, живые, подвижные светло-карие глаза и широкий, чуть выпуклый лоб – внешность человека нервного и впечатлительного. Именно так выглядел молодой Огюст Ренуар, когда его приняли на отделение живописи в Школу при Императорской Академии художеств. Он прошел по конкурсу шестьдесят восьмым среди восьмидесяти учеников, принятых одновременно с ним.

В Школе он посещал вечерние курсы рисунка и анатомии. А днем работал либо в самой Школе с Глейром и другими преподавателями, такими как, например, Синьоль, либо в мастерской, которую Глейр открыл лет двадцать назад по просьбе многочисленных дебютантов. «Ладно, – согласился Глейр, – но при одном условии: вы не будете платить мне ни гроша». Ответ характерен для этого человека, который придерживался пуританских взглядов, был скромным до самоотречения и настолько бескорыстным, что, несмотря на свою известность, до конца дней остался бедняком. Самая знаменитая его картина – окутанный меланхолией «Вечер, или Погибшие мечты» – привлекает скорее психологической точностью, чем своей вполне академической манерой. Глейр родился в 1806 году в небольшом местечке в округе Во; теперь ему было пятьдесят шесть лет. Он вел уединенную жизнь в своей холостяцкой квартирке на улице Бак, посвятив себя культу живописи. В слове «культ» в применении к Глейру нет никакого преувеличения. Жаргон художественной богемы внушал Глейру ужас. Неукоснительно требуя, чтобы об искусстве говорили с уважением и так же ему служили, Глейр был слишком сдержан, чтобы навязывать другим свои эстетические вкусы, какими бы строгими они ни были. Два раза в неделю он приходил в мастерскую выправлять работы своих трех-четырех десятков учеников, которые рисовали и писали натурщиков. Во время занятий если Глейру и случалось решительно высказать свое мнение, то всегда вполголоса и, как это вообще свойственно людям робким, под влиянием порыва и не настаивая на своем. Вот почему в мастерской этого молчаливого наставника ученики пользовались относительной свободой.

Шарль Глейер

Ренуар всем своим существом отдавался счастью работать кистью, к этому чувству примешивалась лишь тревога, хорошо ли у него получится. Ни один из учеников в мастерской не был таким прилежным и внимательным. Он знал цену учению – ведь он сам за него платил. Стараясь экономить на чем можно, он не гнушался подбирать тюбики, выброшенные другими учениками, в которых еще оставалось немного краски. Не участвуя ни в проделках других учеников, ни в их шумной болтовне, он спокойно работал в стороне от других, весь поглощенный мыслями о своем холсте.

И однако в первые же дни у Ренуара произошла стычка с Глейром. Различие их характеров и взглядов на живопись, в которой один видел священнодействие, а другой наслаждение, выразилось в коротком, но выразительном обмене репликами.

Остановившись за спиной своего нового ученика, чтобы посмотреть его работу, Глейр, очевидно, счел, что тот трактует модель слишком реалистически, недостаточно «идеально». «Вы, конечно, занимаетесь живописью ради удовольствия?» – спросил он с осуждением. «Конечно! – воскликнул Ренуар. – Если бы она не доставляла мне удовольствия, поверьте, я не стал бы ею заниматься».

Вскоре после этого Огюста одернули уже на занятиях в Школе – на сей раз это сделал Синьоль. Ренуар копировал античный бюст, и Синьоль в свою очередь обвинил его в том, что он делает уступку неуместной вульгарности. «Неужели вы не чувствуете, – воскликнул он, – что в большом пальце ноги Германика больше величия, чем в большом пальце ноги продавца угля?» И он повторил проникновенно и выспренно: «Поймите – большой палец Германика! Большой палец Германика!..»

Эмиль Синьоль, художник почти одних лет с Глейром, уже полтора года был членом Академии и писал картины вроде «Религия утешает скорбящих» или «Мелеагр берется за оружие, уступая просьбе своей супруги». Даже его собратья по Академии считали его малооригинальным художником. Как и они, он ненавидел цвет – «проклятый цвет», по выражению Глейра. Повинуясь школьным установкам, Ренуар усердно «темнил» картины, но ему трудно было бороться со своими природными склонностями, и однажды, когда он не смог отказать себе в удовольствии и положил на картину маленький красный мазок, Синьоль на него обрушился.

«Берегитесь, как бы вы не стали вторым Делакруа!» – воскликнул с негодованием автор «Мелеагра».

Ни Синьоль, ни Глейр, ни приятель Ренуара Лапорт, который тщетно призывал Огюста «следить за собой», конечно, не предсказали бы блестящей будущности этому ученику, которого, несмотря на его покладистый характер и прилежание, они считали бунтарем. Ренуар искренне удивлялся этому недоразумению. Он очень ценил все то, чему его обучали в мастерской. Он и в самом деле придавал огромное значение, так сказать, технической стороне живописи, тому, что превращало ее в ремесло, «подобное столярному или слесарному делу». Он не жалел сил, чтобы приобрести навыки в этом ремесле, но его одолевали сомнения. Великие творения в Лувре подавляли его – глядя на них, он начинал терять веру в собственные возможности. Но, отчаиваясь при столкновении с неисчислимыми трудностями, он, однако, с упорством старался их преодолеть.

Он подружился с молодым художником Фантен-Латуром, который за год до этого дебютировал в Салоне. Фантен-Латур постоянно ходил в Лувр и копировал там картины великих мастеров. В этом он черпал основы своего умения. Фантен-Латур был страстным почитателем Делакруа. Кроме того, он поклонялся великим мастерам прошлого: Веронезе, Тициану, Веласкесу, Джорджоне. Фантен-Латур считал Лувр лучшей и единственной школой. «Лувр! Лувр! Только Лувр! Чем больше вы будете копировать, тем лучше», – твердил он Ренуару, который часто ходил с ним в музей. Строптивец Ренуар не только не был «революционером», напротив, он подтверждал свою интуитивную верность традиции, отдавая явное предпочтение произведениям, характерным для французской школы, в частности произведениям XVIII века.

Осенью 1862 года в мастерскую Глейра один за другим поступили трое молодых людей, с которыми Огюст вскоре тесно сошелся. Теперь он почти совсем перестал встречаться с Лапортом. Слишком многое разделяло их в самом главном, чтобы эта поверхностная дружба могла продолжаться[8]. Зато с тремя новичками дело обстояло по-иному. Первый из них, англичанин, родившийся в Париже, был сыном торговца искусственными цветами. Он только что провел несколько лет в Лондоне, где по желанию отца должен был изучать коммерцию, но на самом деле в Англии он посещал не столько деловые круги, сколько музеи и по возвращении выразил желание отказаться от коммерческого поприща ради живописи. Родители молодого человека были богаты и не стали препятствовать склонностям сына. Молодого человека звали Альфред Сислей.

Альфред Сислей

Второй, Фредерик Базиль, тоже происходил из буржуазной семьи, но принадлежащей к совсем иному кругу. До сих пор он жил в Монпелье, где его отец, богатый винодел, был одним из самых уважаемых лиц – благодаря уму, прямоте, суровости истого пуританина, а также благодаря своему состоянию. Фредерик, который в своем родном городе познакомился с другом Курбе, Брюйа, хотел следовать своему подлинному призванию. Но родители были этим недовольны, и ему пришлось заниматься медициной. В конце концов он не без труда добился разрешения приехать в Париж и поступить в мастерскую, но ему пришлось дать слово, что он будет исправно посещать лекции по медицине.

Фредерик Базиль

В этом серьезном, работящем, немногословном юноше было что-то меланхолическое. Он никогда не поддерживал игривых разговоров, которые то и дело затевались в мастерской, не подтягивал более или менее непристойных песенок, и это необычное поведение привлекало к нему не меньшее внимание, чем его долговязая фигура и мертвенно-бледное лицо.

Совсем иным был третий из этих молодых людей, Клод Моне, парижанин, большую часть юности проживший в Гавре, где его отец держал бакалейную лавку. Родные Клода не противились его желанию сделаться художником, но им не нравились его независимые взгляды, то, что он упрямо не желал идти проторенной дорожкой, и, в частности, отказывался поступить в Школу при Академии художеств. За три года до этого они перестали высылать ему деньги. После военной службы в Алжире, откуда он вернулся больным, как раз в начале 1862 года, Моне восстановил отношения с семьей. Но отец отпустил его в столицу при условии, что отныне он пойдет по «хорошей» дороге: «Я хочу, чтобы ты поступил в мастерскую, где тебя будет учить известный художник. А если ты опять станешь своевольничать, денег от меня не жди!» Моне нехотя подчинился; в Париже присматривать за ним поручено было родственнику – художнику Тульмушу.

Клод Моне

Прямой, упрямый, решительный, знающий, чего хочет, и уверенный в себе, Моне обладал уже немалым опытом в живописи. В Нормандии он работал вместе с Буденом и Йонкиндом, в Париже – с учеником Коро, уроженцем принадлежащих Дании Антильских островов Камилем Писсарро. Уроки Глейра вызывали у Моне раздражение. Через неделю после поступления Моне в мастерскую Глейр выправил один из его этюдов.

«Неплохо, совсем неплохо, но слишком передан характер модели. Перед вами приземистый человек – вы его и пишете приземистым. У него огромные ноги – вы их так и изображаете. А ведь это все уродливо. Помните, молодой человек, когда вы пишете человеческую фигуру, вы должны все время думать об античных образцах. Природа, друг мой, хороша лишь как элемент обучения, но больше в ней ничего интересного нет. Главное – это стиль!»

В отличие от Ренуара, который послушно следовал наставлениям Глейра и регулярно участвовал в учебных конкурсах, где ему приходилось писать сюжеты вроде «Одиссей у Алкинои» или «Расположение в перспективе четырех ступеней античного храма, части греческой дорической колонны и косо поставленного камня», Моне с откровенной враждебностью относился к Глейру и ему подобным. Он проводил в мастерской ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы Тульмуш, вздумай он его проверить, мог его там застать и не поднял тревоги. Лувр притягивал его не больше, чем мастерская. Когда Ренуару удавалось «едва ли не силком» затащить его туда, он смотрел только пейзажистов. В этом тоже крылась одна из причин разногласий между ним и Глейром, для которого пейзане – «упадочное искусство» – годен был лишь «служить обрамлением или фоном».

Как бы ни были различны по характеру Ренуар и трое его новых товарищей, очень скоро они обнаружили между собой много общего. Среди учеников Глейра они составили особую группу. Их дружба крепла, а события 1863 года выявили ее подлинное значение.

13 августа умер Делакруа, с которым художники академического толка продолжали вести борьбу. За несколько месяцев до его смерти Моне и Базилю из мастерской их приятеля, расположенной на улице Фюрстанбер, довелось увидеть, как работает Делакруа. Они были очень удивлены, обнаружив, что натурщик не стоит неподвижно, а все время меняет положение. Со смертью Делакруа исчезла самая заметная фигура в свободной живописи, которую теперь представляли всего несколько человек, в частности поборник реализма Курбе. Но внимание публики уже привлекло новое имя – и привлекло скандальной шумихой. Примерно в то самое время, когда Моне и Базилю посчастливилось наблюдать за стоящим у мольберта Делакруа, они увидели в галерее на Итальянском бульваре работы в ту пору почти совсем неизвестного художника – Эдуара Мане. Дело было в марте. Потом начались яростные споры и протесты, волновавшие художественный мир перед открытием 1 мая официального Салона. В то время частные выставки были редкостью. У художника, который хотел заинтересовать публику своими произведениями, по сути дела, не было другого выхода, кроме как представить их в официальном Салоне, а чтобы попасть в Салон, надо было получить одобрение жюри, состоящего из самых заядлых сторонников академизма. В 1863 году отвергнутых работ оказалось так много и это вызвало такой взрыв негодования, что произвело впечатление на Наполеона III, и он решил открыть вне рамок официального Салона Салон отвергнутых.

В центре внимания Салона отвергнутых было произведение, над которым глумились, которое освистывали, осыпали издевками, насмешками, бранью и сарказмами, как еще ни одну картину, ни в одной стране, ни в какую эпоху, – картина того же самого Эдуара Мане «Завтрак на траве».

Для человека, способного улавливать скрытый смысл происходящего, выделять в беспорядочном с виду нагромождении событий силовые линии, которые их направляют, было совершенно очевидно, что теперь, в 1863 году, занимается новая эра живописи и уже начали признавать друг друга и объединяться те, кому вскоре суждено стать ее представителями.

Не одни только члены группы, выделившейся в мастерской Глейра, обращали свои взгляды к Мане, элегантному буржуа, которого насмешки и проклятия публики повергали в полное недоумение. В другой парижской мастерской, академии Сюисса на набережной Орфевр, работал провансалец Поль Сезанн. И для него кумиром был Делакруа, но «Завтрак на траве» его потряс. В академии Сюисса Сезанн познакомился с Писсарро, которого уже знал Моне. И вскоре между двумя мастерскими завязалась дружба. Базиль, которого представили Сезанну, привел провансальца к Писсарро и Ренуару. «Нашего полку прибыло», – объявил он.

Камиль Писсарро

Наконец произошло еще одно событие, последствия которого укрепили узы дружбы Ренуара и его товарищей по мастерской Глейра. Автор картины «Погибшие мечты» в январе 1864 года закрыл свою мастерскую, отчасти за неимением денег, но скорее всего – по более серьезной причине. С тех пор как он когда-то совершил путешествие на Восток, Глейр страдал болезнью глаз. За последние годы зрение его ухудшилось. Опасались, что ему грозит слепота. Его ученики очень о нем горевали. Как писал родителям Базиль, «Глейра… горячо любят все, кто его знает». О том, что мастерская прекращает работу, в особенности сожалел Ренуар.

Но то, что вначале так огорчило друзей, вскоре обернулось и хорошей стороной. Весной минувшего года Моне и Базиль провели неделю в лесу Фонтенбло в Шайи-ан-Бьер. Эти места так «очаровали» Моне, что, несмотря на нотации Тульмуша, он с опозданием вернулся на занятия в мастерскую. И теперь четверо друзей решили весной поехать в Шайи.

5 апреля в Школе при Академии объявили результаты экзамена – это был последний экзамен, который пришлось держать Ренуару. Отныне его школой станут природа и жизнь.

В результате реформы Наполеона III жюри Салона стало на три четверти выборным, выбирали его сами художники. Однако это мало что изменило. Жюри осталось по-прежнему академичным. Впрочем, в 1864 году оно держалось более снисходительно и приняло картину, которую решился представить Ренуар – «Эсмеральда, танцующая среди бродяг», – романтизмом сюжета близкую Делакруа, но совершенно темную, «битумную», в духе академических требований. Знаменитый Кабанель, объявив на заседании жюри, что полотно внушает ему глубокое отвращение, добавил, что «здесь заметно старание, которое все-таки следует поощрить».

* * *

Давно уже, но особенно с тридцатых годов XIX века, лес Фонтенбло привлекал художников. Некоторые жили здесь постоянно, например Жан-Франсуа Милле и Теодор Руссо, поселившиеся в Барбизоне. Как только наступали погожие дни, трактиры Барбизона, Шайи-ан-Бьер и Марлотт заполняли художники – днем они разбредались по лесу, а к вечеру сходились за шумным общим столом.

Дорога в лесу Фонтенбло

Ренуар, Моне, Базиль и Сислей обосновались в Шайи в трактире папаши Пайара «Белая лошадь», где пансион стоил два франка в день.

По предложению Моне члены группы приняли весьма необычный метод работы. Современные им пейзажисты, в том числе барбизонцы, писали свои произведения в мастерской, а не на природе. На природе, перед избранным мотивом, они только делали предварительные эскизы, беглые этюды или просто черновой набросок. Моне внушал своим товарищам то, чему его учил Буден, убежденный сторонник работы на пленэре. «Все, что написано прямо на месте, – говорил Буден, – всегда обладает силой, мощью, живостью мазка, которых уже не добьешься в мастерской».

Итак, друзья разбредались по лесу в поисках мотивов, которые были бы им по душе. Сгибаясь под тяжестью своего снаряжения, они зачастую исхаживали десятки километров, прежде чем найти то, что искали. Возвращаясь без сил после этих хождений по лесу, Ренуар любил говорить, что пейзаж – весьма утомительный вид искусства. «Это спорт», – утверждал он.

Однажды во время такой лесной прогулки произошла встреча, которая не прошла бесследно для Ренуара и его товарищей. Ренуар сносил почти до дыр свою рабочую блузу, в которой когда-то расписывая фарфор. И однажды какие-то гуляки, обратив внимание на эту заношенную блузу, стали издеваться над Ренуаром, явно ища с ним ссоры. Художник уже с тревогой думал о том, что дело может обернуться плохо, как вдруг появился человек лет шестидесяти, припадавший на деревянную ногу. Пригрозив бездельникам своей палкой, он обратил их в бегство. Ренуар поблагодарил своего спасителя и с удивлением и волнением узнал, что это не кто иной, как художник Диас, один из современных живописцев, которым он особенно восхищался.

Виргилио Нарциссо Диас де ла Пенья родился в Бордо. Его родители, испанские изгнанники, умерли, когда мальчику было десять лет. Диас прожил бурную жизнь, с первых же шагов отмеченную трудностями и горестями. Его ужалила змея – ему пришлось ампутировать ногу. От всех невзгод он искал спасения в живописи и мечтах, которые уводили его в леса и рощи. Человек романтического склада, он часто преображал природу. «На его яблонях растут апельсины», – говорили о нем. Ренуар был о его картинах иного мнения: «Я люблю, когда в лесном пейзаже чувствуется сырость. А у Диаса пейзажи часто пахнут грибами, прелым листом и мхом».

Нарциссо Виргилио Диас де ла Пенья

Хотя большая часть его картин овеяна грустью, Диас – в юности он тоже работал на фабрике фарфора – тяготел к известной броскости мазка[9]. Посмотрев на пейзаж, начатый Ренуаром, Диас сказал: «Нарисовано недурно, но какого черта вы пишете таким черным цветом?»

Бывший ученик Глейра, казалось, только и ждал этого замечания старшего собрата, чтобы отказаться от темной живописи. Позже, по возвращении в Париж, он уничтожил свою «Эсмеральду». А пока что он, не откладывая дела в долгий ящик, начал новый пейзаж – в светлых тонах, пытаясь воссоздать на полотне деревья и отбрасываемые ими тени в том цвете, какой он видел. Сознавал ли Ренуар, что, поступая так, он порывает с одним из основных правил академического искусства, согласно которому предметы должны представать на холсте в своем локальном цвете, то есть в том, который им присущ вообще и видоизменяется лишь под влиянием светотени перспективы, но отнюдь не такими, какими их видит глаз в их кажущемся цвете, меняющемся от игры света и его рефлексов? Ренуар, несомненно, не задумывался над этим. Но когда, вернувшись в трактир, он показал свою картину Сислею, тот растерянно воскликнул: «Ты сошел с ума! Что за мысль писать деревья синими, а землю лиловой?»

Наверное, Глейр и Синьоль были правы, считая Ренуара непокорным. Бывает неповиновение, которое хуже бунта, это случается, когда ослушниками выступают люди, настолько внутренне свободные, что они едва замечают существование каких-то правил и условностей и в невинности душевной пренебрегают ими или отбрасывают их. Ренуар ни в чем не был уверен и пробовал все. Этим и объяснялись причудливые зигзаги в его работе. Но то, что можно было принять за неустойчивость, на самом деле выражало его полную внутреннюю независимость в тревожных поисках путей, которые бы его удовлетворили. Для него не существовало абсолютных истин, он не собирался превращать в догму ни пленэр, ни яркие краски, ни вообще вменять себе в обязательное правило какую бы то ни было эстетическую систему.

Его произведения свидетельствовали о многообразии его поисков и о различных влияниях, каким он поддавался. Приехавшая на отдых чета Ланко заказала ему портрет внучки, Ромен. В этом портрете чувствуется влияние Коро[10]. Но еще больше ощущается в портрете, как нравится молодому художнику писать ребенка со смышлеными живыми глазами.

То, что Ренуару заказали этот портрет, было для него, несомненно, большой удачей. Сбережения его иссякли, жить было почти не на что. Он старался по возможности извлечь деньги из своего таланта: раскрашивал лубочные картинки, расписывал, когда представлялся случай, тарелки для торговцев с улицы Паради-Пуассоньер[11], а иногда вновь «брался за шторы». Чтобы сократить расходы, он решил было сам растирать себе краски, но у него это плохо получалось. Он сетовал, что теперь, по сути дела, никто уже не обучает, как обучали в старину мастера своих учеников, ремеслу живописца. А между тем секреты ремесла казались Ренуару куда полезней всяких теоретических рассуждений.

Лишения, неуверенность в завтрашнем дне никак не отражались на поведении Ренуара. Он смеялся, шутил, точно жил без всяких забот. Он принадлежал к той породе людей, на долю которых выпадает ничуть не меньше горестей, чем на долю других, но они не желают им поддаваться. Ренуар не любил жаловаться, не любил, чтобы его жалели. Он терпеть не мог трагедий, не переносил ни малейшей ходульности. Он не считал в отличие от Глейра, что, занимаясь живописью, выполняет священную миссию. Он по доброй воле избрал профессию художника, потому что она ему нравилась. Он не разыгрывал мученика, не считал, что ему что-то должны. Однако его друзья знали, каково ему приходится и что скрывается за его улыбкой и шутками, и старались ему помочь. Диас, узнав о бедственном положении Огюста, со свойственной ему щедростью обратился к продавцу, у которого сам покупал краски и холст, и дал ему денег, чтобы тот открыл кредит молодому человеку. Отец Сислея, Уильям, когда Ренуар вернулся в Париж, заказал ему свой портрет[12].

Лето развело друзей в разные стороны. Моне работал на побережье Нормандии, где с ним некоторое время прожил Базиль, который, чувствуя, что провалится на экзаменах по медицине, решил целиком посвятить себя живописи. Моне с пяти утра до восьми вечера стоял за мольбертом (он часто работал рядом с Буденом и Йонкиндом) и писал с такой страстью, что было несомненно – ему не миновать нового разрыва с семьей. Он рассчитывал добиться «больших успехов», и в самом деле, этим летом у него первого из всей группы друзей в картинах стало чувствоваться настоящее мастерство. Рядом с этим молодым человеком, взгляды которого уже четко определились, Ренуар – «в нем есть что-то от девчонки», отзывался об Огюсте Сезанн, – со своей восприимчивостью и импульсивностью, которая бросала его из стороны в сторону, неуверенный в себе, всегда готовый уступить обстоятельствам и всевозможным влияниям, производил впечатление человека слабовольного. «Я никогда не пытался управлять своей жизнью, я всегда плыл по воле волн», – говорил он позднее.

Родители Ренуара, женив троих детей (портному было теперь шестьдесят пять лет), переехали в Виль-д’Авре. Ренуар, оставшись без родительского крова, поселился на авеню Эйлау[13], в доме 43.

К концу года друзья встретились вновь. В январе 1865 года Базиль и Моне сняли мастерскую на улице Фюрстанбер, откуда за два года до этого они наблюдали за работой Делакруа. Эта мастерская стала местом дружеских встреч. Четверо друзей часто собирались здесь по вечерам, приходил кое-кто из знакомых, в частности их ровесник, уроженец Бордо Эдмон Мэтр, прирожденный дилетант, «не настолько безумный, чтобы творить самому», но с равным упоением наслаждавшийся всеми видами искусства – литературой, музыкой, живописью. Во время этих вечерних встреч Мэтр и Базиль часто играли на фортепьяно, стоявшем в мастерской. Музыка была второй страстью Базиля. Время от времени он водил друзей на концерты Паделу. В конце 1863 года Ренуар вместе с ним слушал оперу Берлиоза «Троянцы», которая провалилась. Именно такими композиторами, как Берлиоз и Вагнер, о которых спорили, которых освистывали, интересовались Мэтр, Базиль и их товарищи. Молодая живопись приветствовала молодую музыку. В последнем Салоне Фантен-Латур выставил картины «Прославление Делакруа» и «Сцена из „Тангейзера“».

Естественно, что больше всего молодых друзей занимал предстоящий Салон 1865 года. Желавшие выставиться должны были представить свои произведения жюри между 10 и 20 марта. Моне, который еще ни разу ничего не посылал в Салон, в этом году решил представить два морских пейзажа, написанных в Нормандии в плодотворные месяцы последнего лета: «Устье Сены в Онфлере» и «Коса в Ла Эв при отливе». Ренуар решил попытать счастья во второй раз, послав «Летний вечер» и портрет Уильяма Сислея. Базиль и Сислей не решались предстать перед жюри. Полностью отдаться живописи Базилю до сих пор мешали занятия медициной, которые по договоренности с родными он мог наконец бросить. А Сислей, который не собирался зарабатывать деньги кистью, работал с небрежностью любителя.

Устье Сены в Онфлере

В ожидании открытия Салона 1 мая молодые люди вновь поехали в Фонтенбло. Только Базиль остался в Париже. Моне вернулся в Шайи, где собирался написать на пленэре огромную композицию – «Завтрак на траве». А Ренуар вместе с братом Эдмоном и Сислеем обосновались в Марлотт, в трактире матушки Антони.

Трактир матушки Антони был характерным для этих мест, излюбленных художниками. Они запросто жили здесь по соседству со старой хозяйкой, давно привыкшей к причудам своей клиентуры, молоденькой служанкой Нана, весьма щедро дарившей свою благосклонность, и пуделем Toto, подпрыгивавшим на деревянной ноге. Художники, побывавшие здесь, покрыли росписью стены гостиной. Ренуар тоже нарисовал здесь силуэт Мюрже – автора «Сцен из жизни богемы».

Шестнадцатилетний Эдмон Ренуар был счастлив, что его приобщили к этому необычному для него образу жизни. Его все удивляло и восхищало: и бесконечные споры, и неожиданные замечания художников о природе, и в особенности виртуозность, с какой они делали по нескольку набросков за одно утро. Он по пятам ходил за братом, носил его снаряжение. Если родители были далеко не уверены в том, преуспеет ли Пьер-Огюст, Эдмон видел в брате избранника, принца из волшебной сказки. Слепое восхищение еще усиливало братскую любовь.

Художники, жившие в разных деревушках, ходили друг к другу в гости. Моне навещал в Марлотт Ренуара и Сислея, иногда его сопровождал Писсарро. Молодые люди все время пребывали в радостном возбуждении. Жюри Салона, как и в прошлом году, несколько умерило свои требования и приняло картины Ренуара и Моне. Оба друга были чрезвычайно довольны.

Еще большая радость ждала их по возвращении в Париж, на открытии Салона. В особенности Моне – две его марины пользовались таким успехом, что Эдуар Мане, фамилия которого звучала почти так же, как фамилия Клода, решил, что его разыгрывают: «Меня поздравляют только с той картиной, которая принадлежит не мне». Дело в том, что в Салоне 1865 года толпа, еще более шумная, чем та, что теснилась два года назад перед «Завтраком на траве», теперь шумела, гоготала, возмущалась перед новым произведением Мане – «Олимпией». И однако, было совершенно неоспоримо: Мане стал метром нового искусства. Какая великолепная живопись, эта обнаженная! «Цвет из нее так и прет», – объявил Сезанн со своим грубоватым южным акцентом. А Гаврош-Ренуар посмеивался: «Что верно, то верно, Мане отличный живописец, да только женщин писать не умеет. Ну кто захочет спать с его Олимпией?»

Сислей проявлял по отношению к Ренуару неизменно дружеское участие. Чтобы избавить Огюста от расходов, он предложил ему поселиться вместе в квартире, которую незадолго до этого снял у Порт-Майо на авеню де Нейи, 31. Ренуар и в самом деле продолжал бедствовать. Ему почти ничего не удавалось продать, разве что изредка портреты[14] или пейзажи, которые у него покупал один торговец. Но этот торговец требовал, чтобы художник не отступал от традиционной темной живописи, а Ренуара это отнюдь не устраивало. Он был бы еще более разочарован, знай он – ему это стало известно позднее, – что упомянутый торговец подписывает его картины именем, привлекающим любителей, – Теодор Руссо.

В конце июня Ренуар и Сислей решили поехать в Гавр посмотреть регату и для этой цели спуститься вниз по Сене на паруснике. Они звали с собой и Базиля, но тот, занятый работой в Париже, отказался. Не откликнулся он и на приглашение Моне – тот звал его в Шайи, чтобы Базиль позировал ему для «Завтрака на траве».

Ренуар и Сислей отбыли из Парижа 6 июля. До Руана их тащил за собой буксир «Париж и Лондон», а от Руана они поплыли в Гавр, останавливаясь по пути где им вздумается, чтобы делать наброски.

Вода, лето, скользящие по воде легкие лодочки – вся эта жизнь, текущая по воле волн, день за днем, когда сегодня ты не знаешь, что будешь делать завтра, восхищала Ренуара. В ту пору парусный спорт, гребля и купание были в моде. Веселое и шумное оживление царило на берегах Сены в Шату, Буживале, Аржантейе… Вода привлекала и некоторых пейзажистов, например Шарля-Франсуа Добиньи, который построил себе лодку с каютой-мастерской, откуда он писал берега Уазы, Сены и Марны. Впоследствии и Моне использовал эту идею Добиньи, который наряду с Буденом был одним из немногочисленных предтечей пленэрной живописи. Хотя Добиньи считался уже признанным мастером, его упрекали, что он-де слишком увлекается переменчивым обликом окружающего мира. Его полотна казались публике незаконченными, художника обвиняли в том, что он ограничивается эскизами, довольствуется тем, что передает «впечатления». В тот год один из критиков даже назвал его «главой школы впечатления»[15]. Кто мог тогда думать, что слово «впечатление» (по-французски – impression) однажды будет брошено как оскорбление, а потом повторено как вызов и надолго определит историю новой живописи?

Поездка в Гавр продолжалась всего дней десять. Ренуару она была не по карману – ему приходилось тратить по пяти франков в день. Но зато Ренуар и Сислей повидали места, которые так любил Моне.

А Моне между тем продолжал работать над своей большой картиной. Жил он по-прежнему в Шайи, куда в конце концов, уступив его просьбам, на исходе августа приехал Базиль. Там у них побывал Курбе, который, по его словам, хотел увидеть «картину, написанную на пленэре, и молодого человека, который пишет не ангелочков, а нечто другое». Побывал у них и добряк Коро, для которого работа на пленэре никогда не могла заменить работу в мастерской.

Через некоторое время Ренуар, вернувшийся в Марлотт, тоже встретился с Курбе. Уроженец Франш-Конте, человек от земли, наделенный неизбывной жизненной энергией и сложенный как Геркулес, Курбе любил громкую славу, на трубные звуки которой сбегаются люди, и был исполнен гордости от сознания собственного таланта – гордости безмерной, но при этом жизнерадостной, шумной и бесцеремонной. Его яркая личность не могла не оказать властного влияния на Ренуара.

Зато поговорить с Коро ему не представилось случая, или, вернее, Ренуар из робости не решился к нему приблизиться. А робкие люди, как известно, всегда находят оправдание своей нерешительности. «Коро, – объяснял Ренуар, – всегда был окружен целой свитой дураков, мне не хотелось оказаться в их числе. Я любил его издали».

Эти слова столь же несправедливы, сколь недружелюбны. Во всяком случае, одним из самых верных спутников Коро как раз в конце этого года был художник, с которым Ренуар незадолго до этого тесно сблизился. Жюль Ле Кер, старше Ренуара на восемь лет, начал свою карьеру как архитектор. Но в 1863 году он вдруг почувствовал, что ему надоели «деловые заботы» и многочисленные знакомства, которые необходимо поддерживать на этом поприще, и бросил архитектуру ради живописи. Как и Сислей, Ле Кер принадлежал к буржуазной семье (его отец был крупным строительным подрядчиком, а брат Шарль известным архитектором), которая жила в Париже на улице Гумбольдта в бывшем особняке маршала Массена[16]. Возможно, в решении, которое Ле Кер принял в 1863 году, сыграла роль и личная драма: в том году его жена умерла от родов. С весны он поселился в Марлотт со своей подругой – двадцатидвухлетней Клеманс Трео, отец которой был в Эквили, кажется, одним из последних станционных смотрителей[17]. Эта новая дружба не только ввела Ренуара в семью любивших искусство состоятельных людей, которые отныне всегда приходили ему на помощь в трудные минуты, но и обеспечила его натурщицей. Ею стала младшая сестра Клеманс, прелестная и нежная Лиза.

Весной Лизе должно было исполниться всего восемнадцать лет, но высокая, здоровая и цветущая девушка казалась немного старше. Выражение лица у нее было серьезное, черные густые волосы, перехваченные тройной пурпурной лентой, открывали красивой формы уши, отягощенные коралловыми серьгами. Она стала подругой Ренуара, который на протяжении нескольких лет неустанно воспроизводил ее черты. В эти годы учения, когда художник искал себя, портреты Лизы как бы вехами отмечали его творческий путь, но, кроме того, в них затаенно выразилась любовь художника, других следов которой не сохранило время.

Ренуар то и дело ездил из Парижа в Фонтенбло и обратно. Он готовил картины для ближайшего Салона: два пейзажа, один из них с фигурами людей. Живя в Марлотт, он часто бродил по окрестностям, иногда добирался даже до Море на берегах Луэна. Во второй половине февраля 1866 года он вместе с Сислеем и Жюлем Ле Кером совершил шестичасовую пешую прогулку через лес до Милли, а оттуда в Куранс, где находился замок XVII века. При виде этого необитаемого замка у Жюля Ле Кера вырвалось остроумное сравнение. «Окруженный водой и заброшенный, – сказал бывший архитектор, – этот замок постепенно тает, точно кусок сахара, забытый в сыром месте».

Мать Жюля Ле Кера заказала Ренуару свой портрет, и он вернулся в Париж, чтобы взяться за работу (он начал холст 18 марта), а также отправить свои картины в Салон. Ренуар волновался, нервничал. В художественных кругах Парижа ходили слухи, что в этом году жюри не пойдет ни на какие уступки. Ренуар опасался, что если не обе, то одна из его картин будет отвергнута. Работал он беспорядочно, урывками, лихорадочно принимался то за одно, то за другое. Больше чем когда бы то ни было его швыряло из стороны в сторону, точно листок, гонимый ветром. Сислей уговаривал его вернуться в Марлотт. Жюль Ле Кер, который собирался туда 29 марта, предлагал увезти его с собой. Ренуар оттягивал решение, не знал, как быть, сначала согласился, потом передумал. 28 марта он пришел на улицу Гумбольдта, чтобы в очередной раз работать над портретом мадам Ле Кер, твердо решив, что останется в Париже. Утром в четверг, 29 марта, он еще более укрепился в этом решении. И однако, провожая Жюля на вокзал, он уже на платформе вдруг опять передумал и выехал в Марлотт. Но в понедельник снова вернулся в Париж. Жюри, которое рассматривало представленные картины в алфавитном порядке, должно было вот-вот дойти до буквы «Р». Ренуар в тоскливой тревоге бродил возле Дворца промышленности на Елисейских Полях, где со времени Всемирной выставки 1855 года устраивались Салоны и заседало жюри.

Новости, которые просачивались из зала заседаний, были далеко не утешительными. Хотя среди членов жюри находились Коро и Добиньи, жюри, как и предполагали, оказалось непримиримым и отвергало одну картину за другой. Первой жертвой пал Мане. Академики всеми способами старались выразить свое презрение к нему и отвергли его «Флейтиста» просто не глядя. В пятницу Ренуар все еще не знал, как решилась его участь. Он не мог больше выдержать неизвестности и отправился во Дворец промышленности, чтобы подстеречь при выходе Коро и Добиньи. Набравшись храбрости, он подошел к ним и спросил, не знают ли они случайно, какова судьба полотен его друга по фамилии Ренуар. Добиньи прекрасно помнил большую из его картин. Увы, ее отвергли. «Мы сделали все, что в наших силах, чтобы этому помешать, – заверил его Добиньи. – Мы десять раз возвращались к этой картине, но так и не смогли добиться, чтобы ее приняли. Что вы хотите? Нас было шестеро „за“, а все остальные – „против“. Скажите вашему другу, – продолжал Добиньи, – чтобы он не отчаивался, в его картине очень много достоинств. Надо бы ему писать прошение, требуя выставки отвергнутых».

Предчувствие не обмануло Ренуара. Несмотря на суровость жюри, его товарищам повезло больше, чем ему. У Ле Кера приняли две картины, приняли два пейзажа Сислея, который впервые послал свои работы в Салон. Базилю посчастливилось меньше: у него взяли только натюрморт, которому он как раз придавал второстепенное значение. Что касается Моне, то его прошлогодний успех повторился – у него приняли обе картины: пейзаж; «Дорога в лесу Фонтенбло» и портрет на пленэре Камиллы Донсье, которая уже некоторое время была его подругой.

В последнюю минуту Моне заменил этим портретом, написанным всего за четыре дня, монументальный «Завтрак», который он готовил для Салона. Послушавшись советов Курбе, Моне внес кое-какие поправки в картину, но после этого она перестала ему нравиться, и с досады он раздумал посылать ее в Салон. К тому же ее пришлось оставить в залог у хозяина дома, которому Моне не мог заплатить долг за квартиру. «Камилла, или портрет дамы в зеленом платье», был замечен в Салоне – его очень хвалили. Вне всяких сомнений, Моне выдвигался на первое место в группе.

Густав Курбе

Камилла, или портрет дамы в зеленом платье. 1866 г.

Зато Курбе, казалось, становился главой всего нового движения в живописи. В то время когда безжалостные приговоры жюри подняли бурю в среде художников (начались даже уличные выступления), когда, чуя направление ветра, друг Сезанна Эмиль Золя, только недавно начавший печататься, затеял в газете «Л’Эвенман» шумную кампанию против жюри, этого «сборища посредственностей», и прославлял величайшего из художников, которого оно изгнало из Салона, – Эдуара Мане, Курбе со своей стороны снискал такой триумфальный успех, какого еще не знал никогда. «Наконец-то им крышка! – трубил он. – Все художники, вся живопись, все теперь пошло кувырком».

Курбе все больше и больше притягивал Ренуара. Избыток жизненной силы, питавший произведения этого уроженца Франш-Конте, широкая и непосредственная манера передавать свое видение природы, по сути, говорили Ренуару гораздо больше, чем изысканность, виртуозность и темперамент Эдуара Мане. А между тем Ренуару, как и Мане, были свойственны обостренная чуткость, восприимчивость, которая должна была бы сближать его с автором «Олимпии». Однако было в нем и нечто иное – душевное здоровье, щедрость жизненных сил, плотская любовь к жизни, ко всему, что рождается и цветет на земле, и это в большей мере роднило его именно с Курбе. Нет никаких сомнений, что о «Женщине с попугаем», выставленной в последнем Салоне, о ее трепетной наготе, изображенной с почти животной чувственностью, Ренуар не сказал бы того, что сказал об «Олимпии».

Вернувшись в Марлотт, Огюст стал применять технику Курбе, растирая краску ножом на полотне, когда писал натюрморты с цветами или пейзажные сценки, как, например, ту, где изображен Жюль Лe Kep с собаками в лесу[18].

Молодой человек с собаками на прогулке в лесу Фонтенбло.1866 г.

В начале мая Ренуар писал Жюлю, что «открыл настоящую живопись»[19]. Вскоре он начал работать над своей первой большой композицией – «Трактир матушки Антони». На этом полотне изображена большая комната трактира, где за столом, с которого убирает посуду Нана, сидят Сислей и еще один посетитель. Позади них стоят матушка Антони и Жюль Ле Кер, на переднем плане пудель Toto. Перед Сислеем лежит номер газеты «Л’Эвенман» – это была своего рода дань признательности Золя за открытую им кампанию. Произведение это написано под явным влиянием картины «После ужина в Орнане» Курбе[20].

Влияние Курбе еще более очевидно в портрете обнаженной Лизы, выполненном почти целиком мастихином, но менее резко, в более мягкой манере, чем у художника из Орнана, – картина эта была закончена только к началу 1867 года. Эта обнаженная, в которой без утайки выразилась любовь Ренуара к женскому телу, показалась кое-кому из его друзей «не совсем приличной», возможно из-за фона, на каком художник изобразил ее без всякого умысла, – скалы и деревья в лесу. Сразу согласившись на уступки, главным образом потому, что боялся снова потерпеть неудачу в Салоне, Ренуар превратил Лизу в Диану-охотницу, добавив в картине такие детали, как лук и колчан. У ног девушки художник распростер убитую лань, а бедра Дианы стыдливо прикрыл мехом.

Так с помощью мифологии Лиза была приведена в соответствие с требованиями благопристойности. Но уж не ироническим ли иносказанием звучал куплет, сочиненный по поводу картины обитателями Марлотт:

- Старайтесь в Лизу не влюбляться,

- Тут на успех надежды нет,

- С любовью никогда не знаться —

- Такой она дала обет.

Лицо Дианы – это умиротворенное лицо женщины, только что вкусившей любовь[21]. Милая Лиза! В эти месяцы Ренуар пользовался любым предлогом, чтобы написать ее. Он исполнил ее портрет в профиль – Лиза склонила голову над рукоделием. Она же послужила ему и моделью для картины «Девушка с птицей»[22].

Однако не будем заблуждаться. Как бы ни был Ренуар влюблен в женщину, он не колеблясь предпочитал живопись любви. «Возвращался я совершенно разбитый.

Но стоило мне немного подкрепиться, как в голову начинали лезть разные мысли. И спасу от них не было. Я обзывал себя мерзавцем – ведь завтра надо было снова приниматься за работу». Если уж приходилось выбирать между головой и чреслами, то Ренуар свой выбор сделал. «Выражать себя со всех сторон довольно мудрено»[23].

Между тем положение Ренуара, как и положение Моне, второго неимущего из группы друзей, не улучшалось. Сислей женился. Ренуар, оставив молодоженов наедине, съехал с квартиры у Порт-Майо. По счастью, Базиль, дважды сменивший мастерскую, предложил Ренуару перебраться к нему на улицу Висконти, 20, где он поселился с июля.

Члены группы вновь готовились к Салону – в 1867 году он приобретал особое значение, потому что с 1 апреля на Марсовом поле должна была открыться Всемирная выставка. Ренуар собирался представить в салон «Диану», на которую возлагал большие надежды. Моне, который, терпя неудачи и лишения, не только не пал духом, но, наоборот, утверждался в своем честолюбивом упорстве, решил повторить попытку написать большую картину на пленэре. Летом в Виль-д’Авре он приступил к большой композиции «Женщины в саду». Чтобы писать верхнюю часть картины, он с помощью особого блока опускал холст в специально вырытую для этого яму, над чем посмеивался Курбе. Вместе с Камиллой, которая позировала для всех четырех женских фигур на картине, Моне боролся с тяжелейшей нуждой. Он преодолевал ее с ожесточенной решимостью, не разбираясь в средствах. Творчество было для него главным в жизни. Осенью он бежал из Виль-д’Авре, спасаясь от кредиторов. Моне был в ярости, что пришлось бросить там десятки холстов – перед отъездом он проткнул их ножом, чтобы их не описали и не продали. Но это не помогло, их все-таки пустили с молотка по тридцать франков за пять десятков. Однако «Женщин в саду» ему удалось спасти, и Моне закончил картину в Онфлере в первые недели 1867 года. Чтобы помочь Моне, Базиль еще в январе приобрел эту картину, – приобрел, заплатив за нее с дружеской щедростью, очень дорого: две с половиной тысячи франков. Для Базиля это был очень большой расход, поэтому условились, что он будет выплачивать Моне по пятьдесят франков ежемесячно. Но Базилю было иногда трудно выплачивать этот ежемесячный взнос, а для Моне эта сумма была слишком мала, чтобы избавить его от нужды, тем более что Камилла ждала ребенка.

По мере того как недели шли, Моне и Ренуару приходилось все круче. К тому же Салон не принес им ничего, кроме разочарования. Члены жюри, раздраженные прошлогодней кампанией Золя, проявили еще большую нетерпимость и допустили на выставку меньше трети представленных художниками полотен. «Диана» Ренуара, как и «Женщины в саду» Моне, была отвергнута. Впрочем, ни один из членов группы не удостоился благосклонности членов жюри, не удостоились ее ни Писсарро, ни Сезанн, с которыми бывшие ученики Глейра сошлись еще теснее с тех пор, как в квартале Батиньоль, в кафе «Гербуа», вокруг Эдуара Мане стали собираться художники и критики, убежденные, подобно Сезанну, что «Олимпия» открыла новую эпоху в истории живописи.

Хотя Мане мечтал о самой обычной, добропорядочно-буржуазной карьере, он, помимо своей воли, стал главой группы «непокорных» – батиньольских художников, которых в насмешку прозвали «бандой Мане». Возмущенный тем, что его не сочли достойным участвовать во Всемирной выставке и не допустили в залы, отведенные для Международной выставки изящных искусств, Мане в этом году не стал посылать свои картины в Салон. По примеру Курбе, который удостоил Международную выставку лишь «визитной карточкой» – четырьмя картинами, а сам устроил на площади Альма свою персональную выставку в специально выстроенном для этой цели помещении, Мане тоже выстроил поблизости павильон, где решил показать пятьдесят лучших своих произведений.