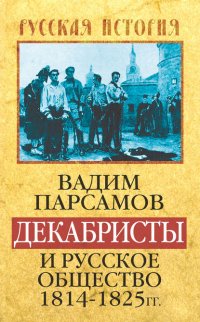

Читать онлайн Декабристы и русское общество 1814–1825 гг. бесплатно

- Все книги автора: Вадим Парсамов

© Парсамов В. С., 2016

© ООО «Пристанище», 2016

© ООО «ТД Алгоритм», 2016

В данной научной работе использованы результаты проекта «Критерии научности и эффективности в науках о человеке: история профессиональных конвенций в России / СССР», выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2015 году.

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»

***

Введение

Представим себе, что 14 декабря 1825 г. в Петербурге было все спокойно и столица мирно присягала новому императору[1]. О том, как сложилась бы дальнейшая история России, если бы не восстание декабристов, можно только гадать, и это занятие не из благодарных. Гораздо интереснее подумать о том, какой стала бы русская история до 14 декабря 1825 г. под пером историка, не знающего о восстании ни на Сенатской площади, ни на юге России. Мы бы имели те же самые факты: существовали тайные общества, Пестель написал «Русскую правду», Никита Муравьев – Конституцию, были споры о формах правления и т. д. В общем, все было бы так, как и было, только не было бы терминов «декабрист» и «декабристское движение». Сам факт принадлежности того или иного лица к тайному обществу был бы не более чем биографической подробностью, и исследователи далеко не всегда старались бы увидеть связь между мировоззрением этого деятеля и его участием в тайных обществах. Не было бы речи о дворянских революционерах, и многие из тех, кто потом оказался на каторге, считались бы сторонниками реформ Александра I. Некоторые имена, возможно, были бы забыты, а некоторые по-иному восприняты. Но зато мы наверняка имели бы более пеструю общую картину эпохи, более приближенную к точке зрения ее современников.

Историческая память о декабристах во многом была сформирована в ходе следствия. Примерно тогда же или чуть позже появился сам термин «декабрист», закрепленный в общественном сознании А. И. Герценом. До сих пор следственные дела являются основным источником по изучению декабристов. Однако этот источник не может считаться надежным уже в силу его происхождения. Ни одна из сторон следствия не была заинтересована в выяснении правды. Следователи искали и, естественно, находили доказательства «вины», подследственные либо отрицали свою «вину», либо, наоборот, признавали ее в угоду следователям, надеясь на снисхождение. После того как следствие было закончено и вынесен приговор, большинство осужденных оказались в Сибири, где они почувствовали свое единство и ретроспективно в своих мемуарах и публицистических произведениях перенесли его на период, предшествующий восстанию. В Сибирский период у ссыльных декабристов возникла идея написания коллективной истории своего движения, которая должна была в противовес «лживому» «Донесению Следственной комиссии» рассказать «правду». Эта идея не была реализована. Однако Н. И. Тургенев и М. С. Лунин независимо друг от друга, так как один был в Европе, а другой в Сибири, написали разбор и опровержение официальной версии, изложенной в «Донесении». Они доказывали законность своей деятельности, но сама идея единства движения, к которому они принадлежали, не только не была поколеблена, но получила дальнейшее закрепление. Спор шел не том, насколько правомерно или неправомерно объединять в рамках единого движения людей, представших перед следственной комиссией, а о том, виновны или нет эти люди. Этот спор, начатый еще участниками процесса, не решен до сих пор. И до сих одни видят в декабристах героических борцов против самодержавия и крепостного права, другие – государственных преступников, поднявших мятеж и презревших присягу.

Вряд ли можно оспаривать правомерность ретроспективного взгляд историка. История и есть взгляд из современности в прошлое. Однако надо понимать ограниченность такого подхода и учитывать неизбежно возникающие при нем аберрации. Так, например, следствие над декабристами не только стало фактом их биографий, но и выстроило их биографии определенным образом. Все, не имеющее отношение к заговору, было оттеснено на периферию жизнеописания, наоборот, участие в заговоре, сколь бы формальным оно ни было, получило доминирующий характер.

В этой книге читатель не найдет внешней истории декабризма, эволюции тайных обществ, смены тактических установок и т. д. Об этом написано множество обстоятельных исследований, и общая картина представляется в довольно ясном виде. Нас будет интересовать история идей, однако не в традиционном ее понимании как история неких абстрактных взглядов, якобы присущих декабристам в целом, а скорее история мыслящих людей. Каждый из тех, о ком пойдет речь в книге, мог бы сказать о себе вместе с М. С. Луниным: «Я не участвовал ни в мятежах, свойственных толпе, ни в заговорах, приличных рабам. Единственное оружие мое – мысль, то в ладу, то в несогласии с движением правительственным, смотря по тому, как находит она созвучия, ей отвечающие»[2].

Это прежде всего были люди культуры. Одни, как, например, А. О. Корнилович, М. С. Лунин, Н. М. Муравьев, М. Ф. Орлов, П. И. Пестель, А. В. Поджио, Н. И. Тургенев, М. А. Фонвизин, оставили яркий след в истории идей. Они поставили вопросы, на которые будут отвечать новые поколения общественных деятелей в России. Другие, как, например, А. П. Барятинский или В. Л. Давыдов, вносили поэзию в быт, делали художественную культуру неотъемлемой частью повседневной жизни. Но при всей уникальности каждой из этих личностей они не были сами по себе. Это были люди одного поколения, прошедшего через одни и те же исторические события, мыслящие в одних и тех же категориях.

Время их рождения и раннего детства совпало с Французской революцией. Если говорить не о физической географии, а о культурной, то Франция в то время была намного ближе к России, чем сейчас, и все, что там происходило, воспринималось почти как домашние дела. А. И. Герцен имел полное право сказать: «Мы так же пережили Руссо и Робеспьера, как французы»[3]. Первые впечатления детства многих будущих декабристов связаны так или иначе с Францией. Это было не только чтение французских книг и разговоры по-французски с гувернерами, но и ощущение собственной причастности к тому, что происходило во Франции. По словам М. Ф. Орлова, его «первое политическое впечатление – падение Робеспьера»[4]. М. И. Муравьев-Апостол описывал свое детство, проведенное в среде французских эмигрантов в Гамбурге: «Пятилетний мальчик <…> был ярый роялист. Эмигранты своими рассказами о бедствиях, претерпленных королем, королевой, королевским семейством и прочими страдальцами, жертвами кровожадных террористов, его сильно смущали. Отец его садится, бывало, за фортепьяно и заиграет “la Marseillaise”, а мальчик затопает ногами, расплачется, бежит вон из комнаты, чтоб не слушать ненавистные звуки, которые сопровождали к смерти жертв революции. Начальствующий французскими войсками в Голландии Дюмурье бежал и прибыл в Гамбург. Батюшке поручено было от нашего правительства не принимать его официальным образом в Россию, но дать уразуметь, что у нас его ждет благосклонная встреча. Чтобы успешно исполнить это поручение, батюшка угощал обедами генерала. Во время званых обедов нас – детей – приводили в гостиную, и гости вставали из-за стола. Дюмурье хотел взять за руки мальчика, чтоб его приласкать. Мальчик отскочил с негодованием и сказал: “Je déteste, monsieur, un homme qui traître envers son roi et sa patrie![5] ”. Можно себе представить неловкое положение дипломата при неожиданной выходке сынка своего»[6]. Детство пятилетнего русского мальчика, будущего декабриста, проходит под звуки «Марсельезы» и рассказы эмигрантов о революционном терроре. При этом ни сам М. И. Муравьев-Апостол, ни его младший брат С. И. Муравьев-Апостол, будущий организатор восстания Черниговского полка, еще не говорят по-русски и даже не знают, что такое крепостное право. Вероятно, для того, чтобы детям было понятнее, кто такие крепостные крестьяне, их мать А. С. Муравьева-Апостол при возвращении на родину скажет: «В России вы найдете рабов»[7].

«Французская революция, – писал декабрист А. Е. Розен, – выгнала к нам тысячи выходцев, между ними людей весьма образованных из высших классов, но также много умных аббатов и всяких учителей. Первые из них имели влияние на высший круг нашего общества по образованию и по тонкости в общежитии; вторые – по религии и вкрадчивости в дела семейные; последние вперемежку с аббатами заняли места воспитателей и сами, убежав от революции, посеяли в русском дворянском юношестве первые семена революции»[8]. Розен говорит, на первый взгляд, парадоксальную вещь: французские эмигранты, среди которых иезуиты – самые непримиримые враги французской революции, – сеют в России революционные идеи. Но в данном случае декабрист очень точен. Достаточно вспомнить, сколько будущих декабристов[9] прошло через иезуитские учебные заведения или воспитывались дома аббатами, для того чтобы всерьез задуматься над этой проблемой[10].

Кризис просветительской мысли в Европе привел не только к либерализации, но и к христианизации общественной мысли. Если либералы пытались переосмыслить радикально-демократические идеи просветителей, то католические мыслители их безоговорочно отрицали. Произведениями Жозефа де Местра, Ф. Р. Шатобриана, Л. Бональда и др. католическая церковь как бы брала реванш за удары, нанесенные по ней в XVIII в. просветителями, а позже французскими революционерами. Если католическая церковь стояла во главе европейской контрреволюции[11], то иезуиты при всей шаткости их официального положения фактически возглавляли католическую реакцию в Европе.

В России идеи Просвещения ассоциировались с европеизмом как таковым и далеко не всегда получали революционное звучание. Между тем общеевропейский кризис просветительской мысли затронул и Россию. С одной стороны, он проявился в выступлении «старших архаистов»[12], а с другой – в попытках обрести новые европейские ориентиры. Относительный успех А. С. Шишкова и его последователей в 1800-е гг. отчасти объясняется образовавшимся «вакуумом» европеизма в русской культуре, который быстро заполнялся иезуитами, допущенными Павлом I в столицы и создавшими в России целую сеть учебных заведений[13]. Вместе с тем иезуиты были сильно ограничены в проповедях собственно католических идей. Обращение православных дворян в католицизм хотя и имело место, однако не только не поощрялось, но даже преследовалось правительством. Особенно строго за этим следили в учебных заведениях[14]. Поэтому отцы-иезуиты вынуждены были делать вид, что ограничиваются лишь общеобразовательными предметами. Легально преподавать католицизм они не могли, а православных священников допускали в свои учебные заведения крайне неохотно. В результате образование, получаемое их учениками, носило подчеркнуто светский европейский характер, и многие выпускники, как, например, будущие декабристы В. Л. Давыдов или А. П. Барятинский, в религиозном отношении отличались вольномыслием. Таким образом закладывалась основа для восприятия европейских либеральных идей.

Иезуиты, как и французские эмигранты, бежавшие в Россию от революции, вместе с проклятиями в адрес революционной Франции несли с собой классическую французскую культуру. Не энциклопедисты, а французские классики XVII в., как правило, составляли основу литературных курсов в их учебных заведениях. С произведениями Вольтера, Руссо, Дидро и др. будущие декабристы знакомились в библиотеках своих отцов – вольнодумцев екатерининской поры. Все это вместе составляло прочный культурный фундамент и воспринималось не как чужое, а как свое, а негативное отношение к Французской революции не только не затрагивало сферу культурного фундамента, но, напротив, оборачивалось представлением о том, что современные французы ниже собственной культуры и не могут правильно пользоваться ее плодами. Н. И. Тургенев в 1812 г. считал, что Французская революция произошла «от искаженной образованности, от ложного просвещения» и призывал всех «вооружиться против, так сказать, переродившегося народа Французского (курсив мой. – В. П.)»[15].

Но не Французская революция и тем более не поток эмигрантов из Франции пробудил русскую молодежь к активной политической деятельности. Главную роль сыграли, конечно, наполеоновские войны и особенно война 1812–1814 гг. О влиянии военных событий на будущих декабристов речь пойдет в первой главе. Эта война имела свои особенности. Главный враг в лице Наполеона вызывал не только, может быть даже не столько ненависть, сколько зависть и желание подражать. Пушкинское «мы все глядим в Наполеоны» очень точно передает тайные стремления многих молодых людей в России того времени. Человек без рода и племени, не рассчитывающий ни на что, кроме собственных сил и таланта, стал вершителем европейской политики. Без учета наполеоновского «мифа», который будоражил многие умы, трудно понять многие планы и намерения декабристов, не говоря уже о том, что сами они были среди творцов этого мифа. Этому посвящена вторая глава книги.

Итак, война 1812 года и наполеоновский «миф» стали общими факторами, повлиявшими на нравственный облик целого поколения. Но дальше, по мере того, как это поколение развивалось и мыслило, в нем выделялись яркие личности с особым мышлением и оригинальными идеями. Об этих людях и пойдет в речь в остальных главах.

Считаю приятной обязанностью выразить благодарность Валерии Викторовне Биткиновой за неустанную помощь, оказываемую мне на протяжении многих лет.

Глава первая

«Дети двенадцатого года»

Отечественная война 1812 года, по единодушному свидетельству исследователей, стала отправной точкой в формировании декабристской идеологии. Еще А. Н. Пыпин, один из первых историков декабризма, писал: «Общий ход тогдашней истории и отзывы участников событий указывают источник нового либерального движения в пробуждении национального чувства в эпоху 12-го года и в сильном европейском влиянии, действовавшем на русское общество в течение Наполеоновских войн»[16]. Однако в целом в дореволюционной историографии преобладал взгляд, что не 1812 год, а заграничные походы оказали главное влияние на формирование декабристских идей. Так, например, автор фундаментальной монографии о декабристах, В. И. Семевский, отмечал, что «лучшим университетом явилась для очень многих декабристов Западная Европа, с которою им дали возможность непосредственно познакомиться заграничные походы нашего войска и трехлетнее пребывание целого корпуса во Франции во время ее оккупации иностранными войсками»[17]. И Пыпин, и Семевский каждый по-своему правы. 1812 год сыграл, безусловно, решающую роль в усилении патриотических чувства, а заграничные походы способствовали в первую очередь интеллектуальному созреванию будущих членов тайных обществ.

В советское время декабристы, как и Отечественная война 1812 года, входили в число приоритетных научных тем. Поэтому вполне естественно, что связь между этими темами постоянно подчеркивалась как в декабристоведении, так и в изучении войны 1812 года. При этом если в одних работах лишь декларировалось влияние войны на декабристов в целом[18], то в других, прежде всего Ю. М. Лотмана и А. Г. Тартаковского, весьма плодотворно исследовались частные сюжеты, связанные с походной типографией М. И. Кутузова, вокруг которой сложилась группа либерально мыслящих публицистов, чьи тексты повлияли на формирование декабристской идеологии[19].

Для современных исследований характерно снижение интереса к связи 1812 года и декабристов. Это связано, во-первых, с современной тенденцией изучения войны 1812–1814 гг. в общеевропейском контексте. В этом отношении ее влияние на формирование декабристской идеологии представляется не более как одним из множества частных случаев. Показательно, что в современной энциклопедии «Отечественная война 1812 года и Освободительный поход русской армии 1813–1814 годов»[20] нет статьи «Декабристы». Во-вторых, современное декабристоведение в основном сосредоточено на изучении проблем, связанных либо с военным заговором, либо со следствием. Все это создает иллюзию изученности темы, в то время как реальное изучение не продвинулось дальше общих суждений или исследования отдельных вопросов.

Вообще, проблема влияния на декабристов военных событий 1812 г. представляется еще мало отрефлексированной. Исследователи не продвинулись в этом отношении дальше коллекционирования прямых высказываний самих декабристов на эту тему. Не говоря уже о том, что сами механизмы влияния одного явления на другое еще недостаточно изучены. До сих пор нет четкого представления ни о полном корпусе источников, по которым можно было бы судить о влиянии на декабристов войны 1812 года, ни временной последовательности их высказываний на эту тему.

Так, например, известные слова М. И. Муравьева-Апостола «мы были дети 1812 года», которыми обычно открывается тема «Декабристы и 1812 год», были написаны глубоким стариком в 1870-х гг. и относятся к числу наиболее поздних высказываний декабристов. Это емкая формула открывает перед исследователем возможность двойной интерпретации интересующей нас проблемы. Связь между декабристами и войной может пониматься метонимически (декабристы – участники войны) и метафорически (1812 год как прообраз декабристского движения в целом). Продолжая свою мысль, Муравьев-Апостол перенес пробужденные войной чувство любви к родине и стремление к самопожертвованию на деятельность тайных обществ: «Принести в жертву все, даже самую жизнь, ради любви к отечеству было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма»[21]. Примерно в ту же эпоху 1870-х гг. Муравьев-Апостол в разговоре с В. Е. Якушкиным утверждал, что «именно 1812 год, а не заграничный поход создал последующее общественное движение, которое было в своей сущности не заимствованным, не европейским, а чисто русским»[22]. При таком взгляде война 1812 года становится уже не этапом в биографиях будущих декабристов, а символом их движения.

Биографическое и символическое осмысление войны 1812 года декабристами отражены в источниках, различающихся по времени создания. Первые создавались во время войны. По понятным причинам их не было и не могло быть много. Наиболее значительные из них – «Письма русского офицера» Ф. Н. Глинки, точнее их часть, которая непосредственно посвящена Отечественной войне 1812 года[23], дневник П. С. Пущина[24] и «Размышления русского военного о 29 “Бюллетене”» М. Ф. Орлова[25]. Более многочисленная группа текстов относится к послевоенному времени. Сразу после войны В. И. Штейнгель написал «Записки касательно похода Санкт-Петербургского ополчения против врагов отечества»[26]. Почти одновременно с этими «Записками» появилась статья Ф. Н. Глинки «О необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года»[27]. К двадцать седьмой годовщине Отечественной войны Ф. Глинка написал «Очерки Бородинского сражения»[28], представляющие собой яркое и увлекательное повествование о крупнейшей битве 1812 года.

Отдельную группу представляют собой воспоминания декабристов, создававшиеся после восстания 14 декабря 1825 г.[29] В них участие в войнах против Наполеона и в тайных обществах представляются как явления одного порядка. Даже в тех случаях, когда эта связь отчетливо не артикулируется, она присутствует как подразумеваемая или сама собой разумеющаяся. 1812 год выступает здесь не просто как факт биографии, а скорее как факт, дающий право на Биографию. И это право, открывшее перед мемуаристом путь в историю, становится не просто аргументом для оправдания дальнейшей политической деятельности, но прообразом самой этой деятельности.

Мостом между войной и тайными обществами стала идея патриотизма, обострившаяся в 1812 г. Как отмечал декабрист А. Н. Муравьев, «дух патриотизма без всяких особых правительственных воззваний сам собою воспылал»[30]. Условия военного быта, партизанские действия сблизили молодых дворян-офицеров с русским народом и заставили их размышлять в дальнейшем над его судьбами. «Девятнадцатый век взошел над Россией не розовою зарею, а заревом военных пожаров», – писал А. А. Бестужев[31]. Начиная с 1805 г. Россия является одним из активных участников наполеоновских войн. Всемирно-исторический характер этих событий был очевиден уже современникам. В самостоятельную жизнь вступило поколение, которое отныне будет мерить себя историческими масштабами. Отечественная война 1812 года лишь усилила и обострила это чувство неотделимости собственной судьбы от исторических судеб страны. Лучшие представители молодежи того времени думали не столько о наградах, чинах и должностях, сколько о том, что напишет о них будущий историк. Декабрист П. Г. Каховский писал из крепости Николаю I: «Деяния века нашего заслуживают иметь своего летописца Тацита. Кто знает, может быть, и есть он, но таится в толпе народа, работая для веков и потомства»[32]. Может быть, поэтому люди декабристской эпохи привыкли действовать не только шпагой, но и пером. Они стремились не только участвовать в исторических событиях, но и свидетельствовать о них.

1812 год подвел черту под возрастными отличиями. Среди будущих декабристов были и такие, которые уже успели сполна понюхать пороха и имели за плечами богатый боевой опыт: Аустерлиц, Прейсиш-Эйлау, Фридлянд и т. д. Но больше было таких, которые впервые взялись за оружие для отражения наполеоновского нашествия на Россию. Так, например, если М. С. Лунин, родившийся в 1787 г., воевал против французов с 1805 г. и участвовал в кровопролитных сражениях при Аустерлице и Фридлянде, а также при Гельзбоге, то его двоюродному брату Н. М. Муравьеву, родившемуся в июле 1795 г., к началу войны было шестнадцать лет. Мать, Екатерина Федоровна, и слышать ничего не хотела о том, чтобы ее любимый сын отправился воевать. После взятия Смоленска Муравьев неожиданно бежал из дома в действующую армию. Этот поступок очень быстро получил широкую огласку в обществе и стал одним из символов патриотизма.

К сожалению, синхронных свидетельств того, как будущие декабристы переживали войну 1812 года, в 1812 г. сохранилось крайне мало. Исследователи располагают дневником Павла Сергеевича Пущина. В июне 1812 г. капитану лейб-гвардии Семеновского полка Пущину исполнилось двадцать три года. За его плечами уже был боевой опыт. В 1805 г. под Аустерлицем он принял участие в знаменитой атаке гвардейских полков на передовую линию французов. С Семеновским полком Пущин прошел войну 1812 года и заграничные походы. Сражался при Бородине, Малоярославце, Тарутине, Красном, а далее – Лютцен, Бауцен, Кульм, «битва народов» при Лейпциге, взятие Парижа. Роль Пущина в декабристском движении еще до конца не прояснена. В «Алфавите декабристов» о нем написано всего два предложения: «По показанию Комарова и Трубецкого, Пущин был Членом Союза благоденствия, но уклонился и не участвовал в тайных обществах, возникших с 1821 г.»[33]. К счастью для Пущина, в поле зрения следователей не попало то обстоятельство, что после роспуска Союза Благоденствия в 1821 г. он был связан не с Южным или Северным обществом, а с 16-й дивизией М. Ф. Орлова, в которой командовал 2-й бригадой. У Орлова было свое тайное общество, в планы которого входила подготовка дивизии к военной революции, и, судя по всему, Пущин принимал в этом участие. К тому же он стал одним из основателей в Кишиневе масонской ложи «Овидий»[34], объединяющей в себе декабристов и участников греческого национально-освободительного движения.

Рукопись военного дневника Пущина, который он писал по-французски на протяжении 1812–1814 гг., не сохранилась. До нас дошел лишь опубликованный в начале XX в. русский перевод, впоследствии дважды переиздававшийся[35]. Кроме того, сам текст дневника содержит позднейшие авторские вставки, свидетельствующие о его переработке. И хотя отсутствие рукописи не позволяет судить, насколько радикальной переработке подверглись дневниковые записи, тем не менее мы можем опираться на него как на источник, современный описываемым событиям. Такое право нам дает характер последующих вставок. Они, как правило, носят комментирующий характер, позволяющий судить о том, что произошло в дальнейшем с тем или иным лицом. Например, говоря о своем однополчанине, поручике Н. К. Стюллере, швейцарце на русской службе, Пущин впоследствии сделал приписку: «Он убит в 1825 году во время восстания 14 декабря»[36]. Совершенно нейтральная запись скрывает один из наиболее драматических эпизодов восстания на Сенатской площади, когда Стюллер, к тому времени уже полковник и командир лейб-гвардии Гренадерского полка, часть которого, увлекаемая поручиками А. Н. Сутгофом и А. Н. Пановым, перешла на сторону восставших, явился среди мятежных войск, чтобы воспрепятствовать участию своих подчиненных в мятеже. Вот как описывает этот эпизод М. А. Корф: «Встретив Стюрлера посреди самого скопища мятежников, у памятника Петра Великого, Каховский спросил его по-французски: “А вы, полковник, на чьей стороне?” – “Я присягал императору Николаю и остаюсь ему верен”, – отвечал Стюрлер. Тогда Каховский выстрелил в него из пистолета, а другой офицер закричал: “Ребята! Рубите, колите его”, – и нанес ему сам два удара саблей по голове. Стюрлер, смертельно раненный, сделал с усилием несколько шагов, зашатался и упал. Он был отнесен в дом Лобанова, где умер на другой день»[37].

Дневник Пущина – источник не столько идеологического, сколько бытового характера. Поэтому если даже допустить, что он подвергся впоследствии серьезной переработке, то правка, скорее всего, носила не идейный, а фактический и уточняющий характер. Ценности дневника как документа эпохи такая правка не снижает. Дневник рельефно и зримо рисует будни войны. Сражения, передвижения войск, ежедневные заботы, взаимоотношения между офицерами т. д. – все это дается глазами рядового участника событий. Пущин сдержан, но при этом точен в своих оценках увиденного. Сделанные им записи позволяют насытить конкретным содержанием такие общие понятия, как патриотизм, ненависть к врагу, любовь и сочувствие к своему народу. И если в дневнике мы при всем желании не найдем таких мест, в которых проглядывает будущий декабрист, то, несомненно, он великолепно передает ту атмосферу войны, которой дышали в 1812 г. будущие члены тайных обществ в России.

Дневник начинается с записи 9 марта 1812 г. В этот день гвардия выступила из Петербурга к западным границам. Неизбежность войны тогда уже была для всех очевидна. Перемещение войск на значительное расстояние дало возможность автору дневника, как и многим молодым столичным дворянам того времени, познакомиться с родной страной. Перед их глазами раскрылся далекий от них и непривычный мир народной жизни. 7 апреля Пущин заносит в дневник: «Каширино. Местность, по которой мы шли, страшно бедна. Вся дорога усеяна нищими и слепыми. В нищете виновны владельцы, но интересно, кто виноват в таком громадном количестве слепых. Арендаторы, желающие вытянуть как можно больше барышей, обременяют крестьян такой непосильной барщиной, что у них не остается свободного времени для работы на себя. Это мне сообщил крестьянин, принадлежащий некоему Шадульскому, который сдал крестьян в аренду русскому купцу. Само же население этой местности склонно к лени»[38].

12 июня наполеоновская армия перешла границу и, не встретив сопротивления, устремилась по трем дорогам к Вильно, где находился штаб русской армии. Семеновский полк, в котором служил Пущин, в составе 1-й Западной армии начал отступать к Свенцянам, где планировалось дать сражение. 15 июня это событие заносится Пущиным в дневник: «В 1 час дня мы двинулись в Свенцяны, подождали немного приезда государя и, пройдя перед ним церемониальным маршем, обошли город и остановились для отдыха на большой дороге, ведущей на Вильно, которая вела нас к Славе»[39].

Но будни войны очень скоро заставили Пущина забыть о «Славе». В его дневнике все большее место занимает повседневность: погода, материальное обеспечение, взаимоотношения с начальством и подчиненными, а также полковыми товарищами. Все это составляет ту правду о войне, которая, как правило, мало интересует позднейших историков, но которая ближе всего находится к простым солдатам и офицерам. «18 июня. Вторник. Путь тяжелый, мы шли беспрерывно в продолжение 11 часов. В полку 40 человек заболело и один умер». Читая дневник Пущина, убеждаешься, что перепады погоды, бестолковость командования, материальные лишения – все это беспокоит солдат и офицеров больше, чем огонь неприятеля и даже его продвижение вглубь страны. «23 июня. Воскресенье. Лагерь в Замошье. Наш корпус выступил в 2 часа ночи, сделал 40 верст в продолжение 15 часов. Жара была еще сильнее вчерашней, и, несмотря на три привала, люди изнемогали от усталости». А на следующий день – буря: «Наш корпус выступил в 7 часов вечера. Было совершенно темно, когда мы раскинули бивуаки. Не было ни огня, ни дров для варки пищи, что было очень неприятно после бури, застигнувшей нас в пути»[40].

В дневнике Пущина нашел отражение любопытный эпизод из истории Семеновского полка, случившийся в июле 1812 г. Командир полка К. А. Криднер оскорбил одного из офицеров. Офицеры решили «проучить командира» и указать ему на недопустимость такого поведения. Батальонный командир А. А. Писарев вызвался быть посредником между Криднером и оскорбленными офицерами. «Полковник Криднер рассвирепел. Он не захотел принять офицеров батальона всех, а потребовал к себе только 4 ротных командиров: Костомарова, Бринкена, Окунева и меня (т. е. Пущина. – В. П.). Он почти не дал нам говорить, исчерпал всевозможные угрозы, сказал, что его поражает наше неумение обуздать наших офицеров. На это мы ему возразили, что то же самое можем сказать и на его счет. В заключение он объявил, что дает нам 24 часа на размышление и по истечении этого срока потребует от нас определенный ответ, на основании которого будет действовать. При выходе из командирской палатки мы были встречены всеми офицерами полка, которые, узнав результат наших переговоров, заявили, что через 24 часа они все явятся повторить командиру то, что утром ему сказал полковник Писарев. В таком настроении мы отправились спать»[41].

На следующем этапе в конфликт вмешался великий князь Константин Павлович. Пущин приводит полностью его речь перед офицерами полка. Великий князь занял двойственную позицию. С одной стороны, он полностью принял сторону Криднера, мотивируя это тем, что «надо подчиняться камню, если его ставят вам начальством», но, с другой стороны, он позволил себе некоторое заигрывание с офицерами, намекнув на свои непростые отношения с М. Б. Барклаем де Толли: «Может быть я сам, говоря с вами, испытываю это на себе и подчиняюсь кому-то, который должен быть под моим начальством (намек на разлад между великим князем и главнокомандующим армией Барклаем де Толли)»[42].

Речь великого князя возымела некоторое действие, и офицеры пообещали: «Для вас, Ваше Высочество, мы все сделаем». Но командир полка решил взять реванш и приказал арестовать полковника Писарева. «Офицеры, начавшие уже расходиться, немедленно возвратились, и князь Голицын первый сказал: “За что вы, полковник, арестовали полковника Писарева, мы все столько же виноваты, как и он…”. Но полковник Криднер не дал ему договорить и потребовал от него шпагу. Барон Фредерикс хотел сказать несколько слов, но и его постигла та же участь. Тогда несколько человек заговорили одновременно. Криднер не счел возможным продолжать аресты, сел на лошадь и поскакал вслед за великим князем. Мы порешили не отставать от наших товарищей и во всем разделить их участь, разошлись по палаткам»[43]. На этот раз Константин Павлович окончательно принял сторону офицеров и приказал освободить арестованных. Криднер все-таки отстранил Писарева от командования батальоном, но и сам не счел возможным командовать полком и передал командование своему заместителю, полковнику Ф. Н. Посникову.

Но история на этом не закончилась. Дело дошло до Александра I. Царь до окончания кампании решил не трогать полк, но после изгнания французов из России, прибыв в Вильно, открыто выразил свое недовольство: «Я бы не посмотрел, что это полк Петра Великого. Я раскассировал бы его, но просьба великого князя и поведение Криднера мне связали руки, вам много и много надобно служить, чтобы заставить меня забыть происшедшее»[44]. История закончилась неожиданным для Пущина образом – смотром в Калише 12 марта 1813 г. в присутствии государя. «Его величество остался очень доволен нами и сказал, что теперь прощает все, в чем перед ним провинились, поступив нехорошо с Криднером. <…> Мы, несчастные, думали, что нам придется бить неприятеля, чтобы достигнуть прощения, упустив совершенно, что одно удачное учение заменит по меньшей мере одну победу. Доказательство – то, что Бородинское сражение и вся бессмертная кампания 1812 г. не могли расположить к нам его величество настолько, как парад в Калише»[45].

Характерно, что офицеры и царь по-разному понимают смысл слова «служить». Для Пущина и его сослуживцев служить во время войны – значит «бить неприятеля». Для царя «служить» – это исправно выполнять команды. В первом случае в основе военной службы – храбрость, во втором – дрессура. За этим противопоставлением скрывается еще один, более важный смысл, позволяющий противопоставить службу отечеству и службу царю. Этот смысл, который составит суть декабристского движения, вряд ли в полной мере еще осознавался автором дневника. Тем не менее интересы царя и народа для Пущина не всегда совпадают. Это видно из интерпретации назначения Кутузова на должность главнокомандующего: «Призванный командовать действующей армией волей народа, почти против желания государя, он пользовался всеобщим доверием»[46]. Наверняка капитан Пущин тогда не знал всей сложности назначения Кутузова, в котором народ, конечно, никак не участвовал. Но для него было важно подчеркнуть, что источник власти Кутузова – народ, и народный характер войны, что также отмечается в дневнике, делает его власть не менее законной, чем власть царя, расходящегося с народным мнением.

Надежды, возлагаемые на Кутузова в 1812 г., были во многом вызваны недоверием к Барклаю де Толли в связи с отступлением русской армии. «Мы перестали верить приказам, получавшимся от Барклая де Толли»[47], – записал Пущин после оставления Смоленска. Характерно, что оставление Москвы не вызвало у него, как и у большинства солдат и офицеров, недоверия к Кутузову, и это при том, что сдача Москвы без боя стала для них неожиданным и возмутительным событием. Автор дневника приводит впечатляющую картину прохода отступающих русских войск через древнюю столицу: «Население, почти все пьяное, бежало за нами, упрекая, что мы покидаем столицу без боя. Многие присоединились к нашим колоннам, чтобы уйти до вступления неприятеля. Это зрелище щемило наши сердца». Русское офицерство роптало. Полагали, что дело идет к заключению мира. Это было совершенно неприемлемым. Пущин отразил царившее в армии настроение: «Вступление французов в Москву возбудило всеобщее негодование и такой ропот между нами, что многие офицеры заявили, что если будет заключен мир, то они перейдут на службу в Испанию»[48].

Не только народный героизм испанцев привлекал русскую молодежь 1812 года. В марте 1812 г. собрание испанских кортесов приняло конституцию, ограничивающую власть короля и упразднявшую многие общественные институты, доставшиеся в наследие от средних веков. В этом отношении Испания давала пример соединения народной борьбы за внешнюю независимость с борьбой за народные права внутри страны. Русские крестьяне, убивающие французов в 1812 г., вполне могли пробуждать в молодых офицерах подобные надежды. Пущин приводит в дневнике яркий эпизод крестьянской войны с наполеоновскими войсками: «Стало известно, что вчера французский отряд в 200 человек напал на крестьян князя Голицына в лесу, куда они от него спрятались. Крестьяне отбили атаку эту, убили у неприятеля 45 человек, а 50 взяли в плен. Замечательно, что даже женщины дрались с ожесточением. Среди убитых одна девушка 18 лет, особенно храбро сражавшаяся, которая получила смертельный удар, обладала присутствием духа и силой настолько, что вонзила нож французу, выстрелившему в нее, и испустила дух, отомстив»[49].

Не сразу разгадал Пущин смысл Тарутинского маневра Кутузова: «Это движение не имело никакого стратегического значения, а вызвано как будто специально для того, чтобы мне причинить неприятность, лишив меня квартиры», – пишет он в дневнике 10 сентября. Отчасти это объясняется тем, что в задачу арьергарда, где находился Семеновский полк, входила, в частности, дезориентация противника путем совершения движения в ложном направлении[50]. Но уже первые сражения с французами после оставления Москвы вернули надежду и уверенность в победе. После сражения при Тарутине Пущин пишет: «Радость была всеобщая. Солдаты пели всю дорогу»[51]. Если судить по дневнику Пущина, то именно пребывание в Тарутинском лагере стало переломным моментом в войне. Это прежде всего сказалось в подъеме боеспособности и духа армии. Покидая 11 октября Тарутинский лагерь, будущий декабрист писал: «Наконец, в 3 часа дня мы покинули наш лагерь под Тарутиным, где мы простояли 20 дней, в течение которых изобилие пищи и хорошие бараки сильно подкрепили войска, частые смотры выправили их и пополнили все недочеты в корпусах»[52].

В роте, которой командовал Пущин, служил молодой поручик Александр Васильевич Чичерин. Их отношения нельзя назвать хорошими. Разделяющее их взаимонепонимание объясняется психологическими различиями. Честный, требовательный командир, живущий интересами полка, и юный мыслитель, одаренный писатель и художник, ищущий уединения, не могли найти общего языка. Чичерин, открытый для дружбы и друзей, но живущий напряженной внутренней жизнью, требующей сосредоточения и уединения, при посторонних держался независимо, дерзко и насмешливо. Пущин пытался командовать, но в ответ нарывался на дерзость. Между ними периодически вспыхивали конфликты, пока, наконец, в Тарутинском лагере не произошел окончательный разрыв, поводом для которого стало очередное нежелание Чичерина подчиняться командиру: «Между мной и Чичериным произошел полный разлад», – запись в дневнике 1 октября 1812 г.

Как и Пущин, Чичерин вел дневник. Однако, в отличие от военно-бытового дневника Пущина, дневник Чичерина представляет собой сложный сплав дневниковых записей, идейных размышлений, психологических этюдов и рисунков с натуры. Жизнь Чичерина рано оборвалась. Он погиб в августе 1813 г. в сражении при Кульме. Как сложилась бы его судьба в послевоенное время, останься он жив, можно только догадываться. Его дневник дает для этого некоторые основания. Этот документ ценен во многих отношениях[53]. Для историка декабризма он просто уникален, так как в нем содержится не ретроспективный, а современный взгляд на начало кристаллизации тех идей, которые в дальнейшем составят декабристскую идеологию. Слова М. И. Муравьева-Апостола «Мы были дети двенадцатого года» в сопоставлении с дневником Чичерина приобретают особый смысл. М. И. Муравьев-Апостол вместе со своим братом С. И. Муравьевым-Апостолом, С. П. Трубецким, М. Ф. Орловым и И. Д. Якушкиным составляли ближайшее окружение Чичерина. Благодаря его дневнику мы можем слышать то, о чем они говорят в своем кругу. Чичерин признается: «Я всегда очень любил споры. Не те, что возникают по пустякам, вызывая ссоры и досаду, но посвященные философским вопросам и способствующие размышлениям»[54].

Одним из его оппонентов является И. Д. Якушкин. Молодые люди читают Руссо и обсуждают, должен ли человек жить в обществе или «следует удалиться от света», как считает Якушкин. Чичерин же, настроенный на высокое служение обществу, дает любопытную характеристику своему оппоненту: «Дело в том, что он молод[55], но слишком рассудителен для своего возраста и настолько сумел освободить свой дух от всех принятых в обществе предрассудков, что теперь получил большую склонность к мизантропии[56], а сие может сделать его совершенно бесполезным государству человеком»[57]. Опровергая Якушкина, Чичерин ссылается на общественный договор: «Если же вы говорите не о свете, но о человеческом обществе, об общественном договоре, то уже тем самым вы признаете, что человек рожден, дабы жить среди себе подобных. Ведь об этом свидетельствует его естественная склонность учиться у других, пользоваться их помощью; а когда это ему уже не будет нужно, не должен ли он сам стараться быть полезным тем, кому может?».

Якушкин не сдается и утверждает, что может «найти счастье только в деревне, делая людей (т. е. крепостных. – В. П.) счастливыми». На это Чичерин находит контраргумент: «А разве другие поприща, которые перед нами открываются, ничего нам не обещают?.. Ведь каждая ступень, на которую поднимаешься, позволяет дать счастье еще одному разряду людей, каждый шаг вперед делает нас более полезными всей земле и помогает заслужить всеобщее благословение». И тут же, как бы испугавшись собственного честолюбия[58], Чичерин делает важную оговорку: «Конечно, всякое величие – вещь пустая. Разумный человек, о котором вы все время твердите, не может считать разумной власть, подчинившую его государю, такому же человеку, как он сам, или генералу – тысяче разных начальников, которые выше его чином, но равны ему по человеческому праву»[59].

Конечно, мысли молодых людей прикованы к России: «Любовь к отечеству должна заставить меня все позабыть»[60]. Но сам уровень понимания проблем своей родины определяется у Чичерина европейским воспитанием. «Воспитателем его был Малерб – довольно известный в Москве преподаватель. Он обучал и декабриста М. Лунина – и Лунин впоследствии назвал Малерба в числе людей, наиболее сильно на него повлиявших»[61]. Чичерин же не только считал Малерба своим другом, но и приводил его в качестве доказательства «того, что чужестранец может заменить родителя»[62].

Соотношение России и Европы в сознании девятнадцатилетнего образованного юноши строится по широко распространенной в ту эпоху антитезе варварство – цивилизация. Во время нашествия Наполеона эта антитеза оказалась перевернутой, и русская пропаганда стала называть варварами французов. Однако Россия при этом ассоциировалась не с цивилизацией, а с православием. Противопоставление варварство – православие придавало этой перевернутой антитезе сильный эмоциональный накал («Я дрожал, – пишет Чичерин, – при мысли о священных алтарях Кремля, оскверняемых руками варваров»[63]), но в то же время довольно плохо объясняло окружающую реальность.

Чичерин, пожалуй впервые во время военных переходов, увидел крепостную Россию во всем ее неприглядном виде: «Идеи свободы, распространившиеся по всей стране, всеобщая нищета, полное разорение одних, честолюбие других, позорное положение, до которого дошли помещики, унизительное зрелище, которое они представляют своим крестьянам, – разве не может все это привести к тревогам и беспорядкам?..». Размышления о возможном будущем своей страны невольно порождали в сознании юного офицера неожиданные ассоциации: «Однако небо справедливо: оно ниспосылает заслуженные кары, и, может быть, революции столь же необходимы в жизни империй, как нравственные потрясения в жизни человека».

Под революциями понимается, конечно, Французская революция – других Чичерин просто не знал. И здесь нельзя не заметить, что мысль Чичерина опережает и его возраст, и его эпоху. Параллель с Францией свидетельствует о том, что он видел если не социальные, то, во всяком случае, материальные причины революции. Характерно и то, что Чичерин не желает своей родине того, что произошло во Франции: «Но да избавит нас небо от беспорядков и от восстаний, да поддержит оно божественным вдохновением государя, который неустанно стремится к благу, все разумеет и предвидит и до сих пор не отделял своего счастья от счастья народов»[64]. Верноподданнические чувства Чичерина, притом что они являются выражением почти всеобщего мнения той эпохи, имеют вполне определенные границы. Государь только тогда имеет право на проявление к нему подобных чувств, пока он выражает интересы народа.

Заграничные походы раскрыли перед молодыми офицерами совершенно новый мир. Их патриотизм не утратил своей силы, но понятия варварство и цивилизация опять вернулись на свои места. 23 марта 1813 г. Чичерин писал в дневнике: «Мы видим здесь повсюду успехи цивилизации (курсив мой. – В. П.), они сказываются во всем: в обработке земель, в устройстве жилищ, в нравах, и все-таки я никогда, ни на минуту не захотел бы поселиться под иным небом, в иной стране, чем та, где я родился и где почили мои предки. Разве возможно отказаться от того, что привязывает меня к жизни, от родных и друзей, от тех мест, которые я не могу видеть без сердечного волнения, от нашей варварской (курсив мой. – В. П.) непросвещенности, от русских бород, никогда не слышать языка, которому учила меня мать. Нет, эта жертва слишком велика. Ничто ее не оправдает»[65]. Молодого человека мучит ностальгия, и «дым отчества» ему «сладок и приятен». Но осознание непросвещенности своей страны неизбежно должно было привести Чичерина к усвоению новых европейских идей и к мыслям об их преломлении в русских условиях. В августе 1813 г. Чичерин погиб и не успел совершить той политической эволюции, которую пройдут многие из его боевых друзей. Но его дневник содержит в себе те сведения, без которых невозможно понять процесс формирование декабристских идей.

Еще одним любопытным документом, относящимся к 1812 г. и написанным будущим декабристом Михаилом Федоровичем Орловым, является «Размышления русского военного о 29 “Бюллетене”». Как и Пущин, Орлов в строю с 1805 г. За отличие под Аустерлицем он был произведен в корнеты. Так началась его военная карьера. В кавалергардах Орлов прослужил до 1810 г., когда был назначен адъютантом П. М. Волконского. Война 1812 года началась, когда он был в чине поручика. Она сразу же вывела его на авансцену исторических событий. Он сопровождает А. Д. Балашева во время его миссии в ставку Наполеона. При этом Орлову поручен сбор разведочных данных. В августе 1812 г. его вторично посылают к Наполеону, теперь уже в качестве парламентера, и Наполеон через него в очередной раз пытается передать Александру I предложение о мире, на что Орлов, по свидетельству А. де Коленкура, отвечает вполне патриотично, «что не верит в возможность мира до тех пор, пока французы остаются в России»[66]. Смоленск, Бородино, Малоярославец, Березина, а затем Дрезден, Лейпциг, Париж – далеко не полный перечень вех боевой биографии Орлова. Именно ему выпала честь поставить последнюю точку в этой кровопролитной войне подписанием капитуляции Парижа 31 марта 1814 г., а 2 апреля того же года он стал одним из самых молодых русских генералов.

3 декабря 1812 г. Наполеон опубликовал знаменитый 29 бюллетень, в котором пытался объяснить поражение своей армии рядом случайных обстоятельств, в том числе и климатических. Это была первая попытка представить неудачу кампании следствием русских морозов. По этому поводу, в частности, говорилось: «До 6 ноября погода стояла великолепная, и движение армии совершалось как нельзя более успешно. 7-го начались морозы, и после этого мы каждую ночь теряли сотни лошадей, которые замерзали на бивуаках. Ко времени прибытия в Смоленск мы уже лишились значительной части кавалерийских и артиллерийских лошадей <…>. Морозы, начавшиеся 7 числа, внезапно усилились, и 14, а также 15 и 16 термометр показывал от 16 до 18° ниже нуля. На дорогах образовалась гололедица. Кавалерийские, артиллерийские и обозные лошади гибли каждую ночь уже не сотнями, а тысячами, особенно же французские и немецкие; за несколько дней пало более 30 тысяч лошадей; наша конница спешилась, наша артиллерия и обозы остались без упряжек. Пришлось бросить и уничтожить значительную часть орудий, снаряжения и провианта»[67].

Эту пропагандистскую версию итогов кампании 1812 г. и опровергает Орлов в своих «Размышлениях» с присущим ему публицистическим темпераментом. С нескрываемым сарказмом он пишет: «Надо быть снисходительным к тем, кто защищает неправое дело, и помнить, сколь затруднительно положение автора, когда факты говорят против него». Последовательно разрушая наполеоновскую версию о случайном характере поражения, Орлов не только защищает честь русского оружия, но и думает о будущем историке: «Изучая историю этой памятной войны, надо, стало быть, остерегаться некоторых ложных представлений, которые историки непременно будут стремиться навязать потомству»[68]. Будущий декабрист верно предвидел стремление позднейшей французской историографии объяснить причины поражения Наполеона в России морозами. В дальнейшем русские авторы, в том числе и близкий друг Орлова, известный генерал и поэт Денис Давыдов, и декабрист В. С. Норов, будут аргументировано опровергать эту версию.

Причины поражения французов в 1812 г. Орлов видит прежде всего в мужестве русских солдат и офицеров, в их патриотизме и умении воевать. По верному замечанию С. Я. Борового «“Размышления” должны быть признаны одним из наиболее выдающихся памятников русской политической литературы времен Отечественной войны 1812 г.»[69].

***

Если же говорить о художественной литературе 1812 года, то здесь наиболее выдающимися являются «Письма русского офицера» Федора Николаевича Глинки. Автор в 1803 г. окончил 1-й кадетский корпус в Петербурге и был зачислен прапорщиком в Апшеронский пехотный полк. Вскоре он становится адъютантом генерала М. А. Милорадовича, который будет его кумиром и одним из героев его «Писем». В боях против французов Глинка участвует с 1805 г., боевое крещение принял под Аустерлицем. В 1806 г. он вышел в отставку по состоянию здоровья и начал писать «Письма русского офицера», в которых описывал исторические и военные события, увиденные собственными глазами. Тем не менее это не документальные письма к конкретному адресату. Как видно из заглавия, Глинка подражает «Письмам русского путешественника» Н. М. Карамзина. Карамзин в свое время создал образ молодого путешественника, открывающего для себя Европу, и соединил в нем автобиографические черты с художественным вымыслом. Идя по его стопам, Глинка, основываясь на собственном боевом опыте, типизирует факты и человеческие характеры. Это позволяет за биографиями реальных людей и описанием событий увидеть исторический смысл происходящего.

Война 1812 года вернула Глинку на службу. Своими глазами он видел оборону Смоленска, под Бородином находится рядом с М. И. Кутузовым, сражался при Тарутино, Малом Ярославце, Вязьме, Дорогобуже, Красном[70]. Все эти события нашли отражение в продолжении «Писем русского офицера», полное издание которых составило восемь томов.

Это главное произведение в обширном творческом наследии Глинки написано, по характеристике исследователя, «в духе высокой гражданственности и вольнолюбивого патриотизма»[71]. Оно стало важным этапом в осмыслении войны 1812 года. В 1817 г., когда встал вопрос о переиздании «Писем», то друзья автора, поэты В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков и Н. И. Гнедич, советовали ему внести исправления в новое издание. «Теперь ведь уже уяснилось многое, что прежде казалось загадочным и темным», – говорили они[72]. Другой совет дал Глинке И. А. Крылов. «Нет! – сказал он. – Не изменяйте ничего: как что есть, так тому и быть. Не дозволяйте себе ни притачиваний нового к старому, ни подделок, ни вставок: всякая вставка, как бы хитро ее ни спрятали, будет выглядеть новою заплатою на старом кафтане. Оставьте в покое все, что написалось у вас, где случилось, как пришлось. Оставьте в покое ваши походные строки, вылившиеся у бивачных огней и засыпанные, может быть, пеплом тех незабвенных биваков. Представьте историку изыскивать, дополнять и распространяться о том, что вы, как фронтовой офицер, не могли ни знать, ни ведать! И поверьте, что позднейшим читателям и любопытно, и приятно будет найти у вас не сухое официальное изложение, а именно более или менее удачный отпечаток того, что и как виделось, мыслилось и чувствовалось в тот приснопамятный XII год, когда вся Россия, вздрогнув, встала на ноги и с умилительным самоотвержением готова была на всякое пожертвование»[73]. Глинка последовал совету Крылова и сохранил не только описание событий, но все те чувства и мысли, какими жил он и много других русских офицеров в 1812 году.

Еще до Смоленского сражения Глинка почувствовал необычайный характер этой войны. Его слова о том, что Наполеон «в России, равно как и в Испании, будет покорять только землю, а не людей», написанные 16 июля 1812 г., оказались пророческими. Но не только Испания, где народ упорно не желал покоряться французам и вел ожесточенную партизанскую войну, полную примерами самопожертвования и героизма, но и отечественная история могла служить аналогом современных событий. «Настают времена Минина и Пожарского! Везде гремит оружие, везде движутся люди! Дух народный после двухсотлетнего сна пробуждается, чуя угрозу военную»[74]. Будущий декабрист одним из первых понял и сформулировал идею народной войны. Народная война, которая, по его словам, «слишком нова для нас», неотделима от освобождения крестьян. «Народ просит воли, чтобы не потерять вольности». Прямым укором официальным властям звучат слова офицера: «До сих пор нет ни одной прокламации, дозволяющей вооружаться и действовать, где, как и кому можно». Устами народа он говорит о его готовности к отражению неприятеля: «Мы, поселяне, готовы в подкрепу воинам. Знаем места, можем вредить, засядем в лесах, будем держаться – и удерживать; станем сражаться – и отражать!..»[75]. Эти слова писались 19 июля в родном селе Сутоки под Смоленском, а первый армейский партизанский отряд был создан генерал-майором Ф. Ф. Виценгероде по указанию М. Б. Барклая де Толли 2 августа в Смоленске. «Главным же образом, – пишет Н. А. Троицкий, – армейские партизанские отряды, называвшиеся еще и “партиями”, начали создаваться в Тарутине»[76]. Позже Денис Давыдов припишет себе честь создания первого партизанского отряда. Глинка, возможно, еще раньше Дениса Давыдова почувствовал народный характер и партизанского движения, и войны в целом.

Если с народной войной у Глинки связывается в первую очередь идея свободы, которую готов защищать народ, то идея самопожертвования связывается им с понятием «отечественная война». Не слова, а конкретные примеры лучше всего раскрывают это понятие. В письме от 20 августа говорится: «На этих днях смоленский помещик Реад привез двух сынов, прекрасных молодых людей, и просил определить их в службу. Другой смолянин, ротмистр Клочков, оставя прекрасную жену и пятерых детей, приехал служить и определился к почтенному генералу Лихачеву, который, от тяжкой боли едва передвигая ноги и почти совсем не владея руками, ездит на дрожках при своей дивизии и бывает в сражениях. Вот что значит война отечественная»[77]. Во время отечественной войны человек перестает принадлежать самому себе («в отечественной войне и люди ничто»[78]) и полностью растворяется в объединяющем всех сограждан чувстве. Это чувство и есть любовь к Отечеству. Количество жертв не только не ослабляет это чувство, но постоянно подпитывает его. Отечество требует жертвенности, и граждане охотно приносят жертвы. Они отдают не только свои жизни и жизни своих близких, но и уступают врагу земли. Идея Отечества утрачивает материальную природу и превращается в «дух русской земли»[79], который живет внутри граждан. Поэтому «пусть пострадают области, но спасется Отечество! Вот общий голос душ, вот искренняя молитва всех русских сердец!»[80]. Поэтому «Потеря Москвы не есть еще потеря Отечества»[81].

Понимание войны 1812 года как отечественной, неотделимое от идеи самопожертвования, позволило Федору Глинке дать беспрецедентную для августа 1812 г. оценку М. Б. Барклаю де Толли. После оставления Смоленска авторитет этого полководца упал как нельзя низко[82]. Он сделался предметом поношения, злобы и клеветы со стороны тех, кто все поражения приписывал исключительно его нерешительности. Тогда мало кто знал, что Барклай, человек несгибаемой воли и огромного личного мужества, отступая, осуществляет спасительный для России план. Вряд ли знал это Глинка, но само отступление представлялось ему необходимым действом Отечественной войны, а полководец Барклай ассоциировался с античным героем. 16 августа, примерно за две недели до отстранения Барклая от командования армией, Глинка написал письмо, полностью посвященное опальному полководцу.

Ввиду важности этого документа привожу его полностью. «Я часто хожу смотреть, когда он проезжает мимо полков, и смотрю всегда с новым вниманием, с новым любопытством на этого необыкновенного человека. Пылают ли окрестности, достаются ли села, города и округи в руки неприятеля; вопиет ли народ, наполняющий леса или великими толпами идущий в далекие края России: его ничто не возмущает, ничто не сильно поколебать твердости духа его. Часто бываю волнуем невольными сомнениями: куда идут войска? Для чего уступают области? И чем, наконец, все это решится? Но лишь только взглядываю на лицо этого вождя сил российских и вижу его спокойным, светлым, безмятежным, то в ту же минуту стыжусь сам своих сомнений. Нет, думаю я, человек, не имеющий обдуманного плана и верной цели, не может иметь такого присутствия, такой твердости духа! Он, конечно, уже сделал заранее смелое предначертание свое; и цель, для нас непостижимая, для него ясна! Он действует как провидение, не внемлющее пустым воплям смертных и тернистыми путями влекущее их к собственному их благу. Когда Колумб посредством глубоких соображений впервые предузнал о существовании нового мира и поплыл к нему через неизмеримые пространства вод, то спутники его, видя новые звезды, незнакомое небо и неизвестные моря, предались было малодушному отчаянию и громко возроптали. Но великий духом, не колеблясь ни грозным волнением стихии, ни бурею страстей человеческих, видел ясно перед собой отделенную цель свою и вел к ней вверенный ему провидением корабль. Так, главнокомандующий армиями, генерал Барклай де Толли, проведший с такой осторожностью войска наши от Немана и доселе, что не дал отрезать у себя ни малейшего отряда, не потеряв почти ни одного орудия и ни одного обоза, этот благоразумный вождь, конечно, увенчает предначертания свои желанным успехом. Потерянное может возвратиться; обращенное в пепел возродиться в лучшей красоте. Щедроты Александра обновят края, опустошенные Наполеоном… Всего удивительнее для меня необычайная твердость ведущего армии наши. Смотря на него, я воображаю Катона и прекрасное место из Лукановой поэмы, где автор представляет этого великого мужа под пламенным небом Африки, среди раскаленных песков Ливии <…> Горациев стих сам собой приходит на ум:

- И на развалинах попранныя вселенной,

- Катон, под бурями, неколебим стоит!..»[83]

Как видим, Барклай уподобляется великим историческим персонажам: Колумбу, плывущему смело к своей цели, невзирая на ропот команды, Катону, которого прославил Лукан в поэме «Фарсалия», представив своего героя как образец гражданских добродетелей.

Народная война – это не только противостояние армий, но и противостояние народов и культур. Французы представляются Глинке как развращенный народ:

- Народ, развратом воспоенный,

- Грозит нам рабством и ярмом[84].

«Один из наших проповедников, – пишет офицер 7 ноября, – недавно назвал французов обесчеловечившимся народом; нет ничего справедливее этого изречения»[85].

Как и многие публицисты 1812 года, Глинка возмущается галломанией русских дворян. Мода на все французское, по его мнению, исключает патриотизм. Воспитанные французскими учителями русские дворяне не знают и не любят своей страны и ее истории: «Питомцы французов, не заботясь о наследии отцов, входят в долги, читают французские романы и не могут поверить, что в стране своей родной с счастьем можно в селах знаться». Поэтому «французы-учителя не менее опасны и вредны французов-завоевателей: последние разрушают царства, первые добрые нравы, которые неоспоримо суть первейшим основанием всех обществ и царств». Особенно неприятно боевому офицеру слышать французскую речь в армии: «Часто думаешь, что идешь мимо французских биваков! Я видел многих нынешнего воспитания молодых людей, которые прекрасно говорят и пишут по-французски, не умея написать правильно несколько строк на своем природном языке. Я приметил, что люди эти умны только по-французски»[86]. Быть умным по-французски – значит говорить заученными фразами, взятыми из французских авторов: «Память испещряется выражениями разных писателей, и они беспрестанно повторяют то в разговорах, что затвердили в книгах». На русском языке нет столь богатой литературы, и, для того чтобы казаться умным самому, «надобно сочинять свой разговор, изобретать выражения, а для этого нужен незаемный ум. Суворов знал прекрасно французский язык, а говорил всегда по-русски. Он был русский полководец!»[87].

Неприязнь к французам ставит под сомнение благотворность европейского просвещения как такового. Россия находится между двумя мирами: Европой и Азией. Первый для Глинки ассоциируется с просвещением, второй – с природой. Из Европы доносится «шум страстей и стон просвещенных народов». На востоке – «полудикие племена, кочующие в дальних степях, не имеют великолепных городов и пышных палат, но зато незнакомы с заботами и горестями, гнездящимися в них!»[88]. В самой России существует и то, и другое. С одной стороны – дворянство, испорченное французским образованием, не способное по-настоящему любить свою родину, а с другой – народ, хранящий в себе здоровое начало национальной культуры. Именно с ним в первую очередь связывает Глинка победу над врагом в народной войне. Будущий декабрист в этой войне видит не только борьбу с внешним агрессором, он связывает с ней надежды на будущее освобождение народа из-под гнета крепостного права. При этом сама свобода мыслится им не как что-то новое, а как то, что изначально было у русского народа, и теперь настало время вернуть времена народной свободы. «Один знаменитый писатель[89], – пишет русский офицер, – говаривал часто, что время настоящее беременно будущим. А посему-то, видя в настоящем всеобщее вооружение, воскресший народный дух, твердость войск и мудрость вождей, я предчувствую, что будущее, рожденное счастливыми обстоятельствами настоящего, должно быть некоторым образом повторением прошедшего; оно должно возвратить нам свободу, за которую теперь, как и прежде, все ополчается»[90]. Эти слова очень важны для уяснения психологической природы декабризма. Офицеры, думающие в 1812 г. так же, как Глинка, по окончании войны поняли, что из двух задач – сокрушение неприятеля и освобождение народа – решена только одна и создание тайных обществ в России станет попыткой решения второй.

***

Еще не закончились заграничные походы, и Наполеон еще не был побежден окончательно, а Ф. Н. Глинка уже написал статью «О необходимости иметь историю Отечественной войны 1812 года». По его мнению, историк Отечественной войны должен обладать тремя качествами: он «должен быть воин, самовидец и, всего более, должен быть он русский». Бесстрашие воина, по мнению Глинки, позволит автору «с тем же бесстрашием, с каким встречал тысячи смертей в боях, говорить истину потомству»[91]. Только очевидец может оживить общую историческую картину отдельными подробностями, которые недоступны удаленному наблюдателю: «Одна черта, счастливо замеченная и удачно помещенная, поясняет целое происшествие». И наконец, автор «должен быть русским по рождению, поступкам, воспитанию, делам и душе», так как «чужеземец со всею доброю волею не может так хорошо знать русскую историю, так упоиться духом великих предков россиян, так дорого ценить знаменитые деяния протекших и так живо чувствовать обиды и восхищаться славою времен настоящих»[92].

Мысль написать историю 1812 года обсуждалась в декабристских кругах. Такая история, по их мнению, должна служить двоякой цели. С одной стороны, она должна быть данью памяти погибших воинов, а с другой – должна служить примером новым поколениям. Глинка призывал будущего историка: «Историк, ты их душеприказчик: исполни последнюю волю героев бывших, и тогда история твоя родит героев времен будущих»[93]. В. И. Штейнгейль, полностью разделяя эту мысль, писал о том, что когда-нибудь снова настанет для России «период решительный, подобный тому, который ныне покрыл Россию пеплом, кровью и славой»[94].

Летом 1814 г. Н. И. Тургенев обдумывал обширный план истории войны 1812 года и заграничных походов. Он намеревался показать роль каждой из европейских держав в победе над Наполеоном. Судя по плану, Тургенев хотел опровергнуть широко распространенное мнение в европейской публицистике того времени, что решающую роль в разгроме Наполеона сыграла Англия: «Предрассудок в пользу Англии – опровержение сего и похвала Англии. Что сделала Англия. Что сделала Гиспания. Опровержение общего мнения, что зима выгнала Французов из России. Армия и народ, а не холод выгнали Французов. Бородино, Красное и проч.»[95].

История для декабристов никогда не была лишь констатацией фактов. Она имела воспитательное значение, и применительно к войне 1812 года такой подход требовал в первую очередь изображения патриотизма и воодушевления, проявленных русским народом. В письме к военному историку Д. П. Бутурлину М. Ф. Орлов писал: «У нас так мало пишут об России, так мало занимаются собственною нашею славою, что всякое сочинение, касающееся до отечества нашего и представляющее его во всем блеске возрождающейся славы, будет принято с восхищением»[96]. И в связи с этим война 1812 года как бы сама собой приходит на память декабриста: «Я не привык смотреть на вещи и обстоятельства с дурной стороны и смело скажу, что в 1812 году, когда столь ужасные несчастия угрожали нашему отечеству, я был из числа тех граждан, кои не отчаивались в победе. Тогда наше положение было гораздо выше нынешнего. Некоторый дух отечественности, порождающий все великие силы. Мы сражались против целой Европы, но целая Европа ожидала от наших усилий своего освобождения. Вспомни согласие общих желаний, вспомни благотворное содействие всех благомыслящих людей, когда наши войска, переходя из земли в землю, основывали везде возрождение народов»[97].

Единение народа – вот что представлялось главным для декабристов в войне 1812 года. Это составляло дух военного лихолетья и это в конечном итоге явилось спасительной силой для России. Поэтому официальная историография войны, подчеркивающая роль Александра I и тех военачальников, которые пользовались влиянием при дворе, вызывала у декабристов резкое неприятие. Так, С. Г. Волконский писал о П. Д. Бутурлине, авторе «Истории нашествия императора Наполеона на Россию в 1812 году»: «Курил фимиам, кто еще жив и в силе, а падших не помнил и иногда чистые заслуги других порочил из вида лести к другим»[98]. Другого официального историка войны 1812 года, А. И. Михайловского-Данилевского, Волконский назвал «лакеем»[99]. Точно так же официальных историков оценил и другой декабрист – М. И. Муравьев-Апостол: «У Богдановича большое сходство с известным Данилевским. Одни и те же замашки лакействовать»[100].

К сожалению, историю 1812 года в таком виде, в каком они этого хотели, никто из декабристов не написал. Хотя многие из них отвечали тем требованием, какие Федор Глинка предъявлял к будущему историку. Тем не менее и в публицистике, и в мемуаристике декабристов Отечественная война занимает огромное место, что позволяет говорить о декабристском «тексте» войны 1812 года. Почти все участники декабристского движения, оставившие свои мемуары, так или иначе затрагивали эту тему. Те же из них, кому пришлось принять в войне непосредственное участие, неизменно включали в свои воспоминания описание военных действий. Дело здесь не только в том, что война сама по себе являлась важным рубежом в их судьбах. В ней они видели истоки своего движения, начало нравственного и политического созревания. Не столько ненависть к врагу, сколько любовь к Отечеству зажгла война в сердцах будущих декабристов. Процитируем еще раз позднейшее высказывание М. И. Муравьева-Апостола: «Каждый раз, когда я ухожу от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу в нем значительно больше теплоты. Разница в обоих моментах выражается одним словом: любили. Мы были дети 1812 года. Принести в жертву все, даже самую жизнь, ради любви к отечеству было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель тому»[101]. В беседе с внуком декабриста И. Д. Якушкина В. Е. Якушкиным Муравьев-Апостол эту же мысль выразил несколько по-иному: «Раз любовь к родине была разбужена, она, конечно, не могла уничтожиться и по миновении военных обстоятельств; она должна была лишь видоизмениться, должна была обратиться от внешних врагов к внутренним бедствиям, ясно осознанным во время самой войны. Возбуждение, созданное 1812 годом, не могло улечься, даже не будь затем заграничных походов. Любовь к родине, любовь к народу, сближение с ним не могли пройти бесследно»[102].

О пробуждении войной целого поколения писал А. А. Бестужев в своем знаменитом письме Николаю I из Петропавловской крепости: «Наполеон вторгся в Россию, и тогда-то русский народ впервые ощутил свою силу; тогда-то пробудилось во всех сердцах чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народной. Вот начало свободомыслия в России»[103].

Определение войны как народной и отечественной, данное Ф. Н. Глинкой еще в 1812 г., было подхвачено декабристами. Народной война представлялась им в двух аспектах. Во-первых, некоторые из них считали, что народ сыграл решающую роль в изгнании французов из пределов Отечества. М. И. Муравьев-Апостол прямо сказал В. Е. Якушкину: «1812 год был делом народным»[104]. А И. Д. Якушкин начал свои воспоминания так: «Война 1812 г. пробудила народ русский к жизни и составляет важный период в его политическом существовании. Все распоряжения и усилия правительства были бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся в Россию галлов и с ними двунадесять языцы, если бы народ по-прежнему остался в оцепенении»[105]. И как бы дополняя эти слова, Н. А. Бестужев заключал: «Воодушевление народное в России было велико, потому что это была война народная»[106]. Сама война способствовала проявлению лучших народных черт. По замечанию А. А. Бестужева, «Бородинский гром пробудил спящего великана Севера»[107]. Идейно близкий к декабристам Т. Е. Бок писал: «Народ, освещенный заревом Москвы, – это уже не тот народ, которого курляндский конюх Бирон таскал за волосы в течение десяти лет»[108]. Открытие русского народа будущими декабристами было, пожалуй, одним из важнейших нравственных уроков 1812 года. Это хорошо почувствовал декабрист А. Е. Розен, писавший в своих воспоминаниях: «Народная война 1812 года вызвала такую уверенность в народной силе и в патриотической восторженности, о коих до того времени никакого понятия, никакого предчувствия не имели»[109].

Идея народа и идея Отечества соединялись сами собой и заставляли задуматься о месте народа в Отечестве. И здесь бросалось в глаза кричащее противоречие: народ-освободитель сам является рабом. Народная победа над внешним врагом лишь обострила проблему внутреннего врага. «Век военной славы, – писал М. П. Бестужев-Рюмин в следственных показаниях, – кончился с Наполеоном. Теперь настало время освобождения народов от угнетающего их рабства, и неужели русские, ознаменовавшие себя столь блистательными подвигами в войне истинно отечественной, – русские, исторгнувшие Европу из-под ига Наполеона, не свергнут собственного ярма и не отличат себя благородной ревностью, когда дело пойдет о спасении Отечества? – счастливое преобразование коего зависит от нашей любви к свободе»[110].

Осознание спасительной роли народа в войне порождало в декабристах комплекс вины перед ним. Член Общества соединенных славян Я. М. Андреевич в своих показаниях на следствии писал: «Я роптал на бога и царя и в сем ожесточении старался исследовать источник всего неистовства, коим терзают моих соотечественников – еще в то время, когда не знал ни о каких обществах. Вот причина весьма очевидная, которая побудила искать людей, кои бы могли внимать рыданию бедных жителей и стону несчастных солдат, которые так храбро и отлично дрались в кампанию 1812-го года, когда Отечество было почти порабощено неприятелем. Скажите, чего достойны сии воины, спасшие столицу и отечество от врага-грабителя, который попирал святыню? Так они, [а] никто другой спас Россию. И это был долг их, они клялись престолу и отечеству и твердо выполнили оную [клятву]. А такое ли возмездие получили за свою храбрость? Нет. Увеличилось после того еще более угнетение. Я не говорил бы сего, если бы не был сын отечества верный»[111].

Если в общих оценках характера войны и ее последствий для Отечества у декабристов в целом разногласий не было, то различные этапы войны оценивались не всегда одинаково. Особенно это касается периода отступления от Немана до Тарутино – наиболее тяжелого в военном и моральном отношении периода войны. В 1823 г. на страницах «Сына отечества» бывший член Союза Благоденствия и офицер Измайловского полка Н. И. Кутузов опубликовал статью, содержащую описание Смоленского сражения. Статья не имела самостоятельного характера и во многом повторяла суждения, почерпнутые автором из переводного отрывка из книги Д. П. Бутурлина «Истории о нашествии Наполеона на Россию», написанной на французском языке. Отрывок этот был опубликован в том же журнале годом раньше. Другой бывший член Союза Благоденствия и тоже измайловец П. А. Муханов написал и опубликовал в том же «Сыне Отечества» свои «Замечания на статью “Бой под Смоленском”». Обличая Н. И. Кутузова в заимствовании чужих идей, Муханов остановился на одном месте, принадлежащем собственно Н. И. Кутузову: «Нет ничего лучше в пределах обширного государства, как углублять неприятеля во внутренность земли своей, увеличивать пути его движения, удалять от средств вспомогательных и сим образом приготовлять его низложение». Муханов с основанием увидел здесь намек на запланированный характер отступления русских войск и счел необходимым возразить автору: «Если сочинитель со вниманием рассмотрит историю отечественной войны, тогда уверится, что быстрое отступление русской армии было не преднамеренное, но вынужденное обстоятельствами. Какой военачальник решится основать план войны на беззащитном уступлении нескольких губерний, на разорении миллионов жителей? Разве предназначение армии не есть сохранение своего государства?»[112]. Далее Муханов отмечает ряд ошибок, допущенных Наполеоном во время наступления. В частности, то, что он шел «по следам русских», а не параллельным маршем, как позже сделает Кутузов, то, что он решил зимовать в Москве и напрасно ждал мирных предложений и т. д. Все это, по мысли Муханова, сделало отступление русских успешным. Но главная причина заключалась в том, что Наполеон, как считает декабрист, вовсе не стремился уничтожить русскую армию. Ему «нужно было не истребление малочисленной армии, но покорение Москвы: ее считал он сердцем России»[113].

Чем больше времени отделяло декабристов от 1812 года, тем яснее представала перед ними и картина войны в целом, и ее отступательный этап. Теперь он представал не как результат стихийного самопожертвования народа («Письма русского офицера» Глинки), или нерешительности командования (Дневник П. С. Пущина), или же просто случайного стечения обстоятельств, а как воплощение единственно правильного стратегического замысла.

Осмысление войны приобретало все более исторический характер. Это особенно заметно на примере «Обозрения проявления политической жизни в России» М. А. Фонвизина. Боевой путь Фонвизина начался в 1805 г. под Аустерлицем. В 1812 г. он командовал партизанским отрядом. В 1813–14 гг. принимал участие в заграничных походах. В сражение при Бар-сюр-Об был взят в плен. В дальнейшем принадлежал к умеренному крылу в декабристском движении и пользовался большим авторитетом. Свое «Обозрение» Фонвизин писал на рубеже 1840–1850-х гг. в Сибири[114]. Включая войну 1812 года в общий обзор русской истории, начиная с Петра I, Фонвизин отмечает ее не исключительный, а вполне закономерный характер, исходящий из общеполитической ситуации, сложившейся в Европе после Французской революции. «Все предвещало, – пишет он, – скорую и неизбежную войну с Францией – наступил 1812 год!». Вскрывая причины войны (несоблюдение условий Тильзитского договора, в частности континентальной блокады Англии, присоединение к Франции герцогства Ольденбургского и т. д.), декабрист отмечает, что Александр сам собирался «объявить Наполеону войну, которой желал сам русский народ»[115].

Однако Наполеон опередил русского царя, что лишь подтвердило неизбежность этой войны. Народной эта война, по мысли Фонвизина, является не только потому, что в ней принимал участие народ, но и потому, что она изначально соответствовала интересам русского народа. Ход военных действий Фонвизин излагает с максимальной объективностью, нигде не переоценивая военных способностей русской стороны. По его мнению, «нигде Наполеон не встретил такого упорного сопротивления, как в достопамятную кампанию 1812 года в России. Хотя наши солдаты уступали в той восторженной, пламенной храбрости в нападении, какою французы побеждали все европейские армии, но зато наши выигрывали у них непоколебимою стойкостию и упорством в обороне».

В своей оценке М. Б. Барклая де Толли Фонвизин, отдавая должное полководческим качествам и личному мужеству, показывает, что непопулярность Барклая была тем не менее вполне закономерна. «При всех достоинствах Барклая де Толли, человека с самым благородным, независимым характером, геройски храброго, благодушного и в высшей степени честного и бескорыстного – армия его не любила за то только, что он немец! В то время, когда против России шла большая половина Европы под знаменами Наполеона, очень естественно, что предубеждение против всего не русского, чужеземного, сильно овладело умами не только народа и солдат, но и самых начальников»[116]. И тем не менее Фонвизин подчеркивает, что именно Барклаю русская армия в первую очередь обязана своим спасением. «Главная его заслуга была та, что он, уклоняясь от решительного генерального сражения с Наполеоном, в столь продолжительное и трудное отступление беспрестанно угрожаемый неприятелем, который был гораздо сильнее его, успел сберечь армию, удержать ее в порядке и сохранить артиллерию, которая почти равнялась числом орудий с неприятельской и была в превосходном состоянии как в материальном отношении, так и по воинственному духу»[117]. Характерно то, что М. И. Кутузов не только не получает у Фонвизина столь высокой оценки, но в самом его назначении на должность главнокомандующего декабрист видит несправедливость общественного мнения, оказавшего давление на царя.

Осознание спасительного характера отступления в начальном этапе войны не могло сгладить в памяти мемуаристов тяжелой психологической травмы, нанесенной армии этим маневром. Александр Николаевич Муравьев, прошедший всю войну от Вильны до Москвы, а затем от Москвы до Парижа, хоть и писал, что «нельзя также не дивиться твердости характера Барклая де Толли, который, несмотря ни на что, хладнокровно продолжал свой план отступательной войны, которую, вопреки всем, признавал необходимою»[118], тем не менее в своих «Записках» главное внимание уделяет тому настроению, которое царило в отступающих войсках. «Хотя армия наша отступала в чрезвычайном порядке, – пишет мемуарист, – но у всех на душе лежало тяжкое чувство, что французы более и более проникают в Отечество наше, что особенно между офицерами производило страшный ропот». Далее А. Н. Муравьев приводит стихотворение одного гусарского офицера, выражающее «совершенно мнение и состояние духа образованной части нашего войска». Стихотворение это написано по-французски, что, в общем, неудивительно, так как автор принадлежал к той части русского дворянства, которой привычней и легче было выражать свои мысли по-французски.

- Les ennemis s’avancent á g[ran]ds pas

- Adieu, Smolensk et la Patrie,

- Barclay toujours évite les combats

- Et tourne ses pas en Russie.

- N’en doutez pas, car de son grand talent