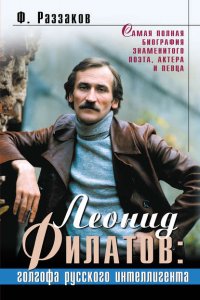

Читать онлайн Леонид Филатов: голгофа русского интеллигента бесплатно

- Все книги автора: Федор Раззаков

Часть первая

Глава первая

В Ашхабаде городе…

Леонид Филатов родился 24 декабря 1946 года в Казани. Его отец – Алексей Еремеевич (1910 г.) – был геологом-радистом, мама – Клавдия Николаевна (1924 г.) – сменила несколько профессий. По иронии судьбы, до того, как пожениться, оба родителя будущего артиста носили одну и ту же фамилию – Филатовы. А познакомились они во время войны благодаря… почте. Клавдия Николаевна тогда работала на заводе, а Алексей Еремеевич воевал на фронте. И вот однажды на заводе всем девушкам раздали списки солдат, которым нужно было написать письма на фронт (была в годы войны такая форма поддержки тыловиками бойцов, на деле символизировавшая единение армии и народа). Увидев в списке своего однофамильца, Клавдия Николаевна выбрала его и в тот же день написала ему теплое послание. Спустя несколько недель ей пришел такой же теплый ответ. Так между молодыми людьми завязалась переписка. А чуть позже, когда Алексей Еремеевич получил кратковременный отпуск, молодые встретились и понравились друг другу еще больше. В итоге сразу после войны они поженились.

Спустя чуть больше года у молодых родился сын Леня, которого можно было смело причислить к так называемым «детям Победы» – поколению людей, родившихся в первую пятилетку после войны (в 1945–1949 годах в стране был отмечен всплеск деторождаемости, что вполне естественно – нация должна была восполнять тот колоссальный людской урон, который понесла за годы войны). Из этого поколения «детей Победы» позднее выйдут многие известные люди, так что Леонид Филатов угодил в достойную компанию. Назову лишь некоторых из этих людей:

Полад Бюль-Бюль оглы (4 февраля 1945), Никита Михалков (21 октября 1945), Юрий Антонов (19 февраля 1945), Леонид Якубович (2 августа 1945), Ирина Печерникова (2 сентября 1945), Евгений Петросян (16 сентября 1945), Геннадий Хазанов (1 декабря 1945), Вячеслав Добрынин (25 января 1946), Владимир Гостюхин (10 марта 1946), Владимир Пресняков (26 марта 1946), Семен Морозов (27 июня 1946), Игорь Старыгин (13 июля 1946), Николай Бурляев (3 августа 1946), Михаил Боярский (26 декабря 1946), Марина Неелова (8 января 1947), Вячеслав Малежик (17 февраля 1947), Елена Соловей (24 февраля 1947), Татьяна Васильева (28 февраля 1947), Юрий Богатырев (2 марта 1947), Светлана Тома (24 марта 1947), Наталья Варлей (22 июня 1947), София Ротару (7 августа 1947), Ольга Остроумова (21 сентября 1947), Владимир Ильин (16 ноября 1947), Валерий Харламов (14 января 1948), Владимир Винокур (31 марта 1948), Владимир Носик (3 апреля 1948), Наталья Гундарева (28 августа 1948), Игорь Костолевский (10 сентября 1948), Ирина Муравьева (8 февраля 1949), Николай Еременко (14 февраля 1949), Валерий Леонтьев (19 марта 1949), Юрий Куклачев (12 апреля 1949), Алла Пугачева (15 апреля 1949), Любовь Полищук (21 мая 1949), Александр Панкратов-Черный (28 июня 1949), Ирина Роднина (12 сентября 1949), Александр Градский (3 ноября 1949) и др.

Но вернемся к нашему герою.

После войны отец Филатова устроился работать геологом и поэтому редко появлялся дома, пропадая в основном в экспедициях (в фильме 1957 года «Дом, в котором я живу» актер Михаил Ульянов сыграл именно такого геолога – вечно отсутствующего в поисках лучистого колчедана). Пока его не было, Клавдия Николаевна одна растила сына, успевая не только заниматься хозяйством, но еще и работать. Так продолжалось до 1953 года. Потом между супругами произошел серьезный разговор, который привел к распаду семьи. Клавдия Николаевна, будучи женщиной гордой и сильной, собрала свои нехитрые пожитки, взяла в охапку шестилетнего Леню и уехала подальше от мужа – в столицу солнечной Туркмении город Ашхабад.

В те годы этот город насчитывал порядка 400 тысяч жителей и постоянно расширялся. В 1949 году был принят в действие первый Генеральный план застройки города, который должен был придать городу более современный вид. Согласно ему ветхие дома, построенные еще до революции, подлежали сносу, а на их месте должны были возводиться целые кварталы новых домов. Но поскольку Филатовы попали в Ашхабад в самом начале этого процесса, они первое время жили в коммуналке. Правда, в центре города – возле нового университета.

В школу Филатов пошел позже своих сверстников: не в 1954 году, а на год позже. Дело было в его здоровье: в детстве он переболел сильным воспалением легких. Память об этом у него осталась потом на всю жизнь. Причем не о самой болезни, а о докторе, который его лечил. Тот, чтобы успокоить мальчика перед болезненными уколами, пообещал ему подарить самолетик. «Я поверил, – рассказывал впоследствии Филатов. – Не просто поверил – полгода надежда не угасала. Самолетика того я так и не дождался. Зато выздоровел…»

Когда мама привела Леню записываться в школу, учителя сказали: «Какой-то он слабенький у вас, чахлый, не потянет, давайте годик подождем». Спустя год Филатов набрал нужные кондиции и был зачислен в 1-й класс ашхабадской школы № 6. Ему повезло: тогда в СССР было снова введено совместное обучение мальчиков и девочек, поэтому он стал учиться в смешанном классе, что все-таки намного интереснее, чем если бы его одноклассниками были одни мальчишки. Мальчишек Филатову хватало и во дворе, где он проводил большую часть своего времени. Клавдии Николаевне уделять много внимания сыну было недосуг, поскольку ей приходилось работать сразу на трех (!) работах, да еще заочно учиться в Московском экономическом институте.

Детство Филатова совпало с судьбоносными событиями в стране: когда ему едва исполнилось шесть лет, умер И. Сталин (март 1953), а спустя полтора месяца после его девятого дня рождения случился ХХ съезд партии (февраль 1956), где Н. Хрущев разоблачил культ личности «вождя всех народов». В стране задули ветры перемен, началась так называемая «оттепель», которая наложила отпечаток на все последующие поколения советских людей.

Несмотря на то что Филатов еще достаточно юн для того, чтобы глубоко вникать в суть происходящих в обществе перемен, однако в стороне от них он не остается. Ему просто не дают это сделать. В школе чуть ли не каждую неделю проходят политинформации, где сами школьники готовят короткие доклады о последних свершениях, случившихся в стране. Поскольку свершения тогда шли нескончаемой чередой, это создавало в обществе атмосферу небывалого подъема, когда даже незначительные события воспринимались людьми как эпохальные.

Например, в Москве открыли кинотеатр «Мир» (28 февраля 1958) – радуется вся страна, поскольку это самый крупный в Европе панорамный кинотеатр, и, значит, СССР в этом деле впереди планеты всей. Вступила в строй Волжская ГЭС (август 1958) – и снова есть чему радоваться, поскольку и эта ГЭС одна из крупнейших в Европе.

Еще большую гордость за свою страну охватывала советских людей, когда СМИ доносили до них сообщения о куда более значимых событиях, вроде состоявшегося в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов (июль 1957) или запуска в космос первого спутника (октябрь 1957).

Как и миллионы советских детей, Леня Филатов в те дни радовался успехам страны и сам стремился соответствовать этим успехам. В четвертом классе он был юннатом (любителем природы) и вырастил огромную желтую розу, за которую получил медаль ВДНХ и путевку в лучший пионерский лагерь страны – «Артек».

Тогда же Филатов впервые взялся за перо – стал баловаться стихами. Это не было случайным, поскольку наш герой больше имел склонность к гуманитарным наукам, чем к точным (последние ему не давались и учителя его просто «вытаскивали»). Стихи он писал «правильные», этакие басни на самые актуальные темы, почерпнутые им либо в газетах, либо в разговорах со взрослыми. Например, в те годы в советской прессе много места уделялось такой проблеме, как выбор молодыми людьми своего трудового пути. Руководствуясь лозунгом «Все профессии важны!», газеты призывали молодежь не чураться никакой работы и смело идти не только в престижные профессии (типа актеров, журналистов, юристов и т. д.), но и пополнять ряды рабочего класса. Под влиянием этих разговоров Филатов в 1960 году написал басню под названием «Домашнее задание и Колино призвание».

- Мама папе говорит:

- «Коле путь везде открыт!

- Пусть актером Коля будет,

- Через сцену выйдет в люди!

- А потом, быть может, скоро

- Станет кинорежиссером.

- Я заметила давно:

- Часто ходит он в кино!»

- Отвечает папа: «Коле

- Нужно быть в авиашколе.

- Пусть помажет руки в масле…»

- Мама крикнула: «Ужасно!

- Алексей! Ведь это вроде

- Как работать на заводе!»

- Тут вмешалась тетя Тома:

- «Коля будет агрономом!»

- «Не болтайте, право, что ли!

- Будет шофером наш Коля!

- Станет ездить на «Победах»…»

- Вдруг на эти крики деда

- Бабушка присеменила:

- «Коля – шофер? Вот чудило!

- Не согласна нипочем!

- Станет Коленька врачом!»

- Не знаю, чем кончилось это собрание,

- Быть может, доныне идет пререкание…

- Одно лишь могу вам сказать пока:

- Я этого Колю видал у станка.

Именно эта басня сделала Филатова знаменитым в пределах Ашхабада и принесла ему первый денежный гонорар. А все благодаря маме Леонида, которая с удовольствием наблюдала за тем, как ее сын увлечен поэзией и посвящает этому делу чуть ли не все свои послешкольные часы. Однажды, когда таких тетрадок со стихами у ее сына накопилось несколько штук, Клавдия Николаевна сложила их в свою сумочку и понесла в редакцию газеты «Комсомолец Туркменистана» (сам Филатов этого никогда бы не сделал в силу своей скромности). Эти тетрадки мама передала поэту Юрию Рябинину с тем, чтобы он прочитал их и, если найдет что-то интересное, помог напечатать.

Честно говоря, надежды на успех были минимальные. И не потому, что Клавдия Николаевна не верила в талант своего сына, а потому, что сомневалась, что на него, обычного мальчишку с улицы, обратят внимание маститые газетчики.

К великому удивлению мамы, Рябинину стихи понравились, и он немедленно отдал в набор два из них (в частности, и ту самую «Басню про Колю»). Когда Филатов увидел свое произведение напечатанным, он был поражен до глубины души. Это был настоящий шок, ступор. А если к этому еще добавить и гонорар, который тринадцатилетнему пацану заплатили в газете, то произошедшее выглядело настоящей фантастикой. С этими деньгами Филатов поступил «по-братски» – купил подарки всем своим родственникам. Так, маме достались духи, ее брату, дяде Юре, – билеты в любимый им театр, а себя Леонид побаловал билетами в кино. Оставшуюся сумму он вручил бабушке, пожелав ей израсходовать их на хозяйственные нужды. Что она и сделала, накупив продуктов и закатив роскошный обед в честь этого знаменательного события.

Много позже, уже будучи москвичом и весьма популярным артистом и писателем, Филатов будет жутко стесняться этих первых своих стихов. Позволю себе с ним поспорить. Конечно, высокая поэзия в этих творениях не ночевала, но именно этим, на мой взгляд, они и были интересны. Это были искренние стихи чистого и наивного юноши, увлеченного идеей построения самого справедливого общества на земле. Пером 13-летнего Лени Филатова водили вера в романтику и безграничная любовь к своей стране. И жаль, что именно этих чувств поздний Филатов будет стесняться и свои юношеские творения оценит как «чудовищные по своей направленности». Разве писать стихи о парне, который не испугался пойти в обыкновенные рабочие, может быть делом стыдным? Ведь не в бандиты же он пошел или в вышибалы!

По-моему, с того момента, как мы стали считать такие стихи (книги, фильмы, песни и т. д.) стыдными, мы с вами и превратились в то, во что превратились. Поэтому смею возразить: нет, Леонид Алексеевич, хорошие стихи вы писали в детстве: пусть графоманские, но по сути своей правильные. Ведь сегодняшние творцы рождают на свет откровенно графоманские произведения (стихи, песни, книги, фильмы) и не только их не стесняются, а всячески пропагандируют. И тема, которую вы затронули в далеком 60-м, в их сегодняшней интерпретации имела бы совсем другую направленность. И в самом деле стыдную. Вроде этой:

- Мама папе говорит:

- «Коле путь везде открыт!

- Пусть бандитом Коля будет,

- И по трупам выйдет в люди!

- А потом, быть может, скоро

- Станет он вором в законе.

- Я заметила давно:

- Любит он про них кино».

- Но сказал отец сердито:

- «Обойдемся без бандитов!

- Их стреляют почем зря,

- Как менты, так и братва.

- Чтобы выбраться из сирых,

- Сын должон идти в банкиры.

- Только при таком раскладе

- Мы все будем в шоколаде»…

и т. д.

Но вернемся назад, в конец 50-х.

Несмотря на то что стихи прочно вошли в память Филатова, жизнь он вел совсем не книжную, а самую что ни на есть обыкновенную, дворовую. А что такое советский двор конца 50-х? Это пусть шпанистый, но очень интернациональный коллектив, где есть место детям разных национальностей: русским, евреям, армянам, узбекам, туркменам и так далее. Поскольку сам я тоже прошел через точно такой же двор (только не в Ашхабаде, а в Москве конца 60-х – начала 70-х), то хорошо знаю эту систему. Обычно такой двор был разделен по половому признаку: то есть мальчишки и девчонки играли отдельно. А вот возрастной принцип не соблюдался: «малолетки» (дети 8—12 лет) могли быть принятыми во взрослую компанию.

Дворовые игры советской поры поражали своим числом и разнообразием. Увы, но сегодня большинство из этих игр уже повсеместно забыты, поскольку и дворов таких уже нет, да и молодежь увлечена уже иными играми – компьютерными. А вот советская детвора весь световой день проводила на воздухе и играла, играла, играла. Из тогдашних игр назову лишь некоторые, большинство из которых наверняка были известны и нашему герою: «казаки-разбойники», война, футбол, лапта, штандер, салочки, ножички, «чиж», «тарзанка», а также игры на деньги вроде «расшибалочки», «пристенка» и «трясучки».

Еще одной разновидностью дворовых игр были драки с соседями (по улице, району и т. д.). В этих драках обычно верховодили взрослые пацаны, а «малолетки» в основном были на подхвате (выступали в роли разведчиков, стояли на стреме). Как вспоминал сам Филатов, он тоже участвовал в подобных драках: будучи обитателем района, прилегающего к новому университету, он дрался с ребятами, проживавшими у старого университета. Заводилой в этих драках в филатовской компании был Эдик Хачатуров, имя которого и некоторые черты много позже Филатов изобразит в фильме «Грачи».

Вспоминает Л. Филатов: «Ашхабад в годы моей юности не сказать чтоб уголовный, но… южный город, смешение национальностей, темпераментов. Там и армяне, и украинцы, и евреи, и грузины, и туркмены, разумеется. И понятно, что проводить девочку вечером было мероприятие небезопасное. В этих республиках надо рождаться аборигеном. Однако тогда время все равно было иное, чем теперь. Мне вот слово „еврей“ объяснили в Москве. Живя в Ашхабаде, я это плохо понимал, ну еврей и еврей. А чем плох еврей, объяснила „великодушная“ Москва…

В Ашхабаде мне очень нравилось – там уже в середине 50-х был удивительный воздух свободы. Судите сами – главная улица города вела прямо на границу с Ираном. Многие местные глухими тропами перебирались в другое государство, минуя таможни. На базарах Ашхабада практически свободно можно было купить легкие наркотики. Я попробовал анашу – не впечатлило. Мама об этом не узнала…»

Став взрослым, Филатов будет часто удивляться, как в нем тогда могли уживаться две, казалось бы, абсолютно разные личности: книжный мальчик и участник дворовых драк. Однако подобный путь прошли многие советские мальчишки. Другое дело, что судьбы их сложились по-разному. Те, для кого эти драки стали смыслом жизни, плохо кончили (попали в тюрьмы, спились, были убиты). Те же, кто ходил на эти драки исключительно ради того, чтобы не прослыть трусом, и имел на стороне другое, более интересное занятие, сумели не поломать свою жизнь. Филатов относился к последним. Хотя однажды в его жизни произошел случай, который едва не перечеркнул его судьбу.

Дело было в конце 50-х, когда Филатов уже вовсю увлекался поэзией и даже выступал в одном из молодежных кафе со своими виршами. В один из таких дней там к нему подошли несколько милиционеров и предъявили обвинение… в убийстве человека. Можете себе представить состояние Филатова в тот момент: он был в шоке. Его препроводили в отделение милиции, где и выяснилась подоплека произошедшего.

Оказывается, несколько часов назад неподалеку от этого кафе убили молодого парня, но убийца скрылся с места преступления. Однако нашелся свидетель, который успел издали запомнить его приметы. И когда вместе с милиционерами этот свидетель обходил близлежащие места и зашел в кафе, он узнал преступника в нашем герое. Естественно, свидетель обознался, однако выяснилось это только спустя несколько часов. Когда Филатова привели в отделение и он узнал, в чем его обвиняют, он сумел предъявить стражам порядка свое железное алиби – во время убийства он выступал в кафе.

После того, как басни Филатова были опубликованы в «Комсомольце Туркменистана», он стал завсегдатаем этой газеты и заимел там множество друзей. А уже через них он познакомился и с другими людьми, которые в итоге оказали определенное влияние на формирование его личности. Вот как сам Филатов вспоминал об этих людях:

«В газете я понял, что самые бескорыстные люди – это, конечно, провинциальные газетчики, и особенно южные. Там была одна ковбоечка, одни сандалии чудовищного канареечного цвета – и остальное неважно, человек шлепает в этом года три-четыре. Поэтому любые малые деньги, 20–30 рублей за какую-то публикацию, за подборку стихов, тратились на пиво с друзьями. Я не видел, чтобы кто-то особо пьянствовал из газетчиков. Пили пиво… Жара чудовищная. К пиву – только подсоленный горошек, либо еще какая-нибудь ерунда, либо горячие манты. И пиво, пиво, пиво… Вот за пивом бесконечные разговоры только о поэзии, о кино, о том, что в Москве. Бесконечные прожекты. Кто-то пишет повесть, кто-то рассказ. Этот рассказ не пропустили, и так далее… Собственно, воспитывался я этими бескорыстными людьми, в общем, нищими с точки зрения финансов, но замечательными товарищами. Казалось бы, чего им водиться с пацаном, я даже по возрасту им не подходил. Это время надолго осталось в моей памяти. Так что вот что такое город Ашхабад…»

Между тем в начале 60-х Филатовы вновь сменили место жительства. Тяжелая жизнь (работа в нескольких местах, заочная учеба в институте) подорвала здоровье Клавдии Николаевны, и она решила уехать из Средней Азии к себе на родину, в Пензу, где у нее жили мама и родной брат. Филатов, который прикипел к Ашхабаду всеми фибрами своей души, уезжать никуда не хотел. Однако вынужден был смириться, поскольку здоровье мамы для него было важнее. Правда, чуть позже мама согласилась, чтобы сын жил на два дома: учился в Ашхабаде, где осел его отец, а летом приезжал к матери.

В Пензу Филатовы приехали в 1963 году (в тот год город как раз отмечал свое 300-летие). Клавдия Николаевна устроилась работать бухгалтером на ТЭЦ, от которой им с Леонидом дали маленькую комнату. В Пензе Филатов пробыл немного, после чего уехал в Ашхабад. А летом снова вернулся к матери, где внезапно… влюбился. Девушку звали Люба Сидорит, она была на два года младше Филатова – ей было 14 лет. Она была подружкой двоюродной сестры Филатова Светланы.

Влюбленные встречались после школы и обычно проводили время за городом: например, летом любили кататься на лодке по реке Сура. Еще они любили прогуливаться вдоль берега реки и есть горбушки еще теплого хлеба, который они покупали в ближайшей булочной. Там же, на берегу, у них был тайник, куда они прятали любовные записочки друг другу: в них Света была Белкой, а Филатов – Водолеем.

Вспоминает Л. Сидорит: «Леня еще мальчишкой был, но уже таким утонченным, симпатичным. В 16 лет перстенек носил, гулял в белоснежных рубашках… Как-то мы играли в загадывание желаний, и на Лене была как раз такая белоснежная рубашка. А я загадала, чтобы Леня окунул ее в воду, которая была на дне лодки, с ряской и тиной. Говорю: „Ленчик, тебе не жалко?“ Голос у него предательски дрогнул, но он все равно сказал: „Да запросто“. Снимает рубашку, бросает на дно лодки и давай ее „полоскать“. А сам говорит: „Для тебя, Любочка, я все готов сделать…“

Однажды Леня выиграл у меня поцелуй. Мы зашли, чтобы никто не видел, за сарай, и он коснулся сначала одной моей щечки, потом другой. Я вышла – щеки горят: кроме мамы, меня еще никто не целовал. Но говорю остальным в компании: «Вот, Ленька и целоваться-то не умеет!»..»

Помимо Любы в Филатова были влюблены и другие девочки с их двора. Одна из них оказалась смелее других и первой призналась ему в своих чувствах. Но Филатов ей очень деликатно отказал во взаимности. У девушки была большая грудь, а это Филатову не нравилось. Своей двоюродной сестре он так и сказал: «Я не люблю, когда вот здесь (показал на грудь) слишком большая масса…»

Еще в младших классах Филатов имел театральный опыт – участвовал в школьной самодеятельности. Его первым спектаклем в драмкружке был «Кошкин дом». Затем он играл Тома Сойера и других известных героев литературных произведений. Однако, в отличие от поэзии, театр ему нравился гораздо меньше и мечты стать профессиональным актером у Филатова долгое время не было. То есть вообще. Хотя он и посещал полупрофессиональную студию при городском Доме учителя, которой руководил Ренат Исмаилов, ставший для Филатова настоящим другом.

Ближе к десятому классу у Филатова созрела мысль поехать в Москву и поступать во ВГИК. Но не на актерский, а на режиссерский факультет. Почему туда? Во-первых, это было влияние Рената. Во-вторых, Филатов регулярно читал журнал «Советский экран» и буквально млел, видя там фотографии молодых, но уже популярных режиссеров: Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Анджея Вайды. На фотографиях они были запечатлены в модных свитерах и черных очках, которые буквально сводили с ума Филатова. И он стал грезить о модных свитерах и черных очках.

Когда мама и друзья Леонида узнали о его мечте стать кинорежиссером, они поначалу решили, что он шутит. Но потом выяснилось, что это правда. Тогда Люба и Света стали ему в этом помогать. Первая вспоминает:

«Леня долго готовился поступать. А мы со Светланкой его тренировали. Он спрашивает: „Ну-ка, какое мне лицо сделать?“ Мы ему: „Удивленное, радостное, дурацкое…“ – и хихикаем, глядя, как он преображается по нашему желанию…»

Глава вторая

«Щукинец»

Летом 1965 года Филатов закончил десятилетку и в компании с несколькими своими одноклассниками отправился покорять Москву. Прощаясь с Любой, он обещал не забывать о ней и обязательно писать. Увы, как это часто случается в столь юном возрасте, эту клятву Филатов не сдержит: столица закрутит его так, что о первой любви он очень скоро забудет.

Филатов приехал в Москву в июле и только там узнал, что экзамены на режиссерском факультете ВГИКа будут только через месяц. А денег, выданных матерью, ему должно было хватить только на две недели. Что делать? Помог случай. Возле ВГИКа Филатов познакомился с парнем, который поступал в театральное училище имени Щукина и надоумил и его попробовать свои силы там. Поскольку только это могло изменить то отчаянное положение, в которое угодил Филатов, он решил переквалифицироваться из режиссеров в артисты. Тем более что, судя по тем же фотографиям в журнале «Советский экран», артисты одевались не менее модно, чем режиссеры.

К экзаменам Филатов подготовил прозаический отрывок и стихи, которые сочинил сам, но решил прочитать их под чужой фамилией. Кроме этого, на каком-то столичном развале он купил книжечку Феликса Кривина и выбрал из нее, на его взгляд, самую удачную басню. С этим багажом он и отправился на свой первый экзамен. Причем вечером, поскольку днем он пропадал… в кино. Да не просто в кино, а на фестивальном.

В те июльские дни в Москве проходил 3-й Московский международный кинофестиваль, который Филатов никак не мог позволить себе пропустить. Будучи заядлым киноманом, в Ашхабаде он первым смотрел все новинки советского и зарубежного кинематографа. Но это было прокатное кино. А на кинофестивале можно было приобщиться к самому настоящему мировому кинематографу. Короче, упустить такой шанс Филатов никак не мог, поскольку был уверен, что больше такой возможности у него не будет – в то, что он поступит в «Щуку», он не сильно верил и в душе уже смирился с тем, что ему придется снова вернуться домой. В итоге, плюнув на все условности, Филатов на все деньги, которые ему выделила мама, накупил кучу абонементов сразу в несколько кинотеатров. Что из этого вышло, рассказывает сам Л. Филатов:

«Я не знал, что кинотеатры друг от друга далеко, Москва-то большая, в метро только-только приноровился ездить, а все сеансы впритык. И я везде опаздывал. В голове была каша, а отказаться от этого наркотика я уже не мог. И из-за того, что днем я смотрел фильмы, а экзамены принимали до семи вечера, я приходил к шести. К этому времени там мотались какие-то люди не очень выразительного вида, мне казалось, тоже провинциалы вроде меня, обтрепанные такие, непрезентабельные. И я подумал: если уж такие ходят поступать, то чего ж я-то?..

Я читал собственные стихи, свою прозу и басню Феликса Кривина. И удача – меня допустили на следующий тур! А пришел бы я днем, от жары и от ужаса (который передается от поступающего к поступающему) мог бы сломаться, и ничего бы не получилось. Так я и ходил по вечерам сдавать экзамены. Прошел второй, третий туры, а на четвертом без этюдов меня взяли…»

Филатов попал на хороший курс, где вместе с ним учились люди, большая часть из которых впоследствии достигнет больших высот в актерской профессии. Достаточно назвать лишь несколько имен, чтобы все стало понятно: Нина Русланова, Александр Кайдановский, Борис Галкин, Иван Дыховичный, Владимир Качан, Екатерина Маркова.

Поскольку Филатов был приезжим, жить его определили в общежитии, в одной комнате № 39 с двумя его сокурсниками, приехавшими в Москву из Риги: Владимиром Качаном и Борисом Галкиным. Время тогда было интересное, творчески насыщенное и свободное. Только-только в Кремле сместили Н. Хрущева, и новая власть пока еще не определилась в своей политике. Закручивать гайки начнут чуть позже, а пока в том же Щукинском студенты ставили все, что душе угодно: от Солженицына и Шукшина до Дюрренматта и Ануйя.

Вспоминает В. Качан: «Леня Филатов был не только моим другом, но еще и первым соавтором по песням. И я вспоминаю наш первый опыт в общежитии в этом смысле. Это была песня о какой-то неудавшейся любви. В 18–19 лет – это понятно. У всех какие-то любовные драмы в это время. И мы сочиняем песню „Ночи зимние“… Первая наша песня и какой-то студеный надрыв ее куплетов несется по ночным коридорам общежития. Потом к нам начинают приходить однокурсники, соседи по этажу, все со своими напитками, все хотят послушать эту песню. Мы понимаем, что ошеломляющий успех, популярность этой вещицы обусловлен не ее качеством, а тем, что у всех в той или иной степени была какая-то любовная драма или какая-то история любовная, не совсем получившаяся. И „Ночи зимние“ попадали в резонанс с настроением большинства.

Окрыленные этим первым успехом, мы продолжали сочинять дальше. Каждую ночь – или стихи, или песню. В сигаретном чаду, куря через каждые пять минут новую сигарету и сидя на своей бедной левой ноге, т. е. в экологическом кошмаре, который Филатов сам себе и создает, – он сочиняет новые стихи или новую песню. Я сижу рядом, жду, не заглядываю через плечо – нельзя, табу, жду, когда он закончит, когда я возьму гитару, гитара уже без чехла, лежит, тоже ждет. Он закончит – и я примусь сочинять мелодию, и где-нибудь на кухне часа эдак в три ночи (а уже в 10 утра на следующий день первое занятие) будет премьера песни. Посреди вот этой кухни – окурков, картофельной шелухи – Леня сидит и пишет – надо знать почерк Филатова – каллиграфическими буковками. У него очень красивый почерк – он пишет такими красивыми буковками, что даже жалко зачеркивать, словно это какой-то старинный писарь составляет прошение на какое-то высочайшее имя. Потому что Филатов так скромно всегда говорит – стишки пишу, стишки…

Вот он пишет, зачеркивает-перечеркивает, снова пишет, перечеркивает, опять пишет – в конце концов получается какой-то конечный продукт, и этой ночью сочиняется новая песня…»

Между тем литературные опыты Филатова во время учебы в училище обрели еще больший блеск и остроту, чем ранее. Помимо песен он пишет еще и стихи, а также прозу, которые выдает не за свои, а за чужие произведения, таким образом ловко мороча голову преподавателям, которые всерьез считали, что все эти вирши принадлежат маститым авторам, вроде Ежи Юрандота или Васко Пратолини. И только узкий круг посвященных, куда в первую очередь входили соседи Филатова по комнате в общаге, знали правду об этих стихах. И снова послушаем рассказ Владимира Качана:

«Леонид умело путал карты. Он дошел до такой наглости, что один свой отрывок выдал за часть из „Процесса“ Кафки. Целый час Леонид играл его преподавателям кафедры училища, которая, к чести ее надо сказать, не вся прельстилась, но кое-кто оплошал. Был сделан даже комплимент такого рода: вот видите, какие надо брать отрывки, тогда и играть сможете, а то наберете черт знает что. Товарищ Леонида, Боря Галкин, не выдержал напряжения тайны и, думая, что делает Леониду приятное, выпалил, что это вовсе не Кафка, а Филатов написал самостоятельно, чем, конечно же, смутил высокого преподавателя…»

Качан умалчивает, что этим высоким преподавателем был сам ректор «Щуки» Борис Захава. Когда он был публично уличен в невежестве каким-то желторотым студентом, то так обиделся на Филатова, что перестал с ним здороваться. Однако чуть позже, когда Филатов провинится и встанет вопрос об его отчислении из училища, Захава не станет ему мстить и оставит в числе студентов. Впрочем, не будем забегать вперед.

Вера в собственные возможности у Филатова была тогда настолько велика, что он позволял себе частенько прогуливать занятия по разным предметам, предпочитая им походы в кино (в отличие от Ашхабада или Пензы, в столице кино показывали самое разнообразное). Филатов любил ходить в кинотеатр «Иллюзион», где регулярно устраивались ретроспективы фильмов известных режиссеров. Особенно Филатову нравились фильмы польских режиссеров: Анджея Вайды (ретроспектива его фильмов «Канал», «Пепел и алмаз» и др. прошла в мае 1966 года), Анджея Мунка («Пассажирка», «Шесть превращений Яна Пищика»), Ежи Кавалеровича («Дороги жизни», «Кто он?», «Мать Иоанна от ангелов»). По словам самого Филатова:

«Тогда меня впечатляла невероятно вся эта эстетика – это замечательное черно-белое письмо. Я не мог от него никак отвыкнуть. В цветном кино все время чего-то не хватало, раздражало, казалось глупым и пошлым…»

Филатов исправно посещал только занятия по актерскому мастерству. Но однажды количество прогулов превысило все допустимые нормы, и в администрации училища был поднят вопрос об отчислении студента Филатова. К счастью, за него тогда вступилась руководитель актерского курса В. К. Львова, которая справедливо считала его очень одаренным студентом. Придя к Захаве, Львова сумела убедить его в том, что у Филатова большое актерское будущее и его отчисление из училища станет большой ошибкой. Львова не врала: на своем курсе Филатов и в самом деле числился по разряду лучших. Он учился на одни пятерки и даже по такому нелюбимому всеми студентами предмету, как «научный коммунизм», у него стояло «отлично». Все эти доводы сумели произвести впечатление на Захаву, и он оставил талантливого студента в «Щуке». Однако из общежития все-таки выгнал. Но это была уже другая история.

Скандал случился однажды вечером, когда обитатели комнаты № 39 Филатов, Качан и Галкин пробрались на женский этаж и связали веревками ручки дверей «смотрящих» друг на друга комнат. Затем хулиганы громко постучали в обе двери и стали буквально надрываться от хохота, глядя на то, как девчонки, визжа и причитая, пытаются открыть двери. Короче, скандал получился громким не только в переносном, но и в буквальном смысле.

Утром всех троих хулиганов вызвал к себе на ковер Захава (как выяснилось, ректору «настучала» беременная студентка из Болгарии). Разговор был короткий: не умеете жить – вон из общежития! И пришлось горе-студентам искать себе новое жилье. Нашли они его в центре города, на улице Герцена, причем жилье было не ахти какое – оно располагалось в бывших конюшнях. Однако друзья и этим апартаментам были рады, поскольку студенты народ неприхотливый – была бы, как говорится, крыша над головой, а остальное дело наживное. Как скажет позже сам Филатов: «Несколько лет мы жили в прямом смысле в хлеву. Но нам было здорово. Там перебывала вся артистическая Москва. Это был такой „подпольный Парнас“…»

Поэтическое творчество Филатова тех лет насчитывает в себе не один десяток самых различных стихотворений: как подражательных, так и собственных. По ним можно легко проследить за теми мыслями и чувствами, которые владели их автором в те годы. Вот лишь два из них. Первое – «Открытие», датированное 1966 годом.

- Мир, кажется, зачитан и залистан,

- А все же молод. Молод все равно!

- Еще не раз любой из древних истин

- В грядущем стать открытьем суждено.

- И смотришь с удивленьем кроманьонца,

- И видишь, пораженный новизной,

- Какое-то совсем иное солнце,

- Иное небо, шар земной…

- О, радость первозданных откровений!

- О, сложность настоящей простоты!

- Мы топим их в пучине чьих-то мнений,

- Сомнений и житейской суеты.

- Они даются горько и непросто,

- Который век завидовать веля

- Безвестному Колумбову матросу,

- Что первым хрипло выкрикнул: «Земля!»…

Другое стихотворение написано год спустя и уже было мало похоже на романтическое. И название у него было соответствующее – «Компромисс».

- Я себя проверяю на крепость:

- Компромиссы – какая напасть!

- Я себя осаждаю, как крепость,

- И никак не решаюсь напасть.

- Не решаюсь. Боюсь. Проверяю.

- Вычисляю, тревожно сопя,

- Сколько пороху и провианту

- Заготовил я против себя.

- Но однажды из страшных орудий

- Я пальну по себе самому,

- Но однажды, слепой и орущий,

- Задохнусь в непроглядном дыму…

- И пойму, что солдаты побиты,

- И узнаю, что проигран бой,

- И умру от сознанья победы

- Над неверным самим же собой…

Между тем на 3-м курсе, в 1967 году, Филатов сильно влюбился. Его избранницей стала хоть и первокурсница «Щуки», но девушка уже не просто известная, а суперизвестная. Это была 20-летняя Наталья Варлей, которая прославилась ролью Нины в комедии «Кавказская пленница». Премьера фильма состоялась 3 апреля, причем в одной Москве его сразу показали в 53 кинотеатрах! После этого на Варлей свалилась такая слава, что она не могла пройти по улице нескольких метров – сразу сбегалась толпа. Особенно ее донимали мужчины, которые клялись Варлей в вечной любви и наперебой предлагали ей руку и сердце.

Филатов обо всем этом знал, как и то, что шансов у него не слишком много. Как он сам признавался, «у меня был комплекс относительно своего лица, точнее „рыла“. Однако ничего поделать с собой он не мог: Варлей ему сильно нравилась. Особенно эти чувства усилились, когда Филатов сошелся с ней в совместной работе. Он написал пьесу для первокурсников (помимо Варлей там учились: Наталья Гундарева, Константин Райкин, Юрий Богатырев) под названием „Время благих намерений“, состоявшую из трех новелл, и приходил на репетиции чуть ли не ежедневно (пьесу ставили Валерий Фокин и Сергей Артамонов). Однако Варлей относилась к нему всего лишь как к коллеге и не более.

Вспоминает Т. Сидоренко: «Нет, Варлей не отталкивала Леню, позволяла любить себя, даже не ухаживать, а именно любить, общалась с ним. Но не больше. А он из-за этого страшно переживал. Мы с Леней часто сидели в одном кафе на Арбате, он рассказывал о своей любви, говорил, что страдает, просил совета. А что я могла ему посоветовать? Сидела, слушала, боясь лишним вздохом ему как-то помешать. Ведь для меня Филатов, да и вообще тот курс казались какими-то небожителями…».

Спустя какое-то время Варлей вышла замуж за популярного актера Николая Бурляева, чем поставила окончательный крест на чувствах Филатова. Видимо, чтобы заглушить в себе эту боль, он тоже влюбился – в актрису Лидию Савченко. И благодаря ей устроил свою театральную судьбу.

Глава третья

Новая «Таганка»

Училище Филатов закончил летом 1969 года и был принят в Театр на Таганке. Поскольку этот театр и человек, долгие годы возглавлявший его, сыграют в жизни нашего героя значительную роль, стоит рассказать о них более подробно.

Театр на Таганке возник в 1946 году под руководством заслуженного артиста РСФСР А. К. Плотникова и в течение почти 20 лет являл собой крепкого середняка в театральном мире столицы, ставя в основном пьесы советских авторов. Правление Плотникова могло продолжаться до самой его смерти, если бы в дело не вмешалась политика. В конце 50-х в стране грянула «оттепель». К тому времени страна была беременна реформами, они были ей необходимы как воздух, но вся беда была в том, что возглавил их не самый выдающийся политик. Никита Хрущев был человеком малообразованным, догматичным, к тому же имел крайне неуравновешенный характер. В итоге эта гремучая смесь и привела к плачевным результатам: во внутренней политике это было ухудшение экономической ситуации, во внешней – разрыв с восточным соседом Китаем и «карибский кризис», который едва не поставил мир на грань ядерной войны.

Что касается разоблачения культа личности Сталина, которое ставится Хрущеву в главную заслугу, то и оно по большому счету привело к негативным последствиям: подорвало авторитет СССР в мире и раскололо советское общество, обострив в нем борьбу элит: с одной стороны, либералов, ориентированных на Запад (так называемых западников), с другой – державников.

Западники ратовали за перенос на советскую (русскую) почву западных ценностей, которые зиждились на трех китах: сомнение, критический дух, борьба мнений. Свою деятельность западники подавали обществу как борьбу за обновление социализма, придание ему «человеческого лица» (получалось, что до этого социализм имел какое-то иное лицо). Западники считали себя прогрессистами и полагали, что только цивилизованный Запад сможет вывести «темную и лапотную» Россию из многовековой отсталости.

Державники эту позицию всячески разоблачали, считая ее гибельной для страны. Они исходили из теории цивилизационных войн, согласно которой западная цивилизация всегда рассматривала Россию как своего главного стратегического противника вне зависимости от того, кто находился здесь у власти – монархисты или коммунисты, – и жаждала лишь одного: исчезновения России как суверенного государства. По мнению державников, любая попытка апелляции к Западу за помощью или желание более тесного сотрудничества с ним грозила России экспансией западных духовных ценностей (державники называли их «болезнями») и как итог – сначала духовным, а затем и экономическим порабощением страны. При этом многие державники тоже не являлись ревностными апологетами советской власти, однако поддерживали ее как свою державу, как великую Россию. Они во всем разделяли слова русского мыслителя Ивана Ильина, который еще в 1937 году сказал следующее: «Мы должны понимать и помнить, что всякое давление с Запада, откуда бы оно ни исходило, будет преследовать не русские, а чуждые России цели, не интересы русского народа, а интерес давящей державы».

Эта борьба напоминала события далекой истории, происходившие на территории Великого Хазарского каганата, который существовал 300 лет (на месте нынешней Астрахани), пока талмудисты (сторонники обновленной «ортодоксальной» иудейской веры, которые понаехали в каганат со всего света) с помощью своего «сладкого талмудического яда» не опрокинули идеологию ортодоксальных книжников-библейцев – караимов. В итоге каганат сначала разрушился изнутри, идеологически, а потом пал от внешнего воздействия – от ударов князя Святослава Игоревича.

Но вернемся к событиям вокруг Театра на Таганке.

С поста руководителя «Таганки» Плотникова сняли как не справляющегося с работой: этот театр в последние несколько лет и в самом деле превратился в малопосещаемый. Однако эта формулировка позволила западникам привести к власти в «Таганку» своего ставленника.

Перемены в Театре на Таганке начались в конце 1963 года. В ноябре туда пришел новый директор Николай Дупак, а на место главного режиссера была предложена кандидатура Юрия Любимова. Предложена не случайно, поскольку западники увидели в этом человеке талантливого проводника своих идей. Причем обнаружилось это не сразу, ведь долгие годы Любимов выступал рьяным апологетом советской власти. Как выяснится позже, все это была всего лишь ширма, за которой скрывалось совсем другое нутро.

В биографии Любимова было одно пятно, которое сам он долгие годы не афишировал. Причем советская власть знала об этом пятне, но никогда им Любимова не попрекала, предпочитая закрыть на это глаза. Ей казалось, что, делая так, она заполучила в свои ряды верного своего приверженца. Как показали последующие события, это было заблуждение.

Дед Любимова, кулак-единоличник из деревни Абрамцево под Ярославлем, был раскулачен в конце 20-х. Тогда же под каток репрессий угодили и родители Любимова: отец, мать, а также родная тетка. Правда, вскоре мать из тюрьмы освободили (она сумела откупиться, отдав властям свои последние сбережения), а вот деду и отцу пришлось несколько лет отсидеть в тюрьме.

Несмотря на то что взрослые члены семейства Любимовых оказались в категории «врагов народа», на их детей (Давыда, Юрия и Наталию) это клеймо не распространилось. Уже в начале 30-х годов старший из детей Любимовых, Давыд, вступает в комсомол, а чуть позже по его стопам идет и Юрий. Он поступает в ФЗУ «Мосэнерго», после окончания которого работает сначала рядовым монтером, а потом становится бригадиром ремонтной бригады. В конце 30-х он поступает в театральное училище имени Щукина. Если кто-то подумает, что пример Любимова случай исключительный, то он ошибется: большинство детей «врагов народа» судьбу своих родителей не разделяли и новая власть предоставляла им равные со всеми возможности для жизненного роста. 30 декабря 1935 года даже вышел указ об отмене ограничений, связанных с социальным происхождением лиц, поступающих в высшие учебные заведения и техникумы.

Закончив училище, Любимов был распределен в Театр имени Вахтангова. Но вскоре началась война, и Любимов оказывается в только что созданном по приказу наркома внутренних дел Лаврентия Берии Ансамбле песни и пляски НКВД. Если учитывать, что отбор туда происходил в результате самого тщательного изучения анкетных данных, то невольно закрадывается мысль: как в этот коллектив мог попасть сын и внук «врагов народа» Юрий Любимов? Да все по той же причине: сын за отца не отвечает. Зачлось Любимову и его добросовестное служение советскому строю за все предыдущие годы. Не зря ведь красавца студента Любимова взяли в Театр Вахтангова именно на роли «социальных» героев – то есть правильных советских юношей. И он их с радостью играл. Да и в Ансамбль НКВД Любимов был приглашен не в рядовые статисты, а в качестве ведущего (!) программы и исполнителя задорных интермедий.

Позже, уже после падения Берии, Любимов вволю отыграется на своем бывшем шефе: с таким же задором, как он конферировал и пел куплеты про торжество советского строя, он заклеймит Лаврентия Палыча: «Цветок душистых прерий Лаврентий Палыч Берий…» Хотя никакого героизма – пинать уже умершего наркома – в этом поступке не было. Вот если бы Любимов спел эти частушки при жизни Берии, вот тогда его имя можно было бы высечь на скрижалях истории. Но в таком случае эта слава досталась бы Любимову посмертно, а он этого, естественно, не хотел. Цель-то у него была другая: обмануть, пережить советскую власть. Ну что ж, теперь уже можно точно сказать, что в этом деле Юрий Петрович преуспел.

После войны Любимов возвращается в родной Вахтанговский театр и практически сразу получает главную роль. Причем не кого-нибудь, а комсомольца-подпольщика Олега Кошевого в «Молодой гвардии». За эту роль Любимова удостаивают Сталинской премии, что мгновенно открывает молодому актеру дверь в большой кинематограф. Он снимается у Александра Столпера, Николая Ярова и даже у Ивана Пырьева в его хите начала 50-х «Кубанские казаки», который тоже будет удостоен Сталинской премии.

Кстати, и в этом случае Любимов не удержится от сарказма – проедется шершавым языком критики по адресу фильма в годы, когда Пырьева уже не будет в живых. Он расскажет, как был возмущен происходящим на съемках: дескать, в стране чуть ли не голод, а Пырьев показывает счастливых людей и изобилие на столах. Цитирую:

«Снимали колхозную ярмарку: горы кренделей, какие-то куклы, тысячи воздушных шаров. Ко мне старушка-крестьянка подходит и спрашивает: „А скажи, родимый, из какой это жизни снимают?“ Я ей говорю: „Из нашей, мамаша, из нашей“. А у самого на душе вдруг стало такое, что готов сквозь землю провалиться. Тогда и дал себе обещание – больше никогда в подобном надувательстве не участвовать».

Соврал себе Юрий Петрович. Уже через год после съемок в «Кубанских казаках» он получает еще одну Сталинскую премию за роль красного комиссара Кирилла Извекова в одноименном спектакле по роману К. Федина «Первые радости». И чем же «Кубанские казаки» Пырьева отличались от «Первых радостей» Федина, извольте спросить? Разве тем, что в «Казаках» показывали миф о послевоенной советской жизни, а в «Извекове» – миф о Гражданской войне. По Любимову, то же надувательство.

Однако дальше происходит и вовсе запредельное действо: в 1953 году Любимов… вступает в КПСС. Сам он объясняет этот поступок следующим образом: «Я воспитан на нравственных ценностях великой русской культуры… Когда я был относительно молод, мои старшие товарищи-коммунисты, которым я верил, уговорили меня вступить в партию. Они считали меня честным человеком и убедили, что сейчас в партии должно быть больше честных людей, и я поверил им».

Очень ловкий ход: свалить все на других людей. Дескать, сам я даже мысли не допускал стать коммунистом, но старшие товарищи, такие-сякие, чуть ли не силком затащили в проклятую КПСС. А ведь на самом деле все было гораздо проще, можно сказать, прозаичнее. После того, как Любимов еще в детстве понял, что у него, как у сына «врага народа», нет другого пути в этом обществе, как принять его законы, он смирился с этим. Как и миллионы других детей «врагов народа». Но у Любимова было одно «но», которое отличало его от этих миллионов: он стал не просто рядовым членом этого общества, а самым ревностным его служакой. Лучший в ансамбле НКВД, лауреат Сталинских премий и т. д. – вот они те самые ступеньки, по которым Любимов взбирался на самый верх. Как выяснится позже, усердие Любимова было деланным. На самом деле пепел репрессированных родственников-кулаков все это время стучал в его сердце и Любимов только ждал момента, когда он сможет сполна отомстить советской власти. Этот момент наступит, когда Любимов встанет у руля «Таганки». С этого дня он превратится в одного из ниспровергателей тех самых устоев, которые он на протяжении долгих лет сам добросовестно и культивировал.

В известном романе Анатолия Иванова «Вечный зов» был очень точно нарисован портрет такого же приспособленца – Федора Савельева, которого всю жизнь точила злоба на советскую власть за то, что она не дала ему возможности унаследовать справное хозяйство купца Кафтанова, у которого он ходил сначала в лакеях, а потом в фаворитах. В эпизоде, где он спорит со своим младшим братом Иваном, последний заявляет: «А ведь ты, Федор, не любишь советскую власть». Брат в ответ возмущается: «Как же я могу ее не любить, если я за нее кровь проливал, партизанил?» На что Иван отвечает: «Это верно. Только случись сейчас для тебя возможность, ты бы против боролся». На мой взгляд, Любимов из той же породы людей, что и Федор Савельев. И обоих раскусила война: только Савельева Великая Отечественная (он перешел на сторону фашистов), а Любимова – холодная (в начале 80-х он не вернулся на родину из зарубежной командировки). Правда, итог жизни у обоих героев оказался разным: Савельева застрелил его родной брат Иван, а Любимов с триумфом вернулся на родину, когда здесь к власти пришли его единомышленники.

Но вернемся к годам зарождения «Таганки», в первую половину 60-х.

Вплоть до начала 60-х Любимов продолжал представлять из себя вполне лояльного власти актера и режиссера. Играл правильных героев и ставил незатейливые пьески с куплетами на сцене родного ему Вахтанговского театра. Но в 1963 году силами студентов своего курса в театральном училище имени Щукина, где Любимов преподавал, он поставил пьесу «Добрый человек из Сезуана», принадлежащую перу Бертольда Брехта. Этот немецкий драматург считается не только великим реформатором драматического искусства, но и ярым антифашистом. Все его пьесы содержали в себе резкую до гротеска критику социальных и нравственных основ буржуазного общества, за что Брехту изрядно доставалось. Перед войной он эмигрировал в Америку, где прожил шесть лет, но так и не смог поставить там ни одной своей пьесы, издать ни одной своей книги. В итоге драматург вынужден был попросту бежать из США, чтобы не попасть под дамоклов меч комиссии по расследованию антиамериканской деятельности.

Между тем в Советском Союзе Брехт был очень популярен: здесь на сценических подмостках многих театров были поставлены чуть ли не все его пьесы. Однако в годы «оттепели» у нас появились режиссеры, которые стали по-своему интерпретировать произведения этого драматурга. Эти постановщики стали представлять Брехта как поборника «чистого искусства», стремясь доказать, что Брехт хорош только там, где перестает быть коммунистом. Возразить им Брехт ничего не мог, поскольку ушел из жизни в 1956 году. Однако за год до этого, уже будучи тяжело больным человеком и удостоившись звания лауреата Ленинской премии, Брехт сказал следующее: «Мне было девятнадцать лет, когда я узнал о вашей Великой революции, двадцати лет от роду я увидел отблеск вашего великого пожара у себя на родине. Я служил военным санитаром в одном из лазаретов в Аугсбурге. В последующие годы Веймарской республики я обязан своим просветлением трудам классиков социализма, вызванным к новой жизни Великим Октябрем, и сведениям о вашем смелом построении нового общества. Они привязали меня к этим идеалам и обогатили знанием…»

В «Добром человеке из Сезуана» Брехт исследовал синдром фашизма, но Любимов развернул острие пьесы в сторону советской власти, создав по сути еще и антирусский спектакль. Как напишет много позже один из критиков: «Превращение героини спектакля – это метафора двойной природы всякой деспотической власти, и прежде всего русской власти». Многочисленные «фиги», которые Любимов разбросал по всему действу, были спрятаны в зонги, которые исполняли актеры. Например, такой: «Шагают бараны в ряд, бьют в барабаны, кожу на них дают сами бараны». Естественно, всем зрителям спектакля было понятно, о каких именно «баранах» идет речь. Понял это и ректор «Щуки» Борис Захава, который потребовал от Любимова убрать все зонги из спектакля. Но Любимов отказался это сделать. Тогда Захава издал официальный приказ о снятии зонгов.

Именно этот скандал и стал поводом к тому, чтобы западники из высших сфер обратили внимание на Любимова. Разглядев в нем своего единомышленника, которому явно чужд соцреализм, они начали кампанию по его устройству в один из столичных театров. Поначалу речь шла о Театре имени Ленинского комсомола, но затем на горизонте возникла «Таганка», откуда недавно был удален его первый руководитель А. Плотников. К этому процессу подключилась даже супруга Любимова актриса Людмила Целиковская, которая втайне не любила советскую власть не менее сильно, чем Любимов. Еще в бытность свою женой другого человека, архитектора Каро Алабяна, она подружилась с влиятельным членом Политбюро еще сталинского призыва Анастасом Микояном и уговорила его поддержать Любимова. В итоге тот пробил в главной газете страны «Правде» статью-панегирик о любимовском спектакле, которую написал известный писатель Константин Симонов. Тот поступил хитро, завуалировав истинную суть спектакля под следующими словами: «Я давно не видел спектакля, в котором так непримиримо, в лоб, именно в лоб… били по капиталистической идеологии и морали и делали бы это с таким талантом». Спустя два месяца после этой публикации (в феврале 1964 года) Юрия Любимова утвердили новым руководителем «Таганки» (Ленком возглавил Анатолий Эфрос, которому в будущем суждено будет стать антиподом Любимова).

После «Доброго человека…» Любимов запустил «Героя нашего времени» М. Лермонтова. Главная идея спектакля – конфликт поэта и власти. Идея обозначалась уже в прологе: государь император расхаживает вдоль фрунта придворных, давая свою хорошо известную аттестацию роману Лермонтова: «Я прочитал „Героя“ и скажу…»

Однако этот спектакль продержался в репертуаре всего лишь сезон. Сам Любимов потом объяснит это тем, что «Герой» оказался слабым с художественной точки зрения. А может, дело все в том, что патриот России Михаил Лермонтов ему показался неактуальным? Зато космополит Андрей Вознесенский оказался как нельзя кстати. Ведь он был плотью от плоти той части либеральной советской интеллигенции, которую причисляют к западникам (так называемым «детям ХХ съезда») и к которой принадлежал сам Любимов.

Итогом творческого тандема Любимов—Вознесенский стал спектакль «Антимиры», который увидел свет в феврале 1965 года. А спустя два месяца грянула еще одна премьера – «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида. Эту революционную вещь Любимов обставил внешне очень эффектно. Представление начиналось прямо на улице: едва зрители выходили из метро, как их уже встречал революционный патруль (это были артисты театра, обряженные в бутафорские одежды времен 17-го года), который распевал революционные песни и зазывал людей на спектакль. В дверях фойе тоже стояли революционные солдаты в шинелях и матросских бушлатах, которые накалывали на штыки своих винтовок контрольные листки от входных билетов. Ничего подобного ни один столичный театр еще своим зрителям не предлагал. Однако за всеми этими внешними эффектами в сущности скрывалась типичная для Любимова контрреволюционная суть. Впрочем, было бы странно требовать от внука кулака чего-то другого, поскольку Октябрьскую революцию, которая ликвидировала его предков как класс, в душе он должен был ненавидеть. Кстати, значительная часть публики, посещавшая этот спектакль, нисколько не сомневалась в истинных мотивах, которые двигали Любимовым при постановке этого спектакля. Процитирую биографа «Таганки» Александра Гершковича:

«Монументальный спектакль включает в себя ближе к финалу жанровую сцену с крестьянскими ходоками, идущими к Ленину „за правдой“. Три мужика (В. Золотухин, Ю. Смирнов, В. Семенов) погружают нас в острую характерность психологического театра. Они нерешительно выходят на авансцену в лаптях и драных тулупах, мнутся у дверей кабинета в Смольном, где стоит часовой-матрос. Снимают перед ним, как перед барином, шапки. Матрос их спрашивает, чего им здесь надо, что они ищут. Хитроватый мужик Золотухина, поглядывая то на своих земляков за спиной, то с недоверчивостью в зрительный зал, мнет шапку в руках:

– Да вот ищем… эту… Ну, как ее… ну, что все ищут, да не могут найти… Забыл, Господи…

– Правду, что ли? – помогает ему матрос.

– Во-во, браток, ее самую…

Взрыв хохота в зале на этот заключительный диалог перекидывал невидимый мосток от событий далекого прошлого к нашим сегодняшним дням и подводил итог всему представлению…»

Вот ради этого взрыва хохота Любимов и K° и создавали этот да и большинство других спектаклей. Это было, как теперь модно говорить, круто: вставить шпильку советской власти. Ткнуть эту власть лицом в дерьмо: дескать, почти полвека ты существуешь, а как не было при тебе правды, так и не появилось. Какая такая правда заботила Любимова и K°, они толком не объясняли, но зрителю спектакля этих объяснений и не надо было – им была важна сама метафора без ее точного объяснения.

Как пишет политолог С. Кара-Мурза: «Убийственным выражением недовольства был бунт интеллигенции – „бессмысленный и беспощадный“. Историческая вина интеллигенции в том, что она не сделала усилий, чтобы понять, против чего же она бунтует. Она легко приняла лозунги, подсунутые ей идеологами самой же номенклатуры. Так интеллигенция начала „целиться в коммунизм, а стрелять в Россию“…»

Как до сих пор утверждает либеральная пресса, Любимов создал в Советском Союзе уникальный театр: уличный, площадной. Эдакий возврат к «синеблузникам» 20-х годов. Но это лишь половина правды. На самом деле сходство с «синеблузниками» было только внешним. «Синеблузники» появились в 20-х годах на волне революционного энтузиазма, чтобы прославлять первое в мире государство рабочих и крестьян. Любимов создавал свой театр, чтобы это государство поскорее угробить. Естественно, было бы слишком смело утверждать, что Любимов делал это в одиночку: здесь постарались многие. Однако он был в первых рядах этого процесса, создав из своего театра своеобразную Мекку антисоветских умонастроений.

Любимов создал условный театр, который, если говорить откровенно, никогда не был близок большинству простых советских людей, предпочитавших традиционный театр («державники» позднее назовут произведения таких деятелей, как Любимов, «воткнутыми деревьями»). Но Любимов и не стремился к тому, чтобы понравиться всем. Его цель была иной: создать некий оппозиционный клуб, участники которого, проникнувшись его идеями, потом распространяли бы их в обществе. Для него, представителя так называемой новой интеллигенции, было важно, чтобы его идеи захватили интеллигенцию масс (врачей, учителей, инженеров и т. д.), а те уже довели бы их до народа.

Все строилось согласно теории Антонио Грамши, изложенной им в 20-е годы ХХ века в его «Тюремных тетрадях». Этот итальянский коммунист, основатель ИКП, одним из первых обосновал теорию о том, что главный смысл существования интеллигенции – распространение идеологии для укрепления или подрыва согласия, коллективной воли культурного ядра общества, которое, в свою очередь, влияет на другие классы и социальные группы. Таким образом, если предшественники Любимова, первые советские интеллигенты, работали на укрепление согласия в обществе (для этого и был придуман в искусстве «социалистический реализм»), то шеф «Таганки» и его сторонники уже наоборот – на подрыв этого согласия. Такие, как Любимов, сумели расколоть ядро общества постепенными усилиями, «молекулярными процессами» и добились тех революционных изменений в сознании людей, которые и привели страну сначала к горбачевской перестройке, а через нее и к полному исчезновению великой некогда страны.

Актер «Таганки» Вениамин Смехов, восторгаясь Любимовым, писал в начале 70-х в журнале «Юность»: «Фойе нашего театра украшают портреты Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда, Брехта. Без всякого ложного пафоса, с чутким пониманием к наследию, но живо, по-хозяйски деловито – так ежедневно утверждает Юрий Любимов свою театральную школу…»

Здесь Смехов лукавил, поскольку сказать правду тогда не мог. На самом деле портрет К. С. Станиславского появился в фойе «Таганки» вопреки желанию Любимова: он не считал себя продолжателем его идей. Но чиновники из Минкульта обязали режиссера это сделать, в противном случае пообещав не разрешить повесить портрет Мейерхольда, которого Любимов считал своим главным учителем в искусстве. Новоявленный шеф «Таганки» махнул рукой: «Ладно, пусть висит и Станиславский: старик все-таки тоже был революционером».

Детище Любимова с первых же дней своего существования застолбило за собой звание своеобразного форпоста либеральной фронды в театральной среде, поскольку новый хозяин «Таганки» оказался самым одаренным и наиболее яростным апологетом советского «талмудиста». Он и от системы Станиславского отказался, поскольку пресловутая «четвертая стена» мешала ему установить прямой контакт с публикой (в кругах либералов тогда даже ходила презрительная присказка: «мхатизация всей страны»). Кроме этого, он отказался от классической советской пьесы, которая строилась по канонам социалистического реализма, отдавая предпочтение либо западным авторам, либо авторам из плеяды «детей ХХ съезда», таких же, как и он, «талмудистов» (Вознесенский, Войнович, Евтушенко, Трифонов и т. д.). Вот почему «Герой нашего времени» М. Лермонтова был снят с репертуара спустя несколько месяцев после премьеры, зато «Антимиры» по А. Вознесенскому продержались более 20 лет.

Начиная с «Доброго человека…», Любимов в каждом спектакле, даже, казалось бы, самом просоветском, обязательно держал «фигу» в кармане, направленную против действующей власти, которая стала отличительной чертой именно этого театра. В итоге зритель стал ходить в «Таганку» исключительно для того, чтобы в мельтешении множества мизансцен отыскать именно ту, где спрятана пресловутая «фига».

Стоит отметить, что именно с середины 60-х так называемая «игра в фигушки» стала любимым занятием советской либеральной интеллигенции. Целый сонм творческих деятелей из числа писателей, кинорежиссеров и деятелей театра включился в эту забаву, пытаясь перещеголять друг друга в этом новомодном начинании. Однако обставить Юрия Любимова никому из них в итоге не удалось, поскольку тот, в отличие от остальных, не стал размениваться на мелочи, а поставил это дело на поток. В отличие от своих коллег по искусству, которые лепили свои «фиги» раз от разу, Любимов являл их миру с завидным постоянством, поражая своей настырностью большинство своих коллег. А поскольку режиссер он был без всякого сомнения одаренный, то эта его позиция представляла собой двойную опасность: у талантливого мастера было больше шансов втереться в доверие к простому обывателю. Здесь интересы Любимова тесно смыкались с интересами диссидентов, которые появились в советском обществе одновременно с любимовской «Таганкой» – в середине 60-х. Отметим, что либералы и про диссидентов говорили то же самое, что и про Любимова: дескать, ничего плохого они советской власти не желали, а хотели только одного: чтобы она стала демократичнее. Вот, например, как это звучало в устах все того же А. Гершковича:

«У Любимова и его актеров не было особых претензий к советской власти, за исключением того, чтобы поменьше лгать и получить возможность спокойно работать. Они хотели говорить людям правду, показывать со сцены то, чего многие не замечают или не хотят замечать. Театр на Таганке не звал своих зрителей ни к бунту, ни к диссидентству, не выдвигал никаких политических требований. Он обращался к нравственным и эстетическим чувствам своих зрителей, как и положено театру, показывал, что мир искусства богаче прописных истин официального „соцреализма“, что жизнь не укладывается в схемы.

Трагический парадокс заключался, однако, в том, что в стране, где искусство изначально объявлено «частью партийного, общепролетарского дела» (Ленин), любая попытка художника быть независимым от политики, экспериментировать в области формы – воленс-ноленс – приводит к неминуемому столкновению с господствующей идеологией. Самими условиями своего существования искусству в СССР отведена преувеличенная, сверхэстетическая роль. В этом его сила и одновременно слабость. У народа практически нет другой легальной трибуны для выражения себя, своих подлинных мыслей, чувств, настроений. Отсюда – особая миссия искусства в глазах народа и вместе с тем – панический страх властей перед ним…»

В этом пассаже много спорного. Например, тезис о том, что искусству в СССР была отведена преувеличенная роль. А в тех же США, выходит, искусство пребывает где-то на задворках? Да пример одного Голливуда с его политикой обработки сознания не только своих соотечественников, но и миллионов жителей других стран говорит об обратном. В те же 60-е годы во многих западных странах тамошние правительства пытались ограничить у себя экспорт голливудской продукции, но из этих попыток ничего не вышло. И наивно предполагать, что Голливуд тем самым преследовал исключительно коммерческие цели – то есть заботился лишь о своих прибылях. В этом был и политический интерес, когда идеологи США хотели посредством кино привить людям в разных странах свои, американские стандарты жизни, свою идеологию. Гершкович намеренно акцентирует внимание исключительно на советских идеологах, выставляя их душителями свободы, поскольку именно на этом базируется платформа западников: искать во всем советском исключительно один негатив. Причем этот негатив чаще всего намеренно гипертрофируется.

Утверждение Гершковича о том, что Любимов пытался быть независимым от политики, не что иное, как ложь. В Советском Союзе «Таганку» иначе как политическим театром никто не называл. Из этой лжи опять торчат уши западников: таким образом они хотят выдать Любимова за обычного деятеля искусства, который всегда был заряжен на благое дело – на смелую критику отдельных недостатков режима, а жестокие власти постоянно били его за это по рукам. На самом деле все было иначе. Любимов власть советскую ненавидел и всю свою деятельность на посту главного режиссера «Таганки» поставил на то, чтобы эту власть изничтожить. Другое дело – он не имел возможностей сказать об этом в лоб, прямо, поэтому и вынужден был прятать свои чувства в многочисленные «фиги», которые содержались в каждом его спектакле. Поэтому его вина в духовном растлении советских людей не меньшая, чем у тех же диссидентов. Как пишет все тот же С. Кара-Мурза:

«Диссиденты сыграли роль еретика в монастыре – еретика, который даже не утверждал, что Бога нет, и не предлагал иной картины мира, он лишь предлагал обсудить вопрос „а есть ли Бог?“ Конечно, рационализация советской идеологии и сокращение в ней идеократического компонента назрели – иным стал уровень и тип образования, утрачена память о бедствиях, которые легитимировали тотальную сплоченность. Поэтому инициатива диссидентов была, в общем, благожелательно воспринята в совершенно лояльных к советскому строю кругах интеллигенции.

Однако никакого результата, полезного для нашего народа, от работы диссидентов я найти не могу – потому, что они очень быстро подчинили всю эту работу целям и задачам врага СССР в «холодной войне». И те плоды поражения СССР, которые мы сегодня пожинаем, можно было предвидеть уже в 70-е годы. На совести диссидентов – тяжелейшие страдания огромных масс людей и очень большая кровь.

Диссиденты подпиливали главную опору идеократического государства – согласие в признании нескольких священных идей. В число таких идей входили идея справедливости, братства народов, необходимость выстоять в «холодной войне» с Западом. Диссиденты, говоря на рациональном, близком интеллигенции языке, соблазнили ее открыто и методично поставить под сомнение все эти идеи. Сам этот вроде бы невинный переход на деле подрывал всю конструкцию советского государства, что в момент смены поколений и в условиях «холодной войны» имел фатальное значение…»

Что касается самой советской власти, то она повторила ту же ошибку, что до нее и царская – слишком либерально отнеслась к внутренним противникам режима. Сменивший Хрущева Брежнев боялся прослыть сталинистом, душителем свободы, из-за чего вынужден был мириться и с диссидентским движением, и с прозападной интеллигенцией. Хотя на первых порах в противостоянии западников и державников он все же стоял на позициях последних. Именно при нем было принято решение уравновесить ситуацию и в пику западникам позволить объединиться и державникам. Так с середины 60-х на свет стали появляться так называемые Русские клубы, и первым таким клубом стал ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры). Как вспоминает свидетель тех событий А. Байгушев: «Брежнев лично поручил Черненко проследить, чтобы в оргкомитет ВООПИК попали лишь „государственники“ – не перекати-поле иудеи, а крепкие русские люди. И тщательный отбор и подготовка к Учредительному съезду ВООПИК шли почти год. Но поработали на славу. Чужих не было!..»

Кроме этого, Брежнев стал перетягивать периферийных державников в Москву, чтобы укрепить ими свои позиции во власти. Особенный упор он делал на белорусских политиков, поскольку Белоруссия была наименее засорена западниками (иного и быть не могло, поскольку менталитет белоруссов был исконно славянский, державный, за что фашисты и обрушили на них всю свою ненависть: они уничтожили каждого четвертого жителя республики, попутно стерев с лица земли 200 городов, 9000 деревень, причем более 200 из них вместе с жителями). В 1965 году Брежнев назначил Первого секретаря ЦК КП Белоруссии Кирилла Мазурова первым заместителем Председателя Совета Министров СССР и ввел его в Политбюро, а секретаря ЦК КП Белоруссии по пропаганде Василия Шауро назначил куратором всей советской культуры по линии ЦК КПСС. А спустя год, в апреле 66-го, кандидатом в члены Политбюро стал еще один белорус – новый глава Белоруссии Петр Машеров.

Василий Шауро весьма рьяно взялся за дело, попытавшись накинуть узду на очумевших от хрущевской «оттепели» западников. Именно за это либералы до сих пор, при одном упоминании его имени, белеют от ненависти и клацают зубами, что ясно указывает на то, что Шауро все делал правильно. Другое дело, что действовал он непоследовательно, к тому же часто был просто бессилен против высокопоставленных либералов из того же ЦК КПСС.

Но вернемся к Юрию Любимову.

Встав у руля «Таганки», он принялся методично выпускать в свет спектакли с непременными «фигами в кармане». Причем, будучи талантливым аллюзионистом, Любимов инсценировал такие произведения, которые давали самый широкий простор для его режиссерской фантазии и имели откровенно политическую подоплеку (как бы ни отрицал это Гершкович). Так, в спектакле «Жизнь Галилея» (май 1966) по Б. Брехту на авансцену выдвигался конфликт творца и власти, где последняя выступает в самом неприглядном виде – заставляет творца отречься от своего учения и отправляет его в ссылку (то, что это учение могло быть не ко времени и грозило взорвать общество, это в расчет Любимовым и K° не бралось, их интересовал исключительно конфликт: с одной стороны, гениальный творец, с другой – жестокая власть со своей инквизицией); в «Дознании» (1967) П. Вайса речь шла о суде над нацистами, но между строк читались коммунисты, за что спектакль был снят с репертуара через год после премьеры; в «Пугачеве» (ноябрь 1967) С. Есенина речь шла о русском бунте – кровавом и беспощадном. Даже в далеком, казалось бы, от советских реалий спектакле «Тартюф» (ноябрь 1968) по Ж. Б. Мольеру Любимов умудрился изобразить в образе кардинала под париком и с бельмом на глазу… всесильного советского идеолога Михаила Суслова.

Все более политизируя свой театр, Любимов вольно или невольно вступал в спор со своими коллегами, которые прекрасно понимали, что этот крен в политику не является прерогативой одного Любимова. Было ясно, что он одобрен на самом «верху» для того, чтобы создать впечатление плюрализма мнений. Поэтому отношение к Любимову у его коллег было неоднозначным. Например, когда в 1965 году у руководителя БДТ Георгия Товстоногова возник конфликт с властями из-за спектакля «Римская комедия» (власти нашли в этом спектакле о временах римского императора Домициана современные «фиги»), режиссер принял решение собственноручно «похоронить» свое детище, а на вопрос коллег «Почему?» ответил: «Мне лавры „Таганки“ не нужны!» После этого либералы дружно записали Товстоногова в ренегаты, хотя в позиции шефа БДТ было больше здравого смысла, чем в их. Товстоноговым двигал «умный конформизм», который был присущ многим советским интеллигентам из творческой среды, вроде Сергея Герасимова, Сергея Бондарчука, Юрия Озерова, Евгения Матвеева, Михаила Царева, Николая Охлопкова, Андрея Гончарова и др. У многих из этих людей тоже имелись свои претензии к советской власти (у того же Товстоногова отец был репрессирован), но они не считали вправе выносить их на суд общественности, поскольку прекрасно отдавали себе отчет, на чью мельницу они таким образом будут лить воду. Поэтому не случайно, что, когда в середине 80-х к власти пришел либерал-западник Горбачев, многие из этих людей будут первыми подвергнуты остракизму и отстранены от власти в искусстве.

Но вернемся в 60-е.

В 1968 году Любимов взялся ставить спектакль «Живой» по Б. Можаеву – свою самую мощную «бомбу» на современную тему, где разоблачался советский колхозный строй. Критики по сию пору называют этот спектакль лучшим творением Любимова, что вполне соответствует действительности: в это творение режиссер вложил всю свою ненависть отпрыска кулаков к советскому колхозному строю. Спору нет, что советская колхозная система имела массу недостатков и даже пороков. Однако, даже несмотря на них, во многом именно благодаря существованию этой системы Советскому Союзу удалось победить в самой кровопролитной войне в истории человечества и сохранить свою государственную целостность. Об этом в СССР было написано множество книг, сняты десятки художественных фильмов, большинство из которых были с восторгом приняты обществом (самый яркий пример: книги Анатолия Иванова «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов», которые выдержали многомиллионные тиражи и были экранизированы на ТВ, собрав там еще больший урожай симпатий).

Однако с началом «оттепели» в либеральной среде стали нарастать тенденции, когда официальная точка зрения на большинство событий отечественной истории стала подвергаться сомнению и многих «инженеров человеческих душ» потянуло на пересмотр ранее принятых оценок. И вот уже на смену «правильным» произведениям стали появляться «неправильные». Тот же роман Бориса Можаева «Живой» был из этой самой категории – «неправильных». Речь в нем шла о находчивом советском колхознике Федоре Кузькине, который в одиночку стоически противостоит косной и бюрократической колхозной системе (именно борьба с этой системой и составляла основу данной книги). Роман появился в свет на исходе «оттепели», в 1965 году, и уже через год был опубликован в другом оплоте советских либералов, литературном – журнале «Новый мир». А еще через год его решил инсценировать Юрий Любимов, с явным намерением расширить пропагандистский эффект этого произведения.

На мой взгляд, те цели, которые преследовали автор романа и инсценировщик, несмотря на их внешнюю схожесть, кардинально разнились. Если Можаев ставил целью всего лишь вскрыть недостатки и пороки советской колхозной системы, то Любимов шел дальше – он своим спектаклем выводил на авансцену так называемую «рабскую парадигму русской нации»: дескать, советский человек, будь то колхозник или рабочий, унаследовал рабскую сущность от своих далеких предков. Эта «парадигма» была любимым коньком западников, поэтому не случайно его оседлали многие из них. Например, одновременно с Любимовым кинорежиссер Михалков-Кончаловский снял фильм «Курочка Ряба», где речь шла о современной советской деревне (в «Живом» рисовалась деревня первых послевоенных лет) и главная идея подавалась в навязчивом образе уборной – прогрессивный фермер поставил в своем коттедже унитаз, а колхозники в своих деревянных будках проваливаются в дерьмо. Как верно пишет все тот же С. Кара-Мурза: «Представив ущербность русской души через вонючий символ, Кончаловский художественно оформил большую идею западников…»

Однако «взорвать» свои «бомбы» ни Любимову, ни Кончаловскому тогда не удалось – грянули события в Чехословакии. Эта страна четыре последних года проводила у себя демократические реформы по лекалам своих либералов, вроде члена ЦК КПЧ Гоффмейстера или главного редактора еженедельника Союза писателей ЧССР «Литерарни новини» Гольдштюкера. В итоге ситуация приобрела настолько серьезный оборот, что ребром встал вопрос: быть социализму в Чехословакии или нет.

Скажем прямо, в когорте социалистических стран Чехословакия являлась самой ненадежной, и в Москве на этот счет никто не заблуждался. Однако и отпустить эту страну на все четыре стороны было нельзя: слишком дорогой ценой она досталась Советскому Союзу – за нее сложили свои головы несколько сот тысяч советских солдат. К тому же выход ЧССР из Варшавского Договора мог грозить дезинтеграцией всему Восточному блоку. В итоге было решено подавить «бархатную революцию» с применением силы. Тем более что и наши противники в «холодной войне» в таких случаях миролюбия не проявляли: в 1965 году американцы ввели свои войска в Доминиканскую Республику, чтобы подавить восстание прокоммунистически настроенного полковника Франсиско Каманьо.

Что бы ни утверждали господа либералы, но факт есть факт: Брежнев подавил «пражскую весну» практически бескровно. Если американцы в той же Доминиканской Республике уничтожили несколько сот человек, то вторжение в ЧССР унесло жизни меньше десятка чехословаков. Эти цифры меркли перед жертвами вьетнамской войны, которая в те же самые дни полыхала во всю свою мощь: там поборники демократии, американские «зеленые береты», в иной день уничтожали тысячи людей. Достаточно сказать, что только за первые 10 месяцев 68-го авиация США совершила 37 580 налетов на различные населенные пункты Вьетнама и уничтожила около 100 тысяч человек, подавляющую часть которых составляли мирные жители (всего американцы за 10 лет отправят на тот свет 1,5 миллиона вьетнамцев).

Никаких жутких репрессий своим согражданам, идейно поддерживавшим чехословацких реформаторов, Брежнев не устраивал. Хотя державники предлагали «потуже закрутить гайки», генсек вновь испугался прослыть сталинистом и обошелся со своими доморощенными гольдштюкерами по-божески: провел некоторые кадровые чистки в отдельных учреждениях, где их засилье было очевидным (вроде АПН). Но большинство либералов отделались лишь легким испугом. Как те же Кончаловский и Любимов. Несмотря на то что их произведения в свет так и не вышли, однако на карьере создателей это нисколько не отразилось: первому разрешили экранизировать русскую классику («Дворянское гнездо»), а второму советскую – горьковскую «Мать».

Поначалу с Любимовым хотели обойтись более строго – уволить его с поста руководителя «Таганки» и исключить из партии. Что и было сделано. Но режиссер написал письмо на имя Брежнева, после чего его быстро (за две недели) восстановили и в рядах КПСС, и в стенах «Таганки». Более того, заступники Любимова позволили ему создать в своем театре расширенный художественный совет, который объединил в себе с десяток видных либералов и отныне должен был стать надежным щитом «Таганки» для отражения будущих атак со стороны державников. В этот «щит» вошли: Александр Бовин (он в ту пору был консультантом ЦК КПСС), Андрей Вознесенский, Альфред Шнитке, Белла Ахмадулина, Фазиль Искандер, Родион Щедрин, Федор Абрамов, Борис Можаев, Юрий Карякин и др. Спустя два десятка лет именно эти люди станут духовными лидерами горбачевской «перестройки», а вернее «катастройки» (от слова катастрофа).