Читать онлайн Шпион и лжец бесплатно

- Все книги автора: Ребекка Стед

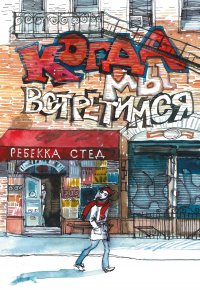

Rebecca Stead

LIAR & SPY

Text copyright @ Rebecca Stead, 2012

© Е. Канищева, перевод на русский язык, 2019

© ООО «Издательство «Розовый жираф», издание на русском языке, 2019

Узнай свою судьбу

Перед нами неправильная карта человеческого языка. На ней показано, какими частями языка мы якобы ощущаем разные вкусы: горькое – задней частью, солёное – боковыми, сладкое – кончиком. Кто-то сто лет назад намалевал эту карту, и потом школьников сто лет заставляли её зубрить.

Но только она неверна. От слова «совсем». То есть правды в ней ровно ноль. На самом деле, говорит мистер Ландау (он преподаёт у нас в седьмом классе естествознание), все вкусовые сосочки одинаковы, они покрывают всю поверхность языка, и каждый из них ощущает все вкусы. Мистер Ландау развернул потрёпанный плакат с этой тупой картой и рассказывает, что с незапамятных времён люди совершенно неправильно понимали, как устроен вкус.

Сегодня все слушают внимательно, даже Боб Инглиш с Фломастером слушает, – потому что это первый день курса «Что такое вкус», известного также под названием «Узнай свою судьбу». Они все верят, что в ближайшие десять дней как минимум один человек в классе узнает, что́ ему или ей суждено: настоящая любовь или трагическая смерть.

Да, вот именно, только эти два варианта.

Боба Инглиша c Фломастером на самом деле зовут Роберт Инглиш, а прозвище дала ему в четвёртом классе наша мисс Диаматис, потому что он вечно с задумчивым видом что-то рисовал фломастером «Шарпи». «Боб Инглиш с Фломастером, – говорила ему мисс Диаматис, – напомни нам, пожалуйста, таблицу умножения на восемь». Её задачей было добиться, чтобы к пятому классу все научились умножать со скоростью света. С тех пор все его так и называют – Боб Инглиш с Фломастером.

Пока весь класс смотрит в рот мистеру Ландау и ловит каждое его слово, я смотрю на неправильный плакат с языком, и мне хочется, чтобы он не был неправильный. Эти жирные чёрные стрелочки как-то даже успокаивают: тут тебе кислое, там солёное, всему своё место. В отличие от полной неразберихи, которой на самом деле оказался человеческий язык.

Народ, народ

Пятница, последний урок. Физкультура. Мы с мисс Уорнер высоко поднимаем руки и приветствуем друг друга хлопком ладоней с растопыренными пальцами – хай-файв. Мы всегда так делаем по пятницам. Потому что я ненавижу школу, а она ненавидит работу, и мы оба всю неделю ждём не дождёмся пятницы.

Сегодня играем в волейбол. С восклицательным знаком. Мисс Уорнер так и написала на доске перед входом в спортзал: «Волейбол!».

Когда я вижу это слово и одновременно чувствую запах первого этажа, то есть запах столовой после обеда, в голове у меня возникает какое-то эхо, как будто крик издалека.

По утрам в столовой пахнет сладким и жареным, например печеньем и рыбными палочками. Но после обеда запах стоит совсем другой. Что-то вроде смеси пота и мусорного контейнера. А может, дело просто в том, что после обеда столовая пахнет не тем, что будет, а тем, что было.

Волейбол!

Мисс Уорнер стоит у сетки, упираясь руками в колени, выкрикивает что-то вдохновляющее и сияет улыбкой как ненормальная.

– Вот это от души! – кричит она, когда Элиза Доунен вяло отбивает мячик снизу. – Отличный удар!

Если не знать мисс Уорнер, можно подумать, что спортзал – её самое любимое место на земле. Может, она проверяет знаменитую теорию моей мамы о том, что если улыбаться без всякой причины, то и вправду начинаешь чувствовать себя счастливым. Мама всё время просит меня улыбнуться, надеясь, что рано или поздно я стану улыбчивым, и это, честно говоря, слегка напрягает. Но я понимаю, что она просто очень сильно за меня переживает – с того момента, как они с папой объявили, что наш дом придётся продать. Она даже записала для меня диск «Самые смешные домашние видео Америки»: такая смехотерапия.

Я в ответ прошу маму приберечь её чудодейственные методы для больницы. Она медсестра в палате интенсивной терапии, и ей положено проверять самочувствие пациентов каждые пятнадцать минут. Подозреваю, что если ты привык что-то проверять каждые пятнадцать минут, то потом очень трудно от этой привычки избавиться. Но я всё-таки смотрю этот диск и правда смеюсь. Попробуй не засмеяться над «Самыми смешными домашними видео Америки». Все эти нелепые зверушки. Все эти споткнулся-упал.

Я считаю, сколько переходов осталось до моей подачи, и кошусь на огромные часы на стене, защищённые проволочной сеткой. Прихожу к выводу, что шансы на спасение посредством звонка с урока – пятьдесят на пятьдесят, но в следующий миг обнаруживаю себя в дальнем углу, в одной руке у меня мяч, а другой я готовлюсь по нему ударить.

Не смотри на мяч.

Смотри туда, куда хочешь, чтоб он полетел.

Но этот совет, звучащий у меня в голове, бесполезен, потому что время замедляется, пока все голоса не сливаются во что-то похожее на подводное пение китов.

Ясно, что «подводное», говорю я себе, где же ещё водятся киты?

Надо думать о мяче, не о китах.

В тот самый миг, когда я уже почти по нему бью, у меня возникает предчувствие, что он улетит как минимум за сетку, возможно даже в заднюю линию, между Мэнди и Гейбом, которые очень стараются не стоять слишком близко друг к другу, потому что они тайно друг в друга влюблены.

Но предчувствие меня обманывает. Мяч взлетает и приземляется на пол между ног Далласа Луэллина, который стоит прямо передо мной. Моя подача – ровно то, что называется эпик фейл, и некоторые девочки начинают медленно хлопать в ладоши.

Хлоп.

Пауза.

Хлоп.

Пауза.

Хлоп.

Такие саркастические аплодисменты. Вы знаете этот философский вопрос: «Как звучит хлопок одной ладони?» Понятия не имею, как он звучит, но явно лучше, чем эти замедленные хлопки.

Мисс Уорнер вопит: «Народ! Народ!», как всегда, когда кто-то кого-то начинает гнобить, а она не знает, что с этим делать.

Даллас вручает мне мяч: вторая попытка. Я подаю сразу, не думая, просто чтобы побыстрее отделаться. На этот раз мяч летит куда-то влево, за пределы поля, потом звенит звонок, все несутся кто куда – и привет, неделя окончена.

Я бреду к мисс Уорнер, которая сидит на стопке матов, прислонившись спиной к стене, и что-то пишет на доске-планшете.

– Хороших выходных, Джи! – говорит она. – Мы это сделали. Нас ждут сорок восемь часов свободы и красоты.

Мисс Уорнер хочет, чтобы ко мне прилипло имя «Джи», по первой букве имени. Меня зовут Джордж, только в конце ещё пишется s, как во французском имени Жорж[1]. Поэтому, конечно, некоторые обзывают меня «Жо». Мне, в общем-то, плевать. Людей, бывает, обзывают и похуже.

– Джи! Ты здесь? – Мисс Уорнер машет свободной рукой прямо у меня перед носом. – Я сказала «хороших выходных»!

– Угу, – говорю я, но как раз сегодня мысль про выходные меня не радует, потому что в воскресенье мы переезжаем. Мама будет в больнице, так что папиным помощником официально назначен я.

Мисс Уорнер улыбается мне.

– Присаживайся, – говорит она и похлопывает по стопке матов.

Но я вместо этого ложусь на пол.

Несколько человек решили отметить конец школьной недели пулянием мяча в огромные часы. Повредить часы они не могут из-за проволочной сетки, но мисс Уорнер всё равно считает своим долгом навести порядок.

– Я сейчас, – говорит она мне, вскакивает и бежит к ним с криком: – Народ! Народ!

Лечь на пол было ошибкой. Если ты лежишь, значит, умер и к тебе слетаются стервятники. А если и не умер, то умираешь. И если не стервятники, то Даллас Луэллин.

Даллас возвышается надо мной. Не успеваю я моргнуть, как он ставит ногу мне на живот. Просто ставит, и всё.

– Шикарная подача, Жо.

Типичный мерзкий буллинг. Так сказала мама с месяц назад, когда увидела, что́ кто-то написал на моей закладке. Я бы ей ни за что не показал, но она иногда сама просматривает мои вещи. «Чтоб держать руку на пульсе» – так она это называет.

Носок Далласовой кроссовки упирается мне прямо в солнечное сплетение. Больно. Я применяю поверхностное дыхание, чтобы он не раздавил мне какой-нибудь внутренний орган.

– Мы всё равно проигрывали, – говорю я, хотя вовсе в этом не уверен.

– Нет, была ничья, – шипит он, и я пытаюсь пожать плечами – что не так-то просто, когда ты лежишь на спине, а в твоём брюхе утопает чья-то нога.

Мне хочется сказать ему то, что я знаю наверняка: судьба этого мира не зависит от исхода волейбольного матча семиклассников древней бруклинской школы, за сто лет насквозь пропахшей обедами в школьной столовке.

Но вместо этого я обхватываю обеими руками лодыжку Далласа и приподнимаю его ногу. Мы с папой уже около года делаем по утрам зарядку с гантелями – всего лишь с теми голубенькими пластмассовыми штуковинами, что торчат из-под родительской кровати, но тут явно сработал суммарный эффект: я без труда поднимаю ногу Далласа, он неловко вращает руками и приземляется на пол.

Это безобидное приземление. Я не хотел бы причинять ему боль. Я понимаю, что этот эпизод скоро станет для нас обоих разве что смутным воспоминанием. Но боль есть боль, и лучше обходиться без неё.

Мальчик твоего возраста

В воскресенье утром я стою в холле нашего нового многоквартирного дома и наблюдаю, как входят и выходят грузчики. Папа сказал мне придерживать для них дверь, но на самом деле эту дверь подпирает поцарапанный треугольный деревянный клинышек, напоминающий мне о кубиках в подготовительном классе. Так что я просто смотрю вниз на эту деревяшку и думаю о том, как мы строили с Джейсоном длиннющие эстакады, и как теперь Джейсон одевается будто скейтер, хотя он никакой не скейтер, и как всякий раз, когда Картер Диксон или Даллас Луэллин называют меня Жо, Джейсон просто стоит, и всё.

Я выглядываю наружу и верчу головой. Тротуар пуст, солнце светит очень ярко, деревья отбрасывают прохладные тени.

Папа в грузовике – следит, чтобы мебель разгружали в строго определённом порядке. Подозреваю, что толку с него примерно как с меня, охраняющего деревянный клинышек.

И тут я слышу звук. Это непонятный, очень высокий звук, такое тоненькое жужжание, и я, кажется, слышу его уже некоторое время, сам того не замечая. Это должно как-то называться – когда ты что-то слышишь и одновременно осознаёшь, что этот звук, оказывается, уже минут пять звучит у тебя в мозгу без всякого твоего на то разрешения.

Я озираюсь, пытаясь понять, что это жужжит. Сперва смотрю на древнюю жёлтую люстру над головой, потом на блестящий серебристый домофон на стене. На нём есть клавиатура и маленькая видеокамера, с помощью которой человек у себя в квартире видит, кто там стоит в холле, и решает, пускать его или нет. Папа уже показал мне, как эта штуковина работает.

Я делаю шаг к домофону, и жужжание прекращается.

Мои мысли снова возвращаются к Джейсону, который до конца шестого класса был моим лучшим другом в школе и после школы, потом уехал на семь недель в лагерь, а в сентябре внезапно сел в столовке за стол для крутых, как будто всю жизнь там и сидел.

Вдруг откуда-то сверху, прямо надо мной, раздаётся странный шум: что-то трещит, щёлкает и громко топает одновременно, и эхо разносит эти звуки по выложенному плиткой полу, а потом на лестничной площадке появляются две собаки, одна огромная светло-рыжая, а другая маленькая чёрная. А за собаками – мальчик примерно моего роста, в одной руке у него спутанные поводки, а другой он цепляется за перила.

Я распластываюсь по открытой двери, думая, что собаки сейчас пролетят мимо меня на улицу и вытащат парня за собой, но нет. Вместо этого они делают резкий, чуть ли не круговой поворот к двери под лестницей. Собаки закладывают этот вираж на такой скорости, что мальчик несколько секунд прыгает на одной ноге и чуть не опрокидывается, как в мультике.

Дверь под лестницей закрыта. Собаки нетерпеливо вертят хвостами, пока мальчик, ни разу не взглянув на меня, выуживает из переднего кармана джинсов гигантское кольцо с кучей ключей. Он выбирает нужный ключ, отпирает дверь и толкает её. Я вижу ещё один пролёт ступенек, ведущий вниз.

Псы бросаются вперёд и тянут мальчика за собой вниз по ступенькам. Дверь за ними захлопывается. Громко. И потом всё опять становится тихо.

Я точно знаю, что сказал бы папа, если бы был рядом. Он не стал бы упоминать странности – например, как собаки бросились к загадочной двери под лестницей или какое гигантское кольцо для ключей было у этого парня.

Папа сказал бы только одно:

– Смотри, Джордж! Мальчик твоего возраста.

Сэр А

Первое, что делает папа, – это вешает в гостиной нашего Сера́. Это не настоящий Сера, иначе мы были бы миллионерами. Это просто постер из музея. Когда я вижу его на стене над диваном, точно так же, как было у нас дома, у меня сразу чуточку улучшается настроение. Думаю, что у папы тоже.

Два года назад, летом, мы были в Чикаго и видели в Институте искусств оригинал этой картины – она там занимает целую стену. О чём по нашему постеру не догадаешься, так это о том, что вся картина состоит из одних только точек. Маленьких, крошечных точек. И если подойти близко, каждая точка выглядит просто как пятнышко краски. Но если отойти подальше, то из точек складывается вся эта прекрасная сцена: парк и в нём люди в старомодной одежде, которые гуляют или сидят на траве. Там есть даже обезьянка на поводке. Мама говорит, наш Сера напоминает ей, что всегда нужно уметь увидеть картину в целом. Например, когда ей грустно от мысли, что наш дом пришлось продать, она говорит себе, что это чувство – всего лишь точка в гигантском полотне нашей жизни.

Когда я был маленький, я думал, что родители называют наш постер «сэр А». На самом деле «Сера» – это фамилия французского художника, который нарисовал эту картину много лет назад. Я и теперь думаю об этом постере как о человеке – как будто этот сэр А всегда жил с нами. Я хорошо представляю, какой он, сэр А. Он очень вежливый. Очень тихий. И часто смотрит телевизор.

Как его звали, этого Сера? Его звали Жорж. Пишется в точности как моё имя, с немой s.

Вот совет, который вам, скорее всего, никогда не пригодится: если вы захотите назвать сына в честь французского художника Жоржа Сера, назовите его просто Джордж, без всяких немых s. Просто чтоб облегчить ему жизнь.

Когда сэр А водружён на стену (идеально ровно), мы с папой начинаем распаковывать тарелки и чашки. Казалось бы, переехали всего за двенадцать кварталов от дома – а работы немерено.

Я сперва швыряю все вилки-ложки в ящик как попало, но потом соображаю, что у папы случится инфаркт, если он это увидит, – потому что он не выносит, когда всё перемешано. Так что я всё вытаскиваю обратно и начинаю заново: вилки к вилкам, столовые ложки отдельно, чайные отдельно.

Мы с папой – хорошая команда, трудимся не покладая рук, и вскоре у нас вырастает с десяток огромных мусорных мешков, набитых мятой газетной бумагой, в которую всё это добро было завёрнуто.

– Пойдём покажу тебе подвал, – говорит папа. – Там баки для разных сортов мусора.

Потому что мусор – это моя обязанность.

В нашем собственном доме эта обязанность заключалась в том, что я выкатывал два больших пластмассовых мусорных бака на тротуар. Я катил их оба одновременно, они у меня объезжали с двух сторон трещину на разбитой бетонной дорожке, а потом съезжались снова. Кстати, это не так просто, как может показаться. Трещина довольно большая: когда мне было пять лет, я за неё зацепился, упал, и у меня откололся кусочек переднего зуба. Я представляю, как новые владельцы нашего дома в день, когда надо выкатывать баки, тоже цепляются за эту трещину, их баки переворачиваются и мусор летит во все стороны.

Мы с папой выбрасываем набитые газетами мешки за дверь. Они громоздятся горой. К нам приезжает лифт, но в нём уже есть человек и два больших чемодана. На голове у человека бейсболка, на бейсболке – рыбка.

Папа говорит ему, чтобы он ехал, а мы потом, следующей ходкой.

– Иначе вы в этом потонете, – он показывает на нашу гору мешков с газетами.

– Спасибо! – кричит человек в закрывающуюся дверь лифта.

Мы с папой следим за облезлой металлической стрелочкой на стене над лифтом. Она показывает сначала на 3, потом 2, потом 1 – лифт спустился в холл. Папа любит всякое такое старьё, вроде той большой жёлтой люстры в холле и плиточных полов, которые никто и никогда не сможет отмыть. Он называет это «элегантностью увядания». Это теперь в некотором смысле его работа – официально он по-прежнему архитектор, но с тех пор как в прошлом году его уволили, он в основном помогает людям делать так, чтобы их новые дома выглядели старыми. Что, по-моему, немножко тупо: почему бы сразу не купить старый дом, их же полно.

Вообще-то, мы в основном потому и продали наш дом, что папу уволили с работы. Но мама говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло – потому что папа всегда хотел начать свой собственный бизнес и вот наконец он это сделал. Правда, пока что у него только три заказчика. Или, как он их называет, клиента.

В подвале бугристые серые стены и несколько голых лампочек, свисающих с потолка на неоново-жёлтых проводах. У дальней стены ряд мусорных баков. Мы с папой запихиваем наши мешки с газетами в бак для бумаги и картона.

Возле самого последнего бака – две двери, выкрашенные в горчичный цвет. На одной из них написано УПРАВЛЯЮЩИЙ. К двери скотчем прилеплен блокнот с огрызком карандаша на верёвочке, а рядом яркая бумажка-стикер с надписью: ВЫЗЫВАЯ МАСТЕРА, СТАВЬТЕ ДАТУ.

Ко второй двери тоже что-то приклеено – отрывной листок из блокнота. На листке нацарапано:

Собрание шпионского клуба – СЕГОДНЯ!

Трудно сказать, давно ли эта бумажка тут висит, но её края слегка закурчавились.

Папа разглядывает и говорит:

– Какое забавное объявление.

– Ага. Дурацкое.

– В смысле – как же прийти на это собрание, если они не указали время?

– Ха-ха.

– Нет, я серьёзно. – Папа берётся за огрызок карандаша на верёвочке с той двери, где УПРАВЛЯЮЩИЙ, и пытается дотянуть его до листка на двери шпионского клуба. Карандаш дотягивается плохо, поэтому папе приходится писать на самом краешке:

ВО СКОЛЬКО?

Если уж папе что-то взбрело в голову, помешать ему нет никакой возможности. Поэтому я просто стою и наблюдаю. Папа пишет идеально ровными печатными буквами. Этому учат на архитектурном факультете.

– Ну, теперь всё? – спрашиваю я. – Можно идти?

Наверху папа велит мне превратить гору пустых коробок в плоскую стопку, пока сам он расставляет книги. Я ловлю себя на том, что думаю про эту надпись – «Собрание шпионского клуба – СЕГОДНЯ!» и про то, что вдруг какой-нибудь мальчик – или девочка – до потолка подпрыгивает от радости, что кто-то на самом деле придёт. Но, с другой стороны, может, эта бумажка висит там несколько месяцев. Или даже лет.

– Мне теперь, наверно, надо снести это в подвал, – говорю я.

– Пойти с тобой? – Папа в задумчивости уставился на книжные полки – решает, какую книгу куда поставить.

Однажды мама пришла с работы и обнаружила, что папа развернул все книги корешком к стене. Он сказал, что так ему спокойнее, а то все эти слова на корешках мельтешат перед глазами и «создают помехи». Мама заставила его развернуть книги обратно. Слишком трудно найти нужную книгу, сказала она, когда не можешь прочесть заглавие. А потом налила себе большой бокал вина.

– Я справлюсь, – говорю я папе. – Ты пока заканчивай с книгами.

Внизу, в подвале, я прислоняю коробки к стене и гляжу на объявление про шпионский клуб.

Под папиным аккуратненьким ВО СКОЛЬКО? оранжевым маркером приписано:

1:30?

Отлично. Папа взял и обнадёжил какого-то ребёнка, а сам ушёл. Я стою там с минуту, потом дотягиваю огрызок карандаша до этой бумажки, как делал папа, и пишу:

ОК

Когда я вхожу обратно в квартиру, папа держит в каждой руке по книге и смотрит на них так, словно от того, какую он выберет, зависит его жизнь. Вокруг него стоят пять коробок, всё ещё доверху заполненных книгами. Так он никогда не закончит.

– Синюю, – говорю ему я.

Он кивает и ставит синюю книгу на полку.

– Я как раз и склонялся к синей. – Он отступает на несколько шагов. – Ну, что скажешь?

– Смотрится неплохо. И эхо тут теперь не такое сильное.

– Хочешь позвонить маме? Отчитаемся, расскажем, как у нас дела…

– Может быть, попозже. – Мне не нравится, как звучит мамин голос, когда она в больнице. Он у неё тогда усталый.

– Я ужасно голоден, – говорит папа. – «Де Марко»?

Да, пицца – это хорошая идея.

– Только побыстрее, ладно? – прошу я. – А то в час тридцать у меня встреча в подвале. По твоей милости.

Папа секунду смотрит на меня и разражается хохотом:

– Серьёзно? Шпионский клуб? Я был уверен, что этому объявлению лет десять, не меньше!

Но он, конечно, рад, что я согласился в это влезть.

– А если это какой-то семилетка или типа того? – жалуюсь я по пути в «Де Марко».

– Есть только один способ это выяснить, – жизнерадостно откликается папа.

Как будто он тут вообще ни при чём.

Шпионский клуб

Я спускаюсь в подвал в час тридцать одну. Дверь шпионского клуба приоткрыта, самую малость, и оттуда виден свет. У меня с собой небольшой пакет с мятыми газетами, для маскировки – на случай если это и правда семилетка.

Несу этот пакет к последнему баку, который ближе всего к приоткрытой двери. Открываю крышку, стараясь издавать как можно больше шума, и запихиваю свой «мусор» в бак. Но из комнаты никто не выходит.

Я стою перед дверью и прислушиваюсь. Ни звука. Толкаю дверь одним пальцем, типа я её случайно задел. Она распахивается настежь.

За ней оказывается крохотная комнатка, почти чулан, с грязными стенами, бетонным полом и одной-единственной лампочкой, как-то немного даже жутковато свисающей с потолка. На дальней стене, под самым потолком, крошечное замалёванное окошко, в которое проникает свет с улицы. Но еле-еле.

Единственный предмет мебели в этой комнате – складной столик на длинных и тонких металлических ножках. На столике, скрестив ноги, сидит девочка с короткими тёмными волосами и очень ровной чёлкой, словно по лбу проведена прямая линия. На вид девочке лет семь.

– Ты пришёл! – говорит она. На ней пушистые розовые тапочки. На коленях у неё открытая книга.

– Экхм… нет. Я вообще-то мусор выбрасывал, – говорю я. – Слушай, извини. Мой папа решил пошутить. Думает, что это смешно. В общем, это он…

– Не волнуйся, – перебивает она, – этот дурацкий клуб – не моя затея.

– Не твоя?

– Нет. Я здесь сижу ради платы.

– Платы за что?

– За разведку.

– В каком смысле?

– Ой, ну ты знаешь, в каком. – Она захлопывает книгу и свешивает ноги со стола. Теперь я вижу, что на её пушистых розовых тапочках – маленькие ушки. И глазки. Возможно, это поросята. – Разведчики высматривают ловушки, западни, всякое такое.

– Сколько тебе лет? – спрашиваю я. – И какие такие ловушки?

– Лет мне больше, чем кажется. А какие ловушки – откуда мне знать. Я же тебе сказала, я этим занимаюсь ради денег. Пятьдесят центов за тридцать минут. То есть доллар в час. Думаешь, я бы стала это делать бесплатно? За доллар можно купить пакетик «СвиТартс» – «Цыплята, утята и кролики». Они сезонные, продаются только в апреле и мае. Вот за ними я сегодня и пойду. Мама поведёт меня в «Ореховый шок».

Я догадываюсь: она имеет в виду магазинчик Бенни, куда я всю жизнь изо дня в день захожу после школы за чем-нибудь вкусным. Там над входом и правда висит голубой выцветший навес с надписью «Ореховый шок», но никто этот магазин так не называет. Когда я был в подготовительном, а потом в первом классе, Бенни из-под прилавка выдвигал для меня пластмассовый ящик из-под молока, чтобы я залезал на него и лучше видел конфеты. Интересно, делает ли он то же самое для этой девочки? Он очень добрый, Бенни.

Она спрыгивает со стола и бесшумно приземляется на пол в своих пушистых тапках-поросятках.

– Но, может, я ещё передумаю и возьму яйцо «Кэдбери» – их тоже продают только весной.

– Но… а кто тебе платит? – спрашиваю я.

– Верней.

– Что верней?

– Не что, а кто. Это человек, ему двенадцать лет, и он стоит у тебя за спиной.

Я резко разворачиваюсь и оказываюсь нос к носу с мальчиком, который выводил собак.

– Я Верней, – говорит мальчик.

– Один доллар, пожалуйста, – говорит девочка и подставляет ладонь.

Верней достаёт из заднего кармана сложенную долларовую купюру и вручает ей.

– Погоди, – говорю я. – Ты сидела здесь целый час?

– Пятнадцать минут, – говорит она. – Плюс ещё сорок пять минут наблюдений за холлом в домофон.

– В домофон?

– Ну. Вы с твоим папой ходили в пиццерию. Это заняло у вас ровно сорок три минуты, если вдруг тебе интересно.

Не успеваю я спросить, что это всё значит и какого чёрта, как Верней выталкивает её за дверь.

– До свидания, Карамель, – говорит он ей вслед. – Скажешь маме, что я буду попозже.

– Погоди, – говорю я, когда он закрывает за ней дверь, – её зовут Карамель?

Верней смотрит на меня.

– Ну.

– А тебя зовут Верней?

– Ну.

Я улыбаюсь. У меня большое подозрение, что я только что познакомился с двумя людьми, которые вряд ли станут издеваться над моим именем.

Верней

– Кофе? – спрашивает Верней.

Он извлекает из заднего кармана фляжку – натуральную фляжку. Я знаю, что такое фляжка, потому что у папы их две. Правда, папа ими не пользуется. Он просто любит на них смотреть. Они очень старые (ну ясен пончик), одна из них принадлежала папиному дедушке. На ней даже есть его инициалы.

Верней медленно отвинчивает крышечку и подносит фляжку к губам. Запрокидывает голову, делает глоток, потом протягивает фляжку мне.

– Спасибо, нет, – говорю я. – Я слышал, кофе замедляет рост.

Верней пожимает плечами, завинчивает крышечку и запихивает фляжку обратно в карман.

– Ладно, приступим. Вопрос номер один: сколько мусорных баков за этой дверью?

Стульев в комнатке нет, поэтому мы стоим по обе стороны от столика, типа опираемся, и Верней смотрит мне прямо в глаза.

– Это была твоя сестра? – спрашиваю я.

Он моргает.

– Да. Так сколько баков?

– Не знаю, – говорю я. – Ты хочешь, чтобы я их сосчитал, что ли? Вообще-то ты и сам мог бы.

– Нет. Я не прошу тебя их считать. Подозреваю, что считать ты умеешь. Я прошу тебя вспомнить.

– А. – Теперь я понимаю, что это тест. – Может, восемь?

– Десять. Сколько пуговиц на твоей рубашке? Не смотри!

У меня возникает почти непреодолимое желание глянуть вниз. Чтобы удержаться, я поднимаю взгляд на голую лампочку, свисающую с потолка.

– Семь?

– Восемь.

– Окей. И к чему это ты?

– К чему это я? – Он снова вынимает фляжку, делает глоток и утирает рот рукавом. – Я это к тому, что нам предстоит много работы.

Оказывается, это он всё совершенно серьёзно, насчёт шпионства. Он сообщает мне, что в доме живёт чувак – он называет его мистер Икс, – который почти наверняка задумал какое-то злодеяние. Верней произносит это слово – «злодеяние» – небрежно, как что-то повседневное. Как будто он изо дня в день сражается с силами зла в этом мире. Мне это нравится.

Мистер Икс ходит в чёрном и только в чёрном, говорит Верней и уточняет:

– Каждый. Божий. День.

Чёрные брюки, чёрная рубашка, летом – чёрные шорты. И всегда с чемоданами – и выходит с чемоданами, и возвращается с ними. И на вид они очень тяжёлые.

– Погоди, – говорю я, вспоминая того человека утром в лифте, – а он носит бейсболку с рыбкой?

Верней резко поворачивает голову и смотрит мне в глаза:

– Нет. Бейсболку с рыбкой он не носит.

– Ясно. А то я думал, может, я его видел. Мой папа утром разговаривал с чуваком, который ехал в лифте с двумя чемоданами. Но на нём была кепка с рыбкой. Жёлтая.

– Это не может быть он, – раздражённо говорит Верней. – Если бы мистер Икс носил кепку, она была бы чёрная.

– А, точно.

– И к тому же мистер Икс ни с кем не разговаривает.

– Не разговаривает?

– Не разговаривает.

– Погоди… в смысле никогда?

Верней наклоняется ближе ко мне и медленно кивает несколько раз. От этого у меня мурашки, и мне как-то уже не хочется здесь быть. Но и уходить тоже не хочется.

Верней начинает мерить комнатку шагами. Она такая маленькая, что он, по сути, просто ходит кругами вокруг стола. Всякий раз, доходя до места, где стою я, он разворачивается и идёт в обратном направлении.

– Если мы собираемся работать вместе, тебе придётся научиться концентрироваться. Научиться замечать.

– Что замечать?

– Неважно что. Всё. Пуговицы. Мусорные баки. Ты должен уметь фокусироваться на конкретном моменте. У меня такое чувство, что у тебя мысли разбегаются в стороны.

Я молчу. Он прав.

– А твоя роль в этом деле очень важна, – продолжает он.

– Моя?

– Да.

– Это почему?

– Потому что ты живёшь в квартире прямо под ним.

– Под кем?

– Под мистером Икс.

– Вот как? Но я не говорил тебе, в какой квартире живу.

Он скрещивает руки на груди и смотрит на меня.

– А ты хорошо соображаешь, я вижу. Хоть и задаёшь все эти вопросы, на которые знаешь ответы.

Да, соображаю я неплохо. И да, иногда я задаю вопросы, на которые знаю ответы, – мама называет это «тянуть время». Но, честно говоря, следить за ходом мысли Вернея нелегко.

– И, само собой, никто не должен об этом знать. Пока что.

– Знать о чём? – спрашиваю я.

– О мистере Икс. О нас. О шпионском клубе.

– А. Стой, а как же Карамель?

– Она никому не скажет. А ты – ты ведь никому не говорил? Папе своему, например.

– Нет… то есть, погоди, он же знает о шпионском клубе. Он видел объявление. Вообще-то это он приписал «Во сколько?».

Верней раздувает щёки и шумно, с досадой, выдыхает, воздевая руки к потолку.

– Прелестно! Теперь он знает, что тут что-то происходит!

– Но это же ты сам повесил объявление! Что мне, по-твоему, было делать? Сказать, что я пошёл выбрасывать мусор, и проторчать тут двадцать минут? Он бы спустился меня искать.

– Ладно, – говорит Верней. – Успокойся.

– Я спокоен. – Я не уточняю, кто из нас только что размахивал руками.

– Просто скажешь ему, что никто не пришёл.

– Что?

– Скажешь ему, что ты ждал, но никто не пришёл. Ты же можешь так сказать, правда?

– Наверно, могу, но…

– Вот и хорошо.

– А можно тебя спросить? Почему ты повёл собак сюда, вниз? Ведь та лестница из холла, она же сюда ведёт? В подвал?

– Такая работа. Я выгуливаю собак.

– Ты выгуливаешь собак в подвале?!

– Нет, во внутреннем дворе. Туда есть выход.

– Но почему ты не выводишь их на улицу?

Он отмахивается.

– Есть проблема. Но я не должен о ней говорить.

– А. – Я киваю в сторону лифта. – Ты едешь?

– Езжай один, – говорит Верней. – Я никогда не пользуюсь лифтом. В лифте тебя слишком легко застать врасплох.

– Серьёзно?

– К тому же из лифта только один выход.

– Окей, ладно. Ну, ещё увидимся.

Он кивает:

– На следующем собрании.

– Это когда?

Верней подхватывает меня под локоть и ведёт к двери.

– Я выйду на связь.

– Дать тебе мой номер телефона или как?

Он стучит себя пальцем по голове:

– В этом нет необходимости.

Предсказания

Когда я вхожу в квартиру, папа расплывается в улыбке.

– Как всё прошло?

– Никто не пришёл, – говорю.

Улыбка сползает с его лица.

– Ох. Как жаль.

– Да ничего, – говорю я.

– И ты всё это время прождал?

– Да – но ничего.

– Ты точно не огорчился?

Ну почему родители задают такие вопросы?

– Слушай, пап, серьёзно, я норм. На сто про.

Ага, не считая того, что я только что соврал. Ненавижу врать. А главное, даже не понимаю, почему я это сделал.

Папа говорит:

– Как насчёт поужинать сегодня в «Ям Ли»?

«Ям Ли», названный так по имени хозяина, он же шеф-повар, – один из моих самых любимых ресторанов всех времён. Мне немножко стыдно – ведь папа явно хочет утешить меня, думая, что я расстроен, – но я говорю:

– Вообще да, «Ям Ли» звучит неплохо. – И позволяю папе сжать мне плечо и погладить по голове.

– Давай ты начнёшь разбираться со своей комнатой, – говорит он. – А я пока закончу с книжными полками.

Когда я думаю о том, сколько труда папа вложил в наш дом, мне становится дико грустно. А главное, дико жалко себя, потому что самое крутое, что было в том нашем доме, – это моя комната. Когда-то давным-давно папа разобрал пожарную лестницу – самую настоящую, из здания, которое демонтировала его компания, – и встроил её нижний уровень в мою спальню, прикрутив к стене и лестничную площадку, и пролёт. Наверху, на лестничной площадке, стояла моя кровать, и ещё папа сделал мне встроенные шкафчики, куда помещались все мои вещи. Это была лучшая в мире комната, ни у кого из моих знакомых такой нет, и вот теперь нам пришлось её оставить.

– Она встроенная, – объяснил папа. – Это часть дома. И покупателям она нравится.

Мне тоже, хотел я ответить, но не стал, потому что у него был такой несчастный вид.

В нашей новой квартире у меня в комнате стоит мебель из старой папиной спальни – с тех времён, когда он был ребёнком: кровать, письменный стол и книжный шкаф, всё из одного и того же тёмного дерева. Его мама все годы хранила эту мебель в гараже, и пару недель назад папа взял напрокат фургон и привёз всё это в Бруклин.

Я начинаю распаковывать коробки со своими вещами, думая, что, может быть, в эту самую минуту какой-то ребёнок ходит вверх-вниз по моей лестнице и раскладывает свои вещички по моим шкафчикам.

Когда мы пересекаем холл, направляясь к выходу, нам навстречу входят Карамель и какая-то женщина, вероятно её мама. Губы у Карамели ярко-синие.

– Здравствуйте, – с улыбкой говорит женщина и придерживает нам дверь. Папа здоровается в ответ, а я машу рукой Карамели, но она смотрит прямо перед собой, как будто вообще меня не замечает. Я забыл, что мы должны делать вид, будто незнакомы.

– Они, видимо, живут в нашем доме, – говорит папа, когда мы выходим на улицу. – Возможно, у этой девчушки есть старшие братья или сёстры…

– Есть.

Упс.

– Есть? Но откуда ты…

– Я имел в виду – наверно, есть. У неё такой вид, знаешь… типичная младшая сестра. – Ну вот, теперь мне опять стыдно.

Папа странно на меня косится, и я поступаю в точности как Карамель: смотрю прямо перед собой, как будто ничего не заметил.

В «Ям Ли» я сразу забываю, как мне было стыдно. Стоит просто глянуть на тарелки на чужих столах, как рот наполняется слюной. Мы заказываем суп, блинчики с луком-шалотом, холодную лапшу в кунжутном соусе и полоски острой говядины с брокколи.

«Ям Ли» не похож на большинство китайских ресторанов, где приносят заказ мгновенно. Здесь приходится ждать. И пока ты ждёшь, никакой тебе хрустящей лапши и апельсинового соуса. Только вода со льдом и запах чужой еды.

Мама однажды сказала самому́ Яму Ли, что он мог бы, если бы захотел, держать большой шикарный ресторан на Манхэттене.

– Акулы бизнеса платили бы за такую еду втрое больше, – сказала она.

Но Ям Ли окинул взглядом свои обшарпанные деревянные стены, ламинированные меню и вьющиеся растения и сказал:

– Что, шикарнее этого?

Я брызгаю уксус в свой остро-кислый суп и перемешиваю. Папа из супов любит только один – с пельменями-вонтонами, хотя Ям Ли иногда его за это дразнит.

– Это же детский супчик! – укоряет он папу. – Пора расти!

Папа явно настроен на задушевную беседу. Он наклоняется ко мне через стол:

– Ну? Говори, что да как.

Это он так шутливо предлагает мне излить ему душу.

– Сам говори, что да как, – отвечаю я тоже как бы в шутку, но папа делает серьёзное лицо и говорит:

– Окей. Сегодня был трудный день. До меня только сейчас дошло – в придачу к… ну, ты понял, ко всему в придачу, – что наш дом теперь не наш. – Папа вылавливает из супа последний вонтон. – Мы с мамой поболтали по телефону, у неё всё хорошо – да, всё хорошо. И здорово, что ты мне помог сегодня.

Мне не хочется думать о том, что папе нужна моя помощь. Лучше бы я не спрашивал у него, что да как, а сам рассказал бы ему что-нибудь про школу. Про волейбол, например. Про эти медленные хлопки и про ногу Далласа на моём животе. Но уже поздно, потому что, если я теперь расскажу, папе от этого станет только хуже.

Он откидывается обратно на спинку стула, чтобы не мешать официантке расставлять на столе остальные блюда.

– Ты помнишь, как идти из школы домой, правда же? Я имею в виду – в нашу квартиру.

– Пап, ты серьёзно? Квартира ближе к школе, чем наш дом. Чем был наш дом. То есть не наш. Тьфу. – Просто мы переехали в пределах всё той же квадратной мили в Бруклине, где я провёл всю мою жизнь.

Мы умолкаем, и набрасываемся на еду, и съедаем всё – всё от слова «совсем», включая нарезанный апельсин, который нам приносят со счётом.

– Да-а, проголодались вы не на шутку, – говорит официантка, глядя на апельсиновую кожуру, из которой папа выгрыз всё это белое и горькое – он считает, что там полно витаминов. Официантка ставит на стол маленькую тарелочку: наши печенья с предсказаниями.

Предсказания – ещё одна фишка «Ям Ли». Они тут у них ненормальные.

Папа вскрывает своё печенье, вытаскивает длиннющую полоску бумаги и читает вслух:

– «Я читал статью о том, откуда берутся тёмные пятна на тротуаре, и, оказывается, – он переворачивает полоску и читает на обороте, – это всё выплюнутая и растоптанная жвачка. В следующий раз плюй в урну!»

Папа смотрит на меня:

– Но я вообще не жую жвачку!

Я разворачиваю своё печенье. Моё предсказание гласит: «Почему бы тебе хоть иногда не смотреть вверх? У тебя что, проблемы с шеей?»

Говорю же: ненормальные.

Выйдя из ресторана, мы с папой направляемся не в ту сторону – и не замечаем этого, пока не оказываемся на углу перед автошколой «Шестое чувство». Ни он, ни я не говорим вслух, что мы шли к нашему старому дому. Мы просто разворачиваемся.

В квартире я вытягиваюсь на кровати и представляю, как папа лежал на ней, когда ему было столько лет, сколько мне. Ему небось и в голову прийти не могло, что когда-нибудь на этой его кровати будет валяться его собственный сын. Я думаю о том, подружился бы он со мной или скорее с Далласом Луэллином и Картером Диксоном. Неприятно думать, что твой собственный отец мог быть из тех, кто обзывает тебя Жо.

Папа входит и обводит взглядом комнату. Он всегда всё обводит взглядом. Одобрительно кивает на книжный шкаф, куда я засунул все мои книги и игры. На коробку со «Скрэбблом» я, видимо, нечаянно наступил, и квадратные фишки с буквами рассыпались по полу. Большую часть из них я собрал и горкой вывалил на стол. Папа плюхается в кресло перед столом и начинает выстраивать из них аккуратные башенки. Он просто не может иначе.

– Ну, – говорит он, – что скажешь?

– Всё хорошо, – отвечаю я.

Он дотягивается до кровати и, упёршись в неё рукой, пересаживается на край.

– Я ничего не купил на завтрак, забыл. Хочешь встать пораньше и по пути в школу поесть в кафе?

– Конечно.

– Отлично.

Мы желаем друг другу спокойной ночи. С моей кровати просматривается прихожая и немножко родительская спальня. Папа тихонько включает музыку, берёт гаечный ключ и начинает собирать их с мамой кровать. Звонит телефон, и я слышу, как он говорит:

– Привет, Лиза.

Мамина старшая сестра.

– Да, – говорит он, – всё стабильно. – И переходит на шёпот.

Странно, когда потолок так высоко. Дома, над своей пожарной лестницей, я почти мог дотянуться до него рукой. Здесь я чувствую себя маленьким.

Пытаясь устроиться поуютнее, я вдруг нащупываю что-то под подушкой. Это оказывается каталожная карточка, как в библиотеке. Наклонив её, чтобы поймать свет из прихожей, читаю:

СЛЕДУЮЩЕЕ СОБРАНИЕ ЗАВТРА

Я вскакиваю как ужаленный, включаю свет и озираюсь. Верней был здесь. В моей комнате.

Я обхожу её, открываю дверцы шкафа, гляжу в окно на пожарную лестницу. Возвращаюсь, ложусь и снова подскакиваю и заглядываю под кровать. Никаких следов.

И тут я начинаю понимать, что Верней – это, как говорит мама, неизвестная величина. Иными словами, он ещё страннее, чем мне показалось.

Солёное

Наутро, запихивая учебники в рюкзак, я обнаруживаю, что папины скрэббл-башни разрушены и на столе фишками выложены слова:

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ОГУРЕЧИК

На миг меня пронзает безумная мысль, что это Верней снова прокрался сюда, пока я спал. Я всё ещё пялюсь на эти три слова, когда в комнату заглядывает папа.

– Это от мамы, – тихо произносит он и пытается поймать мой взгляд, но я уворачиваюсь.

Правильно. Верней меня не любит и не называет Огуречиком.

Официально мама работает в дневную смену, с семи утра до трёх дня. Потом у неё полчаса уходит на то, чтобы передать всю нужную информацию следующей дежурной медсестре, и ещё сорок пять минут – чтобы доехать на машине домой. Если сестра из следующей смены, которая с трёх дня до одиннадцати вечера, вдруг заболевает, то первую половину её смены берёт на себя мама, а вторую – кто-то другой. Это у них называется «делить смену».

Но если они не могут найти замену на вторую половину, маме приходится работать всю смену с трёх до одиннадцати целиком, то есть она работает без перерыва с семи утра до одиннадцати вечера. Это называется двойная смена, или дубль.

Мы все ненавидели дубли, пока папа не потерял работу. С тех пор мама, наоборот, стала на эти дубли напрашиваться. Но я их ненавижу с прежней силой.

Папа снова возникает в дверном проёме. На нём галстук и специальные очки «для встреч с клиентами», в прямоугольной чёрной оправе.

– Почти готов? – спрашивает он шёпотом.

С утра мы всегда разговариваем шёпотом, потому что, когда у мамы дубль, наше первое утреннее правило – не разбудить маму.

– Один момент, – шепчу я и, перебирая фишки двумя пальцами, быстро составляю ответ:

ХОРОШЕГО ДНЯ

ЛЮБИ МЕНЯ

Первый урок. Естествознание. Он проходит в лаборатории, которая не похожа на остальные классы: в ней старые деревянные столы, длинные и тяжёлые, с чёрными выжженными пятнами, и металлические табуретки. Это единственный класс во всей школе, в котором мне лезут в голову мысли о тех, кто учился тут до нас. Я смотрю на все эти царапины и подпалины и думаю, что каждая из них появилась в конкретный день на конкретном уроке, лет двадцать или даже сорок назад, и каждую нанёс конкретный человек. А сейчас эти люди, наверно, рассеяны по всей стране. Некоторые, может, уже умерли.

Даллас Луэллин по пути к своему столу проходит мимо меня, говорит: «Ты попал, Жо» – и щёлкает меня по уху. Я его игнорирую. Даллас постоянно выискивает у людей слабые места, чтобы точно знать, куда тыкать. А если у кого-то нет слабых мест, он их выдумывает – и всё равно тычет.

Мистер Ландау пишет на доске: ВКУС.

– Вкус-тест, вкус-тест… вкус теста! Тили-тили-тесто! – веселится Картер Диксон и стучит кулаками по столу номер два. Мэнди хихикает и показывает ему большие пальцы. Все знают: она надеется, что вкусовой тест покажет, что им с Гейбом суждено любить друг друга до гробовой доски.

Мистер Ландау не слышит Картера или не желает его слышать. Суть в том, что в какой-то момент на следующей неделе он раздаст нам крошечные полосочки бумаги, и все мы по его команде положим их в рот. Эта бумага покрыта какой-то химической дрянью с ужасным вкусом, поэтому все ломанутся к питьевому фонтанчику. То есть почти все. Некоторые люди вообще не ощущают вкус этого химического вещества, поэтому для них бумага на вкус – просто бумага. И эти двое-трое просто останутся сидеть на местах, не понимая, отчего это у остальных такие лица, будто их сейчас вырвет.

И они будут оглядываться, чтобы увидеть, кто ещё остался сидеть.

Так вот, насчёт судьбы.

Однажды давным-давно к питьевому фонтанчику не побежали только двое, мальчик и девочка, и они начали встречаться, как только перешли в старшую школу. Говорят, они поженились, но точно не знаю. В другой год один-единственный мальчик из всего класса не ощутил химический вкус – а потом, когда он окончил школу, поступил в колледж и перешёл на третий курс, его насмерть сбил пьяный водитель. Вот кто-то и придумал, что вкусовой тест – это способ, каким вселенная сообщает тебе твою судьбу: любовь или смерть. И все остальные, конечно, эту идею подхватили.

Сегодня мистер Ландау рассказывает о солёном вкусе. Он раздал нам залежалые мини-крендельки, и мы их жуём. Нам велено жевать медленно и делать заметки об их вкусе, не употребляя слова «солёный». Я пишу «вкус резкий». Я бы написал «затхлый» или «тошнотворный», но вдруг кому-то от этого станет неприятно.

У меня нет особого желания жевать чёрствые крендельки, я только что позавтракал двойной порцией блинов в «Моём любимом кафе». Не то чтобы я его так уж обожал, просто оно так называется – «Моё любимое кафе». Папа говорит, что его хозяин гений.

Мистер Ландау просит желающих «вслух поделиться наблюдениями». Желающих не находится, и тогда он начинает вызывать сам.

– Ну солёные, – говорит Даллас Луэллин, пожимая плечами.

Мистер Ландау вздыхает. Потом притаскивает из подсобки красно-белую сумку-холодильник, ставит на стол и раскрывает. Мы видим большую пластмассовую канистру с какой-то жидкостью, со всех сторон обложенную льдом.

Мистер Ландау просит Гейба раздать крошечные бумажные стаканчики, потом обходит класс и наливает каждому в стаканчик чуточку этой загадочной жидкости.

– Только не пейте, – говорит он. – Просто подержите на языке.

Он наливает несколько капель и себе, прислоняется спиной к учительскому столу и опрокидывает стаканчик в рот.

Мы делаем то же.

Жидкость солёная и холодная.

– Просто солёная вода, – говорит кто-то.

Мистер Ландау кивает.

– Но солёная как? – спрашивает он. – Чем это ощущение отличается от крендельков?

– То была сухая солёность, а это мокрая, – говорит Гейб.

Но дело не только в этом. Этот вкус напоминает мне землю, или кожу, или животных. Я взбалтываю остатки жидкости в стаканчике и пытаюсь вспомнить.

– Это… это что, слёзы? – спрашивает одна из девчонок.

– Фу!

Это не слёзы. Я понял, что это. Я решаю допить до дна и запрокидываю голову.

– Какая гадость! – вопит Даллас. – Джордж выпил стакан слёз!

Поднимается визг.

– Тихо! – повышает голос мистер Ландау. – Ничего не произошло. Это не слёзы. Это просто солёная вода. – Он смотрит на меня. – Но я же сказал: не пейте.

Даллас ещё с минуту пытается развивать тему, что мой глоток солёной воды – это эпик фейл. Однако момент упущен.

– Джордж, – говорит мистер Ландау, когда все встают, чтобы идти на математику, – можно тебя на минутку?

– У тебя всё в порядке? – спрашивает он.

– Всё норм, – отвечаю я.

– Если захочется поговорить – я вот он.

Кажется, опять разговор по душам.

– Это были не слёзы, – говорю я. – Какие там слёзы, это просто глупо.

– Правильно, – говорит он. – Откуда у человека возьмётся столько слёз?

Я задумываюсь: если все слёзы, пролитые всеми людьми на земле в один отдельно взятый день, поместить в одну ёмкость, какого она должна быть размера? Хватит ли этих слёз, чтобы наполнить водонапорную башню? А три водонапорные башни? Такие вещи называются непознаваемыми. В смысле, ответы существуют, но нам их не узнать.

Я постукиваю по красно-белой сумке-холодильнику.

– Это же была не просто солёная вода, правда? Это океанская вода.

Он улыбается:

– Ответ верен.

В голове у меня возникает картина, как мистер Ландау со своей сумкой-холодильником едет в поезде на Кони-Айленд.

– Я решил, что ничего не случится, если я её выпью. Когда плаваешь на Кейп-Коде, всегда наглотаешься воды, и ничего.

Он кивает.

– И даже если бы это были слёзы – ну и что, подумаешь. В смысле, вот почему люди так всего боятся?

– Джордж?

– А?

– Ты хочешь вовлечь меня в философскую дискуссию, чтобы слегка опоздать на математику?

Я улыбаюсь. Прямо чувствую, как растягивается рот. Похоже, это моя первая улыбка за день.

– Может быть, – говорю я.

– Нет уж, давай иди.

– Окей.

И я иду, на ходу тренируя себя: двадцать восемь табуреток в лаборатории, десять пуговиц на рубашке мистера Ландау, четыре карандаша и две ручки в стакане на его столе.

У дяди

По пути из школы я захожу к Бенни купить пакетик «Старбёрст». Я замечаю горку «Цыплят, утят и кроликов», и вспоминаю Карамель, и снова думаю, как странно, что Карамель зовут Карамель. Хотя это не моё дело, конечно.

Бенни с кем-то болтает, а значит, мне придётся подождать, потому что Бенни никогда не делает два дела одновременно. Я обдумываю, честно ли съесть конфетку до того, как заплатить, и решаю, что, наверно, не совсем.

– Вы знаете девочку по имени Карамель? – спрашиваю я, когда Бенни подходит к кассе.

– Ещё бы, – говорит он. – Одна из лучших моих покупательниц.

Я даю ему свой доллар, и он отсчитывает мне сдачу.

– Семьдесят пять центов за «Старбёрст»! – провозглашает он. – Держи никель – это будет восемьдесят, держи ещё дайм – это будет девяносто, и держи ещё дайм – это будет один доллар.

Бенни всегда так отсчитывает сдачу.

– А брата её знаете? Его зовут Верней.

– Высоченного такого парня?

– Нет, примерно моего роста.

Бенни качает головой.

– Его не знаю.

– А вы знаете, что она – ну, Карамель – называет ваш магазин «Ореховый шок»?

Я понятия не имел, что скажу это. Просто так странно – я всю жизнь думал, что магазинчик Бенни – это как бы моё личное место, и вдруг выясняется, что не только моё, но и другого человека, – но этот человек, одна из лучших покупательниц Бенни, называет его магазинчик «Ореховый шок».

Бенни пожимает плечами:

– Так написано над входом.

– Но вы-то, вы как его называете?

– Я? – Он разрезает бумажный пакетик с даймами о край прилавка. – Я называю его «работа».

Пока я стою внизу в холле и жду лифта, входит девочка постарше меня с мальчиком лет четырёх. Она разговаривает по мобильному:

– Говорю тебе, даже не думай. Ванесса помнит обиды вечно. Вечно!

Мы все стоим и глядим на стрелочку, которая показывает, на каком этаже сейчас лифт.

– Шесть! Пять! Четыре! – выкрикивает мальчик, а потом начинает кружиться на месте, просто так, ради веселья. Помню, я тоже так делал.

Приезжает лифт, мы входим, и мальчик врезается в стенку, потому что от этого вращения у него кружится голова. Он заваливается спиной в угол, ошалело смотрит на меня и говорит:

– Тук-тук.

– Кто там? – говорю я.

– Корова-перебивалка.

– Корова-пере…

– МУУУ! МУУУ!

И мальчик заливается смехом. Он чуть не падает – то ли от хохота, то ли оттого, что у него сильно кружится голова. Они выходят на втором этаже, причём девочка так всё время и говорит по телефону. А мальчик всё покатывается – я слышу его хохот даже сквозь закрытую дверь лифта.

Мой идиотский ключ застревает в замке, и я открываю дверь только с третьей попытки. Всё время, пока я вожусь с ключом, в квартире трезвонит телефон.

– Алло?

– МУУУ!

Это даже страннее, чем может показаться. Я вздрагиваю, мотаю головой и пробую ещё раз:

– Алло?

– Это Верней.

– А. Привет. Как ты узнал, что…

– Квартира 6А. Поднимайся.

После школы я должен звонить маме или папе, чтобы они знали, что я благополучно добрался домой. У папы встреча с очень важным «потенциальным клиентом», что, как он говорит, хорошая новость для нашего «потенциального летнего отдыха на Кейп-Коде», где мы всегда снимаем домик на две недели, кроме прошлого лета. Прошлым летом мы не снимали.

Я звоню ему на мобильный, а потом на пару слов звоню маме, потому что папа сказал, чтобы я позвонил. Листок с её больничным номером телефона висит на холодильнике, прижатый магнитом. У мамы усталый голос. Я говорю ей, что в школе всё нормально, поел нормально, домой пришёл нормально, нет, уроков не много, и да, я сделаю себе что-нибудь перекусить. Я не говорю ей про очередную выдумку Картера Диксона, невероятно идиотский «гей-тест» – что-то насчёт того, у кого какой палец длиннее или короче какого-то другого пальца.

Я бегу вверх, три пролёта, и звоню в квартиру 6А. Из-за двери слышатся шаги, они всё ближе, и потом дверь распахивается. Это Карамель. За её спиной виднеется длиннющий коридор.

– Экскурсия! – объявляет она и выбрасывает вверх сжатую в кулак руку.

Она разворачивается и шагает по коридору, держа кулак высоко над головой, как делают гиды, чтобы туристы их не потеряли. Другой рукой она указывает на двери комнат.

– Моя комната, комната Вернея, ванная, комната Голубя, ванная, мамина-папина комната, мамина фотостудия – тш-ш-ш, она как раз там работает, – кухня, столовая, а вот и гостиная.

Квартира у них огромная. Должно быть, Верней и Карамель ходят в частную школу.

В гостиной, в углу, Верней читает книгу, погрузившись в кресло-мешок. Взгляда он не поднимает. Я вижу только его макушку и ноги от колен и ниже.

– Верней! – кричит Карамель. – Твой друг пришёл.

Она оборачивается ко мне:

– Когда он читает, приходится орать. Иначе он тебя вообще не замечает. – И она удаляется по коридору.

– Добро пожаловать к дяде, – говорит Верней.

– Экхм, спасибо.

– Ты, конечно, знаешь, что такое «дядя»? Это шпионский сленг. Означает штаб-квартиру шпионской организации.

– А. Я думал, твоя штаб-квартира в подвале.

Он строит гримасу:

– Но здесь-то уютнее – скажешь, нет?

Я оглядываю диваны, ковры, кресла-мешки.

– Здесь ещё как уютнее, – говорю я.

– Итак. Ты тренировался?

– Да. В школе, немножко.

– В чём сейчас была Карамелька? Начинай с самого низа.

– Экхм… в туфлях?

– Босиком, – говорит он. – Дальше?

– Джинсы?

– Брюки-карго.

– Что такое брюки-карго?

– Так. Меняем тему. Поучу тебя пользоваться домофоном.

Он подходит к домофону, который висит на стене возле кухни. Точно такой же, как в нашей квартире: белая пластмассовая квадратная коробочка, в неё вмонтировано что-то типа крошечного экранчика и внизу три кнопки: «ВИДЕО», «АУДИО» и «ДВЕРЬ».