Читать онлайн Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне бесплатно

- Все книги автора: Федор Раззаков

ПРЕДИСЛОВИЕ

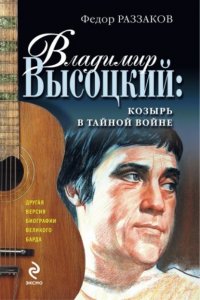

За почти тридцать лет, прошедших с момента смерти Владимира Высоцкого, о нем в разных странах вышли сотни книг. Факт, несомненно, отрадный, если бы не одно «но»: несмотря на то что написаны они разными людьми и посвящены различным периодам в жизни и творчестве Высоцкого, подход у них неизменно один – либеральный. В основе этого подхода лежит следующий принцип: предмет исследования (Высоцкий) априори объявляется носителем положительного начала, а почти все отрицательное в его судьбе олицетворяет собой государство, а конкретно – советская власть. Подобный подход вполне логичен, если учитывать, что и сам Высоцкий принадлежал к либеральному лагерю, а также то, что именно представителей этого политического течения можно смело назвать победителями в том противостоянии, которое длилось в нашей стране примерно с середины ХХ века до начала нынешнего – вплоть до сегодняшнего мирового финансового кризиса. В итоге победители усердно мифологизировали мировую и постсоветскую историю, пытаясь таким образом как оправдать себя, так и закрепить свои идеологические позиции.

Идея этой книги родилась у автора на волне упомянутой мифологизации, как естественное желание взглянуть на предмет исследования с иных позиций. Это своего рода ответ тем высоцковедам и либералам, кто упорно не желает видеть в теме «Владимир Высоцкий» иных подходов, кроме устоявшихся. Кто боится нетрадиционного анализа таких скользких тем в биографии своего кумира, как «Высоцкий и евреи», «Высоцкий и КГБ», «Высоцкий и французская компартия» и т. д. Даже если таковые темы ими и затрагиваются, то исключительно тенденциозно – причем тенденция опять же либеральная, с явным антисоветским уклоном. У книги, которую читатель держит в своих руках, тенденция иная – просоветская. На мой взгляд, пришла пора обнародовать и ее – не все же одним либералам подгонять под себя историю, руководствуясь принципом, что победителей не судят.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

МЕЖДУ РУССКИМ И ЕВРЕЕМ

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в интернациональной семье. Его мама – Нина Максимовна Серегина – была русской, а отец – Семен Вольфович (Владимирович) Высоцкий – евреем. Мама будущего поэта и актера родилась в 1912 году в Москве, ее родителями были русские люди крестьянского происхождения: Максим Иванович Серегин (одно время он работал швейцаром в московской гостинице «Фантазия») и Евдокия Андреевна (домохозяйка). Отец Владимира родился в 1915 году и род свой вел от евреев с польскими корнями: Вольфа Высоцкого (имел несколько специальностей: юрист, экономист, химик) и Деборы (Ириады) Бронштейн (работала акушеркой).

Интернациональный союз еврея Семена и русской Нины продержался недолго и распался спустя три с половиной года. Формальным поводом к этому стала война, куда Семен Владимирович был призван фактически с самого начала (служил в войсках связи). Там он и встретил свою новую любовь – Евгению Лихолатову, к которой ушел в конце 43-го. Отметим, что его новая супруга была то уже не чистокровной русской – в ее жилах текла и армянская кровь (родилась она в Баку, в девичестве была Мартиросовой, а Лихолатовой стала, когда вышла замуж за сотрудника Главного управления Шосдора НКВД СССР Ростислава Лихолатова). Самое интересное, чтоо и Нина Максимовна, выйдя вскоре повторно замуж, опять выбрала не своего соплеменника – славянина, а человека с нерусской фамилией Григорий Бантош. В итоге юный Высоцкий, который попеременно проживал то в одной семье (у матери), то в другой (у отца), опять оказался в интернациональном окружении.

Среди детских и юношеских друзей Высоцкого были дети самых разных национальностей, но евреев среди них было опять же немало. Среди последних: Игорь Кохановский, Яков Безродный, Аркадий Свидерский, Анатолий Утевский, Аркадий Вайнер, Владимир Меклер, Всеволод Абдулов и др. Особенно много времени в детские и юношеские годы (1949–1955) Высоцкий проводил в квартире Утевских (она находилась в том же доме, где жил и герой нашей книги: Большой Каретный переулок, 15): юриста Бориса Самойловича и его жены, бывшей актрисы немого кинематографа. Вот как об этом вспоминает их сын Анатолий:

«Поскольку мы с Высоцким постоянно были вместе, многие считали нас братьями. Даже в воспоминаниях о Высоцком кое-кто упорно называет меня старшим братом Володи (Анатолий был старше Высоцкого на четыре года. – Ф. Р.). Думаю, Володю наш дом привлекал уютом, теплом и добрым к нему отношением моих родителей…

Володя приглянулся моему отцу. Порой они вели долгие беседы о книгах, о каких-то жизненных ситуациях. И если Володька некоторое время не появлялся, отец спрашивал, где он, почему не приходит. (Отметим, что Борис Самойлович Утевский был весьма известным в стране юристом, в разное время встречавшимся с такими выдающимися людьми, как юристы А. Ф. Кони, И. В. Крыленко, Н. П. Карабчиевский, Ф. И. Плевако, писатель А. М. Горький, певец Ф. И. Шаляпин, политик А. В. Луначарский и т. д. Когда в самом начале 60-х Утевскому, по причине ухудшения здоровья, понадобилось сменить квартиру на более комфортную – с лифтом в подъезде, – он написал письмо лично Хрущеву, и такая квартира ему была тут же предоставлена. – Ф. Р.)

В наших семейных походах в кино иногда участвовал и Володя. Обычно это случалось тогда, когда мне лень было одному ехать за билетами. Он охотно соглашался, выторговывая порцию мороженого. После кино мама обычно приглашала Володю на чашку чая. И это была ее маленькая хитрость. Дело в том, что мы с отцом пытались под разными предлогами улизнуть от обсуждения увиденного фильма. Володя же с радостью принимал участие в таких разговорах. Они подолгу сидели с мамой в столовой, несколько раз подогревался чайник, добавлялось варенье в вазочки… Я удивлялся терпению друга и пытался вытащить его из столовой. Он отмахивался, а потом сердито выговаривал: «Не суйся, твоя мама дело говорит…»

В нашем дворе маму называли «барыней». Может быть, за то, что она была всегда элегантна и даже тяжелые сумки носила с каким-то изяществом. А может быть, за шик красивой женщины, который она сохранила еще со времен немого кино. И за то, что не любила судачить у подъезда, обходила стороной местных кумушек и лишь кивала им в знак приветствия. Мама была гордой. Володя сказал как-то с восторгом: «Господи, какая же у тебя мама!..»

В 1955 году, когда Высоцкий решил съехать от отца (с Большого Каретного) и переехал жить к матери (дом №76 на Первой Мещанской), трехкомнатную квартиру в коммуналке они делили опять же с еврейской семьей Яковлевых: Гисей Моисеевной и ее сыном Михаилом (позднее Высоцкий упомянет эту женщину в своей песне «Баллада о детстве»). Отметим, что Михаил был на 12 лет старше Высоцкого, но это вовсе не мешало их близкому общению, вплоть до того, что первый посвящал второго во многие свои дела и увлечения. Среди последних фигурировал знаменитый КВН – Клуб веселых и находчивых, в котором еврейская молодежь занимала не последнее место (А. Аксельрод, А. Донатов и др.). Таким образом, еврейское окружение (и его влияние) на Высоцкого было большим и существенным практически с младых ногтей, и длилось оно на протяжении всей его жизни.

Первый поворотный момент в жизни Высоцкого случился в 1956 году. Именно тогда он бросил учебу в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ) и вступил на актерскую стезю – поступил в Школу-студию МХАТ. Судя по всему, на этот шаг Высоцкого в первую очередь подвигли личные мотивы – любовь к искусству, к которому он приобщился в юношеские годы, когда посещал драмкружок в Доме учителя под руководством В. Н. Богомолова. Однако учитывая, что каким-то особенным актерским талантом Высоцкий в юности не блистал, а также то, что в СССР подобных кружков были десятки тысяч и большинство кружковцев также мечтали стать артистами, шансов для поступления у нашего героя было, прямо скажем, немного. Но большим подспорьем ему в этом деле стали события, которые были тесно увязаны все с тем же еврейским вопросом.

Именно в 56-м еврейская элита стала предпринимать активные шаги к тому, чтобы вернуть себе то влияние и положение в обществе, которые она имела каких-нибудь 20 лет назад – до сталинской «кадровой революции» конца 30-х, когда вождь народов заметно оттеснил ее от власти. Почему оттеснил? Видимо, он усмотрел в еврейском влиянии не пролетарскую, а мелкобуржуазную основу и испугался, что если оно продолжится, то социализму грозит перерождение в свою полную противоположность – в капитализм. Причем при активном содействии Запада. По его же словам: «Международный капитал не прочь будет „помочь“ России в деле перерождения социалистической страны в буржуазную республику».

В борьбе с надвигающимся злом Сталин прибег к комбинированному способу: административно-идеологическому. Начались репрессии, а также руль государственного управления страной начал разворачиваться в русскую (державную) сторону, поскольку а) подавляющую часть пролетариата в СССР составляли именно русские и б) Сталин прекрасно понимал, что в предстоящей войне с германским нацизмом (а что такая война случится уже в ближайшем будущем, он нисколько не сомневался) основная тяжесть ляжет опять же на русских, которые тогда составляли 75% населения СССР. Как писал известный философ и историк В. Кожинов:

«Кардинальные изменения политической линии Сталина в середине 1930-х годов главным образом определялись, надо думать, очевидным нарастанием угрозы войны – войны не „классовой“, а национальной и, в конечном счете, геополитической, связанной с многовековым противостоянием Запада и России…»

Выиграть эту войну Сталин мог только в единственном случае: собрав страну в единый и мощный кулак, а также опираясь на патриотизм не просто советского, а русского народа. Ведь в ближайшем будущем именно «русскому Ивану» предстояло взвалить на себя всю тяжесть небывалой войны и доказать всему миру, кто он – гой или герой. Именно поэтому начался поворот сталинского режима к традиционному пониманию Родины и патриотизма.

Отметим один любопытный факт. Еще в середине 20-х в низах общества в большом ходу была карикатура, нарисованная неизвестным художником. На ней была изображена река с высокими берегами. На одном из них стояли Троцкий, Зиновьев и Каменев (все евреи), на другом – Сталин, Енукидзе, Микоян, Орджоникидзе (все кавказцы – три грузина и один армянин). Под картинкой был весьма лаконичный текст: «И заспорили славяне, кому править на Руси».

Суть карикатуры была понятна каждому жителю СССР: страной правят в основном люди не русские. Однако эта ситуация стала меняться уже во второй половине 20-х годов, когда из высшего руководства партии (из Политбюро) были выведены евреи Троцкий, Зиновьев и Каменев. В 1934 году Политбюро было уже более чем наполовину славянским: из 10 его членов и 5 кандидатов десять человек были славянами (русскими и украинцами), один еврей, три кавказца и т. д. Точно такие же процессы постепенно происходили и в низовых структурах власти, где славян также становилось все больше.

Эти процессы, естественно, не могли понравиться той части советской элиты, которая обладала немалым большинством, – евреям во власти. Объединившись с другими противниками Сталина, они затеяли убрать его из руководства. Так внутри высшего советского руководства (государственно-партийного и военного) в 1936–1937 годах созрел заговор (дело «Клубок»). Однако Сталин оказался расторопнее. Начались репрессии, которые вышли далеко за рамки политических, затронув собой и миллионы простых советских людей (то есть война элит затронула и низы общества).

Репрессии серьезно зачистили руководящую советскую верхушку, формировавшуюся два десятилетия. В среде либеральных историков до сих пор бытует мнение, что репрессии 1937 – 1938 годов своим острием были направлены главным образом против евреев. Но так ли это было на самом деле? Да, в числе жертв значительное количество составляли лица именно данной национальности. Но связано это было только с тем, что они, во-первых, доминировали практически во всех руководящих звеньях советского общества, во-вторых – их было много среди заговорщиков (Тухачевский, Якир, Гамарник, Фельдман и др.). Как уже говорилось, они ринулись во власть сразу после революции 17-го года, и этот процесс с тех пор длился непрерывно (особенно сильным он был в годы НЭПа). А ведь еще прозорливый философ В. Розанов в 1917 году в своем «Апокалипсисе нашего времени» предостерегал евреев от «хождения во власть», утверждая, что «их место – у подножия трона». Увы, эта точка зрения была проигнорирована – уж больно сильным оказался соблазн. Как отмечал все тот же историк и философ В. Кожинов:

«Широко распространены попытки толковать 1937 год как «антисемитскую» акцию, и это вроде бы подтверждается очень большим количеством погибших тогда руководителей-евреев. В действительности обилие евреев среди жертв 1937 года обусловлено их обилием в том верхушечном слое общества, который тогда «заменялся». И только заведомо тенденциозный взгляд может усмотреть в репрессиях 1930-х годов противоеврейскую направленность. Во-первых, совершенно ясно, что многие евреи играли громадную роль в репрессиях 1937 года; во-вторых, репрессируемые руководящие деятели еврейского происхождения нередко тут же «заменялись» такими же, что опрокидывает версию об «антисемитизме»…»

Возвращаясь к Высоцкому, напомним, что он не избежал «кровнородственной связи с еврейством». Во-первых, по отцовской линии, во-вторых – по линии своих будущих жен. Правда, сначала, по молодости лет, он женился на женщине славянских (русско-украинских) корней – Изольде Жуковой, с которой познакомился в самом начале своей учебы в Школе-студии МХАТ. Причем здесь он почти в точности повторил путь своего отца. Как мы помним, тот тоже сначала женился на славянке, но их брак продлился чуть больше трех с половиной лет. Его сын прожил со своей первой женой почти столько же – четыре года (с осени 57-го по осень 61-го). После чего женился на женщине с еврейскими корнями – Людмиле Абрамовой. Впрочем, не будем забегать вперед и вернемся во вторую половину 50-х.

Высоцкий бросил МИСИ в самом начале 56-го, а в Школу-студию МХАТ поступил летом того же года. Именно тогда весь мир оказался взбудоражен докладом Н. Хрущева «О культе личности Сталина», произнесенным им на ХХ съезде КПСС (февраль 56-го). Этот доклад произвел в обществе эффект разорвавшейся бомбы и всколыхнул буквально всех, в том числе и людей, кто старался быть далеким от политики. К последним относился и наш герой – Владимир Высоцкий. Однако и ему после хрущевского доклада пришлось искать мучительные ответы на многие вопросы, касающиеся как недавнего прошлого, так и настоящего. В частности – предстояло определиться по главному вопросу: об отношении к Сталину. И Высоцкий определился, навечно занеся его имя в свой «черный список».

Отметим, что он в этом плане прошел типичный путь многих антисталинистов. Например, до 56-го он относился к вождю народов вполне благожелательно и в момент его смерти (а Высоцкому на тот момент было уже 15 лет) даже разродился стихотворением «Моя клятва», где написал следующее:

- Опоясана трауром лент,

- Погрузилась в молчанье Москва,

- Глубока ее скорбь о вожде,

- Сердце болью сжимает тоска…

Как мы теперь знаем, эту свою клятву Высоцкий хранил в сердце недолго, после чего нарушил без всякого зазрения совести, превратившись в ярого антисталиниста. И большим подспорьем ему в этом было его окружение – та либерально-интеллигентская среда, в которой он продолжал активно вращаться после поступления в Школу-студию МХАТ. В этой среде Сталин проходил по категории злодеев – нечто сродни Гитлеру. Таким образом еврейская элита мстила вождю народов за его кадровую революцию конца 30-х, а также за свой многолетний страх, который она вынуждена была испытывать при строительстве его державно-патриотического проекта.

Вопрос об отношении к Сталину краеугольным камнем лежал в основе идеологии двух важнейших политических течений, боровшихся за место под кремлевским солнцем: державников и либералов-западников. Если последние воспринимали вождя народов однозначно как злодея, то державники смотрели на него более диалектически: признавая за ним отдельные тяжкие грехи (властолюбие, жестокость), они в то же время многие его неблаговидные поступки объясняли влиянием внешних факторов – фракционной борьбой внутри партии, сложной международной обстановкой и т. д.

Высоцкому подобная диалектика была чужда, и все его знания о временах сталинского правления, судя по всему, базировались на рассказах таких людей, как Б. Утевский или А. Синявский (один из его преподавателей в Школе-студии МХАТ). Да еще на материалах доклада Хрущева на ХХ съезде, который хотя и воздавал должное отдельным сталинским решениям, однако в целом оценивал его правление крайне негативно. Именно так к нему и относился Высоцкий, который считал, что вождь народов повинен чуть ли не во всех недостатках и пороках советской системы. Кумиром либералов тогда был Ленин, дело которого, как они считали, Сталин предал и опорочил.

Итак, атаку Хрущева на Сталина еврейская элита целиком и полностью поддержала, за что и нарекла то время высокопарным словом «оттепель» (с легкой руки писателя Ильи Эренбурга), на что державники вскоре ответили своим определением – «слякоть» (с легкой руки Михаила Шолохова). Еврейской элитой также были поддержаны и другие начинания Хрущева, в том числе и заявления о том, Советский Союз готов к мирному сосуществованию с Западом и что диктатура пролетариата себя изжила и на смену ей должно прийти общенародное государство. Хотя фактически народ к управлению страной допускать никто не собирался, зато неограниченные возможности получала бюрократия, которую Хрущев почти полностью освободил от страха наказания (существенно ограничив роль репрессивных органов).

Все эти заявления ясно указывали на то, что новый руководитель государства был типичным волюнтаристом (в чем его правильно обвинят соратники несколько лет спустя). Таким образом он, видимо, решил усыпить бдительность Запада и осуществить своеобразную мировую революцию: переориентировать большинство стран третьего мира в социалистическом направлении, победить капитализм мирным путем и уже в недалекой перспективе (через 20 лет) построить в СССР коммунизм.

Поскольку сближение с Западом подразумевало под собой проведение либеральных реформ, Хрущев смело пошел на них, совершенно не опасаясь разрушить многое из того, что с таким трудом возводил Сталин. Со стороны даже создавалось впечатление (и оно, судя по всему, было верным), что Хрущеву невероятно нравится разрушать воздвигнутое ранее. Как говорится, ломать не строить. В итоге этот процесс принес больше вреда, чем пользы.

Фактически при Хрущеве были заложены предпосылки для будущего развала СССР, а именно: произошла разбалансировка политического и экономического управления страной, дискредитация идеологии, взяло свой старт некритичное соревнование с капиталистической системой, которое в итоге привело к переформатированию (обуржуазиванию) как высшей государственной элиты, так и большинства простого населения. А началось все вроде бы с невинного на первый взгляд лозунга «Догоним и перегоним Америку!». В этом лозунге решающим было первое слово, которое невольно ставило советских людей перед вопросом: раз надо догонять, значит, мы в числе отстающих? Как напишет чуть позже И. Шафаревич:

«Россию столкнули на чужой путь, а русский народ – в некотором смысле „идеологический“, мы можем жить, понимая, что жизнь наша идет к какой-то цели. А вот перегнать кого-то – таким смысл жизни быть, конечно, не может. Когда Россия была поставлена в положение „догоняющего“, она тем самым признала отказ от поиска своего пути. И тем самым признала себя „отстающей“, а западные страны „передовыми“ – автоматически из этого следует. Это была духовная капитуляция перед Западом, перед всей западной цивилизацией…»

Кроме этого, началась почти открытая борьба за влияние внутри самой советской элиты между двумя, уже упоминаемыми выше, течениями – державным и либерально-западническим. В условиях жесткой сталинской системы они вынуждены были весьма осторожно балансировать на грани прямого противостояния, а когда это сделать все же не удавалось, то тогда следовали репрессии (как это было в конце 30-х–40-х и в самом начале 50-х). Но после смерти вождя народов и связанным с этим ослаблением репрессивного аппарата, созданного им, политические течения получили значительно большую свободу в своей деятельности и даже стали дробиться. В итоге к середине 50-х державники не только разделились на три крыла: центристы-государственники, сталинисты и почвенники, но стали все дальше расходиться в своих взглядах на политическое и экономическое развитие СССР. Например, сталинисты исповедовали более жесткие методы в руководстве страной, в классовом подходе к событиям, происходящим как внутри ее, так и вовне. В своих воззрениях они исходили из того, что «холодная война» сродни войне горячей и поэтому требует от советских людей не меньшей мобилизации и бдительности.

Центристы и почвенники смотрели на «холодную войну» несколько иначе. Они считали устаревшим сталинский лозунг о том, что по мере строительства социализма классовая борьба обостряется, и полагали, что с господами-капиталистами рано или поздно можно договориться жить если не в согласии, то в мире. Почвенники к тому же стояли на националистических позициях и особо отстаивали приоритет титульной нации (русских) над остальными. Отметим, что сталинисты, среди которых тоже было немало русских, во многом разделяли национализм почвенников, однако он в их понимании опять же основывался на сталинском подходе: как уже отмечалось выше, с середины 30-х годов вождь народов начал выделять русских из всех наций, населявших СССР (особенно заметно это было в иделогии), однако этот процесс имел свои пределы и жестко пресекался, если рамки, очерченные Сталиным, нарушались (пример: «ленинградское дело» конца 40-х).

Что касается либералов-западников, значительное большинство которых составляли евреи, то они остались монолитны как организационно (хотя ни о каком официальном членстве, как и в остальных течениях, речь и здесь не шла), так и идейно: они также были против классового подхода, но главное – стояли на позициях более тесного сотрудничества с Западом, которое, по их мнению, сулило СССР большие выгоды: во-первых, если не окончание «холодной войны», то, во всяком случае, снижение ее накала, и во-вторых – мощный рывок в политическом и экономическом развитии посредством введения в советскую систему элементов западной демократии и рыночного хозяйства.

Принципиальное разногласие между державниками и западниками проходило именно по границе вопроса о размерах и формах сближения с Западом: в то время как государственники и почвеннники в целом были готовы поддержать подобное сотрудничество, сталинисты выступали за существенное ограничение подобных контактов и их жесткую фильтрацию (например, для них было категорически неприемлема установка связей почвенников с белогвардейско-монархической эмиграцией в Европе). Поэтому державников часто называли охранителями, а западников прогрессистами.

Наверное, единственным пунктом, где сходились интересы всех перечисленных выше групп, была позиция к репрессивной политике Сталина в отношении самой элиты. Оно было отрицательным. В итоге в этом вопросе был достигнут консенсус: то есть на смену репрессиям должна была прийти более мягкая и щадящая политика, которая убирала из сталинской конструкции страх представителей элиты за свою жизнь, заменив его страхом за свою карьеру. Для этого, собственно, и была сужена роль главного репрессивного органа – КГБ. Как покажет будущее, во многом именно эта реформа и приведет в итоге к перерождению большей части советской элиты и предательству ею интересов страны.

Отметим, что западные спецслужбы не только хорошо были осведомлены о всех нюансах существующих разногласий внутри советской элиты, но и тщательно их изучали и, что называется, «вели» – то есть постоянно пытались на них влиять, как внутри страны, так и вне ее. Для этого в ЦРУ в самом начале 50-х годов был значительно расширен «советский отдел», посредством включения в него филиалов из дочерних спецслужб практически всех западных странах (например, издательство «Посев» и радиостанция «Свободная Европа», расположенные в ФРГ и курируемые тамошним БНД под прикрытием ЦРУ, большой упор в своих материалах делали на обработку советских почвенников и западников). Отметим, что в той же БНД к работе против Советов были привлечены нацистские преступники – те, кто ушел от возмездия благодаря укрывательству со стороны противников СССР.

Главную ставку на свою победу в будущем западные спецслужбы делали все же на западников, особо выделяя среди них еврейскую интеллигенцию. Эта прослойка занимала существенные позиции в элитах большинства стран Восточного блока (в СССР, ЧССР, Венгрии и Польше) и могла, по мнению западных стратегов, вольно (или невольно) помочь им разрушить Восточный блок изнутри. И первые попытки в этом направлении были предприняты вскоре после смерти Сталина: во время восстания в Венгрии в 1956 году и в ходе политического кризиса в Польше год спустя. В обоих случаях детонатором событий была именно элита еврейского происхождения (например, в Венгрии евреи составляли значительное большинство в органах МГБ), которая во многом была ориентирована на сближение не столько с Западом, сколько с Израилем и его верным союзником США.

В своих идеологических атаках на СССР западные спецслужбы активно использовали все тот же доклад Хрущева «О культе личности Сталина», произнесенный на ХХ съезде. Шеф ЦРУ Аллен Даллес немедленно дал команду своим сотрудникам раздобыть копию текста доклада. И те выполнили задание, благо это не составляло большого труда – текст документа оказался на руках у многих руководителей социалистических компартий, и кто-то из них (по одной из версий, это были поляки) передал его за рубеж. В итоге доклад оказался в ЦРУ и там в него внесли 34 фальшивые правки (они усугубляли обвинения в адрес Сталина и социализма вообще). После этого Даллес передает доклад своему брату, государственному секретарю Джону Фостеру Даллесу, а тот в свою очередь публикует его сначала на страницах «Нью-Йорк таймс» (4 июня 1956-го), а потом и французской «Монд» (6 июня) (отметим, что обе газеты принадлежали еврейскому лобби: одна в США, другая во Франции).

Когда слух об этих публикациях дошел до СССР, то в ответ… не последовало никакой официальной реакции, хотя обычно в подобных случаях власть всегда разоблачала «происки буржуазных фальсификаторов». Видимо, такова была установка Кремля: ведь публикации в западных газетах играли на руку Хрущеву, который готовил уже новую атаку на своих политических оппонентов внутри страны. И козыри на руках у него опять были убойные: на том же ХХ съезде он сумел существенно обезопасить свои тылы, проведя в состав ЦК КПСС множество своих сторонников. Так, среди членов ЦК более трети – 54 из 133 – и более половины кандидатов – 76 из 122 – были избраны впервые. Отметим, что во многих случаях это были люди, ранее связанные с Хрущевым: более 45% работали на Украине, были на Сталинградском фронте, работали с Хрущевым в Москве.

Как уже отмечалось, еврейская элита горячо поддержала «оттепель» и повела мощное наступление на советское руководство с тем, чтобы застолбить за собой стратегические высоты. И в этом деле им самую активную помощь оказывали их зарубежные соплеменники (что во многом и пугало советские власти). Отметим, что в международном коммунистическом движении евреи всегда играли одну из ведущих ролей. Ведь они составляли чуть ли не половину состава всех европейских компартий не только на Востоке, но и на Западе. Не осталось в стороне от этого процесса и мировое еврейство (международный сионизм), которое посредством этой карты ставило целью существенно поколебать авторитет СССР в мире. В итоге с весны 56-го советское руководство было буквально атаковано внутренними и внешними евреями сразу с двух сторон.

Эта атака была не случайной, а прямо вытекала из действий противоположной стороны – державников, – которые стали активно выдвигать на авансцену большой политики так называемый «русский вопрос», подразумевавший расширение прав русского большинства. В этих целях в верхах был, что называется, продавлен проект создания Бюро ЦК КПСС по РСФСР (это решение осуществлялось в рамках решений ХХ съезда КПСС о расширении прав союзных республик и было проведено в жизнь 27 февраля 1956 года). Помимо председателя (им стал по совместительству Н. Хрущев), в состав Бюро вошли три секретаря ЦК КПСС, первые секретари обкомов наиболее крупных областей (Московской, Ленинградской, Горьковской), а также руководитель правительства России.

В рамках этого политического Бюро, объединившего в первую очередь политиков-державников, начали создаваться и другие структуры, которые стали объединять державников-идеологов: писателей, художников, кинематографистов, музыкантов, ученых и т. д. В итоге в РСФСР были созданы свои: Союз писателей, Союз художников, Союз композиторов, Сибирское отделение Академии наук СССР в Новосибирске. С июля 1956 года стал издаваться печатный орган РСФСР – газета «Советская Россия», создано общество «Знание» РСФСР.

На фоне этих событий начала свою активизацию и противоположная сторона – еврейская. Как пишет «Краткая еврейская энциклопедия»: «Сотни советских евреев из разных городов в той или иной форме принимали участие во встречах возрождающихся сионистских групп и кружков, активными участниками этих групп были старые сионисты, сохранившие связь с родственниками или друзьями в Израиле…»

Заграничные евреи действовали не менее активно. Уже в мае 1956 года в Москву прибыла делегация французской социалистической партии, которая в своих переговорах с Хрущевым особое внимание уделила… положению евреев в Советском Союзе. Советский руководитель ответил следующим образом:

«В начале революции у нас было много евреев в руководящих органах партии и правительства… После этого мы создали новые кадры… Если теперь евреи захотели бы занимать первые места в наших республиках, это, конечно, вызвало бы неудовольствие среди коренных жителей… Если еврей назначается на высокий пост и окружает себя сотрудниками-евреями, это, естественно, вызывает зависть и враждебные чувства по отношению к евреям».

В августе того же года Москву посещает делегация канадской компартии, которая опять же озабочена «еврейской проблемой» в СССР. Члены делегации так и заявляют: мол, у нас есть специальное поручение добиться ясности в еврейском вопросе. Однако Хрущеву и здесь хватило упорства отрицать какие-либо притеснения евреев в СССР. Более того, он пошел в атаку на канадцев, заявив, что у него у самого невестка – еврейка, а также сообщил, что у евреев есть ряд негативных черт – например, ненадежность их в политическом отношении.

Хрущев знал, что говорил. Судя по всему, он был прекрасно осведомлен об их роли в том перевороте, который готовился в конце 30-х, но еще больше знал об их роли в конце 40-х. Тогда (в 1948-м) Сталин помог евреям обрести свое государство – Израиль, в надежде, что оно станет верным союзником СССР в «холодной войне». Однако израильтяне в итоге переметнулись на сторону более богатого Запада. То есть те же американцы попросту купили израильскую элиту, а евреев в самих США попросту запугали, устроив судилище над супругами Розенберг (они передали секреты атомной бомбы советской разведке и были за это казнены по приговору их же соплеменника – судьи Верховного суда США Кауфмана). Причем евреи, в надежде спасти супругов, пытались дать взятку самому президенту Трумэну, но тот не изменил своего решения, поскольку в деле была замешана геополитика.

Но вернемся к событиям 1956-го.

Общаясь с делегацией канадской компартии, Хрущев поддержал Сталина (!), который в свое время не захотел отдавать евреям Крым, а выделил им место для их автономии на севере страны – в Биробиджане. «Колонизация Крыма евреями явилась бы военным риском для Советского Союза», – заявил Хрущев. (Отметим, что за два года до этого Хрущев, видимо, чтобы эта проблема больше не дискутировалась, передал полуостров Украине.)

Короче, как ни настаивали канадцы на признании советским руководством того, что евреи являются пострадавшей от советской власти нацией (речь даже шла о публикации сответствующего постановления ЦК КПСС!), Хрущев на это не пошел. В ответ он заявил следующее: «Другие народы и республики, которые тоже пострадали от бериевских злодеяний против их культуры, их работников искусств, с изумлением задали бы вопрос: почему заявление только о евреях?»

Между тем дело на этом и не думало заканчиваться. В октябре 26 прогрессивных еврейских лидеров и писателей Запада обратились к советским руководителям с публичным заявлением, где требовали признать совершенные в недавнем времени несправедливости в отношении советских евреев и принять меры для восстановления еврейских культурных учреждений.

После этого воззвания в советском руководстве произошел раскол: многие руководители стали выступать за то, чтобы пойти навстречу еврейской общественности. В планах этих людей было создание еврейского издательства, еврейского театра, еврейской газеты, литературного трехмесячника, созыв всесоюзного совещания еврейских писателей и культурных деятелей и создание комиссии по возрождению еврейской литературы на идише. Однако в этот процесс внезапно вмешалась большая политика, а именно события на Ближнем Востоке, где в октябре 1956 года началась арабо-израильская война. Советский Союз в ней занял сторону первых, что, естественно, не могло понравиться еврейской элите в СССР.

Все эти события перевесили чашу весов в СССР в сторону державников и сталинистов – то есть тех, кто не хотел идти навстречу еврейским притязаниям. Правда, полного разгрома этих притязаний не последовало, да и не могло последовать – не для того Хрущев затевал «оттепель» и разоблачал Сталина. Поэтому уже со следующего года (1957-го) начались определенные послабления евреям: были разрешены еврейские чтения и концерты по всей стране (последние в год посещало порядка 200–300 тысяч человек), изданы книги Шолом-Алейхема (целое собрание его сочинений), стал выходить журнал «Советиш Геймланд» и т. д.

В это же время в кинематографе появилась так называемая «новая волна», существеную роль в которой играли режиссеры-евреи, причем некоторые из них прошли фронт (Григорий Чухрай, Александр Алов и др.). Вообще среди советской творческой интеллигенции значительную долю составляли евреи, и почти все они по-прежнему поддерживали Хрущева в большинстве его реформ (за исключением ближневосточной проблемы). И хотя евреи часто критиковали Хрущева за его непоследовательность, однако в то же время надеялись на то, что он приручаем – то есть рано или поздно сумеет стать их опорой в борьбе за те преобразования, которые помогут им вновь вознестись на вершину советского политического Олимпа и сделать страну удобной для проживания прежде всего им, евреям.

В среде творческой элиты наиболее остро размежевание между державниками и либералами проходило у литераторов. Вот как это описывает историк Н. Митрохин:

«В 1957 году размежевание между литературными группировками начало приобретать институционализированные и признаваемые партийно-государственным аппаратом формы. Решение о создании СП РСФСР было принято вскоре после выступления Н. С. Хрущева на встрече руководителей страны с участниками Третьего пленума правления ССП 13 мая 1957 года – первого выступления, четко направленного против той части интеллигенции, которая ожидала либерализации в стране (Хрущев, по-видимому, разочаровался в политических реформах, был напуган антикоммунистической революцией в Венгрии и ростом недовольства среди студенчества и молодежи). В декабре того же года прошел учредительный съезд нового союза, на котором его председателем стал «беспартийный большевик» Л. Соболев, а многие другие русские националисты или люди, сочувствующие этим взглядам, заняли административные посты. Центральный печатный орган СП РСФСР – газета «Литература и жизнь» – стал оппонентом любых либеральных начинаний в литературе, а принадлежащий союзу альманах (затем журнал) «Наш современник» стал одним из главных журналов движения русских националистов. Некоторые из подчинявшихся СП РСФСР местных писательских организаций и многие региональные журналы также попали под влияние русских националистов и стали проводниками их политики…»

Несколько особняком в этом ряду стояли кинематографисты, которым тогда в отличие от писателей не разрешили создать полноценный Союз, и в итоге было создано всего лишь Бюро Союза работников кинематографии (июль 1957-го). Думается, связано это было с тем, что половина работников кинематографии были евреями (больше, чем где-либо), которым советские власти, даже несмотря на «оттепель», опасались давать широкие полномочия.

ГЛАВА ВТОРАЯ

С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ…

Именно с 1956-го еврейская молодежь, ринувшаяся в престижные вузы, получила более широкие возможности для поступления туда, поскольку власти сняли некоторые ограничения в приеме туда евреев. Ведь после сталинской «кадровой революции» конца 30-х доля последних среди студентов значительно сократилась. Так, если в 1936 году она в 7,5 раза превышала общую долю евреев в населении страны, то двадцать лет спустя – уже в 2,7 раза. Однако «оттепель» дала еврейской молодежи существенный шанс в этом деле. Отметим, что к тому времени (конец 50-х) евреев в СССР насчитывалось почти 3 миллиона и большая их часть (почти 2 млн. 200 тысяч) жила в крупных городах, что облегчало еврейской молодежи процесс поступления в вузы.

Кроме этого, значительное число преподавателей там опять же составляли евреи, которые теперь получили возможность делать существенные поблажки своим молодым соплеменникам. И даже несмотря на то, что наш герой – Владимир Высоцкий – являлся евреем лишь наполовину, да и то лишь по отцу (а у евреев в этом деле предпочтение отдается матери), и во всех анкетах писал, что он русский, в любом случае он имел чуть больше шансов поступить в вуз, чем любой из тех советских абитуриентов, кто приехал в Москву искать счастья на актерском поприще и не имел в своих жилах ни капли еврейской крови. Опоздай Высоцкий лет на пять с поступлением в творческий вуз, и тогда ситуация могла бы сложиться совершенно иначе – в начале 60-х власти начнут сокращать прием евреев в некоторые вузы. Но во второй половине 50-х ситуация играла на руку евреям. Даже тем, которые являлись ими наполовину, поскольку среди евреев всегда бытовало твердое убеждение, что еврея наполовину не бывает. Короче, Высоцкий был замечен. О том, кем именно, рассказывает театровед Александр Гершкович:

«Педагог по мастерству Высоцкого Борис Исаакович Вершилов (один из основателей еврейского театра „Габима“, близкий друг М. А. Булгакова), набиравший в 1956 году актерский курс, поверил в Высоцкого и под свою ответственность настоял на зачислении его в Школу-студию…»

Отметим, что никакими выдающимися талантами Высоцкий на момент поступления не блистал, да и во время учебы какое-то время был в числе пусть крепких, но середняков: у него были нелады со сценической речью, танцами и другими дисциплинами. Кроме этого, он уже начал грешить по части выпивки. За эти «художества» его легко могли отчислить из вуза еще в самом начале, но этого не случилось – во многом благодаря заступничеству нового руководителя курса (вместо умершего в 58-м Б. Вершилова) Павла Массальского, который в молодости сам любил «заложить за воротник» и поэтому снисходительно относилсяся к загулам своих студентов. Как рассказывает театровед Б. Поюровский:

«У Володи академических срывов не было. Никогда. По линии поведения – были. Но Павел Владимирович Массальский – руководитель курса – так все „замазывал“, что от этого и следа не оставалось. И не только по отношению к Володе, но и по отношению к любому своему студенту. Он этим славился. С ним никто ничего не мог сделать, и его студенты всегда грешили дисциплиной. Павел Владимирович был человеком несказанной доброты и редкостного благородства. Его все очень любили и бывали у него дома.

Павел Владимирович обожал Володю, и я считаю, что беда Высоцкого в дальнейшем была во многом связана с обожанием Массальского. На других курсах очень строго было насчет выпивки, а на этом – просто. Правда, в те годы Павел Владимирович был уже болен и говорил мне, что после шести часов вечера ему нельзя пить даже чай. Только стакан кефира. Но из-за того, что он сам когда-то выпивал, был снисходителен к этому греху у других. И, конечно, его студенты этим грешили…»

Вообще увлечение Высоцкого спиртным было большой редкостью в еврейской среде. Еврей-пьяница – это было нонсенсом. Но мы помним, что Высоцкий был евреем лишь наполовину, и именно вторая его половина (русская), видимо, и подвела его по этой части. Вполне вероятно, недуг передался ему по наследству от его деда по материнской линии – Максима Ивановича Серегина, который был уроженцем села Огарево Тульской губернии. В 14-летнем возрасте он приехал в Москву на заработки и сначала подносил чемоданы на вокзалах, а позднее устроился швейцаром в гостиницу с поэтическим названием «Фантазия». Его чрезмерное увлечение алкоголем, видимо, через поколение передалось внуку.

А началось все, как уже говорилось, в юности. В пяти минутах ходьбы от дома №15 по Большому Каретному, в котором жил Высоцкий, в 1-м Колобовском переулке, раскинул свои владения построенный еще при последнем российском монархе винный завод. Поэтому окрестным жителям вино доставалось чуть ли не даром – рабочие выносили. Может быть, поэтому свои первые эпиграммы Высоцкий называл соответствующим образом: «Напившись, ты умрешь под забором» (написана в 1962 году и посвящена Игорю Кохановскому, с которым Высоцкий сидел за одной школьной партой), «Кто с утра сегодня пьян?» (написана в том же 62-м и посвящена лидеру их дворовой компании Левону Кочаряну), «В этом доме большом раньше пьянка была» (написана в 1963 году и посвящена однокурснику Высоцкого по Школе-студии МХАТ Георгию Епифанцеву, пять лет спустя сыгравшему роль Прохора Громова в телефильме «Угрюм-река»).

Друг юности Высоцкого сценарист Артур Макаров позднее вспоминал: «В нашей компании было принято – ну как вам сказать – выпивать. Сейчас я пью немного, но не только по причине того, что я старше и болезненнее, а по причине того, что редко наступает в тебе такой душевный подъем, такое созвучие души с компанией, когда хочется это делать дольше, поддерживать в себе, дабы беседовать, развлекаться и для этого пить, иногда ночи напролет.

Мы не пили тупо, не пили для того, чтобы пить, не пили для того, чтобы опьянеть. Была нормальная форма общения, подкрепляемая дозами разного рода напитков».

Но как бы романтично ни звучали слова Макарова об идейной основе юношеского пития, все же факт остается фактом: именно те шумные застолья приучили Высоцкого к спиртному. Ведь в той компании только он, и еще его одноклассник Владимир Акимов, были самыми младшими, и поэтому желание подражать, ни в чем не уступать своим старшим товарищам толкало Высоцкого в объятия спиртного. Даже за вином в ближайший магазин на углу Каретного и Садовой бегали именно они, салаги – Высоцкий и Акимов.

В те же юношеские годы Высоцкий пристрастился и к другому делу, определившему впоследствии его судьбу, – игре на гитаре. Началось же это в 1955 году, когда к 17-летию мама подарила ему первую в его жизни гитару. Одноклассник Высоцкого Игорь Кохановский позднее вспоминал:

«Когда я учился в 8-м классе (1953 год), кто-то из соседей по квартире показал мне пять-шесть аккордов. Варьируя их, можно было вполне сносно подыграть любой песне. Довольно быстро я набил руку и исполнял почти весь репертуар Александра Вертинского… Через два года Володя – тогда мы оканчивали 10-й класс – попросил меня научить его струнным премудростям. Он тоже довольно быстро освоил нехитрую музграмоту, но до моих «технических изысков» ему было тогда далеко».

Когда Высоцкий поступил в Школу-студию МХАТ, увлечение гитарой не являлось для него преобладающим. Но все тот же педагог Борис Вершилов заставил его обратить на это дело самое серьезное внимание. Вот как об этом потом будет вспоминать наш герой:

«Борис Ильич (многие советские евреи заменяли свои истинные имена и отчества на русские. – Ф. Р.) сказал мне: «Вам очень пригодится этот инструмент», – и заставил меня овладеть гитарой. Он прочил мне такую же популярность, как у Жарова, и поэтому, дескать, необходимо уметь играть на гитаре, но до жаровской популярности мне далеко (Михаил Жаров прославился на всю страну своими «куплетами Жигана» в первом звуковом советском фильме «Путевка в жизнь» 1930 года выпуска. – Ф. Р.)…»

Если Вершилов подвиг Высоцкого всерьез заняться игрой на гитаре, то другой человек – поэт, композитор и певец Булат Окуджава – сподобил его заняться певческим искусством. По словам Высоцкого, он услышал однажды на магнитофоне песни Окуджавы и решил переложить собственные стихи на нехитрую гитарную музыку. Тем более что гитарная песня тогда входила в большую моду, свидетельством чему было и возникновение движения бардов, и исполнение гитарных песен с большого экрана (подобные песни пели любимые народом актеры вроде Николая Рыбникова, Юрия Белова и т. д.).

Булат Окуджава стал исполнять свои песни публично с 1956 года. Вспоминая те годы, критик К. Рудницкий писал: «В комнаты, где пел Окуджава, тесной гурьбой набивались слушатели. Юноши и девушки приходили с магнитофонами системы „Яуза“. Его записывали, его переписывали. Записи Окуджавы быстро расходились по стране. Люди приобретали магнитофоны по одной-единственной причине: хотели, чтобы дома у них был свой Окуджава.

Вот это было внове. Раньше-то поклонники Утесова или Шульженко собирали пластинки, чтобы под звуки очередного шлягера скоротать субботний вечерок, а то и потанцевать. В этом же случае возникла совсем иная потребность: певец понадобился как собеседник, как друг, общение с которым содержательно, волнующе, интересно. Слушали не песню, не отдельный номер – слушали певца… Он еще ни разу не появился на концертных подмостках, а его уже знали повсюду».

Анатолий Утевский, на глазах которого Высоцкий впервые взял в руки гитару, вспоминал: «Петь Володя начал еще мальчишкой. Садился на диван, брал гитару и тихонечко, чтобы не мешать присутствующим, что-то пел, подыгрывая себе. Мне его занятия на гитаре были неинтересны, к тому же он подбирал по слуху чужие, где-то услышанные мелодии. Пытался он сочинять и что-то свое, но получалось невразумительно – жизни он не знал, словарный запас был невелик… И тем не менее Володя упорно терзал гитару, учился посредством слова выражать мысли…»

Судя по тому поэтическому наследию Высоцкого, которое было опубликовано после его смерти, первые его песни датированы самым концом 50-х. В этих песнях еще нет того жесткого конфликтного стержня, который станет присущ последующим песням Высоцкого, хотя и целиком бесконфликтными их тоже назвать нельзя. Например, в песне «Если б я был физически слабым…» главный герой раздираем весьма непростыми внутренними противоречиями:

- Если б я был физически слабым –

- Я б морально устойчивым был, –

- Ни за что не ходил бы по бабам,

- Алкоголю б ни грамма не пил!..

Главный конфликт героев песен Высоцкого (а через них и его самого) в то время был завязан еще не на системе, а на пагубной привычке – пристрастии к спиртному. Поэтому практически во всех тогдашних его песнях присутствует выпивка.

Конфликт с системой будет вызревать в Высоцком постепенно и не без влияния того окружения, в котором он будет вращаться. Если бы он, к примеру, остался в МИСИ и получил профессию строителя, наверняка этот конфликт проявился бы тоже. Но он бы имел совсем иную форму. Это не был бы конфликт с системой, а лишь с отдельными ее недостатками или пороками. Однако судьба уготовила Высоцкому другую среду – интеллигентскую, да еще в основном еврейскую, которая всегда была критически настроена по отношению к существующей власти. Особенно со второй половины 30-х, когда руль государственного строительства был повернут в державно-патриотическую сторону. Именно в этой среде Высоцкому доходчиво и объяснили, что советская система не есть идеал, а скорее даже наоборот. Что на земле есть другая система, западная, и тамошняя демократия гораздо глубже и эффективнее советской. И что именно к такой демократии и надо стремиться. Наверняка Высоцкий и сам задумывался об этом, но эти мысли не могли выстроиться в единое целое, поскольку не имели под собой научной основы. Она появилась у нашего героя только тогда, когда он с головой окунулся в либерально-еврейскую среду. Именно она, что называется, «вправила ему мозги»: во-первых, подняла его образовательный уровень на приличную высоту, во-вторых – указала тот путь, по которому отныне будет развиваться его конфликтная натура.

Итак, став студентом Школы-студии МХАТ, Высоцкий стал активно вращаться в среде еврейской интеллигенции. Так, он становится частым гостем в семье писателя Виктора Ардова и его жены, артистки МХАТ Нины Ольшанской, – через знакомство с сыном Ардова Борисом (он был сводным братом Алексея Баталова, которого Ольшанская родила еще будучи в браке с другим человеком – артистом МХАТ В. Баталовым). Кроме этого, он входит в другую известную мхатовскую семью – Осипа Наумовича Абдулова, опять же познакомившись в июне 1960 года с его сыном Всеволодом – абитуриентом Школы-студии МХАТ. Этого человека Высоцкий потом станет называть своим самым близким другом. Вот как о первой встрече с Высоцким вспоминал позднее сам В. Абдулов:

«Моя первая встреча с Высоцким? Пришел я в Школу-студию МХАТ. А такая традиция – выпускники, несмотря на жуткую свою занятость – госэкзамены, дипломные работы, – обязательно не пропускают приемных экзаменов. Наверное, как это в песне прозвучит: „Я видел, кто придет за мной“. Вот они хотели увидеть – кто же придет за ними к тем же педагогам, на тот же курс. Мы туда шли, где Володя Высоцкий только что прокрутился эти четыре года. И они сидели и за нас болели. Володя стал за меня болеть, помогать мне. И так получилось, что мы подружились, чтобы уже не расставаться последующие двадцать лет. Мы с ним встретились, и никогда между нами не было выяснения – кто младше, кто старше, а я младше его почти на пять лет…»

Во многом благодаря еврейской поддержке стали раскручиваться песенная и киношная карьера Высоцкого. Так, в качестве протеже его первых концертов оказались известный кинорежиссер Сергей Юткевич (автор фильмов о Ленине) и директор студенческого клуба МГУ Савелий Дворин. Именно первый уговорил второго приблизительно в 1960 году пригласить к себе на концерт «одного студентика с последнего курса Школы-студии МХАТ, кажется, из класса Массальского». Свидетель того концерта, родственник нашего героя Павел Леонидов, позднее вспоминал:

«Дней за пять до того концерта Дворину позвонили из 9-го управления КГБ и сообщили, что на концерте будет сам Поспелов (62-летний Петр Поспелов в те годы был не кем-нибудь, а кандидатом в члены Президиума (Политбюро) ЦК КПСС и секретарем ЦК по идеологии, лауреатом Сталинской премии и Героем Социалистического Труда. – Ф. Р.). Управление КГБ просило у Дворина места для охраны и план зала, фойе, закулисной части и т. д. и т. п…

Заканчивать концерт должен был жонглер Миша Мещеряков, работавший в ритме и темпе пульса сошедшего с ума… Перед Мещеряковым вышел на сцену парнишка лет восемнадцати на вид, подстриженный довольно коротко. Он нес в левой руке гитару. (Это и был Владимир Высоцкий.) Сел опасливо и как-то боком, потом миновал микрофон и встал у края рампы, как у края пропасти. Откашлялся. И начал сбивчиво объяснять, что он, в общем-то, ни на что не претендует, с одной стороны, а с другой стороны, он претендует, и даже очень, на внимание зала и еще на что-то. Потом он довольно нудно объяснял, что в жизни у человека один язык, а в песне – другой и это – плохо, а надо, по его мнению, чтобы родной язык был и в жизни, и в книгах, и в песнях – один, ибо человек ходит с одним лицом… Тут он помолчал и сказал нерешительно: «Впрочем, лица мы тоже меняем… порой…» – и тут он сразу рванул аккорд, и зал попал в вихрь, в шторм, в обвал, в камнепад, в электрическое поле. В основном то были блатные песни и что-то про любовь – не помню песен, а помню, как ревел зал, как бледнел бард и как ворвался за кулисы, где и всего-то было метров десять квадратных, чекист и зашипел: «Прекратить!» С этого и началась Володина запретная-перезапретная биография…

Володю после концерта караулили иностранные студенты часа два, а мы с Двориным улизнули через аудитории. Дворин благодарил Володю, жал ему руку, а на меня косил смущенный, добрый и перепуганный глаз…»

Здесь отметим несколько моментов. Во-первых, присутствие на рядовом, в общем-то, мероприятии (на клубном концерте) такого высокопоставленного деятеля, как Петр Поспелов. Он относился к «русской партии» в Президиуме ЦК (державник-государственник) и по роду своей деятельности (идеология) вынужден был внимательно следить за тем, чем живет общество. А там, как я уже отмечал, вовсю набирала популярность бардовская песня (тогда ее называли «гитарной»), а также уголовной фольклор. Поэтому понятно возмущение Поспелова блатным репертуаром Высоцкого и появление за кулисами взвинченного сотрудника «девятки».

Отметим, что для Поспелова его взгляды обернутся весьма печальным образом: осенью 1961 года, когда на XXII съезде КПСС Хрущев поведет новую широкомасштабную атаку на Сталина и державников, Поспелов будет выведен из состава кандидатов в члены Президиума и отправлен в почетную ссылку – директорствовать в Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК КПСС. А Высоцкий, как мы знаем, благополучно продолжит свою карьеру на гитарном поприще. Это к реплике мемуариста о том, что у Высоцкого была «запретная-перезапретная биография». Видимо, не такая она была и запретная. Впрочем, об этом речь еще пойдет впереди.

Другой интересный момент того концерта – желание иностранных студентов, присутствовавших на концерте, пообщаться после него именно с Высоцким. Чем же так привлек наш молодой герой иностранцев, которые наверняка мало что понимали в блатной лирике, исполняемой им? Думается, интересовала их личность самого певца, который в их глазах выступал полпредом полузапрещенного искусства в СССР. Запад вообще очень много станет уделять внимания исполнителям советской бардовской песни (посредством своих русскоязычных печатных изданий и радиоголосов) и особенно певцам «блатной» и социальной тематики. Ларчик здесь открывался просто: популяризация уголовного фольклора представляла прекрасный шанс западным идеологам, во-первых, отвращать советских людей от официального искусства и приобщать их к будущему торжеству зэковской морали (той самой, что восторжествует в России после развала СССР), во-вторых – на этом поприще легче было стричь купоны на теме «ужасов тоталитаризма».

Что касается вхождения Высоцкого в большой кинематограф, то там ситуация выглядела еще проще: чуть ли не половину тамошних работников составляли евреи, которые чаще всего помогали друг другу в карьерном продвижении. Как известно, первая роль Высоцкого в кино состоялась в 1959 году и ничем особенным не запомнилась. Может быть, потому, что режиссер был русского происхождения – Василий Ордынский с «Мосфильма». Фильм назывался «Сверстницы». Работу в нем Высоцкого можно назвать настоящей разве что условно: он появился на экране всего на несколько секунд и с одной-единственной фразой «Сундук или корыто». А вот его первая действительно большая роль состоялась год спустя в фильме двух других режиссеров, причем дебютантов: еврея Льва Мирского и армянина Фрунзе Довлатяна, «Карьера Димы Горина» на Киностудии имени Горького. Однако расскажем обо всем по порядку.

Летом 60-го Высоцкий с успехом закончил Школу-студию МХАТ и в качестве места работы выбрал Театр имени А. Пушкина. Его прельстило то, что в этот театр пришел новый режиссер – Борис Равенских (Ровенский). Был он родом из Курской области, а азы актерского и режиссерского мастерства постигал в Москве у двух выдающихся евреев: Всеволода Мейерхольда (Равенских считался одним из его самых любимых учеников) и Соломона Михоэлса.

Слава пришла к Равенских в самом начале 50-х, когда он поставил на сцене Театра сатиры спектакль «Свадьба с приданым» (эту постановку тогда же перенесли на широкий экран). В 56-м последовала новая удача режиссера – спектакль «Власть тьмы» по Л. Толстому на сцене Малого театра, который стал заметным явлением в советской театральной жизни. В нем явственно звучала мысль об опасности потребительской идеологии, которая главенствовала на Западе и могла в будущем захватить также и советский социум. Как писала театровед Т. Забозлаева:

«Равенских связал категорию социального зла в спектакле не с нищетой и бесправием личности (то, что всегда выпячивали либералы. – Ф. Р.), а с напором потребительских инстинктов в человеке, с его жаждой урвать от жизни больше, нежели положено тебе твоим трудом и талантом (именно эта идеология и победила в постсоветской России. – Ф. Р.). Не случайно знаменитый спор о банке оказался одним из центральных эпизодов спектакля. «Банка», как говорил Аким – своеобразный сказочный горшочек с кашей, – явился в спектакле символом безбедного существования: идут проценты, и пахать-сеять не надо. Но столь желанная и наконец обретенная освобожденность от труда обернулась опустошенностью души, беспросветным, пугающим мраком…»

«Власть тьмы» стал первым советским спектаклем, который два года спустя был показан в Париже. Естественно, когда Равенских возглавил Театр имени А. Пушкина, то многими это было воспринято как новая ступенька талантливого режиссера на пути к вершинам. Подумал так и Высоцкий, но очень быстро разочаровался. По его же словам: «Приглашали туда, и сюда… Я выбрал самый худший вариант из всего, что мне предлагалось. Я все в новые дела рвусь куда-то, а тогда Равенских начинал новый театр, наобещал сорок бочек арестантов, ничего не выполнил, ничего из этого театра не сделал, поставил несколько любопытных спектаклей, и все».

На мой взгляд, разочарование Высоцкого было вполне закономерным. И дело тут было не только в том, что ему там не находилось больших ролей. Высоцкого уже тогда начал терзать внутренний конфликт (как с его собственным внутренним Я, так и со средой, его окружавшей), и ему для выброса эмоций нужны были созвучные этому пристанища. В песне таковым стал блатной репертуар, а вот с театром тогда вышла неувязка – он его не нашел («Таганка» тогда хоть и существовала, но это был театр сугубо прогосударственный, творивший в жанре социалистического реализма, а в либеральный «Современник» Высоцкого, когда он надумает туда попасть, просто не возьмут, о чем речь еще пойдет впереди). Короче, Высоцкий оказался в чуждом для него месте. Театр имени А. Пушкина при Б. Равенских взял крен в зрелищную, балаганную сторону, а Высоцкому нужен был театр социальный, конфликтный. Как писала все та же Т. Забозлаева:

«…Используя драматургический материал как сценарий для режиссерских импровизаций, Равенских попытался поставить спектакль-праздник, спектакль-зрелище, откровенно балаганный („Свиные хвостики“) или плакатный („День рождения Терезы“). Само собой разумеется, без психологической разработки характеров, без претензии на глубокомыслие, с обилием музыки, песен, танцев. Первые постановки Равенских в Театре Пушкина имели как бы несколько „культпросветное“ значение. Но уровень, на котором эти режиссерские задачи были выполнены, оказался значительным, что не преминула отметить чуткая критика 1960-х. И главное, конечно, – в театр пошел зритель, над окошечком кассы появились аншлаги…»

Высоцкий от этого успеха был далек. В Пушкинском театре он с самого начала оказался на подхвате, балаган этот не разделял и в итоге практически никому там оказался не нужен. Разве что знаменитой актрисе Фаине Георгиевне Раневской – еврейке, которая, судя по всему, понимала его чувства и сочувствовала им, поскольку «балаган» под управлением Равенских тоже резко не одобряла. Как вспоминает первая жена Высоцкого И. Жукова:

«В театре у него была заступница – великая женщина и великая актриса, единственная женщина, к которой я по молодости ревновала Володю. Это – Фаина Георгиевна Раневская. Они обожали друг друга. И как только его увольняли, Фаина Георгиевна брала его за руку и вела к главному режиссеру. Видимо, она чувствовала в этом тогда еще, по сути, мальчишке, который в театре-то ничего не сделал, большой неординарный талант».

Итак, в театре Высоцкому помогала Фаина Раневская. Замечательная актриса, но продержавную советскую власть не любившая буквально до животных спазмов. Нелюбовь эта зиждилась не только на политической платформе, но и на личной. Уже тогда ходили слухи, что Фаина Георгиевна придерживалась нетрадиционной сексуальной ориентации, а это дело в СССР сурово каралось – вплоть до тюрьмы. И хотя в богемной среде практически никого за это не сажали, однако страх наказания все равно существовал. Во многом из-за этого страха в том же 61-м из страны сбежал ленинградский балерун Рудольф Нуриев. Раневская его примеру не последовала, но сам этот шаг очень даже поддерживала. Например, известен случай, который произойдет чуть позже – когда из страны надумает уехать Павел Леонидов (двоюродный брат Высоцкого). Вот как он сам опишет это в своих мемуарах:

«На площади Маяковского встречаю Фаину Георгиевну Раневскую. Эту актрису не смогла погасить даже советская власть. Актриса небывалой яркости, она играет и в жизни. Идет, сама целый мир, не видя мира вокруг, но это только кажется. Метра за три она кричит: „Уезжаешь?“ Я отвечаю, что да, уезжаю. „Ну и дурак“. Смотрю на нее вопрошающе, хочу пояснений. Они не заставляют себя ждать. Посреди страны стукачей она кричит: «Из этого дерьма надо не уезжать, а улетать!«…»

Но вернемся в самое начало 60-х.

Итак, в кино руку помощи Высоцкому протянули еврей Лев Мирский и армянин Фрунзе Довлатян (последний вполне мог знать, что мачеха у Высоцкого – женщина с армянскими корнями Евгения Лихолатова). Оба режиссера вспомнили о Высоцком в тот самый момент, когда он уже не надеялся попасть в их картину. А началось все в середине июля 60-го, когда Высоцкий принял участие в пробах на одну из ролей в фильме (они проходили в Большом ботаническом саду в Москве). Высоцкий пробовался сначала на роль шофера Софрона – шебутного парня из бригады монтажников, а потом – на роль бригадира монтажников Дробота.

Однако эти пробы Высоцкого не произвели должного впечатления на двух начальников с киностудии: ее директора Бритикова и худрука Сергея Герасимова. Отметим, что последний, как и Высоцкий, был полукровка – наполовину еврей, наполовину русский. Однако киношные евреи его откровенно нелюбили, поскольку Герасимов всегда и всюду в открытую поддерживал державников, за что удостоился от еврея Сергея Эйзенштейна прозвища «красносотенец». Короче, эти люди Высоцкого забраковали в обоих случаях. Но последнее слово оказалось отнюдь не за ними.

В начале осени съемочная группа отправилась на натурные съемки в Карпаты, в город Сколе (полтора часа на электричке от Львова). Съемки там начались 17 сентября и шли вполне благополучно. Но спустя неделю у молодых режиссеров стали возникать проблемы дисциплинарного характера. Особенно много хлопот стал доставлять им актер Лев Борисов (брат актера Олега Борисова; в 90-е Лев прославится ролью Антибиотика в телесериале «Бандитский Петербург»), который играл шофера Софрона. Мало того, что он постоянно учил дебютантов, как надо снимать кино, так он еще и дисциплину нарушал – позволял себе приходить на съемочную площадку «подшофе». В итоге терпение режиссеров лопнуло. 26 сентября Борисову объявили, что договор с ним расторгнут и он может уезжать обратно в Москву. А в столицу полетела срочная телеграмма на студию, чтобы в Сколе был прислан другой исполнитель – Высоцкий. И это при том, что режиссеры прекрасно были осведомлены о том, что тот тоже любил «заложить за воротник», однако ему этот грех был милостиво прощен. Так в послужном списке нашего героя оказалась первая относительно крупная роль в кино – шофер монтажников Софрон.

Кстати, свою вторую заметную роль в кино – матроса в «Увольнении на берег» (1962) – Высоцкий заполучил благодаря помощи его бывшего соседа по дому №15 в Большом Каретном переулке Левона Кочаряна (он был вторым режиссером фильма) и Феликса Миронера (режиссер-постановщик). То есть опять Высоцкого приютил интернациональный еврейско-армянский тандем. Все было в полном соответствии с аббревиатурой из четырех букв – СССР, которая расшифровывалась как Союз Советских Социалистических Республик. В этом Союзе подавляющее большинство наций (а их было больше сотни) жили в дружбе и согласии, деля на всех одну общую судьбу. Определенное этническое размежевание существовало в высшей советской элите (отсюда и существование группировок державников и либералов), однако в низах общества люди все-таки старались жить дружно и сплоченно. И стержнем этой дружбы были именно русские – титульная нация в СССР. Все как у А. Пушкина, который писал: «Русская душа, гений русского народа, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себя идею всечеловеческого единения… Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите…»

Та интернациональная компания, в которой с детства вращался Высоцкий, была тому ярким примером. Среди ее участников в ходу было следующее четверостишие, придуманное ими же самими:

- И артисты, и юристы

- тесно держим в жизни круг,

- есть средь нас жиды и коммунисты,

- только нет средь нас подлюг!

Один из участников той компании – сценарист Артур Макаров – впоследствии так прокомментировал эти стихи, названные «Гимном тунеядцев»: «Я был и остаюсь убежденным интернационалистом… Это сейчас я пообмялся, а тогда при мне сказать „армяшка“ или „жид“ – значило немедленно получить по морде. Точно так же реагировали на эти вещи все наши ребята. Так вот, в этой компании подлюг действительно не наблюдалось. Крепкая была компания, с очень суровым отбором».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НИЩЕЕ ВРЕМЯ – ПРЕДДВЕРИЕ СЛАВЫ

Осенью 61-го Высоцкий снялся в своей третьей крупной кинороли, а также круто изменил свою личную судьбу – познакомился с женщиной, которая не только стала его второй женой, но, главное, родила ему впоследствии двох детей. Речь идет о ленфильмовской ленте «713-й просит посадку» и актрисе Людмиле Абрамовой. Отметим, что и в этом случае без «еврейской руки» не обошлось: и ее, и Высоцкого в эту картину привел (вернее привела) один человек – второй режиссер фильма Анна Давыдовна Тубеншляк (главным режиссером был Григорий Никулин). Вот как она сама вспоминает об этом:

«Володю Высоцкого я нашла раньше: договор на съемки мы с ним подписали еще в июле… Как-то я была в московском Театре Пушкина и обратила внимание на молодого человека с гитарой – у него было очень любопытное, неординарное лицо. Если честно говорить, я даже не помню, в каком спектакле я его видела – у него там была проходная роль (как почти во всех спектаклях Театра Пушкина, где он принимал участие. – Ф. Р.). Вот так я и познакомилась с актером этого театра Володей Высоцким, записала его координаты и сказала, что обязательно вызову его на пробу. Всенепременно. Мы с ним распрощались.

Тут же меня встретил Борис Петрович Чирков, с которым я очень много лет была в самых дружеских отношениях – мы даже одно время вместе работали в ленинградском ТЮЗе. Он в это время работал в Театре Пушкина и спросил меня: «Кого выудила?»

– Высоцкого.

– Он парень очень одаренный, но ты с ним натерпишься.

– Ну что ж – не он первый, не он последний, – сказала я.

Володя работал в Театре Пушкина только второй сезон, но, очевидно, показал себя в каких-то делах не лучшим образом, я так полагаю. Я не стала выяснять, в каких именно, потому что, честно говоря, меня это не волновало: меня интересовал прежде всего сам актер… (Замечу, что на роль американского морского пехотинца, помимо Высоцкого, претендовало еще несколько молодых актеров, среди которых был и его приятель Михаил Туманишвили. Но выбрали в итоге именно Высоцкого. – Ф. Р.).

А с Людмилой Абрамовой дело вышло так. На главную женскую роль была утверждена актриса Нинель Мышкова, но она уехала в Киев, пробовалась там в какую-то двухсерийную картину – ей это показалось значительно интереснее нашей работы, и перед началом съемок, когда все актеры были уже утверждены, мы остались без главной актрисы. Надо было в срочном порядке искать нужную даму, и меня отправили в Москву…

Первым учреждением, в которое я кинулась, был ВГИК. Поначалу я стала смотреть старшекурсников, потому что, согласитесь, дама на такую роль должна быть неизвестной, интересной, «зазывной» – я бы даже сказала. Мне предложили курс… честно говоря, я уже не помню, у кого училась Люся. Я увидела барышню высокого роста, с очень любопытным лицом, посмотрела на нее и решила: «Это то, что нам надо!» Мы поговорили, сели в какой-то городской транспорт, поехали к ней домой, предупредили бабушку и маму, и, испросив разрешения во ВГИКе, мы в тот же день уехали в Ленинград…»

Знакомство Высоцкого и Абрамовой произошло при весьма необычных обстоятельствах. Собственно, любая другая девушка при них наверняка зареклась бы знакомиться с Высоцким и обходила бы его потом стороной. Но Абрамову, которая в институте была провозглашена первой красавицей и удостоилась титула «Мисс ВГИК», эти обстоятельства почему-то нисколько не смутили, а даже наоборот – подстегнули сойтись ближе с, в общем-то, невзрачным на вид Высоцким, да еще угодившим в пьяный скандал. Впрочем, послушаем ее собственный рассказ об этом:

«Оформить-то меня в Ленинграде оформили, но пока поставят на зарплату, пока то, пока се… А я уже самые последние деньги истратила в ресторане гостиницы „Европейская“, в выставочном зале.

Поздно вечером 11 сентября я поехала в гостиницу, ребята меня провожали. У каждого оставалось по три копейки, чтобы успеть до развода мостов переехать на трамвае на ту сторону Невы. А я, уже буквально без единой копейки, подошла к гостинице – и встретила Володю.

Я его совершенно не знала в лицо, не знала, что он актер. Ничего не знала. Увидела перед собой выпившего человека. И пока я думала, как обойти его стороной, он попросил у меня денег. У Володи была ссадина на голове, и, несмотря на холодный дождливый ленинградский вечер, он был в расстегнутой рубашке с оторванными пуговицами. Я как-то сразу поняла, что этому человеку надо помочь. Попросила денег у администратора – та отказала. Потом обошла несколько знакомых, которые жили в гостинице, – безрезультатно.

И тогда я дала Володе свой золотой перстень с аметистом – действительно старинный, фамильный, доставшийся мне от бабушки.

С Володей что-то произошло в ресторане, была какая-то бурная сцена, он разбил посуду. Его собирались не то сдавать в милицию, не то выселять из гостиницы, не то сообщать на студию. Володя отнес в ресторан перстень с условием, что утром он его выкупит. После этого он поднялся ко мне в номер, там мы и познакомились…»

Через несколько дней после этой встречи Высоцкий отбил телеграмму в Москву другу Анатолию Утевскому: «Срочно приезжай. Женюсь на самой красивой актрисе Советского Союза». Самое интересное, жениться Высоцкий собирался, не только не оформив развода с первой женой Изой, но даже не поставив ее в известность о своем новом увлечении. И эту новость он скрывал от жены почти полгода – до марта 62-го. Потом Иза узнала об этом сама – в Ростов-на-Дону позвонил кто-то из ее знакомых и буквально ошарашил новостью о том, что ее муж не только живет с другой женщиной (в квартире последней), но и то, что та беременна от него (и это при том, что ровно год назад, когда забеременела сама Иза, мама Высоцкого устроила ей скандал, из-за которого у нее случился выкидыш). Короче, официальной жене Высоцкого было от чего впасть в отчаяние. Она немедленно связалась с мужем: «Это правда?». – «Нет, – соврал Высоцкий. – Я вылетаю к тебе и все объясню». – «Как влетишь, так и вылетишь», – последовал лаконичный ответ, после чего Иза повесила трубу. А чтобы муж-изменник ее не нашел, она уволилась из ростовского театра и переехала в Пермь. И в течение двух лет она с Высоцким не общалась, он даже адреса ее нового не знал.

Вообще в те дни Высоцкому казалось, что его жизнь идет наперекосяк: он живет с новой женщиной, не расторгнув своего официального брака с первой женой, уходит из второго театра (Миниатюр), не проработав в нем и месяца. Он, кажется, ловит свою птицу удачи, не имея представления, что она из себя представляет и где обитает.

Давая определение тем годам в жизни Высоцкого, его жена Людмила Абрамова с горечью отметит: «…начало 60-х – такое время темное, пустое в Володиной биографии… Ну нет ничего – совершенно пустое время».

Об этом же и слова Олега Стриженова: «До „Таганки“ оставалось еще почти два с половиной года безработицы, скитаний по киностудиям с униженным согласием играть любые мелкие роли, какие-то кошмарные изнурительные гастроли на периферии…»

Да и сам Владимир Высоцкий запечатлел свое тогдашнее состояние в песнях.

- Так зачем мне стараться?

- Так зачем мне стремиться?

- Чтоб во всем разобраться,

- Нужно сильно напиться.

Кстати, о песнях Высоцкого. Именно в начале 62-го слава о нем как о певце блатной романтики начинает выходить за пределы Москвы. То есть совсем недавно, в конце 50-х, когда он только начинал свою песенную карьеру, блатной темы в его творчестве практически не было, а теперь она стала основой его песенного репертуара. Почему? На мой взгляд, здесь было несколько причин, причем все в той или иной мере лежали в плоскости политики.

Начнем с того, что именно в конце 50-х – начале 60-х в советском обществе началась широкомасштабная кампания по борьбе с преступностью, ставившая целью не просто снизить ее уровень, а… вообще искоренить в ближайшие два десятилетия (об этом чуть позже официально заявит Н. Хрущев). К этому делу были подключены не только органы МВД, но и общественность. В ноябре 1958 года по инициативе ленинградских рабочих в стране возникли первые Добровольные народные дружины. К середине следующего года в стране уже было 84 тысячи таких дружин, насчитывающих в своих рядах более 2 миллионов человек. Это чуть позже ДНД в массе своей превратятся в показушное мероприятие, за участие в котором людям приплюсовывали три лишних дня к отпуску, а тогда, в 50-х годах, это была реальная поддержка милиции в борьбе с уличной преступностью.

В том же 1958 году свет увидели «Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик», которые заменили собой действовавшие с 1924 года Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик. Особенностью «Основ» 58-го года являлось сужение и смягчение ответственности за деяния, не представляющие большой опасности для общества и государства. Вместе с тем «Основы» усиливали ответственность за некоторые наиболее тяжкие преступления. В частности, они предусматривали ужесточение наказания для рецидивистов и других опасных антиобщественных элементов.

В советских СМИ эта кампания освещалась самым широким образом, причем первое время эйфория от нее была такая, что многие преступники реально «завязывали» со своим преступным прошлом и заявляли об этом публично на всю страну (посредством СМИ). Первым такую инициативу проявил некий четырежды судимый вор-рецидивист, который написал покаянное письмо самому Хрущеву (дело было в начале 1959 года). В письме сообщалось следующее:

«Начать свою старую преступную жизнь я не могу и не могу вернуться к семье, так как бросил ее без денег и в долгах. За пять лет, как я уехал, я не совершил ни одного преступления.

Я не боюсь ответственности и прошу Вас ответить советом, как мне быть. Я буду ждать ежедневно в течение этого времени, как только у меня хватит силы воли, буду ждать беседы с Вами. Если сочтете нужным меня арестовать, я и с этим согласен…»

Получив это письмо, Хрущев пригласил автора к себе. Их встреча состоялась через несколько дней и была, можно сказать, исторической. Глава государства, выслушав горести бывшего вора, пообещал ему помочь. Хрущев, в частности, сказал: «Я позвоню секретарю горкома партии, попрошу его, чтобы обратили внимание на вас, устроили на работу, помогли бы приобрести квалификацию… Вам дадут кредит, чтобы вы построили себе домик, или же попрошу, если есть возможность, чтобы вам дали квартиру, и тогда вы будете платить меньше…»

Как глава государства сказал, так, естественно, все и было сделано. Бывшего вора приняли на работу, он получил новую квартиру.

В конце мая того же года об этом случае Хрущев рассказал участникам Третьего съезда писателей СССР. А уже через три недели в ЦК КПСС родилась записка, в которой излагалась реакция заключенных страны на этот эпизод из речи Хрущева. Вот лишь небольшие отрывки из той записки:

«Выступление на III съезде писателей товарища Хрущева Н.С., и особенно в той части речи, где он говорил о приеме на личную беседу бывшего вора, привлекло исключительное внимание заключенных, содержащихся в местах заключения МВД РСФСР.

Подавляющее большинство заключенных положительно высказываются об этом выступлении, заявляя о том, что их судьба не потеряна, о них все больше проявляют заботу руководители партии и правительства.

Так, заключенный Ш., содержащийся в ИТК Свердловской области, говорил: «Действительно, жизнь в нашей стране в настоящее время изменилась, это видно из речей руководителей правительства. В настоящее время есть забота о тех лицах, которые раньше совершали преступления, их устраивают на работу, оказывают материальную помощь. Такой заботы нет ни в какой капиталистической стране…»

Заключенный П. (Кемеровская область) заявил: «Такого еще не было, чтобы руководители партии и правительства уделили внимание бывшему вору. А вот Н. С. Хрущев это сделал».

Заключенный Б., 1929 года рождения, осужденный к 3 годам ИТК, сказал: «Н. С. Хрущев верит нам, заключенным. Это не просто выступление, а указание, чтобы к нам, заключенным, после освобождения не относились так, как относились раньше. Теперь, после этого выступления, наверное, будет легче с пропиской, отразится и на новом кодексе, сроки будут давать меньше… Вот говорили, что Н. С. Хрущев жесткий представитель власти, а он нет, принял нашего брата и помог ему, это просто надо быть душевным человеком. Нет, что и говорить, а Хрущев все-таки голова, все он видит и везде успевает…»

В ИТК № 9 УМЗ Горьковской области заключенный П., 1935 года рождения, подлежащий условно-досрочному освобождению, ознакомившись с речью Н. С. Хрущева на съезде писателей, сказал: «Эта речь приведет к значительному уменьшению преступности. Я вырезал эту часть речи, где говорится о воре, и ношу ее на груди. Когда я освобожусь и поеду устраиваться на работу, она мне поможет…»

Все эти события не могли остаться без внимания заокеанских идеологов «холодной войны», которые вовсе не были заинтересованы в том, чтобы преступность в СССР пошла на снижение. Нет, рецидивистов на парашютах они к нам из-за океана не забрасывали, однако популяризировать тот же уголовный фольклор принялись весьма активно. Так, на западных радиостанциях, вещавших на СССР, было увеличено количество часов, отведенных блатным песням и рассказам о них, а в антисоветских издательствах начали печататься книги и брошюры на эту же тему, которые потом тайно привозились в СССР по различным каналам.