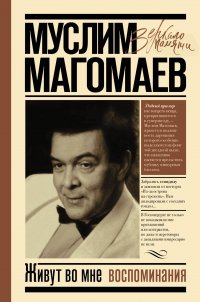

Читать онлайн Живут во мне воспоминания бесплатно

- Все книги автора: Муслим Магомаев

В книге использованы фото из личного архива автора.

© ООО «Издательство АСТ», 2017

От автора

Я горжусь своей родиной и люблю ее. Пусть такое вступление к книге воспоминаний сочтут несколько пафосным, но это так. И всю жизнь я раздваивался в этой своей любви: говорил, что Азербайджан – мой отец, а Россия – мать. Появившись на свет, получив хорошее образование, сделав первые шаги в своей профессии на прекрасной земле, земле великих Низами, Хагани, Вургуна, Гаджибекова, Ниязи, Караева, Бейбутова, Амирова – список можно продолжать, – я очень молодым приехал в Москву. И она вмиг окружила меня любовью, сделала известным всему Советскому Союзу, открыла передо мной огромные горизонты.

Сейчас я живу в Москве, но всегда помню и наш бакинский двор, и бульвар на берегу теплого Каспия… Баку – святая для меня земля. Да и для каждого бакинца его город – не просто место рождения, это нечто большее. У бакинцев особый характер, особый стиль жизни. Разбросанные теперь, в силу разных жизненных обстоятельств, по многим странам, бакинцы, люди разных национальностей, стараются и там общаться между собой и по возможности хоть на несколько дней возвращаются в родной город.

Работая над книгой в Москве, я мысленно переносился в свои детство, юность, которые прошли в Азербайджане, вспоминал своих учителей, друзей и всех тех, кто так или иначе помог мне стать тем, кем я стал. Помог своим вниманием, добротой, своей дружбой, поддержкой и просто тем, что они были в моей жизни. Моя республика пришла мне на помощь, когда десять лет назад появилась возможность издать книгу моих воспоминаний, – и свою признательность за это я выразил Аппарату Президента Республики Азербайджан Г. А. Алиеву.

Но сначала было предложение… Если бы не издательство «Вагриус», я бы тогда не написал свою книгу – все откладывал ее на потом. Но, к сожалению, с годами память не становится лучше. Многое вспомнилось мне уже после того, как книга была сдана в издательство. Конечно, и после ее выхода в памяти всплыло немало.

И вот десятилетие спустя мне снова позвонили из издательства и опять предложили поработать вместе – ведь за прошедшие годы многое изменилось, в том числе и в моей жизни. Я согласился и, перерабатывая прежний текст, попытался дополнить книгу новыми воспоминаниями, новыми главами…

Впрочем, главная наша книга не на бумаге, а в нас самих. Как сказал поэт Роберт Рождественский:

- Воспоминания глядят в глаза,

- Воспоминаний обмануть нельзя.

- Они по самой сути мои друзья и судьи

- И мои наставники…

- Живут во мне воспоминания,

- Живут во сне и наяву.

- Они тепло мое весеннее,

- Моя мечта, мое везение,

- Моя надежда и спасение.

- Пока я помню – я живу…

Строку из его замечательного стихотворения, ставшего прекрасной песней, я вынес на обложку этой книги.

Музыка детства

В детстве мы не любопытны к своим корням, к истории собственного рода. И мне, Муслиму Магомаеву-младшему, надо было бы еще мальчишкой подробнее узнать о жизни Муслима Магомаева-старшего со слов тех, кто был с ним рядом. С годами я, разумеется, наверстал, как мог, упущенное в детстве и юности, – стал интересоваться жизнью и творчеством своего знаменитого деда. Смотрел его архивы, читал письма, а главное, слушал дедовскую музыку. И хоть судить о его жизни я могу, конечно, только косвенно, я всегда был твердо уверен в том, что мой дед – великий композитор и дирижер.

Я должен был повторить его путь – стать и композитором, и дирижером, и пианистом. А чтобы закрепить за мной эту заочную идею, меня и нарекли при рождении именем деда. Так я стал полным его тезкой. В то время, как мои сверстники играли на полу машинками и оловянными солдатиками, я ставил дедовский пюпитр, брал в руки карандаш и руководил воображаемым оркестром.

Свою бабушку Байдигюль (весенний цветок) я очень любил, но и не очень слушался, часто вольно или невольно, скорей всего по детской бесшабашности, обижал и старался избавиться от ее опеки. Она говорила мне что-то несомненно важное, а я был уже там, на улице, где меня ждали такие же, как я, сорванцы. Чем больше она меня любила, тем больше я ее обижал. Догадываюсь о степени ее терпеливости и доброты…

Прости меня, бабушка… Теперь-то я знаю, куда уходят и детство, и те, кого мы недолюбили, кого не баловали ни своим вниманием, ни ласковым словом, ни добрым делом. Полагали, что вроде бы они, наши близкие, достались нам просто так, раз и навсегда. Как море и небо…

Что касается деда, то я его не знал и не мог знать – он умер в 1937 году в пятьдесят с небольшим от скоротечной чахотки. За пять лет до моего рождения.

Мой дед Муслим Магомаев вырос в семье кузнеца-оружейника, где любили музыку. Очень одаренным был старший брат деда Магомет, прекрасно игравший на гармони и флейте. Во время учебы в Грозненской городской школе он даже руководил ученическим оркестром. Магомет и приобщил младшего брата к музыке: Муслим рано стал играть на восточной гармони. Потом, тоже поступив в Грозненскую городскую школу, он научился там играть на скрипке, участвовал в школьных концертах.

Свое образование Муслим Магомаев продолжил в Закавказской учительской семинарии в городе Гори, где готовили учителей для просвещения народов Кавказа. В семинарии дед познакомился с Узеиром Гаджибековым, с которым потом дружил всю жизнь. Оба они впоследствии стали основоположниками азербайджанского профессионального музыкального творчества. Интересно, что мой дед и Узеир Гаджибеков родились в один день и в один год – 18 сентября 1885 года; в дальнейшем они даже породнились, женившись на сестрах.

В Горийской семинарии дед научился игре на гобое. Как скрипач и гобоист он играл в оркестре, состоявшем из учащихся семинарии. В восемнадцать лет был ведущим музыкантом оркестра и даже заменял дирижера. Там же, в Гори, он получил и знания музыкальной теории. После окончания семинарии деду вручили в подарок скрипку.

Работая учителем народной школы, сначала в одном из сел Северного Кавказа, а потом в Ленкорани, где он преподавал историю, химию, русский язык, дед продолжал отдаваться любимому занятию – музыке: создал оркестр из своих учеников, хор, организовывал концерты, где исполнялись и народные песни, и произведения популярных жанров, и собственные его сочинения. Дед часто выступал на таких концертах и как солист-скрипач.

С 1911 года, сдав экстерном экзамен в Тифлисском учительском институте, дед с семьей поселился в Баку, продолжая преподавать в школе. В Баку его музыкальная деятельность сделалась особенно активной. Это и стало главным делом его жизни. Здесь он дебютировал как дирижер, потом как оперный композитор. Он написал две оперы – «Шах Исмаил» и «Наргиз»…

Каким был мой дед в жизни? Со слов родных я знаю, что был он человеком очень щедрым, всегда готовым помогать людям. Сохранилось письмо Узеира Гаджибекова, где он благодарит своего друга Муслима за помощь: «…Я имею возможность спокойно заниматься своим делом, в результате чего я поступил в консерваторию; всем этим я обязан исключительно твоему искреннему желанию помочь мне; ради исполнения этого желания ты принес в жертву свой покой и здоровье, сумею ли я за это тебя отблагодарить?..» Это письмо написано в 1914 году из Петербурга, куда Узеир Гаджибеков уехал, чтобы продолжить образование в консерватории.

Дружить дед умел, мог сделать широкий сердечный жест.

Мало кто у нас знает, что идея написать оперу на сюжет «Кёр-оглы» пришла одновременно и Магомаеву, и Гаджибекову. Когда дед узнал об этом, он порвал начатую партитуру и сказал: «Узеир напишет лучше».

А еще был он человеком веселым: в отличие от друга Узеира позволял себе гульнуть на славу. Когда Зульфугар Гаджибеков (брат Узеира), тоже с грешком «весело пожить», заезжал за дедом на тогдашнем такси – фаэтоне, они с озабоченными физиономиями начинали объяснять бабушке, что едут по неотложным музыкальным делам в театр, в оперу. Но как только фаэтон исчезал из поля зрения махавшей вслед им Байдигюль, маршрут резко менялся. Курс был в знакомый любимый ресторанчик, завсегдатаями которого были бакинские актеры, музыканты, ашуги, мугаматисты. Дед неплохо зарабатывал, учительствуя в школе, и позволял себе не только кутнуть, но и заплатить за друзей, особенно если за столиком ресторана оказывались неимущие музыканты. На высоком градусе застолья гуляки брали у хозяина заведения револьверы и начинали палить по горлышкам бутылок, как разгулявшиеся ковбои в старых американских салунах. Владелец ресторана не возражал – Магомаев за все заплатит с лихвой. На то он и Муслим-бек!

Из семейных преданий о деде я помню рассказ бабушки, что дед потому и заболел чахоткой, что полез в Куру спасать ее, когда они были с ним где-то на Кавказе. Мой дядя Джамал только посмеивался, слушая эти рассказы, и обещал, что, когда выйдет на пенсию, начнет писать мемуары. Не успел…

У деда Муслима и бабушки Байдигюль было два сына. Младшим был мой отец – Магомет Магомаев. Был он человеком очень одаренным: нигде не учась специально музыке, умел играть на рояле, пел. Это и понятно: рядом с таким универсальным музыкантом, каким был мой дед, и без учения заиграешь и запоешь. Голос у отца был небольшой, но приятный, как говорили, задушевный. (Но мой голос не от него, а от матери.) Талантливый театральный художник, он оформлял спектакли в Баку, в Майкопе, где и встретил мою мать.

Странно, но его работ у нас не осталось – ни живописи, ни рисунков, даже никаких набросков. Потом я узнал, что после завершения театральной постановки или выхода мультфильма (он освоил и новую еще тогда специальность мультипликатора) отец уничтожал все наброски – наверное, считал, что раз все состоялось, то и не надо никаких эскизов, никаких архивов…

Был отец человеком непростым, противоречивым. Даже на фотографиях он разный – от красавца до средней привлекательности человека. Настолько он был изменчивым. Хотя друзья помнили его красивым. Был он очень легким на подъем (в этом я на него совсем не похож: для меня каждый раз собраться на гастроли – проблема). Умница, жизнелюб, он любил и потанцевать, любил и подраться из-за женщины. Если где-то замечался шум, куча-мала, то там обязательно ищи Магомета… Увлекающийся, упрямый, драчливый, но в душе поэт. То легкомысленный, то яростно-непоколебимый и суровый в своих принципах… Не отсюда ли его преждевременная гибель?.. От меня, чтобы не травмировать, долго скрывали, что отца уже нет в живых, говорили, что он находится в длительной командировке. Только лет в десять-одиннадцать, когда я уже стал многое понимать, мне сказали правду.

От деда отец унаследовал мужественность, которая уживалась с жуирством. Ценил порыв. Отвечал за слово. Был честолюбив. Так и остался романтиком. Именно такой человек должен был бросить все и буквально ринуться на фронт.

Нашей семье благоволил тогдашний глава республики Мирджафар Багиров. И отец вполне мог бы рассчитывать на бронь.

– Куда он лезет? – говорил товарищ Багиров. – Пропадет! Он же у вас одержимый… Первая пуля будет его.

Отец не стал никого слушать. Сказал себе: надо! И ушел на фронт… Безоглядный, болезненный патриотизм!

О его гибели, а также о том, как я искал и нашел могилу отца, расскажу позже. Но прежде одно его письмо с фронта. Мне должны были прочитать его в день моего совершеннолетия.

«Сегодня день рождения моего сына. Что же ему пожелать? Конечно, многих, многих лет счастливой, радостной жизни, но пусть его жизнь будет заполнена полезным трудом для человечества, как была заполнена жизнь того, чье имя он носит. Пусть он научится пламенно любить все хорошее, но пусть и умеет всей душой ненавидеть тех, кто станет на дороге нашего счастья. Пусть он с ранних лет познает историю этой кровопролитной войны, которую затеяли варвары-немцы. Пусть он высоко чтит память тех, кто доблестно дрался за независимость вот таких крохотных, как он, детей, за счастье всего народа и отдал свою жизнь, без сожаления – за них. Пусть одно слово «фашизм» вызывает в нем ненависть, презрение. Ну, и пусть знает, что его отец любит его и будет любить до последнего вздоха, и если ему придется умирать, то умрет он с его именем на устах. Вот и все, что я хотел ему пожелать.

С приветом, ваш Магомет».

Если своим друзьям Магомет Магомаев запомнился внешней броскостью, то мне отец видится другим (хотя я его не помню – он погиб, когда мне было всего три года). Я вижу своего отца не картинным красавцем, а привлекательным внутренней красотой. Есть у людей такое обаяние – не напоказ, а в душе…

В отличие от своего отца, я не умею хорошо танцевать и не хочу. Тут я пошел в моего дядю Джамал-эддина Магомаева, воспитавшего меня, заменившего мне отца и деда. Интересно, что два брата были совершенно не похожи характером друг на друга: по натуре дядя был спокойнее своих отца и брата. Инженер по образованию, Джамал-эддин Муслимович имел склонность к точным наукам (в этом я отличаюсь от дяди – терпеть их не мог). Человек уравновешенный, очень правильный, он шел вверх по партийно-государственной лестнице (и в этом я не похож на своего воспитателя – ни в комсомол, ни в партию никогда не вступал).

Но что явно перешло к нему от деда Муслима, так это наш восточный обычай гостеприимства: дядя обожал гостей, любил и умел угощать. Унаследовал он от отца и музыкальность – играл на рояле, не получив при этом специального музыкального образования. Правда, очень любил нажимать на педаль, чтобы было громко, хотя меня учил другому: «Играй тихо и с чувством».

Как оказалось, дядя умел и рисовать, хотя я никогда не видел, чтобы он этим баловался. Помнится, сижу за столом, вымучиваю портрет Рахманинова, злюсь, потому что сразу не получается, вот-вот разорву. Заходит дядя. Он работал в соседней комнате и заинтересовался, почему у меня так подозрительно тихо. Спрашивает: «Что мучаешься? – Взял карандаш. – Гляди, глаз у твоего Рахманинова не туда пошел». И вместе мы очень неплохо поработали.

И еще было в дяде то, что стало нашей семейной заповедью: все они – и дед, и отец, и дядя Джамал – превыше всего ценили свою честь. Дядя никогда и никому не носил чемоданы – и в прямом, и в переносном смысле…

Говорят, люди впечатлительные помнят себя рано. Не знаю, сентиментален ли я настолько, чтобы об этом говорить, но помню себя рано… Вот одно из первых ощущений: улица, мягкая теплота руки няни – тети Груни. С няней хорошо, уютно. Мы вышли гулять. Воспользовавшись тем, что ее отпустили из дома, старушка ведет меня в церковь. До сих пор помню запах ладана, мерцание свечей, пышность православного храма. Потом я увижу ритуалы всевозможных конфессий. Но русская церковь оставит навсегда ощущение сказочного терема, где, по тому моему наивному представлению, Боженька не строгий, а добрый.

На ночь няня Груня рассказывала мне сказки. Добрые народные сказки. Позже, когда я научился читать, прочел сам сказки Пушкина, потом узнал про его няню Арину Родионовну… Любовь к сказкам осталась у меня до сих пор: я собрал все фильмы Диснея. Детское увлечение уже в зрелом возрасте переросло в увлечение фантастикой – это ведь тоже сказки.

После деда остались кларнет и скрипка. Сначала меня хотели научить играть на скрипке. Вот тогда я и узнал, что такое она для ребенка, начинающего постигать азы музыки. Скрипка – не рояль: это там нажал на клавишу – вот тебе и звук. А чтобы извлечь живой звук из скрипки, нужно уметь делать что-то особенное. Просто пиликанье смычком по струнам хуже царапанья гвоздем по стеклу. Душераздирающие звуки стали несносными не только для меня.

Как многие дети, я был любопытен: ломал механические игрушки, чтобы посмотреть, как они устроены внутри. Став постарше, увлекся книгами Жюля Верна. Почему-то меня очень интересовало все, что было связано с водой, – капитан Немо, его «Наутилус»… Дома я даже устроил себе собственный «Наутилус» – целый уголок в комнате. Долго занимался тем, что мастерил какие-то корабли, и молоток почему-то норовил ударить обязательно по пальцам.

Помню, как меня ругали за всякие технические затеи, связанные с электричеством. Бабушка порой боялась взяться за что-нибудь в комнате – вдруг ее ударит током, если окажется, что я что-то не туда подсоединил. Однажды так и вышло, когда она прикоснулась к металлической кровати. То мое «техническое творчество» не забылось – я и сейчас многое умею делать по дому. В свободное время тешу себя современными электронными «игрушками», и когда близкие, глядя на меня, играющего на компьютере, говорят: «Как мальчишка!..» – я не обижаюсь. Наоборот. Если в тебе исчезает что-то детское, наивное, когда ты сам отпускаешь это из души, становится ясно – ты начинаешь стареть…

Вот от того моего детского любопытства и пострадала скрипка, из которой я пытался извлекать звуки: я решил посмотреть, что же находится внутри и почему скрипка не желает петь. Когда дома говорили об этом инструменте, когда-то подаренном деду после окончания им Горийской семинарии, то называли какого-то Амати, который был внутри скрипки. Я поднял верхнюю деку, но никакого Амати там не нашел – только надпись чернилами «Амати»… Скрипку деда у меня, конечно, отняли, склеили. Сейчас она находится в музее в Баку…

В связи с вещами, оставшимися от деда, отчего-то вспомнился бабушкин сундук, огромный, кованый, о трех замках. Он вызывал у меня жгучее любопытство. Я спрашивал у бабушки Байдигюль: «Что в нем?» – «Ничего особенного». Я не верил ей – считал, что в сундуке хранилось что-то тайное. Иначе почему бы бабушке не открыть и не показать его содержимое мне. Но она не расставалась с ключами от сундука: даже когда ложилась спать, они были рядом.

И вот однажды, притворившись, что сплю, я дождался, когда бабушка вышла из спальни. Схватив ключи, открыл все три замка, положил ключи на место и снова нырнул в постель. Бабушка вернулась, я как бы проснулся, встал, пошел умываться. И вдруг услышал бабушкины крики: она обнаружила, что ключи побывали в моих руках, что замки открыты. У меня было такое впечатление, что бабушка проверяла свой сундук каждые пять минут. Поднять крышку и заглянуть внутрь, что я намеревался сделать потом, мне не привелось. Тайна так и осталась тайной. Не знали о содержимом сундука ни дядя Джамал, ни тетя Мура.

Что находилось в сундуке, стало известно только после смерти бабушки. В самом деле, как она и говорила, – ничего особенного там не оказалось: только смокинг деда, его дирижерская палочка, ноты… То есть то, что было для нее самым дорогим после его ухода. Потом, когда тайна перестала быть тайной, сундук бабушки сделался обычным утилитарным предметом домашней обстановки – я складывал в него письма от моих бесчисленных поклонниц и поклонников.

История с сундуком напомнила мне еще одну – на этот раз с бабушкиным шкафом, который она тоже запирала на ключ. Это, естественно, вызывало мой интерес – что она там прячет? Утолить свое мальчишеское любопытство мне удалось при не очень веселых обстоятельствах. Бабушка Байдигюль, которой было тогда около семидесяти лет, решила сама повесить на окна занавески, но упала с табуретки, сломала руку и попала в больницу. Для меня открылось широкое поле деятельности. Я отпер шкаф и обнаружил, что она хранит там ни больше ни меньше как дядин личный пистолет, положенный ему по должности. Естественно, что я не мог не взять его и не принести в школу. Я стал пугать им из-под парты своих одноклассников, а пистолет был заряжен. Хорошо еще, что у меня хватило ума не спускать предохранитель и не нажимать на курок. Потом я, вдоволь насладившись произведенным впечатлением, решил спрятать пистолет в портфель, но он выскользнул из рук и с грохотом упал на пол. Тут-то все и обнаружилось.

История получилась громкая. Дядю вызвали куда следует, где ему пришлось объяснять, почему все это случилось. А чем он был виноват? Ведь пистолет хранился у его матери под замком, никто его не видел, так как оружием дядя не пользовался. Кто же мог знать, что мальчишка найдет ключи, откроет шкаф, обнаружит пистолет да еще в школу притащит…

В отличие от скрипки, судьба кларнета оказалась более счастливой – его от меня уберегли. А мой путь по дороге деда-композитора решили начать с рояля. Рояль был большой, я маленький, но мы с ним ладили: лет с трех-четырех я уже подбирал мелодии. Мне взяли педагога. Помню, ее звали Валентина Купцова и от нее постоянно несло водкой. В ее сумке всегда лежала бутылка. «Муслимчик, – начинала говорить она почти стихами, – принеси мне клавирчик Баха». Я шел за Бахом, а она в это время прикладывалась. Могу сказать, что я ее не любил. Во-первых, потому, что от нее несло водкой (мне тогда это не нравилось); во-вторых, она все время торопилась домой. А я все ждал, что она мне все-таки толком покажет, как и куда пальцы ставить.

Однажды, когда тетенька Купцова отлучилась по надобности, я стащил бутылку из ее сумки и спрятал. Она вернулась и, как всегда, послала меня за очередным клавирчиком. Я принес ноты и… увидел у Купцовой другое лицо – его как будто вывернули наизнанку, «перелицевали». Сделав вид, что ничего такого не заметил, я сел за рояль и, стараясь не сутулиться, стал играть. Сначала из-за спины я услышал как бы шипенье, а потом на мои пальцы налетел карандаш и стал колотить по ним что есть силы: «Не воруй, не воруй, Муслимчик!..» Было больно и обидно. Я понял, что номер не удался, и отдал водку. Но потом пожаловался тете Муре…

Незабвенная моя тетушка Мария Ивановна. Бескомпромиссная тетя Мура, женщина несгибаемой воли и дипломатической проницательности. Она очень хорошо знала, что надо в жизни делать, а что не надо. Светоч нашей семейной культуры, прочитавшая столько книг! Дай Бог, если сотую часть того, что прочитала тетя, мне удастся прочитать за всю свою жизнь.

Азербайджанский инженер Джамал и полька Мария, работавшая кассиршей в театре, познакомились в Баку, потом поженились. У тети Муры от первого брака был сын Лев, которого дядя Джамал усыновил. Мы в семье часто смеялись, что типично русский белобрысый парень был Лев Джамалович. Тетя Мура производила впечатление этакой гранд-дамы. Если она не читала свои любимые книги, то слушала радио – у нас тогда был мощный приемник «Мир», большая редкость в те времена. Приемник ловил западную музыку, чужую речь, то, что тогда у нас заглушали, что нельзя было слушать. Почему нельзя? Если нельзя, значит нужно и можно слушать. Это был ее принцип. Со временем я понял, что это и мой принцип.

Обычно тетя Мура никуда не выходила. Но если с утра она начинала перебирать платья, поглядывать в зеркало, это означало, что Мария Ивановна готовится к выходу «в свет»: в театр или в гости к кому-нибудь из подруг. Правда, чаще ее подруги приходили к нам, и тогда они допоздна засиживались за преферансом «по маленькой». Прочитав столько книг, тетя Мура знала очень много, могла говорить на любую тему. С годами она вдруг резко стала терять зрение, носила очки с толстенными стеклами, но продолжала читать, все ближе и ближе поднося книгу к глазам. Была она человеком очень добрым, любила животных. В нашем дворе, к неудовольствию жильцов, кормила бездомных кошек, которых собиралось со всей округи несметное количество. А у нас дома жил кот Рыжик…

Первую мелодию я сочинил в пять лет. И запомнил ее на всю жизнь. Впоследствии мы с поэтом Анатолием Гороховым сделали из нее песню «Соловьиный час».

Самому подбирать красивые созвучия мне было интересно – это лучше, чем играть чужую музыку. Но увлечение сочинительством вредит каждодневным упражнениям, а я сразу невзлюбил их, особенно Баха – эти его постоянные секундные интервалы, механику мелизмов, молоточковые каскады… Чуть ли не всем детям, начавшим музицировать, Бах дается тяжко. Это потом мы понимаем, что Бах есть Бах. Бах – Бог! Что именно так, как немецкий гений, и надо писать музыку в компании со Всевышним.

Бах стал пыткой для меня. Я прятал ноты, делал вид, что потерял. От Баха мне еще больше хотелось во двор – участвовать в мальчишеских баталиях. Гулять!..

В 1949 году, когда пришло время, меня отдали в музыкальную школу-десятилетку при Бакинской консерватории. Это была элитарная школа. Элитарная в том смысле, что в нее принимали детей по степени одаренности, а не в зависимости от высокого положения родителей. Критерий при поступлении был один – природный талант. Бездарностей даже «по блату» не брали. Вот почему большинство выпускников нашей школы стали хорошими музыкантами.

Школа, как и город Баку, была интернациональна: мы тогда вообще понятия не имели, что такое национальные различия. И никого не смущало, что в Баку, столице Азербайджана, азербайджанский язык не был обязательным. Хочешь – учи, не хочешь – не учи. В нашей семье говорили по-русски. Не оттого ли я плоховато знаю родной язык? Бабушка Байдигюль была татарка, жена дяди Джамала Мария Ивановна – полька. Дядя неплохо говорил по-азербайджански, но спотыкался на литературном азербайджанском.

Учился я без усердия. Сидеть за партой для меня было все равно что сидеть на шиле. С музыкой было совсем иначе: мне это нравилось. Нравилось, когда говорили о моих первых сочинительских опытах, когда хвалили мою музыкальность. А вот математику, все эти формулы, скобки, да и вообще что-нибудь считать, терпеть не мог. Дело дошло до того, что пришлось для меня приглашать репетиторов по общеобразовательным предметам. Помню одного из них, математика. Хороший был парень, очкарик-умница. Он мне про алгебру, а у меня в голове свое – музыка или гулянье. Ему надоела эта игра в одни ворота:

– Математика из тебя никогда не выйдет. Не потому, что ты тупой, просто ты никогда этим не будешь заниматься. Точные науки не хотят влетать в твою голову. Хотя если ты захочешь, то сможешь. Но ты совсем не хочешь… Поэтому давай о музыке.

И мы часами разговаривали об этом. Тетя Мура, видя, как мы долго сидим вместе, нахваливала меня, говорила дяде: «Вот усердие!..»

В школе мы делили своих педагогов на ужасно умных, на строгих, на занудных, которые вечно были чем-то недовольны, и на «клоунов». У нас был потрясающий учитель – Аркадий Львович. Он вел у нас географию и английский язык. Помню, как он гонял нас, не давая времени на раздумья: «Перечислить все страны Европы! Быстро!» А на английском он не столько требовал от нас хорошего знания грамматики, сколько учил настоящему английскому произношению. Сам он говорил по-английски великолепно. Помню, он объяснял нам, как надо выговаривать «This is». Поднял одного из нас – мальчик сказал: «Дысыз». – «Не то! Садись! Тройка». Второй произнес: «Зы-сыз». – «Не так! Тройка!» Встала девочка и «выдала» ему: «Лысыз». Наш учитель был совершенно лысый. Так что единица девочке была обеспечена. Много позже я видел своего учителя незадолго до его смерти. Аркадий Львович к тому времени давно был на пенсии, жил в Ленинграде. Я приехал в город с концертами, и тогда же там гастролировал Большой театр. Помню, что я устроил ужин, на который пригласил и Аркадия Львовича, и некоторых солистов Большого. Вечер получился очень хорошим…

Другим замечательным педагогом был Арон Израилевич. Он вел у нас музыкальную грамоту. До конца жизни не забуду, как он сразу научил нас, еще ничего не знающих в музграмоте, кварто-квинтовому кругу. Он сказал нам: «Я не буду говорить вам: «Здравствуйте, ребята! Садитесь». А вы не должны отвечать мне: «Здравствуйте, Арон Израилевич!» Я буду говорить вам: «Си ми ля ре соль до фа», а вы будете отвечать мне: «Фа до соль ре ля ми си». И мы уже навсегда запомнили, какие диезы, какие бемоли должны быть на нотном стане.

В разряд «клоунесс» у нас была зачислена учительница по ботанике Екатерина Минаевна. Одной из ее странностей было неравнодушное отношение ко мне: она все время ко мне придиралась. «Магомаев, что ты делаешь?» – «Ничего». – «Делай то, что надо!» А что именно мне надо было делать, я не мог понять. Лет в тринадцать у меня начали пробиваться усы. И вот я однажды услышал: «Магомаев, почему у тебя растут усы?» И это взрослый человек спрашивает у совсем еще мальчишки. Я, естественно, смог ответить только: «Не знаю». – «Я посоветуюсь со знакомыми мужчинами, как сделать, чтобы они не росли». Самое смешное в этой ситуации было то, что у нашей учительницы усики были заметнее моих. Я не смог удержаться, чтобы не съязвить: «Заодно посоветуйтесь и насчет своих усов…»

Помню, как на нас, мальчишек, обрушился Тарзан. Теперешним поколениям не понять, почему появление тех фильмов в конце 1940-х – начале 1950-х стало для всех чуть ли не потрясением. Фильмы о человеке-обезьяне очень отличались от других, немногочисленных советских картин, которые мы могли видеть в кинотеатрах. Все были захвачены тем, что делал на экране Джонни Вайсмюллер, красивый, сильный, прекрасный спортсмен. Недавно я переписал себе на лазерные диски те фильмы своего детства и очень боялся, что теперь буду смотреть их с определенной снисходительностью взрослого человека, повидавшего столько других хороших фильмов в своей жизни. Ничего подобного! Хотя потом были попытки снимать и другие фильмы о Тарзане, даже раскрашивали старые черно-белые ленты с помощью компьютерной графики, но все это было уже не то. Старые фильмы моего детства как были, так и остались лучшими, а Джонни Вайсмюллер остался последним Тарзаном. После него настоящих Тарзанов уже не было.

Если и сейчас я смотрю те фильмы с удовольствием, то что же говорить о нас, тогдашних мальчишках? Мы были похожи на сумасшедших в своем стремлении подражать полюбившемуся герою, его замечательной обезьяне Чите… У нас появились веревки-лианы, переброшенные с дерева на дерево, мы старались кричать по-тарзаньи. (Интересно, что никто тогда не обратил внимания на то, что Тарзан кричал в мажоре, а его сын, Бой, – в миноре; это поймут только музыканты.) Но, подражая Тарзану, Чите, мы не могли похвастаться настоящей обезьяньей ловкостью. Не хватало ее и мне – мои тарзаньи забавы кончились тем, что я, упав с дерева, сломал левую руку. Ее надолго упрятали в гипс, приказав, чтобы я вел себя тихо…

Легко сказать «тихо»… Когда гипс сняли, оказалось, что рука срослась неправильно. Лучше бы мне сказали, чтобы я носился сломя голову. Я тогда бы сделал прямо противоположное… Руку пришлось ломать. Но мне об этом не сказали – обманули, скрыли. Ломали под наркозом. Мне снилось, что я перекатываюсь в какой-то бочке с гвоздями, да еще без обоих днищ…

После больницы у меня не было чувства радости (как могло бы быть у всех нормальных мальчишек), что из-за сломанной руки появилась возможность бездельничать несколько недель. Может быть, я тоже бы этому радовался, но сломанная рука освобождала меня и от любимых мною занятий музыкой. Я уже тогда знал, что хочу быть и буду настоящим музыкантом. Как дед. Меня вовремя предупредили, даже напугали, что, если я буду продолжать бегать и прыгать, как раньше, в следующий раз руку уже не исправить.

Так и буду жить с кривой рукой. Криворуким пианистом мне быть не хотелось. Я настолько испугался, что и вправду стал вести себя тихо. Насколько мог…

После «Тарзана» еще одна кинолента захватила нас – это был американский музыкальный фильм «Три мушкетера». Мы напевали песенку из этой картины и без конца фехтовали. Вместо шпаги я использовал смычок, который остался после того, как я «раскурочил» дедовскую скрипку, и моя шпага была самой лучшей. По сравнению с тарзаньими забавами наши мушкетерские игры были более безопасными для здоровья: мы рисковали во время наших поединков разве что попасть в лицо, в глаз. Но, к счастью, этого не случилось. Тогда же я только-только начал рисовать, и мои рисунки, конечно же, были сплошь посвящены мушкетерам.

Вспоминая нашу музыкальную школу, это я только теперь называю ее элитарной. Тогда мы такого слова не знали – школа и школа. Дети состоятельных родителей дружили с бедными, и не было между нами разницы. Завидовали мы не лакированным туфлям или накрахмаленной манишке, а тому, кто был даровитее: «Он так играет на скрипке!» или «У него такая техника!» Вот что ценилось.

Во времена нашего детства деньги не возводились в культ. Это сейчас у нас и по телевидению, и по радио, и в прессе постоянные разговоры о деньгах. И ты с ужасом понимаешь, что это становится нормой жизни. В нашем тогдашнем, пусть и далеком от совершенства, обществе говорить с утра до вечера о презренном металле считалось дурным тоном. Точно так же мы считали неприличным прилюдно ткнуть, скажем, в плохо одетого мальчишку и брезгливо фыркнуть: «Фу, оборванец»… И дело было не в том, что все мы были тогда беднее, а значит, как бы равны, и тот, кто бедным не был, старался скрыть этот свой «недостаток», – нет, просто все мы были тогда приучены к другому. В том, что говорилось и делалось нами, было больше души.

В детстве я много времени проводил на правительственной даче, которая была положена дяде Джамалу, когда он работал заместителем председателя Совета министров Азербайджана. Сейчас в этом районе со странным для русского языка названием Загульба находится президентская дача. Хотя все мы, мальчишки и девчонки, дети высших руководителей республики, понимали, кто наши родители, но в своем поведении мы ничем не отличались от детей из обычных семей. У нас не было никаких претензий на исключительность, не было разговоров о том, что чей-то отец самый главный, самый важный. Нет, мы играли, бегали, купались в море, озорничали, как все дети во все времена.

Помню, почему-то мы любили лазать по абрикосовым и персиковым деревьям, хотя фрукты каждый день стояли на столе в доме. Нет, есть то, что давали дома, нам было неинтересно. На правительственной даче было свое подсобное хозяйство, ее обитателей снабжали свежим молоком, свежими овощами. Был и сад, где росло много фруктовых деревьев, винограда. И вот мы, дети, почему-то считали чуть ли не своим долгом забираться в огороды, в сад. Однажды мы даже забрались на продовольственный склад, выставив в окне стекло. Забрались с единственной целью – утащить из холодильника сосиски, которыми собирались кормить кошек и собак. Те же сосиски можно было взять и дома, но как объяснить родным, почему ты тащишь что-то со стола – ведь не голодный же! Да и просто принести еду для собак из дома было неинтересно. А тут такое приключение! Такой риск!

Там, на правительственной даче, мы каждый день могли смотреть лучшие фильмы – и трофейные, и старые, и новые, которые еще не вышли на экран. Именно там я увидел и «Любимые арии», и «Паяцев», и «Тарзана», а потом и фильмы с Лолитой Торрес… Так что мое детство проходило не только весело, но и содержательно. Там же я научился играть на бильярде…

Я рос не в бедной семье, но меня воспитывали так, что я понимал разницу между «хочу» и «необходимо». Мне хотелось иметь магнитофон, но он появился у меня только в шестнадцать лет, когда я стал более или менее прилично петь. Магнитофон для певца не забава, а рабочий аппарат, чтобы слышать себя со стороны. Хотя магнитофона у меня еще не было, но свой голос я мог записывать у моего друга, скрипача Юры Стембольского. У него был какой-то странный магнитофон, обе катушки которого были расположены одна над другой и вертелись в разные стороны. Мы сделали тогда много записей. Помню, как я пел «Сомнение» Глинки, а Юра аккомпанировал мне на скрипке. Я бы много отдал, чтобы послушать те наши записи, послушать, как я пел в четырнадцать-пятнадцать лет, но, увы… Давно нет таких магнитофонов, да и за прошедшие десятилетия те пленки давно иссохлись, рассыпаются… Чуть ниже я расскажу немного подробнее о Юре…

Мне никогда не давали лишних денег, о карманных деньгах я читал только в книжках. Если у меня оставалось что-то от школьного завтрака, я спрашивал разрешения истратить эти копейки на мороженое. Одевали меня так, чтобы было не модно, а чисто, прилично и скромно. Если был костюм, то только один – выходной. Про школьную форму нечего говорить – она была у всех. Были у всех и красные галстуки, и единственное различие, да и то не слишком приметное, заключалось в том, что у кого-то красный галстук был шелковый, а у кого-то штапельный. Но у всех мятый и в чернилах.

Вспоминаю наш двор. Там действовали свои неписаные законы: кто-то верховодил, а кто-то подчинялся, кто-то задавался, а кто-то мучился застенчивостью. Но в играх мы были одна ватага. Детство – самая нелукавая пора жизни: всё там в открытую и честно. Мы и ссорились честно. Больше всех я ссорился, а значит, и мирился чаще с Поладом Бюль-Бюль оглы. Верховодили мы вместе – делили дворовую власть. Как представители «верховной власти» двора, вроде Тома Сойера и Гека Финна, то и дело соперничали: кто ловчее «тарзанит», перепрыгивая с дерева на дерево, кто подушераздирающе крикнет Тарзаном. Последнее Полад делал лучше всех.

Настоящая фамилия отца Полада, знаменитого певца (лирико-драматического тенора), фольклориста, Муртуза Мешади Рза оглы Мамедов, который в юности получил прозвище Бюль-Бюль (по-азербайджански – соловей). Он исполнял национальные мугамы, народные песни, в его репертуаре были арии из русских и зарубежных опер. В Бакинском театре Бюль-Бюль пел партию Кёр-оглы в знаменитой опере Узеира Гаджи-бекова «Кёр-оглы». Композитор писал её, рассчитывая на уникальные вокальные возможности Бюль-Бюля: верхние ноты его были беспредельными. Он мог свободно брать до-диез, в то время как большинство теноров «спотыкаются» на простом до. Когда Бюль-Бюль перестал петь в этой опере, партия Кёр-оглы по тесситуре оказалась под силу лишь молодому тогда Люфтияру Имано-ву. Кроме того, у него тоже было знание нашего национального пения.

А потом опера осталась без героя – петь Кёр-оглы было некому: нет ни голоса со свободными верхами, ни того, прежнего знания ашугского пения. Осилить эту партию мало кому под силу.

В свое время племянник композитора Рамазан Гамзатович Халилов говорил мне, что можно было бы переделать партию Кёр-оглы для баритона, ссылаясь на то, что первоначально Узеир Гаджи-беков задумывал написать ее именно для этого мужественного голоса. Но где найти в бумагах композитора подтверждение этому? И потом – если транспонировать партию главного героя, тогда придется переделывать всю оперу. Куда спускать низкие голоса? Еще ниже? Как же тогда должен петь Гасан-хан, которого исполняет бас-баритон? Затея оказалась нереализуемой…

У нас с Поладом различны не только характеры, различными стали и наши судьбы. Мне прочили быть композитором, дирижером, пианистом, как мой дед, а я стал певцом. Полад хотел быть певцом, как его отец, а стал композитором. Я был свидетелем первых шагов Полада на этом его поприще. Однажды он принес мне несколько своих песен. Песни Полада понравились мне своей мелодичностью. Я выбрал две из них в свой репертуар. К тому времени я был уже известен как певец, у меня были друзья в Москве на радио. И я предложил:

– Знаешь что, если мать тебя отпустит, давай поедем в Москву.

– Отпустит, – загорелся Полад. – Ну что я сижу здесь и никуда не езжу. Так и застряну в своем родном Баку.

Адиля-ханум, конечно, отпустила сына. Мы приехали в столицу. Я познакомил Полада с друзьями из музыкальной редакции Всесоюзного радио. Он сел за рояль и спел им свои песни – в народном стиле, с колоритом Востока. И тогда руководитель музыкальной редакции мой друг Чермен Касаев предложил Поладу записать эти песни. И не просто записать, а исполнить некоторые из них самому. Голос Полада, как говорится, «лег на микрофон». Всесоюзный эфир принял его в свои «объятия». С тех пор все и узнали Полада Бюль-Бюль оглы. Потом по его просьбе я записал и спел несколько его песен на радио, в «Голубых огоньках» на телевидении. Но после меня он обязательно считал нужным «перепеть» песню лично. И я решил на этом остановиться. Со временем Полад стал министром культуры Азербайджана. После того как умер Г. А. Алиев, мы расстались…

Ни во дворе, ни в школе мы не выбирали друзей по национальному признаку: Рафик Акопов, он станет скрипачом, был армянин, Володя Михайленко, тоже скрипач, – украинец, Юра Стембольский – еврей, Толя Половинкин, он учился в школе на ударных, – русский… Из сегодняшнего времени смотрю на друга детства Рафика и вспоминаю, в каких трудных условиях жила его семья. Душная комнатенка, утомленное лицо матери, старый отец. Рафик был у них поздний ребенок. Жили они в бедности, но я не помню, чтобы кто-то из нас над этим посмеивался.

Толе Половинкину я завидовал. Меня воспитывали в строгости. Мой дядя Джамал, как дядя Онегина, был «самых честных правил». Он много работал, приходил домой уставший, со мной заговаривал только тогда, когда я делал что-нибудь не так. Честно признаться, поводов я давал немало. Бывало, что-нибудь натворю и со страхом жду вечера, спрятавшись в бабушкиной комнате. Сижу тихо и прислушиваюсь, когда бабушка или тетя Мура начнут жаловаться на меня. Я понимал, что дядина строгость была оправданной, однако мне хотелось и ласки, а главное, участия. Но дяде, вечно занятому человеку, по натуре сдержанному и неразговорчивому, было не до меня. Мне казалось, что он меня не любит. Только к концу его жизни я, став взрослым, понял, что все было как раз наоборот, что он относился ко мне как к сыну. Отсюда его строгость, нравоучения…

В Толином доме было все иначе. Отец и сын Половинкины были друзьями, причем закадычными – никаких поучений. На рыбалку – вместе, за столом – вместе, споры, разговоры на равных. Отец по-детски радовался, когда Толя преуспевал не только в барабанных делах. Я любил пропадать в доме друга. Толя увлекался фотографией, а я позировал ему как заправский артист: то в роли Бродяги (по нашим экранам тогда пронесся индийский вихрь в облике Раджа Капура с его знаменитыми песнями), то был денди лондонский с тросточкой и в пенсне. Я гримировал себя под Риголетто, Фигаро, набрасывал на себя бабушкины скатерти и салфетки… У меня сохранились эти фото…

И вот встреча уже в другой, взрослой нашей жизни. Лечу рейсом Москва – Баку. Бортпроводница подходит ко мне:

– Вас просят пройти в кабину.

– Что случилось?

Она улыбается:

– Сюрприз…

Вхожу в кабину, смотрю – за штурвалом Толя Половинкин!

– Это ты? Разве в самолете есть барабаны? Ты же на ударника учился. И на гитаре так играл… Меня пытался учить.

– Знаешь, Муслим, я вовремя сообразил, что джазмена из меня не получится. А барабанить – только соседям нервы портить. Так и сказал отцу. Он одобрил. Я пошел в летную школу, закончил… И вот мы с тобой летим…

После этого полета мы с ним больше не виделись. Но однажды мне позвонила его жена: «Толя очень плох…» Для меня это было полной неожиданностью – я не знал о его болезни. Сразу же позвонил Толе, и он разговаривал со мной как совершенно здоровый человек, был даже весел – не давал мне понять, что болен. Мы с ним шутили, вспоминали годы детства, юности. И так мы разговаривали несколько раз. А через некоторое время мне снова позвонила его жена и сообщила, что Толи не стало…

Зато с Юрой Стембольским мы еще долго встречались после школы. Мать Юры работала костюмером в Бакинском оперном театре, а отец – по административной части. И вот случилась трагедия. Отец улетел в Москву: был постановщиком во время декады искусства Азербайджана. Купил в столице для Юры пластинку Вана Клиберна. Помню, как Юра радовался этому, ждал отца, говорил, что он прилетит завтра…

При посадке «Ил-18» разбился. После катастрофы семье передали сохранившиеся вещи… У Юры остались осколки той пластинки… Впоследствии я посодействовал Юре, игравшему к тому времени в Государственном камерном оркестре Азербайджана, перейти в знаменитый оркестр Евгения Светланова. Юра прекрасно сыграл на отборочном конкурсе и был принят в прославленный коллектив…

Еще один друг детства – Заур Рустам-заде. Мы учились с ним в музыкальной школе, он собирался быть альтистом. Но судьба его сложилась так, что он стал работать в республиканском ЦК партии инструктором отдела агитации и пропаганды. Потом представлял Азербайджан в Москве… И вдруг страшная болезнь поразила этого веселого, остроумного, полного оптимизма человека… Разговариваешь с ним, а лицо его безучастно – маска. Мозг спит, а память умирает… А потом не стало и самого человека.

Я долго не мог понять, почему после гибели отца мать не жила с нами. И даже если она по каким-то причинам не хотела жить в нашей бакинской квартире, почему не брала меня к себе? Сначала бабушка Байдигюль уговорила мою мать оставить меня в их семье на три года: я у них один, мне надо будет учиться в музыкальной школе, а матери со мной будет сложно при ее кочевой жизни.

Моя мама, Айшет Ахмедовна (по сцене Кинжа-лова), была драматической актрисой с многоплановым актерским амплуа. У нее был хороший голос, она аккомпанировала себе на аккордеоне, что обожали на провинциальной сцене. Играла она по большей части роли характерные, а ее музыкальность была как бы дополнением к драматическим способностям. На сцене мама была очень эффектна – у нее были превосходные внешние данные, подвел только нос: мама была курносая. Помню, как в детстве я тоже боялся, что буду с таким же носом, как у матери, и даже на ночь завязывал себе нос платком, чтобы прижать его.

Броская внешность матери, ее одаренность, видимо, в большой степени оттого, что в ней намешано много кровей: ее отец был турок, мать – наполовину адыгейка, наполовину русская… Сама она из Майкопа, а театральное образование получила в Нальчике. Много лет спустя я встретил там одного старого актера, который сказал мне, что учился вместе с моей матерью. Когда я рассказал ей об этой встрече, она вспомнила его.

Мои родители встретились в Майкопе, где мать играла в драматическом театре, а отец оформлял спектакль. Они уехали в Баку, поженились. Когда отец ушел на фронт, мать жила в нашей семье, а после его гибели вернулась к себе в Майкоп. Человека по-своему неординарного, ее томила «охота к перемене мест» – ей почему-то не работалось в одном и том же театре. При этом ее никто не увольнял, никто не выгонял из труппы. Но ей хотелось чего-то нового, и потому мать часто ездила в Москву на артистическую биржу, где в межсезонье собирались актеры чуть ли не со всей страны в поисках работы в разных театрах.

Когда Айшет Ахмедовна через какое-то время стала снова просить бабушку отдать меня ей, Байдигюль запричитала: дядя Джамал ко мне привык, заменил мне отца… При этом опять вспоминала о неусидчивости матери, о ее «цыганской жизни» актрисы. Мать и на этот раз вроде бы согласилась оставить меня еще на немножко.

Как человек неожиданный в своих поступках, она имела привычку сваливаться к нам как снег на голову: глубокая ночь, люди спят, и вдруг звонок в дверь – матушка на пороге с чемоданами… Погостит неделю и так же внезапно исчезнет. Так было и в тот раз. Айшет приехала, пожила несколько дней и вдруг засобиралась уезжать. В нашем доме жила тогда Мария Григорьевна. Была она не домработницей (я не люблю это слово), а членом семьи, родным человеком. (Появилась она у нас еще девушкой, была молоканкой из селения Ивановка, что под Баку. Мария Григорьевна прожила с нами до смерти дяди Джамала. Затем, обменяв свою квартиру в Баку, уехала к родственникам в Красноармейск. Мы с Тамарой до последних ее дней как могли помогали ей.)

В тот день, когда мать решила уехать, Мария Григорьевна предложила ей:

– Я тебя, Айшет, провожу до вокзала.

– Пусть меня и сын проводит. Хочу поцеловать его на перроне.

На вокзале Мария Григорьевна перед самым отходом поезда вдруг пошла в ларек за мороженым и почему-то задержалась. Я стоял с мамой в вагоне, и тут поезд дернулся и пошел. Мне стало интересно, что же будет дальше. Поезд был уже на хорошем ходу. Смотрю в окно, а по перрону бежит Мария Григорьевна и кричит: «Муслимчик, что же ты? Айшет!..» И еще чего-то вдогонку.

В общем, поезд меня умчал. До сих пор не знаю, договорились ли мать и Мария Григорьевна заранее или нет: истинная подоплека той истории мне неизвестна. Сейчас, задним числом, думаю, что Мария Григорьевна, возможно, и была посвящена в планы матери, хотя божилась, что все вышло случайно. Видимо, вся комедия была разыграна не столько для меня, сколько для бабушки и дяди Джамала – в том, что они ничего не знали о возможном «похищении», я уверен.

На два дня мы задержались в Майкопе, где когда-то работала мать и где она встретила моего отца. Приехали мы ночью, очень долго ждали мамину подругу, которая должна была нас встретить, и очень продрогли. Наконец она появилась. Помню, как эта подруга-артистка потом поила меня обжигающим чаем и как я, оттаивая, погружался в сладкий сон среди пуховых подушек. Матери хотелось показать меня своим театральным друзьям, а мне показать, где они познакомились с отцом. Я вдоволь набегался по театру, по всем его закоулкам…

Из Майкопа мы поехали в Вышний Волочек, где мать играла в местном театре. Я смотрел из окна вагона на новый для меня мир. С удивлением замечал, как откатывали горы, земля выравнивалась в степи. Мелькали станции и полустанки. Из бакинской жары мы въехали в промозглую осень, а затем в суровую русскую зиму. Я проснулся утром, и глазам стало больно от неожиданной белизны: всюду был снег.

Волочек встретил нас лютым холодом. Густели синие сумерки, люди кутались в воротники и шали, над ними вился пар, а мне было весело: под ногами скрипел снег, который я никогда не видел. Ехали мы в город, а приехали в большую деревню с потемневшими избами, с оконцами, заложенными ватой, с горшками герани на подоконниках. Мама, оставив меня одного, убежала в театр «отмечаться». А я смотрю сквозь заиндевевшее окно на сиреневый сумеречный снег и вдруг вижу: на меня оттуда тоже кто-то глядит. Рассмотрел смешливые рожицы ребят. Мы уставились друг на друга. Оказывается, они уже знали, что приехал какой-то пацан откуда-то с южного моря, с югов, с Баку, как они говорили потом про мой город.

Что они до того знали про Баку, про Азербайджан? То, что по улицам этим заморским текут не реки, а нефть, бензин. Я уже не говорю о том, что они не могли правильно выговорить название моей республики. (Хотя выговорить слово «Азербайджан» не могли у нас и иные генсеки и президенты. Но в моем случае было иначе: я быстро научил ребят говорить правильно.) Ребята что-то кричали мне. Чтобы расслышать, я стал открывать окно, а оно было заклеено на зиму. Я не знал этого и открыл его, запустив ребятню в гости. Они смотрели на меня как на заморскую птицу – недоверчиво насупясь. Может, одет я был как барчук? Хотя какой там барчук! Пальтишко, которое мама купила мне в Майкопе, мамин шарф…

Но мы быстро нашли общий язык. Кто-то предложил: «Айда в снежки играть!» Вывалились во двор тоже через окно, поскольку дверь мать заперла на ключ. Мороз был тогда довольно сильный. Я, помнится, впервые в жизни понял, что значит промерзнуть до костей. Пришла мама, вошла в избу, видит, окно открыто и меня нет. Побежала искать… Ругала потом меня крепко. И за то, что избу выхолодил, и за то, что сам обморозился. Я обиделся: «Зачем тогда взяла из моего любимого теплого Баку?» Мать поила меня чаем с малиной, смотрела на меня и плакала…

Я полюбил этот неброский, уютный русский городок, его простых, доверчивых людей. Здесь я впервые узнал, что такое русская душа. Взрослым я проехал по России вдоль и поперек, встречал стольких людей, но ее, России, сердечный напев зазвучал во мне там, в Вышнем Волочке. Я еще раз убедился в том, что первое впечатление – самое верное.

В Волочке я продолжил занятия в музыкальной школе-семилетке у Валентины Михайловны Шульгиной. Это была замечательная женщина – мудрый, терпеливый педагог. Кроме школы она работала в городском драмтеатре музыкальным оформителем, подбирала и обрабатывала музыку для спектаклей. Еще Валентина Михайловна руководила хором в каком-то учебном заведении… То есть была она не только человеком щедрой души, но и щедро одаренным.

Помню, как в драмтеатре ставили пьесу Яниса Райниса «Вей, ветерок». Помимо своей музыки, которую Шульгина написала для спектакля, она вставила в него и латышскую народную песню, которую пела главная героиня пьесы Байба. Позже я включил эту песню в свой репертуар и даже пел ее по-латышски во время своих концертов в Латвии. Перед концертом я рассказывал, что в детстве, когда мы жили в Вышнем Волочке, я слышал, как мама пела ее в спектакле. Мои слушатели решили, что моя мама – латышка, и буквально завалили меня письмами на латышском языке. Чтобы прочитать их, пришлось переводить эти послания моих прибалтийских поклонников. Когда Валентина Михайловна оформляла музыкально спектакль «Анджело» по Пушкину, я сидел в оркестровой яме рядом с роялем, на котором она играла. Сидел и млел от счастья: оттого что люблю музыку, люблю театр с его особым пыльно-сладким запахом, с шорохами и суетой за кулисами, с долгими репетициями…

Мне нравилось в Валентине Михайловне редкое для педагога качество: хороший педагог бывает и жестким, и добрым. Валентина Михайловна не заставляла меня сделать то-то и то-то, а предлагала. И всякий раз поощряла мои успехи, даже тогда, когда я ленился и играл хуже, чем мог. Она как бы давала понять: ты хоть и не хочешь разучивать задание, а все же играешь хорошо. Обычно в школе не поощряется вольность в исполнении ученика, а Валентина Михайловна, наоборот, отмечала, что я по-своему трактую некоторые произведения. «В девять лет иметь свое музыкальное мнение, – сказала она про меня на экзамене, после которого я перепрыгнул сразу через класс, – это совсем неплохо и ко многому обязывает». Я и сам чувствовал, что учусь здесь, в Волочке, лучше, чем в родном Баку. Может быть, и потому, что русский мороз как следует проветривал мозги?