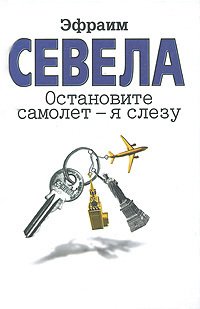

Читать онлайн Остановите самолет – я слезу (сборник) бесплатно

- Все книги автора: Эфраим Севела

Остановите самолет – я слезу!

Красивая, 23 года, тугоухая, говорит немножко на русском, грузинском и иврите ХОЧЕТ познакомиться с подходящим молодым человеком – тугоухим или глухонемым с целью замужества.

Из объявлений в израильской газете на русском языке «Наша страна».

Международный аэропорт им. Дж. Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. Борт самолета ТУ-144 авиакомпании «Аэрофлот». Температура воздуха за бортом +28 С.

– Здравствуй, жопа, новый год!

О, простите ради Бога! Я не хотел сказать это вслух. Я только подумал так. Внутренний голос, как говорят киношники.

Но слово – не воробей, вылетело – не поймаешь. Поэтому еще раз прошу прощения, не сердитесь, не будем портить себе нервы. Так уж получилось, что рядом со мной сели вы, а не вон та блондинка. Я держал это место для нее – думал, сядет. А сели вы…

Значит, мы с вами – соседи. И лететь нам вместе в этом прекрасном самолете отечественного производства четырнадцать часов от города Нью-Йорка до столицы нашей родины Москвы. Поэтому не будем ссориться с самого начала, а лучше скоротаем время в интересной беседе и, возможно, если повезет, услышим что-нибудь новенького. Как сказал Сема Кац – пожарный при одном московском театре.

Вы не знаете эту историю? Слушайте, вы много потеряли. Эта история с бородой, ей было сто лет еще до того, как я очертя голову покинул Москву, чтобы жить на исторической родине.

Вы не знаете, что такое историческая родина? Сразу видно, не еврей. Любой советский еврей – сионист или антисионист, коммунист и беспартийный, идеалист и спекулянт, круглый дурак и почти гений – уж что-что, а что такое историческая родина, ответит вам даже в самом глубоком сне.

Но вы русский человек, это видно с первого взгляда, и зачем вам ломать голову: что такое историческая родина – когда родина у вас была, есть и будет, и это понятно и естественно, как то, что мы с вами дышим. А у евреев с этим вопросом не все гладко, и поэтому тоже понятно, почему им не нужно объяснять, что такое историческая родина.

Но не будем отвлекаться и забегать вперед. Вернемся к нашему пожарному Семе Кацу. Из московского театра. А насчет исторической родины мы успеем еще обменяться мнениями. Впереди долгий путь и много времени. Я, как видите, поговорить люблю, а вы, как я вижу, умеете слушать. Неплохая пара – гусь да гагара. Это и называется приятным обществом.

Все! Хватит трепаться, переходим к делу.

Евреи, как мы с вами знаем, народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним – великий русский ученый Михаил Ломоносов.

Пожарный Сема Кац, который каждый божий вечер, когда шел спектакль в театре, дежурил за кулисами на случай пожара, чтоб без паники и желательно без смертельных ожогов эвакуировать публику из зала, если пожар все же случится, относился ко второй категории евреев, то есть, не к тем, что дали миру Альберта Эйнштейна и основоположника научного марксизма. Сема Кац, хоть удачно выдал замуж двух дочерей и был дедушкой, отличался дремучим невежеством и наивностью новорожденного. Он знал только свою профессию и был без ума от театра. До того без ума, что мог в сотый раз с интересом смотреть одну и ту же пьесу. И поскольку стоило закрыться занавесу, как все начисто улетучивалось из его головы, то назавтра он с не меньшим увлечением слушал тот же текст, стоя за кулисами и разинув рот от удовольствия.

Так вот как-то раз этот самый Сема Кац потряс всю театральную Москву. Актеры, зная преданность пожарного Каца театру, великодушно позволяли ему сопровождать их после спектакля до метро и молча слушать их треп. Сема Кац один единственный раз вмешался в разговор, и этого ему было достаточно, чтобы прославиться на всю Москву. И ее окрестности.

Актеры спорили о чем-то, шагая в сопровождении пожарного к метро, и кто-то, доказывая свою правоту, сказал:

– Это так же реально, как и то, что Земля круглая.

– Земля круглая? – не выдержал пожарный Кац и рассмеялся этому, как удачной шутке.

Оторопевшие актеры, которые никак не ожидали обнаружить в середине двадцатого столетия в столице державы, запускающей спутники, такого мамонта, стали популярно разъяснять ему все, что знает крошка-школьник. Сема Кац слушал, как волшебную сказку, и у входа в метро, когда прощался с актерами, сказал растроганно:

– Вот почему я люблю с вами гулять – от вас всегда узнаешь что-нибудь новенького.

Прелестно! Я очень доволен, что удалось вас рассмешить. Значит, конфликт исчерпан, и мы можем познакомиться поближе.

Разрешите представиться. Рубинчик. Аркадий Соломонович. Сын, как говорится, собственных родителей. По профессии – увы! – парикмахер. Дамский и мужской. Не смотрите на меня так. Да, да. Парикмахер. И если вам показалось, что я кто-нибудь другой, то не вы первый ошибаетесь. Я – парикмахер высшего разряда. Гостиницу «Интурист» в Москве знаете? Там работал ваш покорный слуга и обслуживал исключительно высший свет – дипломатов, туристов, а главное, московский мир искусств. Все головы этого мира обработаны мною, и по закону сообщающихся сосудов кое-что оттуда перешло ко мне. Неплохо?

Каждый писатель из моих постоянных клиентов считал своим долгом обязательно дарить мне экземпляр только что вышедшей книги с соответствующей надписью и потом, приходя стричься или бриться, считал не меньшим долгом спрашивать, как мне понравилось прочитанное, а чтобы я не увиливал, выпытывал конкретно, по главам.

Воленс-неволенс, мне приходилось всю эту муру не только читать, но и запоминать, чтобы не лишиться постоянных клиентов, которые как инженеры человеческих душ знают, что мастер тоже человек и ему надо оставлять на чай, иначе он протянет ноги, и некому будет работать над их талантливыми головами. Я не имею в виду идеологическую обработку. Это делали в другом месте.

Весь прочитанный мною винегрет и услышанные разговоры деятелей искусств – ведь уши не заткнешь – застряли в моей голове, и когда я открываю рот и начинаю говорить, многие ошибаются и принимают меня за писателя. Средней руки. Боже упаси! У меня есть моя профессия, и она меня пока еще кормит. И не место красит человека, а совсем наоборот: человек – место. Поэтому я, в отличие от некоторых, никогда не скрываю, кто я в действительности такой.

Парикмахер. И большой идиот. Потому как то, что я натворил, сдуру сунувшись куда не надо, мог наделать только набитый дурак.

Правда, меня утешает одно обстоятельство. То, что я не одинок в своем идиотизме. Добрая сотня тысяч советских евреев проделала то же самое, и скажу вам откровенно, с не меньшим успехом. И ходят теперь все лысыми. Потому что потом рвали волосы у себя на голове.

Но об этом после. Времени у нас – уйма.

Посмотрите, пожалуйста, вон та блондинка, на три ряда впереди, не на нас с вами оглядывается? Да. Роскошные волосы. Скажу по совести, на каждую женщину, которая чего-нибудь стоит, я сперва кладу профессиональный взгляд. Волосы, косметика. У стоящей женщины это дело всегда на высоте.

Вот и на эту блондинку я еще в аэропорту Кеннеди обратил внимание из-за ее шикарных волос. Потом оказалось, что и фигурка не подкачала. И нос на месте. И глаза без бельма. Что еще мужчине надо?

Тогда я стал смотреть на нее в упор – это у меня такой метод еще с юности, когда я жил в городе Мелитополе, – и стал мысленно ей внушать:

«Ты сядешь в самолете рядом со мной… сядешь рядом со мной… это твой шанс… не проходи мимо своего счастья…»

Я сверлил взглядом ее затылок, пока у нас принимали ручную кладь, потом, когда мы спешили по длинному туннелю к самолету, и в самом самолете. Я повторял мое заклинание до тех пор, пока… рядом со мной не плюхнулись вы.

Тут-то я и сказал про себя, а вышло вслух:

– Здравствуй, жопа, новый год!

Это относилось даже не столько к вам, сколько ко мне самому.

Но теперь я не жалею, что так вышло. Что бы я с этой женщиной делал, имея ее рядом четырнадцать часов и все это время абсолютно недосягаемую? Одно расстройство. А в вашем лице я нашел прекрасного собеседника, который вдобавок и умеет слушать. Что еще нужно еврею для полного счастья?

Пожалуй, одно. Чтобы наш самолет, не дай Бог, не упал в океан, где мы бы с вами долго мучились в ледяной воде, пока нас бы не пожалели и не съели акулы. Но это бывает по статистике только в одном полете из ста, и у нас с вами есть девяносто девять шансов благополучно приземлиться в Москве.

Лучше перейдем к более веселым темам, и пока вон та куколка-стюардессочка, с таким милым русским личиком, разносит ужин, я успею вам рассказать историю, которая произошла со мной тоже в самолете, и где мой метод прожигать взглядом женщину имел успех.

Это было в Америке, с год назад. Я еще был там зеленым и не совсем устроенным. Только-только из Израиля выкарабкался и искал, как мне зацепиться за эту страну.

В Нью-Йорке я работы подходящей не нашел, и один местный еврей, из филантропов, посоветовал мне слетать в город Вашингтон, штат Северная Каролина. Там его приятель держит салон красоты, и для такого мастера, как я, у него большого сиониста, место всегда найдется. Он даже позвонил своему приятелю в Вилмингтон, и тот даже прислал билет на самолет. Правда, в один конец. Обратный я покупал за свой счет, потому что сионист из Вашингтона посчитал меня за фраера и предложил мне плату – одну треть того, что он дает даже неграм. При этом он сказал, чуть ли не со слезой, что он всей душой с русским еврейством, и мы с ним – братья. Я ему сказал, что таких братьев я видал в гробу в белых тапочках, наскреб последние доллары на билет и укатил в Нью-Йорк – город желтого дьявола, как обозвал его великий пролетарский писатель Максим Горький.

Но не об этом речь. Я не жалею, что так неудачно слетал в город Вилмингтон, штат Северная Каролина. Кроме того, удачно я слетал или неудачно зависит, с какой стороны на это посмотреть. Должен вам признаться, что я таки очень удачно слетал и затраченные на обратный билет деньги не могу записать себе в убыток.

Еще в Нью-Йорке, в аэропорту Ла-Гуардия, я заметил ее. Вернее, волосы. Черные как смоль. С синеватым отливом. Натуральными волнами лежат на плечах и спине. И обрамляют эти волосы дивное личико волшебной восточной красоты. С чуть раскосыми глазками. Бровками вразлет. Губками, как роза. Кожа матовая. Ноздри трепещут, как у породистой лошади.

При этом миниатюрная, крошечная фигурка. Под стать моему росту. И одета со вкусом, и без претензий.

Одним словом, с ума сойти! И то мало.

Я стал жечь ее взглядом и внушать на расстоянии. Хотя, скажу откровенно, особой надежды не питал. Слишком хороша для меня.

Пассажиров в самолете было немного, неполный комплект, и свободных мест – сколько хочешь.

Сел я у окна, имея рядом свободное место, у прохода, и уставился на нее в упор, пока она продвигалась в глубь самолета с изящным чемоданчиком в руке. Смотрю на нее и внушаю. Мысленно. «Сядь со мною рядом, рассказать мне надо…»

Вы думаете, я хвастаюсь? Клянусь вам, это правда. Она остановилась возле меня, вскинула свои реснички, и я кивнул ей, взял из рук чемоданчик и помог положить в багажную сетку.

Она сняла пальто, села, достала журнал и уткнулась в него, словно меня на свете не существует. Я понял, дело плохо. Лету часа полтора, она едва успеет дочитать журнал. Надо принимать меры. Сесть со мною рядом – это я мог внушить. Но влюбить в себя – моего внушения не хватало.

И тут меня выручила газета. Еще когда я был в Израиле, и весь мир, а в особенности, американцы, еще не потеряли интереса к «мужественным советским евреям», меня сфотографировал корреспондент, и мой портрет появился в американской газете. Не потому, что я в действительности герой, а потому, что им нужен был еврей из Москвы, а не из Черновиц, и единственным москвичом среди черновицких и кишиневских евреев оказался я.

Портрет вышел что надо, а текст вокруг него расписали такой, что неловко было людям в глаза глядеть. Национальный герой… лидер… крупнейший… У американцев, если уж они берутся вас похвалить, так вы непременно и лидер, и крупнейший, и самый, самый. Так у них принято. Я это потом узнал.

Один номер той газеты я приберег и в нужных случаях, скромно потупясь, показывал, что не раз сослужило мне хорошую службу.

Газета как всегда лежала у меня в портфеле, и я достал ее, развернул портретом поближе к соседке и даже краем наехал на ее журнал. От моей невежливости она нахмурила бровки и нечаянно глянула на потрет. Потом подняла глаза на меня и снова на портрет. Клюнула!

И тогда я увидел, как возникает на этом волшебном личике интерес к моей особе. Она вежливо попросила газету: нельзя ли посмотреть? Я тоже вежливо, без суеты, протянул газету. Она впилась, а я, зная, как там расписан, затаил дыхание, ожидая результата. Ждать пришлось не долго. Она снова подняла глаза – в них светился восторг. Еще бы! Она сидит рядом с героем борьбы за выезд советских евреев в Израиль, мужественным человеком.

Мой английский оставляет желать лучшего, но и ее английский не далеко ушел. Видать, тоже недавно в Америке. Иммигранточка. Стали болтать через пень-колоду. Я – грудь колесом, пускаю пыль в глаза. Она – ах да ах, не может успокоиться, с каким, мол, человеком познакомилась. Чую, дело на мази. Остается только не поскользнуться на апельсиновой корке. Что меня настораживало, так это плутоватый огонек в ее прекрасных глазках, когда она поглядывала на меня. Будто разыграть собиралась.

Наахавшись и наохавшись, она сказала мне, играя, как бес, глазами:

– Я очень рада познакомиться с героем Израиля, но думаю, вы не очень обрадуетесь, когда узнаете, кто я. Ну, угадайте.

Я почувствовал подвох и окончательно растерял свой скудный запас английских слов. Вместо вразумительного ответа в башку лезли фразы из учебника английского языка, вроде: мистер и миссис Кларидж пошли в магазин делать покупки…

– Не напрягайтесь, – рассмеялась она, – все равно не угадаете. Я – арабка. И родилась на той же земле, куда вы теперь героически добрались из Москвы. Мы с вами оба, вроде, земляки. Только меня оттуда попросили, а вас – наоборот.

И смеется на все свои прекрасные тридцать два зуба, а я чувствую – мороз по спине ползет и брюки скоро отклеивать придется. Ничего себе, влип. Кого я приблизил к себе методом внушения? Арабскую террористку. Возможно, в чемоданчике, который я помог уложить в багажную сетку, мина с часовым механизмом? Я даже напряг слух, стараясь услышать тиканье.

Как бы угадав мои мысли, очаровательная террористка продолжала изводить меня:

– Два моих брата – бойцы «Народного фронта освобождения Палестины». Я тоже чуть не увлеклась этой романтикой, даже собиралась захватить израильский самолет, но…

– Что «но»? – спросил я пересохшими губами.

– Но, – рассмеялась она, – раздумала. Вспомнила, что я – женщина, что молодость быстро пройдет, послала к черту моих братьев и эмигрировала из Ливана сюда. У меня – американский паспорт.

Я перевел дух.

– Но это, право, очень занятно, – продолжала она, – что мы познакомились с вами. И если бы у нас завязался роман, то мы были бы современные Ромео и Джульетта из враждующих домов Монтекки и Капулетти.

Начитанная, должен сказать, была эта канашка из «Народного фронта освобождения Палестины». Я делаю вид, будто мне не впервой попадать в подобный переплет.

– Так за чем остановка? – как можно беспечней спрашиваю я. – Что может помешать нашему роману?

– Если вы не возражаете, – отвечает, – то я – за.

Поверьте мне, после этого случая я переменил свой взгляд на арабов. Вернее, на арабок.

Послушайте, что было дальше.

Мы прилетели в Вилмингтон поздно вечером и поехали вместе в гостиницу «Хилтон». Там в каждом городе есть гостиницы под этим названием. Приезжаем. Она заказывает комнату на двоих и в карточке для приезжающих пишет, что-мы – супруги, мистер и миссис Палестайн, что по-русски означает «Палестина». Вот бестия! Я чуть не начал икать.

А что было в постели – это ни пером описать, ни в сказке сказать. Тысяча и одна ночь! Шахерезада!

Через каких-нибудь пару часов я был уже пустой и звонкий, меня можно было надувать, как шарик, и я бы взлетел, потому что стал легче воздуха.

Я ей потом сказал:

– С таким темпераментом вы испепелите Израиль в два счета.

А она мне в ответ отвалила комплимент, лестный для всего еврейского народа:

– Если все евреи такие мужчины, как ты, я готова признать право Израиля на существование.

Это она сказала мне, который позорно сбежал с исторической родины в Америку. Но ведь она этого не знала. Так же, как и я не знал многого из ее, полагаю, не совсем монашеской жизни.

Уснул я как убитый, а проснулся в холодном поту.

В той комнате, где я ночевал, было окно во всю стену, и, открыв глаза, я увидел, как в кино, серый силуэт крейсера «Аврора». Исторический крейсер «Аврора» стоит на Неве в городе Ленинграде – колыбели революции.

«Значит, я в СССР, – заныло у меня в копчике, – меня усыпили и тайком переправили в Ленинград…» (Почему в Ленинград, а не в Москву? – об этом я даже не успел подумать.) «И прелестная арабка – не террористка, а агент КГБ! Сейчас пойдут допросы с пристрастием… и все из-за этого паршивого портрета в американской газете, где меня расписали черт знает кем».

Я лежал холодный, не смея шевельнуться и, как кролик с удава, не сводил глаз с серой «Авроры» за окном.

Одно меня удивляло, что подо мной не тюремная койка, а мягкая кровать. А также то, что окно почему-то без железной решетки. Больше того, у окна – дорогой торшер и кресло.

В широкой кровати я лежал один, но вторая подушка была примята, и на ней чернел длинный женский волос. Ее волос. Прелестной террористки.

И был я не в Ленинграде, а в Америке. В городе Вилминггон, штат Северная Каролина. Крейсер за окном стоял тоже на реке, но не на Неве. Это был тоже исторический крейсер, но из американской Истории, и как две капли похожий на нашу «Аврору». Его тоже под музей пустили.

Скажу вам откровенно, это большое чудо, что я не стал тогда импотентом. Но заикался я довольно продолжительное время, правда, окружающие такой дефект объясняли слабым знанием английского языка.

Кстати, обратите внимание, блондинка-то поглядывает в нашу сторону. Значит, мое внушение на расстоянии не прошло бесследно, и она что-то чувствует. Кто знает, что могло бы получиться, если бы не вы, а она села рядом со мной?

Над районом острова Ньюфаундленд. Высота – 27 тысяч футов.

Ну, кажется, и нам несут ужин. Вот это я понимаю! По-царски! Ну, как тут не закричать на весь мир: «Летайте самолетами „Аэрофлота!“ Икра! Красная и черная! Где, в каком еще самолете вам подадут такую роскошь?

Я полетал немало. Разными авиакомпаниями. И «Эл-Ал», и «Пан-Америкен», и «Эр-Франс», и «Люфтганза»… и «Юнайтед Артистс»… Нет, что я говорю? Прошу прощения. «Юнайтед Артистс» – это не авиационная, а кинокомпания, снимает фильмы. Я уже начинаю заговариваться. Видно, действует запах русской кухни.

Нигде так не кормят, как в «Аэрофлоте»! У них там все малюсенькими дозами, все отмерено в миллиграммах, как в аптеке. И безо всякого вкуса. Будто резину жуешь.

А у нас? В первом классе едят, а во втором голова кругом от запахов. Какой борщ! Какой аромат! Дымится! Клубится!

А девица-то… стюардессочка. Какие стати! Какой взгляд! Пава! Ей-богу, пава! Как поется в известной песне: «Посмотрела, как будто рублем подарила, посмотре-е-ла, как будто огнем обожгла».

Что может быть лучше русской женщины?! Заграничные стюардессы тоже, канашки, неплохи. Но с нашими… никакого сравнения. Там стюардессы как из одного инкубатора. И улыбка не своя. Положено по службе, вот и скалит зубы. Без чувства, без души. Как манекен в витрине.

А наша? Никакой улыбки. Даже бровки хмурит соболиные. Строга, мать. Знает себе цену. А уж улыбнется, так персонально тебе, и никому другому. От всей души!

Боже мой, боже! У меня сердце выпрыгнет. Я ведь не железный. Посмотрите, как она ходит! Как ногу ставит. Как бедром работает… левым… правым… Ой, глаза бы мои не глядели… можно схватить инфаркт. Естество… грация… врожденная. Такому не обучишь. Такой надо родиться… а это возможно только в России.

Ну, слава Богу, отошла. Поехала, мать, за новыми порциями. Теперь хоть остыну немножко, успокоюсь. Знаете, такая и мертвого подымет.

Уф-уф-уф. Остываем. Берем второе дыхание… Хотите верьте, хотите – нет, но у меня была такая вот, и раз у нас разговор мужской, то и грех не поделиться. Тем более, что ни имен, ни фамилий, поговорили – и забыли, все репутации в полной сохранности. А кое-что полезное осядет в памяти. И веселое тоже.

Значит, была у меня стюардессочка, и не простая, как скажем, в нашем самолете, а из правительственного отряда, что возят по заграницам руководителей советского государства. Коллективное руководство. Святую троицу. Ха-ха. Ведь в Кремле как принято? Один летает, а двое других дома сидят, чтоб власть не отняли.

Вот она и летала стюардессой в этом самолете. То с одним вождем, то с другим, то с третьим. Там отбор строжайший. Самые красивые и самые проверенные политически и морально. Непременное условие – девичья невинность. После каждого полета – проверка. Их начальница в полковничьем звании кладет стюардессу на коечку, ножки повыше и врозь, пальчиком на ощупь – девственность не нарушена?

Такой уговор был в коллективном руководстве, чтоб никто из троих не мог попользоваться, злоупотребить своей властью – все стюардессы невинные девицы. С комсомольским значком на юной груди.

Тут вы меня, по глазам вижу, поймали на слове. Как же, мол, так, уважаемый товарищ Рубинчик, заврались вы совсем. Живете с такой стюардессой из такого отряда, и ее что, не выгнали за потерю невинности? Что-то не сходятся концы с концами.

Вы абсолютно правы, дорогой. Но прав и я. Дело в том, что я с ней жил, когда она была уволена из отряда, по случаю замужества. Замужних там не держат. И все узнал, как говорится, постфактум.

Интересные, скажу я вам, подробности мадридского двора. Но это – строго между нами. Не каждому посчастливится спать бывшей правительственной стюардессой, и не каждому повезет лететь рядом с этим счастливчиком. Поэтому вам – из первых рук, но дальше – рот на замок.

Летала моя красавица по всей планете, юная, сексуальная, кровь с молоком, только тронь – брызнет. Члены коллективного руководства, – каждый из трех вождей советского народа хоть и в преклонном возрасте, но все же живой, не из бронзы отлит, – шалеют, глядя на нее, да и на ее подружек. Но… партийная дисциплина, а главное – уговор. Нарушитель сразу выплывает. Не тюрьмой, полагаю, пахнет, но потерей доверия остальных из троицы. Раз в таком деле слово не держит, значит, и в более серьезном политическом акте может заложить коллег, подвести их под монастырь.

Любуются ею в полете, облизываются. По-отечески расспрашивают, нет ли в чем нужды, не надо ли помочь. Кобели в намордниках. Око видит – зуб неймет.

Один оказался самым находчивым, но имени не скажу. Даже под пыткой. Зачем нам позорить свое родное правительство? Никакой нужды. Обойдемся без имен. А догадаетесь – на вашей совести.

Значит, один из них, когда ему предоставляют правительственный самолет для официального визита к какому-нибудь президенту или королеве, на высоте девять тысяч метров соберет в салоне своих советников для совещания: как, мол, будем решать судьбу такой-то страны, – и ее, стюардессу, к себе зовет. Приучил ее всегда стоять рядом со своим креслом. Спор идет, дым коромыслом: холодная война, десант, разрядка, посылать оружие, нотой протеста грозить – а он, главный-то, при всех держит руку у нее под юбкой, гладит дрожащей рукой по трусикам. Такой вот, греховодник. И уговор соблюдает, и свое удовольствие имеет. Она же молчит, не хочет места лишиться.

Так и летала. И с теми, кто потише, и с этим приходилось. Возбуждал он ее жутко, до мигрени доводил своей руководящей дланью. Не выдержала, уволилась, выскочила замуж.

И как с цепи сорвалась девка. За все годы, что держала себя в узде. У мужа рога пробились гроздьями, целым букетом. Не человек, а стадо маралов. Через этого мужа и я к ней в постель попал и в паузах слушал ее истории, как служила в правительственном авиаотряде и летала в разные страны с нашими вождями.

Девка – первый сорт, не поддается описанию. Наша с вами стюардесса чем-то ее напоминает. Бывало, делаю ей прическу, дома, в роскошной спальне. Муж в отъезде. Она сидит нагая у зеркала, волосы распустит. Гляну на мраморные плечи, коснусь шелка волос и – готов. Приходится опять раздеваться и нырять в постель. Пока сделаешь ей прическу, полдня ухлопаешь и еле живой ползешь до метро.

Досталась она в жены скотине, и очень справедливо поступала, награждая его ветвистыми. Этот муж, я его имени тоже не стану называть, из писателей, что пишут детективы про героизм чекистов и деньги гребут лопатой. Толстый, с животом, без зеркала свой член не видит.

Никто из соседей по дому, из писателей, ему руки не подает. Официальный стукач. Едут писатели за границу, он к группе приставлен следить за поведением и потом куда следует рапорт писать.

И со мной вел себя по-свински. Другой писатель – настоящий, почти классик, – за ручку здоровается, пострижешь его – обедом угостит, бутылочку заграничного виски с тобой раздавит. А уж заплатит не по прейскуранту, а с хорошим гаком. Этот же, чтоб от других писателей не отстать, тоже по телефону стал меня на дом вызывать. Словом не перекинется, сидит как сыч в кресле, щурится в зеркало нехорошо, не любит он нашего брата, а как платить – требует квитанцию и сдачи до единой копеечки.

Я б ему в харю плюнул, и пусть его черти стригут на том свете. Но увидал жену…

Тут я взял реванш. Работаю с ней только в его отсутствие. И платила она, должен вам сказать, не в пример супругу. И за себя, и за него, и еще лишку. Не жалела его денежек, не обижала мастера.

Я человек не мстительный. У меня мягкое отходчивое сердце. Но вот этой свинье я на большом расстоянии отвесил плюху. И, кажется, метко. Не мог простить ему антисемитский взгляд маленьких поросячьих глазок. Вспомнил я этот взгляд в Америке, когда гулял однажды по Нью-Йорку и в витрине книжного магазина увидел что-то его очередное детективное… В переводе на английский. Ах, думаю, гад, всюду тебе дороги открыты, отыграюсь на тебе твоим же оружием, надо прикончить твою карьеру литературного вертухая. А как это сделать? Лишить политического доверия.

Взял грех на душу. Пошел на почту и латинскими буквами русскими словами отправил в Москву по его адресу телеграмму такого содержания:

«ГЛАДИОЛУСЫ ЦВЕТУТ ЗАПОЗДАНИЕМ»

И подпись: Стефан. Почему не Степан? Стефан не совсем русское имя, больше подозрения.

Почта из заграницы в СССР читается где следует. Что за текст? Какой подтекст? Чистейшая шифровка. Взять получателя на карандаш, установить наблюдение.

И я представляю, как он сам на полусогнутых понес в зубах компрометирующую телеграмму по начальству и стал строчить объяснения. А ему не верят. Мол, посадить мы тебя не посадим, а из доверия у нас ты вышел.

Больше его ни к одной делегации писателей не приставляли, безвыездно сидит в Москве, волком воет. В одиночестве. Жена-стюардессочка тю-тю – поминай как звали…

Мне об этом один писатель рассказал. Туристом был в Америке. Случайно встретил. Хороший мужик. Из моих бывших клиентов. Я ему сотню долларов отвалил, у советского туриста – копейки, чтоб семье подарки привез. Приеду в Москву – и он меня не забудет. А к детективщику, той свинье, в гости обязательно загляну. Может, знает, куда жена ушла, адрес даст, да и мне удовольствие посмотреть на дело рук своих – отставного стукача, наказанного за нехороший взгляд в зеркало, когда мастер работает над его дурной головой.

Что? Курить? Не курю. Ради Бога. О-о! «Тройка»! Отличные сигареты. Отечественные. Дым? Не мешает. Наоборот, как это у наших классиков? «И дым отечества нам сладок и приятен».

Над Атлантическим океаном. Высота – 28500 футов.

Знаете, мне кажется, я вас где-то видел. Знакомая голова. У меня ведь жуткая память на головы. Профессиональное. Возможно, вы у меня стриглись? Захаживали в «Интурист»? Нет?

Ну, что ж, до конца пути, может быть, и вспомню. Лететь нам ой, как долго, и я, с вашего разрешения, поболтаю. Вы услышите кое-что интересное. О еврейской судьбе. О еврейском счастье. Об умении евреев устраиваться в этом мире.

Нам же многие завидуют. Думают, мы самые хитрые. А вы, пожалуйста, слушайте и мотайте на ус. Если у вас возникнет зависть к нашим удачам, скажите мне откровенно, и я пойму, что летел всю дорогу с идиотом.

Когда все это началось? Как это случилось? Какая бешеная собака меня укусила в ягодицу, что во мне стали проявляться все признаки болезни. Знаете какой? Той самой, когда до зуда в ногах, до спазм в желудке хочется непременно вернуться через две тысячи лет на историческую родину. Мне захотелось своей, не чужой культуры, и чтоб дети мои непременно учились на моем родном древнееврейском языке, именуемом иврит. Замечу в скобках, что детей у меня нет и быть не может, по уверению врачей, а что до культуры, то советская средняя школа плюс ускоренный выпуск офицерского пехотного училища навсегда отбили у меня вкус к плодам просвещения.

Помню, еще осенью семидесятого года я, беды не чуя, успел съездить в отпуск в Гагру, на черноморское побережье Кавказа. Без жены. На пляжах – плюнуть некуда. Сплошные куколки. С высшим образованием. Молодые специалистки. Не знаю, как они зарекомендовали себя в народном хозяйстве СССР, но в вопросах… ну, сами догадываетесь, что я хочу сказать… они были специалистки высшего класса.

- Ах, море в Гагре, ах, солнце в Гагре!

- Кто побывал там, не забудет никогда…

Эту песню поют во всех ресторанах черноморского побережья. Под дымный чад шашлыков и чебуреков. Под звон цикад. Дурея от запаха магнолий и олеандров. Млея от тепла круглой коленки в твоей ладони.

Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма – так, насколько я помню, начинается «Коммунистический манифест» Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

По пляжам Черноморья в ту осень прогуливался совсем другой призрак. Призрак сионизма.

У евреев, обгоравших на пляже, появился нездоровый блеск в глазах. Как лунатики бродили они с транзисторами, прижатыми к уху, чтоб не подслушали православные соседи, и блаженно закатывали очи, внимая далекому «Голосу Израиля». До изнеможения, до хрипа разбирали они по косточкам всю Шестидневную войну и раздувались от гордости, словно сами первыми с крошечным автоматом «Узи» плюхнулись в воды Суэцкого канала. Они сравнивали Черное море со Средиземным, и Черное выглядело помойкой по сравнению с чистым, как слеза, бело-голубым еврейским морем.

Над пляжами Черного моря шелестел сладкий, как грезы, придушенный шепот: Петах-Тиква, Кирьят-Шмона, Ришон-Лецион, Аддис-Абеба. Нет. Аддис-Абеба – это уже из другой оперы. Хватил, как говорится, лишку.

Я, признаться, только посмеивался над всем этим и ни на йоту не сомневался, что, как и всякое модное увлечение, это умопомешательство временно, и очень скоро пройдет и забудется, не оставив следа. Если не считать архивов КГБ.

Евреи не давали мне покоя.

– Ай-ай-ай, Рубинчик, Рубинчик, – качали они головами. – Что вы прикидываетесь, будто вам все равно? Еврейская кровь в вас еще проснется. Рано или поздно. Но смотрите, чтоб это было не слишком поздно.

А я их в ответ посылал, знаете, куда? По известному русскому адресу. До мамы, с которой поступили не очень хорошо.

Почему-то мой жизненный опыт мне подсказывал:

«Аркадий, будь бдительным. Даже если еврей лезет к тебе в душу, не спеши с ответом – каждый советский человек, если к нему хорошенько присмотреться, может оказаться писателем, из тех, чье творчество всякий раз начинается со слова „Доношу“…»

Я даже покинул раньше срока Кавказ. Но в Москве мне легче не стало: эпидемия дошла до столицы и стала подряд косить евреев.

Сидит в кресле клиент, рожа – в мыле, один еврейский нос торчит из пены, но стоит мне наклониться к нему, и сразу начинает шепотом пускать мыльные пузыри:

– Вы слушали, Рубинчик, «Голос Израиля»? Наши совершили рейд в Иорданию – пальчики оближешь. Никаких потерь, а пленных – десять штук.

Я прикидываюсь идиотом:

– Какие наши? Советские войска?

Из-под простыни мне в нос лезет указательный палец:

– Рубинчик, вы не такой идиот, каким стараетесь показаться. До сих пор я считал вас порядочным человеком. Вы, что, хотите быть умнее всех?

Я не хотел быть умнее всех, я не хотел быть глупее всех. Я хотел, чтоб меня оставили в покое.

У меня был радиоприемник. Японский. «Сони». С диапазоном, каких в СССР нет, в шестнадцать и тринадцать метров на короткой волне. Туда советские глушилки не достают, и можно отчетливо слышать любую станцию мира на русском языке. Не только «Голос Израиля», но и «Свободу», «Би-Би-Си», «Немецкую волну» и «Голос Америки». Купил я его за жуткие деньги у одного спортсмена, вернувшегося с Олимпийских игр. И он еще считал, что сделал мне одолжение, потому что был моим клиентом. Купил для того, чтобы иметь ценную вещь в доме, а заодно и побаловаться, когда будет охота. Естественно, когда никого нет рядом и есть гарантия, что на тебя не стукнут.

Так вот. Я отнес этот приемник в комиссионку и загнал его по дешевке, не торгуясь, лишь бы подальше от греха. Потому что сердце – не камень, и когда все вокруг только и шепчутся про Израиль, рука может сама включить приемник, а ведь ухо ватой не заткнешь.

Я считал себя вполне застрахованным от того, чтобы не попасть впросак и клюнуть на отравленную наживку, но тут последовал удар с самой неожиданной стороны.

Вы думаете, международный сионизм подослал ко мне тайных агентов, и они большими деньгами заманили меня в лоно еврейства? Или свои доморощенные сионисты стали осаждать меня и так загнали в угол, что мне уже и деваться было некуда?

Ничего подобного. Евреем, а заодно и ненормальным, потерявшим контроль над собой, сделал меня сосед по коммунальной квартире, чистокровный русский человек, член КПСС Коля Мухин. Слесарь-водопроводчик нашего ЖЭКа, пьяница и дебошир, каких свет не видывал.

По вашим глазам я читаю, что вы уже знаете дальнейшее: сукин сын и антисемит Коля Мухин жестоко задел мое национальное достоинство, обозвал жидом, да еще в придачу по уху съездил, так что я со всех ног помчался в Израиль.

Ничего подобного. Даже наоборот.

Из всех сорока жильцов нашей квартиры Коля Мухин был моим самым близким другом и, бывало, даже под самым высоким градусом сотворит, что угодно, но никак не обидит меня. Боже упаси! Любому морду расквасит за один косой взгляд в мою сторону. Мы с ним были, что называется, водой не разольешь.

Что нас сближало? Очень многое. Хотя я щупл и ростом мал, да еще еврей в придачу, а он славянин, косая сажень в плечах и с характером, более чем невоздержанным.

Хотите верьте, хотите – нет, но сейчас я это понимаю абсолютно ясно, нас свела и накрепко связала одинаковость судьбы. Советское происхождение и советская жизнь. Со всеми ее фортелями.

Мы с Колей – ровесники, и учились оба, хоть в разных городах, но в одних и тех же советских школах. Оба воевали и оба остались инвалидами. Даже в одном звании ходили: младший лейтенант, ванька-взводный. И он, и я не пошли в гору после войны, не кончали институтов, а взяли в руки ремесло, чтоб иметь кусок хлеба: он стал ржавые трубы чинить и замки в двери вставлять, а я волосы стричь и бороды брить. Пролетарии не умственного труда.

Оба получали, благодаря заботам советского правительства о рабочем классе – хозяине страны, такое жалованье, что если не жульничать и не мухлевать, то живо ноги протянешь. Поэтому Коля слесарничает налево, не для плана, а для себя, и я стригу и брею тоже налево, в свой карман. С одной разницей, что я весь барыш волоку домой жене, а он – загадочная славянская душа – все до копейки пропивает.

И еще он отличается кое-чем. Коля – член КПСС, состоит в славных рядах коммунистической партии. Членские взносы из него клещами тащат, на собраниях клеймят как антиобщественный элемент, но из партии не выгоняют во избежание резкого сокращения рабочей прослойки. Я же – беспартийный. В войну, когда меня за волосы волокли в партию – была в ту пору мода каждому солдату и офицеру писать перед боем заявление: если погибну, прошу считать коммунистом, – я как-то умудрился увернуться. Позже, даже если бы я очень захотел, это бы мне вряд ли удалось – мешало еврейское происхождение.

В этом и состояло наше различие, хотя во всем остальном мы были более чем похожи. Потому-то Коля Мухин во мне души не чаял, и я его любил, как мог, хоть это совсем не нравилось моей жене.

Чтобы дать вам полное представление о моем друге Коле Мухине, я изображу одну сценку, и вы согласитесь со мной, что он был действительно славный парень, краса и гордость нашего старшего брата – великого русского народа.

По пьяной лавочке, а часто и натощак, с похмелья, Коля обожал съездить по уху своей жене Клаве, а при удачном попадании, засветить ей фонарь под глазом. Делал он это не таясь в своей комнатке, а в общей кухне, всенародно. Однажды соседи не стерпели, – уж очень они жалели Клаву, – и сбегали за участковым. Милиционер, увидев распростертую на полу кухни Клаву, грозно подступил к Коле. Соседи во всех дверях и углах замерли от сладкого предвкушения: ну, голубчик, не миновать тебе тюрьмы.

А Коля не только не струсил. Наоборот. Строгим стал, серьезным. Взял милиционера под локоток, подвел к газовой плите, поднял крышку над кипящей кастрюлей.

– Понюхай, – говорит, – чем она меня кормит.

Милиционер понюхал, и его перекосило.

– За такое, – говорит, – убить, и то мало. Правильно учишь, товарищ.

Вот он какой, мой лучший друг Коля Мухин. Он-то меня и наставил на путь сионизма, и все, что со мной приключилось потом – отчасти и его заслуга.

У Коли тоже имелся транзисторный приемник. Не японский, конечно. А наш, советский. «Спидола». Коля – мастер на все руки – сам вмонтировал в него короткие диапазоны в шестнадцать и тринадцать метров и на трезвую голову обожал послушать заграничные радиостанции, вещающие по-русски. Делал он это, в отличие от меня, довольно громко. Так что и соседям за тонкими стенами было неплохо слышно. Но никто на него не доносил. Во-первых, потому что знали: это не хулиганство, а политическое преступление, контрреволюция, за такое могут Колю упечь в Сибирь, и бедная Клава хоть и почувствует облегчение поначалу, но потом хватится, да будет поздно. С тоски зачахнет. Жалко женщину. Во-вторых, все знали Колин буйный нрав и его тяжелую руку – боялись мести.

Когда я продал, подальше от греха, свой транзистор, заграничные радиоволны не покинули мою комнату, и ядовитая антисоветская пропаганда продолжала бушевать по всей ее кубатуре. Стоило утихнуть соседским разговорам и скрипу пружин за стенами нашей большой коммунальной квартиры, и только сверчок в коридоре заводил свой концерт, как включалось занудное, вроде бормашины у зубного врача, зудение и скрежет советских заглушающих станций. Это значило, что Коля Мухин включил свою «Спидолу», беря разгон через глушители, чтоб нащупать и настроиться на чистую, недосягаемую для помех волну. Потом раздавались мелодично и звонко позывные «Би-Би-Си», и чистый женский голос задушевно сообщал всем сорока затаившим дыхание обитателям двенадцати комнат:

– Говорит Лондон.

Или мужской голос:

– Слушайте передачу радиостанции «Свобода».

Или без никакого еврейского акцента:

– Говорит Иерусалим. Радиостанция «Голос Израиля».

Никуда не спрячешься. Да ведь и уши, на то они и есть, чтобы слушать. И мы с женой лежим под одеялом, высунув носы, и слышим биение своих сердец и голос израильского диктора из комнаты Коли Мухина.

Коля в последнее время из всех станций мира отдавал явное предпочтение израильской. И на то были серьезные основания. Оттуда читали полные тексты до жути откровенных и отчаянных писем советских евреев, тайком, без цензуры, переправленных на Запад, с призывом помочь им уехать из СССР в Израиль. Тогда-то я и услыхал впервые выражение «историческая родина» и, прикинув в уме, согласился, что это так и есть. Действительно, все евреи, вернее, наши дальние предки, родом из тех мест на Ближнем Востоке, и это абсолютная правда, что две тысячи лет мы скитаемся по свету, и нигде нас не любят. Возразить было трудно. Да и некому. Слушали мы вдвоем с женой, лежа под одеялом, и мнениями не обменивались. Только выразительно косились друг на друга, а в некоторых патетических местах просто не дышали.

Самым захватывающим, до холодка по спине, было то, что люди, писавшие такие письма, где за каждую строчку, по советской норме, причиталось от трех до пятнадцати лет, не только не прятали своих имен, а совсем наоборот, приводили их полностью, даже с отчеством и, чтоб их легче было арестовать, добавляли домашний адрес.

Я в такое не мог поверить. Жена моя тоже. Хотя мы с ней и полсловом не обменивались.

Нарушил молчанку Коля Мухин. Мы с ним сидели как-то в скверике, глазели на баб. Так мы обычно с Колей на пару любили отдыхать без жен, если, конечно, не было левой работенки, на стороне, и отводили душу в мужских разговорах.

Коля первым заговорил про эти письма:

– Я тебе вот что скажу, Аркадий. Не верю я в них ни на грош. Чистейшая липа. Пропаганда! Ну, подумай своим еврейским умом, какой дурак, если он вырос в Советском Союзе и знает наши порядки, учудит такое? Да еще адрес добавит. Приходите, мол, и берите меня тепленьким в постельке. Чудаки там, в Израиле, насочиняют чепухи и дуют в эфир, и думают, мы, глупенькие, так им и поверим. Нет, братцы. Стрелянного воробья на мякине не проведешь. Это я тебе говорю как партийный беспартийному. Понял?

И даже рассмеялся от злости.

– Русский человек, Аркадий, страхом насквозь пропитан. И даже глубже. Его от этого еще век не излечишь. Без дозволу начальства мы шагу не ступим, отучены раз и навсегда. Тем более, евреи. Ваш брат вообще нос боится высунуть.

Ну, чем ты от меня отличаешься? Что нос подлиньше да пьешь поменьше? А в остальном, порода одна – советская. Чем нас больше пинают, тем слаще сапог лижем.

Нет, не верю я в эти письма и призывы. Это все штучки-дрючки для дурачков. Вот пойди проверь любой из адресов, что они назвали, и сразу обман откроется. Ручаюсь, и фамилии придуманы и адресов таких в помине нет.

Я с ним полностью согласился, и мы пошли в ближайшую забегаловку. Я заказал себе пива, Коля сто пятьдесят с прицепом. Сто пятьдесят грамм московской водки и бокал пива. Коля смешивал это и пил мелкими глотками. Как горячий чай. Без закуски.

Коля и не такое умеет. Однажды, пропив всю получку, он покаялся перед Клавой и дал ей слово даже в праздники не пить. Клава за ним ходила, глаз не спускала, да и все соседи тоже стерегли. Однако Коля исхитрился.

Захожу на нашу общую кухню вечером. Коля сидит, как подопытный кролик, смирный, благостный, хлебает из тарелки. Клава, довольная, вертится у плиты, даже песенки под нос мурлычет.

Гляжу, Коля крошит в тарелку хлеб и все это уплетает. Соседи заглядывают на кухню, уважительно кивают ему. Держит человек слово.

Подошел я ближе, не пахнет борщом, хоть убей. Спиртным отдает. Коля на меня хитро так глаз прищурил, и по глазу вижу: уже косой. Тут и Клава хватилась – учуяла.

Оказалось, Коля всех вокруг пальца обвел. Втихаря налил полную тарелку водки, накрошил туда хлеба и ложкой, как суп, наворачивает. Ни крякнет, ни дух переведет. Ест нормально, как куриный бульон. Это же какую глотку надо иметь?

Коля продолжал упорно не доверять вражеской пропаганде и с тем же упорством продолжал слушать, как пишут в газетах, ядовитый и лживый «Голос Израиля».

Наконец, его терпение истощилось:

– Послушай, Аркадий, – зашептал он мне, когда мы прогуливались по безлюдному скверику. – Есть шанс убить медведя. Я вчера еще одно письмо слушал. Страсти-мордасти. Подписанты – все москвичи. Я нарочно один адресок засек. Здесь рядом, на Первой Мещанской. Патлах Бенцион Самойлович. Давай сходим, завалимся в гости, проведаем голубчика. А? Что мы теряем? Зато убедимся раз и навсегда, что нет такого Патлаха Бенциона по данному адресу. И дома под этим номером на Первой Мещанской сроду не бывало. А квартиры – никто слыхом не слыхал. Чего душу напрасно бередить? Сходим – и я это радио больше к уху не подпущу.

И пошли мы. Благо, недалеко – рукой подать. Действительно, зачем нам нервничать, когда можно одним ударом все сомнения развеять.

Прем мы по Первой Мещанской, смотрим номера домов так, для блезиру, потому как на сто процентов уверены, что такого номера там нет и в помине. Вдруг видим… Вот он, этот самый номер! Трехэтажный дом. И квартира есть. На первом этаже. С табличкой на двери: Б. С. Патлах.

Мы чуть было не дали тягу. Да Коля удержал.

– Погоди, Аркаша. Очень мне необходимо этого Патлаха Бенциона Самойловича в личность увидеть. Непременно. Не могу я поверить, что такие бесстрашные чудаки живут среди нас. У меня, понимаешь, в голове полный заворот кишок. Не увижу его – совсем сопьюсь. А если обнаружится, что все это не липа, тем более надо выпить. За твой народ, Аркаша. Самый отчаянный. И великий.

Потоптавшись у двери и собравшись с духом, мы позвонили. Нам открыли сразу же, будто ждали звонка. На пороге стояла седенькая старушка с таким носом, что не приходилось сомневаться в ее национальной принадлежности.

– Беня, – слабым голосом позвала она. – Это за тобой.

В глубине квартиры послышались шаги, но старушка не стала дожидаться Бени и, как курица-наседка перед собакой, ощерилась на нас:

– Берите! Хватайте! Загоняйте иголки под ногти! Всех не передушите! Нас – миллионы.

Тихо, не очень повышая голос, кричала она эти слова в курносую Колину рожу. Меня за его спиной она даже не заметила.

– Успокойся, мама, – обнял ее сзади худющий еврей, довольно молодой, но лысый, как Ленин. – Не нужно истерик. Не доставляй им этой радости.

Он, как и его мама, ни на йоту не сомневался, что мы пришли за ним, и совершенно не оробел. Слегка побледнел, и все.

– Дай мне, мама, сумку с бельем. Я все приготовил, – сказал он и поцеловал старушку в лоб.

Мы с Колей так и приросли к полу. Потому что мы увидели то, во что ни за что не хотели верить. Мы увидели героя. Живого. Не придуманного. Советского человека, который не боится советской власти. Можно было схватить инфаркт на месте.

Первым вышел из столбняка Коля Мухин.

– Патлах! Сука! – взвыл он от избытка чувств и заключил в свои медвежьи лапы лысого, как Ленин, Патлаха. – Дай я тебя расцелую, Бенцион Самойлович, морда ты моя жидовская. Да ты же мне всю душу перевернул, да я отныне новую жизнь начинаю!

– Вы, собственно, кто такие? – растерялся хозяин.

– Аркаша, – догадался Мухин, все еще не выпуская Патлаха из объятий, – он нас за легавых принял. Чудило! Скидай, Аркадий, штаны. Покажи ему, что мы – евреи.

Все уладилось. Мамаша Патлаха нас потом чаем угощала с вареньем, а сам хозяин картины свои показывал. Он художником оказался. Из непризнанных. В СССР их формалистами зовут. Абстрактными.

Если честно признаться, я в этом ничего не смыслю. Мне приятно смотреть на картину, где все ясно и понятно. Где лошадь – лошадь, а трактор – это не аэроплан. А все эти штучки-дрючки, по-моему, на дураков рассчитаны.

Колины вкусы от моих не намного отличались. Мы из вежливости посмотрели несколько картинок, маслом писаных. Сплошная фаршированная рыба. Живая, но уже фаршированная. Плывет в воде, хвостом машет. И хвост – не хвост, а вроде пучка сельдерея. Дальше – рыбный скелет. Обглоданная рыба.

– Еврейская сюита, – с достоинством пояснил художник.

Мы это все проглотили без инцидентов. Потом допоздна слушали художника. Соловьем заливался – рассказывал нам о стране своей мечты. Таких чудес наговорил, как научная фантастика. Мы с Колей рты поразинули, как малые дети.

А художник как одержимый. Глаза сверкают, пена на губах. Настоящий сионист. Пламенный.

Вывалились на улицу в темноте. В голове гудит, сердце колотится. Вот когда меня одолела сладкая отрава сионизма. Да и Колю заодно.

По этому случаю мы завернули в забегаловку и такого дали газу – еле нашу коммунальную квартиру потом нашли. Коля озверел от уважения к евреям, которых он до этого не больно жаловал. Если не считать меня.

Главное представление разыгралось в нашей общей кухне. Коля приставил меня к стене, чтоб я не упал, и пошел по комнатам сзывать соседей. Люди уже спать легли, рабочий народ – он их из постелей выволок.

Первой притащил простоволосую, в ночной рубахе Клаву – жену свою. Ткнул ее к моим ногам.

– На колени, шкура вологодская!

Клава родом из-под Вологды.

– Стой на коленях перед ним! След его целуй!

Второй была наша дворничиха Сукильдеева.

– Становись, татарское иго! – приказал Коля. – Уважь мудрейший народ.

Пенсионера Бабченко он швырнул к моим ногам так, что косточки хрустнули:

– Кайся, хохол, за невинно пролитую кровь этой нации. За Батьку Махно, за Петлюру. Гнись, сука! Придушу!

Дальше пошли жильцы русского происхождения. Им Коля велел хором прокричать: «Слава великому еврейскому народу!»

– Раз, два, три, – скомандовал Коля. – Начинай!

И осекся. Хмель дал утечку, мозги прояснились.

– Ладно, – вяло сказал он, – отбой. А ну, кыш отсюда по своим углам! А что было – замнем для ясности.

А вы спрашиваете, как это началось? Вот так и началось. И остановиться сил не хватило.

Я потом к этому художнику стал наведываться. Манило послушать его речи. Иногда вместе с Колей заваливались. И слушали-слушали – не надоедало. Пока он визу не получил и не отбыл. Куда вы думаете? В Израиль? Малость ошиблись, дорогой. Он, голубчик, дальше Вены не сдвинулся. Остался в Австрии. Говорят, процветает. Его фаршированные рыбы нарасхват у немцев. Комплекс вины, как пишут в газетах.

«Ах, ах, ах, – скажете вы. – Как это такой пламенный сионист, который других сагитировал, сам улизнул, укрылся в теплом местечке?»

И если вы думаете, что я его сейчас начну бичевать и оплевывать, как дезертира и бесчестного человека, то глубоко заблуждаетесь.

Теперь-то, после всего, что я пережил, я глубоко уважаю этого Патлаха, Бенциона Самойловича, и понимаю, что он был самым мудрым из нас. По крайней мере, логики у него было больше, чем у всех нас вместе взятых.

Никого он не обманывал. Он действительно был без ума от Израиля и все передачи оттуда на русском языке слушал с раннего утра до поздней ночи. Он был как заведенный будильник. В разгар самого задушевного разговора он вдруг умолкнет, взглянет на часы и включает радио. Его мозг был настроен на «Голос Израиля» с точностью до одной секунды. Он включал рычажок, и без паузы раздавались позывные Иерусалима.

Я был у него в гостях и видел, как он сломался. У него сидел народ. Конечно, евреи. Стоял жуткий галдеж.

– Тихо! – крикнул он. – Слушаем Израиль.

Стало тихо, и он включил свой транзистор. Но и там тоже было тихо. Только легкое потрескивание. Художник глянул на свои часы и неуверенно спросил:

– Неужели мои часы врут?

Нет, часы не врали. Сверили с другими. Время было точное.

На израильской волне продолжались слабые шорохи.

Художник перевел рычажок на «Би-Би-Си» – там вовсю гремели позывные Лондона. Он прыгнул на «Голос Америки» – и там позывные убывали, приближаясь к концу.

Все больше меняясь в лице и бледнея, художник вернулся к Иерусалиму. Тишина.

И так две с половиной минуты по часам. Потом дали позывные, и женский голос, как обычно, сообщил:

– Говорит Иерусалим. Радиостанция «Голос Израиля».

И ни слова извинения за опоздание.

Художник выключил радио, опустил свою лысую, как у Ленина, голову и так просидел какое-то время, пока мы не зашевелились, собираясь уходить.

Он поднял на нас глаза, и это были не его глаза. Огонь в них угас.

– Все, – сказал он. – Страна, в которой государственная радиостанция, вешающая на заграницу может опоздать с передачей на две с половиной минуты и не извиниться, пусть даже по техническим причинам, – это не государство, а бардак. Мне там делать нечего.

И не поехал.

Он был самым прозорливым евреем в Москве. Он был провидцем. Недаром у него была лысина, как у Ленина.

Над Атлантическим океаном. Высота – 30600 футов.

Стригся Коля Мухин, конечно, только у меня. И, как вы сами понимаете, бесплатно. У меня бы рука отсохла, если бы я взял с такого близкого кореша хоть одну копейку, и если вы подумали на минуточку, что я на такое способен, так это только от того, что вы меня абсолютно не знаете.

То, что он стригся бесплатно, так это, как говорится, полбеды. Коля категорически воспротивился, чтоб мы это делали после работы, в моей комнате, где моя жена, а не его, будет потом выметать Колины лохмы. Ой посчитал это унизительным для себя. Это оскорбляло его пролетарскую рабочую гордость.

Коля приходил стричься ко мне в парикмахерскую. А наше заведение, должен я вам сказать, совсем не для таких личностей, как Коля Мухин. То есть, не для слесарей-водопроводчиков. Я работал в одной из самых шикарных гостиниц Москвы. Сплошной мрамор и бронза. Хрустальные люстры с тонну весом. Среди гранитных колонн в нашем холле может заблудиться взрослый человек. Церковь, храм, а не отель. Люкс, чего тут рассказывать. И, как вы сами понимаете, в таком раю проживают знатные иностранцы, советские генералы, дипломаты со всех концов света. Иногда попадаются и личности с Кавказа. Они сыпят деньгами налево и направо и получают в нашем отеле любую комнату и в любое время, потому что платят не в кассу, а администрации в лапу. Иначе бы их и на порог не пустили. Со свиным, как говорится, рылом да в калашный ряд. Как, скажете вы, с советским паспортом? Да еще непроверенный простой человек? Точно. Но простой он с виду, а на самом деле – золотой. Сунет такой кавказский человек кругленькую сумму, и иностранца моментально переведут к черту на рога, куда-нибудь в Останкино, а ему, кавказскому человеку, пожалуйста, полу-люкс с белым роялем.

Он на рояле не играет. Он увенчан другими лаврами. Он с Кавказа возит в Москву лавровый лист. Понятно? Миллионные барыши. То, что он имеет за день, я за пять лет не получу. И Святослав Рихтер, и Давид Ойстрах тоже.

Вот какой у нас клиент. Я имею в виду не кавказцев – их один процент, а иностранных туристов, генералов и дипломатов. Когда сидят, ожидая очереди, чтоб попасть ко мне в кресло, можно подумать, что это международный конгресс на самом высшем уровне. Фраки, ордена, аксельбанты. Дамы в невероятных мехах и бриллиантах. А кругом сверкает хрусталь, стены переливаются мраморными жилками, ноги тонут в мягких коврах. И все они, не взирая на чины и звания, терпеливо ждут, пока я приглашу в кресло. С французом – силь ву пле, с американцем – плиз, а с нашим иконостасом – милости просим, товарищ генерал.

Один Коля Мухин не признает очереди. Он вваливается ко мне, весь в мазуте и ржавчине, в рваном ватнике, из брезентовой сумки торчат гаечные ключи и ручная дрель, плюхается в кресло между фраками и мундирами и зычно, как в лесу, объявляет:

– Кто последний – я за вами.

Но это только так, для проформы. Стоит моему креслу освободиться, и он рвет ко мне, оттолкнув любого, кто подвернется под локоть.

Коля шокирует насмерть нашу клиентуру. И делает это нарочно и со смаком. Как же, мол, не пропустить вперед рабочего человека в рабоче-крестьянском государстве? Чья власть? Рабочих! Кому почет и уважение! Рабочему! Извольте расступиться, дать дорогу гегемону, то есть пролетариату.

Коля Мухин с виду прост, а на деле хитрее ста армян и еврея в придачу. Он знает всю правду, а прикидывается дурачком. Сами, мол, вопите про рабочую власть, ну, так вот и ешьте: любуйтесь хозяином страны, как вы меня, пролетария, называете. Душу отводит.

Я хоть про себя и радуюсь, что он им в морду наплевал, но в то же время опасаюсь, как бы меня за его проделки не выставили без выходного пособия. Коля – русский и член КПСС. Он вытрезвителем отделается. У меня же нет его преимуществ. Сунут волчий билет в зубы – и гуляй как знаешь.

Многие за границей любят рассуждать о русском человеке. Пишут книги, спорят по телевизору, жалованье за это получают. Загадочный, говорят, сфинкс, тайны славянской души. Вот уж, погодите, проснется русский народ, он свое слово скажет.

Меня от всего этого смех берет. Или, думаю, идиоты, или притворяются, чтоб без куска хлеба не остаться. Я ученых книг на этот счет не читал и читать не стану. Я прожил пятнадцать лет, как один день, в общей квартире с Колей Мухиным и распил с ним не одно ведро водки. Поэтому выбросьте все книги и послушайте меня. Я вам нарисую конный портрет, как говорил один мой клиент, самого типичного русского человека, а вы себе делайте выводы.

Начнем с советской власти, которой русский народ, наконец, разобравшись, что к чему, покажет кузькину мать. Коля Мухин на советскую власть руку не поднимет. Можете не мечтать. Он давно знает ей красную цену в базарный день. Больше того, люто он ее не любит и честит на все корки, когда пьян. И при всем при том, когда войдет в раж, будет козырять этой властью как своей и даже гордиться, что он, мол, рабочий человек – хозяин всей страны.

Он уже сто лет стоит в очереди на отдельную квартиру, а достаются они другим: за взятки или за чин высокий. Ему же, рабочему человеку, со своей женой Клавой, тоже рабочим человеком, век прокисать на двенадцати квадратных метрах. Коля прекрасно понимает, что все вопли и лозунги о рабочем человеке – это туфта, для дураков. Потому и откалывает коленца, когда вваливается в роскошный отель для иностранцев и советских тузов – настоящих хозяев этой страны, чтоб дать им понять, что не такой уж он глупенький.

Но пусть попробует какой-нибудь иностранец при нем хаять советскую власть на понятном ему, Коле, языке, и Коля тут же морду ему набьет. И даже не поленится, отведет, куда следует.

Для Коли Мухина, для его поколения русских, советская власть и Россия – понятие одно и то же. Пусть будет такая-такая-рассекая лживая, кровавая и трижды проклятая, но все же наша, и потому не вашего ума дело в нашу советскую жизнь встревать.

Коля честен. Возьмет в долг, даже будучи в стельку пьяным, не забудет, вернет в срок. Есть у него лишняя копейка – даст взаймы, только намекни. Идет с компанией выпить – норовит первым за всех уплатить.

И при этом Коля – самый, что ни на есть вор. У себя на работе тащит все, что под руку подвернется: болт – так болт, гайку – так гайку, кран, муфту, целую трубу, и продаст из-под полы за тройную цену или частным образом установит у заказчика и деньги положит себе в карман. А в магазине попробуй продавец обвесь его на сто грамм ветчинно-рубленной колбасы – такой устроит хипеш, все вверх дном перевернет: жулики, мол, советскую власть по кускам растаскиваете. И искренне так орет, книгу жалоб требует, еще немного – и зарыдает от стыда за то, что отдельные личности позорят высокое звание советского человека.

Поговори с Колей по душам – все понимает. Даже больше, чем надо. И что в стране бардак, на словах – одно, на деле – другое, что свободой и не пахнет, а вопим на весь мир, мол, самые мы демократические, самые прогрессивные, самые передовые. Смеется Коля над этим: вот шулера, вот мазурики, свернут когда-нибудь себе шею, поскользнутся на собственной лжи, как на блевотине. Но смеется беззлобно, даже с долей уважения за ловкость, с какой это все делается. Наши, мол, шулера, наши мазурики. А что обманывают-то не кого-нибудь, а его лично, Колю Мухина, не хочет принимать в расчет, а только отмахивается.

Коля – за справедливость. Прочитает в газете: в Греции террор, – кровью нальется, жалеет греческий народ. Или услышит по радио, как негров в Америке угнетают, весь побледнеет, кулаки сожмет, хоть сейчас готов в бой за освобождение своих черных братьев.

Но вот наши, советские, прихлопнули в 1968 году Чехословакию, когда этот шлимазл Дубчек хотел сделать социализм с человеческим лицом. Бросили на Прагу тысячи танков, Дубчеку коленом под зад, чехов – на колени.

В Москве, помню, кто поприличней, глаз от стыда поднять не мог. А спросил я Колю Мухина его мнение – правильно сделали, отвечает, так им, этим гадам-чехам, и надо. Ишь, чего надумали! Свободы им захотелось. А что, спрашиваю я невинно, ты против свободы? Нет, мотает головой. Зачем же ты чехов так поносишь? А за то я их, гадов, ненавижу, что против нас хвост подняли. Им, видишь ли, подавай свободу. А мы, что, лысые? Если свобода, так для всех. Понял? А нет – так и сиди в дерьме и не чирикай. Правильно с ними расправились – чтоб другим не завидно было.

Интеллигенцию Коля еле терпит. Сам он недоучка, как и я, не может спокойно видеть человека с дипломом. А если у того лицо не хамское, а тонкое, воспитанное – это для Коли, как красная тряпка для быка. Он ненавидит их руки без мозолей и белые необветренные лица без следов запоя на чистой коже.

Коля, совсем неглупый парень, свято верит, что все беды на Руси от интеллигентов. Что они, паразиты, живут за его счет, да еще норовят продать Россию загранице. Членов правительства и весь партийный аппарат он не любит с такой же силой, причисляя их, за отсутствием видимых признаков физического труда, к интеллигенции. Поэтому, когда я слышал в Америке или в Израиле, что вот, мол, скоро, недолго ждать осталось, русский народ покажет свой характер и освободится от коммунизма, мне хотелось кричать, как при пожаре:

– Идиоты! Болваны! Ни хрена вы не смыслите. Упаси Бог, чтобы русский народ показал свой характер. Тогда уж точно никто костей не соберет. На всем земном шаре.

Такой кровавой бани еще история не знала, какая начнется, если в России рухнет режим и хоть на неделю воцарится безвластие. В гражданскую войну, когда русский мужик в Бога верил, море невинной крови было пролито. А теперь? Без Бога, без святынь, да при нынешней технике. Выйдет Коля Мухин с гаечным ключом вместо кистеня и начнет крошить черепа, а другой Коля, поглупее, доберется до атомных ракет и нажмет спьяну сразу на все кнопки. Вот будет компот! Так что лучше не надо. Не толкайте Колю Мухина на баррикады, не дразните Колю химерами. Путь будет, как есть.

Я, честно говоря, люблю Колю. У него душа – нараспашку, и не надо слишком часто в эту душу плевать. Ведь Коля – дитя. Он может захлебнуться от восторга, если увидит смелый, отчаянный поступок. Так было, когда начались еврейские дела с выездом в Израиль, письма за границу, обращения в Генеральную Ассамблею Объединенных Наций за поддержкой против – кого? – советского правительства, которое не только на эту Ассамблею, а на весь мир начхать хотело. Коля ошалел и проникся глубочайшим почтением ко всем без различия евреям. Теперь они для него были первыми людьми, в каждом он видел героя.

Заваливается как-то ко мне ночью, водкой разит от него:

– Аркадий, чинил я давеча краны у одного еврея. Ох, и правильный мужик попался! Что, спрашиваю, в Израиль, небось, лыжи навострил? А он на меня: вон отсюда, провокатор! Выставил меня и денег за работу не уплатил. Вот сука! Я не стал артачиться, ушел по-доброму. Я же не глупенький. Правильно поступил человек, конспирацию соблюдает.

Потом – ленинградский процесс. Судили евреев за то, что хотели самолет захватить и улететь в Израиль. Двоих к смертной казни приговорили. Коля Мухин не отлипал от радиоприемника, ловил каждое слово из Лондона или Мюнхена, чтобы знать правду, что произошло на самом деле.

– Значит, не совсем в дерьме Россия, – заключил он, – если такие люди в ней еще водятся. Правда, они евреи. Но евреи теперь – вся надежда России, у своих-то, у славян, кишка тонка оказалась.

Окончательно был Коля добит, когда на суде в Ленинграде Сильва Залмансон, еврейская женщина, схлопотав десять лет лагерей, сказала в последнем слове русским судьям на древнееврейском языке:

– Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим!

Коля зарыдал у транзистора и не стал дальше слушать, что говорил лондонский диктор.

– Пусть отсохнет моя правая рука, – повторял он потом при каждом удобном случае, – если я забуду тебя, Иерусалим. Ах, мать твою за ногу, какой великий народ! А мы, суки, их жидами называли! – и глаза его блестели от слез.

Так воспринимал все это Коля Мухин, потому что был зрителем. Для евреев же это были черные дни. После ленинградского процесса и двух смертных приговоров активисты-сионисты хвост поджали, косы повесили. Стало немного жутко: советская власть показала коготки.

Что уж говорить о простых смертных, вроде меня. Честно признаюсь, я ждал погромов. Мне в троллейбусе одна пьяная харя плюнула в рожу, прямо на мой еврейский нос. И хоть бы кто вступился. Наоборот, очень многие вслух выразили свое одобрение. Будь там Коля Мухин, мы бы вдвоем разнесли весь троллейбус, а одному заводиться – гиблое дело при моем сложении. Да еще с ранением в голову.

Мои клиенты, из евреев, которые до Ленинградского процесса очень бурно переболели сионизмом, излечились от этой болезни вмиг и теперь, садясь в мое кресло, больше не делились последними новостями «Голоса Израиля» и не выли от восторга при каждой удачной атаке «наших» против Ливана или Иордании. Они вжимались в кресло, чтобы никому не мозолить глаза, и их еврейские носы, казалось, норовят утонуть в мыльной пене.

А радио из заграницы пугало предсказаниями, что советская власть расправится с евреями, как Бог с черепахой, и сионистскому движению в России предрекали близкий конец.

Даже Коля Мухин приуныл:

– Ах, собаки, ах, сучье племя! – сокрушался он с похмелья. – Ну, и сила же у них, если даже евреев смогли поставить на место. Все! Придушили! Поиграли, мол, и хватит. Запомни, Аркадий, цапаться с советской властью – это все равно, что плевать против ветра. Себе дороже. И твои евреи ничем не лучше других. Теперь сиди смирно, молчи в тряпочку. Пошли, найдем кого-нибудь, сообразим на троих.

Была зима. Кажется, февраль. Конечно, февраль. Конец февраля. Москву пронизывал холодный ветер, а так как снегу было мало, то казалось, что вот-вот из тебя выдует твою промерзшую душу, пока пробежишь от метро до своей работы.

В тот день я работал без особой нагрузки. По случаю холодов число иностранцев в гостинице заметно убавилось. Колю никак не ожидал в гости, потому что он у меня стригся неделю назад, накануне банного дня, когда он заваливался в Сандуны от рассвета до ночной темноты и отпаривал, как он говорил, коросту за целый месяц.

Коля Мухин ворвался с морозу в наш парикмахерский салон, как буря, как смерч, и с порога позвал меня, добривавшего случайного клиента:

– Аркаша, на два слова!

Я глазами показываю, что, мол, занят, вот добрею этого плешивого – и тогда я ваш, Николай Иваныч.

– Да брось ты его, мудака! – рявкнул Коля. – Не подохнет! Валяй за мной! Твоя судьба сегодня решается.

Тут уж и я не утерпел, спихнул клиента с недобритой щекой напарнику и вышел к Коле. И, стоя на красном мягком ковре под стопудовой хрустальной люстрой, он сказал мне такое, от чего у меня волосы моментально встали дыбом. Сообщил он мне потрясающую новость на ухо и таким громовым шепотом, что не только швейцары у входа, но, я уверен, и пассажиры в троллейбусах на улице, слышали каждое слово со всеми знаками препинания.

В двух словах могу подытожить сказанное. В этот морозный день двадцать четыре московских еврея совершили неслыханную дерзость: под носом у Кремля, на Манежной площади, захватили Приемную Президиума Верховного Совета СССР – высшего органа советской власти, и, расположившись там, предъявили правительству ультиматум: не уйдут по своей воле до тех пор, покуда не будет дано высочайшее разрешение всем евреям, кто этого пожелает, уехать в Израиль.

Это было неслыханно. Это было невероятно!

Коля все узнал из заграничной радиопередачи и уже побывал на Манежной площади – там все оцеплено милицией и КГБ в форме и в штатском, публику не подпускают. Даже иностранных корреспондентов гонят в шею. Тогда он забежал ко мне – поделиться новостью, благо я работаю рядом.

Как вы понимаете, работать в этот день я уже не мог. Не разумом, а всей утробой понимал, что в этот день решается и моя судьба. Хотя тогда еще о выезде в Израиль не помышлял. Я пошел к своему начальству и, сославшись на острые боли в животе, отпросился, будто бы для визита к врачу, а сам вместе с Колей сыпанул на Манежную площадь.

Вы думаете, только мы с Колей оказались такими умными? Слушать заграничное радио на русском языке категорически воспрещается под угрозой административного и даже судебного преследования. Это в СССР знает каждый. И тем не менее, вся Россия, у кого мозги хоть немножко работают, укрываясь от чужих глаз и ушей, липнет к своим транзисторам и портит себе нервную систему в неравной борьбе с советскими заглушающими станциями.

Сотни москвичей и, кстати сказать, в основном, неевреев, прогуливались с одинаковым безразличным видом вокруг Манежной площади, и их сгорающие от любопытства глаза выдавали своим мерцанием аккуратных слушателей «Би-Би-Си» и «Голоса Израиля». Мы с Колей присоединились к ним, потому что ближе подойти было невозможно. Типы в штатском, не церемонясь, выпроваживали каждого, кто делал лишний шаг, и еще проверяли документы и делали какие-то выписки себе в книжечку.

Мы с Колей не лезли на рожон, а наблюдали издали, стараясь угадать, что творится за зеркальными окнами Приемной Президиума, хотя там были наглухо опущены шторы и морозный иней покрыл все стекло. Эти двадцать четыре еврея, обложенные сейчас, как волки охотниками, рисовались нам сказочными богатырями.

– Аркаша, вдумайся, – хрипел мне на ухо вконец очумевший Коля Мухин, – такого сроду не бывало за всю историю советской власти. Такое присниться не могло! Пойти в открытую против такой махины, которую весь мир боится. И кто? Двадцать четыре человека! И каких? Одни евреи! Нет, в голове не укладывается.

Он переводил дух и снова заводил:

– Их, конечно, сотрут в порошок. Скоро поволокут вон в те фургоны. Гляди, сколько «воронов» пригнали. Но дело, Аркаша, не в этом! Сам факт! Понял? Эти двадцать четыре всей России мозги прочистят. Мол, не так страшен черт, как его малюют. Ох, и дадут они пример советскому народу, ох, и пустят трещину по фасаду – век не залепить никаким цементом. Это, Аркаша, исторический день. Помяни мое слово, слово члена КПСС с 1947 года. Пойдем сообразим погреться.

Было холодно и ветрено. По Красной площади мело сухим снегом, и стук сапог часовых, сменявших почетный караул у черного Мавзолея Ленина, отдавался в сердце и даже в желудке. Становилось зябко и тошновато, словно голый стоишь и беззащитный. А уж что должны были чувствовать те двадцать четыре шальных, у меня в голове не укладывалось.

Мы бегали с Колей за угол и для согреву принимали по сто грамм. И не хмелели. И снова возвращались на свой наблюдательный пункт, откуда видна вся Манежная площадь с кучами милиционеров и кагэбистов и страшными крытыми автомобилями с большими радиоантеннами.

Чего долго рассказывать? Это был сумасшедший день. Мы мерзли час за часом, и водка уже не помогала, а никаких перемен не наступало. Власти ничего не предпринимали, должно быть, совещались весь день, как поступить.

Коля Мухин расценил это как победу забастовщиков, как начало никем не предвиденной капитуляции властей.

– Знаешь, Аркаша, – глубокомысленно заключил Коля Мухин. – Тут одно из двух. Как говорят в народе, или хрен дубовый, или дуб хреновый. Пошли, чего-нибудь примем.

К вечеру Коля все-таки хорошо набрался. Я слегка обморозил ноги. Но зато мы дождались. Дождались результата и своими глазами видели тех самых героев, перед которыми отступило советское правительство.

В девять вечера забастовка кончилась. Сам президент Подгорный дал слово, что евреев начнут выпускать в Израиль и даже создадут специальную государственную комиссию, – которая будет рассматривать каждую просьбу. А забастовщиков не только не тронули, но бережно, чуть не под белы рученьки, проводили домой. Почти сотня одинаково одетых в штатское «мальчиков» окружила эти две дюжины евреев, и никого не подпускала к ним, пока не довела до станции метро.

Нам с Колей удалось поверх казенных шапок разглядеть кое-кого из этих ребят. Я был разочарован. Обычные еврейские лица. Даже несколько женщин. Средняя интеллигенция. Живущая на сухую зарплату. Неважно одетая. Таких в толпе не выделишь.

– Братцы! – крикнул им Коля через оцепление. – Так держать!

Я не успел оглянуться, как его скрутили «мальчики» в штатском и сунули в «черный ворон». Коля вернулся лишь на следующий день из вытрезвителя, схлопотав денежный штраф и уведомление в партийную организацию – обсудить недостойное поведение коммуниста Мухина Н. И.

Поэтому, когда в Колпачном переулке через денек-другой действительно заработала комиссия по выезду в Израиль, Коля не пошел со мной посмотреть, что там творится, а замаливал грехи перед Клавой, взяв на себя уборку комнаты и мест общего пользования. Я пошел один.

То, что я там увидел, превзошло все мои ожидания. Я то полагал, что в этот день явятся лишь те двадцать четыре, и их примет комиссия, и даже, чем черт не шутит, отпустит с Богом в Израиль. Мне ведь хотелось, собственно говоря, их поближе рассмотреть, только и всего. Ради этого я и пошел.

В Колпачном переулке бушевала толпа евреев, осатанелая как перед ответственным футбольным матчем у ворот стадиона имени Ленина в Лужниках. Дамы в каракулевых шубах, мужчины с бобровыми воротниками. Бриллианты в ушах, дорогие перстни на пальцах. Откуда их столько набралось? Узнав по заграничному радио, что советская власть уступила, эти евреи выскребли из тайников пожелтевшие вызовы от израильской родни, которые прежде от детей своих хоронили, и, расхрабрившись, бросились на штурм ОВИРа, чтобы первыми предстать перед комиссией и без всяких страхов и усилий вырвать визу, пока наверху не передумали. Они бурлили и клокотали у подъезда, толкаясь локтями, потные и взъерошенные, словно в очереди за сахаром в голодные годы, и как ни старался я разглядеть в этом водовороте хоть одно лицо из тех двадцати четырех, что я запомнил на Манежной площади, это мне не удавалось.

А сверху, с лестничной площадки, милиционеры выкликали в комиссию по фамилиям именно их, забастовщиков, но каракулевые дамы с воплями «Куда лезешь?», «Ты кто такой?» никого не пропускали вперед. Те, кто проложил дорогу евреям, чуть не были затоптаны своими соплеменниками, учуявшими, что отныне нечего бояться и путь открыт. Я сам видел одного из них, узнал его по бородке, измятого, с вырванными на пальто пуговицами. Толпа выдавила его в сторону, и он стоял, растерянный и, ей-богу, испуганный, привалившись спиной к стене, и никак не мог взять дыхания.

Смех и грех. Не зря говорится, от великого до смешного – один шаг. Немного погодя я там же наблюдал сцену, которую ни один писатель-юморист не сочинит, сколько бы ни напрягал мозги.

Маленького роста еврей, пониже меня, привел за руку свою высокую, на две головы выше жену, которая вдобавок ко всему была еще и беременна на последнем месяце, так что была втрое шире его. Держа ее за руку, как поводырь слона, маленький еврей, как и все вокруг, не в меру расхрабрившись, остановил проходившего с папкой документов начальника и громко, совершенно не желая сказать смешное, провозгласил на всю толпу:

– Если я сейчас же не получу визу в Израиль, то устрою на Красной площади самосожжение моей жены.

Так и сказал. Я запомнил дословно: «Устрою самосожжение моей жены».

Даже начальник ОВИРа, высокого звания офицер КГБ, не очень склонный к юмору, сумел оценить сказанное. Он не рассмеялся, а заржал, схватившись за живот и уронив папку с документами, отчего бумаги рассеялись по полу. Евреи же, которым в этот бурный день чувство юмора напрочь отказало, дружно бросились подбирать бумаги и услужливо, с заискивающими улыбками, подносили их начальнику, а он все еще хохотал и, как конь, мотал головой.

Кроме начальника, во всей толпе смеялся еще один человек. Это был я. Я смеялся не так громко, как он, но тоже от души. Потому что я обожаю смешные вещи, лаже если случаются они в самом неподходящем месте.

Над Атлантическим океаном. Высота 30600 футов.

Дальше все покатилось, как – ну, видали в кино? – снежная лавина. Будто всем евреям поголовно воткнули шило в задницу.

Подумать только, то в одном, то в другом городе потерявшие всякий страх евреи, заявляются в здания, которые раньше стороной обегали – в Президиум Верховного Совета, в МВД, в Обком партии – рассаживаются по скамьям, а если нет скамей, так прямо на полу, и объявляют сбитым с толку милиционерам, что не уйдут, пока не получат положительный ответ на свои требования. Не просьбы, а требования! Учтите. Это в Советском-то Союзе, где еще совсем недавно любой бы лучше язык откусил, чем выговорить такое.

А особо ретивые рвались в Москву. Чтобы не где-нибудь, а только в столице, на виду у иностранцев, а значит, – и у всей мировой прессы, сунуть кукиш советской власти под нос.

Поездами, самолетами, в автобусах сотни евреев, побросав работу и свои семьи, перлись в Москву из Риги и Вильно, из Львова и Черновиц, из Киева и Одессы, из Кутаиси и Тбилиси. Забастовка за забастовкой. Голодные, полуголодные и совсем уж не голодные забастовки – с обильным приемом привезенной из дому снеди.

Советская власть растерялась. Приемную Президиума Верховного Совета СССР на Манежной площади, возле Кремля, которую в особенности облюбовали евреи для забастовок, с перепугу закрыли на ремонт. И тогда возмутители спокойствия перекочевали на Центральный Телеграф, по соседству.

Власти отступали, как говорят военные, без заранее подготовленных позиций. Иногда огрызаясь. Но беззубо, вяло. Выхватят из толпы двоих-троих, упрячут за решетку, а сотням выдают визы и даже с облегчением выпроваживают за станцию Чоп.

Иногда, словно на нервной почве, милиция совершит налет на поезда, идущие в Москву, ворвется в самолеты, готовые подняться в воздух, и каждого пассажира, чей профиль вызвал бы понос у Геббельса, хватанет за шкирку и вышвырнет наружу. А вслед летят чемоданы и узлы. Часто хватали невинных евреев, ехавших в Москву по служебным делам, выталкивали армян за подозрительное сходство с евреями.

А сотни и сотни обалдевших евреев с визами в зубах и детьми под мышкой покидали СССР. И другие сотни, увидев, что от смелости не умирают, рвались в Москву, выпучив глаза, чтоб занять на Центральном Телеграфе место уехавших и тоже объявить забастовку. Пока советская власть не опомнилась, не натянула поводья, не вонзила шпоры в бока. А как эти шпоры вонзаются и как при этом трещат косточки, было памятно каждому, если только он окончательно не лишился ума на радостях.

На Центральном Телеграфе толпилось больше забастовщиков, чем нормальной публики, что нарушало работу этого учреждения, и милиция время от времени совершала профилактические облавы, очищая помещение от лиц с еврейской наружностью. Под жуткие вопли и стенания евреев всего мира, а также прогрессивной общественности, как это называется в газетах. На бедную советскую власть сыпалось не меньше проклятий, чем в 1917 году. Погромщики! Наследники Гитлера! Геноцид! Где права человека? Улю-лю-лю! Ату его!

Становилось смешно. А если народ смеется, то, как известно, для властей это уже совсем не смешно. Послушайте, и вы сами посмеетесь.