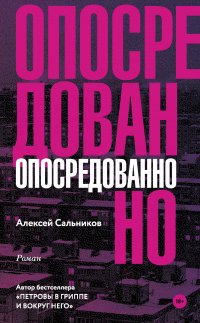

Читать онлайн Опосредованно бесплатно

- Все книги автора: Алексей Сальников

«И даже сочинения стихов на тему, никак не связанную со строительством, чего-то такое: “Птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит… Примите, милая, привет мой… И что-то такое, не помню – та-та-та-та… болит…”»

Михаил Зощенко «Мелкий случай из личной жизни»

Глава 1

Воздух, содрогнувшийся вместе с составом

При всей своей нелюбви к учебе двоечники всегда знали, когда будет урок биологии о размножении человека и урок литературы о поэзии. Были бы у трудовика темы, отдельно посвященные растворителю и клею «Момент», они бы и эти уроки посещали, похихикивая и переглядываясь.

Елена была хорошисткой, из тех, кто учится ближе к тройкам, нежели к пятеркам, безоговорочно благополучно у нее складывалось только с алгеброй и геометрией. Поэтому урок о поэзии она пропустила мимо ушей. Уяснила только, что это пагубное пристрастие, но им увлекался и родоначальник русского авантюрного романа – Александр Сергеевич Пушкин, и лауреат Нобелевской премии Бунин, а принес всю эту заразу в Россию не кто иной, как великий русский ученый Ломоносов. Что прежде чем поэзия доросла наконец до пригодных к употреблению здоровыми людьми песен и произведений советских поэтов, она прошла долгий путь, берущий начало еще в первобытное время, потом превратилась в античный театр, где греки и римляне предавались коллективному наркотическому безумию под ритмизованные произведения тогдашних авторов, под целые поэмы, которые были длиннее даже, чем «Василий Теркин», впадали в экстаз, длившийся много дней. Еще Лена запомнила, что когда учительница литературы заговорила про античность, то приняла позу, похожую на ту, в какой замерла «Статуя оратора» на картинке в учебнике истории; только тогда Лена поняла, откуда у литераторши такое необычное прозвище: Клепсидра.

Через варваров, которые использовали свои саги, мешая их эффект с химическим безумием отвара из мухоморов, через средневековые поэтические секты учительница стремительно шагнула в девятнадцатый век. Иллюстрируя приличную поэзию, прочитала басню Крылова. Двоечники со своих задних парт стали задавать неудобные вопросы про состояние поэзии в настоящее время, про то, что если официальные религии вполне себе используют стихи, пробуждая в пастве религиозное чувство и экстаз, почему же нельзя легализовать остальное стихосложение, а не только безобидное для психики.

Хулиганам интересно было задавать подобные вопросы. Им почему-то казалось, что они первые додумались до этих вопросов, им в голову не приходило, что учитель отвечает на них каждый год, причем несколько раз, по количеству классов в потоке. Клепсидре, впрочем, стоило отдать должное. Она не раздражалась видом ехидных подростковых рожиц, тем более ехидных, что подростки считали, будто они оригинальны в своих попытках поддеть ее. Они даже спросили, не баловалась ли сама училка стишками на первых курсах (ходили такие легенды про филфак). Хулиганов интересовало многое, например, почему алкоголь и сигареты, несущие реальный вред здоровью, не запрещены, а за распространение стишков можно загреметь на пять лет, а за написание и распространение – на все десять. Где справедливость?

Елене этот разговор показался неинтересным и не имеющим к ней никакого отношения (потому-то, собственно, и неинтересным). Она невольно отвлеклась на апрельские окна, где улица зеленела и блистала, где было уже очень жарко. Тогда, на уроке, она прослушала, что говорила учительница, но потом, сама уже работая в школе, узнала все эти отработанные педагогические ответы, где говорилось, что помимо вреда здоровью есть вещи более ценные, которые невозможно поймать рентгеном и анализом крови, что есть этика, и именно этикой регулируется в обществе множество отношений. Что же до монополии государства и церкви на использование стихов, то это по всему миру именно так, кроме, разве что, Голландии и нескольких штатов в США, но это уж их личное дело, в России хватает пока и других проблем. Кайф, появляющийся из коверкаемой речи, совершенно аморален. Обязательно приводился в пример эксперимент с крысой, которая, пока не сдохла, давила на кнопку, стимулирующую центр удовольствия, давались примеры из жизни, следовал рассказ про нескольких знакомых, которые увлеклись когда-то стихами и это разрушило их жизнь: кому-то для того, чтобы низко пасть, хватило и стихов, кто-то вырос из литры и закономерно перешел на более тяжелые наркотики. Из года в год повторялись вопросы и ответы, но всё было тщетно. Как и в случае с другими неполезными и даже опасными для здоровья вещами, все рано или поздно принимались в той или иной степени злоупотреблять чем-нибудь вредным. Как-то это само собой получалось, как-то действовала местная флора, фауна, пейзажи, погода, что людям становилось скучно жить и нужно было взвеселить свое существование.

Елена считала, что никогда не будет курить, пить, а сексуальную жизнь начнет в первую брачную ночь. В отличие от многих сверстниц, которых современные нравы толкнули на стезю вполне здоровой девичьей активности с частыми влюбленностями, отслеживанием последней моды по журналам и ТВ, подростковым бунтом, Елена не перечила матери и бабушке, не увлекалась косметикой, не начесывала себе «Карлсона», идя на школьную дискотеку. Происходило это вовсе не из врожденного послушания или строгости и закостенелости старшей половины их половинчатой семьи (где мужчин не было уже почти десять лет), просто Лене было не интересно закатывать сцены, как-то особенно стричься и краситься для дискотеки или школьного фото. Закостенелой была скорее Елена сама по себе, она уже видела себя женщиной-математиком, млела почему-то от вида «мымры» из «Служебного романа», представляла, что именно так у нее все и будет.

Впрочем, не совсем была она чужда и некоторых школьных склок. В год, когда необязательной объявили школьную форму, в девятом классе, Лена стала одеваться в одежду собственного пошива. Некоторые вещи остались незамеченными прекрасной половиной класса, но всё же короткое платье, скроенное будто из красно-черной клетчатой диванной обивки, и бежевый кардиган с большими синими пуговицами и выпуклым узором в виде ромбов подверглись девичьим насмешкам. Особенно развлек одноклассниц кардиган, который показался им старушечьим, они не уставали спрашивать, не из бабушкиного ли сундука она утянула такую замечательную обновку. Упрямая Лена старалась надевать эти предметы одежды как можно чаще. Ей было интересно, когда же девочкам наскучит эта игра, но девочкам игра не наскучивала, и если Лена надевала что-нибудь другое, они нарочито удивлялись тому, что в ее гардеробе есть еще что-то не менее смешное. Кажется, ей даже дали кличку, только Лена ее не запомнила, вроде бы даже ее и травили, порой и некоторые пацаны втерлись в эту травлю, но Лене класс был настолько неинтересен, что она этого не заметила. Вообще, дети из школы № 50, куда бабушка устроила ее по знакомству, настолько отличались от детей из ее района, что казались иностранцами, разве что разговаривающими на том же языке, иногда существами настолько чужими, что обижаться на них было просто грешно. Да, школа № 1 на Оплетина не особо славилась своими выпускниками, а кварталы вокруг Пароходной улицы считались инкубаторами всякого мелкого криминала (и это было странно, потому что после перестройки мелкой и крупной уголовщины хватало и в других районах), но Лена не могла найти той разницы, что отличала бы «своих» ребят от тех, кого она друзьями не считала. «Свои» относились к ней хорошо, несмотря на то даже, что она порой, если было тепло, устав от запахов многочисленных бабушкиных мазей и лекарств, выходила делать алгебру и геометрию во двор и сидела за столиком, где тут же играли в карты, домино или рассказывали анекдоты.

Можно было списать эту терпимость на ее показное ботаничество, на то, что в старших классах она помогала делать математику паре молодых дворовых авторитетов, которые закономерно пошли в ПТУ, но ведь и раньше никто под нее не подкапывался, даже местные девочки. В среде «своих» тоже, конечно, попадались местные парии, и как Лена умудрилась не стать изгоем и там и там было непонятно даже ей самой. В детстве естественно воспринималось то, что где-то ее не очень любят и даже говорят об этом в открытую, а где-то есть место, где не только терпят, но и даже есть друзья. Но, когда на нее, уже взрослую, накатывало воспоминание из той поры, она почти ужасалась тому, насколько всё могло быть плохо.

Не являлись ее воспоминания ностальгией. Это была скорее попытка найти корень своей зависимости, не попытка найти даже, а больше стремление хотя бы перед самой собой перевалить ответственность за то, что с ней случилось, на неблагополучное окружение, на равнодушие, которое проявляли в воспитании мать и бабушка: им ведь важнее было, чтобы она была накормлена и одета, – то, что творилось у нее в голове, их как будто и не интересовало вовсе, лишь бы пришла домой до того времени, когда они начнут беспокоиться (причем время это сильно разнилось в зависимости от того, были ли они сами у кого-нибудь в гостях, шло что-то интересное по телевизору или им было скучно).

Но Нижний Тагил в то время, когда она заканчивала школу, когда училась в институте, вообще не являлся очень уж спокойным городом, какой район ни возьми. Действительно, кто-то из ее знакомых подсел на иглу или спился, кто-то оказался за решеткой, в конце девяностых пацаны из соседнего двора, гуляя по улице Фрунзе, умудрились до смерти избить своего ровесника, шарахавшегося возле ДК «Юбилейный», а ровесник возьми и окажись подававшим надежды хореографом, который приехал погостить к родителям и заодно решил в одиночестве ностальгически подышать красноватыми и белыми дымами металлургического комбината. Из этого почему-то раздули скандал городского масштаба, будто они запинали фигуру едва ли не уровня Солженицына (хотя попался бы им и Солженицын…). Но такие вещи, пусть и не вызывавшие большого отклика в газетах, происходили повсюду. Где бы ни родилась Лена, не подсесть на стишки ей стоило бы огромного труда, раз уж у нее оказались предпосылки. Но тут все еще и совпало: дружба с Ирой, ее старший брат, успешное поступление в институт, скука и волнение в ожидании учебы и то, что Михаил Никитыч жил совсем недалеко и пользовался благосклонностью участкового.

С Ирой они начали дружить еще в детском саду. Редко такая дружба переживает пубертат: слишком быстро с началом учебы накапливаются различные интересы и складываются разные компании, но вот что-то было между ними, что заставляло их год за годом ходить друг к другу в гости и бродить по округе. В основном они, правда, не бродили, а сидели на спортивной площадке школы № 1, где болтали о всякой ерунде, вроде последнего выпуска КВН или обсуждения сериала «Богатые тоже плачут», сплетничали в меру своих заучных сил. Ирина ушла из школы в девятом классе и поступила в художественное училище, поэтому сразу показалась Лене старше, но на самом деле не изменилась совсем, разве что стала гораздо веселее и разговорчивее.

Лена предполагала, что в том, что ее так и не начали травить во дворе, была заслуга именно Ирины, точнее, ее старшего брата Олега – сутуловатого, вечно какого-то недовольного крепыша, занимавшегося боксом. Он был старше Ирины и Лены на девять лет, поэтому мог влиять на отношение к Лене местного хулиганья там, где не помогли бы мать и бабушка, их интеллигентные призывы к совести. Бывало, что, когда мелкая Елена засиживалась в гостях, Олег молча вел ее через темный двор до самой квартиры, ждал, остановившись площадкой ниже, чтобы дверь открылась, и только тогда уходил. Он появлялся у Елены, если Ирина слишком увлекалась и застревала допоздна, отвергал приглашения Лениных бабушки и мамы тоже посидеть и выпить чаю и почему-то всегда стеснительно усмехался в пол, когда ему это предлагали.

Увидев себя в списках поступивших в НТГПИ, Лена не смогла довезти до дома эту радость, поэтому первым делом нашла телефон-автомат и позвонила сначала матери на работу, затем домой бабушке, а потом Ирине.

Подруги дома не оказалось, она укатила в Екатеринбург к родственникам, чтобы пополнить ряды абитуриентов архитектурной академии. Лена знала о планах подруги, просто забыла за своими собственными хлопотами, а теперь еще раз узнала от Олега, который к тому времени, как обе девочки успели вырасти до студенток, сам уже закончил местный филиал политеха, отслужил в армии, работал на заводе, женился. Отношения с женой складывались не очень, Олег приехал переждать семейный скандал под родительской крышей, именно поэтому оказался у телефона. Первым делом Олег ревниво поинтересовался, почему, собственно, пединститут, если уж Лена не гуманитарий? Почему не УрГУ, не что-нибудь другое? «Уж я дуб-дубом, а отучился», – пояснил он свою претензию. Лена и сама не понимала, почему пошла в педагогику. Детей она не любила, общаться с людьми – тоже. Это было глупо, но она боялась, что ее знаний недостаточно для поступления в более престижный вуз, что преподаватели начнут смеяться над ее знаниями прямо на экзаменах, как-то так она считала, а Олегу стала объяснять совсем другими причинами и, не в силах оправдаться перед ним, перед уверенным взрослым угуканьем, каким Олег сопровождал каждую ее фразу, Лена торопливо попрощалась с ним и бросила трубку.

После этого разговора от радости не осталось и следа. Лена стала завидовать Ирине, которая точно знала, чем хочет заниматься всю свою жизнь. Вообще, все вокруг, судя по всему, знали, чем хотят заниматься. Пока Лена ждала электричку до железнодорожного вокзала, она успела достать зеркальце из потертой сумочки (доставшейся ей от мамы и спустя год еще пахнувшей пудрой, которой пользовалась мать), полюбоваться своим несчастным видом, понаблюдать за путейщиками, которые вразвалку прошли мимо по шпалам, совершенно очевидно довольные своей жизнью, подслушала веселые разговоры на перроне, где ее ровесники обсуждали случаи своего невероятного везения во время экзаменов. Лене вовсе не повезло. Она свое поступление высидела над учебниками и художественной литературой, последнюю она читала едва ли не со слезами ненависти на глазах, потому что совершенно не понимала ни самих школьных классиков, ни этого обязательного сочинения при поступлении. Но даже профильные экзамены дались ей не так просто. В школьных математических олимпиадах она пару раз выходила на область (правда, никогда не могла прорваться дальше), а тут обычные, в принципе, задачи, казавшиеся при взгляде на них элементарщиной, поставили ее в тупик. С первого захода она не смогла решить ни одной из пяти. Только поборовшись какое-то время с отчаянием, Лена собралась и разглядела, где она ошиблась сначала. Но на этом ее страдания не закончились. Вечером после экзамена Лене придумалось вдруг, что она не поставила «плюс-минус» в одном из ответов, – это была мука, которой нельзя было поделиться ни с кем из близких: мама стала бы упрекать Лену в том, что она рассеянна, а бабушка принимала все Ленины неприятности слишком близко к сердцу и могла разыграть целую драму, мастерски используя в качестве реквизита и валерьянку, и валокордин, и еще какие-то таблетки, и стакан с водой в трясущейся от волнения руке.

Усталая и пришибленная, Лена села в электричку, затем на автопилоте перебралась в трамвай на вокзальной площади. Женщина – водитель трамвая – объявляла остановки веселым голосом. Летняя жизнь внутри трамвая и снаружи него казалась Лене похожей на карнавал из песни Леонтьева: девушки были завиты и накрашены, некоторые мужчины как будто пьяны, на девочках были разноцветные лосины, на голове каждого третьего мальчика была синяя или камуфляжная бейсболка с надписью «USA». Весь проспект Ленина – от огромного «Дома быта» до поворота на Островского – был заставлен различными комками с видеокассетами, едой, трикотажем, игрушками. Было невыносимо светло, шумно, пыльно и очень жарко.

Только позже, когда шла уже к дому и при этом идти домой не хотела, Лена немного успокоилась, однако не настолько, чтобы не быть слегка оглушенной и не заметить Олега, который сидит на лавочке возле ее подъезда. Когда он поймал ее за ремень сумочки, Лена вспомнила, что ее действительно кто-то окликал, а она решила, что обращаются не к ней. Выдергивая руку, она не услышала, что он говорил, не сразу узнала его, потому что он отпустил что-то вроде бороды и усов, состоявших из щетины, которая, будь длиннее, являлась бы уже неаккуратной небритостью. Моду на такую частично еловую физиономию подхватили многие мужчины, подглядев, как хорошо смотрится она на Брюсе Уиллисе, без его примера трудно было догадаться о привлекательности такого бритья, потому что до какого-то из «Крепких орешков» с подобной шершавостью лица щеголяли только местные алкоголики. И прическа у Олега была другая – раньше он стригся очень коротко, почти наголо, теперь, внезапно для Елены, аккуратно оброс волосами, отчего лицо его стало совершенно чужим.

«Не хочешь сходить куда-нибудь? Отпраздновать», – когда вопрос этот дошел до Елены, та не смогла ответить сразу, а внимательно посмотрела на Олега, пытаясь понять, не клеится ли он к ней случаем. Он вовсе, кажется, не клеился, но совместная прогулка все равно что свидание, он сам выбрал ее для этой прогулки, такое внимание ей польстило.

Фраза из «Чужих» (этот фильм она посмотрела в видеосалоне три раза, потому что ей показалось, будто она походит на девочку оттуда): «Ты выглядишь так, как я себя чувствую», – очень смешная, по мнению Лены, однако не прижившаяся на местной глинистой почве, не ставшая общеупотребительной, – как нельзя лучше описывала внешний вид Олега. В своей чистой футболочке, подпираемой изнутри мускулами, джинсиках, белых кроссовках, облившийся одеколоном перед прогулкой Олег, тем не менее, являл собой довольно жалкое зрелище: какая-то нехорошая усталая улыбка была на его лице.

Им, очевидно, двигало ностальгическое желание иллюзорного, короткого путешествия в прошлое, где все в его жизни было гораздо проще. Окажись дома сестра, он, скорее всего, поволок бы куда-нибудь ее, потому что Ирина, несмотря на всю свою серьезность, не растеряла пока непосредственности и веселости; за неимением же сестры годилась и Лена. Это было не очень красиво с его стороны, но Лена, даже догадавшись о своей роли эрзаца, почувствовала, что внутри у нее что-то приятно зашевелилось, ей пришлось сдержать себя, подавить улыбку и не сразу согласиться, а сделать вид, что она думает. Со стороны, наверно, это выглядело очень смешно.

«Ну, я переоденусь, наверно, – сказала Елена. – Целый день по жаре таскалась. Ты подождешь?» В ответ Олег только развел руками, дескать, куда я денусь.

Лена, конечно, не только переоделась, не просто сменила платье с белого на более короткое синее, она и умылась, и причесалась, и помазалась мамиными духами, и отбилась от бабушки, которая уже пекла торт, разбавив запахами какао и ванили обычные квартирные ароматы бумажной пыли, мази Вишневского и валерьянки.

В итоге Лена вернулась на улицу только спустя полчаса. Олег за это время успел уже найти себе занятие: надевал цепь на звездочку велосипеда, принадлежавшего какому-то мелкому пацану; двое других велосипедистов, бросив свои машины прямо на дороге, стояли тут же. «Тебя там на понос пробило, что ли?» – через плечо поинтересовался Олег свойским, даже несколько игривым тоном: этим он намекал, больше самому себе, что предстоящая прогулка вовсе никакое не свидание. «Дебил», – стандартно ответила Елена, как делала много лет подряд, переняв это слово у Ирины – та довольно часто награждала им брата, если он влезал каким-нибудь комментарием в их игру или разговор.

Глядя на склоненные к павшему велосипеду пыльные детские головы и могучую шею Олега, Лена невольно радовалась, что окна их квартиры выходят не к подъездному крыльцу, что у бабушки не возникнет муторных вопросов по поводу этой прогулки. Двор тоже почти пустовал, поскольку многие местные дети были заточены в пионерских лагерях, а взрослые еще не вернулись с работы. Но дело шло к вечеру, мать уже могла начать собираться домой, и пересекаться с ней, да еще в такой компании, совсем не хотелось. Олега, очевидно, это совсем не беспокоило; когда велосипедисты, блестя одним и тем же повторенным на спицах нескольких колес бликом солнца, удалились наконец с глаз, Олег остался сидеть, задумчиво разглядывая руки, измазанные маслом, опасливо держа их подальше от футболки и джинсов. «Вот ведь скотина», – почему-то с удовольствием подумала Елена и полезла в сумочку за салфетками, но Олег уже встал и кокетливо потолкался в Елену бедром, показывая, что у него в кармане есть платок, который она должна была достать. Она смерила его взглядом, к ее удивлению, их глаза оказались почти на одной высоте – настолько Елена выросла за то время, пока Олег не появлялся и околачивался в других местах, до этого она смотрела на него только снизу вверх. Он, кажется, тоже удивился, но ничего не сказал. Лена, помедлив, оттолкнула его и передала ему сначала одну салфетку, затем протянула всю упаковку.

Закончив чистить перышки, Олег, опять же молча, подставил Елене локоть, за который она должна была уцепиться, как любая гуляющая с парнем девушка, но Лена, опять же помедлив, оттолкнула и локоть. Они оба помнили, как поздним вечером Лена собиралась из гостей, как Олег сварливо говорил «давай руку» и волок ее до дома, обводя мимо грязи и луж, если дело происходило весной-осенью, а зимой они специально шли мимо раскатанных на тропинках мест, где Лена изображала бег на коньках, а Олег тянул ее вверх, не давая рухнуть, если она поскальзывалась, и говорил: «Хорош дурковать».

Идя бок о бок, будто сослуживцы, они отправились сначала в парк Горького, но там было скучно, тогда дворами они вышли к прибрежной части улицы Аганичева, а оттуда, по Фрунзе, мимо молочного магазина доползли до кафе на горке. Сначала, в парке, разговор не очень клеился; они вежливо поинтересовались делами друг друга, вежливо поотвечали, затем беседа раскрутилась, Лена стала рассказывать, смеясь над собой, об экзаменах, потому что только о них и могла пока говорить, так свежо и сильно было впечатление о пережитом страхе. Олег тоже стал делиться своими былыми экзаменационными переживаниями: как и у многих других, но не у Лены, его поступление было исходом целого множества счастливых случайностей. Билетов по физике он выучил только половину, да и ту кое-как. Крайне мала была вероятность того, что во время подготовки Олег заинтересуется подробностями экспериментов при измерении скорости света и как раз про измерение скорости света возникнут дополнительные вопросы у экзаменатора. А ведь именно так и произошло. И остальные предметы он сдавал так же, надеясь, как оказалось не напрасно, на везение.

В кафе Олег попытался напоить Лену, а она отказалась, тогда он принялся себя наполнять молочными коктейлями, поглядывая на блеск Тагилки сквозь прибрежную зелень. Лена, в свою очередь, смотрела на далекий пешеходный мост за плечами Олега: по мосту двигались туда и сюда обычные одетые граждане и голые купальщики (лето в том году затянулось едва ли не до сентября).

После кафе Олега и Лену понесло на Лисью гору, затем они постояли на плотинке, сначала с одной стороны, где можно было понаблюдать за лодочками на обширной поверхности пруда, затем с другой, где возле полудохлой воды стояли черные чугунные агрегаты завода-музея.

И разговор, вроде, клеился на протяжении всего пути и во время стоянок то там, то сям, и был даже весел, Лена сумела слегка развеяться, и все же ей заметно было, что Олег хочет говорить совсем о другом, но почему-то не может или не желает. Его наверняка подмывало рассказать о каких-то настоящих, взрослых причинах того, почему он позвал ее, Олег выжидал момента, когда сможет поудобнее вывалить на Лену все свои неприятности или сомнения, которые посетили его с того момента, когда они виделись в последний раз. Лене тоже зудело рассказать ему о том, как она видит свое будущее (она надеялась, что сможет стать преподавателем, что, именно учась в институте, сможет совершить какое-нибудь математическое открытие), и при этом она понимала, что говорить про такое – это совершенно то же самое, что признаться, будто до сих пор верит в Деда Мороза. Порой они замирали друг против друга, как для поцелуя, а на самом деле, оценивая друг друга, прикидывая: можно ли уже начать говорить о том, ради чего они и двинулись в этот неторопливый обход жарких августовских улиц. Совершенно детская прогулка должна была казаться Олегу еще более нелепой, нежели Елене, хотя бы потому, что он сам все это начал; что был старше; что отчаяние, которое на него накатило, невозможно было убрать таким образом; что это нелепее, чем если бы Олег потащил Лену на эту неумную экскурсию ради того, чтобы с ней переспать.

Так и не сподобясь скатиться до откровенности, пробродили они до самой темноты и опять остановились в парке Горького. Физическая усталость и комары, от которых нужно было отмахиваться отломленной веточкой, уже пересиливали в Лене мрачные мысли, она рада была, что скоро попрощается с Олегом и будет сначала медленно ужинать, а потом ляжет перед маленьким телевизором в своей комнате и будет смотреть «Горячую десятку» с Васей Куролесовым; музыку Лена не любила, ей нравилось, что каждый клип сделан, как маленький фильм.

«Чё-то не получилось праздника для тебя, извини», – Олег сказал это для того, чтобы Лена его хотя бы немного начала опровергать, или правда хотел придумать по пути что-нибудь феерическое и так и не придумал. «Да нет, весело, – на всякий случай утешила Елена. – Нет, правда», – пытаясь добавить голосу убедительности повторила она, когда заметила, что Олег вглядывается в ее лицо. Если бы Олег стремился к некому нагнетанию лирического момента, время и место он выбрал хуже некуда. Окружающая тополиная темнота полнилась звуками, которые слабо способствовали сгущению амурчиков вокруг парочек: неподалеку две громкоголосые барышни делили между собой молодого человека; еще рядом пели под гитару песенку из детского фольклора, где герои сказки «Буратино» оказывались связаны диковинной кукольной оргией; за спиной Олега и Лены некто, отделенный от них не слишком большим расстоянием и несколькими рядами акации, удивительно долго исполнял что-то вроде номера художественной рвоты: так экспрессивно, так долго и так обильно его выворачивало. В моменты относительной тишины шарканье гуляющих по парковым тропкам людей было похоже на звуки тапочек в ночном больничном коридоре.

«Может, литры попробуешь, раз все так получилось?» – Олег спросил особенным тихим голосом, каким с Леной никто никогда не заговаривал. Она слегка отшатнулась, не столько от неожиданного предложения, сколько от такой необычной для нее интонации. Олег махнул рукой, в голосе его была досада на самого себя: «Ну это не винище, не косяк, даже не сиги, пахнуть не будет, даже Ирка уже пробовала – и ничего. Палёнка и то опаснее». Лена помнила, что Ирина рассказывала, как пробовала стишки, которые кто-то притащил на одну из многочисленных пьянок юных художников. «Ну ничего так, все странное вокруг становится», – поведала Ира без сильного восторга.

НТВ изобиловал такими историями про наивных молодых людей, которых добрые знакомые сажали на иглу или еще какую дрянь, а заканчивалось все кражей вещей из дома либо проституцией ради очередной дозы. О стишках плохого почти не говорили, трава или контрафактные сигареты волновали создателей криминальных сюжетов на телевидении гораздо больше, а если стишки и упоминали, то в том ключе, что это верная дорога к более тяжелым наркотикам или опробованный многими поколениями способ скатить свою жизнь на дно. При этом Ирина что-то не скатилась на дно, а уехала в Екатеринбург. Лена тоже могла уехать, у нее в Екатеринбурге жили дядя и двоюродная сестра, они бы помогли, если бы возникли трудности с деньгами, с жильем. Лена могла поступить и на заочку – армия-то ей не грозила.

Покуда Елена переживала разлитие желчи по организму в досаде на саму себя, Олег рассказывал, что стишки им давал тренер перед важными соревнованиями и не сказать, что возникла сильная привычка. «Я в армейке закурил, и то труднее было отвыкать, – сказал Олег. – Ты же так с ума сойдешь или сделаешь с собой чё-нибудь, как первокурсники с философского».

«У вас родители нормальные, – отвечала Елена. – А у меня папа алкоголик был. Пойду по его стопам, не дай бог». «Да ну, глупости всё это», – горячо кинулся разубеждать Олег. – Ты сильная же, тем более девка, лет через десять, даже если захочешь – у тебя просто времени не будет на стишки, на другую херню постороннюю». Она уже готова была согласиться, а он сам дал заднюю: «Хотя, нафиг, действительно. Всё, забудь». «Да нет, даже интересно», – просто чтобы потравить Олега, Лена, что называется, полезла ему под шкуру, всячески изображая энтузиазм. «Не-не-не-не-не. Проехали, – отрезал Олег. – Хватит глупостей на сегодня. Пошли уже по домам. Тебя там уже потеряли, наверно». «Тогда через Быкова, – предложила Лена. – Так дольше немного».

«А давай», – попросила она, когда были они уже недалеко от ее дома, под фонарем, среди протянутой вперед и назад улицы с блестящими трамвайными путями и фигурно растрескавшимся асфальтом. «Решила все-таки побунтовать? Восстание ботаников?» – в голосе Олега были усмешка и некое сочувствие. «Ты зато не ботаник», – ответила Елена. Олег выковырнул блокнот из заднего кармана джинсов, у блокнота была черная пластиковая обложка, в обложке была щель, куда Олег полез пальцем, выуживая клочок бумаги – сложенный до размеров почтовой марки обрывок тетрадного листа в клетку. На раскрытых страницах блокнота, шевелящихся, как таблицы в справочном вокзальном автомате, виднелись черные в фонарном свете имена и номера телефонов. «Можешь себе оставить, – сказал Олег, вкладывая бумажку в ладонь Лены. – У тебя эпилепсии, кстати, нет?» «А надо, чтоб была?» – спросила Елена, раскрывая бумажку, будто упаковку ириски.

«Тебе не надо?» – спросила Лена, мельком взглянув на три четверостишия, записанные столбиком. «Я его и так помню. На меня уже не действует. Надо забыть сначала и потом, через год где-то, прочитать», – Лена посмотрела на Олега, проверяя, врет он или нет, боится ли читать сам или просто издевается и шутит, как в американской комедии, где наивным молодым людям подсунули аспирин, а они, придумав, что их накрыло, натворили множество глупостей в своем городке. Лена решила, что ни за что не поддастся эффекту стишков, если таковой будет. «Читай давай, а то передумаю», – шутливо и в то же время явно колеблясь, пригрозил Олег.

Стихи начинались словами: «Будто большой стеклянный предмет с пузырьком внутри», следом шло описание зимнего вечера, улицы – ничего особенного, но с последней строчкой: «Этот вощеный свет», – Лена почувствовала почему-то ком в горле и слёзы на глазах. Это было странно, потому что ничего грустного в стишке не было, в середине упоминался даже Новый год. Через некоторое время Лена обнаружила, что смотрит уже не на листок, а себе под ноги, где сухая соломинка, черные камешки асфальтовой шкуры, осколки бутылочного и автомобильного стекла, обрывок пивной этикетки, лежа вместе, казались продолжением только что прочитанных четверостиший, просто не обретшим еще словесную форму. Лена огляделась по сторонам, наслаждаясь новым своим зрением. Деревья стояли совершенно неподвижно, но при этом издавали вкрадчивый шум, чем-то похожий на змеиное шипение; всякие там городские огонечки и окошечки, располагавшиеся на разном расстоянии от Лены (умом она это понимала), лежали на воздухе, как на плоском экране, при этом казалось, что каждое пятно света как-то шевелится внутри себя самого. Все окружающее было полно деталями, совершенно осознанно пригнанными одна к другой: Олег стоял в таком месте сетки дорожных трещин, словно это трещины, сбежавшись вместе, взрастили его, как какой-нибудь гриб с внимательными глазами. Лена невольно рассмеялась этому его взгляду.

«Чё-то я жалею уже, – ответил на ее смех Олег. – Как-то тебя довольно сильно… Ты хоть не спалишься перед родаками? У тебя аж колени подкосились слегка». Лена вместо ответа продолжила с удовольствием оглядываться по сторонам, в одном из окон близкого к ним дома горел свет, сквозь щель в желтых шторах за Олегом и Леной подсматривал телевизор, цветные пятна на видимой Лене полосе экрана то замирали, то медленно двигались, то принимались роиться; на подоконнике лежала высокая стопка газет, на ней сидела маленькая плюшевая горилла в боксерских перчатках, возле стопки газет стояли спортивная гиря и утюг. «Вы не родственники с этим подоконником? – спросила Лена у Олега. – Прослеживается какое-то сходство». Олег ничего не ответил, но, кажется, слегка улыбнулся.

«А это надолго вообще? Вот это вот чувство», – спросила его Лена. «Не увлекайся, – сказал Олег. – На пару дней. Потом, если перечитаешь, почти так же будет, только слабее, а потом никакого толку». «Я перечитаю», – призналась Лена. «Не сомневаюсь, – сказал Олег. – Надо было тебе сразу стишок отдать и не ходить никуда». «Нет-нет, хорошо было, даже если бы и без стишка, – честно сказала Елена. – Только надо было из парка никуда не уходить, просто сидеть, болтать… не знаю».

Олег смотрел, как она прячет бумажку со стишком в своей сумке, прилаживая ее так и эдак к продранной подкладке, к зеркальцу, тетрадкам с билетами, которые она так и не удосужилась вытащить. Эта ее попытка перехитрить любопытные умы бабушки и матери не могла от него укрыться. «Тебя ревновать никто не будет? Никто потом меня не будет во дворе подкарауливать с серьезным разговором?» – спросил он, зачем-то интересуясь, есть ли у нее ухажер, почему-то решив, что если сумку Лены обыскивают, значит, на то имеются некие причины, помимо дремучей подозрительности, воедино связывавшей Ленин возраст и приключения, в которые попадали ее ровесники. «Было бы неплохо, конечно, но – нет», – призналась Лена.

Не доверяя сумке, Лена понесла стишок в руке, а затем, когда Олег оставил ее у подъездного крыльца, на чем она сама настояла, перепрятала бумажку в лифчик. В том состоянии, которое на нее нашло, она, разумеется, не сразу полезла за ключами. Первый раз в жизни она заметила, что желтоватый кафель, которым была выложена лестничная площадка, точно такой, каким были покрыты стены и пол в ванной; слабый свет лампочки на длинном шнуре кипел в воздухе, будто водяная пыль. Счетчик электричества ее квартиры крутился медленно, непрерывно, счетчик одного из соседей останавливался на какое-то время, потом начинал катать длинную красную отметку на неторопливой карусели диска. «Холодильник», – догадалась Лена.

Поступление Лены, совершенно очевидно, переместило ее на следующую ступень взрослости на некой умозрительной лестнице, существовавшей в головах мамы и бабушки, поэтому никаких лишних вопросов задавать они не стали, они, вообще, и без Лены прекрасно отметили ее успех, распив пару бутылок винца, и начали уже третью. Бабушка впала в состояние умиления и хулиганства, несмотря на возражения дочери и внучки, налила Елене алкоголя в чайную кружку и буквально заставила чокнуться и выпить. На маму накатила сентиментальность: отодвинув в сторону салаты, кружки, тарелки, она разложила на кухонном столике семейный фотоальбом и, посыпая табачным пеплом одной за другой прикуриваемых сигарет тонкие снимки и страницы из толстого фиолетового картона, ударилась в нежные воспоминания. Часть экскурса в прошлое была посвящена почему-то тому, какая была когда-то у Елены большая задница: как шестилетняя Лена умудрилась, неаккуратно двинув бедром, сломать подлокотник кресла; сдвинуть с места шкафчик с книгами, махнув крупом; выбить очки из рук бабушкиной гостьи, и другим подобным историям. Последовал закономерный рассказ о появлении Лены на свет; о том, как маме пришлось бросить курить на некоторое время; как Лену впервые поднесли к груди, а мама ужасалась ее волосатости. Елена думала, что если у нее появится молодой человек, то было бы неплохо, чтобы каждый раз, когда он будет приходить в гости, мама и бабушка встречали его с кляпом во рту. Но как-то незаметно, после нескольких тостов за здоровье, за будущую учебу, за будущую взрослую жизнь, она сама попала на ту же волну и едва сдержала слёзы, когда бабушка стала говорить, как они ее всегда любили и любят, а когда бабушка тихим голосом запела: «Оглянись, незнакомый прохожий», – чуть не стала подпевать, но помешало ей то, что слов песни, кроме припева, она не знала. Мама попыталась спеть после бабушки. Ее любимой песней была «В полях под снегом и дождем», Лене эта песня тоже нравилась, но бабушка сказала, что это совсем уж тоска и грусть, поэтому не надо.

О стишке Лена не забыла. После того как старшее поколение, вымыв посуду и вытерев стол, оставило ее над куском торта, она достала бумажку и принялась разучивать текст наизусть, причем с таким даже мускульным усилием мозга, будто все еще училась в школе и только в последний момент перед отходом ко сну вспомнила про заданное на дом. На безымянного человека, написавшего стих, она злилась, как на классиков русской литературы во время подготовки к сочинению, строчка «Деревья выдвигаются из воздуха, как ящики из стола» показалась ей совершенно бессмысленной и неправдоподобной даже под кайфом, именно слово «деревья» вываливалось из ее памяти, когда она повторяла стишок, проверяя, правильно ли всё запомнила, доходя до этой строки, упорно пыталась начать ее словами «шкафы», «столы» или «тополя».

Боясь, что перепутает слова утром, она спрятала стишок среди тетрадей в столе, затем повторяла в течение нескольких дней и, убедившись, что совершенно точно знает, в каком месте текста находится каждое из его слов, утопила подаренную Олегом порцию литры в унитазе.

* * *

Особой ломки Лена не заметила, хотя желание увидеть все мелочи вокруг какими-то более внимательными глазами у нее осталось, но оно было не сильнее, чем, например, желание сходить в кино. Другая идея захватила ее. Она почему-то решила сама сконструировать стишок, а потом показать его Олегу, чтобы он удивился ей, похвалил ее. Почему он должен ее похвалить, она бы и сама не взялась объяснять, но Лена хотела его удивления и одобрения.

Однако, с чего начать, Лена не знала. Крутя стишок в голове так и эдак, записывая его на листочке и неторопливо убирая под учебник или тетрадь, если кто-то из родных, стукнув разок, врывался в комнату, она пыталась подступиться к своему собственному, которого не было еще и строчки, потому что Лена не понимала, как она должна начать, как должна угадать, та ли строка первая, как эта строка должна привести к финалу, чтобы в голове что-то ожило.

За ответами она полезла в семейную и институтскую библиотеки, рассудив, что если стишки по форме напоминают поэзию, то должны у них быть и еще какие-то общие моменты, которыми она могла бы воспользоваться, при этом Лена точно не знала, нужно ли соблюдать именно тот ритм, который попался в стишке, подаренном ей Олегом, или это необязательно – в поэзии Асадова, Евтушенко, Высоцкого, Сосюры, Бедного и уймы других поэтов размеры были другие, но они и не откликались приходом – их действие было чисто эмоциональным, подчас до слёз («Ведь может быть тело дворняги, / А сердце – чистейшей породы», «На земле уже полумертвый нос / Положил на труп Джек, / И люди сказали: “Был пес, / А умер, как человек”», «Значит, нужные книги ты в детстве читал!») – это было совсем не то, чего Елена ожидала. За неимением других стишков ей пришлось предположить, что они отличаются от поэзии лишь качественно, при этом набор формальных приемов остается прежним. Тот стишок, что был у нее на руках, и книжная поэзия состояли как будто из одних и тех же деталей: были рифмы, были всяческие сравнения, завязка – кульминация – развязка, обилие одинаковых гласных или согласных, зачем-то кучковавшихся в одной части текста.

Ее внезапный интерес к поэзии не остался бы незамеченным, если бы на первых курсах действительно не преподавали уйму ненужных, как ей казалось, предметов, где вдогонку к литературе имелись лекции по философии (уж она-то была Лене точно до фонаря), информатике, немецкому языку. Все это вываливалось на головы первокурсников; они, взмыленные, набегали на библиотеку, хватали груды книг, распихивали по цветным пластиковым пакетам, что внезапно пришли на смену «дипломатам» и сумкам, растаскивали их по своим норкам. Лекции по литературе начались с широкого охвата русских писателей, баловавшихся рифмой. Пожилая полноватая женщина-преподаватель, чередуя восторги с неожиданным для ее уютной внешности медицинским цинизмом, рассказывала о традиционных поэтах, оставивших свой след, золотыми буквами вписавших и т. д., и в ноль раскатывала двуличных литераторов, которые, помимо писания для широкой публики, баловались стишками или даже в открытую злоупотребляли ими. Тут не было уже школьных увещеваний о вреде стишков, преподаватель констатировала, что люди в аудитории уже взрослые и сознательные, сами вольны выбирать, как уродовать свою жизнь, и поведала несколько историй о своей младшей сестре, которая имела троих детей от четырех разных мужей – и ничего, была вполне себе образованна, успешна и счастлива. Большое внимание обращала преподавательница, отчего-то, на романиста начала века Александра Блока, она не уставала приводить его как пример того, что делают с людьми несколько вышедших из-под контроля страстей, сконцентрированных в одном теле. Беда Блока, по ее словам, была в том, что он пытался отойти от стихов в наполненные порнографией прозаические вещи, которые были бы очень хороши, если бы не болезненный эротизм и чистая безыдейная литературщина большинства текстов, где видна талантливая, даже порой гениальная попытка переложить наркотические переживания на язык прозы – но, к сожалению, ничего более.

Такие заявления педагога очень заинтересовали Елену. В институтской библиотеке Блок уже был разобран, в центральной, напротив театра и тоже чем-то напоминающей театр, неуловимый Александр оказался на руках, только в библиотеке возле дома ей удалось взять пару нужных томиков, изданных в 1989 году, но невинных еще до такой степени, что неразрезанными оказались даже страницы вступления за авторством какого-то профессора, который долго и муторно разбирал блоковский символизм, всячески прячущийся в плотских сценах, сравнивал Блока с импрессионистами и пытался навести на мысль, что смелость Блока, подчас весьма провокационная и спорная, сильно повлияла, тем не менее, на последующую прогрессивность авторов социалистического реализма.

Осторожные слова ученого мужа про забытых авторов начала века – трудной эпохи, которая «платоновским паровозиком» (так он и написал) прошлась по многим судьбам, его осторожный оптимизм, что литературоведение еще ждет множество новых имен и открытий, нейтральная надежда, что творчество Блока будет понято правильно, предваряли начало романа, который открывался сценой в семейной купальне, где человек восемь взрослых и детей заняты были неким безобидным разговором, но как-то подозрительно подробно был обрисован загар или отсутствие такового на разных частях их обнаженных тел, особенное же внимание было уделено почему- то подмышкам матери семейства, «которые по густоте волос и темноте их даже превосходили а-ля капуль в паху ее супруга и, казалось, могли таить каждая по такому, как у него, органу».

Текст настолько расходился с когда-либо читанным Леной до этого, что она, открыв рот для долгого слезного зевка, которые раз за разом приходили к ней во время предисловия, не сразу вспомнила сомкнуть челюсти. Двести страниц из семисот были прочитаны за один присест. Помимо того, что каждая из них содержала плотное, очень остроумное и даже смешное описание человеческих фигур, их различного взаимодействия, окружающей обстановки, взгляд, коим Блок, останавливаясь в некоторых уголках, скользил по своим героям и предметам вокруг них, несомненно, был преломлен призмой стишка. В те несколько дней, что Лена была накрыта дурью, она смотрела на все совершенно так же, правда, не так интенсивно сосредотачивалась на сексуальных образах, которые появлялись и у нее, однако были не так многочисленны.

Попалось в романе и то, что заинтересовало Елену больше остального. Одним из членов веселой семейки был семнадцатилетний юноша: крайне порочное создание, баловавшееся алкоголем, морфием, кокаином и стишками. Стишки он писал сам, а процесс этого писания излагался чрезвычайно подробно, и пускай не подавался в виде поэтапной инструкции, что-то полезное для себя Лена оттуда почерпнуть сумела. Во-первых, молодому человеку нравилось, что в стишке, который он писал, был ритм, который он до этого никогда не использовал, – из этого Лена сделала вывод, что размер и ритм все же не имеют сильного значения, что это величина для стишка не каноническая. Во-вторых, для молодого человека было важно, чтобы рифмы не только хорошо накладывались друг на друга фонетически, – он желал, чтобы между рифмованными словами пробегало «дополнительное электричество смысла, похожее на полторы сажени напряженного воздуха между скучающей вдовушкой и ее верной болонкой». Прочитав это, Лена кинулась перебирать в памяти строчки подаренного ей стишка и увидела, что там правда всунута, сознательно или нет – неизвестно, своеобразная ловушка для читателя: в стишке говорилось про холод и зиму, а среди рифм попадались слова, имеющие отношение к огню, теплу, свету: «не гори», «зола», «стеарин», «фонарь». Неопытную в этих делах Лену такая изобретательность безымянного наркоизготовителя весьма впечатлила. Эта рифма с «не гори» была еще интересна и тем, что, вопреки озвученному приказу прекратить горение, слово «гори» стояло в самом конце строки, на самом заметном ее месте, и будто велело делать совершенно обратное тому, что как бы заявлялось автором, словно переча ему.

И при этом ответа, как начать стишок, как определить, что он закончится приходом, Елена не получила; так ей показалось вначале. Из романов Лена почерпнула только, какие бывают виды прихода, а именно: скалам – восходящий и нисходящий, в зависимости от возникшего восторга, похожего на взлет или пикирование; будда, превращающий голову в спокойного наблюдателя за окружающим; ривер, делающий так, что мир втекает в тебя, как воздух; и тауматроп, необъяснимо и прекрасно совмещающий речь и ее изнанку в одну притягательную картину.

Спустя несколько лет, уже будучи обладательницей полного собрания сочинений Блока и заядлой изготовительницей стишков, она увидела, что подсказки разбросаны буквально по всему тексту, в каждом из романов, но для того, чтобы их понять, нужно самому написать хотя бы один стих.

Единственное кайфоносное стихотворение, что было в ее памяти, постепенно истерлось при автоматическом повторении, потеряло смысл для Лены, превратилось в чередование слов. Стишок стал похож на готовое решение системы уравнений. В начале были заданы определенные условия, а в конце все сводилось к сокращению всего и вся, к неожиданному, но при этом закономерному выводу. Лена решила, что путем подбора сможет поменять одни элементы на другие, не затрагивая при этом рифмы, и получит нужный ей приход. Часть каждого вечера была занята у нее этой игрой с поиском существительных и прилагательных с тем же количеством слогов и теми же ударениями, что в образце. Извела она на эти упражнения несколько общих тетрадей, а толку все не было. Понятно, что бессмысленная забава постепенно стала вытесняться более важными или интересными занятиями, затем настал день, когда Лена и вовсе забыла достать очередную тетрадку, чтобы продолжить перебирать слова в попытке выжать из них хоть что-то похожее на то летнее ночное чувство.

Глава 2

Красный, но из него не делают флаги

Закрывшая первую свою сессию и приглашенная на вечеринку новыми друзьями (в институте они у нее неожиданно появились), Лена, совершенно счастливая, влезла в электричку, в неотапливаемый вагон, где было холоднее, наверно, чем на улице. Пока одни ее товарищи курили в тамбуре, а другие болтали о всяком, предлагая найти вагон, в котором можно было бы проехаться, не застудив почки, она села на скользкий пластмассовый диванчик в стороне ото всех, не задев, впрочем, ничьих чувств. Та нелюдимость Лены, что в школе принималась другими за высокомерие, институтскими друзьями не замечалась. Дружелюбные одногруппники каким-то образом все равно постепенно стягивались в то место, куда Лена уходила, какой бы тихий уголок ни выбрала, будто она каждый раз могла рассказать им что-нибудь интересное. Им хватало даже ее молчания во время общего разговора, и при этом ее не считали угрюмой и нелюдимой. Ребята подтягивались не сразу, будто ждали, когда тронется электричка, а та стояла с открытыми дверями, усугубляя холод. Снег, налипший на подошвы ботинок, не таял на линолеуме, которым был покрыт пол в вагоне. Было слышно, как под беспокойными переступаниями веселящейся в тамбуре компании хрустит снег. Внезапно все замолкли, пытаясь услышать, что доносит динамик диспетчера с соседней станции, кто-то неудачно шагнул, не шагнул даже, а перенес вес тела с одной ноги на другую, отчего снежный хруст, особенно заметный в такой тишине, перешел в долгую дверную ноту.

Солнце уже садилось, и цвет его был как у поношенного пионерского галстука, или пионерского знамени: между красным, оранжевым и розовым. Были в жизни у Лены и другие похожие предметы того же оттенка, например, грейпфрут иногда был таким, либо алый наряд модели на обложке «Бурды» становился таким, если журнал оставляли летом на подоконнике на несколько дней, но мысль про грейпфрут и обложку не сразу пришла в голову, а сравнение с флагом и галстуком уже находилось в памяти, готовое к использованию.

В этом свете, похожем на свет в фотолаборатории, куда внезапно открыли дверь из соседней, освещенной яркими лампами комнаты, сиденья в вагоне казались белыми, тени от сидений – синими, а пар Лениного дыхания – красным, будто она действительно долгое время пробыла в некоем помещении, полном стягов, вымпелов, как тряпка была уже напитана пылью, в которую они (флаги, вымпелы и сама Лена) постепенно превращались.

Предупредительно прогудев, на соседний от электрички путь налетел товарняк, груженный чем-то сыпучим, потому что через сдвоенный грохот проходящего по рельсовым стыкам металла и сплошной железный шум всего поезда, быстро прокапывавшего тоннель внутри холодного воздуха, Лена услышала, как песок скребется о бок и окна вагона. Вот так же Лена с мамой ехали однажды в Москву, к маминой подруге, так же шел товарняк и скребся песок, Лена со своей верхней полки глядела наружу, а потом треть поездки мама вымывала из Лениного глаза соринку: колючую, каменную, огромную (судя по ощущениям), оказывавшуюся то под верхним веком, то под нижним, то где-то прямо на глазу, но при этом не видную ни самой маме, ни соседям по купе. Помня о том случае, Лена опустила лицо и невольно прищурилась, но при этом все равно видела, как свет, попадавший в промежутки между идущими вагонами, скользящий вместе с ходом товарняка, кратковременно освещает ее слева.

Первые две строки стихотворения сами собой возникли у Лены в голове, причем Лена даже удивилась тому, что они не пришли раньше, таким они были естественным продолжением ранних ее наблюдений, того, что происходило вокруг, но не казалось чем-то интересным: настолько было привычно, что солнце бывает красным во время заката или что от длинного тяжелого поезда, проходящего мимо, исходят громкие звуки. Но раньше такие наблюдения не были заключены в какие-то определенные слова. Именно эти-то слова и выдергивали обыденные вещи из других, таких же незаметных повседневных вещей и делали их событием. Две фразы были далеки от всегдашнего говорения Лены, однако при этом она чувствовала их естественность, она ощутила, что это начало стишка, который должен закончиться приходом, будто это было стихотворение, от которого она уже когда-то получила свое, а теперь подзабыла, и оно снова попалось ей на глаза.

Само наблюдение про слова при этом вовсе не было для Лены заключено в окончательную формулировку, а открылось больше как ощущение, схожее с ощущением правоты. Если бы Лену спросили, чем же литра отличается от привычного ежедневного говорения, вряд ли она смогла бы сказать что-то определенное, а скорее показала бы что-то беспомощной, но при этом восторженной жестикуляцией.

Стишок пришел сам, незаконченный, но уже хищный в своей незавершенности, Лена почувствовала, как он роется в ее памяти, пытаясь дополнить две свои строки еще двумя зарифмованными. Он одновременно был и тем, что Лена придумала сама, и тем, что Леной как будто и не было вовсе. У него имелось чувство самосохранения: Лена почувствовала его страх исчезнуть, будто это был ее собственный страх смерти. Стишок повторял сам себя, даже когда Лена, опасливо оглянувшись на приятелей, так и стоявших в тамбуре, вытянула из своей сумочки первую попавшуюся тетрадь, карандаш и записала две строки на одной из последних страниц (сначала схватила шариковую ручку, но, хоть паста там явно была замерзшая, Лена все равно, прежде чем выковырнуть карандаш, проверила стержень – несколько раз чиркнула по кончику подушечкой большого пальца).

Электричка тронулась, будто этакий горизонтальный лифт, везущий Лену в совсем другую жизнь. Отчасти даже первый кайф от первой дозы не впечатлил ее так, как эти две строки. Она поняла, что означают все многочисленные обмирания в романах Блока, поняла, что происходило, когда молодой человек из романа «все еще взбегая по лестнице совокупления, отвлекся вдруг на тусклый отблеск чайной ложки, лежавшей на столике, на то, какой необычайно яркий блик давала она в побеленный потолок, как серповидный свет этот подрагивал совместно с похожим на часовой ход движением двух человек; текст заметался, еще ни имея в себе ни звука, но уже чувствуя, что будет состоять из этого подрагивающего пятна, жадно приискивал к этому еще что-нибудь: андреевские кресты узора на скатерти, нательный крестик, утекший Мише в подмышку».

К ней подсел одногруппник, который считал, что обязан мутить хотя бы с одной девушкой, раз уж попал в такое место, где девушек этих самых было много. Функция активного самца его явно и весьма тяготила. Лене, в свою очередь, было тягостно, что объектом своих неохотных, но усердных попыток однокурсник избрал именно ее. У многих уже были свои пары, необязательно из институтских знакомых, но одногруппник, которого звали Сережа (все звали: и друзья, и преподаватели, даже из самых суровых), решил с чего-то, что обязан отыскать пару именно на первом курсе. Много у него было книжного, запланированного, правильного, разве что он картавил, но тоже как-то довольно мило, на французский манер. Когда девочки необидно подкалывали Сережу, что он девственник, Сережа покрывался прекрасным румянцем и становился похож на карапузов с поздравительных открыток авторства Владимира Зарубина. Вряд ли, конечно, сами девчонки были умудрены таким уж прямо опытом, но, если начинали смеяться, их было не остановить. Лена сочувствовала Сереже и при этом поделать с собой ничего не могла, если разгорался смех, она тщетно пыталась сдержаться.

С первых дней Сережа подался в студенческую самодеятельность: он пел и играл на гитаре. Увидев его однажды на сцене, где он, с экспрессией, изображающей экспрессию Высоцкого, как бы разрывал головой паутину между собой и микрофоном во время припева, Лена, стыдясь себя, подумала: «Какое “любить – так любить”, какое “стрелять – так стрелять”, господи».

Без спроса взяв ее руки в свои, Сережа спросил: «Не замерзла?» – и улыбнулся замечательной своей улыбкой, подышал Лене на пальцы, то есть, получается, сначала дыхнул ей морозным паром с запахом «Стиморола» в лицо, а потом на костяшки пальцев. Когда он опять поднял к ней взгляд, проверяя, правильно ли упражняется в ухаживании, Лена, в рассеянности даже не сразу выдернувшая свои ладони из ледяных рук Сережи, подумала: «Улыбку, что ли, вставить». Она прикинула рифму «рыбка – улыбка», что, конечно, не подходило к тем первым двум строкам, что уже придумались, но там можно было что-нибудь накрутить во втором четверостишии про рыбий блеск снега. Потом ей вспомнилось, что в местной газете «Консилиум», которая покупалась ради телепрограммы, едва ли не каждую неделю выходил разворот с литературными выкрутасами тагильчан, были даже поэтические подборки (Лена проверяла – вдруг торкнет, но понятно, что такое редакция бы не пропустила, поэтому не торкало). Как правило, каждый раз на литературной страничке этой светились два автора – Олег Романчук и Роман Белоцерковский. Оба они томно писали о любви и женской красоте, оба из раза в раз не уставали пользоваться рифмами «сердце – скерцо» и «улыбка – зыбкий». Белоцерковский, помимо стихов, писал еще и рассказы, которые начинались примерно так: «Молодой, но уже успешный композитор…». То есть автор показывал, дескать, вот смотрите, молодой, успешный, а еще чего-то не понимает, но я его сейчас прокручу через выдуманную мной историю, и он изменится. Герой, правда, менялся от начала рассказа к концу, но вся история казалась наивной даже Лене, которая, можно сказать, сама еще по колено стояла в наивности, чуть ли не Зайцем была из «Ну, погоди!», который там с барабаном и шариками по ночному парку. Текст же, который у нее крутился, был будто бы старше этого всего: Лены, газеты, авторов этой газеты, – посему улыбка Сережи, с ней и рыбка, и зыбко, и зыбкий, может быть, даже зыбка, оказались отброшены, руки вежливо, тихонько, однако настойчиво (Сережа их пытался как будто удержать, но вот в том-то и дело, что пытался, а не удерживал), оказались вынуты из его нежных, розовых почти до лиловости лапок; руки его при этом так скользнули, будто Сережа пытался запомнить, какова на ощупь Ленина кожа. Лена подумала, что в те моменты, когда Сережа смотрел и прикасался к ней, сама становилась чем-то вроде стишка: попадала к пареньку в голову, эта ее проекция жила потом у Сережи в голове своей жизнью. Очередными взглядами и прикосновениями Сережа уточнял и дополнял образ воображаемой Лены, пытался придать ей больше деталей. Любопытно было бы заглянуть ему в голову, посмотреть: насколько эта придуманная Лена, дополненная всякими деталями, служила Сереже как объект его онанизма, была ли она, вообще, таким объектом, потому что на курсе имелись девушки и покрасивее Лены, что было совсем не трудно, и тактильные подвижки Сережи мог дополнять вовсе не ее образ, а перекладываться на образы Вики или Саши. Вообще, девчонки решили между собой, что если на кого Сережа и передергивает, то сугубо на себя, когда представляет себя на сцене, с летящими в него букетами от восторженно беснующейся публики.

Сама Лена не с потолка взяла такой интерес, не извне он возник у нее. Голова Лены во время одиноких поездок в трамвае, маршрутке или перед сном, если сам сон не шел, подсовывала то один, то другой образ знакомого ей человека. Это было совершенно произвольно, будто мозг, если считал какую-то беседу не совсем завершенной, пытался доиграть разговор до некого необходимого успокоительного для самого себя финала. Так вот мысленно поговорив, Лена считала вопрос решенным, скуку по человеку развеянной, и потом, встретив его, уже и не беседовала с ним особо, потому что, ну что уж тут разговаривать, если столько уже переговорено. Сексуальных идей воображение Лены тоже не было лишено. Несмотря на то что в определенном смысле свидание с Олегом было совершенно невинным, позже оно превратилось в несколько ярких, обрывочных сцен, сначала в неких местах, каких в жизни Лены и не существовало вовсе: в белой, стерильной комнате, наполненной белой мебелью, или на каком-то острове, под шум океана, в невероятной зелени и синеве, позаимствованной, наверно, из рекламы «Баунти», и Лена в этой сцене была тоже вроде модели оттуда, такая вся с длинными волосами, с мелкими капельками прибоя и пота на загорелой коже, и Олег там был с капельками прибоя и пота. Первоначально мысль о том, что все может происходить у нее дома, в ее постели, и без того подвижной в плоскости x-z, или на диванчике в гостиной, под звяканье хрусталя в серванте, вызывала у Лены неприятие, однако позже стала даже слегка заводить. И это были только фантазии из последних, более крупных, более-менее проработанных. При этом, если кто-нибудь из парней шутил на эту тему, Лена негодующе фыркала, как фыркали и другие девочки; Лена пыталась угадать, кто из них фыркает искренне, хотя и сама фыркала искренне, потому что в момент шутки была немного не той Леной, какой была дома – в туалете, когда крутило живот, или в ванной; тех Лен как бы и не существовало для других людей, с какого-то времени даже для родных они были как бы пьющими близкими родственниками, о которых неудобно говорить, если они не творят чего-нибудь по-настоящему забавного.

Так избирательно слепа она была не только к тому, что считала своими недостатками, у близких людей подчас отказывалась их видеть. Был ведь, например, у бабушки и мамы вибромассажер, в детстве ей объясняли, что он неплохо лечит спину, при этом не видела ни разу, чтобы кто-нибудь лечился этим вибромассажером. С другой стороны, был же в доме и напольный вращающийся диск, который предназначался для некой особенной гимнастики, упражнения для которой Лена даже видела в журнале «Здоровье»; на диске этом тоже никто никогда не занимался, на нем и ради развлечения покружиться было трудновато, стояла на нем Лена или сидела по-турецки, стоило вертануться как следует, и центростремительное ускорение легко, будто даже за шкирку взяв, швыряло ее куда-нибудь вбок. Был еще в доме гимнастический снаряд, похожий на мочалку с пружинами, он тоже валялся то там, то сям бессмысленный и неупотребляемый.

Почти бесполезной была домашняя библиотека. Ряд томов Дюма и шестнадцать толстых книг «Современного американского детектива» просто занимали полки, откуда их, кажется, ни разу не брали с тех пор, как туда водрузили. Ладно бы часть библиотеки и ненужные предметы были из тех, что могли когда-нибудь пригодиться, нет, совершенно они были бесполезны. Никто больше не собирался читать трилогию про мушкетеров, вычленив ее из ряда плотно стоявших одинаковых книг. Лена попробовала в детстве, но как- то ей не зашло – детективы никто не то что не читал, но даже и не пытался начать хотя бы из любопытства. Так же пылился Вальтер Скотт. Спортивные снаряды не имели шанса, что о них вспомнят, как вспомнили о засохшем шланге от стиральной машины, когда оказалось, что им прекрасно можно прочищать засор в сливе кухонной раковины. Лена спокойно мирилась с обилием лишних вещей в доме, она привыкла, что ее окружают бесполезные предметы, она закрывала глаза на то, что мама и бабушка не хотят избавиться от хлама. У нее самой стоял на полке пластмассовый красный гном, появившийся после поездки в Москву: конфеты, которым гном служил упаковкой, были давно съедены, а он остался. Лежала в нижнем ящике стола большая яркая коробка из-под конфет, тая́ внутри аккуратно разглаженные утюгом фантики, – выкинуть все это добро не поднималась рука; там же находилась довольно большая коллекция открыток, в основном праздничных, но было и несколько наборов серьезных народных артистов.

Стишок тоже оказался в ее голове, как она в родительской квартире, – большая часть хлама, что его окружала, была ему совершенно не нужна. Пока Лена катилась до дома, нареза́ла салат, жарила кусочки батона, чтобы потом на месте уже намазать их шпротным паштетом, потом ехала с увесистым пакетом на Гальянку, где назначено было место сбора, – стишок перебирал в ее памяти случайную ерунду и наконец выбрал неожиданно воспоминание о том, как она с забытой уже целью вырезала из журнала цветные красивые фотографии женщин, пытаясь резать по контуру, но поскольку не нашла нормальных ножниц, резала огромными портновскими, орудовать которыми было не ахти (еще Лена досадовала тогда, что, вырезая фигуру с одной стороны страницы, теряет фигуру по ту сторону, жадничала, что нельзя без потерь вырезать как-нибудь обе).

Выбрал он и случай в ноябре, о котором Лена думать-то забыла, не могла предположить, что такое вообще запоминается. Она шла домой, увидела жестяную крышку от пивной бутылки на тротуаре со слежавшимся уже снегом, вдавила эту крышку каблуком и отметила про себя, что крышка похожа на рождественскую звезду из какого-то мультфильма, вроде бы из «Супер-книги». Эта мысль как влетела в ее голову, так, казалось, и вылетела из нее; стишок же высветил ее, как спичкой на антресолях, будто разыскивая свечи при внезапно сдохшем электричестве. «Смотри, что я нашел», – как бы сказал стишок прямо посреди беседы со встреченной по пути до нужного дома одногруппницей. Хорошо, что не было у Лены при себе ни тетради, ни блокнота, иначе она кинулась бы записывать, будто конспектируя слова подружки о блузке, которая была такая вот и такая, но на нее был пролит вишневый сок, на такую часть груди, что даже ничем не завесить, никакими бусами, о салате из чеснока, морковки, сыра и майонеза («Его много получается, хотя вроде и сыра – всего ничего, и морковка одна»).

И без того несколько рассеянная, Лена перестала подавать признаки хотя бы какой-то активности и принялась просто ходить за одногруппницей меж высоких зданий четной стороны Уральского проспекта, тогда как с нечетной находилось огромное снежное поле, терявшееся во мраке и холоде. Они выглядывали номера домов, пытаясь найти нужный, потому что потерялись, как в лесу: время было довольно позднее, народ во дворах по причине холода особо не развлекался, а подходить к тем немногим, кто все же кучковался под сумрачными козырьками подъездов, было боязно. Подружка почему-то решила, что она главнее беспомощной Лены, что обязана довести Лену до места, поэтому, видно, опасалась, что Лена обидится на нее за то, что она не может сделать это быстро, что они обошли зачем-то кругом школу, стоявшую на возвышении, наткнулись на собачника, чей черный пес перебежал им дорогу, и подружка сказала, что ладно не кошка. Собачник слабо ориентировался в районе, мог назвать только номер своего дома, при этом честно сказал, что не помнит, как номера убывают-прибывают, но махнул рукой наугад, потому что помнил что-то такое вроде, когда в магазин ходил за лампочками.

Они оказались не самыми последними из прибывших гостей и не последними, кто спросил собачника о дороге. Последней пришла Вика со своим парнем, оба словно веселые оттого, что продрогли и потерялись. Кроме Вики, парней привели еще две девушки. Чувство некоторой неловкости от присутствия незнакомых людей в уже как бы сложившейся компании слегка скрадывало ушибленное, более чем обычно, состояние Лены, но не настолько она была все же в задумчивости, чтобы не следить с определенной степенью ревности за тем, как ребята едят приготовленные ею бутерброды и салат, больше ли им нравится ее еда, нежели другие салаты и бутерброды. Потом она вызвалась помочь хозяйке дома наре́зать еще колбасы, а когда они вернулись к столу, гости уже были очень пьяные, либо притворялись таковыми, рисуясь друг перед другом. Сереже не дали достать гитару из чехла, да еще со словами «Сколько можно-то уже про уток, про плот!», так что он даже поскучнел и начал собираться прочь, его стали уговаривать остаться, отчего он заметно повеселел, Лена подумала, что не одна она тут такая сумасшедшая – жадная хотя бы до какого-нибудь внимания.

Временно самоустранившиеся родители хозяйки дома не курили, посему хозяйка приказала ходить на балкон, даже не в подъезд, потому что на лестничной площадке были очень раздражительные соседи. Лена увязалась за курильщиками, не столько затем, чтобы подышать дымом, конечно: среди курящих разговоры были интереснее, чем за столом, табак, видно, как-то действовал, делал их чем-то вроде пифий, накладывался на опьянение и еще более развязывал воображение и языки. И еще это, наверное, было нечто бессознательное, ведь когда мама курила на кухне, она была интереснее и казалась Лене красивее и серьезнее, внушительнее, чем обычно, ее паузы в словах во время затяжек порой завораживали Лену, мама в эти секунды молчания становилась похожа на Каа из советского мультфильма. Имелась и вторая причина, которая влекла Лену на балкон, – высота. Сама Лена всю жизнь видела свою улочку со второго этажа, да и то не круглый год: когда на акации и тополях возле дома появлялась зелень, дорога и нежилое здание напротив ее окна полностью скрывались за листьями.

Подружка жила на десятом этаже, при этом дом ее стоял несколько выше, поэтому с балкона были видны плоские крыши остальных девяти и десятиэтажек. Глядя сверху на крупные темные пятна зданий с вкрапленными в них огнями мелких окон, вслушиваясь в приятельскую болтовню, удивляясь, что эти люди, обсуждающие фильмы ужасов, станут учителями и будут с серьезным видом день за днем входить в класс, борясь со страхом, что тело на пару секунд перестанет слушаться ее и само как-нибудь перевалится через бортик балкона, Лена хотела текста, который бы вместил вот эту вот высоту, темноту и то, что балкон находился почти на углу дома, так что при взгляде налево стена, об которую терлись наждачные снежинки, обрывалась и как бы кренилась навстречу практически неподвижным тучам.

Может, это стояние на балконе, и вся вечеринка, переросшая в пение под гитару песен «Агаты Кристи» и «Наутилуса», медленные танцы, где Сережина прилипчивость пришлась как нельзя кстати, хотя бы тем, что Лене, в отличие от некоторых, было с кем потанцевать, было кому ее проводить, отвлекли Лену от ее первого стишка, потому что он в итоге не получился таким, как она хотела, то есть вроде и вышел, и логически закончился, все в нем Лене нравилось, но прихода от него не было. Она его изредка перечитывала, прежде чем забросить и забыть, пробовала понять, в каком месте ошиблась, и помнила о том вечере, точнее, уже о том, как она шла последние метров триста до дома, радостная, хотя никаких особенных поводов для радости не было, полная ощущением прожитого большого события, которое совершенно не являлось, ведь, замечательным.

Гораздо больше на нее в ту зиму должно было, вроде бы, повлиять то, что она переспала с Сережей, перешагнула еще один этап своего взросления. Но дело было, видно, в том, что она, переступая этот этап, будто на руках перенесла с собой и Сережу, который в первый свой раз на его территории (что было бы с ним у нее дома, где он нервничал бы от каждого лишнего шороха, боясь быть застигнутым родственниками Лены) откровенно не блистал. И не мог блистать, потому что близость не перенесла Лену и его ни в белую комнату с белой мебелью, ни на кокосовый остров, не превратила его в загорелого красавца или хотя бы в Олега. Умом-то Лена понимала, что подобные телепортация и превращение невозможны в принципе, но обида на Сережу осталась. У него тоже, скорее всего, были некие представления о сексе, от которого он ждал гораздо большего, и Лена его тоже чем-то разочаровала.

После того, как Лена вышла из детского возраста, ее дома особо никто не тискал; она открыла для себя, что вообще отвыкла от прикосновений, что любой поцелуй ниже лица вызывает у нее либо дикий смех, либо попытку оттолкнуть или даже ударить. Ленин пинок коленом в печень вряд ли оставил у Сережи приятные воспоминания, наверняка ни о чем подобном он и мечтать не мог, когда воображал близость с Леной или с кем он там ее себе представлял. Лена тоже не предполагала, что в самый неподходящий момент отметит, что у Сережи чудовищно большая голова, он и сам был не маленький, но само отношение головы к туловищу один к пяти превращало Сережу в глазах Лены во что-то вроде гигантского пупса. У него и прическа походила на пластмассовую челочку бывшей у нее когда-то куклы, и даже глазки синели так же ярко. Пупс был чем-то даже лучше, цветом, например. И Лена, и Сережа в голом виде были до отвращения для Лены белы, с красноватыми кистями рук и лицами. На фоне простыни эта бледность оборачивалась желтоватостью жира или серостью теста. Лена зачем-то поцеловала Сережу в шею, и он кончил, так ничего толком и не начав.

В перерыве у Сережи хватило ума не брать гитару, хотя начало песни «Как бы крепко ни спали мы, нам подниматься первыми» было бы в тему. Ну, по крайней мере, он сделал виноватый вид, а Лена сделала вид, что сочувствует. Кажется, Сережа боялся, что Лена расскажет об этом конфузе, а сам уже еще задолго до этого наболтал дружкам, что у него с Леной было чуть ли не как в «Девять с половиной недель».

Она позволила ему второй заход и, глядя на его физкультурное усердие, слегка маялась совестью за то, что использует Сережу для того, чтобы не облажаться, если ей когда-нибудь подвернется действительно кто-нибудь интересный.

Думая, что новый опыт как-то на нее повлиял, она попробовала литературно обработать свои ощущения. Стихи, как и секс, получились не очень. Особенно Лена стеснялась, что в семи с половиной текстах четыре раза повторялось словосочетание «светлая грусть», даже раздеваться и начинать с Сережей было не так неловко, как натыкаться на эти слова. Она присматривалась к Сереже: изменился ли он после той их встречи? Обидно было, что его тоже, кажется, никак не коснулось это их телесное взаимодействие. Лену подмывало сказать Сереже, что она залетела, что его сперматозоид, видно, махнув здоровенной головой, как сам Сережа перед микрофоном, прорвался через резинку. Ее интересовало, как Сережа отреагирует: будет ли рад; начнет ли уточнять: от него ли. Впрочем, эту выходку, при всей забавности самого эксперимента, Лена отмела, потому что это было слишком безумно.

Конечно, они сходили еще на несколько свиданий, однако в Сереже не находилось прежнего пыла, с коим он добивался постели; даже Лена была в большей степени не прочь повторить, по крайней мере ей так казалось, может, если бы Сережа принялся настаивать, она бы еще порисовалась, прежде чем согласиться. И Сережа, выполнив некий пункт, который себе наметил в жизни, заскучал при Лене, хотя попыток завести подружку поинтереснее не предпринимал, и Лена, когда не получила того, чего хотела, а чего хотела, и сама не знала, при встречах с Сережей говорила коротко, откровенно показывала, что ей с ним скучно. Никто никого не бросал: они просто перестали встречаться, да и все. Так быстро это произошло, что за букетиком, который Сережа подарил Лене на Восьмое марта, сексом и расставанием март не успел даже закончиться. Лена потом думала, что, если бы и правда забеременела, Сережа обязательно переключился бы на какой-нибудь запасной план, который у него был наверняка набросан, обязательно бы женился на Лене, если бы поздно было что-то менять, и стали бы они жить, как папа Лены с мамой Лены, два скучающих друг от друга человека, с редкими приступами праздничного веселья, или показной, при походах в гости, если уж не любви, то симпатии.

Если Сережа после отношений с Леной прекратил всматриваться в людей противоположного пола, делал суровое лицо, когда его спрашивали, что это с ним, а в присутствии Лены совмещал ответ на подобный вопрос с быстрым взглядом в Ленину сторону, то Лена и рада была остановиться, но не могла. Она запала на этот раз не на одногруппника, потому что одногруппники от близкого знакомства казались придурковатыми, либо если не отличались придурошностью, то были заняты; ее заинтересовал однокурсник. Любовь ее, впрочем, носила платонический характер, потому что Лена не знала, как подступиться к совершенно дикому с виду высокому молодому человеку, ездившему в институт откуда-то из пригорода. Обычно он сторонился компаний, но, если уж оказывался в толпе, его лохматая голова высилась над другими, как голова коня. Он и вел себя, как пугливая лошадь, каким-то образом оказавшаяся внутри аудитории: сторонился других, осторожно ходил по лестнице, слегка шарахался, если к нему обращались. Люди тоже старались держаться от него в стороне, будто боясь, что он может лягнуть. Ходил он всегда в черном костюме и черной рубашке с расстегнутой верхней пуговицей («Ему бы галстук», – еще до того, как заинтересоваться этим молодым человеком, думала Лена). Кто-то с курса предполагал, что парень когда-нибудь придет в институт с автоматом или ружьем, или пришел бы уже, если бы они все жили и учились в Америке. Преподаватели относились к этому молодому человеку с гораздо большей симпатией, чем студенты; то ли было за что, то ли знали про него что-то, что вызывало эту симпатию, потому что учился он, не особо выделяясь среди других.

Так или иначе, на одном из семинаров, Лена услышав, как он дрожащим голосом зачитывает свой рефератик, держа тетрадку в трясущихся от волнения руках, внезапно оказалась охвачена чем-то вроде приступа жалости, такой силы, какой не испытывала никогда до этого; особенно грустно ей стало от перхоти, заметной на плечах его пиджака. Парень по-деревенски окал, торопливо пробегался по длинным словам и коротким предложениям, как бы выбрасывая гласные. «Лучше бы он заикался», – шепнул кто-то из девчонок, оформив в слова неловкое неопределенное чувство Лены, вызванное его чтением.

Парень очень бы удивился, если бы узнал, как много о нем Лена думала еще несколько недель после его выступления. Он поразил ее так, как поразил лет в десять мальчик с фрески Васнецова «Крещение Руси»: несмотря на то что сама фреска была наполнена фигурами, как утренний автобус или трамвай, Лену тогда привлек только он; его макушка торчала из нижнего края, из-под головы старика мальчик вопросительно смотрел в лицо наклонившегося священнослужителя, державшего книгу. Маленькая Лена томилась, не зная, как мальчик оказался в воде, что стало с ним потом, тогда ее это очень волновало по непонятной причине, еще она не могла разобраться: мальчик это или девочка, и это волновало ее тоже. Таким же томлением неизвестности полнилось и ее чувство к парню в черном. Только в детстве это была тоска по тому, что она узнать никогда не сможет, а тоска по однокурснику была сродни самоистязанию: Лена почти ничего про него не знала, но и знать не хотела, боясь, что это разрушит ее чувство тоски по нему.

Появления стишка она в этот раз просто не заметила, не обратила внимания, что в голове ее сами собой между делом крутятся две строчки, похожие на слова услышанной где-то попсовой или полуроковой песенки. Первая строка была такая: «Ты говоришь “Волколамск”, чувак, “Волколамск”». Никак не вязалась эта строчка с однокурсником, никогда он при ней не пытался произнести слово «Волоколамск», хотя если бы попытался, у него бы получилось именно так. Слово «чувак» она тоже никогда не употребляла, из ее друзей тоже никто не пользовался этим словом.

К «Волколамску» хорошо прилегла рифма «волопас». Этот стишок не был таким осторожным и привередливым, как первый, он с легкостью нагреб недавних впечатлений, буквально выпал на тетрадный лист в количестве пяти четверостиший, на несколько минут, прежде чем Лена смогла прийти в себя от неожиданности, пригвоздил ее к стулу внезапным приходом. Благо, стул находился в ее комнате, а Лена как раз была занята своими студенческими бумажками: ковырялась в конспектах по математической логике, готовясь к завтрашнему занятию.

Накрыло ее не так сильно, как в самый первый раз, но радость, что у нее получилось сделать свой первый настоящий, пробирающий стишочек, отчасти усилила эффект. Стёкла в окошке ее комнаты как бы исчезли, отраженная в стекле настольная лампа и там же отраженная Лена с вопросительным взглядом переместились на улицу, в уже раскрывшиеся, большие и пыльные тополиные листья. Взгляд потусторонней Лены был настолько внимателен, что Лена в неловкости поправила халатик на груди. Настольная лампа, склонив пластмассовую шейку, недвижно пялилась на свое отражение в мутном листе оргстекла, которым была покрыта столешница. Отражение лампы в столешнице, в свою очередь, как-то даже осмысленно глядело на Лену.