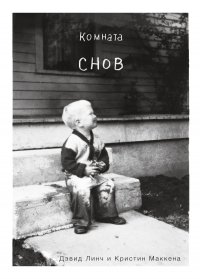

Читать онлайн Комната снов. Автобиография Дэвида Линча бесплатно

- Все книги автора: Дэвид Линч, Кристин Маккенна

Life and Work (Room to Dream)

David Lynch and Kristine McKenna

Copyright © 2018 by David Lynch and Kristine McKenna

Редакция благодарит за помощь Ольгу Нестерову Линч, Дэвид.

© Миллер О., перевод, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

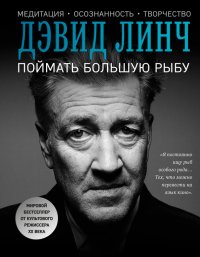

Авантитул: Линч на съемках фильма «Голова-ластик» в Лос-Анджелесе. 1972. Фотограф: Катрин Колсон.[1]

Титул: Линч в доме Пьера Кенига #22 в Голливуде на съемках рекламного ролика L’Oréal, 2004. Фотограф: Скотт Ресслер. Содержание: Линч и Патриша Аркетт на съемках фильма «Шоссе в никуда» в 1995 году в доме Линча в Голливуде. С благодарностью mk2 Films. Фотограф: Сюзанна Теннер.

Посвящается Его Святейшеству Махариши Махеш Йоги

и мировой семье

Предисловие

Когда мы решили написать книгу «Комната снов» несколько лет тому назад, мы преследовали две цели. Первая: подойти как можно ближе к созданию описательной биографии, что означает точную достоверность всех фактов, лиц и дат и что все участники событий реальны и учтены. Вторая: мы хотели, чтобы голос субъекта играл ведущую роль во всем повествовании.

Для этого мы выбрали метод, который может показаться странным, однако мы надеемся, что читатель не собьется с ритма. Сначала один из нас (Кристин) писал главу, используя стандартный набор инструментов для биографии: исследования и интервью с членами семьи, друзьями, бывшими женами, коллегами по творчеству, актерами и продюсерами. Затем другой (Дэвид) просматривал написанное, исправлял ошибки и неточности и писал главу в ответ, используя воспоминания других и раскапывая свои собственные. Книга, которую вы держите в руках, – это в основном диалог героя с собственной историей. Мы не устанавливали никаких границ и правил, когда начинали писать. Многие из тех, кто любезно согласился дать интервью, могли поведать собственную версию событий – такими, какими они их видели. Книга не была задумана как толкование фильмов и других произведений искусства, которые являются частью этой истории; подобный материал легко найти в открытом доступе. Перед вами – хроника произошедших событий, а не их интерпретация.

Ближе к завершению книги мы пришли к одному и тому же выводу: кажется, что книга короткая и едва царапает по поверхности истории, с которой мы имеем дело. Человеческое сознание слишком широко, чтобы уместиться между двумя сторонами обложки, и опыт каждого человека слишком многогранен. Мы стремились к четкости, но это все равно лишь проблеск в темноте.

– ДЭВИД ЛИНЧ И КРИСТИН МАККЕННА

Американская пастораль

Линч и его учитель второго класса, миссис Крабтри, в Дареме, Северная Калифорная, 1954. «Единственный раз, когда я получил отличную оценку» Фотограф: Санни Линч.

Линч и его младший брат, Джон Линч, в Спокане, Вашингтон, 1953. «На этой машине мы переехали в Дарем. У отца была перевязана рука, потому что он чинил заржавевшую коляску моей сестры и перерезал себе связки». Фотограф: Дональд Линч.

Эдвина и Дональд Линч, 1944. «Папа отвечал за моторный отсек на тихоокеанском эсминце. Он и еще несколько ребят должны были изготовлять дымовые завесы. Папа что-то напутал, и все признали, что у него получился лучший дым». Фотограф: Артур Сандолм.

Мать Дэвида Линча была городской девушкой, а отец был родом из деревни. Хорошее начало для нашей истории, потому что история эта о двойственности. Линч сказал однажды: «Все это находится в таком слабом состоянии, вся эта плоть и этот мир несовершенны», и понимание этой мысли – ключ к его творчеству[2]. Мы живем в царстве противоположностей, в месте, где добро и зло, дух и материя, сердце и разум, невинная любовь и грязная похоть сосуществуют в хрупком перемирии. Работы Линча существуют в сложной для понимания зоне, где сталкиваются прекрасное и уродливое.

Мать Линча Эдвина Сандолм была потомком финских иммигрантов и выросла в Бруклине. Она впитала в себя дым и сажу города, запахи масла и бензина, обман и истребление природы; все это повлияло на Линча и его восприятие мира. Его прадед по отцовской линии владел участком пшеничных полей близ Колфакса, Вашингтон, где в 1884 году родился его сын Остин Линч. Лесопилки и высокие деревья, запах свежескошенных лугов, ночное небо, полное звезд, которые видны лишь вдали от городов, – все это тоже часть Линча.

Дед Дэвида Линча стал фермером, как и его отец. На похоронах он познакомился с Мод Салливан, девушкой из Сент-Мэрис, штат Айдахо, и вскоре они поженились. «Мод была очень образована и мотивировала отца», – рассказывала сестра Линча, Марта Леваси, о своей бабушке, работавшей учительницей в школе, вместившей одну комнату, на земле, которой владели она и ее муж недалеко от Хайвуда, Монтана[3].

У Остина и Мод Линч было трое детей. Отец Дэвида, Дональд, был вторым ребенком, он родился 4 декабря 1915 года в доме без воды и электричества. «Он жил в заброшенном месте и очень любил деревья, потому что в прериях они не росли, – рассказывал брат Дэвида, Джон. – Он не собирался становиться фермером и жить в прериях, поэтому ушел в лесоводство»[4].

Дональд Линч писал диплом по энтомологии в университете Дьюка в Дюрхеме, Северная Калифорния, когда в 1939 году встретился с Эдвиной Сандолм. Она работала над своим дипломом с двойной специализацией на немецком и английском языках, и их пути пересеклись во время прогулки в лесу. Девушку впечатлила учтивость молодого человека, когда тот придержал ветвь, чтобы она могла пройти. Во время Второй мировой войны оба они служили на флоте, а в 1945 году поженились в маленькой морской часовне на острове Маре, Калифорния, в двадцати трех милях к северу от Сан-Франциско. Вскоре после этого Дональд получил место ученого в Министерстве сельского хозяйства США в городе Мизула, Монтана. Именно здесь он и его жена начали строить семейное гнездо.

Дэвид Кейт Линч был их первенцем. Он родился 20 января 1946 года в Мизуле. Ему было всего два месяца, когда семья переехала в Сандпоинт, Айдахо, где и прожила два года, пока Дональд трудился в Министерстве сельского хозяйства. Они еще проживали там в 1948 году, когда родился младший брат Дэвида Джон, но на свет он появился в Мизуле: Эдвина Линч, которую дома называли Санни, решила родить второго сына именно там. Позднее в том же году семья переехала в Спокан, Вашингтон, где в 1949 году родилась Марта. 1954 год семья провела в Дюрхеме, пока Дональд завершал свои исследования в университете. После Линчи ненадолго вернулись в Спокан, а затем в 1955 году обосновались в Бойсе, Айдахо, где задержались до 1969 года. Именно здесь Линч провел самые значимые годы своего детства.

Период после Второй мировой войны как нельзя лучше подходил для того, чтобы быть ребенком. В 1953 году закончилась Корейская война, многообещающий президент Дуайт Эйзенхауэр находился у власти два срока с 1953 по 1961, природа все еще цвела, и казалось, что поводов для забот совсем нет. Хотя Бойсе – столица штата Айдахо – в то время оставался довольно провинциальным городом, и дети среднего класса здесь росли с невообразимой ныне степенью свободы. Детских праздников еще не проводили, и детвора просто собиралась в кучки и скиталась по улицам, исследуя окружающий мир самостоятельно, – вот такое детство было у Линча.

«Детство было волшебной порой для нас, особенно лето, и самые яркие мои воспоминания о Дэвиде – именно летние, – вспоминал Марк Смит, один из лучших друзей Линча в Бойсе. – Наши двери разделяло всего метров десять, и после завтрака мы тут же неслись на улицу и играли днями напролет. Неподалеку были незанятые участки, и мы брали отцовские лопаты, строили огромные подземные форты и просто лежали в них. Мы были в таком возрасте, когда мальчишки обожают играть в войну»[5].

И у матери, и у отца Линча были братья и сестры (по двое с каждой стороны), и все, кроме одного, были женаты и имели детей, поэтому семья была большой – с великим множеством тетушек, дядюшек, двоюродных братьев и сестер. Все они время от времени собирались в доме дедушки и бабушки Линча по материнской линии в Бруклине. «Тетя Лили и дядя Эд были добрыми и приветливыми людьми, а их дом на Четырнадцатой улице был неким пристанищем – у Лили был огромный стол, который занимал большую часть кухни, и за ним все помещались, – вспоминает кузина Линча Елена Зегарелли. – Когда приходили Эдвина и Дон с детьми, это был большой праздник: Лили готовила роскошный обед, и подтягивались все»[6].

По словам очевидцев, родители Линча были исключительными людьми. «Наши родители разрешали нам делать абсолютно сумасшедшие вещи, сейчас бы мы их точно делать не стали, – сказал Джон Линч. – Они были очень открытыми и никогда не заставляли нас поступать так или иначе». Первая жена Дэвида Линча, Пегги Риви, рассказала: «То, что Дэвид рассказывал мне о своих родителях, просто невероятно: если у ребенка появлялось желание что-то сделать или о чем-то узнать, оно воспринималось абсолютно серьезно. У них была мастерская, где можно было творить все, что угодно, и возникал лишь один вопрос: как нам это сделать? Идеи мгновенно воплощались в реальном мире, и это было очень сильно».

«Родители Дэвида поддерживали стремления своих детей быть теми, кем им хочется, – продолжила Риви. – Но у отца Дэвида были еще и другие стандарты поведения. Относись к людям хорошо, и, когда что-то делаешь – делай это хорошо. У него было с этим очень строго. Дэвид тоже отличался исключительным перфекционизмом, я уверена, что это как-то связано с его отцом»[7].

Друг детства Линча Гордон Темплтон запомнил мать Линча «отличной домохозяйкой. Она шила одежду для детей и была хорошей швеей»[8]. Родители Линча сохранили в отношениях романтику. «Они всегда держались за руки и целовали друг друга на прощание, – рассказала Марта Леваси, – а еще, подписывая письма, мать Линча писала «Санни» и рисовала рядом солнышко, и «Дон» – и рисовала рядом деревце. Они были убежденными пресвитерианами». «Это была важная часть нашего воспитания, – говорил Джон Линч. – Мы ходили в воскресную школу. Наши соседи Смиты были полной противоположностью. По воскресеньям Смиты заводили свой роскошный Форд Т-берд и уезжали кататься на лыжах, а мистер Смит курил сигарету. Мы же забирались в наш “Понтиак” и ехали в церковь. Дэвид думал, что Смиты крутые, а наша семья скучная».

Дочь Линча Дженнифер помнит свою бабушку «строгой, правильной и очень активной в церкви. У Санни было отменное чувство юмора, и она очень любила своих детей. Мне никогда не казалось, что Дэвид был любимчиком, но совершенно точно она беспокоилась о нем больше, чем об остальных. Мой отец нежно любил обоих родителей, но в то же время презирал всю эту благопристойность, аккуратный белый забор и так далее. Он испытывал ко всему этому определенные романтические чувства, но в то же время терпеть не мог, потому что он хотел курить сигареты и посвящать жизнь искусству, а они ходили в церковь, и все у них было безупречно, тихо и хорошо. Это немного сводило его с ума»[9].

Семья Линча жила в одном тупике по соседству с несколькими мальчишками примерно одного возраста, и все они подружились. «Нас было около восьми, – рассказал Темплтон. – Были Уиллард “Уинкс” Бернс, Гэри Ганс, Райли “Райлс” Катлер, я, Марк и Рэнди Смиты и Дэвид и Джон Линчи, и все мы были как братья. Мы зачитывались журналом Mad, катались на велосипедах, летом купались в бассейне, ходили в гости к своим девушкам и слушали музыку. Мы были свободны – могли кататься на велосипедах до десяти вечера, самостоятельно ездить в центр на автобусе, и мы все присматривали друг за другом. И все любили Дэвида. Он был дружелюбным, компанейским, скромным, преданным и всегда приходил на помощь».

Кажется, Линч был понимающим и талантливым мальчиком, которому очень не хватало тонкости и мастерства – а их трудно было достичь в Бойсе 50-х годов, и в детстве он все твердил: «Вот бы случилось что-то из ряда вон». Телевидение принесло первые альтернативные реальности в дома американцев, и это стало размывать уникальную атмосферу провинциальных городов по всей стране. Может показаться, что такой проницательный ребенок, как Линч, уловил волну коренных изменений, которые начали менять облик страны. В то же время он как нельзя более соответствовал своему времени и месту, был образцовым бойскаутом; а когда вырос, периодически напоминал о своем статусе скаута-орла, высшем статусе, который может заслужить скаут.

«Мы были вместе в Отряде 99, – рассказал Марк Смит. – У нас были все эти занятия – плавание, вязание узлов, а еще были уроки выживания в лагере, когда нам рассказывали, что можно есть в лесу, чтобы выжить, как поймать белку и приготовить ее, ну и тому подобное. У нас было несколько уроков, а потом мы отправились в горы, чтобы выживать. До этого мы купили все сладости, которые только могли, и съели их все в первый же час. И когда мы добрались до озера, где нам сказали поймать рыбу – чего не смог сделать никто из нас, – к ночи мы уже решили, что умрем от голода. И тут мы увидели кружащий над нашими головами самолет. С него нам сбросили коробку на парашюте. Это выглядело очень драматично. Коробка оказалась доверху забита продуктами вроде яичного порошка, и мы все выжили».

У Линча был врожденный талант к рисованию, который проявился в раннем возрасте. Мать не покупала ему раскраски – ей казалось, что они ограничивают воображение, отец же приносил кипы разлинованной бумаги с работы. В распоряжении Линча имелись все нужные материалы, и когда он садился рисовать, он был полон вдохновения следовать за своей фантазией. «Это было как раз после войны, повсюду валялись боеприпасы, и я рисовал винтовки и ножи, – вспоминал Линч. – Я обожал самолеты, бомбардировщики, истребители, «Летающих тигров» и пулеметы Браунинга с водяным охлаждением»[10].

Марта Леваси вспоминала: «Большинство ребят носило тогда обычные футболки, а Дэвид делал на заказ особенные футболки с помощью волшебных маркеров, и все в округе их покупали. Помню, что мистер Смит купил одну для своего друга, которому исполнялось сорок. Дэвид написал что-то в духе „В 40 Жизнь Только Начинается“, изобразив мужчину, глядящего на хорошенькую женщину».

Одаренный и харизматичный Линч, по словам Смита, «однозначно привлекал к себе людей. Он был очень популярным, и я легко представляю его в режиссерском кресле – он всегда был полон энергии и окружен друзьями, потому что мог заставить людей смеяться. Помню, как в пятом классе мы сидели у тротуара, читали Mad вслух и просто плакали от смеха, и когда я увидел первую серию “Твин Пикс”, я узнал тот самый юмор». Сестра Линча подтвердила его слова: «многие шутки из того времени живут теперь в работах Дэвида».

Линч был президентом в седьмом классе и играл на трубе в школьной группе. Как и большинство здоровых жителей Бойсе, он катался на лыжах и плавал – по словам сестры, и то, и другое ему удавалось одинаково хорошо – и вдобавок играл на первой базе в младшей бейсбольной лиге. А еще он любил кино. «Когда он ходил на фильмы, которые я не видел, то возвращался домой и пересказывал их мне в деталях, – рассказал Джон Линч. – Помню, ему очень понравился “Человек, который застрелил Либерти Вэланса” – Дэвид лишь о нем и говорил». Первым фильмом, который посмотрел Линч, был «Жди, пока светит солнце, Нелли» – угнетающая драма Генри Кинга 1952 года, где главного героя убивают в парикмахерской. «Я смотрел его с родителями в кино под открытым небом и помню сцену, где парня расстреляли из пулемета в кресле парикмахера, а в следующей сцене маленькая девочка играла с пуговицей, – вспоминал Линч. – Внезапно ее родители поняли, что эта пуговица застряла у нее в горле, и я помню это ощущение чистого ужаса».

В контексте работ Линча неудивительно, что его детские воспоминания – это смесь света и тьмы. Возможно, работа его отца, связанная с больными деревьями, наделила его повышенной чувствительностью к тому, что он называл «дикая боль и упадок», таящиеся за фасадом вещей. Какой бы ни была причина, Линч был необычайно чувствителен к энтропии, которая пожирает все новое, и это его беспокоило. Семейные поездки к бабушке и дедушке в Нью-Йорк тоже тревожили Линча. Он вспоминал, как сильно его пугало то, что он там встречал. «То, что меня тревожило, не шло в сравнение с теми чувствами, которые у меня при этом возникали, – признался он. – Я думаю, что люди ощущают страх, даже когда не понимают его причины. Иногда ты просто входишь в комнату и понимаешь, что в ней что-то не так, и когда я отправлялся в Нью-Йорк, это чувство накрывало меня, словно одеяло. Среди природы люди тоже ощущают страх, но этот страх другого рода. За городом может случиться много чего плохого».

Картина, которую Линч написал в 1988 году – «Бойсе, Айдахо», – отражает эти воспоминания. В правой нижней части черного поля вычерчен контур штата, окруженный крохотными буквами, которые складываются в название картины. Четыре зазубренные линии пересекают черное поле, а с левой стороны на штат угрожающе надвигается нечто, похожее на торнадо. Пугающий образ.

Очевидно, самые бурлящие потоки сознания Линча оставались скрыты от его товарищей по играм в Бойсе. Смит говорил: «Когда черная машина заезжает на холм в “Малхолланд драйв”, ты просто знаешь, что вот-вот произойдет нечто жуткое, и создал этот образ совсем не тот человек, которым Линч был в детстве. Тьма в его работах поражает меня, и я не знаю, откуда она взялась».

В 1960 году, когда Линчу было 14 лет, его отца перевели в Александрию, Вирджиния, и семья снова переехала. Смиты вспоминали: «Когда семья Дэвида переехала, это было как будто кто-то выкрутил лампочку в уличном фонаре. У Линчей был “Понтиак” 1950 года, а символом этой марки была голова индейца – она есть на капоте автомобиля. Нос их индейца был отломан, и мы называли машину Вождь Сломанный Нос. Перед отъездом они продали Вождя моим родителям». Гордон Темплтон тоже помнит день отъезда Линчей: «Они уезжали на поезде, и мы ехали на велосипедах до самой станции, чтобы их проводить. Грустный был день».

Хотя Линч блистал в Александрии, будучи учеником старшей школы, годы, проведенные в Бойсе, всегда занимали в его сердце особое место. «Когда я воскрешаю образ Бойсе в своей памяти, то вижу хромированный оптимизм 1950-х», – говорил он. Когда семья Линча покинула Бойсе, некоторые соседи тоже переехали, и Джон Линч вспоминал, как Дэвид говорил: «Вот здесь музыка остановилась».

Линч начал выпадать из детства еще до отъезда из Бойсе. Он вспоминал, как огорчился, когда пропустил дебют Элвиса Пресли на «Шоу Эда Салливана», и как вовсю интересовался девочками, когда семья переехала. «Дэвид начал встречаться с очень милой девушкой, – рассказывал Смит. – Они были так влюблены друг в друга». Сестра Линча вспоминала: «У Дэвида всегда была девушка, с юных лет. Когда он пошел в старшую школу, помню, как он рассказывал мне, что поцеловал каждую девочку на фестивале, куда отправился их седьмой класс».

Линч вернулся в Бойсе летом, после того как закончил девятый класс в Вирджинии, и несколько недель провел у разных друзей. «Он вернулся совсем другим, – вспоминал Смит. – Он повзрослел и стал по-другому одеваться – теперь он носил черные брюки и черную рубашку, что было непривычно для нашей компании. Он стал очень уверенным в себе, и его рассказы о приключениях в Вашингтоне нас очень впечатляли. Он стал таким утонченным, что мне тогда показалось, что мой друг ушел куда дальше меня».

«После старшей школы Дэвид больше не приезжал в Бойсе, и мы потеряли связь, – продолжил Смит. – Моя младшая дочь – фотограф и живет в Лос-Анджелесе. Однажды в 2010 году фотограф, которому она ассистировала, сказал ей: “Сегодня мы снимаем Дэвида Линча”. В перерыве она подошла к Дэвиду и сказала: “Мистер Линч, вы должны знать моего отца, Марка Смита из Бойсе”. Дэвид сказал: “Ты шутишь?”, – и в следующий раз, когда я навещал дочь, мы встретились в его доме. Я не видел его со школы. Он тепло меня обнял, а когда представлял меня людям в офисе, сказал: “Познакомьтесь с Марком Смитом, моим братом”. Дэвид – очень преданный человек, и он остается на связи с моей дочкой – как отец, я очень рад, что Дэвид рядом. Я бы хотел, чтобы он все еще жил по соседству со мной».

• • •

1950-е не ушли далеко от Линча. Мамы в хлопковых платьях-рубашках улыбаются, доставая свежеиспеченные пироги из печи, широкоплечие отцы в футболках готовят барбекю или спешат на работу в костюмах, сигареты – в 50-х курили все, классический рок-н-ролл, официантки носят милые маленькие заколки на волосах, девочки надевают длинные белые гольфы и двухцветные туфли, свитера и плиссированные юбки в клетку – все это элементы эстетического вокабуляра Линча. Самой важной деталью десятилетия, которая осталась с ним, стала атмосфера. Блестящий фасад невинности и добродетели и пульсирующая за ним темная сила, завуалированная сексуальность, которой были пропитаны те годы, – все это стало краеугольным камнем его искусства.

«Район, где снимался “Синий бархат”, очень похож на наш район в Бойсе, а половина блока нашего дома – это жуткое здание из кино», – объяснил Джон Линч. Первые сцены фильма «Синий бархат», изображающие американскую идиллию, были срисованы с детской книги «Good Times on Our Street», которая надолго поселилась в голове Дэвида. «Веселая поездка из “Синего бархата” была и в жизни, в Бойсе. Дэвид и несколько его приятелей однажды оказались в одной машине с парнем постарше, который объявил, что проедет сотню миль вниз до бульвара Кэпитол. Я подумал, что это страшновато – сумасшедший подросток за рулем перегревшейся машины, и это воспоминание также осело в памяти Дэвида. Он часто обращается к эпизодам из собственного детства в этой работе».

Линч делает множество отсылок к своему детству в картине «Синий бархат», но его творческую силу и все его работы нельзя объяснить в двух словах. Можно препарировать чье-то детство в поисках ключей к личности, которой предстояло стать этому ребенку, но зачастую оказывается, что нет никакого побуждающего происшествия, никакого бутона розы (образ из фильма «Гражданин Кейн»). Мы просто входим в мир с чем-то исконно своим. Линч – с удивительной способностью радоваться и желанием быть очарованным, и он был уверенным в себе и творческим с самого детства. Он не был одним из мальчиков, что покупали футболки с дерзкими рисунками. Он их создавал. «Дэвид был прирожденным лидером», – говорит его брат Джон.

Джон и Дэвид Линч в Сандпойнте, Айдахо, 1948. Фотограф: Санни Линч.

Слева направо: Дэвид, Джон и Марта Линч на ступенях дома Линчей в Сандпойнте, Вашингтон, 1950. Фотограф: Санни Линч.

Линч играет на трубе с друзьями на улице, где жила семья Линч, в Бойсе, штат Айдахо. «Это прямо перед моим домом, наверное, примерно в 1956 году. Однажды мы просто играли музыку. Я не знаю, кто остальные, но на трубе я, а Майк Джонсон и Райли Катлер – на тромбоне. Парень впереди – Рэнди Смит. Мы назвали его Пончиком». Фотограф: Марк Смит.

Очень мило со стороны моего брата называть меня прирожденным лидером, но я был совершенно обычным ребенком. У меня были прекрасные друзья, и я никогда не чувствовал себя популярным или особенным.

Можно сказать, что мой дедушка по материнской линии, дед Сандолм, был парнем из рабочего класса. В его подвале-мастерской было множество фантастических инструментов, восхитительных деревянных сундуков со встроенными замками и тому подобного. Очевидно, родственники по этой линии были опытными краснодеревщиками – они сделали немало шкафов, украсивших магазины на Пятой авеню. Когда я был совсем маленьким, мы с мамой ездили к бабушке и дедушке на поезде. Я помню, что дело было зимой, и дед гулял со мной по округе, а я болтал без умолку. Я говорил с парнем из газетного киоска на Проспект-парк и думал, что умею свистеть. Я был счастливым ребенком.

Мы переехали в Сандпоинт, Айдахо, сразу после моего рождения, и единственное, что я помню оттуда – это как я сидел в грязной луже с маленьким Дики Смитом. Она была похожа на дыру под деревом, которую наполнили водой из шланга, и я помню, как сжимал в руках эту грязь и чувствовал себя божественно. Самая важная часть моего детства пришлась на Бойсе, но я любил и Спокан, Вашингтон, где мы жили после Сандпоинта. В Спокане невероятное голубое небо. Должно быть, где-то поблизости располагалась военно-воздушная база, так как в открытом небе постоянно летали огромные самолеты, и это было настоящее представление, поскольку у них были пропеллеры. Мне всегда нравилось что-то создавать, и первыми моими творениями были деревянные ружья в Спокане. Я высекал их и подрезал пилой, и выглядели они довольно грубо. А еще мне нравилось рисовать.

В Спокане у меня был друг по имени Бобби, который жил в самом конце нашего многоквартирного дома, а рядом располагался еще один такой же дом. Была зима, и я отправился туда в своем маленьком комбинезоне. Предположим, был я тогда в подготовительной школе. Я в комбинезоне и мой друг Бобби в комбинезоне – вместе бродим по округе в мороз. То здание отстояло чуть дальше от улицы, и мы увидели, что в нем был коридор, который вел к дверям, и что дверь одной из квартир открыта. Мы направились прямиком туда и оказались в квартире, где никого не было. Откуда-то в наши головы пришла идея: мы принялись лепить снежки и раскладывать их по полкам шкафа. Мы клали снежки во все ящики, в любые, которые только могли найти, мы делали твердый снежок и клали его туда. Мы сделали несколько больших снежков, в два фута высотой, и положили их на кровать, еще немного оставили в других комнатах. Затем мы забрали из ванной полотенца и разложили их на проезжей части, как флаги. Машины тормозили, один из водителей высунулся, посмотрел, сказал: «А, к черту» и переехал их. Мы увидели, как пара машин переехала полотенца, и продолжили лепить снежки в наших комбинезонах. Закончив, разошлись по домам. Я был в столовой, когда зазвонил телефон, но я ни о чем не подумал. В те дни телефон звонил редко, но все-таки звонки меня не пугали. Трубку взяла мама, а затем отец, и пока он говорил, до меня начало доходить. Думаю, отцу пришлось выложить немаленькую сумму за эту проделку. Почему мы это сделали? Попробуй объясни…

Из Спокана мы перебрались в Северную Калифорнию на год, так что мой отец смог закончить свою научную работу. Когда я слышу песню “Three Coins in the Fountain”, то перед моими глазами встает здание университета Дьюка, на которое я смотрю снизу вверх, как тогда, и фонтан. Все вокруг залито солнечным светом 1954 года, фоном играет песня, и все это совершенно потрясающе.

Бабушка и дедушка Сандолм жили в красивом особняке на Четырнадцатой улице, а на Седьмой авеню находилась постройка, за которой приглядывал мой дед. В ней было несколько фронтонов, и она также была жилой. Люди жили здесь, но им не разрешалось готовить. Однажды я заходил туда вместе с дедом. Дверь в одну из квартир была открыта, и я увидел, что какой-то парень жарит яичницу на плоской стороне утюга. Люди всегда найдут выход. Да, то, что я огорчался всякий раз, отправляясь в Нью-Йорк, чистая правда. Меня пугало все, что было связано с этим городом. Подземка была просто чем-то невообразимым. Спуск в это место, запах, ветер, который приносили поезда, – в Нью-Йорке на меня наводили ужас самые разные вещи.

Родители моего отца, Остин и Мод Линч, жили на ранчо в Хайвуде, Монтана, и выращивали пшеницу. Отец моего отца был похож на ковбоя, и мне нравилось смотреть, как он курит. Я и так хотел начать курить, а он только подкреплял это желание. Папа курил трубку, когда я был совсем маленьким, но потом заболел пневмонией и бросил. Все его трубки остались, и я любил притворяться, что курю их. Те части, что положено брать в рот, были обмотаны скотчем, потому что родителям казалось, что они грязные, так что в моем распоряжении было несколько таких вот обмотанных скотчем трубок – некоторые изогнутые, некоторые прямые, и я любил их. Я начал курить в очень юном возрасте.

Ближайшим населенным пунктом к ранчо моих деда и бабушки был Форт Бентон. В какой-то момент, в 50-х, они оставили ранчо и переехали на маленькую ферму в Гамильтоне, Монтана, где у них был домик и немного земли. Это было очень по-сельски. У них была лошадь по имени Розовоглазка, на которой я катался, и я помню, как она пила из ручья, а я изо всех сил старался не скатиться вниз с ее шеи головой в ручей. Можно было пойти и пострелять на заднем дворе и ничего не повредить. Мне привили любовь к деревьям, и я с самого детства ощущал сильную связь с природой. Вот и все, что я знал. Когда мы семьей путешествовали по стране, мы делали привал и отец ставил палатку – у нас получался настоящий лагерь, а в мотелях мы никогда не останавливались. В те дни вдоль дорог было множество площадок для кемпинга, но сейчас их практически не осталось. На ранчо надо было все чинить самому, и у отца всегда была мастерская. Он был мастером на все руки и чинил музыкальные инструменты. Он даже сделал десять или одиннадцать скрипок своими руками.

Проекты! Слово «проекты» будоражило всех членов моей семьи. У тебя появлялась идея для проекта, и ты тут же брался за инструменты – это же величайшая вещь на свете! Люди изобретали специальные вещи, чтобы делать другие вещи более отточенными, – невероятно. Как говорила Пегги, родители очень серьезно относились к моим идеям о вещах, которые я хотел сделать.

Мои родители были очень любящими и добрыми. У них, в свою очередь, тоже были прекрасные родители, и моих маму и папу все любили. Они просто были справедливыми. Об этом особенно не задумываешься, но когда слушаешь чужие истории, то понимаешь, как же тебе повезло. Мой отец был тем еще персонажем. Я всегда говорил, что если перерезать его привязь, то он обязательно убежит в лес. Однажды мы с ним отправились охотиться на оленей. Охота была частью мира, в котором вырос мой отец, и у всех были ружья, так что да, он был охотником, но не жадным до добычи. Если он убивал оленя, то мы его ели. Арендовали морозильник и время от времени спускались в подвал и брали кусочек мяса, а на ужин у нас была оленина, которую я терпеть не мог. Я не убил ни одного оленя и очень этому рад.

Как бы там ни было, тогда мне было около десяти лет, и мы отправились охотиться на оленя. Мы покинули Бойсе и выехали на двухполосное шоссе. Единственным источником света были фары нашего автомобиля, а сама дорога была черная как смоль. Сейчас трудно такое представить, потому что таких черных дорог уже нет, они крайне редко встречаются. И вот мы едем по ней в горы, и тут дорогу перебегает дикобраз. Отец ненавидит дикобразов, потому что они объедают верхушки деревьев, и те умирают. Он попытался переехать дикобраза, но тот умудрился перебежать. Тогда отец резко прижался к обочине, ударил по тормозам, распахнул бардачок, вытащил пистолет и сказал: «Давай, Дэйв!». Мы бежали за дикобразом вдоль шоссе, а потом попытались взобраться на холм, но все время соскальзывали. На том холме росло три дерева, и на вершину одного из них и залез зверек. Мы принялись швырять камни, чтобы понять, на каком он дереве прячется. Когда мы поняли, отец залез на нужное дерево и крикнул мне: «Дэйв! Брось камень и смотри, пошевелится ли он. Я его не вижу!» Я бросил камень, и он завопил: «Да не в меня же!» Тогда я бросил еще несколько, отец услышал шорох, и – бах! – мертвый дикобраз скатился с дерева. Мы вернулись в машину и поехали охотиться на оленей, а на обратном пути остановились и обнаружили, что дикобраза облепили мухи. Я взял себе пару его иголок.

В Дюрхеме, Северная Калифорния, я пошел во второй класс. Мою учительницу звали миссис Крабтри. Отец вернулся в университет в Дюрхеме, чтобы закончить научную работу по лесоводству. Он постоянно работал по ночам за кухонным столом, и я вместе с ним. Я был единственным круглым отличником в классе. У моей подруги из второго класса, Элис Бауэр, была пара четверок, так что она была на втором месте. Однажды ночью мы с отцом как обычно занимались, и я услышал, как родители переговариваются о мыши на кухне. В воскресенье мама ушла с моими братом и сестрой в церковь, а папа должен был остаться дома и избавиться от этой мыши. Я помогал ему передвинуть печь, и тут маленькая мышка выскочила из кухни, засеменила через комнату и юркнула в шкаф с одеждой. Отец вооружился бейсбольной битой и бил по вещам, пока маленькая окровавленная мышь не выпала из них.

Айдахо-Сити был самым большим городом штата Айдахо, но, когда мы переезжали в Бойсе, там проживало около сотни человек летом и пятидесяти зимой. Именно там располагался исследовательский центр «Экспериментальный лес Бойсе Бейсин», и мой отец отвечал за экспериментальный лес. Слово «экспериментальный» очень красивое. Мне оно очень нравится. В этом лесу проводились эксперименты: здесь пытались вывести деревья, устойчивые к эрозии, вредителям и болезням. Все здания здесь были белыми с зеленой отделкой, а во дворе стояли столбики с маленькими деревянными домиками на верхушке. Они напоминали птичьи домики с дверцами, но если заглянуть в такой, то внутри можно было увидеть различные приборы, которые измеряли влажность и температуру. Они были очень красиво сделаны и раскрашены в белый цвет с зеленой отделкой, как все здания. В офисе можно было найти миллиарды маленьких ящичков, а в них – насекомых на тонких иголках. Были здесь и большие оранжереи с посевами, а если зайти в лес, то на деревьях можно было заметить крошечные ярлычки для каких-то экспериментов или чего-то в этом роде. Так их проверяли.

Вот когда я начал стрелять по бурундукам. Мой отец часто отвозил меня в лес на пикапе Лесной службы, и мне очень нравились эти пикапы – они ехали плавно и были зелеными, как и положено Лесной службе. Я вылезал со своим пистолетом и ланчем, а в конце дня отец за мной возвращался. Мне позволялось застрелить столько бурундуков, сколько я смогу, потому что лес был переполнен ими, но вот стрелять по птицам строго запрещалось. Однажды я бродил там и заметил на верхушке дерева птицу. Я навел оружие и нажал на спусковой крючок. Я вообще не думал, что попаду, но, очевидно, попал, потому что взметнулись перья, а ее тельце спикировало вниз, плюхнулось в ручей и водоворотом ушло под воду.

В Бойсе мы жили на Парк-Серкл-Драйв, а по соседству жила семья Смитов: мистер и миссис Смит, четыре мальчика – Марк, Рэнди, Дэнни и Грег, и бабушка, которую звали Нана. Нана постоянно возилась в саду, и о том, что она там, можно было узнать по тихому звонкому стуку льда о стекло. Во время работы она неизменно носила садовые перчатки, в одной ее руке был напиток, а в другой – лопатка. Ей достался «Понтиак», который мы продали Смитам. Нана была не полностью глухой, но, заводя машину, практически вдавливала педаль в пол, чтобы понять, завелась ли она. В гараже стоял оглушительный рев, и все всегда знали, когда Нана куда-то собиралась. По воскресеньям люди в Бойсе ходили в церковь, а Смиты – в епископальную церковь. Они ездили туда на универсале «Форд», и на переднем его сиденье всегда виднелся блок сигарет. Не пара пачек. Целый блок.

Детям всегда дозволялось бегать, где им захочется. Мы были везде и практически не заходили домой целый день. Мы занимались всякой ерундой, и это было невероятно. Ужасно, что детям больше не позволяют так расти. Как мы это допустили? До моего третьего класса у нас не было телевизора, и когда он появился, я кое-что смотрел, но не очень часто. Единственное шоу, которое я никогда не пропускал, – это шоу Перри Мейсона. Телевидение делало тогда то же самое, что интернет сейчас, – уравнивало все.

Было в 50-х годах нечто очень важное, то, что больше не вернется. Все места были разными. В Бойсе мальчики и девочки одевались на один манер, а в Вирджинии – совсем по-другому. В Нью-Йорке тоже одевались по-своему и слушали совершенно другую музыку. Ты отправлялся в Квинс и видел девочек, одетых так, как ты и представить не мог! А в Бруклине они были еще более уникальными! Помните фотографию Дианы Арбус, на которой изображена пара с ребенком, где у девушки высокая пышная прическа? В Бойсе или Вирджинии такого было не увидеть. И музыка. Если ты ловил вибрации музыки, которую слушали в том или ином месте, смотрел на местных девушек и слушал то же, что и они, то получал полную картину. Мир, в котором они жили, был странным и уникальным, о нем хотелось знать больше, им хотелось проникнуться. Сейчас таких различий уже нет. Остались незначительные – всякие хипстеры, но если вы сравните их с хипстерами из других городов, то они не будут сильно отличаться.

С самых юных лет каждый год у меня была девушка, и все они были замечательными. В детский сад я ходил с девочкой, и мы вместе носили наши полотенца – вот что мальчики и девочки делают в детском саду. У меня есть друг по имени Райли Катлер, в честь которого я назвал сына. Так вот, в четвертом классе я встречался с девушкой, которую звали Кэрол Клафф, а в пятом классе она стала девушкой Райли, и они женаты до сих пор. Джуди Паттнэм была моей подругой в пятом и шестом классе, а когда я пошел в старшую школу, у меня была новая подруга каждые две недели. Вот так: ты немного встречался с одной девушкой, а потом начинал встречаться с другой. У меня есть фотография, где мы с Джейн Джонсон целуемся на вечеринке в подвале в Бойсе. Отец Джейн был врачом, и мы с ней вместе рассматривали книги по медицине.

Расскажу о поцелуе, который я действительно запомнил. Босса моего отца звали мистер Пакард, и однажды летом его семья приехала на исследовательскую станцию и остановилась там. В семье была хорошенькая девушка моего возраста по имени Сью, с ней приехал ее парень, и они занимались сексом. Я был далек от секса и не мог взять в толк, почему они так бесцеремонно об этом рассказывают. Однажды я и Сью спровадили ее парня и отправились на прогулку без него. Земля в лесу была выстлана слоем иголок желтой сосны толщиной в полметра – это называется лесная подстилка. Эта штука невероятно мягкая, и мы бегали среди деревьев, ныряли в нее, а затем у нас случился долгий поцелуй. Это было как во сне. Поцелуй становился все глубже и глубже, разжигая огонь внутри.

Я помню по большей части лето, поскольку зима означала школу, а мы, человеческие существа, блокируем воспоминания о школе, потому что они ужасны. Я смутно помню пребывание в классе и совершенно не помню занятий, кроме уроков рисования. Несмотря на то что у меня был очень консервативный учитель, я любил эти уроки. Но все-таки на свободе мне нравилось гораздо больше.

Мы катались на лыжах в местечке под названием Богус-Бейсин в восемнадцати милях от Бойсе, по петляющим горным дорожкам. Снег там был отличным, гораздо лучше, чем в Сан-Валли. Город был маленьким, но тогда казался очень большим. Летом можно было отработать абонемент, несколько дней выполняя разные поручения в Богус-Бейсин. Именно работой мы и занимались в то лето, когда обнаружили у ручья мертвую, раздувшуюся корову. У нас с собой были мотыги, и мы решили потыкать ими тушу. С одной стороны у мотыги что-то вроде лезвия, а с другой – заостренный стальной кончик, и мы принялись бить по туше этой стороной, но как только начали, то сразу поняли, что попали в беду. Мотыга могла отскочить и убить кого-нибудь. А если ударить слишком сильно, то корова источала ядовитый трупный газ, потому что она разлагалась. Мы не стали ее трогать. Мы сразу сдались. Я вообще не знаю, зачем мы к ней полезли. Просто дети… иногда хотят вытворять какую-то ерунду.

В этом месте был открытый лыжный подъемник, и летом, когда таял снег, под ним можно было найти множество вещей, которые потеряли лыжники. Мы находили пятидолларовые купюры, всевозможную мелочь – как же здорово было находить деньги! Однажды я шел мимо школы к лыжному автобусу. Земля была покрыта пятнадцатисантиметровым снежным покрывалом, и в нем я разглядел толстый маленький кошелек для монет. Я поднял его, совсем промокший от снега, открыл и обнаружил пачку канадских денег, которые прекрасно ходили в Америке. Я потратил небольшую часть на лыжи. На базе можно было купить слоеные пирожные, и я вроде даже купил немного для своих друзей. Остальные деньги я принес домой, и отец заставил меня дать в газету объявление о пропаже, на случай если кто-то будет искать свой кошелек. Его так никто и не забрал, так что он остался у меня.

Мою учительницу в четвертом классе звали миссис Фордайс, и мы прозвали ее миссис Четырехглазая. Я сидел на третьей или четвертой парте, а позади меня сидела девочка, которая носила браслет и постоянно терла себя, как сумасшедшая. Я вроде как знал, что она делает. Она просто не могла остановиться. Дети узнают о таком по кусочкам. У моей девушки в шестом классе, Джуди Паттнэм, была подруга по имени Тина Шварц. Однажды девочек в школе попросили собраться в отдельном классе, но вскоре они вернулись. Я умирал от любопытства. В чем же дело? В тот день я пошел к дому Джуди, а затем мы вместе дошли до дома Тины. Тина сказала: «Я покажу, о чем нам рассказывали». Она вынесла пачку тампонов Kotex, присела на корточки и показала, как эту штуку использовать, – для меня это было нечто.

В 50-е люди позже взрослели. В шестом классе по школе ходила история про парня из нашего класса, которому приходилось бриться и который был больше, чем большинство детей. Говорили, что он заходил в туалет, делал что-то со своим пенисом, и оттуда текла белая жидкость. Я сказал: «Чего?» Я не мог поверить в услышанное, но что-то подсказывало, что это было правдой. Это как с просветлением благодаря медитации. Ты не веришь, что кто-то стал просветленным, но в глубине души понимаешь, что это правда. Тут было то же самое. И я подумал, что сегодня тоже попробую. Казалось, что прошла вечность. Ничего не происходило, верно? И внезапно накатило это чувство – я думал, откуда же оно исходит? Ага! История оказалась правдивой и невероятной. Это было как открыть огонь. Совсем как медитация. Ты учишься определенной технике, и, о чудо, вещи вокруг начинают меняться. Это реально.

Помню, в детстве я также открыл для себя рок-н-ролл. Рок-н-ролл заставляет мечтать и дарит особое чувство, очень сильное, когда впервые узнаешь о нем. Музыка сильно изменилась с тех пор как появился рок-н-ролл, но эти перемены и рядом не стоят с теми, что произошли сразу после его появления, потому что то, что было до него, было принципиально другим. Как будто жанр возник из ниоткуда. Музыканты играли ритм-н-блюз, но мы не слушали, затем последовал джаз, который мы тоже не очень-то слушали, кроме, разве что, Брубека. В 1959 году квартет Дэйва Брубека выпустил «Blue Rondo à la Turk», и я просто с ума сходил. У мистера Смита был альбом, и я слушал его в их доме и влюбился.

Фильмы не были значимой частью жизни Бойсе в 50-е. Я помню, как смотрел «Унесенных ветром» в кинотеатре под открытым небом в Кэмп Лежен, в Северной Калифорнии, на аккуратно подстриженном лугу. «Унесенные ветром» на огромном экране на улице в летний вечер – это прекрасно. Я не помню, как рассказывал брату о фильмах и как впервые посмотрел «Волшебника страны Оз», но он привязался ко мне, и я не мог выбросить его из головы. Но в этом я не одинок: фильм застрял в головах множества людей.

Атмосфера маленьких городков 50-х уникальна, и важно уловить ее. Она мечтательная, таинственная, вот в чем дело. Это время нельзя назвать всецело положительным, и я всегда знал, что что-то происходит. Когда я катался на велосипеде в темное время суток, в некоторых окнах горели теплые огни, в этих домах жили люди, которых я знал. В других окнах свет был тусклым, а в некоторых его и вовсе не было, и я понятия не имел, кто там живет. Такие дома вызывали не самые приятные ощущения. Я на них не зацикливался, но знал, что за этими дверями и окнами творятся странные вещи.

Однажды ночью я и мой брат оказались на другом конце улицы. Сейчас ночью все освещено, но в 50-е в таких маленьких городках, как Бойсе, имелись лишь тусклые уличные фонари и было гораздо темнее. Все становится черным, и это делает ночь магической. Итак, той ночью мы оказались на другом конце улицы, и тут из темноты – это было невообразимо – вышла обнаженная женщина с белой кожей. Может, дело было в освещении и в том, что она появилась из темноты, но ее кожа казалась молочного цвета, а ее рот был окровавлен. Она не могла нормально идти, она была не в очень хорошей форме и полностью без одежды. Я никогда не видел ничего подобного, а она шла прямо на нас, даже нас не замечая. Мой брат начал плакать. Она села на тротуар. Я хотел помочь ей, но был слишком мал и не знал, что делать. Я вроде спросил: «С вами все нормально? Что случилось?», но она ничего не ответила. Она была запугана и избита и, несмотря на это, прекрасна.

Я не видел своих друзей с тех пор, как покинул дом на Парк-Серкл-Драйв. В одно облачное утро я вышел на улицу. Следующим домом по соседству со Смитами был дом семьи Йонтц. У Смитов и Йонтцев была смежная лужайка, и между двумя домами было немного места, засаженного кустами с одной стороны, а с другой отгороженного забором и воротами, которые вели в тупик. На асфальте перед этой стороной ворот сидел мальчик, которого я никогда раньше не видел, и он плакал. Я подошел к нему и спросил, все ли в порядке, но он не ответил. Я подошел ближе и спросил, что случилось. Он ответил: «Мой папа умер». Он так горько плакал, что едва мог выговаривать слова, и то, как он их выдавил из себя, меня просто убило. Я сел рядом и через несколько секунд осознал, что ничем не могу ему помочь. Смерть далека и абстрактна, когда ты ребенок, и кажется, что она не должна тебя волновать, но я прочувствовал ее вместе с тем мальчиком и понял, как же это ужасно.

Вверх по Виста авеню теснились всевозможные магазинчики – хобби, хозтовары, – и там мы могли раздобыть части для изготовления бомб. Мы научились собирать самодельные бомбы и собрали три штуки в подвале у Райли – они получились очень мощными. Райли сам взорвал одну из них неподалеку от большого оросительного канала. Он сказал, что это было невероятное зрелище. Вторую я бросил из окна дома Уилларда Бернса. Все мы играли в бейсбол, у всех были натренированные руки, и я бросил эту штуку достаточно высоко; она упала, ударилась о землю и подпрыгнула, но не взорвалась. Я бросил ее снова, и на этот раз она отскочила от земли и взорвалась как сумасшедшая. Взрыв разорвал ее металлический корпус на осколки и сорвал дверь с забора Горди Темплтона по соседству. Горди восседал на троне, когда это произошло, и он выбежал к нам, подтягивая штаны и с туалетной бумагой в руках. Мы сказали: «Постойте-ка, это ведь могло кого-нибудь убить или оторвать наши головы» и выбросили последнюю в пустой бассейн, где она могла взорваться и никому не навредить.

Она взорвалась с оглушительным грохотом, и мы разошлись: Горди и я в одну сторону, а остальные – в другую. Я пошел в гости к Горди. В его комнате было огромное панорамное окно. Мы сидели на диване, а миссис Темплтон сделала для нас сэндвичи с тунцом и чипсы. Такого я никогда не пробовал дома – тунец был только в запеканке, а чипсы были первыми в моей жизни. Никаких сладостей, кроме, может быть, овсяного печенья с изюмом. Здоровое питание. Так или иначе, мы ели сэндвичи, а затем пошли посмотреть в окно и увидели там огромный золотой с черным и белым мотоцикл и огромного копа. Со шлемом под мышкой он подошел к двери, позвонил в звонок и забрал нас в участок. Я был президентом седьмого класса, и мне пришлось написать для полиции бумагу о долге и обязанностях лидера. Я попал в беду из-за другого. Моя сестра Марта ходила в младшую школу, а я в среднюю, и чтобы попасть в свое здание, ей надо было пройти мимо моего. Я сказал своей милой маленькой сестричке, чтобы она, когда будет проходить мимо средней школы, показывала средний палец, потому что это знак дружбы. Не знаю, последовала ли она моему совету, но она спросила об этом у отца, и тот очень разозлился на меня. В другой раз этот милый ребенок стащил у отца упаковку 5,6-миллиметровых патронов и поделился со мной. Они были тяжелыми и походили на маленькие драгоценности. Я подержал их немного, а затем задумался – из-за них у меня могли возникнуть проблемы, так что я завернул их в газету, положил в сумку и выбросил. Зимой мама сжигала мусор в камине и сложила туда всю эту бумагу. Очень скоро пули начали летать по всей комнате. Вот за это мне знатно влетело.

Однажды у нас были соревнования по бадминтону на заднем дворе дома Смитов, и мы услышали оглушительный взрыв. Выбежав на улицу, мы заметили клубы дыма, поднимающиеся с другого конца дома. Мы побежали туда и увидели парня, который был старше нас, Джоди Мастерса. Мастерс строил ракету из трубы, нечаянно поджег ее, и ему оторвало ступню. Его беременная мать выбежала и увидела, как ее старший сын не может встать. Он пытался, но ступня болталась на сухожилиях в луже крови и миллиардах сгоревших спичечных головок. Ступню пришили, так что история закончилась хорошо. В Бойсе происходило немало историй, связанных со строительством самодельных ракет.

Мы уехали из Бойсе в Александрию, штат Вирджиния, после того как я закончил восьмой класс, и я был очень расстроен. Передать не могу, как же я был расстроен, ведь это был конец эпохи, и мой брат был совершенно прав, когда сказал, что тогда-то музыка и остановилась. Летом после окончания девятого класса мы с мамой и сестрой отправились обратно в Бойсе на поезде.

Тем летом умер мой дедушка Линч, и я был последним, кто застал его живым. Ему ампутировали ногу, и она так и не зажила из-за сильной закупорки артерий. Она была такой сильной, что дедушке приходилось оставаться на попечении медицинских сестер вместе с еще пятью-шестью людьми. Мама и бабушка навещали его каждый день, но однажды они не смогли пойти и сказали: «Дэвид, не сходишь проведать дедушку, а то у нас сегодня не получается?», и я согласился. Часть дня пролетела быстро, было уже поздно, когда я вспомнил о том, что должен был навестить деда, так что я одолжил велосипед у паренька из школьного бассейна и поехал на Шошоун стрит. Он был там, во дворе, сидел в инвалидном кресле и дышал воздухом. Я сел рядом, и мы здорово поговорили. Я не помню, о чем – может, я спрашивал его о днях его молодости, и там были такие моменты, когда никто не говорил – но мне всегда нравилось просто сидеть с ним. А потом он сказал: «Ладно, Дэйв, мне пора возвращаться», а я: «Хорошо, дедушка». Я сел на велосипед и, уезжая, обернулся и увидел, как за ним выходят медсестры. Я ехал вниз по улице и наткнулся на зеленый деревянный гараж, который закрыл мне вид, так что последнее, что я увидел, – как медсестры направлялись к нему.

Оттуда я направился к дому Кэрол Робинсон, потому что ее брат Джим Барратт собрал бомбу размером с баскетбольный мяч и мы собирались ее взорвать. Он установил бомбу на свежеподстриженной лужайке, которая вкусно пахла травой. Я давно не чувствовал такого запаха и даже не знаю, стригут ли газоны здесь, в Лос-Анджелесе. Итак, наверху бомбы установили фарфоровое блюдо около полуметра в диаметре и зажгли фитиль. Эта штука рванула так, что не описать. Взрыв подбросил блюдо в воздух метров на шестьдесят, разметал повсюду грязь, и газон красиво дымился, столб дыма поднимался на три-четыре метра. Одна из самых потрясающих вещей, что я видел.

Через некоторое время я услышал сирены и подумал, что полиция в пути, поэтому я помчался к бассейну и отдал парню его велосипед. Когда я возвращался домой, то на пороге увидел маму. Она направлялась к машине, но, увидев меня, остановилась и начала яростно махать. Я ускорил шаг, подбежал к ней и спросил, в чем дело, а она ответила: «Твой дедушка». Я быстро довез ее до центра Бойсе, где лежал дед, и пытался припарковаться, пока мама шла к нему. Она вернулась спустя пятнадцать минут, и я в то же мгновение понял, что что-то произошло. Мама села в машину и сказала: «Твой дедушка умер».

Я пробыл с ним все пятнадцать минут до того, как это случилось. Проигрывая эти воспоминания в голове снова и снова, я понимаю, что, когда он сказал: «Дэйв, мне пора возвращаться», с ним уже было что-то не так. Вероятно, у него началось внутреннее кровоизлияние, и он не хотел показывать это мне. Ту ночь я просидел с бабушкой – она хотела слышать все о моем визите к нему. Позже я сложил два и два и понял, что те сирены не были полицией – это была «скорая» для дедушки. Мы с бабушками и дедушками были близки, со всеми четырьмя, и дедушку я потерял первым, я так сильно его любил. Смерть дедушки Линча стала для меня настоящим ударом.

Я возвращался в Бойсе в 1992 году, чтобы разузнать, что случилось с моей знакомой, которая совершила самоубийство в 70-е. Эта история началась задолго до того. Когда после восьмого класса я уехал из Бойсе в Александрию, моей девушкой была Джейн Джонсон, а в первый год в Александрии – девятый класс, мой худший год – я написал ей и дал понять, что наши отношения продолжаются. Когда мы вернулись в Бойсе следующим летом 1961 года, мы с Джейн расстались в первые же две недели, но пока я был там, я начал гулять с другой. К тому моменту, когда настала пора возвращаться в Александрию, уже она стала девушкой, которой я писал. Мы переписывались несколько лет, и в те дни писали длинные письма.

Летом, после окончания старшей школы, я поехал навестить бабушку на автобусе «Грейхаунд». У этого автобуса был большой и очень шумный двигатель, водитель ехал со скоростью 110–120 километров в час по этим двухполосным шоссе, и всю дорогу везде росла полынь. Помню, в автобусе я заметил парня, похожего на настоящего ковбоя. На нем была ковбойская шляпа с пятнами пота, лицо было изборождено морщинами, а глаза были голубыми со стальным оттенком. Весь путь он просто смотрел в окно. Ковбой старого образца. Мы добрались до места, и я отправился к бабушке, которая жила вместе с миссис Фодрей, и хоть они и были пожилыми дамами, они души во мне не чаяли. Они думали, что я очень привлекательный. Да я и правда был весьма хорош.

Бабушка позволяла мне брать свою машину, и я поехал кгостинице и зашел на нижний этаж, где работала та девушка. На этаже был фонтанчик с газировкой. Я спросил, не хочет ли она поехать в кино на открытом воздухе. После ужина с бабушкой и миссис Фордей я за ней заехал, и мы отправились в кино. В те дни кино в собственной машине можно было посмотреть практически везде. Это была фантастика. Мы начали заниматься сексом в машине, она кое-что рассказала о себе, и я понял, что это действительно безумная девушка. После меня у нее были странные парни, потому что, вероятно, так называемые обычные парни вроде меня ее боялись. Я помню, как она сказала мне: «Большинство людей не знают, чего хотят от жизни, а тебе так повезло, ты знаешь, что хочешь делать». Я думаю, ее жизненный путь уже тогда лежал в темноту.

Мы продолжили переписываться – по факту, когда я женился на Пегги, я все еще писал ей и еще двум девушкам. Я вел эти переписки еще несколько лет, и однажды Пегги сказала: «Дэвид, теперь ты женат, прекрати писать этим девушкам». Пегги совсем не ревнивая, но она сказала так, будто я был ребенком: «Смотри, пишешь одно милое маленькое письмецо, и они тут же все понимают». И я перестал им писать.

Много лет спустя, в 1991 году, я начал снимать «Твин Пикс: сквозь огонь», и однажды во время обеденного перерыва я пошел к себе помедитировать. После медитации я открыл дверь трейлера и увидел на пороге человека, который сказал: «К вам пришел мужчина по имени Дик Хэмм, он говорит, что знает вас». Я спросил: «Дик Хэмм? Вы шутите?» Я ходил с Диком Хэммом в подготовительную школу и не видел его несколько десятков лет. Я вышел к нему – он стоял со своей женой из Нью-Йорка, и как же здорово было его видеть. Я спросил, видел ли он ту девушку, с которой я катался в кино, и он ответил: «Нет, она мертва. Она утопилась в большом канале». Я задумался. Что за история с ней произошла? Что случилось? После того как съемки фильма свернулись, я вернулся в Бойсе, чтобы во всем разобраться. Я отправился в библиотеку, читал статьи о ней и наткнулся на полицейские отчеты, рассказывающие о дне ее смерти.

Эта девушка вышла замуж за парня постарше. Ее отец и брат его терпеть не могли. А еще она крутила интрижку с другим – знаменитостью Бойсе. Однажды в пятницу ночью этот второй с ней порвал. Девушка была опустошена. Она не могла прятать свою боль, и муж, вероятно, что-то заподозрил. В воскресенье ее сосед обедал на улице и видел, как она и ее муж пришли на ланч по отдельности. Далее ее муж возвращается домой, а за ним, после бокальчика вина, возвращается и она, заходит в спальню и достает 5,6-калиберный пистолет западного образца. Потом она идет в прачечную, направляет его на себя, спускает курок, выползает из дома и умирает на лужайке. Интересно, если совершаешь самоубийство, то зачем выползать на лужайку?

По мере того, как продвигалось расследование, я решил, что тут не обошлось без парня, с которым у нее была интрижка. Это суицид, так и говорил он, не подходите близко к этому делу, потому что оно коснется меня, нечего здесь околачиваться. Спрячьте это под ковер. Я пошел в полицейский участок и пустил в ход хитрость, сказав: «Я ищу историю для фильма, у вас в такой-то период времени не погибали девушки?» Это не сработало, потому что полицейские ни за что не собирались вытаскивать эту историю на свет. Мне разрешили сделать фотографию места преступления/самоубийства, я заполнил все необходимые бумаги и отдал им, а они сказали: «Нам жаль, но все вещи того года мы выбросили». Я знал эту девушку с юных лет и не могу объяснить, почему ее жизнь пошла именно по такому пути. Но я знаю и то, что во многом мы приходим в свой пункт назначения уже теми, кто мы есть. Это называют колесом рождения и смерти, и я верю, что мы рождались и умирали множество раз. Существует некий закон природы, который говорит, что нам предстоит пожинать то, что мы посеяли, и когда мы приходим в новую жизнь, то нам следует помнить, что что-то из прошлой жизни нас непременно навестит. Представьте бейсбол: ты бьешь по мячу, он улетает и не возвращается, пока не ударится обо что-то другое и не поменяет направление на противоположное. Места много, и в теории он может улететь очень и очень далеко, но рано или поздно он вернется к тебе – человеку, который запустил его в движение.

Я считаю, что судьба тоже играет огромную роль в нашей жизни, поскольку некоторые вещи объяснить нельзя. Как так вышло, что я выиграл грант для независимых режиссеров и уехал в Центр продвинутого изучения кино в Американском институте киноискусства? Как так выходит, что мы встречаем определенных людей и влюбляемся в них и не встречаем всех других? Ты приходишь в мир таким, какой ты есть, и, хоть родители и друзья и оказывают на тебя некоторое влияние, в основном ты – тот же самый человек, что и в начале пути. Мои дети очень разные, но все они – принадлежащие себе люди, и в этот мир они пришли со своими маленькими личностями. Можно их узнать и полюбить, но при этом никоим образом не быть связанным с тропой, по которой они предпочтут идти по жизни. Что-то заложено по умолчанию. Детство может лишь придать личности форму, и мое детство в Бойсе было в высшей степени важным для меня.

Это была августовская ночь 1960 года. Наша последняя ночь в Бойсе. Лишь треугольный участок травы разделял наши со Смитами подъездные дорожки, и на этом треугольнике стояли мои отец, брат, сестра и я, когда прощались с сыновьями Смитов – Марком, Дэнни, Рэнди и Грегом. Внезапно вышел мистер Смит, и я увидел, что он говорил с моим отцом, а затем пожал ему руку. Я смотрел на это и начал по-настоящему осознавать серьезность ситуации и колоссальную важность той ночи. За все годы, проведенные по соседству со Смитами, я ни разу не говорил с главой семейства наедине, и в тот момент он направлялся ко мне. Он протянул руку, и я взял ее. Он сказал что-то вроде: «Мы будем скучать по тебе, Дэвид», но на самом деле я ничего не услышал, потому что расплакался. Я понял, насколько были важны для меня эти люди, насколько важны для меня мои друзья из Бойсе, и я ощутил, как это осознание пускает корни все глубже и глубже. Это было больше чем грусть. А затем я заглянул во тьму неизвестности, куда мне предстояло отправиться завтра. Когда мы разжали руки, я сквозь слезы посмотрел на мистера Смита. У меня не было слов. Это действительно был конец прекрасной золотой эпохи.

Жизнь художника

Линч, 1967. «Эта картина была сделана в Филадельфии в доме Отца, Сына и Святого Духа». Фотограф: С. К. Уильямс.

Линч с одной из своих картин в доме родителей в Александрии, штат Вирджиния, 1963. «Это пейзаж маслом на холсте, и, кажется, эту картину я подарил Джуди Вестерман. Думаю, что она хранится у ее дочери». Фотограф: Дональд Линч.

Город Александрия в штате Вирджиния оказался совершенно иным миром. Относительно современный город километрах в десяти к югу от Вашингтона на самом деле является пригородом округа Колумбия и домом для тысяч государственных служащих. Население Александрии было в пять раз больше, чем в Бойсе времен ранних 60-х, но Линч довольно невозмутимо вступил в этот новый большой мир. «Судя по тому, что я слышала, Дэвид был звездой в старшей школе и производил впечатление золотого мальчика, – рассказывает Пегги Риви. – В нем это было с самого начала».

Курс жизни Линча четко обозначился, когда вскоре после первого года в качестве новичка он подружился с Тоби Килером. «Я встретил Дэвида у лужайки перед домом его девушки, и первое мое впечатление было о ней, а не о нем, – вспоминал Килер, который впоследствии увел у Линча подругу. – Дэвид жил в другой части города, но в Александрии права выдавались с пятнадцати лет, и он водил родительскую “Импалу” с большими крыльями и подъезжал на ней прямо к ее дому. Дэвид понравился мне тут же. Он всегда был одним из самых обаятельных людей на планете, и мы на протяжении многих лет травили шуточки о том, что я увел его подружку. Мы оба состояли в братстве в старшей школе Хаммонд, кодовой фразой которого было: “Доверять от начала до конца”. Однако Дэвид, которого я знал, не был прожигателем жизни в братстве»[11].

Линч и Килер стали близкими друзьями, но жизнь Линча изменил художник Бушнелл Килер, отец Тоби. «Буш оказал на Дэвида очень сильное влияние, потому что ему хватило храбрости вырваться из привычной жизни, открыть мастерскую и просто творить искусство, – рассказал Тоби. – Дэвид говорил, что у него словно бомба в голове взорвалась, когда он узнал, что сделал Бушнелл. “Художник? Так можно?”»

Младший брат Бушнелла Килера вспоминал его как «очень переменчивого парня. У Буша была степень по управлению бизнесом в Дартмундском колледже, он женился на девушке из богатой кливлендской семьи. Он работал младшим руководителем, но терпеть не мог свою работу, хоть и хорошо с ней справлялся, поэтому он и его семья переехали в Александрию, чтобы Буш мог выучиться на министра. Однако спустя два года он понял, что не хочет заниматься и этим. Он был достаточно агрессивным молодым человеком, всегда вел себя вызывающе и при этом принимал стимуляторы и транквилизаторы, которые не помогали. В конце концов он понял, что на самом деле всегда хотел быть художником, и стал им. Но брак этого решения не пережил.

«Буш понимал что-то такое, чего тогда не понимал никто, а именно – что Дэвид искренне хотел быть художником, – так Дэвид Килер продолжил рассказ о своем брате, скончавшемся в 2012 году. – Буш считал, что поймал правильный момент для воплощения своей мечты, и, насколько я понимаю, Дэвид перенял это от него, поскольку в его родителях такого не было. Дэвид часто оставался у Буша, и Буш выделил ему часть мастерской для работы»[12].

Преданность Линча искусству укоренилась, когда в свой первый год он познакомился с Джеком Фиском, и они заложили основы долгой и крепкой дружбы, которая продолжается и по сей день. Фиск, ныне известный и уважаемый художник-постановщик и режиссер, известный тогда под псевдонимом Джон Лутон, был симпатичным стройным парнем из Кантона, штат Иллинойс. Он был средним ребенком в семье: его сестра Сьюзан была на четыре года старше, а вторая, Мэри, на год младше. После того как отец Фиска погиб в авиакатастрофе, его мать вышла замуж за Чарльза Лутона, работавшего в литейном цеху, из-за чего семье приходилось часто переезжать (позднее Фиск вернул фамилию отца, как и его сестра Мэри). Мальчиком Фиск посещал военную католическую школу, и в разные годы его семья проживала в Каламазу, штат Мичиган, Ричмонде, штат Вирджиния, и Лахоре, городе в Пакистане. Окончательно они осели в Александрии, когда Фиску было четырнадцать.

«Дэвид и я слышали друг о друге, так как нам обоим было интересно рисование, – рассказал Фиск. – Помню, как он стоял у школьных дверей и представлялся – он сказал мне, что был в десятом классе, но на самом деле только-только пришел в девятый. Иногда мы до сих пор смеемся над тем, как он тогда меня обманул. Я работал продавцом газированной воды в аптекарском магазинчике “Гертерс”, и он устроился туда же – водил джип и развозил лекарства»[13].

Благодаря работе Линч объездил все уголки города и не остался незамеченным. «Я развозил газеты и, пока не познакомился с Дэвидом лично, воспринимал его не иначе как паренька с маленькими сумочками, стучащего в двери, – вспоминал художник Кларк Фокс, который ходил в одну школу с Линчем. – Он не слишком вписывался. Отращивать длинные волосы тогда было не принято, а его волосы были более чем длинные, и при этом он не нажил себе проблем. А еще он был очень бледный. На работе в аптеке он всегда носил пиджак и галстук. Он сильно выделялся»[14].

Детство Фиска было бурным, в то время как детство Линча – сельским и спокойным. Их темпераменты в корне отличались, но оба они хотели посвятить свою жизнь искусству и шли по этому пути рука об руку. «Из-за частых переездов я был чужаком, но Дэвид очень легко сходился с людьми, – рассказал Фиск. – Когда Дэвид что-то говорит, тебе хочется слушать, и он всегда был таким. И эксцентричным Дэвид был с самого начала. Мы учились в традиционной школе, где имелись различные братства – каждый в каком-то да состоял, но не я – и все ребята носили клетчатые хлопчатобумажные рубашки и брюки цвета хаки. Дэвид баллотировался на пост школьного казначея – его предвыборный лозунг гласил: “Экономь с Дэйвом”. Как-то раз у нас проходило собрание, где выступали кандидаты. В тот день Дэвид был в летнем костюме из индийской жатой ткани и теннисках. Сегодня это в порядке вещей, но в то время никому и в голову не могло прийти надеть костюм с кроссовками».

Линч победил на тех выборах, но именно тогда его страсть к рисованию затмила все остальное. «Он больше не хотел быть школьным казначеем, – вспоминал Фиск. – Не помню, сняли его с должности или он отказался от нее сам, но долго он на ней не пробыл».

Бунт – типичная часть взросления многих подростков, но непокорность Линча отличалась – он бунтовал не просто так, а потому что нашел нечто жизненно важное и дорогое вне школьных стен. «В то время в Александрии такой интерес к рисованию маслом казался более чем необычным, – рассказал Джон Линч. – Наших родителей его отчуждение очень огорчало. Его бунт начался в девятом классе. Хотя у него никогда и не было проблем с законом, в его жизни бывали и вечеринки и выпивка, а в свой первый год в Александрии он убежал ночью, и его поймали. С ужином была отдельная история. Мама готовила нормальные блюда на ужин, но Дэвид считал, что они слишком нормальные. Он мог сказать: “Твоя еда слишком чистая!” В Бойсе Дэвид очень серьезно увлекался движением бойскаутов, но после переезда в Вирджинию он взбунтовался и против этого. Отец подбадривал его идти дальше и получить ранг скаута-орла, и Дэвид сделал это, хотя отчасти, мне кажется, ради нашего отца».

В свой пятнадцатый день рождения Линч почти попрощался с движением скаутов, когда оказался среди немногих скаутов-орлов, которым достались VIP-места на инаугурации Джона Кеннеди. Он помнил, как видел Кеннеди, Дуайта Эйзенхауэра, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона, проезжавших на лимузинах в считаных метрах от того места, где он стоял.

Впечатляюще, слов нет, но тогда Линч был сосредоточен на другом. Марта Леваси рассказала: «Почти сразу после нашего переезда в Александрию Дэвид начал бредить рисованием, и я стала посредником. Я разговаривала с ним о том, что беспокоит родителей, а родителям передавала его точку зрения и старалась поддерживать мир. Наши родители были очень терпеливыми людьми, и Дэвид всегда их уважал, так что крупных ссор не было – лишь разногласия».

Двоюродная сестра Линча Елена Зегарелли описывала его родителей как «правильных, консервативных и религиозных людей. Санни была прекрасной женщиной с мягким, милым голосом, но очень строгой. Помню, как мы всей семьей отмечали день рождения нашей прабабушки Гермины в ресторане в Бруклине. Дэвиду было шестнадцать, все пили и праздновали, но мать Дэвида не позволила ему выпить даже бокал вина. Когда видишь работы Дэвида, очень сложно поверить, что он из той же семьи. Я думаю, тот факт, что его семья была настолько строгой, заставил Линча выбрать другой путь».

Несмотря на все ограничения, которые накладывались на него дома, Линч шел своей дорогой. «Дэвид уже снимал комнату у Бушнелла Килера, когда мы познакомились, – рассказал Фиск. – И он сказал: “Хочешь жить со мной в студии?” Она была очень крошечной, но я и правда стал жить с ним – выходило около двадцати пяти долларов в месяц – плюс к нам приходил Бушнелл и давал нашим работам критику. Бушнелл рассказал Дэвиду о книге Роберта Генри “Дух искусства”, и Дэвид меня на нее подсадил – он читал ее вслух и разговаривал о ней со мной. Было здорово найти кого-то, кто писал о том, каково быть художником, – внезапно ты переставал чувствовать себя так одиноко. Из книги Генри мы узнали о Ван Гоге, Модильяни и всех, кто творил во Франции».

Роберт Генри, самая заметная фигура школы «мусорных ведер», направления, отстаивающего жесткий, смелый реализм в американском искусстве, был уважаемым учителем. Среди его студентов были Эдвард Хоппер, Джордж Бэллоуз и Стюарт Дэвис. Опубликованная в 1923 году книга «Дух искусства» – это полезная в плане техники выдержка из нескольких десятков лет его учительства, и она произвела на Линча сильнейшее впечатление. Язык и грамматика в ней кажутся устаревшими, но чувства, которые вложены в книгу, – вне времени. Это примечательная и воодушевляющая книга, посыл которой предельно прост: разреши себе самовыражаться так свободно и полно, как только возможно, верь в то, что это стоящая затея, и в то, что она тебе под силу.

В начале 1962 года, в шестнадцать лет, Линч решил, что настала пора съезжать из студии Бушнелла Килера и создавать собственную. Его родители согласились помогать с арендой. «Это был большой шаг для них», – рассказала Леваси. Джон Линч вспоминал: «Бушнелл разговаривал с нашими родителями по поводу переезда Дэвида и сказал: “Дэвид не страдает ерундой. Он использует студию как место для рисования”». Дэвид нашел работу и тоже платил за аренду, и выходило действительно дешево. В 1960-х был такой район под названием Старый Город, похожий на кварталы притонов в Александрии. [Сегодня это оживленный район с огромным количеством бутиков и дорогих кофеен.] По обеим сторонам его улиц теснились кирпичные дома, построенные двести лет назад, ужасно обветшалые, и вот один из них, в лучшем состоянии, заняли Дэвид и Джек. Они жили на втором этаже дома с узкими старыми лестницами, которые скрипели, стоило на них наступить. Были, конечно, и вечеринки, но в целом дом использовался как студия. Дэвид уходил туда каждый вечер и оставался допоздна. У него был комендантский час, и, приходя домой, он должен был вытаскивать из розетки электрические часы, чтобы родители знали, во сколько он вернулся. Дэвиду всегда было тяжело просыпаться по утрам, и папа иногда будил его, прикладывая к лицу мокрую одежду из стирки. Дэвид это ненавидел.

В старшей школе Фиск и Линч посещали занятия Школы искусств Коркорана в округе Колумбия, и их внимание переключилось на жизнь в кампусе. «У меня рассеивалось внимание в моем классе живописи, и, думаю, Дэвид тоже начал неважно справляться в своем, но мы рисовали постоянно и сменили немало студий вместе, – рассказал Фиск. – Я помню одну на Кэмерон стрит, где нам удалось снять целое здание. Одну комнату в нем мы выкрасили в черный, и она стала местом для размышлений. Когда я познакомился с Дэвидом, он писал уличные пейзажи Парижа и использовал при этом картонку и темперу, что было даже мило. Однажды он принес картину маслом, на которой была изображена лодка у причала. Он накладывал краску очень толстыми слоями, настолько, что, когда в картину влетел мотылек и попытался выбраться из краски, он сделал красивый завиток в небе. Я помню, как Дэвида взбудоражило то, что в создание его картины вмешалась смерть».

«Если Дэвид начинал идти в одном направлении в искусстве, я выбирал другое, – продолжил Фиск. – Мы всегда подталкивали друг друга к совершенствованию и здорово помогали друг другу развиваться. Мои работы стали намного более абстрактными, а Дэвид увлекся рисованием темноты: ночных причалов, умирающих животных – довольно мрачные сюжеты. Дэвид всегда был солнечным и оптимистичным человеком, но его всегда тянуло во тьму. Это одна из его загадок».

Тем временем родители Линча пребывали в недоумении. «Дэвид мог безупречно нарисовать здание Капитолия, и он великолепно рисовал дома наших бабушек и дедушек, – рассказала Леваси. – Помню, как мама говорила: “Почему ты не рисуешь что-нибудь приятное, как раньше?”» Линч находил в себе смелость бросать вызов так называемой нормальности, и это доставляло ему немало проблем дома. Кое-что в нем так и не изменилось. Линч, по сути своей, очень добрый человек, и это проявлялось в самых простых вещах – например, в общении с младшим братом. «В старшей школе мы с Дэвидом делили комнату, и у нас часто случались драки, но он всегда что-то делал для меня, – рассказал Джон Линч. – Он был очень популярным в школе, но не стыдился младшего брата, а брал меня с собой и знакомил с друзьями, и мои собственные друзья тоже становились частью этого мира. Некоторые из них были еще более странными».

В первой половине 1960-х, когда Линч был подростком, американское кино практически не развивалось. Социальной революции, которая вдохнула в него жизнь, только предстояло случиться, а пока студии штамповали целомудренные романтические комедии с Дорис Дэй, картины о пляжных вечеринках, мюзиклы с Элвисом Пресли и пафосные исторические драмы. Однако это время было также золотой эрой европейского кино: Пьер Паоло Пазолини, Роман Полански, Фредерико Феллини, Микеланджело Антониони, Луис Бунюэль, Альфред Хичкок, Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо и Ингмар Бергман создавали свои шедевры именно в эти годы. Одним из немногих заметных режиссеров в США тогда был Стэнли Кубрик, и Линч восхищался его адаптацией эротического романа Набокова «Лолита» 1962 года. У него было множество теплых воспоминаний, связанных с картиной «Летнее место» с Сандрой Ди и Троем Донахью. И хотя брат Линча помнит, как тот смотрел фильмы Бергмана и Феллини, у самого Дэвида воспоминаний об этом не сохранилось.

Главной девушкой юности Линча была Джуди Вестерман: их выбрали самой милой парой школы, а в их школьных альбомах хранится фотография, где они сидят на велосипеде, сделанном для двоих. «У Дэвида в школе была постоянная девушка, но были и мимолетные увлечения, – рассказал Кларк Фокс. – Он нередко говорил о, как он их называл, “вау-женщинах”, и, хотя в детали не вдавался, я знал, что они в каком-то смысле дикие. Дэвид был заинтригован дикой стороной жизни».

Фиск вспоминал, что Дэвид и Джуди «были достаточно близки, но эти отношения не переросли в нечто физическое. Он не был дамским угодником, но женщины им восхищались».

Когда Линч познакомился с младшей сестрой Фиска Мэри, он не произвел особого впечатления, однако они оба помнят первую встречу. «Мне было четырнадцать или пятнадцать, когда я познакомилась с Дэвидом, – вспоминала Мэри Фиск, которая в 1977 году стала второй женой Линча. – Я сидела дома в гостиной, и тут вошли Джек с Дэвидом, и брат сказал: “Это моя сестра Мэри”. В гостиной стояла медная ваза с сигаретами, и я подозреваю, что это его поразило, потому что в его семье никто не курил. Не знаю почему, но по какой-то причине у Дэвида я всегда ассоциировалась с сигаретами – он часто так говорил».

«Тогда Дэвид встречался с Джуди Вестерман, но на самом деле был влюблен в Нэнси Бриггс, – продолжила рассказ Мэри. – Я влюбилась в него летом, как раз перед моим последним классом. Я была сражена наповал – он потрясающе ладил с людьми. Мы сходили на несколько свиданий, но это было несерьезно, ведь мы оба встречались с другими. Тем летом Дэвид и Джек окончили школу, и осенью наши пути разошлись»[15].

Линч окончил школу в июне 1964 года, а три месяца спустя его отец перевез всю семью в Уолнат-Крик, штат Калифорния. Линч только начал учебу в Бостонской школе Музея изящных искусств. Джек Фиск поступил в «Купер Юнион», частный университет на Манхэттене. Он был и остается первоклассным учебным заведением – в то время на факультете преподавали великие художники Эд Рейнхардт и Джозеф Альберс, – но Фиск ушел оттуда спустя год и отправился в Бостон, к Линчу. «Я был в шоке, когда переступил порог его квартиры: повсюду были картины, причем самые разные, – рассказал Фиск. – Оранжевые и черные, что было слишком ярко для Дэвида, и и я не мог поверить, что он написал их так много. Помню, как думал: “Боже правый, сколько же этот парень работал”. Одна из причин, по которой он смог столько нарисовать, заключалась в том, что вместо занятий он оставался дома и творил. Учеба его отвлекала». Интересно, что Фиск и Линч по-разному относились к искусству, а также к тому, что происходило тогда на Манхэттене – в центре мирового искусства. Лучшие дни абстрактного экспрессионизма остались позади, и поздний модернизм уступал позиции поп-арту. Роберт Раушенберг и Джаспер Джонс пытались построить новый мост между искусством и жизнью, и как раз тогда концептуализм и минимализм расправляли крылья. Бостон находился в нескольких часах езды на поезде от Манхэттена, где жил Фиск. То, что происходило вне их студий, вызывало интерес у него и Линча, которые шли скорее по следам художника-реалиста Роберта Генри, нежели художественного сообщества. Они воспринимали искусство, как благородный зов, который требовал дисциплины, уединения и неистовой целеустремленности; легкая ирония нью-йорской поп-культуры и коктейльные вечеринки имели мало общего с их принципами. Они были романтиками в классическом смысле слова и двигались по абсолютно другой траектории.

К концу второго семестра в Бостоне оценки Линча оставляли желать лучшего. Провалившись в классе скульптуры и дизайна, Дэвид бросил учебу. Отъезд из Бостона обошелся не без трудностей. «Он устроил такой бардак на съемной квартире своими масляными красками, что хозяин попытался взыскать с него убытки, и отцу пришлось нанимать адвоката, чтобы уладить дело, – рассказал Джон Линч. – Отец не ругался, но всегда было понятно, когда он сердится, а тогда, мне кажется, он был и вовсе разочарован в Дэвиде».

Куда дальше? У брата Бушнелла Килера было бюро путешествий в Бостоне, и он устроил Линча и Фиска туристическими гидами в Европу, обеспечив им бесплатные перелеты. Они должны были встречать группу девушек и провожать их на самолет. В конце весны 1965 года друзья отправились в Европу с намерением учиться в Зальцбурге, в Международной летней академии изящных искусств, расположенной в крепости Хоэнзальцбург. Известная также под названием «Школа Видения», академия была основана в 1953 году австрийским художником-экспрессионистом Оскаром Кокошкой в городе, где в 1965 году поставили сияющий глянцем мюзикл «Звуки музыки». Линч вспоминал: «Я очень быстро сообразил, что хочу там работать». Прибыв за два месяца до начала занятий в город, который их глубоко разочаровал, Фиск и Линч понятия не имели, куда деваться. «На двоих у нас было около двухсот пятидесяти долларов, при этом Дэвид обожал кока-колу, которая стоила доллар, и сигареты “Мальборо” – доллар за пачку. Деньги таяли на глазах», – вспоминает Фиск. Денег хватило на пятнадцать дней.